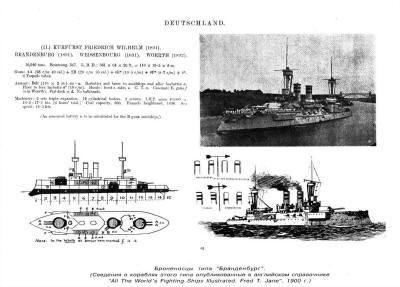

Эскадренные броненосцы (Panzerschiffe I. Classe, Linienschiffe) типа

Германия, 1893-1894 гг. 4 ед. (проект 1888-1889 гг.)

*

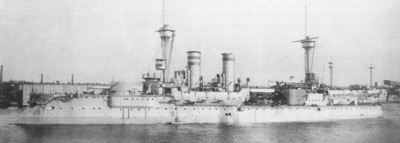

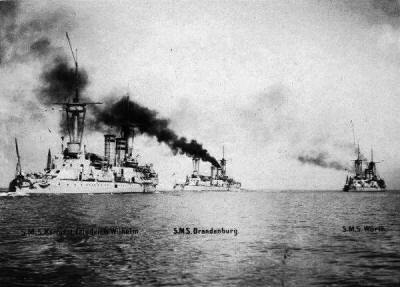

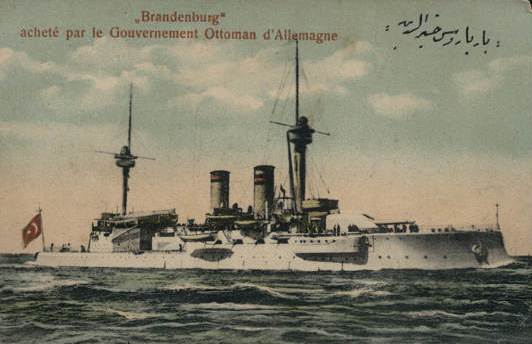

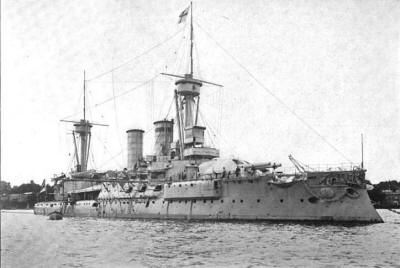

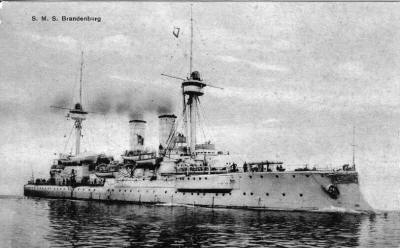

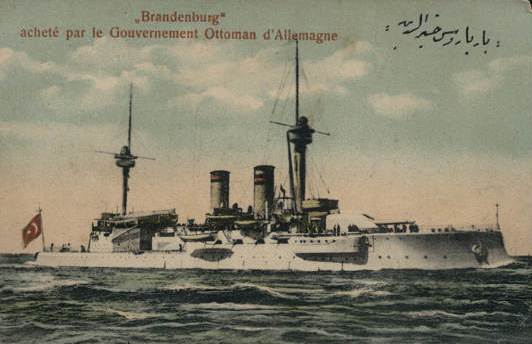

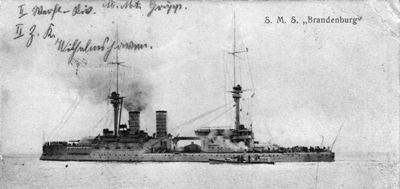

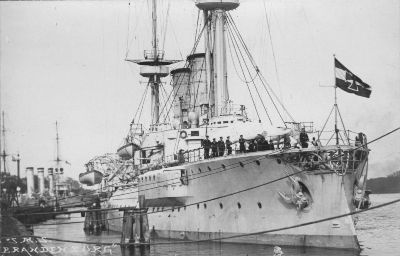

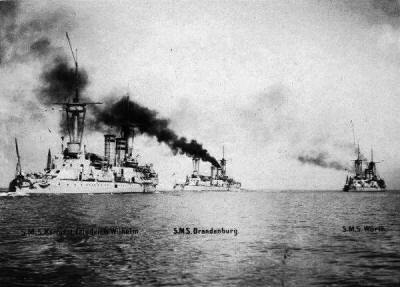

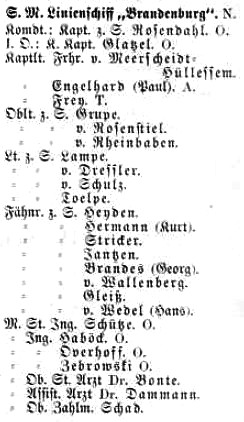

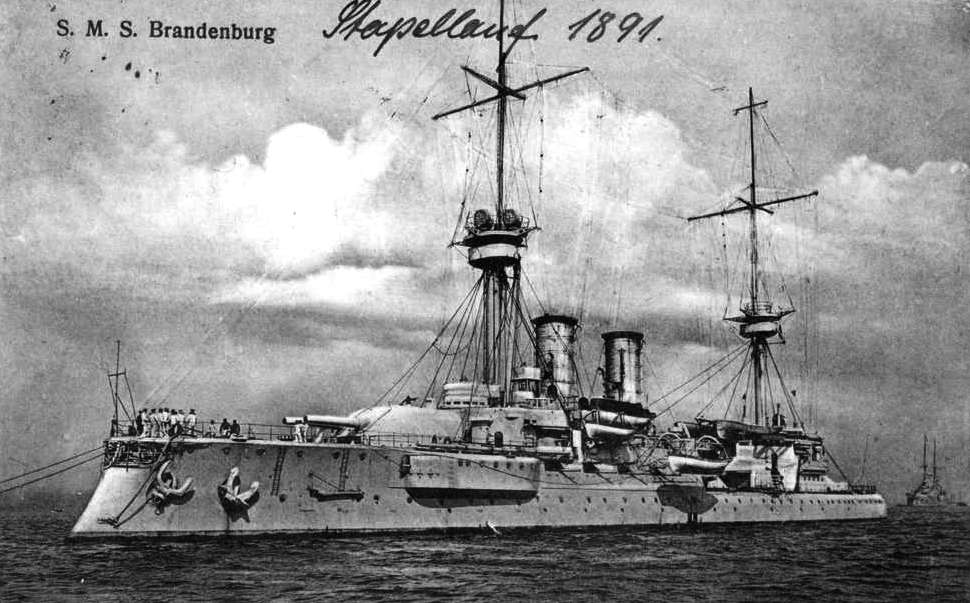

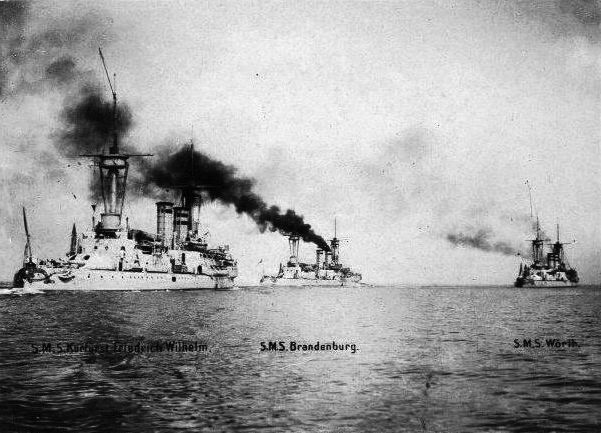

Brandenburg *

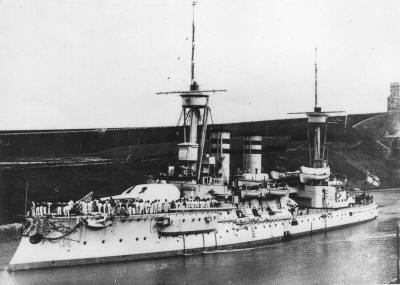

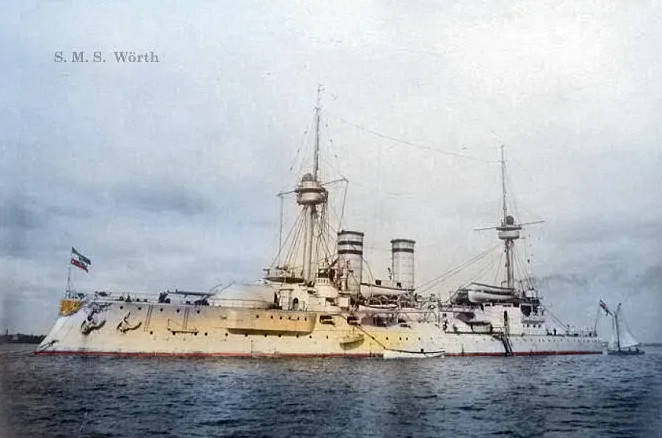

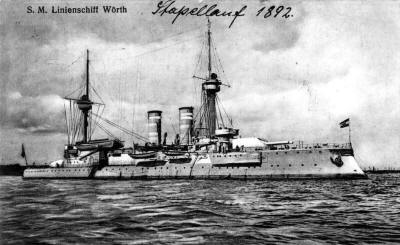

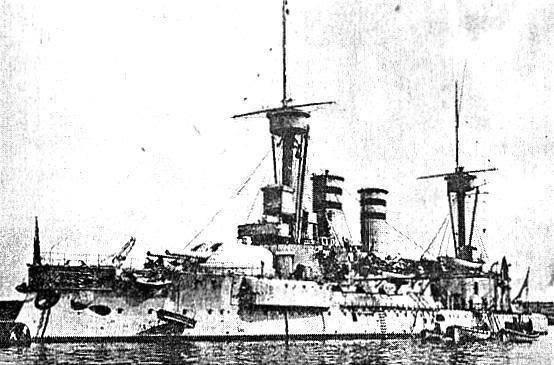

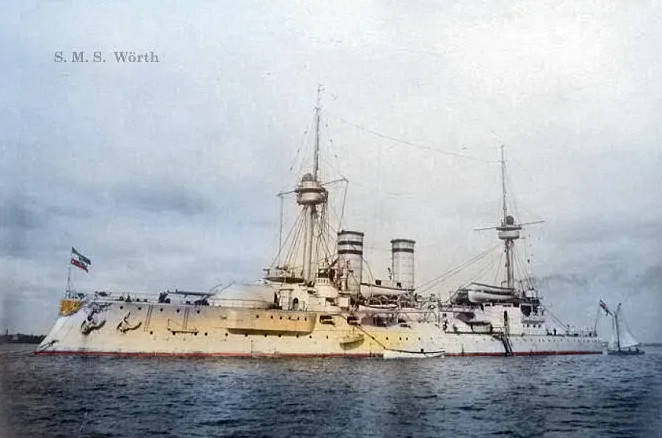

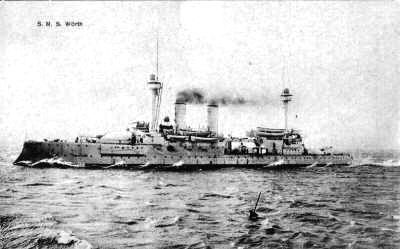

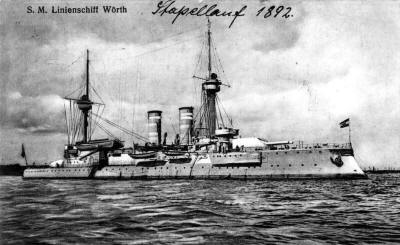

Wörth *

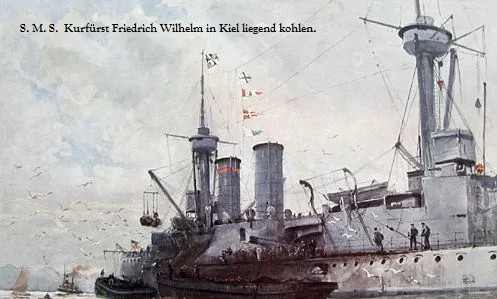

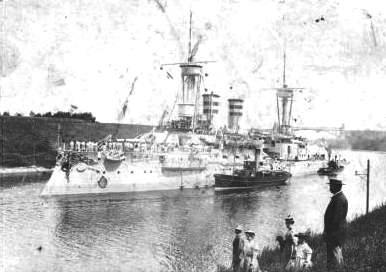

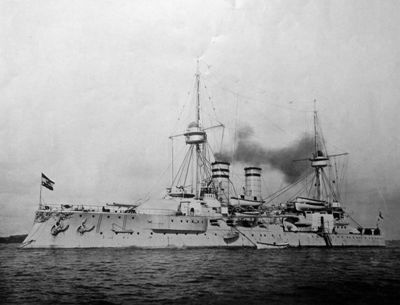

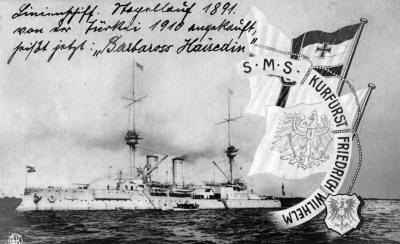

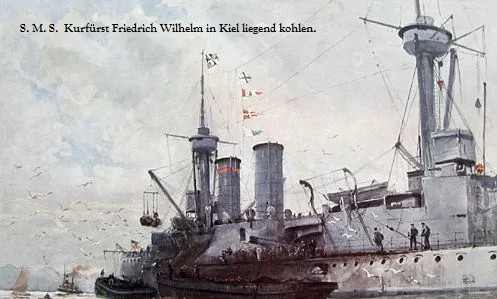

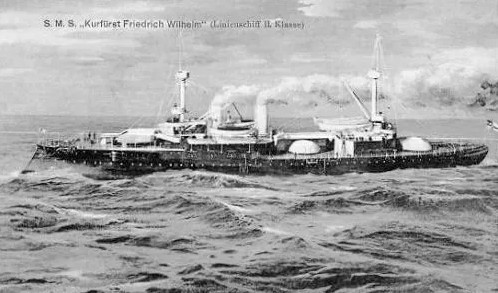

Kurfürst Friedrich Wilhelm *

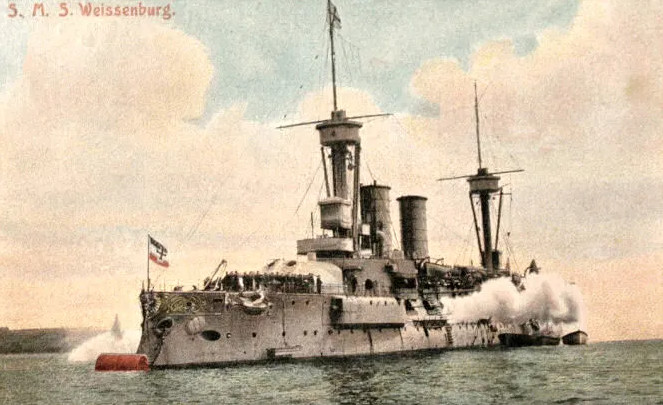

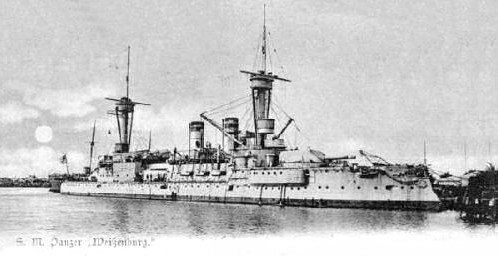

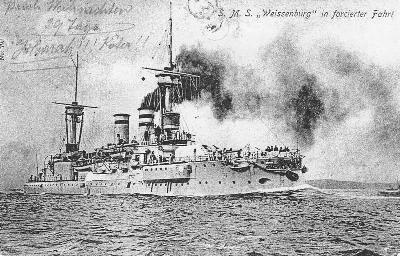

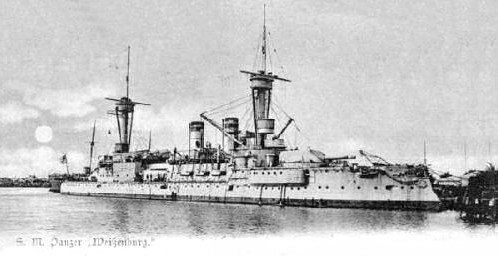

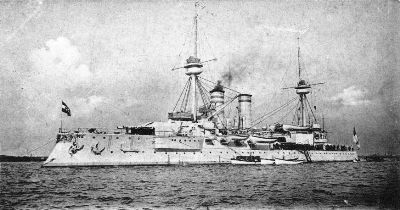

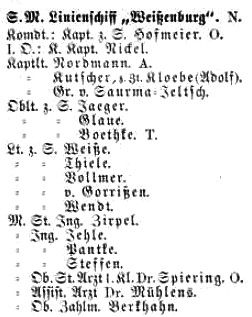

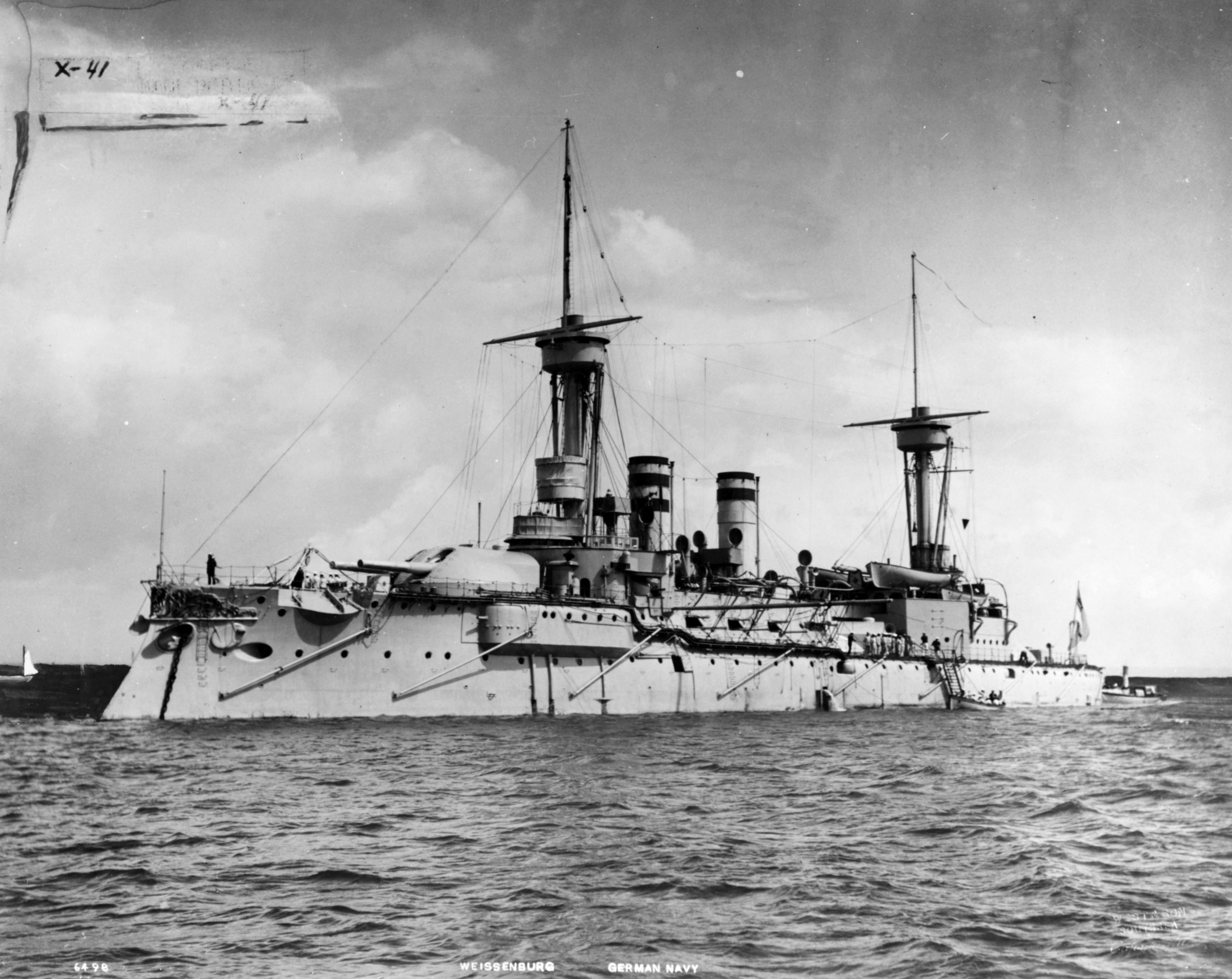

Weissenburg *

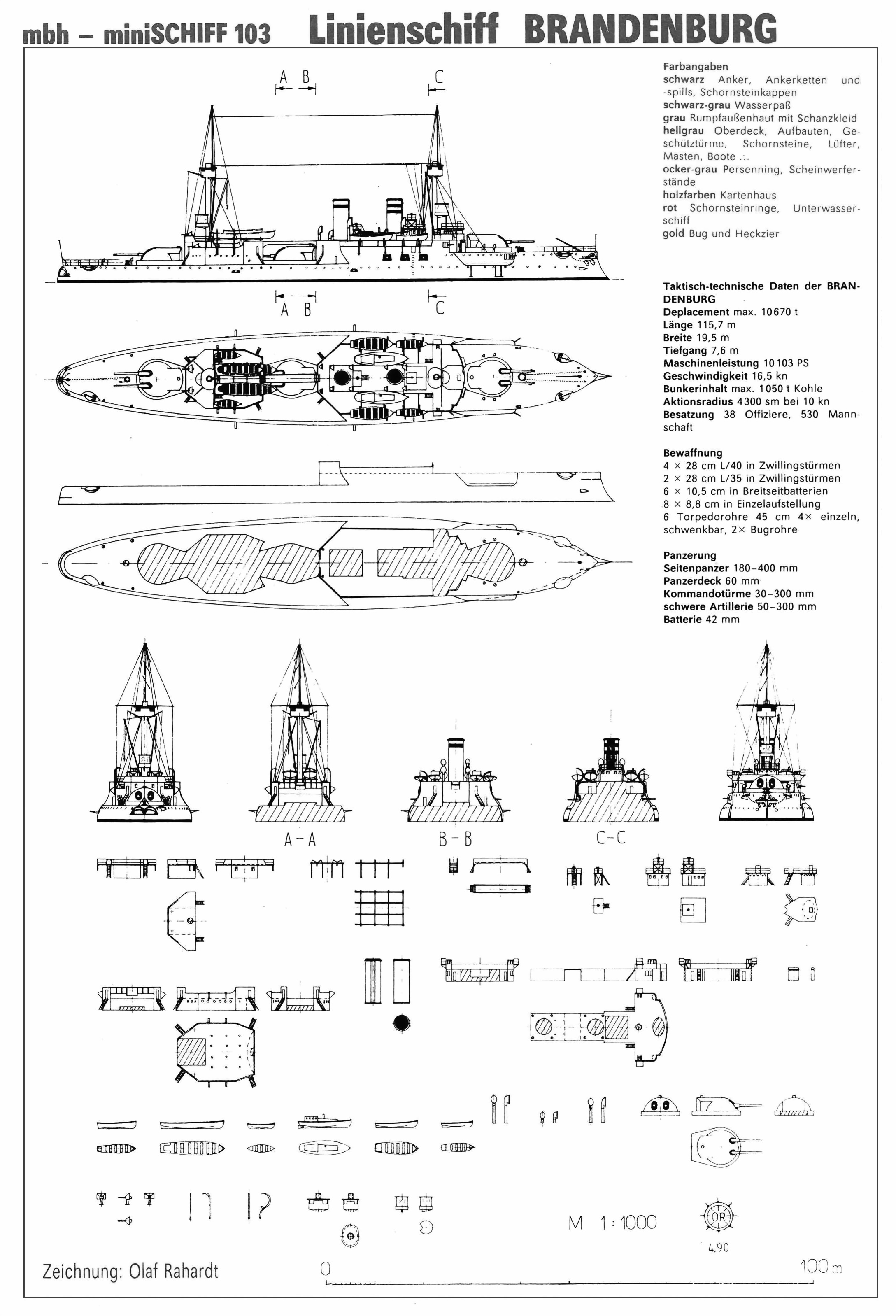

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| № |

имя |

верфь |

закладка /спуск /в строю |

модернизация |

примечания |

| 1 |

Brandenburg |

<A.G. Vulkan> Штеттин, стр. №198, Linienschiff A, затем - Ersatz Großer Kurfürst |

05.1890 |

<Kaiserliche Werft>, Вильгельмсхафен, 1903-1905 |

с 1915 - броненосец береговой обороны, с 20 декабря 1915 г. плавказарма. 13.05.1919 сдан на слом. Для его замены построен линкор Kronprinz. |

| 21.09.1891 |

| 19.11.1893 |

| 2 |

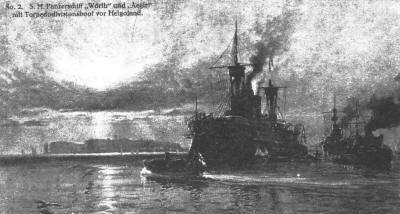

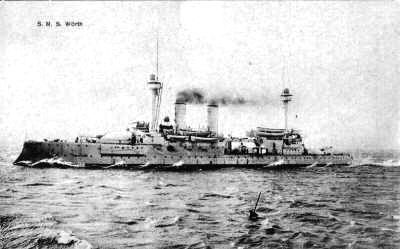

Wörth |

<Germaniawerft>, Киль, стр. №52, Linienschiff B, затем - Ersatz Hansa |

03.1890 |

<Kaiserliche Werft>, Вильгельмсхафен, 1901-1904 |

с 1915 - броненосец береговой обороны, с 18 марта 1916 г. плавказарма. 13.05.1919 сдан на слом. Для его замены построен линкор Baden. |

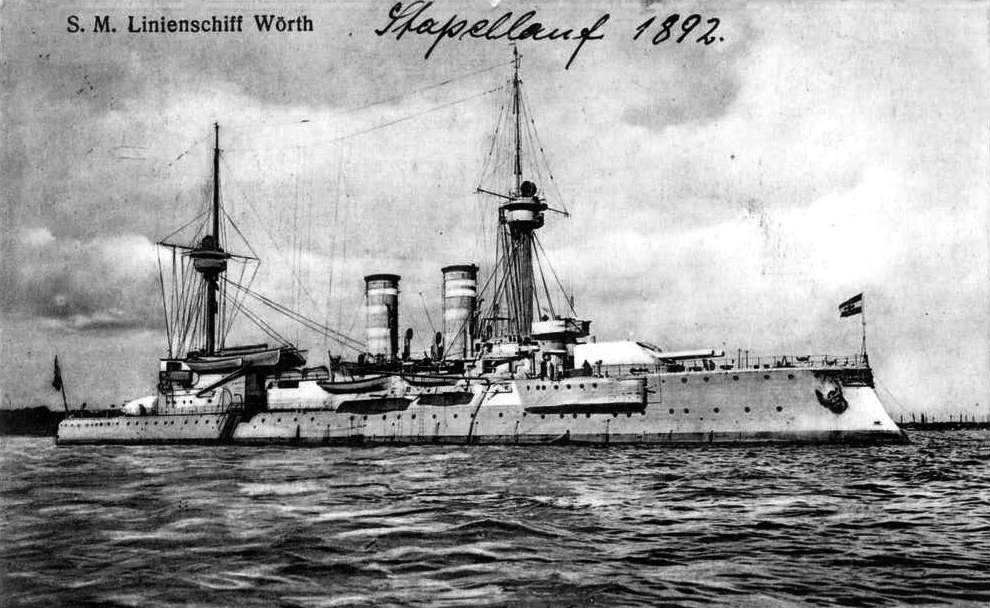

| 6.08.1892 |

| 31.10.1893 |

| 3 |

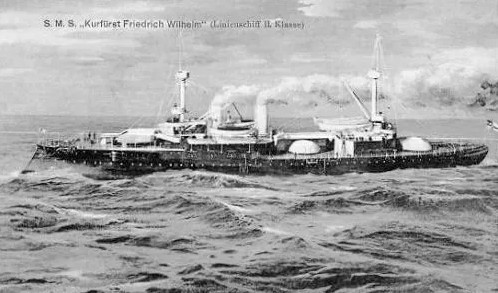

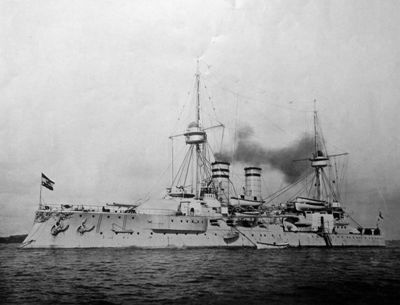

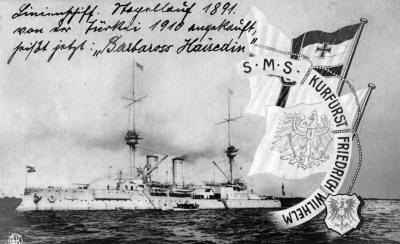

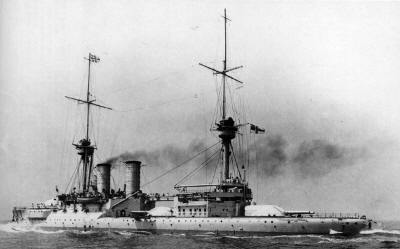

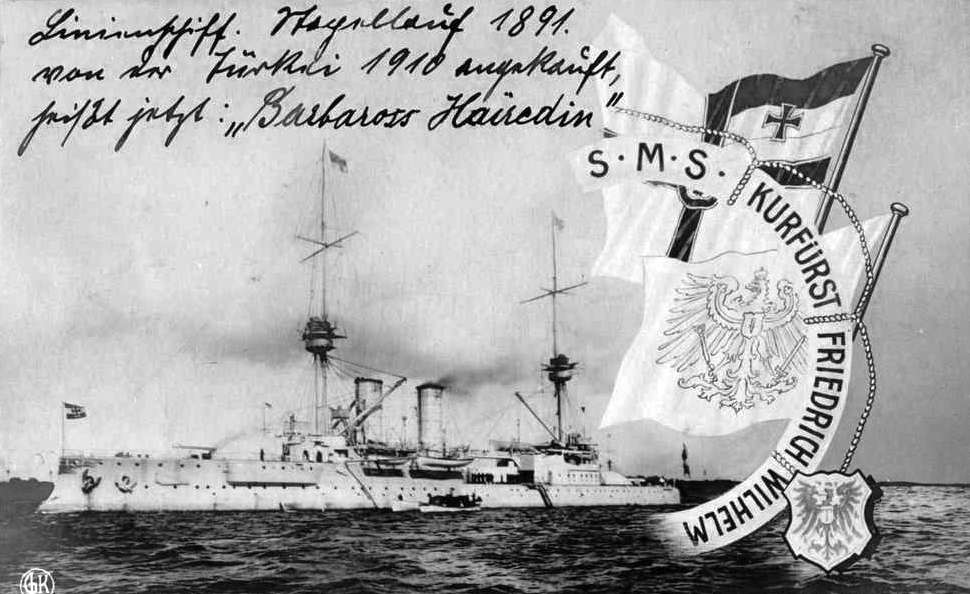

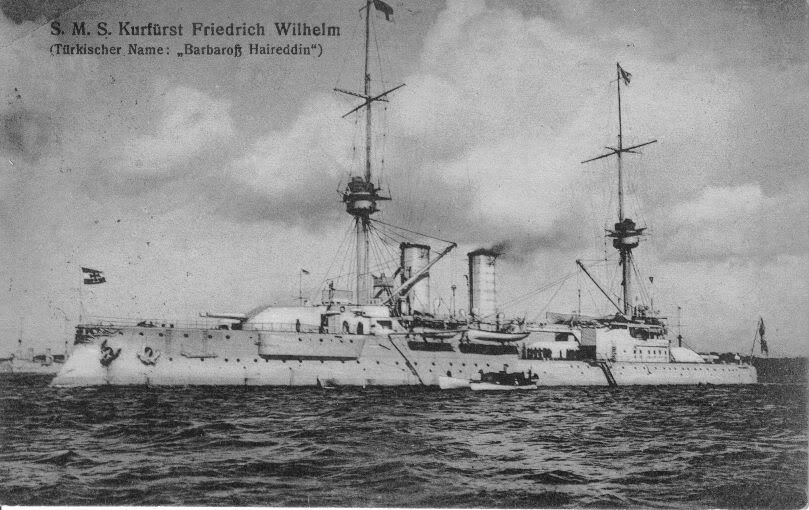

Kurfürst Friedrich Wilhelm |

<Kaiserliche Werft> Вильгельмсхафен, стр. №13, Linienschiff D, затем - Ersatz Kronprinz |

03.1890 |

<Kaiserliche Werft>, Вильгельмсхафен, 1904-1906 |

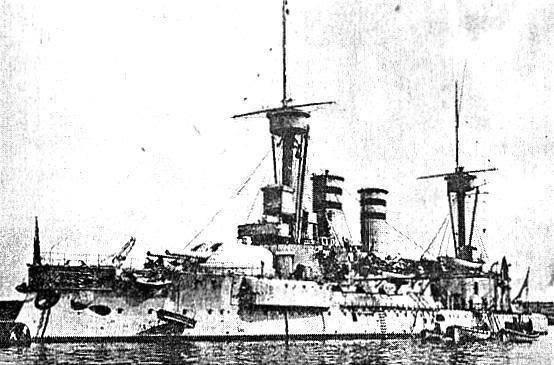

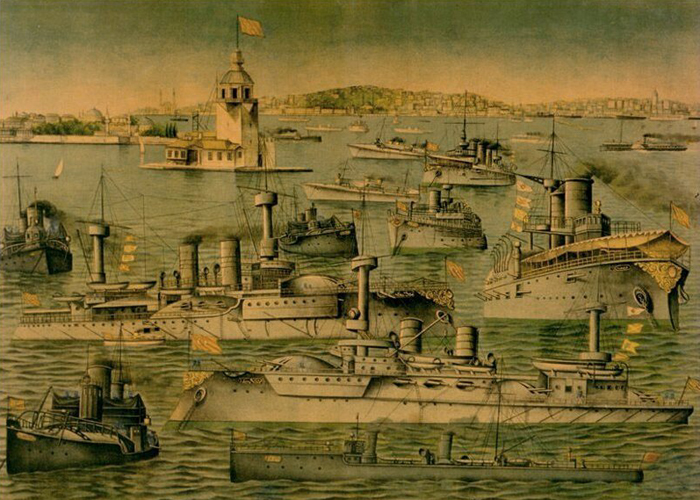

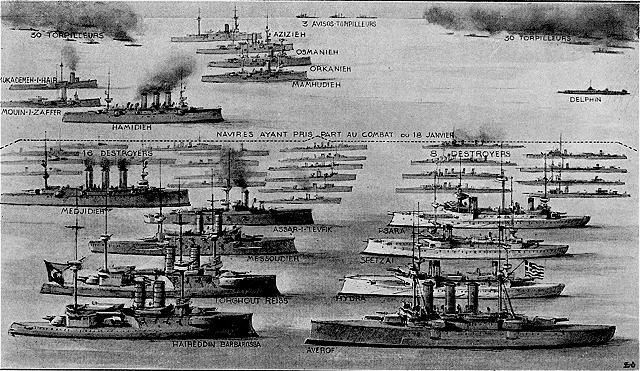

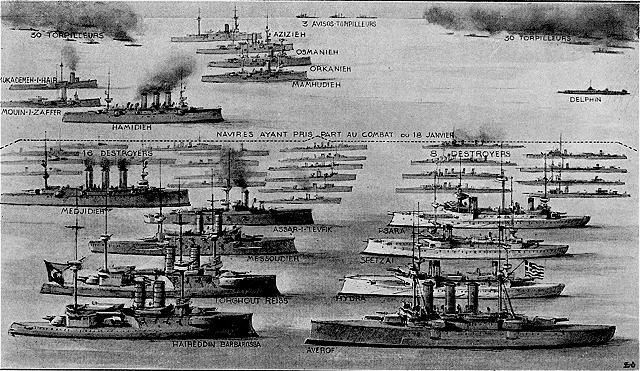

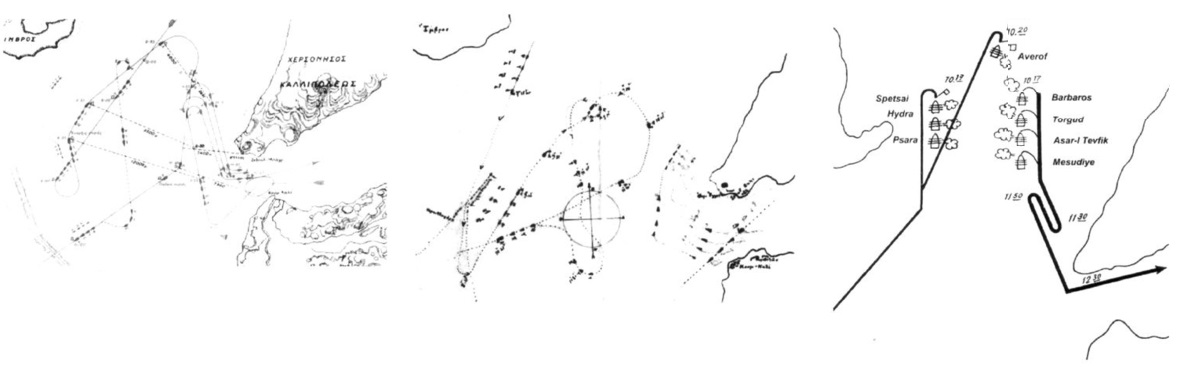

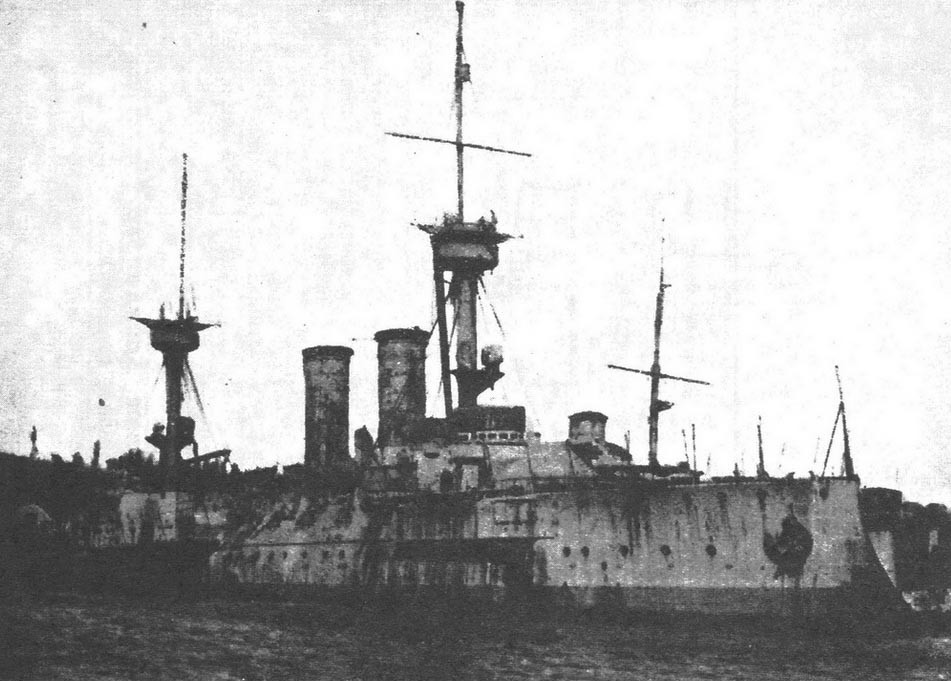

В 1910 продан Турции как Heireddin Barbarossa 8.08.1915 потоплен британской подводной лодкой "Е-11" в Мраморном море. Для его замены построен линкор Großer Kurfürst. В 1910 продан Турции как Heireddin Barbarossa 8.08.1915 потоплен британской подводной лодкой "Е-11" в Мраморном море. Для его замены построен линкор Großer Kurfürst. |

| 30.06.1891 |

| 24.04.1894 |

| 4 |

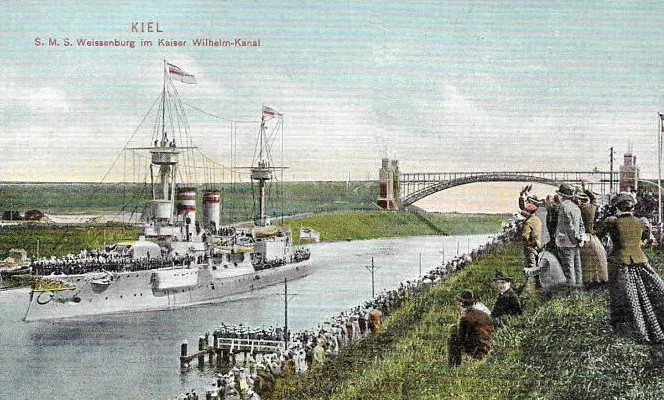

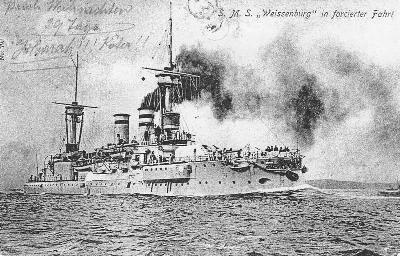

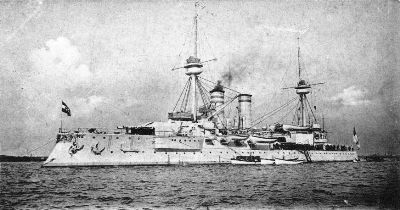

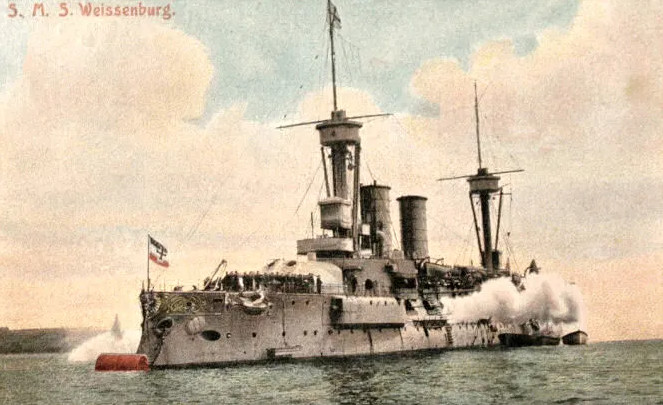

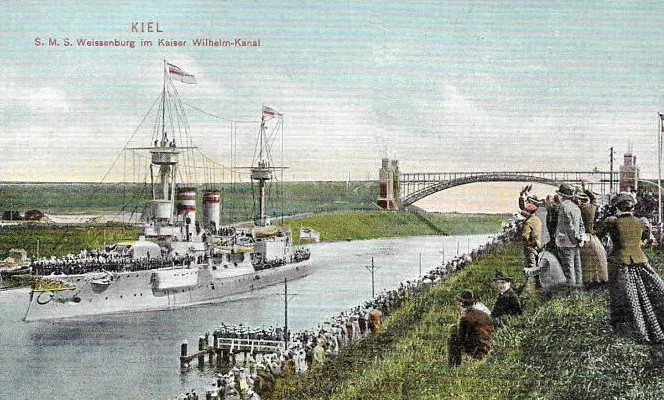

Weissenburg |

<A.G. Vulkan> Штеттин, стр. №199, Linienschiff C, затем - Ersatz Friedrich Karl |

05.1890 |

<Kaiserliche Werft>, Вильгельмсхафен, 1902-1904 |

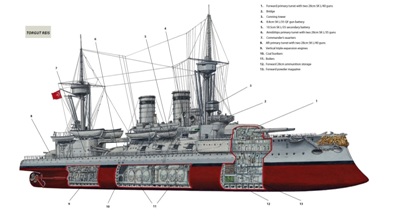

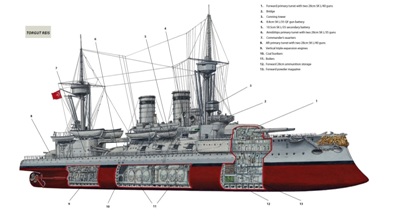

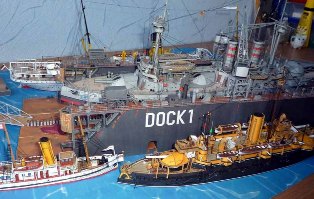

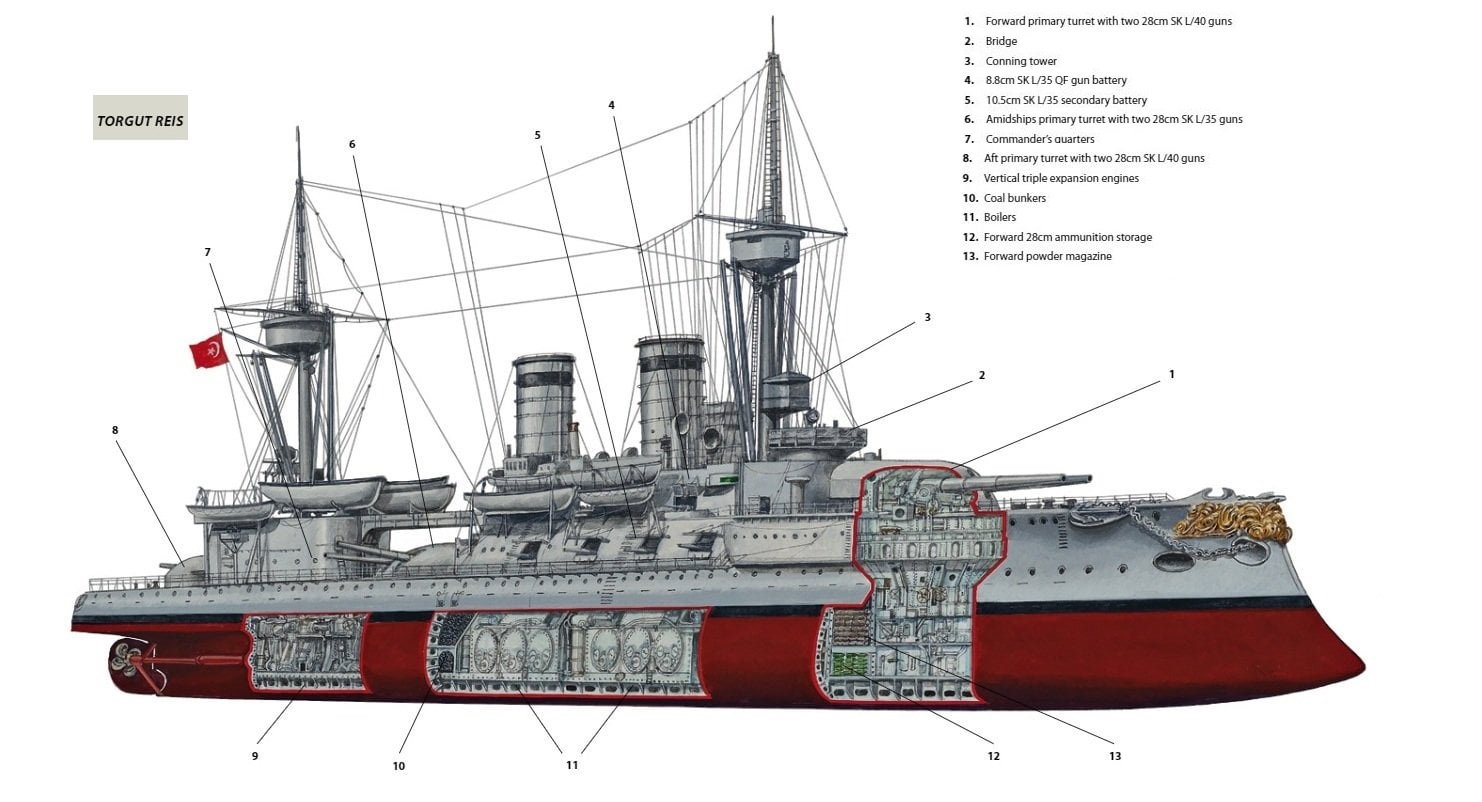

В 1910 продан Турции как Torgut Reis. С 1920 - плавбаза, с 1928 - учебный блокшив, в 1938 г. исключён, но сдан на слом только в 1958. Для его замены построен линкор Markgraf. В 1910 продан Турции как Torgut Reis. С 1920 - плавбаза, с 1928 - учебный блокшив, в 1938 г. исключён, но сдан на слом только в 1958. Для его замены построен линкор Markgraf. |

| 14.12.1891 |

| 14.10.1894 |

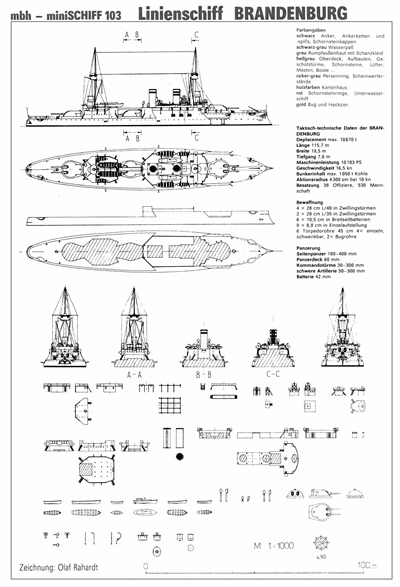

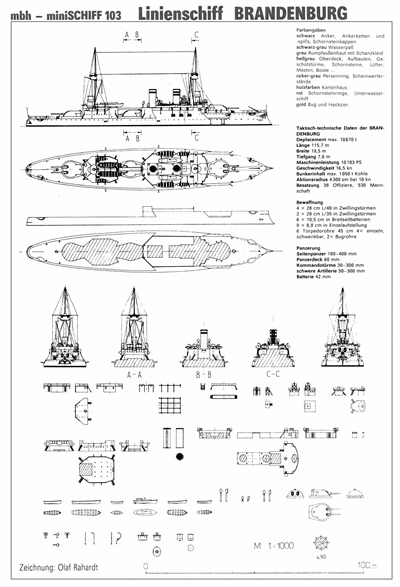

ТТХ

| |

первоначально |

после модернизации |

| Водоизмещение |

нормальное |

10033 т |

10013 т |

| полное |

10502 т |

10670 т |

| регистровое |

5243 брт, 2619 нрт |

| Размерения |

длина |

МП |

113,9 м |

| полная |

115,7 м |

| ширина |

КВЛ |

19,5 м,

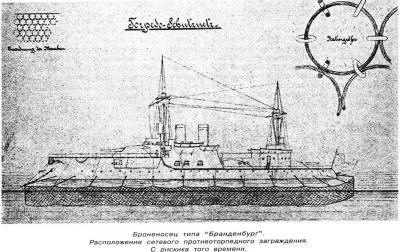

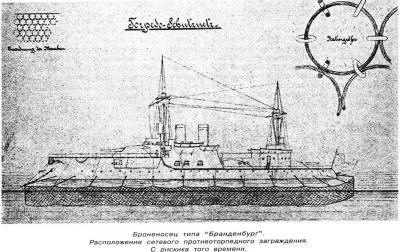

с противоторпедными сетями 19,74 м |

| осадка |

носом |

7,6 м |

| кормой |

7,9 м |

|

1 см осадки = 17,37 т. водоизмещения |

| высота борта |

11 м |

|

Энергетическая установка |

состав и тип |

2 вала |

2х3-лопастный винта, Ø 5 м. |

| 2 МО |

2 вертикальных ПМ тройного расширения (3 цил.) |

| 4 КО |

12 огнетрубных котлов цилиндрического типа (36 топок, 12 атм., 2291-2358 м²) |

| мощность |

проектная |

10000 л.с. |

| Ходовые данные |

скорость |

проектная |

16,5 уз. |

| на испытаниях |

Brandenburg - 16.3 уз. при 9997 лс., 109 об/мин

Wörth - 16.9 уз. при 10228 лс., 110 об/мин

Kurfürst Friedrich Wilhelm - 16.9 уз. при 9686 лс., 110 об/мин

Weissenburg - 16.5 уз. при 10103 лс., 108 об/мин |

| запас топлива |

650-1050 т угля |

+ 110 т. нефти |

| дальность плавания |

на 8 уз. |

4300 миль (10) |

|

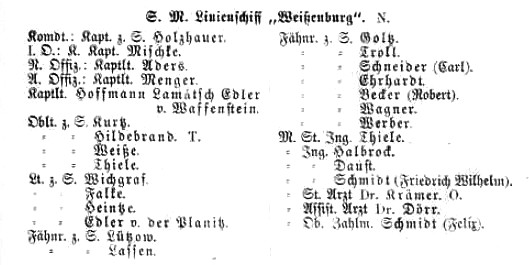

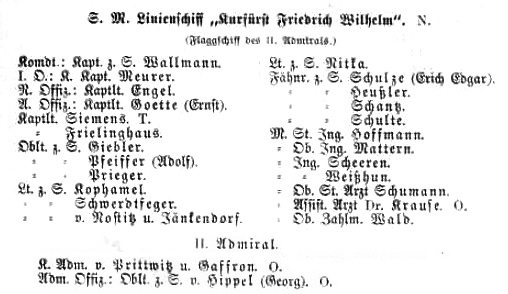

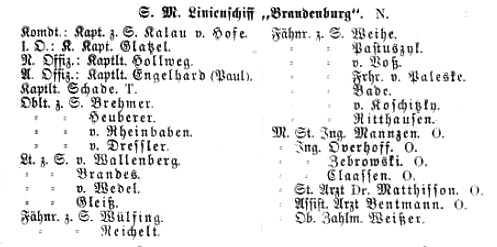

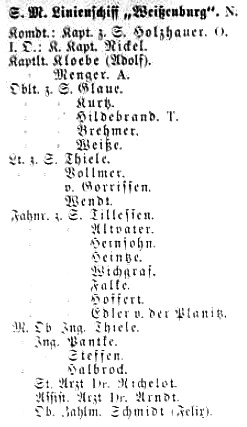

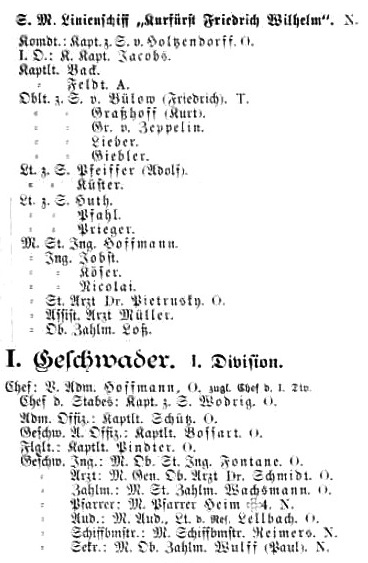

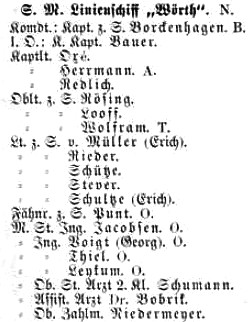

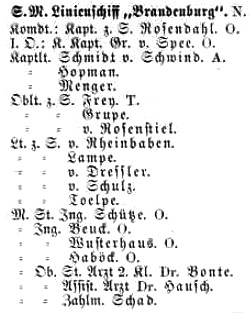

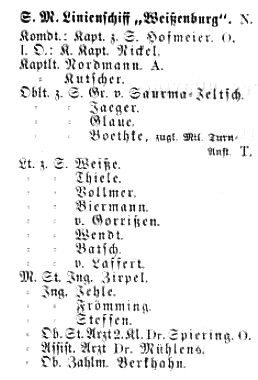

| Экипаж |

штат |

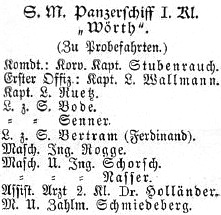

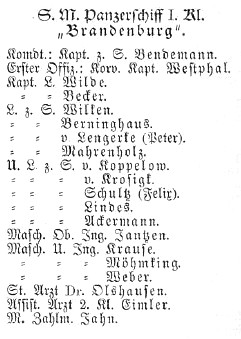

132 чел. (10 офицеров) |

591 чел. (30 офицеров) |

|

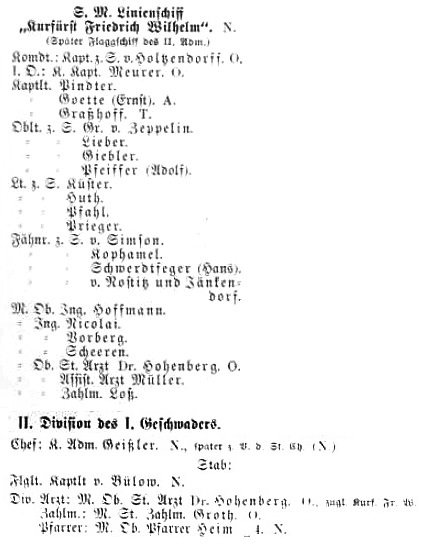

Kurfürst Friedrich Wilhelm в качестве флагмана |

+ 63 чел. (9 оф.) |

+ 57 чел. (9 оф.) |

| Дополнительные данные |

корпус |

стальной, с продольно-поперечным набором, 13 отсеков, двойное дно на 48% длины корпуса. |

| электроснабжение |

3, позже 4 динамо-машины, 72,6-96,5 кВт, 67 В, на Kurfürst Friedrich Wilhelm 3 динамо-машины, 108 кВт |

| управление |

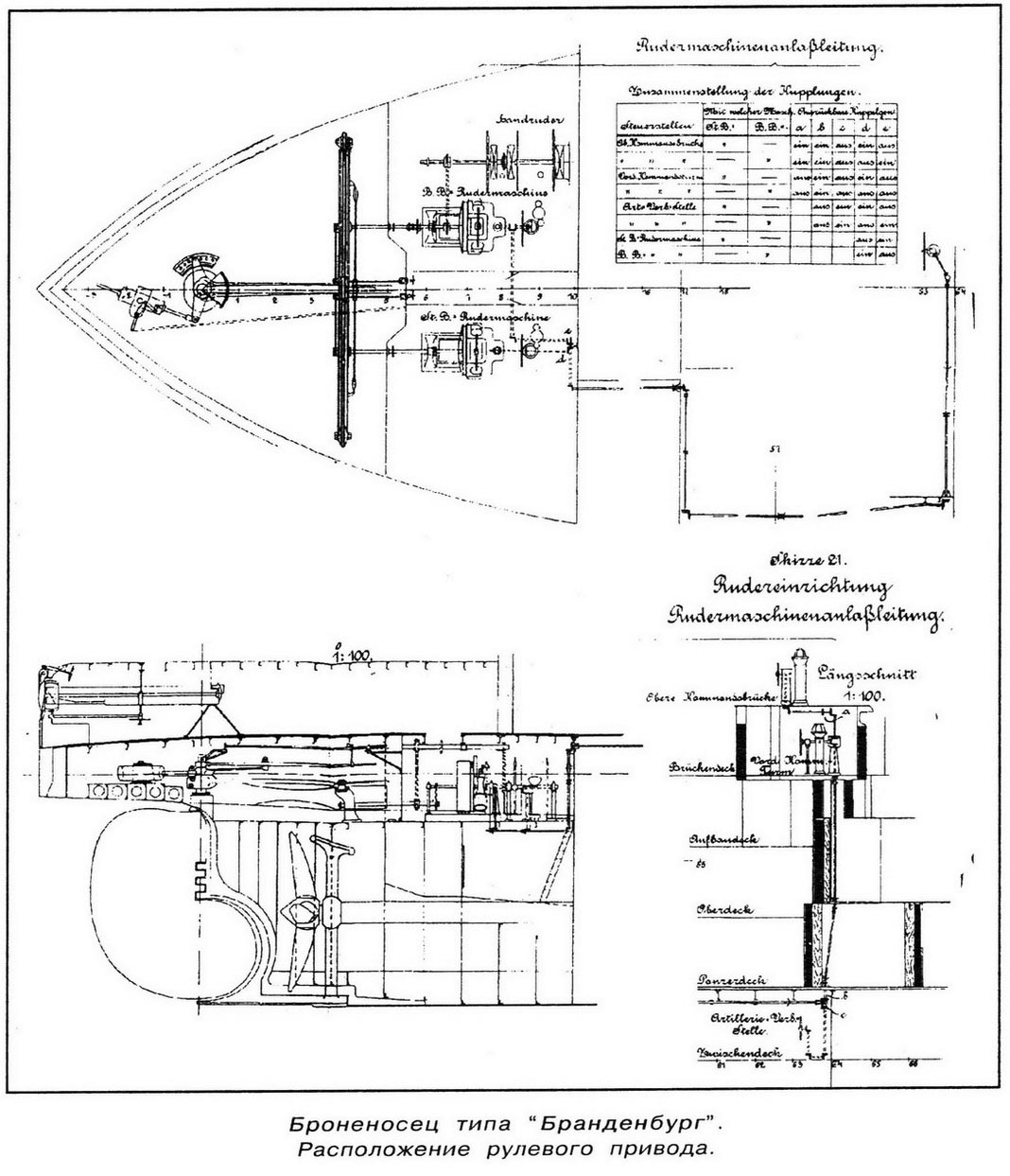

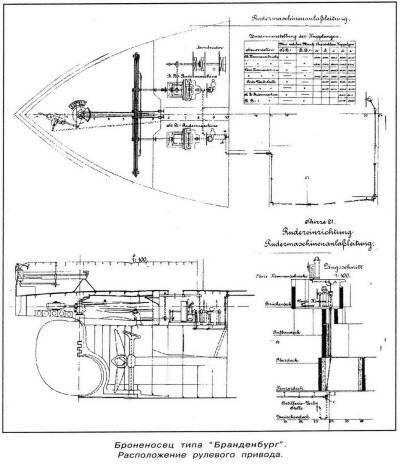

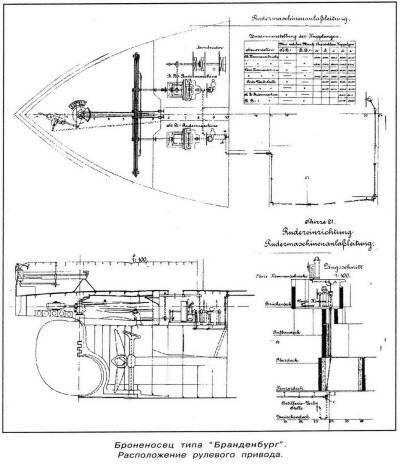

1 полубалансирный руль с подпятником, с дублированным паровым приводом. |

| кренящий момент |

10870 мт |

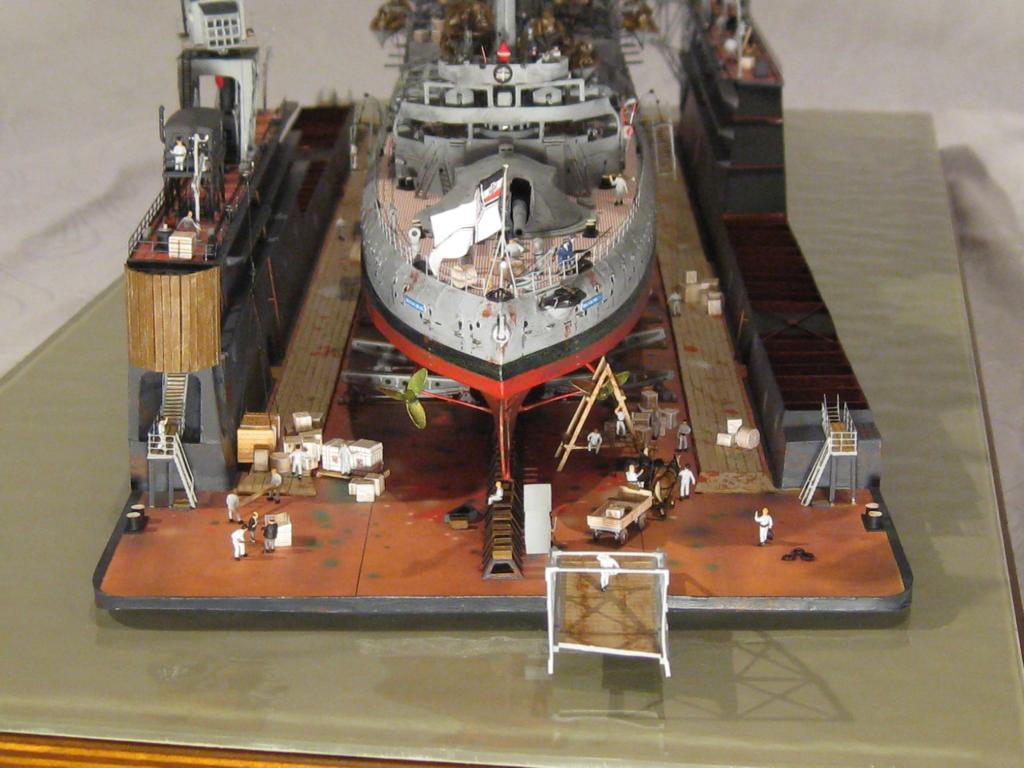

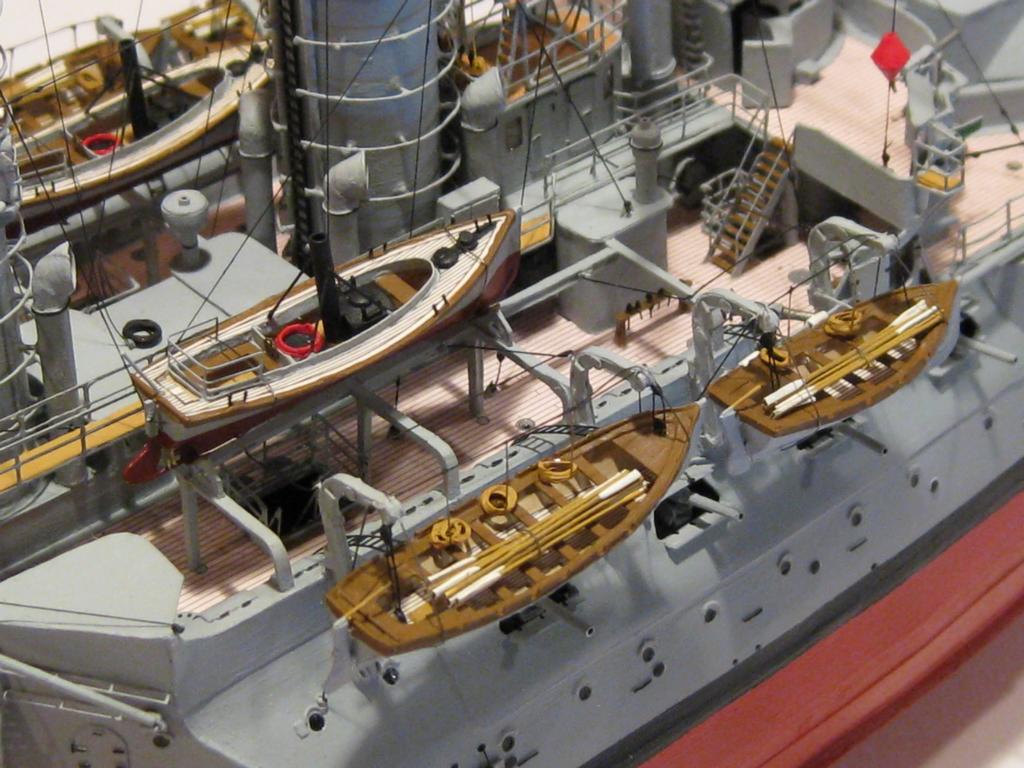

| плавсредства |

2 паровых катера, 2 баркаса, 1 полубаркас, 2 катера, 2 яла и 2 шлюпки |

| стоимость (в золотых марках) |

Brandenburg - 15 млн. 832 тыс.

Wörth - 16 млн. 54 тыс.

Kurfürst Friedrich Wilhelm - ?

Weissenburg - ? |

Brandenburg - 1 млн. 318 тыс.

Wörth - 1 млн. 340 тыс.

Kurfürst Friedrich Wilhelm - ?

Weissenburg - ? |

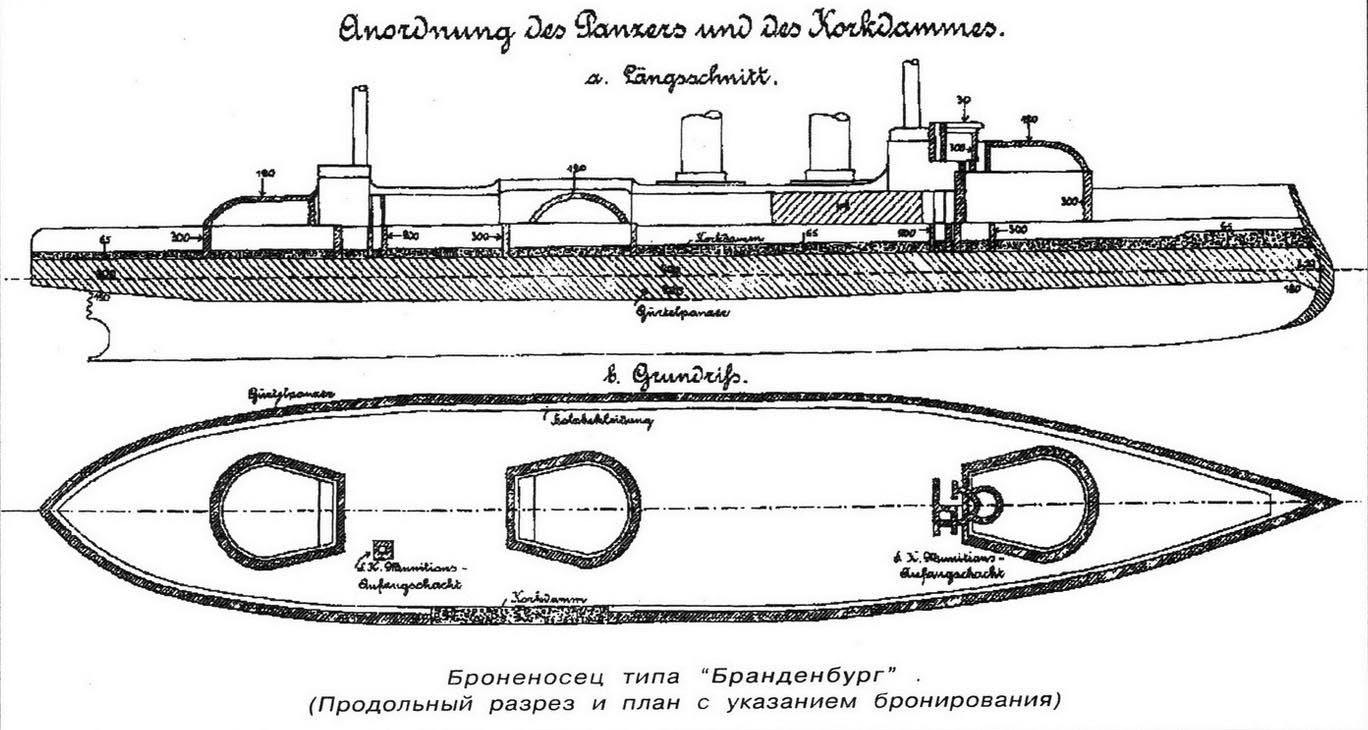

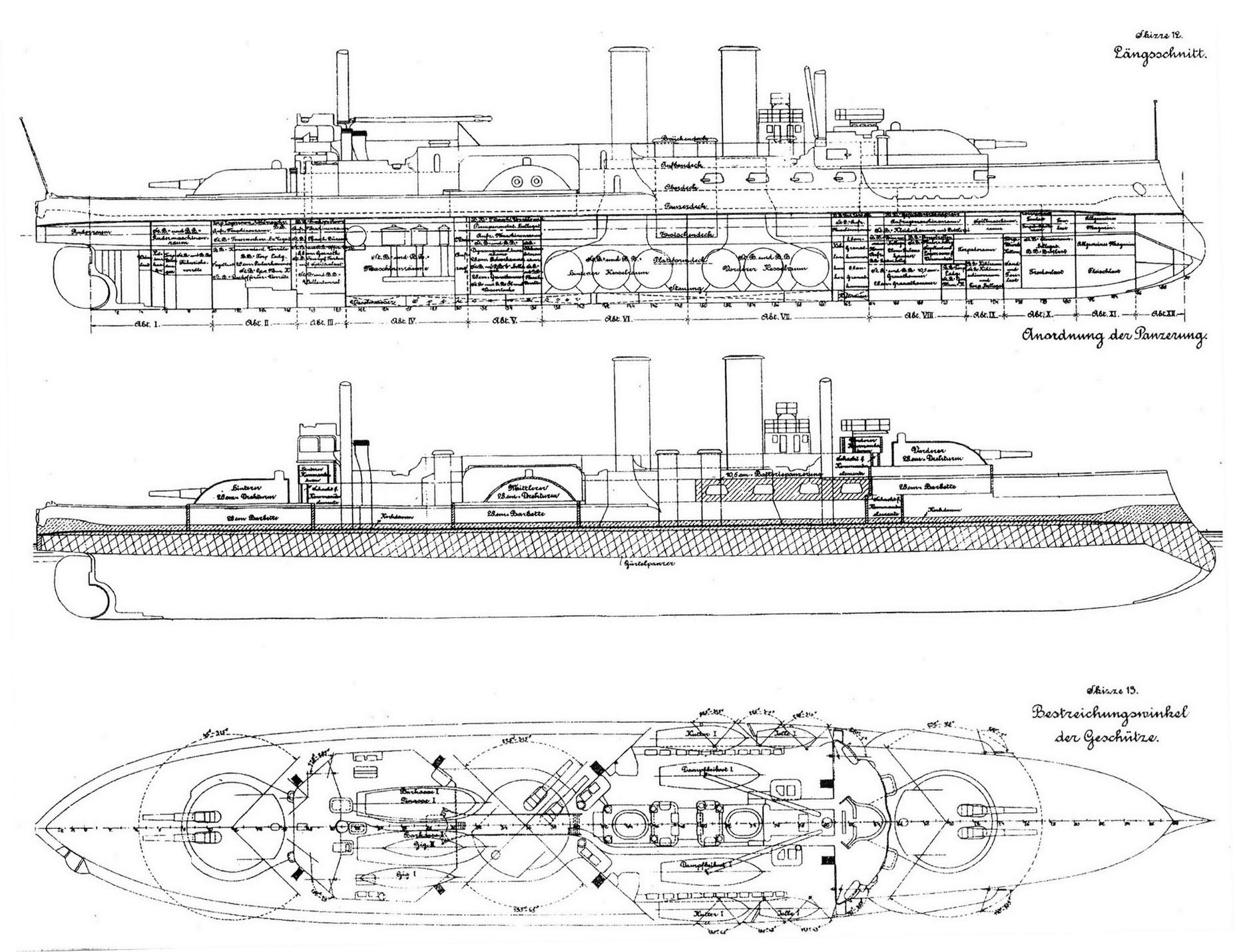

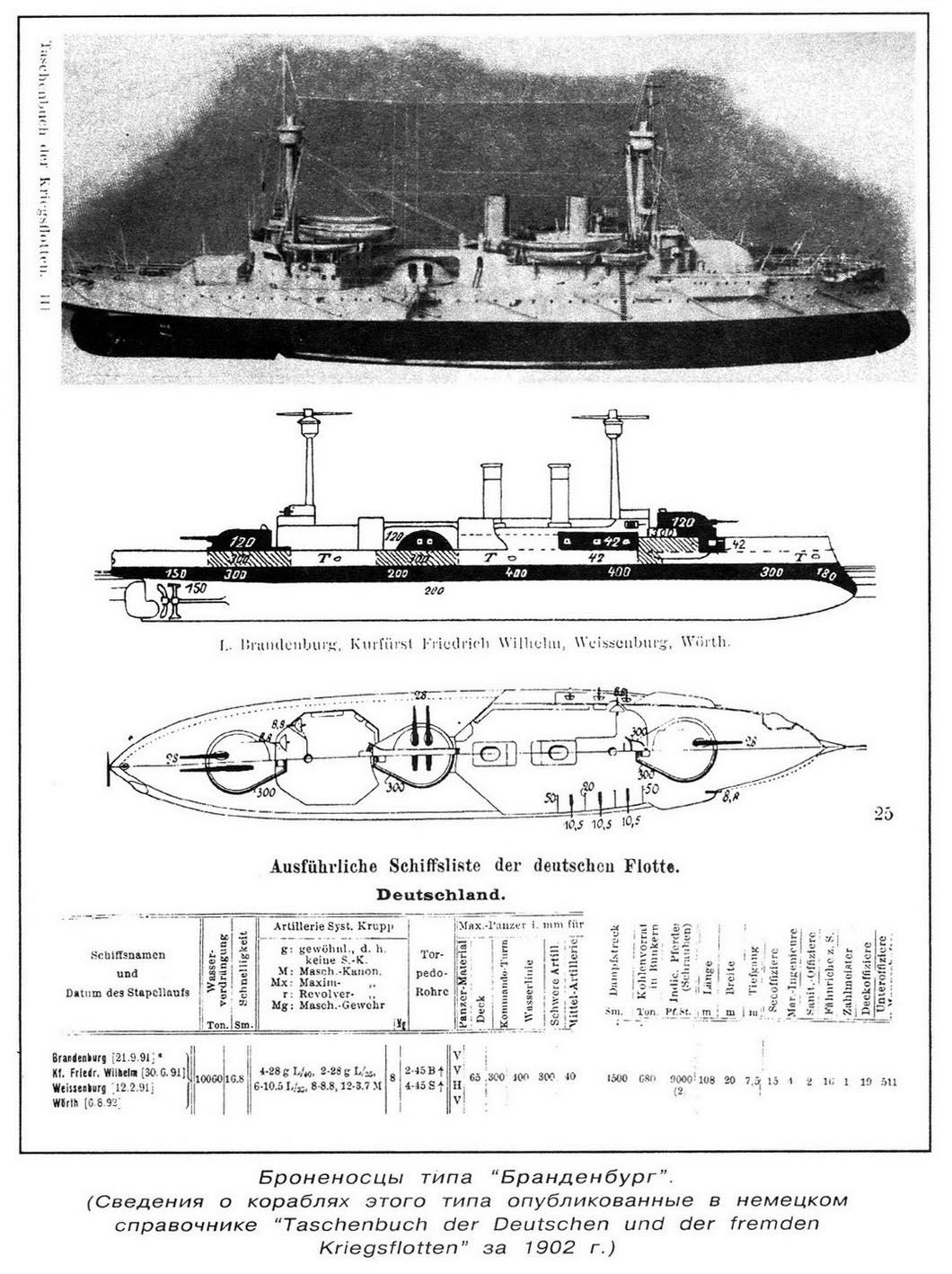

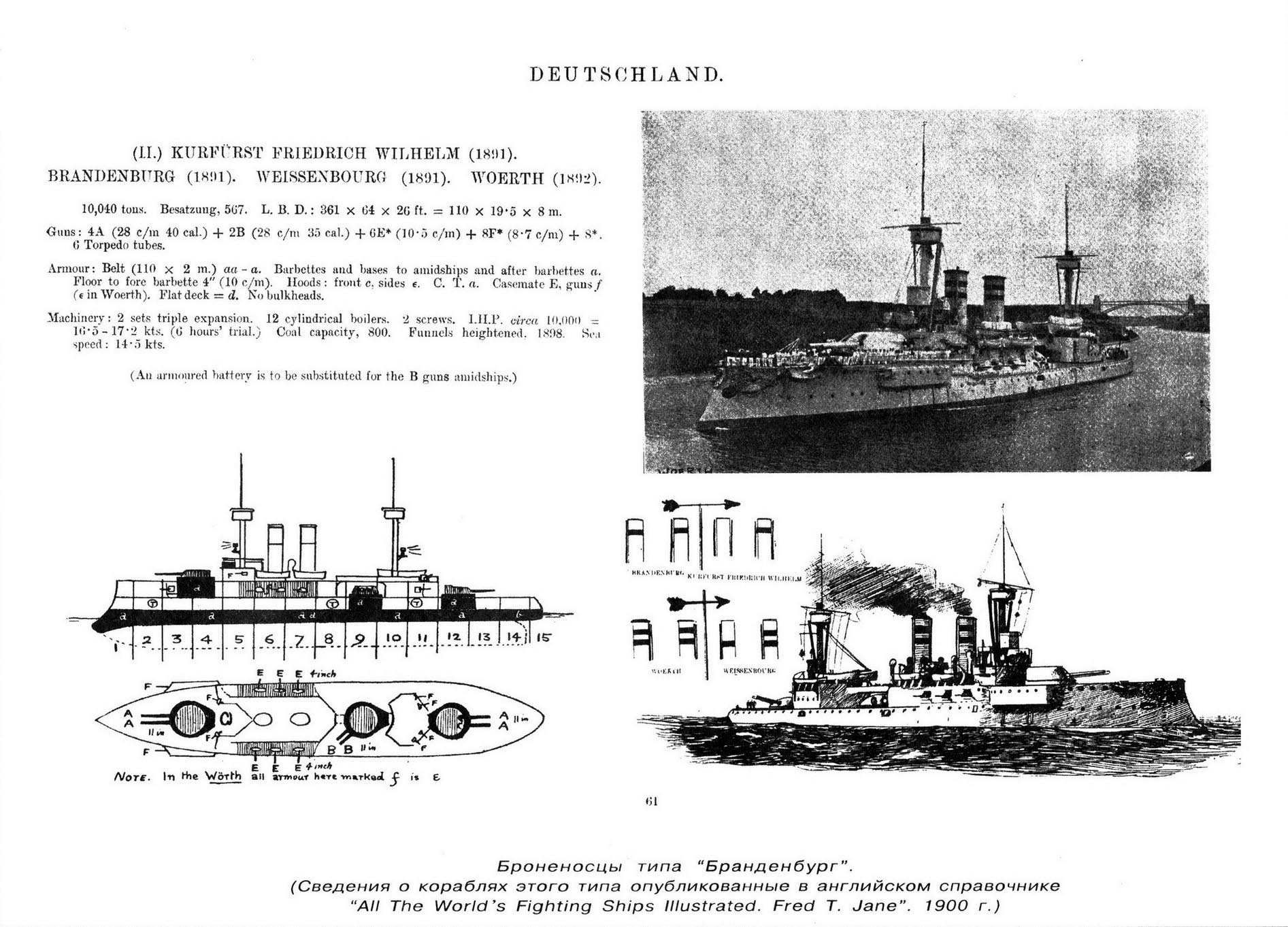

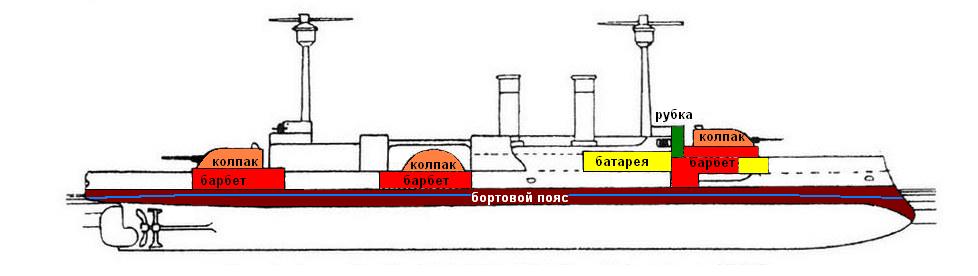

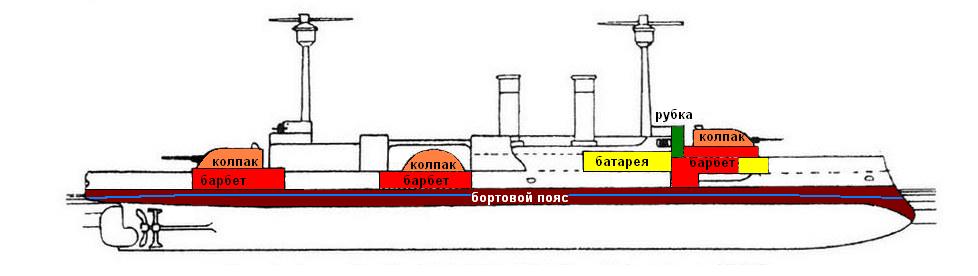

БРОНИРОВАНИЕ

| на первых двух - броня "компаунд", по два барбета из крупповской сталеникелевой брони

(на Brandenburg барбеты A и B, на Wörth барбеты A и C), на второй паре - вся броня Круппа |

| бортовой пояс |

400-180 мм (выше ВЛ 300-400-300 мм, ниже ВЛ 180-200-180 мм), на 600 мм тиковой подкладке |

| барбеты |

300 мм, на 210 мм тиковой подкладке |

| колпаки |

120-50 мм |

| батарея |

42 мм |

| палуба |

60 мм |

| рубки |

носовая: 300/30 мм. В ходе модернизации 1903-1906 гг. добавлена кормовая: 120/30 мм. |

| + коффердамы |

|

ВООРУЖЕНИЕ

| (бортовой залп ГК: 1440 кг) |

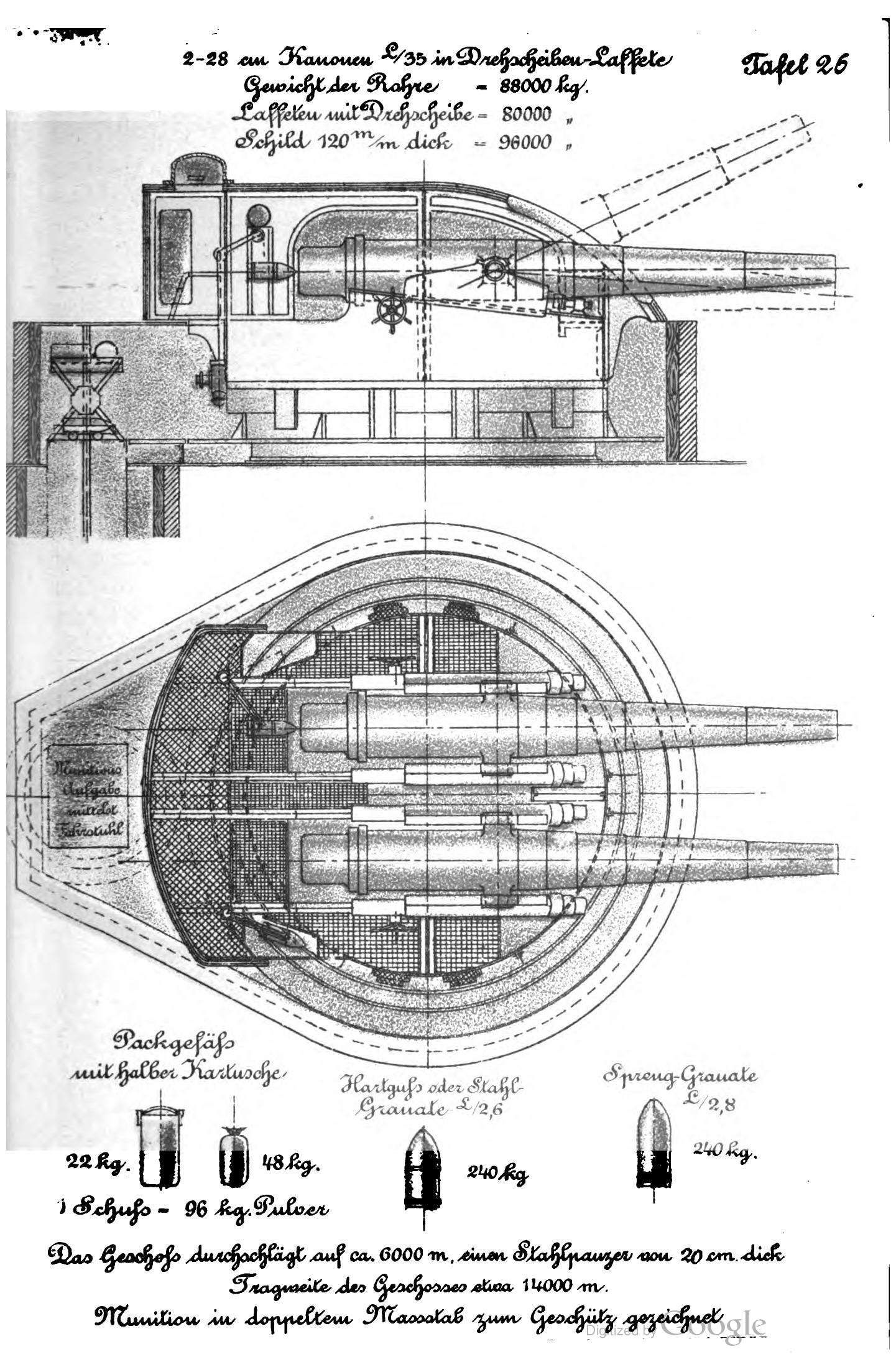

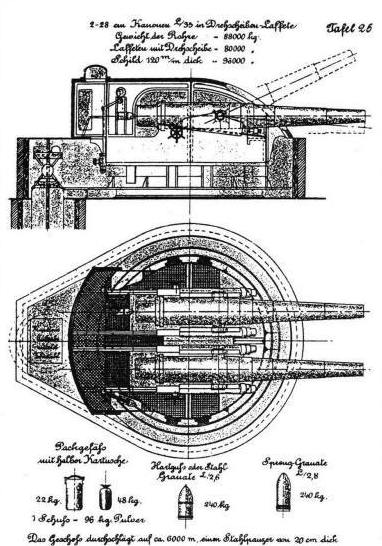

| 6-280 мм |

/40 (носовые и кормовые) 715,5 м/с, 15900 м |

-2º+25º, 2 в/мин. |

352 снаряда по 240 кг (заряд - 73 кг) |

|

/35 (центральные) 685,5 м/с, 14600 м |

|

6 (с 1904 г. - 8) - 105 мм/35 |

600 (с 1904 г. - 1184) снарядов |

|

8-88 мм/30 (590 м/с, 10500 м, 15 в/мин.) |

2000 (с 1904 г. - 2384) снарядов по 12,8 кг |

|

8-37-мм на марсах фок- и грот-мачты, в 1901-1906 заменены на 6-8 пулемётов |

|

2 десантные пушки - 60 мм |

|

6 торпедных аппаратов - 450 мм (надводные, 2 носовых, 4 бортовых поворотных), Также была предусмотрена установка дополнительного такого же поворотного ТА в корме. С 1904 г. остались только 2 бортовых подводных. |

16 (с 1904 г. - 5) торпед

(87,5 кг ВВ,

800 м (26 уз), 500 м (32 уз) |

|

В 1916 г. два оставшихся корабля были разоружены |

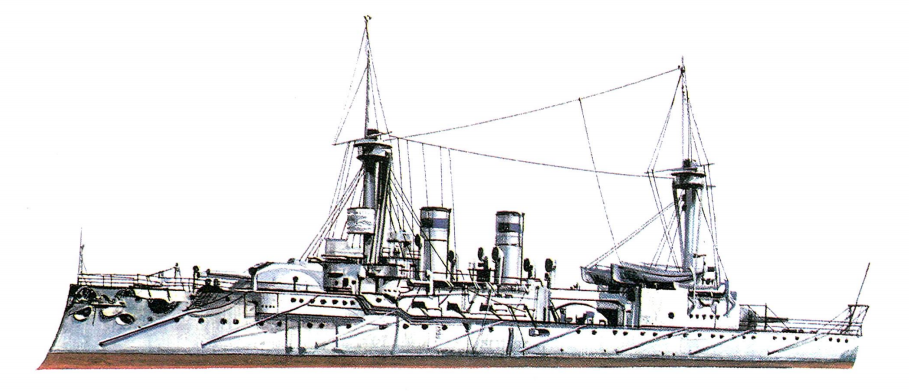

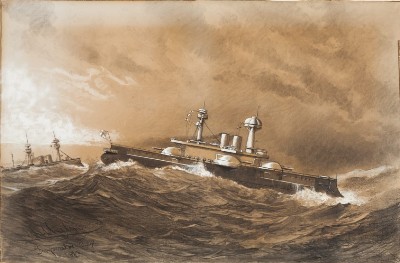

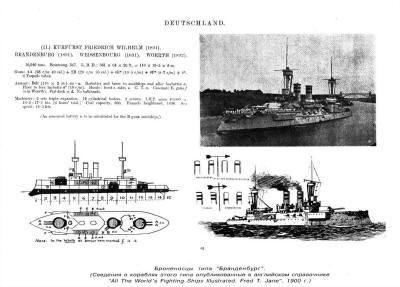

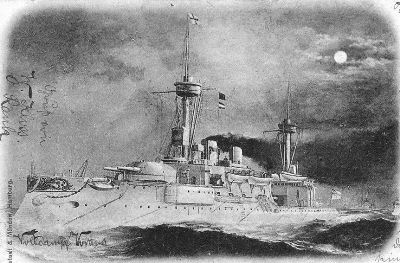

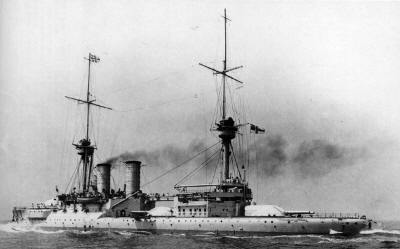

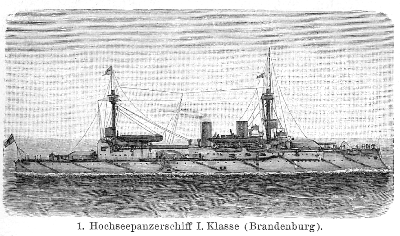

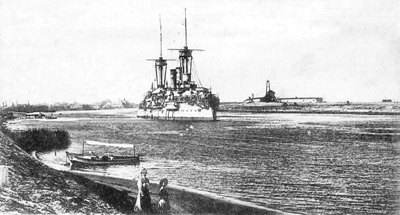

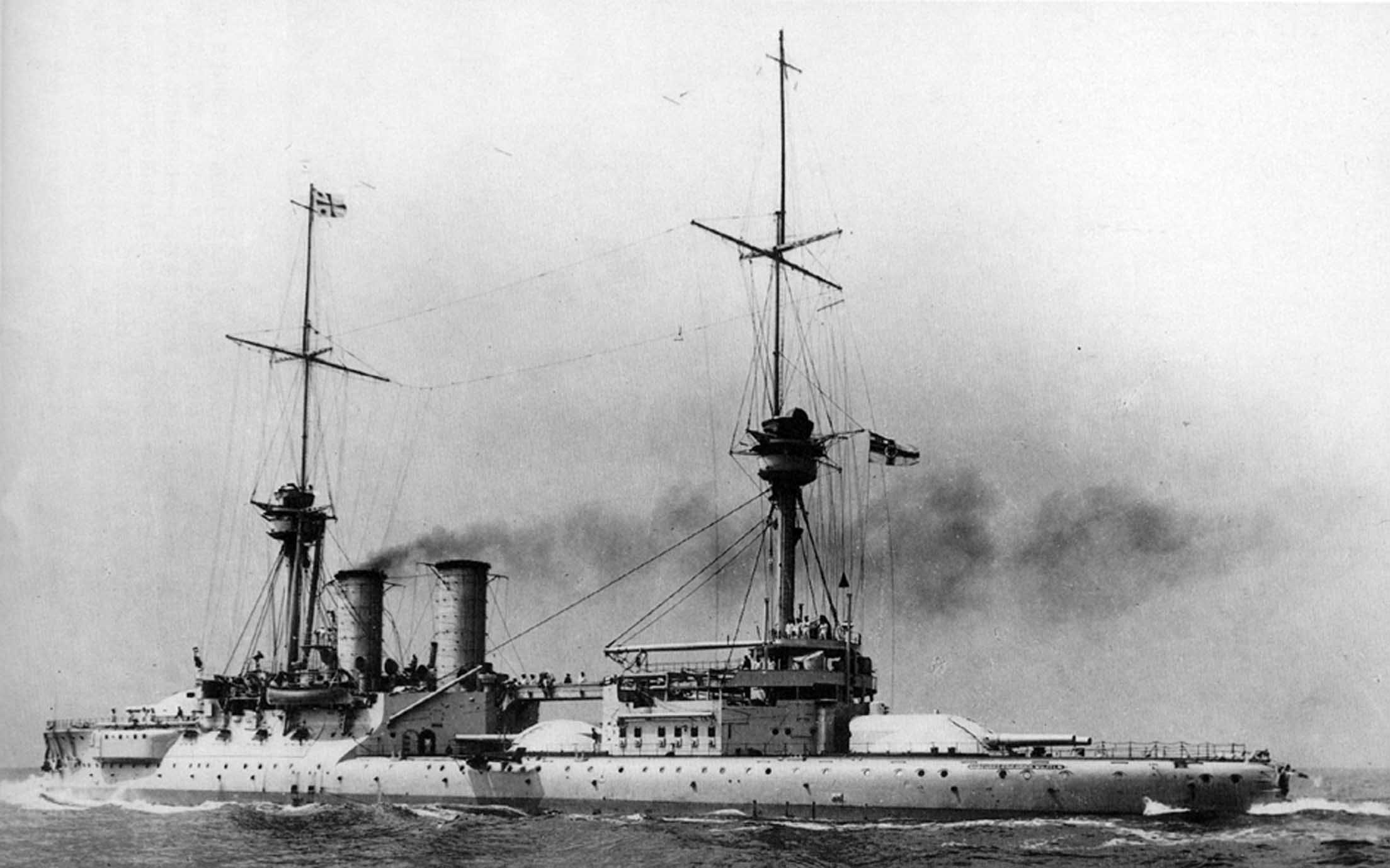

Ещё до прихода к власти кайзера Вильгельма II, большого энтузиаста военного флота, и его старшего друга и учителя, Альфреда фон Тирпица, в Германии уже висел в воздухе вопрос о несоответствии существующего флота и амбиций новой империи. Многие понимали, что стране нужны представительные корабли, которые вызовут уважение при официальном визите в иностранный порт, не только у праздной публики и репортёров, но и в кругу военных специалистов. В общем, нужно было заявить себя, как достойного противника... Ещё до прихода к власти кайзера Вильгельма II, большого энтузиаста военного флота, и его старшего друга и учителя, Альфреда фон Тирпица, в Германии уже висел в воздухе вопрос о несоответствии существующего флота и амбиций новой империи. Многие понимали, что стране нужны представительные корабли, которые вызовут уважение при официальном визите в иностранный порт, не только у праздной публики и репортёров, но и в кругу военных специалистов. В общем, нужно было заявить себя, как достойного противника...

Корабли программы 1873 года, предназначенные исключительно для обороны, не были теми образцами военного искусства, которыми можно кого-то заставить себя уважать. Взошедший на трон кайзер Вильгельм II поддержал строительство новых океанских кораблей, и вскоре они были заказаны.

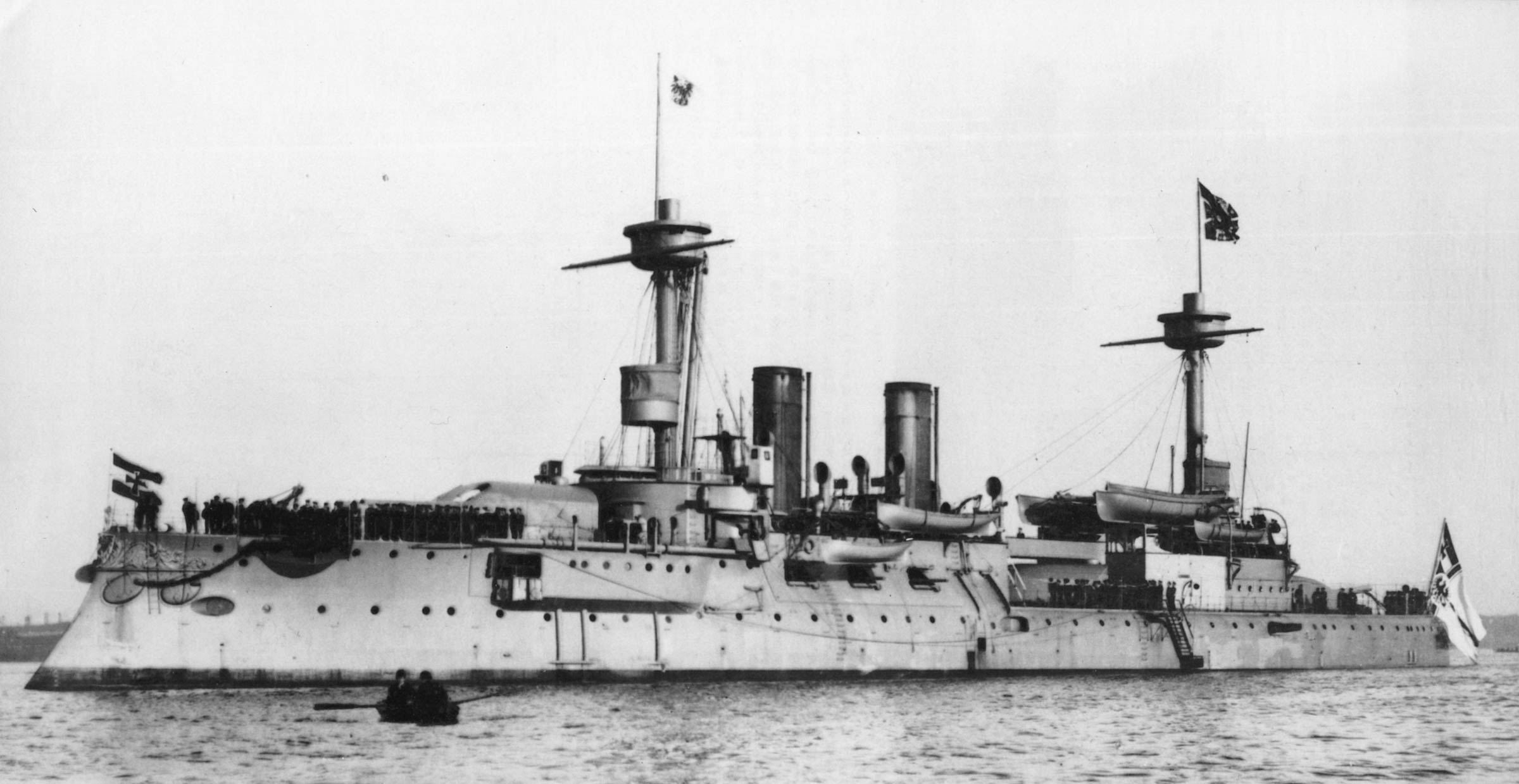

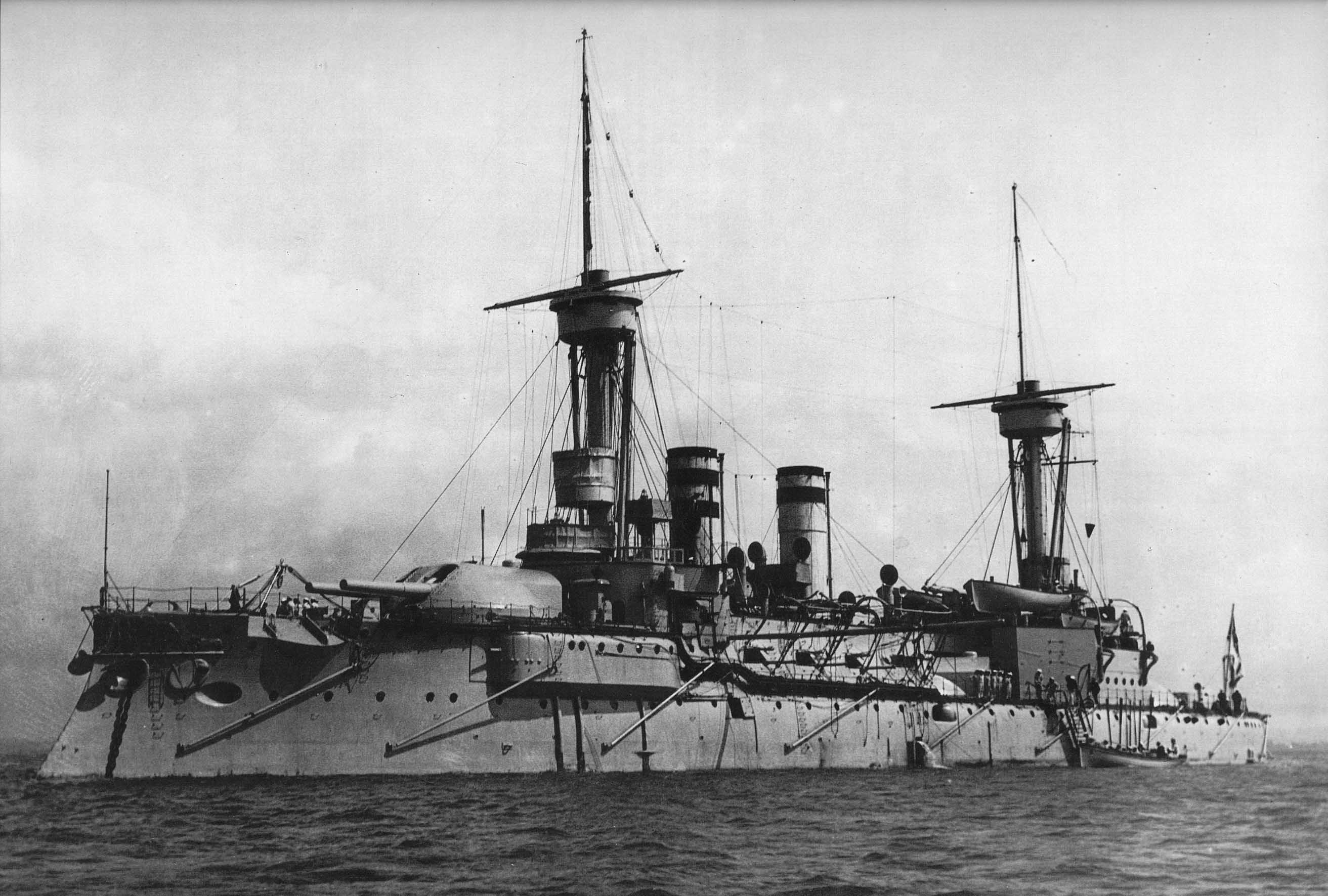

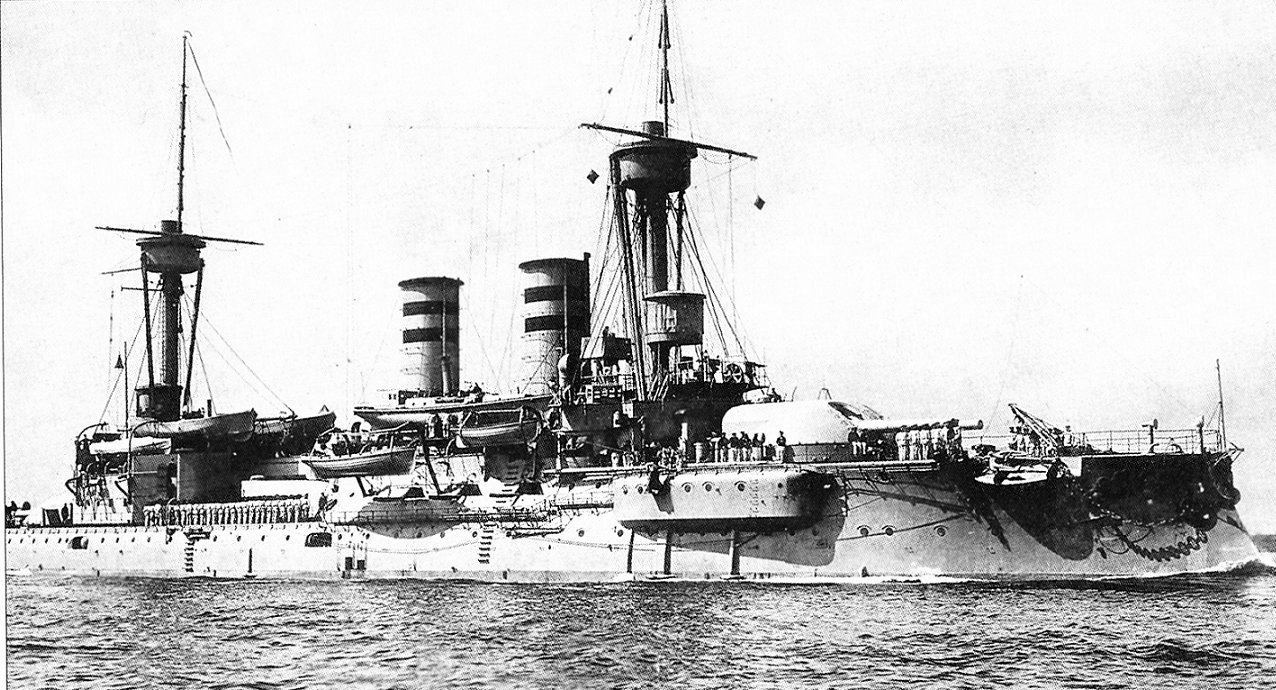

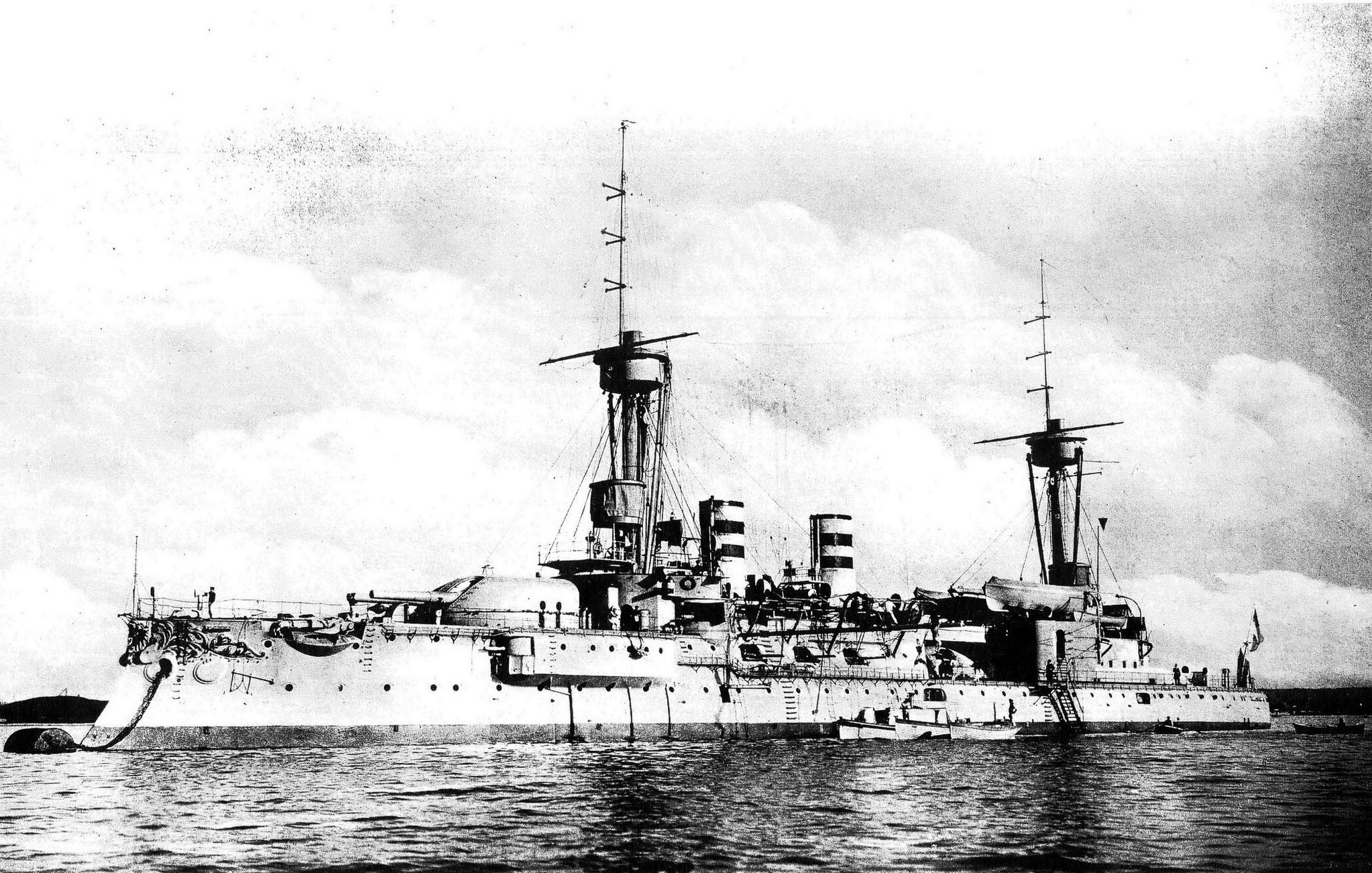

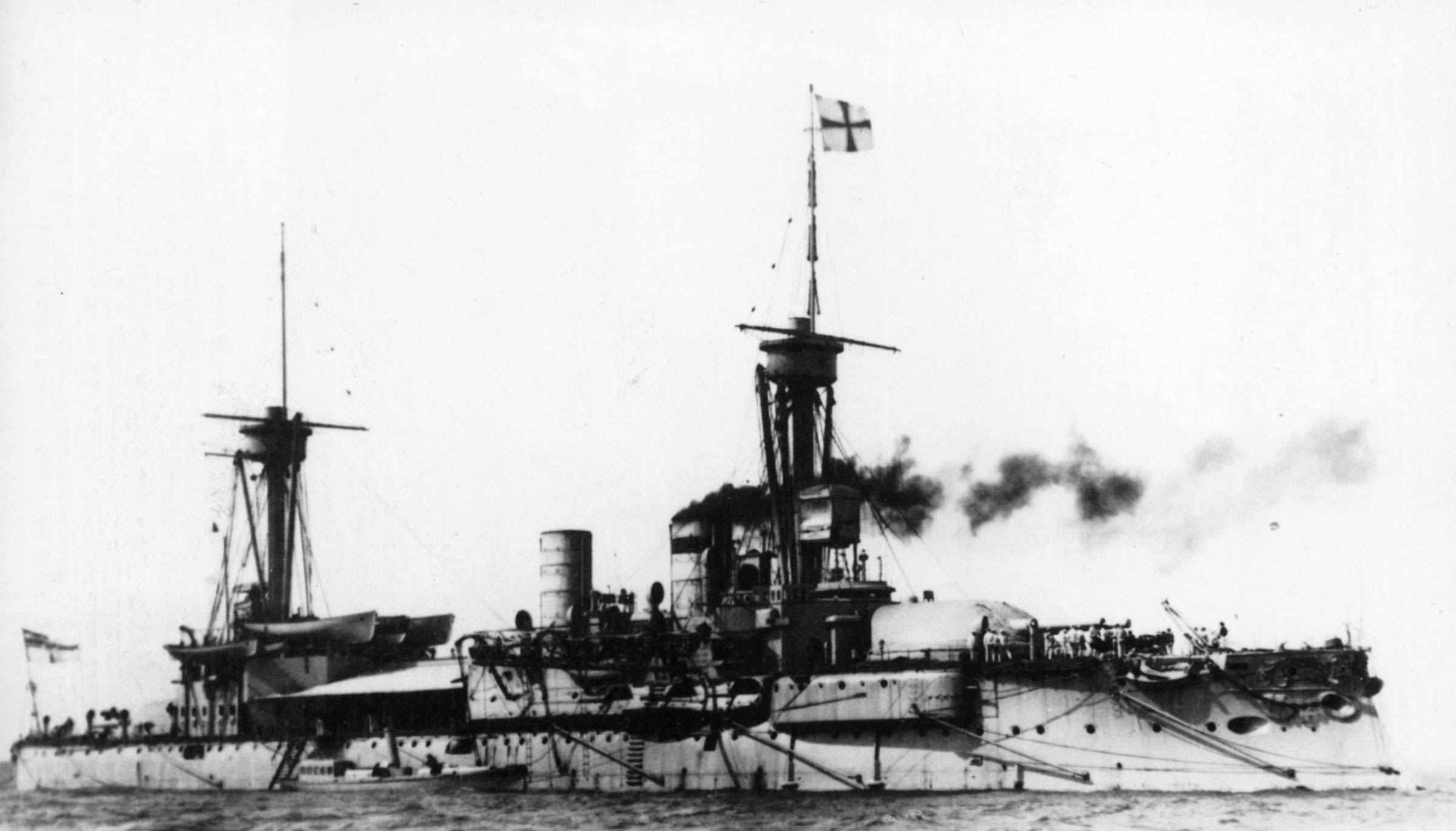

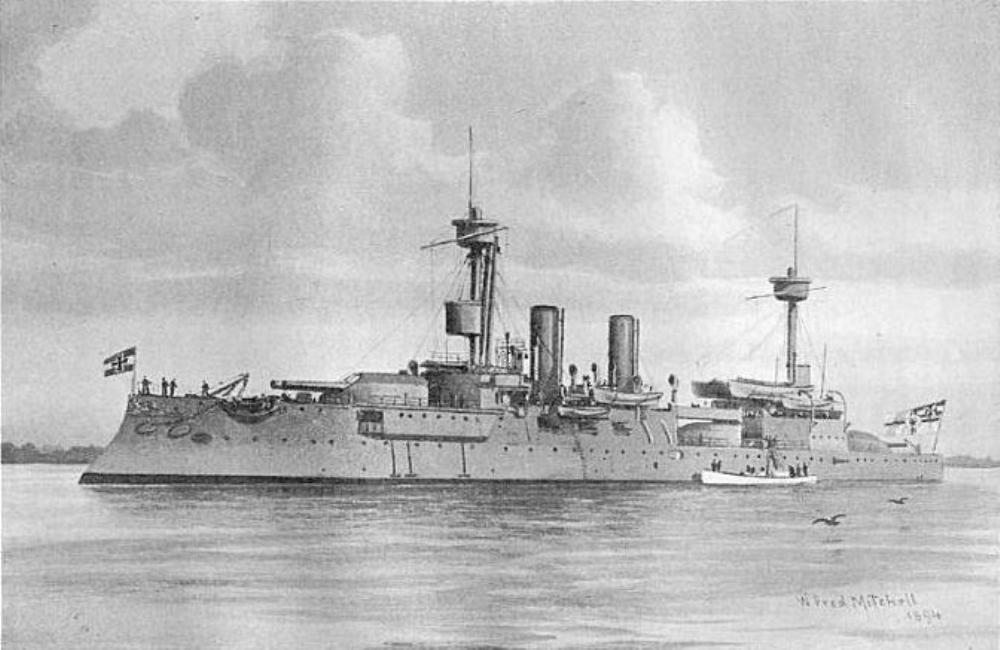

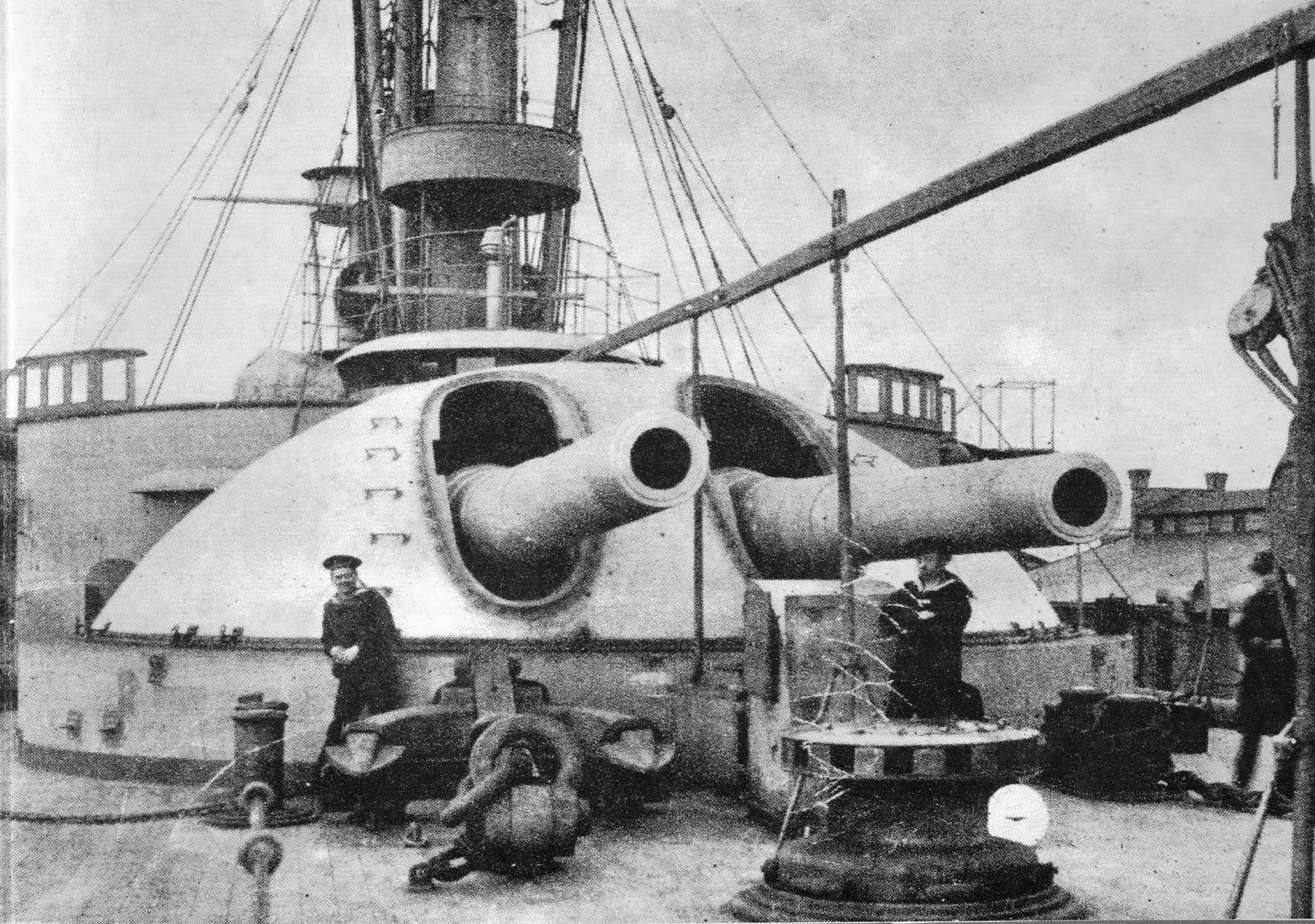

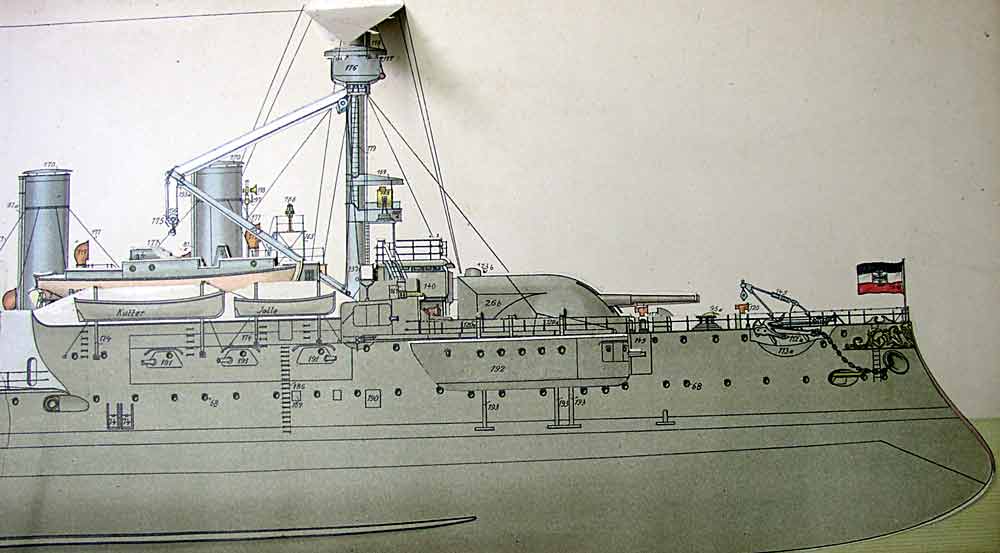

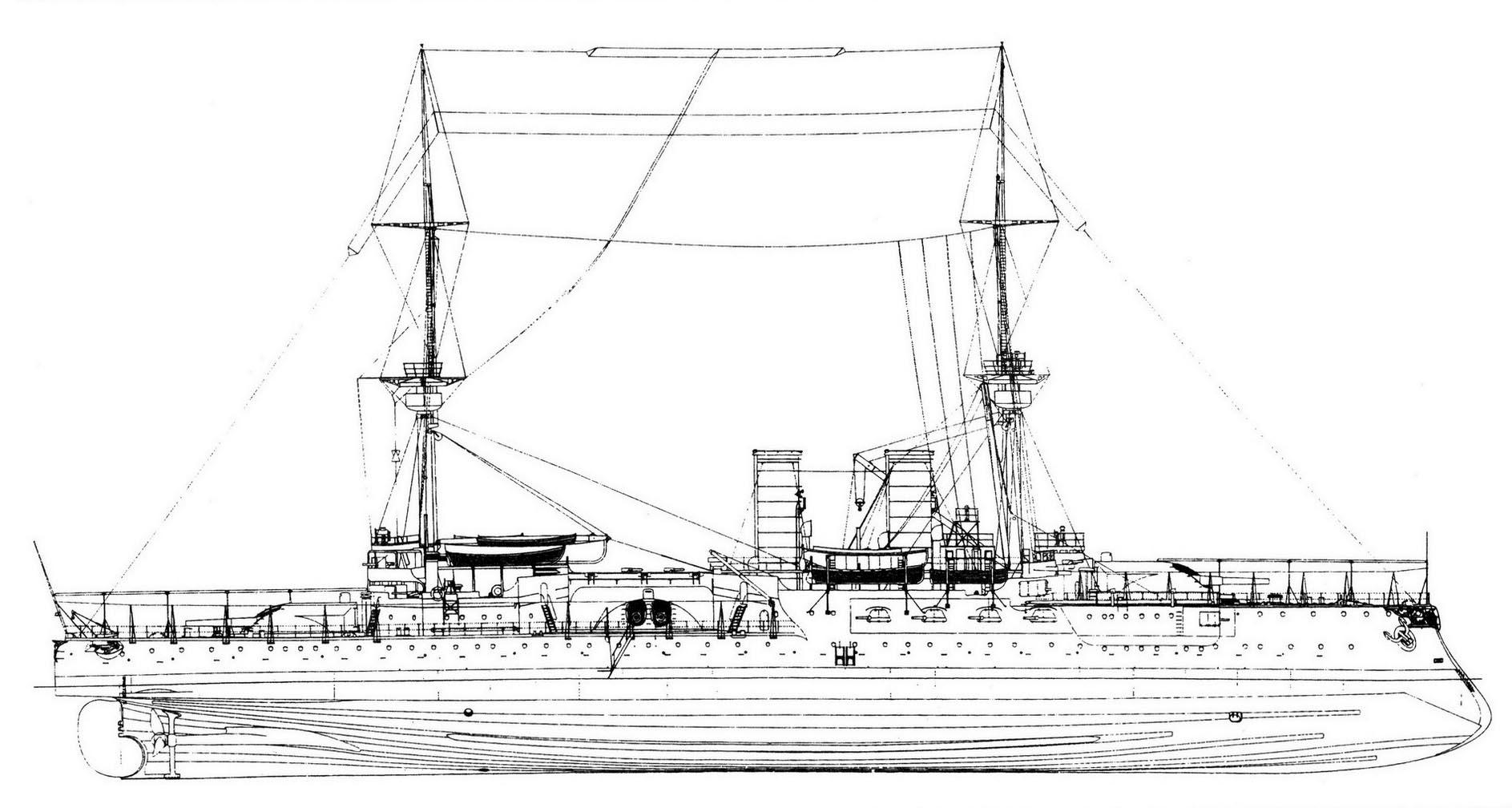

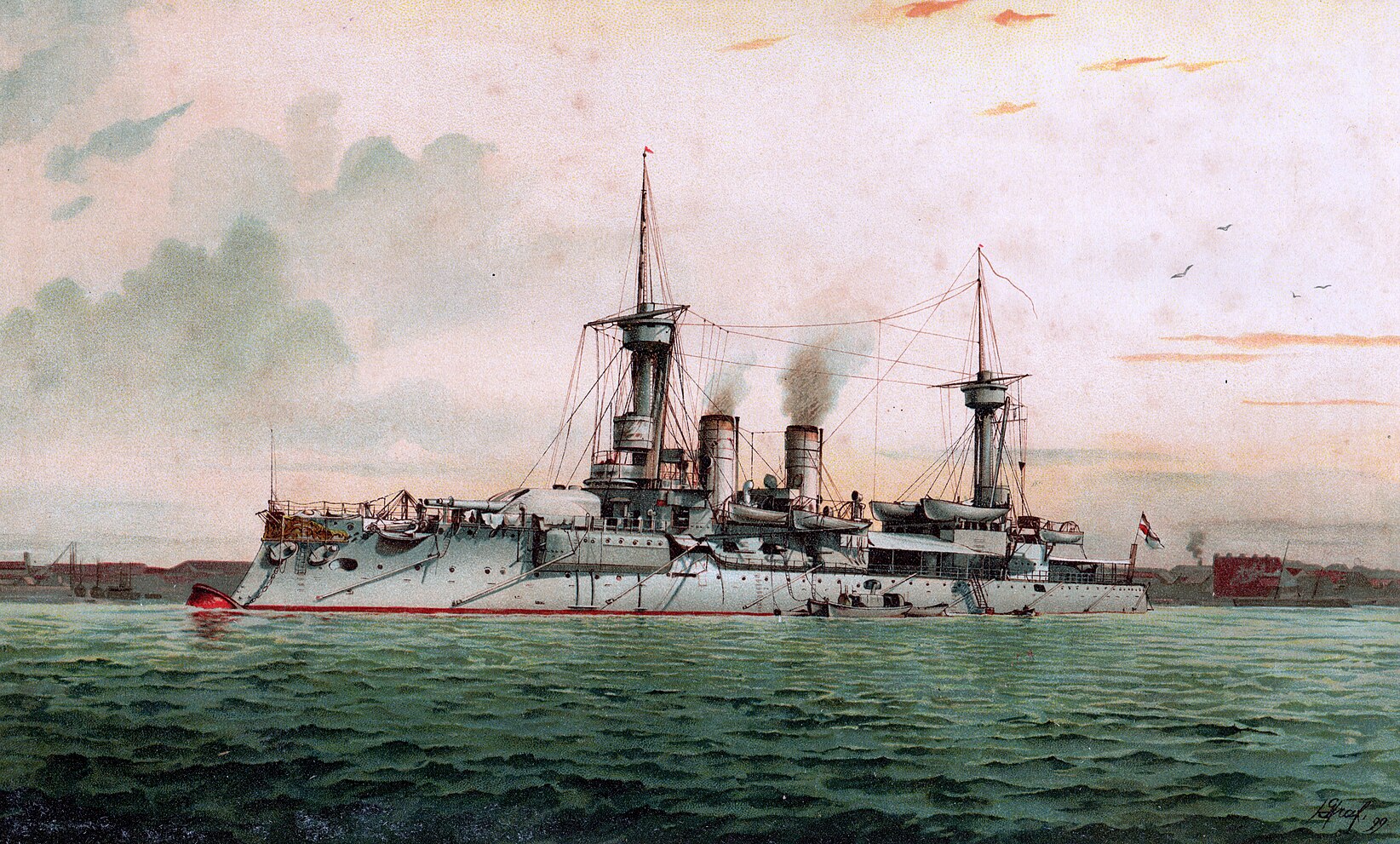

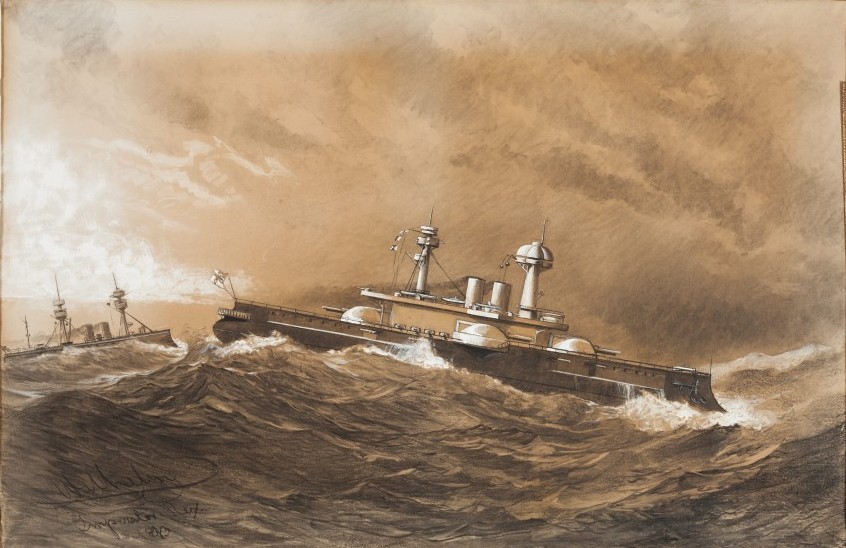

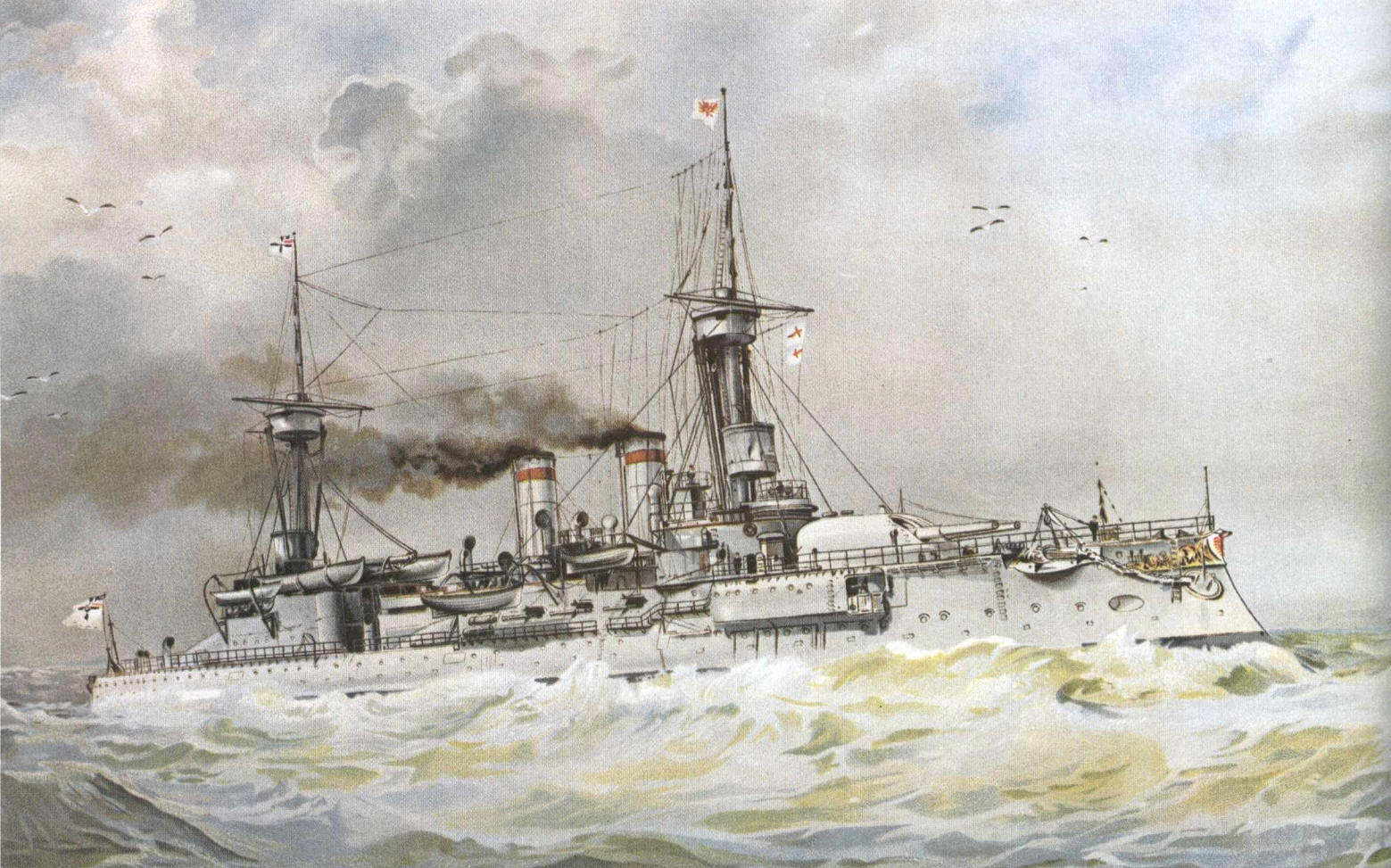

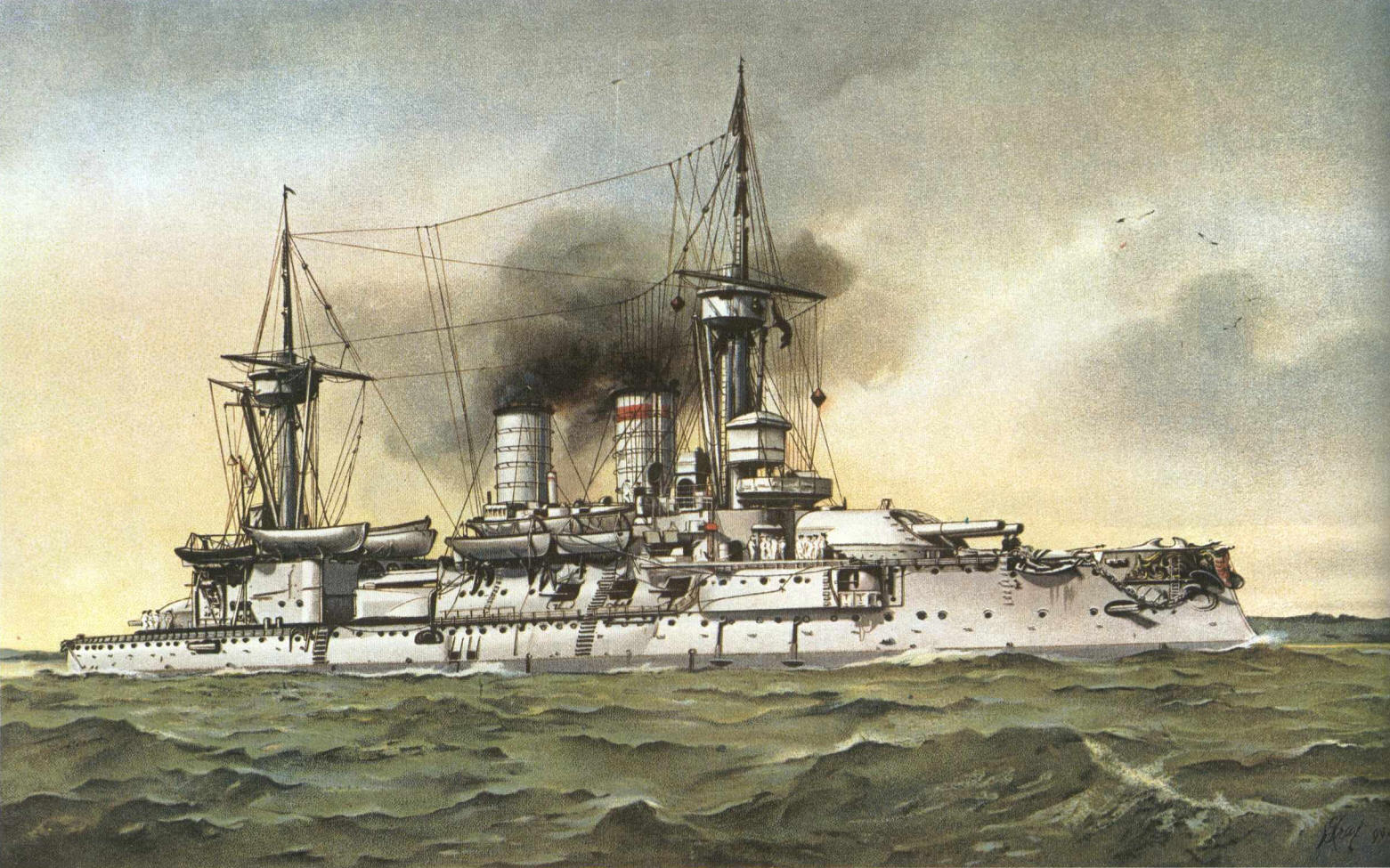

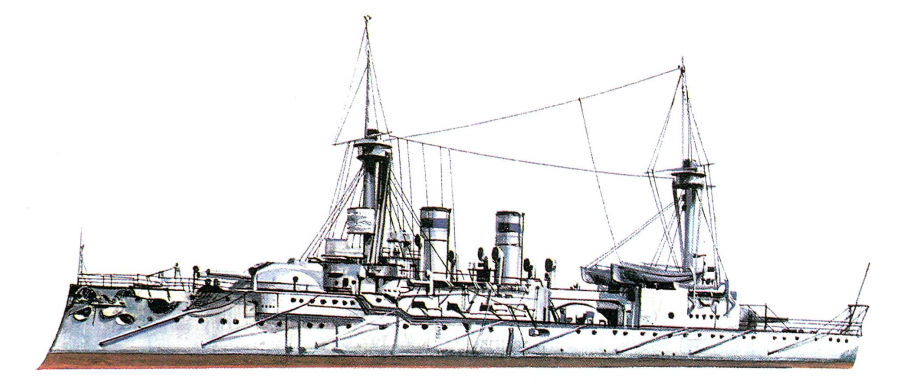

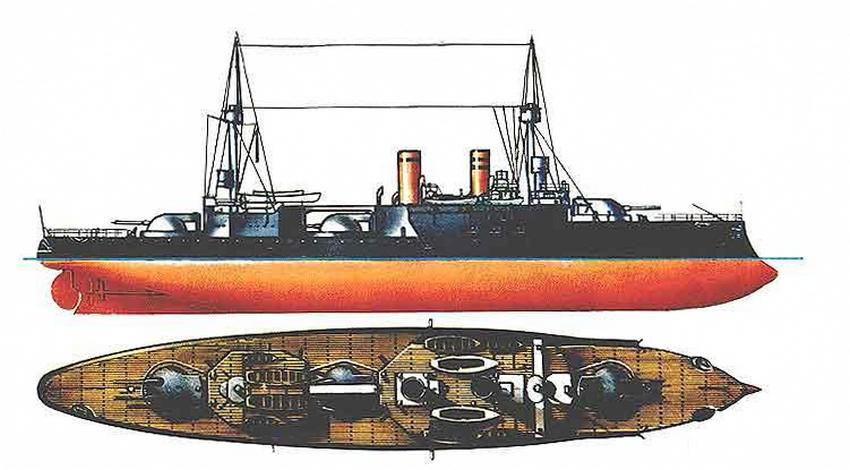

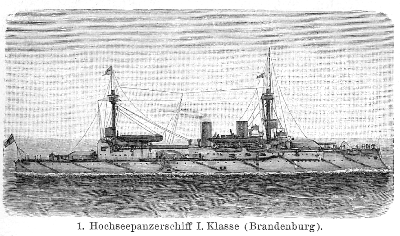

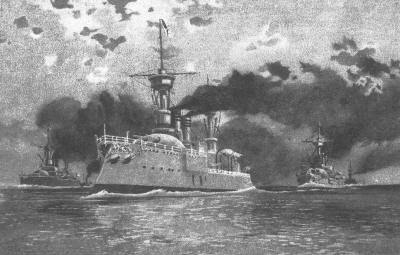

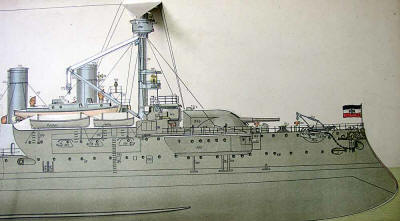

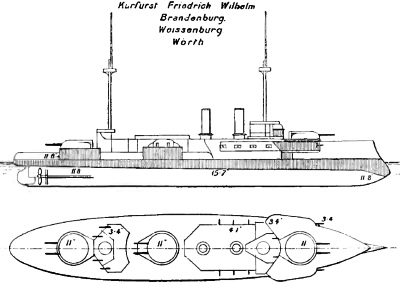

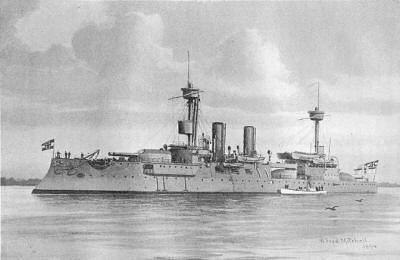

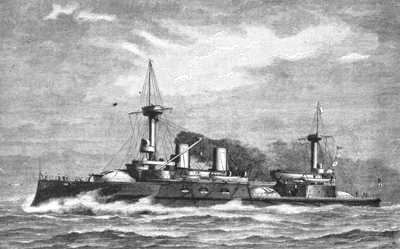

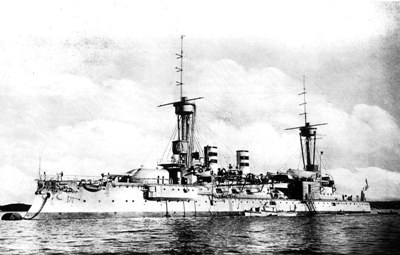

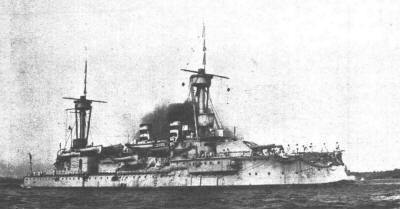

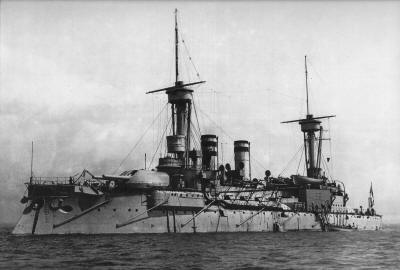

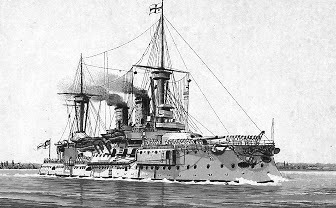

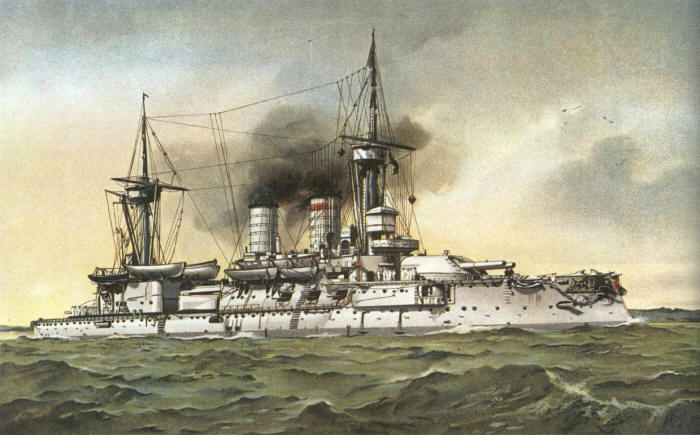

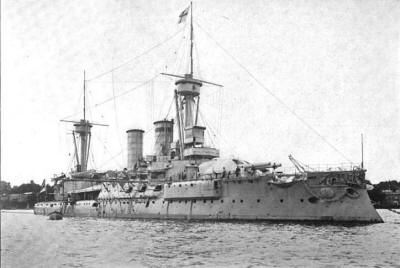

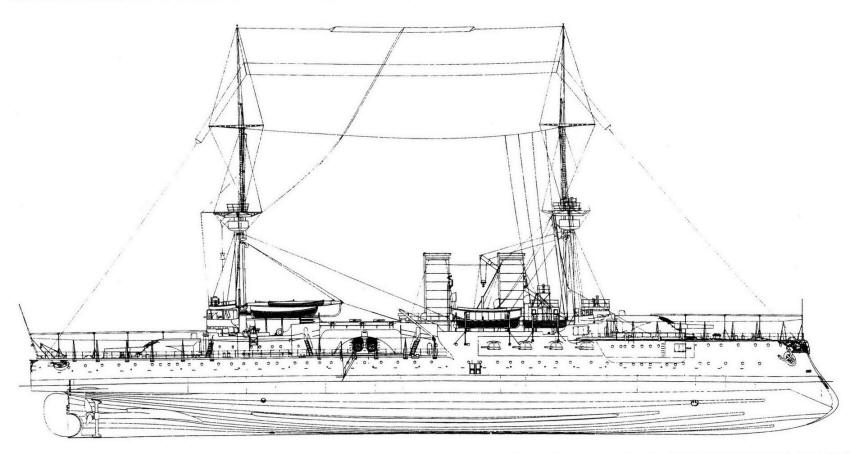

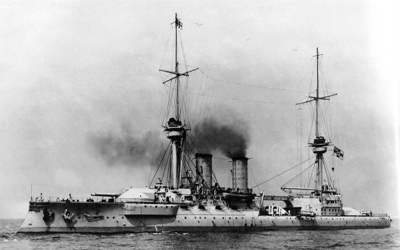

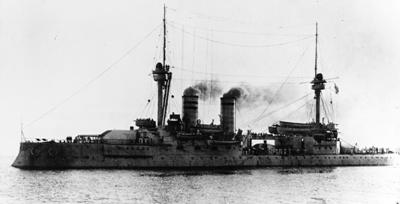

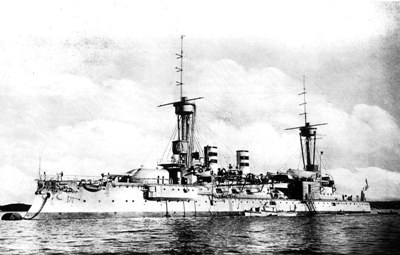

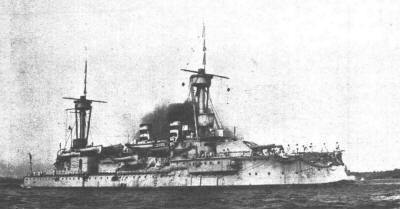

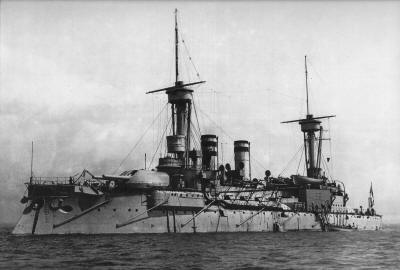

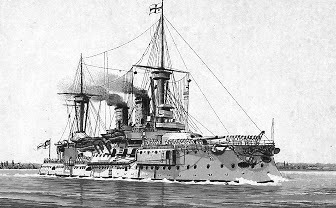

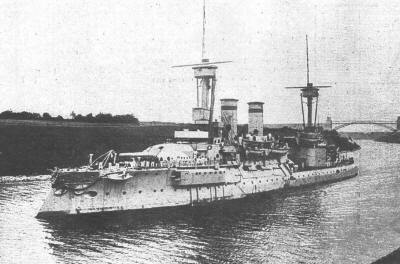

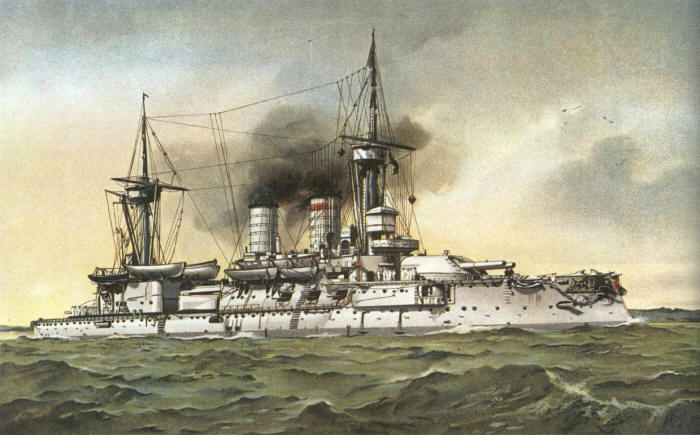

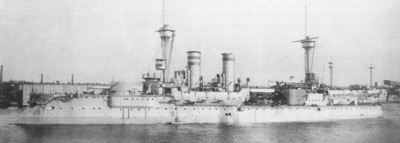

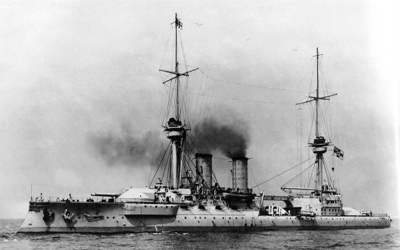

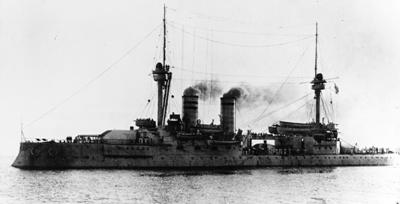

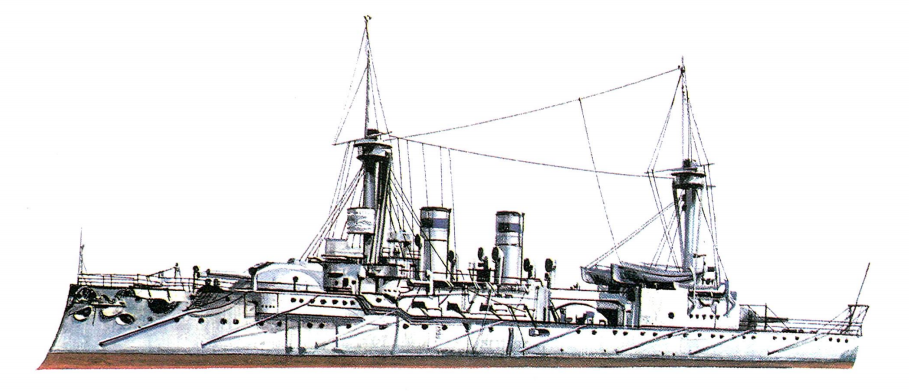

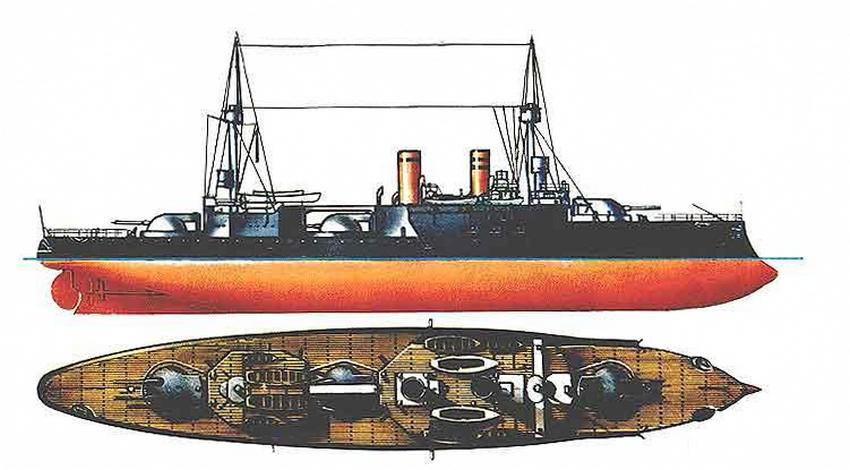

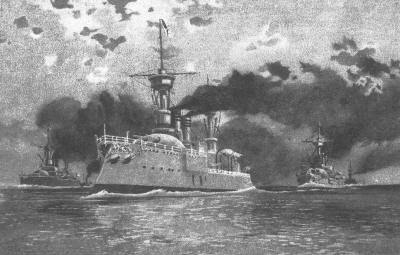

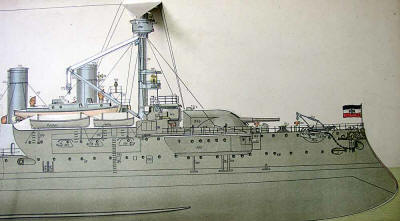

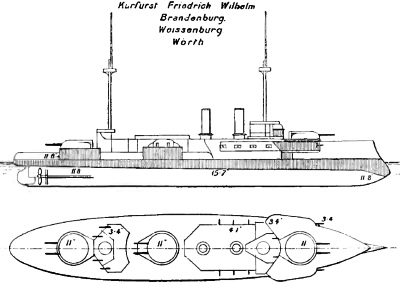

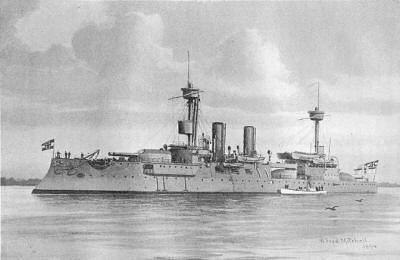

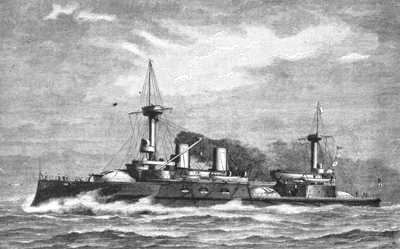

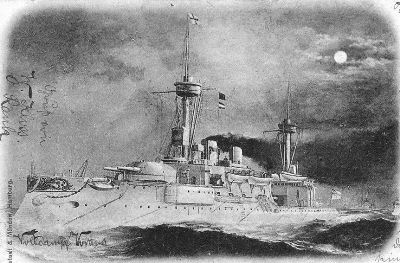

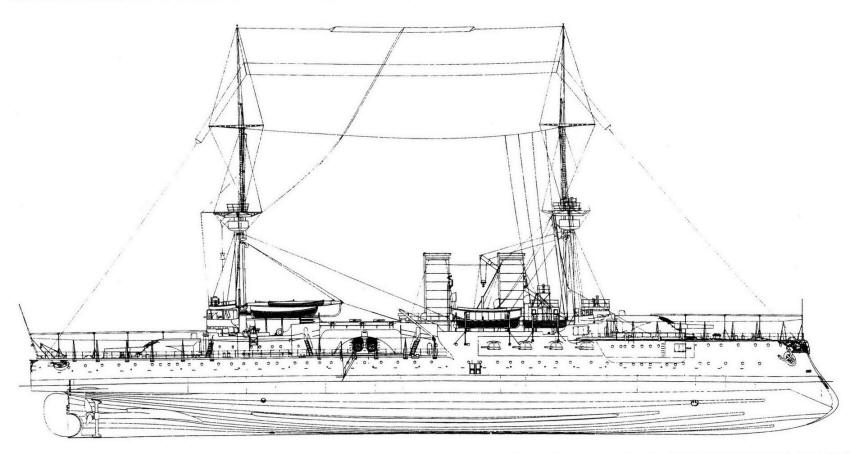

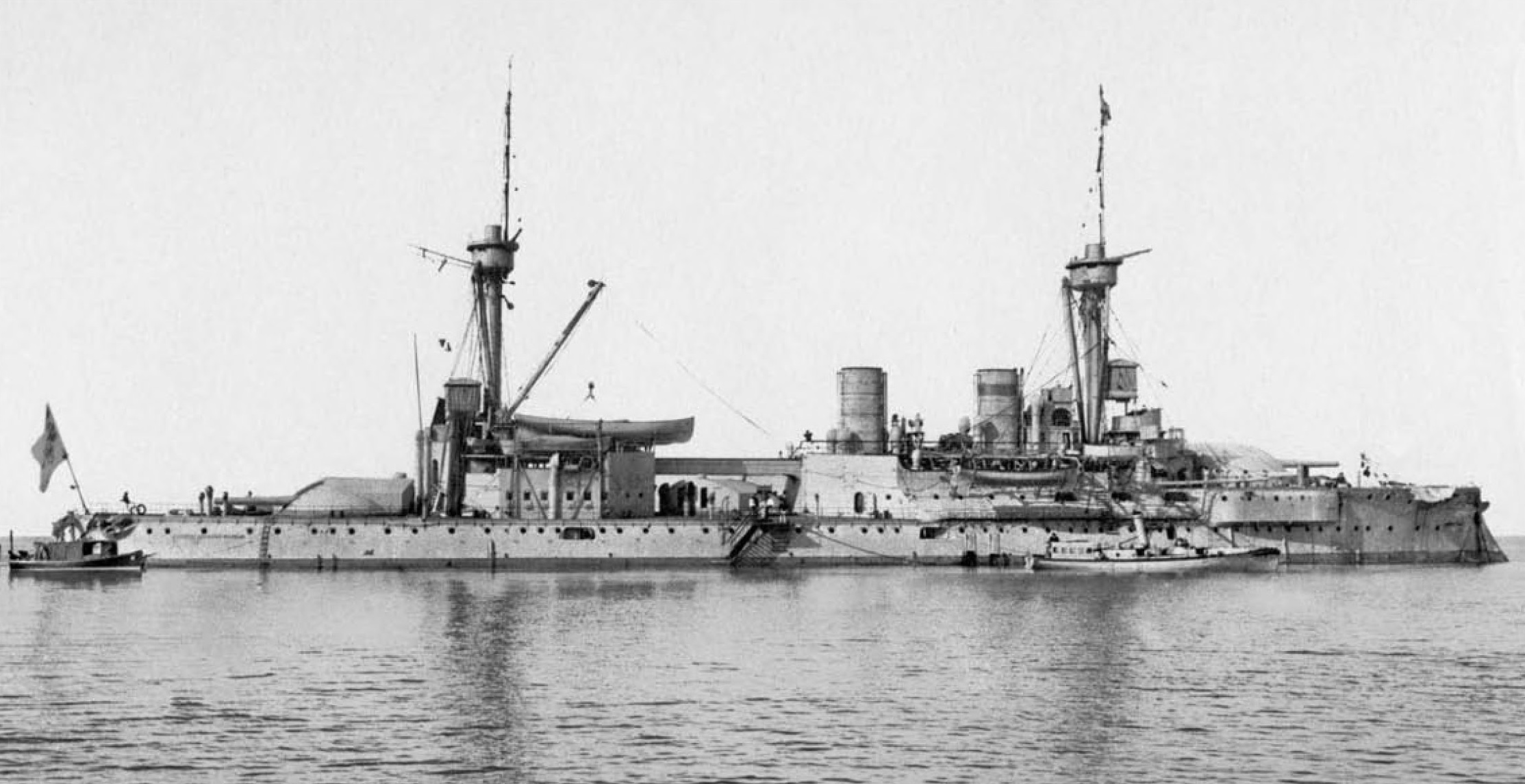

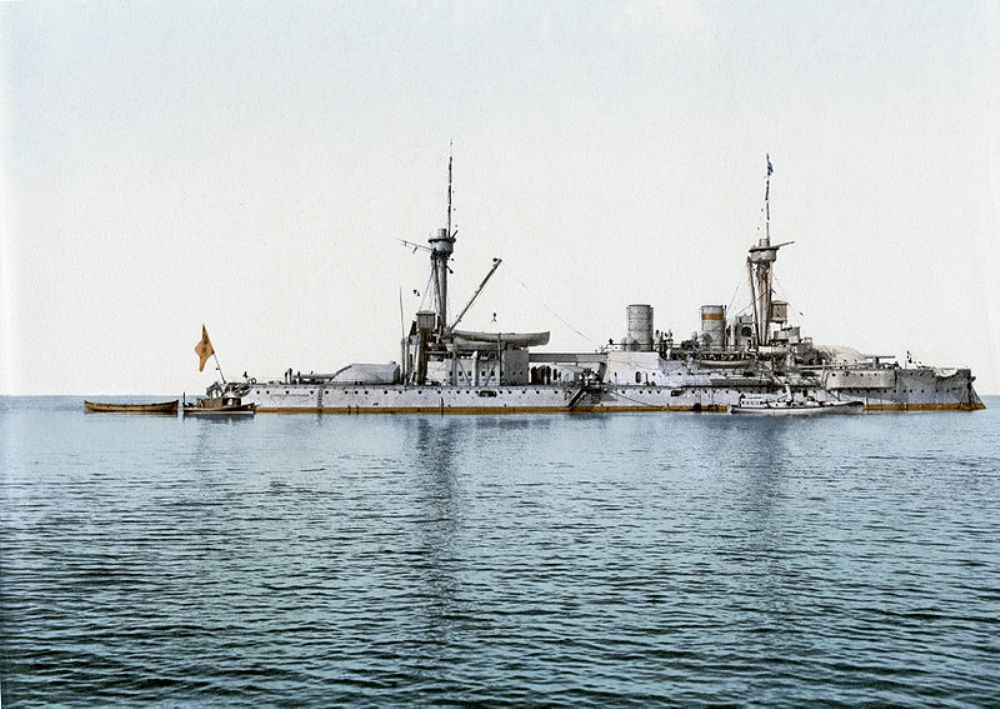

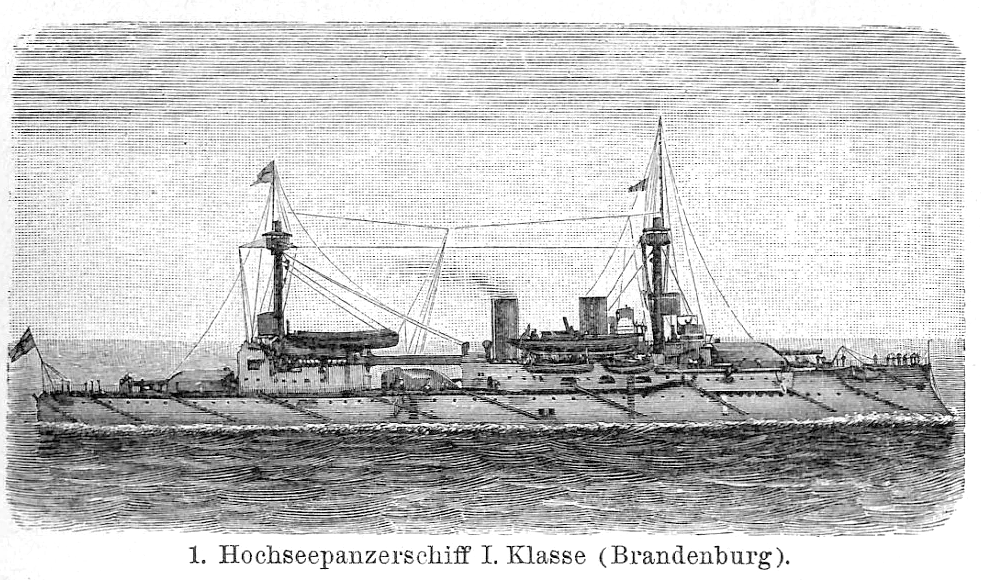

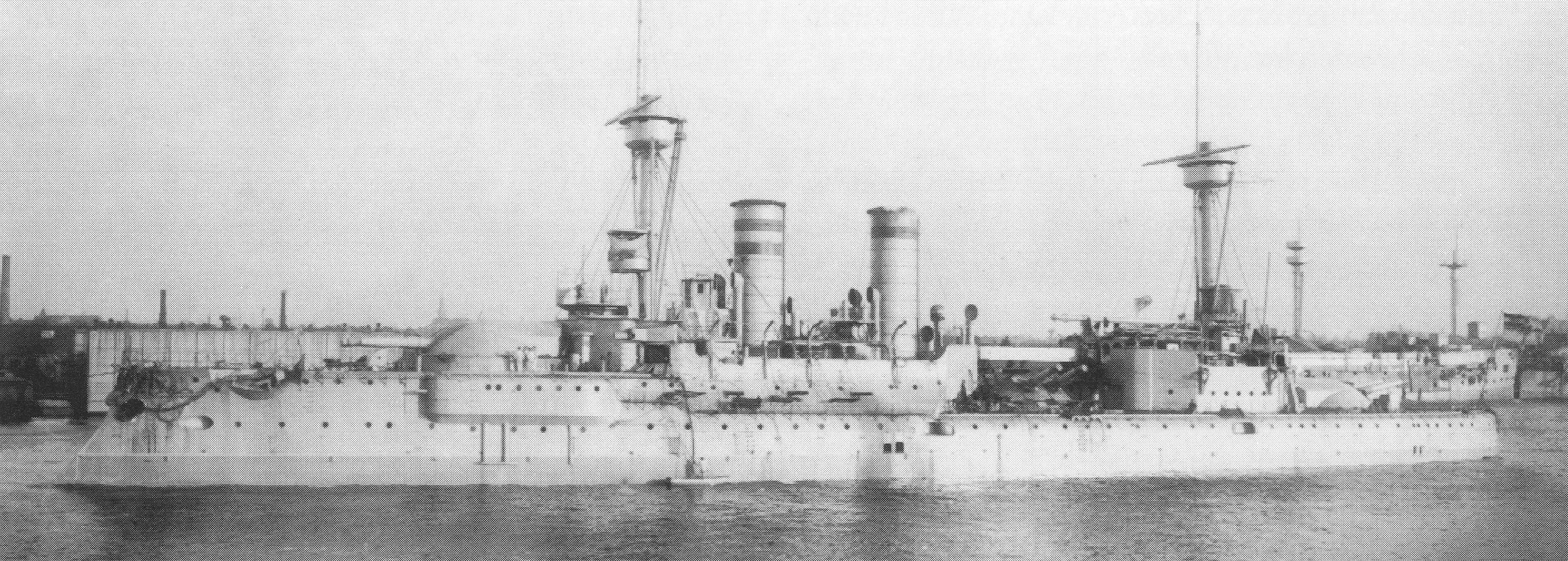

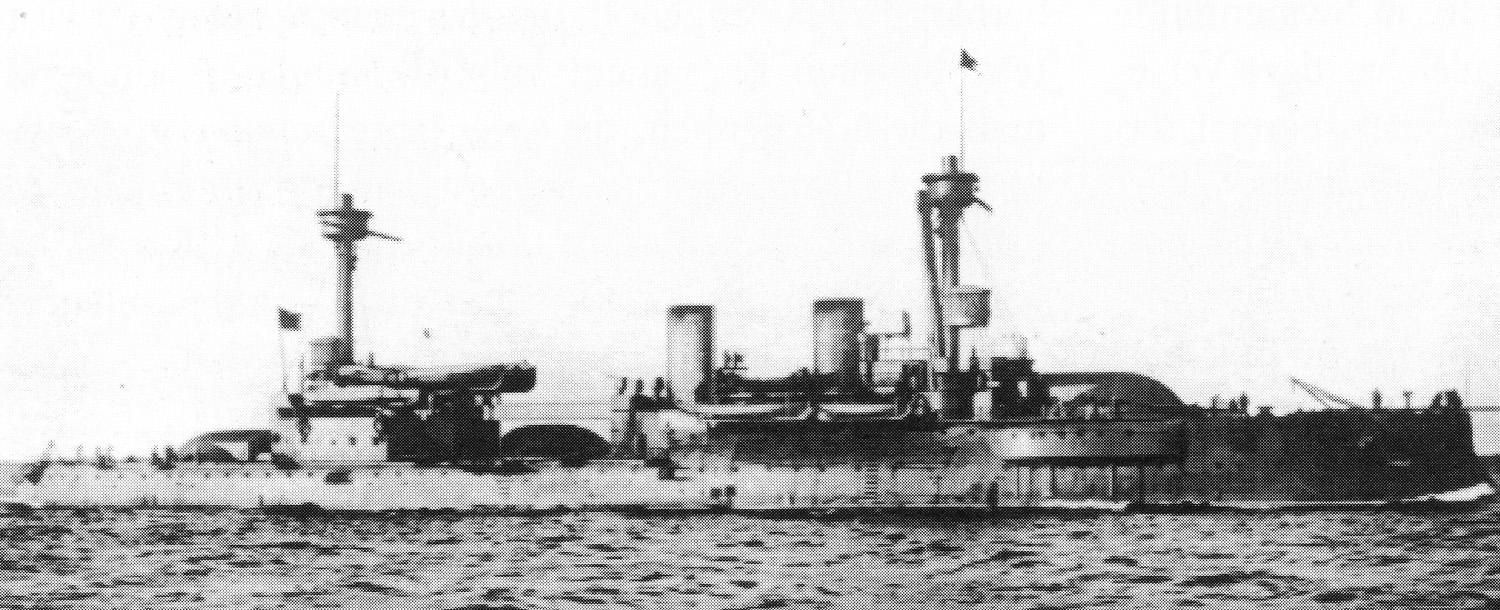

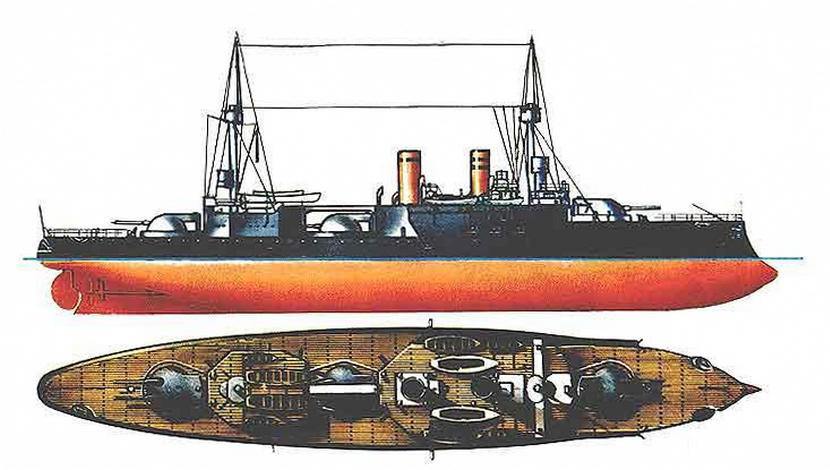

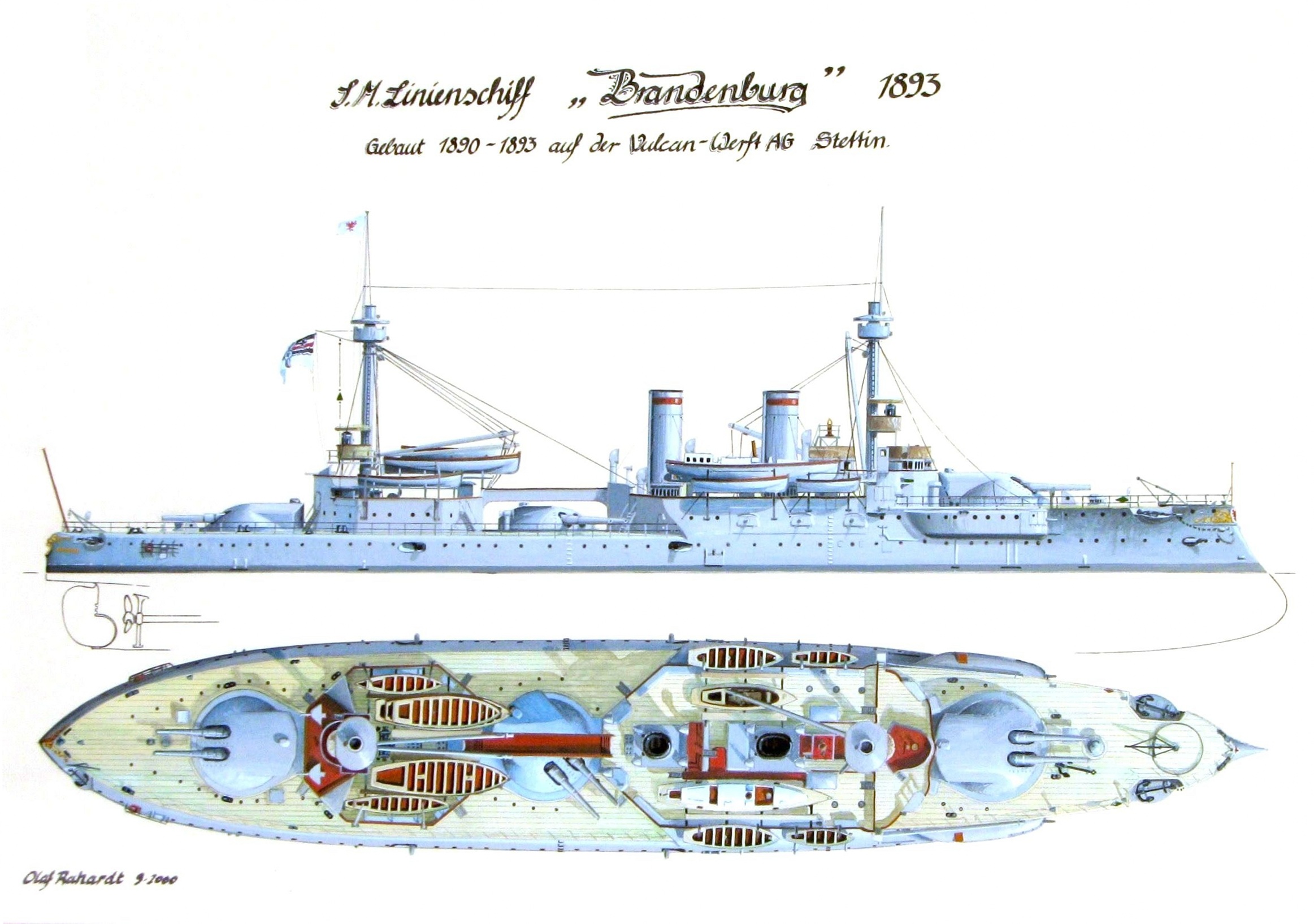

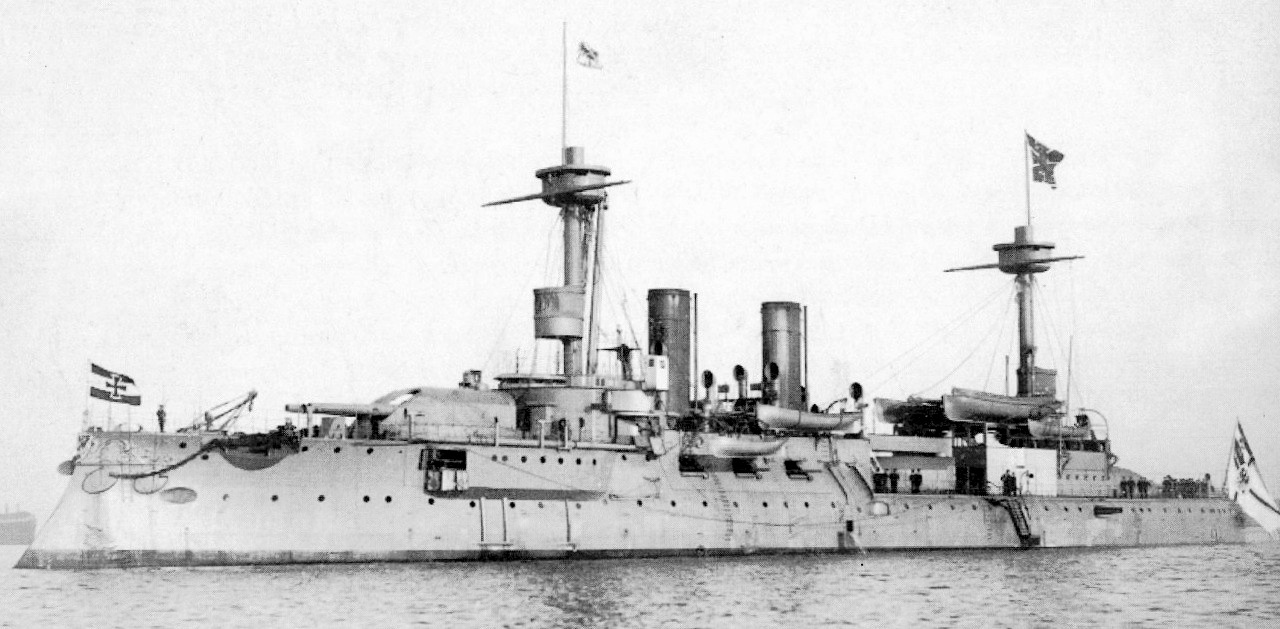

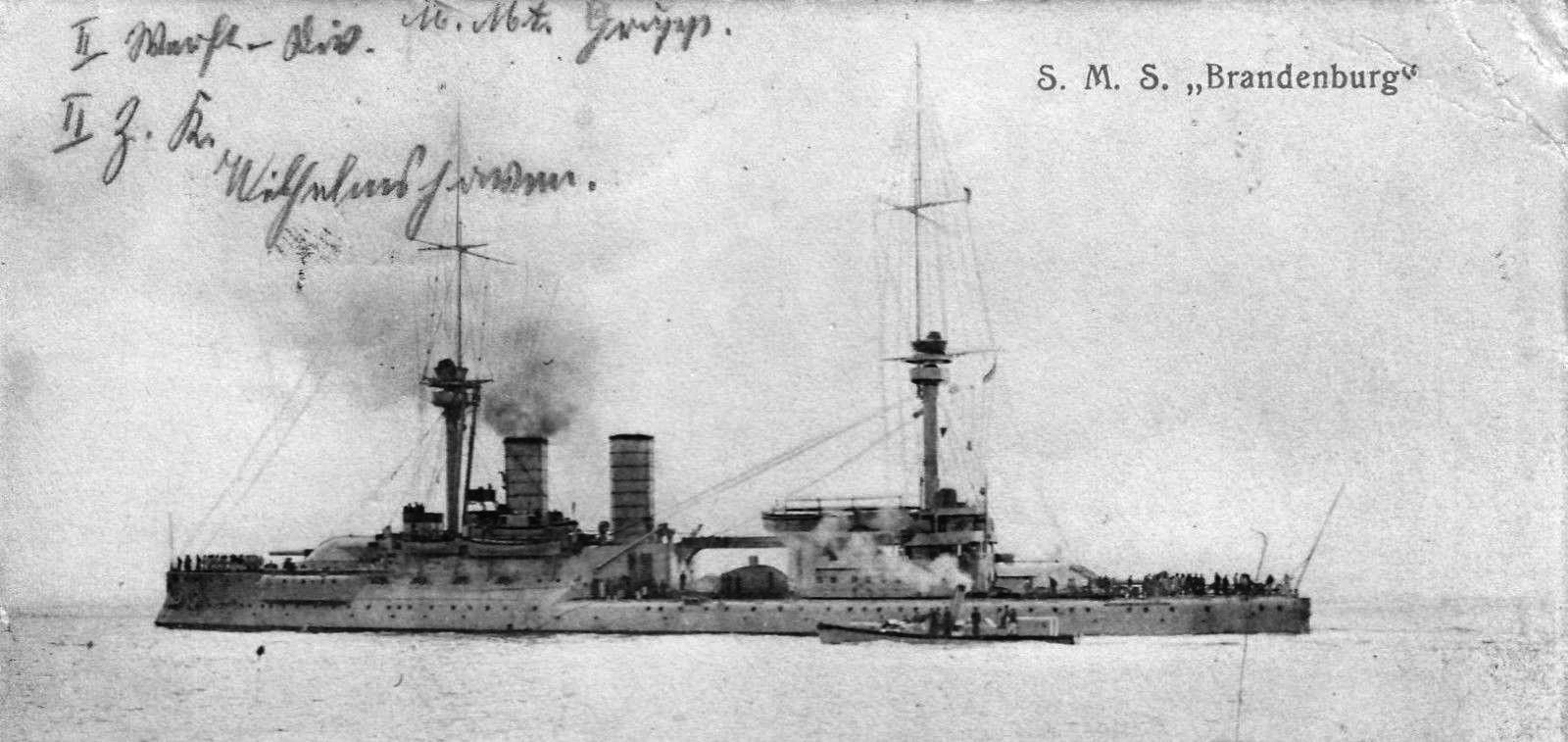

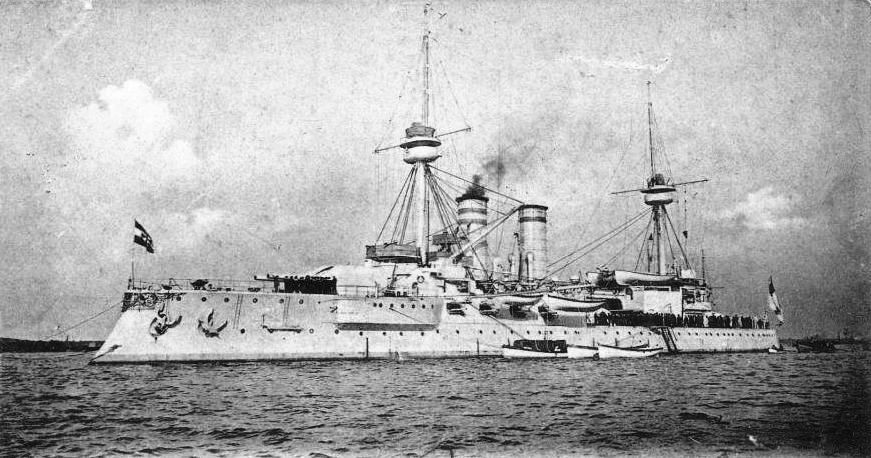

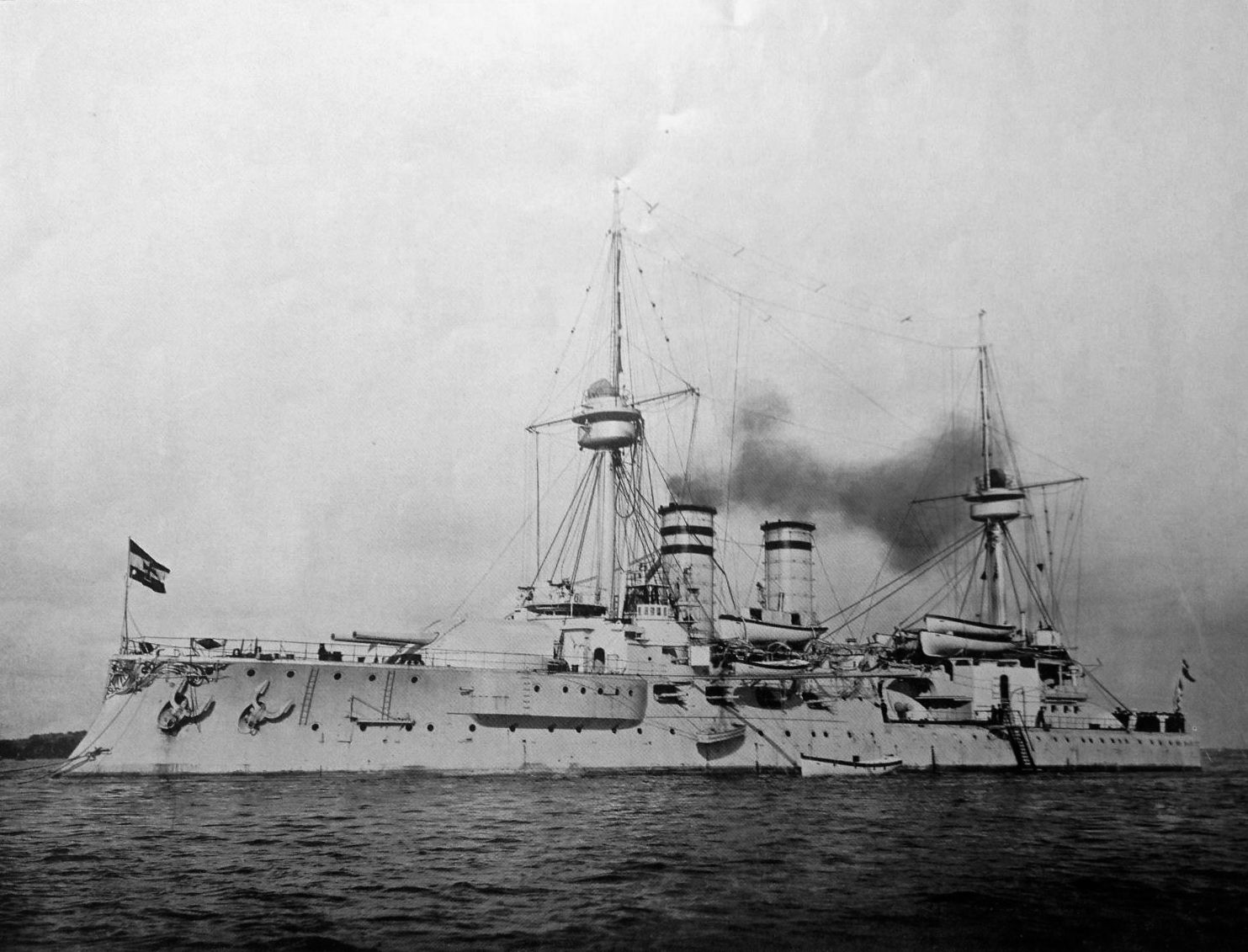

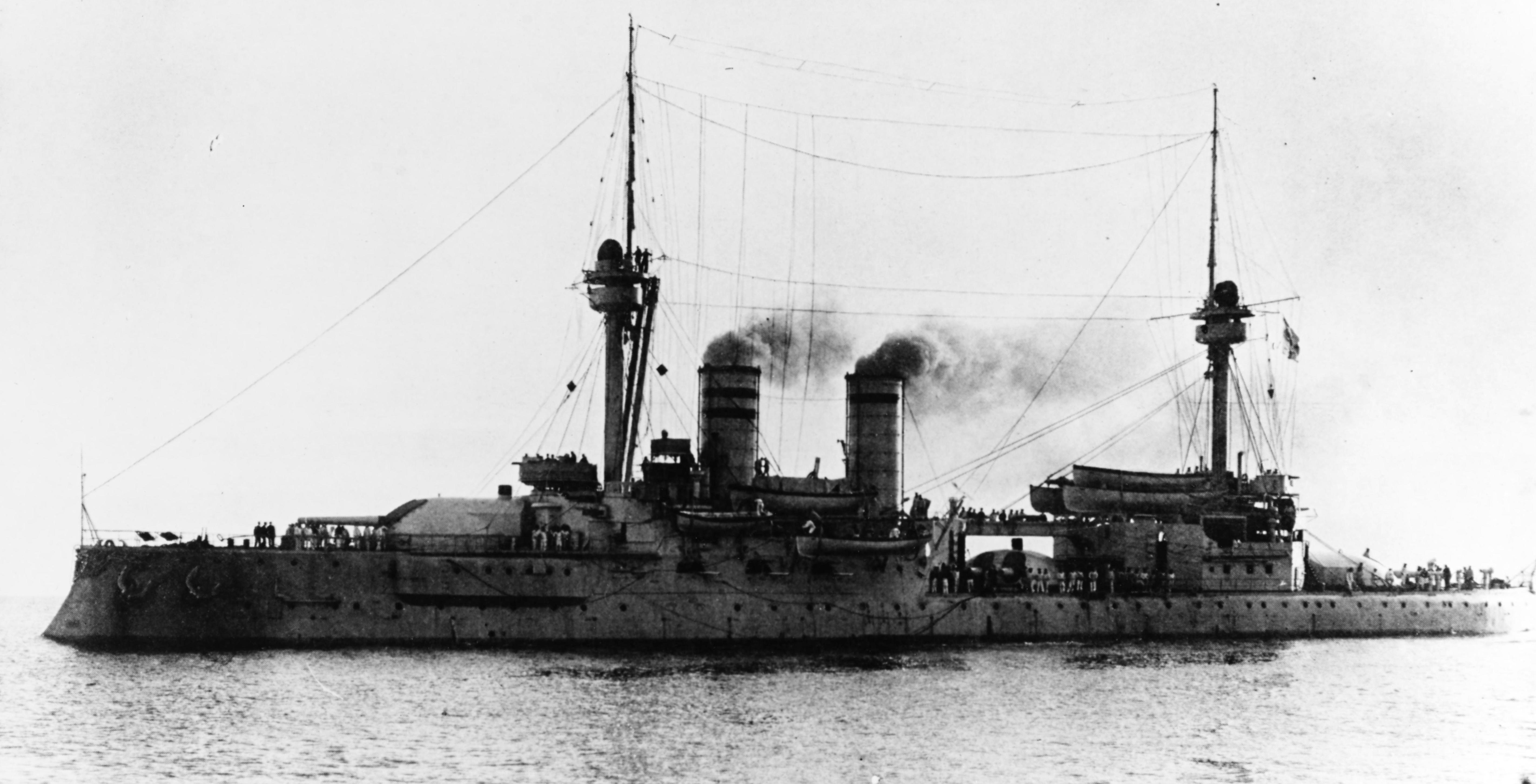

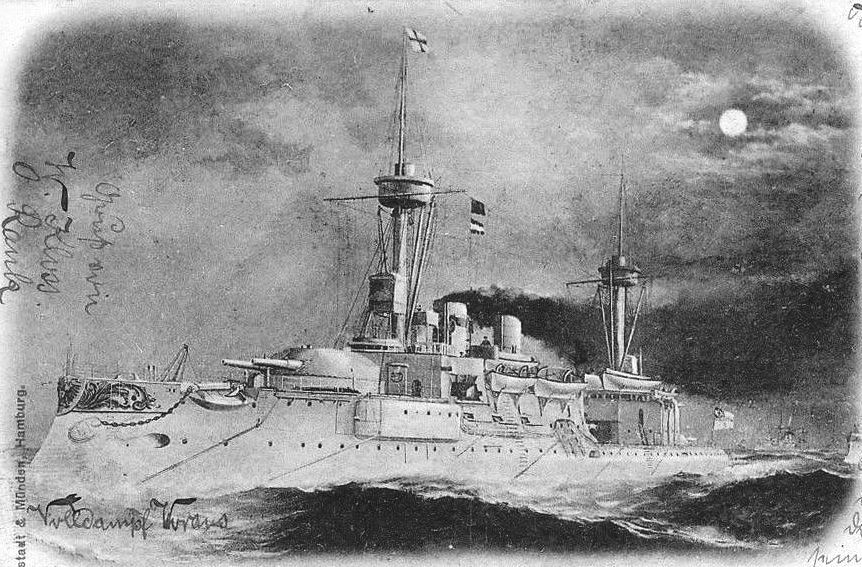

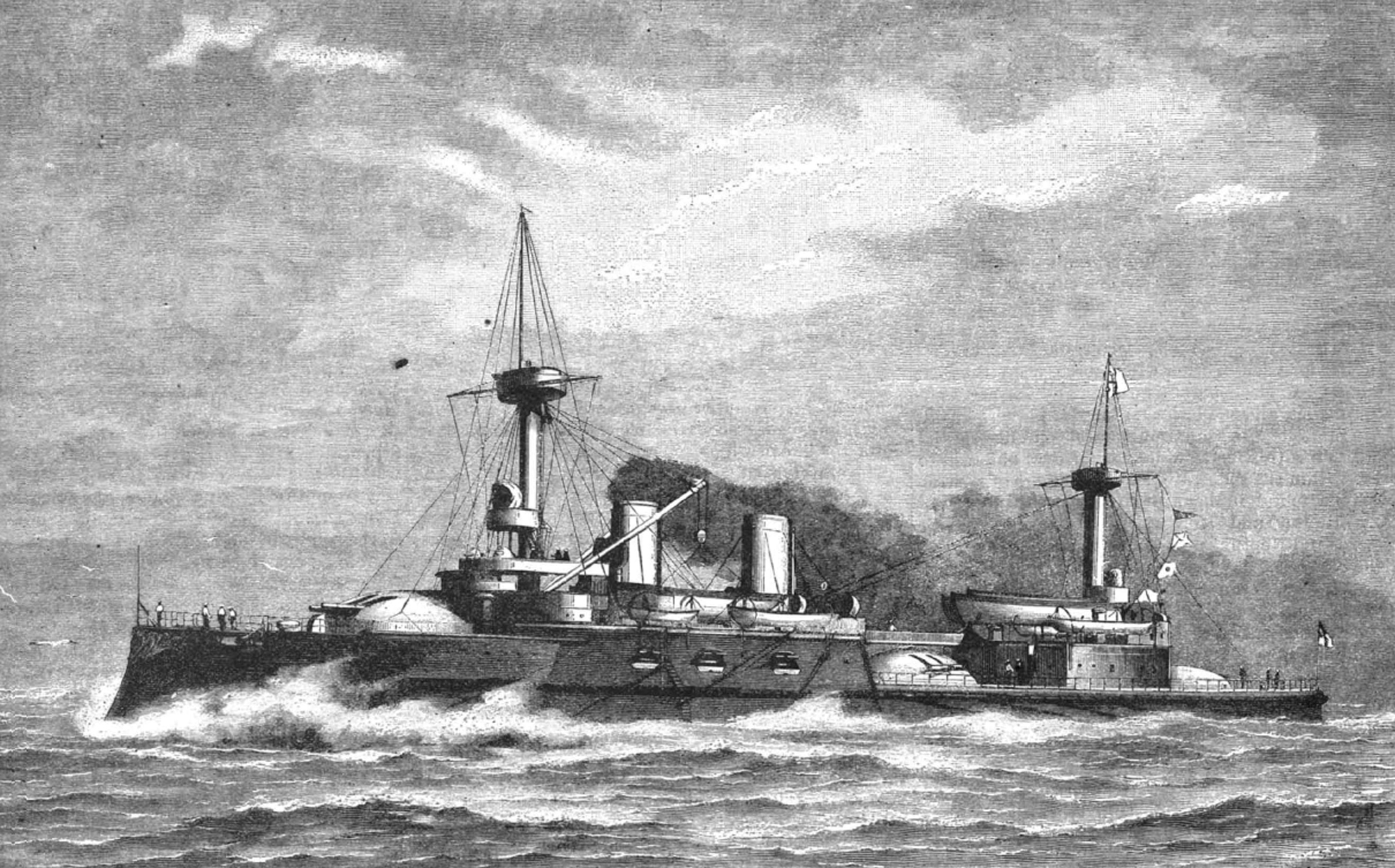

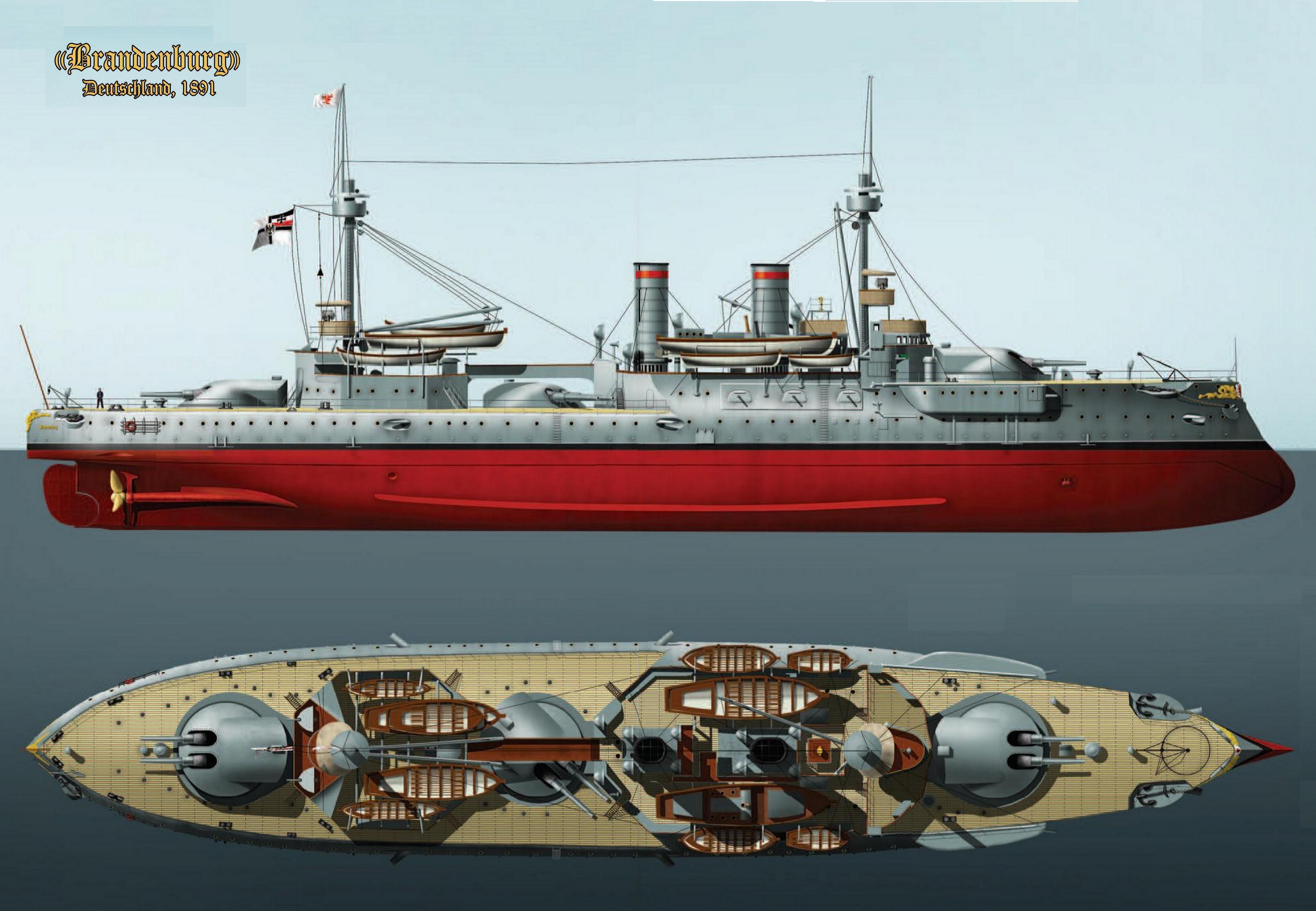

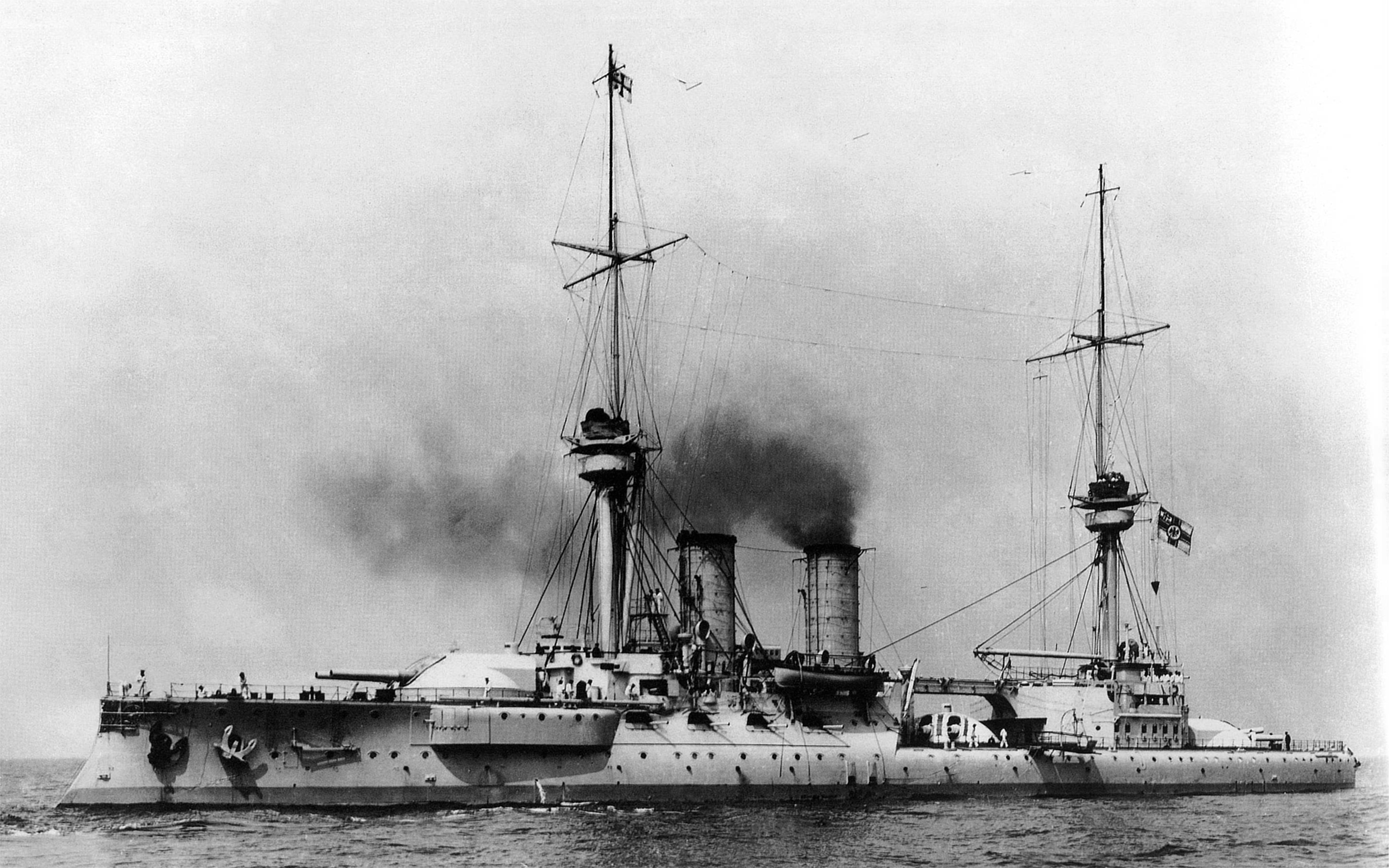

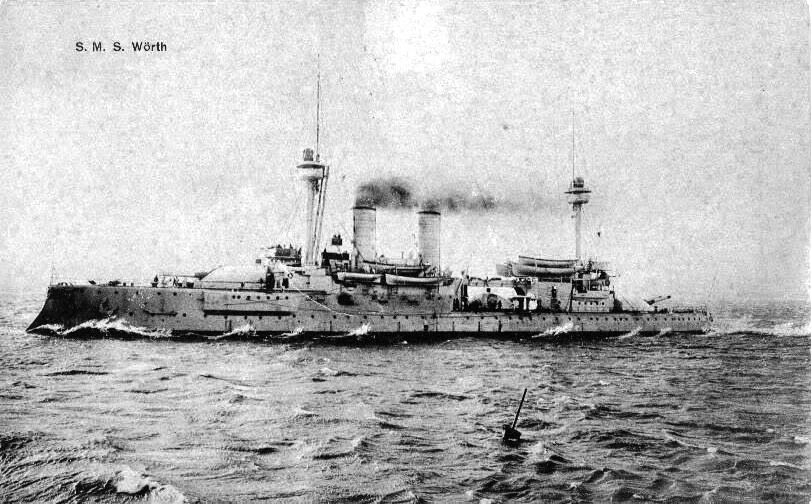

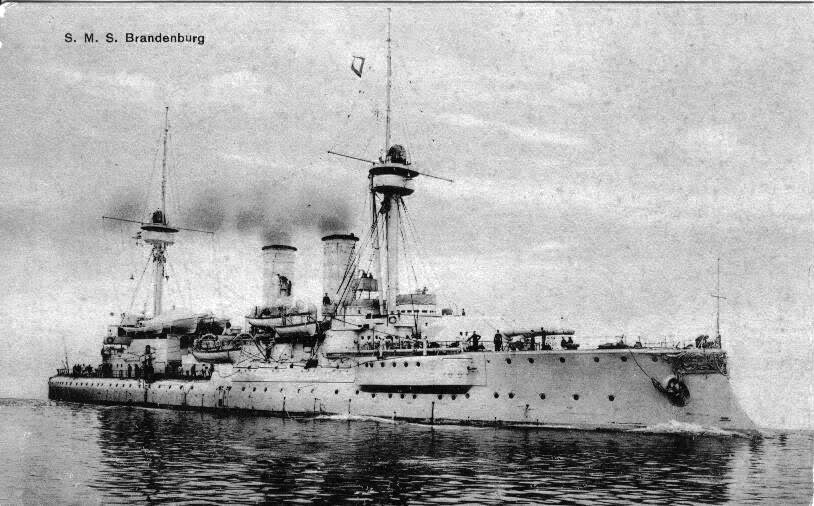

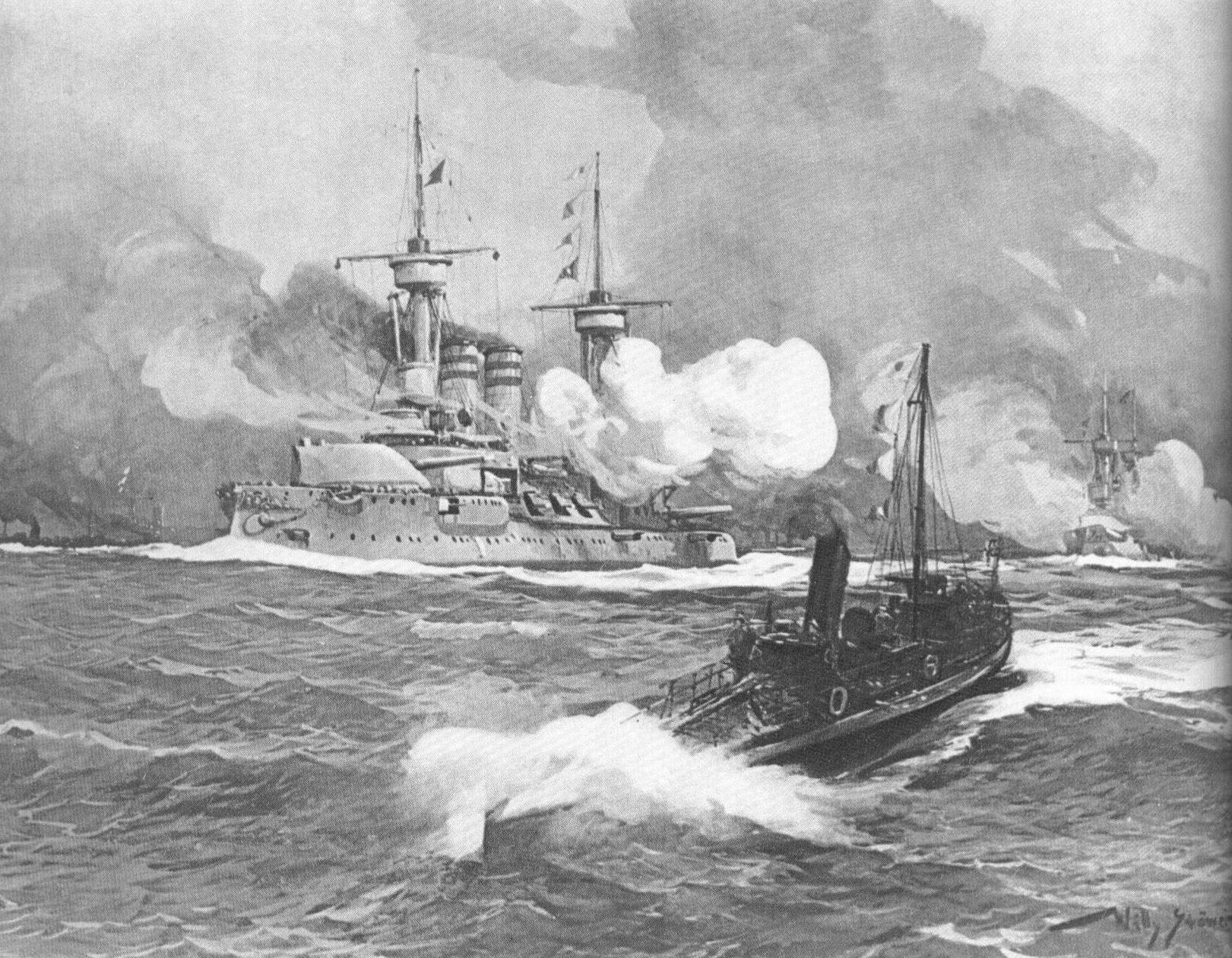

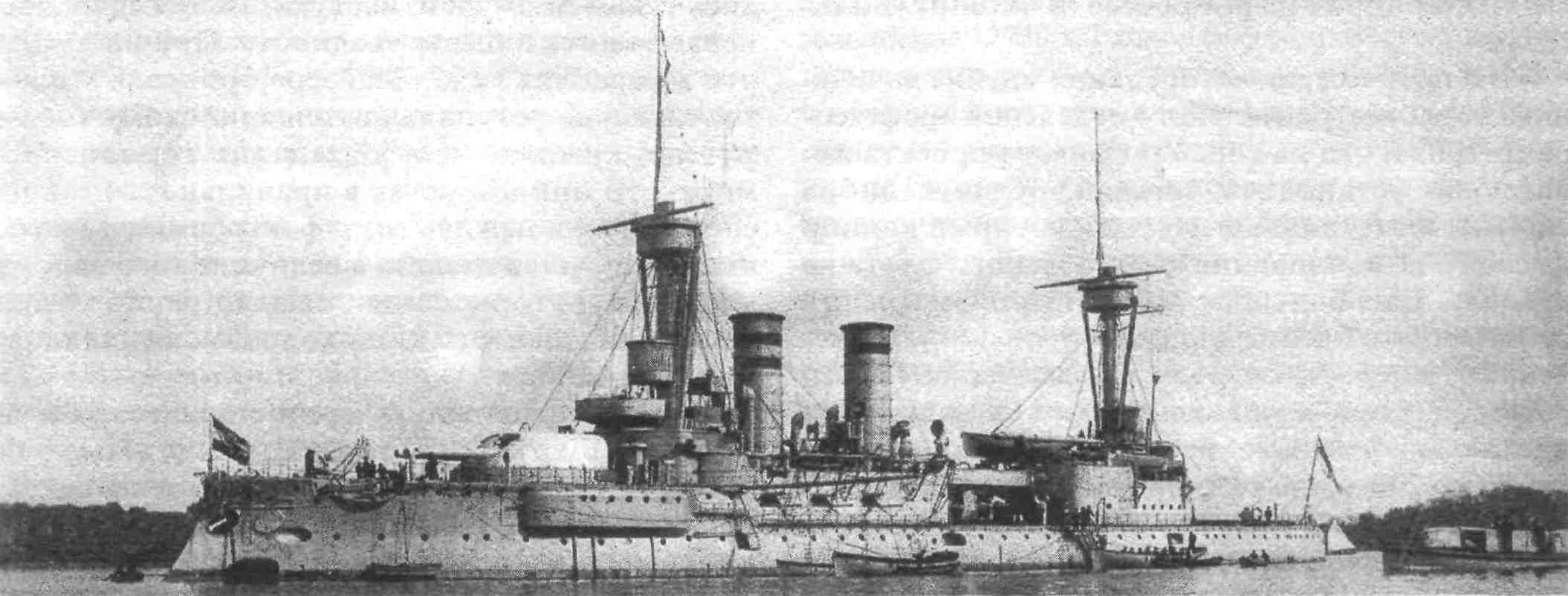

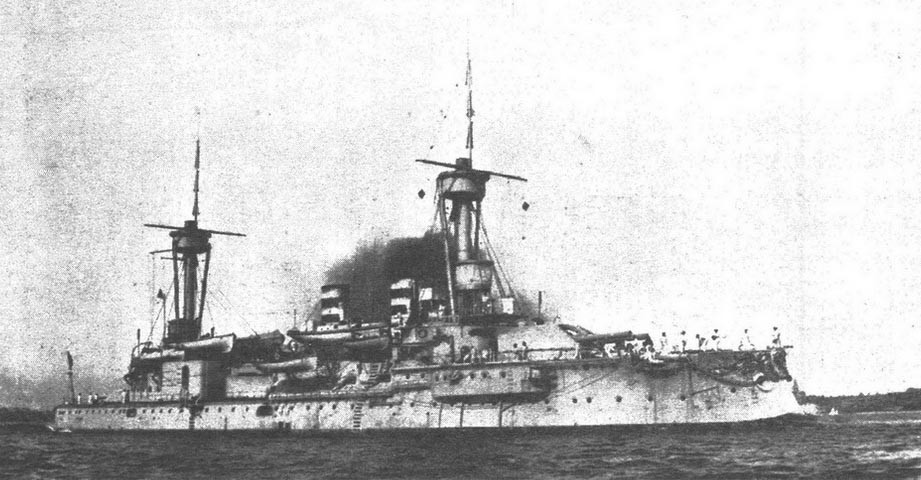

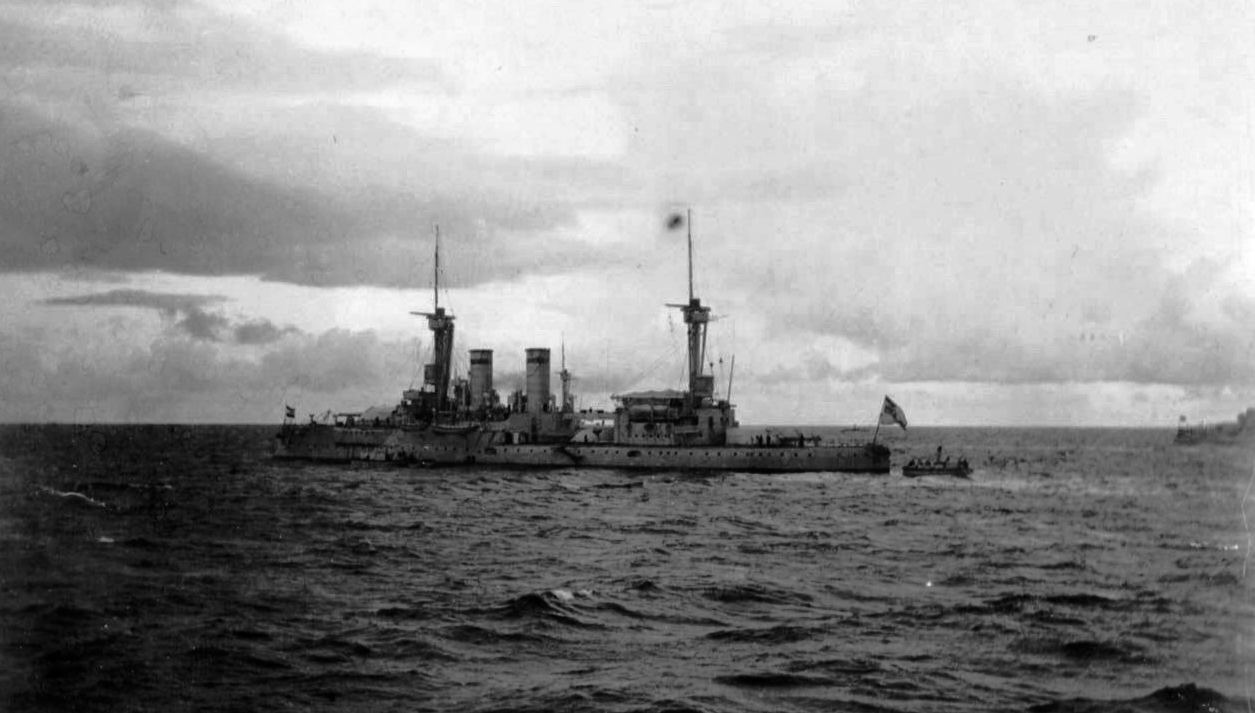

Проект, созданный главным конструктором германского флота Альфредом Дитрихом, носил на себе выраженный отпечаток французской школы - заваленные высокие борта, массивные надстройки и мачты, расположение артиллерии напоминало французский "Formidable", с той разницей, что в барбетах, вместо одиночных орудий-монстров, стояли парные пушки умеренного калибра. Считая их скорострельность достаточной, немцы несколько игнорировали артиллерию среднего калибра, за что в последствии услышали немало упрёков. Проект, созданный главным конструктором германского флота Альфредом Дитрихом, носил на себе выраженный отпечаток французской школы - заваленные высокие борта, массивные надстройки и мачты, расположение артиллерии напоминало французский "Formidable", с той разницей, что в барбетах, вместо одиночных орудий-монстров, стояли парные пушки умеренного калибра. Считая их скорострельность достаточной, немцы несколько игнорировали артиллерию среднего калибра, за что в последствии услышали немало упрёков.

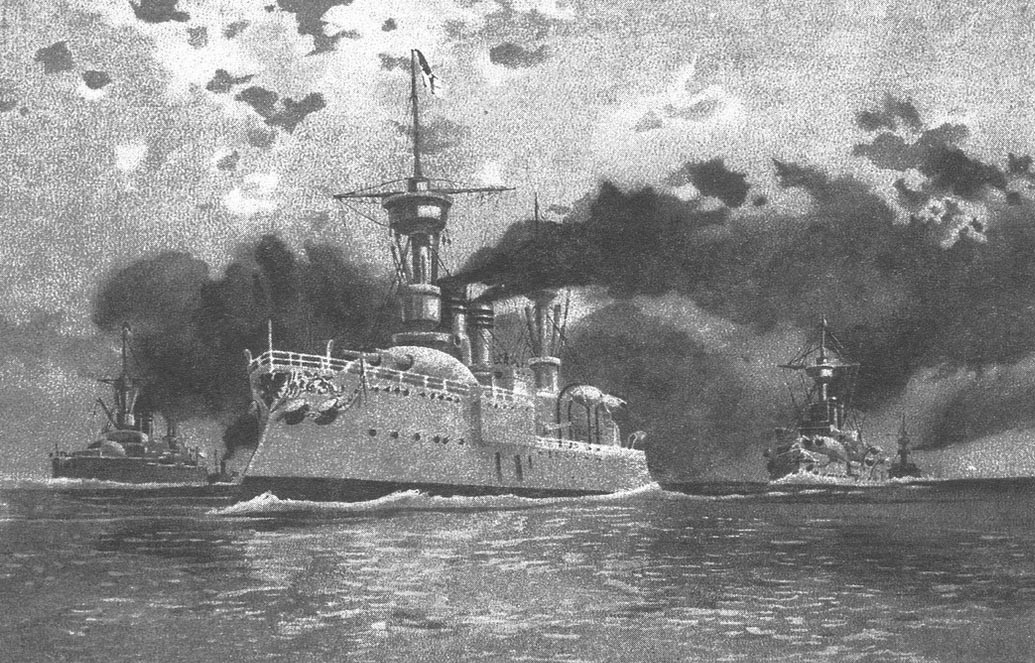

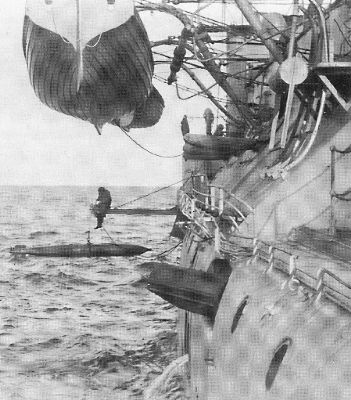

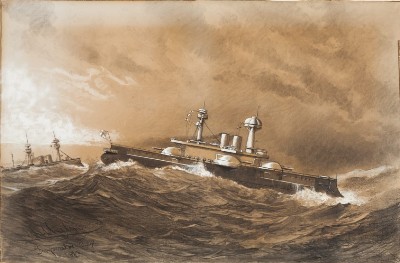

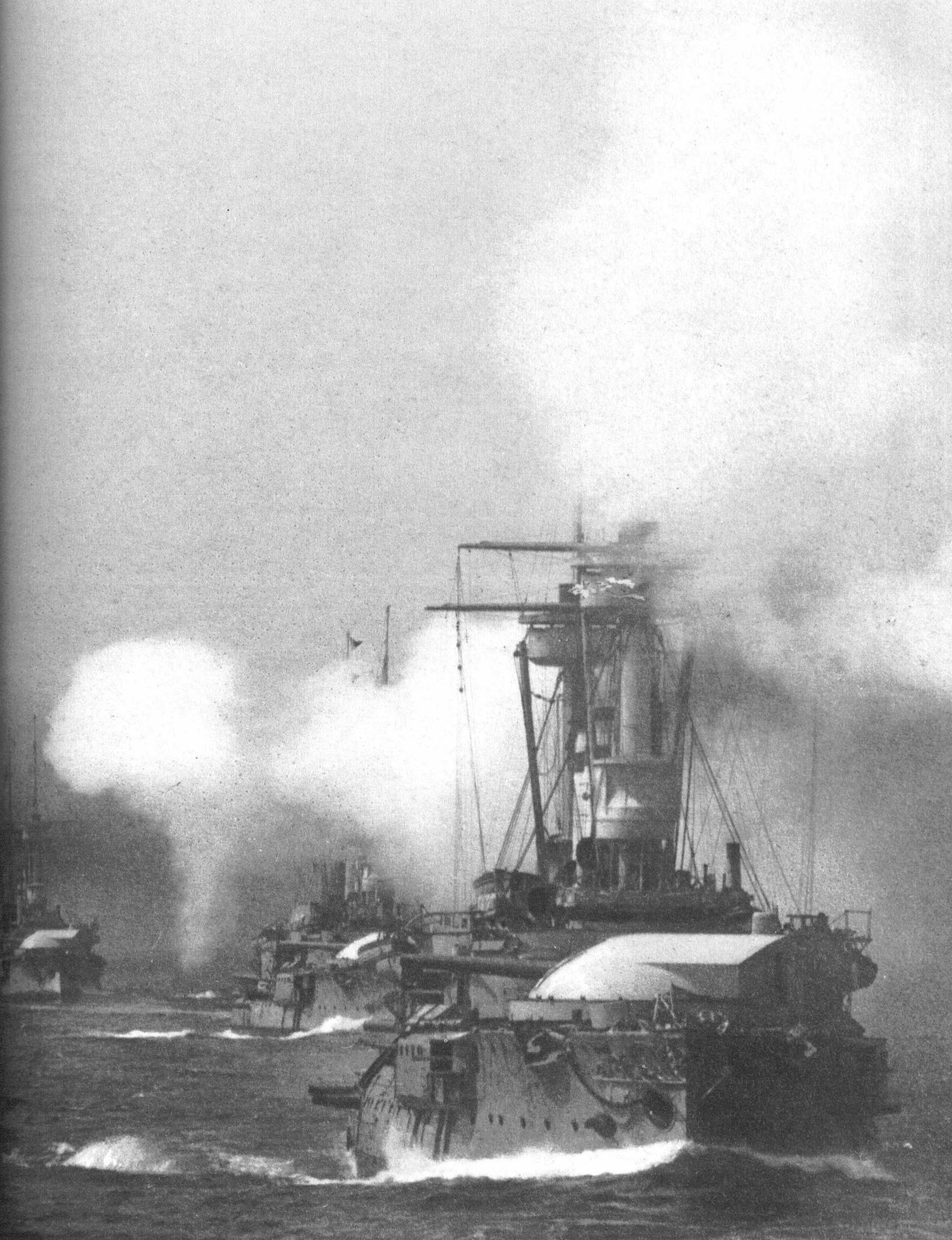

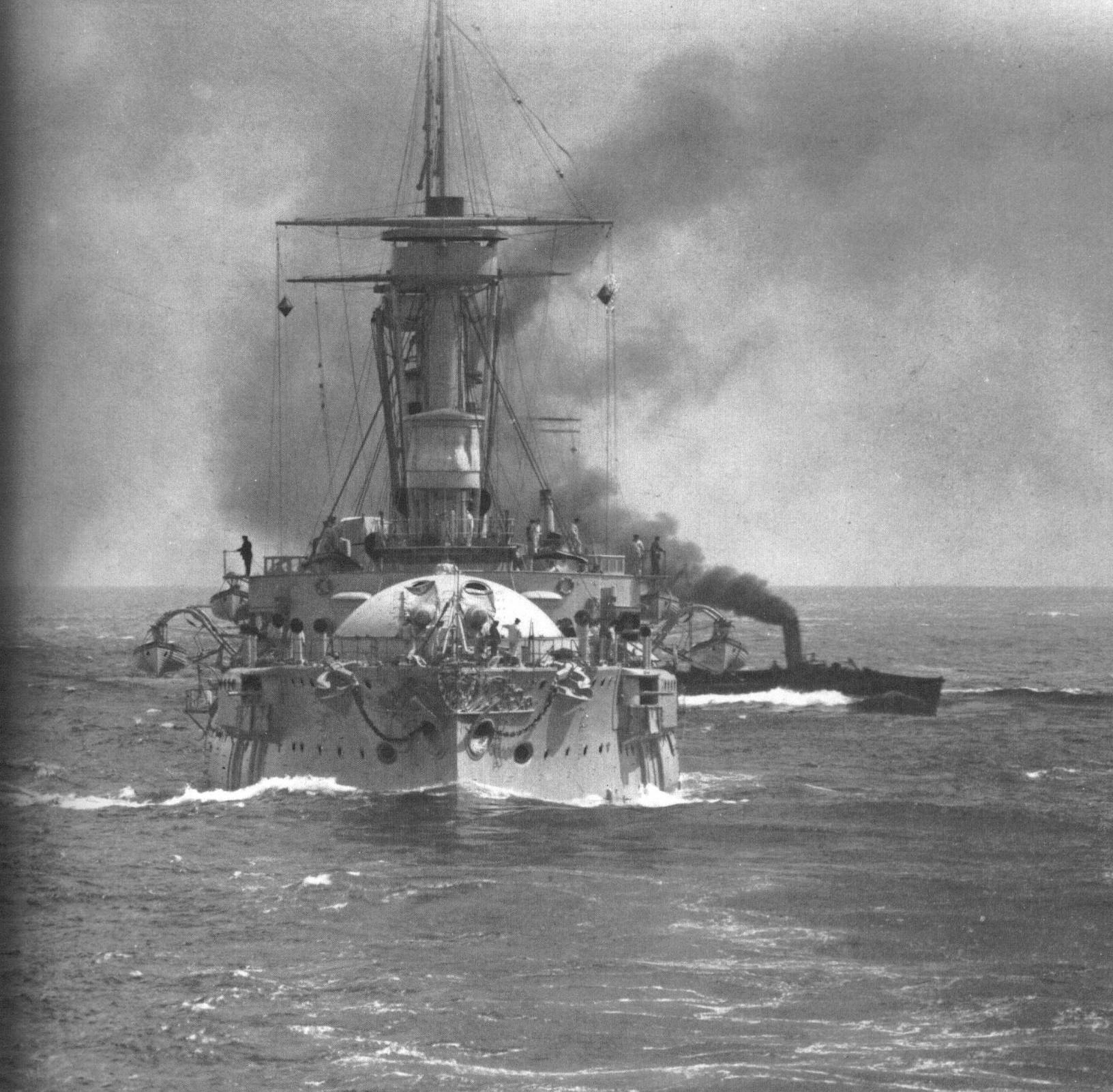

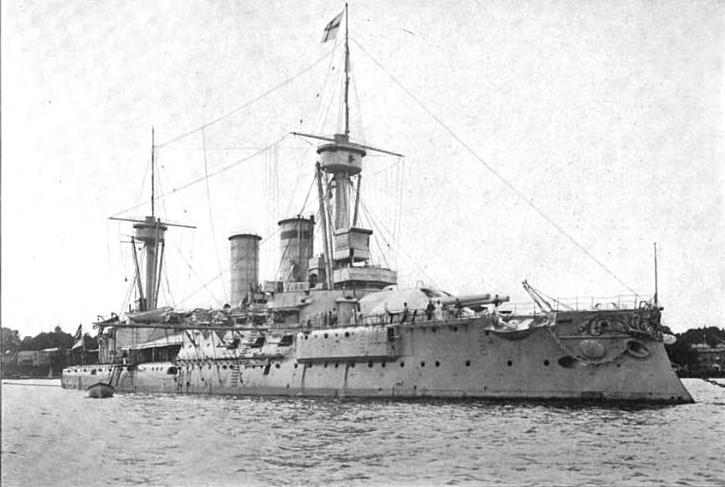

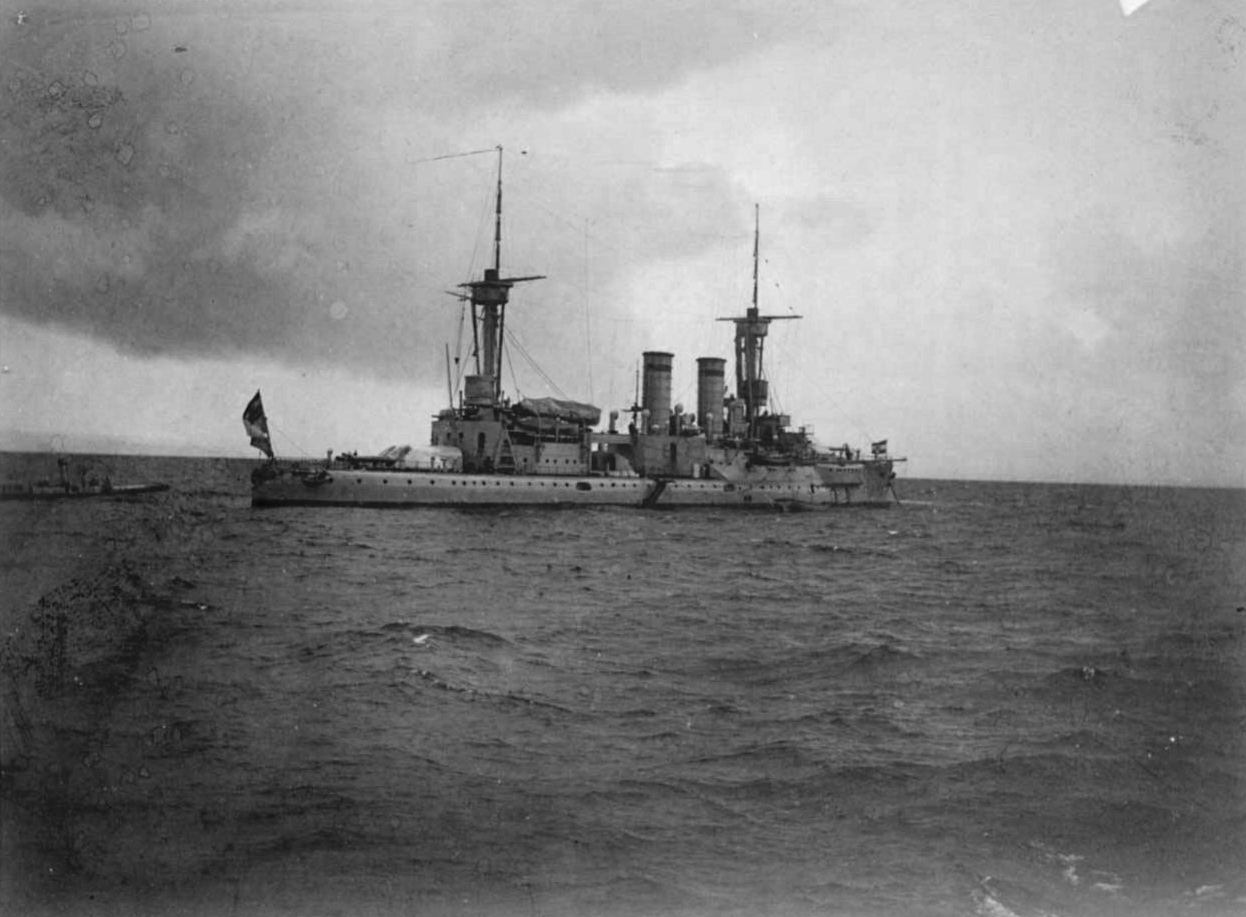

Не смотря на определённые недостатки, корабли, за свои формы получившие в английском флоте прозвище "китобои", в целом, оказались удачными, мореходными и надёжными боевыми единицами. В плохую погоду они теряли не более 30% скорости, имели плавную качку и хорошо управлялись. Правда на большом ходу палубы несколько заливало.

Корабли типа Brandenburg положили начало созданию в Германии "Флота Открытого моря". Они стали первыми германскими кораблями, оснащёнными беспроводным телеграфом. На второй паре броненосцев была впервые применена новейшая сталеникелевая броня Круппа, ставшая впоследствии стандартной для всех стран мира без исключения. Корабли типа Brandenburg положили начало созданию в Германии "Флота Открытого моря". Они стали первыми германскими кораблями, оснащёнными беспроводным телеграфом. На второй паре броненосцев была впервые применена новейшая сталеникелевая броня Круппа, ставшая впоследствии стандартной для всех стран мира без исключения.

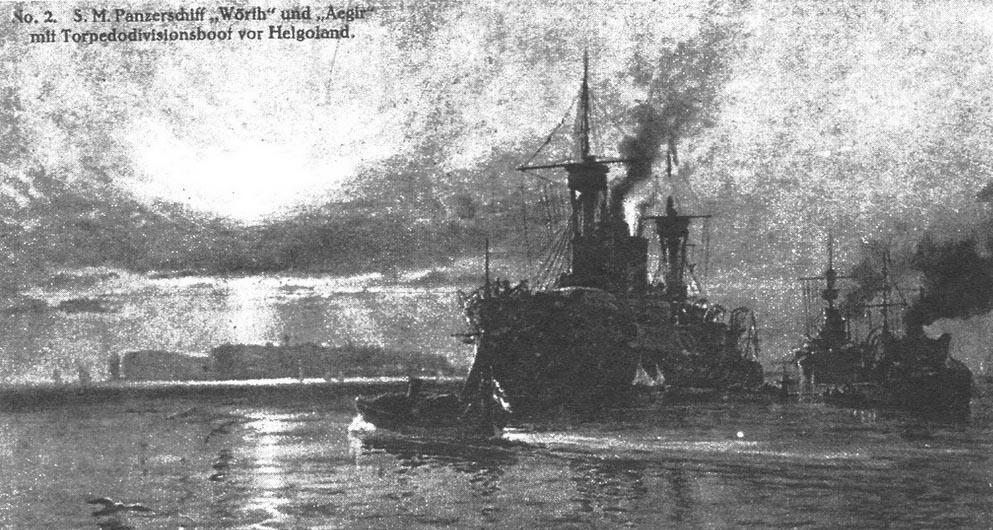

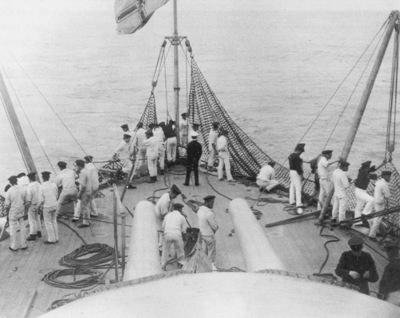

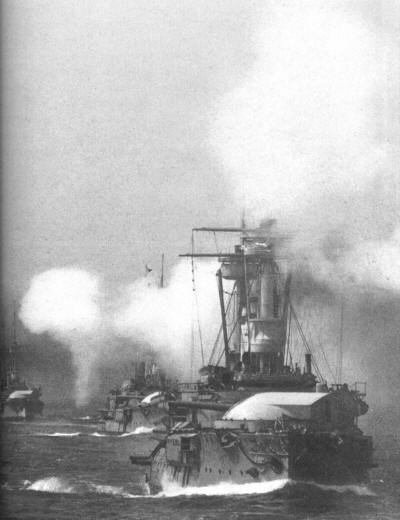

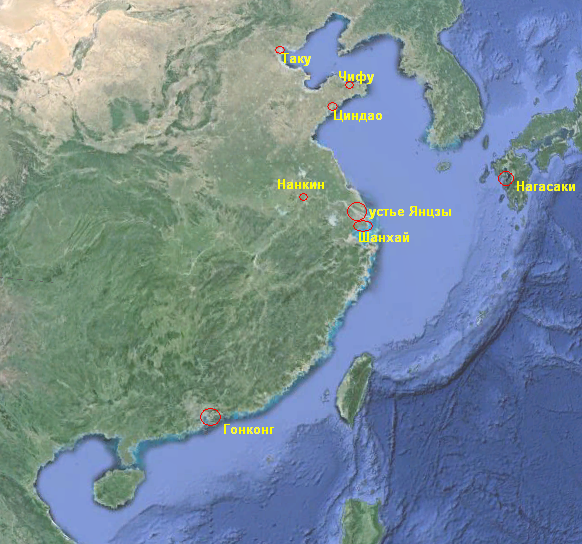

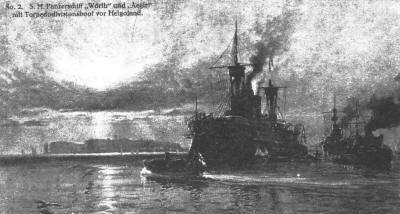

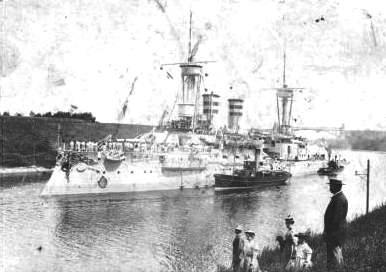

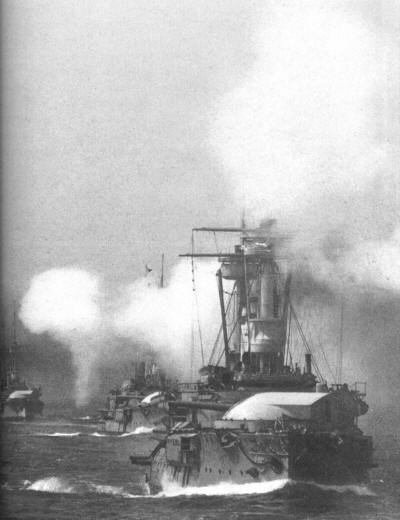

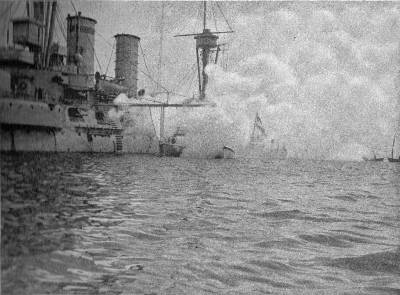

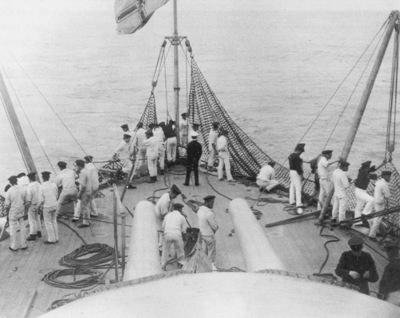

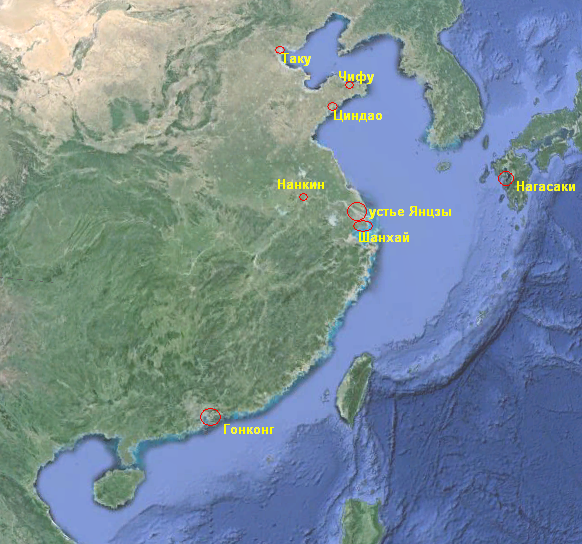

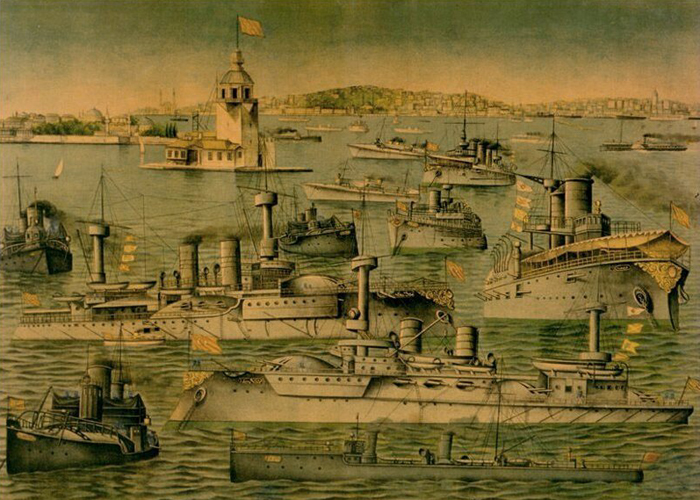

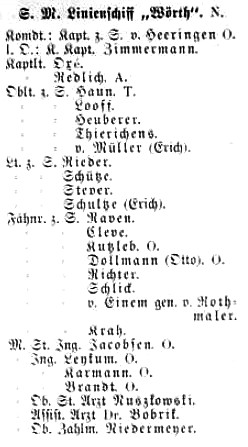

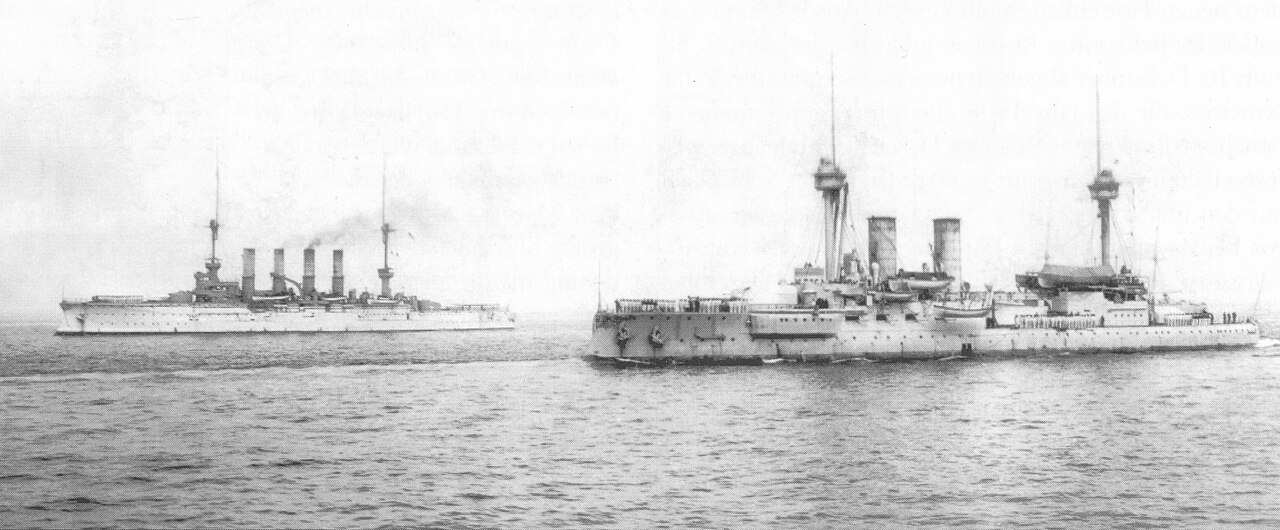

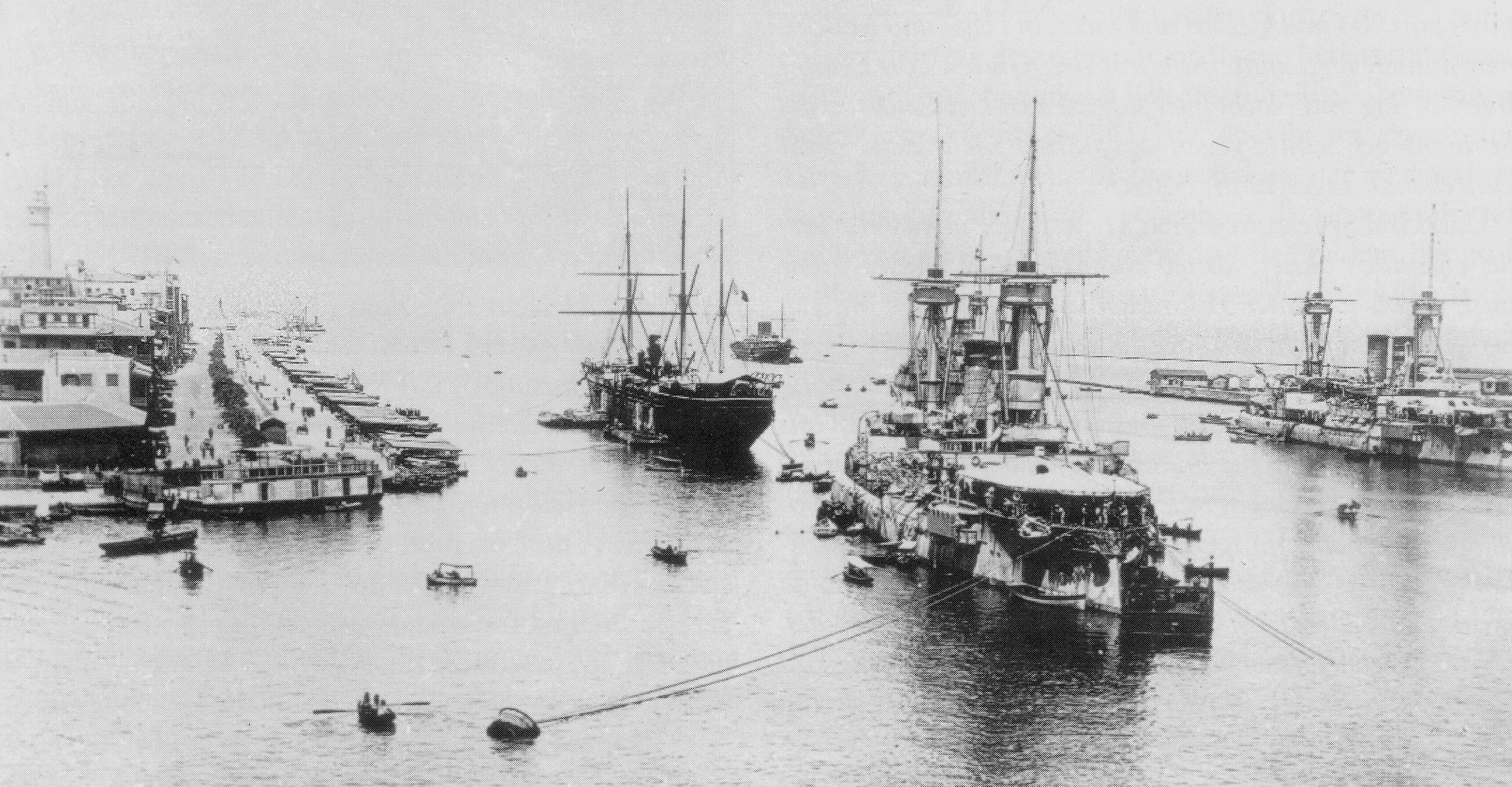

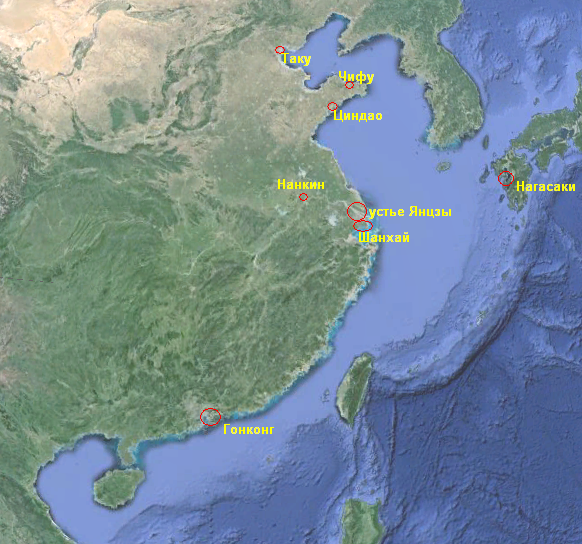

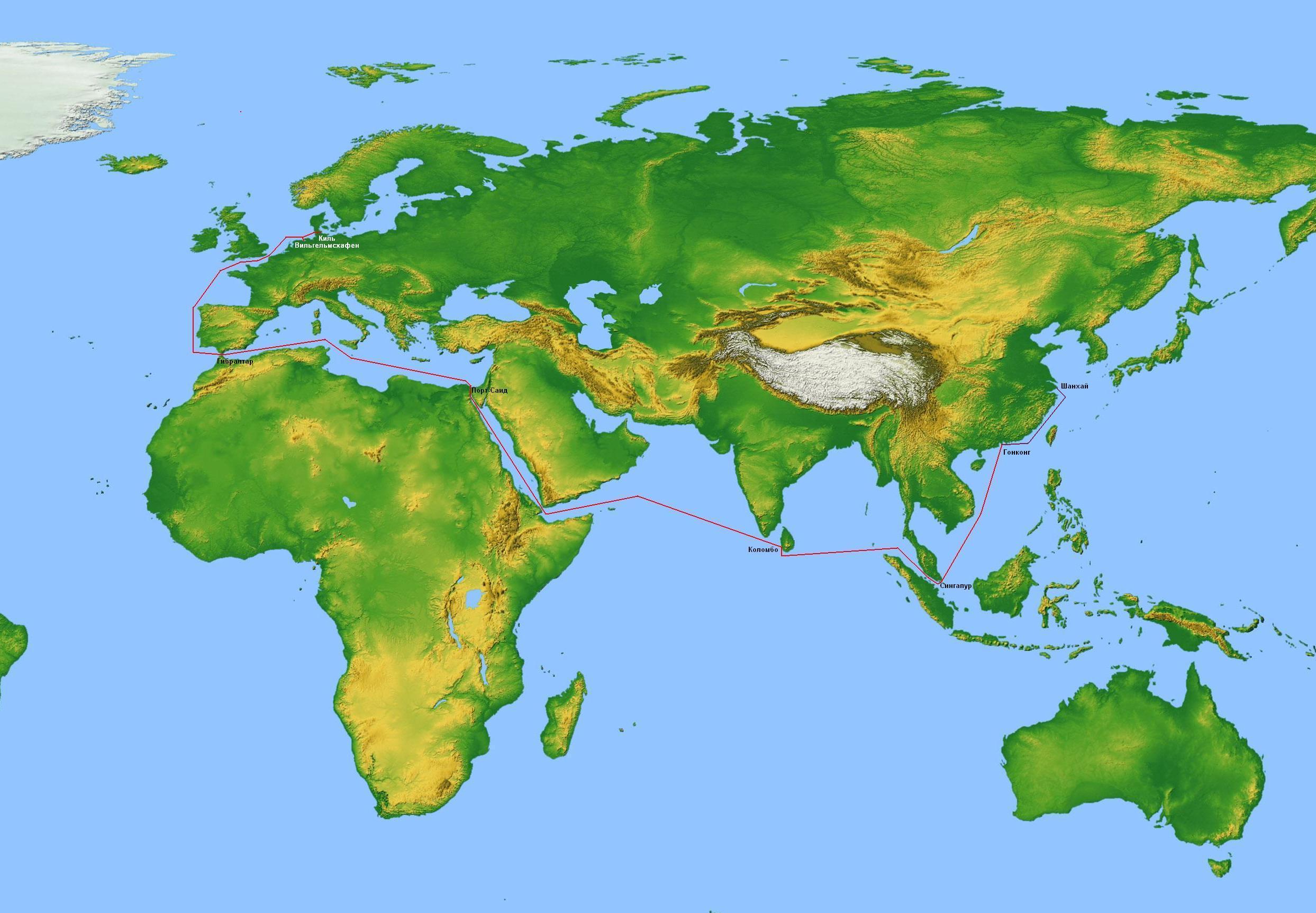

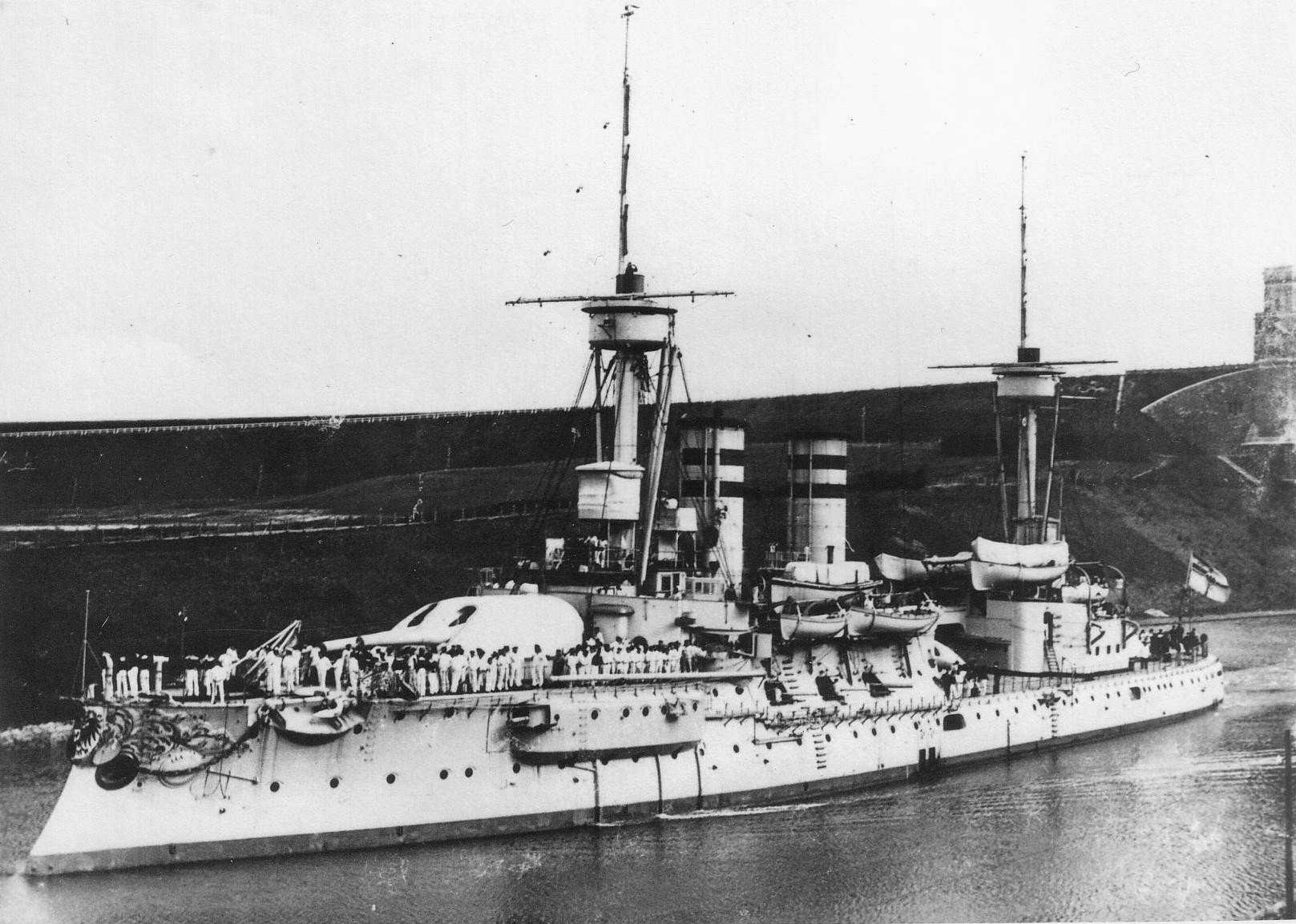

После ввода в строй эти 4 корабля составили 1-ю дивизию 1-й эскадры. В 1900 г. участвовали в подавлении "боксёрского" восстания в Китае.

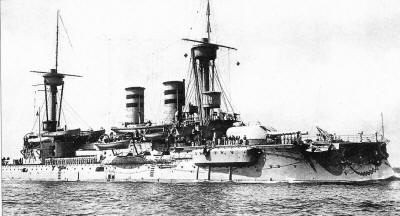

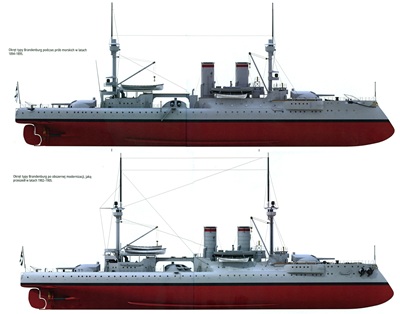

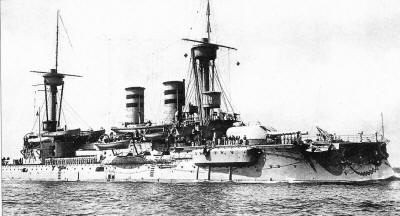

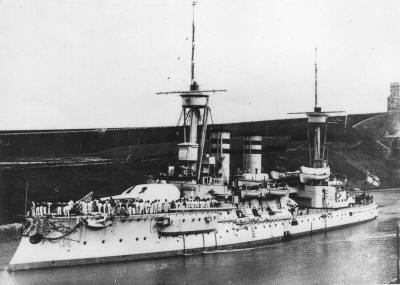

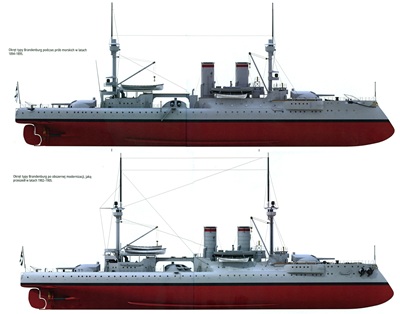

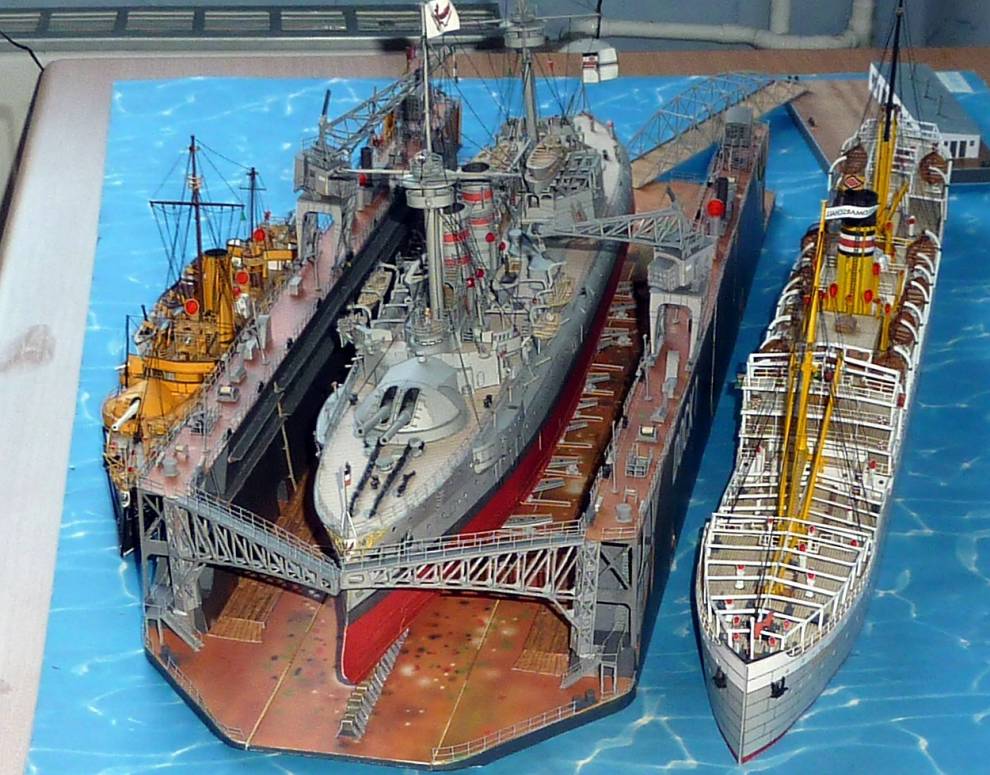

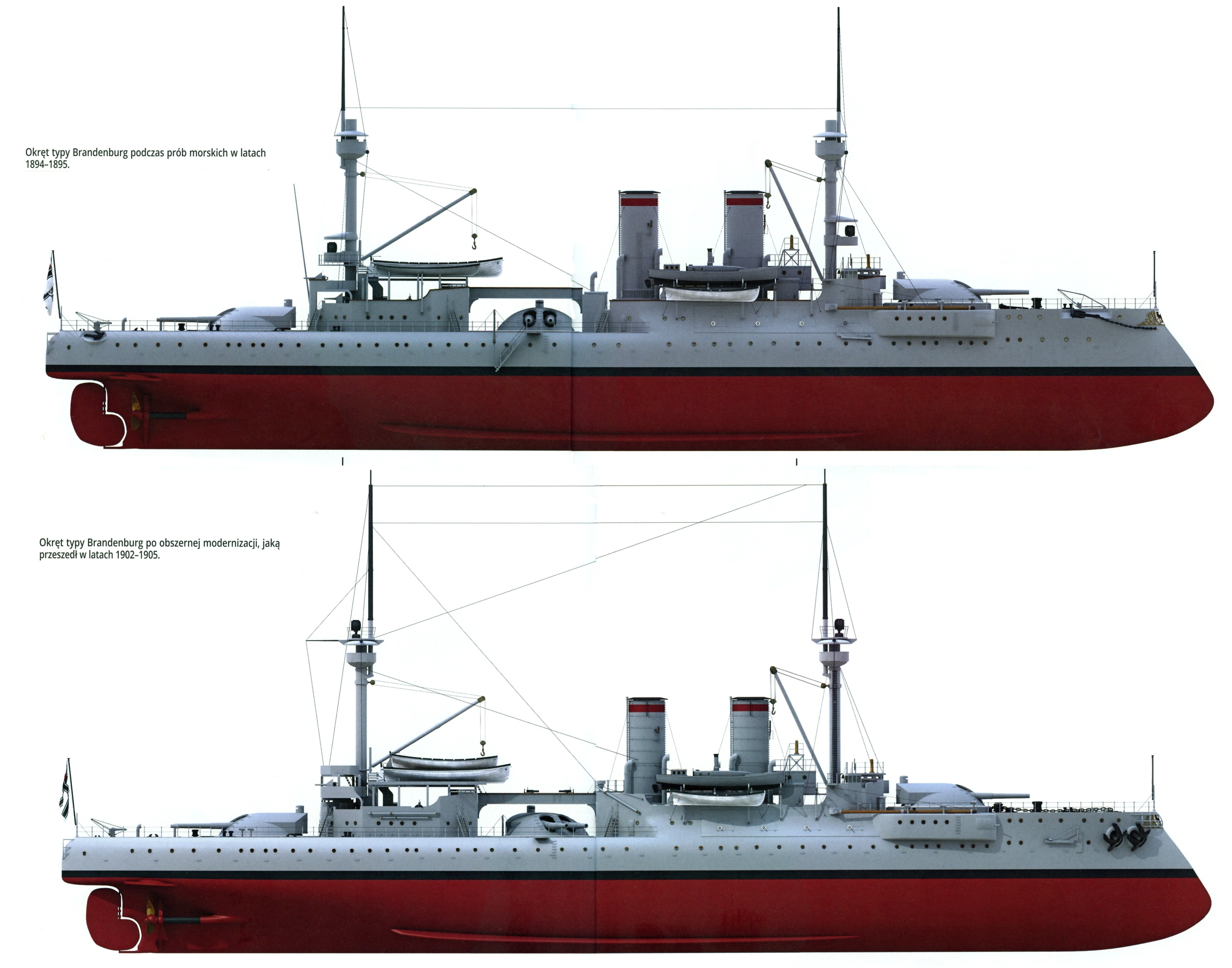

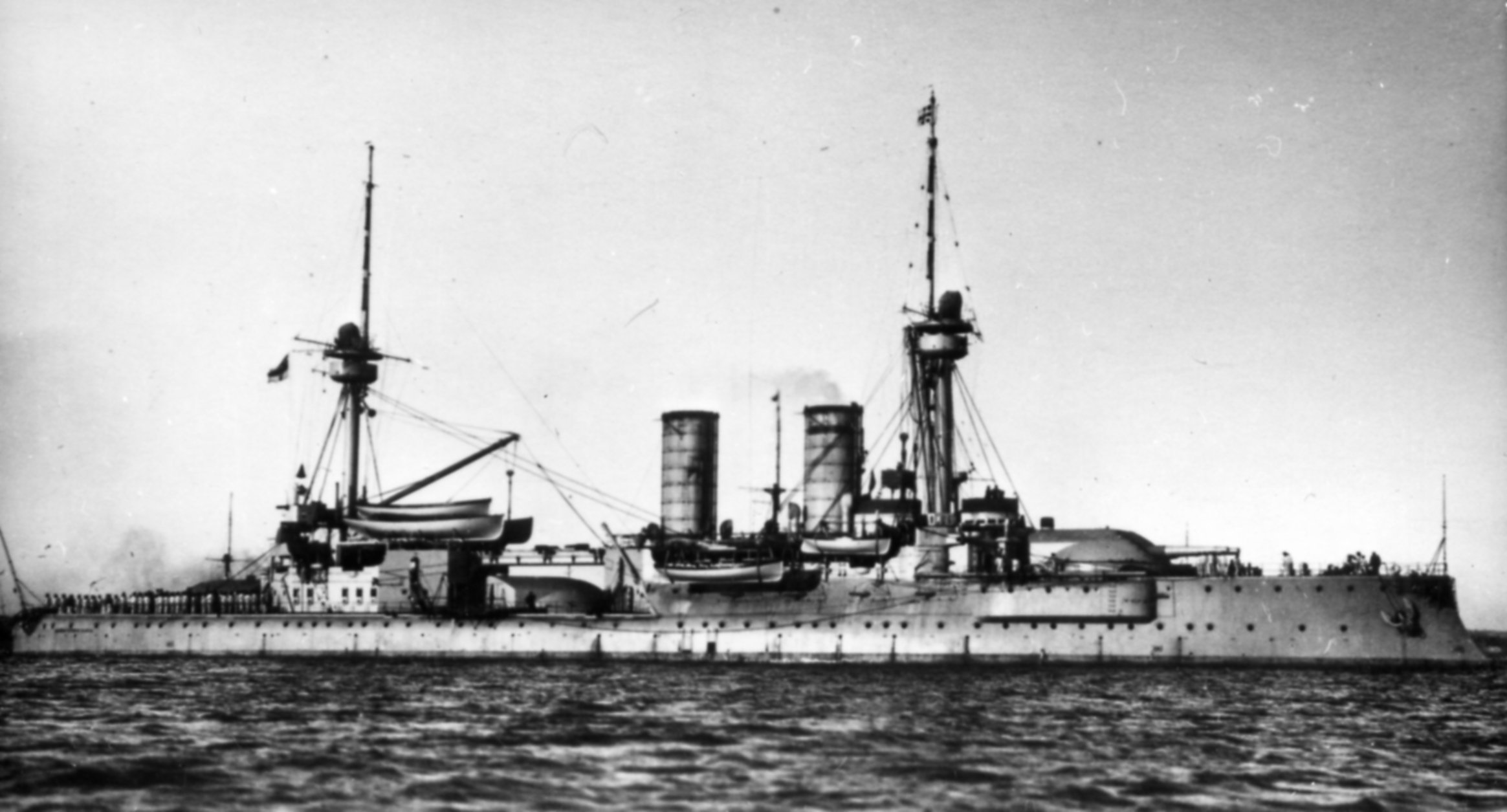

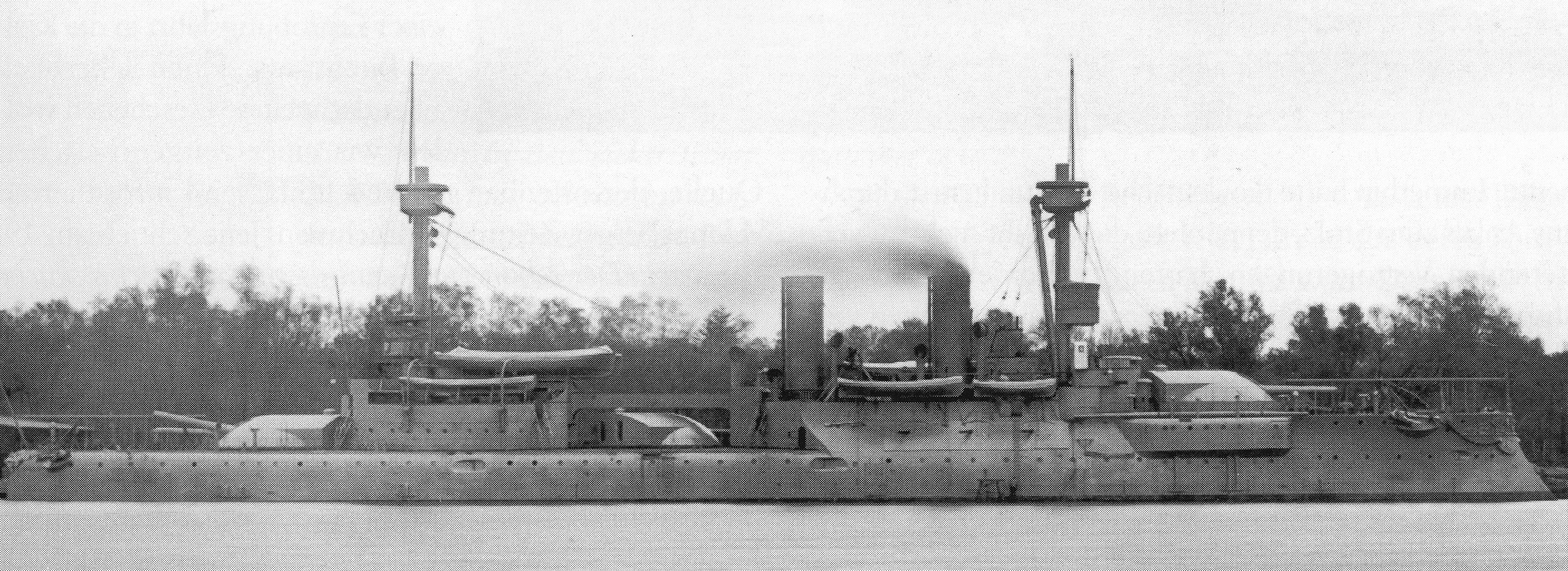

В 1902-1904 годах броненосцы модернизировали: заменили котлы, увеличили запас топлива, сняли боевые марсы и один торпедный аппарат. На броненосцах даже хотели разместить мощную батарею среднего калибра за счёт демонтажа среднего барбета, но, по финансовым соображениям, ограничились лишь усилением батареи на 2 орудия.

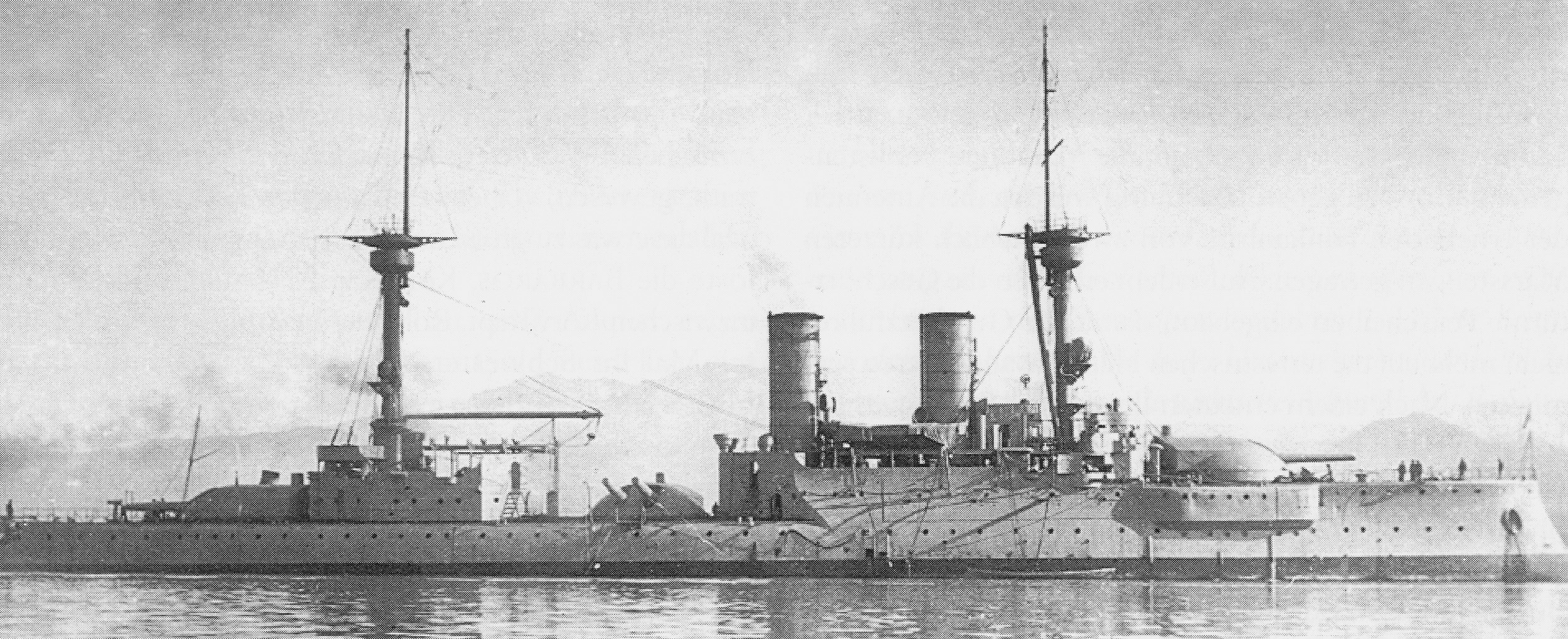

В 1910 г. два корабля с более качественной бронёй Круппа продали Турции, а два оставшихся перевели в береговую оборону, к началу мировой войны они морально устарели и использовались для охраны побережья в Балтийском море. С 1915 использовались как плавказармы, Brandenburg в период с 1916 г. до конца 1918 г. служил кораблем-целью. Вскоре после войны оба были сданы на слом. В 1910 г. два корабля с более качественной бронёй Круппа продали Турции, а два оставшихся перевели в береговую оборону, к началу мировой войны они морально устарели и использовались для охраны побережья в Балтийском море. С 1915 использовались как плавказармы, Brandenburg в период с 1916 г. до конца 1918 г. служил кораблем-целью. Вскоре после войны оба были сданы на слом.

Следующую серию эскадренных броненосцев немцы начали строить после 5-летнего перерыва: на кораблях типа Kaiser наконец закончился период поисков и они обрели классическую конфигурацию.

Фундаментальное понимание задач и состава флота уже привело почти все флоты к убеждению, что их ядро должны составлять крупные, мощно вооружённые и бронированные корабли. Однако в Германии до этого ещё не дошли. В результате даже флоты второстепенных держав превосходили флот Германской империи, где с момента постройки броненосцев 3-го класса типа Sachsen и Oldenburg строительство таких типов кораблей полностью прекратилось, так как в первую очередь придерживались концепции "крейсерской войны" и "обороны побережья", и не решались сверх этого представить рейхстагу дорогостоящую программу военного кораблестроения на длительный период. Фундаментальное понимание задач и состава флота уже привело почти все флоты к убеждению, что их ядро должны составлять крупные, мощно вооружённые и бронированные корабли. Однако в Германии до этого ещё не дошли. В результате даже флоты второстепенных держав превосходили флот Германской империи, где с момента постройки броненосцев 3-го класса типа Sachsen и Oldenburg строительство таких типов кораблей полностью прекратилось, так как в первую очередь придерживались концепции "крейсерской войны" и "обороны побережья", и не решались сверх этого представить рейхстагу дорогостоящую программу военного кораблестроения на длительный период.

Этот подход изменился после вступления на германский престол кайзера Вильгельма II. После возвращения из предпринятого им в августе 1888 г. путешествия по России, Швеции и Дании, где по пути он посещал морские маневры практических и учебных эскадр этих стран, кайзер распорядился, чтобы государственный секретарь имперского морского министерства предложил рейхстагу одобрить одновременную постройку четырёх современных броненосцев и изменить уже составленный на 1888-89 гг. государственный бюджет, обязательно предусмотрев в нём ускоренную выдачу первого платежа на их строительство. Рейхстаг немедленно одобрил ассигнования на постройку по бюджету 1889 г. Это был только первый шаг. Этот подход изменился после вступления на германский престол кайзера Вильгельма II. После возвращения из предпринятого им в августе 1888 г. путешествия по России, Швеции и Дании, где по пути он посещал морские маневры практических и учебных эскадр этих стран, кайзер распорядился, чтобы государственный секретарь имперского морского министерства предложил рейхстагу одобрить одновременную постройку четырёх современных броненосцев и изменить уже составленный на 1888-89 гг. государственный бюджет, обязательно предусмотрев в нём ускоренную выдачу первого платежа на их строительство. Рейхстаг немедленно одобрил ассигнования на постройку по бюджету 1889 г. Это был только первый шаг.

Согласно докладной записке имперского морского министра по поводу бюджета флота на 1890-91 гг., было решено построить сразу четыре броненосца "одинаковой величины", так как это представлялось очень важным в тактическом отношении. Таким образом, хотели сразу получить однородную эскадру - основу будущего боевого флота.

Однако не так-то просто было выбить деньги у Рейхстага, поэтому адмирал граф фон Монтс, сторонник океанского флота, решил пойти на хитрость - четыре корабля, первоначально заказанные как новые броненосцы "А", "В", "С" и "D", стали позиционироваться, как "эрзацы" - замены погибшему ещё 31 мая 1878 г. фрегату Großer Kurfürst, старым фрегатам Friedrich Karl (1867 г.) и Kronprinz (1867 г.) и, наконец, корвету Hansa (1875 г.). Однако не так-то просто было выбить деньги у Рейхстага, поэтому адмирал граф фон Монтс, сторонник океанского флота, решил пойти на хитрость - четыре корабля, первоначально заказанные как новые броненосцы "А", "В", "С" и "D", стали позиционироваться, как "эрзацы" - замены погибшему ещё 31 мая 1878 г. фрегату Großer Kurfürst, старым фрегатам Friedrich Karl (1867 г.) и Kronprinz (1867 г.) и, наконец, корвету Hansa (1875 г.).

Сторонникам сильного броненосного флота это количество казалось недостаточным: они требовали постройки, по меньшей мере десяти единиц, чтобы Германии было по силам противостоять хотя бы некоторым второстепенным морским державам. Напротив, сторонники "крейсерской войны" (и, вместе с тем, оборонительной тактики "защиты побережья") на месте линейных кораблей, как позднее стали называть броненосцы, желали видеть броненосные крейсера. Они зашли в своих требованиях так далеко, что предлагали аннулировать постройку броненосцев даже после её начала и принятия рейхстагом соответствующего закона о флоте.

Кроме того, отдельные критики выступали против величины водоизмещения броненосцев в 10000 т, поскольку как раз в то время иностранные флоты перешли к постройке кораблей водоизмещением в 15000-17000 т. Кроме того, отдельные критики выступали против величины водоизмещения броненосцев в 10000 т, поскольку как раз в то время иностранные флоты перешли к постройке кораблей водоизмещением в 15000-17000 т.

Однако все критические замечания вскоре стали совершенно беспредметными благодаря положительным результатам, полученным после введения этих кораблей в строй. В течение нескольких последующих лет главный конструктор военного кораблестроения кайзеровского военно-морского флота, действительный тайный советник Альфред Дитрих, создав эти корабли, смог представлять доказательства умелой работы германских кораблестроителей, которые, во многих отношениях, далеко превзошли другие морские державы.

Действительный тайный советник германского адмиралтейства Альфред Дитрих (1843-1898) 1 декабря 1867 г. поступил на службу в северо-германский военный-флот кандидатом в инженеры. С 1879 г. он был начальником кораблестроительного отделения адмиралтейства, с 1886 г. носил звание тайного советника. С 1879 г. по 1898 г. Дитрих отвечал за конструкцию строящихся германских военных кораблей и особенно двух первых серий броненосцев. Чертежи этих броненосцев разрабатывали под непосредственным наблюдением инспектора-судостроителя Раухфуса. Проектирование кораблей нового типа кораблестроительное управление имперского морского министерства осуществило в 1888-1889 гг.

Во время своего многолетнего руководства кораблестроительным отделением адмиралтейства, а затем управлением имперского морского министерства Дитрих единолично определял конструкцию военных кораблей, иногда в ущерб интересам дела. Кроме того, он проявлял недостаточное внимание подготовке молодых кадров. Эти недостатки в его деятельности вынудили контр-адмирала Тирпица после занятия им поста статс-секретаря имперского морского министерства потребовать его отставки с поста начальника кораблестроительного управления.

Хотя постройка броненосцев типа Sachsen явилась большим достижением немецкого военного судостроения, следующие германские броненосцы 1-го класса были намного совершеннее. При этом в их проектах были устранены очевидные ошибки предыдущих. В результате достаточно долгого процесса противоборства различных идей к концу 80-годов, как раз ко времени проектирования броненосцев типа Brandenburg, наконец-то выявился тип, впоследствии получивший название линейного корабля. Хотя постройка броненосцев типа Sachsen явилась большим достижением немецкого военного судостроения, следующие германские броненосцы 1-го класса были намного совершеннее. При этом в их проектах были устранены очевидные ошибки предыдущих. В результате достаточно долгого процесса противоборства различных идей к концу 80-годов, как раз ко времени проектирования броненосцев типа Brandenburg, наконец-то выявился тип, впоследствии получивший название линейного корабля.

Необходимо отметить применение в проекте броненосцев большого числа технических новшеств. В то время как на броненосцах Brandenburg и Wörth установили широко применявшуюся броню-компаунд, на броненосцах Kurfürst Friedrich Wilhelm частично и Weissenburg полностью, её заменили стале-никелевой цементированной броней, недавно созданной фирмой Круппа в Эссене. В первый раз в крупном кораблестроении приступили к разделению трюмов корабля водонепроницаемыми переборками на множество отдельных отсеков. В дальнейшем германский военно-морской флот широко использовал это техническое решение.

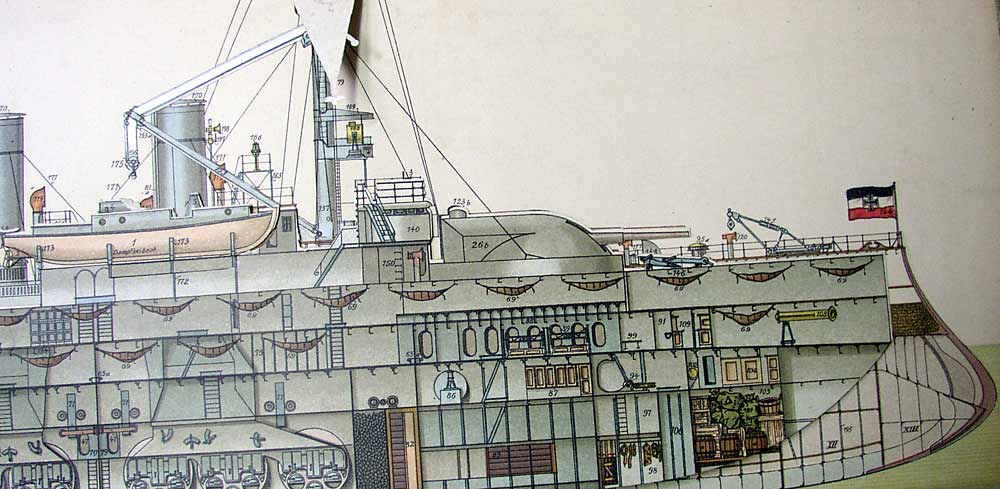

Два винта обеспечивали повышение надёжности движителя, а довольно совершенная для того времени система вентиляции внутренних помещений также явилась примечательной особенностью проекта. Высокие надстройки, придававшие кораблям довольно громоздкий вид, как и установленные при постройке массивные мачты с боевыми марсами, указывали на ещё имеющееся влияние французской школы корабельной архитектуры. Сводчатая палуба (за что англичане называли немецкие броненосцы "морскими китобоями") также имела французский прототип. Из-за непрерывного задымления капитанского мостика приземистая форма дымовых труб оказалась очень непрактичной. Этот недостаток быстро устранили за счет увеличения их высоты. Два винта обеспечивали повышение надёжности движителя, а довольно совершенная для того времени система вентиляции внутренних помещений также явилась примечательной особенностью проекта. Высокие надстройки, придававшие кораблям довольно громоздкий вид, как и установленные при постройке массивные мачты с боевыми марсами, указывали на ещё имеющееся влияние французской школы корабельной архитектуры. Сводчатая палуба (за что англичане называли немецкие броненосцы "морскими китобоями") также имела французский прототип. Из-за непрерывного задымления капитанского мостика приземистая форма дымовых труб оказалась очень непрактичной. Этот недостаток быстро устранили за счет увеличения их высоты.

В период проектирования броненосцев типа Brandenburg германский военно-морской флот уже перестал опираться на иностранный опыт. Исходя из экономии средств на постройку, водоизмещение кораблей ограничили величиной 10000 т против 12000-14000 т у основных морских держав. Технически постройка более крупных боевых кораблей была вполне возможна, но даже у крупных морских держав того времени наблюдалась тенденция не вкладывать особенно крупных издержек как в военном, так и финансовом смысле в одну боевую единицу.

Однако и это умеренное водоизмещение экономные немецкие проектировщики использовали наилучшим образом. Отказавшись от крайностей, выбранных заграницей либо в пользу одних, либо других боевых качеств, они создали оптимальный проект корабля, довольно гармонично сочетавшего эти качества. Наружные обводы корпуса обеспечили хорошую мореходность, скорость хода поддерживалась в пределах средних значений того времени, прикрытая колпаками башен крупнокалиберная артиллерия имела несколько уменьшенный, по сравнению с основными морскими державами, но достаточно эффективный и обладавший большей скорострельностью калибр 280-мм.

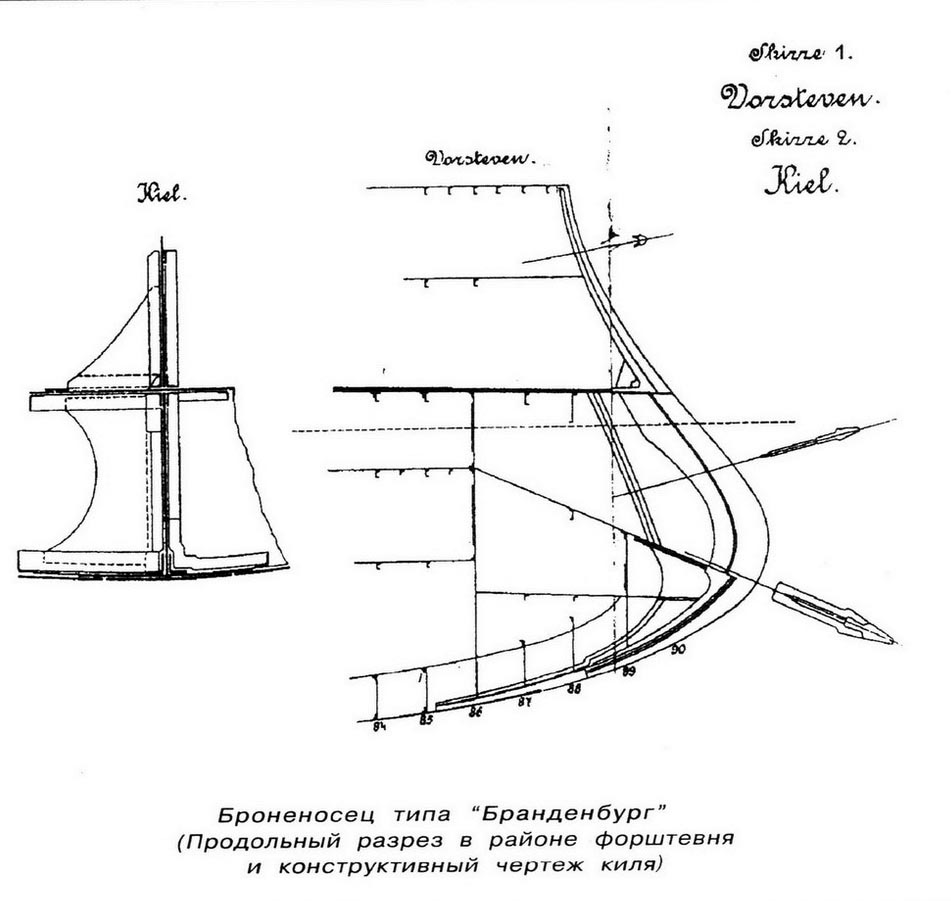

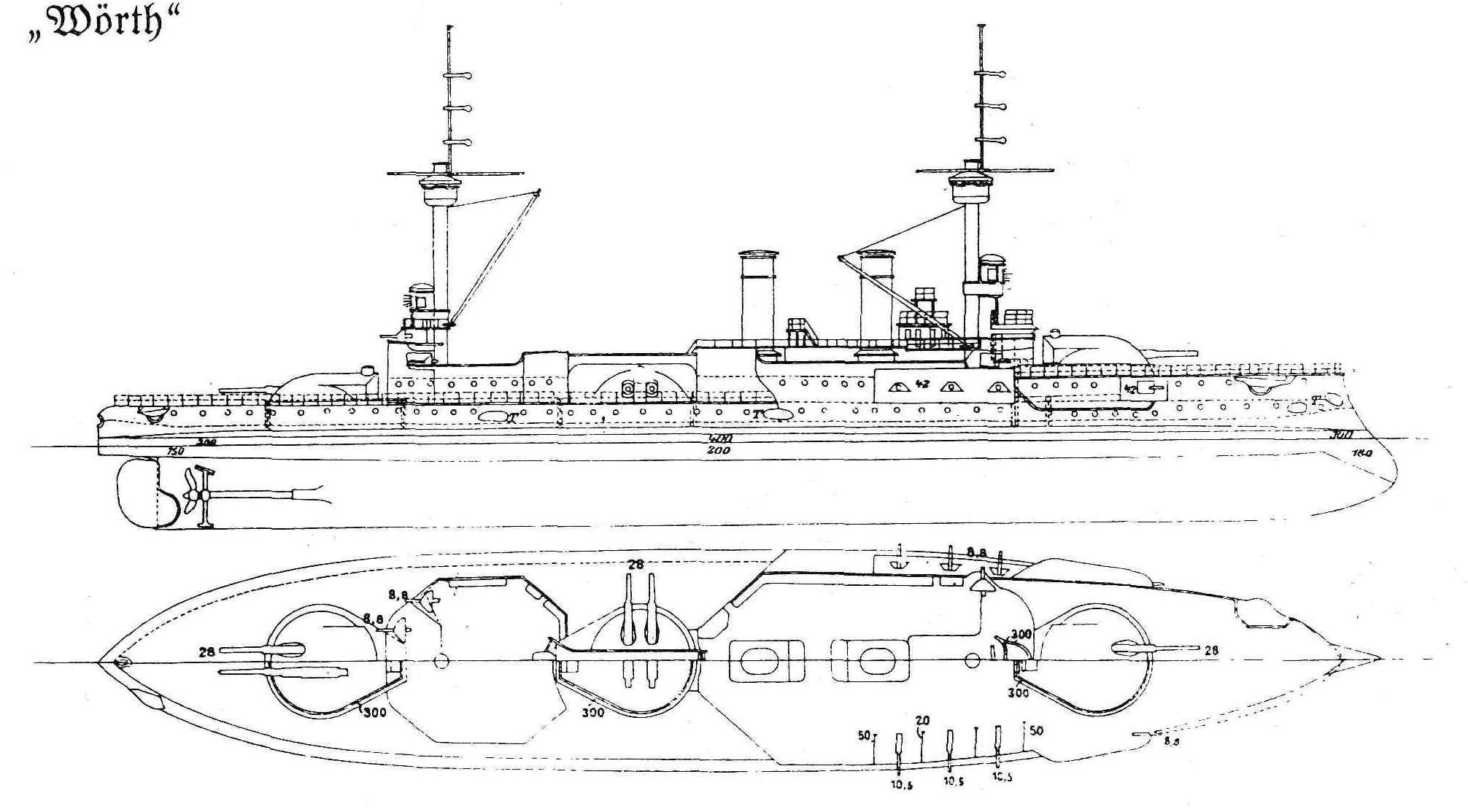

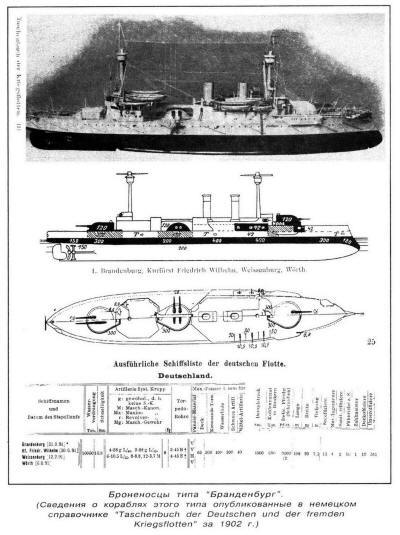

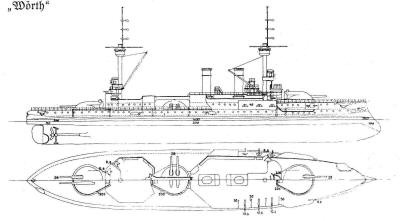

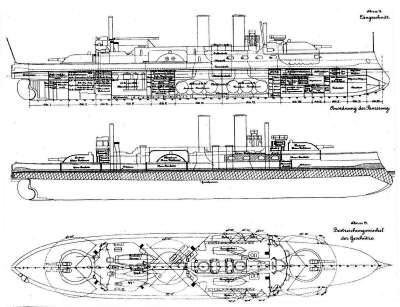

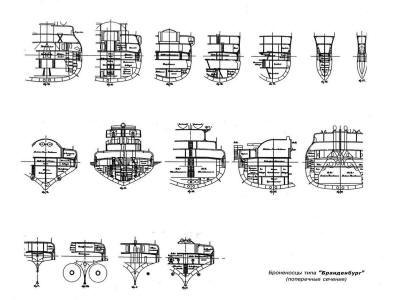

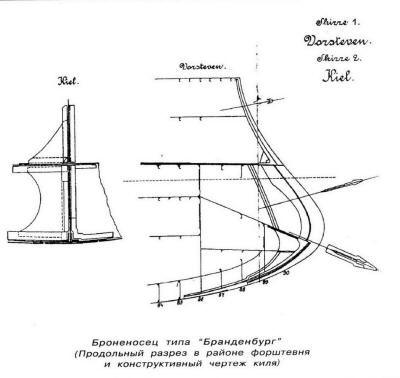

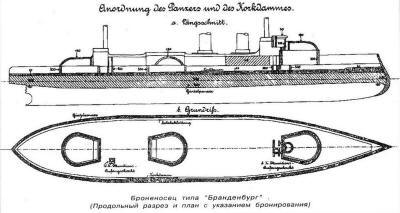

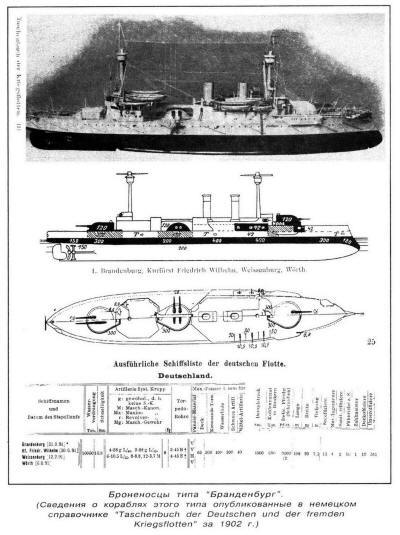

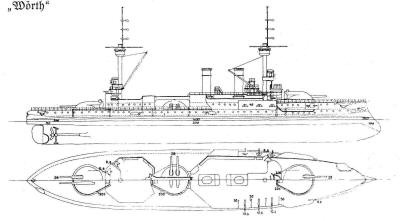

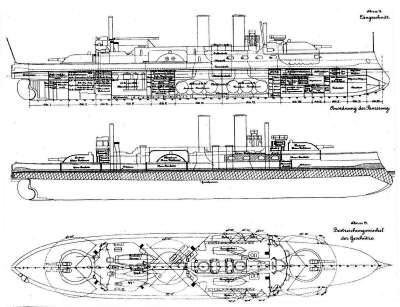

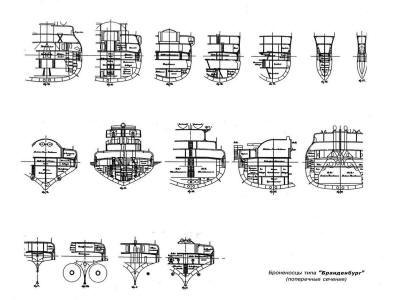

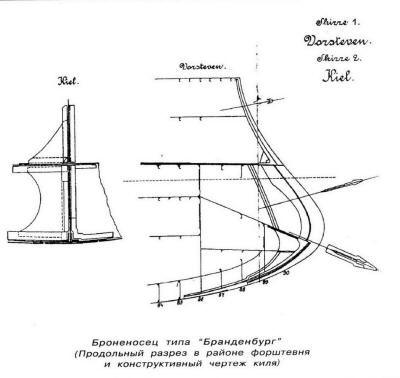

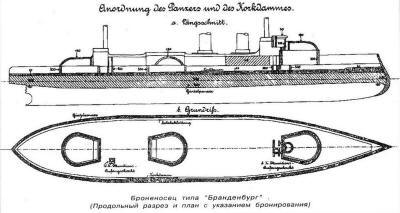

Форма корпуса броненосцев типа Brandenburg отличалась от корпуса броненосцев типа Sachsen более широким миделем и более острыми обводами в оконечностях, в то время как полубак продлили в корму до средней башни. Высоту надводного борта в носу и на миделе увеличили, слегка понизив его в кормовой части, что обеспечивало достаточную мореходность, а обслуживание орудий было возможно и при непогоде. Подъём днища в носовой части был более крутой, а форштевень представлял собой ярко выраженный таран. Форма корпуса броненосцев типа Brandenburg отличалась от корпуса броненосцев типа Sachsen более широким миделем и более острыми обводами в оконечностях, в то время как полубак продлили в корму до средней башни. Высоту надводного борта в носу и на миделе увеличили, слегка понизив его в кормовой части, что обеспечивало достаточную мореходность, а обслуживание орудий было возможно и при непогоде. Подъём днища в носовой части был более крутой, а форштевень представлял собой ярко выраженный таран.

Проектное водоизмещение корабля рассчитывалось из объёма вытесненной корпусом воды, включая наружную обшивку и выступающие части (скуловые кили, руль, гребные винты, кронштейны гребных валов, выступающую из корпуса часть гребных валов). В департаменте кораблестроения с 1882 г. оно определялось как водоизмещение, заданное по конструктивную ватерлинию (без запаса котельной воды и топлива), и использовалось при расчётах мощности энергетической установки и скорости хода.

Для всех четырёх броненосцев 1-го класса типа Brandenburg проектное водоизмещение включало вес боезапаса, экипажа, провианта и другого специального оборудования, что составляло, согласно Грёнеру 10013 т, согласно Штробушу 10060 т, согласно Эверсу, 10152 т при средней осадке 7,43 м по конструктивную ватерлинию, что на 2378-2427 т было больше, чем у броненосцев типа Sachsen (7635 т).

Нормальное водоизмещение включало загрузку 650 т угля, запас котельной воды и гудрона для добавки к углю при сжигании его в топках котлов, что составляло, согласно Грёнеру 10670 т при осадке 7,6 м носом и 7,9 м кормой, против 6,32 м и 6,53 м, соответственно, у броненосцев типа Sachsen. Полное (наибольшее) водоизмещение, по разным источникам, составляло 11170-11230 т и включало максимальный запас угля 1050 т при осадке 8,3 м носом и 8,6 м кормой.

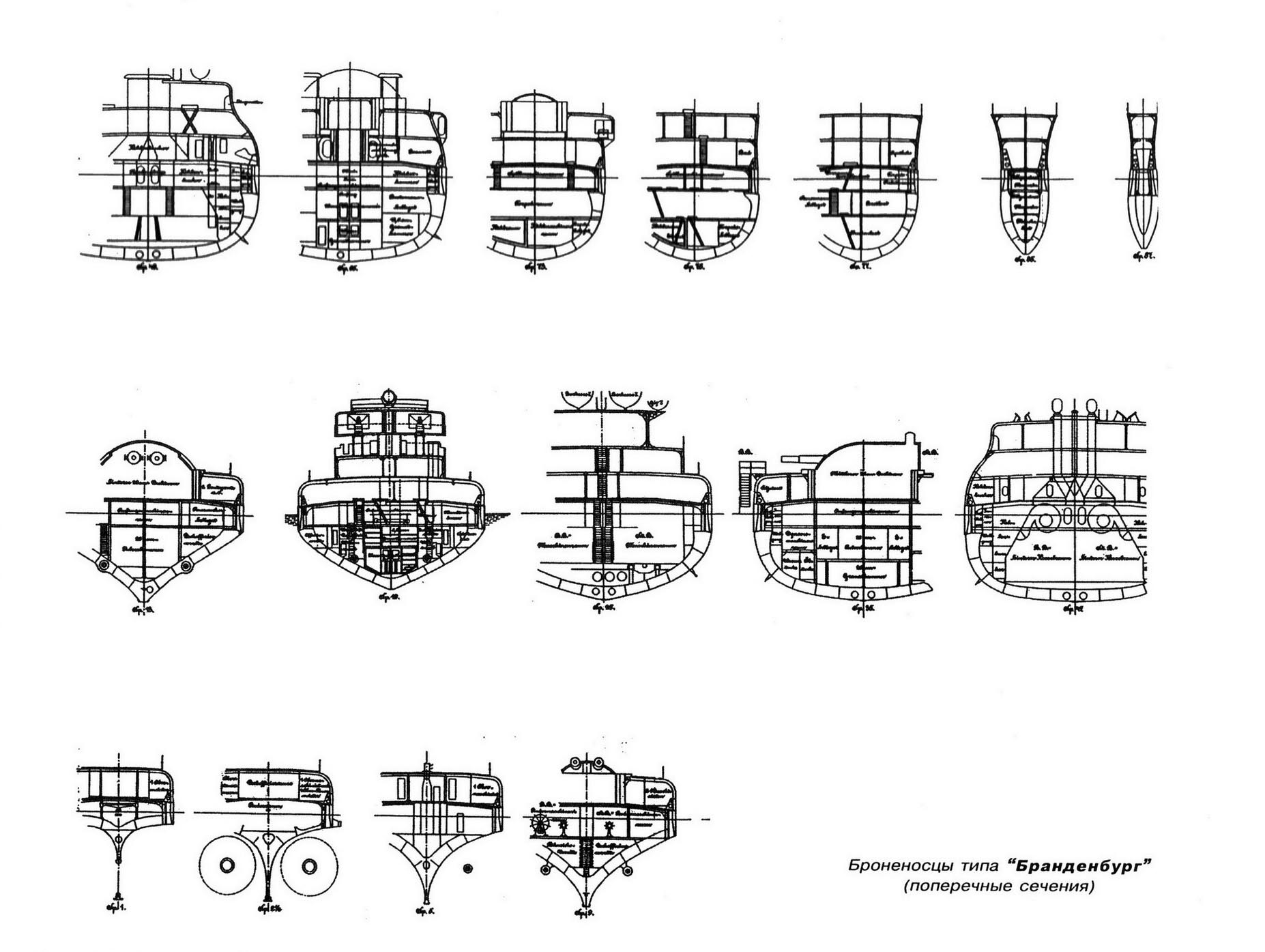

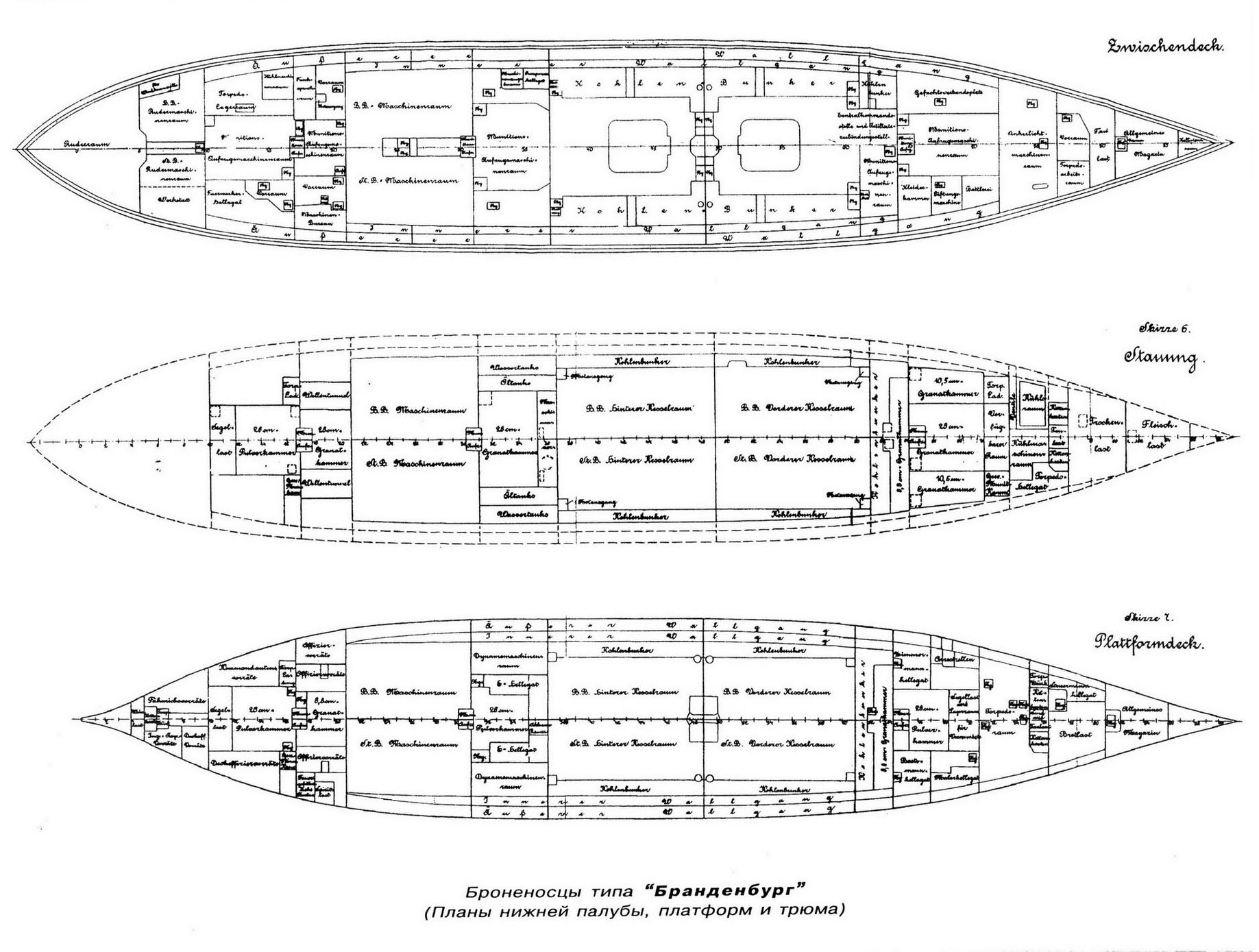

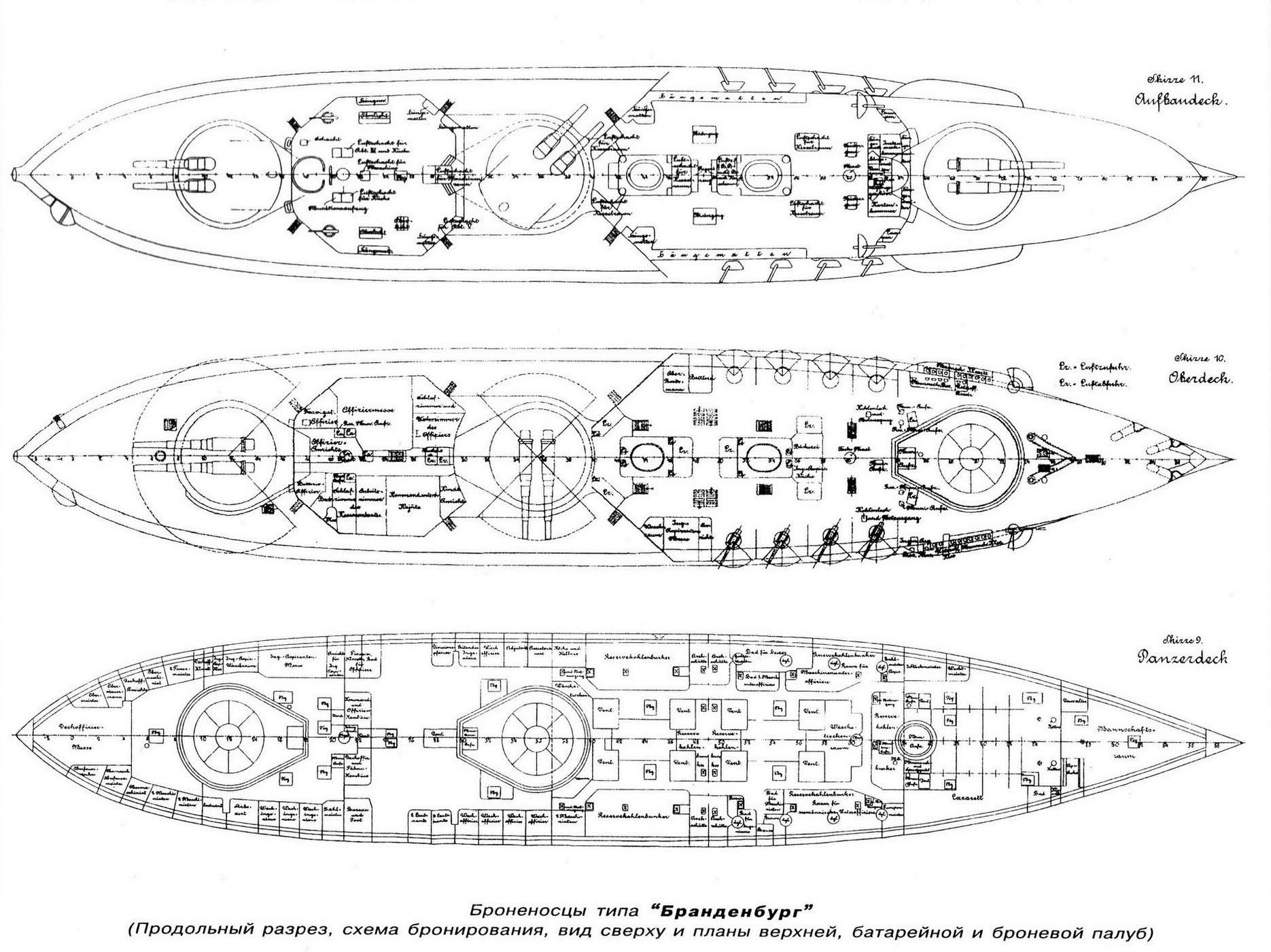

Цельноклепанный корпус разделили водонепроницаемыми переборками на XII основных отсеков. Согласно принятым в германском кораблестроении правилам, нумерация отсеков и шпангоутов начиналась с кормы от оси баллера руля, через который проходит нулевой шпангоут. Начиная от баллера руля, корпус корабля разделили на 90 шпаций. Шпация, или расстояние между шпангоутами, равнялась 1,2 м, что обеспечивало длину между перпендикулярами 108 м. Подзор кормы (сформированный -1-м, -2-м и -3-м шпангоутами) на 5,4 м уходил в корму от нулевого шпангоута. Далее в нос шли 90 шпангоутов. Носовая часть оканчивалась форштевнем в виде тарана длиной 2,3 м. Цельноклепанный корпус разделили водонепроницаемыми переборками на XII основных отсеков. Согласно принятым в германском кораблестроении правилам, нумерация отсеков и шпангоутов начиналась с кормы от оси баллера руля, через который проходит нулевой шпангоут. Начиная от баллера руля, корпус корабля разделили на 90 шпаций. Шпация, или расстояние между шпангоутами, равнялась 1,2 м, что обеспечивало длину между перпендикулярами 108 м. Подзор кормы (сформированный -1-м, -2-м и -3-м шпангоутами) на 5,4 м уходил в корму от нулевого шпангоута. Далее в нос шли 90 шпангоутов. Носовая часть оканчивалась форштевнем в виде тарана длиной 2,3 м.

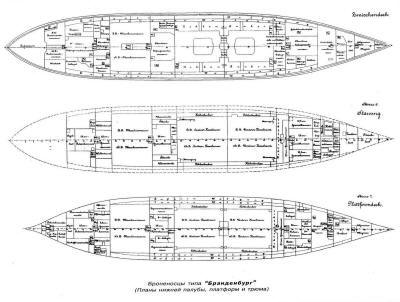

Двойное дно установили только в средней части корпуса с 21-го по 64-й шпангоут под IV (машинным), V (средней башней), VI и VII (котельными) отделениями на длине 51,6 м, что составило 48% длины корабля по ватерлинии.

Способ клёпаных связей корпуса - смешанный набор поперечных шпангоутов и продольных стрингеров. Двойное дно, внутренний и бортовой коридоры и большое число поперечных переборок разделили корпус корабля на 120 водонепроницаемых отсеков. Способ клёпаных связей корпуса - смешанный набор поперечных шпангоутов и продольных стрингеров. Двойное дно, внутренний и бортовой коридоры и большое число поперечных переборок разделили корпус корабля на 120 водонепроницаемых отсеков.

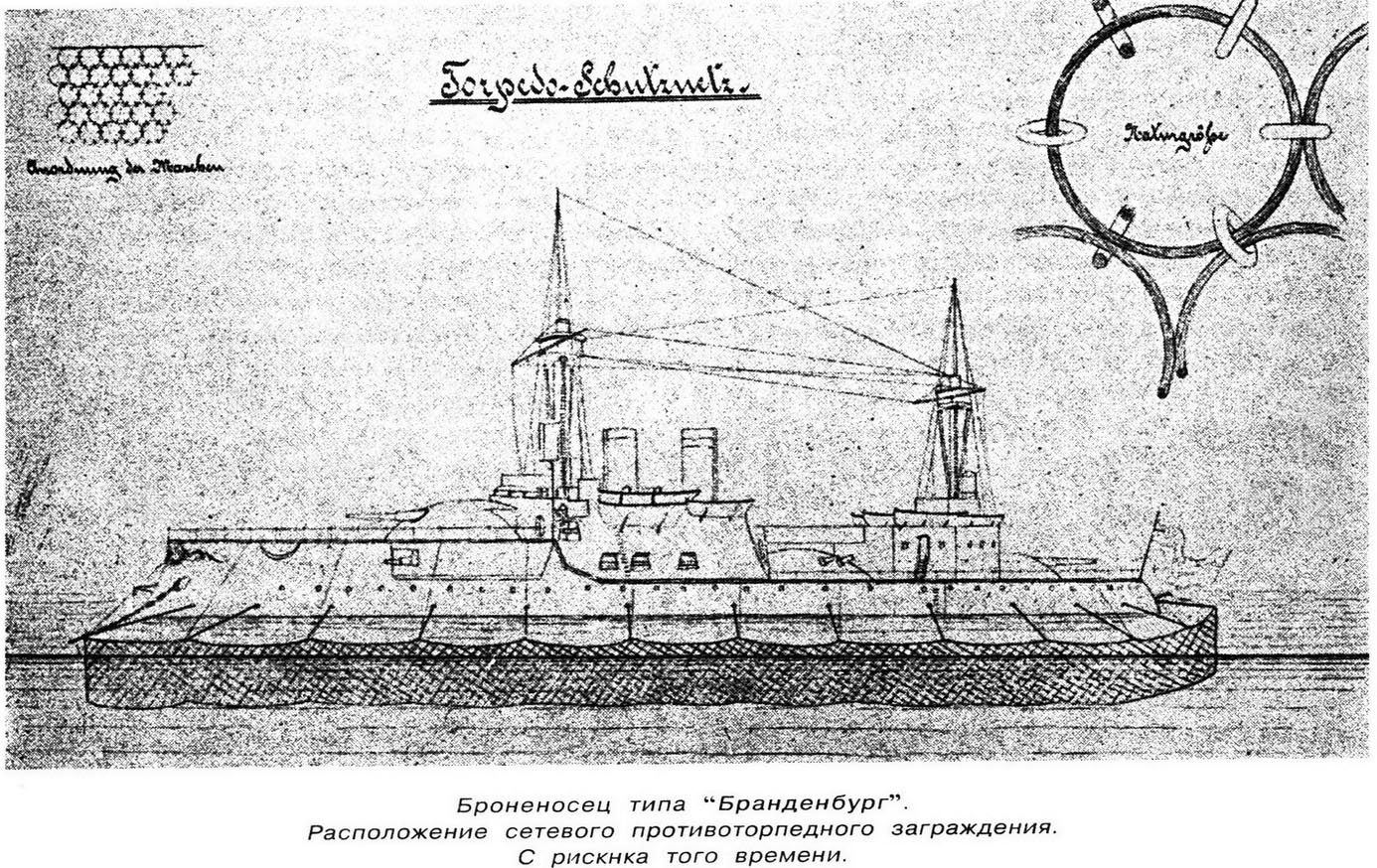

Согласно Штробушу длина корабля по ватерлинии составила 113,4 м; согласно Грёнеру 113,9 м; полная длина 115,7 м, на 17,5 м длиннее, чем у броненосцев типа Sachsen. Ширина корабля равнялась 19,5 м, на 1,1 м шире, чем у броненосцев типа Sachsen. Максимальная ширина с учётом уложенных вдоль бортов выстрелов противоторпедных сетей 19,74 м. Отношение L/B составило 5,93, против 5,34 у броненосцев типа Sachsen.

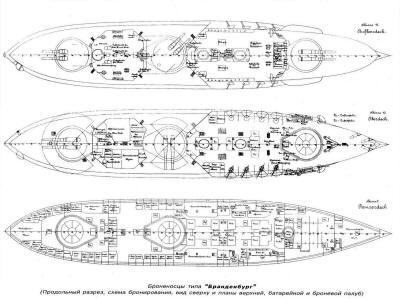

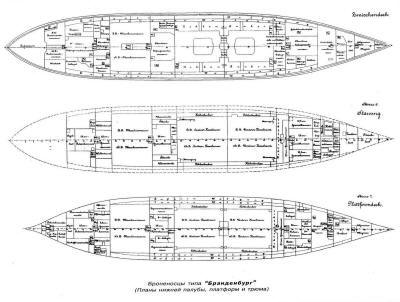

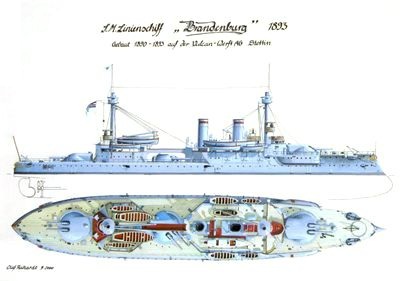

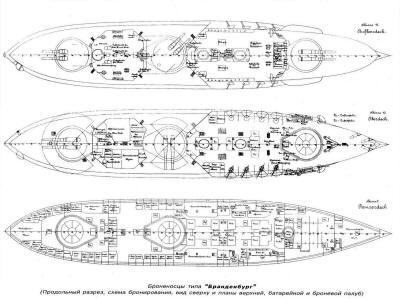

По высоте корпус корабля разделили пятью палубами и настилом двойного дна в районе 21-64 шп., а вне их в носовой и кормовой частях настилом трюма. Сверху вниз располагались: от форштевня до средней башни спардек или палуба полубака, ниже ее на всю длину корпуса верхняя палуба, под ней средняя (броневая), ещё ниже, местами, проходила промежуточная палуба и только в районе погребов боеприпасов палубная платформа. Как видно, только верхняя и броневая палубы были сплошными, остальные прикрывали отдельные части корпуса. Переднюю и заднюю надстройки соединял переходной мостик, проходящий над средней башней. По высоте корпус корабля разделили пятью палубами и настилом двойного дна в районе 21-64 шп., а вне их в носовой и кормовой частях настилом трюма. Сверху вниз располагались: от форштевня до средней башни спардек или палуба полубака, ниже ее на всю длину корпуса верхняя палуба, под ней средняя (броневая), ещё ниже, местами, проходила промежуточная палуба и только в районе погребов боеприпасов палубная платформа. Как видно, только верхняя и броневая палубы были сплошными, остальные прикрывали отдельные части корпуса. Переднюю и заднюю надстройки соединял переходной мостик, проходящий над средней башней.

Высота борта на миделе, измеренная от киля до сплошной верхней палубы, составляла, согласно Штробушу 10,8 м, согласно Грёнеру 11 м. Высота надводного борта при нормальном водоизмещении составляла 6,2 м в носовой, 5,8 м на миделе и 4,0 м в кормовой части. Увеличение осадки на 1 см соответствовало увеличению водоизмещения на 17,37 т. Высокий надводный борт носовой части кораблей обеспечивал им хорошую мореходность, а 105-мм орудиям достаточную высоту ведения огня над уровнем моря (почти 5 м над ватерлинией при нормальном водоизмещении).

Считавшийся необходимым для создания лучшей мореходности высокий борт и наличие больших надстроек для размещения экипажа сильно увеличивали силуэт корабля, понижая таким образом его защитные свойства, боевые качества и, в то же время, остойчивость. Для её обеспечения из-за высоко расположенного веса башен и, возможно, также для экономии веса (водоизмещения) при значительной высоте надводного борта в носовой части корпуса пришлось снизить положение верхней палубы в его кормовой части. Считавшийся необходимым для создания лучшей мореходности высокий борт и наличие больших надстроек для размещения экипажа сильно увеличивали силуэт корабля, понижая таким образом его защитные свойства, боевые качества и, в то же время, остойчивость. Для её обеспечения из-за высоко расположенного веса башен и, возможно, также для экономии веса (водоизмещения) при значительной высоте надводного борта в носовой части корпуса пришлось снизить положение верхней палубы в его кормовой части.

Корпуса броненосцев типа Brandenburg построили из мартеновской стали исключительно германского производства, заводов Круппа в Эссене, Гутенхофнуна в Оберхаузене и акционерного общества "Феникс" в Швайлерау. Этот сорт стали в тот период времени как раз стал использоваться в судостроении вместо ковкого (пудлингового) железа, так как после более ранних опытов с томасовской сталью от неё пришлось отказаться из-за чрезмерно большой хрупкости. Корпуса броненосцев типа Brandenburg построили из мартеновской стали исключительно германского производства, заводов Круппа в Эссене, Гутенхофнуна в Оберхаузене и акционерного общества "Феникс" в Швайлерау. Этот сорт стали в тот период времени как раз стал использоваться в судостроении вместо ковкого (пудлингового) железа, так как после более ранних опытов с томасовской сталью от неё пришлось отказаться из-за чрезмерно большой хрупкости.

Детали конструкции корабельных связей представляли собой, как и везде в то время, двойные пластины, соединённые внахлест и подкрепленные с обеих сторон для увеличения жёсткости, то есть были довольно сложными, но расположение связей было вполне рациональным. Штевни изготовили из литой стали на заводе Круппа. Форштевень состоял из трёх частей, из которых средняя, самая тяжёлая, весила около 15 тонн. За исключением якорных шпилей, приобретённых у фирмы Бокстера в Англии, всё на броненосцах от киля до клотика сделали из материалов германского производства. Детали конструкции корабельных связей представляли собой, как и везде в то время, двойные пластины, соединённые внахлест и подкрепленные с обеих сторон для увеличения жёсткости, то есть были довольно сложными, но расположение связей было вполне рациональным. Штевни изготовили из литой стали на заводе Круппа. Форштевень состоял из трёх частей, из которых средняя, самая тяжёлая, весила около 15 тонн. За исключением якорных шпилей, приобретённых у фирмы Бокстера в Англии, всё на броненосцах от киля до клотика сделали из материалов германского производства.

Общий план корабля представлял собой гармоничное сочетание отдельных конструктивных узлов, рациональное распределение массы, в необходимых пределах ограниченные размеры надстроек и довольно крупные трубчатые мачты с массивными марсами в подражание напыщенному стилю французских броненосцев постройки того же времени, на которые стали ещё более похожи броненосцы последующего типа Kaiser Friedrich III.

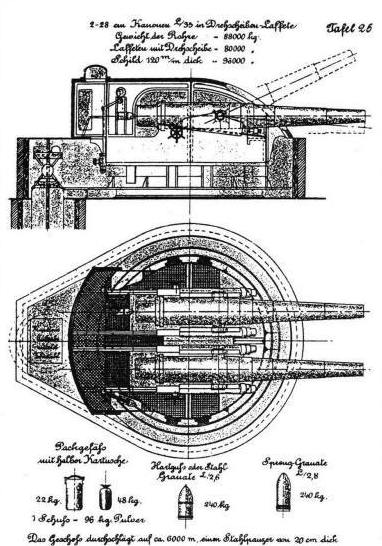

ГЛАВНЫЙ КАЛИБР

При выборе калибра и количества орудий использовали принцип вывода из строя кораблей противника небольшим количеством орудий крупного калибра, снаряды которых действовали более эффективно, чем бывшие до того времени снаряды меньшего калибра. По сравнению с броненосцами предыдущих типов при том же числе орудий их калибр и мощность повысили. Максимальный коэффициент использования артиллерии достигли установкой орудий во вращающихся башнях с большими секторами обстрела. Ещё до проектирования броненосцев типа Brandenburg в германском военно-морском флоте преобладали боевые корабли, имевшие тяжёлые орудия одного калибра. Но в этом проекте калибр шести морских орудий главной артиллерии увеличили до 280-мм, по сравнению с шестью 260-мм орудиями броненосцев типа Sachsen. При выборе калибра и количества орудий использовали принцип вывода из строя кораблей противника небольшим количеством орудий крупного калибра, снаряды которых действовали более эффективно, чем бывшие до того времени снаряды меньшего калибра. По сравнению с броненосцами предыдущих типов при том же числе орудий их калибр и мощность повысили. Максимальный коэффициент использования артиллерии достигли установкой орудий во вращающихся башнях с большими секторами обстрела. Ещё до проектирования броненосцев типа Brandenburg в германском военно-морском флоте преобладали боевые корабли, имевшие тяжёлые орудия одного калибра. Но в этом проекте калибр шести морских орудий главной артиллерии увеличили до 280-мм, по сравнению с шестью 260-мм орудиями броненосцев типа Sachsen.

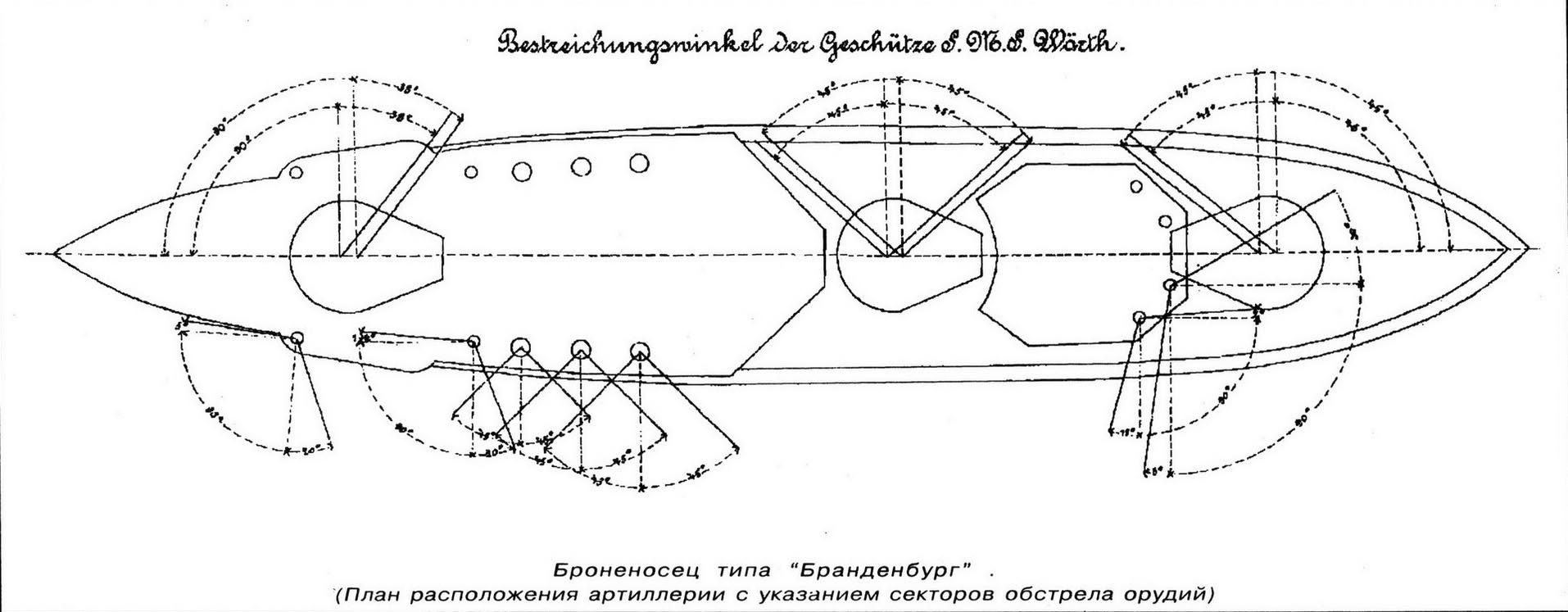

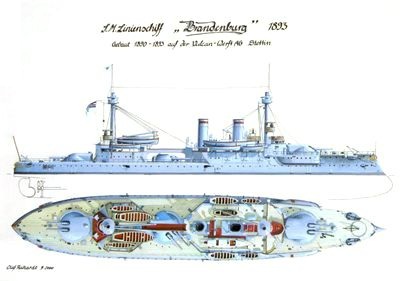

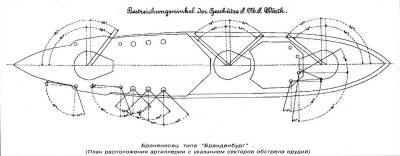

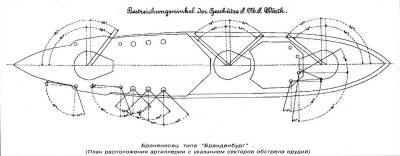

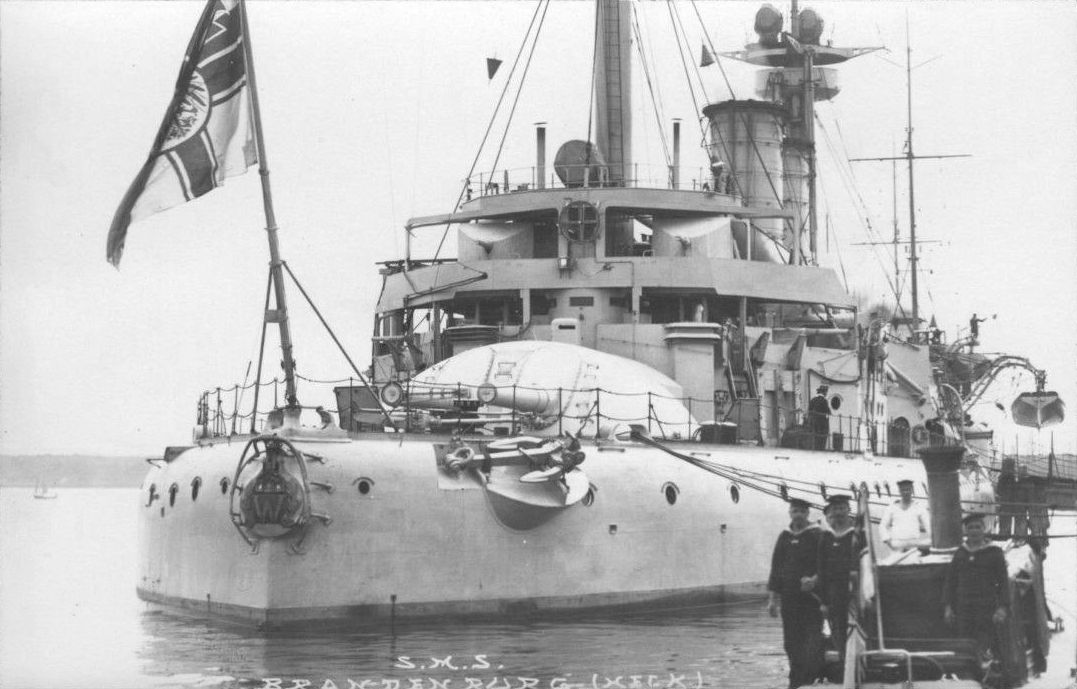

Расположение трех двухорудийных башен на броненосцах типа Brandenburg линейно в диаметральной плоскости, сделанное по прямому указанию кайзера Вильгельма II, тогда ещё не имело примера в мировой практике. Башни получили обозначение по порядку от носа к корме: "А", "В" и "С". Бортовой огонь орудий главной артиллерии вновь был вызван к жизни линейной тактикой. Орудия главного калибра установили попарно в барбетах - неподвижных круглых бронированных шахтах, с сектором обстрела 180 - 270°.

Четыре орудия носовой и кормовой башен "А" и "С" с длиной канала 40 калибров (11200 мм) имели вес ствола 43,31 т, два орудия средней башни "В" с длиной канала ствола 35 калибров (9800 мм) имели вес 43,21 т. Все шесть орудий стреляли снарядами одного типа весом 240 кг (начальной скоростью у среза ствола 715,5 и 685,5 м/с, что с 1885 г. обеспечивалось применением зарядов из бездымного пороха). Удлинение ствола на 5 калибров придало снаряду увеличение начальной скорости на 30 м/с. На одно орудие приходилось около 1680 т проектного водоизмещения.

Мощность артиллерии главного калибра возросла, несмотря на уменьшение калибра, благодаря усовершенствованию пороха и удлинению ствола до 40 калибров. После повышения начальной скорости снаряда морские ведомства многих держав снизили величину главного калибра орудий своих броненосцев.

Не совсем понятно, почему орудия средней башни "В" имели длину канала ствола на 5 калибров (1,4 м) меньше, чем концевые. Это, с одной стороны, нарушало единообразие баллистических свойств всей батареи главного калибра и унификацию стволов, а с другой, совсем немного сокращало длину корабля. Возможно, это было связано только с компоновкой корабля, которую можно было бы решить по-другому. Не совсем понятно, почему орудия средней башни "В" имели длину канала ствола на 5 калибров (1,4 м) меньше, чем концевые. Это, с одной стороны, нарушало единообразие баллистических свойств всей батареи главного калибра и унификацию стволов, а с другой, совсем немного сокращало длину корабля. Возможно, это было связано только с компоновкой корабля, которую можно было бы решить по-другому.

Углы склонения стволов орудий составляли - 4°, возвышения +25° с дальностью стрельбы 16500 м (89 каб.) для орудий концевых башен и 15800 м (85 каб.) для орудий средней башни. Общий боекомплект составлял 352 бронебойных снаряда или по 58-60 на ствол. Высота осей орудий составляла над палубой 1,95 м, над ватерлинией при нормальном водоизмещении 7,8 м у носовой башни и 5,0 м у средней и кормовой. Углы склонения стволов орудий составляли - 4°, возвышения +25° с дальностью стрельбы 16500 м (89 каб.) для орудий концевых башен и 15800 м (85 каб.) для орудий средней башни. Общий боекомплект составлял 352 бронебойных снаряда или по 58-60 на ствол. Высота осей орудий составляла над палубой 1,95 м, над ватерлинией при нормальном водоизмещении 7,8 м у носовой башни и 5,0 м у средней и кормовой.

Расстояние от носового перпендикуляра (90 шп.) до оси вращения носовой башни составляло 24 м, между осями носовой и средней башен 40,8 м, между осями средней и кормовой башен 28,8 м. Таким образом, расстояние между осями носовой и кормовой башен равнялось 69,6 м. В результате, с учетом наружного диаметра барбета 10,5 м, это требовало установки главного броневого пояса длиной около 80 м или 74% длины корпуса между перпендикулярами.

Сектора обстрела башен были большие: носовой башни 256°, кормовой 270°, средней 180° (по 90° на оба борта}. Таким образом, суммарный сектор обстрела составлял 1490° или в среднем по 235° на башню. При этом в различных секторах ведения огня действовало разное число орудий: 0-45° 2 орудия, 45°-128° (83°) 6 орудий, 128°-135° (7°) 4 орудия, 135°-180° (45°) 2 орудия.

Ограничение главной артиллерии корабля броненосцев типа Brandenburg калибром 280-мм, вызванное относительно небольшим водоизмещением корабля и стремлением к уменьшению его стоимости, имело преимущество в большем удобстве при наводке и заряжании орудий вследствие более лёгкого веса боеприпасов, что позволяло при медленности заряжания орудий того времени вести сравнительно частый огонь. К сожалению, в дальнейшем, с увеличением калибра главной артиллерии линейных кораблей, это преимущество всё больше и больше сводилось на нет.

Башни, конструктивно схожие с 240-мм одноорудийными башнями броненосцев береговой обороны типа Siegfried, представляли собой значительный шаг вперед по сравнению с башнями 15-летней давности броненосных кораблей типа Großer Kurfürst.

В то время обычно применяли так называемые барбетные башни, вращающаяся часть которых требует защиты специальной формы, жёстко соединённой с корпусом шахтой, называемой барбетом, выступавшей над палубой только на 600-800 мм. Башни такого типа легко можно было узнать по внешнему виду, поскольку их барбеты обычно выполняли в форме неправильной окружности.

На броненосцах типа Brandenburg боеприпасы подавались довольно примитивным способом. Их поднимали из находящегося в подводной части корабля погреба по вертикальному бронированному элеватору на палубу, расположенную ниже вращающейся вместе с башней орудийной платформы, и там внутри барбета перевозили на специальной тележке на то место, где располагался подъёмник в башню, который и подавал их на линию заряжания. В районе задней части башни при креплении её по-походному можно было обнаружить дугообразный выступ барбета, внутри которого из погреба боеприпасов выходил бронированный элеватор. Такую же систему подачи установили на линейных кораблях более поздней постройки Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II, а также броненосном крейсере Fürst Bismarck.

Во всех башнях снарядные и зарядные погреба расположили в подбашенных отделениях. Снаряды и заряды хранили в стеллажах. Снарядные погреба расположили на днище трюма под размещёнными на палубных платформах зарядными погребами, сгруппировав их ближе к диаметральной плоскости. Управление артиллерийским огнем главного калибра производили из двух бронированных постов управления, которые, в свою очередь, получали необходимые данные с марсов, расположенных на мачтах.

Установленные на броненосцах 280-мм орудия не являлись "скорострельными". Это, появившееся только после 1890 г. понятие тогда ещё не было однозначным. Но, в любом случае, оно предполагало применение для зарядов гильз из латуни, имеющих определенную форму, в то время как до сих пор порох зарядов содержался в картузах из шёлка.

ПРОТИВОМИННЫЙ КАЛИБР

Броненосцы типа Brandenburg, кроме башенной артиллерии главного калибра, имели сначала шесть, а после модернизации восемь 105-мм и восемь 88-мм скорострельных орудий. При относительно небольшом водоизмещении и малой мореходности миноносцев того времени, вынужденных при ограниченной длине пробега торпед во время торпедной атаки подходить к атакуемому кораблю на довольно близкую дистанцию, большой калибр средней артиллерии не требовался. Для этой цели больше всего подходила артиллерия калибра 88-105 мм. Броненосцы типа Brandenburg, кроме башенной артиллерии главного калибра, имели сначала шесть, а после модернизации восемь 105-мм и восемь 88-мм скорострельных орудий. При относительно небольшом водоизмещении и малой мореходности миноносцев того времени, вынужденных при ограниченной длине пробега торпед во время торпедной атаки подходить к атакуемому кораблю на довольно близкую дистанцию, большой калибр средней артиллерии не требовался. Для этой цели больше всего подходила артиллерия калибра 88-105 мм.

Скорострельные 105-мм орудия с длиной канала ствола 35 калибров (3680 мм) имели вес ствола 1510 кг, всего орудия со щитом 3415 кг. Они стреляли снарядами весом 17,4 кг с начальной скоростью у среза ствола орудия 600,5 м/с. Вес заряда бездымного пороха образца 1889 г. составлял 2,7 кг., скорострельность 10 выстрелов в минуту. Высота линии огня равнялась 1050 мм., а угол возвышения стволов орудий 30°, что обеспечивало дальность стрельбы 11800 м (64 каб.). Боекомплект включал 600-1184 снаряда или по 100-148 на ствол.

105-мм орудия установили в передней части корабля на верхней палубе в двух батареях побортно. Броненосец Kurfürst Friedrich Wilhelm по расположению артиллерии среднего калибра немного отличался от остальных трёх кораблей. Два передних 105-мм орудия установили под передним ходовым мостиком, в то время как у остальных трёх кораблей серии их несколько сдвинули к корме. Сектор ведения огня каждого орудия составлял 90°.

Скорострельные 88-мм орудия с длинной канала ствола 30 калибров (2640 мм) имели вес ствола 642 кг. Они стреляли снарядами весом 7 кг с начальной скоростью у среза ствола орудия 616 м/с. Угол возвышения стволов орудий составлял 20°, что обеспечивало дальность стрельбы 7530 м (41 каб.). Боекомплект включал 2000 снаряда (по 250 на ствол).

88-мм орудия разместили следующим образом: два орудия располагались в носовой оконечности на уровне верхней палубы в передней части далеко выступающих за борт спонсонов, два - в передних углах носовой надстройки над двумя передними 105-мм орудиями, остальные четыре - в кормовой части надстройки. Сектор ведения огня каждого орудия составлял 110°. Погреба 105-мм и 88-мм орудий примыкали к погребам боезапаса носовой и кормовой башен. Их расположили ближе к бортам и непосредственно под орудиями, размещёнными в надстройке, что обеспечивало кратчайшие пути подачи боеприпасов.

МЕЛКИЕ ПУШКИ МЕЛКИЕ ПУШКИ

Кроме артиллерии среднего калибра, на кораблях имелось ещё две 60-мм десантные пушки и восемь 37-мм скорострельных пушек, расположенных на марсах фок- и грот-мачты, а также четыре пулемёта системы Максим.

ТОРПЕДЫ ТОРПЕДЫ

Несмотря на ограниченные скорость хода, длину пробега, ненадёжность и недостаточную мощность взрывного заряда, торпеда всё же явилась сильным фактором в войне на море. Согласно первоначальному проекту торпедное вооружение броненосцев типа Brandenburg было довольно сильным. согласно Эверсу, оно состояло из шести надводных, отдельно расположенных бронированных торпедных аппаратов калибра 450-мм с общим боекомплектом в 16 торпед. Торпедные аппараты установили по три с каждого борта: по два одиночных бортовых поворотных за задней дымовой трубой и кормовой надстройкой, и ещё по одному неподвижному носовому, направленному по курсу под вторым якорным клюзом.

Согласно Грёнеру, после модернизации к 1904 году оставили только по два 450-мм подводных торпедных аппарата с общим боекомплектом в 5 торпед. Эти два неподвижных подводных торпедных аппарата (по одному на борт) разместили на платформе, расположенной в IX отсеке (71-76 шп.) перед погребами боезапаса носовой башни. Это помещение протянулось на всю ширину корпуса от левого до правого борта. Кроме того, в случае мобилизации предполагали установить ещё один 450-мм кормовой надводный поворотный торпедный аппарат. В 1916 г. все торпедные аппараты демонтировали.

Предыдущие броненосцы типа Sachsen имели так называемую бронированную цитадель и расположенную ниже ватерлинии броневую палубу. При этой системе бронирования борта корабля оставались не полностью прикрытыми броней, чтобы использовать необходимый вес для толстой брони высокой цитадели, которая прикрывала в середине корабля орудия, погреба боеприпасов, котельную и машинную установки. Для защиты жизненно важных частей корабля пришлось смириться с возможностью разрушения и затопления оконечностей корпуса в результате попаданий в них снарядов. Предыдущие броненосцы типа Sachsen имели так называемую бронированную цитадель и расположенную ниже ватерлинии броневую палубу. При этой системе бронирования борта корабля оставались не полностью прикрытыми броней, чтобы использовать необходимый вес для толстой брони высокой цитадели, которая прикрывала в середине корабля орудия, погреба боеприпасов, котельную и машинную установки. Для защиты жизненно важных частей корабля пришлось смириться с возможностью разрушения и затопления оконечностей корпуса в результате попаданий в них снарядов.

Однако, теоретическое обоснование, что корабль, в крайнем случае, может плавать "на одной цитадели", оказалось крайне сомнительным и довольно спорным аргументом. На броненосцах типа Brandenburg подобную цитадель не создали, поскольку это трудно было сделать из-за далеко расположенных друг от друга трёх башен главного калибра. В основном же, бронирование сконцентрировали по конструктивной ватерлинии, предусмотрев для этого узкий броневой пояс переменной толщины который простирался по всей ватерлинии. Кроме того, он защищал помещения артиллерии, погребов боезапаса и места подачи боеприпасов. Однако, теоретическое обоснование, что корабль, в крайнем случае, может плавать "на одной цитадели", оказалось крайне сомнительным и довольно спорным аргументом. На броненосцах типа Brandenburg подобную цитадель не создали, поскольку это трудно было сделать из-за далеко расположенных друг от друга трёх башен главного калибра. В основном же, бронирование сконцентрировали по конструктивной ватерлинии, предусмотрев для этого узкий броневой пояс переменной толщины который простирался по всей ватерлинии. Кроме того, он защищал помещения артиллерии, погребов боезапаса и места подачи боеприпасов.

Бортовое бронирование в районе конструктивной ватерлинии включало два главных броневых пояса (выше и ниже конструктивной ватерлинии). Главные броневые пояса являлись основной частью бортовой защиты. Они были предназначены для защиты подводной части корабля.

В связи с этим высказывались критические замечания, что у броненосцев этого типа большая часть поверхности надводного борта осталась незащищенной. Несомненно, имелась опасность того, что в бою вследствие волнения моря и перекатывающихся через палубу волн через пробоины и разрушения корабль будет залит сверху. Это могло вызвать сомнения в эффективности достаточно толстых, но узких броневых поясов. При волнении моря во время килевой и, особенно, бортовой качки верхняя или нижняя кромки узких броневых поясов так близко будут подходить к поверхности воды, что пояса уже не смогут служить защитой.

В качестве критерия качества бортовой защиты часто используют угол крена, при котором верхняя или нижняя кромки броневого пояса уходят под воду. Этот угол составлял, когда горизонт воды покрывал половину высоты броневых поясов, для броненосца Brandenburg только 7,3°. Если рассматривать это как условие защиты ватерлинии, то, таким образом, реально теряется смысл иметь броневой пояс толще на 20-50 мм в условиях войны или по сравнению с другим вновь построенным кораблем. Даже совершенно неповреждённый корабль получает крен от 4 до 8°, если при большой скорости резко совершит поворот. В качестве критерия качества бортовой защиты часто используют угол крена, при котором верхняя или нижняя кромки броневого пояса уходят под воду. Этот угол составлял, когда горизонт воды покрывал половину высоты броневых поясов, для броненосца Brandenburg только 7,3°. Если рассматривать это как условие защиты ватерлинии, то, таким образом, реально теряется смысл иметь броневой пояс толще на 20-50 мм в условиях войны или по сравнению с другим вновь построенным кораблем. Даже совершенно неповреждённый корабль получает крен от 4 до 8°, если при большой скорости резко совершит поворот.

При проектировании броненосцев типа Brandenburg полагали, как это делали и в других морских державах, что нужно установить главный броневой пояс такой толщины, чтобы он мог выдерживать попадание снарядов любых существующих в то время калибров. Принимая во внимание имеющийся в распоряжении кораблестроителей ограниченный вес брони, пояс должен иметь такие размеры, чтобы можно было применить броню максимальной толщиной в 400 мм. На броненосных кораблях более ранней постройки для бронирования использовали мягкое прокатанное (вальцованное) железо большой толщины. Из-за низкой прочности в 70-е годы его заменили в одних случаях твёрдой прокатанной сталью, а в других так называемой броней-компаунд (сталежелезной броней).

Первый из названных материалов имел недостатком повышенную хрупкость, вследствие чего плиты из него при попадании снарядов легко трескались. Напротив, броня-компаунд соединяла в себе лучшие качества ковкого железа и стали. На плиту из ковкого пластичного железа наваривали или же, соответственно, разливали слой стали, так что твёрдая наружная поверхность или отражала, или разрушала снаряд, а мягкая внутренняя часть проявляла повышенную эластичность. Но всё же броня-компаунд не имела свойств позднее появившейся цементированной брони, которую в 1890 г. создал в Германии Крупп (броня Круппа), а в Англии Гарвей. Первый из названных материалов имел недостатком повышенную хрупкость, вследствие чего плиты из него при попадании снарядов легко трескались. Напротив, броня-компаунд соединяла в себе лучшие качества ковкого железа и стали. На плиту из ковкого пластичного железа наваривали или же, соответственно, разливали слой стали, так что твёрдая наружная поверхность или отражала, или разрушала снаряд, а мягкая внутренняя часть проявляла повышенную эластичность. Но всё же броня-компаунд не имела свойств позднее появившейся цементированной брони, которую в 1890 г. создал в Германии Крупп (броня Круппа), а в Англии Гарвей.

В проекте броненосцев типа Brandenburg заложили броню-компаунд. Но уже во время постройки её частично заменили новой цементированной броней Круппа, из которой изготовили барбеты башен "А" и "В" на броненосце Brandenburg, барбеты башен "А" и "С" на Weissenburg. Остальная броня на этих двух кораблях была системы компаунд.

Главный броневой пояс выше конструктивной ватерлинии от кормы к носу имел переменную толщину 300-350-400-350-300 мм, ниже конструктивной ватерлинии 180-200-180 мм при общей ширине всего 2,5 м. Оба пояса установили на 200-мм прокладке из тикового дерева, причём общая толщина брони и прокладки доходила до 600 мм. В носовой части поясную броню для большей прочности соединили с тараном.

На броненосцах Kurfürst Friedrich Wilhelm и Weissenburg оба главных броневых пояса и барбеты изготовили из крупповской цементированной брони. Благодаря её применению толщина главного броневого пояса по конструктивной ватерлинии уменьшилась с 400 до 225 мм без ущерба стойкости. В этом случае, экономия в весе брони приводила либо к уменьшению водоизмещения, либо к увеличению площади бронирования. Исходя из заданных условий, появилась возможность использовать большую часть водоизмещения на бронирование, а не на вооружение. Распределение веса брони, артиллерии и боеприпасов имело следующее соотношение. Вес броневой защиты корабля составлял 3174 т или 31,7% нормального водоизмещения, артиллерии и боеприпасов 1151 т или 11,5%.

Небронированные части борта защитили проходящей ниже ватерлинии бронированной палубой, коффердамами (узкими боковыми проходами) и угольными ямами, а также пробкой и частыми водонепроницаемыми переборками.

Между промежуточной палубой и расположенной ниже палубной платформой за главными броневыми поясами на протяжении IV-VII отсеков с каждого борта расположили два достаточно широких коффердама, внешний и внутренний. Они служили камерой расширения при взрыве пробивших главные броневые пояса крупных снарядов, а их стенки - в качестве противоосколочных переборок. Эти переборки дополняли бортовую броню и защищали внутренние части корабля от давления газов и действия осколков. Между внутренними коффердамами и котельными отделениями, занимавшими VI и VII отсеки, расположили угольные ямы, дополнительно защищавшие от проникновения осколков.

Логическим дополнением системы бортового бронирования явилась установка сплошной 65-мм средней (бронированной) палубы, расположенной ниже верхней. Верхнюю и промежуточную палубы также сделали сплошной из стального листа толщиной 8-12 мм. Таким образом, средняя палуба являлась главной бронированной палубой корабля, прикрывающей котлы, машины, погреба боезапаса и торпедное вооружение. Для защиты от продольных попаданий снарядов в середину корабля в носовой и кормовой части установили поперечные переборки толщиной 50-120 мм (три слоя 40-мм стальных плит).

Артиллерию главного калибра прикрыли барбетами (внутренний диаметр 7200 мм), имевшими толщину бронированной стенки 305 мм. Броню барбета установили на 210-мм прокладку из тикового дерева. Конструкция колпаков башен представляла собой оптимальное сочетание формы и размеров, имея толщину 300 мм в передней части, 203-мм боковых сторон и 70-мм крышу. Противоминную артиллерию калибра 105-мм прикрыли 76-мм броневыми плитами ограниченных размеров, а 88-мм - небольшими 40-мм стальными плитами. Толщина стенки передней боевой рубки составляла 300 мм, её крыши 30 мм. Первоначально задняя боевая рубка не была бронирована.

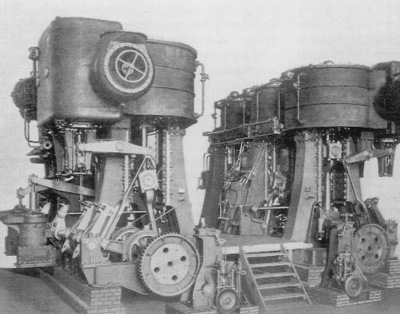

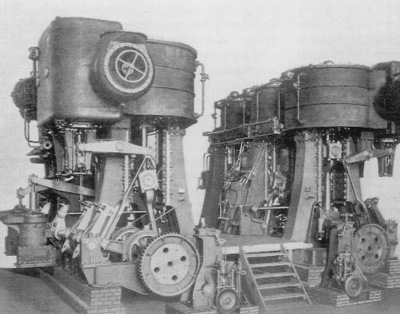

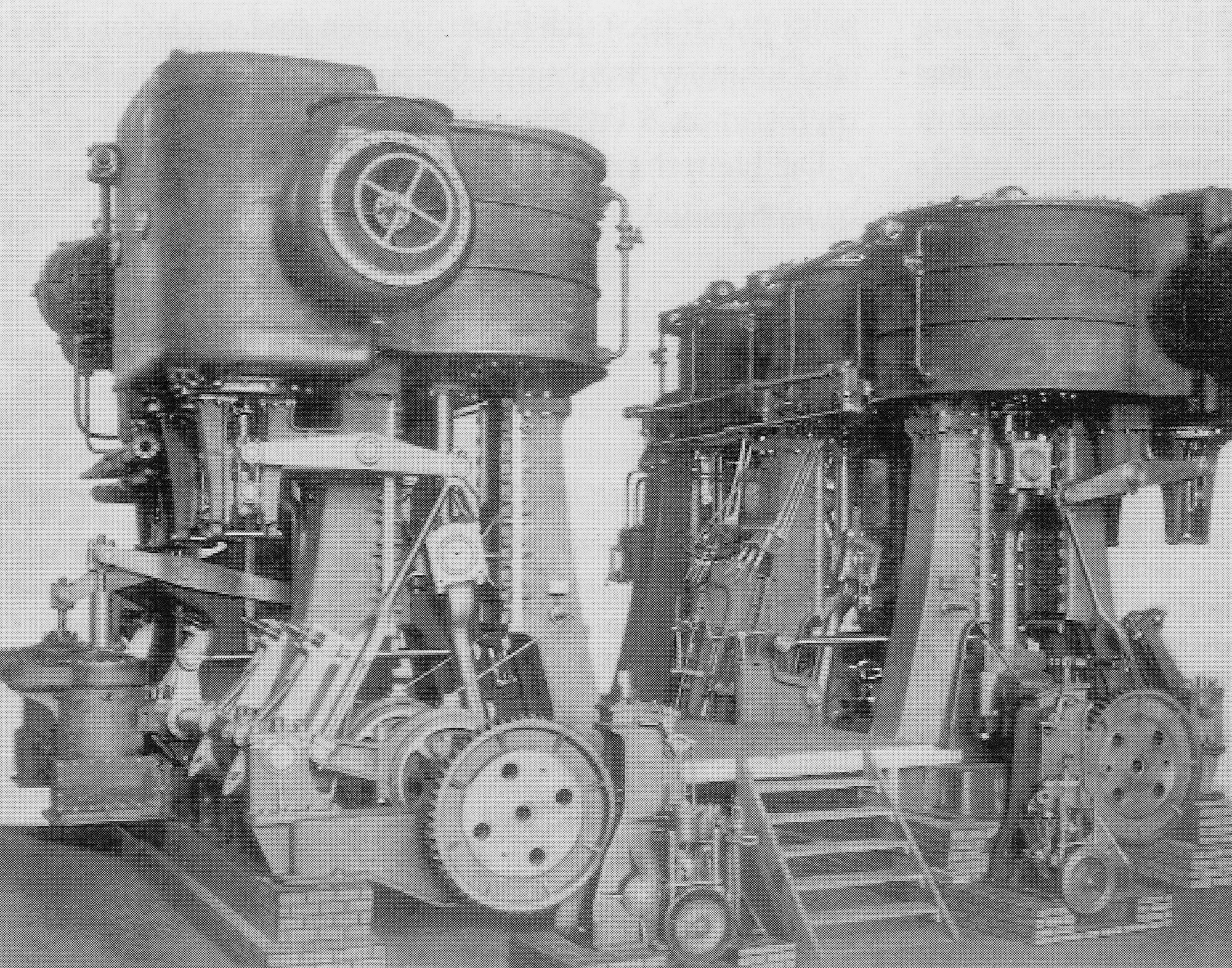

На броненосцах типа Brandenburg в двух последовательно расположенных котельных отделениях, разделенных продольной переборкой по диаметральной плоскости пополам, установили 12 поперечно расположенных огнетрубных котлов цилиндрического типа (36 топок, площадь нагревательной поверхности 2291-2358 кв.м, площадь колосниковой решетки 70 кв.м), вырабатывающие пар давлением 12 атм. Это было значительным шагом вперед по сравнению с котлами ящичного типа, которые имели броненосцы типа Sachsen. Но по сравнению с водотрубными котлами, которые на крупных военных кораблях стали устанавливать с середины 90-х годов, они все же имели ещё довольно большой вес. Котлы каждого КО имели общий дымоход на свою дымовую трубу. На броненосцах типа Brandenburg в двух последовательно расположенных котельных отделениях, разделенных продольной переборкой по диаметральной плоскости пополам, установили 12 поперечно расположенных огнетрубных котлов цилиндрического типа (36 топок, площадь нагревательной поверхности 2291-2358 кв.м, площадь колосниковой решетки 70 кв.м), вырабатывающие пар давлением 12 атм. Это было значительным шагом вперед по сравнению с котлами ящичного типа, которые имели броненосцы типа Sachsen. Но по сравнению с водотрубными котлами, которые на крупных военных кораблях стали устанавливать с середины 90-х годов, они все же имели ещё довольно большой вес. Котлы каждого КО имели общий дымоход на свою дымовую трубу.

Два КО длиной 14,4 м каждое расположили между погребами боезапаса носовой и средней башен. Переднее КО занимало большую часть VII отсека между 49 и 61 шп. От погреба боезапаса носовой башни от борта до борта между 61-62 шп. его отделяла угольная яма шириной 1,2 м.

Примыкавшее непосредственно к переднему заднее КО занимало весь VI отсек между 37 и 49 шп. От заднего КО и до погреба боезапаса средней башни, также от борта до борта, между 35-37 шп. разместили вторую угольную яму шириной 2,4 м. Общая длина котельных отделений с примыкающими к ним угольными ямами составляла 32,4 м или 30% длины корпуса корабля между перпендикулярами. Котлы и механизмы построили по проекту судостроительного завода "Германия-верфь" в Киле, признанному лучшим на конкурсе.

Машинная установка состояла из двух паровых поршневых машин тройного расширения, которые на флоте ввели в эксплуатацию в 80-х годах. Они находились в двух машинных отделениях, и каждая машина вращала трёхлопастной гребной винт диаметром 5 м.

Броненосцы типа Brandenburg оказались последними кораблями германского флота, имевшими два гребных винта. Построенный почти одновременно с ними крейсер Kaiserin Augusta явился первым кораблем с тремя винтами. С этих пор и до проекта линейного корабля типа "Н" (1939 г.) немецкий военно-морской флот выбирал для своих крупных кораблей энергетическую установку с тремя винтами. Исключение было сделано только для линейных крейсеров кайзеровского флота и ряда проектов непостроенных линейных кораблей 1915-18 гг., а также авианосца "Graf Zeppelin" (1937 г.), имевших четыре гребных винта.

Машинное отделение расположили между погребами боезапаса средней и кормовой башен. Оно занимало весь IV отсек (между 21 и 31 шп.) длиной 12 м или 11,1% длины корпуса между перпендикулярами. Такая компоновка КО и МО вызвала необходимость увеличения длины главного паропровода и проведения его через погреба боезапаса средней башни "В", занимавших V отсек (между 21 и 37 шп.) длиной 7,2 м. Главный паропровод проходил в трюме корпуса корабля ниже ватерлинии.

Согласно Эверсу, по первоначальному проекту мощность на валах составляла 9000 л.с. или 0,9 л.с./т нормального водоизмещения, что должно было обеспечить броненосцам скорость хода 14,9 уз. Прибавка в скорости хода по сравнению с броненосцами типа Sachsen, составила почти 2 узла.

Однако качественно изготовленные паровые машины развили фактическую мощность на валах 10000 л.с. или 1 л.с./т нормального водоизмещения, против 0,62 л.с. у броненосцев типа Sachsen. Это при частоте вращения валов около 110 об/мин, обеспечивало броненосцам скорость хода свыше 16 уз. Согласно Грёнеру, мощность машин в 10000 л.с. обеспечила скорость хода 16,5 уз. Фактически все корабли этой серии развивали от 16,3 до 16,9 уз. Согласно некоторым источникам, скорость хода броненосцев составляла даже 17 уз.

Машинная установка имела удельный вес 122 кг/л.с. Её общий вес равнялся 1220 т. Это была хотя и много меньшая, чем у первых корабельных паровых машин, но всё же довольно высокая величина. Повышение давления пара в котлах, применение поверхностной конденсации взамен конденсации вспрыскиванием и паровых машин тройного расширения способствовало как повышению скорости хода, так и дальности плавания. Машинная установка имела удельный вес 122 кг/л.с. Её общий вес равнялся 1220 т. Это была хотя и много меньшая, чем у первых корабельных паровых машин, но всё же довольно высокая величина. Повышение давления пара в котлах, применение поверхностной конденсации взамен конденсации вспрыскиванием и паровых машин тройного расширения способствовало как повышению скорости хода, так и дальности плавания.

Нормальный запас угля при загрузке корабля по конструктивную ватерлинию составлял 650 т (согласно некоторым источникам, 680 т), максимальный 1050 т без учета загрузки палубы, что позволяло иметь дальность плавания 4300 миль (согласно некоторым источникам, 4500 миль) при скорости хода 10 уз. До 1902 г. на корабли дополнительно загружали 110 т гудрона (каменноугольной смолы) для впрыскивания при горении на уголь в топках котлов, а после 1902 г. - 220 т нефти.

Электроэнергию кораблям обеспечивали три, позднее четыре динамо-машины напряжением 67 В общей мощностью 72,6-96,5 кВт. На броненосце Kurfürst Friedrich Wilhelm сразу установили три динамо-машины общей мощностью 108 кВт.

Искусственная тяга котлов и вентиляция помещений, бронированные крышки люков и один полубалансирный руль с подпятником отличали броненосцы этого типа от кораблей предыдущей постройки. Помещения для экипажа были удобные. Управление рулём с помощью парового привода осуществлялось как с капитанского мостика, так и из носовой боевой рубки посредством проходящих в трюме корабля валиковых приводов. Искусственная тяга котлов и вентиляция помещений, бронированные крышки люков и один полубалансирный руль с подпятником отличали броненосцы этого типа от кораблей предыдущей постройки. Помещения для экипажа были удобные. Управление рулём с помощью парового привода осуществлялось как с капитанского мостика, так и из носовой боевой рубки посредством проходящих в трюме корабля валиковых приводов.

Руль мог приводиться в движение от рулевой машины как левого, так и правого борта.

Корабли обладали хорошей устойчивой мореходностью, были подвержены небольшому крену в наветренную сторону, имели спокойное плавное движение, обладали хорошей маневренностью, но немного замедленной поворотливостью. При большой скорости хода против волнения они были подвержены заливанию и имели сильную продольную (килевую) качку. При нормальном отклонении руля потеря скорости хода была незначительной, но при отклонении руля в крайнее положение - до 30%.

Дифферентующий момент на единицу осадки (1 м) составлял 10870 тм, поперечная метацентрическая высота 1,05 м, продольная 180 м. Остойчивость была максимальная при 34,5° крена и нулевой при 57°.

Броненосцы имели три якоря Инглефильда, весом каждый по 5 тонн. Спасательные средства включали два больших паровых катера, два баркаса, один полубаркас, два спасательных катера, два ялика и два тузика.

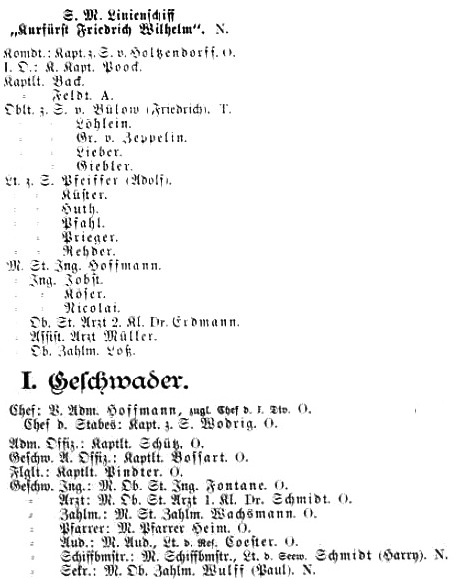

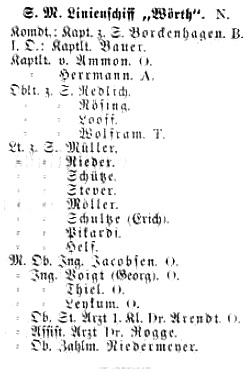

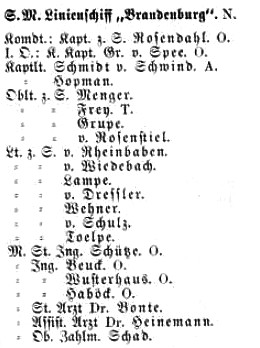

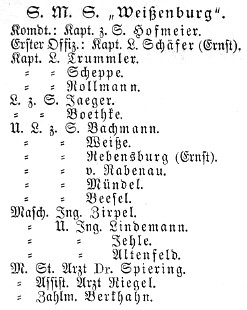

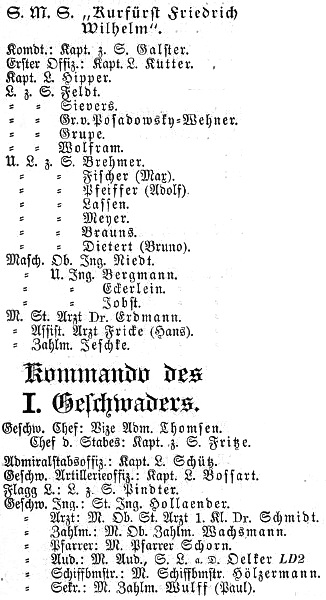

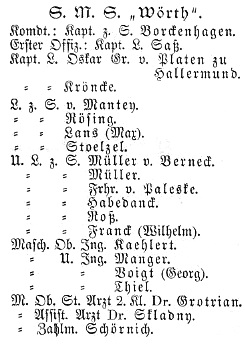

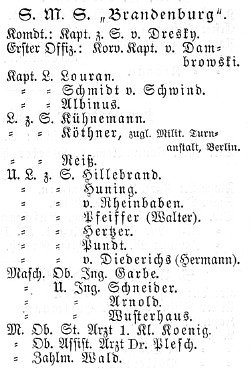

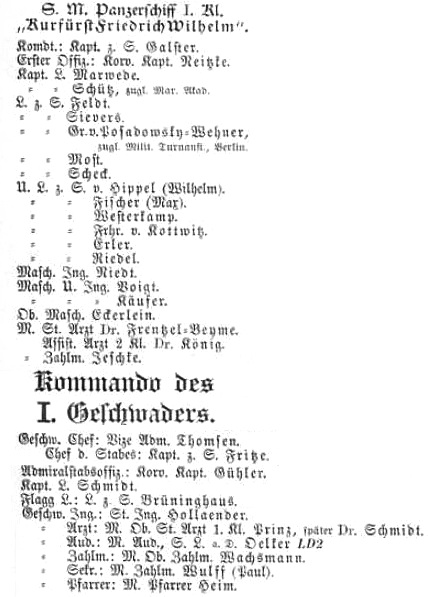

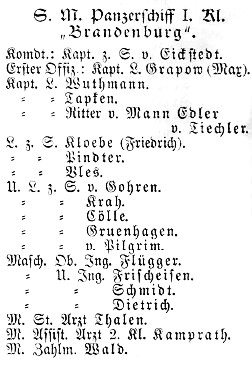

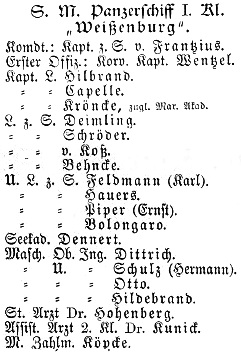

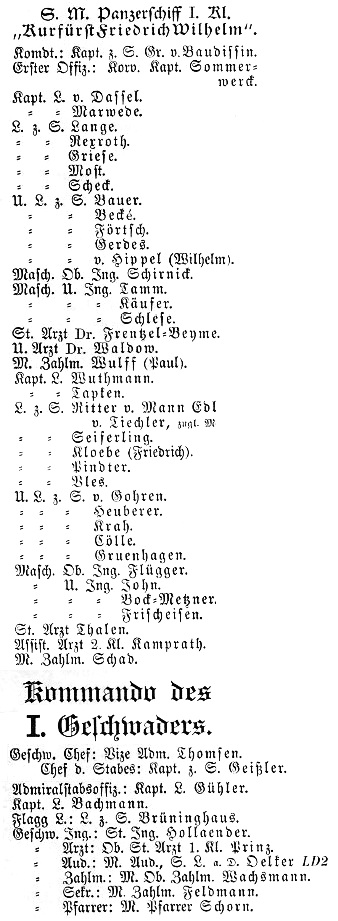

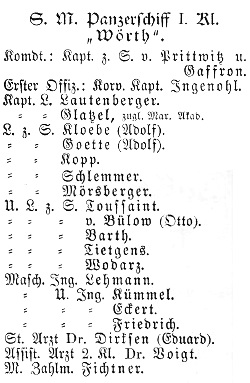

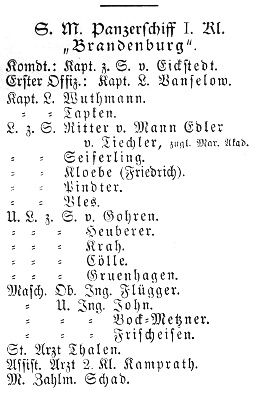

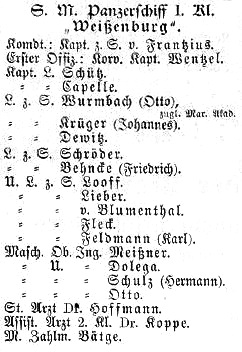

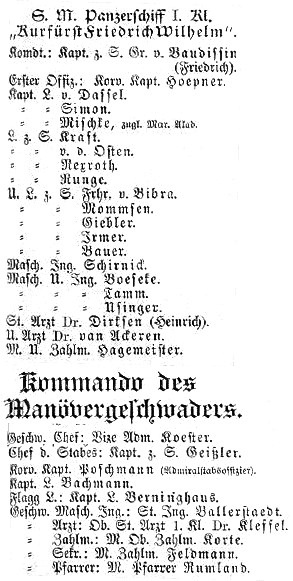

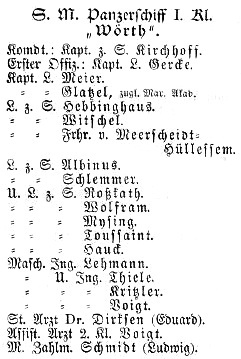

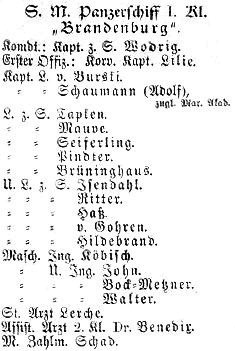

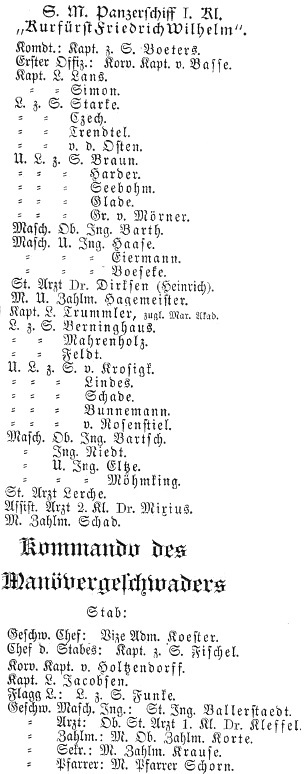

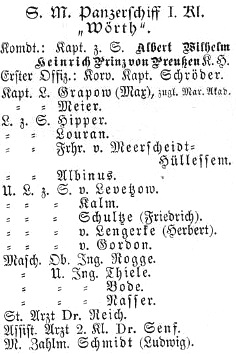

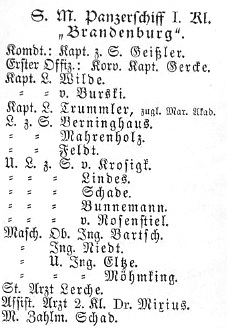

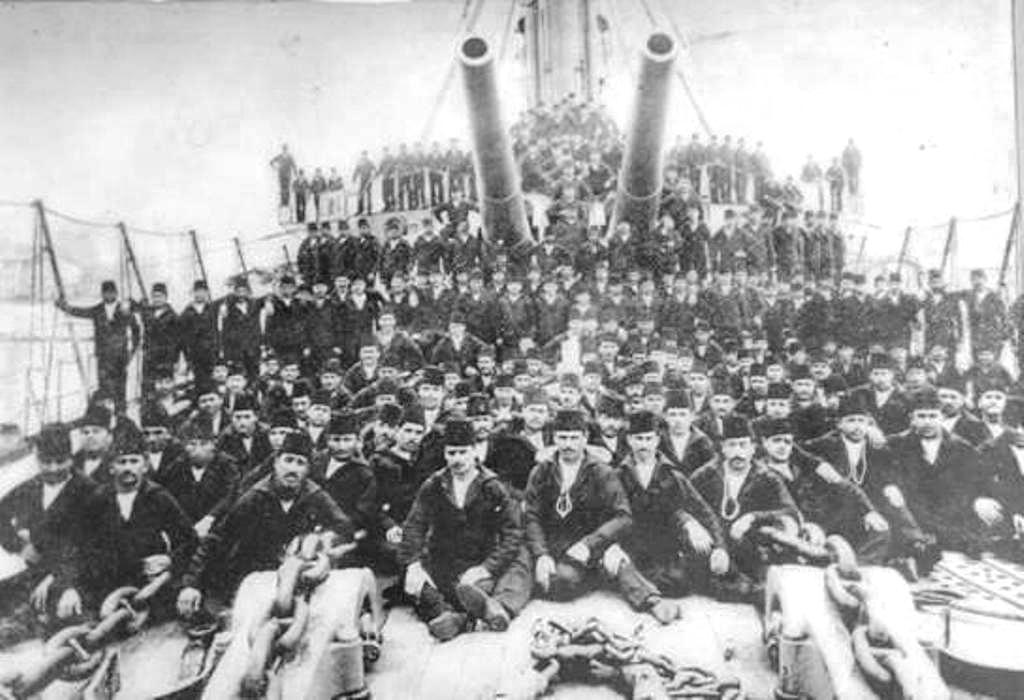

Первоначально экипаж броненосцев типа Brandenburg насчитывал 38 строевых офицеров, инженер-механиков, врачей и гердемарин, 19 кондукторов и 511 унтер-офицеров и матросов (568 человек). Затем он возрос до 583 и, наконец, до 591 человека (из них 30 строевых офицеров). На флагманском корабле эскадры экипаж увеличивался ещё на 63 человека (из них 9 офицеров), на флагманском корабле дивизии - на 57 человек (из них 9 офицеров). Первоначально экипаж броненосцев типа Brandenburg насчитывал 38 строевых офицеров, инженер-механиков, врачей и гердемарин, 19 кондукторов и 511 унтер-офицеров и матросов (568 человек). Затем он возрос до 583 и, наконец, до 591 человека (из них 30 строевых офицеров). На флагманском корабле эскадры экипаж увеличивался ещё на 63 человека (из них 9 офицеров), на флагманском корабле дивизии - на 57 человек (из них 9 офицеров).

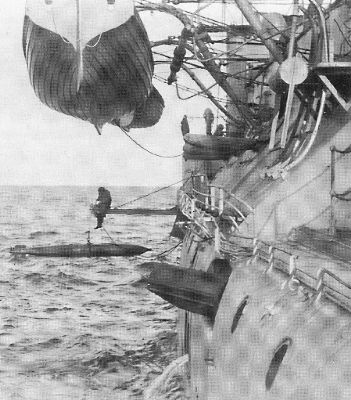

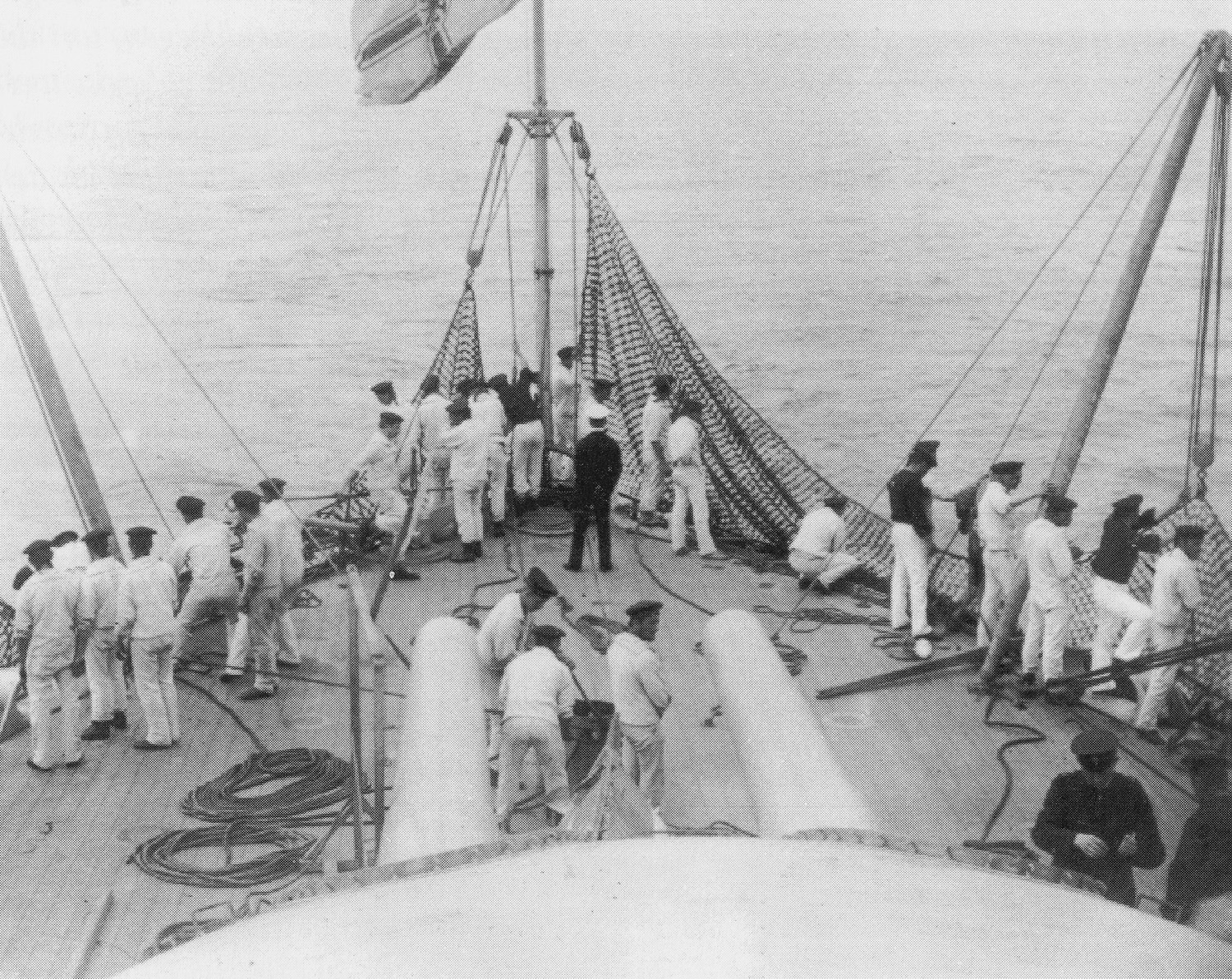

Сперва корабли оборудовали противоторпедными сетями, но уже в 1897 их сняли.

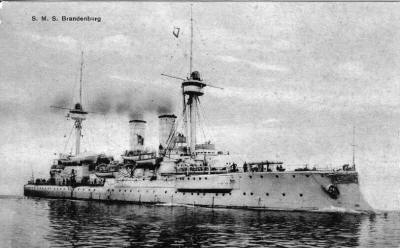

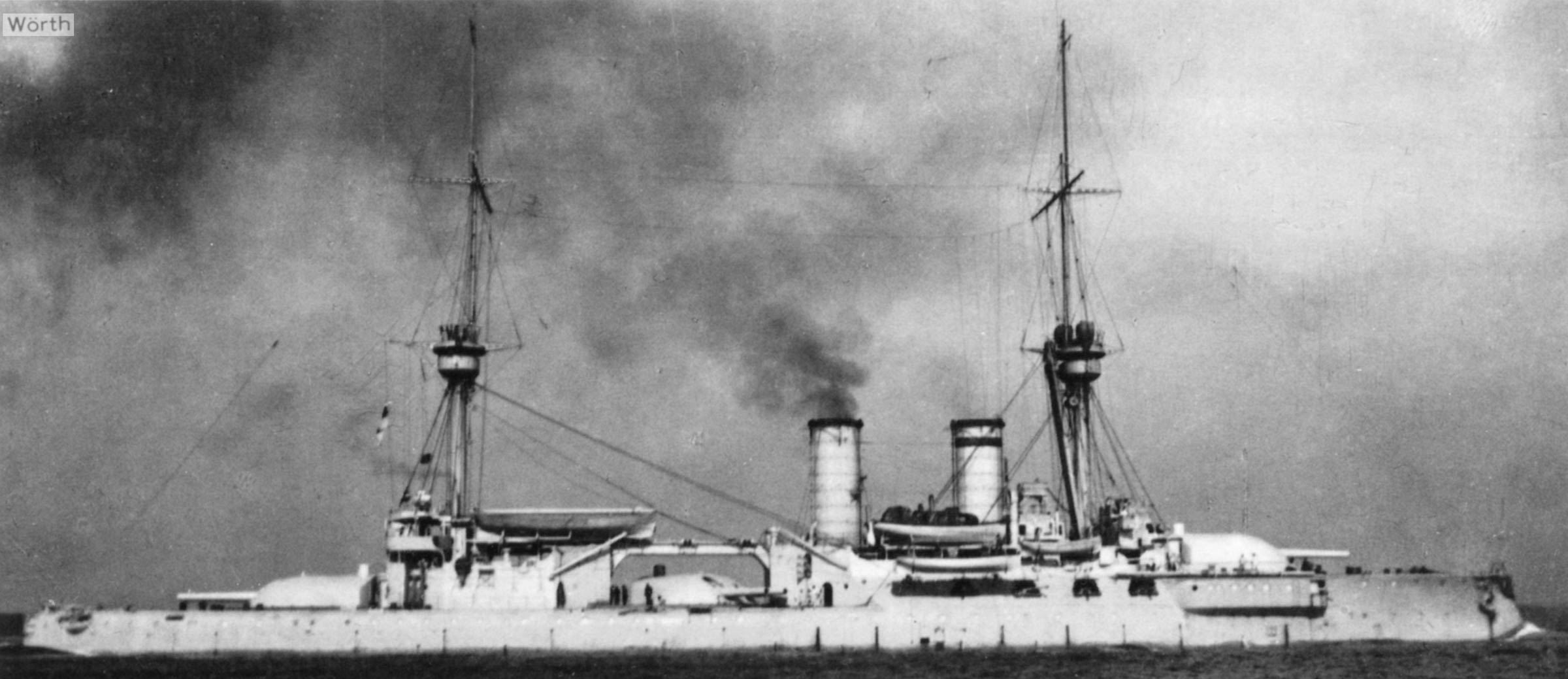

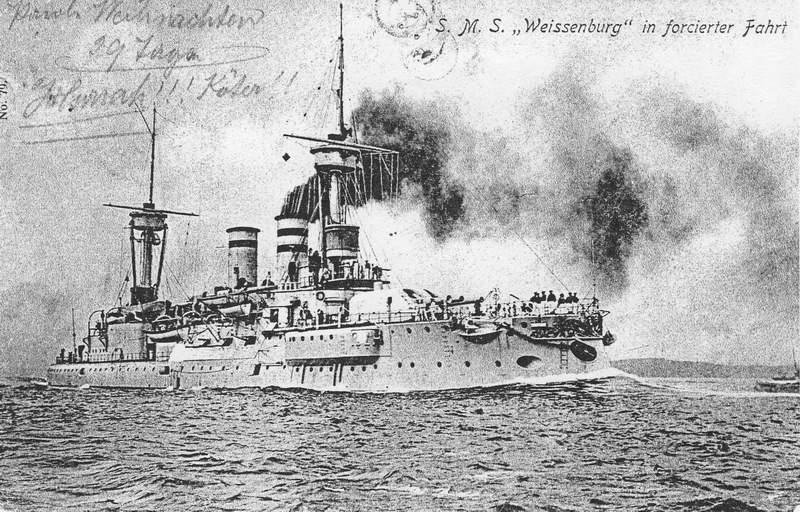

Сразу после постройки дымовые трубы броненосцев не имели колпаков. Кожухи труб оказались довольно низкими, что вызывало усиленное задымление ходового мостика и марсов и в 1894-95 гг. трубы удлинили на разных кораблях на 1,5 или на 3 м,

Броненосцы имели мачты довольно большого диаметра, к которым крепились шлюпбалки и громоздкие марсы с установленными на них 37-мм скорострельными пушками, полые трубчатые стеньги с реями для подъёма боевых и сигнальных флагов. При модернизации 1902-05 гг. пушки с марсов были сняты, но сами марсы оставили, перенеся на их крыши прожекторы. Броненосцы имели мачты довольно большого диаметра, к которым крепились шлюпбалки и громоздкие марсы с установленными на них 37-мм скорострельными пушками, полые трубчатые стеньги с реями для подъёма боевых и сигнальных флагов. При модернизации 1902-05 гг. пушки с марсов были сняты, но сами марсы оставили, перенеся на их крыши прожекторы.

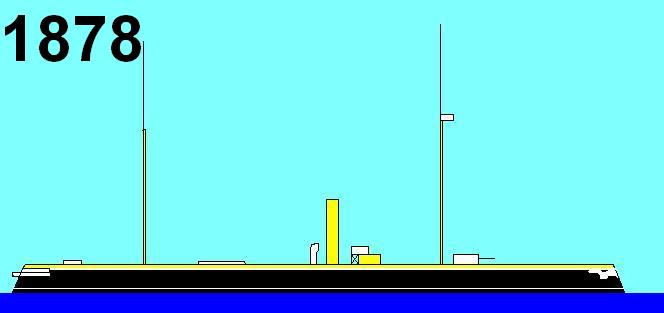

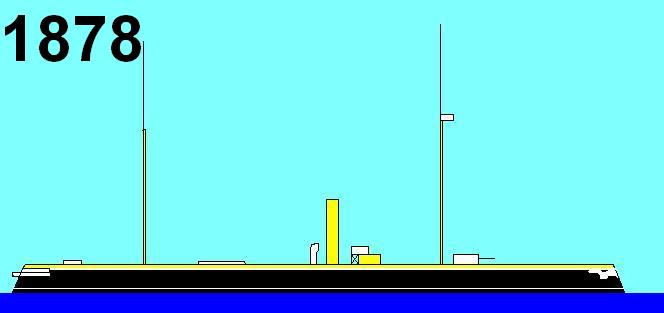

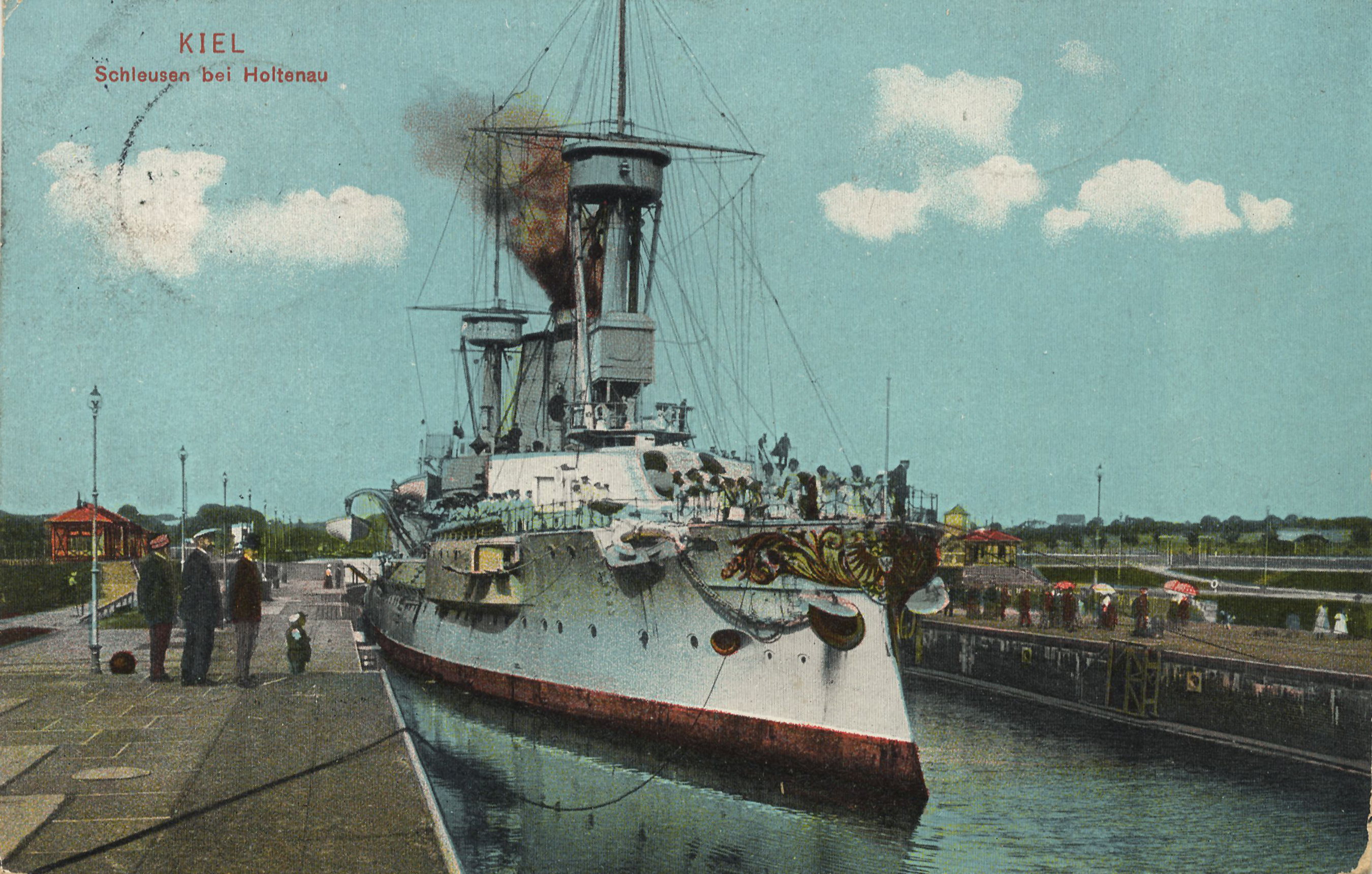

Схемы окраски

Принята 16 сентября 1878 г. Использовалась и в домашних водах, и в заграничном плавании.

|

чёрный - корпус до уровня ограждения верхней палубы, некоторое палубное оборудование и, вероятно, отдельные участки палубы |

|

белый - широкая полоса по всей длине корпуса около ВП и тонкая полоса по краю медной обшивки около 0,5 м. над ВЛ, комингсы люков,

штурманская рубка, павильон, вентиляторы, дефлекторы, стойки лееров и тентов, салинги, кормовые и носовые украшения, щиты орудий |

|

жёлтый - все надстройки над широкой белой полосой: мачты, реи, трубы, кран-балки и т.п., кроме указанных выше |

| деревянные части - лакированные с естественным цветом |

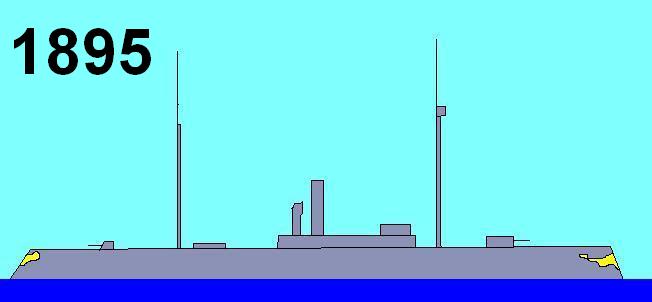

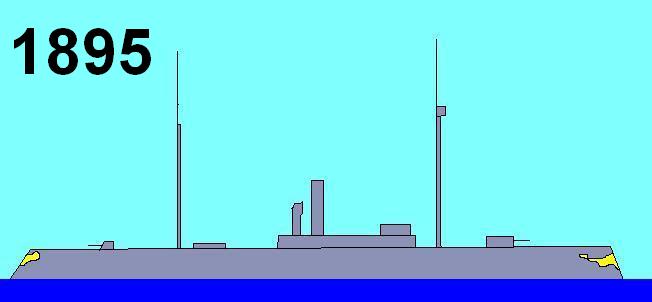

Принята 29 марта 1895 г. Использовалась только при службе в домашних водах.

| серо-синий - всё |

| золотисто-жёлтый - только носовое и кормовое украшения |

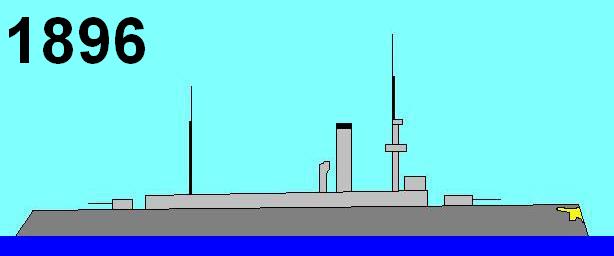

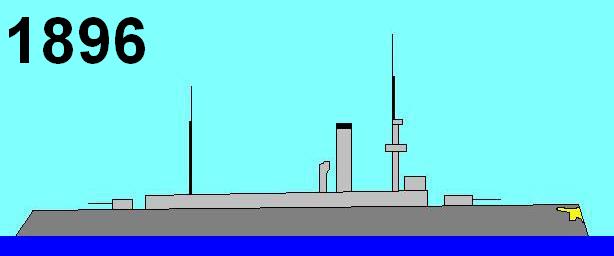

Принята 15 апреля 1896 г. В то время использовалась только при службе в домашних водах.

| серый - корпус до высоты главной палубы, позже - до высоты фальшборта главной палубы, ещё позже - до уровня полубака, если он закрывал большую часть верхней палубы |

| светло-серый - верхняя палуба, надстройки, трубы, вентиляторы, мачты и т.п., включая орудия, башни и щиты |

| золотисто-жёлтый - носовое и кормовое украшения |

| чёрный - отдельным распоряжением устанавливалась окраска в чёрный цвет верхнего края трубы на 1 м или всей трубы, а также мачт выше уровня трубы или чуть выше салингов, а также, временно, грот-стеньги |

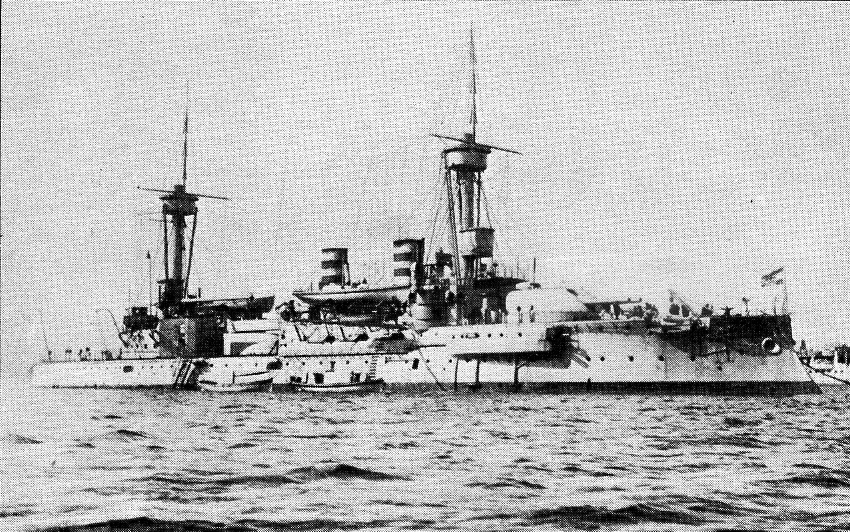

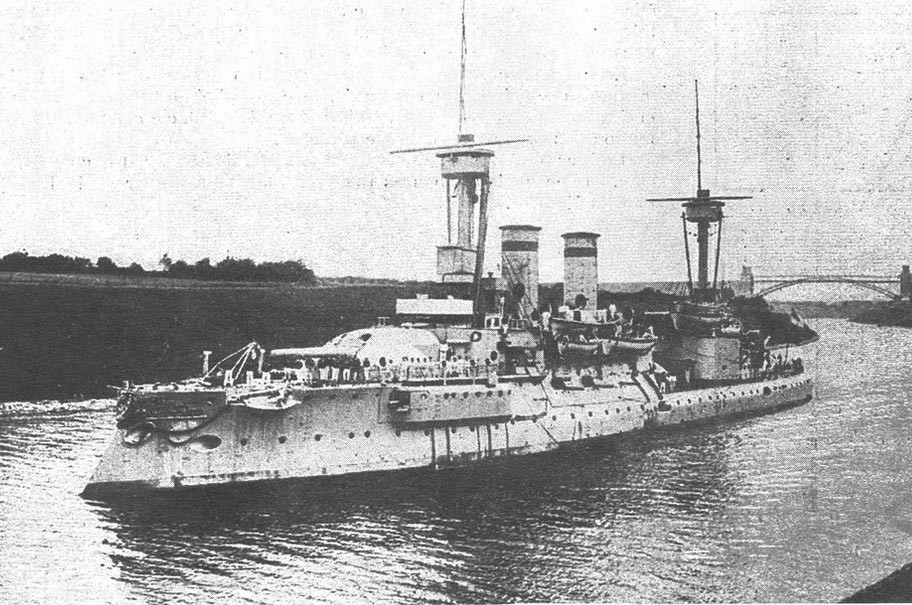

Внешне между собой корабли отличались лишь носовыми и кормовыми украшениями и марками на трубах. По внешнему виду можно определить лишь период службы: в первые годы (1893-1895 гг.) особенность - низкие трубы, до крыши навеса прожекторных площадок, в последующие годы до модернизации трубы были выше. Оба этих периода характерны прожекторными площадками у обеих мачт. После 1904 г. прожекторы перенесли на крыши марсов, и, самое главное отличие, появился дополнительный, четвёртый порт в передней части батареи СК.

После того, как Рейхстаг одобрил бюджет 1889 г., включающий выделение средств на постройку четырёх броненосцев в размере по 9 300 тыс. марок первоначальной стоимости на каждый, заказы были выданы различным верфям, которые изготовляли также и машинные установки. Стоимость артиллерии каждого броненосца, заказанной Круппу, составляла 800 тыс. марок. Закладку киля и постройку всех четырёх броненосцев нового проекта производили почти одновременно.

Грёнер приводит бюджетные обозначения этих кораблей как вновь строящихся броненосцев (Panzerschiffneubauten) "А", "В", "С" и "D". Однако, современные источники утверждают, что заказы были оформлены, как "замещающие" старые броненосцы: вместо "В" - "Ersatz Hansa", вместо "С" - "Ersatz Friedrich Karl", вместо "D" - "Ersatz Kronprinz". Указанное Гильдебрандом название "Ersatz Konig Wilhelm" для броненосца "А", является весьма сомнительным, поскольку его вскоре присвоили линкору следующей серии, "Kaiser Wilhelm der Große". Скорее всего, это ошибка, так, как другие источники называют "Ersatz Großer Kurfürst".

Верфь A.G. Vulkan в Штеттине смогла получить заказ на постройку сразу двух броненосцев, "А" ("Ersatz Großer Kurfürst"?) и "С" ("Ersatz Friedrich Karl"), судостроительный завод Germaniawerft в Киле - заказ на постройку броненосца "В" ("Ersatz Hansa"), а имперская (казённая) верфь в Вильгельмсхафене - заказ на постройку броненосца "D" ("Ersatz Kronprinz").

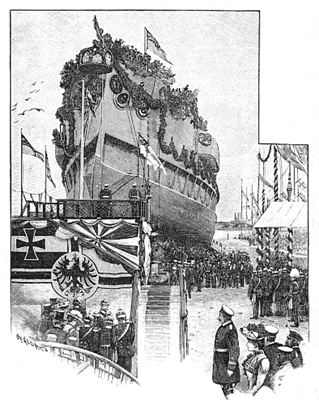

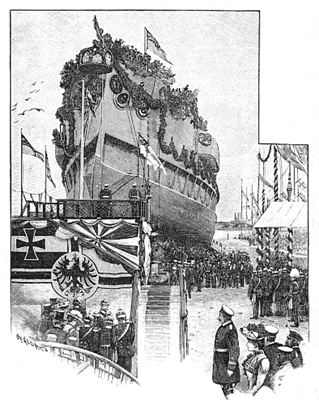

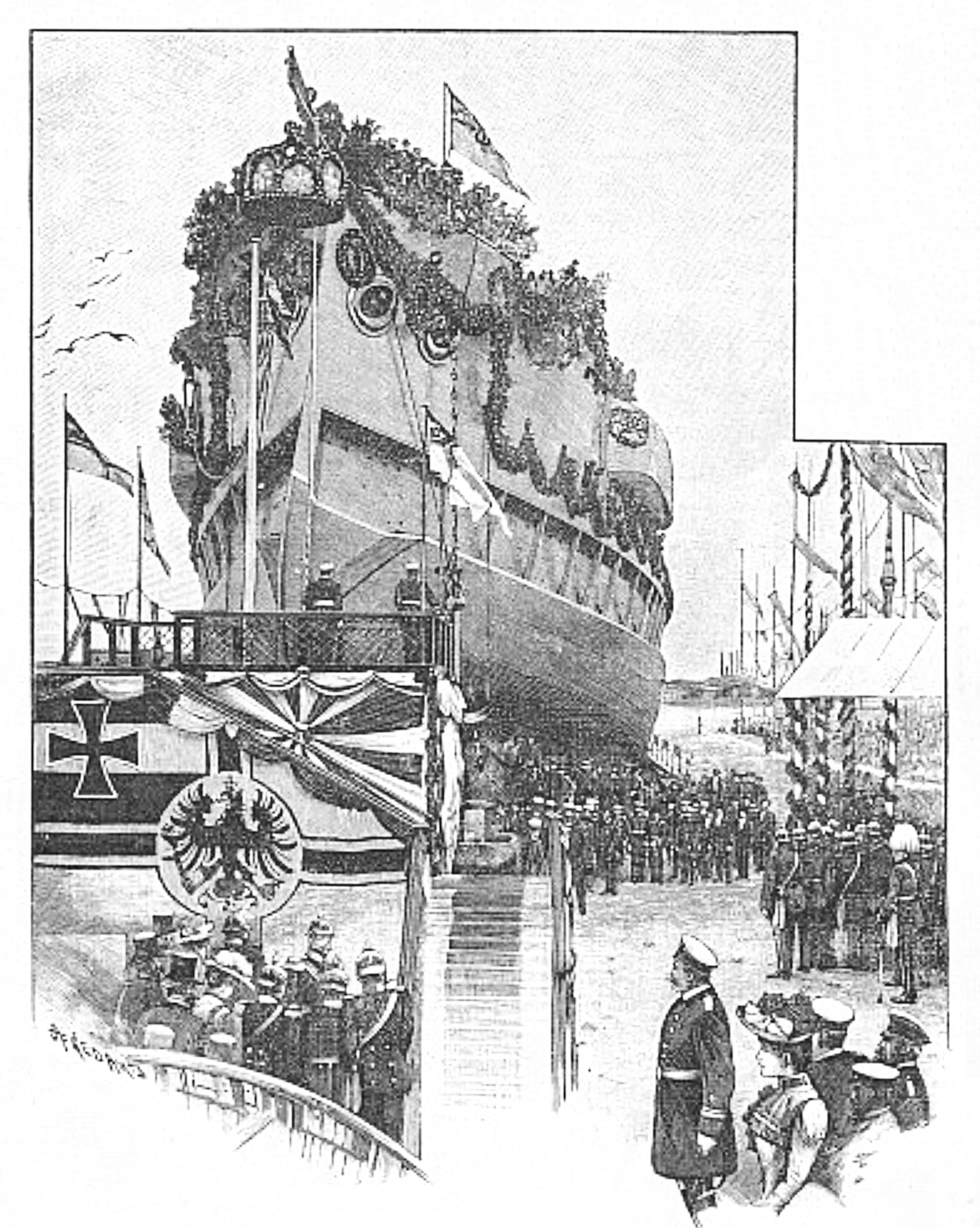

По принятым в Германии порядкам, закладка киля корабля на стапеле верфи является рядовым событием, никакими праздничными мероприятиями не отмечается, и часто точную дату закладки корабля не указывают. Зато спуск корабля на воду и происходящие при этом крестины, когда корабль получает своё название, отмечают широко и очень торжественно.

Согласно Гильдебранту, в мае 1890 г. на стапеле верфи A.G. Vulkan в Штеттине заложили сразу оба своих броненосца этой серии, получившие строительные № 198 ("А", "Ersatz Großer Kurfürst"?, будущий Brandenburg) и № 199 ("С", "Ersatz Friedrich Karl", будущий Weissenburg).

Согласно Гильдебранту и журналу "Морской сборник" № 8 за 1894 г., 3 марта 1890 г. на стапеле судостроительного завода Germaniawerft в Киле заложили киль броненосца "В" ("Ersatz Hansa", будущий Wörth), получивший строительный № 52. Согласно Гильдебранту, 24 марта 1890 г. на стапеле имперской верфи в Вильгельмсхафене положили первый лист киля броненосца "D" ("Ersatz Kronprinz", будущий Kurfürst Friedrich Wilhelm), получивший строительный № 13.

***

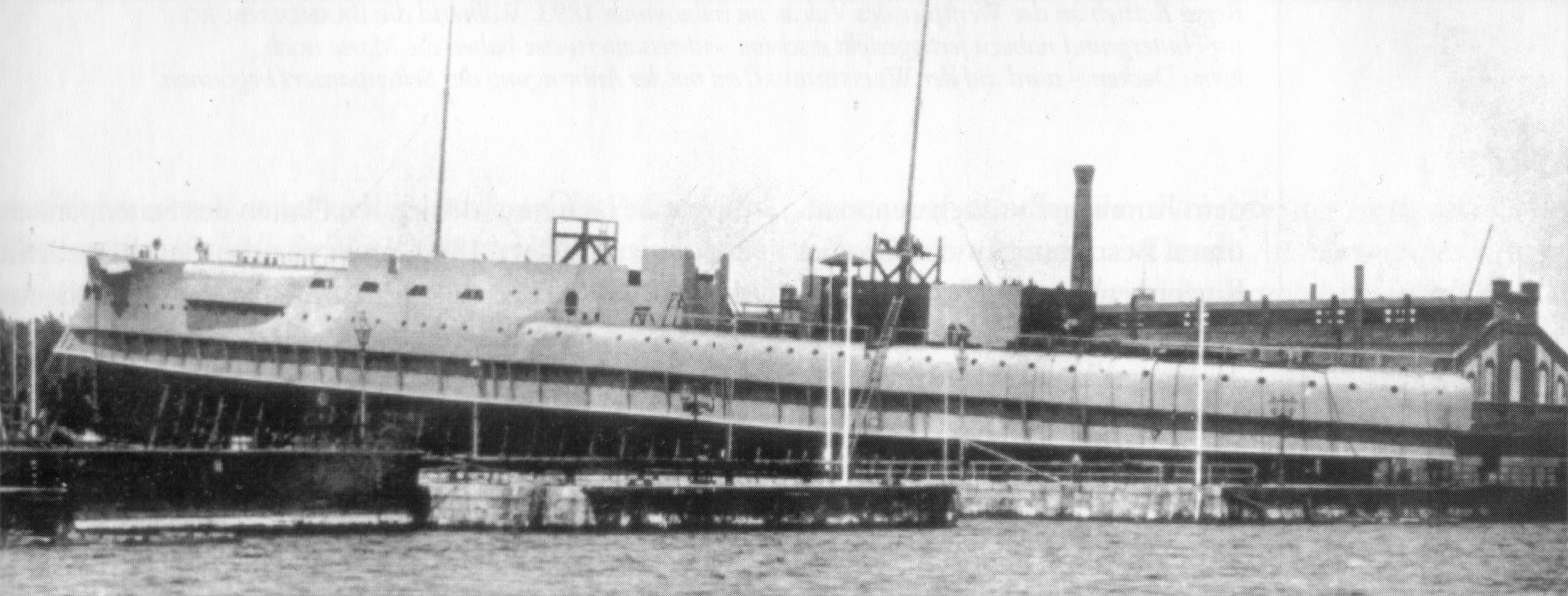

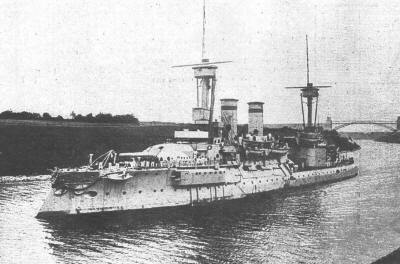

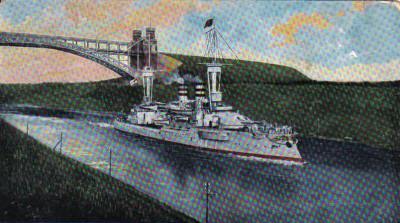

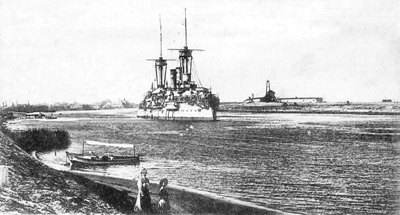

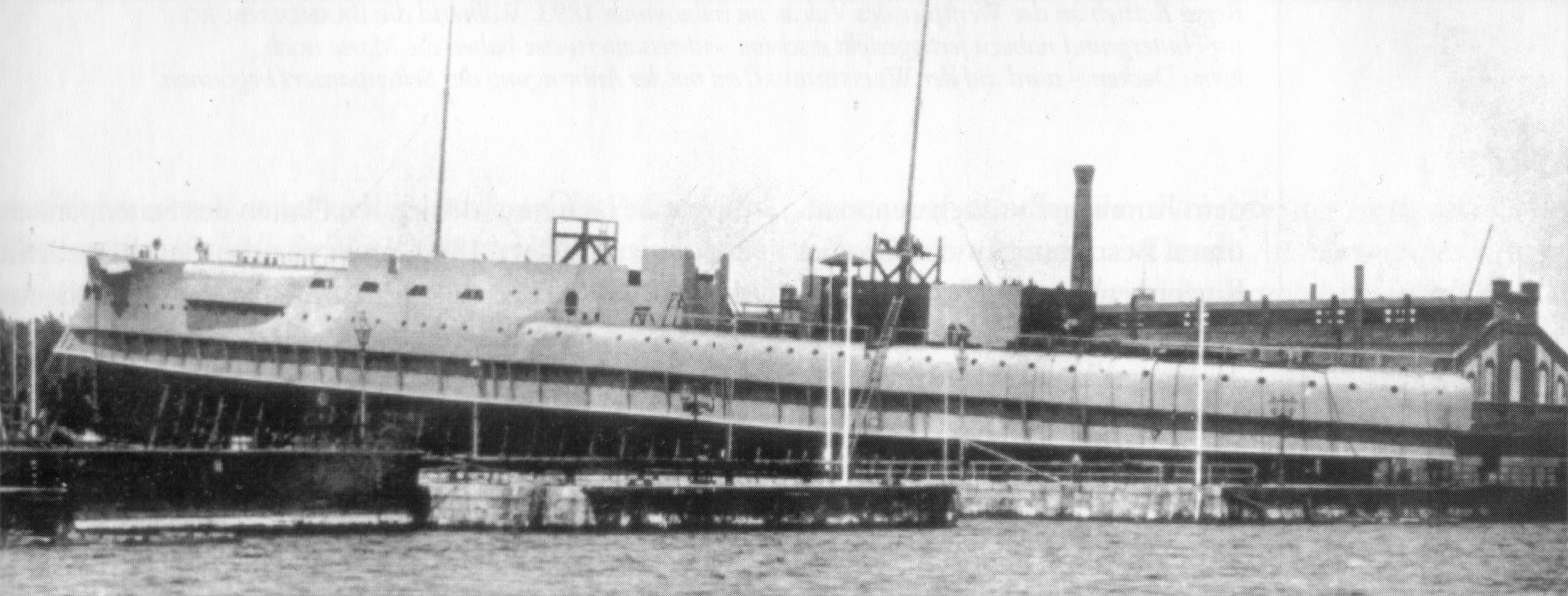

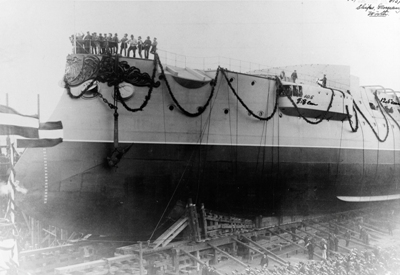

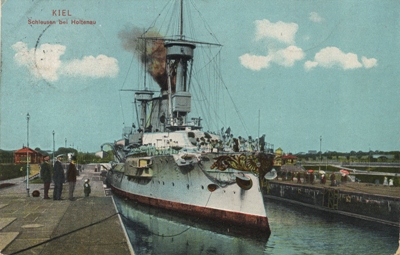

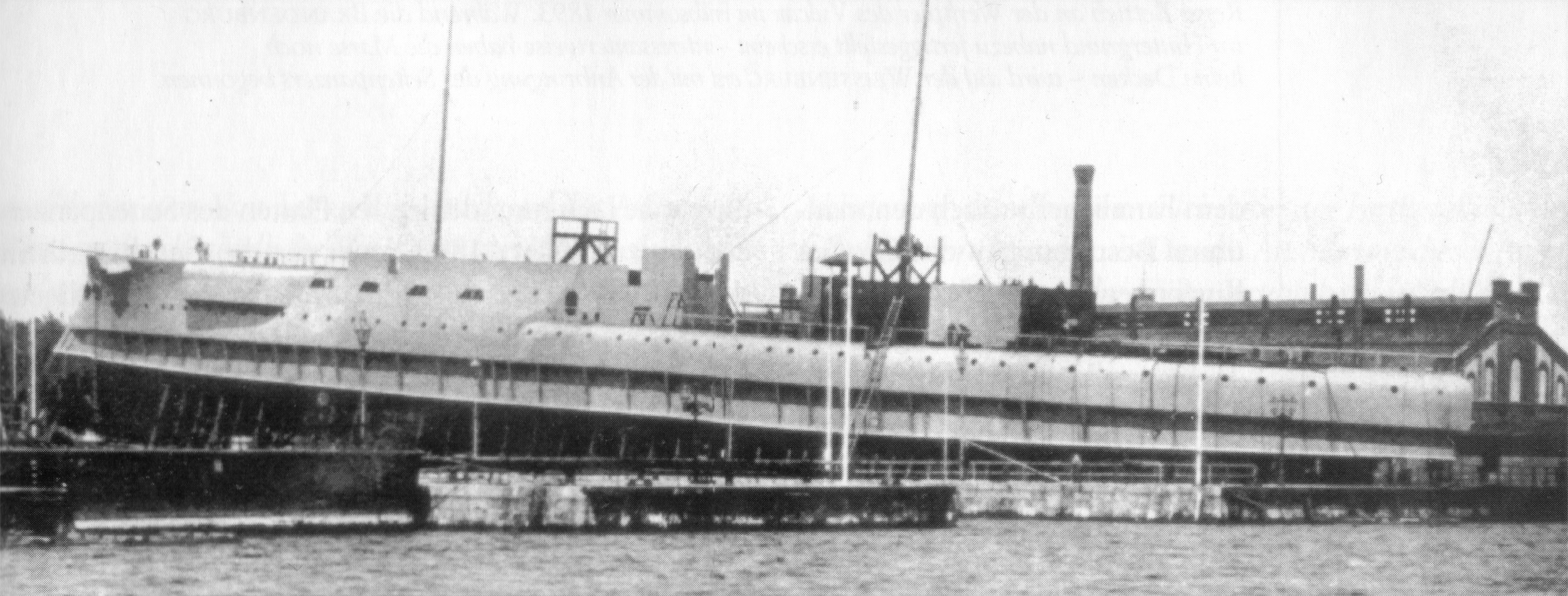

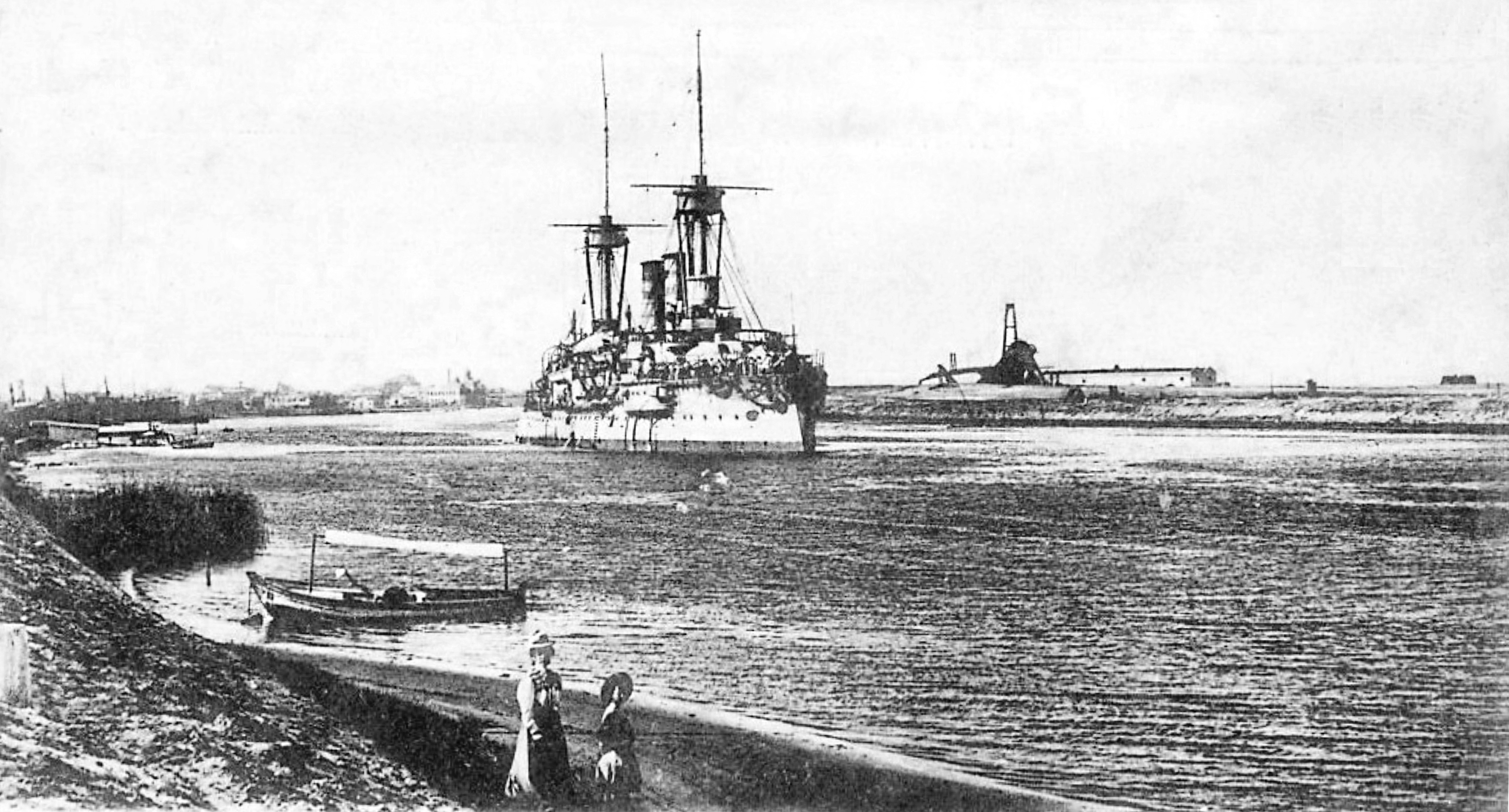

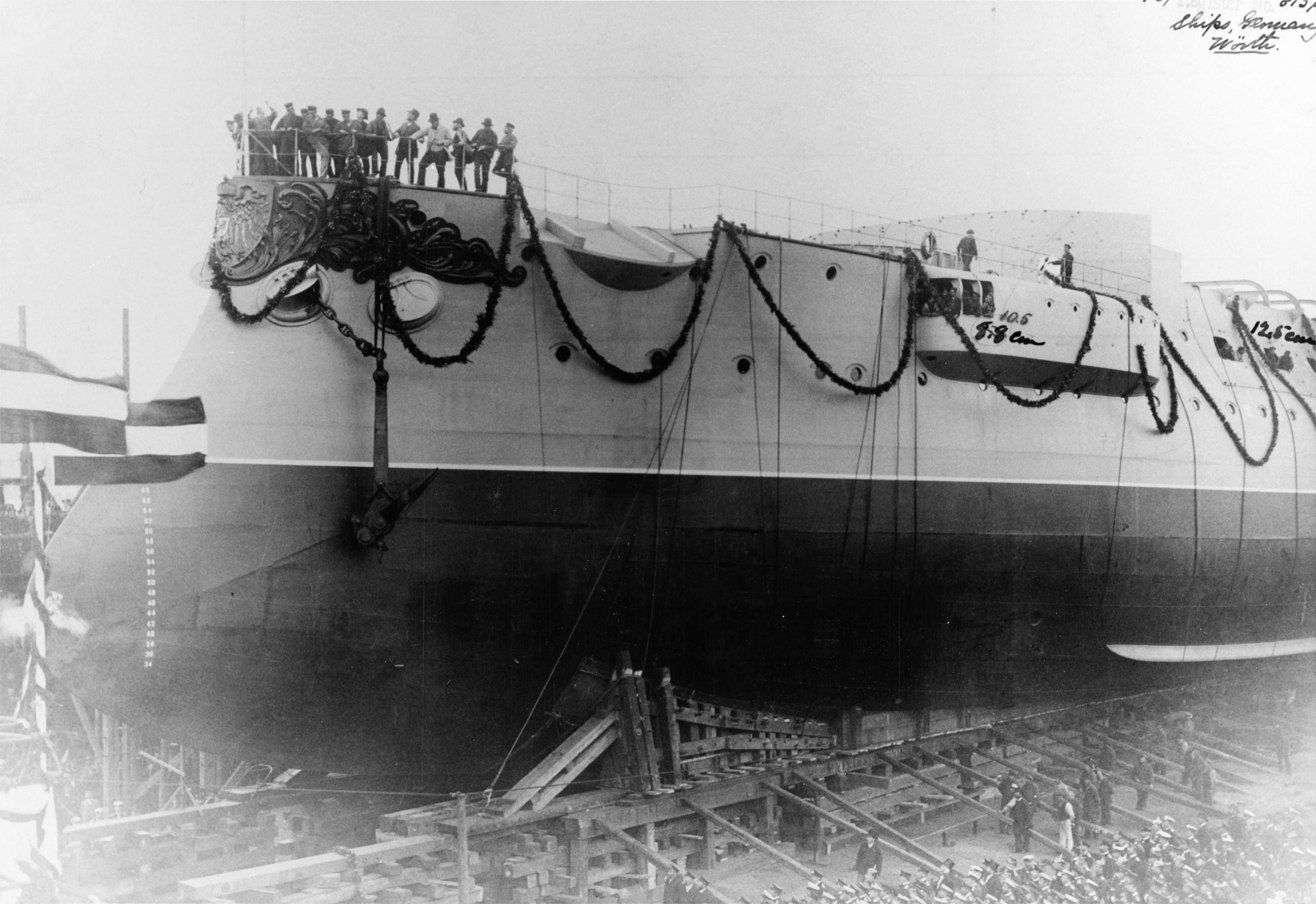

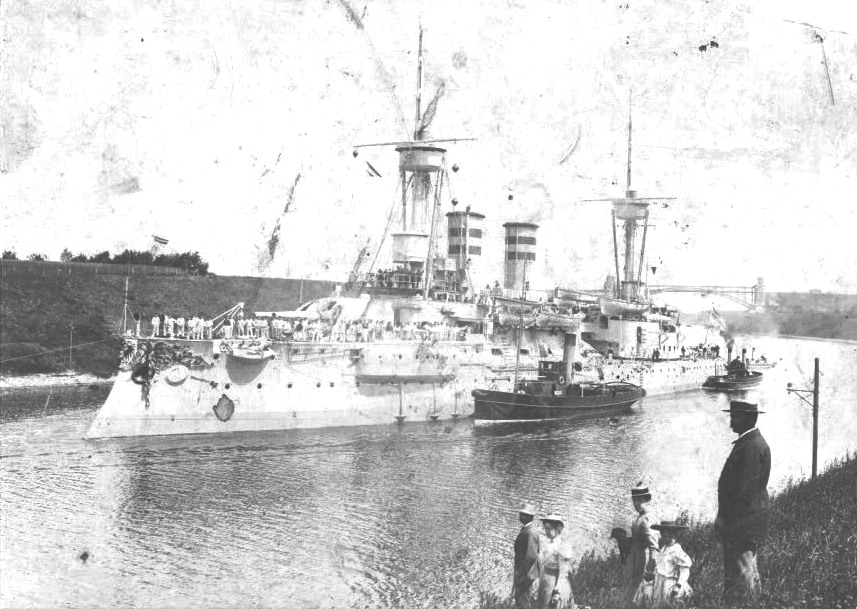

K. F. Wilhelm K. F. WilhelmСтроящийся на имперской верфи в Вильгельмсхафене броненосец "D" через 15 месяцев после закладки киля первым из кораблей этой серии был готов к спуску на воду. Согласно Гильдебранту, 30 июня 1891 г. состоялся торжественный спуск корабля. В этот день юная императорская чета (Вильгельм II и Августа Виктория) лично приняли участие в крестинах корабля, назвав его Kurfürst Friedrich Wilhelm. На постройку корпуса, до спуска его на воду, израсходовали 2600 т стали.  K. F. Wilhelm K. F. WilhelmВ германском военно-морском флоте всегда существовало правило, согласно которому всю серию обозначает своим названием первый её корабль, получивший имя, что происходит только при спуске на воду. В данном случае этим кораблём являлся Kurfürst Friedrich Wilhelm, отобрав тем самым первенство в названии типа корабля у броненосца заказанного первым. Тем не менее, вопреки принятым в германском военно-морском флоте обычаям, в литературе фактически укоренилось название этой серии именно по нему - Brandenburg. Так и в справочной литературе возникли разночтения. Согласно Грёнеру, головной корабль серии Brandenburg, в то время как Гильдебрант отдал предпочтение Kurfürst Friedrich Wilhelm. Тут стоит отметить ещё один момент. Названия кораблей фактически были определены заранее, что вообще нехарактерно для немецкого флота. Дело в том, что кайзер пожелал, чтобы броненосцы в подражание французским и английским обычаям назвали в честь мест сражений, закончившихся победой германских войск в франко-прусской войне 1870-71 гг. Статс-секретарь Хюзнер, который, учитывая всю важность этого момента, лично занимался присвоением названий запланированным к постройке военным кораблям, уже 8 апреля 1889 г. издал распоряжение выделить для броненосцев соответствующие имена. Известно, что для броненосца "D" предполагалось имя "Sedan", но как и в 1874 г., когда так же предлагали назвать броненосный корвет "Prinz Adalbert", по политическим мотивам от этого названия отказались. Как сперва хотели назвать броненосец "А" не известно. В итоге только Weissenburg и Wörth получили "победные" имена. Brandenburg и Kurfürst Friedrich Wilhelm таким образом имели "незапланированные" названия.

21 сентября 1891 г. на верфи "A.G. Vulkan" в Штеттине при спуске на воду второго броненосца серии, в период постройки на стапеле имевший обозначение "А", кайзер Вильгельм II лично окрестил корабль, дав ему название Brandenburg.

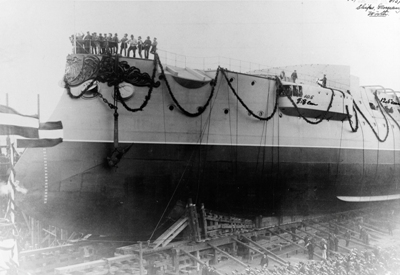

Weissenburg WeissenburgТретий броненосец серии, в период постройки на стапеле имевший обозначение "С" ("Ersatz Friedrich Karl"), спустили со стапеля верфи "A.G. Vulkan" в Штеттине на воду в праздничной обстановке 14 декабря 1891 г. Кайзер Вильгельм II также лично окрестил корабль, назвав его Weissenburg.  Wörth WörthПоследним 6 августа 1892 г. со стапеля судостроительного завода "Германия-верфь" в Киле торжественно спустили на воду броненосец "В" ("Ersatz Hansa"). В этот раз Вильгельм II не соизволил почтить торжество своим присутствием и корабль крестила сестра кайзера, принцесса Виктория фон Шаумбург-Липпе, назвав его, как и было запланированно, Wörth. Спуск броненосца на воду специально приурочили к 32-летней годовщине победы немецких войск при Вёрте. ***

Первые три броненосца сошли со стапеля без брони и имели вес не более 3000 т, в то время как на Wörth, когда его спускали на воду, уже установили некоторые плиты главного броневого пояса, часть броневой палубы и большую часть тиковой прокладки, так что корабль весил более 5000 т. Это был на тот момент самый тяжёлый корабль, спущенный в Германии.

Стоимость постройки броненосцев Brandenburg, Kurfürst Friedrich Wilhelm и Weissenburg, согласно смете составила по 15 832 тыс. марок или 1581 марку за тонну нормального водоизмещения вместо 10 100 тыс. марок. Стоимость постройки броненосца Wörth оказалась несколько выше и составила 16054 тыс. марок или 1603 марку за тонну нормального водоизмещения.

***

Стапельный период постройки броненосца Brandenburg составил 17 месяцев, достройка на плаву заняла ещё 26 месяцев. Всего постройка продолжалась 3 года 7 месяцев. После установки артиллерии в сентябре 1893 г. Brandenburg первым был готов к проведению ходовых испытаний. В составе кайзеровского военно-морского флота корабль находился с 19 ноября 1893 г. по 13 мая 1919 г.

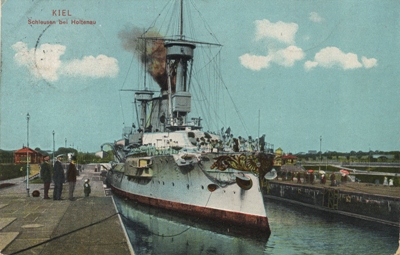

Стапельный период постройки броненосца Wörth составил 27 месяцев, достройка на плаву заняла ещё 15 месяцев. Всего постройка продолжалась 3 года 6 месяцев и оказалась самой короткой. Хотя Wörth последним спустили на воду, однако он уже через год оказался готов к сдаче, тогда как Kurfürst Friedrich Wilhelm был готов лишь через три года, а Brandenburg и Weissenburg - через два года после спуска на воду. В октябре 1893 г. Wörth вторым в серии был готов к проведению ходовых испытаний. В составе кайзеровского военно-морского флота находился с 31 октября 1893 г. по 10 марта 1919 г.

Стапельный период постройки броненосца Weissenburg составил 19 месяцев, достройка на плаву заняла ещё 32 месяца. Его постройка оказалась самой длительной и продолжалась 4 года 3 месяца. В составе кайзеровского военно-морского флота он находился с 14 октября 1894 г. по 1 сентября 1910 г.

Насколько быстро продвигалась постройка броненосца Kurfürst Friedrich Wilhelm на стапеле имперской верфи в Вильгельмсхафене до спуска на воду, настолько-же медленно шла его дальнейшая достройка на плаву, хотя недавно созданную цементированную броню Круппа на нём частично установили ещё на стапеле. Стапельный период постройки броненосца Kurfürst Friedrich Wilhelm составил 14 месяцев, достройка на плаву заняла ещё 34 месяца. Всего постройка продолжалась 4 года. Когда наконец в апреле 1894 г. Kurfürst Friedrich Wilhelm был готов к испытаниям, строящиеся на частных верфях однотипные корабли (Brandenburg и Wörth) по большей части их уже закончили. В составе кайзеровского военно-морского флота находился с 1 ноября 1894 г. по 1 сентября 1910 г.

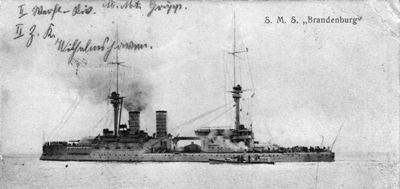

Brandenburg

После установки артиллерии в сентябре 1893 г. Brandenburg был готов к проведению ходовых испытаний. В конце сентября броненосец с экипажем из персонала верфи перешёл от стенки верфи "A.G. Vulkan" в Штеттине в Киль для установки вооружения, причём машины корабля развили мощность 9640 л.с, превысив на 640 л.с. установленную контрактом, что привело к значительному повышению скорости хода. Это явилось большим достижением верфи-строителя. Машины работали устойчиво и спокойно, и на броненосце не было заметно никаких сотрясений. Поворотливость оказалась очень хорошей; корабль без помощи портовых буксиров вошёл в гавань и ошвартовался у пирса. При последующих испытаниях на мерной миле паровые машины броненосца развили ещё большую максимальную мощность на валах - 9997 л.с. или 1 л.с./т нормального водоизмещения, что при частоте вращения валов 109 об/мин, обеспечило скорость хода 16,3 уз. - на 1,4 уз. выше проектной. После установки артиллерии в сентябре 1893 г. Brandenburg был готов к проведению ходовых испытаний. В конце сентября броненосец с экипажем из персонала верфи перешёл от стенки верфи "A.G. Vulkan" в Штеттине в Киль для установки вооружения, причём машины корабля развили мощность 9640 л.с, превысив на 640 л.с. установленную контрактом, что привело к значительному повышению скорости хода. Это явилось большим достижением верфи-строителя. Машины работали устойчиво и спокойно, и на броненосце не было заметно никаких сотрясений. Поворотливость оказалась очень хорошей; корабль без помощи портовых буксиров вошёл в гавань и ошвартовался у пирса. При последующих испытаниях на мерной миле паровые машины броненосца развили ещё большую максимальную мощность на валах - 9997 л.с. или 1 л.с./т нормального водоизмещения, что при частоте вращения валов 109 об/мин, обеспечило скорость хода 16,3 уз. - на 1,4 уз. выше проектной.

После установки артиллерии 19 ноября 1893 года корабль был принят Императорским флотом и официально введён в кампанию. Помимо императора Вильгельма II, в первом флотском испытании 23 ноября приняла участие делегация правительства провинции Бранденбург, которая вручила экипажу корабля знамя с гербом Бранденбурга. Распоряжением от 27 декабря устанавливалось, по каким торжественным случаям на топе фок-мачты Brandenburg должны были поднимать этот флаг. К концу декабря корабль был официально зачислен в состав II дивизии манёвренной эскадры, но числился в ней лишь формально, фактически продолжая испытания. После установки артиллерии 19 ноября 1893 года корабль был принят Императорским флотом и официально введён в кампанию. Помимо императора Вильгельма II, в первом флотском испытании 23 ноября приняла участие делегация правительства провинции Бранденбург, которая вручила экипажу корабля знамя с гербом Бранденбурга. Распоряжением от 27 декабря устанавливалось, по каким торжественным случаям на топе фок-мачты Brandenburg должны были поднимать этот флаг. К концу декабря корабль был официально зачислен в состав II дивизии манёвренной эскадры, но числился в ней лишь формально, фактически продолжая испытания.

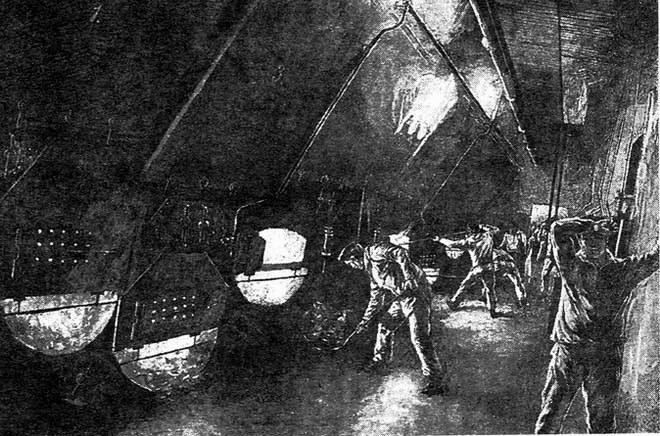

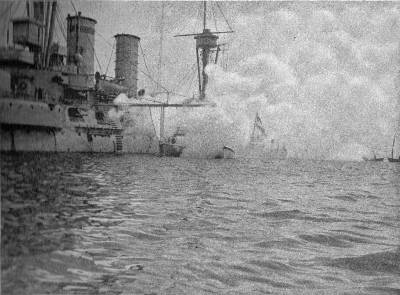

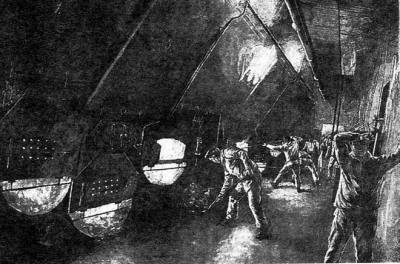

16 февраля 1894 года во время пробного запуска машин в бухте Штрандер, при попытке достижения максимальной мощности с форсированной тягой, около 10 ч. утра на борту Brandenburg произошла крупнейшая в кайзеровском флоте авария, не считая кораблекрушений. 16 февраля 1894 года во время пробного запуска машин в бухте Штрандер, при попытке достижения максимальной мощности с форсированной тягой, около 10 ч. утра на борту Brandenburg произошла крупнейшая в кайзеровском флоте авария, не считая кораблекрушений.

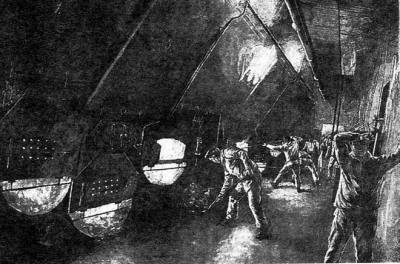

.jpg) При действии всех 12 котлов и давлении пара 12 атмосфер в правом машинном отделении разрушился впускной клапан главного паропровода паровой машины. Пар из котлов моментально заполнил машинное отделение и проник через открытые двери в смежные помещения, в результате чего погибло 44 человека и 7 получили тяжелые травмы. Из машинной команды остался невредимым только один человек, стоявший в момент аварии на выходном трапе и успевший поэтому благополучно выскочить на верхнюю палубу. При действии всех 12 котлов и давлении пара 12 атмосфер в правом машинном отделении разрушился впускной клапан главного паропровода паровой машины. Пар из котлов моментально заполнил машинное отделение и проник через открытые двери в смежные помещения, в результате чего погибло 44 человека и 7 получили тяжелые травмы. Из машинной команды остался невредимым только один человек, стоявший в момент аварии на выходном трапе и успевший поэтому благополучно выскочить на верхнюю палубу.

Среди погибших 25 человек оказались из экипажа корабля, 12 рабочих имперской верфи в Киле (среди них корабельный мастер Оферс), 6 рабочих верфи "A.G. Vulkan" и один член комиссии по проведению испытаний. Как впоследствии определили, причиной разрушения впускного клапана оказались дефекты материала. Транспортное судно Pelikan, с курирующим морское ведомство принцем Генрихом Прусским на борту, тотчас же вышло в море для оказания помощи броненосцу, и на него перенесли раненых и погибших. Сначала Brandenburg под котлами левого отделения самостоятельно перешёл в бухту Викер, откуда его отбуксировали в Киль на имперскую верфь.

Принцесса Ирена Гессенская, жена принца Генриха, организовала сбор пожертвований в пользу родственников погибших в аварии, собрав 200 тысяч марок. Тем не менее, в прессе появились обвинения в том, что кайзер не прислал принца Генриха на похороны жертв аварии. Правда, 24 сентября принц принял участие в открытии памятной доски на стене евангелической церкви морского гарнизона в Киле. В Рейхстаге статс-секретарь Имперского военно-морского ведомства вице-адмирал Хольманн неуместно заметил, что "...такие аварии могут повторяться вновь и вновь...", что вызвало гнев парламентариев и привело к отклонению первого транша средств на броненосный крейсер, заложенного в регулярный бюджет. После жалоб адмиралов Кнорра и Кёстера на это заявление в Рейхстаге статс-секретарь был вынужден направить обоим письма с извинениями.

Ремонт главного паропровода, получившего повреждения в результате аварии, продлился два месяца и 16 апреля 1895 г. Brandenburg смог продолжить ходовые испытания.