Оглавление → Линкоры → тип "Bayern"

| Броненосцы |

| Классификация |

| По алфавиту |

| По годам |

| Соединения и операции |

| Разное |

Линейные корабли (Linienschiffe, Großlinienschiffe) типа

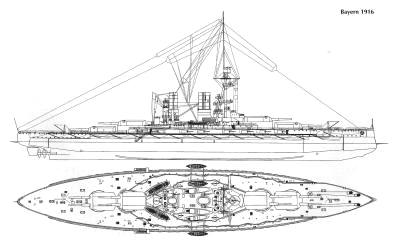

Германия, 1916 г. 2 (4) ед. (проект 1910-1912 гг.)

*

|

Германия, 1916 г. 2 (4) ед. (проект 1910-1912 гг.)

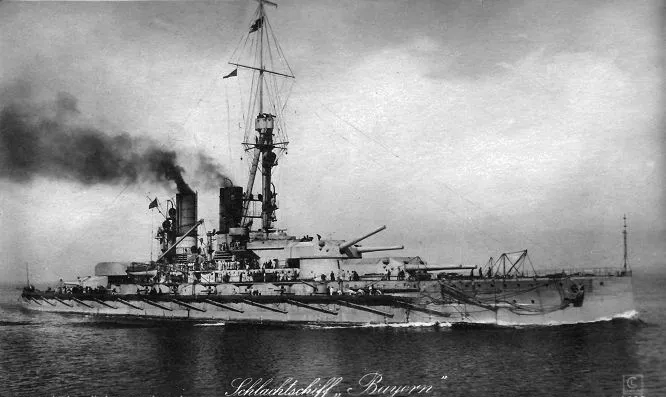

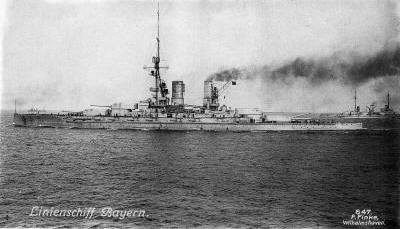

Bayern

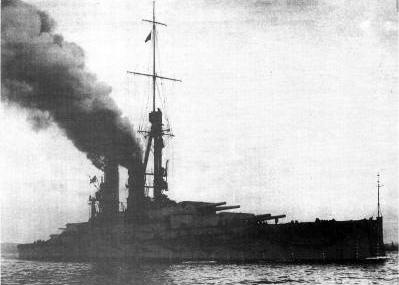

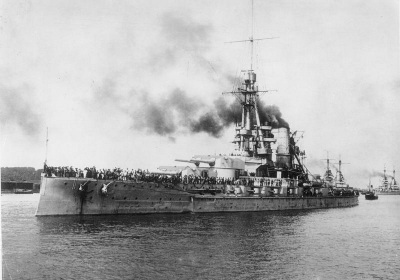

* Baden

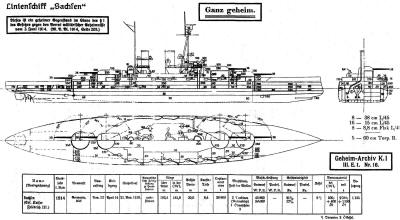

* Sachsen

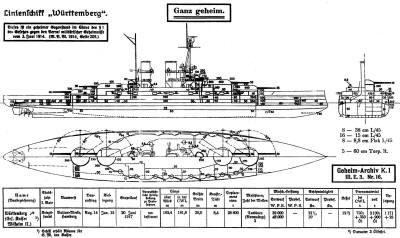

* Württemberg

*

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| № | имя | верфь | закладка /спуск /в строю | примечания |

|---|---|---|---|---|

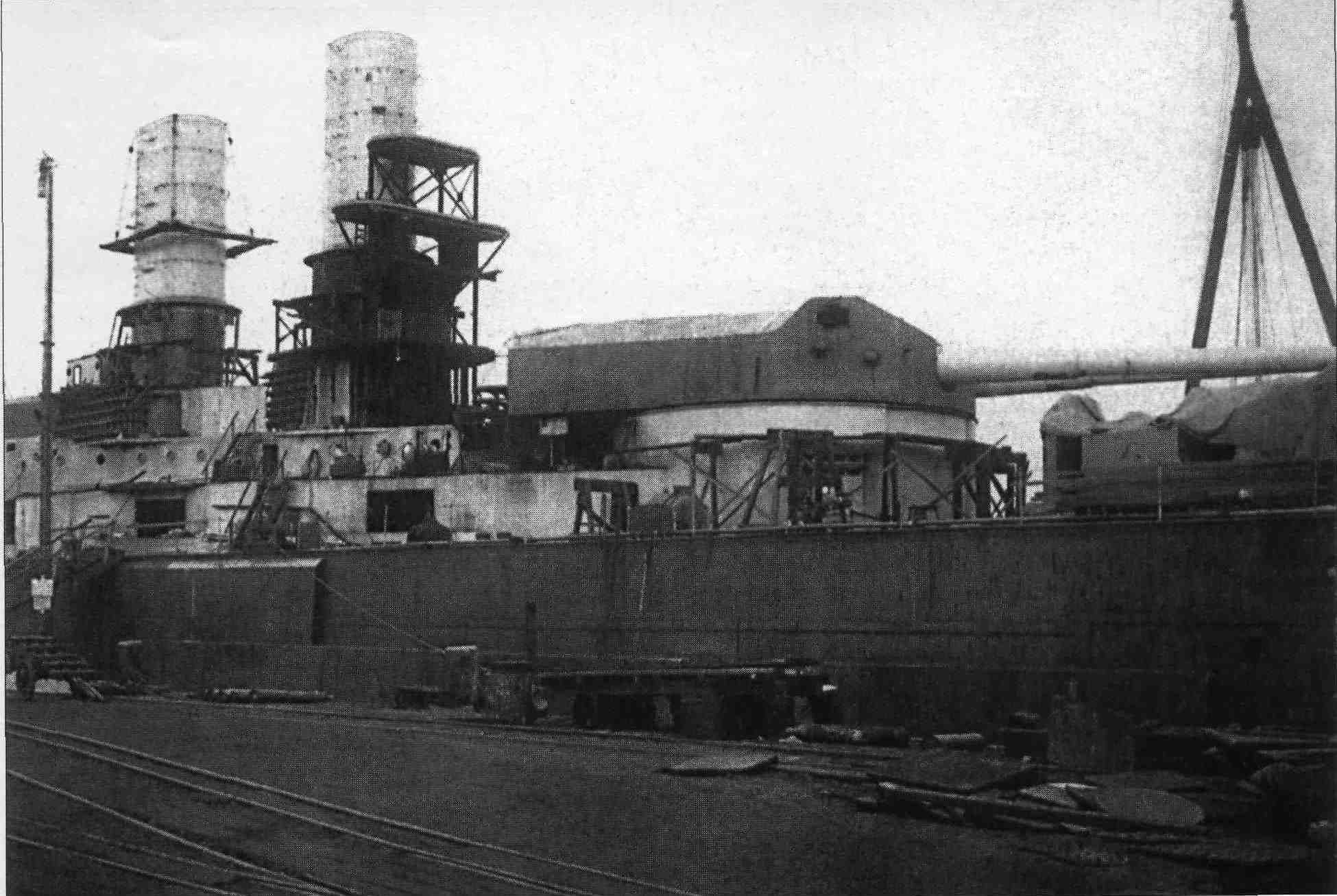

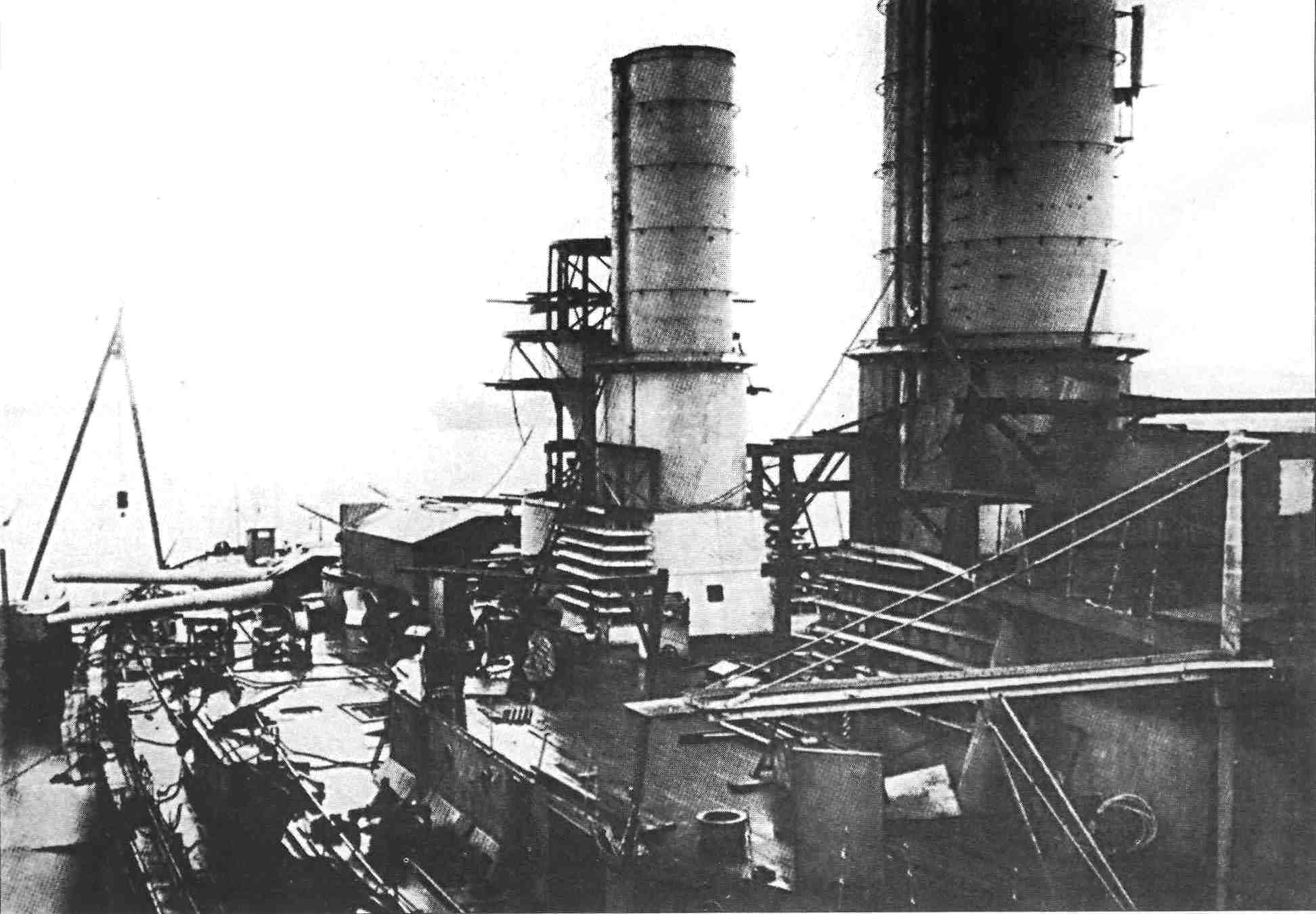

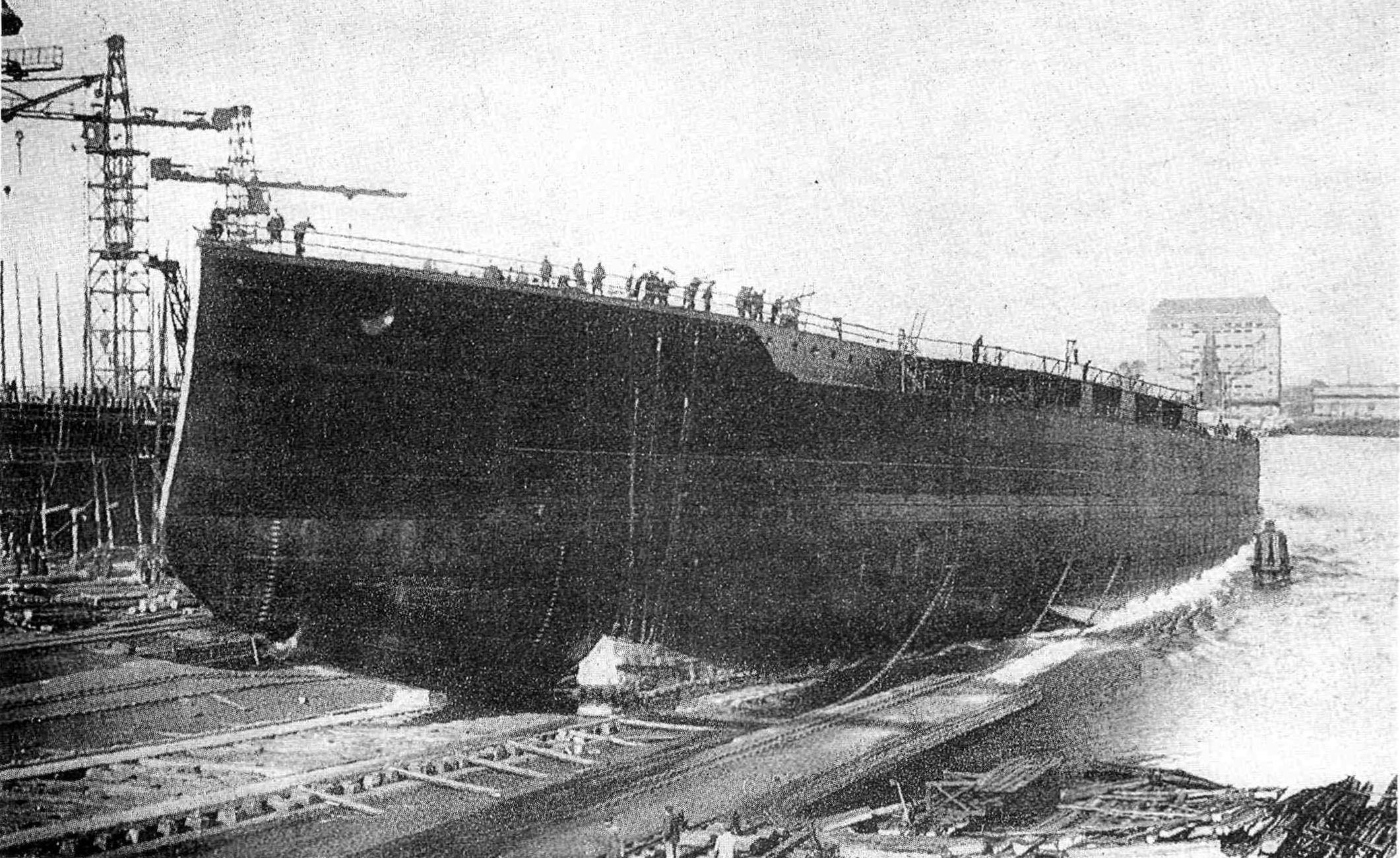

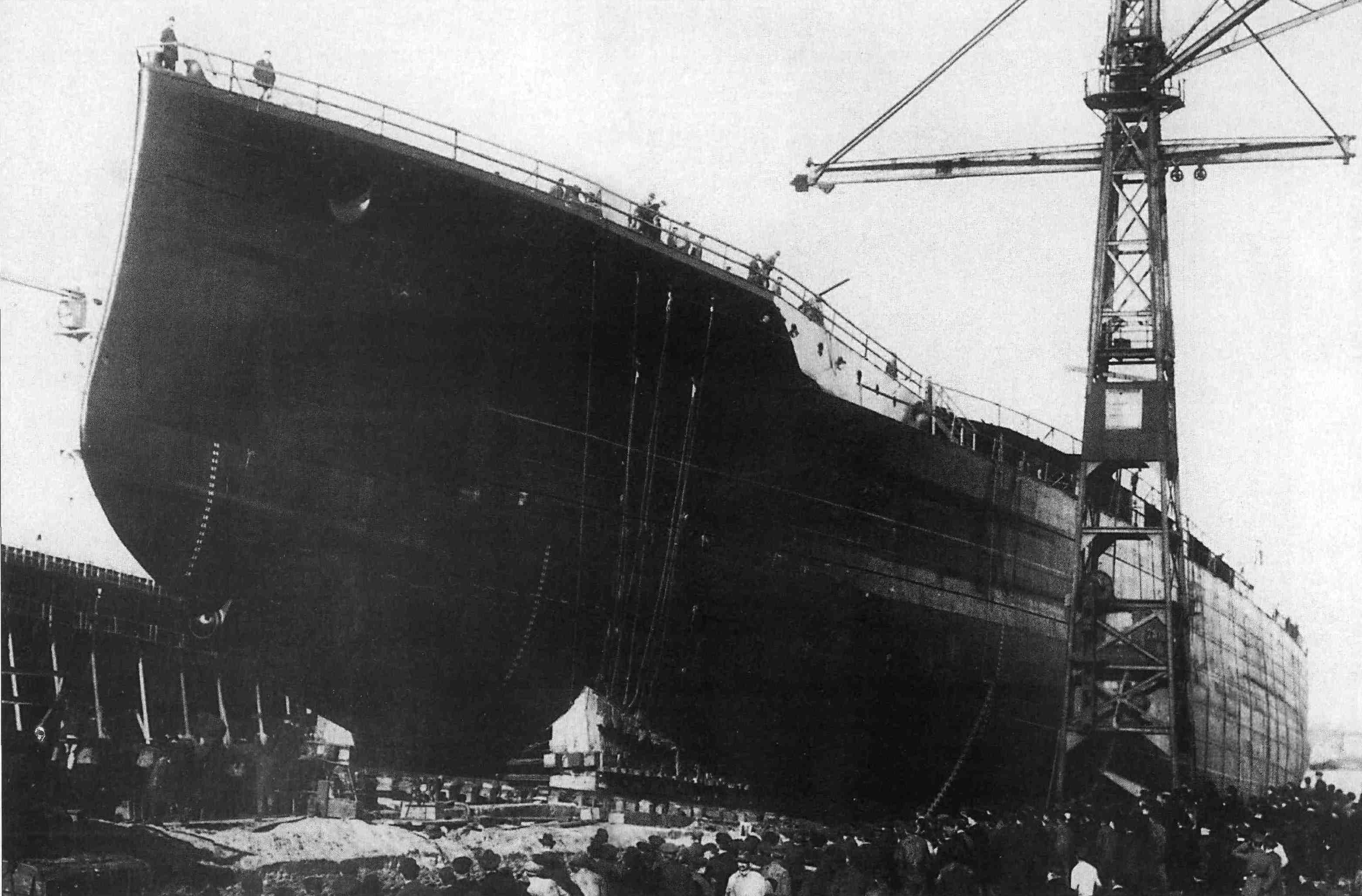

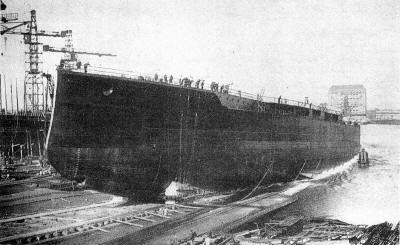

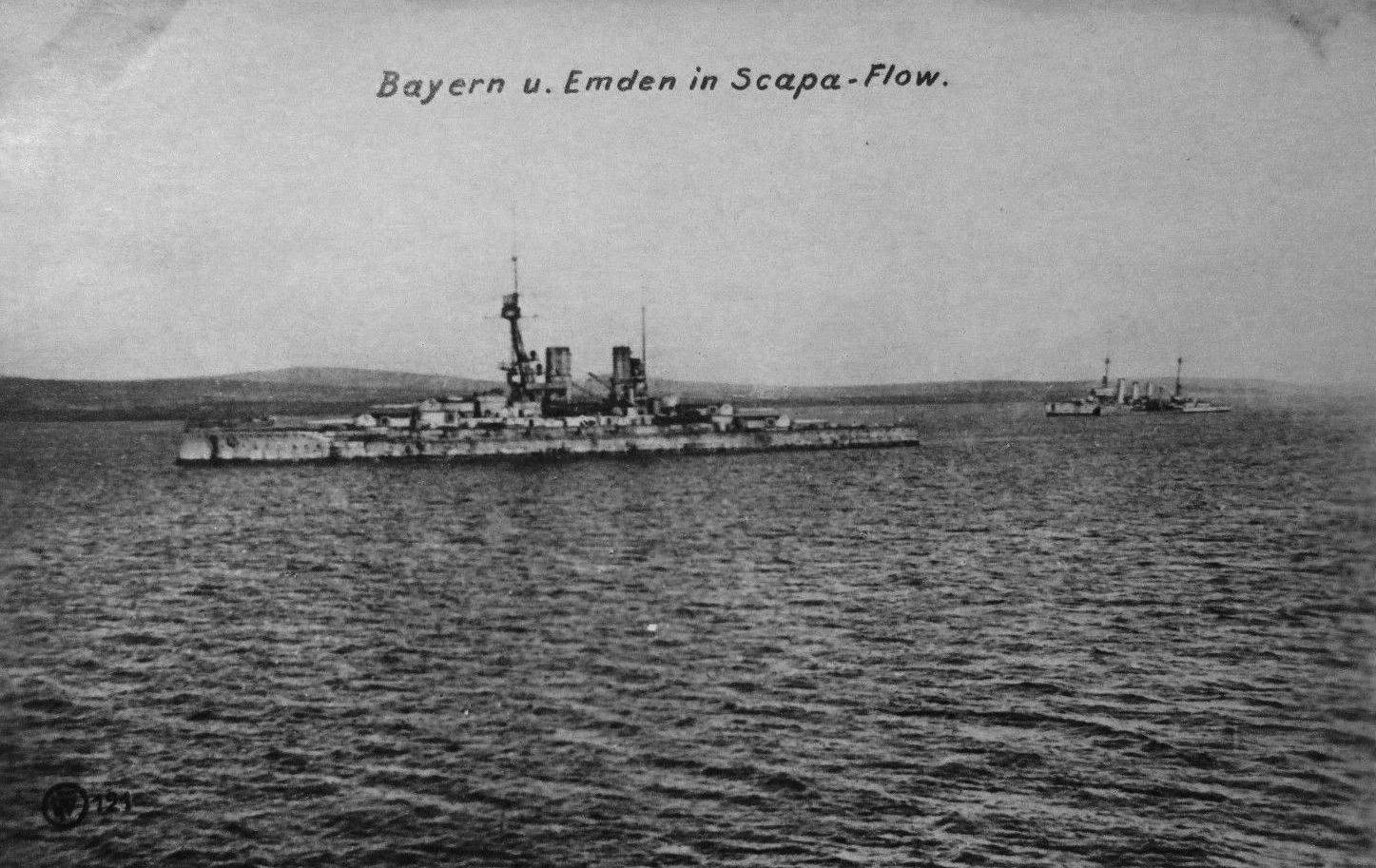

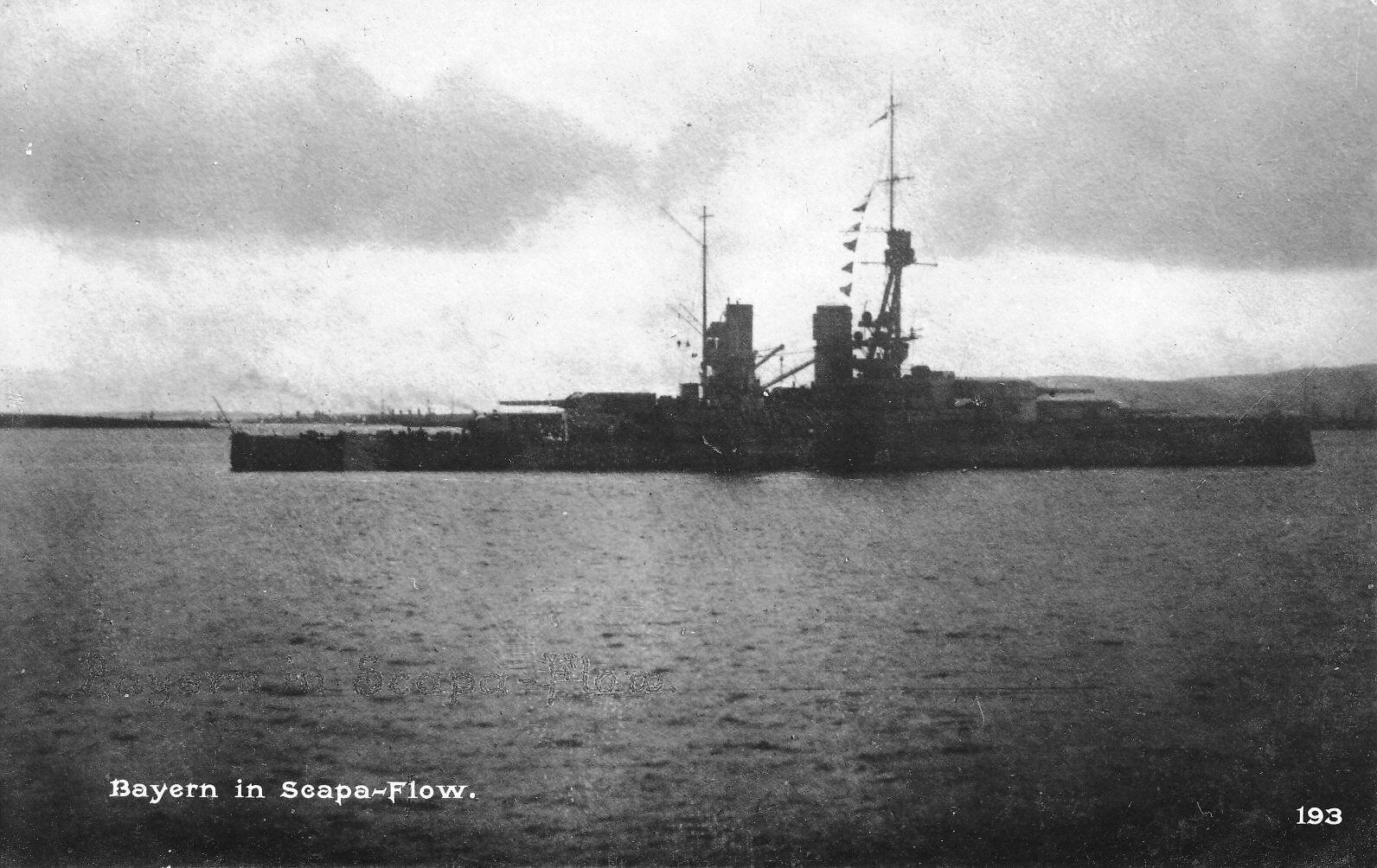

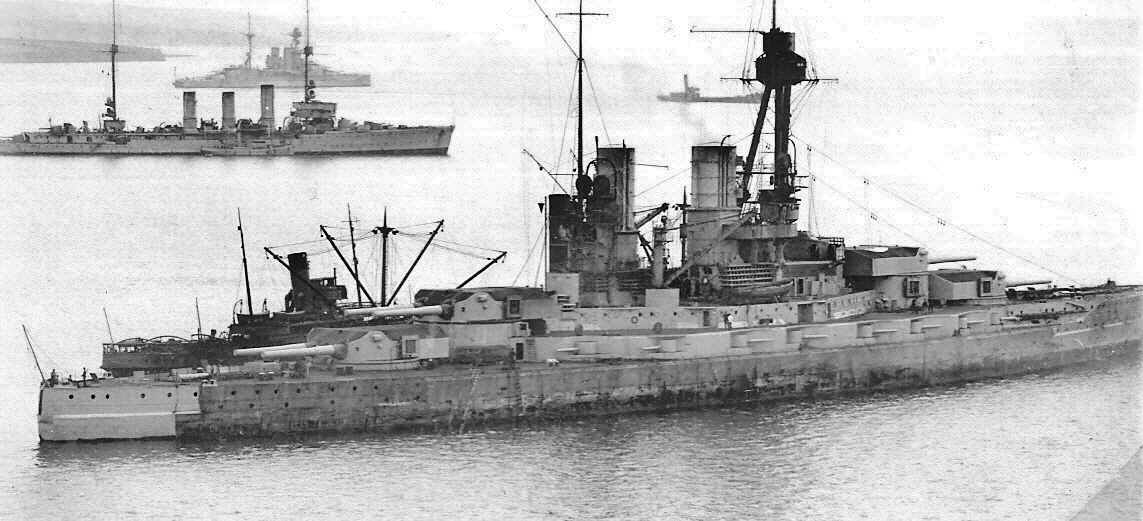

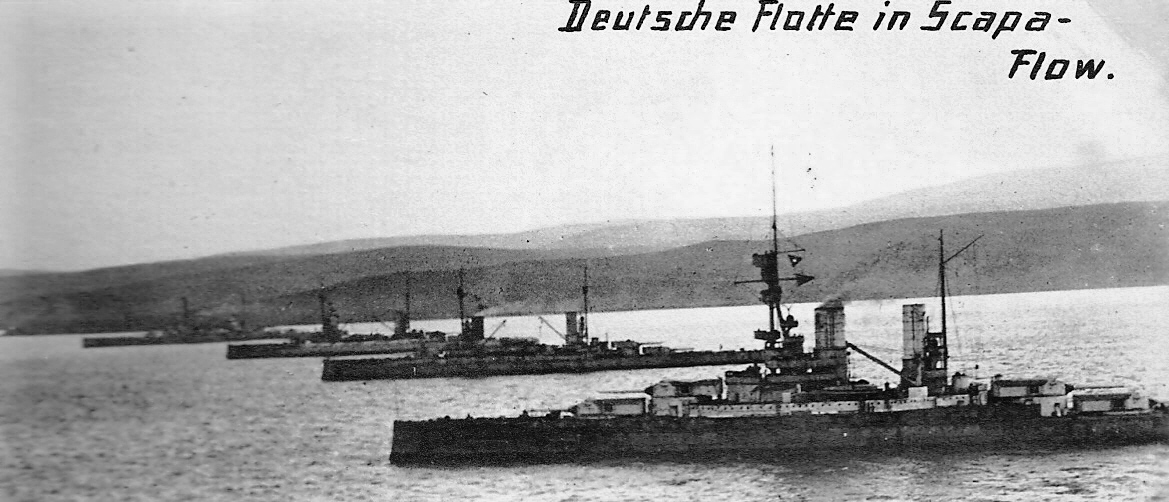

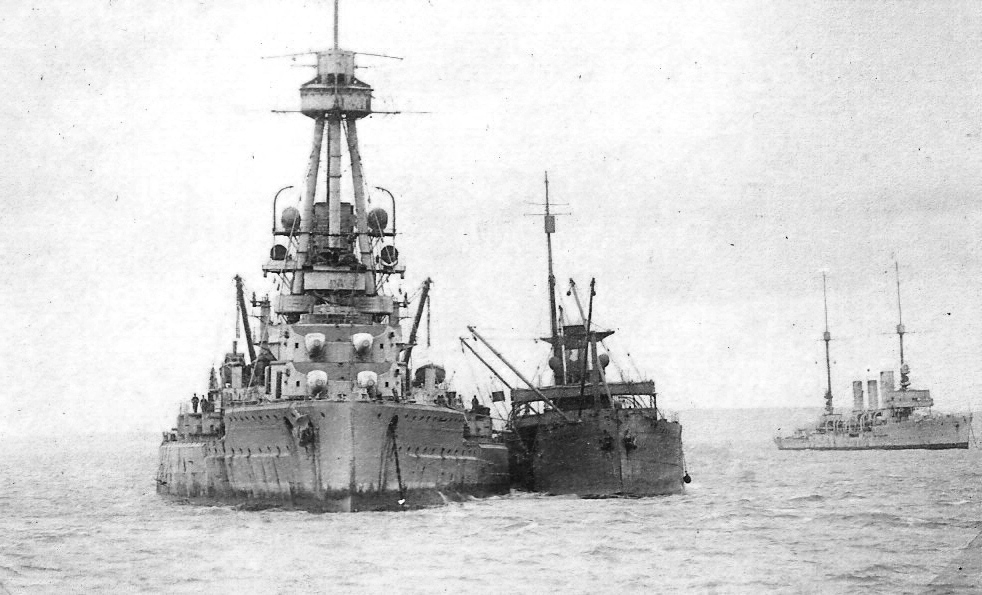

| 1 | Bayern | <Howaldtswerke> Киль, зав. №590, "Linienschiff T" | 01.1914 | 21.06.1919 в 14:30 затоплен экипажем в Скапа-Флоу, в сентябре 1933-1934 поднят, в следующем году разобран в Розайте. |

| 18.02.1915 | ||||

| 18.03.1916 | ||||

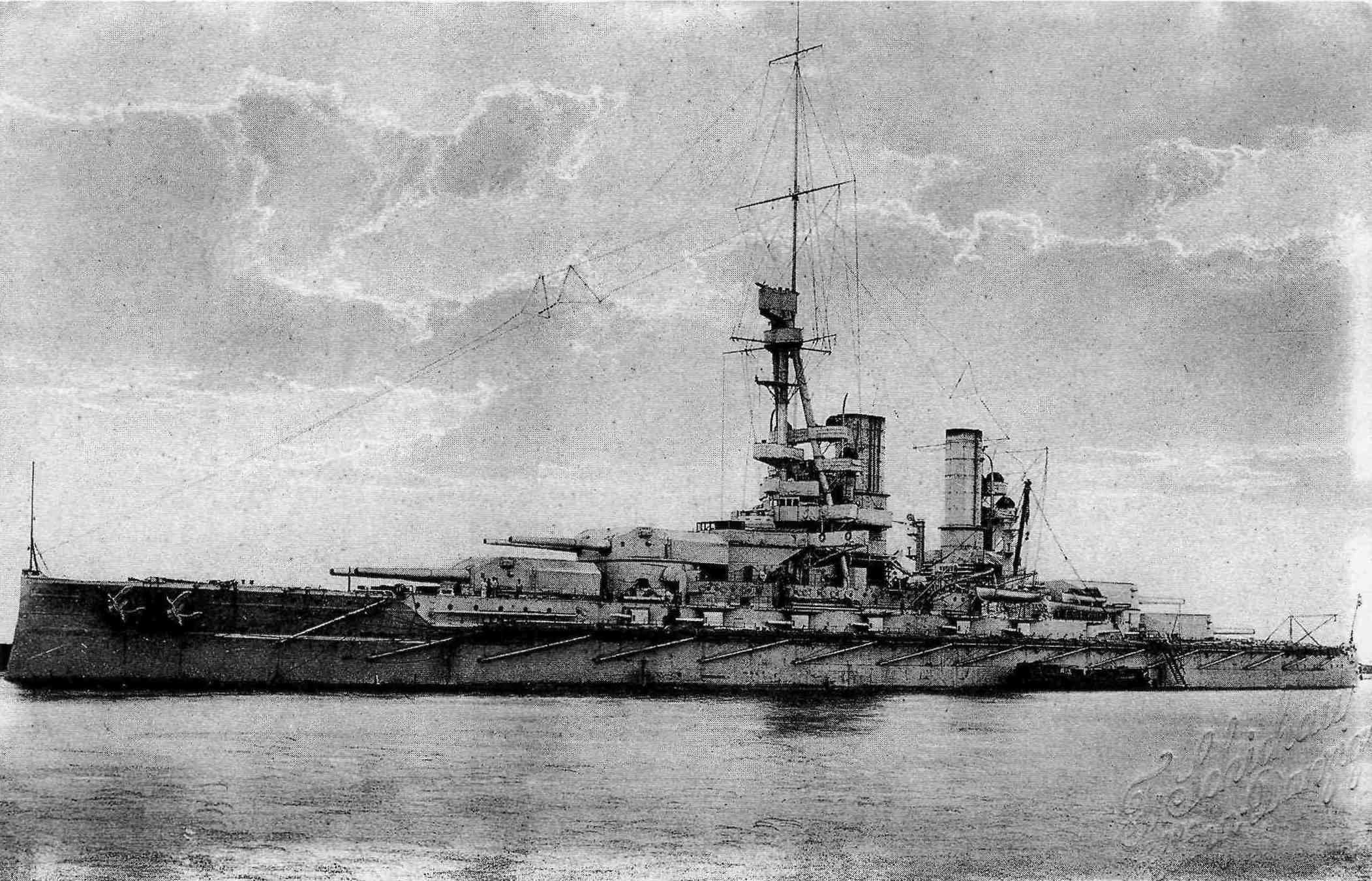

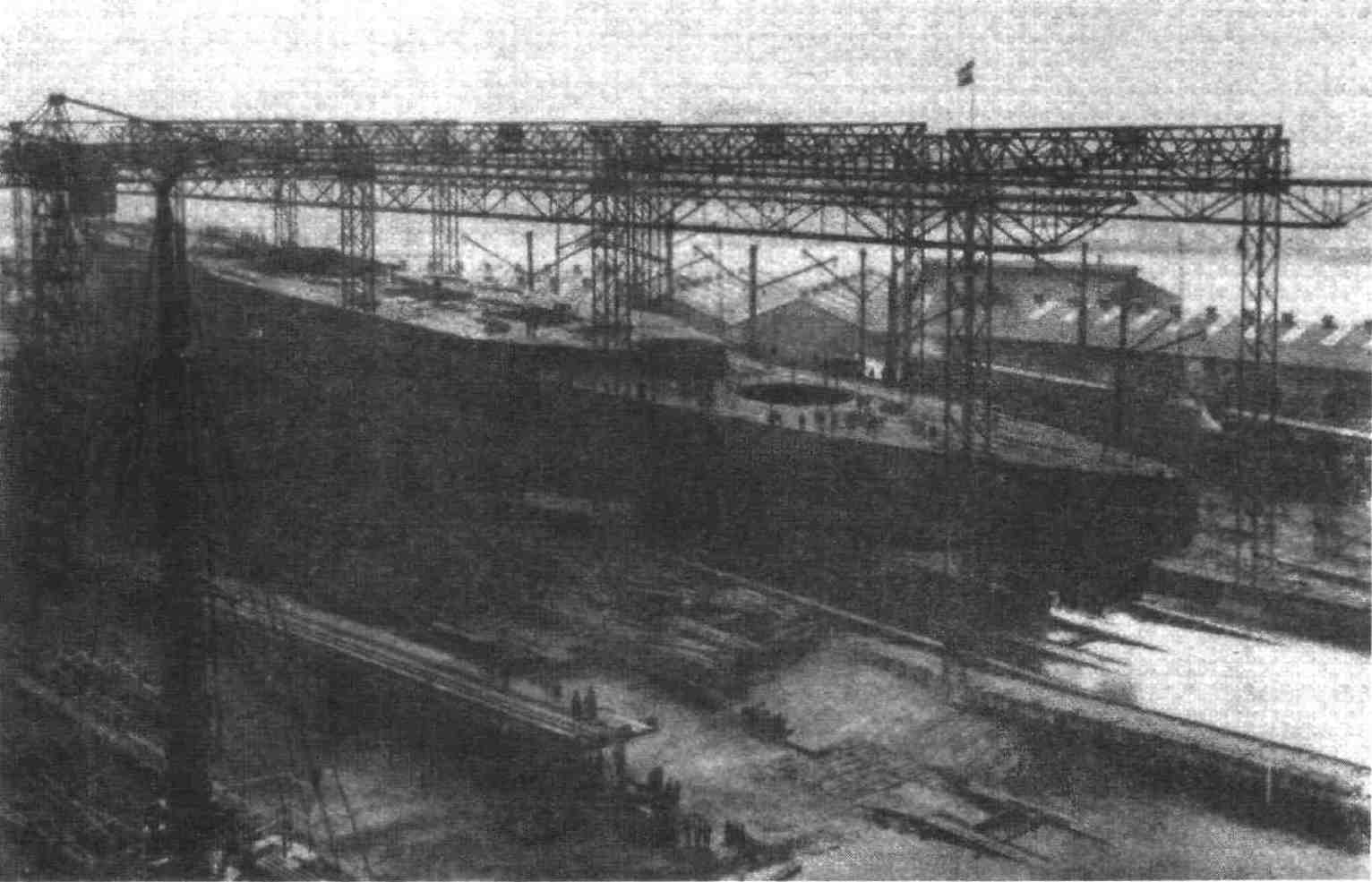

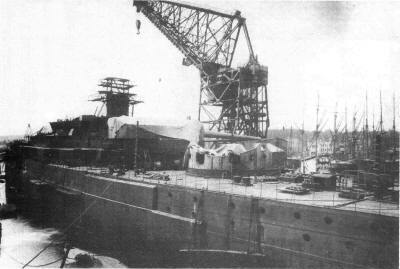

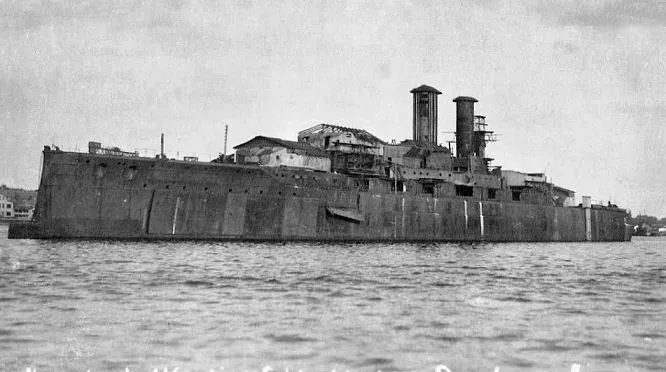

| 2 | Baden | <Schiсhau> Данциг, зав. №913, "Ersatz Wörth" | 20.02.1913 | В 1920 передан Великобритании, использовался как мишень 16.08.1921потоплен в этом качестве юго-западней Портсмута. |

| 30.10.1915 | ||||

| 19.10.1916 | ||||

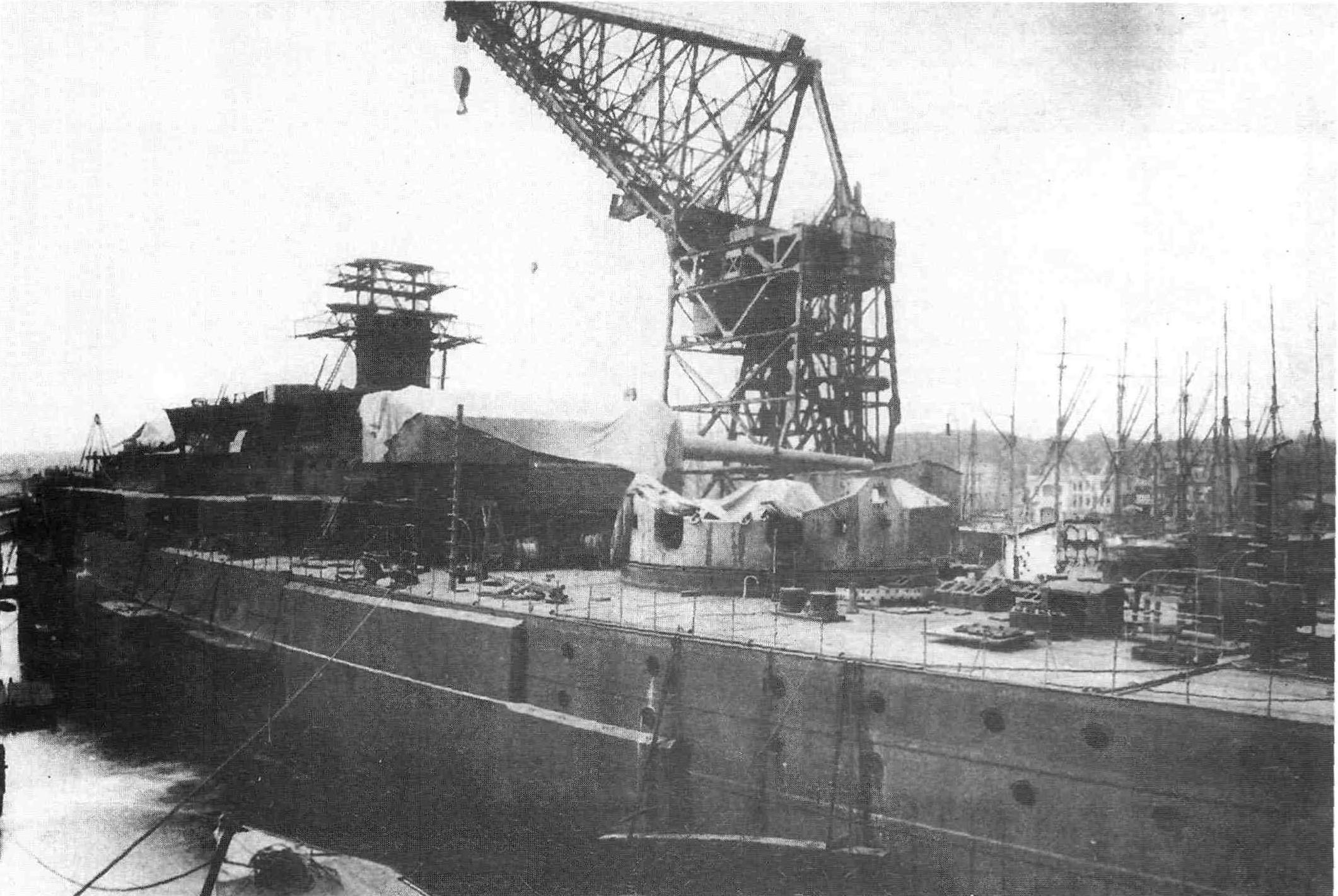

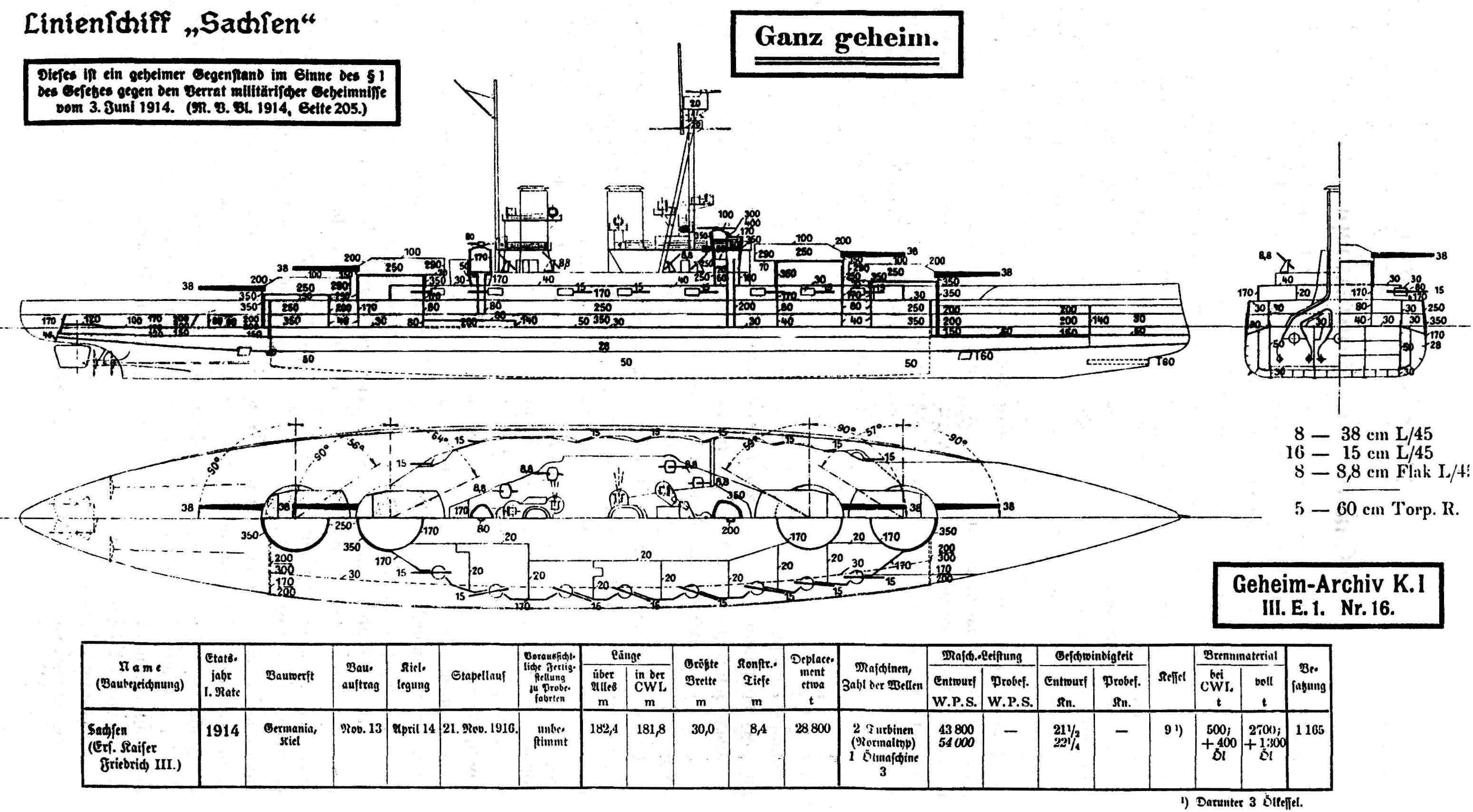

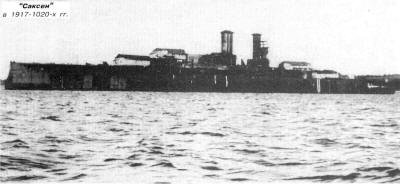

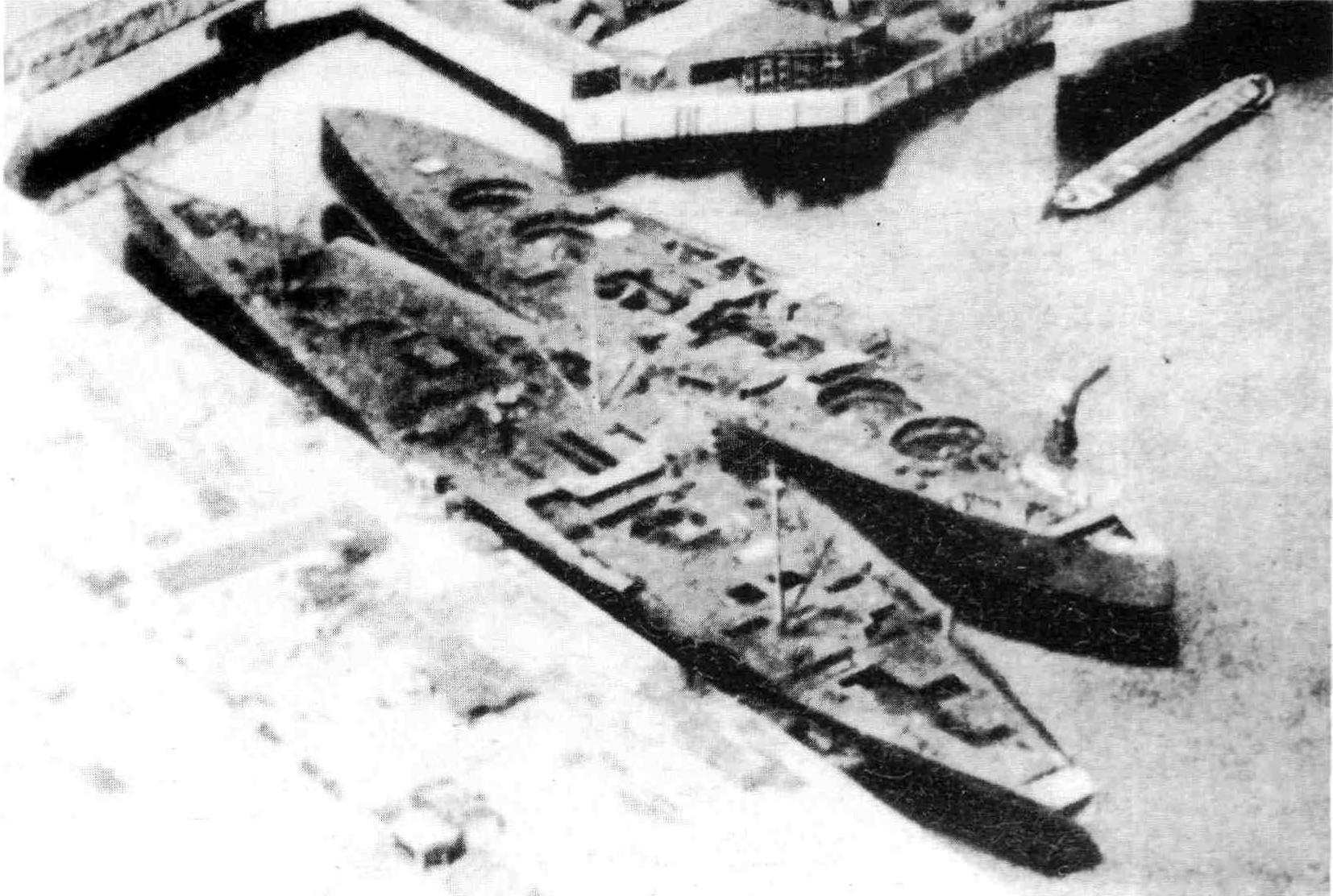

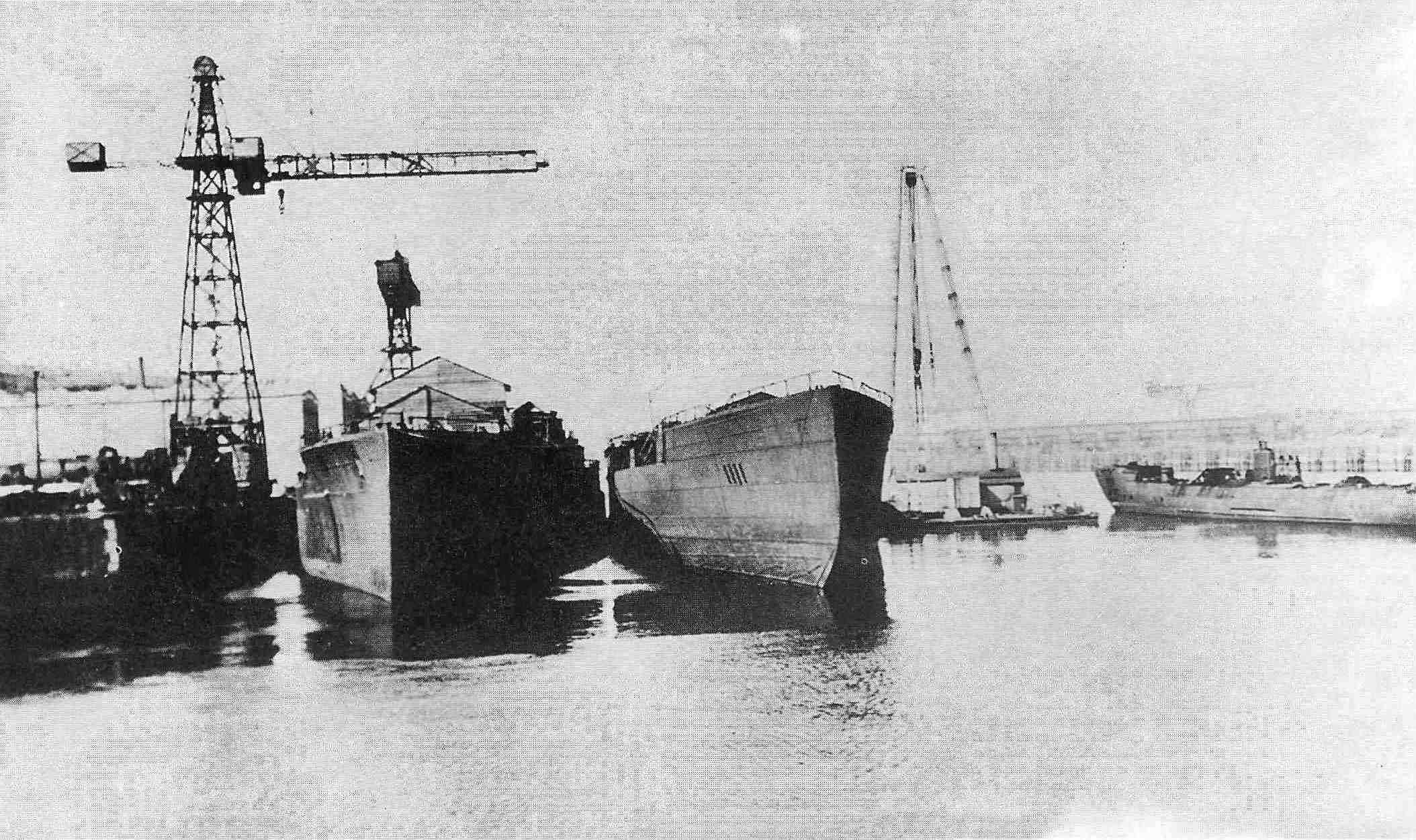

| 3 | Sachsen | <Germaniawerft> Киль, зав. №210, "Ersatz Kaiser Friedrich III" | 7.04.1914 | Постройка прекращена в 09.1917, в 1920-1921 разобран в Киле. |

| 21.11.1916 | ||||

| --- | ||||

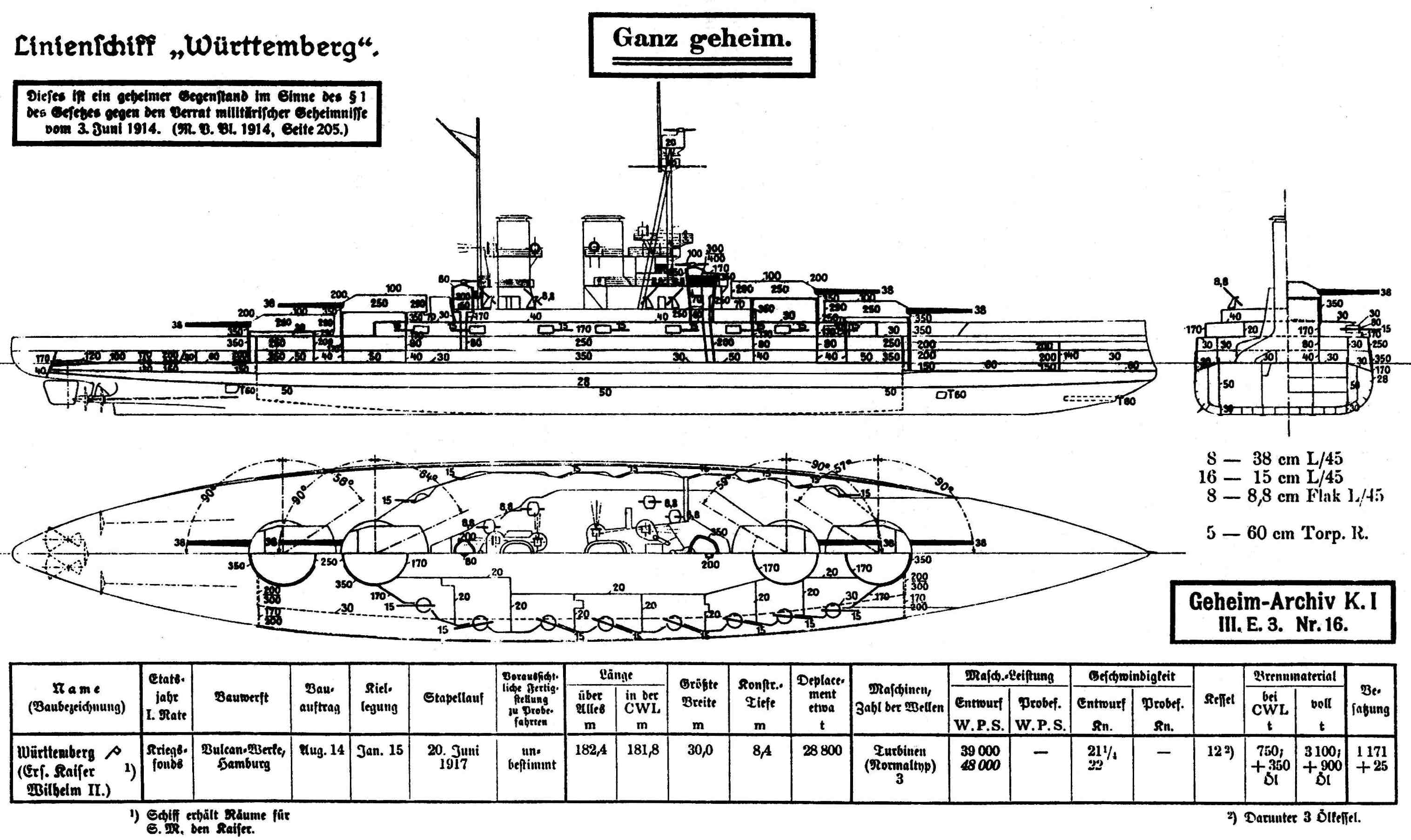

| 4 | Württemberg | <A.G.Vulcan> Гамбург, зав. №19, "Ersatz Kaiser Wilhelm II" | 4.01.1915 | Постройка прекращена в 12.1917, в 1920-1921 разобран в Гамбурге. |

| 20.06.1917 | ||||

| --- |

ТТХ

| Bayern и Baden | Sachsen | Württemberg | |||

| Водоизмещение | нормальное | 28074 - 28530 (28600) т | 28345 - 28800 т | 28247 - 28800 т | |

| полное | 31690 - 32200 т | 31987 - 32500 т | 31700 - 32500 т | ||

| регистровое | 15929 брт, 9550 нрт | ||||

| Размерения | длина | КВЛ | 179,4 м | 181,8 м | |

| полная | 180 м | 182,4 м | |||

| ширина | без сетей | 30,0 м | |||

| осадка | носом | 8,43 м | 8,4 м | ||

| кормой | 9,39 м | 9,4 м | |||

| максимальная | 9,31 м | 9,3 м | |||

| 1 см осадки = 38,7 т. водоизмещения | |||||

| высота борта | 14.8 м | ||||

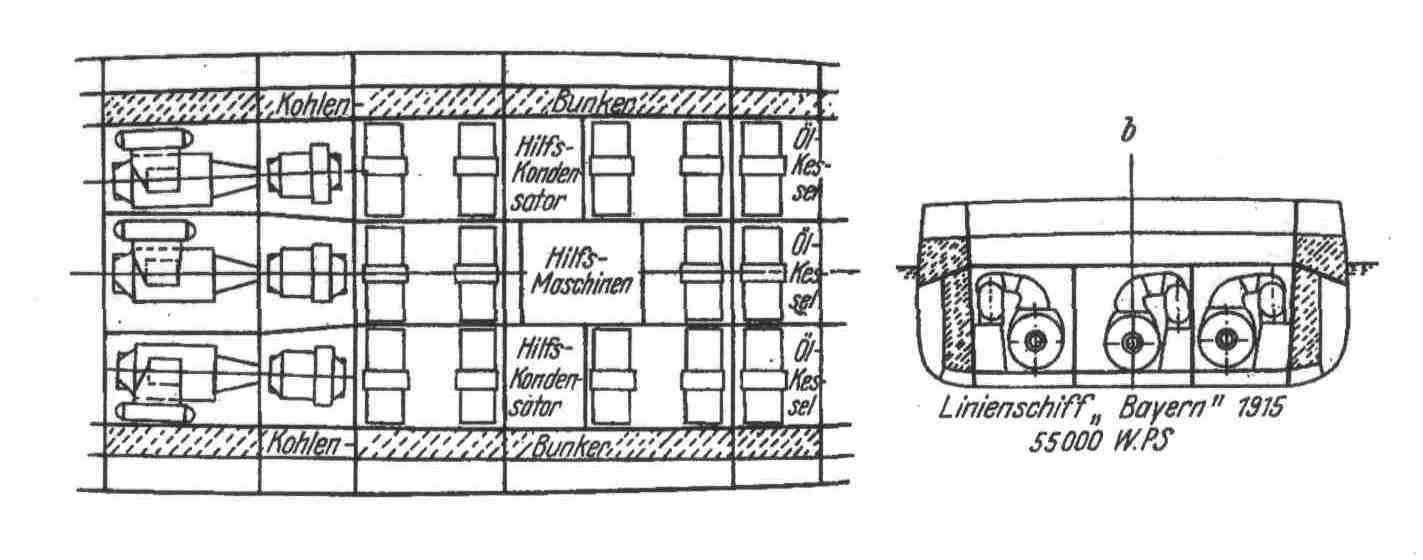

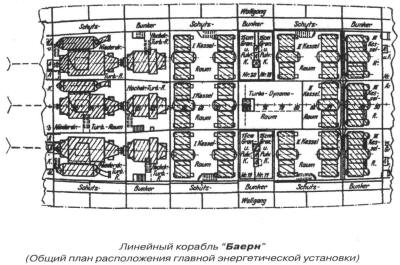

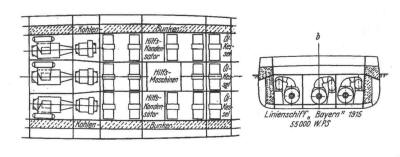

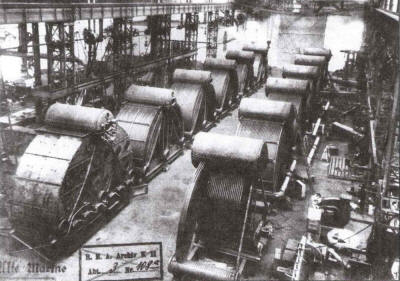

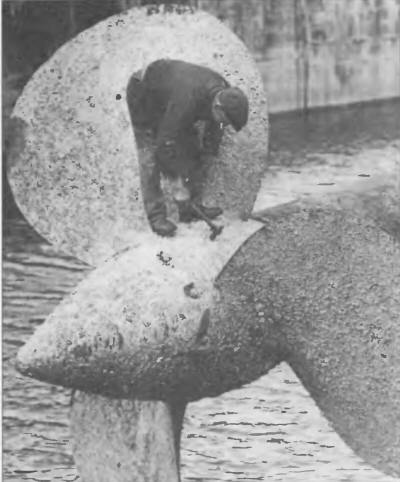

| Энергетическая установка | состав и тип | 3 вала | 3х3-лопастных винта Ø 3,87 м | ||

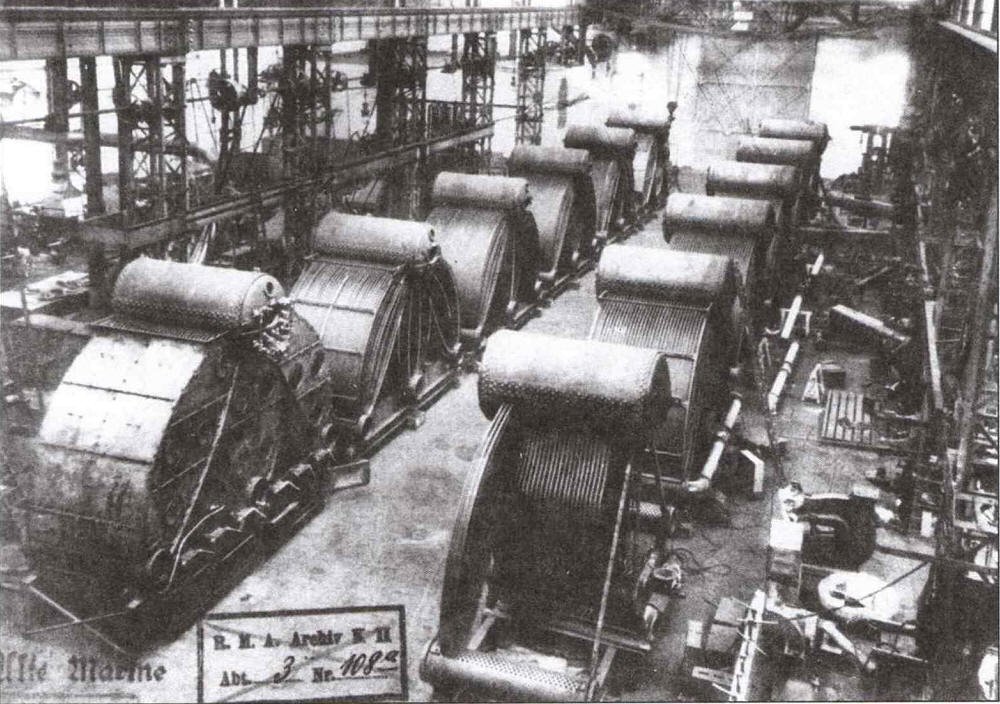

| 6 МО | По проекту: 3 ТУ "Parsons" (?), позже - "Bayern" : 3 ТУ "A.G. Vulcan" "Baden" : 3 ТУ "F. Schichau" |

По проекту: 2 ТУ "Parsons" (?), 1 дизель MAN (6 цил., 2-хтактный) | |||

| 9 КО | 11 угольных военно-морских ПК | 9 угольных военно-морских ПК | 6 угольных военно-морских ПК | ||

| с 1916-1917 + 3 нефтяных военно-морских ПК | |||||

| (25 (22+3) топок, 16 атм., 7660 м²) | ПТ: 31800 л.с., дизеля: 12000 л.с. | ||||

| мощность | проектная | 35 000 л.с. | 31000 л.с. | ||

| Ходовые данные | скорость | проектная | 22 уз. | 21-21,5 уз. | |

| на испытаниях | "Bayern": 22,0 уз. при 55967 л.с., 263 об/мин "Baden": 21,0 уз. при 56275 л.с., 265 об/мин |

план - 265 об/мин | план - 265 об/мин |

||

| запас топлива | 900/3345 т угля + 200/620 т нефти | 750/3100 т угля + 360/900 т нефти | 500/2700 т угля + 400/1300т нефти | ||

| дальность плавания | на 12 уз. | 5000 миль | 5000 миль, на одном дизеле: 2000 миль | ||

| на 15 уз. | 4485 миль | ||||

| на 17 уз. | 3740 миль | ||||

| на 21.5 уз. | 2390 миль | 2390 миль | |||

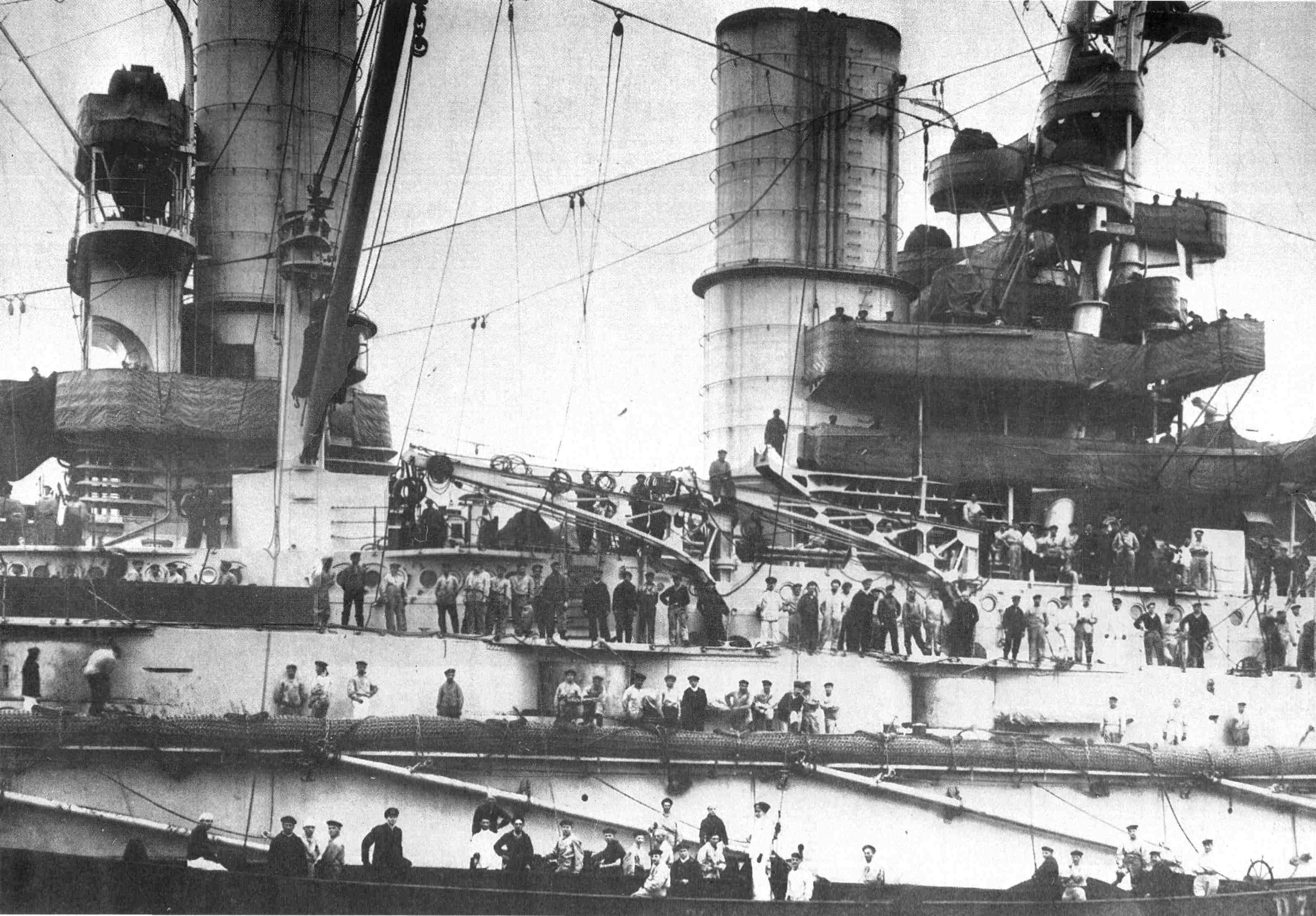

| Экипаж | 1171 чел. (42 оф.) ("Baden" как флагман + штаб: 14 офицеров и 86 матросов) | 1165-1271 чел. | |||

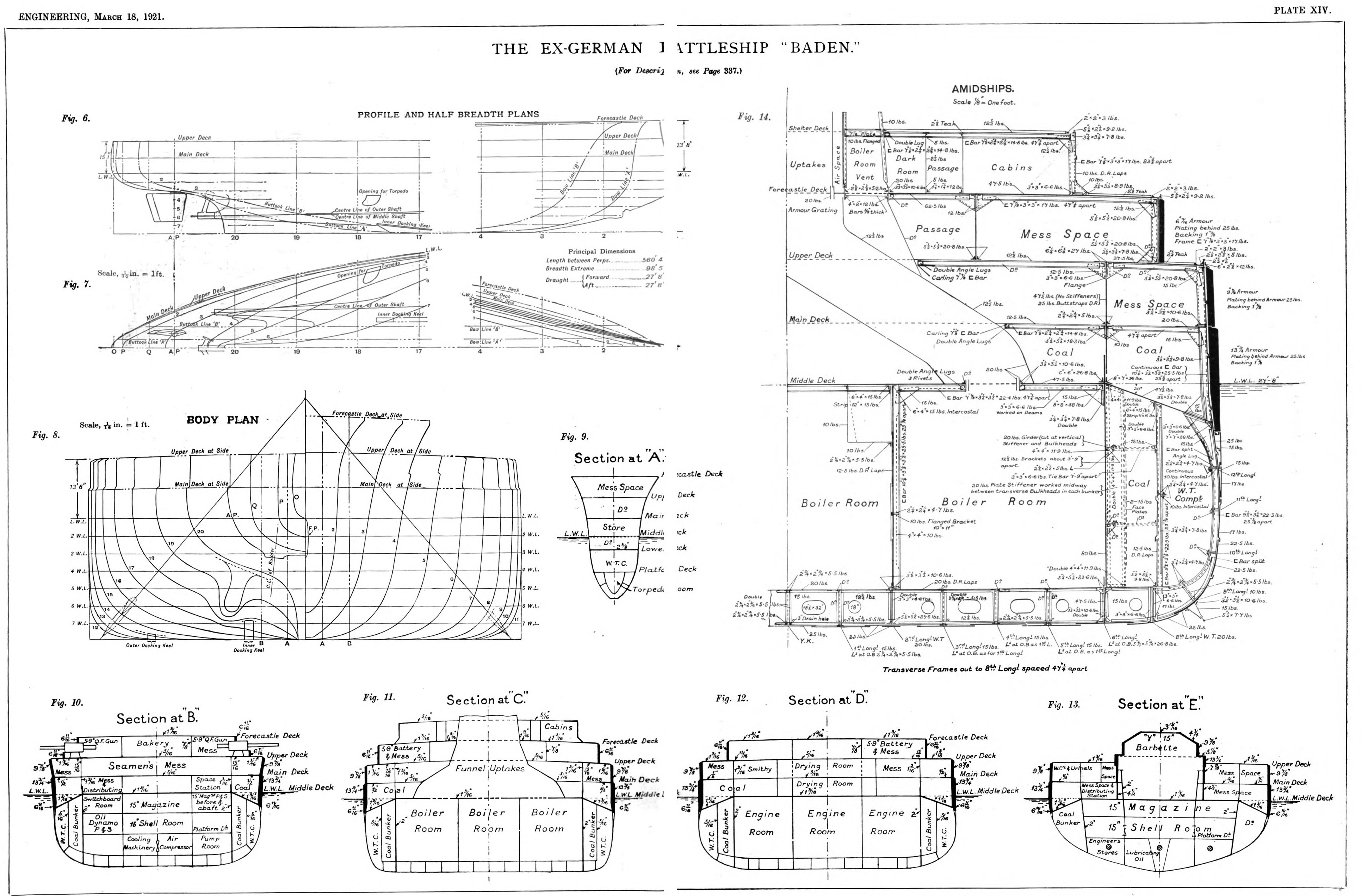

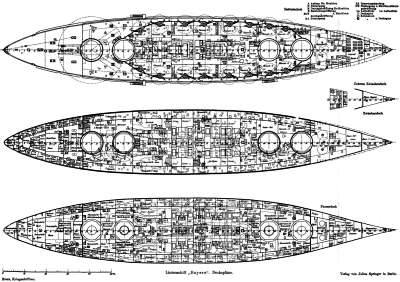

| Дополнительные данные | корпус | стальной, с продольно-поперечным набором, 17 отсеков, двойное дно на 88% длины корпуса. | |||

| электроснабжение | 8 дизель-генераторов, 2400 кВт, 220 В. | ||||

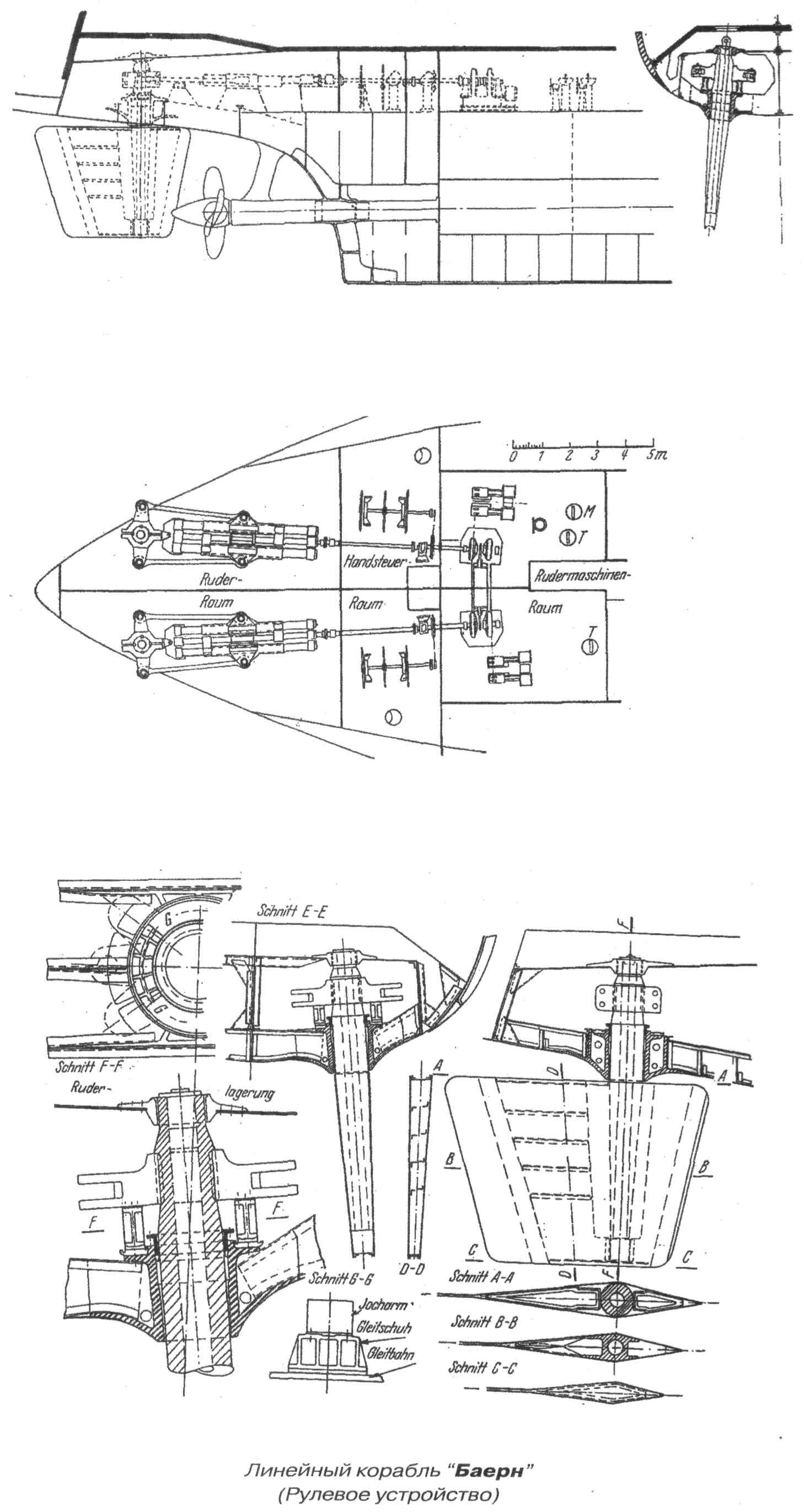

| управление | 2 параллельных полубалансирных руля, с дублированным паровым приводом от двух рулевых машин, 5 постов рулевого управления: на мостике, в носовой и кормовой боевых рубках и при каждой рулевой машине. | ||||

| кренящий момент | 37760 мт | ||||

| плавсредства | 1 паровой катер, 3 моторных катера, 2 баркаса, 1 моторный катер, 2 катера, 2 яла, 1 шлюпка. | ||||

| стоимость (в золотых марках) | "Bayern": 49 млн. "Baden": 50 млн. |

||||

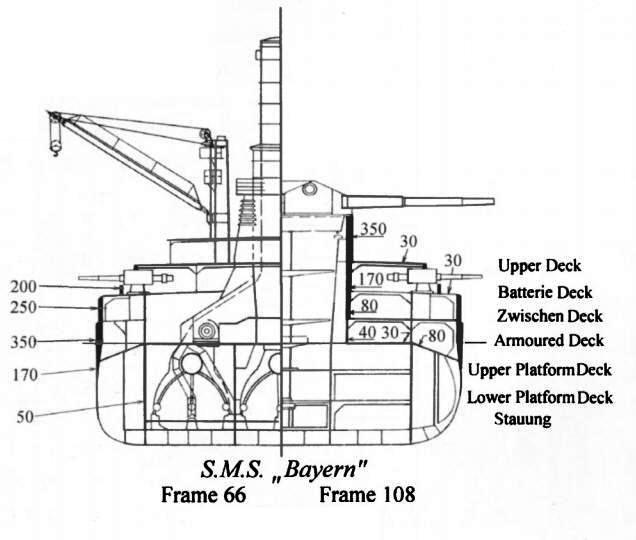

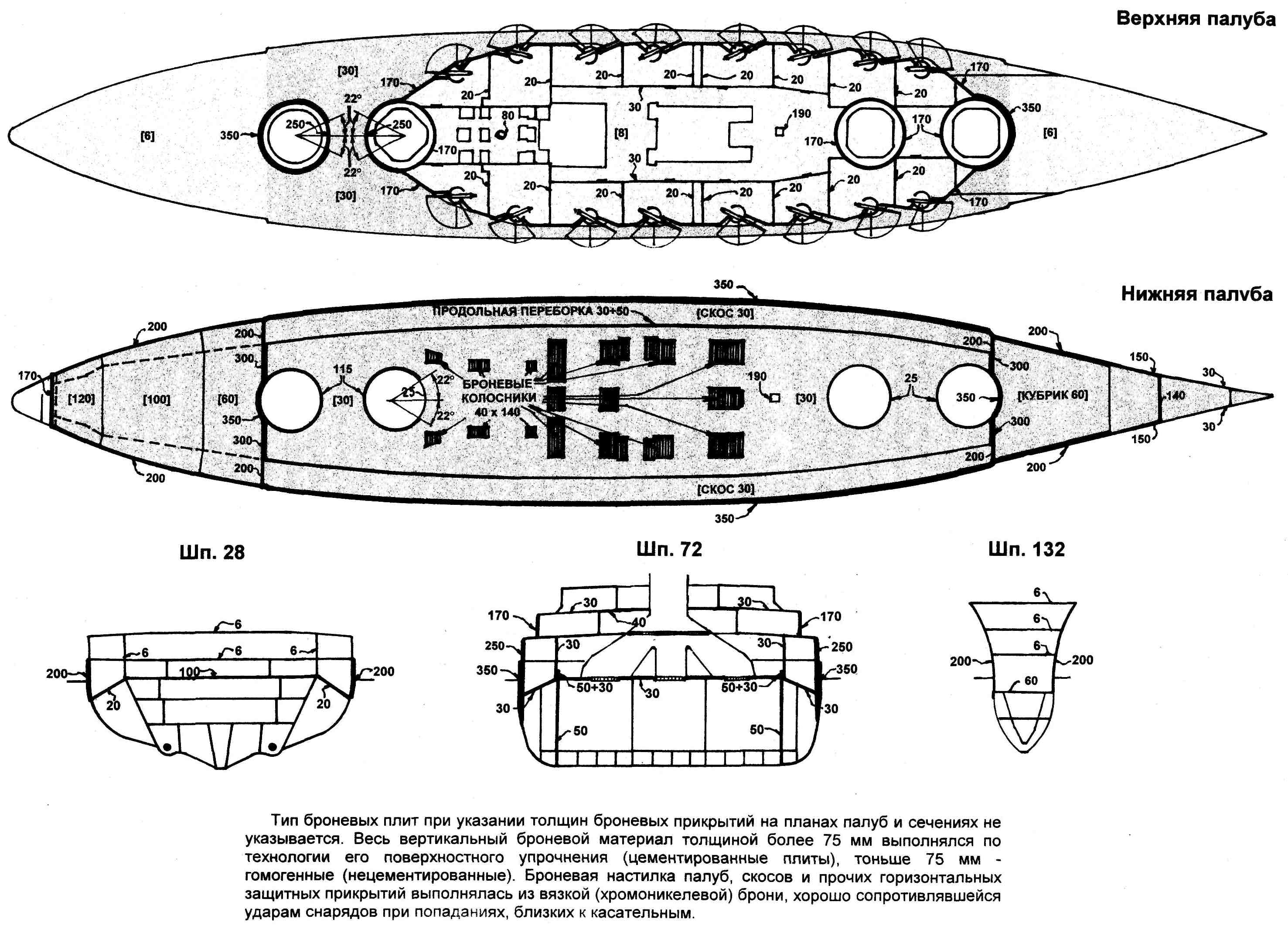

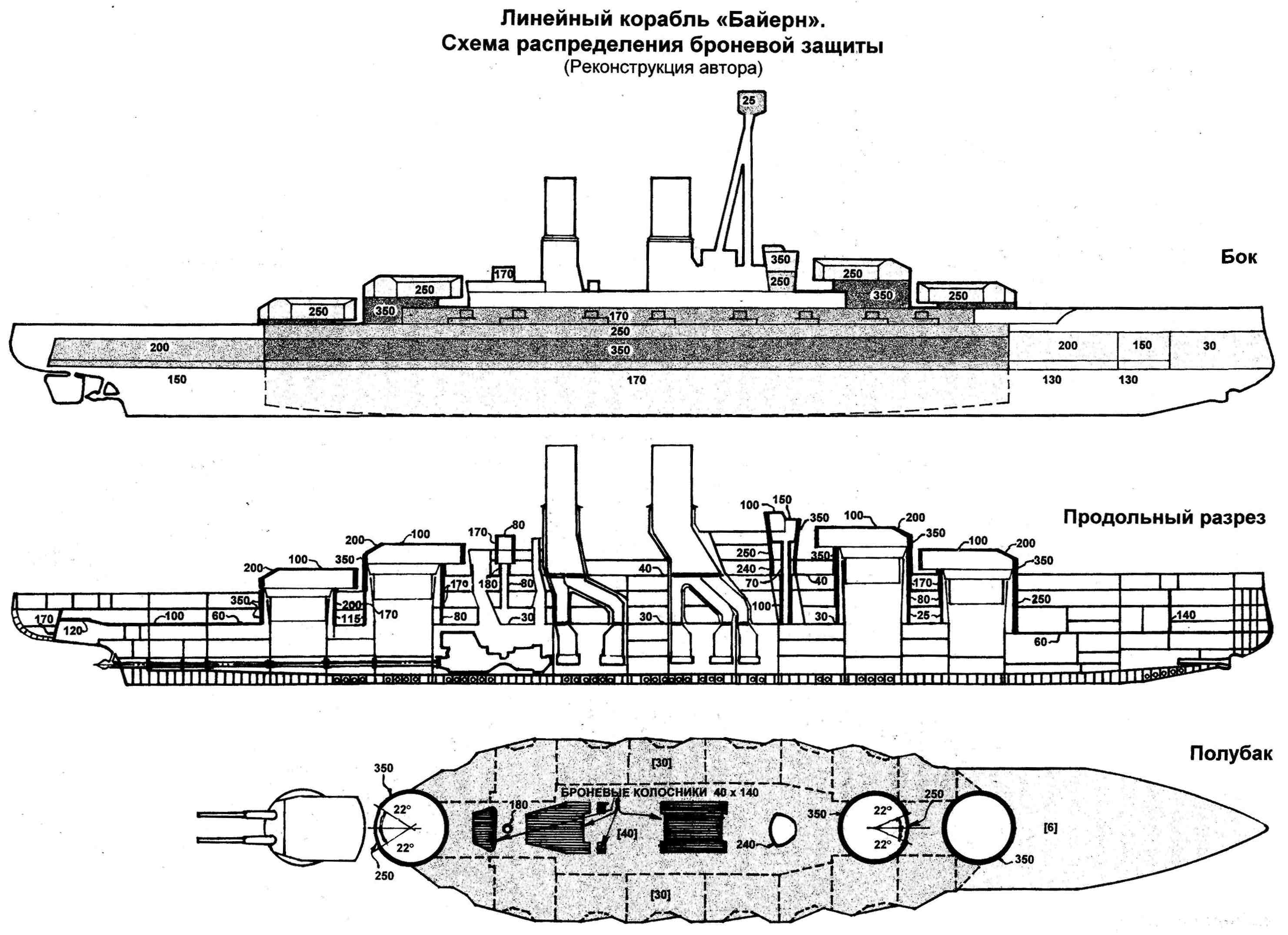

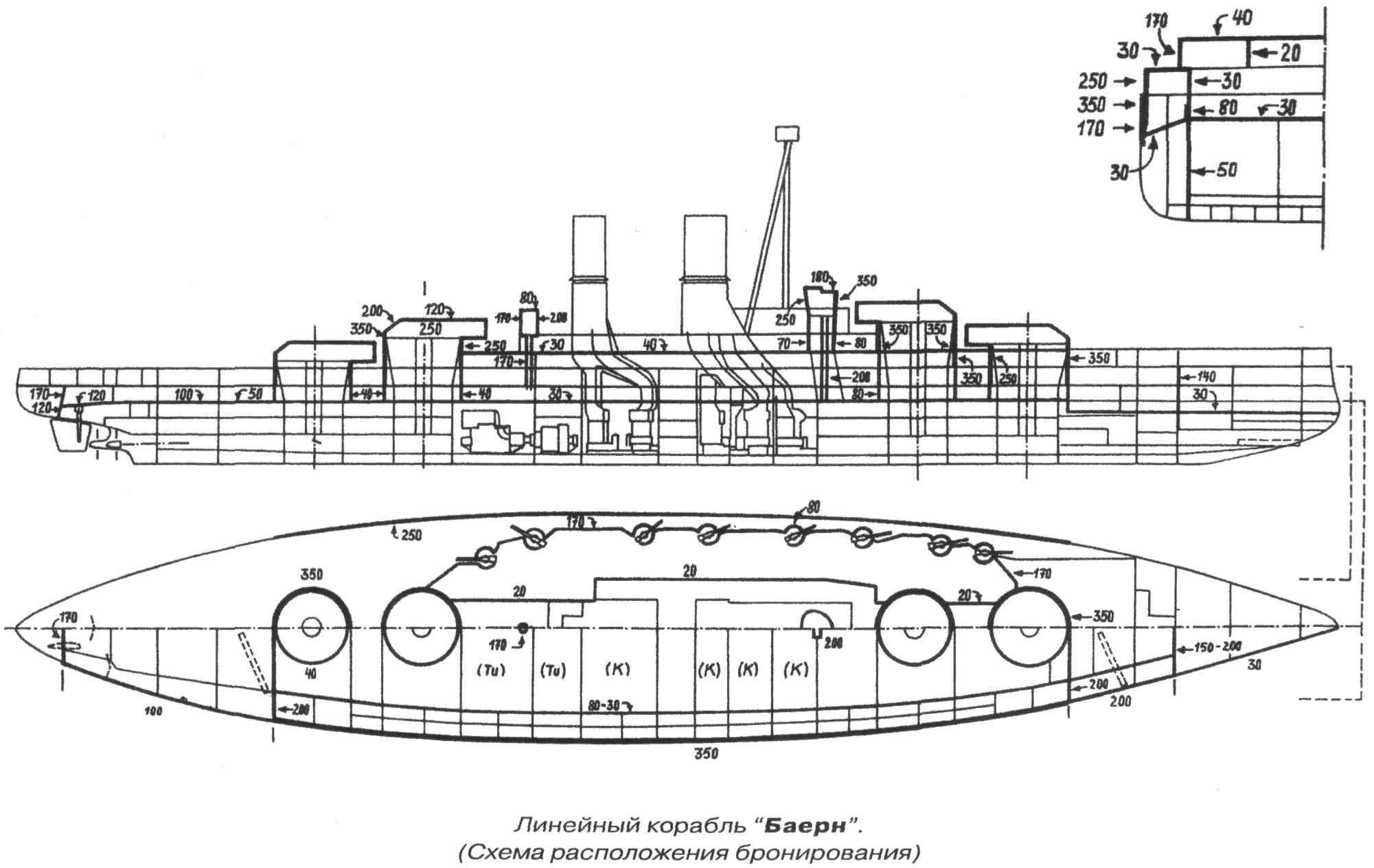

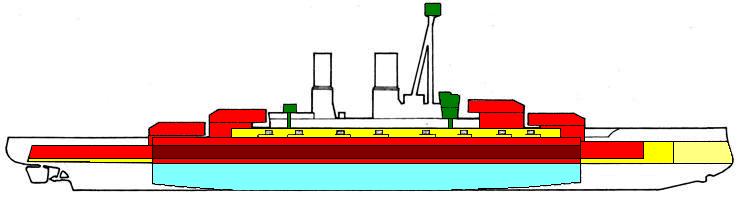

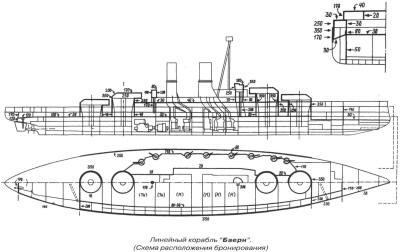

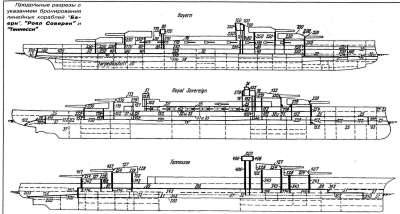

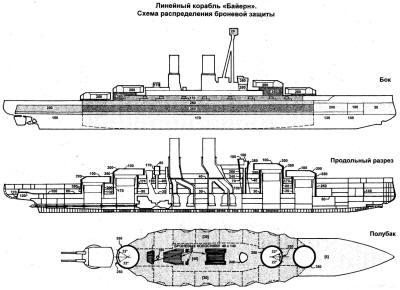

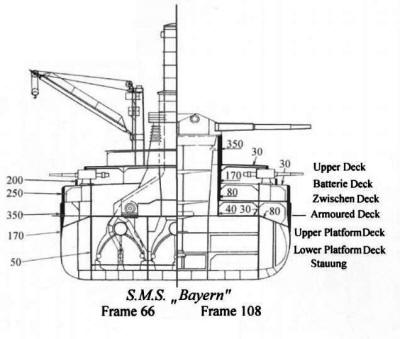

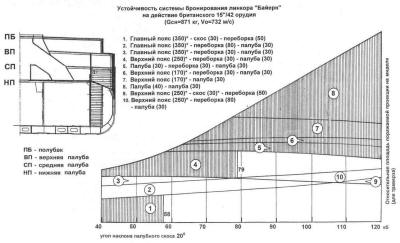

БРОНИРОВАНИЕ

| сталь Круппа (11410 т, 40,75 % водоизмещения) | |

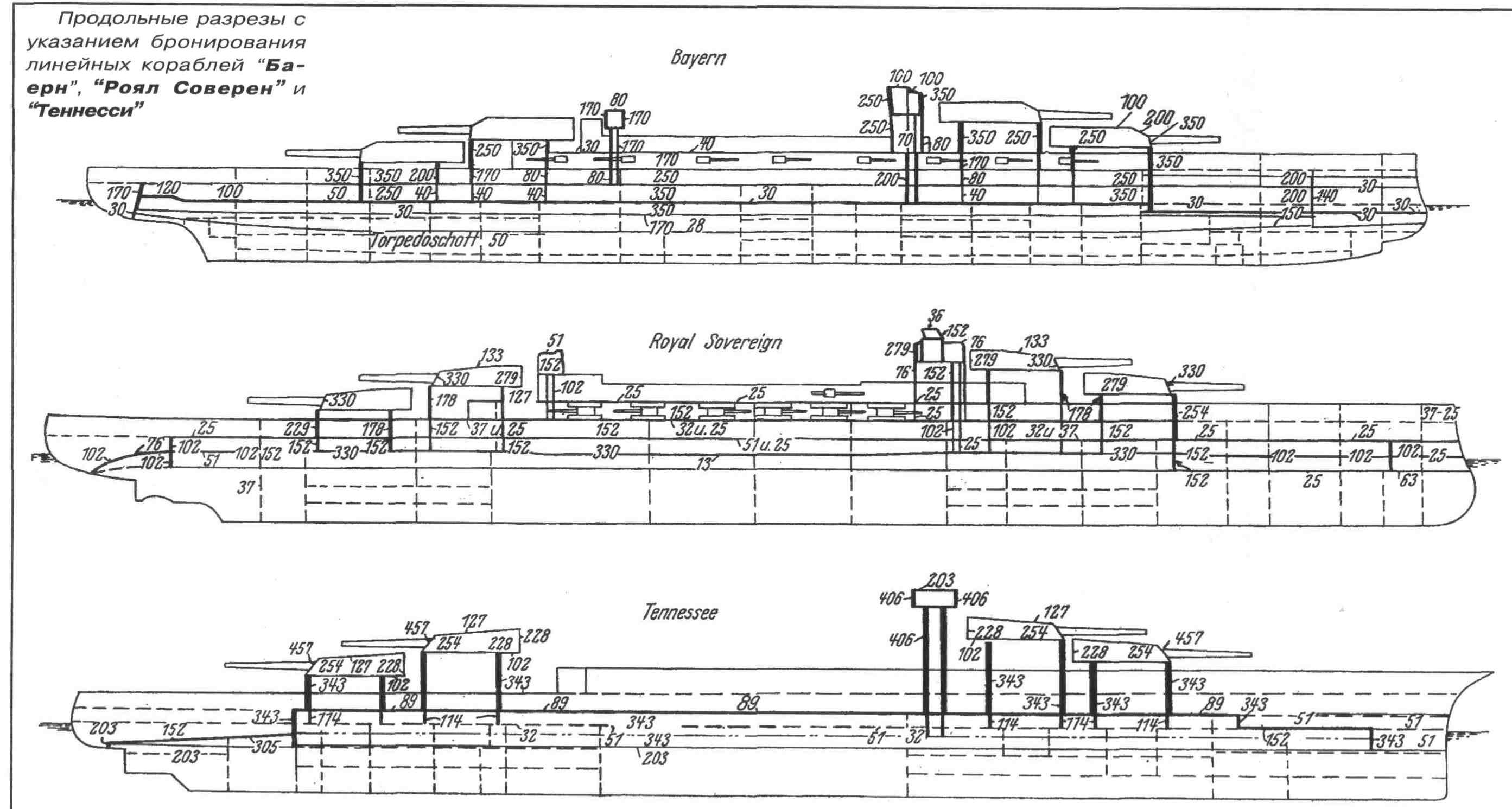

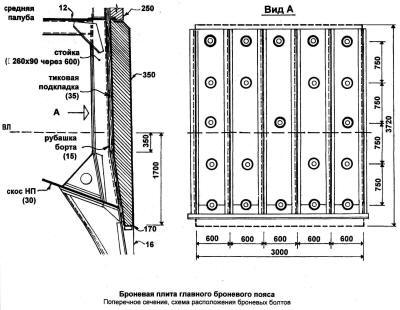

| главный пояс | цитадель: 350-170 мм, нос:250-100 мм, корма: 170-100 мм |

| верхний пояс | 250-170 мм |

| траверсы | 250-200 мм |

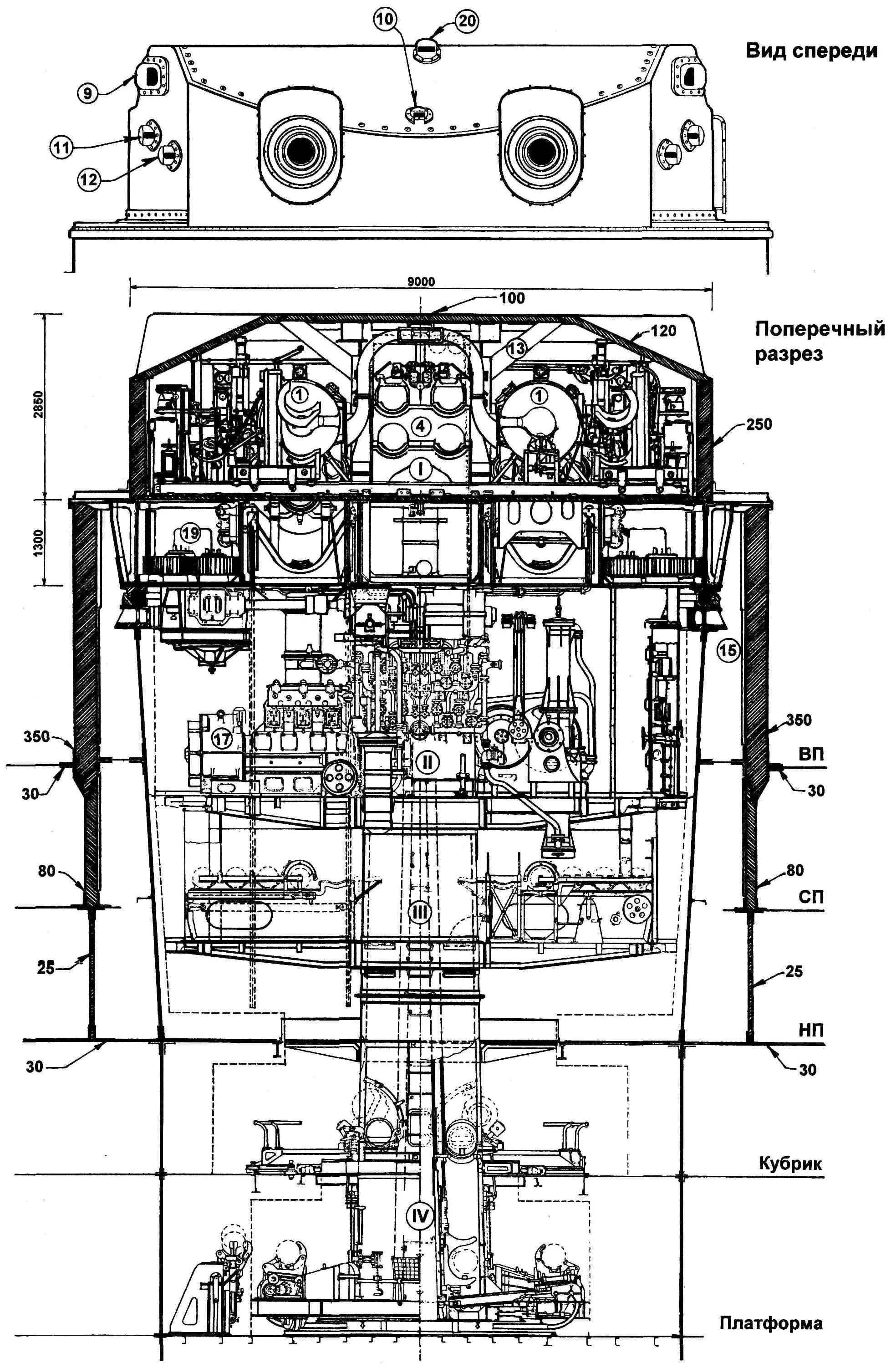

| башни | 350/250/200/120 мм |

| барбеты | до 250 мм |

| казематы | 170/80 мм |

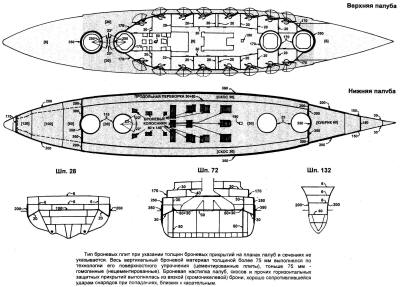

| палубы | 100-60 мм (40+30+30, скосы 80 мм) |

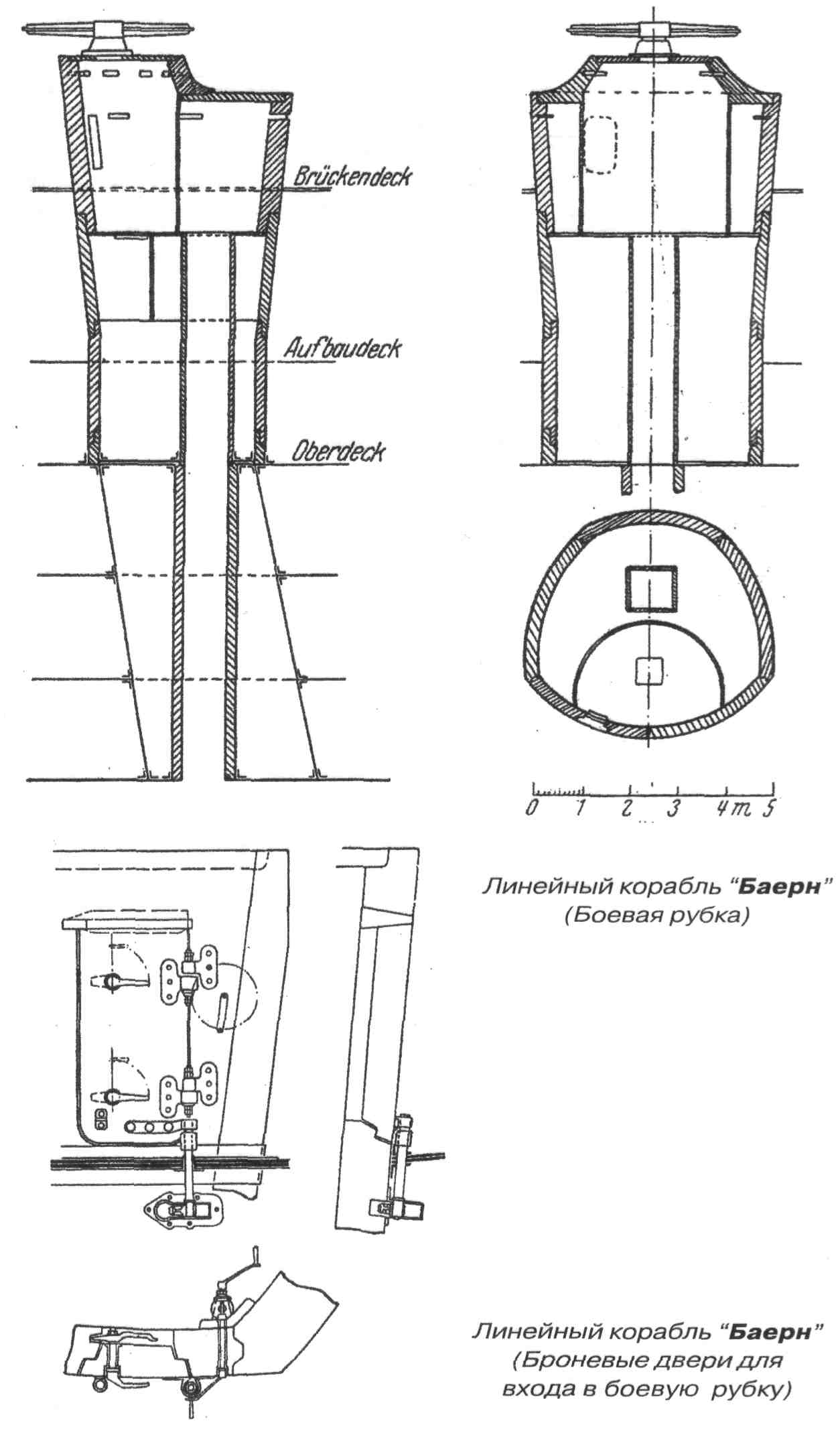

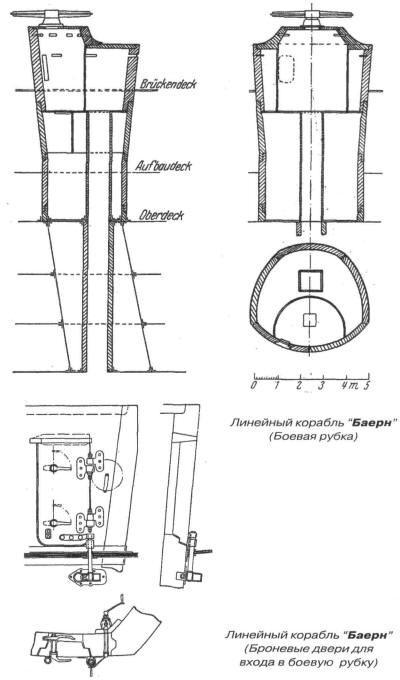

| рубки | носовая: 400/170 мм, кормовая: 170/80 мм |

| ПТП | 50 мм |

|

|

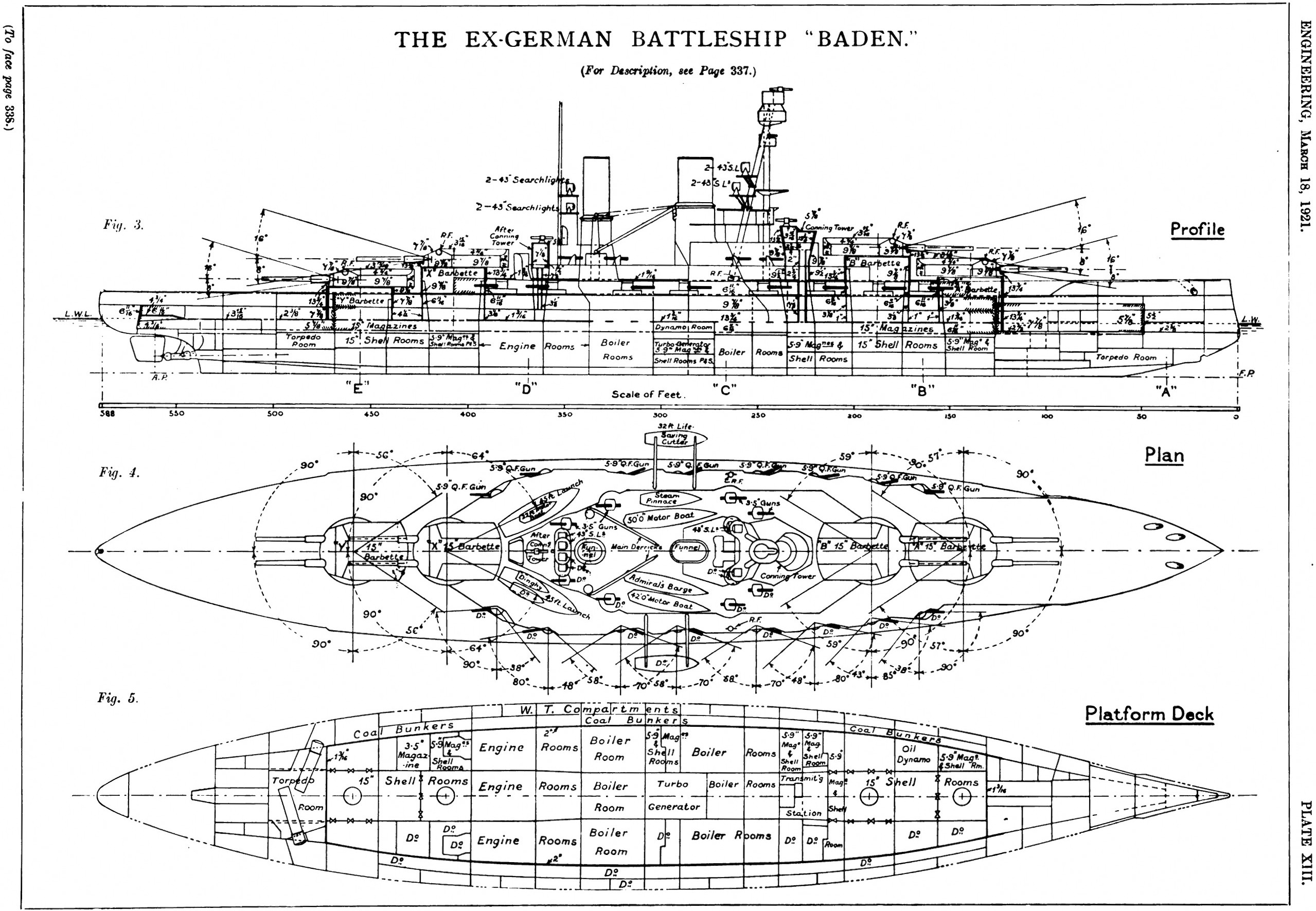

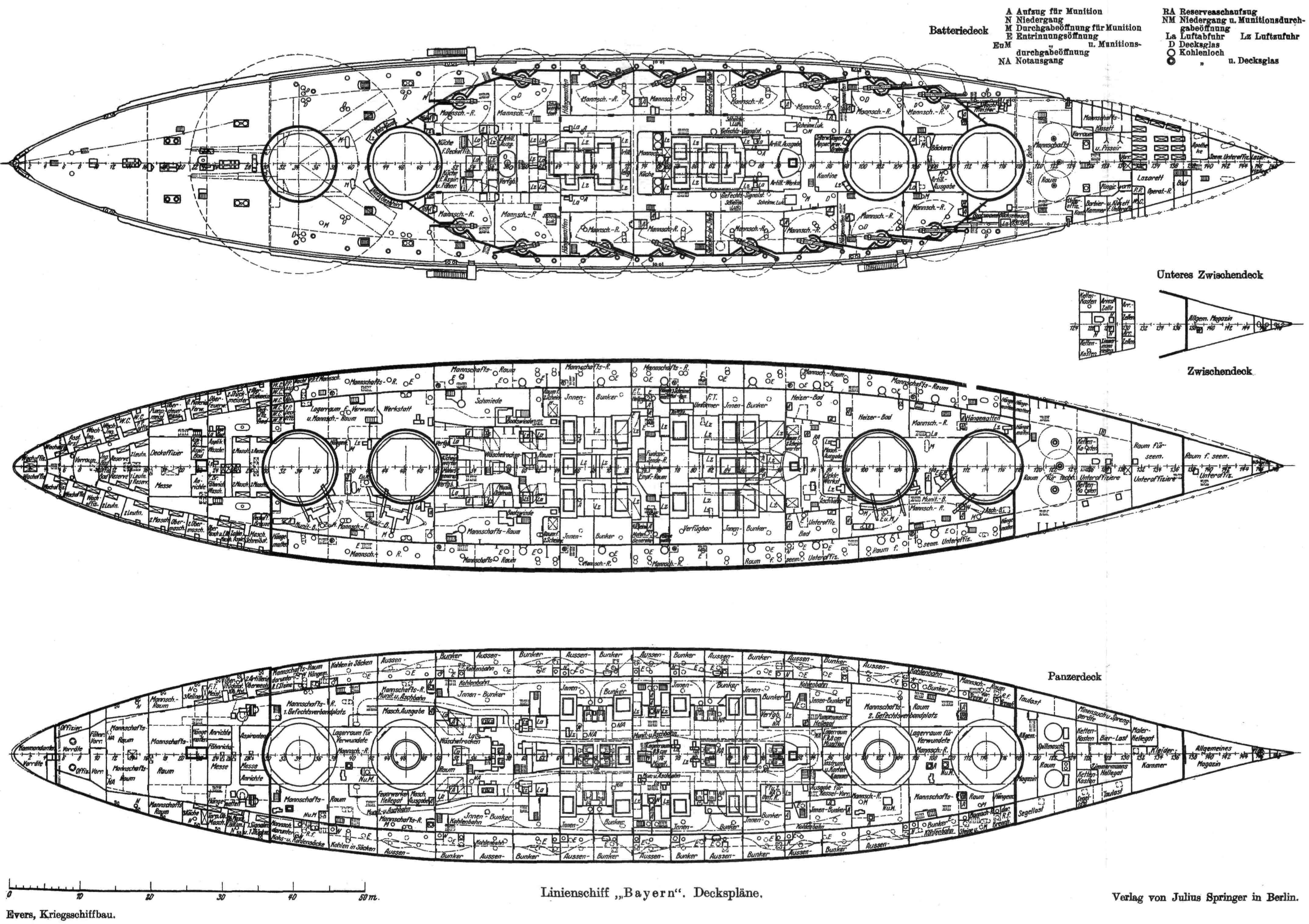

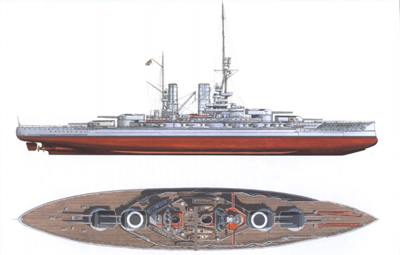

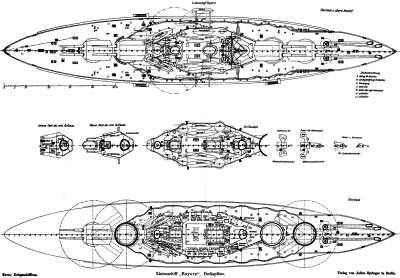

ВООРУЖЕНИЕ

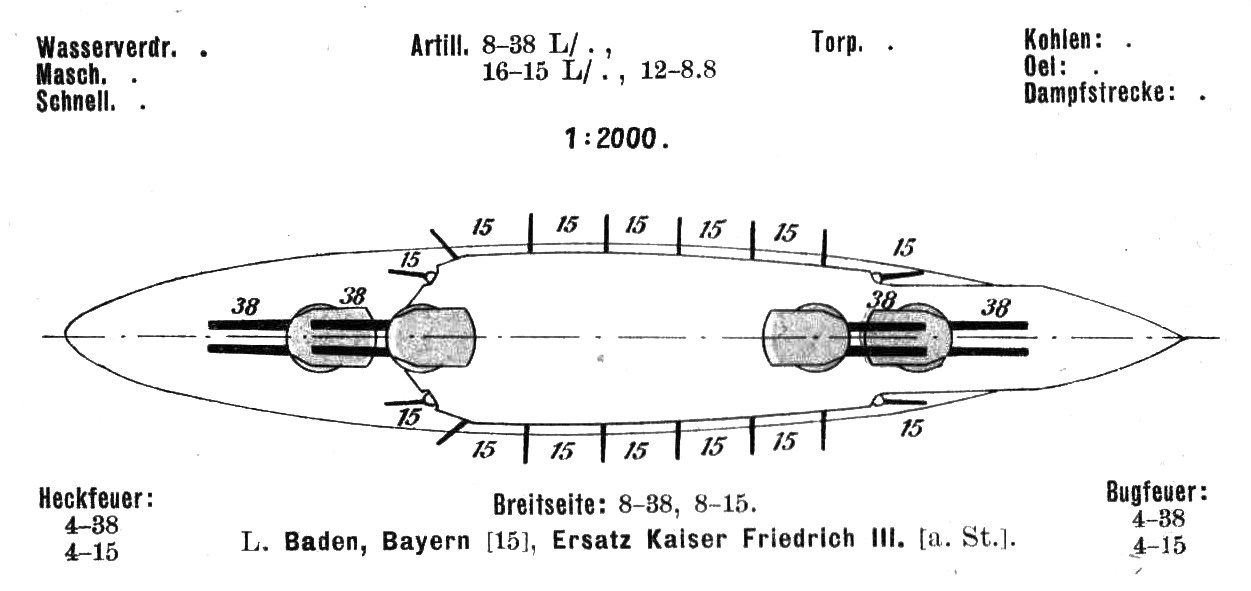

| бортовой залп ГК: 6000 кг | ||

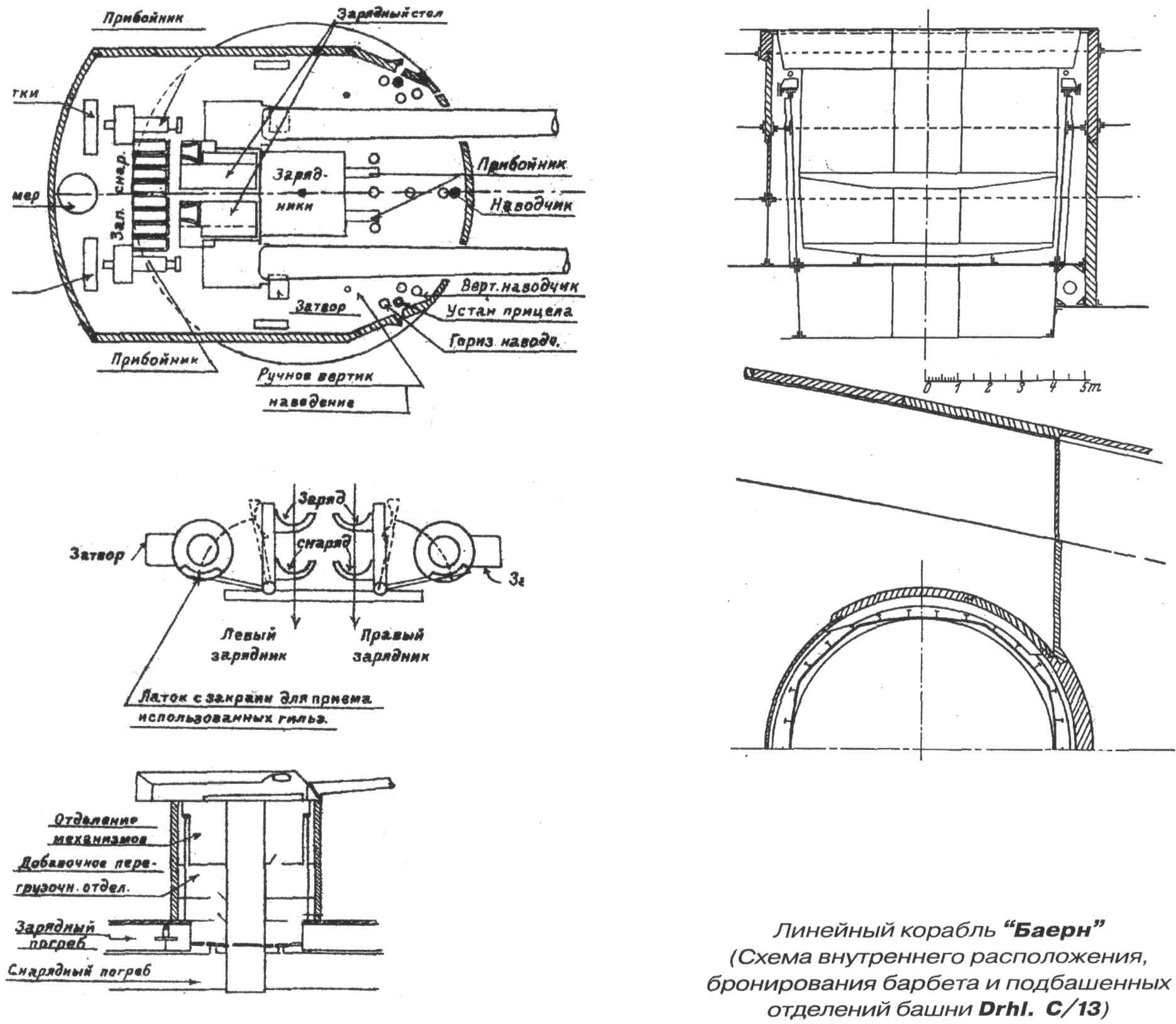

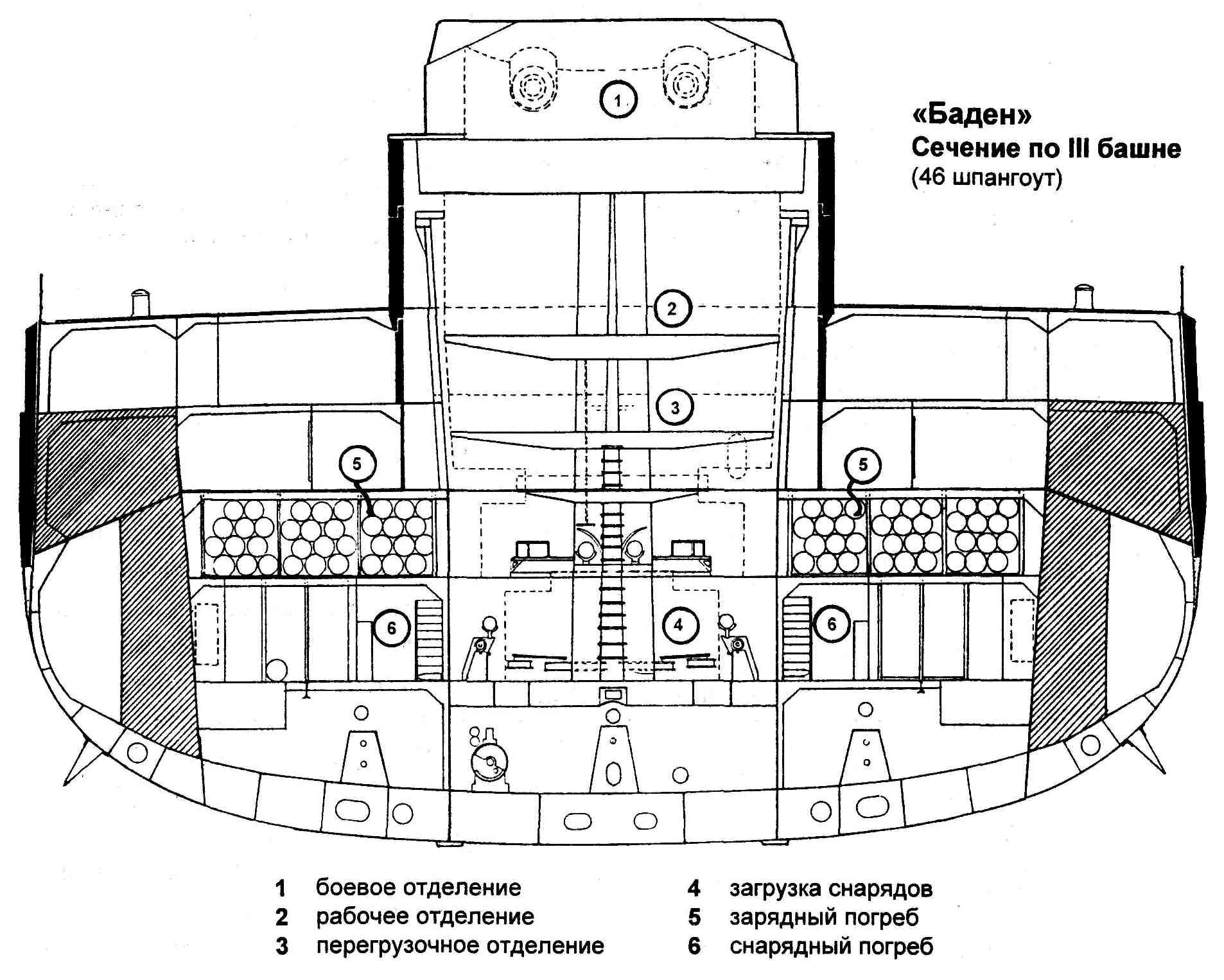

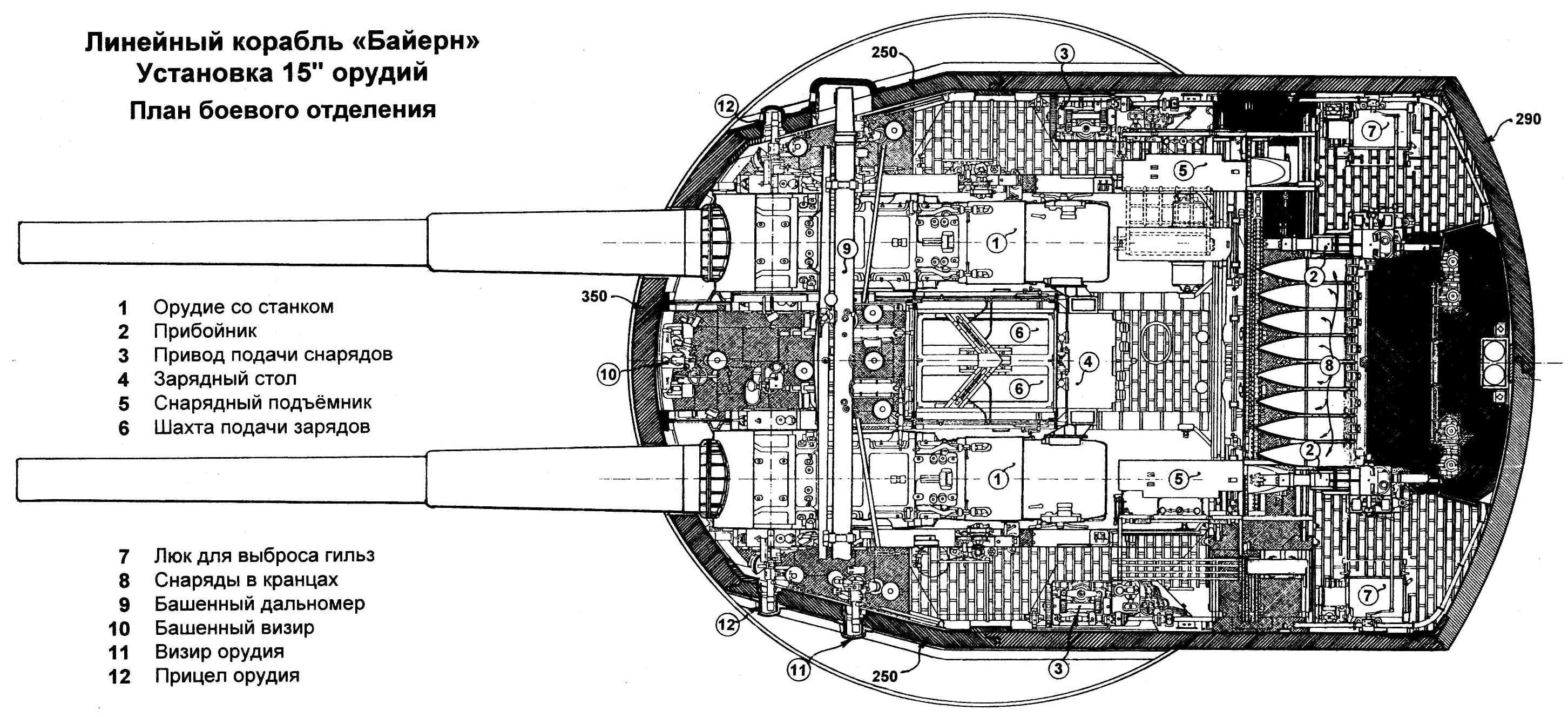

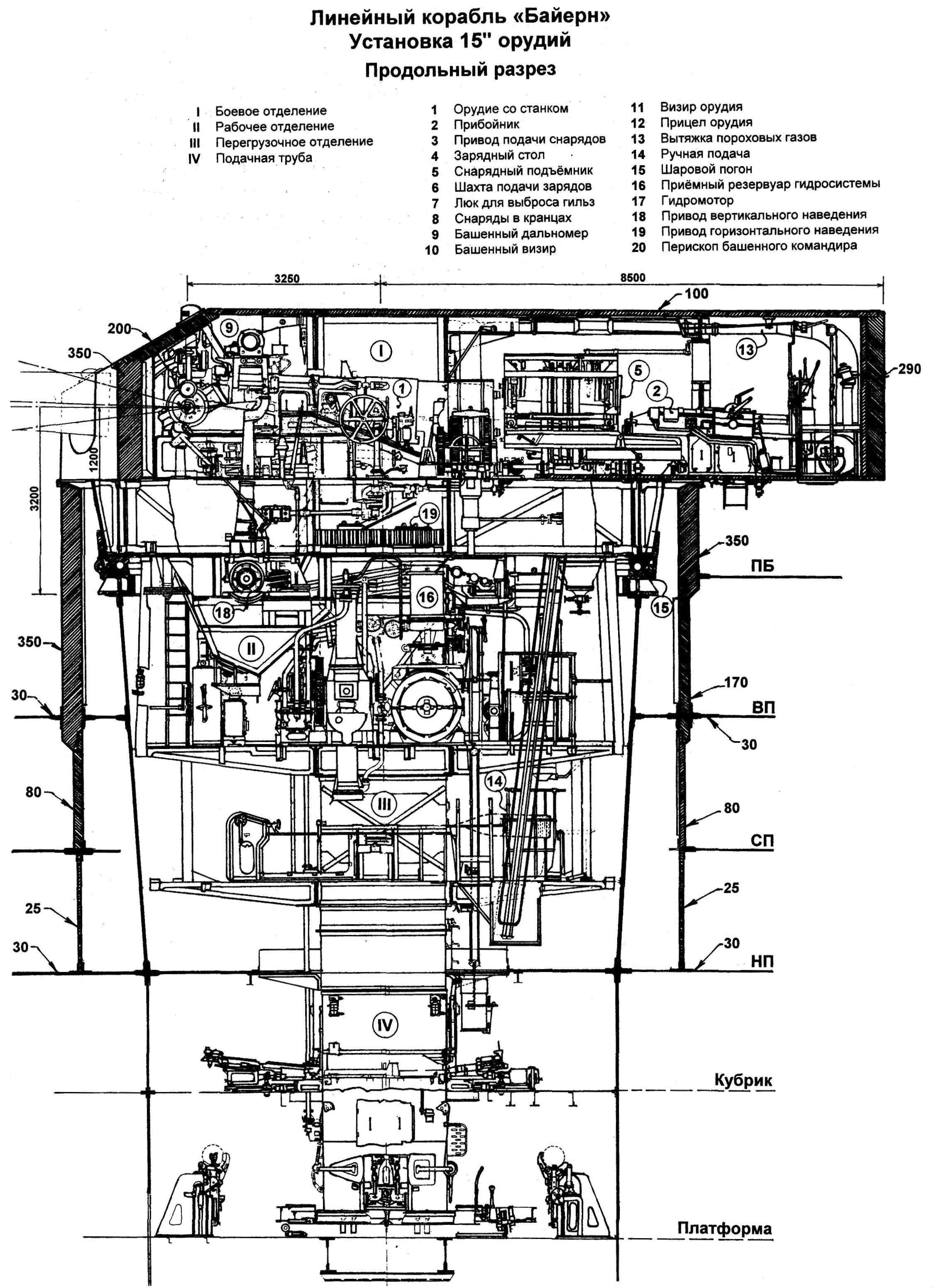

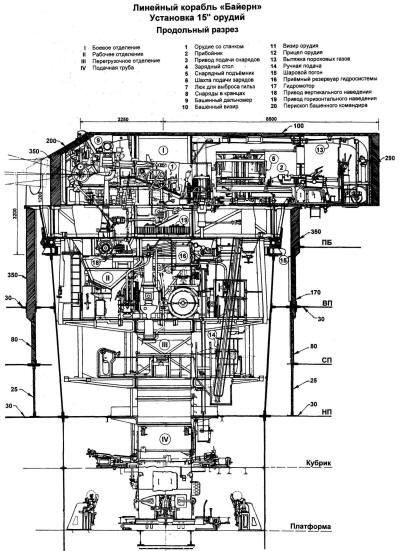

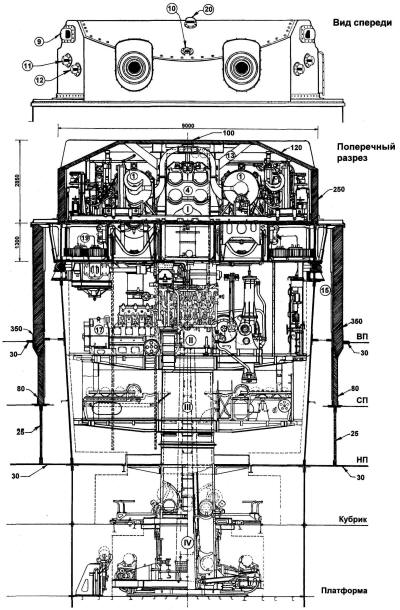

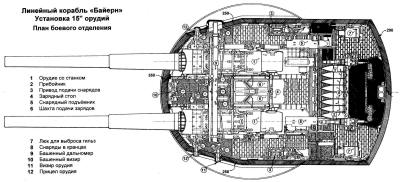

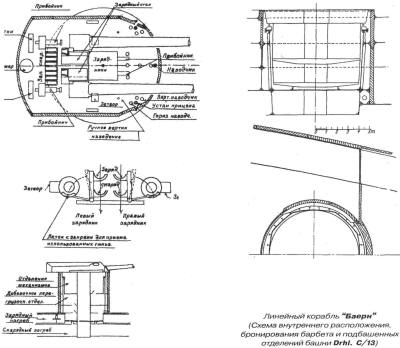

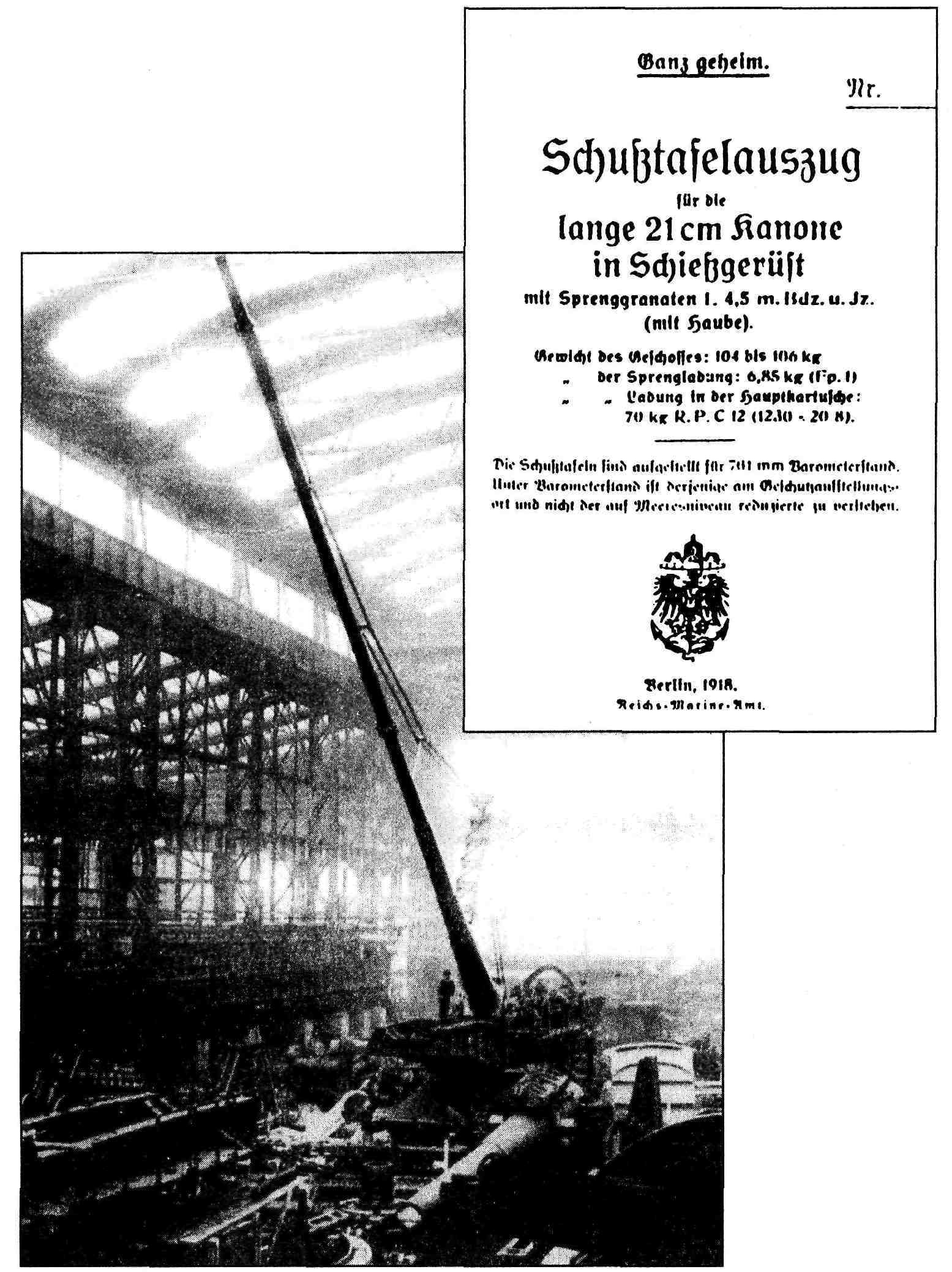

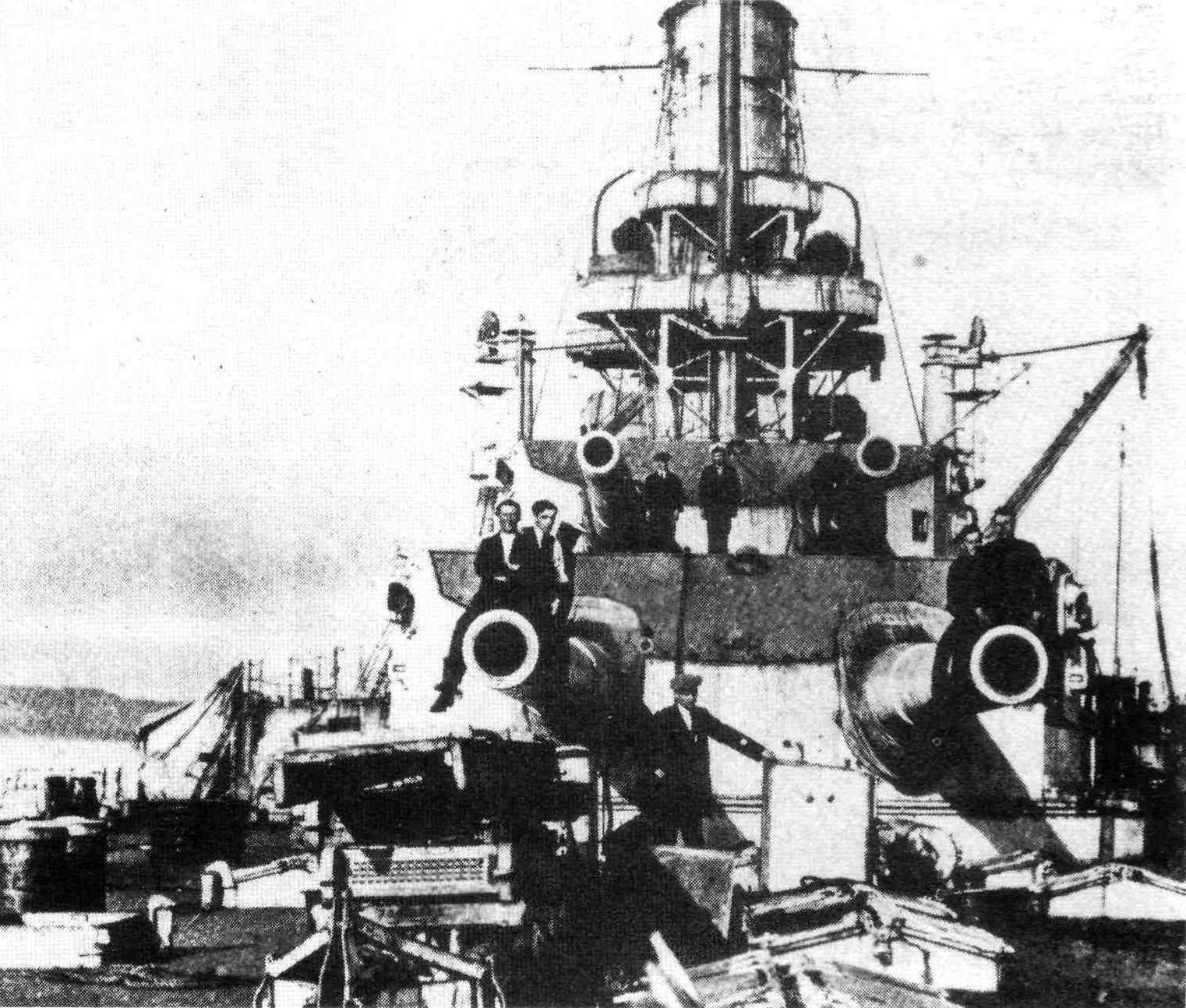

| 8-380 мм/45 SK L/45 - Drh.L C/13 | 800 м/с, -8°+16°, 20400 м (позже: -5°+20°, 23200 м), 2,5 выст./мин. | 720 снарядов (750 кг) |

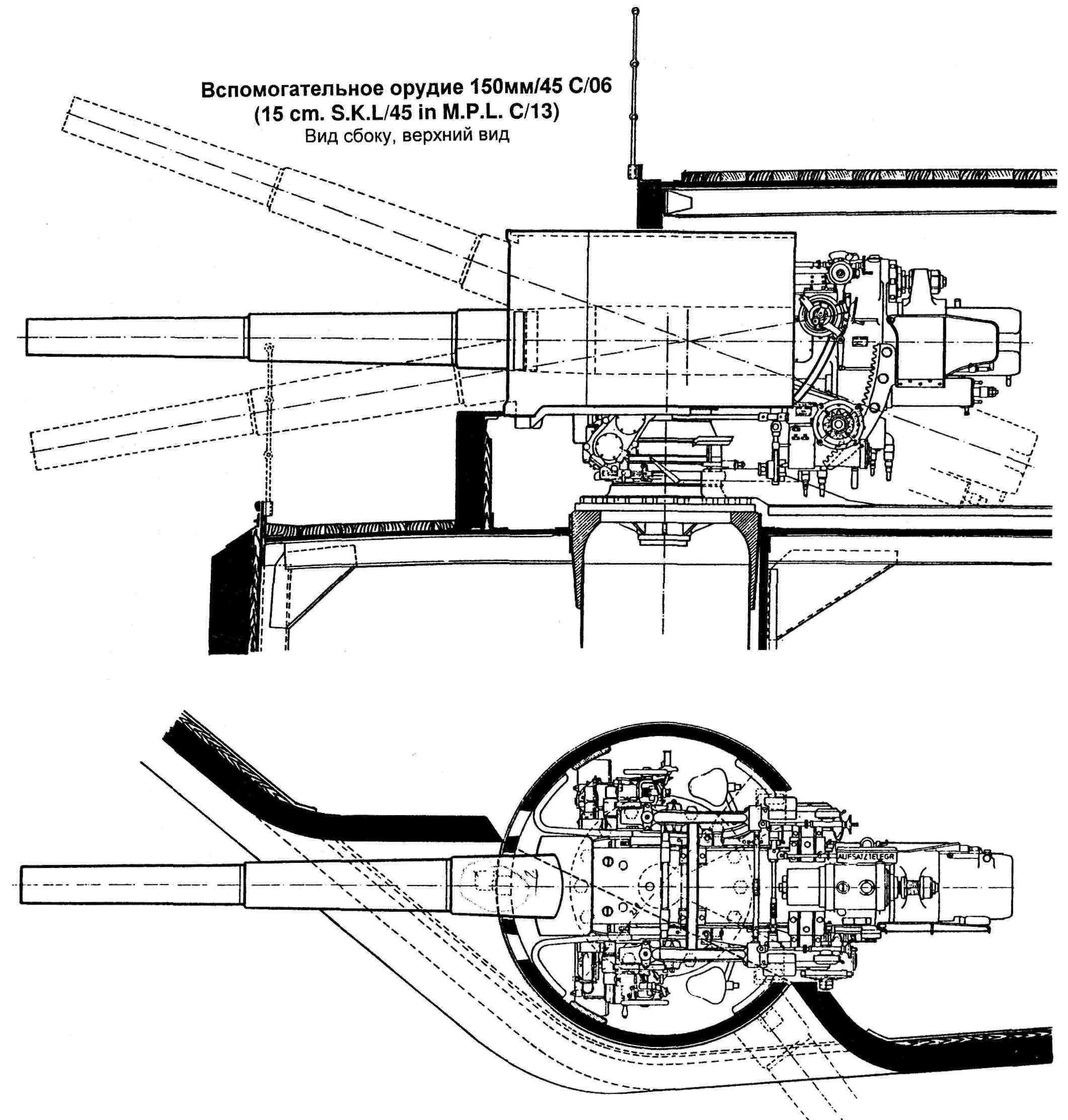

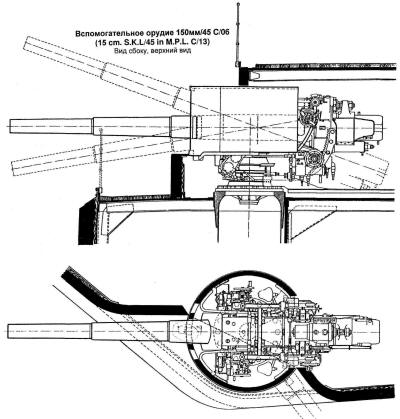

| 16-150 мм/45 SK L/45 - MPL C/13 | 835 м/с, 16500 м, 7 выст./мин. | 2560 снарядов (45,3 кг) |

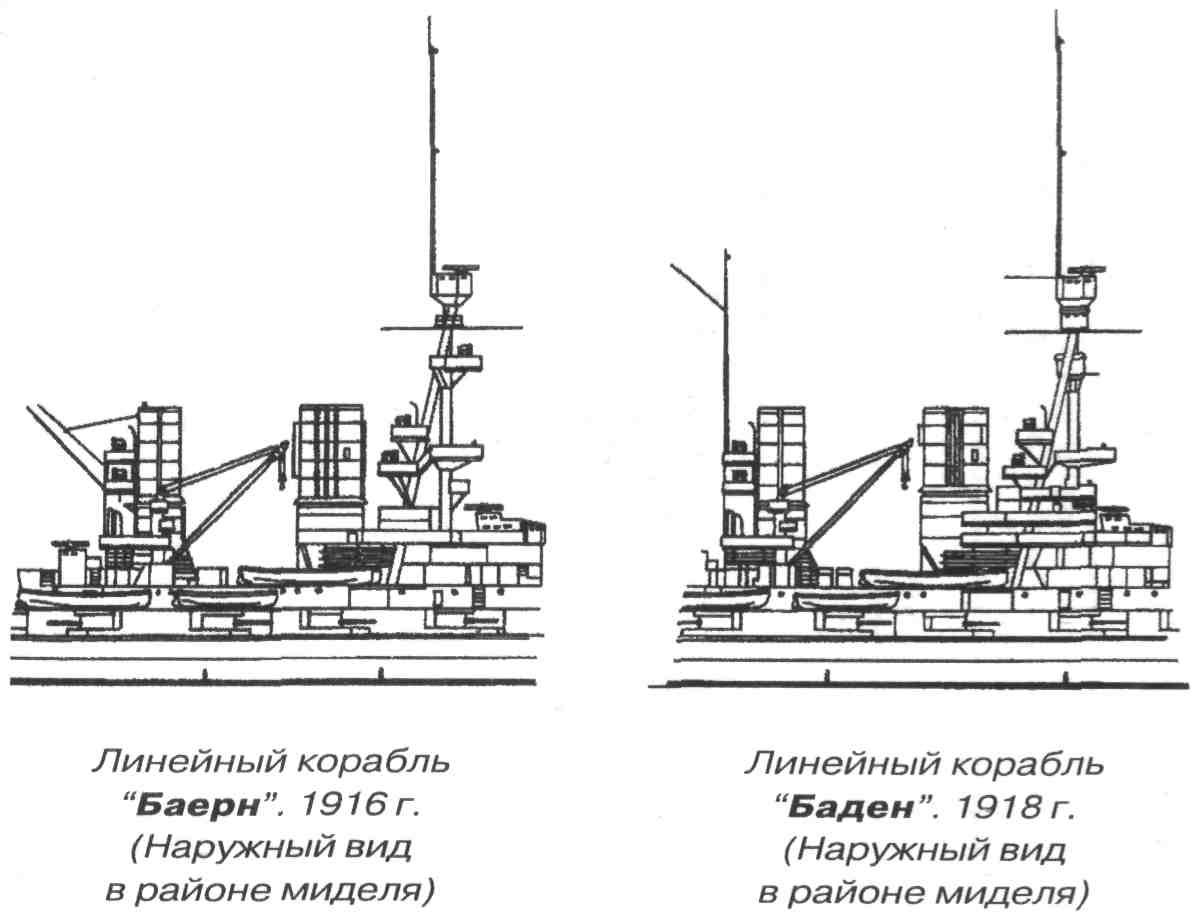

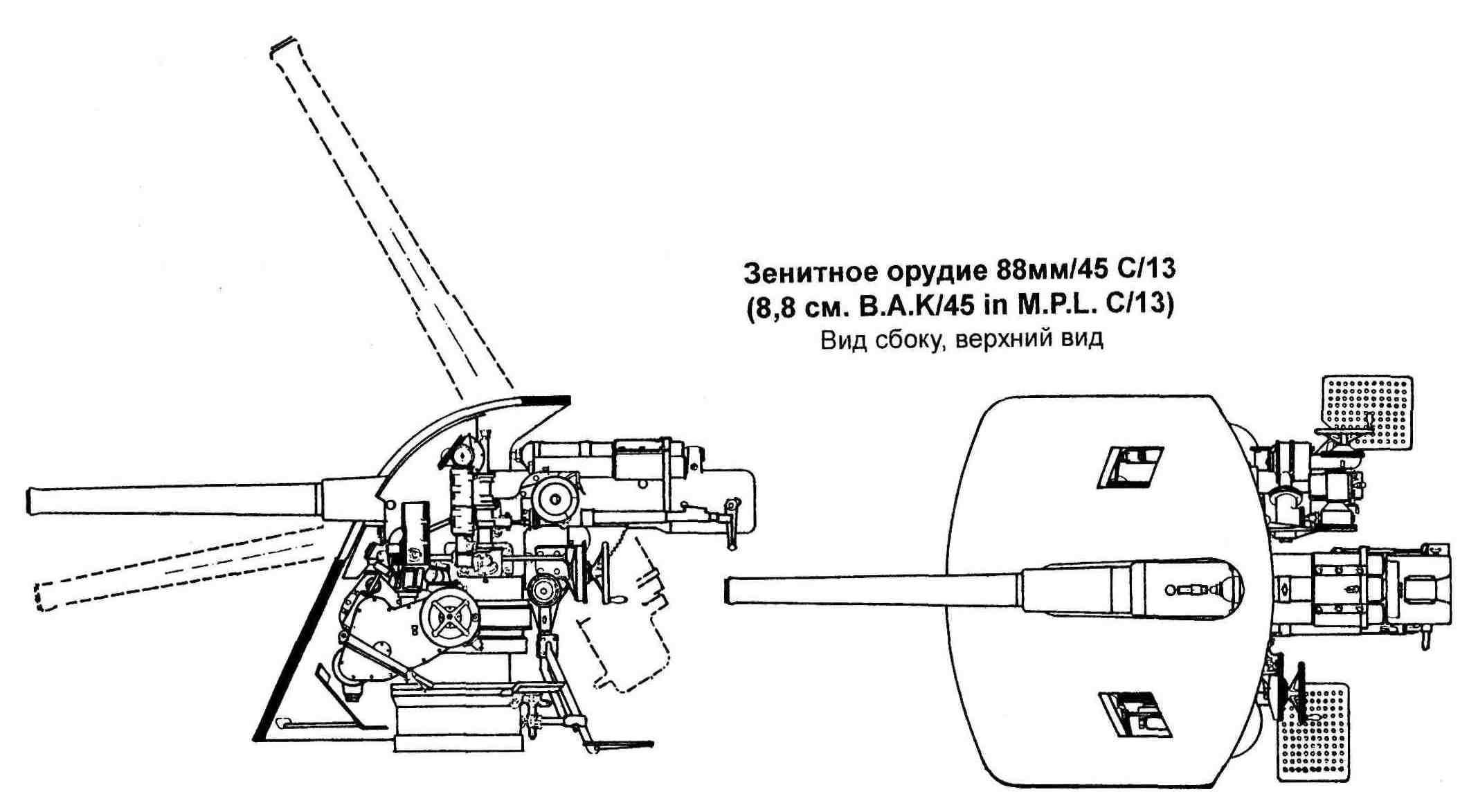

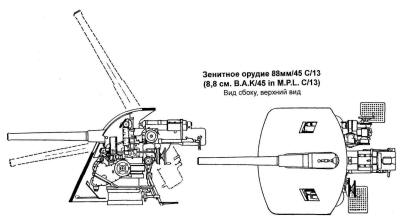

| по проекту 8, фактически 4-88 мм/45 зенитки Flak L/45 - MPL C/13 (на "Bayern" - обе сзади, на "Baden" - по две сзади и спереди) | +70°, 11800 м, 15 выст./мин. | 1280 снарядов (9 кг) |

| 5 торпедных аппаратов - 600 мм | подводные, 1 носовой, 4 бортовых, в 1917 бортовые сняты. | 20 торпед H8 |

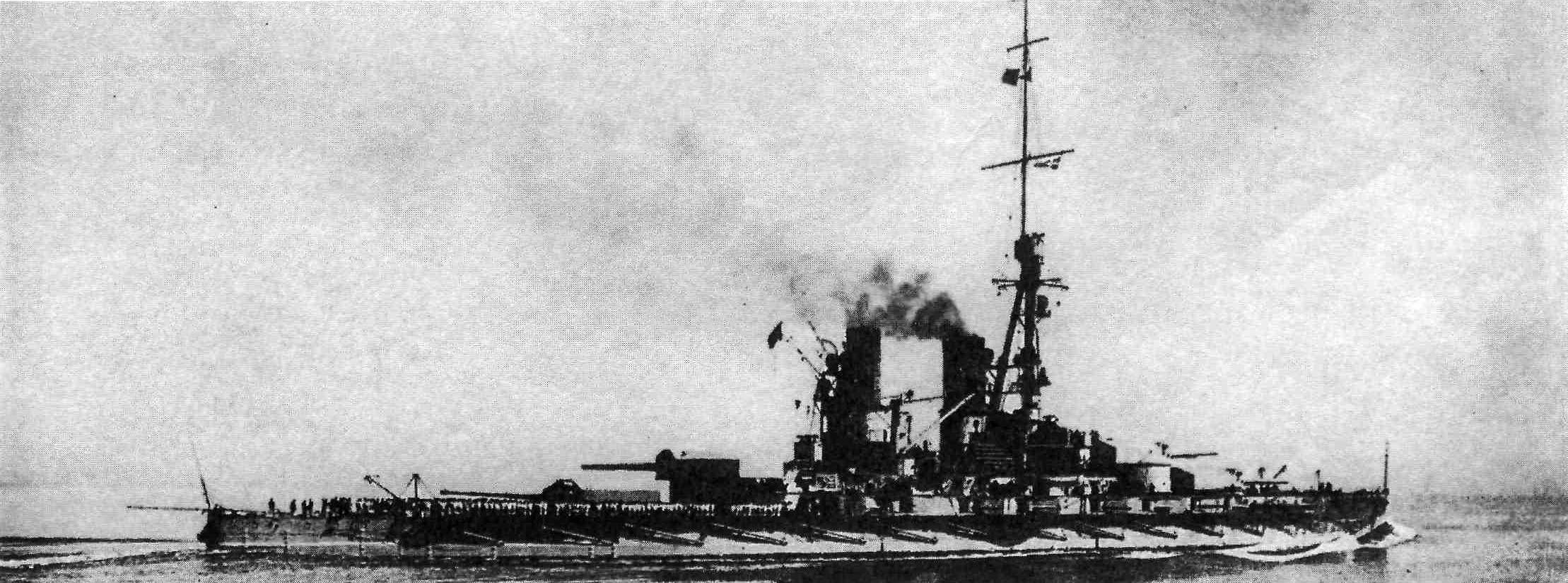

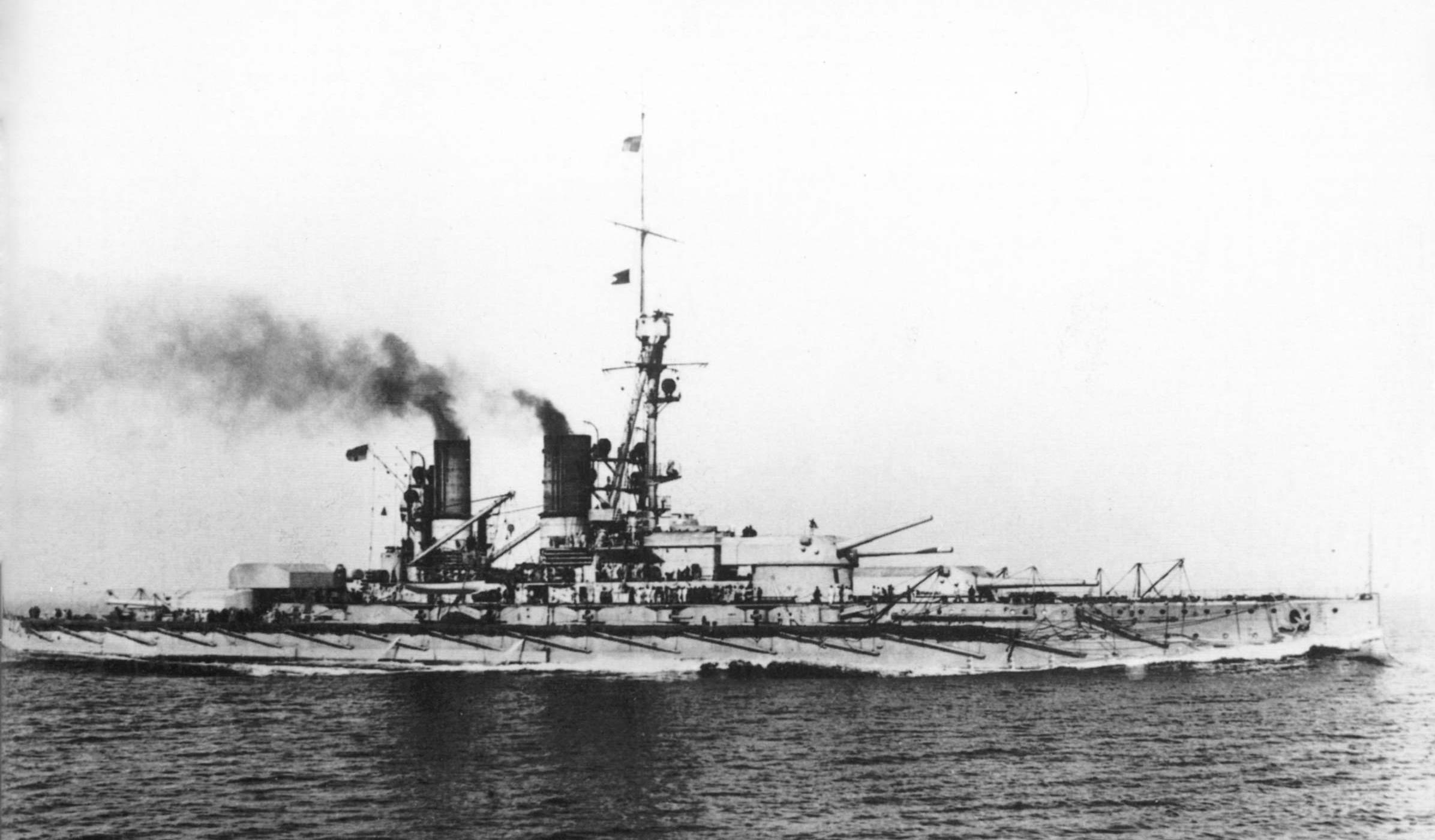

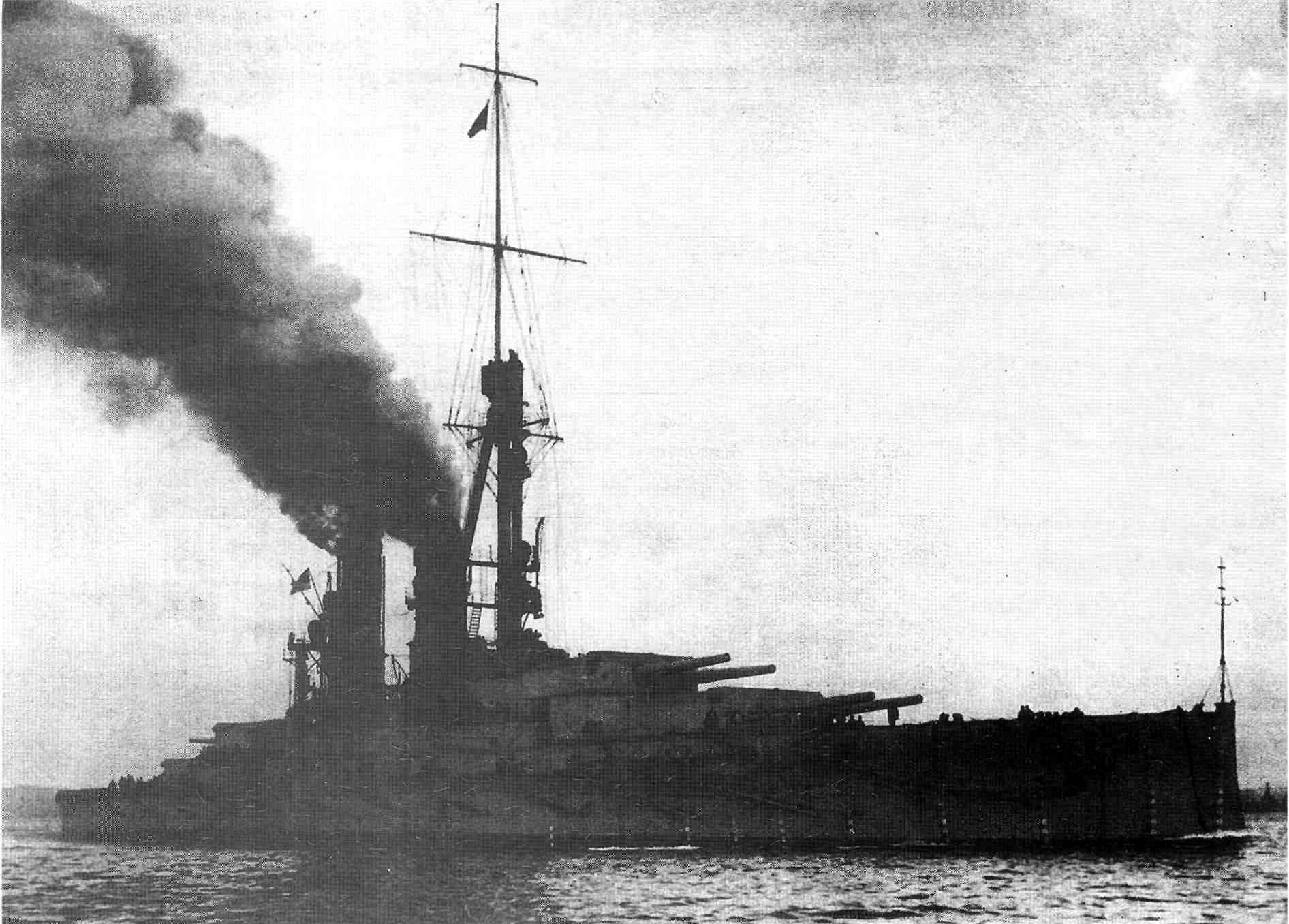

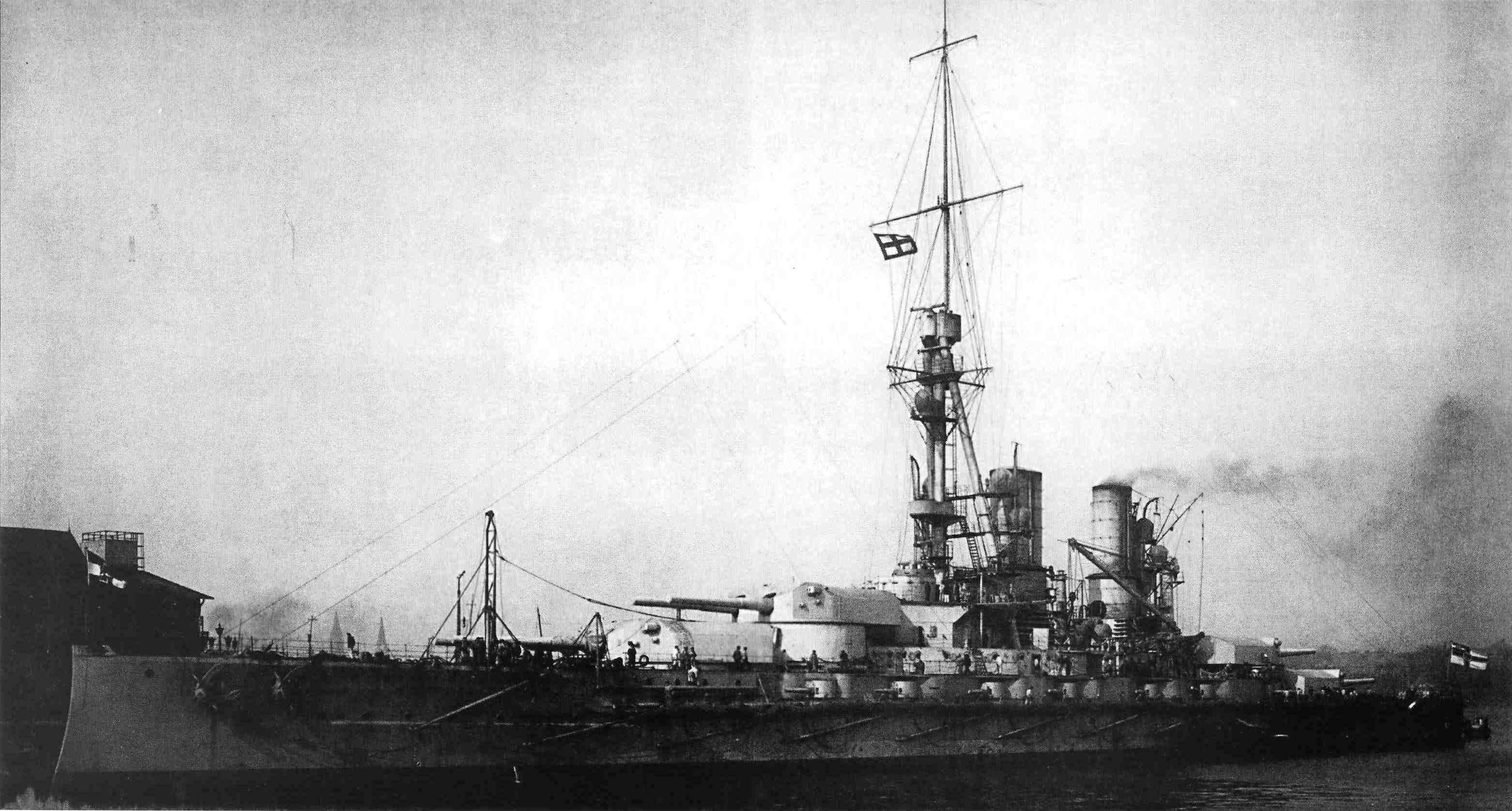

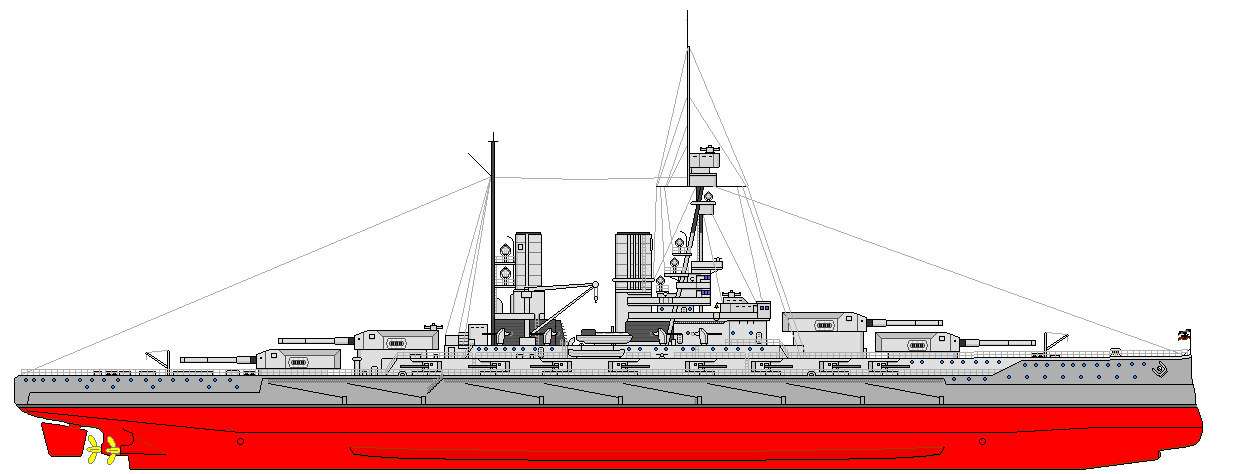

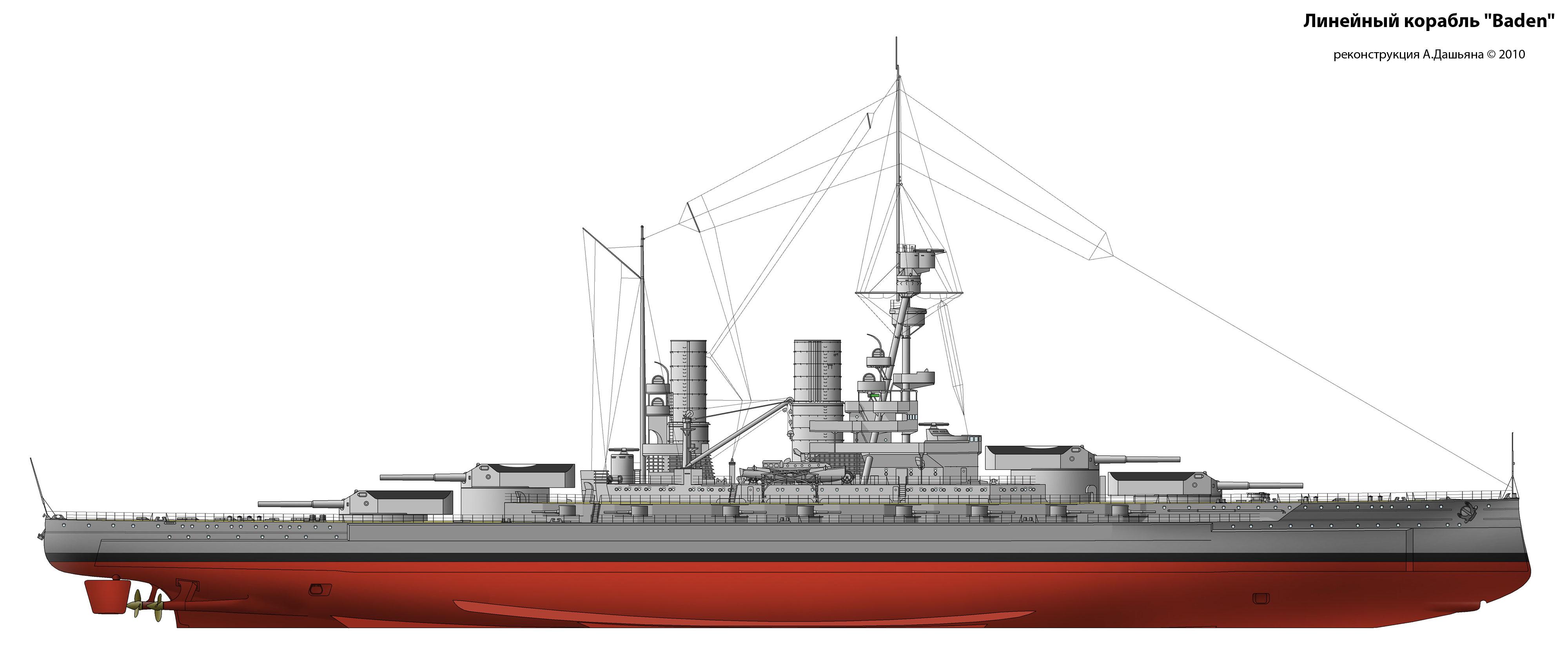

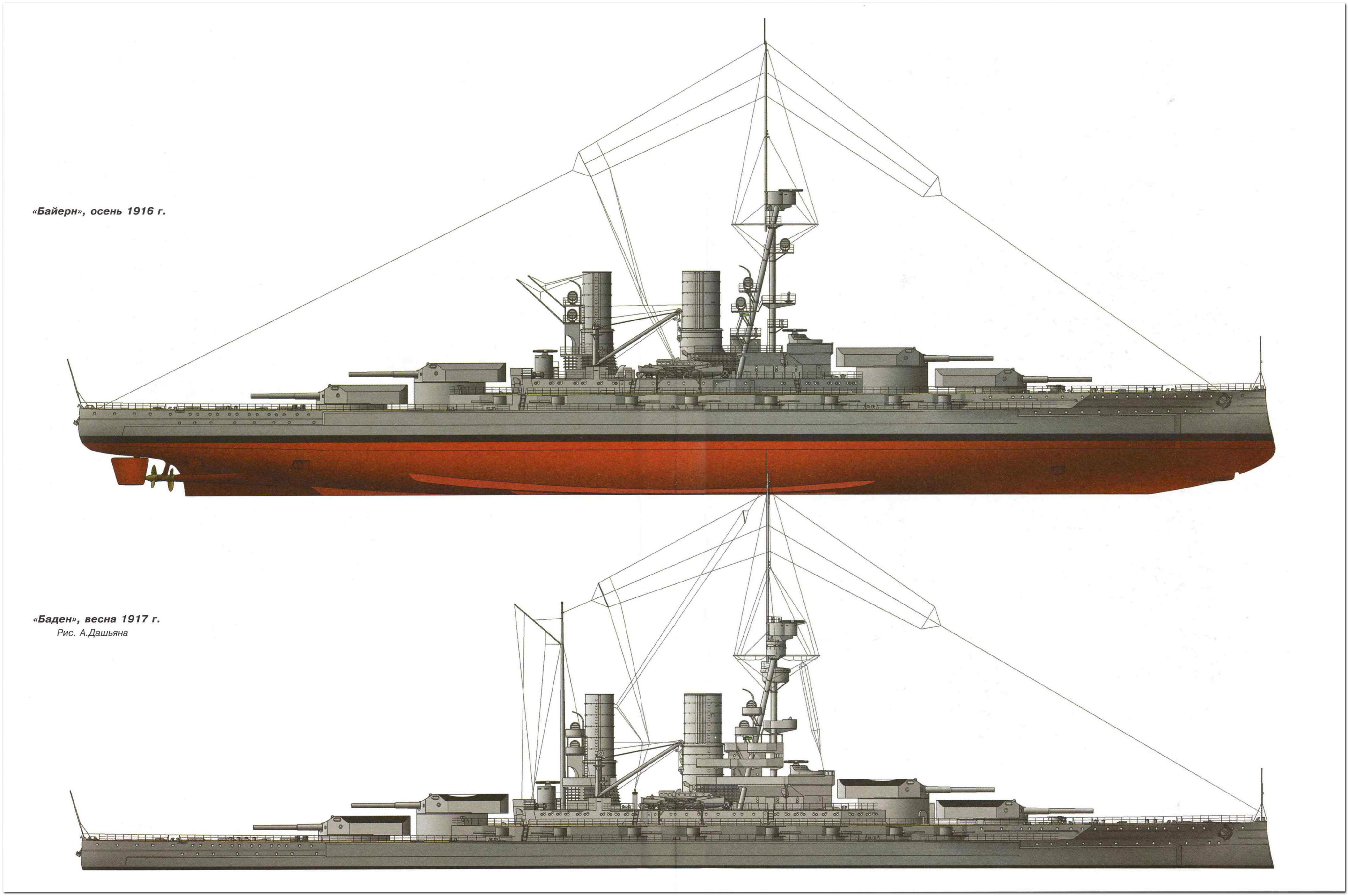

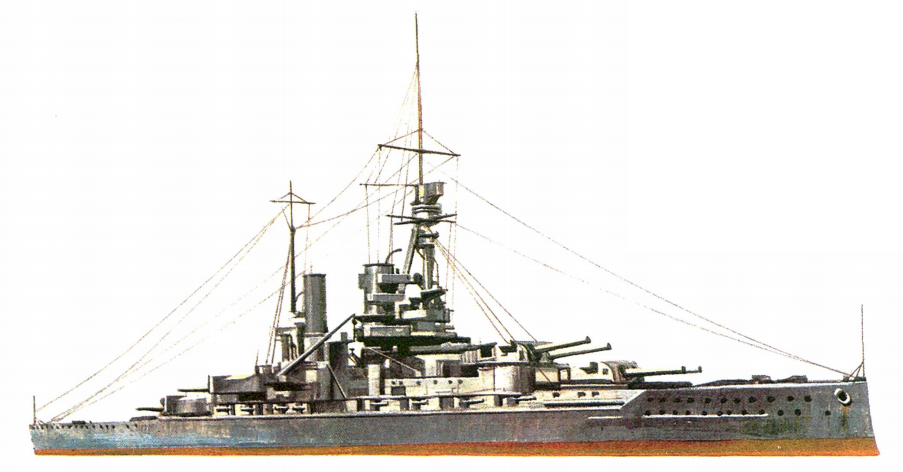

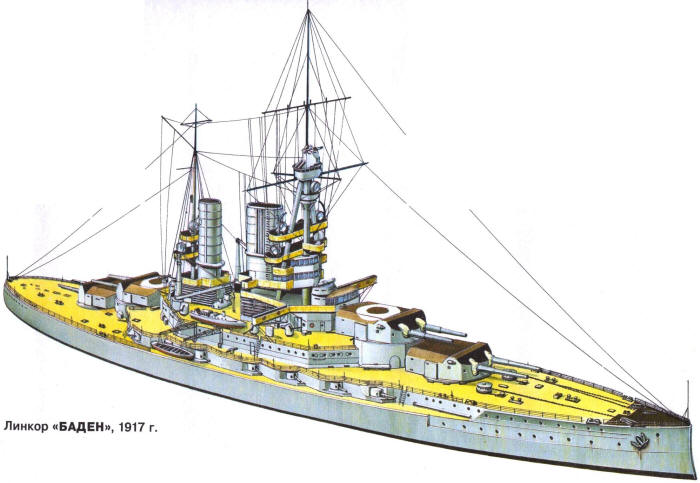

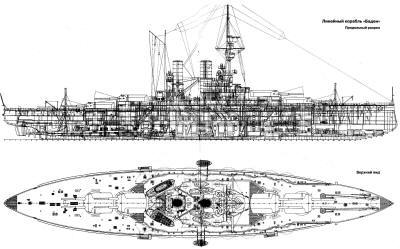

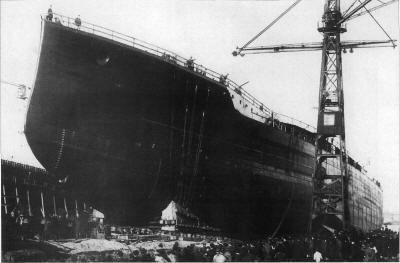

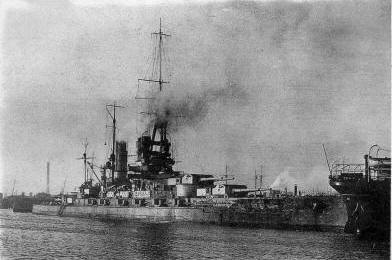

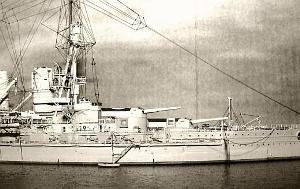

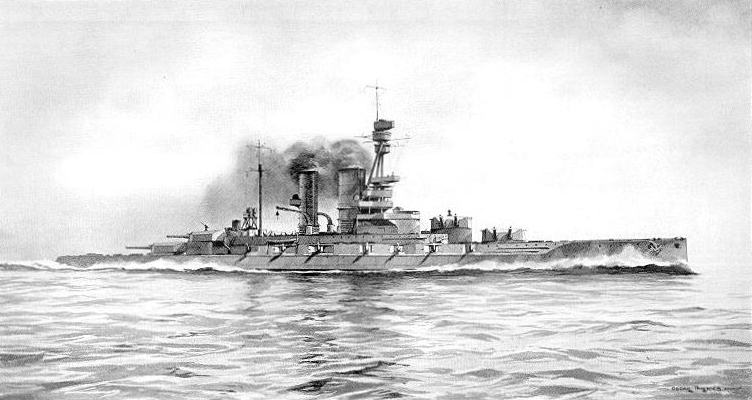

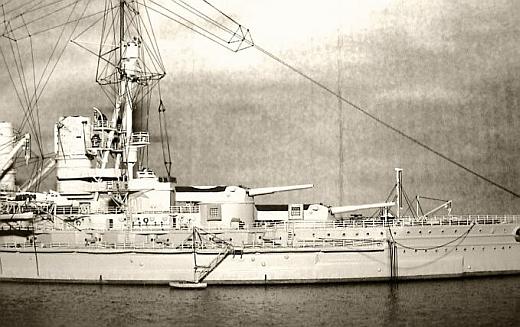

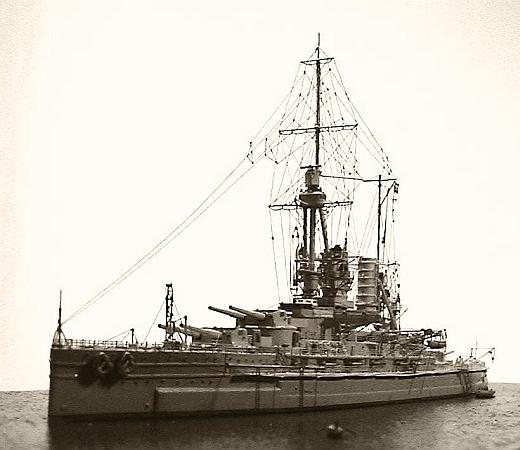

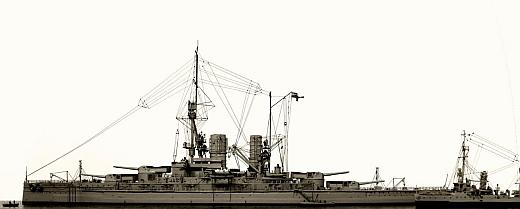

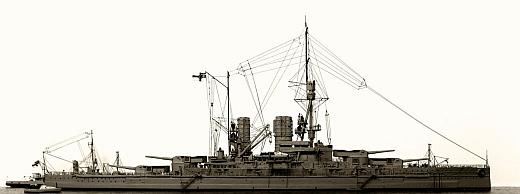

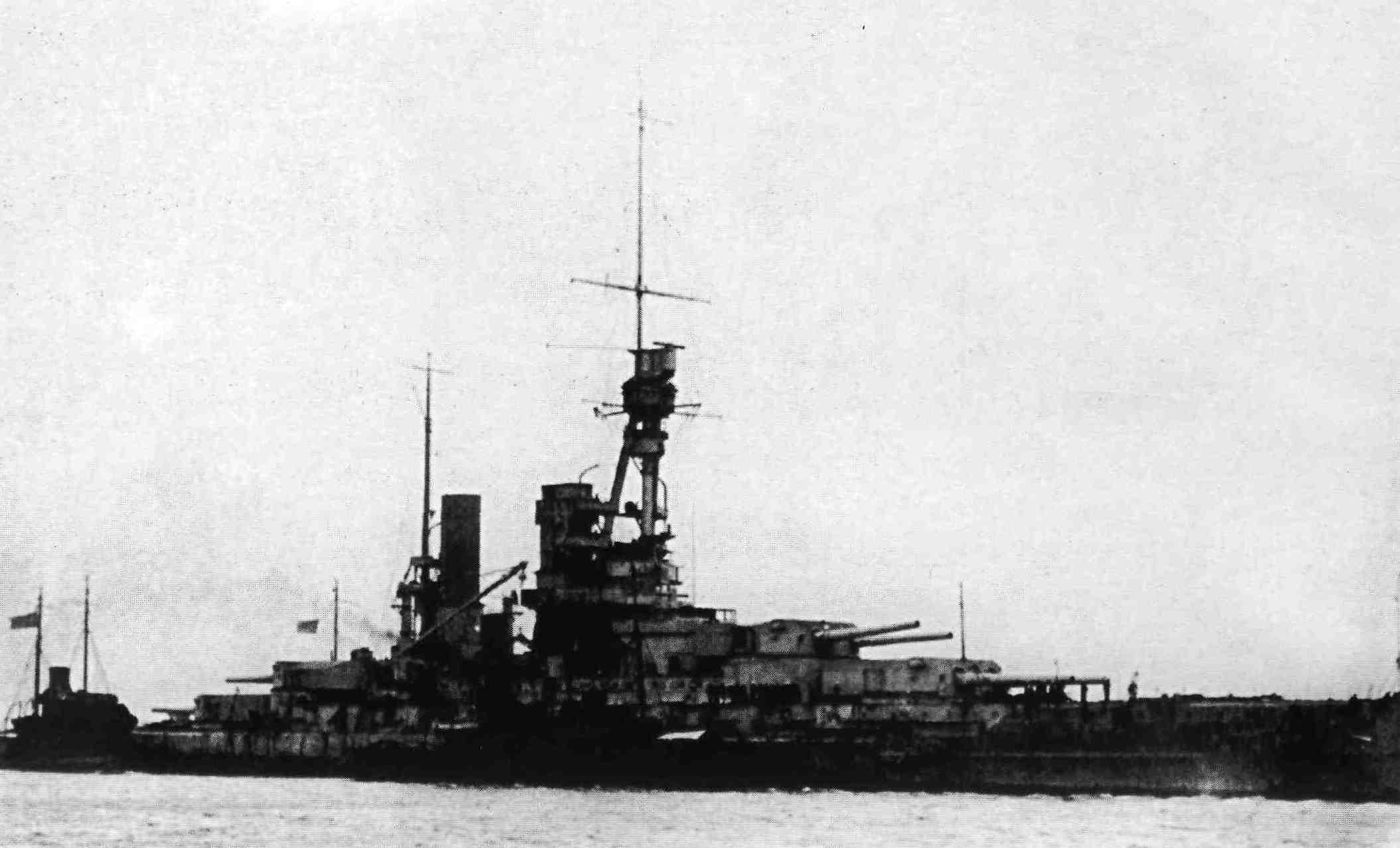

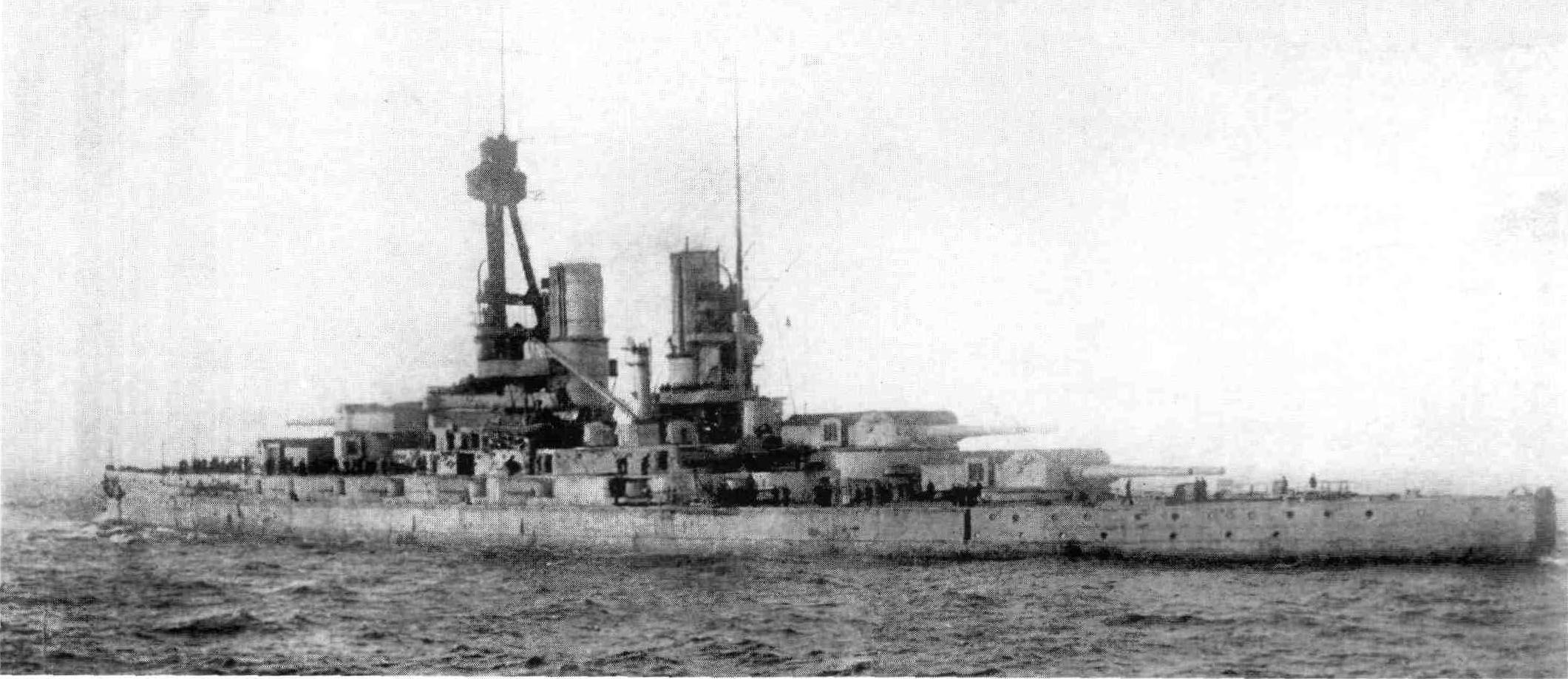

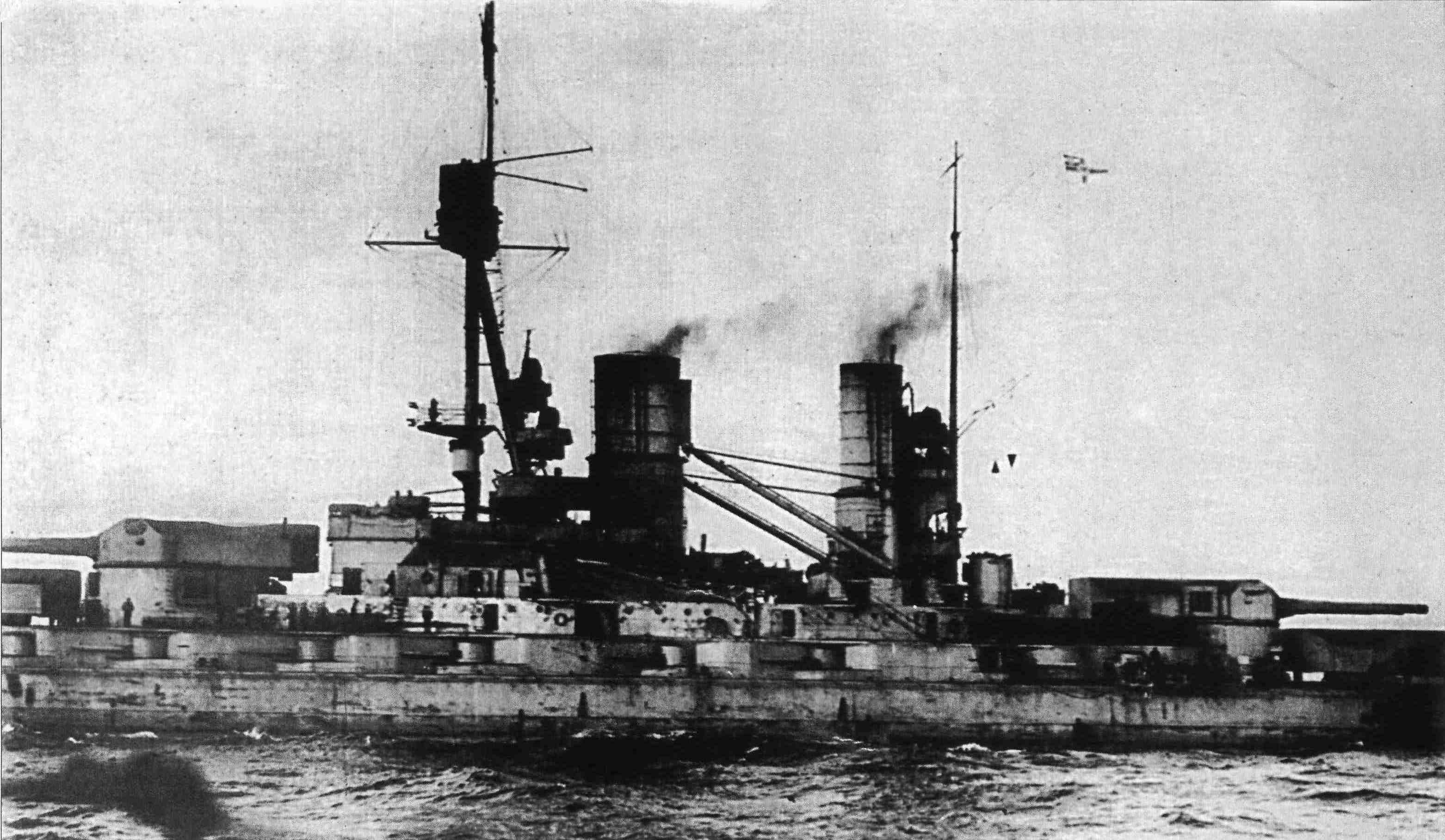

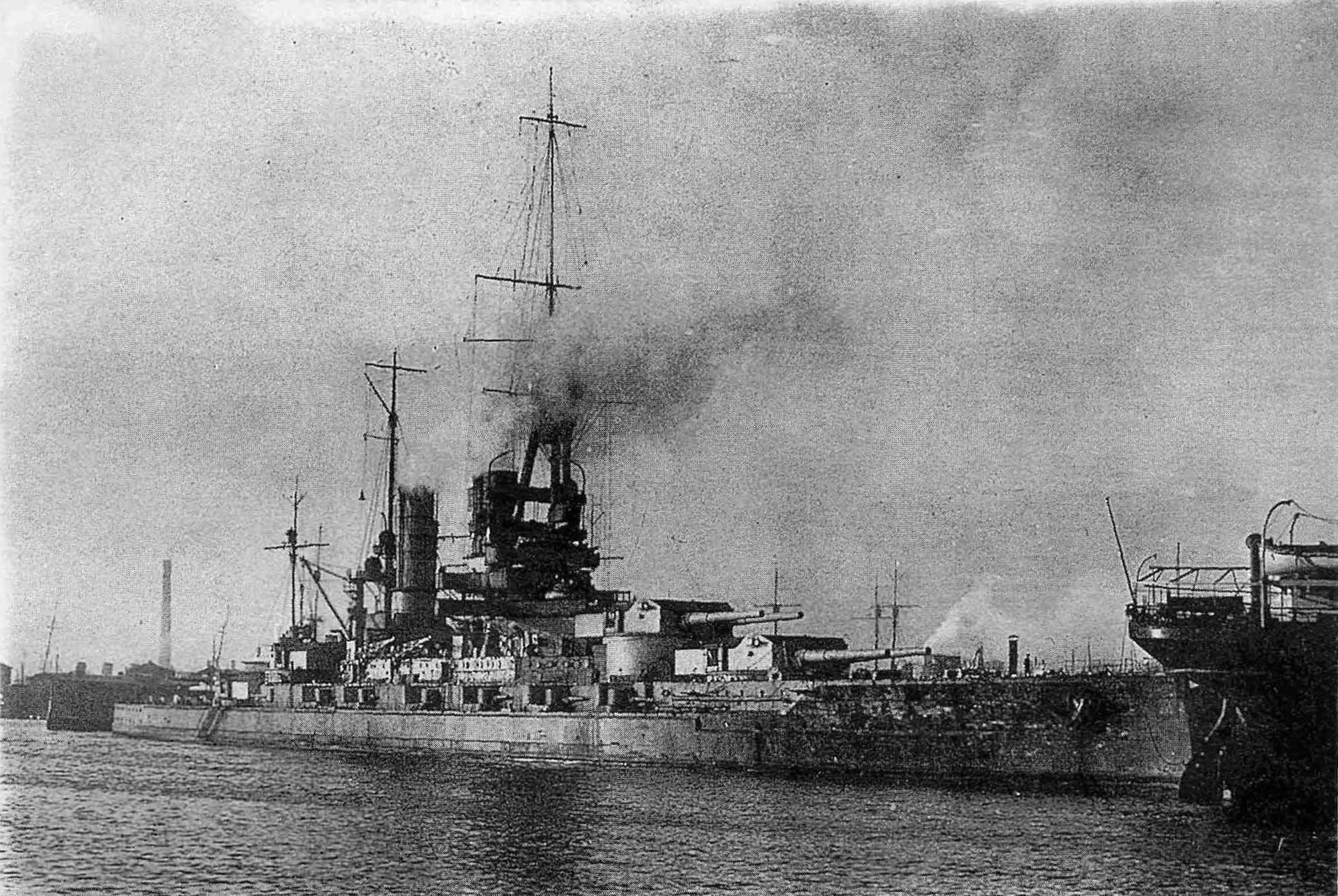

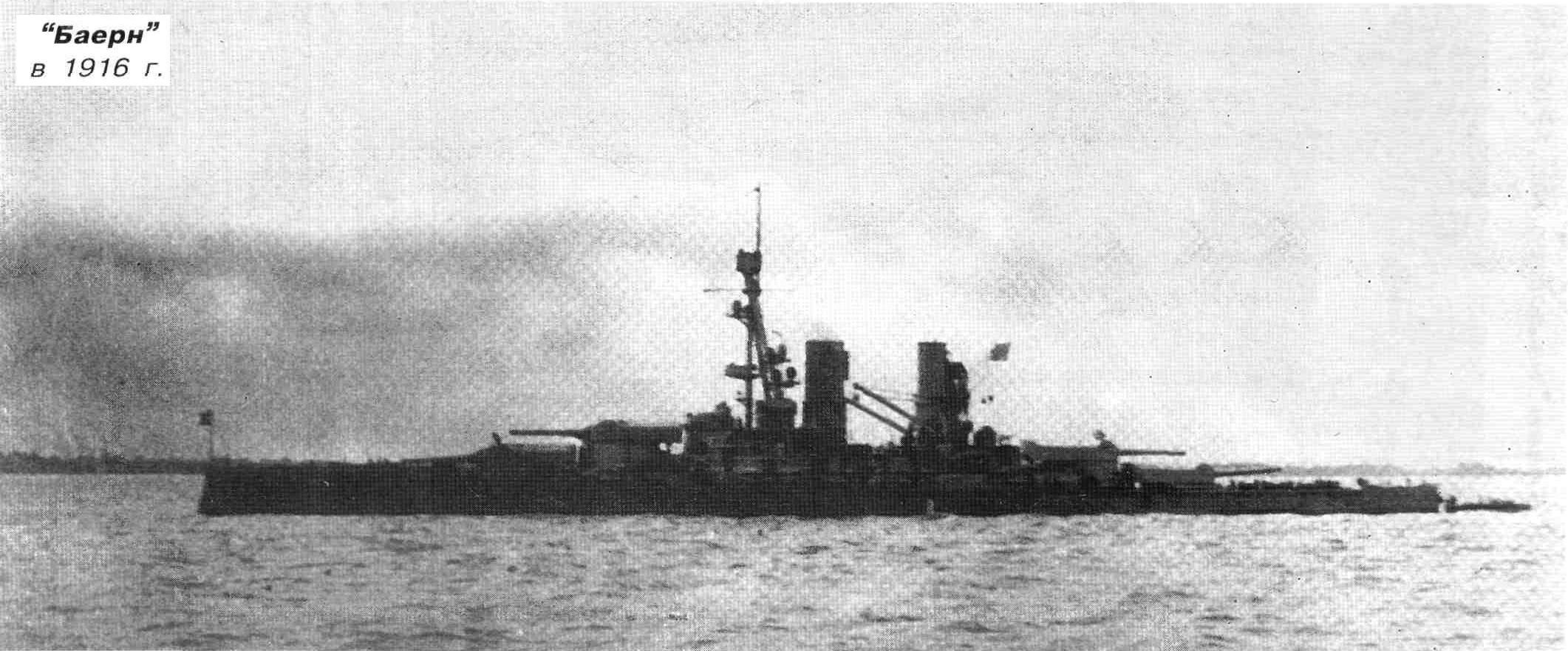

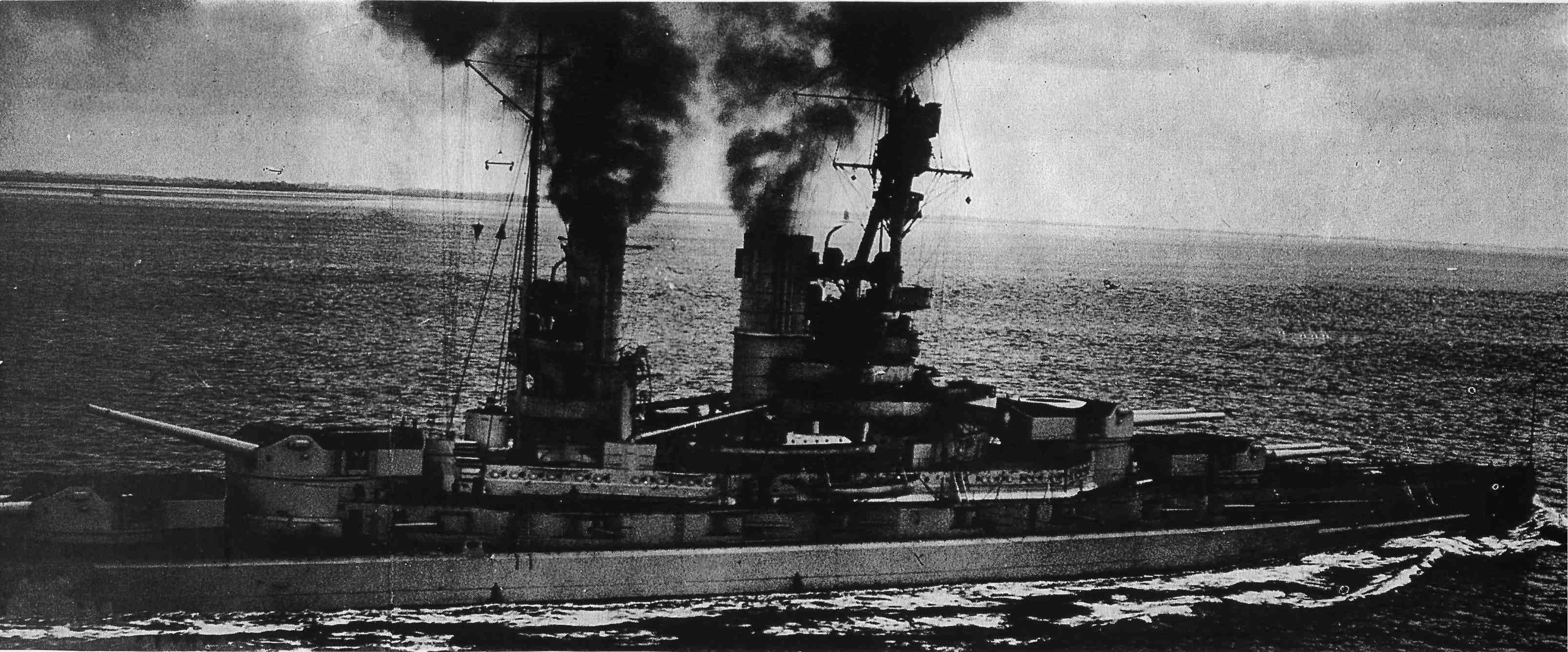

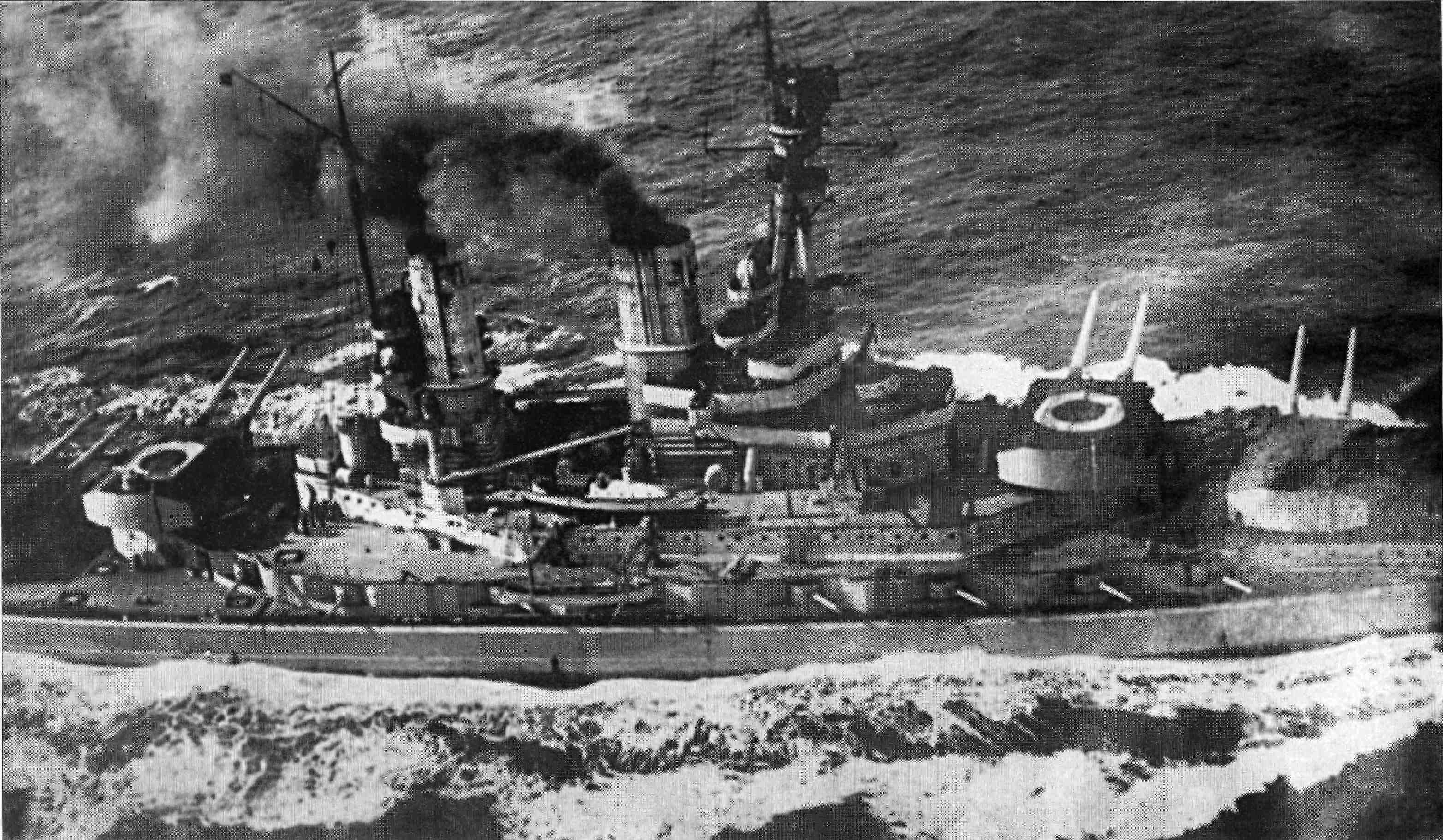

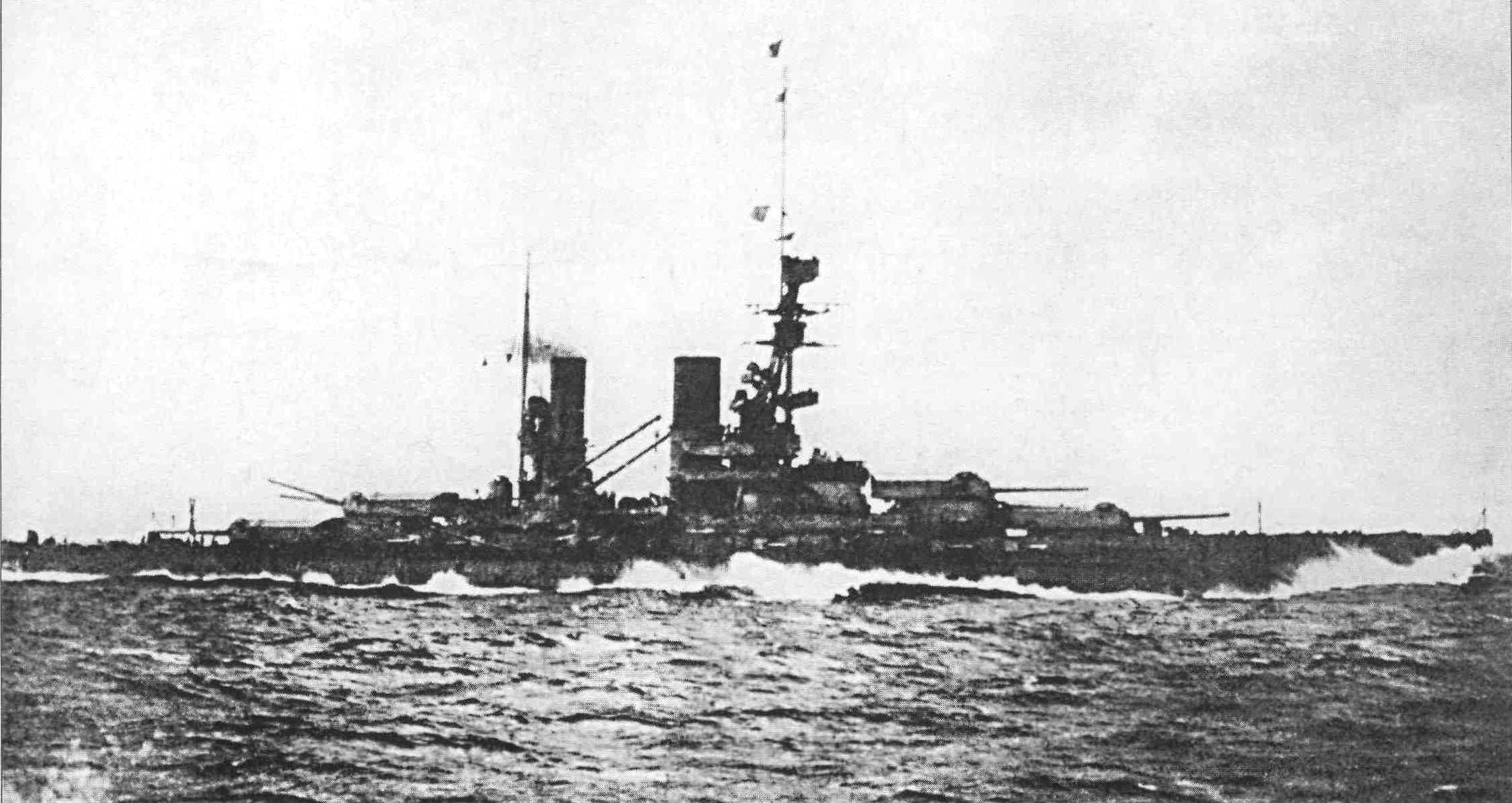

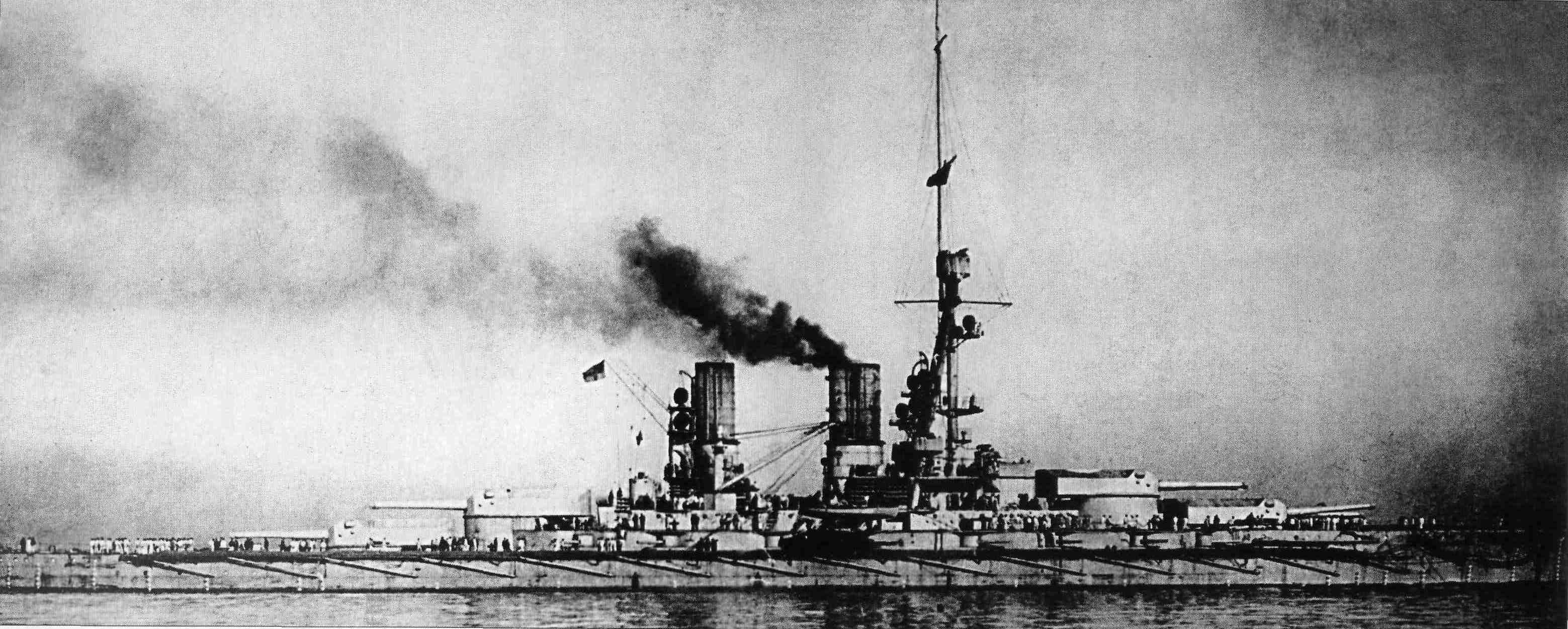

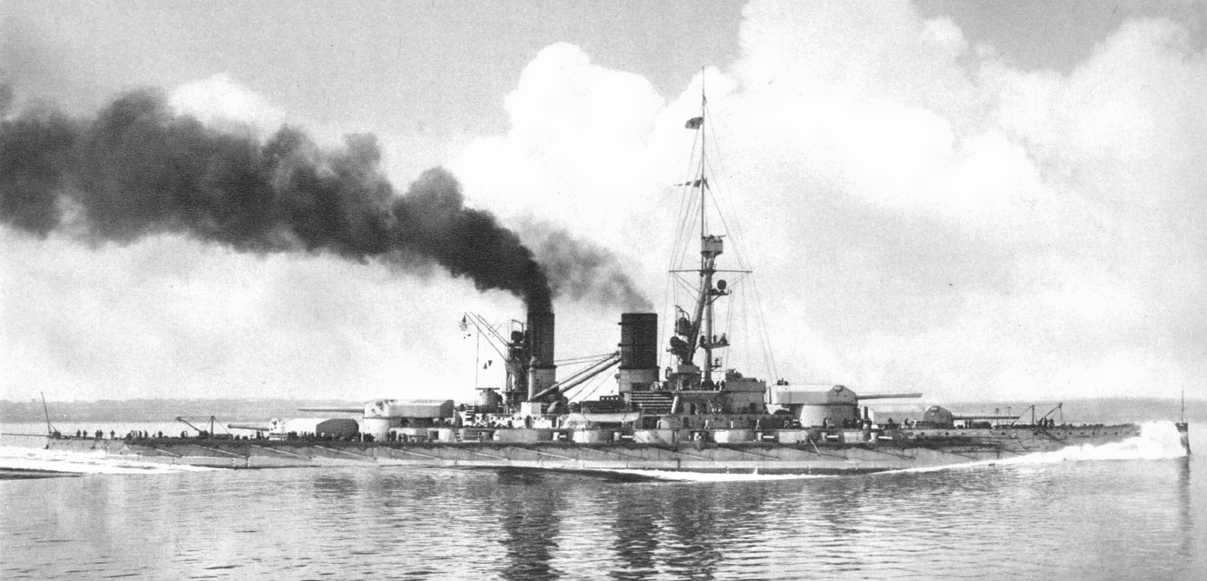

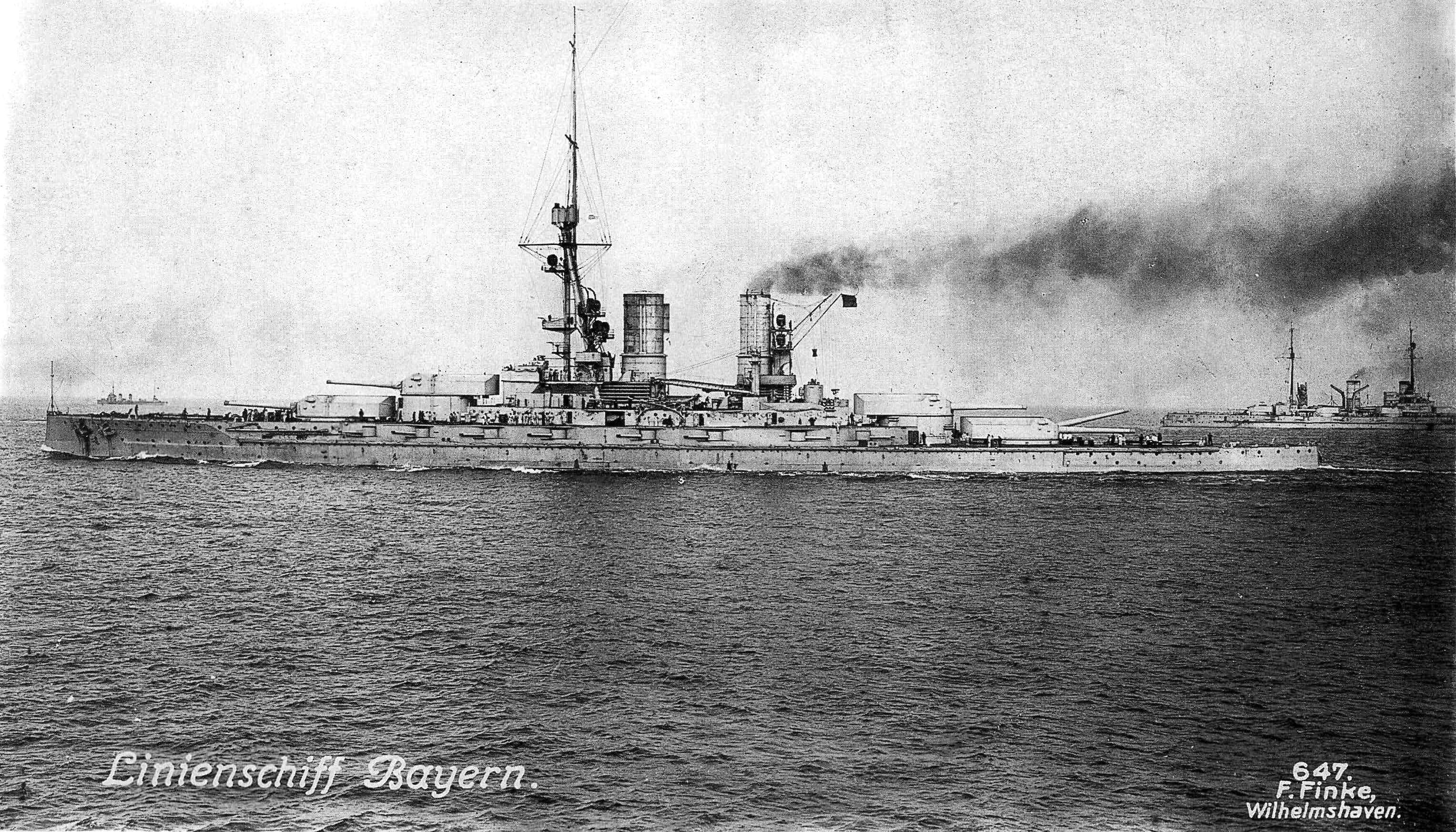

Линкоры типа "Bayern" стали первыми тяжёлыми артиллерийскими кораблями германского флота, на которых калибр их главных орудий был существенно увеличен по сравнению с предшествующей стандартной 12"/50 (по германской терминологии — 30,5см SKL/50) пушкой кайзеровских дредноутов типа König. Увеличение главного калибра имело характер прыжка, не имеющего прецедента в истории развития типа линкора ни в одном другом флоте. Разница в калибрах составляла три дюйма, что в артиллерийском отношении было очень смелым шагом.

Линкоры типа "Bayern" стали первыми тяжёлыми артиллерийскими кораблями германского флота, на которых калибр их главных орудий был существенно увеличен по сравнению с предшествующей стандартной 12"/50 (по германской терминологии — 30,5см SKL/50) пушкой кайзеровских дредноутов типа König. Увеличение главного калибра имело характер прыжка, не имеющего прецедента в истории развития типа линкора ни в одном другом флоте. Разница в калибрах составляла три дюйма, что в артиллерийском отношении было очень смелым шагом.

Подобный скачок в калибре означал немало проблем при разработке детальной конструкции как самой 15" артиллерийской системы, так и её установки, а также конструкции эффективных подкреплений корпуса для восприятия и собственного веса башни вместе с её броней, и мощных усилий отдачи. Тем более примечательно, что морской министр гросс-адмирал А. Тирпиц, лично курировавший выбор основных тактико-технических решений для всех новых кораблей стремительно росшего кайзеровского флота, первоначально настаивал на даже большем увеличении калибра главных орудий, чем это было принято в итоге.

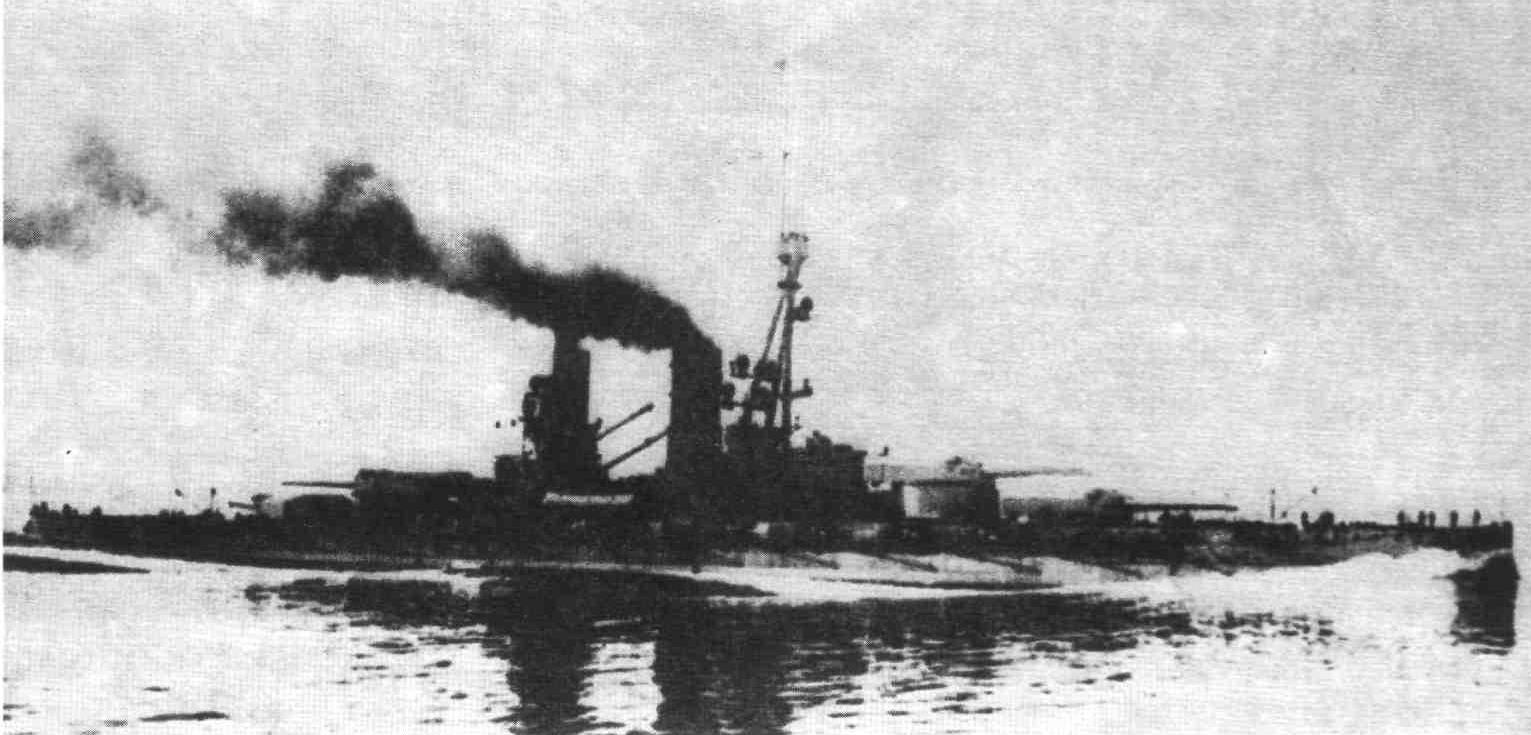

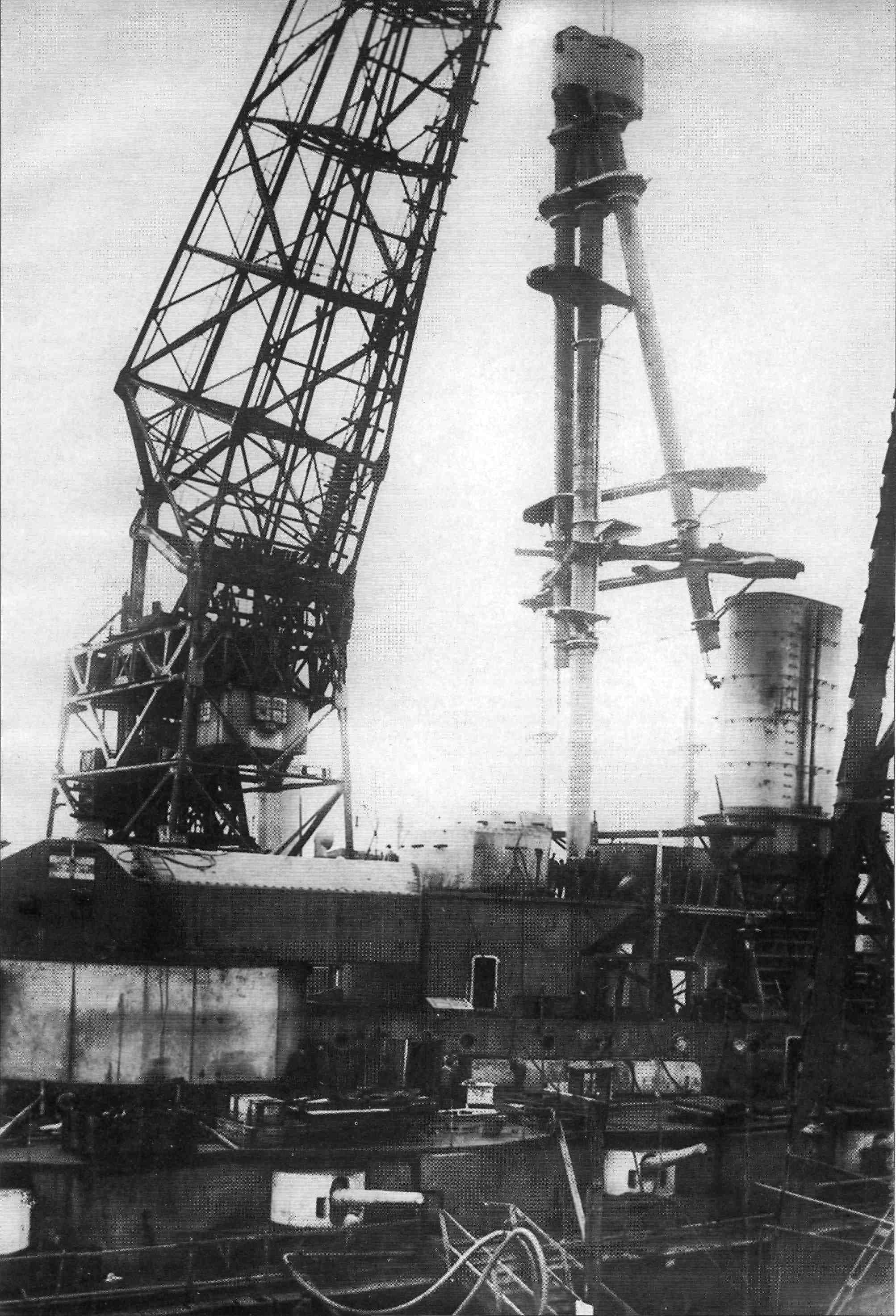

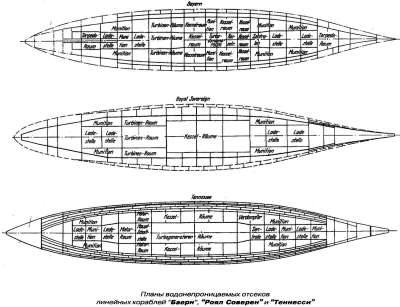

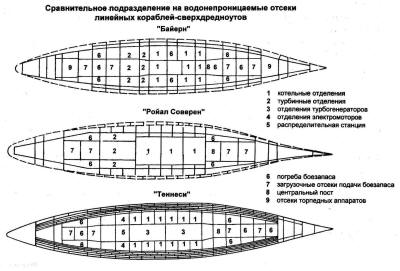

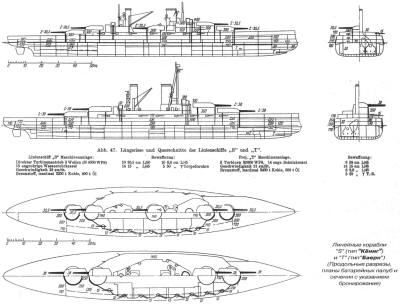

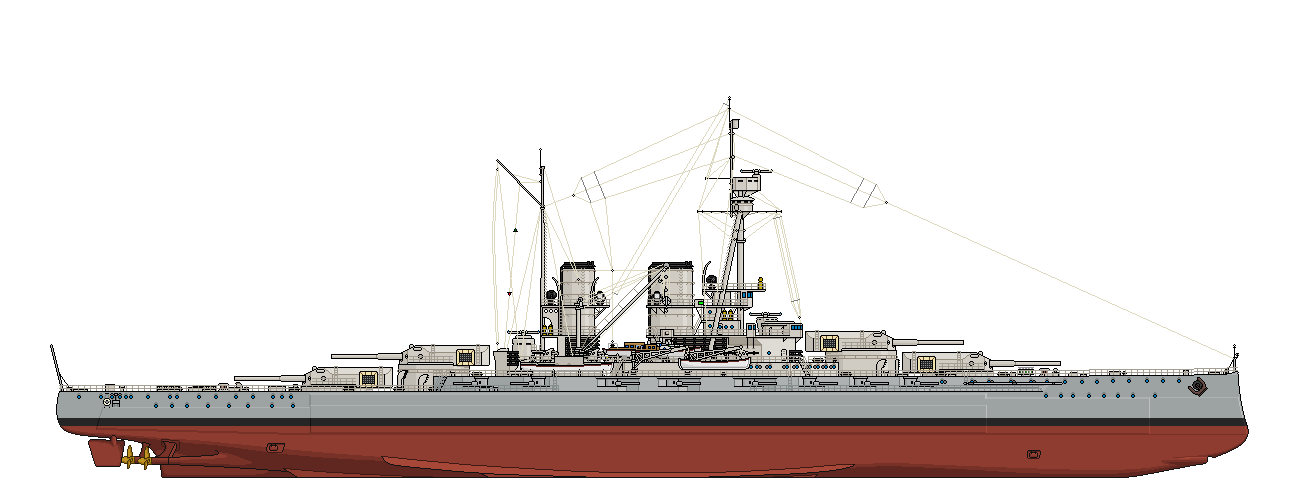

Подобный скачок в калибре означал немало проблем при разработке детальной конструкции как самой 15" артиллерийской системы, так и её установки, а также конструкции эффективных подкреплений корпуса для восприятия и собственного веса башни вместе с её броней, и мощных усилий отдачи. Тем более примечательно, что морской министр гросс-адмирал А. Тирпиц, лично курировавший выбор основных тактико-технических решений для всех новых кораблей стремительно росшего кайзеровского флота, первоначально настаивал на даже большем увеличении калибра главных орудий, чем это было принято в итоге.  Решение о начале их постройки совпало с английской программой создания линейных кораблей типа "Queen Elisabeth", также вооруженных 381-мм орудиями. Однако из-за задержки в изготовлении башен и орудий корабли вступили в строй уже после Ютландского сражения, в то время как их английские сверстники принимали в нем активное участие. Считались оптимальными кораблями периода 1-й мировой войны, наиболее удачно сочетавшими в себе наступательные и оборонительные качества. Помимо мощного вертикального и горизонтального бронирования имелась развитая и хорошо продуманная защита от подводных повреждений. Два последних корабля — "Württemberg" и "Sachsen" — отличались от головных несколько удлиненным корпусом. Кроме того, один из турбинных агрегатов планировалось заменить на двухтактный дизель, что позволило бы увеличить дальность плавания на 2000 миль 12-узловым ходом.

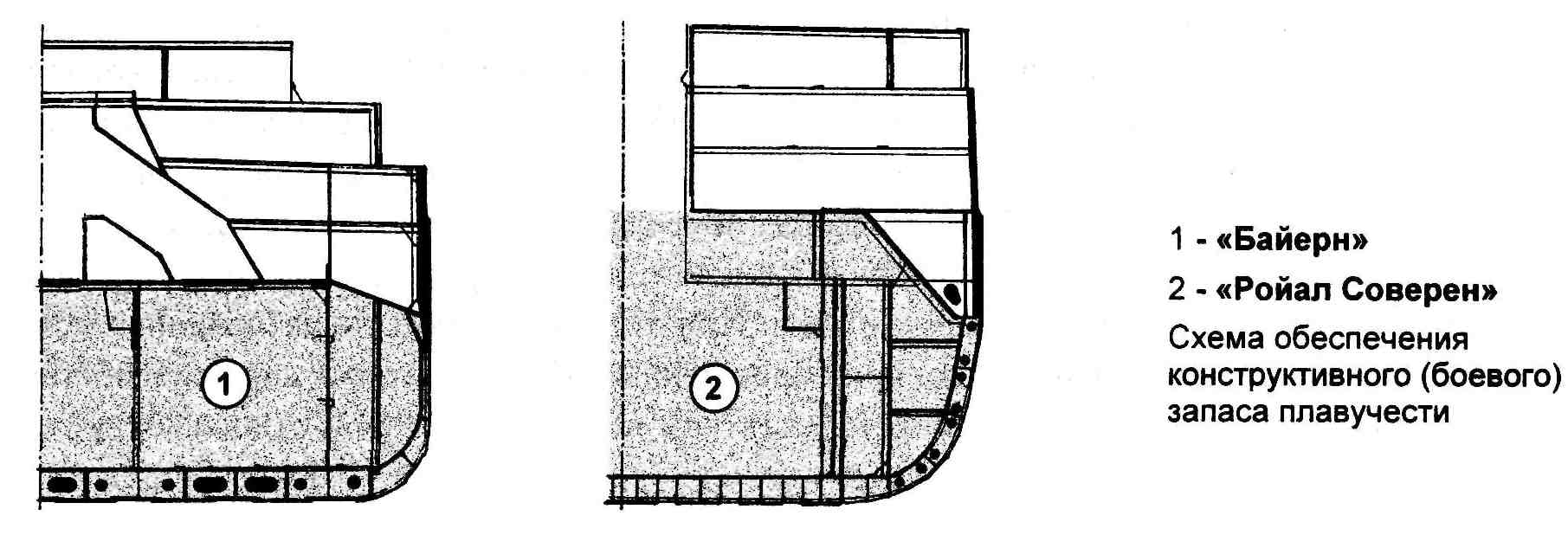

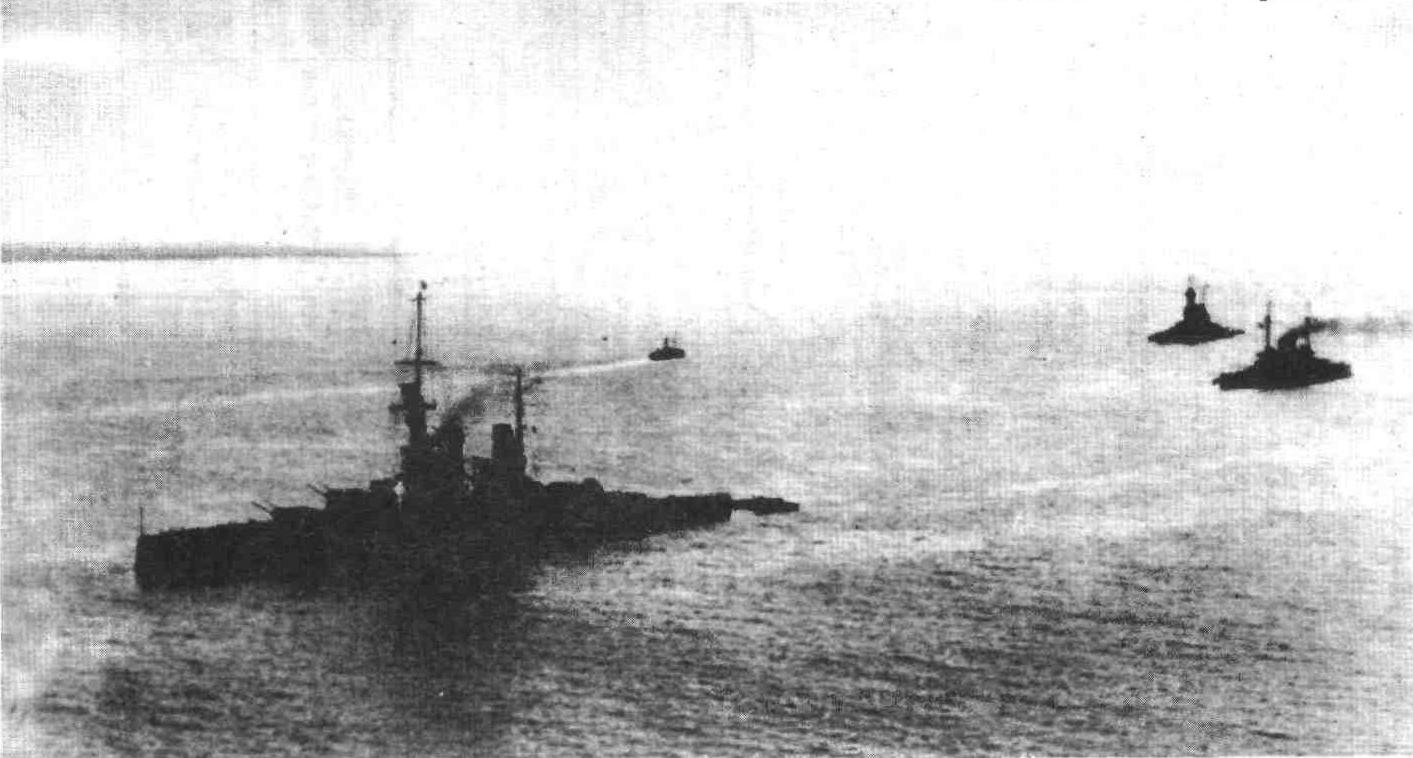

Решение о начале их постройки совпало с английской программой создания линейных кораблей типа "Queen Elisabeth", также вооруженных 381-мм орудиями. Однако из-за задержки в изготовлении башен и орудий корабли вступили в строй уже после Ютландского сражения, в то время как их английские сверстники принимали в нем активное участие. Считались оптимальными кораблями периода 1-й мировой войны, наиболее удачно сочетавшими в себе наступательные и оборонительные качества. Помимо мощного вертикального и горизонтального бронирования имелась развитая и хорошо продуманная защита от подводных повреждений. Два последних корабля — "Württemberg" и "Sachsen" — отличались от головных несколько удлиненным корпусом. Кроме того, один из турбинных агрегатов планировалось заменить на двухтактный дизель, что позволило бы увеличить дальность плавания на 2000 миль 12-узловым ходом.

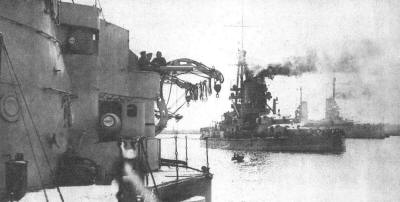

Из четырех заложенных линкоров типа "Bayern" удалось достроить только два.

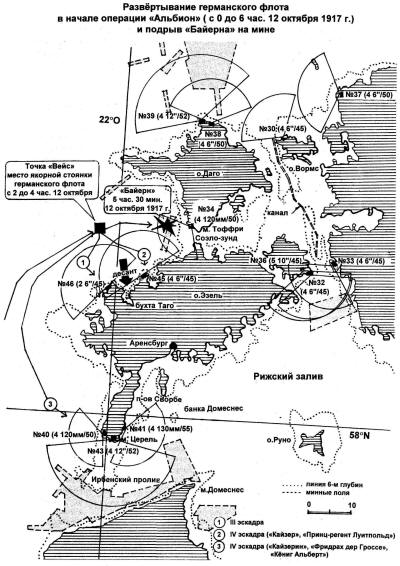

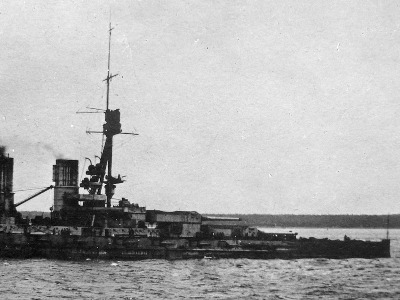

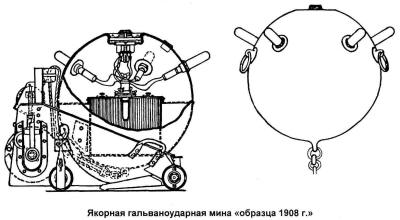

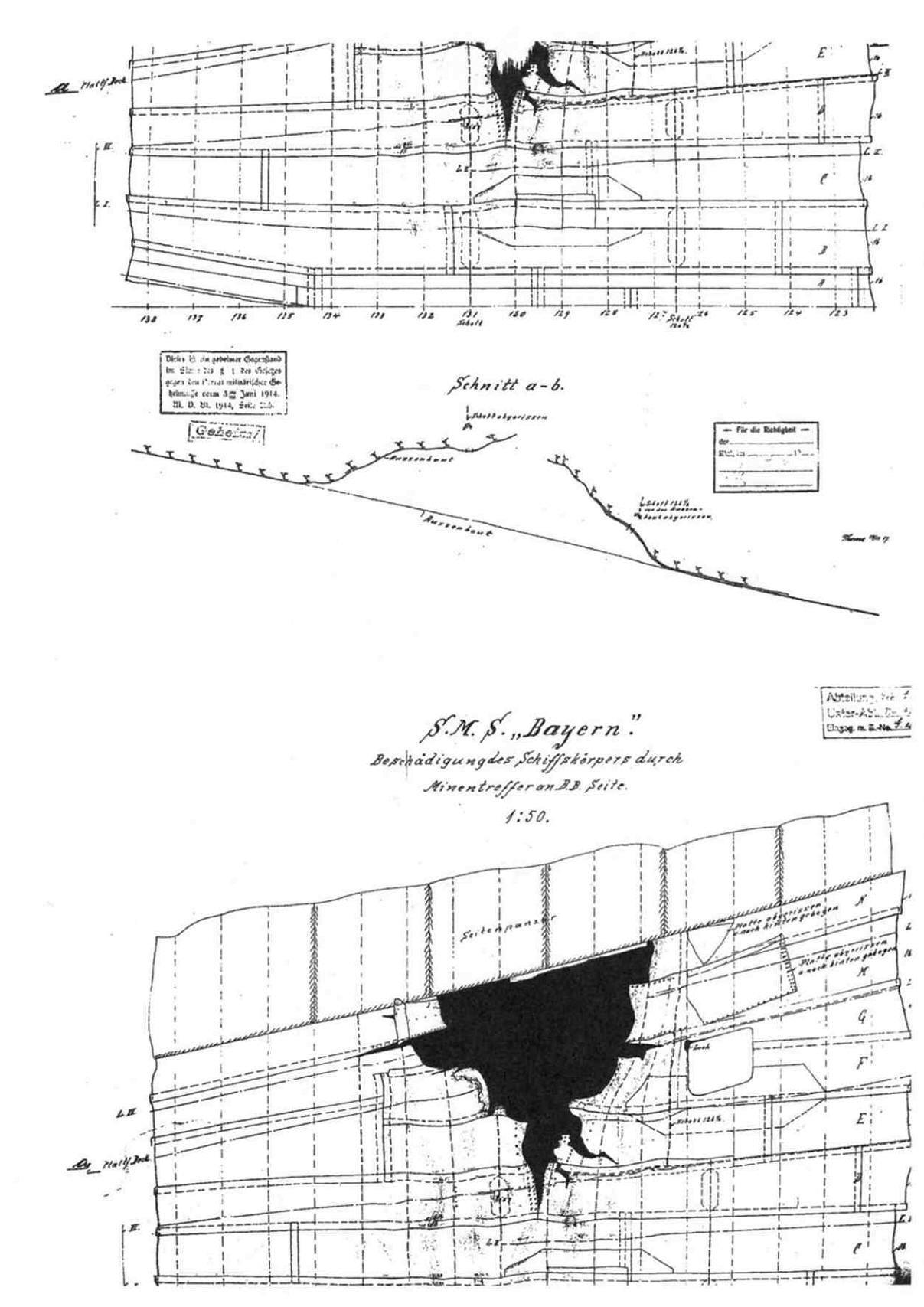

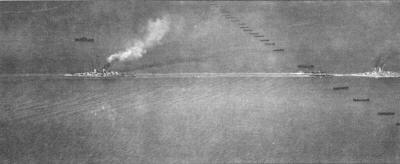

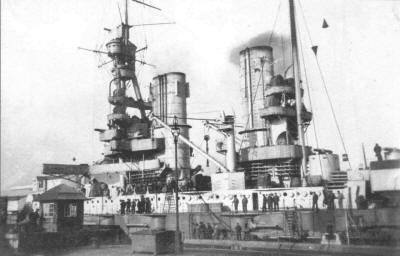

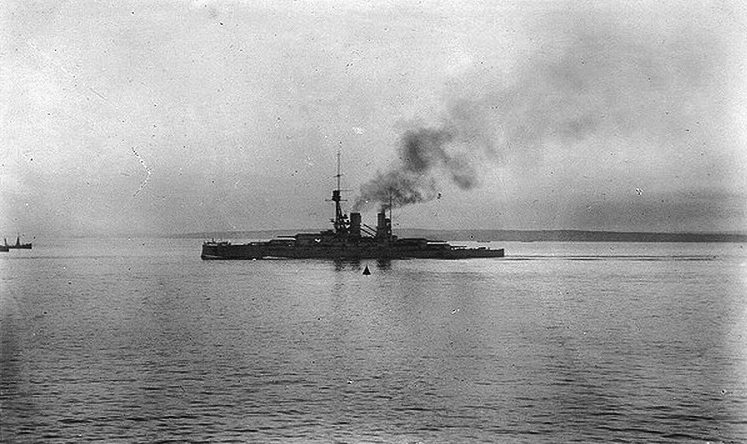

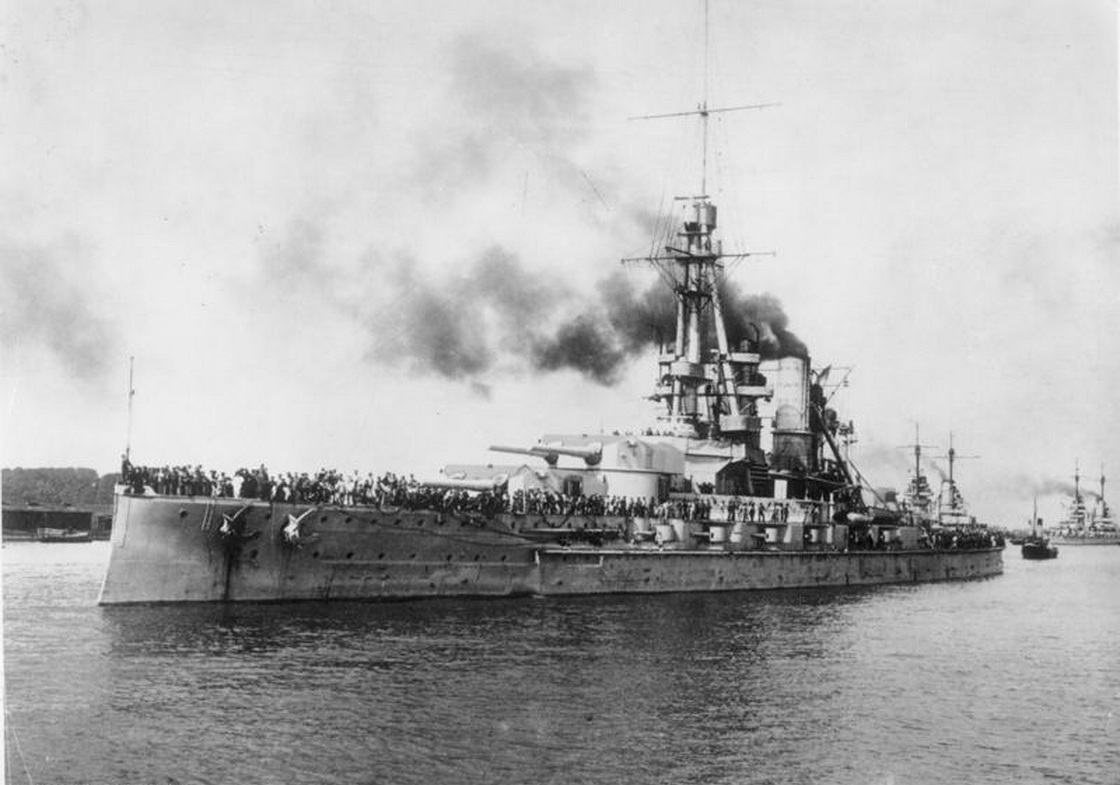

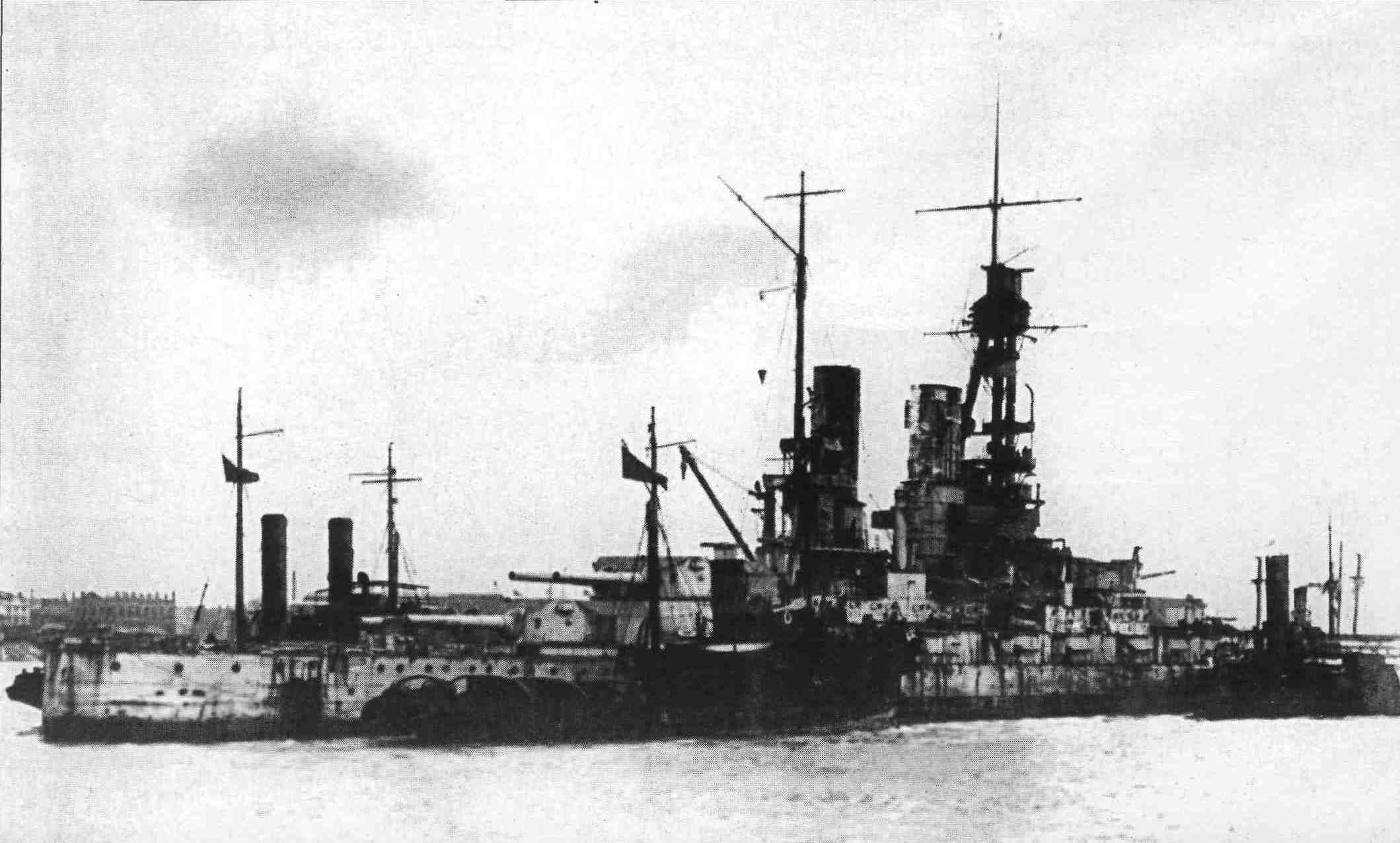

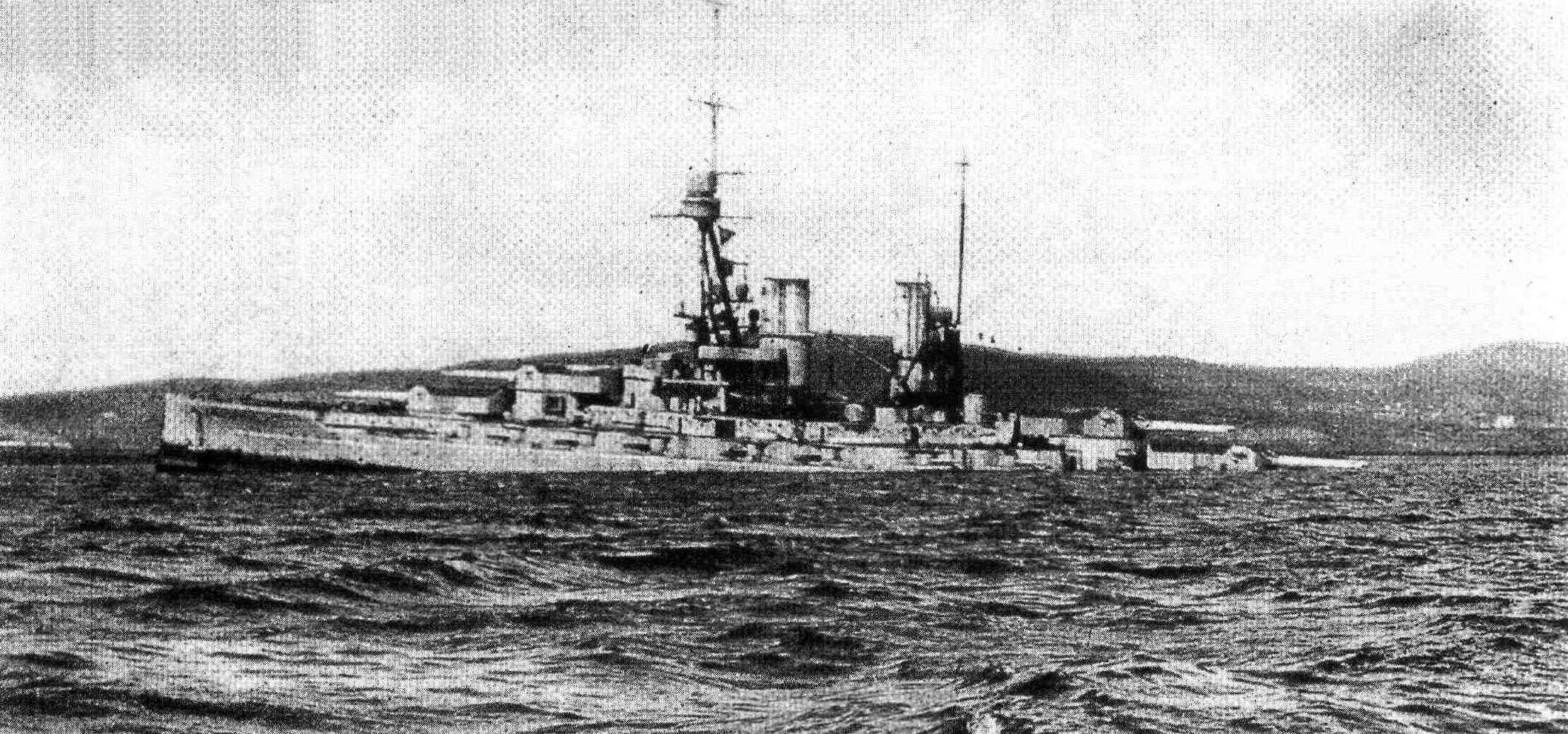

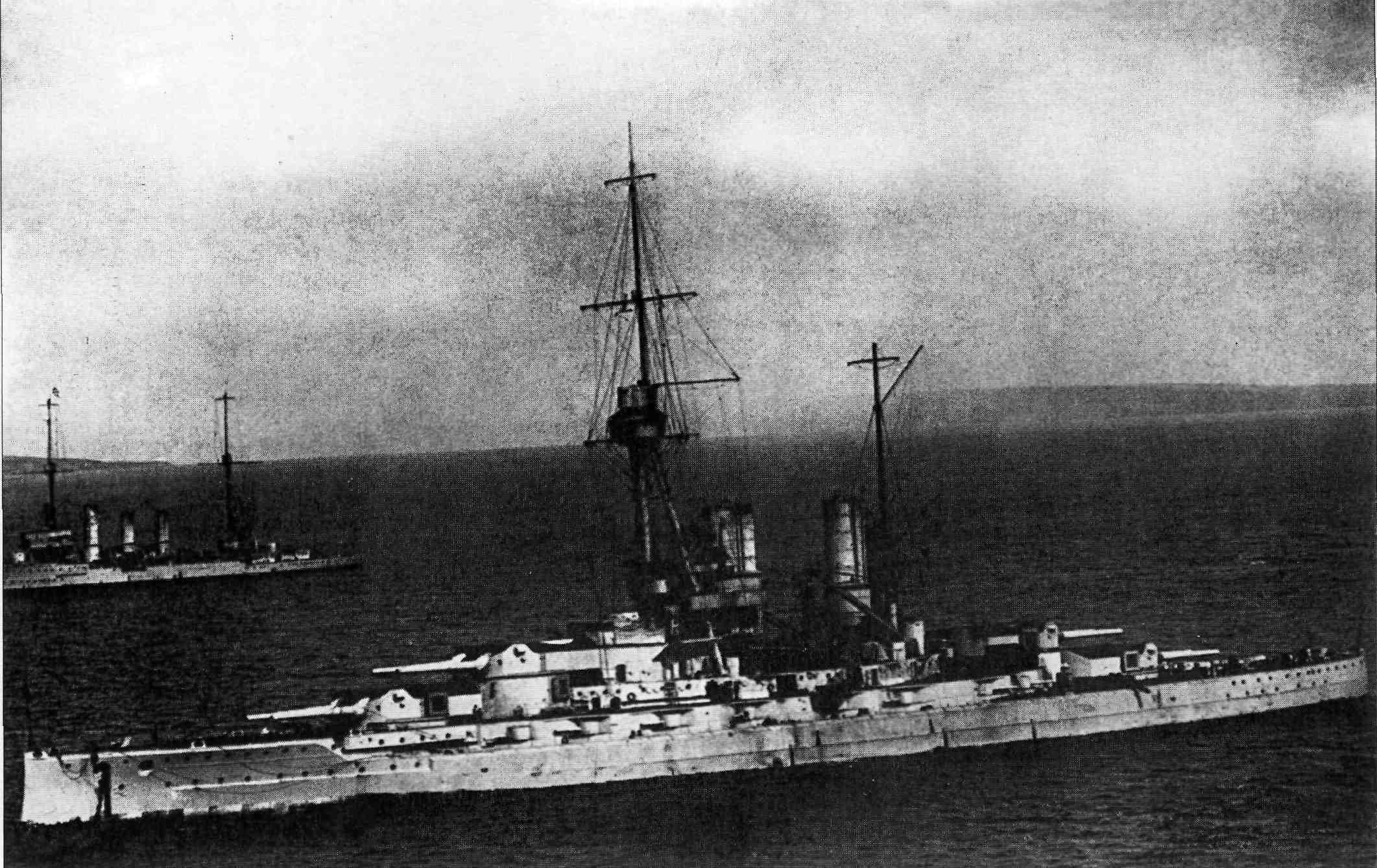

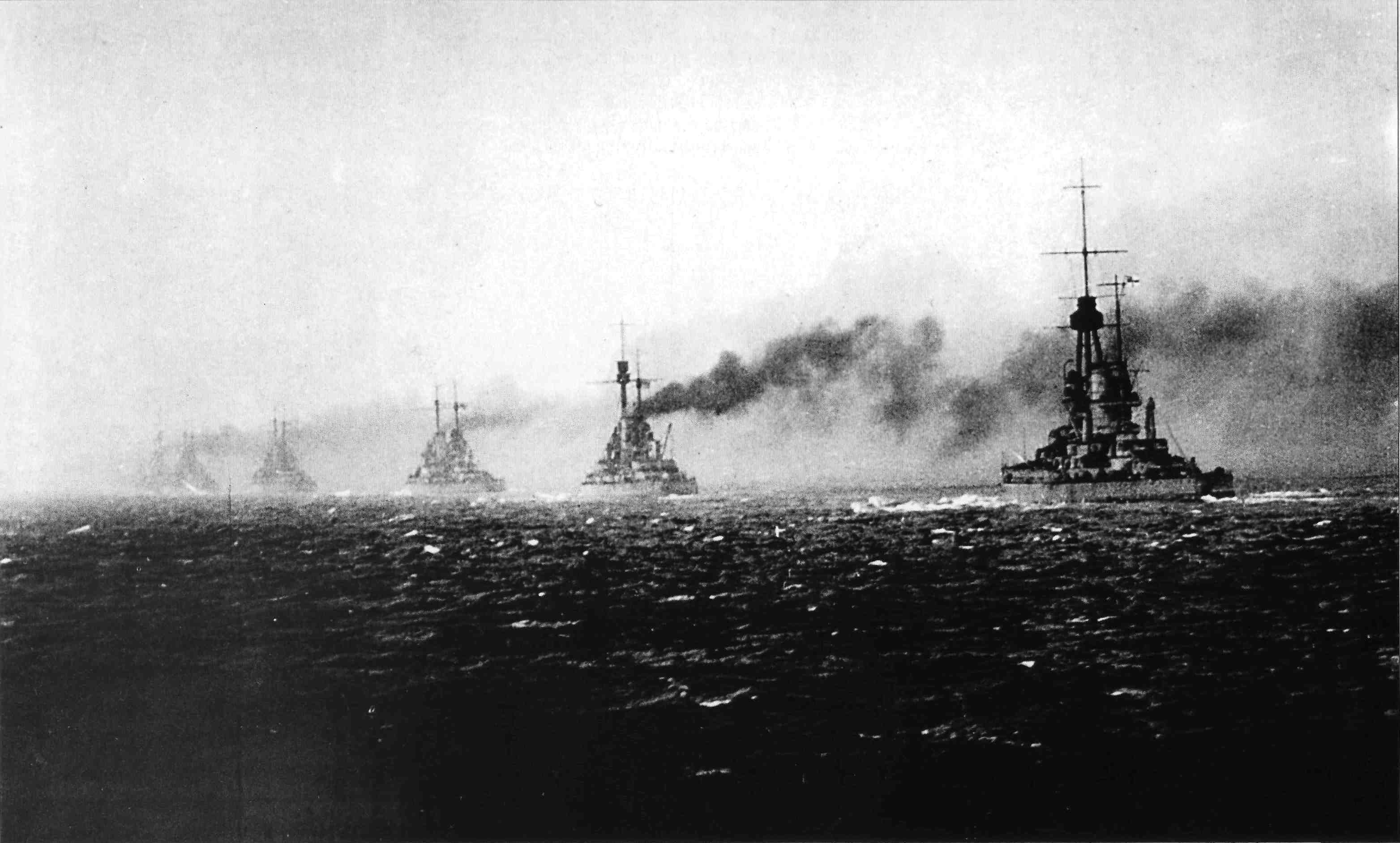

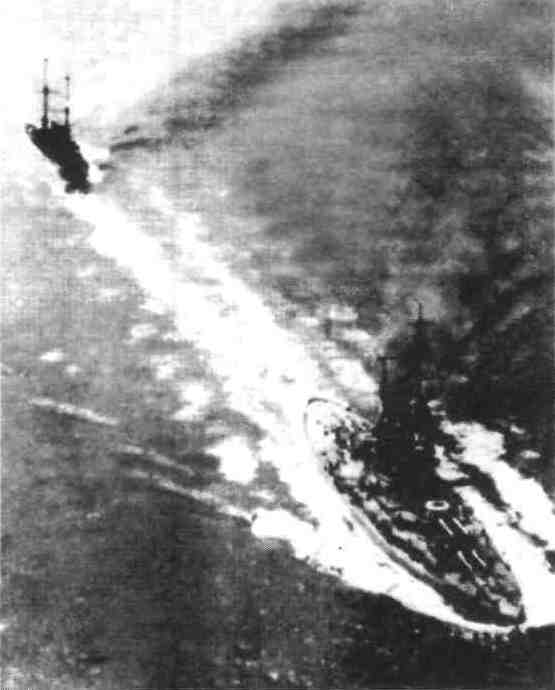

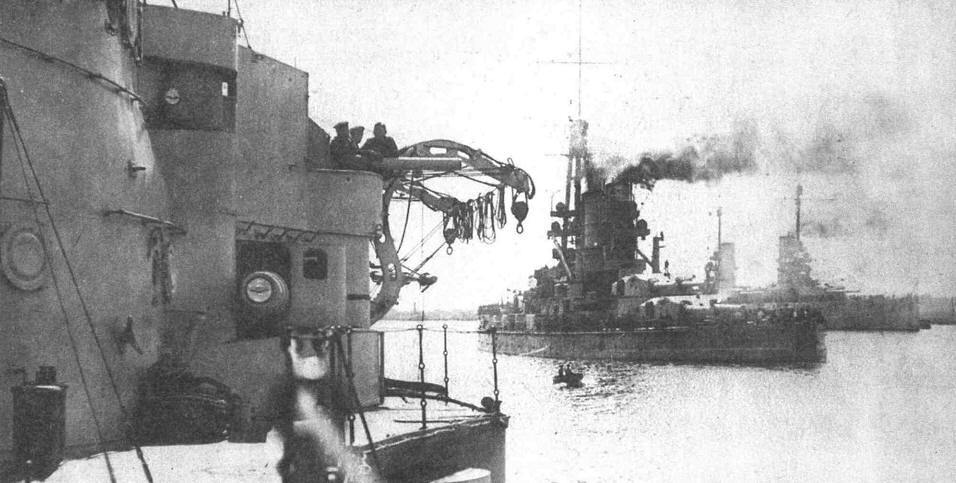

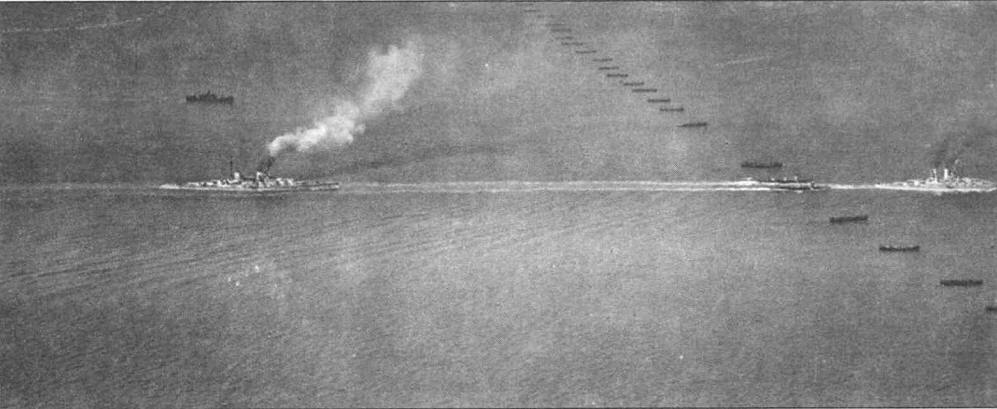

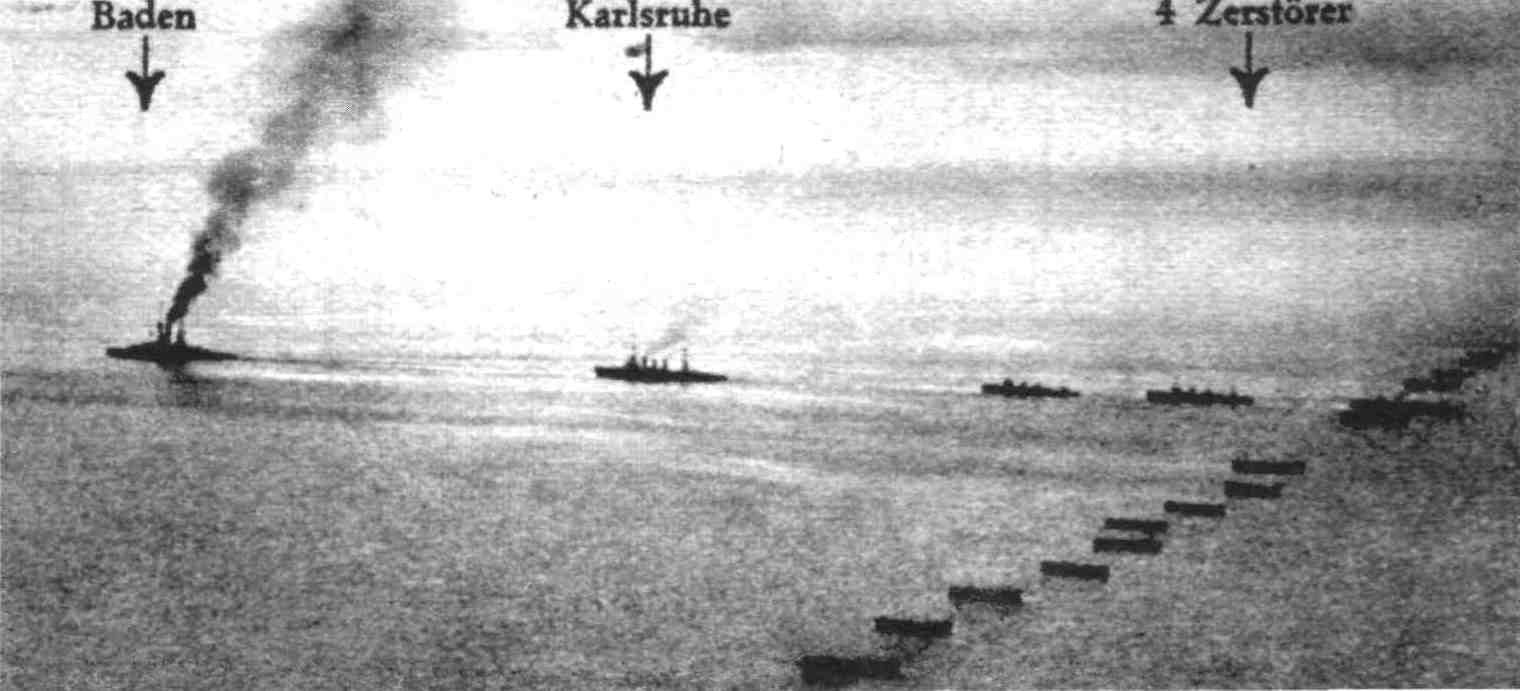

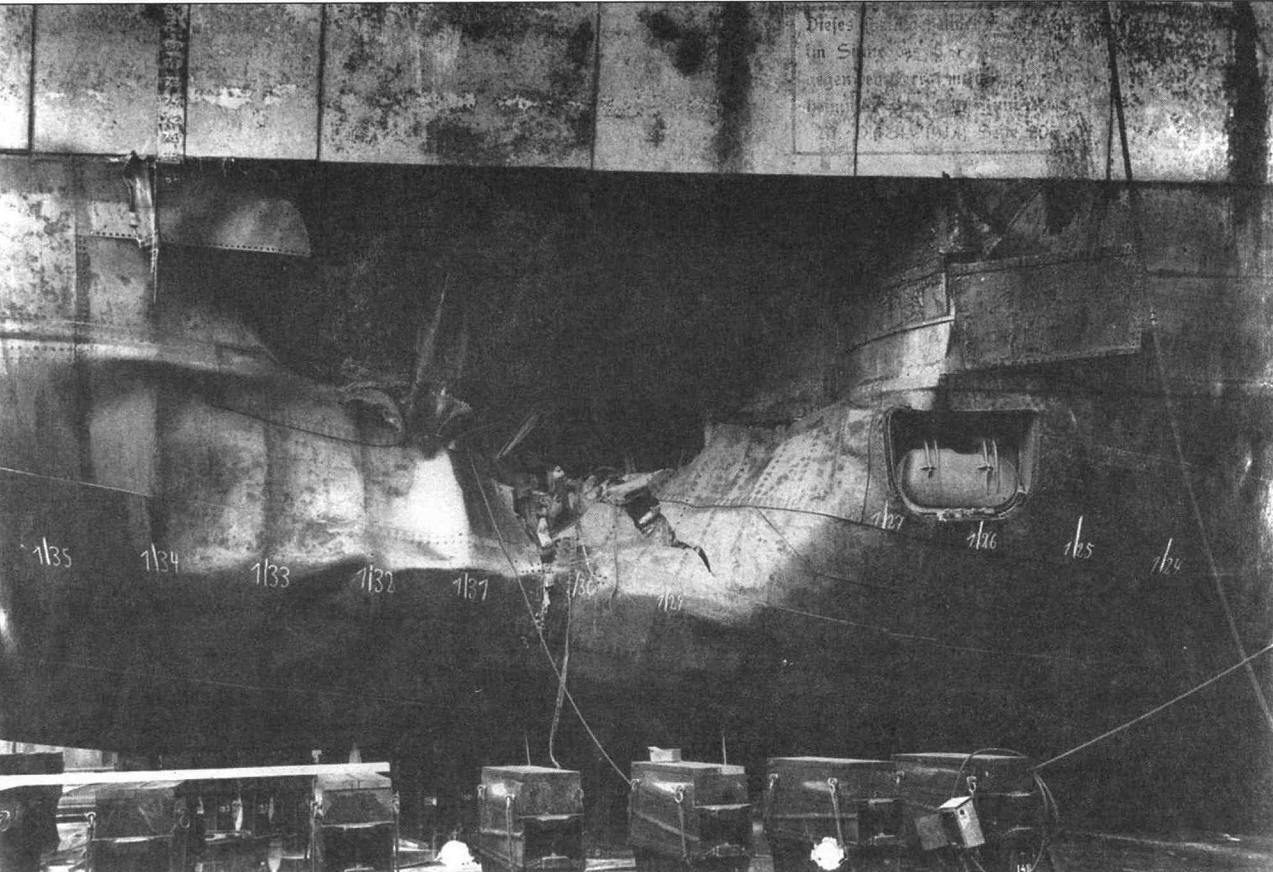

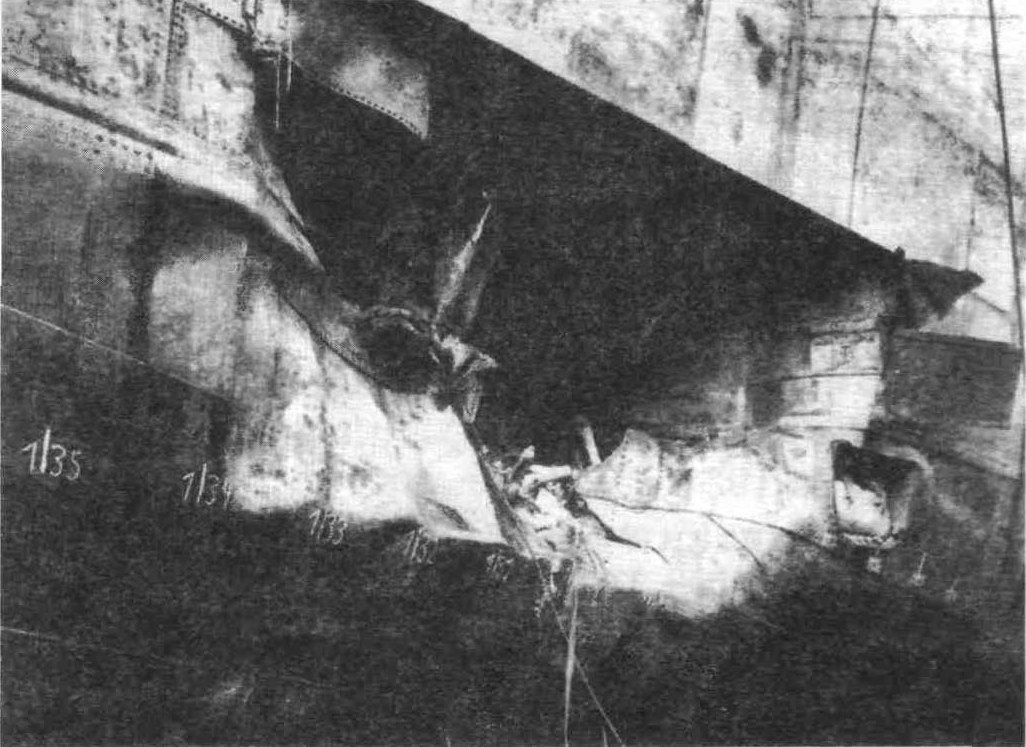

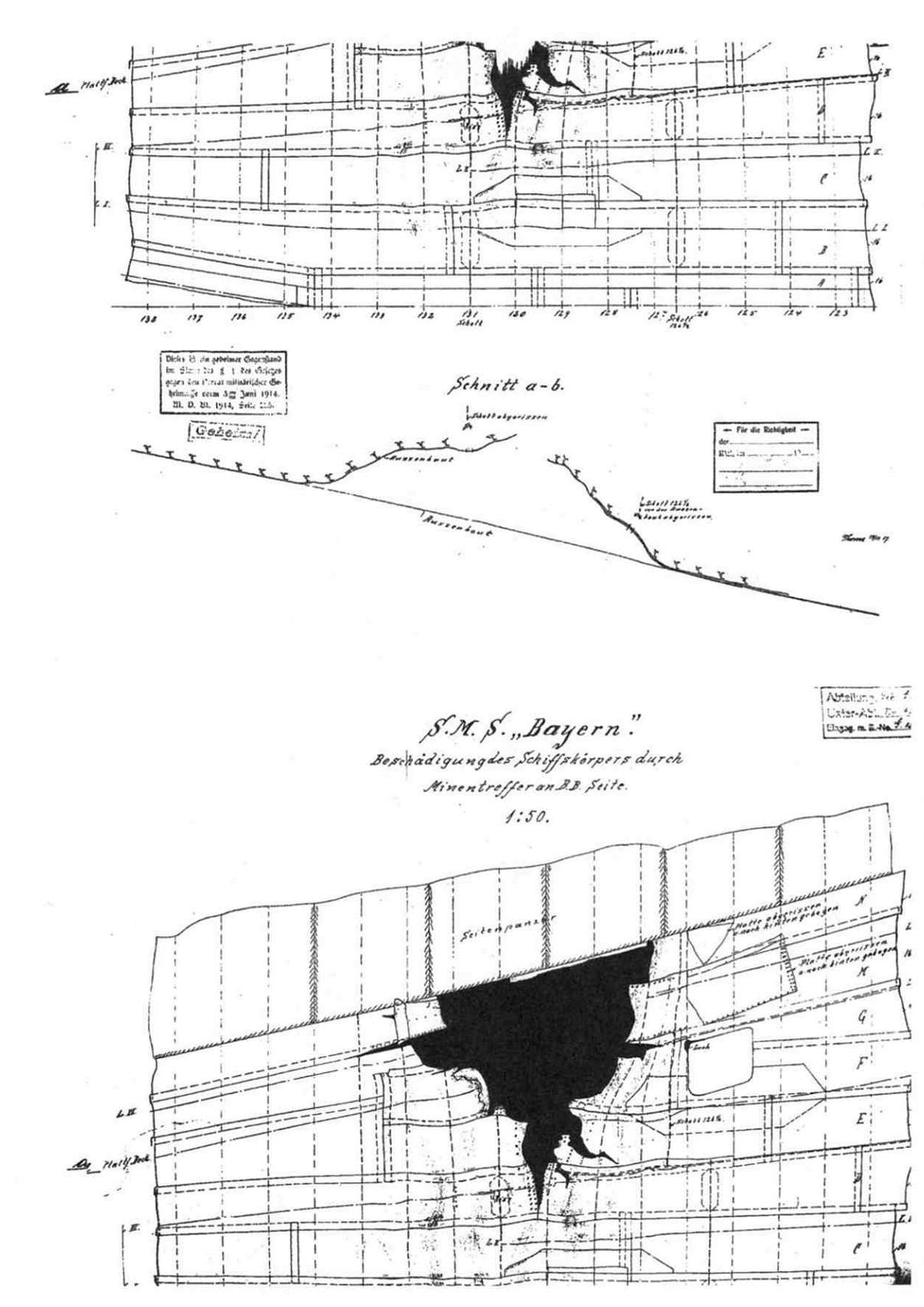

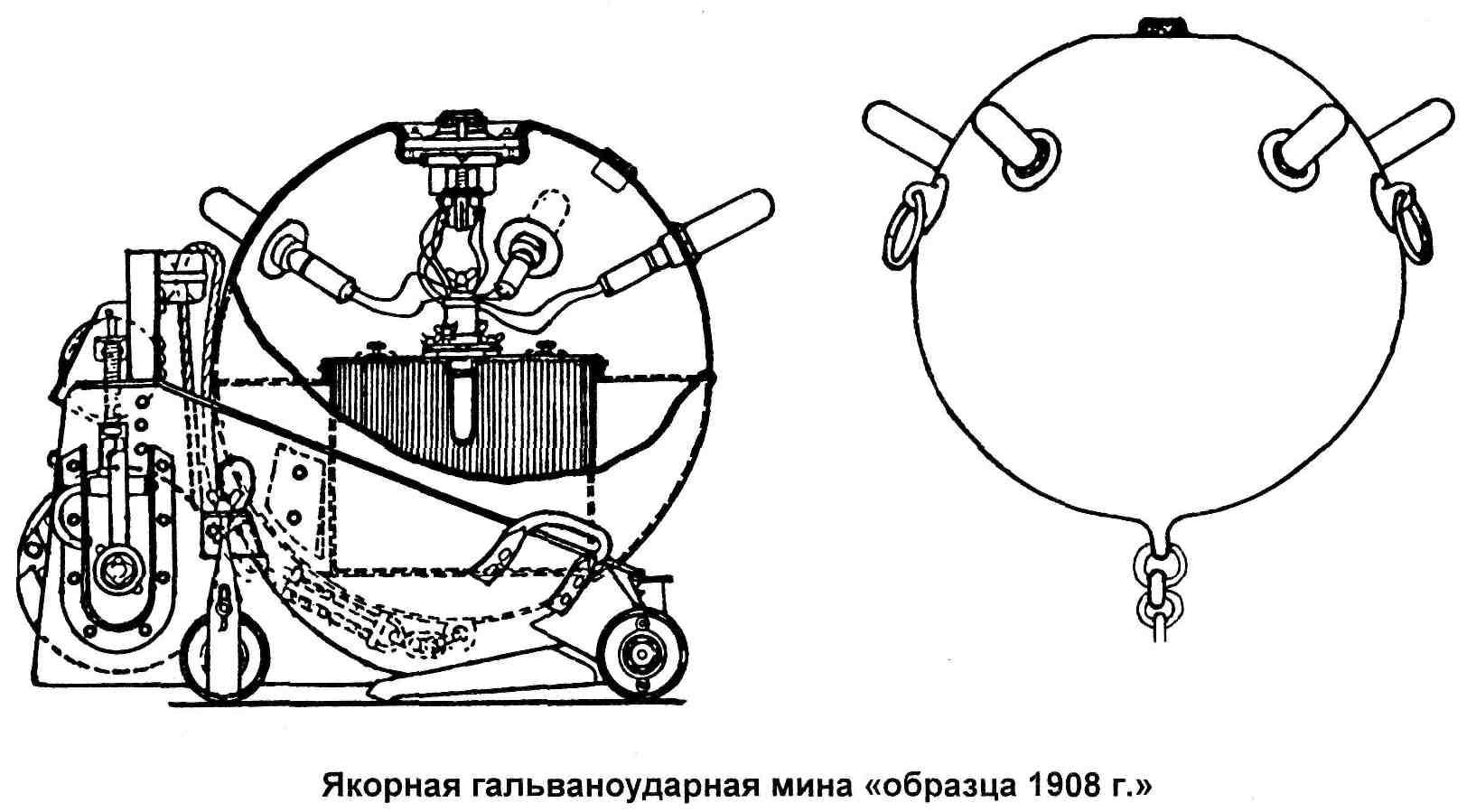

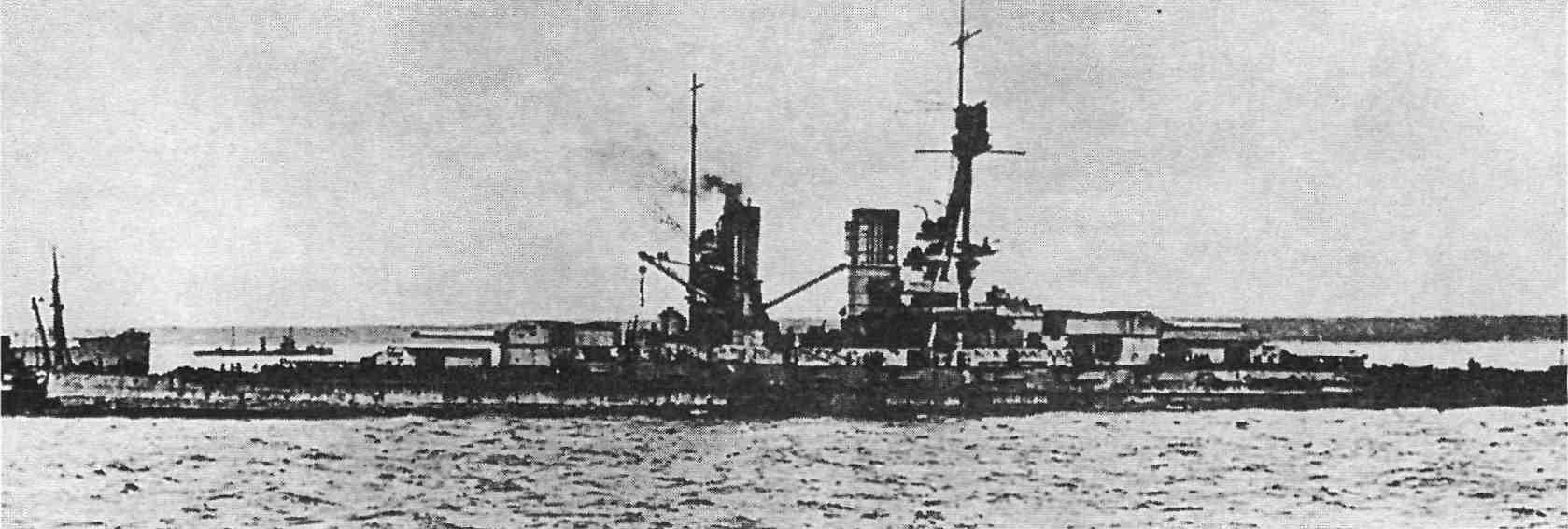

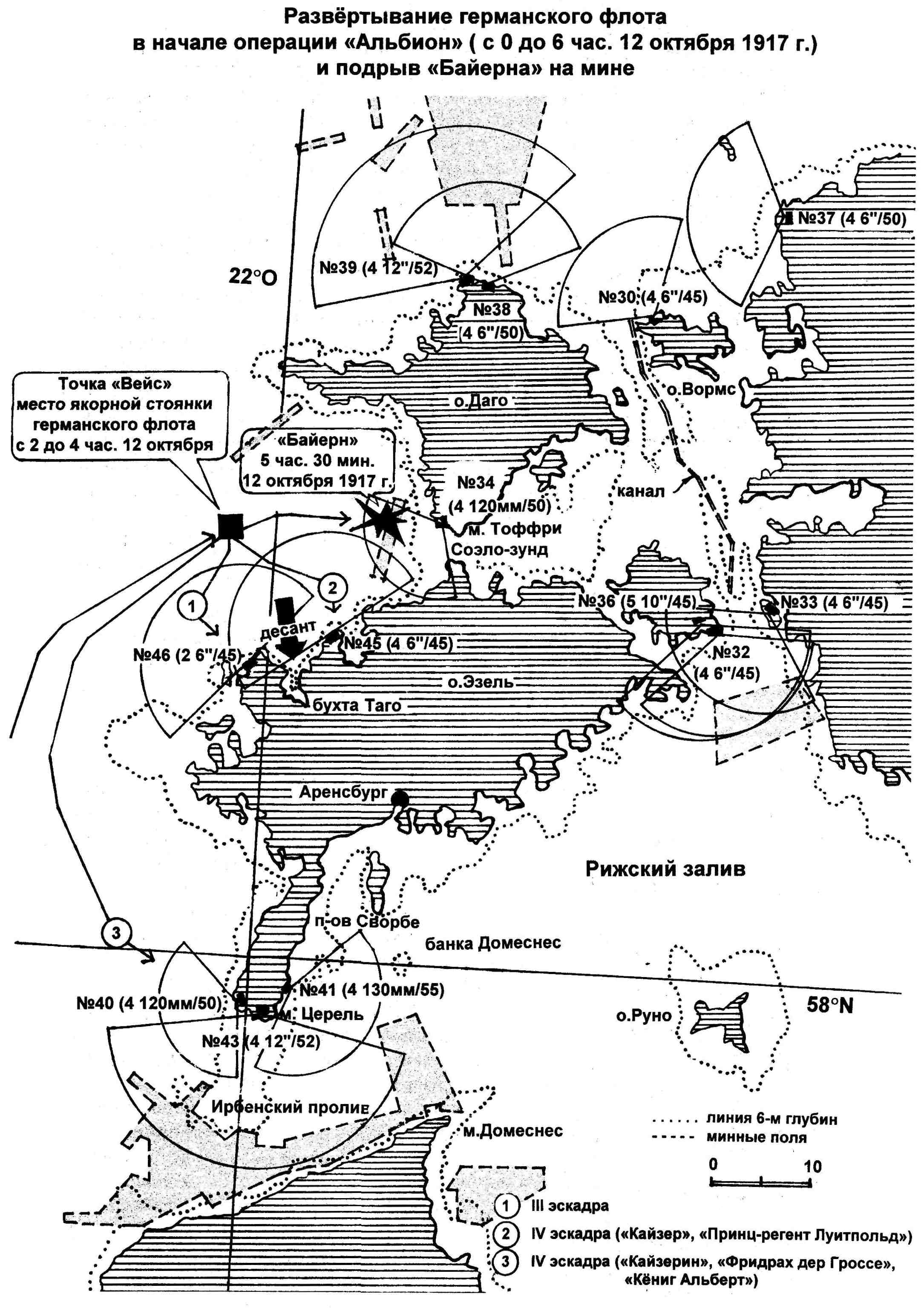

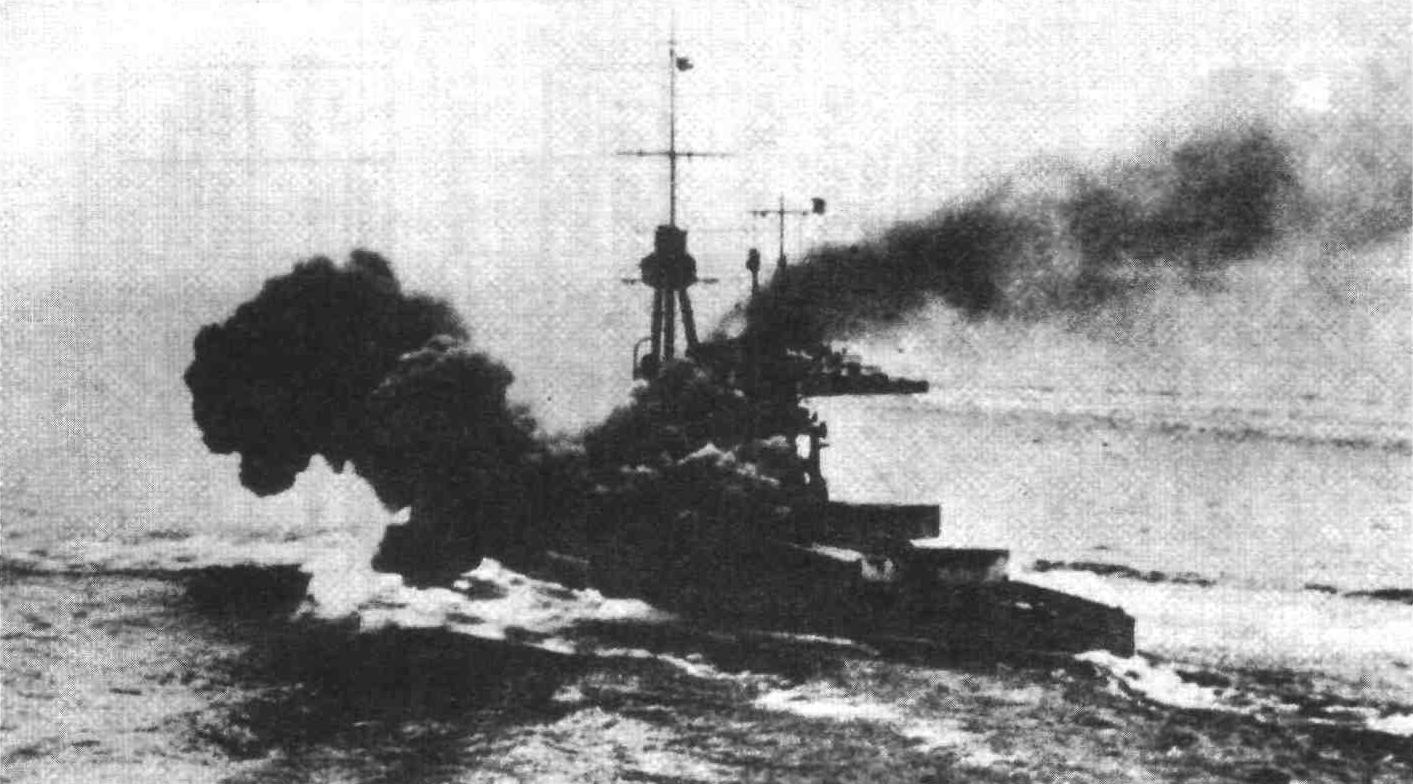

"Bayern": с октября 1916 г. флагман Флота Открытого Моря, 11-12 октября 1917 г. в составе 3-й эскадры участвовал в Моозундской десантной операции: 12 октября в 6:02 обстрелял русскую батарею на мысе Тофри и подавил её. В ходе обстрела выпустил 24-380 мм и 70-150 мм снарядов. В тот же день подорвался на мине: взрыв произошёл в районе носовых торпедных аппаратов, осел носом на 0,8 м и 19 октября прибыл в Киль на ремонт. 30 октября 1918 участвовал в последнем, неудавшемся, выходе флота и на следующий день вернулся в Киль.

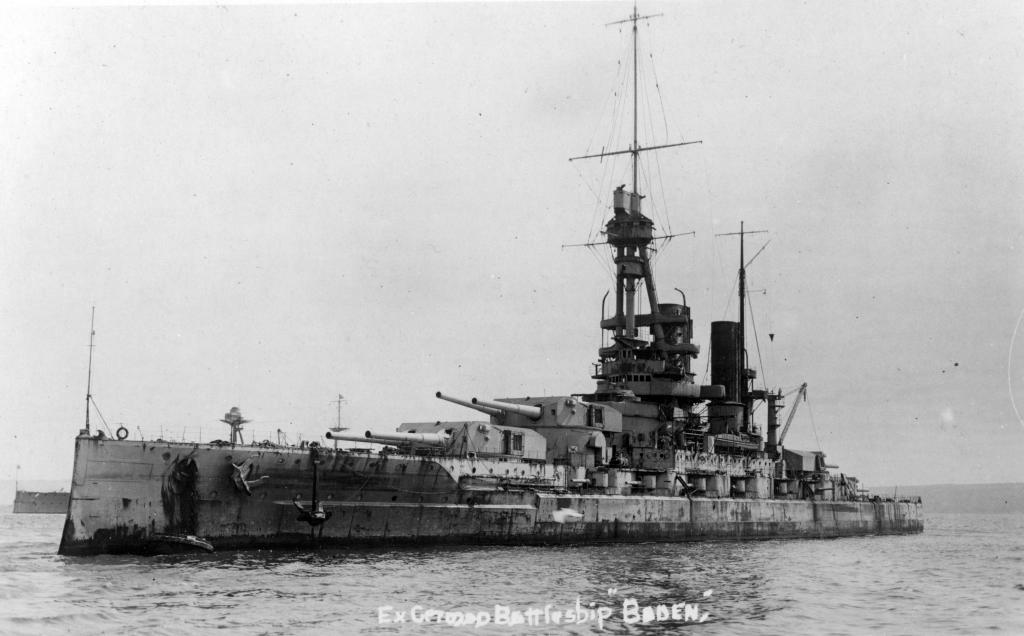

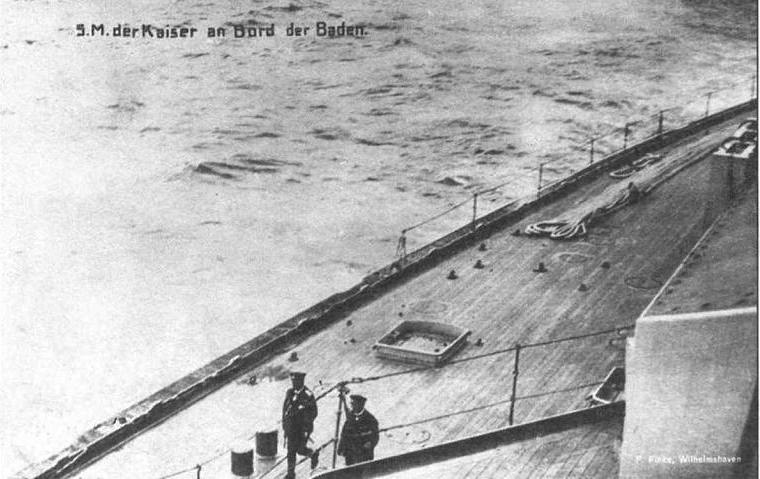

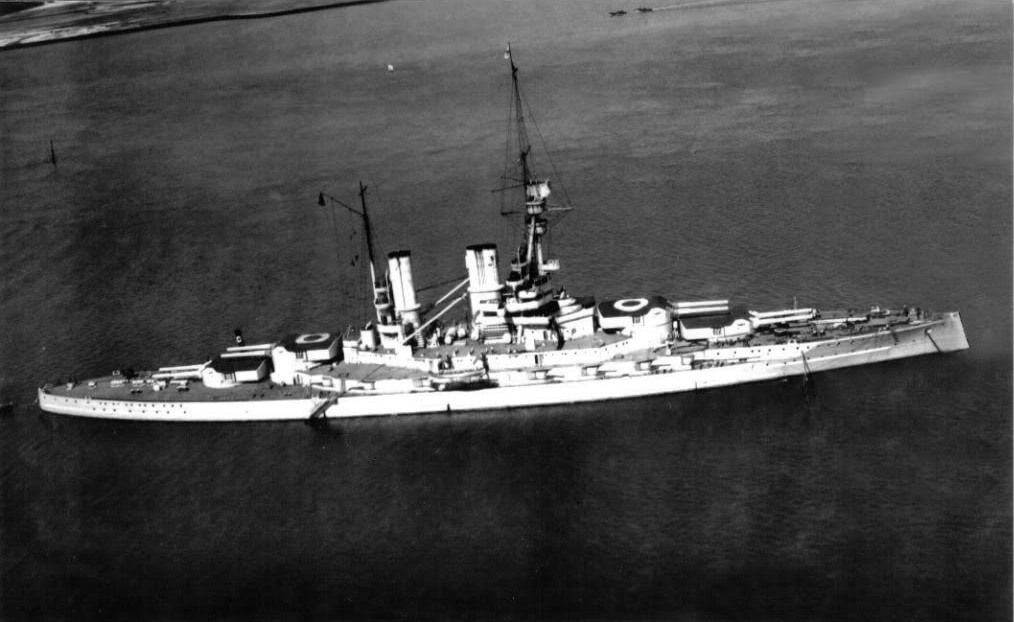

"Baden" в боевых действиях не участвовал.

"Baden" в боевых действиях не участвовал.

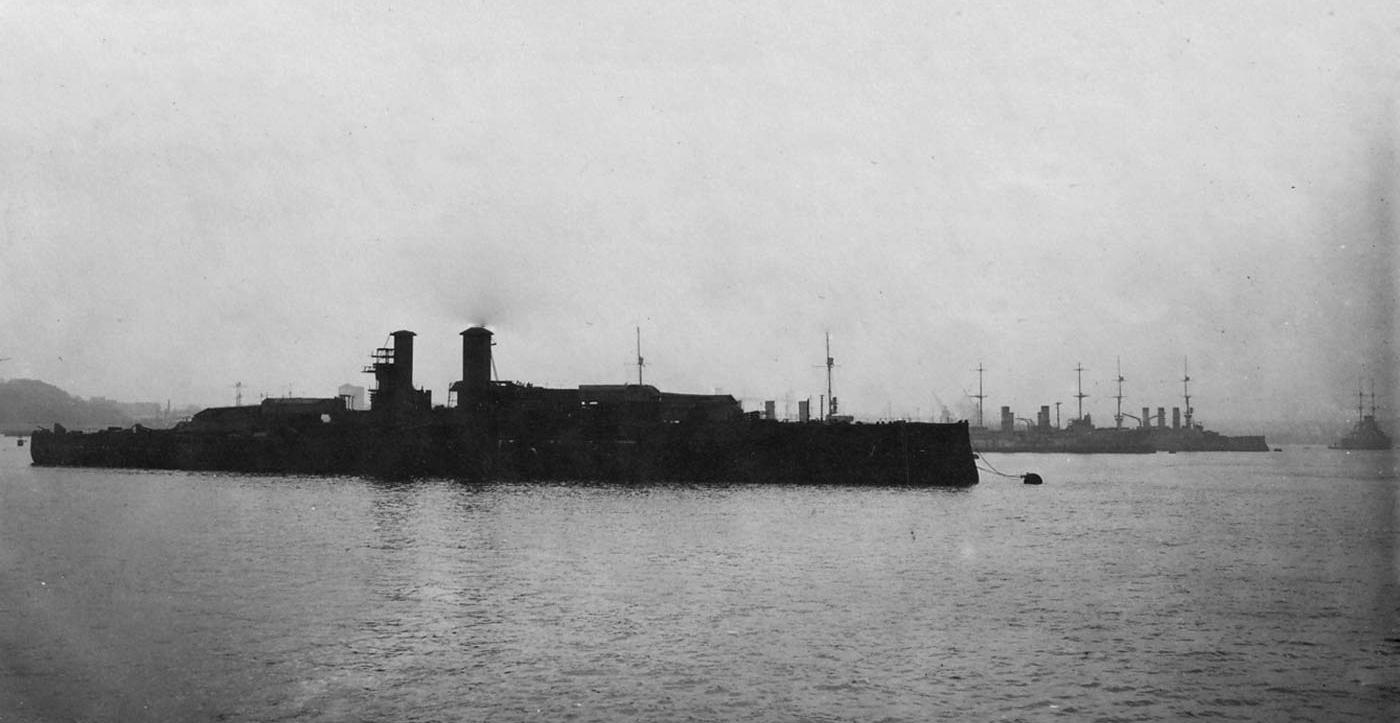

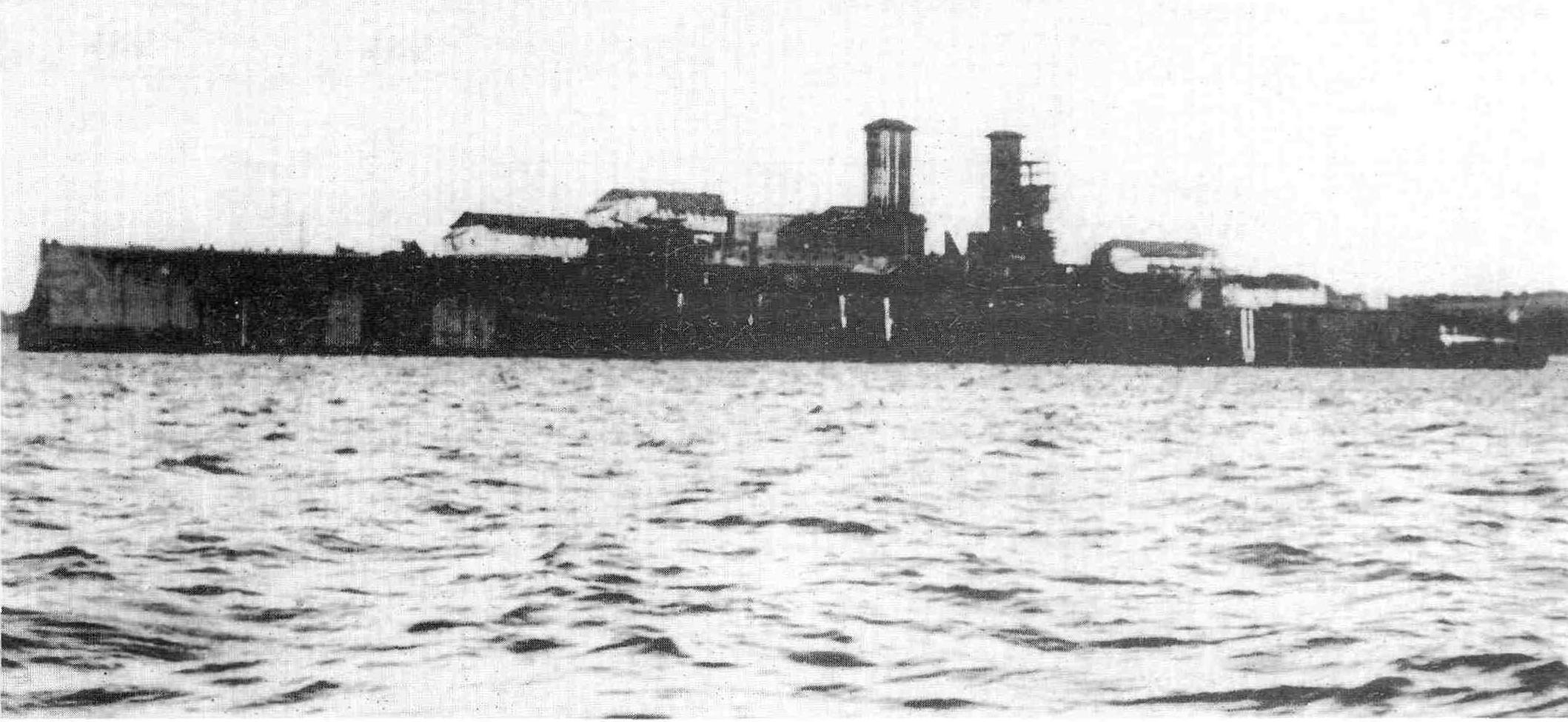

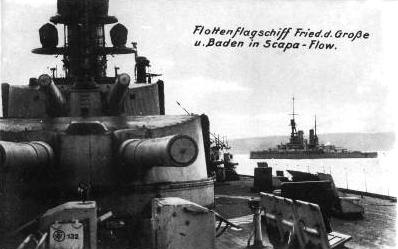

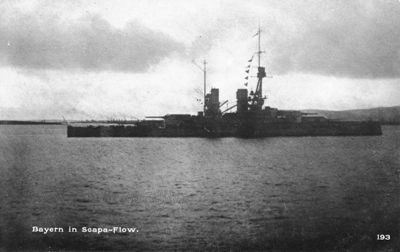

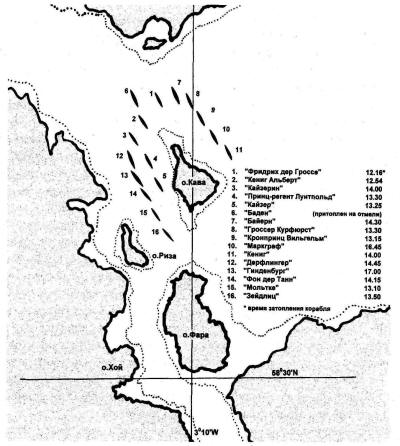

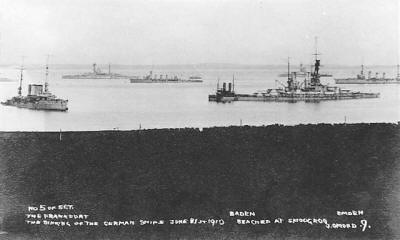

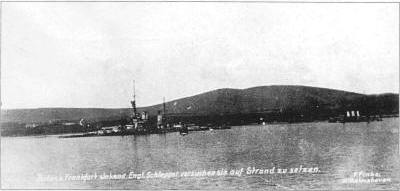

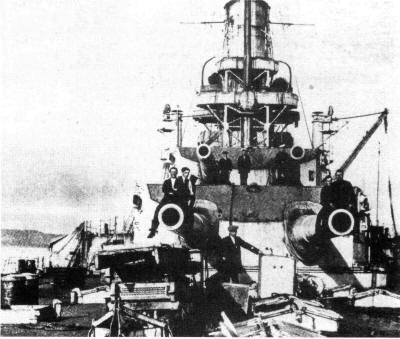

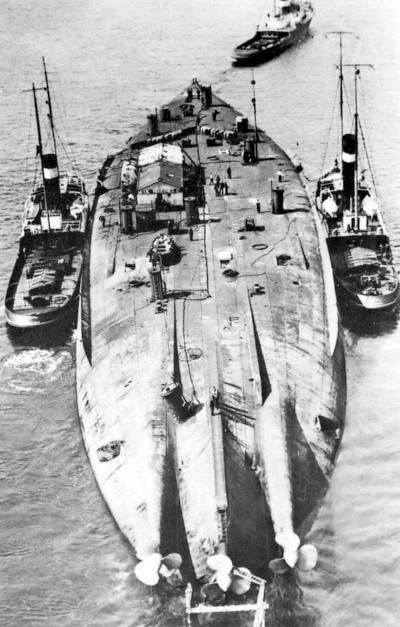

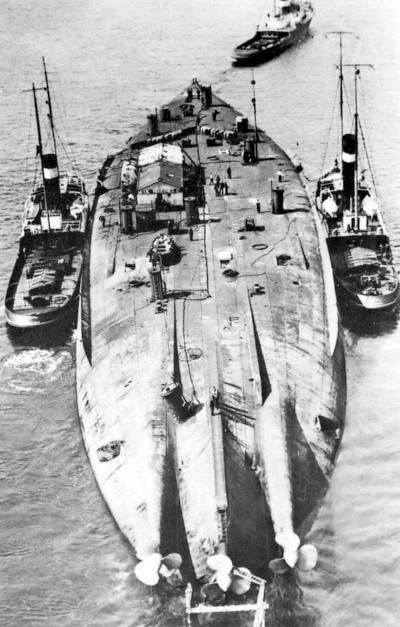

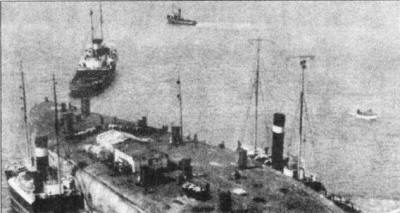

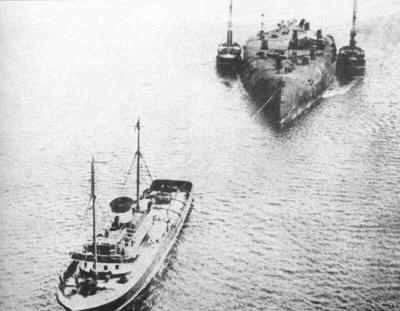

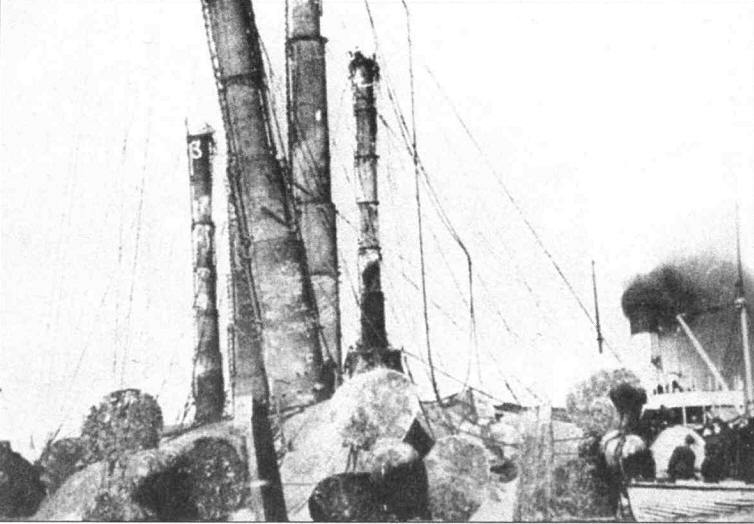

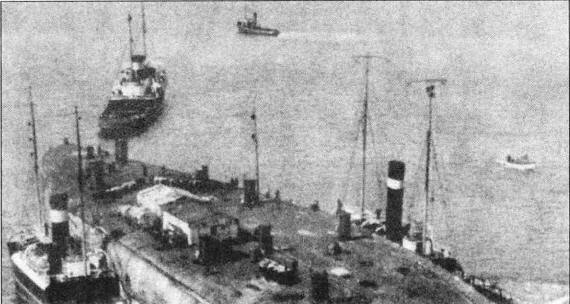

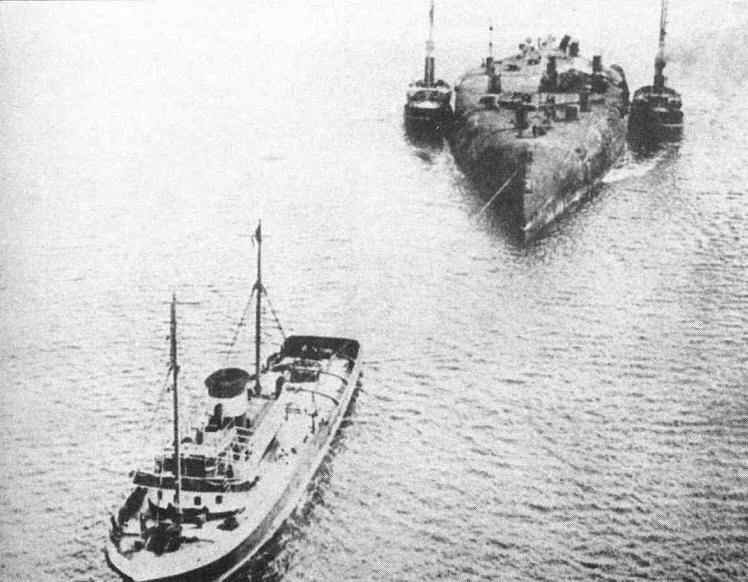

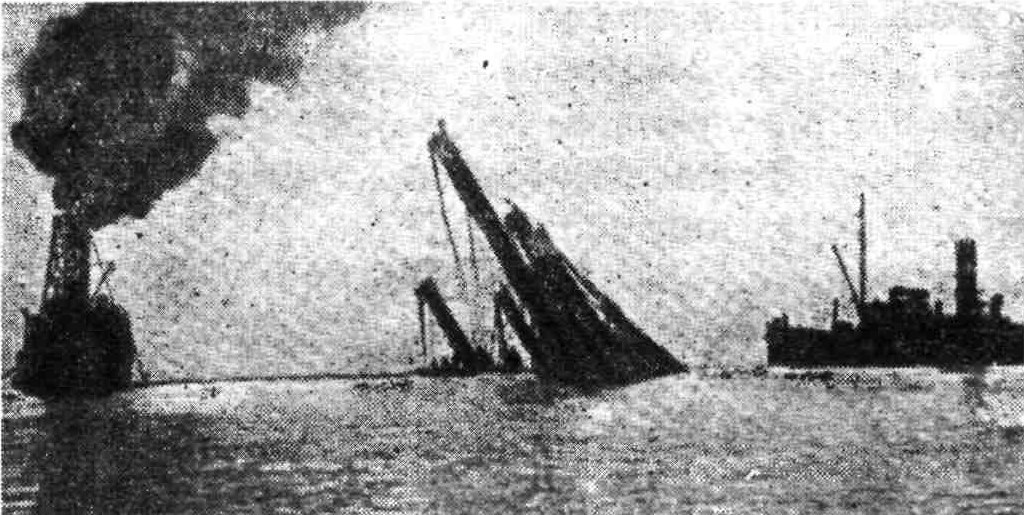

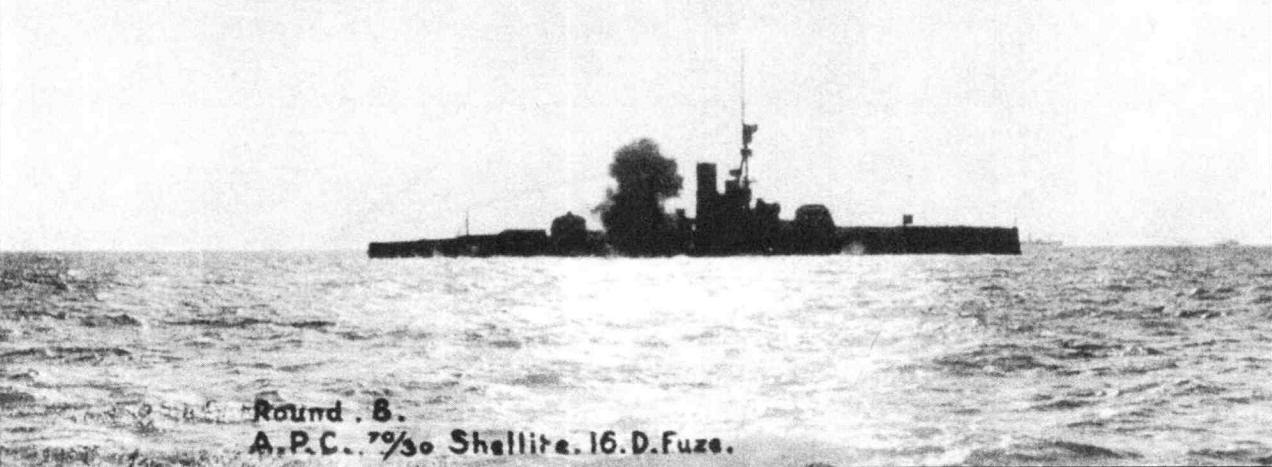

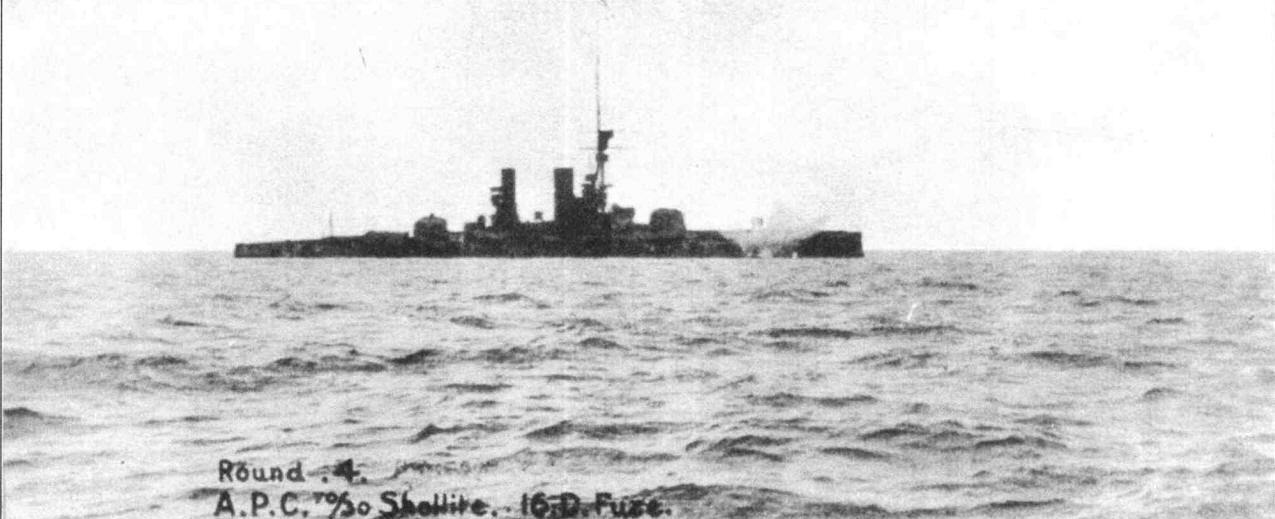

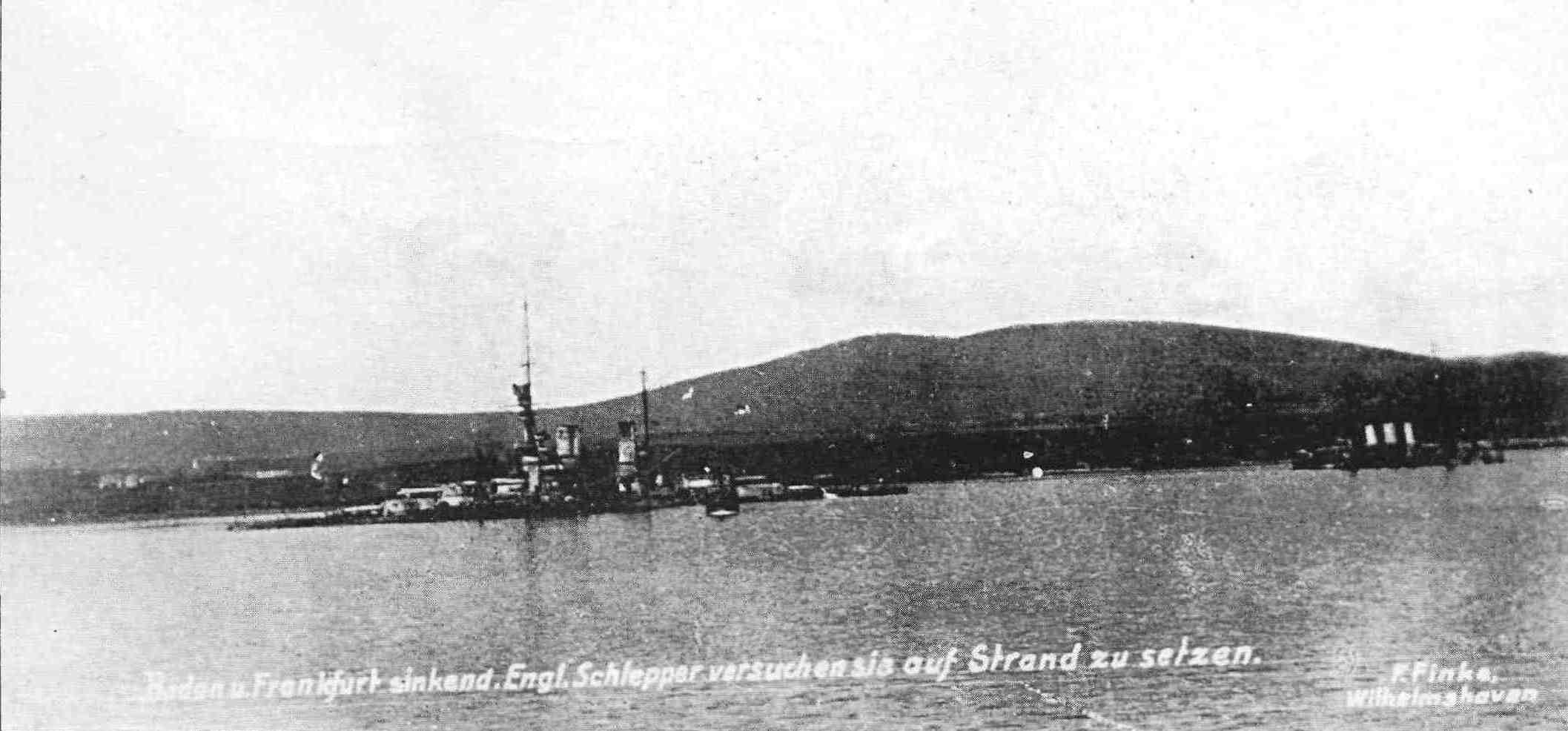

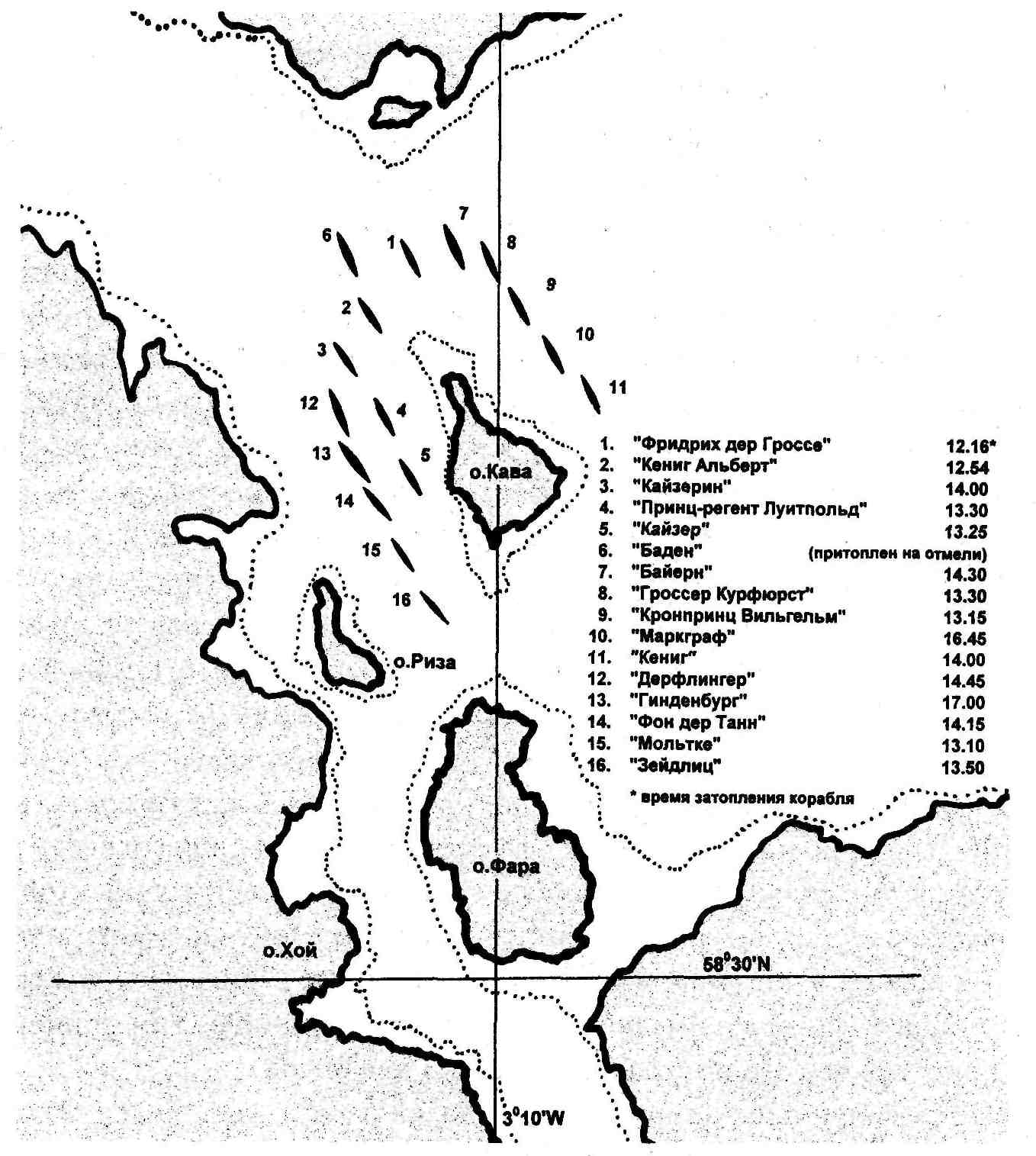

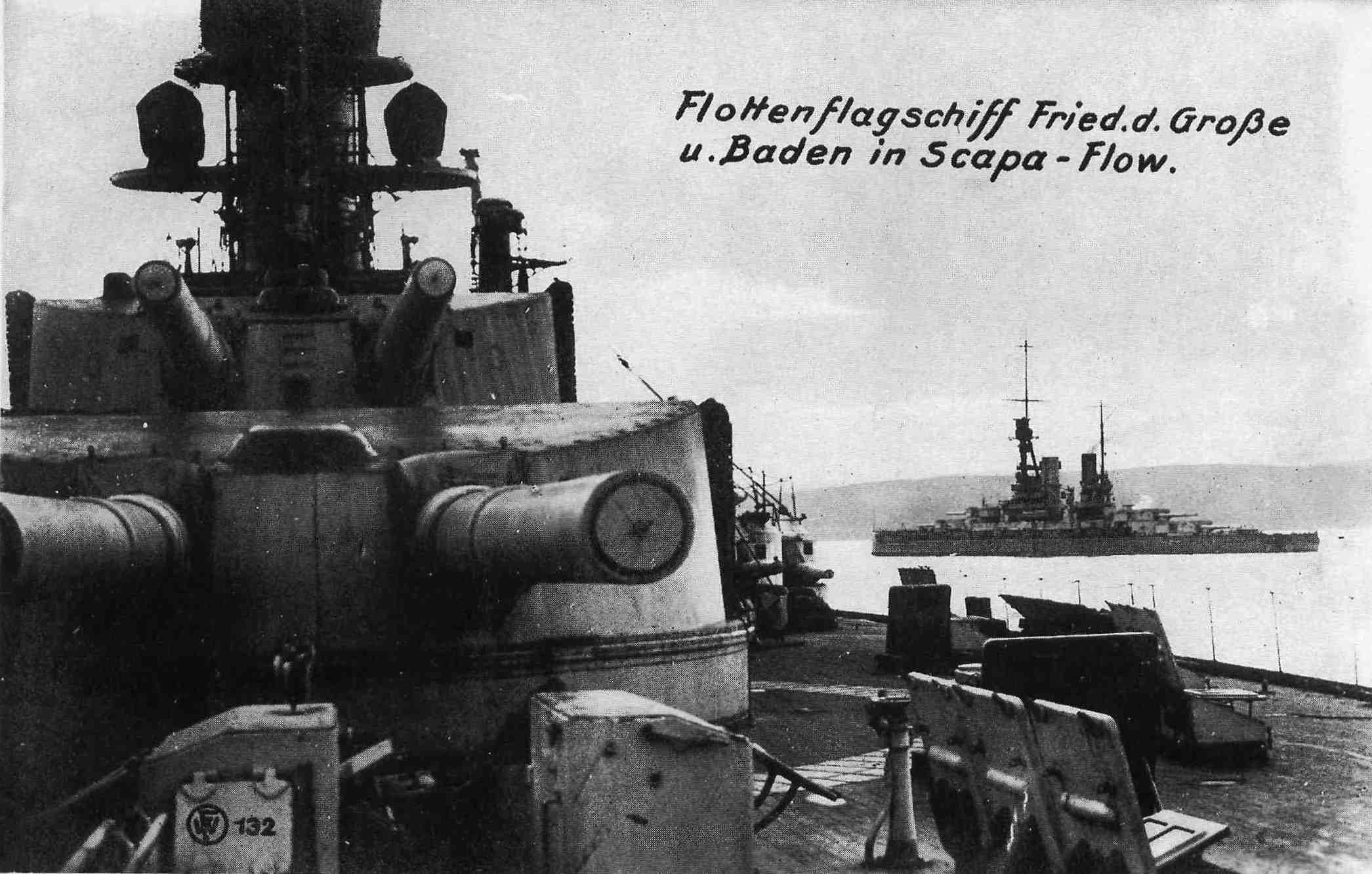

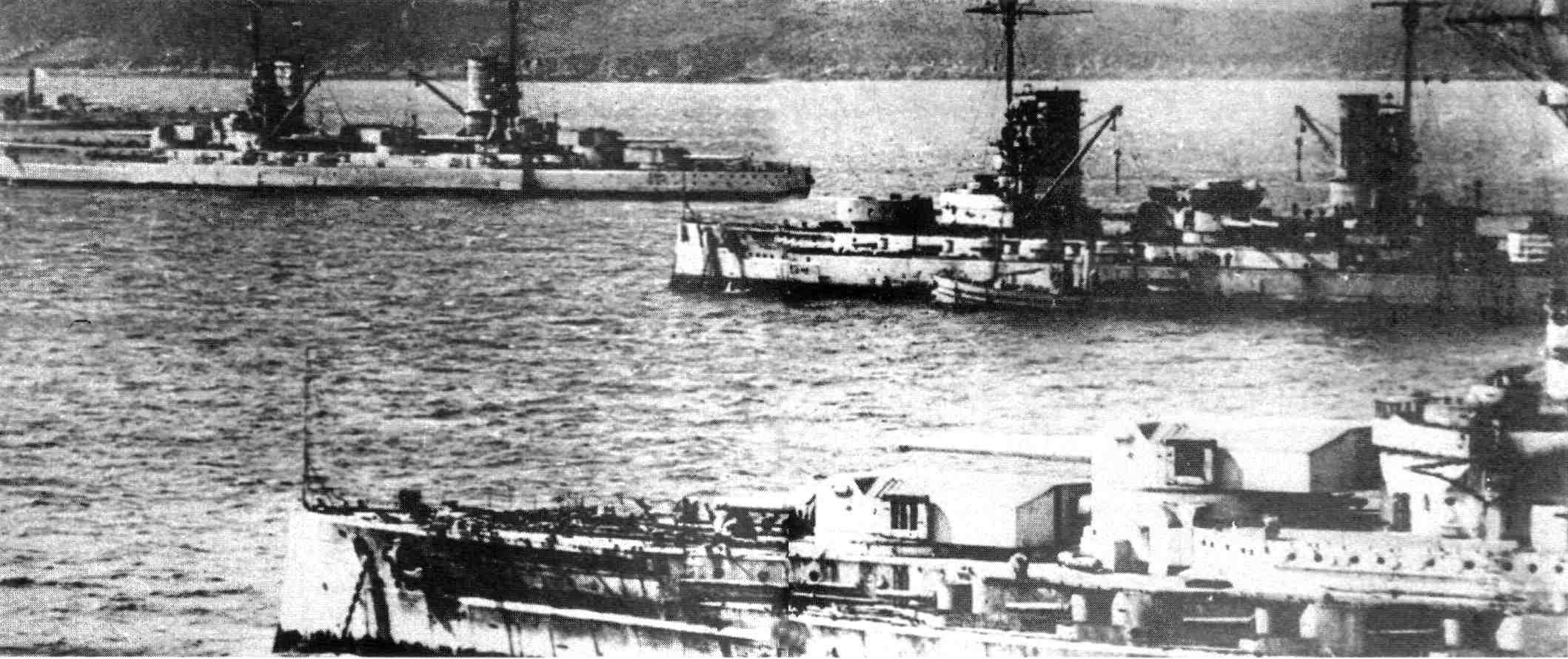

21.06.1919 "Bayern" был затоплен экипажем в Скапа-Флоу. "Baden" экипаж также пытался затопить со всем флотом, но он тонул медленно. Англичане подорвали якорные цепи и отбуксировали его на мелководье в бухту Сванбистер, где посадили на мель, начали восстановительный ремонт, но в июле 1919 прекратили и использовали корабль в качестве корабля-цели, потоплен 16.08.1921 г.

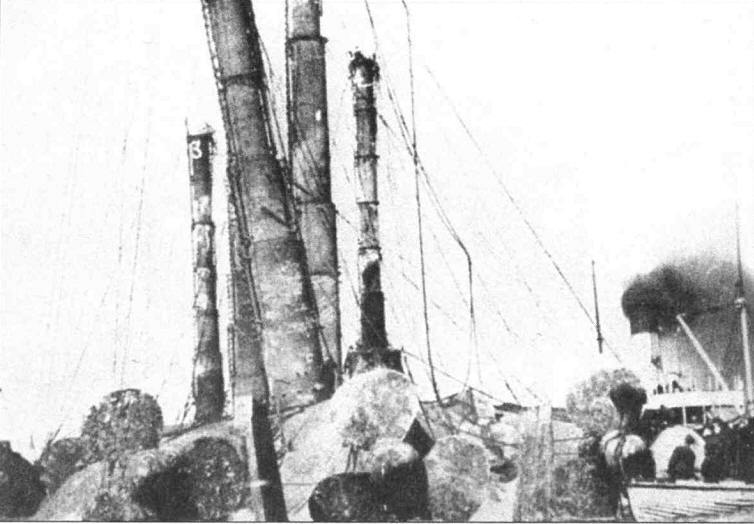

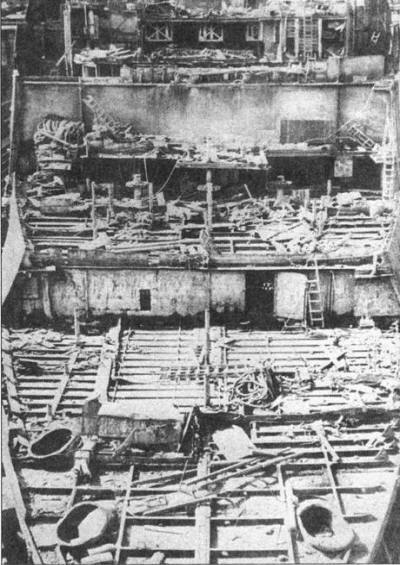

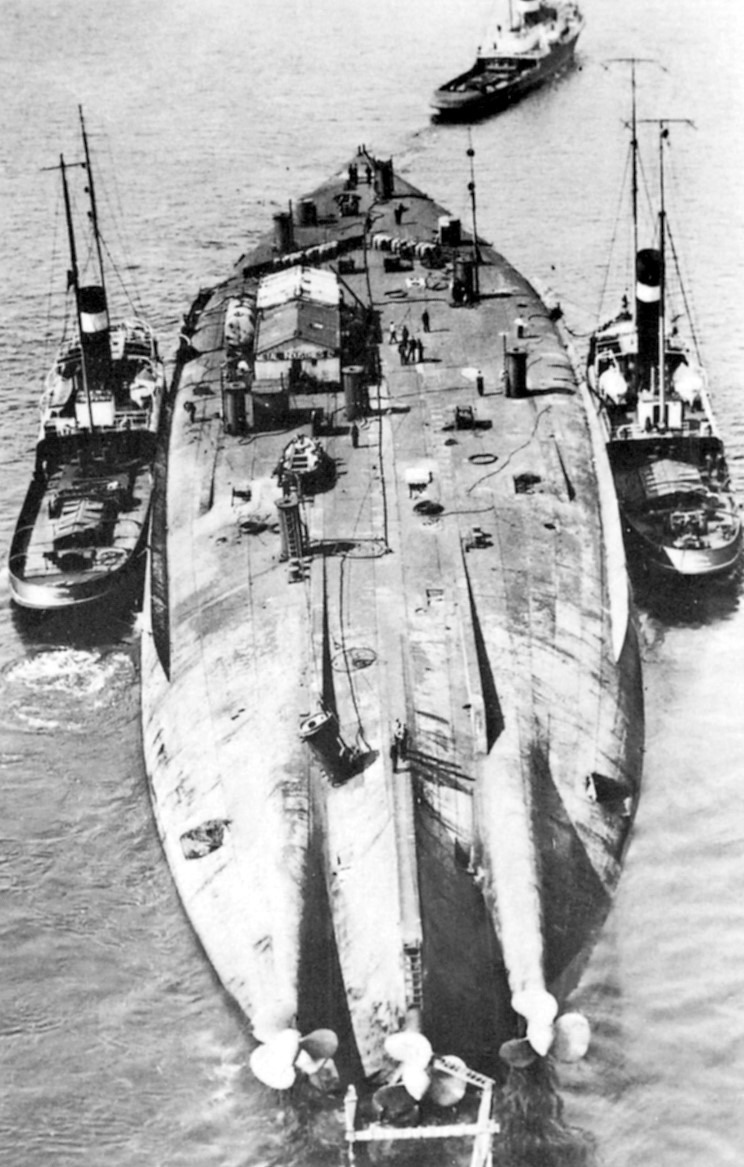

В 1933 г. начались работы по подъёму "Bayern" с 40-метровой глубины, 18.07.1934 он был поднят, но снова затонул. 1.08.1934 поднят вторично и отбуксирован в Линесс. В следующем году корпус разобрали в Розайте.

| ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОЕКТА |

Начало 10-х гг. XX в. ознаменовалось невиданным ускорением гонки морских вооружений. На европейской арене окончательно обозначился непримиримый характер англо-германского морского соперничества, и обе самые мощные державы Старого Света с ожесточением соревновались в наращивании своих флотов, причём победа в этой гонке постепенно начинала склоняться на сторону экономически более сильной Германии. С 1909 г. британский флот перешёл на вооружение новых серий своих тяжёлых кораблей 13,5"/45 орудием, поскольку конструкция прежних 12"/45 и 12"/50 моделей исчерпала лимит своего развития на фоне существенно превосходящей их германской 12"/50 тяжёлой морской артиллерийской системы "образца 1908 г.".

Начало 10-х гг. XX в. ознаменовалось невиданным ускорением гонки морских вооружений. На европейской арене окончательно обозначился непримиримый характер англо-германского морского соперничества, и обе самые мощные державы Старого Света с ожесточением соревновались в наращивании своих флотов, причём победа в этой гонке постепенно начинала склоняться на сторону экономически более сильной Германии. С 1909 г. британский флот перешёл на вооружение новых серий своих тяжёлых кораблей 13,5"/45 орудием, поскольку конструкция прежних 12"/45 и 12"/50 моделей исчерпала лимит своего развития на фоне существенно превосходящей их германской 12"/50 тяжёлой морской артиллерийской системы "образца 1908 г.".

Этот шаг Королевского флота не вызвал в Германии при подготовке технических заданий для линкоров программы 1911 г. (будущий класс König) каких-либо колебаний при выборе калибра главной артиллерии. Германское 12"/50 орудие сообщало снаряду весом в 405 кг начальную скорость 855 м/с, в то время как у нового британского 13,5745 орудия эти характеристики составляли соответственно 635 кг и 757 м/с. При этом значения дульной энергии равнялись 15100 и 18650 тм, т.е. германская пушка, будучи более чем на треть легче британской (44 т против 76 т), сообщала снаряду на 18% меньшую "живую силу".

Этот шаг Королевского флота не вызвал в Германии при подготовке технических заданий для линкоров программы 1911 г. (будущий класс König) каких-либо колебаний при выборе калибра главной артиллерии. Германское 12"/50 орудие сообщало снаряду весом в 405 кг начальную скорость 855 м/с, в то время как у нового британского 13,5745 орудия эти характеристики составляли соответственно 635 кг и 757 м/с. При этом значения дульной энергии равнялись 15100 и 18650 тм, т.е. германская пушка, будучи более чем на треть легче британской (44 т против 76 т), сообщала снаряду на 18% меньшую "живую силу".  Учитывая превосходство германского образца в настильности, а также существенно более высокий, сравнительно с британскими дредноутами, уровень бронирования кайзеровских тяжёлых кораблей, германские морские специалисты справедливо считали своё 12" орудие наиболее оптимальным для новых линкоров. И пока британское Адмиралтейство вооружало все последующие серии сверхдредноутов Королевского флота 13,5"/45 пушкой (линкоры классов "Orion", "King George V", "Iron Duke", линейные крейсера класса "Lion"), германские морские стратеги применяли 12" калибр для своих тяжёлых артиллерийских кораблей программ 1911-1912 гг. (линкоры классов Kaiser, König, линейные крейсера класса Derfflinger).

Учитывая превосходство германского образца в настильности, а также существенно более высокий, сравнительно с британскими дредноутами, уровень бронирования кайзеровских тяжёлых кораблей, германские морские специалисты справедливо считали своё 12" орудие наиболее оптимальным для новых линкоров. И пока британское Адмиралтейство вооружало все последующие серии сверхдредноутов Королевского флота 13,5"/45 пушкой (линкоры классов "Orion", "King George V", "Iron Duke", линейные крейсера класса "Lion"), германские морские стратеги применяли 12" калибр для своих тяжёлых артиллерийских кораблей программ 1911-1912 гг. (линкоры классов Kaiser, König, линейные крейсера класса Derfflinger).

Однако вскоре и другие морские державы, стремясь повысить огневую мощь своих новых линкоров, также пошли по пути увеличения калибра их главных орудий. Появились сообщения о переходе на 14" калибр главной артиллерии на новых тяжёлых кораблях в США ("Texas" и "New York") и Японии ("Kongo"). Постепенно, но неизбежно, перед германским флотом вставала проблема дальнейшего повышения огневой мощи своих будущих линкоров. Этот вопрос прорабатывался, начиная с конца 1910 г., по двум направлениям.  Первый путь заключался в перспективе наращивания количества уже опробованных 12"/50 орудий свыше десяти, что для получения действительно эффективного, с учётом новых требований, залпа требовало доведения числа стволов до 13-15 и, соответственно, означало переход на новый тип орудийной установки с увеличенным числом орудий. Второй путь состоял в существенном повышении мощности отдельного орудия через увеличение его калибра, при этом оставалась возможность сохранения существующей конструкции установки двухорудийного типа.

Первый путь заключался в перспективе наращивания количества уже опробованных 12"/50 орудий свыше десяти, что для получения действительно эффективного, с учётом новых требований, залпа требовало доведения числа стволов до 13-15 и, соответственно, означало переход на новый тип орудийной установки с увеличенным числом орудий. Второй путь состоял в существенном повышении мощности отдельного орудия через увеличение его калибра, при этом оставалась возможность сохранения существующей конструкции установки двухорудийного типа.

В ноябре 1910 г. департаментом вооружений Морского министерства были проведены расчёты, показывающие, что переход на новую модель тяжёлого орудия калибром 340 мм был бы наиболее оптимальным при использовании уже освоенных технологических решений существующих орудийных установок, а также их подкреплений в сочетании с конструкцией корпуса. В июле 1911 г. фирма "Крупп", гигантский концерн-монополист производства орудий, орудийных установок и брони для кайзеровского флота, предвосхищая неминуемое грядущее увеличение главного калибра дредноутов, предложила Морскому министерству собственную разработку 34см двухорудийной башни. Однако эта инициатива, при тогдашней неопределенности с калибром орудий и типом установки, встретила лишь вежливое внимание специалистов флота.

В ноябре 1910 г. департаментом вооружений Морского министерства были проведены расчёты, показывающие, что переход на новую модель тяжёлого орудия калибром 340 мм был бы наиболее оптимальным при использовании уже освоенных технологических решений существующих орудийных установок, а также их подкреплений в сочетании с конструкцией корпуса. В июле 1911 г. фирма "Крупп", гигантский концерн-монополист производства орудий, орудийных установок и брони для кайзеровского флота, предвосхищая неминуемое грядущее увеличение главного калибра дредноутов, предложила Морскому министерству собственную разработку 34см двухорудийной башни. Однако эта инициатива, при тогдашней неопределенности с калибром орудий и типом установки, встретила лишь вежливое внимание специалистов флота.

В последующие за этим полгода последовали основные решения по тяжёлому вооружению линейных кораблей "программы 1913 г.". 4 августа 1911 г. Тирпиц отдал распоряжение кораблестроительному, общему, а также департаменту вооружений Морского министерства о проведении сравнительных исследований о предпочтительности перехода на будущих линкорах к орудиям калибра 35, 38 или 40 см с представлением результатов к 1 сентября. Отдавая этот приказ, морской министр оказывался перед дилеммой: если новые корабли в итоге получат 35-см орудия, то германский флот всего лишь последует за общемировой тенденцией, если же они будут оснащены артиллерией уже 38-см или 40-см калибра, то Германия возглавит процесс, однако получит и все вытекающие из этого неудобства. В любом случае решение требовало крайней осторожности и напоминало необходимость прохода по узкой тропе над бурлящим потоком с одной стороны и отвесной стеной с другой — недооценка проблемы задержала бы развитие флота в решительный момент приближающихся суровых испытаний, в то время как неоправданная поспешность выводила рейх в провокаторы нового витка гонки вооружений и грозила дипломатическим поражением. Оставалась надежда, что какая-либо из держав Антанты не выдержит и сделает подобный же ход, и ситуация, таким образом, выровняется.

На заседании 1 сентября вопрос выбора будущего вооружения линкора быстро свёлся к альтернативе: 10 35-см орудий в пяти башнях или 8 40-см орудий в четырёх. Министерские артиллеристы в лице начальника отдела вооружений контр-адмирала Г. Гердеса высказались за первый вариант. Отмечалось, что более тяжёлое орудие могло обеспечить не намного лучшую бронепробиваемость по сравнению с менее крупнокалиберным, при этом их скорострельность оставалась примерно равной, в то время как среднестатистическая меткость десяти орудий оказывалась на четверть более высокой, нежели восьми. Однако кораблестроители придерживались совершенно противоположного мнения. Главный конструктор флота Г. Бюркнер решительно высказался за четырёхбашенный корабль, выделяя предпочтительность размещения тяжёлых орудий в двух парах башен в оконечностях — решение, при котором вся середина оказывалась свободной для вспомогательной артиллерии, шлюпок и прожекторов, причём четыре башни представляли собой меньшую цель, чем пять. "При пяти башнях средняя есть та, которая везде мешает", — заявлял он. Приходилось принимать в расчёт и то, что отказ от пятой башни экономил порядка 700 т водоизмещения.

Тирпиц попытался было подкинуть собранию компромиссную идею: линкор с 10 35-см орудиями в четырёх линейно-возвышенных башнях, из которых нижние трёхорудийные, а верхние двухорудийные. Однако это предложение не получило поддержки — против трёхорудийной установки у германских морских специалистов имелось тогда твёрдое предубеждение. Несмотря на то, что трёхорудийные башни в это время уже в массовом порядке создавались для дредноутов в Австро-Венгрии, Италии и России, в кайзеровском флоте так и не решились на их введение. Не помог даже успешный опыт союзного австрийского флота, продолжительные консультации со специалистами которого были проведены германскими инженерами. Против трёхорудийных башен выдвигались следующие аргументы: необходимость больших по размерам вырезов в палубах, что нарушало оптимальное распределение продольных конструктивных связей корпуса корабля, ожидаемые трудности с обеспечением требуемой скорости подачи боеприпасов к среднему орудию и возрастание вращающего момента поворотного стола башни при выстреле, как следствие увеличенного расстояния осей крайних орудий от центра установки. Опасались также большей потери боевой мощи корабля при выходе из строя такой башни в бою. За переход к трёхорудийным башням говорили лишь уменьшение длины цитадели (и связанная с этим экономия веса брони), а также более благоприятное расположение всей артиллерии главного калибра с большими углами обстрела.

Чтобы несколько разрядить обстановку, Гердес высказал предложение относительно линкора с восемью 35-см орудиями в четырёх линейно-возвышенных башнях, но Тирпиц сразу отверг эту идею как "бесперспективную". В результате собравшиеся склонились к кораблю с восемью 40-см орудиями, однако подобное вооружение ещё требовало обстоятельной "политической оценки".

Совещание собралось вновь через три недели. 24 сентября Тирпиц заслушивал доклады относительно возможности скорого появления близкого к 40-см калибру орудия в иностранных флотах. Никто не мог доложить ничего определённого, и он заявил, что расценивает подобное орудие как "перелёт, за который нам не следует двигаться". Из приводимых в процессе этого заседания суждений можно сделать вывод, что у более молодых коллег морского министра от перспектив огромного 40-см орудия несколько захватило дух — все они наперебой говорили "о престиже Германии" и призывали своего гросс-адмирала "держать шаг". В результате Тирпиц закрыл совещание, пообещав доложить о курсе на 40-см орудие кайзеру.

Вся интрига вокруг 40-см орудия представлялась умудрённому морскому министру гораздо более глубокой, нежели просто вопрос выбора типа пушки для подлежащих постройке кораблей. Одним лишь успешным решением этого вопроса он надеялся обеспечить флоту гигантский прыжок вперёд и обойти конкурентов-англичан. Бурная эволюция дредноутов была в самом разгаре и никто ещё не мог сказать, на каких параметрах стабилизируется тип тяжёлого артиллерийского корабля. Некоторые расчёты, как тактического, так и технологического порядка, проведённые авторитетными специалистами, свидетельствовали, что калибр главной артиллерии линейного корабля должен наконец обрести предел где-то на отметке 400 мм. После этого показателя прямая пропорциональность прироста наступательной мощи линкора соответственно его водоизмещению (а значит и стоимости) начинала сменяться нелинейной и дальнейший прогресс достигался уже непомерной ценой. Консультанты из компании "Крупп" предрекали, что 16" калибр будет наибольшим, до чего смогут дойти в Англии с принятой там конструкцией тяжёлых орудий. Таким образом, Тирпицу открывалась возможность, быстро перейдя на "предельный" калибр артиллерии, сразу обогнать в этом Англию, чтобы в дальнейшем продолжить с ней соревнование уже только в области количества линкоров. Поэтому вопрос верно угаданного на долгую перспективу калибра означал для гросс-адмирала создание линкора стабильной боевой ценности, который, совершенствуя его лишь чуть-чуть, можно было бы тиражировать и впредь. Развитию германских военно-морских вооружений возвращались при этом плановость и предсказуемость, как то уже было до прихода "Dreadnought".

В конце сентября 1911 г. морской министр был приглашен Вильгельмом II на традиционную ежегодную осеннюю охоту в поместье кайзера Роминтен в Восточной Пруссии. Там, в спокойной обстановке, вдалеке от берлинской суеты, Тирпиц представил кайзеру эскизный проект линкора с восемью 40-см/45 орудиями в четырёх линейно-возвышенных установках и германский монарх одобрил выбор своего гросс-адмирала. По этому первому в истории флота санкционированному на самом высоком уровне "почти 16-дюймовому" линкору осталось не так много известно. Аванпроекту был присвоен шифр Dla, он имел длину 177 м, водоизмещение 28250 т и нёс в дополнение к главной артиллерии 14 150-мм и 10 88-мм орудий. Особенностями его являлся дизель на среднем валу и система активного успокоения качки.

После одобрения кайзера для проведения постройки в законодательном порядке требовалось привести подробные сметные показатели будущего линкора. В конце 1911 г. были приготовлены стоимостные расчёты проектов со всеми предварительно обсуждавшимися типами вооружения. Линкор с 10 35-см/45 орудиями в пяти башнях при водоизмещении 29000 т должен был стоить 59,7 млн. марок, в то время как цена его собрата с 40-см артиллерией при тоннаже "свыше 29000 т" переваливала за 60 млн. Примечательно, что и та, и другая цифра превышала ту сумму, которая, по словам Тирпица, "могла быть вероятно предусмотрена в бюджете для линейного корабля". Параллельно кораблестроительным отделом был подготовлен "промежуточный" эскизный проект линкора с 8 38-см/45 орудиями и водоизмещением 28100 т, расчётная стоимость которого составляла 57,5 млн. марок. 38-см калибр, таким образом, оказался компромиссным по соображениям стоимости, хотя Тирпиц в его обоснование докладывал кайзеру, что "преимущество, связанное с дальнейшим увеличением калибра, относительно невелико и отсюда это орудие вероятно можно будет сохранить и тогда, когда другие флоты перейдут на ещё более тяжёлый калибр".

6 января 1912 г. состоялся решающий доклад гросс-адмирала Вильгельму II по вопросу основных характеристик будущих линкоров, на котором присутствовали также руководители соответствующих подразделений Морского министерства — начальник департамента вооружений Гердес и кораблестроительного департамента Бюркнер. После доклада, продолжительной дискуссии и обстоятельного обсуждения всех таблиц и общих проектов будущих линкоров кайзер окончательно утвердил вооружение новых линкоров восемью 15" (38-см) орудиями в 45 калибров.

Так было принято решение о нашумевшем впоследствии шаге в техническом развитии германского флота. Столь значительного прыжка в калибре при переходе от одной серии линкоров к другой не совершалось никогда ни до этого, ни после. 15" двухорудийная установка весила почти в два раза больше применявшейся до сих пор 12" башни. Значительно важнее то, что на это решились, когда ни один иностранный флот еще не имел подобного тяжелого орудия, а имелись лишь неясные слухи о том, что Англия планирует увеличение главного калибра вместо имеющихся 13,5" орудий. На эту самостоятельность германского решения убедительно указывал впоследствии в своих выступлениях тогдашний главный конструктор флота Бюркнер, подчеркивая, что германский флот 6 января 1912 г. ещё "не имел никаких сведений о "Queen Elisabeth", которая была заложена только через девять месяцев". Подобным же образом объяснял этот шаг и "архитектор Флота Открытого моря" А. Тирпиц: "Когда мы узнали, что англичане намеревались снова увеличить калибр своих орудий и стало вероятным, что они пойдут также на утолщение брони, которая до этого времени уступала нашей, мы решили в 1912-1913 гг. перескочить через промежуточный калибр и снабдить эскадру, намеченную к закладке в 1913 г., такой артиллерией, которая оказалась бы достаточно мощной при любых обстоятельствах: мы избрали 38-сантиметровый калибр. Фактически англичане перешли на этот калибр одновременно с нами"."

16 января на расширенном заседании в Морском министерстве обсуждались необходимые модификации проекта Dla под 38-см/45 орудие, после чего началась работа по составлению эскизного проекта. Следующее совещание по "линкору 1913 г." Тирпиц собрал 13 июня — на нём были рассмотрены чертежи корабля в масштабе 1/200, которые гросс-адмирал собирался показать кайзеру в конце месяца, во время традиционной Кильской недели.

Составление рабочего проекта выявило ряд проблем, которые казались несущественными при первых прикидках полгода назад. Так, нормальное водоизмещение составило 28500 т, причём оно определилось главным образом вследствие детальных расчётов по двухорудийным установкам тяжёлых орудий, которые показали, что надежды на существенную экономию веса по сравнению с 40-см калибром оказались преувеличенными. Стоимость 38-см артиллерии также возросла — с 21,4 до 22 млн. марок: контр-адмирал Гердес объяснял по этому поводу, что её первоначально исчислили простой калькуляцией исходя из стоимости прежнего 12"/50 орудия, в то время как расчёты компании "Крупп" ещё не были представлены.

Требования экономии вкупе с неопределённостью по конструкции дизельного двигателя требуемой мощности заставили отказаться от дизеля на среднем валу (это позволяло уменьшить стоимость корабля на 1,7 млн. марок). Бюркнер даже предлагал перейти в новых линкорах на четырёхвальную турбинную установку, обещая экономию 130 т нагрузки, однако Тирпиц не решился на это, заявив, что машинные команды линкоров уже привыкли к работе с тремя валами. Помимо этого, он всё ещё лелеял надежду получить от промышленности в скором будущем надёжный дизель необходимой мощности для установки на средний вал линкоров, что должно было закрепить "трёхвальную преемственность" типа германского линкора-дредноута. В ходе проектирования первоначальную расчётную скорость уменьшили с 22 до 21,5 уз, что сэкономило ещё 250 т нагрузки. Однако гросс-адмиралу и этот ход казался чрезмерным — он не придавал большого значения высокой скорости линкора в бою и считал 22 узла "кайзеров" совершенно излишними. Как и во всех принципиальных вопросах относительно отдельных качеств линкора, Тирпиц усматривал в вопросе его скорости "двойное дно". Повышение скорости линейного корабля было прямым путём к слиянию линкора и линейного крейсера в единый тип быстроходного линейного корабля, идея которого тогда уже носилась в воздухе и находила, что было для морского министра самое ужасное, горячего сторонника в лице самого кайзера Вильгельма.

Однако обретение силы этой идеей грозило германскому флоту внесением невероятной сумятицы в состав новых кораблестроительных программ и ставило под прямой удар само планомерное продвижение с таким трудом добытого у Рейхстага "Закона о флоте".

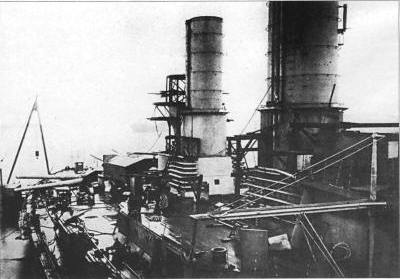

Заслуживает внимания также ряд непервостепенных особенностей проекта. Поскольку в Северном море, которое рассматривалось как главное поле битвы будущей морской войны с Англией, часто господствовала плохая видимость, германские морские специалисты рассчитывали преимущественно на малые и средние дистанции боя и традиционно придавали большое значение средней артиллерии. Поэтому число 150-мм орудий было по сравнению с König увеличено на два и должно было составить в новом проекте 16 орудий. 88-мм пушки впервые уже на стадии проектных работ были отвергнуты в качестве противоминных и переконструированы, по предложению Тирпица, в противоаэропланные, положив, таким образом, начало артиллерии ПВО линкора. Линкор предполагалось оснастить восемью 88-мм зенитными орудиями (которые назывались "Ballonabwehrkanonen" [В.А.К.], дословно — "противоаэростатные орудия"). Это количество было наибольшим изо всех предшествующих проектов кайзеровских дредноутов и показывало понимание германскими морскими специалистами важности надежной обороны от растущей угрозы с воздуха.

Принцип оснащения "Bayern" торпедным вооружением в целом повторял уже использованный в конструкции Kaiser и König — из пяти подводных торпедных аппаратов один находился в форштевне, а четыре по бортам, по два в больших отсеках сразу за пределами цитадели корабля. В отличие от предшественников, создаваемые линкоры должны были получить новые 600-мм торпеды (принятые на вооружение в 1912 г.), что потребовало существенного увеличения их отсеков торпедных аппаратов. Это отнимало много места и стесняло внутреннее расположение, однако бесперспективность идеи вооружения дредноута торпедами, очевидная в наши дни, не казалась такой большинству морских специалистов в начале 10-х гг. XX в. В этот период бурное совершенствование торпед не только вызывало к жизни новые поколения эскадренных миноносцев и тактические расчёты нанесения торпедных ударов крупными надводными кораблями, но и конструктивные проработки концепции специализированного тяжёлого надводного броненосного корабля для нанесения массированного торпедного удара по противнику в дневном эскадренном бою главных сил. Идея подобного корабля, прорабатываемая во флотах России и США, имела немало сторонников и в германском флоте.

Любопытно, что в качестве одного из атрибутов наступательной мощи дредноута гросс-адмирал настоял на сохранении в конструкции "линкора 1913 г." таранного форштевня, объясняя это "моральным вопросом", который "придавал бы в свалке чувство уверенности". Трудно упрекать в подобных воззрениях германского морского министра, познания которого в военно-морском деле сложились в предшествующем столетии, тем более что верность архаичным тактическим традициям ближнего боя парадоксальным образом уживалась в его образе мыслей с передовыми взглядами на дальнобойную крупнокалиберную артиллерию и увеличение, вследствие этого, боевых дистанций.

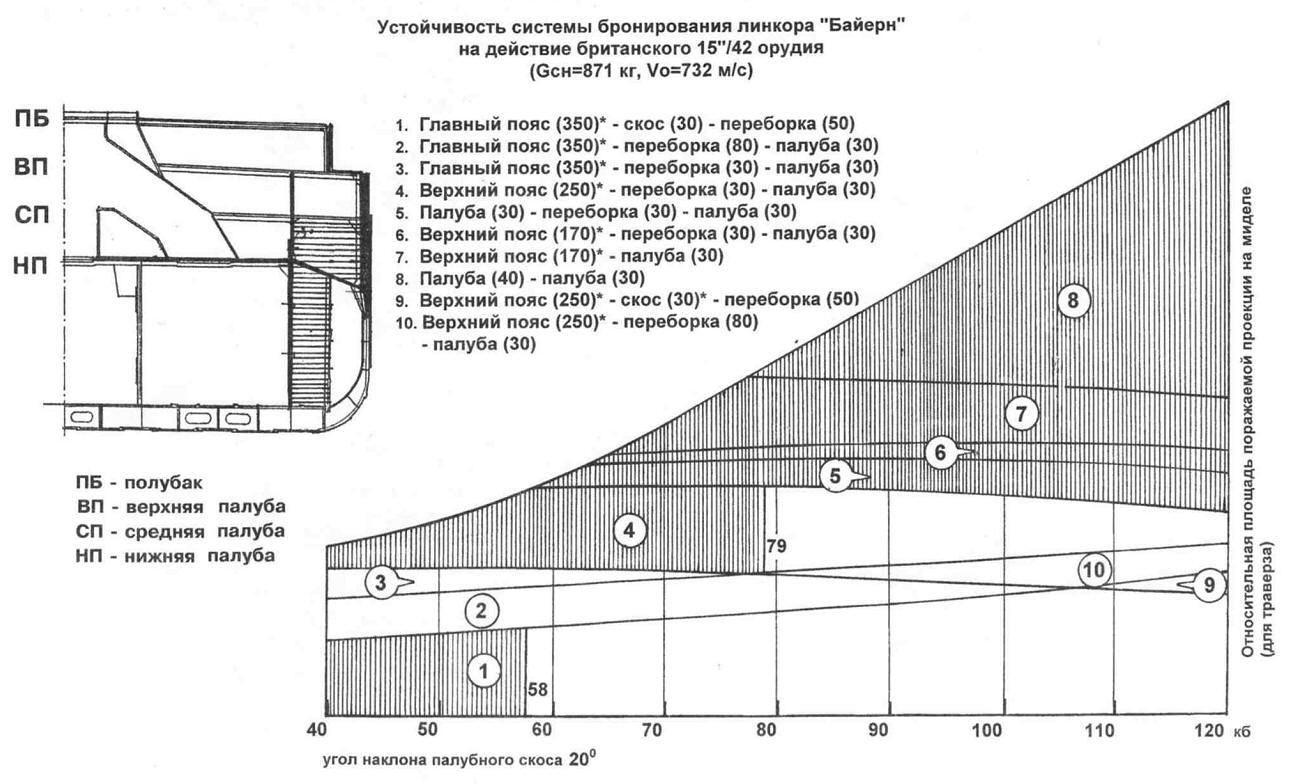

Система бронирования и конструктивной защиты корпуса от подводных взрывов повторяла проект König; аналогичной, поскольку от новых линкоров не требовалось развитие большей скорости хода, предполагалась и их двигательная установка. Многие устройства, системы и оборудование также заимствовались из прежних проектов в соответствии с уже опробованными решениями. Подобная преемственность во второстепенных деталях позволяла проектировщикам несколько смягчить остроту основного вопроса — создания эффективной конструкции тяжёлого артиллерийского корабля нового поколения с его принципиально новой системой главного вооружения.

| РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА |

Проектирование сверхдредноута ставило перед германскими инженерами непростую и ответственную задачу. Создателям конструкции "Bayern" приходилось исходить из ряда условий, наложивших отпечаток на весь дальнейший проект. В первую очередь приходилось учитывать необходимость размещения всего мощного вооружения линкора в корпусе, который размерениями и тоннажем не должен был существенно превосходить уже строившиеся дредноуты класса König. Это требование морского командования являлось вполне объективным — совсем недавно были завершены дорогостоящие работы по углублению и расширению фарватеров и якорных стоянок, а также канала Императора Вильгельма (Кильского канала) и сохранялась надежда, что эти работы будут достаточны на протяжении следующего десятилетия. Во вторых, новому линкору требовалось обеспечить не менее высокий уровень защищённости как от артиллерийского огня, так и от подводных взрывов.

Проектирование сверхдредноута ставило перед германскими инженерами непростую и ответственную задачу. Создателям конструкции "Bayern" приходилось исходить из ряда условий, наложивших отпечаток на весь дальнейший проект. В первую очередь приходилось учитывать необходимость размещения всего мощного вооружения линкора в корпусе, который размерениями и тоннажем не должен был существенно превосходить уже строившиеся дредноуты класса König. Это требование морского командования являлось вполне объективным — совсем недавно были завершены дорогостоящие работы по углублению и расширению фарватеров и якорных стоянок, а также канала Императора Вильгельма (Кильского канала) и сохранялась надежда, что эти работы будут достаточны на протяжении следующего десятилетия. Во вторых, новому линкору требовалось обеспечить не менее высокий уровень защищённости как от артиллерийского огня, так и от подводных взрывов.

Приходилось обращать также особое внимание на конструкцию корпуса проектировавшихся кораблей, поскольку значительную важность представлял вопрос обеспечения необходимой прочности и устойчивости корпусных конструкций в связи с задачей восприятия резко выросших усилий от отдачи существенно более мощных орудий.

Приходилось обращать также особое внимание на конструкцию корпуса проектировавшихся кораблей, поскольку значительную важность представлял вопрос обеспечения необходимой прочности и устойчивости корпусных конструкций в связи с задачей восприятия резко выросших усилий от отдачи существенно более мощных орудий.

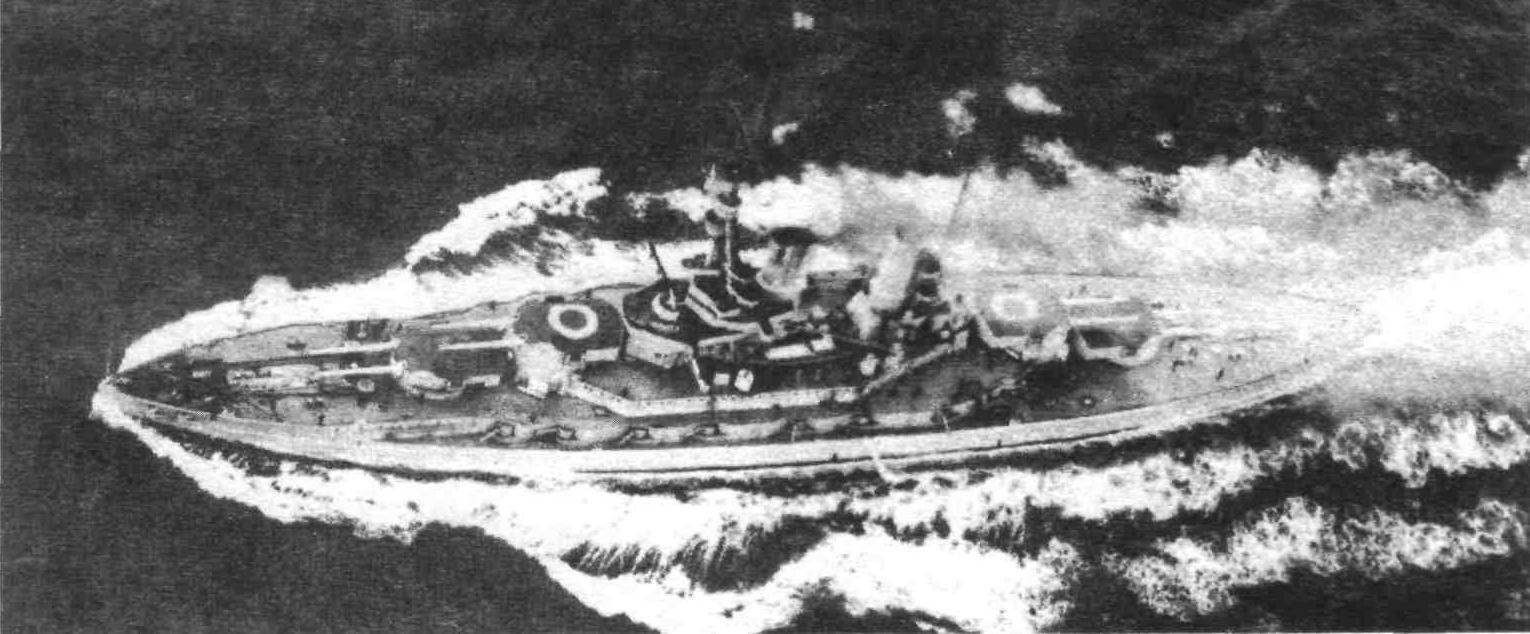

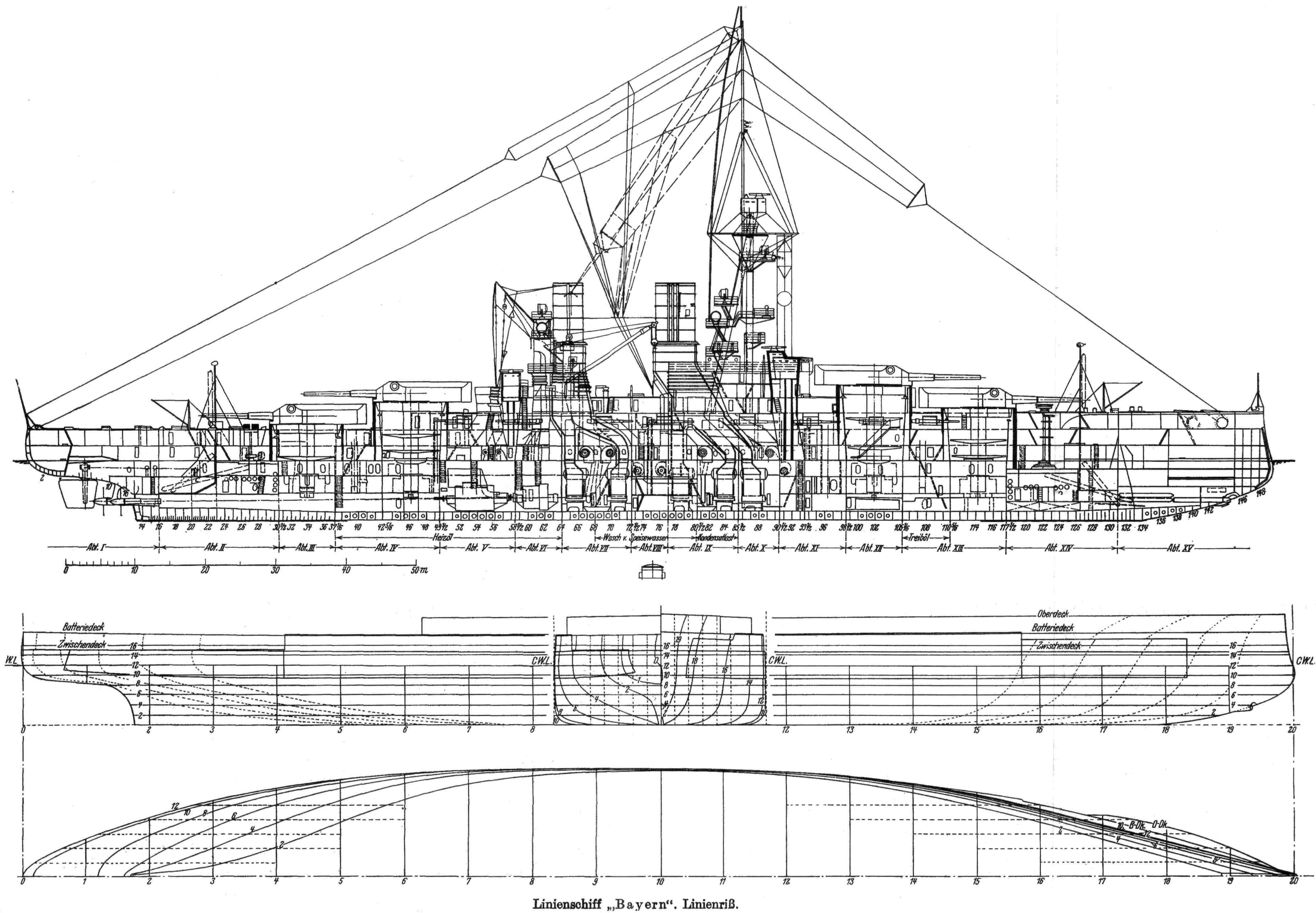

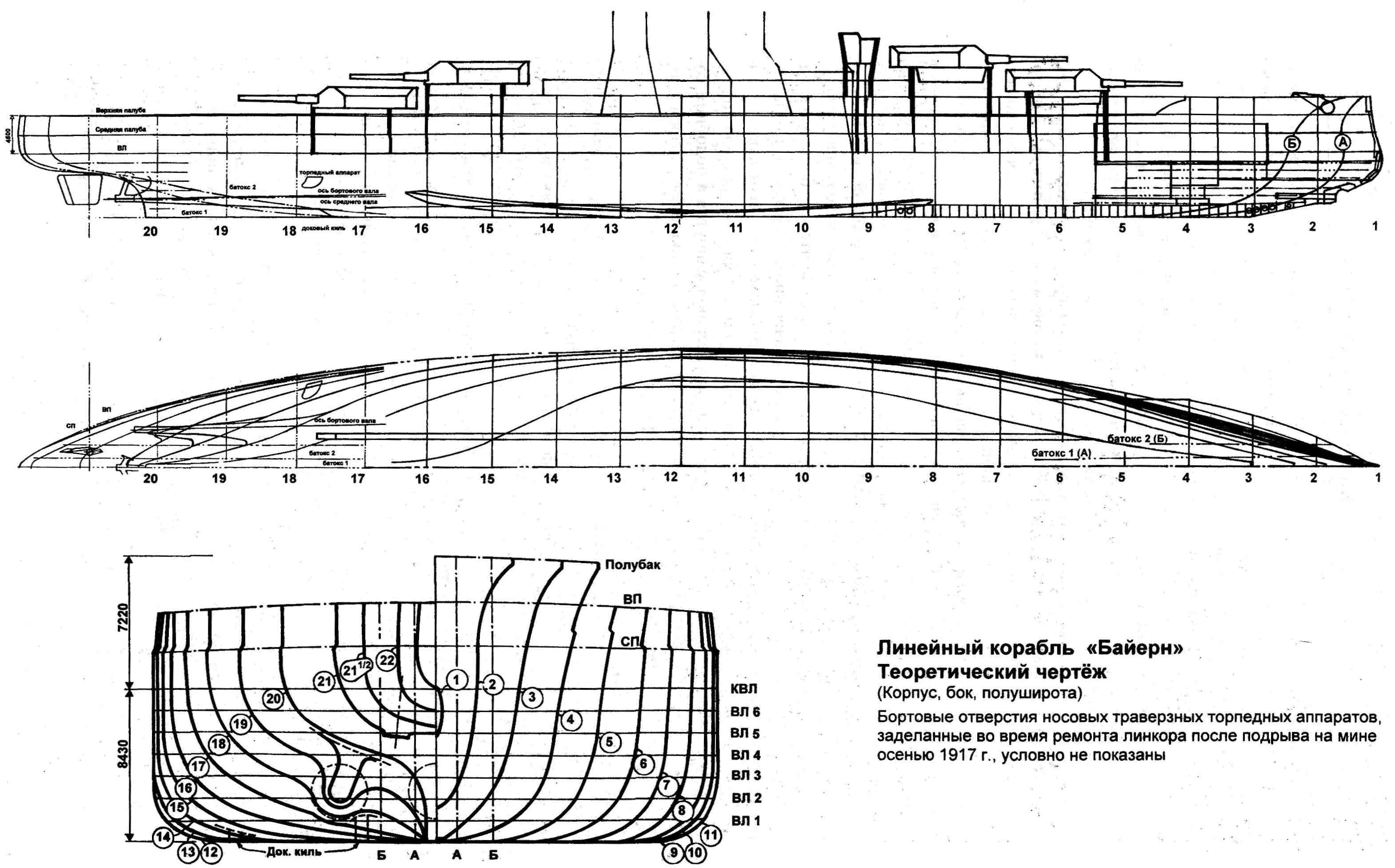

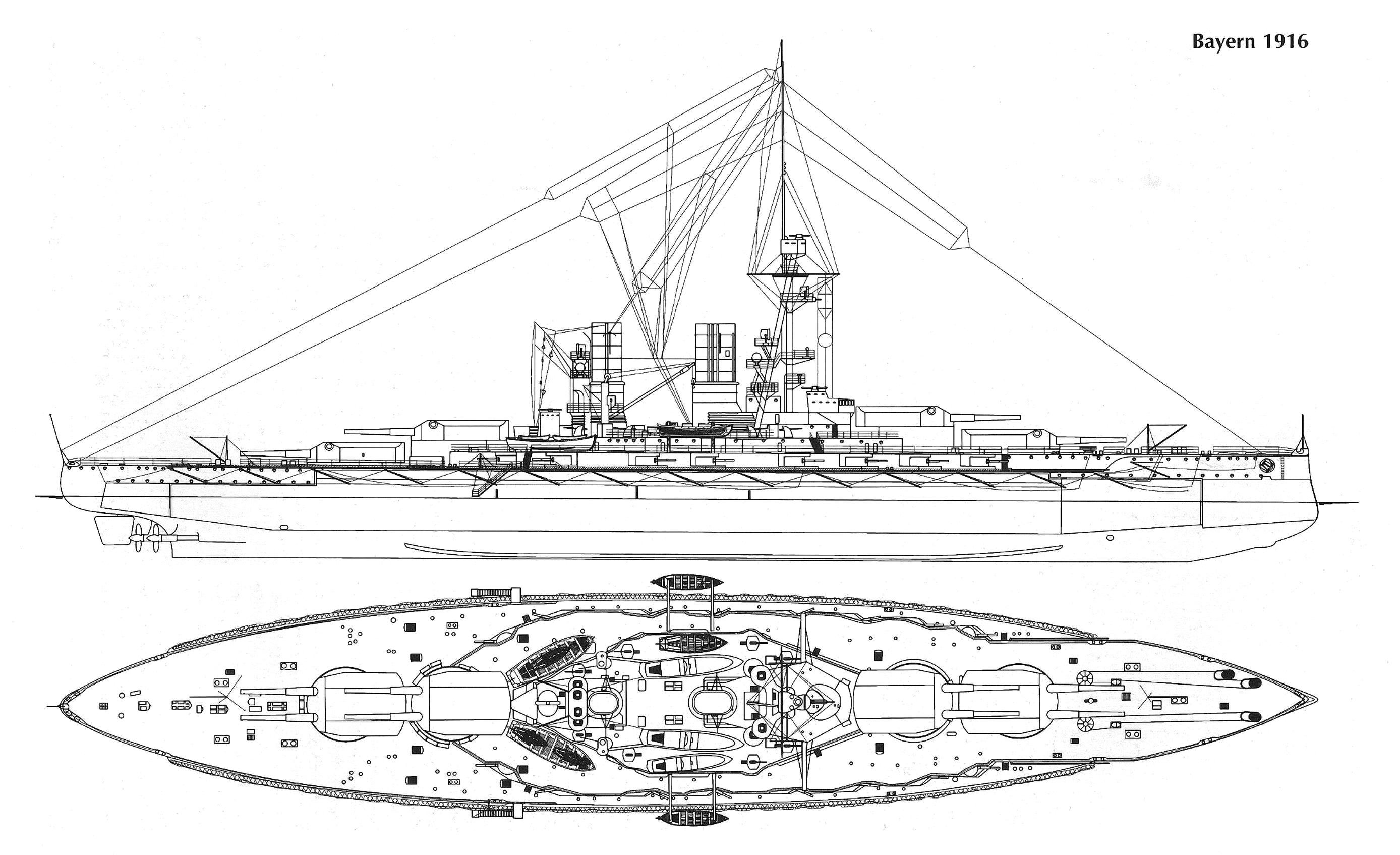

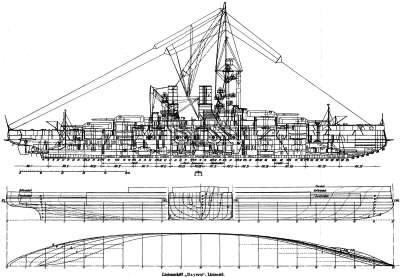

Все эти задачи были в проекте "Bayern" успешно решены. Отношение L/B (длина/ширина) спроектированного сверхдредноута соответствовало уровню его предшественника ("Bayern" — 5,98, König — 5,92), но полнота обводов на новом линкоре была увеличена. Его коэффициент общей полноты, составлявший на König 0,592, возрос до 0,623 (т.е. на 5,2%).

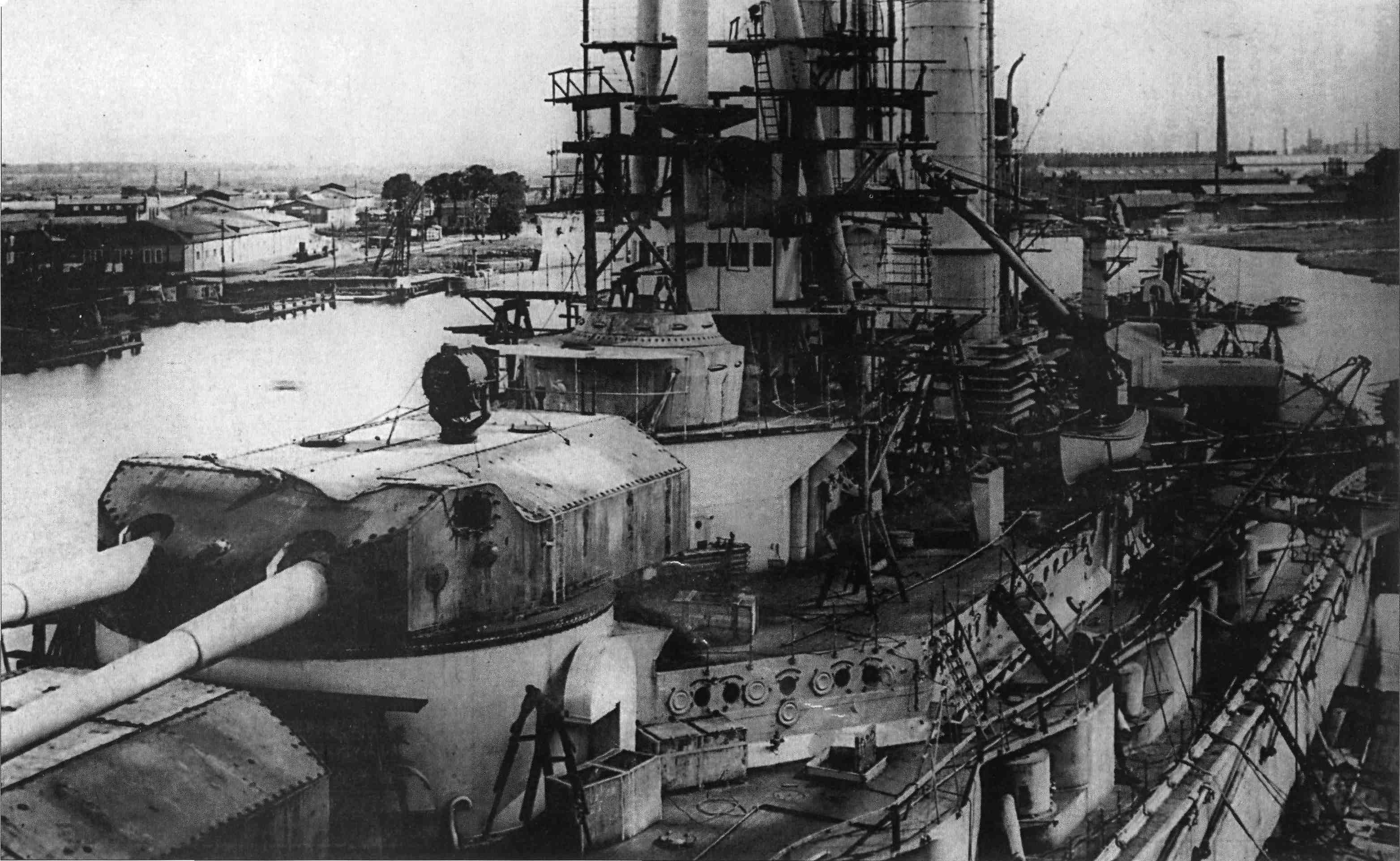

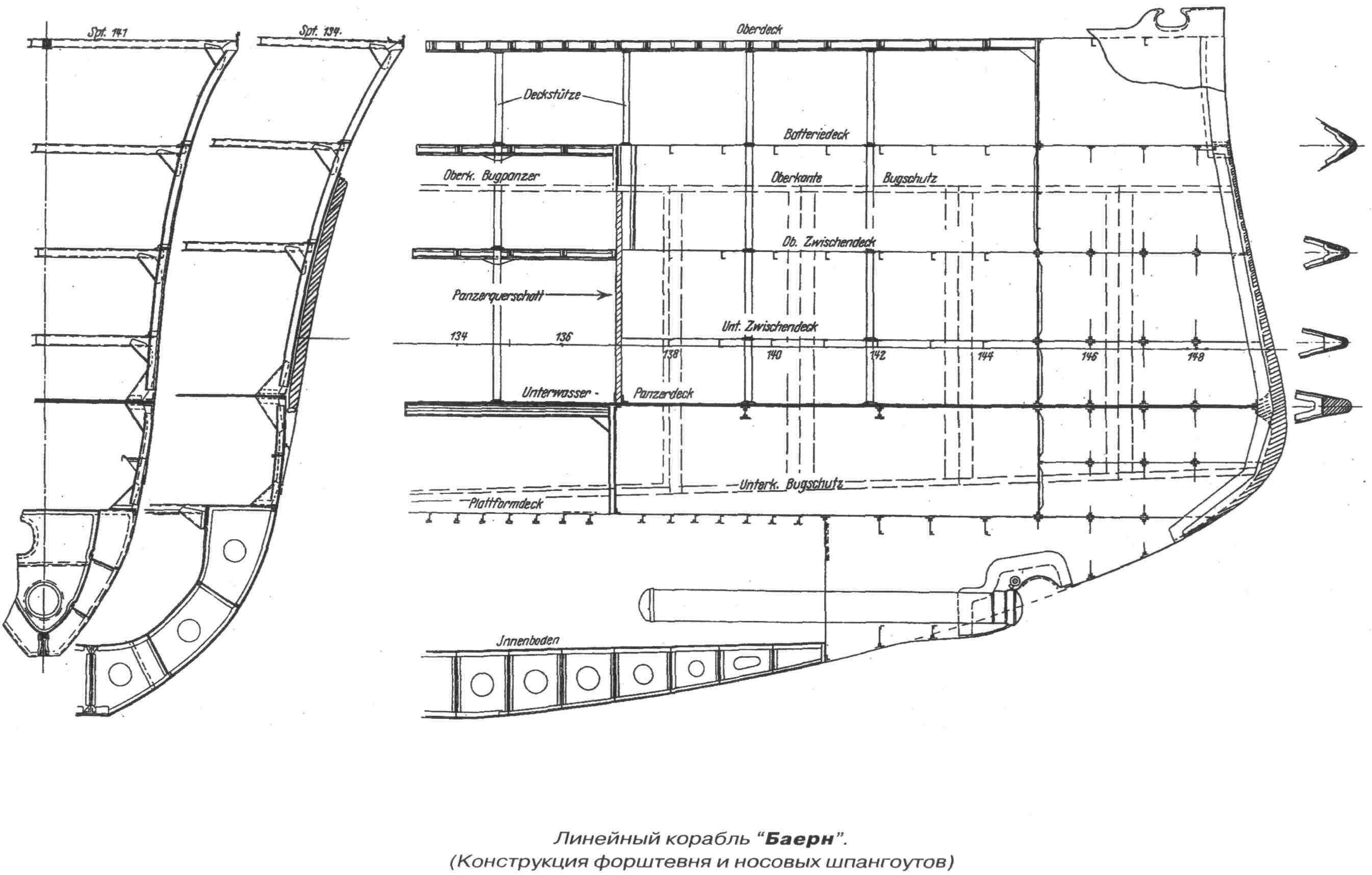

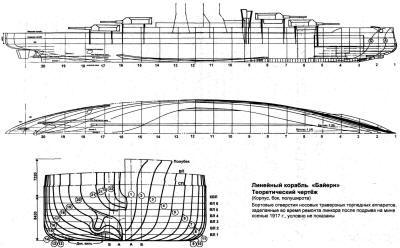

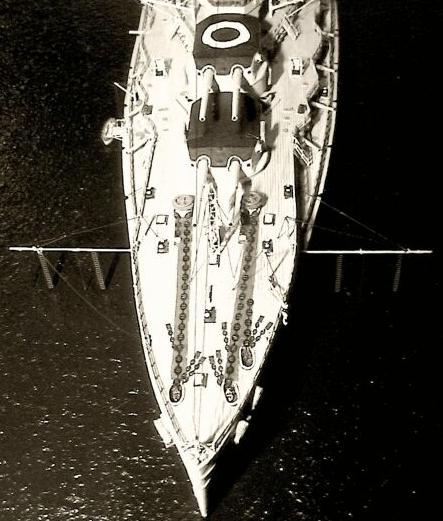

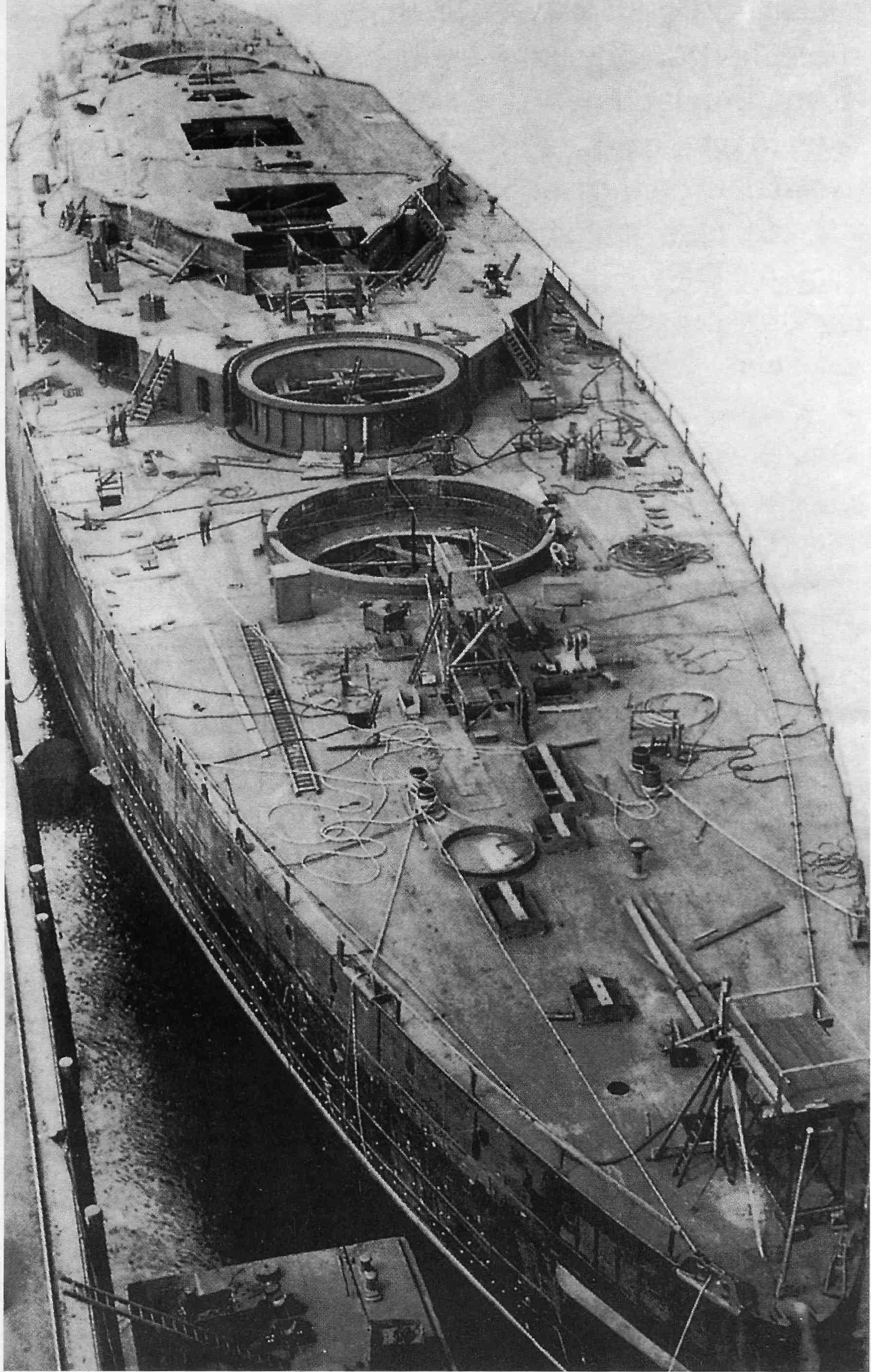

Это было вызвано тем, что на "Bayern" носовая часть стала более полной. Необходимость подобного решения обуславливалась как потребностью в объёме для носового отсека траверзных торпедных аппаратов (следствие более длинной выбрасывающей трубы для новой 600-мм торпеды Н-8), так и увеличенными габаритами носового погреба боезапаса главного калибра, вмещавшем возросшие по размеру боеприпасы 15" орудий. Помимо этого, возникала необходимость перемещения центра тяжести формы ватерлинии значительно дальше в нос, чтобы скомпенсировать значительный вес от двух носовых установок 15" орудий. В итоге конструкторам "Bayern" удалось достаточно успешно справиться с задачей всемерного ограничения его размеров и водоизмещения. По сравнению с König корпус нового линкора был лишь на 4,70 м длиннее и на 0,50 м шире, а по высоте борта превосходил его на 0,53 м. Приращение водоизмещения составляло 2750 т, что составляло 11% (это относилось прежде всего к более сильному артиллерийскому вооружению главного калибра). При этом уровень броневой защиты König был сохранен, а в некоторых её элементах даже превышен.

Это было вызвано тем, что на "Bayern" носовая часть стала более полной. Необходимость подобного решения обуславливалась как потребностью в объёме для носового отсека траверзных торпедных аппаратов (следствие более длинной выбрасывающей трубы для новой 600-мм торпеды Н-8), так и увеличенными габаритами носового погреба боезапаса главного калибра, вмещавшем возросшие по размеру боеприпасы 15" орудий. Помимо этого, возникала необходимость перемещения центра тяжести формы ватерлинии значительно дальше в нос, чтобы скомпенсировать значительный вес от двух носовых установок 15" орудий. В итоге конструкторам "Bayern" удалось достаточно успешно справиться с задачей всемерного ограничения его размеров и водоизмещения. По сравнению с König корпус нового линкора был лишь на 4,70 м длиннее и на 0,50 м шире, а по высоте борта превосходил его на 0,53 м. Приращение водоизмещения составляло 2750 т, что составляло 11% (это относилось прежде всего к более сильному артиллерийскому вооружению главного калибра). При этом уровень броневой защиты König был сохранен, а в некоторых её элементах даже превышен.

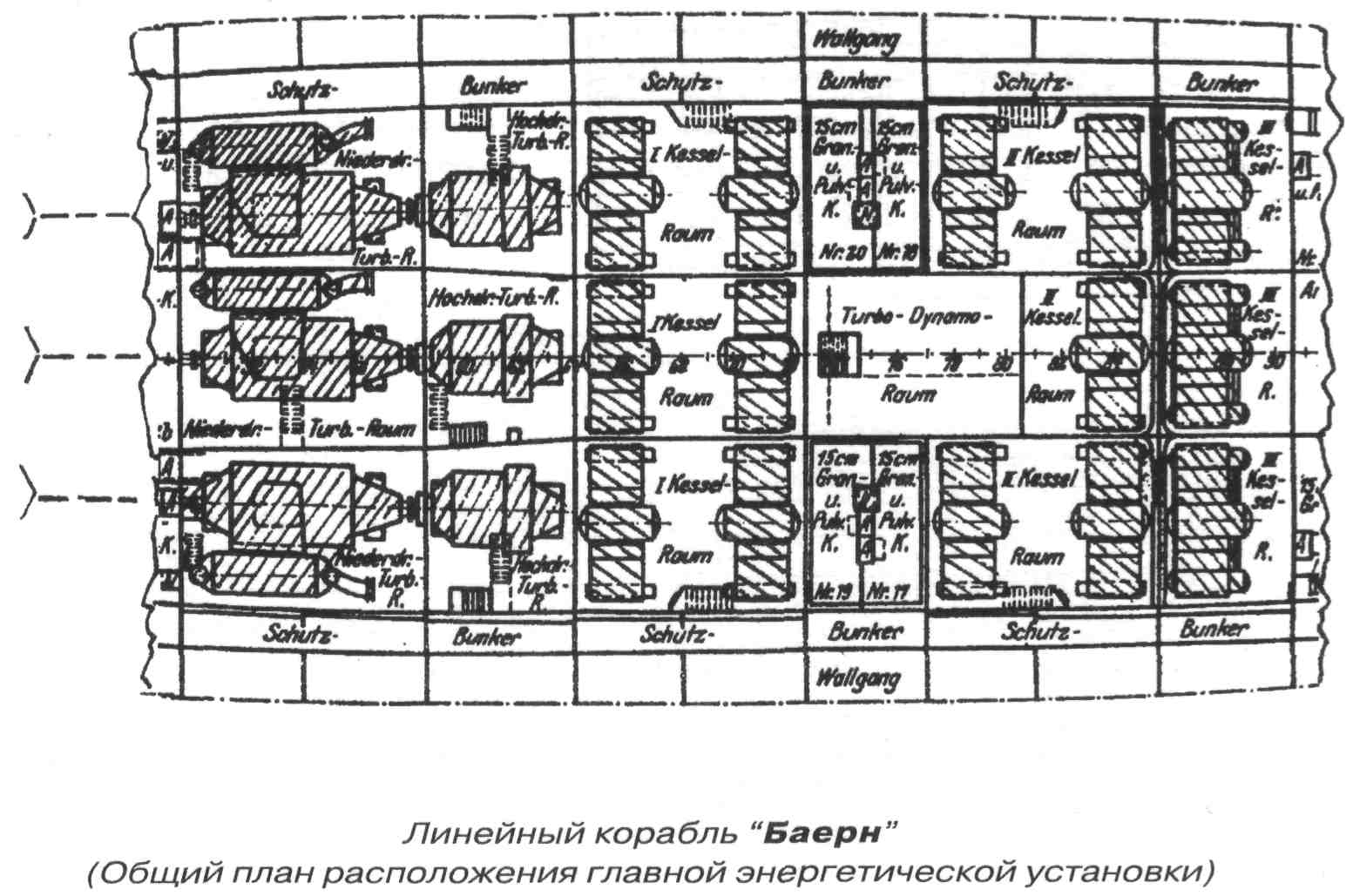

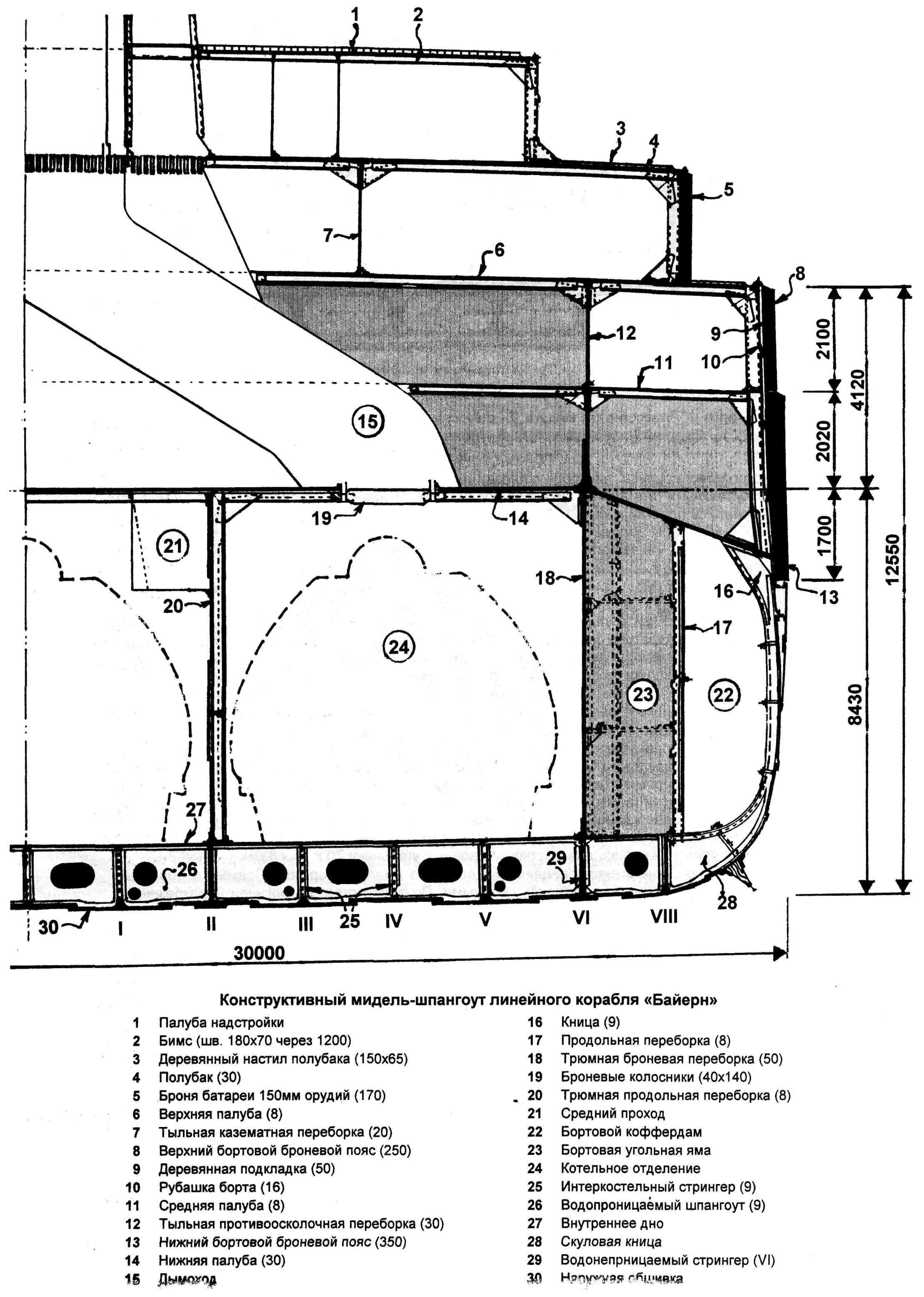

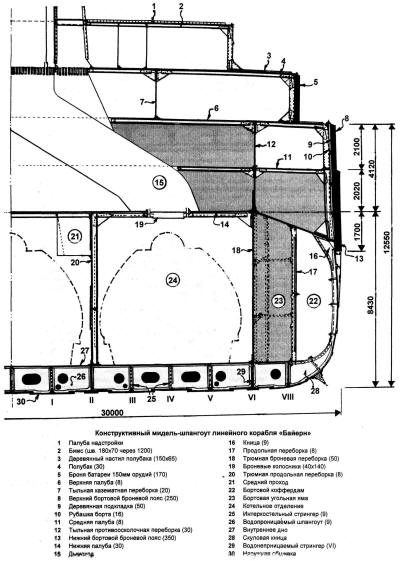

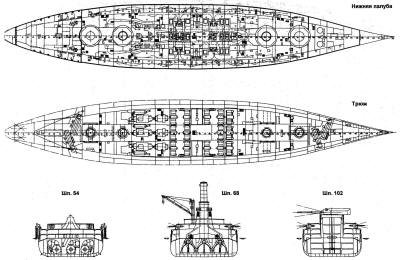

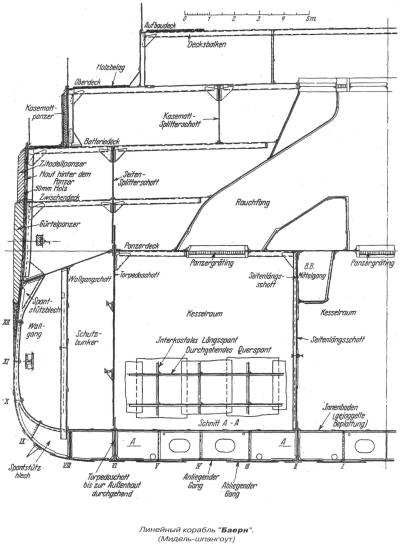

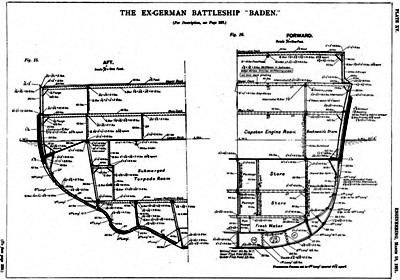

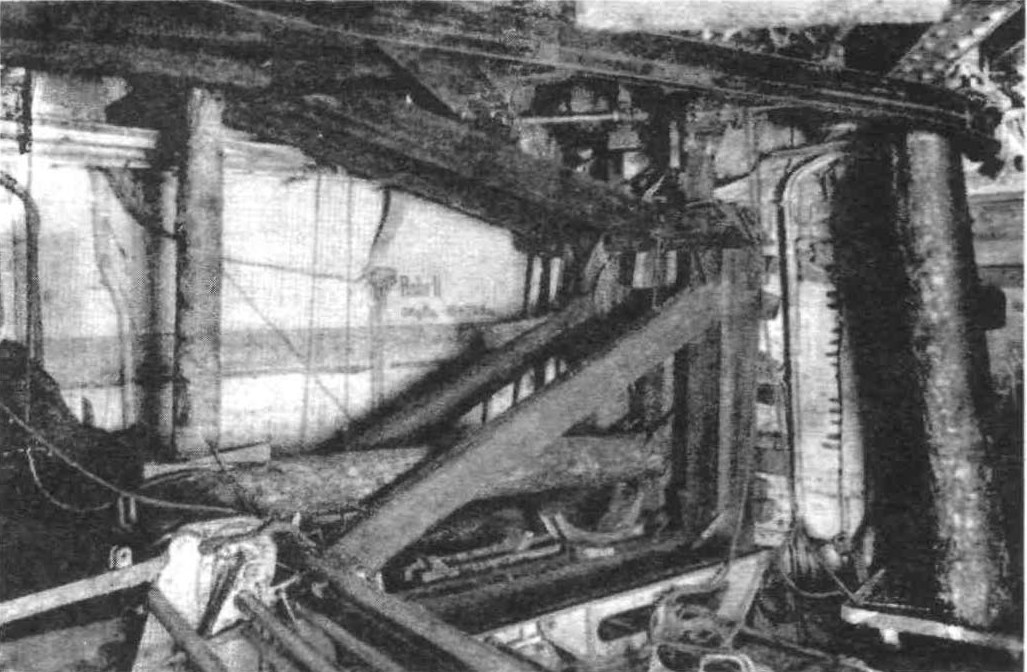

С технической точки зрения переход германского флота на 15" калибр артиллерии был отважным шагом, поскольку ни в самой Германии, ни где либо за границей до сих пор не имелось столь тяжёлого морского орудия, на характеристики которого можно было бы ориентироваться при разработке. 15" двух орудийная установка имела примерно в два раза больший вес, чем предшествующая 12" башня, а отдача четырёх орудий при одновременном залпе увеличилась более чем на 2000 тм, поэтому просчёт при проектировании мог привести к непоправимым последствиям. Это предъявляло повышенные требования к методикам и тщательности выполнения расчётов по корпусу, чтобы подобные огромные усилия воспринимались надёжно и не привели к деформациям конструктивных связей корпуса, по возможности экономя при этом его вес. Задача обеспечения должной жёсткости корпуса для восприятия значительного веса 15" башен и силы отдачи при действии тяжёлых орудий была решена в проекте путём установки двух проходящих вдоль всей цитадели корабля продольных переборок. В оконечностях цитадели они, вместе с поперечными переборками, являлись несущими подбашенными конструкциями, а в средней части корпуса служили продольными разделительными переборками в системе подразделения машинно-котельной установки линкора на отсеки.

С технической точки зрения переход германского флота на 15" калибр артиллерии был отважным шагом, поскольку ни в самой Германии, ни где либо за границей до сих пор не имелось столь тяжёлого морского орудия, на характеристики которого можно было бы ориентироваться при разработке. 15" двух орудийная установка имела примерно в два раза больший вес, чем предшествующая 12" башня, а отдача четырёх орудий при одновременном залпе увеличилась более чем на 2000 тм, поэтому просчёт при проектировании мог привести к непоправимым последствиям. Это предъявляло повышенные требования к методикам и тщательности выполнения расчётов по корпусу, чтобы подобные огромные усилия воспринимались надёжно и не привели к деформациям конструктивных связей корпуса, по возможности экономя при этом его вес. Задача обеспечения должной жёсткости корпуса для восприятия значительного веса 15" башен и силы отдачи при действии тяжёлых орудий была решена в проекте путём установки двух проходящих вдоль всей цитадели корабля продольных переборок. В оконечностях цитадели они, вместе с поперечными переборками, являлись несущими подбашенными конструкциями, а в средней части корпуса служили продольными разделительными переборками в системе подразделения машинно-котельной установки линкора на отсеки.

Эти две продольные переборки вместе с двумя бортовыми броневыми переборками образовывали основную группу продольных связей для восприятия изгибающего момента на волне, а совместно с поперечными переборками они формировали жёсткую конструкцию, воспринимающую крутящий момент, который возникал вследствие отдачи при чередующихся залпах носовой и кормовой групп башен. Более общие детали конструкции выполнялись в соответствии со сложившейся германской практикой в части проектирования тяжёлых артиллерийских кораблей.

Эти две продольные переборки вместе с двумя бортовыми броневыми переборками образовывали основную группу продольных связей для восприятия изгибающего момента на волне, а совместно с поперечными переборками они формировали жёсткую конструкцию, воспринимающую крутящий момент, который возникал вследствие отдачи при чередующихся залпах носовой и кормовой групп башен. Более общие детали конструкции выполнялись в соответствии со сложившейся германской практикой в части проектирования тяжёлых артиллерийских кораблей.

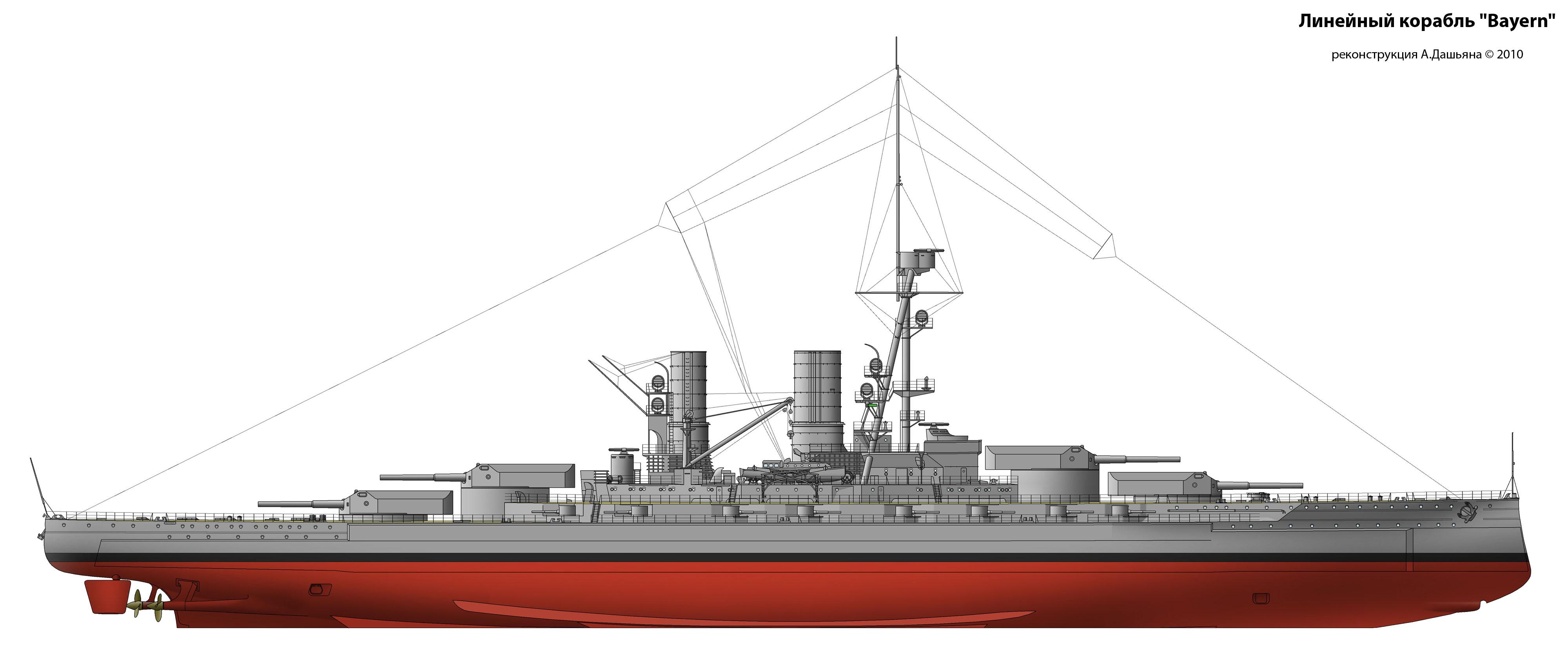

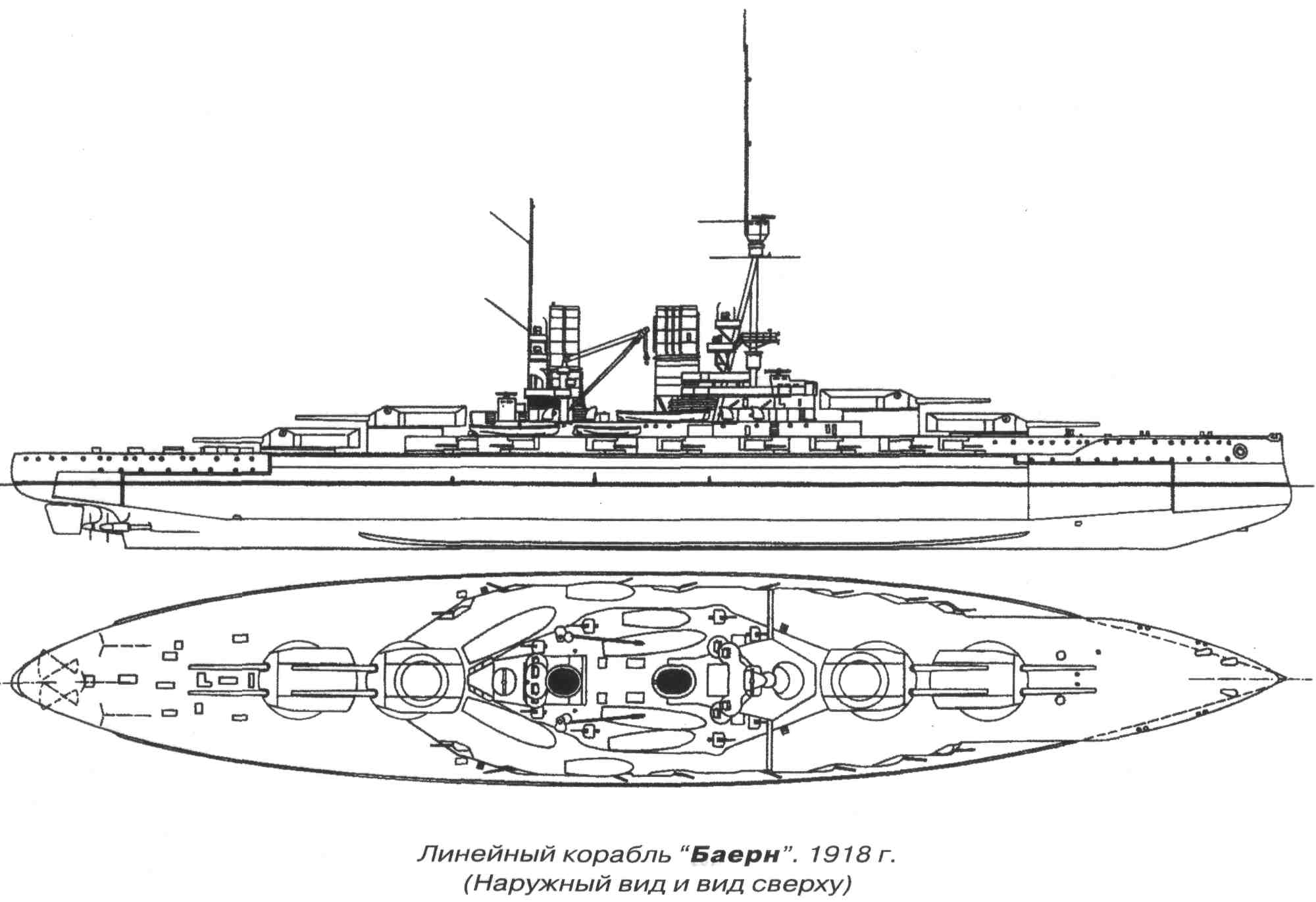

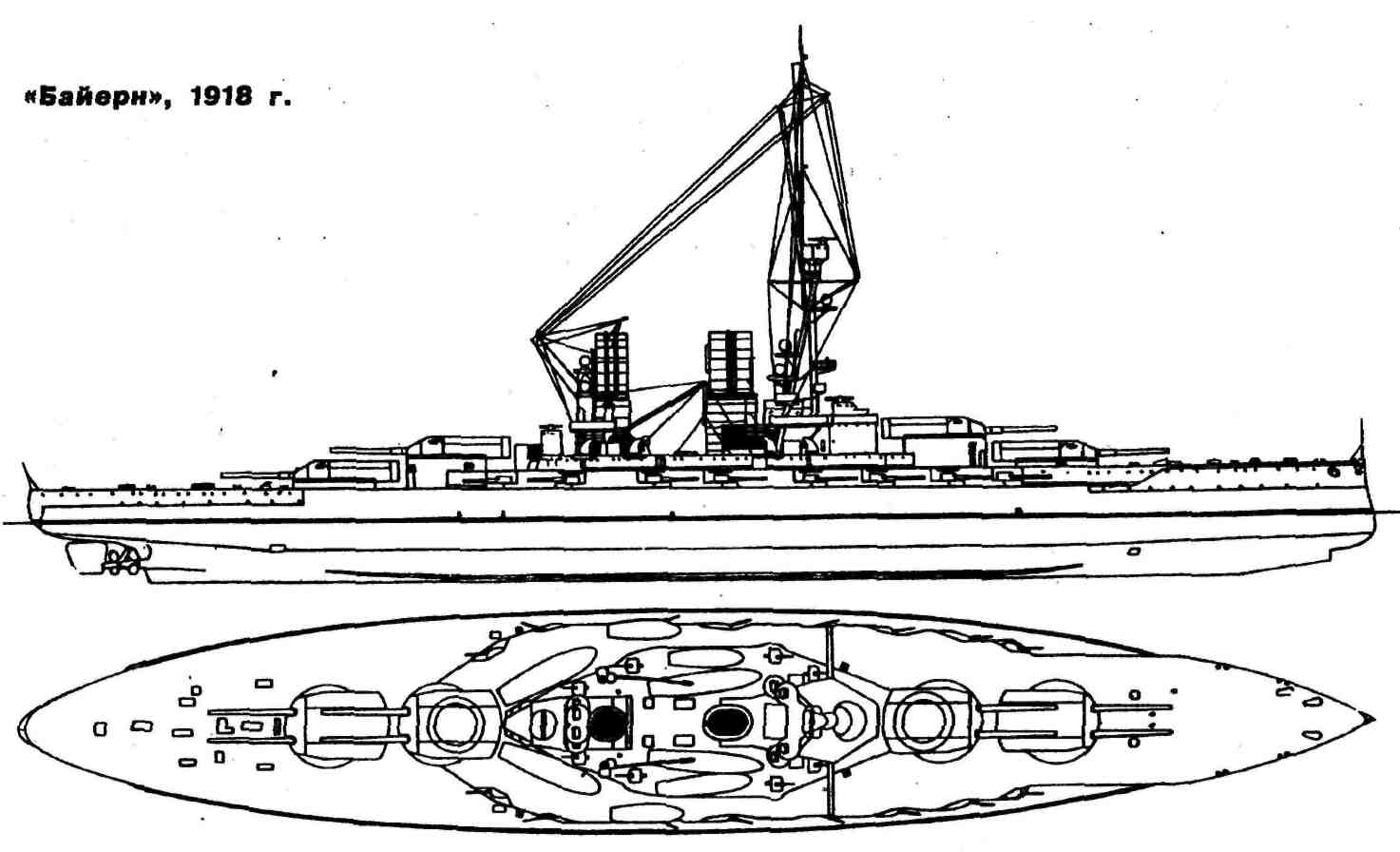

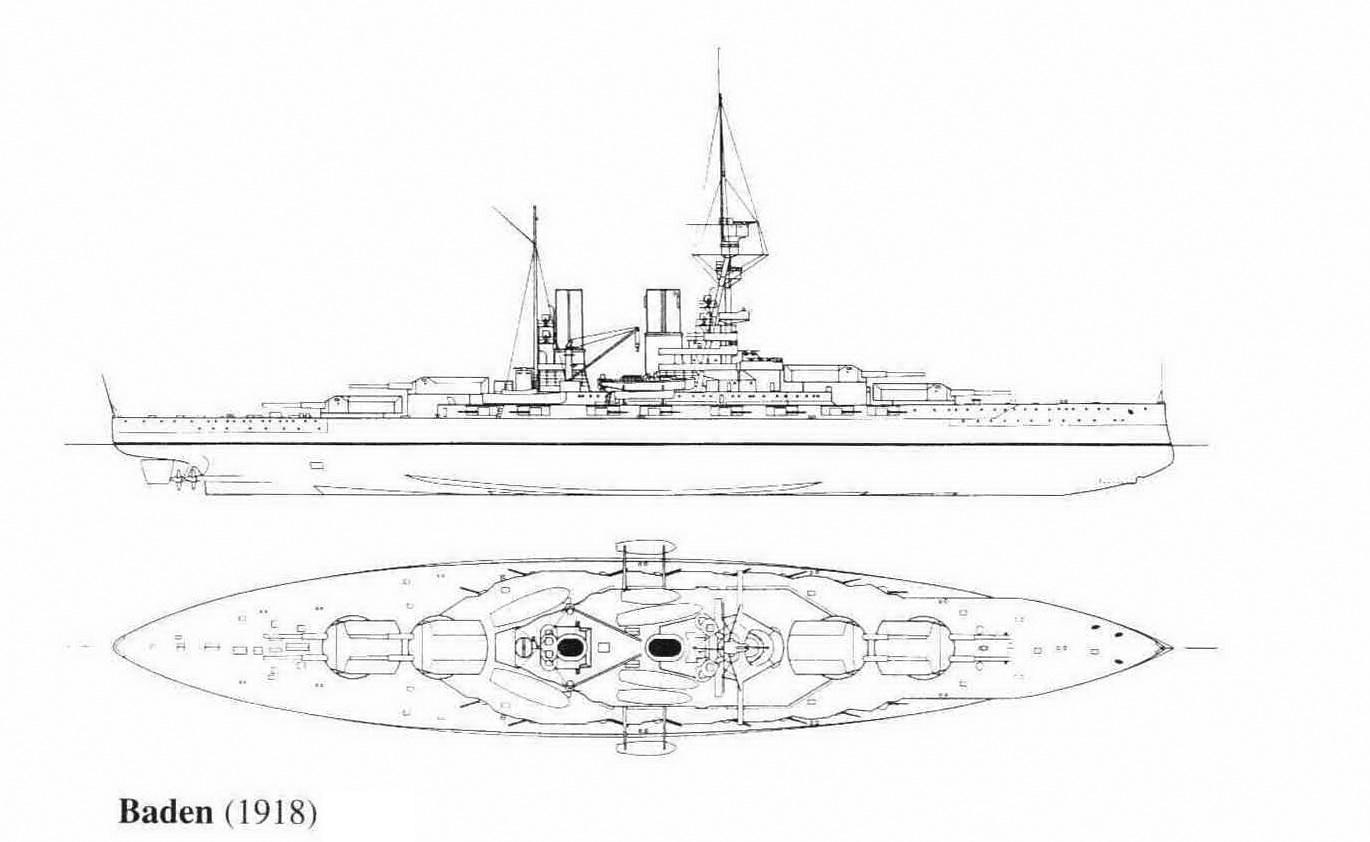

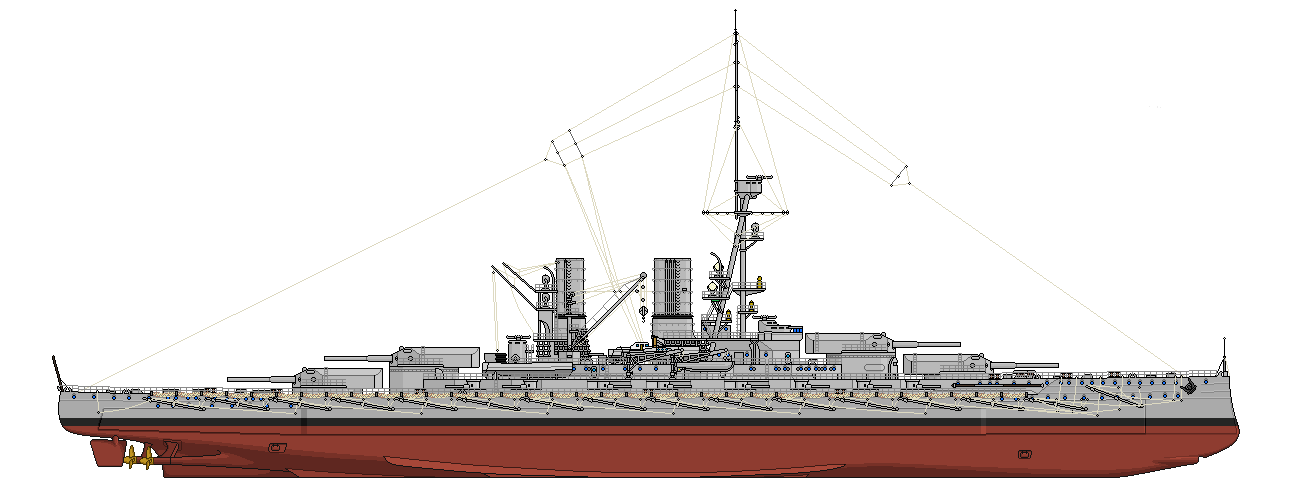

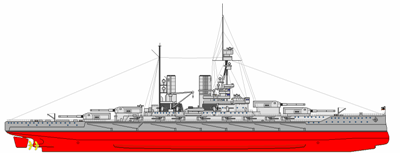

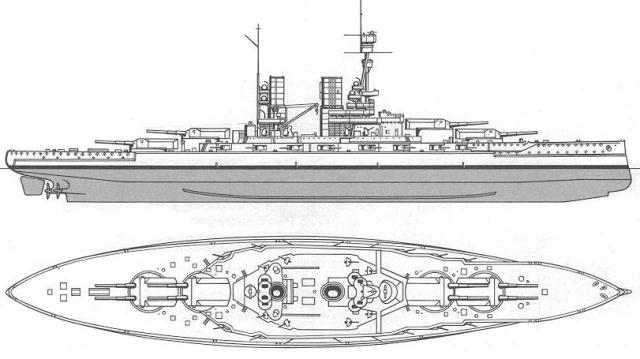

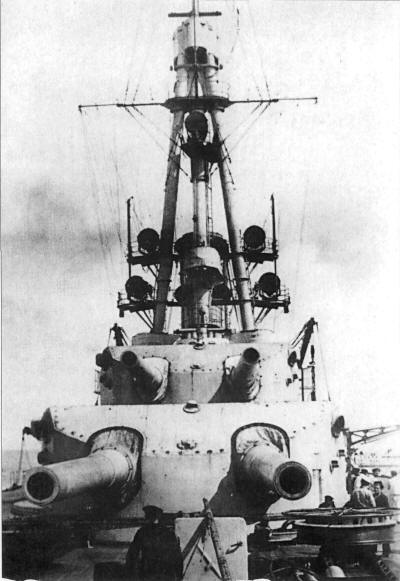

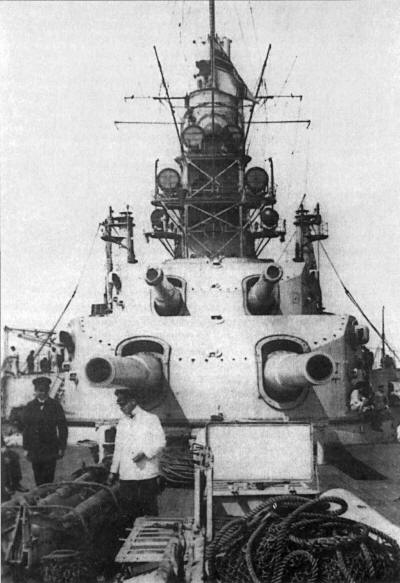

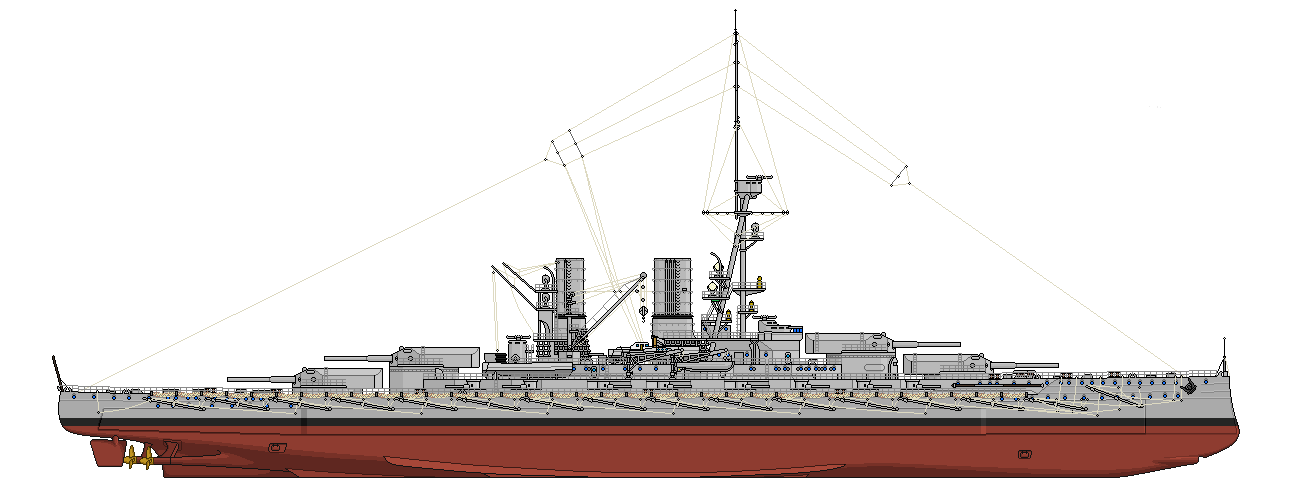

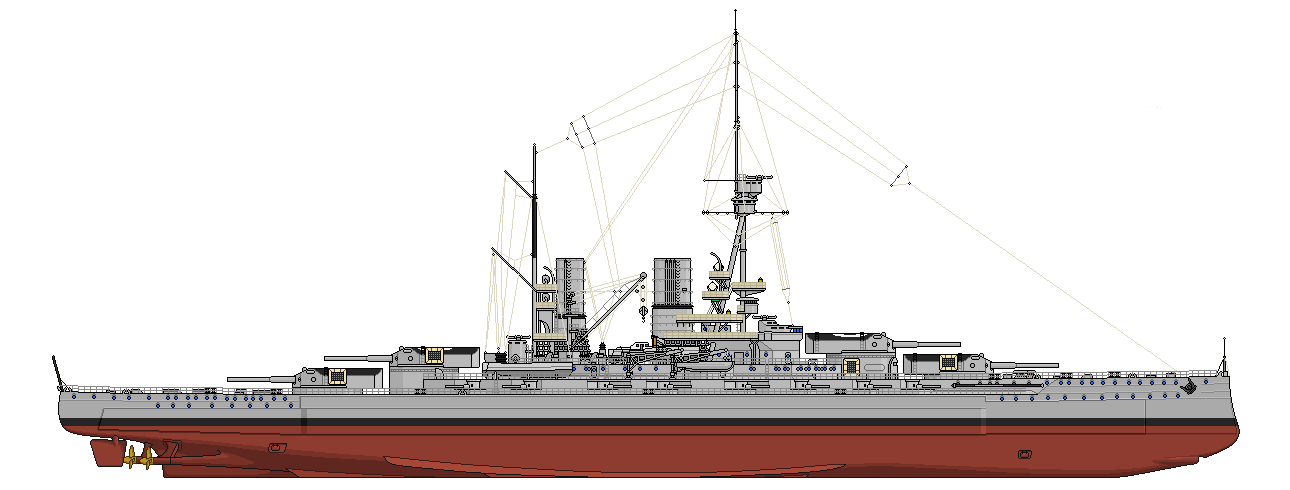

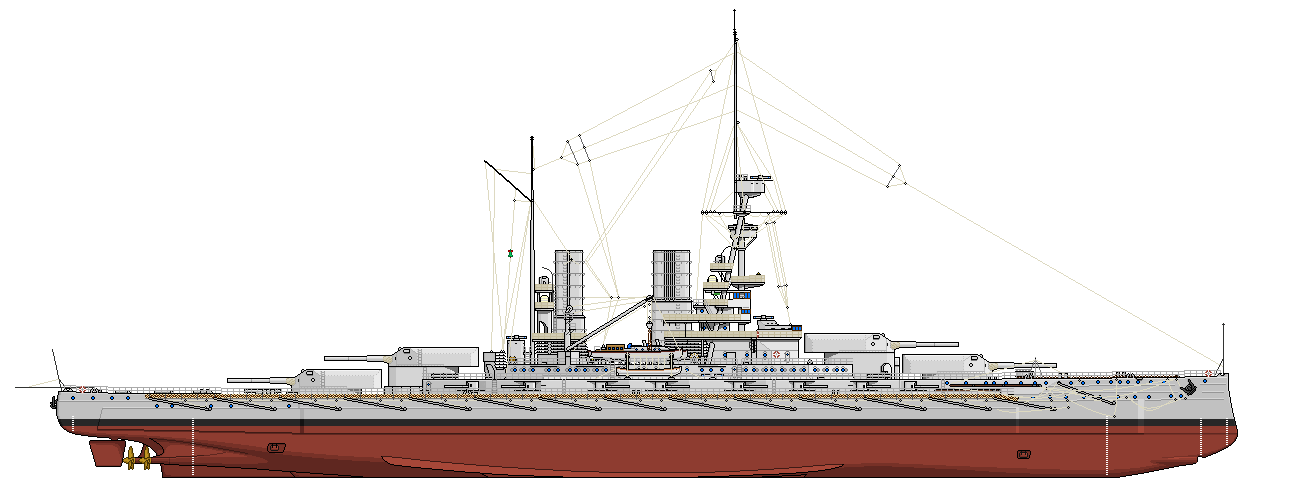

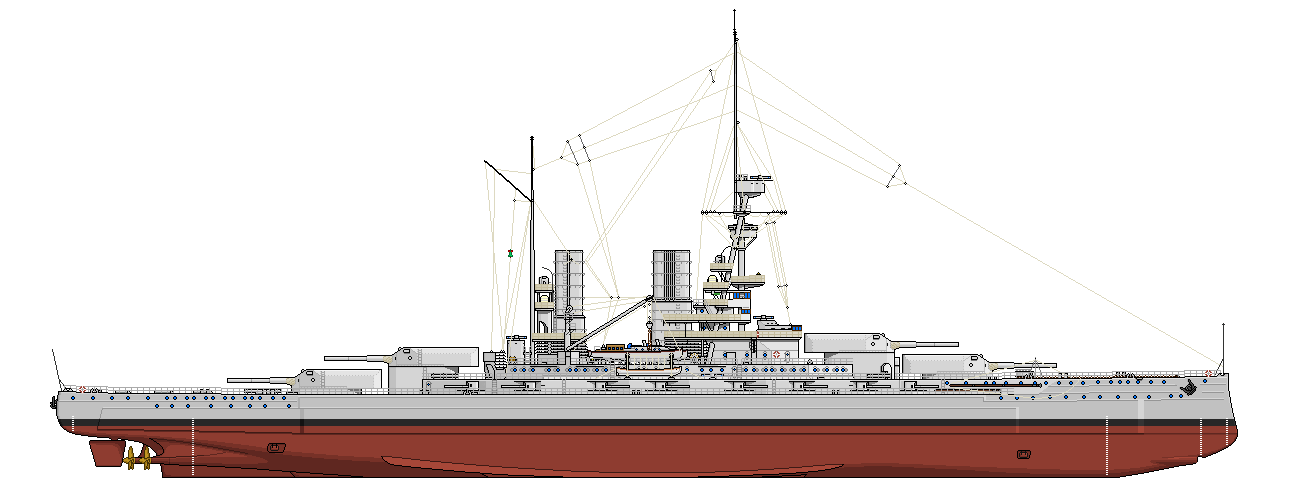

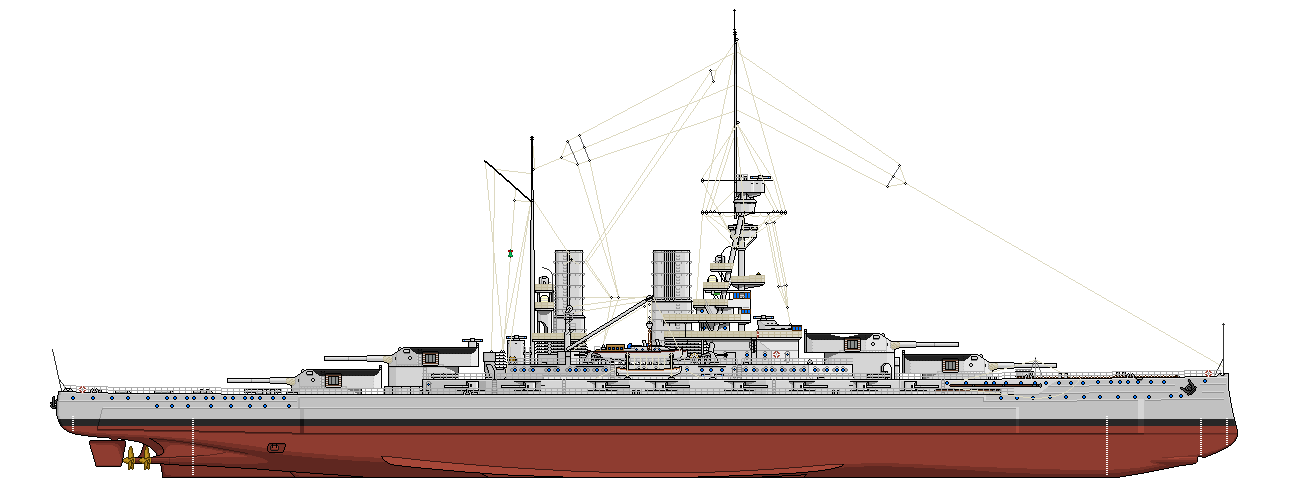

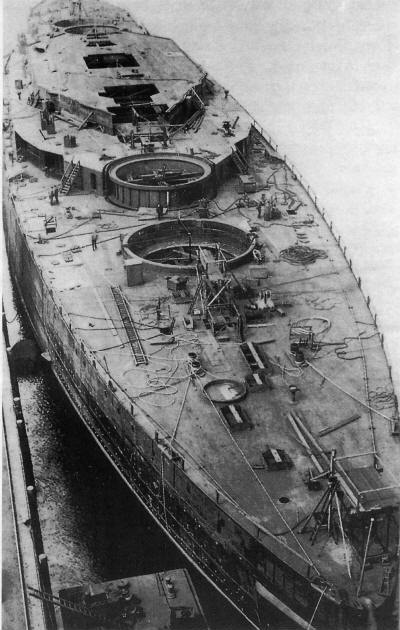

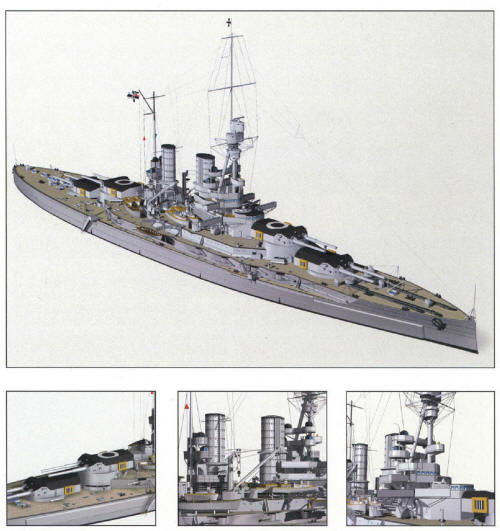

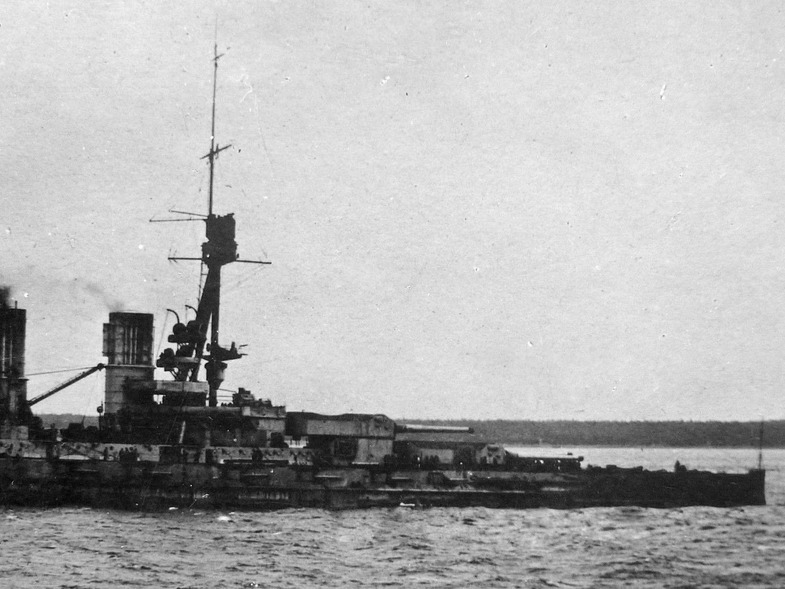

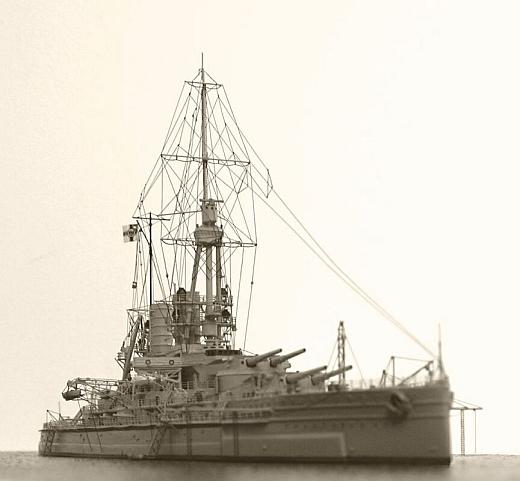

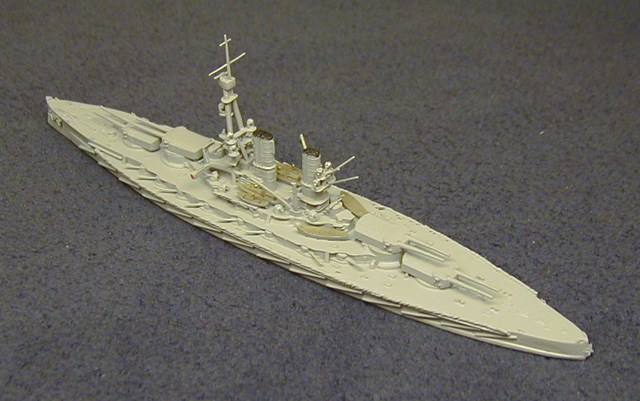

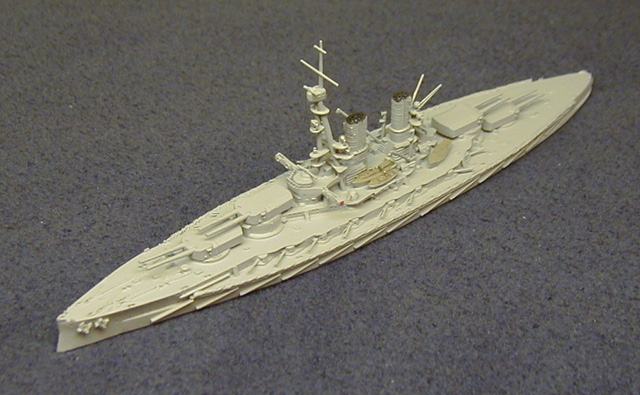

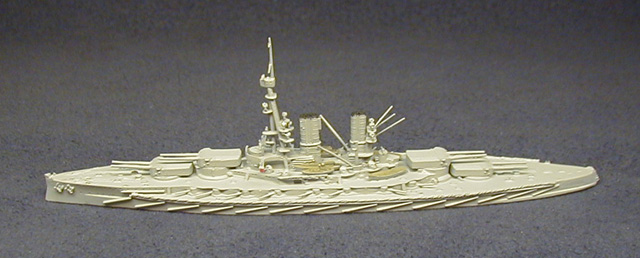

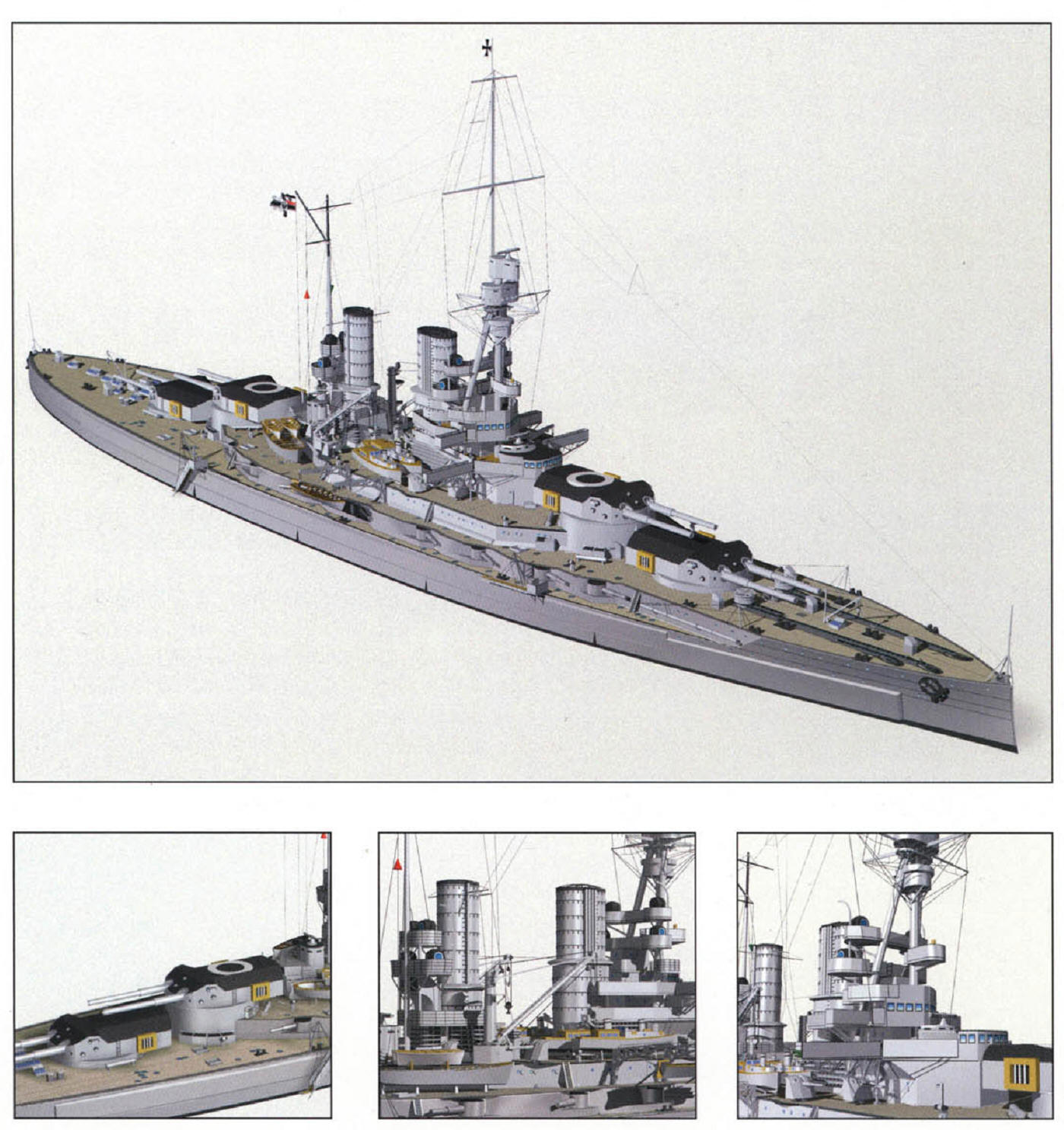

Стремясь, как обычно, при проектировании к всемерной экономии весов для повышения доли вооружения и защиты, разработчики "Bayern" всемерно ограничивали вес всех остальных составляющих его конструкции, в том числе и корпуса.  Впоследствии известный специалист по истории кайзеровского кораблестроения Эрвин Штробуш в своей серии статей о примечательных проектах германских кораблей рубежа XIX-XX столетий критически высказался об этом решении в конструкции корпуса "Bayern", которое вызывало, по его мнению, определённые опасения в отношении допустимых напряжений основных его связей. По своему внешнему виду, который прежде всего определялся четырьмя двухорудийными башнями главного калибра, "Bayern" имел некоторое сходство с кораблями класса König. Группа из двух башен требовала по протяжённости примерно на 5 м большое пространство (König — 20 м, "Bayern" — 25 м), замеряемое от барбета до барбета в любой конечной точке.

Впоследствии известный специалист по истории кайзеровского кораблестроения Эрвин Штробуш в своей серии статей о примечательных проектах германских кораблей рубежа XIX-XX столетий критически высказался об этом решении в конструкции корпуса "Bayern", которое вызывало, по его мнению, определённые опасения в отношении допустимых напряжений основных его связей. По своему внешнему виду, который прежде всего определялся четырьмя двухорудийными башнями главного калибра, "Bayern" имел некоторое сходство с кораблями класса König. Группа из двух башен требовала по протяжённости примерно на 5 м большое пространство (König — 20 м, "Bayern" — 25 м), замеряемое от барбета до барбета в любой конечной точке.

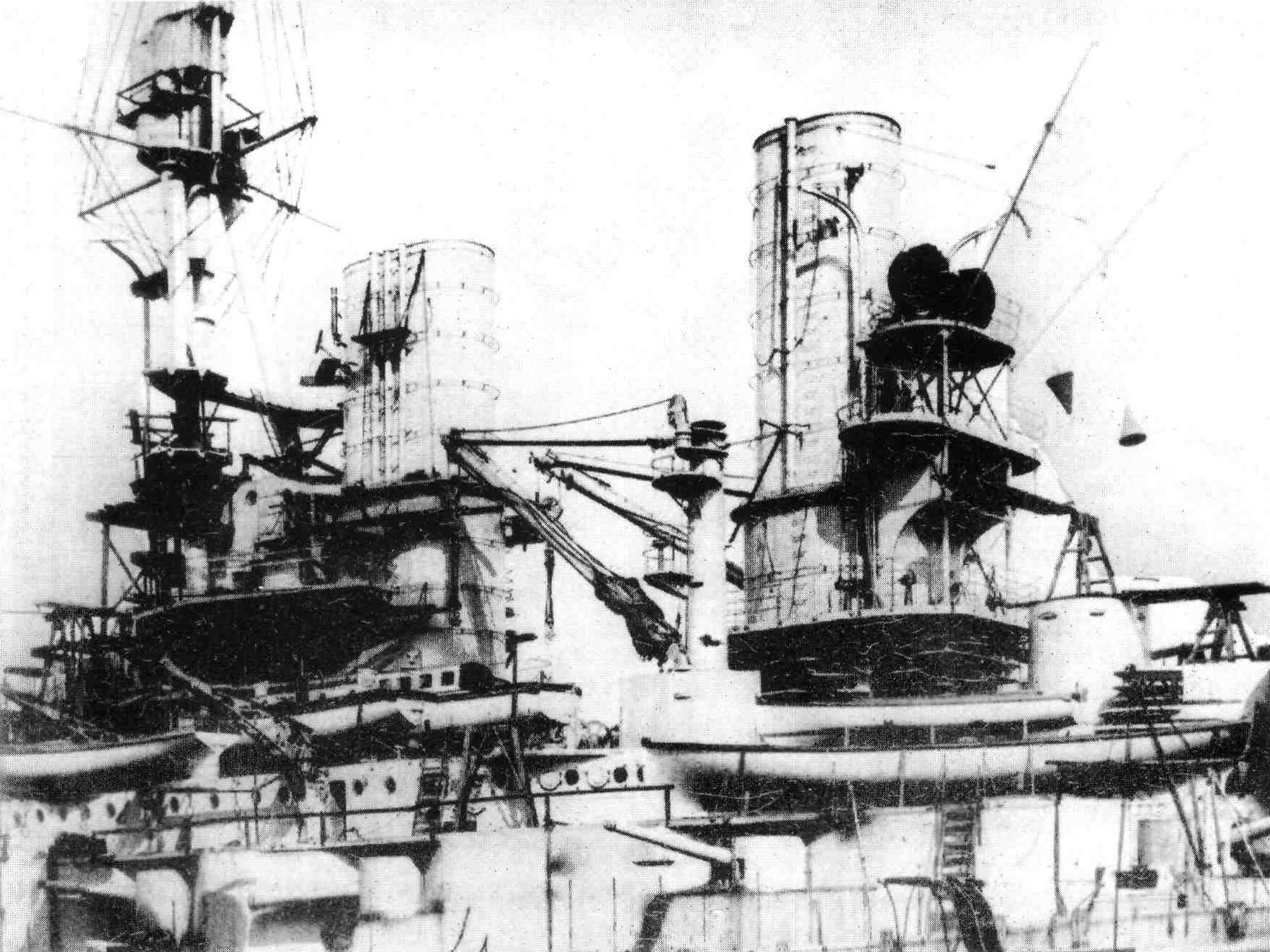

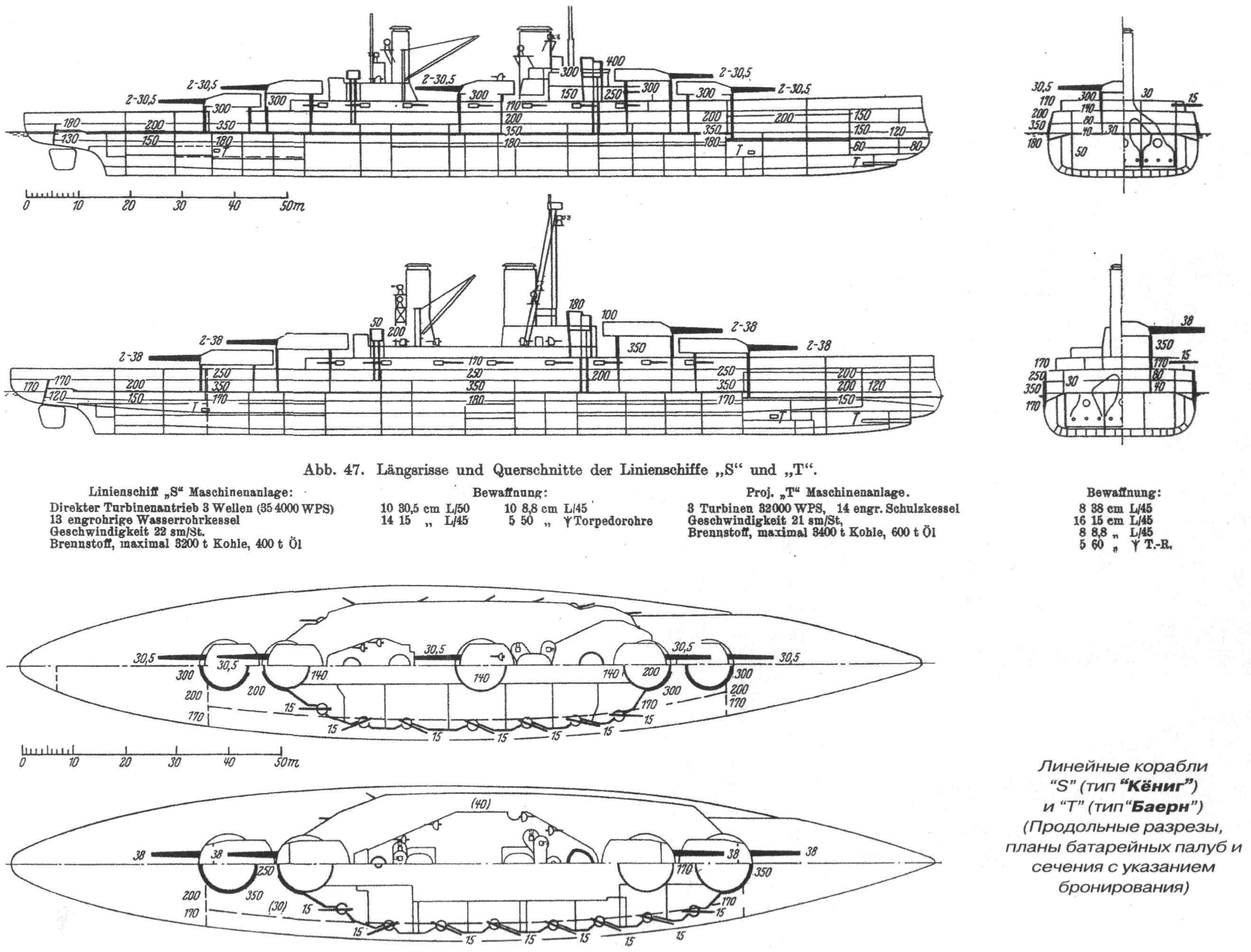

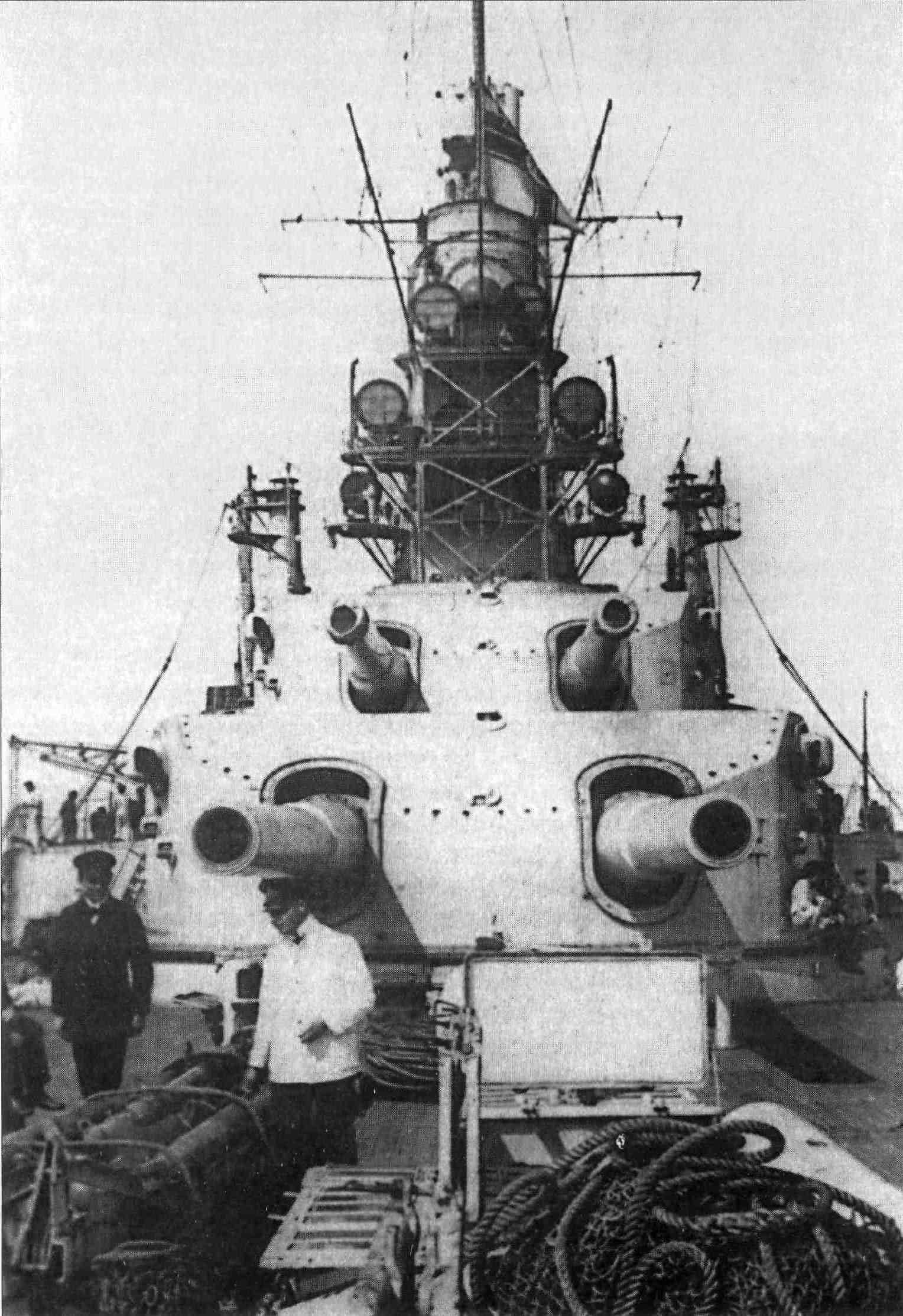

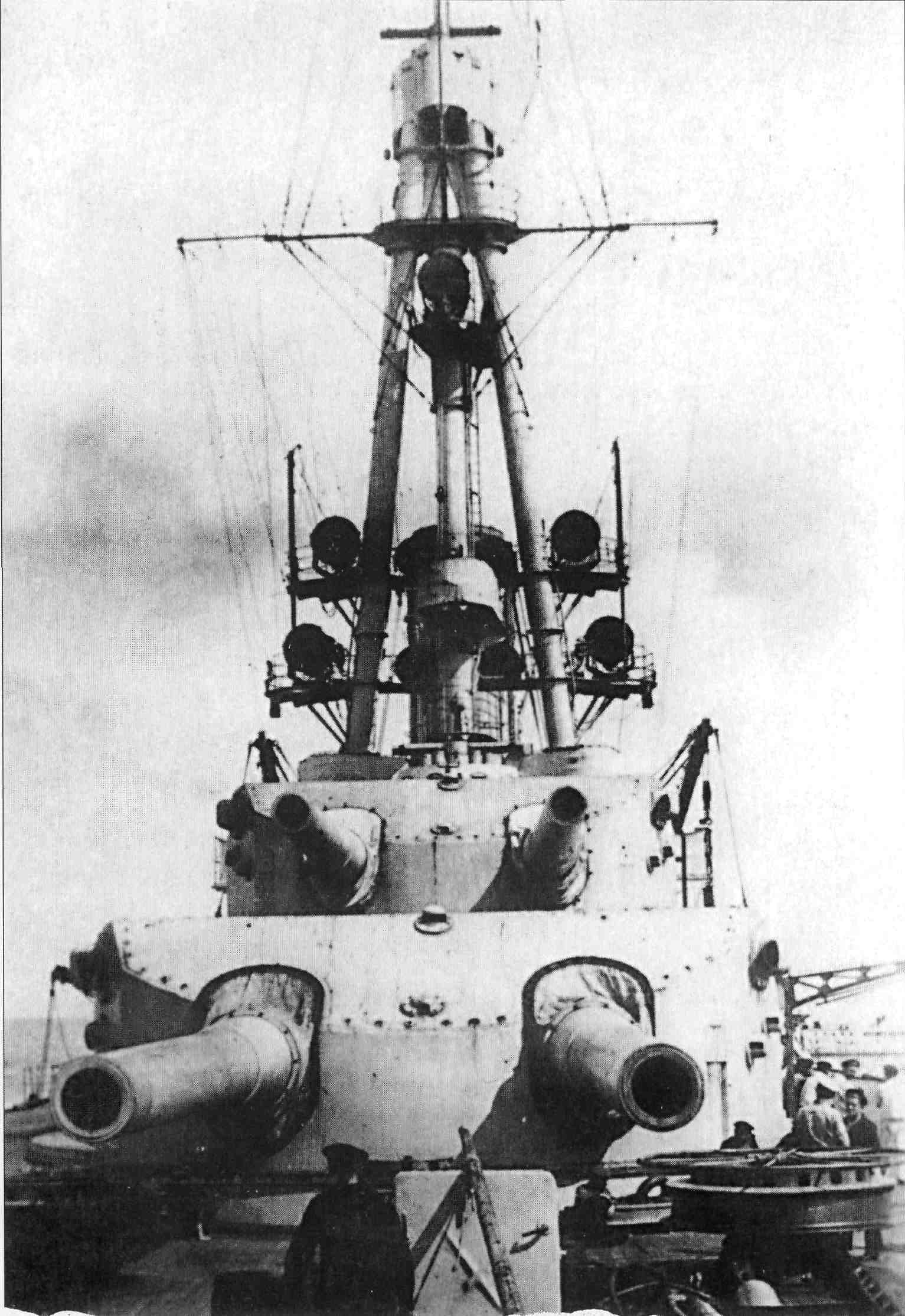

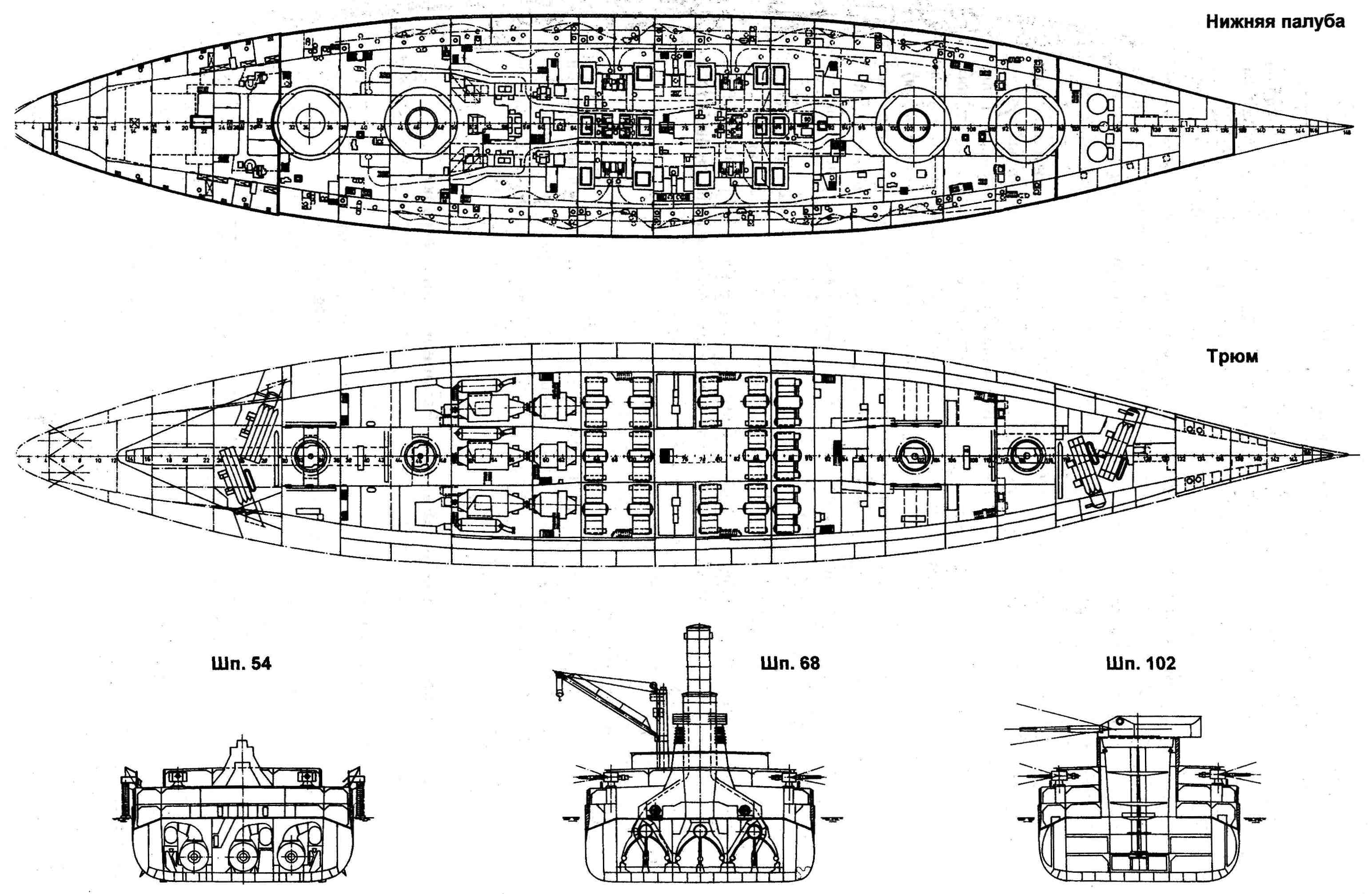

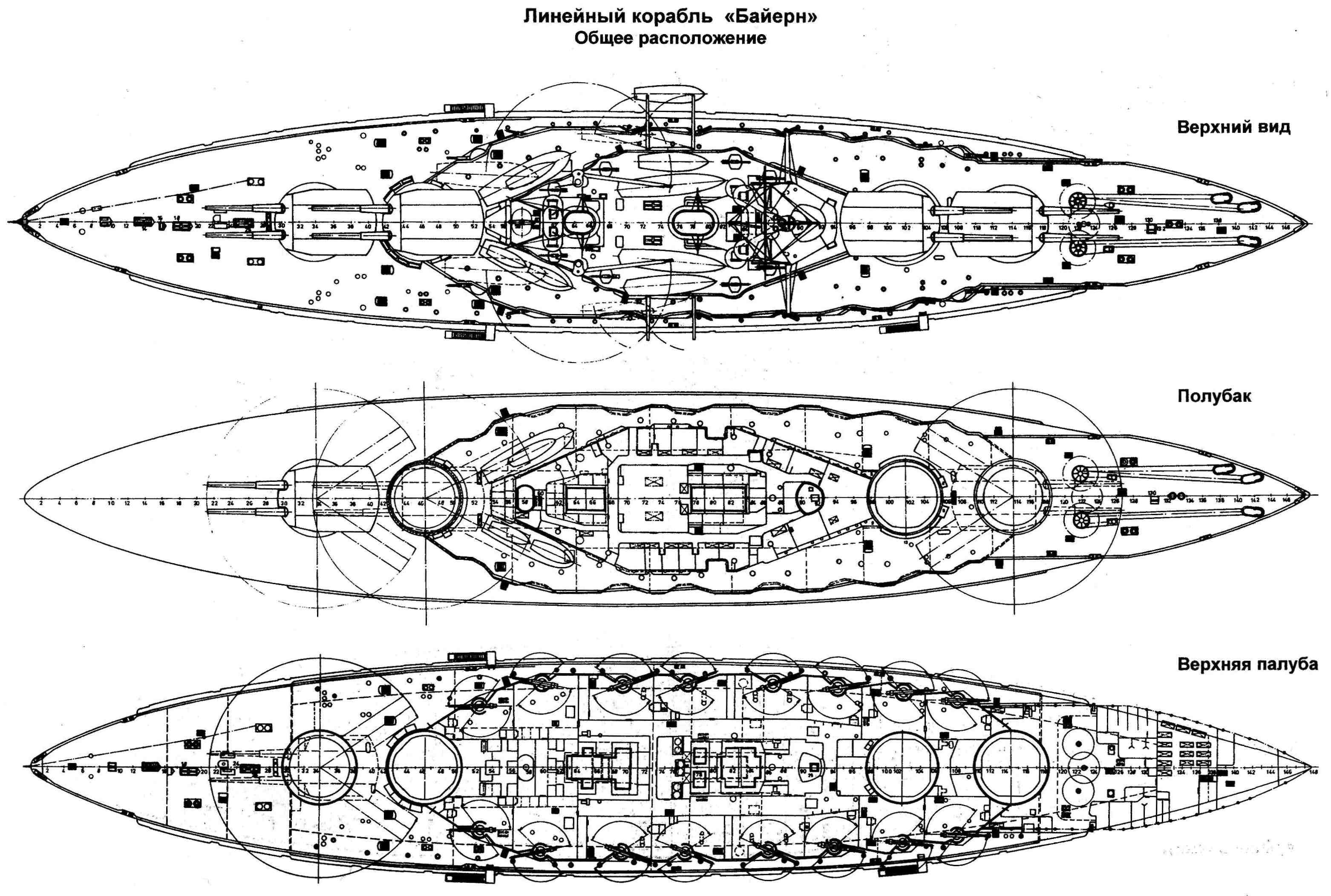

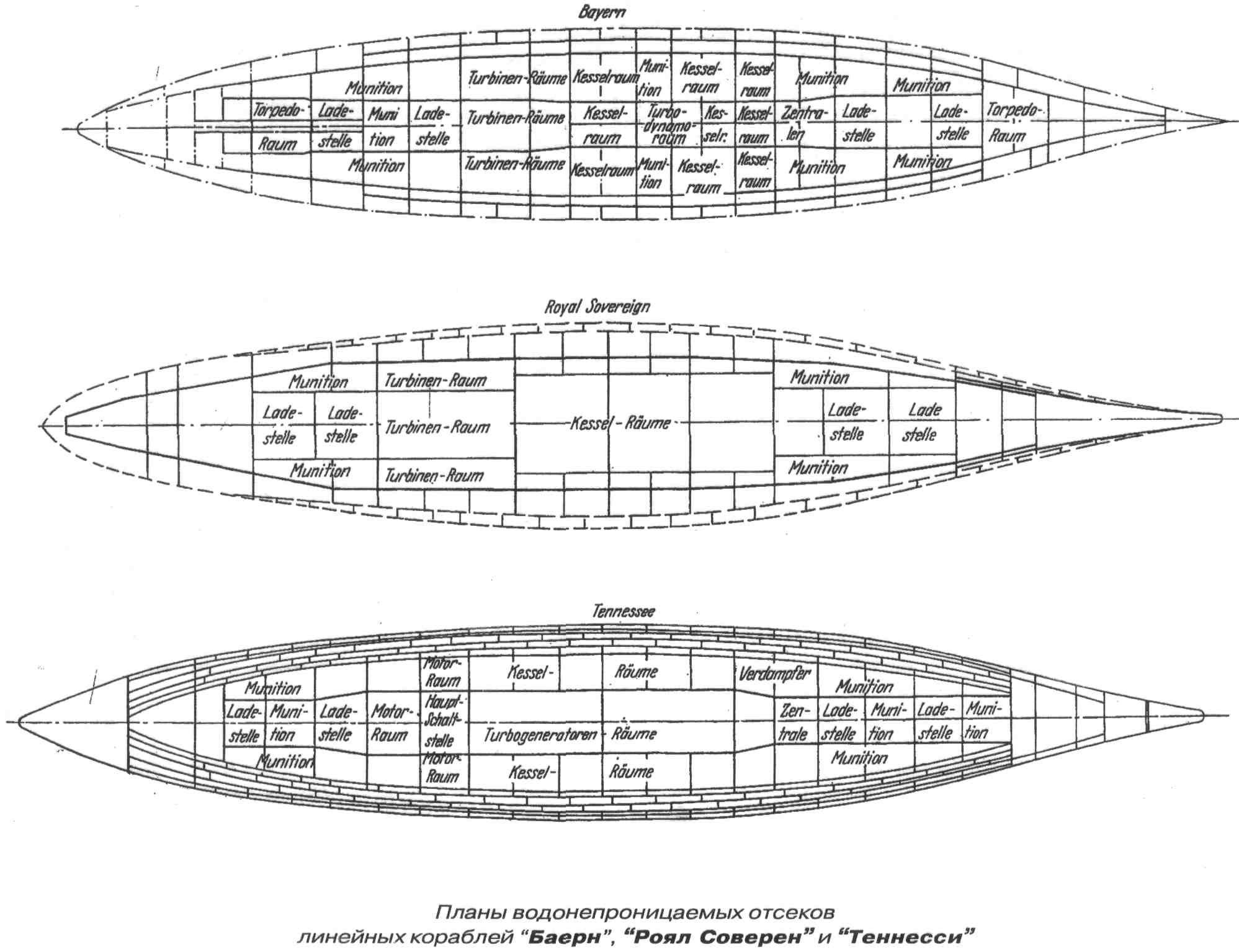

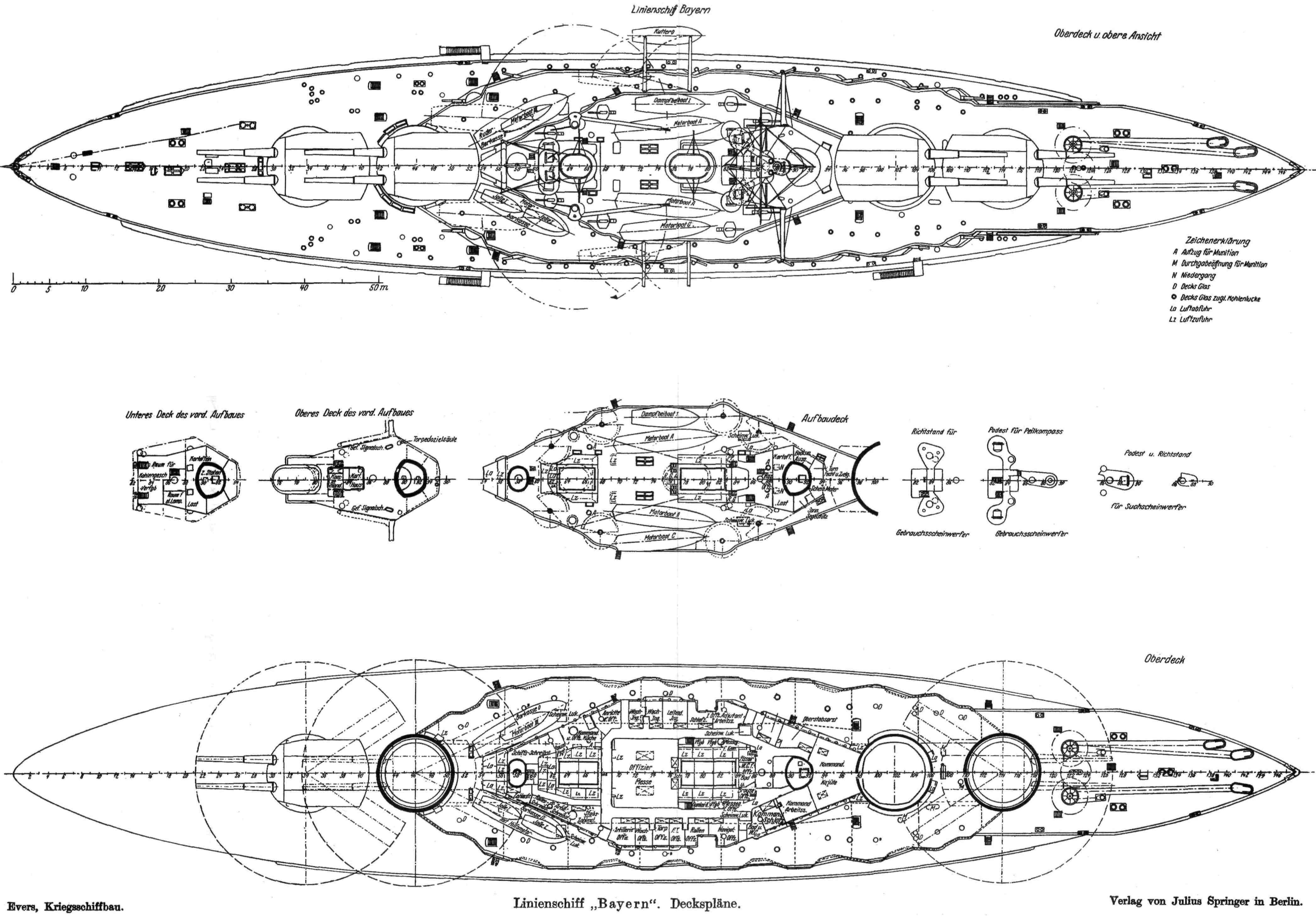

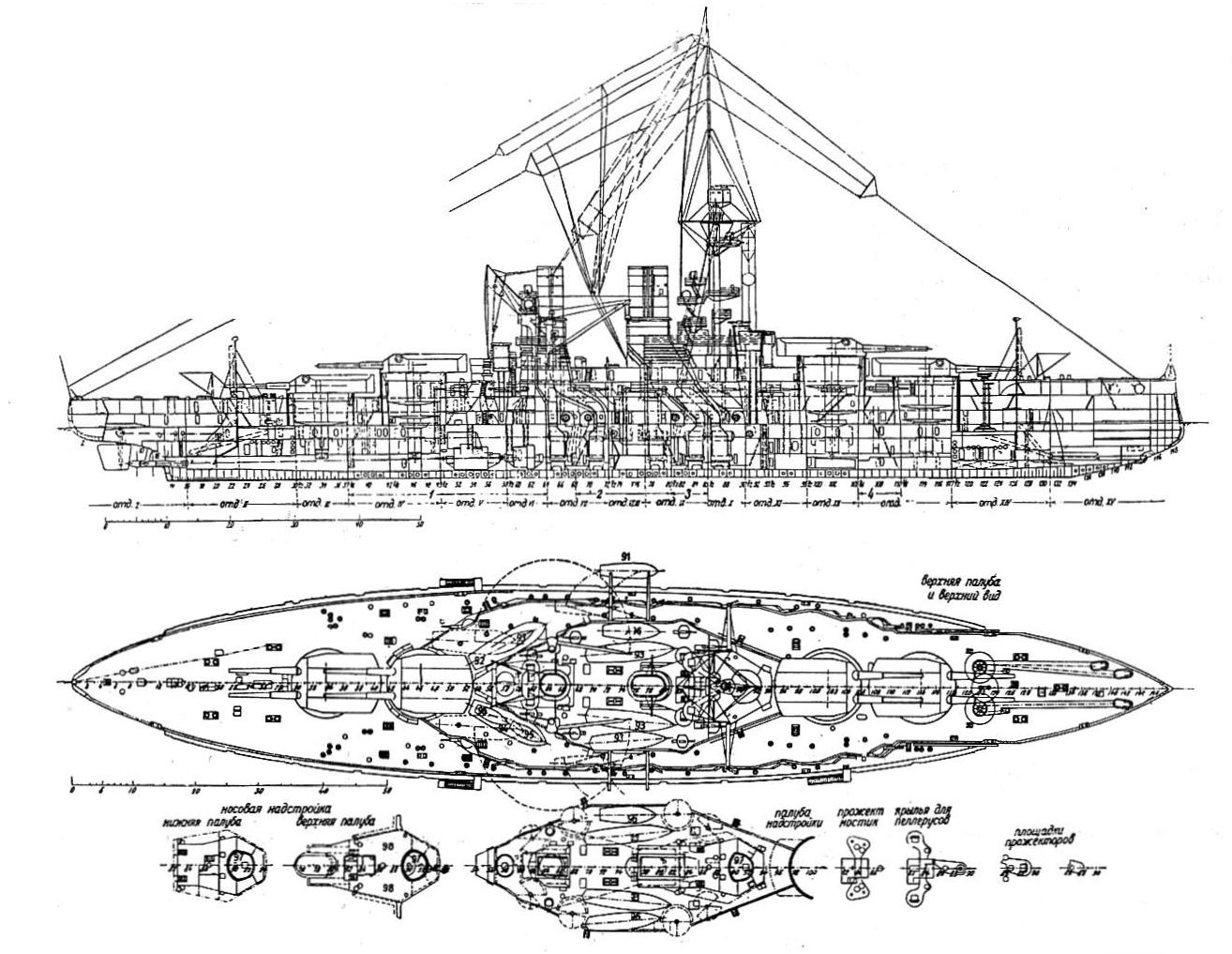

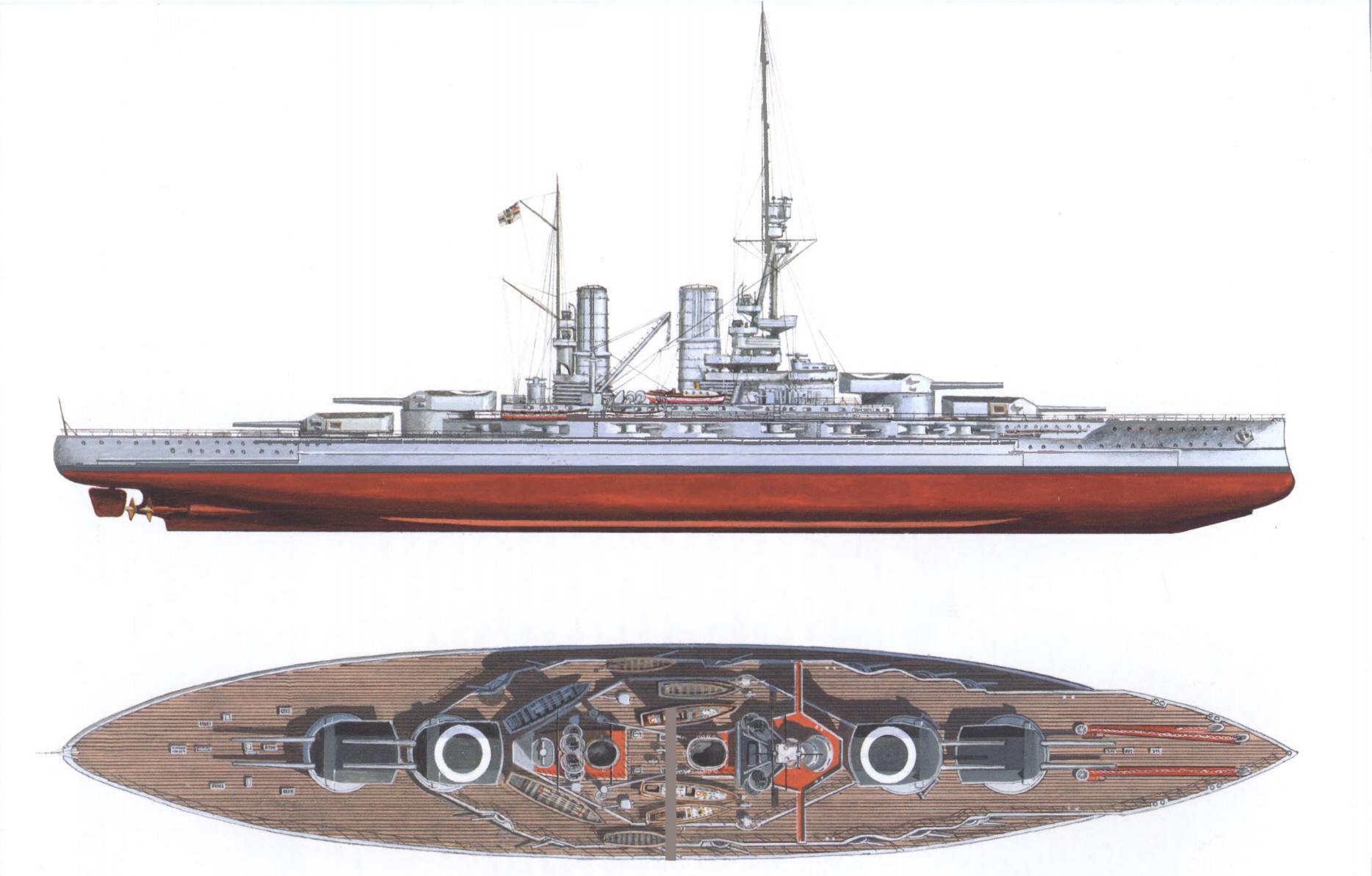

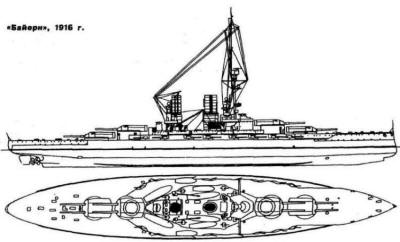

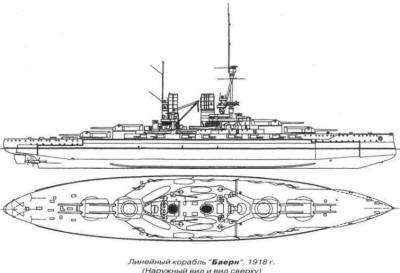

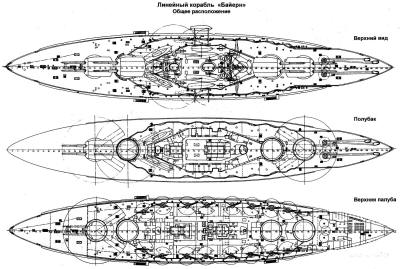

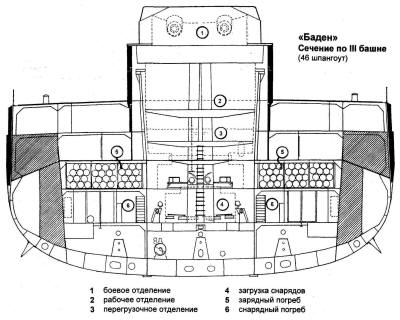

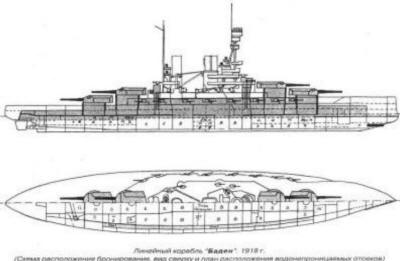

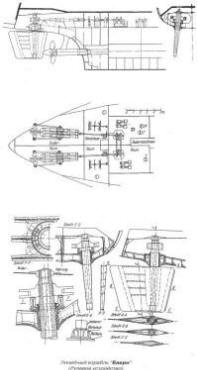

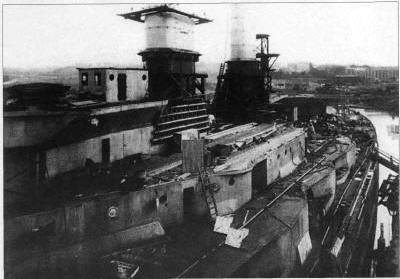

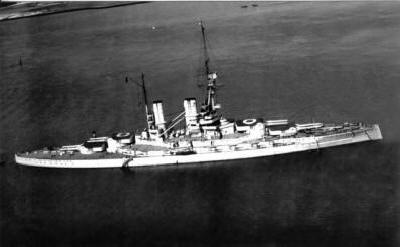

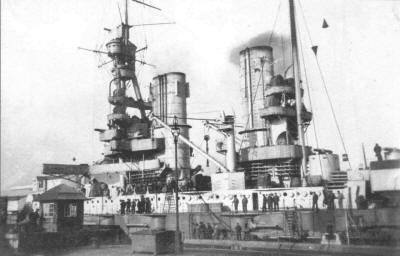

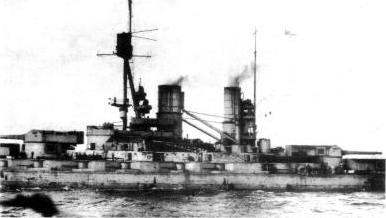

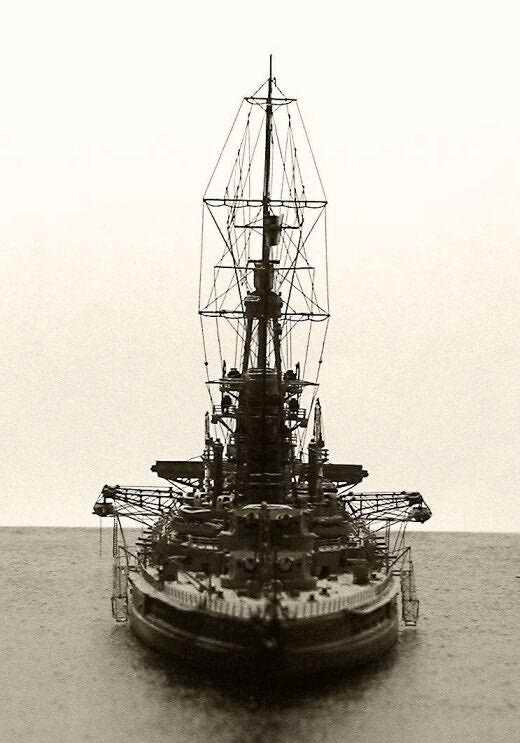

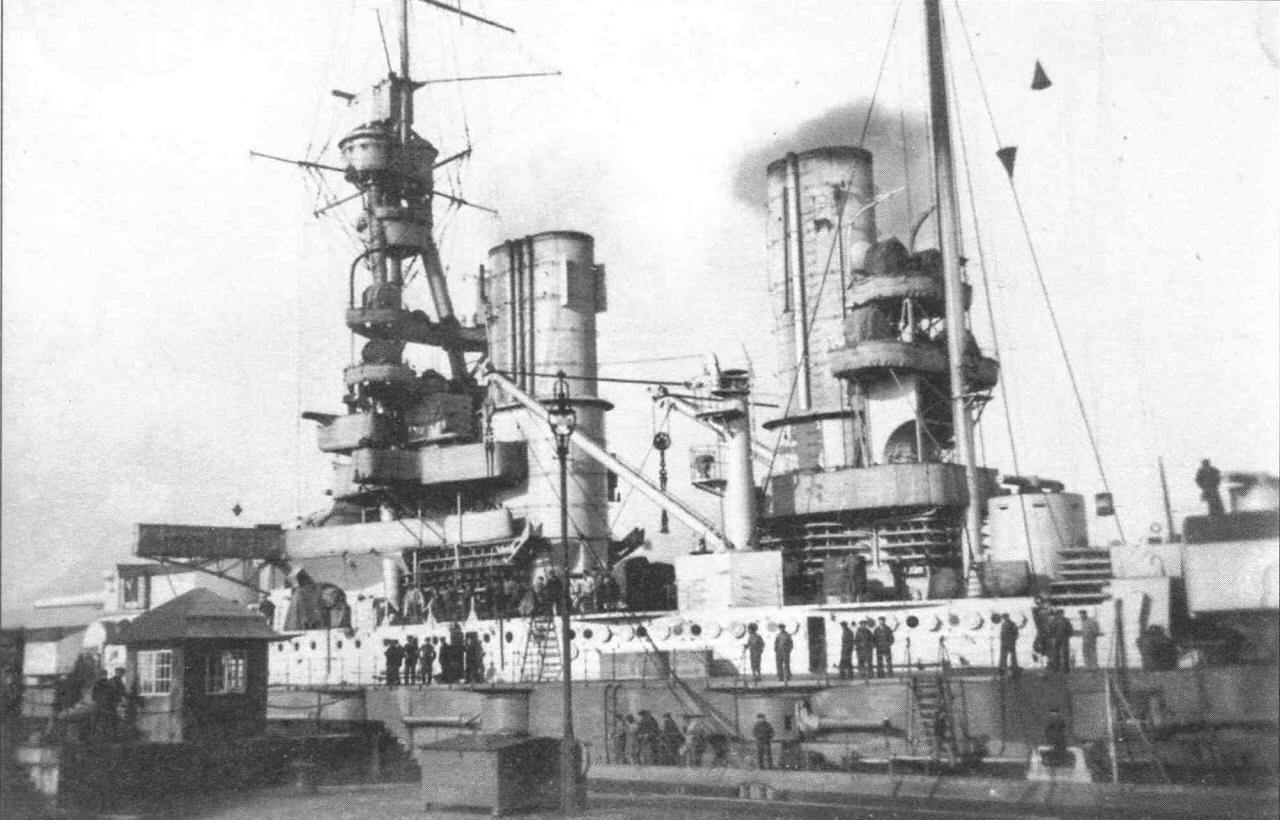

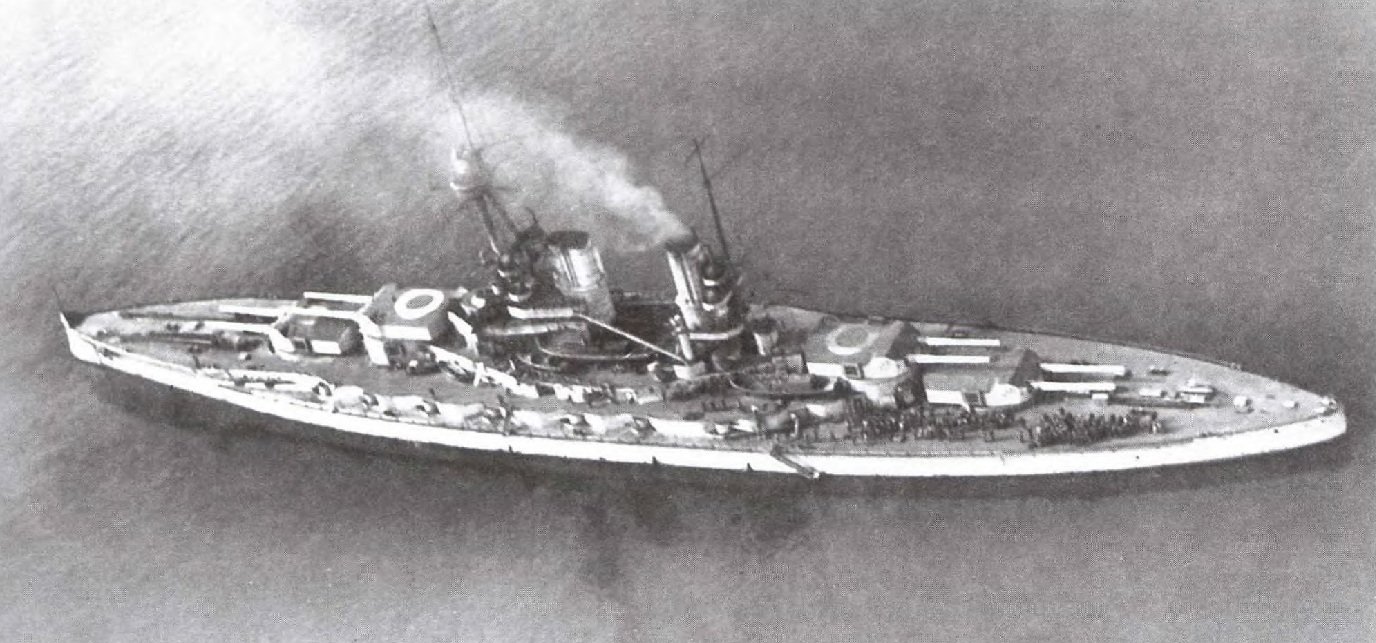

"Bayern" имел плотный, под стать броненосцам-додредноутам, силуэт, и стал первым кайзеровским линкором, компоновка которого была осуществлена в соответствии с линейно-последовательной, наиболее прогрессивной в то время системой — орудийные башни двумя группами в оконечностях, с полной возможностью действия как всех орудий на борт, так и каждой группы в нос или корму, машинно-котельная установка в середине. Между группами 15" башен было достаточно места на верхней палубе для размещения восьми 150-мм орудий по каждому борту. Основополагающее требование относительно оснащения каждого из этих орудий отдельным элеватором подачи боезапаса могло быть выполнено только при условии размещения погребов пятого и шестого 150-мм орудий между котельными отделениями. Помимо этого, в отсеке, приходившимся на середину корабля, располагались также турбогенераторы. Дизель-генераторы были отнесены к носовому погребу 15" орудий, где ещё оставалось место. Все эти решения показывают, что только благодаря тщательному планированию внутреннего объёма корпуса удалось разместить в относительно коротком корабле вместительные артиллерийские погреба, торпедные отсеки и машинно-котельные отделения.

Определяющим для постройки кораблей был ведомственный "стандарт для проектирования" 1910 г. Главным конструктором проекта стал "маринебаурат" (т.е. "советник по вопросам военно-морского строительства", или полковник гражданской службы) А. Пех.

Задача, поставленная Гансом Бюркнером перед коллективом проектантов, руководимым советником кораблестроения Германом Пэхом, в первом приближении формулировалась достаточно просто: "На основе прототипа "S" (линейного корабля типа König) требуется разработать проект линкора нового типа "Т" - (будущий тип "Bayern"). Тактико-техническое задание предусматривало:

1. Вооружение

а) Артиллерийское: восемь 380-мм орудий длиной 45 калибров в четырех двухорудийных башнях, размещённых попарно в оконечностях в диаметральной плоскости линейно-возвышенно с боезапасом по 90 выстрелов на орудие, шестнадцать 150-мм орудий длиной 50 калибров в казематах с боезапасом по 160 выстрелов на каждое; восемь 88-мм одноорудийных зенитных палубных артиллерийских установок с боезапасом по 250 патронов на ствол.

б) Торпедное вооружение: 1 носовой и 4 бортовых подводных торпедных аппарата типа "Н8" калибром 60-см с боекомплектом по 5 торпед на каждый.

2. Бронирование

Толщины и распределение брони, как на корабле типа König, и только верхний броневой пояс цитадели должен иметь броню толщиной 250 мм вместо 200 мм, а барбеты башен артиллерии главного калибра — толщиной 350/170 вместо 300/140 мм.

3. Скорость и главная энергетическая установка.

21 узел при шестичасовом форсированном ходе против 21,5 корабля типа König. Паровые турбины с непосредственным приводом гребных валов, водотрубные котлы, из них 3 котла смешанного отопления (т.е. и углем и нефтью).

4. Топливо

Нормальный запас — 800 т угля и 200 т нефти.

5. Снабжение

Приблизительно сходное с кораблём типа König.

Длину и осадку по возможности согласовать с глубинами баз, портов и состоянием фарватеров.

Массы вооружения и топлива определялись из конструктивных условий.

Все особенности корабля типа König были известны из расчетов и его нагрузки масс. В порядке эскиза предварительно рассчитывались необходимые объемы, особенно для подводной части корабля.

Для главной энергетической установки предварительно принимался такой же объем, как и на прототипе "S", так как ввиду меньшей скорости мощность не увеличивалась, несмотря на несколько большее водоизмещение. Так как тяжелая артиллерия располагалась в оконечностях по длине корабля, требовалось предусмотреть в его подводной части место, потребное и для артиллерийских погребов и боезапасов.

Длина цитадели, следовательно, средней части корпуса, получалась при этом из расчётов объёмов, потребных для размещения главной энергетической установки и артиллерии, а также - из расчёта необходимой длины казематов для установки артиллерии противоминного калибра. Для торпедного вооружения, из-за большей длины торпед и торпедных аппаратов, также требовались большие объемы в подводной части корабля.

При определении объемов, при известных ограничениях осадки и длины, во внимание принималось, в первую очередь, увеличение ширины, так как тогда следовало ожидать увеличения гидродинамического сопротивления корпуса и потребной мощности главных механизмов, что, следовательно, влияло на их массу.

Из предэскизного проекта следовало, что величины потребных объемов принуждали увеличить корпус корабля типа König до следующих размеров: длина L = 176 м, ширина В = 30 м, осадка Т = 8,4 м. При Т = 8,4 м, которая на 0,1 м больше осадки корабля типа König, броневую палубу, лежавшую на корабле типа König на 0,2 м ниже грузовой ватерлинии, требовалось сместить выше, чтобы получить необходимый объём под нею.

После предварительной оценки потребности в объемах проверялось влияние увеличения размеров на массу корпуса корабля. Определение нагрузки с помощью известных масс отдельных частей корабля типа König дало для корабля типа "Т" массу корпуса равную 7950 т. Аналогичное определение масс вспомогательных механизмов дало 580 т для корабля типа "Т" против 526 т для типа König.

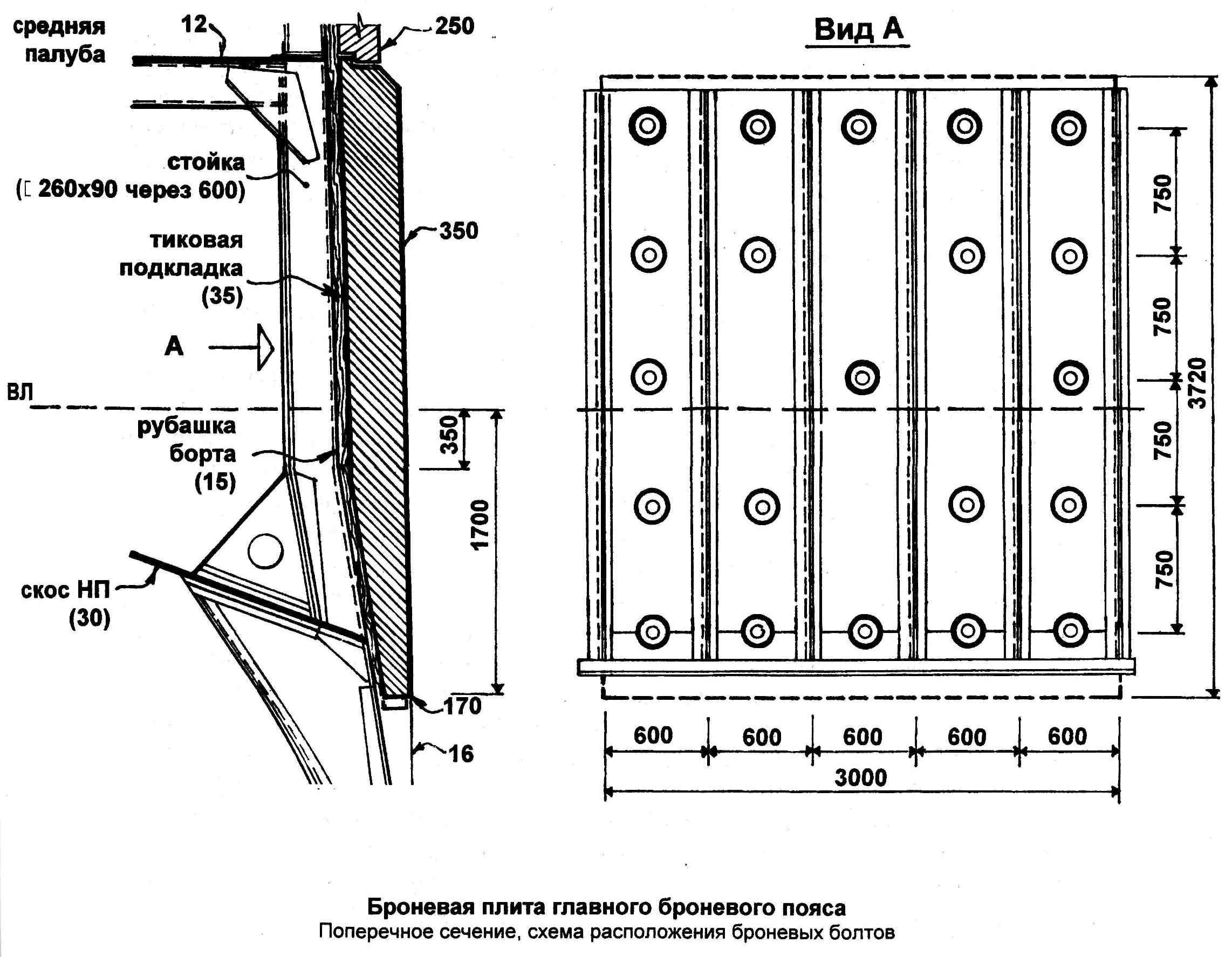

Масса брони определялась также после предварительного учета распределения брони по образцу корабля типа König. Размеры брались по чертежу и умножались на массу брони с соответственной надбавкой на броневые болты, деревянную подкладку и т. д. Масса этой группы нагрузки составила 11410 т.

Масса группы VII -- снабжение -- составила 970 т, главным образом из-за увеличенного штата команды против корабля типа König - 919 т. Прибавленная сюда же масса резервной питательной воды зависела от мощности энергетической установки, но, благодаря своей незначительности, мало влияла на общую массу группы.

Приблизительное определение массы главной энергетической установки основывалось на предварительном выборе водоизмещения в 28000 т и принятии формы подводной части, сходной с кораблем типа König. На основании определения сопротивления корабля по опытным данным предварительно масса энергетической установки исчислялась в 2210 т, если считать массу на единицу мощности одинаковой с прототипом.

Группы нагрузки масс I-VIII, подсчитанные предварительно, оценивались в процентном выражении от конструктивного водоизмещения, принятого равным 28000 т.

Сопоставление масс свидетельствовало, что, даже если не считать группы IX, принятое в основу водоизмещение в 28000 т оказывалось слишком малым, и его следовало несколько увеличить.

Потребное небольшое увеличение водоизмещения в этом случае достигалось без увеличения главных размеров некоторым увеличением общей полноты корпуса корабля. Так коэффициент общей полноты корпусов (В) кораблей типов König и "Т" составил соответственно 0,585 и 0,619. Выражаясь упрощённо, этот коэффициент показывает, насколько близка по своему объёму подводная часть корабля к прямоугольному параллелепипеду, образованному размерами по ватерлинии: длиной, шириной и осадкой.

Очевидно, что полные обводы менее благоприятствуют достижению более высоких скоростей, нежели острые. В данном конкретном случае следовало ожидать несколько большего сопротивления и соответственного увеличения массы энергетической установки. Незначительное же изменение формы подводной части корпуса при принятых массах почти не отражалось на массе самого корпуса. Более высокая мощность достигалась большим форсированием энергетической установки, так что группа масс P IV также оставалась практически без изменений.

Фактически в итоге технического проектирования была получена нагрузка масс, укрупнённая сводка которой приводится в таблице в сравнении с кораблём-прототипом.

Массы вооружения и топлива

| Группа V. | Орудия и принадлежности | 2607 т | 3764 т |

| Артиллерийский инвентарь | 75 т | ||

| Снаряды и стеллажи | 1044 т | ||

| Запас на случай изменений | 38 т | ||

| Группа VI. | Минные и зарядные принадлежности | 173 т | 228 т |

| Инвентарь | 6 т | ||

| Торпеды | 42 т | ||

| Устройства для траления мин | 7 т | ||

| Группа VIII | Топливо | 1000 т | |

Результаты предварительного расчёта нагрузки масс линкора "Bayern"

| Группы масс | Наименование | Масса в т | % водоизм. |

| I | Корпус корабля | 7950 | 28,4 |

| II | Механизмы вспомогательные | 580 | 2,07 |

| III | Броня | 11410 | 40,75 |

| IV | Главные механизмы | 2210 | 7,89 |

| V и VI | Вооружение | 3992 | 14,26 |

| VII | Снабжение | 970 | 3,45 |

| VIII | Топливо | 1000 | 3,57 |

| Итого | 28112 | 100,39 | |

Укрупнённые нагрузки масс немецких линейных кораблей "König" и "Bayern"

| Группа масс | Наименование | "König" | "Bayern" | ||

| Масса, т | % | Масса т | % | ||

| I | Корпус корабля | 7586 | 29,4 | 7950 | 28,1 |

| II | Вспомогательные механизмы | 526 | 2,0 | 580 | 2,0 |

| III | Броня | 10440 | 40,5 | 11410 | 40,4 |

| IV | Главные механизмы | 2167 | 8,4 | 2210 | 7,8 |

| V | Артиллерия | 2985 | 11,6 | 3740 | 13,2 |

| VI | Минное вооружение | 137 | 0,5 | 240 | 0,9 |

| VII | Снабжение | 919 | 3,6 | 970 | 3,4 |

| VIII | Горючее | 850 | 3,3 | 1000 | 3,5 |

| IX | Запас | 187 | 0,7 | 200 | 0,7 |

| Итого | 25797 | 100,0 | 28300 | 100,0 | |

| ФОРМА И КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА |

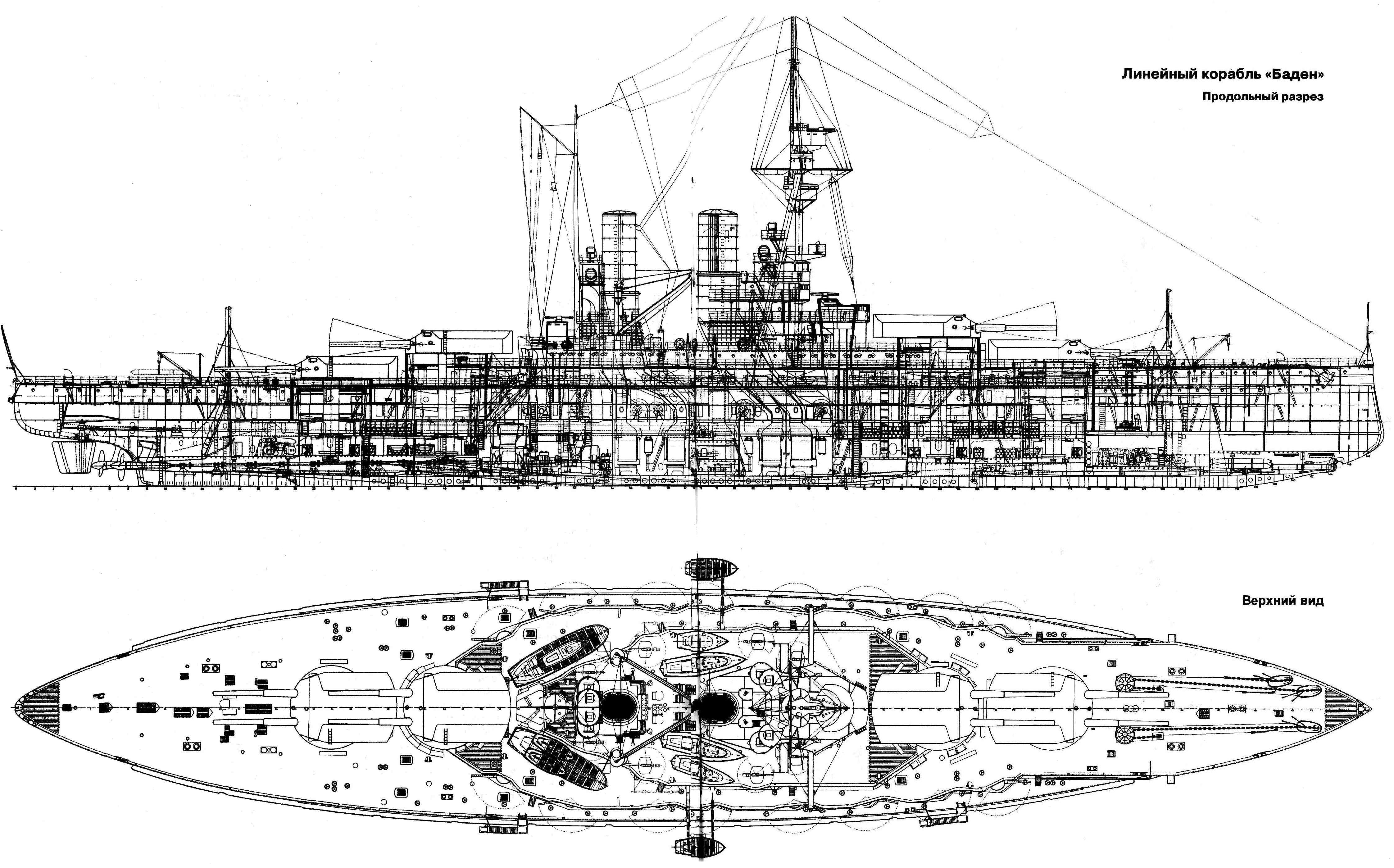

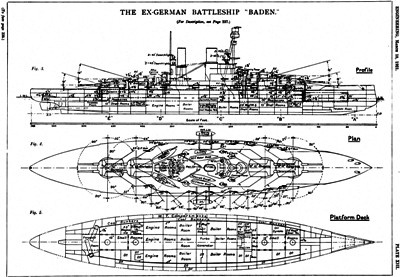

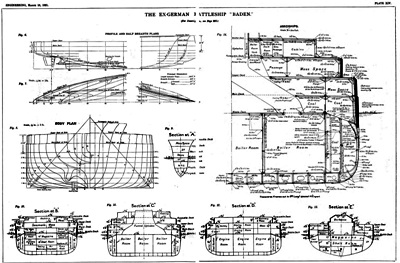

Как уже упоминалось выше, особенностью формы корпуса "Bayern" были более полные, чем у предшествующих германских дредноутов, обводы корпуса в носу. Подобная форма с центром тяжести ватерлинии, вынесенным далеко вперёд, приводила к значительному возрастанию сопротивления движению на полном ходу. Германские конструкторы "выжали" всё из обводов, которые они были вынуждены применить, и конструктивная скорость полного хода (21 уз) лежала у верхней экономической границы. Начиная с этого значения, сопротивление начинало резко возрастать, что позднее полностью подтвердилось во время ходовых испытаний.

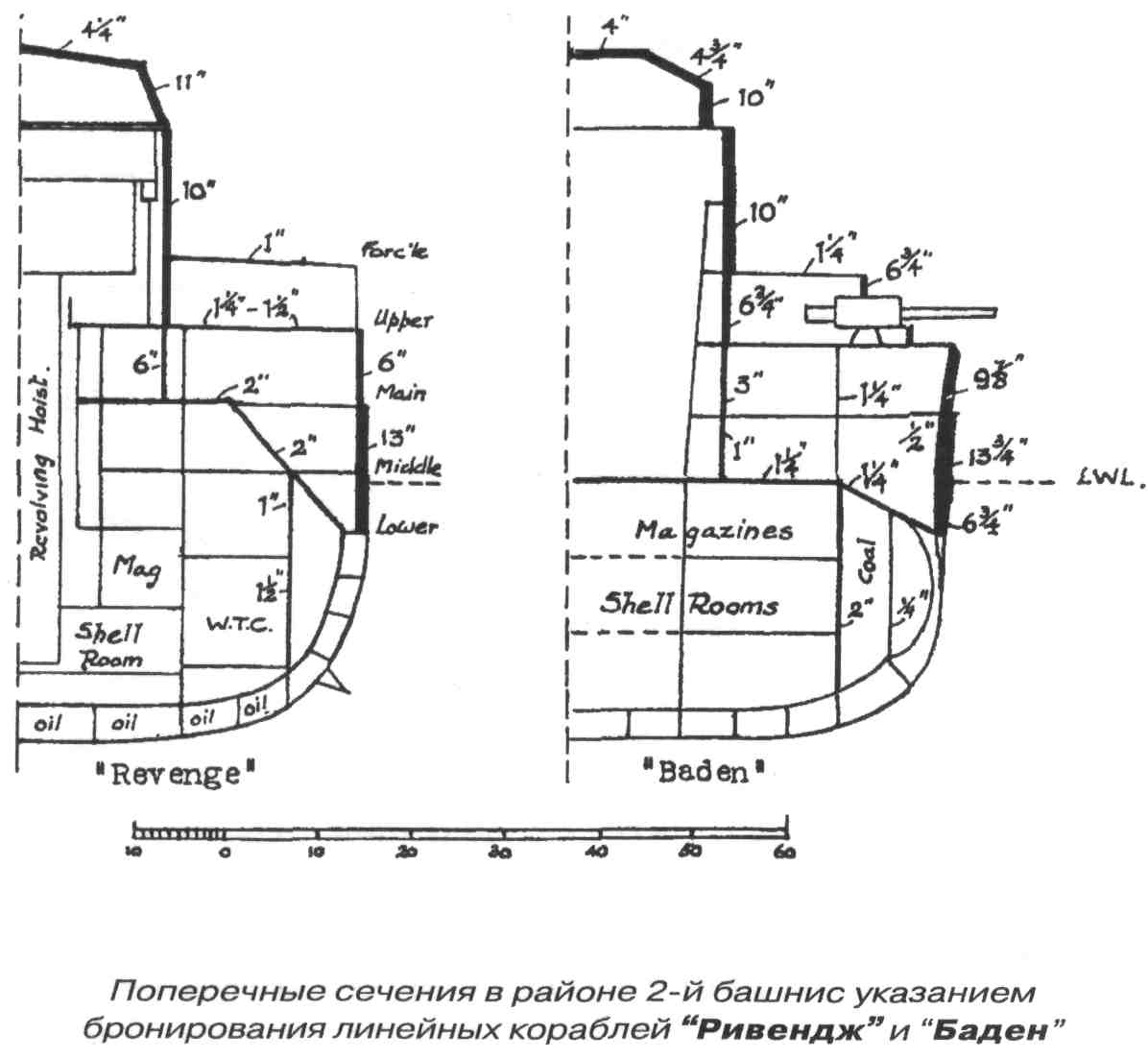

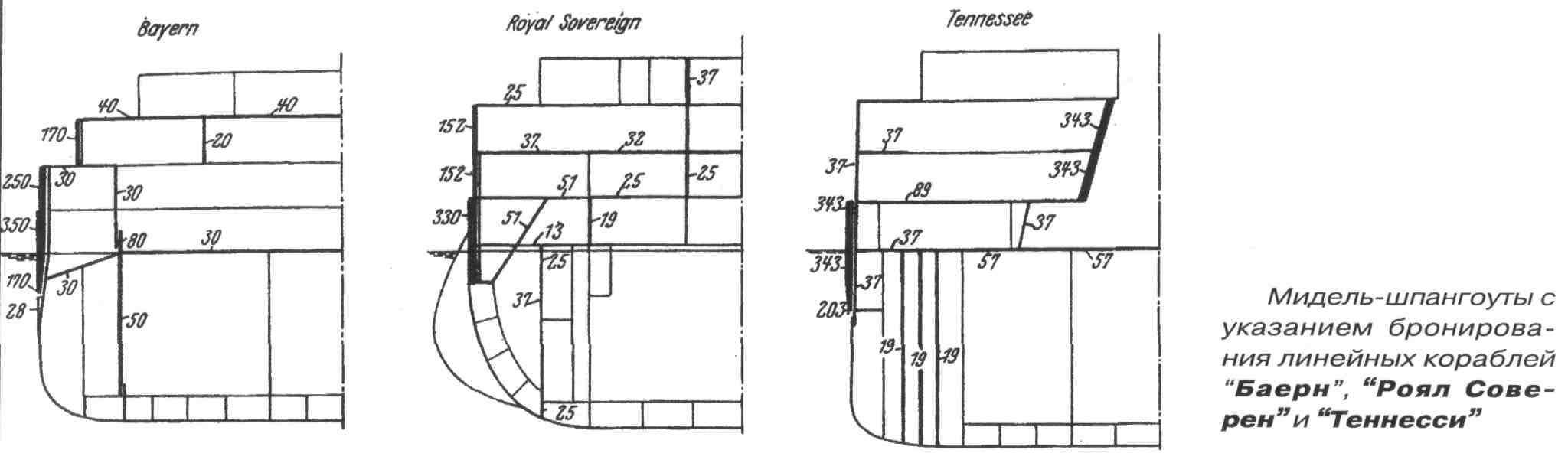

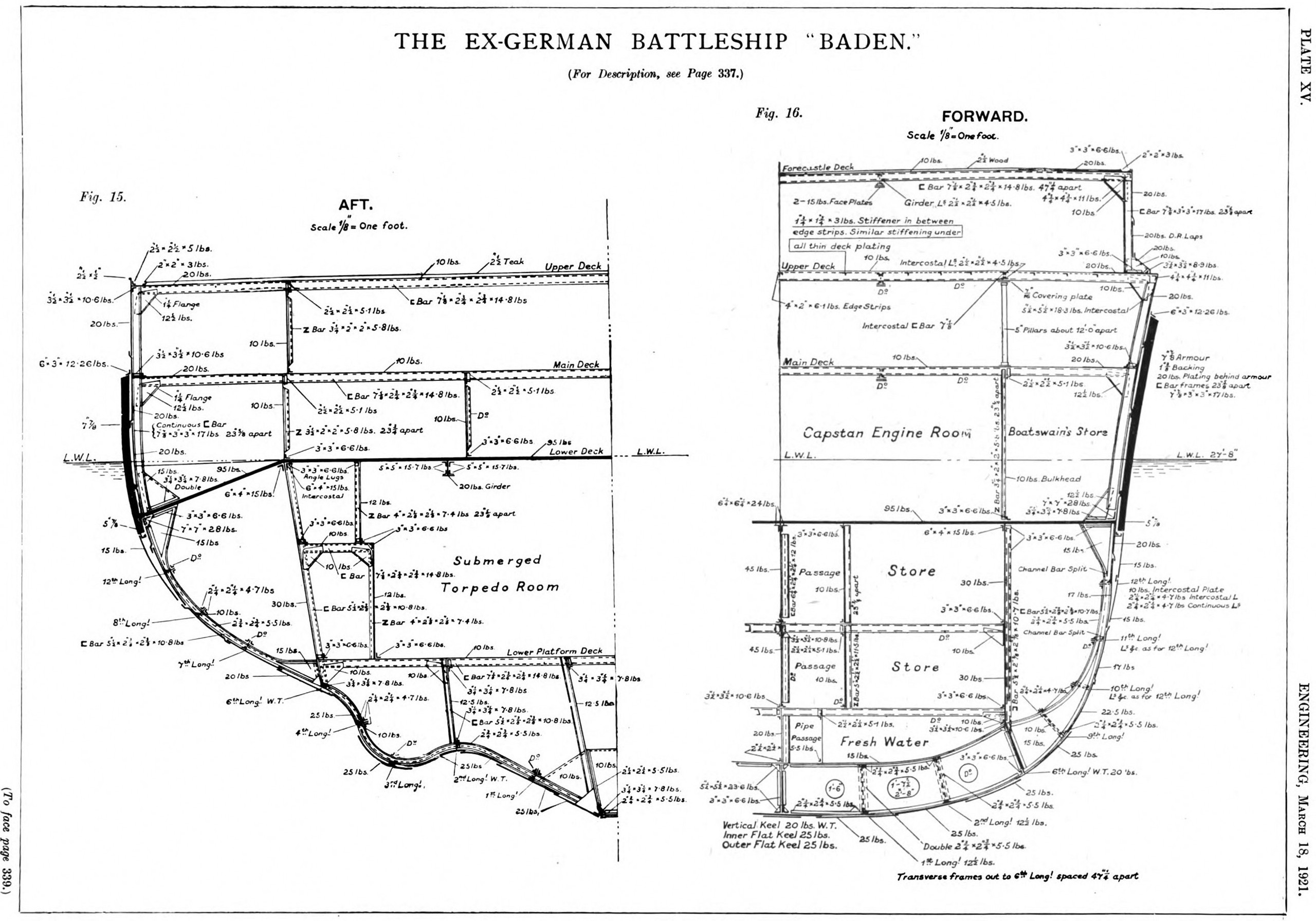

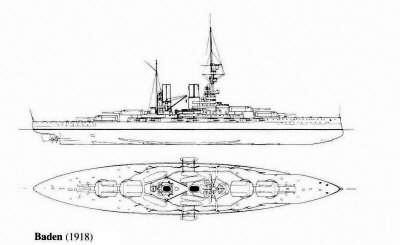

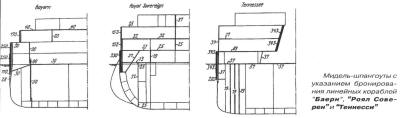

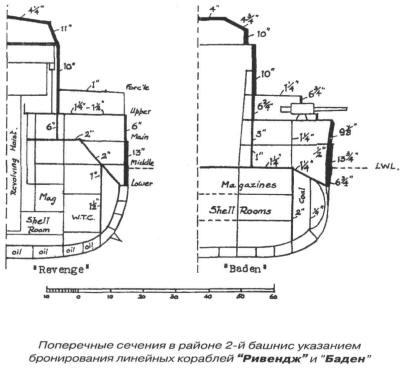

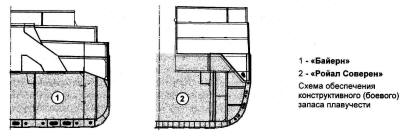

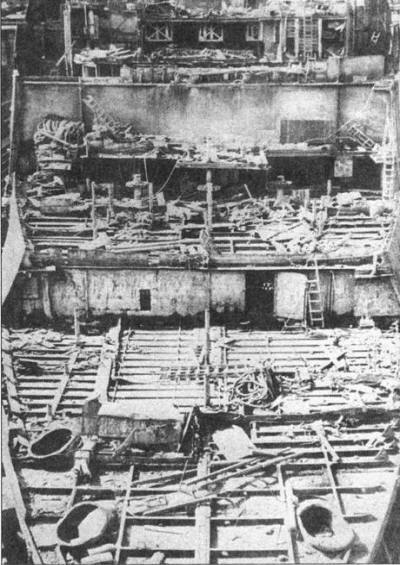

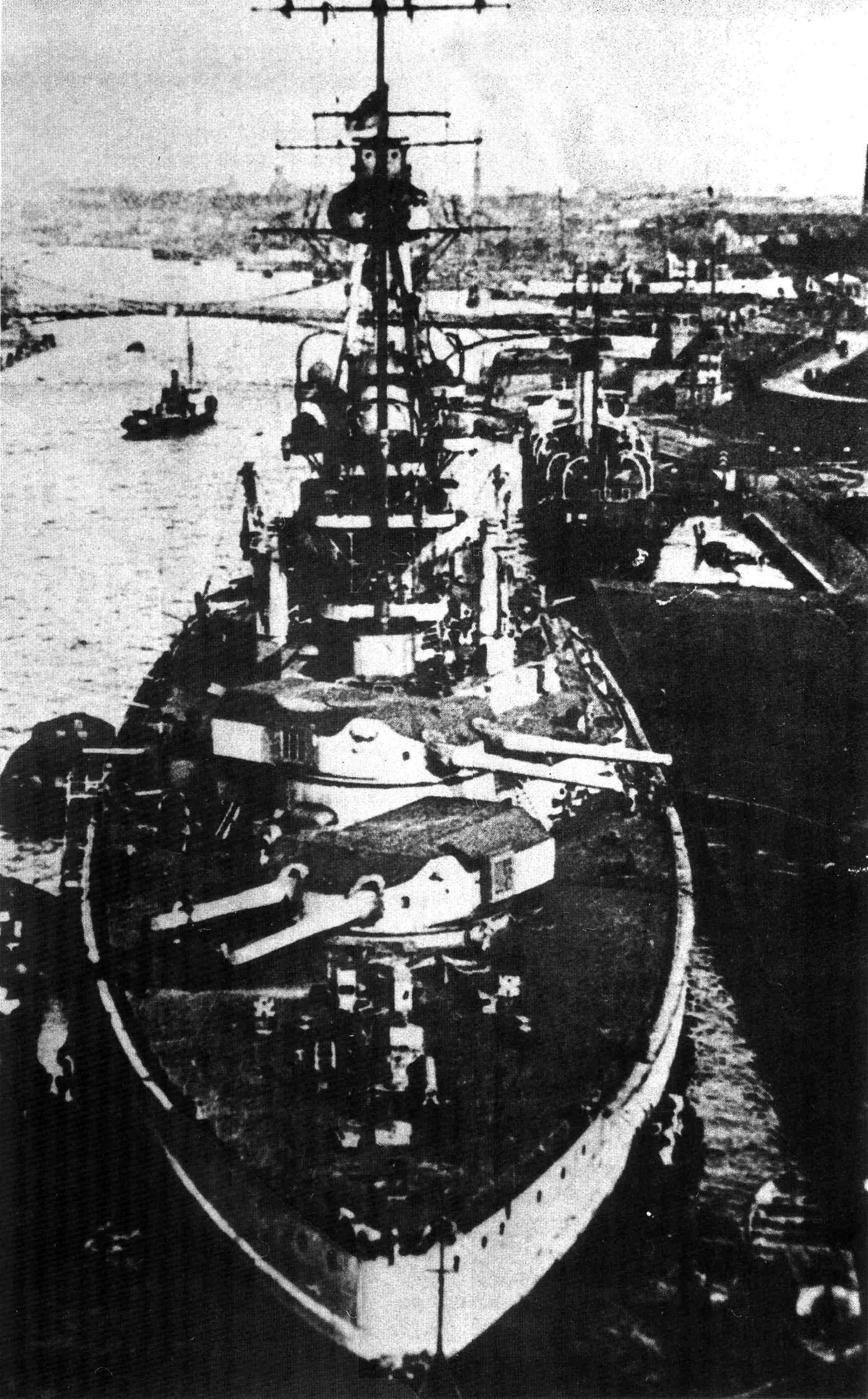

Британские инженеры, впоследствии дотошно изучавшие трофейный "Baden", в своих исследованиях зашли так далеко, что по результатам произведённых обмеров корпуса корабля вместе со всеми выступающими частями была изготовлена модель бывшего германского линкора и произведены в опытовом бассейне соответствующие испытания по исследованию сопротивления его корпуса, а также серия подробных опытов для установления влияния выступающих частей на сопротивление корпуса и на работу гребных винтов. Результаты этих модельных испытаний позволили британцам провести сравнение формы корпуса "Baden" с аналогичными характеристиками современного ему линкора "Royal Sovereign" и вывести суждение о сравнительном техническом уровне проектирования обоих кораблей. Согласно их выводам, британский аналог "Baden", при его отношении L/B=6,73, обладал таким же сопротивлением выступающих частей корпуса (скуловых и доковых килей, рулей и выкружек гребных валов) — 17,5%. В целом же более полная форма корпуса германского линкора требовала существенно большей мощности для развития скоростей хода, соответствующих уровню "Royal Sovereign" (23 уз), причём на повышенных скоростях (свыше 21 уз) эта мощность резко возрастала.

Британские инженеры, впоследствии дотошно изучавшие трофейный "Baden", в своих исследованиях зашли так далеко, что по результатам произведённых обмеров корпуса корабля вместе со всеми выступающими частями была изготовлена модель бывшего германского линкора и произведены в опытовом бассейне соответствующие испытания по исследованию сопротивления его корпуса, а также серия подробных опытов для установления влияния выступающих частей на сопротивление корпуса и на работу гребных винтов. Результаты этих модельных испытаний позволили британцам провести сравнение формы корпуса "Baden" с аналогичными характеристиками современного ему линкора "Royal Sovereign" и вывести суждение о сравнительном техническом уровне проектирования обоих кораблей. Согласно их выводам, британский аналог "Baden", при его отношении L/B=6,73, обладал таким же сопротивлением выступающих частей корпуса (скуловых и доковых килей, рулей и выкружек гребных валов) — 17,5%. В целом же более полная форма корпуса германского линкора требовала существенно большей мощности для развития скоростей хода, соответствующих уровню "Royal Sovereign" (23 уз), причём на повышенных скоростях (свыше 21 уз) эта мощность резко возрастала.

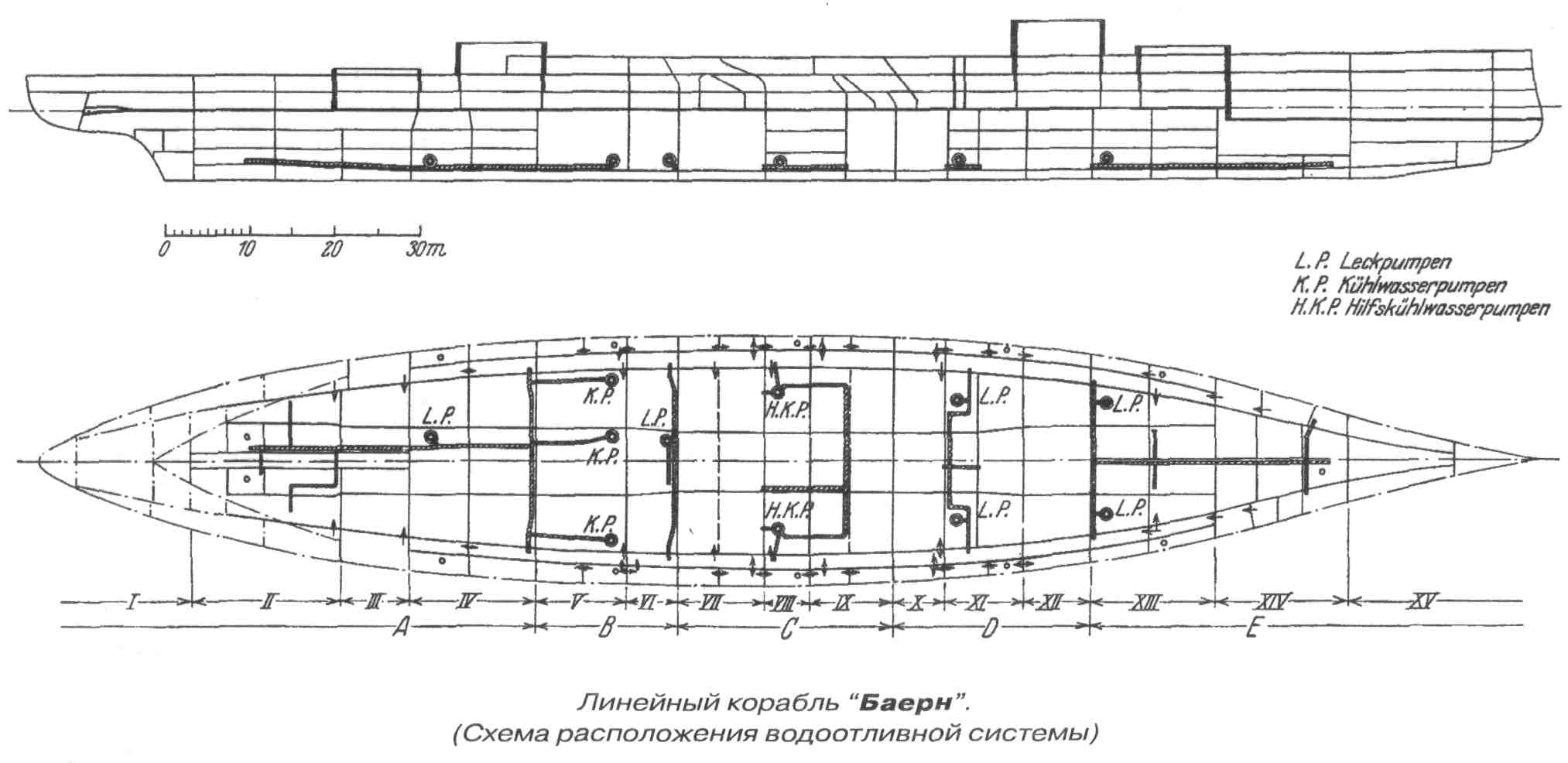

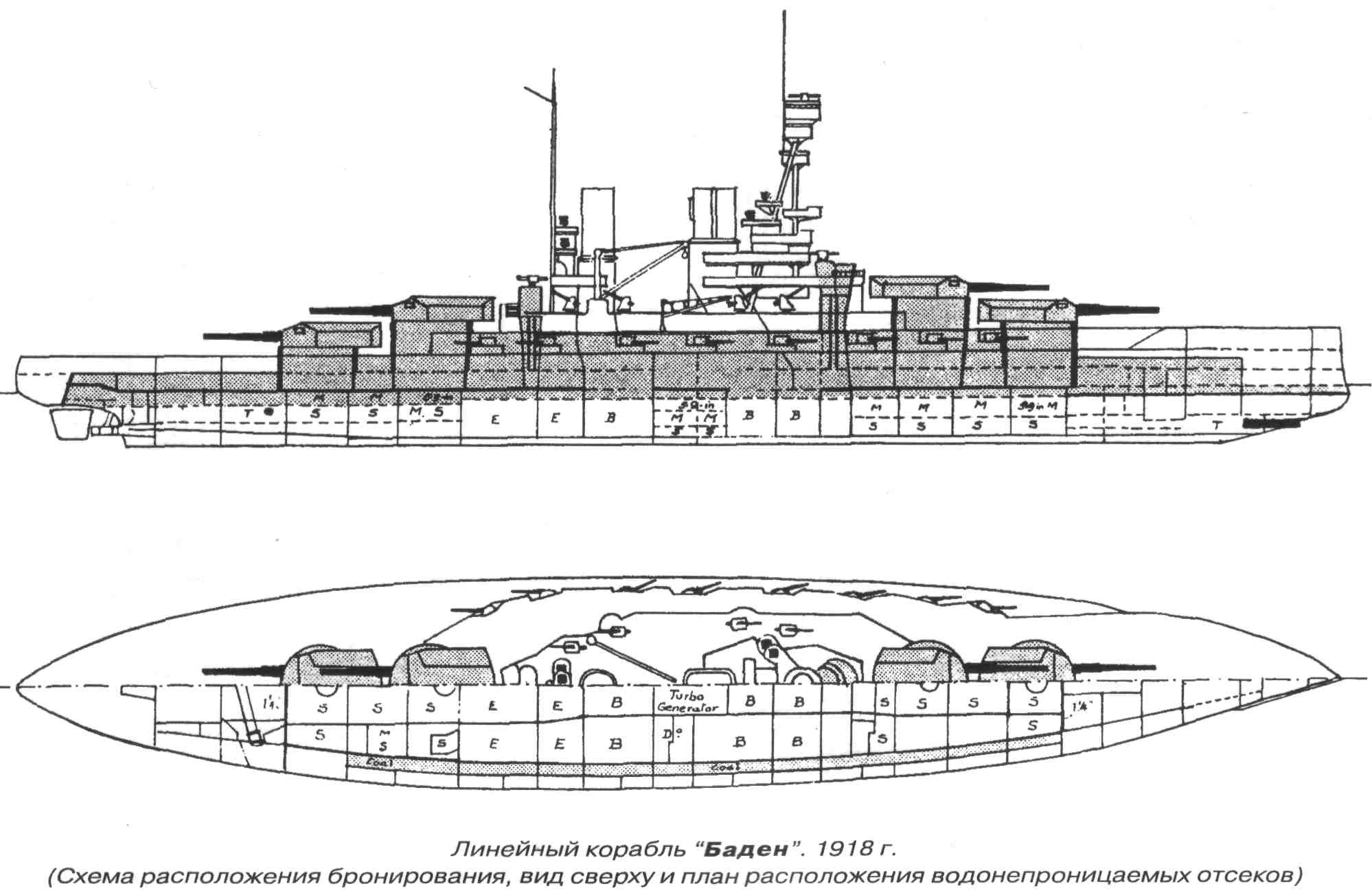

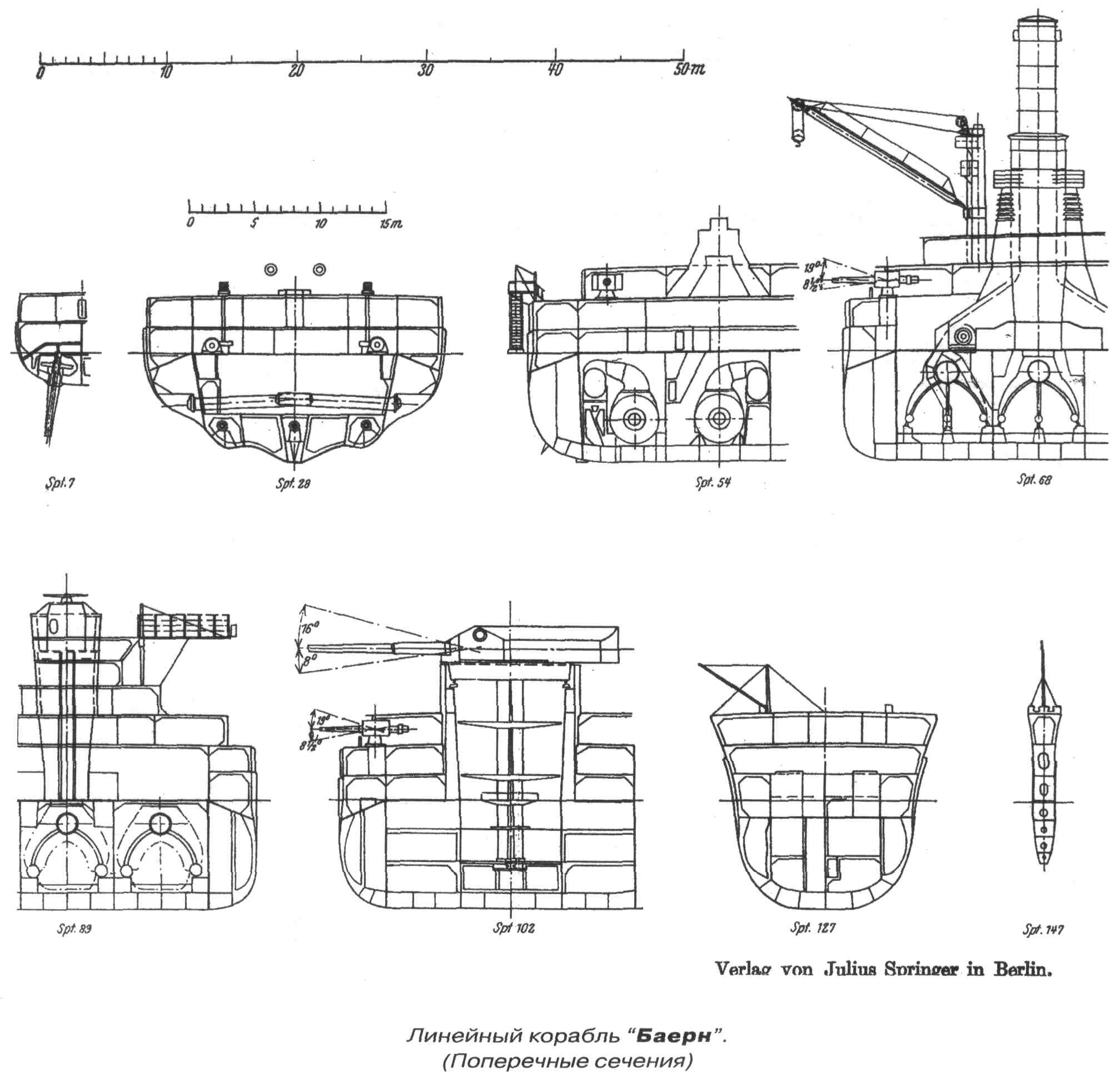

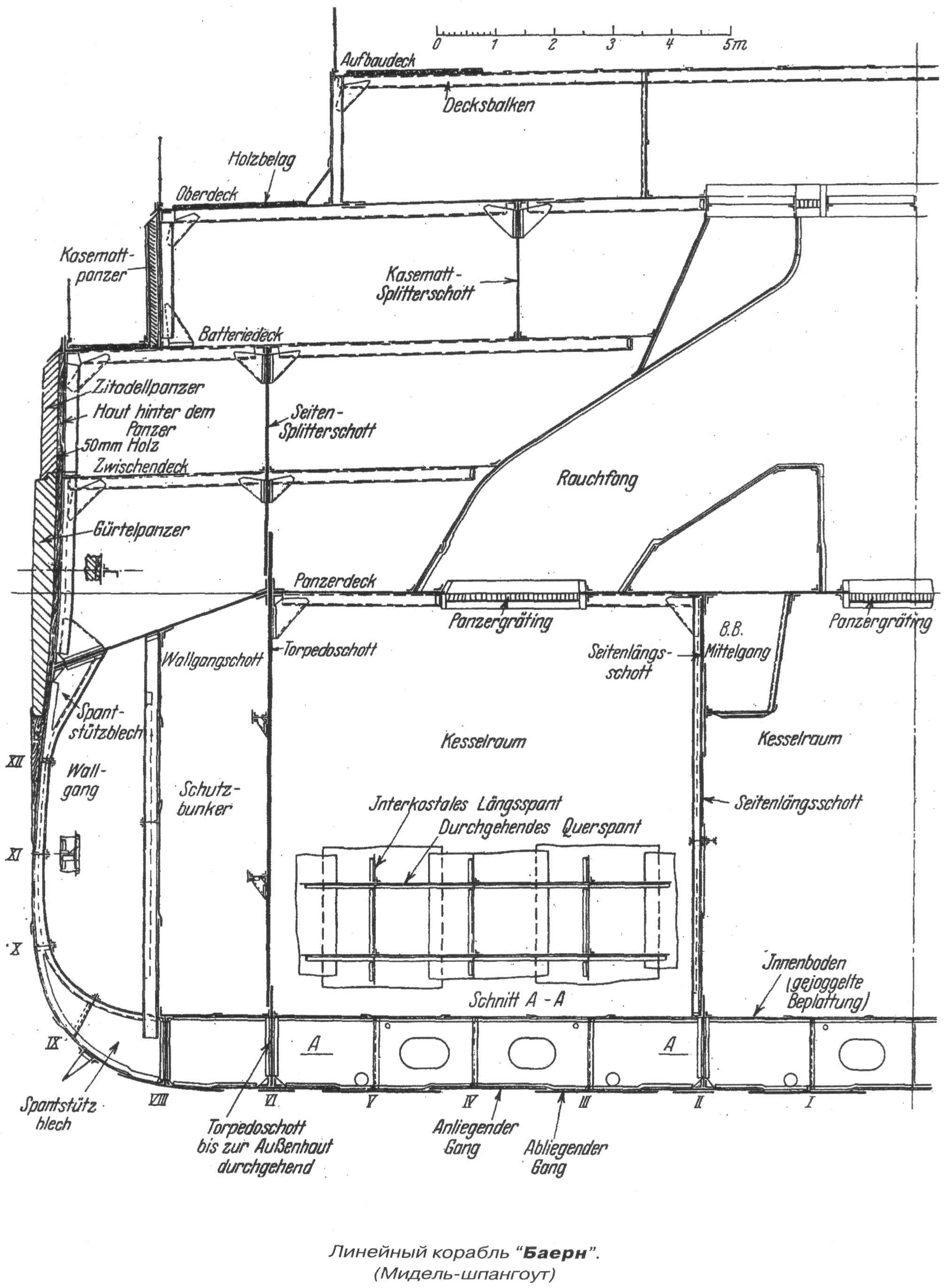

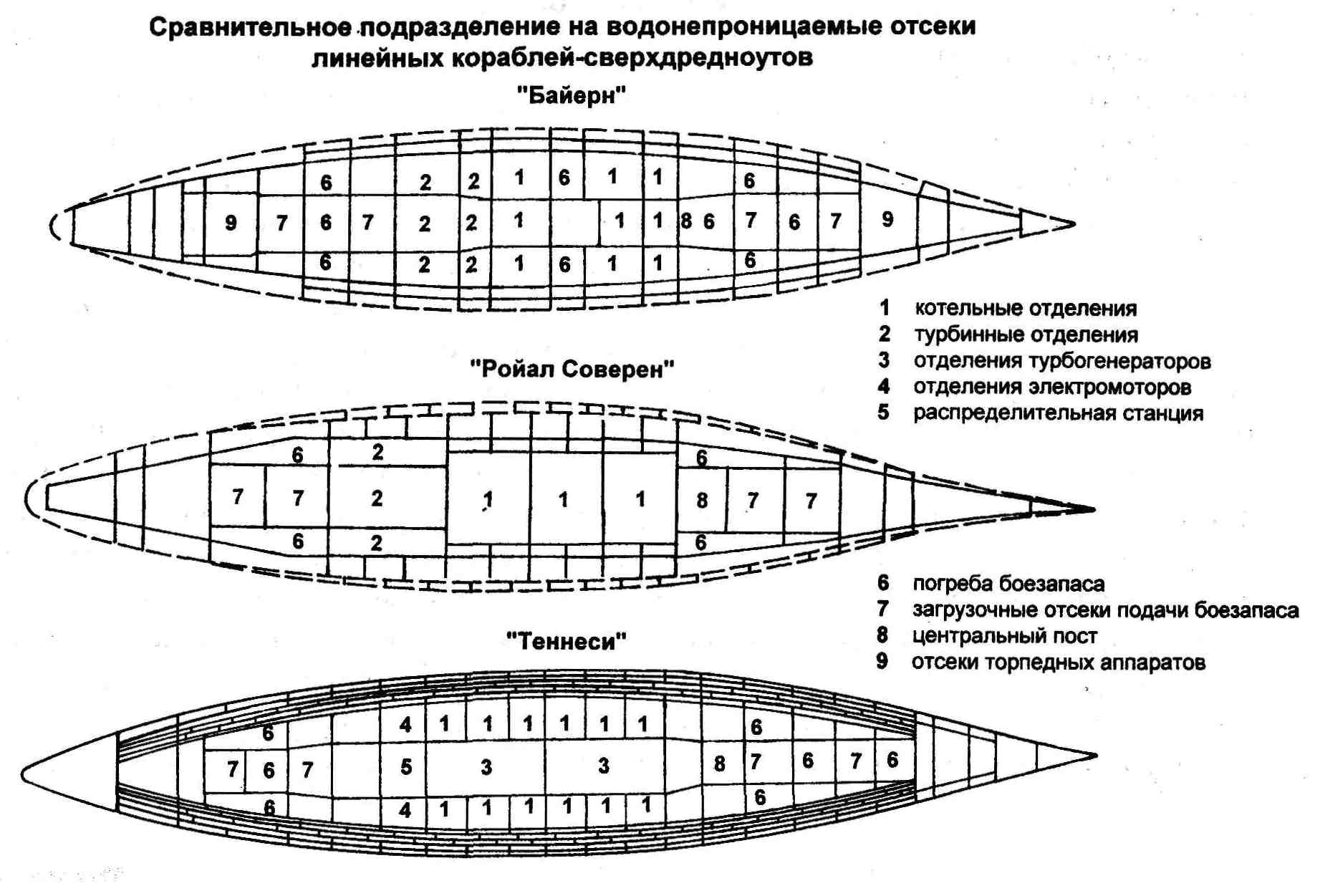

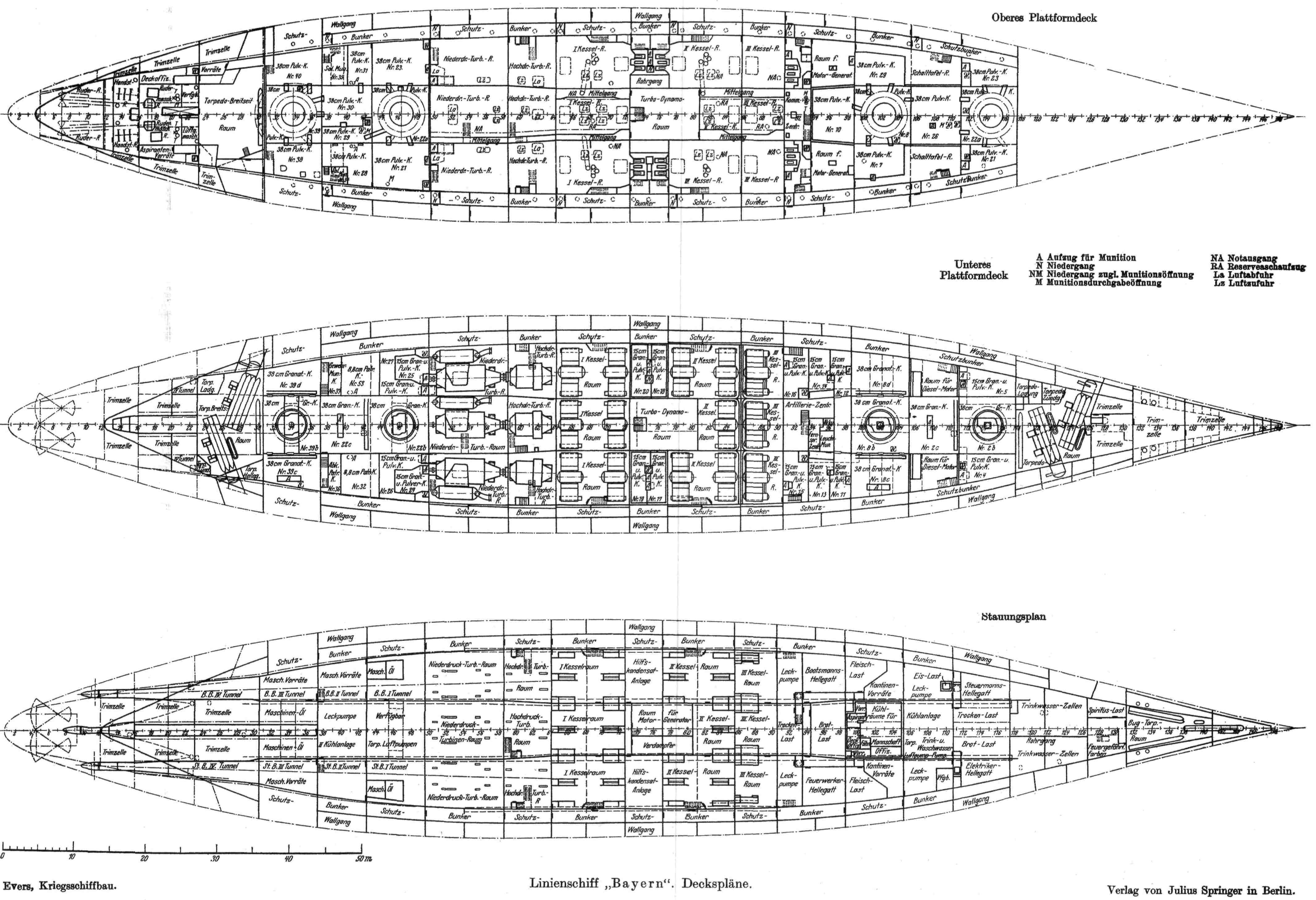

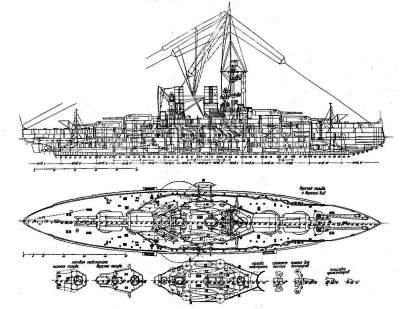

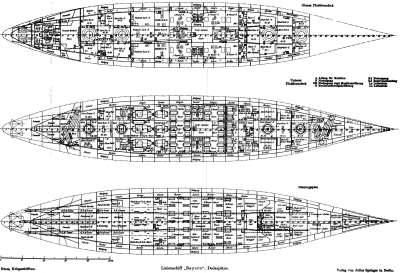

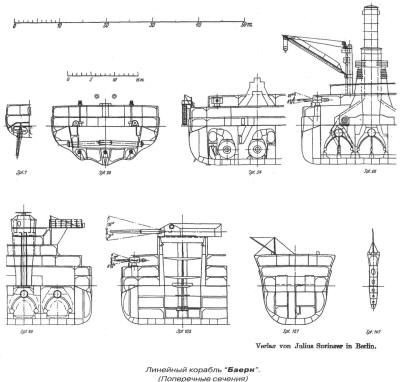

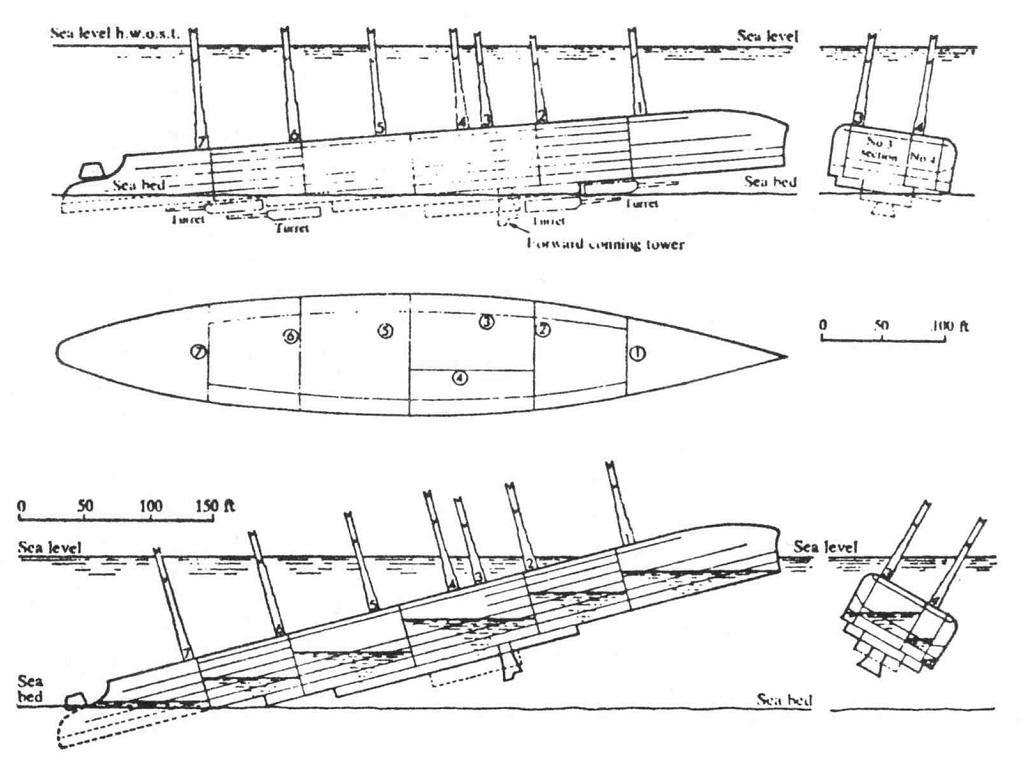

Конструкция корпуса "Bayern" в целом основывалась на аналогичной конструкции предшествующего ему König. Корпус германского сверхдредноута, выполненный из обыкновенной (мягкой сименс-мартеновской) кораблестроительной стали по продольно-поперечной системе, был разделен на 15 водонепроницаемых отсеков (нумеровавшихся с кормы в нос от I до XV) и имел пять палуб. Вместе с тем на "Bayern" было на две водонепроницаемые переборки меньше, чем на König, имевшим 17 водонепроницаемых отсеков. Длина двойного дна составляла 84,7% от длины корпуса, т.е. 152 м. Толстые продольные переборки, проходившие через котельные отделения, были снабжены водонепроницаемыми горловинами для подачи угля, все поперечные переборки угольных ям, кроме одной, также имели горловины. Из 14 поперечных переборок в водонепроницаемых бортовых отсеках десять снабжались горловинами для доступа в эти отсеки.

Конструкция корпуса "Bayern" в целом основывалась на аналогичной конструкции предшествующего ему König. Корпус германского сверхдредноута, выполненный из обыкновенной (мягкой сименс-мартеновской) кораблестроительной стали по продольно-поперечной системе, был разделен на 15 водонепроницаемых отсеков (нумеровавшихся с кормы в нос от I до XV) и имел пять палуб. Вместе с тем на "Bayern" было на две водонепроницаемые переборки меньше, чем на König, имевшим 17 водонепроницаемых отсеков. Длина двойного дна составляла 84,7% от длины корпуса, т.е. 152 м. Толстые продольные переборки, проходившие через котельные отделения, были снабжены водонепроницаемыми горловинами для подачи угля, все поперечные переборки угольных ям, кроме одной, также имели горловины. Из 14 поперечных переборок в водонепроницаемых бортовых отсеках десять снабжались горловинами для доступа в эти отсеки.  Имелось по одной горловине между обоими носовыми погребами для 15" снарядов и такая же горловина между кормовыми. Каждое из трёх носовых машинных отделений сообщалось дверью в поперечной переборке с прилегающим к нему кормовым машинным отделением, такие же двери имелись и в продольных переборках между котельными отделениями. Для связи между отсеками широко применялись переговорные трубы. Они проводились через палубы и переборки без большой потери для водонепроницаемости последних: участки, проходившие ниже ватерлинии, снабжались водонепроницаемыми клапанами. Несколько понижали эффективность подразделения корпуса линкора на водонепроницаемые отсеки перепускные клапаны и воздуховоды приточной вентиляции.

Имелось по одной горловине между обоими носовыми погребами для 15" снарядов и такая же горловина между кормовыми. Каждое из трёх носовых машинных отделений сообщалось дверью в поперечной переборке с прилегающим к нему кормовым машинным отделением, такие же двери имелись и в продольных переборках между котельными отделениями. Для связи между отсеками широко применялись переговорные трубы. Они проводились через палубы и переборки без большой потери для водонепроницаемости последних: участки, проходившие ниже ватерлинии, снабжались водонепроницаемыми клапанами. Несколько понижали эффективность подразделения корпуса линкора на водонепроницаемые отсеки перепускные клапаны и воздуховоды приточной вентиляции.

Как это уже практиковалось на предшествующих типах Kaiser и König, в конструкции корпуса "Bayern" был предусмотрен полубак, что позволяло экономить высоту борта в корме, и располагать, таким образом, кормовые башни ниже, увеличивая остойчивость корабля. Общеизвестно, что германские конструкторы стремились сообщать своим тяжёлым кораблям возможно меньшую высоту надводного борта, что диктовалось соображениями как экономии веса, так и меньшей уязвимости более низкого силуэта, и "Bayern" в этом смысле не стал исключением. Так, высота его надводного борта по верхней палубе при нормальной нагрузке составляла на миделе 4,1 м, а в корме 4,6 м.  При полной же нагрузке эти значения уменьшались соответственно до 3,44 и 3,94 м, что неизбежно понижало мореходность до весьма умеренной величины. Правда, при этом на полном ходу проблема не доходила до уровня германских линейных крейсеров, имевших значительно большую мощность двигательных установок и скорость хода по сравнению с линкорами. Когда эти быстроходные тяжёлые корабли выходили из базы в боевой поход с полным запасом топлива на борту, на полной скорости их верхняя палуба в корме совершенно уходила под воду, и сохранилось немало фотографий германских крейсеров-дредноутов в подобном состоянии, на которых их кормовые башни, шлюпбалки, леерные стойки и флагшток выглядят довольно курьёзно, окруженные со всех сторон клокочущими потоками воды.

При полной же нагрузке эти значения уменьшались соответственно до 3,44 и 3,94 м, что неизбежно понижало мореходность до весьма умеренной величины. Правда, при этом на полном ходу проблема не доходила до уровня германских линейных крейсеров, имевших значительно большую мощность двигательных установок и скорость хода по сравнению с линкорами. Когда эти быстроходные тяжёлые корабли выходили из базы в боевой поход с полным запасом топлива на борту, на полной скорости их верхняя палуба в корме совершенно уходила под воду, и сохранилось немало фотографий германских крейсеров-дредноутов в подобном состоянии, на которых их кормовые башни, шлюпбалки, леерные стойки и флагшток выглядят довольно курьёзно, окруженные со всех сторон клокочущими потоками воды.

В системе набора корпуса "Bayern" следует отметить значительное число днищевых и бортовых стрингеров, уменьшение шпации бортового набора наружу от главных бортовых переборок и применение уширенных шпаций во внутренней части корпуса вне пределов цитадели, облегчённый набор днища. В части конструктивных связей интересно широкое применение двойных соединительных угольников, отсутствие бимсов под броневой палубой, усиленное подкрепление переборок в носу и в корме, форма книц бимсов, широкое применение отбортовки и фланжировки, а также применение сложных поковок, а, особенно в районе ступиц гребных валов.

В системе набора корпуса "Bayern" следует отметить значительное число днищевых и бортовых стрингеров, уменьшение шпации бортового набора наружу от главных бортовых переборок и применение уширенных шпаций во внутренней части корпуса вне пределов цитадели, облегчённый набор днища. В части конструктивных связей интересно широкое применение двойных соединительных угольников, отсутствие бимсов под броневой палубой, усиленное подкрепление переборок в носу и в корме, форма книц бимсов, широкое применение отбортовки и фланжировки, а также применение сложных поковок, а, особенно в районе ступиц гребных валов.

Главные противоторпедные переборки, являющиеся стенками расчётного корпуса-балки, были установлены вертикально. Стыки составляющих их стальных листов соединялись замком на скос, шириной 500 мм, перекрытым с одной стороны накладками шириной 950 мм и толщиной 25 мм. Через замок и накладку проходили пять рядов заклепок, в то время как ещё по два ряда заклепок шло с каждой стороны замка. Ширина листов переборки составляла 3,2 м.

Двойное днище по конструкции представляло собой единую ячеистую плиту из наружной и внутренней обшивки, флоров и стрингеров высотой 1 м, с плоским килем в диаметральной плоскости. Подобная конструкция отражала способ докования линкора, при котором корпус ставился днищем на многочисленные кильблоки, расположенные перпендикулярно продольной оси судна. Стыки наружной обшивки днища выполнялись внакрой.

Двойное днище по конструкции представляло собой единую ячеистую плиту из наружной и внутренней обшивки, флоров и стрингеров высотой 1 м, с плоским килем в диаметральной плоскости. Подобная конструкция отражала способ докования линкора, при котором корпус ставился днищем на многочисленные кильблоки, расположенные перпендикулярно продольной оси судна. Стыки наружной обшивки днища выполнялись внакрой.

Настил броневой палубы имел стыковые и пазовые планки толщиной 20 мм на три ряда заклепок, разгон стыков не предусматривался. Настил полубака выполнялся из двух слоев, листы располагались так, что каждый слой служил стыковой и пазовой планкой на три ряда заклепок для другого слоя. Помимо этого, на стыках, как и на пазах, снизу ставилась накладка толщиной 20 мм, ширина которой позволяла перекрыть стыки и разместить девять рядов заклепок для скрепления её с палубным настилом. Все заклёпки применялись с утопленными головками, что являлось технологически более сложным, нежели применение заклепок с полукруглыми головками, но экономило в целом по корпусу вес более 100 т. Лёгкие переборки выполнялись из листов толщиной 1,5 мм без стоек. Вместо последних на стыках листов, в качестве элемента жёсткости, устанавливался полукруглый профиль из стали толщиной 3 мм.

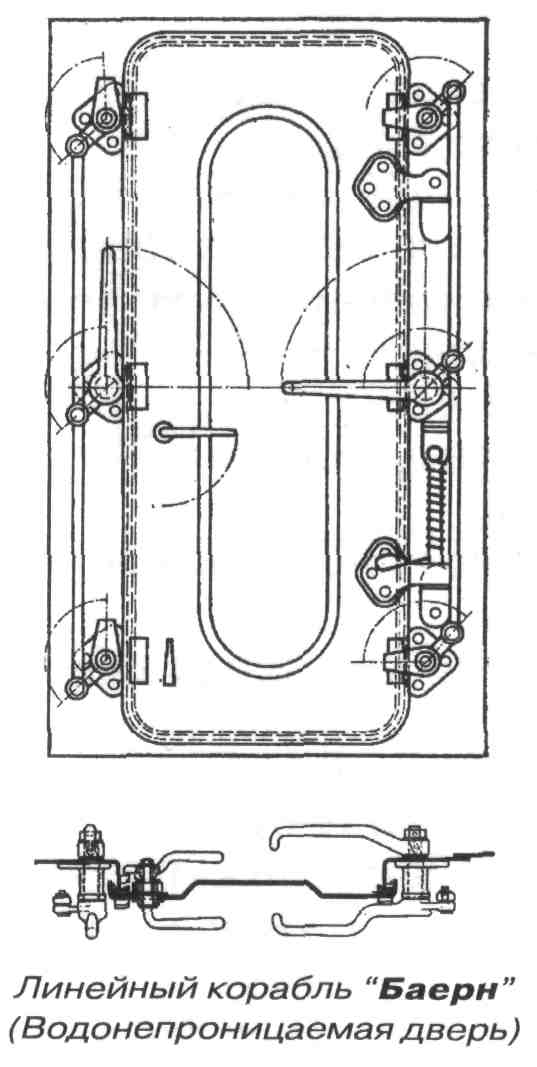

Английские инженеры, изучавшие "Baden" в доке Инвергордона, отмечали простоту, рациональность и лёгкость всех дельных вещей корабля, конструкция которых в целях экономии веса без ущерба для прочности была продумана с традиционной немецкой тщательностью. Все водонепроницаемые двери выполнялись предельно узкими. Те из них, которые располагались выше ватерлинии, снабжались шестью задрайками (по три с каждой стороны), соединённых таким образом, чтобы всеми тремя можно было управлять посредством одной рукоятки. Броневые крышки люков оснащались прочными пружинными устройствами, облегчающими открывание. Водонепроницаемые двери, леерные стойки, иллюминаторы, крышки люков и двери кают выполнялись более лёгкими, чем это было принято в британском флоте.

Английские инженеры, изучавшие "Baden" в доке Инвергордона, отмечали простоту, рациональность и лёгкость всех дельных вещей корабля, конструкция которых в целях экономии веса без ущерба для прочности была продумана с традиционной немецкой тщательностью. Все водонепроницаемые двери выполнялись предельно узкими. Те из них, которые располагались выше ватерлинии, снабжались шестью задрайками (по три с каждой стороны), соединённых таким образом, чтобы всеми тремя можно было управлять посредством одной рукоятки. Броневые крышки люков оснащались прочными пружинными устройствами, облегчающими открывание. Водонепроницаемые двери, леерные стойки, иллюминаторы, крышки люков и двери кают выполнялись более лёгкими, чем это было принято в британском флоте.

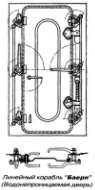

Форштевень имел очертание, схожее с таранным. В его нижней части, как и прежде, размещался носовой торпедный аппарат (примечательно, что его большая плоская крышка увеличивала сопротивление корабля примерно на 2%). Форма кормы повторяла корму König. Скачок палуб имел место только в носовой части, однако он был столь, мал, что внешне не ощущался. Различие в высоте составляло лишь 0,20 м.

Форштевень имел очертание, схожее с таранным. В его нижней части, как и прежде, размещался носовой торпедный аппарат (примечательно, что его большая плоская крышка увеличивала сопротивление корабля примерно на 2%). Форма кормы повторяла корму König. Скачок палуб имел место только в носовой части, однако он был столь, мал, что внешне не ощущался. Различие в высоте составляло лишь 0,20 м.

В целом корпус германского сверхдредноута получился весьма удачным. Он сочетал в своей конструкции простые и надёжные решения, подкреплённые тщательным расчётом. Очевидным слабым местом были оба отделения траверзных торпедных аппаратов, которые находились во II (кормовом) и XIV (носовом) отсеках. Расположенные вне мощной броневой и конструктивной защиты цитадели, они не допускали при этом их подразделения на более мелкие отсеки, которые могли локализовать возможное распространение воды при повреждениях.

Линейный корабль "Baden". Характеристики корпуса (Все данные приведены на основании документов верфи по линейному кораблю "Baden" для нормального водоизмещения) |

|

| Длина наибольшая / по ватерлинии, м | 180,30 /179,40 |

| Наибольшая ширина по внешнему краю бортовой брони, м | 30,00 |

| Высота борта (до верхней палубы), м | 12,53 |

| Осадка в нормальном грузу, м | 8,43 |

| Глубина трюма (От верхней кромки киля до верхней кромки настила верхней палубы), м | 11,58 |

| Нормальное водоизмещение в морской / пресной воде (в соленой воде (удельный вес 1015 кг/м³)), т | 28524,98 / 28103,43 |

| Нормальное водоизмещение по шпангоутам, м³ | 27799,00 |

| Площадь мидель-шпангоута, м² | 248,745 |

| Площадь ватерлинии, м² | 3859,62 |

| Опрокидывающий момент (момент дифферента) (Для изменения осадки на 100 мм), мт | 3650 |

| Изменение водоизмещения при изменении осадки на 100 мм, т | 391,75 |

| Переход кормы в нисходящей точке, мм | 336 |

| Объем двойного дна, м³ | 2800 |

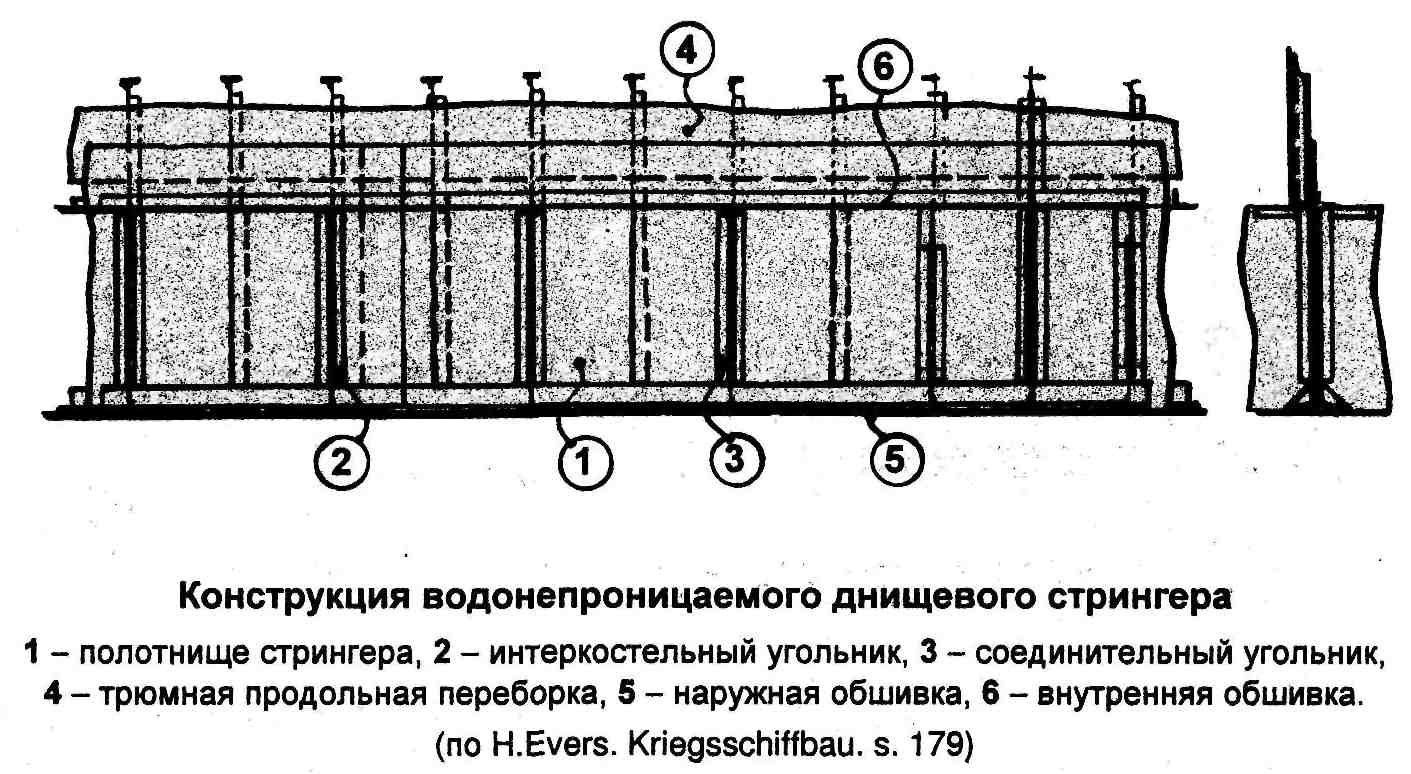

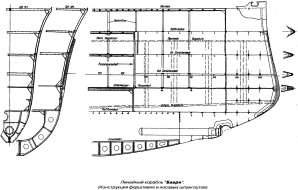

Устройство корпуса линкоров класса "Bayern" повторяло аналогичную конструкцию предшествующих германских линкоров-дредноутов. Основными продольными связями корпуса являлись плоский киль и 16 днищевых стрингеров (по восемь с каждого борта) высотой по 1200 мм. Флоры набора днища проходили между стрингерами II и VI, и между VI и VIII; стрингеры II, VI и VIII выполнялись водонепроницаемыми, стрингеры II и VI проходили вдоль всего внутреннего дна и образовывали нижние листы продольных переборок - котельных (II) и противоминных (VI). Стрингер VIII замыкал снаружи двойное дно, одновременно образуя нижний лист продольной переборки бортового коффердама. Стрингеры I, III, IV и V не были водонепроницаемыми и пересекались флорами (интеркостельные стрингеры). Расстояние между флорами (шпация) составляло 1200 мм.

Устройство корпуса линкоров класса "Bayern" повторяло аналогичную конструкцию предшествующих германских линкоров-дредноутов. Основными продольными связями корпуса являлись плоский киль и 16 днищевых стрингеров (по восемь с каждого борта) высотой по 1200 мм. Флоры набора днища проходили между стрингерами II и VI, и между VI и VIII; стрингеры II, VI и VIII выполнялись водонепроницаемыми, стрингеры II и VI проходили вдоль всего внутреннего дна и образовывали нижние листы продольных переборок - котельных (II) и противоминных (VI). Стрингер VIII замыкал снаружи двойное дно, одновременно образуя нижний лист продольной переборки бортового коффердама. Стрингеры I, III, IV и V не были водонепроницаемыми и пересекались флорами (интеркостельные стрингеры). Расстояние между флорами (шпация) составляло 1200 мм.

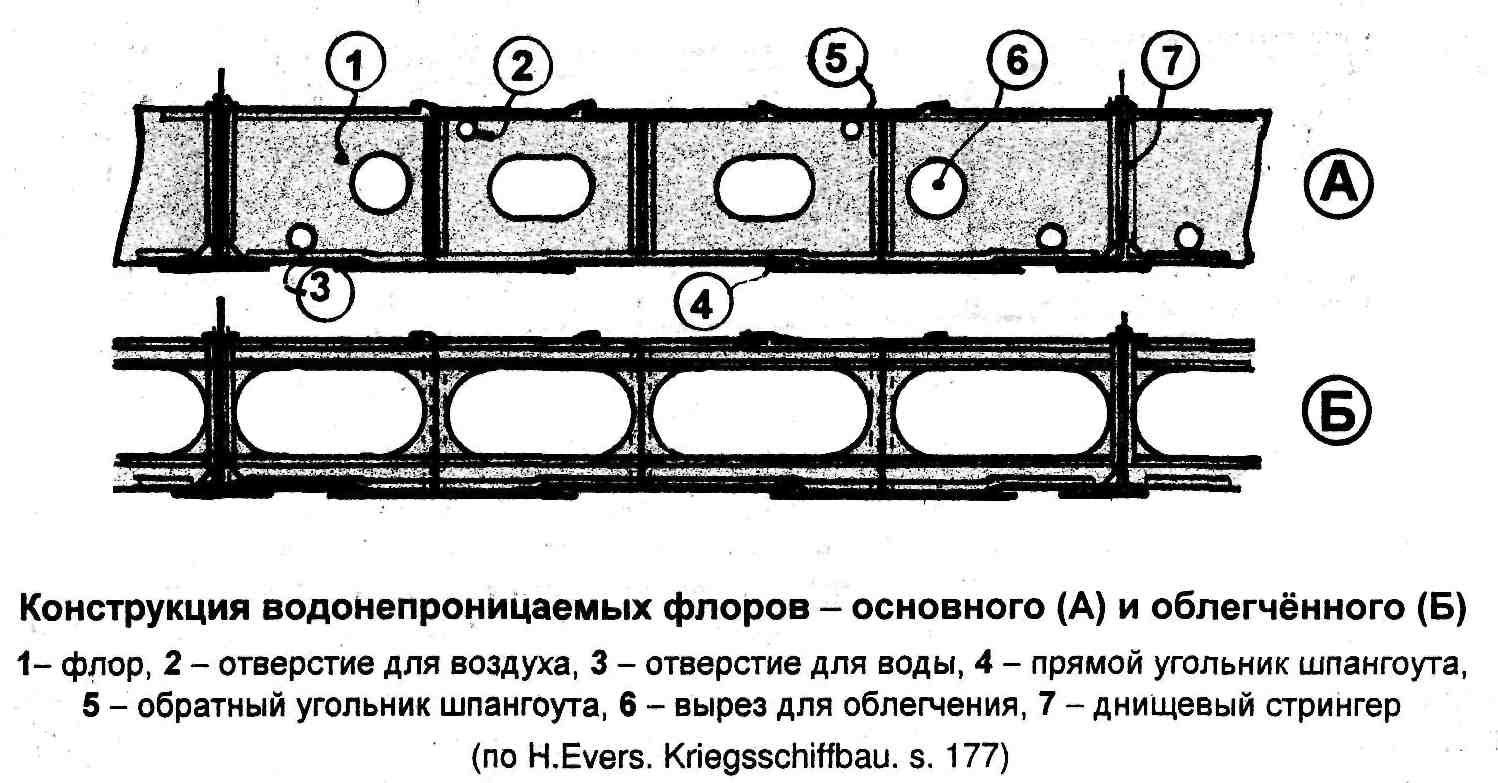

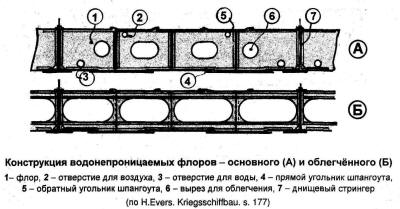

Проницаемые флоры двойного дна выполнялись из стальных листов толщиной 9 мм. В них предусматривались облегчающие вырезы размером 500 х 900 мм. У нижнего края флоров были оставлены отверстия для прохода воды, а у верхнего - отверстия для воздуха. Флоры склёпывались с настилом внутреннего дна обратным шпангоутным угольником, а с наружной обшивкой - прямым шпангоутным угольником размером 75 х 75 х 9 мм. Обратные угольники по флорам выполнялись прямыми, а наружные высаживались согласно прилегающим и накрывающим поясьям обшивки. Шпангоуты соединялись с непрерывными продольными стрингерами угольниками 75 х 75 х 9 мм.

Проницаемые флоры двойного дна выполнялись из стальных листов толщиной 9 мм. В них предусматривались облегчающие вырезы размером 500 х 900 мм. У нижнего края флоров были оставлены отверстия для прохода воды, а у верхнего - отверстия для воздуха. Флоры склёпывались с настилом внутреннего дна обратным шпангоутным угольником, а с наружной обшивкой - прямым шпангоутным угольником размером 75 х 75 х 9 мм. Обратные угольники по флорам выполнялись прямыми, а наружные высаживались согласно прилегающим и накрывающим поясьям обшивки. Шпангоуты соединялись с непрерывными продольными стрингерами угольниками 75 х 75 х 9 мм.

Второй тип проницаемых флоров в двойном дне применялся для тех участков набора корпуса, которые подвергались незначительным напряжениям. Отверстия для облегчения веса выполнялись в них значительно большими и поэтому к листу по нижнему и верхнему краю отверстий приклёпывались для жёсткости двойные угольники 70 х 70 х 8 мм.

Листы водо- и нефтенепроницаемых флоров не имели отверстий. Прямые и обратные шпангоутные угольники выполнялись двойными. По одной стороне они шли неразрезными, причём в зависимости от прилегания их к наружной обшивке между ней и угольниками закладывались прокладки. Расположенный с другой стороны обратный шпангоутный угольник состоял из коротких кусков соответственной ширины. Клёпаное соединение угольников с обеих сторон выполнялось непроницаемым, поэтому для получения водонепроницаемого соединения чеканился только неразрезной угольник. Этот угольник изгибался по контуру водонепроницаемого флора (например, II и IV) таким образом, что образовывал замкнутую обделочную рамку, которая для водонепроницаемости прочеканивалась. Листы шпангоутов подкреплялись горизонтальным бульбовым профилем 130 х 65 х 8,5 мм.

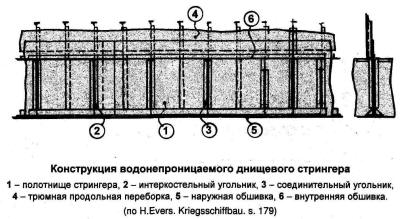

Неразрезные водонепроницаемые днищевые стрингеры двойного дна - II и IV - состояли из продольных листов, склёпанных с наружной обшивкой и внутренним дном посредством двойных наружных и внутренних стрингерных угольников.

Интеркостельные стрингеры I, II, IV, V и VII (последний не виден на чертеже мидель-шпангоута, поскольку он проходил только между 16-59 и 98-131 шп), равно как и плоский киль, выполнялись той же конструкции, как и поперечные шпангоуты.

Интеркостельные стрингеры I, II, IV, V и VII (последний не виден на чертеже мидель-шпангоута, поскольку он проходил только между 16-59 и 98-131 шп), равно как и плоский киль, выполнялись той же конструкции, как и поперечные шпангоуты.

Отверстий для облегчения веса в стрингерах не делалось. Толщина листов стрингеров составляла 8 и 9 мм, внутренние и наружные интеркостельные угольники стрингеров имели размер 70 х 70 х 8 мм. Соединение интеркостельных листов стрингеров с неразрезными листами флоров осуществлялось посредством обыкновенных угольников размером 70 х 70 х 8 мм, иногда на одной из кромок листа угольники заменялись отогнутым фланцем.

Шпация между шпангоутами в средней части корабля между двойным дном и броневой палубой составляла 600 мм. Шпангоуты, устанавливавшиеся в средней части корабля, выполнялись из коробчатого профиля 220 х 80 х 9 х 12.5 мм, подкреплённого с внутренней стороны обратными угольниками 80 х 80 х 10 мм. Соединение броневой палубы с VIII днищевым стрингером производилось бракетными кницами. Обделочные шпангоутные угольники расходились по кромкам кницы, образуя таким образом обделочную рамку. Обратный шпангоутный угольник с другой стороны также окаймлял кницу. Соединение книц с броневой палубой и VIII днищевым стрингером производилось с помощью двойных угольников 80 х 80 х 10 мм.

Шпация между шпангоутами в средней части корабля между двойным дном и броневой палубой составляла 600 мм. Шпангоуты, устанавливавшиеся в средней части корабля, выполнялись из коробчатого профиля 220 х 80 х 9 х 12.5 мм, подкреплённого с внутренней стороны обратными угольниками 80 х 80 х 10 мм. Соединение броневой палубы с VIII днищевым стрингером производилось бракетными кницами. Обделочные шпангоутные угольники расходились по кромкам кницы, образуя таким образом обделочную рамку. Обратный шпангоутный угольник с другой стороны также окаймлял кницу. Соединение книц с броневой палубой и VIII днищевым стрингером производилось с помощью двойных угольников 80 х 80 х 10 мм.

Поперечные шпангоуты средней части корпуса в верхней его части, находящиеся позади брони, выполнялись особенно жёсткими, поскольку они, совместно с наружной обшивкой, палубами и поперечными переборками должны были воспринимать значительные усилия, вызываемые ударами снарядов. Поэтому от броневой палубы вплоть до верхней профили шпангоутов устанавливались в виде коробок размером 260 х 90 х 9,5 х 13 мм.

Шпангоуты в междупалубном пространстве были непрерывными и также имели шпацию 600 мм. Шпангоутные стойки между средней и нижней палубой со стороны наружной обшивки подкреплялись обратным угольником 90 х 90 х 12 мм. У броневой палубы шпангоутные стойки подкреплялись усиленными кницами толщиной 10 мм и угольником по палубе 80 х 80 х 10 мм. Аналогично выполнялись соединения шпангоутных стоек с бимсами средней и верхней палуб. В пределах казематов 150-мм орудий между верхней палубой и полубаком устанавливались шпангоуты коробчатого профиля 200 х 75 х 8,5 х 11,5 мм. Со своими бимсами и верхней палубой они соединялись аналогичными креплениями в виде книц.

Шпангоуты в междупалубном пространстве были непрерывными и также имели шпацию 600 мм. Шпангоутные стойки между средней и нижней палубой со стороны наружной обшивки подкреплялись обратным угольником 90 х 90 х 12 мм. У броневой палубы шпангоутные стойки подкреплялись усиленными кницами толщиной 10 мм и угольником по палубе 80 х 80 х 10 мм. Аналогично выполнялись соединения шпангоутных стоек с бимсами средней и верхней палуб. В пределах казематов 150-мм орудий между верхней палубой и полубаком устанавливались шпангоуты коробчатого профиля 200 х 75 х 8,5 х 11,5 мм. Со своими бимсами и верхней палубой они соединялись аналогичными креплениями в виде книц.

Бортовые стрингеры в средней части корабля между двойным дном и броневой палубой - IX, X, XI и XII (точно так же и днищевые стрингеры I - VIII впереди и позади двойного дна) - состояли из интеркостельных листов, вставленных между флорами и наружными шпангоутными угольниками. Полотнище стрингера устанавливалось перпендикулярно к наружной обшивке и по высоте превосходило шпангоуты на высоту, достаточную для размещения внутренних обделочных угольников по свободной кромке стрингера. Эти внутренние угольники выполнялись непрерывными и соединялись заклёпками с листом стрингера и с угольниками шпангоутов.

Бортовые стрингеры в средней части корабля между двойным дном и броневой палубой - IX, X, XI и XII (точно так же и днищевые стрингеры I - VIII впереди и позади двойного дна) - состояли из интеркостельных листов, вставленных между флорами и наружными шпангоутными угольниками. Полотнище стрингера устанавливалось перпендикулярно к наружной обшивке и по высоте превосходило шпангоуты на высоту, достаточную для размещения внутренних обделочных угольников по свободной кромке стрингера. Эти внутренние угольники выполнялись непрерывными и соединялись заклёпками с листом стрингера и с угольниками шпангоутов.