|

Оглавление → Броненосцы и линкоры → тип "Kaiser"

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

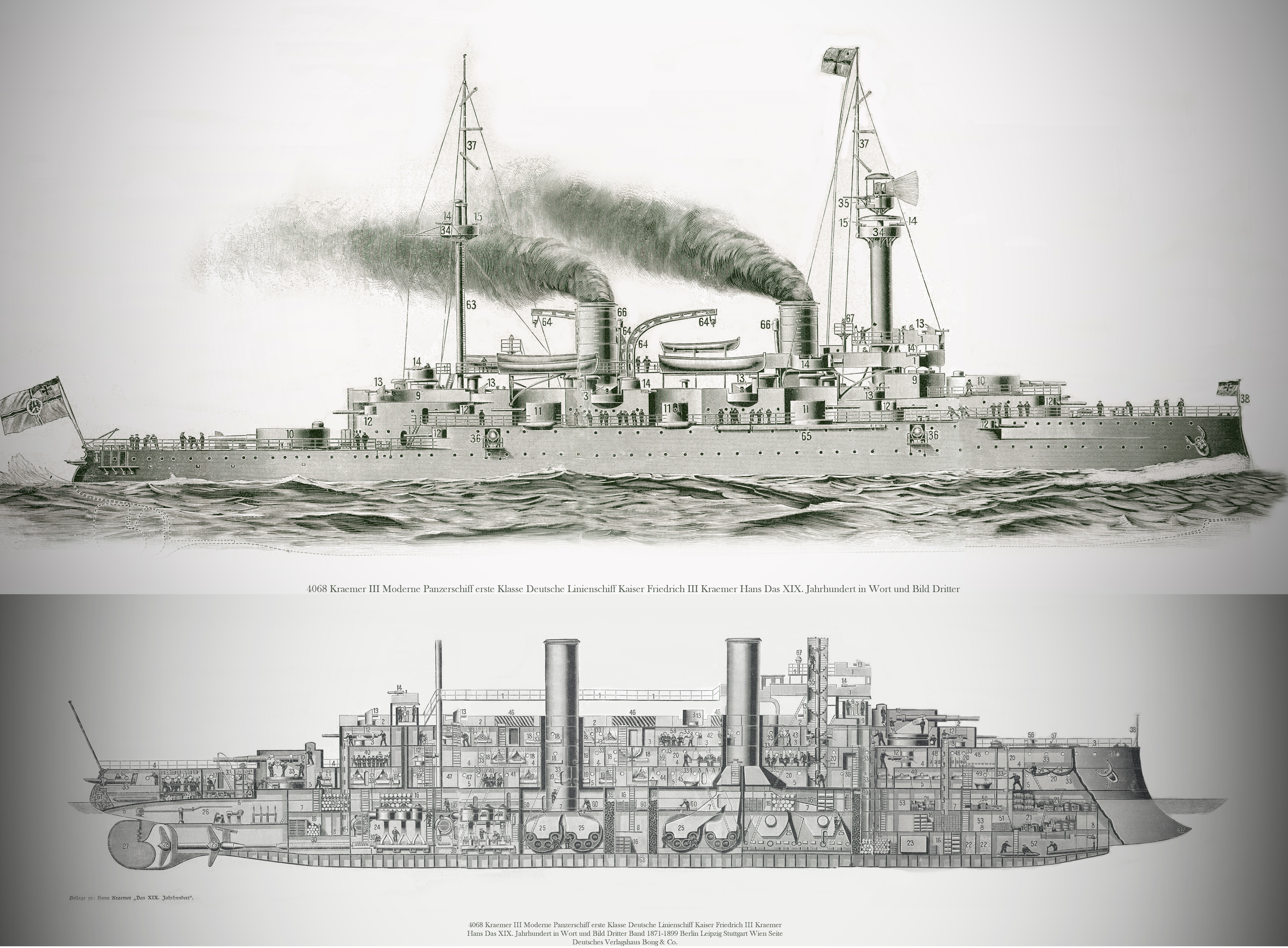

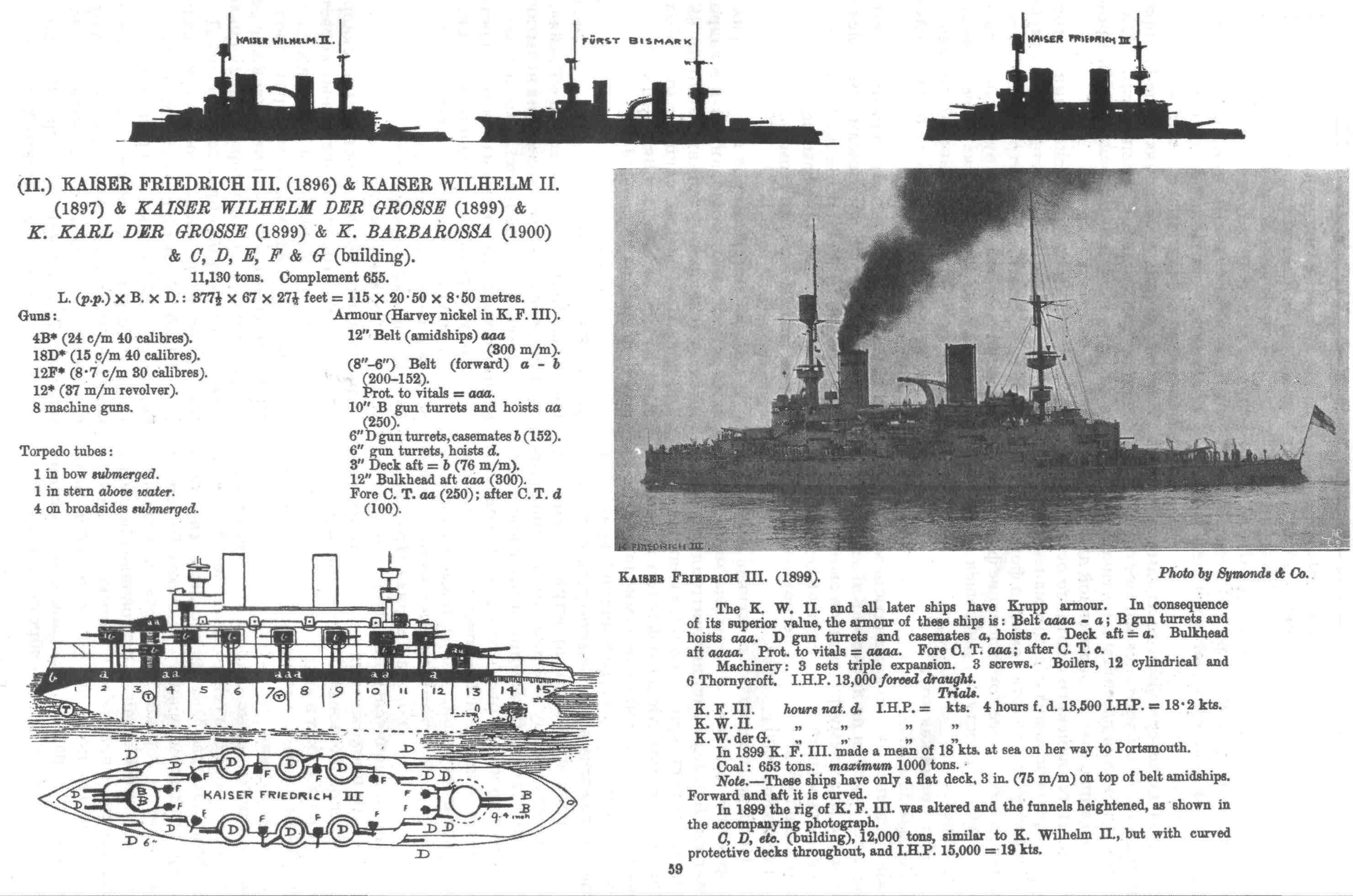

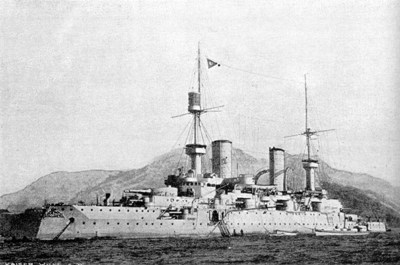

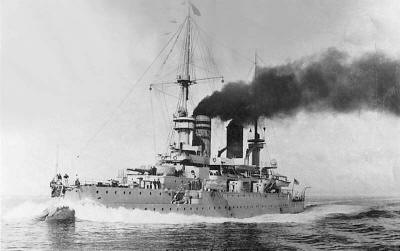

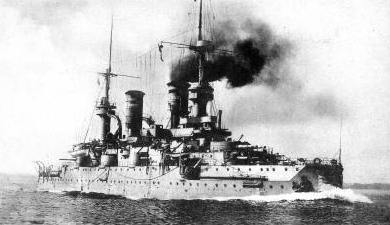

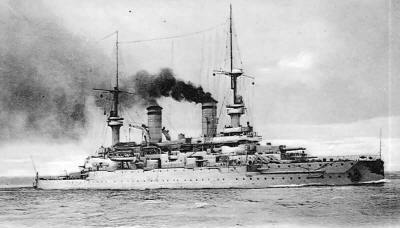

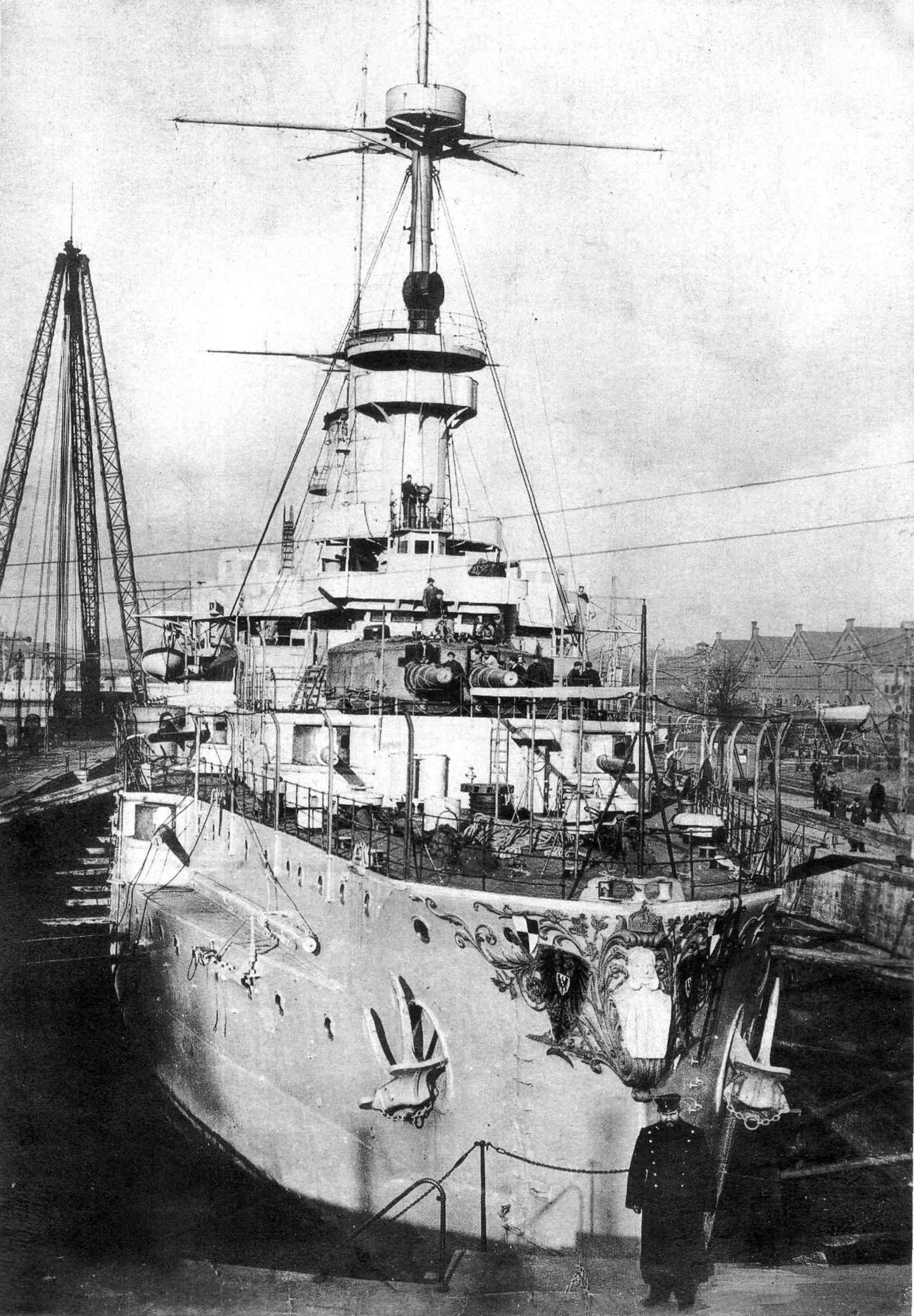

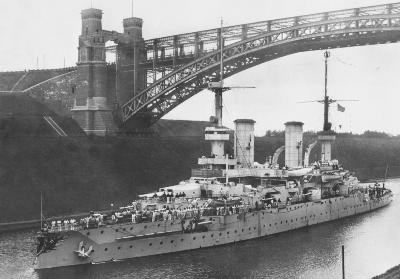

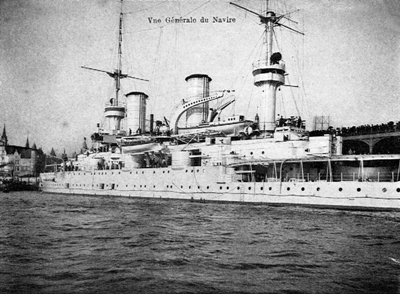

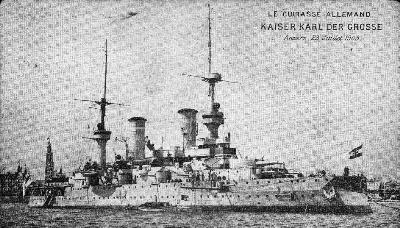

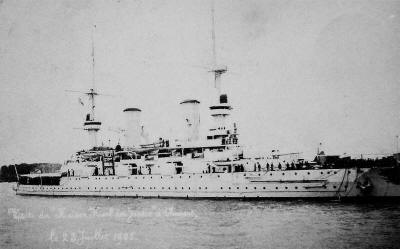

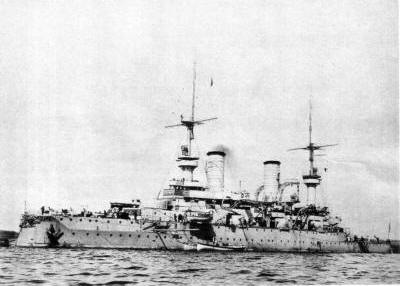

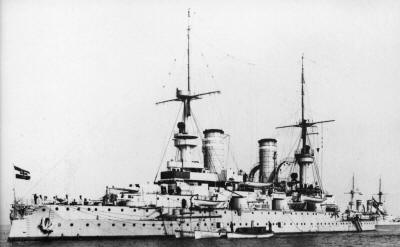

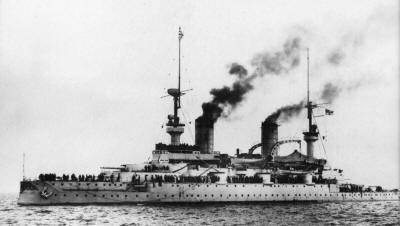

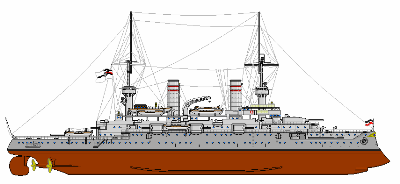

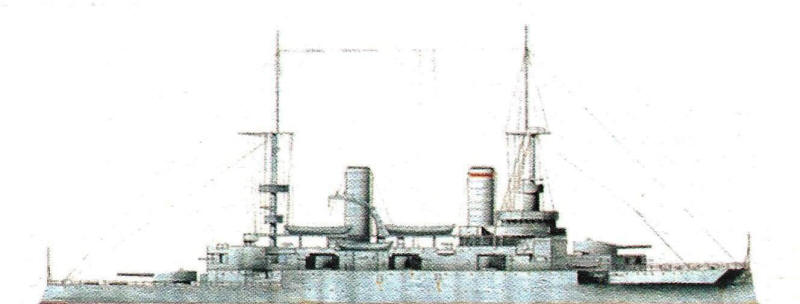

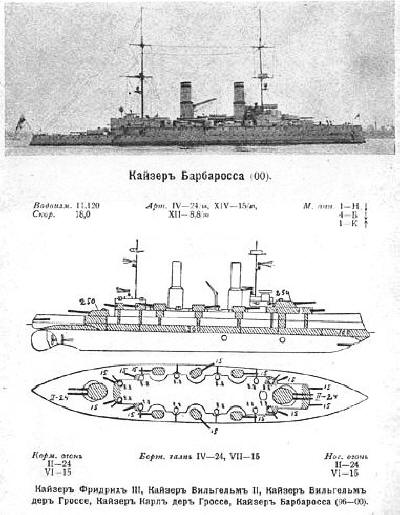

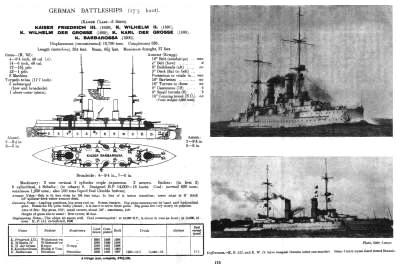

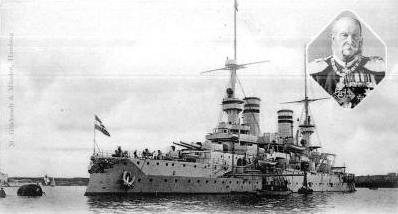

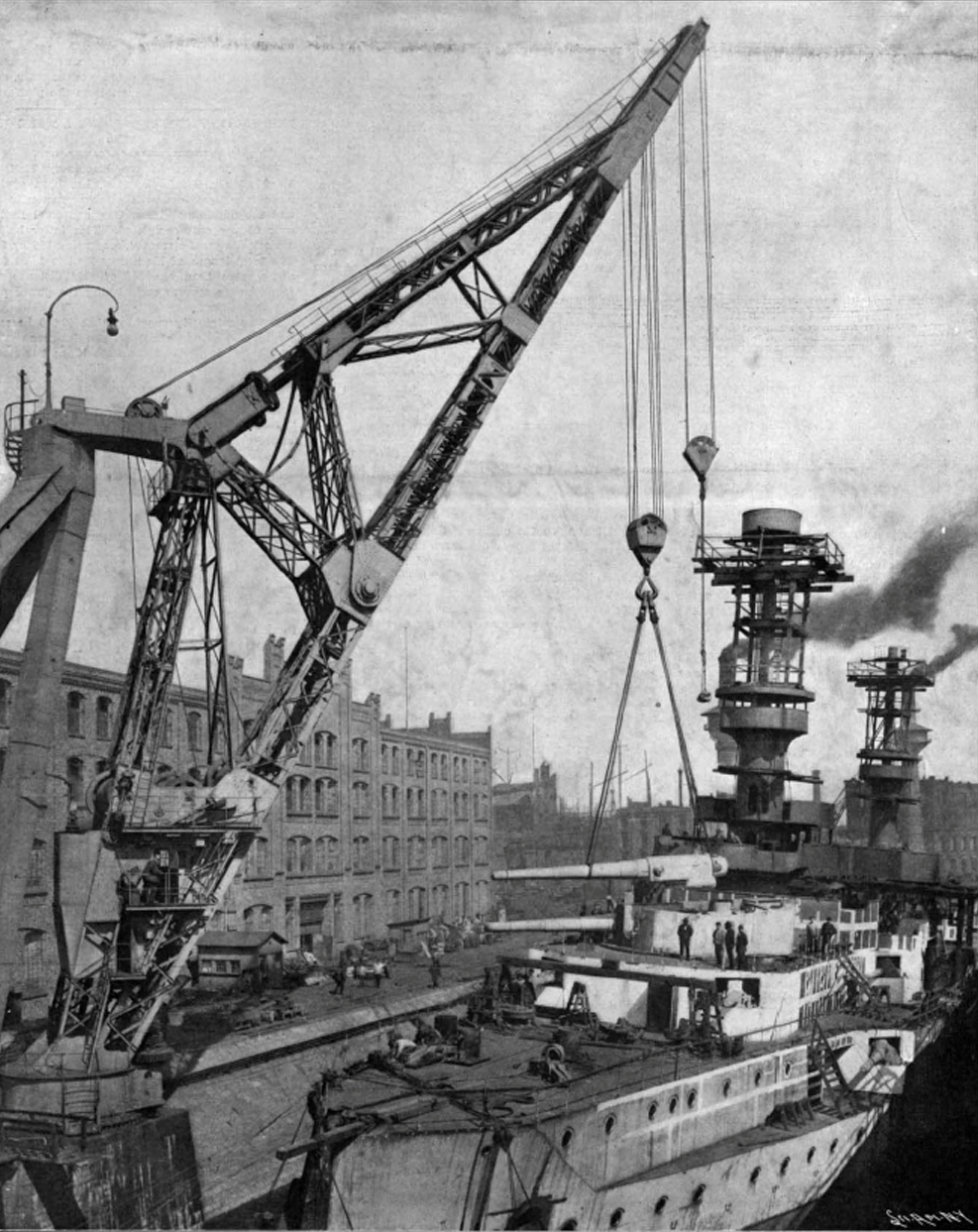

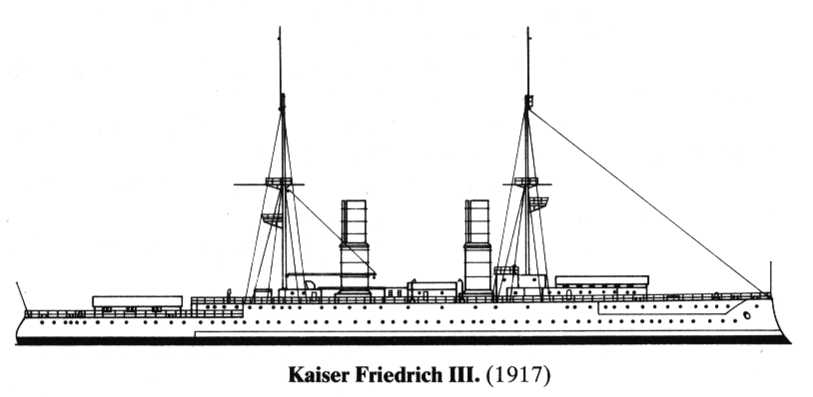

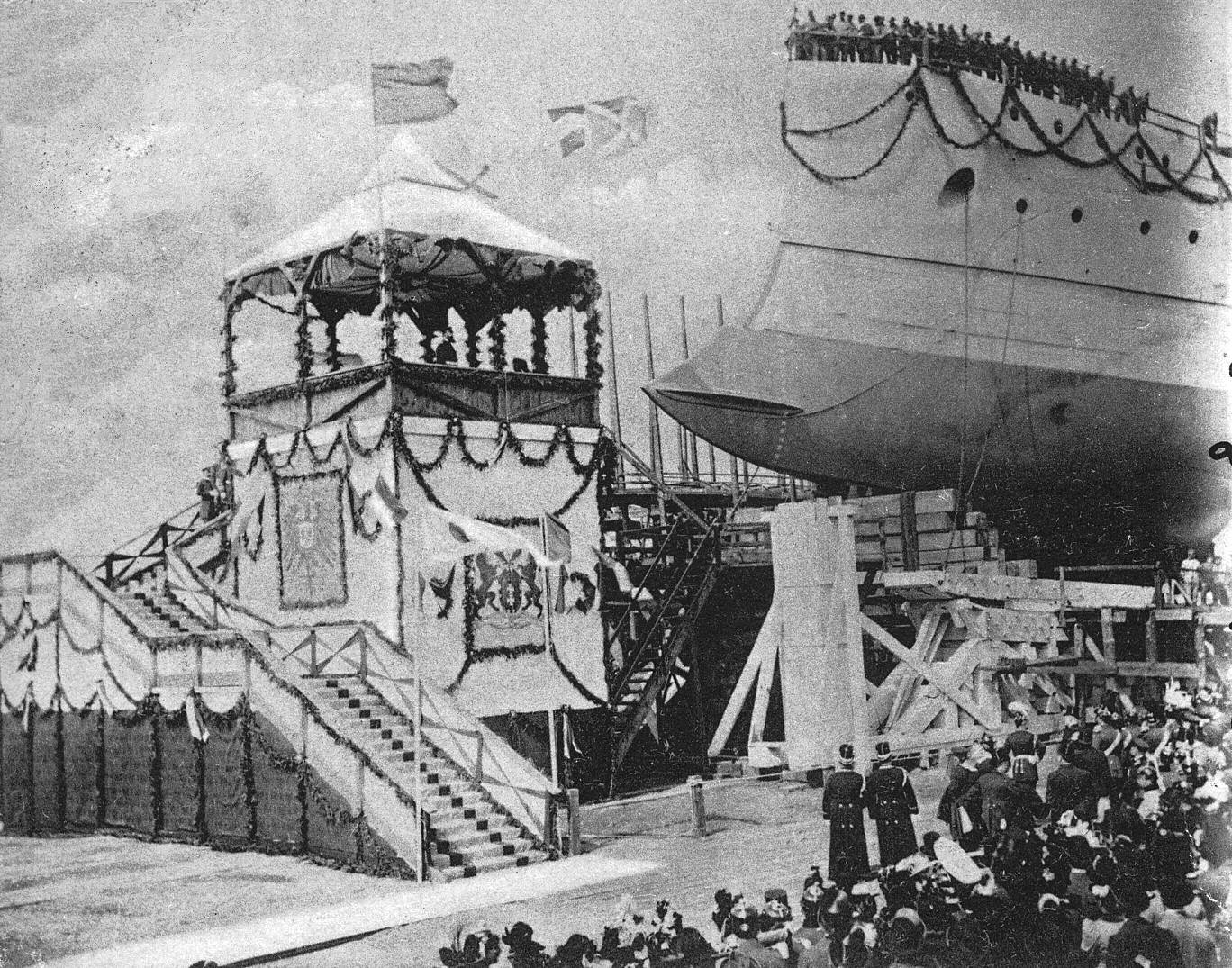

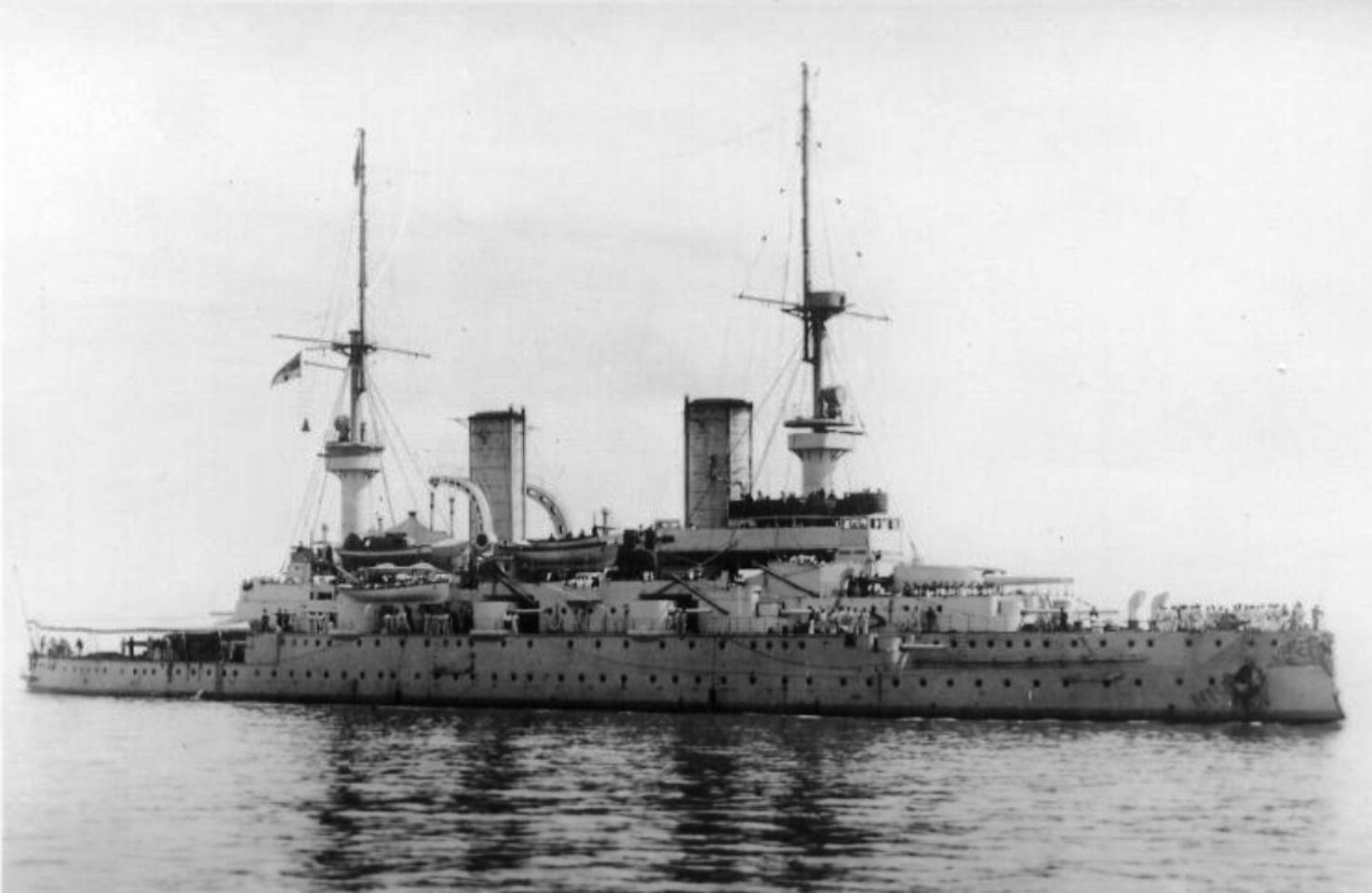

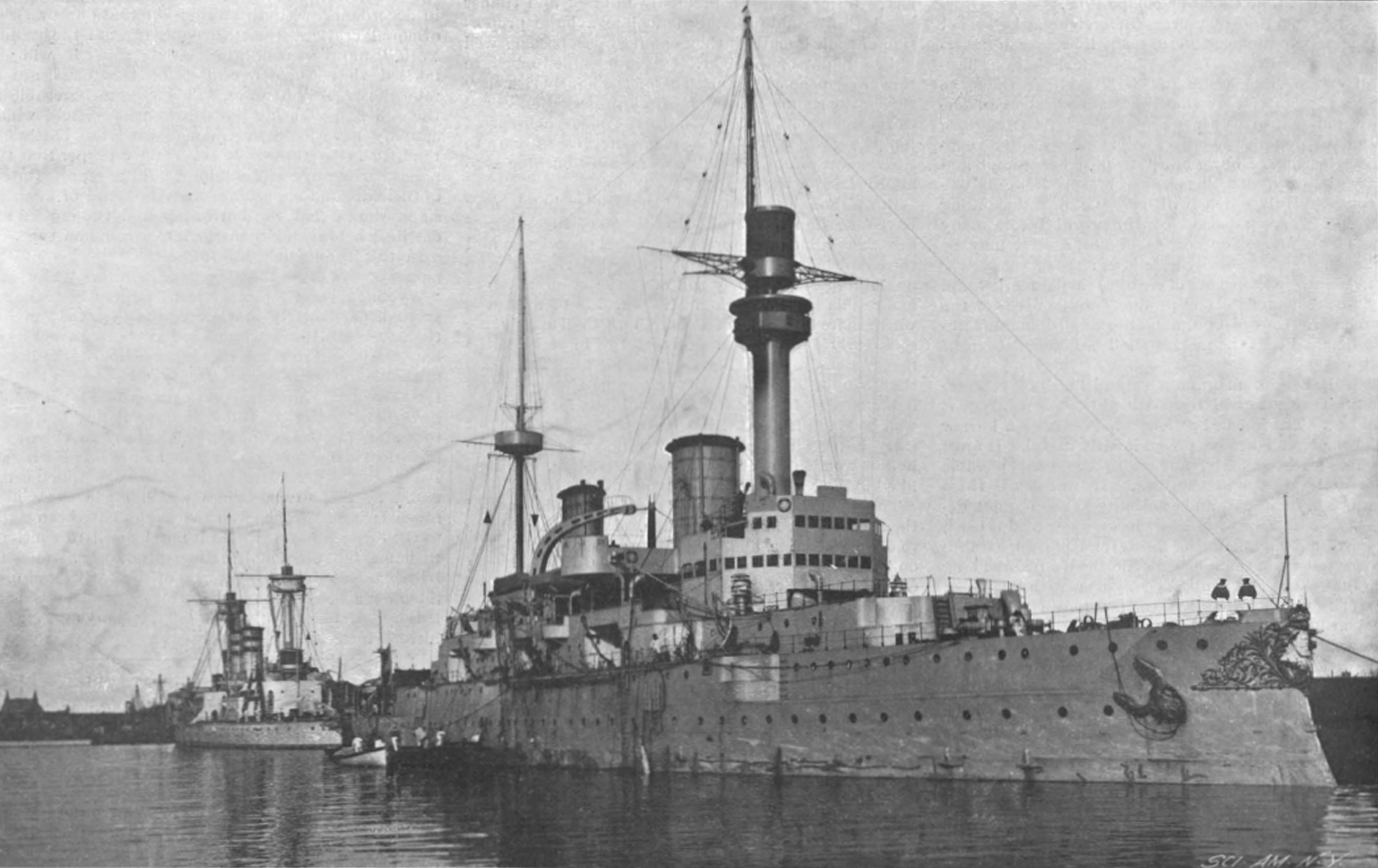

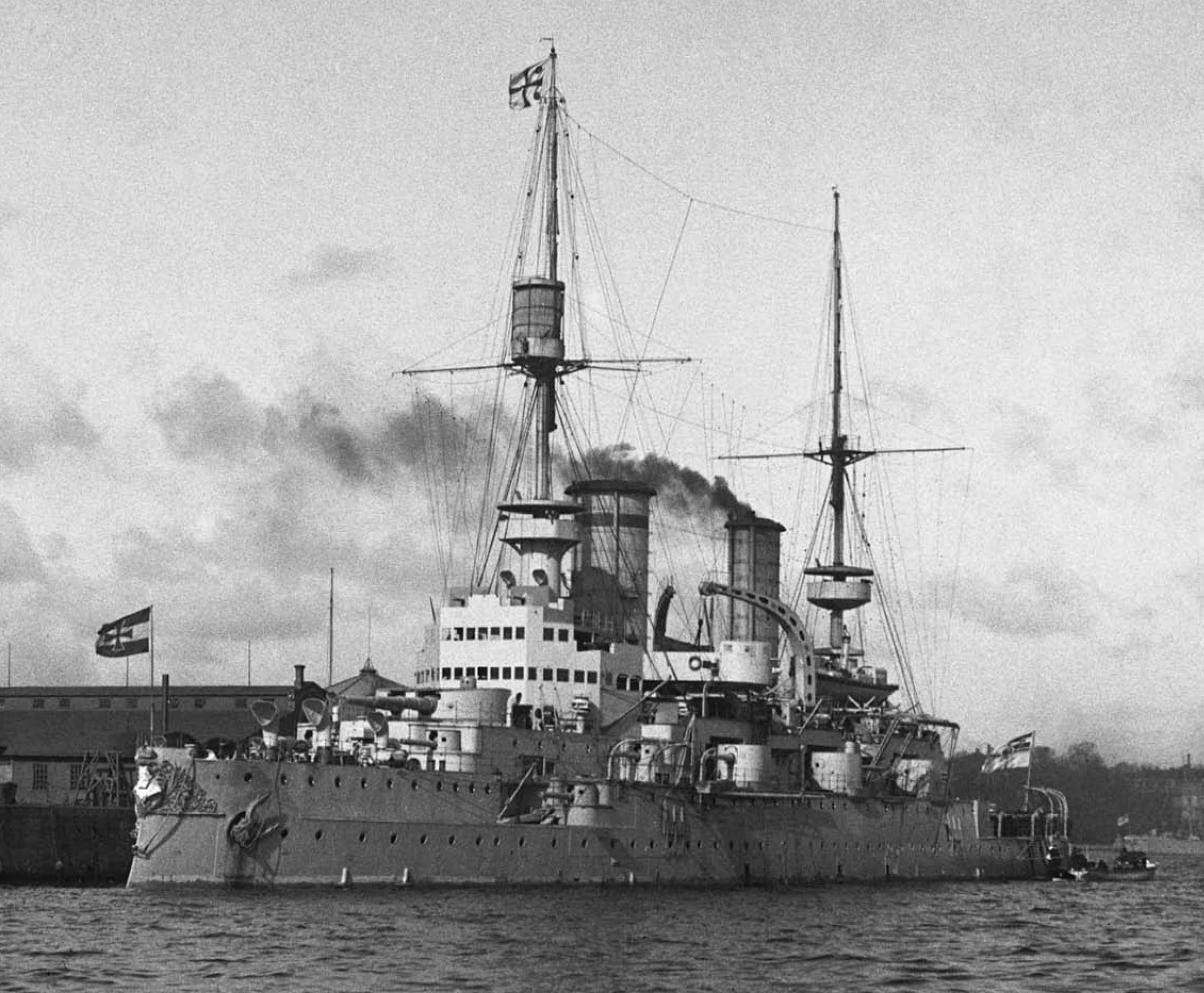

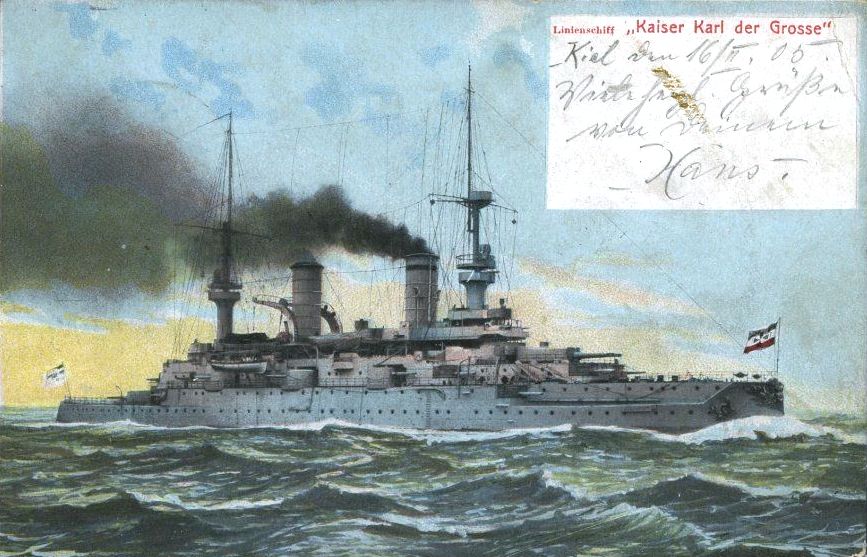

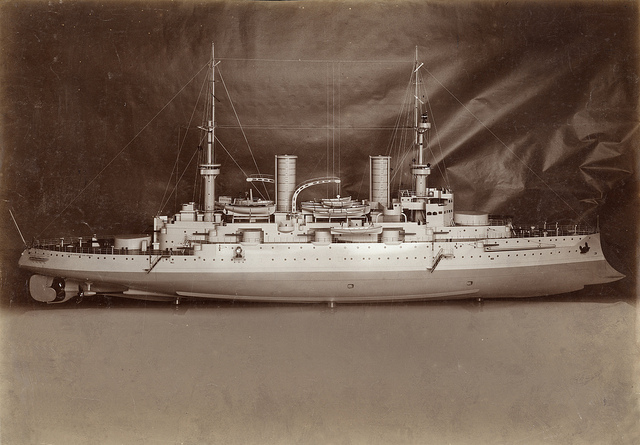

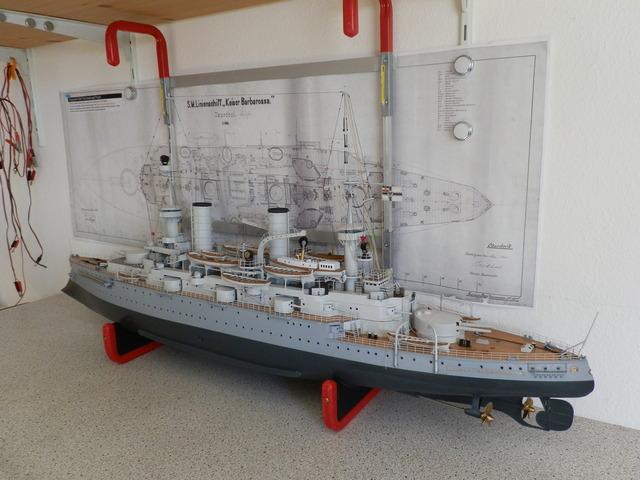

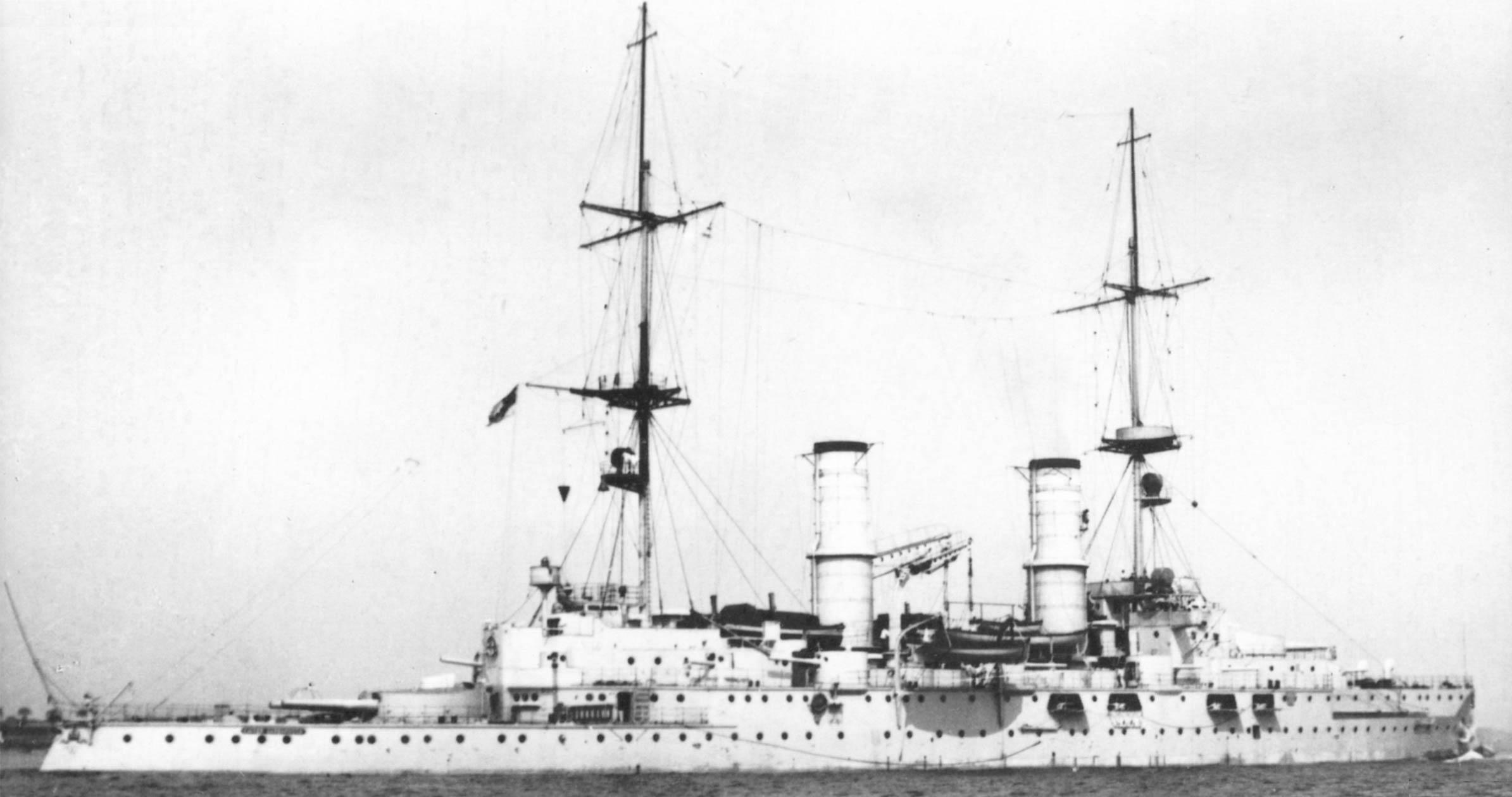

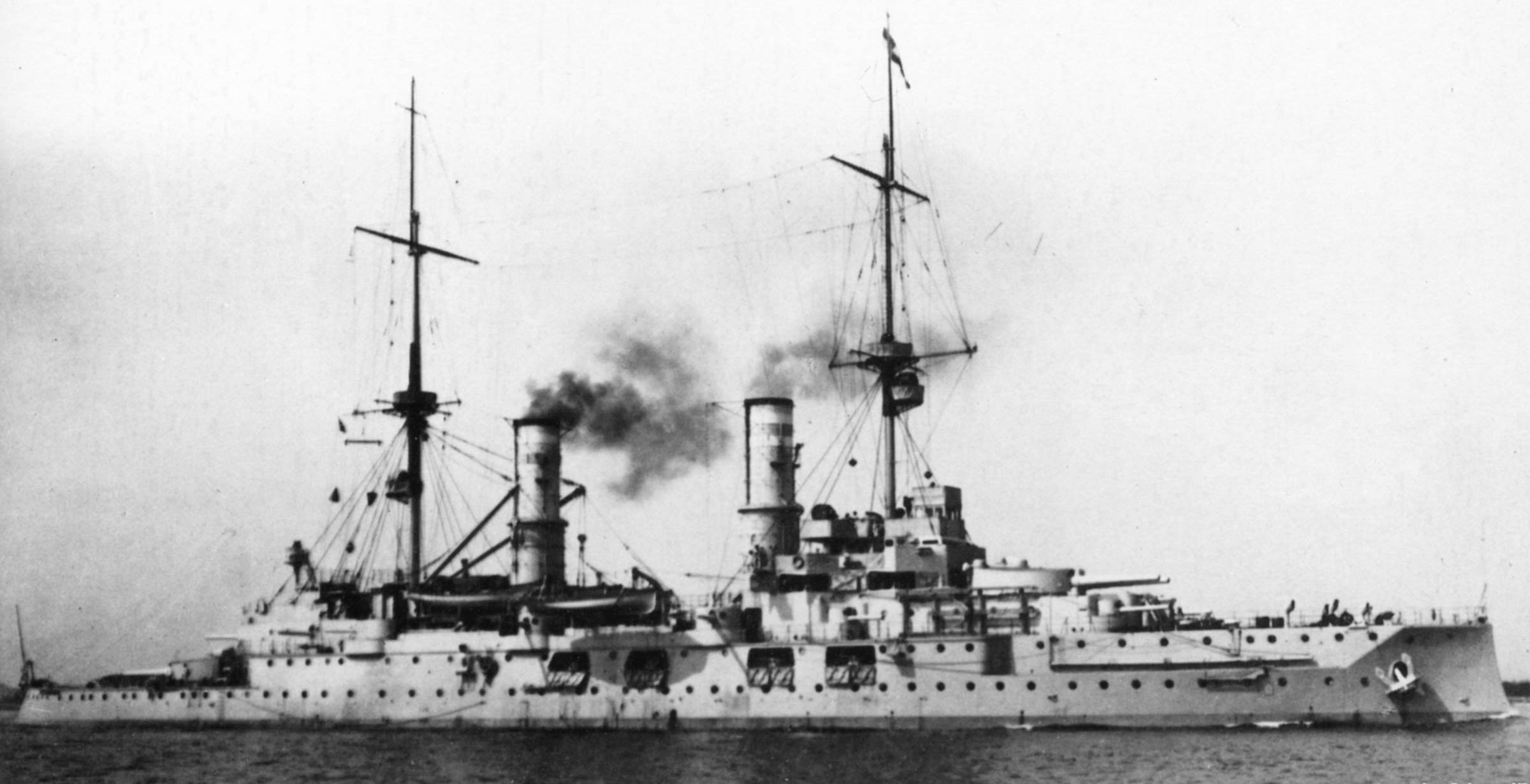

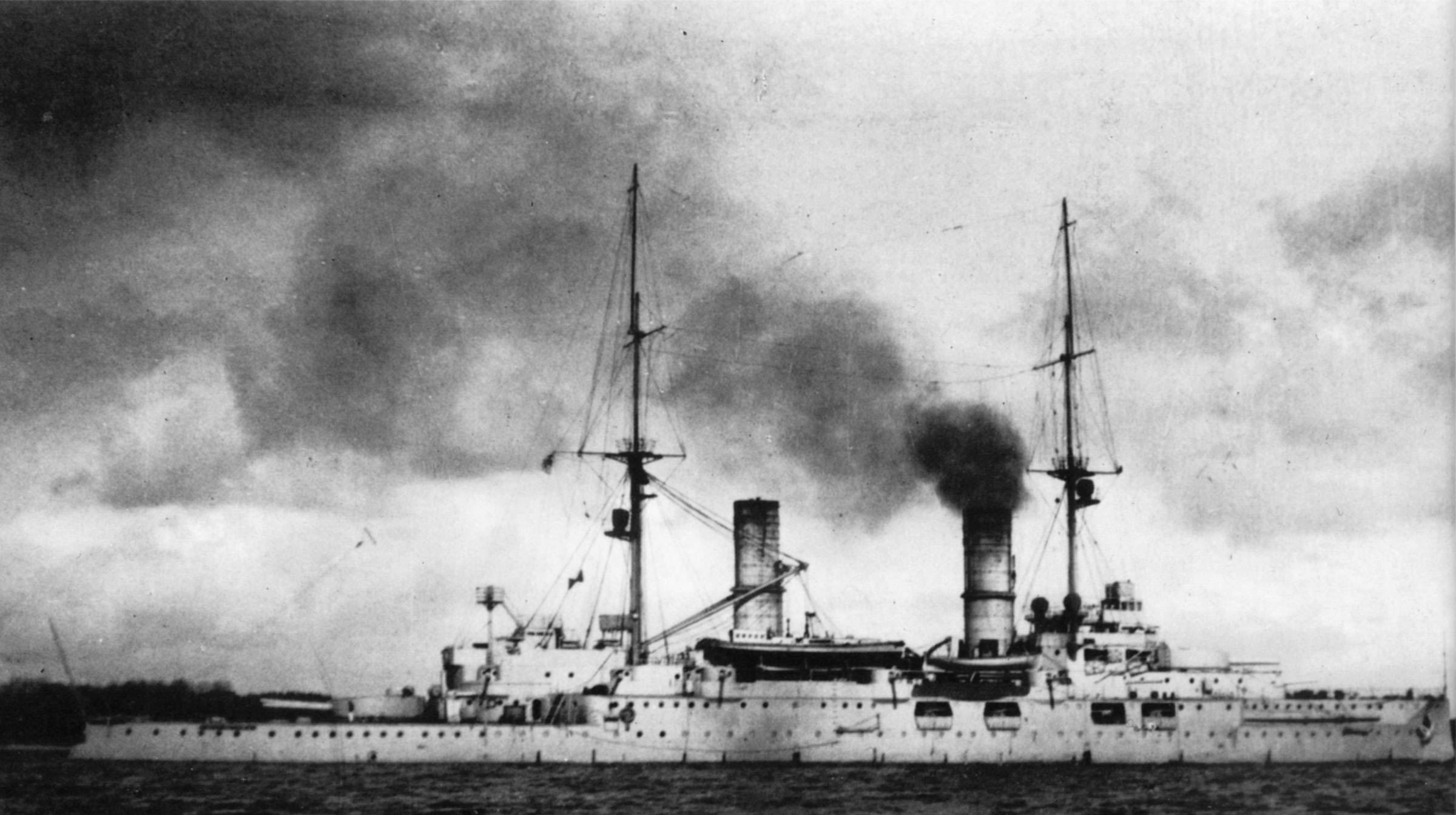

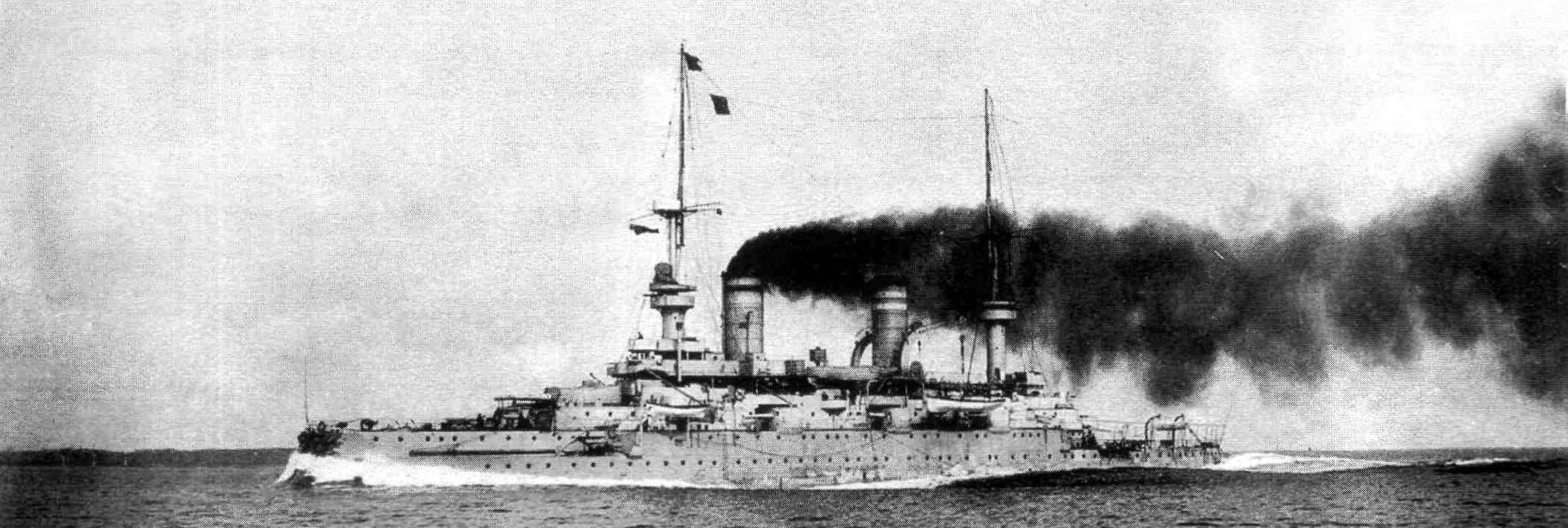

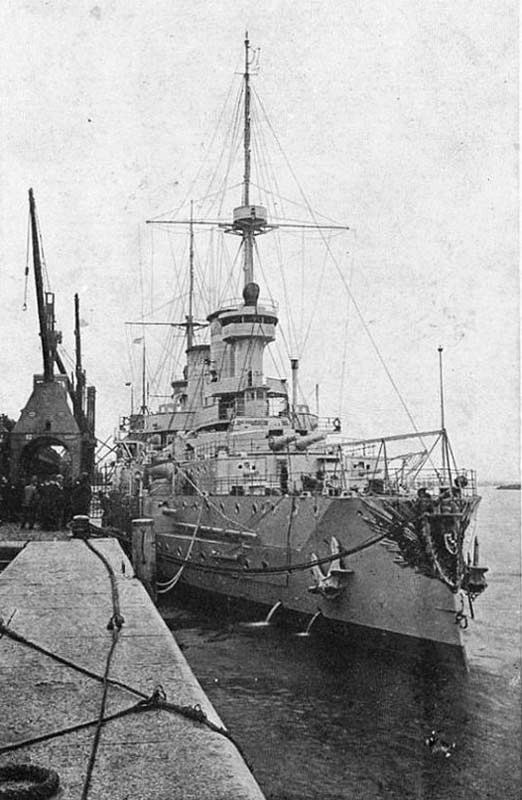

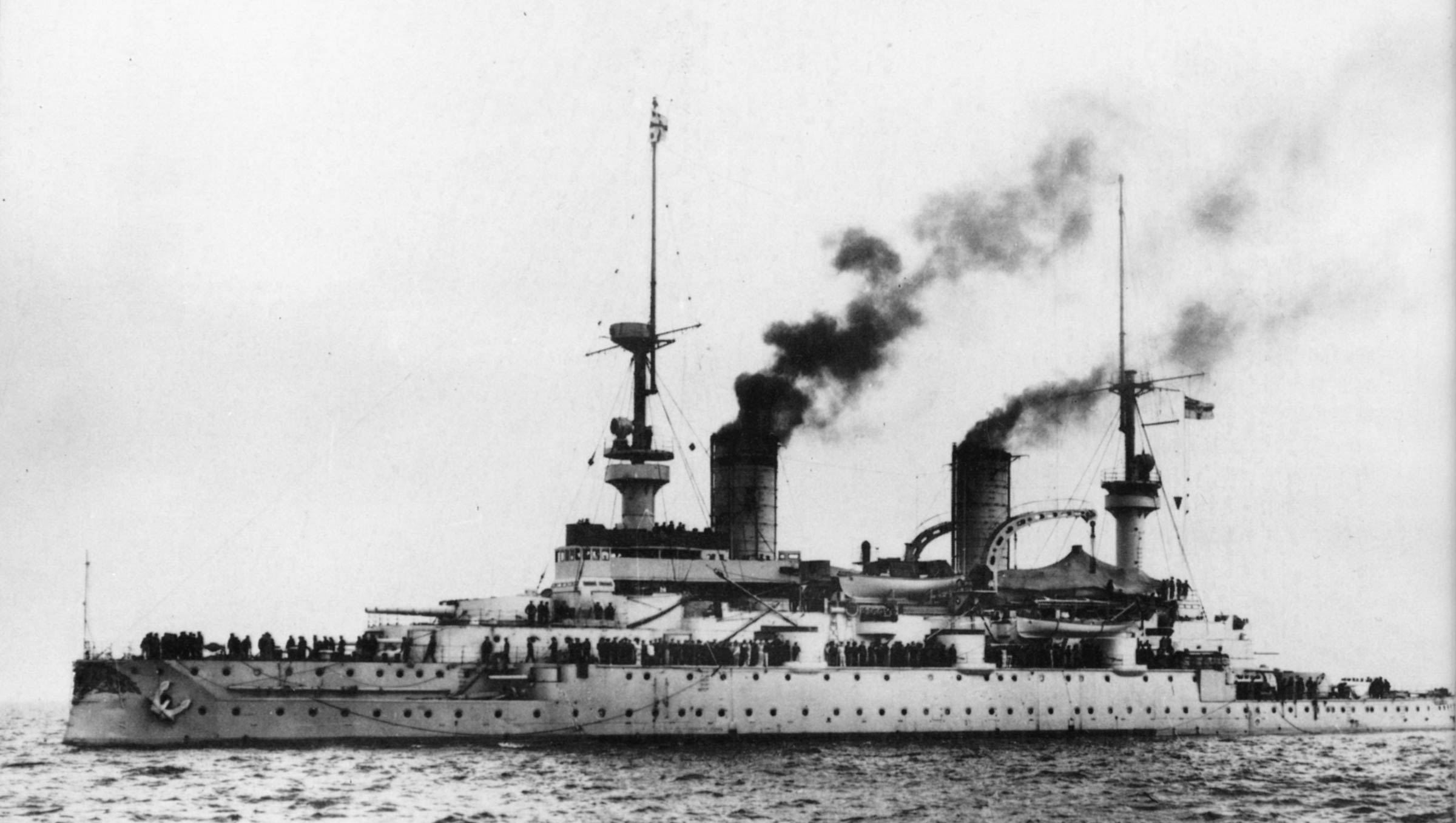

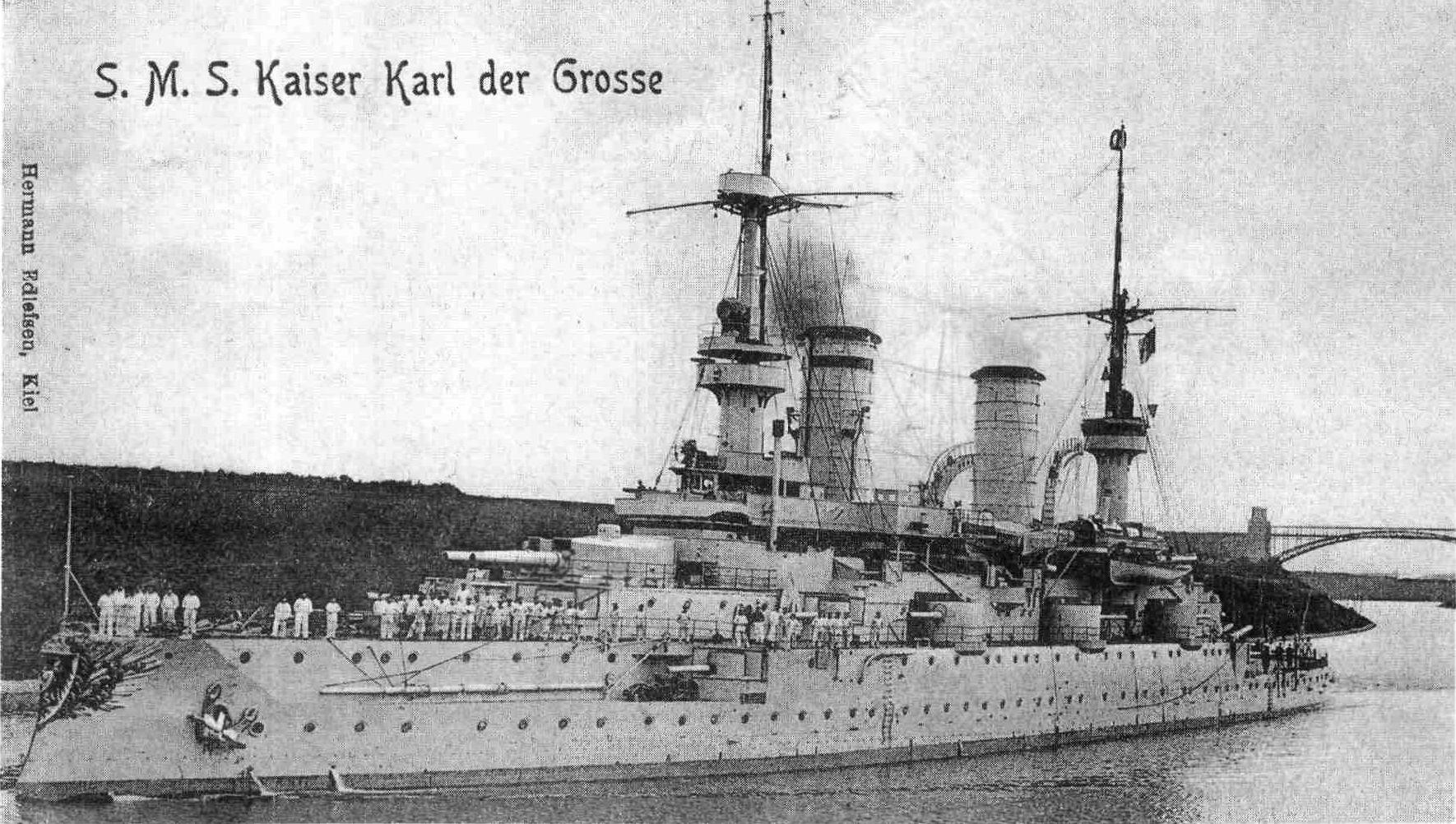

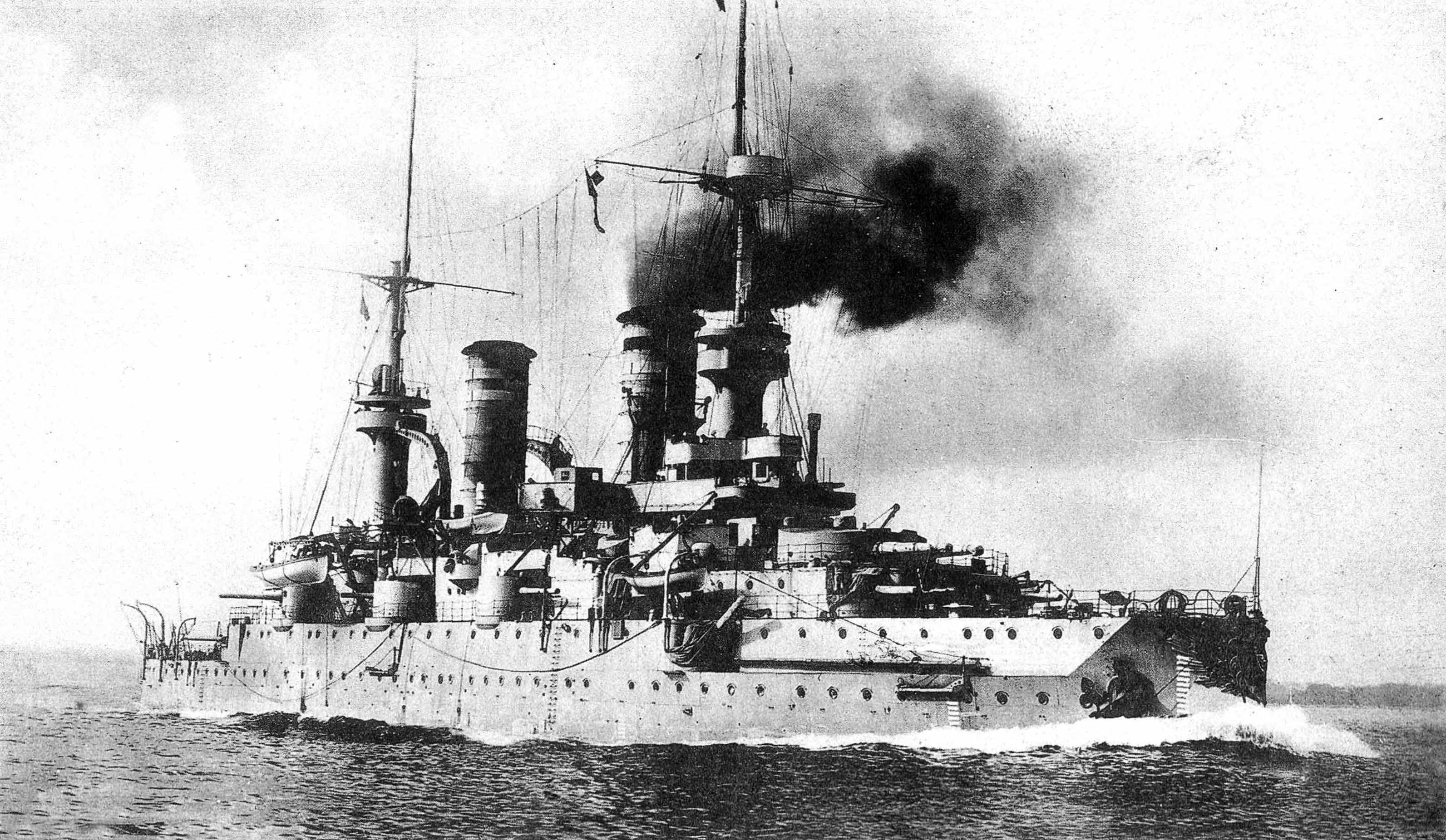

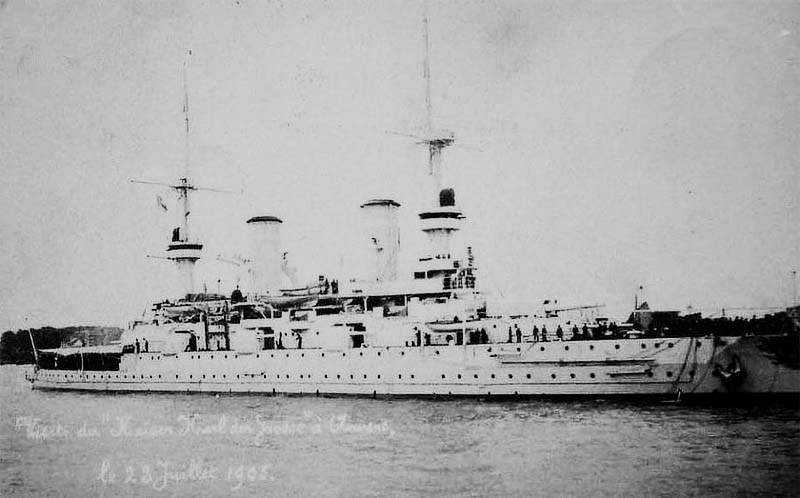

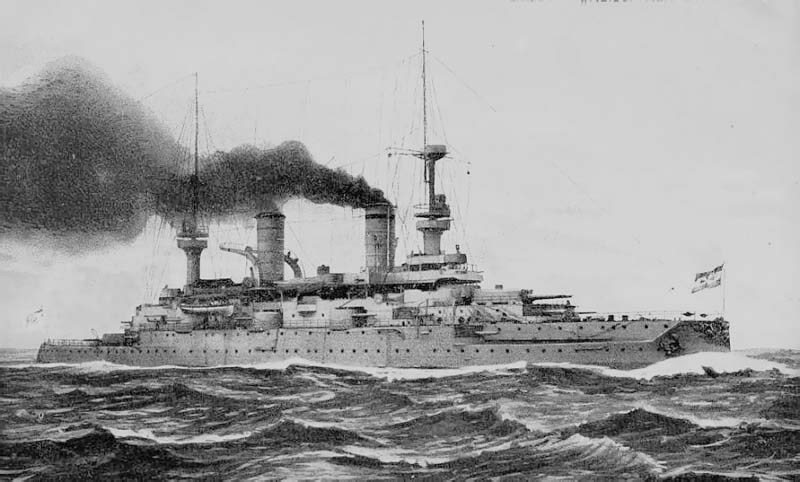

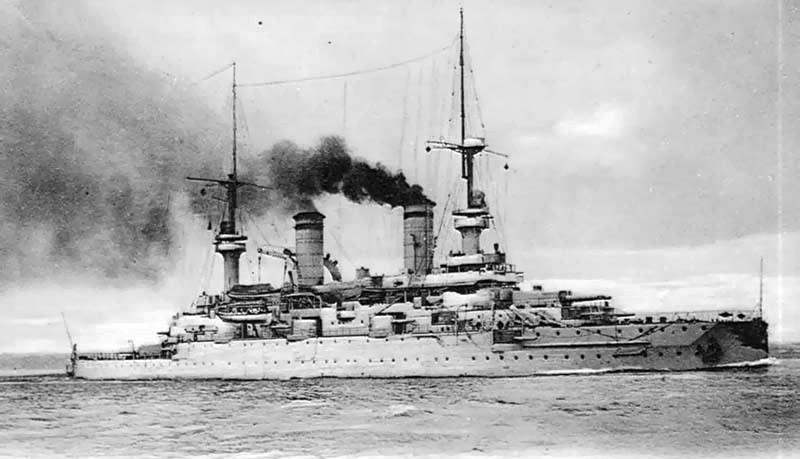

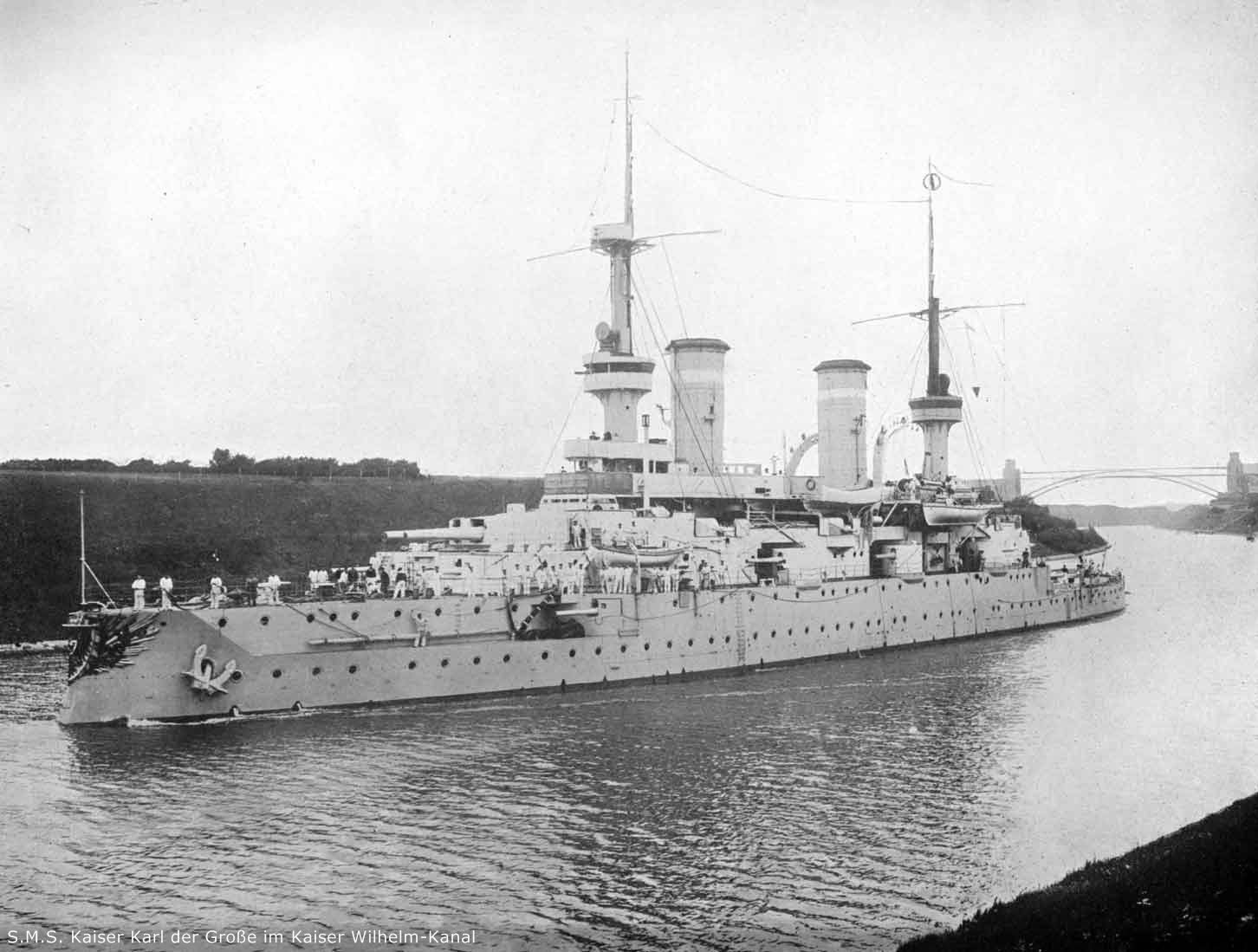

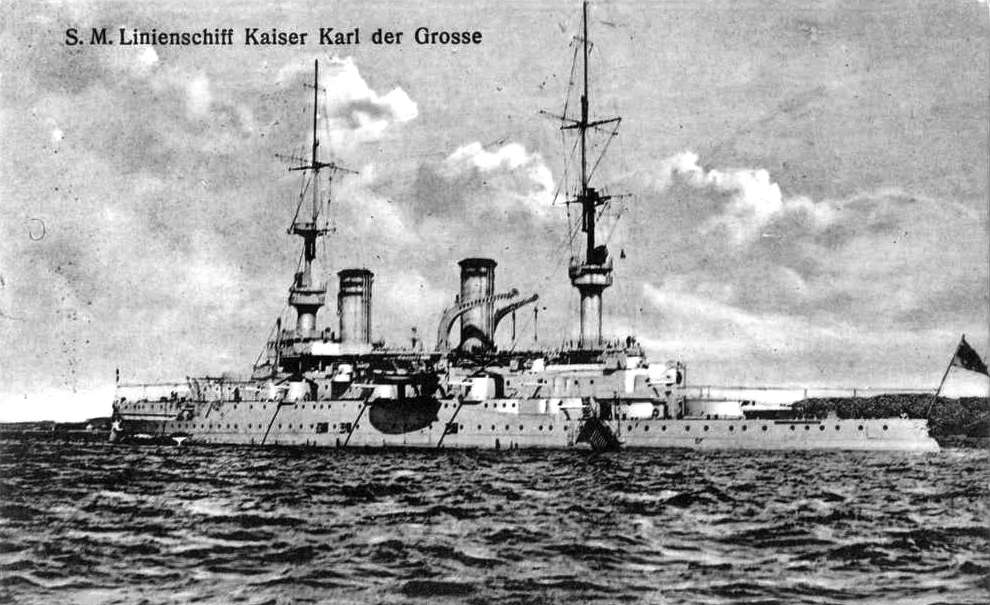

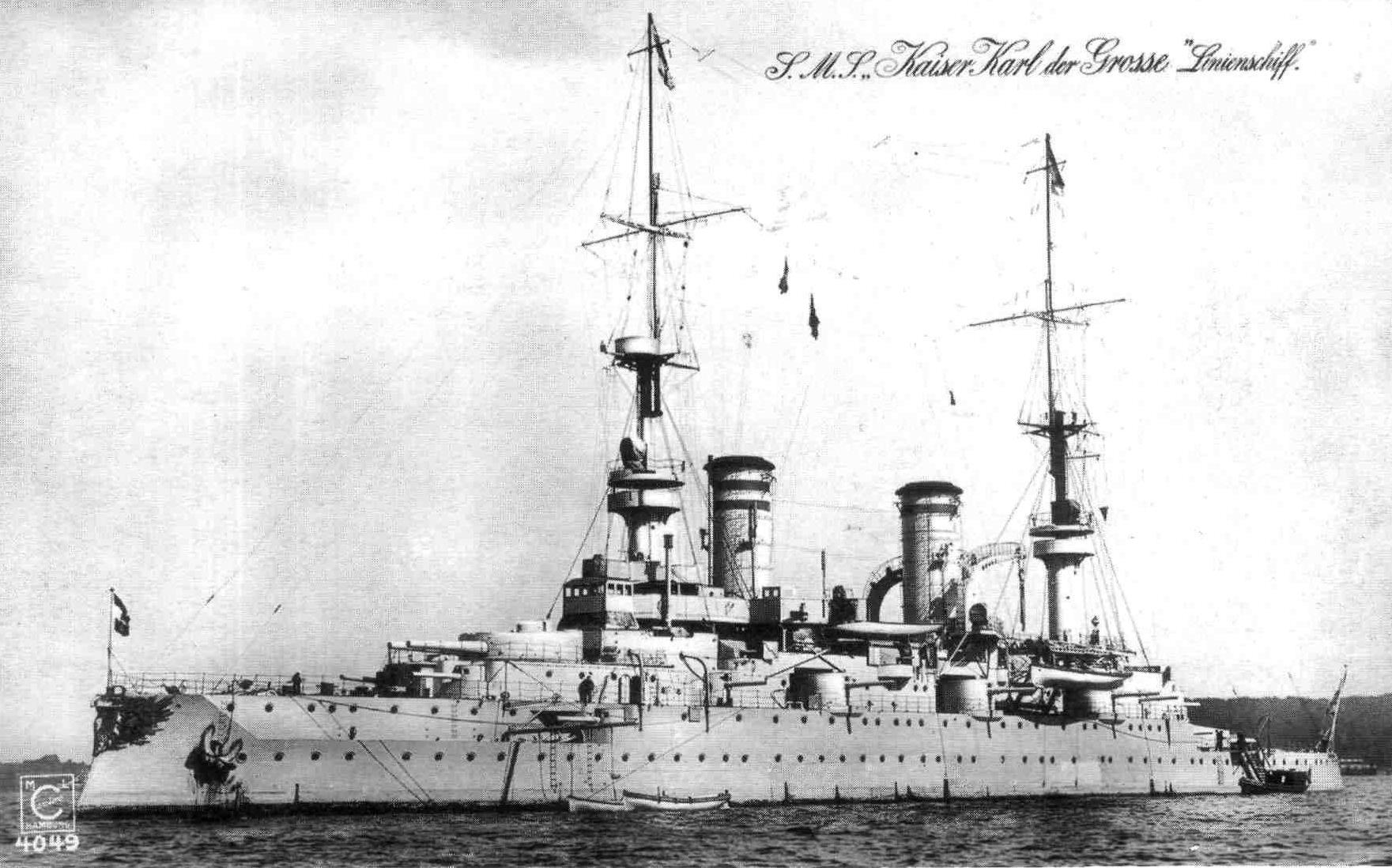

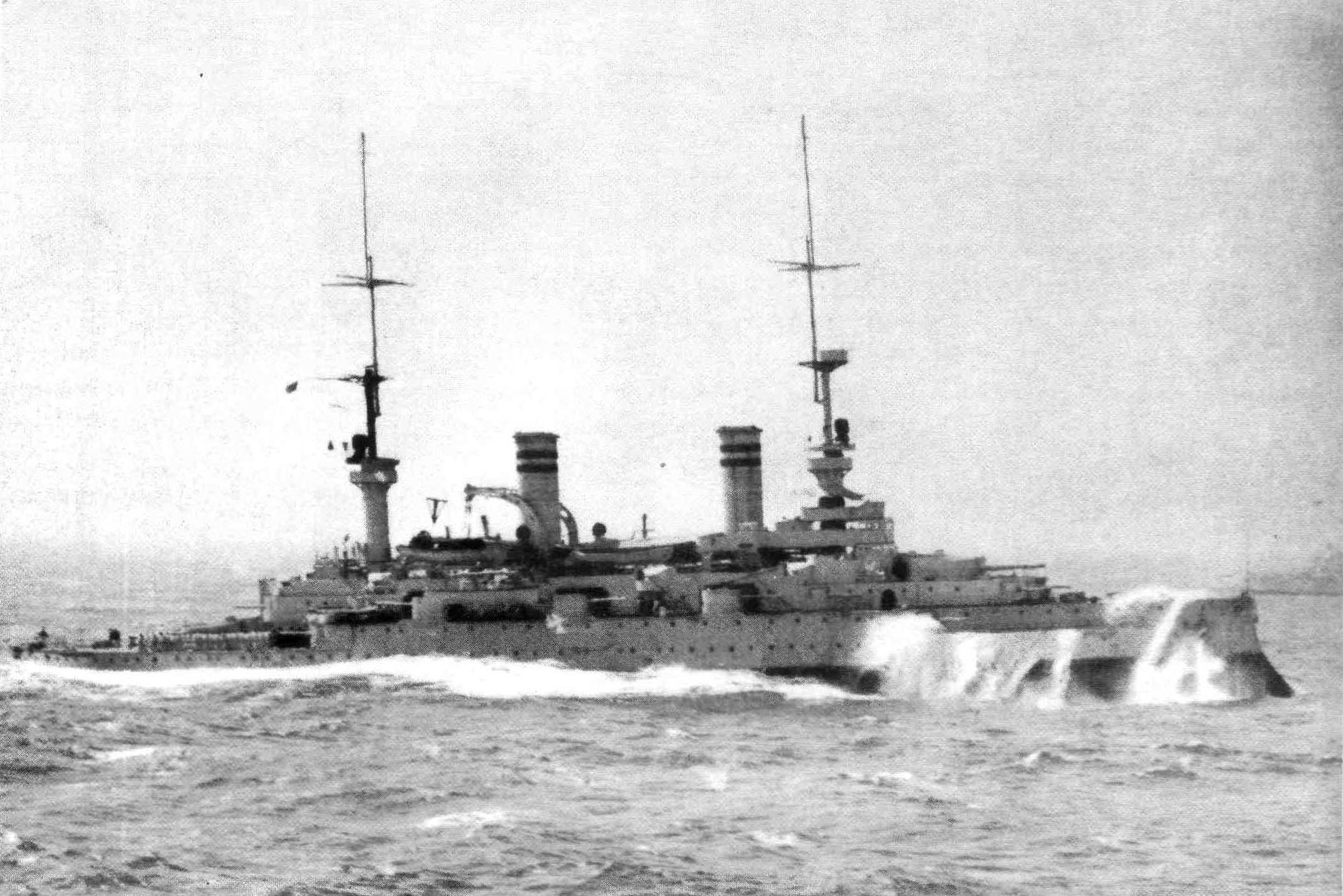

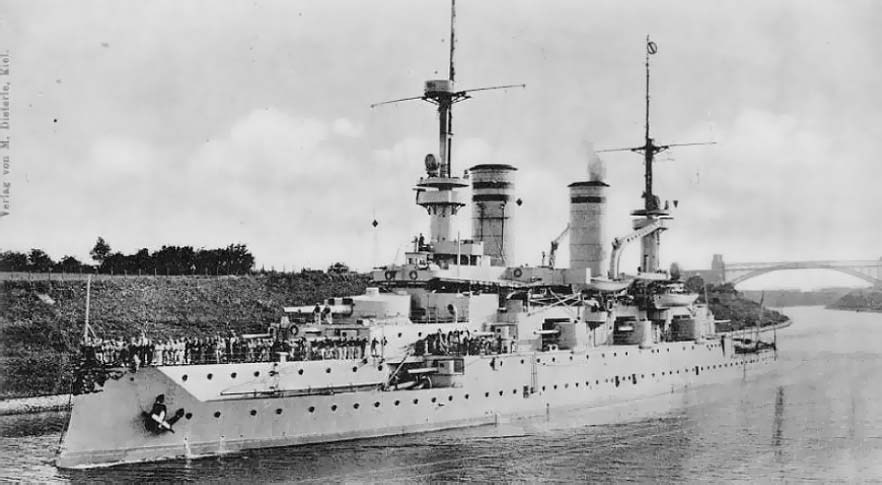

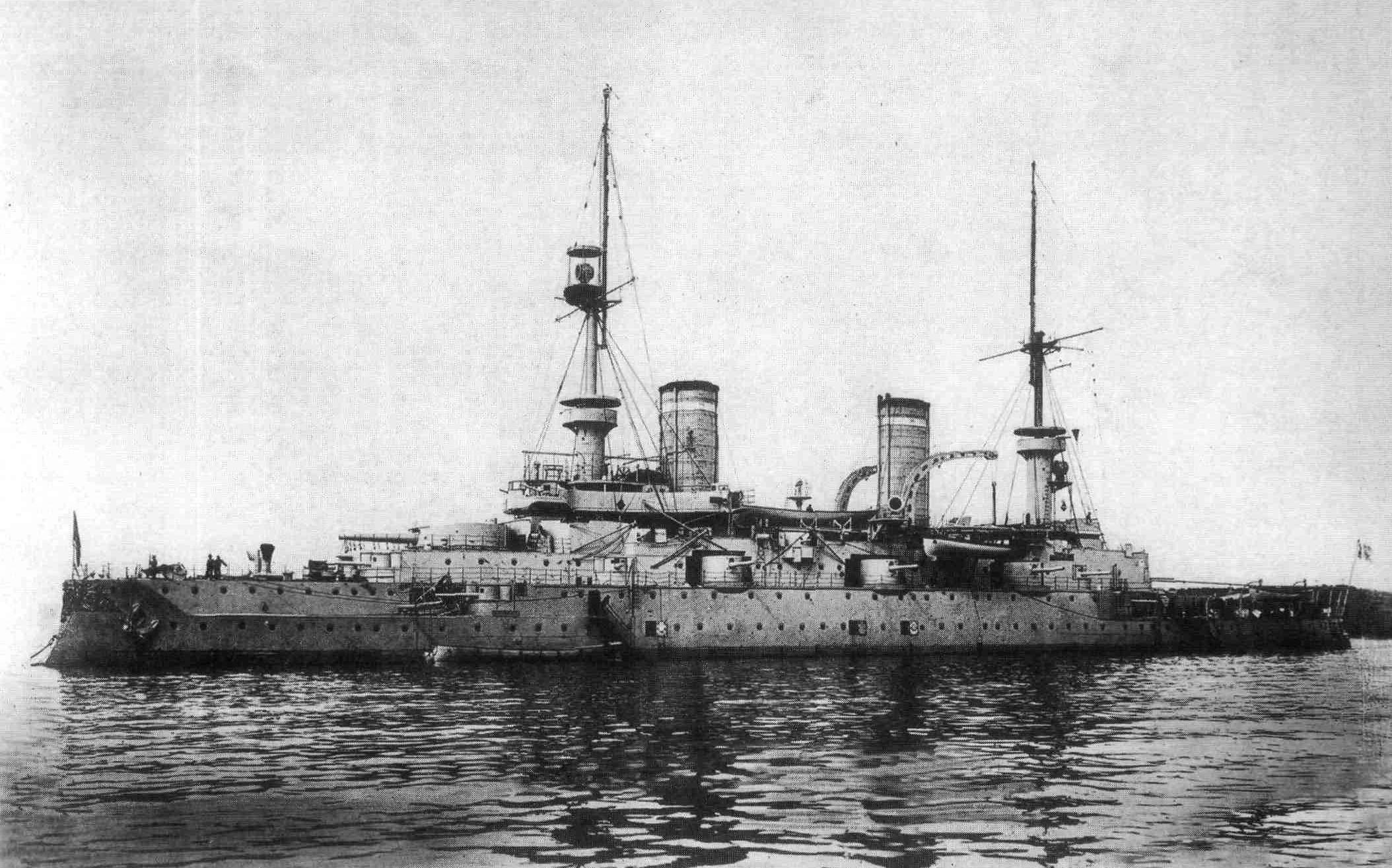

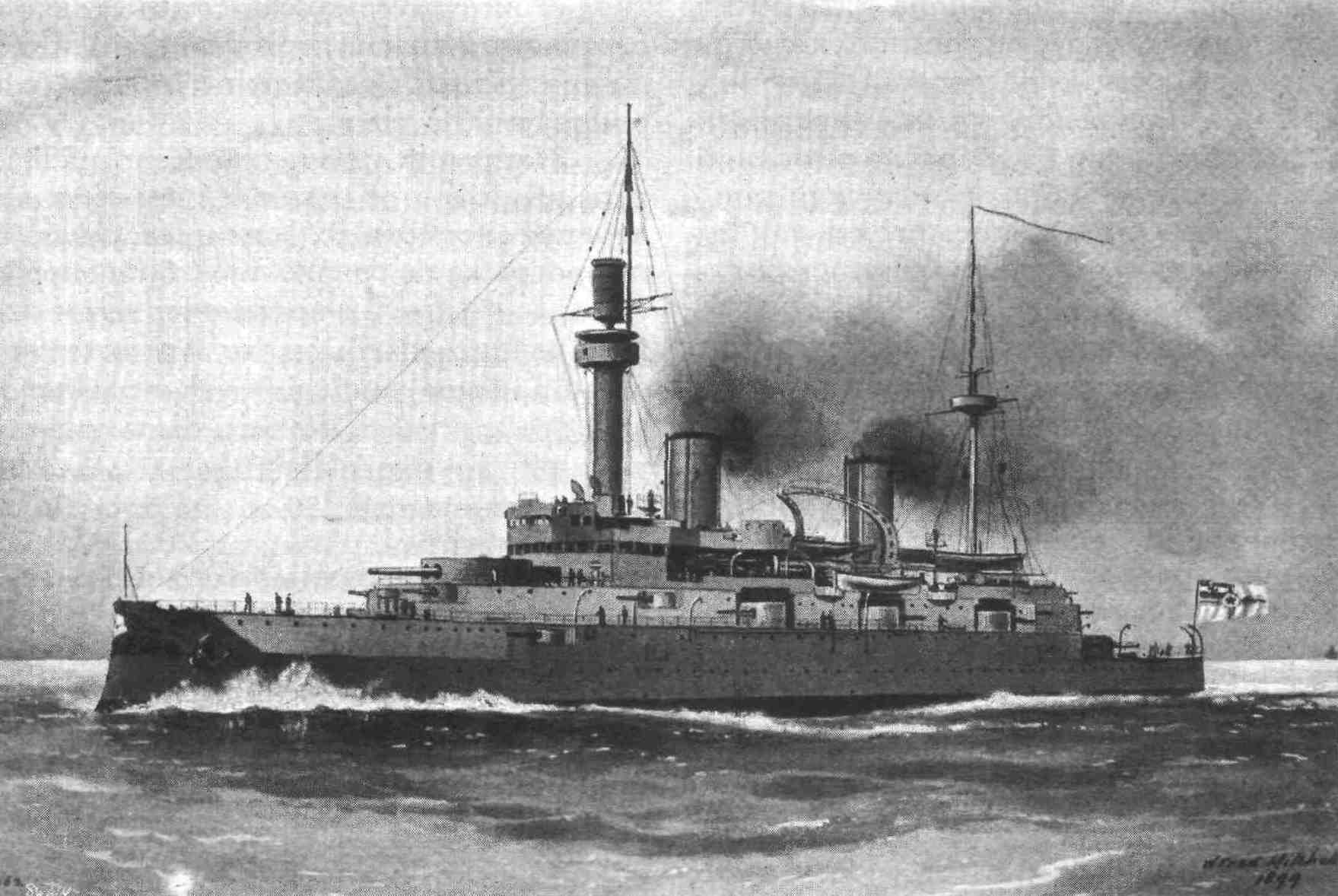

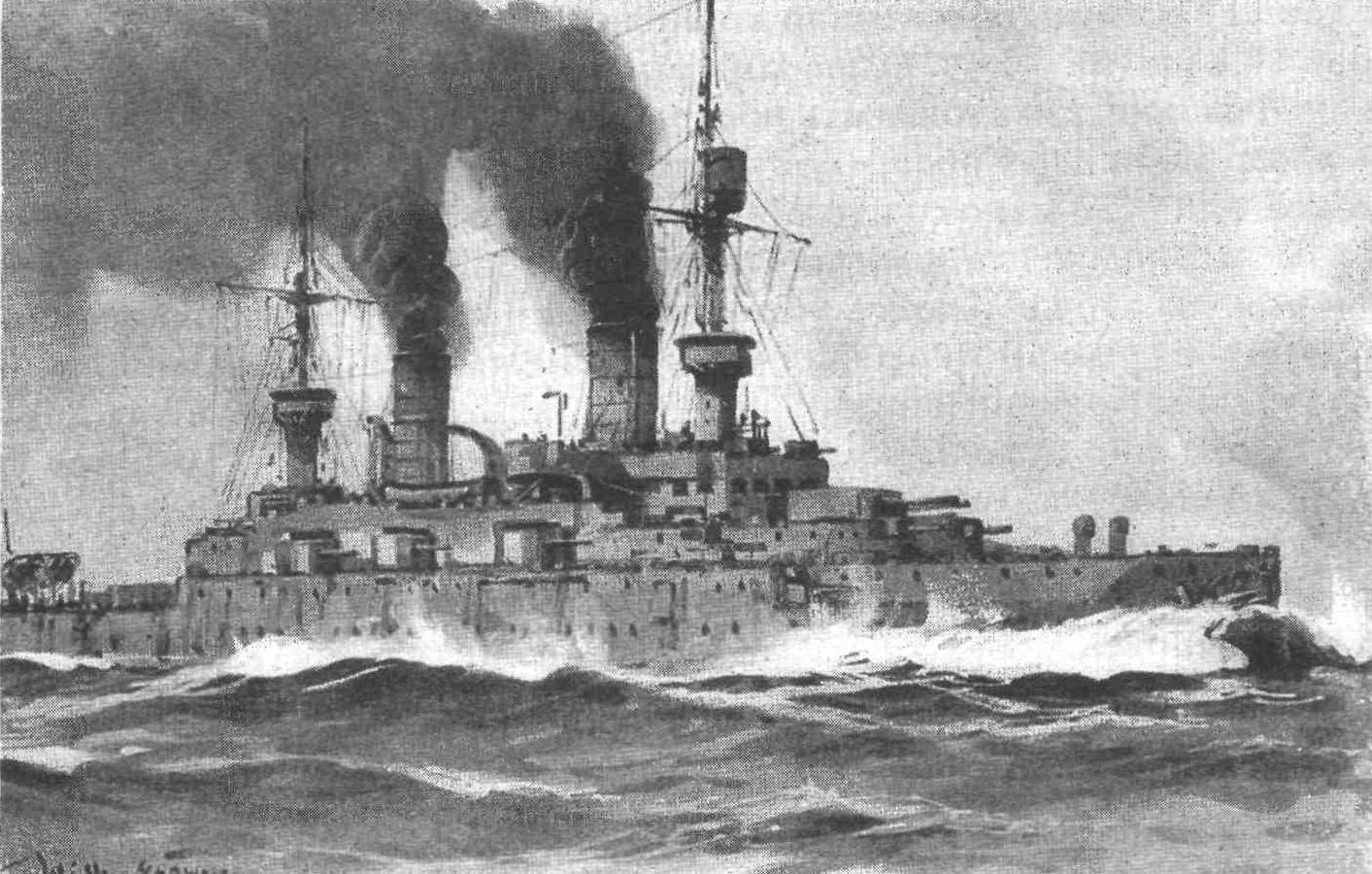

Эскадренные броненосцы (Panzerschiffe I. Classe, Linienschiffe I. classe) типа

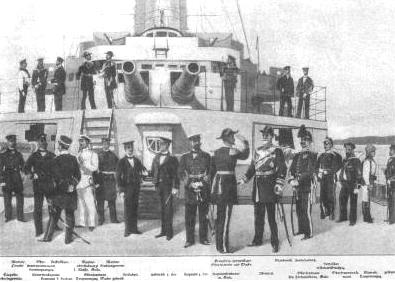

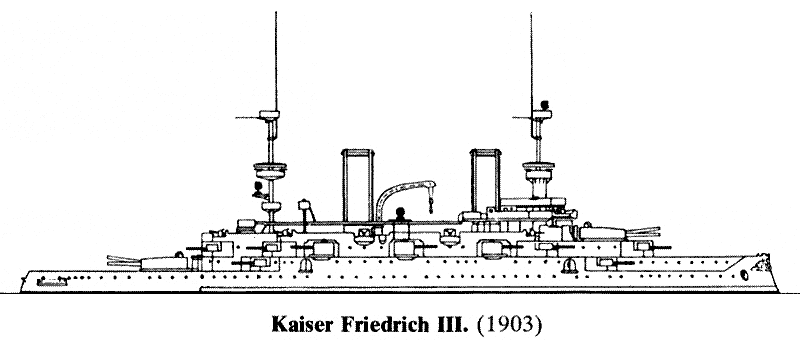

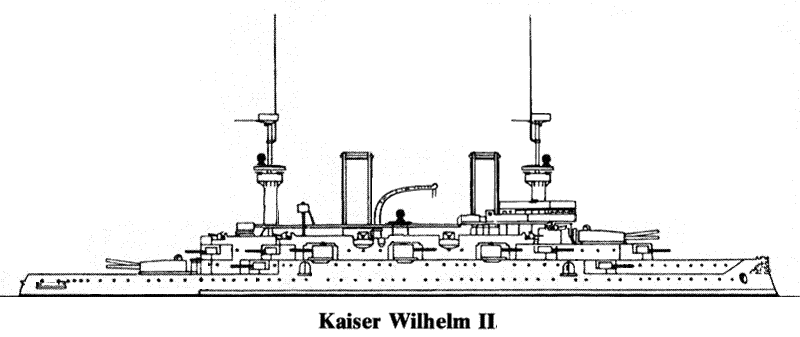

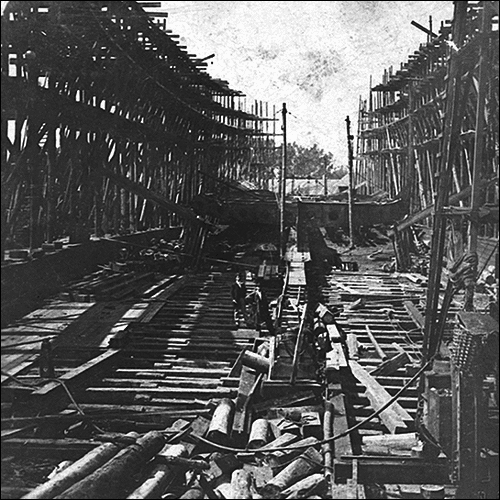

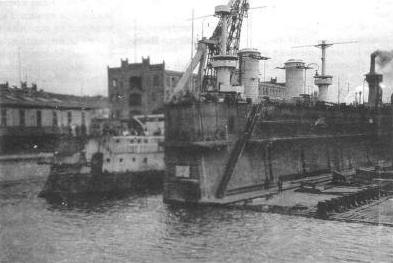

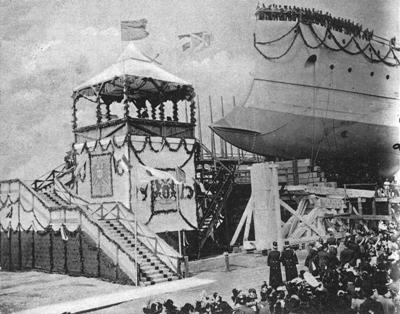

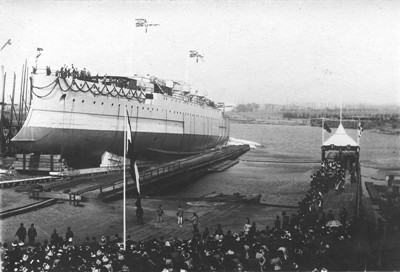

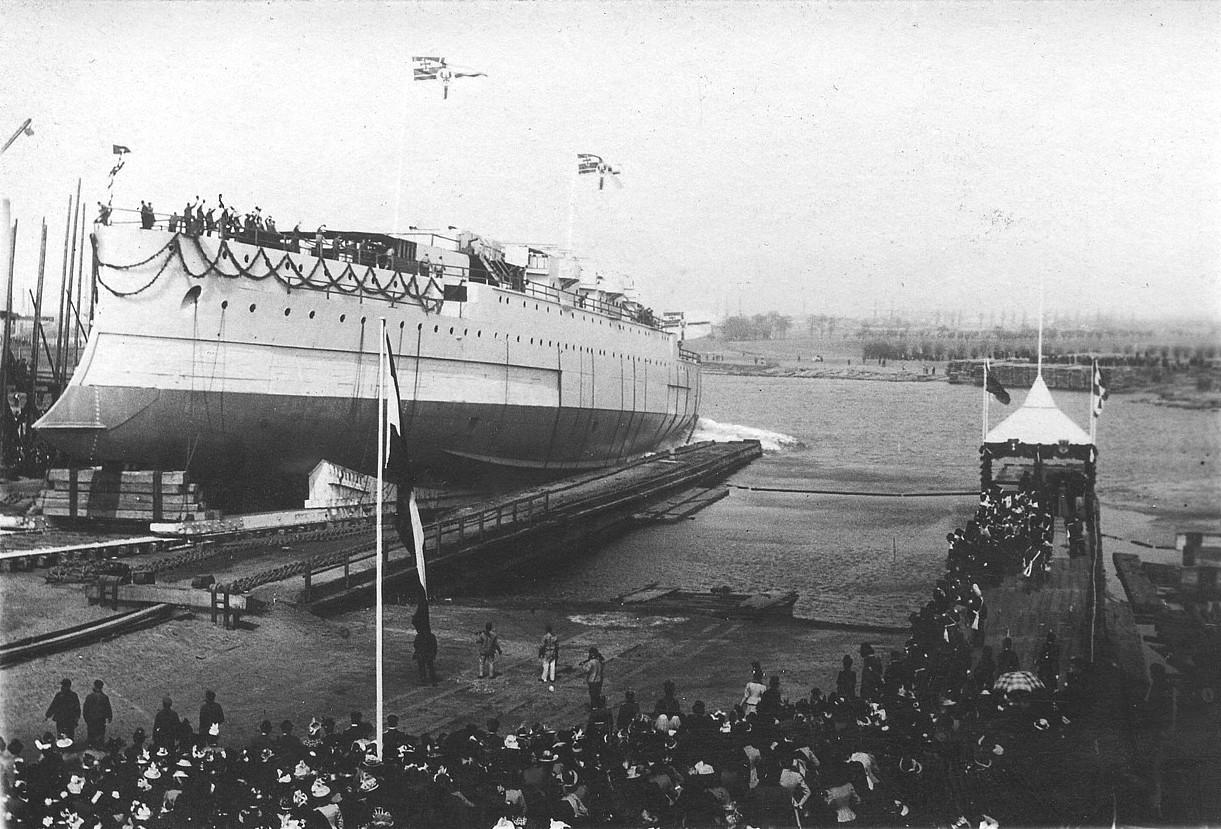

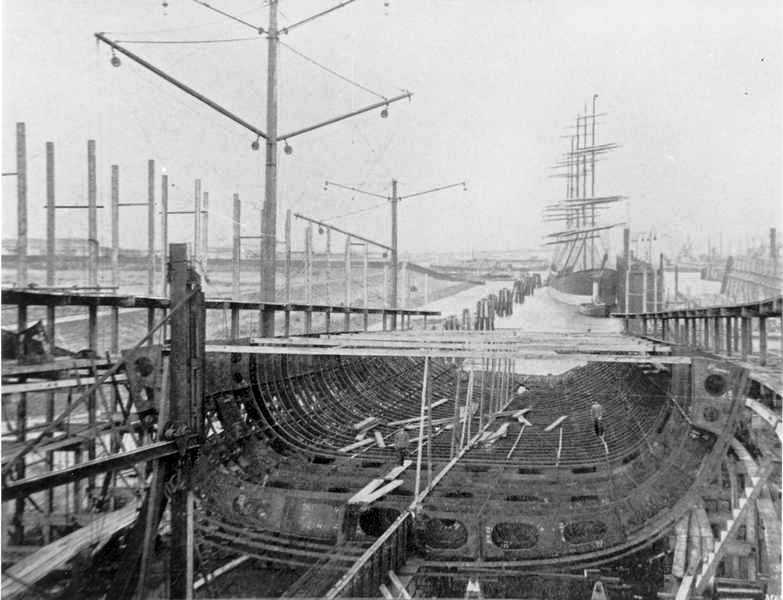

Германия, 1898-1902 гг. 5 ед. (проект 1892-1894 гг.)

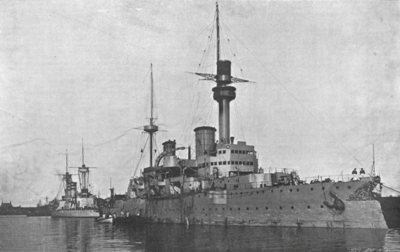

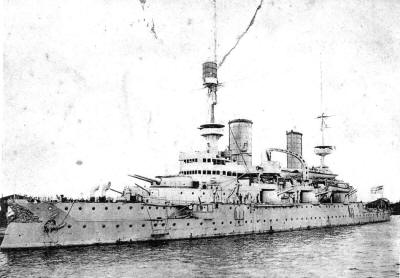

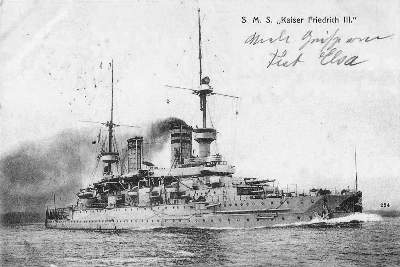

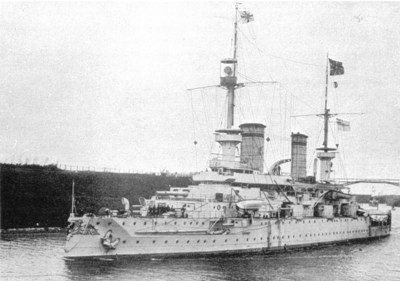

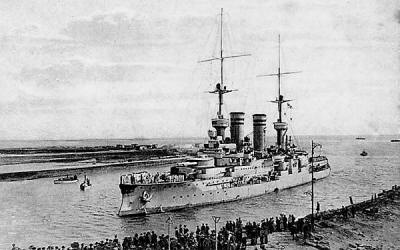

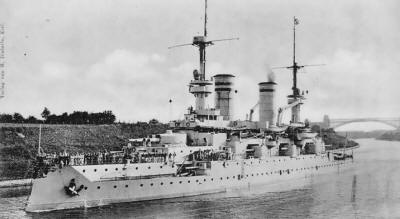

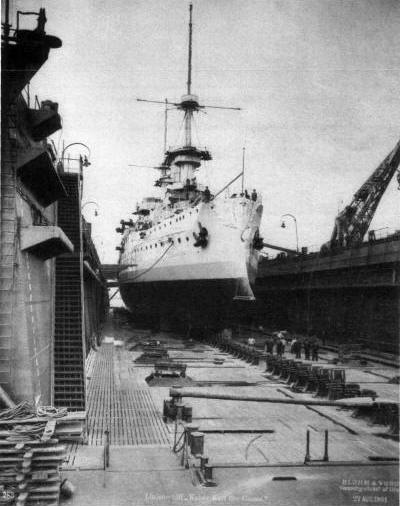

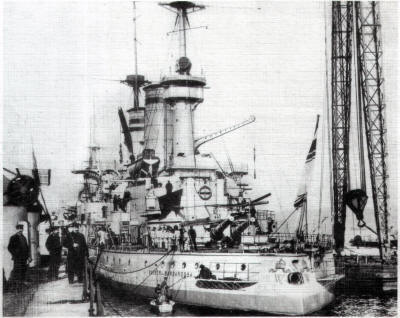

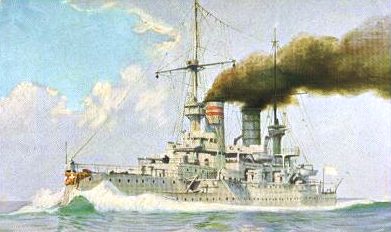

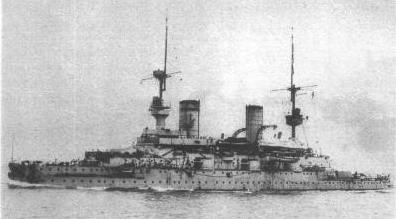

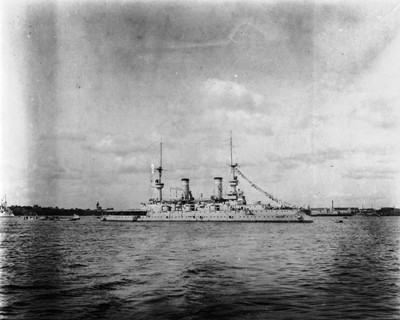

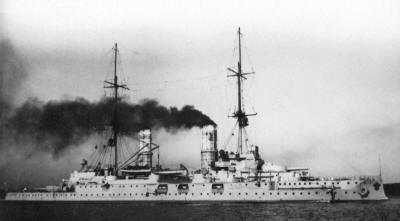

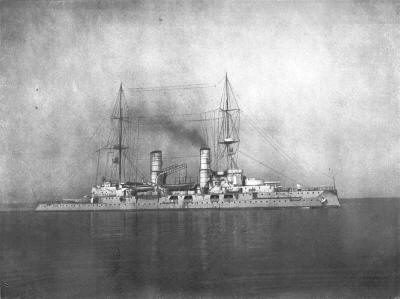

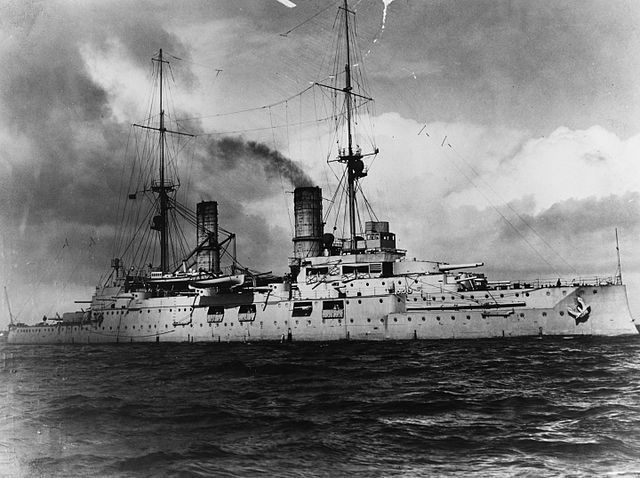

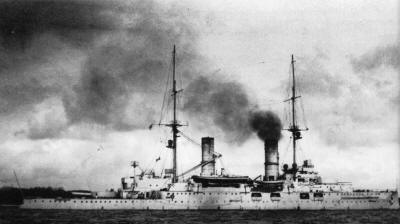

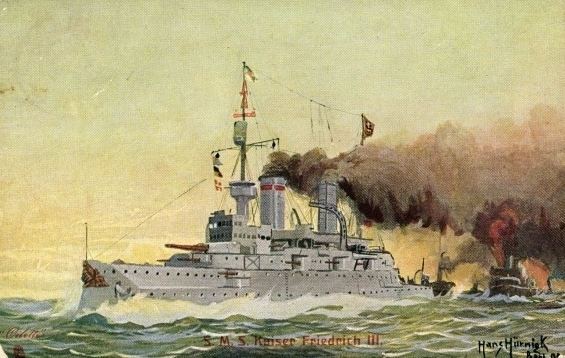

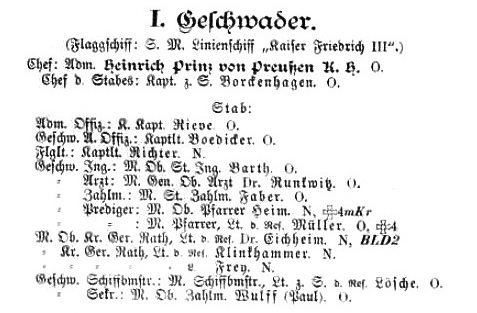

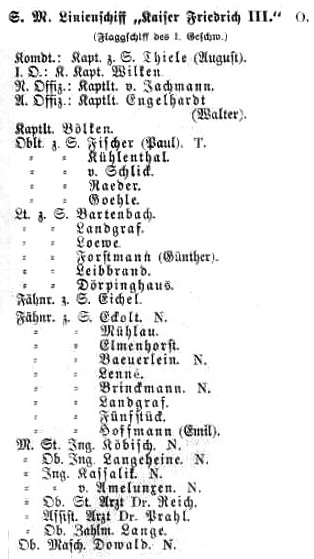

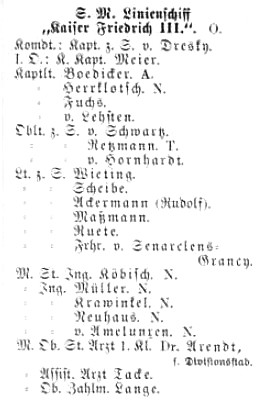

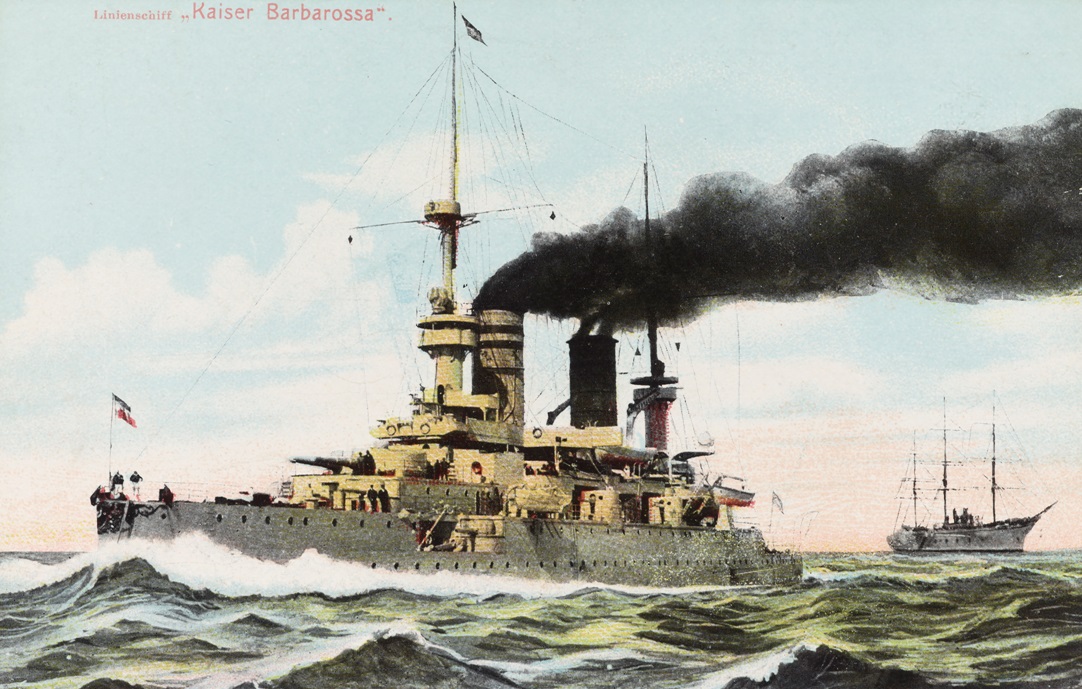

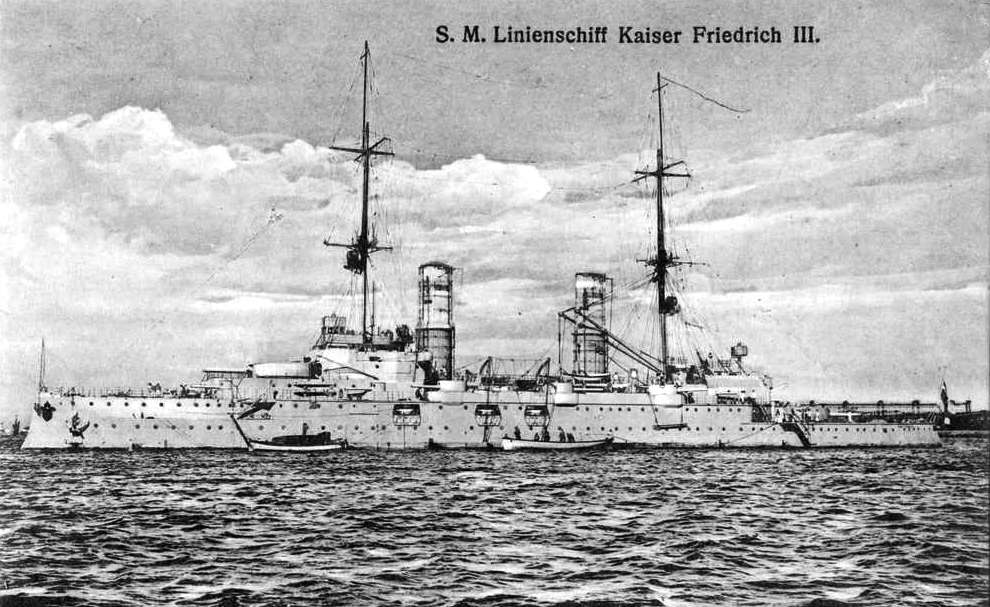

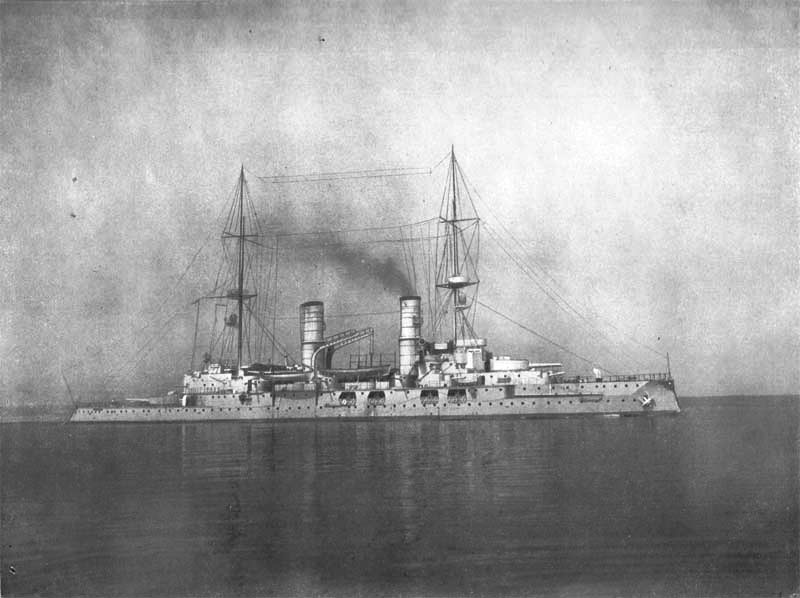

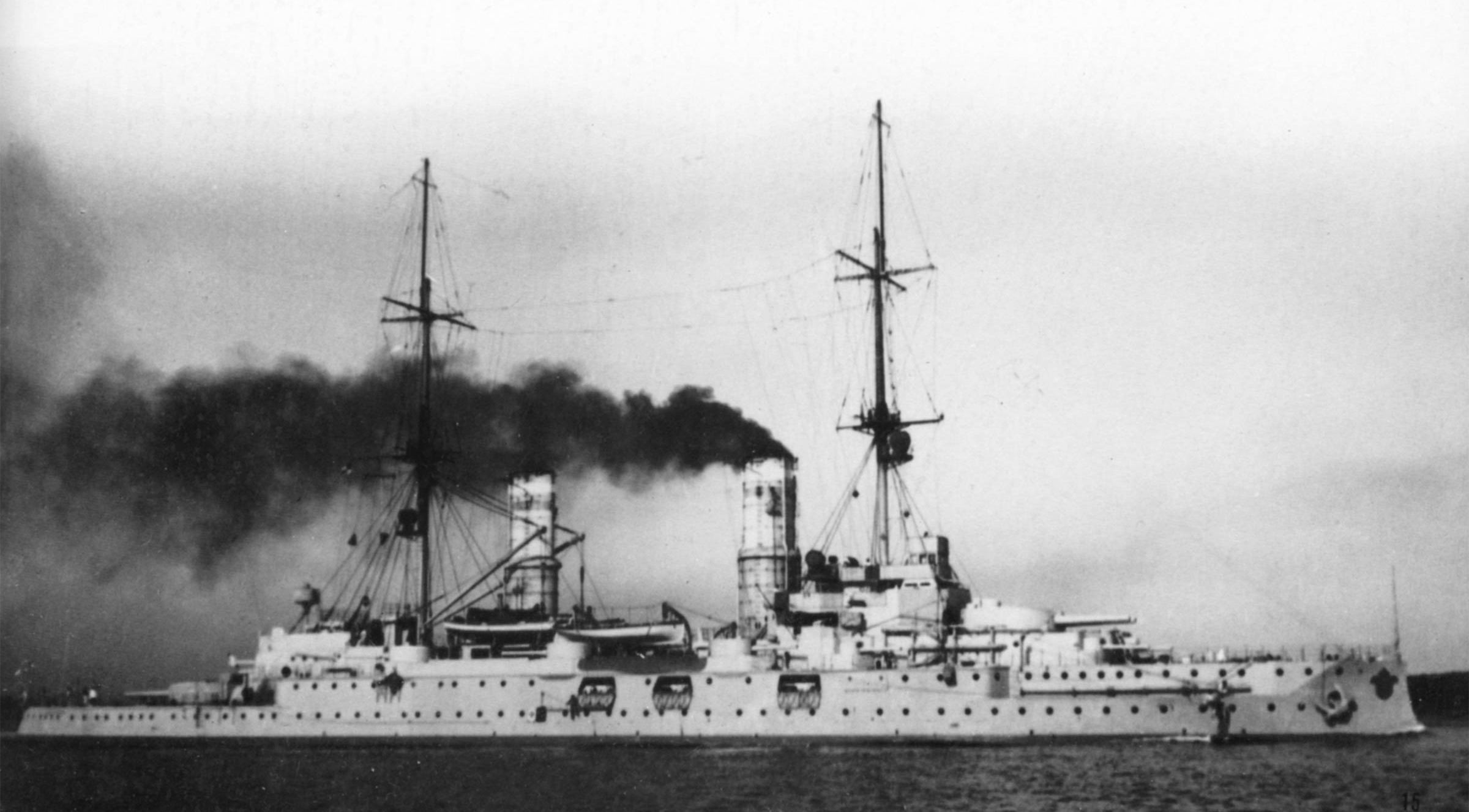

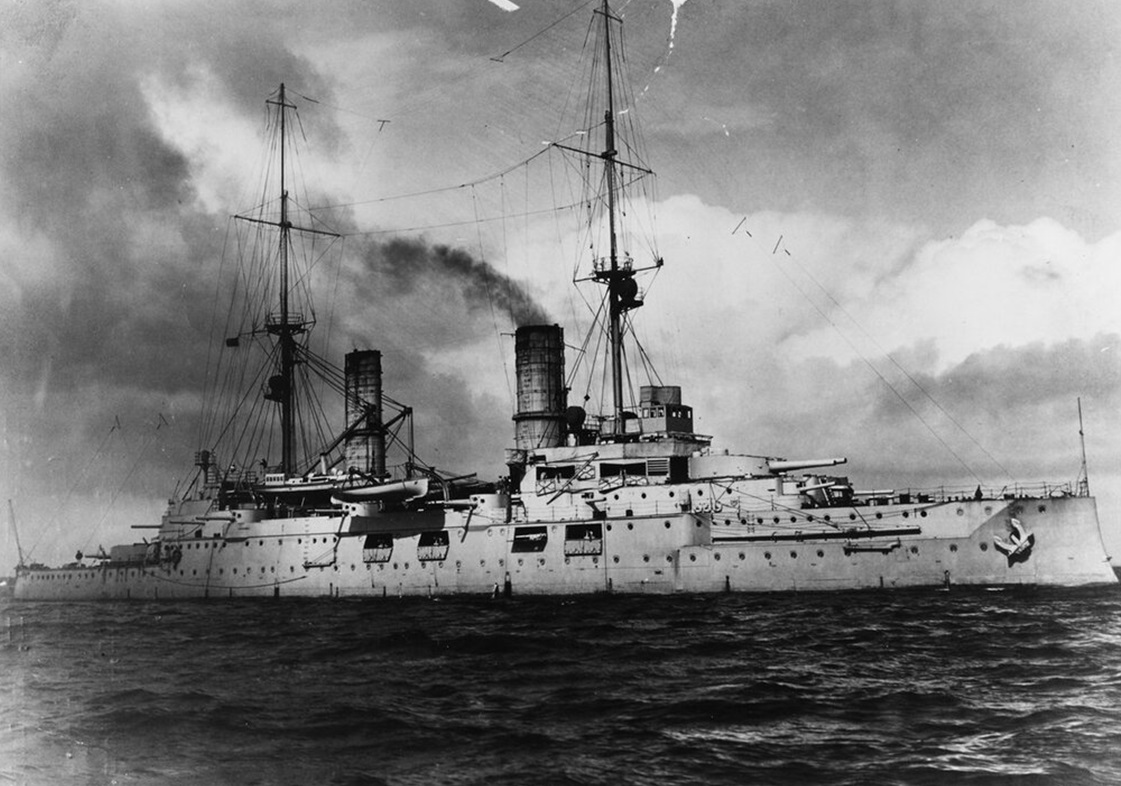

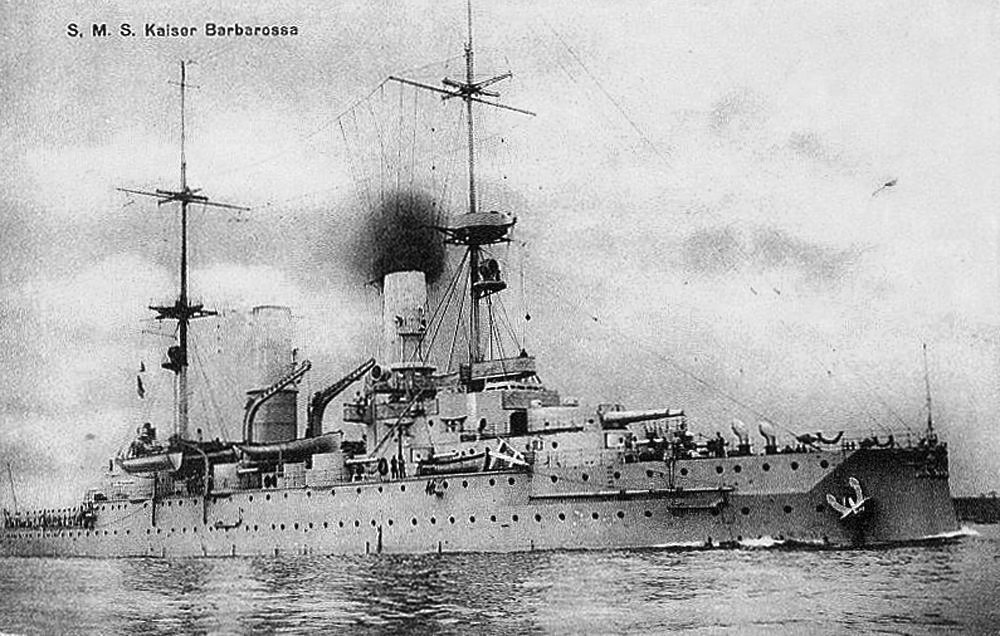

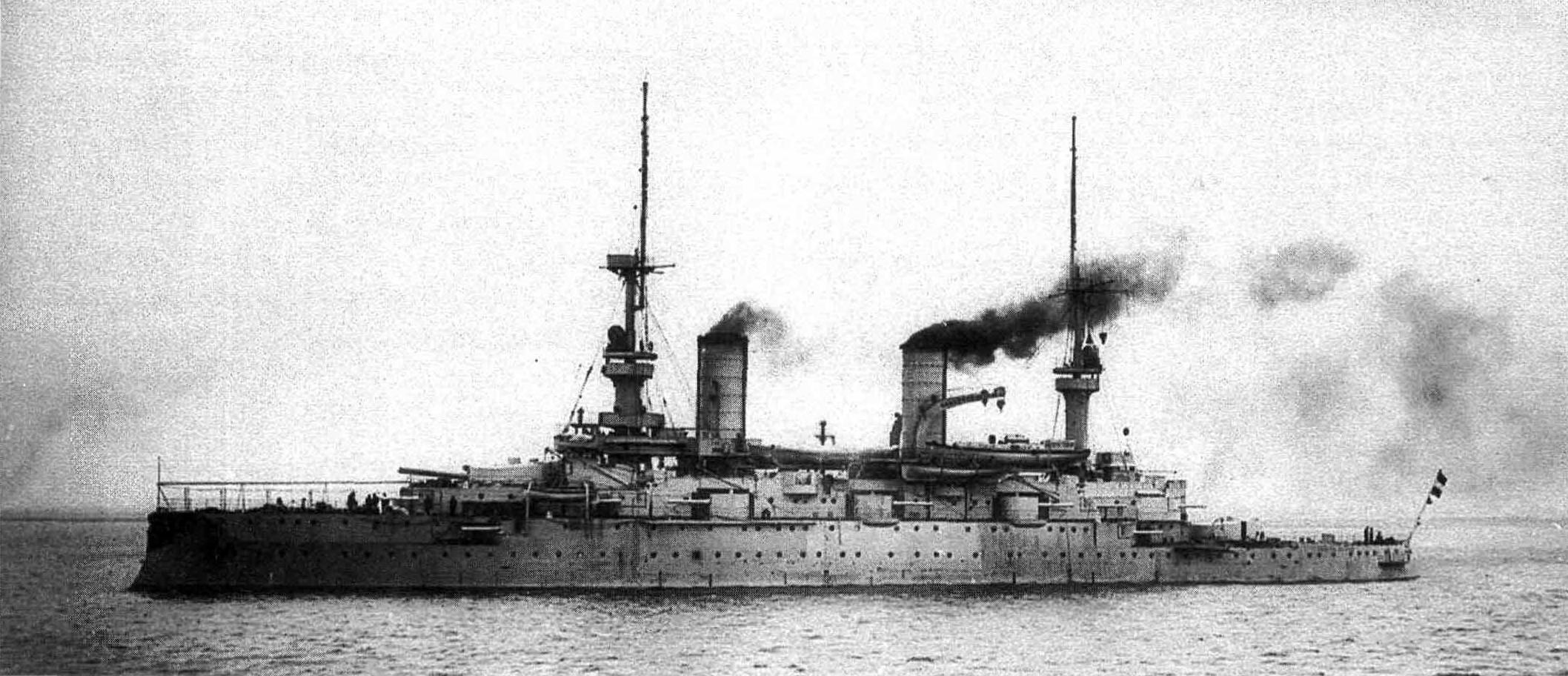

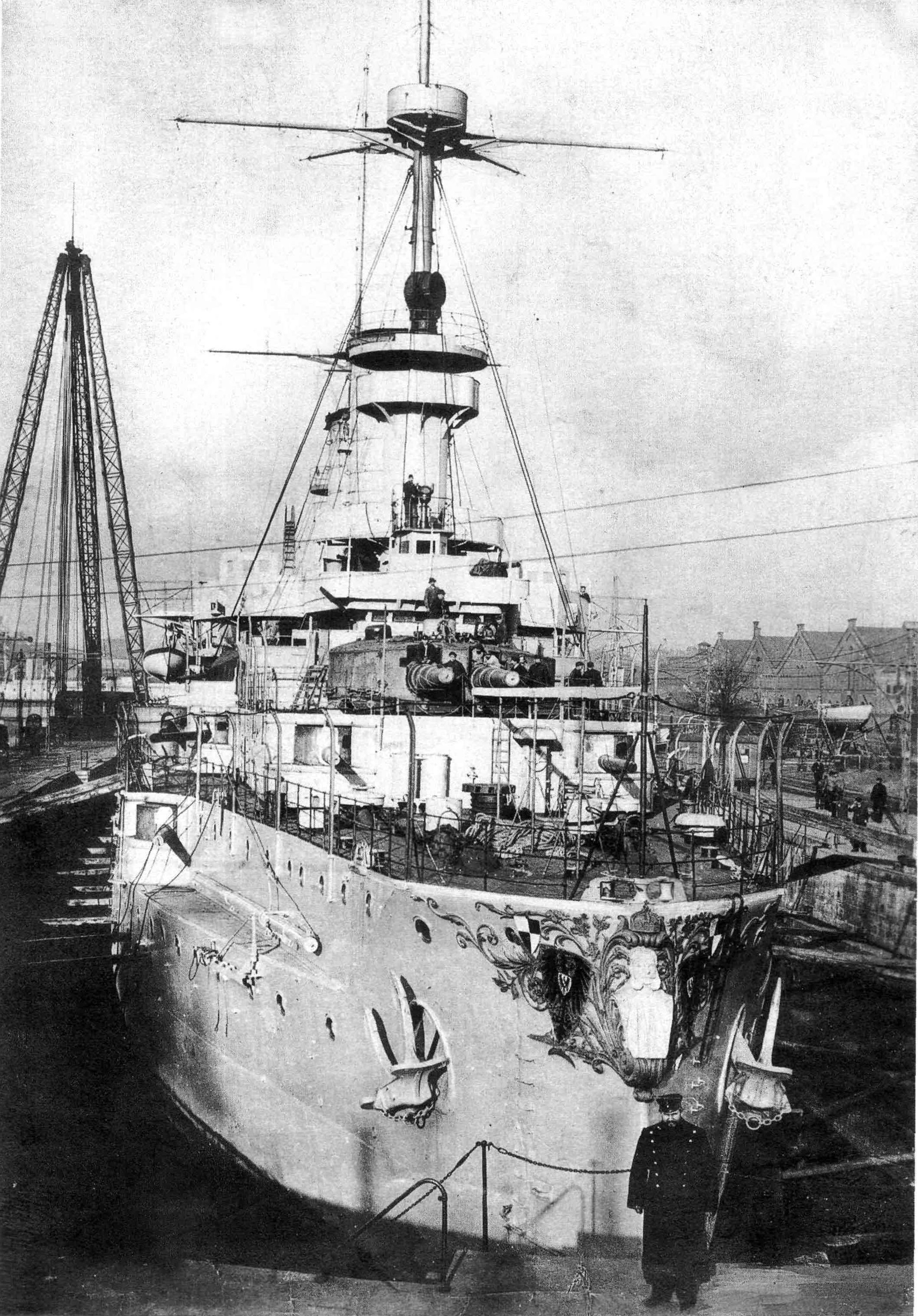

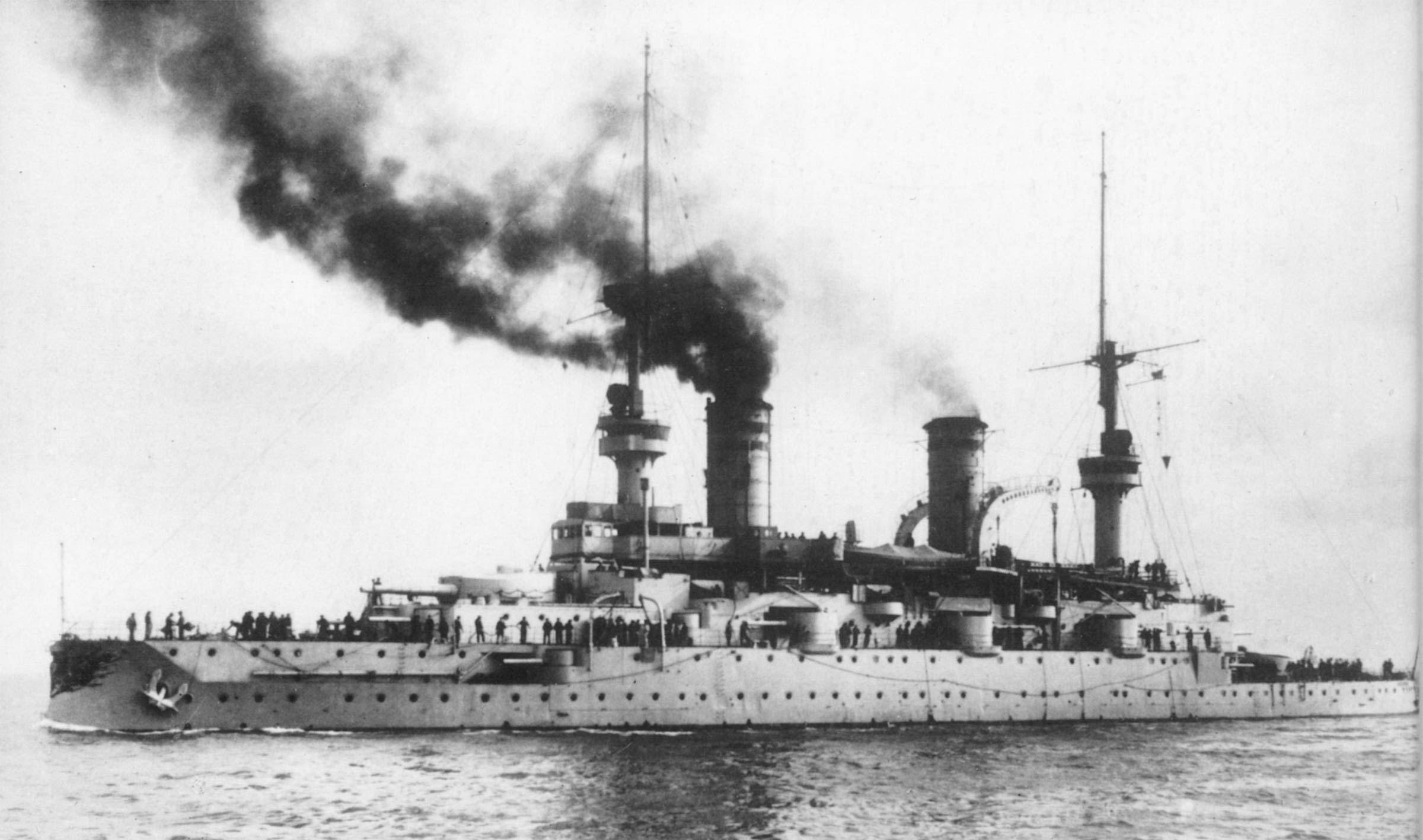

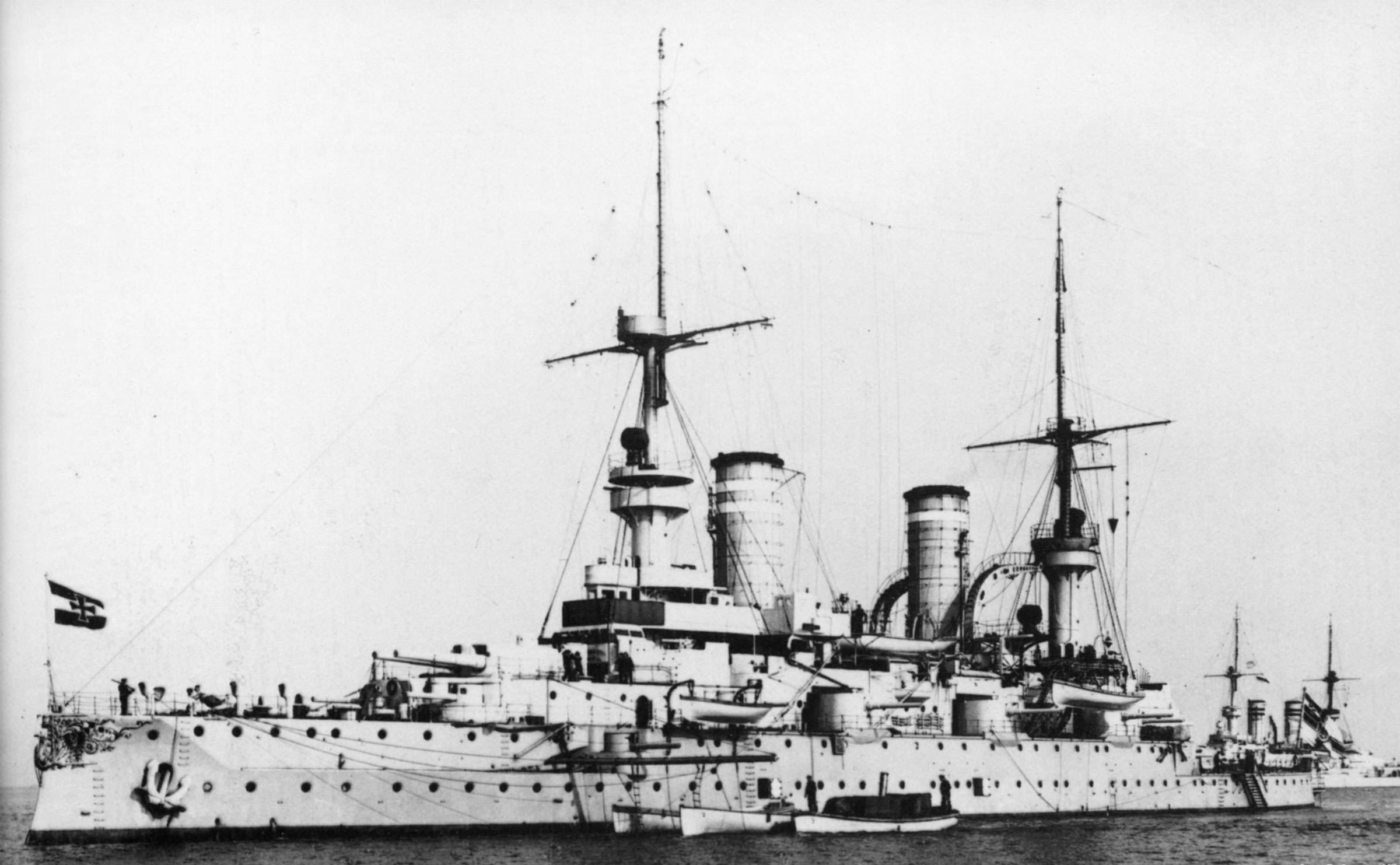

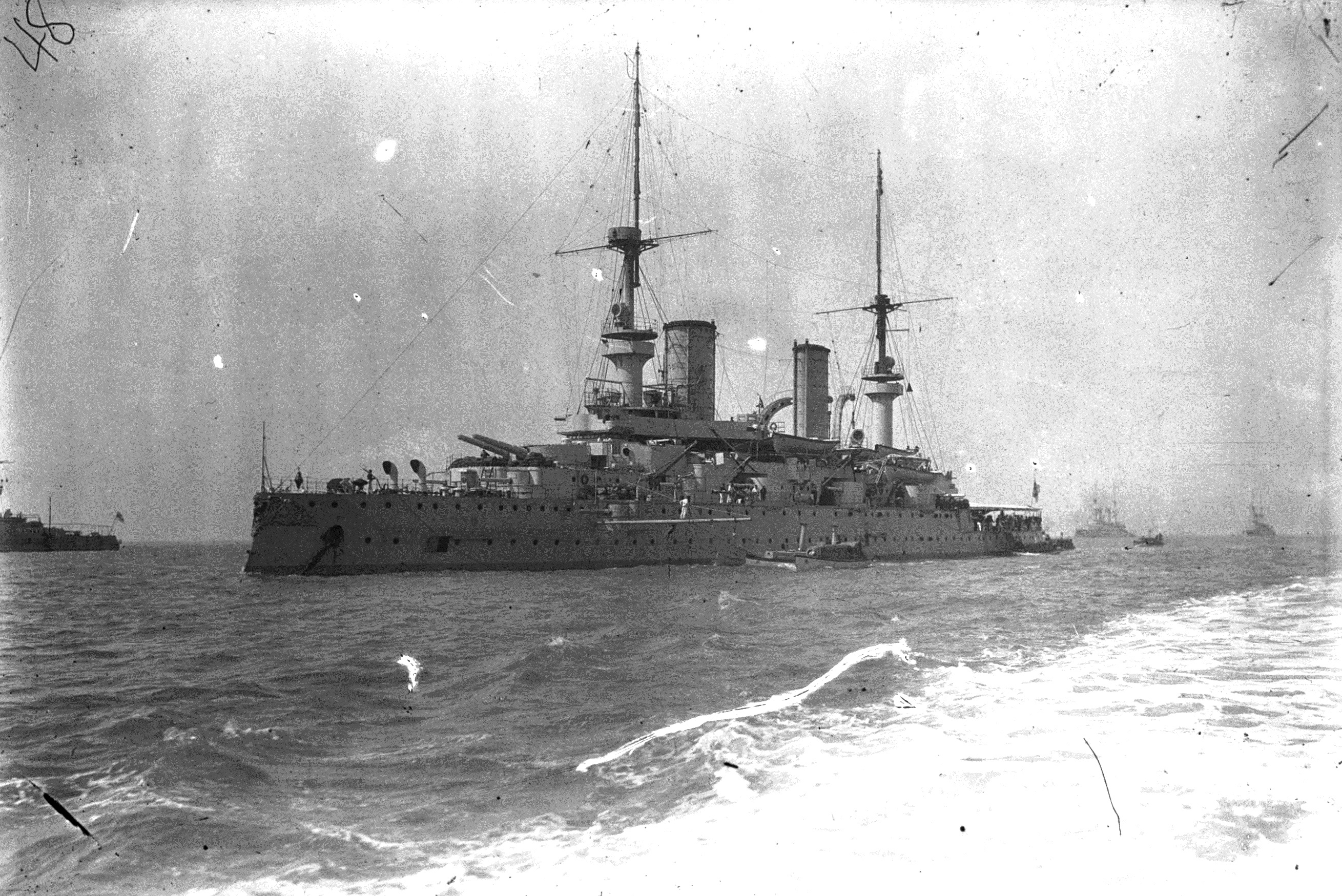

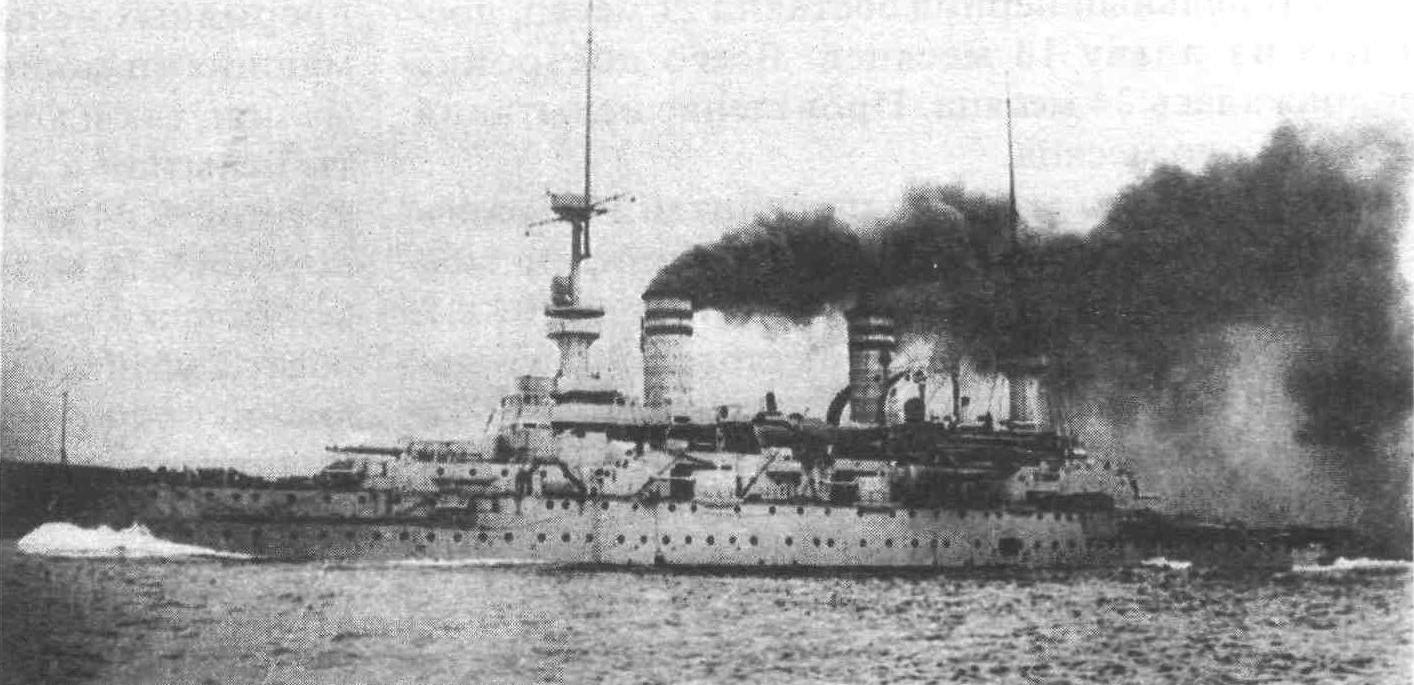

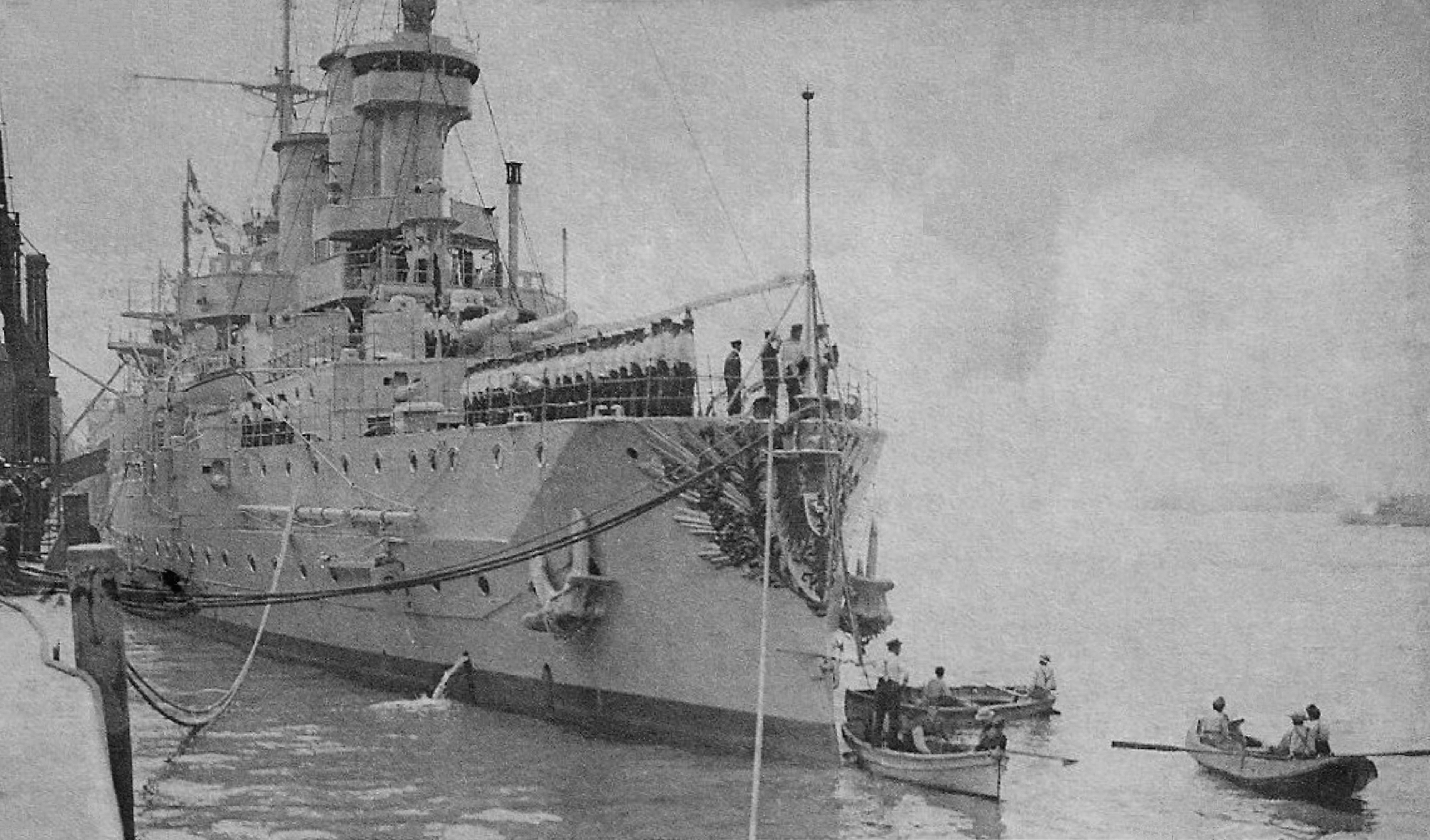

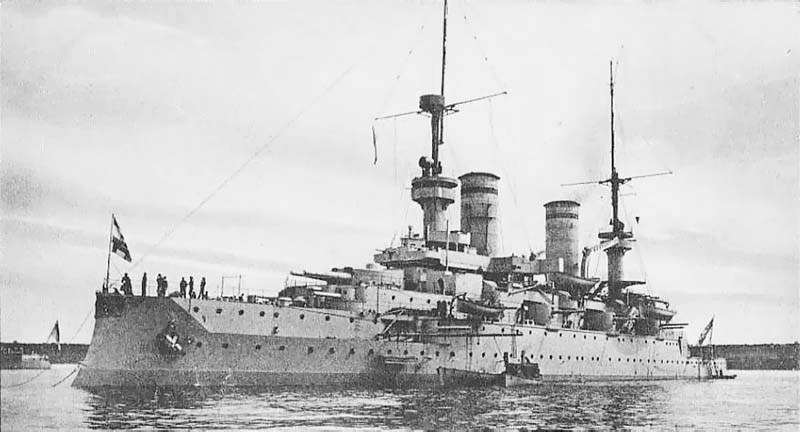

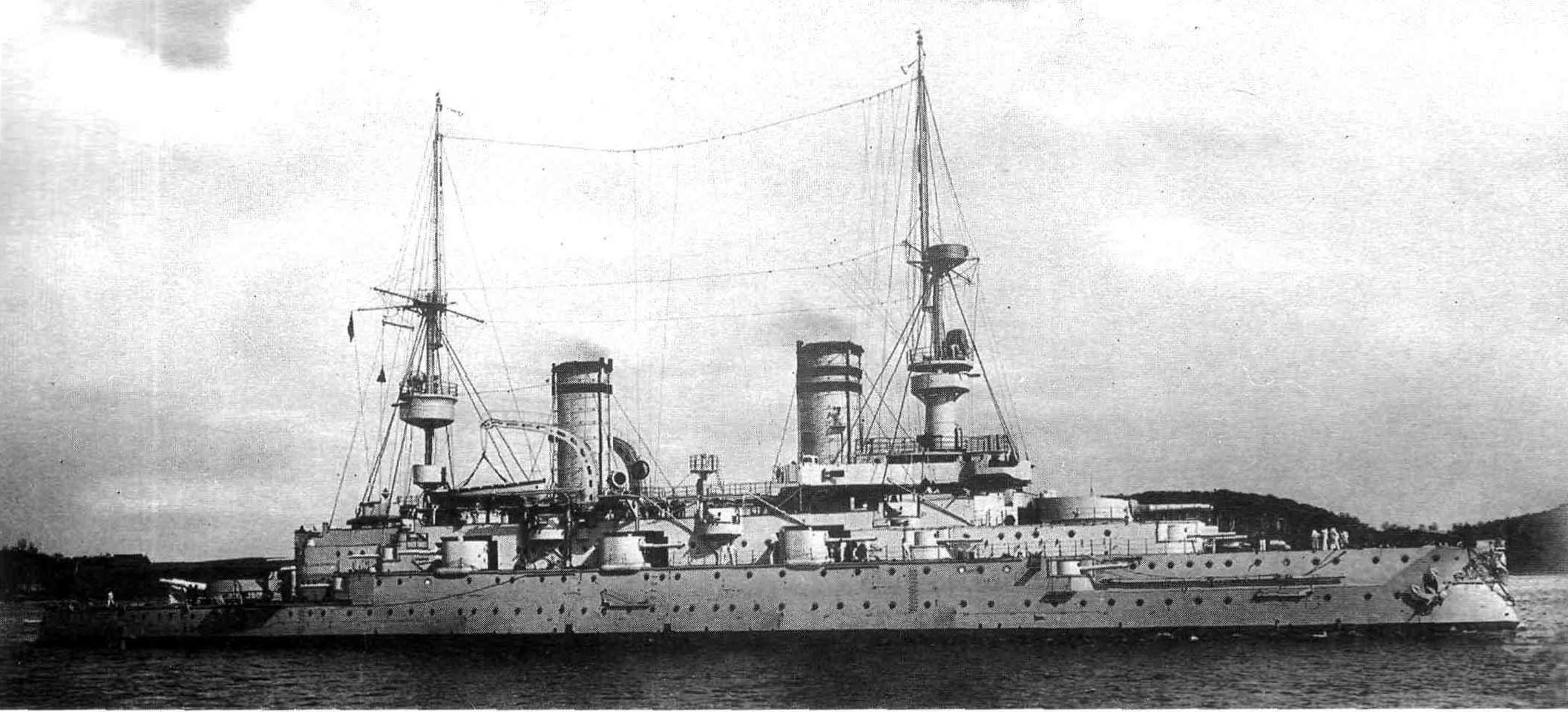

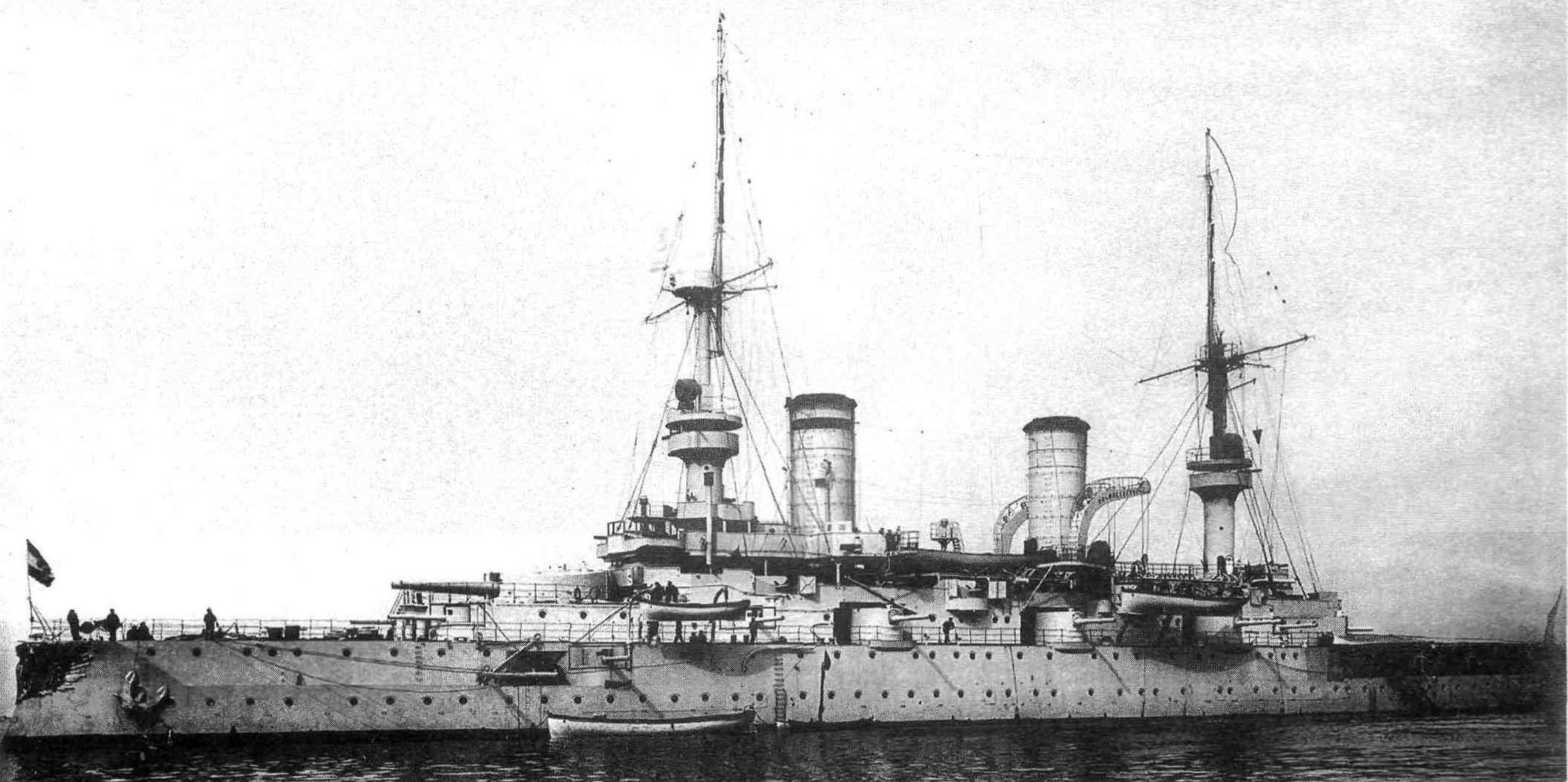

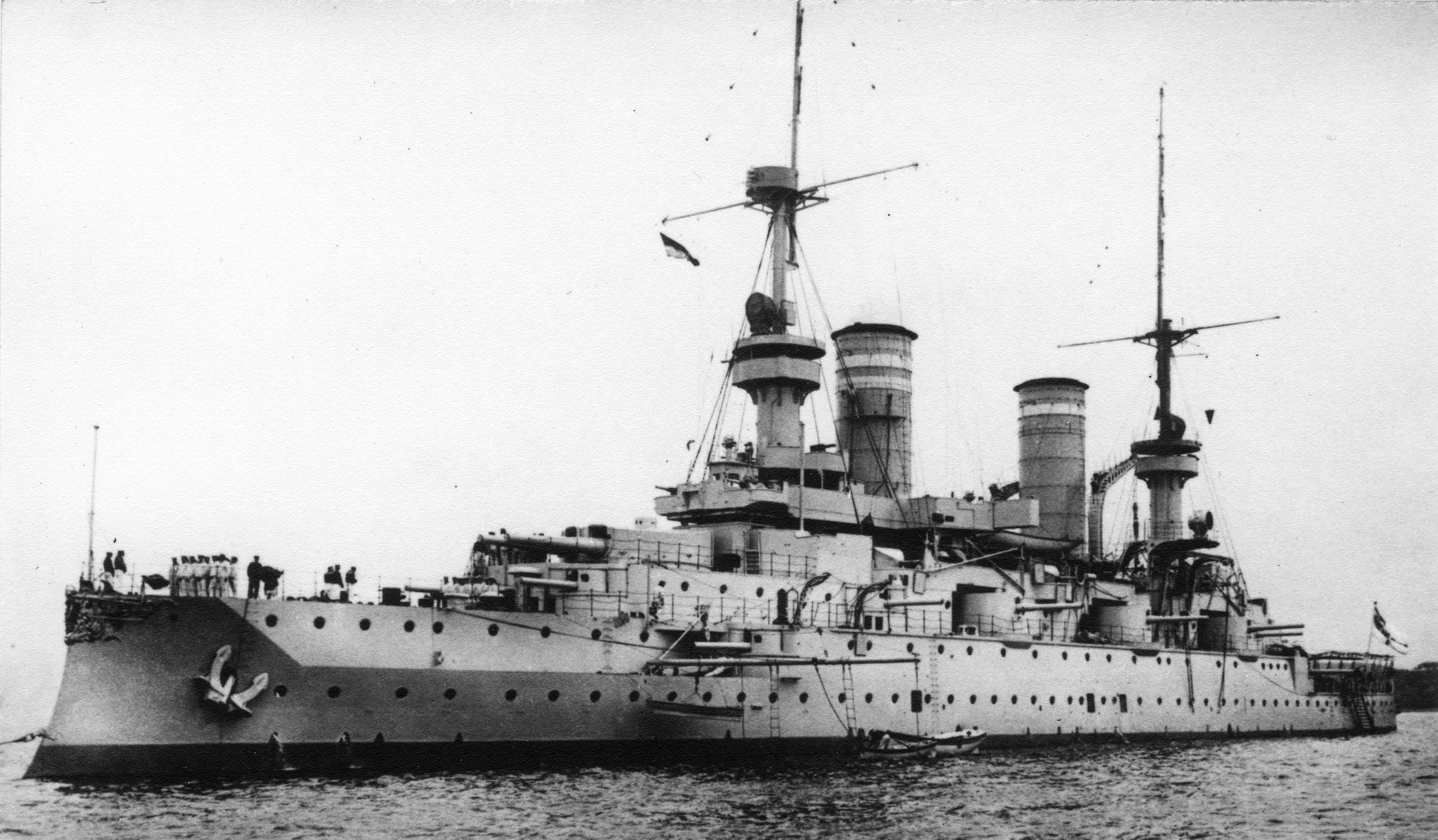

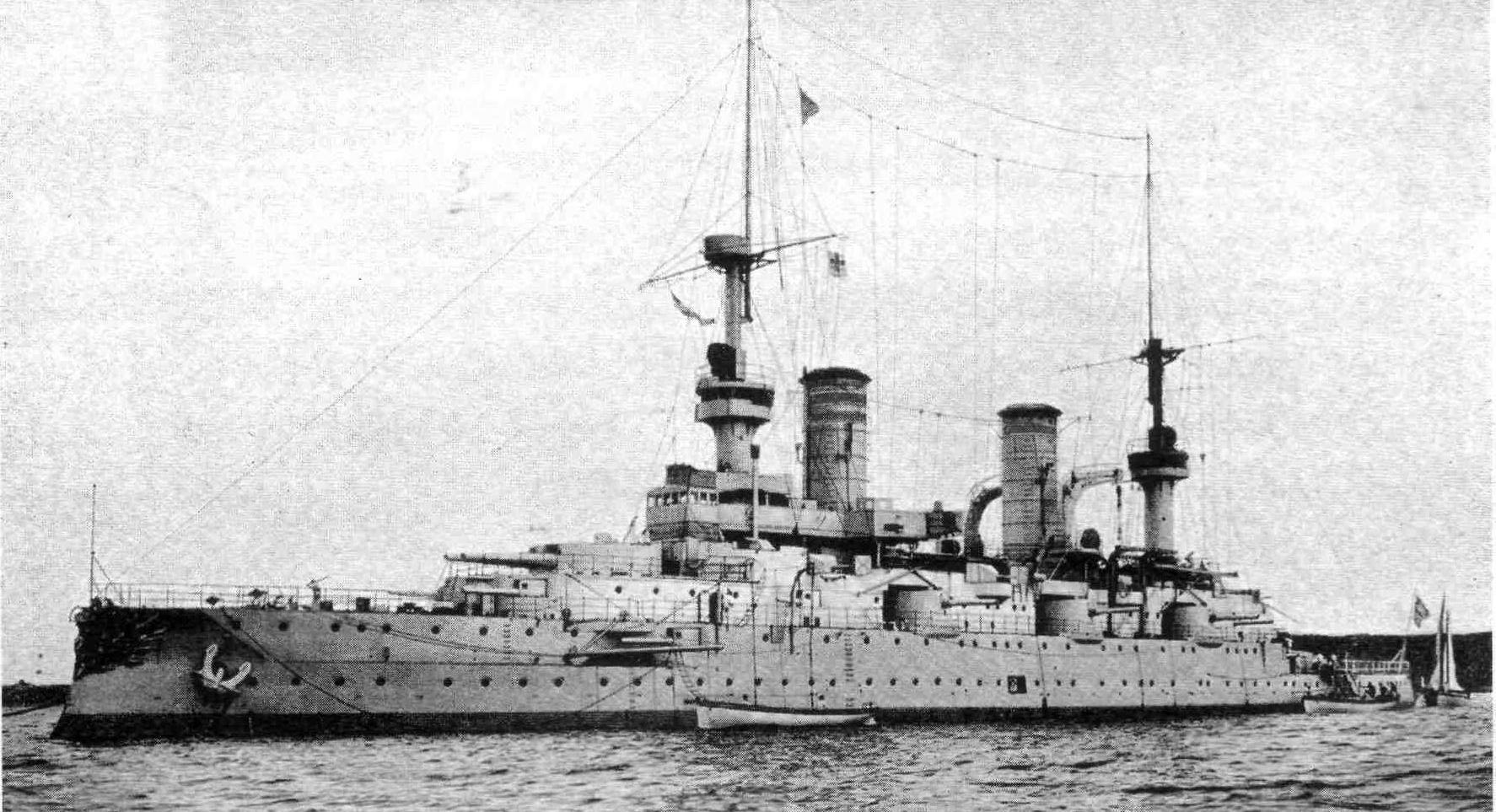

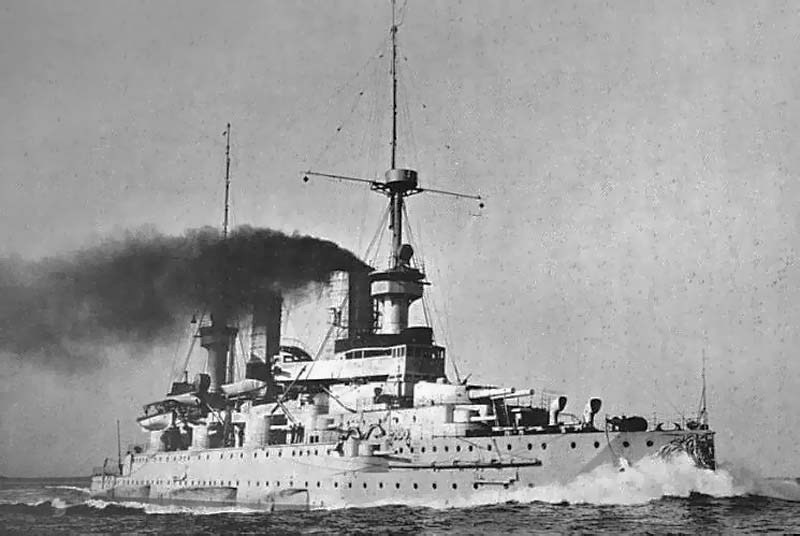

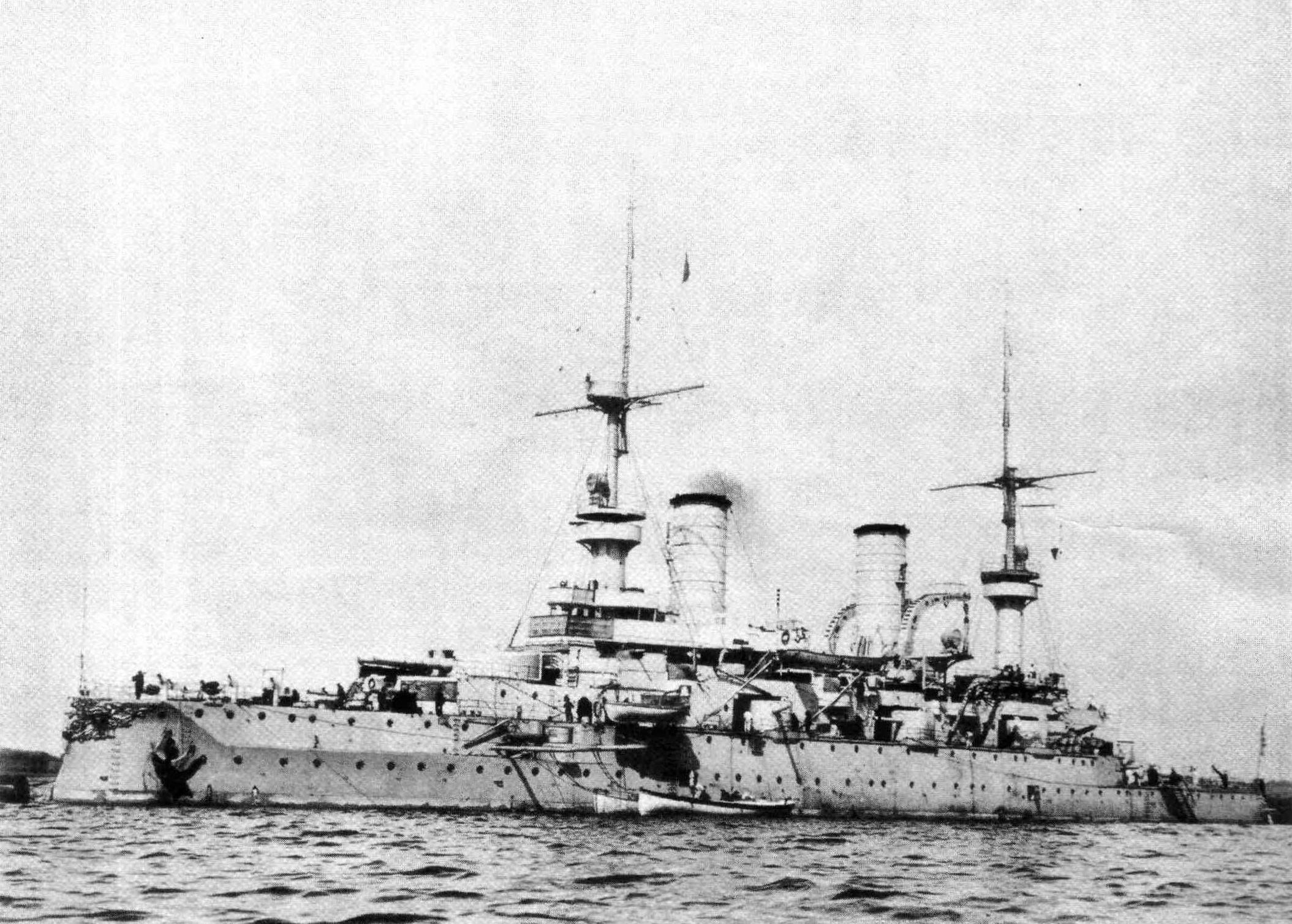

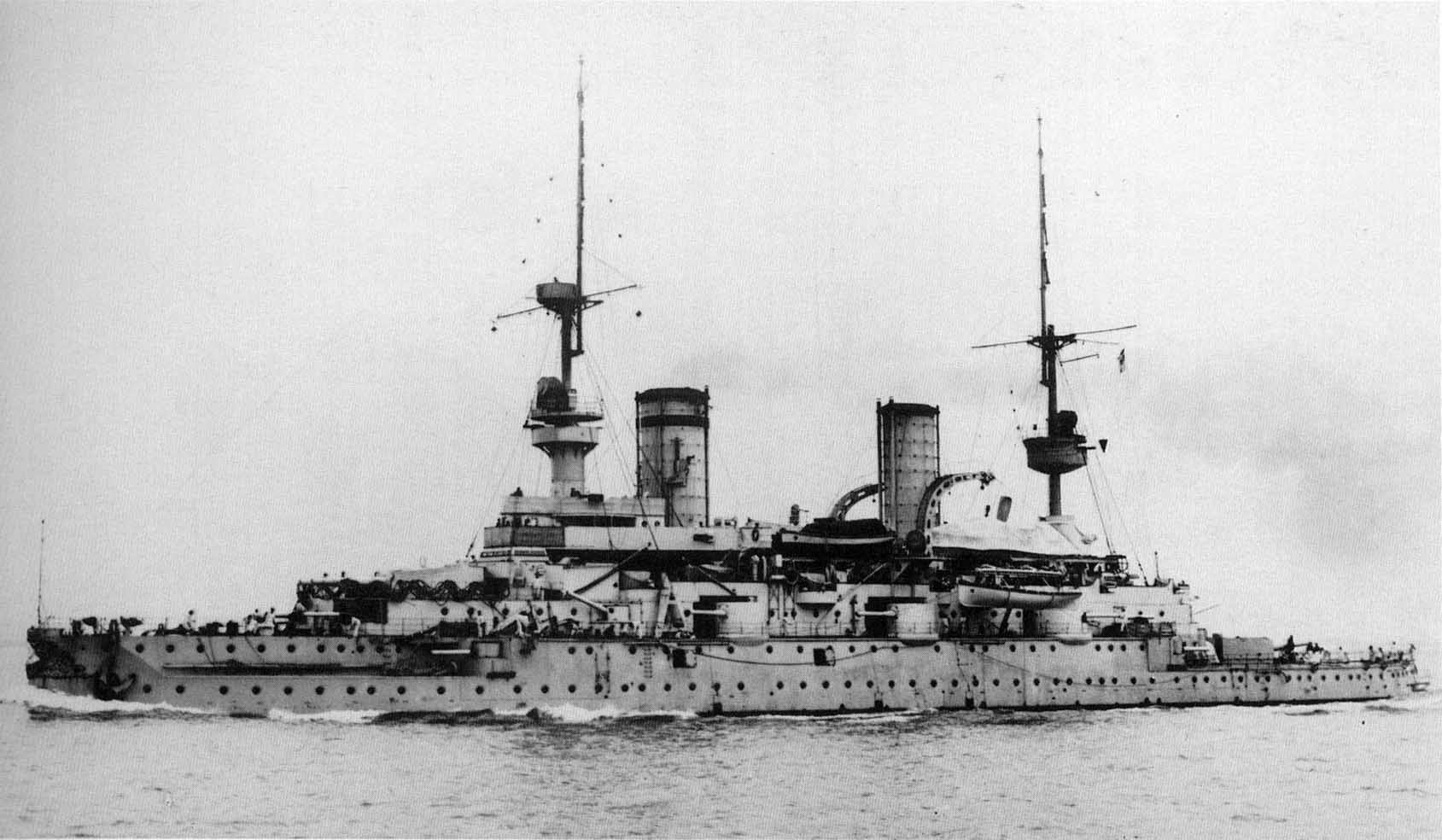

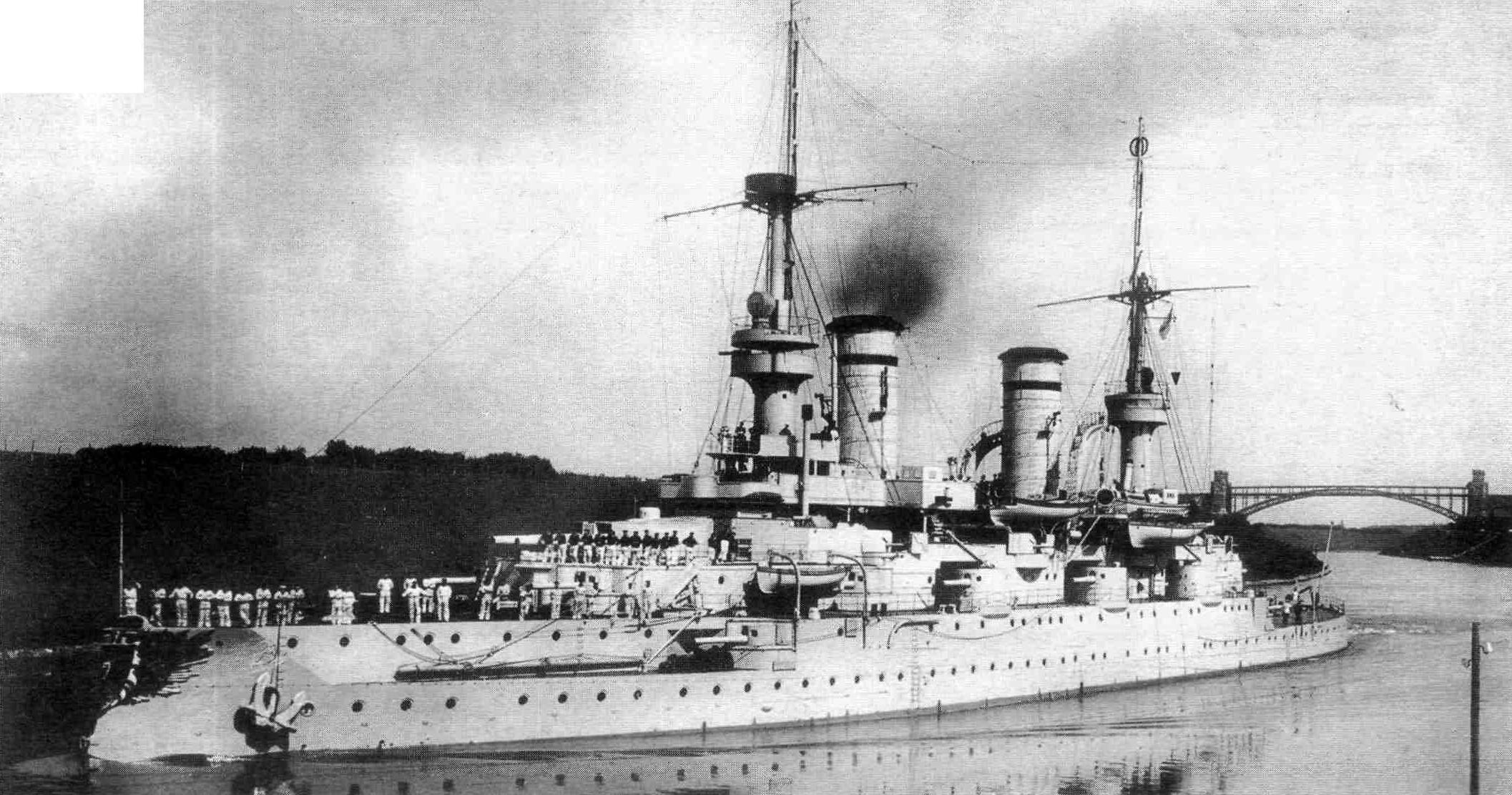

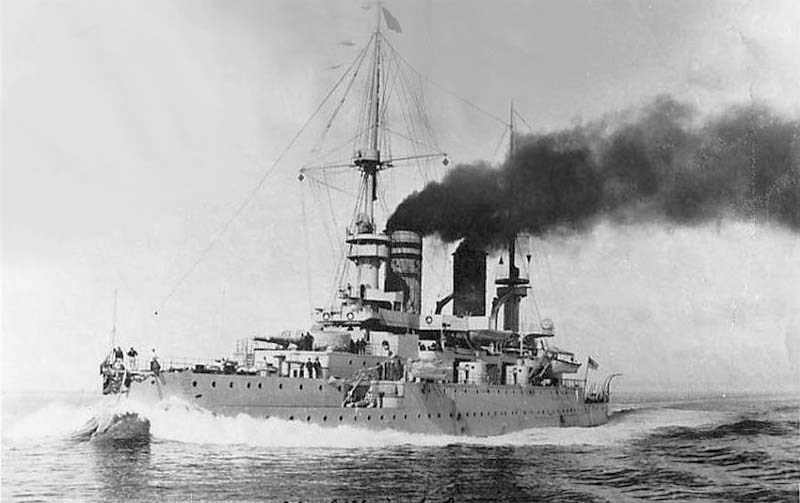

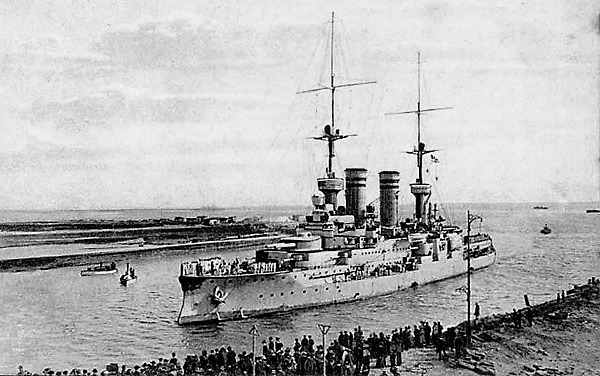

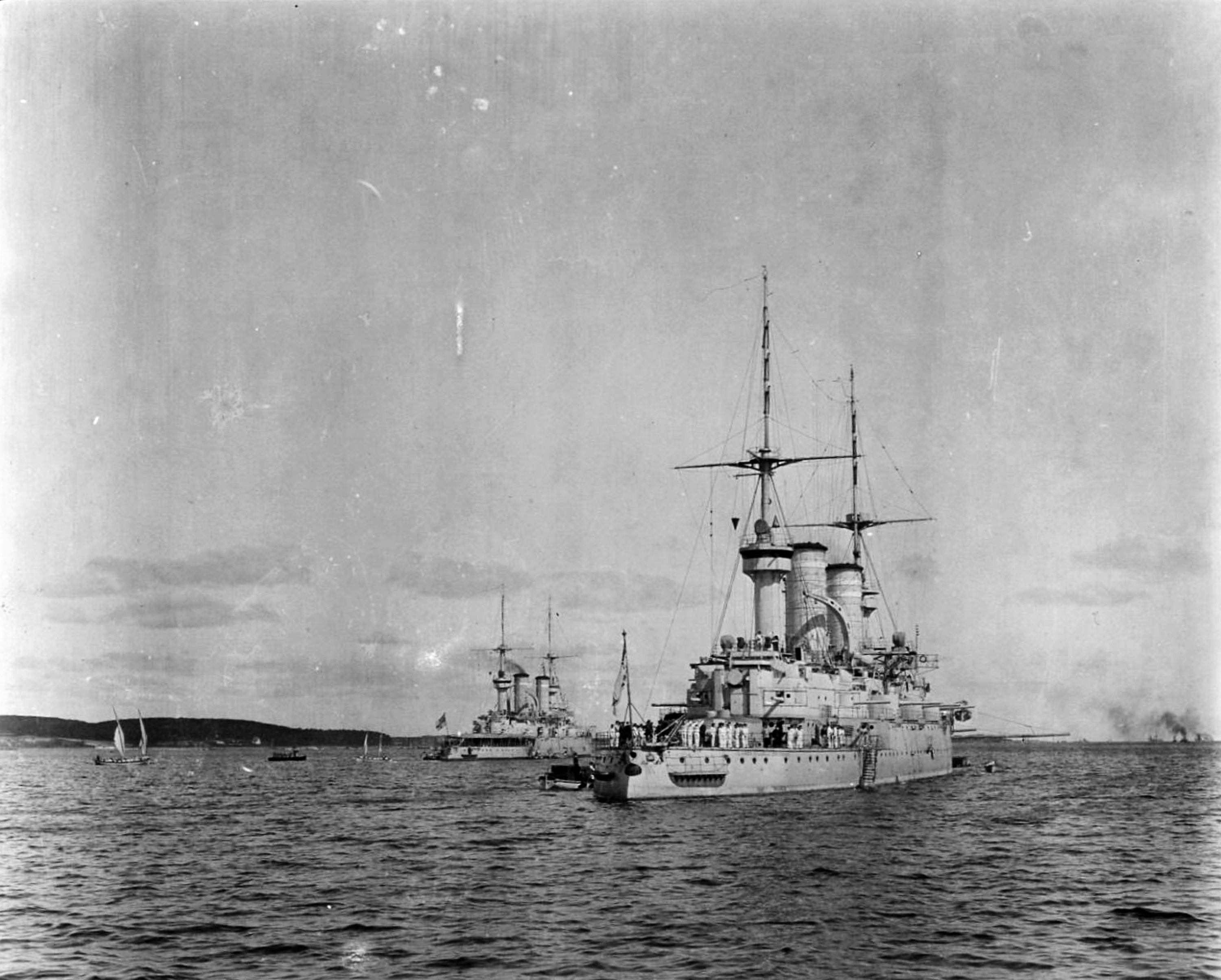

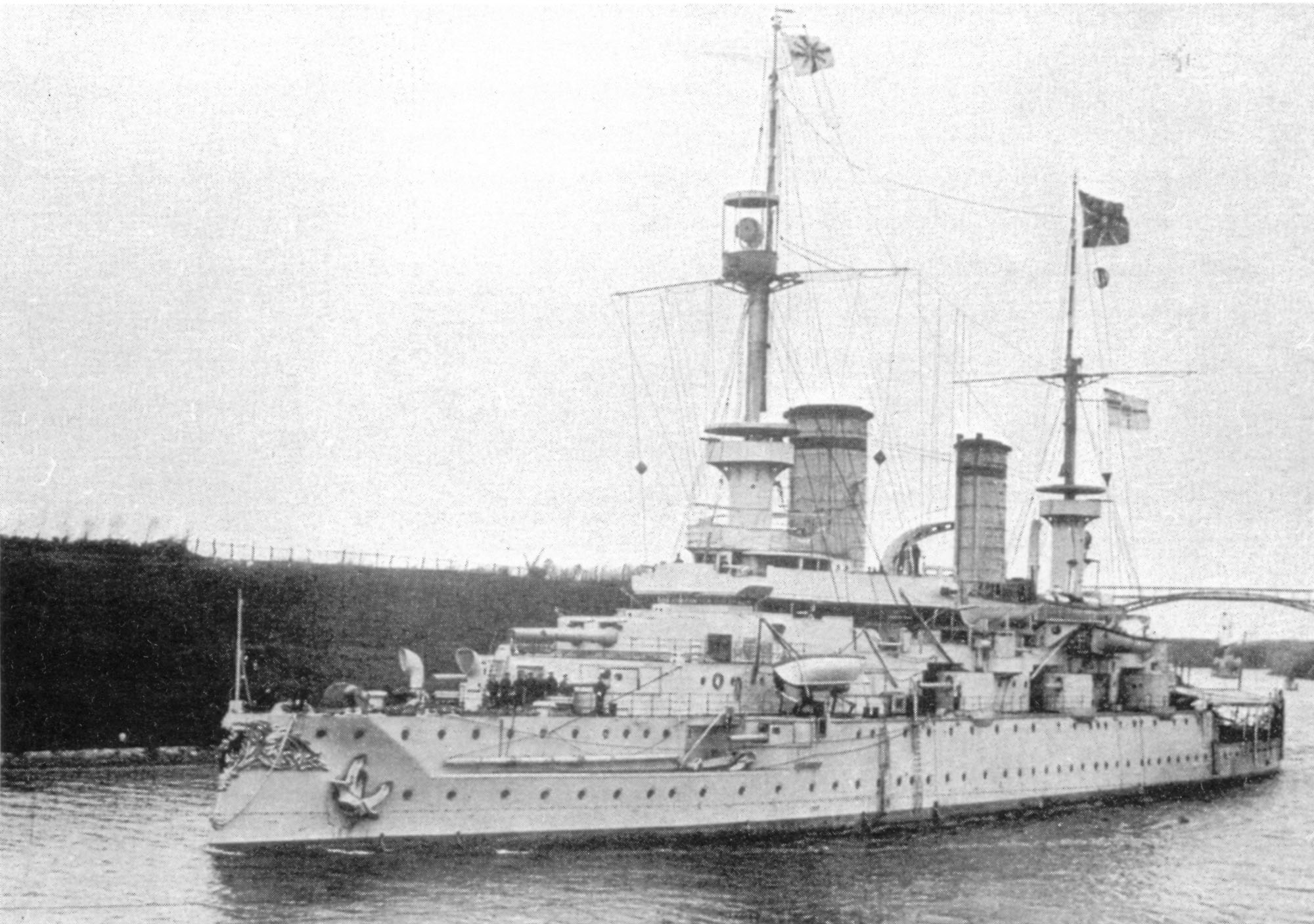

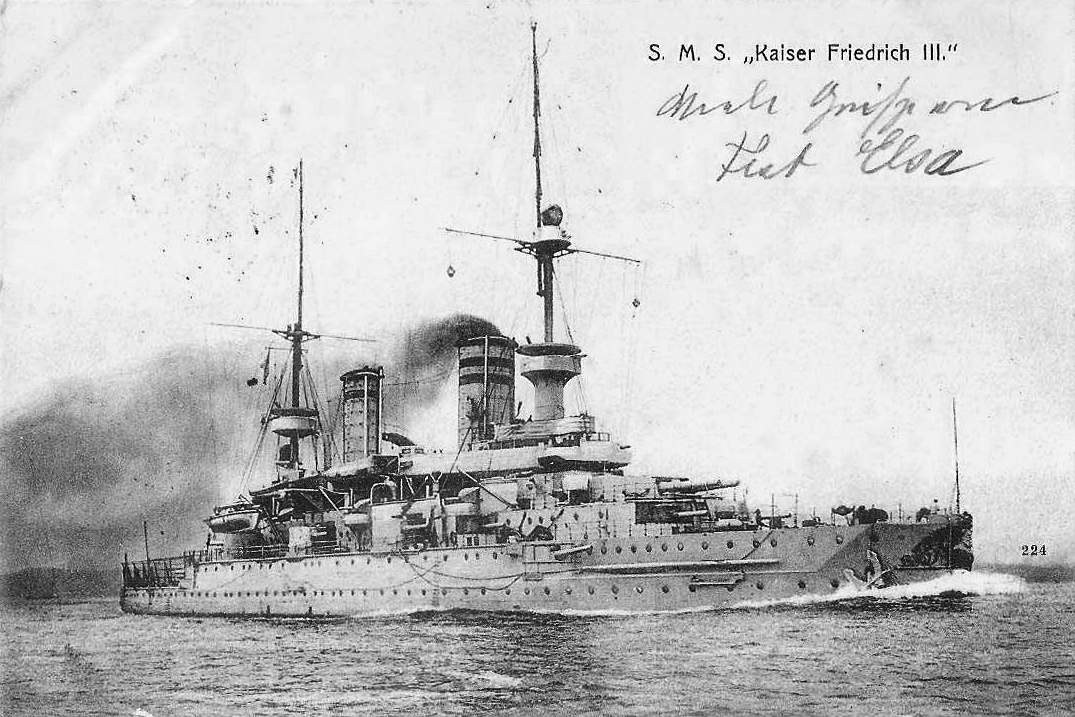

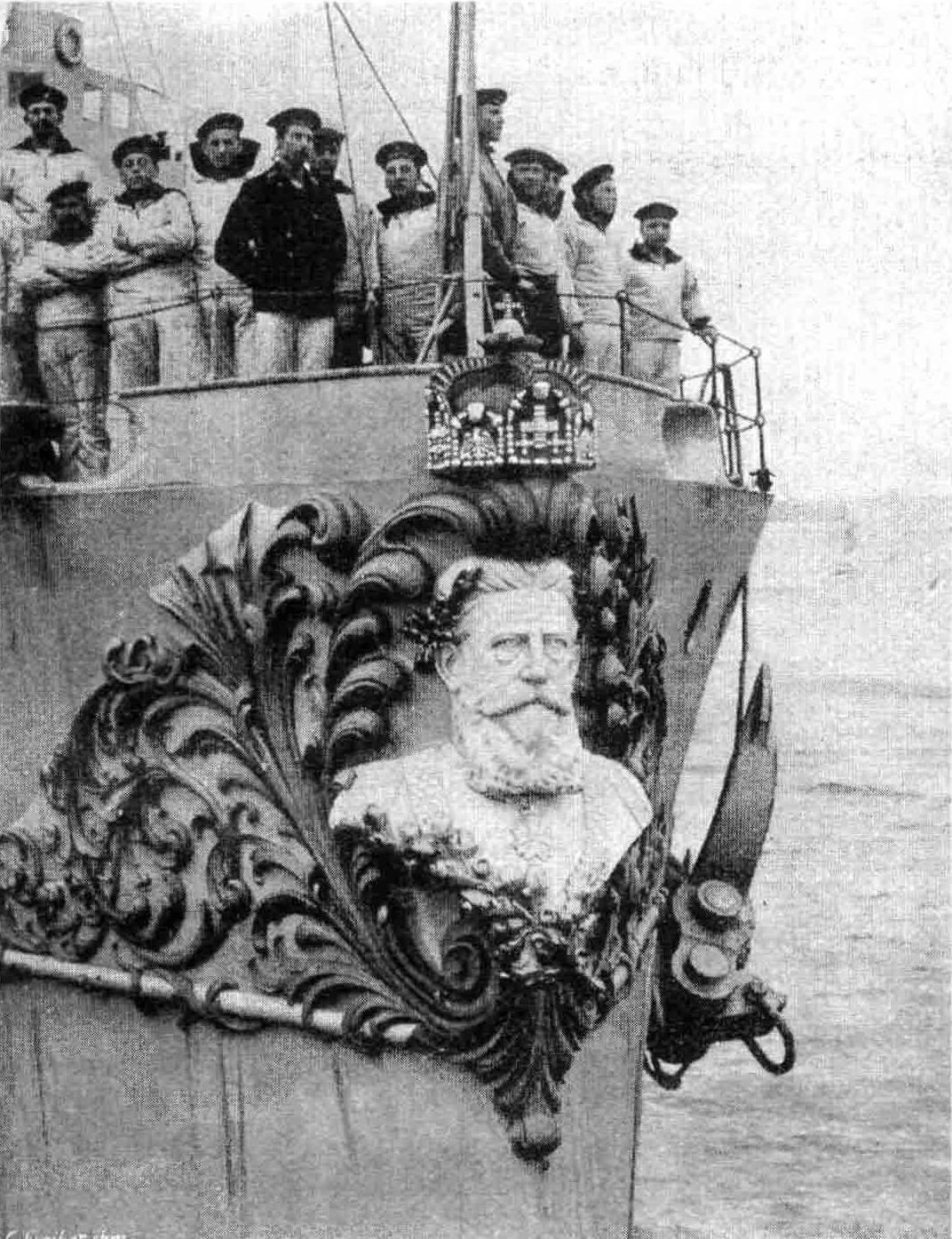

* Kaiser Friedrich III *

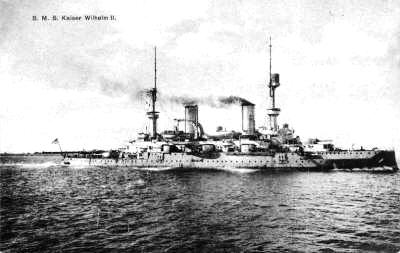

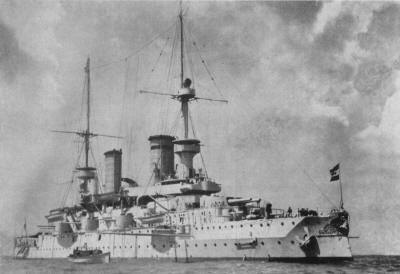

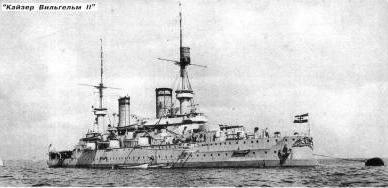

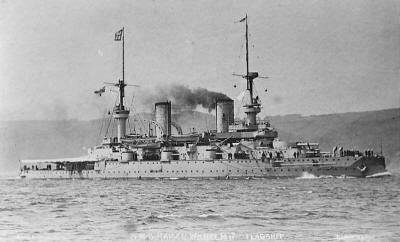

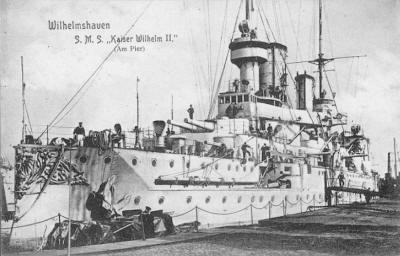

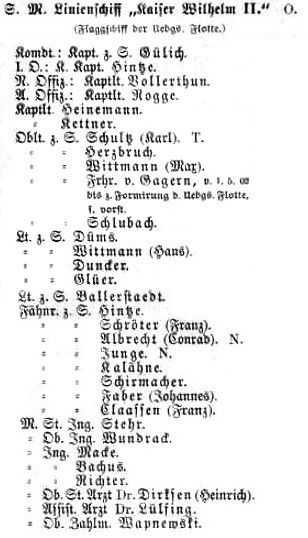

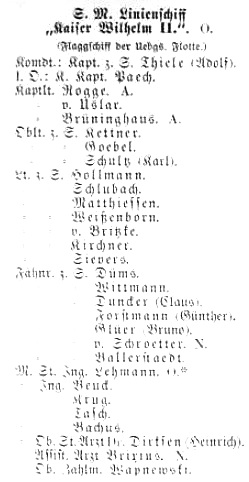

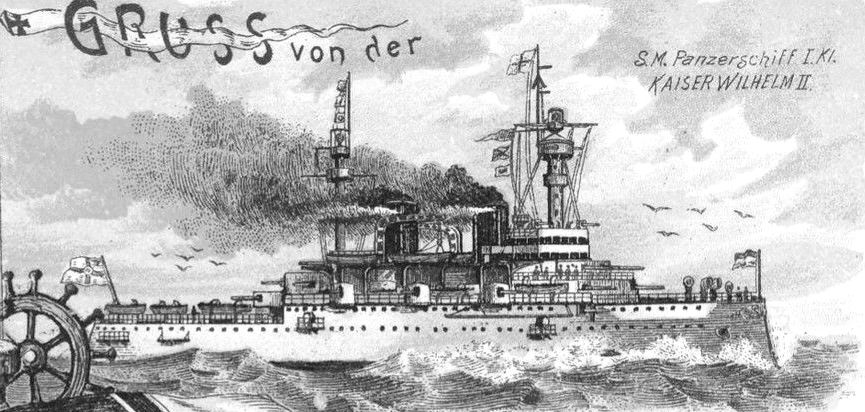

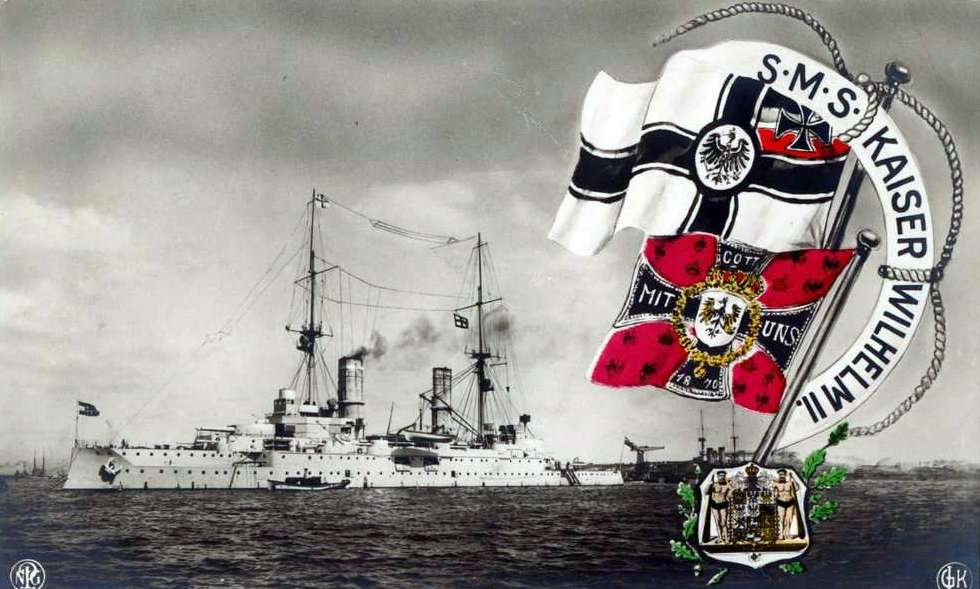

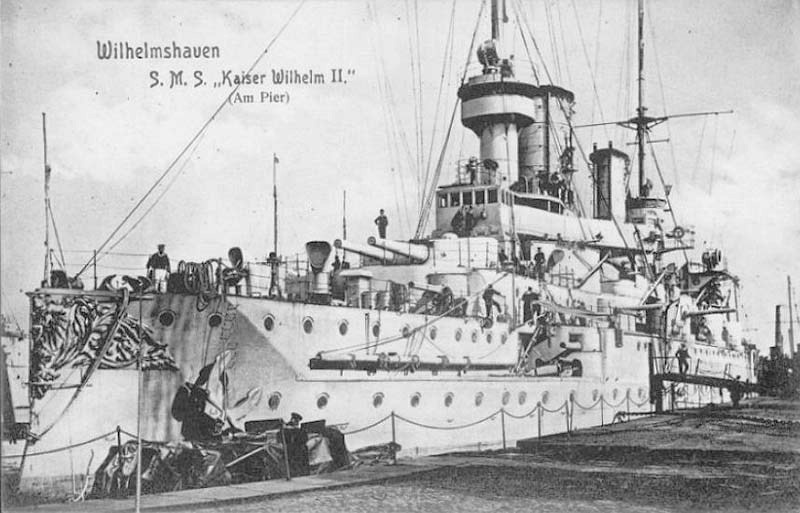

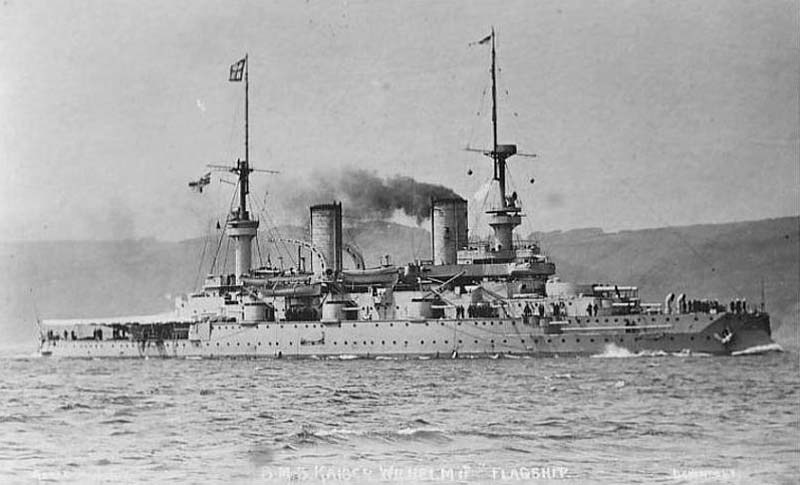

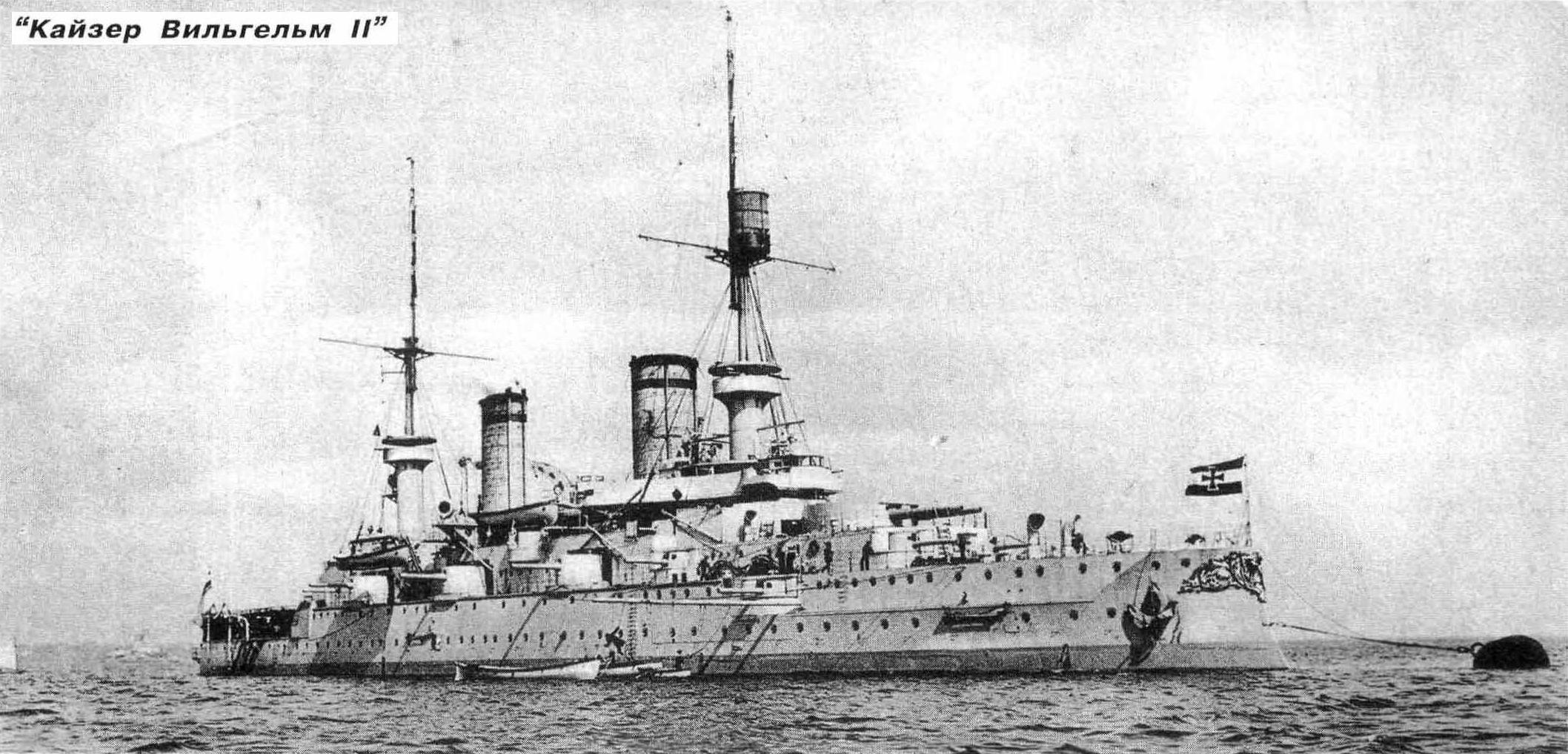

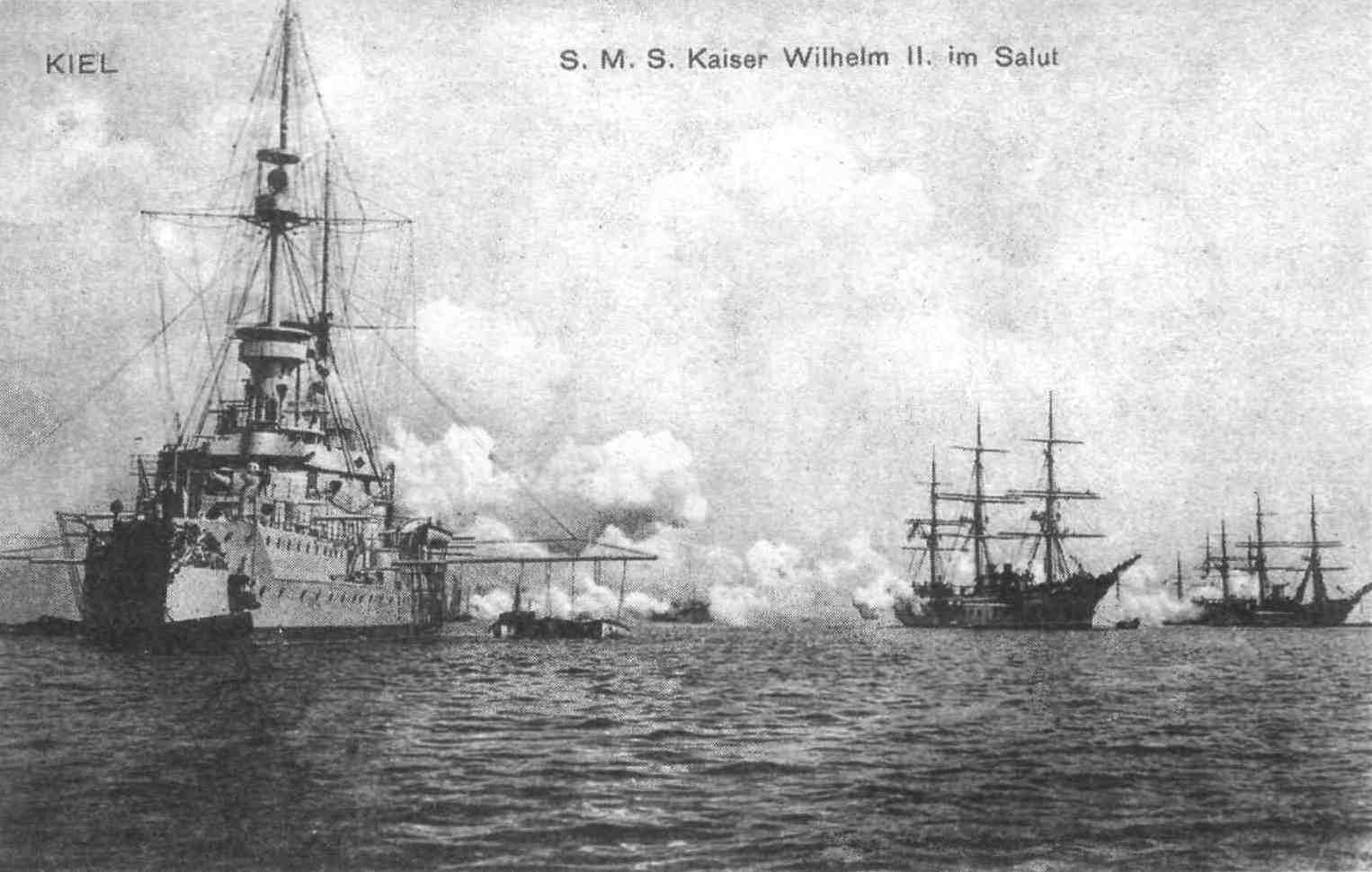

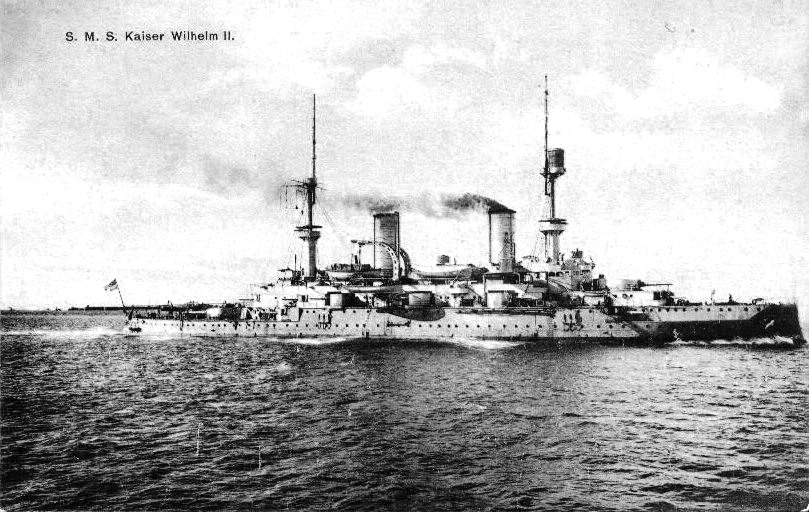

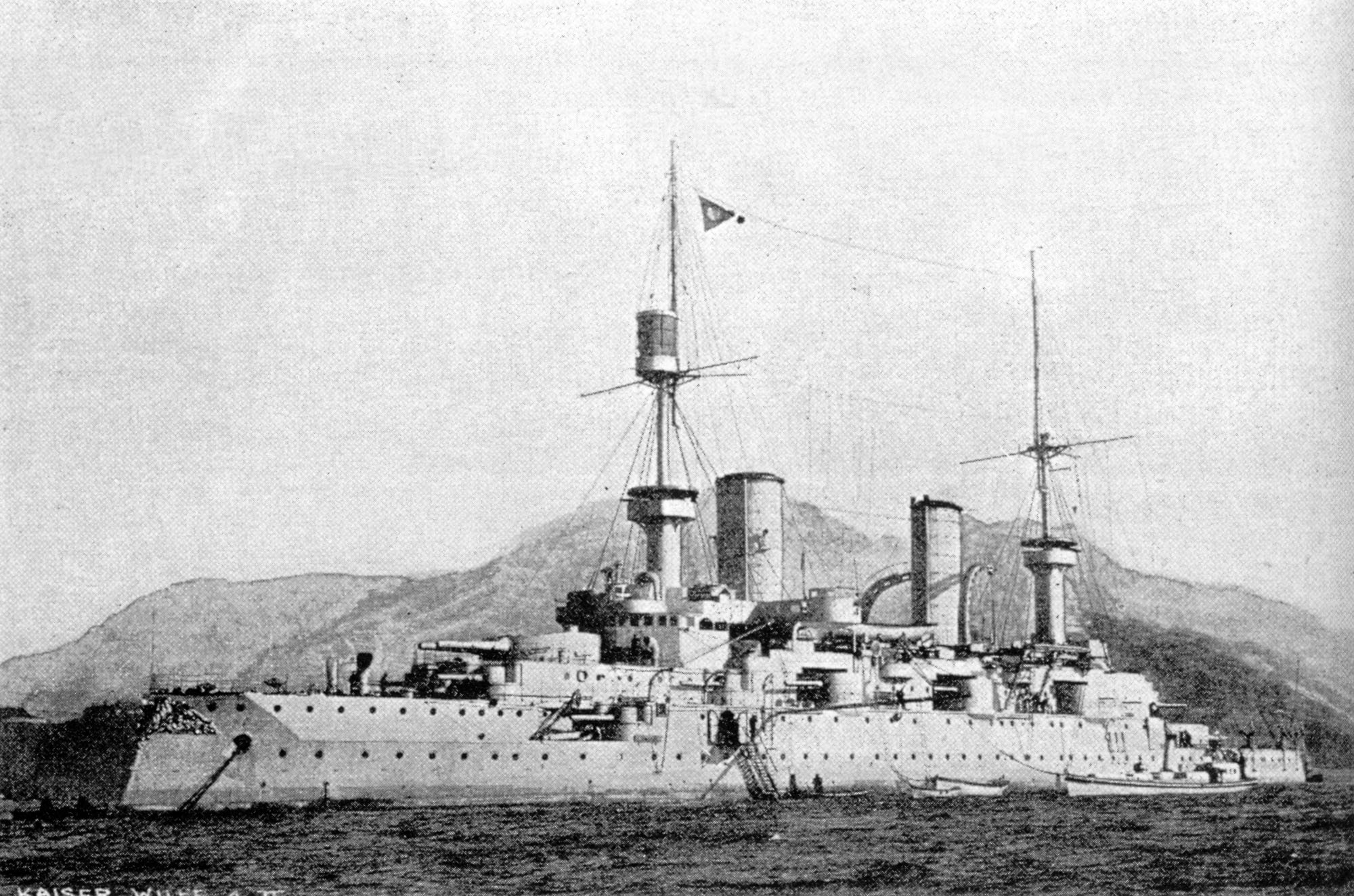

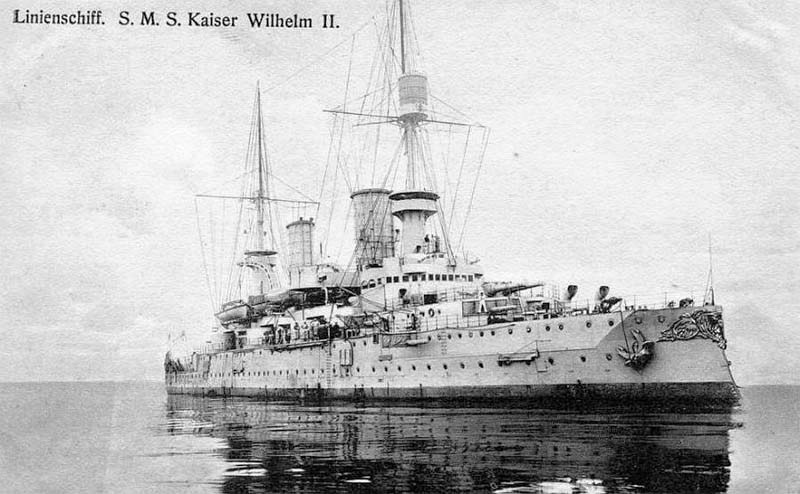

Kaiser Wilhelm II *

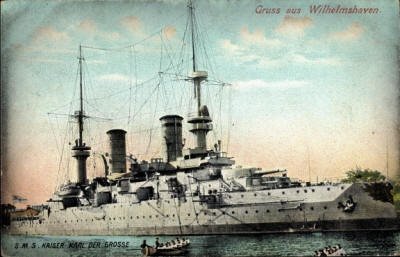

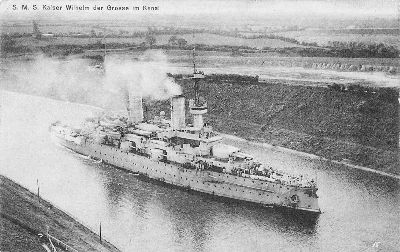

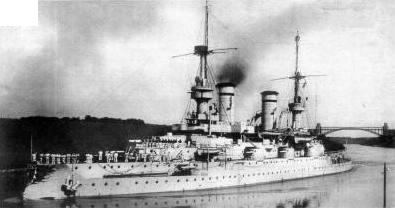

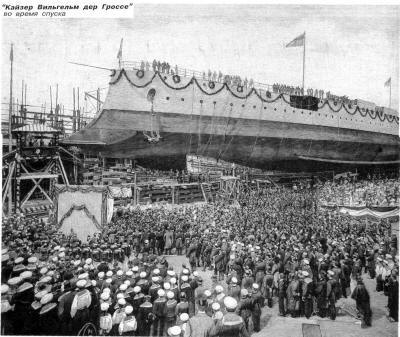

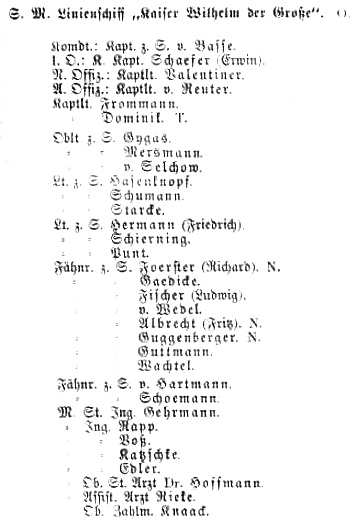

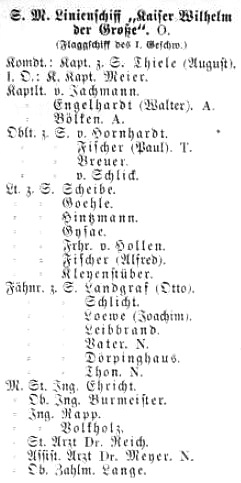

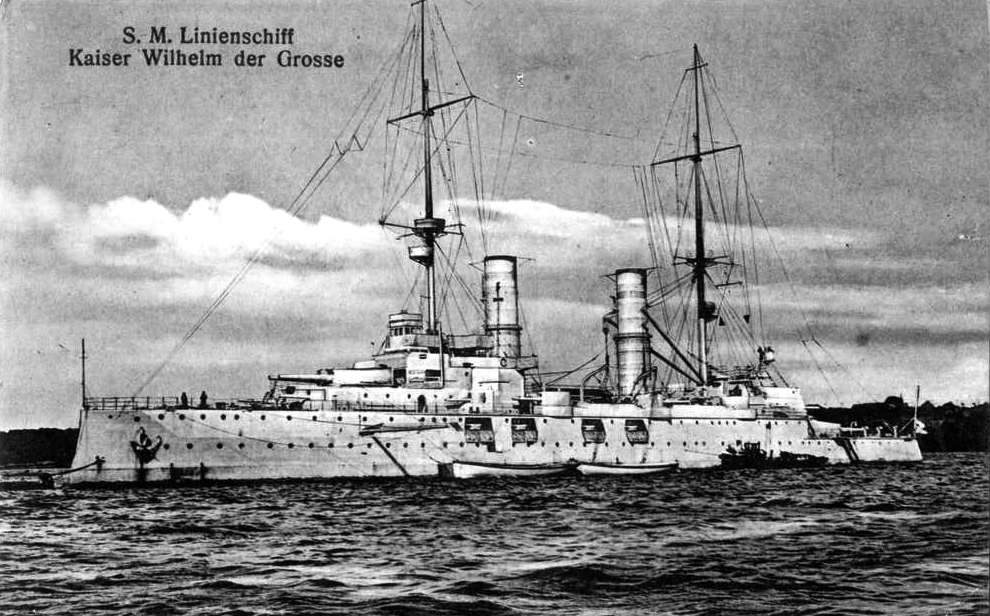

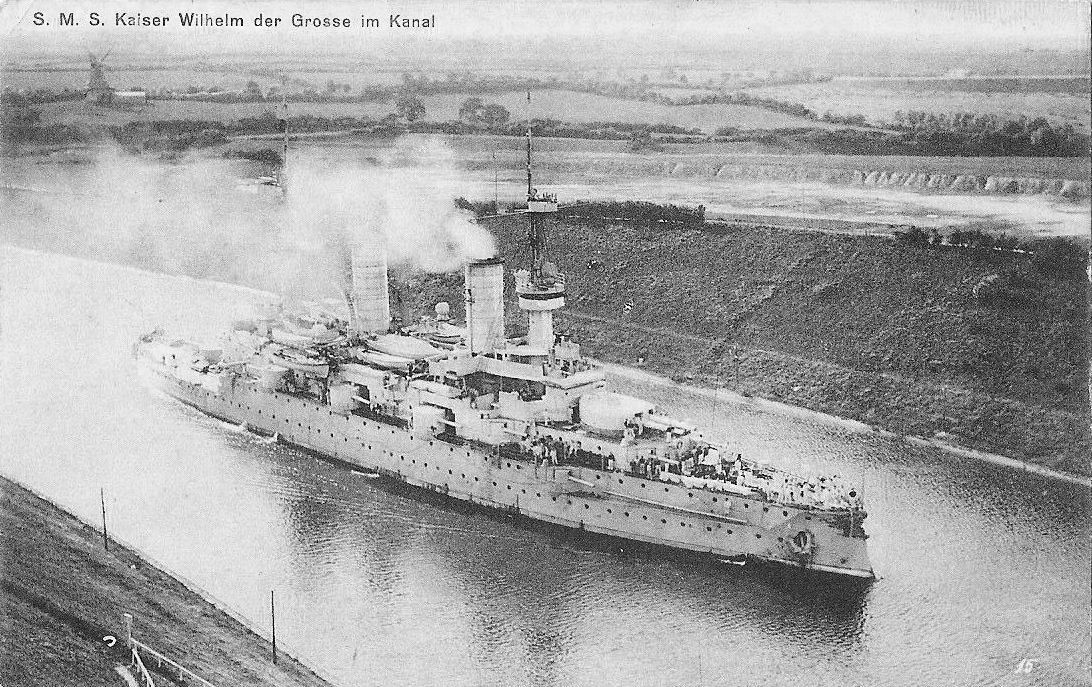

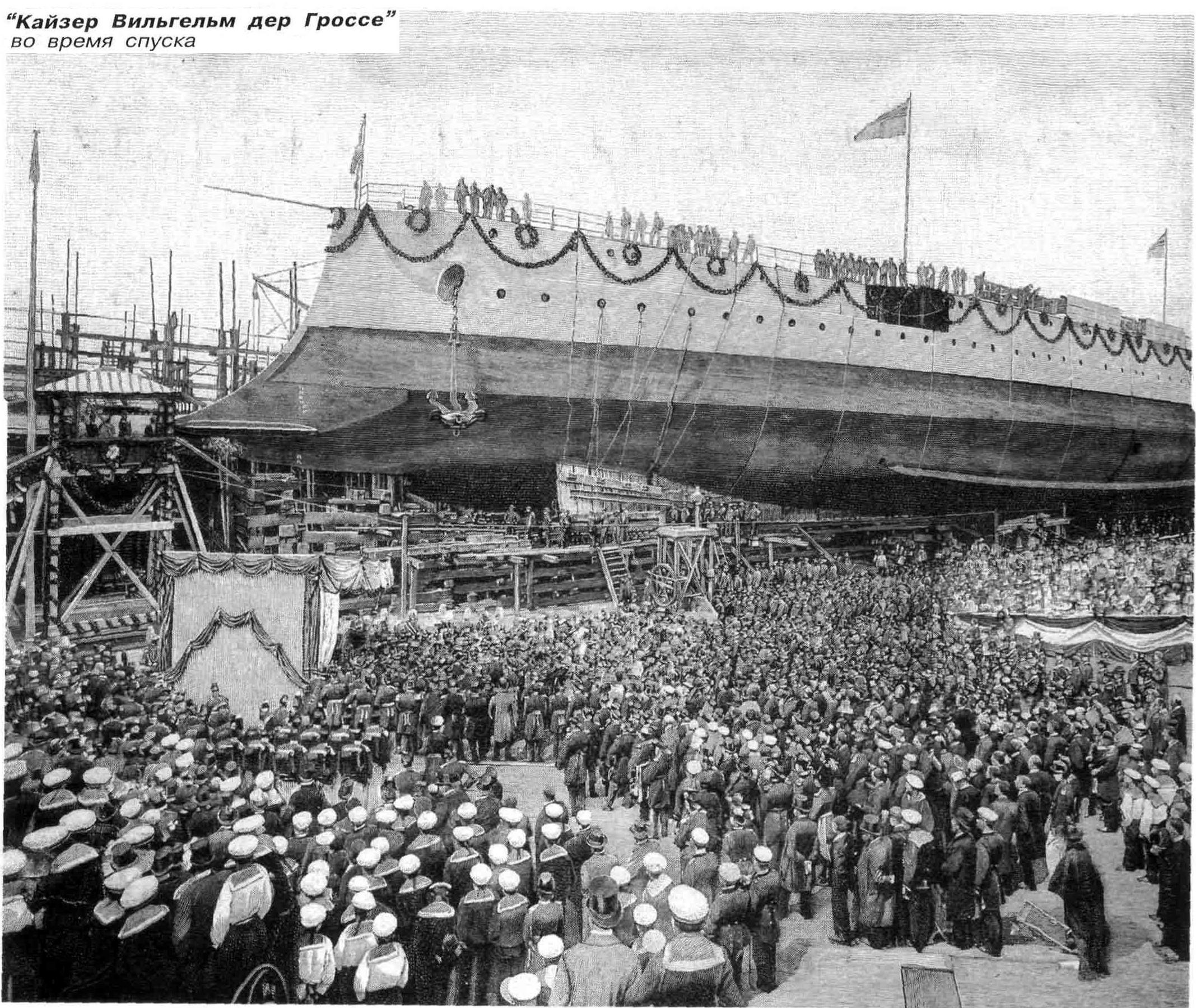

Kaiser Wilhelm Der Große *

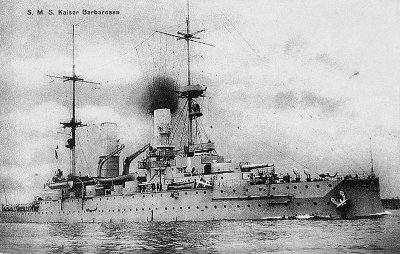

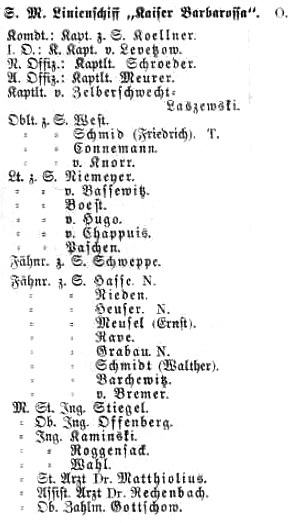

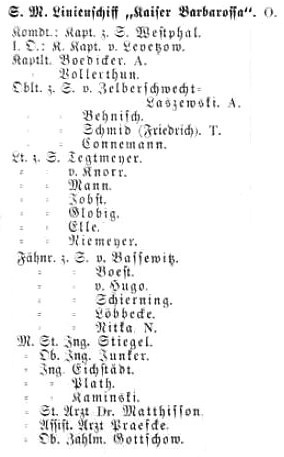

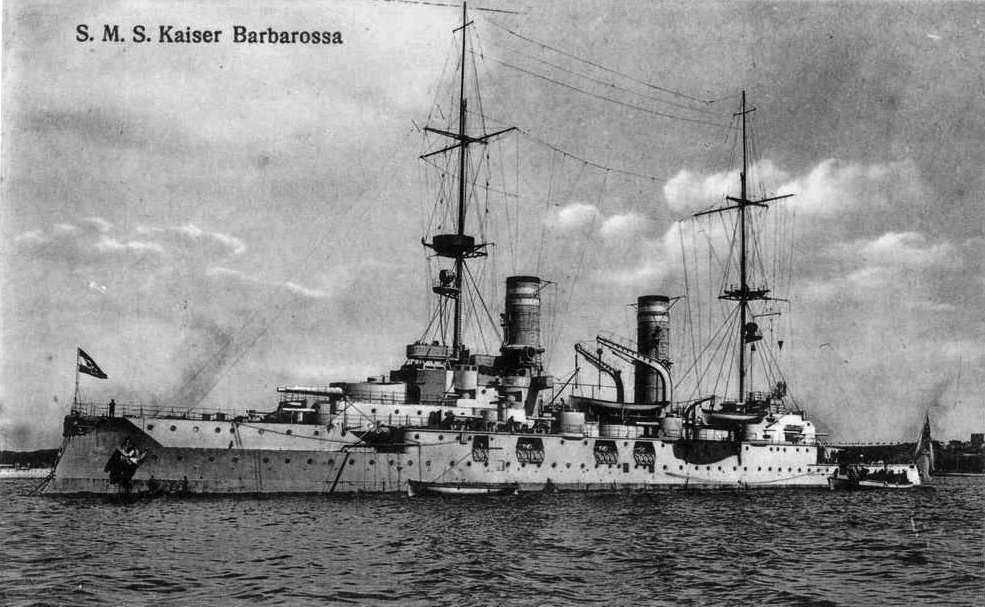

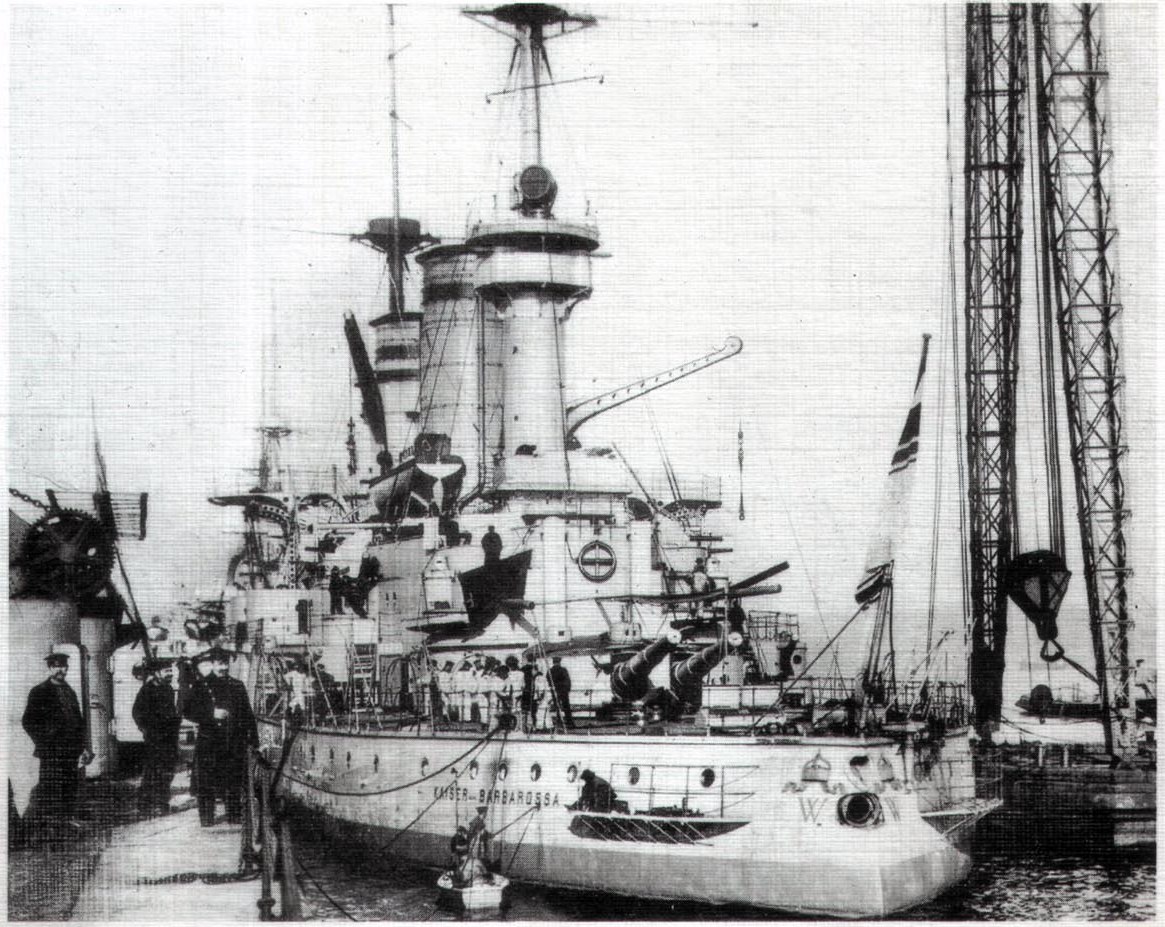

Kaiser Barbarossa *

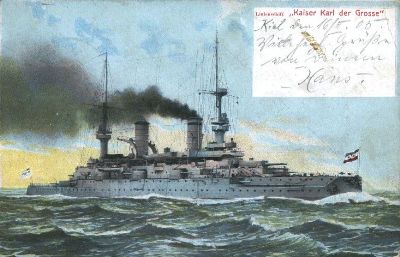

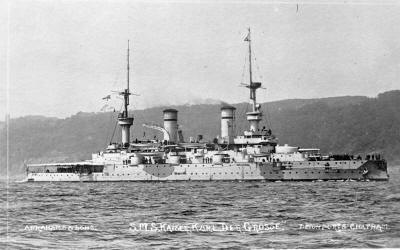

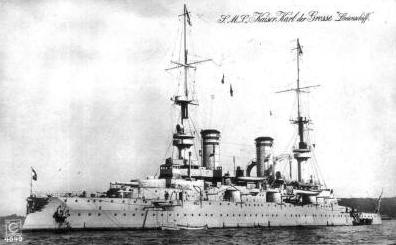

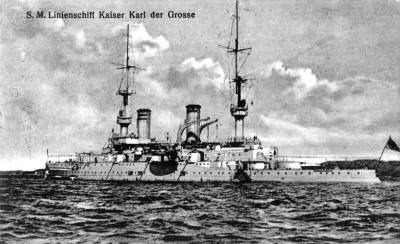

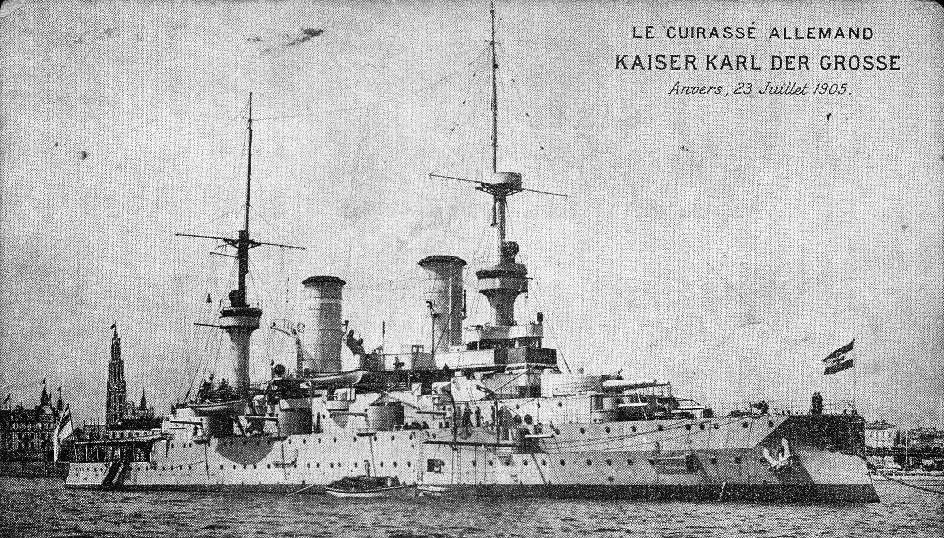

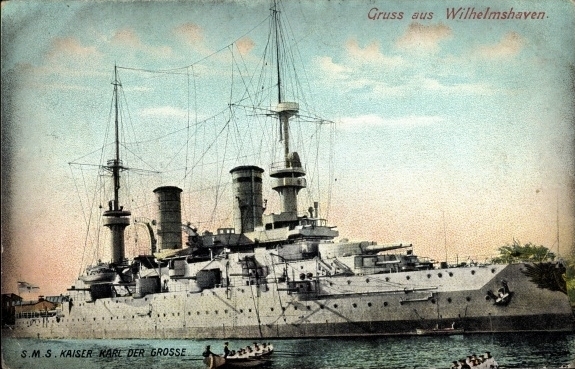

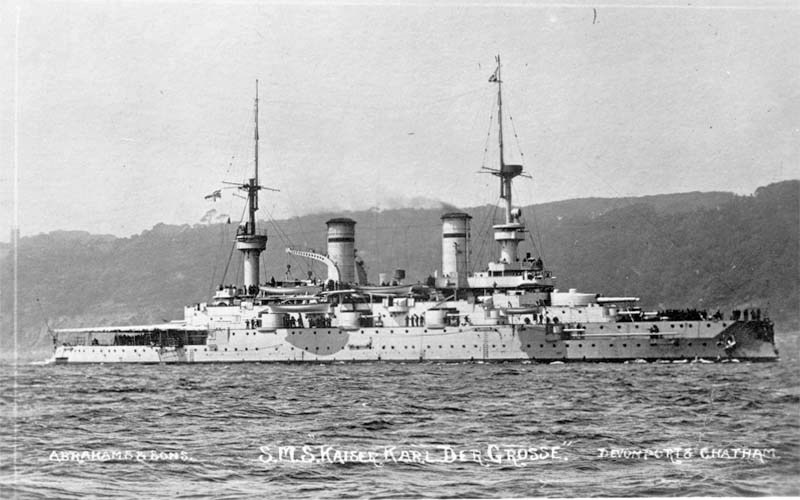

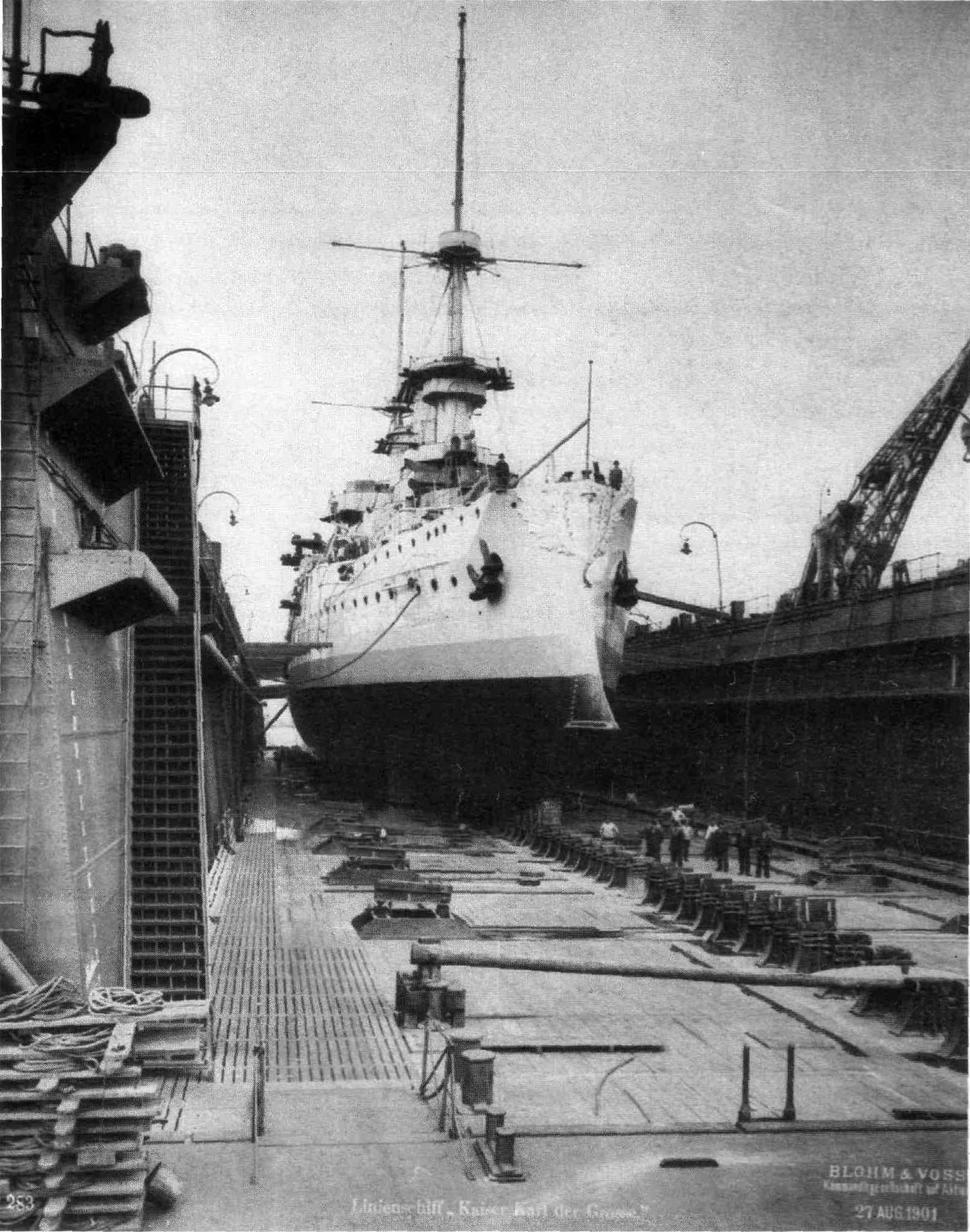

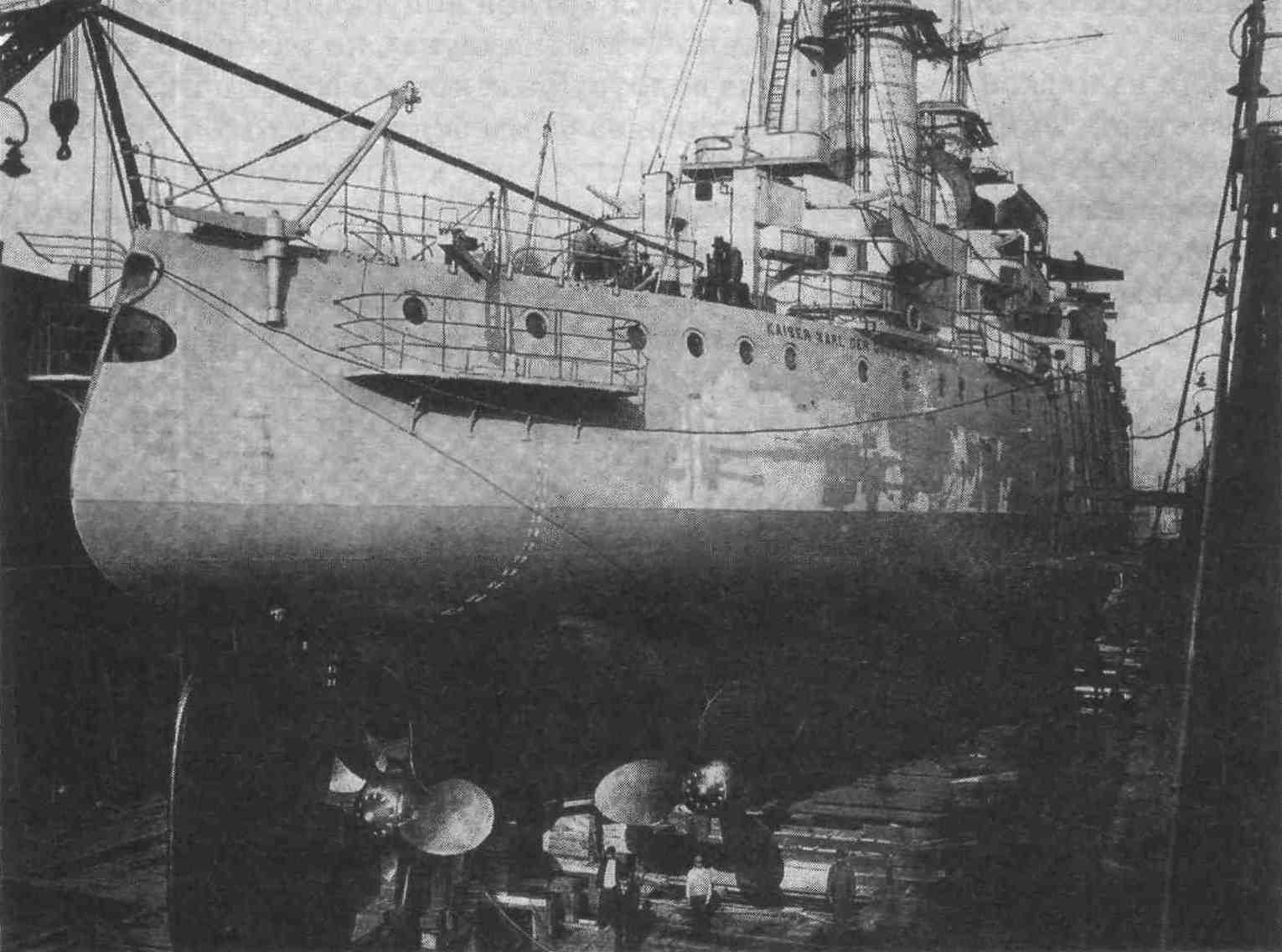

Kaiser Karl Der Große *

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ТТХ

БРОНИРОВАНИЕ

ВООРУЖЕНИЕ

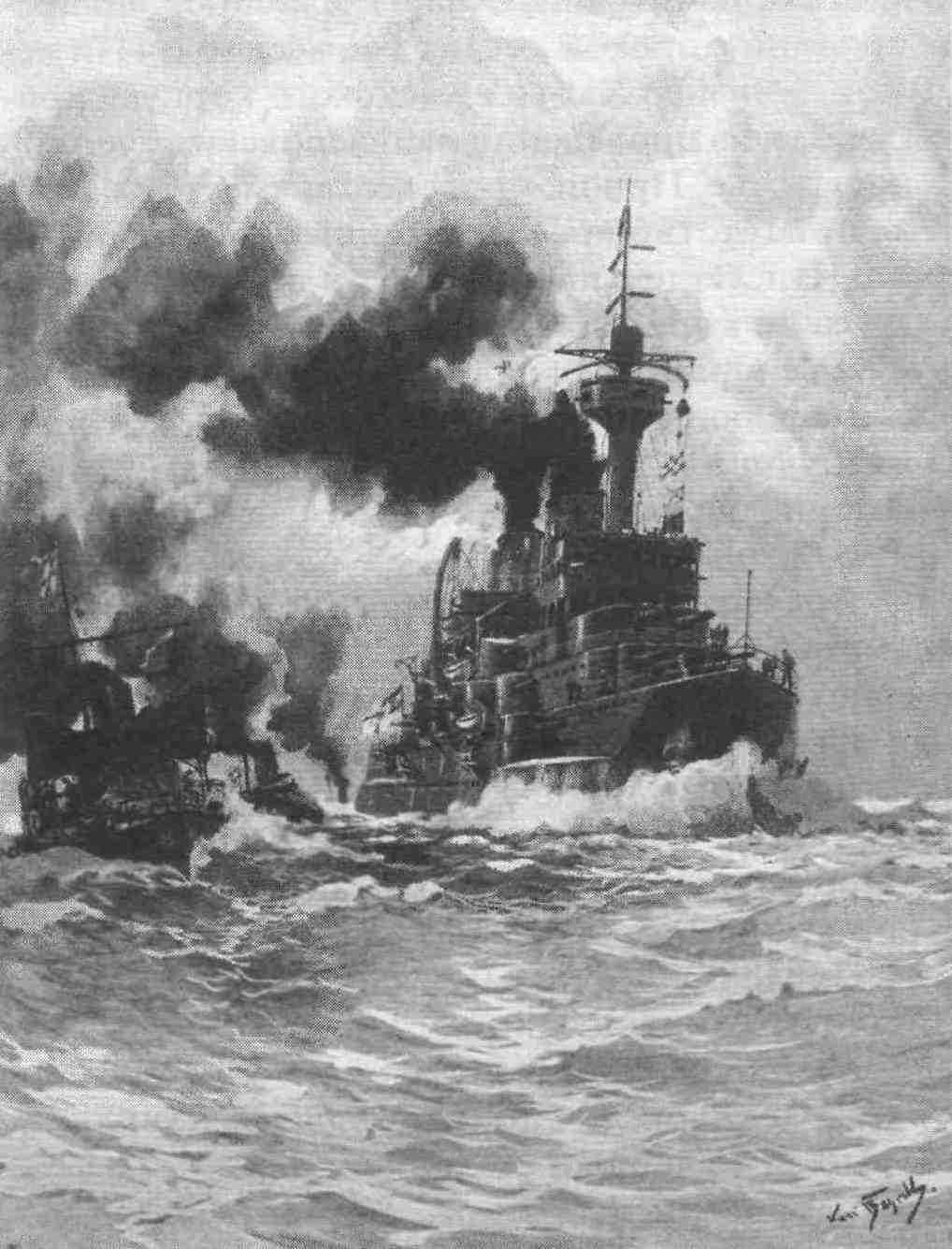

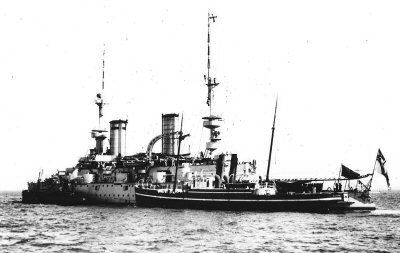

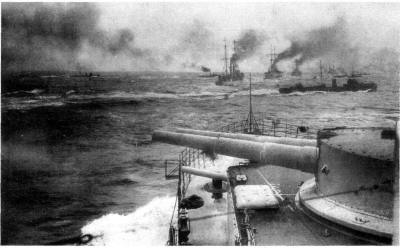

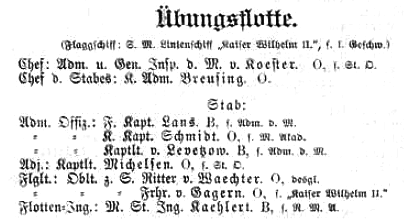

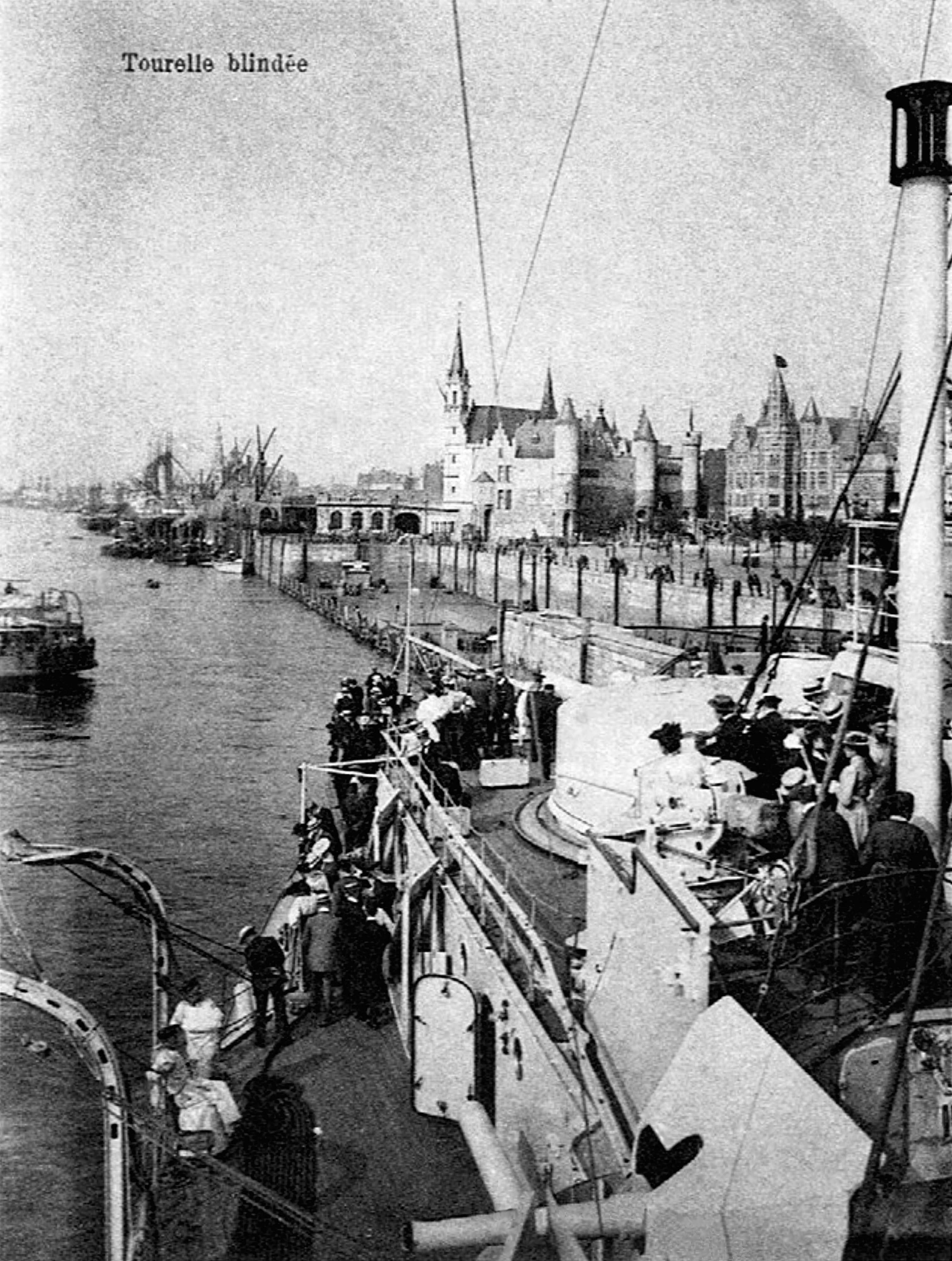

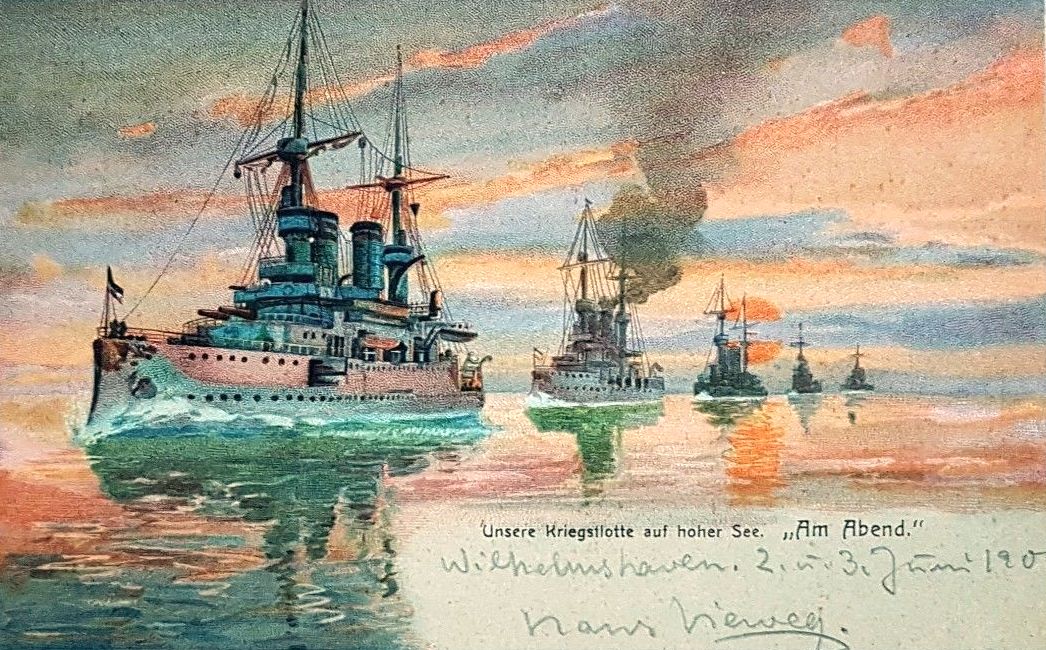

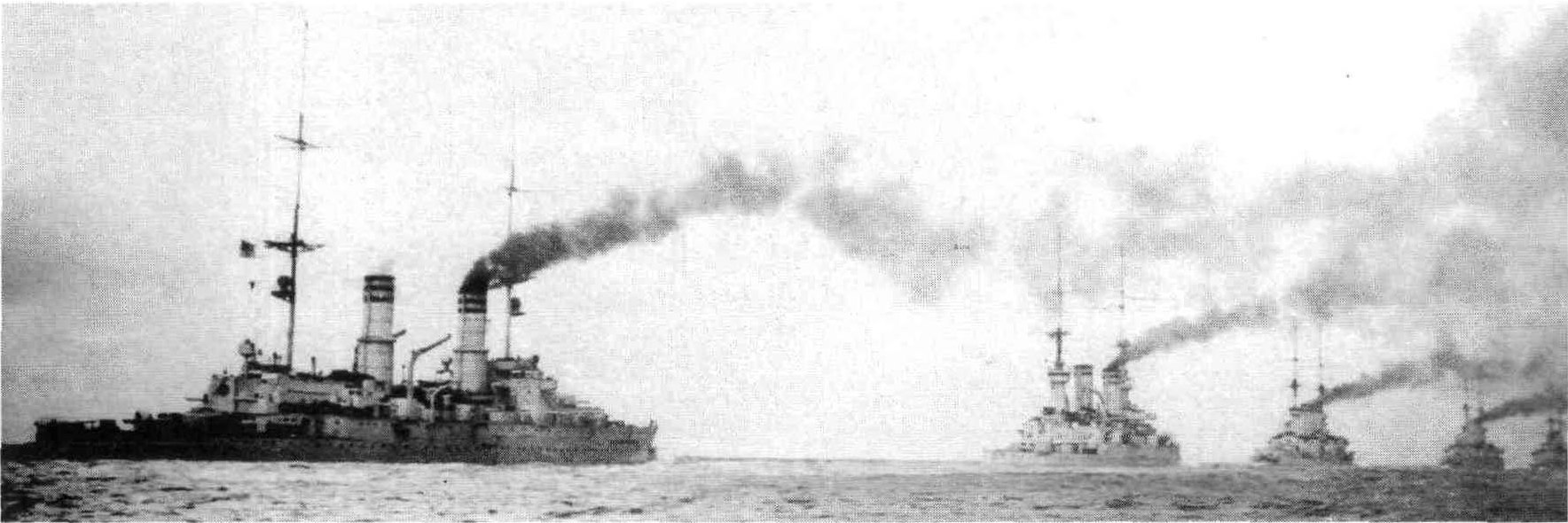

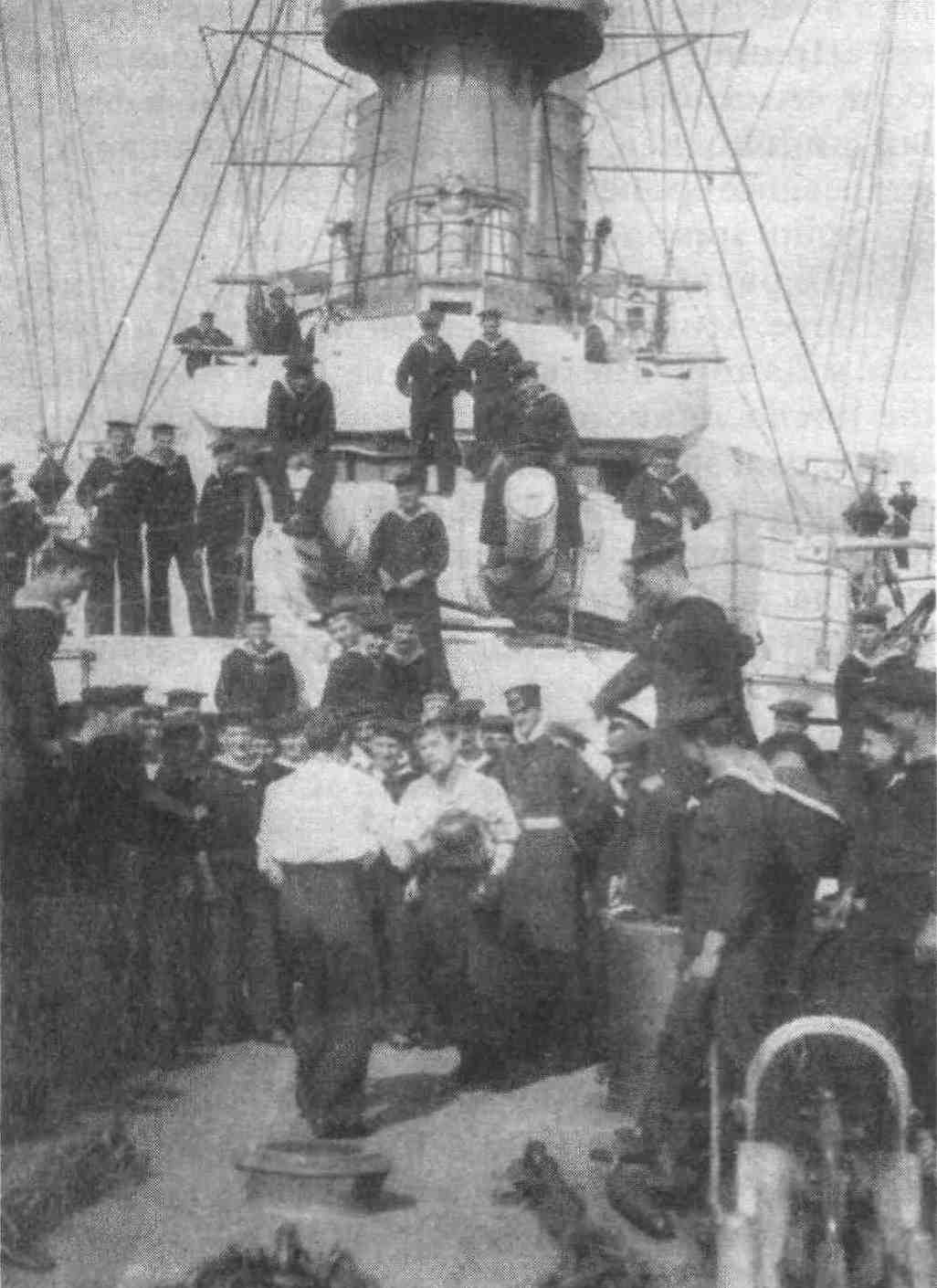

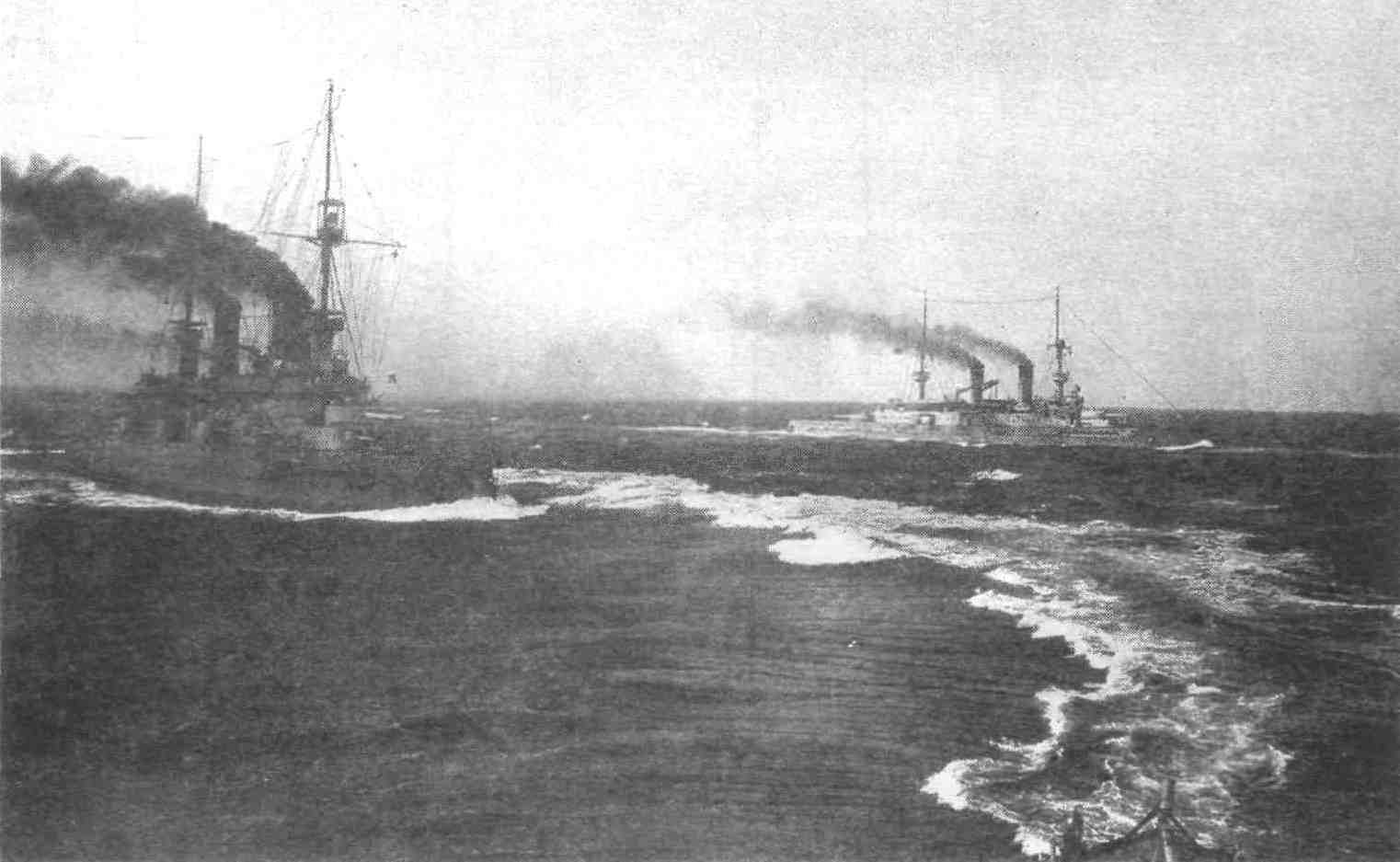

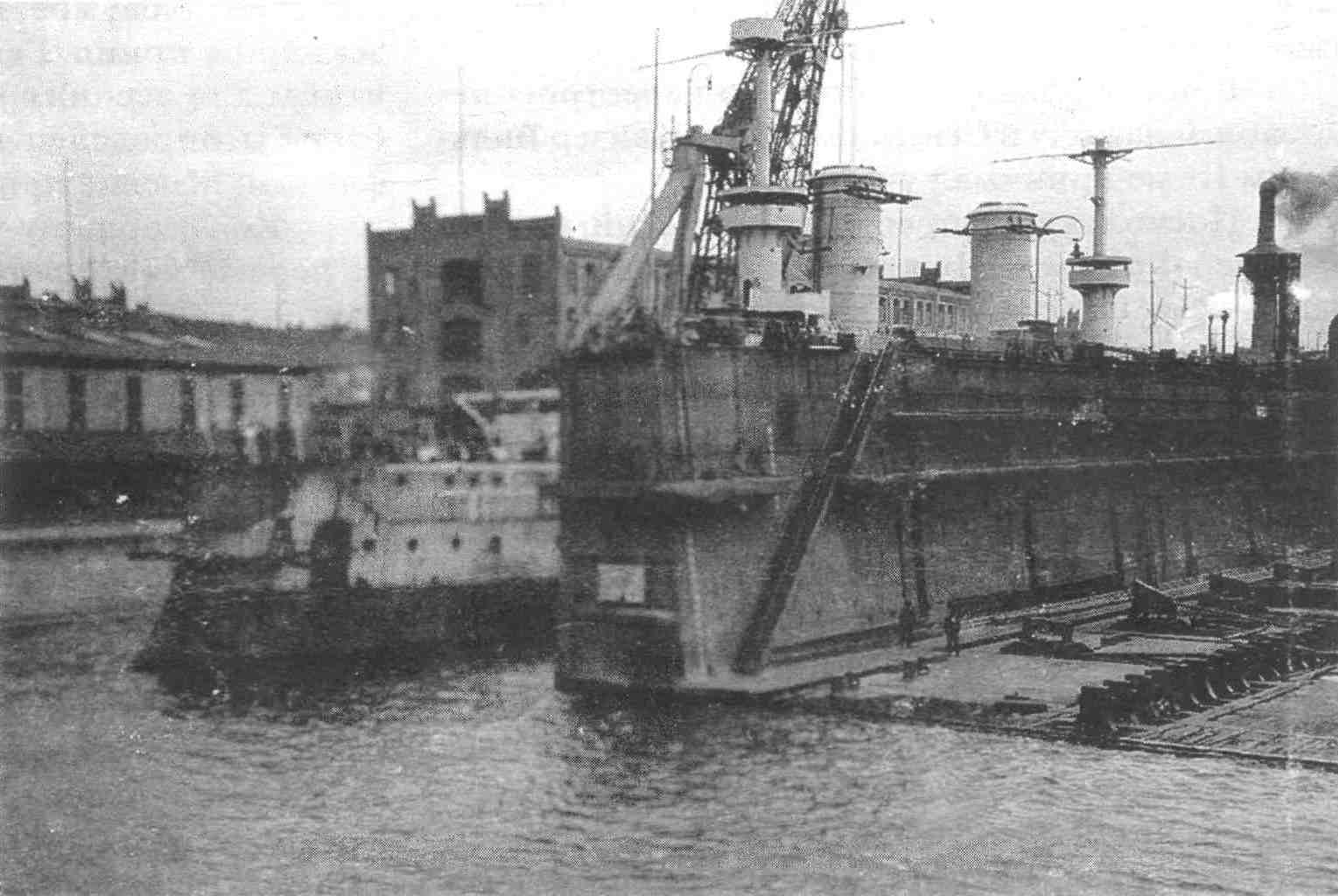

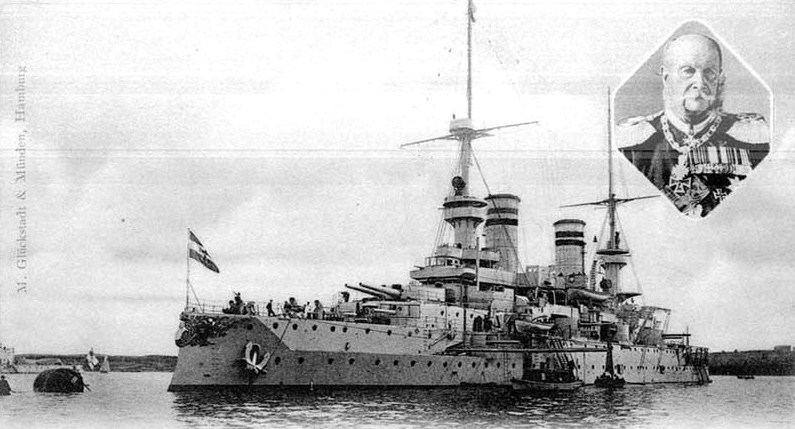

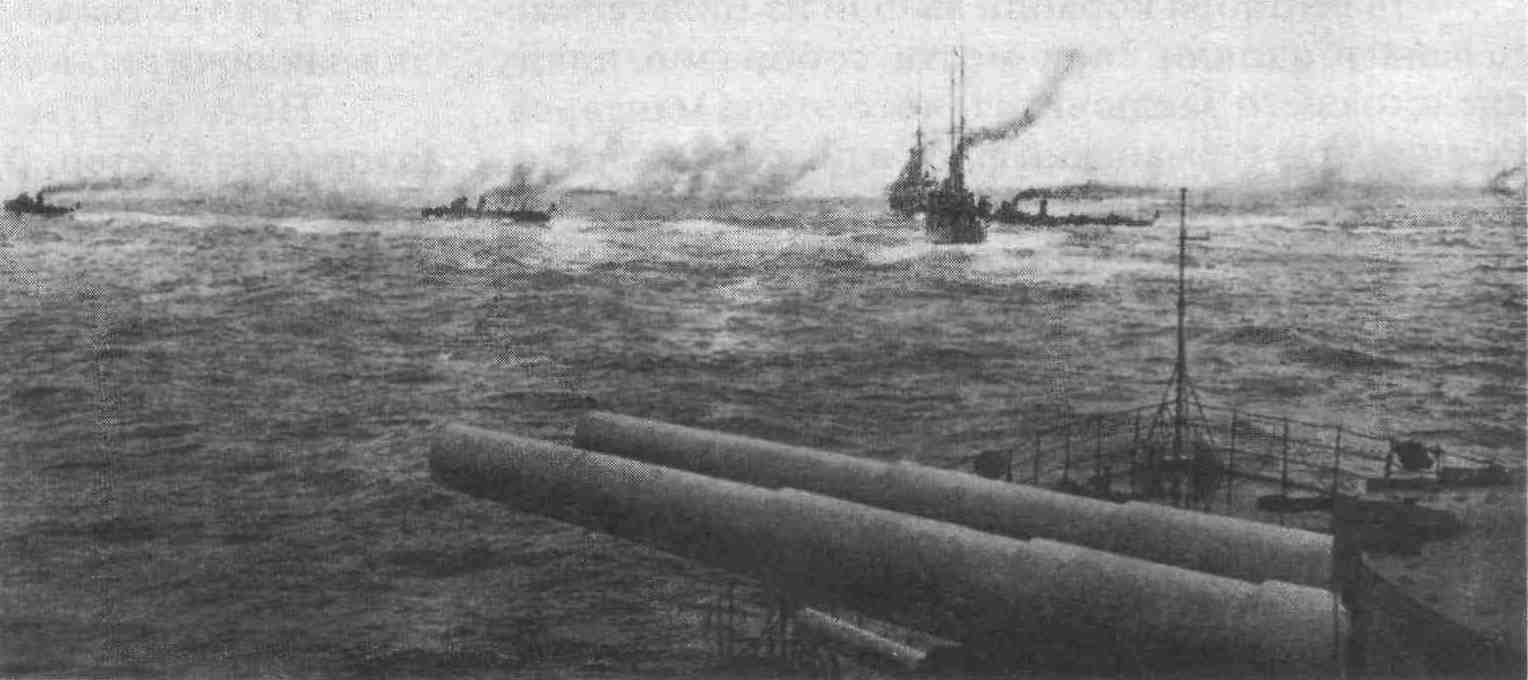

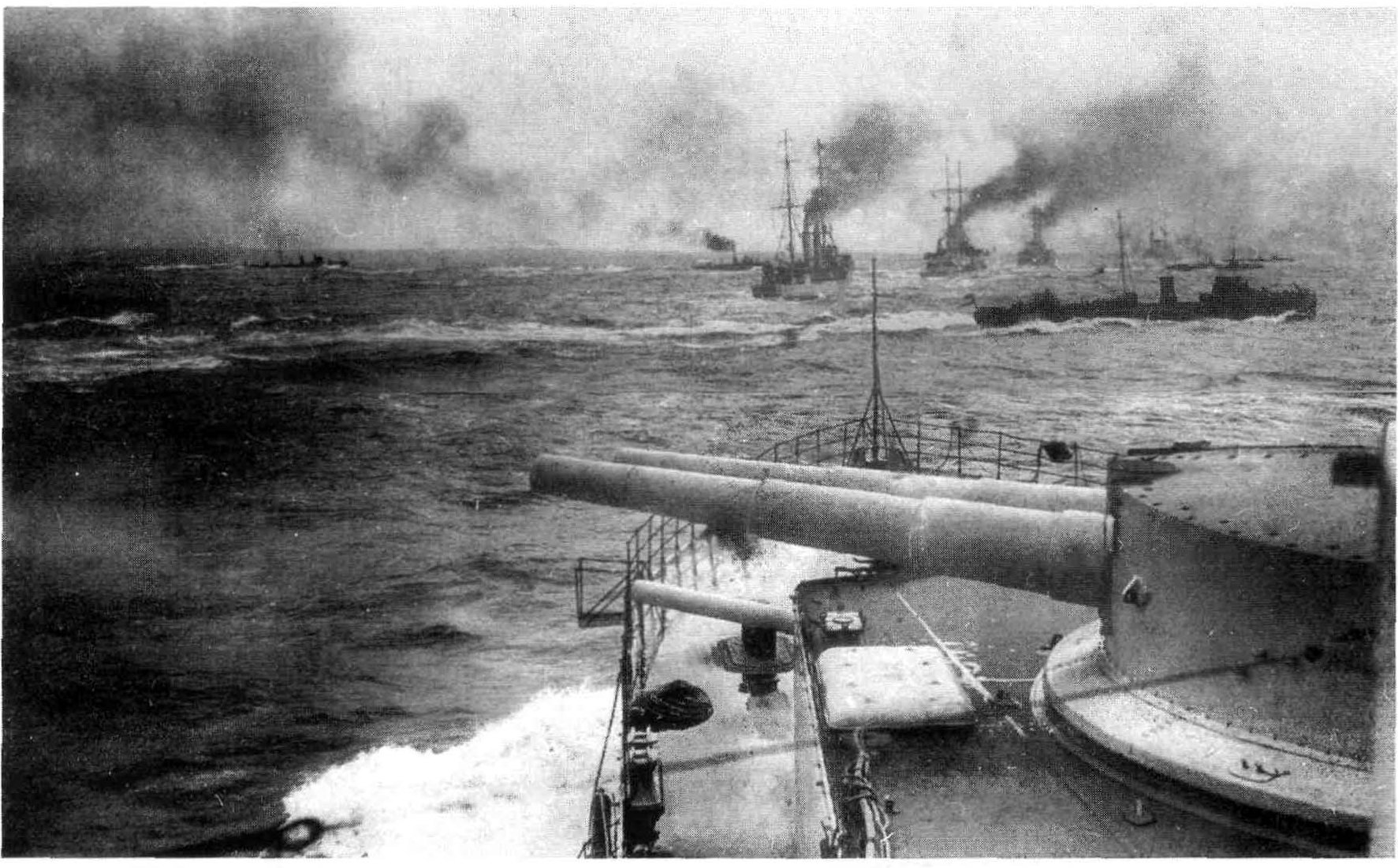

В 1912 г. все 5 броненосцев были выведены из боевого состава флота в резерв, но с началом мировой войны осенью 1914 г. были возвращены в строй и составили 5-ю эскадру.

С вводом в строй в конце 1914 г. российских дредноутов, эти броненосцы потеряли всякую боевую ценность и уже в феврале 1915 были снова выведены в резерв, а в 1916 перечислены во вспомогательные суда: "Kaiser Wilhelm II" стал штабным блокшивом, "Kaiser Wilhelm Der Große"- пристрелочной торпедной станцией, а три остальных - плавучими тюрьмами.

Приступая в середине 90-х гг. к строительству сильного военно-морского флота, призванного надёжно обеспечить политические и торговые интересы государства, Германии пришлось преодолеть ряд проблем. В результате долгой терпеливой работы имперскому морскому министерству, возглавляемому адмиралом Тирпицем, удалось объединить общественное мнение, взгляды парламентских групп в рейхстаге и мнение верховной власти страны в идее, что "... только закон обеспечивал приемлемые сроки строительства, только он мог вывести флот из хаоса, слабости и внутреннего кризиса, в который ввергла его парламентская процедура".

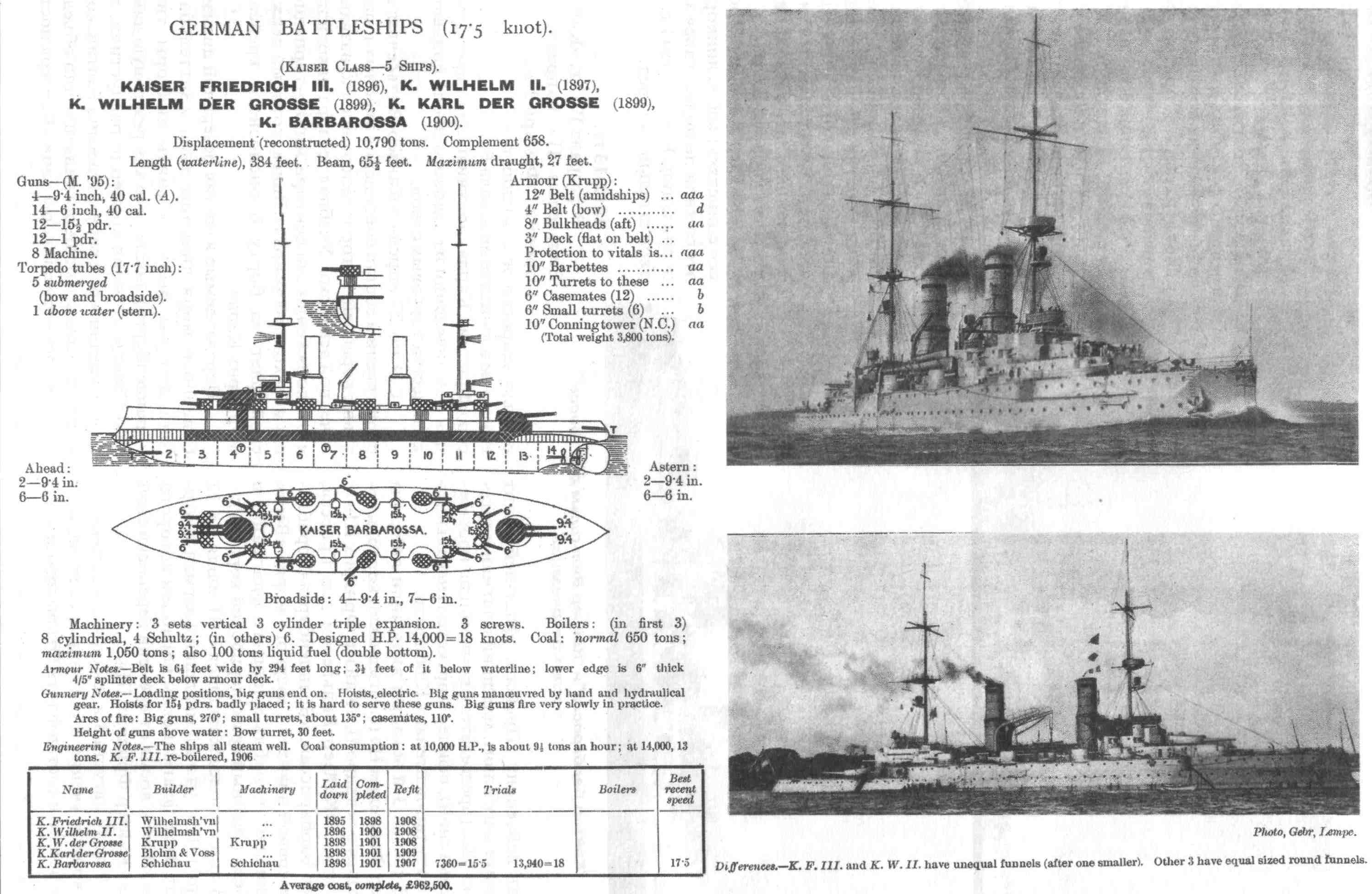

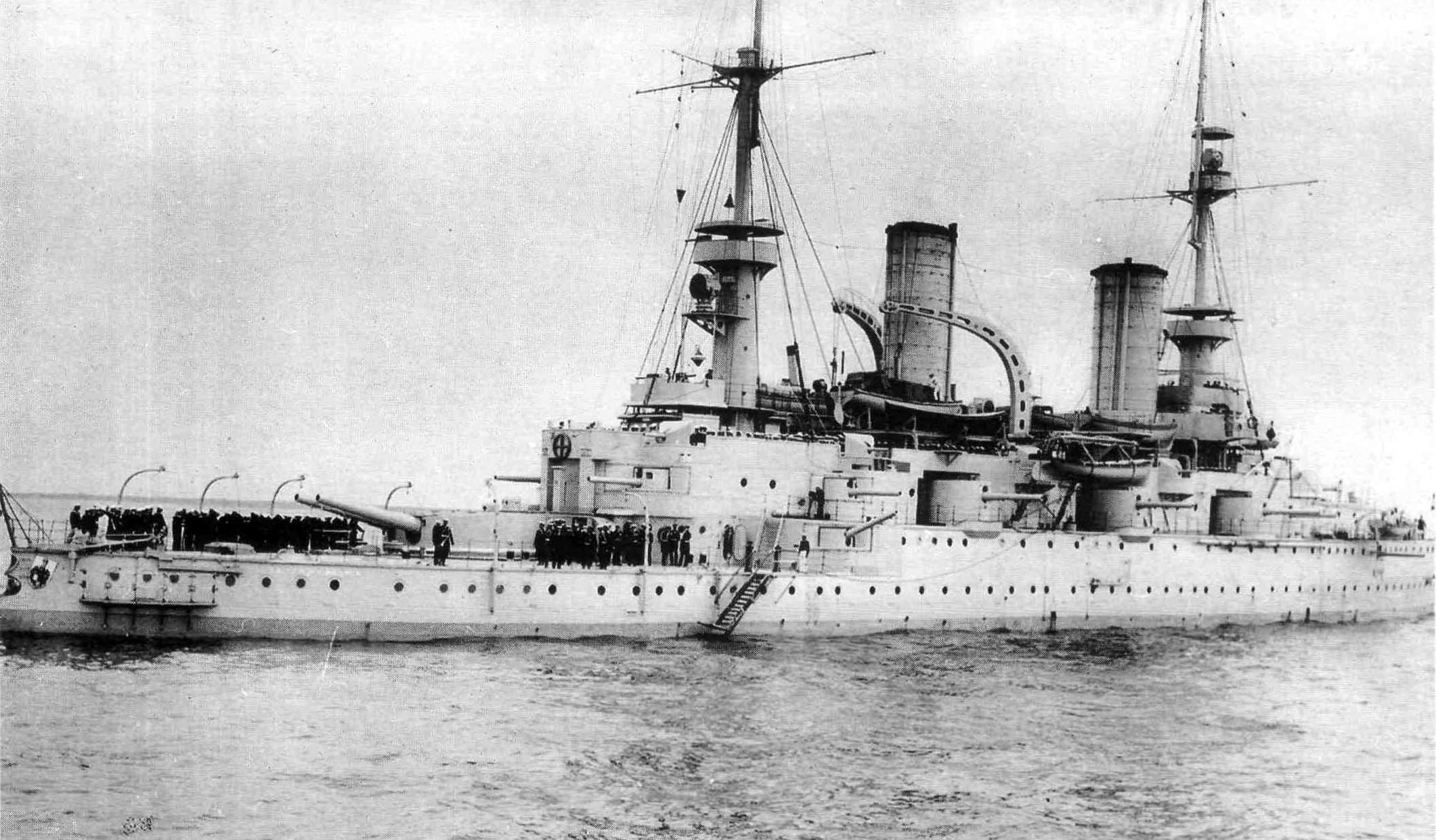

Позиция "строевых" победила, поскольку им удалось убедить кайзера в целесообразности и важности в бою быстрого следования друг за другом артиллерийских залпов снарядов некрупного калибра, и решающую роль здесь ещё играла стрельба фугасными снарядами, поскольку намечавшийся к тому времени переход на "бронепробиваемую" стрельбу ещё не получил приоритетного значения. Когда же 24 октября 1896 г. на полигоне фирмы Крупп в Мёппенере получили благоприятные результаты при опытовых стрельбах из вновь созданных 240-мм орудий, было принято окончательное решение установить на кораблях именно эти пушки. Таким образом, с четырьмя 240-мм орудиями главного калибра и восемнадцатью 150-мм орудиями среднего калибра броненосцы типа Kaiser предстали в разительном контрасте против шести 280-мм и шести 105-мм броненосцев типа Brandenburg.

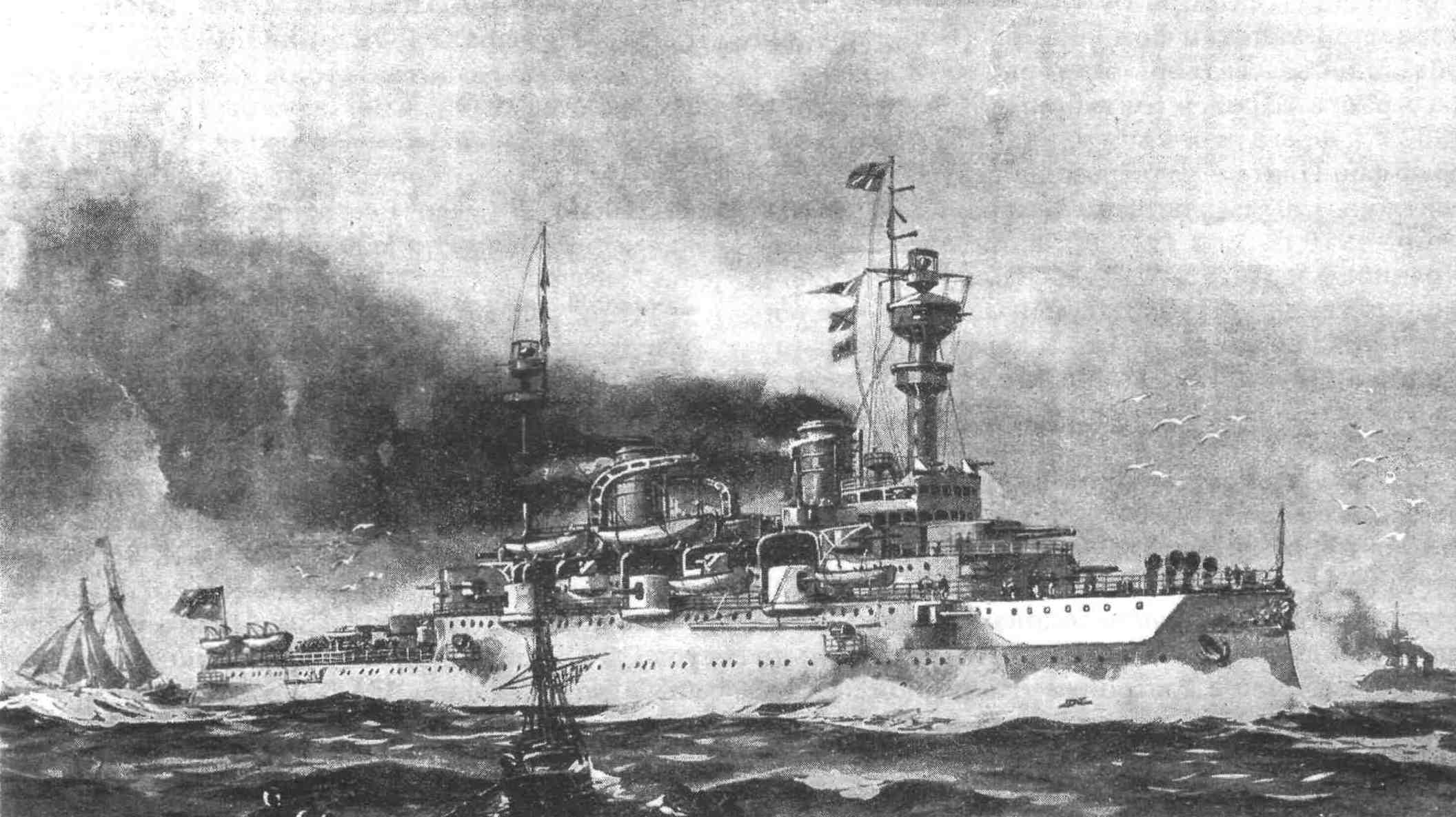

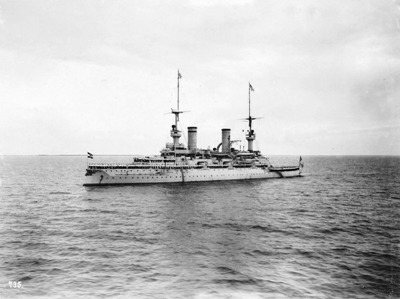

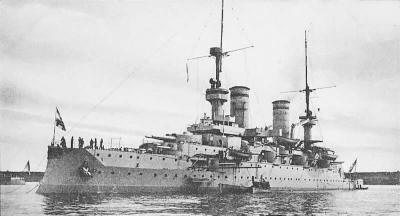

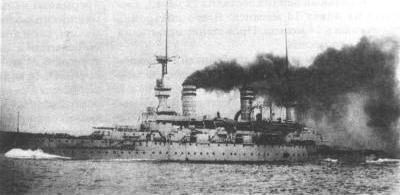

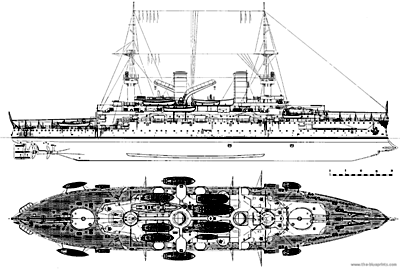

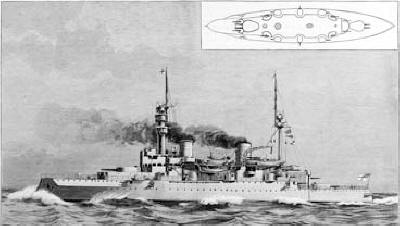

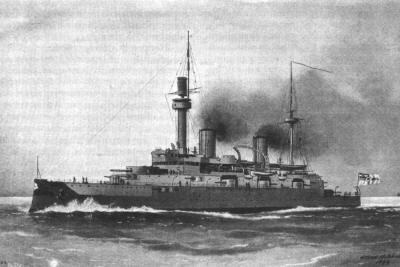

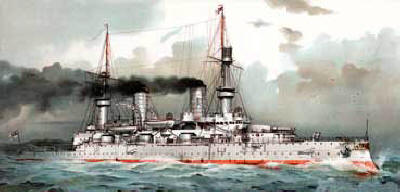

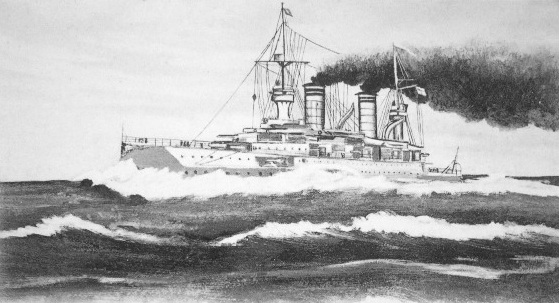

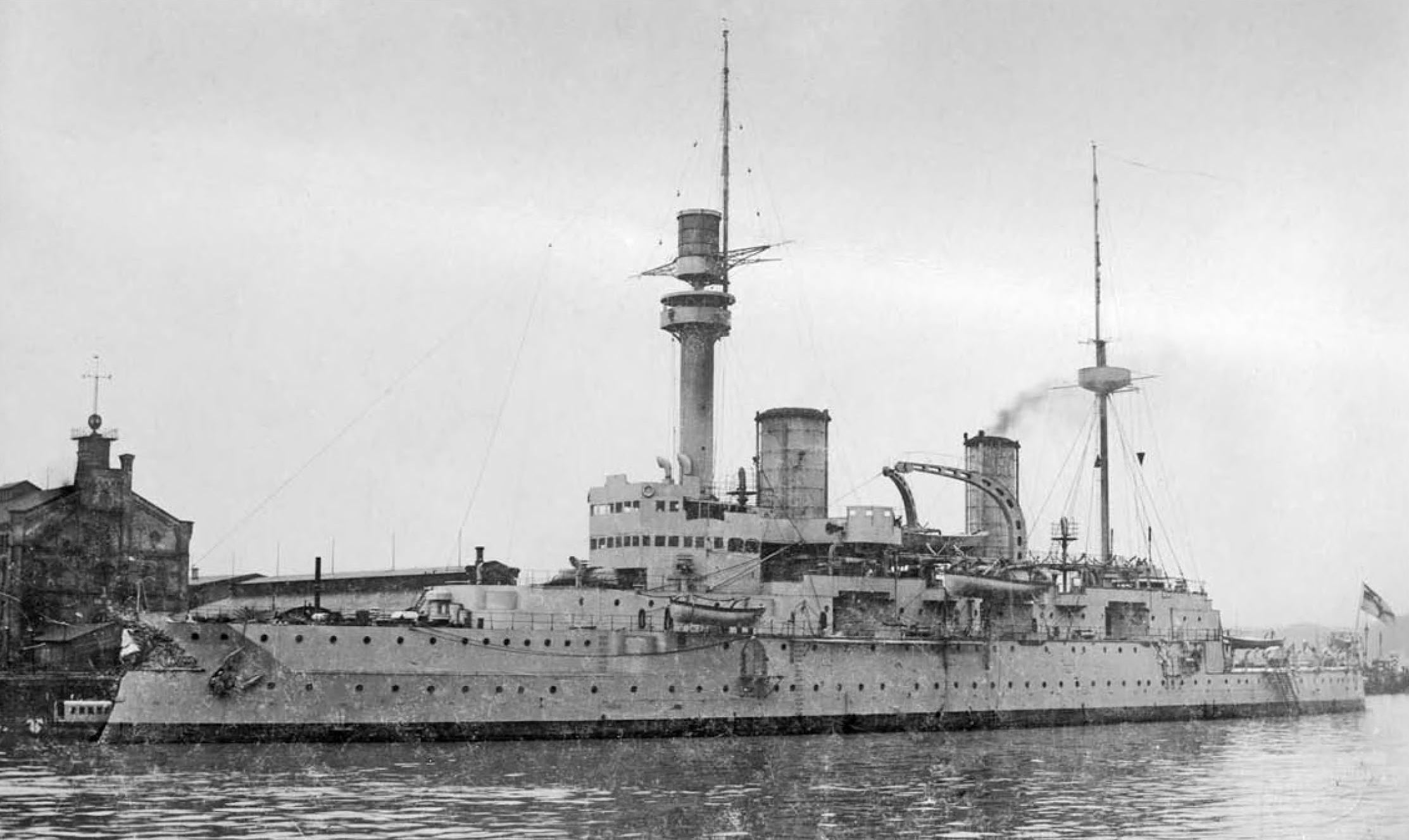

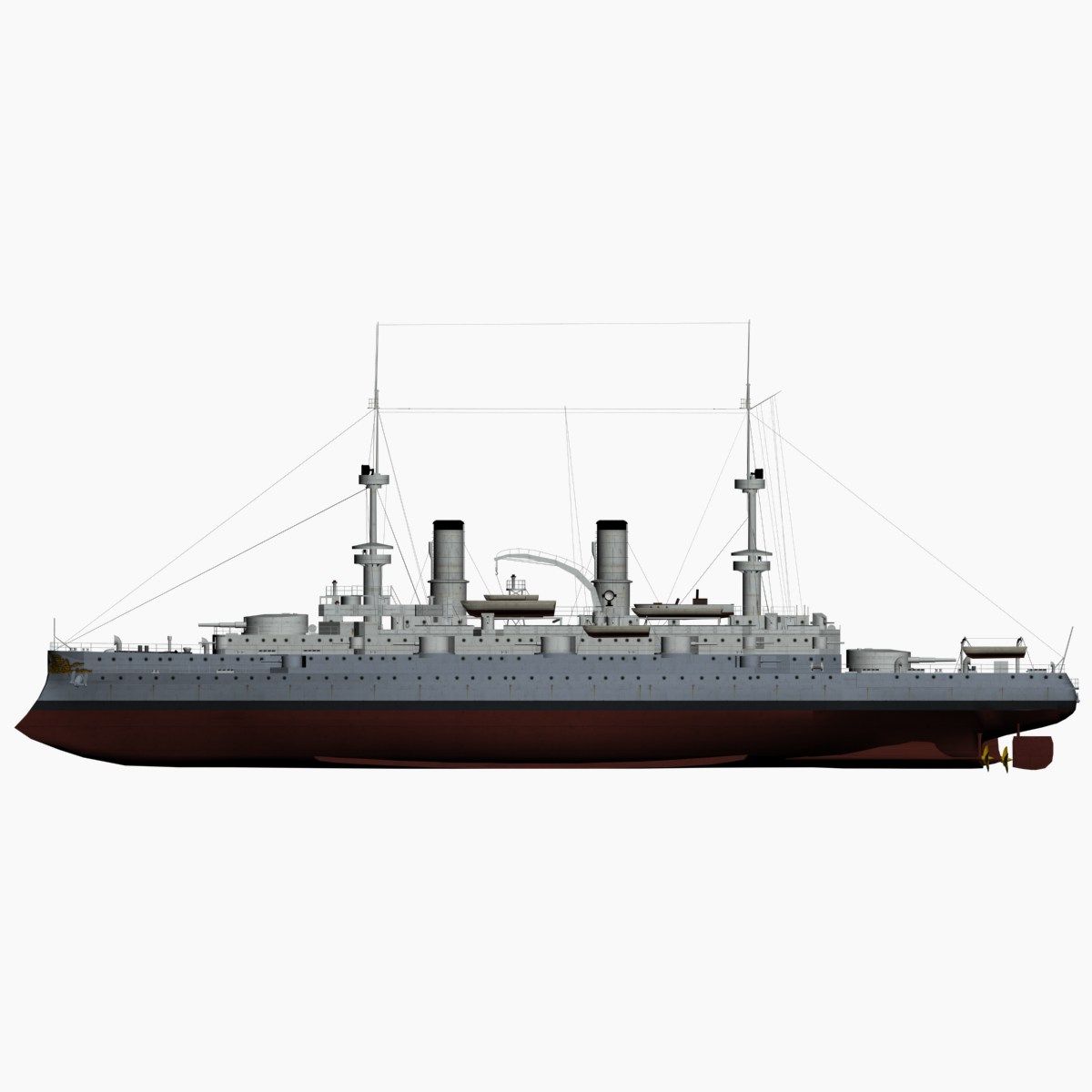

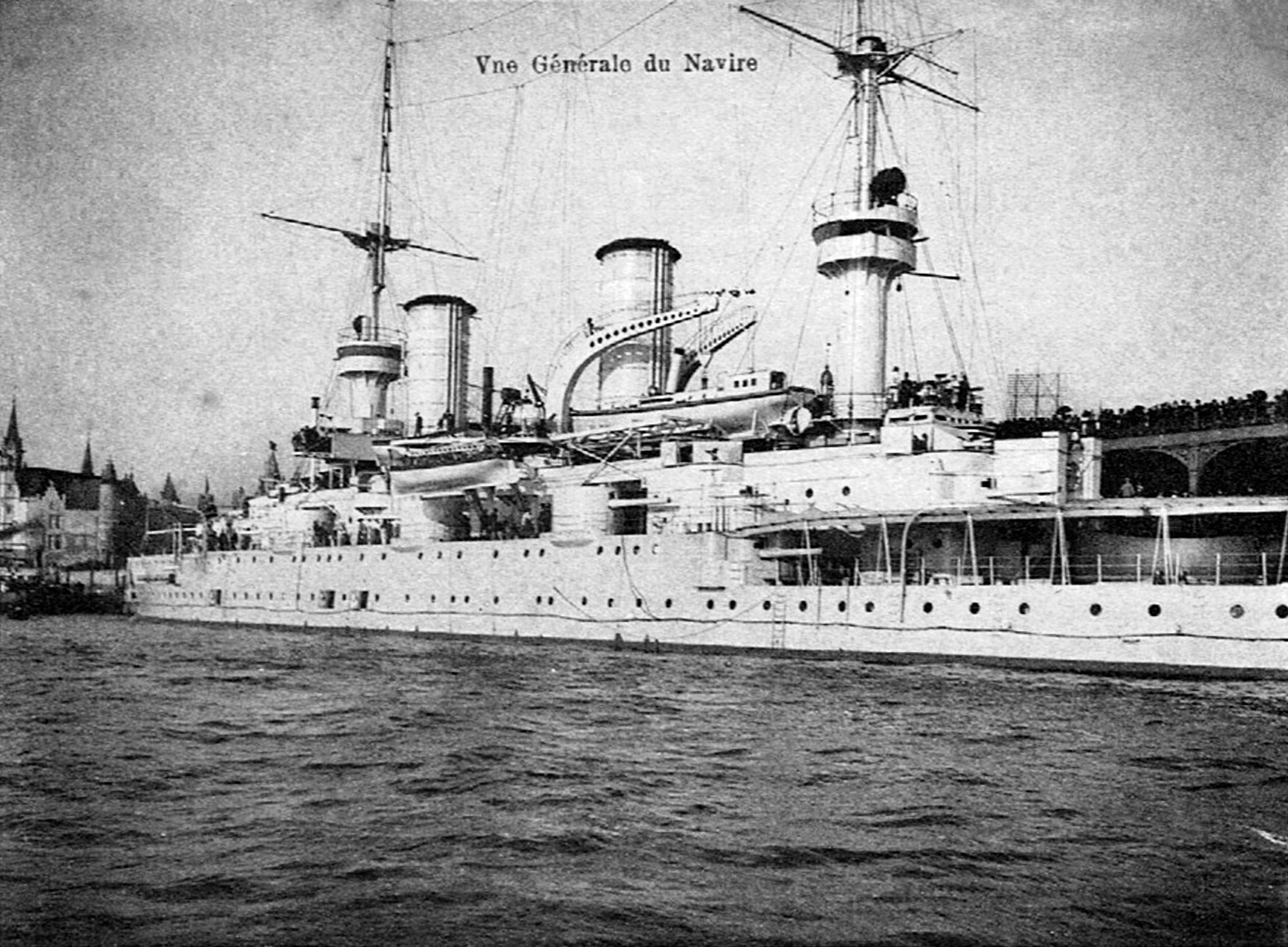

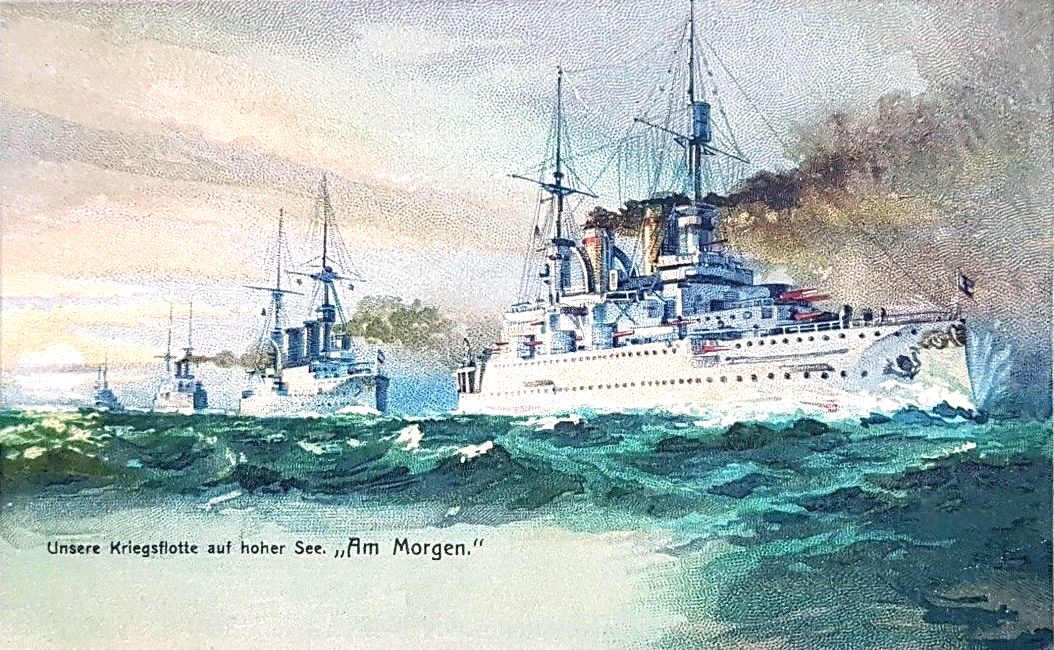

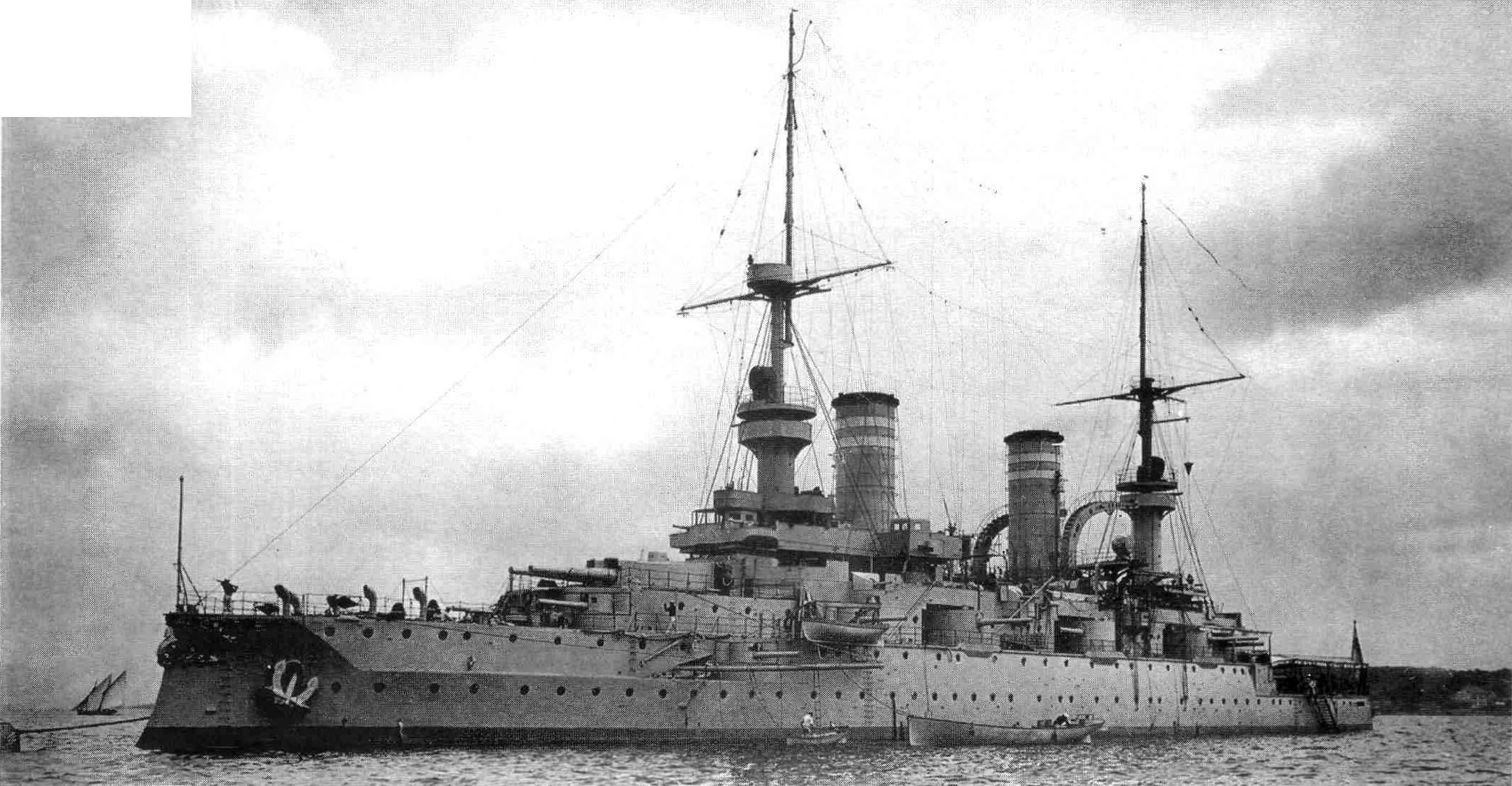

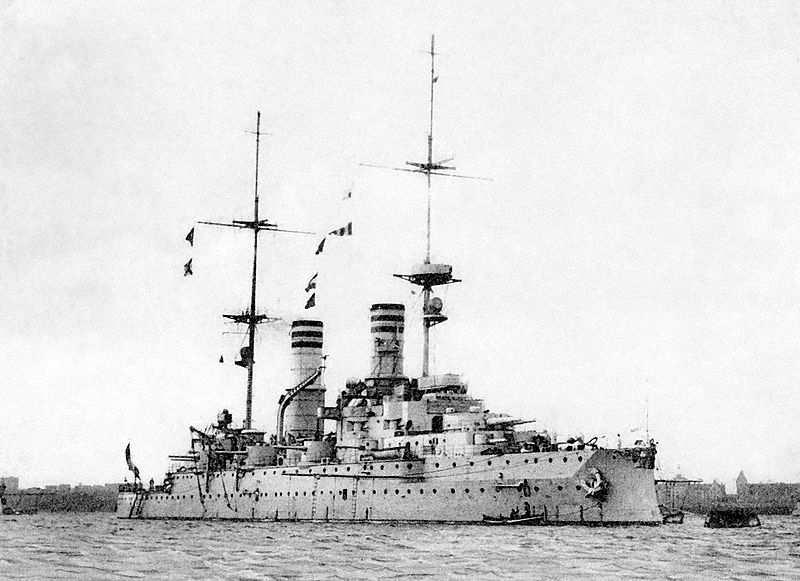

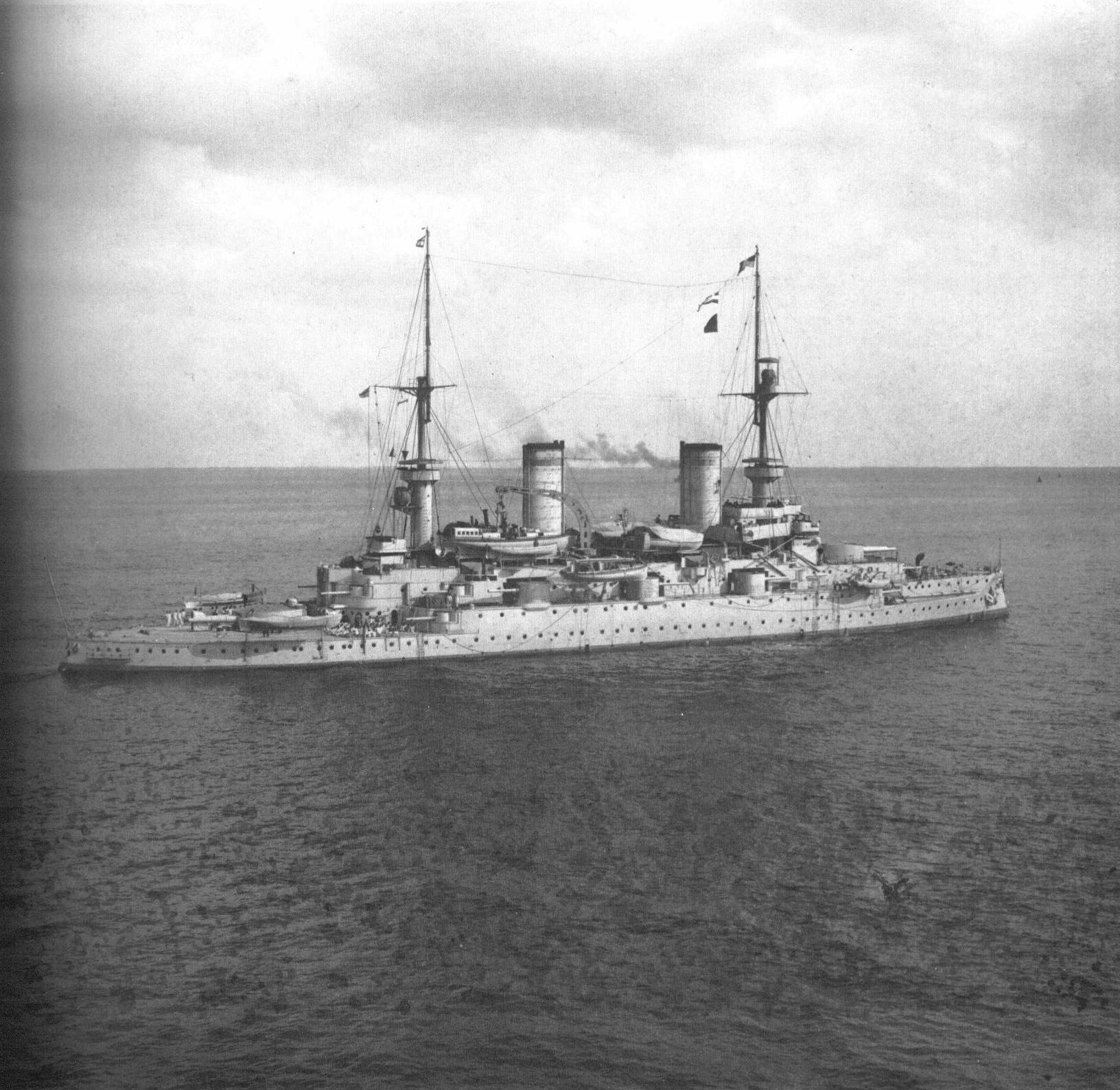

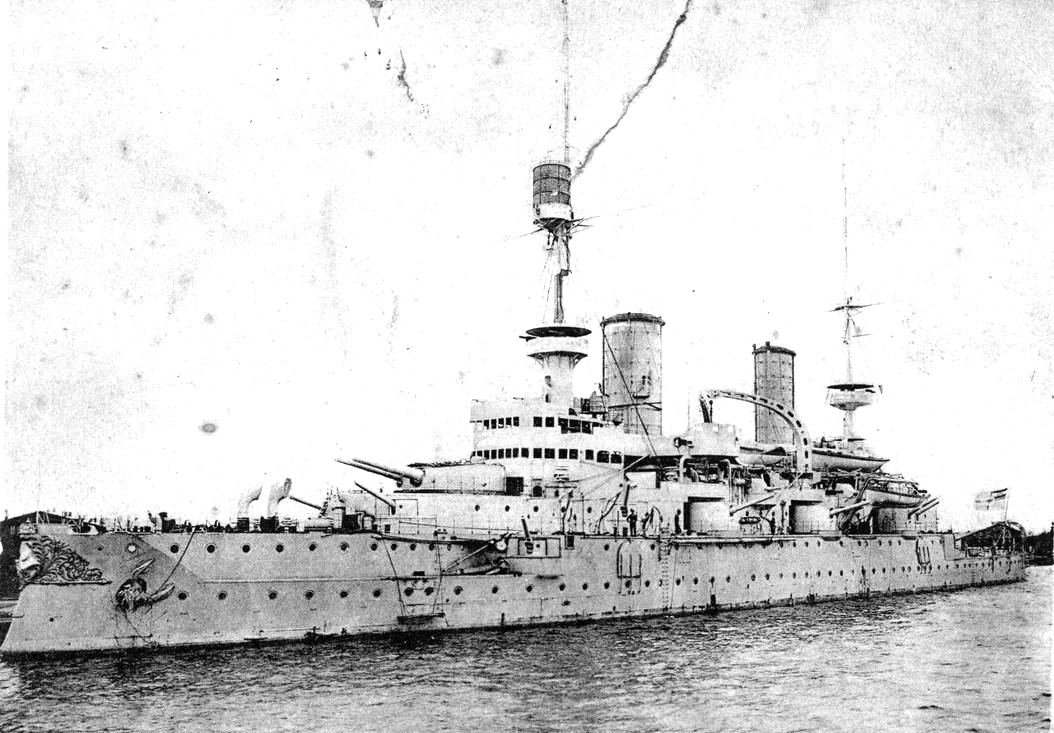

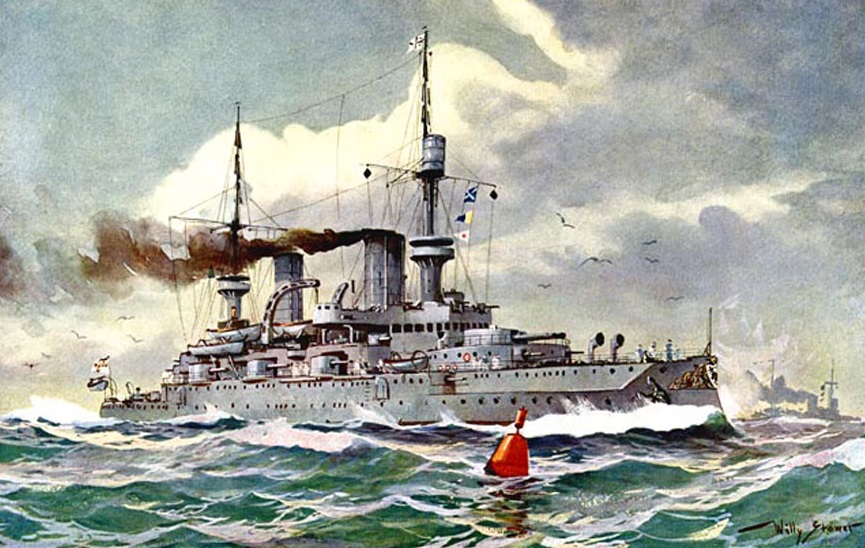

Броневой пояс по длине корабля установили лишь на протяжении 4/5 длины. Кормовая часть совсем не имела брони и защищалась лишь выпуклой броневой палубой. Броневая защита орудий среднего калибра, расположенных в одиночных башнях и казематах в два яруса, продолжалась к низу в виде узких колодцев, служивших для подачи боеприпасов. Скорость хода кораблей типа Kaiser доходила до 18 уз., так что в этом отношении они не уступали большим броненосцам других флотов. Резюмируя вышеизложенное, Локруа делает окончательное заключение: броненосцы типа Kaiser обладали чрезвычайно сильным для их водоизмещения артиллерийским вооружением, хорошей скоростью хода и броневой защитой, хотя и оставляющей желать лучшего в отношении полноты, но всё же составляющей достаточное местное прикрытие для орудий и жизненных частей корабля. Однако, по мнению Кеппена, корабли типа Kaiser, за исключением небольшого увеличения скорости хода, не представляли никакого прогресса по сравнению с броненосцами типа Brandenburg, а в артиллерийском отношении даже явились шагом назад.

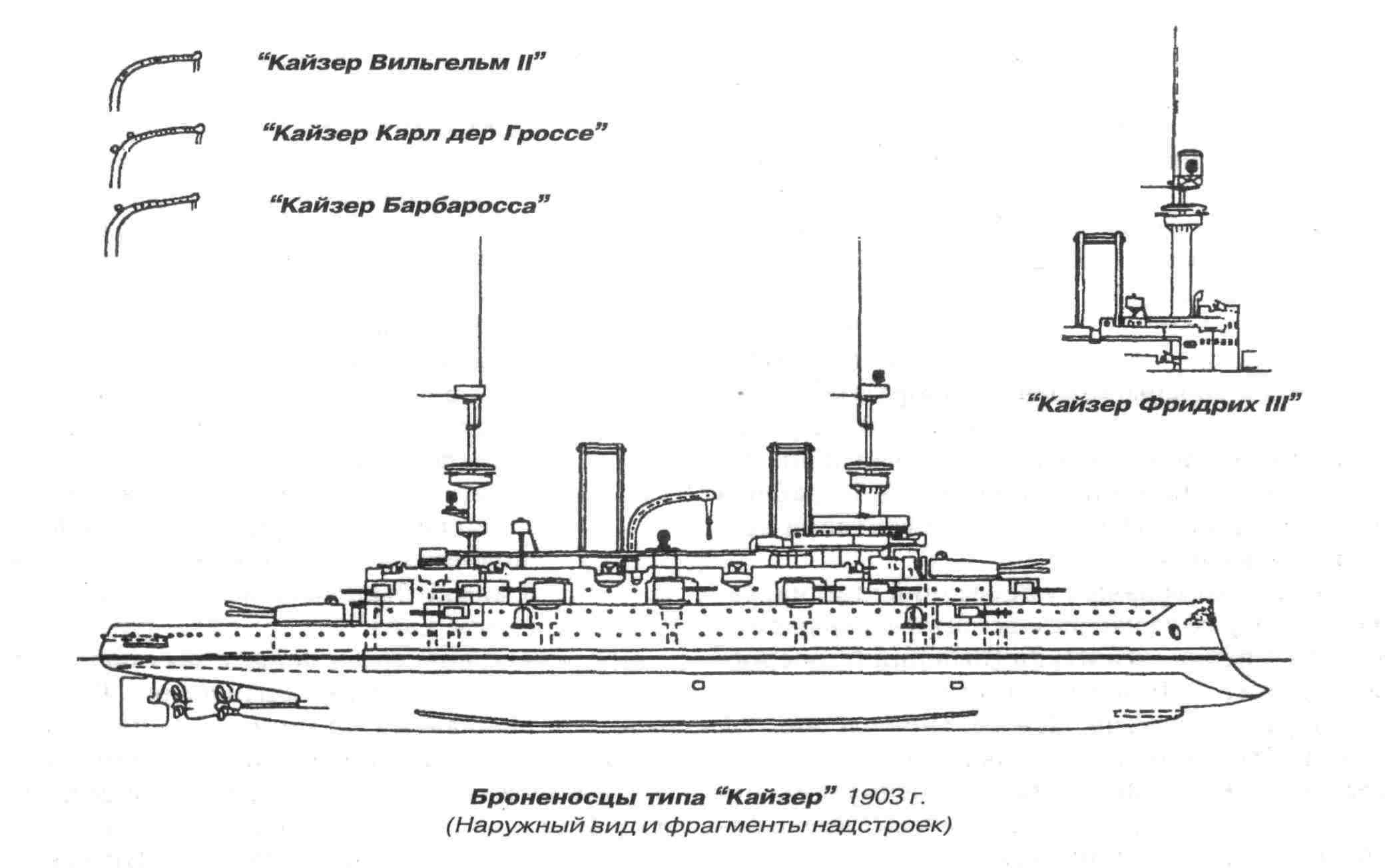

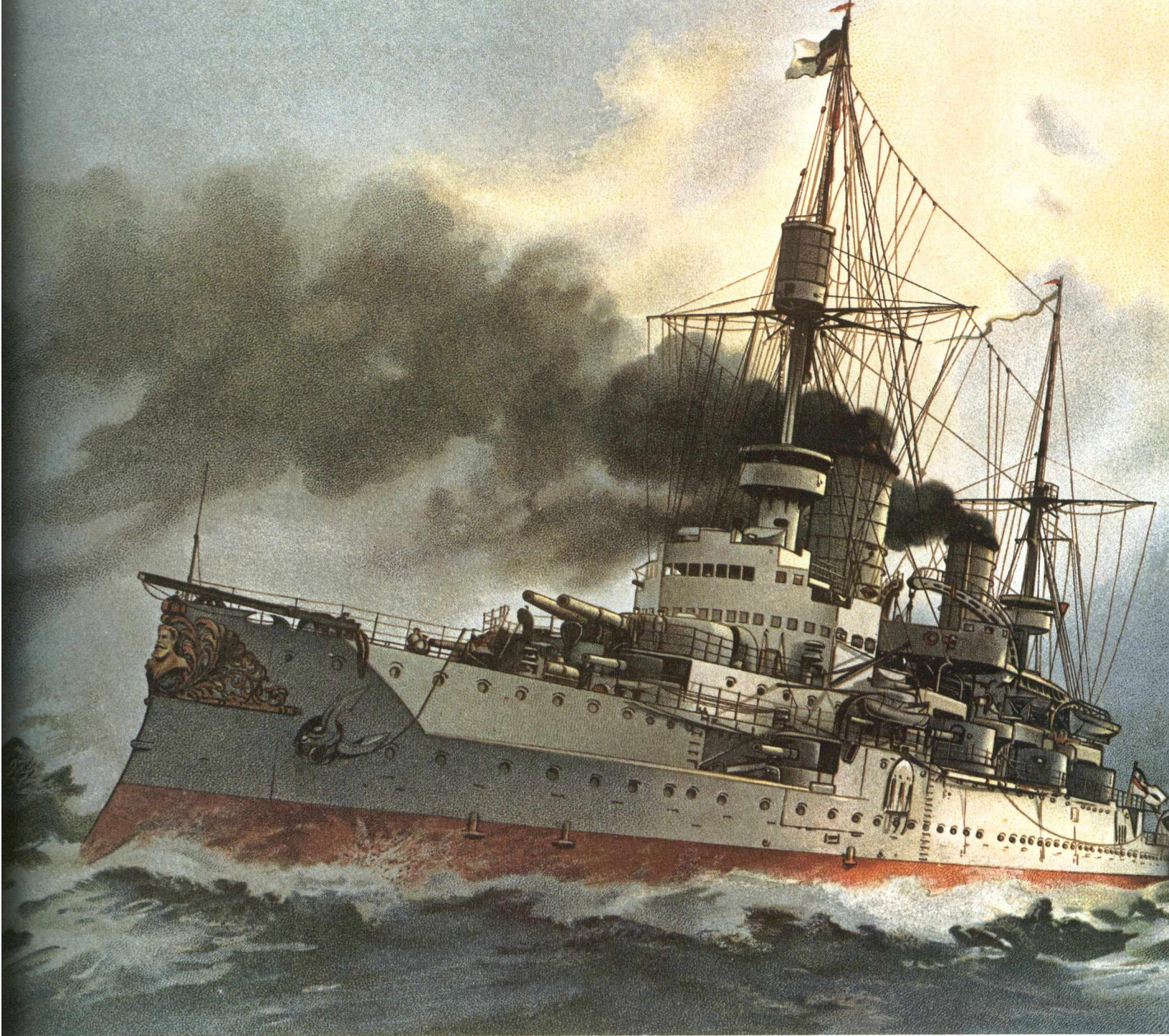

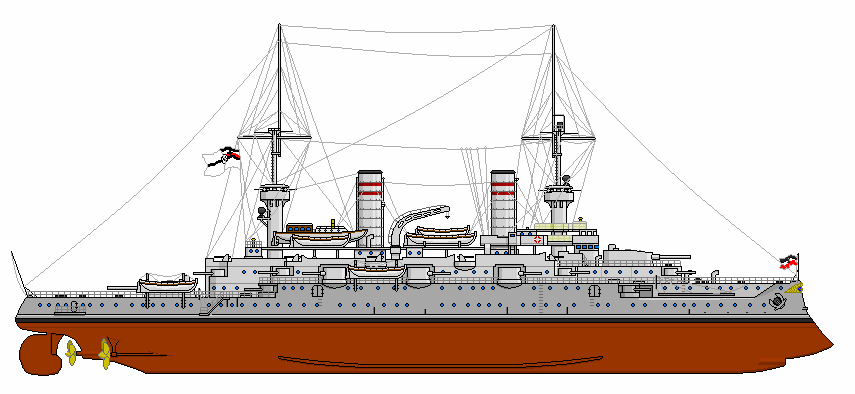

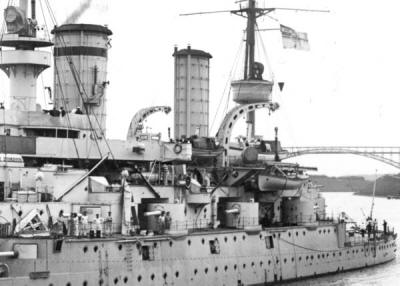

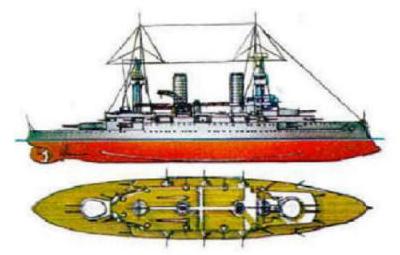

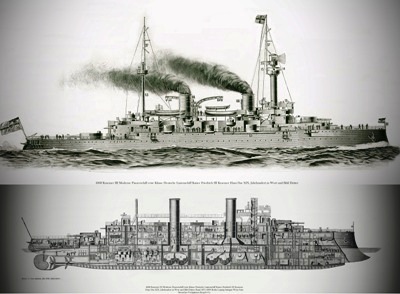

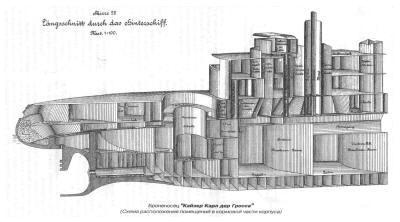

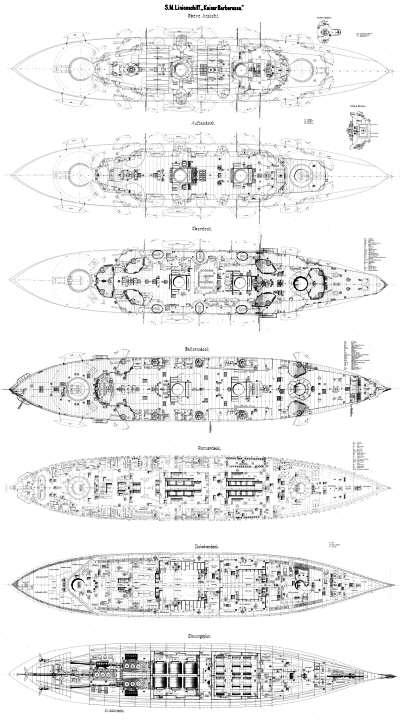

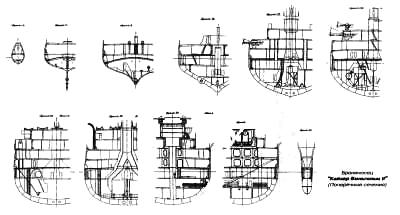

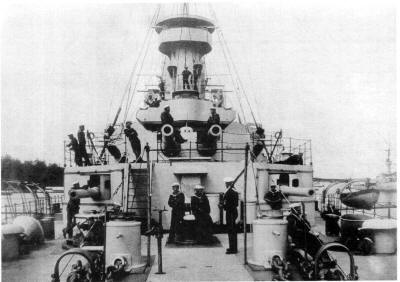

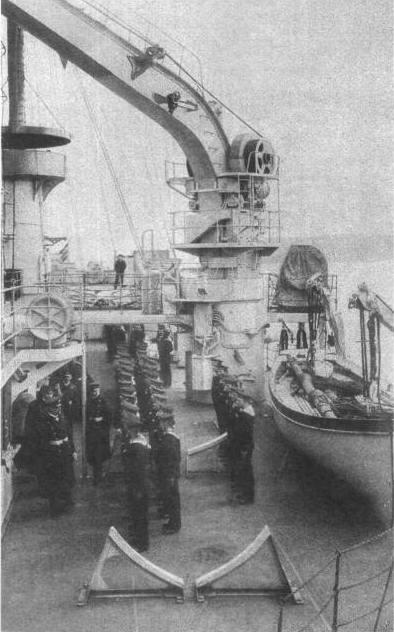

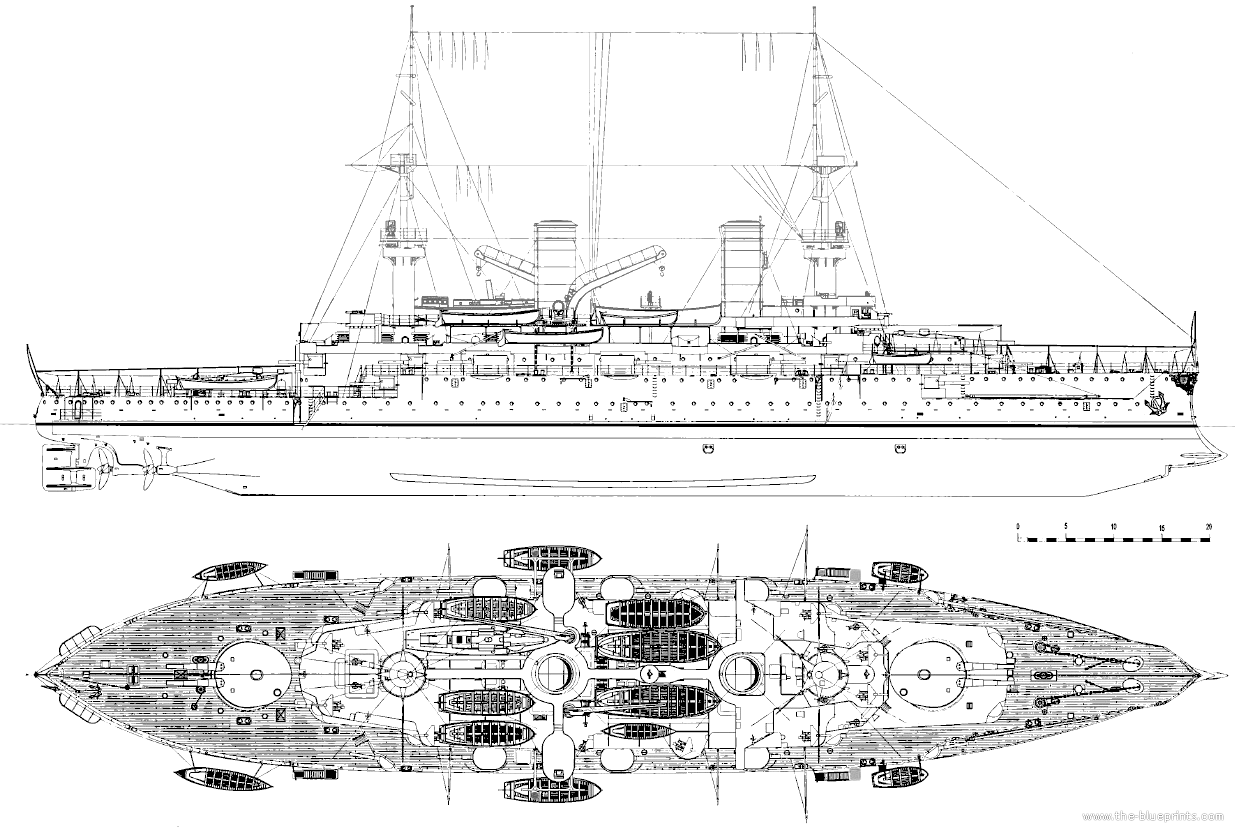

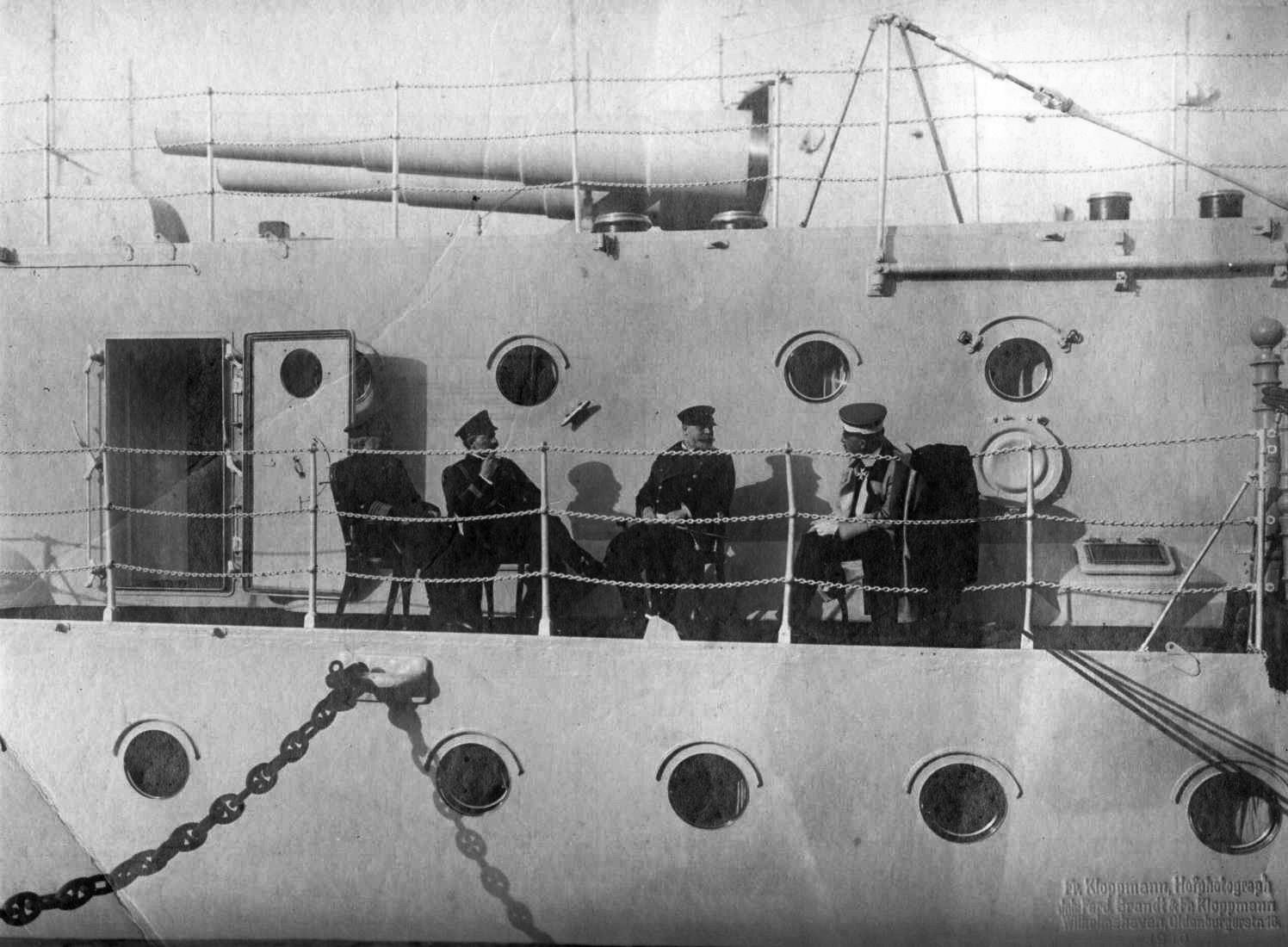

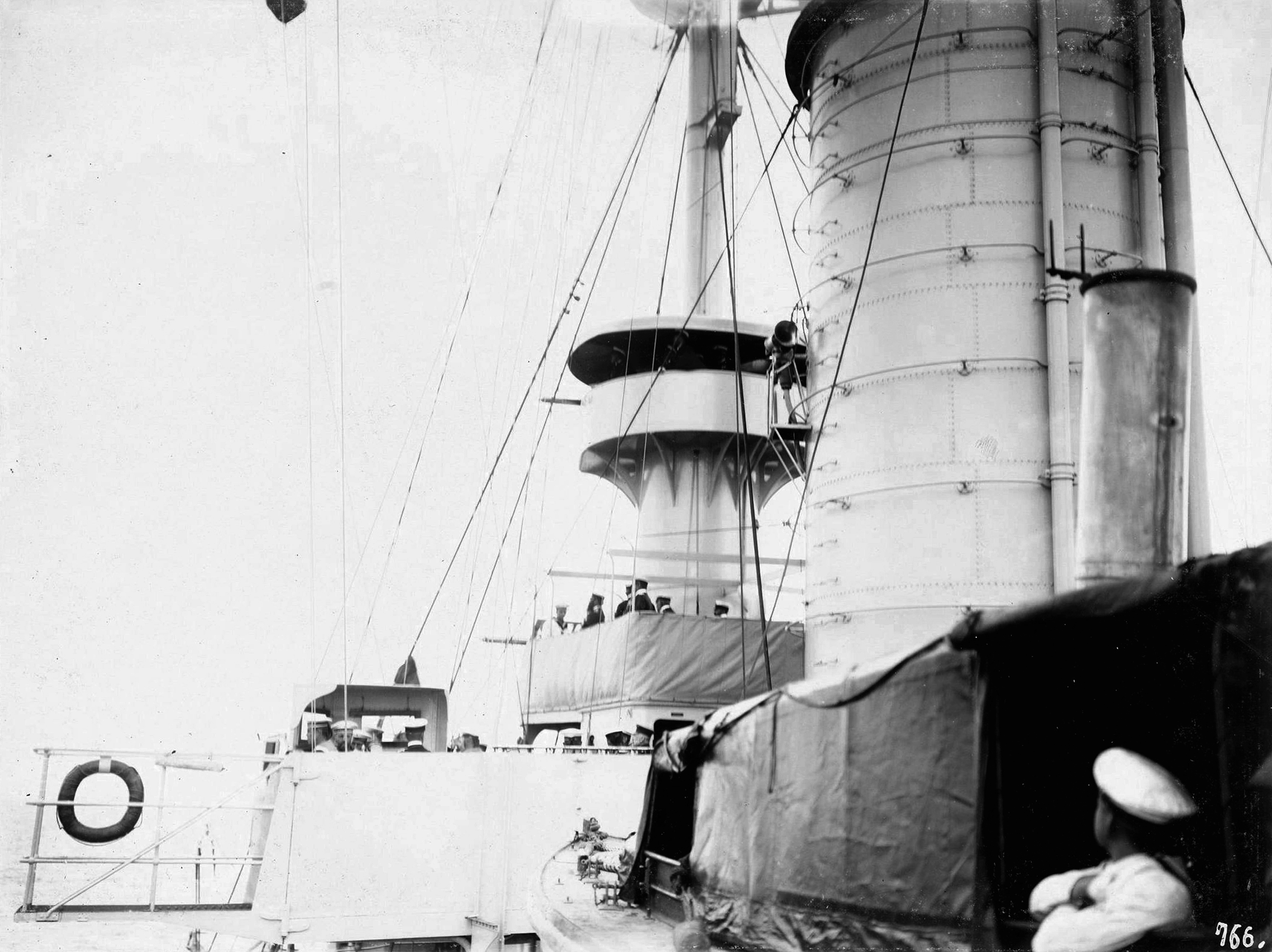

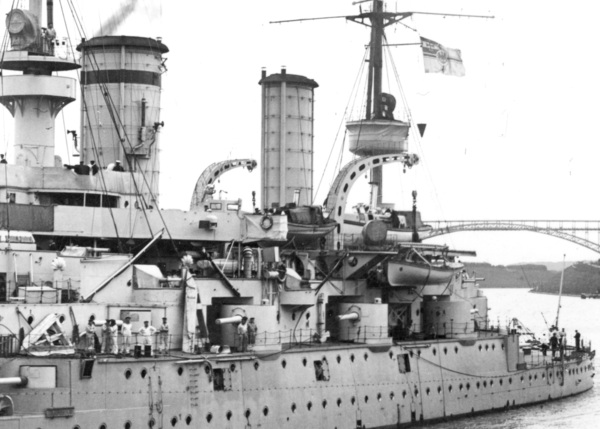

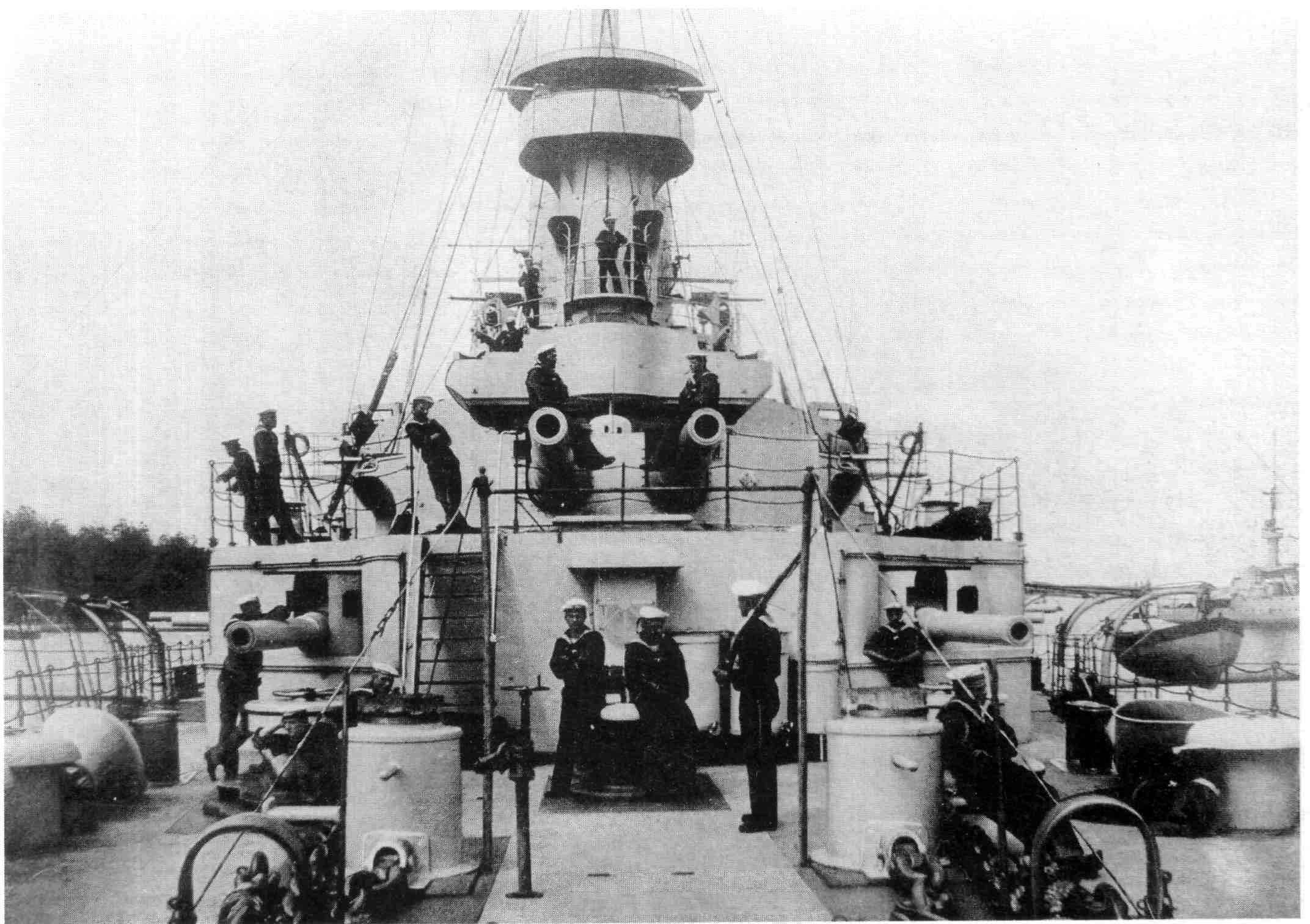

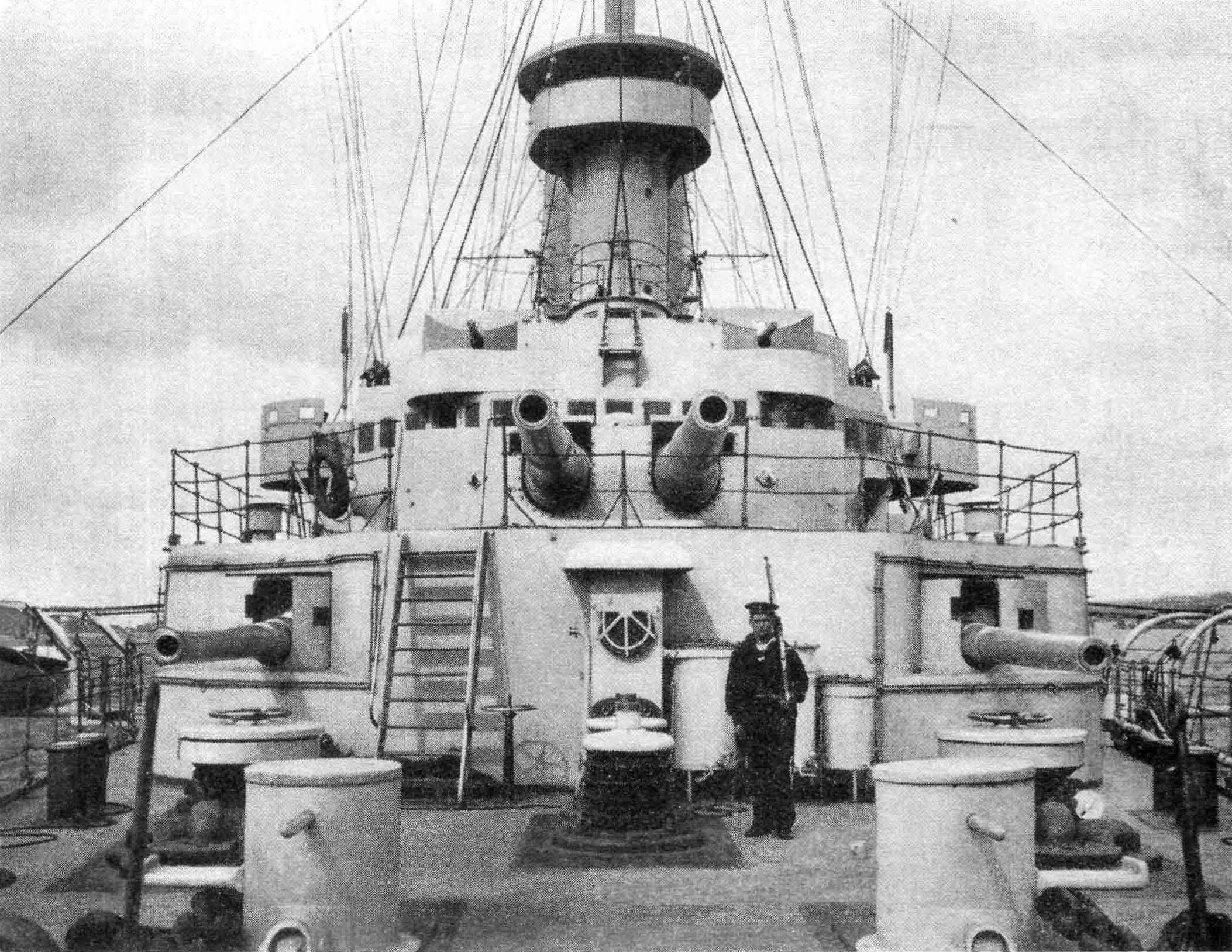

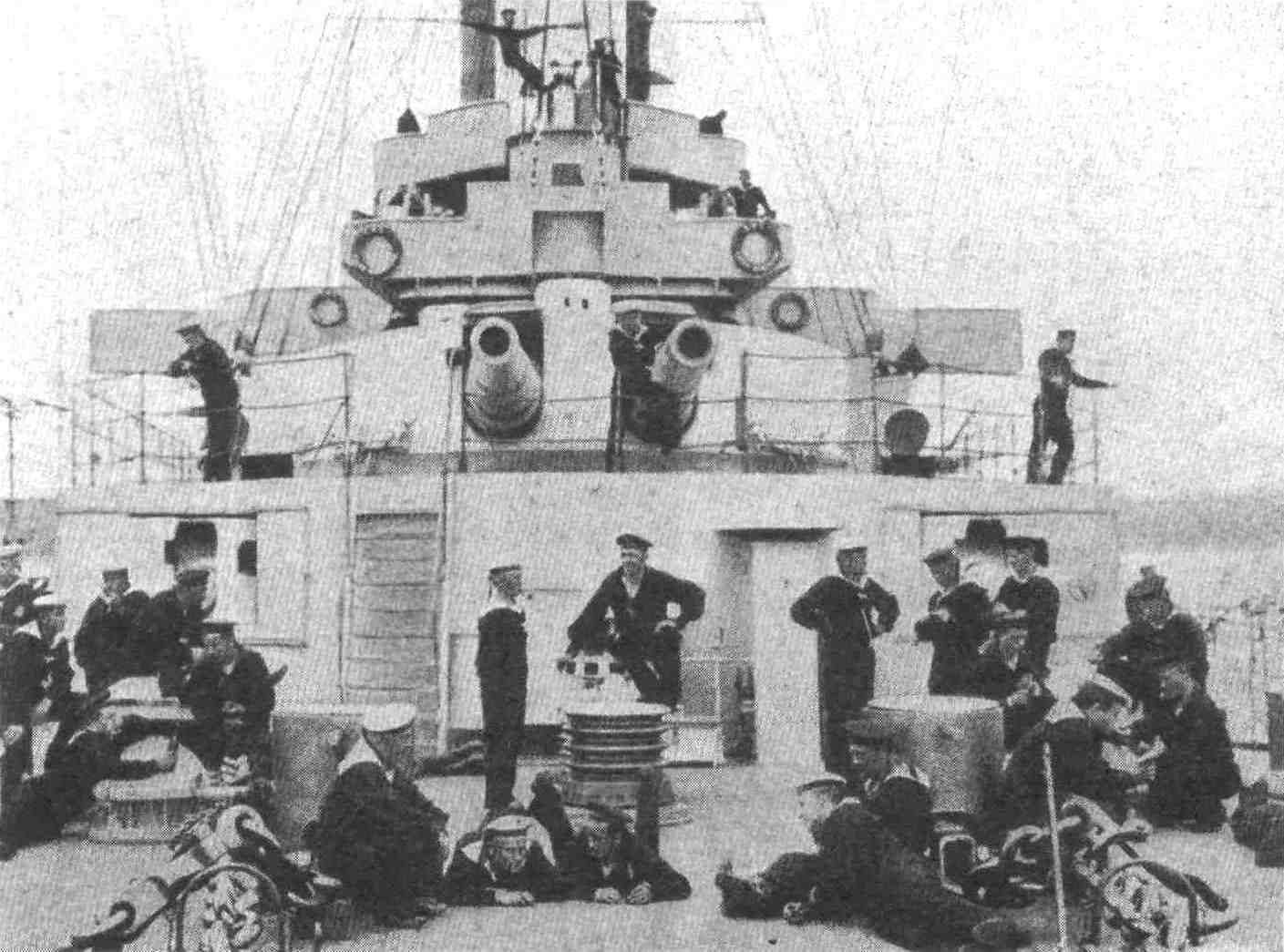

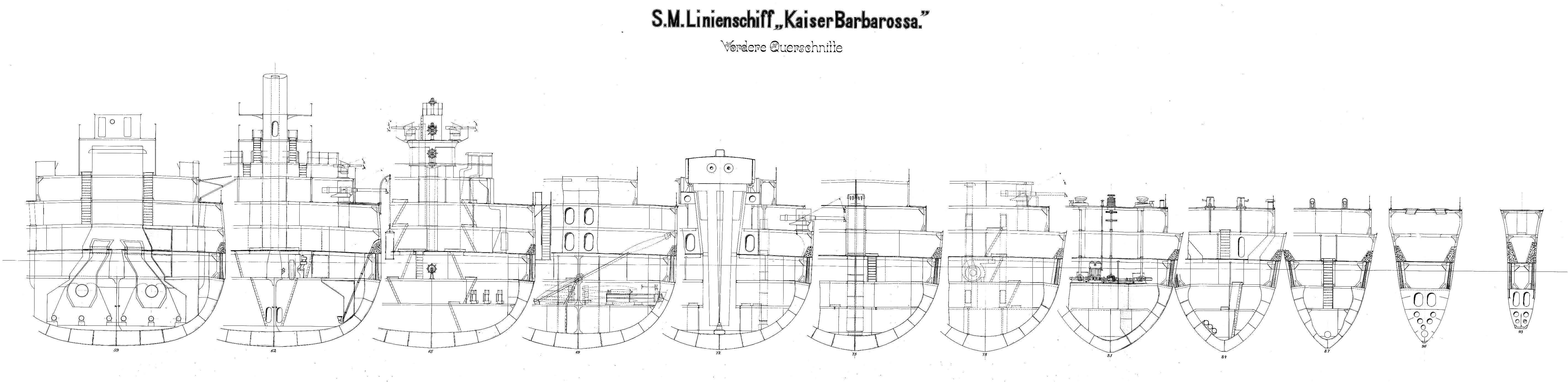

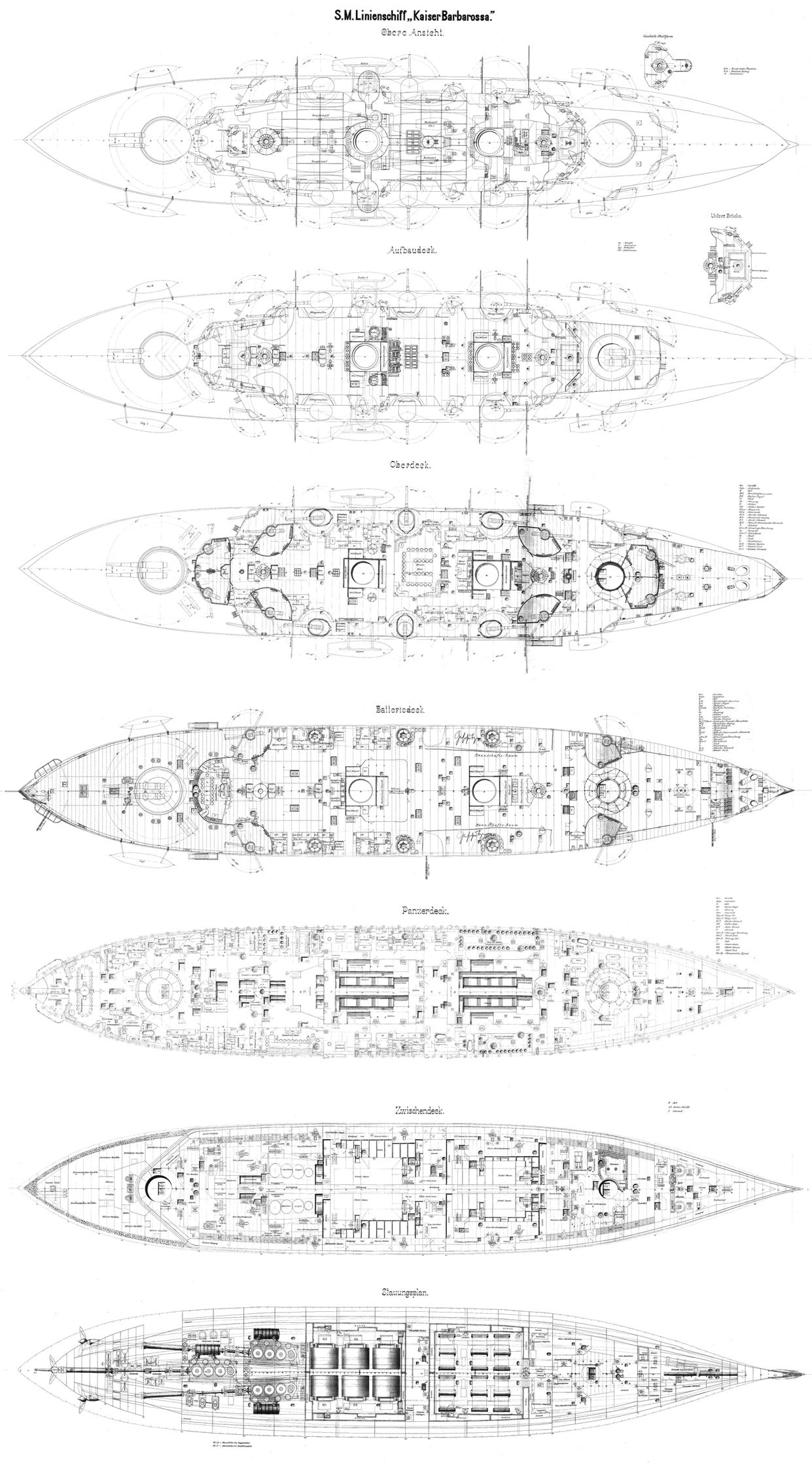

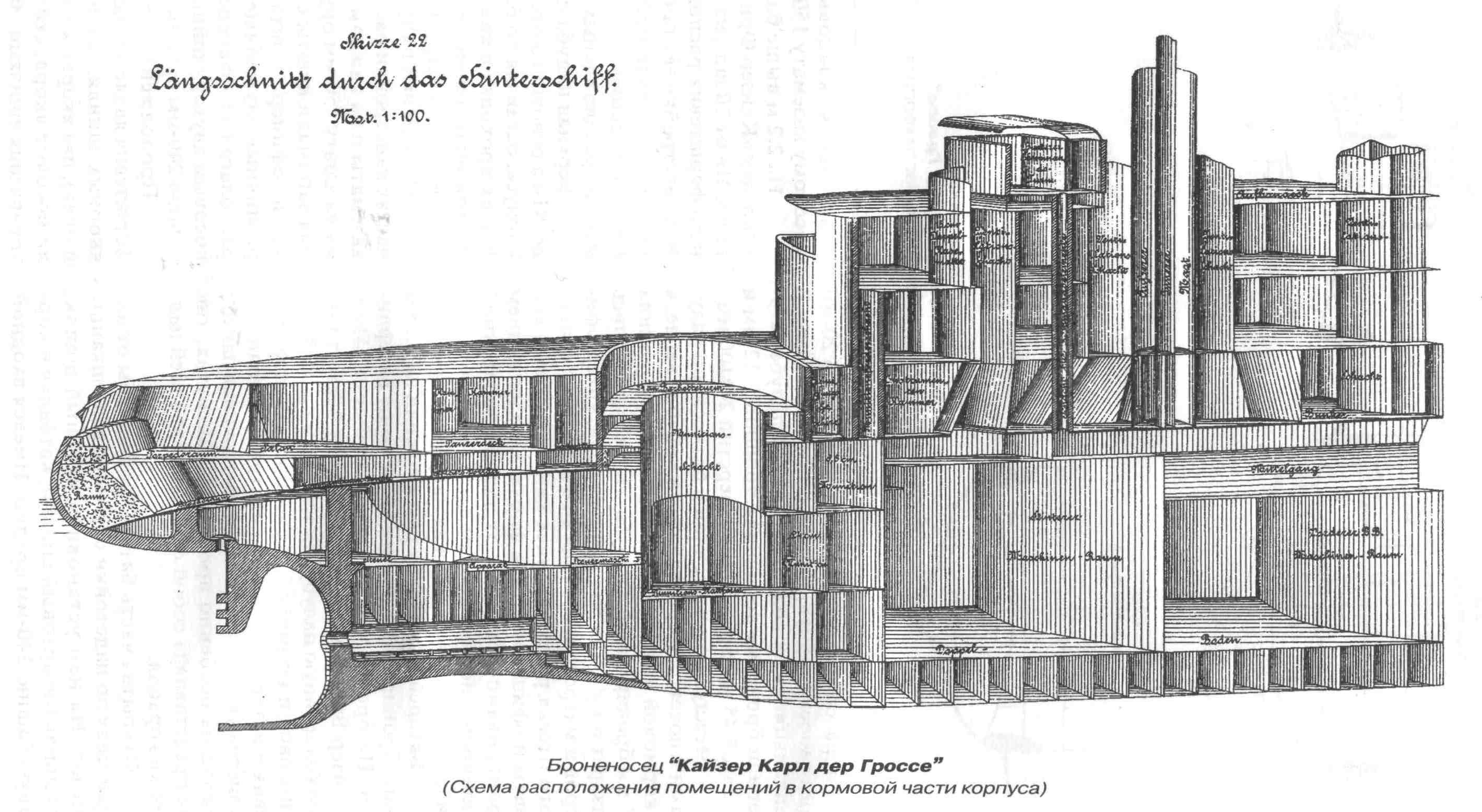

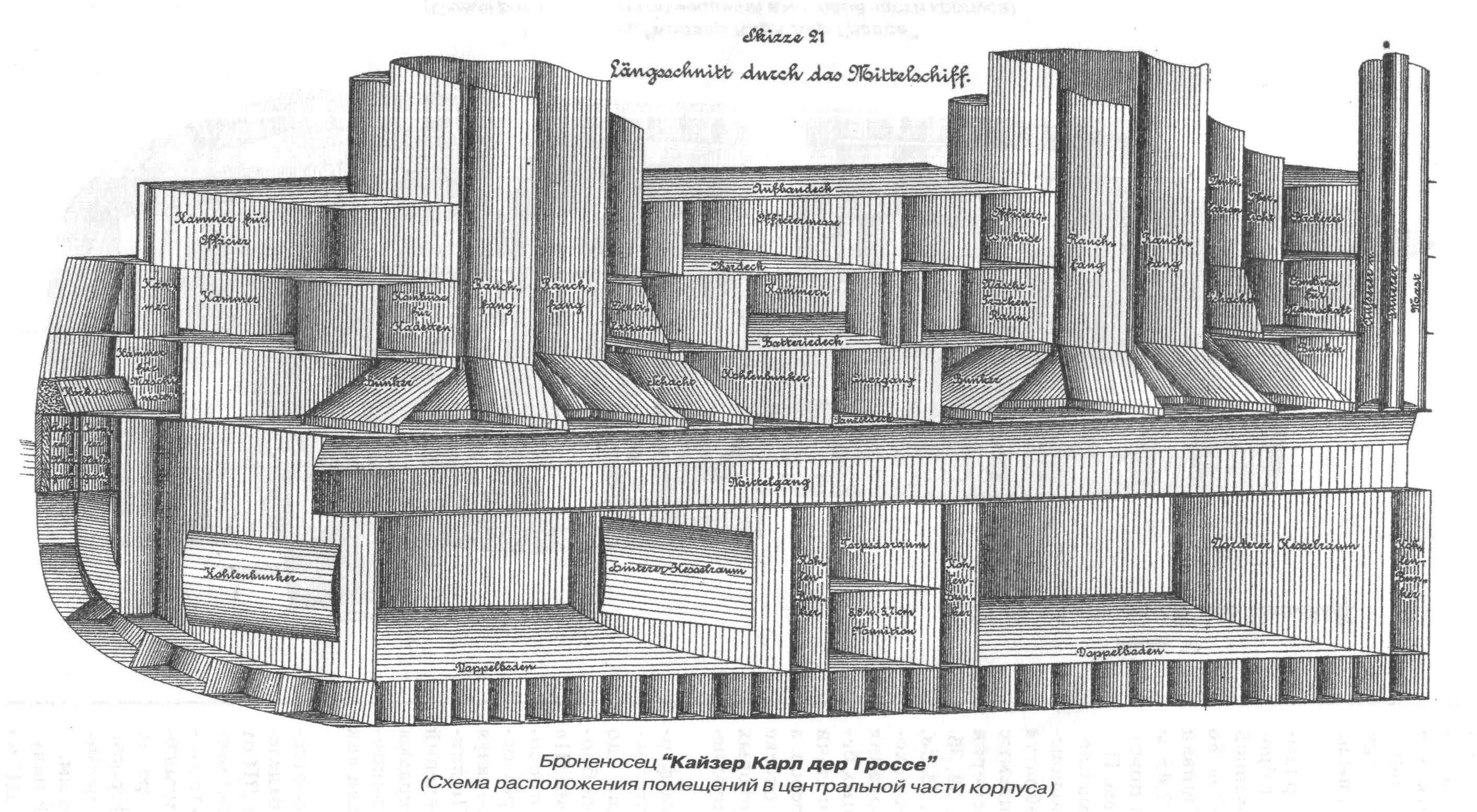

Общий план корабля представлял собой гармоничное сочетание артиллерии, мощности машинной установки и условий обитания экипажа, рациональное распределение массы, в необходимых пределах ограниченные размеры надстроек и довольно массивные в нижней части мачты с крупными трубчатыми стеньгами и огромными марсами наподобие французских броненосцев постройки того времени. Стоит отметить улучшенную мореходность и большой район плавания при гармоничности и простоте конструктивных узлов. Высокий надводный борт носовой части кораблей обеспечивал хорошую мореходность, а 150-мм орудиям - достаточную высоту ведения огня над уровнем моря (почти 7,25 м над ватерлинией при нормальном водоизмещении, против 5 м для 105-мм орудий у Brandenburg). Однако считавшийся необходимым для создания лучшей мореходности высокий борт, наличие больших надстроек для размещения экипажа сильно увеличивали силуэт и, соответственно, парусность корабля, понижая таким образом его остойчивость. Для её обеспечения и, возможно, так-же для экономии водоизмещения, при значительной высоте надводного борта в носовой части, пришлось сократить длину верхней палубы в корме и значительно понизить положение кормовой башни главного калибра.

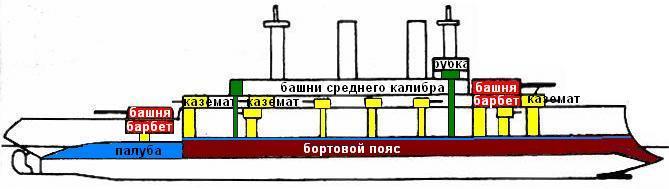

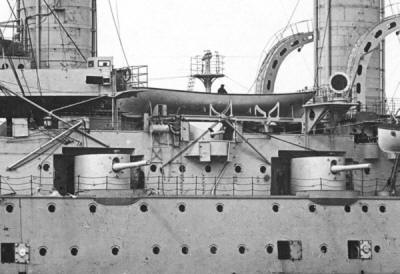

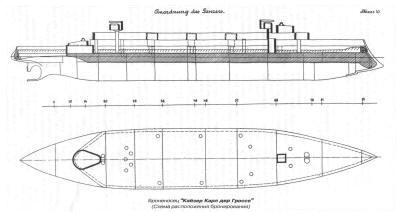

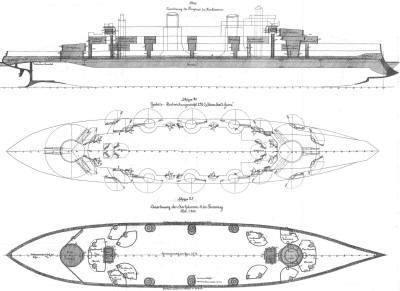

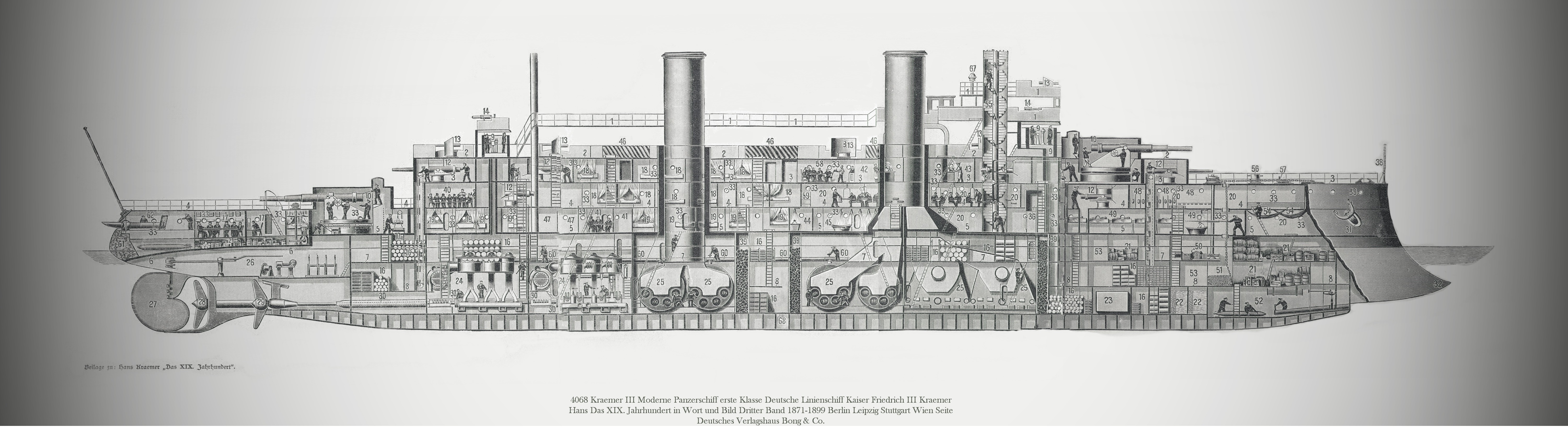

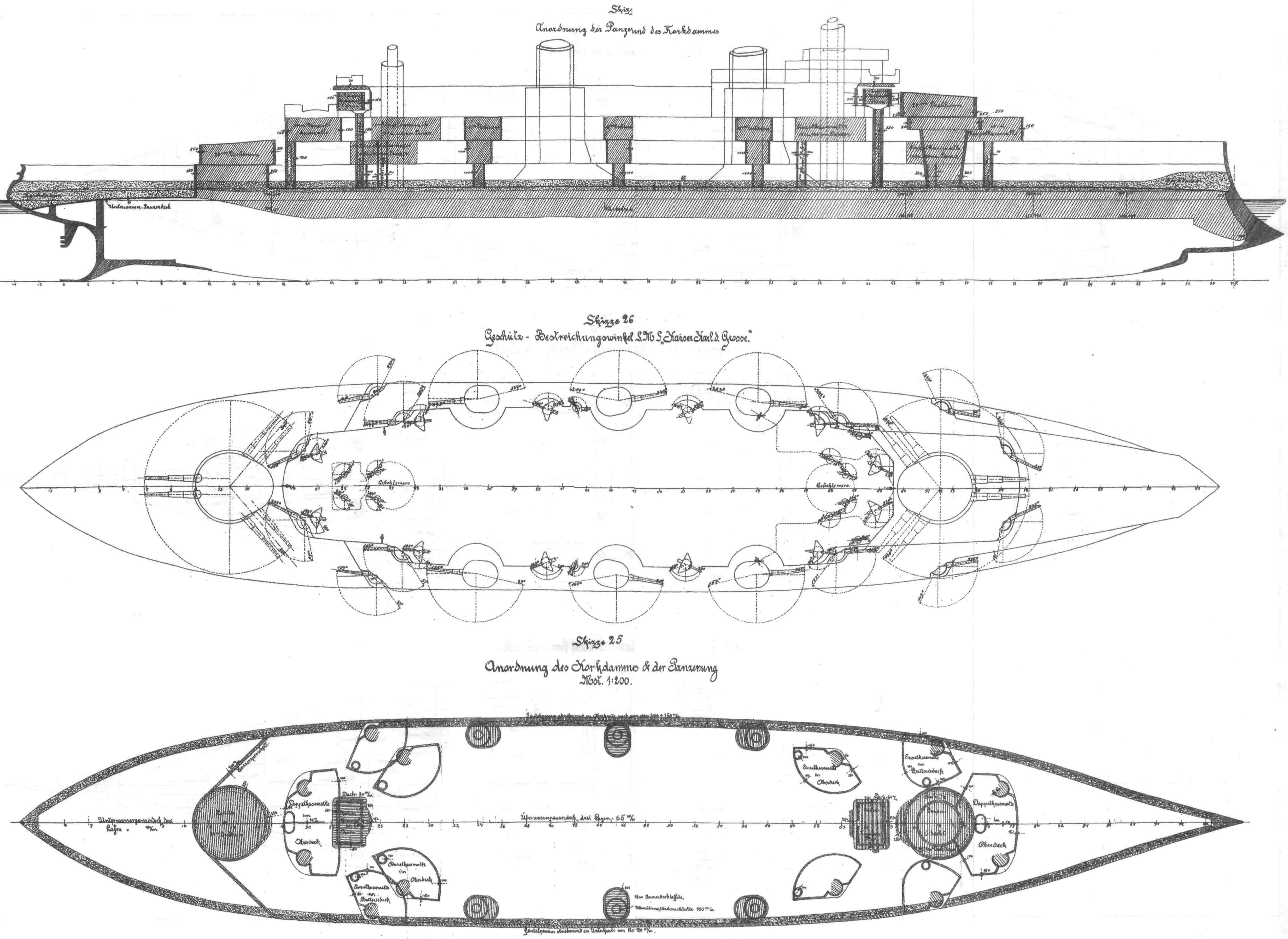

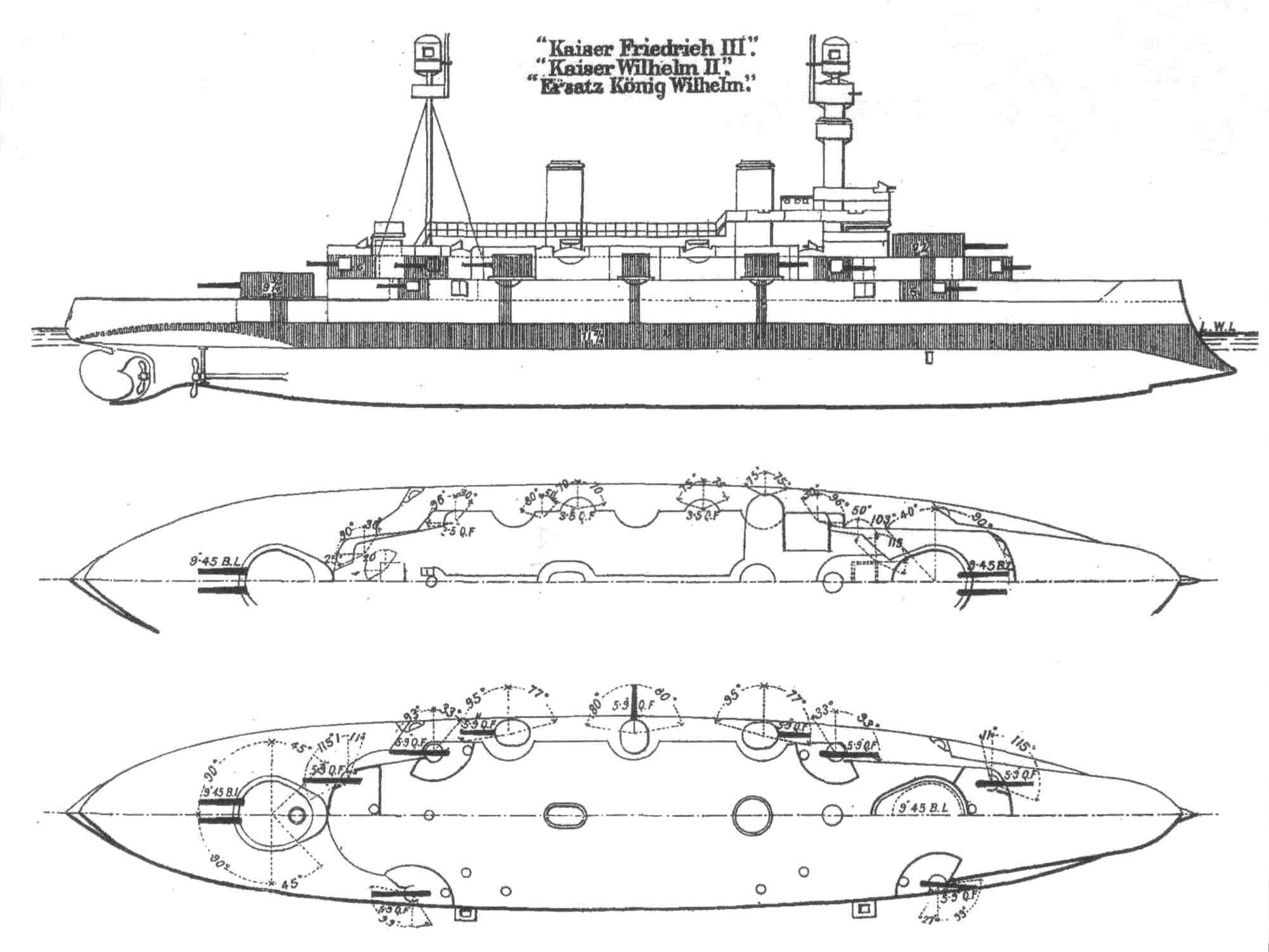

По своей конструкции проект представлял собой высокобортный башенно-казематный броненосный корабль с двумя бронированными вращающимися башнями артиллерии главного калибра в оконечностях, десятью казематами по всему периметру надстройки и шестью вращающимися башнями артиллерии среднего калибра в средней части корабля, двумя бронированными боевыми рубками, главным броневым поясом от кормовой поперечной броневой переборки до форштевня и бронированной палубой выше и ниже ватерлинии. Кормовую оконечность защищала только бронированная палуба, расположенная ниже ватерлинии. Для защиты лёгкой артиллерии установили броневые щиты.

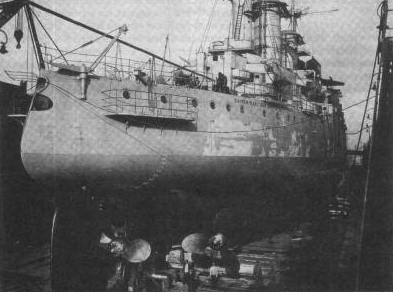

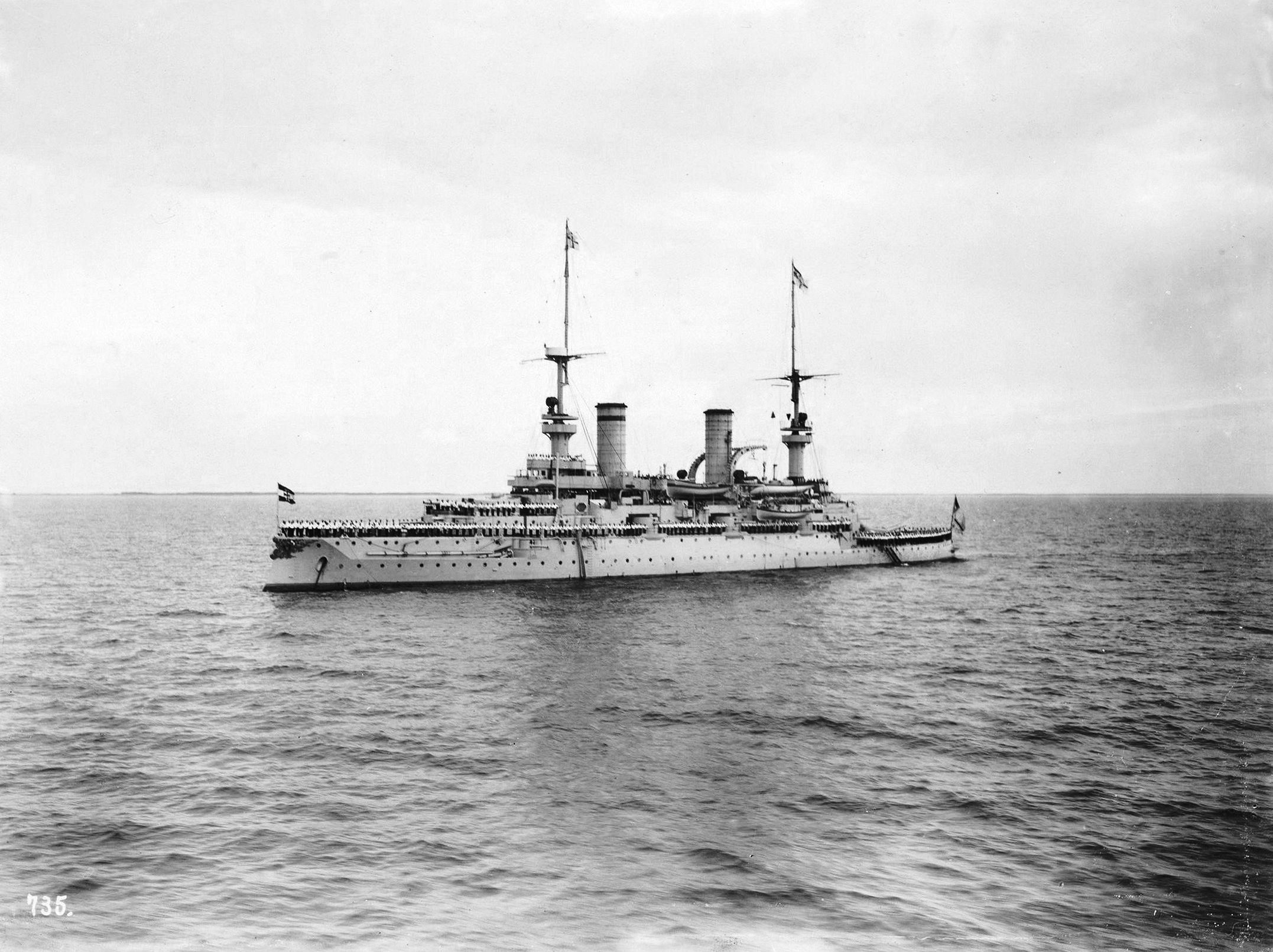

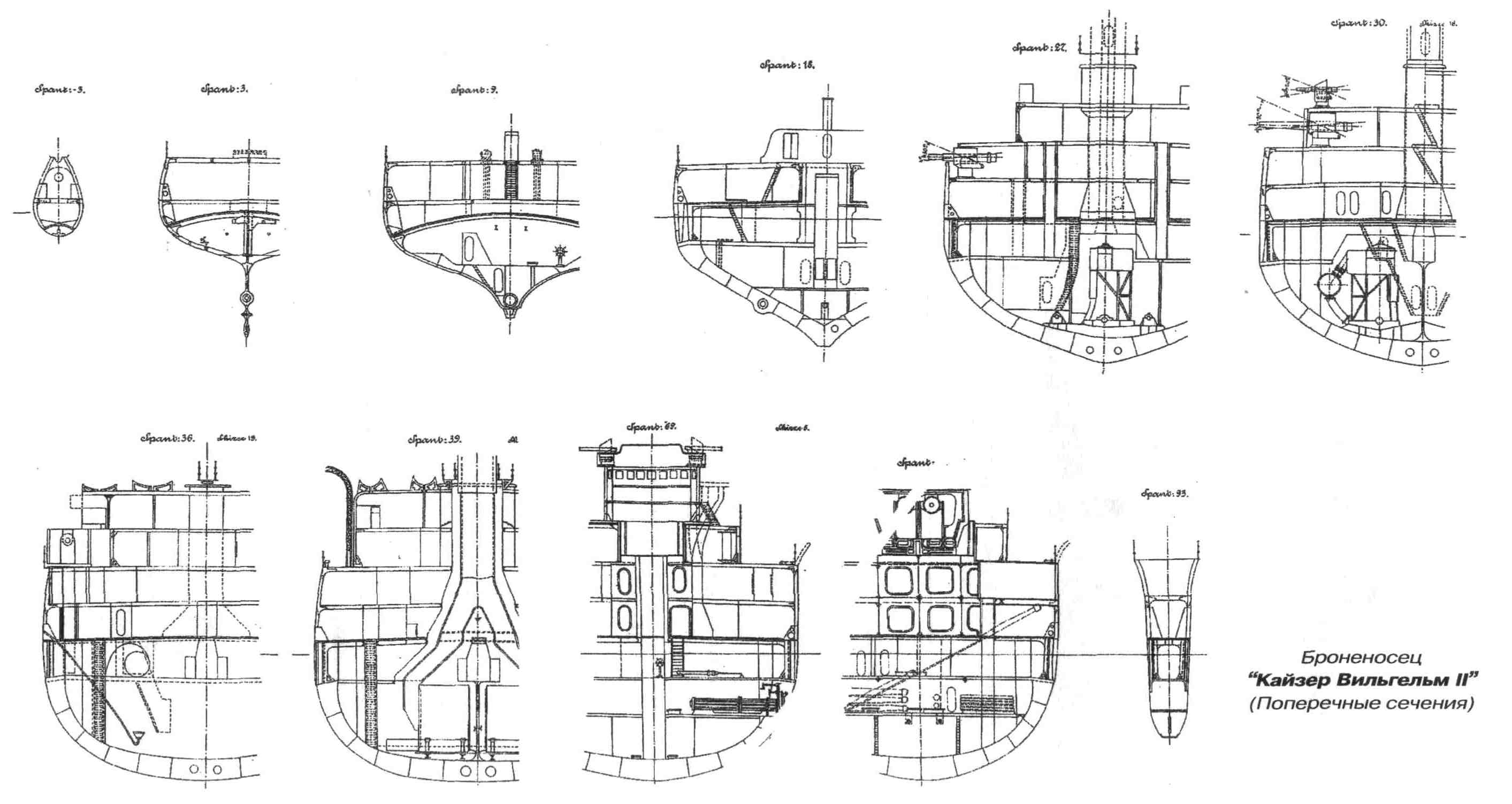

Проектное водоизмещение броненосцев 1-го класса типа Kaiser (включая вес боезапаса, экипажа, провианта и другого специального оборудования) составляло, согласно Грёнеру - 11097 т, по Эверсу - 11152 т при средней осадке 7,83 м по конструктивную ватерлинию или 11200 т по другим источникам, то есть на 1084-1187 т больше, чем у броненосцев типа Brandenburg (10013 т).

Полное (наибольшее) водоизмещение, по разным источникам, составляло около 12200 т и включало максимальный запас угля 1070 т без учёта загрузки палубы (согласно Эверс, 1050 т угля) при осадке 8,10 м носом и 8,45 м кормой.

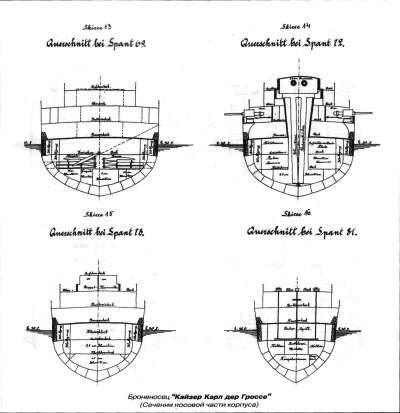

Ширина корабля на мидель-шпангоуте (48 шп. для броненосцев Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II и 47 шп. для трёх остальных) составляла 20,4 м, на 0,9 м шире, отношение L/B=6,14, против 5,93 у броненосцев типа Brandenburg. Высота борта, замеренная от верхней кромки верхнего горизонтального листа киля до верхней кромки балки борта (среднего бимса) в середине между перпендикулярами, составляла 13,1 м против, согласно Грёнеру, 11,0 м у броненосцев типа Brandenburg. Высота борта, замеренная от киля до верхней палубы на мидель-шпангоуте, достигала 13,2 м.

Высота надводного борта при нормальном водоизмещении была в носовой части для броненосцев Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II равна 6,0 м, для трёх остальных 5,8 м и в кормовой 3,4 м для всех.

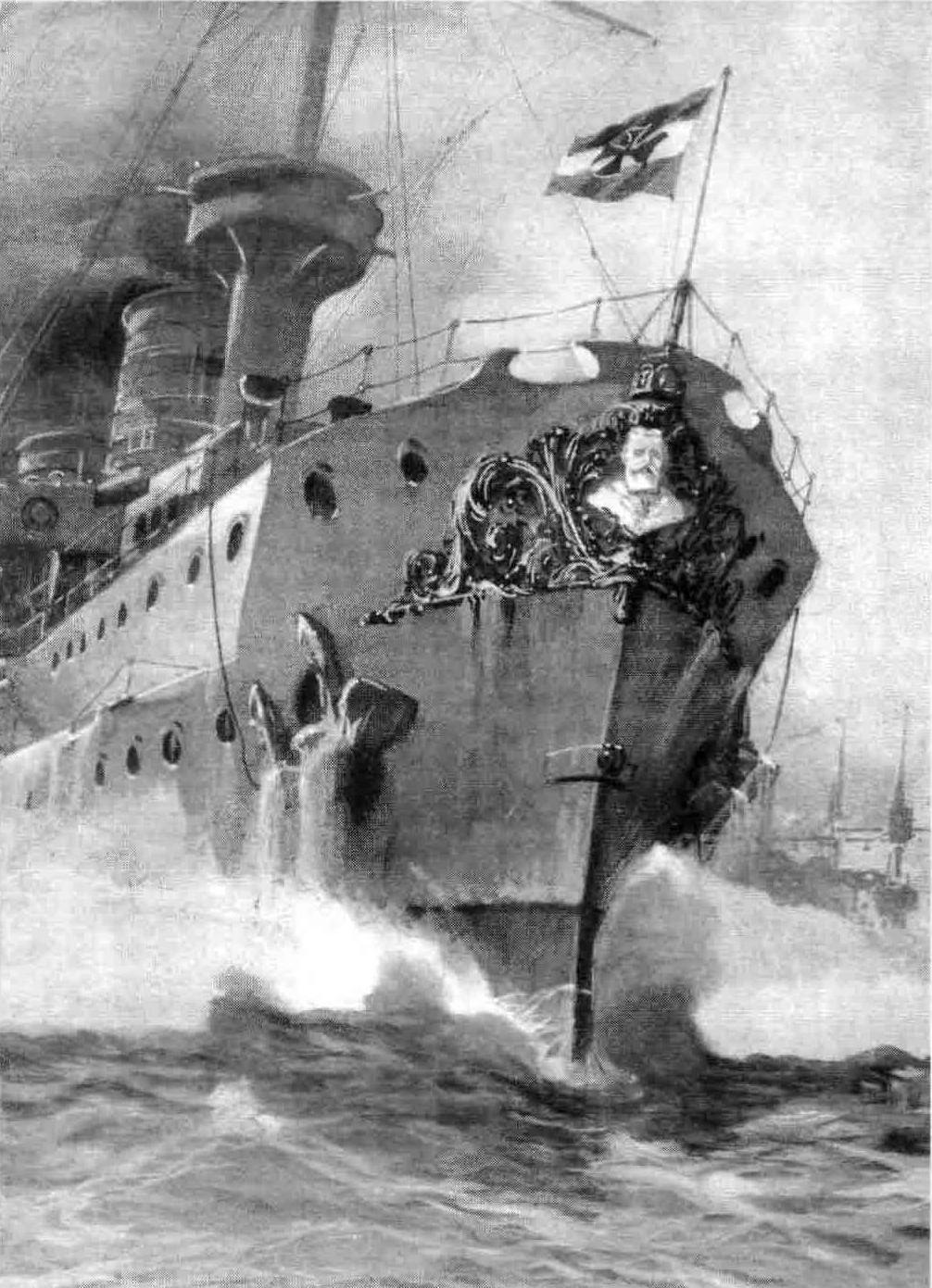

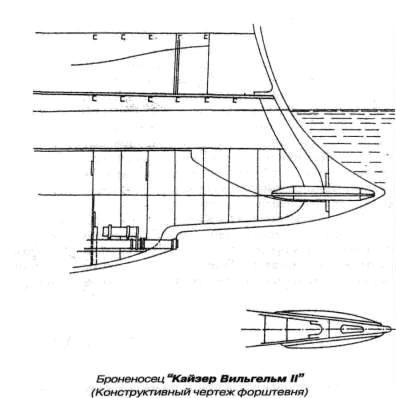

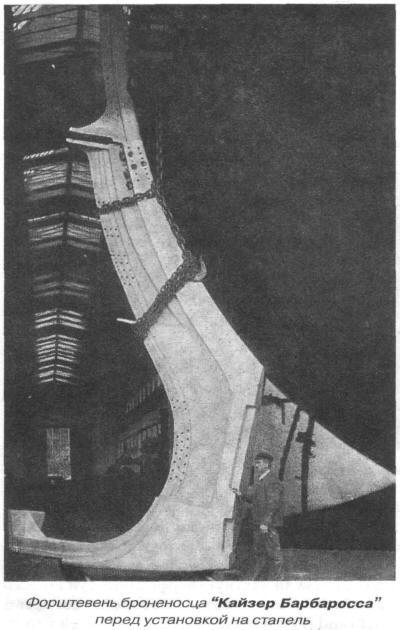

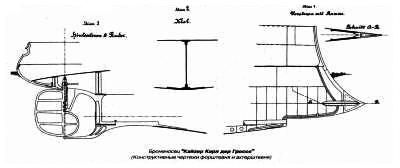

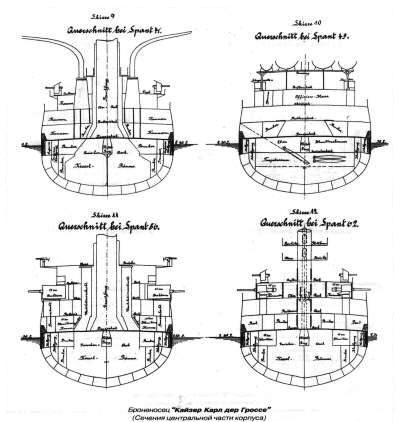

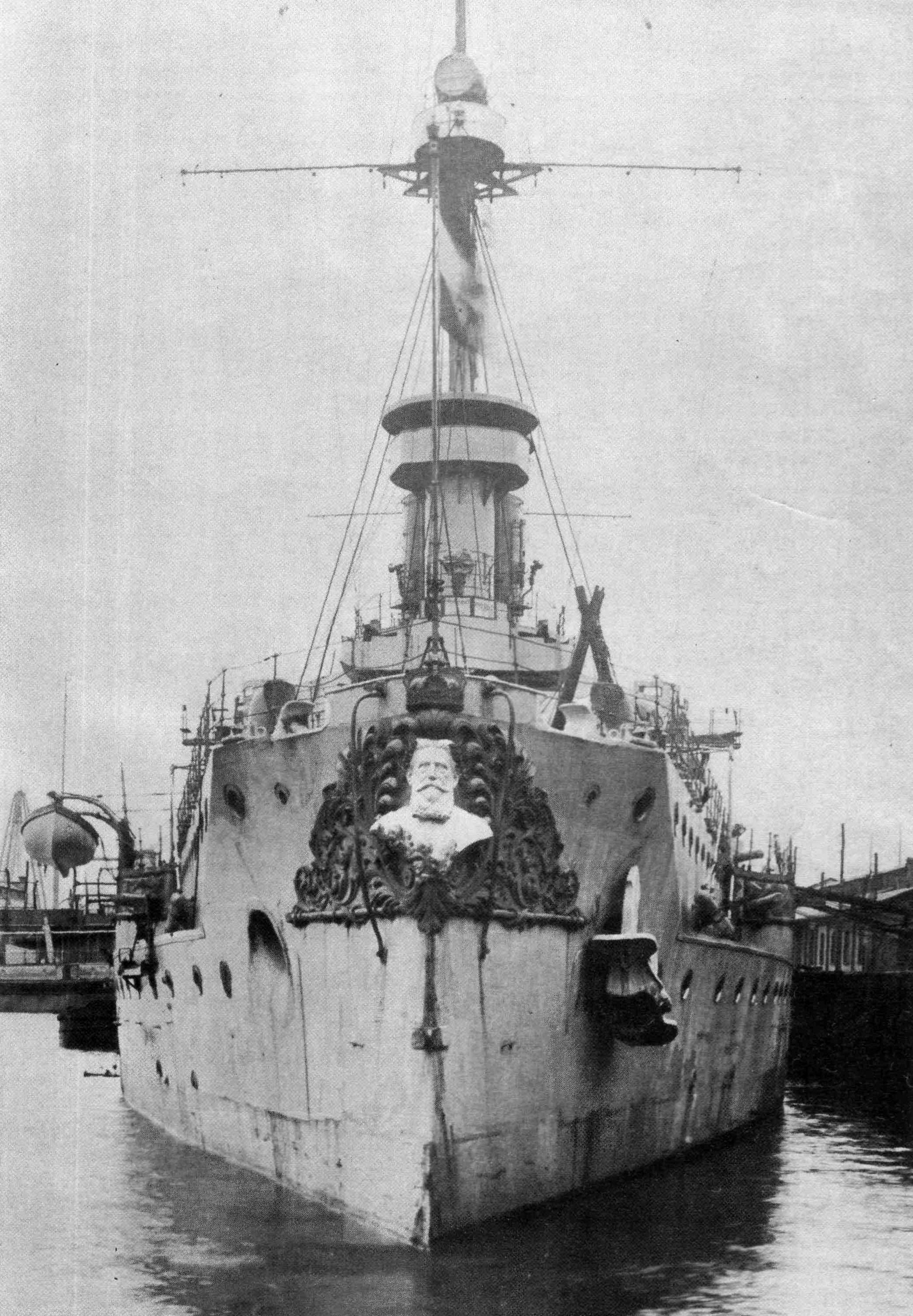

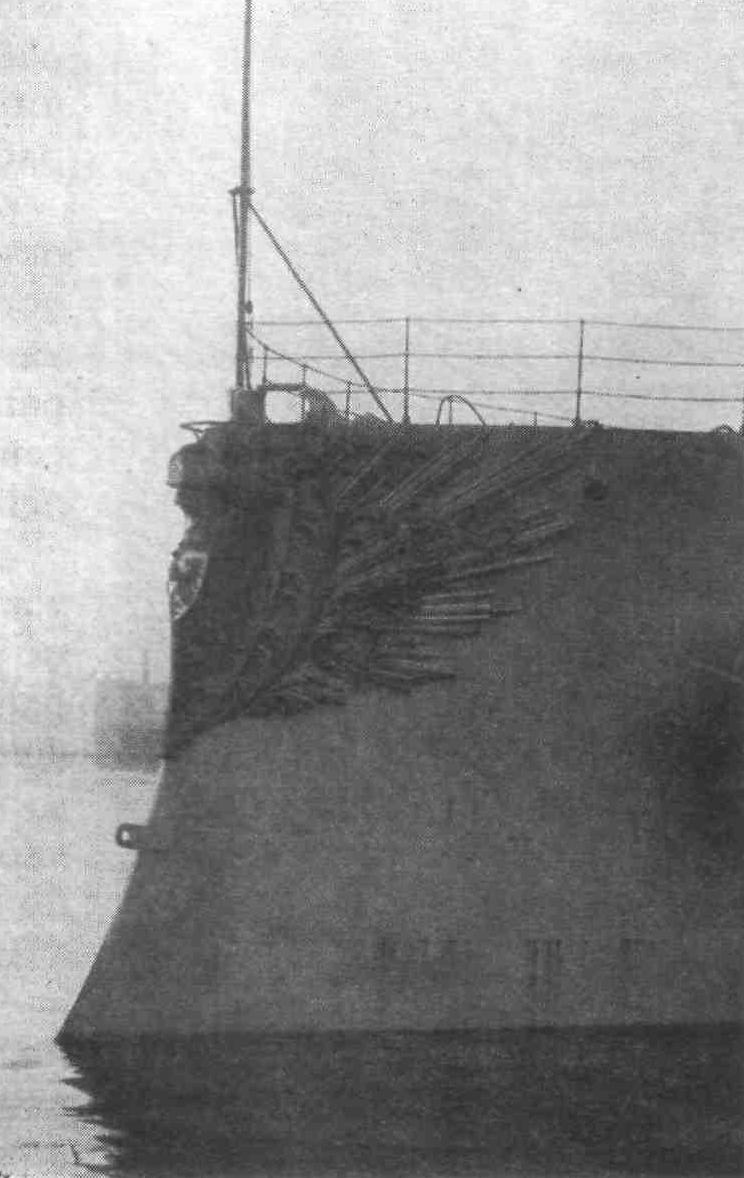

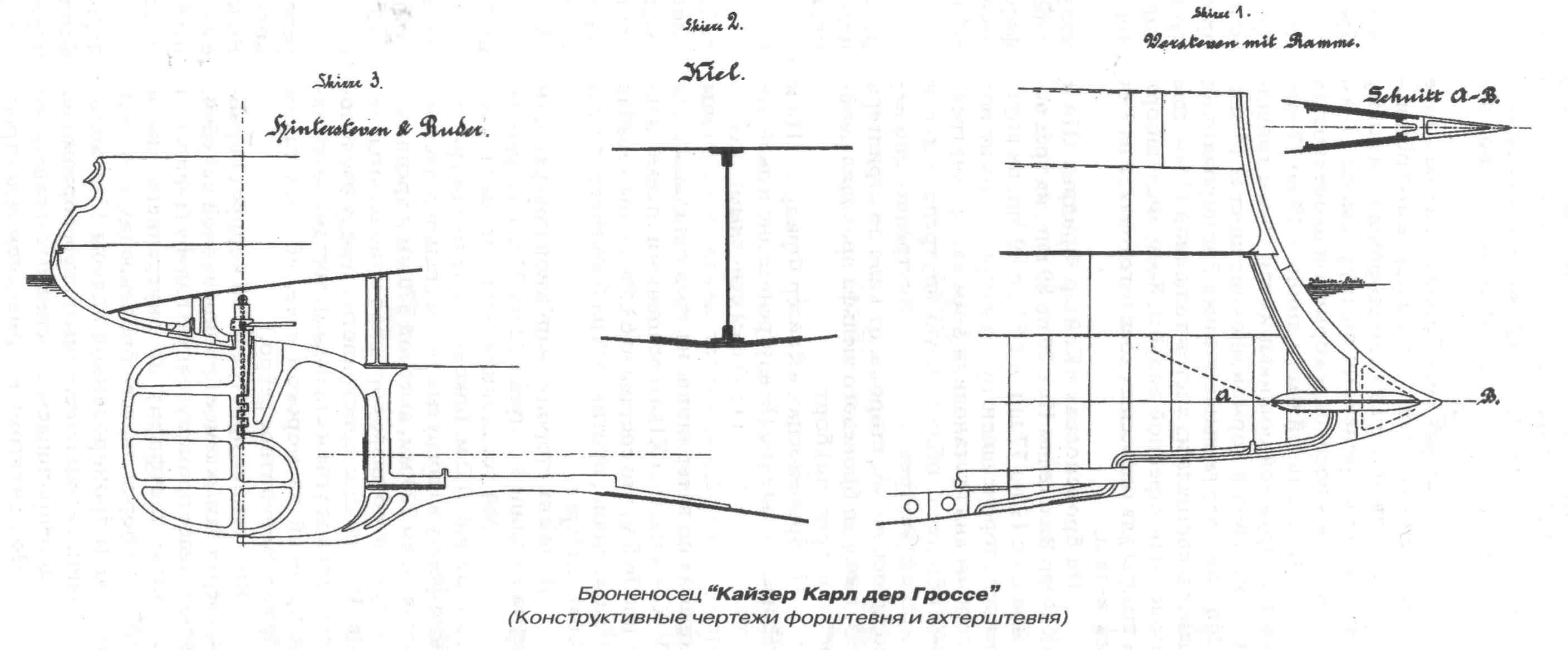

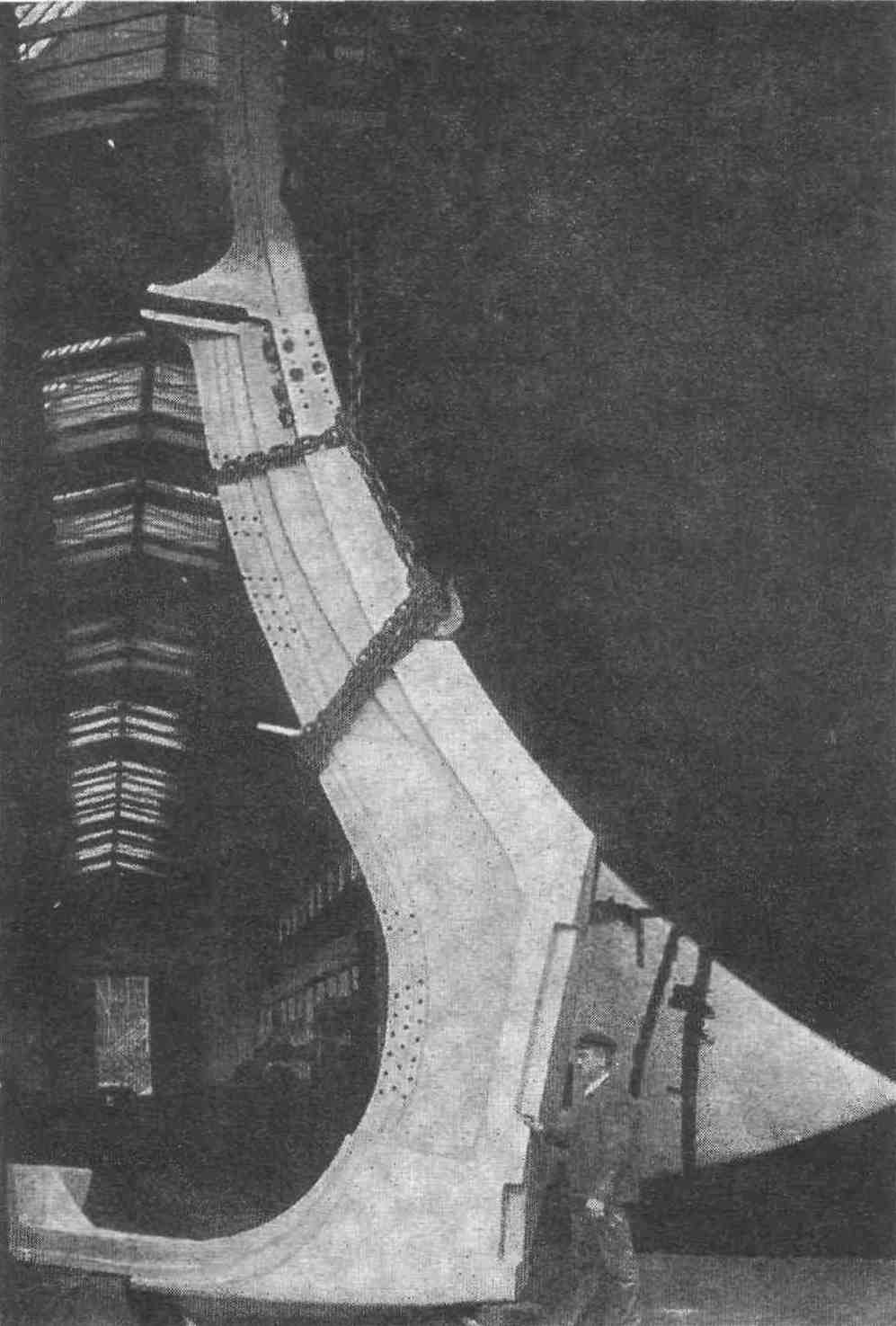

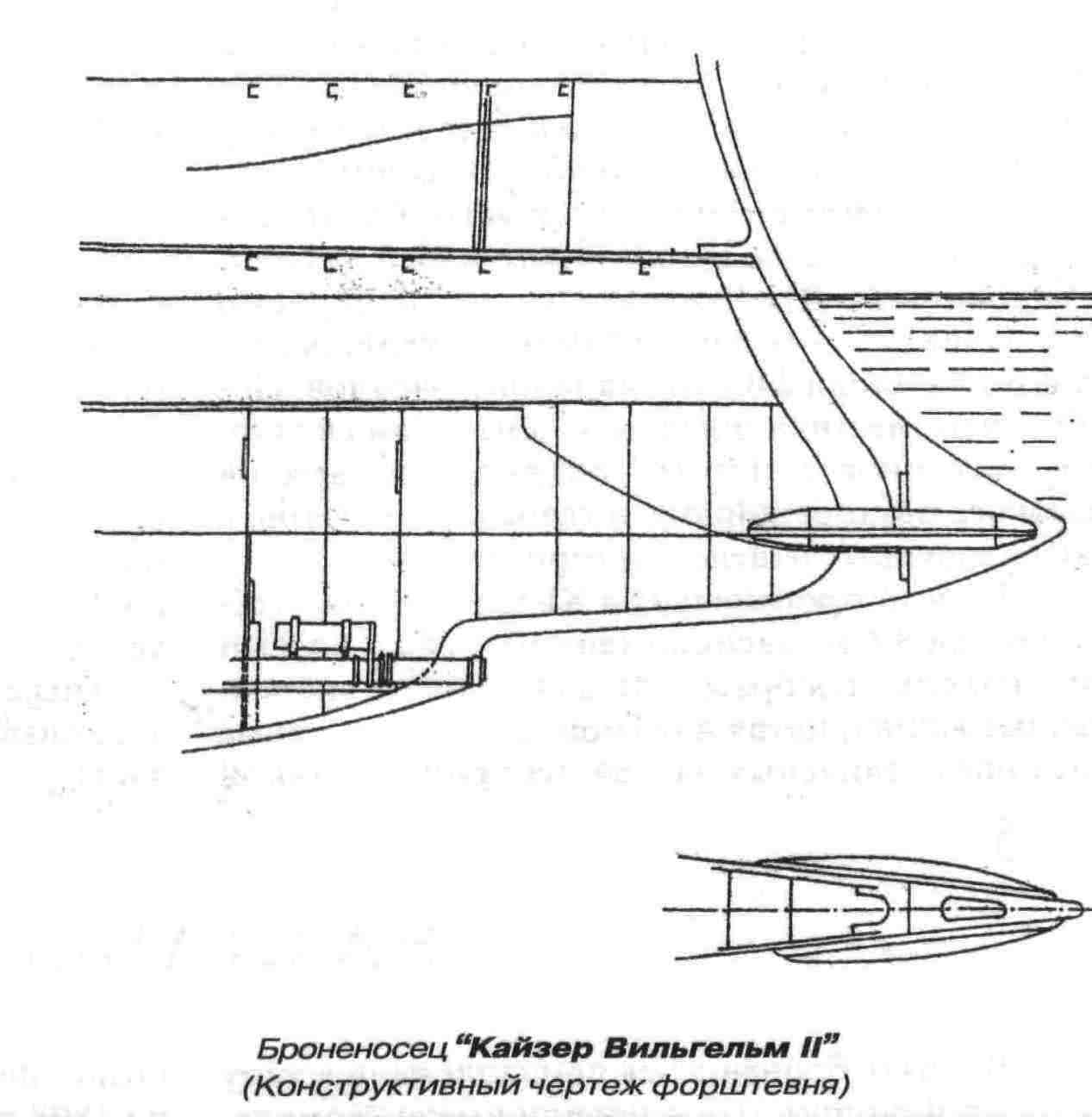

Способ клёпаных связей корпуса — смешанный набор поперечных шпангоутов и продольных стрингеров, вместе с килем, форштевнем и ахтерштевнем обеспечивающий продольную и поперечную прочность корпуса. Форштевень имел таранную форму, простирался от верхней палубы до киля и в своей нижней части имел отверстие под трубу носового подводного торпедного аппарата. Он был собран из четырёх пустотелых, отлитых из мягкой мартеновской стали деталей и образовывал своей выступающей вперёд оконечностью шпирон для нанесения таранного удара. Верхняя деталь форштевня проходила от верхней до бронированной палубы. Вторая деталь образовывала переднюю его часть и внизу проходила до 95-го шп. Третья на уровне киля продолжалась от 95-го до 88-го шп., где соединялась с килевой частью, и имела отверстия с заплечиками для установки трубы носового подводного торпедного аппарата, закрывающимися снаружи водонепроницаемой крышкой. К передней, выступающей вперёд детали с помощью трёх поперечных шпонок крепили шпирон. Его конец находился на 3,5 м ниже ватерлинии и на 5,6 м впереди верхней части форштевня (4,5 м на броненосцах типа Brandenburg или на 1,1 м длиннее).

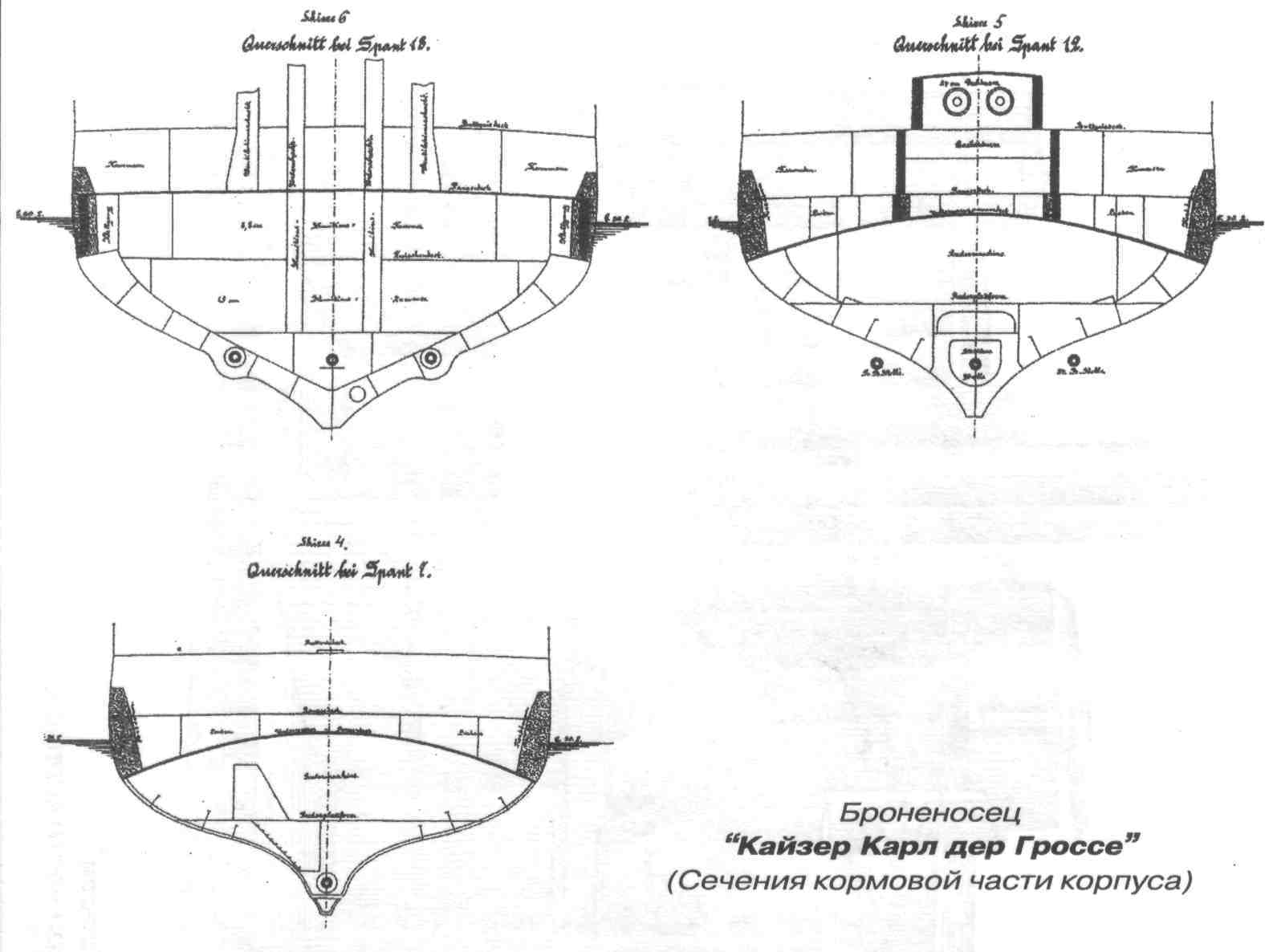

Ахтерштевень состоял из пяти деталей такого же стального литья и проходил от кормовой оконечности батарейной палубы до 12 шп., где соединялся с килем. Первая деталь ахтерштевня горизонтально проходила от 12-го до 0-го шп., где к ней крепилась пятка руля. Вторая деталь в своей вертикальной части имела отверстие под мортиру среднего гребного вала. Третья служила кронштейном для установки рудерписа (баллера) руля. Четвёртая образовывала саму выступающую в корму часть ахтерштевня и имела приливы для крепления концевой части бронированной палубы. Пятая подкрепляла батарейную палубу и имела отверстия для клюза кормового якоря и под трубу кормового надводного торпедного аппарата. Крепление деталей между собой и с килевой частью также осуществлялось с помощью заплечиков и стяжных болтов. Киль (или нулевой стрингер) длиной 91,2 м соединял форштевень с ахтерштевнем и проходил от 12 до 88 шп., обеспечивая продольную прочность и жёсткость, а также водонепроницаемость по всей длине корпуса. Киль состоял из вертикального неразрезного 15-мм стального листа высотой 1400 мм и двух нижних горизонтальных стальных листов, лежащих друг на друге и склёпанных с помощью двух стальных угольников. Из них верхний 16-мм лист шириной 1090 мм был шире 17-мм нижнего, имевшего ширину 750 мм, что позволяло крепить прилегающие листы днища внахлёст заподлицо с нижним листом киля. Заподлицо с верхней кромкой вертикального листа киля на всю его длину приклепали два стальных угольника для крепления листов обшивки внутреннего (второго) дна.

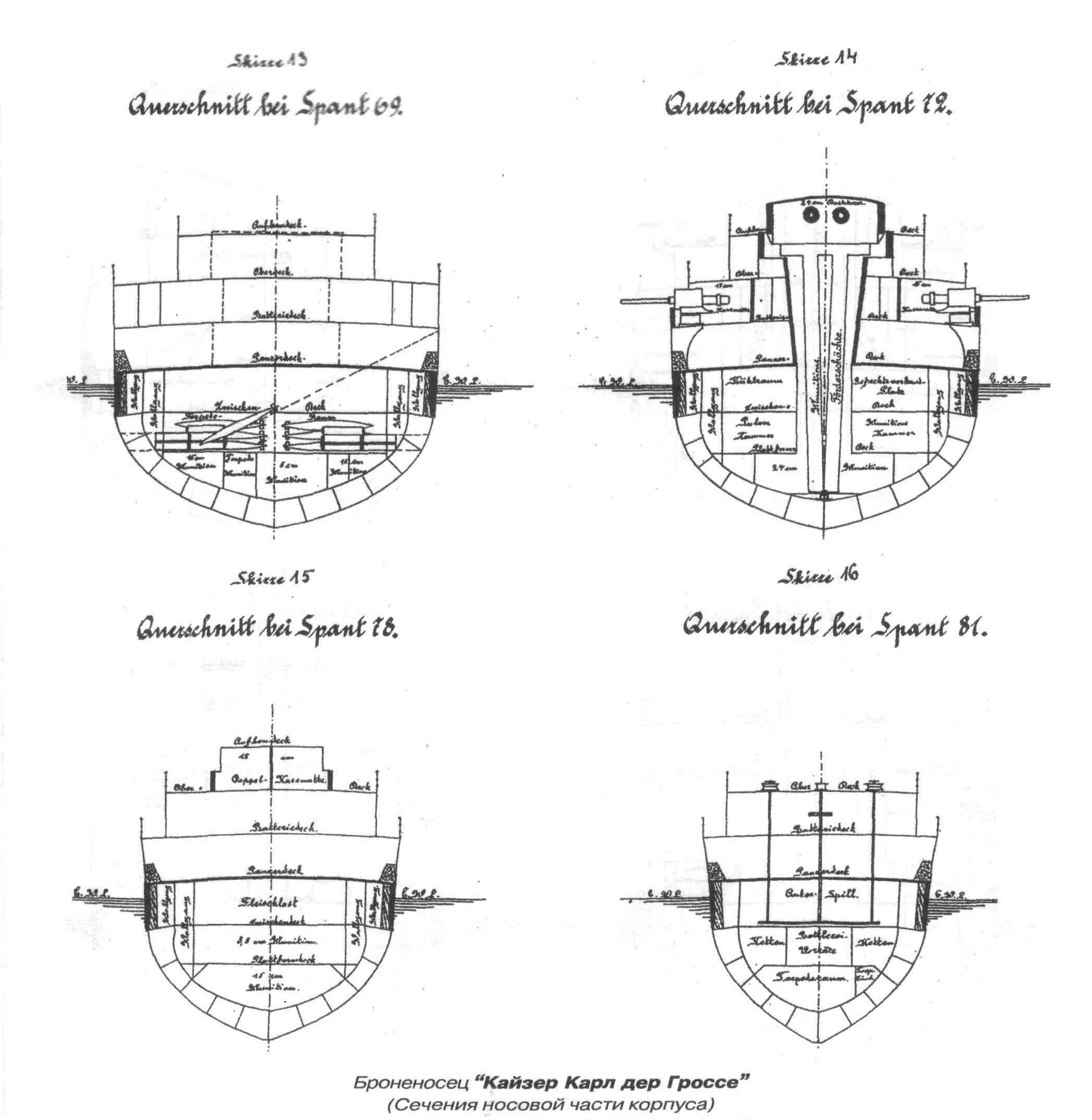

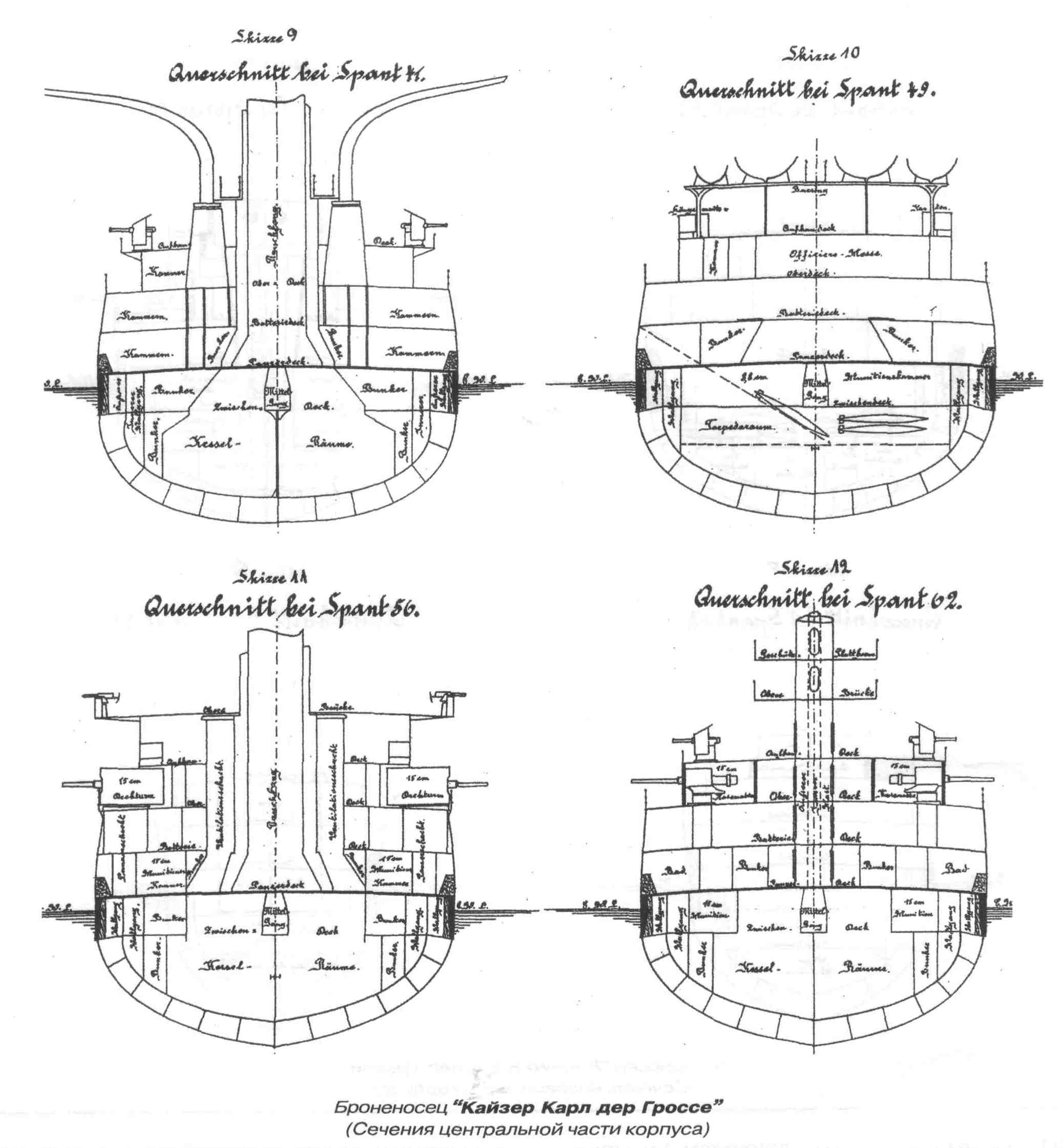

Стрингер №1 высотой 1315 мм проходил от 14 до 91 шп, стрингер №2 высотой 1190 мм от 10 до 91 шп., стрингер №3 высотой 1015 мм от 5 до 91 шп (водонепроницаемый от 14 до 91 шп.), стрингер №4 высотой 900 мм от 6 до 91 шп (водонепроницаемый от 6 до 14 шп.), стрингер №5 высотой 970 мм от 2 до 74 шп. Стрингеры вне района водонепроницаемости через каждые две шпации имели большие вырезы для облегчения веса, а также ряд отверстий диаметром 80 мм для стока воды. В германском военном судостроении стандартная величина шпации или расстояние между шпангоутами (шп.) равнялось 1,2 м, а отсчёт шпангоутов начинался с кормы. Ниже бронированной палубы набор корпуса включал 100 шпангоутов, набранных из листов толщиной 8 мм с размером шпации 1,2 м, соединявших с помощью угольников на клёпке киль, стрингера с №1-го по №5-й и броневой шельф (стрингер №6). Начиная от оси баллера руля в нос, корпус корабля разделили на 96 шпаций. В корму отсчитывали шпангоуты со знаком минус. Подзор кормы вместе с ахтерштевнем, сформированный набором от -1-го и продолжавшийся за -4-й шп., на 5,6 м уходил в корму за 0-й шп. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II полностью водонепроницаемыми во всех частях были 6, 9, 10, 14, 19, 20, 24, 28, 32, 36, 45, 48, 53, 57, 61, 64, 68, 73, 78, 81 и 87 шп., остальные для облегчения веса имели большие вырезы. На остальных трёх броненосцах полностью водонепроницаемыми во всех частях были 6, 9, 10, 14, 19, 23, 27, 33, 35, 39, 44, 48, 51, 56, 60, 63, 67, 70, 74, 78, 81 и 89 шп., 31 и 63 водонепроницаемы по двойному борту до броневого шельфа. Выше бронированной палубы шпангоуты лежали в тех же шпациях, что и ниже. Над кормовой частью бронированной палубы и за главным броневым поясом с размером шпации 0,6 м были установлены облегчённые полушпангоуты, имеющие большие вырезы. Пересекающиеся шпангоуты и стрингеры снизу обшили стальными листами, образуя наружную обшивку корпуса; местами обшивка корпуса была двойной. До стрингера №3 по обе стороны киля проходила наружная обшивка днища, выше наружная обшивка борта. Ниже бронированной палубы наружную обшивку изготовили по системе прилегающих и перекрывающих листов. Листы обшивки располагали поясами параллельно килевым листам, так что наружный пояс обшивки своими краями перекрывал оба смежных пояса. Выше бронированной палубы листы обшивки борта располагали только как прилегающие пояса. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II на длине корпуса с 20 по 78 шп. листы наружной обшивки днища имели с каждой стороны нижнего листа киля по одной 17-мм полосе, все последующие полосы днища до броневого шельфа изготовили из 16-мм листа. Перед 78 шп. наружная обшивка состояла из двух слоев 11-мм листов. За главным броневым поясом и задней броневой поперечной переборкой обшивка состояла из двух слоев 12-мм листов. Пояс обшивки, к которому прилегала расположенная ниже ватерлинии часть бронированной палубы состояла из двух листов толщиной 14 и 15 мм. Выше до надводной части бронированной палубы наружная обшивка имела 11-мм толщину, ещё выше, до батарейной палубы, 8-мм. На остальных трёх броненосцах на длине корпуса с 19 по 77 шп. листы наружной обшивки, прилегающие с каждой стороны к нижнему листу киля и броневому шельфу, имели 17-мм толщину, а в носовой и кормовой оконечностях 15-мм. В остальной части днища с 19 по 77 шп. листы наружной обшивки имели 16-мм толщину, в носовой и кормовой оконечностях 14-мм. Обшивка борта выше и ниже бронированной палубы состояла из листов толщиной 11 мм, ещё выше до батарейной палубы, 8-мм. Фальшборт и шкафы для подвесных коек изготовляли из 3-6-мм железа. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II с 20 по 89 шп., на трёх остальных с 19 по 77 шп. и с 81 по 89 шп. на внутренней стороне шпангоутов и стрингеров по обе стороны киля установили 8-мм настил внутренней обшивки, образующую внутреннее дно и двойной борт. Внутреннее дно находилось по обе стороны от киля до стрингера №3, выше до броневого шельфа проходил двойной борт. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II внутреннее дно и двойной борт проходили под IV-XII-м основными отсеками на длине 82,8 м, что составило 68,5% длины корабля по ватерлинии, на трёх остальных под IV-X-м и частью XII-го основными отсеками на длине 76,8 м, что составило 63,5% длины корабля по ватерлинии, то есть значительно больше, чем 48% на броненосцах типа Brandenburg. На обеих сторонах наружной поверхности борта на длине корпуса с 22 по 72 шп. на уровне стрингера №4 установили боковые (скуловые) кили длиной 61,2 м. Боковые кили имели треугольную форму из согнутых 10-мм стальных листов с основанием 200 мм, высотой 570 мм и крепились к наружной обшивке борта при помощи угольников. Внутреннее пространство между расположенными под углом стальными листами заполнили пробкой на морском клее, образуя таким образом монолитное ребро.

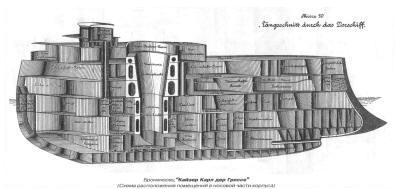

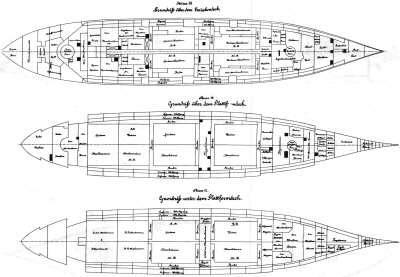

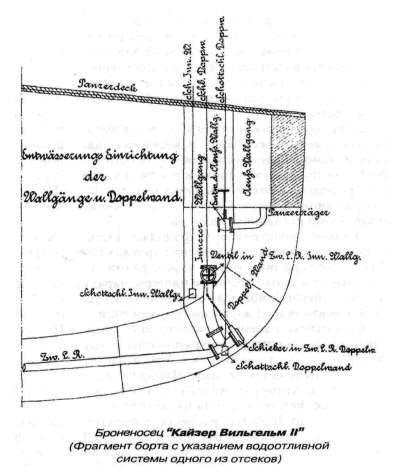

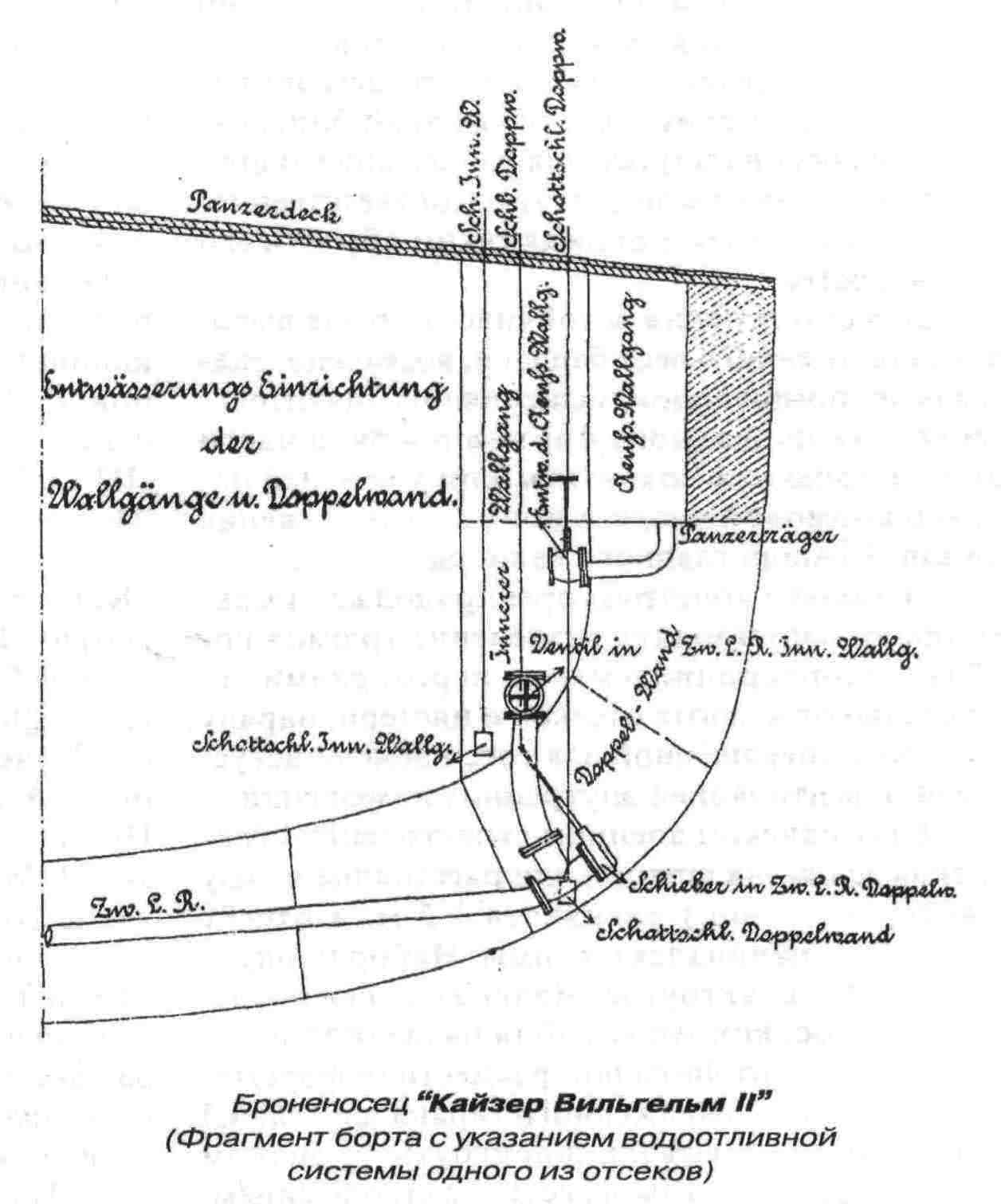

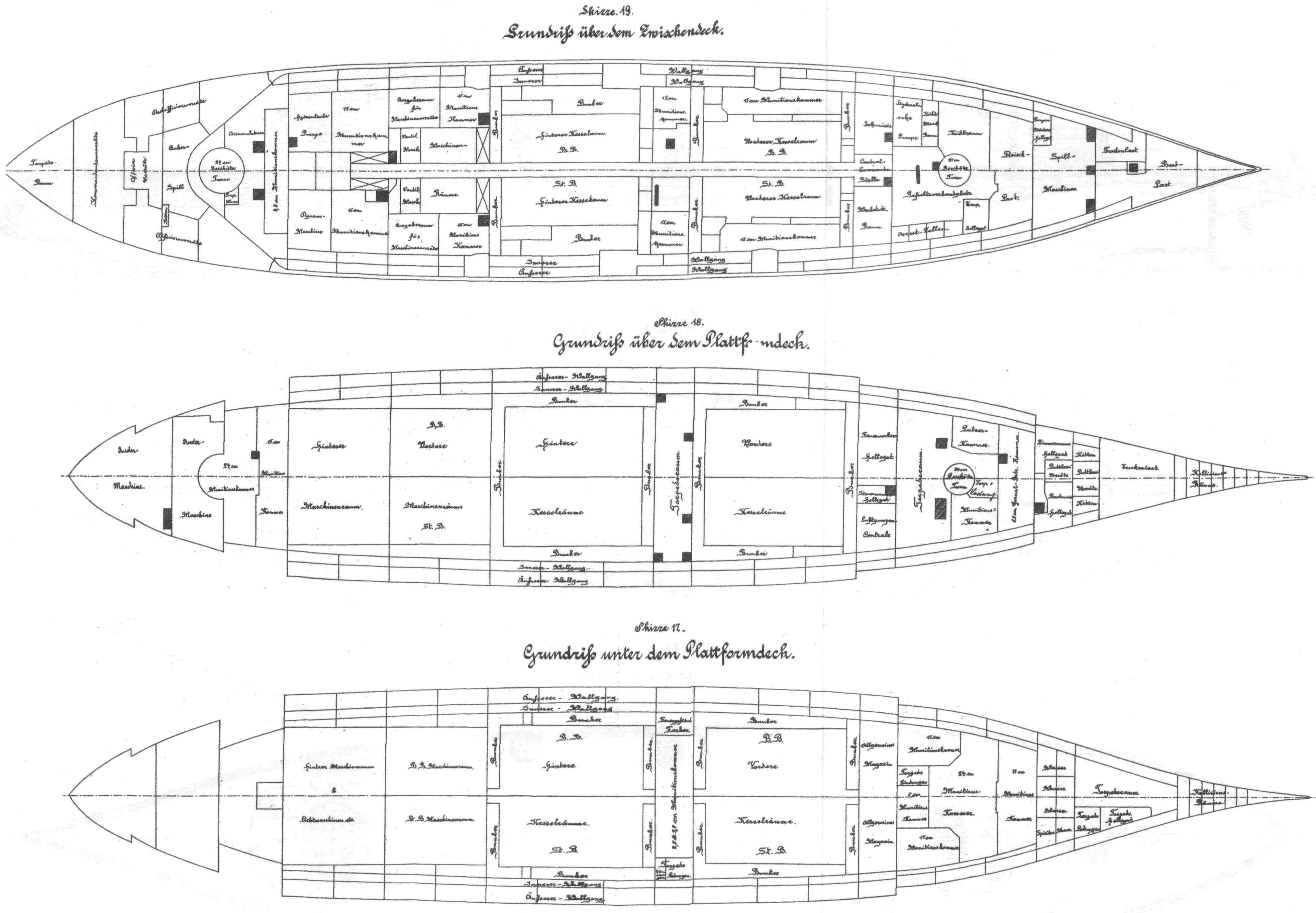

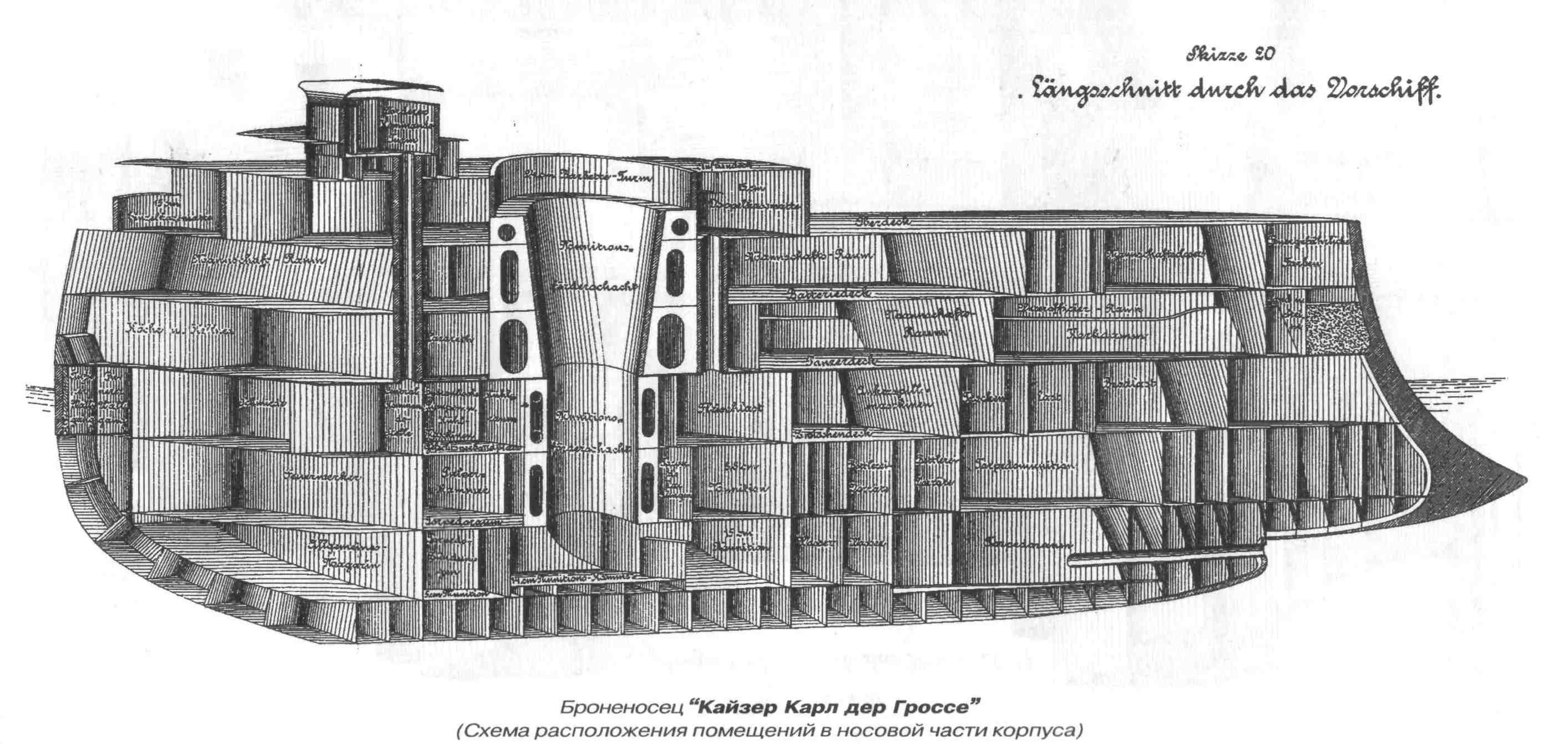

Всё внутренние пространство корпуса корабля от внутреннего дна и второго борта до бронированной палубы делилось продольными водонепроницаемыми переборками вместе с платформами, палубами, шпангоутами и стрингерами на более мелкие водонепроницаемые отсеки, помещения и цистерны. На броненосце Kaiser Barbarossa их имелось 260. На броненосце Kaiser Karl Der Große их было 246. Из них 32 цистерны в двойном дне, 30 небольших отсеков в двойном борту, 34 во внешнем коффердаме, 30 во внутреннем, 25 угольных ям, 5 трюмов в двойном дне, 51 помещение и отсек под промежуточной и 39 под бронированной палубами. Продольные водонепроницаемые 8-мм переборки от киля до промежуточной палубы на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II проходили по ДП с 28 по 45 шп. и с 48 по 68 шп., на трёх остальных с 27 по 48 шп. и с 51 по 64 шп., разделяя пополам переднее МО и все КО. В числе продольных водонепроницаемых переборок на каждом борту имелись по две коффердамные переборки (внешняя и внутренняя), идущие в продольном направлении по высоте от внутреннего дна до бронированной палубы и образующие внешний и внутренний коффердамы (бортовые проходы или коридоры). Внутри кожухов дымовых труб и вентиляционных шахт коффердамные переборки были продолжены на 1,2 м выше бронированной палубы. Внешняя 6-мм коффердамная переборка по высоте от броневого шельфа до бронированной палубы проходила от 17 1/2 до 86 шп. как продолжение обшивки второго борта высотой 2,45 м (как и главный броневой пояс), образуя внешний коффердам. Поперёк внешнего коффердама проходило большое количество поперечных переборок, образуя небольшие водонепроницаемые отсеки. Поперечные переборки расположили на 20, 24, 28, 32, 36, 40, 45, 48, 53, 57, 61, 64, 68, 73, 78, 83 и 86 шп. В районах, где находятся выгородки под основания бортовых 150-мм орудийных башен и горловины шахт подачи боеприпасов к ним из погребов, а также в VII-м основном отсеке (помещение задних бортовых ТА), внешнюю коффердамную переборку не установили. Внутренняя 6-мм коффердамная переборка по высоте также от внутреннего дна до бронированной палубы на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II проходила с 20 по 78 шп., на трёх остальных с 19 по 78 шп., образуя внутренний коффердам. По длине всех котельных отделений участки внутреннего коффердама от промежуточной до бронированной палуб использовали как резервные угольные ямы. В IV и V-м основных отсеках по бортам машинных отделений на расстоянии 6,3 м от ДП от внутреннего дна до промежуточной палубы проходила ещё вторая внутренняя коффердамная 6-мм переборка, образуя третий (второй внутренний) коффердам. Все остальные коффердамные переборки имели толщину 6 мм. Под бронированной палубой поверх переборки по ДП на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II с 25 по 67 шп., на трёх остальных с 26 1/ 2 по 64 шп. расположили сплошной прямой центральный коридор (проход), соединявший обе боевые рубки через их коммуникационные трубы, в котором свободно и легко доступно проходили система рулевого управления и его указатели, механический телеграф, электрические и телефонные кабели, трубопроводы системы воздуха высокого давления (ВВД), противопожарные системы и т.д. Коридор без перерыва проходил через все поперечные переборки, в которых для него проделали проходы. По высоте коридор проходил от промежуточной до бронированной палубы, его ширина на уровне промежуточной палубы составляла 1,4 м, на уровне бронированной палубы уменьшалась до 0,85 м., толщина железной обшивки до 6 мм. В местах прохода шахт дымовых труб на его обшивку снаружи нанесли слой изоляции для предотвращения нагрева газами дымовых труб. Центральный коридор проходил над всеми МО и КО и заканчивался у переборки между IX и X-м основными отсеками, где имелся выход вверх в коммуникационную трубу передней боевой рубки. Через герметичные двойные двери коридор соединялся с МО и КО. Вентиляция и удаление нагретого воздуха осуществлялась через центральные трубы нижней части обеих мачт.

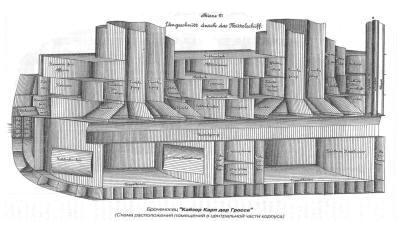

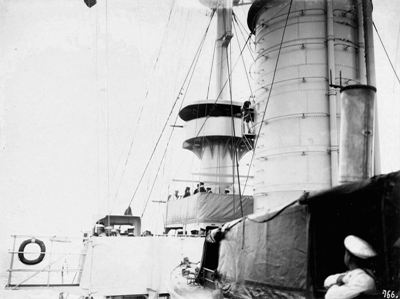

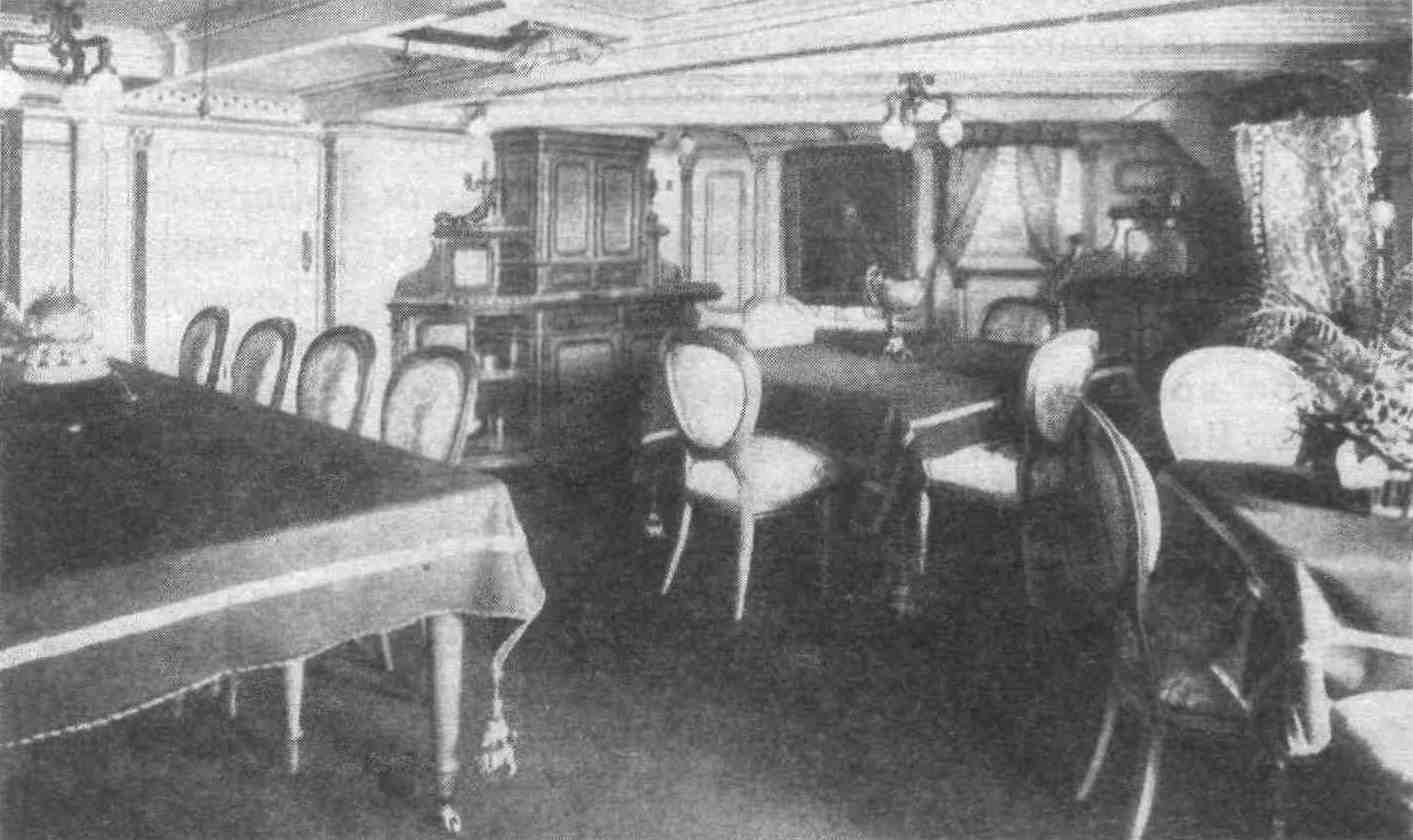

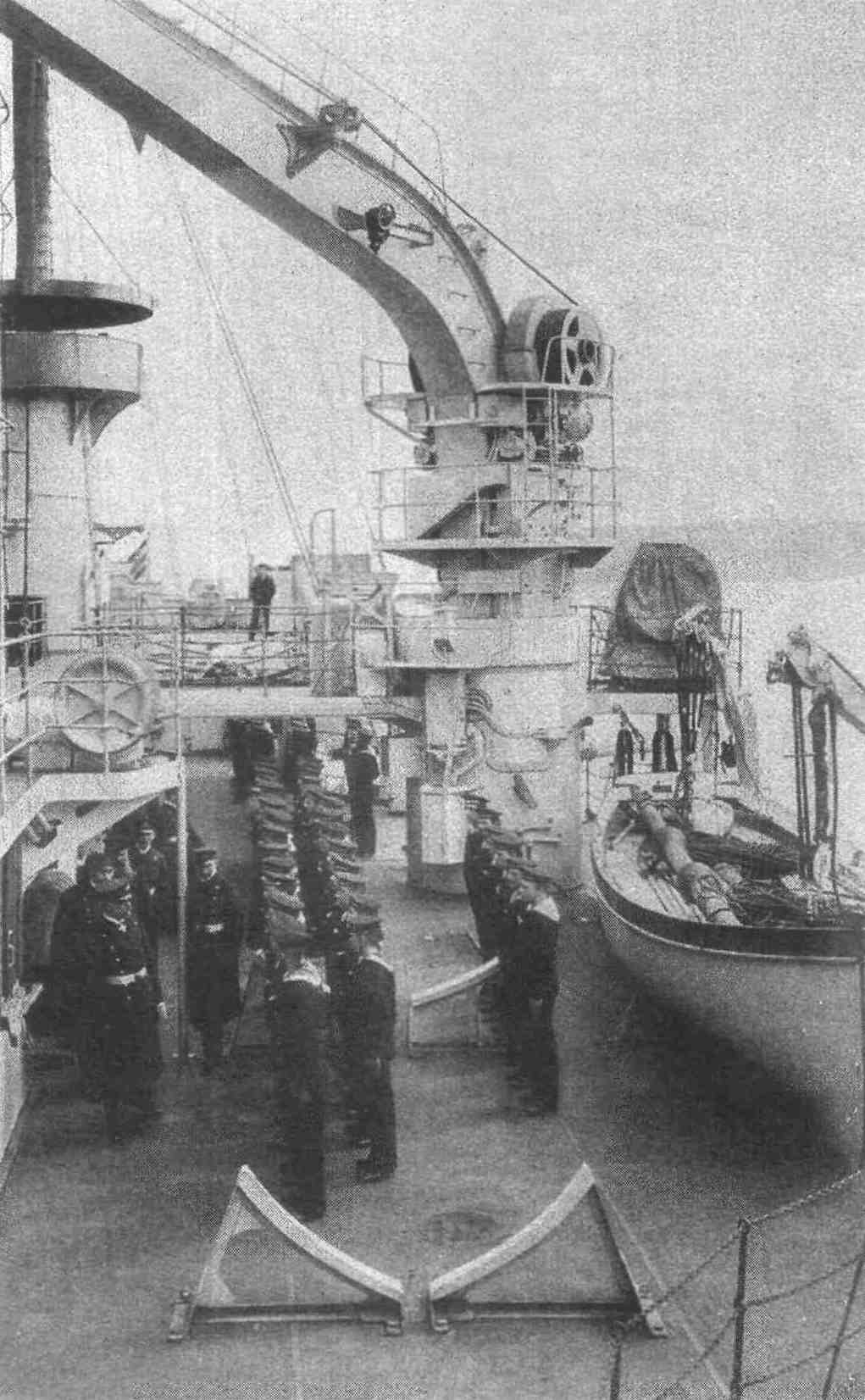

Выше внутреннего дна на расстоянии около 3,7 м ниже ватерлинии с перерывами через весь корабль проходила 8-мм водонепроницаемая палубная платформа. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II палубная платформа проходила от ахтерштевня до 14 шп., затем располагалась несколько глубже с 14-го по 20 шп., прерывалась в районе КО и МО, продолжаясь с 45 по 48 шп. и с 68 до форштевня, на трёх остальных со 2 по 19 шп., с 48 по 51 шп. и с 64 до форштевня. На 2,3 м выше палубной платформы и на 1,4 м ниже ватерлинии от 14 шп. до форштевня проходила 8-мм стальная водонепроницаемая промежуточная палуба. Над КО и МО она образовывала возвышенную плоскую 20-мм противоосколочную палубу с 12-мм скосами. В вентиляционных колодцах на этой палубе установили броневые колосники толщиной 12 мм и высотой 45 мм с размером отверстий 24x100 мм. Между промежуточной и батарейной палубами в носовой и средней части корабля выше, а в кормовой части ниже ватерлинии проходила 65-мм бронированная палуба. На ней находились лазарет и кубрики для кондукторов, унтер-офицеров и матросов. С конца 1-го и до III-го основного отсека располагались каюты кайзера, его свиты и офицеров штаба флота. Продолжением бронированной палубы от задней поперечной бронированной переборки до ахтерштевня служила 8-мм стальная плоская палуба. Батарейную палубу расположили на 2,25 м выше бронированной и на 3,4 м выше ватерлинии. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II установили 6-мм стальную батарейную палубу, на трёх остальных 8-мм. В носовой и кормовой оконечностях (от форштевня и ахтерштевня и до надстройки) толщину её листов увеличили до 12 мм. Батарейная палуба лежала на особенно прочных шпангоутах, так как представляла собой основание для всей надстройки корабля. Открытая часть батарейной палубы от ахтерштевня до надстройки образовывала шканцы или ют. На нём установили якорный шпиль, брашпиль (швартовый шпиль), катбалку и кордовую башню 240-мм орудий. Имелся входной люк в помещение кормового торпедного аппарата, а на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II — вход в каюты кайзера и его свиты. Далее к носовой части на батарейной палубе в конце надстройки (до 36 шп.) располагались по одному кормовому угловому каземату 150-мм орудий и каюты командира и офицеров. В средней части надстройки (до 68 шп.) - каюты адмирала и офицеров его штаба, кубрики для команды и различные бытовые помещения. В передней части надстройки — кубрики для команды, кладовые и по одному угловому носовому каземату 150-мм орудий. На 2,2 м выше батарейной палубы на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II от 20 шп., на трёх остальных от 18 шп. и до форштевня расположили верхнюю палубу. Вне надстройки её стальные листы имели толщину 12 мм, под надстройкой и надстроечной палубой (спардеком) на двух первых броненосцах 6 мм, на трёх остальных 8 мм. Верхняя палуба проходила от конца III-го до XI-го основного отсека, но не по всей ширине корпуса, оставляя по бортам свободный проход. В этих проходах с каждого борта расположили по три вращающиеся башни 150-мм орудий и горловины для загрузки угля. На верхней палубе в носовой и кормовой частях надстройки расположили двухорудийные казематы и на каждом борту по одному угловому каземату 150-мм орудий. Остальные помещения занимали каюты старших офицеров экипажа и офицеров штаба адмирала, а также различные служебные помещения. В середине располагалась офицерская кают-компания. Над носовым двухорудийным казематом установили башню 240-мм орудий. Продолжением верхней палубы в нос до форштевня является бак. На нём установили два якорных шпиля, один брашпиль (швартовый шпиль), два якорных клюза, в которые поднимали носовые якоря, стопор якорной цепи и пост управления шпилями. За бортом по левому борту на высоте батарейной палубы крепился резервный якорь. В носовой оконечности с 71-го по 85-й шп. верхняя палуба имела скосы по высоте до батарейной палубы для обеспечения возможности ведения огня по курсу 150-мм орудиями из носовых угловых казематов. На 2,3 м выше верхней палубы на броненосцах Kaiser Friedrich III и "Кайзер Вильгельм И" с 20 по 79 шп. расположили 6-мм стальную надстроечную (шлюпочную) палубу или спардек, на трёх остальных с 18 по 78 шп. — стальную 8-мм. Надстроечная палуба, перекрытая опорами с блоками для установки спасательных шлюпок, проходила от конца III-го до XI-го основного отсека. На ней установили десять 88-мм орудий и две скорострельные револьверные 37-мм пушки. Вдоль планширя (поручней) разместили шкафы для подвесных коек. По ДП располагались две дымовые трубы, вентиляционные шахты КО и МО, два крана с паровым приводом для спуска-подъёма спасательных шлюпок, в носовой части передняя боевая рубка и носовая башня 240-мм орудий, а в кормовой - задняя боевая рубка. Над надстроечной палубой возвышалась мостиковая (сигнальная) палуба, состоящая из переднего нижнего и верхнего командных и заднего мостиков. Последний соединили с обеими передними переходным мостиком. На нижнем командном мостике непосредственно за носовой башней 240-мм орудий расположили переднюю боевую рубку с органами управления кораблём и вооружением, за ней радиорубку; на верхнем - по углам два 88-мм орудия, ходовую рубку с помещениями для командира корабля и командующего эскадрой и штурманскую рубку. На заднем командном мостике имелись две скорострельные револьверные 37-мм пушки. На переходном мостике подальше от стальных частей надстройки расположили главный компас, а побортно на траверзе паровых кранов — по одному прожектору. На палубе верхнего переднего мостика также имелись две 37-мм пушки и пелькомпас.

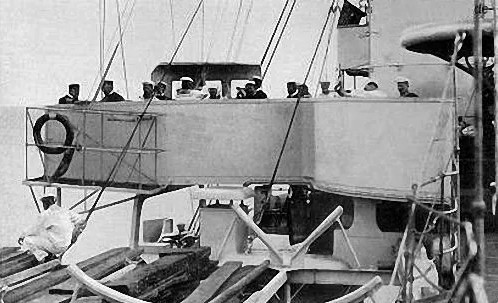

На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II в IV-м основном отсеке пространство корпуса ниже бронированной палубы от 20-го до 28-го шп., на трёх остальных с 19-го по 27-й шп. одинаковой длины 9,6 м занимало кормовое машинное отделение (МО). В нём по ДП установили главную паровую машину, вращавшую средний гребной вал, и её различные вспомогательные механизмы. Ближе к бортам на палубной платформе разместили четыре динамомашины и погреба 150-мм снарядов и зарядов угловых казематов. В пространстве между бронированной и батарейной палубами находились каюты кондукторов. В цистернах двойного дна с 24-го по 32-й шп. содержалась котельная питательная вода.

На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II в VI-м основном отсеке пространство корпуса с 36-го по 45-й шп. длиной 10,8 м, на трёх остальных с 35-го по 48-й шп. длиной 15,6 м, разделённое продольной переборкой по ДП пополам на две кочегарки, занимало кормовое котельное отделение с огнетрубными цилиндрическими котлами, вентиляторами и различными вспомогательными механизмами и угольными ямами. Вдоль ДП на бронированной палубе располагались шахта задней дымовой трубы с бронированными колосниками, угольные ямы и три вентиляционные шахты. Побортно в пространстве между бронированной и батарейной палубами находились каюты кондукторов и различные служебные помещения. В цистернах двойного дна с 36-го по 4-й шп. содержался гудрон.

На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II в VIII-м основном отсеке пространство корпуса, разделённое продольной переборкой по ДП пополам на две кочегарки, с 48-го по 57-й шп. длиной 10,8 м занимало среднее КО, на трёх остальных с 51-го по 64-й шп. длиной 15,6 м переднее КО с водотрубными котлами, вентиляторами и различными вспомогательными механизмами и угольными ямами. Вдоль ДП под бронированной палубой проходил центральный коридор, в пространстве между бронированной и батарейной палубами располагались погреба 150-мм снарядов и зарядов средних вращающихся башен. Выше бронированной палубы находились шахта передней дымовой трубы с колосниками, угольные ямы и три вентиляционные шахты. В пространстве между бронированной и батарейной палубами ближе к бортам находились помещения бани, прачечные и сушилки белья. В цистернах двойного дна с 48-го по 51-й шп. содержался гудрон. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II в IX-м основном отсеке длиной 13,2 м пространство корпуса с 57-го по 68-й шп., разделённое продольной переборкой по ДП пополам на две кочегарки, занимало переднее КО с водотрубными котлами, вентиляторами и различными вспомогательными механизмами и угольными ямами. Рядом с котлами на промежуточной палубе находился вентилятор КО, а ближе к бортам погреба 150-мм снарядов и зарядов. На трёх остальных с 64-го по 67-й шп. длиной 3,6 м пространство корпуса от внутреннего дна до промежуточной палубы занимали погреба 37-мм и 88-мм унитарных патронов и 150-мм снарядов и зарядов. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II Х-й основной отсек длиной 12 м занимал пространство корпуса с 68-го по 78-й шп. На трёх остальных этот отсек был на шпацию длиннее (13,2 м) и располагался с 67-го по 78-й шп. Часть отсека, прилегающую к IX-му основному отсеку, на палубной платформе занимало помещение передних бортовых ТА. На батарейной палубе находился постоянный лазарет. В основном по ДП Х-й отсек занимали барбет и основание носовой башни 240-мм орудий, погреба и подъёмники 240-мм снарядов и зарядов. Побортно разместили погреба 37-мм, 88-мм унитарных патронов и 150-мм снарядов и зарядов носового двухорудийного и угловых казематов, а также зарядных отделений торпед. На всех броненосцах в XI-м основном отсеке длиной 3,6 м, расположенном с 78-го по 91-й шп., находились брашпиль для подъёма якорей, цепные ящики, пятая динамомашина и кладовые различных запасных частей, на бронированной палубе — кубрики для матросов. Между внутренним дном и палубной платформой разместили цистерны по ДП на 50 т питьевой воды, а по ПрБ на 2 т спирта. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II XII-й основной отсек длиной 9,6 м занимал пространство корпуса с 81-го по 89-й шп. На трёх остальных этот отсек был на две шпации длиннее (12 м) и располагался с 81-го по 91-й шп. XII-й основной отсек в основном занимало помещение носового ТА и запасных торпед к нему, различные кладовые и цистерны. На бронированной палубе находились кубрики для матросов. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II в XIII-м основном отсеке с 89-го по 91-й шп. длиной 7,2 м, на трёх остальных с 91-го по 96-й шп. длиной 6 м имелись кладовые и часть пустых помещений, а носовую часть занимал таранный отсек. Промежуточную, бронированную, батарейную и верхнюю палубу внутри надстроек покрыли линолеумом. Часть батарейной палубы вне надстроек, верхняя палуба по бортам и впереди двухорудийного каземата имели деревянный настил из тикового дерева толщиной 60 мм. Доступ в водонепроницаемые отсеки, помещения, трюмы и цистерны осуществлялся через обеспечивающие водонепроницаемость двери, люки, лазы, горловины и закрытия. На проницаемой части бронированной палубы из одного основного отсека в другой можно было перейти через одну дверь на каждом борту. Из бронированной палубы на промежуточную в каждом основном отсеке имелся от одного до двух бронированных люков. Только в поперечных переборках на 67 и 78 шп. имелись проходы. Соответственно имелись водонепроницаемые люки на промежуточной палубе. Здесь не было проходов в поперечных переборках, напротив, здесь проделали переходы в основные отсеки под промежуточной палубой через лазы с запирающимися водонепроницаемыми крышками. Из коффердамов можно было пройти в любой основной отсек под промежуточной палубой через так называемые коффердамные двери. В таранный отсек можно было попасть под промежуточной палубой также через водонепроницаемые горловины и люки. Во внутреннем дне в отдельные трюмы и цистерны устроили лазы через горловины с герметичными запирающимися крышками закрытыми на болтах. До модернизации 1907-10 гг. оснастка броненосцев состояла из двух практически одинаковых нижних вертикальных стальных боевых мачт довольно большого диаметра, установленных на бронированной палубе на расстоянии 43,2 м одна от другой на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II, грот-мачта на 28 и фок-мачта на 64 шп., на трёх остальных на 27 и 63 шп., каждая с боевым марсом, прожекторами и резервными сигнальными постами на салингах. Фок- и грот-мачту с установленными на громоздких марсах на поворотных штырях двумя 37-мм скорострельными револьверными пушками и двумя пулемётами венчали полые трубчатые стеньги с реями для подъёма и размещения боевых и сигнальных флагов, различных дневных и ночных средств сигнализации, включая семафор. Реи можно было спускать. Высота верхней кромки клотика флага мачт от конструктивной ватерлинии составляла 44 м, верхних салингов 27,5 м, днищевого настила боевых марсов на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II 20 м, на трёх остальных 18 м. На салингах верхних марсов установили прожекторные площадки диаметром 2,7 м из 4-мм листового железа на первых двух броненосцах на высоте 26 м, на трёх остальных 27,5 м. Нижнюю часть обеих мачт собрали из наружного и внутреннего цилиндров разной высоты, соединённых для придания жесткости всей конструкции ступенями двух внутренних винтовых трапов, с которых через герметичные двери можно было попасть на любую палубу, нижний и верхний командный мостики и переднюю боевую рубку. Оба цилиндра каждой мачты установили на бронированной палубе. Наружный цилиндр на первых двух броненосцах диаметром 2,2 м, на трёх остальных — 2,3 м изготовили из стали толщиной 4 мм и 6 мм. Внутренний цилиндр диаметром 0,7 м проходил от бронированной палубы до верха нижней части мачт. Его изготовили из трёх поясов обшивки толщиной 4 мм, 11 мм и 9 мм. Снизу на длине 3 м и на 5 м выше боевого марса установили пояс обшивки толщиной 11 мм, между ними 9 мм. Внутренний цилиндр служил вентиляционным каналом для выхода нагретого воздуха из проходящего под бронированной палубой центрального коридора и для подъёма беседок с боеприпасами для установленных на каждом боевом марсе двух 37-мм пушек и двух 8-мм пулемётов. Боевые марсы имели круглую форму диаметром 4,2 м и были приклёпаны к наружному цилиндру мачт посредством кронштейнов. Фальшборт (планширь) высотой 1 м изготовили из 8-мм крупповской стали. К верхней части внутреннего цилиндра прикрепили трубчатую мачту или стеньгу. Трубчатые мачты длиной 20 м и диаметром от 300 мм внизу до 150 мм наверху изготовили из стального листа толщиной 4 мм и 6 мм. Их поддерживали стальные тросы диметром 40 мм. На каждой мачте имелось по два рея, фок-мачта имела два гафеля для флага, грот-мачта — один. От днищевого настила боевых марсов до топа мачты проходил вертикальный трап из скоб. На топе нижней части мачты установили штанги-ванты, служащие салингом диаметром 2,7 м резервного сигнального поста. На фок-мачте салинг имел фальшборт высотой 1 м, на грот-мачте — леер той же высоты.

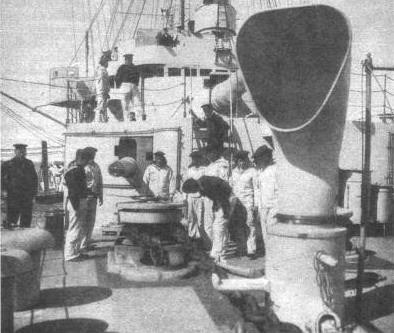

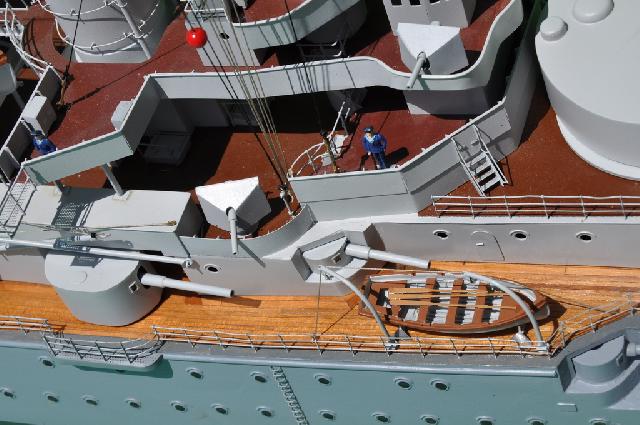

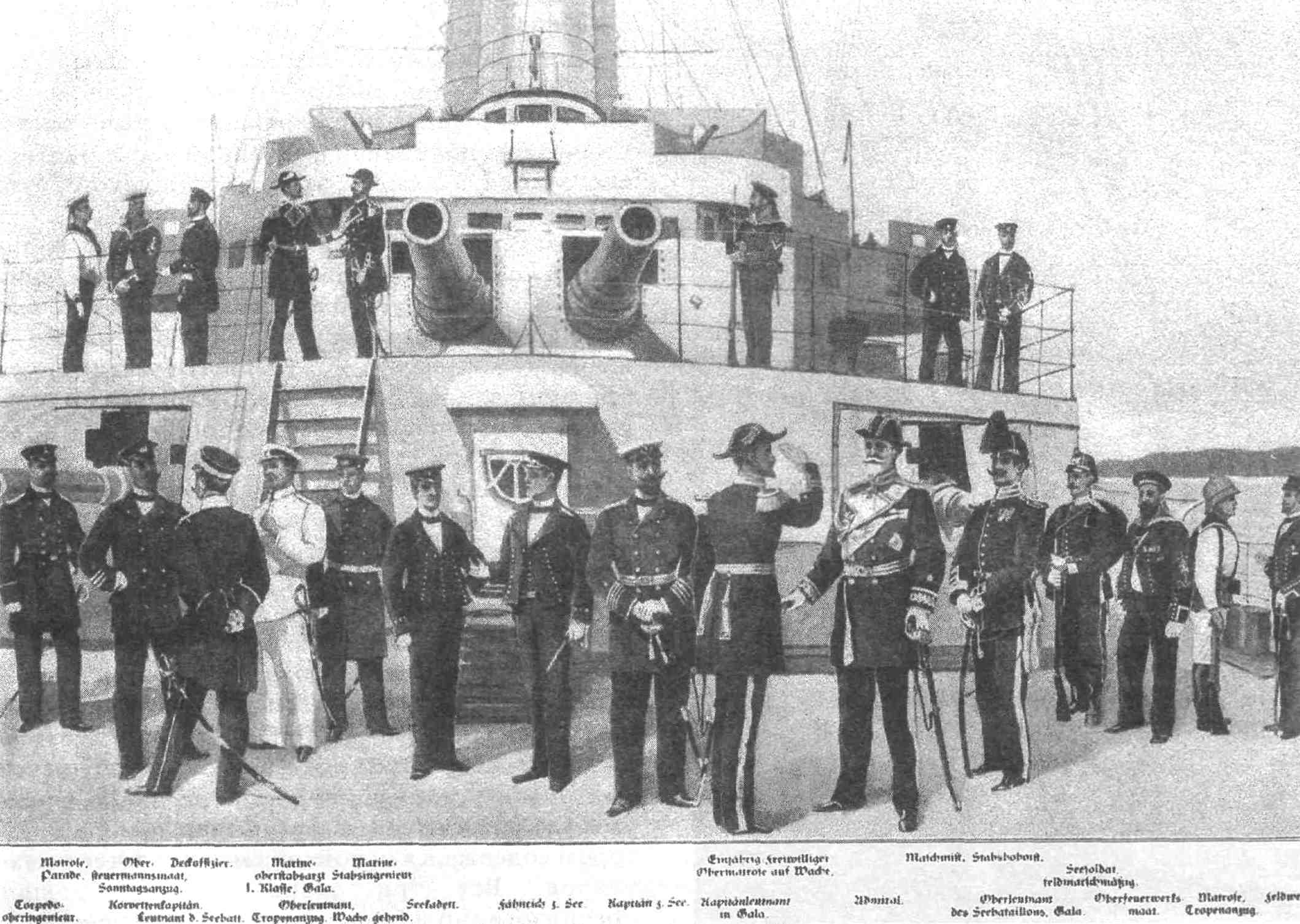

Согласно проекту артиллерийское вооружение состояло из четырёх 240-мм скорострельных орудий с длиной канала ствола 40 калибров, размещённых в носовой и кормовой двухорудийных башнях, восемнадцати 150-мм скорострельных орудий с длиной канала ствола 40 калибров в шести вращающихся бронированных башнях и десяти казематах, двенадцати 88-мм скорострельных орудий с длиной канала ствола 30 калибров, двенадцати 37-мм скорострельных револьверных пушек и восьми 8-мм пулемётов. Расположение артиллерии было таково, что броненосец мог выпускать с одного борта 148 снарядов в минуту, общим весом 4244 кг.

Нарезы у орудий старых конструкций равномерные, у новых — прогрессивные. Клиновые запирающие механизмы (затворы) требовали большее время на запирание канала ствола, по сравнению с затворами поршневого типа французских и английских орудий аналогичного калибра.

Две двухорудийные башни, получившие обозначение по порядку от носа к корме "А" и "В", расположили линейно в диаметральной плоскости в носовой и кормовой оконечностях корабля. При выборе калибра и количества орудий главной артиллерии использовали принцип вывода из строя кораблей противника меньшим количеством орудий не самого крупного калибра, но обладавшего большей скорострельностью, чем у броненосцев типа Brandenburg. Калибр и мощность орудий, при минимальном их числе, довели до предельно допустимого минимума.

Установленные на броненосцах 240-мм орудия так же, как и 280-мм на Brandenburg, по существу не являлись скорострельными, хотя официально назывались "скорострельными морскими орудиями".

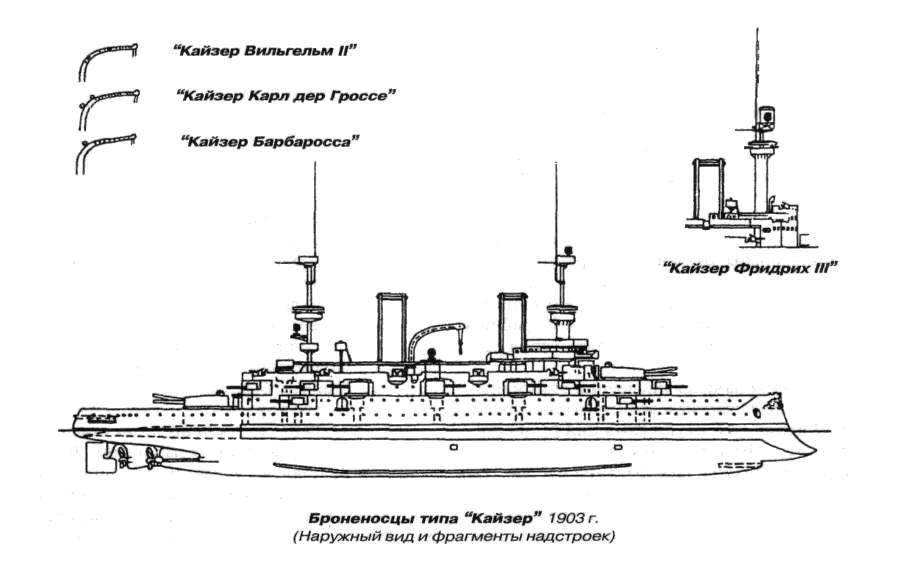

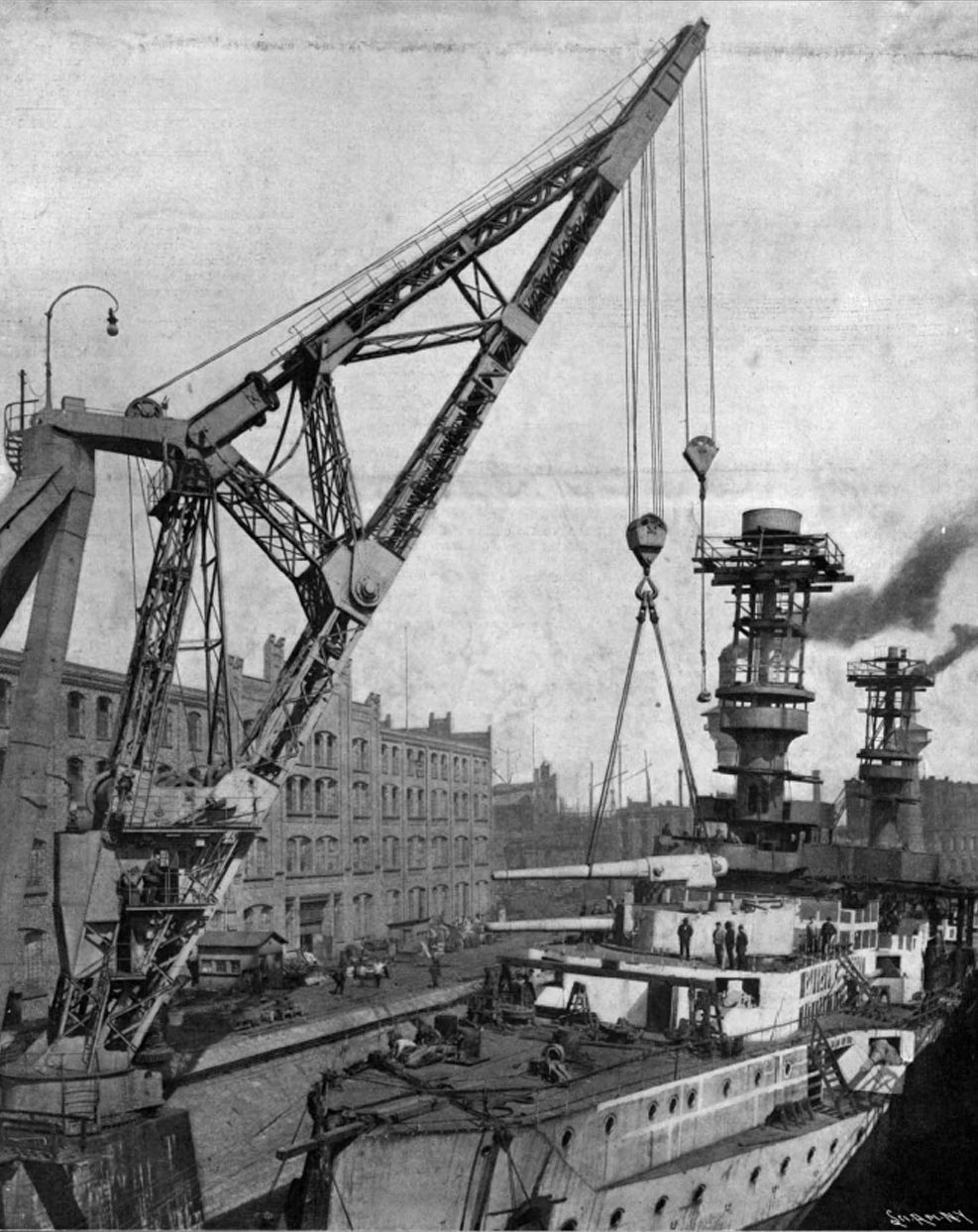

На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II кормовые башни и система подачи боеприпасов к ним полностью соответствовали установленным на броненосцах типа Brandenburg. Носовые башни этих двух броненосцев, а также все башни на трёх остальных были вновь спроектированными и конструктивно отличались от 280-мм башен "Бранденбургов". Новые башни были короче старых на 1,2 м, что позволило на броненосцах Kaiser Wilhelm Der Große, Kaiser Barbarossa и Kaiser Karl Der Große укоротить III-й основной отсек на одну шпацию (1,2 м) и, соответственно, сдвинуть в корму всю надстройку. Потому и расстояние между башнями было различным. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II оно составляло 70,8 м, на трёх остальных 69,6 м.

Каждый орудийный ствол имел для осуществления отката салазки. Лафеты установили во вращающиеся орудийные столы, опирающиеся на расположенные в неподвижных основаниях барбетов шары.

При высоте осей орудий над палубой 1,1 м их высота над ватерлинией при нормальном водоизмещении составляла 8,9 м у носовой башни и 4,4 м у кормовой на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II, соответственно, 9,0 м и 4,5 м на остальных броненосцах. Для более тщательной и надёжной работы всей башни, ускорения подачи боеприпасов, поворота башни и наводки орудия требовалось применение электрических или гидравлических приводов. Немцы выбрали гидравлический привод. Боезапас подавался также с помощью гидравлической системы.

Паровая машина механизма поворота башни приводила в движение насос гидравлической системы, рабочей жидкостью которого являлась смесь воды и глицерина под давлением 60 кгс/ кв.см. Два паровых цилиндра машины и два гидроцилиндра привода, попарно связанные штангой и расположенные под 120° относительно друг друга, обеспечивали скорость вращения башни 270° в минуту. Скорость вращения можно было регулировать дросселем, внезапную остановку осуществлять запорным краном (вентилем) гидравлической системы. Насосы гидравлической системы поворота носовой башни установили на промежуточной палубе на 70 шп., кормовой на 20 шп. Вертикальную наводку орудий осуществляли при помощи специального гидроцилиндра той же системы, связанного с цапфой стволов. Тормоз и стопор вертикальной наводки также включал два гидроцилиндра, действующих на обжимные шайбы. Ограничение главной артиллерии броненосцев типа Kaiser калибром 240-мм, вызванное относительно небольшим водоизмещением корабля и стремлением к уменьшению его стоимости, имело преимущество в большем удобстве при наводке и заряжании орудий вследствие более легкого веса боеприпасов, что позволяло при медленности заряжания орудий крупного калибра того времени вести сравнительно частый огонь. Орудия стреляли двумя типами снарядов одинакового веса по 140 кг с начальной скоростью у среза ствола орудия 836 м/с по сравнению с 716 м/с. у орудий на броненосцах типа Brandenburg. Один тип снаряда длиной 2,8 калибра (672 мм) с донным взрывателем имел разрывной заряд 2,88 кг (2%). Окраска: красный с чёрной головкой. Второй тип длиной 2,4 калибра (576 мм) представлял собой сплошной стальной снаряд (болванку) с бронебойным колпачком. Окраска: голубой с чёрной окантовкой. Заряд для обоих типов снарядов состоял из двух полузарядов и весил 40,5 кг трубчатого (макаронного) пороха марки С/98. Общий боекомплект составлял 300 снарядов или по 75 на ствол, против 352 у броненосцев типа Brandenburg. Из них на каждое орудие имелось 62 снаряда длиной 2,8 калибра с донным взрывателем и 12 сплошных стальных снарядов длиной 2,4 калибра. Конструкция орудия обеспечивала прицельную скорострельность один выстрел в минуту. Практическая скорострельность составляла 1 выстрел в 1,5 минуты. Вес бортового залпа орудий главного калибра составлял 280 кг в минуту. Таким образом, 240-мм орудия броненосцев типа Kaiser фактически стреляли одинаково часто с 343-мм орудиями броненосцев типа "Royal Sovereign " и медленнее 305-мм орудий броненосцев типа "Magestic". Такой результат следует приписать применению тяжеловесного клинового затвора, обращение с которым было гораздо труднее, чем с поршневыми затворами английской и французской систем. У англичан весьма совершенный по своему устройству поршневой затвор со ступенчатой нарезкой, применявшийся фирмой Армстронг для картузных орудий крупных и средних калибров, требовал для своего открывания и закрывания всего 5-7 сек. Сплошной стальной снаряд (болванка) длиной 2,4 калибра на дистанции 1000 м под углом встречи от 60° до 90° пробивал 600-мм плиту прокатанной железной брони, 420-мм плиту брони компаунд и 300-мм плиту поверхностно закалённой сталеникелевой брони. При попадании в плиту закалённой сталеникелевой брони снаряд длиной 2,8 калибра с донным взрывателем большей частью раскалывался. Механизм подъёма боеприпасов приводился в движение от той же гидравлической системы. Он состоял из гидроцилиндра и системы зубчатых цилиндрических передач, связанных канатным барабаном с подъёмниками боеприпасов. Подъёмник боеприпасов установили также на промежуточной палубе для носовой башни между 68-69 шп., для кормовой между 16-17 шп. Подъёмники боеприпасов всех остальных калибров были только с электроприводом. Расстояние от ахтерштевня до оси вращения кормовой башни составляло 22,08 м, между осями кормовой и носовой башен на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II 70,8 м, на трёх остальных 69,6 м, что с учетом наружного диаметра барбета 7,5 м требовало установки главного броневого пояса длиной около 77-78,5 м или около 68% длины корпуса между перпендикулярами, против 80 м или 74% у броненосцев типа Brandenburg. В конструкции новых башен впервые применили установку ствола в люльке. Люлька представляла собой полый цилиндр, в котором лежал ствол. При откате ствол перемещался в люльке назад и после выстрела снова возвращался в исходное положение. Люлька с цапфой, имея возможность поворачиваться для осуществления вертикальной наводки, лежала на люльке, жестко установленной в башне. Эта конструкция оказалась наиболее рациональной и используется до сих пор. Поскольку кормовые башни броненосцев Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II по своей конструкции были одинаковые с башнями броненосцев типа Brandenburg, на них боеприпасы подавались все тем же примитивным способом. Снаряды и заряды поднимали из находящегося в подводной части корабля погреба боеприпасов по вертикальному бронированному элеватору на палубу, расположенную ниже вращающейся вместе с башней орудийной платформы, и там внутри барбета перевозили на специальной тележке на то место, где располагался подъёмник в башню, который и подавал их в замки орудий. Башни такого типа легко можно было узнать по внешнему виду, поскольку их барбеты обычно выполняли в форме неправильной окружности. В одном месте, большей частью в районе задней стороны башни при креплении её по-походному, можно было обнаружить дугообразный выступ барбета, внутри которого из погреба боеприпасов выходил бронированный элеватор. Вскоре после 1890 г. начали применять вращающуюся орудийную платформу с подвешенным к ней элеватором боеприпасов. Впервые её установили на английском броненосце "Caesar" (1895 г.). В Германии она появилась на большом бронепалубном крейсере Hertha (1895 г.). На первых двух броненосцах типа Kaiser эту конструкцию применили частично, лишь на носовых башнях, на трех остальных линкорах серии - уже на обоих башнях. Теперь элеватор, разделенный перегрузочной камерой, выходил из погреба боеприпасов позади орудий и вращался вместе с башней. Соединяющим звеном между погребом боеприпасов и бронированным подъемно-транспортным устройством в пороховом погребе являлся, по крайней мере в Германии, так называемый круговой вагон, то есть узкая вращающаяся платформа в погрузочном помещении погреба боеприпасов. Этот различающийся только в деталях способ подачи боеприпасов башен главного калибра сохранился до конца постройки линейных кораблей, поскольку он оказался наиболее целесообразным. Правда, одновременно ему сопутствовали и недостатки. Теперь башня с подвешенным элеватором и платформами уходила глубоко в подводную часть корабля, при этом она занимала больше места, и для её установки в палубе требовалось отверстие большего диаметра. Барбеты, также большего диаметра, нужно было вести до броневой палубы, в то время как прежние бронированные элеваторы требовали только один узкий бронированный колодец. Вес бронирования башни значительно возрос. Во всех башнях снарядные и зарядные погреба расположили в подбашенном отделении. Снаряды и заряды хранили в стеллажах. Снарядные погреба расположили на днище трюма под размещёнными на палубных платформах зарядными погребами, сгруппировав их ближе к ДП. Управление артиллерийским огнем главного калибра производили из двух бронированных постов управления, которые, в свою очередь, получали необходимую информацию с боевых марсов, расположенных на обеих мачтах.

Согласно Грёнеру, броненосцы типа "Kaiser" имели сначала восемнадцать (после модернизации 1907-10 гг. четырнадцать) 150-мм и двенадцать (после модернизации четырнадцать) 88-мм скорострельных орудий.

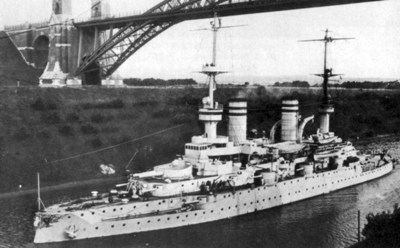

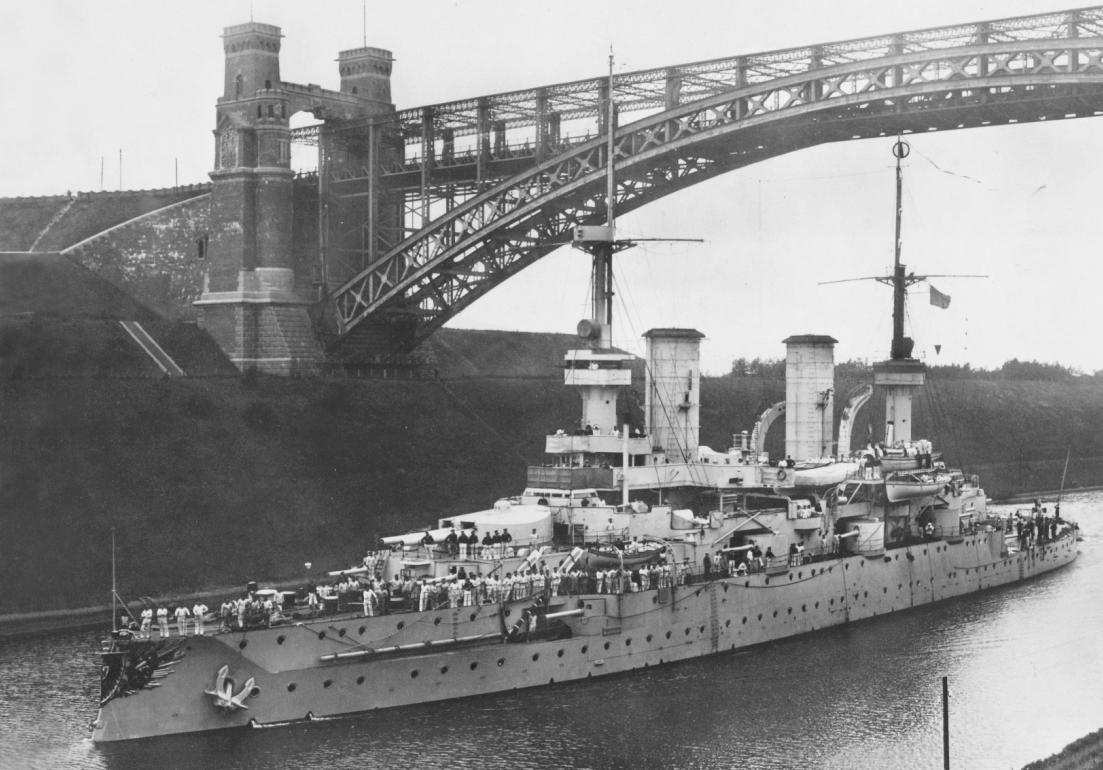

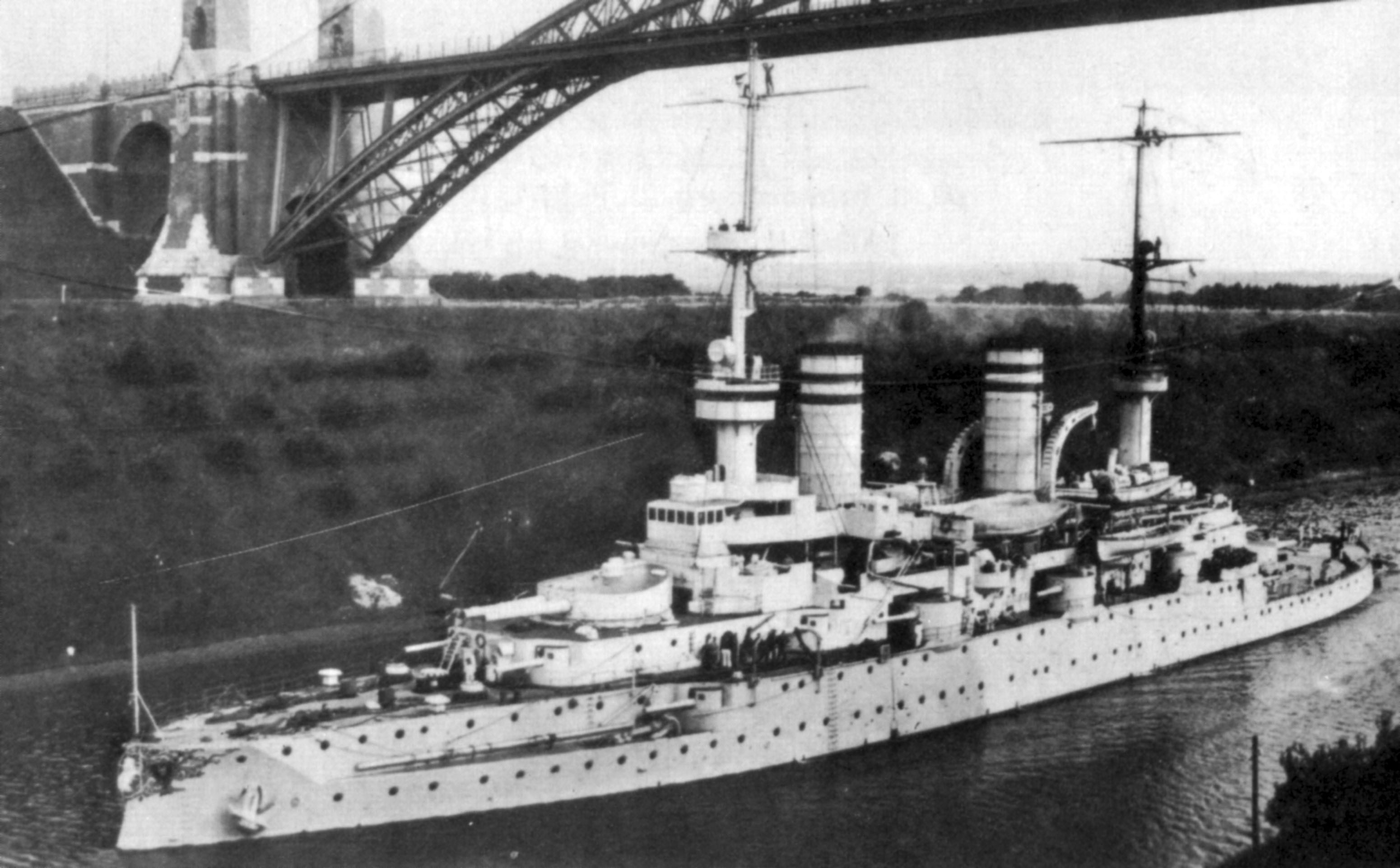

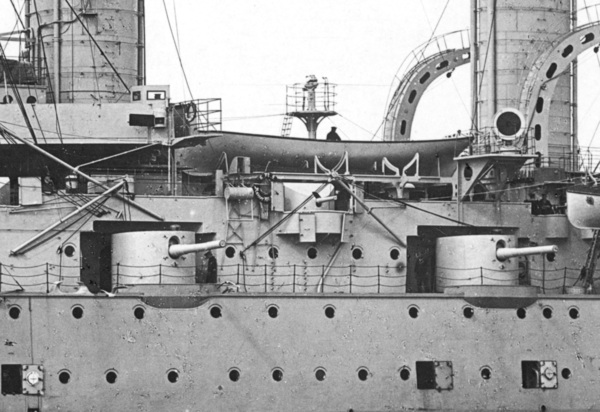

Остальные двенадцать пушек на лафетах с вертикальной цапфой типа С/97 (с центральным штыревым отверстием) разместили в десяти бронированных казематах на батарейной и верхней палубах: двух двухорудийных (4 орудия), как погонные и ретирадные, четырёх одноорудийных на верхней палубе и четырёх одноорудийных на батарейной (8 орудий), по четыре в носу и корме образовали батарею центральной надстройки. При прохождения Кайзер-Вильгельм каналом 150-мм орудия средних казематов приходилось вдвигать внутрь каземата, поскольку срезы не обеспечивали полного поворота орудия в положении по-походному по направлению вдоль ДП. Сектора ведения огня каждой пары орудий ПрБ и ЛБ были различными и составляли 126° для орудий, расположенных в казематах, 140° для орудий, расположенных в средних, 162° для орудий, расположенных в носовых и кормовых вращающихся башнях.

При высоте осей стволов орудий над палубой 1,09 м высота осей орудий над ватерлинией при нормальном водоизмещении на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II составляла 4,5-7,0 м, на трёх остальных 4,4-6,9 м. Как погонный и ретирадный, так и бортовой огонь могли вести приблизительно одинаковое число орудий. По курсу и по корме по восемь, побортно девять, а до 25° в носовых и кормовых углах по десять орудий. Горизонтальная наводка расположенных в башнях орудий осуществлялась поворотом башни. Башни поворачивали и осуществляли наводку орудий либо от привода с электродвигателем мощностью 3 л.с., либо вручную. Установленные в казематах орудия наводили только вручную. Боезапас к орудиям подавался также с помощью электропривода со скоростью подачи 4-6 комплектов выстрелов (снаряд-заряд) в минуту или вручную. Механизм подъёма приводил в движение бесконечную цепь с захватами для боеприпасов. Согласно Конвею, вес ствола 150-мм орудия составлял 4,7 т, вес ствола с затвором 4,9 т. Угол снижения стволов орудий, расположенных в казематах, составлял -4°, установленных в башнях -8°, возвышения всех орудий +30°, что обеспечивало дальность стрельбы, согласно Грёнеру, 13700 м (74 каб.), согласно Конвею, 15200 м (82 каб.). Орудия стреляли четырьмя типами снарядов одинакового веса по 40 кг с начальной скоростью у среза ствола орудия 800 м/с. Сплошной стальной снаряд имел длину 2,6 калибра (390 мм). Снаряд длиной 3,2 калибра (480 мм) с донным взрывателем имел разрывной заряд весом 1,05 кг (2,5%). Фугасный снаряд длиной 3 калибра (450 мм) имел разрывной заряд весом 1,6 кг (4%). Окраска: жёлтый с чёрной головкой. Снаряд длиной 2,6 калибра (390 мм), начинённый шрапнелью (450 стальных шариков диаметром 17 мм), имел вышибной заряд весом 0,45 кг пороха. Окраска: голубой с чёрной окантовкой. Заряд для всех типов снарядов весил 8,5 кг трубчатого (макаронного) пороха марки С/98. Общий боекомплект составлял 2160 снарядов или по 120 на ствол. Из них на каждое орудие имелось 10 сплошных стальных снарядов, 63 снаряда с донным взрывателем, 42 фугасных и 5 шрапнельных. После модернизации боекомплект уменьшили до 1890 снарядов, что при сокращении числа стволов составило по 135 выстрелов на орудие. Конструкция 15-см орудия обеспечивала прицельную скорострельность 6 выстрелов в минуту, практическая составляла 16 выстрелов в 3 минуты (чуть более 5 в минуту), вес бортового залпа достигал 1920 кг в минуту. Снаряд длиной 3,2 калибра с донным взрывателем и сплошной стальной снаряд длиной 2,6 калибра на дистанции ближнего боя под углом встречи от 60° до 90° пробивали плиту прокатанной железной брони и брони компаунд толщиной 75-113 мм и закалённую сталеникелевую броню толщиной не более 75 мм.

88-мм орудия стреляли унитарными патронами весом 7 кг (снаряд с гильзой) с начальной скоростью у среза ствола 616 м/с. Снаряд длиной 2,6 калибра (230 мм) и весом 3,9 кг имел разрывной заряд весом 0,22 кг (3%). В гильзе помещалось 1,02 кг трубчатого пороха марки С/89. Общий боекомплект включал 3000 унитарных патронов или по 250 на ствол, после модернизации 2100 или по 150 на ствол. Из двенадцати 88-мм орудий два установили по передним углам верхнего командного мостика. Сектор ведения огня каждого орудия составлял 143°. При высоте осей стволов орудий над палубой 0,9 м высота их над ватерлинией при нормальном водоизмещении составляла 12,5 м. Остальные десять 88-мм орудий разместили равномерно парами на надстроечной палубе (спардеке) по ПрБ и ЛБ. Два в кормовой части, по два на 29, 40, 51 и 67 шп. Равномерное расположение орудий позволяло вести погонный и ретирадный огонь четырьмя, бортовой шестью, а до 25° в носовых и 18° в кормовых углах семью орудиями. Сектора ведения огня каждой такой пары орудий были различными и составляли от 126° до 140°, высота осей орудий над ватерлинией при нормальном водоизмещении у кораблей постройки разных верфей была в пределах 8,8-9,0 м. 88-мм унитарные патроны подавали из погребов на поддонах с помощью электромоторов или вручную. Требуемая скорость подачи составляла 6 поддонов в минуту.

Из двенадцати 37-мм пушек по две по ПрБ и ЛБ установили на боевых марсах фок- и грот-мачты (сектор ведения огня 118°, высота оси стволов над ватерлинией 19,1 м), по две на передних верхнем (сектор 155°, высота 14,5 м) и нижнем (сектор 140°, высота 10,2 м) командных мостиках, на задней боевой рубке (сектор 150°, высота 12,5 м) и надстроечной палубе на 42-м шп. (сектор 120°, высота 9,0 м). 37-мм пушки стреляли унитарными патронами весом 0,67 кг на дальность 3800 м (21 каб.). Снаряд весил 0,45 кг. В гильзе помещалось 44 г трубчатого пороха марки С/97. Общий боекомплект включал 18000 унитарных патронов или по 1500 на ствол. Во время модернизации 1907-10 гг. 37-мм пушки демонтировали на всех броненосцах, кроме Kaiser Karl Der Große, который модернизацию не проходил. Из восьми 8-мм пулемётов с боекомплектом 10000 патронов на ствол по два установили на боевых марсах фок- и грот-мачты, два на верхнем командном мостике и два в переносных цапфах (на съёмных тумбах) на надстроечной палубе.

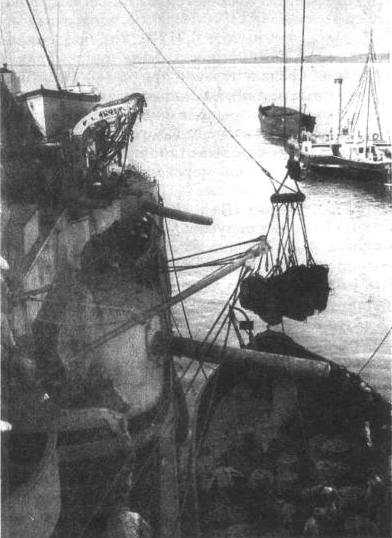

Носовой ТА расположили в ХII-м основном отсеке на палубной платформе ниже и позади острия тарана на 81-92 шп. на 5,7 м ниже ватерлинии. Четыре одиночных подводных бортовых ТА установили попарно по ПрБ и ЛБ на палубной платформе под углом 10° вперёд от траверза, горизонтально на 3,1 м ниже ватерлинии на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II в VII-м на 45-48 шп. и в Х-м основных отсеках на 69-71 шп., на трёх остальных в VII-м на 48-51 шп. и в Х-м основных отсеках на 69-71 шп. Торпеды из всех подводных ТА выталкивались сжатым воздухом. Кормовой надводный поворотный ТА расположили на продолжении надводной части бронированной палубы на 2,15 м выше ватерлинии. Угол горизонтальной наводки составлял 25°-30° в обе стороны. Он был приспособлен для выстреливания торпеды как пороховым зарядом, так и сжатым воздухом. Пуск осуществляется как электрически, так и нажатием на спусковой крючок вручную. Для защиты торпеды от попадания осколков в бою торпедную трубу забронировали 40-мм стальным кожухом. Торпеды типа С/45/91 с гироскопическим прибором Обри для прямого курса имели разрывной заряд пироксилина весом 98 кг. Для каждой торпеды имелась одна учебная и одна боевая головная часть, а также два ударных взрывателя, из которых один имел устройство для прорезания сетей. Торпеды разместили: по 3 в носовом и кормовом помещениях ТА (по 2 в мирное время), по 5 в каждом бортовом помещении ТА (по 4 в мирное время). Для обеспечения сжатым воздухом торпед и системы пуска на корабле в Х-м отсеке на бронированной палубе имелось 4 насоса давлением 100 кгс/кв.см., от которых по трубопроводам сжатый воздух подавался в воздушные аккумуляторы во все помещения, где были установлены ТА. Для управления торпедным оружием оборудовали восемь постов: по три прицельные стойки в передней и задней боевых рубках и два штатива для наведения кормового ТА. Для погрузки торпед на кораблях имелись люки на 0/1 шп., 48/49 шп. и 85/86 шп. и предусмотрены места для временной установки лебёдок. При модернизации 1907-10 гг. количество ТА уменьшили до пяти (демонтирован кормовой надводный аппарат) с общим боекомплектом 13 торпед. В 1916 г. демонтировали все оставшиеся торпедные аппараты.

В качестве наступательного оружия ещё серьёзно рассматривали и таран.

Эти недостатки были отчасти компенсированы тем, что Крупп, установивший свою сталеникелевую броню только на двух броненосцах типа Brandenburg, теперь предложил применить её на всех кораблях типа Kaiser. Таким образом, эти корабли по качеству имели лучшее бронирование, чем их ровесники из других морских держав. Однако специалистам было ясно, что это преимущество временное, поскольку имея постоянно возрастающий спрос на броню, Крупп продавал за границу и сталь и лицензии.

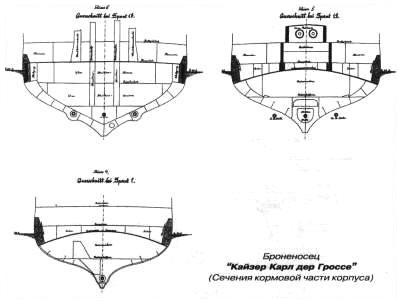

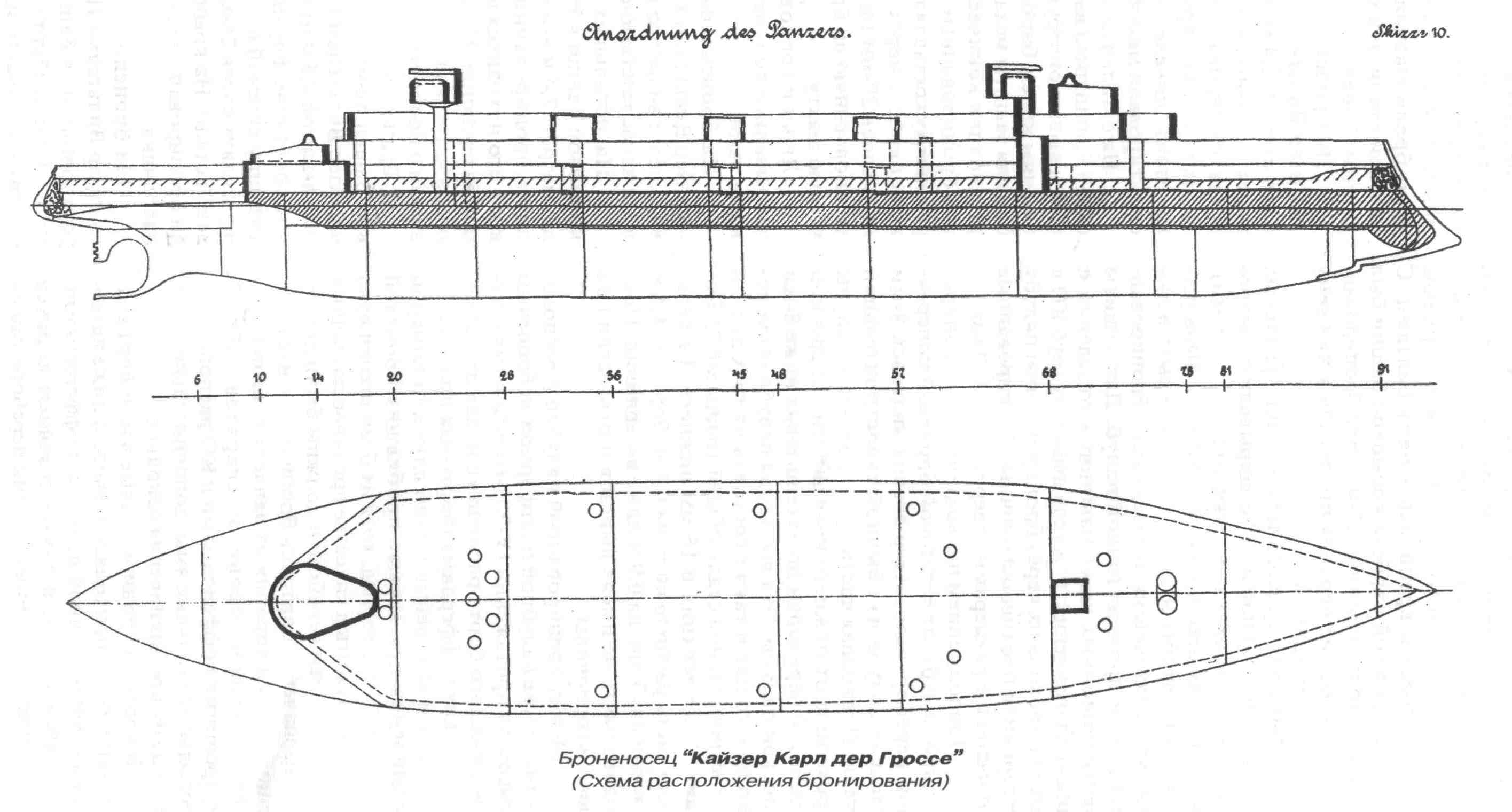

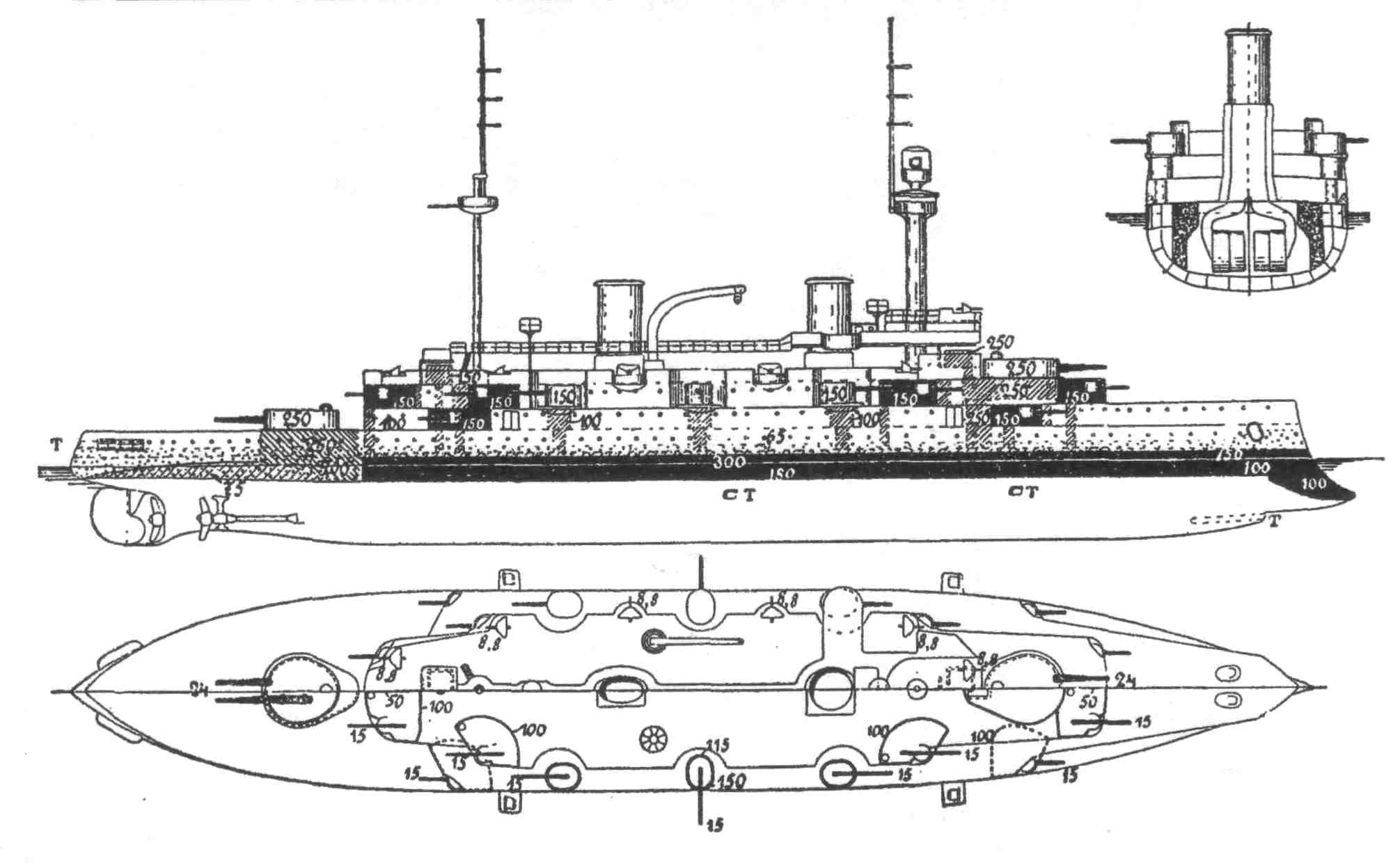

На броненосцах типа Kaiser, как и типа Brandenburg, бронирование сконцентрировали в основном по конструктивной ватерлинии, предусмотрев для этого узкий броневой пояс переменной толщины, который начинался у форштевня и простирался по значительной части ватерлинии, но в кормовой оконечности не доходил до ахтерштевня. Кроме того, он защищал места размещения погребов боезапаса и элеваторы подачи снарядов к орудиям. Пояс был предназначен защищать ватерлинию и подводную часть корабля от бронебойных и фугасных снарядов крупного калибра, непосредственно воспринимать и отражать удары, направленные против бронированной палубы, обеспечивая тем самым в бою плавучесть и непотопляемость корабля.

Кроме узкого главного броневого пояса забронировали переднюю и заднюю боевые рубки с их коммуникационными трубами, башни и барбеты орудий главного калибра, передний и задний 2-орудийные и угловые одноорудийные казематы и одноорудийные башни артиллерии среднего калибра с их подачными трубами. Подводную часть корпуса прикрывала бронированная палуба, проходящая от форштевня до кормовой башни выше, и далее в корму ниже ватерлинии. Остальная часть корпуса и надстройки остались без броневой защиты. Высказывались критические замечания, что как у броненосцев типа Brandenburg, так и у броненосцев типа "Kaiser" большая часть надводной поверхности корабля осталась не защищенной броней. Кроме того, в результате превышения весовой нагрузки осадка так возросла, что броневой пояс почти полностью ушёл под воду. Это явилось причиной последующей крупной модернизации этих кораблей. Кроме бронирования в систему защиты корабля входили специальные устройства конструктивной защиты в виде бортовых продольных коффердамов, разделения подводной части корпуса на крупные основные отсеки и относительно мелкие водонепроницаемые помещения и цистерны, защита котельных отделений ямами с углём, а небронированной части бортов - пробковыми коффердамами.

Верхний край броневого пояса на всём протяжении располагался на 0,8 м выше конструктивной ватерлинии. Нижний край опирался на броневой шельф на 1,65 м ниже конструктивной ватерлинии, но в носовой части для укрепления форштевня опускался значительно ниже.

По длине корабля толщина плит броневого пояса также была различной. С 17 1/2-го по 69-й шп. на длине 61,8 м она составляла у верхней кромки 300 мм, у нижней 180 мм; с 69-го по 79 1/ 2-й шп. на длине 12,6 м, соответственно, 250 мм и 150 мм; с 79 1/2-го по 86 1/2-й шп. на длине 8,4 м 200 мм и 120 мм; с 86 1/2-го шп. до форштевня 150 мм и 100 мм. С 92 1/2-го шп. до форштевня нижняя плита имела 100-мм толщину, одинаковую с нижней кромкой верхней плиты. Плиты броневого пояса установили на 150-200-мм прокладку из тикового дерева и крепили гужёнами (специальными стальными болтами из никелевой стали) диаметром 45 и 80 мм, ввинченными с обратной (незакалённой) стороны броневых плит, к бортовой обшивке из двух 12-мм листов судостроительной стали. Толщину деревянной прокладки подбирали таким образом, чтобы общая толщина двойного борта, тиковой прокладки и брони на миделе составляла 500 мм, у форштевня 300 мм. Для защиты от продольных попаданий снарядов в середину корабля со стороны кормы установили 200-мм поперечную броневую переборку постоянной толщины. Переборка от 17 1/2-го шп. подходила к ДП на 11 шп., огибая барбет кормовой башни. Кормовую поперечную броневую переборку также установили на 250-мм прокладке из тикового дерева и крепили гужёнами к листовой обшивке.

Логическим дополнением бортового бронирования явилось наличие составной 65-мм выпуклой водонепроницаемой бронированной палубы, расположенной между промежуточной и батарейной палубами. Бронированная палуба состояла из надводной и подводной частей. Надводная часть бронированной палубы проходила от форштевня до кормовой поперечной броневой переборки на всю длину броневого пояса. Палубу собрали из трёх листов судостроительной стали общей толщиной 65 мм, двух 20-мм нижних и 25-мм верхнего. В верхней части по ДП бронированная палуба находилась на 1,145 м выше конструктивной ватерлинии, а у бортов только на 0,845 м. Таким образом, на мидель-шпангоуте стрела прогиба (выпуклость) палубы достигала 0,3 м. К бортам примыкал и доходил до броневого пояса только нижний 20-мм лист бронированной палубы, оба верхних ложились на верхнюю кромку пояса и крепились к нему болтами. С нижней кромкой барбета кормовой башни был соединён только нижний 25-мм слой бронированной палубы, оба верхних прилегали к нижнему краю стенки барбета. Люки для прохода и горловины угольных ям в бронированной палубе закрывали бронированными крышками той же толщины (65 мм). Конструкция бронированных крышек была устроена так, чтобы её легко можно открыть в любых условиях одному человеку как с бронированной, так и промежуточной палуб. Для защиты вентиляционных шахт машинных отделений и нижних помещений, кожухов дымовых труб КО в местах прохода их через бронированную палубу установили противоосколочные бронированные колосники с размерами отверстий 40x100 мм. Продолжением бронированной палубы от кормовой броневой поперечной переборки до ахтерштевня являлась 8-мм плоская палуба из обычной судостроительной стали. Бронирована на этом участке была палуба в подводной части, которая проходила от нижнего края задней поперечной броневой переборки до ахтерштевня ниже плоской палубы. Эта выпуклая палуба была несколько толще основной и также состояла из трёх листов судостроительной стали общей толщиной 75 мм: двух 30-мм верхних и 15-мм нижнего. Её верхнюю часть расположили на 0,1 м, борта на 1,6 м и конец на -3 шп. на 0,9 м ниже ватерлинии. Подводная часть не имела вырезов и отверстий под люки и горловины. Между бронированной палубой и расположенной ниже палубной платформой за броневым поясом на протяжении IV-XII-го основных отсеков с каждого борта расположили два достаточно широких коффердама (бортовых прохода) - внешний и внутренний. Они служили камерой расширения для защиты внутренних частей корабля от давления газов и действия осколков брони, а также снарядов и торпед, пробивших броневой пояс, хотя их 6-мм стенки вряд ли могли служить в качестве противоосколочных переборок. Между внутренними коффердамами и КО расположили продольные угольные ямы, дополнительно защищавшие от проникновения осколков. В корме небронированные части борта выше бронированной палубы защитили только коффердамами, угольными ямами, а также делением корпуса многочисленными поперечными переборками на мелкие отсеки и помещения.

Бронирование башен артиллерии главного калибра включало в себя барбеты с внутренним диаметром 6,9 м, имевшие кругом 250-мм толщину бронированной стенки из закалённой никелевой стали, и вращающиеся части двухорудийных башен. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II барбет носовой башни имел высоту 2,4 м и возвышался на 5,8 м выше конструктивной ватерлинии. Под башней от настила бронированной палубы до дна барбета установили шахту прямоугольной формы из 250-мм плит никелевой стали, внутри которой смонтировали механизм подачи боеприпасов. На остальных трёх броненосцах барбет носовой башни имел высоту 1,35 м и возвышался на 6,72 м выше конструктивной ватерлинии. Между нижним краем барбета и бронированной палубой для защиты механизмов подачи боеприпасов установили коническую шахту из шести вогнутых бронированных 230-мм плит, диаметр которой вверху составлял 4,4 м и внизу 3,0 м. Нижний край барбета через настил пола, состоящий из двух слоев 20-мм никелевой стали, опирался на установленную на бронированной палубе коническую шахту. Люки и горловины для подачи боезапаса закрывались водонепроницаемыми броневыми крышками. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II барбет кормовой башни в виде неправильного овала высотой 2,1 м установили непосредственно на бронированной палубе. На остальных трёх броненосцах барбет кормовой башни в виде окружности наружным диаметром 7,4 м высотой 2,49 м также установили на бронированной палубе, причём верхний край его находится на 2,2 м выше конструктивной ватерлинии. Устройство для подачи боеприпасов кормовых башен всех броненосцев специального бронирования не имело. Вращающиеся части двухорудийных носовых башен броненосцев Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II и всех башен трёх остальных высотой 2,5 м представляли собой оптимальное сочетание формы и размеров, имея 250-мм толщину лицевой и боковых сторон и 50-мм крышу из двух слоев 25-мм листов закалённой никелевой стали. На крыше каждой башни установили бронированные колпаки командира башни и наводчика. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II кормовые 240-мм орудия прикрыли колпаками башен, имевшими 300-мм лицевую часть, 203-мм боковые стороны и 70-мм крышу. Вращающиеся части одноорудийных башен калибра 150-мм высотой 2,2 м, установленные своими основаниями на верхней палубе, имели 150-мм лицевую часть, 100-мм боковые стороны и 30-мм крышу из закалённой никелевой стали. Под вращающейся частью башен на 30-мм настиле основания установили шаровые опоры, а под ними бронированные шахты для размещения подъёмного механизма подачи боеприпасов, состоящие из двух цилиндров - нижнего и верхнего. Нижние цилиндры бронированных шахт из никелевой стали с внутренним диаметром 900 мм и толщиной стенки 100 мм неподвижно установили на бронированной палубе по оси вращения башни по высоте до батарейной палубы. Соосно с нижним цилиндром на усиленной до 30 мм части батарейной палубы до верхней расположили верхние цилиндры, также из никелевой стали с внутренним диаметром 2,1 м и 100-мм стенкой. Основную часть артиллерии калибра 150-мм расположили в десяти казематах: двух двухорудийных в носовой и кормовой оконечностях надстройки и восьми одноорудийных по бортам и углам батарейной палубы. Наружные стенки всех казематов прикрыли 150-мм броневыми плитами из закалённой никелевой стали, внутренние — 100-мм, крышу и настил пола — 30-мм, переборки обоих двухорудийных казематов — 50-мм. Бронированные шахты для размещения подъёмного механизма подачи боеприпасов в казематы в виде одного цилиндра изготовили так-же из 100-мм закалённой никелевой стали. Шахты проходили от бронированной палубы до батарейной или, соответственно, верхней. Для всех одноорудийных казематов они были с внутренним диаметром 780 мм, а в обоих двухорудийных - эллиптической формы: с внутренними размерами 1575x780 мм в носовой оконечности и 1925x780 мм в кормовой.

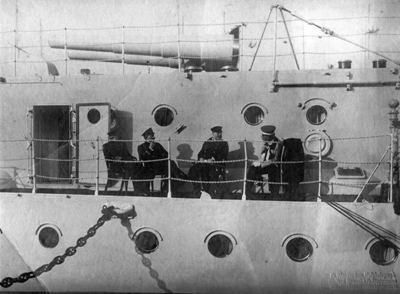

На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II переднюю боевую рубку установили между 66-м и 68-м шп., на остальных трёх — между 64 1/2-м и 67 1/2-м шп. В плане передняя боевая рубка имела прямоугольную форму с размерами 2,8x4,2 м. Вход в рубку шириной 500 мм прикрыли стоящей несколько отдельно 250-мм броневой плитой длиной 2,4 м. Стенки передней боевой рубки собрали из 250-мм плит, настил пола из 30-мм, крышу из 22-мм плиты закалённой никелевой стали, на которой положили 8-мм настил пола нижнего командного мостика. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II заднюю боевую рубку установили между 20-м и 23-м шп., на остальных трёх — между 22 1/2-м и 25 1/2-м шп. на 8-мм надстроечной палубе на основании из кованых стальных пиллерсов. В плане задняя боевая рубка также имела прямоугольную форму с теми же размерами. Вход в рубку шириной 500 мм прикрыли стоящей несколько отдельно 150-мм изогнутой наружу броневой плитой длиной 1,8 м. Стенки задней боевой рубки собрали из 150-мм плит, настил пола из 22-мм плит закалённой никелевой стали, крыши — из 30-мм. Высота смотровых щелей передней боевой рубки над конструктивной ватерлинией составляла 12,6 м, задней 10,8 м. Из передней боевой рубки вниз до бронированной палубы, где имелся вход в центральной коридор, уходила коммуникационная труба из никелевой стали с внутренним диаметром на первых двух броненосцах 400 мм, на остальных трёх 500 мм и толщиной стенки 250 мм. Внутри этой трубы проходили в расположенные под бронированной палубой помещения тяги к золотнику рулевой машинки, машинного телеграфа, кабели телефона, переговорные трубы и другие устройства управления. Из задней боевой рубки вниз до бронированной палубы также уходила коммуникационная труба из никелевой стали на первых двух с внутренним диаметром 400 мм и толщиной стенки 150 мм, на остальных трёх, соответственно, 440 мм и 130 мм для защиты уходящих под бронированную палубу в центральной коридор устройств управления.

Немецкие конструкторы продолжали максимально использовать разделение трюмов корабля водонепроницаемыми переборками на множество отдельных отсеков и цистерн, наряду с довольно совершенной для того времени искусственной вентиляцией внутренних помещений. По бортам корабля на бронированной палубе от форштевня до кормы установили пробковый коффердам, предназначенный предотвращать проникновение воды в корпус при повреждении в бою или аварии расположенной за ним бортовой обшивки, когда корабль накренился и находится в таком положении, что бронированная палуба с одного борта оказалась под водой. По мысли проектантов, смесь пробки с клеем в воде должна была разбухать и автоматически затягивать пробоину. Коффердам расположили на надводной части бронированной палубы и позади кормовой поперечной бронированной переборки на её подводной части. Верхний край находился на 1,8 м выше конструктивной ватерлинии. Высота пробкового коффердама почти по всей длине борта составляла 950 мм и только в носу и корме была несколько выше, ширина внизу 850 мм, вверху 300 мм. Внутренняя обшивка изготавливалась из 4-мм листовой стали. Поперечные переборки и шпангоуты проходили сквозь коффердамы до соединения с внешней обшивкой борта. Внутреннее пространство коффердама заполнили уложенными вдоль борта друг на друга без зазоров кусками пробки размером 200x200x30-50 мм и склеили морским клеем. Таким образом заполнили весь коффердам. Вес одного куб.м пробкового наполнителя составлял 330 кг, из них 170 кг пробки и 160 кг морского клея.

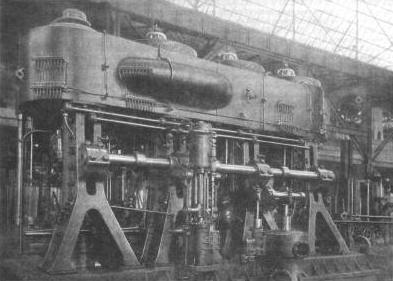

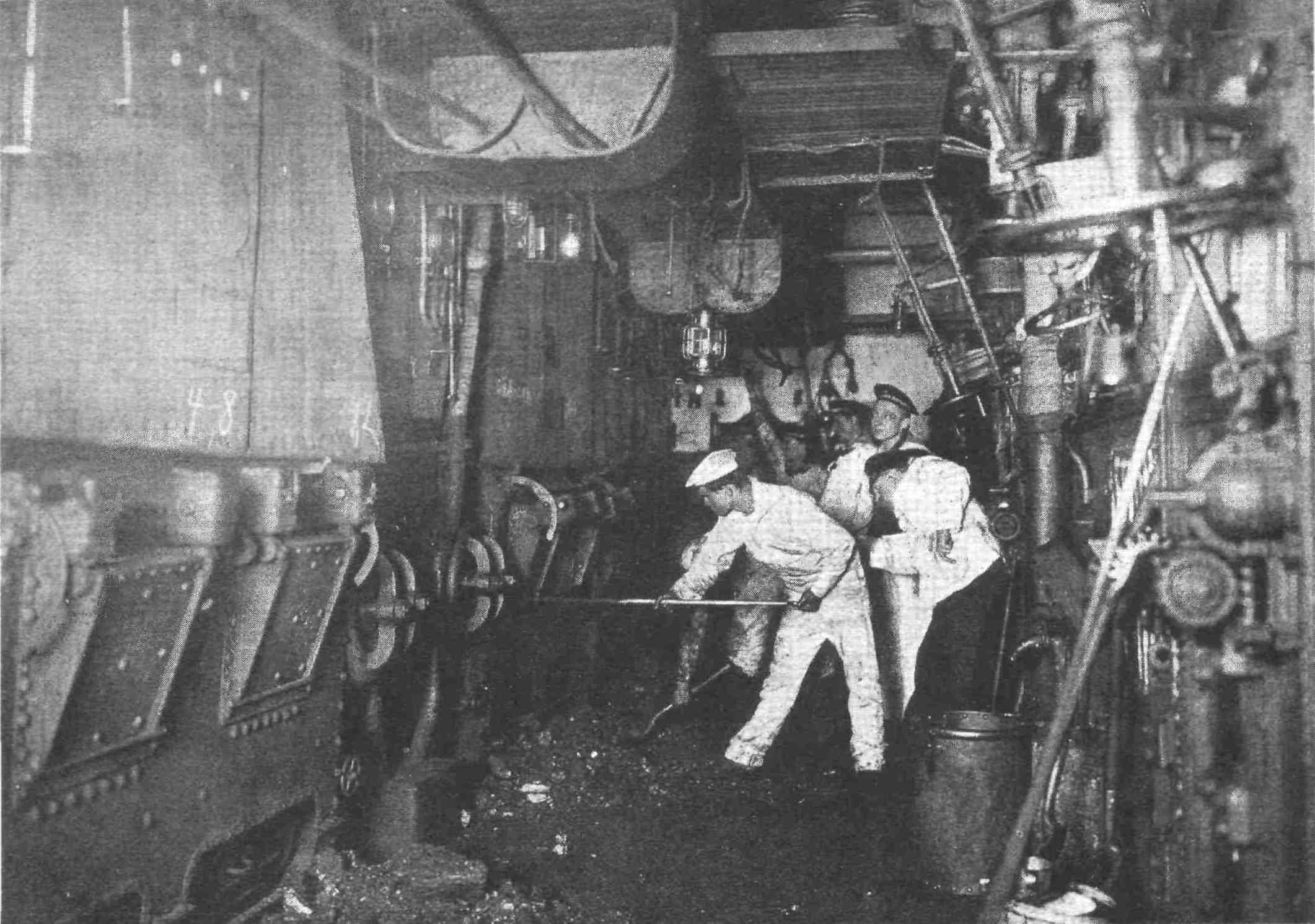

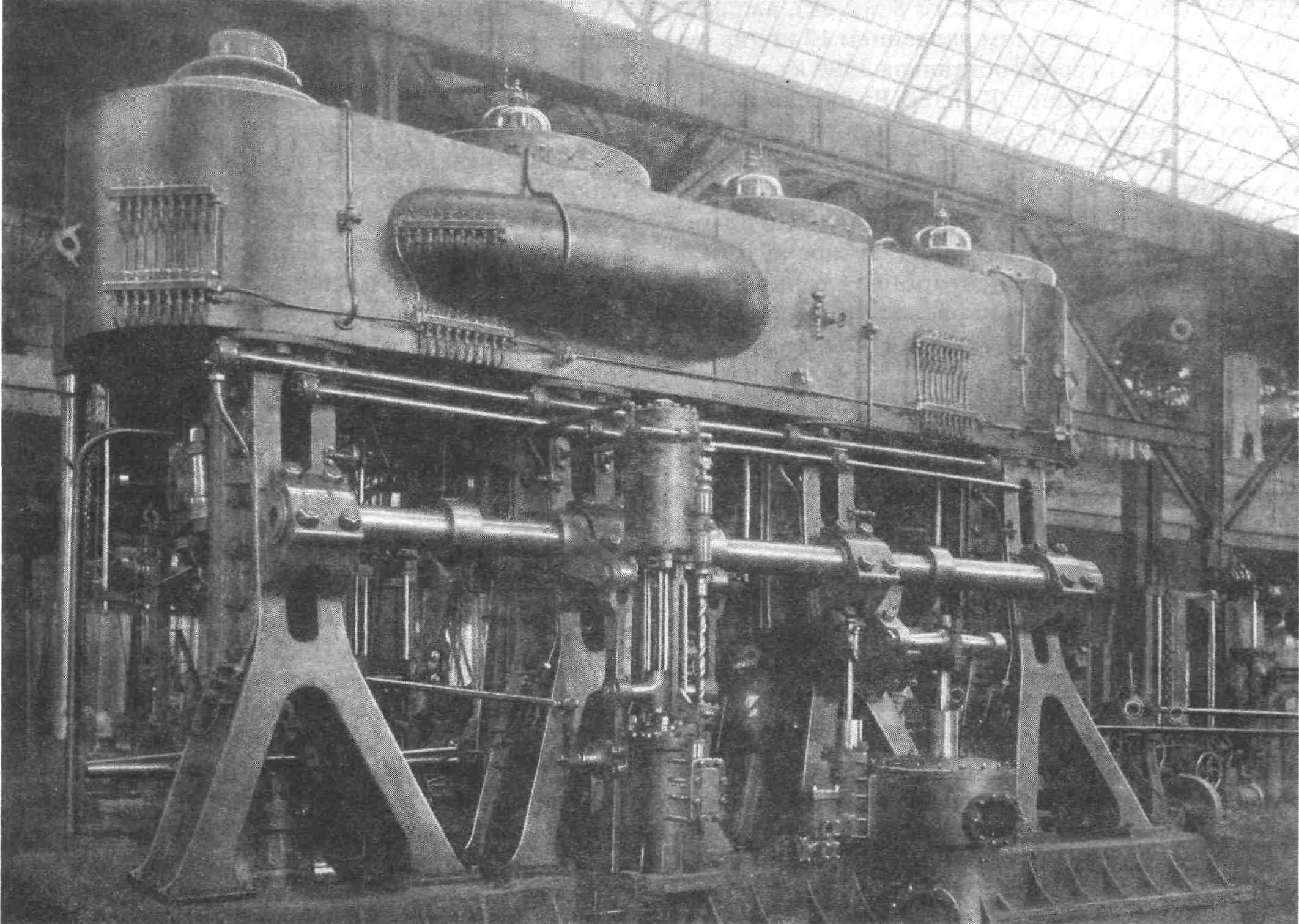

Некоторая неопределённость в развитии техники того времени отразилась и на котельных установках кораблей, когда на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Barbarossa установили британские котлы Торникрофта, в то время, как на остальных кораблях использовали уже немецкую модификацию котлов "морского" типа системы Шульца, изготовляемые заводом "А. Г. Германия", Берлин-Тегель. При одинаковой общей длине корпуса кораблей это отразилось на назначении и длине основных водонепроницаемых отсеков. Повышение давления пара в котлах, применение поверхностной конденсации взамен конденсации вспрыскиванием и четырёхцилиндровых паровых машин тройного расширения способствовало как повышению скорости хода, так и дальности плавания. Энергетическая установка при общем весе 1430 т имела удельный вес 110 кг/л.с. Это была хотя и немного меньше, чем у броненосцев типа "Brandenburg" (соответственно, 1220 т. и 122 кг/л.с.), но всё же довольно высокая величина. Впоследствии при проектировании линкоров типа "Nassau" за счет повышения давления пара, различных конструктивных улучшений и применения водотрубных котлов удельный вес удалось уменьшить до 70 кг/л.с.

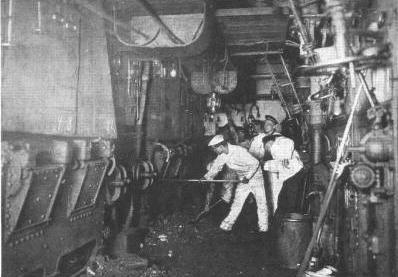

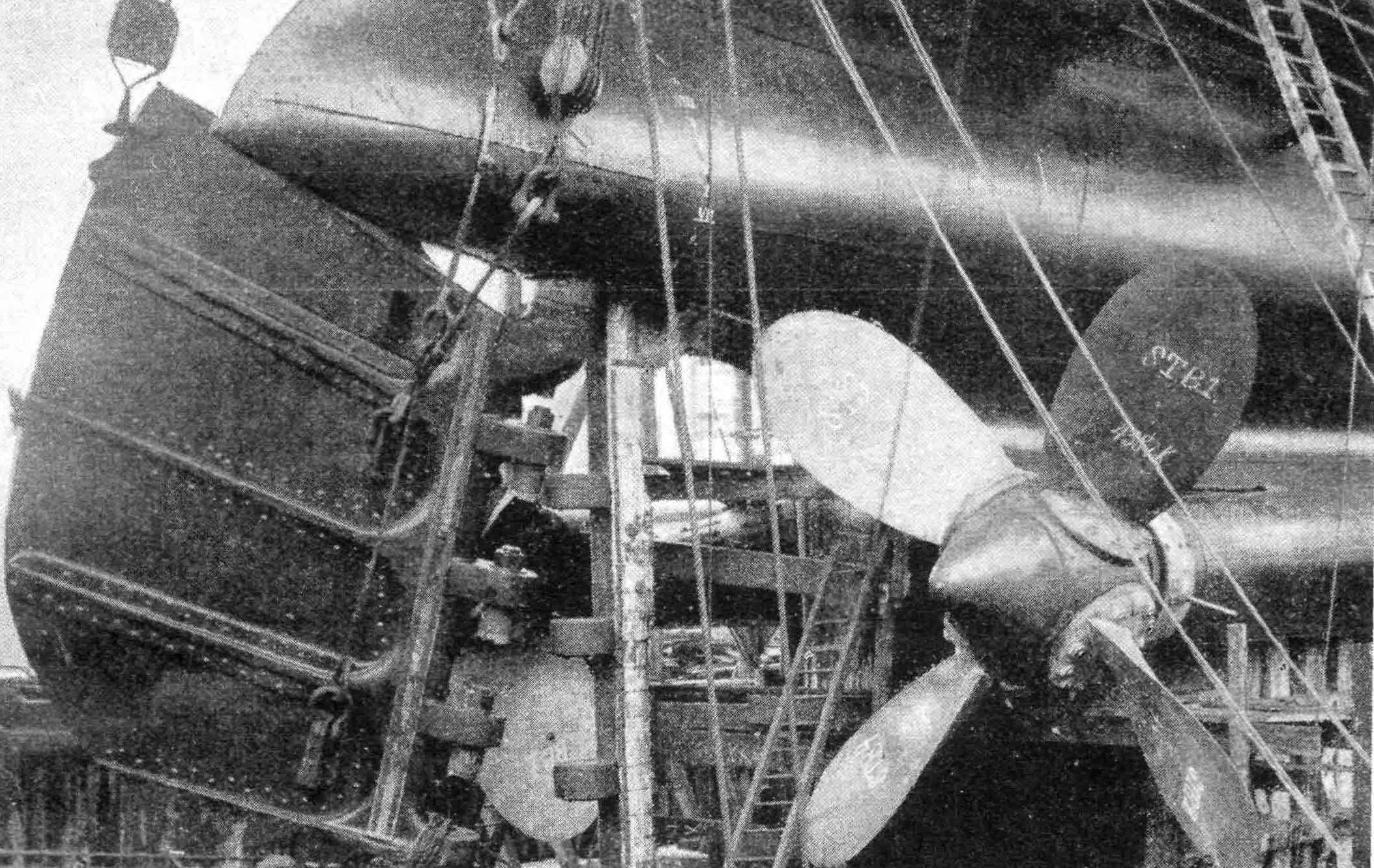

Машинные отделения (МО) полностью занимали IV-й и V-й основные отсеки одинаковой длины 9,6 м под бронированной палубой. Среднюю паровую машину установили в IV-м основном отсеке по ДП: на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II между 20-м и 28-м шп., на остальных трёх между 19-м и 27-м шп. Паровые машины ПрБ и ЛБ установили в V-м основном отсеке, разделённом по ДП продольной переборкой пополам, на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II между 28-м и 36-м шп., на остальных трёх - между 27-м и 35-м шп. Бортовые паровые машины расположили под углом около 4° к ДП. Общая длина МО составляла 19,2 м или 16,7% длины корпуса корабля между перпендикулярами по сравнению, соответственно, с 12 м или 11,1% длины корпуса на броненосцах типа Brandenburg. На броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II при суммарной работе трёх паровых машин на рабочем давлении пара 12 кгс/кв.см., искусственной тяге и числе оборотов вала в среднем 108 об/мин развиваемая ими мощность составляла 13000 л.с. Три паровые машины броненосца Kaiser Barbarossa при рабочем давлении пара 13,5 кгс/ кв.см, и числе оборотов вала 110 об/ мин в сумме развивали около 13800 л.с. Каждая паровая машина имела ступенчатое расширение пара: сначала он поступал в цилиндр высокого давления, после выполнения там работы — в цилиндр среднего давления и, наконец, в два цилиндра низкого давления. Цилиндры паровой машины отлили из чугуна одной отливкой вместе со своими золотниковыми коробками. Цилиндры высокого и среднего давления имели поршневой золотник, низкого давления - плоский. Золотники приводились в движение посредством кулисы Стефенсона, что позволяло для каждого цилиндра осуществлять независимую регулировку степени расширения пара. Реверсирование осуществлялось вручную и от системы обратного хода. Цилиндры паровых машин на броненосцах Kaiser Friedrich III и Kaiser Wilhelm II имели диаметры 880 мм, 1380 мм, 1540 мм и 1540 мм, длина хода поршней была одинаковой — 950 мм. Отношение объёмов цилиндров: высокого: среднего: низкого давления равнялось как 1 : 2,46 : 6,13; среднего: низкого — 1 : 2,49. На броненосце Kaiser Barbarossa постройки частной верфи "Ф. Шихау" в Данциге цилиндры паровых машин имели диаметры 900 мм, 1460 мм, 1560 мм и 1560 мм, длина хода поршней была также одинаковой — 950 мм. Отношение объёмов цилиндров: высокого: среднего: низкого давления равнялось как 1 : 2,67 : 6,1; среднего: низкого — 1 : 2,28. Золотниковый привод был одноэксцентриковый. У каждой паровой машины имелось по одному пристыкованному и расположенному внизу конденсатору поверхностного охлаждения с внутренним теплообменником, в котором поступающий из цилиндров паровых машин пар конденсировался в воду. Каждый конденсатор имел 3606 труб охлаждения длиной 3,27 м, с наружным диаметром 17,5 мм и толщиной стенки 1 мм, изготовленных из бронзы. Общая охлаждающая поверхность каждого конденсатора составляла 540 кв.м. Забортная охлаждающая вода подавалась центробежным насосом, приводимым в действие от эксцентрикового привода паровых машин. Отдельными 2-цилиндровыми воздушными насосами системы Блайка конденсат (смесь отработанного пара и воды) подавался в подогреватель (экономайзер), где превращался в котельную питательную воду. Отсюда достаточно нагретая и очищенная фильтром питательная вода самотёком поступала в расположенную под МО сборную цистерну (сливной ящик). Там остывшая вода посредством нагревательного змеевика снова могла быть подогрета, и её котельным питательным насосом вновь подавали в котлы. Если паровая машина была не в работе, то воду из конденсатора насосом направлялли в подогреватель.