Оглавление → Броненосцы и линкоры → тип "Deutschland", "карманные линкоры"

| Броненосцы |

| Классификация |

| По алфавиту |

| По годам |

| Соединения и операции |

| Разное |

Броненосцы, с 25.11.1939 тяжёлые крейсера (Panzerschiffe, Schwerekreuzer) типа

Германия, 1933-1936 гг. 3 ед. (проект 1926-1928-1930 гг.)

*

|

Германия, 1933-1936 гг. 3 ед. (проект 1926-1928-1930 гг.)

*

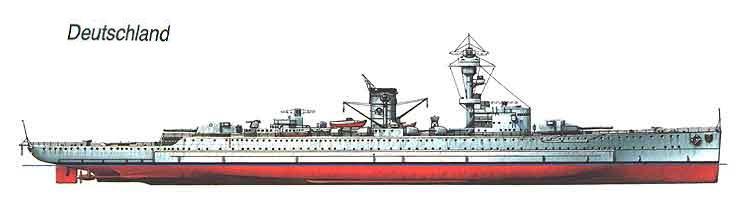

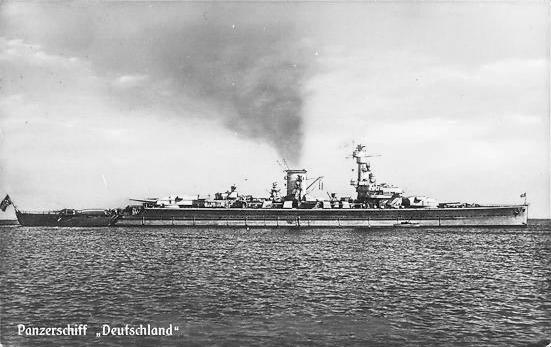

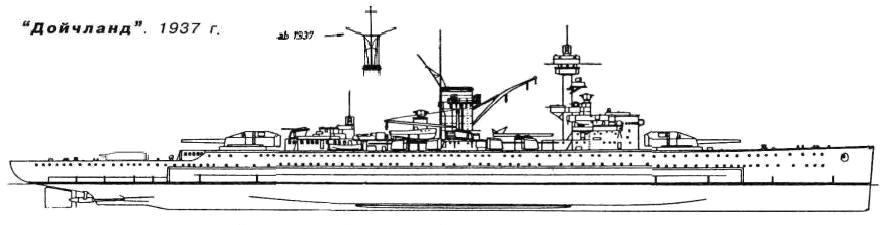

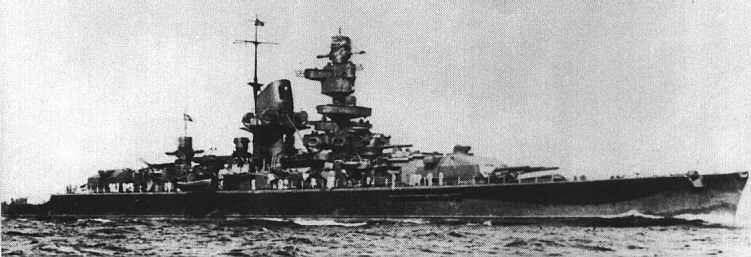

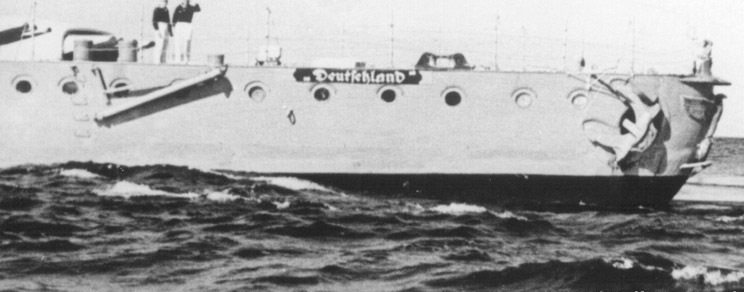

Deutschland / Lützow

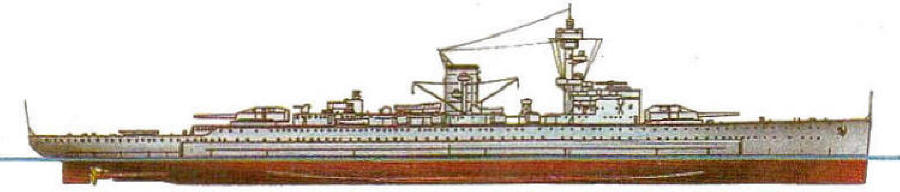

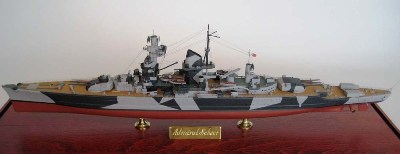

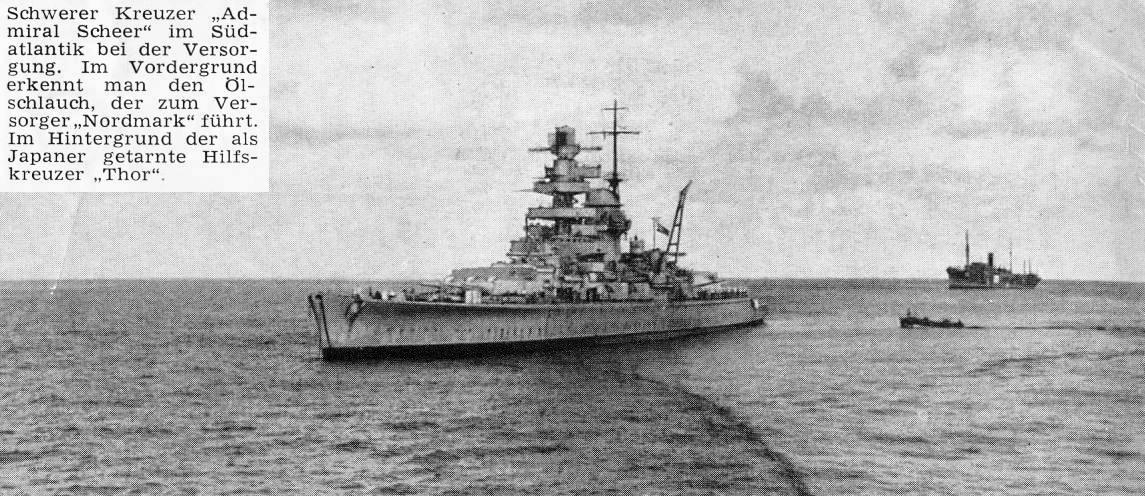

* Admiral Scheer

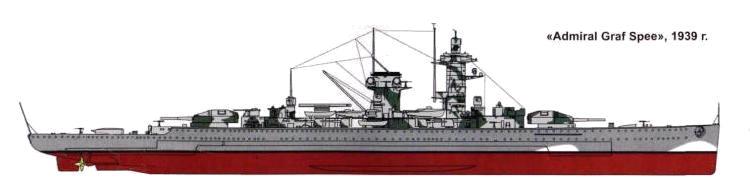

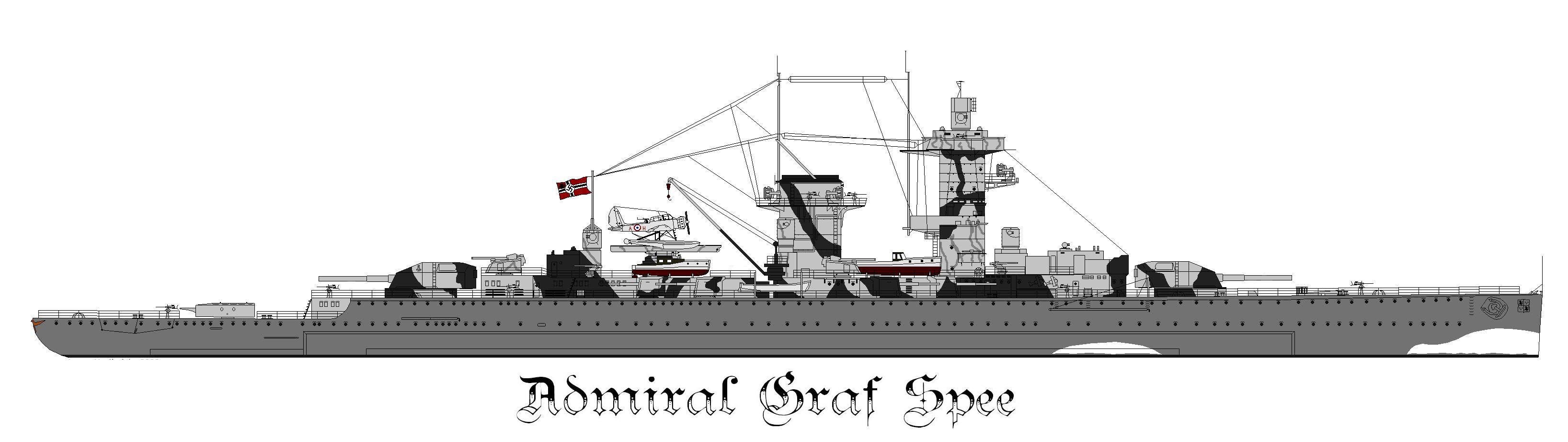

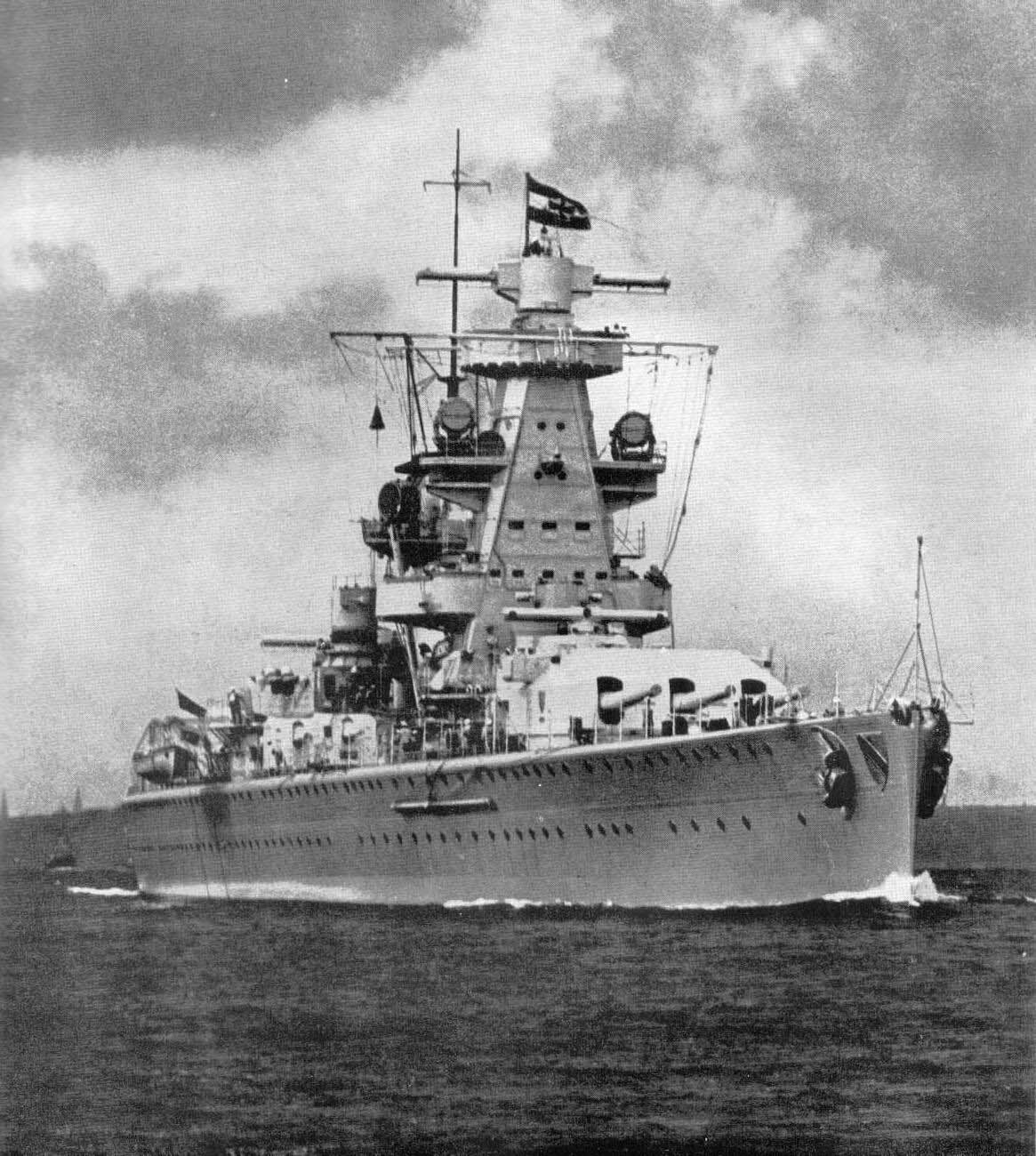

* Admiral Graf Spee

*

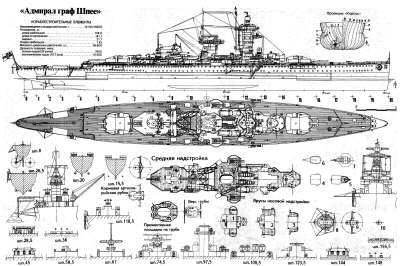

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| № | имя | верфь | закладка /спуск /в строю | примечания |

|---|---|---|---|---|

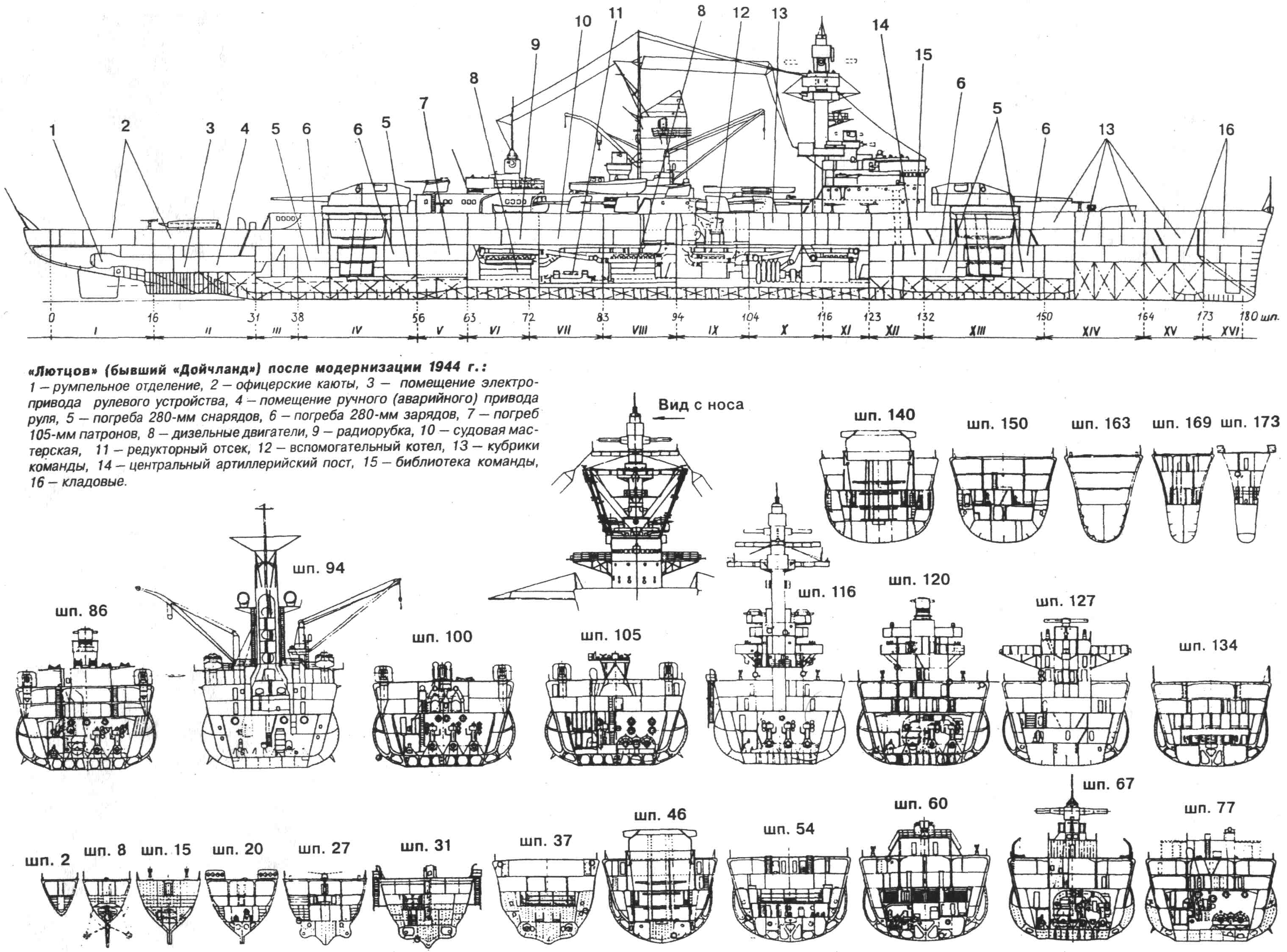

| 1 | Deutschland с 15 ноября 1939 Lützow |

<Deutsche Werke> Киль, зав. №219, "Ersatz Preußen", "Panzerschiff А" | 9.02.1928 | В 1940-1941 модернизирован на <Deutsche Werke> в Киле, 16 апреля 1945 тяжело поврежден британской авиацией в Свинемюнде и сел на грунт. Поднят СССР и потоплен в качестве мишени. |

| 19.05.1931 | ||||

| 1.04.1933 | ||||

| 2 | Admiral Scheer | <Kriegsmarinewerft>, Вильгельмсхафен, зав. №123, "Ersatz Lothringen", "Panzerschiff B" | 25.06.1931 | В 1940 модернизирован на <Kriegsmarinewerft> в Киле, 9 апреля 1945 г. потоплен британской авиацией у стенки верфи "Дойче-Верке" в Киле. |

| 1.04.1933 | ||||

| 12.11.1934 | ||||

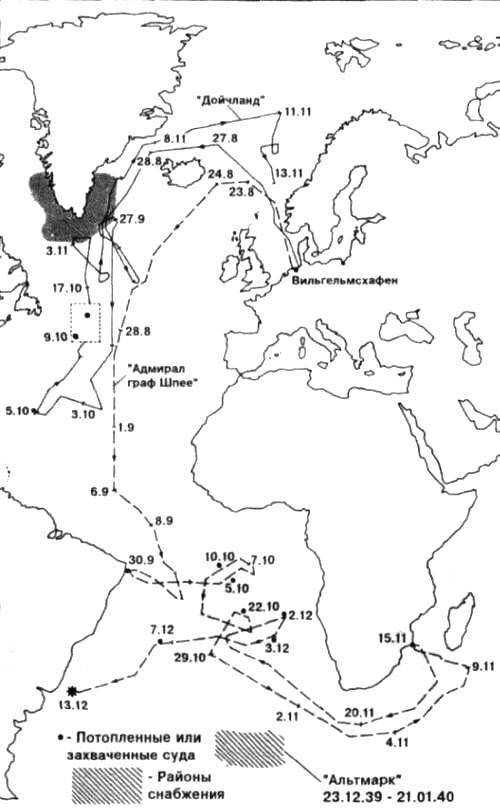

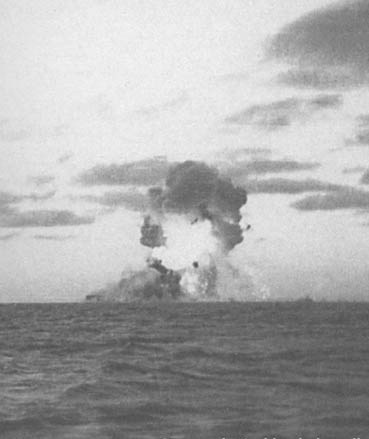

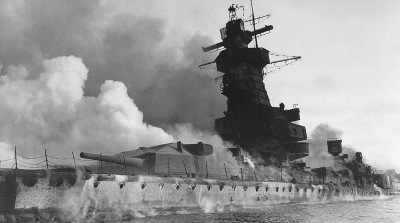

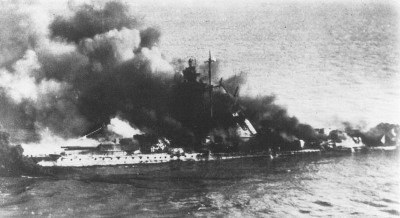

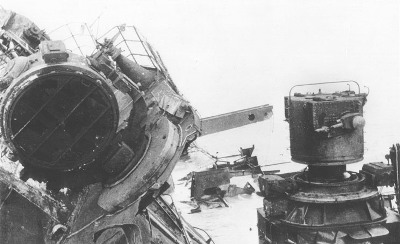

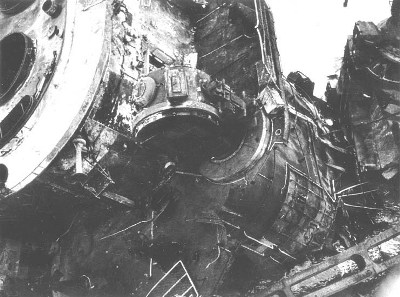

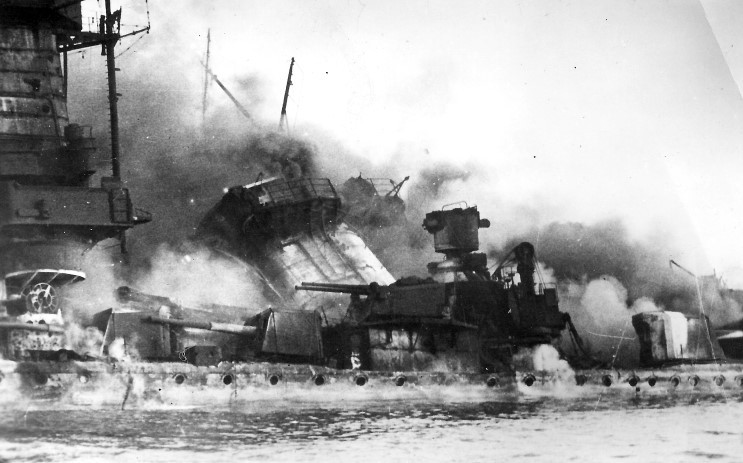

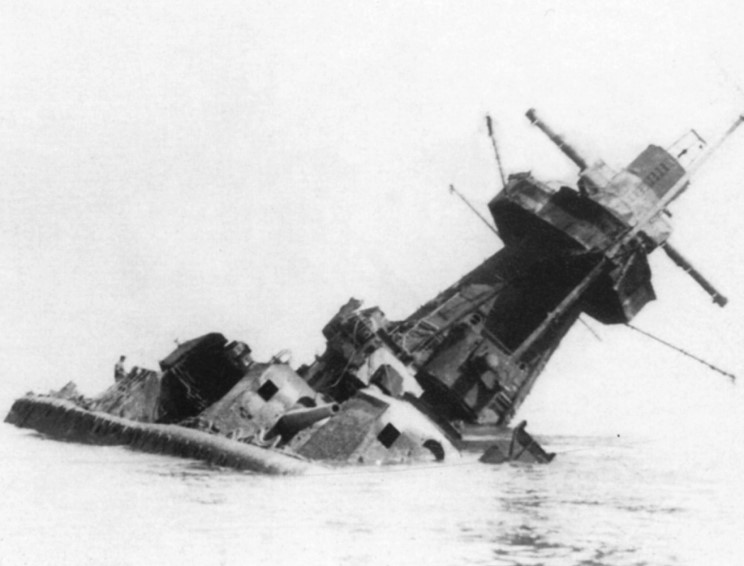

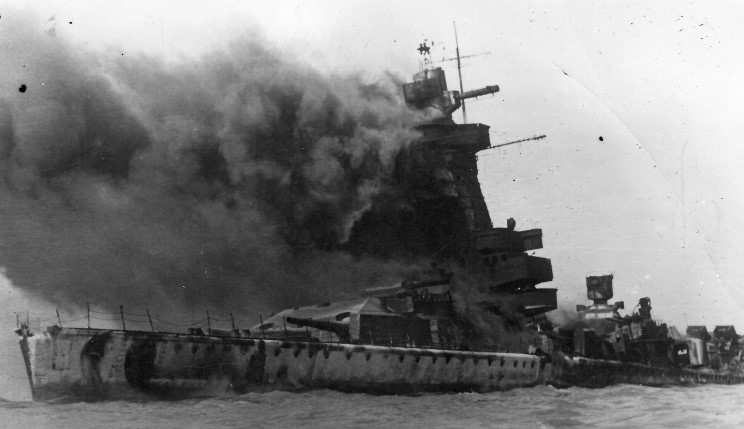

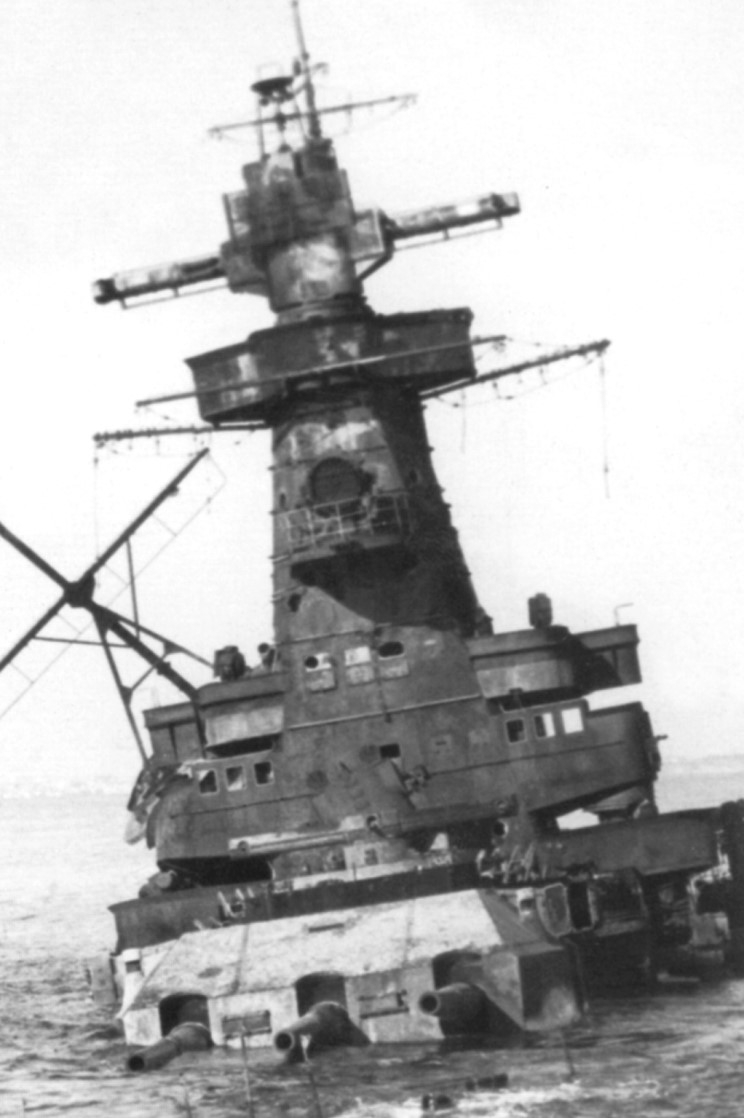

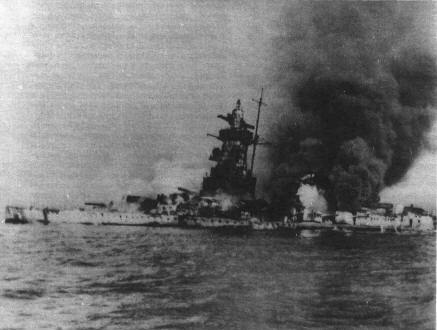

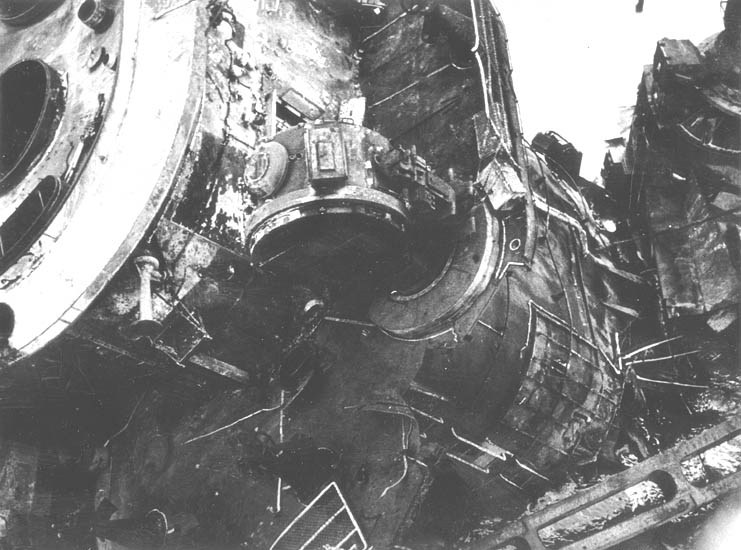

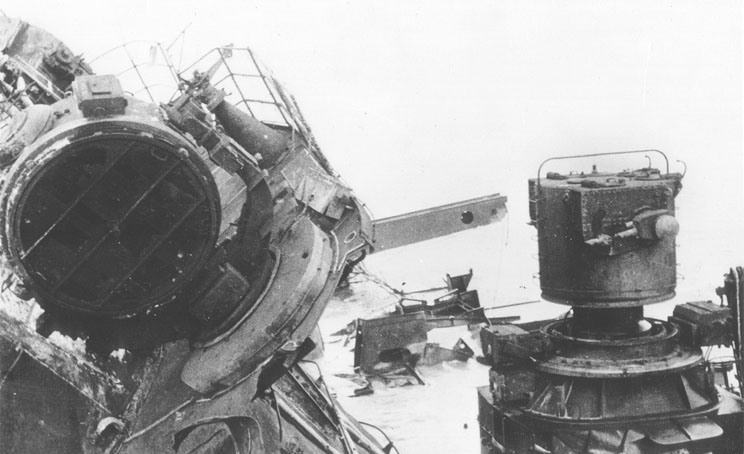

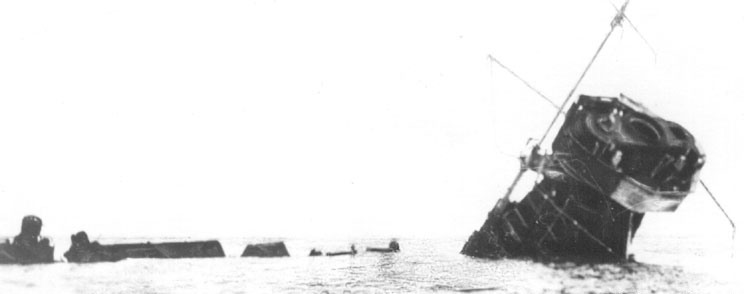

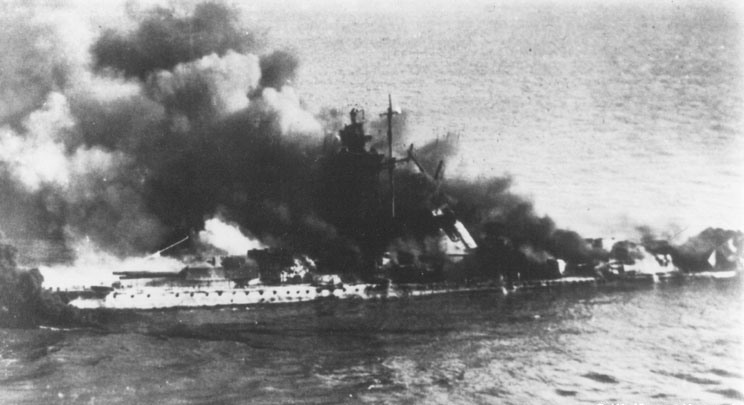

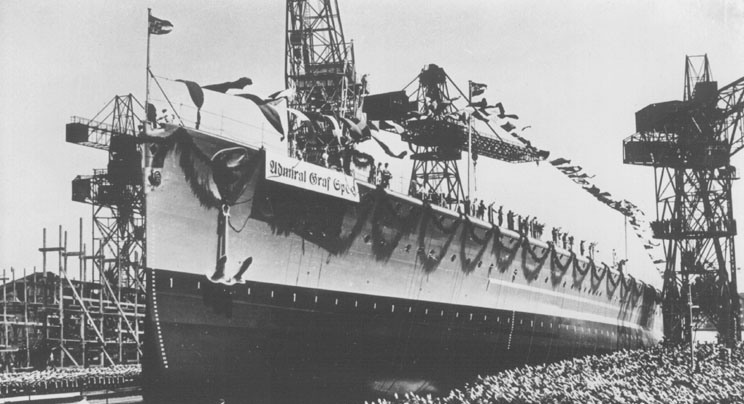

| 3 | Admiral Graf Spee | <Kriegsmarinewerft>, Вильгельмсхафен, зав. №124, "Ersatz Braunschweig", "Panzerschiff C" | 1.10.1932 | 17 декабря 1939 г. взорван личным составом в устье Ла Платы после боя с отрядом британских крейсеров. |

| 30.06.1934 | ||||

| 6.01.1936 |

ТТХ

| Deutschland / Lützow |

Admiral Scheer | Admiral Graf Spee | |||

| Водоизмещение | пустого | 10600 т | 11550 т | 12100 т | |

| стандартное | 11700 т | 12100 т | |||

| нормальное | 12630 т | 13660 т | 14890 т | ||

| полное | 14290 т | 15180 т | 16020 т | ||

| максимальное боевое | 15900 т | 16200 т | 16200 т | ||

| регистровое | 9402 брт | 9445 брт | 9596 брт, 6299 нрт | ||

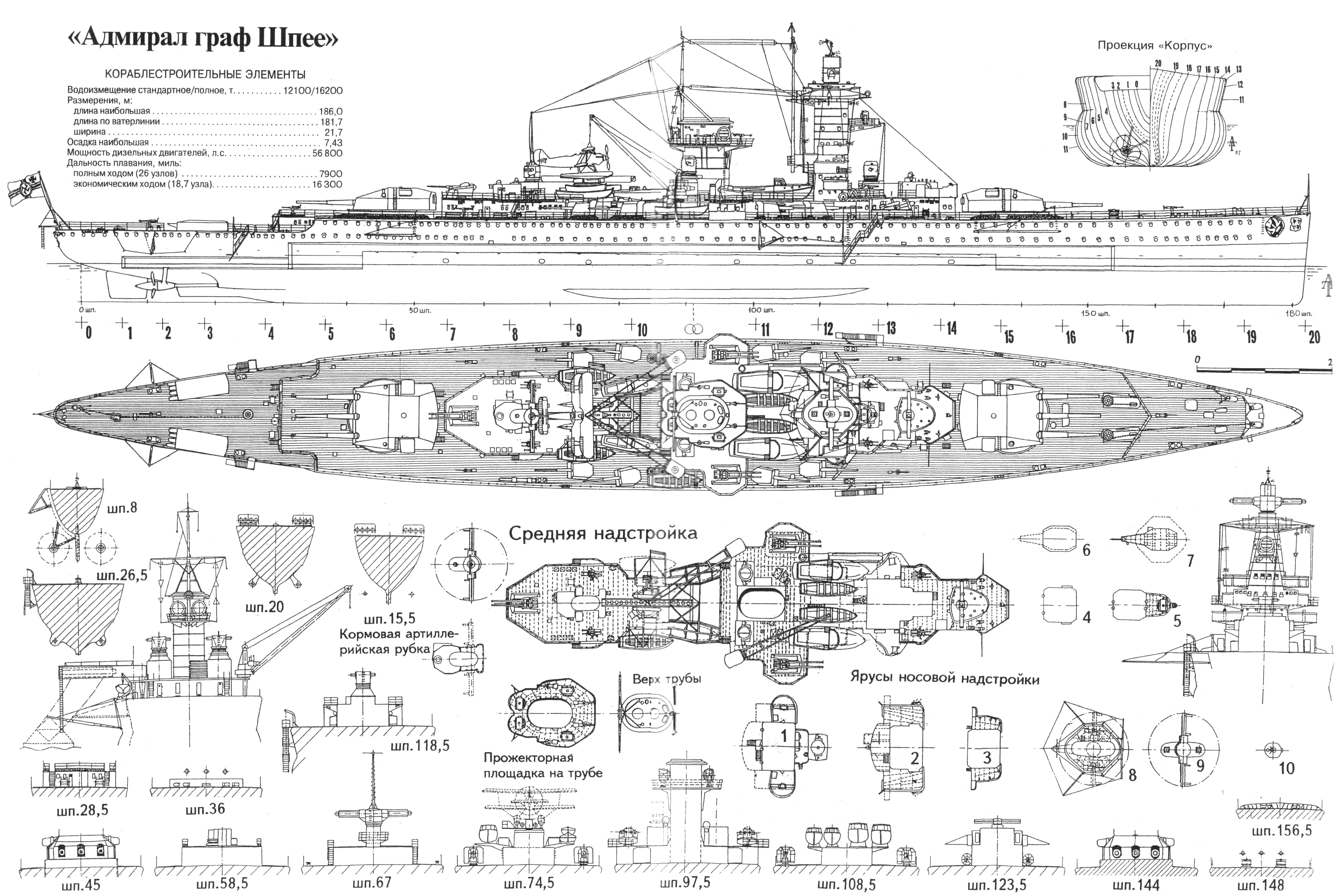

| Размерения | длина | КВЛ | 181,7 м |

||

| полная | 186 м, после модернизации 187,9 м |

||||

| ширина | наибольшая | 20,69 м | 21,34 м | 21,65 м | |

| осадка | при проектном водоизмещении | 5,78 м | 5,78 м | 5,80 м | |

| максимальная | 7,25 м | 7,25 м | 7,34 м | ||

| 1 см осадки = 14,2 т. водоизмещения | |||||

| высота борта | 12,4 м | 12,2 м | 12,2 м | ||

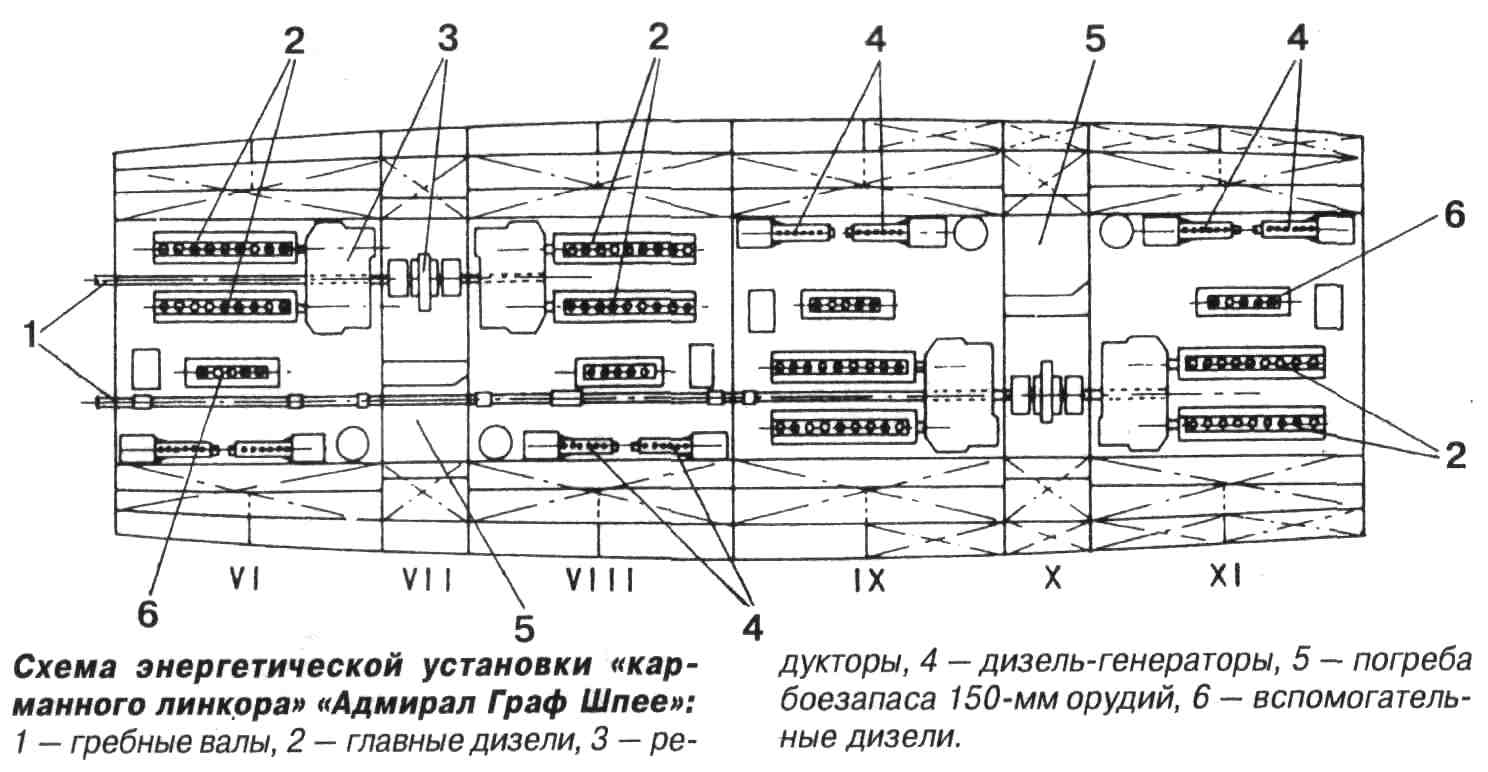

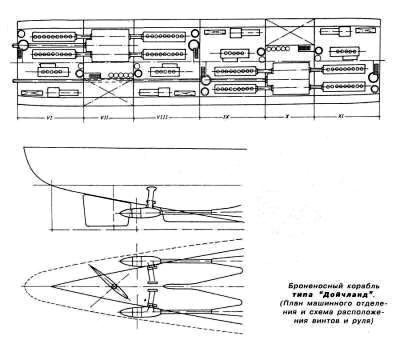

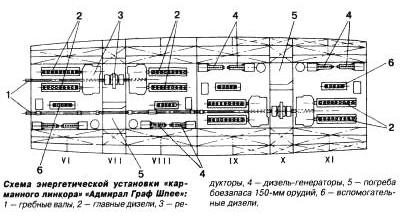

| Энергетическая установка | состав и тип | 2 вала | 2х3-лопастных винта Ø 3,97 м | 2х3-лопастных винта Ø 4,4 м | 2х3-лопастных винта Ø 4,4 м |

| 6 МО | 8 дизель-моторов MAN (9-цил., 2-х тактн.) |

||||

| 2 вспом. ПК Vulcan | 1 вспом. ПК Vulcan | 1 вспом. ПК Vulcan | |||

| мощность | проектная | 54000 л.с. при 250 об/мин. |

|||

| Ходовые данные | скорость | проектная | 26 уз |

||

| на испытаниях | 28 уз при 48390 л.с. | 28,3 уз при 52050 л.с. | 28,5 уз | ||

| запас топлива | 2784 (2750) т соляра | 2523 (2410) т соляра | 2500 т соляра | ||

| дальность плавания | проектная, на 13 уз. | 17400 миль |

|||

| проектная, на 14 уз. | 16600 миль |

||||

| проектная, на 20 уз. | 10000 миль |

||||

| фактически на 19 уз. | 21500 миль | 19000 миль | 19 000 миль | ||

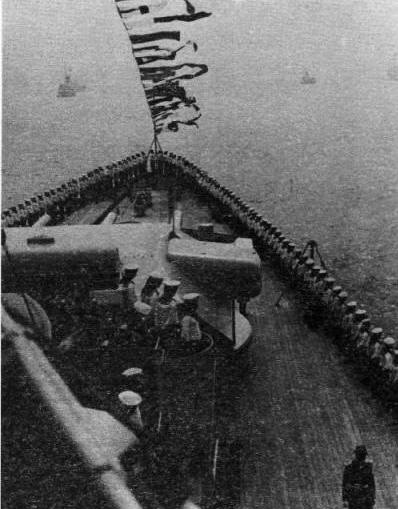

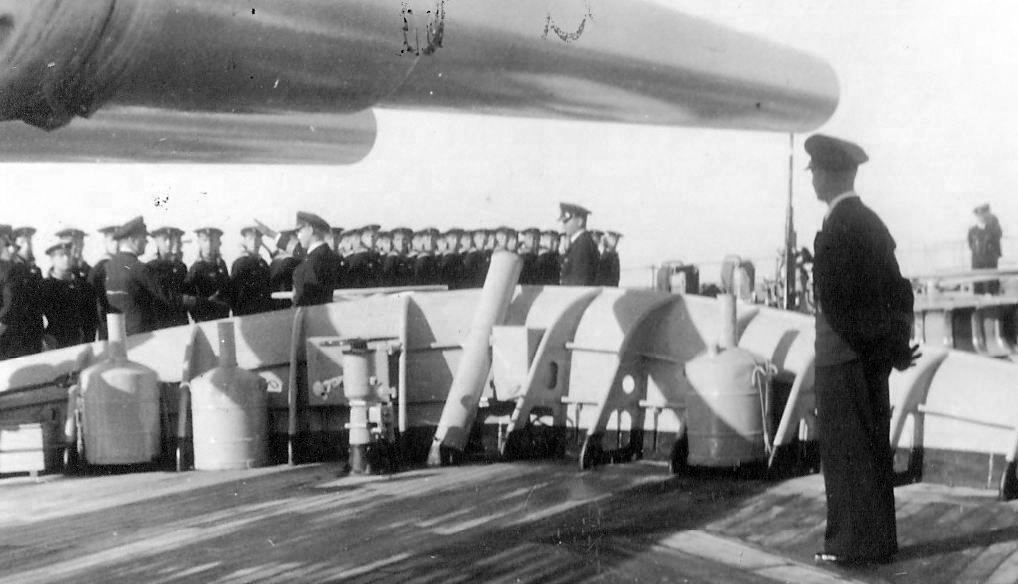

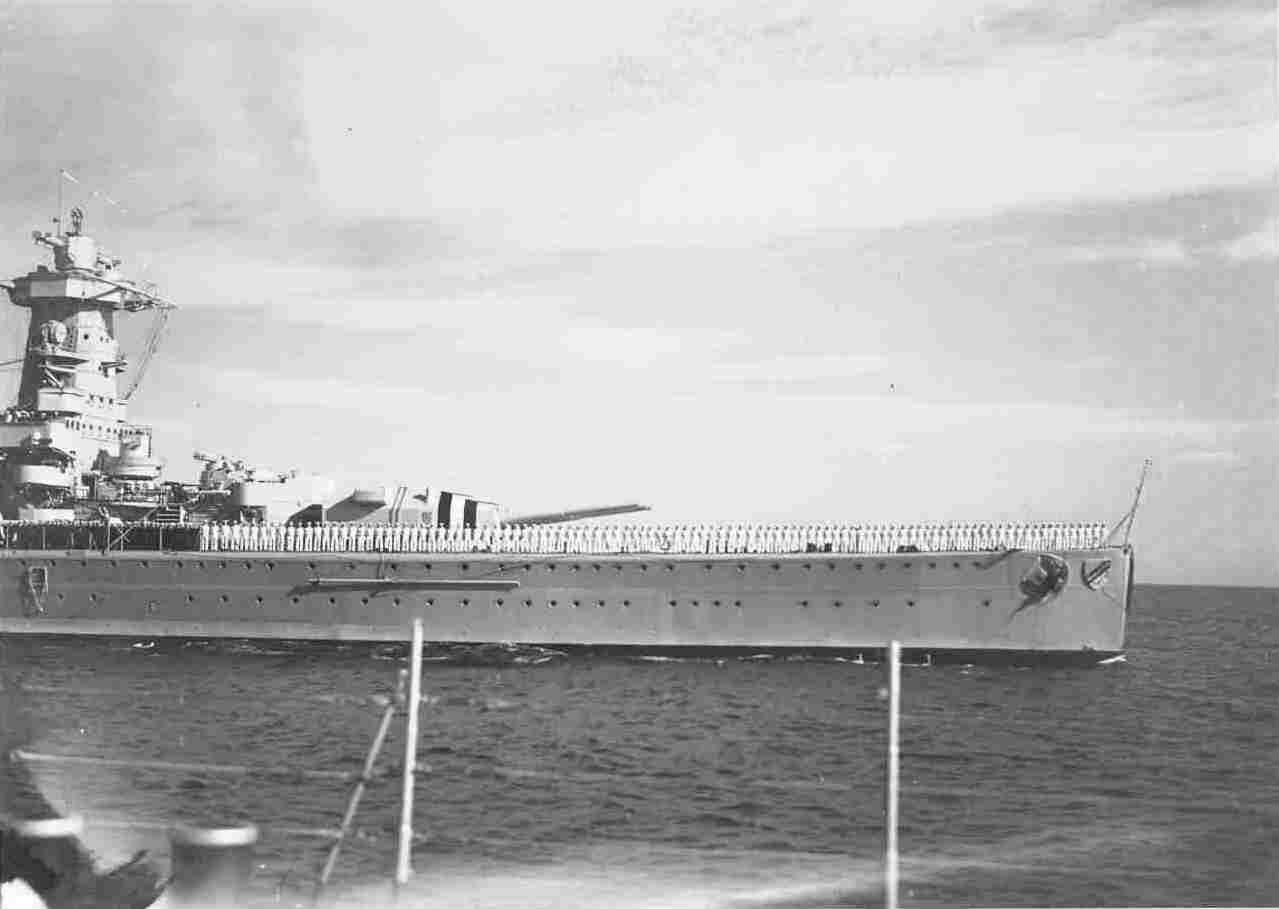

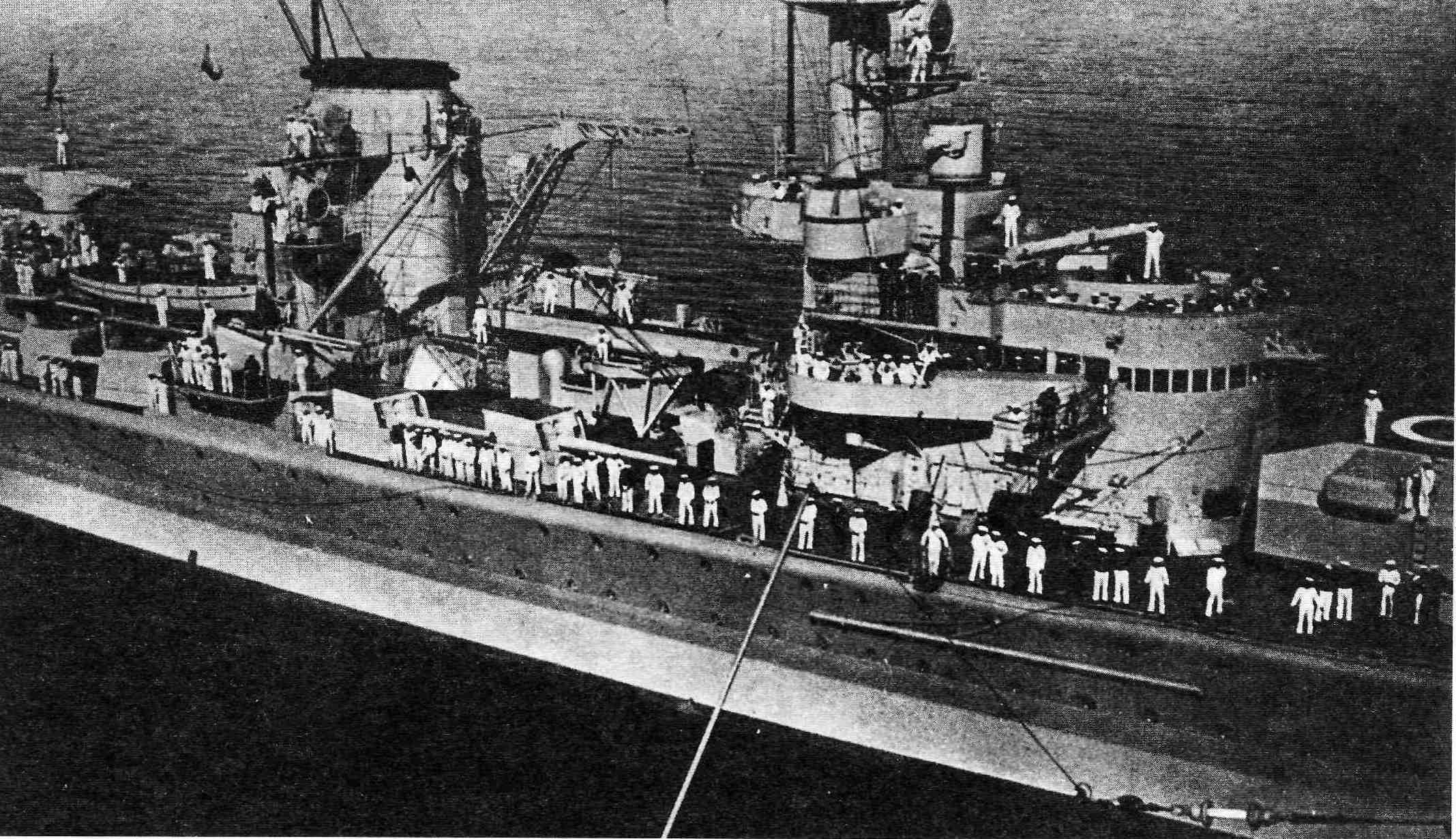

| Экипаж | штат | 1150 чел. |

|||

| Дополнительные данные | корпус | стальной, с продольной схемой набора, более, чем на 90% сварной, с булями и бульбом. 12 отсеков, двойное дно на 92% длины корпуса. | |||

| электроснабжение | 2 дизель-генератора, 2160 кВт, 220 В. | 2 дизель-генератора, 2800 кВт, 220 В. | 2 дизель-генератора, 3360 кВт, 220 В. | ||

| управление | 1 руль |

||||

| кренящий момент | 23060 тм | 22056 тм | 22661 тм | ||

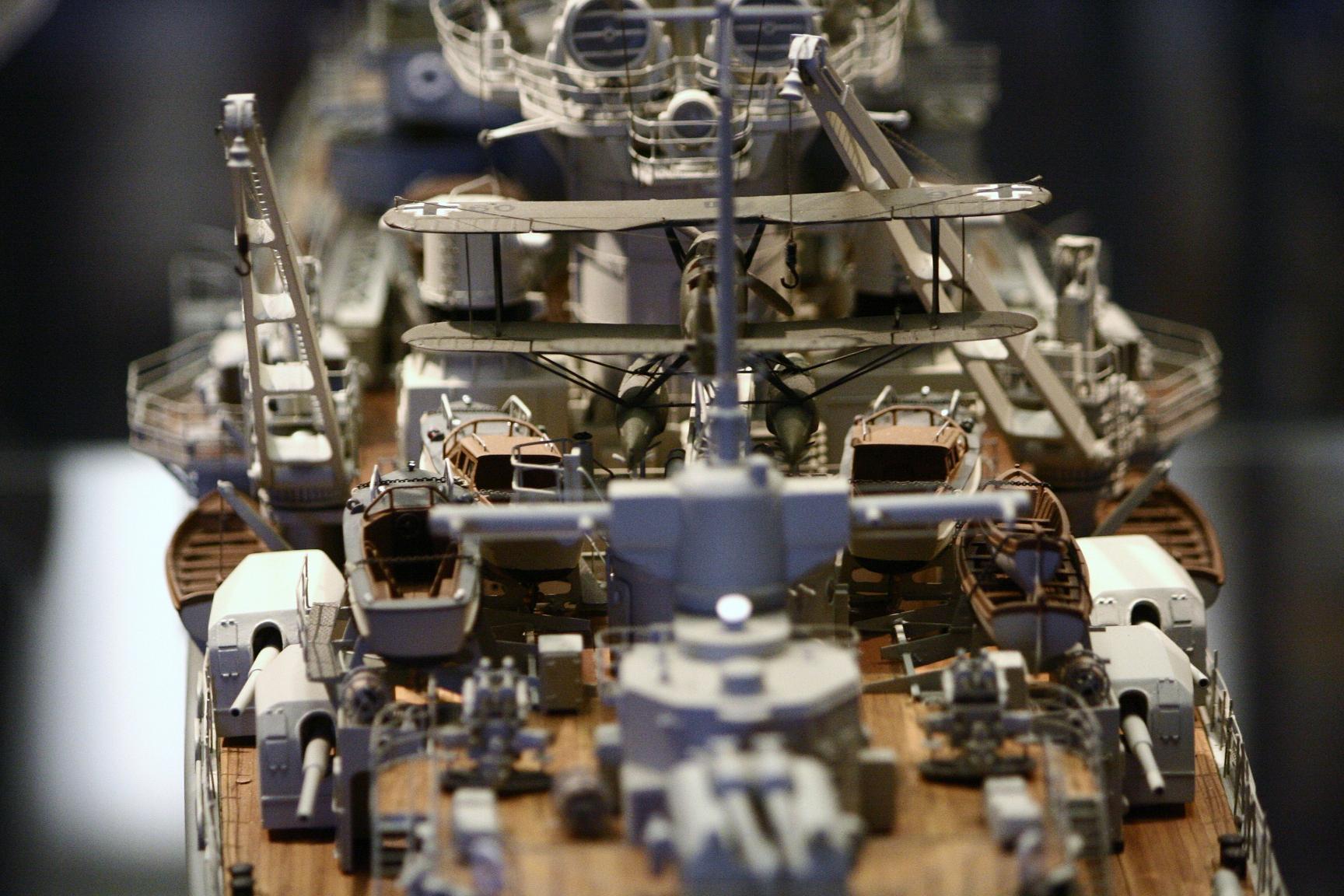

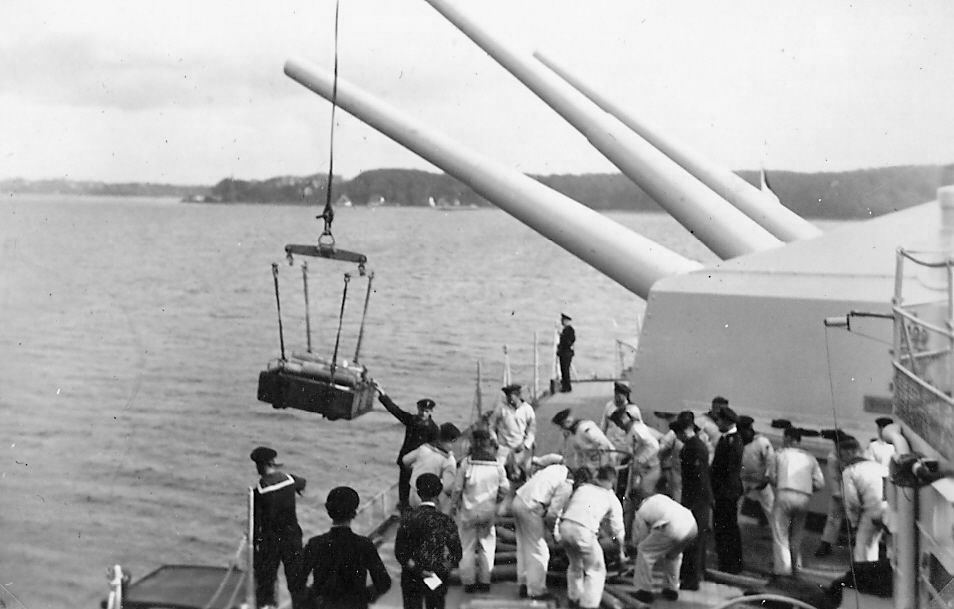

| плавсредства | 2 больших моторных катера, 2 малых моторных катера, 1 баркас, 1 ял, 2 шлюпки | ||||

| стоимость (в золотых марках) | 80 млн. | 90 млн., модернизация: 6 млн. 400 тыс. | 82 млн. | ||

корабли имели активные успокоители качки. |

|||||

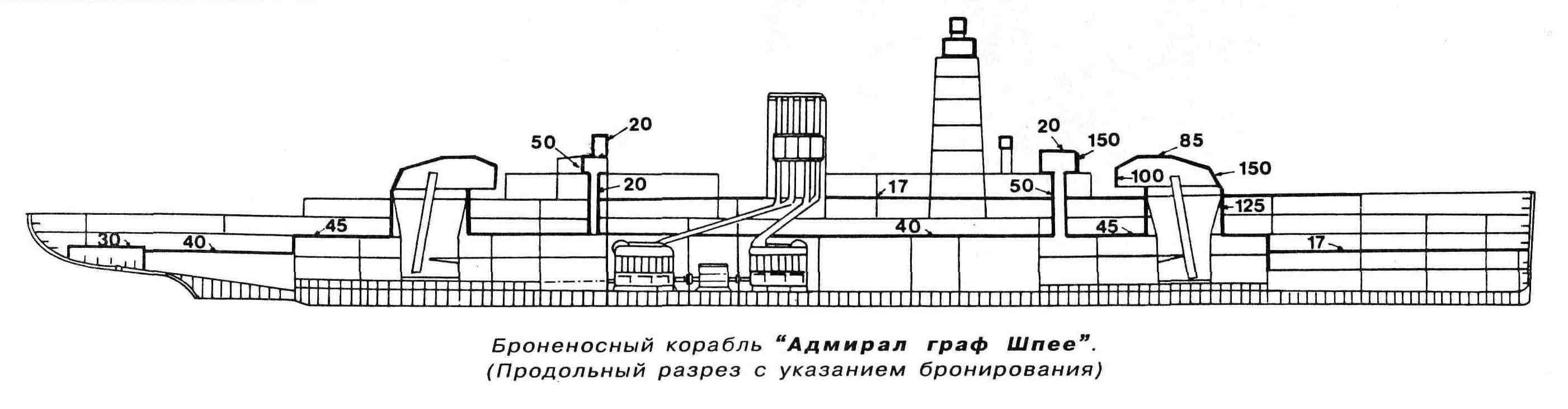

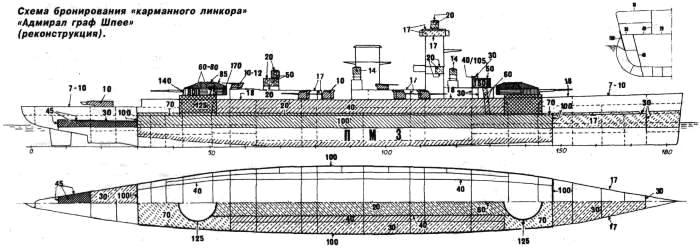

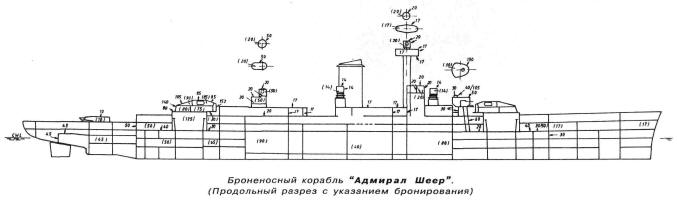

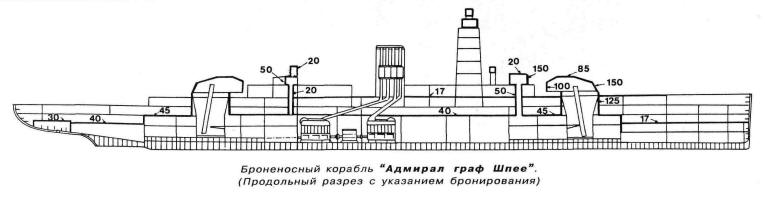

БРОНИРОВАНИЕ

| сталь Круппа (41,5% от водоизмещения) | Deutschland / Lützow |

Admiral Scheer | Admiral Graf Spee | |

| главный пояс | цитадель | 80-50 мм | 100-50 мм | |

| нос | 17-18 мм | |||

| корма | 45 мм | |||

| продольная переборка | 40 мм | |||

| траверсы | 60 мм | 50 мм | 100 мм | |

| башни | 140/80-60/85-70 мм | |||

| барбеты | 100 мм | 125 мм | ||

| щиты ПМК | 10 мм | |||

| палубы | 45-30 + 18 мм | 40-20 + 18 мм | 30-45-20 + 18 мм | |

| рубка | 140/50 мм | |||

| подводная защита | глубина | 4,5 м | ||

| ПТП | 45 мм | 40 мм | ||

|

||||

ВООРУЖЕНИЕ

| главный калибр (залп - 1980 кг) | ||

| 6 (2x3) — 283мм/52 | 890 м/с, -8°+40°, 42600 м | 630-720 выстрелов |

| противоминный калибр | ||

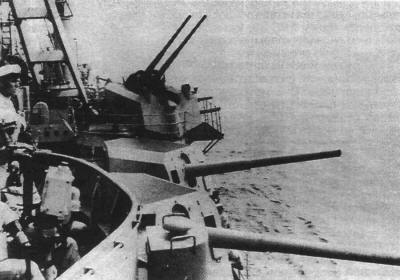

| 8 (8x1) — 150мм/55 | -10°+35°, 25700 м | 800-1200 выстрелов |

| зенитный калибр дальнего боя | ||

| Deutschland сперва | 3 (3x1) — 88-мм/45 | ??? |

| Deutschland с 1934 г., остальные сразу | 6 (3x2) — 88-мм/76 | 3000 выстрелов |

| Все с 1940 г. | 6 (3x2) — 105-мм/65 | 2400-3000 выстрелов |

| средний зенитный калибр | ||

| все сперва | 8 (4x2) — 37-мм/83 | 8000-24 000 выстрелов |

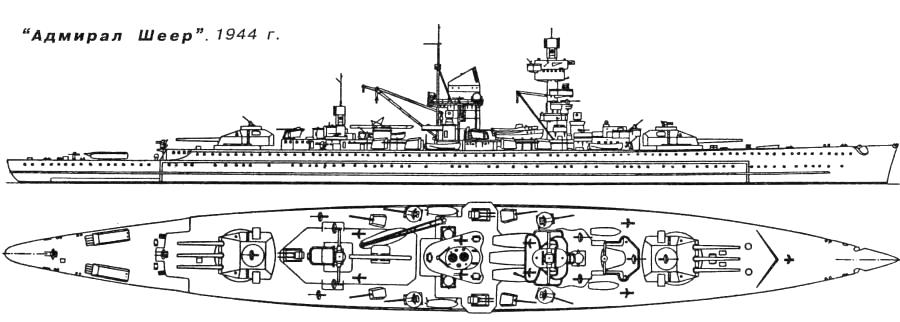

| Deutschland с 08.1944 г. | 2 (2x1) — 40-мм/56 | |

| Deutschland с 09.1944 г. | 4 (4x1) — 40-мм/56 | |

| Deutschland с конца 1944 г. | 6 (6x1) — 40-мм/56 | |

| Admiral Scheer с конца 1944 г. | 4 (4x1) — 40-мм/56 | |

| Admiral Scheer в 1945 г. | 8 (8x1) — 40-мм/56 | |

| малый зенитный калибр | ||

| все сперва | 10 (10х1) — 20-мм/65 | 20 000-56 000 выстрелов |

| Deutschland с 1939 г. | 14 (14х1) — 20-мм/65 | |

| Admiral Graf Spee с 1939 г. | 12 (12х1) — 20-мм/65 | |

| Admiral Scheer с 1940 г. | 8 (8х1) — 20-мм/65 | |

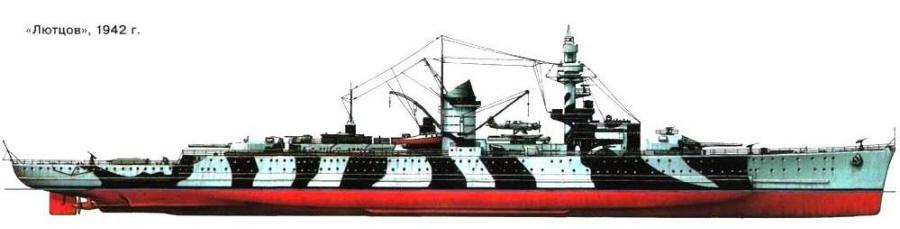

| Deutschland с 1942 г. | 23 (2x4, 15x1) — 20-мм/65 | |

| Admiral Scheer с 1942 г. | 18 (2x4, 10x1) — 20-мм/65 | |

| Deutschland с 08.1944 г. | 32 (3x4, 6x2, 8x1) — 20-мм/65 | |

| Admiral Scheer с 1944 г. | 26 (4x4, 10x1) — 20-мм/65 | |

| Deutschland в 1945 г. | 36 (3x4, 6x2, 12x1) — 20-мм/65 | |

| Admiral Scheer в 1945 г. | 42 (6x4, 9x2) — 20-мм/65 | |

| торпедное вооружение | ||

| 2х4 ТА - 533 мм | ||

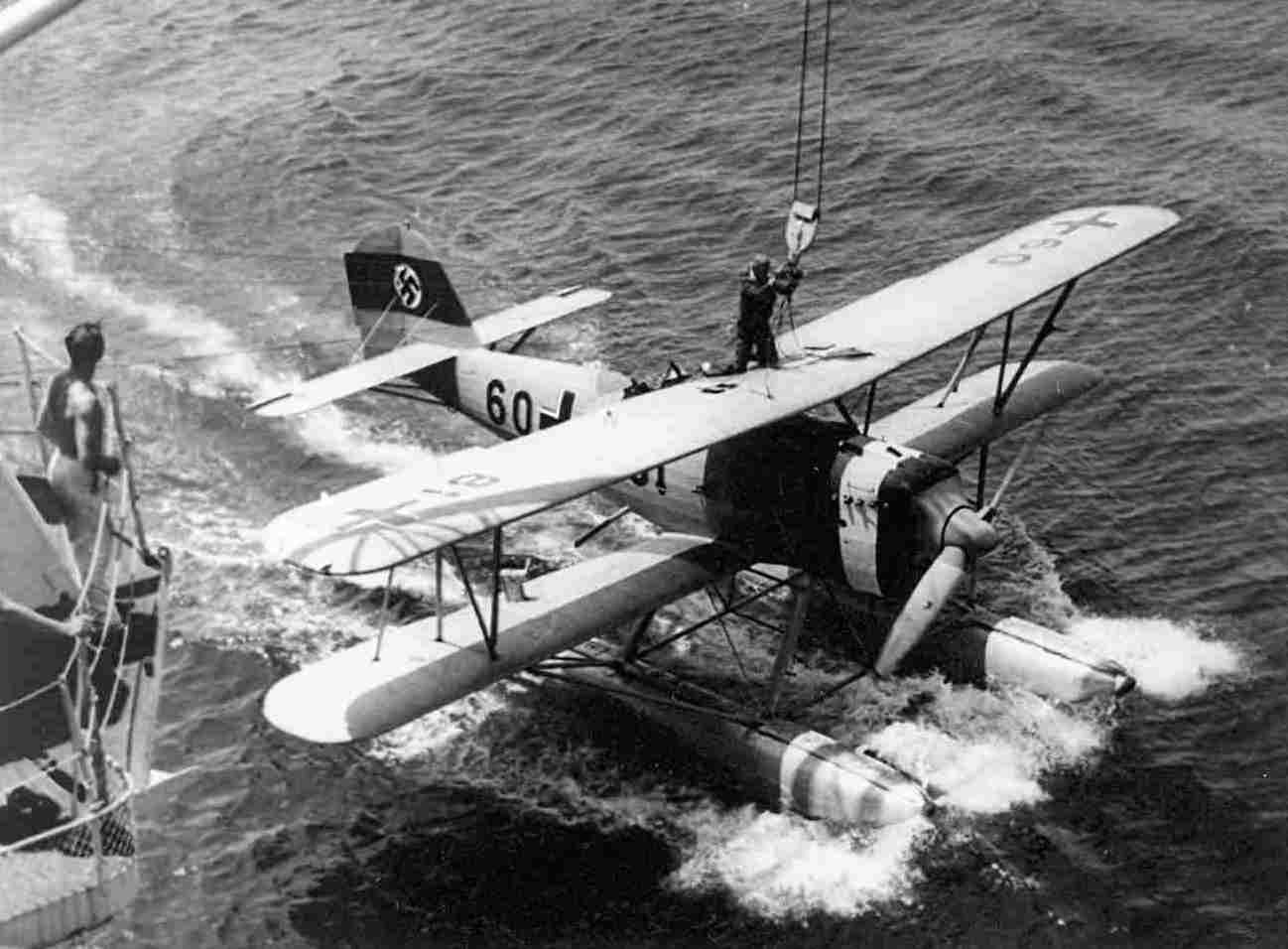

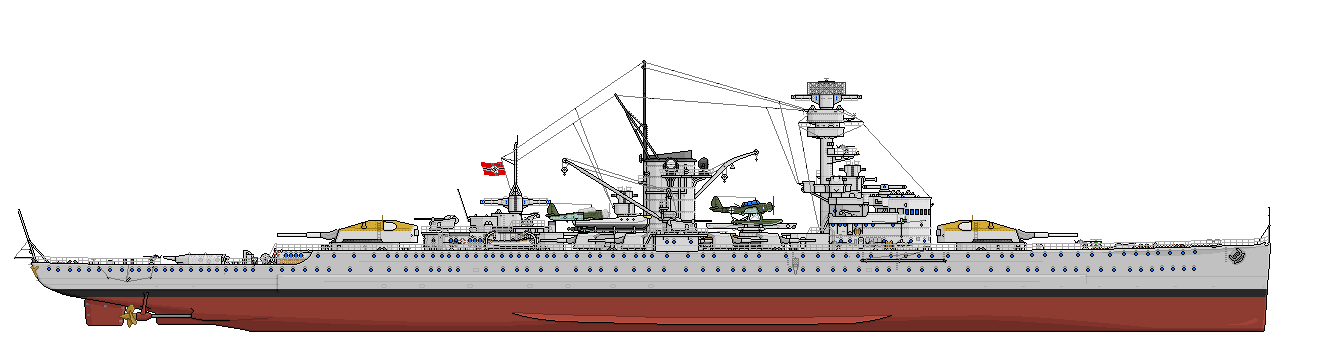

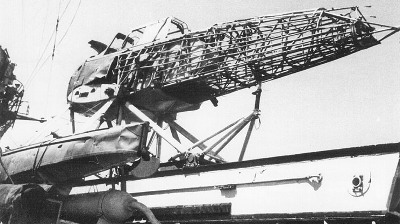

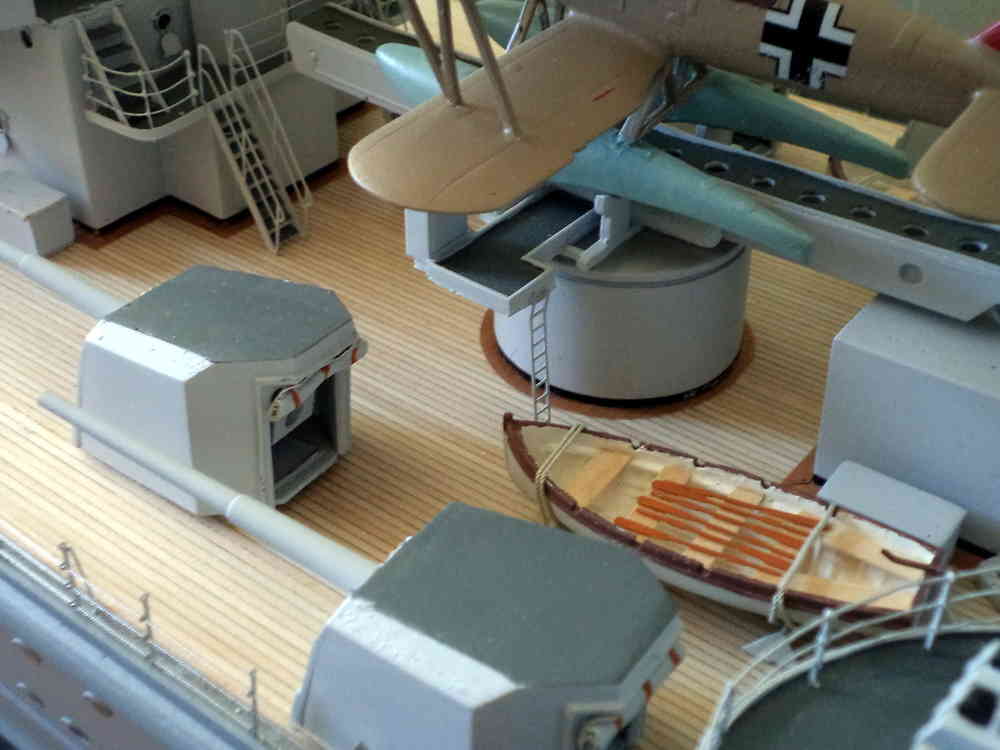

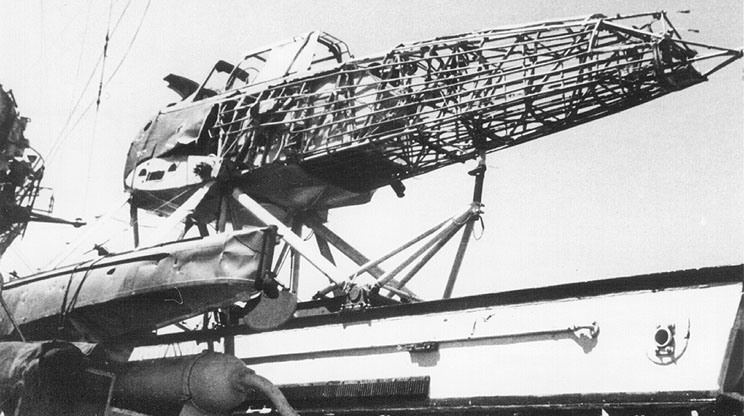

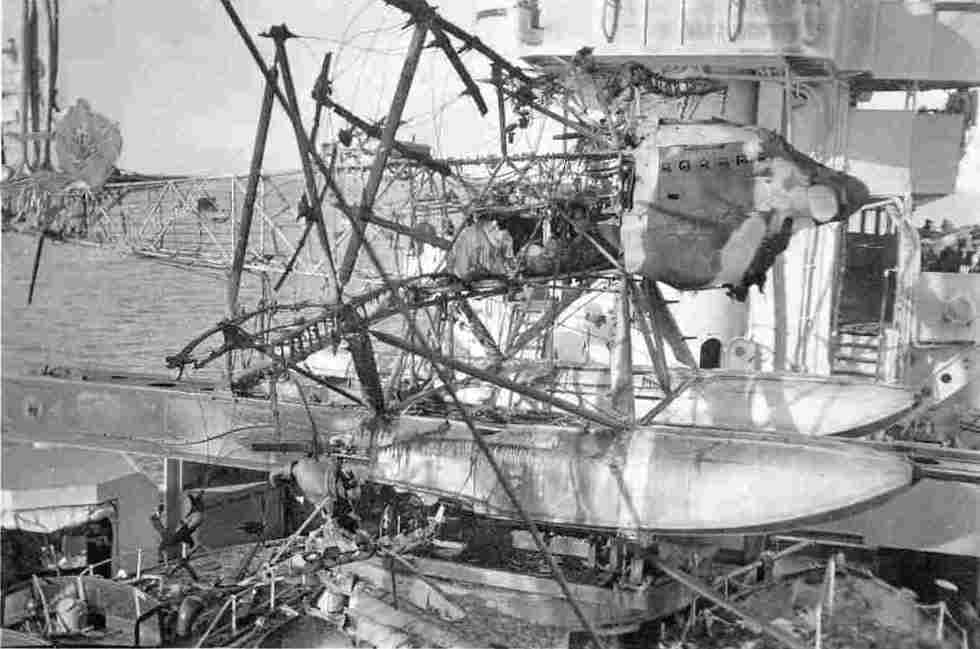

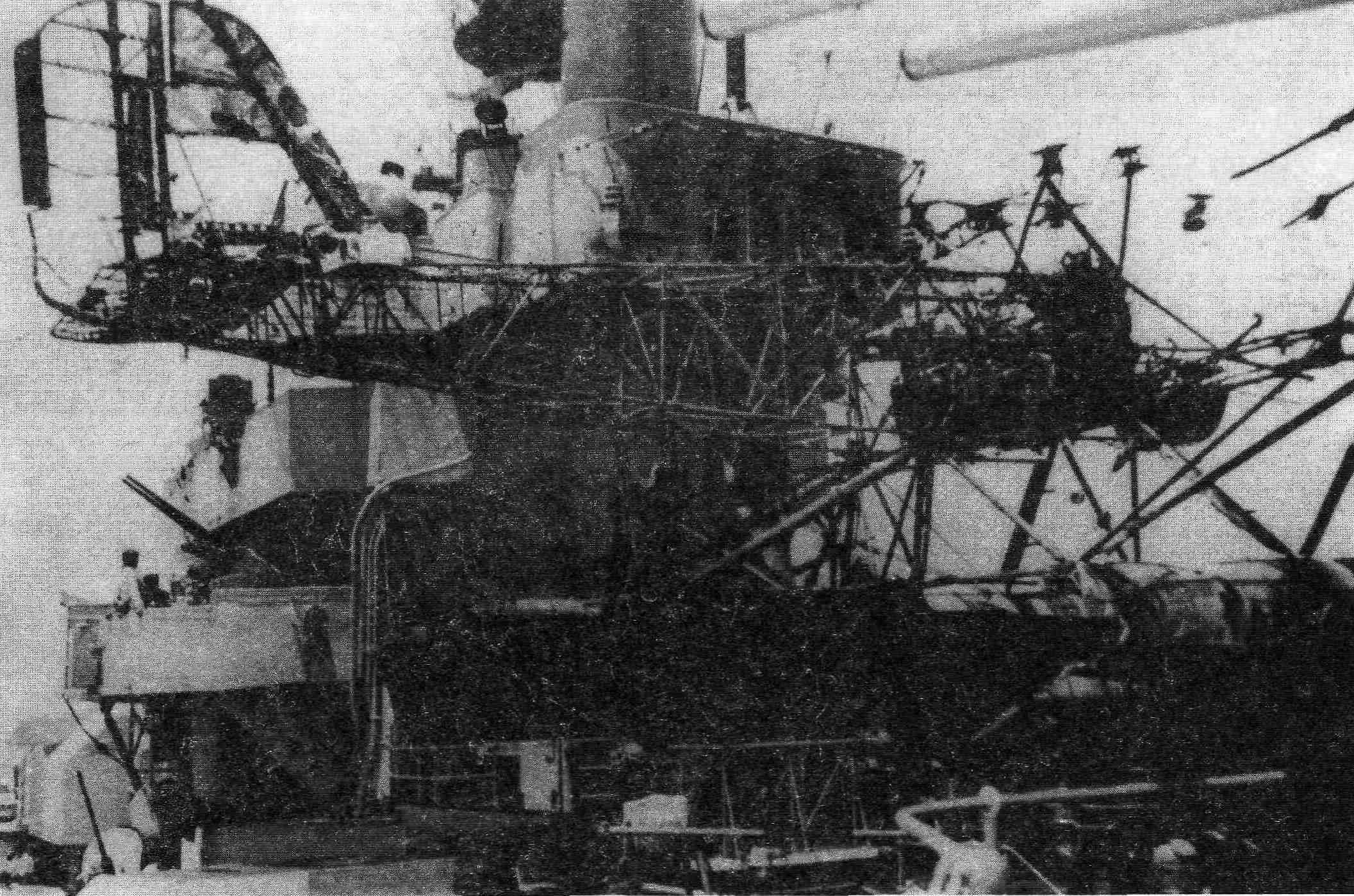

| авиационное вооружение | ||

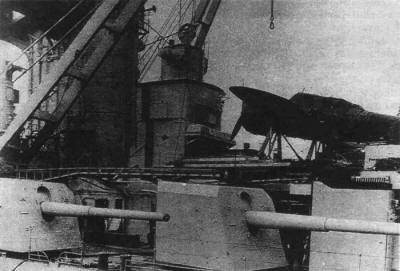

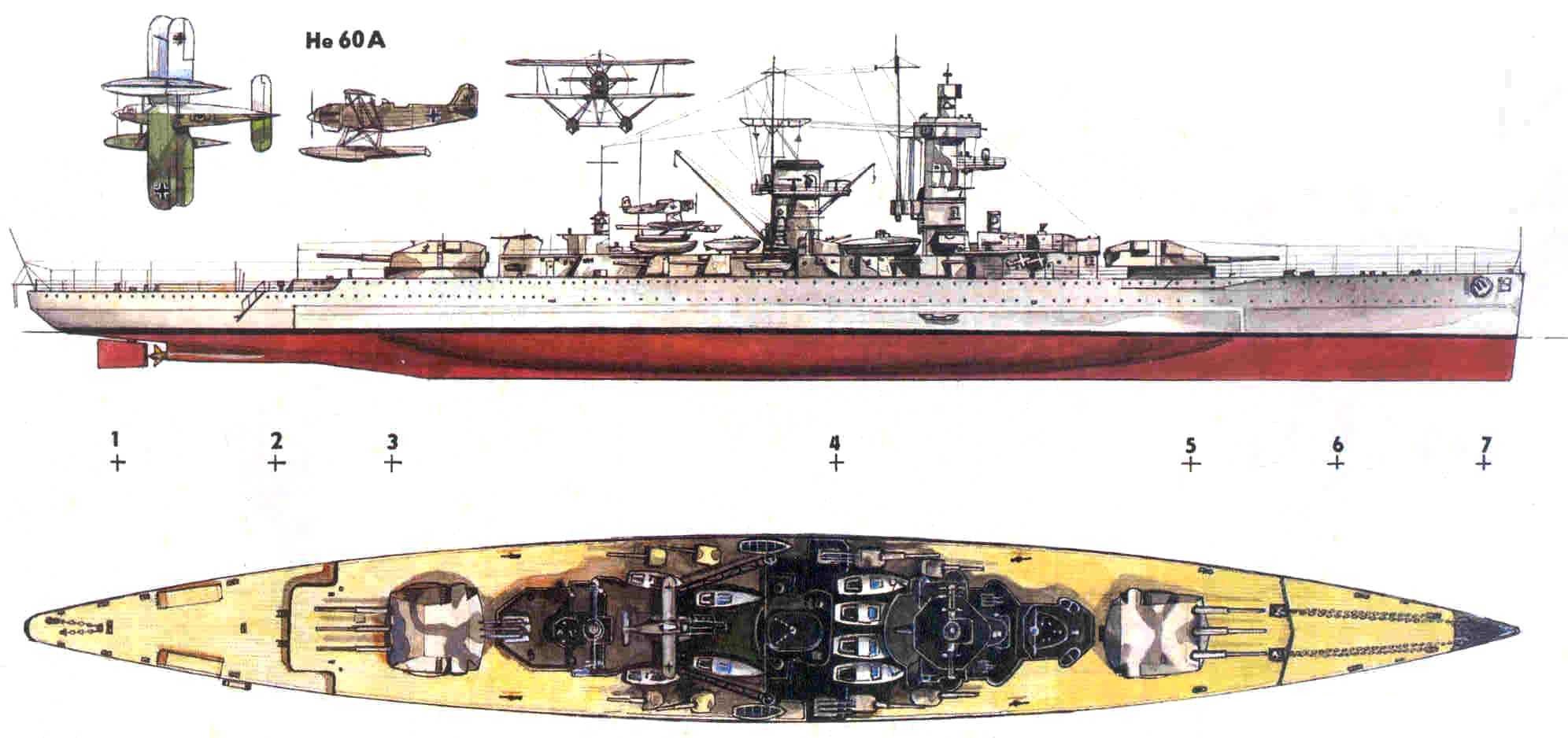

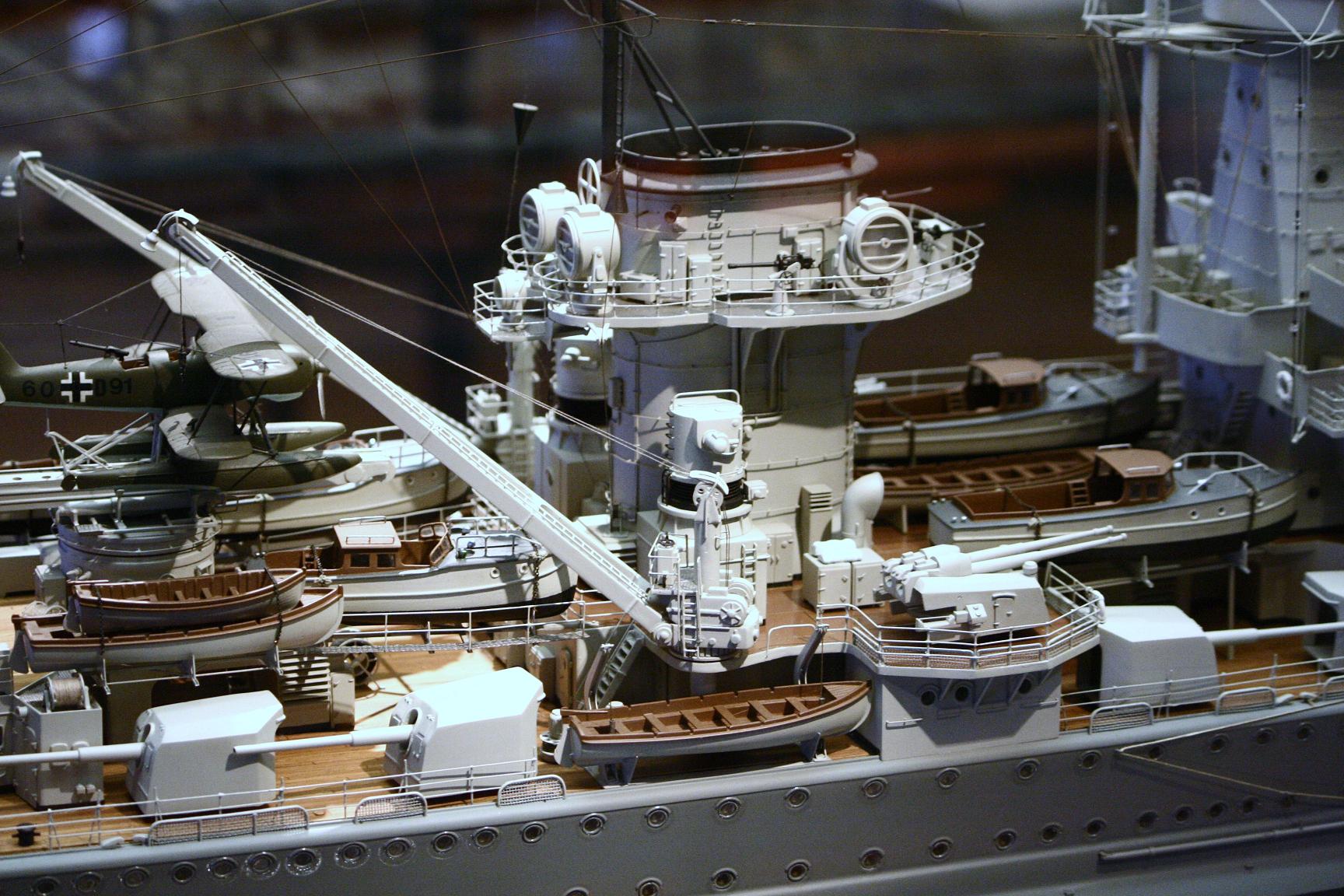

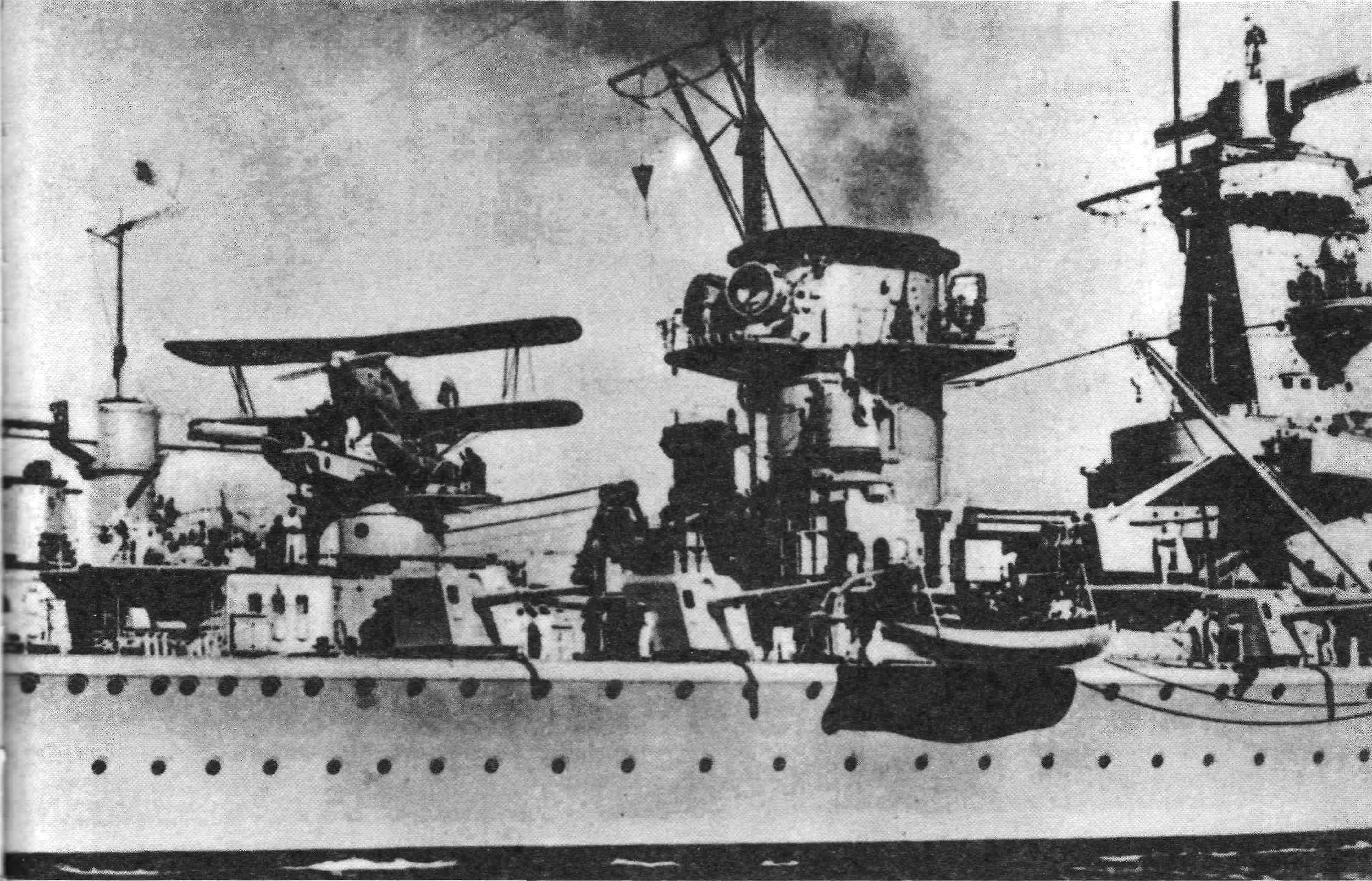

| 1 катапульта | 2 гидросамолета "Heinkel-60", позже "Arado-196" | |

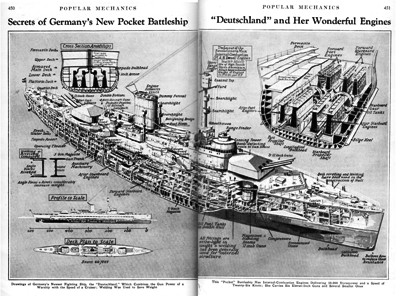

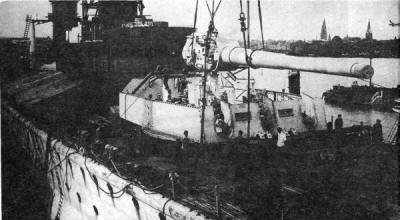

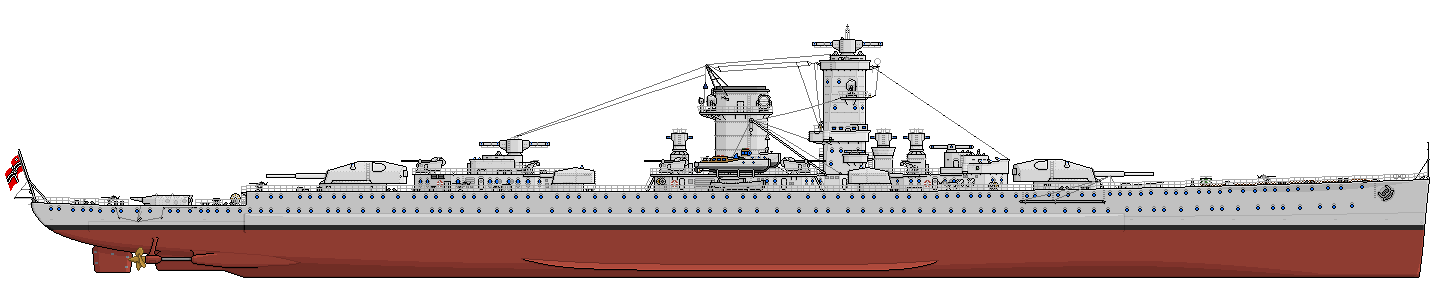

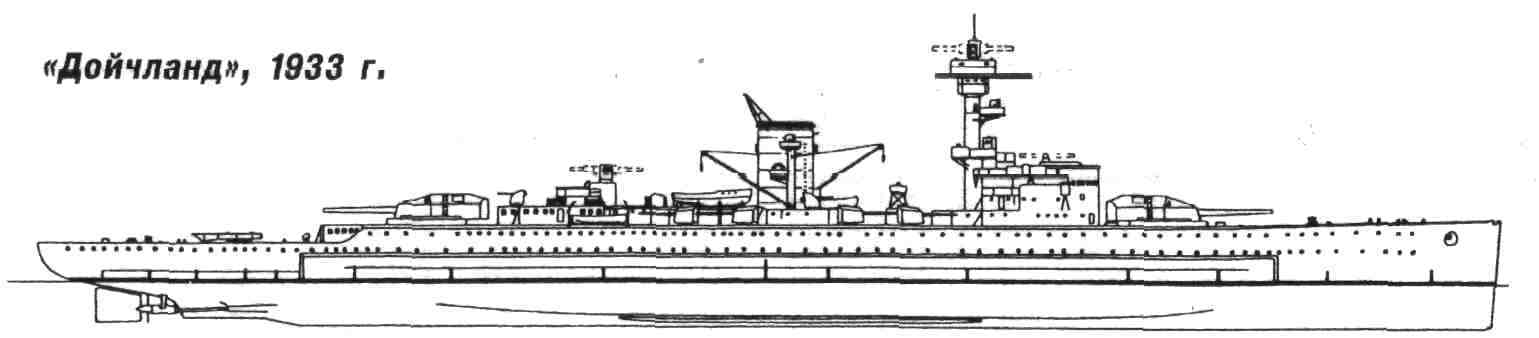

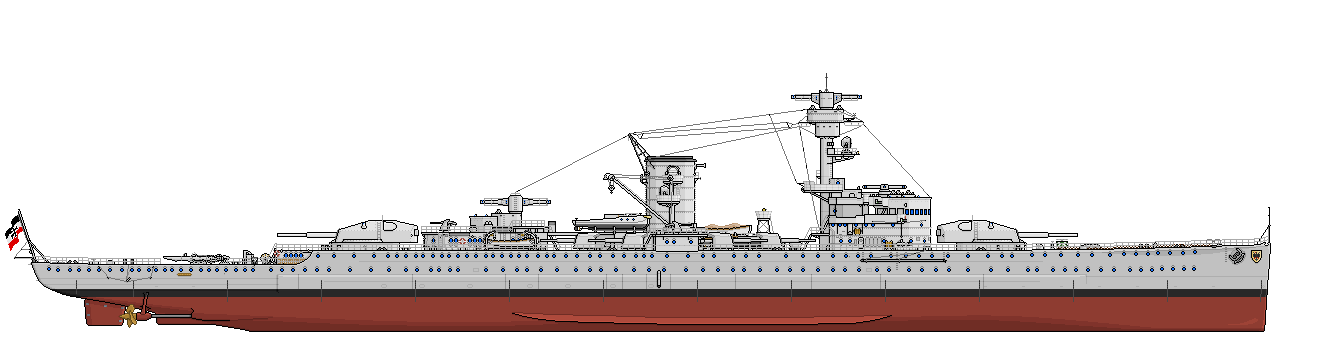

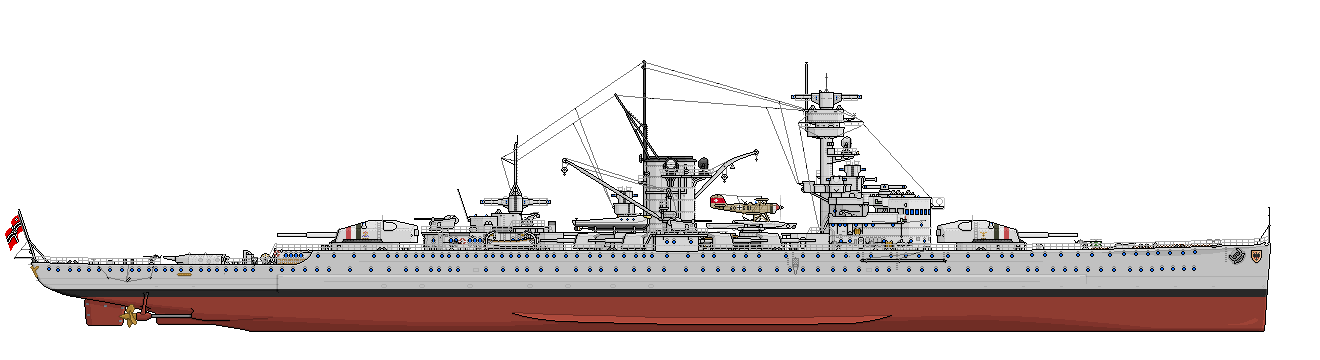

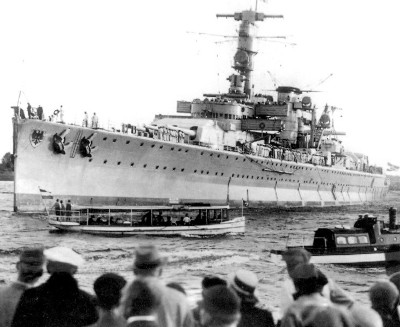

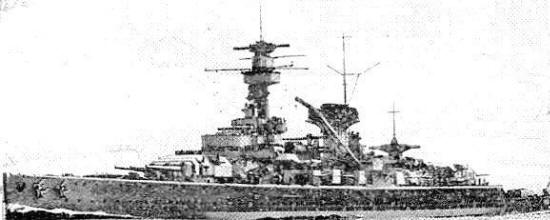

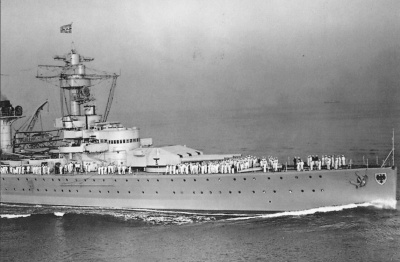

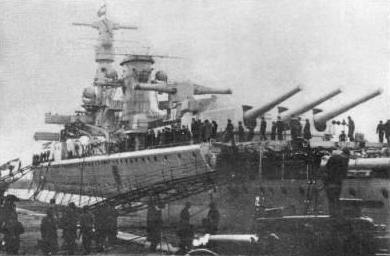

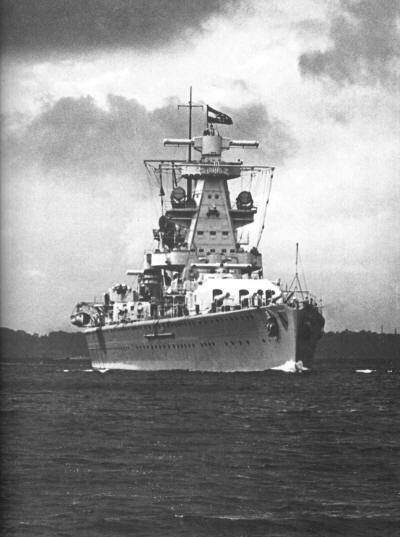

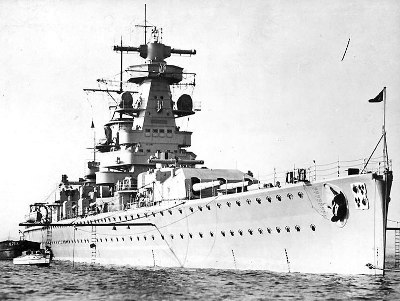

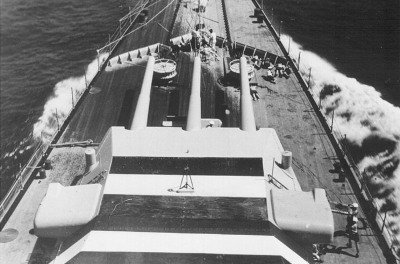

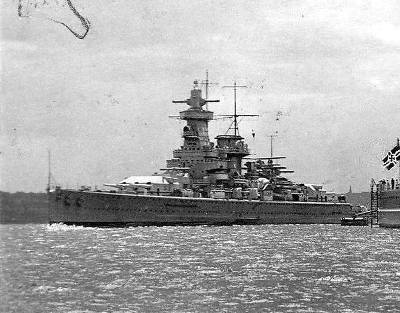

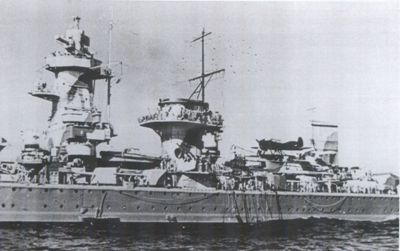

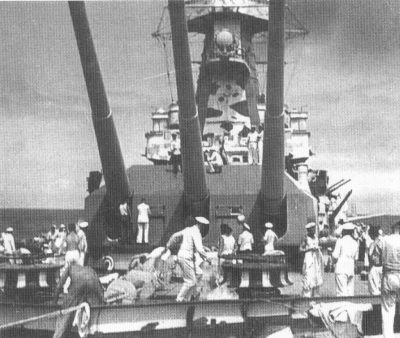

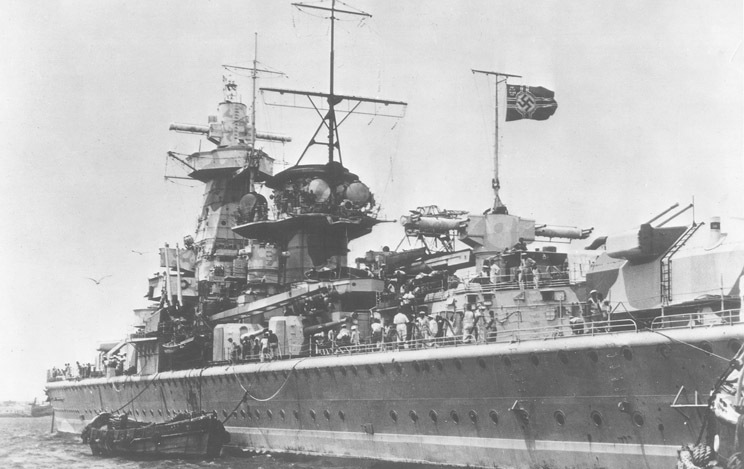

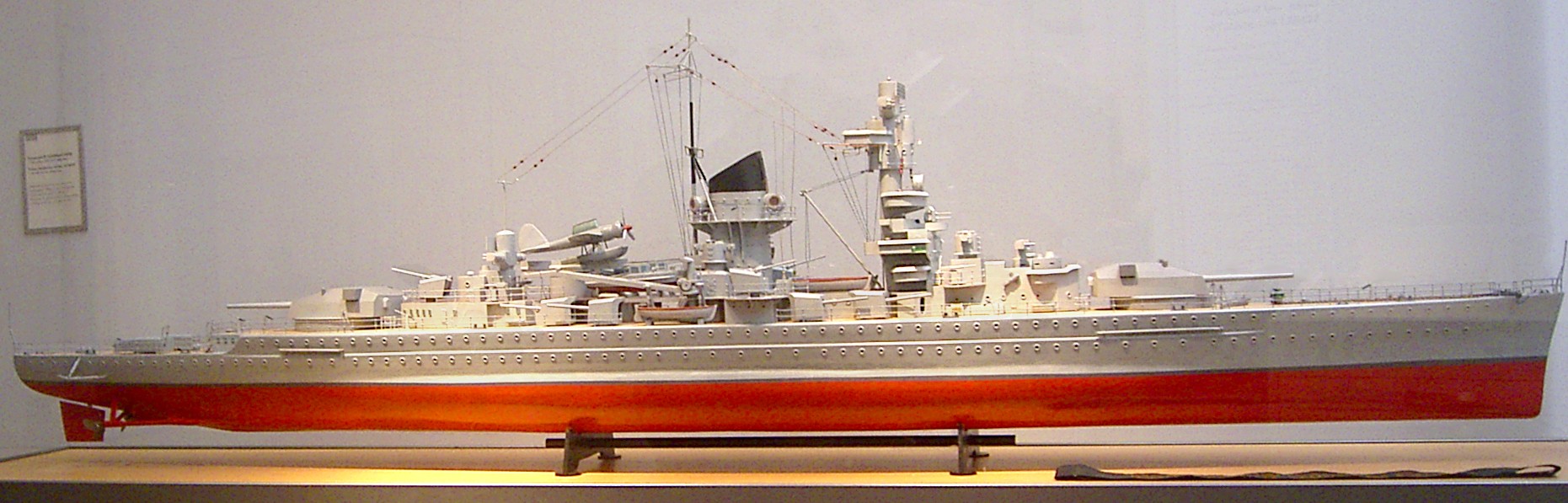

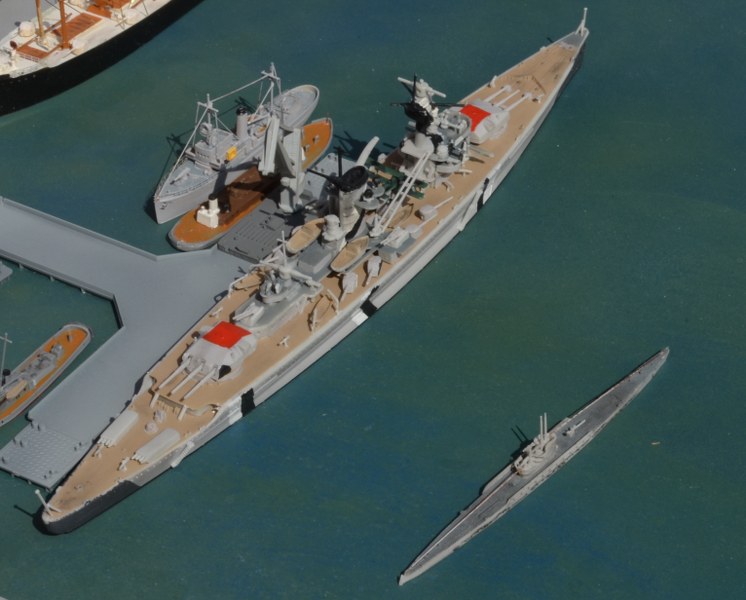

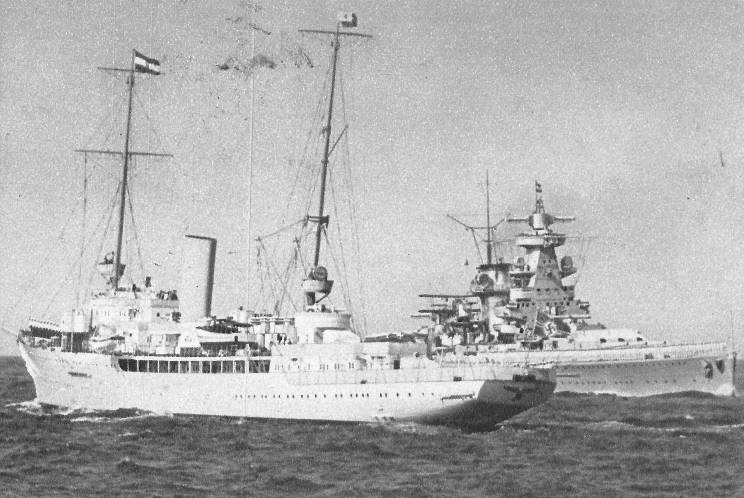

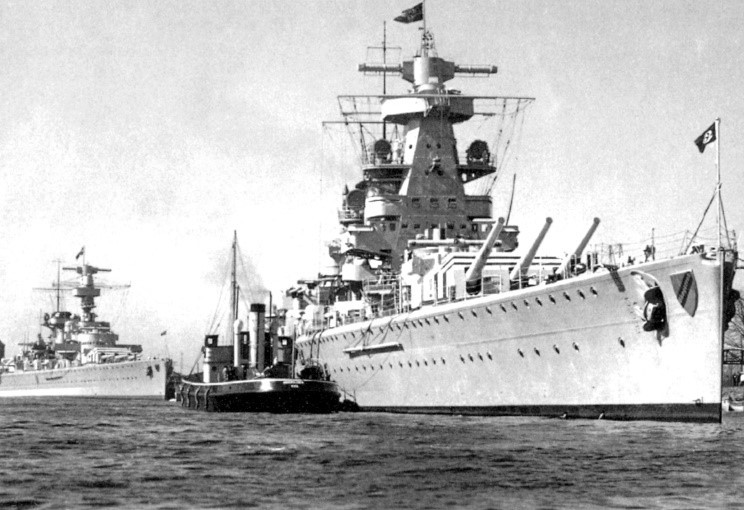

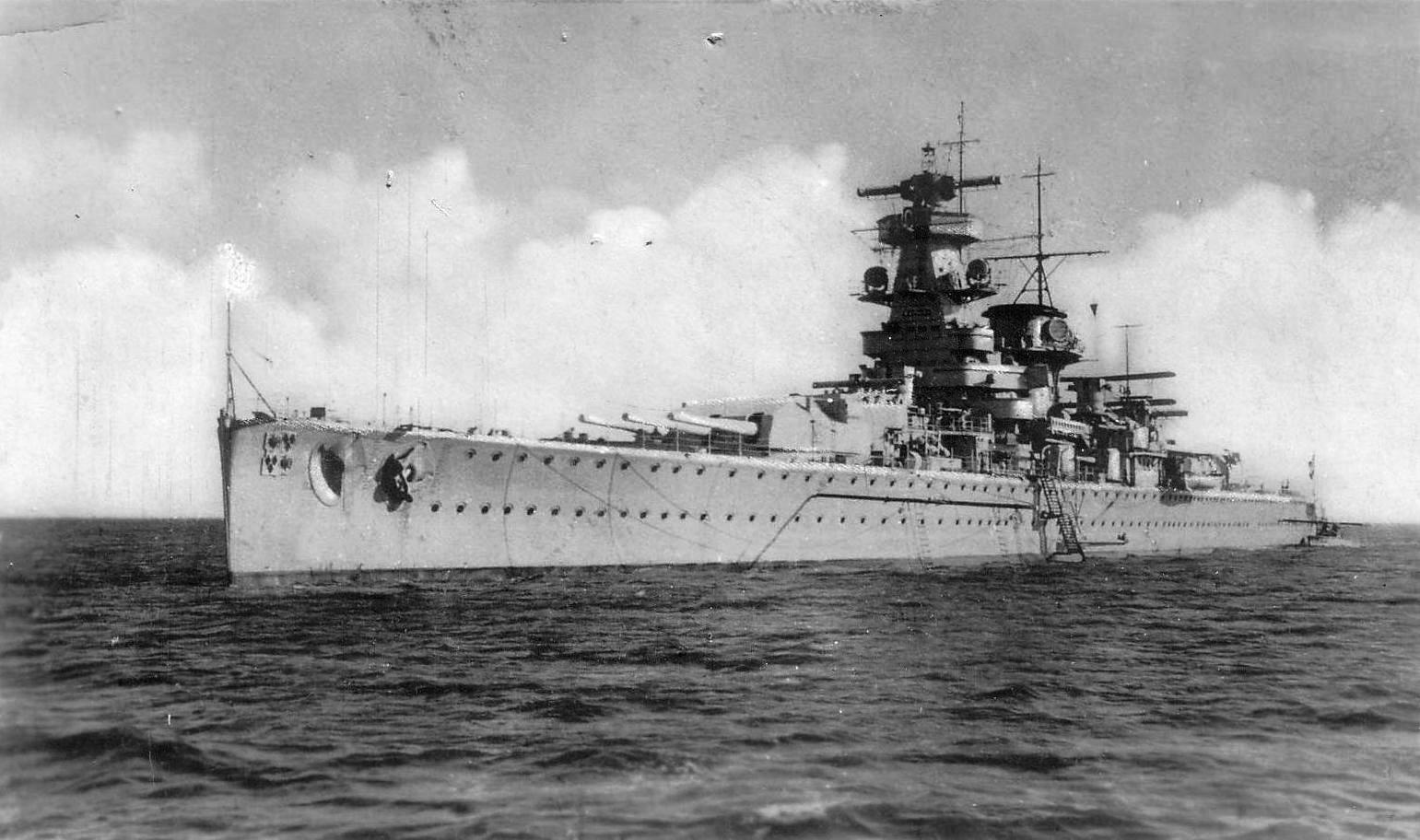

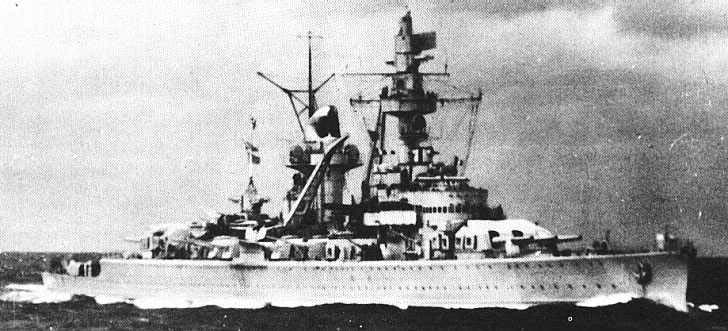

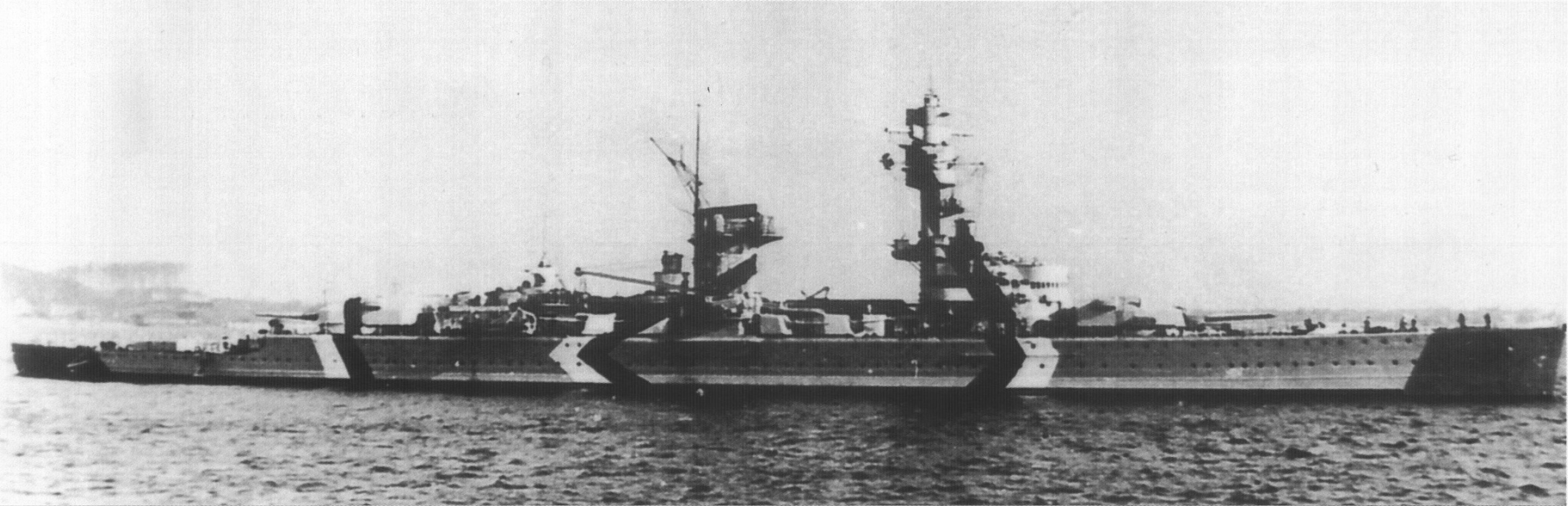

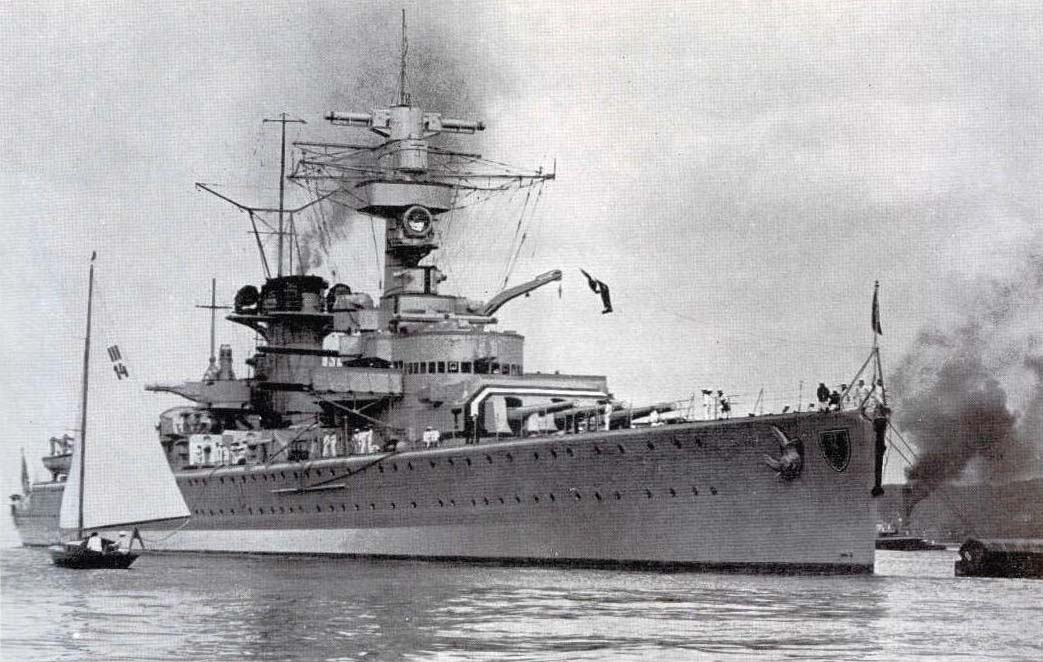

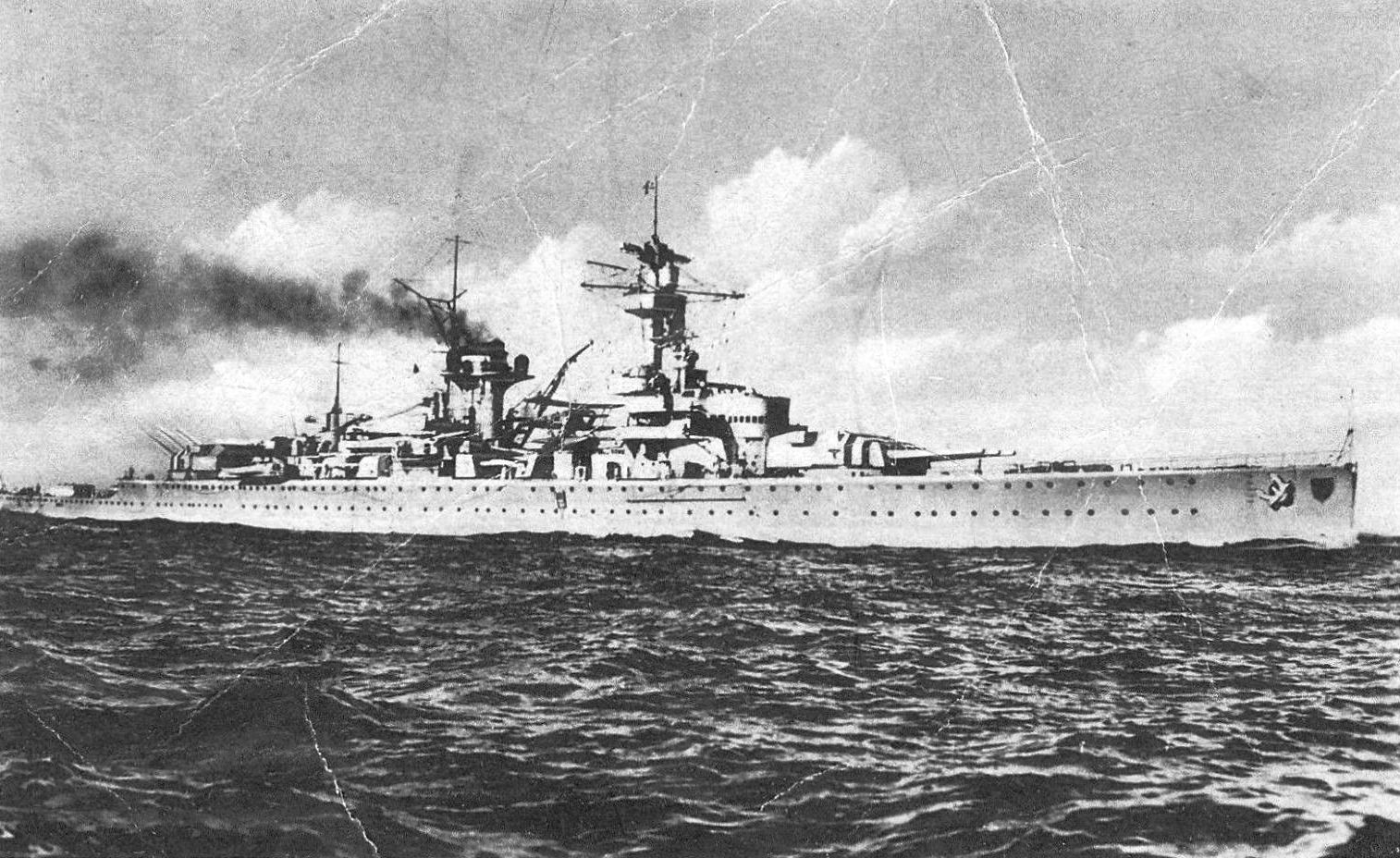

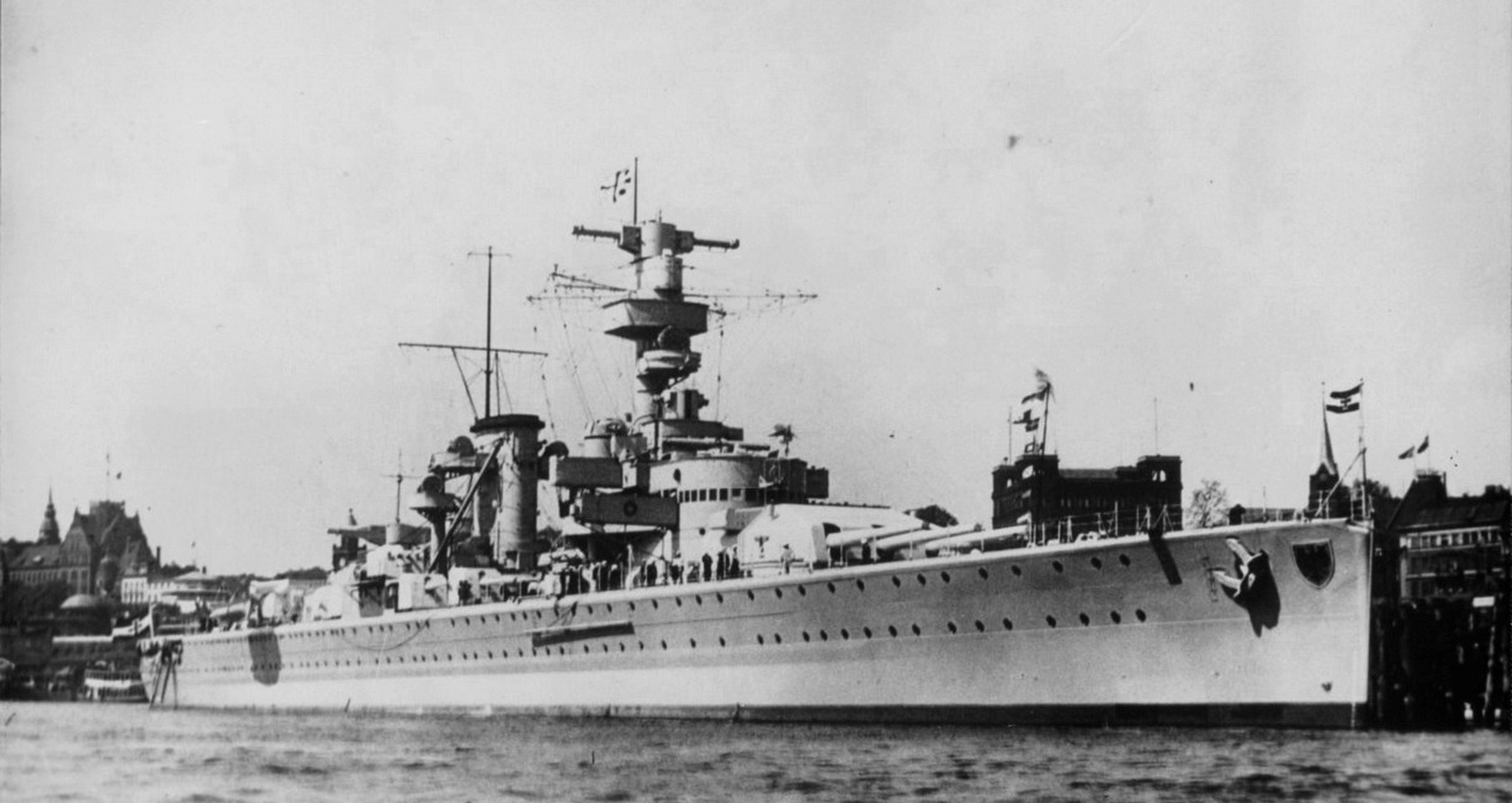

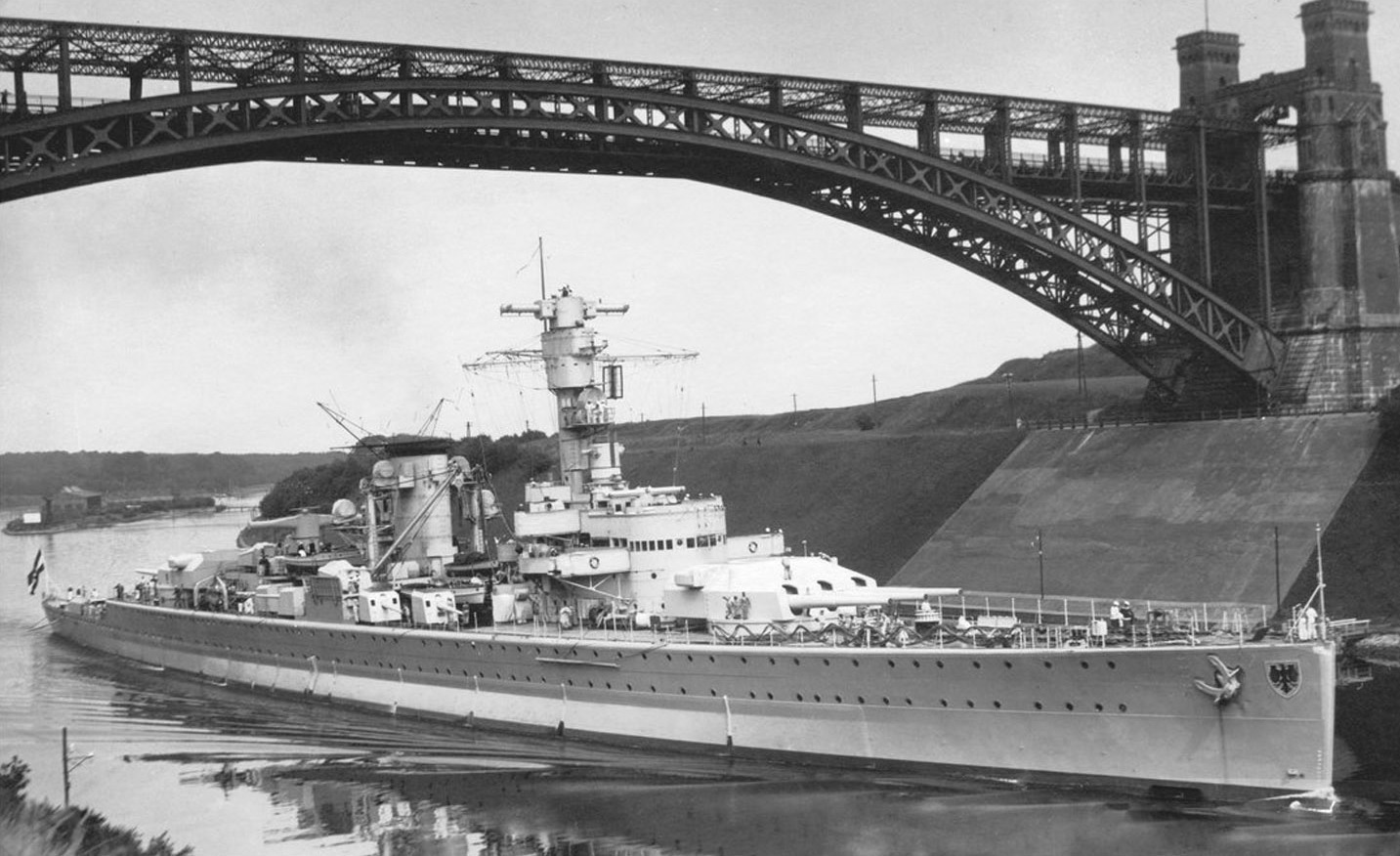

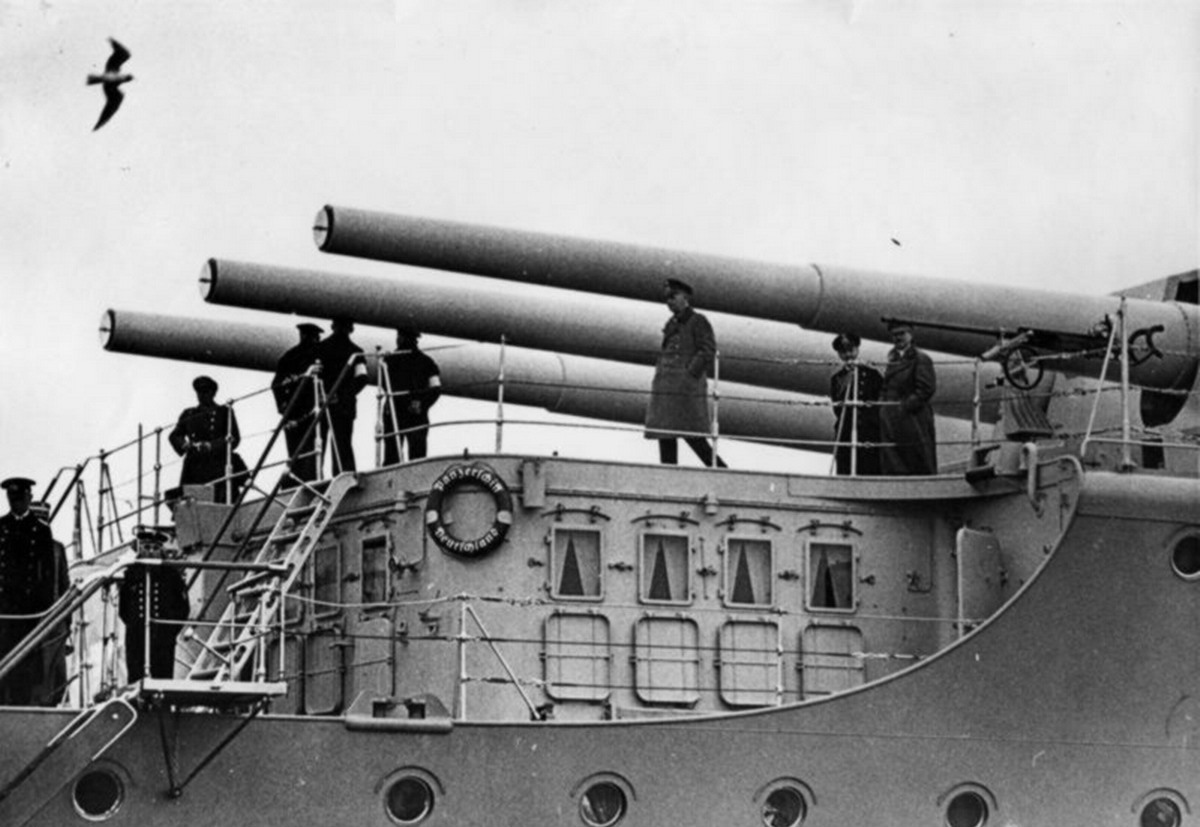

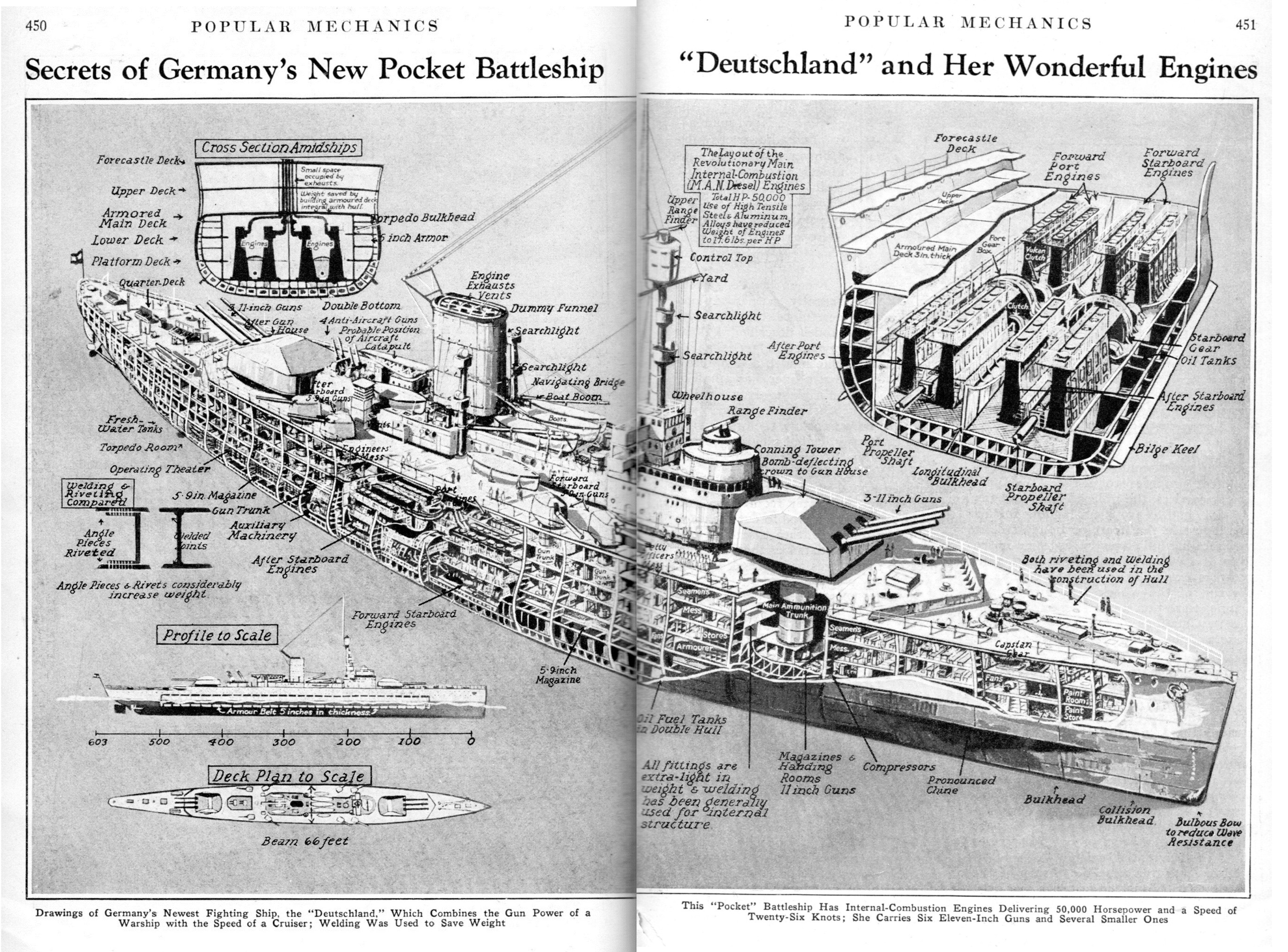

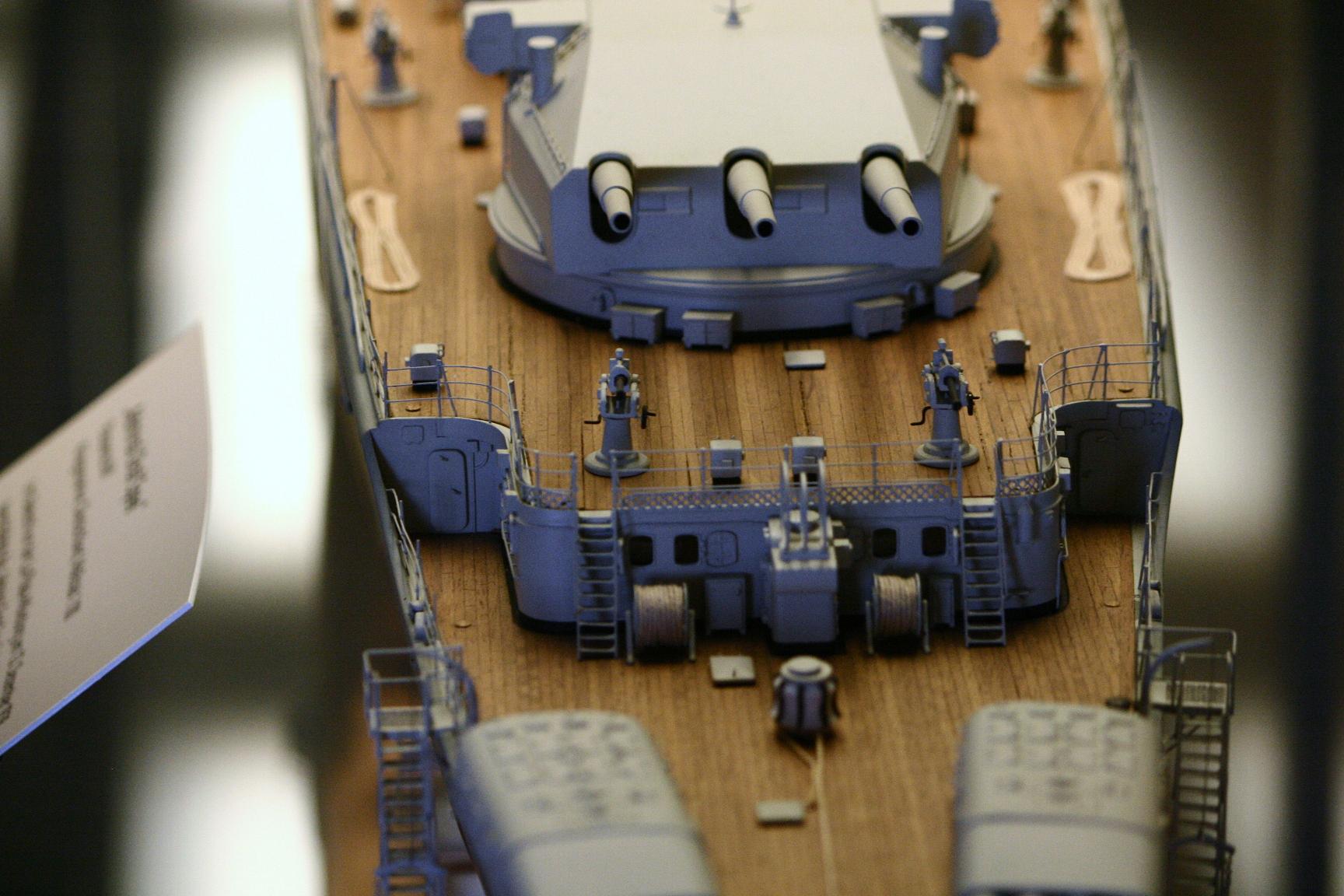

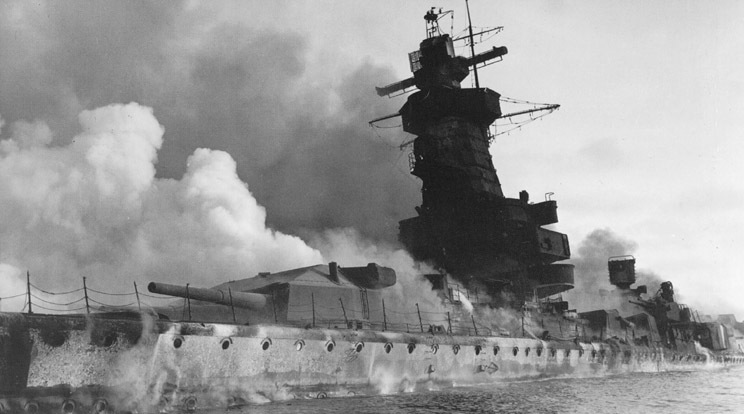

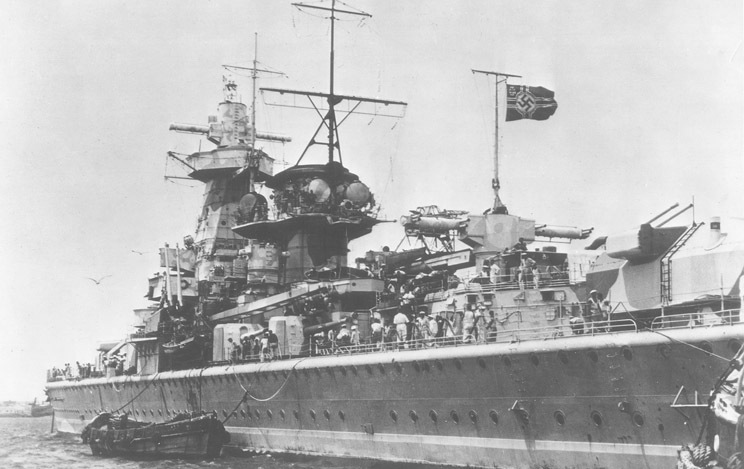

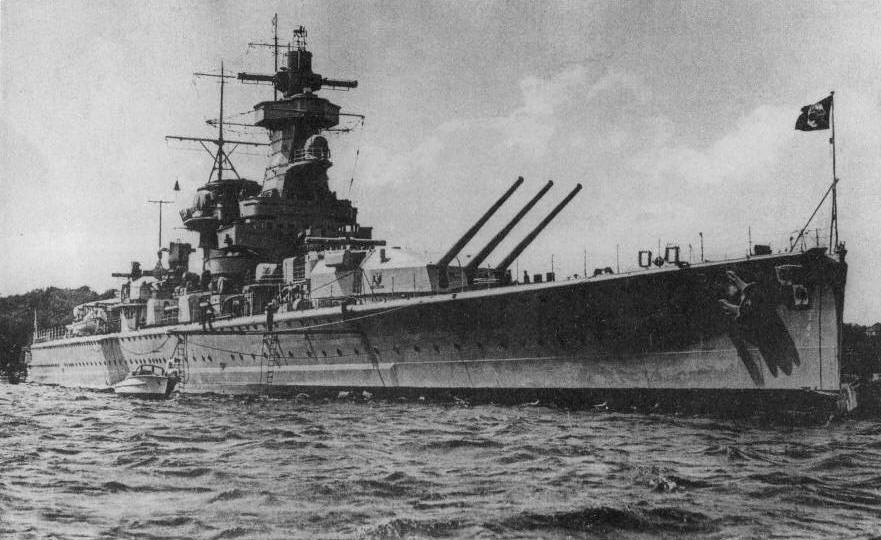

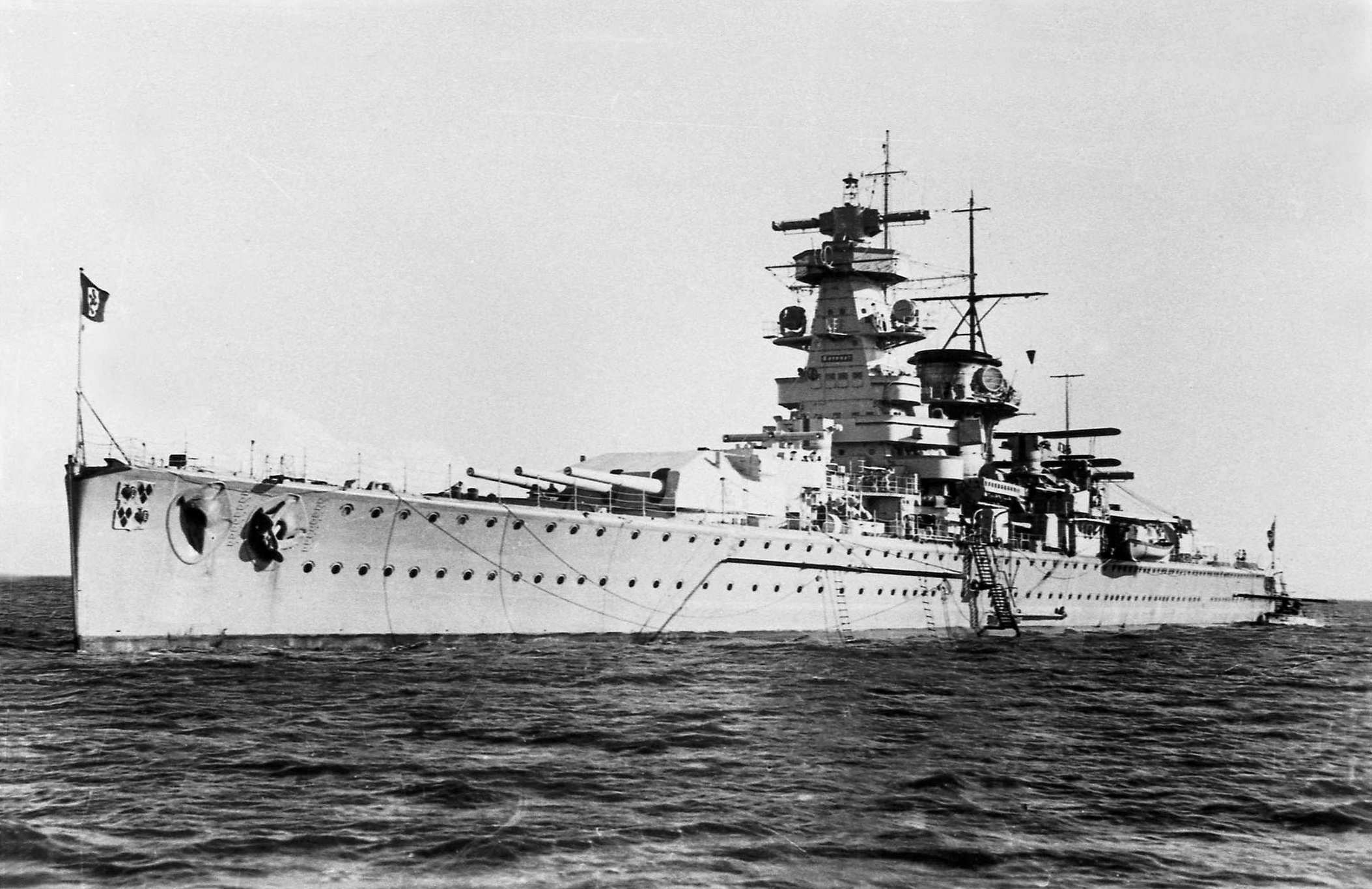

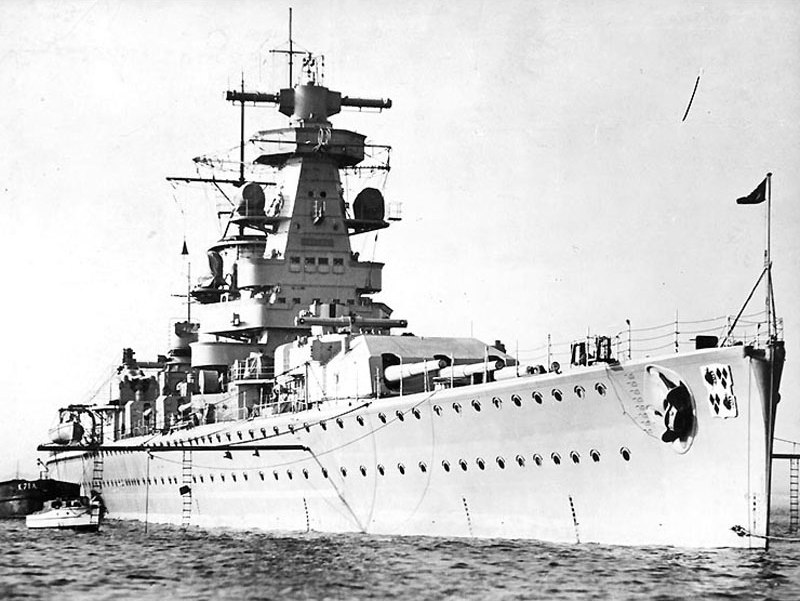

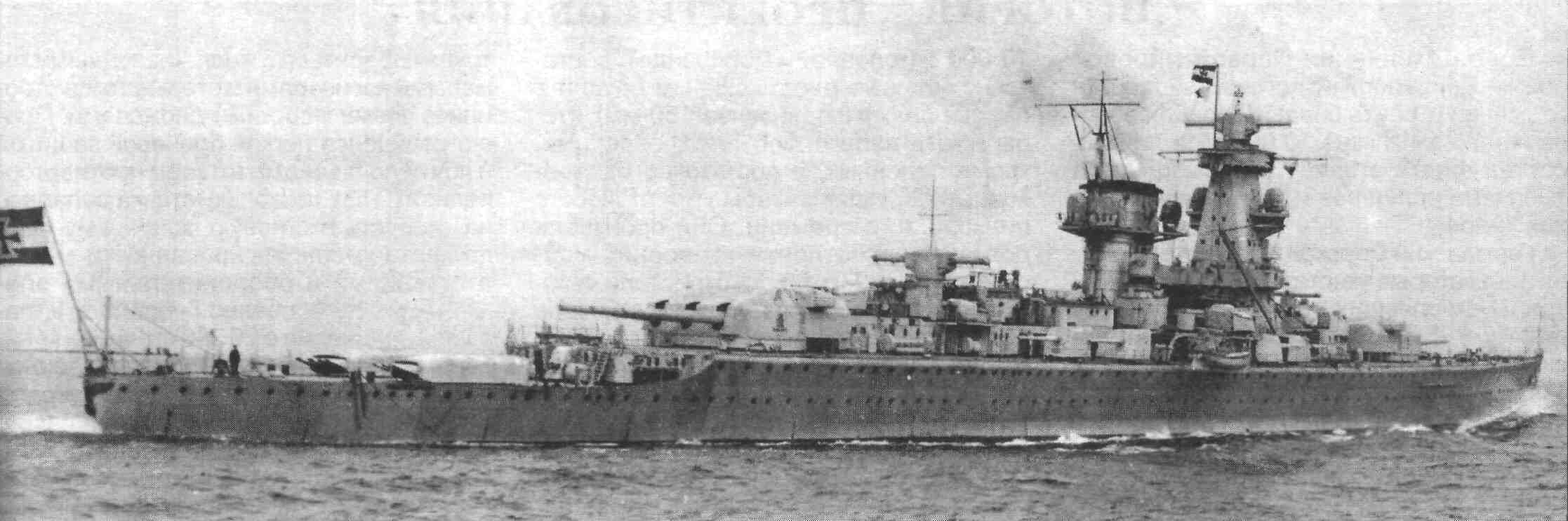

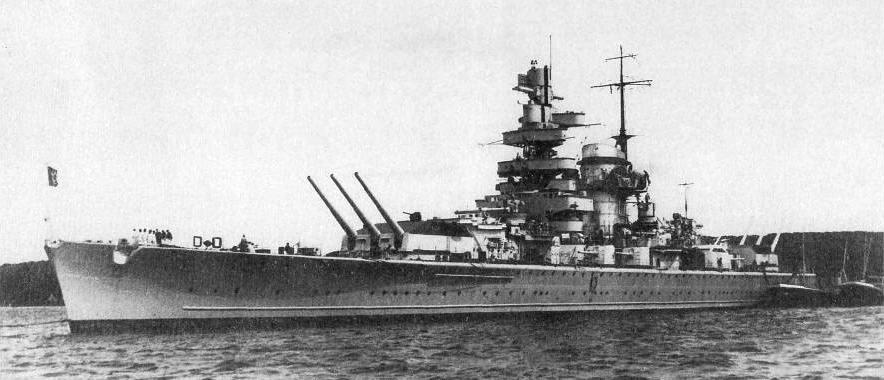

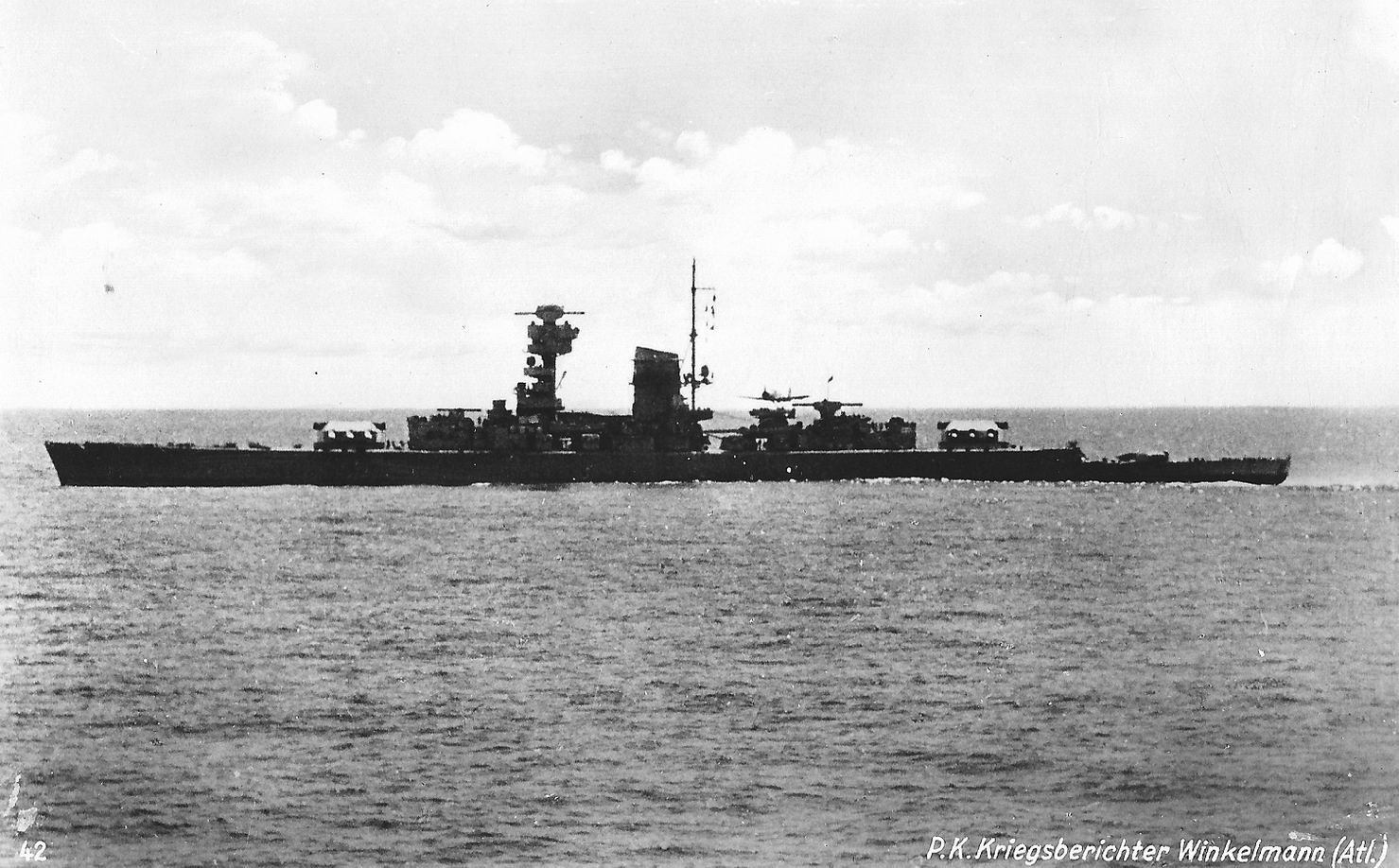

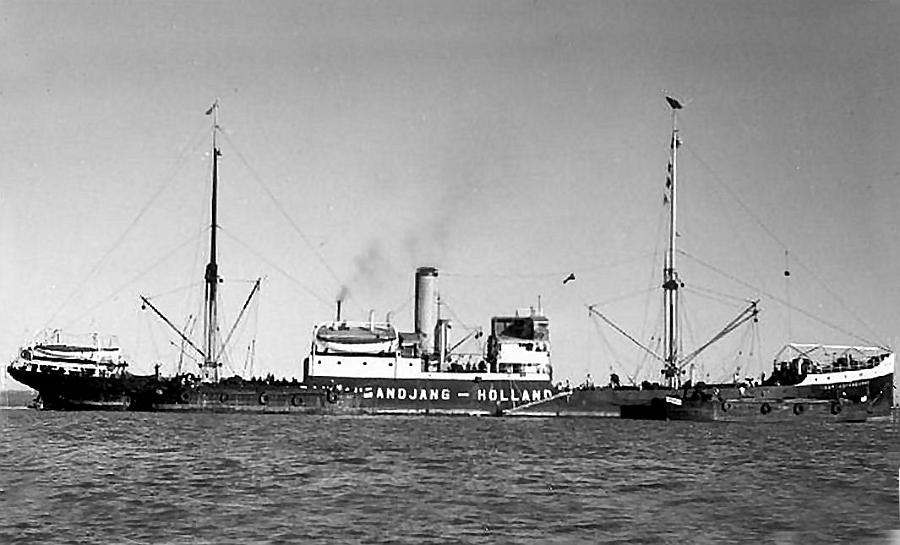

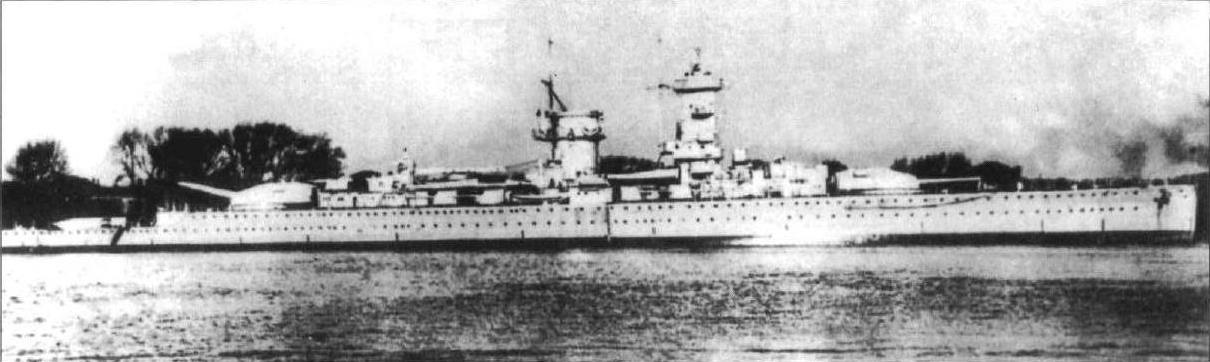

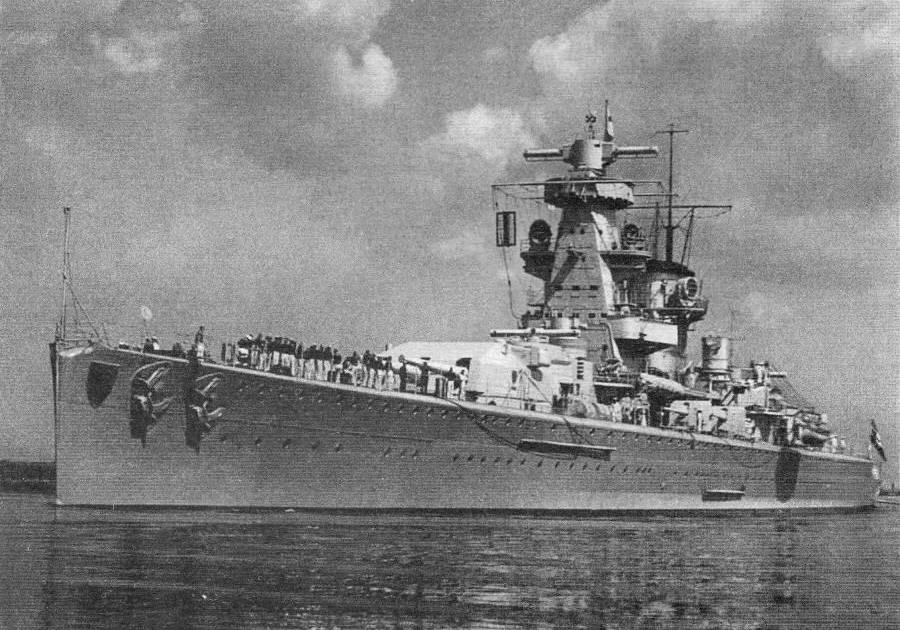

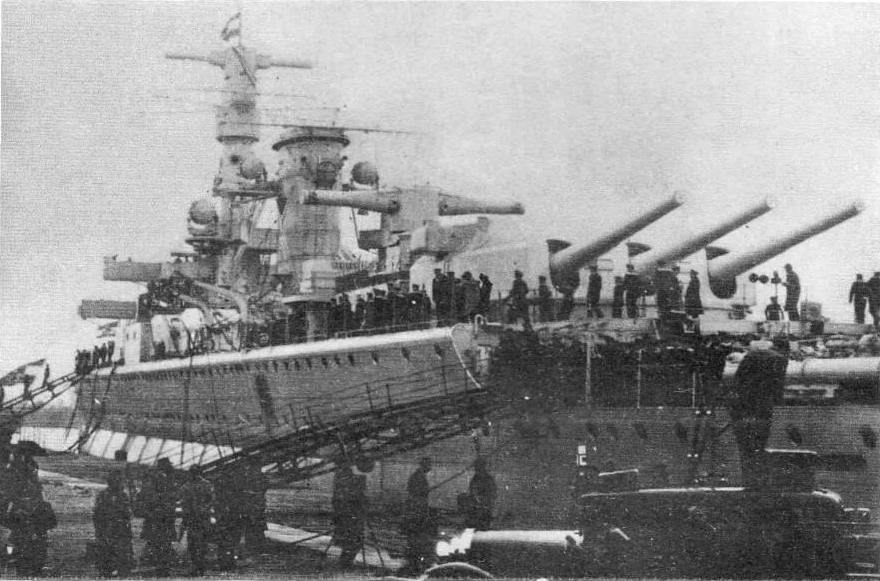

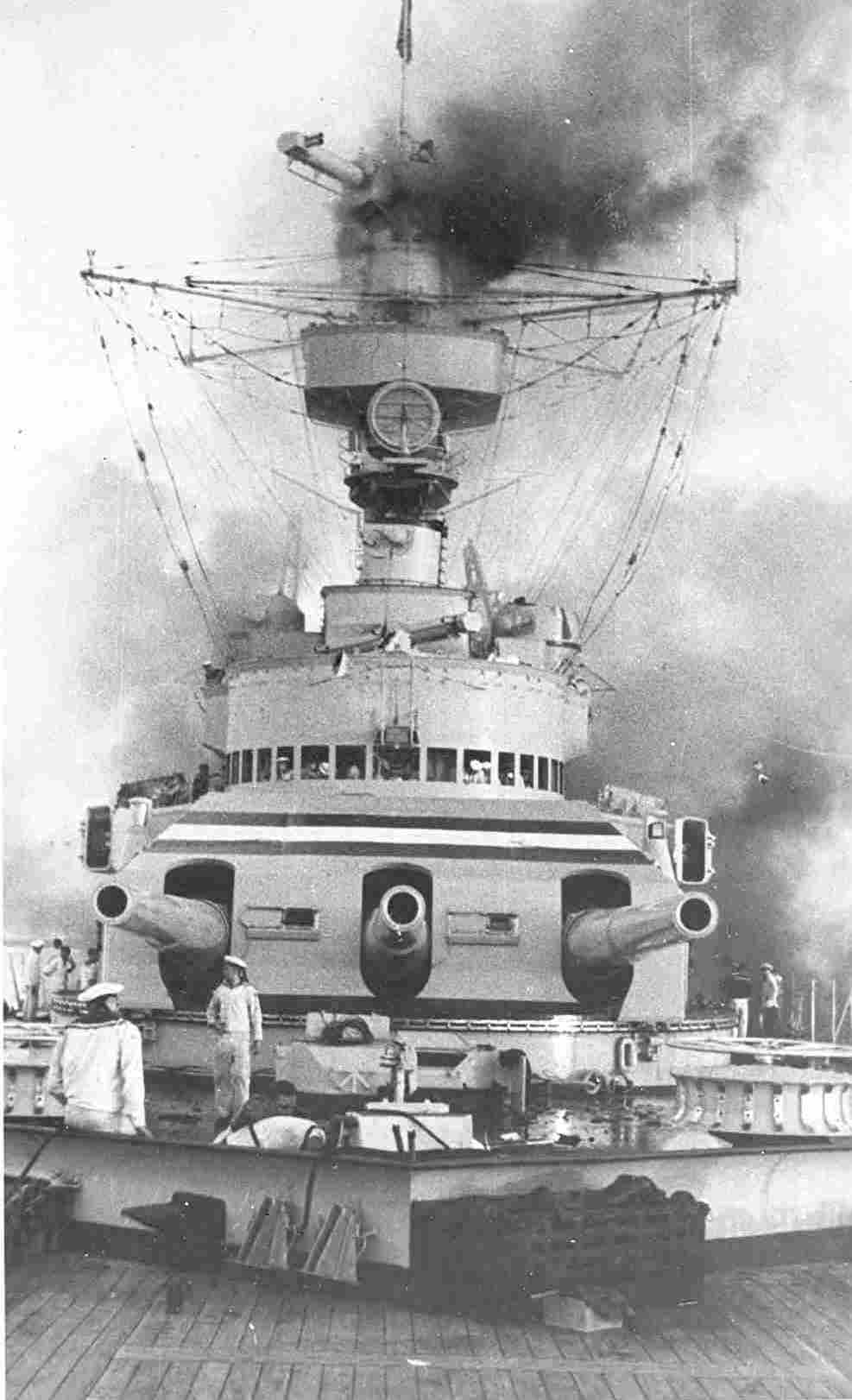

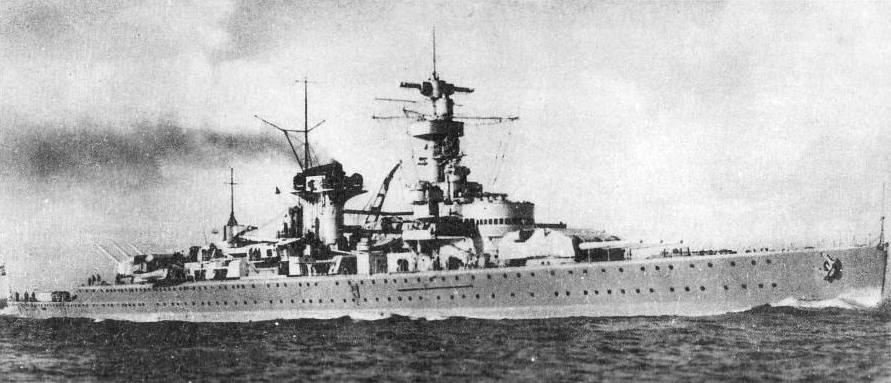

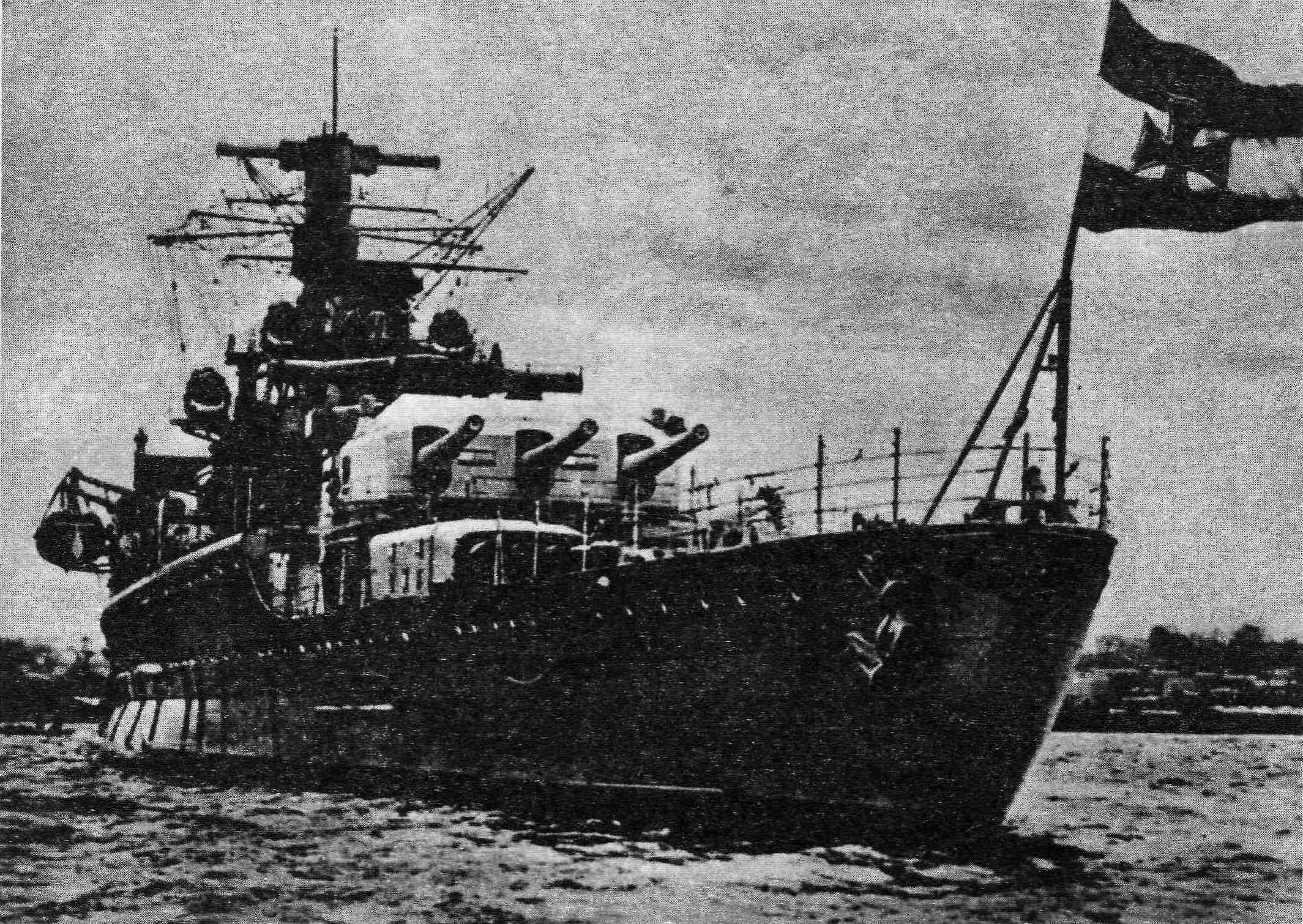

В середине 1920-х гг. Германия смогла приступить к замене старых броненосцев "Braunschweig", "Hannover" и "Elsaß", возраст которых превысил 20-летний. В рамках разрешенных Версальским договором 10 000 т можно было построить либо хорошо защищенный монитор или броненосец береговой обороны, либо крейсер "вашингтонского" типа, однако выбор сделали в пользу корабля, предназначенного для рейдерских действий в океане. Главной "изюминкой" проекта стала дизельная силовая установка, впервые примененная на "капитальных" кораблях и обеспечивавшая огромную дальность плавания. Восемь 9-цилиндровых бескомпрессорных двухтактных дизелей MAN работали на два вала. Выбор главного калибра диктовался Версальскими ограничениями, но орудия были новой модели С/28 (вес снаряда 300 кг; дальность стрельбы — 36,4 км) и располагались в двух трехорудийных башнях на носу и в корме. Их дополняли восемь 150-мм орудий С/28 в одинарных щитовых установках. В результате получились уникальные корабли, по мощи артиллерии превосходившие зарубежные тяжелые крейсера (вес бортового залпа — 2164 кг) и имевшие превосходство в скорости над линкорами того времени. Официально классифицировались как броненосцы (Panzerschiffe), но более известны как "карманные линкоры".

В середине 1920-х гг. Германия смогла приступить к замене старых броненосцев "Braunschweig", "Hannover" и "Elsaß", возраст которых превысил 20-летний. В рамках разрешенных Версальским договором 10 000 т можно было построить либо хорошо защищенный монитор или броненосец береговой обороны, либо крейсер "вашингтонского" типа, однако выбор сделали в пользу корабля, предназначенного для рейдерских действий в океане. Главной "изюминкой" проекта стала дизельная силовая установка, впервые примененная на "капитальных" кораблях и обеспечивавшая огромную дальность плавания. Восемь 9-цилиндровых бескомпрессорных двухтактных дизелей MAN работали на два вала. Выбор главного калибра диктовался Версальскими ограничениями, но орудия были новой модели С/28 (вес снаряда 300 кг; дальность стрельбы — 36,4 км) и располагались в двух трехорудийных башнях на носу и в корме. Их дополняли восемь 150-мм орудий С/28 в одинарных щитовых установках. В результате получились уникальные корабли, по мощи артиллерии превосходившие зарубежные тяжелые крейсера (вес бортового залпа — 2164 кг) и имевшие превосходство в скорости над линкорами того времени. Официально классифицировались как броненосцы (Panzerschiffe), но более известны как "карманные линкоры".

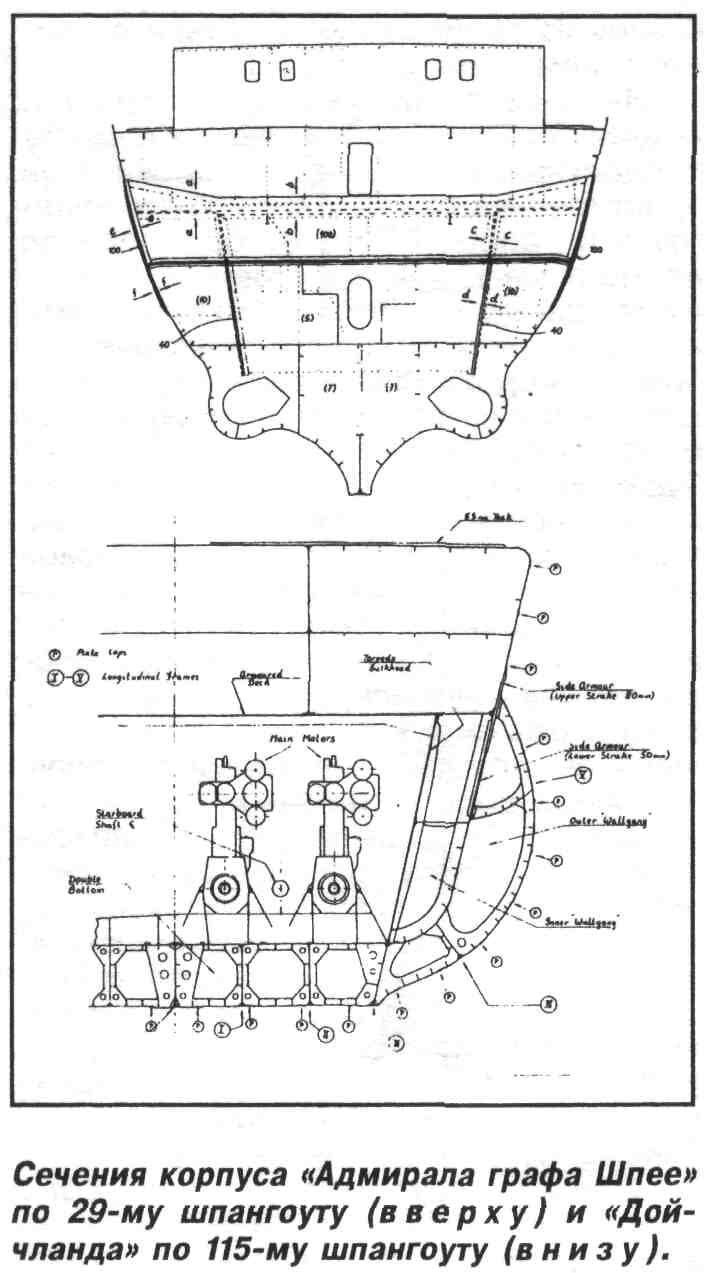

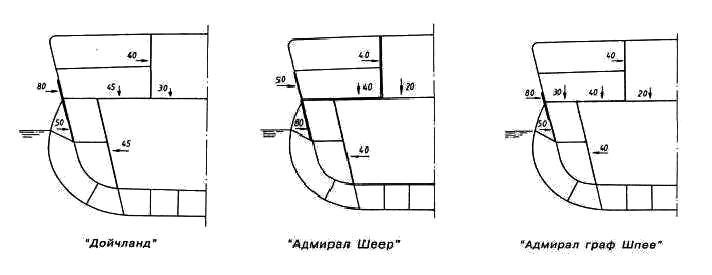

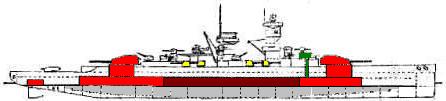

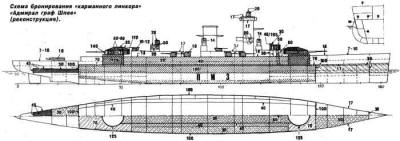

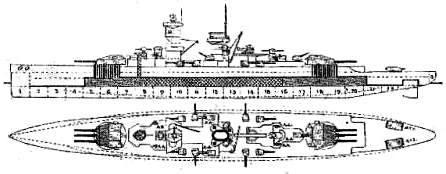

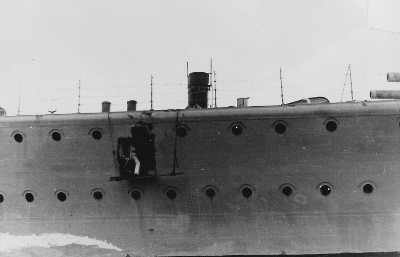

Заложены как "броненосцы А — С". Корпус — частично сварной, по большей части длины имел були, выполнявшие роль ПТЗ и закрывавшие основную часть броневого пояса, установленного с уклоном 12 — 13,5° верхней кромкой наружу. Все три корабля различались бронированием. Пояс начинался перед носовой башней и заканчивался за срезом полубака. На "Deutschland" он имел толщину 80 мм, утончаясь к нижней кромке до 50 мм. На "Admiral Scheer" высота пояса была увеличена, причем 50-мм плиты перенесены наверх. Схема расположения пояса на "Admiral Graf Spee" повторяла "Deutschland", но толщина составляла 100 мм. С носа и кормы пояс замыкался бронированными траверсами. Параллельно поясу в 3,7 м от диаметральной плоскости между верхней и главной палубой проходила бронированная продольная переборка. Верхняя палуба на всех кораблях имела 18-мм бронирование. Толщина главной (броневой) палубы на "Deutschland" — 30 мм между продольными переборками и 45 мм — далее до наружной обшивки; на "Admiral Scheer" — соответственно 20 и 40 мм; на "Admiral Graf Spee" — 20 мм между продольными переборками, 40 мм — от верхней продольной переборки до ПТП и 30 мм — между ПТП и поясом. Бронирование носовой оконечности 17 — 18 мм, кормовой — 45 мм. Защита башен: лоб 140 мм, наклонные плиты 80 — 60 мм, стенки 85 — 70 мм.

Заложены как "броненосцы А — С". Корпус — частично сварной, по большей части длины имел були, выполнявшие роль ПТЗ и закрывавшие основную часть броневого пояса, установленного с уклоном 12 — 13,5° верхней кромкой наружу. Все три корабля различались бронированием. Пояс начинался перед носовой башней и заканчивался за срезом полубака. На "Deutschland" он имел толщину 80 мм, утончаясь к нижней кромке до 50 мм. На "Admiral Scheer" высота пояса была увеличена, причем 50-мм плиты перенесены наверх. Схема расположения пояса на "Admiral Graf Spee" повторяла "Deutschland", но толщина составляла 100 мм. С носа и кормы пояс замыкался бронированными траверсами. Параллельно поясу в 3,7 м от диаметральной плоскости между верхней и главной палубой проходила бронированная продольная переборка. Верхняя палуба на всех кораблях имела 18-мм бронирование. Толщина главной (броневой) палубы на "Deutschland" — 30 мм между продольными переборками и 45 мм — далее до наружной обшивки; на "Admiral Scheer" — соответственно 20 и 40 мм; на "Admiral Graf Spee" — 20 мм между продольными переборками, 40 мм — от верхней продольной переборки до ПТП и 30 мм — между ПТП и поясом. Бронирование носовой оконечности 17 — 18 мм, кормовой — 45 мм. Защита башен: лоб 140 мм, наклонные плиты 80 — 60 мм, стенки 85 — 70 мм.

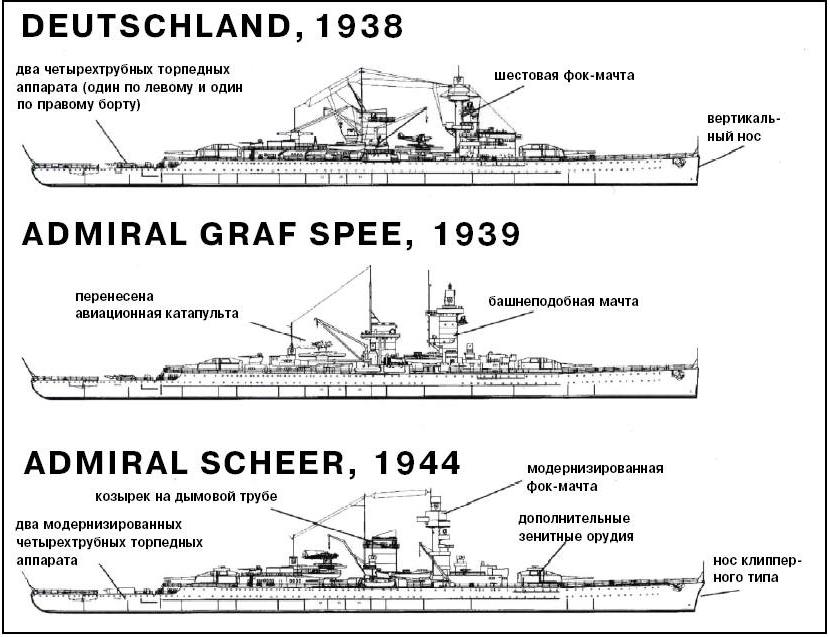

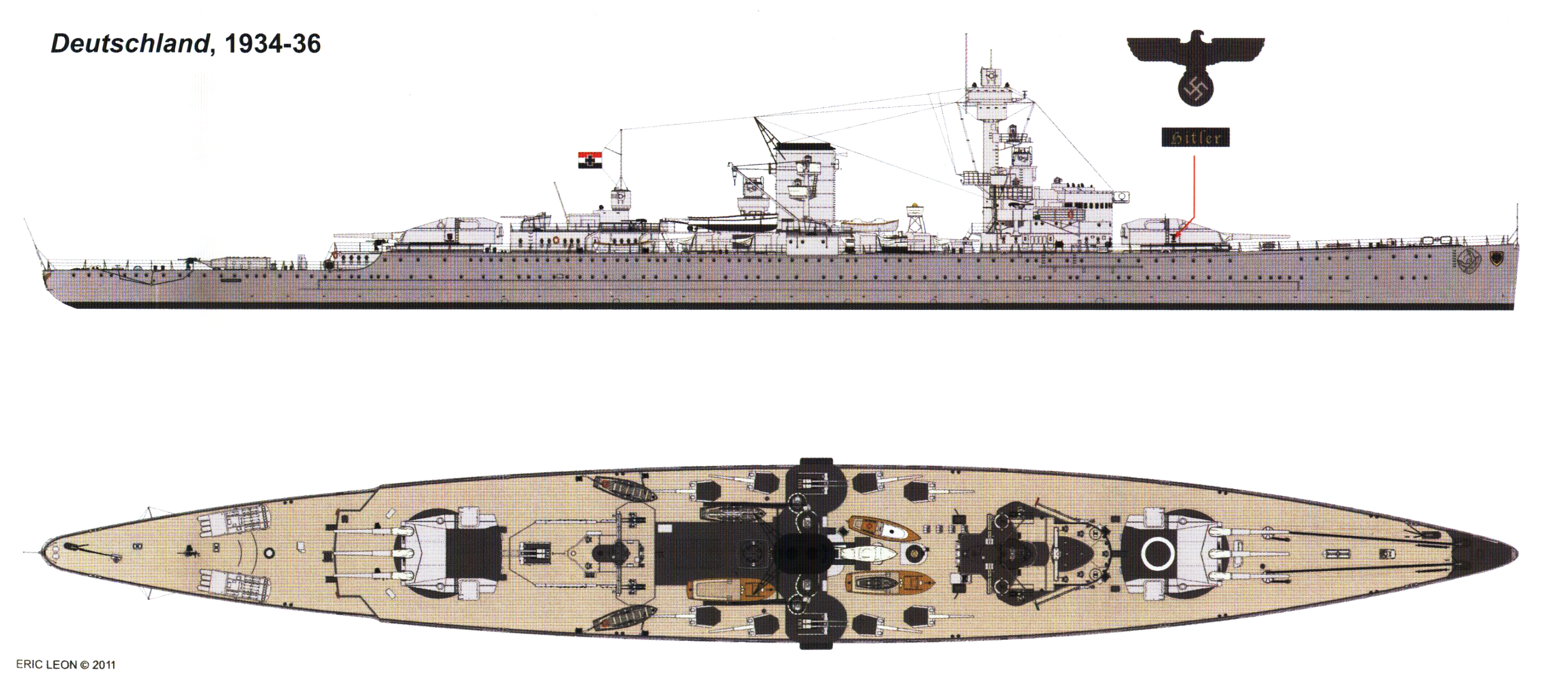

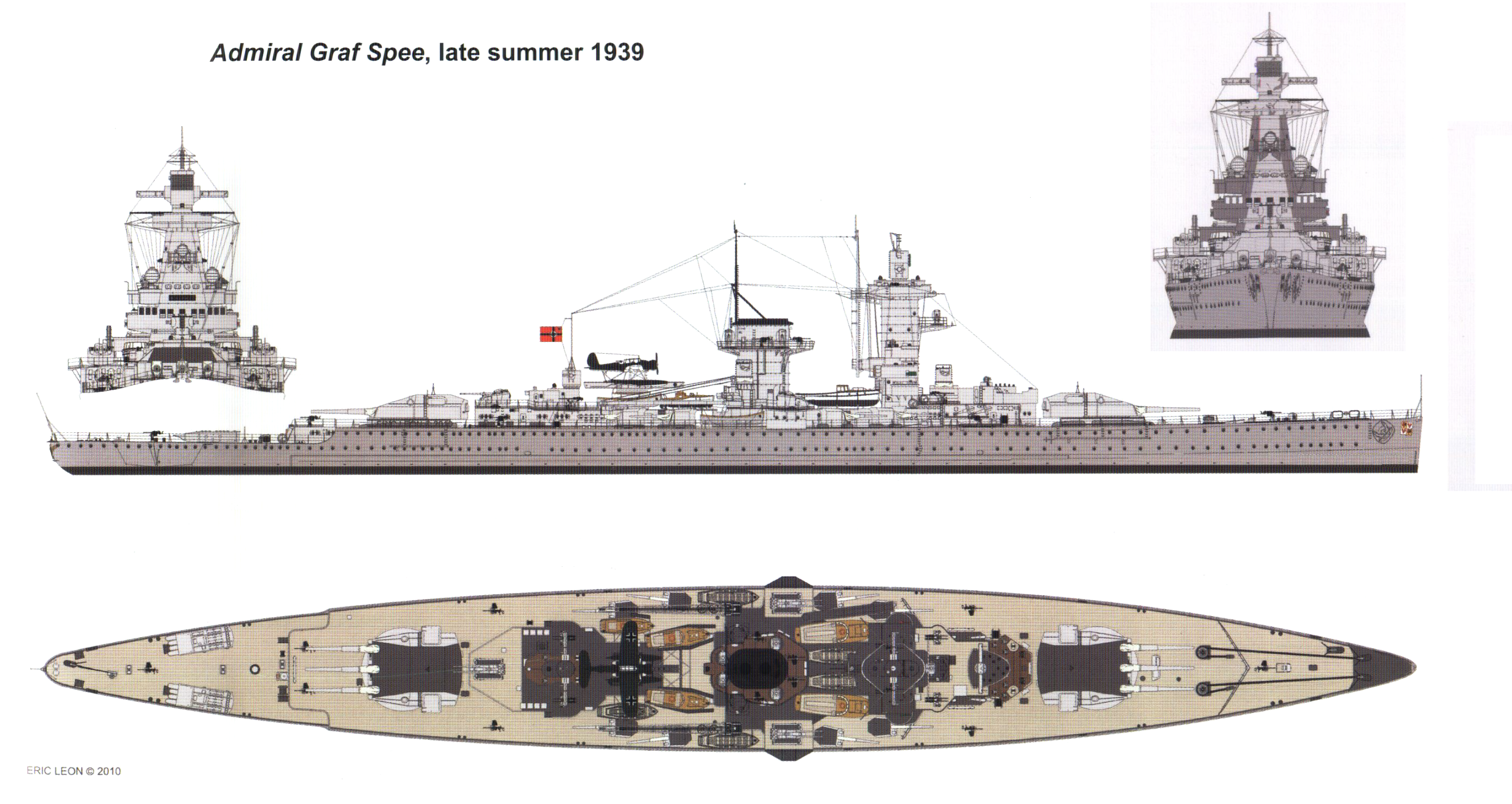

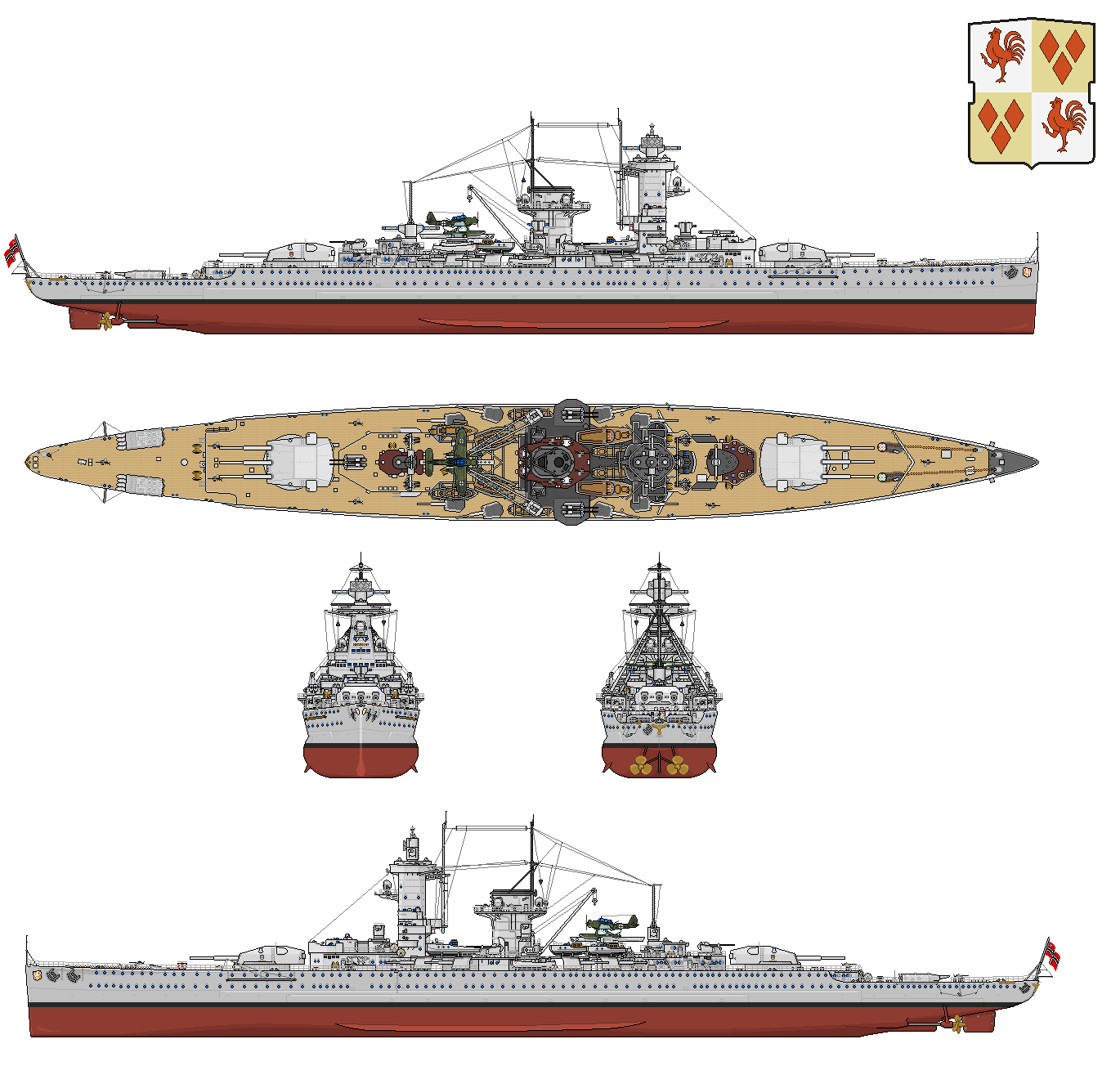

Реальное стандартное водоизмещение кораблей превысило официально декларируемое на 17 — 25 %. Из-за дизельных двигателей "броненосцы" отличались повышенной шумностью и вибрацией на полных ходах. Зенитное вооружение "Deutschland" первоначально состояло из 3x1 88-мм/45 пушек, в 1934 г. замененных на 3x2 88-мм/76 в стабилизированных установках; на "Admiral Scheer" изначально стояли 3x2 88-мм/76; "Admiral Graf Spee" в 1938 г. получил новые 105-мм/65.

Реальное стандартное водоизмещение кораблей превысило официально декларируемое на 17 — 25 %. Из-за дизельных двигателей "броненосцы" отличались повышенной шумностью и вибрацией на полных ходах. Зенитное вооружение "Deutschland" первоначально состояло из 3x1 88-мм/45 пушек, в 1934 г. замененных на 3x2 88-мм/76 в стабилизированных установках; на "Admiral Scheer" изначально стояли 3x2 88-мм/76; "Admiral Graf Spee" в 1938 г. получил новые 105-мм/65.

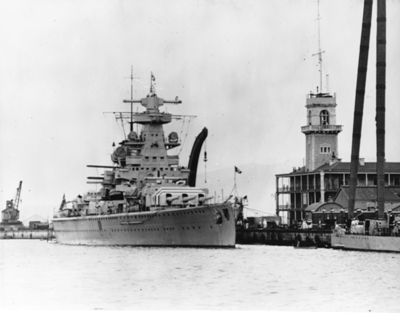

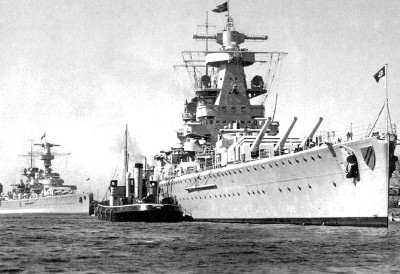

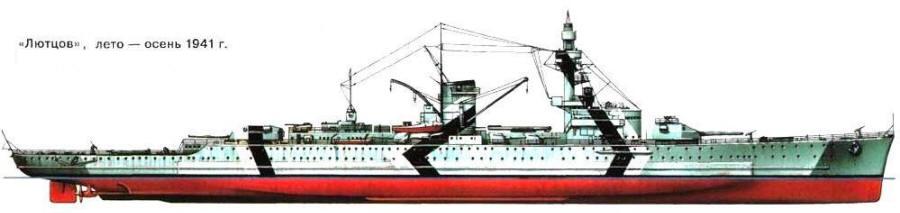

25.11.1939 переклассифицированы в тяжелые крейсера. 25.01.1940 "Deutschland" переименован в "Lützow".

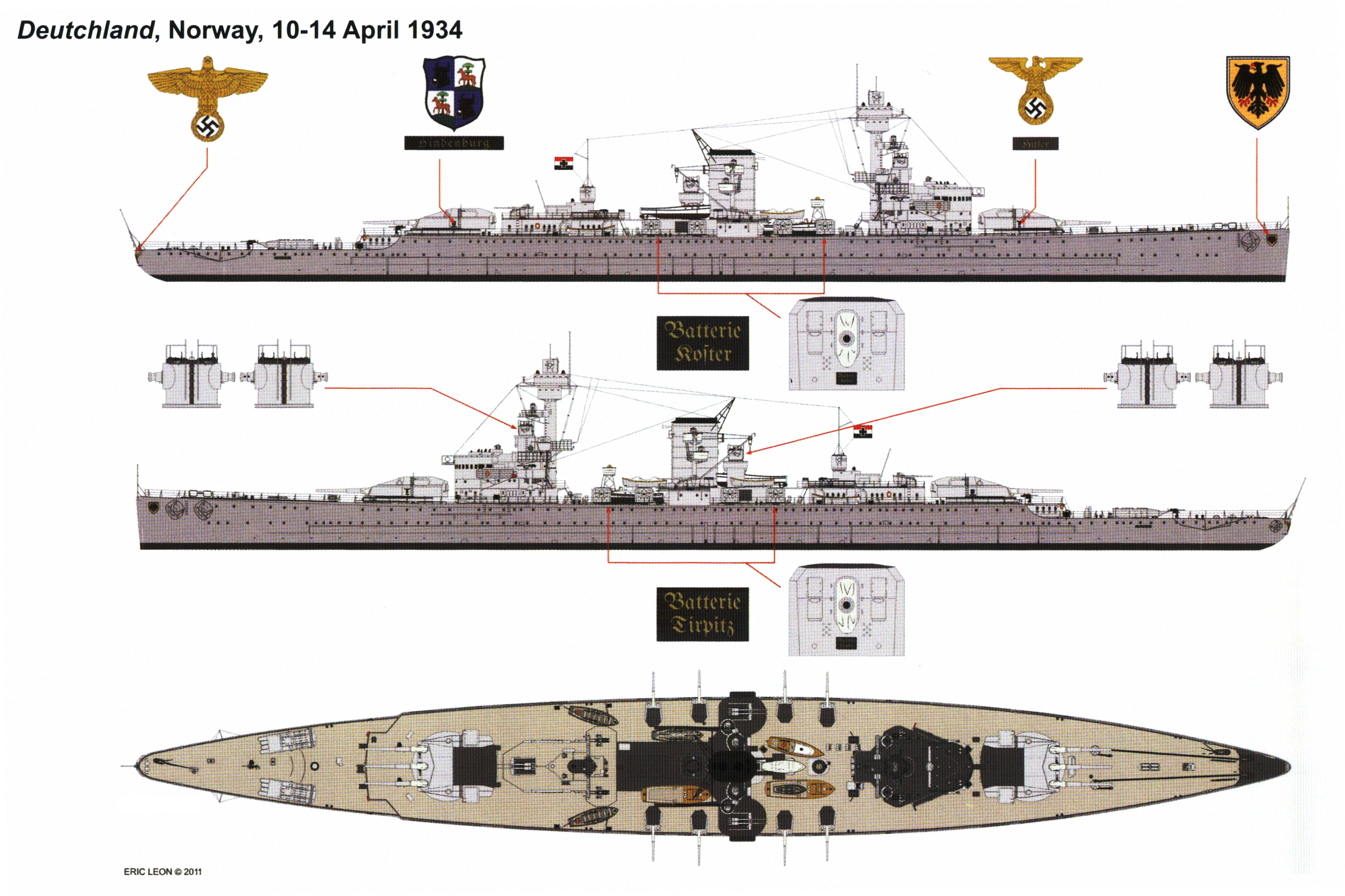

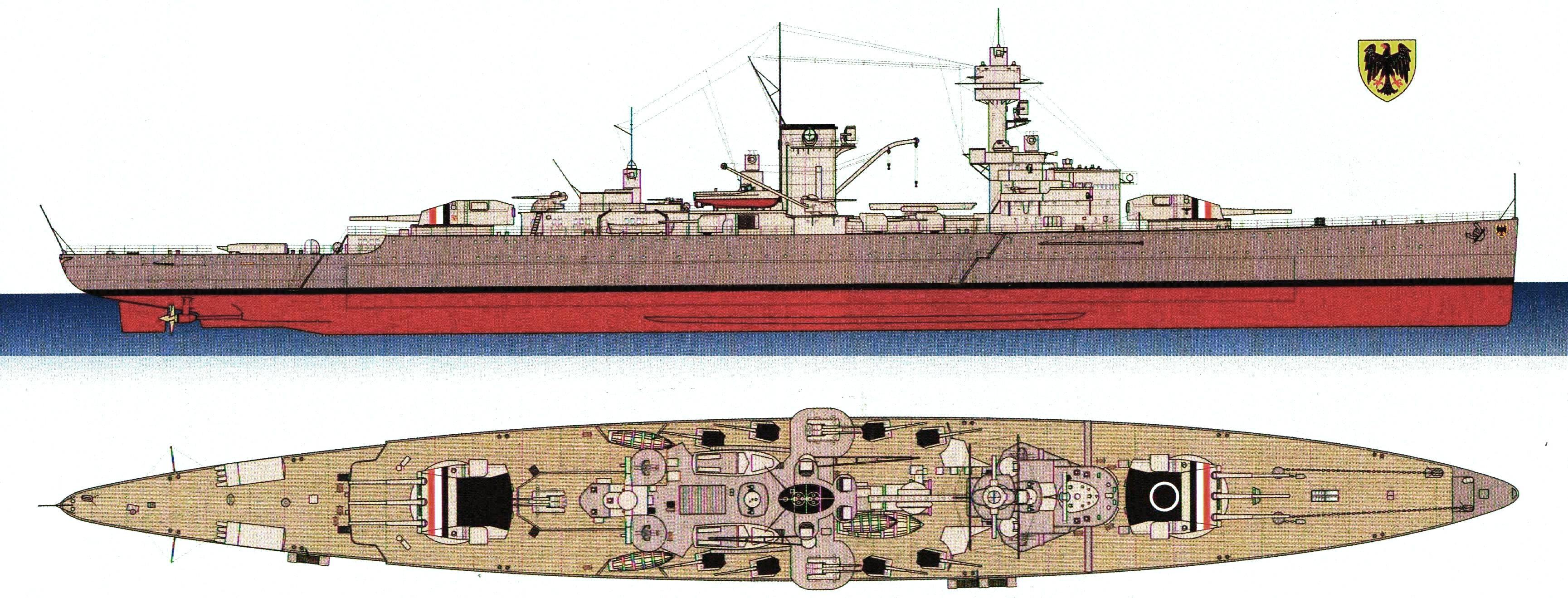

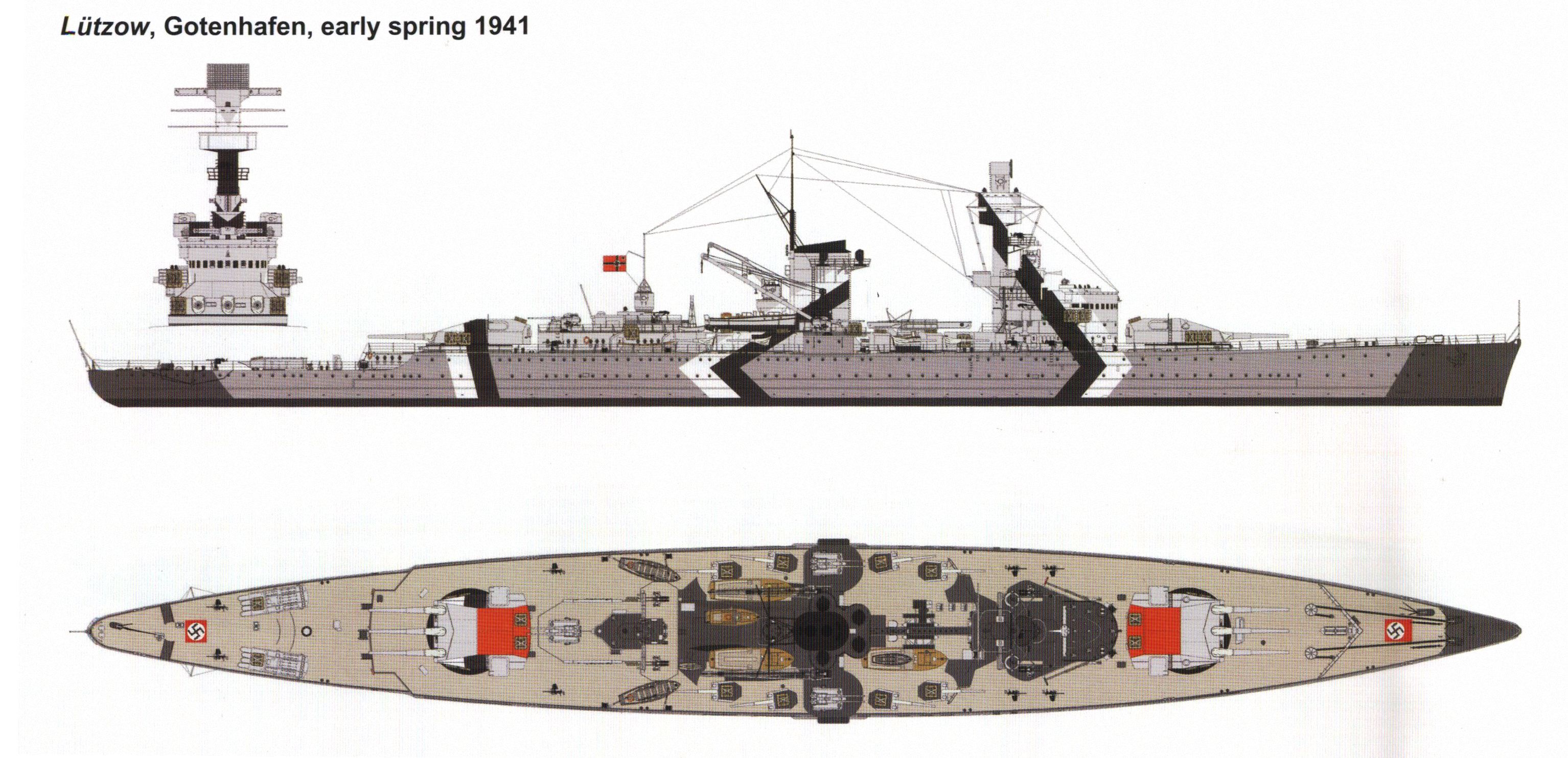

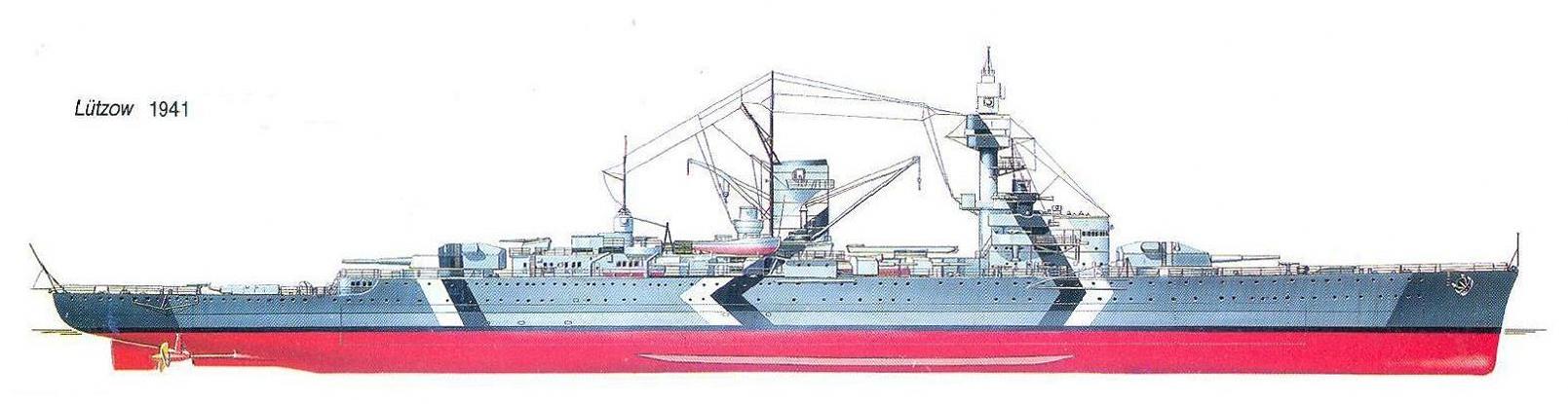

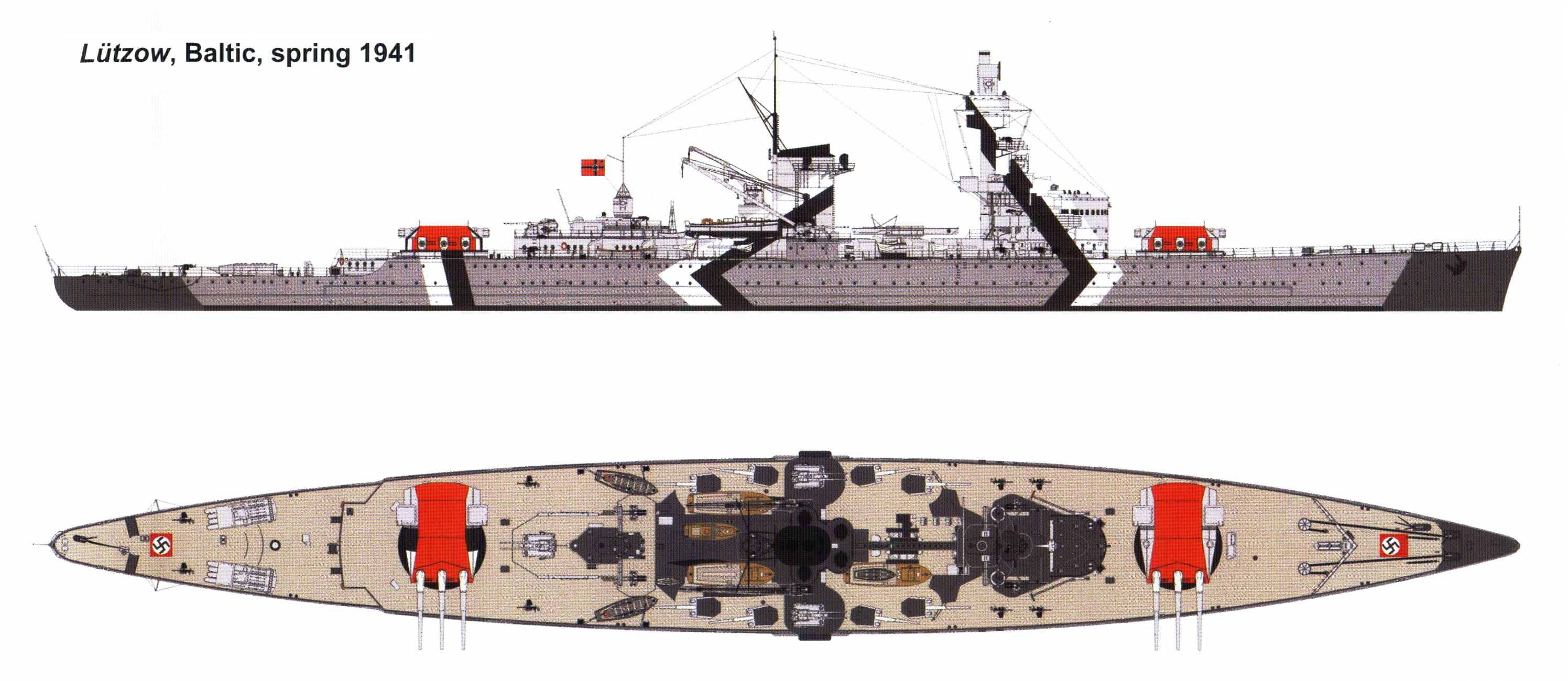

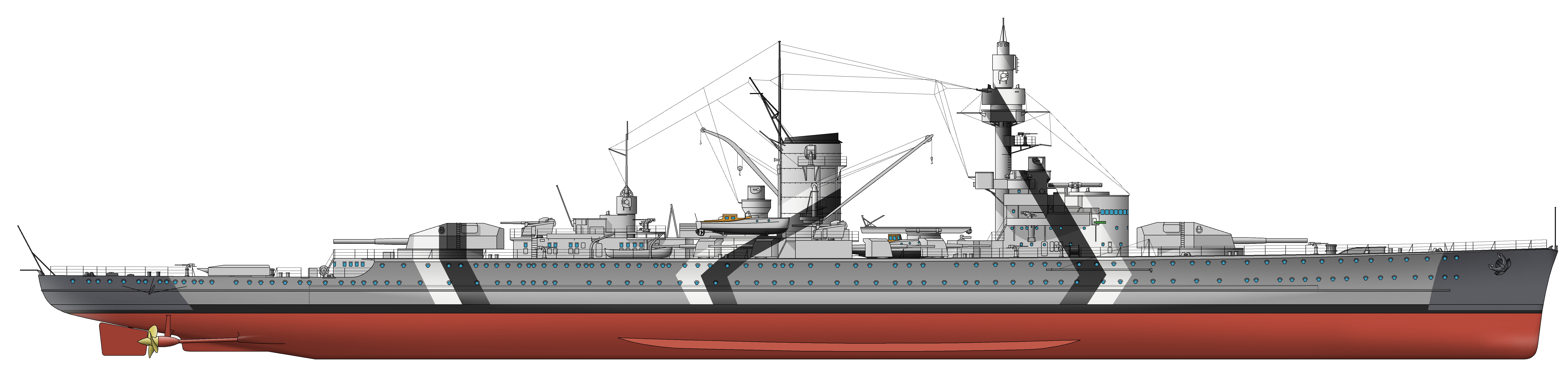

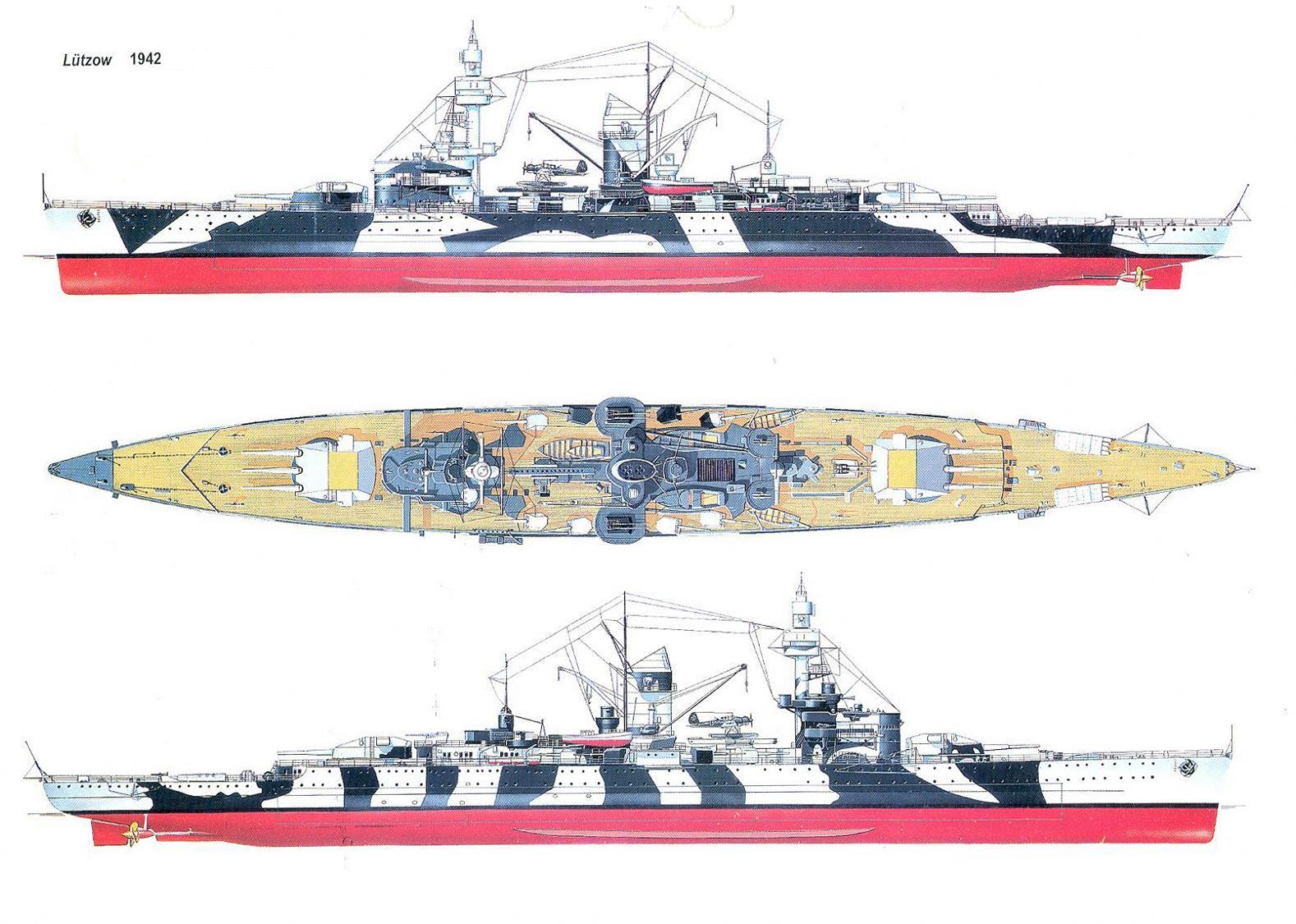

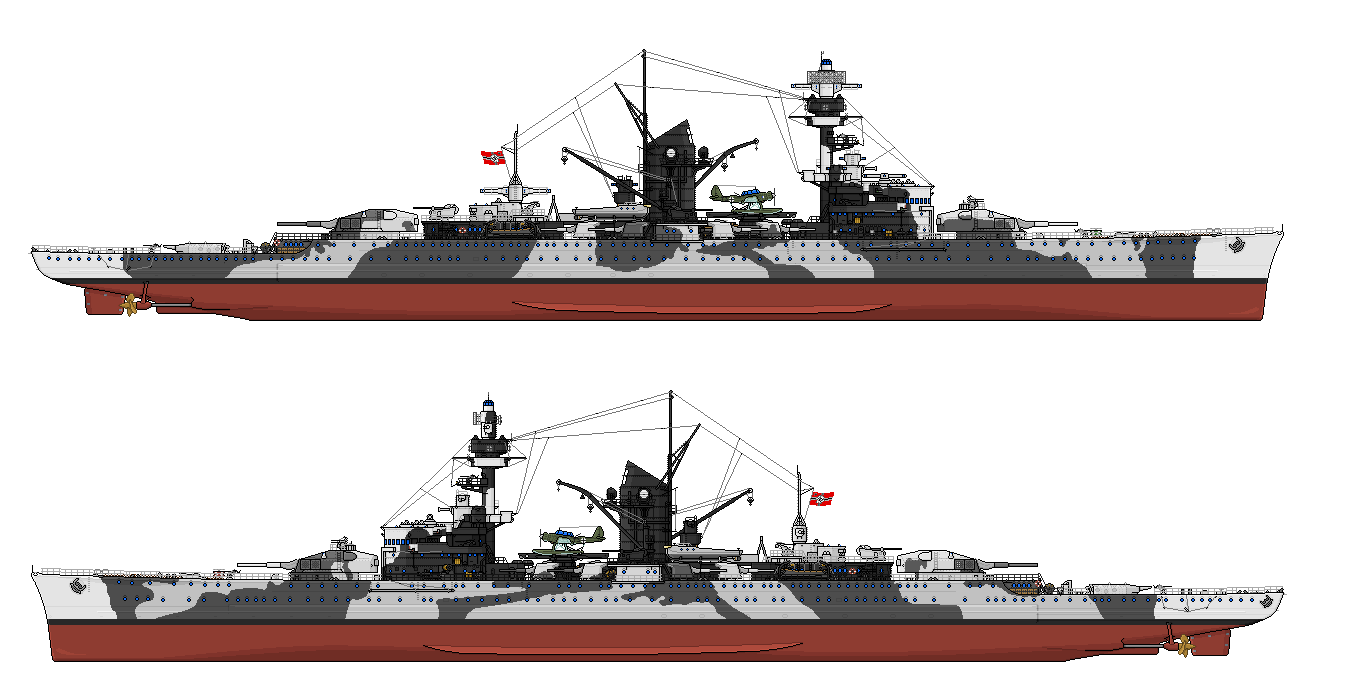

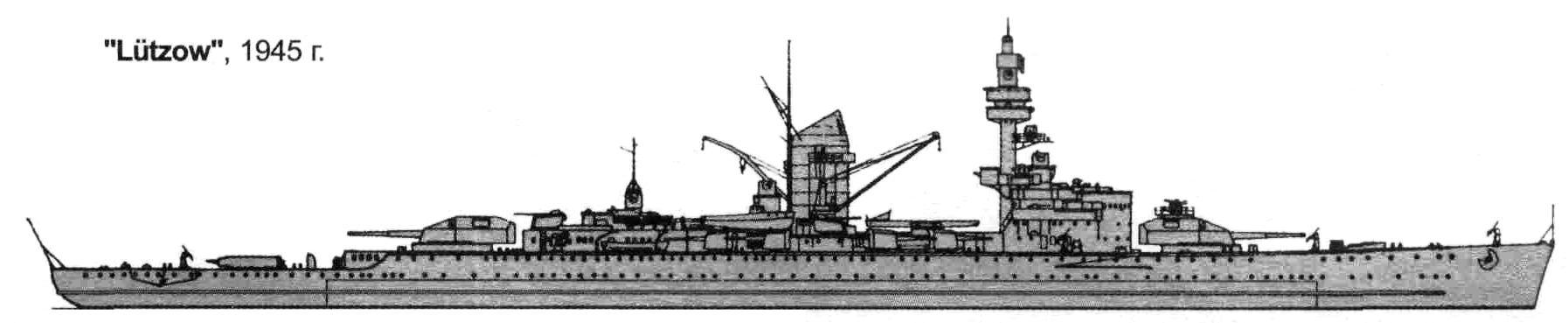

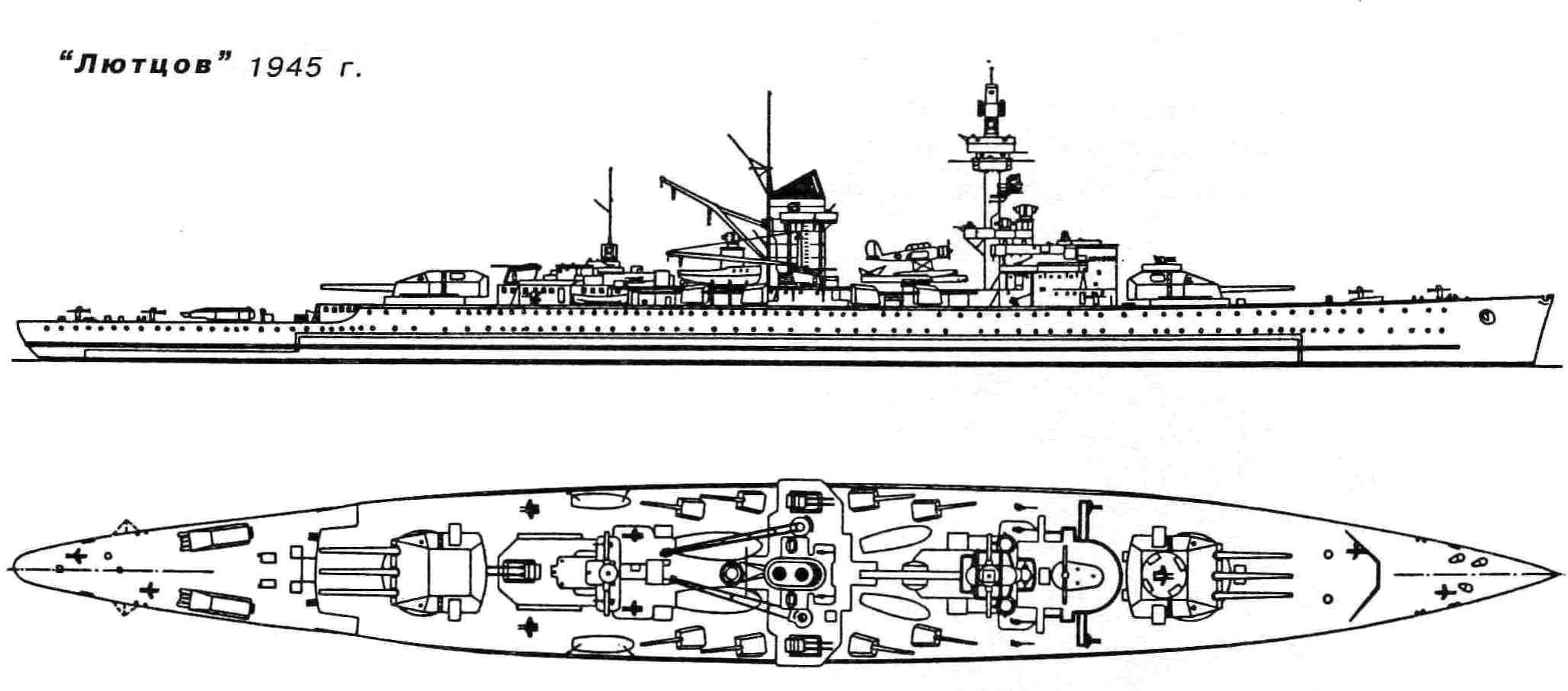

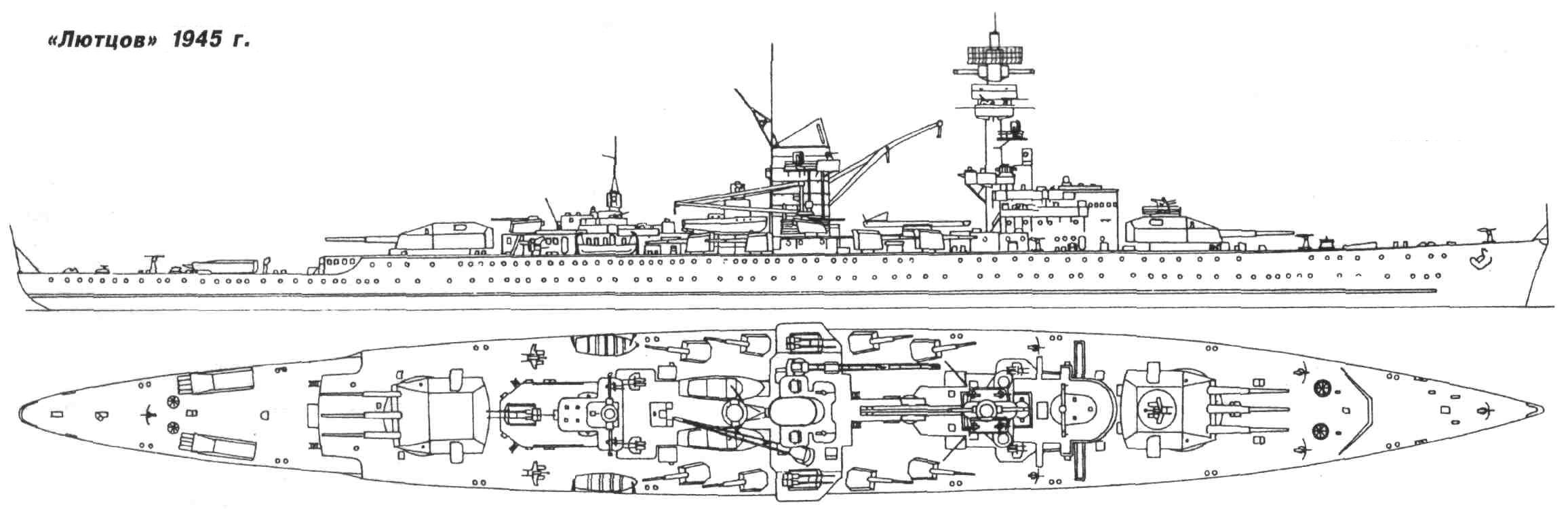

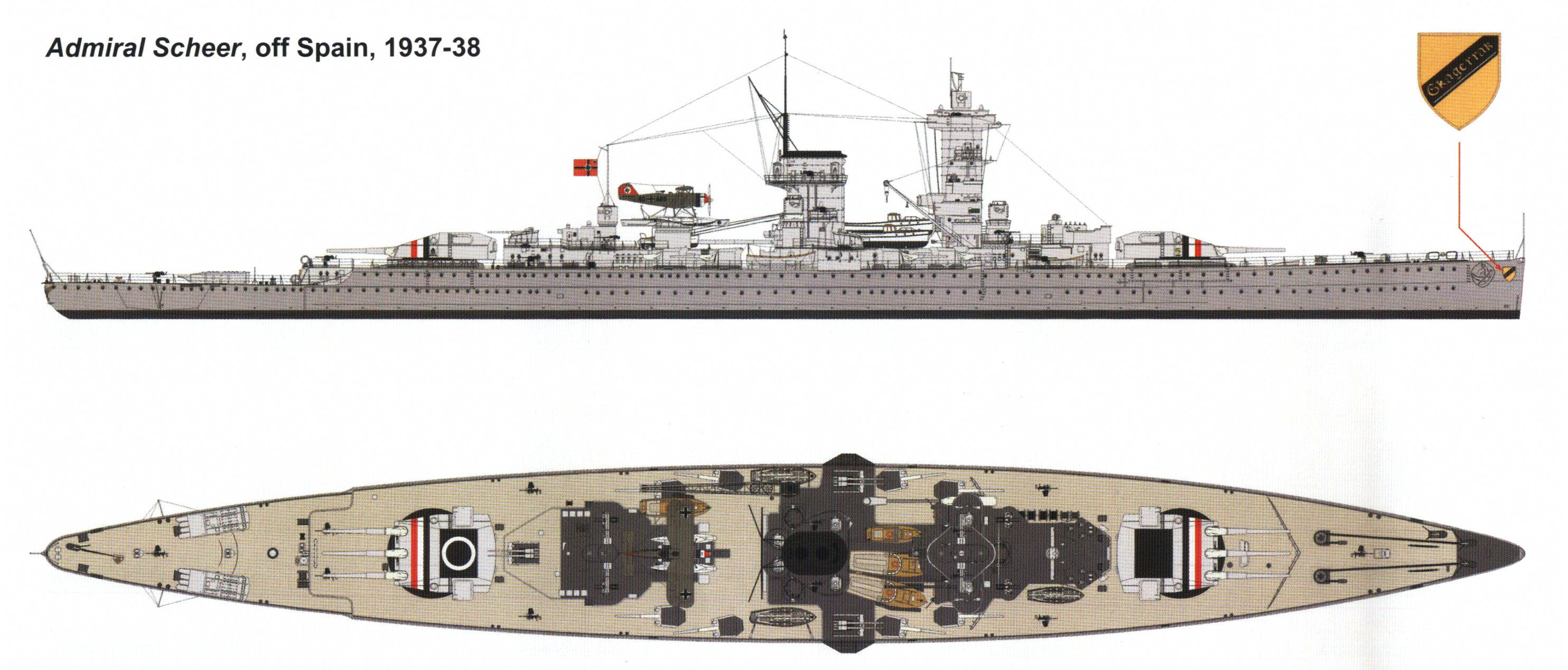

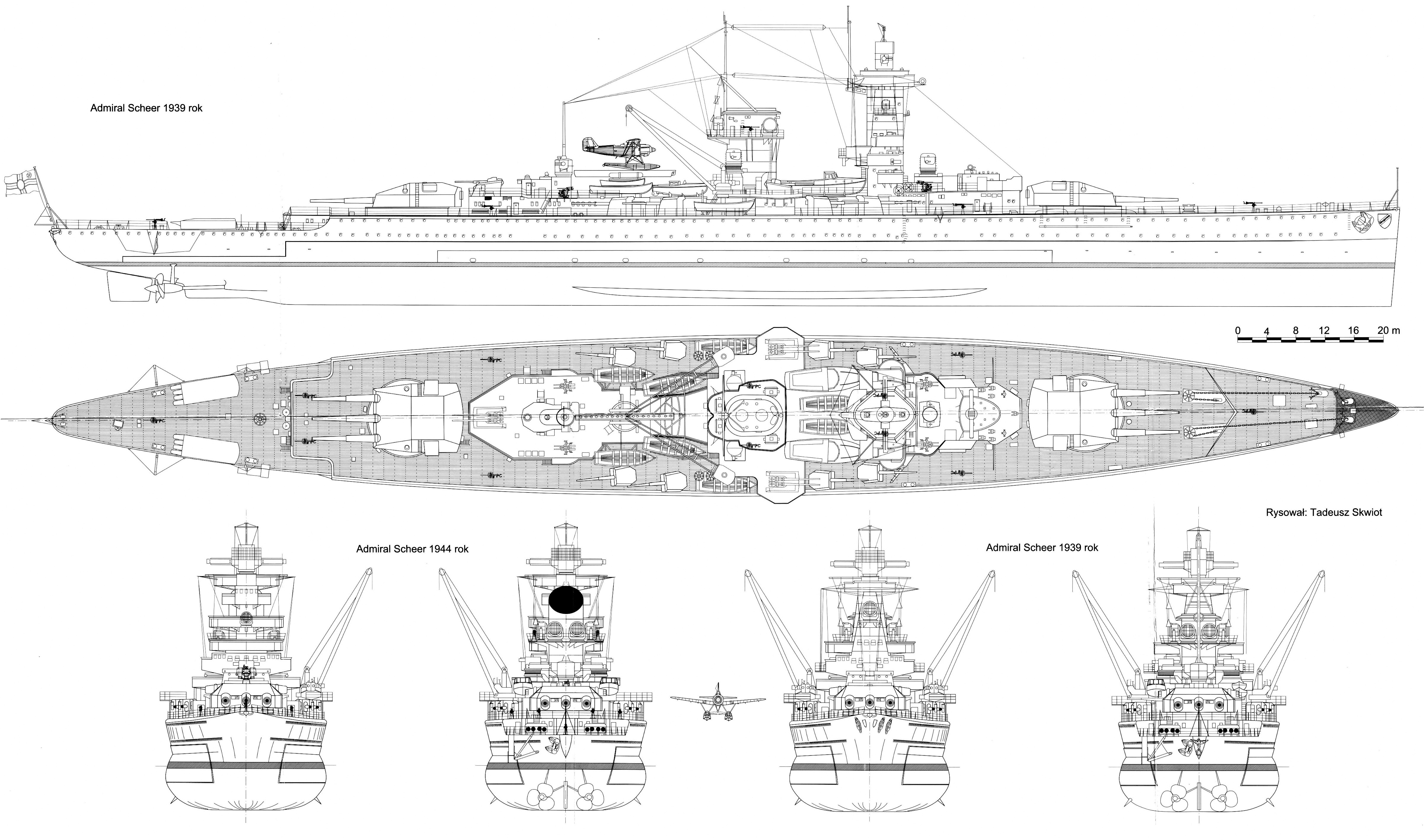

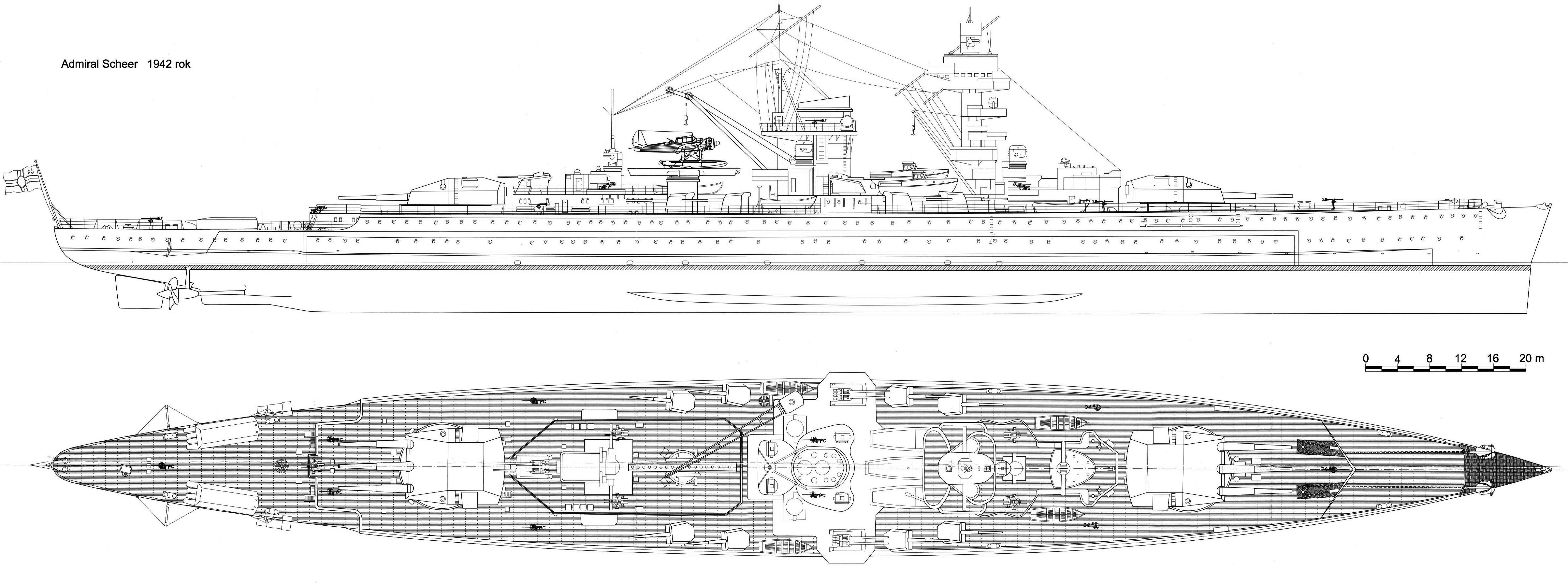

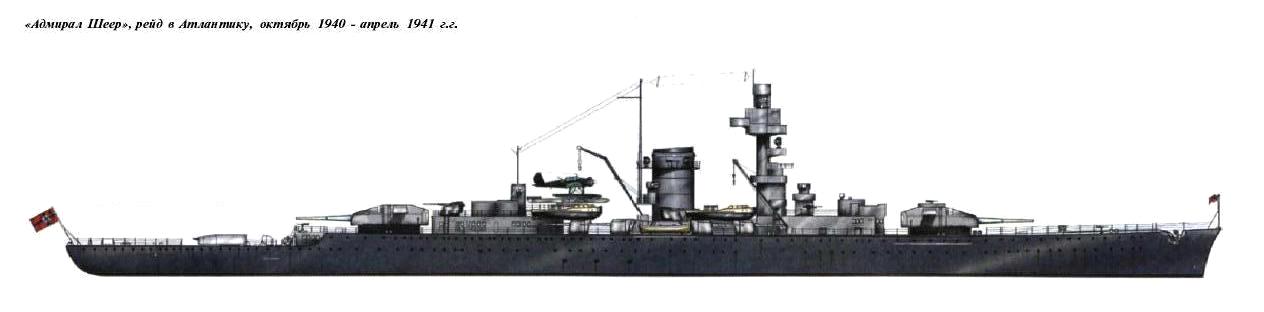

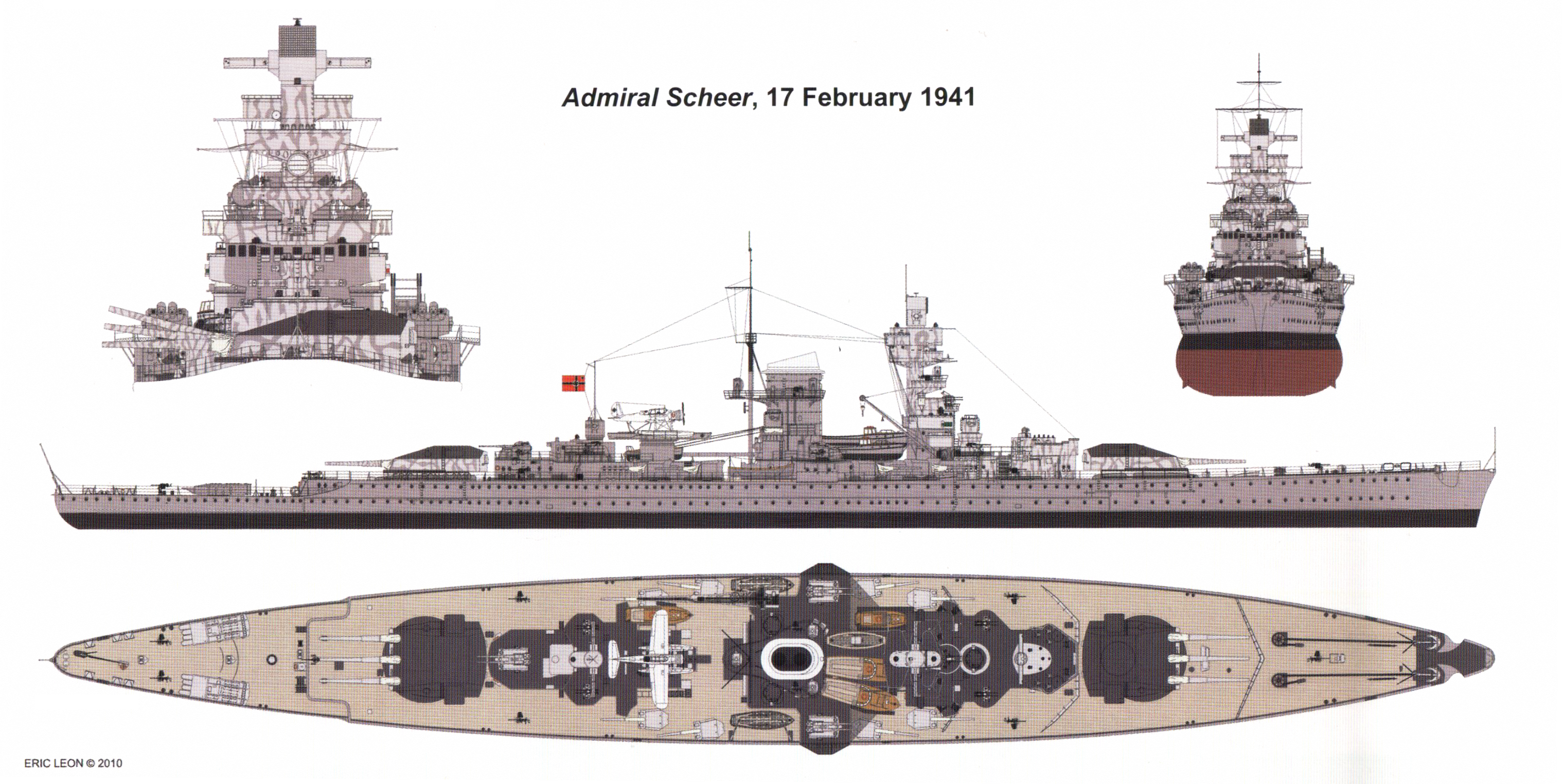

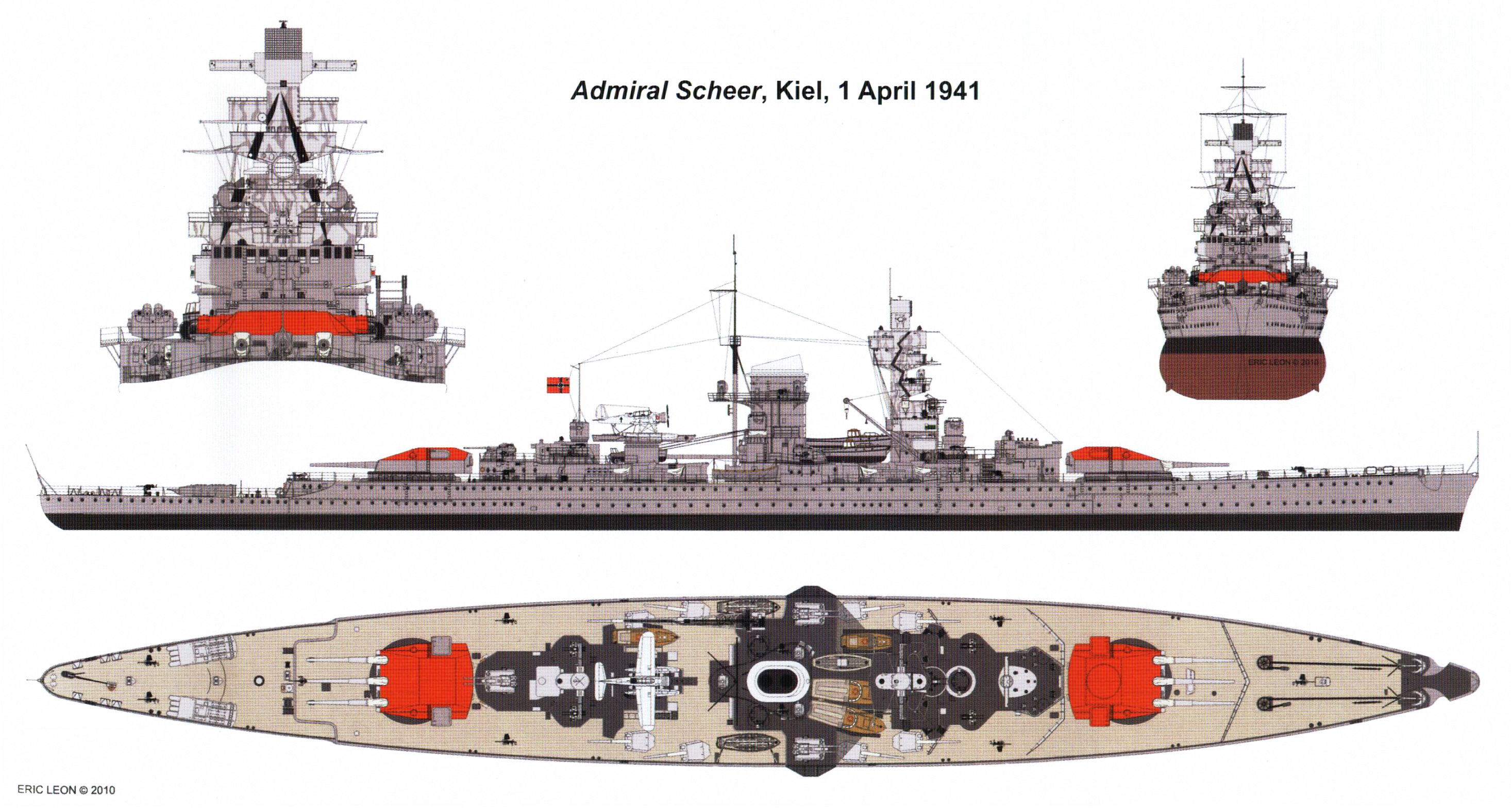

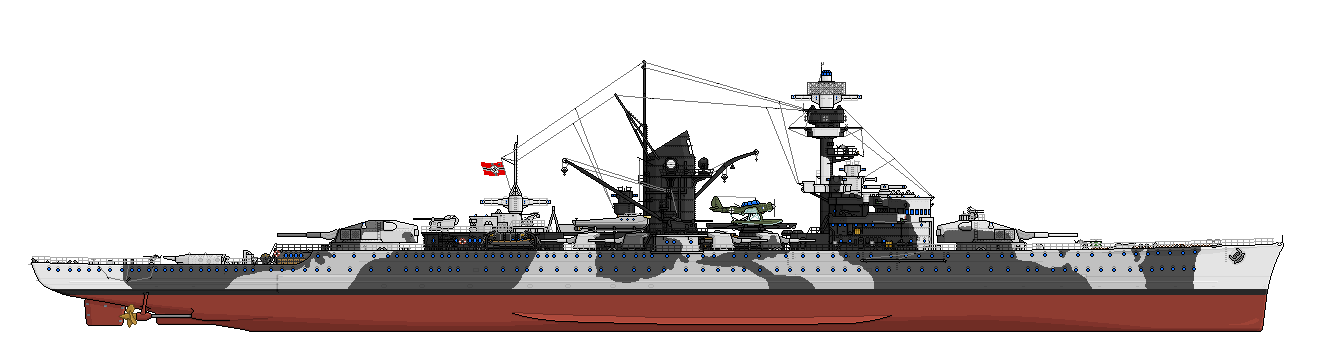

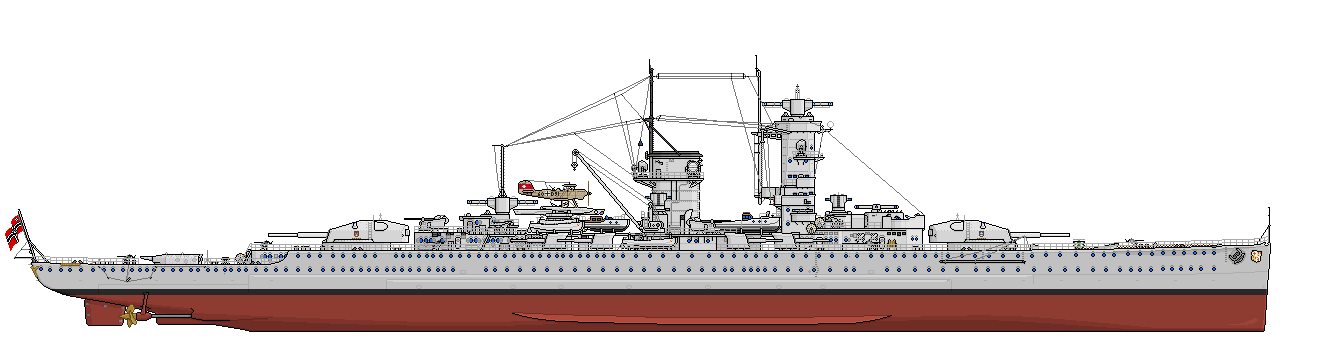

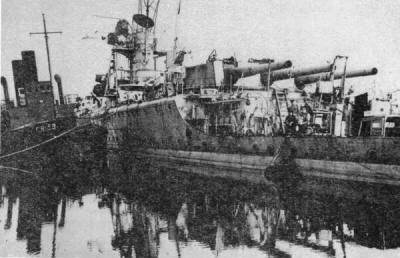

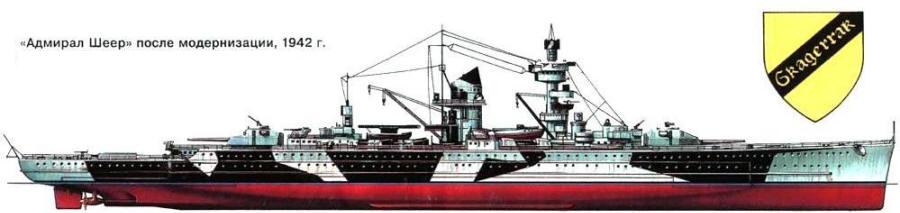

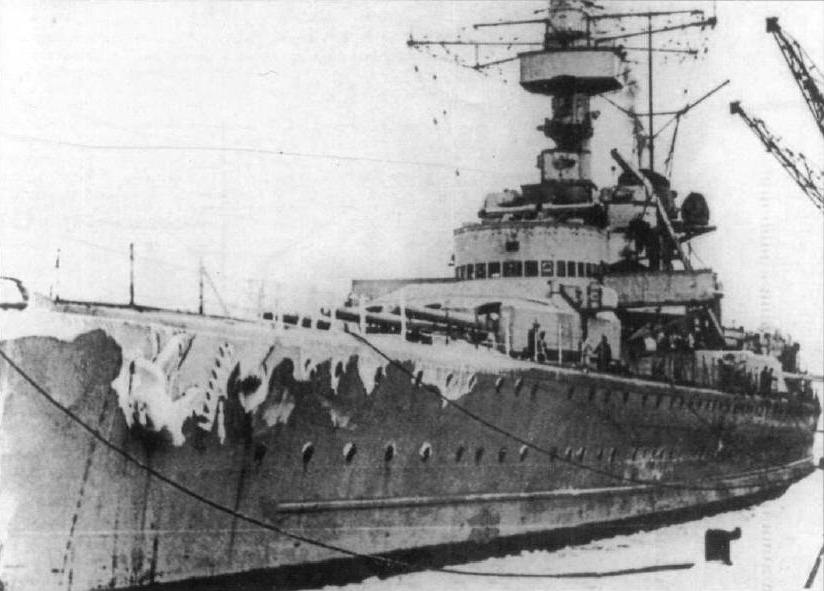

На "Admiral Graf Spee" в 1939 г. установлено 2x1, на "Deutschland" — 4x1 20-мм/65. В 1940 г. на "Lützow" и "Admiral Scheer" 88-мм/76 заменены на 105-мм/65; изменена форма носовой части, при этом наибольшая длина корпуса возросла на 2 м. На "Lützow" в 1942 г. установлены 2x4 и 1x1 20-мм; в августе 1944 г. добавлены 1x4 20-мм, 2x2 37-мм заменены на 2x1 40-мм, 7x1 20-мм заменены на 6x2; в сентябре 1944 г. добавлены 2x1 40-мм, до конца года — еще 2; в 1945 г. установлены 4x1 20-мм. С "Admiral Scheer" в 1940 г. сняты 2x1 20-мм; в 1942 г. установлены 2x4 20-мм, 2x1 20-мм возвращены на прежние места; в 1944 г. установлены 2x4 20-мм; в конце года 4x2 37-мм заменены на такое же число одноствольных 40-мм/56 "бофорсов"; к концу войны насчитывалось 8x1 40-мм/56, 6x4 и 9x2 20-мм автоматов.

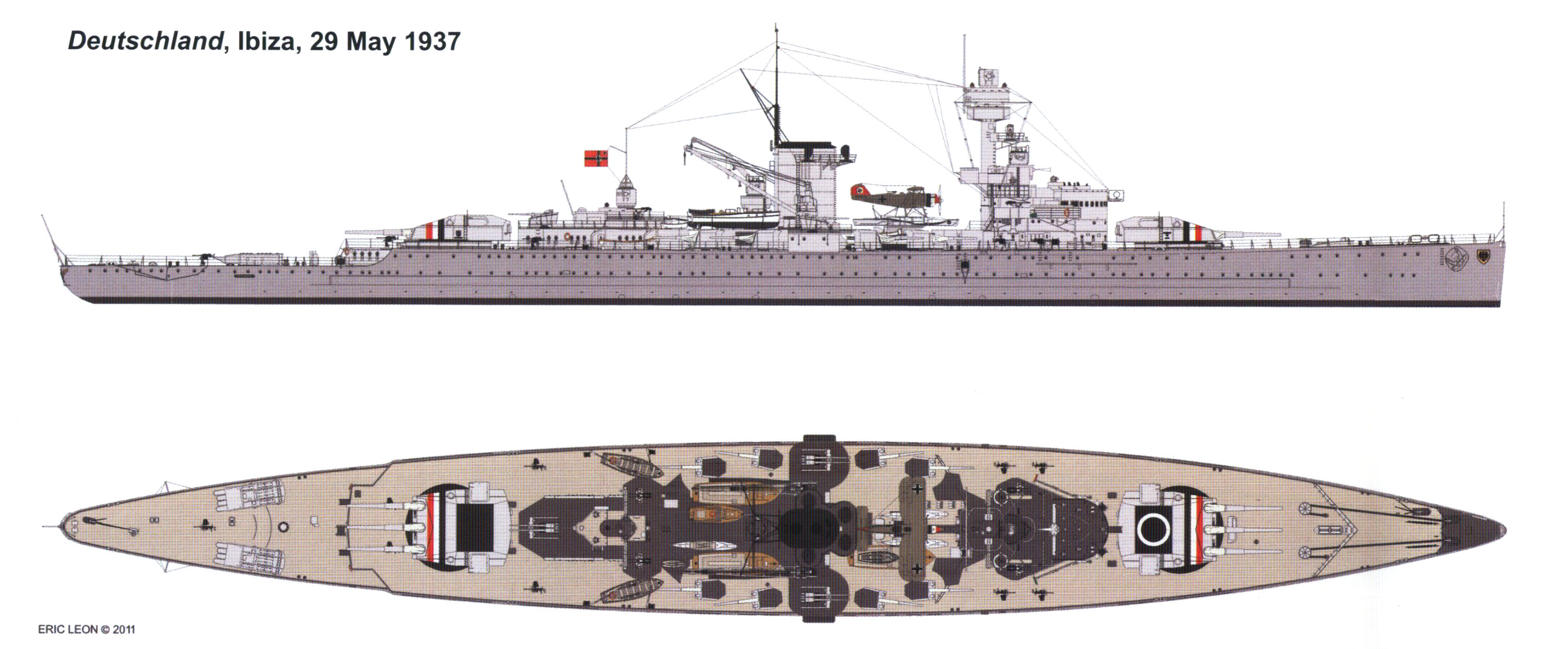

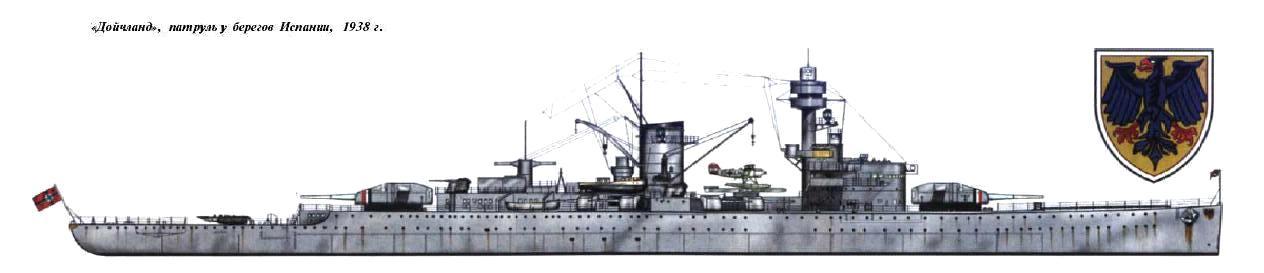

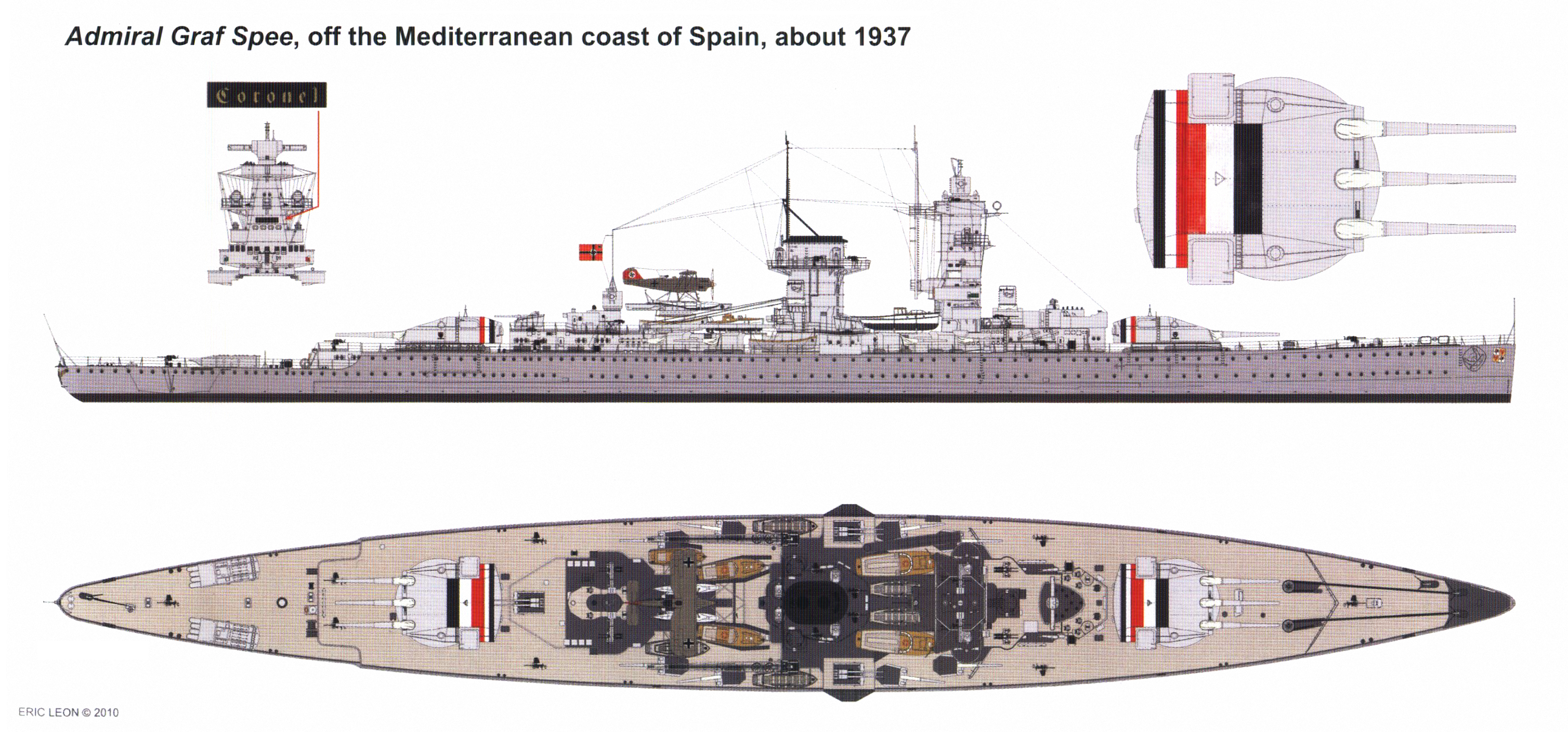

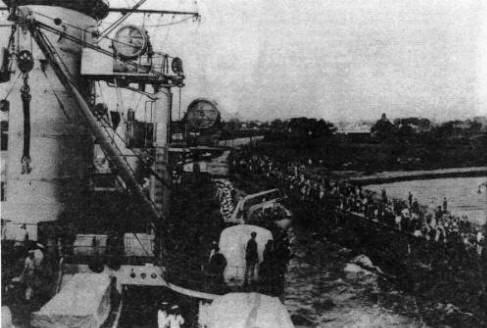

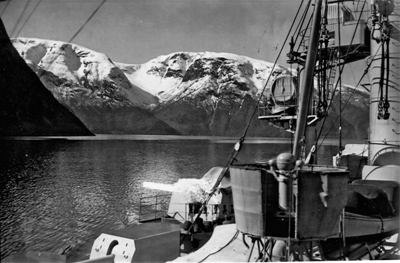

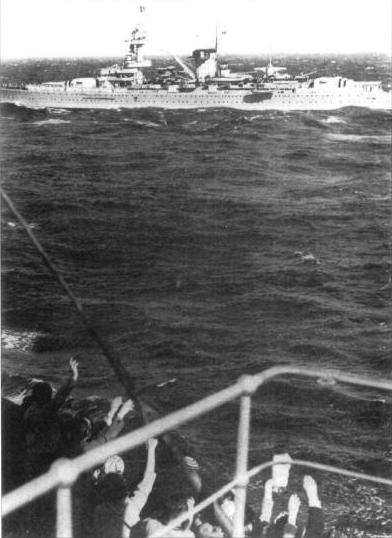

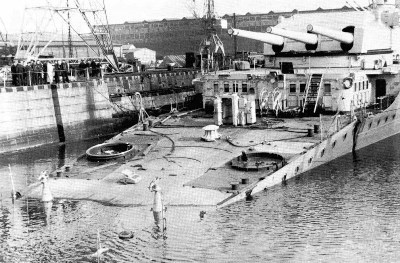

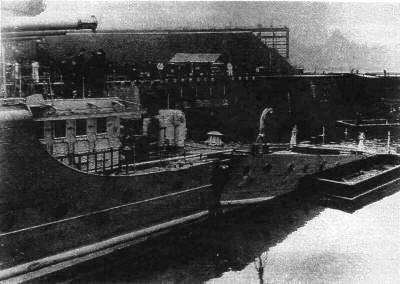

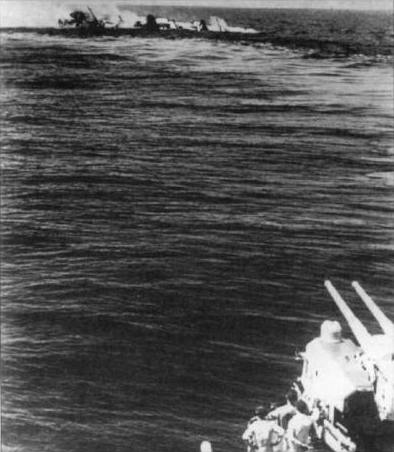

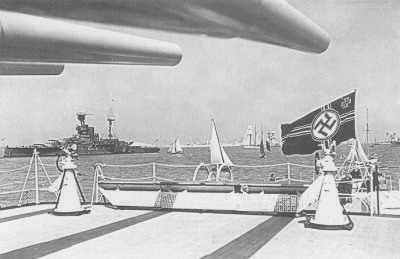

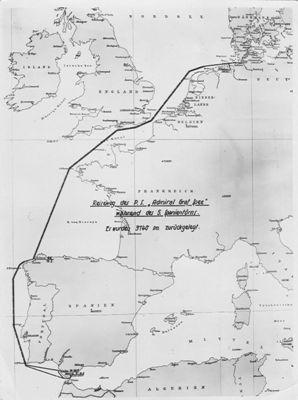

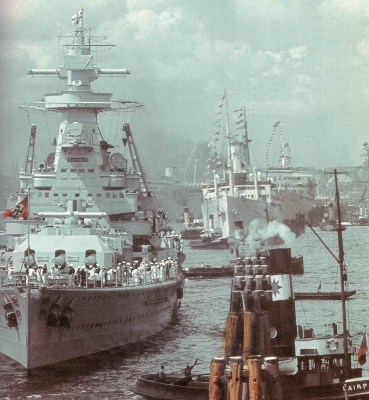

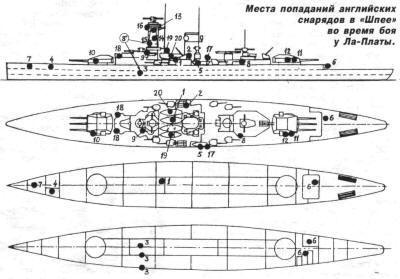

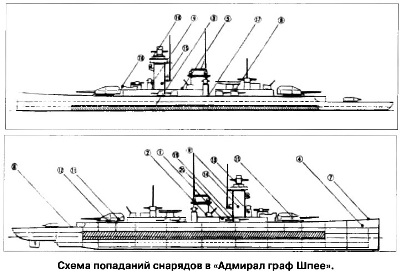

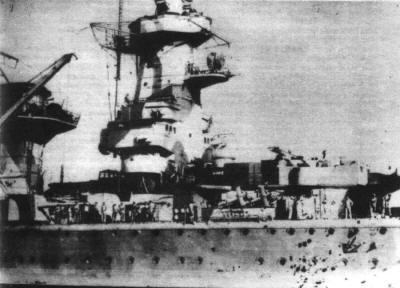

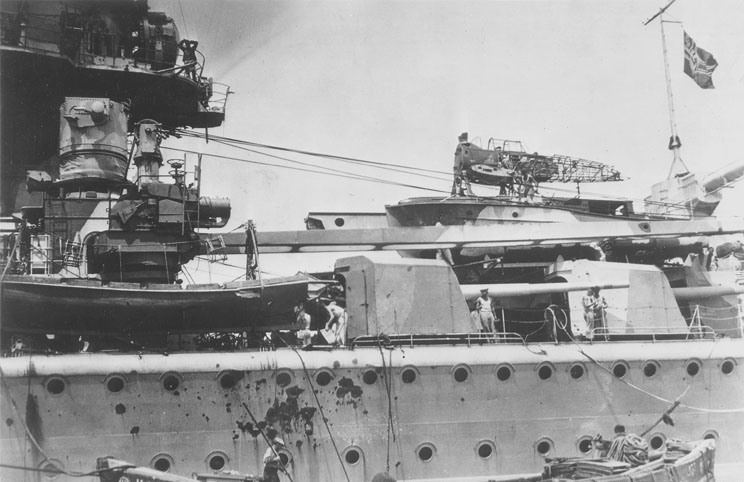

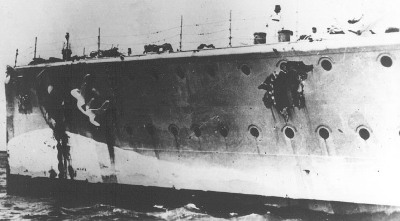

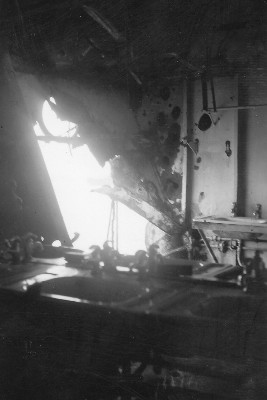

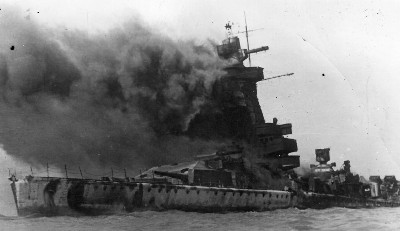

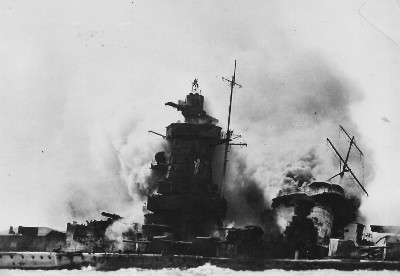

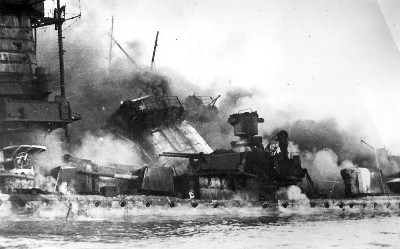

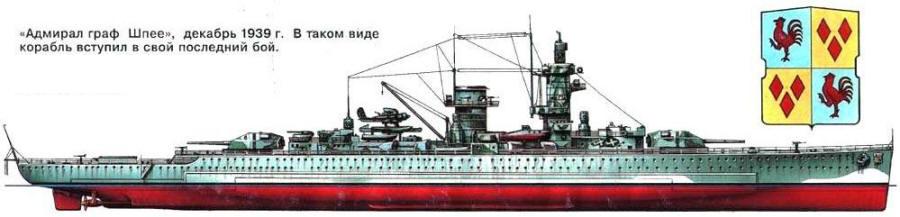

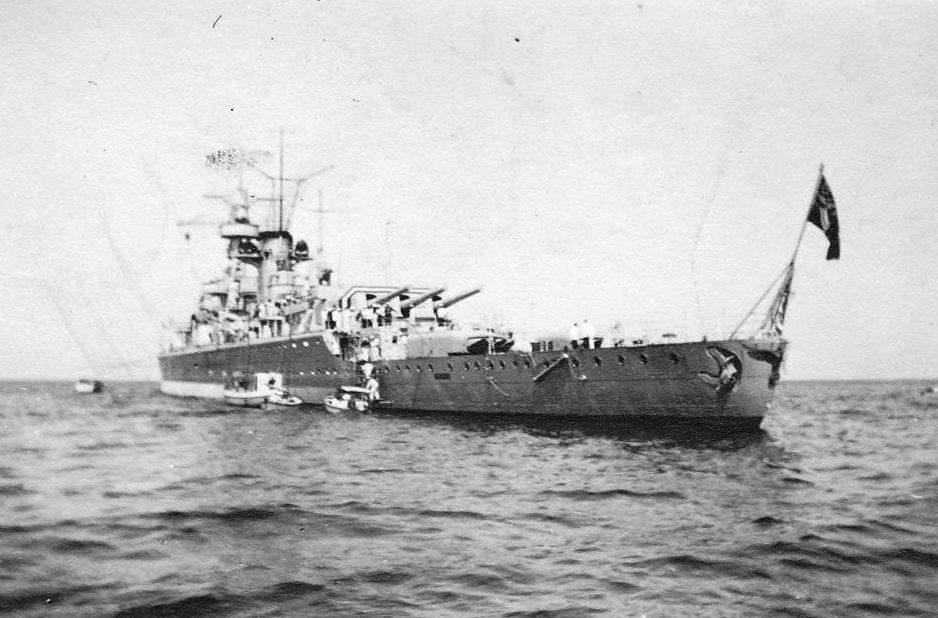

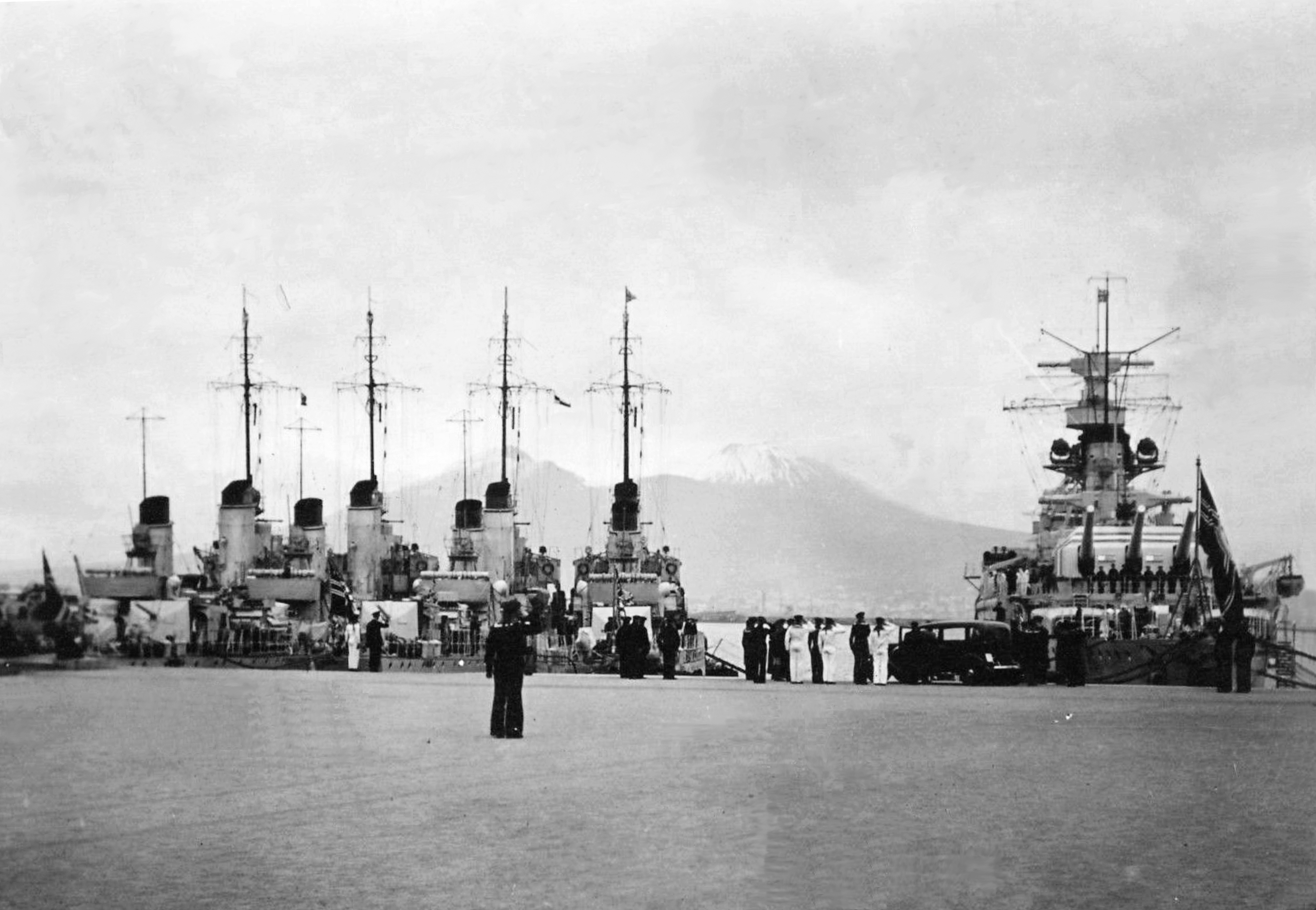

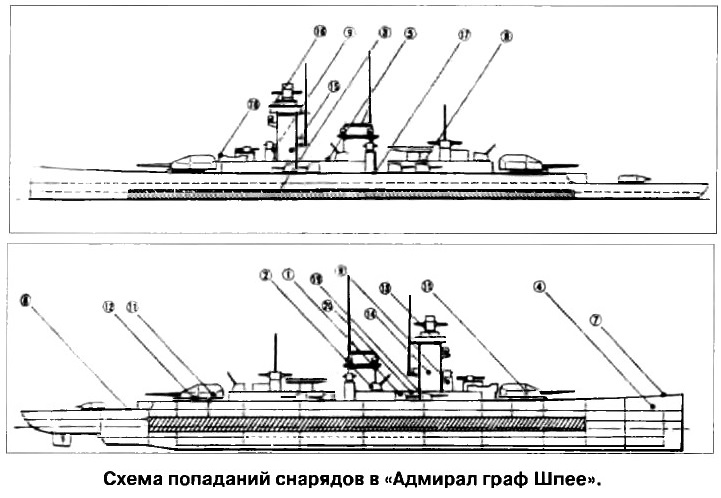

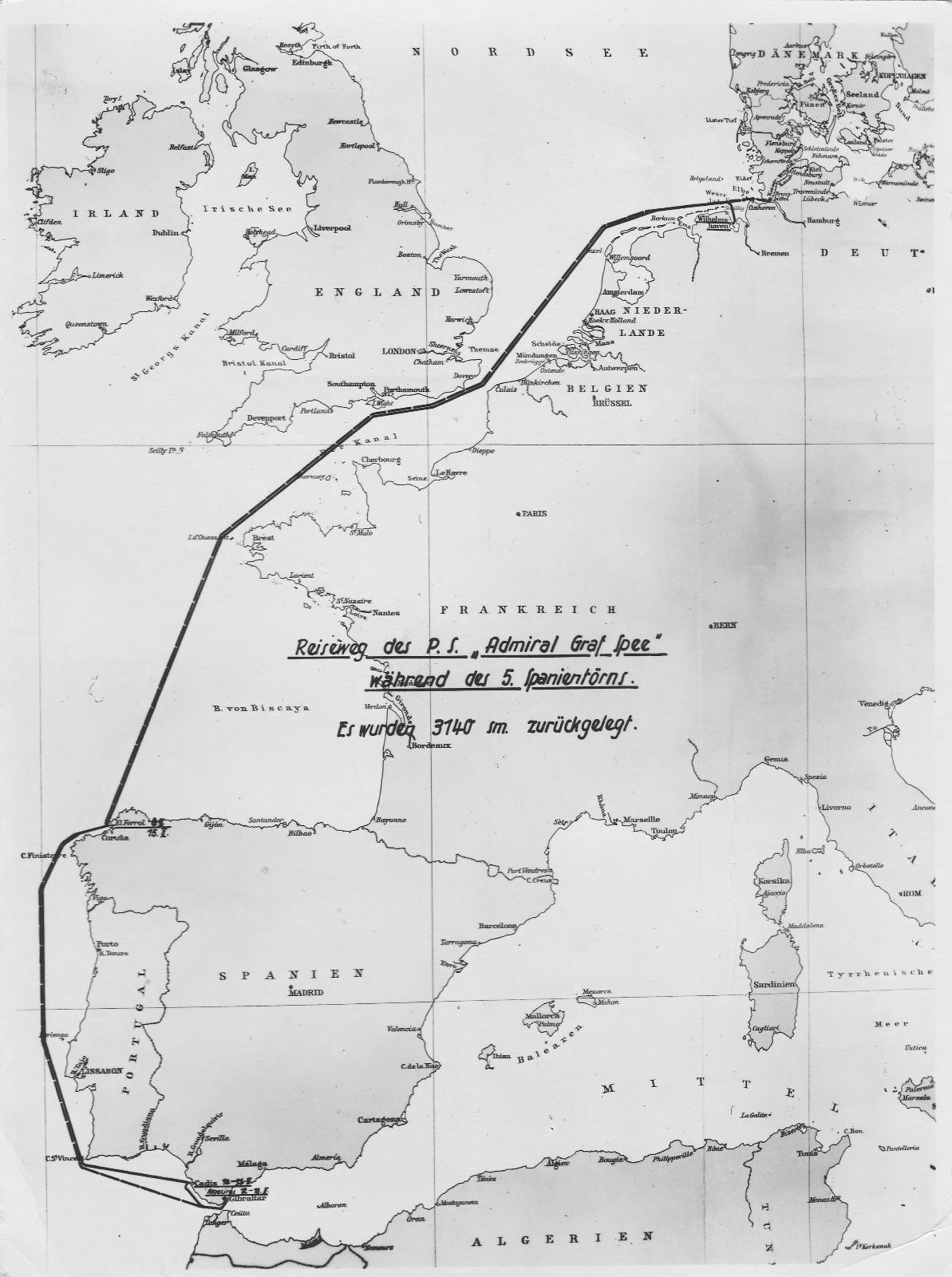

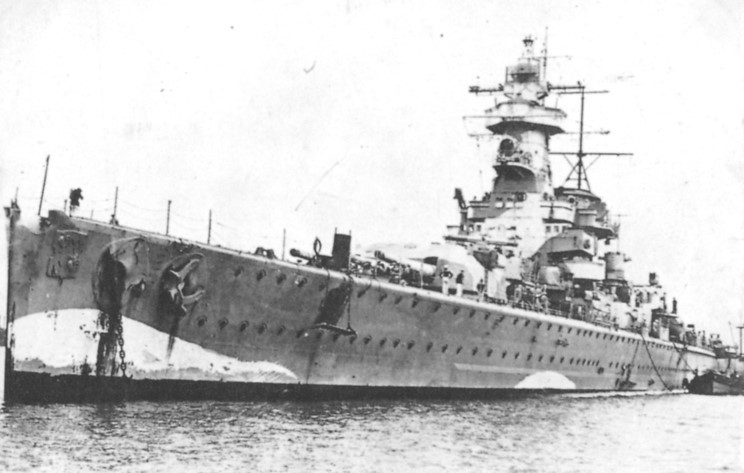

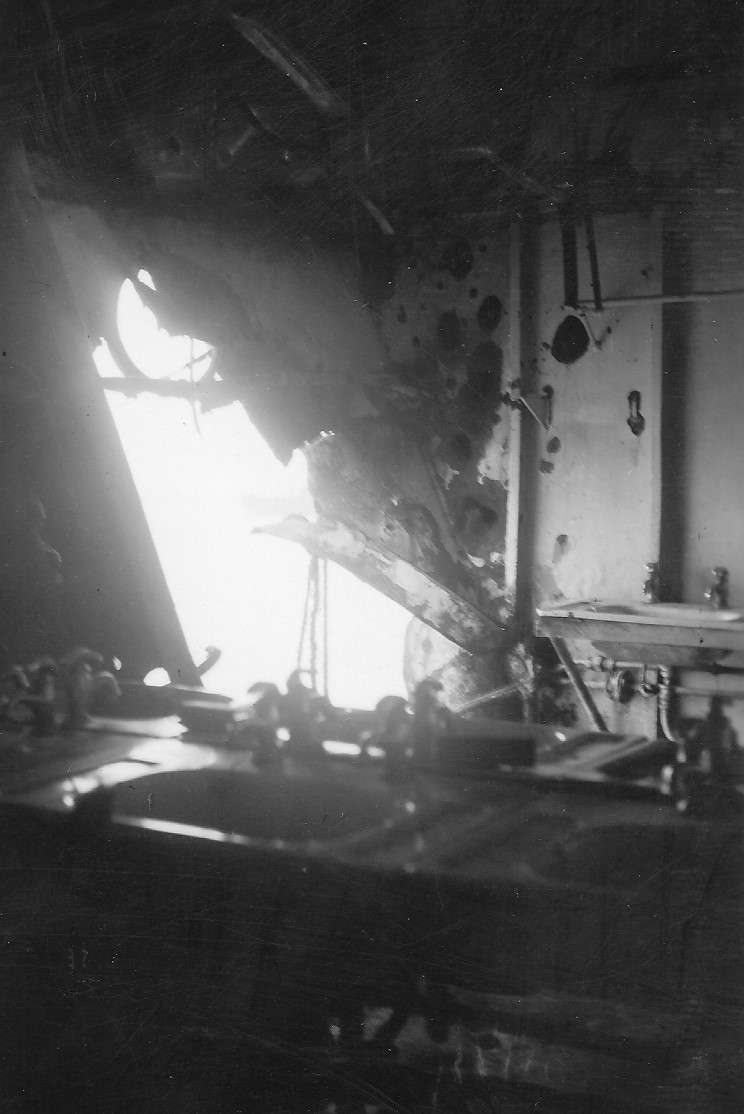

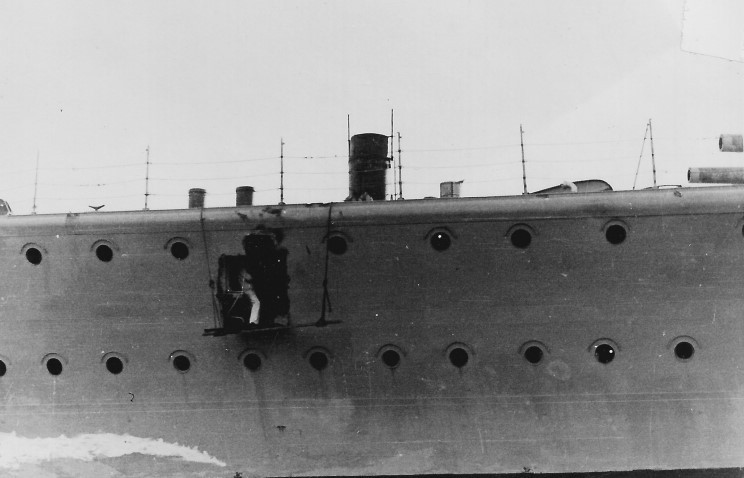

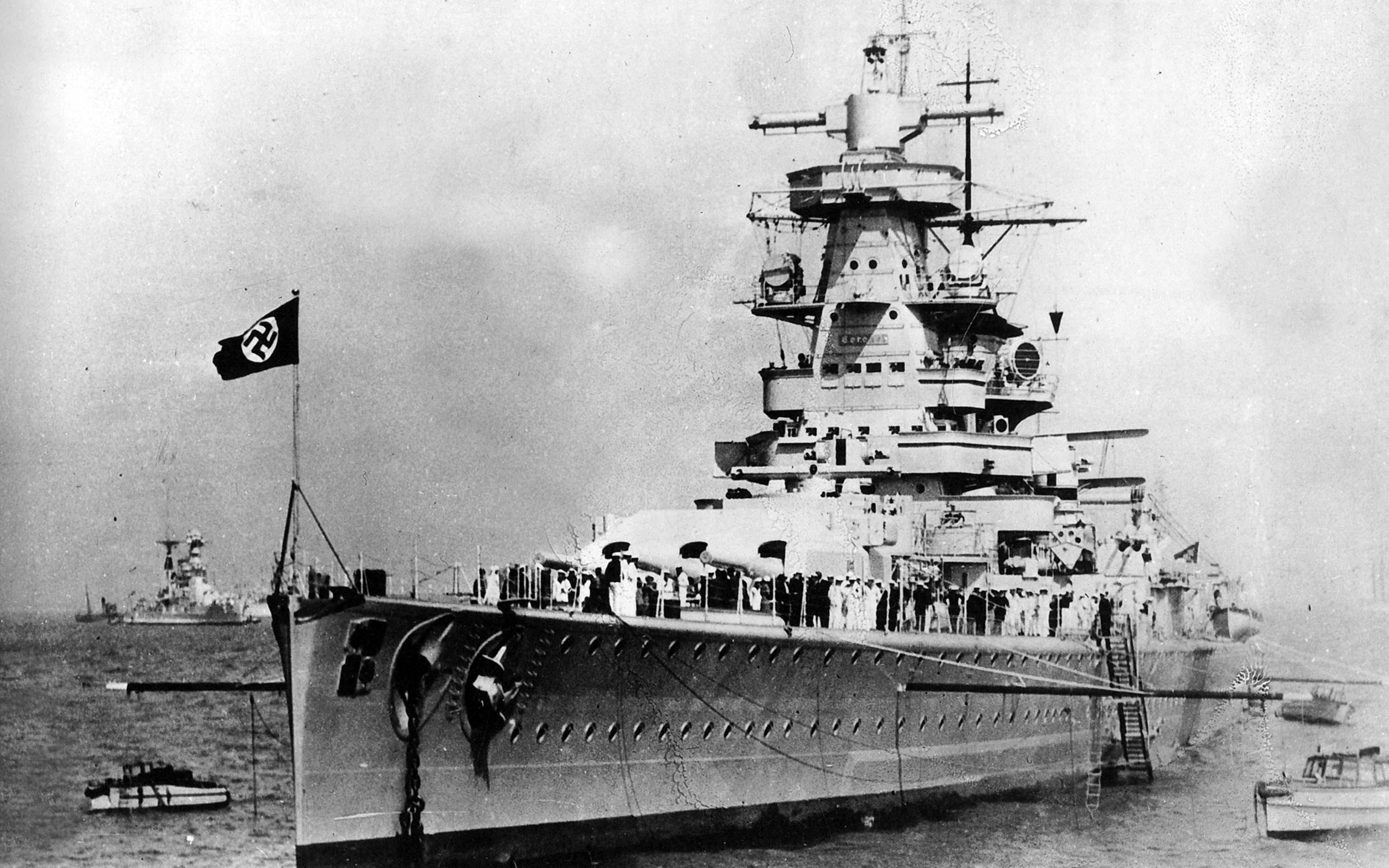

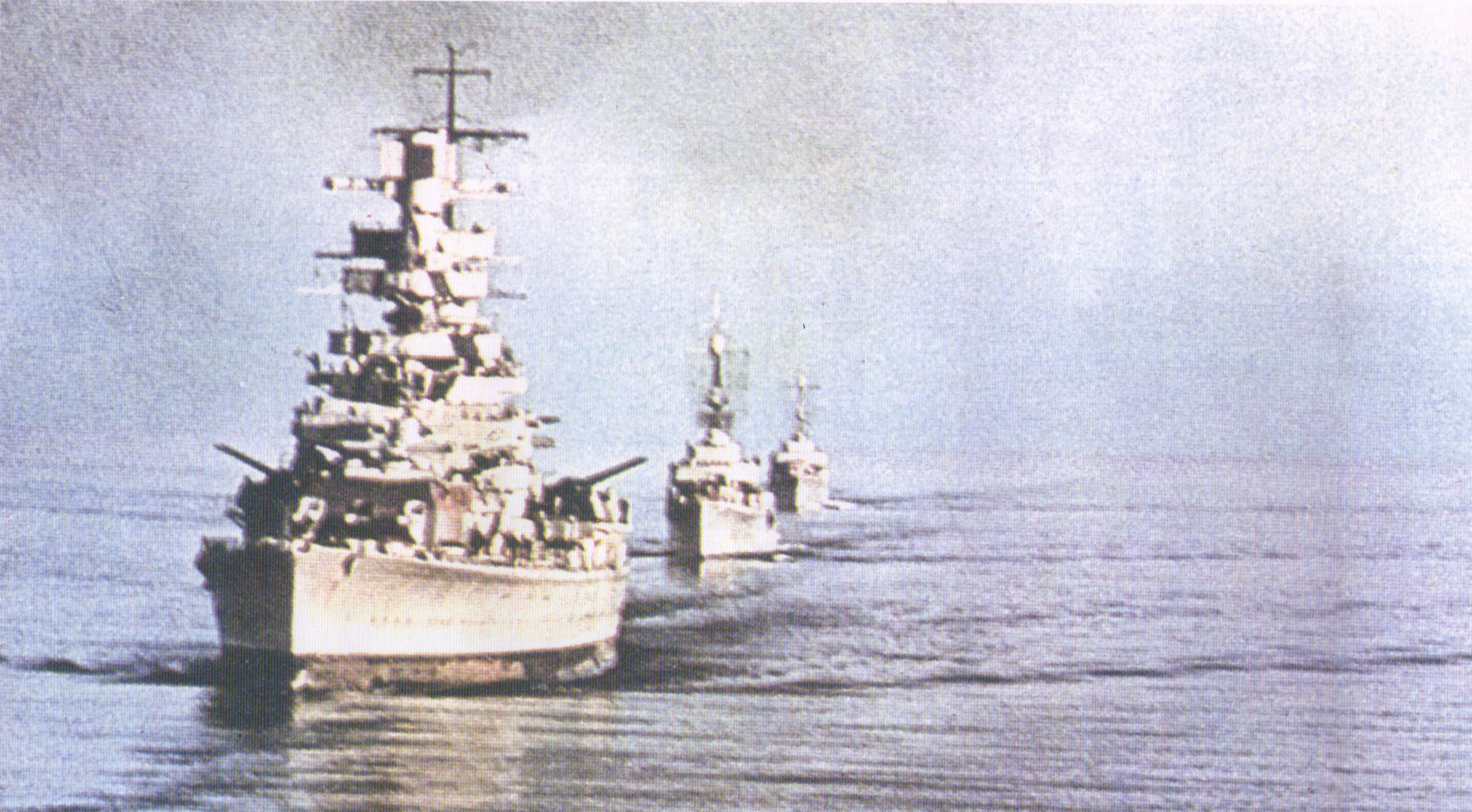

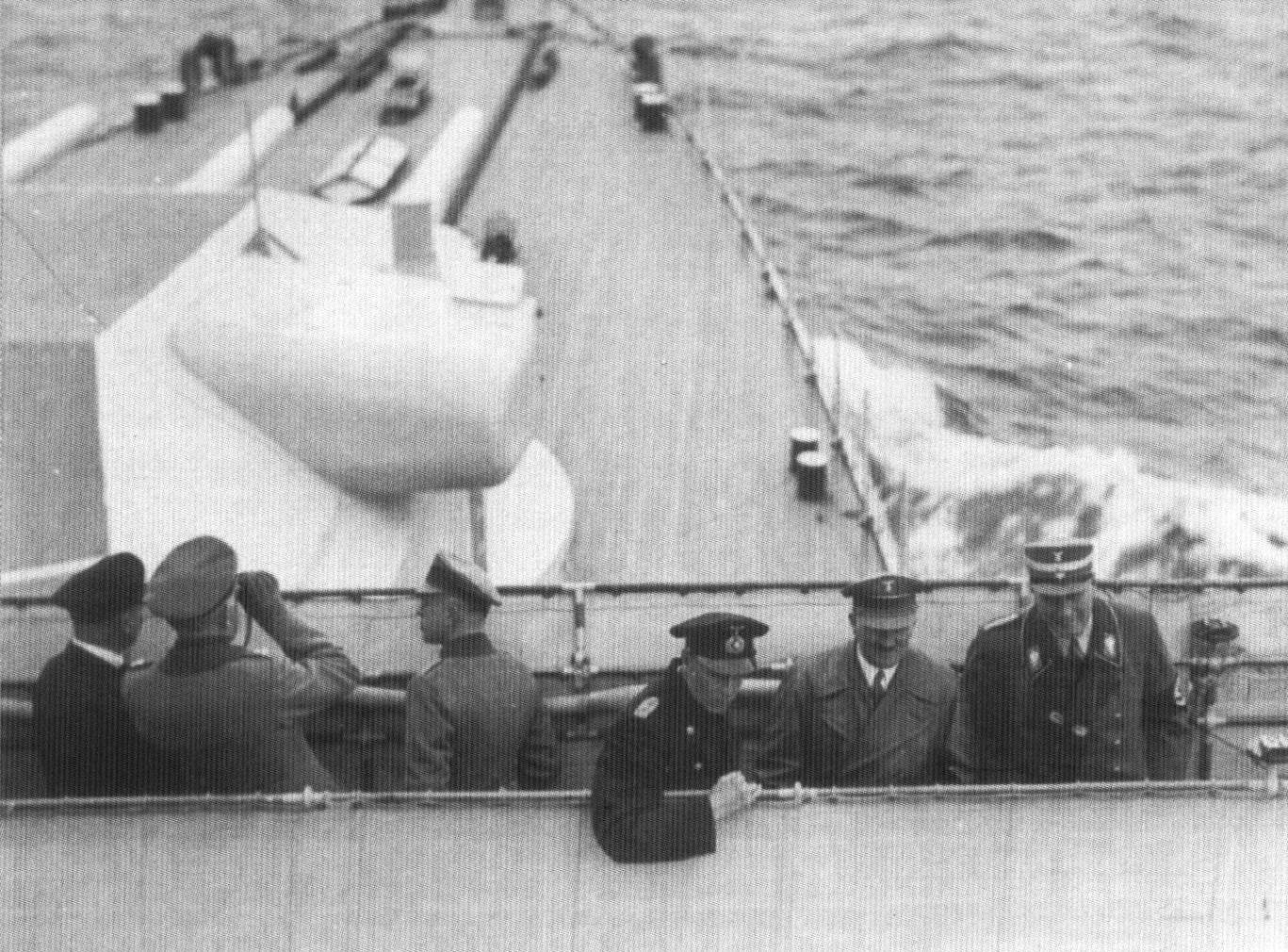

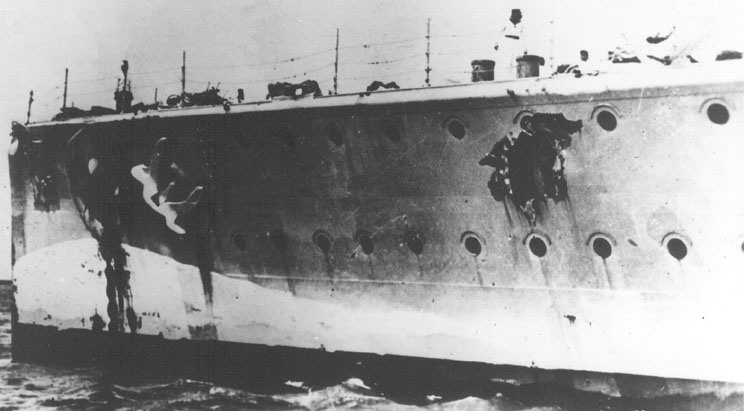

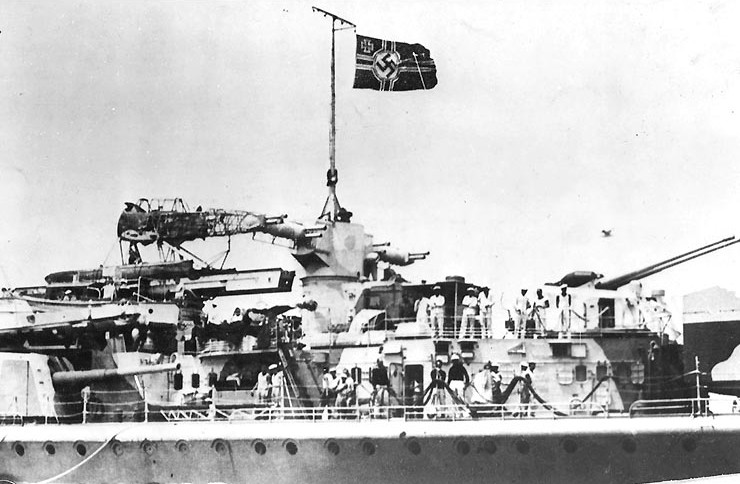

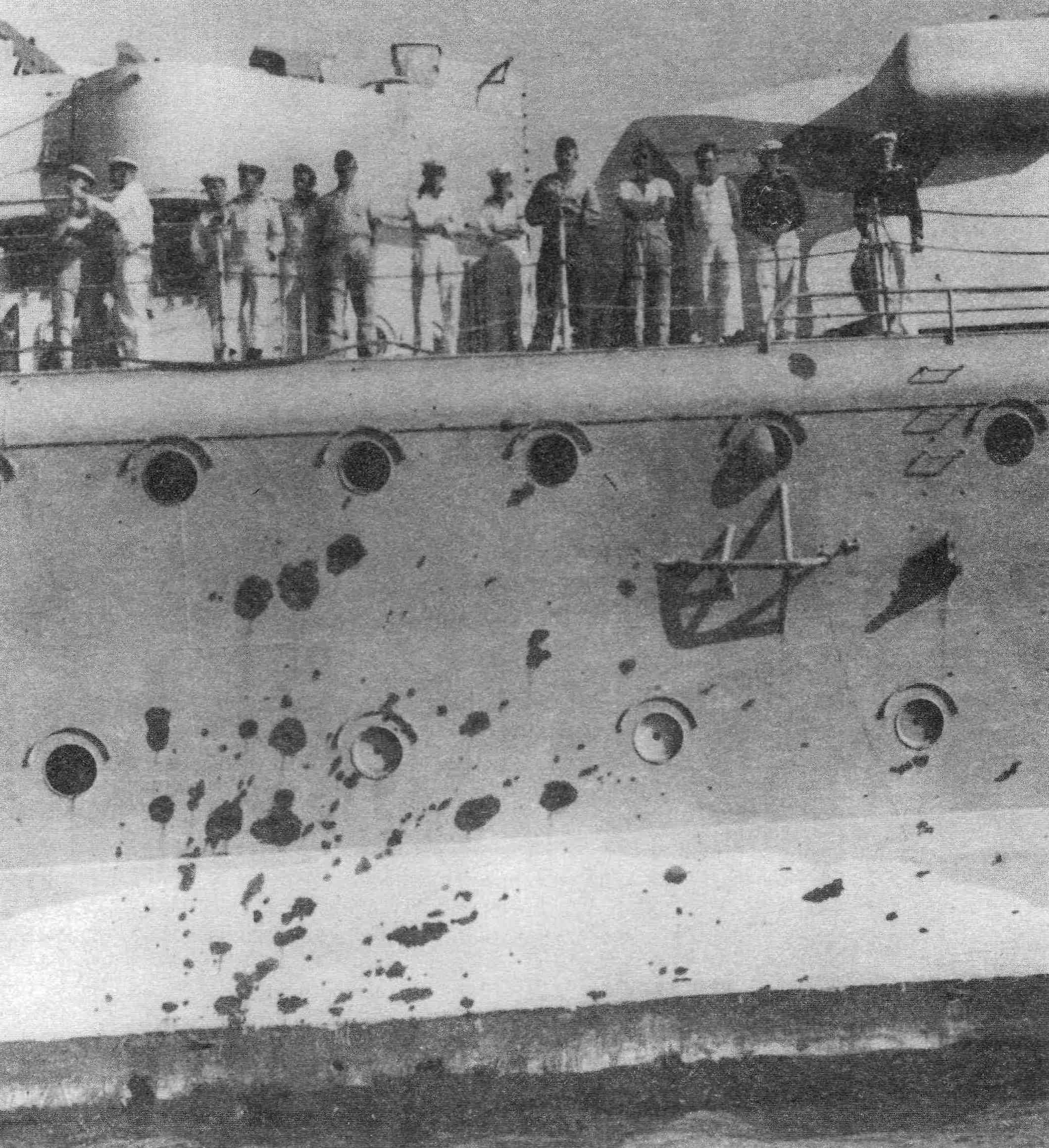

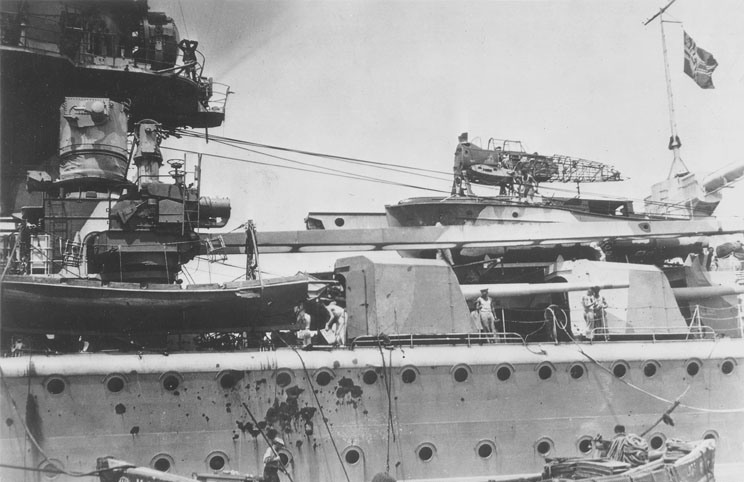

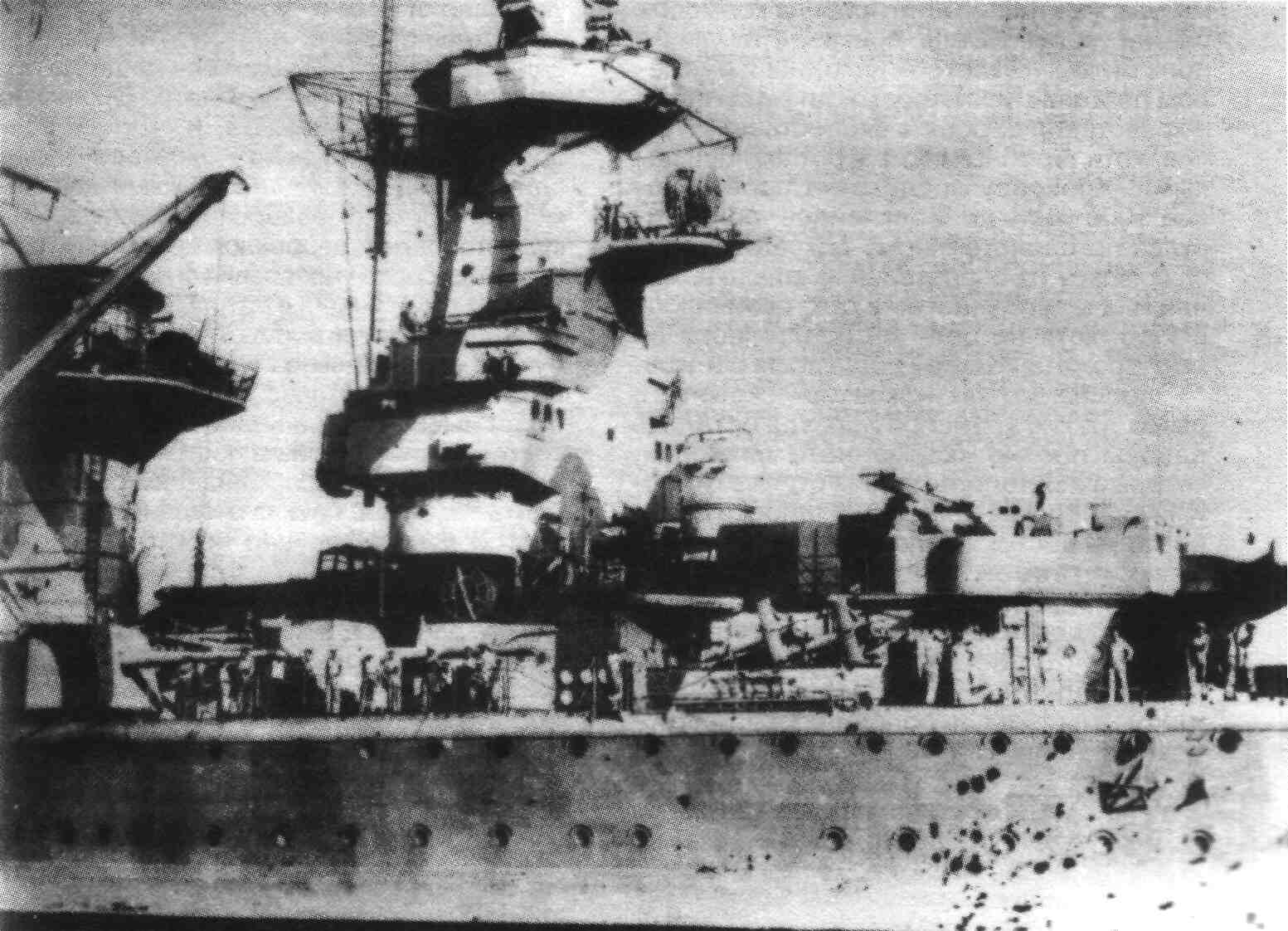

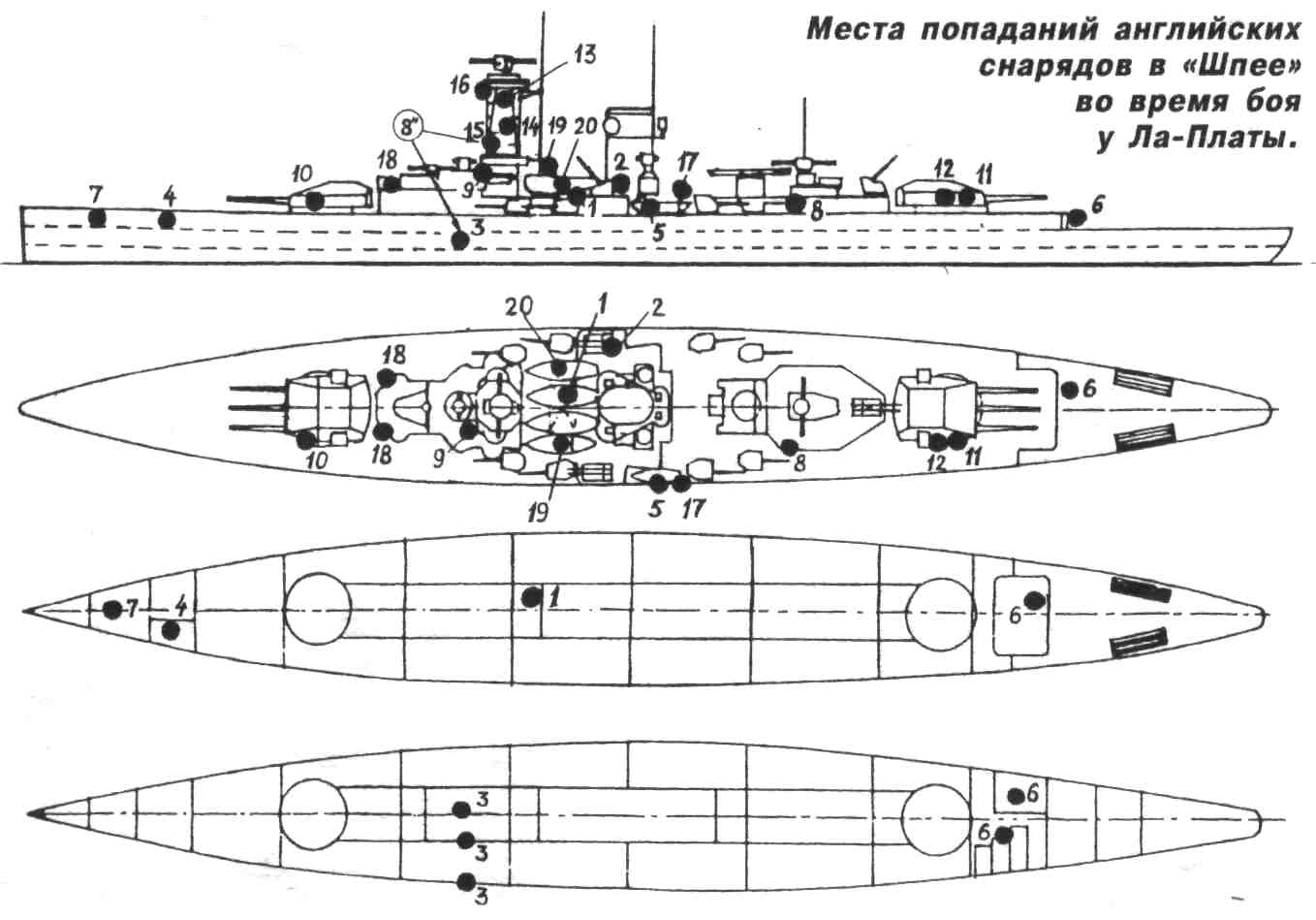

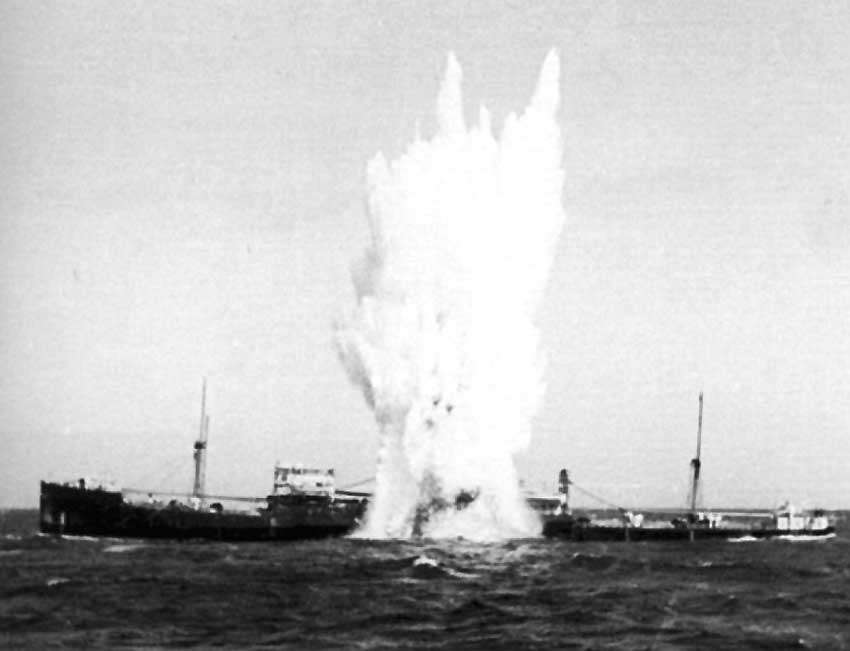

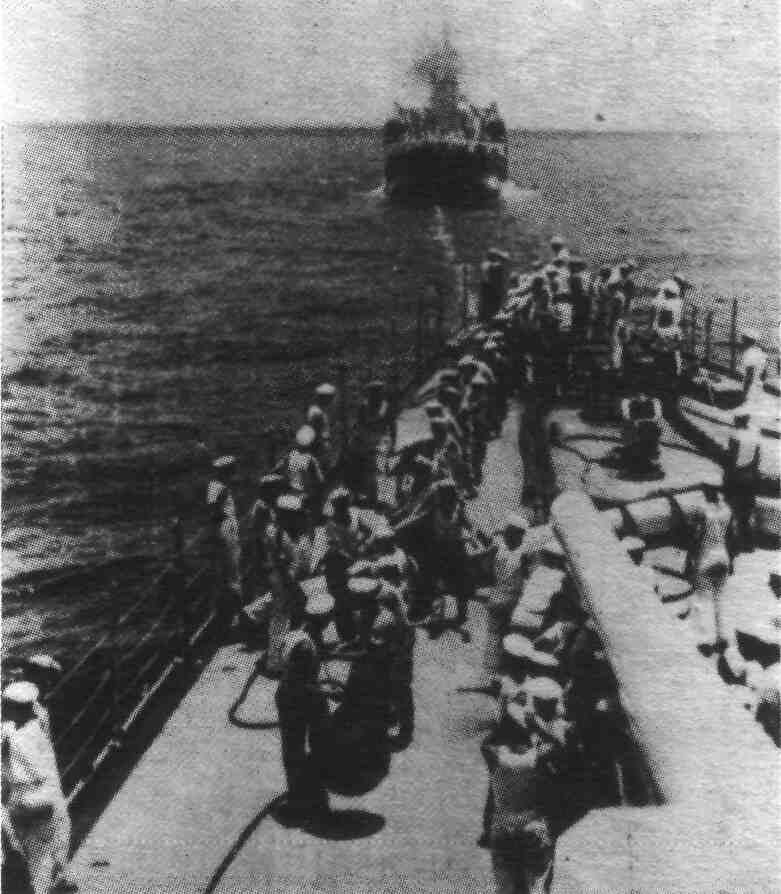

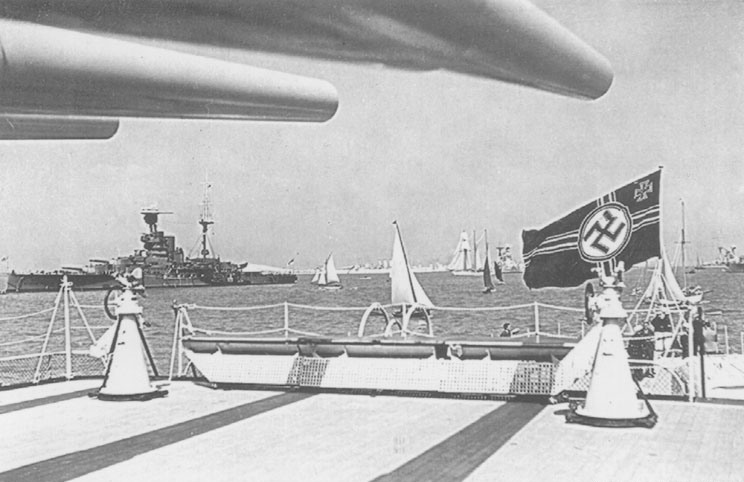

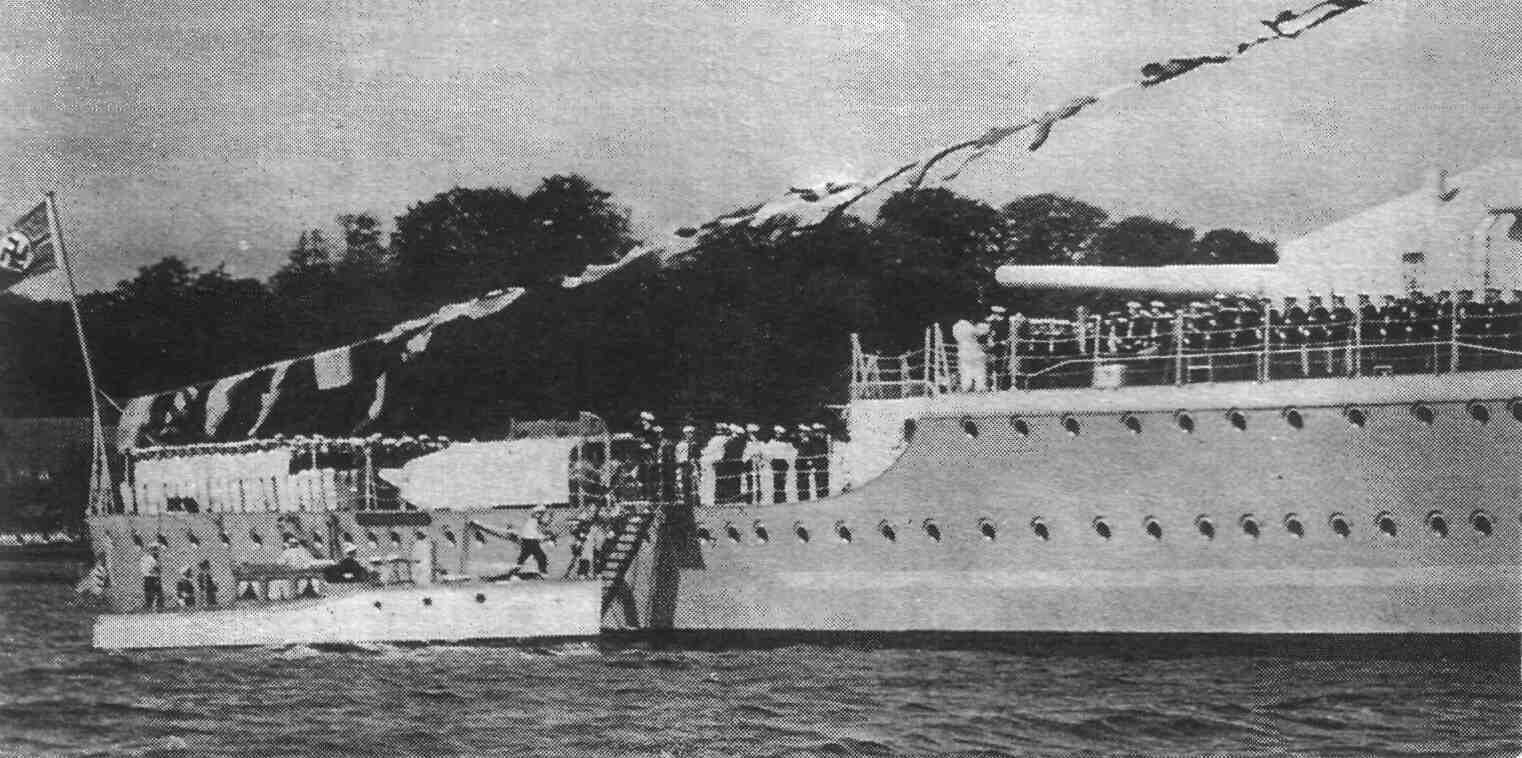

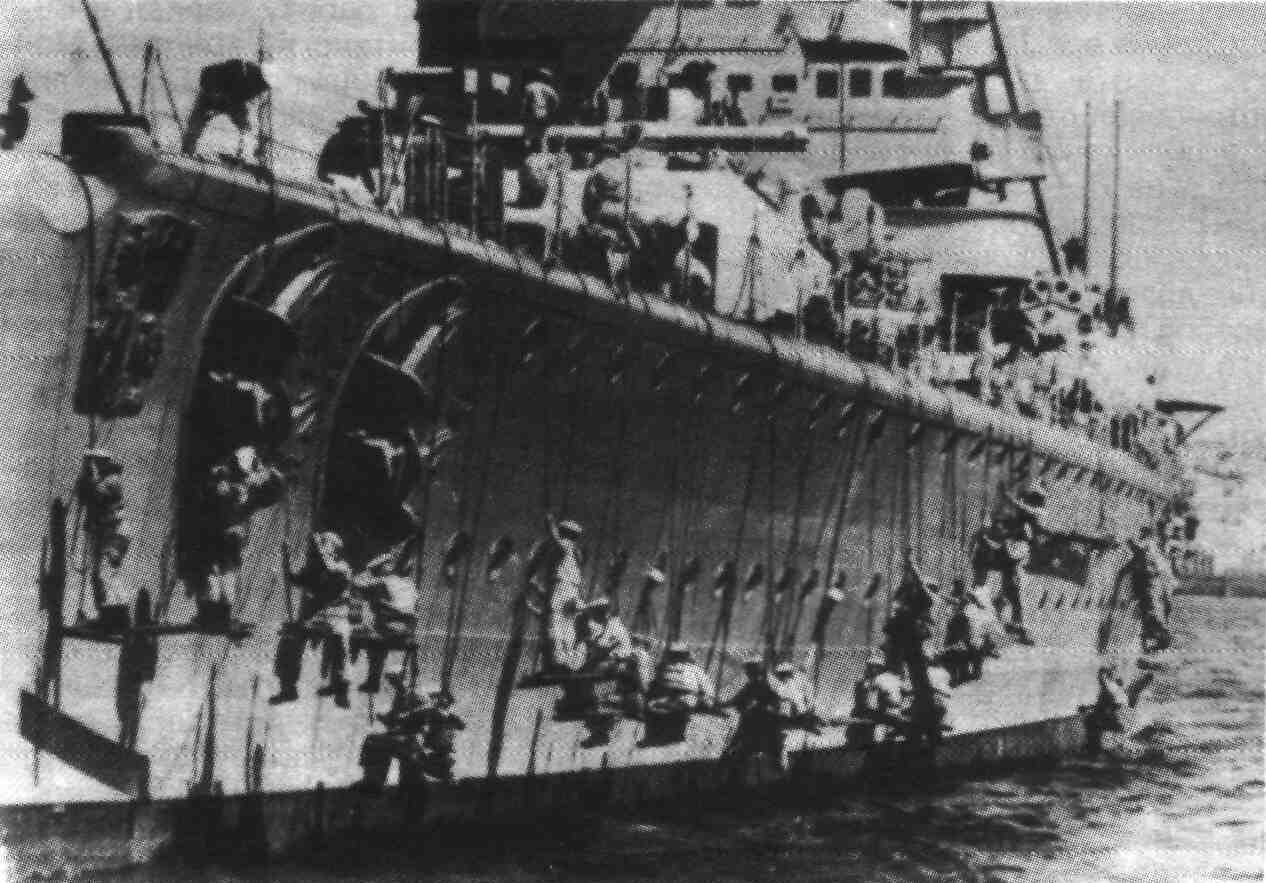

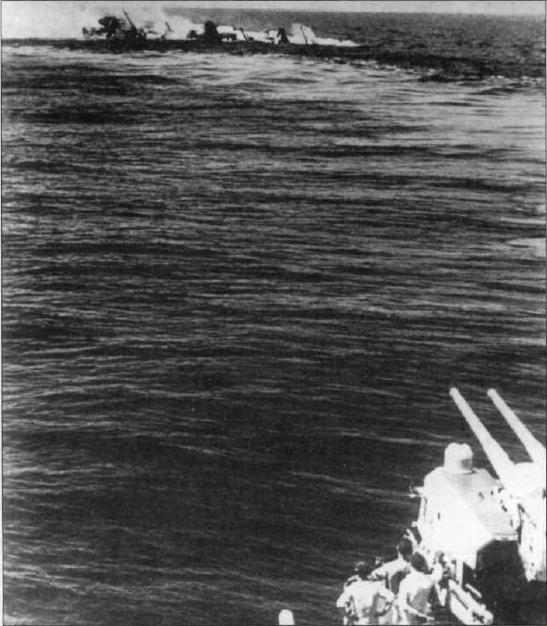

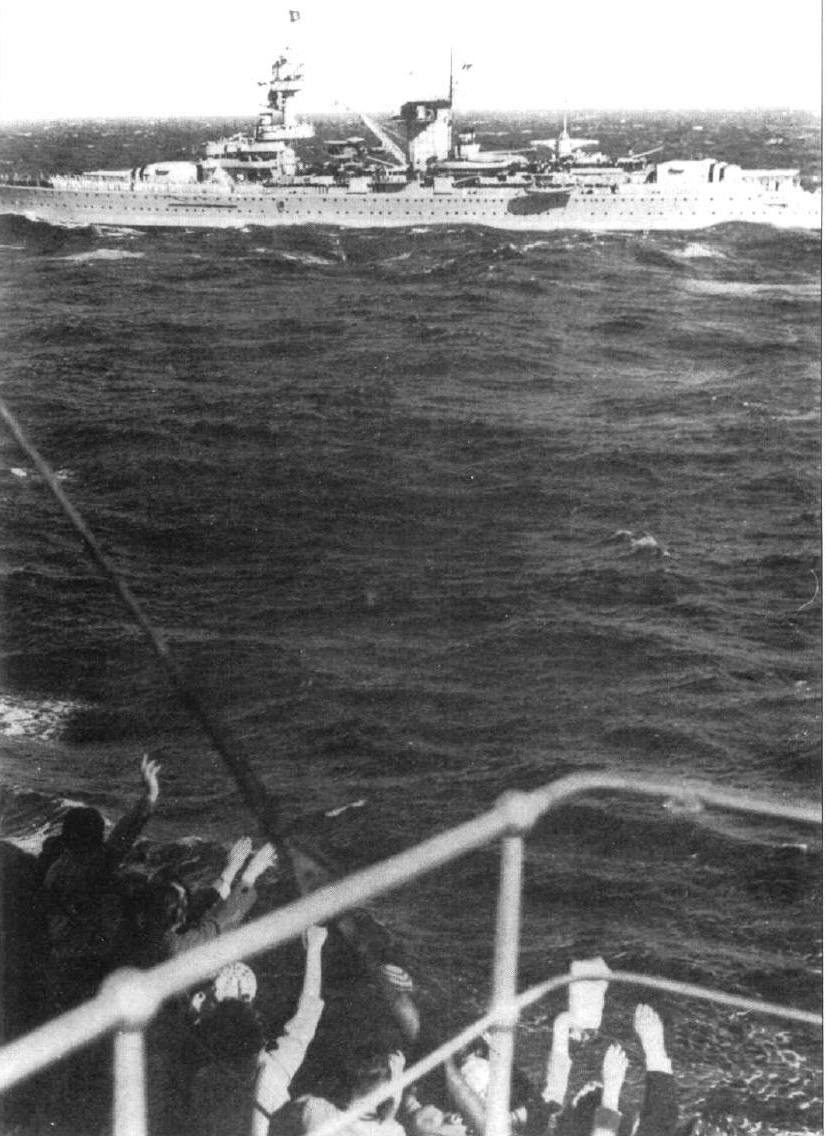

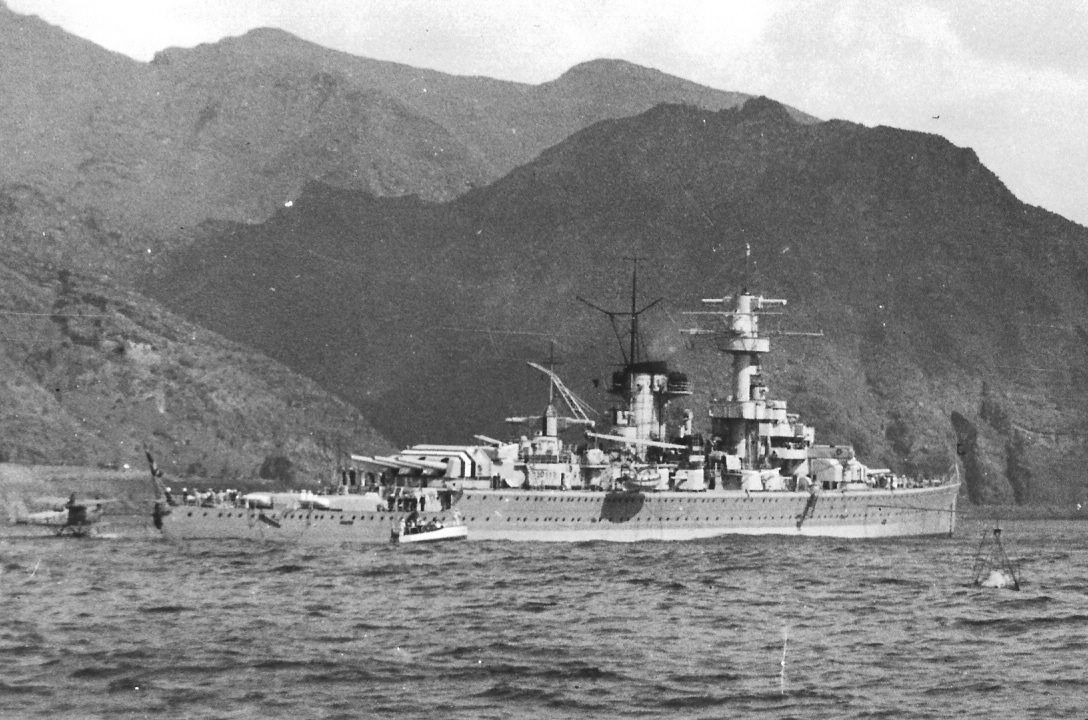

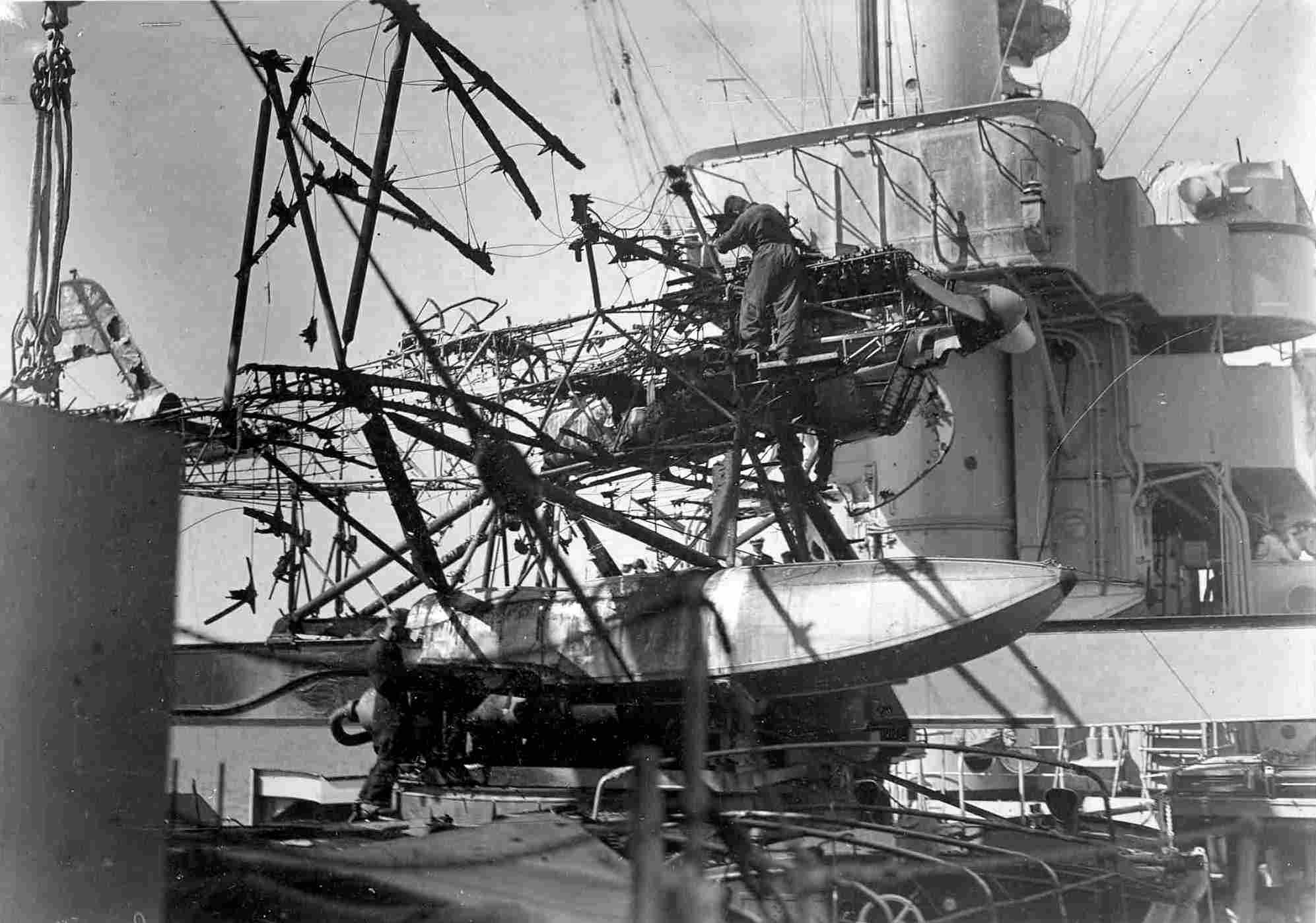

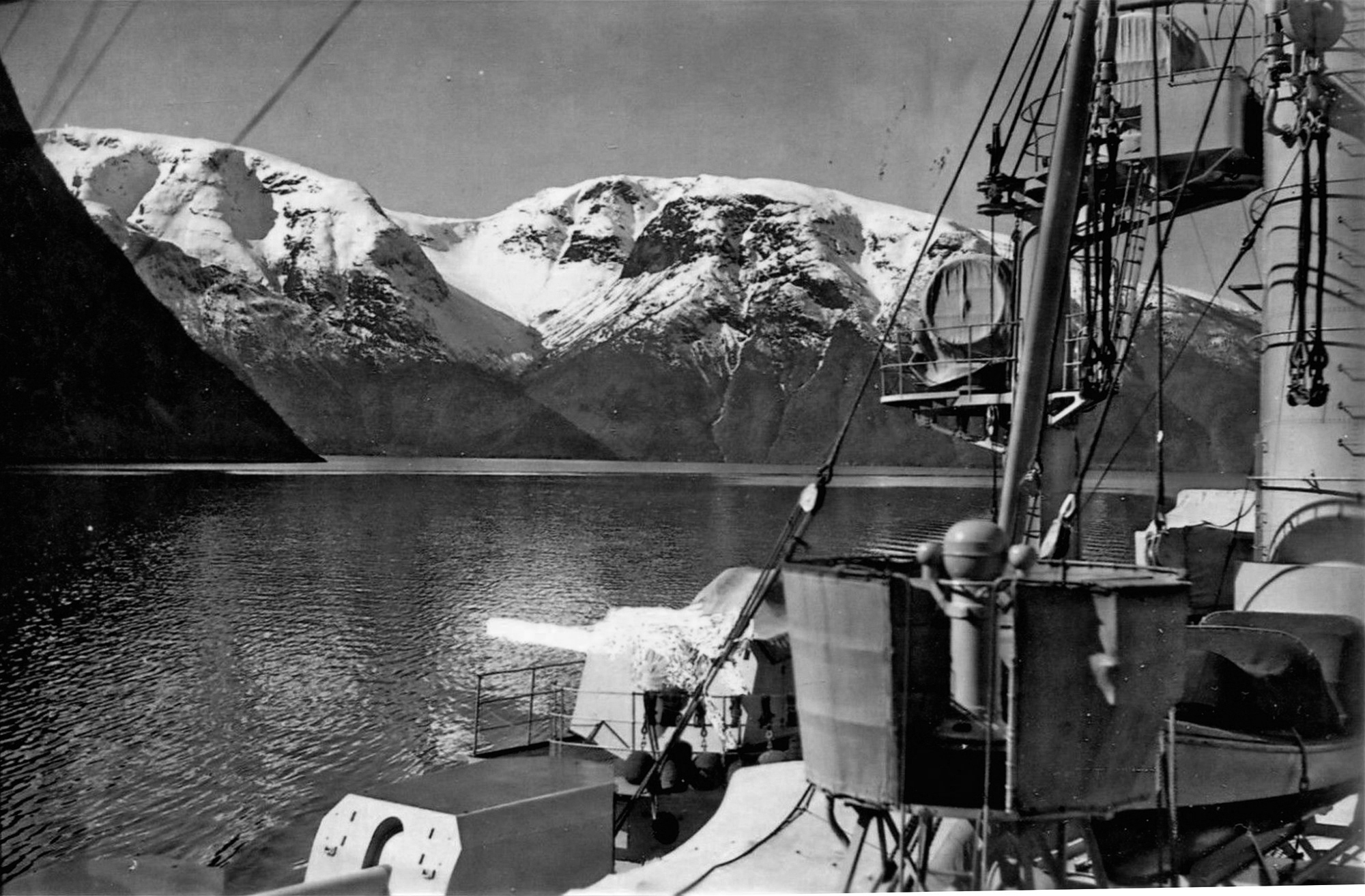

Активно действовали у берегов Испании в 1936 — 1938 гг.; "Deutschland" 29.05.1937 поврежден республиканской авиацией. "Admiral Graf Spee" 13.12.1939 поврежден в бою с брит, крейсерами "Exeter", "Ajax", "Achilles" у устья Ла-Платы; 17.12.1939 затоплен в Монтевидео. "Lützow" 11.04.1940 торпедирован брит. ПЛ "Spearfish" в Каттегате — ремонт 6 мес.; 13.06.1941 поврежден брит, в Скагерраке — ремонт 7 мес.; 3.07.1942 поврежден в результате навигационной аварии в Уфут-фьорде — ремонт 3 мес.; 16.04.1945 тяжело поврежден брит, авиацией в Свинемюнде — сел на грунт, но продолжал использовать артиллерию; 4.05.1945 взорван. "Admiral Scheer" погиб 9.04.1945 во время налета брит, авиации на Киль.

|

СОДЕРЖАНИЕ: ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА / КОРПУС И ПОДВОДНАЯ ЗАЩИТА / ВООРУЖЕНИЕ И АВИАГРУППЫ / БРОНЕВАЯ ЗАЩИТА / ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА / ОБЩАЯ ОЦЕНКА / ОТЛИЧИЯ, МОДЕРНИЗАЦИИ И ОКРАСКА (Deutschland Admiral Scheer Admiral Graf Spee) ДОВОЕННАЯ СЛУЖБА Постройка и испытания / Первые годы службы / Испанская миссия В ГОДЫ ВОЙНЫ Первый рейд / Норвежская операция / Попытка выхода во второй рейд / В Норвегии в 1942 г. / Операция "Регенбоген" / На Балтике (1943-1945 гг.) ПОСЛЕВОЕННАЯ СУДЬБА ДОВОЕННАЯ СЛУЖБА Постройка и испытания / Первые годы службы / Испанская миссия В ГОДЫ ВОЙНЫ Первый рейд / Модернизация и операция на Балтике / Норвегия, операции в Арктике / На Балтике (1943-1945 гг.) / Гибель корабля ДОВОЕННАЯ СЛУЖБА Постройка и испытания / Первые годы службы / Испанская миссия Рейд / Бой у Ла-Платы / Гибель корабля

|

| ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА |

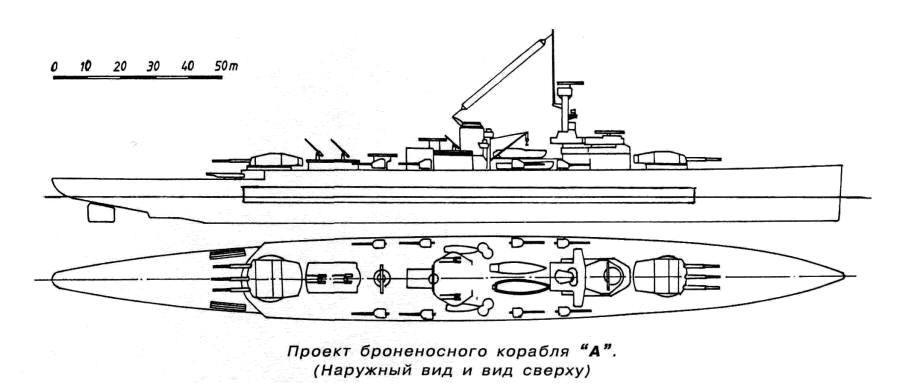

Разработанный в 1926 году проект I/M/26 имел все основные признаки будущего "карманного линкора" — две трехорудийные башни в оконечностях и 28-узловую скорость. Более того, он по ряду аспектов выглядел предпочтительнее появившегося впоследствии реального корабля. В частности, толщина пояса составляла 100 мм, а в качестве второго калибра предполагалось иметь восемь 120-мм (затем 127-мм) универсальных орудий, из которых на каждый борт могли стрелять 6. Очертания корпуса выглядели более "крейсерскими": полубак в носу имел характерный для современных судов подъем, а форштевень — значительный наклон. Передняя башня была заметно сдвинута в корму, а задняя размещалась на верхней палубе (полубак кончался перед ее барбетом).

Увы, столь красивые на бумаге суда редко удается полностью осуществить в металле. Вскоре выяснилось, что проект "не влезает" в 10 000 т и необходимо чем-то жертвовать. Вместе с тем поступили первые (как обычно — противоречивые) требования от ВМФ.

В результате многочисленных переработок проекта I/M/26, выполненных в следующие полтора года под руководством инженера доктора Пауля Прессе, очертания корпуса заметно изменились: он стал более "приземистым", лишился эффектного и весьма практичного с точки зрения мореходности носа, зато кормовая башня поднялась на палубу выше. Проработка расположения дизелей привела к тому, что передняя башня заметно сдвинулась в нос, увеличивая длину цитадели. Весьма существенные изменения претерпело вспомогательное вооружение. Флотские круги настояли на включении в его состав 150-мм орудий и 88-мм зенитных пушек вместо куда более логичного и перспективного единого универсального калибра. Столь консервативное решение стало одной из характерных (и несомненно отрицательных) черт всех последующих немецких линейных кораблей, но особенно зримо его недостатки просматривались в ограниченных по размерам "карманных линкорах". Средняя часть корпуса оказалась буквально загроможденной вооружением, защита которого ограничивалась легкими щитами. Флот настоял также на торпедных аппаратах: при такой компоновке их удалось разместить только на верхней палубе позади задней башни. Пострадало и бронирование: толщина главного пояса уменьшилась со 100 мм до 60 мм; правда, радикально изменилась сама схема защиты.

Проект корабля получил название "броненосный корабль "А". Он явился результатом изучения приведенных выше предварительных проектов, которые 7 марта 1927 г. свели к трем вариантам:

1. Главный калибр 4 х 380-мм, толщина брони 250 мм, скорость хода 18 уз;

2. Главный калибр 6 х 305-мм, толщина брони 250 мм, скорость хода 18 - 21 уз.;

3. Главный калибр 6 х 280-мм, толщина брони 100 мм, скорость хода 26-27 уз.

11 июня 1927 г. глава руководства военно-морским флотом адмирал Ценкер принял окончательное решение в пользу третьего варианта. При этом он получил согласие командующего флотом вице-адмирала Момзена и обоих командующих военно-морскими районами: вице-адмирала Бауэра (Северное море) и вице-адмирала Редера (Балтийское море). Решили классифицировать новые корабли как броненосные крейсера.

11 июня 1927 г. глава руководства военно-морским флотом адмирал Ценкер принял окончательное решение в пользу третьего варианта. При этом он получил согласие командующего флотом вице-адмирала Момзена и обоих командующих военно-морскими районами: вице-адмирала Бауэра (Северное море) и вице-адмирала Редера (Балтийское море). Решили классифицировать новые корабли как броненосные крейсера.

Типовые эскизы, легшие в основу строительных чертежей, были подписаны адмиралом Ценкером и инженером Прессе уже 11 апреля 1928 года. Согласно им водоизмещение нового корабля равнялось 10000 "длинных" или 11900 "европейских" тонн, что не противоречило Вашингтонскому соглашению. По Вашингтонскому соглашению водоизмещение немецких линкоров не должно превышать 10000 англо-американских ("длинных") тонн, а такая тонна равна 1016 кг. Немцы явно извлекли выгоду из расхождения англо-американских и европейских метрических систем.

Большой промежуток времени, прошедшего между составлением предварительного эскиза I/M/26 и принятием окончательного проекта "броненосца А", вызван не только причинами инженерного характера. В конце 1927 г. подали заявку на первую часть денежных средств на их постройку: 9,3 млн. рейхсмарок. Однако рейхстаг и рейхсрат долго не могли прийти к согласию. Только при голосовании 27 марта 1928 г. оно было достигнуто, но с условием, что строительство начнется не раньше конца 1928 г. Вскоре после этого парламент распустили и на 20 мая 1928 г. назначили выборы нового.

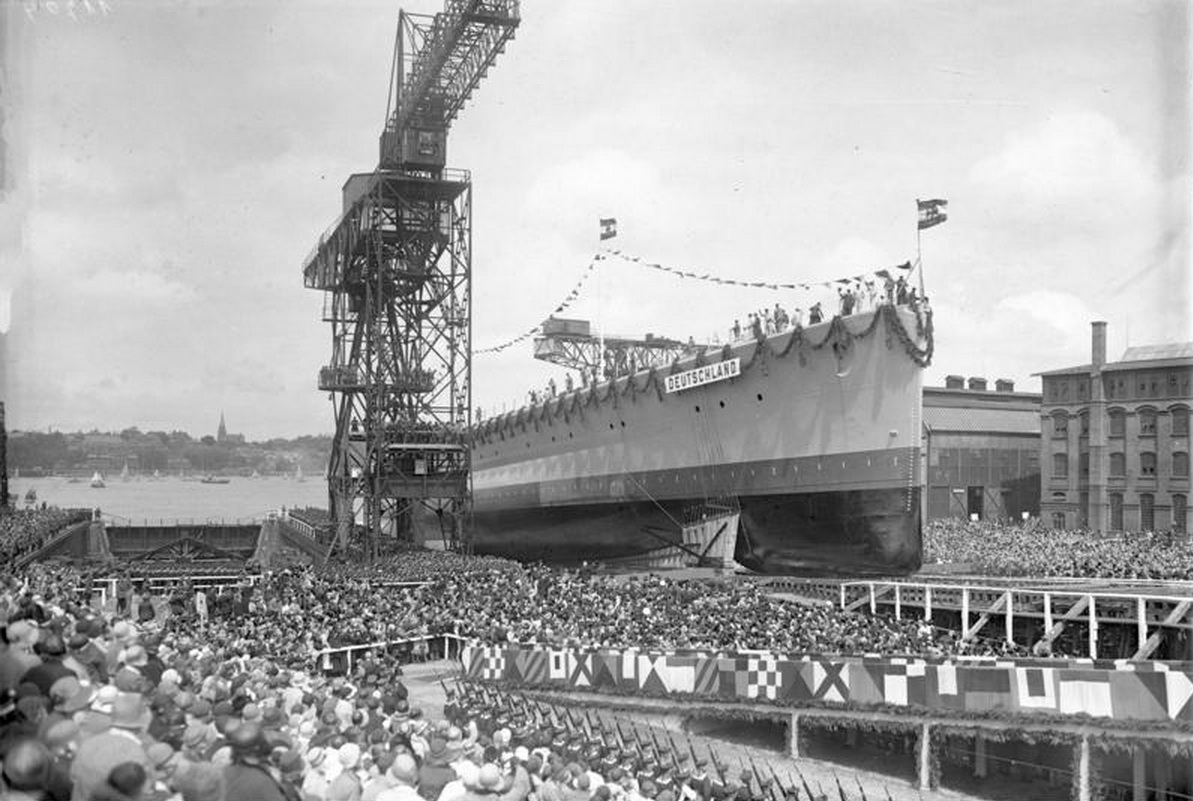

Планируемое строительство бронированных кораблей вызвало сильнейшие внутриполитические разногласия, сопровождавшиеся ожесточенной полемикой и сознательной дезинформацией населения Германии. Особенно активно действовала коммунистическая партия. У всех на устах был лозунг: "Еда для детей, а не броненосцы". Левая пресса развернула широкую пропагандистскую кампанию. В рядах правящей социал-демократической партии также росло сопротивление намеченному строительству. Тем не менее голосование в рейхстаге 16 ноября 1928 г. отклонило предложение о его прекращении 257 голосами против 202.

В начале 1929 г. и рейхсрат высказался в пользу создания тяжелых боевых кораблей (224 голоса против 153). Дорога к строительству "броненосного корабля А" была открыта. Строить его должна была верфь "Deutschen Werke" в Киле. В этом решении главную роль сыграли социально-политические соображения. После реконструкции бывшей императорской верфи большая часть ее персонала потеряла свои рабочие места, и в Киле ощущалась угроза социальных беспорядков. Если бы на верфь не поступили новые заказы, не менее половины из 3000 ее сотрудников остались бы без работы.

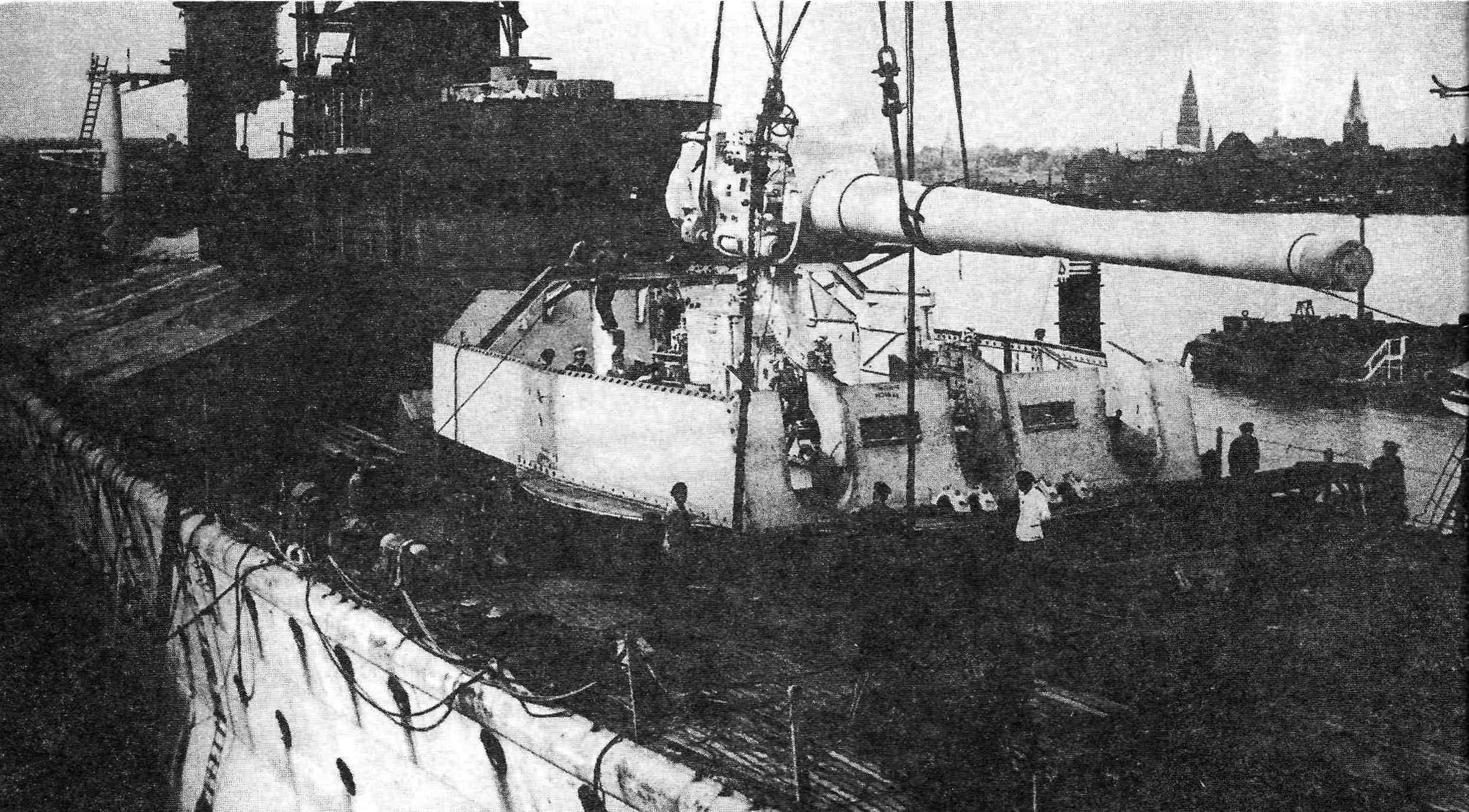

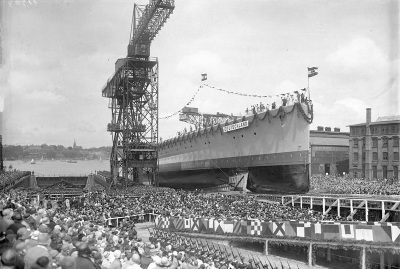

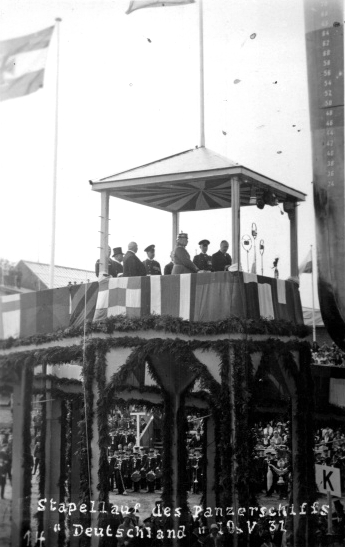

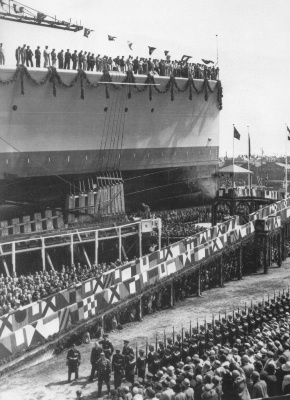

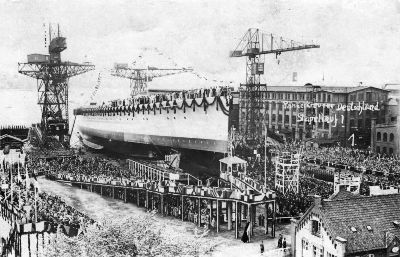

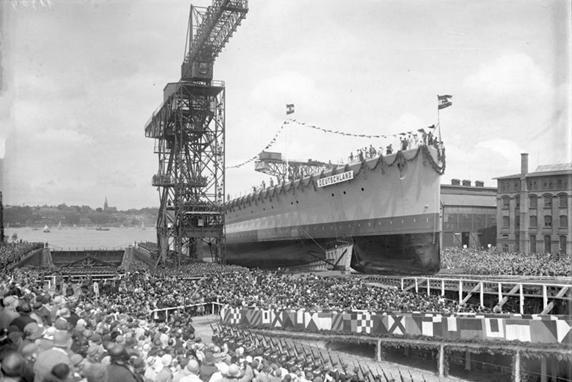

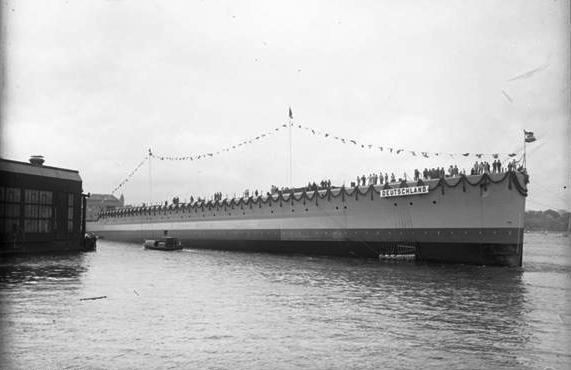

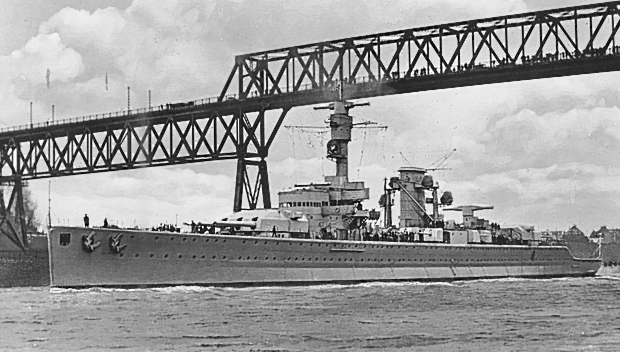

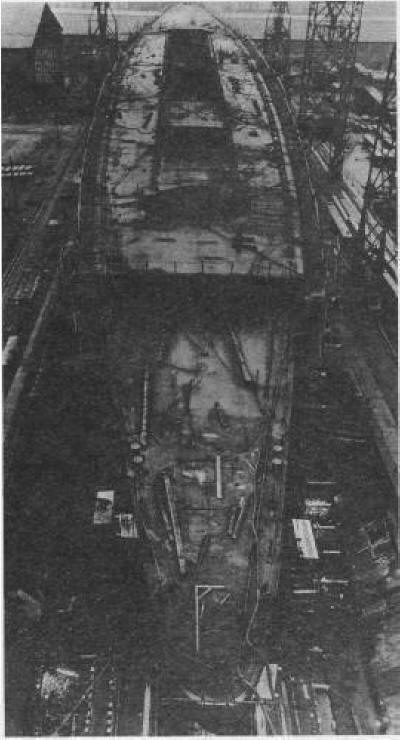

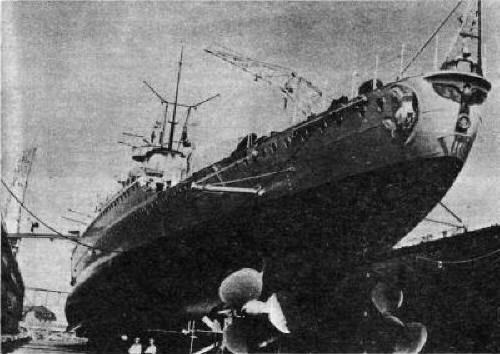

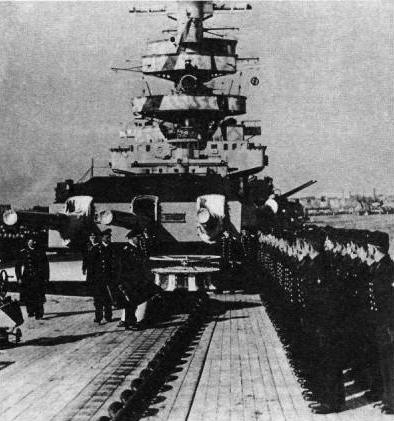

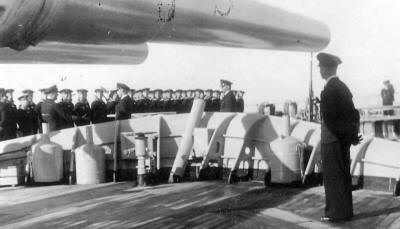

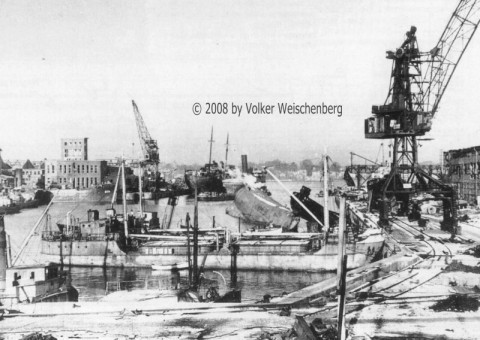

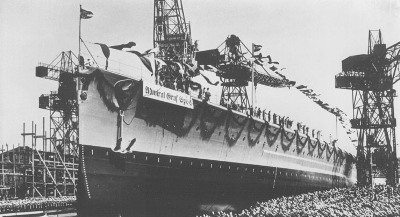

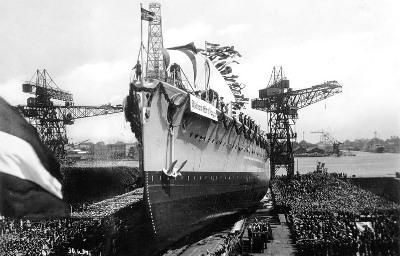

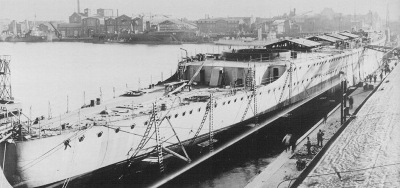

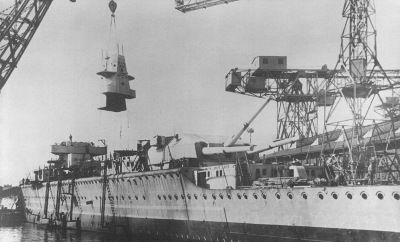

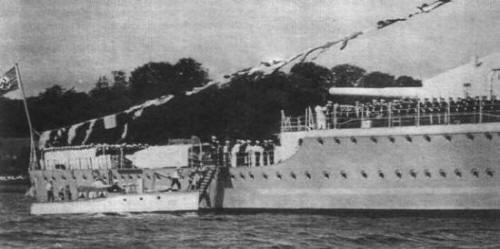

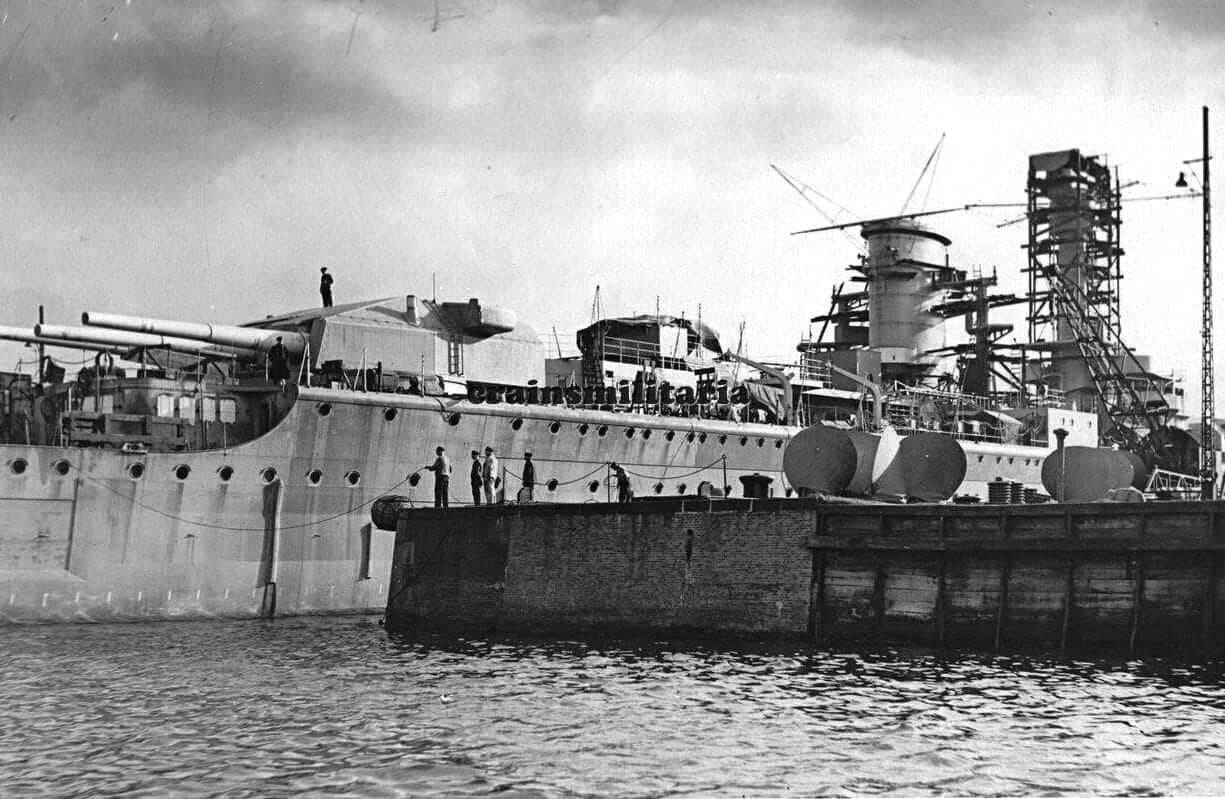

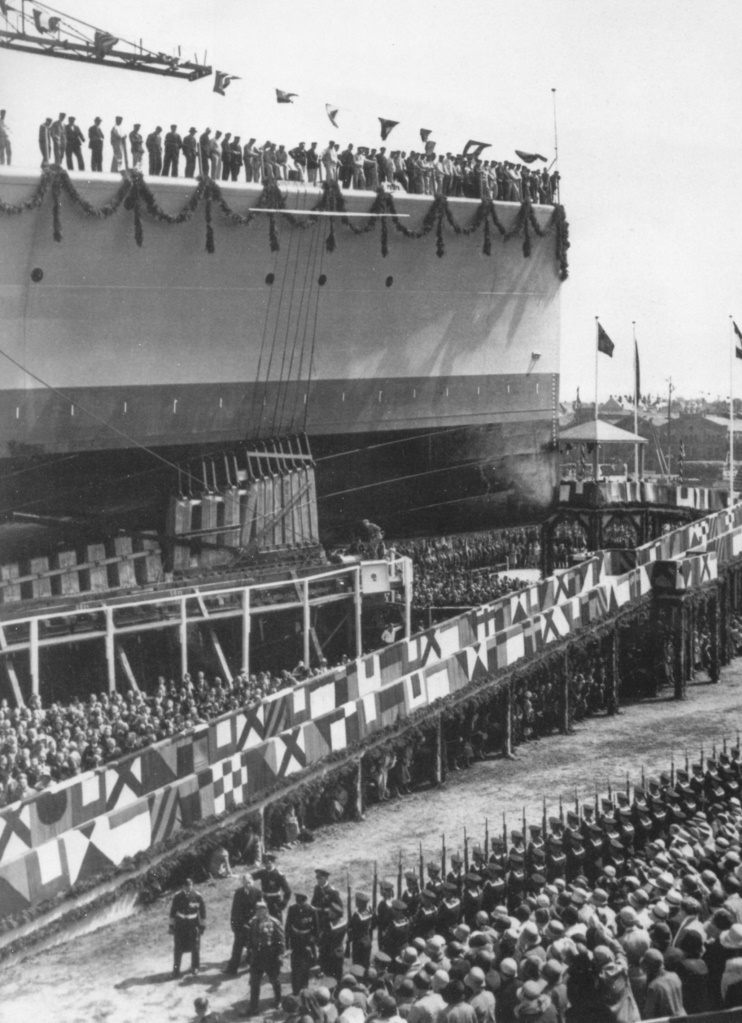

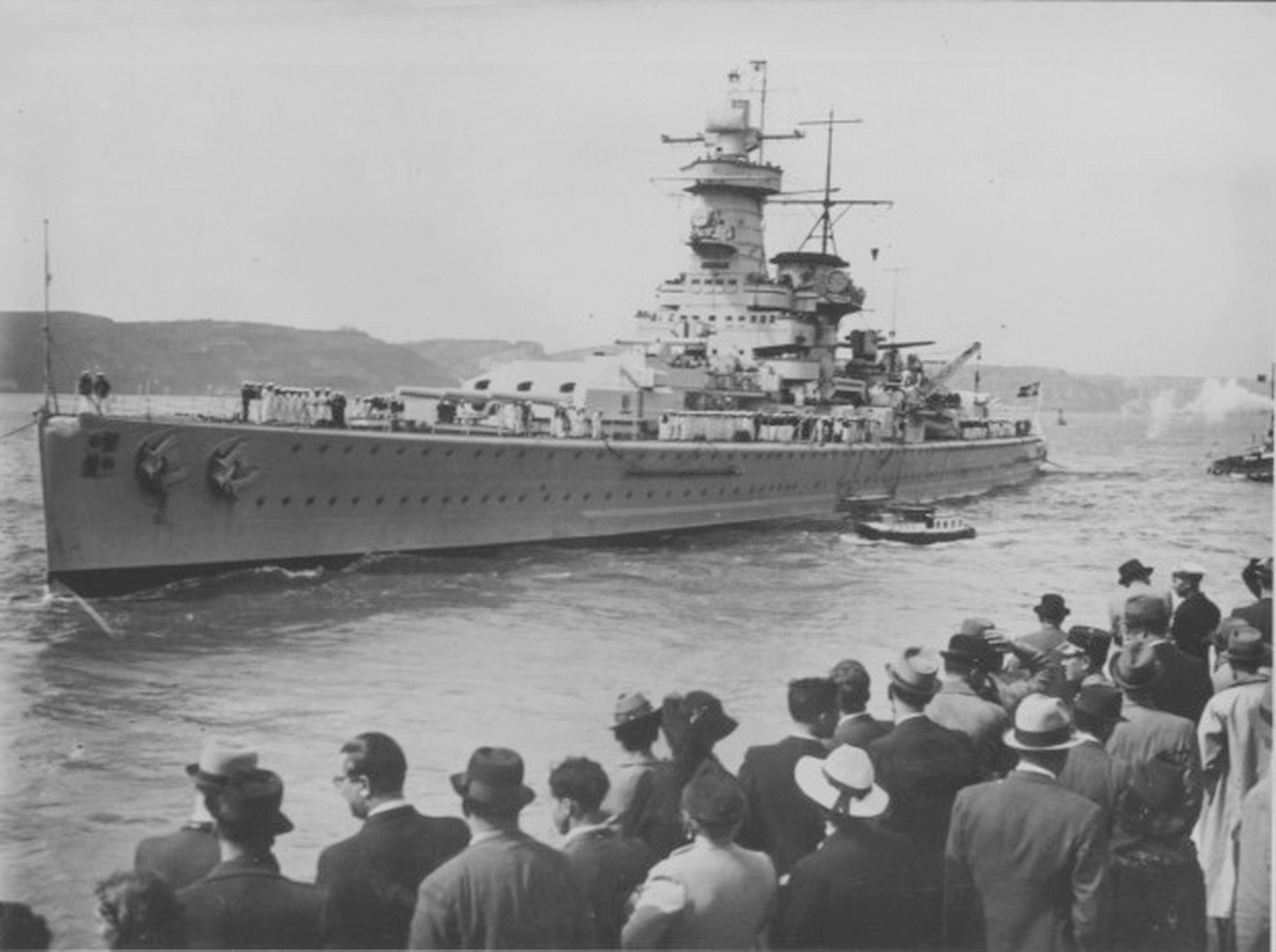

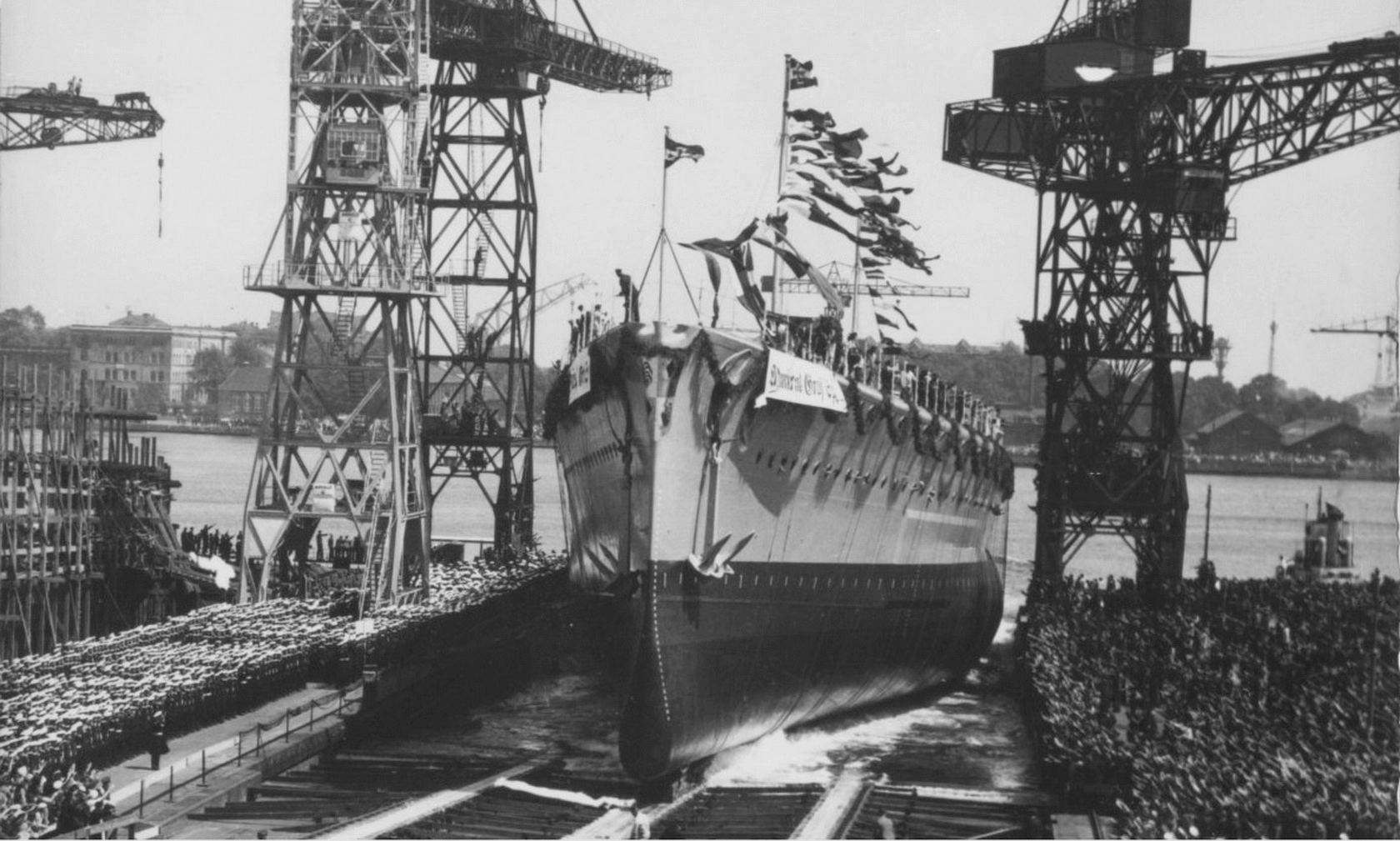

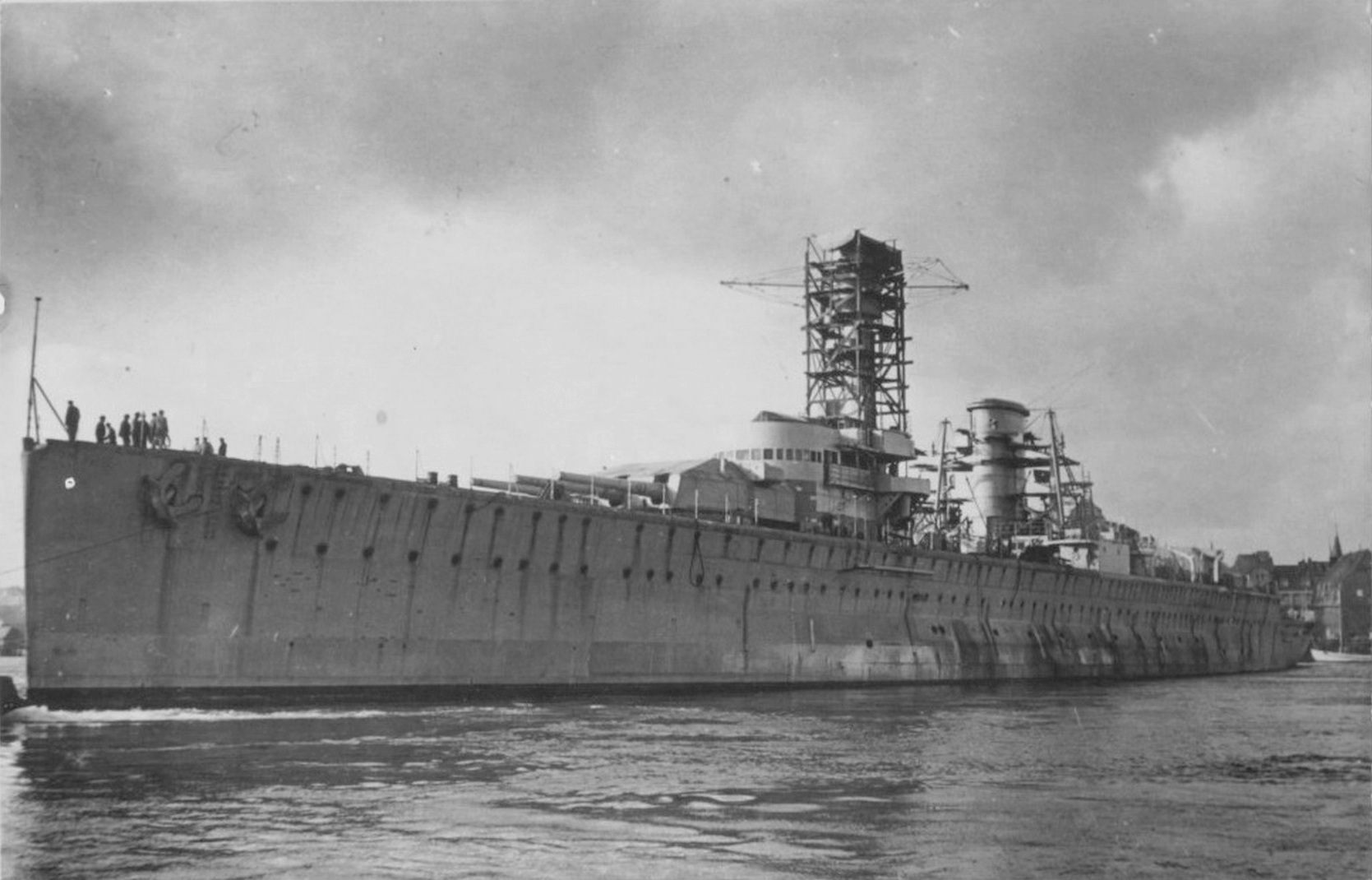

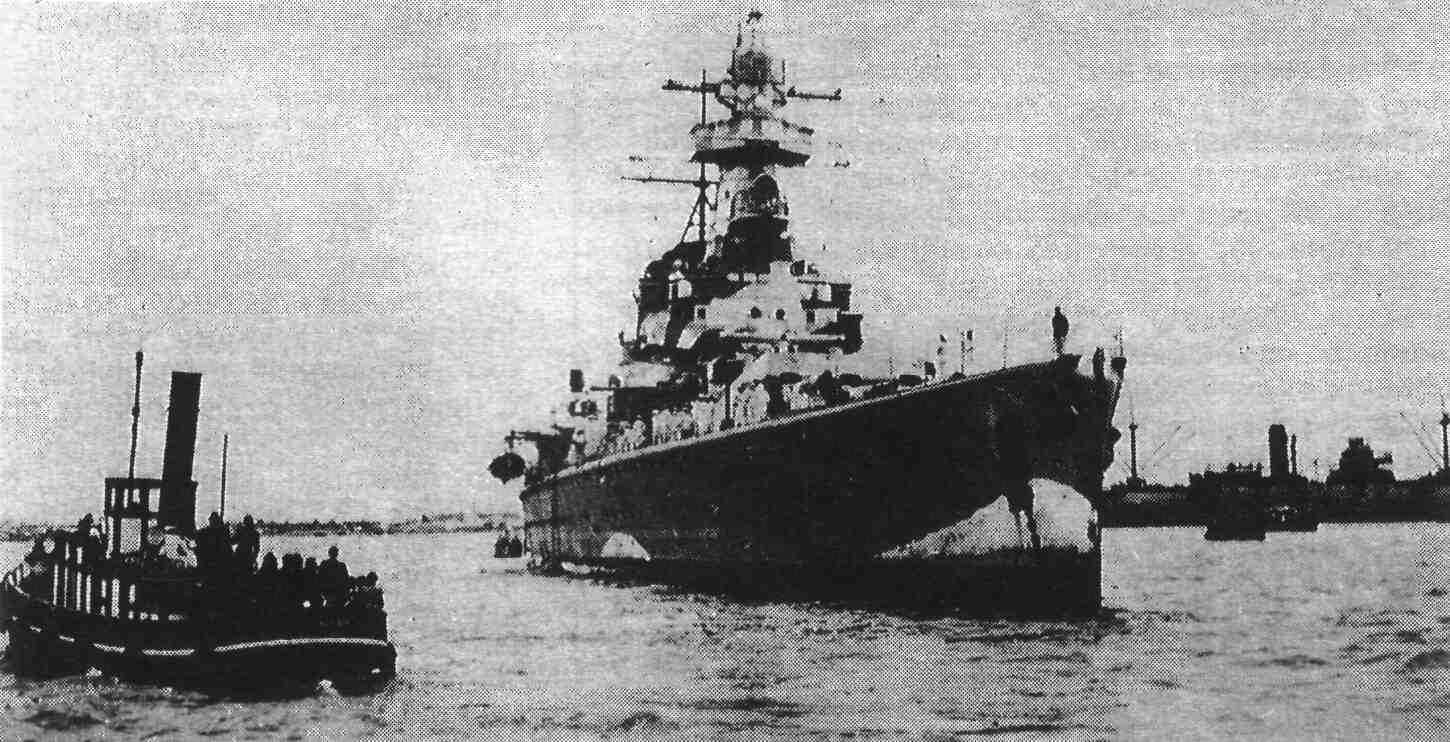

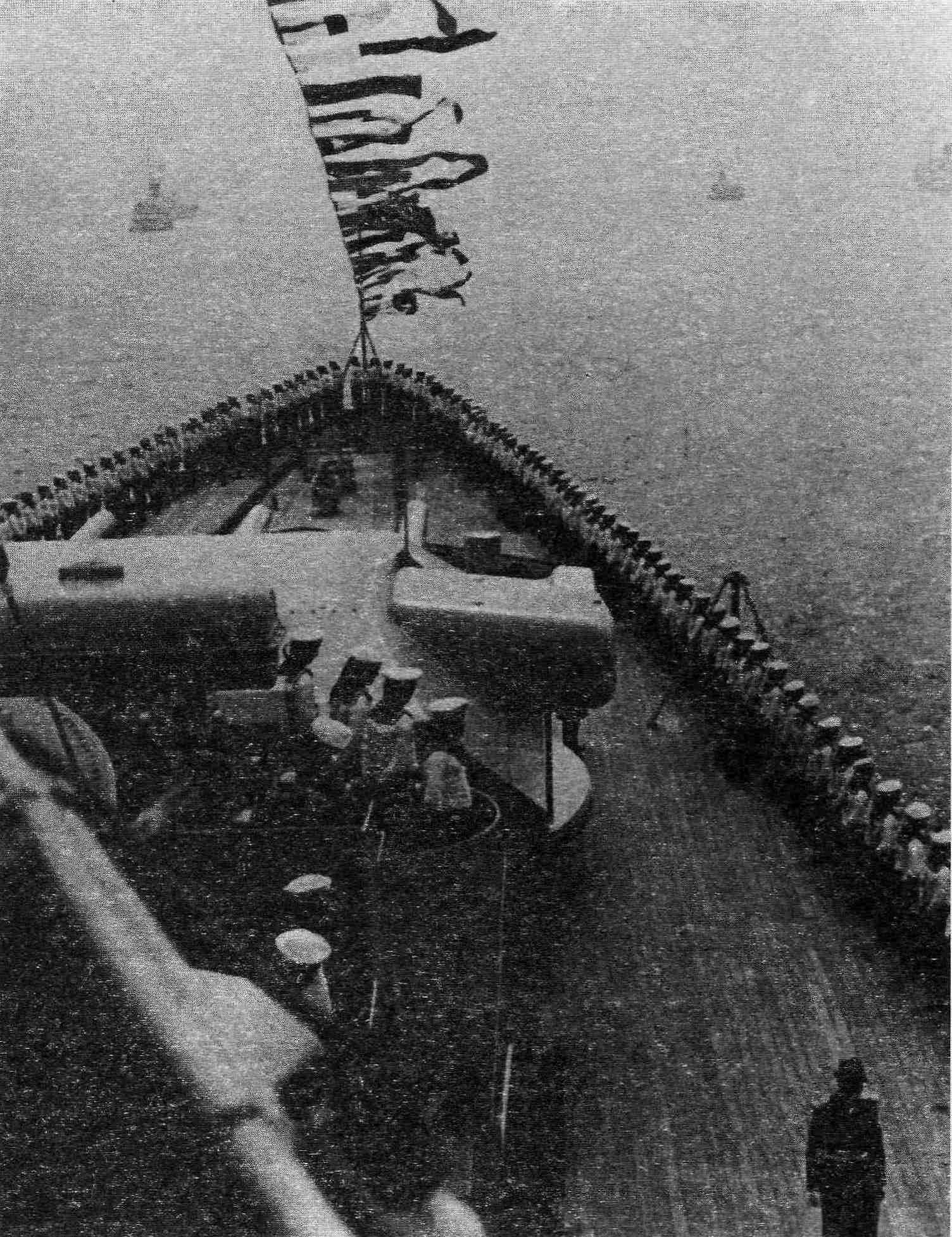

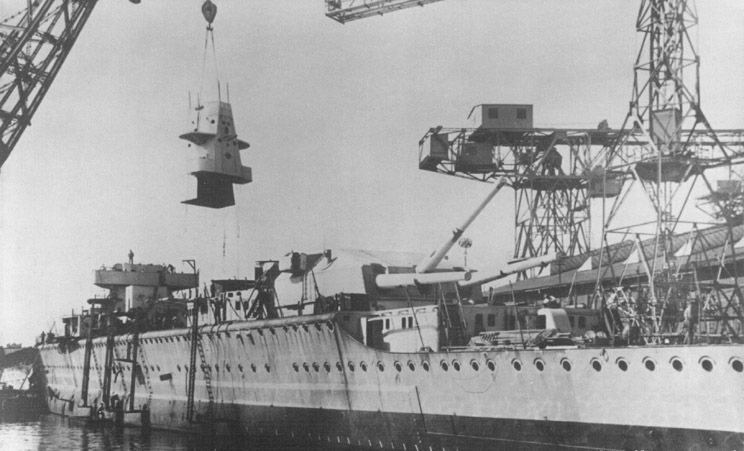

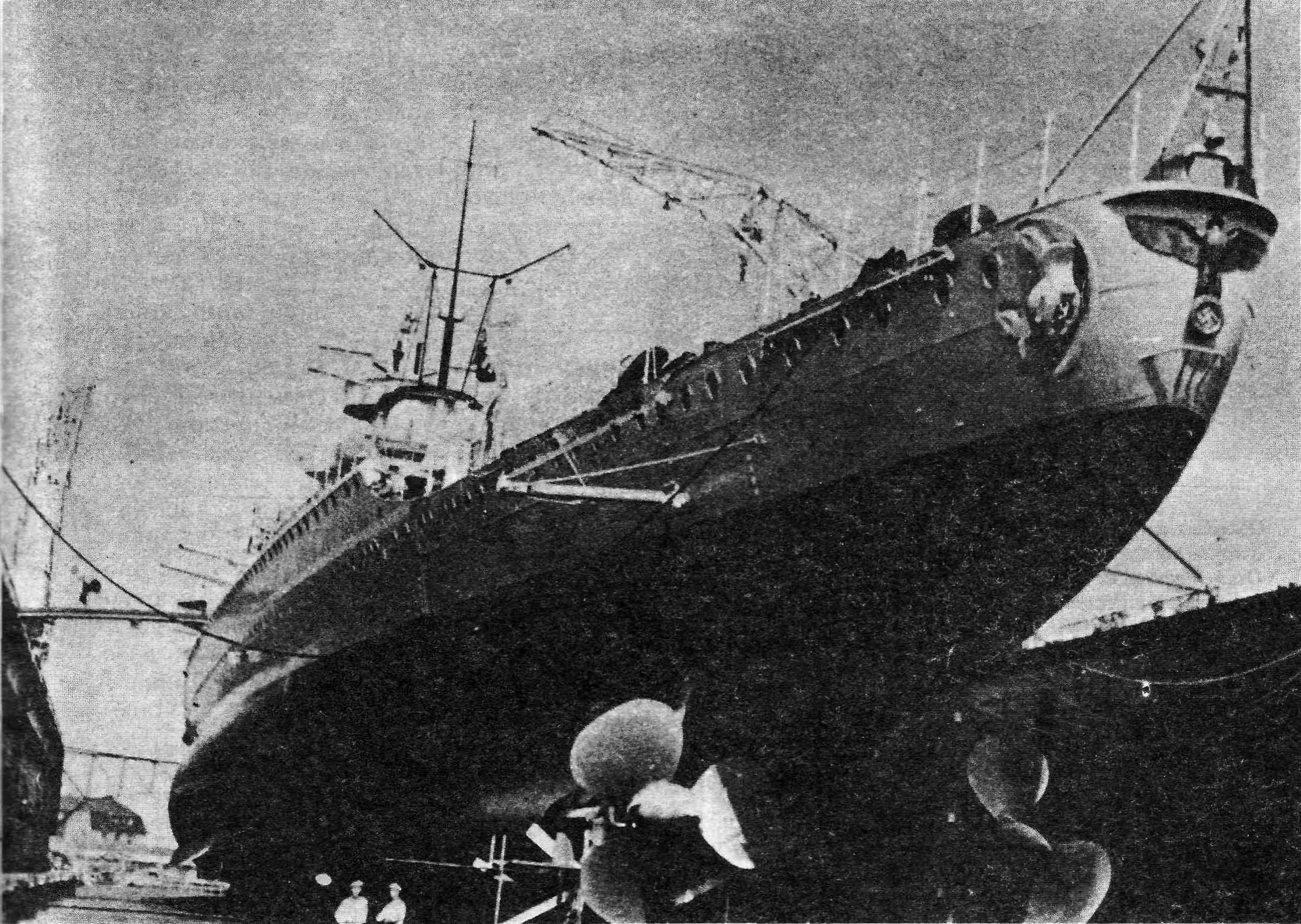

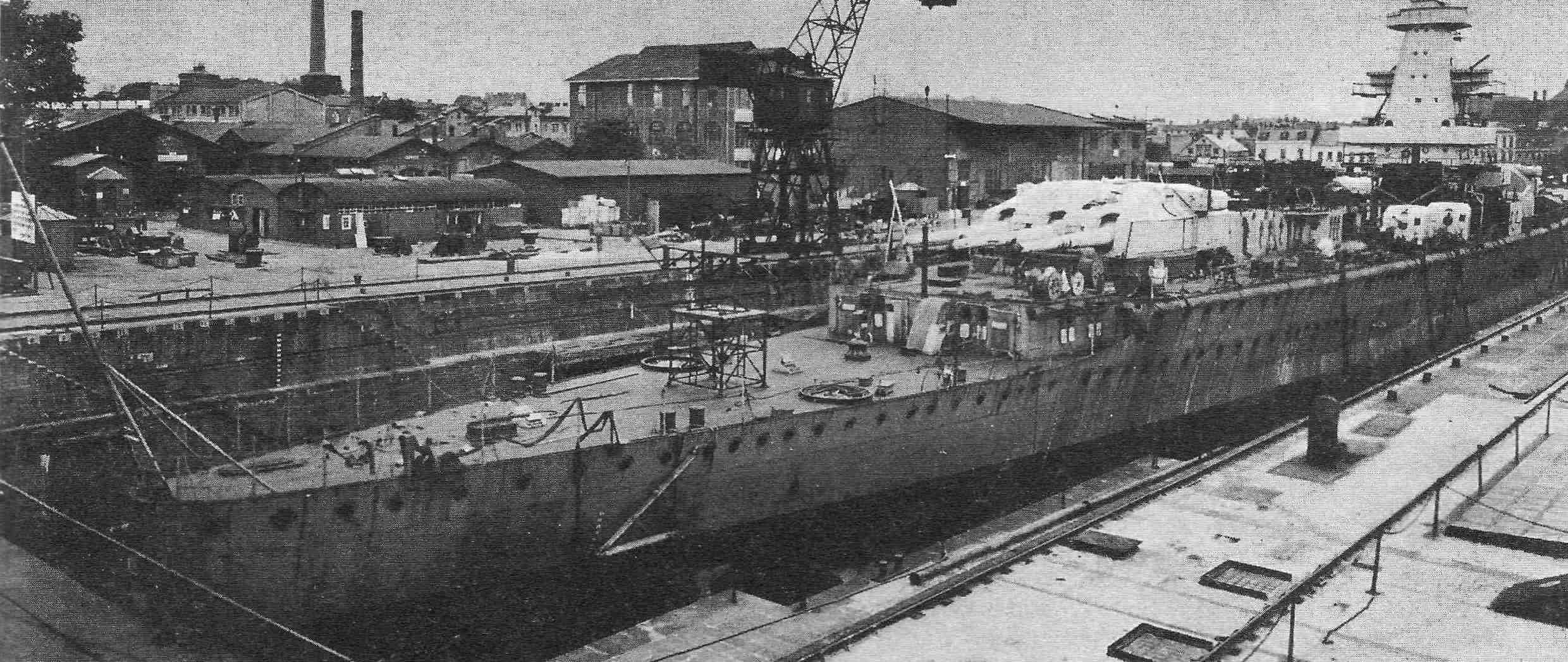

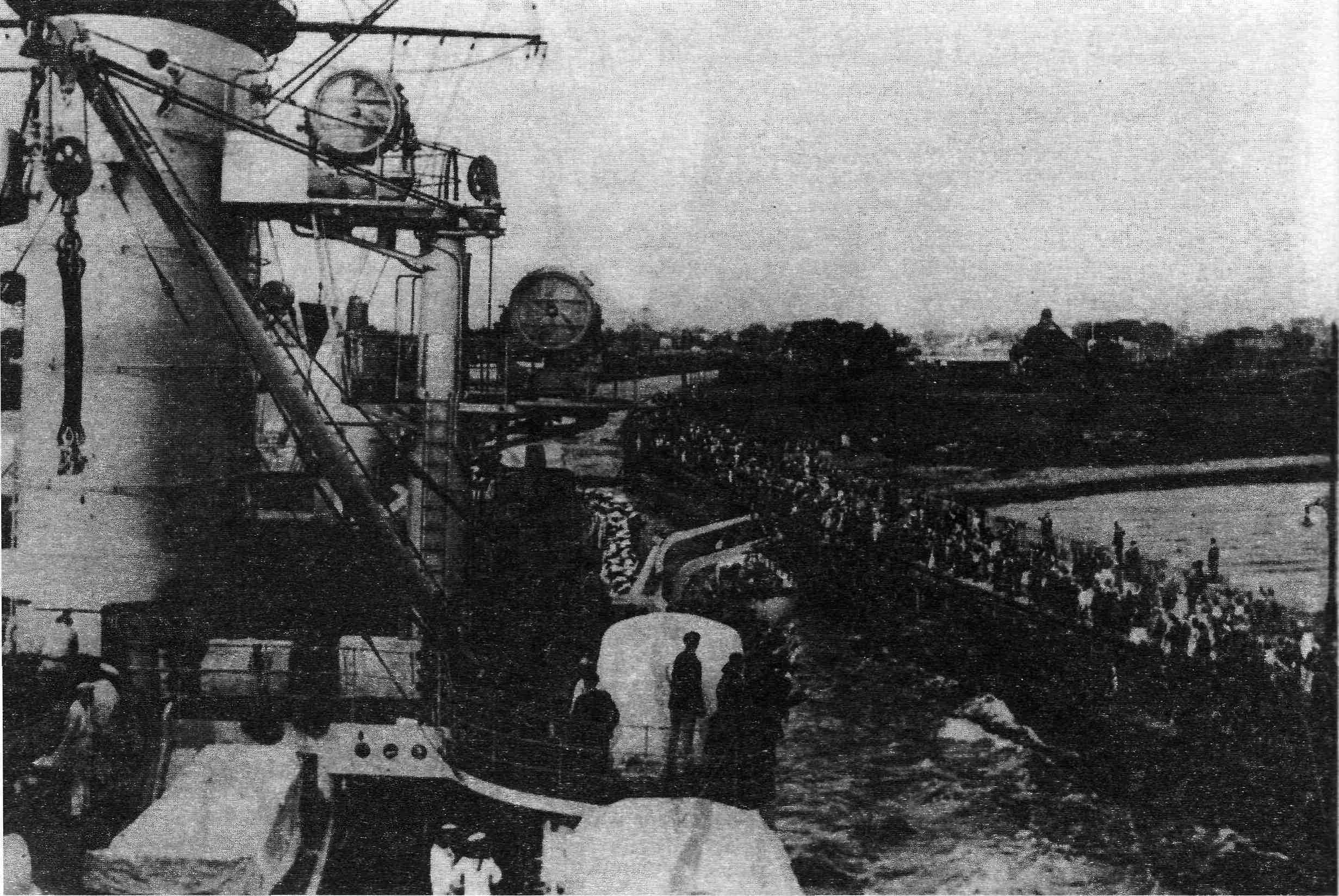

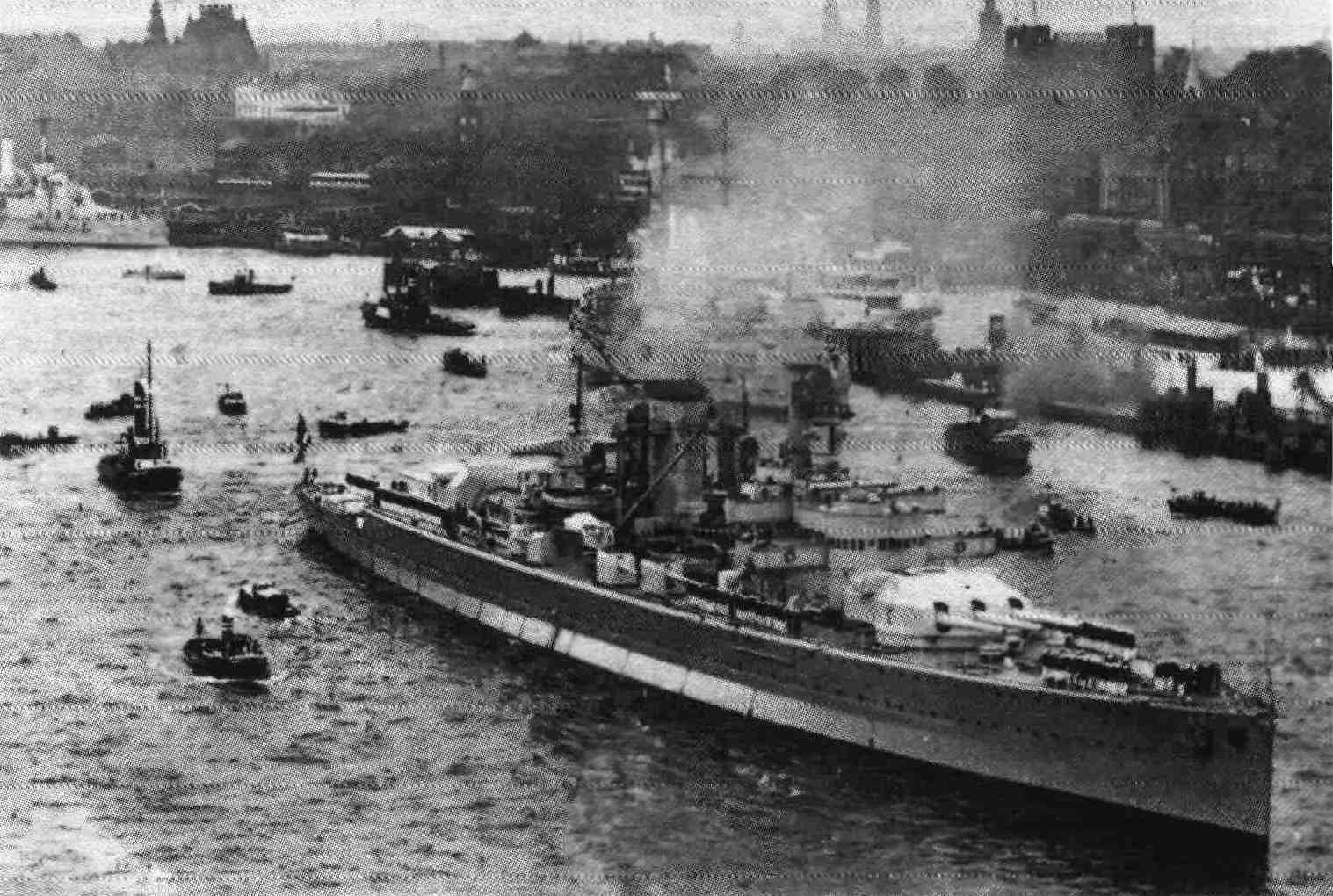

Заказ на "броненосец А" был выдан фирме "Дойче Верке" в Киле 17 августа 1928 года, а его официальная закладка состоялась в следующем году 9 февраля под заводским номером 219. Постройка этого во многом пионерского корабля, которой руководил директор отдела кораблестроения Лофлунд и его помощники Мальзиус и Зенст, протекала в среднем темпе. За спуском корпуса на воду 19 мая 1931 года последовала достройка на плаву, затянувшаяся еще на 2 года. Корабль, получивший громкое имя "Deutschland", был принят комиссией 1 апреля 1933 года, но еще изрядное время проходил испытания с последующими доделками.

Между тем потенциальные противники Германии не могли остаться равнодушными к его созданию. Наиболее сильной оказалась реакция Франции, где в спешном порядке готовился ответный проект — 17 000-тонный "линейный крейсер" с вооружением из шести 305-мм орудий в трех башнях и броней 150 мм. Извечный противник стремился упредить возможную опасность: чертежи "броненосца А" только проходили стадию приемки, когда французы уже подумывали о размещении заказа на первый такой корабль, который планировалось ввести в строй в 1931 году, то есть одновременно с предполагаемой готовностью первого немецкого корабля! Помимо того, что "ответный ход" во многом смахивал на блеф, вновь политические обстоятельства оказались на стороне Германии. В соответствии с протоколом Лондонской морской конференции 1930 года мораторий на постройку новых линкоров был продлен на 5 лет, а общий тоннаж "вашингтонских" крейсеров резко ограничен. Хотя Франция и Италия отказались подписать соглашения (главным предлогом оставалась именно постройка "карманных линкоров" Германией), им пришлось считаться с мнением более сильных держав. В итоге французский ответ вылился в создание "Dunkerque" и "Straßburg", безусловно превосходивших "Deutschland" по всем параметрам, однако значительно более дорогих и к тому же ориентированных на других противников.

Между тем потенциальные противники Германии не могли остаться равнодушными к его созданию. Наиболее сильной оказалась реакция Франции, где в спешном порядке готовился ответный проект — 17 000-тонный "линейный крейсер" с вооружением из шести 305-мм орудий в трех башнях и броней 150 мм. Извечный противник стремился упредить возможную опасность: чертежи "броненосца А" только проходили стадию приемки, когда французы уже подумывали о размещении заказа на первый такой корабль, который планировалось ввести в строй в 1931 году, то есть одновременно с предполагаемой готовностью первого немецкого корабля! Помимо того, что "ответный ход" во многом смахивал на блеф, вновь политические обстоятельства оказались на стороне Германии. В соответствии с протоколом Лондонской морской конференции 1930 года мораторий на постройку новых линкоров был продлен на 5 лет, а общий тоннаж "вашингтонских" крейсеров резко ограничен. Хотя Франция и Италия отказались подписать соглашения (главным предлогом оставалась именно постройка "карманных линкоров" Германией), им пришлось считаться с мнением более сильных держав. В итоге французский ответ вылился в создание "Dunkerque" и "Straßburg", безусловно превосходивших "Deutschland" по всем параметрам, однако значительно более дорогих и к тому же ориентированных на других противников.

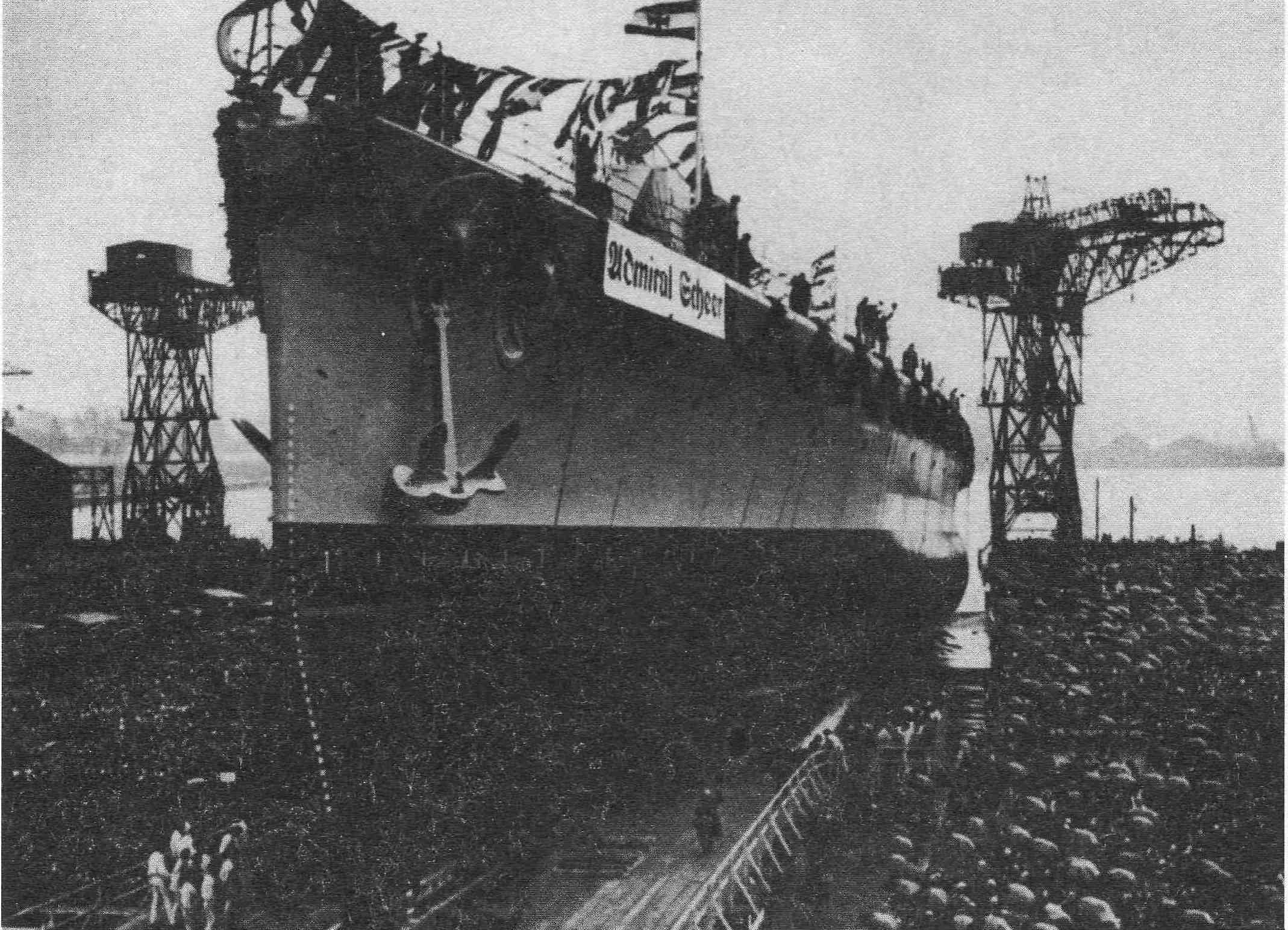

Веймарская республика не дрогнула и продолжала постройку второго "броненосца В", мотивируя свое решение тем, что даже при полном осуществлении программы немецкий флот не сможет угрожать своим соседям. Отказ от "карманных линкоров" немцы были готовы дать только в ответ на исключение из составов флотов всех стран подводных лодок и уничтожение бомбардировочной авиации. Несомненна лукавость столь нереального предложения, однако провокация сыграла свою роль. Постройка серии продолжалась. Вторая единица, будущий "Admiral Scheer", была заказана в начале 1931 года. Закладка на государственной военно-морской верфи в Вильгельмсхафене состоялась 25 июня того же года. Стапельные работы заняли практически столько же времени, как и в случае головного корабля, но достройка на плаву происходила значительно быстрее.

Далее в осуществлении программы строительства "броненосцев" наступила некоторая пауза. Хотя предварительными планами закладка следующей единицы предусматривалась на начало 1932 года, заказ на "корабль С" не был выдан до августа. Руководство флотом не могло не отреагировать на скорое появление на сцене "Dunkerque". Рассматривалось несколько вариантов изменения проекта, позволявших хотя бы отчасти парировать угрозу со стороны абсолютно превосходящего противника. Самым очевидным решением являлось увеличение скорости до 30 — 31 узла, что в теории позволяло если и не уйти от противника, то хотя бы и не сближаться с ним. Однако реализовать идею казалось возможным только за счет вооружения, которое уменьшалось до восьми или девяти 210-мм орудий. Тем самым замыкался порочный круг с возвратом к некогда полностью отвергнутому проекту 1/10. Напротив, усиление вооружения приводило к тому или иному варианту броненосца-монитора. В итоге было принято вполне мудрое решение — строить третий корабль по тому же основному проекту с внесением изменений, родившихся в ходе создания предшествующих единиц.

18 августа 1932 года был наконец выдан заказ, а 1 октября "броненосец С" заложили на госверфи в Вильгельмсхафене на стапеле, освободившемся после спуска "Admiral Scheer". Последний "карманный линкор" получил следующий за своим систершипом построечный номер 124. 6 января 1936 года "Admiral Graf Spee" вошел в состав флота Германии.

В целом же "План замены кораблей военно-морского флота", подписанный еще 8 сентября 1929 г., но одобренный рейхстагом лишь в 1932 г., предусматривал строительство восьми кораблей подобного типа, последний из которых должен был вступить в строй в 1940 г. При этом их водоизмещение предполагалось постоянно увеличивать, надеясь на снисходительность держав-победительниц.

| КОРПУС И ПОДВОДНАЯ ЗАЩИТА |

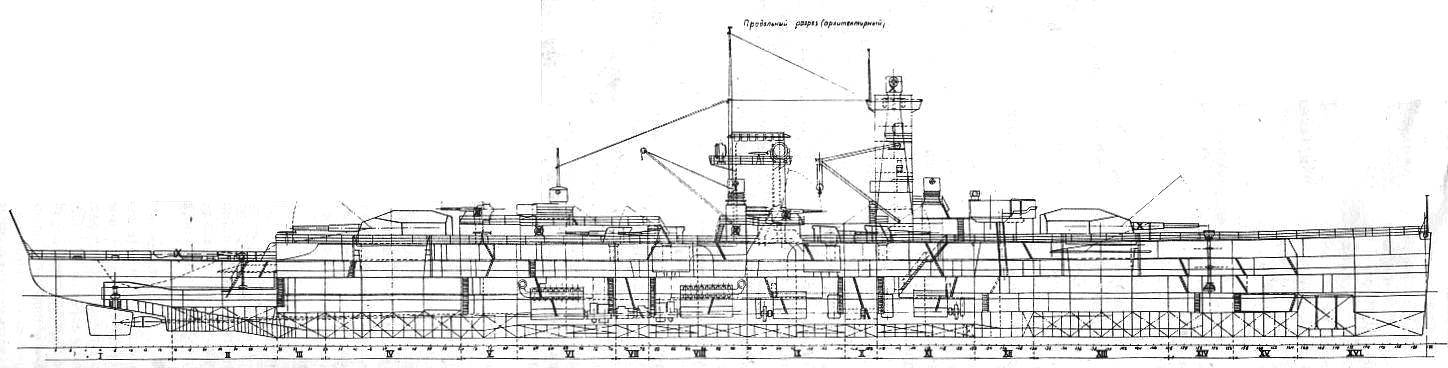

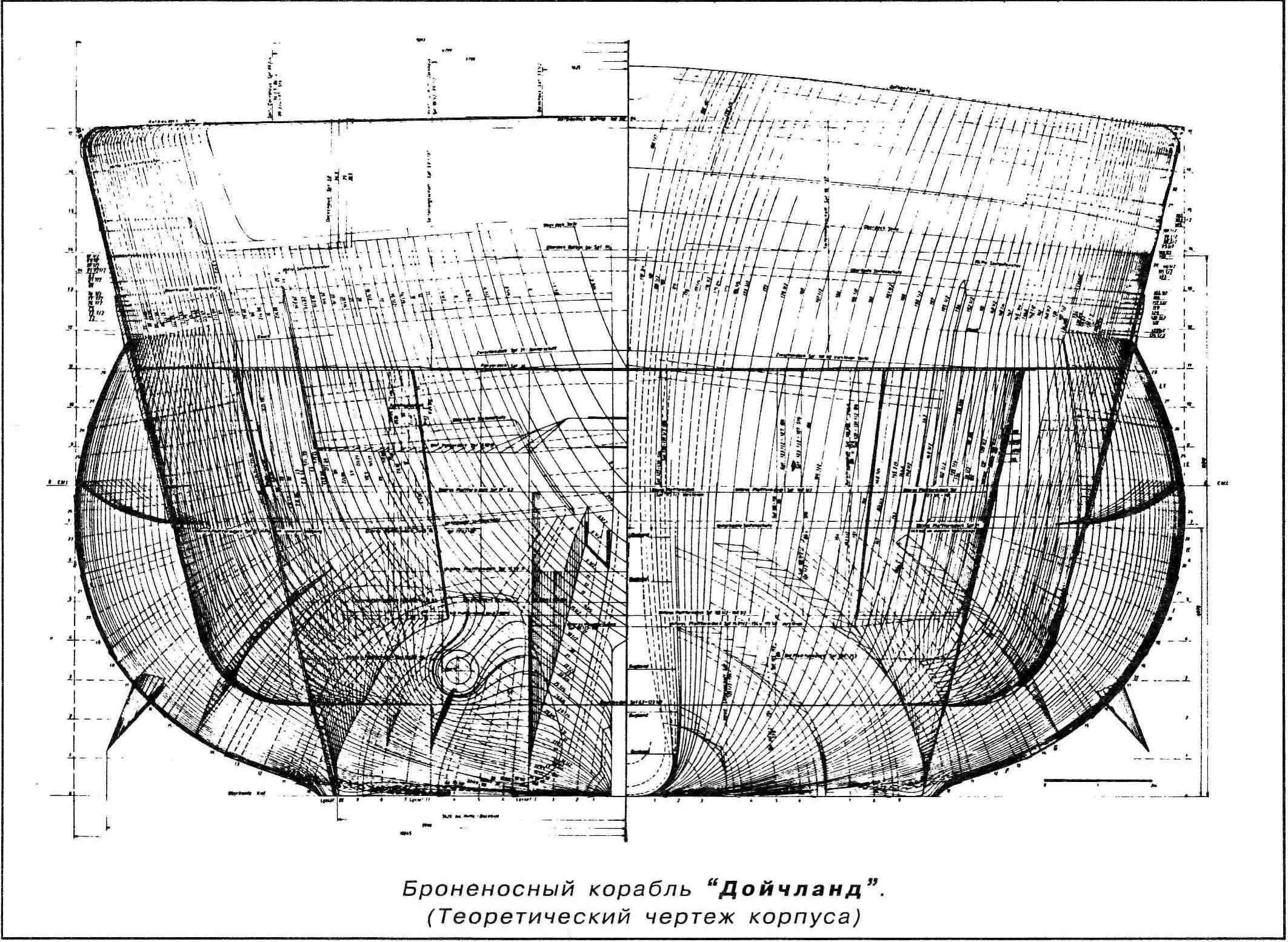

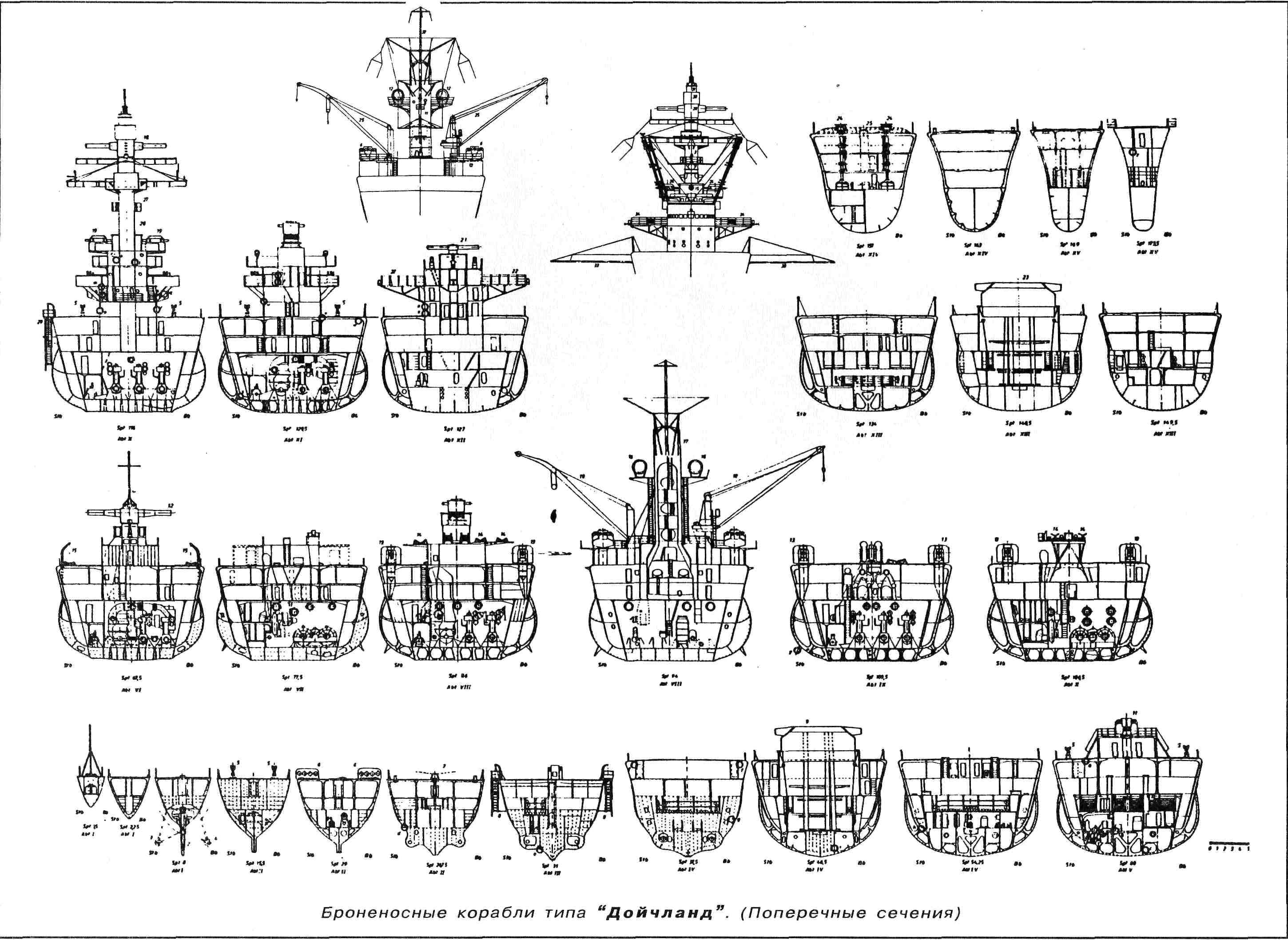

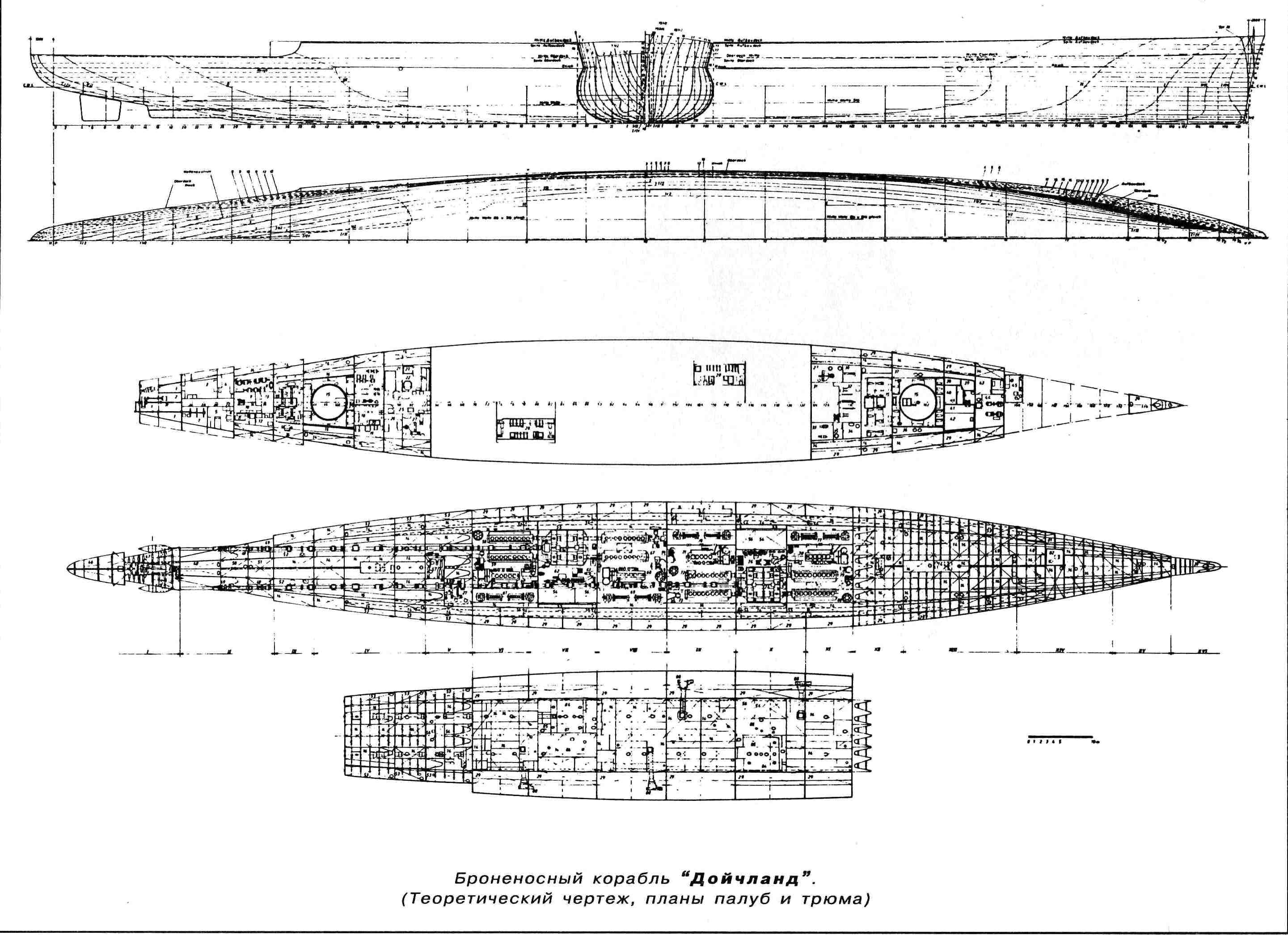

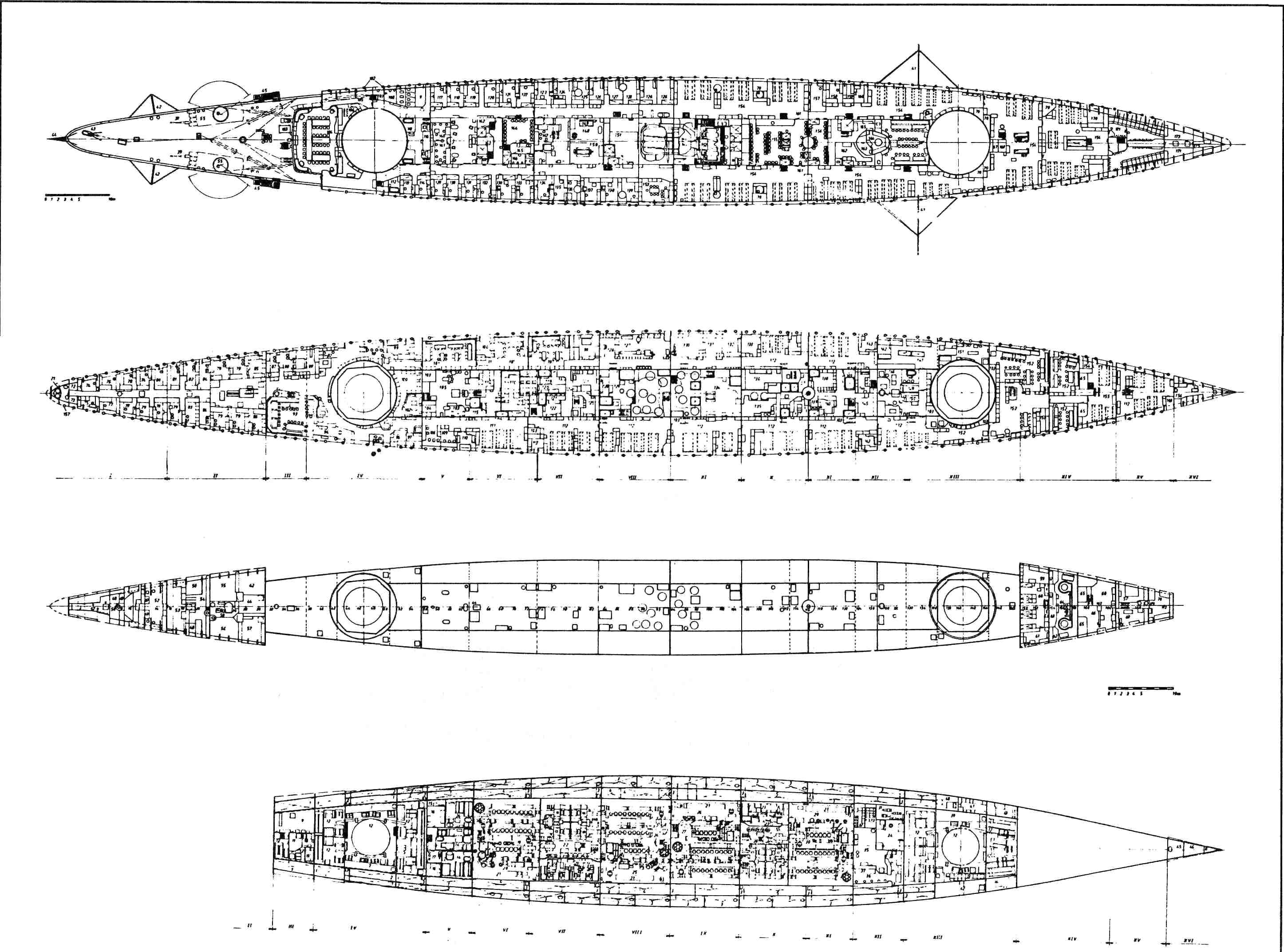

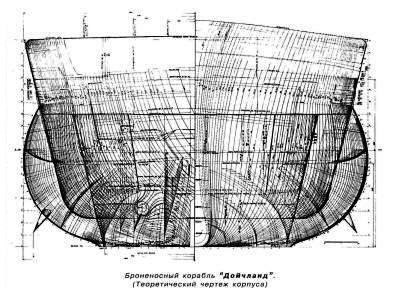

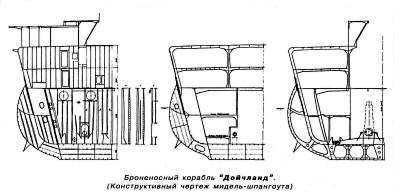

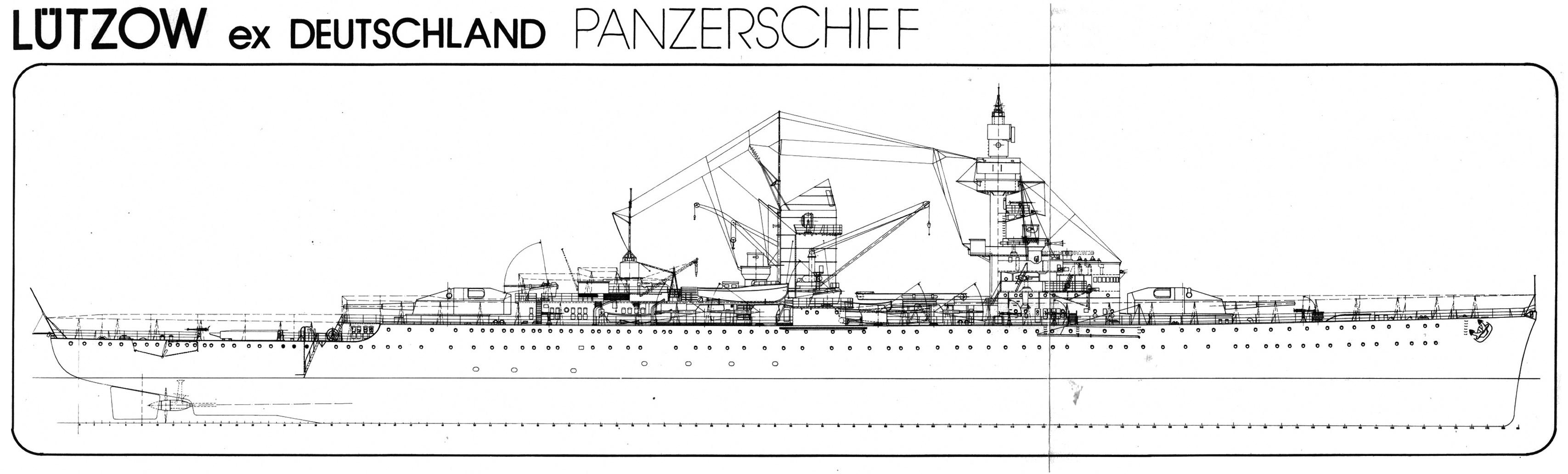

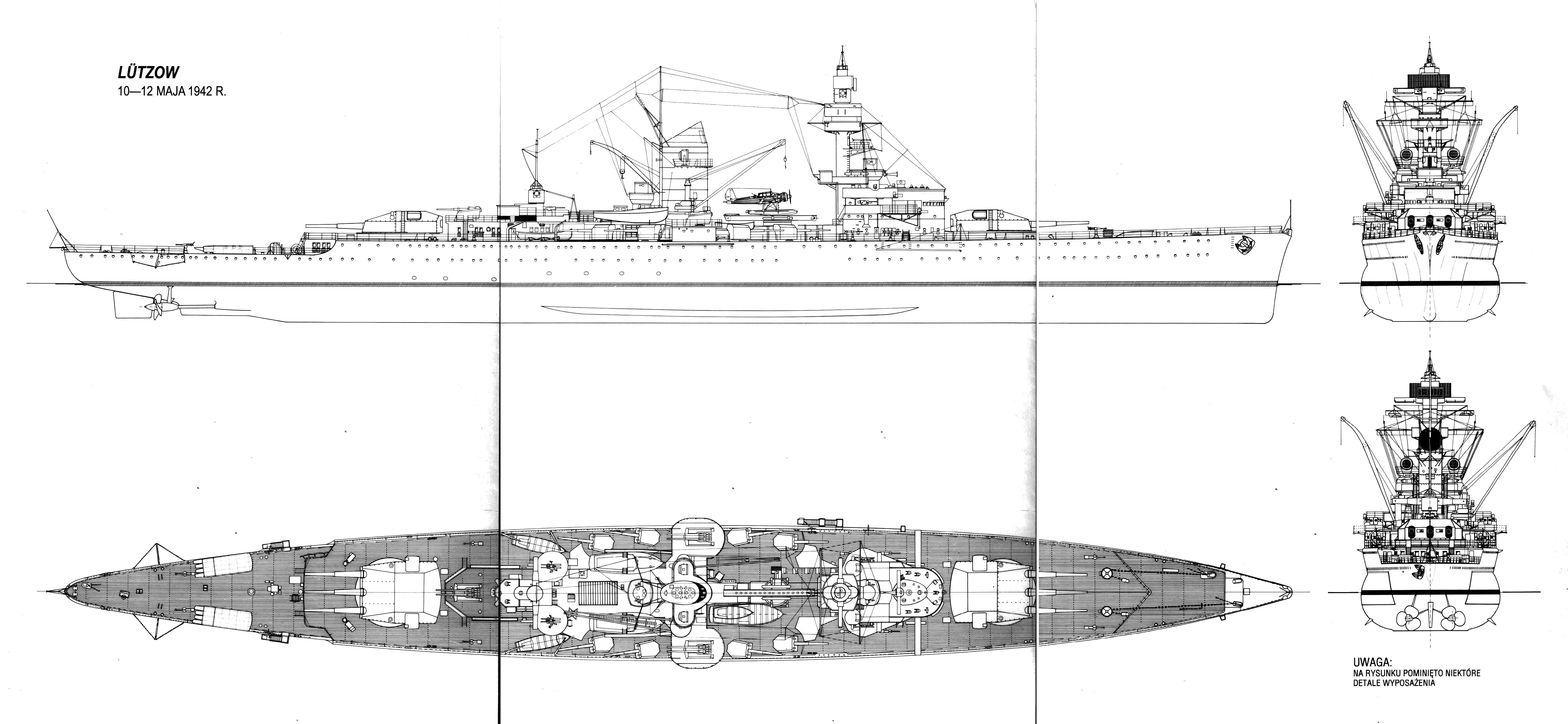

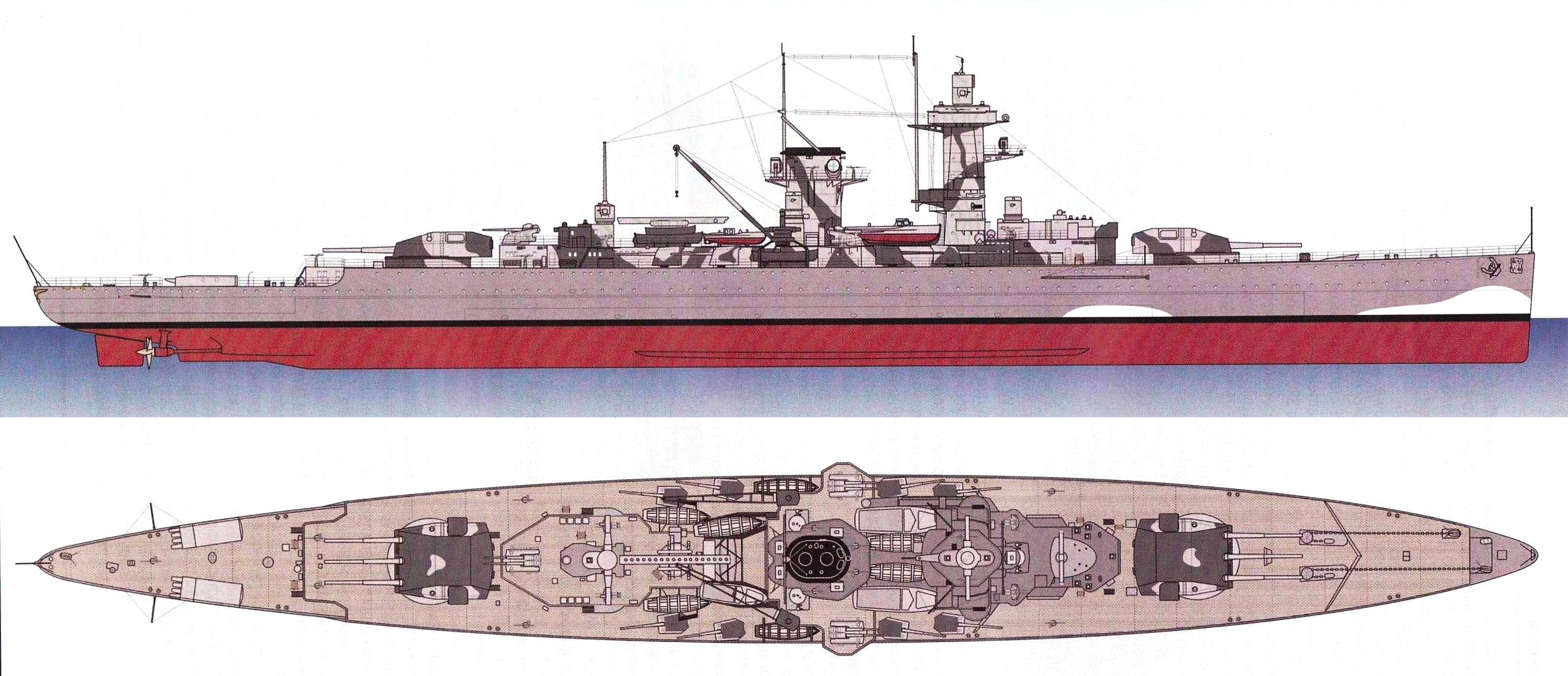

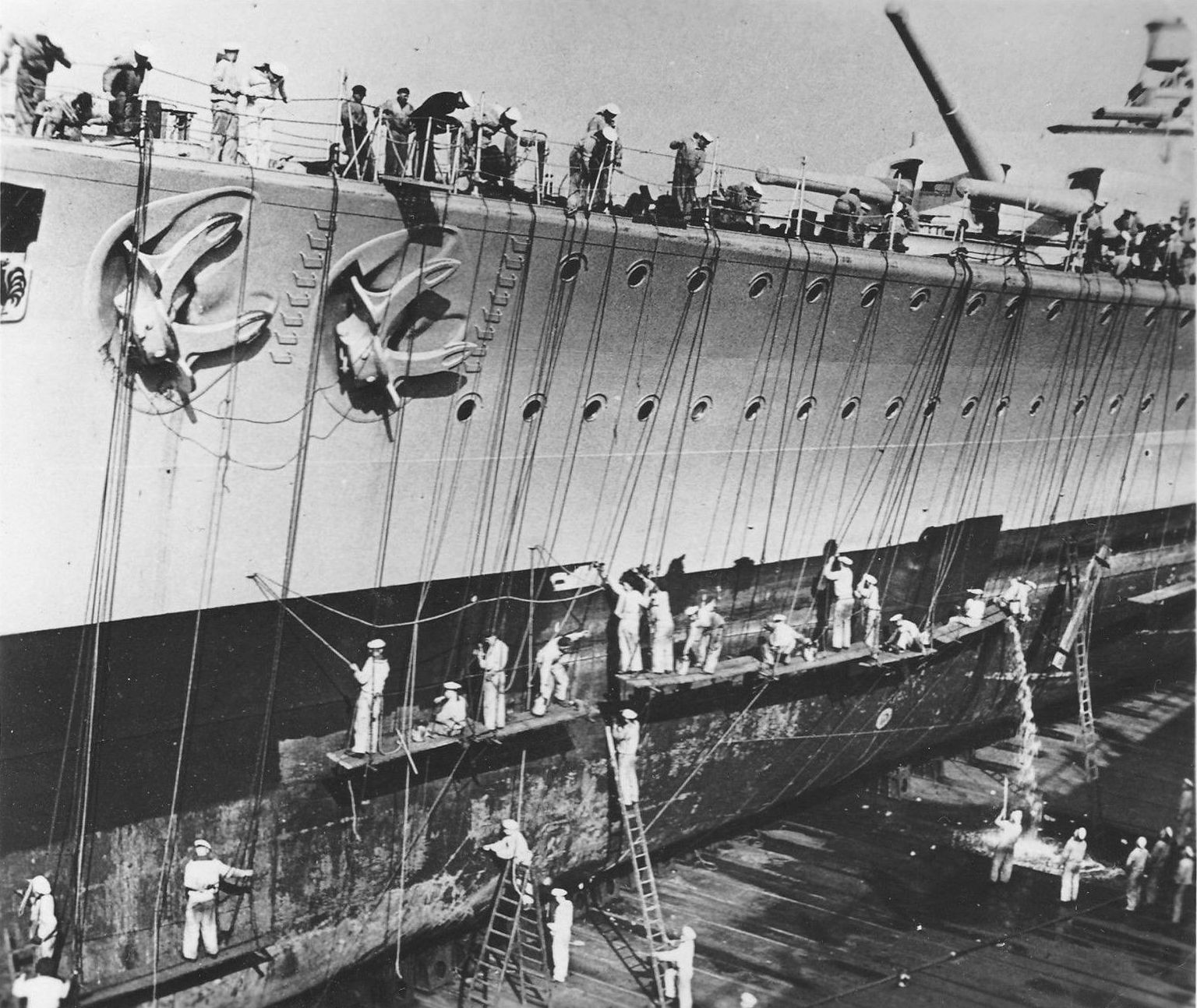

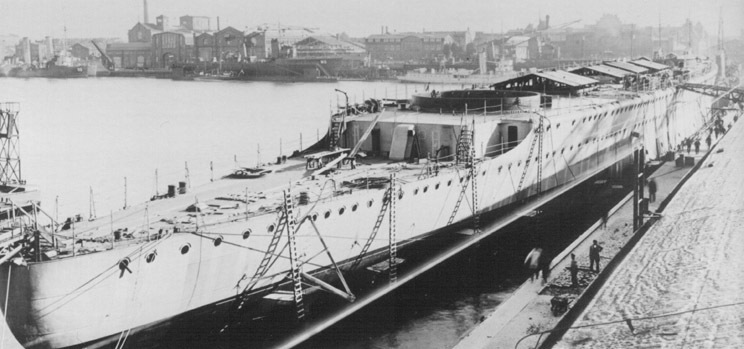

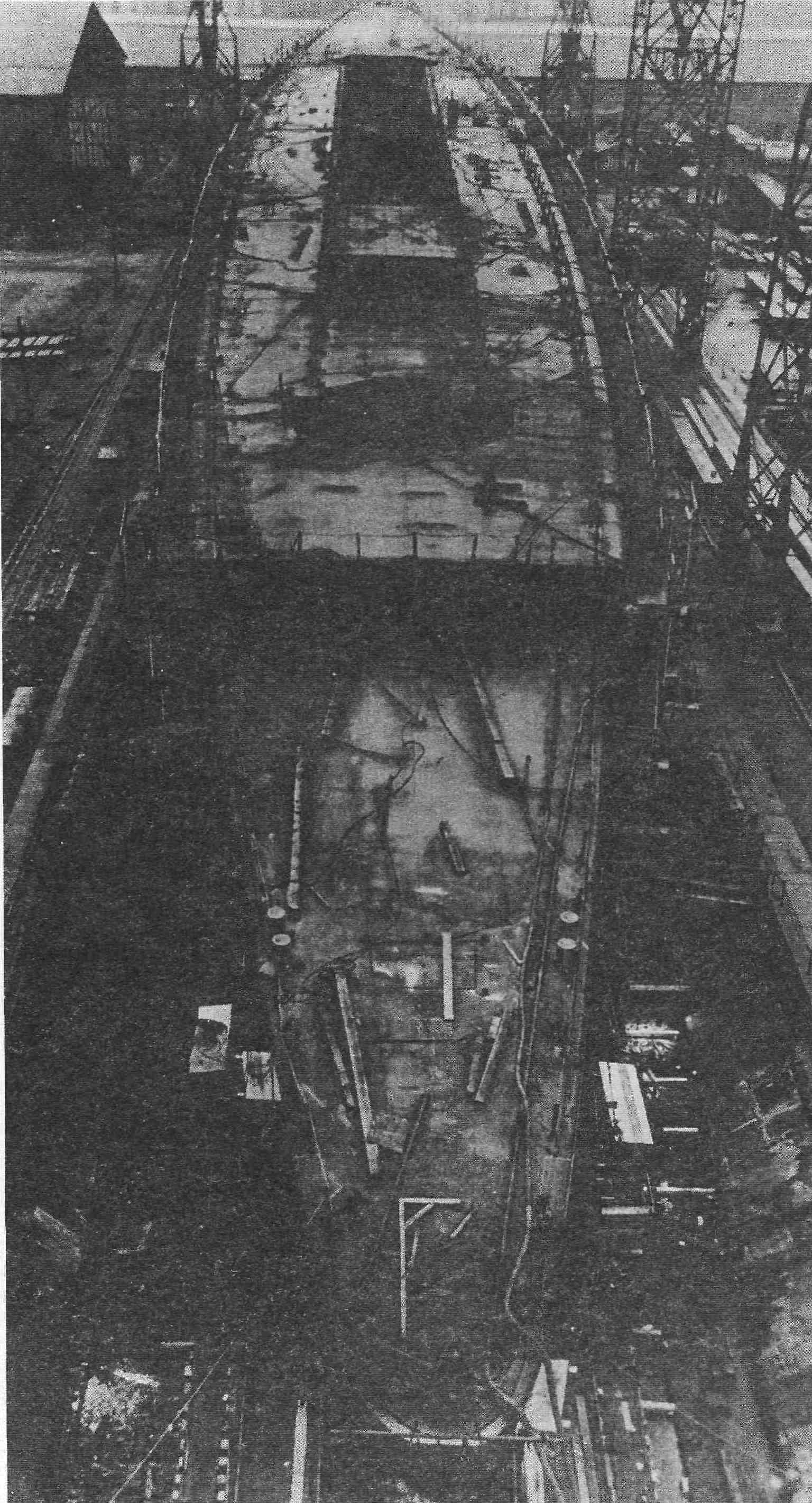

Корпус "карманных линкоров" создавался с использованием ряда новых технических решений, впервые примененных в истории германского кораблестроения. При их создании наиболее критическим фактором являлся вес, поэтому инженерам пришлось предусмотреть возможные меры для его снижения. В литературе широко распространены сведения о том, что уже первый корабль серии "Deutschland" строился чуть ли не целиком с использованием электросварки и широким применением легких сплавов. Это не вполне так: цельносварной являлась только передняя оконечность в нос от 150-го шпангоута (В германском флоте нумерация шпангоутов и отсеков велась с кормы) и только на уровне верхних палуб, а также надстройки. В остальном использовалась смешанная система крепления — листы обшивки сваривались по краям и одновременно приклепывались к системе набора, которая изготавливалась аналогичным способом. Даже такие на первый взгляд малоответственные конструкции, как боковые кили, изготавливались с дублированием сварки и клепки. При постройке последующих единиц применялась та же технология, но с постепенным увеличением доли электросварки. Достигнутый результат можно считать вполне удовлетворительным. В отличие от легких крейсеров типа "К", на которых разработчики в значительно большей степени ориентировались на сварку, у "карманных линкоров" не было серьезных проблем с надежностью конструкций корпуса — они создавались с дальней перспективой океанских рейдов, и соображения прочности играли далеко не последнюю роль.

Корпус "карманных линкоров" создавался с использованием ряда новых технических решений, впервые примененных в истории германского кораблестроения. При их создании наиболее критическим фактором являлся вес, поэтому инженерам пришлось предусмотреть возможные меры для его снижения. В литературе широко распространены сведения о том, что уже первый корабль серии "Deutschland" строился чуть ли не целиком с использованием электросварки и широким применением легких сплавов. Это не вполне так: цельносварной являлась только передняя оконечность в нос от 150-го шпангоута (В германском флоте нумерация шпангоутов и отсеков велась с кормы) и только на уровне верхних палуб, а также надстройки. В остальном использовалась смешанная система крепления — листы обшивки сваривались по краям и одновременно приклепывались к системе набора, которая изготавливалась аналогичным способом. Даже такие на первый взгляд малоответственные конструкции, как боковые кили, изготавливались с дублированием сварки и клепки. При постройке последующих единиц применялась та же технология, но с постепенным увеличением доли электросварки. Достигнутый результат можно считать вполне удовлетворительным. В отличие от легких крейсеров типа "К", на которых разработчики в значительно большей степени ориентировались на сварку, у "карманных линкоров" не было серьезных проблем с надежностью конструкций корпуса — они создавались с дальней перспективой океанских рейдов, и соображения прочности играли далеко не последнюю роль.

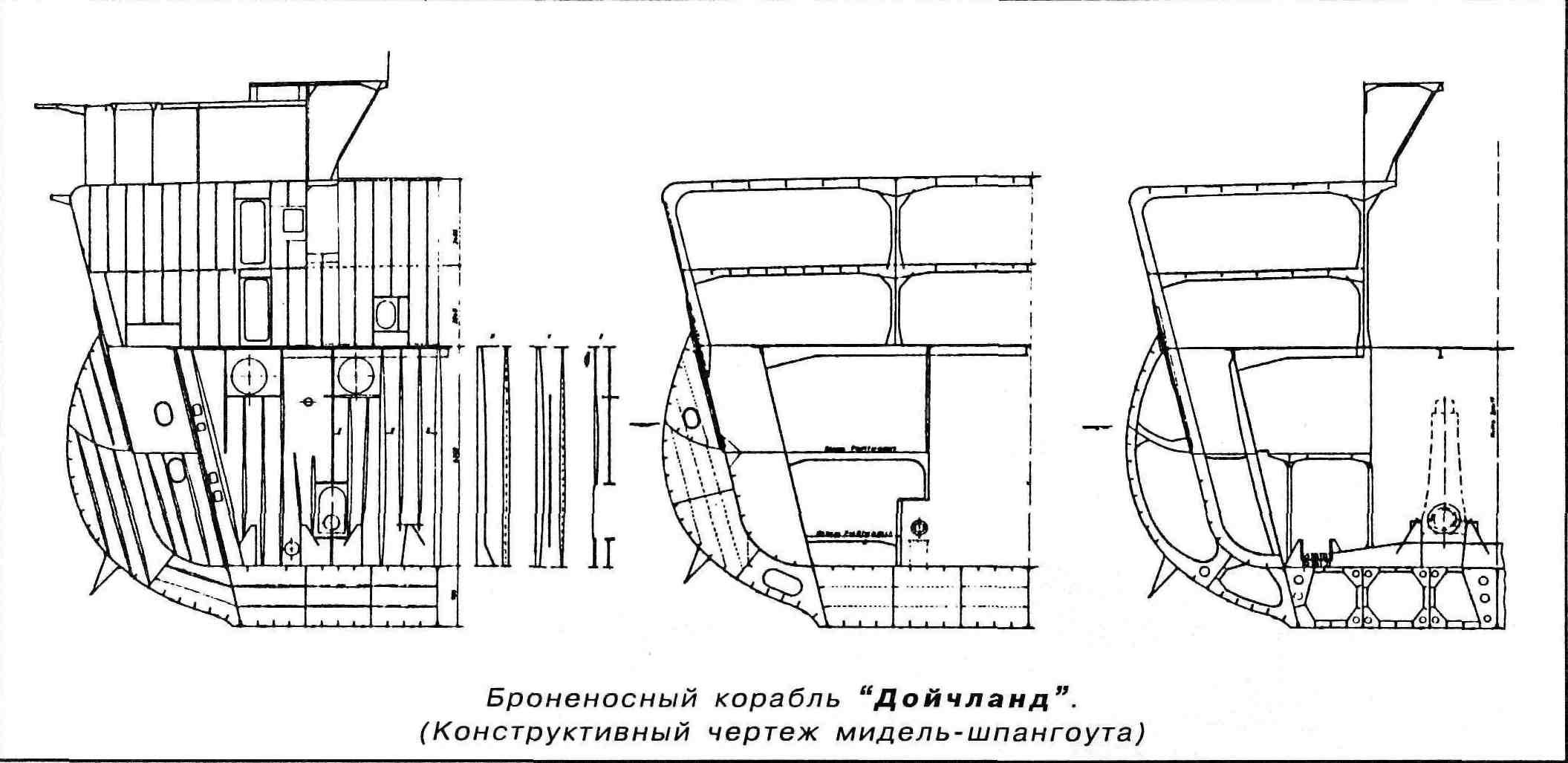

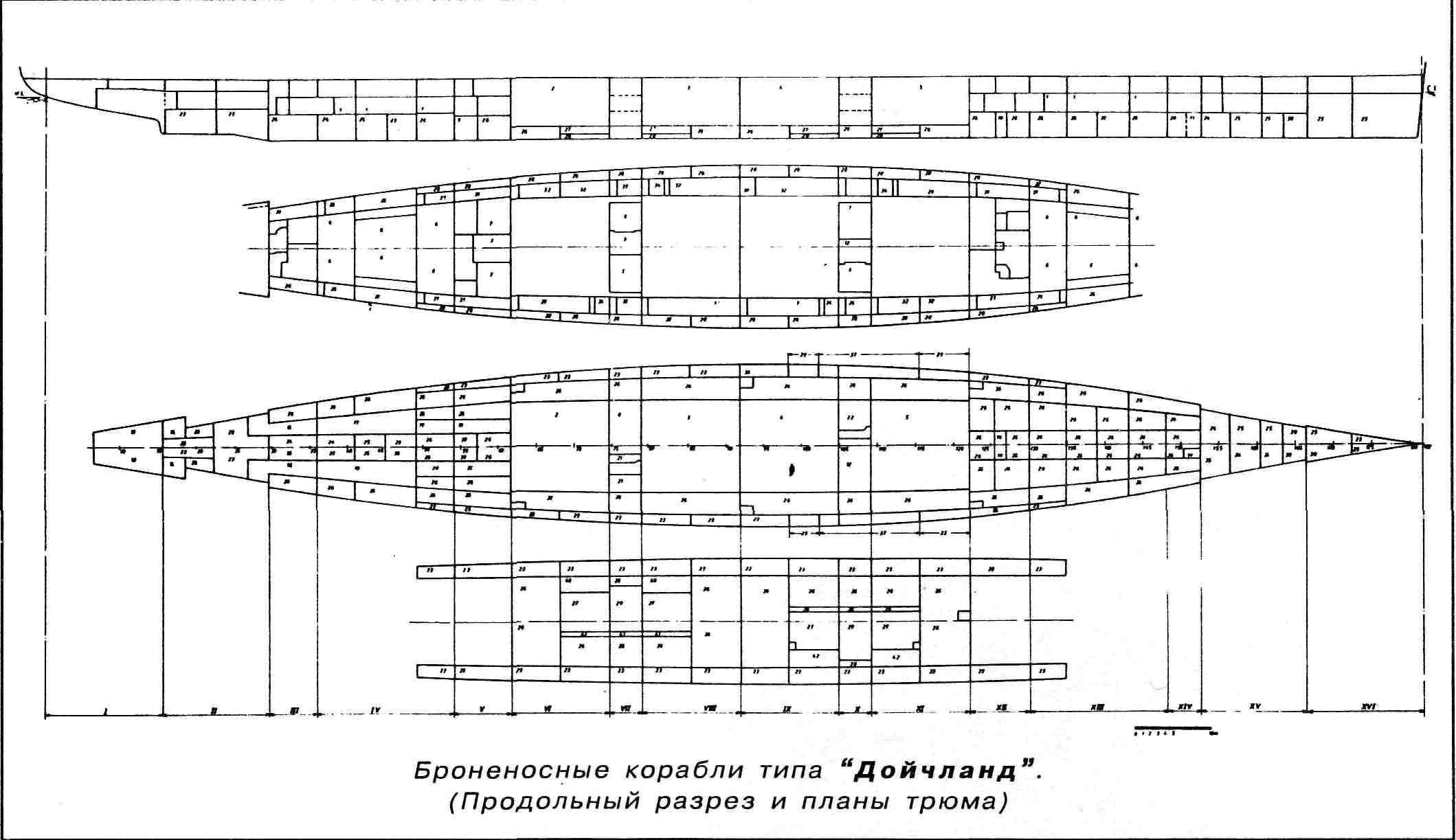

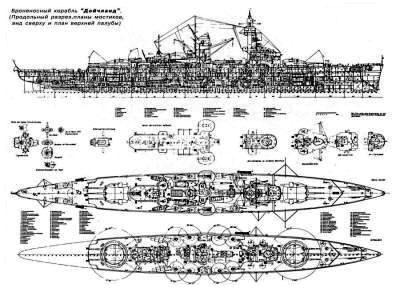

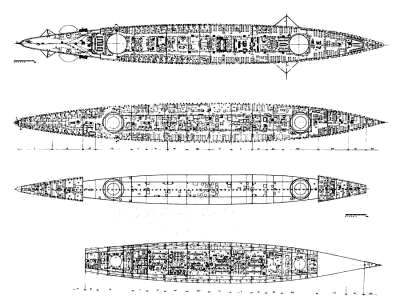

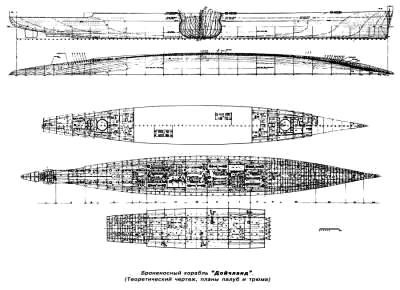

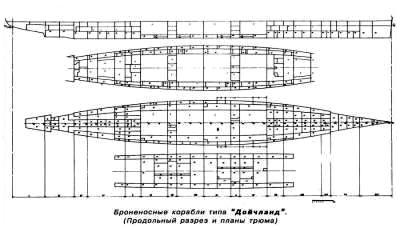

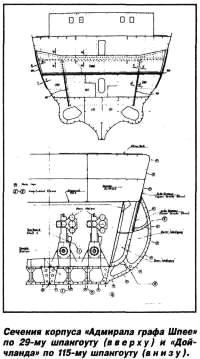

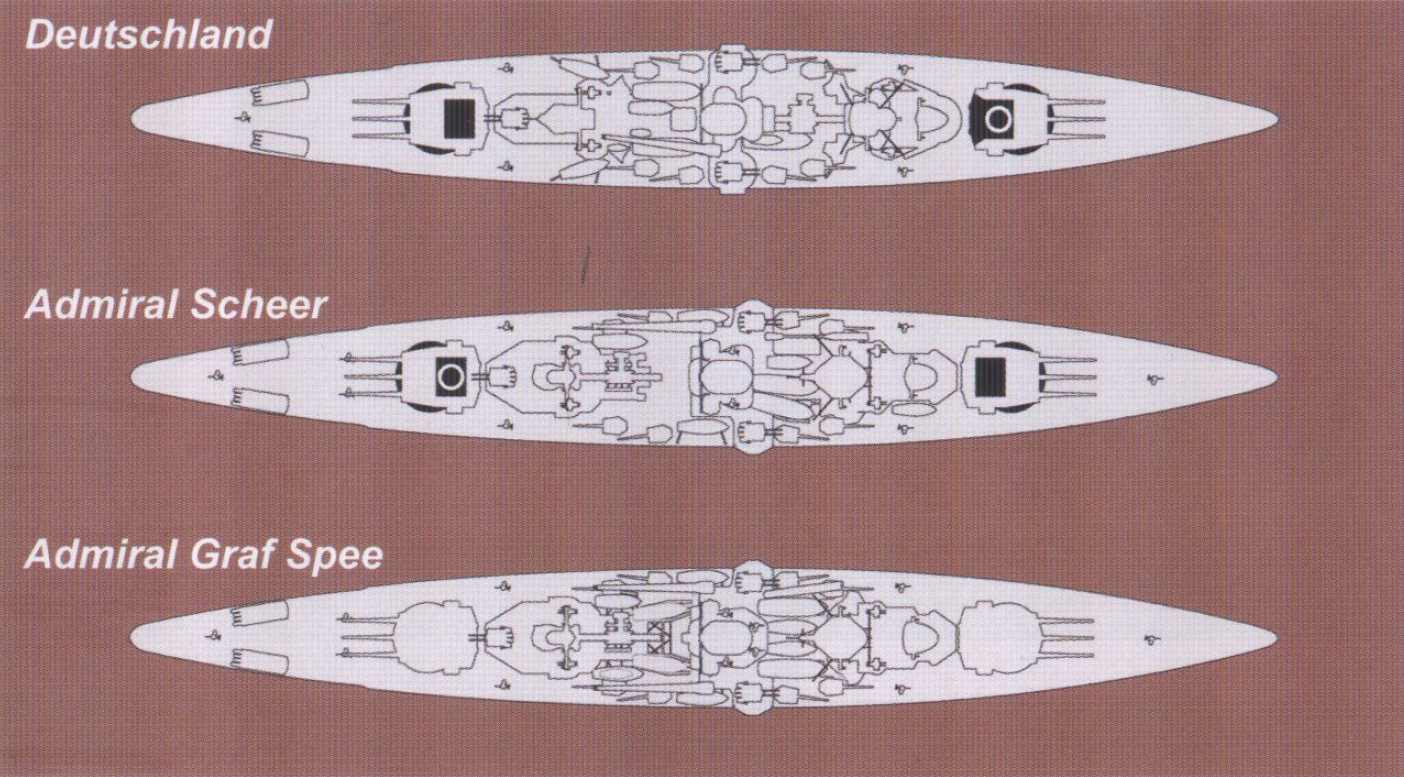

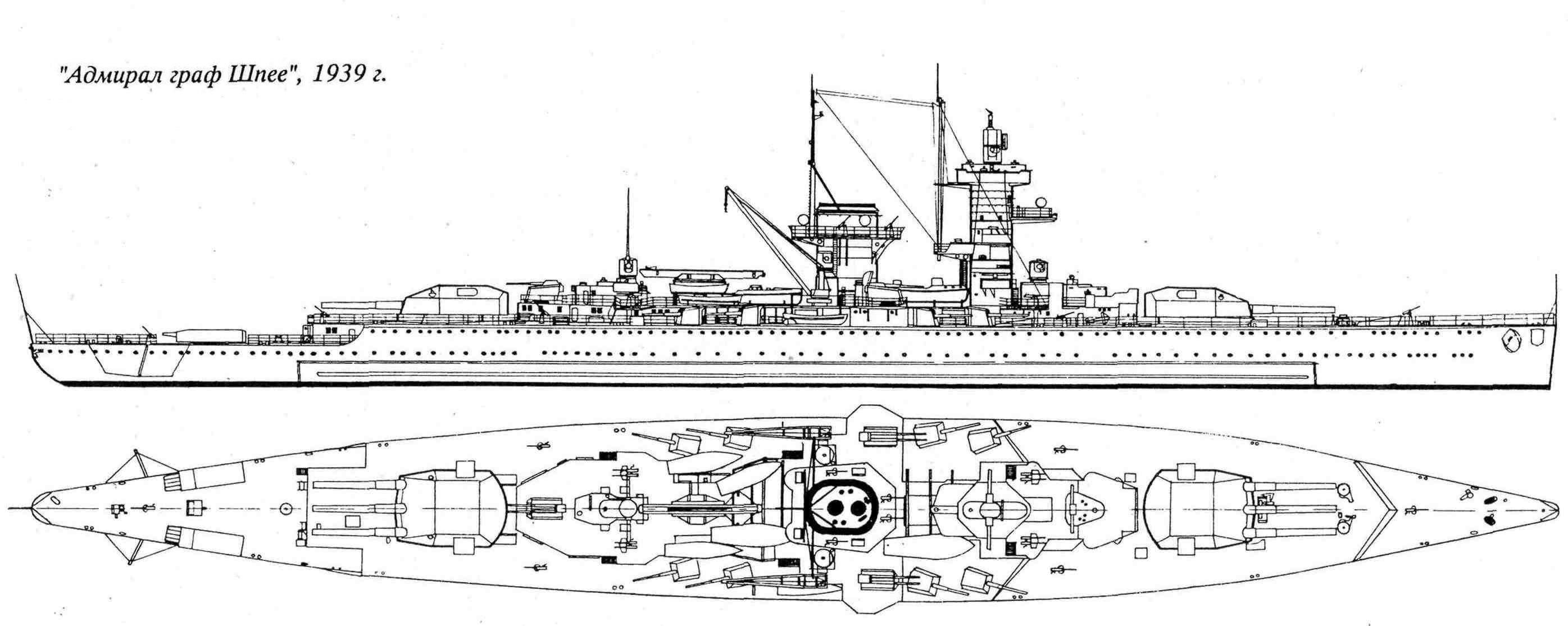

Корпус выполнялся по продольной схеме, но с большим количеством мощных продольных связей, проходивших почти по всей длине корабля. Их наличие было весьма важным, поскольку "броненосцы" имели довольно большую шпацию — 1,5 м. Киль простирался от 6-го до 173-го шпангоута, а по бокам от него шло по 5 стрингеров разной длины. Если ближайший к килю стрингер размещался между теми же шпангоутами: 6-м и 173-м, то 2-й шел только от 27-го шпангоута, 3-й — от 71-го шпангоута до 116-го. Внизу он переходил в конструкцию бокового киля, который представлял собой полую балку высотой 1,2 м из 8-мм стали. Сверху стрингер продолжался в виде внутренней броневой продольной переборки, образуя мощную коробчатую структуру, обеспечивавшую основу жесткости нижней части корпуса. Между 41-м и 154-м шпангоутами шел 4-й стрингер, а 5-й — между 63-м и 113-м. На большей части длины они образовывали структуру широкого двойного борта, выполненного в виде полукруглой наделки — буля. При относительной легкости конструкции були обеспечивали большую ширину подводной части корпуса, что благотворно сказывалось на остойчивости, и являлись основой противоторпедной защиты, пусть и в ограниченных пределах. Высота двойного дна варьировалась в широких пределах по длине корабля, принимая максимальное значение в районе погребов боезапаса и в носовой части, что усиливало защиту этих важных частей от подводных взрывов и навигационных аварий.

Корпус выполнялся по продольной схеме, но с большим количеством мощных продольных связей, проходивших почти по всей длине корабля. Их наличие было весьма важным, поскольку "броненосцы" имели довольно большую шпацию — 1,5 м. Киль простирался от 6-го до 173-го шпангоута, а по бокам от него шло по 5 стрингеров разной длины. Если ближайший к килю стрингер размещался между теми же шпангоутами: 6-м и 173-м, то 2-й шел только от 27-го шпангоута, 3-й — от 71-го шпангоута до 116-го. Внизу он переходил в конструкцию бокового киля, который представлял собой полую балку высотой 1,2 м из 8-мм стали. Сверху стрингер продолжался в виде внутренней броневой продольной переборки, образуя мощную коробчатую структуру, обеспечивавшую основу жесткости нижней части корпуса. Между 41-м и 154-м шпангоутами шел 4-й стрингер, а 5-й — между 63-м и 113-м. На большей части длины они образовывали структуру широкого двойного борта, выполненного в виде полукруглой наделки — буля. При относительной легкости конструкции були обеспечивали большую ширину подводной части корпуса, что благотворно сказывалось на остойчивости, и являлись основой противоторпедной защиты, пусть и в ограниченных пределах. Высота двойного дна варьировалась в широких пределах по длине корабля, принимая максимальное значение в районе погребов боезапаса и в носовой части, что усиливало защиту этих важных частей от подводных взрывов и навигационных аварий.

Основу прочности части корпуса между внутренним дном и броневой палубой составляли 2 продольные переборки, внешняя и внутренняя. Первая толщиной 10 мм продолжалась от 42-rd по 137-й шпангоут и имела наклон нижней кромкой в глубь корпуса в 13,5°. Вторая выполнялась из никелевой броневой стали и шла параллельно внешней. На головном корабле серии ее толщина составляла 45 мм, а на "Admiral Scheer" и "Admiral Graf Spee" — 40 мм, но при улучшении качества материала. Трудности, возникавшие при сварке крупповских плит, из которых монтировалась броневая переборка Deutschland, заставили разработать новый тип гомогенной броневой стали, К n/a — Krupp neue Art — крупповская нового типа, более известной как броня "Вотан". Помимо того, что этот материал гораздо легче подвергался сварке, удалось достичь заметного улучшения сопротивляемости, хотя и не столь значительного, как следует из германских источников. Производилось две разновидности новой брони — Wh и Ww (Wotan hart и Wotan weich — "твердая" и "эластичная"), превосходившие, по немецким данным, стандартную крупповскую броню на 20 — 30%. Послевоенные исследования союзников показали, что широко разрекламированный германский чудо-материал отнюдь не настолько хорош и при плитах средней толщины уступает последним образцам британской крупповской брони и примерно соответствует параметрам американских плит аналогичного назначения. Однако в любом случае улучшение оказалось заметным.

Основу прочности части корпуса между внутренним дном и броневой палубой составляли 2 продольные переборки, внешняя и внутренняя. Первая толщиной 10 мм продолжалась от 42-rd по 137-й шпангоут и имела наклон нижней кромкой в глубь корпуса в 13,5°. Вторая выполнялась из никелевой броневой стали и шла параллельно внешней. На головном корабле серии ее толщина составляла 45 мм, а на "Admiral Scheer" и "Admiral Graf Spee" — 40 мм, но при улучшении качества материала. Трудности, возникавшие при сварке крупповских плит, из которых монтировалась броневая переборка Deutschland, заставили разработать новый тип гомогенной броневой стали, К n/a — Krupp neue Art — крупповская нового типа, более известной как броня "Вотан". Помимо того, что этот материал гораздо легче подвергался сварке, удалось достичь заметного улучшения сопротивляемости, хотя и не столь значительного, как следует из германских источников. Производилось две разновидности новой брони — Wh и Ww (Wotan hart и Wotan weich — "твердая" и "эластичная"), превосходившие, по немецким данным, стандартную крупповскую броню на 20 — 30%. Послевоенные исследования союзников показали, что широко разрекламированный германский чудо-материал отнюдь не настолько хорош и при плитах средней толщины уступает последним образцам британской крупповской брони и примерно соответствует параметрам американских плит аналогичного назначения. Однако в любом случае улучшение оказалось заметным.

Некоторым недостатком в расположении броневой переборки на двух первых кораблях серии являлось то, что она доходила только до уровня внутреннего дна, создавая определенную слабость в точке соединения со стрингером. На "Admiral Graf Spee" переборку продлили до внешней обшивки днища, обеспечив тем самым еще большую жесткость конструкции и повысив уровень подводной защиты при взрывах со стороны борта. Пространство между обеими нижними продольными переборками разделялось на значительное количество отсеков (от 14 до 19 с каждого борта, в зависимости от уровня платформы). В районе башен главного калибра, между шпангоутами 42 и 51 в корме и 136 и 145 в носу, имелись дополнительные продольные переборки, находившиеся на расстоянии 4,1 м от борта и служившие опорой для массивных конструкций башен. Они изготавливались из двойных листов стали с применением клепки.

Некоторым недостатком в расположении броневой переборки на двух первых кораблях серии являлось то, что она доходила только до уровня внутреннего дна, создавая определенную слабость в точке соединения со стрингером. На "Admiral Graf Spee" переборку продлили до внешней обшивки днища, обеспечив тем самым еще большую жесткость конструкции и повысив уровень подводной защиты при взрывах со стороны борта. Пространство между обеими нижними продольными переборками разделялось на значительное количество отсеков (от 14 до 19 с каждого борта, в зависимости от уровня платформы). В районе башен главного калибра, между шпангоутами 42 и 51 в корме и 136 и 145 в носу, имелись дополнительные продольные переборки, находившиеся на расстоянии 4,1 м от борта и служившие опорой для массивных конструкций башен. Они изготавливались из двойных листов стали с применением клепки.

Интересной особенностью проекта "карманных линкоров" являлись верхние продольные броневые переборки. Они простирались от 50-го до 136-го шпангоута на всей высоте от броневой до верхней палубы на расстоянии 3,7 м от диаметральной плоскости, имели солидную толщину 40 мм и изготавливались из броневой стали (никелевой на "Deutschland" и К n/а на остальных единицах). Помимо защитных функций, о которых еще будет сказано, пара переборок в совокупности с броневой палубой образовывала мощную коробчатую балку из броневой стали, имевшую практически квадратное сечение, наиболее выгодное с точки зрения прочности. Нижняя часть переборок соединялась сваркой, но в верхней части связи с относительно тонкой верхней палубой выполнялись клепаными с использованием дополнительных Т-образных угольников. Проходившая по большей части длины корпуса подобная балка обеспечивала нужную требуемую жесткость его верхней части, сводя к минимуму возможность "разъезжания" листов палубной обшивки, столь характерную для облегченных судов постройки 30-х годов, сделавшую, в частности, полностью непригодными для использования в штормовых условиях германские легкие крейсера.

Интересной особенностью проекта "карманных линкоров" являлись верхние продольные броневые переборки. Они простирались от 50-го до 136-го шпангоута на всей высоте от броневой до верхней палубы на расстоянии 3,7 м от диаметральной плоскости, имели солидную толщину 40 мм и изготавливались из броневой стали (никелевой на "Deutschland" и К n/а на остальных единицах). Помимо защитных функций, о которых еще будет сказано, пара переборок в совокупности с броневой палубой образовывала мощную коробчатую балку из броневой стали, имевшую практически квадратное сечение, наиболее выгодное с точки зрения прочности. Нижняя часть переборок соединялась сваркой, но в верхней части связи с относительно тонкой верхней палубой выполнялись клепаными с использованием дополнительных Т-образных угольников. Проходившая по большей части длины корпуса подобная балка обеспечивала нужную требуемую жесткость его верхней части, сводя к минимуму возможность "разъезжания" листов палубной обшивки, столь характерную для облегченных судов постройки 30-х годов, сделавшую, в частности, полностью непригодными для использования в штормовых условиях германские легкие крейсера.

Столь же тщательно, как к вопросам прочности корпуса, конструкторы подошли к разделению на водонепроницаемые отсеки — традиционно продуманный элемент германских военных судов. Пространство между внутренним дном и броневой палубой делили по длине 15 главных поперечных переборок, причем с 37-го по 150-й шпангоут они пересекали всю ширину корабля , от одной внешней продольной переборки до другой, а в оконечностях доходили до наружной обшивки. Общее число поперечных водонепроницаемых переборок достигало 28, но некоторые из них имели лишь местное значение, ограничивая отсеки только на одной из платформ. Толщина их составляла от 15 до 5 мм, в зависимости от важности отсеков и свободной площади переборки.

Столь же тщательно, как к вопросам прочности корпуса, конструкторы подошли к разделению на водонепроницаемые отсеки — традиционно продуманный элемент германских военных судов. Пространство между внутренним дном и броневой палубой делили по длине 15 главных поперечных переборок, причем с 37-го по 150-й шпангоут они пересекали всю ширину корабля , от одной внешней продольной переборки до другой, а в оконечностях доходили до наружной обшивки. Общее число поперечных водонепроницаемых переборок достигало 28, но некоторые из них имели лишь местное значение, ограничивая отсеки только на одной из платформ. Толщина их составляла от 15 до 5 мм, в зависимости от важности отсеков и свободной площади переборки.

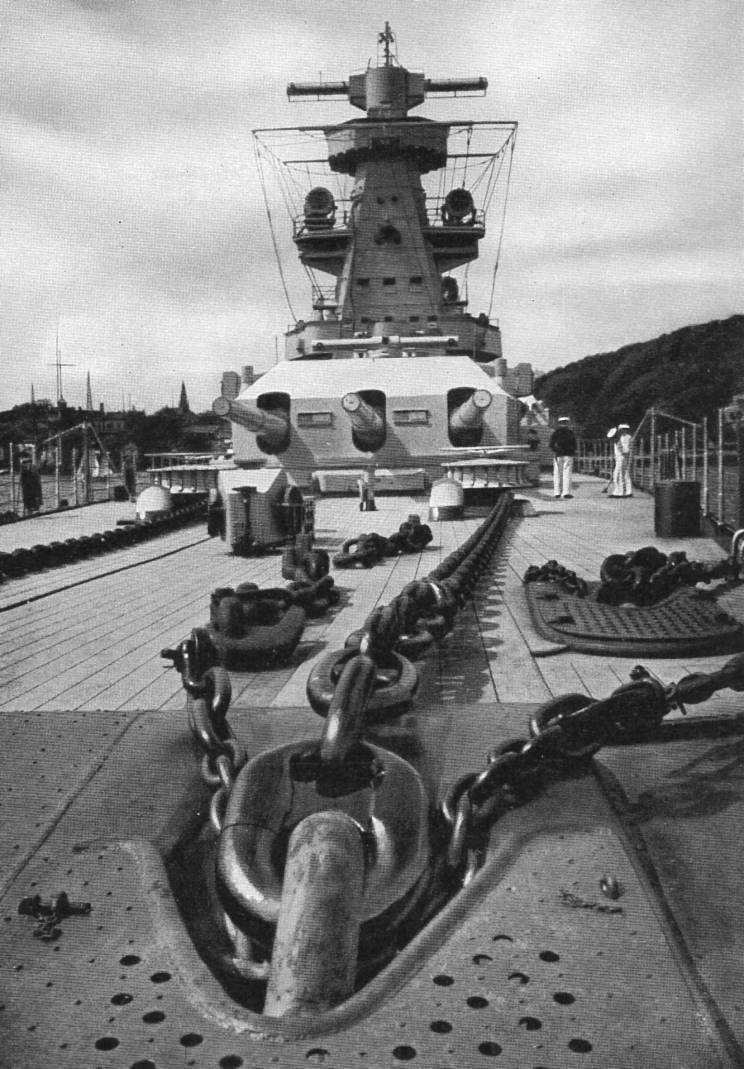

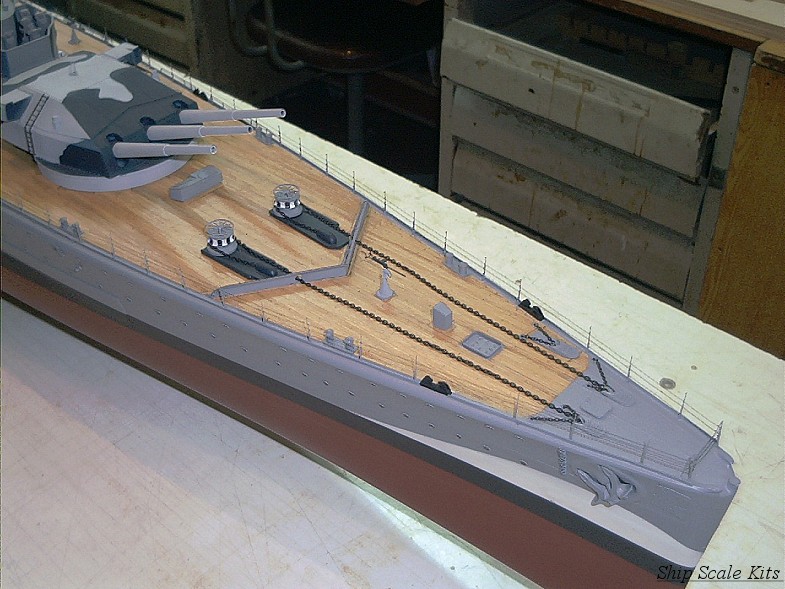

Внешняя обшивка корпуса также выглядела весьма внушительно, если учитывать непременное требование к максимальной экономии веса. Ее толщина в основном равнялась 14 мм, хотя в наиболее важных поясьях достигала 20 мм. Как уже указывалось, при креплении листов применялась совокупность сварки и клепки. Основной конструкционный материал "Admiral Graf Spee" — судостроительная сталь ST-52, из нее выполнялось и большинство элементов набора. Верхняя палуба толщиной 10 мм обшивалась 55-мм тиковыми досками.

Надстройки "броненосцев" изготавливались в основном из стали (марки ST-45). Доля легких сплавов, главным образом алюминия, составляла на "Admiral Graf Spee" менее 1%. Они применялись только для разделительных переборок кают и декоративной обшивки. Настилы мостиков покрывались 50-мм брусками орегонской сосны.

Надстройки "броненосцев" изготавливались в основном из стали (марки ST-45). Доля легких сплавов, главным образом алюминия, составляла на "Admiral Graf Spee" менее 1%. Они применялись только для разделительных переборок кают и декоративной обшивки. Настилы мостиков покрывались 50-мм брусками орегонской сосны.

Что касается общей компоновки помещений корпуса, то она сохранилась практически неизменной на всех единицах серии, за исключением разве что расположения дизель-моторов и соединительных муфт.

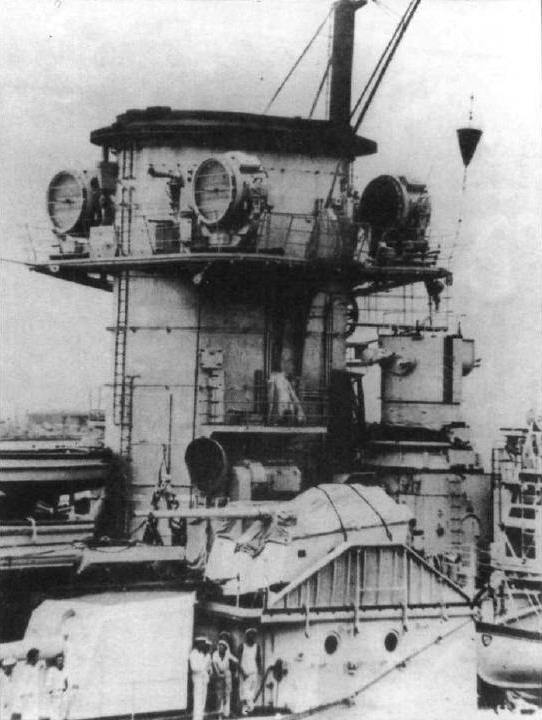

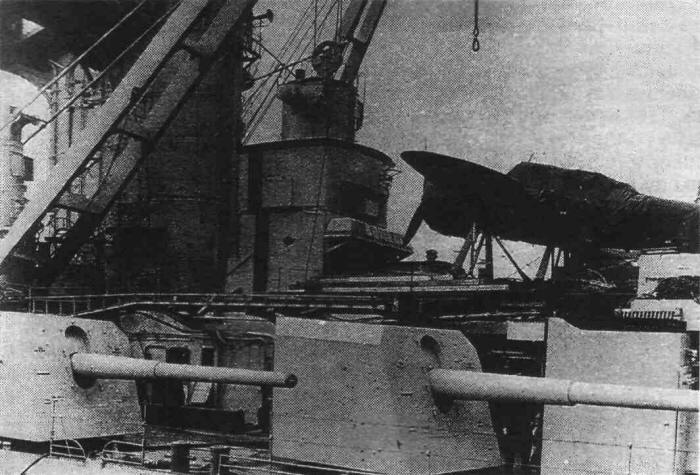

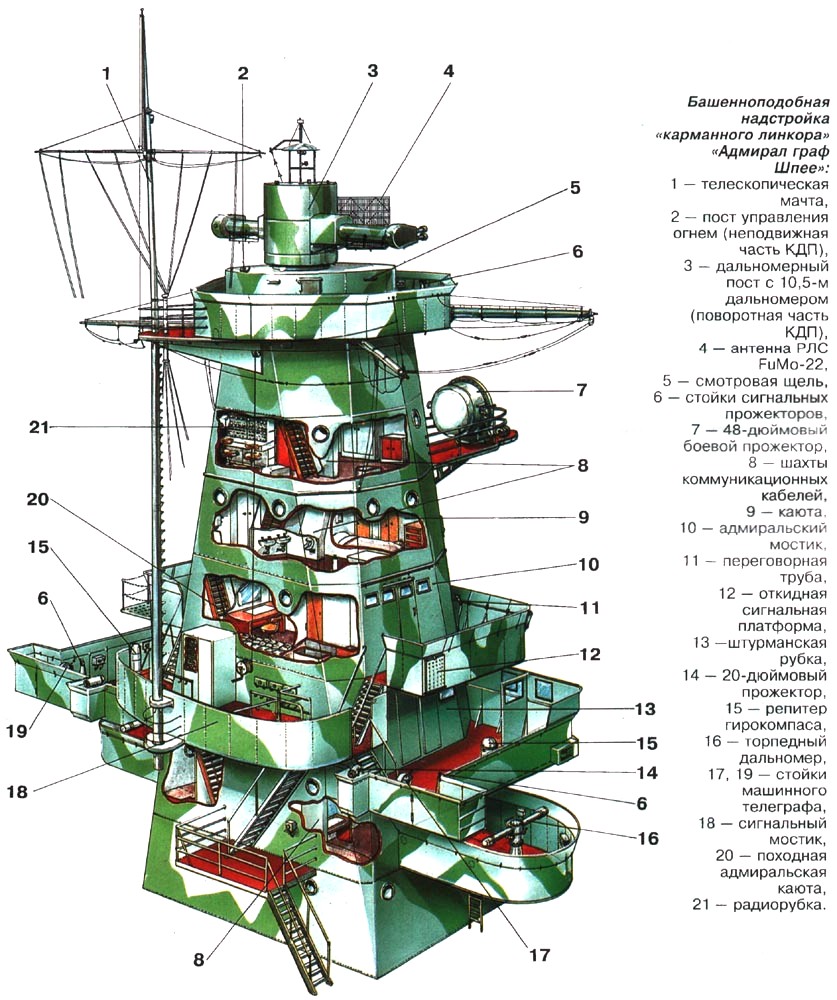

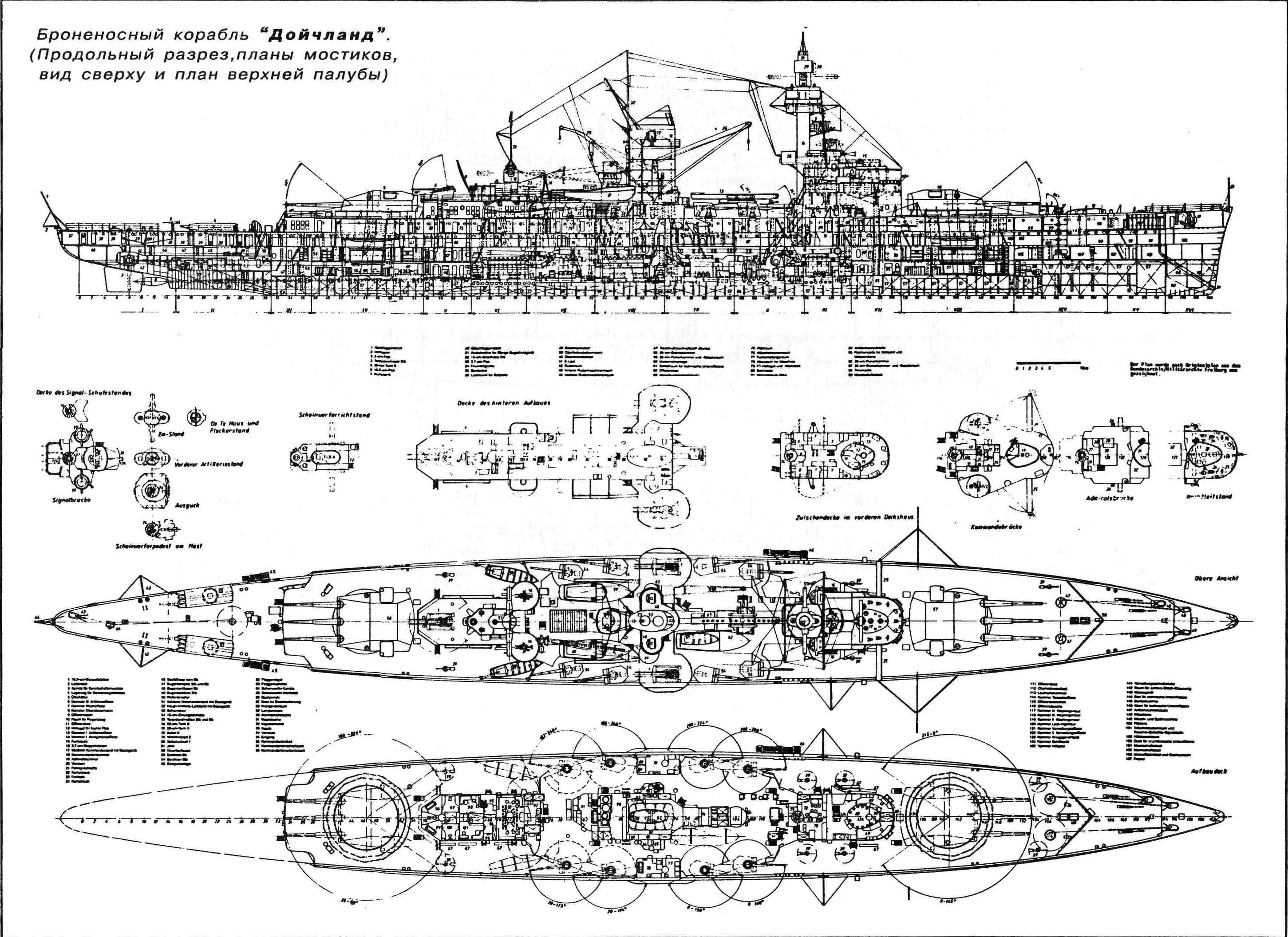

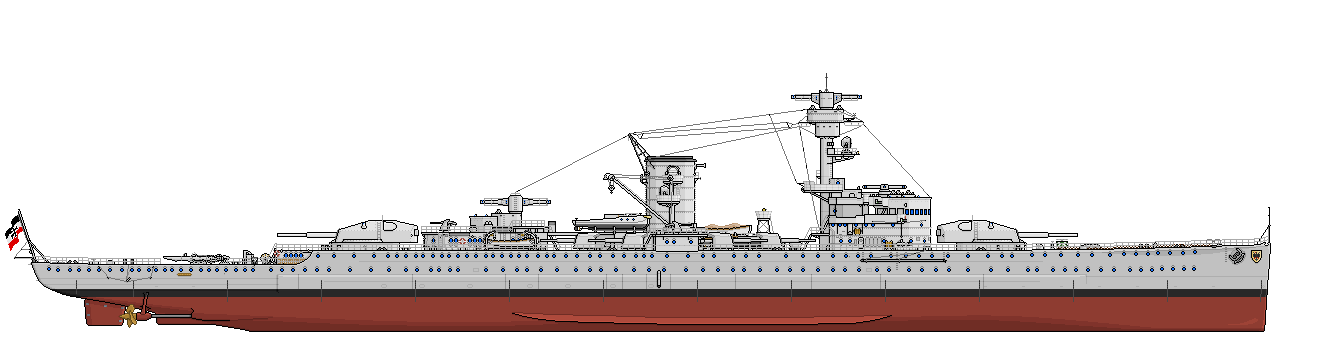

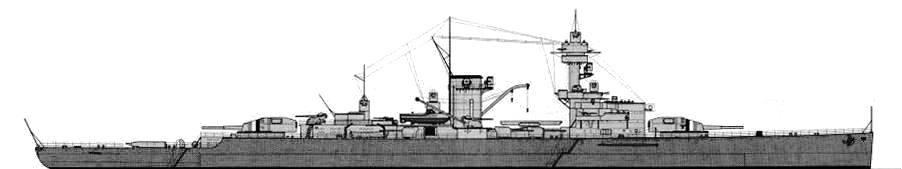

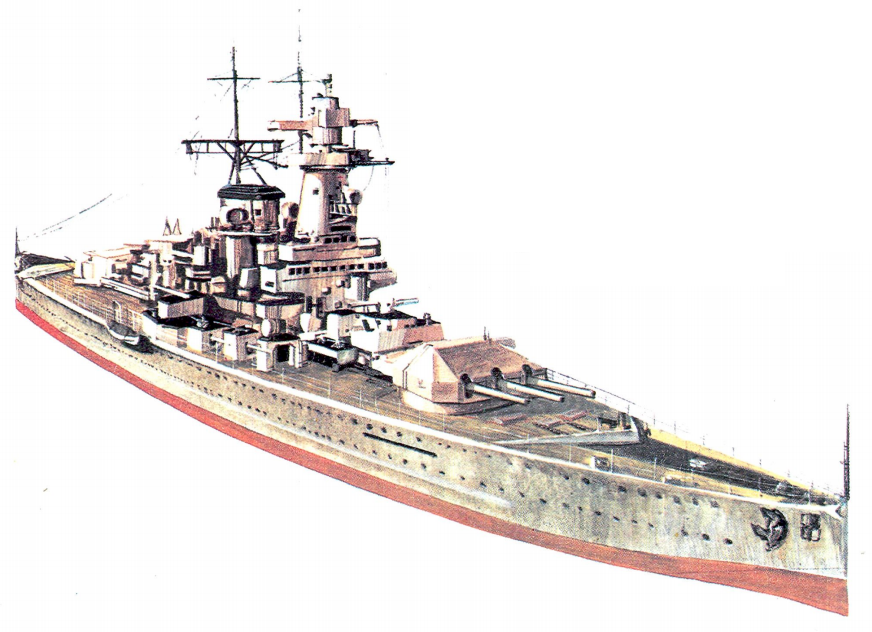

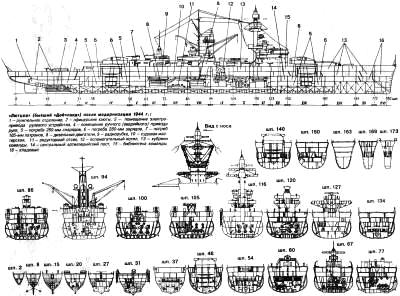

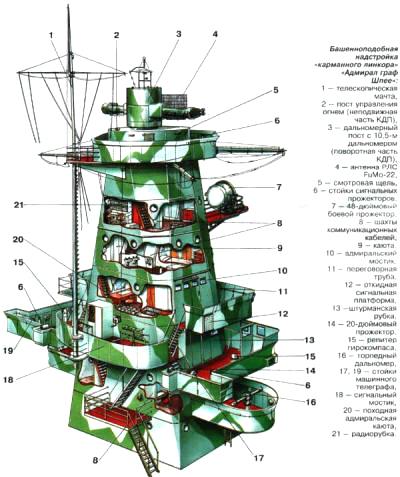

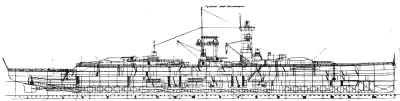

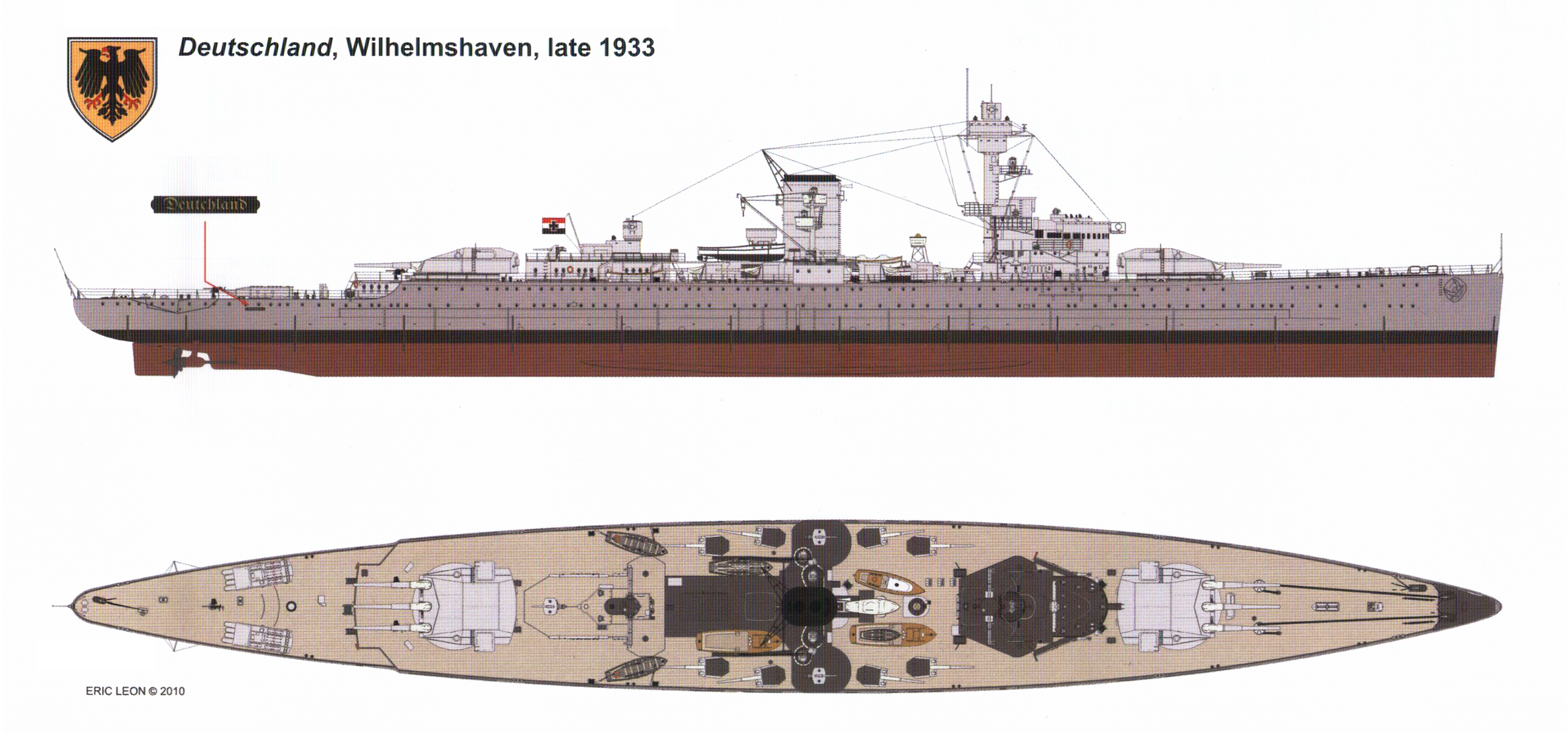

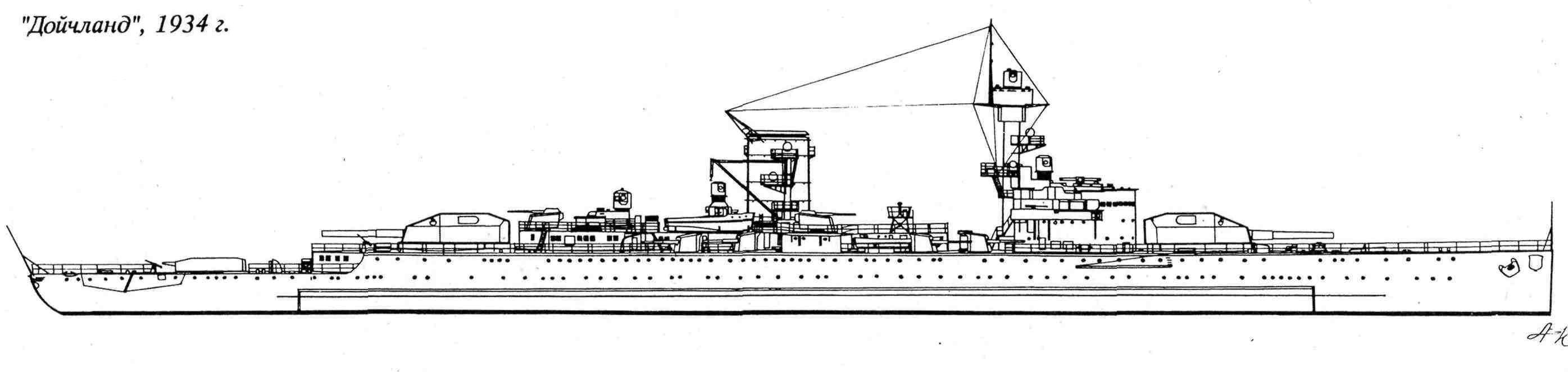

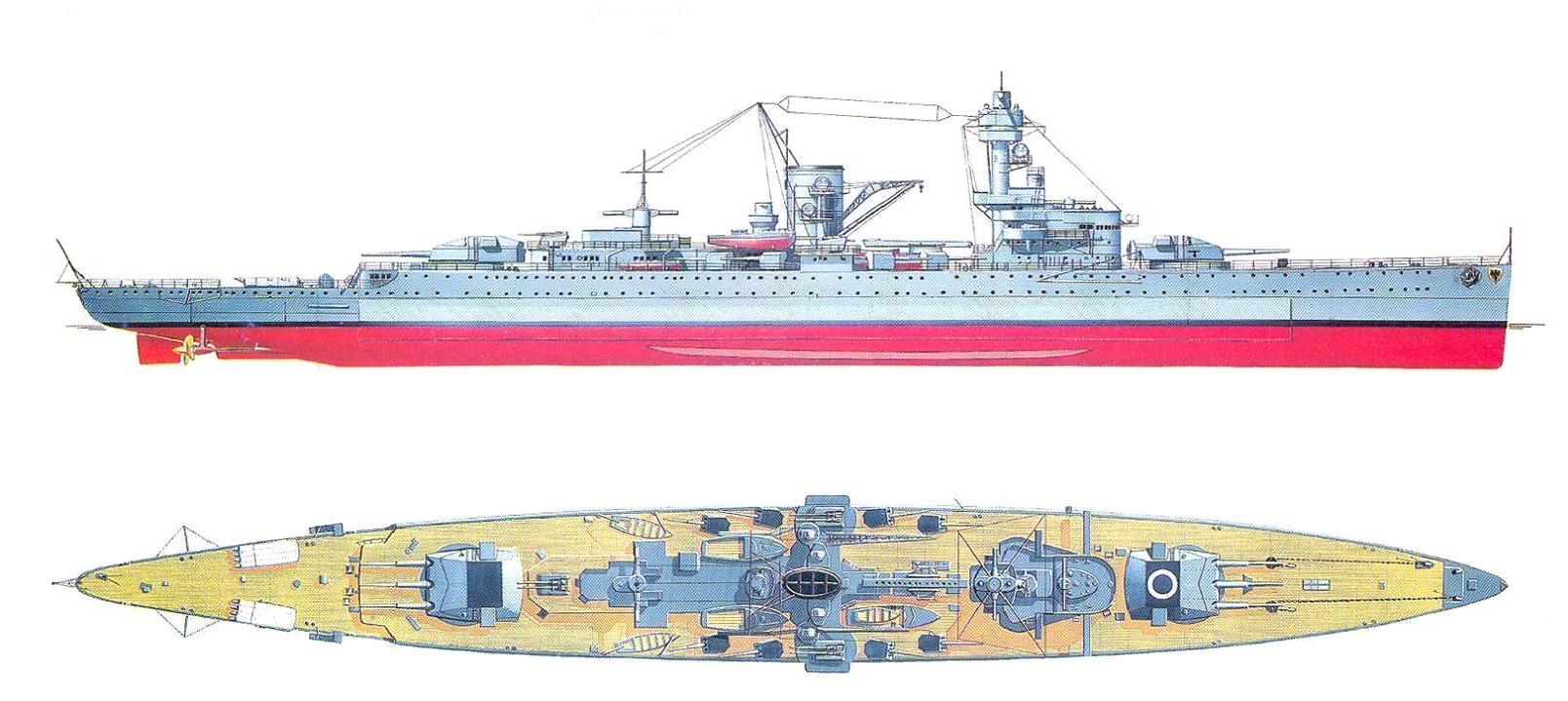

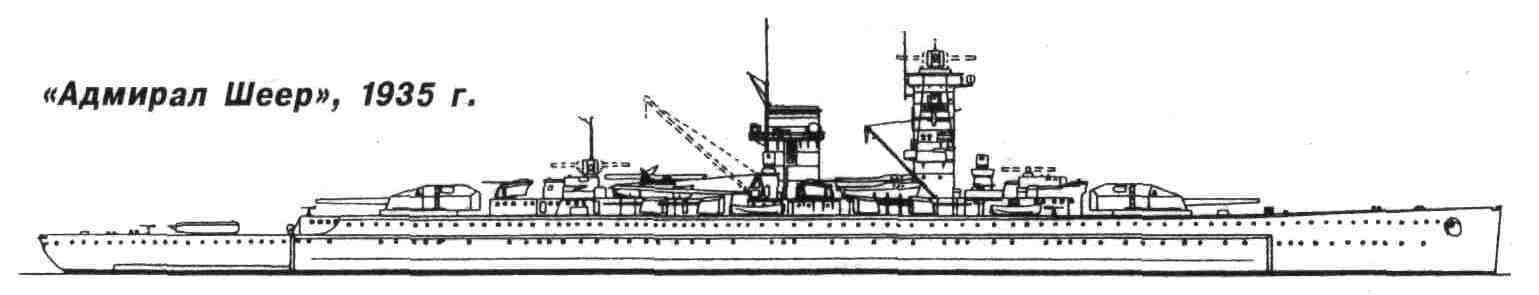

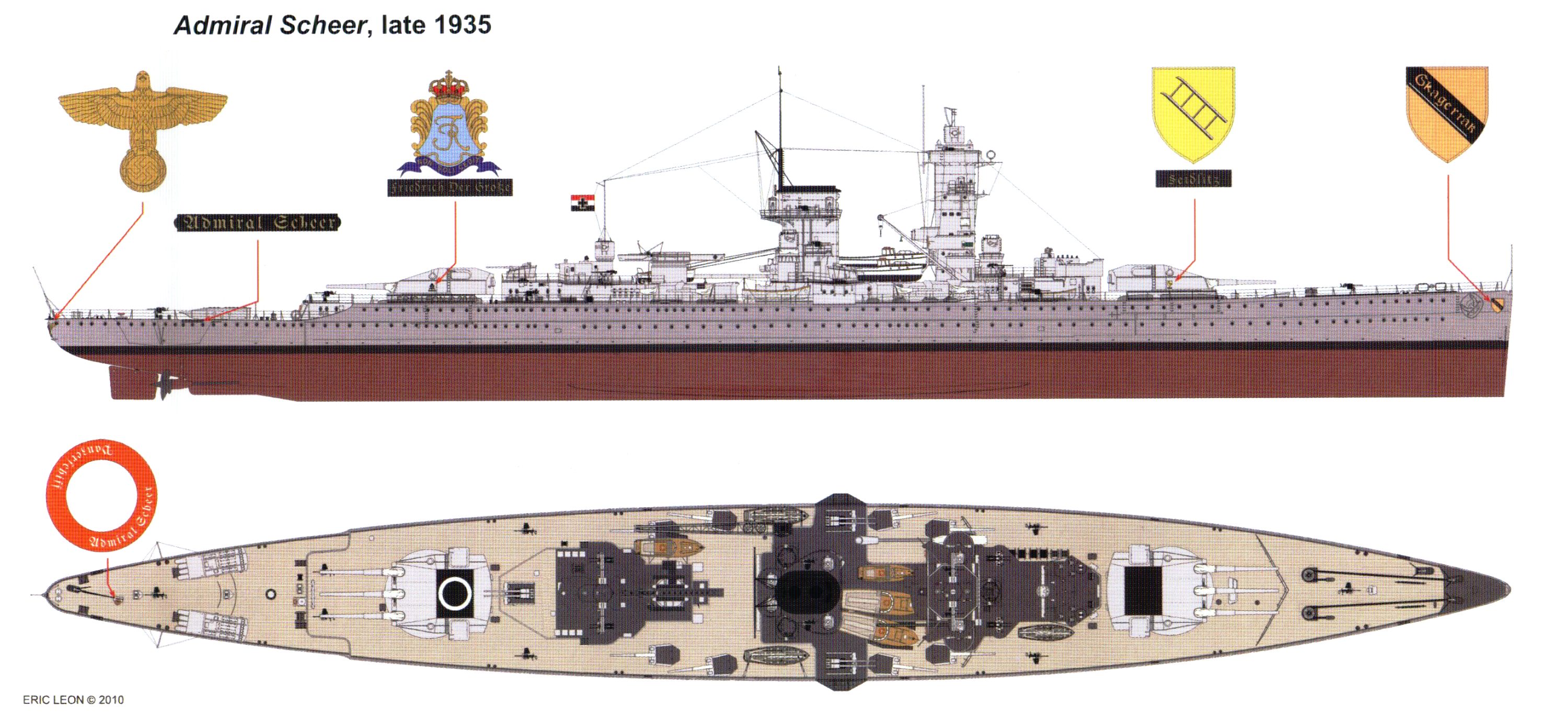

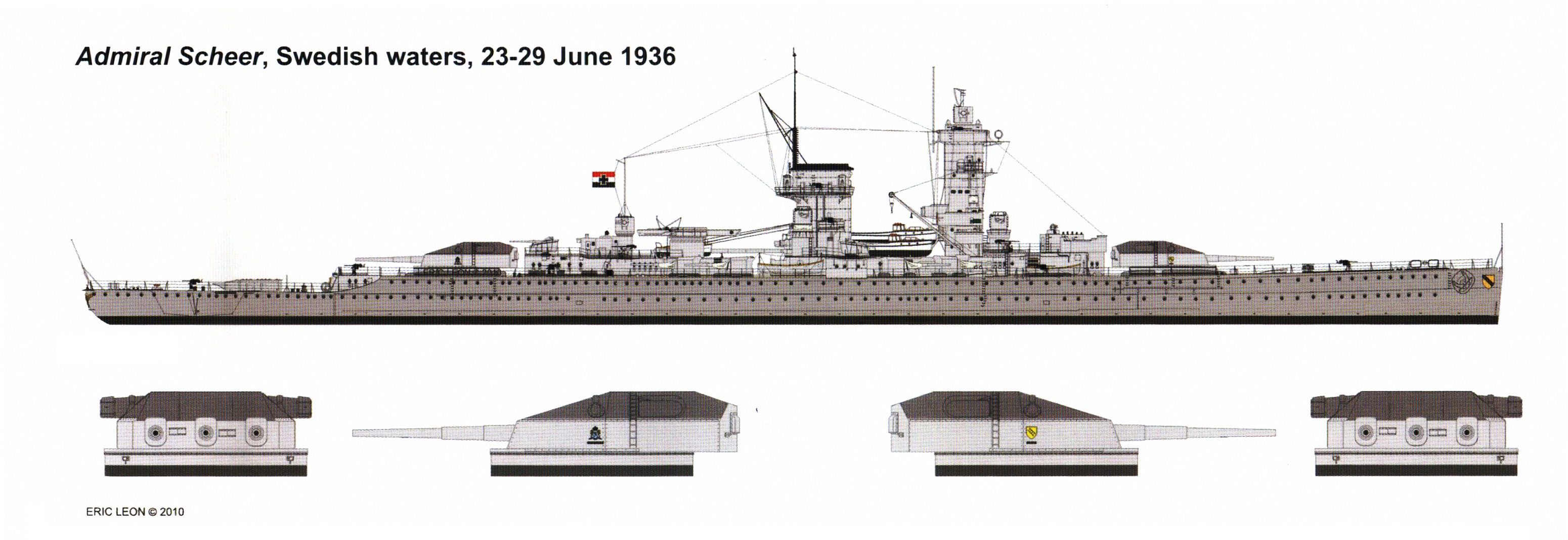

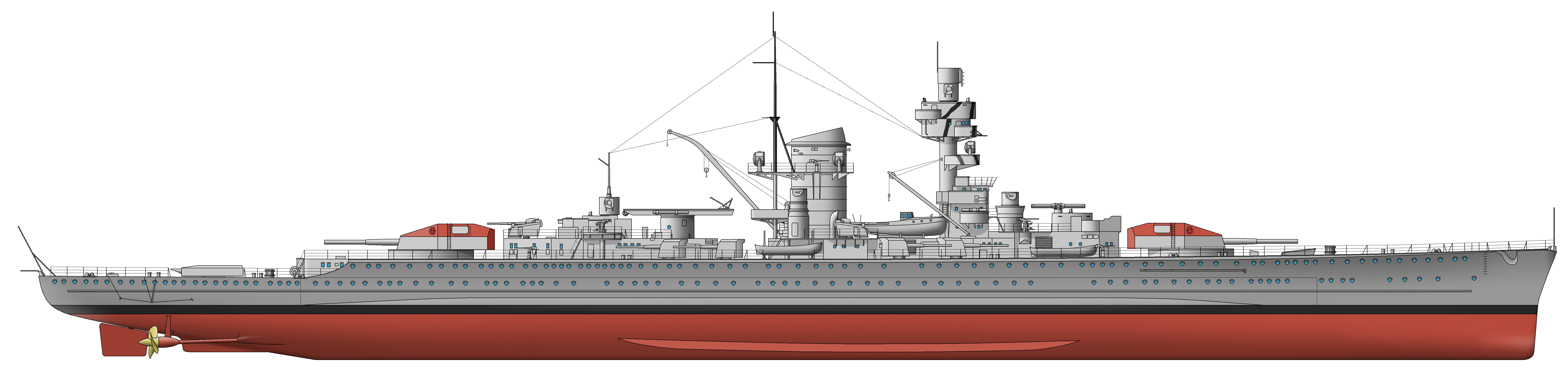

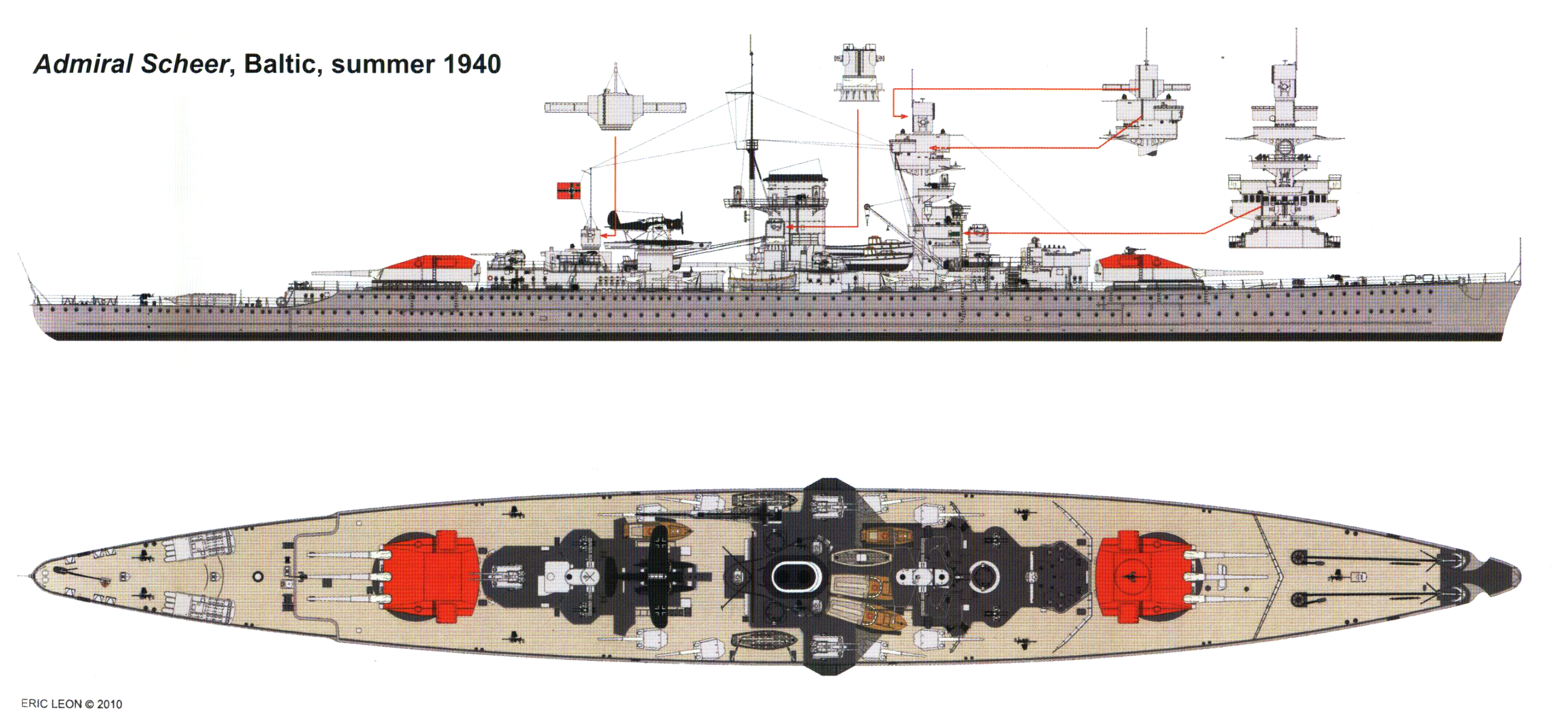

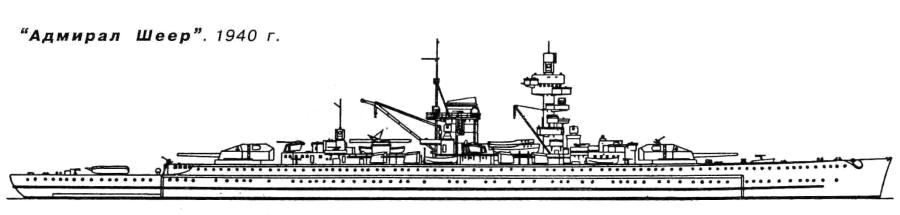

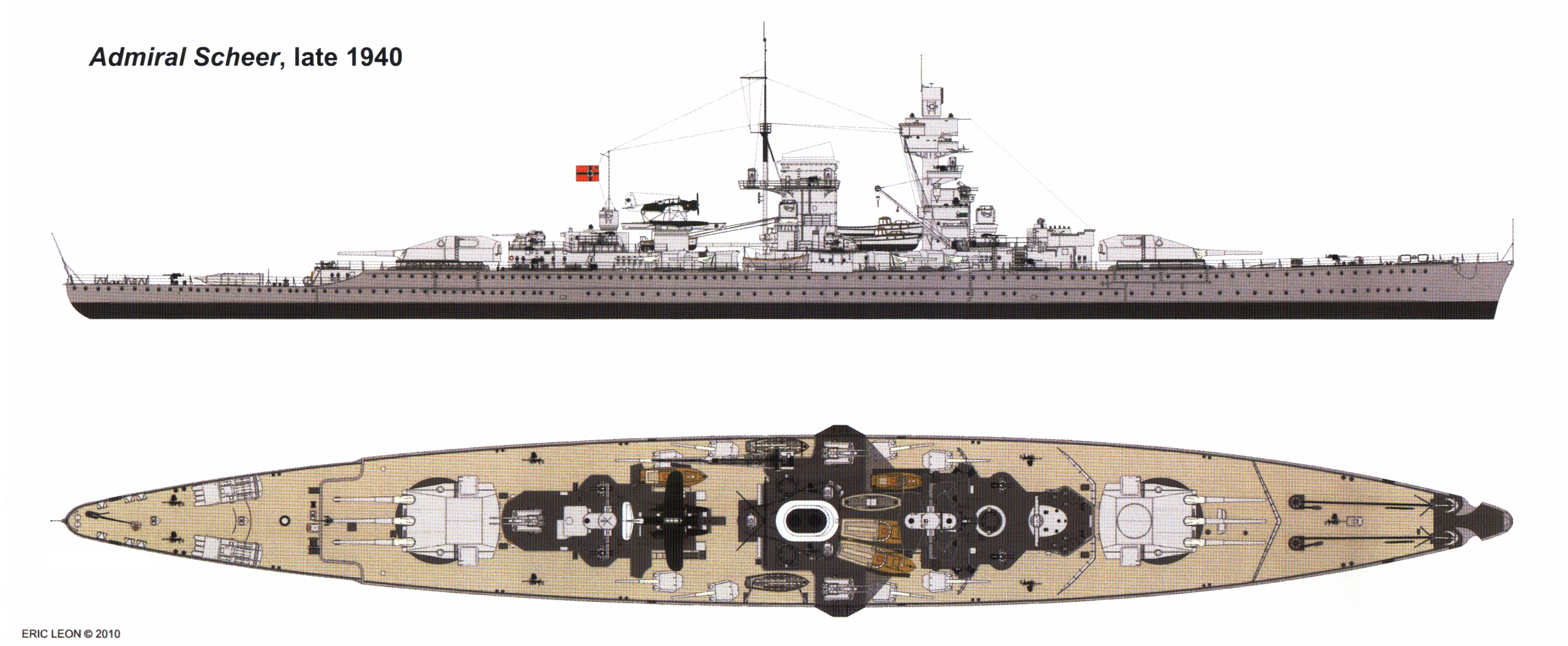

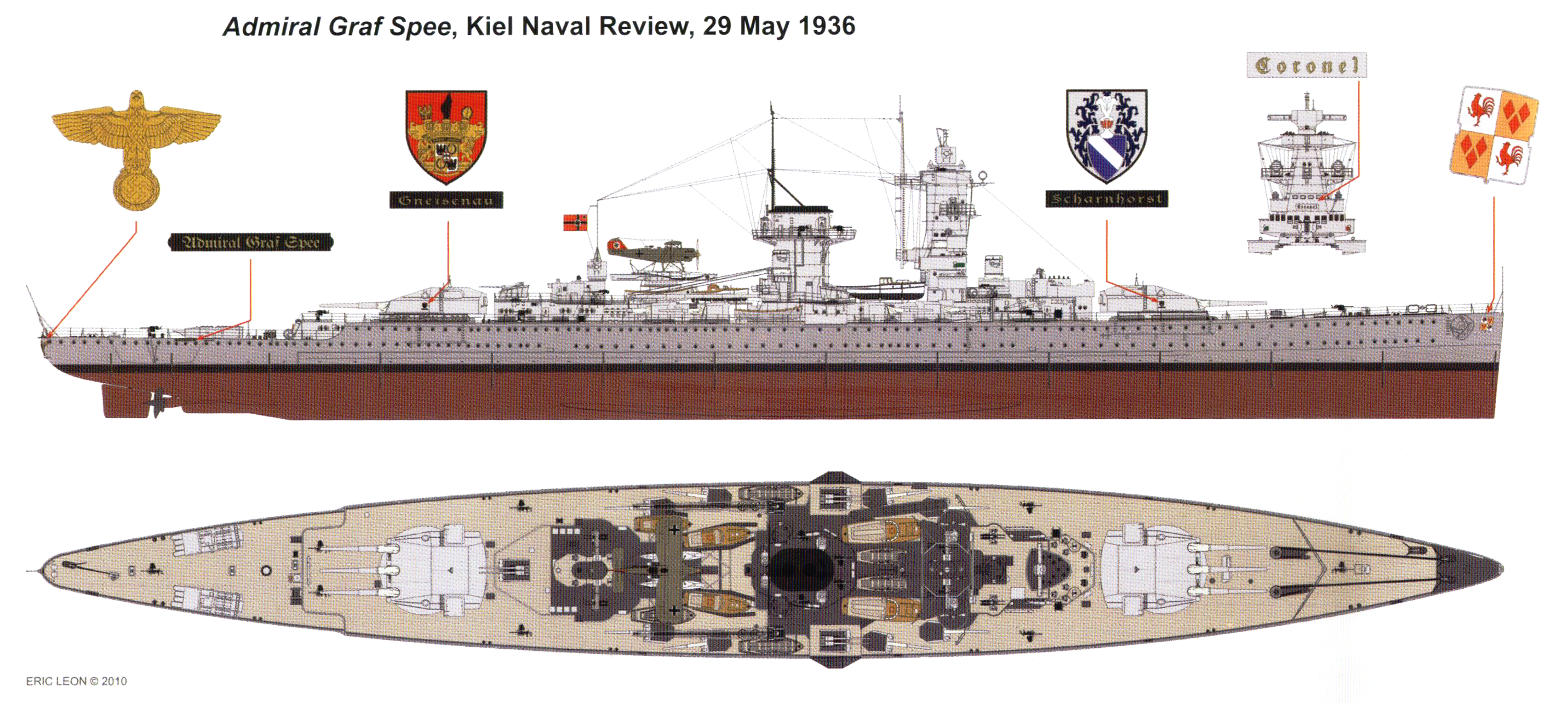

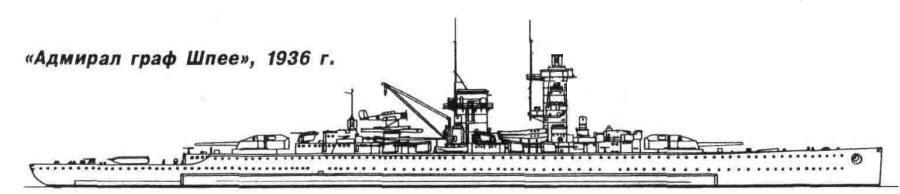

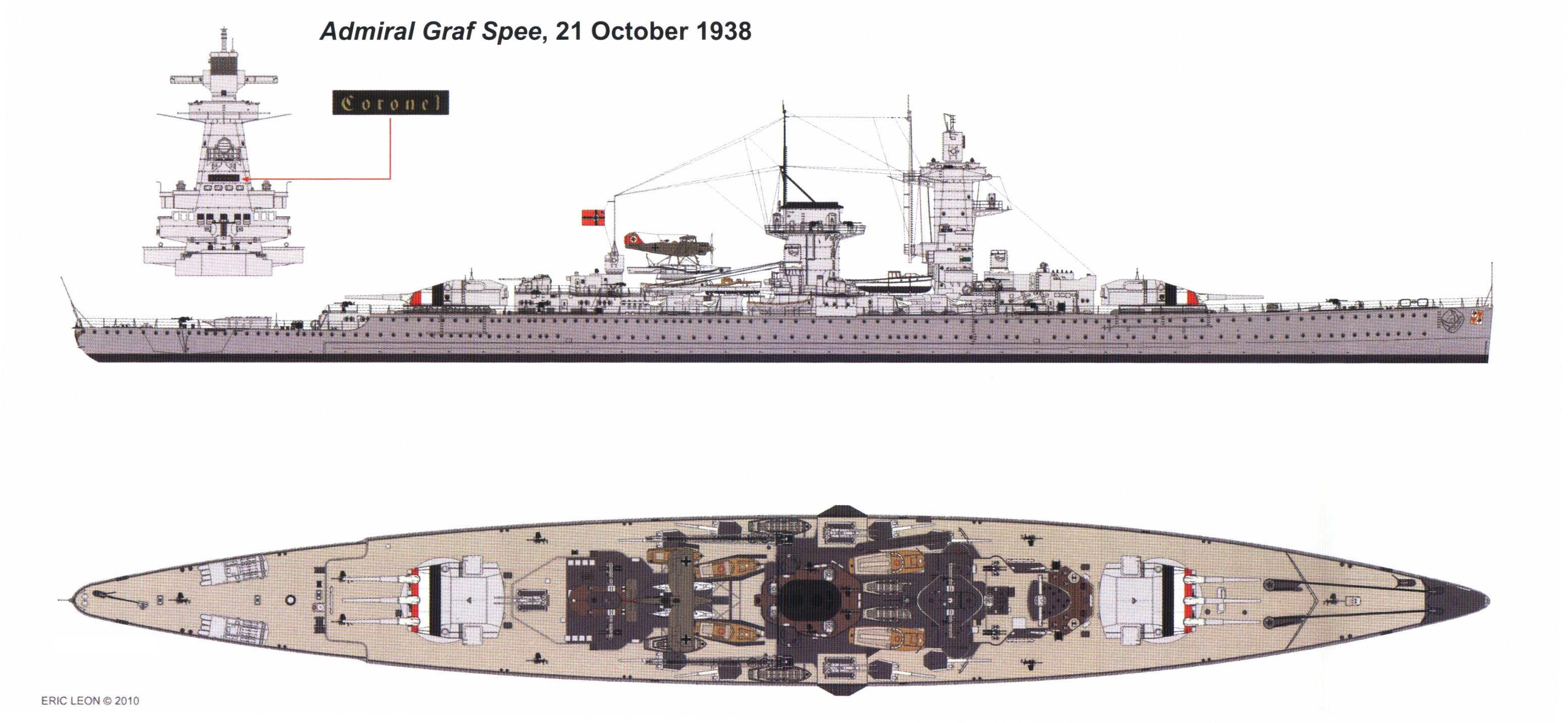

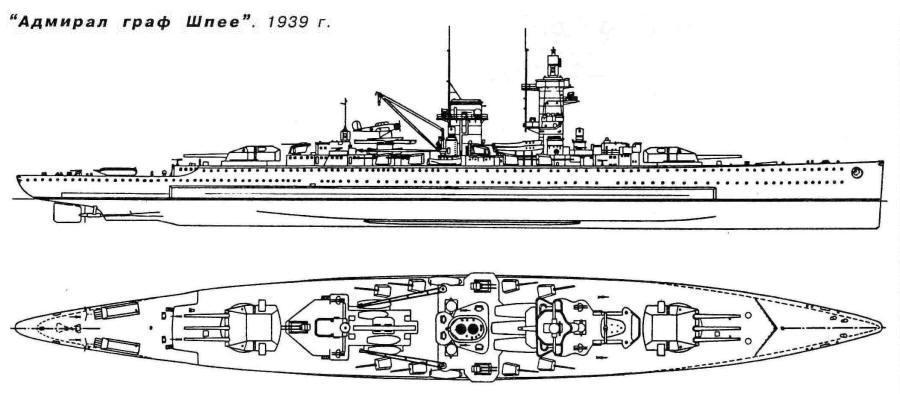

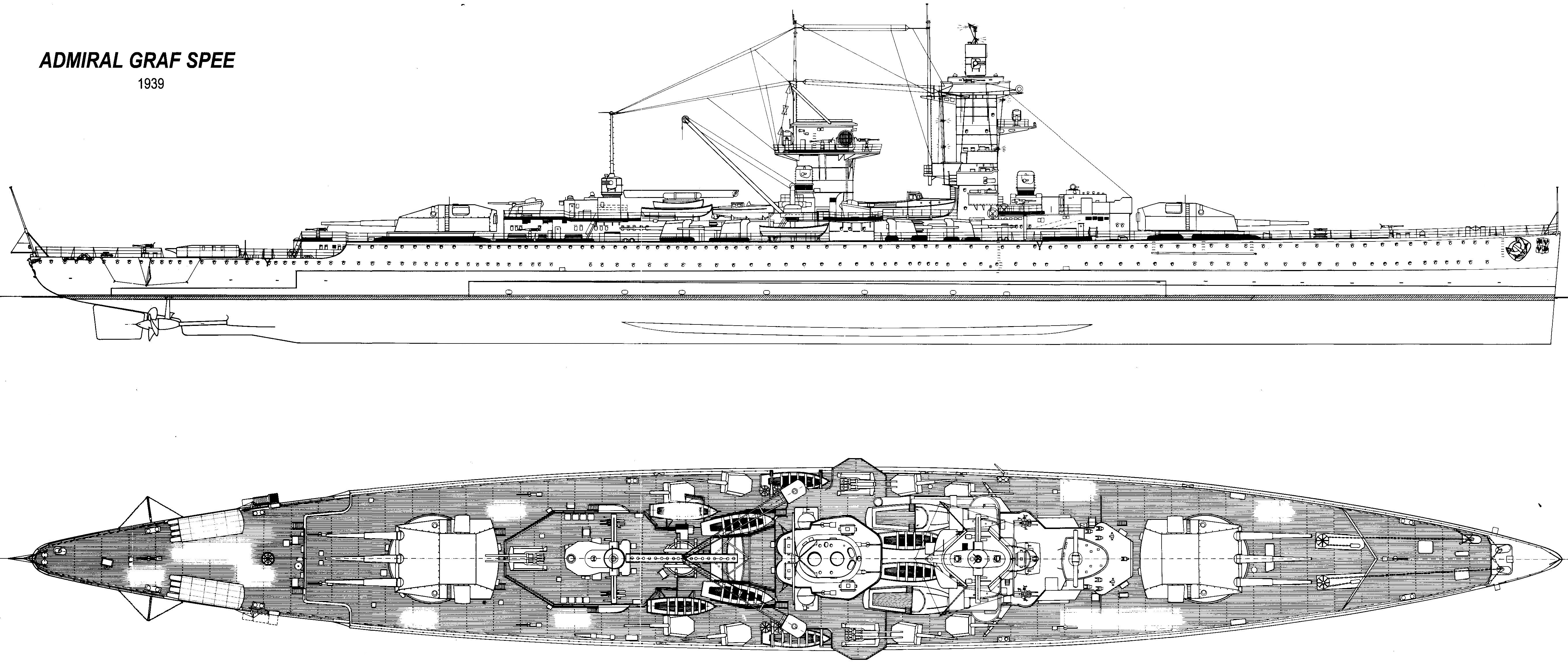

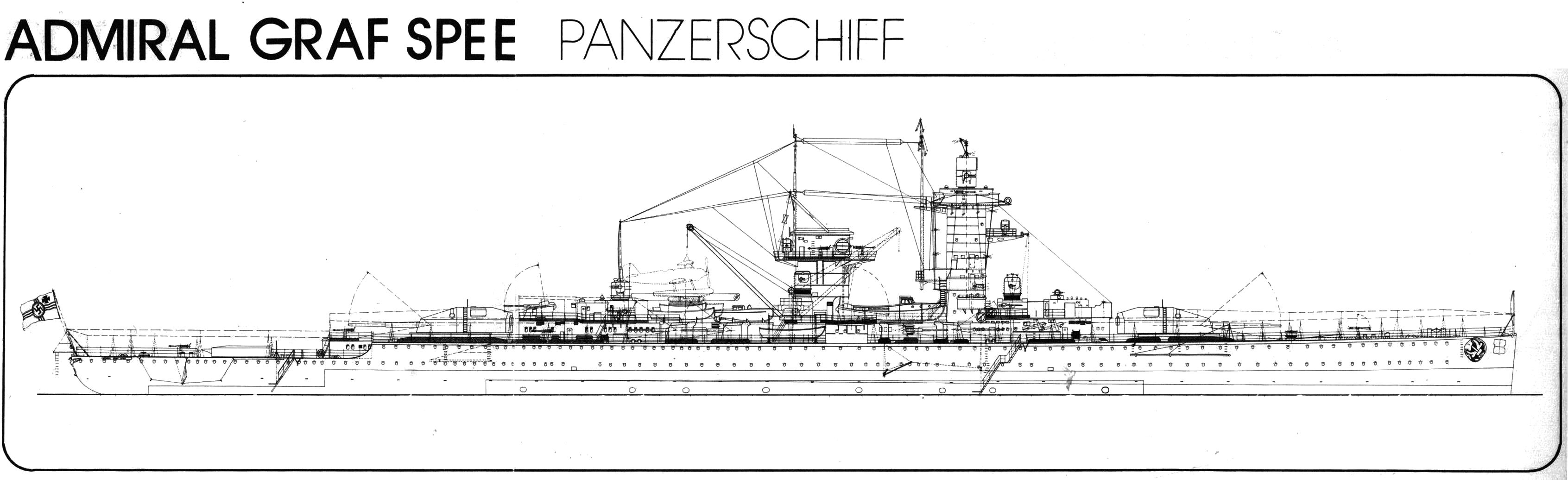

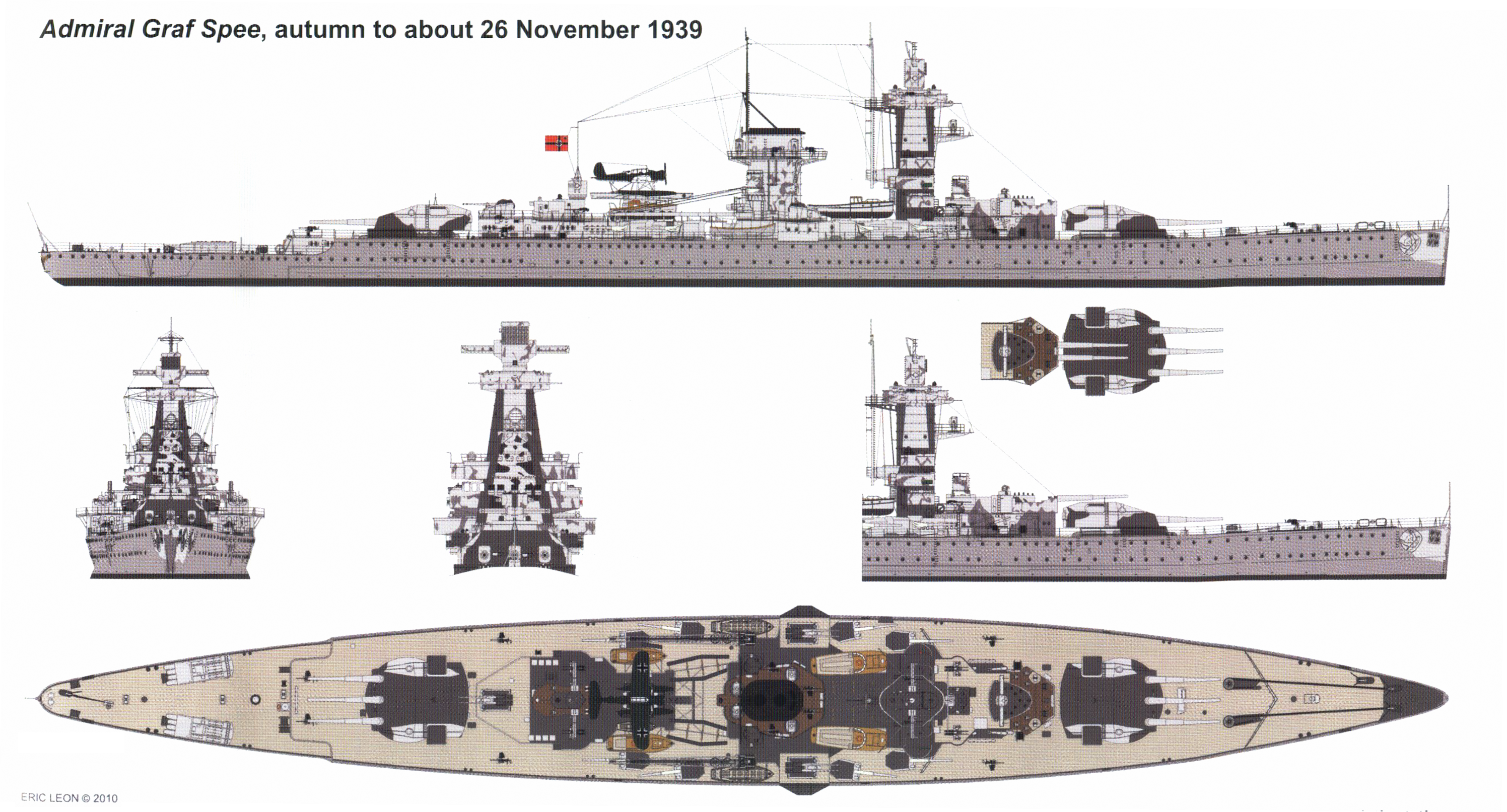

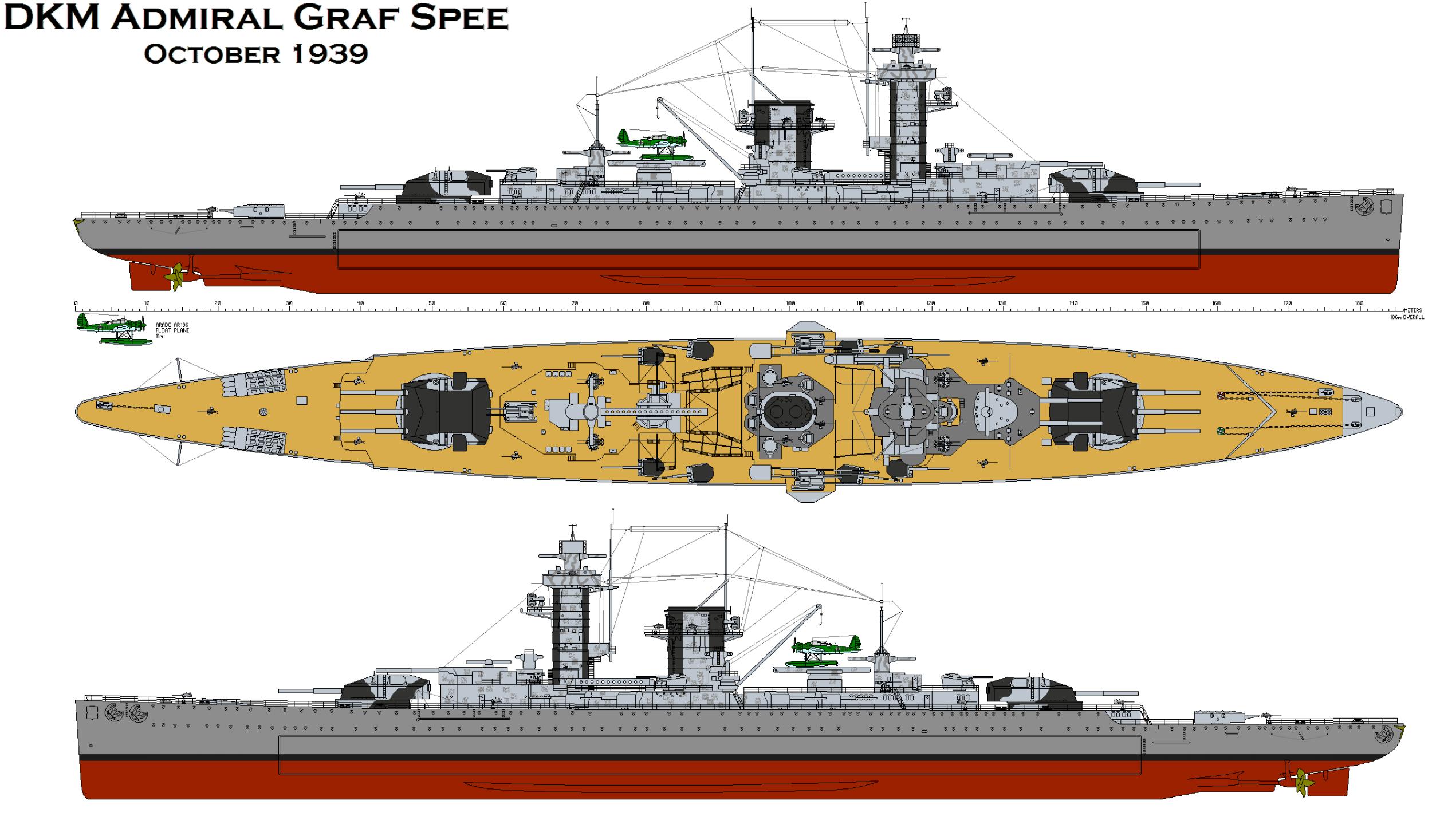

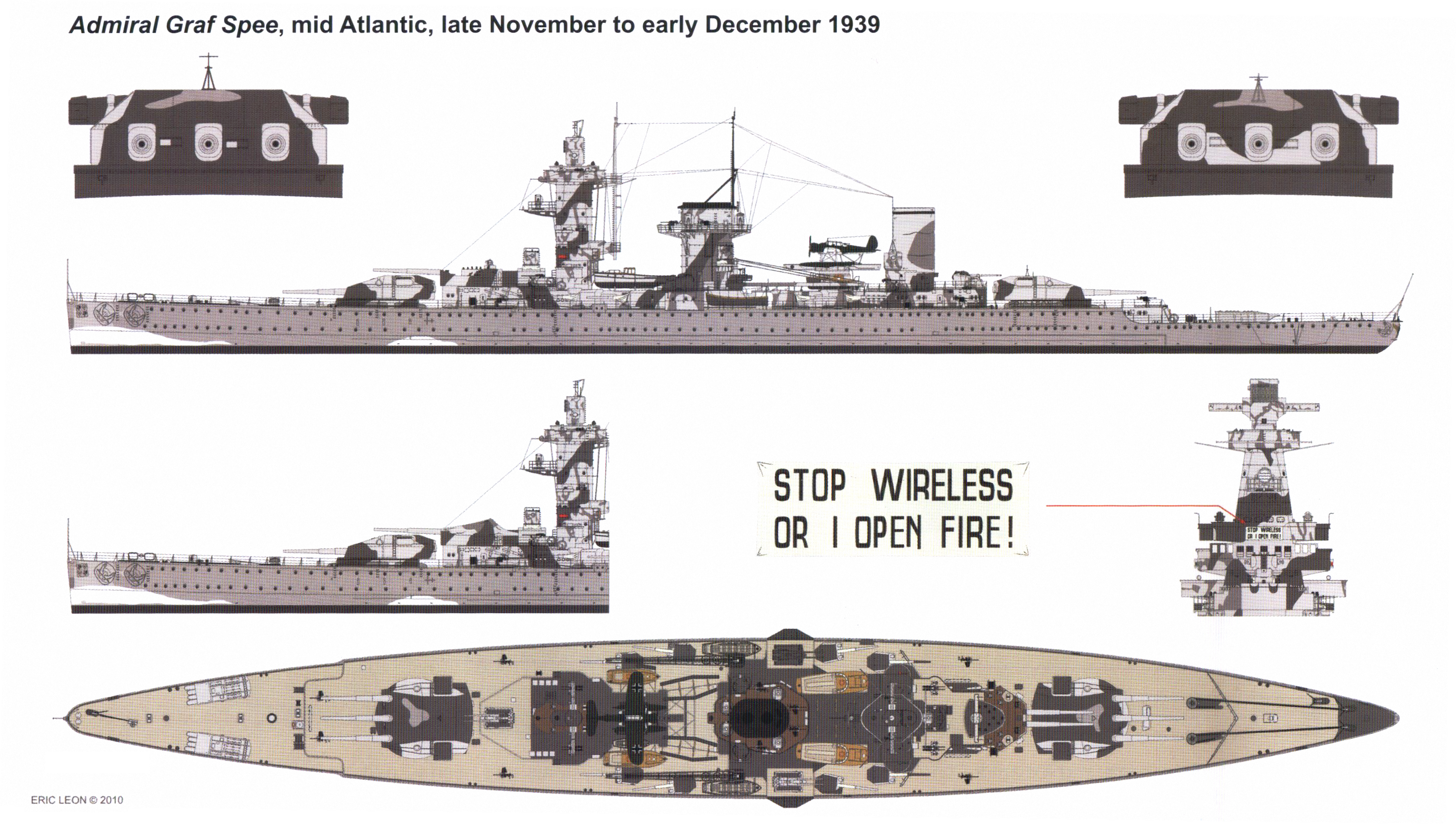

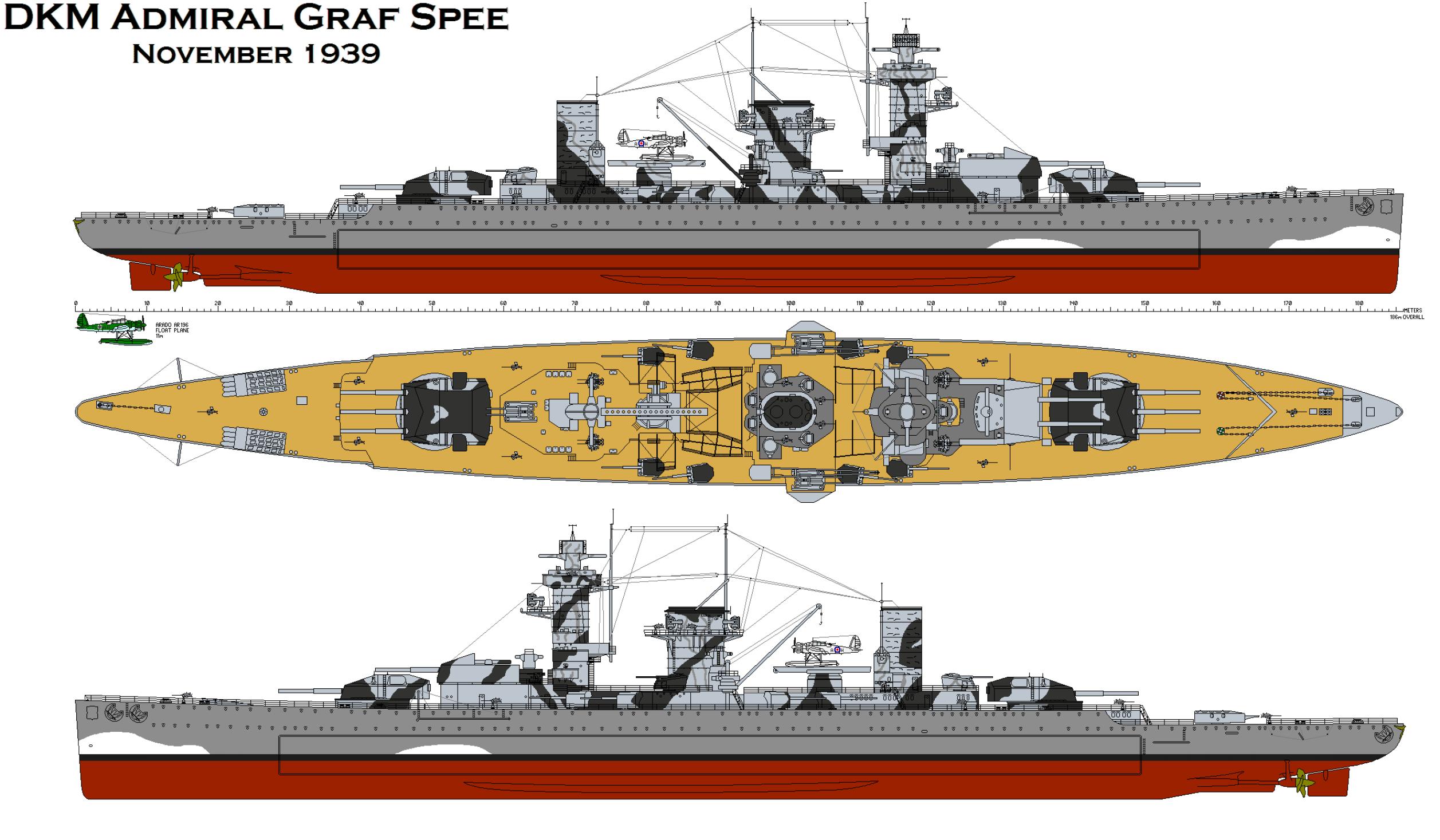

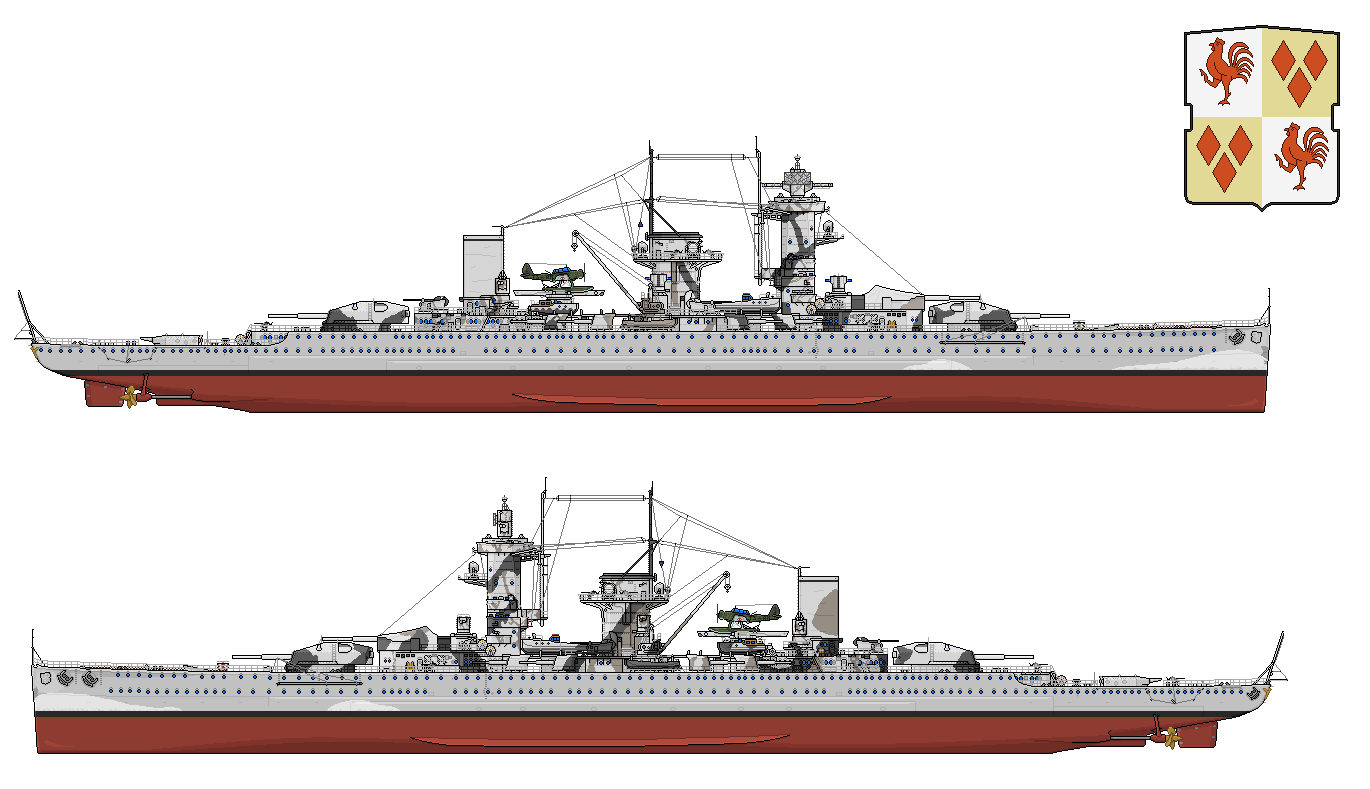

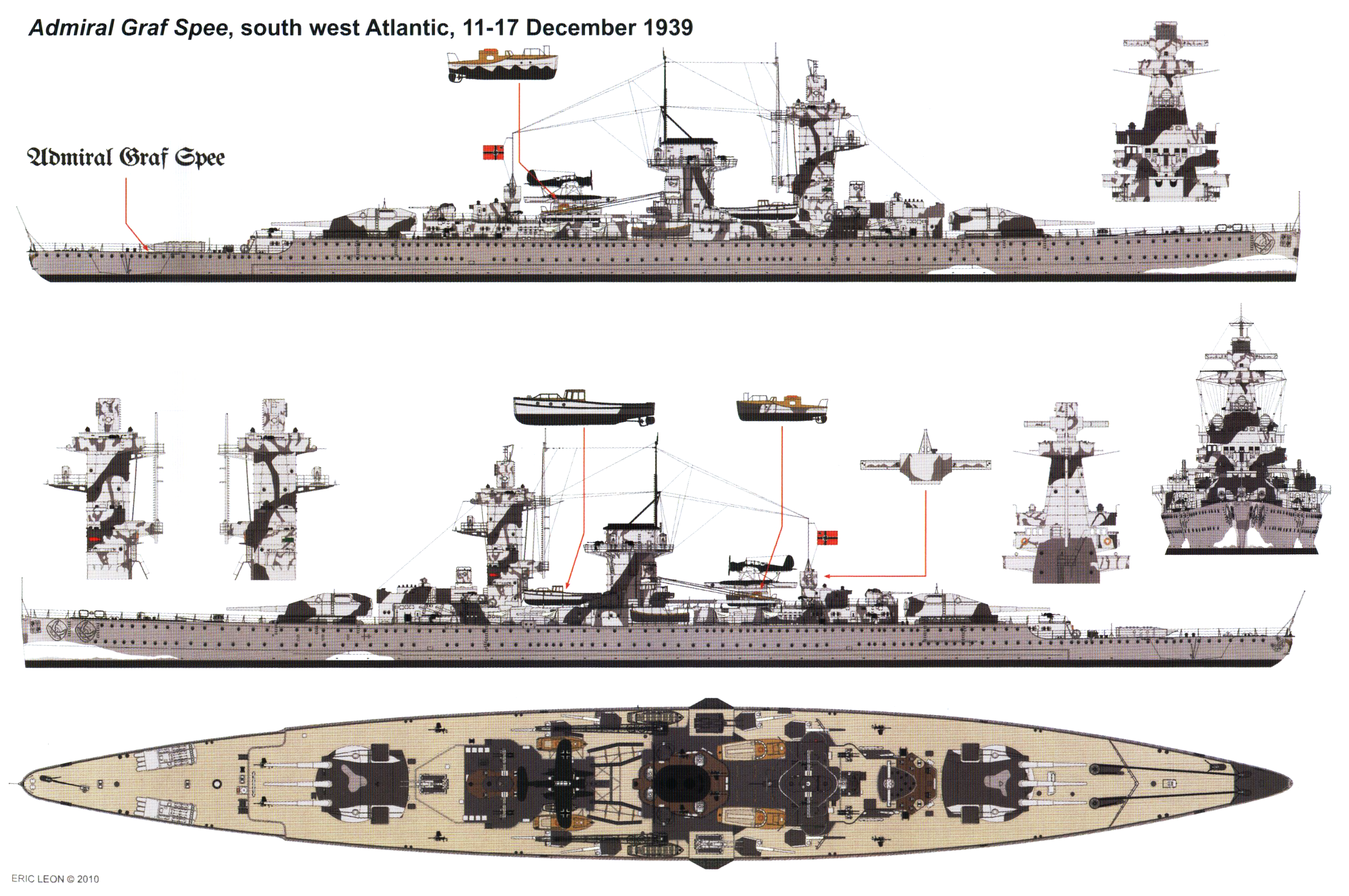

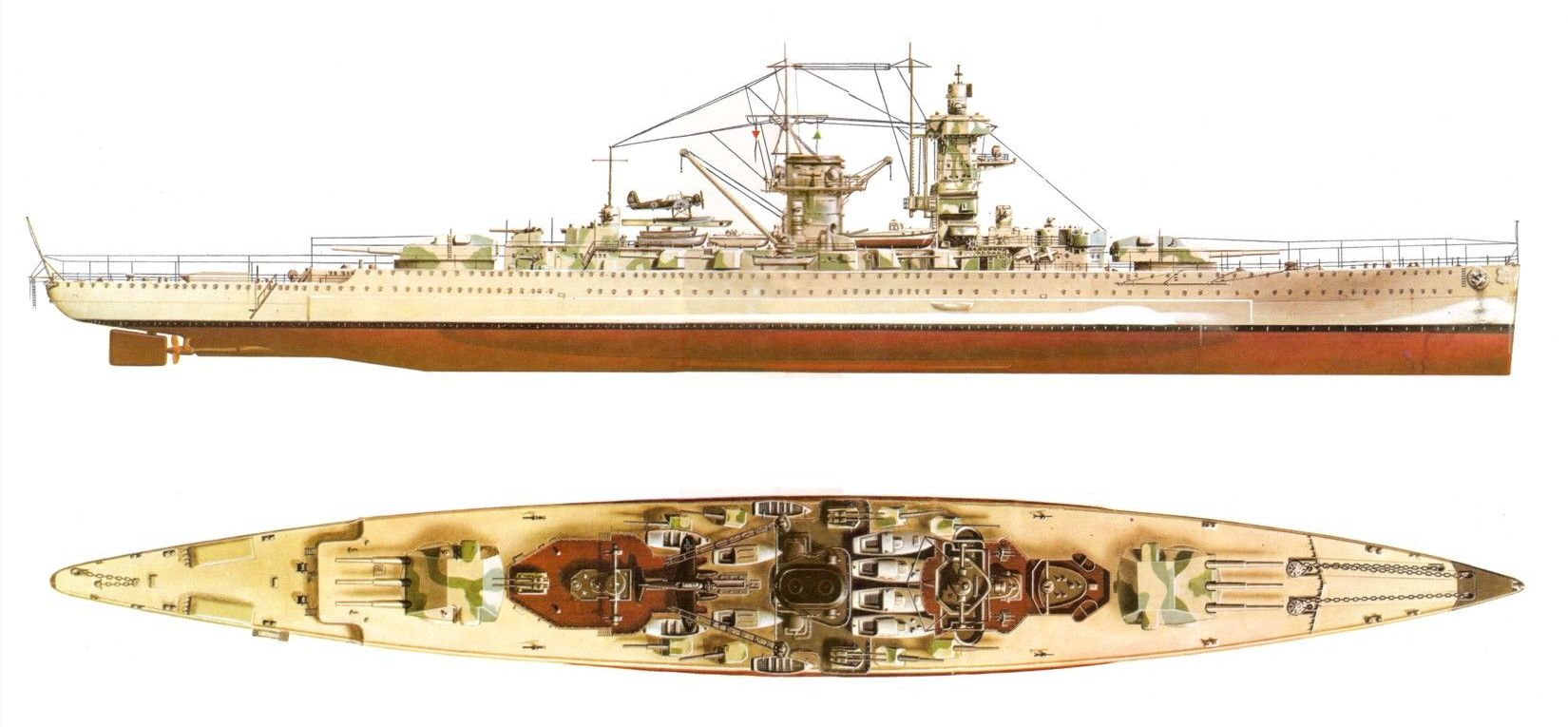

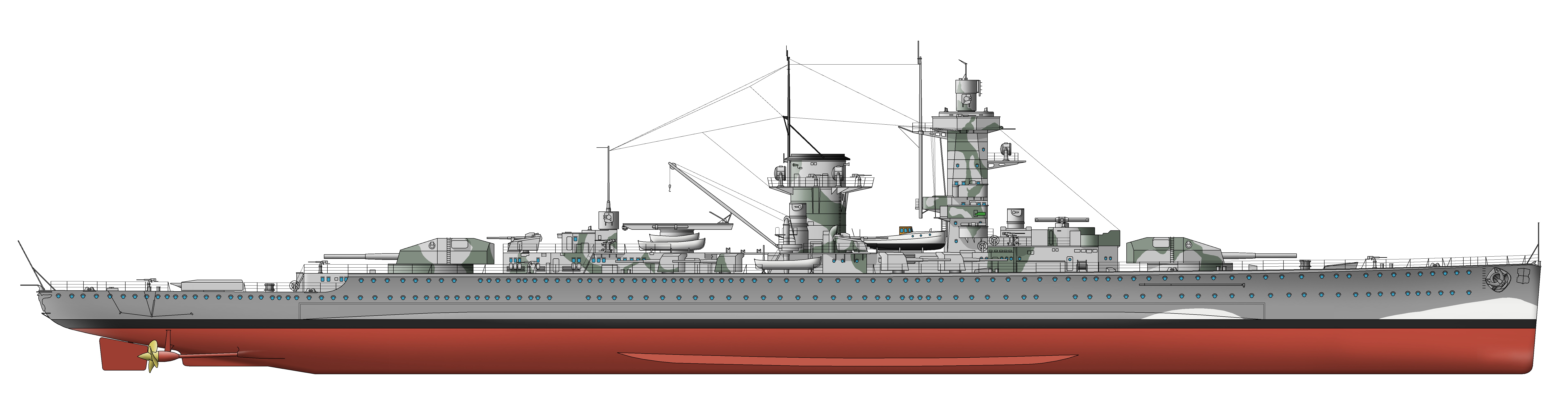

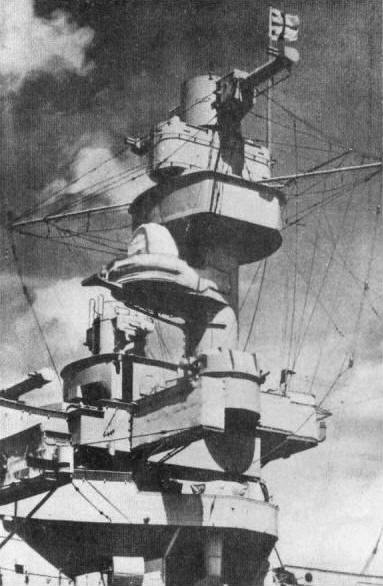

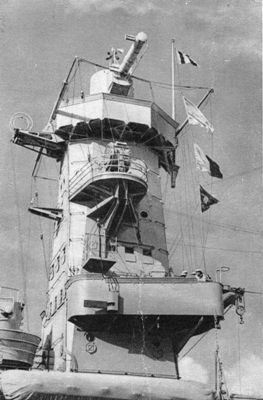

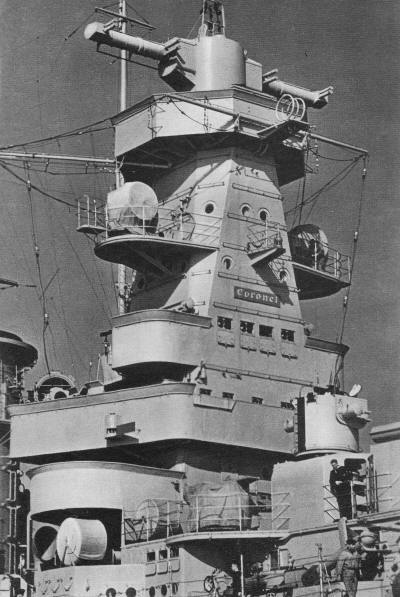

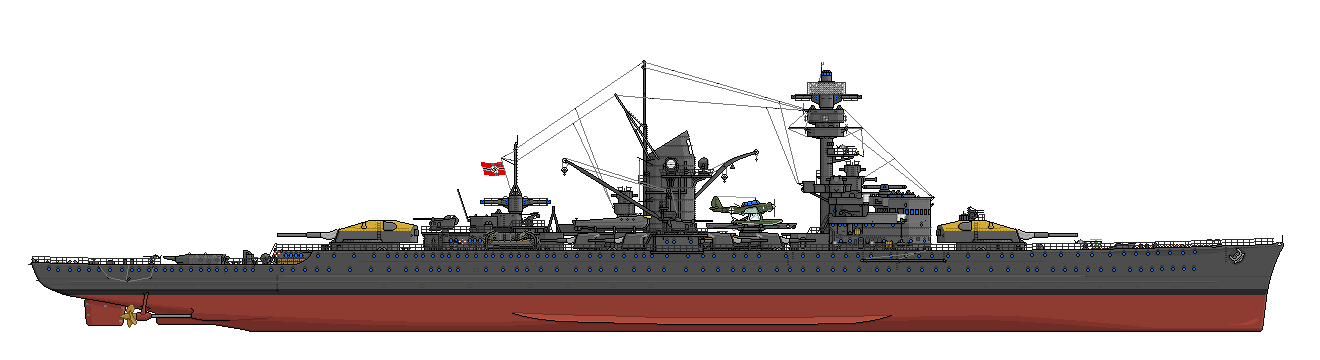

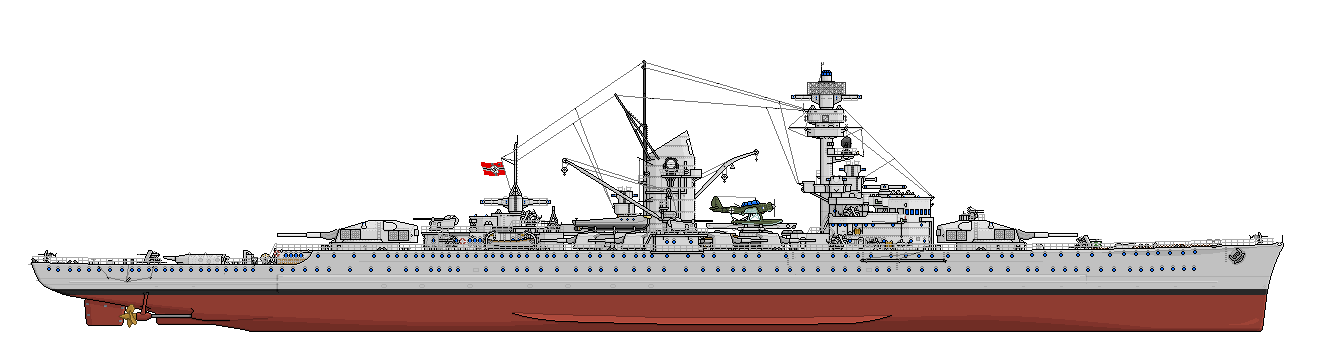

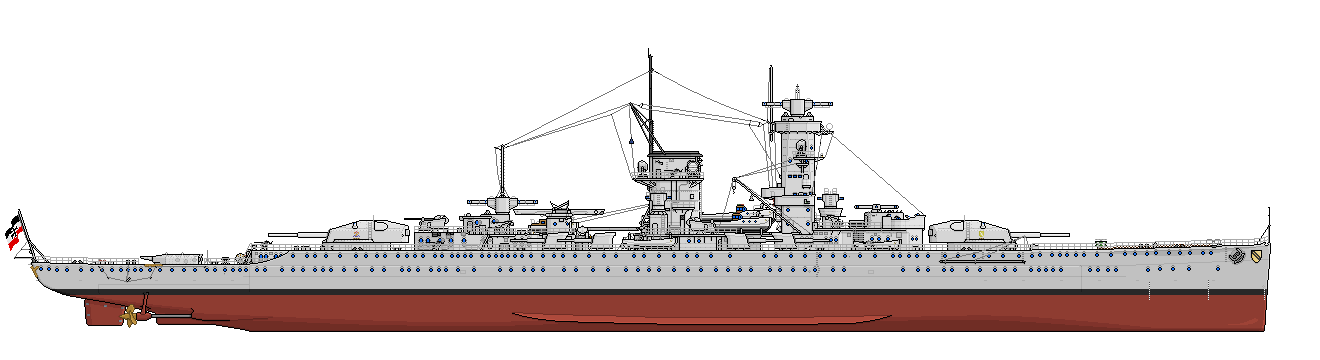

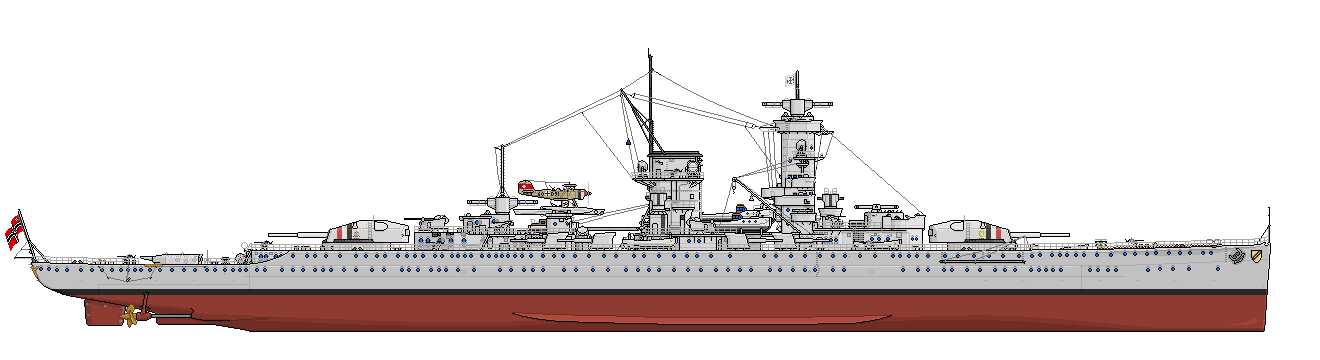

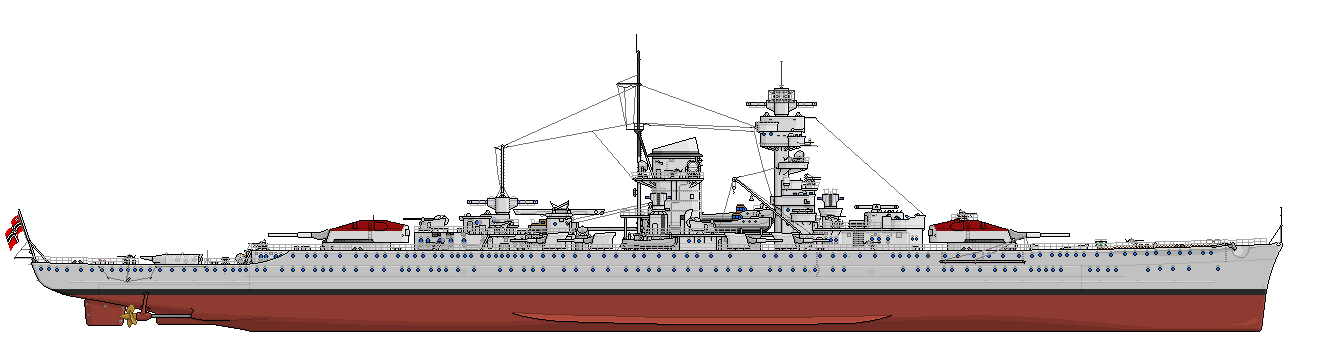

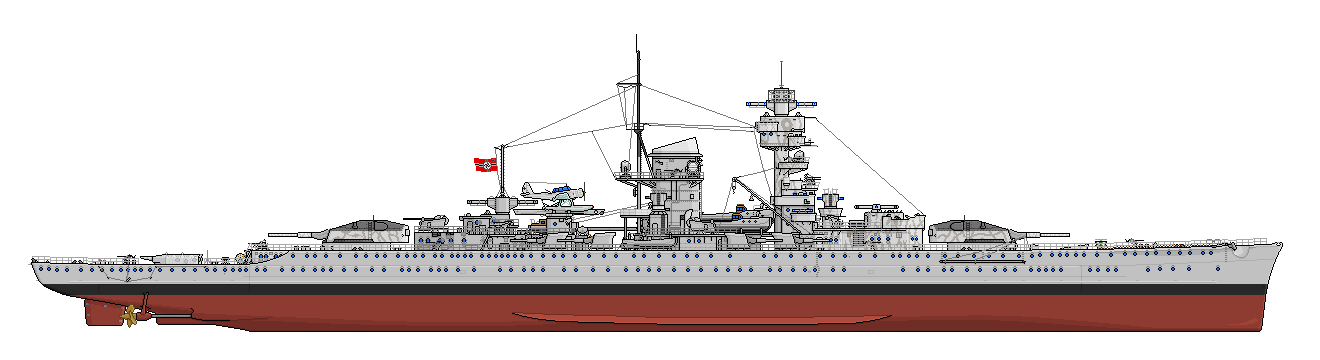

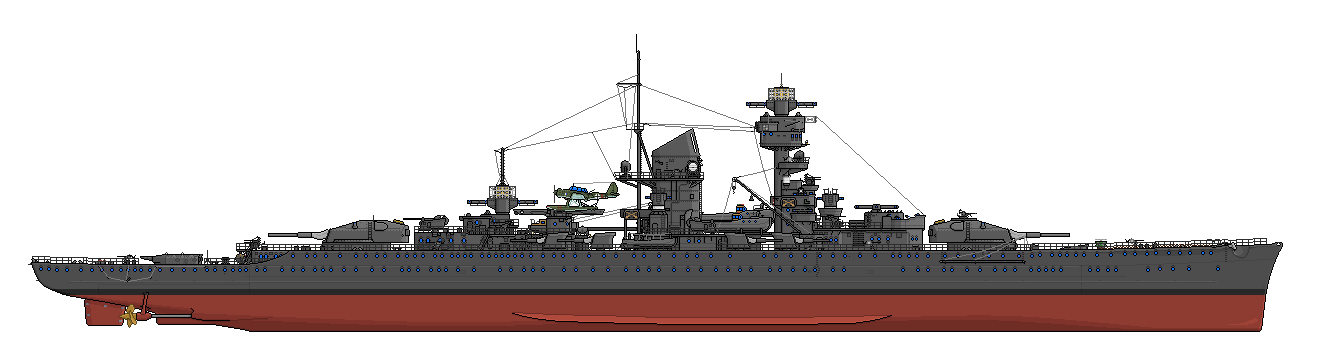

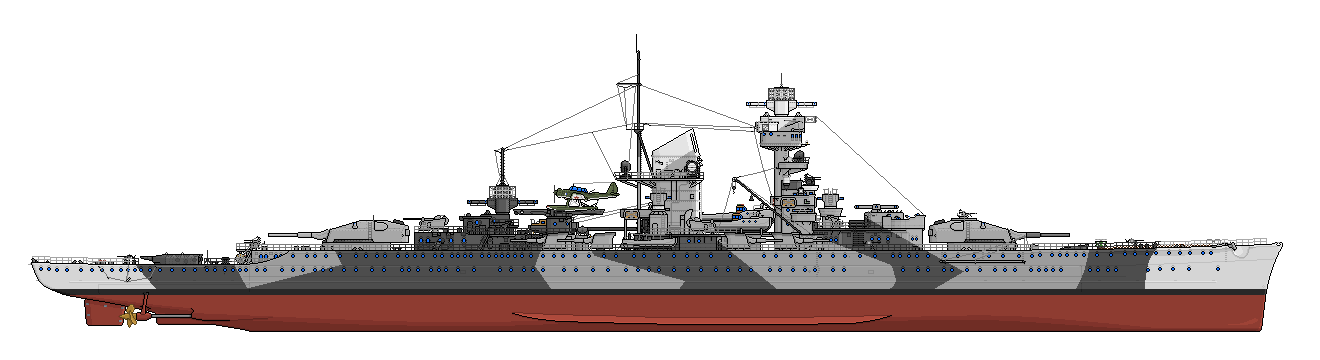

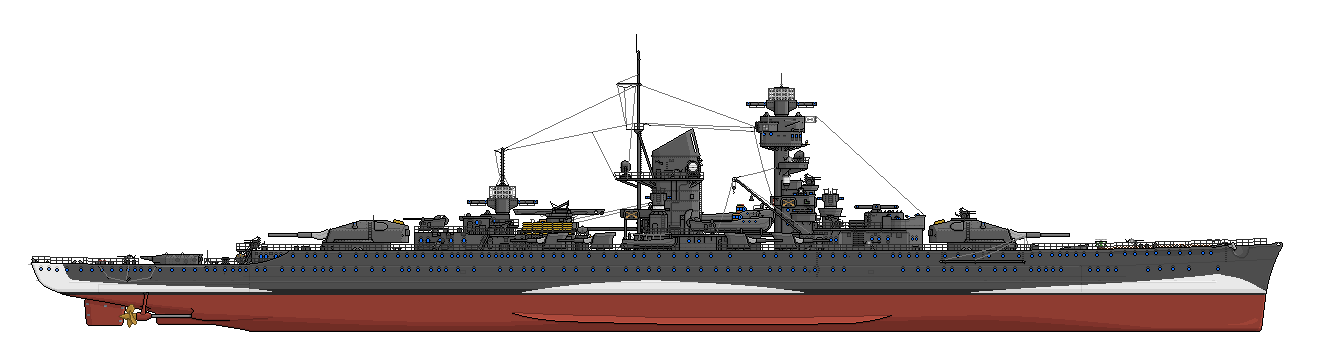

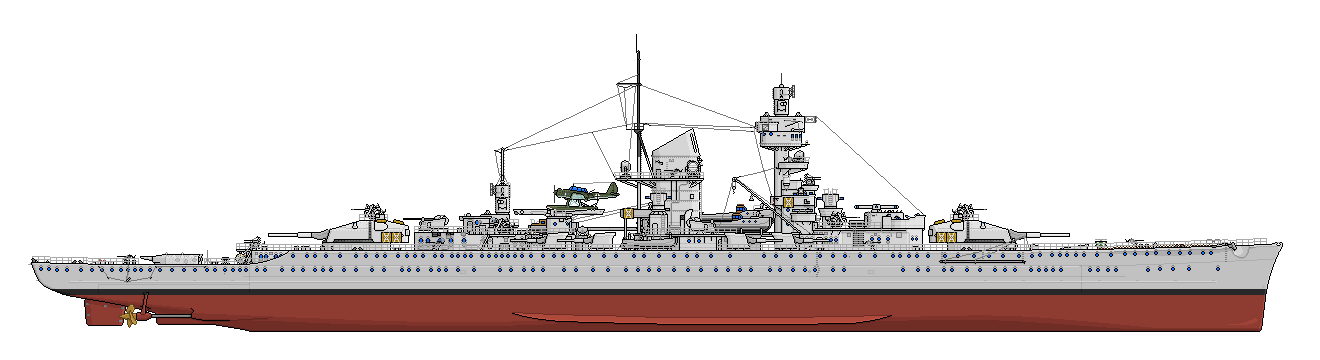

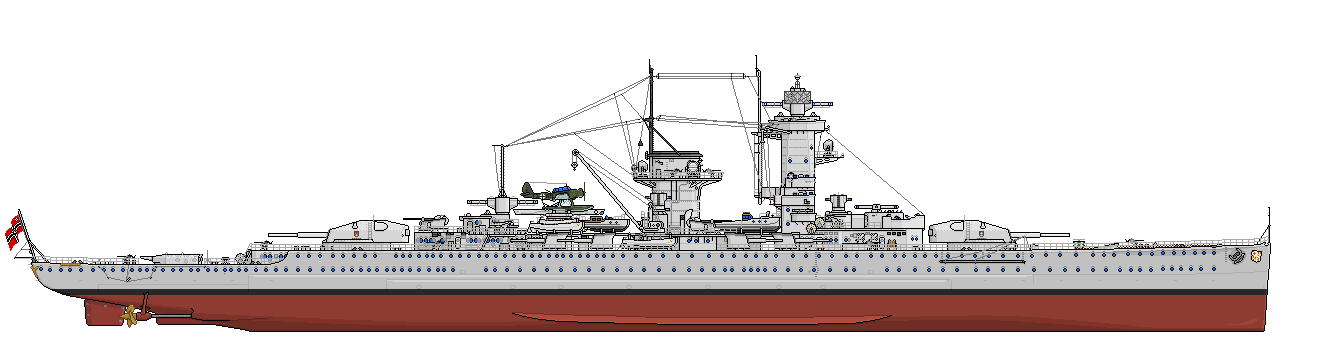

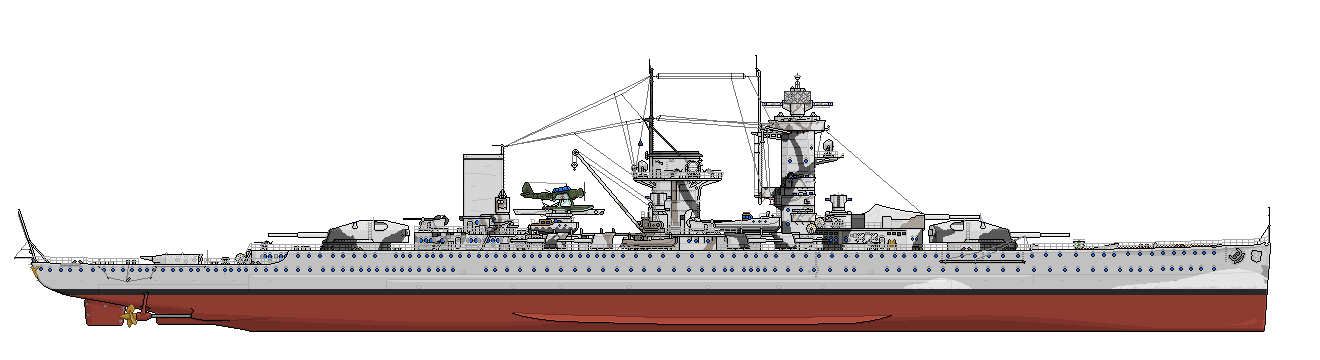

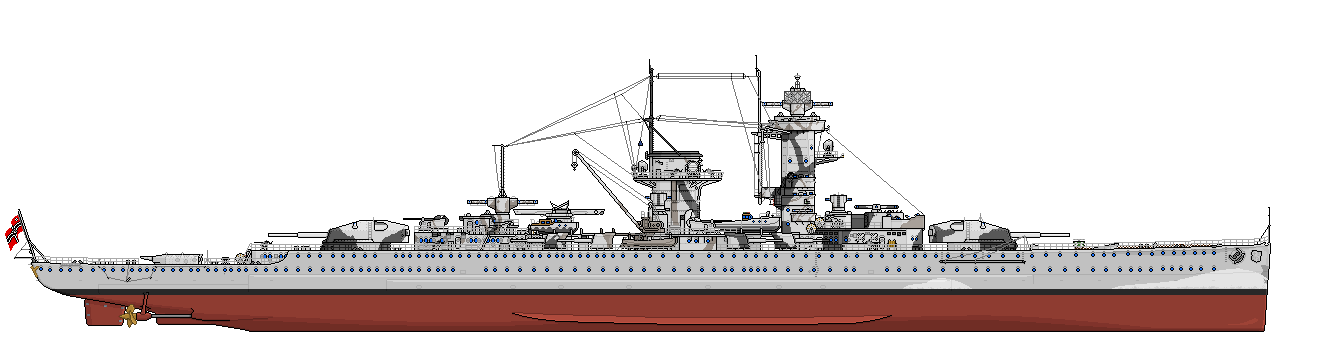

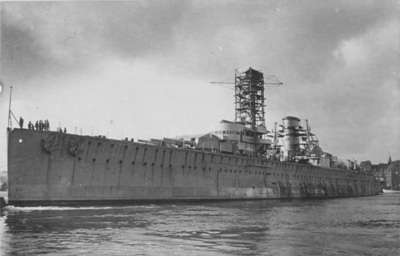

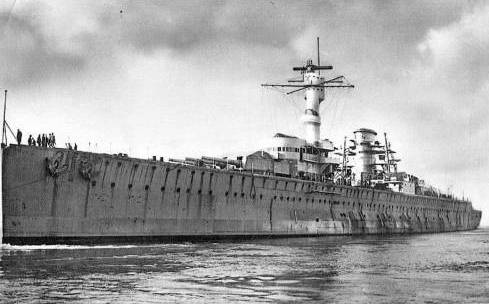

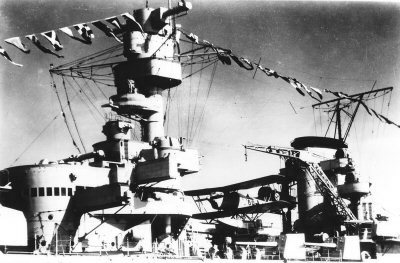

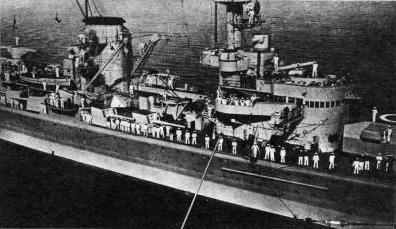

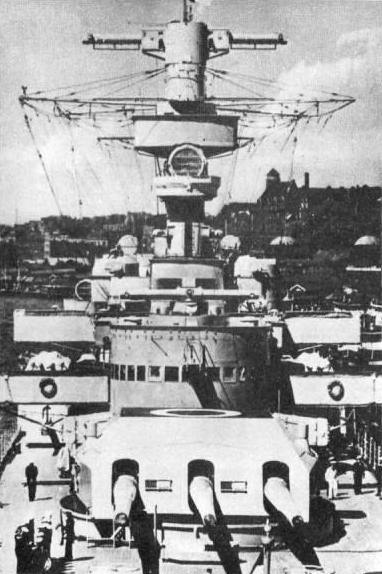

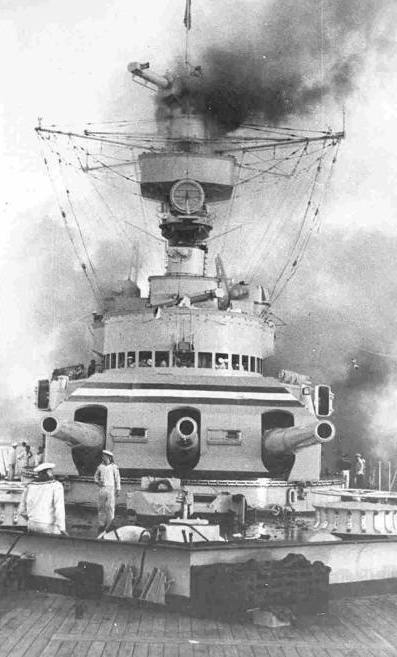

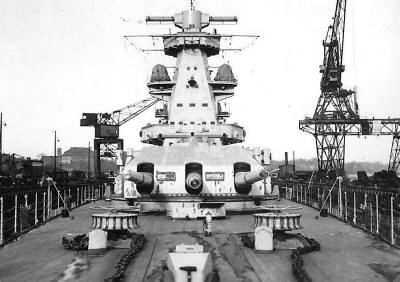

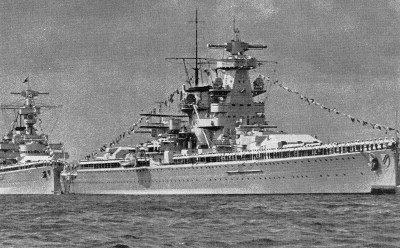

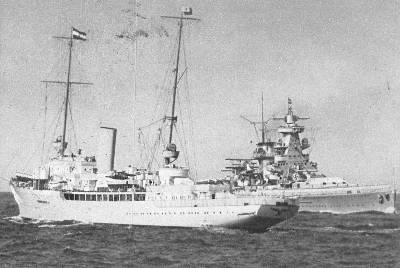

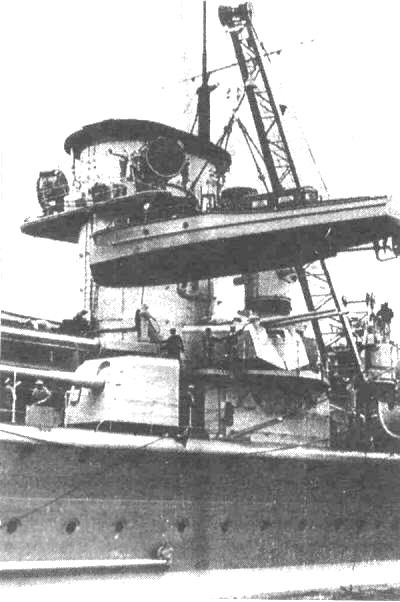

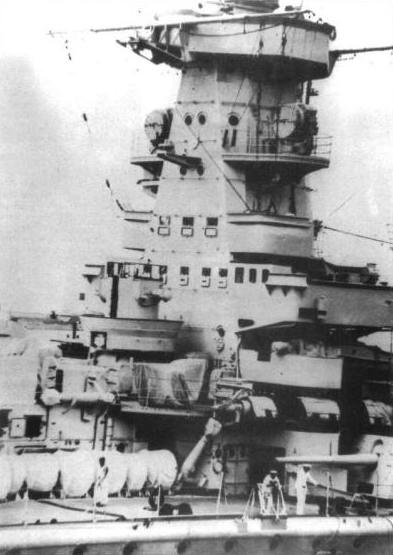

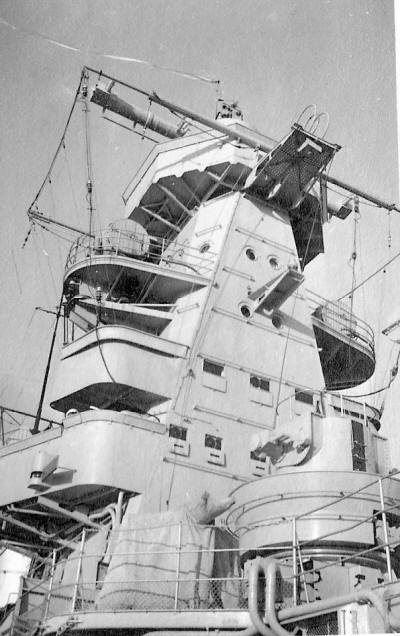

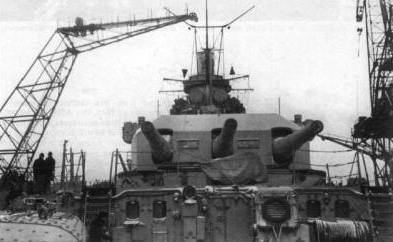

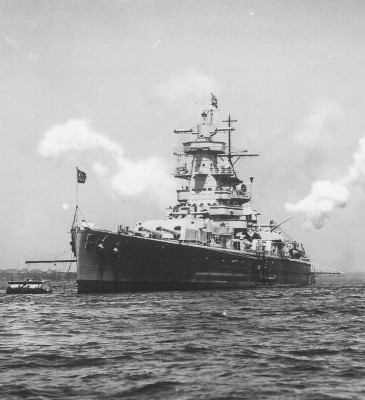

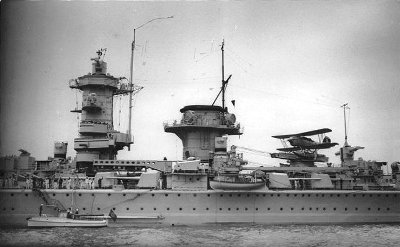

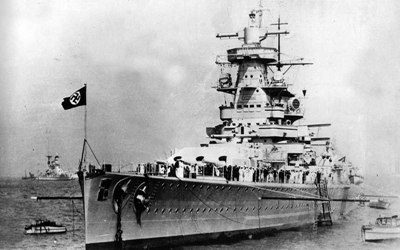

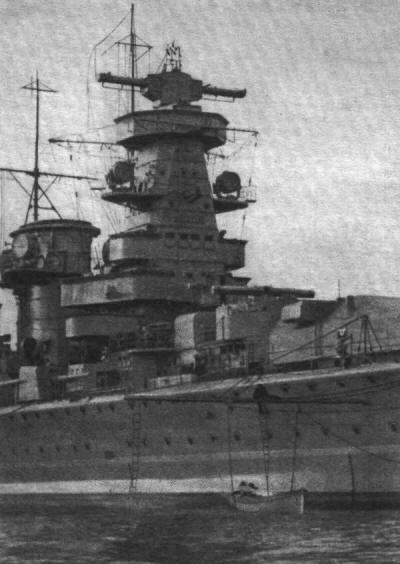

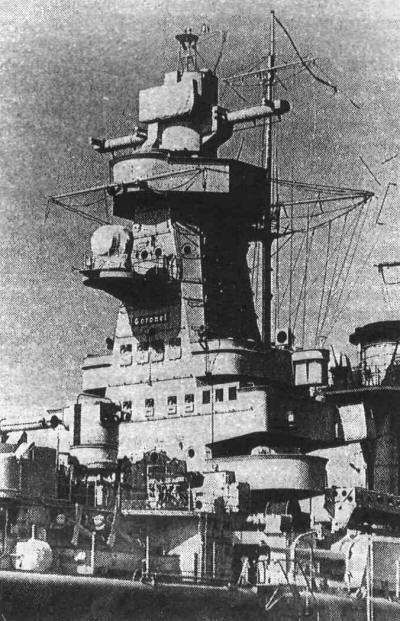

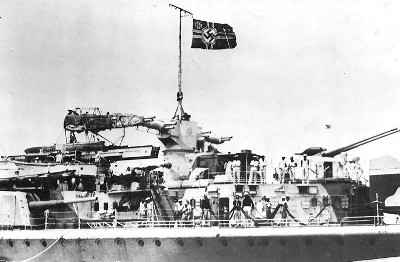

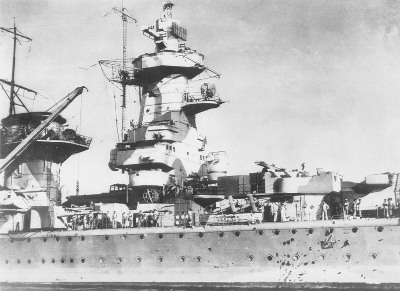

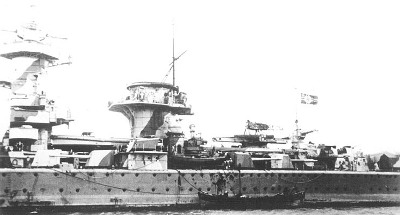

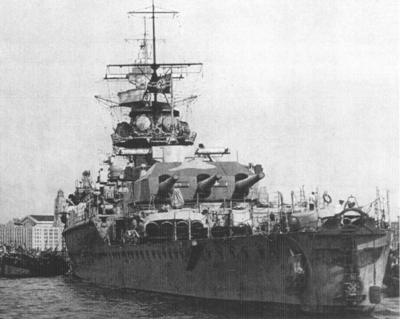

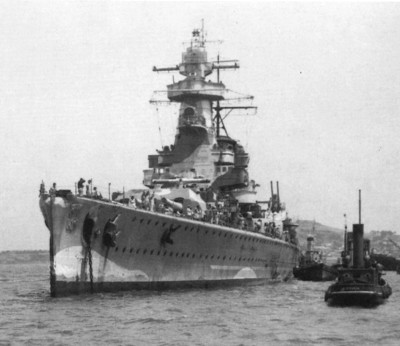

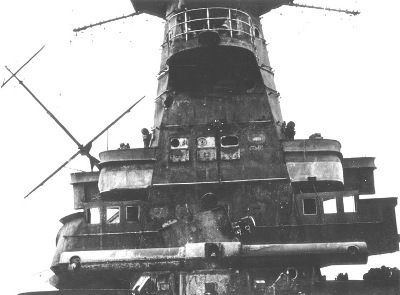

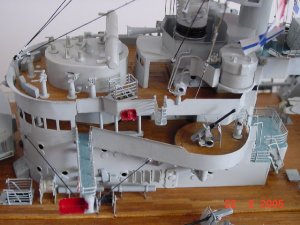

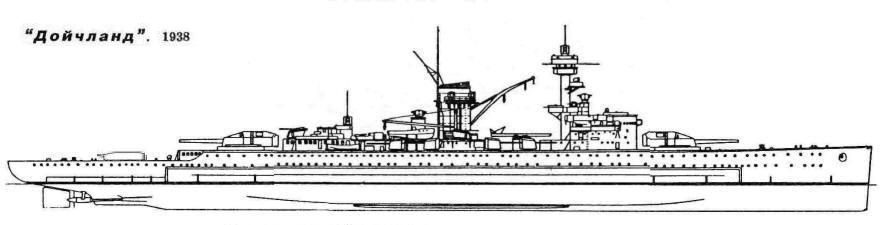

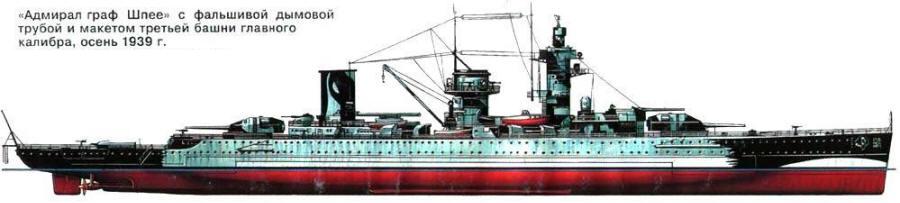

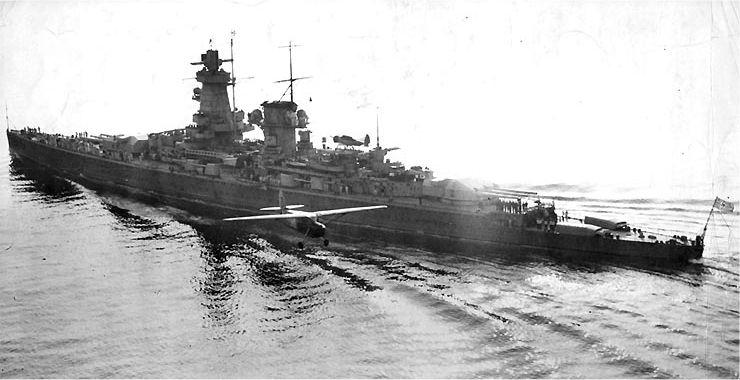

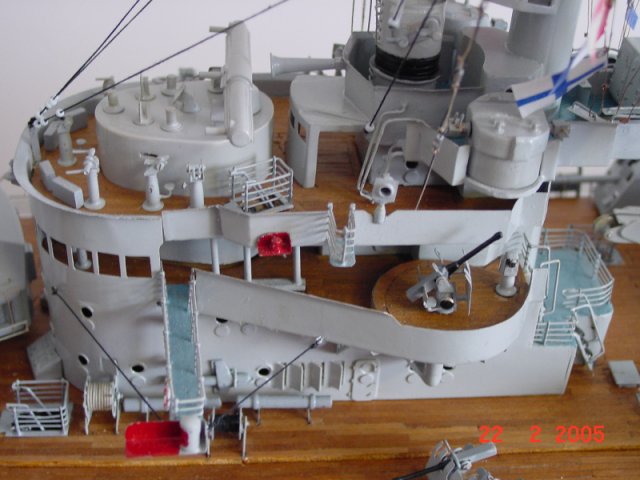

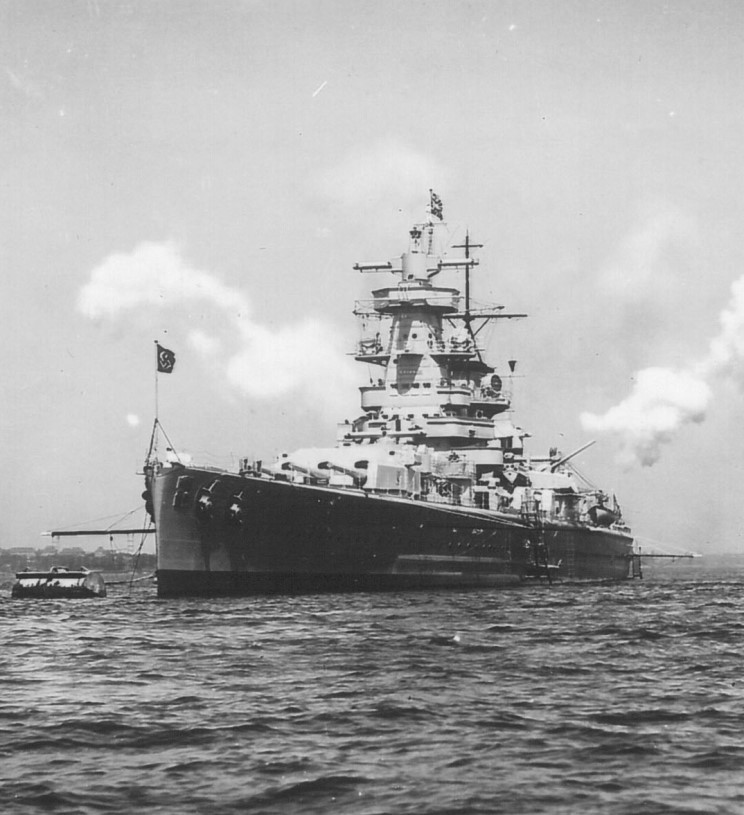

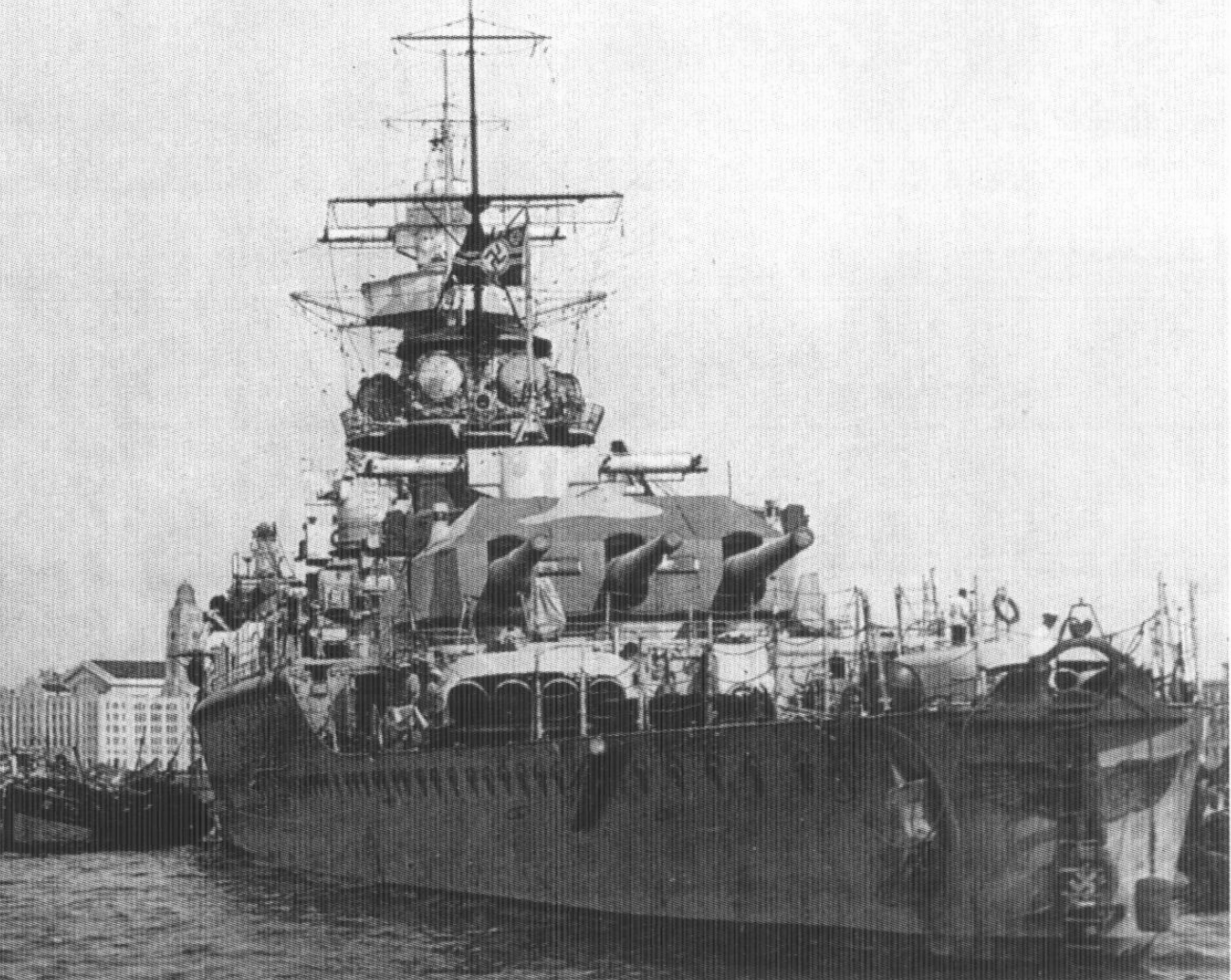

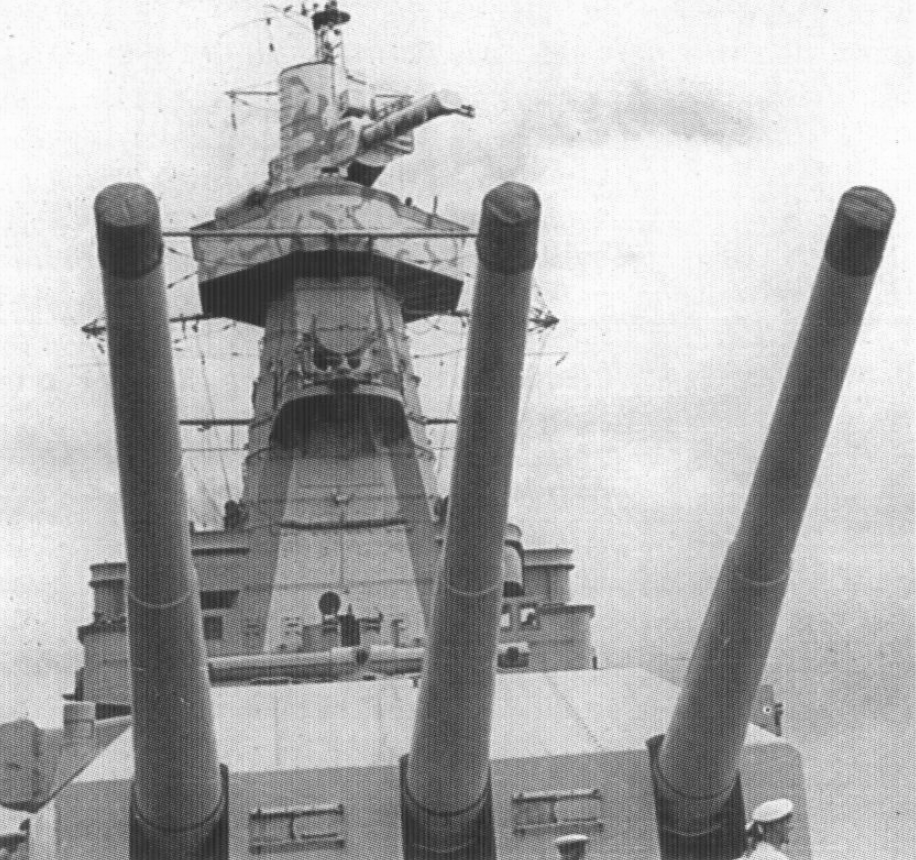

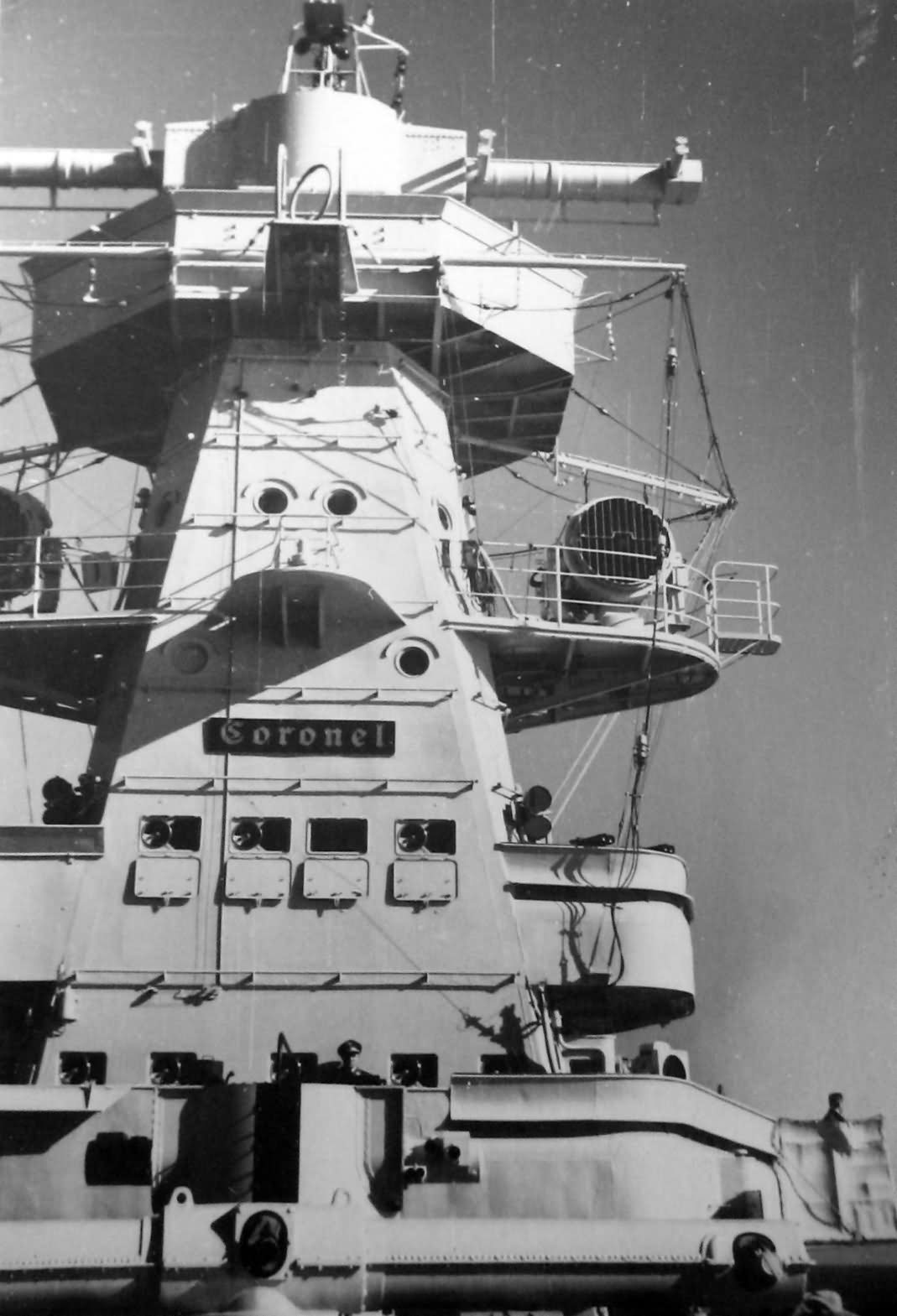

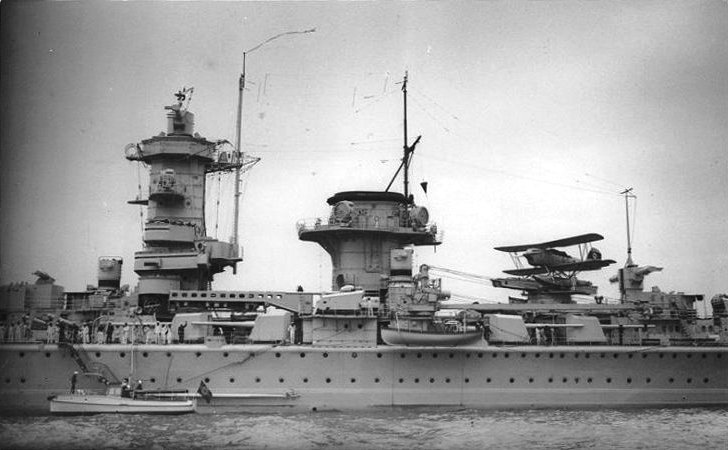

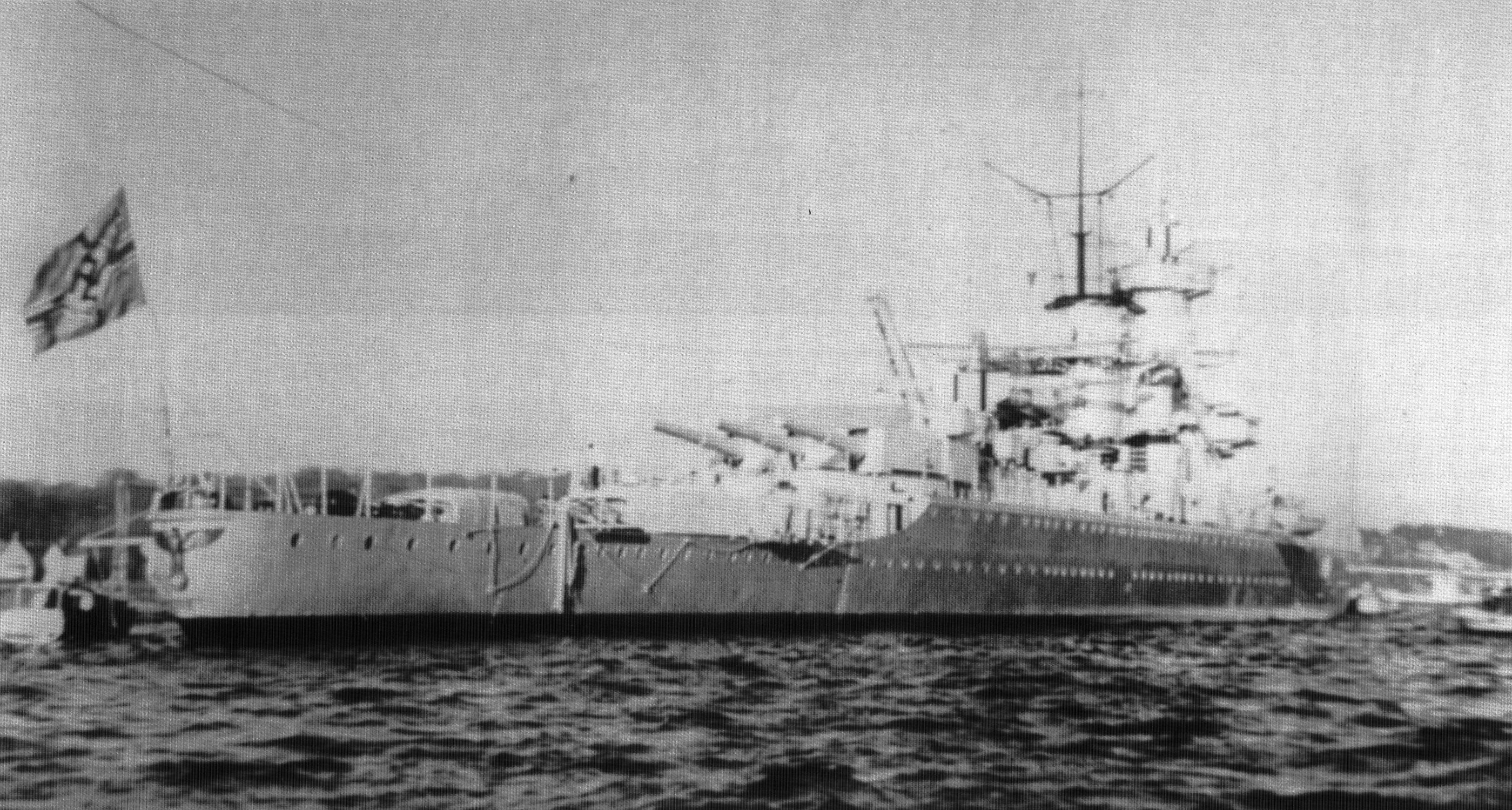

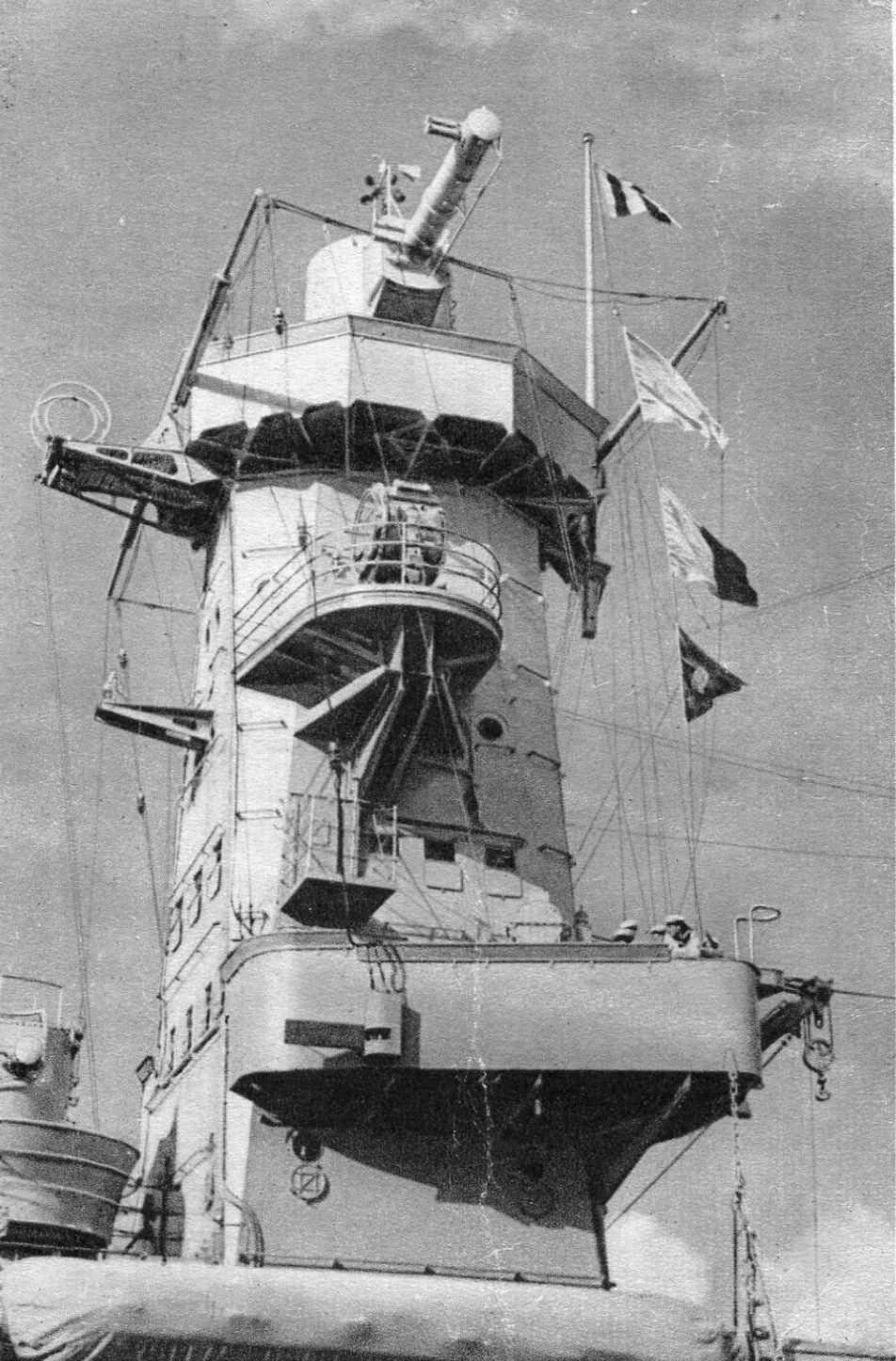

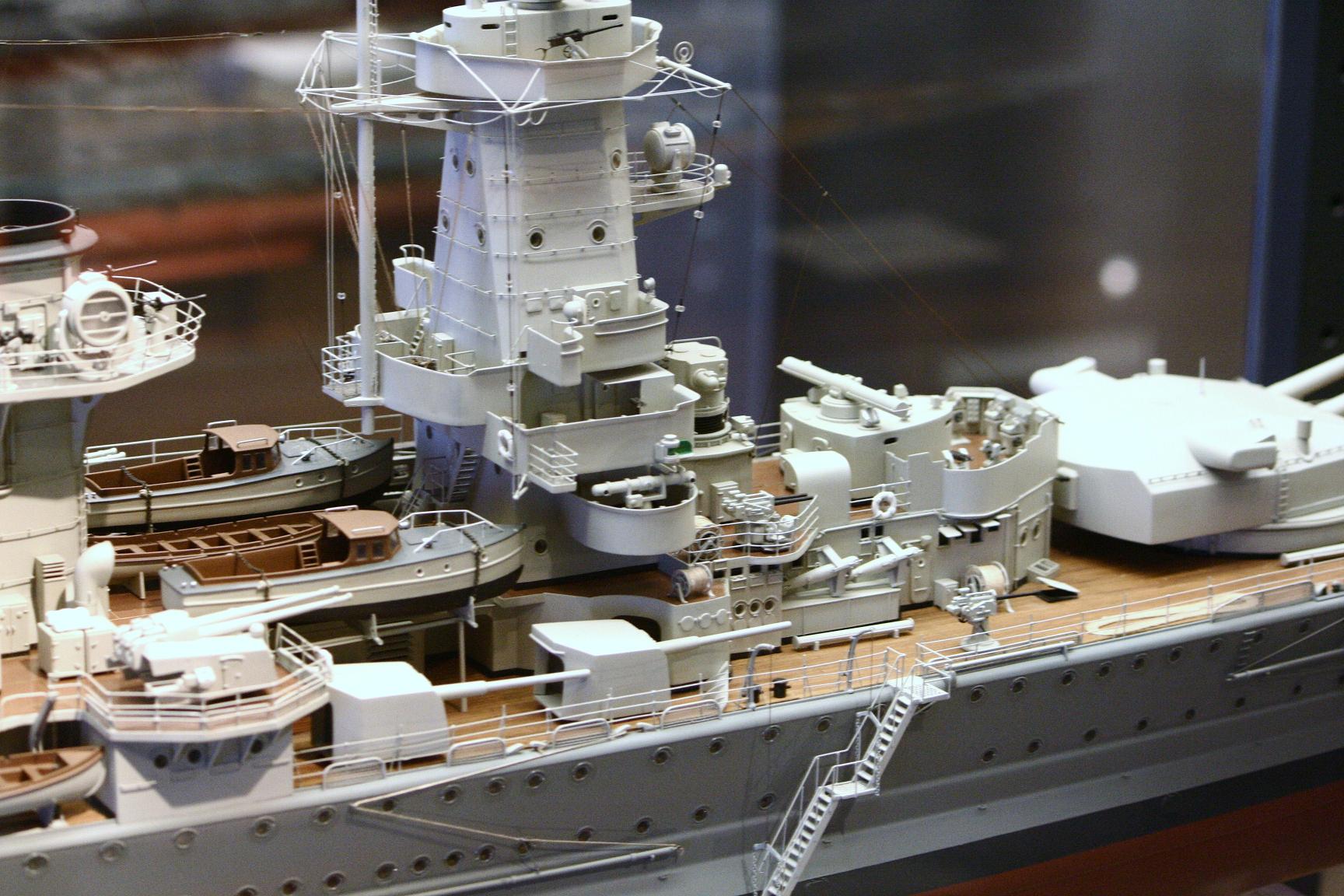

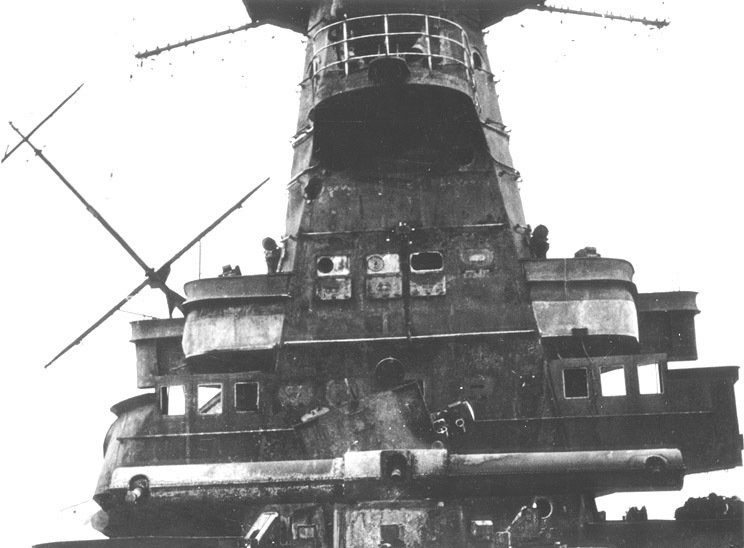

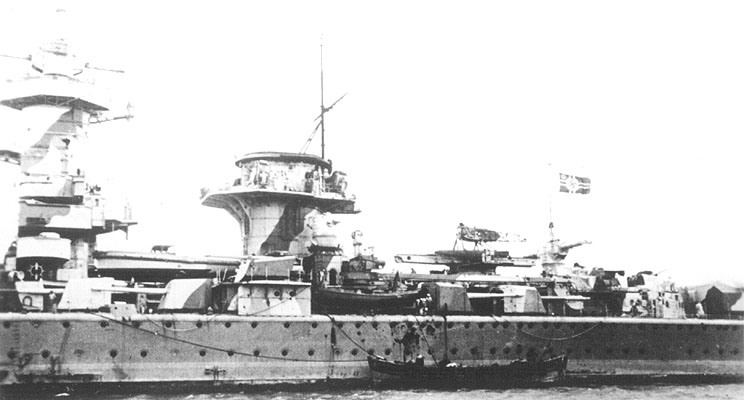

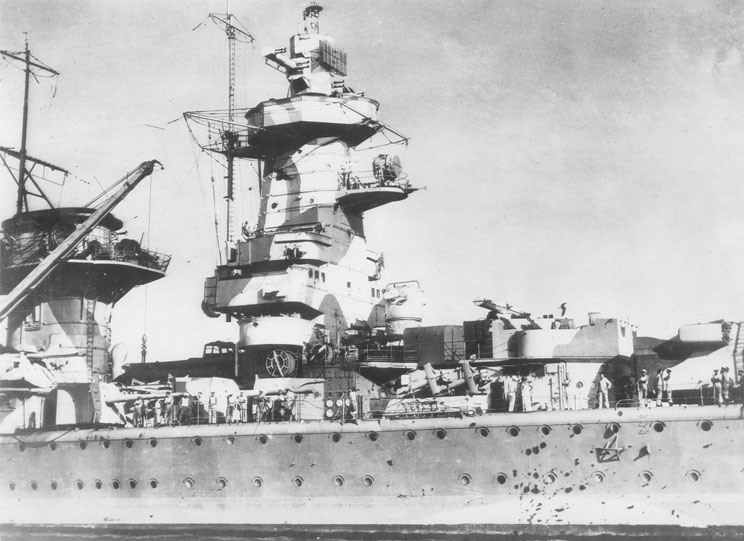

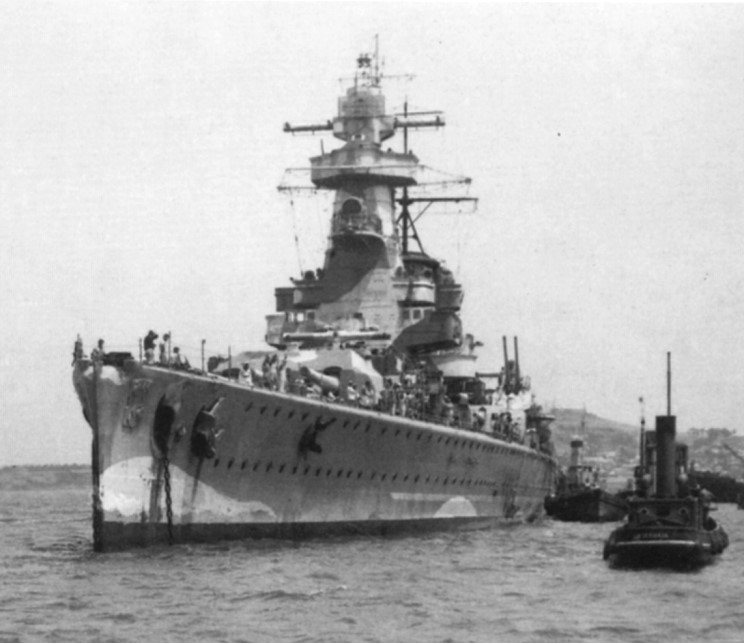

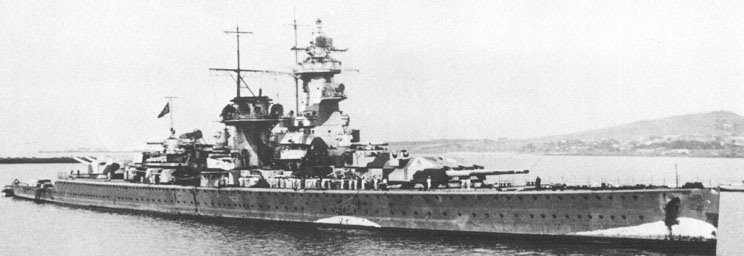

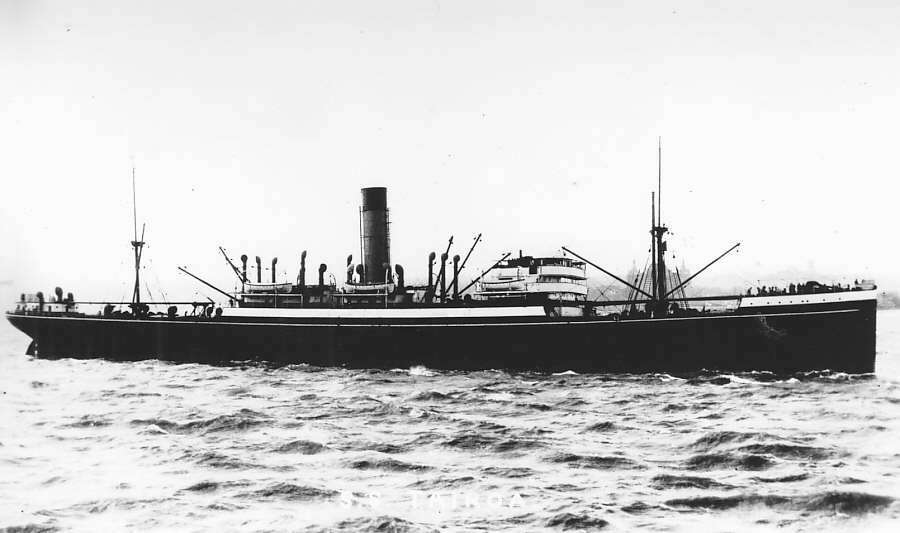

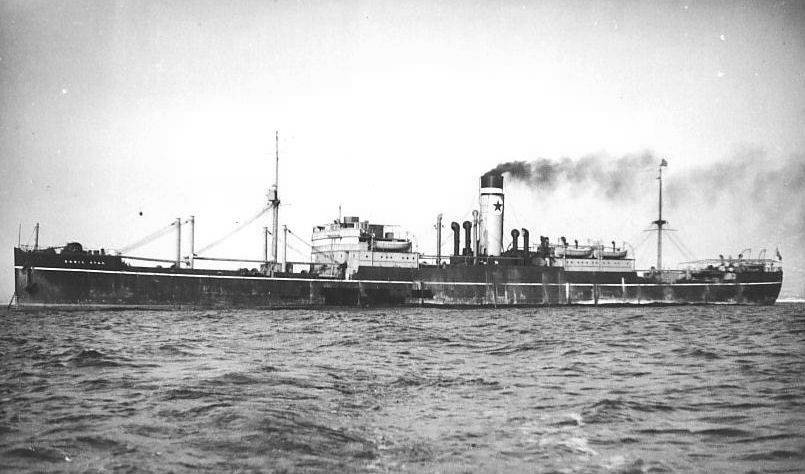

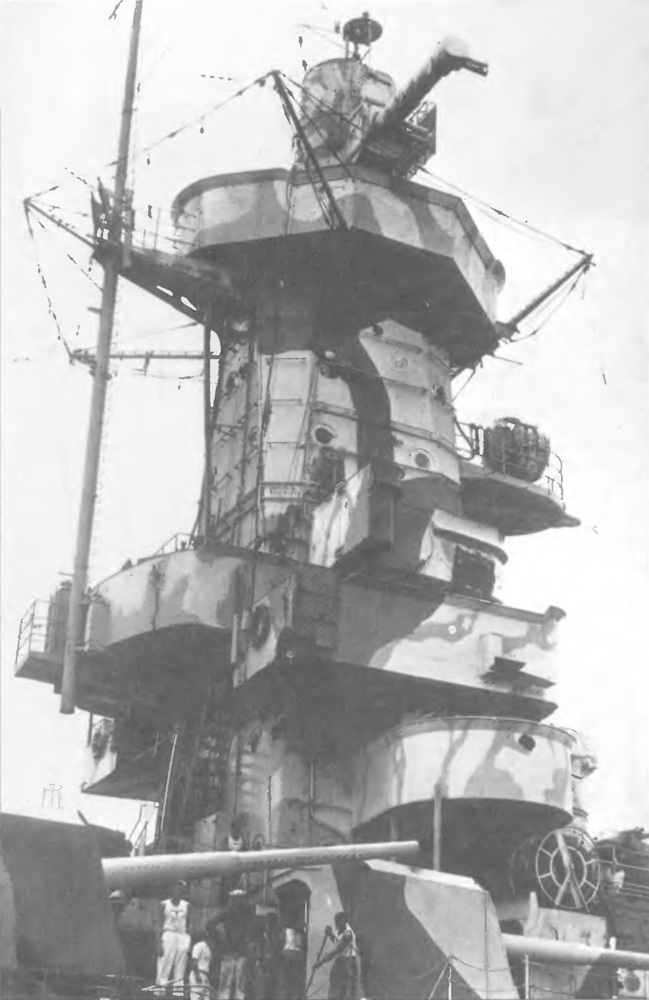

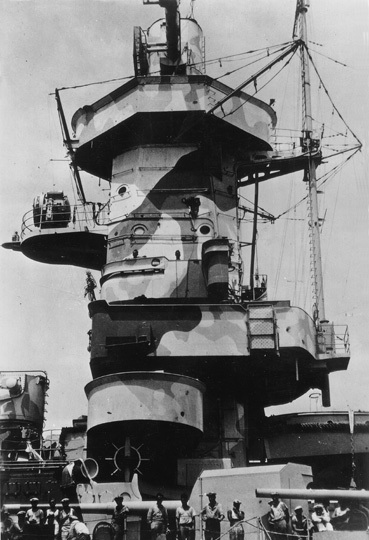

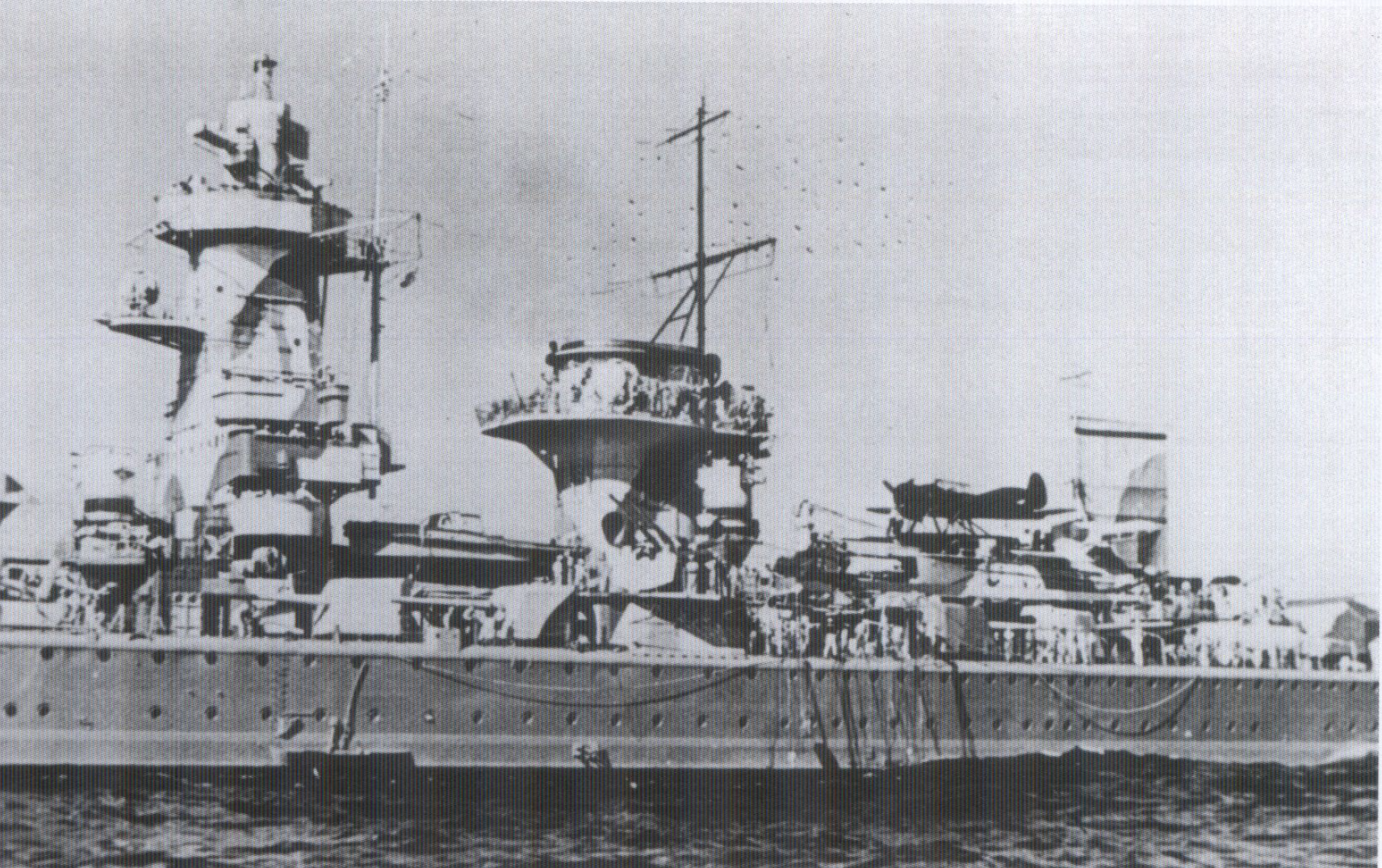

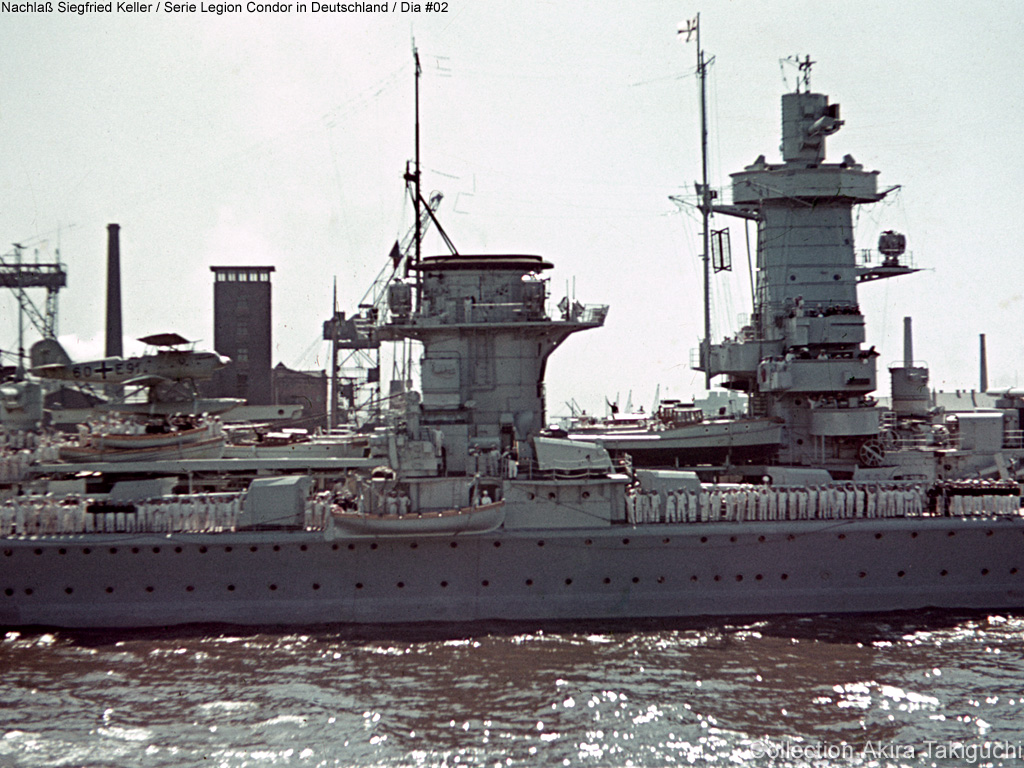

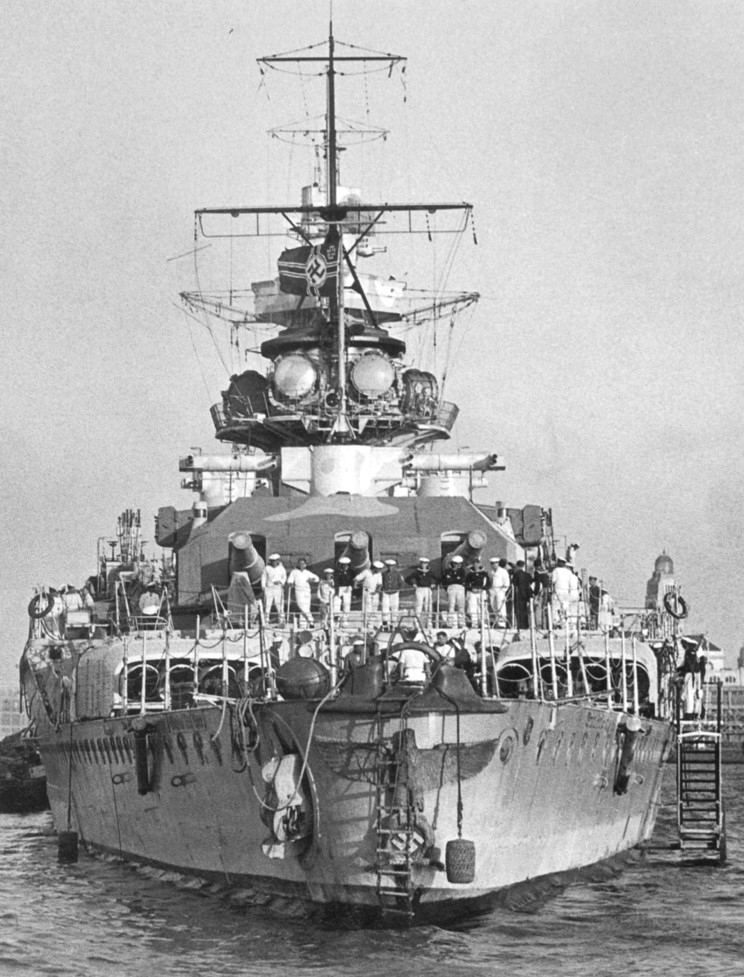

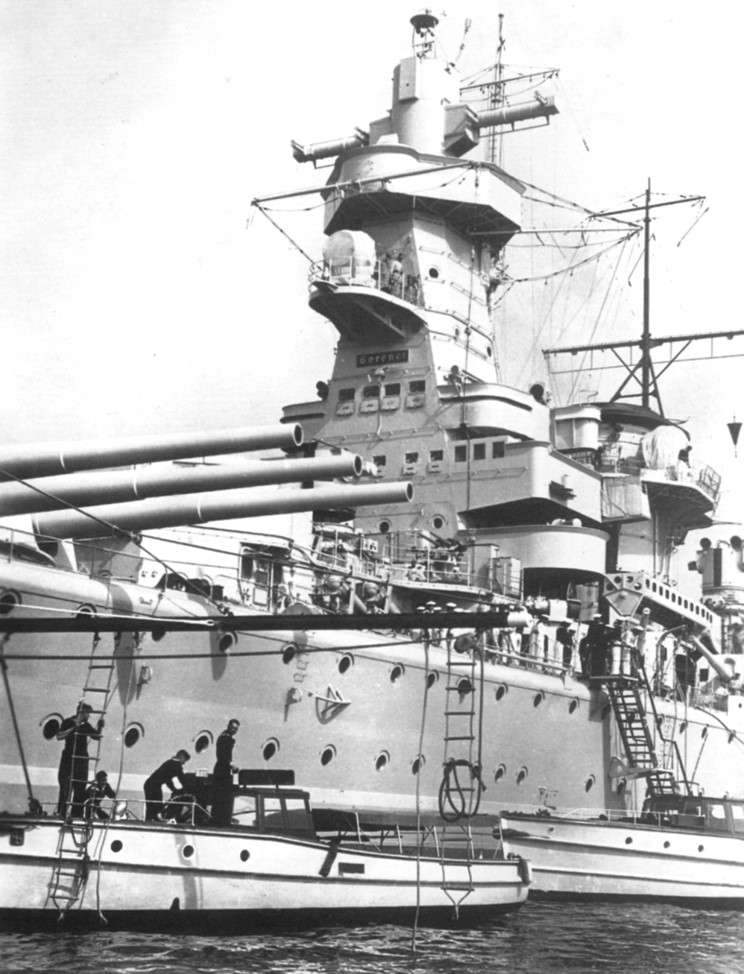

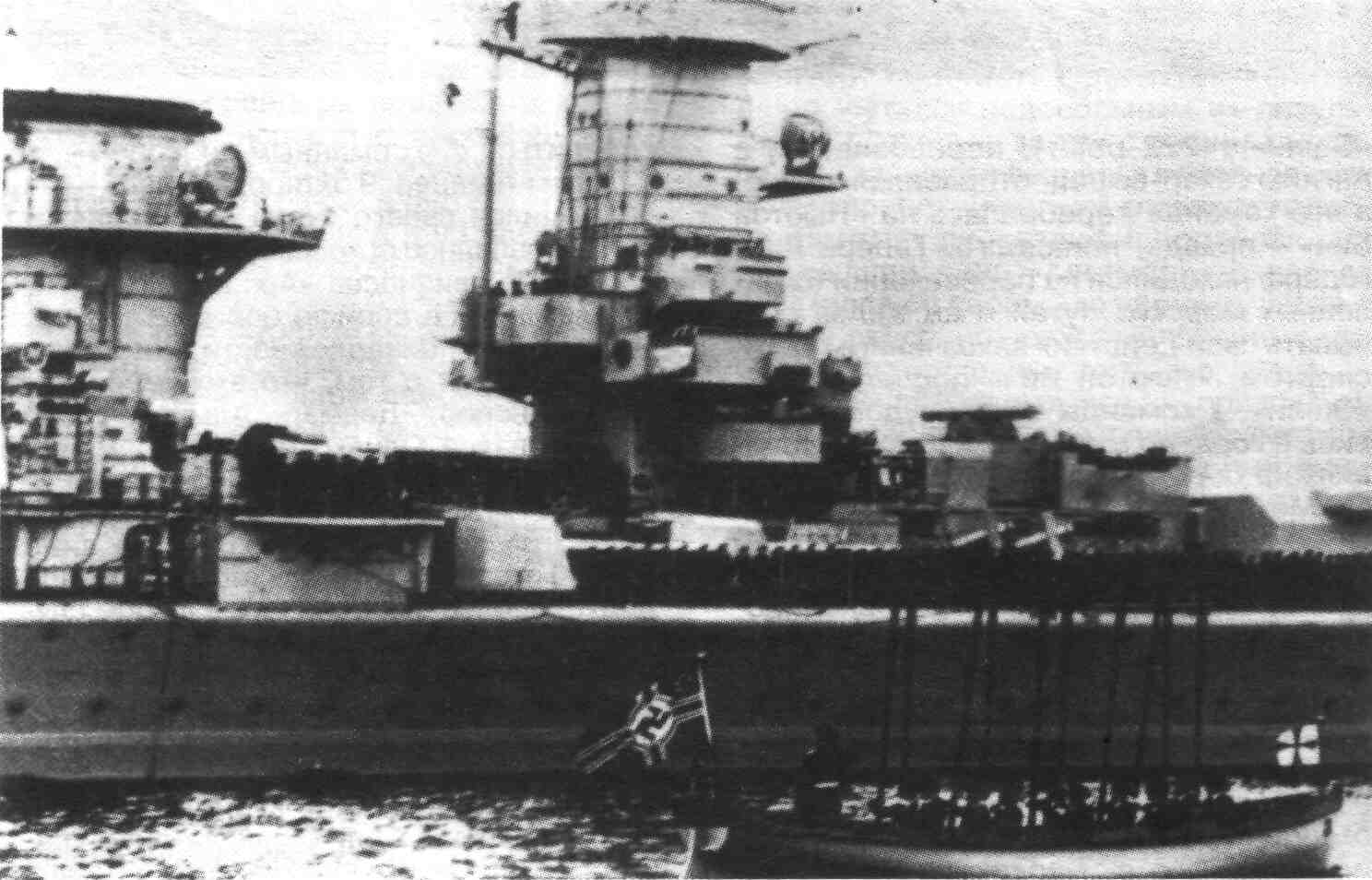

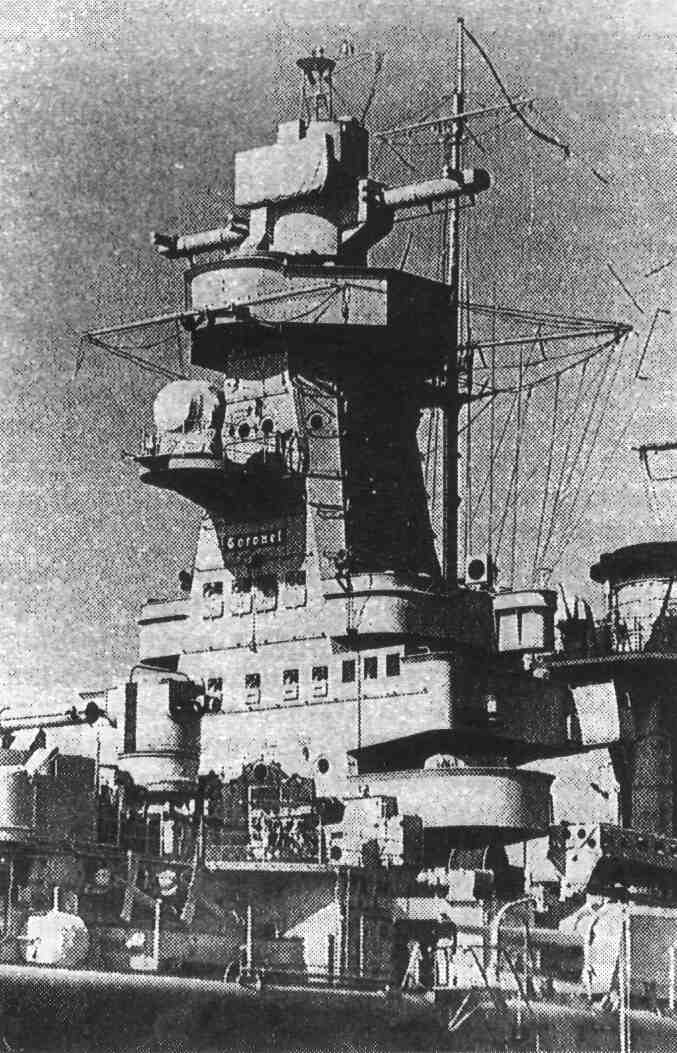

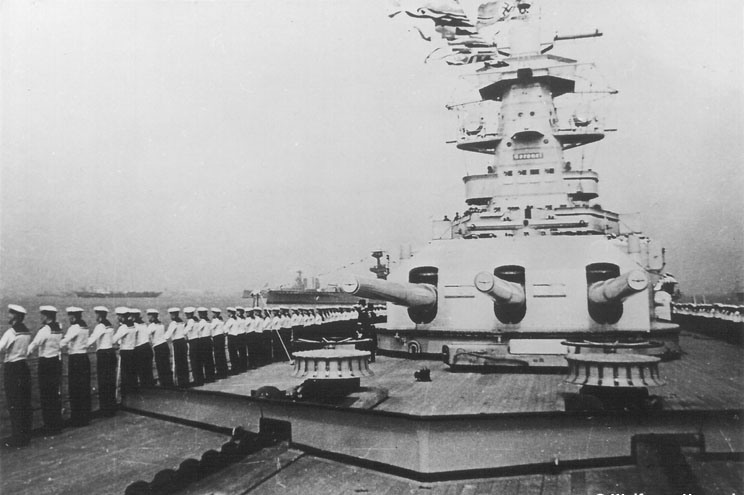

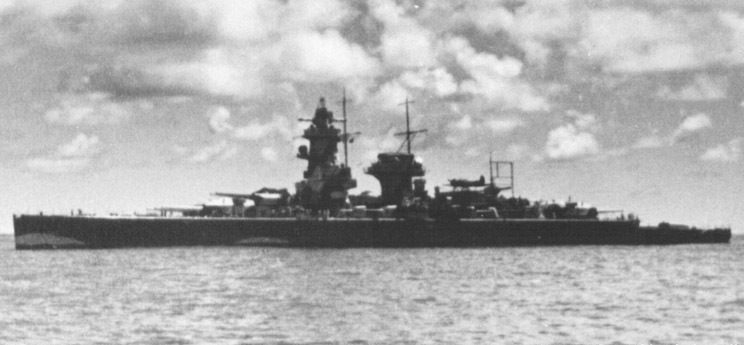

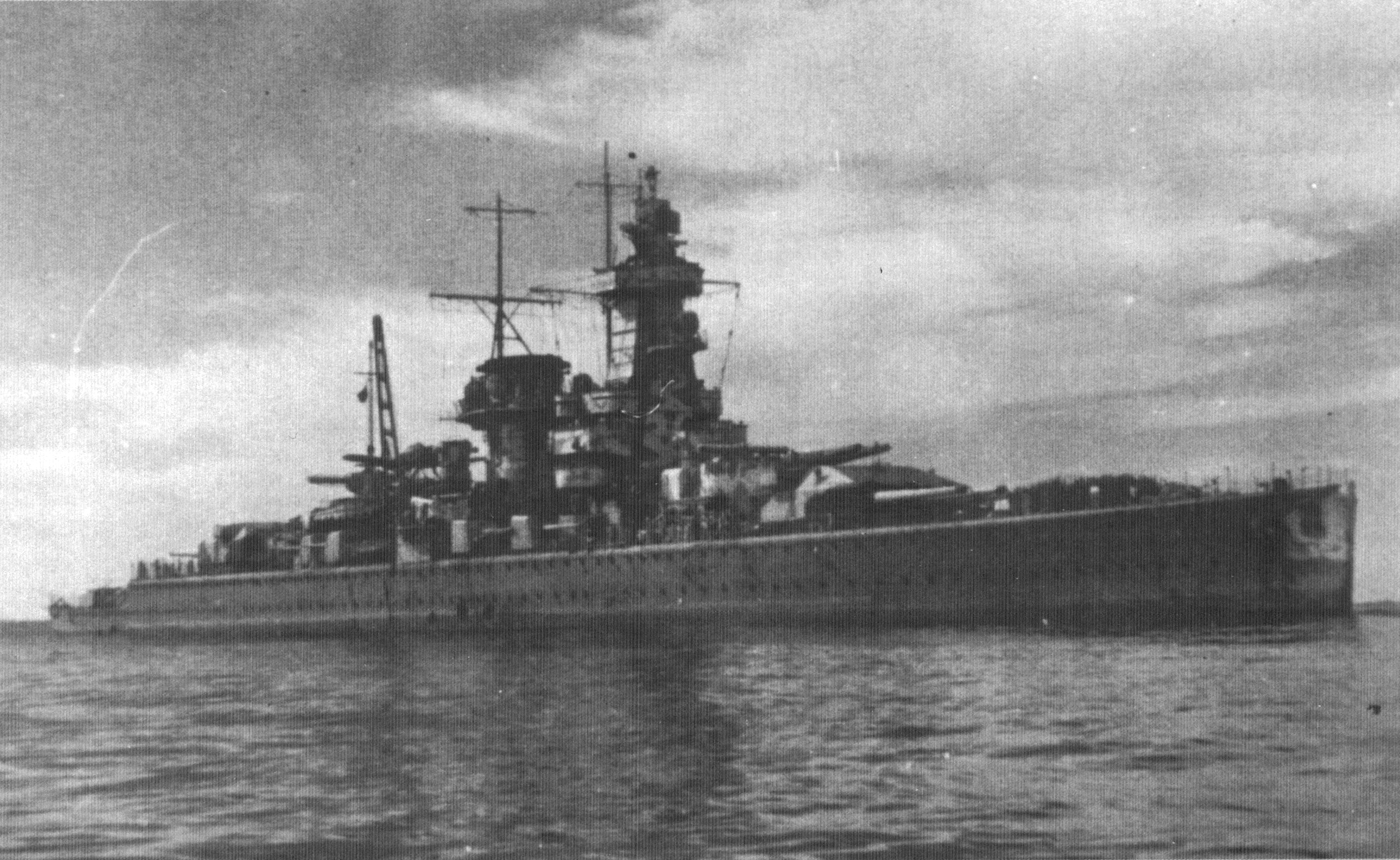

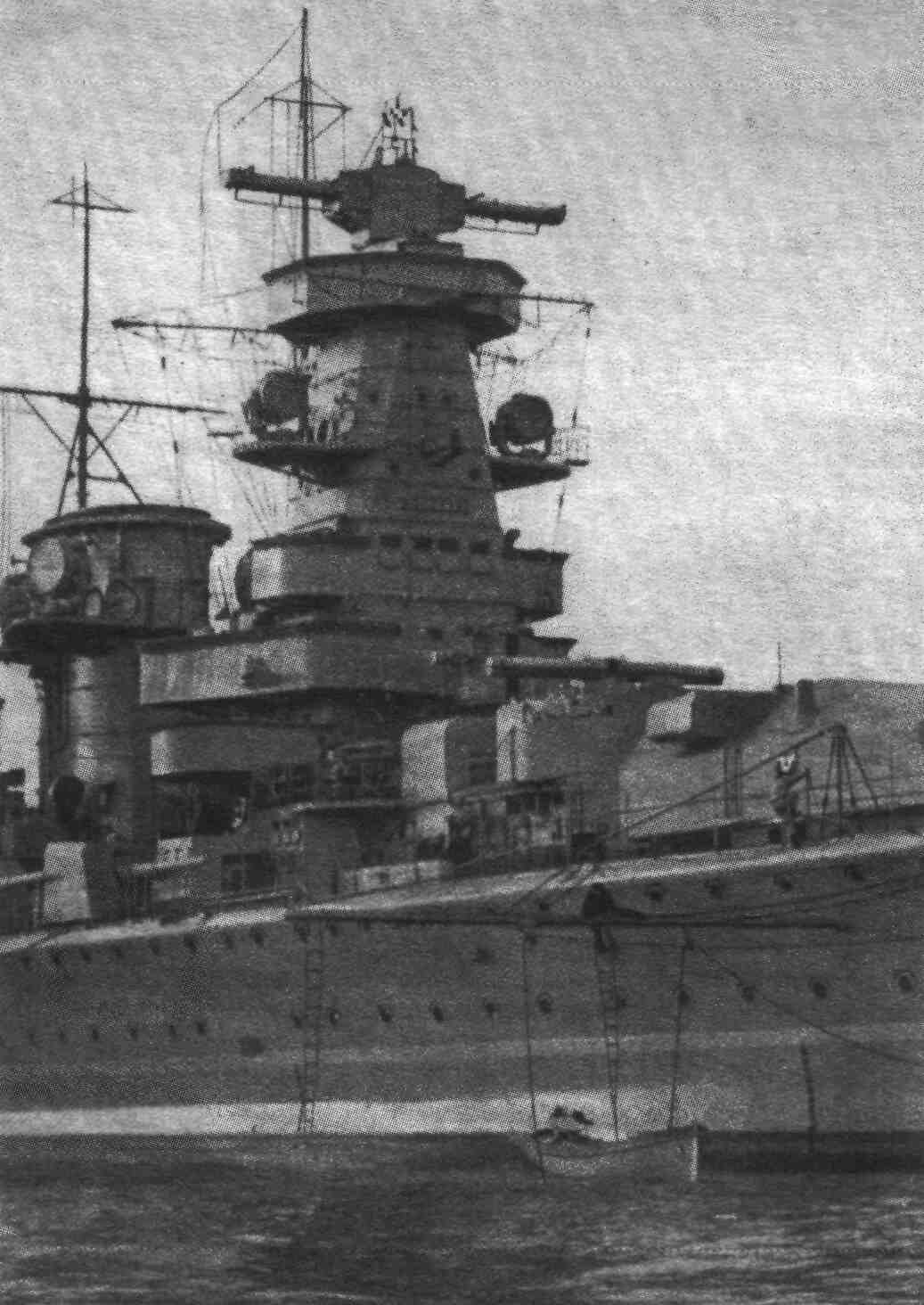

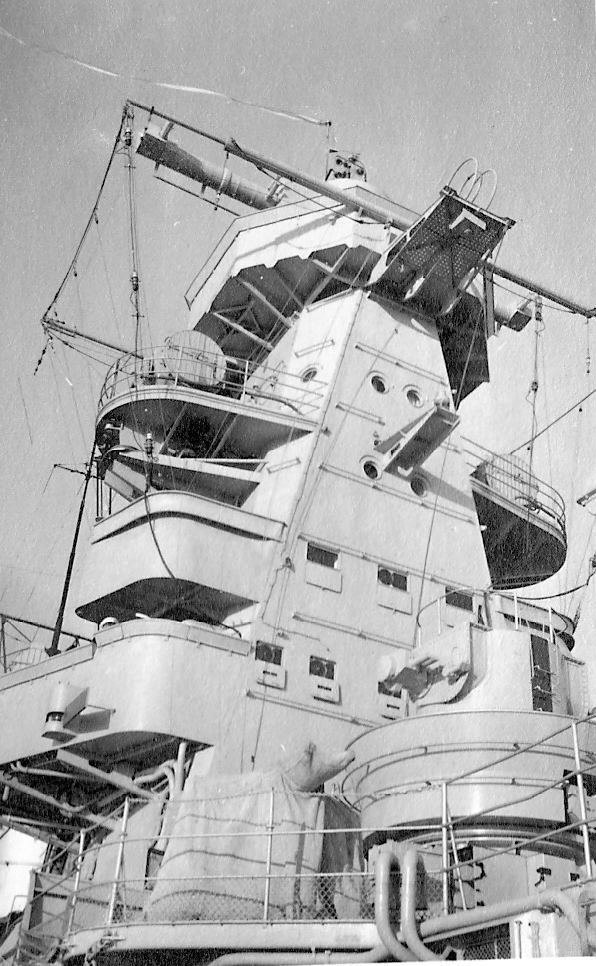

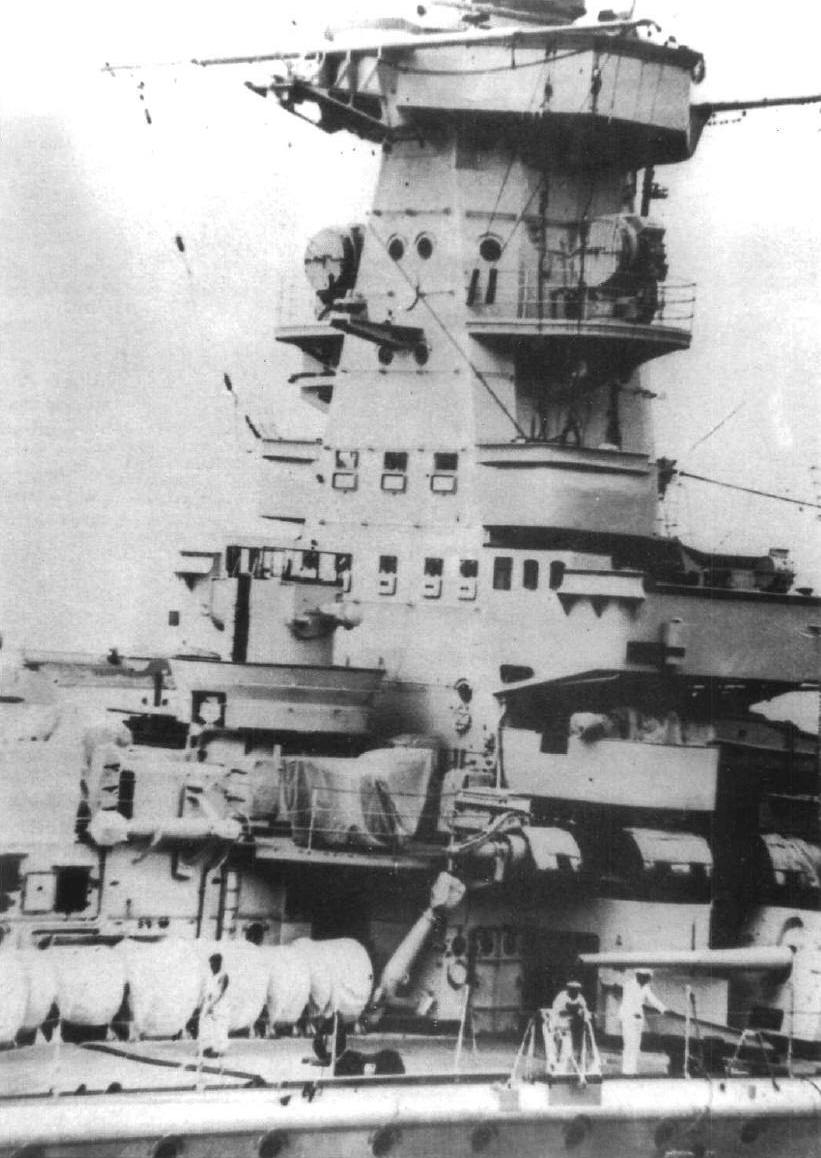

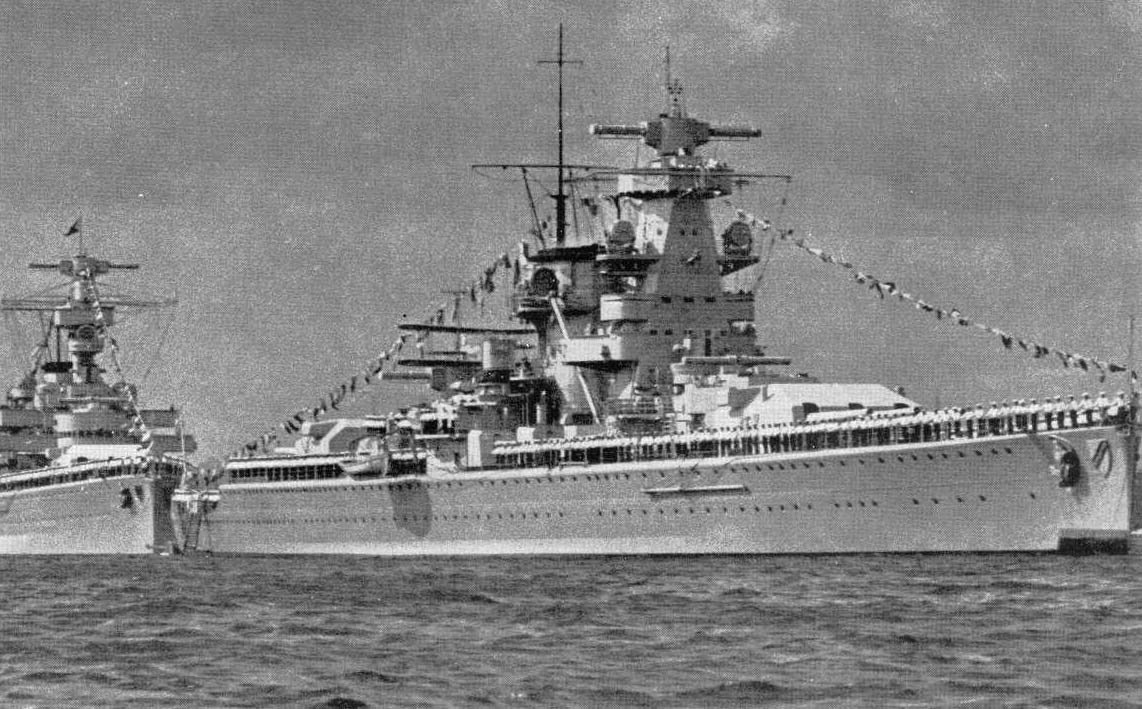

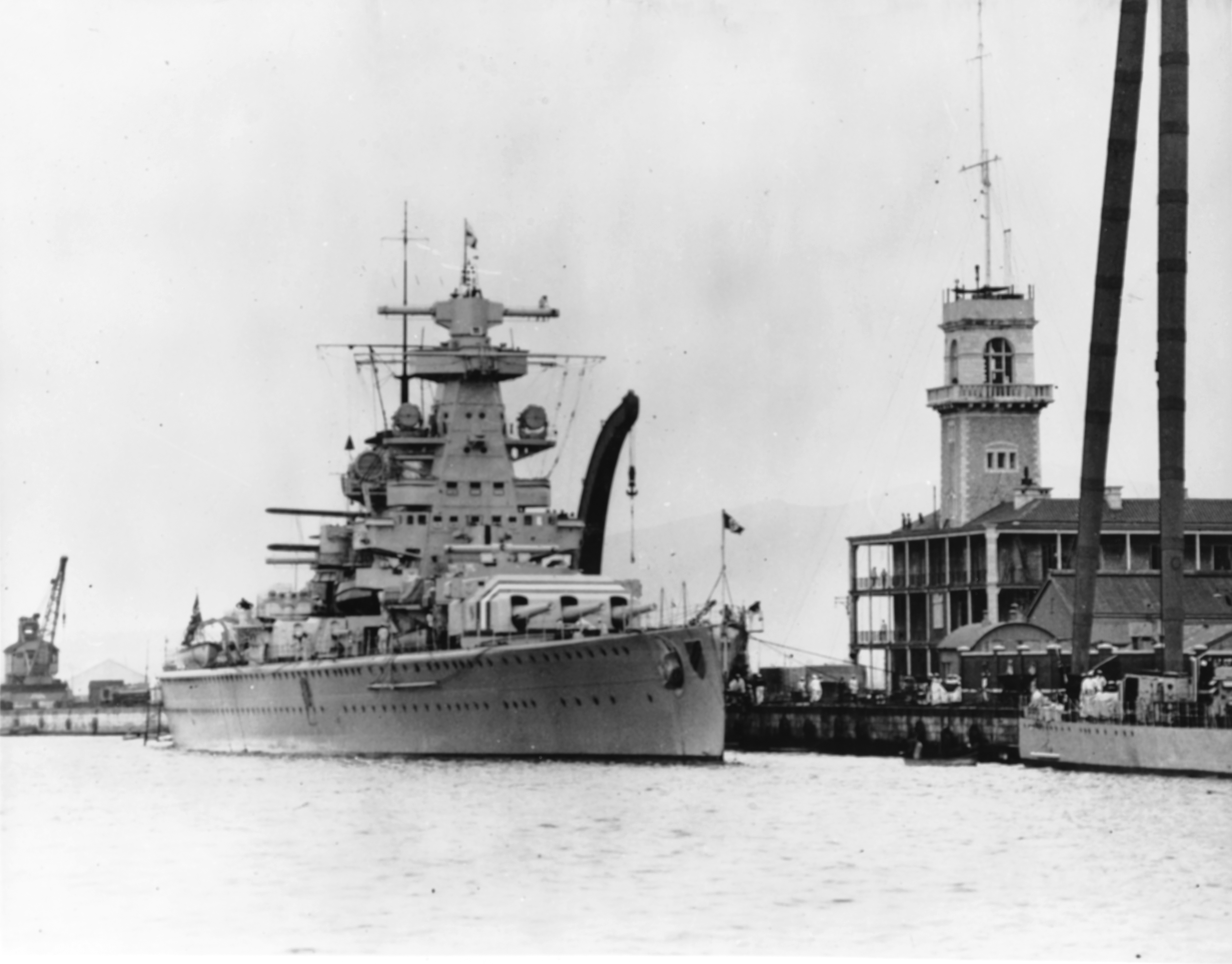

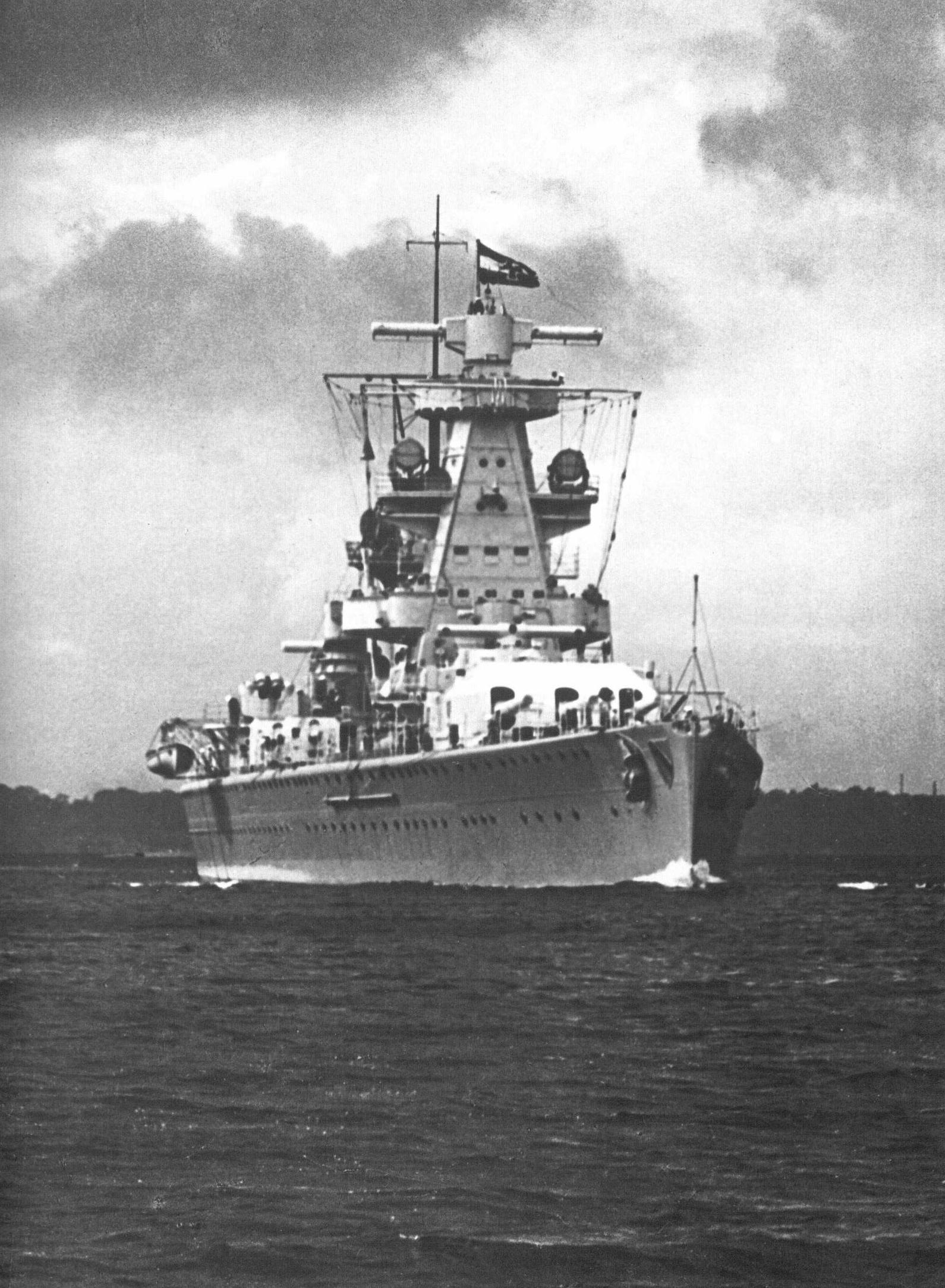

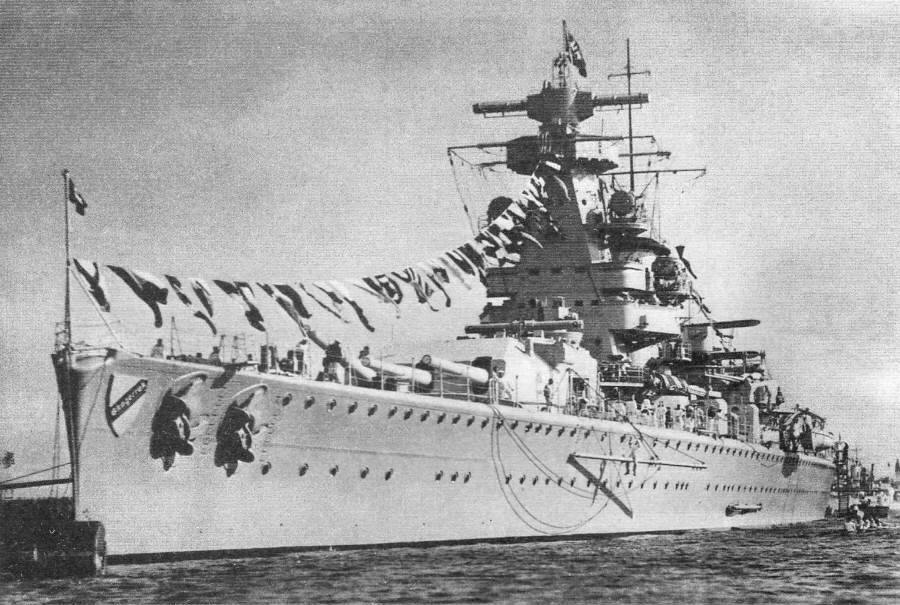

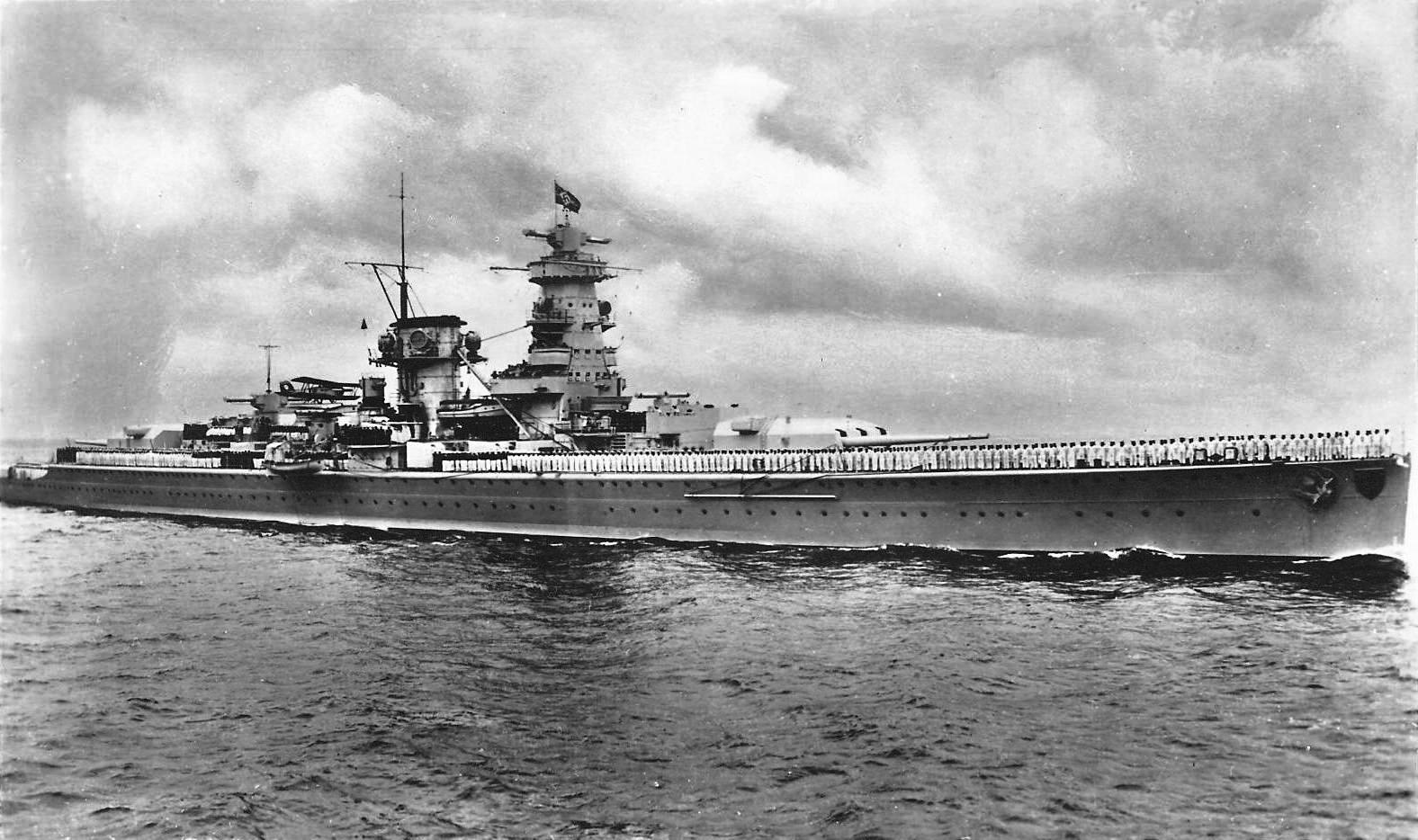

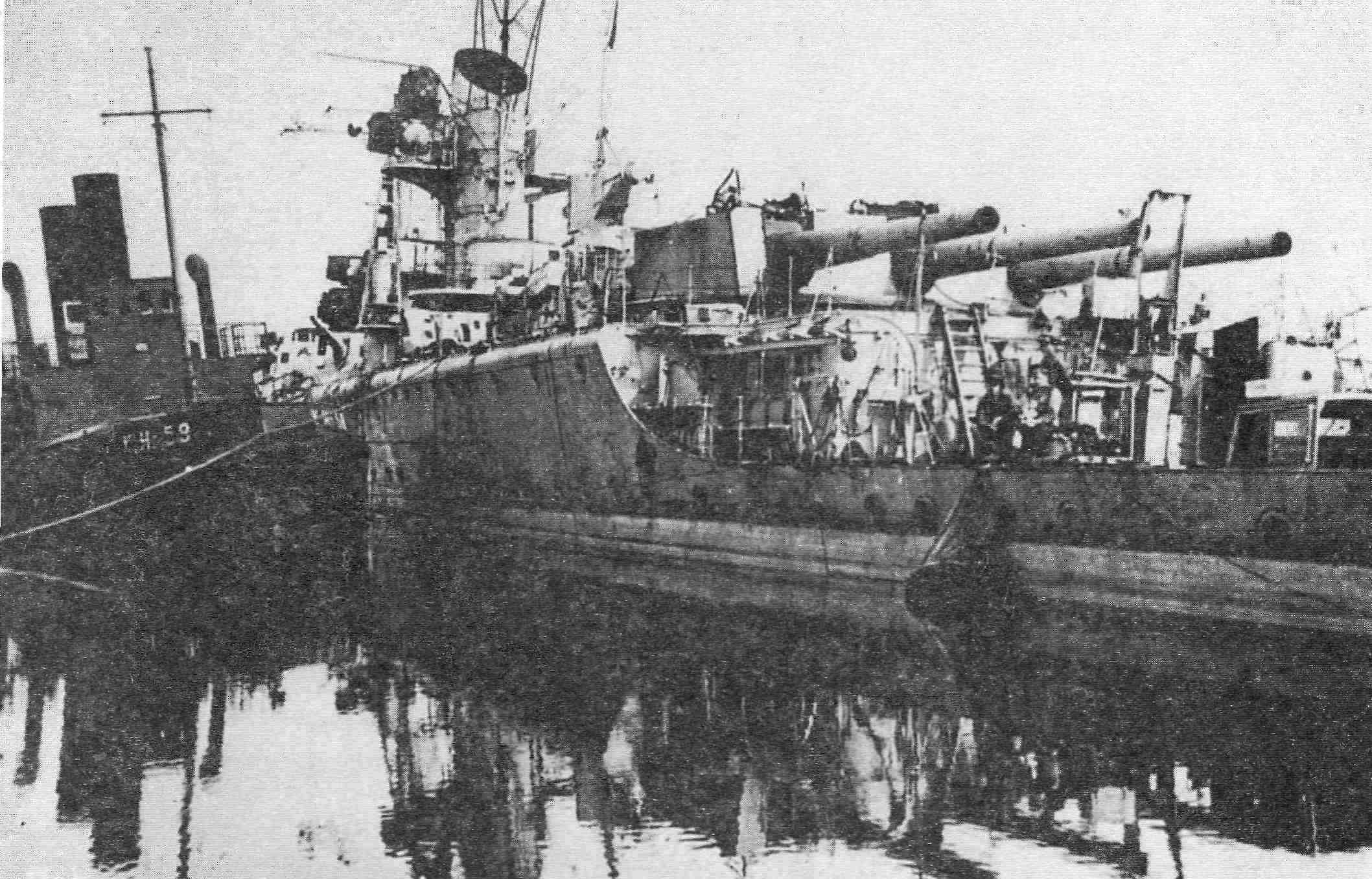

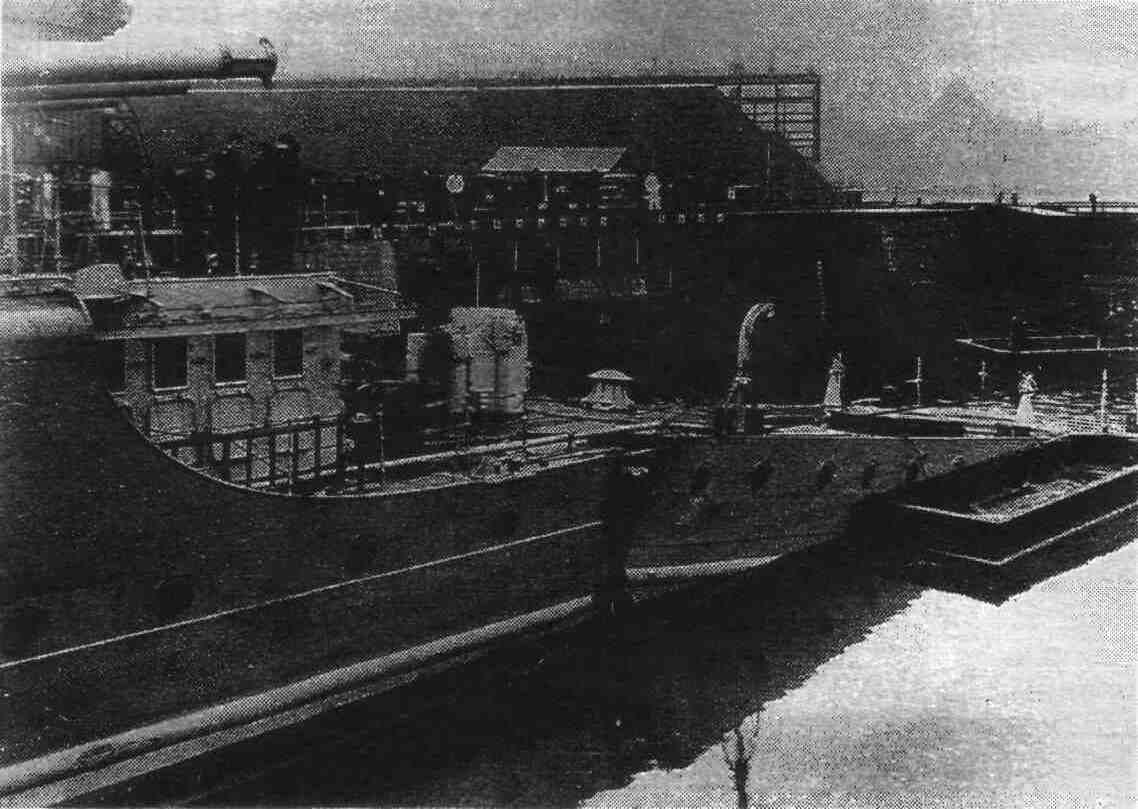

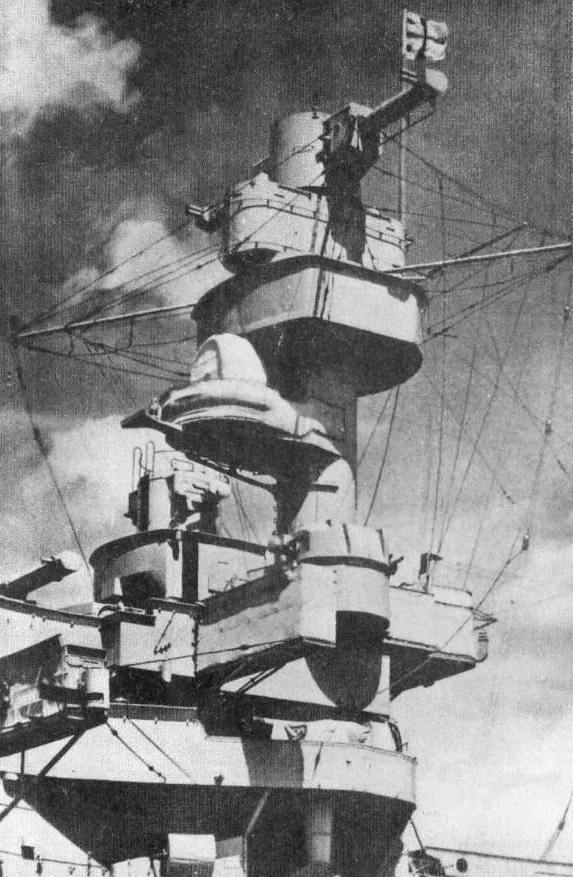

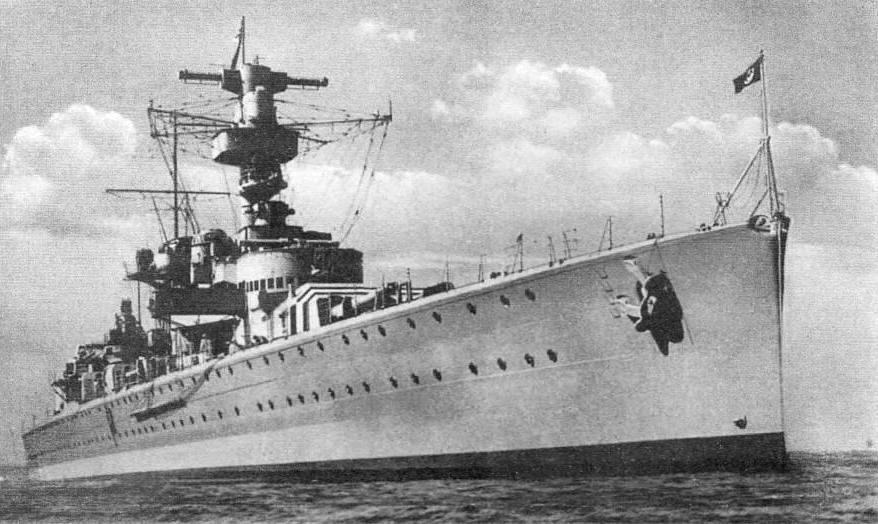

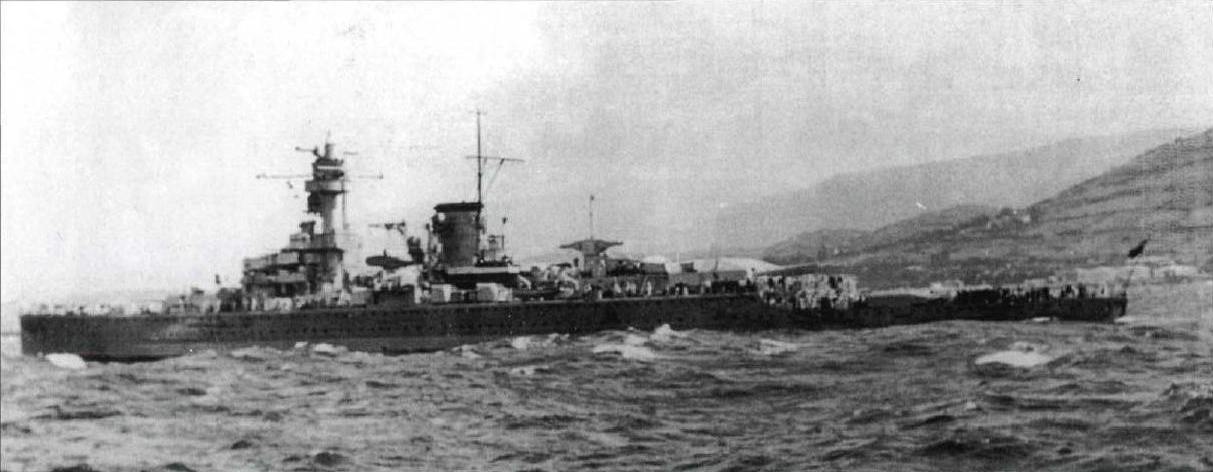

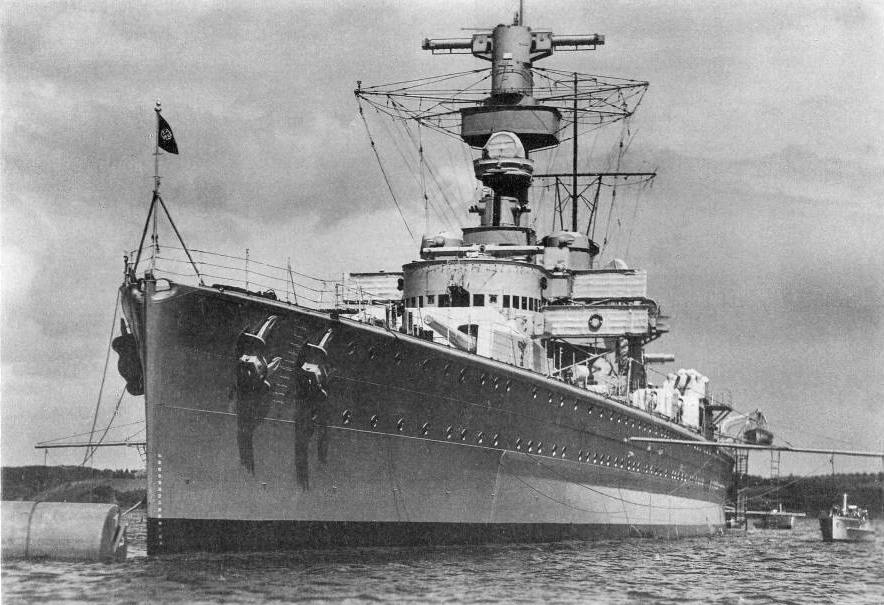

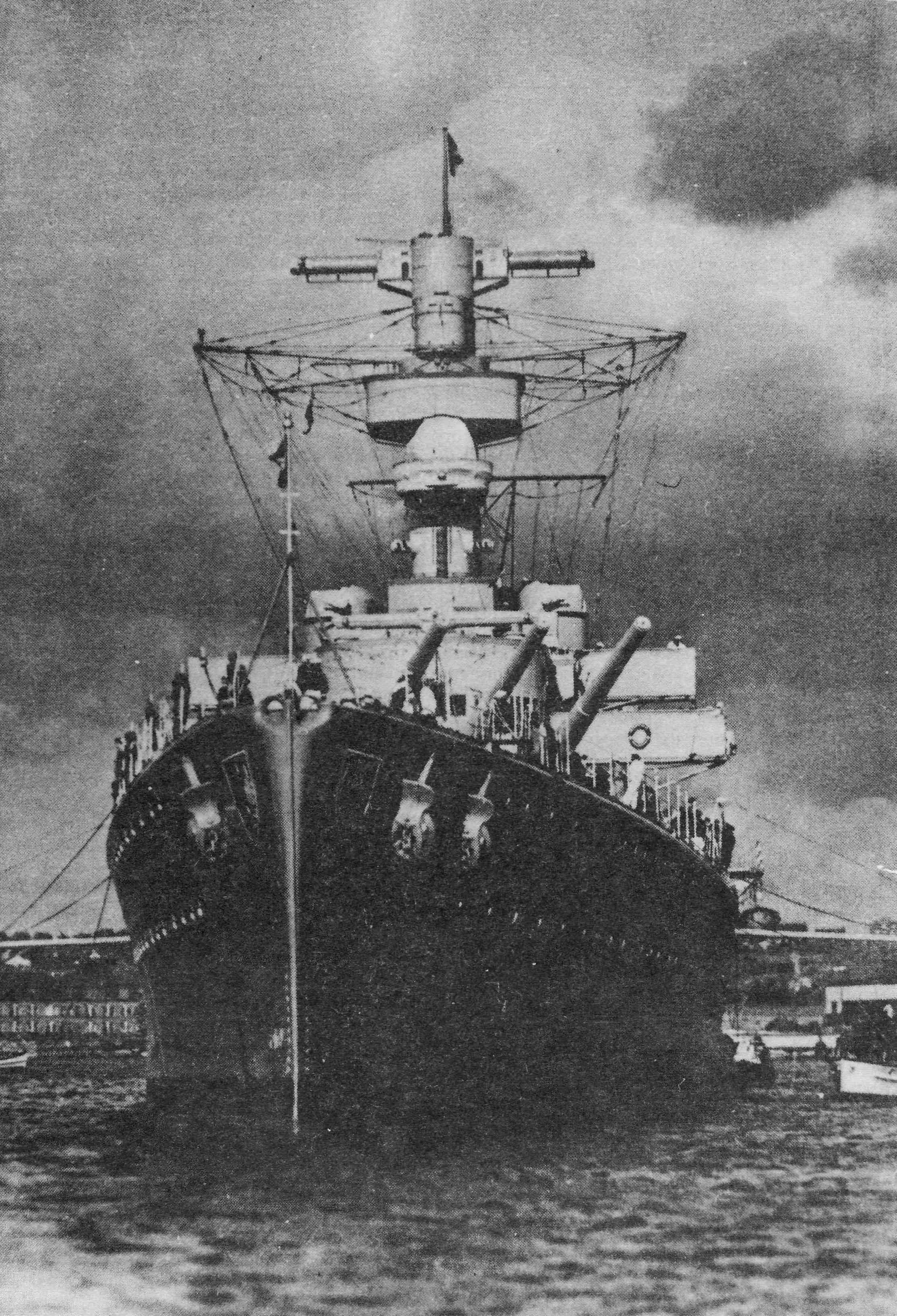

Более заметными были различия в надстройках. На головном корабле серии фок-мачта выполнялась в виде традиционной для немецкого флота полой трубы, внутри которой проходили кабели связи, ведущие к находящемуся на топе мостику и дальномерному посту. С боков и спереди к трубе лепились еще несколько мостиков и рубок. Остальные надстройки были сведены к минимуму. Такая схема, уходившая корнями к линейным кораблям и крейсерам первой мировой войны, оказалась неудачной для современного судна, тем более моторного. Сильная вибрация на больших ходах делала бесполезным пост управления огнем на топе. В небольшие надстройки не вписывались все необходимые для работы и обитания помещения. Поэтому на двух последующих "адмиралах" трубчатая мачта уступила место внушительной и в то же время изящной башенноподобной надстройке. Перед последней появилась значительная по объему обычная надстройка. Многие специалисты немецкого флота винили именно эту высокую и легко узнаваемую "башню" в быстром опознании "Admiral Graf Spee" в ходе крейсерства и бою при Ла-Плате. Кроме того, вибрацию приборов не удалось полностью устранить и в этой конструкции. Из соображений сохранения единства внешнего вида всех германских кораблей и устранения лишнего "верхнего веса" на "Admiral Scheer" при модернизации в 1941 году установили такую же трубчатую мачту, как на "Deutschland", но с другим расположением мостиков.

Более заметными были различия в надстройках. На головном корабле серии фок-мачта выполнялась в виде традиционной для немецкого флота полой трубы, внутри которой проходили кабели связи, ведущие к находящемуся на топе мостику и дальномерному посту. С боков и спереди к трубе лепились еще несколько мостиков и рубок. Остальные надстройки были сведены к минимуму. Такая схема, уходившая корнями к линейным кораблям и крейсерам первой мировой войны, оказалась неудачной для современного судна, тем более моторного. Сильная вибрация на больших ходах делала бесполезным пост управления огнем на топе. В небольшие надстройки не вписывались все необходимые для работы и обитания помещения. Поэтому на двух последующих "адмиралах" трубчатая мачта уступила место внушительной и в то же время изящной башенноподобной надстройке. Перед последней появилась значительная по объему обычная надстройка. Многие специалисты немецкого флота винили именно эту высокую и легко узнаваемую "башню" в быстром опознании "Admiral Graf Spee" в ходе крейсерства и бою при Ла-Плате. Кроме того, вибрацию приборов не удалось полностью устранить и в этой конструкции. Из соображений сохранения единства внешнего вида всех германских кораблей и устранения лишнего "верхнего веса" на "Admiral Scheer" при модернизации в 1941 году установили такую же трубчатую мачту, как на "Deutschland", но с другим расположением мостиков.

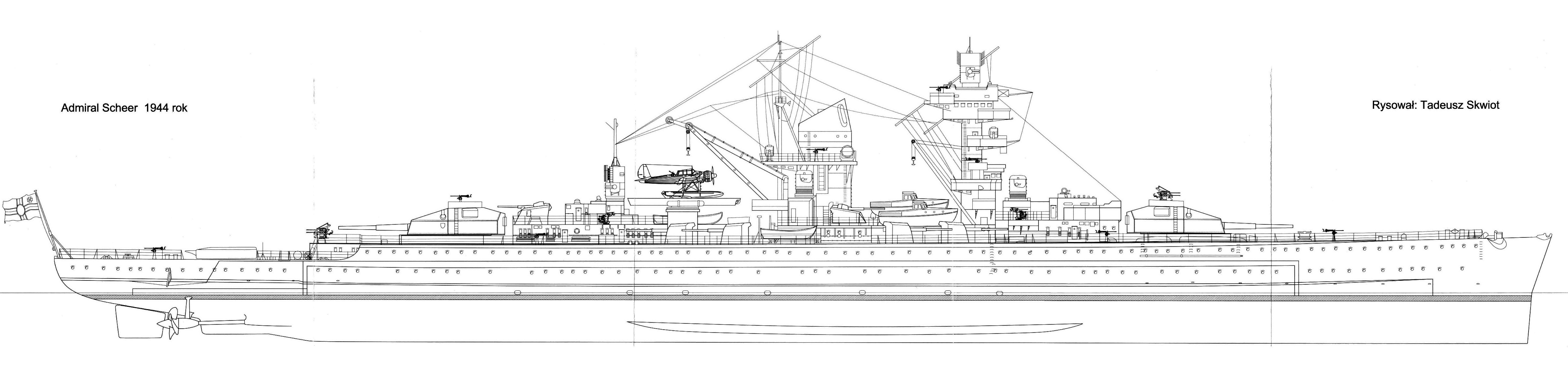

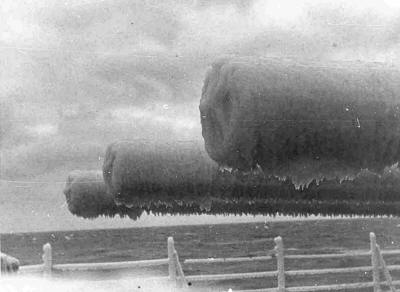

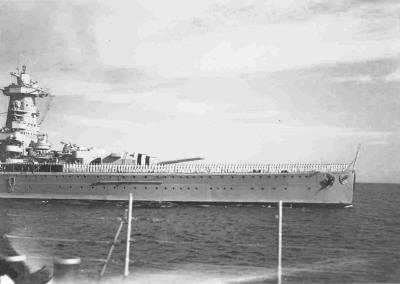

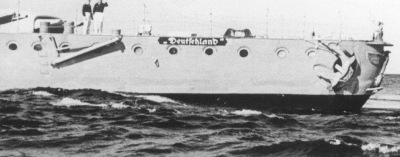

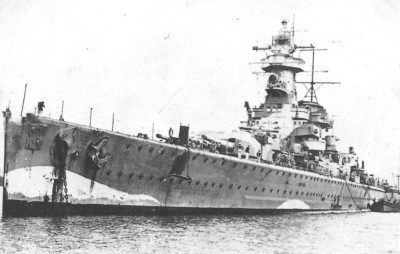

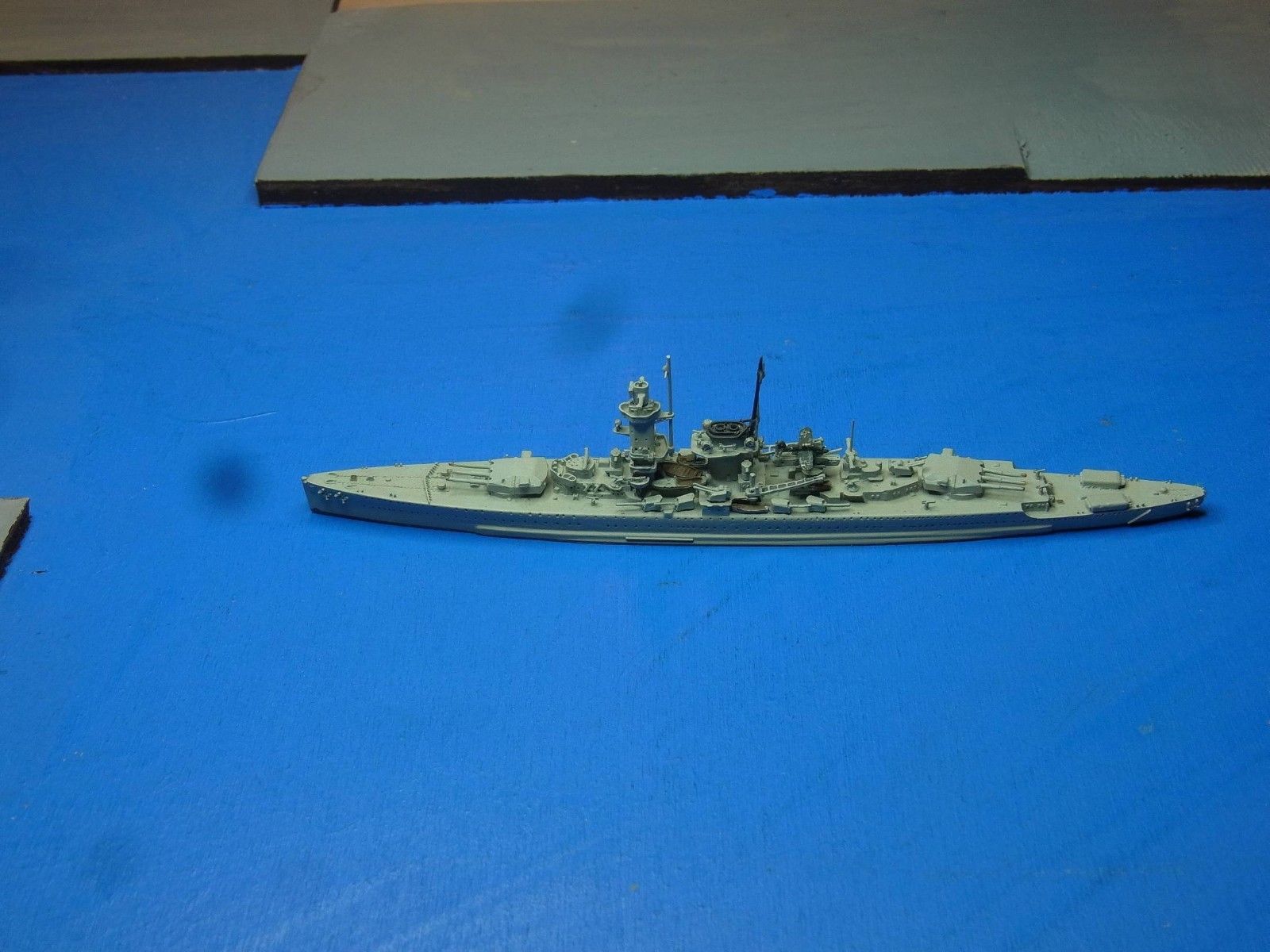

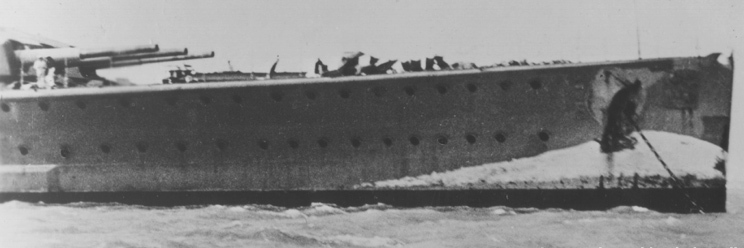

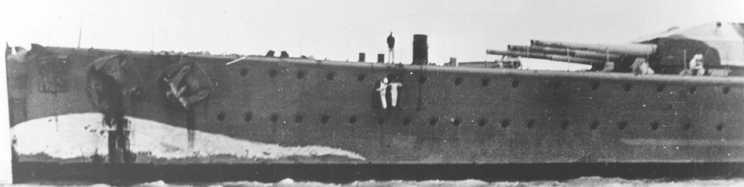

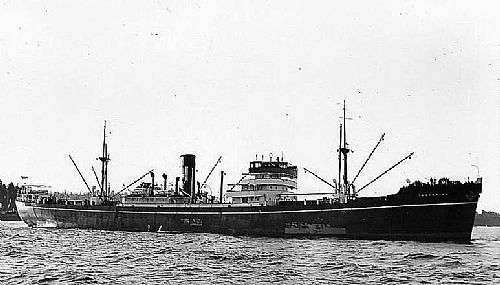

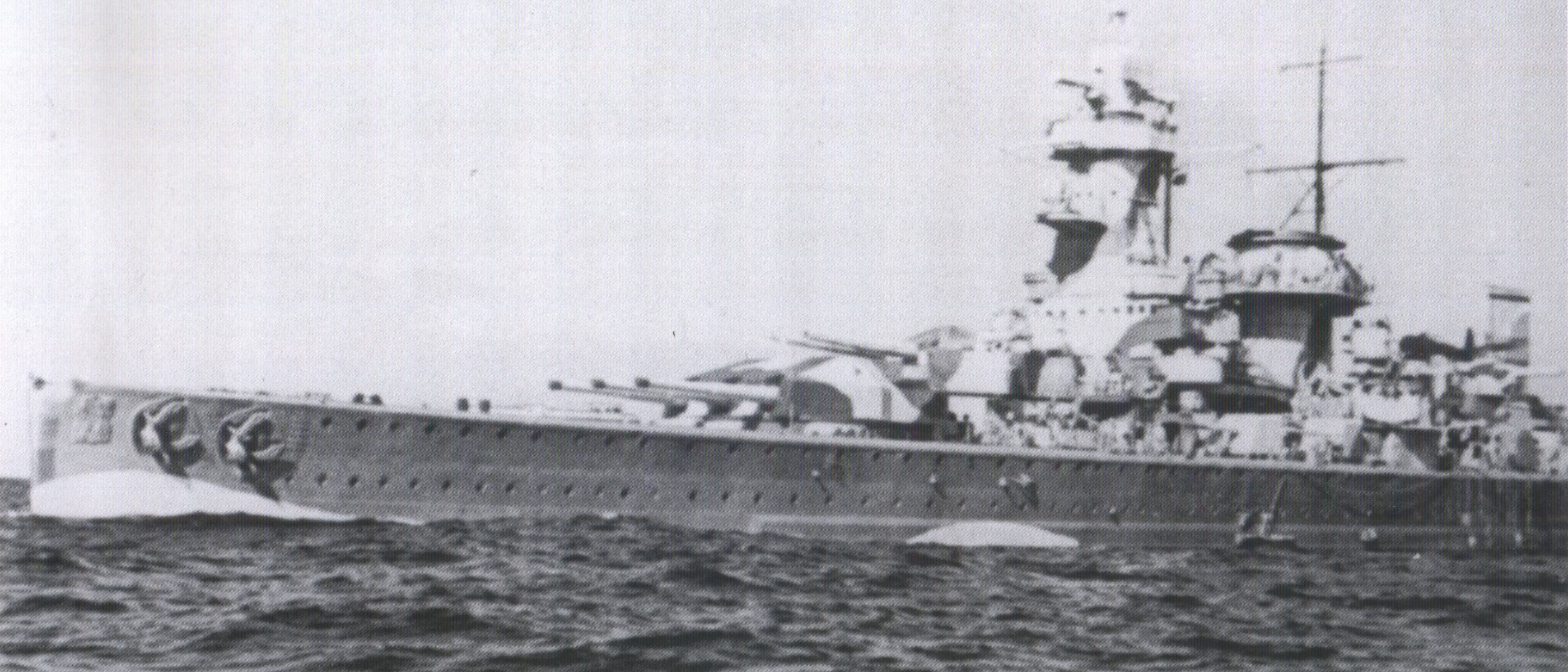

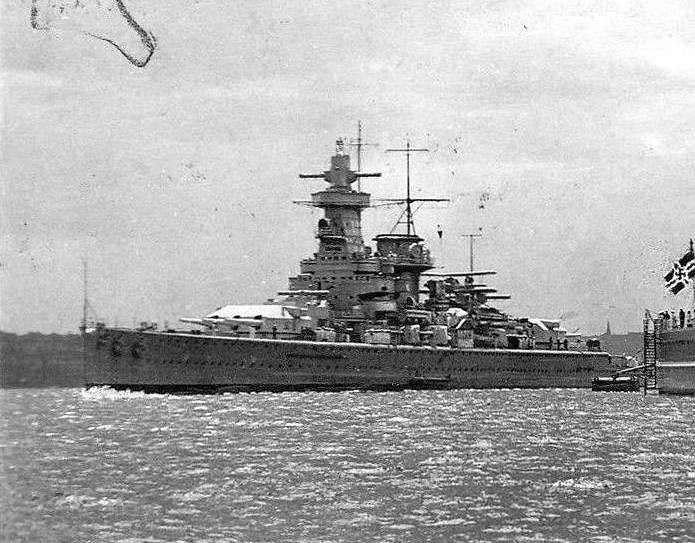

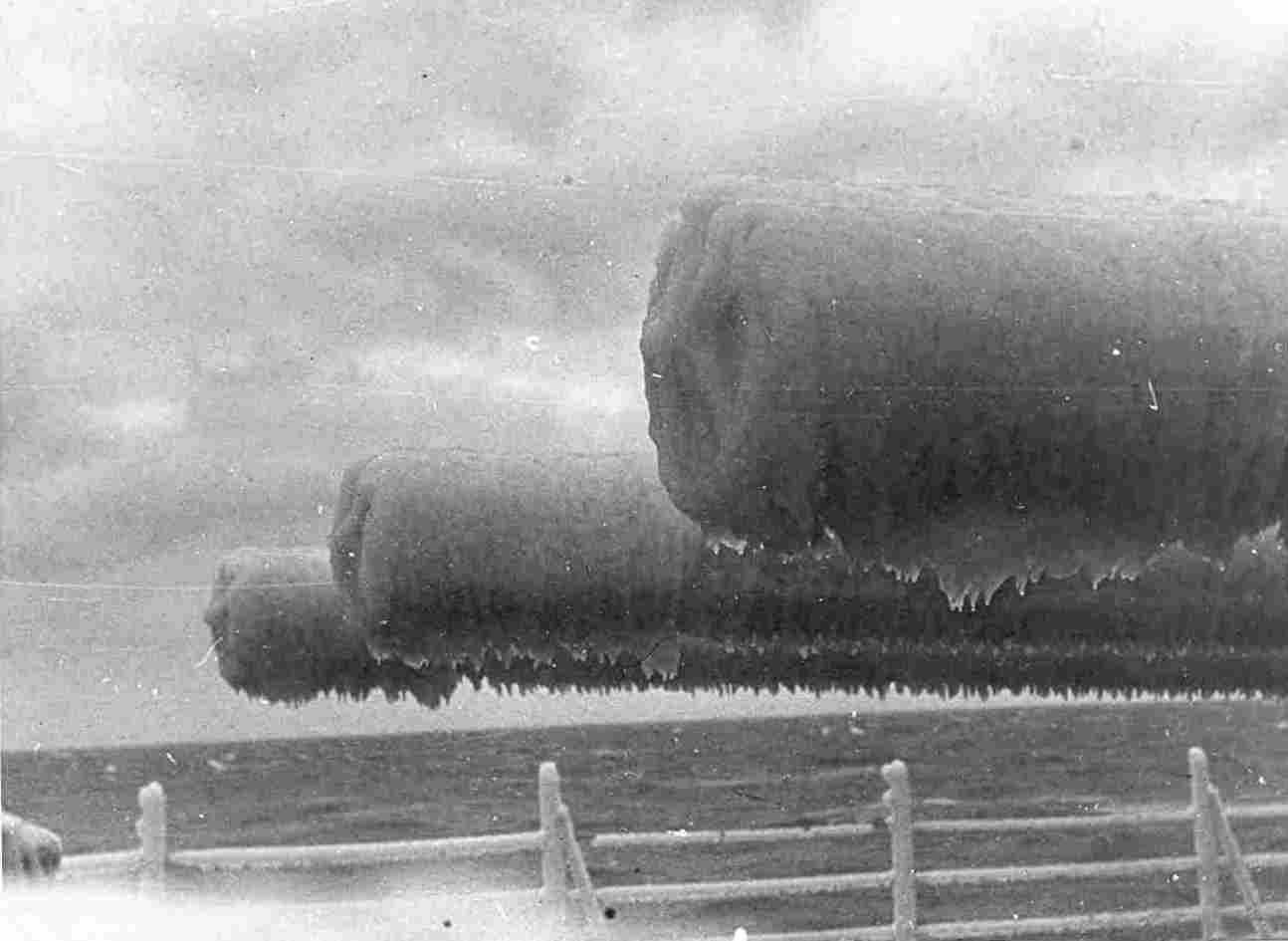

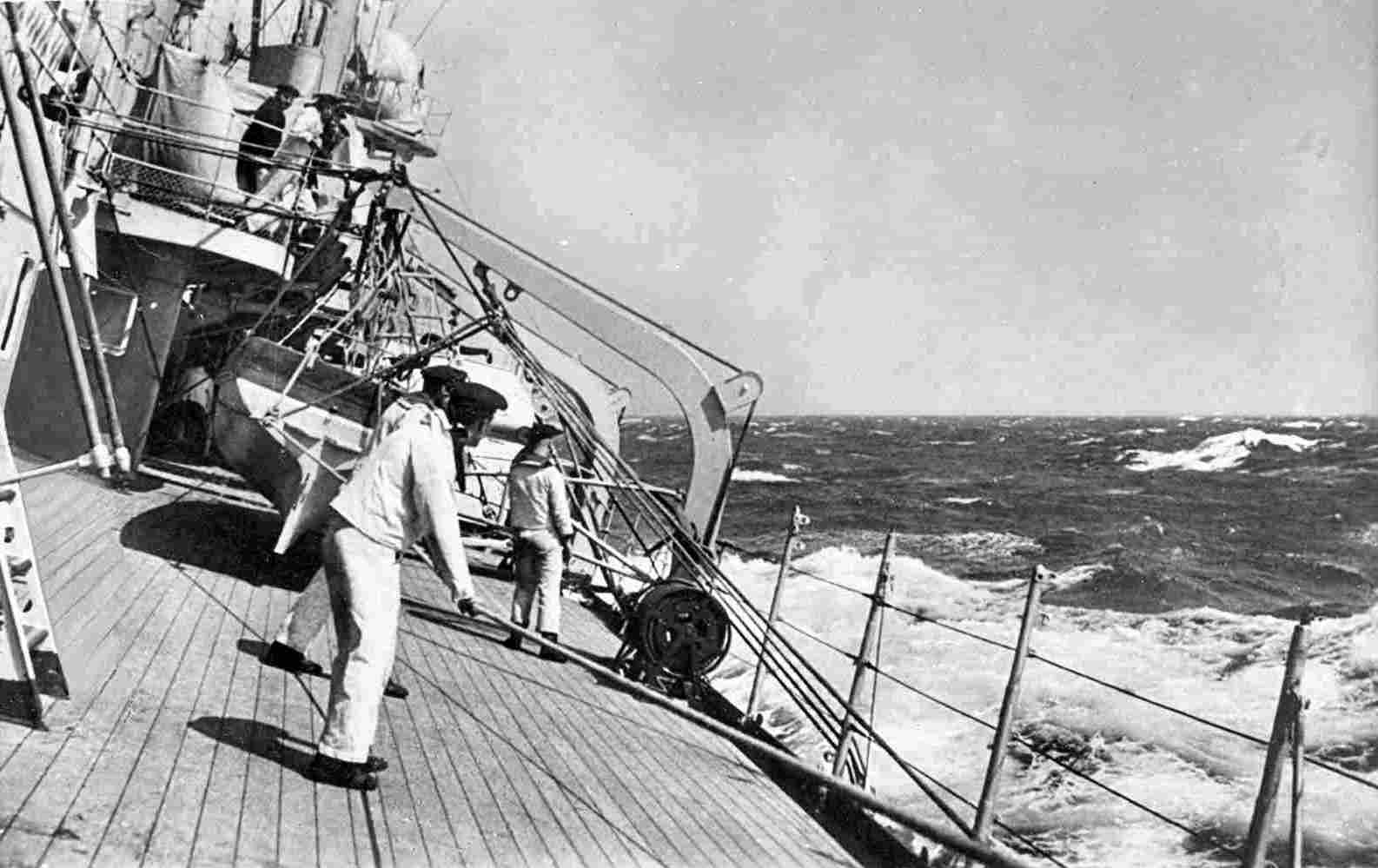

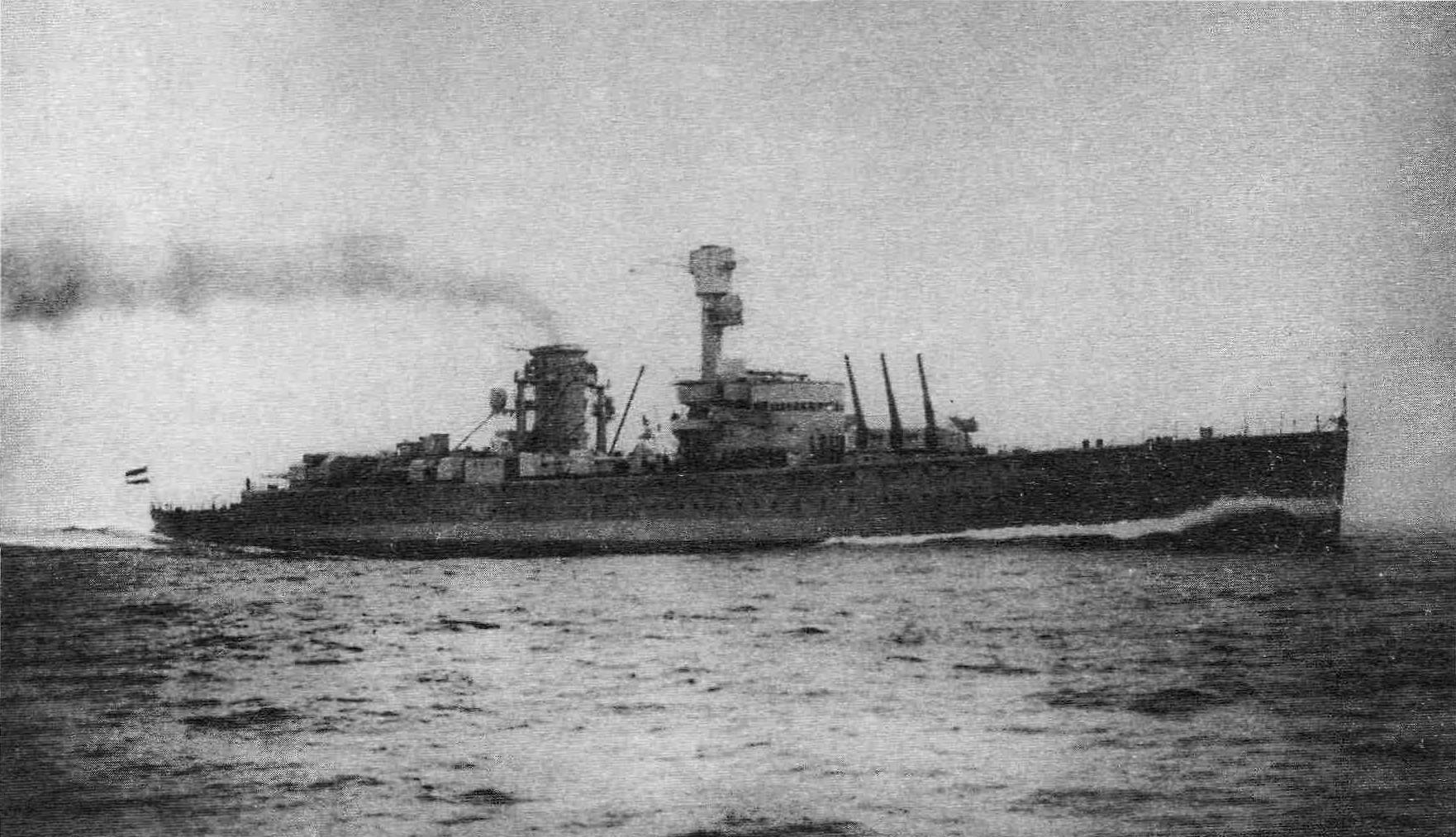

Мореходность "броненосцев" оказалась вполне достаточной для действий в океане, однако почти прямой форштевень и практически плоская палуба в носу приводили к сильному заливанию носовой оконечности при движении против волны в свежую погоду. В какой-то степени положение удалось улучшить в ходе той же модернизации "Admiral Scheer", когда форштевень приобрел характерную "крейсерскую" форму, а борт в носу получил заметный уклон вверх. "Deutschland" аналогичной модификации не прошел и до конца карьеры оставался с исходной формой корпуса.

Мореходность "броненосцев" оказалась вполне достаточной для действий в океане, однако почти прямой форштевень и практически плоская палуба в носу приводили к сильному заливанию носовой оконечности при движении против волны в свежую погоду. В какой-то степени положение удалось улучшить в ходе той же модернизации "Admiral Scheer", когда форштевень приобрел характерную "крейсерскую" форму, а борт в носу получил заметный уклон вверх. "Deutschland" аналогичной модификации не прошел и до конца карьеры оставался с исходной формой корпуса.

"Версальское" ограничение водоизмещения немцы нарушили. Такое отношение к договорам являлось дурной "традицией" 30-х годов; в особенности этим грешили закрытые тоталитарные режимы Японии, Италии и Германии. "Карманные линкоры" находились в середине шкалы нарушений: 2 первых корабля серии имели стандартное водоизмещение около 11 700 т, а "Admiral Graf Spee" - 12 100 т (превышение более чем на 20%). Вес при полной нагрузке неуклонно нарастал: "Deutschland" —15 200 т, "Admiral Scheer"— 15 900 г, а "Admiral Graf Spee" - 16 200 т.

"Версальское" ограничение водоизмещения немцы нарушили. Такое отношение к договорам являлось дурной "традицией" 30-х годов; в особенности этим грешили закрытые тоталитарные режимы Японии, Италии и Германии. "Карманные линкоры" находились в середине шкалы нарушений: 2 первых корабля серии имели стандартное водоизмещение около 11 700 т, а "Admiral Graf Spee" - 12 100 т (превышение более чем на 20%). Вес при полной нагрузке неуклонно нарастал: "Deutschland" —15 200 т, "Admiral Scheer"— 15 900 г, а "Admiral Graf Spee" - 16 200 т.

| Распределение весов "карманного линкора" Admiral Graf Spee | |

| Корпус | 3984 т |

| Броня | 2821 т |

| Механизмы | 2338 т |

| Вооружение | 2715 т (вкл. бронирование башен) |

| Приборы, команда, запасы и т.п. | 1070 т |

| Топливо | 3292 т |

| Полное водоизмещение | 16 220 т |

| ВООРУЖЕНИЕ |

Главный калибр

Главный калибр

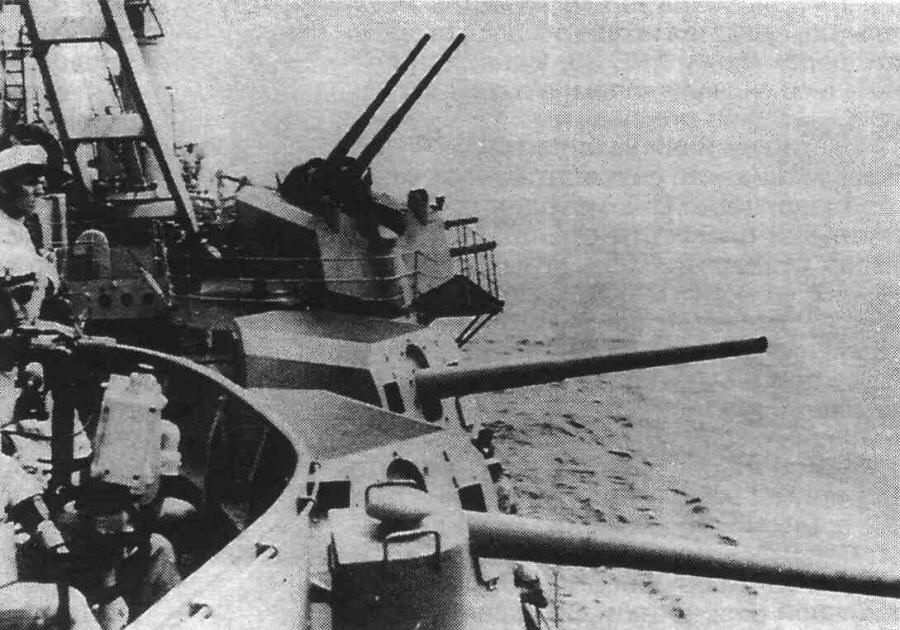

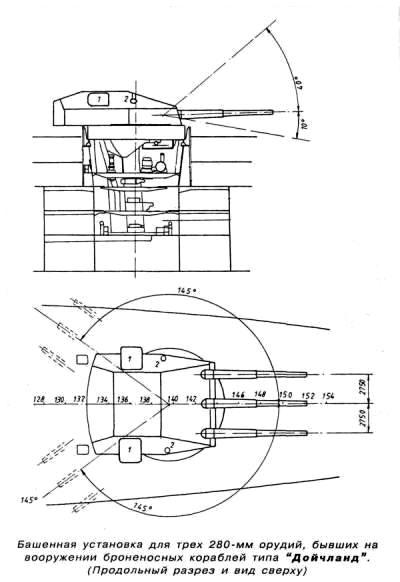

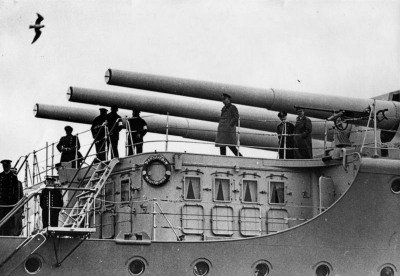

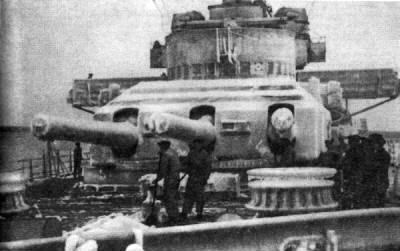

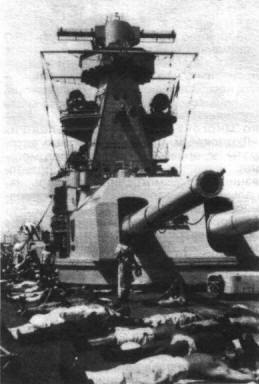

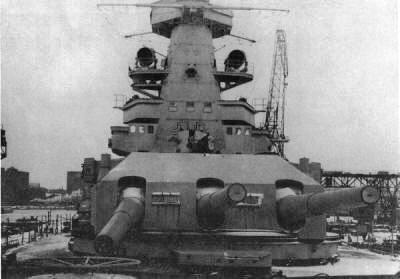

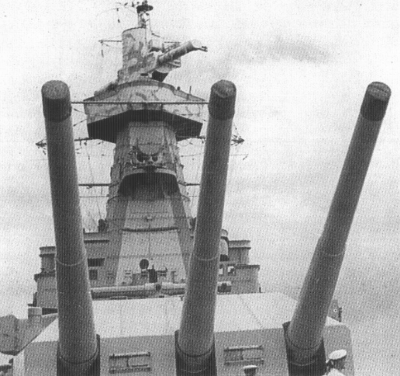

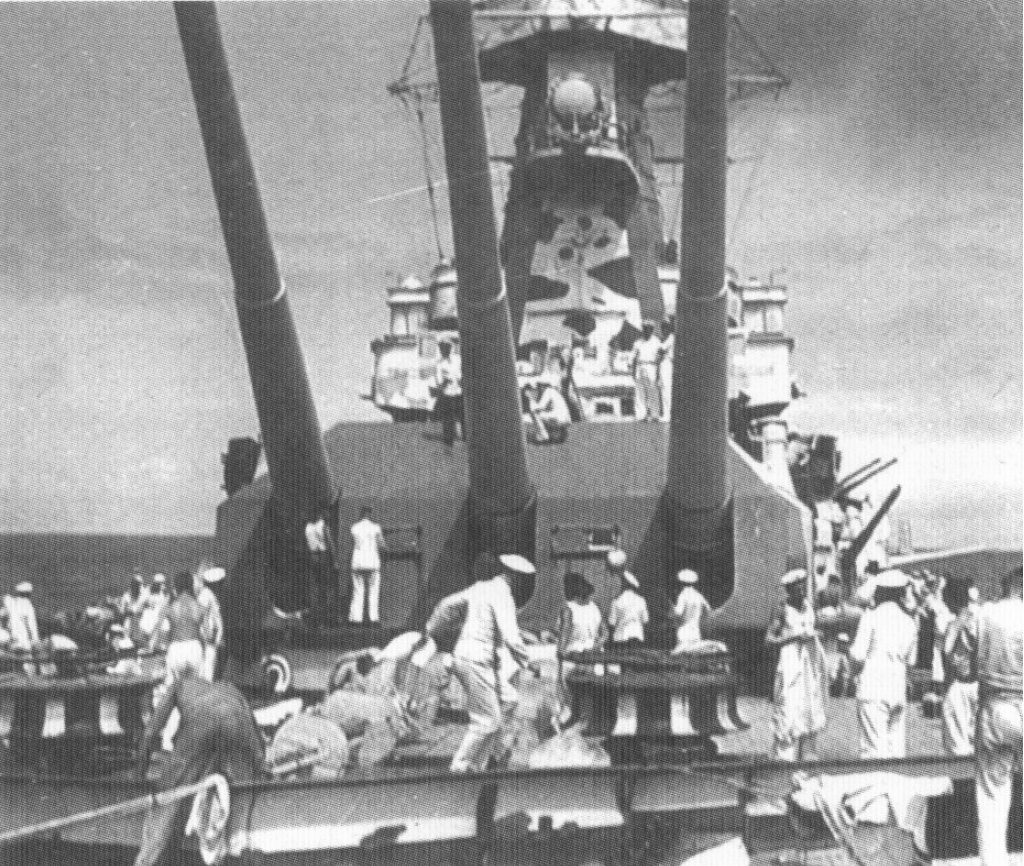

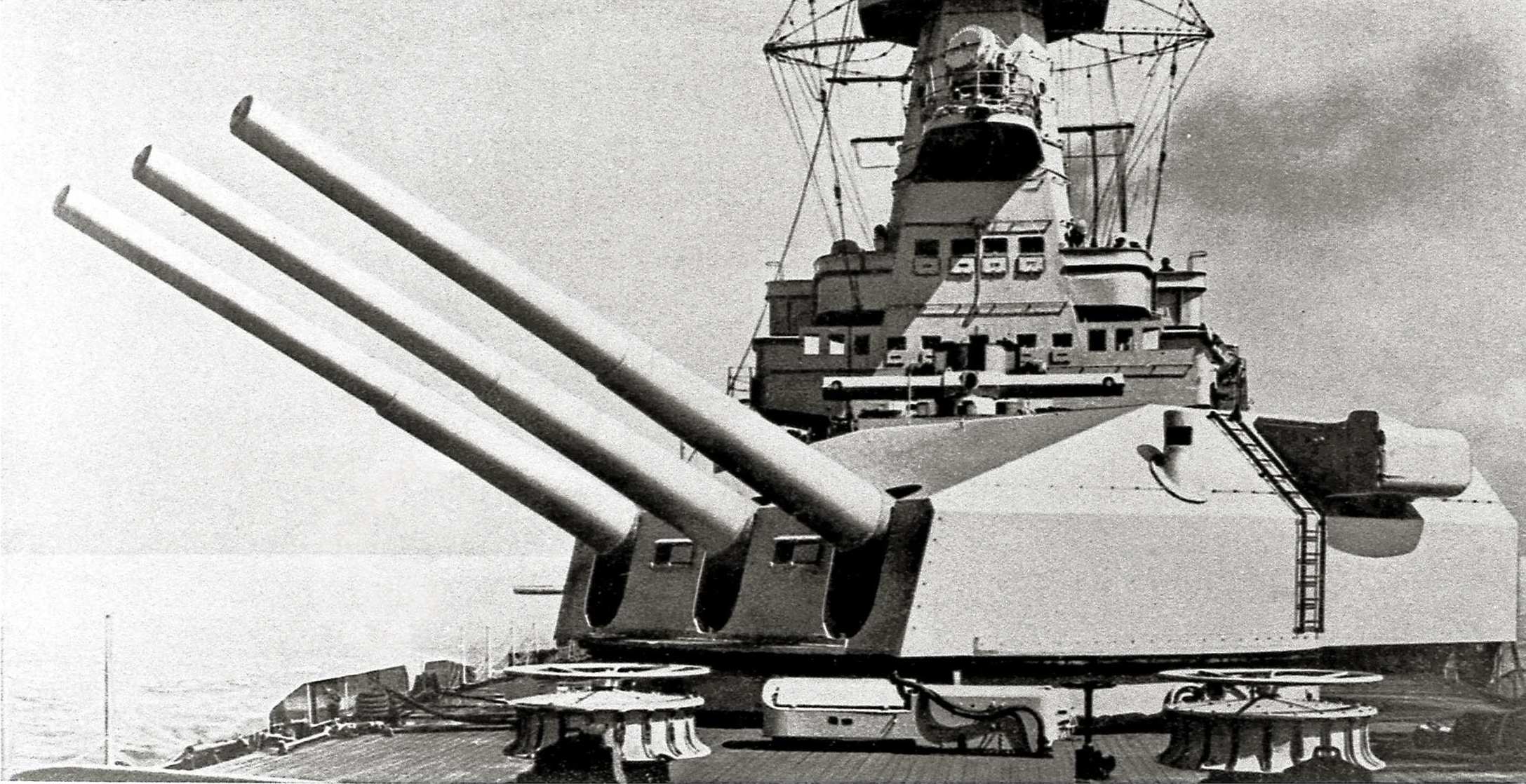

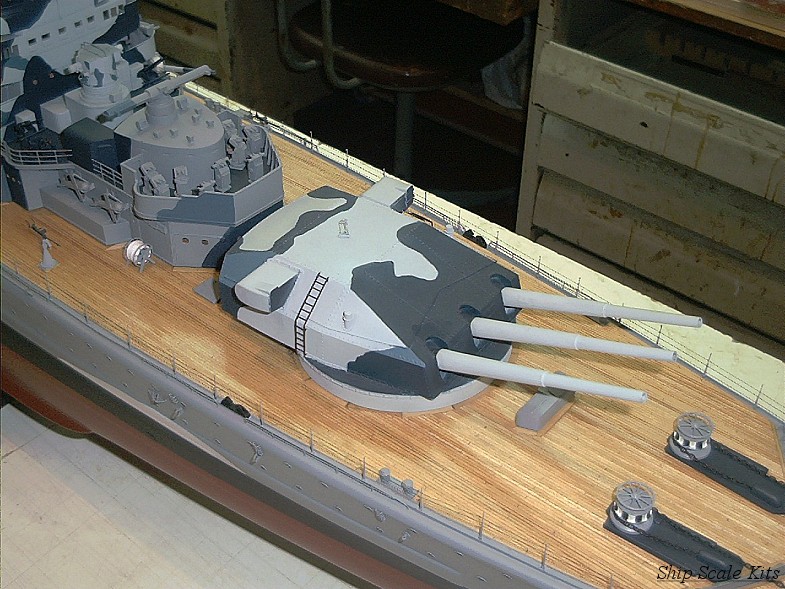

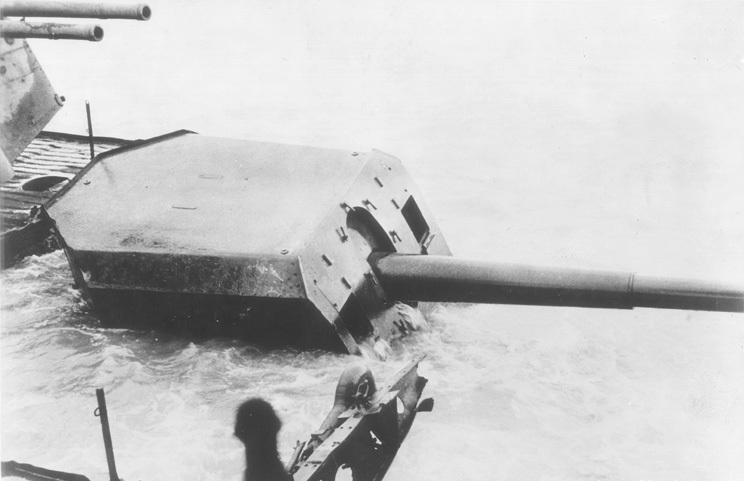

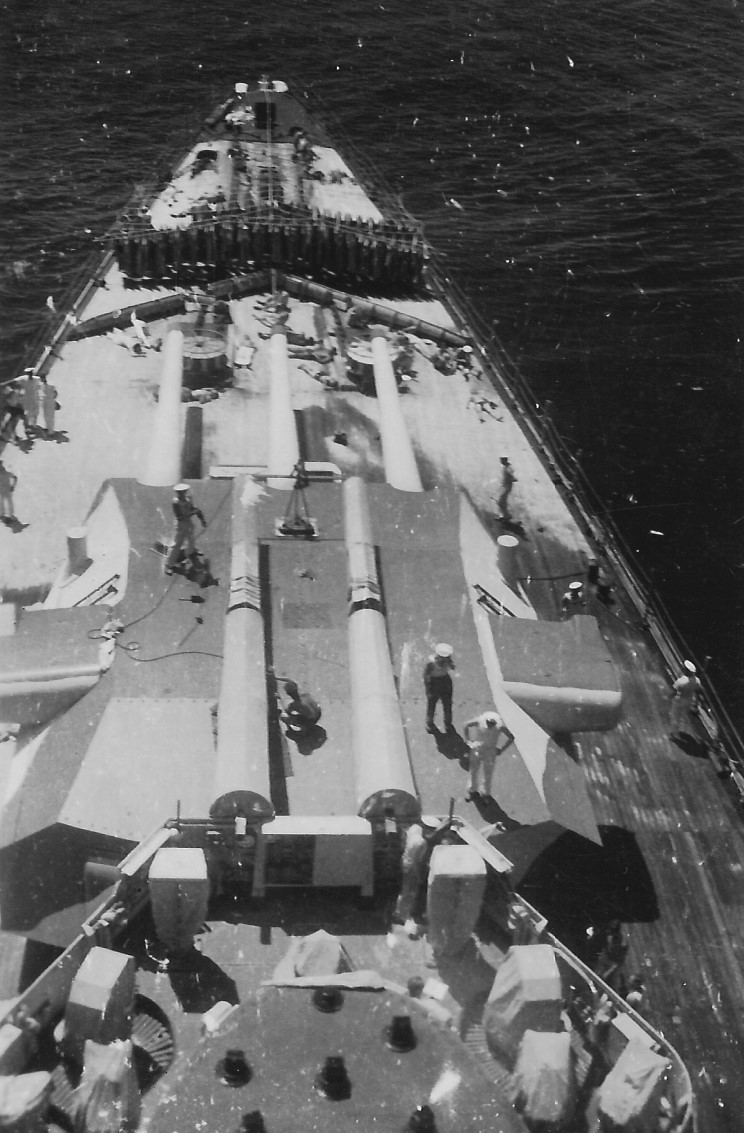

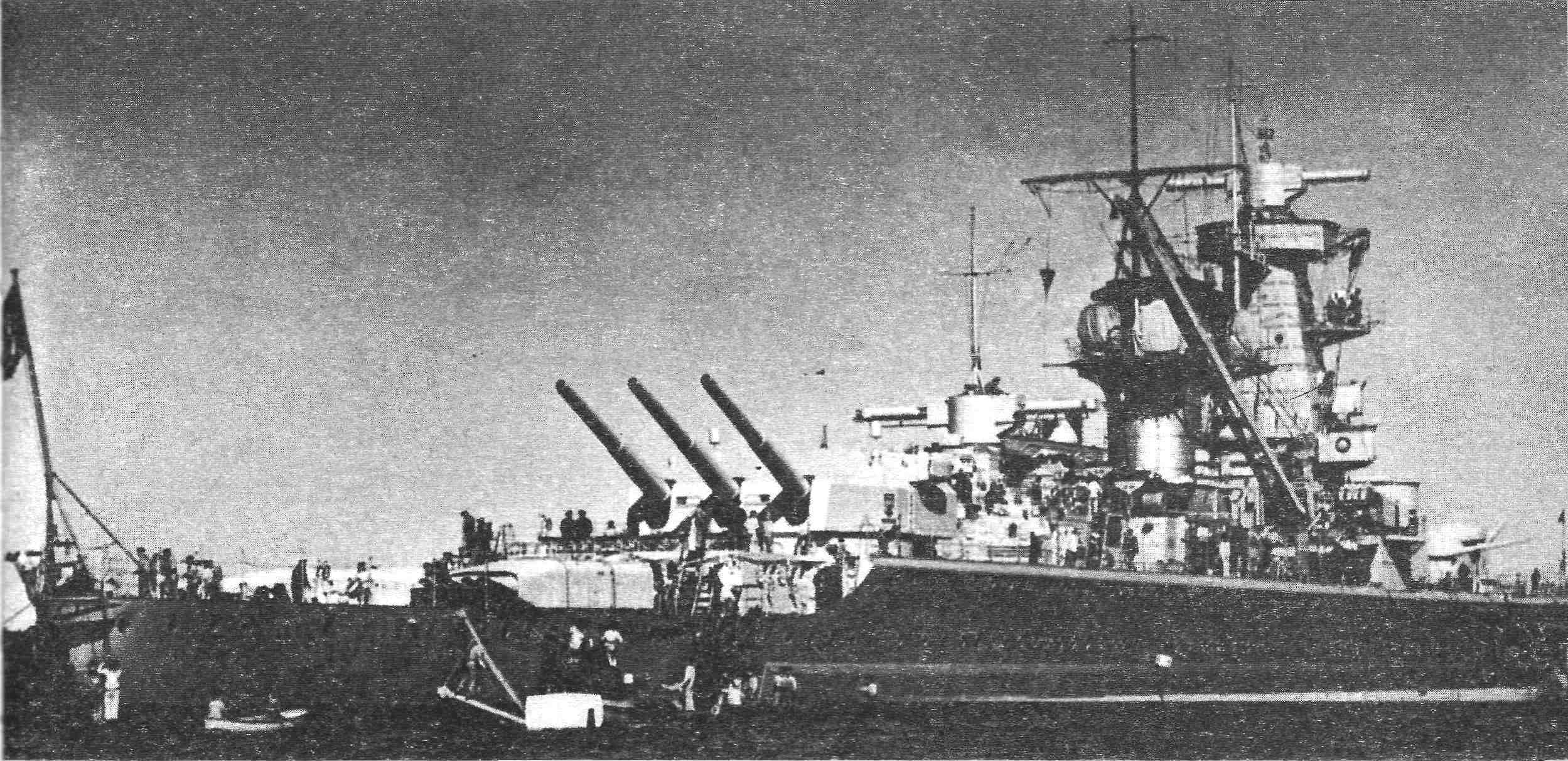

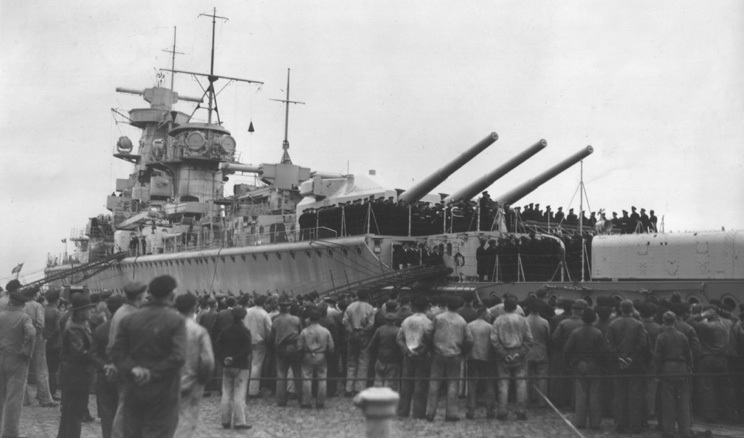

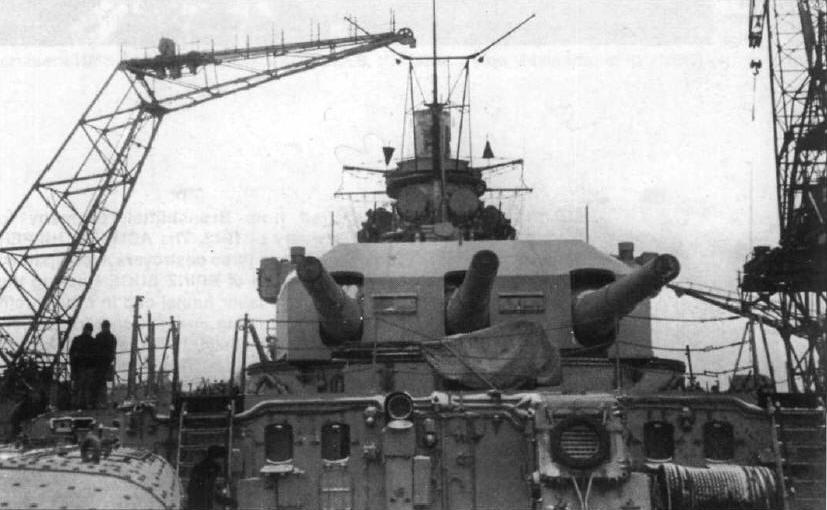

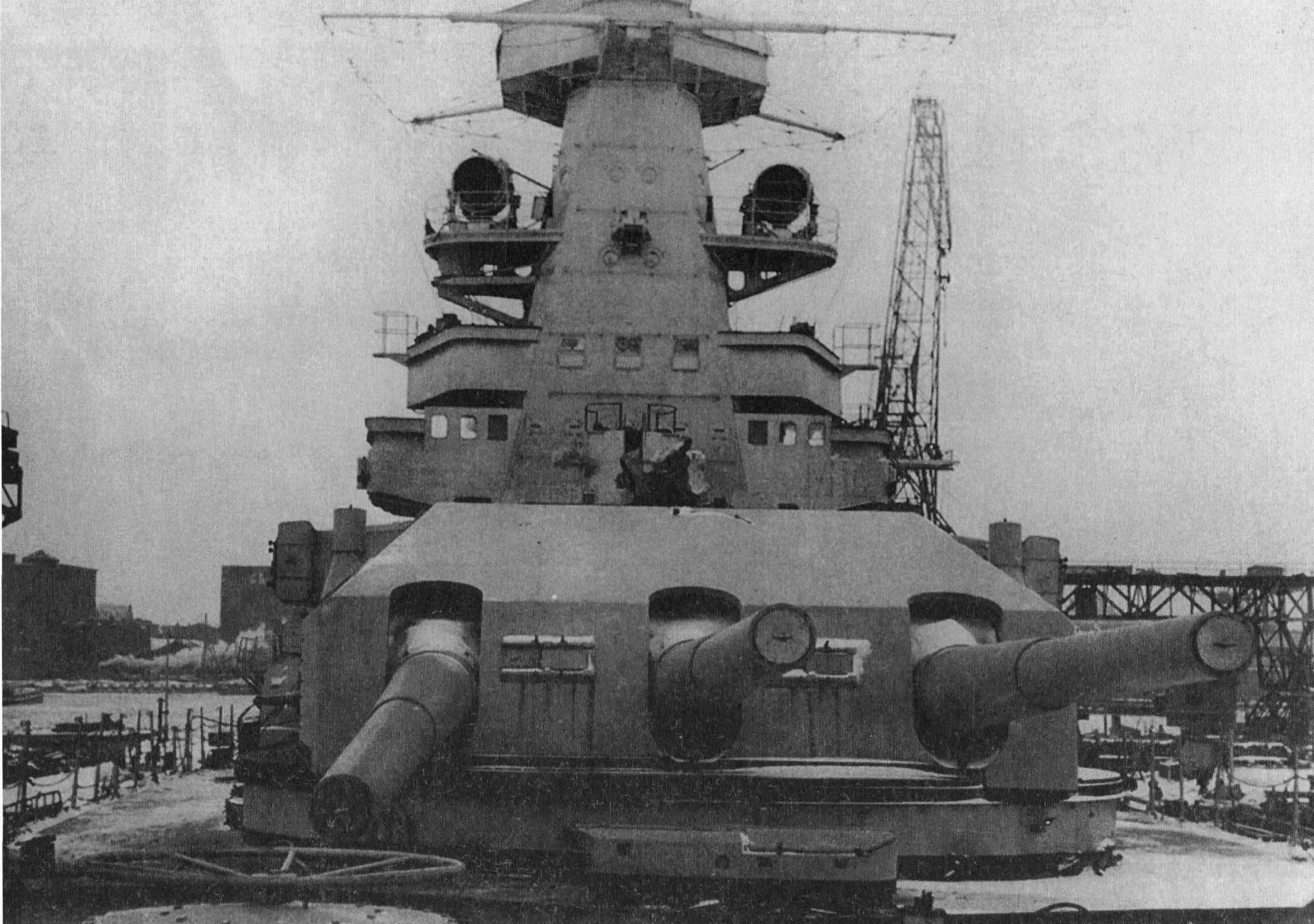

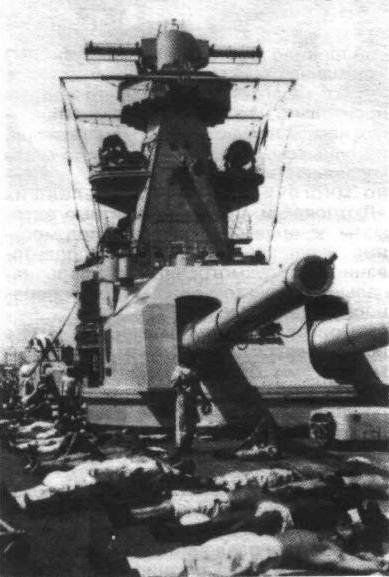

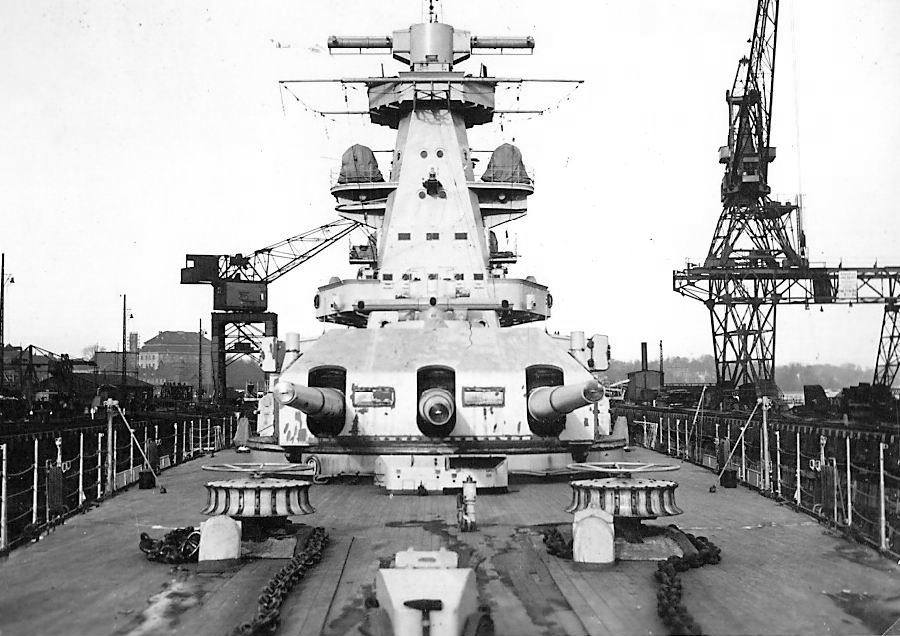

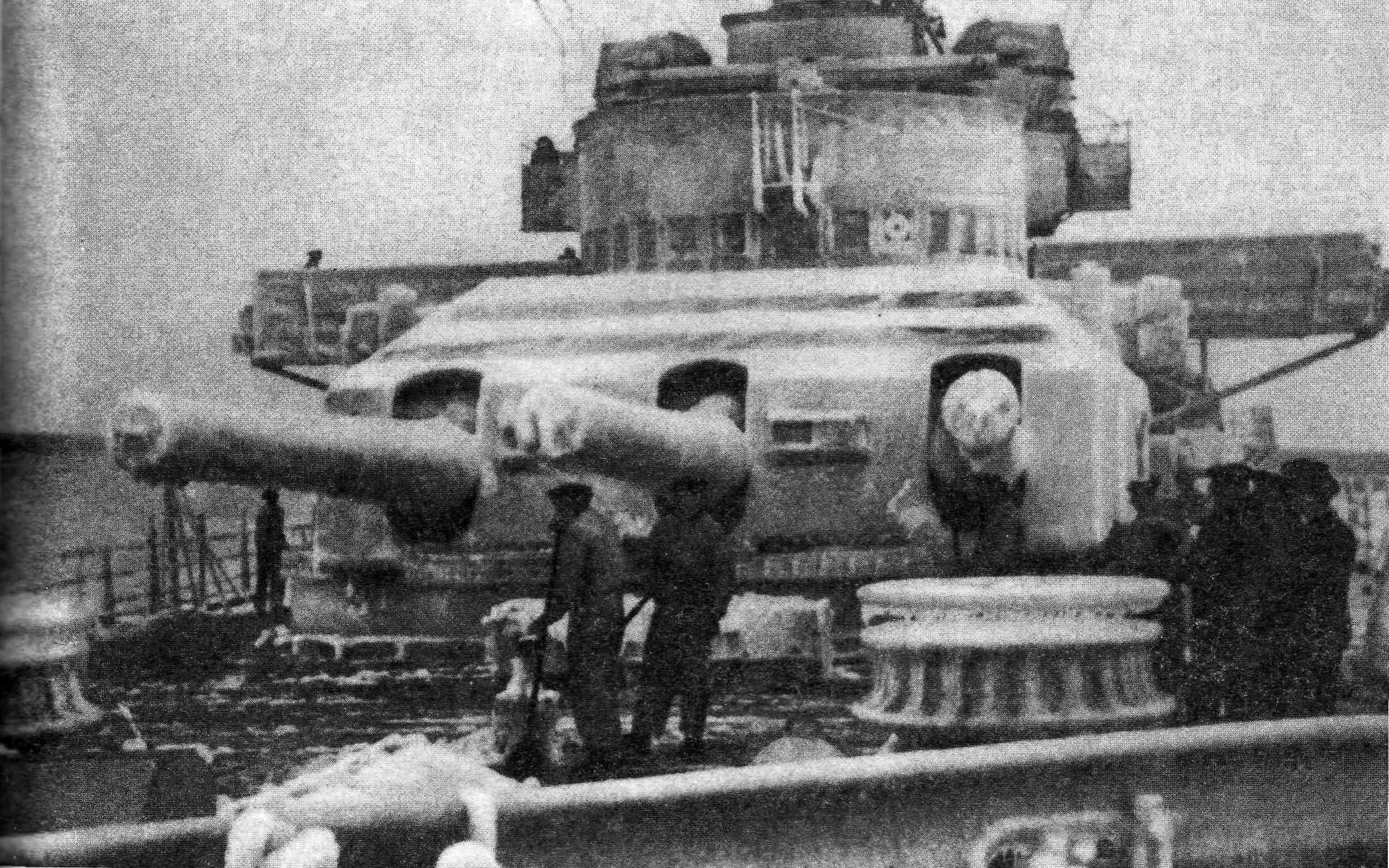

Главный калибр безусловно являлся козырем "карманных линкоров". Получив счастливую возможность ввести более крупный калибр, чем на "вашингтонских" крейсерах, немецкие конструкторы специально разработали новую 11-дюймовую пушку (хотя последние образцы времен первой мировой войны тоже имели очень хорошие баллистические данные). 28-см орудие SKC/28 с полной длиной ствола 52,35 калибра (длина без затвора 49,1 калибра) имело ствол с 80 нарезами с прогрессивным шагом (от 1:50 до 1:35) и глубиной 3,3 мм. Его истинный калибр по немецкой системе составлял 283 мм.

Заряжание осуществлялось при фиксированном угле возвышения, равном 2°. Максимальная техническая скорострельность достигала трех выстрелов в минуту, практическая — не более двух. Несмотря на высокую начальную скорость (910 м/с), живучесть ствола была вполне удовлетворительной — 340 выстрелов полным зарядом, то есть около 3 полных боезапасов. В соответствии с германскими тактическими установками в боекомплект входили три типа снарядов: бронебойный Pz.Gr.(Panzergranate) и два вида фугасных Spr.Gr. (Sprenggranate).

Все снаряды имели одинаковый вес — 300 кг. Бронебойный содержал 7,84 кг (2,6%) взрывчатого вещества (ВВ) и снабжался донным взрывателем Bdz.38. Таким же взрывателем оборудовался фугасный снаряд с замедлением, снаряженный 16,94 кг (5,65%) ВВ, который по общепринятой классификации являлся полубронебойным и мог с большим успехом использоваться для поражения жизненно важных частей легко бронированных целей. Другой, чисто фугасный снаряд содержал 23,3 кг взрывчатки (7,8%) и приводился в действие головным взрывателем мгновенного действия Kz.27. Фугасные снаряды с большей внутренней полостью были более длинными (119 см), чем более "плотный" бронебойный (105 см), хотя вследствие единого веса и правильно подобранной формы они имели одинаковую баллистику.

Таким образом, артиллеристы располагали широким выбором средств для обстрела противника, начиная от сильно бронированных целей и кончая совсем не защищенными торговыми судами. Сильная сторона принятой системы являлась одновременно и ее слабостью, поскольку подобрать правильное соотношение между различными типами снарядов было непросто. Идя по пути наименьшего сопротивления, специалисты флота включили в стандартный боезапас, составлявший от 315 до 360 снарядов на башню (105 — 120 на ствол), равное число боеприпасов каждого типа. Поэтому в ходе продолжительного сражения с кораблями противника наиболее предпочтительный тип снарядов быстро иссякал, и приходилось вести огонь не вполне подходящими к ситуации. (Такой случай произошел, по мнению немцев, в бою при Ла-Плате.) При выполнении специальных заданий структура боезапаса менялась, как это имело место в конце войны, когда уцелевшие "карманники" в основном вели огонь по берегу.

Таким образом, артиллеристы располагали широким выбором средств для обстрела противника, начиная от сильно бронированных целей и кончая совсем не защищенными торговыми судами. Сильная сторона принятой системы являлась одновременно и ее слабостью, поскольку подобрать правильное соотношение между различными типами снарядов было непросто. Идя по пути наименьшего сопротивления, специалисты флота включили в стандартный боезапас, составлявший от 315 до 360 снарядов на башню (105 — 120 на ствол), равное число боеприпасов каждого типа. Поэтому в ходе продолжительного сражения с кораблями противника наиболее предпочтительный тип снарядов быстро иссякал, и приходилось вести огонь не вполне подходящими к ситуации. (Такой случай произошел, по мнению немцев, в бою при Ла-Плате.) При выполнении специальных заданий структура боезапаса менялась, как это имело место в конце войны, когда уцелевшие "карманники" в основном вели огонь по берегу.

Для стрельбы всеми видами снарядов применялись одни и те же боевые заряды: главный, весом 71 кг, заключенный в латунную гильзу, и дополнительный передний, весом 36 кг в мягком мешке-картузе. Подобное распределение зарядов для тяжелых орудий полностью оправдало себя в первую мировую войну, и немцы не меняли его на протяжении трех десятков лет. В качестве метательного средства использовался бездымный порох марки RPC 38, а снаряды снаряжались вначале толом, а затем, в годы войны — более мощным гексагеном.

Для стрельбы всеми видами снарядов применялись одни и те же боевые заряды: главный, весом 71 кг, заключенный в латунную гильзу, и дополнительный передний, весом 36 кг в мягком мешке-картузе. Подобное распределение зарядов для тяжелых орудий полностью оправдало себя в первую мировую войну, и немцы не меняли его на протяжении трех десятков лет. В качестве метательного средства использовался бездымный порох марки RPC 38, а снаряды снаряжались вначале толом, а затем, в годы войны — более мощным гексагеном.

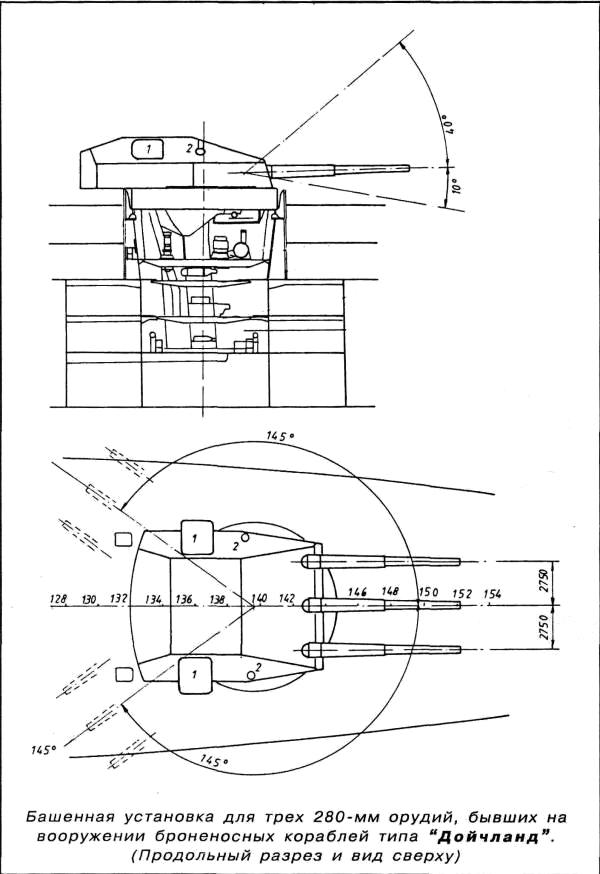

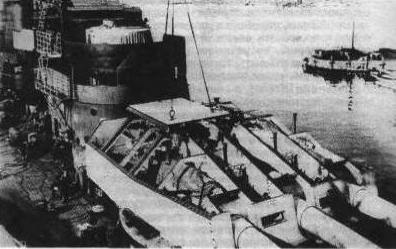

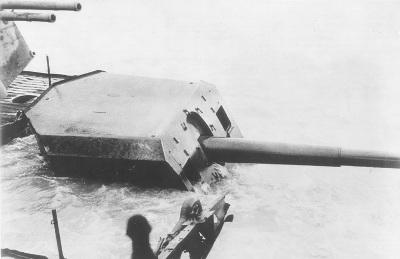

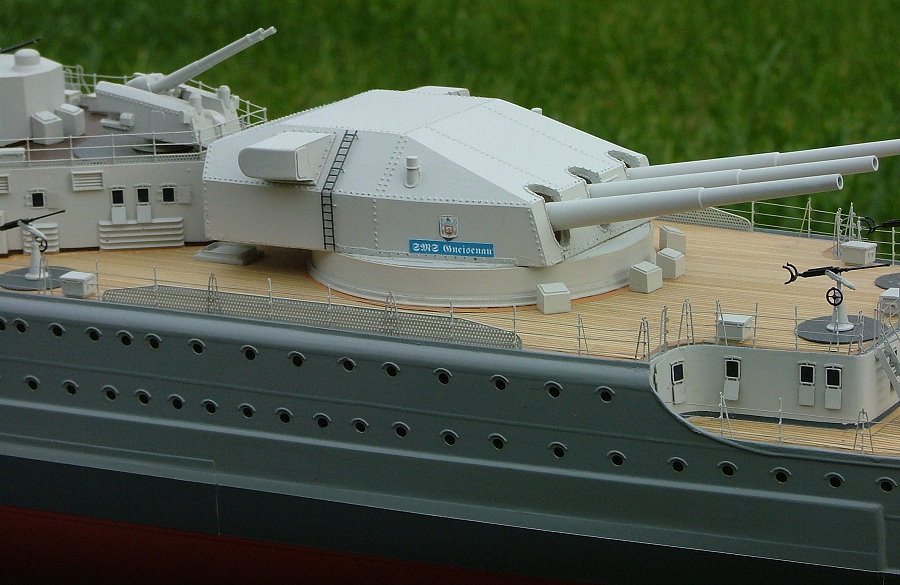

Трехорудийная установка С28 также была специально разработана для новых "броненосцев". Она наводилась в вертикальной плоскости от—10° до +40° и имела горизонтальные углы наведения по 145° на борт. Механизмы поворота и подачи занимали все внутреннее пространство барбета на высоте двух палуб выше броневой, под которой в два этажа располагались пороховые (сверху) и снарядные (снизу) погреба. Общий вес башни составлял около 600 т, из которых примерно 200 приходилось на броню, а 145 — на собственно орудия.

Противоминный калибр

Противоминный калибр

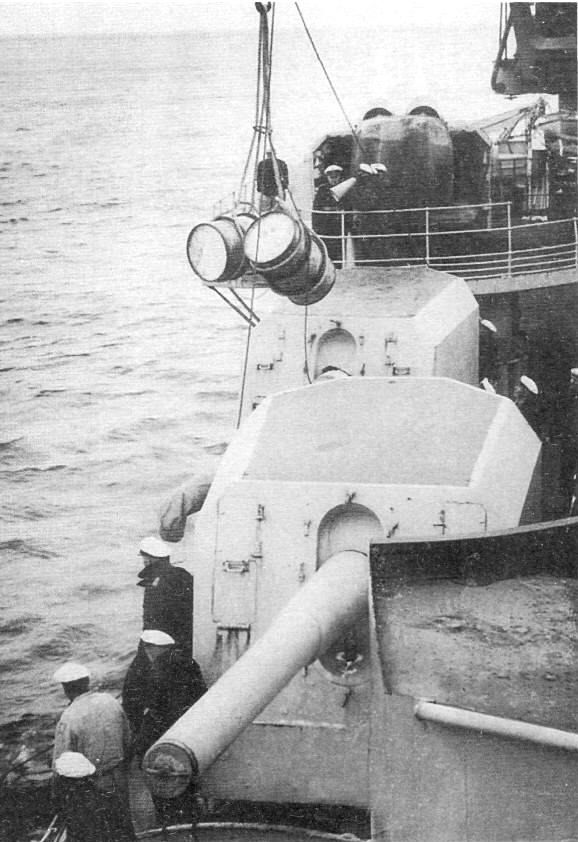

Вспомогательный калибр состоял из восьми 15-см орудий SKC/28, также специальной разработки. Созданное на основе крейсерских пушек конца первой мировой войны, SKC/28 имело истинный калибр 149 мм и полную длину ствола 55 калибров (8,2 м). Стрельба велась 45,3-кг снарядами с донным или головным взрывателем при начальной скорости 875 м/с. Заряд весил 23,5 кг и целиком заключался в латунную гильзу для раздельного заряжания. Максимальная скорострельность достигала 10 выстрелов в минуту, хотя в принципе она зависела, главным образом, от условий питания боеприпасами и на практике не превышала 5 — 7 залпов в минуту. Живучесть ствола — свыше 1000 залпов полным зарядом. На "карманных линкорах" 15-см пушки монтировались на палубных установках с центральным штырем модели С28, которые защищались 10-мм закрытыми щитами. Хотя установки имели большие углы обстрела в горизонтальной плоскости и допускали подъем ствола на 35° и снижение на 10°, внутри они были тесными и неудобными, не говоря уже о том, что практически не защищали прислугу даже от крупных осколков. Штатный боезапас вспомогательного калибра выглядел явно недостаточным — 100 снарядов на орудие, и впоследствии его увеличили в 1,5 раза. Внешне внушительная (8 орудий — вооружение легкого крейсера!), средняя артиллерия играла явно второстепенную роль, являясь в бою скорее неудобным "придатком". Для нее не нашлось даже специального постоянного поста управления огнем, что, конечно же, не могло не сказаться на эффективности ее применения. В крейсерстве 15-см пушки служили для потопления захваченных судов, но это вряд ли могло оправдать выделенные для них вес и место, не говоря уже о почти сотне людей, требовавшихся для обслуживания орудий и погребов. Безусловно предпочтительнее было бы иметь единый универсальный калибр, как предусматривалось самым первым проектом-прототипом, или просто заменить 6-дюймовки на зенитные орудия, однако немецкая военно-морская доктрина считала наличие отдельных вспомогательных противокорабельных пушек необходимым элементом всех линейных кораблей, даже "карманных".

Вспомогательный калибр состоял из восьми 15-см орудий SKC/28, также специальной разработки. Созданное на основе крейсерских пушек конца первой мировой войны, SKC/28 имело истинный калибр 149 мм и полную длину ствола 55 калибров (8,2 м). Стрельба велась 45,3-кг снарядами с донным или головным взрывателем при начальной скорости 875 м/с. Заряд весил 23,5 кг и целиком заключался в латунную гильзу для раздельного заряжания. Максимальная скорострельность достигала 10 выстрелов в минуту, хотя в принципе она зависела, главным образом, от условий питания боеприпасами и на практике не превышала 5 — 7 залпов в минуту. Живучесть ствола — свыше 1000 залпов полным зарядом. На "карманных линкорах" 15-см пушки монтировались на палубных установках с центральным штырем модели С28, которые защищались 10-мм закрытыми щитами. Хотя установки имели большие углы обстрела в горизонтальной плоскости и допускали подъем ствола на 35° и снижение на 10°, внутри они были тесными и неудобными, не говоря уже о том, что практически не защищали прислугу даже от крупных осколков. Штатный боезапас вспомогательного калибра выглядел явно недостаточным — 100 снарядов на орудие, и впоследствии его увеличили в 1,5 раза. Внешне внушительная (8 орудий — вооружение легкого крейсера!), средняя артиллерия играла явно второстепенную роль, являясь в бою скорее неудобным "придатком". Для нее не нашлось даже специального постоянного поста управления огнем, что, конечно же, не могло не сказаться на эффективности ее применения. В крейсерстве 15-см пушки служили для потопления захваченных судов, но это вряд ли могло оправдать выделенные для них вес и место, не говоря уже о почти сотне людей, требовавшихся для обслуживания орудий и погребов. Безусловно предпочтительнее было бы иметь единый универсальный калибр, как предусматривалось самым первым проектом-прототипом, или просто заменить 6-дюймовки на зенитные орудия, однако немецкая военно-морская доктрина считала наличие отдельных вспомогательных противокорабельных пушек необходимым элементом всех линейных кораблей, даже "карманных".

Вариант возможного перевооружения на спаренные башенные установки противоминного калибра.

Зенитный калибр

Зенитный калибр

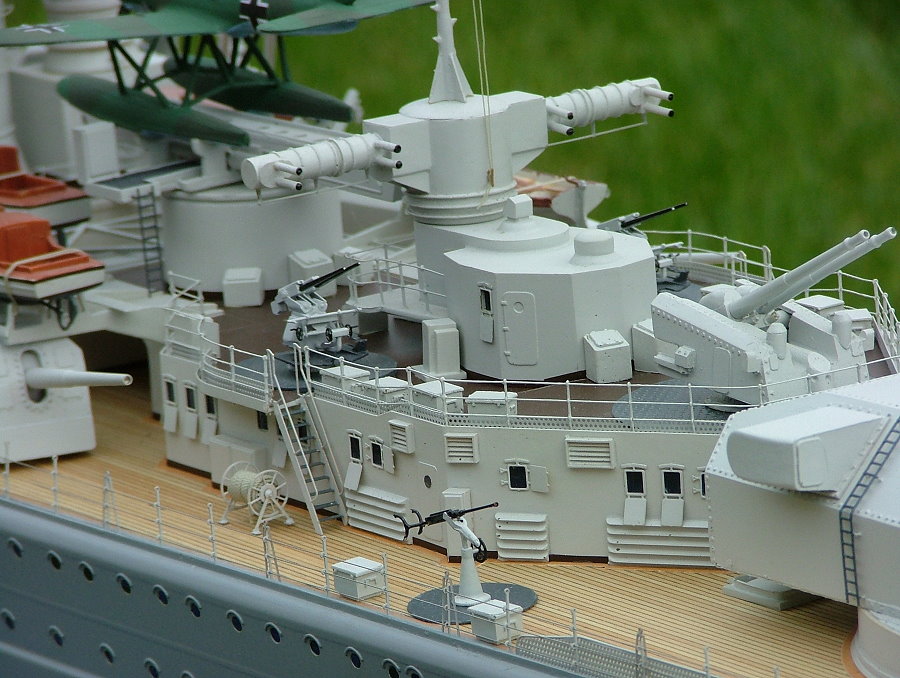

Зенитная артиллерия "карманных линкоров" постепенно, но неуклонно улучшалась от корабля к кораблю. В момент ввода в строй "Deutschland" в наличии имелись только 88-мм зенитки с длиной ствола 45 калибров на установке с центральным штырем образца... 1914 года! Они стреляли 9-кг снарядом с начальной скоростью 790 м/с, имели угол возвышения до 90° и раздельное заряжание. Три таких орудия недолго находились на головном корабле серии и были вскоре заменены тремя спаренными 88-мм пушками SKC/ 31 с длиной ствола 75 калибров в установках С32 с силовым приводом, стабилизированных в трех плоскостях. Для стрельбы из этого вполне современного на то время орудия использовались унитарные патроны весом 15 кг с тем же 9-кг снарядом, но значительно увеличенной начальной скоростью — 950 м/с. Эти орудия стали основой противосамолетного вооружения "Deutschland" (после замены) и "Admiral Scheer" (с момента готовности). Однако конструкторы не остановились на достигнутом, заменив в удачной установке 88-мм орудия на более мощные 105-мм. Новая пушка имела длину ствола 65 калибров и стреляла 15,1-кг снарядом с начальной скоростью 900 м/с.

Зенитная артиллерия "карманных линкоров" постепенно, но неуклонно улучшалась от корабля к кораблю. В момент ввода в строй "Deutschland" в наличии имелись только 88-мм зенитки с длиной ствола 45 калибров на установке с центральным штырем образца... 1914 года! Они стреляли 9-кг снарядом с начальной скоростью 790 м/с, имели угол возвышения до 90° и раздельное заряжание. Три таких орудия недолго находились на головном корабле серии и были вскоре заменены тремя спаренными 88-мм пушками SKC/ 31 с длиной ствола 75 калибров в установках С32 с силовым приводом, стабилизированных в трех плоскостях. Для стрельбы из этого вполне современного на то время орудия использовались унитарные патроны весом 15 кг с тем же 9-кг снарядом, но значительно увеличенной начальной скоростью — 950 м/с. Эти орудия стали основой противосамолетного вооружения "Deutschland" (после замены) и "Admiral Scheer" (с момента готовности). Однако конструкторы не остановились на достигнутом, заменив в удачной установке 88-мм орудия на более мощные 105-мм. Новая пушка имела длину ствола 65 калибров и стреляла 15,1-кг снарядом с начальной скоростью 900 м/с.

По проекту в состав вооружения "карманного линкора" включили восемь 37-мм автоматов SKC/30 в спаренных установках L/30. Они располагались попарно на крыльях командирского мостика на передней мачте и по бокам от кормового дальномерного поста и имели хорошие углы обстрела. Сама установка выглядела весьма перспективной; в ней предусматривалась стабилизация в двух плоскостях, однако на практике сложная техника не всегда работала бесперебойно. Да и эффективность собственно 37-мм орудия была посредственной. Поэтому в ходе войны автоматическое зенитное вооружение неоднократно модифицировалось.

Торпедное вооружение

Торпедное вооружение

Торпедное и авиационное вооружение представляло собой существенное и полезное дополнение к артиллерии. Два 4-трубных торпедных аппарата, удачно расположенные в кормовой части, прикрывались легкими щитами для предохранения от мелких осколков и орудийных газов кормовой башни. На головном корабле вначале установили 500-мм аппараты, но при первой же возможности их заменили на 533-мм.

Авиационное вооружение

Авиационное вооружение

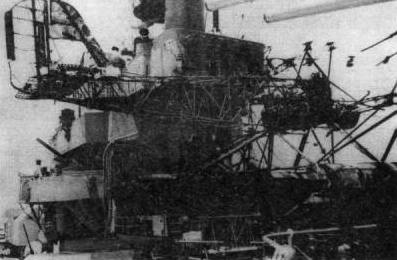

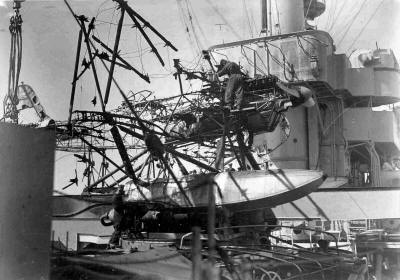

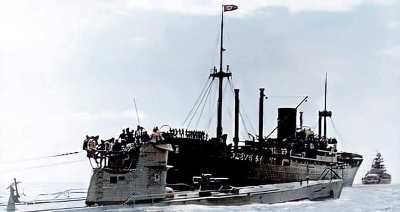

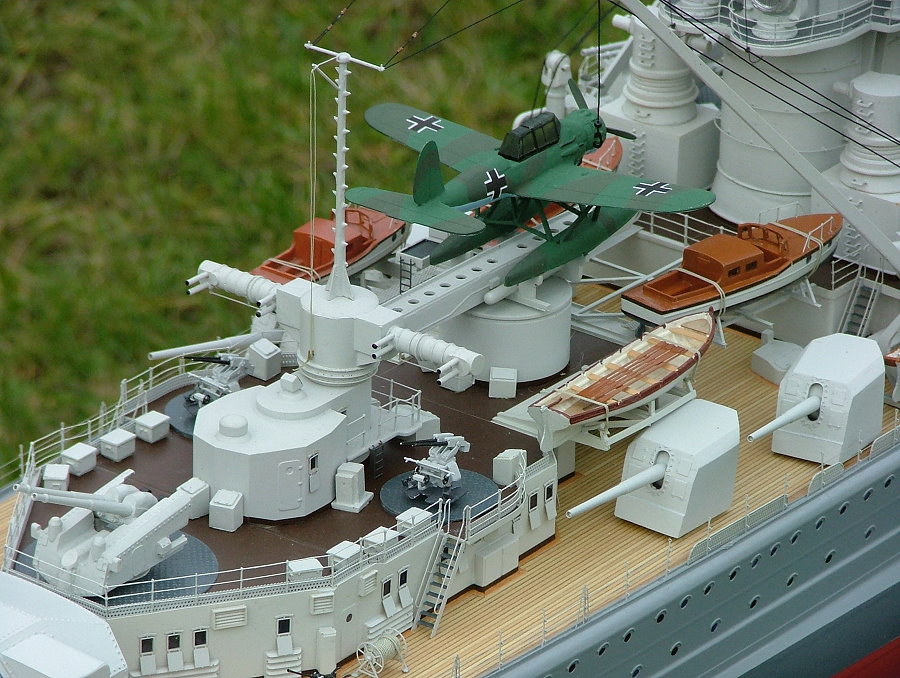

Авиавооружение номинально состояло из катапульты, двух гидросамолетов и посадочного тента Гейма, однако обычно на борту находилось не более одного самолета, а посадочное устройство было сдано на берег еще до начала войны. В конце 30-х годов в качестве корабельных самолетов использовались поплавковые "хейнкели" Не-60, уступившие затем место Аг-196 (фирма "Арадо") — лучшему представителю судовой авиации второй мировой войны. Наличие самолета заметно расширяло возможности "карманных линкоров" в качестве рейдеров, позволяя им обнаруживать как торговые суда, так и возможных преследователей.

|

|

Системы управления огнём, радиолокационное и радиооборудование

"Линкорный" статус кораблей подчеркивался не только калибром их орудий, но и системой управления огнем, необычайно развитой для всего двух башен. Она включала три равноценных поста, по одному в боевых рубках и еще один — на топе носовой мачты-надстройки. Дальномерное оборудование включало 6-метровый стереоскопический дальномер в переднем посту и 10-метровые — в двух других. Целеуказание могло осуществляться из двух директоров, располагавшихся в боевой рубке друг за другом по диаметральной плоскости, или из другой пары, на фор-марсе, также размещенной по центральной линии спереди и сзади от 10-метрового дальномера. Еще один директор находился в кормовой рубке рядом с таким же дальномером. Все посты прикрывались 50-мм броней, защищавшей практически от любых осколков, причем наблюдение велось без каких-либо смотровых щелей и окошек, из специальных перископов, едва выступавших над броневой крышей. Данные из постов поступали в два центра обработки, расположенные соответственно под носовой и кормовой рубками глубоко под броневой палубой и оборудованные аналоговыми вычислительными машинами. Дублирование не только дальномерных постов и директоров, но и расчетных централей являлось уникальным для 10000-тонных кораблей; сравнение их по числу и оборудованию с довольно примитивными средствами английских тяжелых крейсеров демонстрирует полное превосходство немецкого подхода к артиллерийской мощи.

Главный калибр "карманных линкоров" стал на них настолько "главным", что оставил мало простора для калибра вспомогательного. В принципе 150-мм пушки могли управляться через любой из трех основных постов, с передачей данных в свой пост обработки, также находившийся в трюме. Однако на практике отсутствие специального, пусть даже хуже оборудованного директора приводило к явному пренебрежению нуждами среднего калибра. Отмеченный вычислительный центр использовался также и зенитной артиллерией, которая почти полностью "монополизировала" его, поскольку угроза с воздуха оставалась постоянной. Результатом стала малая полезность 6-дюймовок, в принципе достаточно мощных по баллистическим характеристикам.

Для 88-мм зенитной артиллерии на "Deutschland" вначале предусматривался довольно примитивный единственный директор в диаметральной плоскости позади дымовой трубы, однако ввиду временности самих 88-мм одинарных установок он практически не использовался. В 1934 году флот получил новый зенитный КДП SL 2, стабилизированный в трех плоскостях и позволявший передавать правильные данные при крене до 12°. На Deutschland установили два таких директора: один над сигнальным мостиком на передней мачте-надстройке, а второй — вместо временного поста за дымовой трубой. На двух последующих единицах место кормового директора заняла катапульта, и корабли получили по два зенитных КДП по бокам от трубы, что, по мнению специалистов, значительно увеличило эффективность управления огнем. Посты имели собственные 4-м (по другим данным 3-м) стереоскопические дальномеры и средства дистанционного наведения орудий, что вместе с новыми 88-мм и 105-мм зенитками обеспечило достаточно сильную ПВО "карманных линкоров".

Что касается автоматов, то при относительно удачных зенитных установках немцы пользовались, мягко говоря, не слишком совершенными системами управления ими. До конца войны довольно многочисленные на уцелевших "Lützow" и "Admiral Scheer" зенитные автоматы по-прежнему стреляли под местным управлением, иногда с использованием предусмотренных еще первоначальным проектом однометровых переносных дальномеров.

Список пунктов управления огнем не исчерпывался перечисленными главными постами. Для действий ночью предусматривалось командование кораблем со специального мостика, расположенного над командирским. Там были сосредоточены специальные просветленные морские бинокли и перископы, а поскольку при ночной стрельбе главным фактором являлась быстрота реакции, то тут же находились два дополнительных поста управления огнем, имевших упрощенное оборудование, но позволявших вести дистанционную стрельбу главным калибром. На том же мостике, в передней его части, помещался директор управления прожекторами и два целеуказателя для стрельбы осветительными снарядами. На кораблях находилось еще 4 директора для наведения прожекторов, по 2 на каждую сторону от главной и кормовой боевых рубок. На "Deutschland" они могли управлять действием 5 полутораметровых "фонарей" фирмы "Сименс-Шуккерт", 4 из которых располагались попарно по сторонам дымовой трубы, а еще один — на специальном мостике на мачте. Admiral Scheer имел на один прожектор больше: на башенноподобной надстройке их стало два по бокам вместо одного по диаметральной плоскости; такое же расположение получил и "Admiral Graf Spee".

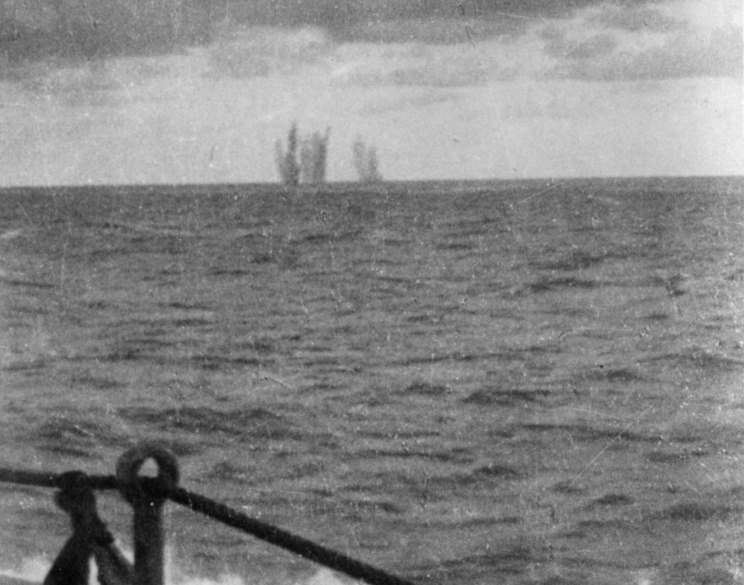

На "карманных линкорах" рано появилось и радиолокационное оборудование. Уже в 1937 году "Deutschland" получил опытный образец локатора FuMG-39, замененный впоследствии на более совершенный FuMo-22. "Admiral Scheer" и "Admiral Graf Spee" сразу же были оборудованы такими радарами. Характеристики немецких приборов к началу войны оставались довольно низкими (хотя и не уступали в то время английским): дальность не свыше 7 — 8 миль при точности по углу около 5°, что позволяло использовать их только для обнаружения крупных надводных целей.

| БРОНЕВАЯ ЗАЩИТА |

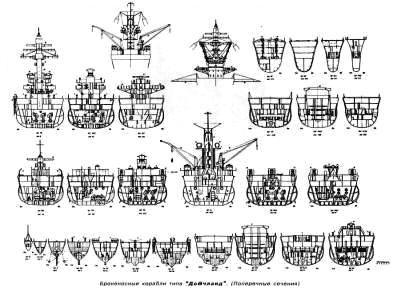

Система бронирования полностью отходит от принятых в германском флоте времен первой мировой войны канонов и не имеет аналогов среди зарубежных кораблей класса крейсеров. Вместе с тем отличия в бронировании настолько существенны, что по данному параметру корабли едва ли можно считать одной серией, скорее — последовательными вариантами реализации одной и той же идеи.

Система бронирования полностью отходит от принятых в германском флоте времен первой мировой войны канонов и не имеет аналогов среди зарубежных кораблей класса крейсеров. Вместе с тем отличия в бронировании настолько существенны, что по данному параметру корабли едва ли можно считать одной серией, скорее — последовательными вариантами реализации одной и той же идеи.

Как уже указывалось при описании конструкции корпуса, вниз от броневой палубы до внутренней обшивки двойного дна параллельно поясу шла броневая переборка из той же никелевой стали толщиной 45 мм. Выше броневой палубы на расстоянии примерно трети ширины корабля от борта шла верхняя броневая переборка толщиной 40 мм, располагавшаяся строго вертикально и доходившая до верхней палубы. Главная броневая палуба в отличие от общепринятой практики не опиралась на верхнюю кромку пояса и не имела скосов, соединяющих ее края с нижней кромкой. Вместо этого она крепилась к середине верхнего ряда плит с помощью угольников, а основной опорой для нее служила нижняя продольная броневая перегородка. Толщина палубы резко варьировалась в зависимости от зоны: наибольшее значение она принимала в узком промежутке между вертикальной верхней и наклонной нижней броневыми переборками (45 мм); внутри от верхней переборки толщина уменьшалась до 30 мм, а вовне от нижней переборки палуба выполнялась из обычной кораблестроительной стали небольшой толщины, то есть не бронировалась вообще. В пределах барбетов горизонтальная защита уменьшалась до 15 мм. Верхняя палуба имела толщину 18 мм на всем протяжении цитадели (от 33-го до 154-го шпангоута) и 7— 10 мм в корме. В кормовой части корпуса 30-мм броневая палуба проходила примерно на 1 м ниже, чем на миделе, прикрывая валопроводы и рулевое управление. "Deutschland" имел 4 поперечных броневых траверза из никелевой стали: 30-мм на 6-м и 173-м шпангоутах и 60-мм — на 31-м и 149-м.

Как уже указывалось при описании конструкции корпуса, вниз от броневой палубы до внутренней обшивки двойного дна параллельно поясу шла броневая переборка из той же никелевой стали толщиной 45 мм. Выше броневой палубы на расстоянии примерно трети ширины корабля от борта шла верхняя броневая переборка толщиной 40 мм, располагавшаяся строго вертикально и доходившая до верхней палубы. Главная броневая палуба в отличие от общепринятой практики не опиралась на верхнюю кромку пояса и не имела скосов, соединяющих ее края с нижней кромкой. Вместо этого она крепилась к середине верхнего ряда плит с помощью угольников, а основной опорой для нее служила нижняя продольная броневая перегородка. Толщина палубы резко варьировалась в зависимости от зоны: наибольшее значение она принимала в узком промежутке между вертикальной верхней и наклонной нижней броневыми переборками (45 мм); внутри от верхней переборки толщина уменьшалась до 30 мм, а вовне от нижней переборки палуба выполнялась из обычной кораблестроительной стали небольшой толщины, то есть не бронировалась вообще. В пределах барбетов горизонтальная защита уменьшалась до 15 мм. Верхняя палуба имела толщину 18 мм на всем протяжении цитадели (от 33-го до 154-го шпангоута) и 7— 10 мм в корме. В кормовой части корпуса 30-мм броневая палуба проходила примерно на 1 м ниже, чем на миделе, прикрывая валопроводы и рулевое управление. "Deutschland" имел 4 поперечных броневых траверза из никелевой стали: 30-мм на 6-м и 173-м шпангоутах и 60-мм — на 31-м и 149-м.

Таким образом, на возможных траекториях снаряда в жизненные части корабля стояли следующие преграды (снизу вверх): 1) внешняя обшивка буля + 50-мм наклонная плита пояса + наклонная 45-мм переборка; 2) 80-мм пояс + 45-мм переборка; 3) 18-мм верхняя палуба + 80-мм пояс + 45-мм палуба (при больших углах падения снаряда в некоторых случаях — только палубы); 4) 18-мм верхняя палуба + 40-мм вертикальная переборка + 30-мм палуба. Легко заметить, что эта система обеспечивала хорошую по меркам начала 30-х годов защиту, от 90 до 125 мм суммарной толщины брони при комбинации горизонтальных и вертикальных (большей частью наклонных) преград. Сравнимой защиты не было ни у одного из "вашингтонских" крейсеров первого поколения, хотя, конечно же, никакого отношения к "линкорной" броне она не имела, обеспечивая безопасность жизненно важных частей корабля лишь от снарядов калибра 120— 152 мм, причем от последних — не на всех дистанциях.

Хорошую защиту получила артиллерия главного калибра. На "карманных линкорах" башни имели форму сложного многогранника, в тех или иных вариациях повторявшуюся на всех крупных кораблях германского флота межвоенной постройки. Большие углы наклона плит обеспечивали достаточно высокий уровень неуязвимости. Толщина лобовой плиты равнялась 140 мм, боковых — 80 и 75 мм в передней и задней части, наклоненная вниз передняя часть крыши — 105 мм, плоская и задняя наклонная часть крыши — 85 мм, боковые наклонные фрагменты — от 80 до 60 мм. Все указанные плиты изготавливались из крупповской цементированной брони. Максимальная толщина задней стенки составляла 170 мм из соображений балансировки башни, а ввиду того, что попадание в нее имело наименьшую вероятность, выполнялась из никелевой стали.

Хорошую защиту получила артиллерия главного калибра. На "карманных линкорах" башни имели форму сложного многогранника, в тех или иных вариациях повторявшуюся на всех крупных кораблях германского флота межвоенной постройки. Большие углы наклона плит обеспечивали достаточно высокий уровень неуязвимости. Толщина лобовой плиты равнялась 140 мм, боковых — 80 и 75 мм в передней и задней части, наклоненная вниз передняя часть крыши — 105 мм, плоская и задняя наклонная часть крыши — 85 мм, боковые наклонные фрагменты — от 80 до 60 мм. Все указанные плиты изготавливались из крупповской цементированной брони. Максимальная толщина задней стенки составляла 170 мм из соображений балансировки башни, а ввиду того, что попадание в нее имело наименьшую вероятность, выполнялась из никелевой стали.

В отличие от главного калибра 150-мм артиллерия оказалась в падчерицах. Из-за явной невозможности обеспечить разумную защиту 8 одноорудийных установок конструкторам пришлось ограничиться 10-мм башенно-подобными щитами, хотя полностью закрытыми, но слишком тесными и неудобными.

В отличие от главного калибра 150-мм артиллерия оказалась в падчерицах. Из-за явной невозможности обеспечить разумную защиту 8 одноорудийных установок конструкторам пришлось ограничиться 10-мм башенно-подобными щитами, хотя полностью закрытыми, но слишком тесными и неудобными.

Стальное прикрытие получили органы управления кораблем и артиллерией. Главная боевая рубка имела 140-мм стенки из крупповской цементированной стали и 50-мм крышу из никелевой. Кормовая рубка и артиллерийский пост были забронированы листами новой брони Ww — стенки 50 мм, крыша 20 мм. Дальномерный пост на фор-марсе прикрывался 14-мм броней Ww, так же как посты управления зенитным огнем. Местная защита включала 10-мм прикрытия для прожекторов из кораблестроительной стали и 20-мм подачные трубы из никелевой стали для 88-мм и 37-мм зенитных орудий.

Стальное прикрытие получили органы управления кораблем и артиллерией. Главная боевая рубка имела 140-мм стенки из крупповской цементированной стали и 50-мм крышу из никелевой. Кормовая рубка и артиллерийский пост были забронированы листами новой брони Ww — стенки 50 мм, крыша 20 мм. Дальномерный пост на фор-марсе прикрывался 14-мм броней Ww, так же как посты управления зенитным огнем. Местная защита включала 10-мм прикрытия для прожекторов из кораблестроительной стали и 20-мм подачные трубы из никелевой стали для 88-мм и 37-мм зенитных орудий.

Основной слабостью системы бронирования стала горизонтальная защита, ахиллесова пята большинства кораблей крейсерского класса. Интересно отметить, что наиболее неприятным тактическим положением для "карманных линкоров" являлись большие дистанции при острых курсовых углах, то есть случай погони или отступления, что снижало их ценность в качестве рейдеров. Правда, и здесь немецкие конструкторы предприняли определенные, хотя и не совсем обычные меры.

К наиболее любопытным особенностям схемы бронирования относится, конечно же, верхняя продольная броневая переборка. На первый взгляд ее наличие — чистое расточительство: высокорасположенный груз длиной примерно в 130 м, высотой почти 5 м и весом около 380 т, защищающий только центральную треть ширины корпуса. Однако при внимательном рассмотрении в такой системе прослеживается определенная польза. Во-первых, переборка увеличила жесткость и прочность верхней части корпуса. Во-вторых, ее установка позволила на 15 мм уменьшить толщину палубы в центральной части (на последующих кораблях — на 20 мм), а главное, продольные попадания становились менее опасными, поскольку даже на весьма острых курсовых углах снаряд перед попаданием в палубу в большинстве случаев встречал вертикальную переборку. В результате кораблю по-настоящему угрожал лишь неприятельский огонь строго по диаметральной плоскости.

Общий вес вертикальной брони "Deutschland" обычно указывается равным всего 702 т. Очевидно, что в это значение не входит вес всех продольных переборок; скорее всего оно включает лишь вес пояса и поперечных броневых траверзов. Вообще распределение нагрузки в германском флоте значительно отличалось от принятого в других странах. Так, палубы никогда не включались в вес брони, так же как и защита артиллерии.

Единственным элементом, вызывающим недоумение, является расположение бортовой брони по высоте: 80-мм часть пояса располагалась сверху, над ватерлинией, тогда как подводная зона была тоньше на 60%. Разумное объяснение такому решению придумать трудно; оно не согласуется ни с соображениями распределения весов, ни тактическими идеями. Отчасти оправдывает столь странный ход то, что весь 60-мм нижний слой располагается, по сути дела, внутри корпуса, поскольку он полностью закрывался бортовым булем. Обшивка буля могла служить в качестве своего рода дезактиватора бронебойного колпачка снаряда, как предусматривалось в различных схемах разнесенной бортовой брони (например, на ровесниках "Deutschland" — британских линейных кораблях типа "Nelson"). Объяснение довольно сомнительное, поскольку даже в этом случае достигается выигрыш в сопротивляемости не более чем на 15 — 20%. На следующем корабле серии немцы от такого решения отказались.

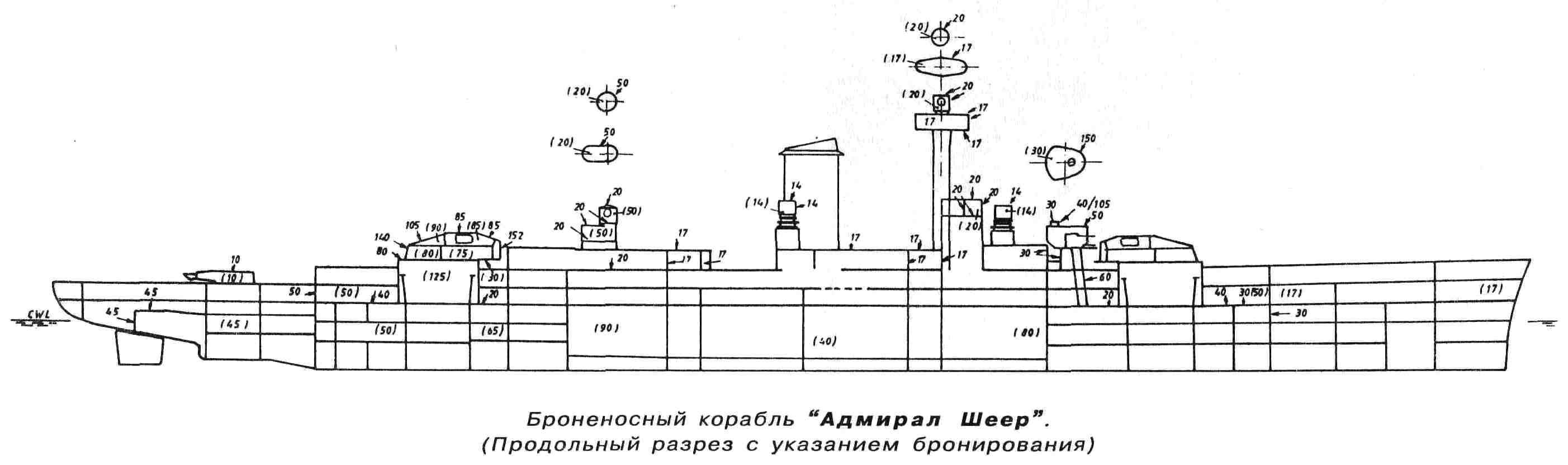

Защита "Admiral Scheer" заметно отличалась от защиты головного корабля как по расположению, так и по материалам. Наклонная поясная броня также состояла из двух слоев, но на сей раз 80-мм плиты заняли подобающее им место в нижнем ряду, тогда как 50-мм ряд находился выше, причем его верхняя кромка поднималась до уровня средней палубы — примерно на 1 м выше, чем на "Deutschland". В районе передней части погребов пояс утоньшался до 65 мм, а в корму от задней башни — до 50 мм, завершаясь 50-мм же траверзной переборкой на уровне излома полубака. Носовая оконечность по-прежнему не бронировалась, а толщина обшивки уменьшилась до 17 мм с учетом лучшего качества новой судостроительной стали.

Противоторпедная переборка имела несколько меньшую толщину — 40 мм вместо 45, но изготавливалась из стали "Вотан". Ее недостатком оставалось то, что она заканчивалась у внутренней обшивки двойного дна. Изменилось и распределение палубной брони. В центральной зоне, между верхними продольными переборками главная броневая палуба была совсем тонкой (20 мм); вне их толщина ненамного уменьшилась и стала равна 40 мм. Следует отметить, что утоньшение компенсировалось улучшением качества материала. Значительно усилилась горизонтальная защита рулей: палуба в корме стала 45-мм, такую же толщину имел пояс в корме и замыкавший рулевое отделение траверз.

Более мощной стала и защита барбетов. Теперь она состояла из 10 кольцевых плит-сегментов, изготовленных из 125-мм брони "Вотан харт". Высота каждой плиты достигала 5,6 м, длина дуги — 3,2 м, вес— 17,5 т. Общий вес обоих барбетов составлял 328,4 т —заметная доля от веса прочего бронирования, превысившего аналогичный показатель для "Deutschland" на 20% и достигшего 900 т. (В это значение по-прежнему не входит вес брони башен (192 т) и большей части продольных переборок.) Изменилось и местное бронирование: на боковых стенках главной рубки прибавилось по 10 мм крупповской брони, а толщина стенок артиллерийских постов удвоилась. Наконец, горизонтальный участок крыши башен главного калибра достиг толщины 85 мм (вместо 50).

В целом схема бронирования "Admiral Scheer" выглядит мощной и более продуманной, чем на головном корабле. Обращает на себя внимание большая площадь защищенного борта в середине корпуса, где неприкрытой осталась лишь одна верхняя палуба. Единственным реальным ослаблением стала центральная полоса броневой палубы, которая, впрочем, дополнительно защищалась 50-мм верхним поясом и 40-мм броневой продольной переборкой.

Но, видимо, измененная схема не вполне удовлетворяла конструкторов, поскольку на третьем корабле серии, "Admiral Graf Spee", она подверглась очередной ревизии.