Оглавление → Броненосцы и линкоры → тип "Bismarck"

| Броненосцы |

| Классификация |

| По алфавиту |

| По годам |

| Соединения и операции |

| Разное |

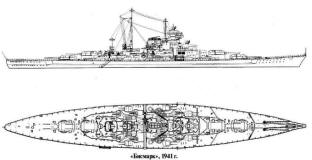

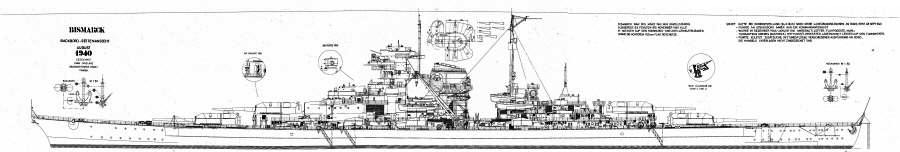

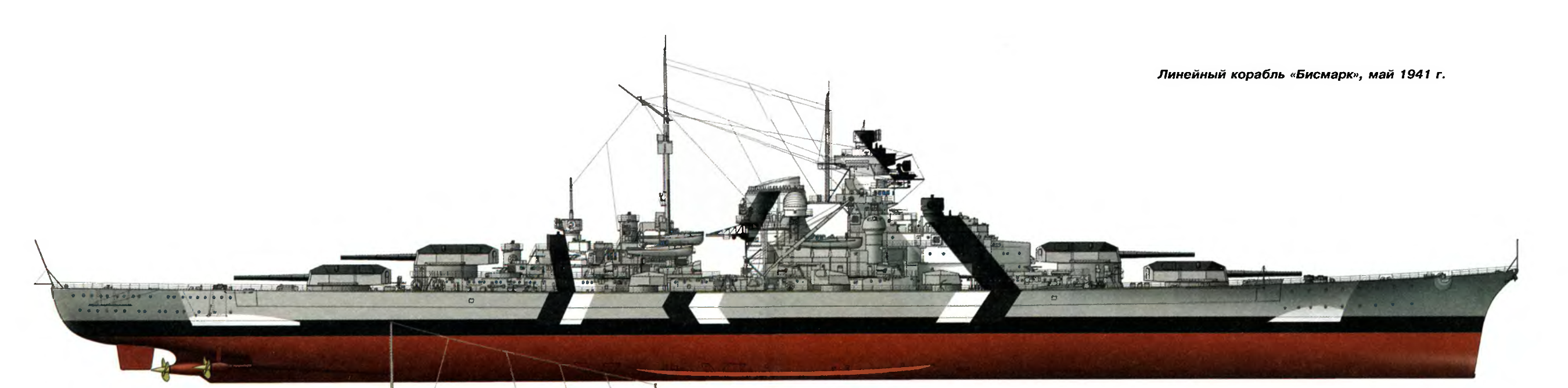

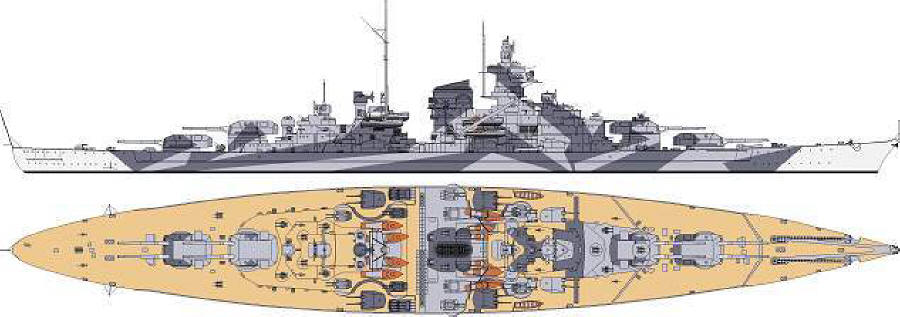

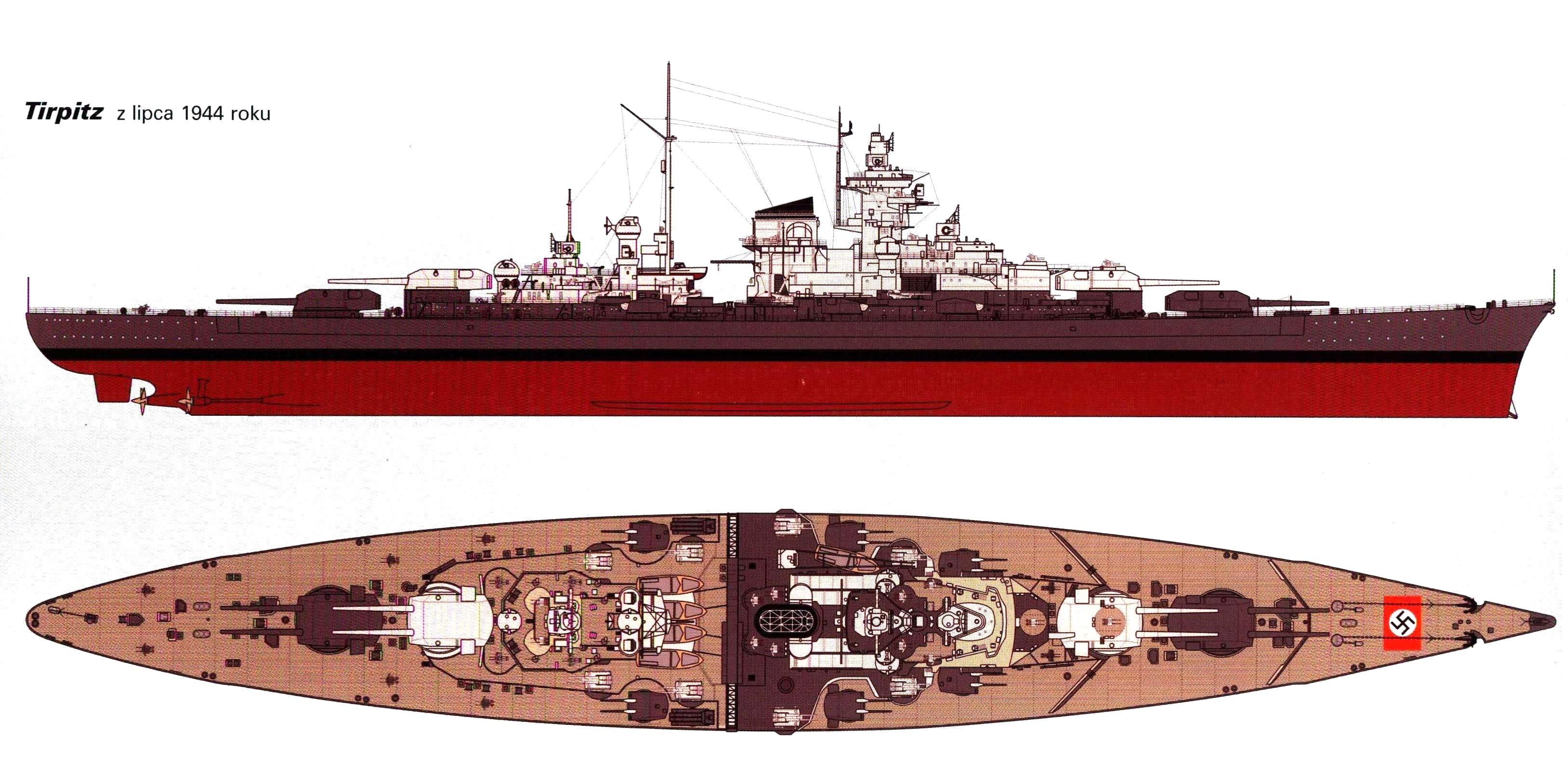

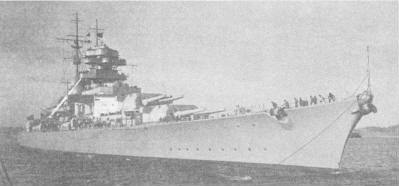

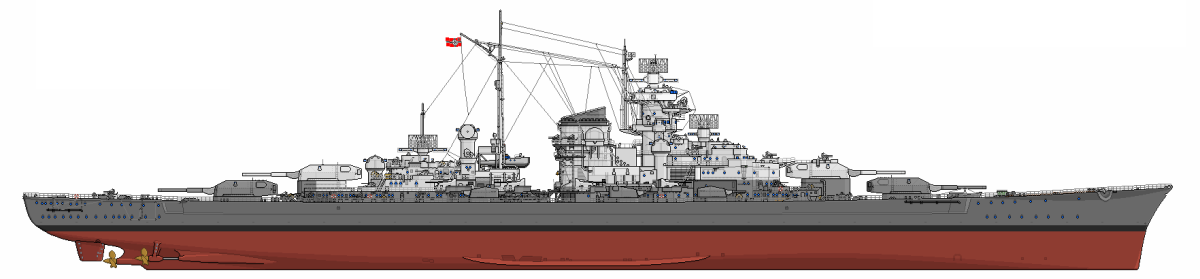

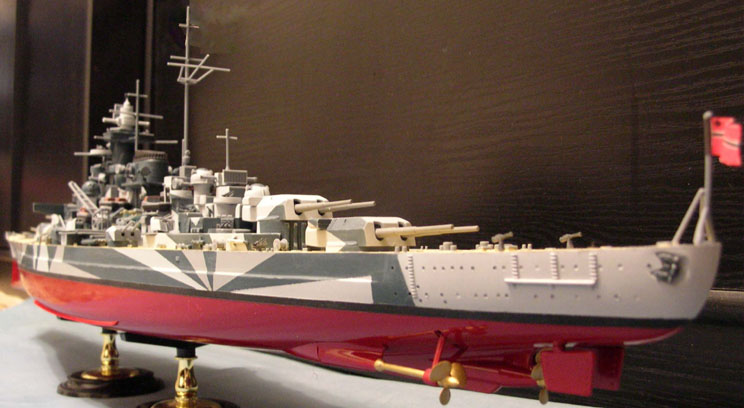

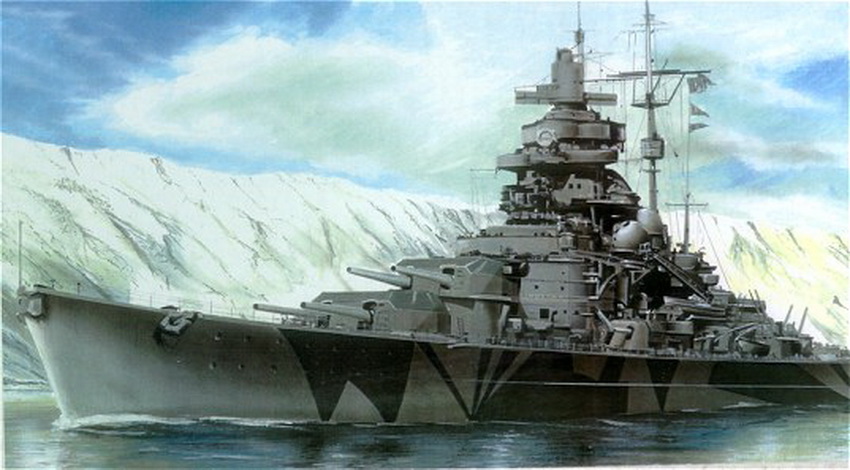

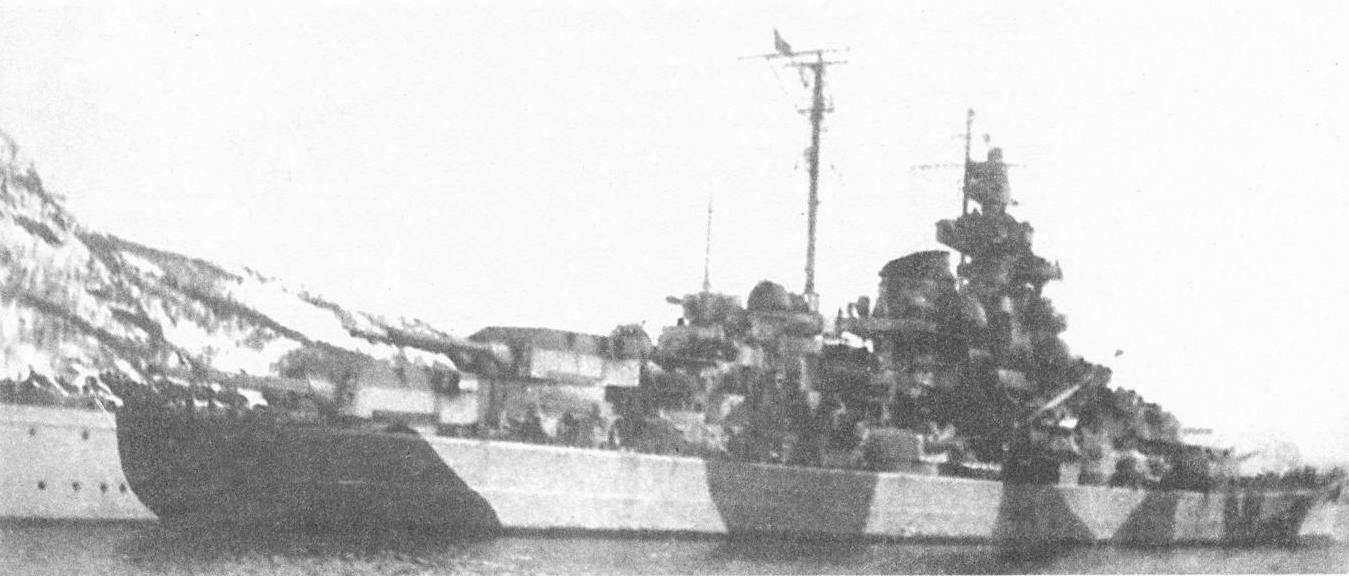

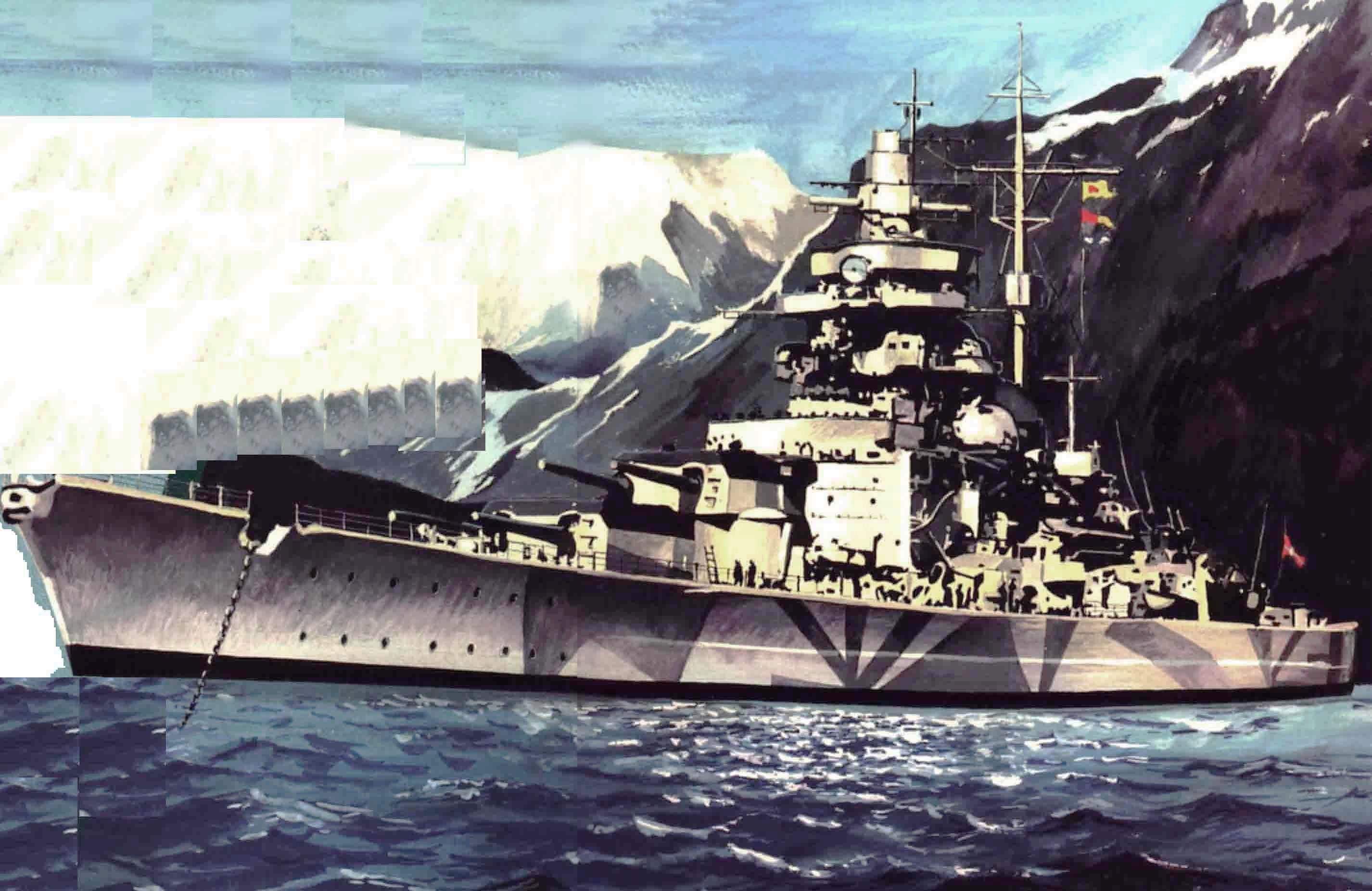

Линейные корабли (Schlachtschiffe) типа

Германия, 1940-1941 гг. 2 ед. (проект "F" 1932-1935 гг.)

*

|

Германия, 1940-1941 гг. 2 ед. (проект "F" 1932-1935 гг.)

*

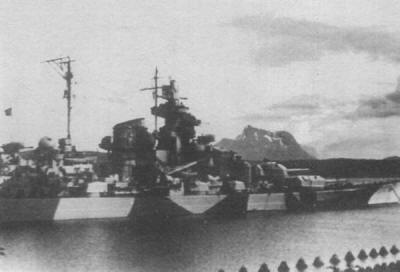

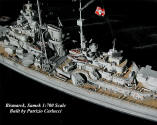

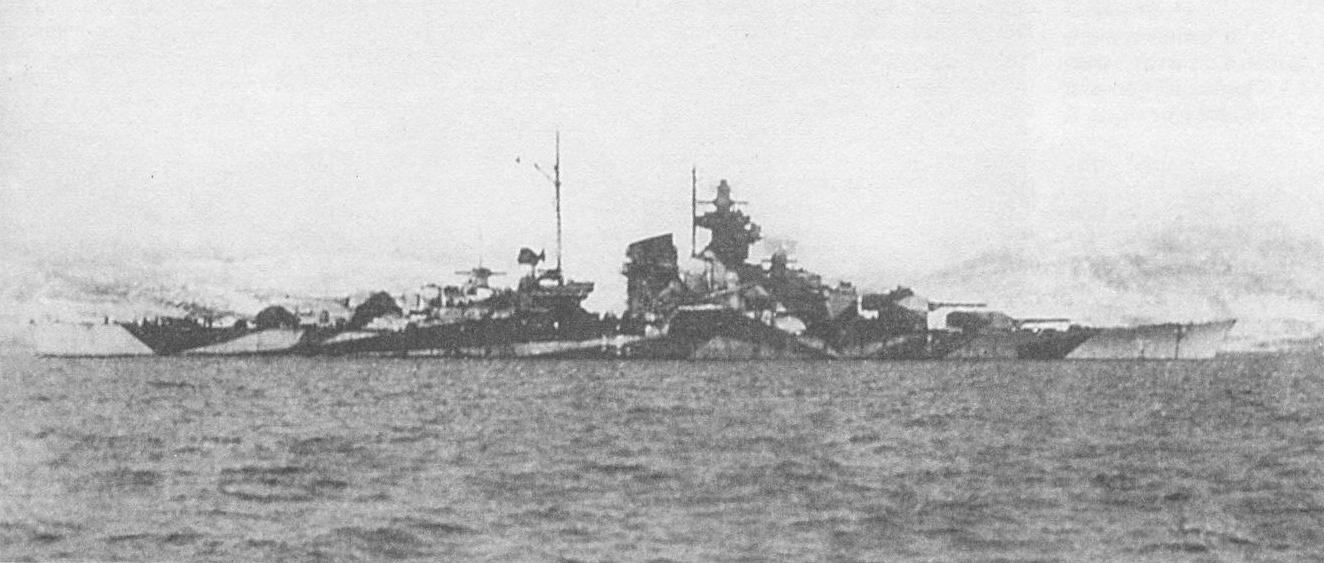

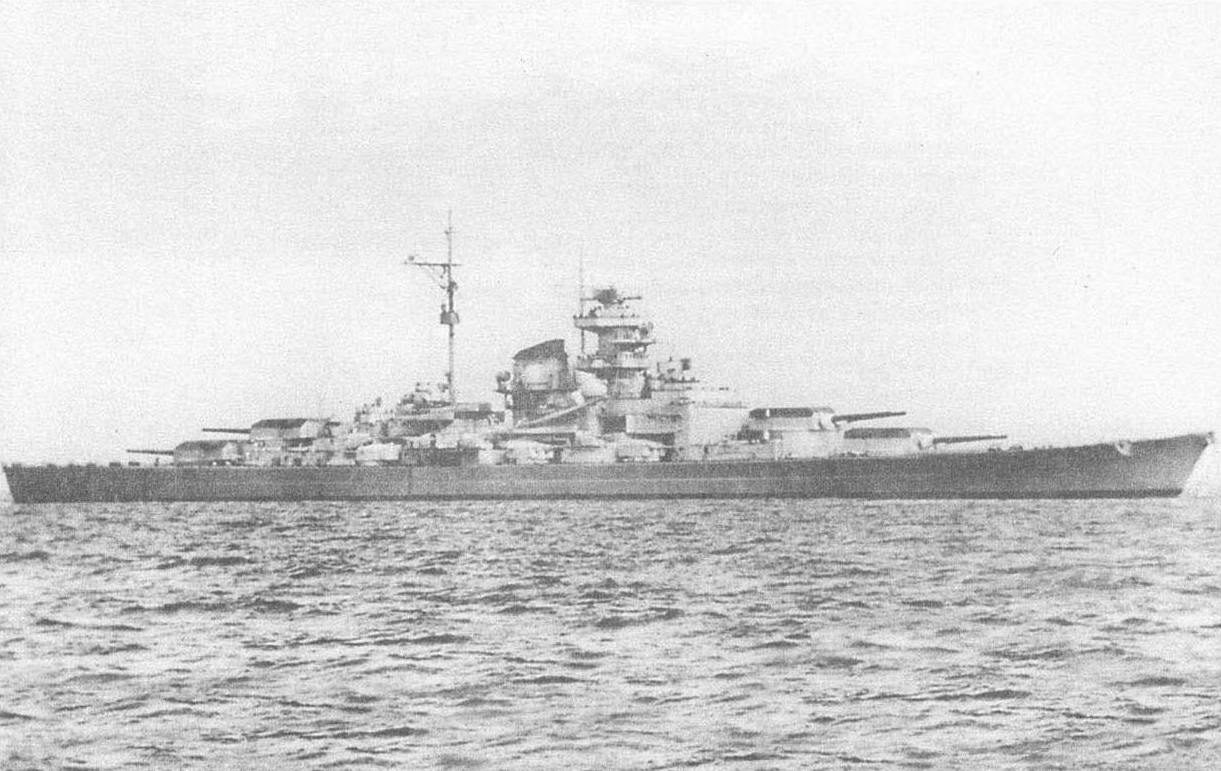

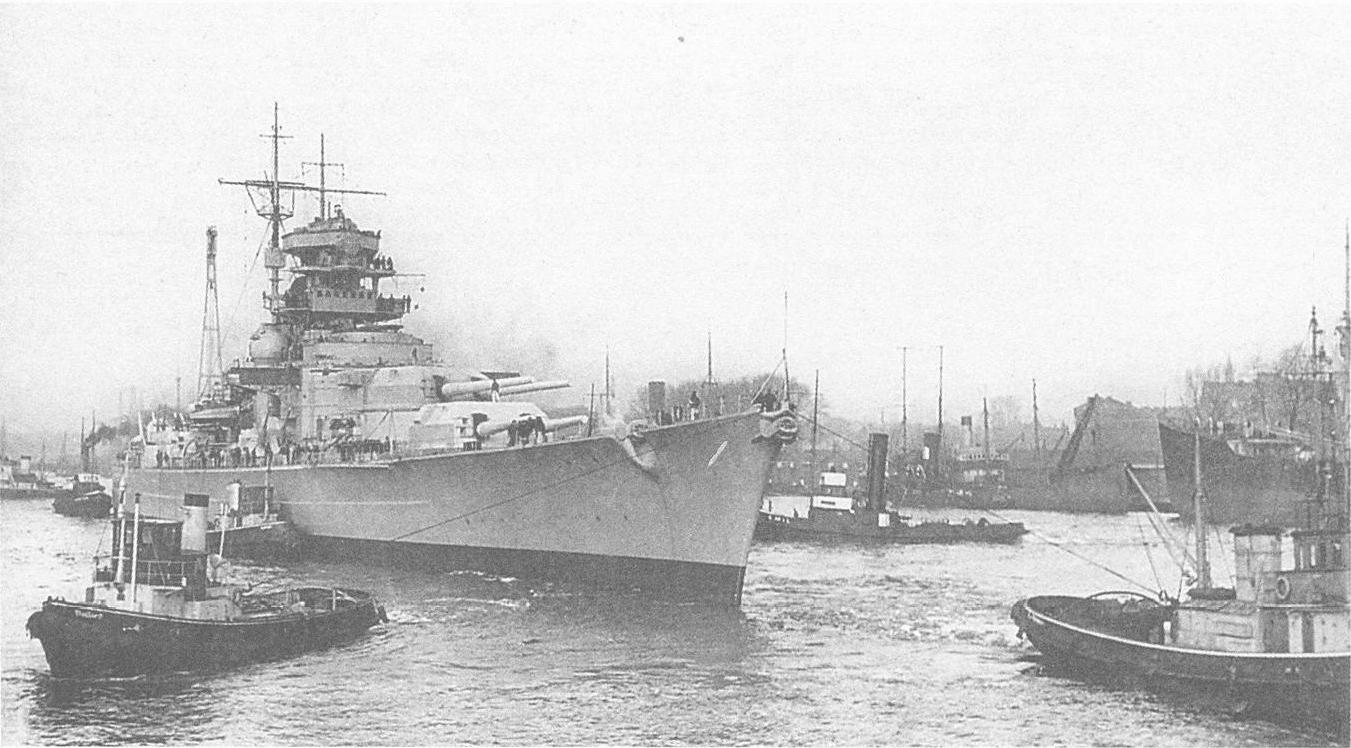

Bismarck

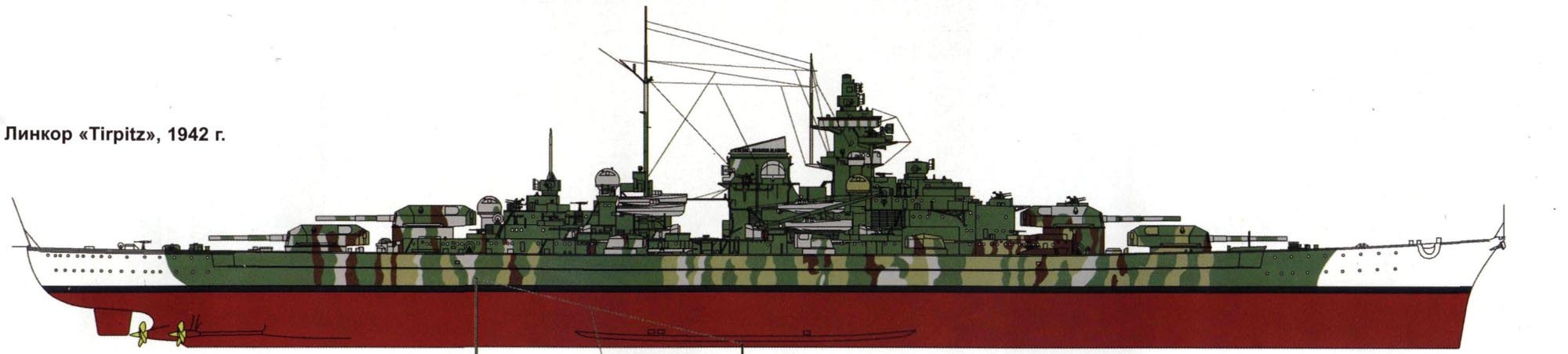

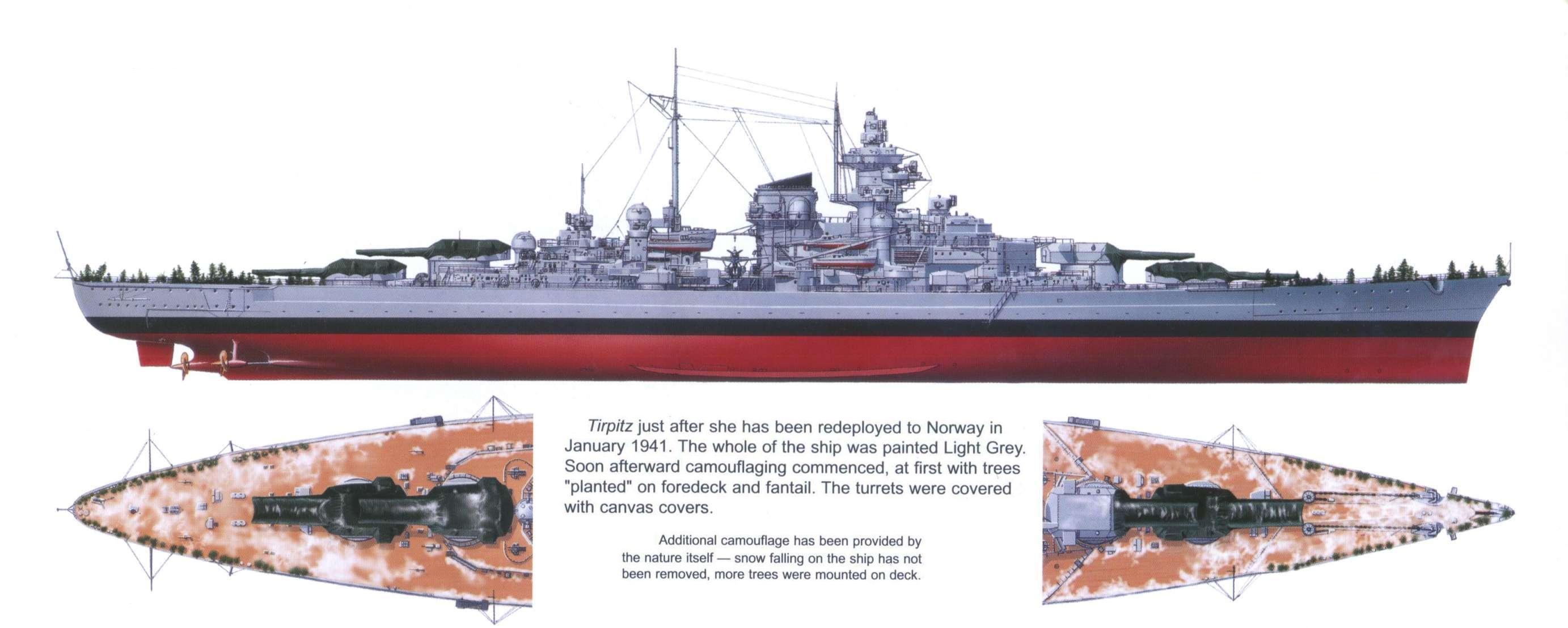

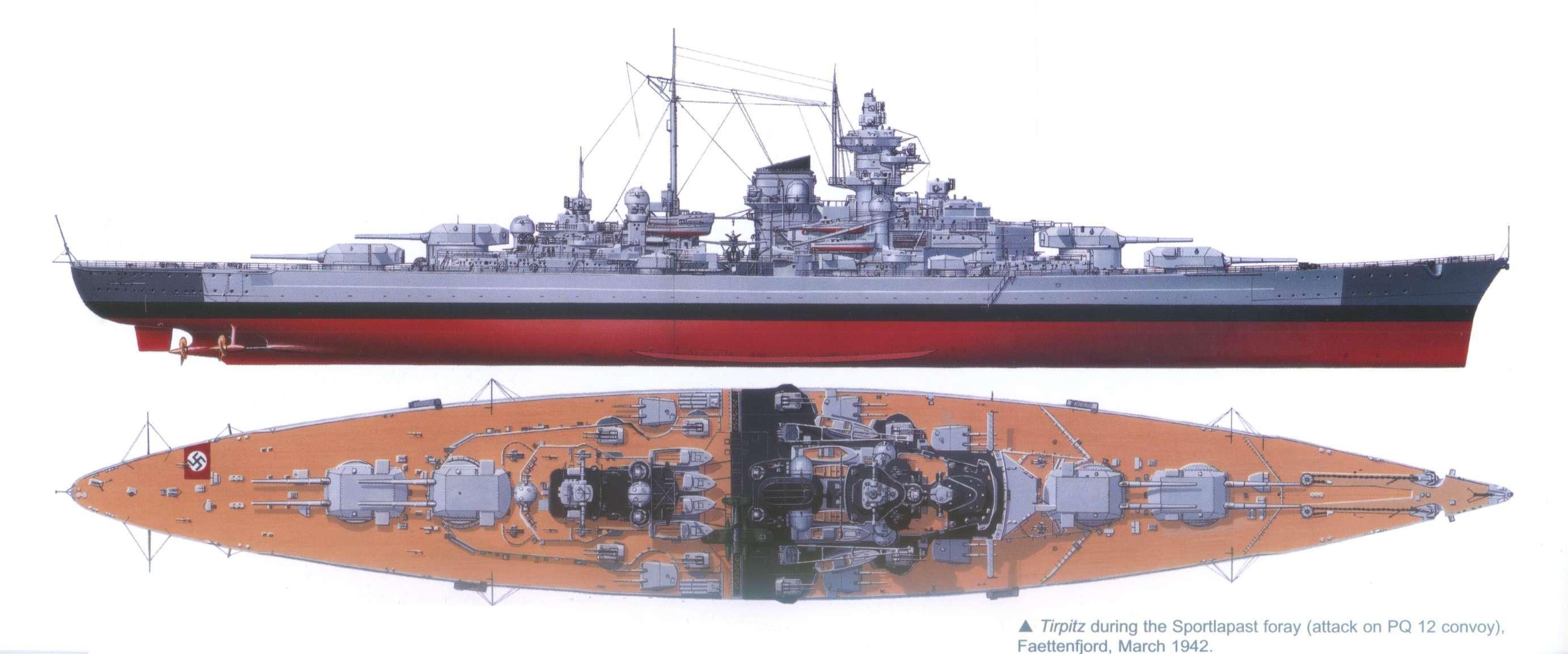

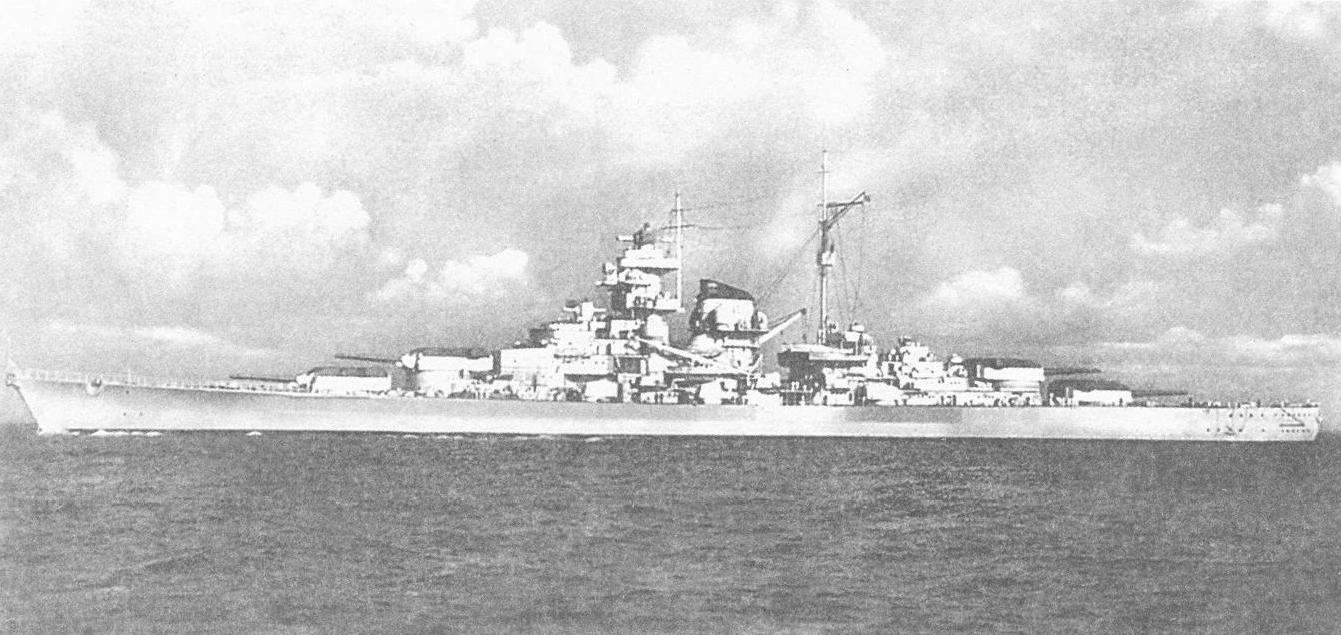

* Tirpitz

*

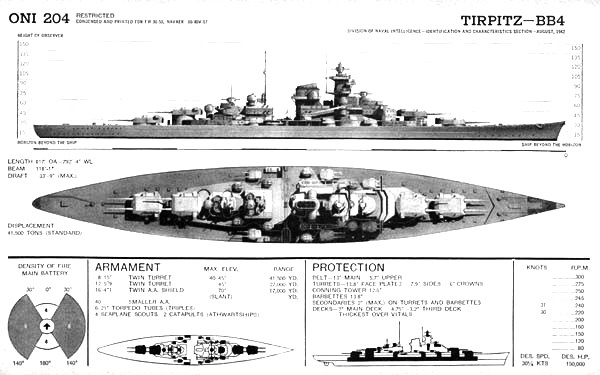

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| № | имя | верфь | закладка /спуск /в строю | примечания |

|---|---|---|---|---|

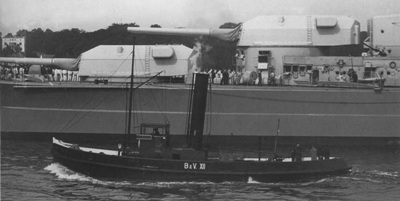

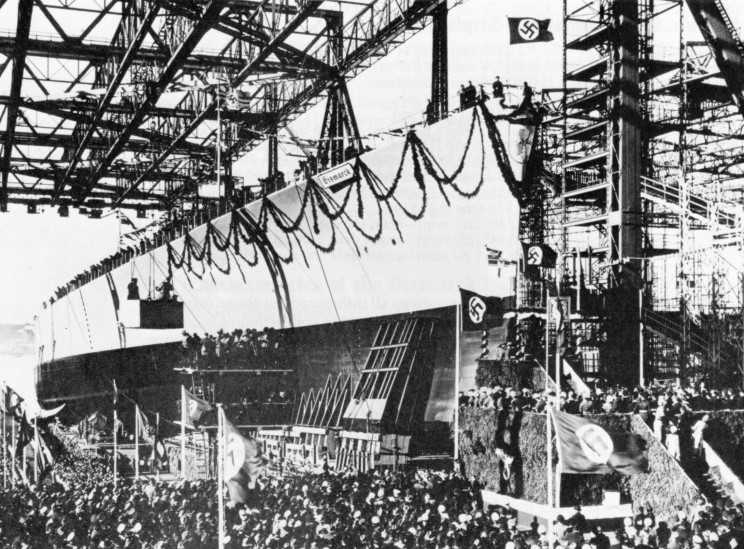

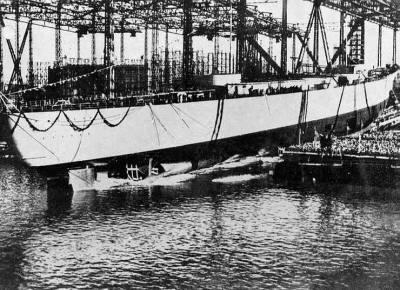

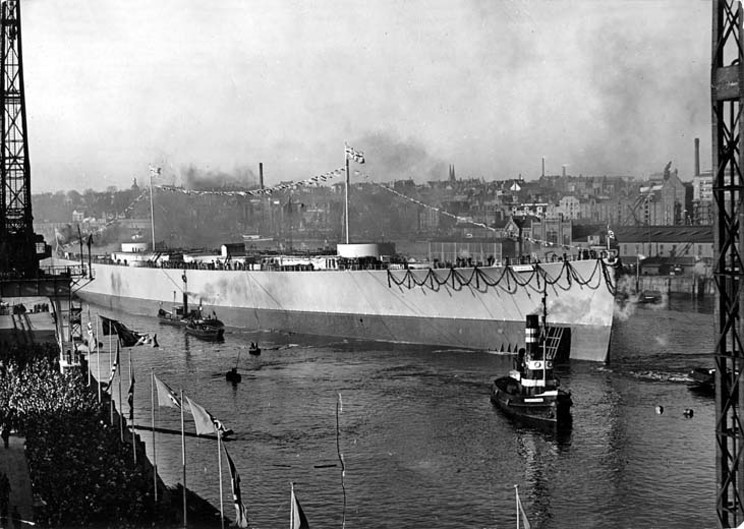

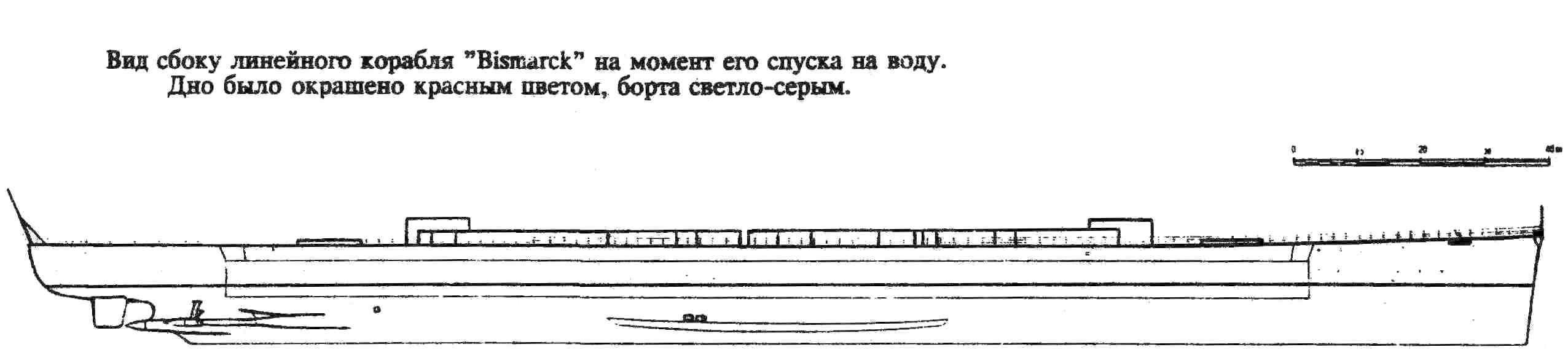

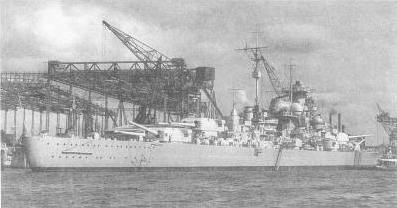

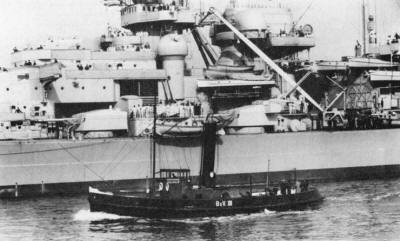

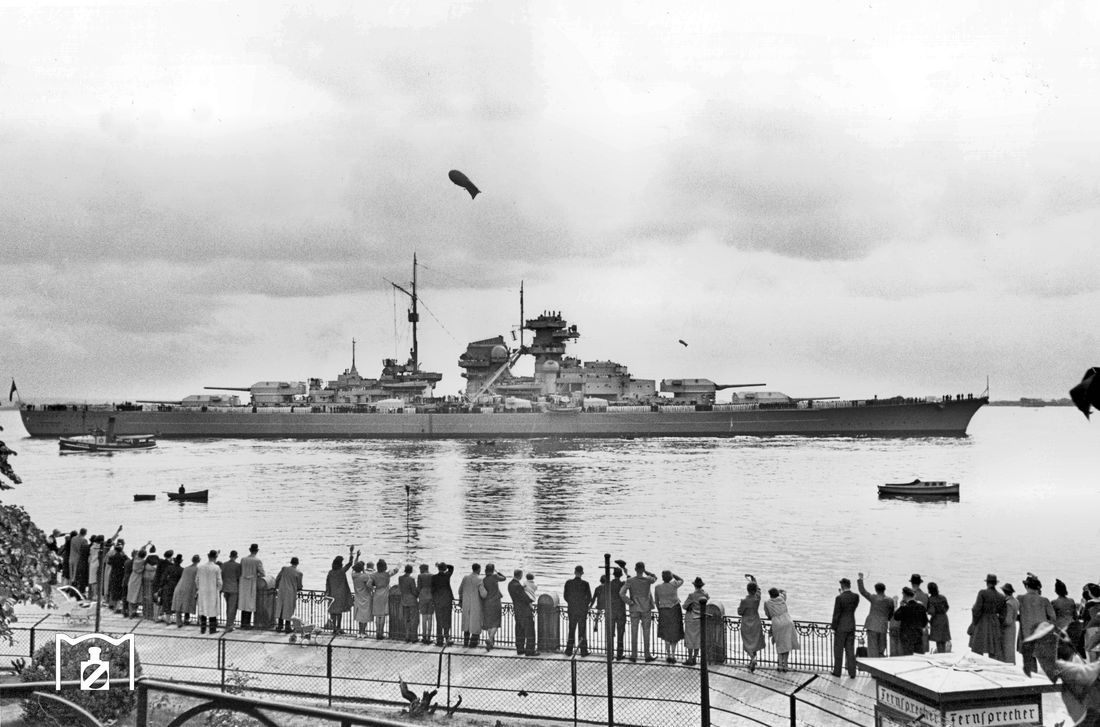

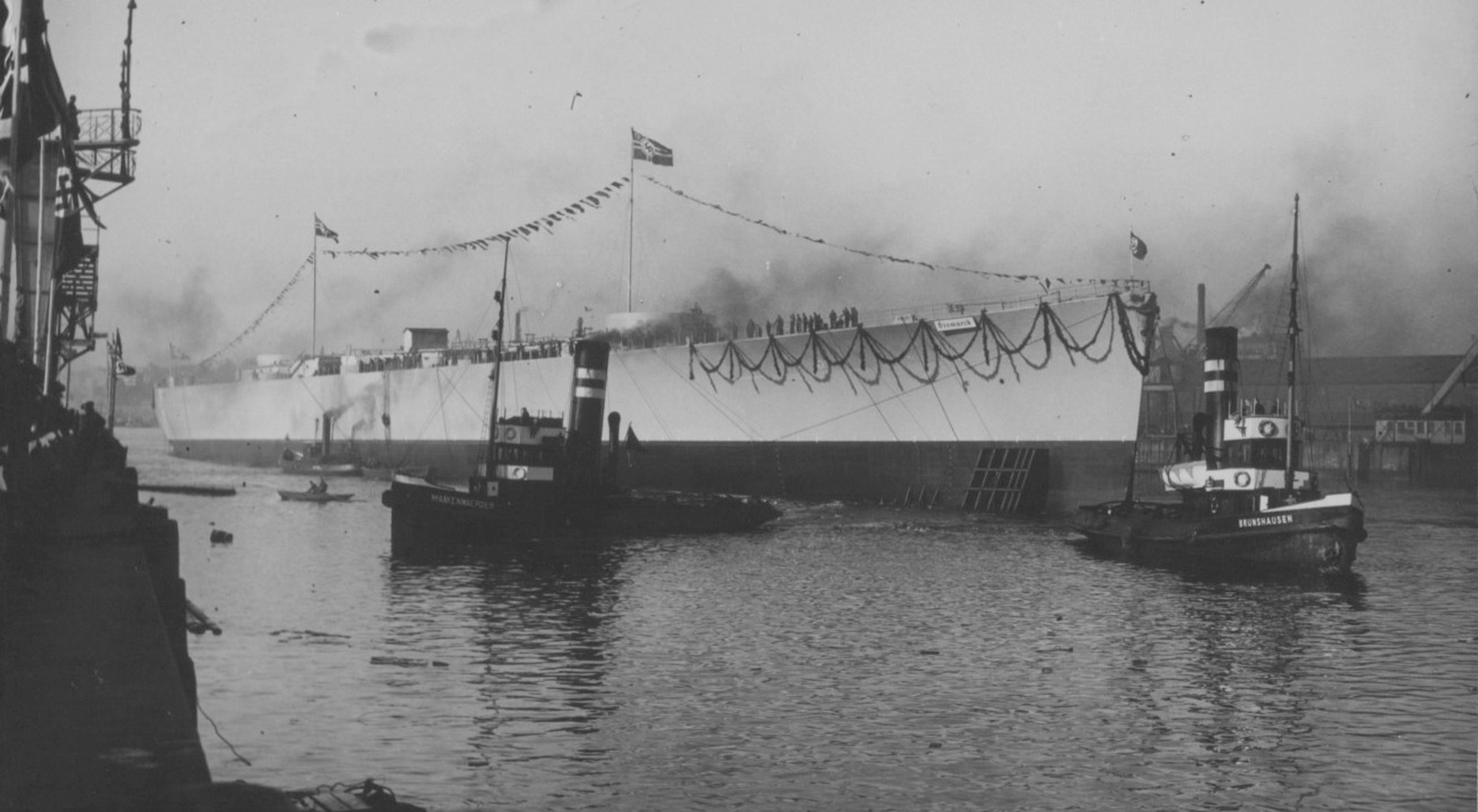

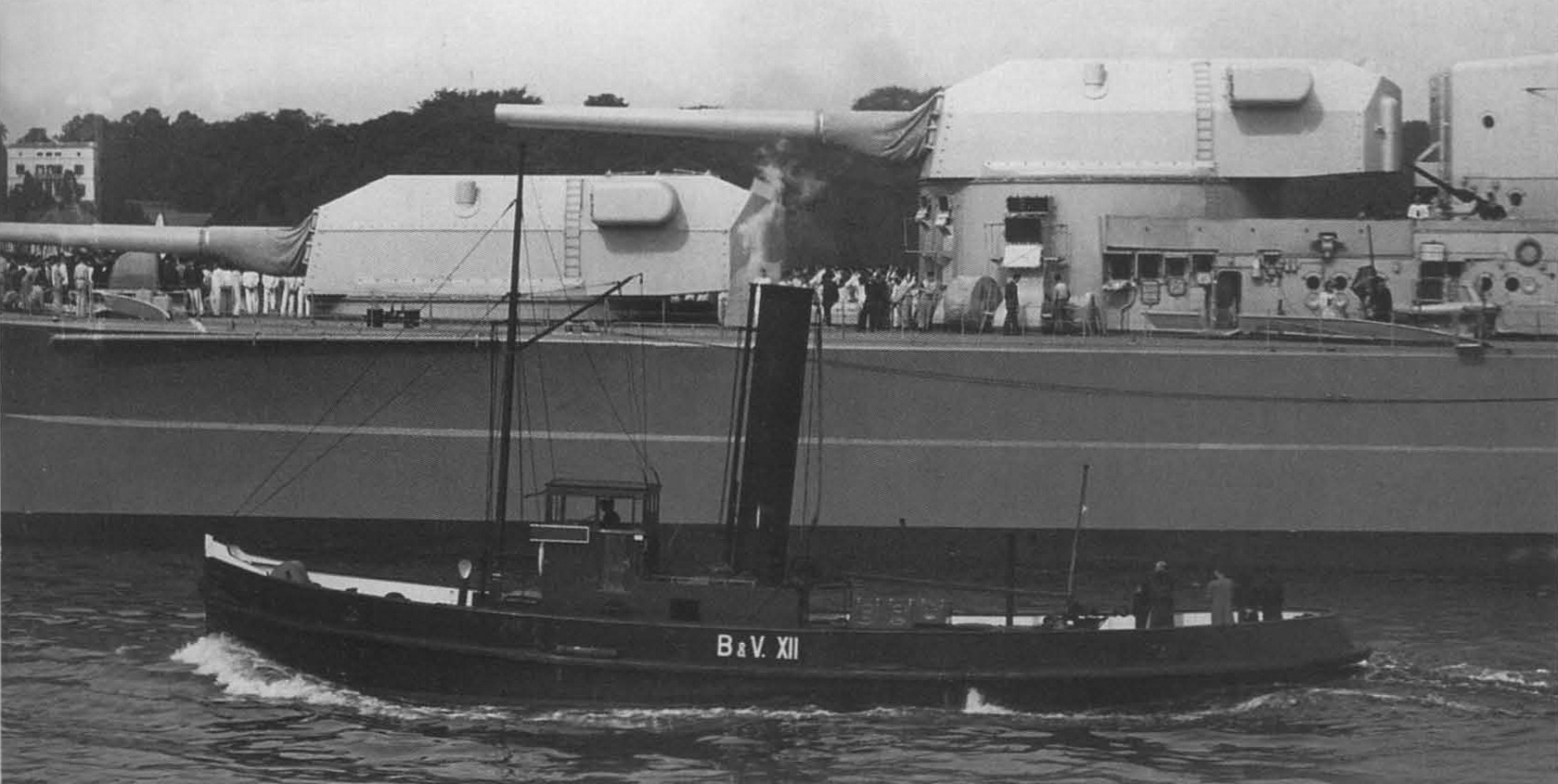

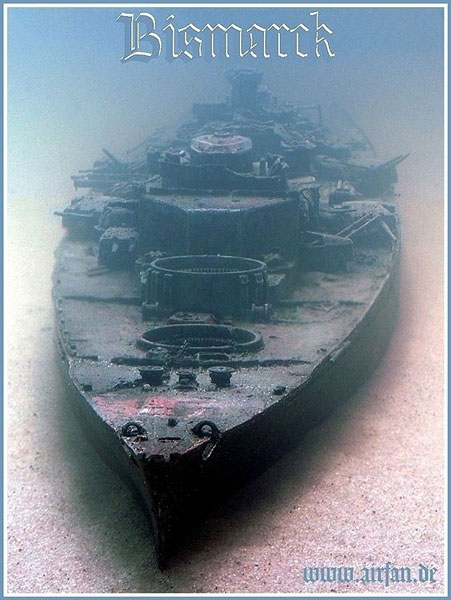

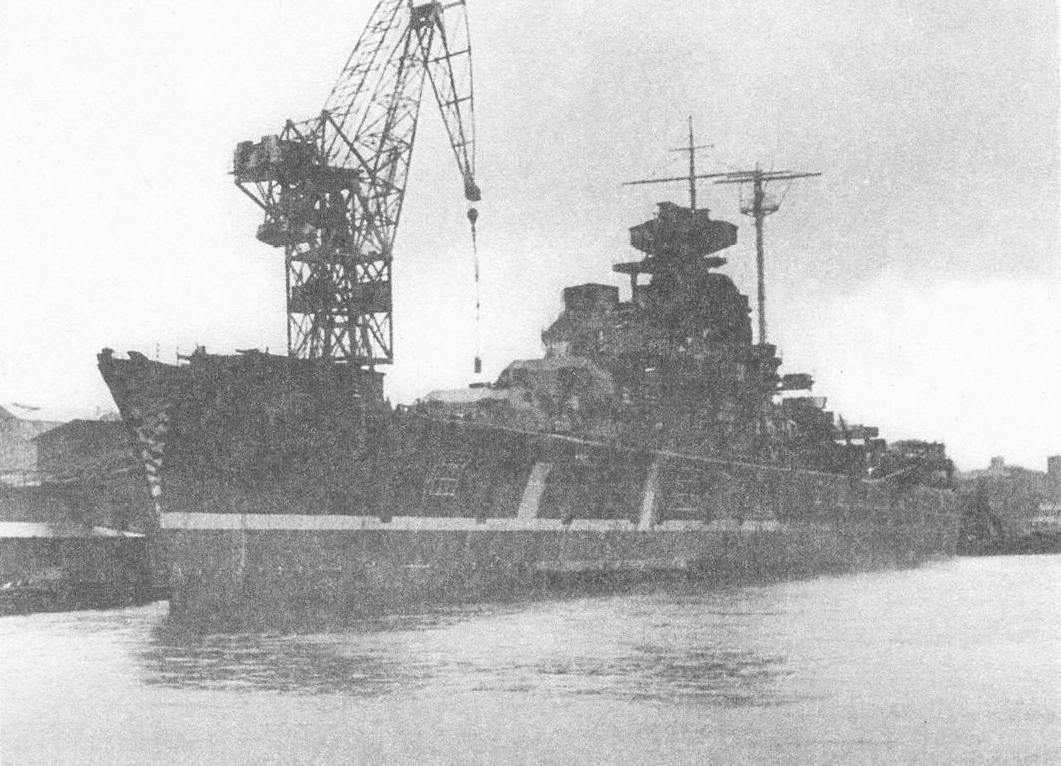

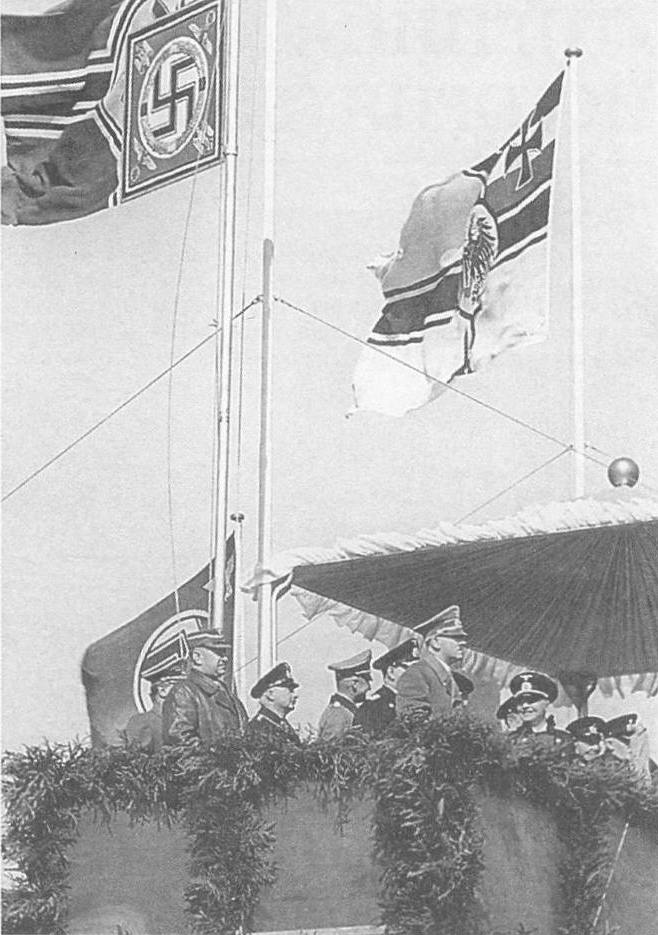

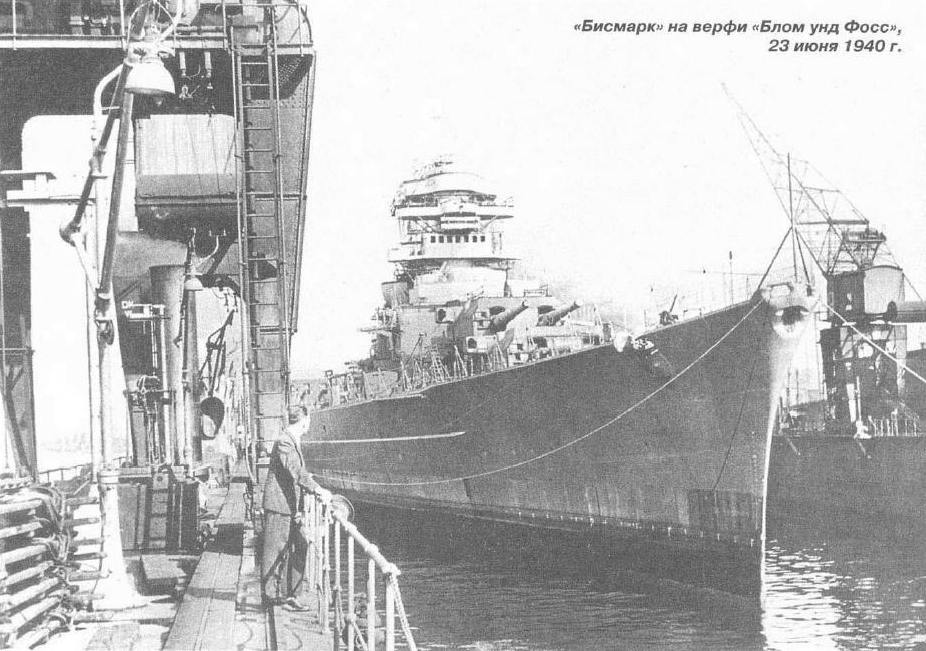

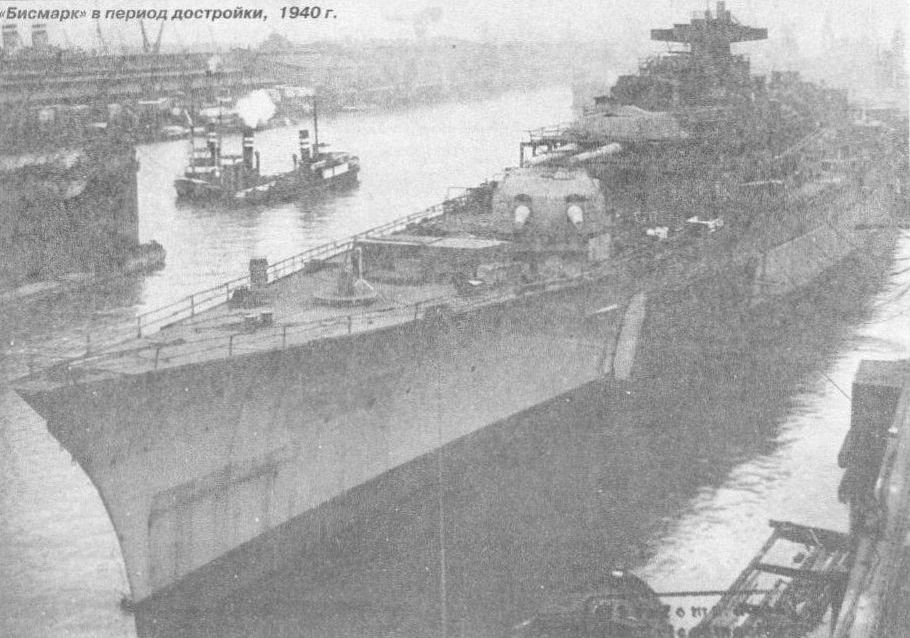

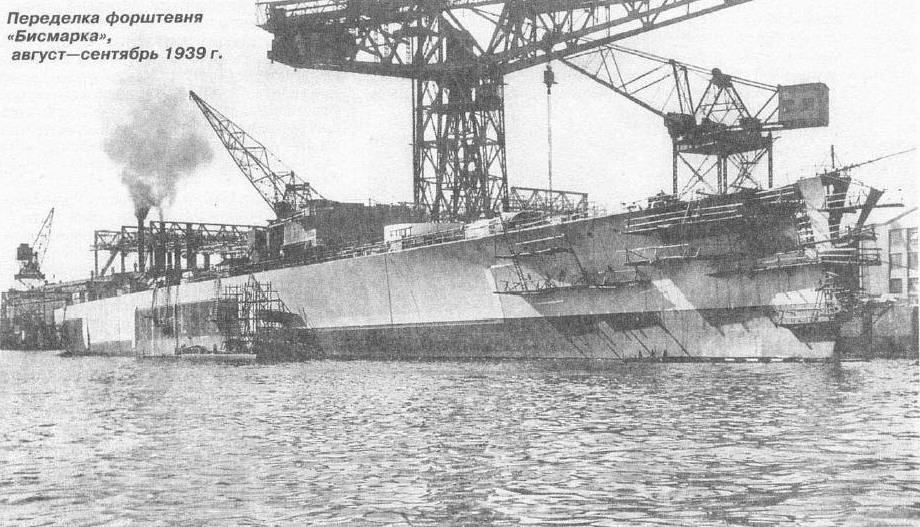

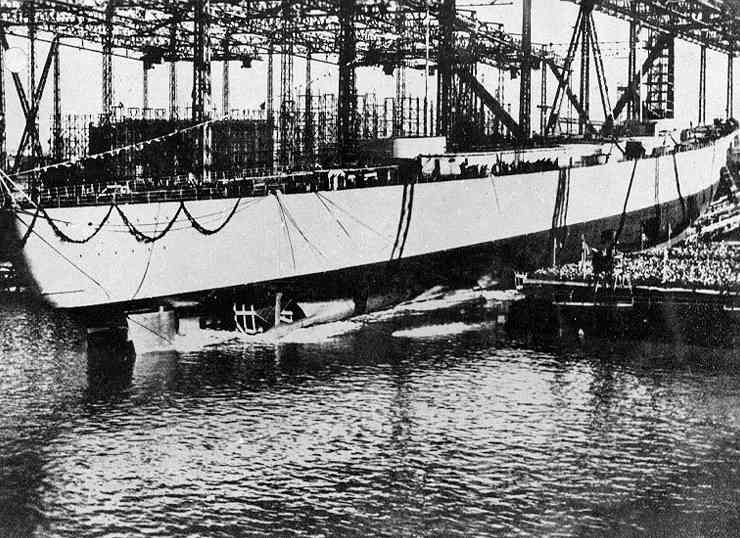

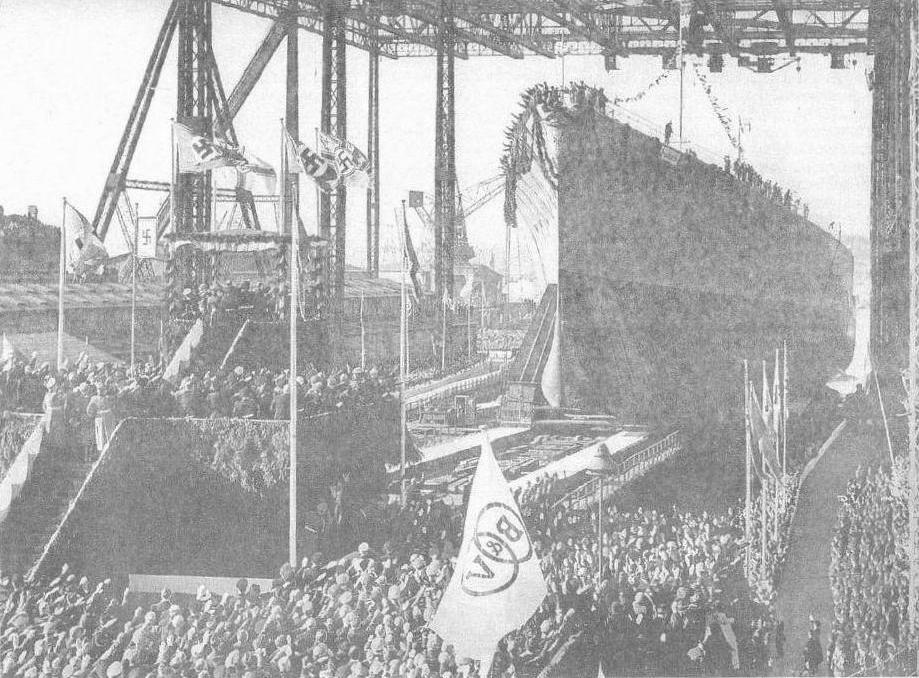

| 1 | Bismarck | <Blohm&Voss>, Гамбург, стр. № 509, "Ersatz Hannover", "Schlahtschiff F" | 1.07.1936 | 27 мая 1941 года потоплен главными силами британского флота в 300 милях к западу от Бреста (Франция). |

| 14.02.1939 | ||||

| 24.04.1940 | ||||

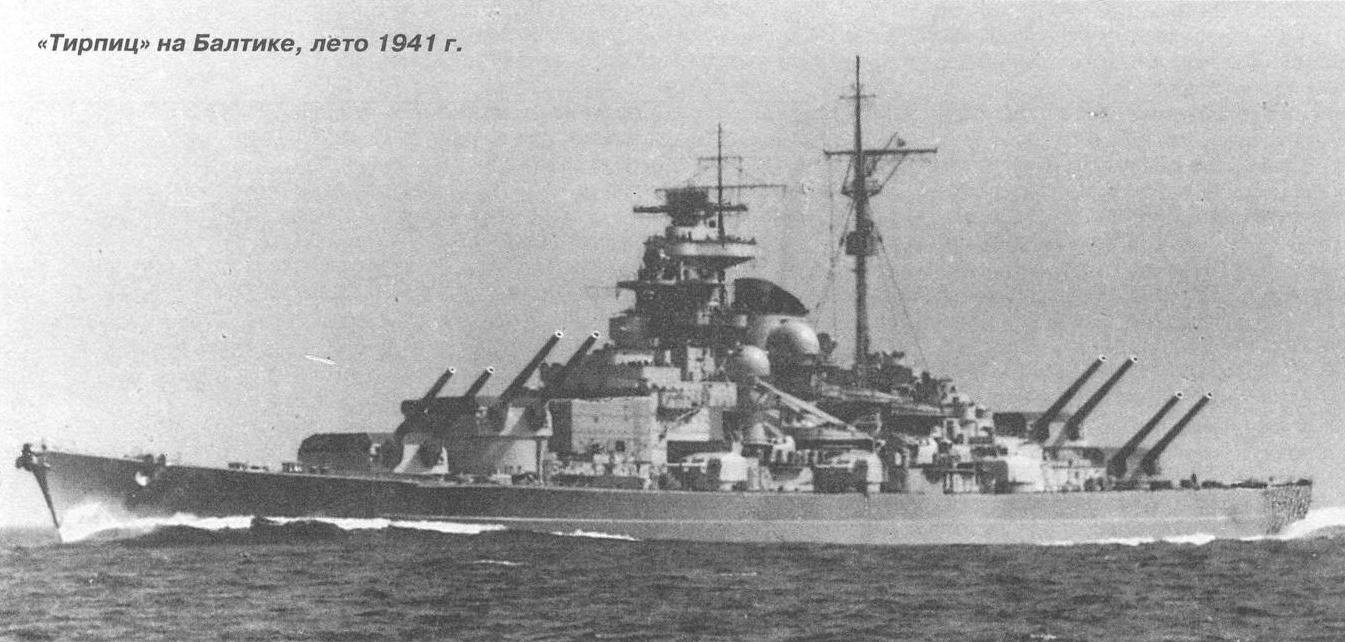

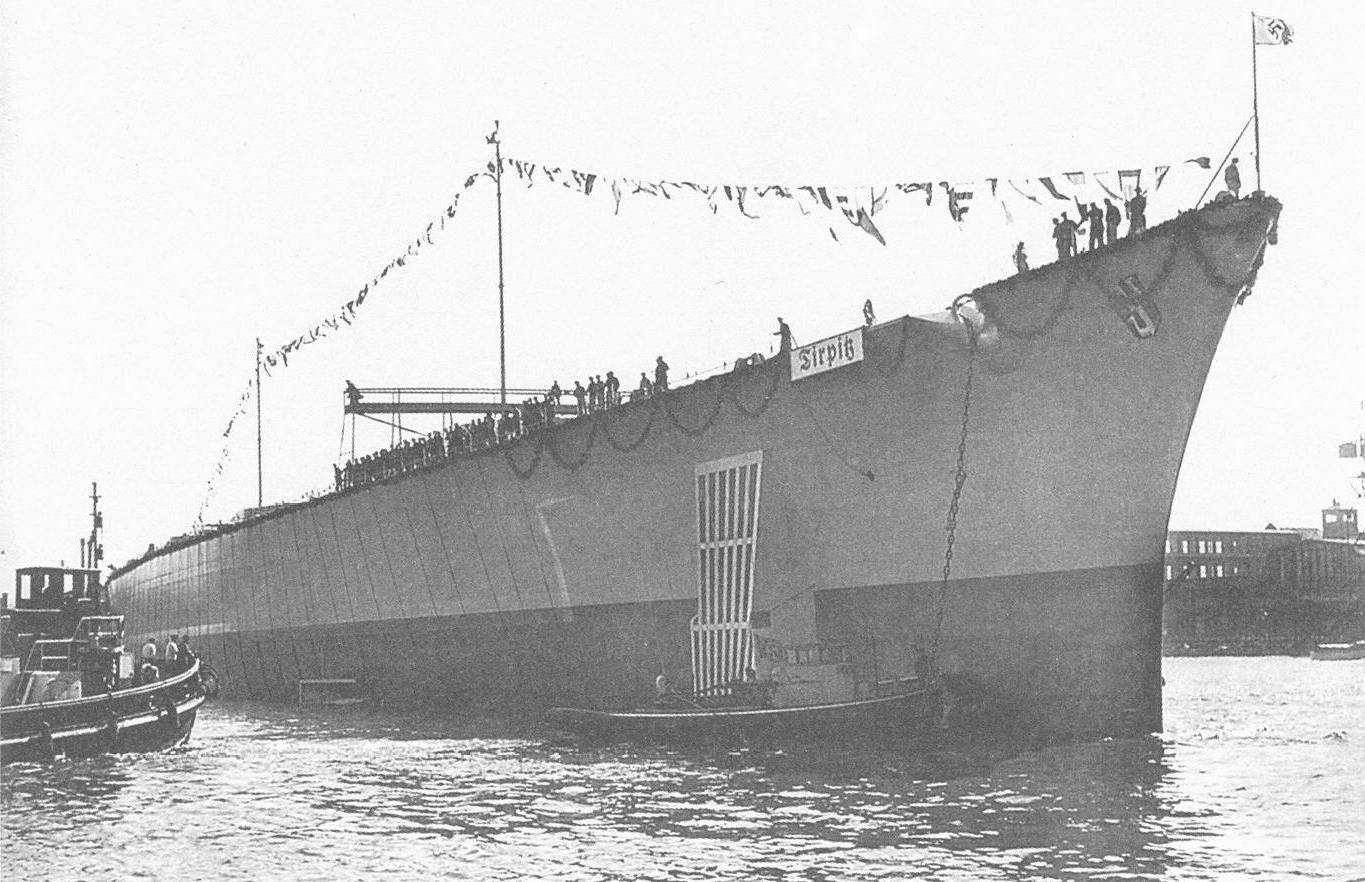

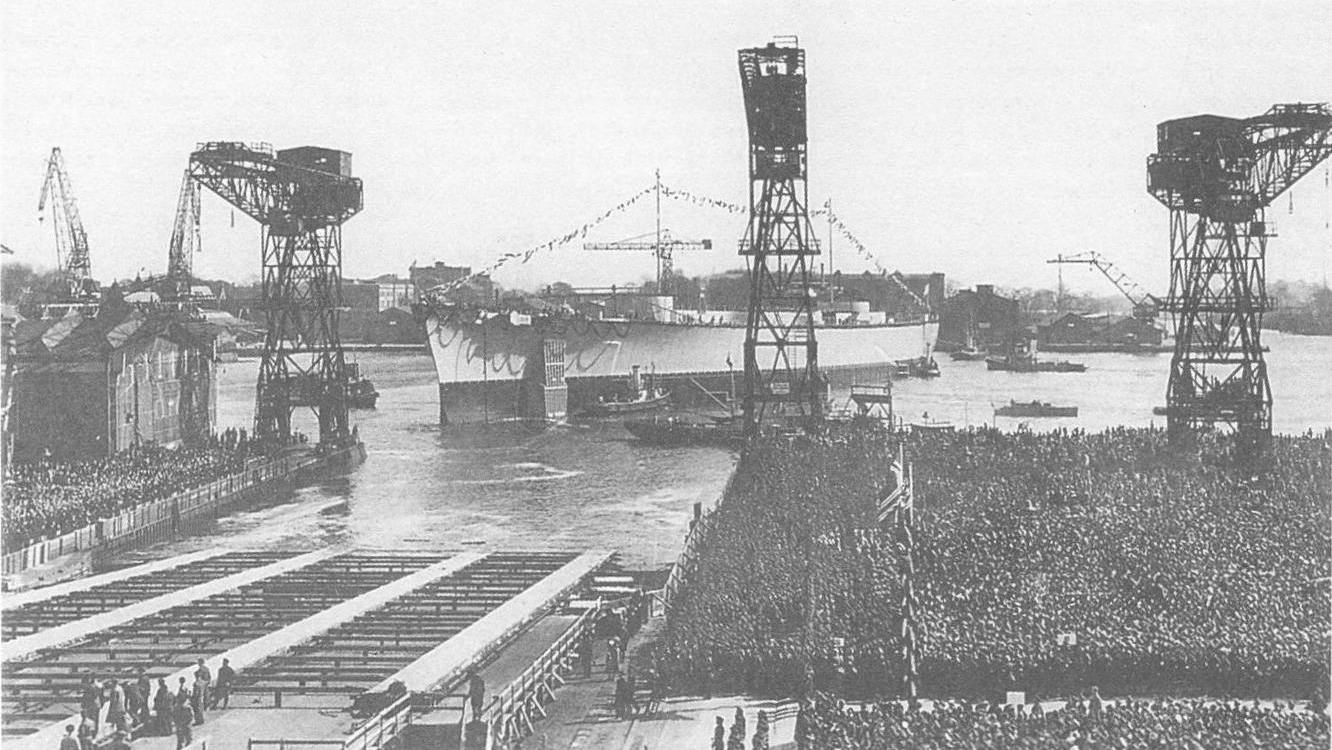

| 2 | Tirpitz | <Kriegsmarinewerft>, Вильгельмсхафен, стр. № 128., "Ersatz Schleswig-Holstein", "Schlahtschiff G" | 2.11.1936 | 12 ноября 1944 г. потоплен британской авиацией у Тромсе. В 1948-1957 гг. разобран. |

| 1.04.1939 | ||||

| 25.02.1941 |

ТТХ

| Bismarck (август 1940 г.) | Tirpitz (февраль 1941 г.) | |||

| Водоизмещение | пустого | 39517 т | 39539 т | |

| стандартное | 41700 т | 42900 т | ||

| нормальное | 45451 т | 45474 т | ||

| полное | 49406 т | 49429 т | ||

| максимальное боевое | 50405 т, в мае 1941 г. 50900 (50300?) т | 50425 т, в 1944 г. 53500 (52600?) т | ||

| регистровое | 28181 брт, 11110 нрт | 28160 брт | ||

| Размерения | длина | КВЛ | 241,55 м | 241,72 м |

| полная | 250,5 м | 250.6 м | ||

| ширина | полная | 36 м | 36 м | |

| осадка | по проекту | 8,63 м | 8,63 м | |

| при нормальном водоизмещении | 9,33 м | 9,9 м | ||

| при боевом водоизмещении | 10,2 м (при 49406 т) | 10,61 м (при 52890 т) | ||

| 1 см осадки = 57,3 т. водоизмещения | ||||

| высота борта | 15 м | 15 м | ||

| Энергетическая установка | состав и тип | 3 вала | 3х3-лопастных винта Ø 4,7 м |

|

| 3 МО | 3 ТЗА "Blohm & Voss" | 3 ТЗА "Brown-Boveri" | ||

| 6 КО | 12 ПК Вагнера (58 атм., 450°, 4560+1440 м²) |

|||

| мощность | проектная | 138 000 л.с. при 250 об/мин |

||

| Ходовые данные | скорость | проектная | 29 уз |

|

| на испытаниях | 30,12 уз. при 150170 лс, 265 об/мин | 30,81 уз при 163026 лс, 278 об/мин | ||

| запас топлива | 3000/7400 т нефти | 3200/7780 т нефти | ||

| дальность плавания | на 19 уз. | 8525 миль | 8870 миль | |

| на 24 уз. | 6640 миль | 6963 миль | ||

| на 28 уз. | 4500 миль | 4728 миль | ||

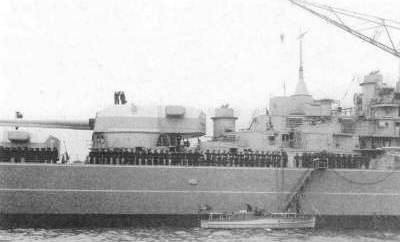

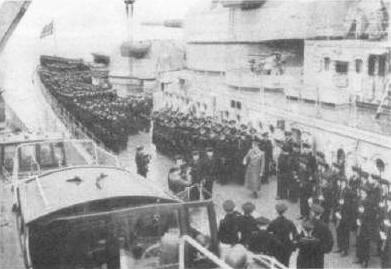

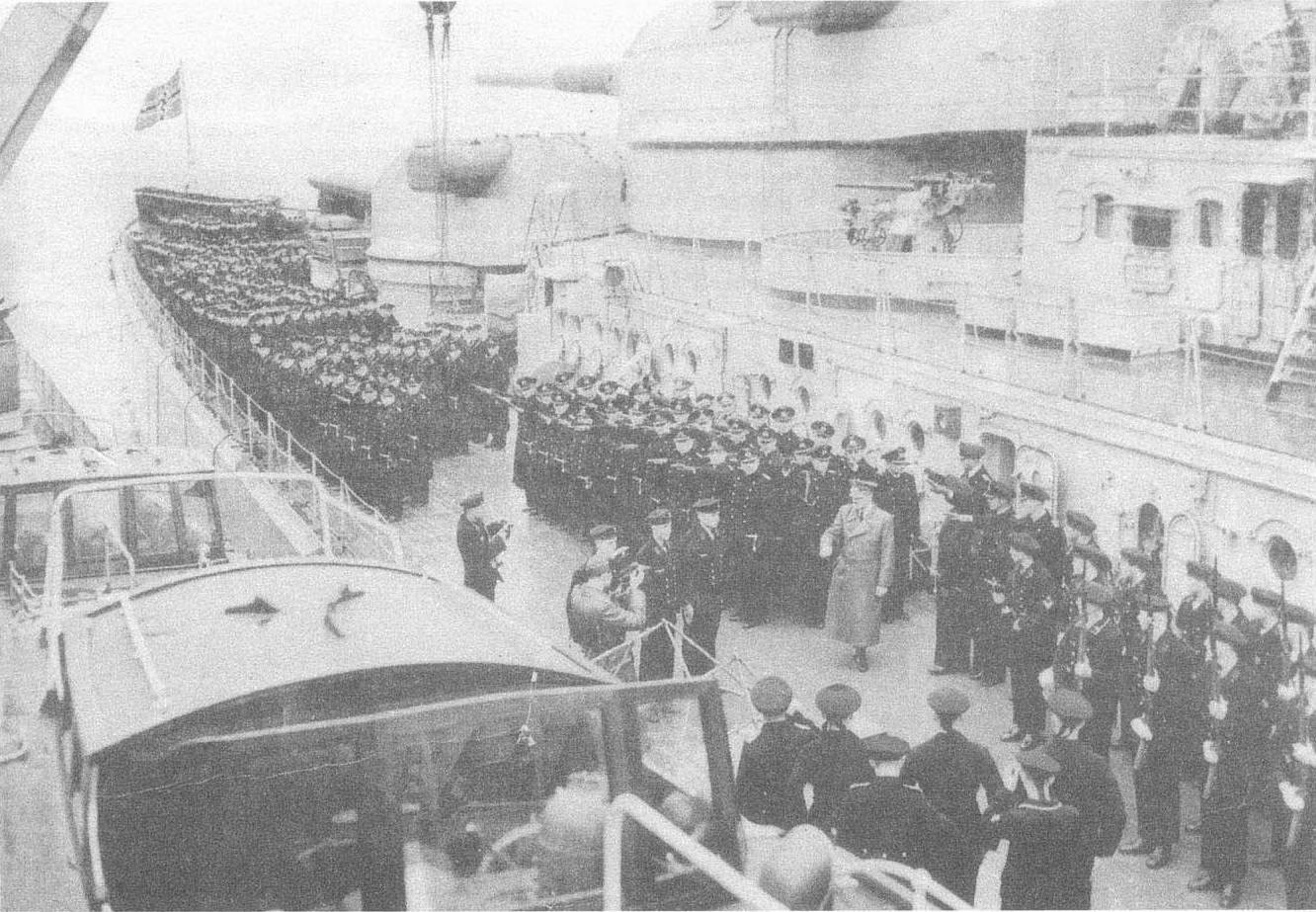

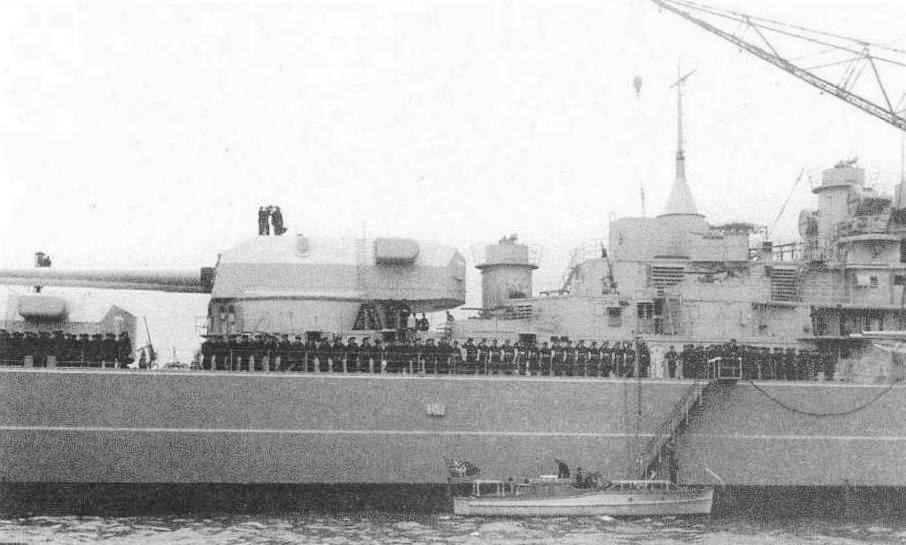

| Экипаж | 2065 чел. (103 оф.) в сентябре 1940 г., в последнем походе: 2092 чел.. | 2608 чел. (108 оф.) в 1943 г. | ||

| Дополнительные данные | корпус | стальной, на 90% сварной, с продольно-поперечным набором, с бульбом. 22 отсека, двойное дно на 83% длины корпуса, 4 доковых киля. |

||

| электроснабжение | 6 турбо-генераторов и 9 дизель-генераторов суммарной мощностью 7910 (8500) кВт (1 дизель-генератор х550 кВт, 8 дизель-генераторов х500 кВт, 5 турбо-генераторов х690 кВт, 1 турбо-генератор х460 кВт), 220 В. |

|||

| управление | 2 параллельных руля |

|||

| кренящий момент | 66903 мт |

|||

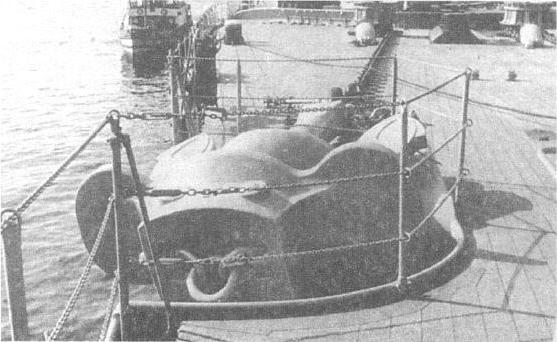

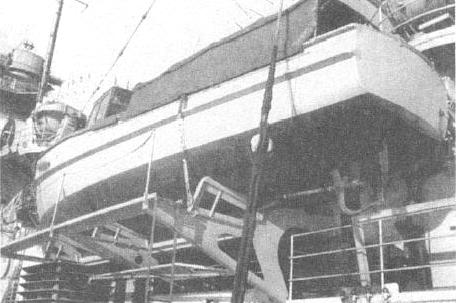

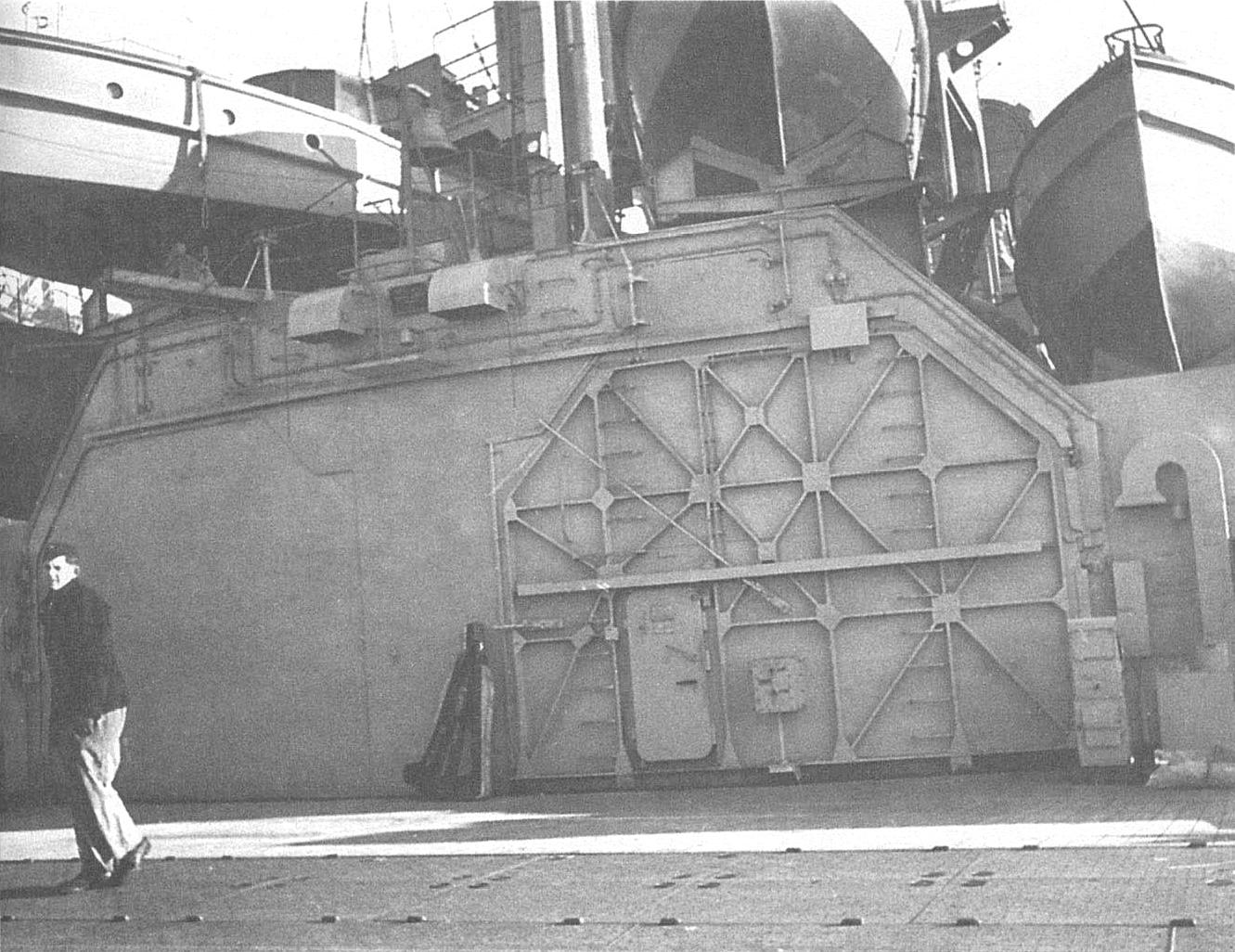

| плавсредства | 3 больших моторных катера, 4 малых моторных катера, 1 баркас, 2 вельбота, 2 катера, 2 яла, 2 шлюпки |

|||

| стоимость (в золотых марках) | 196 млн. 800 тыс. | 181 млн. 600 тыс. | ||

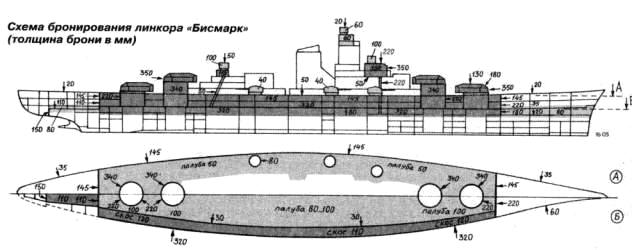

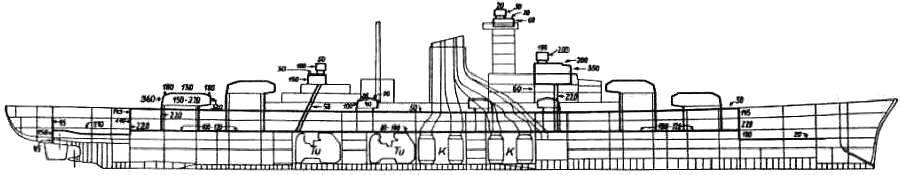

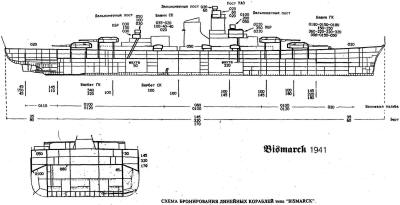

БРОНИРОВАНИЕ

| сталь Круппа (41,5% от водоизмещения) | |

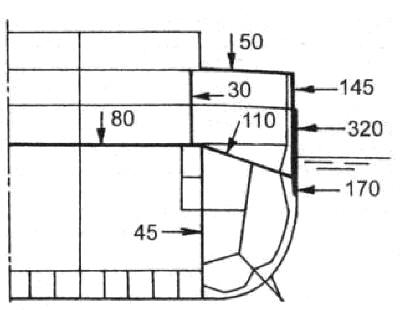

| главный пояс | цитадель - 320 (на "Tirpitz" 315)-170 мм, в корме - 80 мм, в носу - 60 мм |

| верхний пояс | 145 мм (+ продольная переборка: 30-25 мм) |

| траверсы | 220-145 мм |

| башни ГК (лоб/бок/крыша) | 360/220/180 мм |

| барбеты ГК | 340 (на "Tirpitz" 340-220) мм |

| башни СК (лоб/бок/крыша) | 100/40/35 мм |

| барбеты СК | 80-20 мм |

| башни УнК | 10 мм |

| главная палуба | 95 (на "Tirpitz" 100) / 80 / 95 (на "Tirpitz" 100) мм, скосы 110 (на "Tirpitz" 100-120) мм |

| верхняя палуба | 80 / 50 / 80 мм |

| рулевое устройство | 110-150 мм |

| рубки (стенки/крыша/шахта) | носовая - 350/200/150 мм, кормовая150/100/50 |

| ПУС (марс) | 60/20 мм |

| ПТП | суммарно 53 (главная ПТП-45) мм, глубина 5,4 м |

|

|

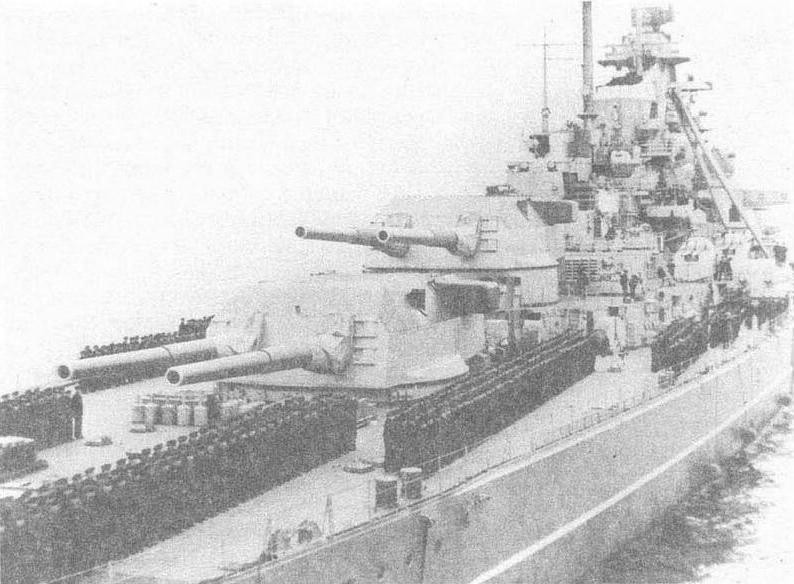

ВООРУЖЕНИЕ

| главный калибр (залп 6400 кг) | ||

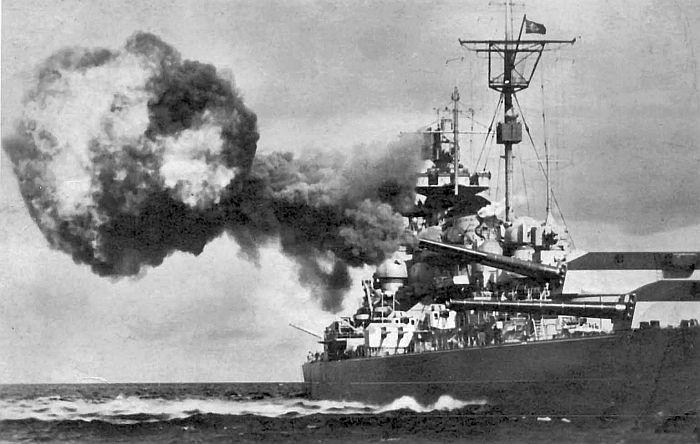

| 8 (4x2) — 380 мм /52 | -8°+35°, 32600 м | 840-960 выстрелов |

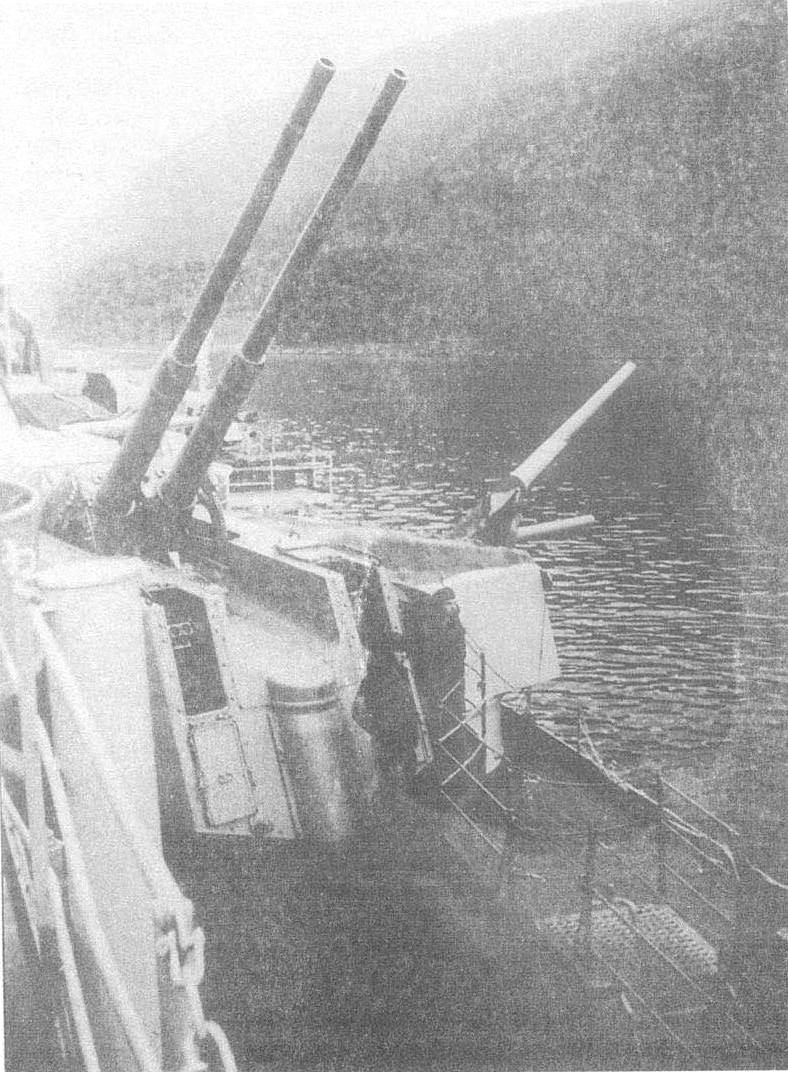

| противоминный калибр | ||

| 12 (6x2) — 150 мм /55 | -10°+35°, 23000 м | 1800 выстрелов |

| зенитный калибр дальнего боя | ||

| 16 (8x2) — 105 мм /65 | +80° | 6720 выстрелов |

| средний зенитный калибр | ||

| 16 (8x2) — 37 мм /83 | 32000 (факт. 34100) выстрелов | |

| малый зенитный калибр | ||

| штат | 12 (12х1) — 20 мм /65 | 24 000 выстрелов |

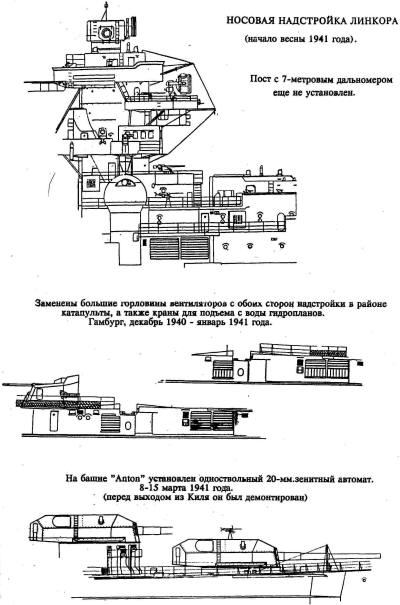

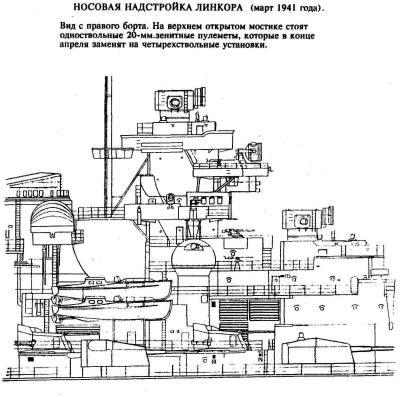

| Bismarck с 04.1941 | 18 (2х4,10х1) — 20 мм /65 | |

| Tirpitz с 07.1941 | 14 (14х1) — 20 мм /65 | 32 000 выстрелов |

| Tirpitz с 09.1941 | 30 (4х4, 14х1) — 20 мм /65 | 54 000 выстрелов |

| Tirpitz с нач. 1942 | 36 (6х4, 12х1) — 20 мм /65 | |

| Tirpitz с 05.1942 | 44 (8х4, 12х1) — 20 мм /65 | |

| Tirpitz с 03.1943 | 52 (10х4, 12х1) — 20 мм /65 | |

| Tirpitz к 07.1944 | 78 (18х4, 6х1) — 20 мм /65 | до 90 000 выстрелов |

| торпедное вооружение | ||

| сперва отсутствовало, Tirpitz с 09.1941 г. 2х4-ТА-533 мм | 24 торпеды | |

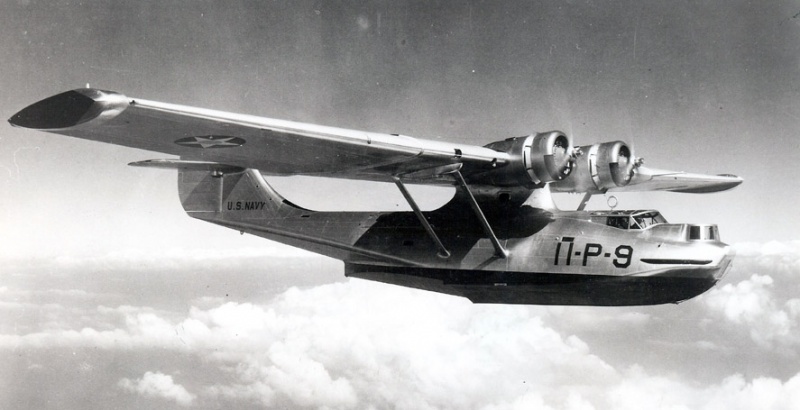

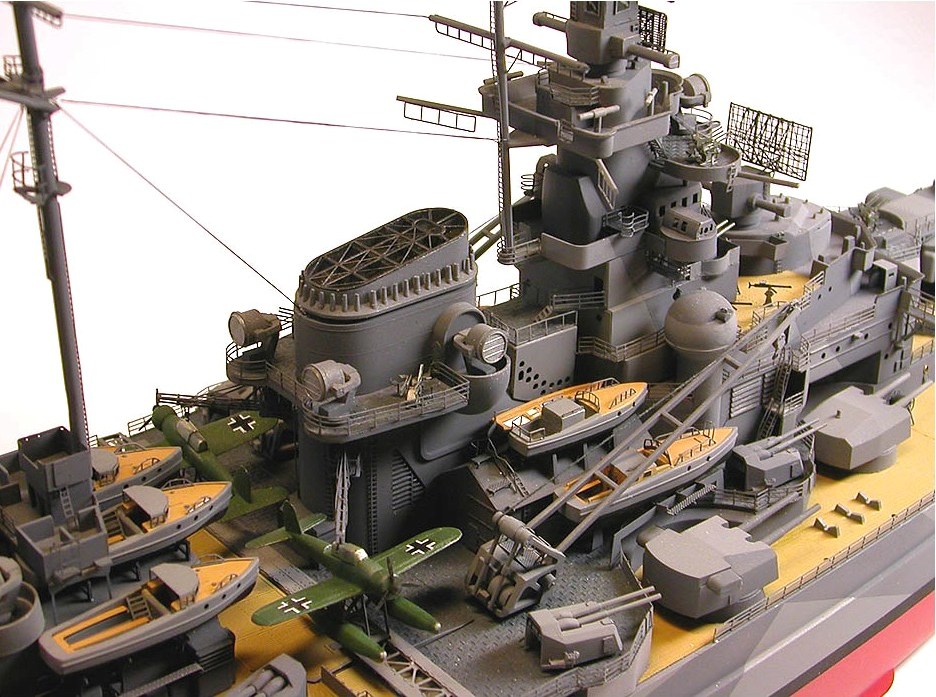

| авиационное вооружение | ||

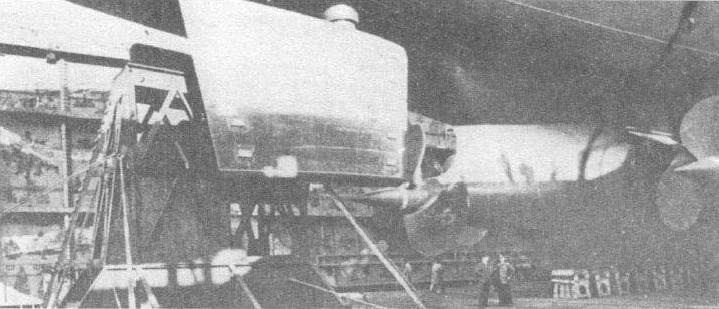

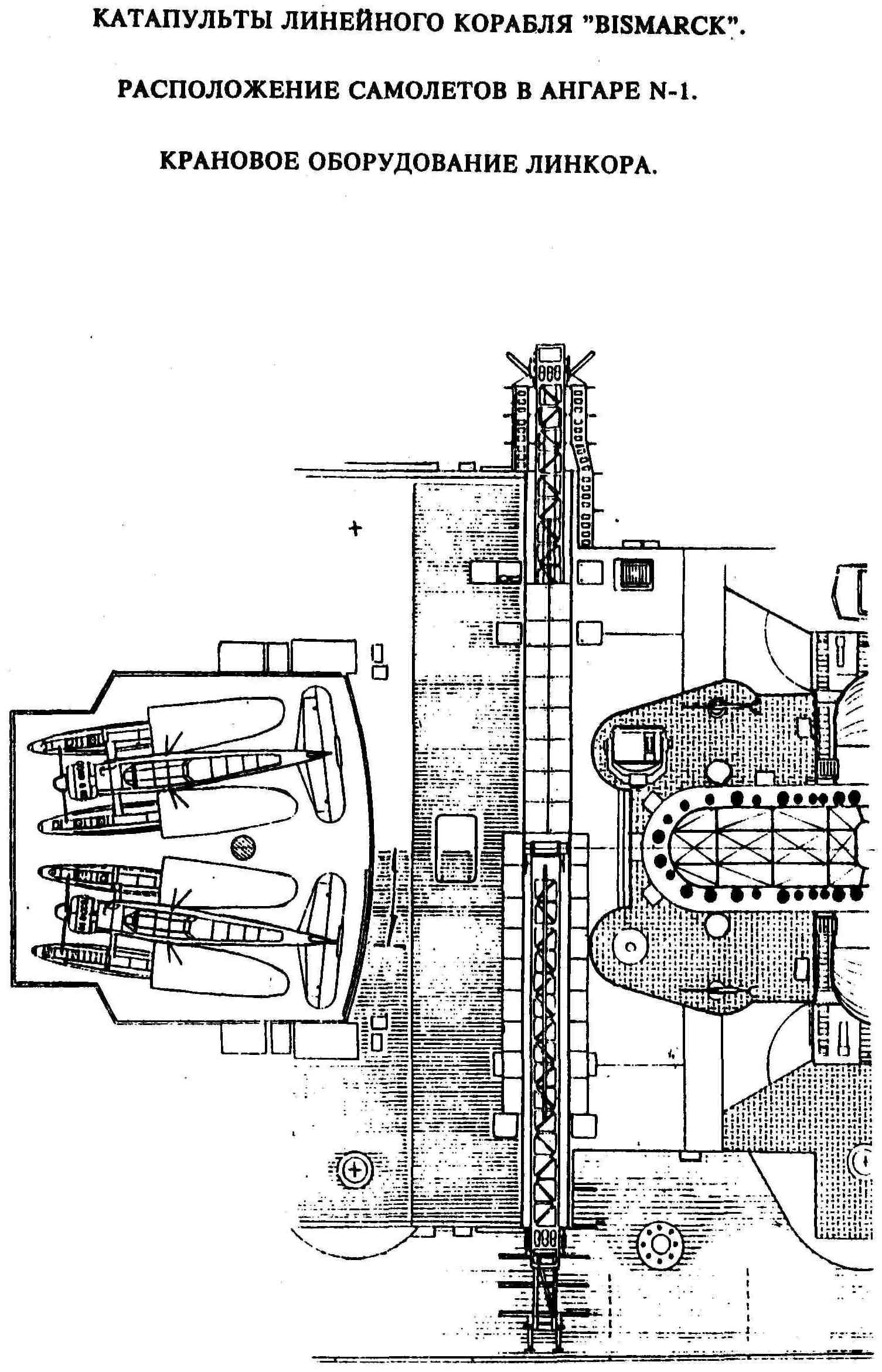

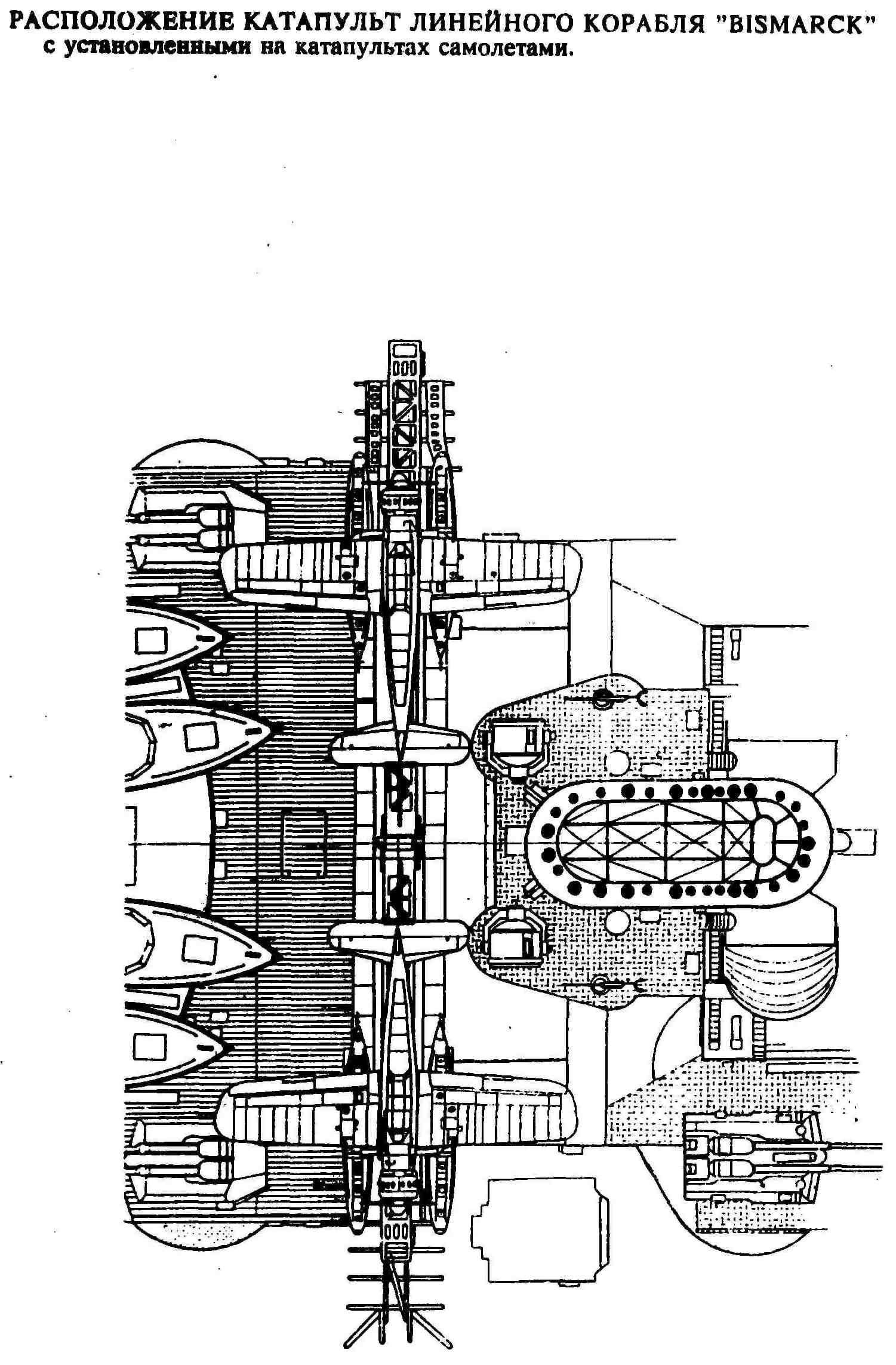

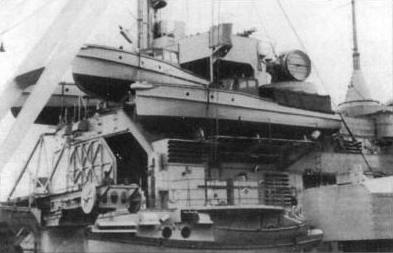

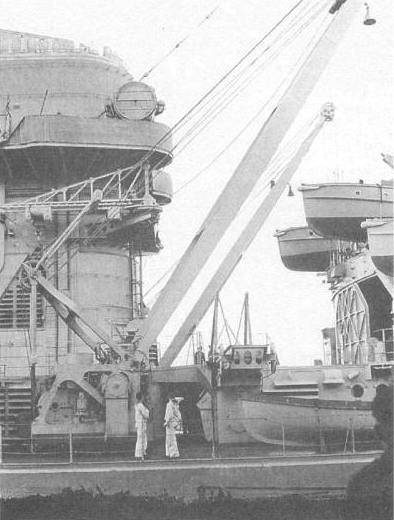

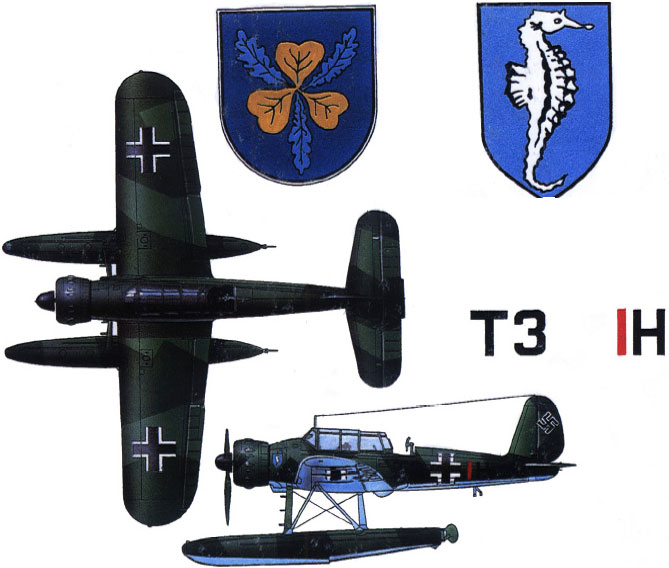

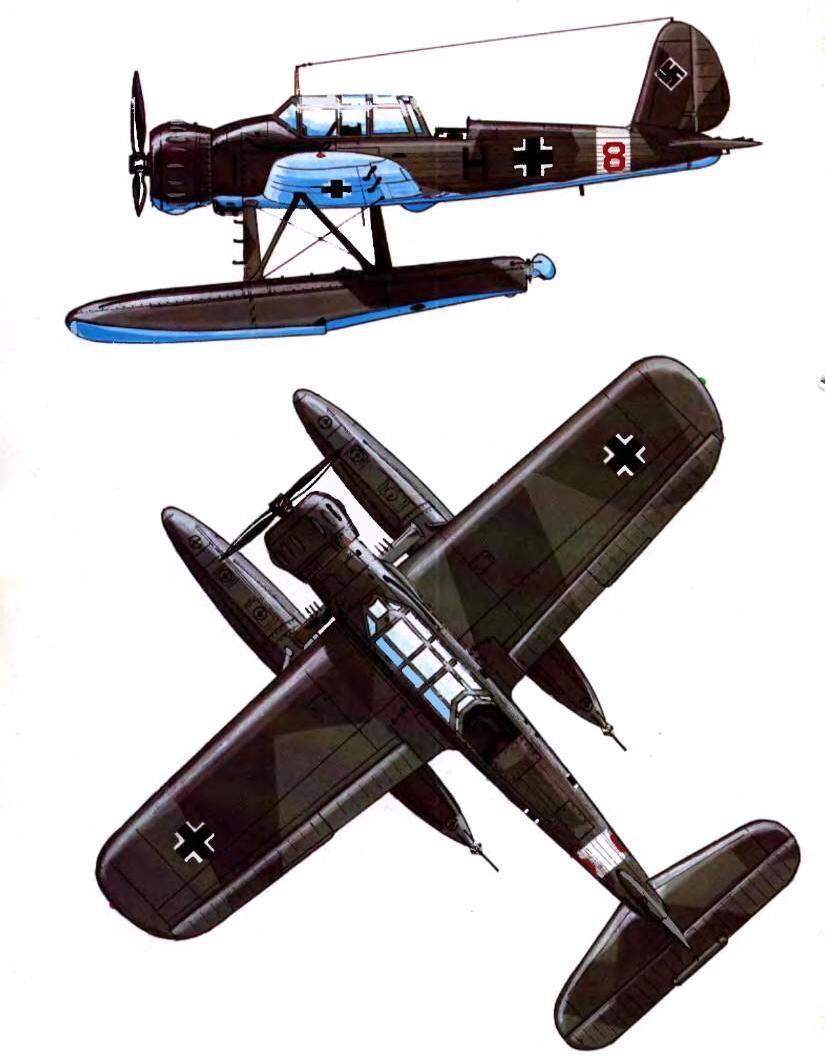

| 1х2 катапульта | 6 (фактически 4) гидросамолетов "Arado-196" | |

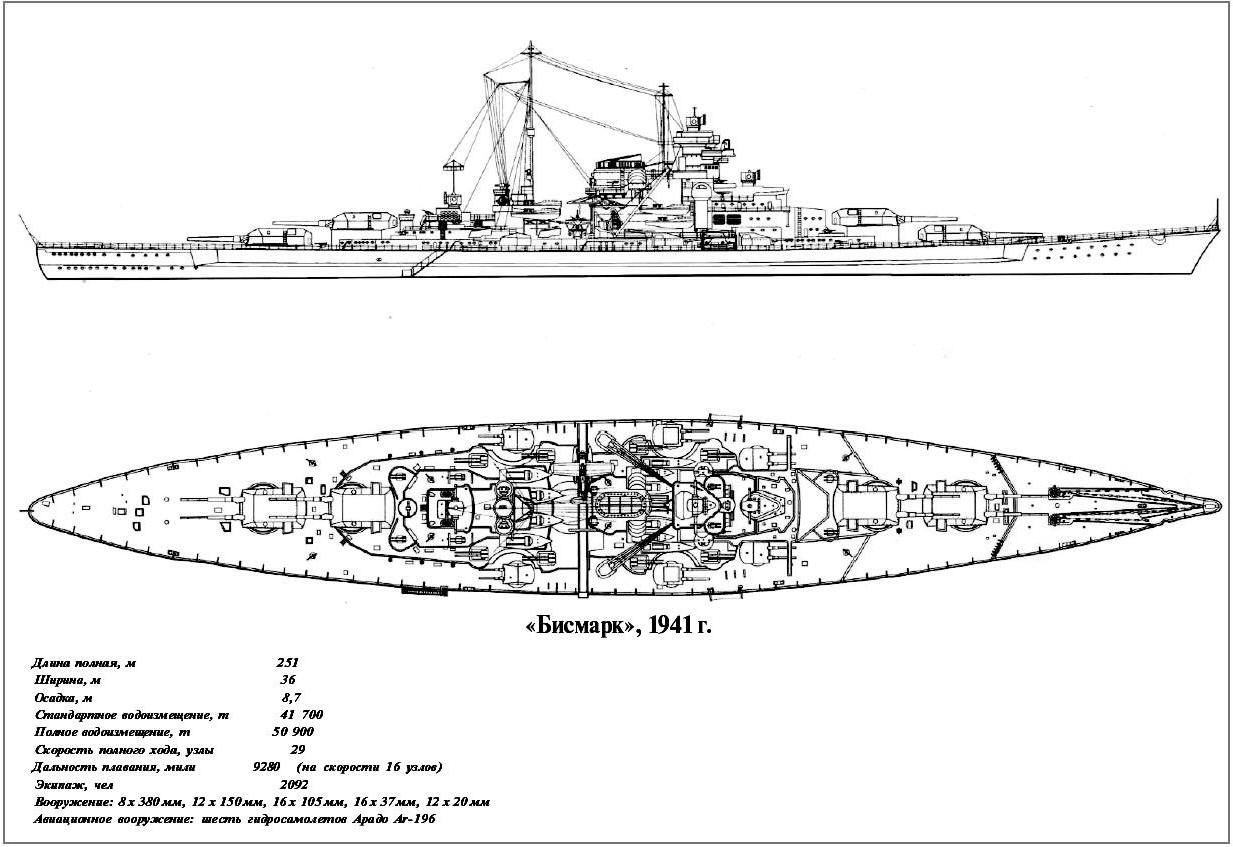

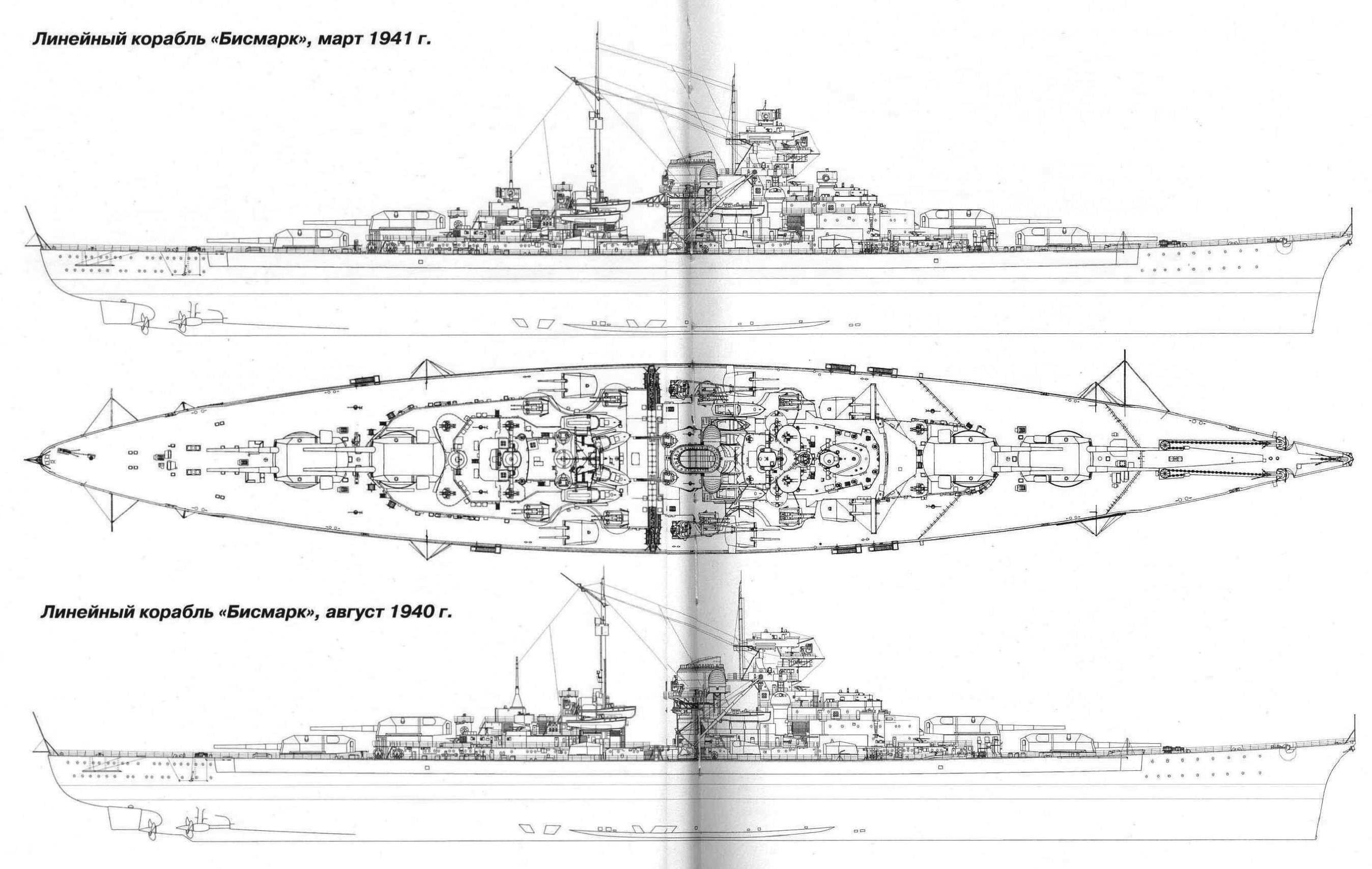

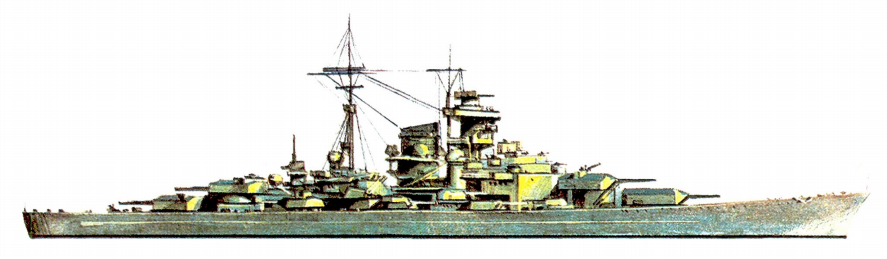

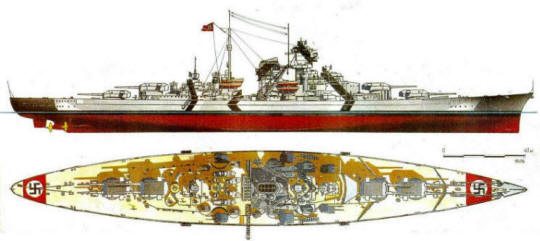

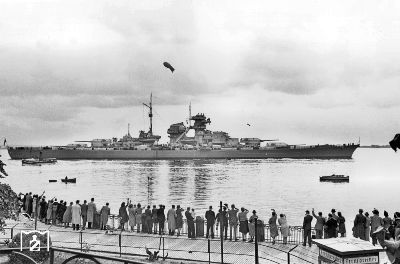

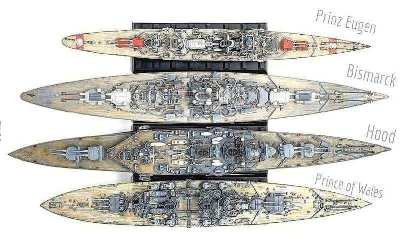

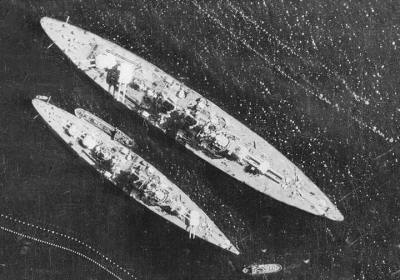

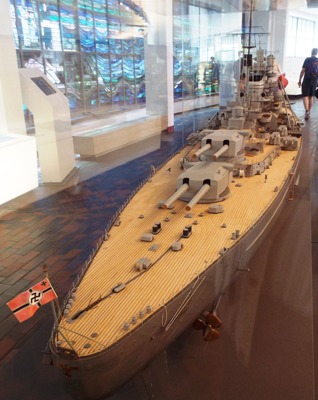

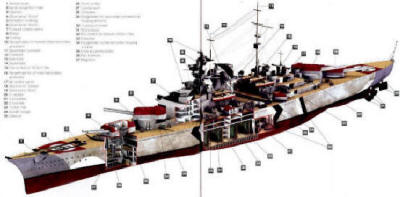

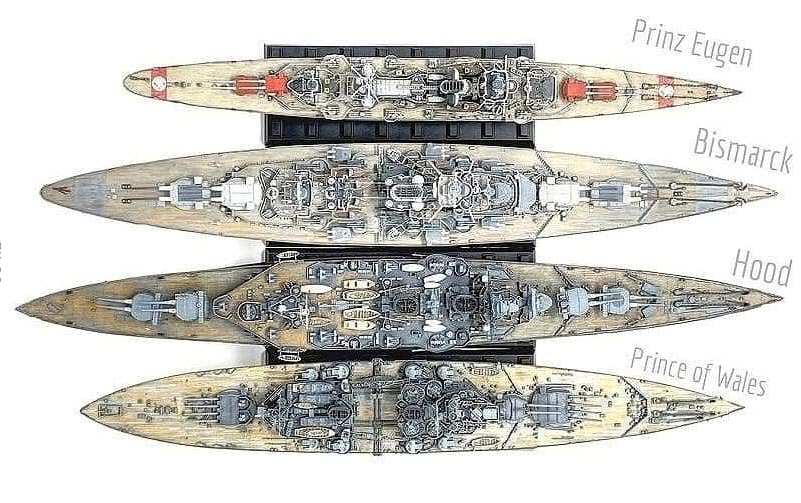

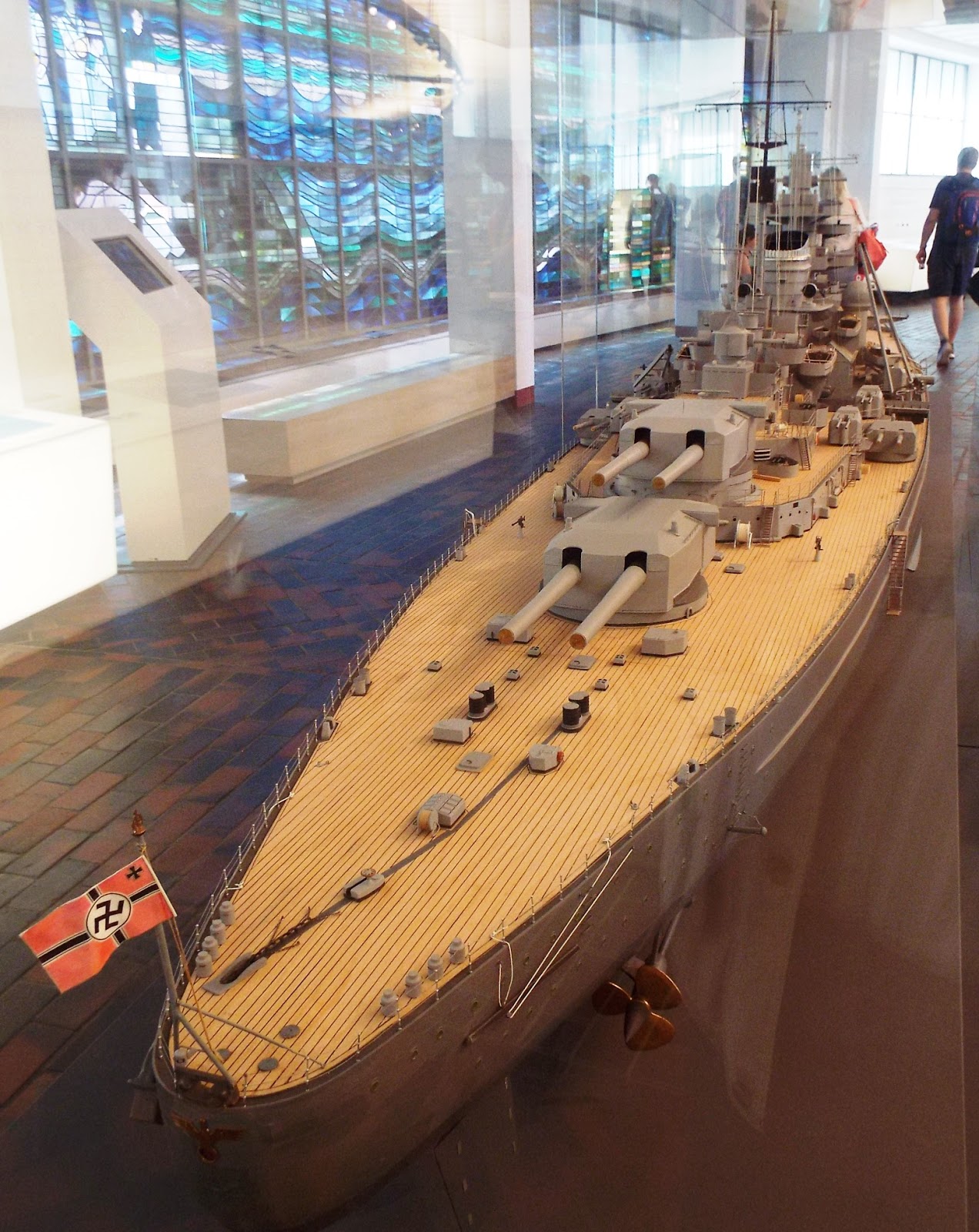

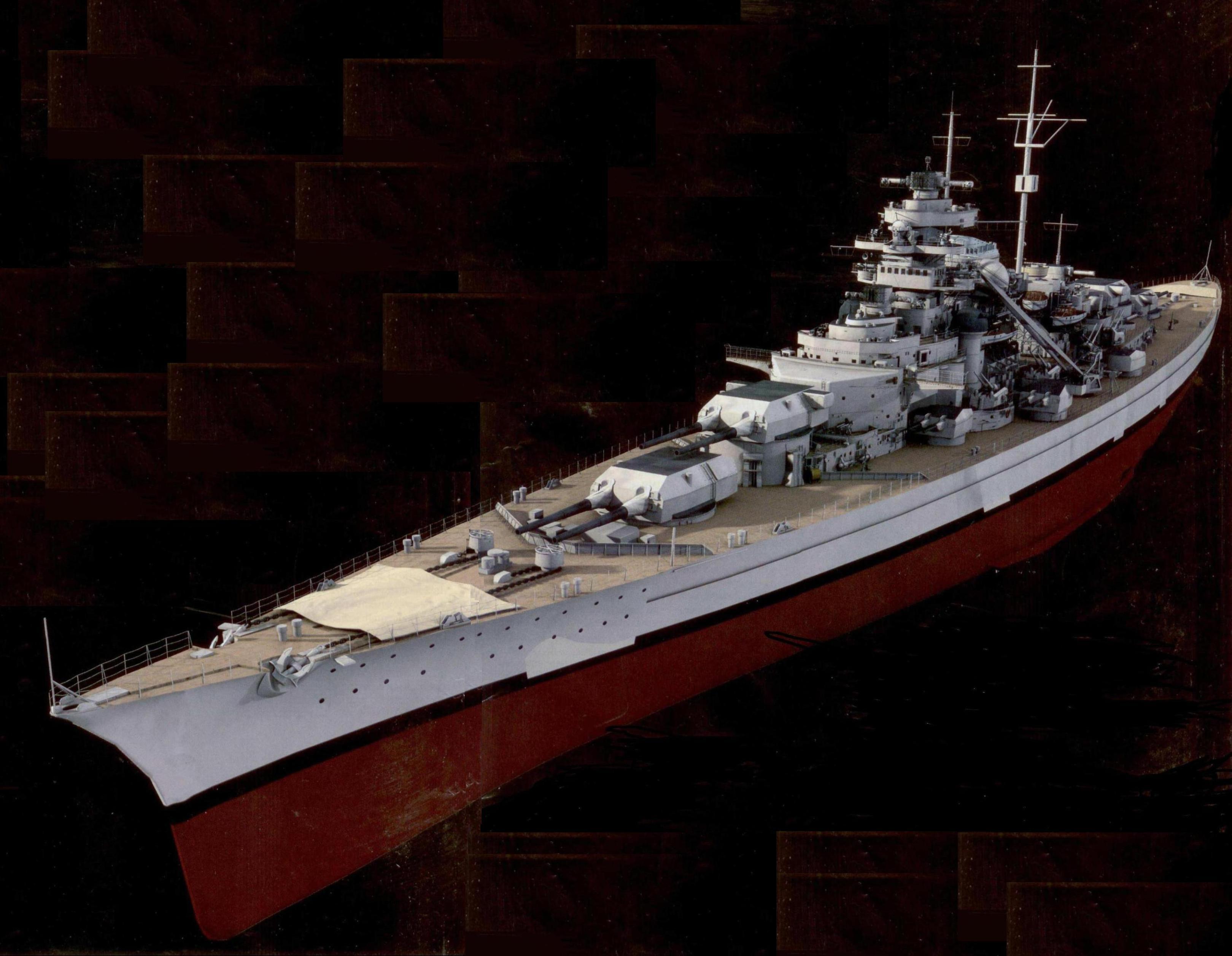

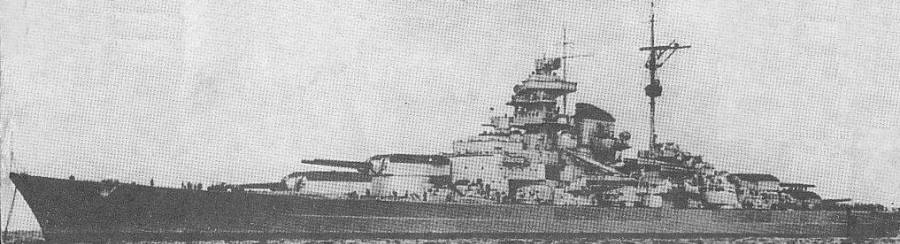

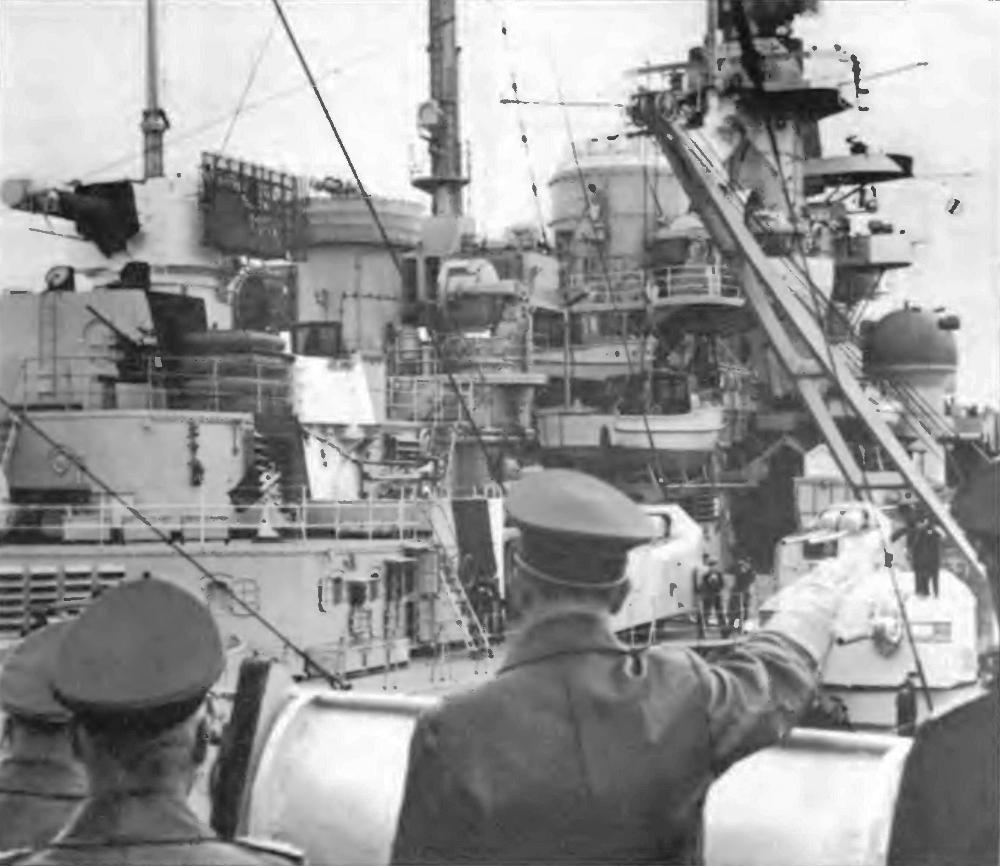

Самые мощные линкоры и самые крупные боевые корабли, построенные в Германии. Их постройка стала результатом заключенного 18.6.1935 англо-герм. морского соглашения, позволявшего Германии довести численность своего флота до 35% от британского. По политическим мотивам официально декларируемое водоизмещение кораблей было ограничено 35 000 т, что соответствовало нормам Лондонского договора 1936 г., но реально оказалось на 7000 т больше.

Самые мощные линкоры и самые крупные боевые корабли, построенные в Германии. Их постройка стала результатом заключенного 18.6.1935 англо-герм. морского соглашения, позволявшего Германии довести численность своего флота до 35% от британского. По политическим мотивам официально декларируемое водоизмещение кораблей было ограничено 35 000 т, что соответствовало нормам Лондонского договора 1936 г., но реально оказалось на 7000 т больше.

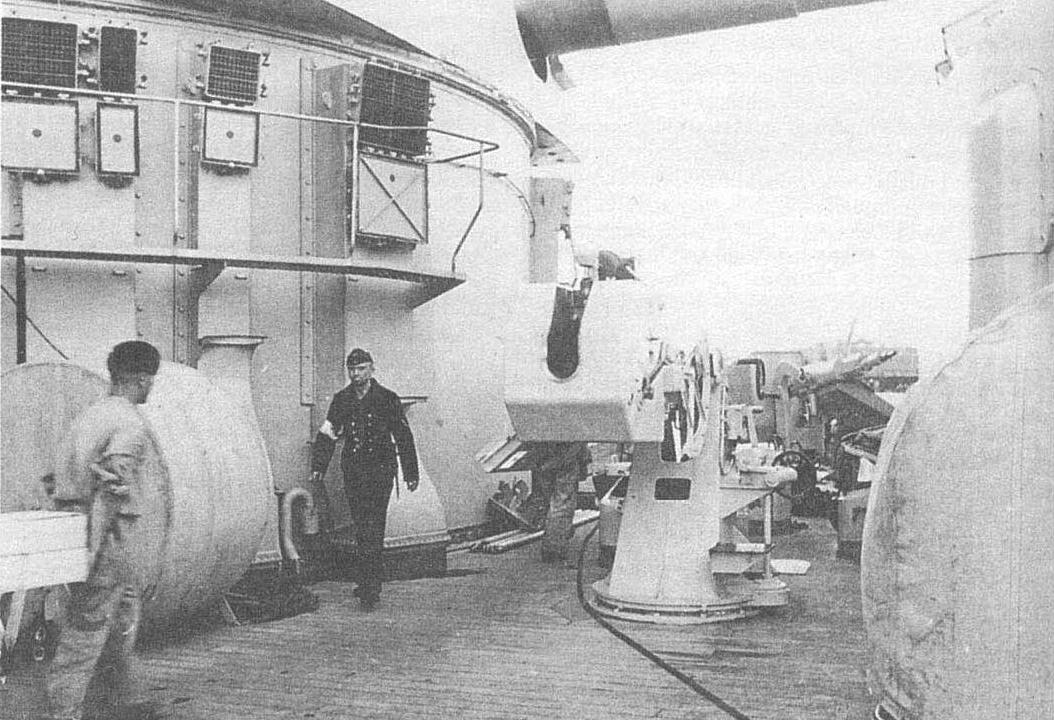

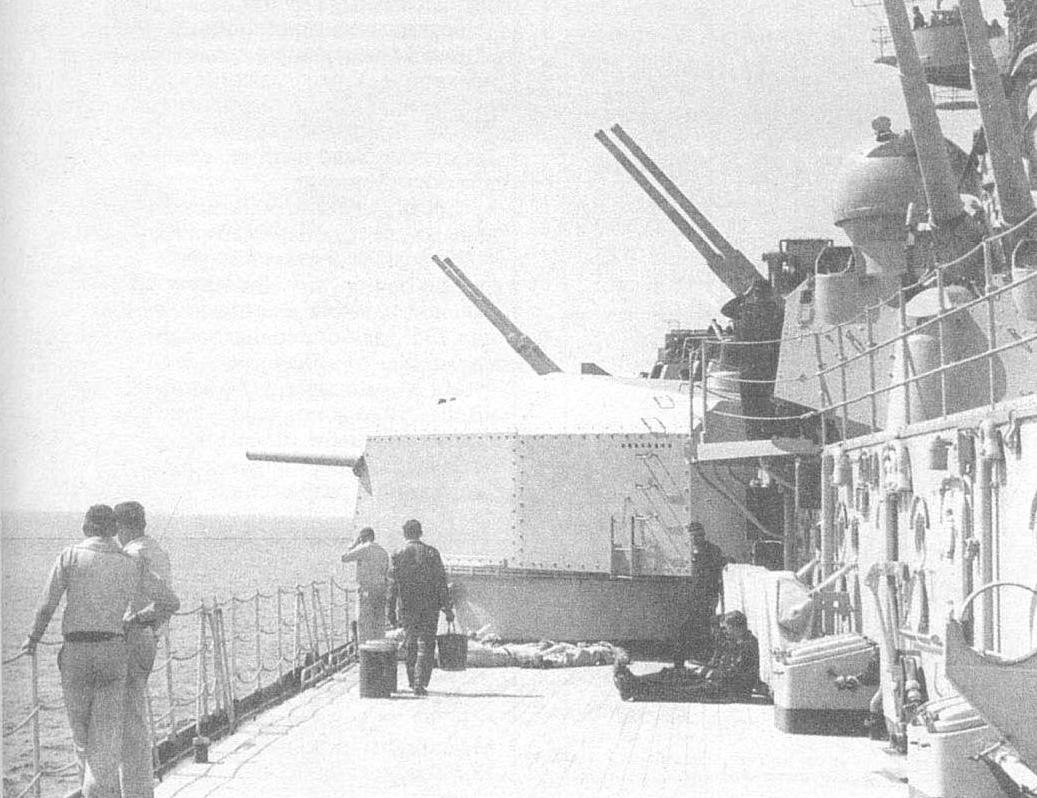

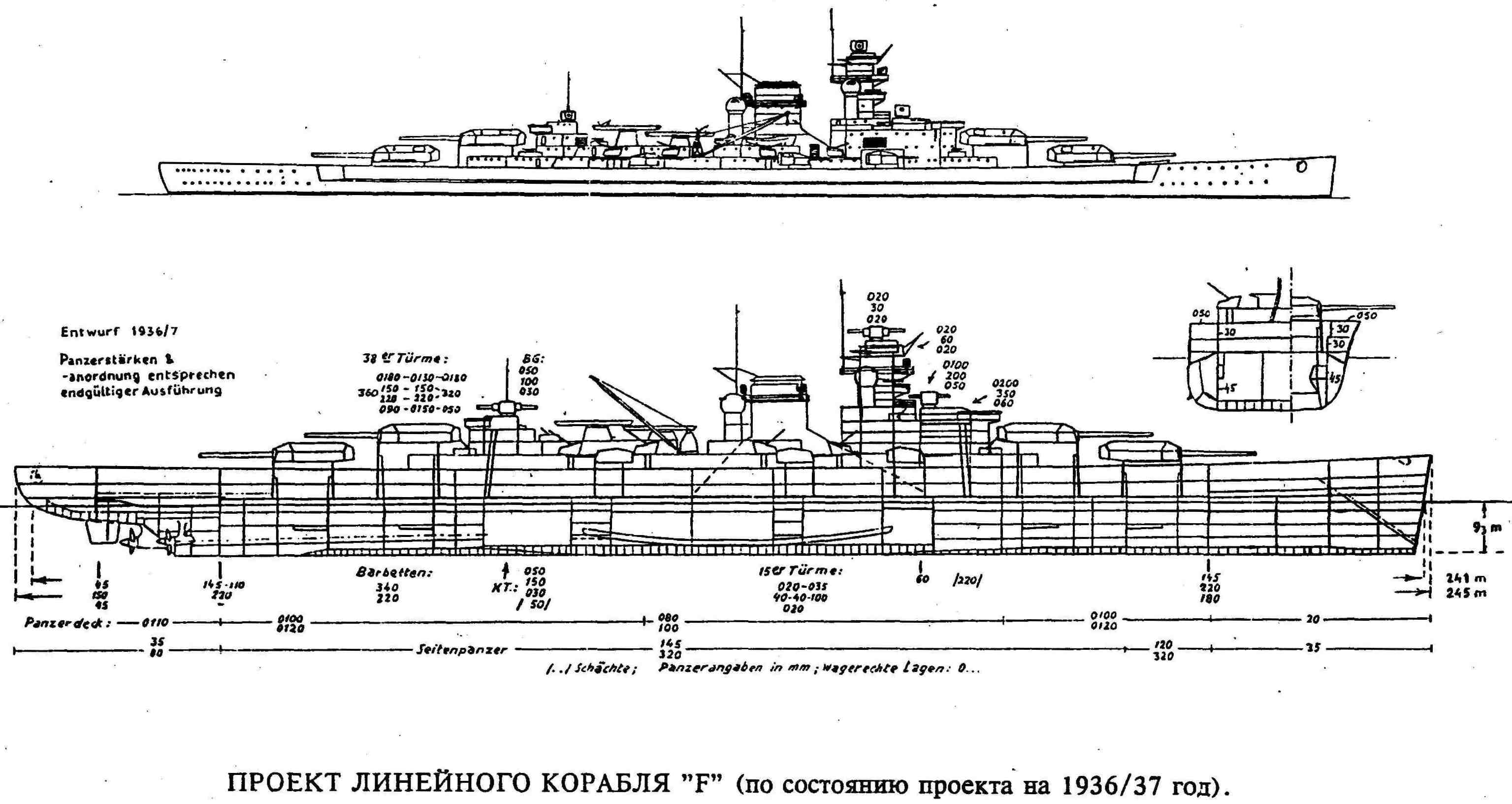

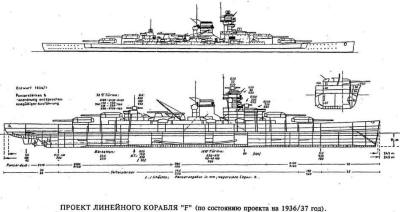

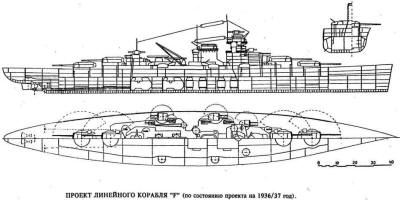

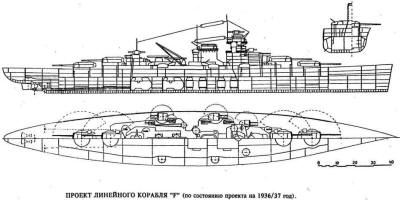

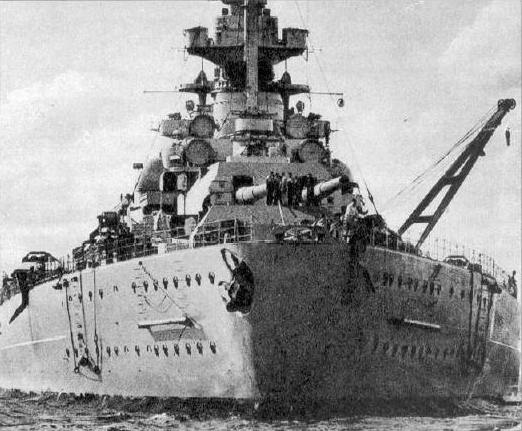

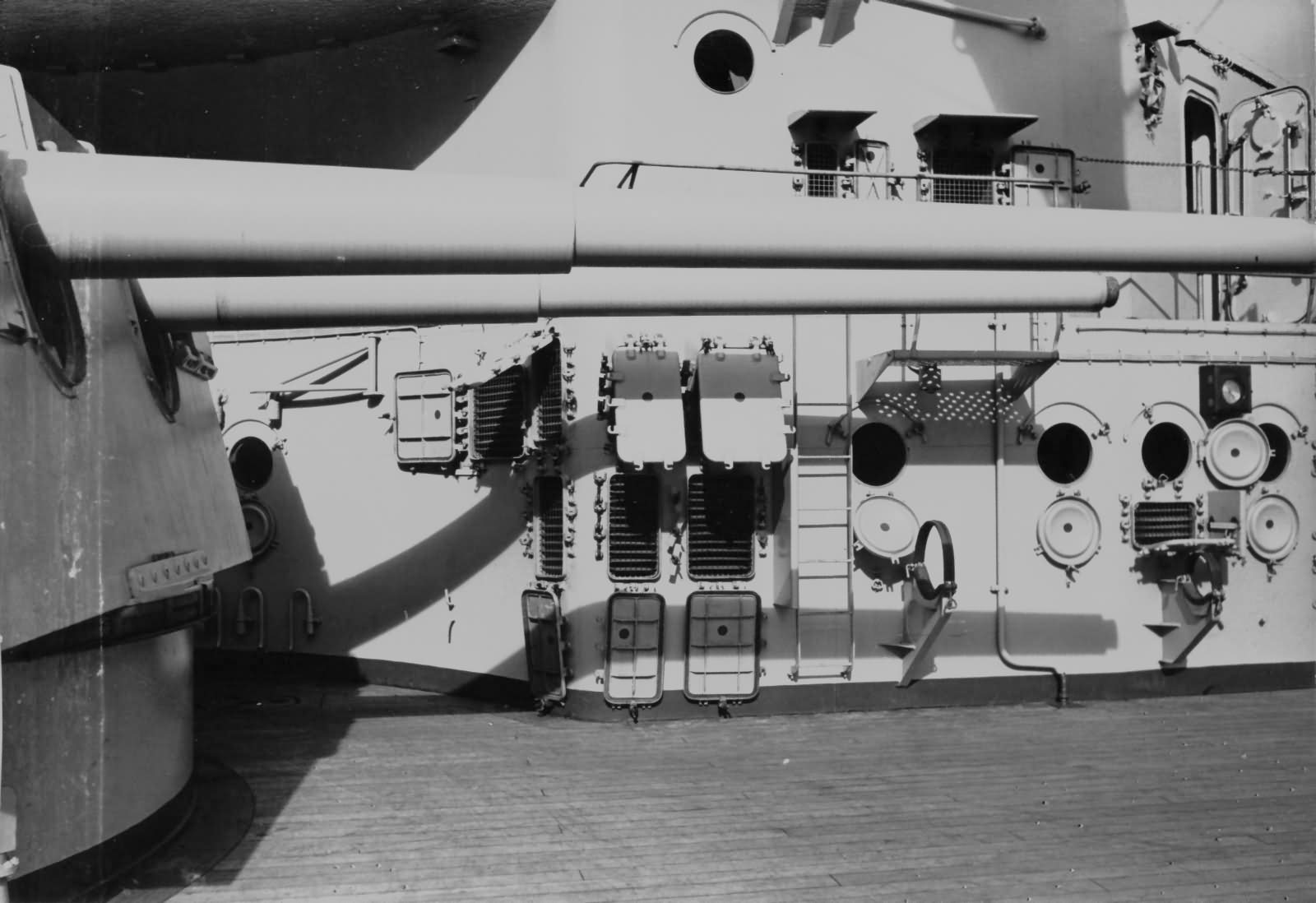

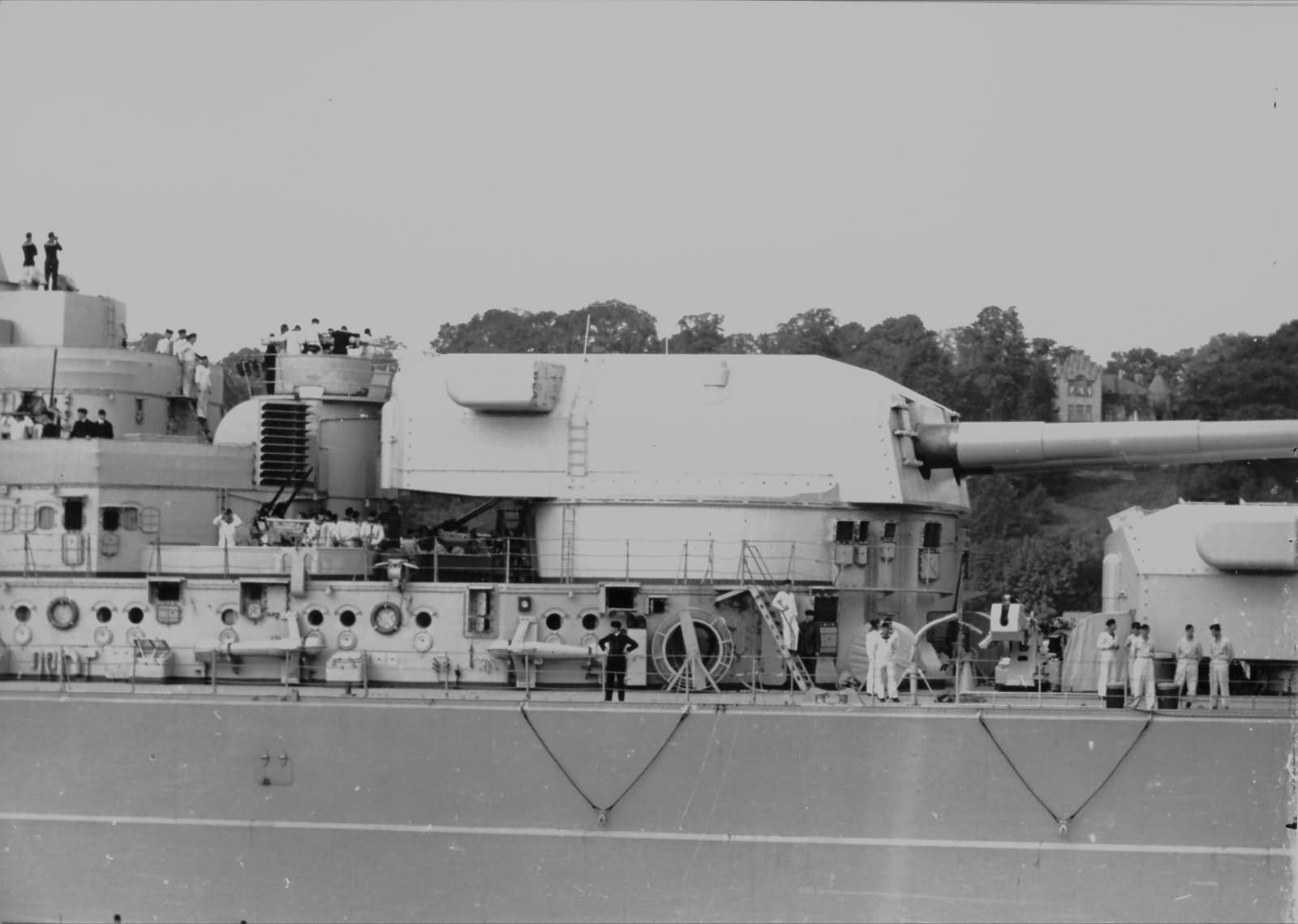

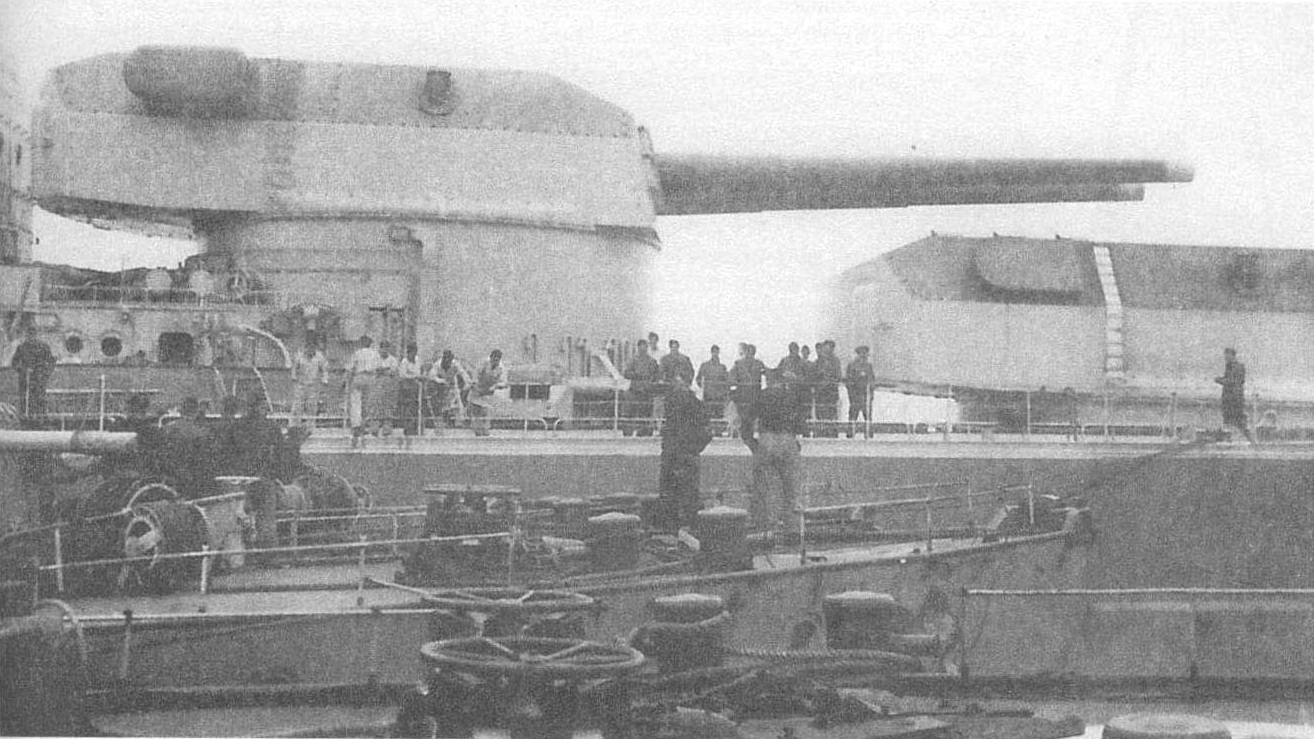

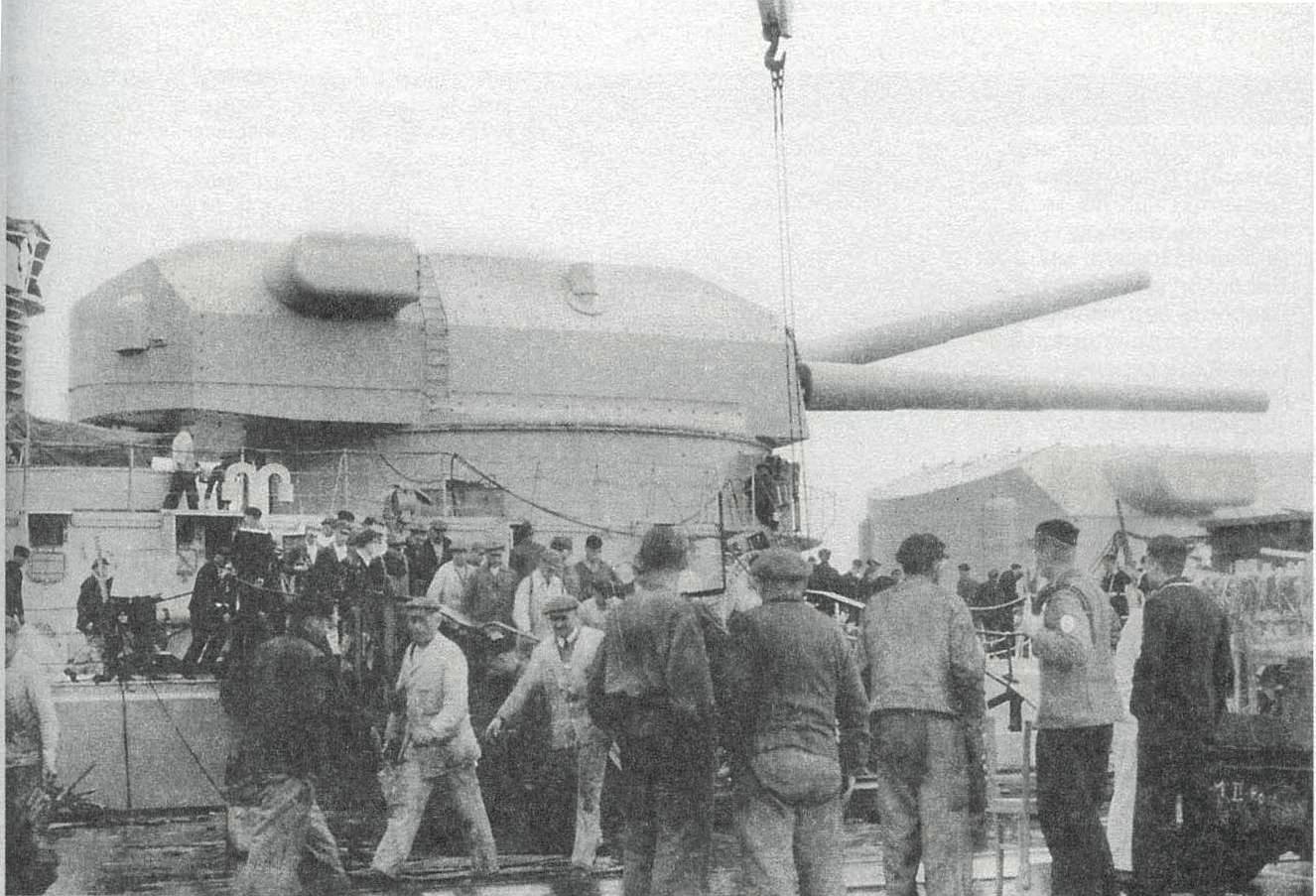

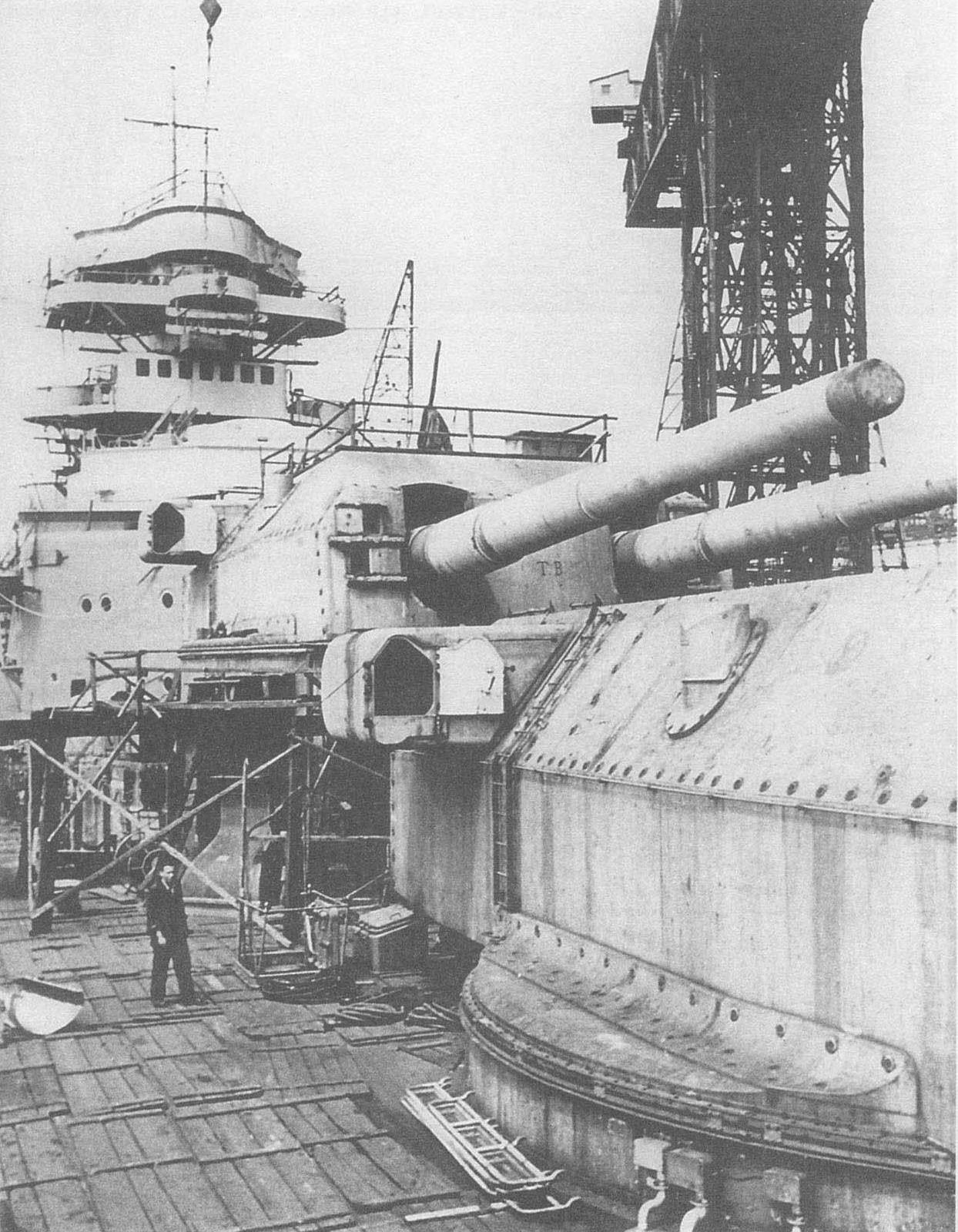

Проект линкоров "F" и "G" утвержден 16.11.1935. Конструктивно они повторяли ЛК типа "Scharnhorst", принципиально отличаясь артиллерией ГК. Новое 380-мм/47 орудие С/34 могло вести огонь 800-кг снарядами на дальность 36,5 км, а на дистанциях до 21 км теоретически пробивало 350-мм броню. Разделение вспомогательной артиллерии на противоминную и зенитную сохранилось, но все 150-мм орудия устанавливались в башнях, а число 105-мм зениток было увеличено. Система управления огнем не изменилась.

Проект линкоров "F" и "G" утвержден 16.11.1935. Конструктивно они повторяли ЛК типа "Scharnhorst", принципиально отличаясь артиллерией ГК. Новое 380-мм/47 орудие С/34 могло вести огонь 800-кг снарядами на дальность 36,5 км, а на дистанциях до 21 км теоретически пробивало 350-мм броню. Разделение вспомогательной артиллерии на противоминную и зенитную сохранилось, но все 150-мм орудия устанавливались в башнях, а число 105-мм зениток было увеличено. Система управления огнем не изменилась.

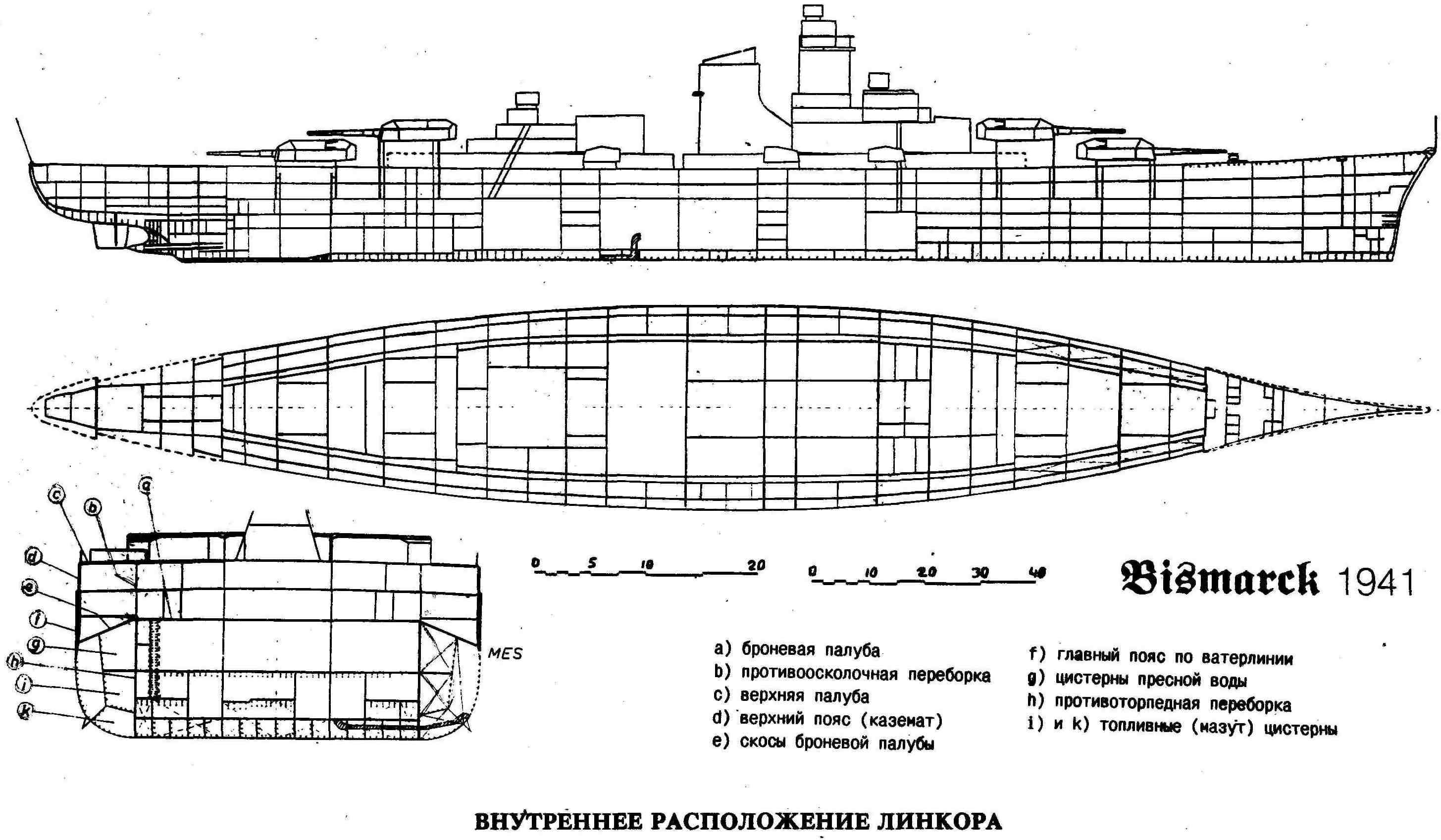

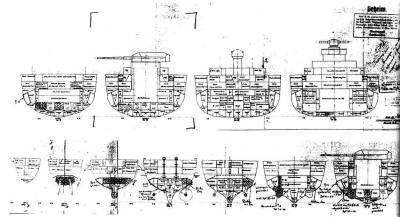

Броневой пояс высотой 5,2 м выполнялся наружным и прикрывал около 70 % ватерлинии (от погребов носовой до погребов кормовой башен ГК). По сравнению с "Scharnhorst", его толщина была уменьшена с 350 до 320 мм (170 мм к нижней кромке), зато толщина верхнего пояса увеличилась с 45 до 145 мм. Оба пояса замыкались траверсом, имевшим толщину 145, 220 и 180 мм на батарейной, главной и нижней палубах соответственно. Параллельно поясу шла внутренняя переборка, имеющая между верхней и главной палубами толщину 25 — 30 мм, а ниже переходившая в 45-мм ПТП.  Традиционно защищались оконечности: носовая — 60-мм, кормовая — 80-мм броней. Броневых палуб было две: 50-мм (80-мм над погребами) верхняя и 80-мм главная со 110-мм скосами (над погребами 95-мм со 120-мм скосами), не доходившими до нижней кромки пояса. Барбеты башен ГК имели толщину 340 мм над верхней палубой и 220 мм под ней. Бронирование башен ГК: лобовая плита — 360 мм, стенки — 220 мм, наклонные плиты — 180 — 150 мм, крыша — 130 мм. Башни СК имели 100-мм лобовую броню и 40-мм с остальных сторон; их барбеты — 80-мм бронирование над верхней палубой и 20-мм под ней. Глубина ПТЗ составляла 5,4 м в районе миделя и 3,05 — 3,5 м в районе башен ГК. Общий вес брони — 18 700 т (44% водоизмещения).

Традиционно защищались оконечности: носовая — 60-мм, кормовая — 80-мм броней. Броневых палуб было две: 50-мм (80-мм над погребами) верхняя и 80-мм главная со 110-мм скосами (над погребами 95-мм со 120-мм скосами), не доходившими до нижней кромки пояса. Барбеты башен ГК имели толщину 340 мм над верхней палубой и 220 мм под ней. Бронирование башен ГК: лобовая плита — 360 мм, стенки — 220 мм, наклонные плиты — 180 — 150 мм, крыша — 130 мм. Башни СК имели 100-мм лобовую броню и 40-мм с остальных сторон; их барбеты — 80-мм бронирование над верхней палубой и 20-мм под ней. Глубина ПТЗ составляла 5,4 м в районе миделя и 3,05 — 3,5 м в районе башен ГК. Общий вес брони — 18 700 т (44% водоизмещения).

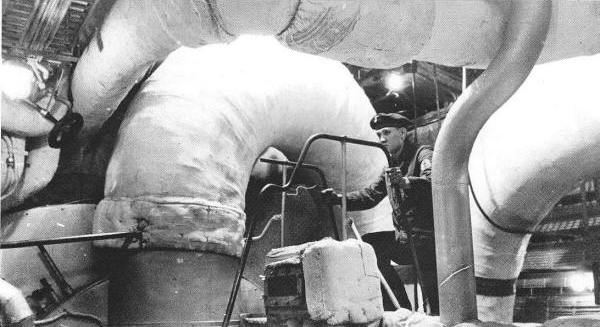

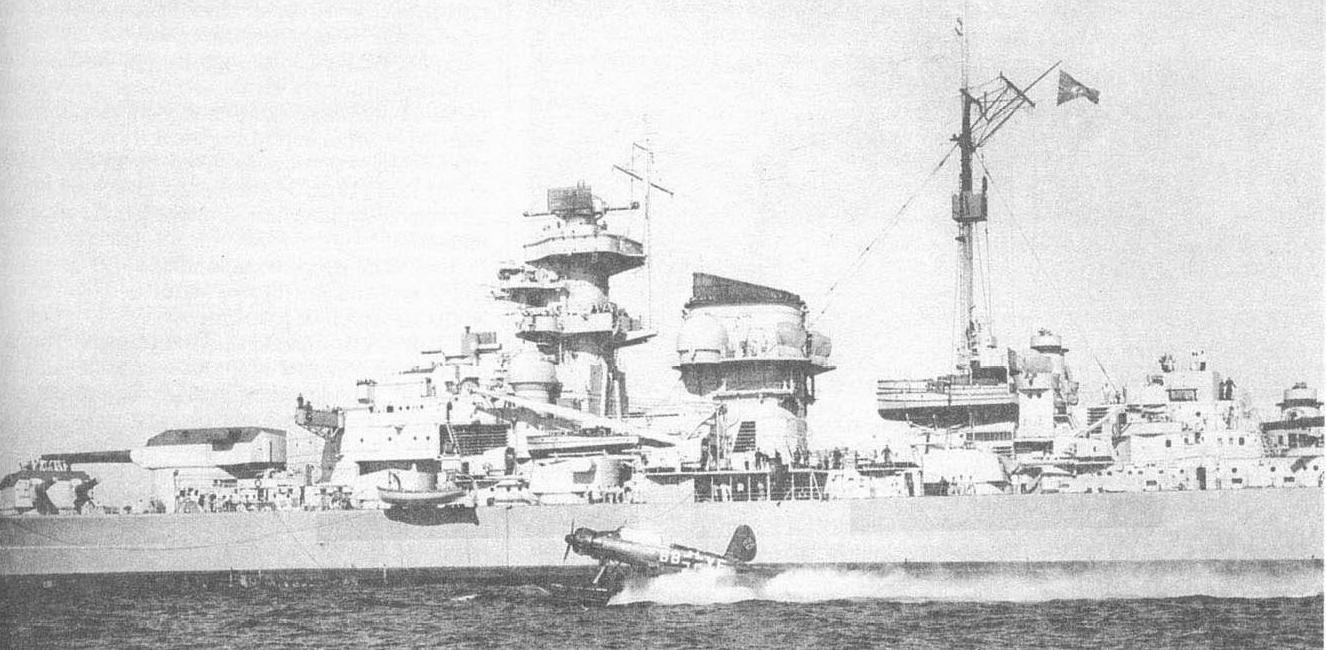

Не изменилась принципиально и силовая установка, которая по-прежнему была трехвальной и состояла из 12 ПК Вагнера (58 атм, 475°С) и 3 ТЗА ("Blohm und Voss" на "Bismarck" и "Brown-Boveri" на "Tirpitz"). Как и на всех герм, кораблях, использовавших ЭУ на паре высоких параметров, она отличалась низкой надежностью и экономичностью.  Так, на "Tirpitz" реальный расход топлива превышал расчетный на 10% на полном ходу и на 19% на экономическом, что привело к серьезному снижению дальности плавания. На испытаниях "Bismarck" развил 30,12 уз. при 150 070 л.с., "Tirpitz" — 30,8 уз. при 163026 л.с.

Так, на "Tirpitz" реальный расход топлива превышал расчетный на 10% на полном ходу и на 19% на экономическом, что привело к серьезному снижению дальности плавания. На испытаниях "Bismarck" развил 30,12 уз. при 150 070 л.с., "Tirpitz" — 30,8 уз. при 163026 л.с.

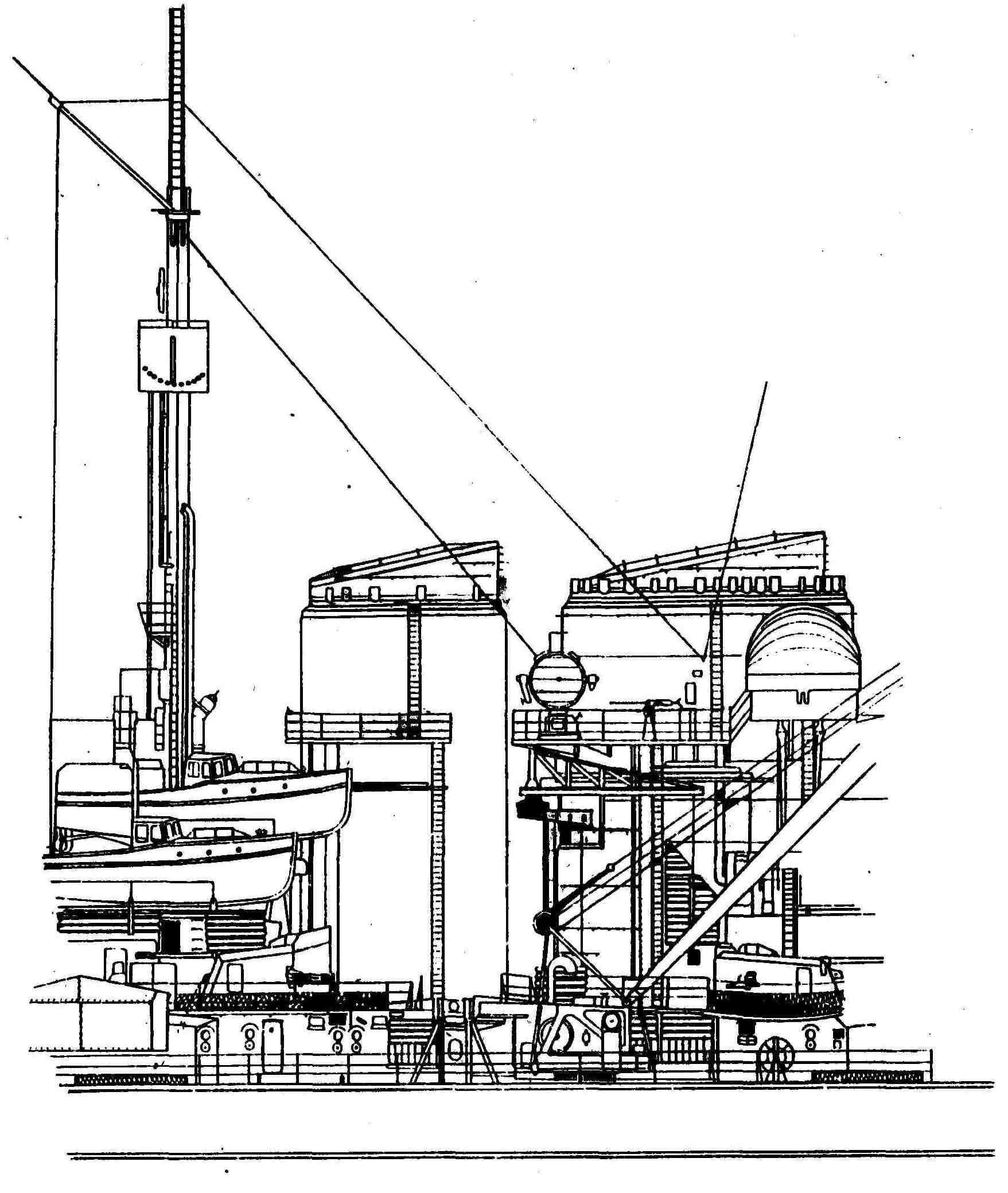

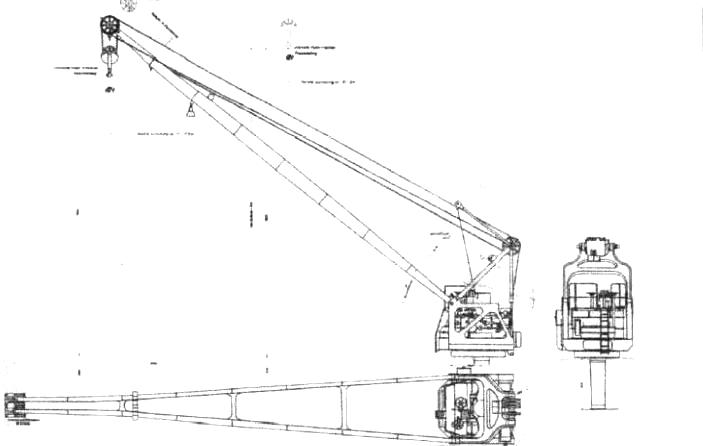

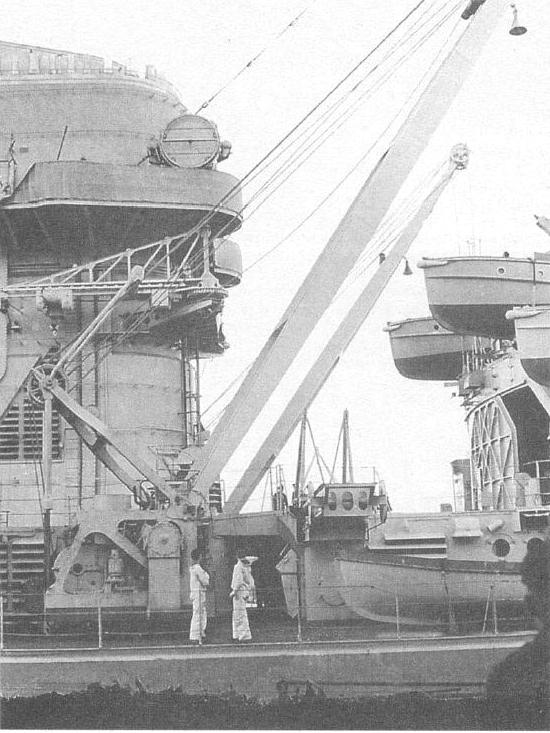

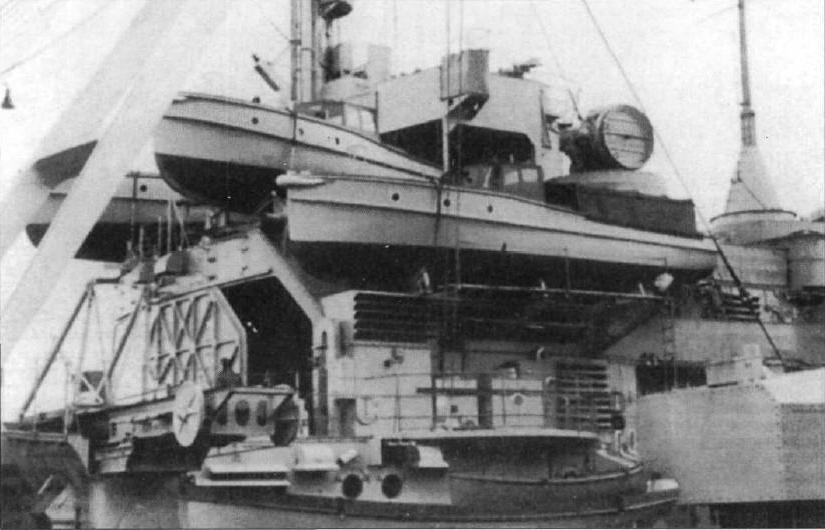

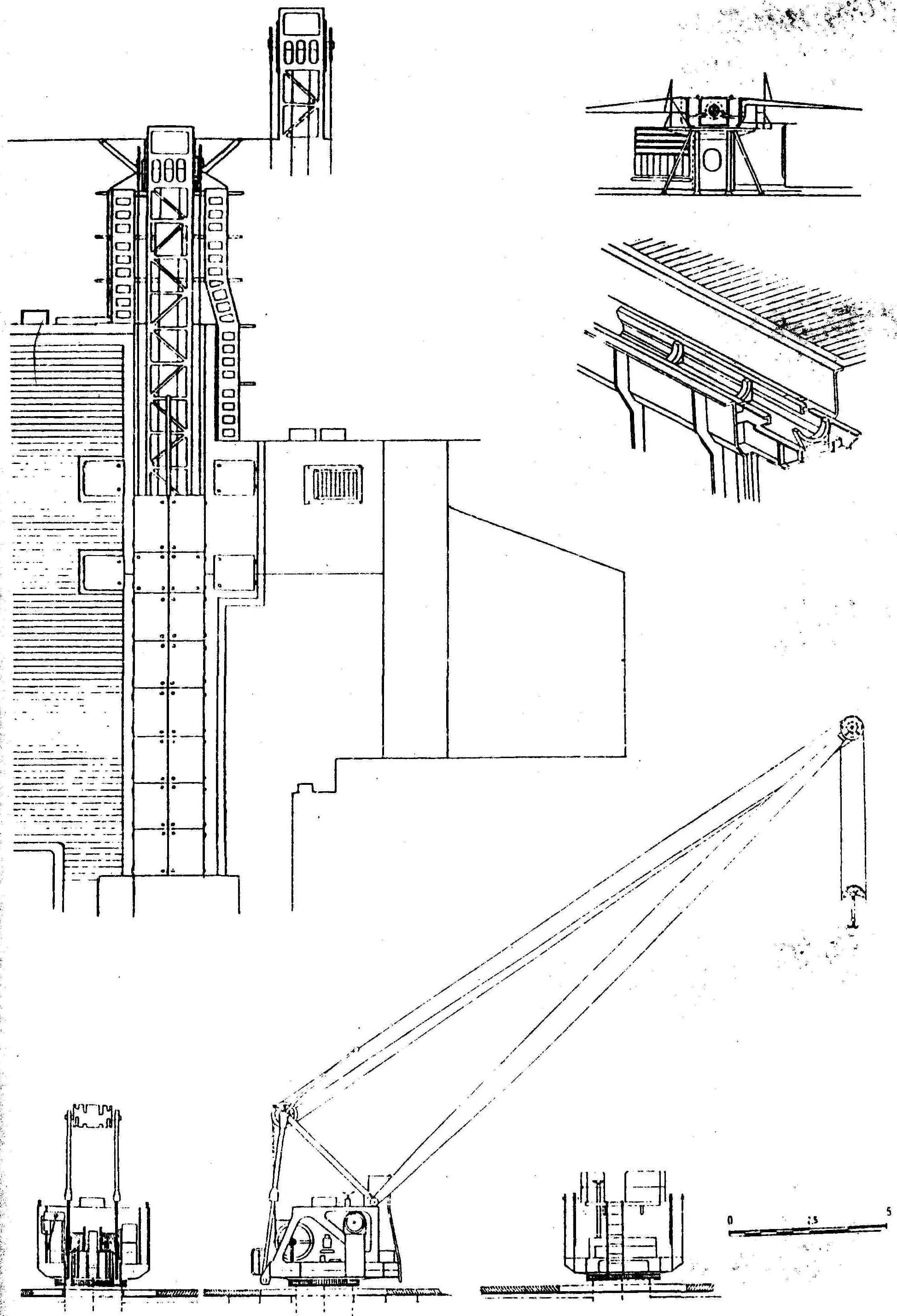

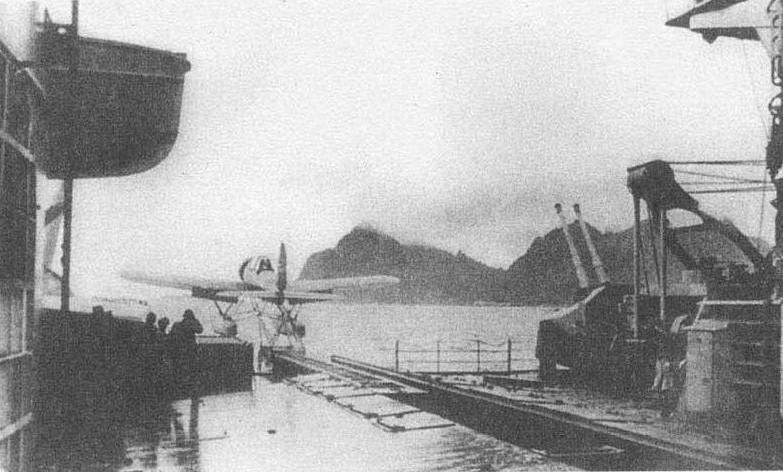

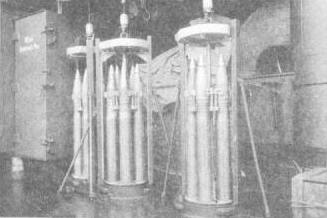

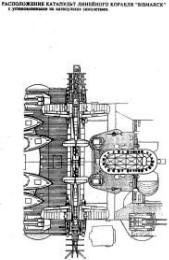

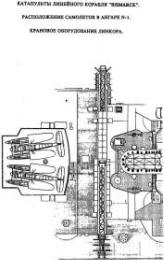

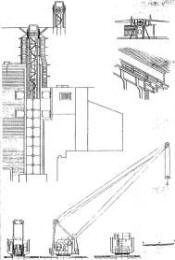

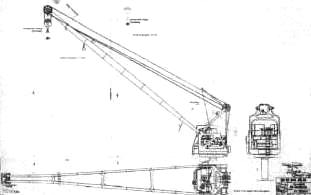

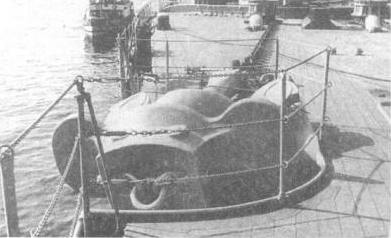

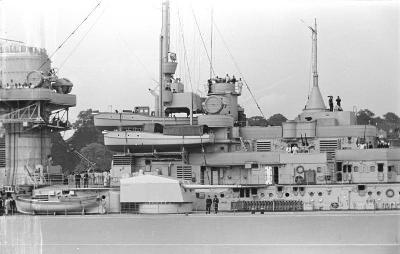

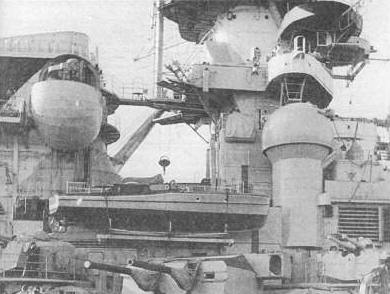

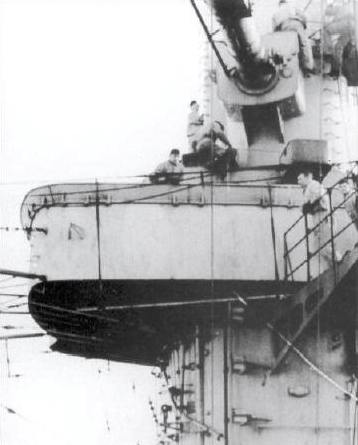

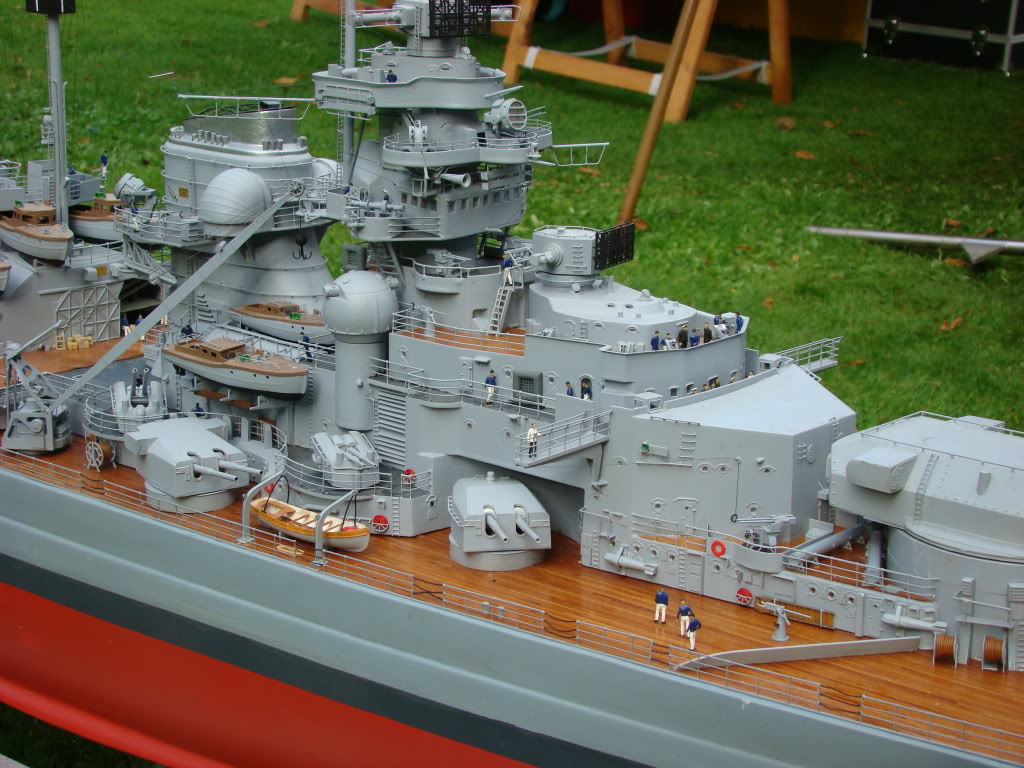

Оба корабля оборудовались поперечной спаренной катапультой (точнее — двумя неподвижными катапультами, развернутыми к противоположным бортам) и могли принимать до 6 гидросамолетов (4 в ангары, 2 на катапультах).

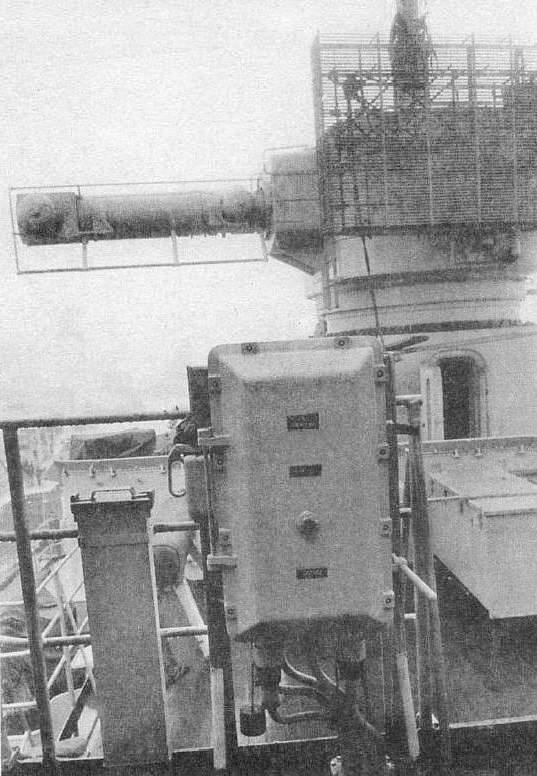

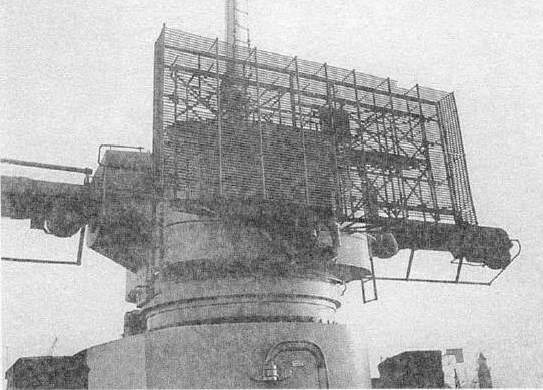

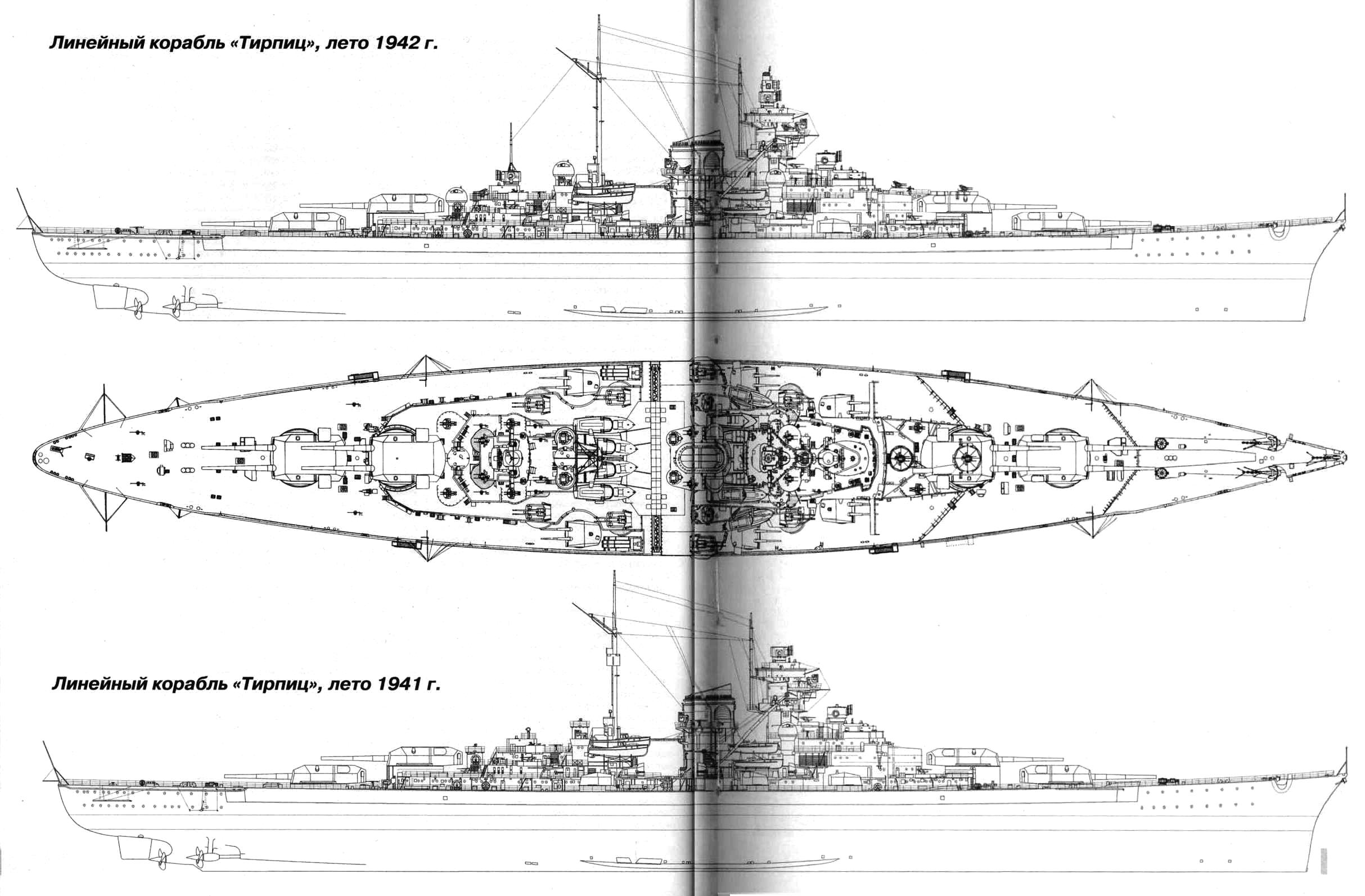

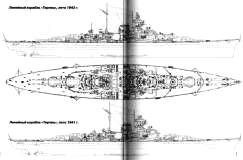

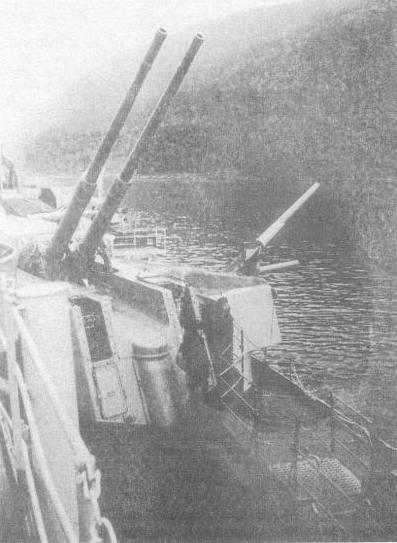

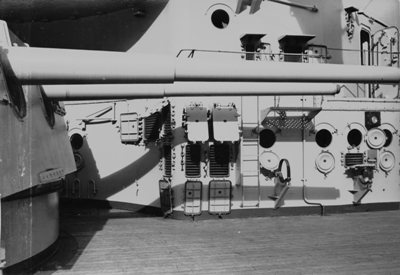

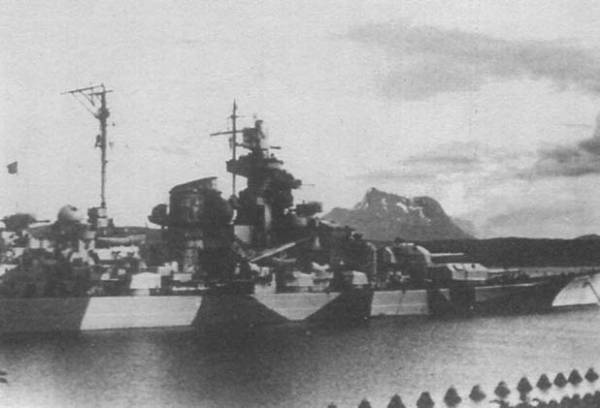

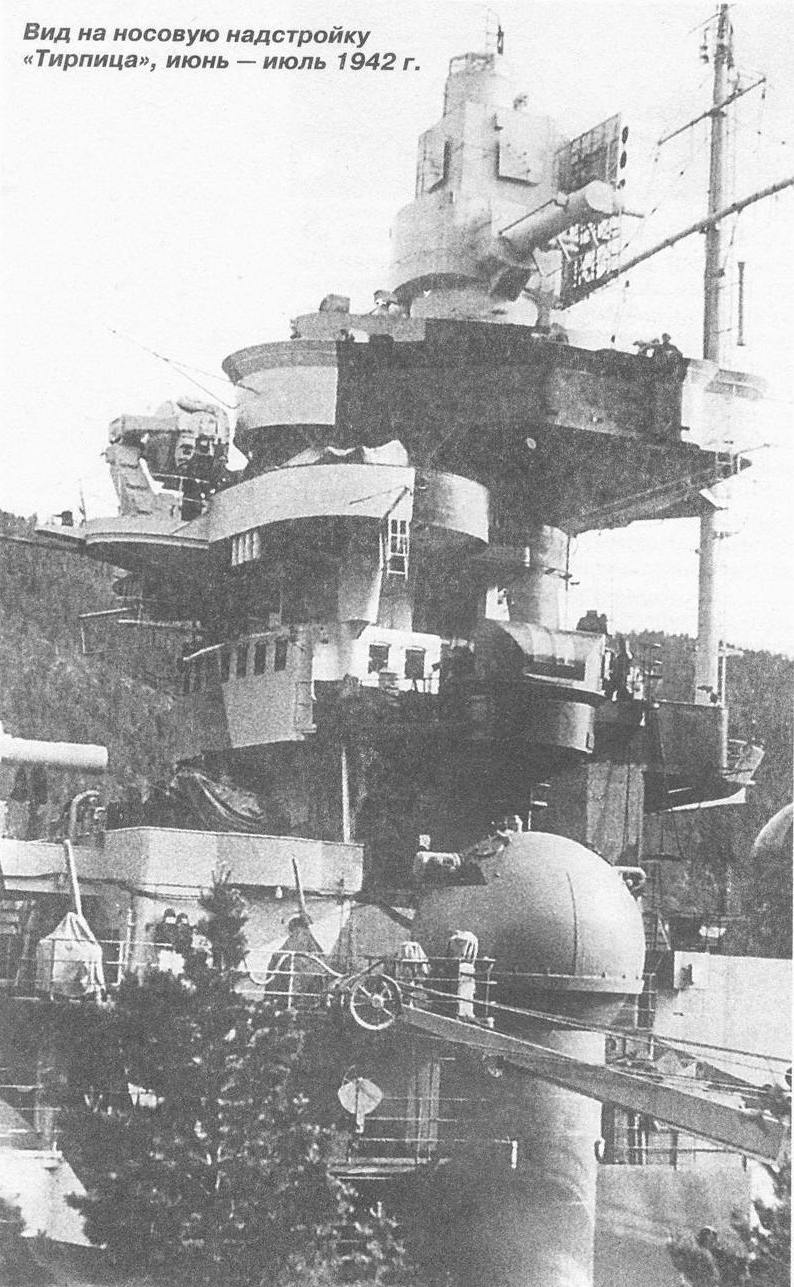

На "Tirpitz" в июле 1941 г. дополнительно установлено 4 20-мм автомата; в сентябре 1941 г. столько же снято, добавлено 6x4 20-мм автоматов и 2x4 533-мм ТА; в июне 1942 г. добавлено 2x4 20-мм; в марте 1943 г. — еще 2 х 4; в июле 1944 г. на линкоре имелось 78 20-мм автоматов (18 х4 и 6 х 1). Все 105-мм орудия на нем располагались в установках LC/37 (на "Bismarck" и всех предыдущих "капитальных" кораблях применялись LC/31), имевших более высокую скорость наведения.

На "Tirpitz" в июле 1941 г. дополнительно установлено 4 20-мм автомата; в сентябре 1941 г. столько же снято, добавлено 6x4 20-мм автоматов и 2x4 533-мм ТА; в июне 1942 г. добавлено 2x4 20-мм; в марте 1943 г. — еще 2 х 4; в июле 1944 г. на линкоре имелось 78 20-мм автоматов (18 х4 и 6 х 1). Все 105-мм орудия на нем располагались в установках LC/37 (на "Bismarck" и всех предыдущих "капитальных" кораблях применялись LC/31), имевших более высокую скорость наведения.

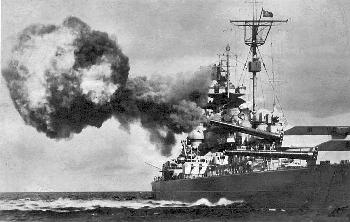

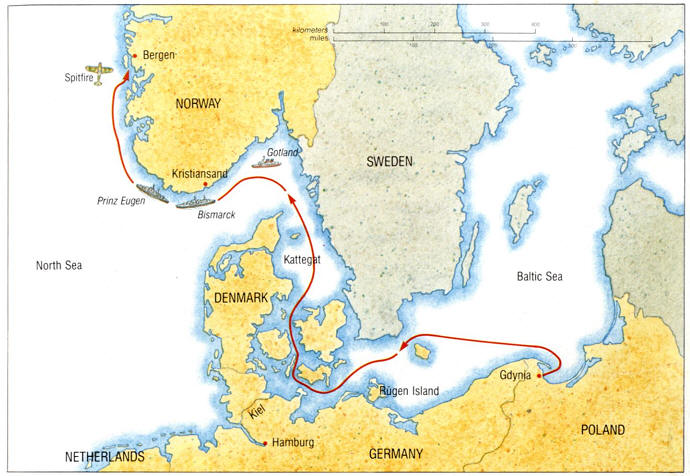

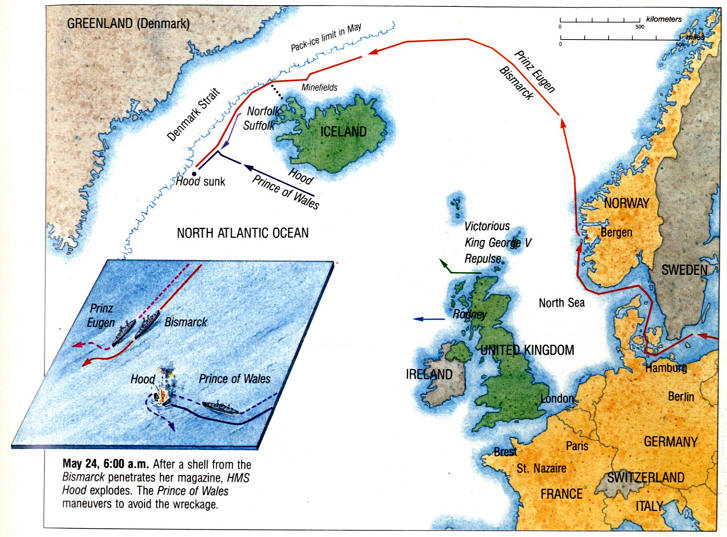

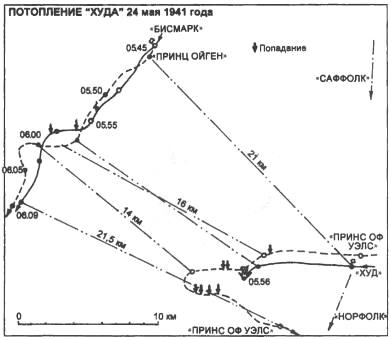

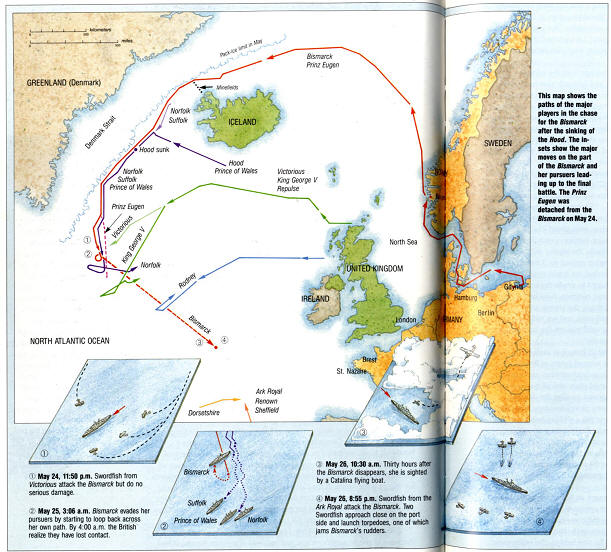

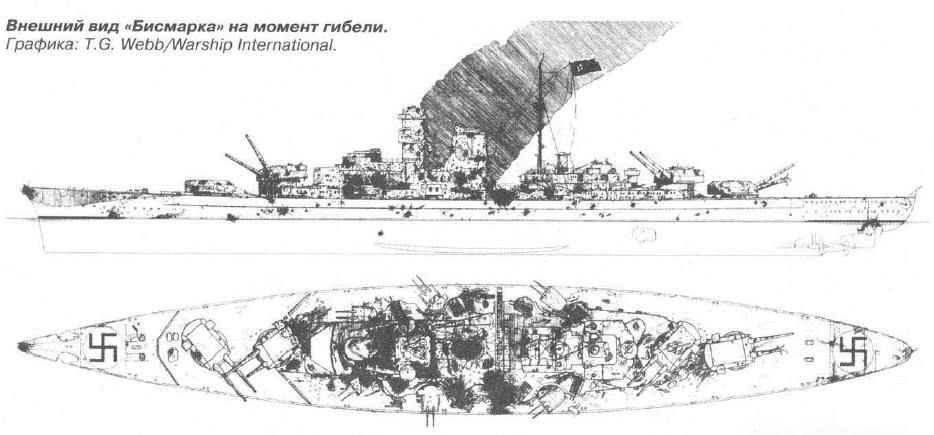

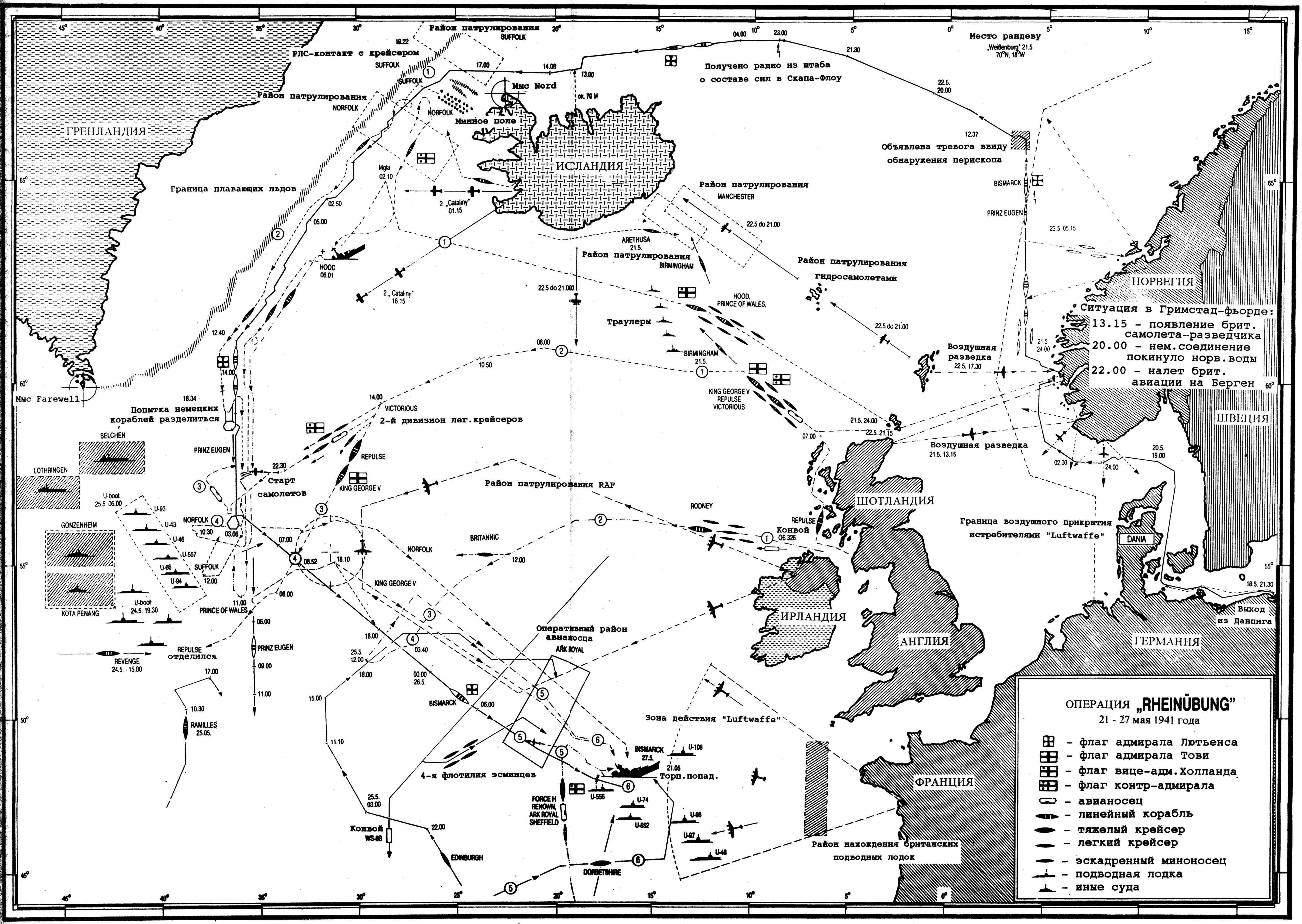

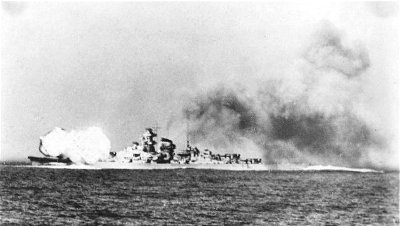

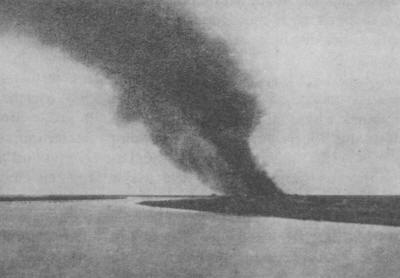

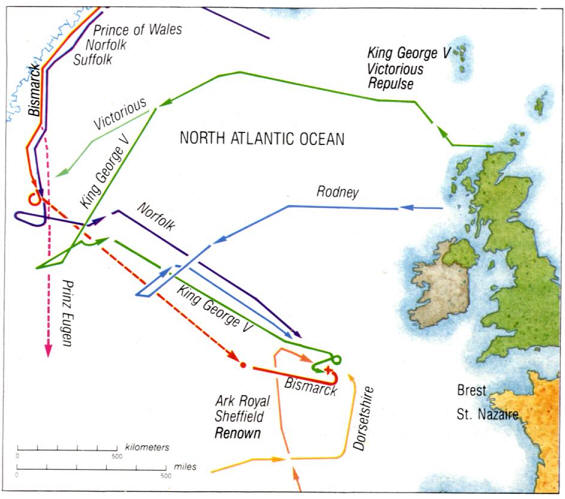

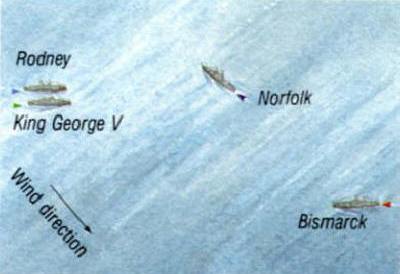

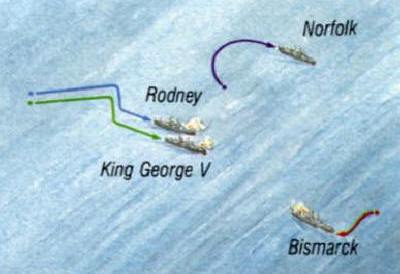

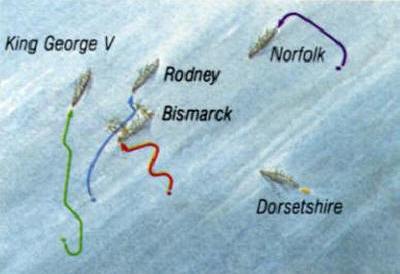

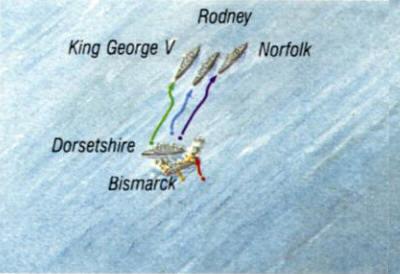

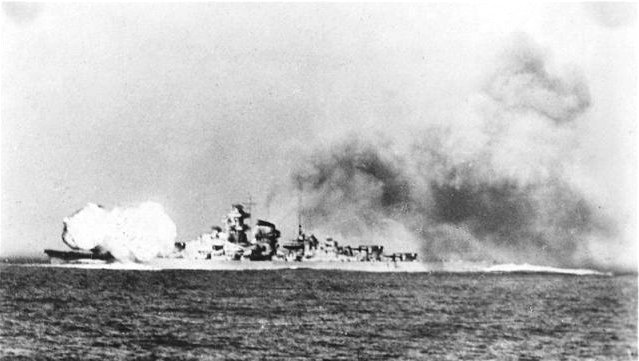

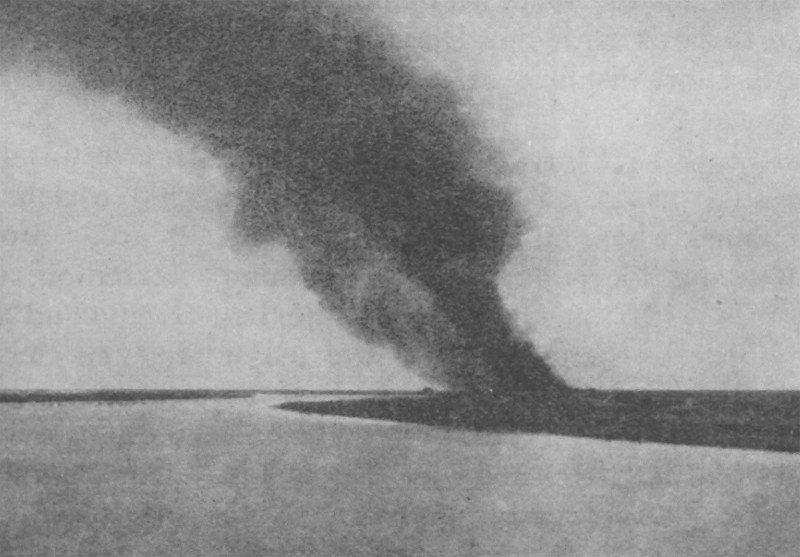

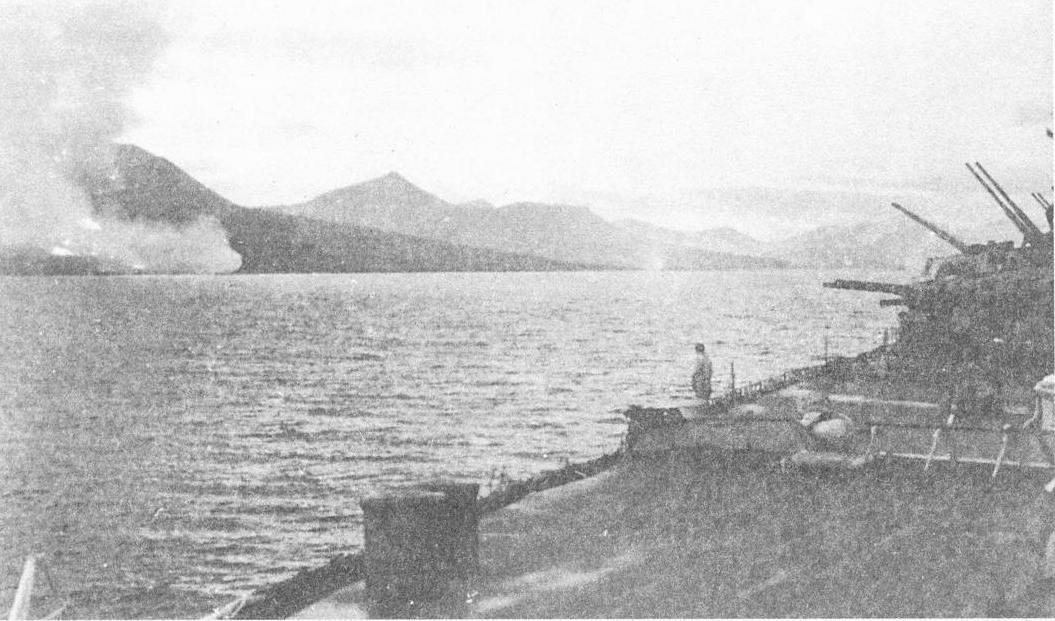

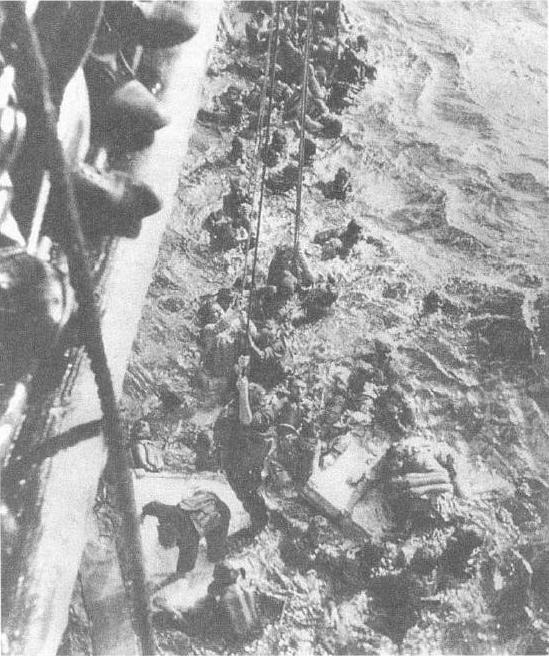

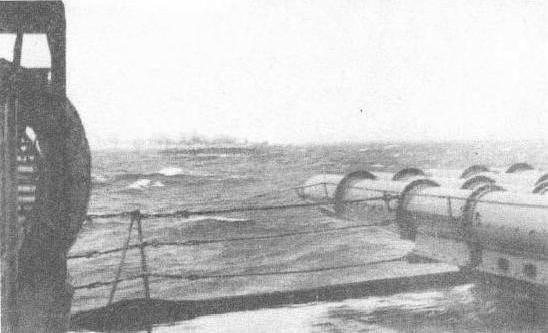

"Bismarck" в бою в Датском проливе 24.5.1941 потопил брит. ЛК "Hood", но и сам был поврежден артиллерией ЛК "Hood" и "Prince of Wales", тем же вечером поврежден торпедоносцем с брит. АВ "Victorious"; 26.5.1941 поврежден торпедоносцами с брит. АВ "Ark Royal"; 27.5.1941 вступил в бой с брит, эскадрой, в ходе которого потоплен артиллерией ЛК "Rodney" и "King George V" и торпедами КРТ "Dorsetshire" в 400 милях от Бреста.

"Bismarck" в бою в Датском проливе 24.5.1941 потопил брит. ЛК "Hood", но и сам был поврежден артиллерией ЛК "Hood" и "Prince of Wales", тем же вечером поврежден торпедоносцем с брит. АВ "Victorious"; 26.5.1941 поврежден торпедоносцами с брит. АВ "Ark Royal"; 27.5.1941 вступил в бой с брит, эскадрой, в ходе которого потоплен артиллерией ЛК "Rodney" и "King George V" и торпедами КРТ "Dorsetshire" в 400 милях от Бреста.

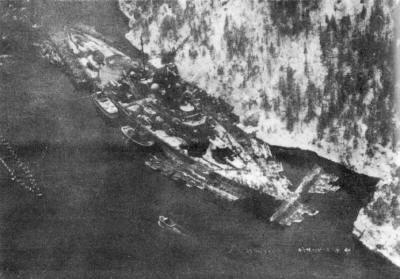

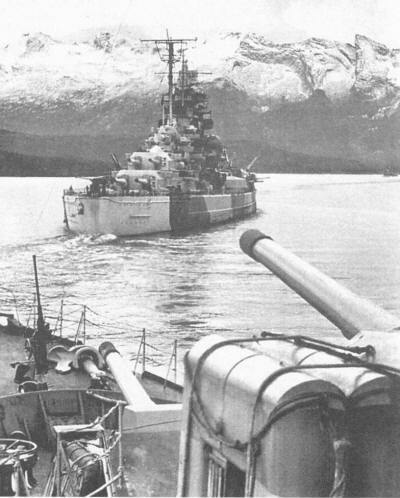

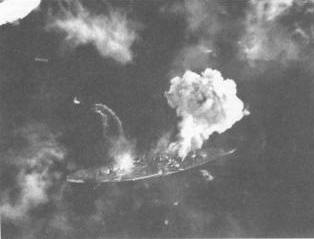

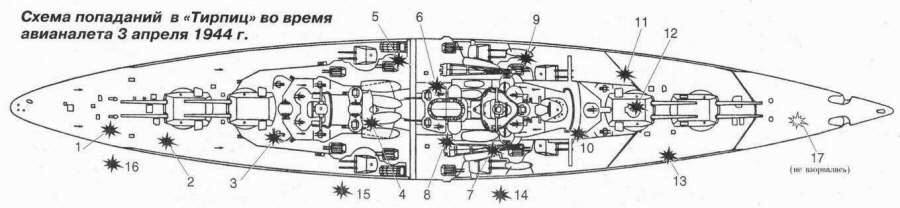

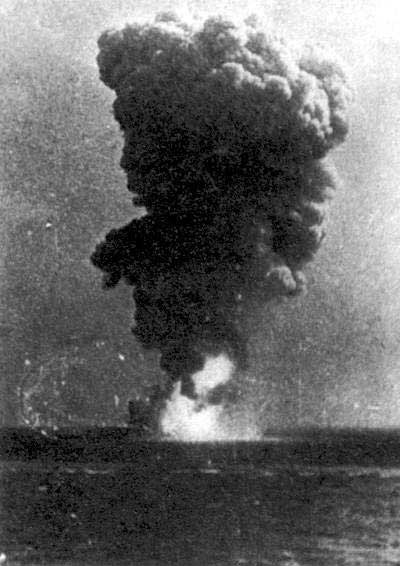

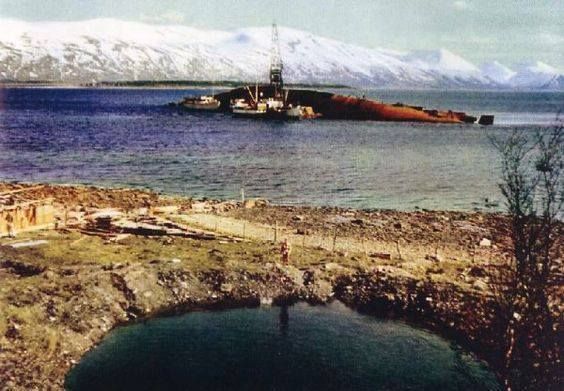

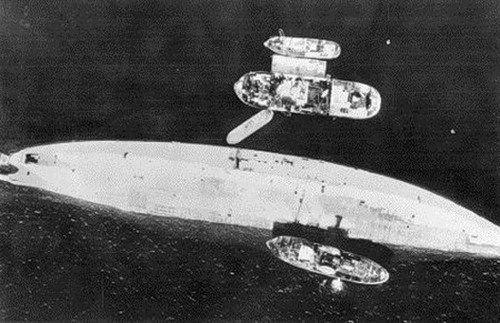

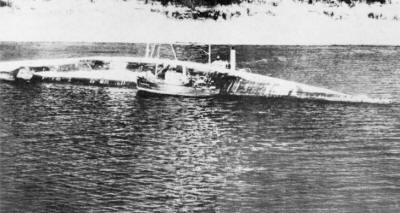

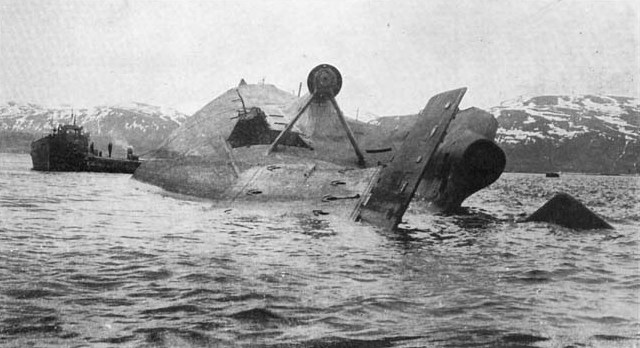

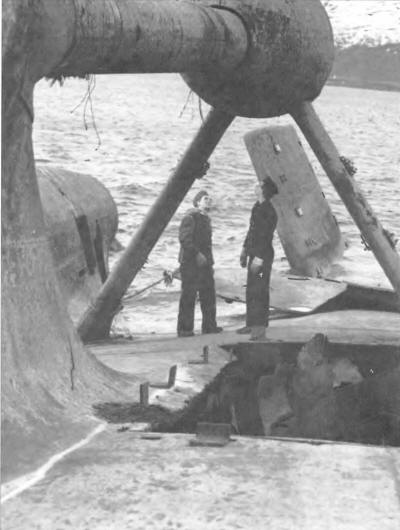

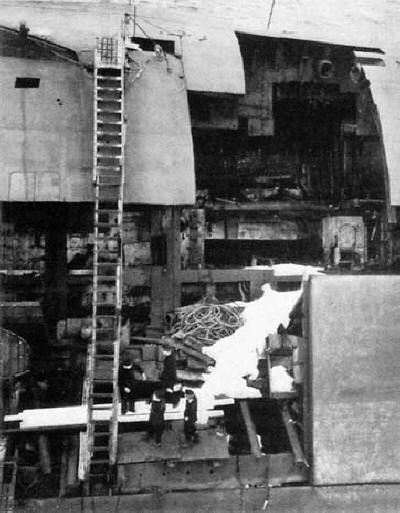

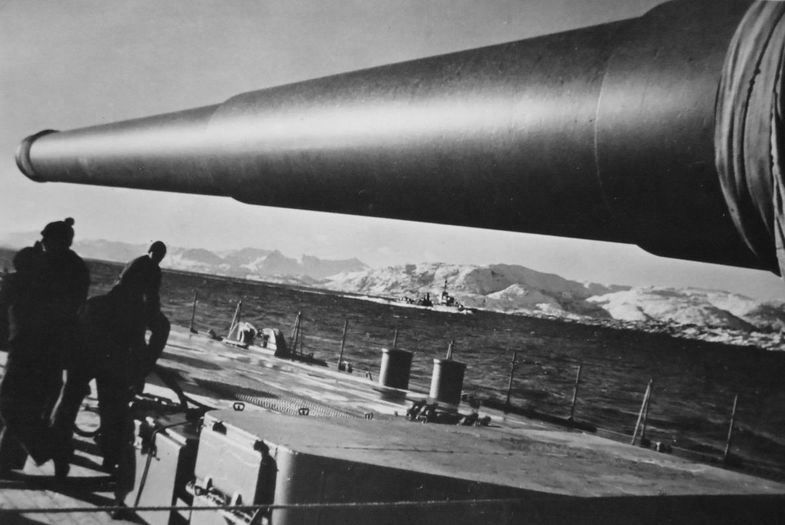

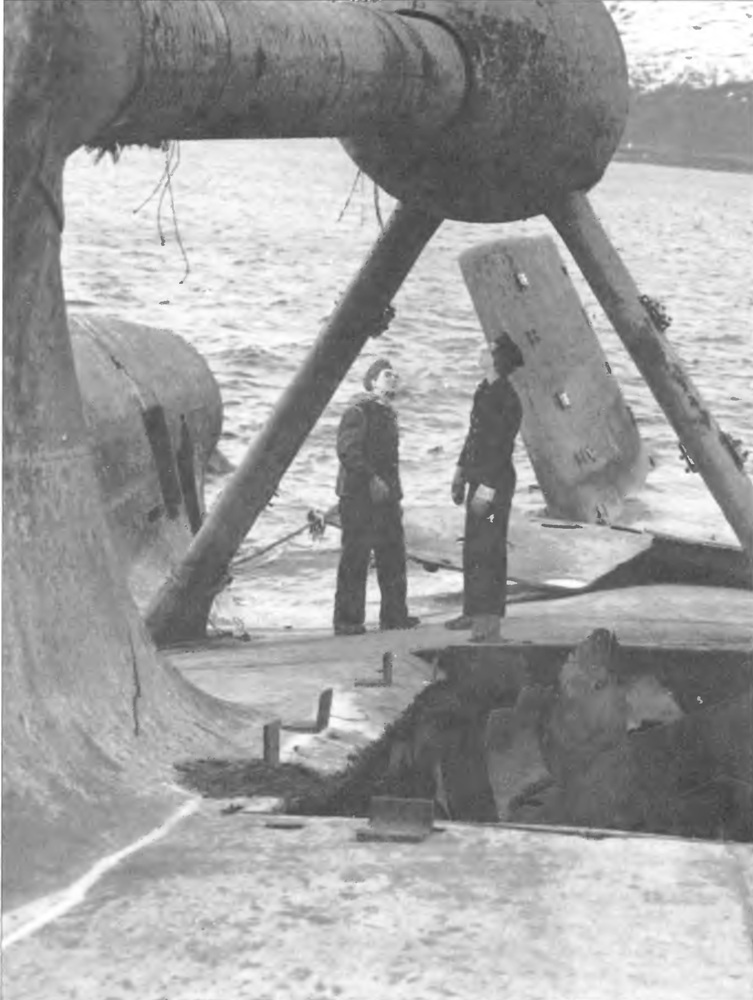

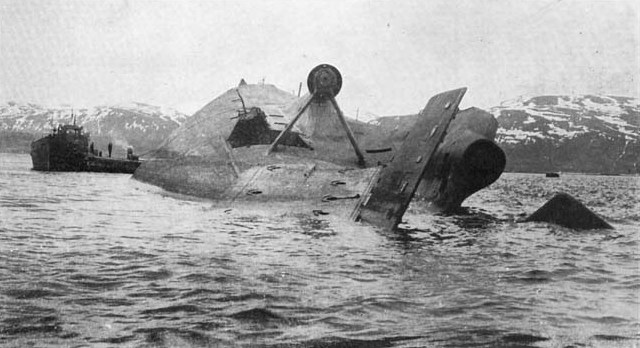

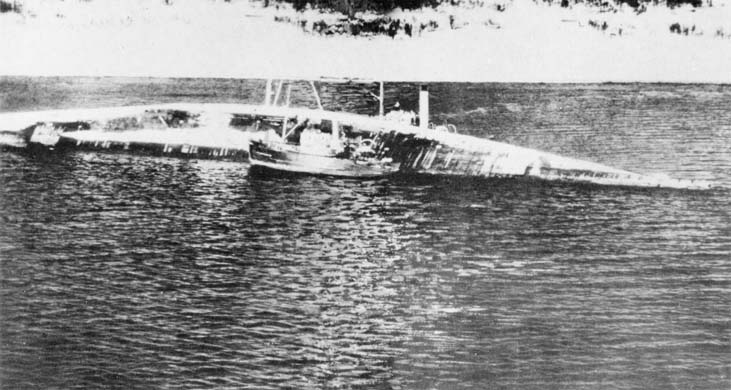

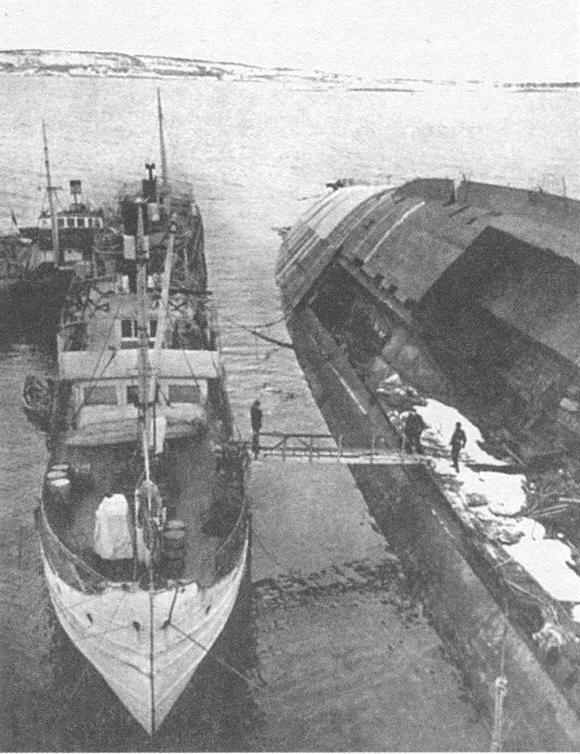

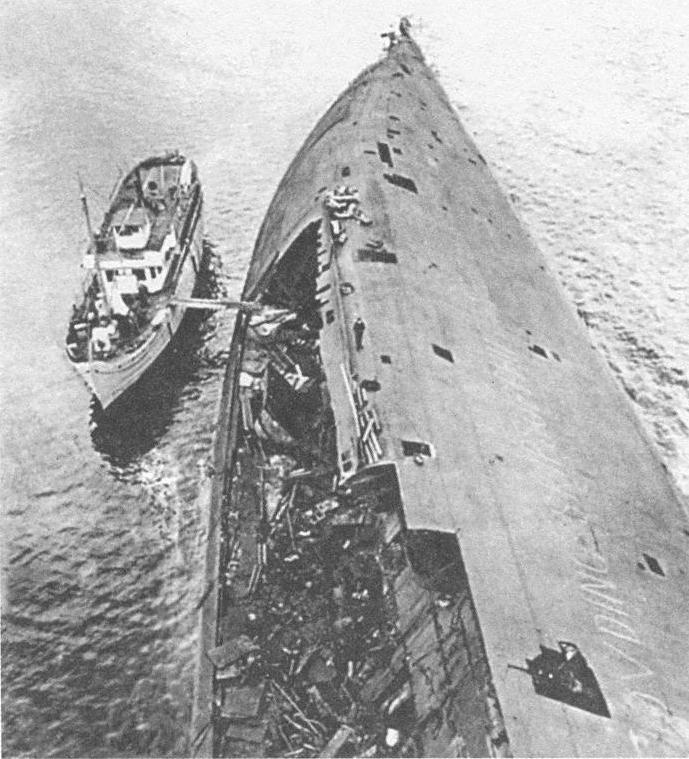

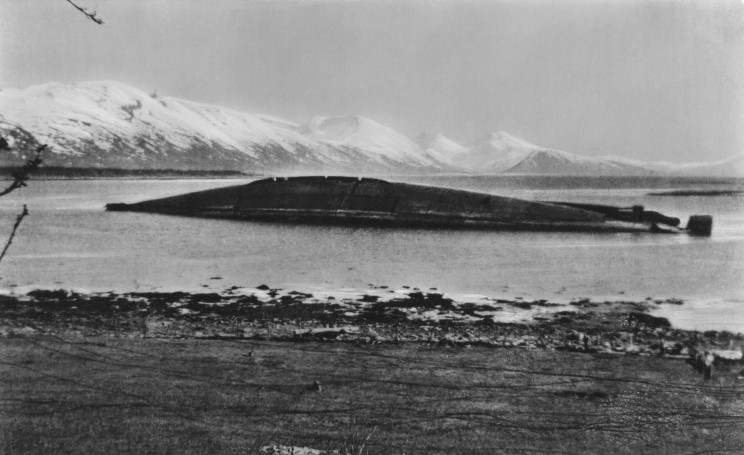

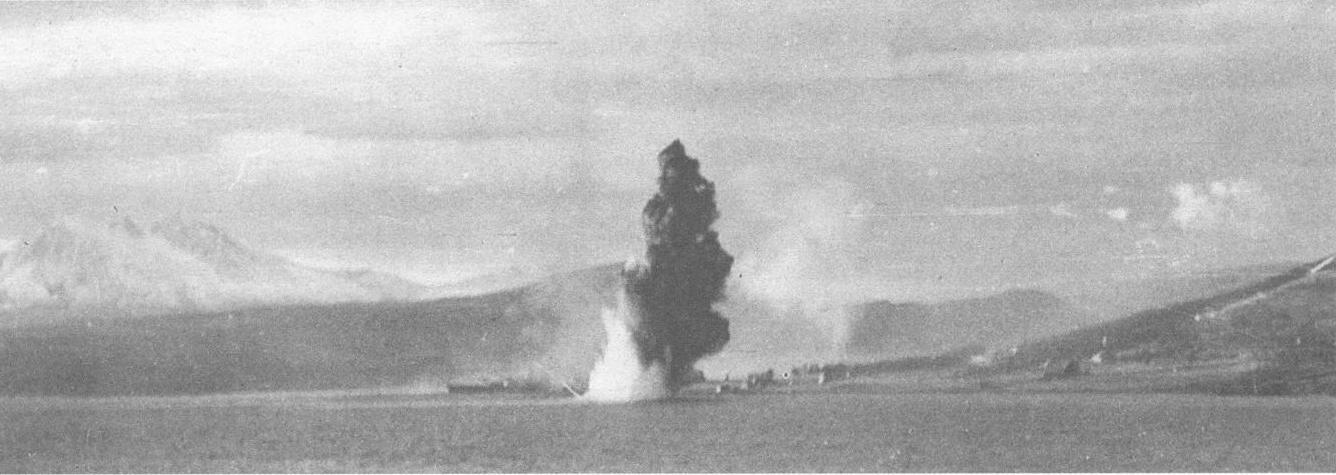

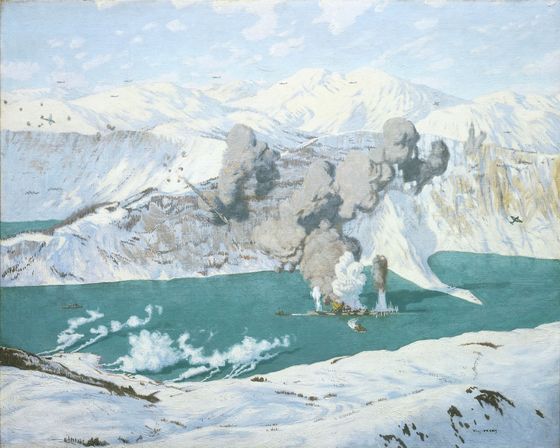

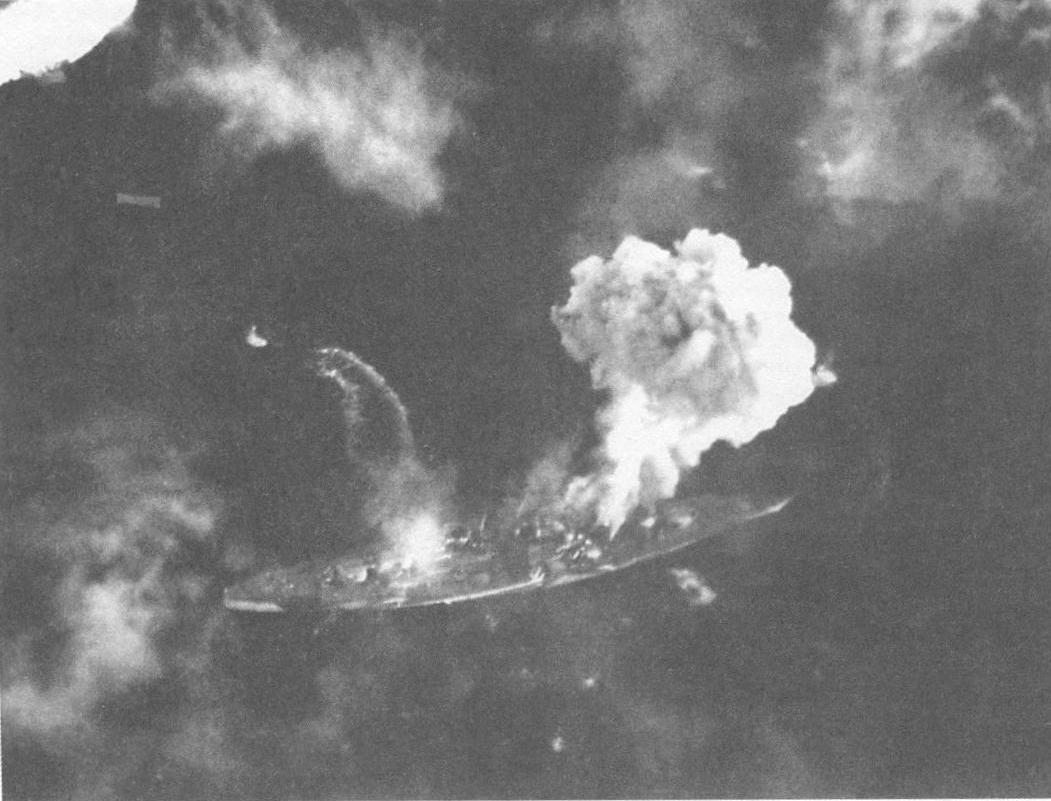

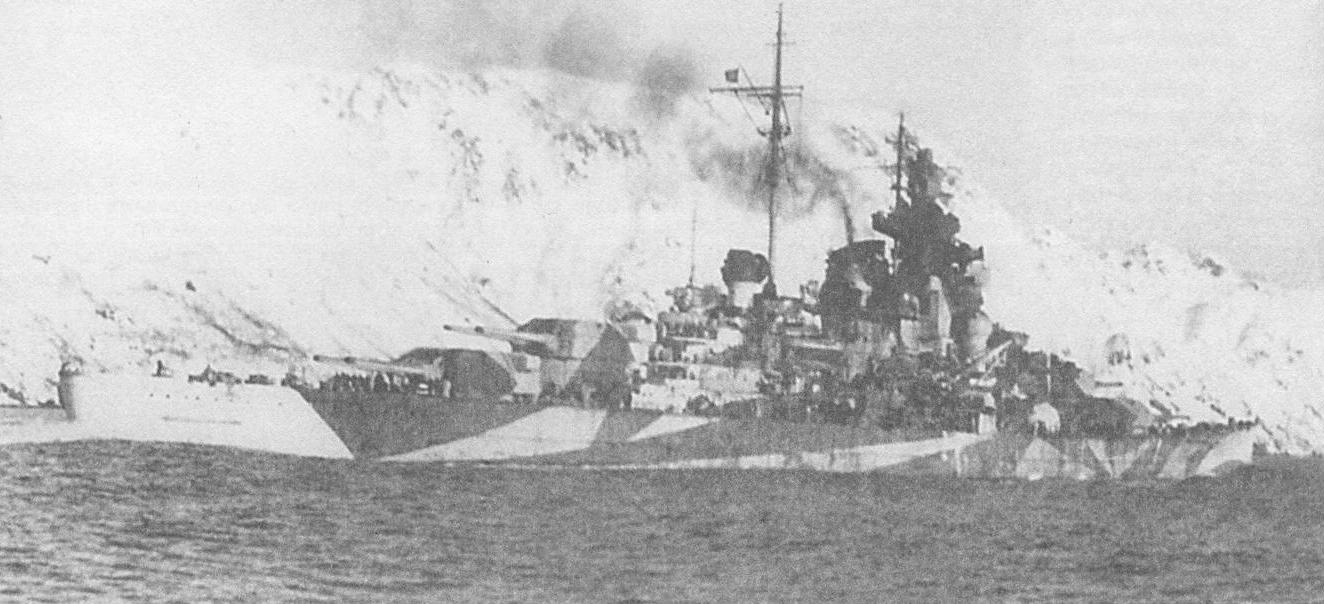

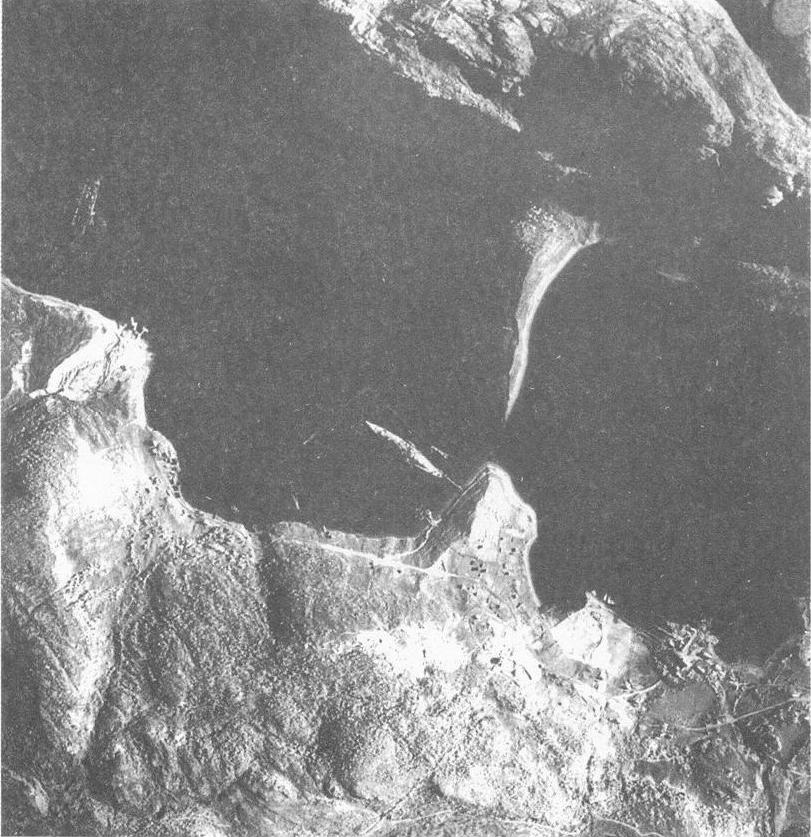

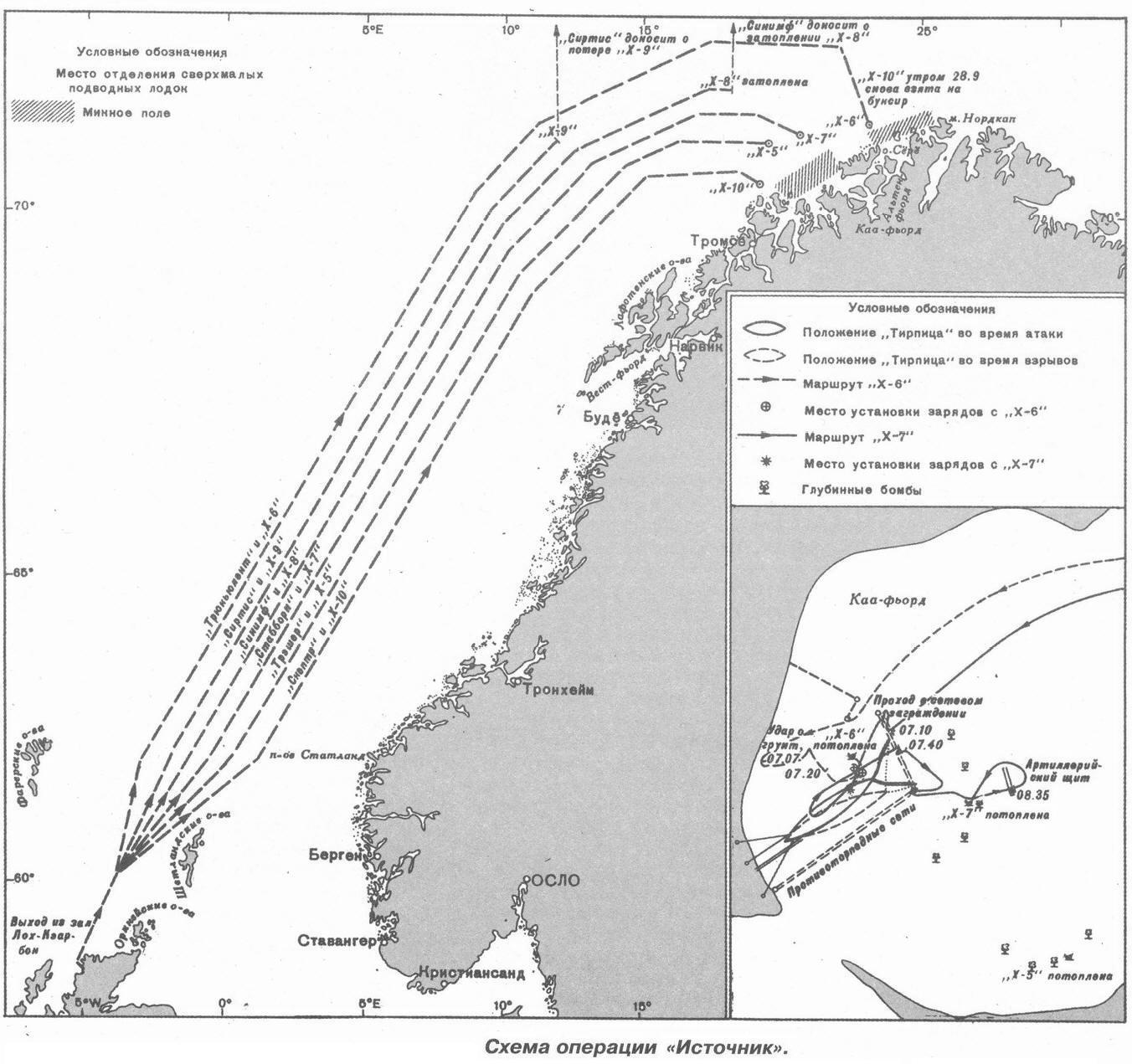

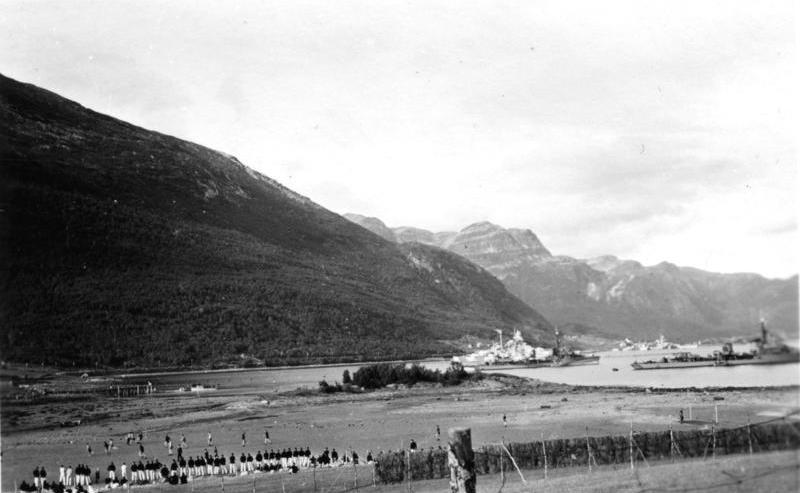

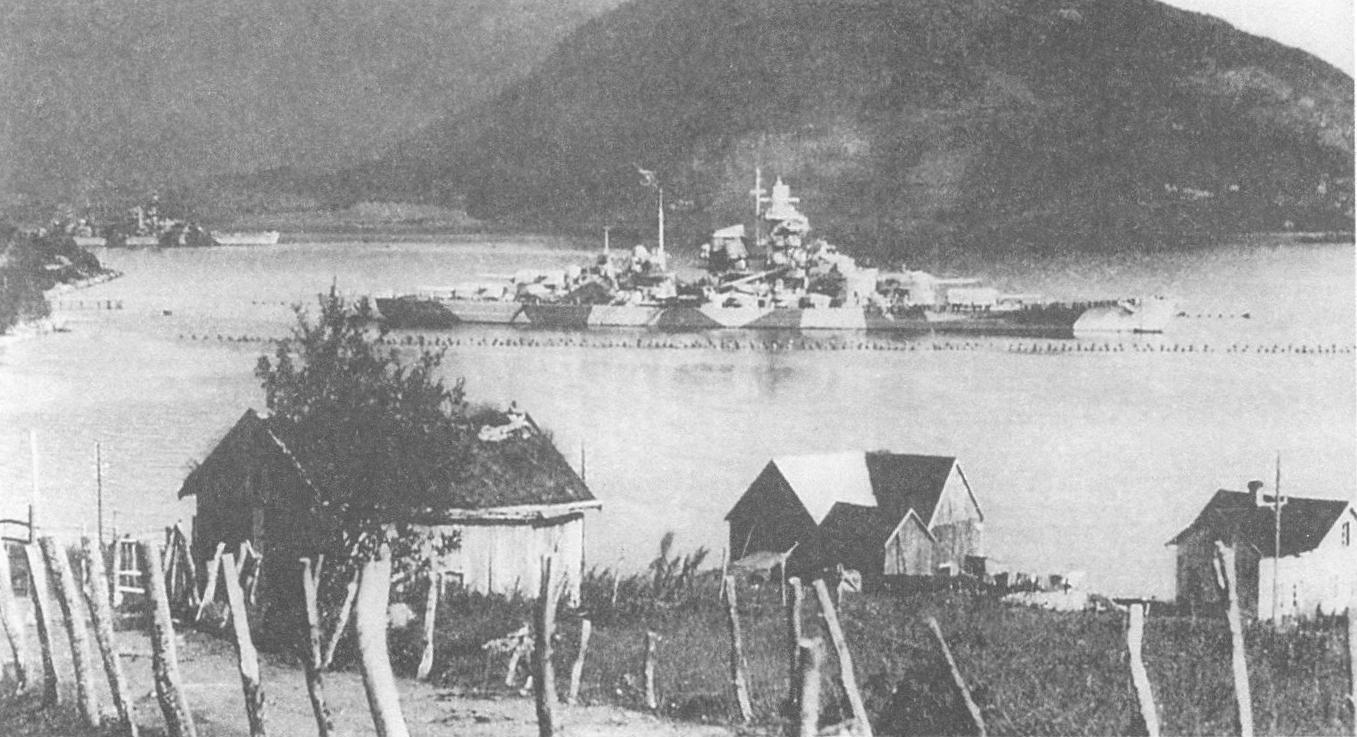

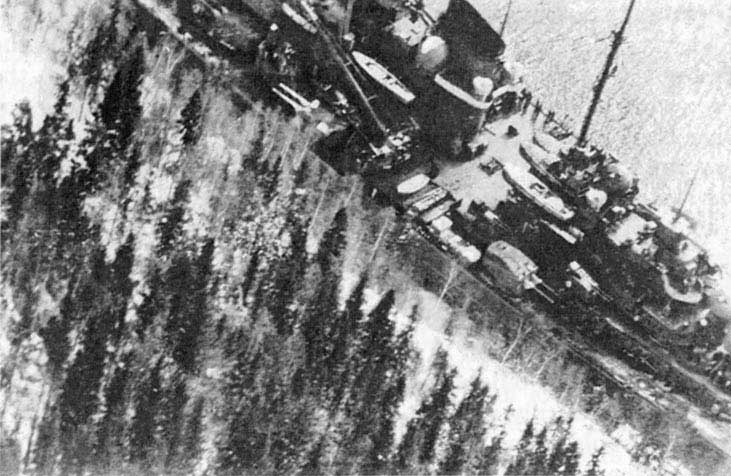

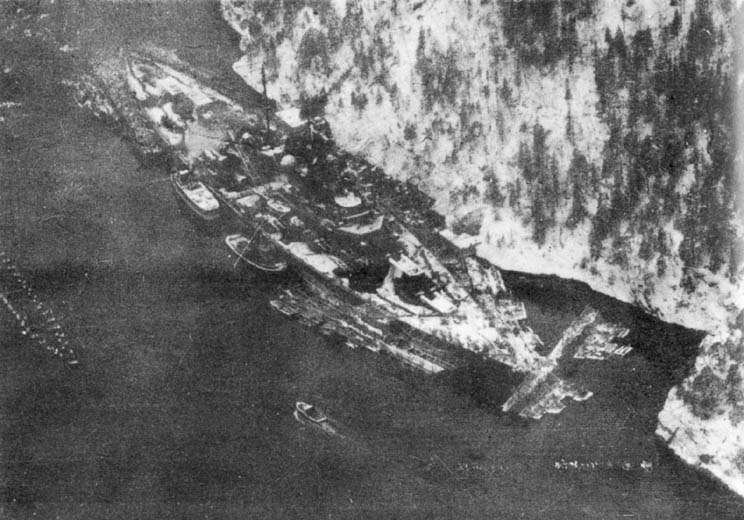

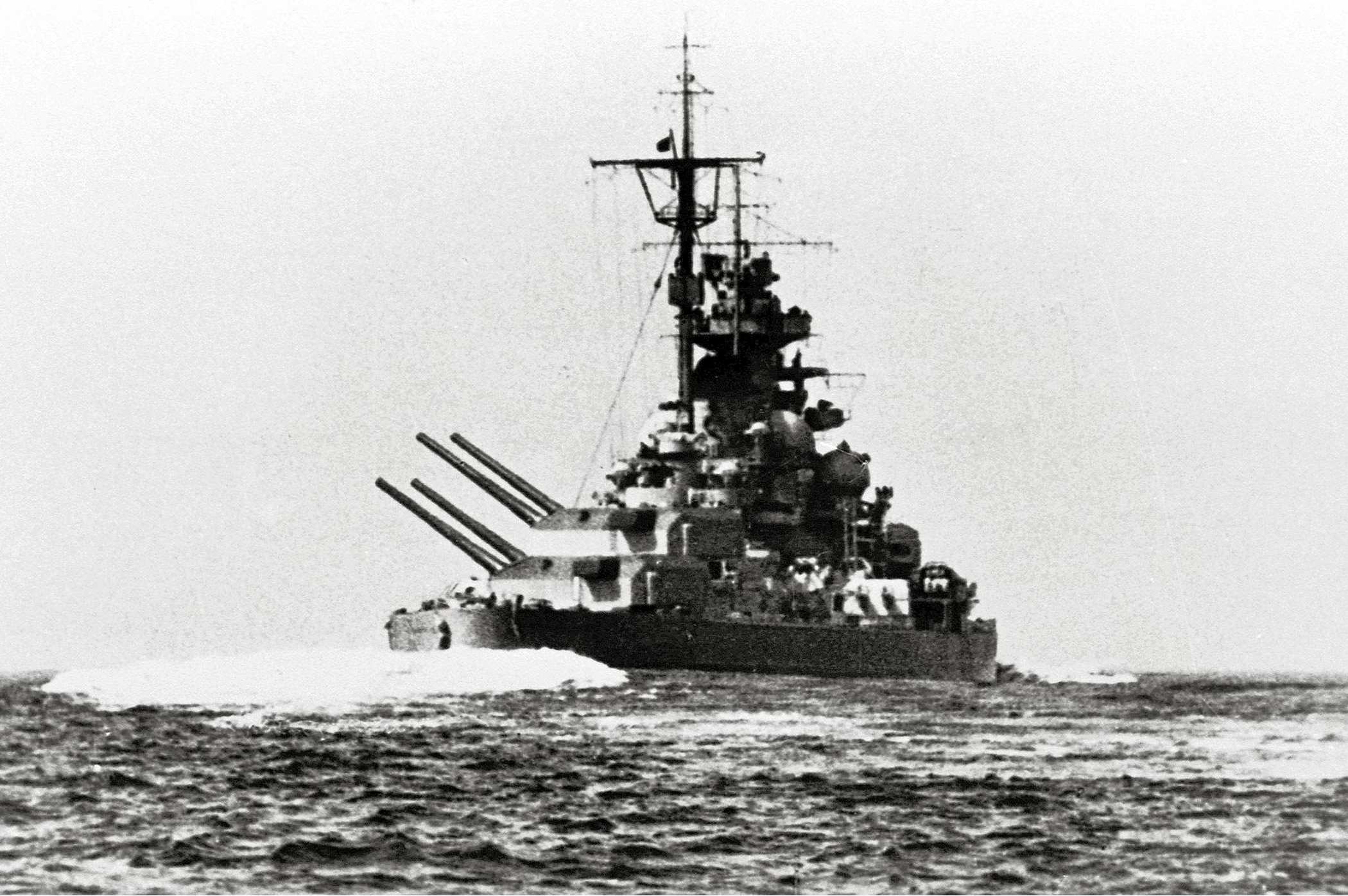

"Tirpitz" 22.9.1943 поврежден подрывными зарядами брит, сверхмалых ПЛ Х-6 и Х-7 в Альтен-фьорде; там же поврежден самолетами с брит, авианосцев 3.4.1944 и 24.8.1944, затем брит, тяжелыми бомбардировщиками "Ланкастер" 15.9.1944; 12.11.1944 потоплен брит, бомбардировщиками "Ланкастер" с использованием сверхтяжелых бомб "Tallboy" в Тромсё-фьорде — в результате двух прямых попаданий и трех близких разрывов перевернулся и затонул.

| РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА |

Программа восстановления имперского флота, принятая еще в Веймарской республике (еще как оборонительная и подтвержденная позже Гитлером), включала замену шести старых броненосцев на корабли новых типов. Так как Версальский договор запрещал немцам строительство линкоров водоизмещением свыше 10.000 тонн, морское командование увидело выход из создавшегося положения только в постройке дизельных кораблей типа "Deutschland", позже названных "карманными линкорами" в по существу являвшихся крупными тяжелыми крейсерами с большой дальностью плавания и скоростью 26-28 узлов - сравнительно низкой для крейсеров, но позволявшей уходить от существовавших в то время линкоров. Установленное на них вооружение позволяло выдерживать единоборство с любым кораблем, более быстроходным, чем немецкие корабли. Единственное исключение составляли английские линейные крейсеры "Hood", "Renown" и "Repulse" с их 380-мм пушками и скоростью более 30 узлов.

Программа восстановления имперского флота, принятая еще в Веймарской республике (еще как оборонительная и подтвержденная позже Гитлером), включала замену шести старых броненосцев на корабли новых типов. Так как Версальский договор запрещал немцам строительство линкоров водоизмещением свыше 10.000 тонн, морское командование увидело выход из создавшегося положения только в постройке дизельных кораблей типа "Deutschland", позже названных "карманными линкорами" в по существу являвшихся крупными тяжелыми крейсерами с большой дальностью плавания и скоростью 26-28 узлов - сравнительно низкой для крейсеров, но позволявшей уходить от существовавших в то время линкоров. Установленное на них вооружение позволяло выдерживать единоборство с любым кораблем, более быстроходным, чем немецкие корабли. Единственное исключение составляли английские линейные крейсеры "Hood", "Renown" и "Repulse" с их 380-мм пушками и скоростью более 30 узлов.

Реализация программы началась в 1929 году с закладки головного броненосца "А" (будущий "Deutschland"), а в течение следующих нескольких лет были заложены два других корабля "Admiral Scheer" (при закладке "В") и "Admiral Graf Spee" (при закладке "С"). Строительство еще одного броненосца "D" предусматривалось программой кораблестроения на 1931-34 годы, а во время встречи Гитлера с командующим имперским флотом адмиралом Эрихом Редером в декабре 1933 года по поводу рассмотрения бюджета на 1934 год, была утверждена постройка и пятого броненосца "Е". Во время встречи с Гитлером в июне 1934 года Редер настаивал на максимальном ускорении в выполнении программы постройки броненосцев. Гитлер не возражал и при этом выдвигал требование увеличить толщину бронирования, что вызвало бы рост водоизмещения до 19 тысяч тонн (напомним, что официально объявленное водоизмещение 10 тысяч тонн для первых трех кораблей было неверно и фактически водоизмещение было больше почти на 50 %). Редер не считал увеличение толщины бронирования необходимым и в свою очередь предлагал увеличить калибр и установить третью трехорудийную башню. Вопрос долго прорабатывался и лишь 27 июня 1934 года Гитлер на совещании с Редером дал согласие на установку третьей башни, но высказался категорически против увеличения калибра.

Эти колебания, вызвали замедление, а затем и полную остановку работ на уже заложенных кораблях "D" и "Е", а вскоре - тем же летом 1934 года в связи с кардинальным изменением проекта от их достройки вообще, отказались.  По измененному проекту, с учетом условий поставленных Гитлером, в 1934 году были заложены новые корабли "D" и "Е", при спуске получившие названия "Scharnhorst" и "Gneisenau". При их постройке были использованы средства, отпущенные в соответствии с контрактом на постройку прежних кораблей.

По измененному проекту, с учетом условий поставленных Гитлером, в 1934 году были заложены новые корабли "D" и "Е", при спуске получившие названия "Scharnhorst" и "Gneisenau". При их постройке были использованы средства, отпущенные в соответствии с контрактом на постройку прежних кораблей.

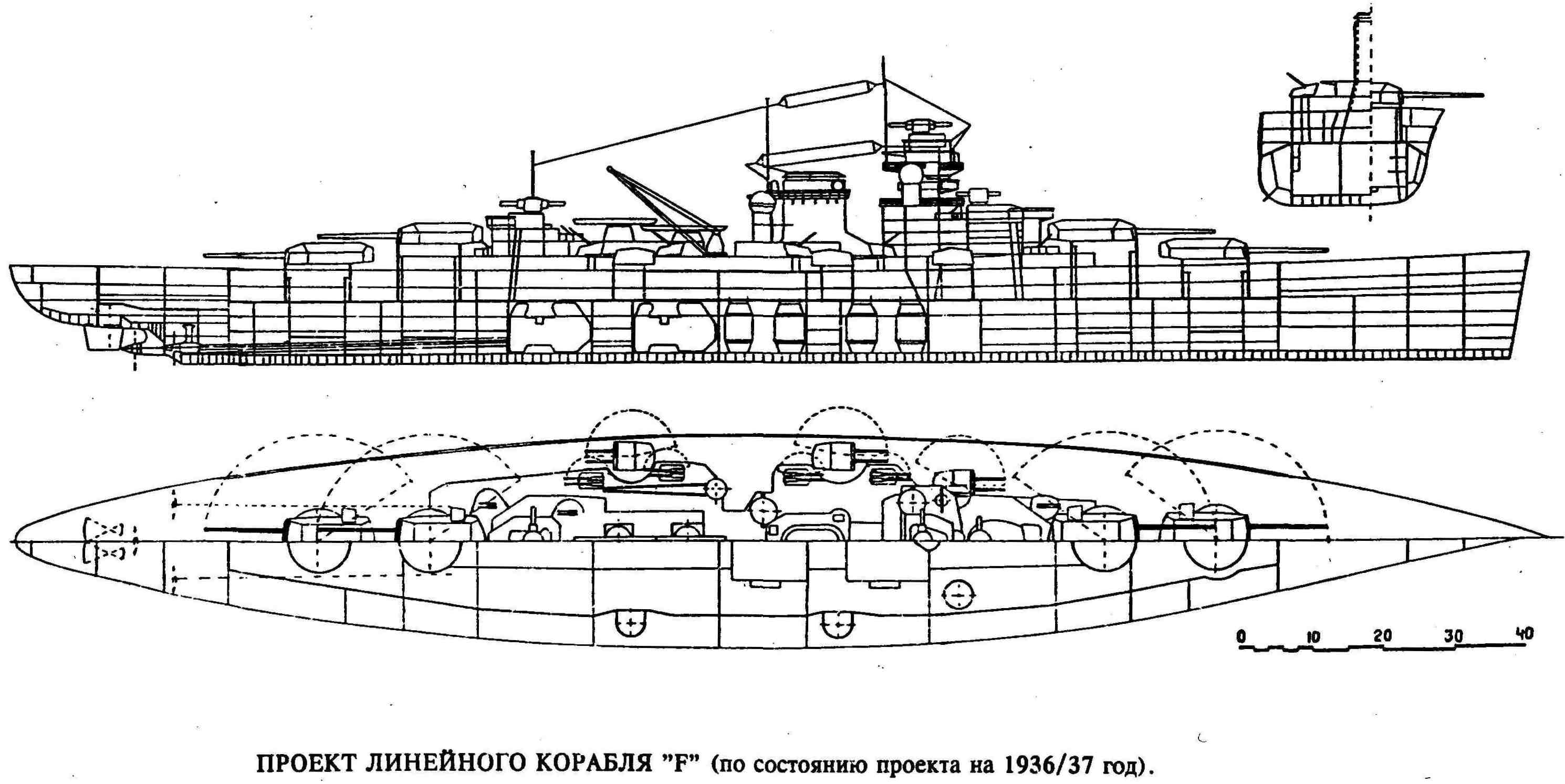

В начале 1934 года в Управлении Кораблестроения Имперского Морского ведомства приступили к разработке проекта новых линкоров типа "F". Руководил проектными работами немецкий конструктор Буркхард (Burkhardt). С самого начала предполагалось, что новые корабли будут явным нарушением всех существующих ограничений, в том числе и  Вашингтонского договора 1922 года, лимитировавшего стандартное водоизмещение линкоров пределом в 35 тысяч тонн. Главный калибр первоначально предполагался 406 мм, но позже был снижен до 330 мм (в окончательном виде, как известно 380 мм). Новые линкоры были сильнее своих предшественников "Scharnhorst" и "Gneisenau" по всем показателям. В то время Англия еще не принималась за явного потенциального противника и потому Германия стремилась к уравновешиванию своего флота с французским. В соответствии с этим технические данные новых немецких кораблей рассчитывались на "перекрывание" французских кораблей типа "Dunkerque", но это конечно не позволяет считать, что германские линкоры строились только в противовес новым кораблям своего соседа. Их проектные боевые в тактико-технические данные позволяли успешно вести бой с любыми новыми кораблями, строившимися или предполагавшимися к постройке в других странах, а очень большая расчетная дальность плавания достаточно ясно говорила о возможности их использования в качестве рейдера, что затрагивало в первую очередь интересы Британской империи с ее растянутыми коммуникациями и громадным коммерческим флотом.

Вашингтонского договора 1922 года, лимитировавшего стандартное водоизмещение линкоров пределом в 35 тысяч тонн. Главный калибр первоначально предполагался 406 мм, но позже был снижен до 330 мм (в окончательном виде, как известно 380 мм). Новые линкоры были сильнее своих предшественников "Scharnhorst" и "Gneisenau" по всем показателям. В то время Англия еще не принималась за явного потенциального противника и потому Германия стремилась к уравновешиванию своего флота с французским. В соответствии с этим технические данные новых немецких кораблей рассчитывались на "перекрывание" французских кораблей типа "Dunkerque", но это конечно не позволяет считать, что германские линкоры строились только в противовес новым кораблям своего соседа. Их проектные боевые в тактико-технические данные позволяли успешно вести бой с любыми новыми кораблями, строившимися или предполагавшимися к постройке в других странах, а очень большая расчетная дальность плавания достаточно ясно говорила о возможности их использования в качестве рейдера, что затрагивало в первую очередь интересы Британской империи с ее растянутыми коммуникациями и громадным коммерческим флотом.

Весной 1934 года был рассмотрен предварительный вариант проекта, который вырисовывался в следующем виде:

Весной 1934 года был рассмотрен предварительный вариант проекта, который вырисовывался в следующем виде:

стандартное водоизмещение 35.000 тонн;

артиллерия - 8 330-мм, 12 150-мм и 16 105-мм орудий;

броня борта - цитадель 356 мм, нос и корма 150 мм;

броня палуб - верхней палубы 50 мм, главной 100 мм (скосы 120 мм);

броня палуб - верхней палубы 50 мм, главной 100 мм (скосы 120 мм);

барбеты - башен ГК 350 мм, башен СК 150 мм;

боевая рубка - 400 мм.

Однако последующие перерасчеты выявили необходимость снижения веса бронирования. Броня цитадели была уменьшена до 320 мм, а в оконечностях утоньшена почти вдвое - в носу до 70 мм, в корме до 90 мм.

2 октября 1934 года на совещании командования встал вопрос о скорости корабля. Было решено, что новые корабли должны ходить не менее 33 узлов при форсировании механизмов и 30 узлов в долговременном режиме и превосходить линкоры типа "Dunkerque" с их 31 узлом. Для обеспечения такой скорости была выбрана турбоэлектрическая энергетическая установка мощностью 100.000 л.с. на валах. Экономическая скорость предполагалась 21 узел. Несмотря на такое решение ставки все расчеты показывали, что превысить 29 узлов вряд ли удастся, так как водоизмещение уже превысило 37.200 тонн, а Редер к тому же выдвинул ряд новых требований, в числе которых было увеличение калибра до 350 мм, что одно только вызвало бы новое увеличение водоизмещения на 1600 тонн. Через три месяца, в январе 1935 года, Редер добился и окончательно утвердил в качестве главного калибра 350-мм орудия, потребовав выполнения следующих показателей для орудий:

2 октября 1934 года на совещании командования встал вопрос о скорости корабля. Было решено, что новые корабли должны ходить не менее 33 узлов при форсировании механизмов и 30 узлов в долговременном режиме и превосходить линкоры типа "Dunkerque" с их 31 узлом. Для обеспечения такой скорости была выбрана турбоэлектрическая энергетическая установка мощностью 100.000 л.с. на валах. Экономическая скорость предполагалась 21 узел. Несмотря на такое решение ставки все расчеты показывали, что превысить 29 узлов вряд ли удастся, так как водоизмещение уже превысило 37.200 тонн, а Редер к тому же выдвинул ряд новых требований, в числе которых было увеличение калибра до 350 мм, что одно только вызвало бы новое увеличение водоизмещения на 1600 тонн. Через три месяца, в январе 1935 года, Редер добился и окончательно утвердил в качестве главного калибра 350-мм орудия, потребовав выполнения следующих показателей для орудий:

начальная скорость вылета снаряда - 875 м/сек.

вес снаряда - 625 кг.

вес заряда - 232 кг.

вес заряда - 232 кг.

скорострельность - 2,3 выстр/мин.

вес орудия - 114,9 т.

скорострельность при полных залпах - 18,4 выстр/мин.

Главную энергетическую установку предполагалось разделить на три автономные установки, каждая из которых включала бы 1 турбогенератор и 2 котла в раздельных помещениях. Соответственно предполагалось и три винта.

В начале апреля 1935 года в Главном Штабе Командования ВС рассматривался вопрос о возможности войны с Великобританией. Это вызвало новые колебания в отношении калибра главной артиллерии. Для получения достаточно эффективного огня было необходимо принять калибр не менее 380 мм, что давало минимальное водоизмещение готовых кораблей 39.000 тонн и никак не попадало в рамки 35-тысячетонных ограничений. Для сокрытия этих данных Редер дал секретное распоряжение во всех документах указывать стандартное водоизмещение 35.000 тонн.

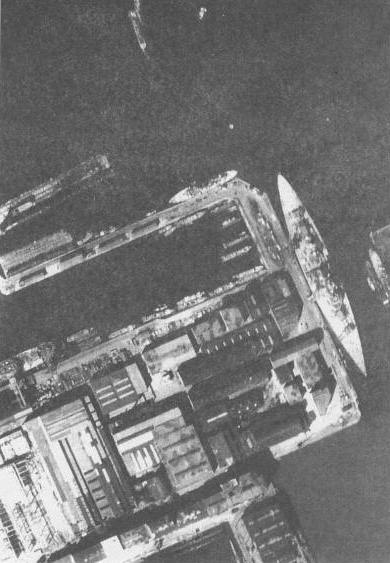

Остро встала еще одна проблема, решить которую простым изменением проекта было невозможно. Громадные размеры и наибольшая из всех линкоров мира ширина корабля ограничивали возможность докования (не говоря уже о трудностях прохода Кильским каналом). Такую работу могло произвести лишь несколько доков. Это плавающий док Ллойда ("Kaieerdock" в Бремене, плавающий док V/VI фирмы "Blohm und Voss" в Гамбурге и 60-тонный плавающий док фирмы "Deutsche Wercke" в Киле. Еще один док (на государственной верфи в Вильгельмсхафене) мог принять линкор лишь максимально разгруженным, так как грузоподъемность дока не превышала 40.000 тонн, а принятый в то время проект линкора при длине 250 м, ширине 36 м и неизменной толщине бронирования доходил по стандартному водоизмещению до 43.00 тонн.

Остро встала еще одна проблема, решить которую простым изменением проекта было невозможно. Громадные размеры и наибольшая из всех линкоров мира ширина корабля ограничивали возможность докования (не говоря уже о трудностях прохода Кильским каналом). Такую работу могло произвести лишь несколько доков. Это плавающий док Ллойда ("Kaieerdock" в Бремене, плавающий док V/VI фирмы "Blohm und Voss" в Гамбурге и 60-тонный плавающий док фирмы "Deutsche Wercke" в Киле. Еще один док (на государственной верфи в Вильгельмсхафене) мог принять линкор лишь максимально разгруженным, так как грузоподъемность дока не превышала 40.000 тонн, а принятый в то время проект линкора при длине 250 м, ширине 36 м и неизменной толщине бронирования доходил по стандартному водоизмещению до 43.00 тонн.

В мае 1935 года был окончательно решен вопрос о силовой установке. Так как Главное командование германского флота приняло решение об оснащении всех новых кораблей паротурбинными установками с повышенными параметрами пара, были выбраны паротурбинные агрегаты с зубчатой передачей и котлы высокого давления (12 котлов в шести КО). Произведенные расчеты давали скорость не более 30 узлов, дальность плавания 8000 миль 19-узловым ходом.

В мае 1935 года был окончательно решен вопрос о силовой установке. Так как Главное командование германского флота приняло решение об оснащении всех новых кораблей паротурбинными установками с повышенными параметрами пара, были выбраны паротурбинные агрегаты с зубчатой передачей и котлы высокого давления (12 котлов в шести КО). Произведенные расчеты давали скорость не более 30 узлов, дальность плавания 8000 миль 19-узловым ходом.

Тогда же решился и вопрос с вооружением корабля: четыре двухорудийные башни главного 380-мм калибра. Средний калибр выбран в 150 мм, зенитная артиллерия дальнего действия - 105 мм, ближнего действия - 37 мм, зенитные автоматы.

При выбранной толщине броня могла выдерживать прямое попадание снаряда 380-мм калибра с расстояния 20-30 км и взрыв торпеды с весом заряда 250 кг ТНТ.

При выбранной толщине броня могла выдерживать прямое попадание снаряда 380-мм калибра с расстояния 20-30 км и взрыв торпеды с весом заряда 250 кг ТНТ.

Характерно отсутствие бортовой авиация на первом этапе проектирования, которая была включена в проект позже и состояла в то время из катапульты и нескольких гидросамолетов.

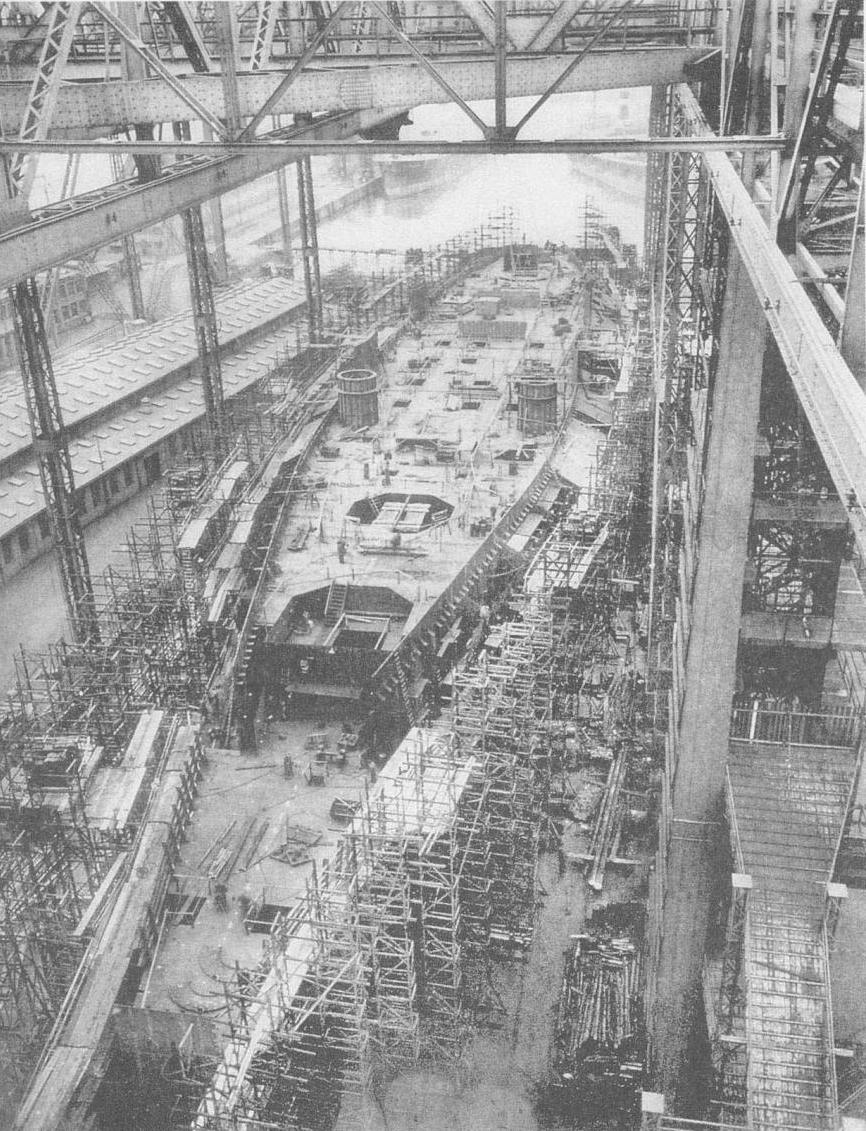

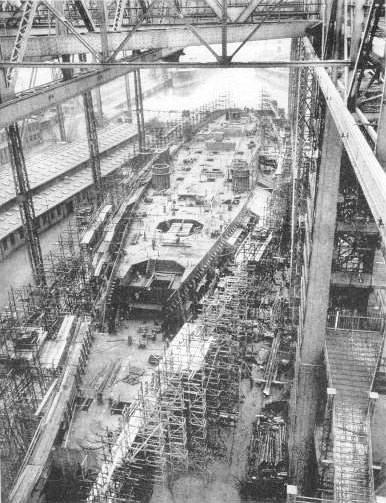

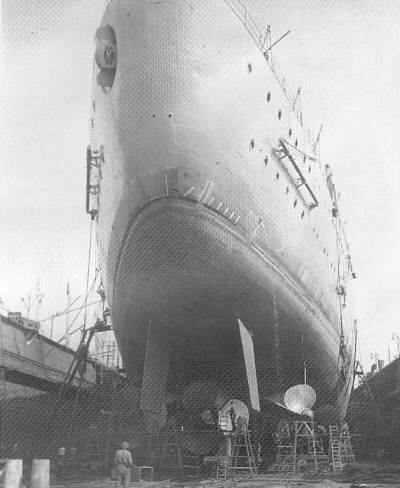

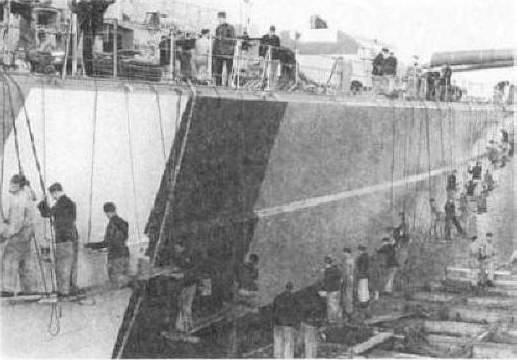

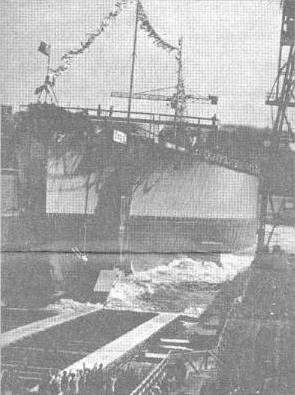

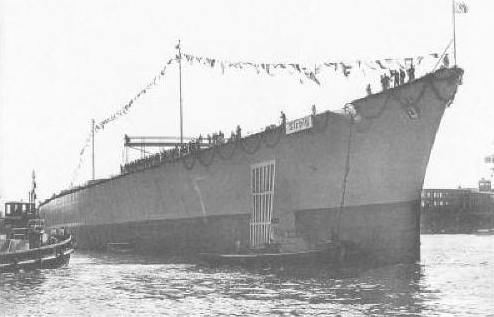

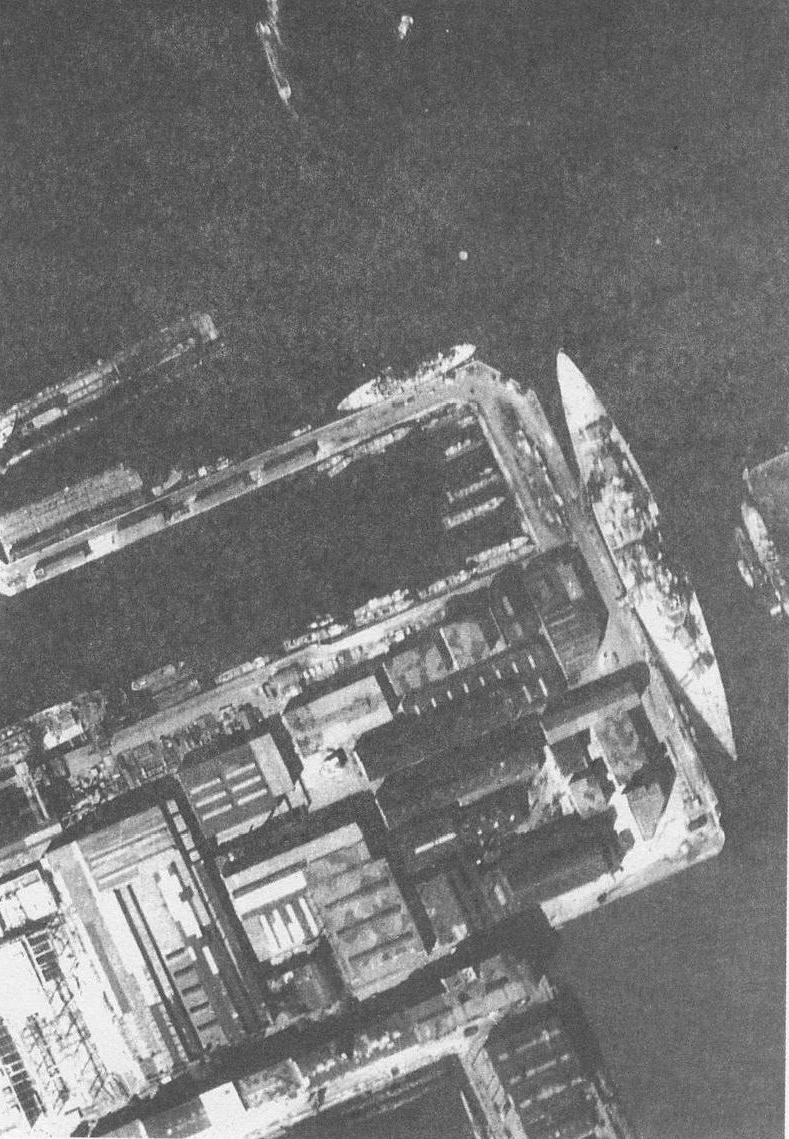

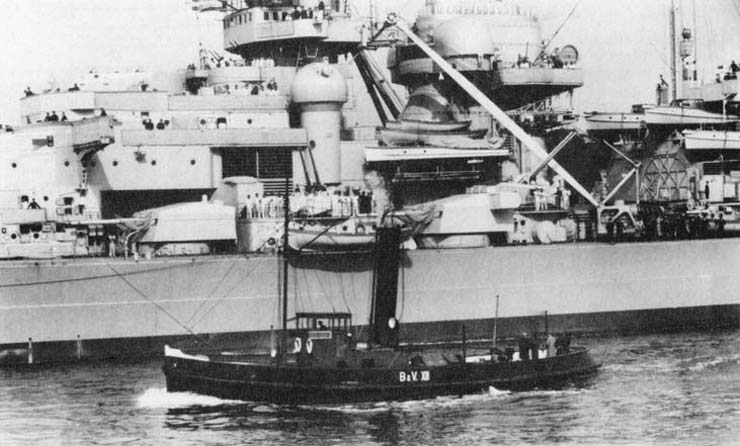

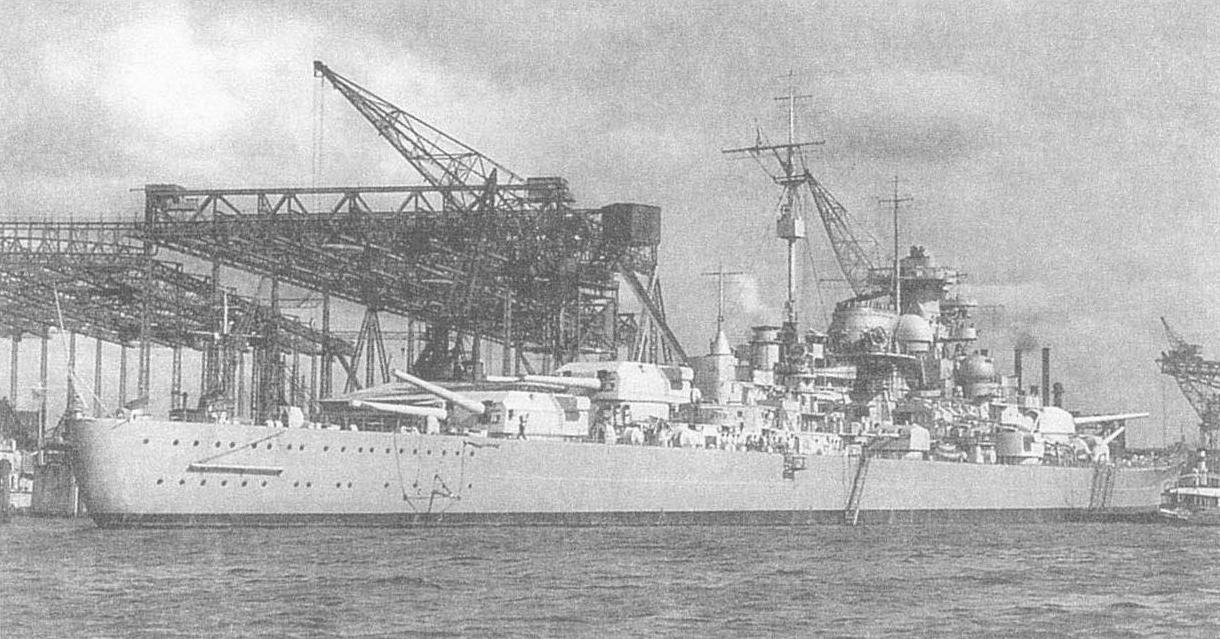

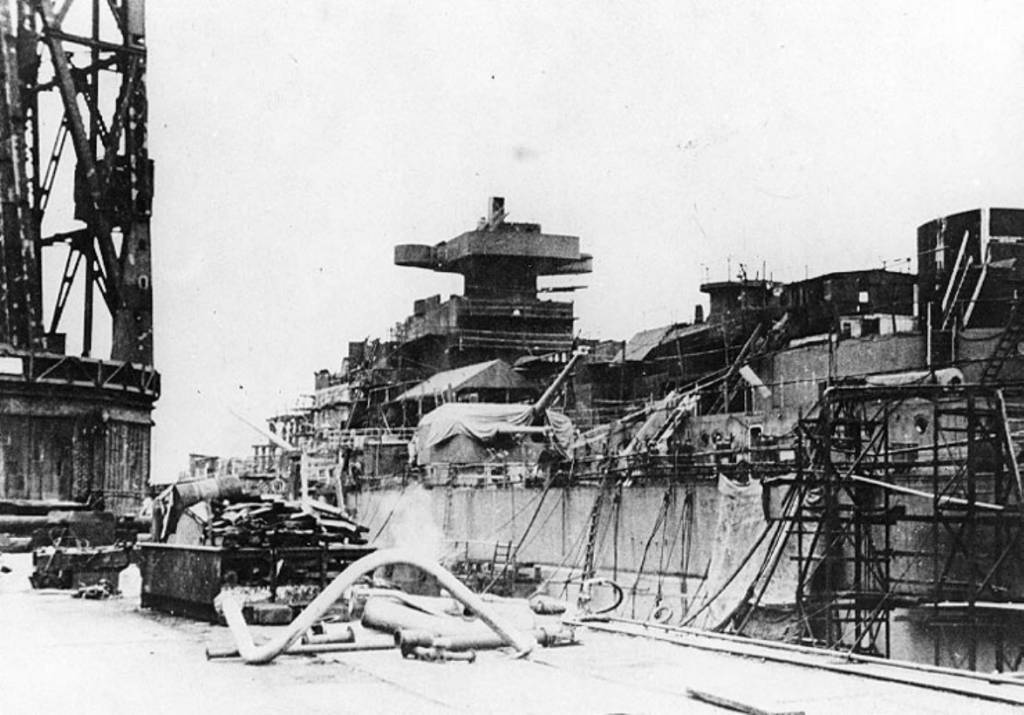

С постройкой кораблей такой величины тоже возникли некоторые проблемы, так как только четыре верфи имели подходящие стапели, а именно: казенная верфь "Kriegsmarine" в Вильгельмсхафене, "Deutsche Werke" в Киле, "Blohm und Voss" в Гамбурге и "A.G. Weser" в Бремене, из которых две первых вели постройку линкоров "Scharnhorst" и "Gneisenau", то само собой в расчет приходилось принимать только верфи в Гамбурге и Бремене, которым и предполагалось заказать постройку двух кораблей нового типа. Головной корабль "F" был заказан верфи "Blohm und Voss" в Гамбурге и в бюджетных документах он проходил под наименованием "Ersatz Hannover". Контракт на строительство второго корабля "G" получила освободившая свой стапель казенная верфь в Вильгельмсхафене. В бюджетных документах он проходил под наименованием "Ersatz Schleswig-Holstein".

С постройкой кораблей такой величины тоже возникли некоторые проблемы, так как только четыре верфи имели подходящие стапели, а именно: казенная верфь "Kriegsmarine" в Вильгельмсхафене, "Deutsche Werke" в Киле, "Blohm und Voss" в Гамбурге и "A.G. Weser" в Бремене, из которых две первых вели постройку линкоров "Scharnhorst" и "Gneisenau", то само собой в расчет приходилось принимать только верфи в Гамбурге и Бремене, которым и предполагалось заказать постройку двух кораблей нового типа. Головной корабль "F" был заказан верфи "Blohm und Voss" в Гамбурге и в бюджетных документах он проходил под наименованием "Ersatz Hannover". Контракт на строительство второго корабля "G" получила освободившая свой стапель казенная верфь в Вильгельмсхафене. В бюджетных документах он проходил под наименованием "Ersatz Schleswig-Holstein".

| *** | "Bismarck" (август 1940 г.) | "Tirpitz" (февраль 1941 г.) |

| Водоизмещение, т: | ||

| пустого | 39 517 | 39 539 |

| проектное | 45 451 | 45 474 |

| полное | 49 406 | 49 429 |

| максимальное боевое

|

50 405 | 50 425 |

| (50 900 в мае 1941 г.) | (53 500 в 1944 г.) | |

| Размерения, м: | ||

| длина наибольшая | 250.5 | 250.6 |

| длина по ватерлинии | 241,55 | 241,72 |

| ширина наибольшая | 36 | 36 |

| осадка при проектном водоизмещении | 9,33 | 9,9 |

| осадка при боевом водоизмещении | 10,2 | 10,61 |

| при 49 406 т | при 52 890 т | |

| Характеристики корпуса при проектном углублении: | ||

| водоизмещение, т | 45 451 | 45 474 |

| высота корпуса (от киля до верхней палубы на миделе), м | 15 | 15 |

| высота борта на форштевне (по проекту), м | 8,8 | 8,8 |

| высота борта на миделе (по проекту), м | 5,67 | 5,67 |

| отношение длины к ширине (L./B) | 6,71 | 6,71 |

| отношение длины к высоте | ||

| борта(L/H) | 16,1 | 16,1 |

| отношение ширины к осадке (В/Т) | 3,86 | 3,64 |

| призматический коэффициент | 0,56 | 0,56 |

| коэффициент полноты ватерлинии | 0,66 | 0,66 |

| коэффициент полноты мидель-шпангоута | 0,97 | 0,97 |

| вес, требующийся для увеличения осадки на 1 см | 57,3 | 57,3 |

| Энергетическая установка: | ||

| число и тип котлов | 12 Вагнера | 12 Вагнера |

| рабочее давление пара, атм. | 55 | 55 |

| рабочая температура пара | 450°С | 450°С |

| число и тип T3A | 3 "Blohm & Voss" | 3 "Brown-Boveri" |

| проектная мощность, л.с. | 138 000 | 138 000 |

| скорость хода наибольшая, уз. | 30 | 30 |

| частота вращения валов на полном ходу, об/мин | 278 | 278 |

| максимальная мощность на испытаниях, л.с. | 150 170 | 163 026 |

| максимальная скорость на испытаниях, уз. | 30,12 | 30,81 |

| Емкость топливных цистерн макс, м³ | 7 400 | 7 780 |

| Дальность плавания, миль (при скорости, уз.) | 8 525 (19) | 8 870 (19) |

| 6 640 (24) | 6 963 (24) | |

| 4 500 (28) | 4 728 (28) | |

| Броневая защита, мм: | ||

| главный пояс | 320 | 315 |

| верхний пояс (каземат) | 145 | 145 |

| пояс в оконечностях (нос / корма) | 60/80 | 60/80 |

| главная палуба | ||

| (над машинами / погребами — скос) | 80/95- 110 | 80/ 100 - 110-120 |

| верхняя палуба (над машинами / погребами) | 50/80 | 50/80 |

| рулевое устройство | 110-150 | 110-150 |

| башни ГК (лоб - борт - крыша) | 360-220- 180 | 360-220- 180 |

| барбеты ГК | 340 | 340-220 |

| башни СК (лоб - борт - крыша) | 100-40-35 | 100-40-35 |

| боевая рубка (стенки - крыша) | 350 - 200 | 350 - 200 |

| противоторпедная переборка | 45 | 45 |

| Вооружение: число установок х стволов - калибр / длина ствола в калибрах | 4x2 - 380-мм/52 | |

| 6x2 - 150-мм/55 | ||

| 8x2 - 105-мм/65 | ||

| 8x2 - 37-ММ/83 | ||

| 12x1 - 20-мм/65 | ||

| 2 катапульты, 4 гидросамолета | ||

| Экипаж, чел. (в т.ч. офицеров) | 2065 (103) - (в сентябре 1940 г.) | 2608 (108) - (в 1943 г.) |

| Вариант проекта | ед. изм. | 1 | 2 | ||

| Вариант вооружения ГК | 8-350 мм | 8 - 380 мм | |||

| Водоизмещение | т. | основн. 41000 | основн. 43000 | ||

| уменьш. 39000 | уменьш. 39800 | ||||

| Проектная осадка | м. | 9,25 | 8,80 | 9,40 | 8,80 |

| Длина по КВЛ | м. | 243 | 243 | 250 | 250 |

| Ширина по КВЛ | м. | 36 | 36 | 36 | 36 |

| Проектная скорость | уз. | 27/28 | 28 | 27/28 | 28 |

| Броня борта в средней части | мм. | 320 | 290 | 320 | 260 |

| Броня борта в носовой части | мм. | 70 | 70 | 70 | 70 |

| Броня борта в кормовой части | мм. | 90 | 80 | 90 | 80 |

| Броня барбетов башен ГК | мм. | 320 | 290 | 320 | 255 |

| Броня барбетов башен СК | мм. | 150 | 125 | 150 | 125 |

| Броня боевой рубки | мм. | 350 | 350 | 350 | 350 |

| Противоторпедная переборка | мм. | 45 | 45 | 45 | 45 |

| Броня палуб над боепогребами | мм. | 100 | 90 | 100 | 90 |

| Броня палуб над румпельным отделением | мм. | 100 | 85 | 100 | 85 |

| Броня верхней палубы | мм. | 50 | 45 | 50 | 45 |

Проектные весовые нагрузки линкора (по состоянию проекта на 16.03.1940) |

|

| корпус | 11691,0 |

| главные механизмы | 2800,0 |

| вспомогат. механизмы | 1428,0 |

| броня | 7540,0 |

| артиллерия | 5973,0 |

| минно-заградит. оружие | 8,0 |

| авиационное оружие | 83,0 |

| устройства и общ. системы | 369,4 |

| навигац. инструменты | 8,6 |

| такелаж | 30,0 |

Пустое судно с устройствами (с водой и топливом в глав. и всп. механизмах) |

39931,2 |

| артиллерийский боезапас | 1510,4 |

| минно-заградительный боезапас | 2,5 |

| расходный запас топлива | 155,4 |

| личный состав и багаж | 243,6 |

| провиант | 194,2 |

| питьевая вода | 139,2 |

| мытьевая вода | 157,0 |

Водоизмещение стандартное |

42343,5 |

| 1/2 котельн. воды (в гл . цистернах ) | 187,5 |

| 1/2 жидкого топлива | 3226,0 |

| 1/2 солярового масла | 96,5 |

| 1/2 смазочного масла | 80,0 |

| основной запас авиац. топлива | 17,0 |

Водоизмещение конструктивное |

45950,5 |

| расходные материалы | 187,5 |

| жидкое топливо | 3226,0 |

| соляровое масло | 96,5 |

| смазочное масло | 80,0 |

| резервный запас авиац. топлива | 17,0 |

| резервная пресная вода | 389,2 |

Водоизмещение полное |

49946,7 |

Водоизмещение с наибольшим запасом жидкого топлива |

50955,7 |

Проектные весовые нагрузки линкора (по состоянию проекта на 19.10.1940) (в скобках для сравнения показаны нагрузки линкоров типа "Scharnhorst" ) |

т |

% |

| корпус | 12700 | 27,0 (23,6) |

| главные механизмы | 3030 | 6,4 (7,4) |

| вспом. механизмы | 1400 | 3,0 (3,1) |

| броня | 18700 | 40,0 (40,2) |

| артиллерия | 5550 | 11,8 (14,7) |

| минно-заградит. оружие | 100 | 0,2 |

| авиационное оружие | 100 | 0,2 |

| топливо | 4000 | 8,4 (7,0) |

| снаряжение | 920 | 2,0 (4,0) |

| вода | 530 | 1,0 |

| Всего | 47000 | 100 (100) |

| Основные технические данные по корпусу | ||

| Водоизмещение | ||

| порожнего корпуса | 41 234 т. | |

| стандартное | 42 958 т. | |

| проектное | 47 253 т. | |

| максимальное | 50 585 т. | |

| боевое | 52 328 т. | |

| Длина | ||

| по КВЛ | 241,55 м. | |

| наибольшая | 250,50 м. | |

| Ширина по КВЛ | 36,0 м. | |

| Высота борта | 15,0 м. | |

| Осадка | ||

| при станд. водоизмещении | 8,7 м. | |

| при проектн. водоизмещении | 9,3 м. | |

| при боевом водоизмещении | 10,17 м. | |

| Соотношение | ||

| L/В | 6,71 | |

| В / Т | 3,85 | |

| L / Н | 16,1 | |

| Коэффициент полноты | ||

| водоизмещения | 0,55 | |

| миделя | 0,97 | |

| ватерлинии | 0,66 | |

| Метацентрич. высота при 46455 т. | 4,00 м | |

| Распределение весовых нагрузок (в метрических тоннах) |

Bismarck (август 1940 г.) | Tirpitz (февраль 1941 г.) |

| Корпус | 11 691 | 11 691 |

| Бронирование (без учета брони башен) | 17 540 | 17 540 |

| Вооружение с броней башен | 5 973 | 5 973 |

| Энергетическая установка | 2 800 | 2 800 |

| Вспомогательные механизмы и оборудование | 1 428 | 1 428 |

| Авиационное вооружение | 83 | 80 |

| Оборудование пассивной защиты | со | 8 |

| Оборудование общего назначения | 369,4 | 361 |

| Шкиперское оборудование | 8,6 | 9 |

| Рангоут и такелаж | 30 | 30 |

| Пустой корпус с оборудованием | 39 931,2 | 39 931 |

| Боезапас | 1 510,4 | 1 510 |

| Оборудование пассивной защиты | 2.5 | 3 |

| Расходные материалы | 155,4 | 156 |

| Экипаж | 243,6 | 247 |

| Провизия | 194,2 | 194 |

| Типовое водоизмещение | 42 343,5 | 42 077 |

| Питьевая вода | 139,2 | 139 |

| Вода для умывания | 167 | 167 |

| Вода для котлов | 187,5 | 188 |

| Нефть | 3 226 | 3 226 |

| Дизельное топливо | 96,5 | 94 |

| Смазочное масло | 80 | 80 |

| Авиационный бензин и охладитель | 17 | 17 |

| Конструктивное водоизмещение | 45 950,5 | 45 951 |

| Вода для котлов | 187,5 | 188 |

| Нефть | 3 226 | 3 226 |

| Дизельное топливо | 96,5 | 94 |

| Смазочное масло | 80 | 80 |

| Авиационный бензин и охладитель | 17 | 17 |

| Резерв пресной воды | 389,2 | 389,2 |

| Полное водоизмещение | 49 946,7 | 49 948 |

| Дополнительный запас нефти | 1 009 | |

| Полное боевое водоизмещение | 50 955,7 |

| КОНСТРУКЦИЯ |

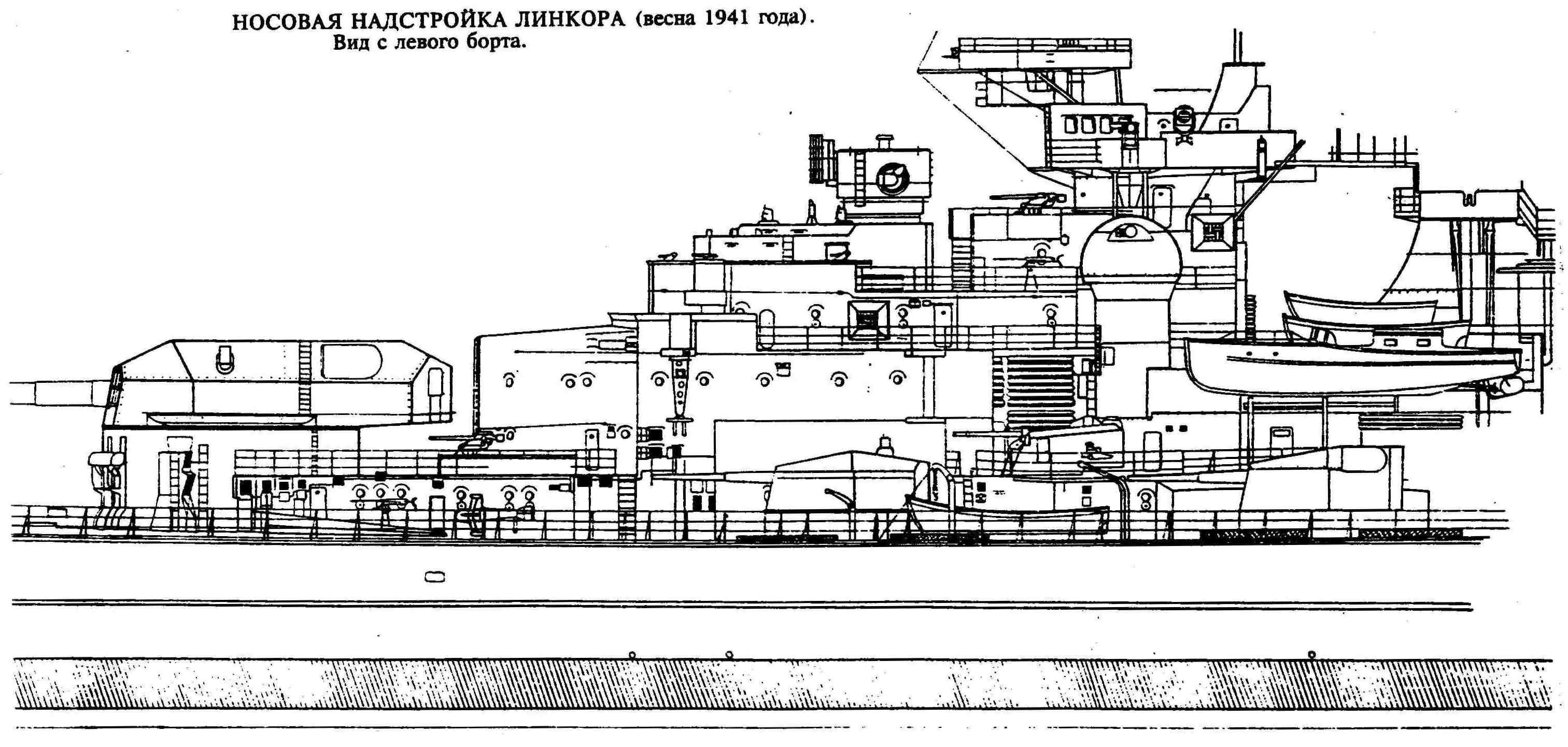

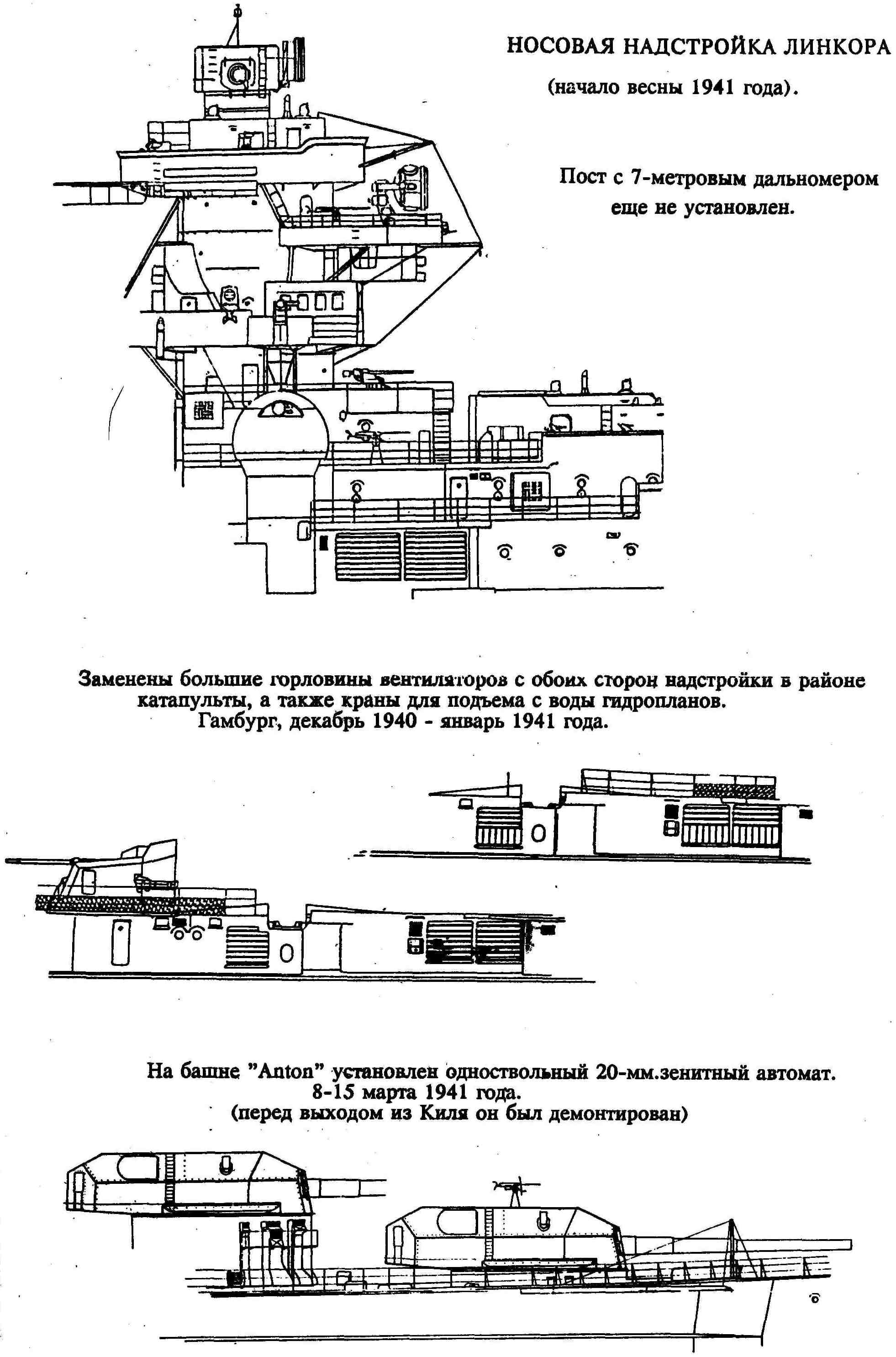

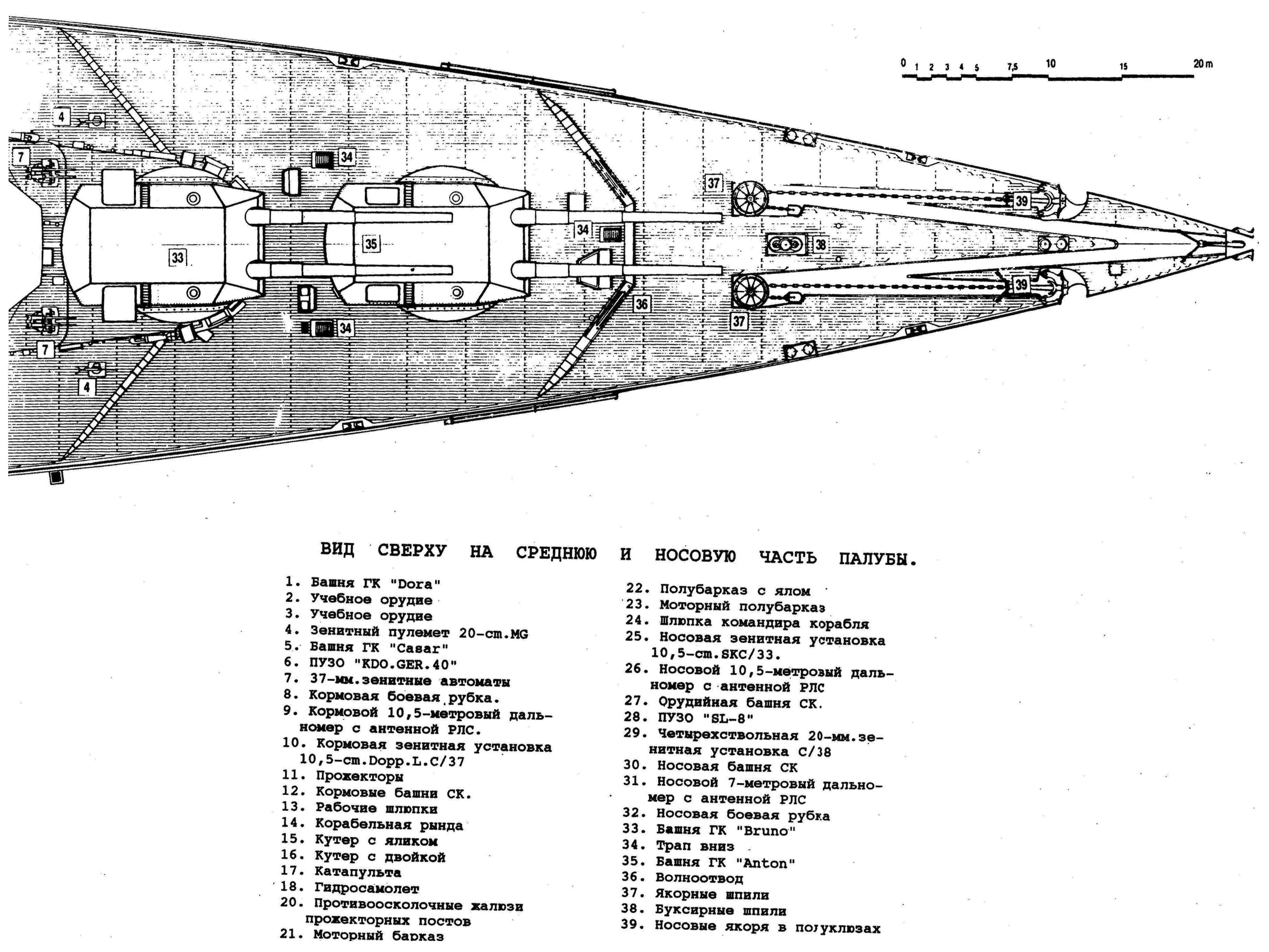

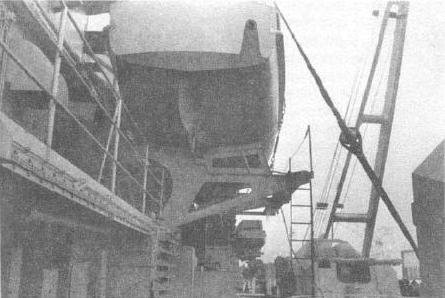

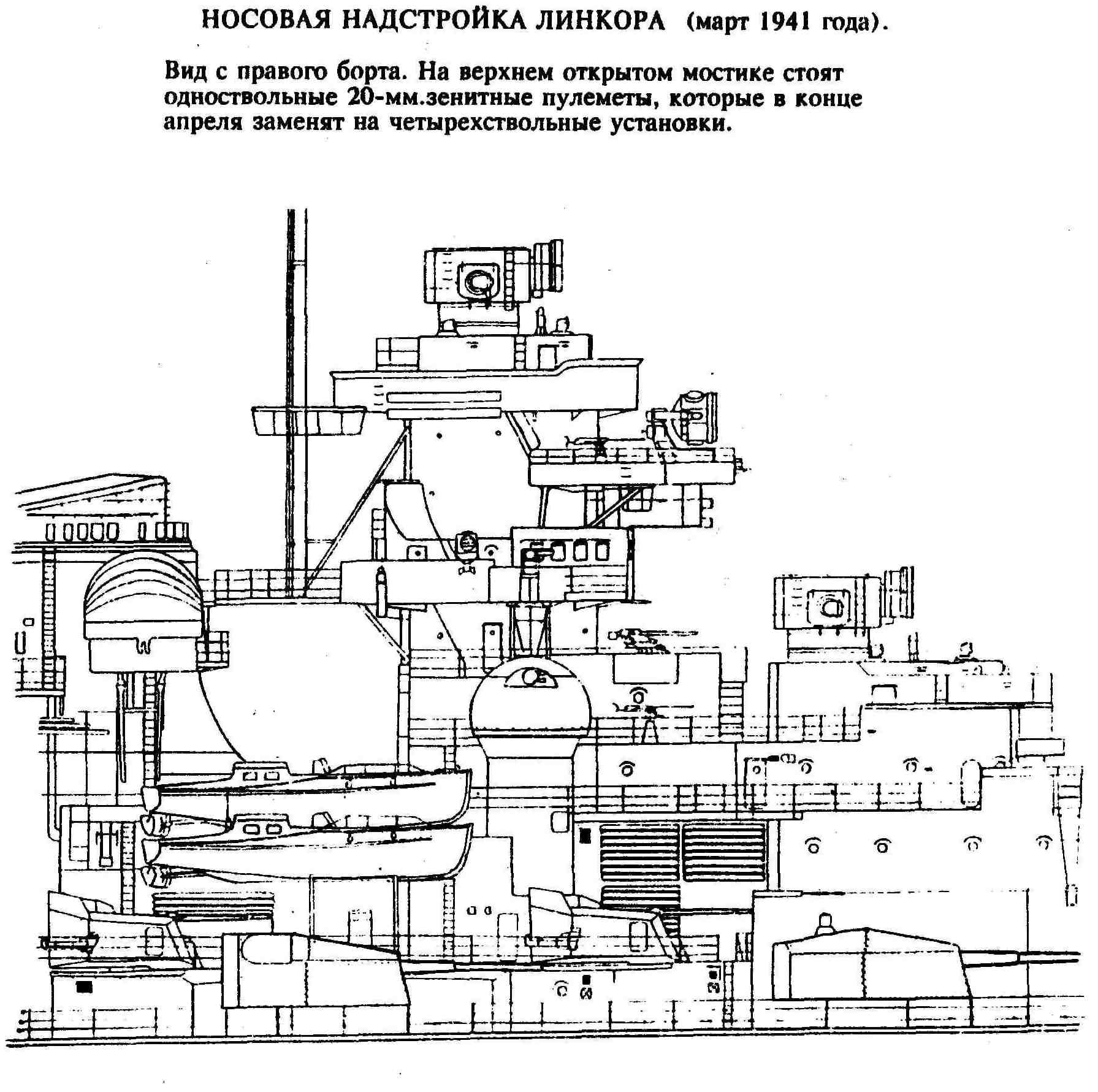

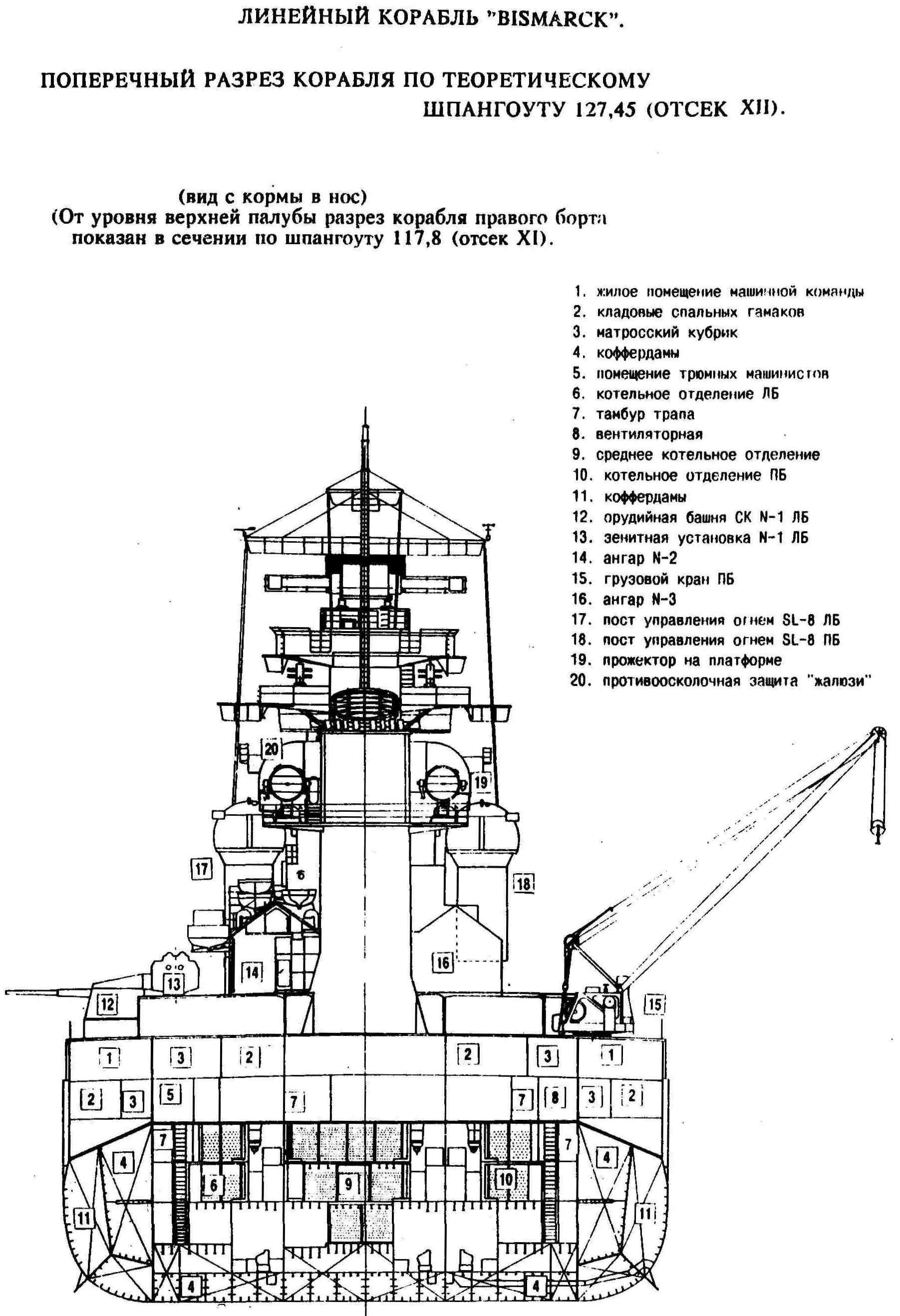

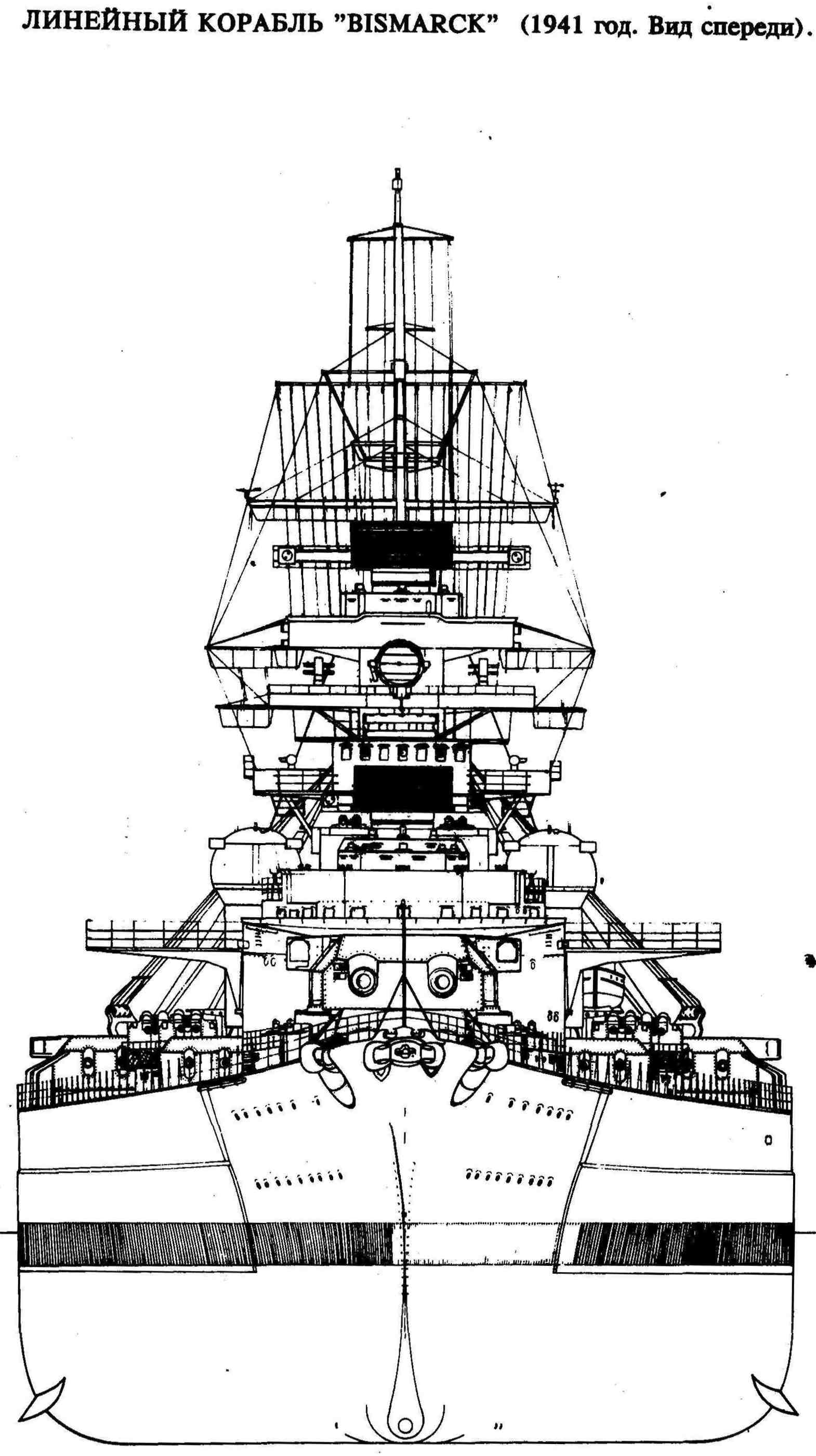

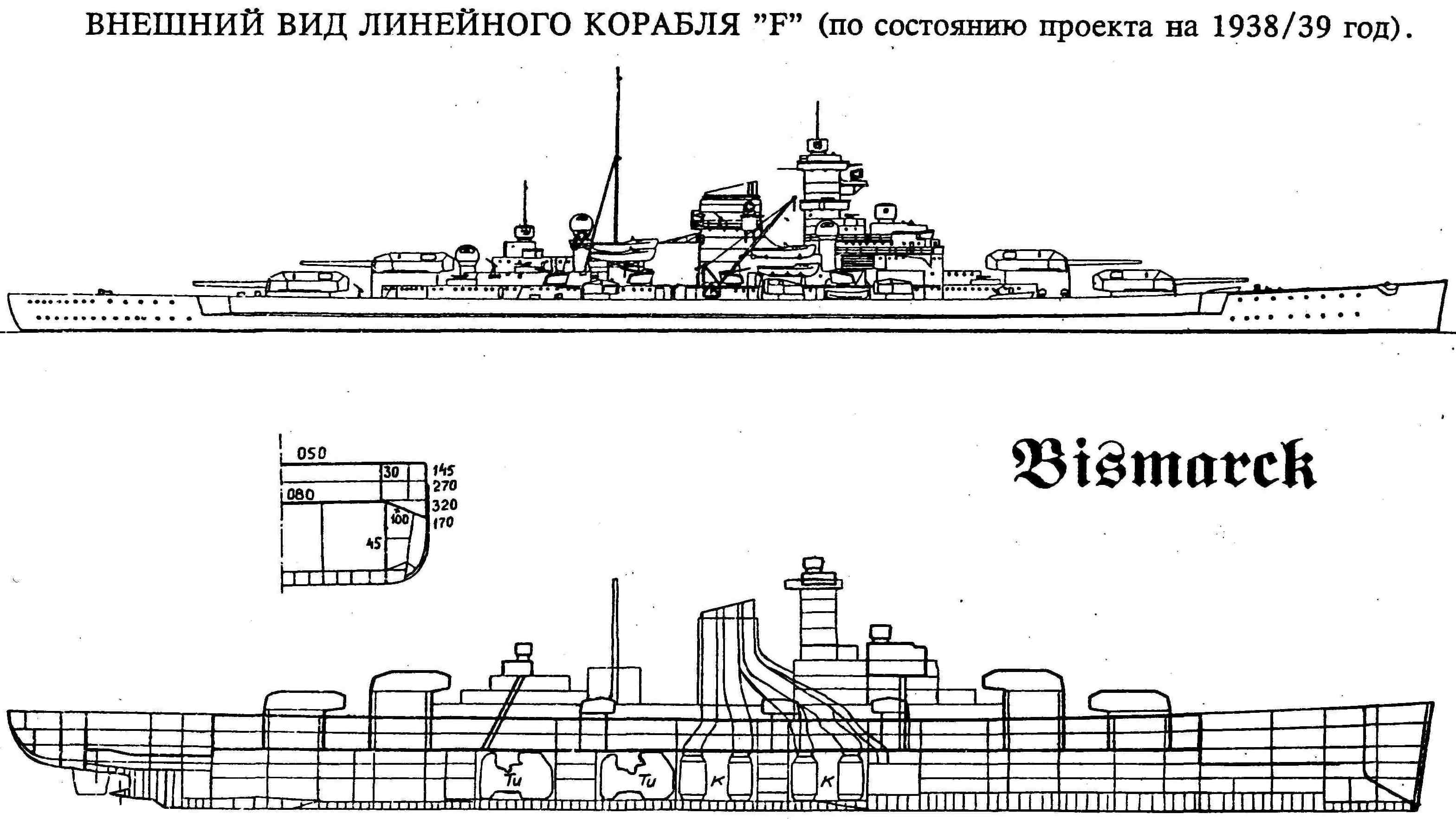

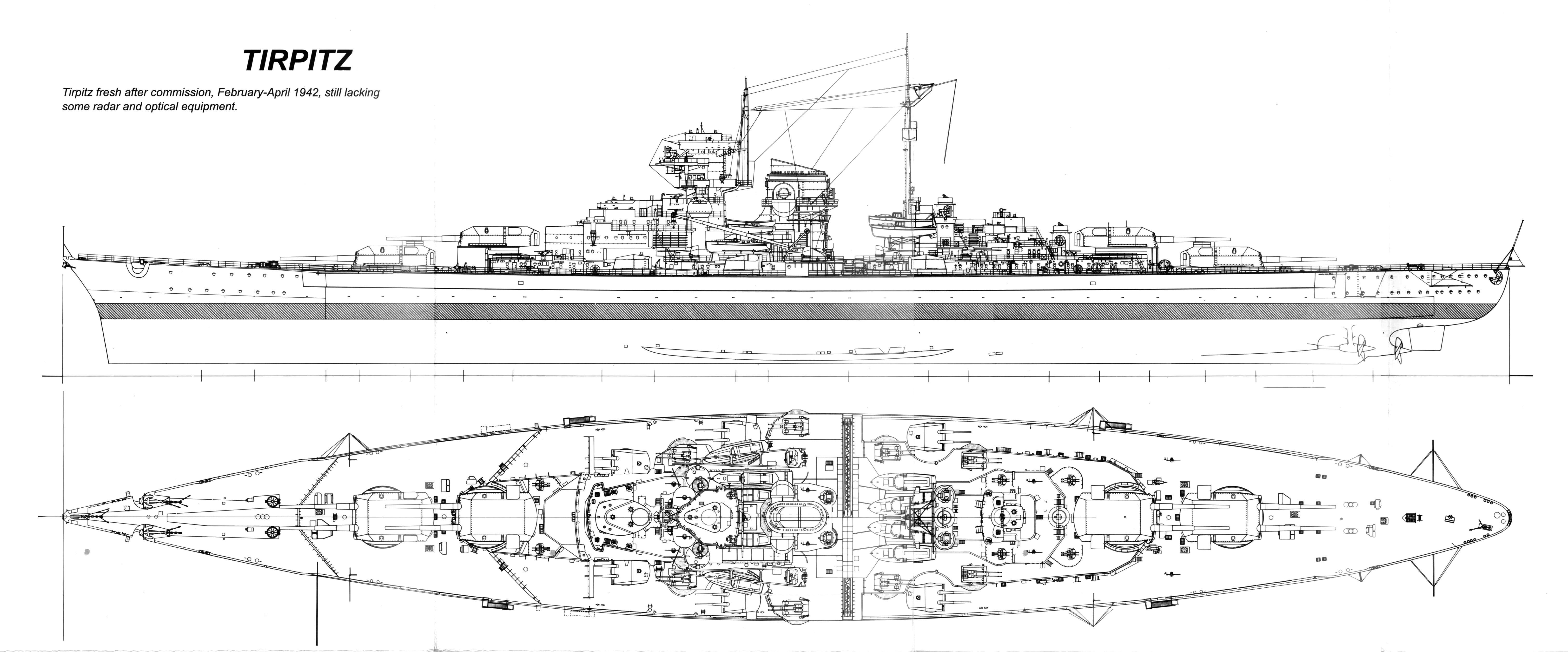

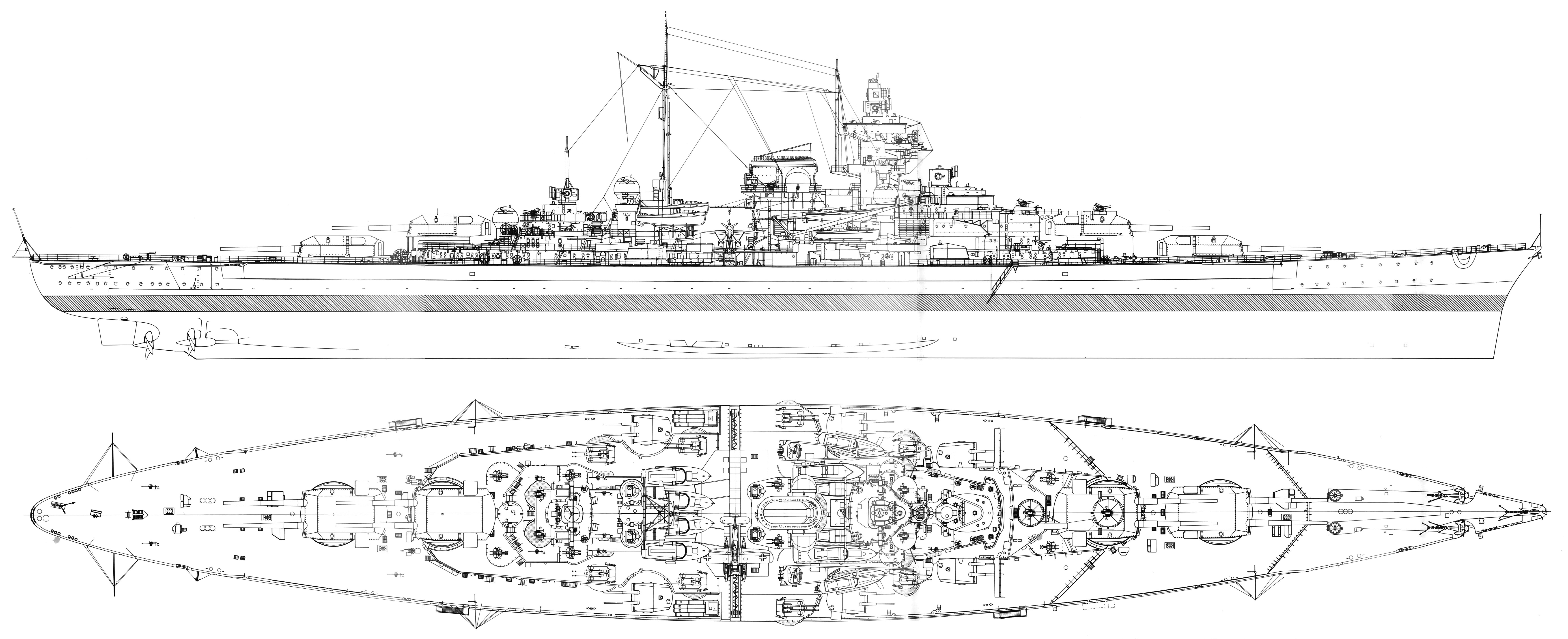

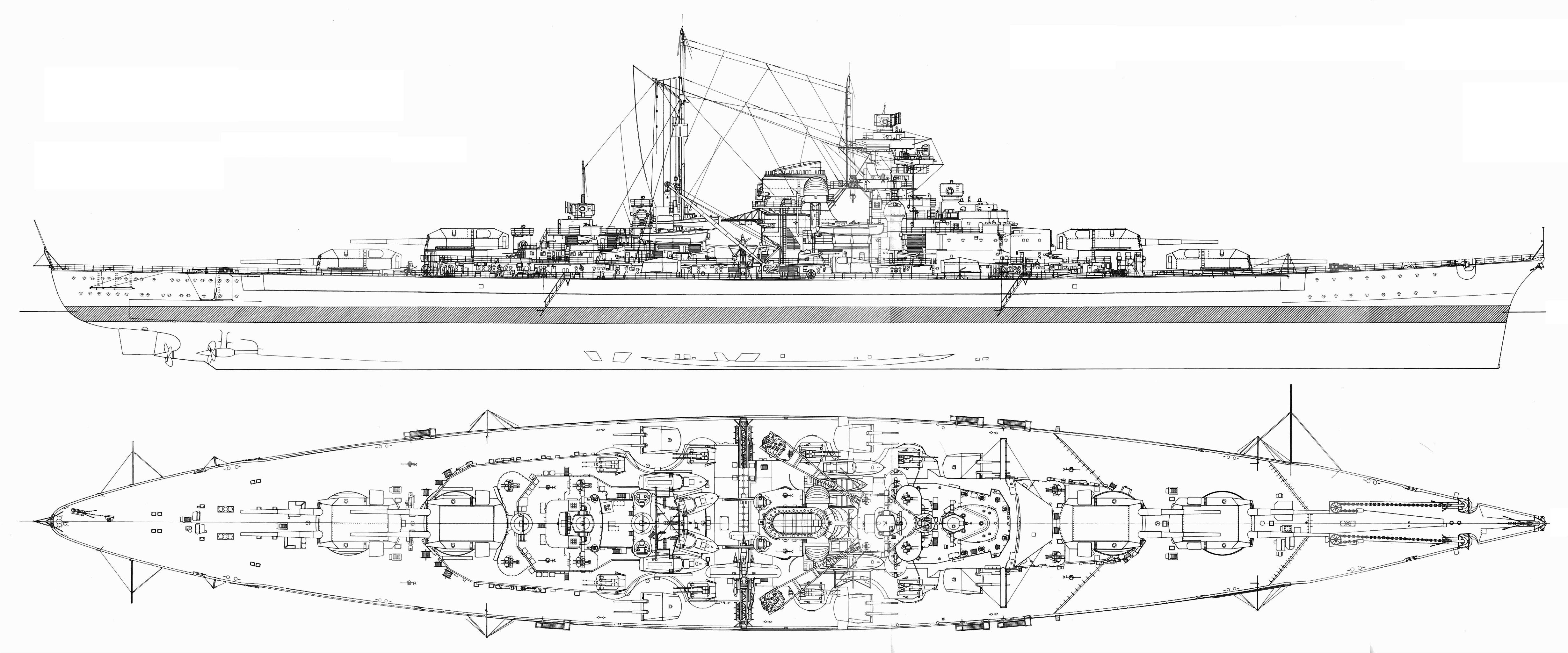

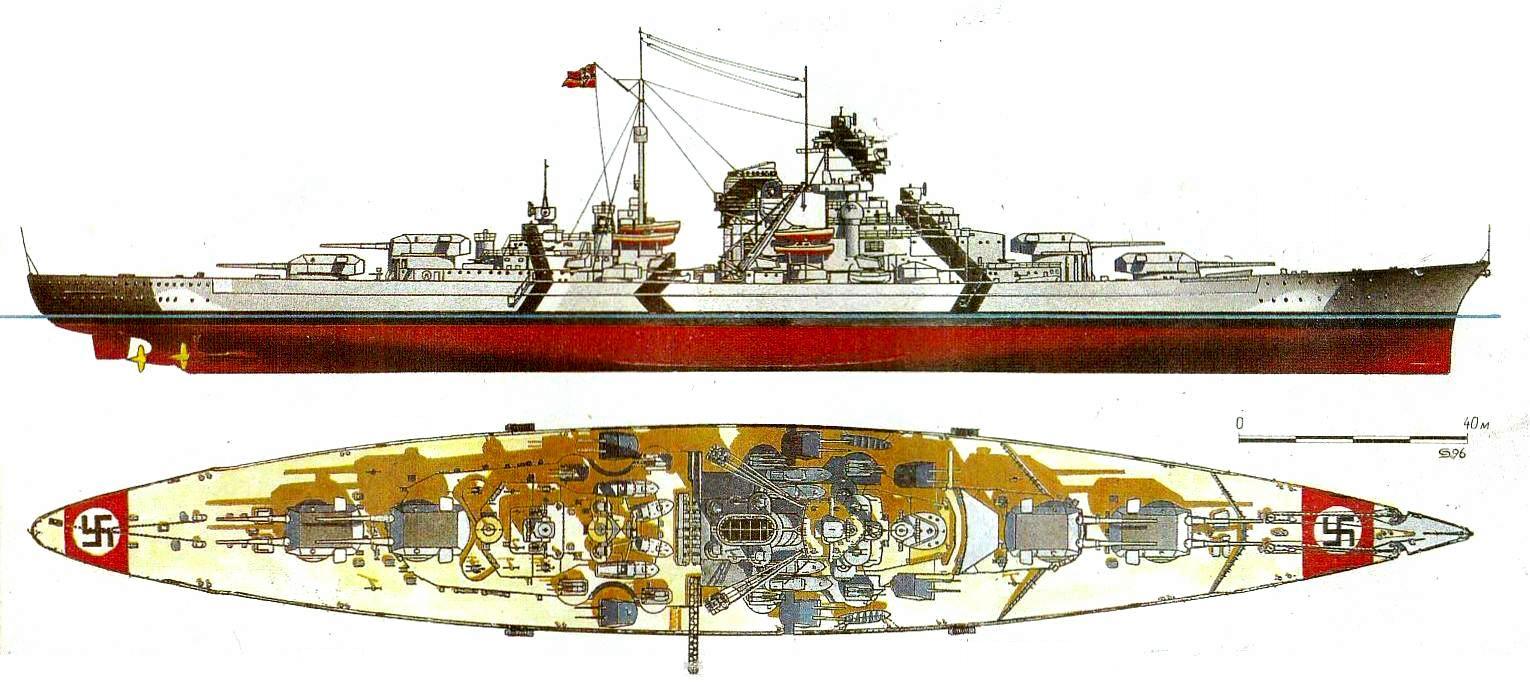

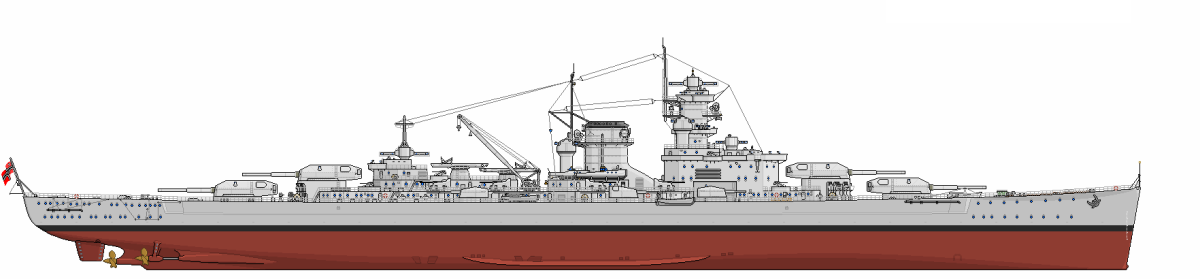

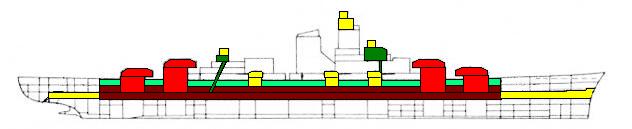

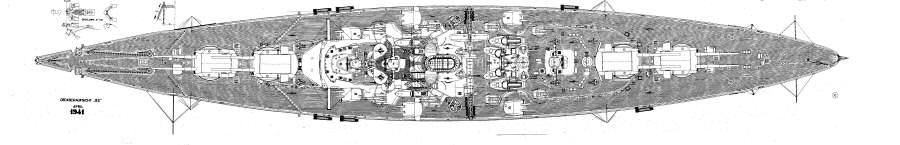

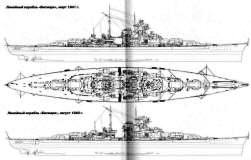

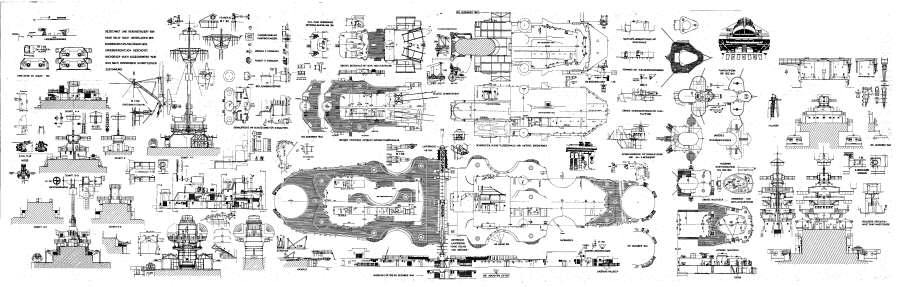

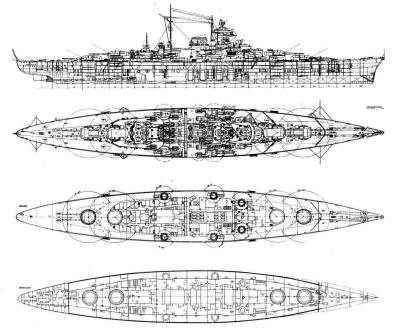

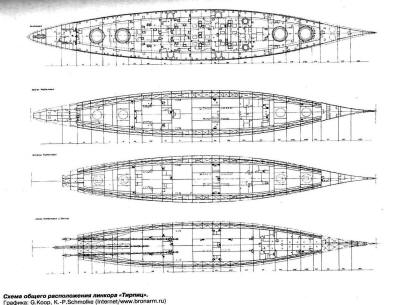

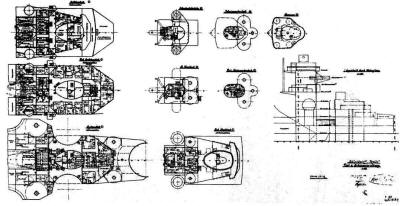

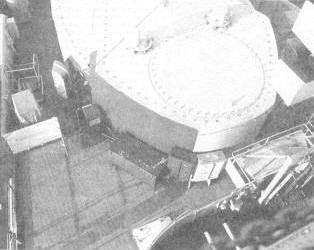

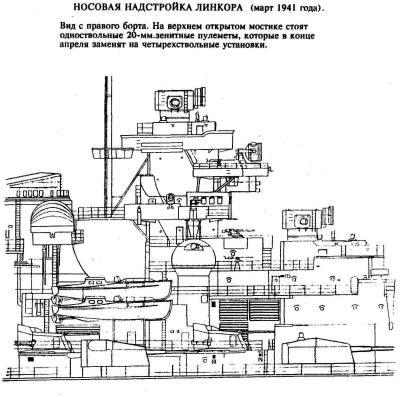

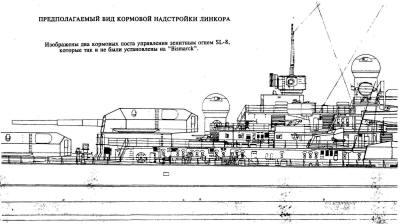

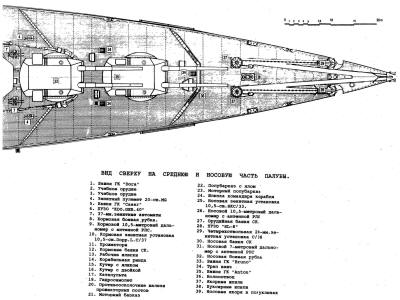

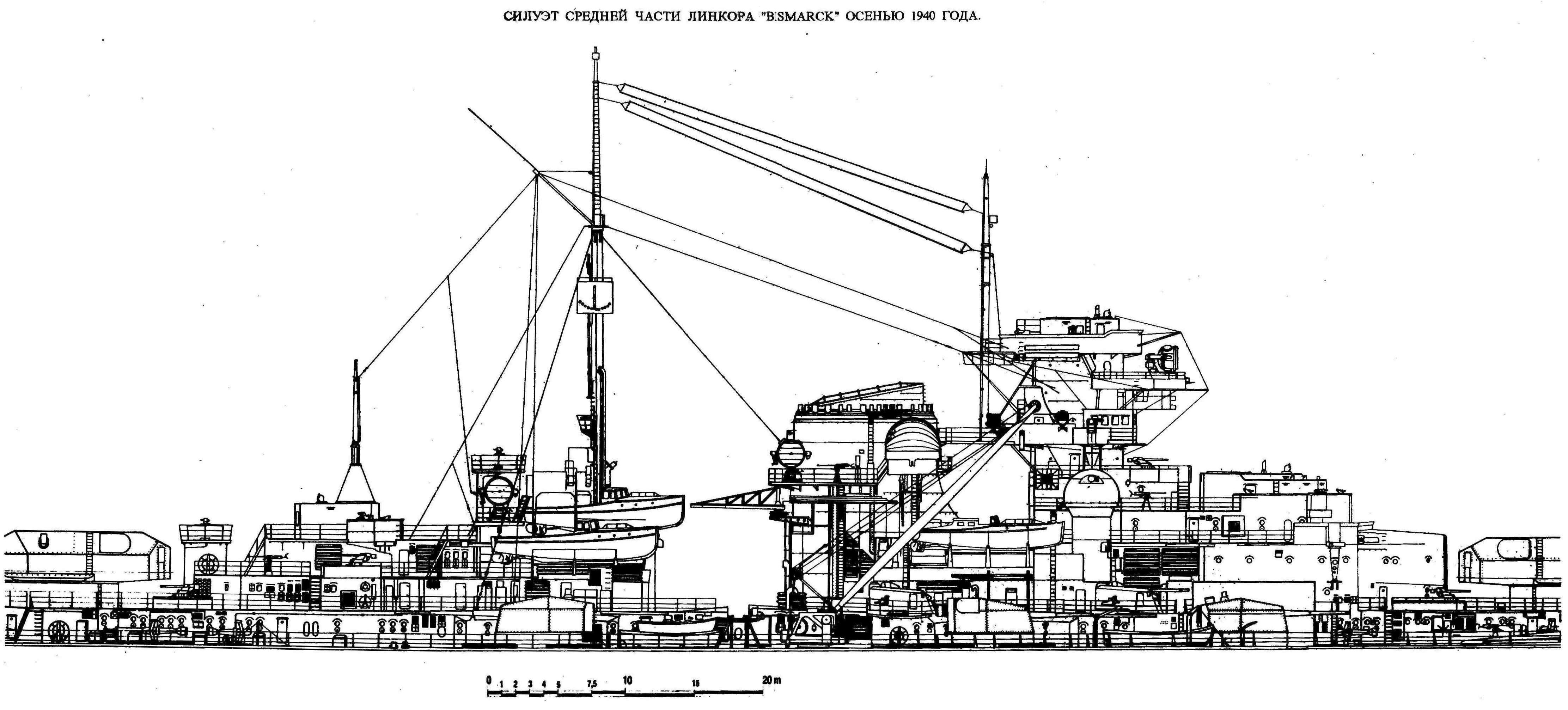

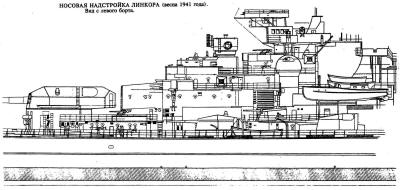

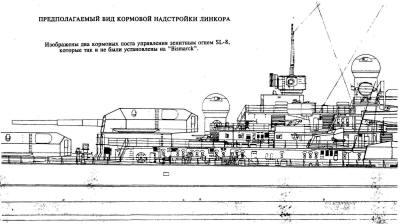

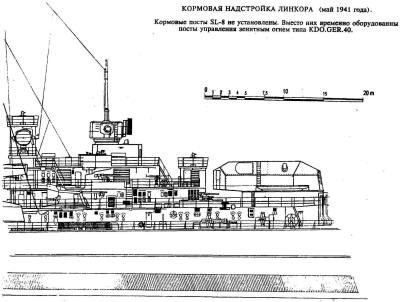

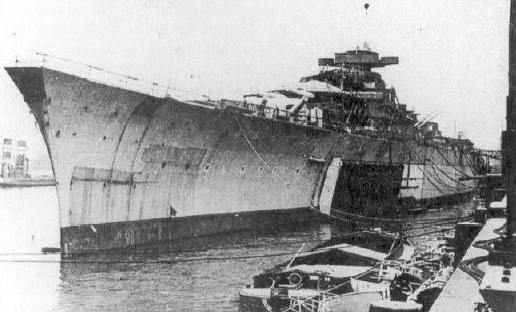

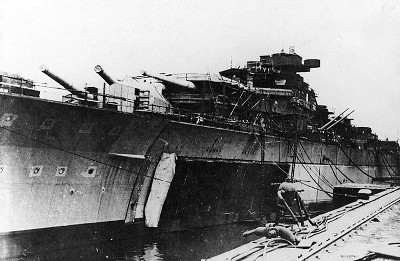

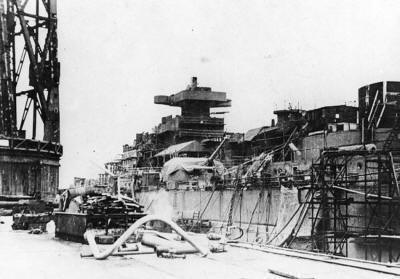

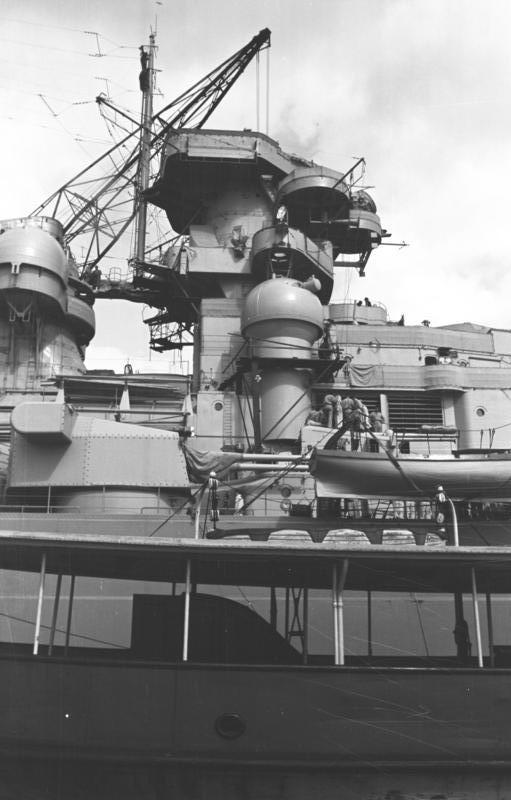

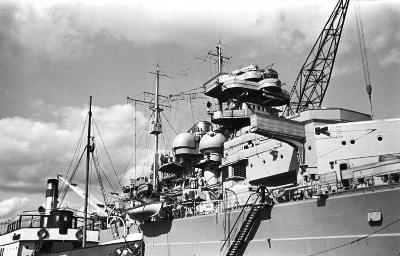

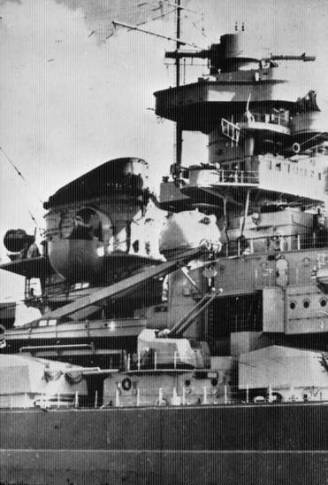

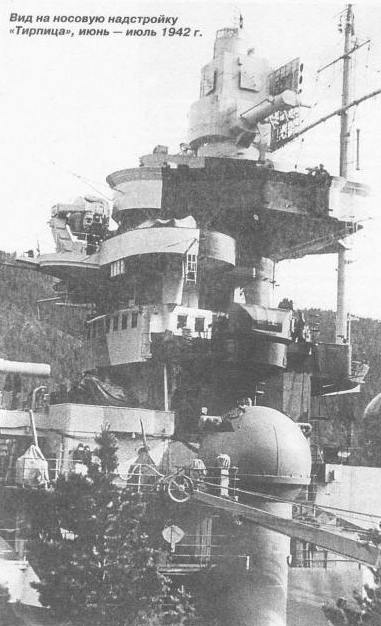

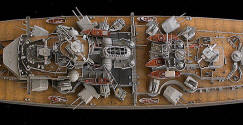

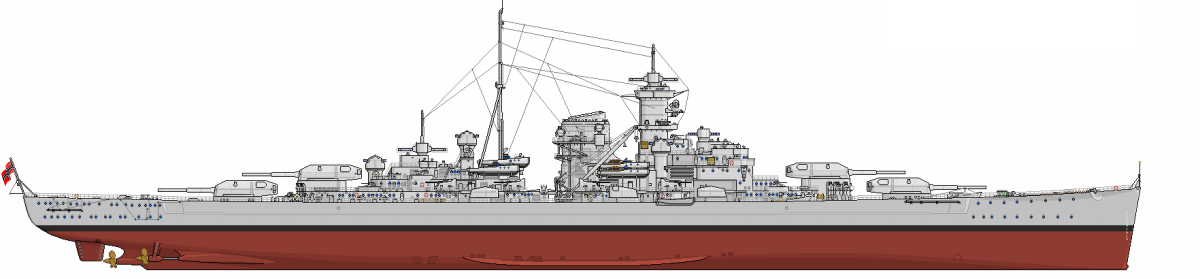

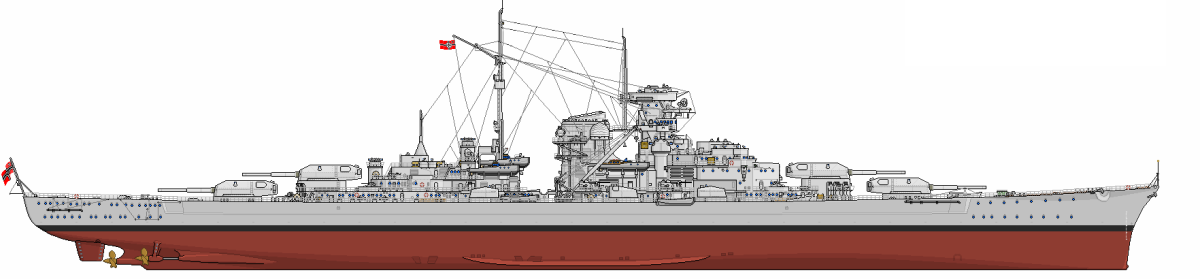

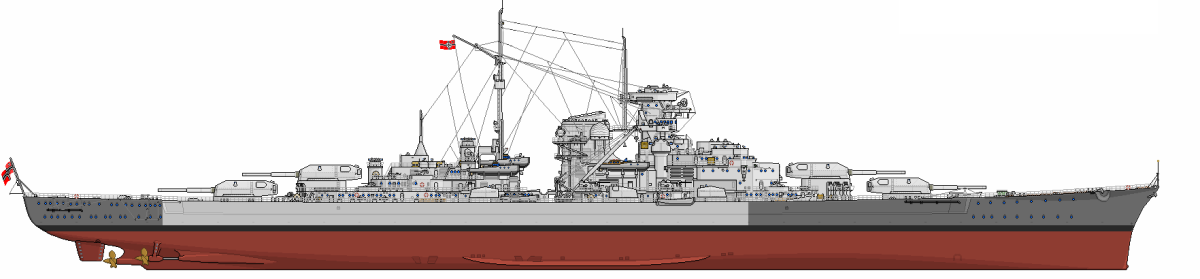

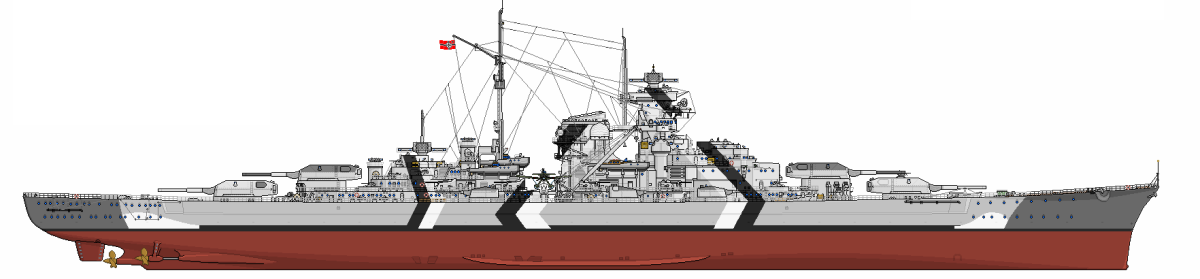

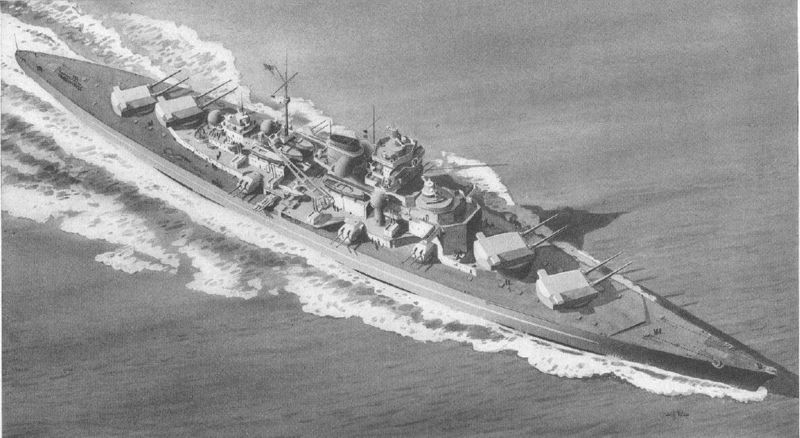

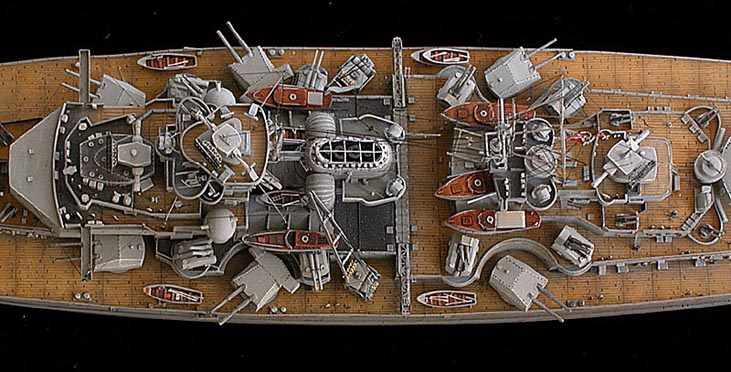

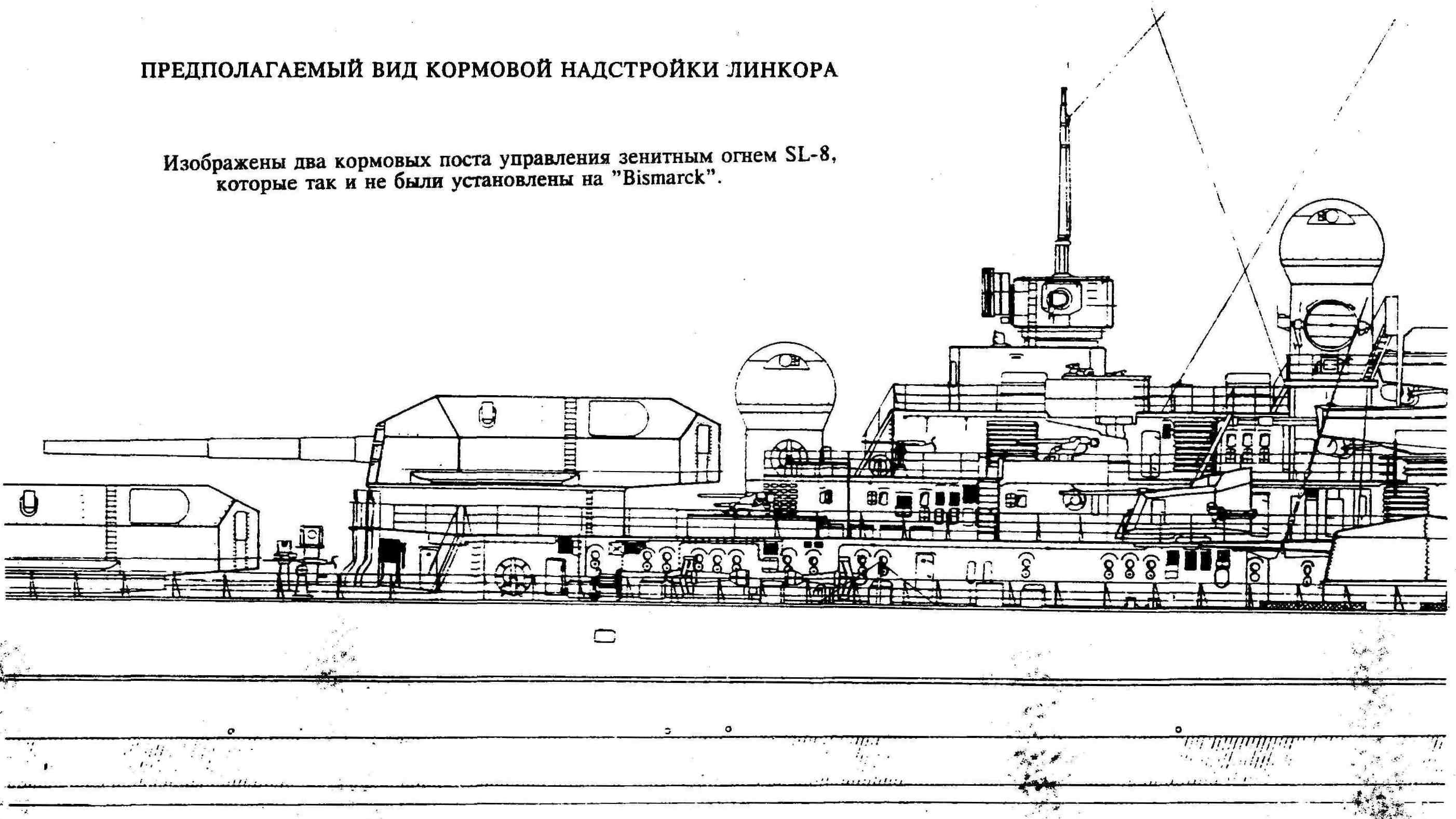

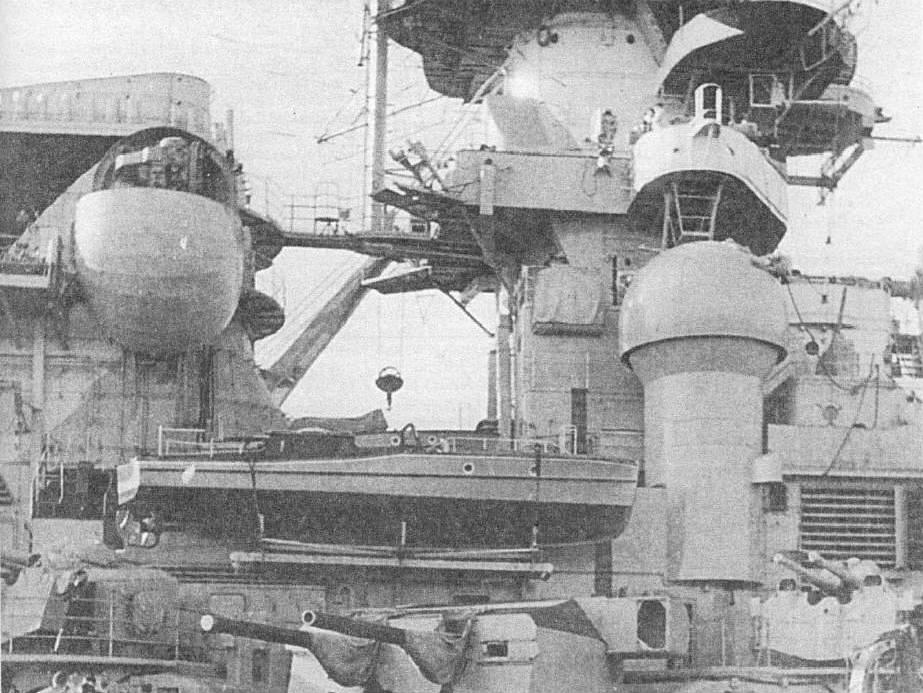

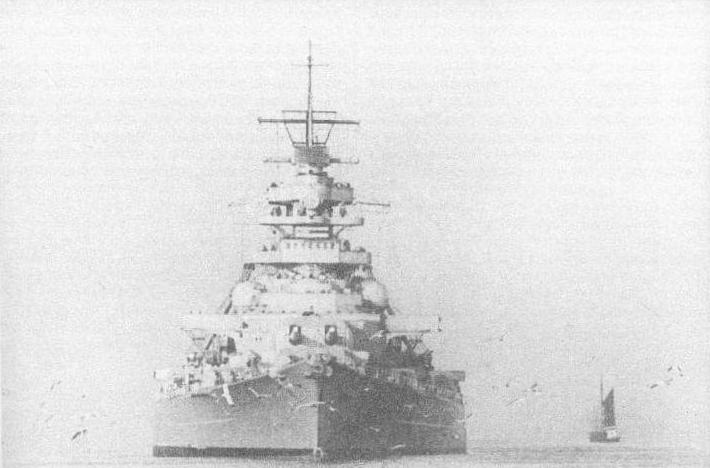

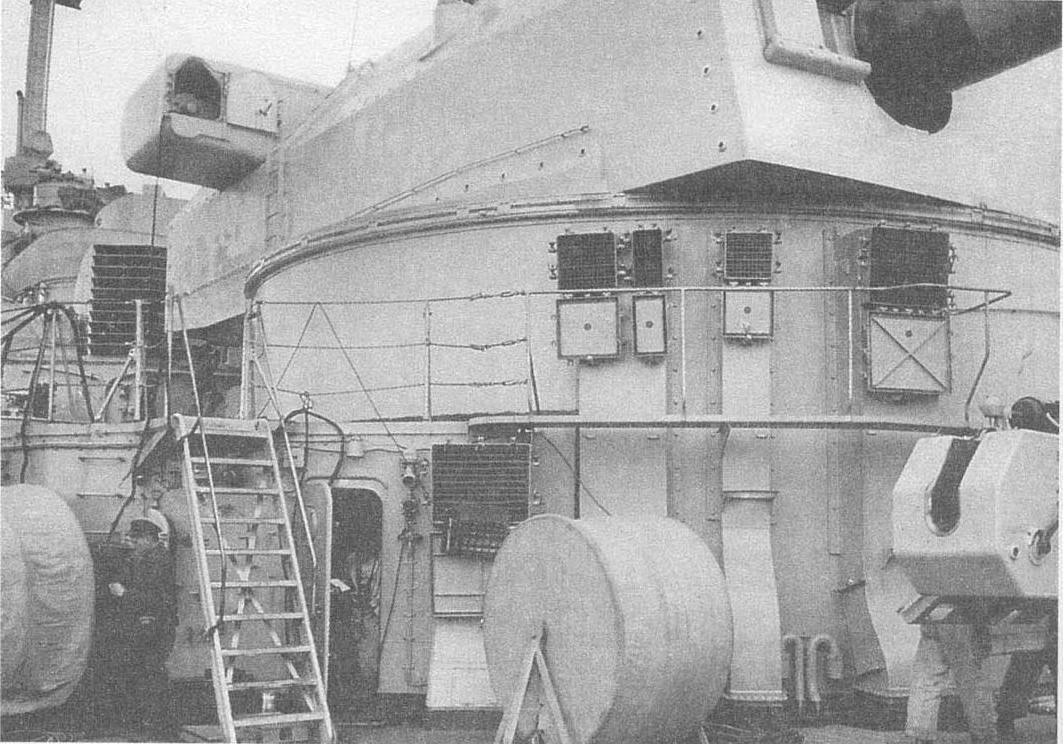

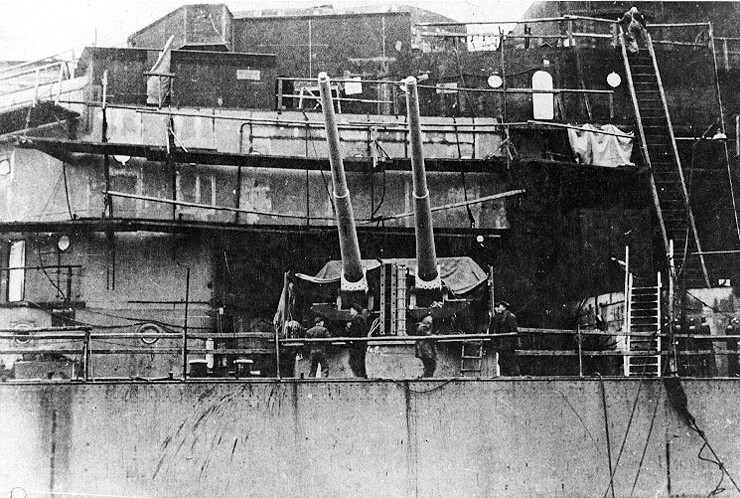

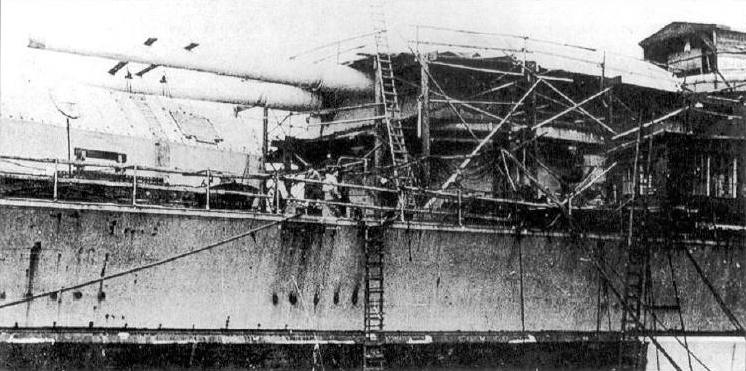

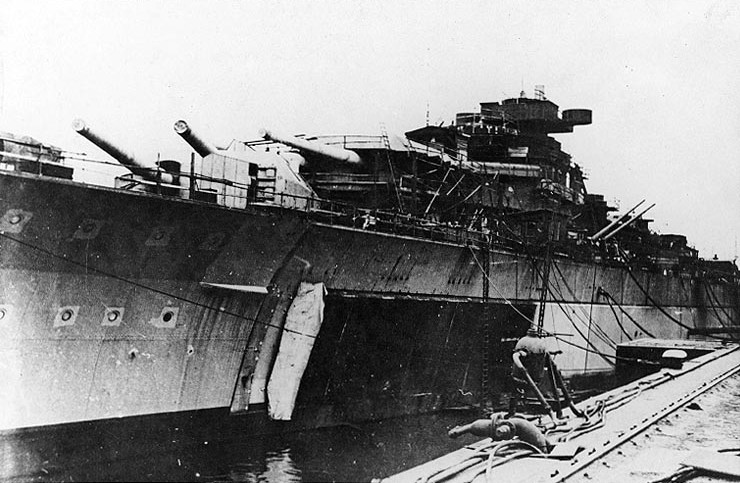

Несмотря на то, что проект разрабатывался в течении нескольких лет, уже после закладки головного корабля в конструкцию было внесено множество изменений, которые, впрочем, в большей части относились к форме и размещению надпалубных помещений и оборудования. Так, первоначальный проект предусматривал более короткую (на 5 м) носовую надстройку, а также короткую радиоантенну вместо фок-мачты позади башенноподобной надстройки. В окончательном виде мостики были приподняты на один ярус, так что надстройка между ними и орудийной башней "В" образовала характерную "ступеньку". Этим устранили воздействие дульных газов на основные посты управления кораблем. Дымовая труба была перенесена на 7 м к носу, а грот-мачта (первоначально однодревковая) — на 17 м в корму.

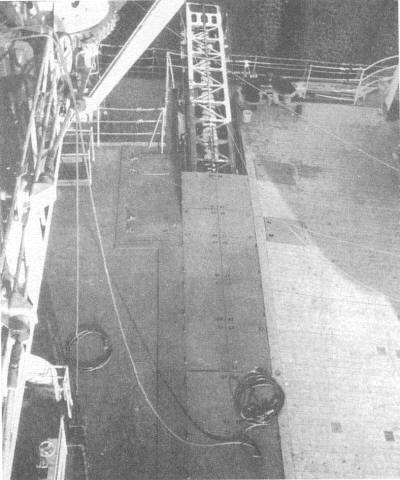

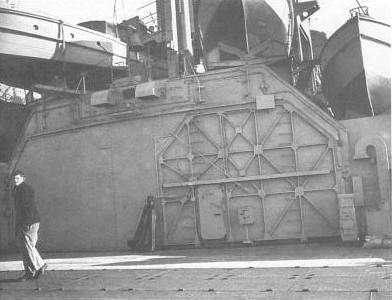

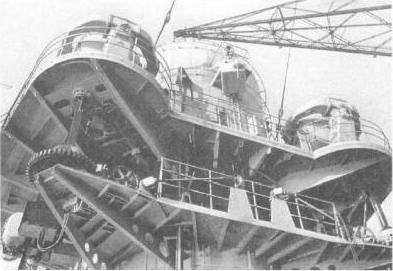

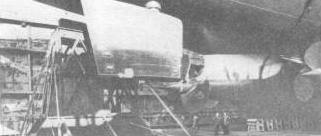

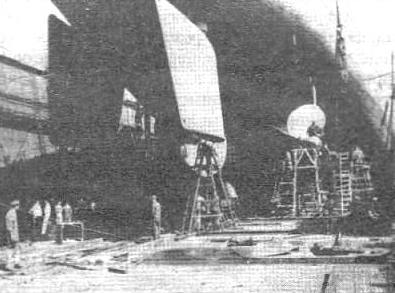

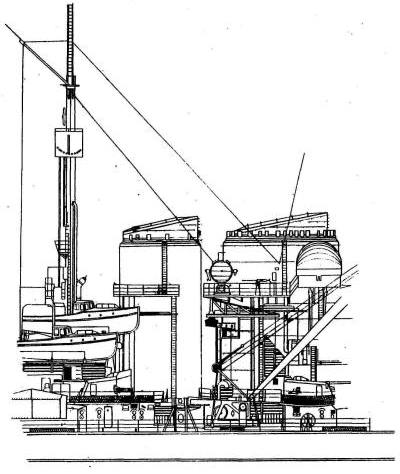

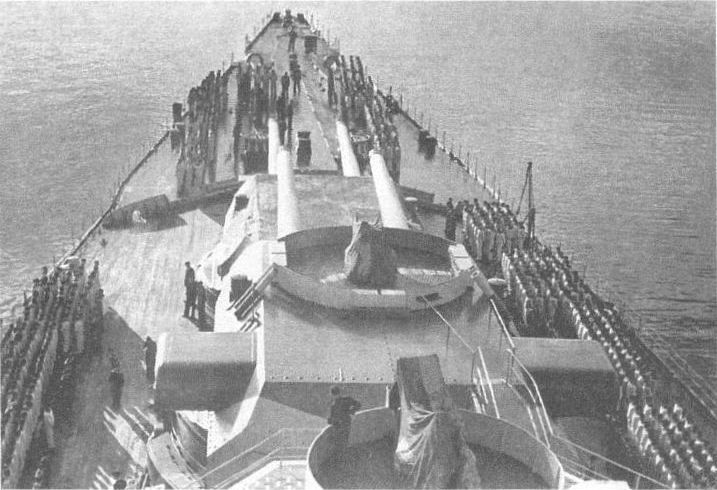

Ангар для самолетов в первоначальном проекте отсутствовал, а для их запуска предназначались две ступенчато расположенные поворотные катапульты в корму от грот-мачты. Хранение гидросамолетов на катапультах вызывало вполне обоснованную критику, поэтому весь комплекс авиационного вооружения претерпел существенные изменения — катапульты перенесли на палубу спардека и жестко зафиксировали перпендикулярно продольной плоскости, а по бокам от дымовой трубы оборудовал и два ангара. В целом подобное решение повторяло английскую схему размещения бортовой авиации, впервые появившуюся на модернизированном в 1933 — 1936 гг. линейном крейсере "Repulse".

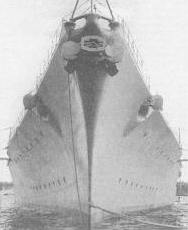

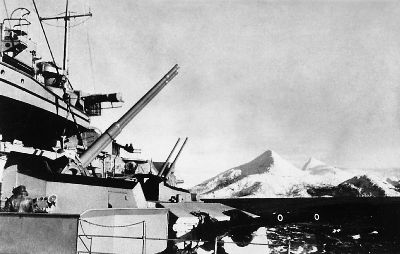

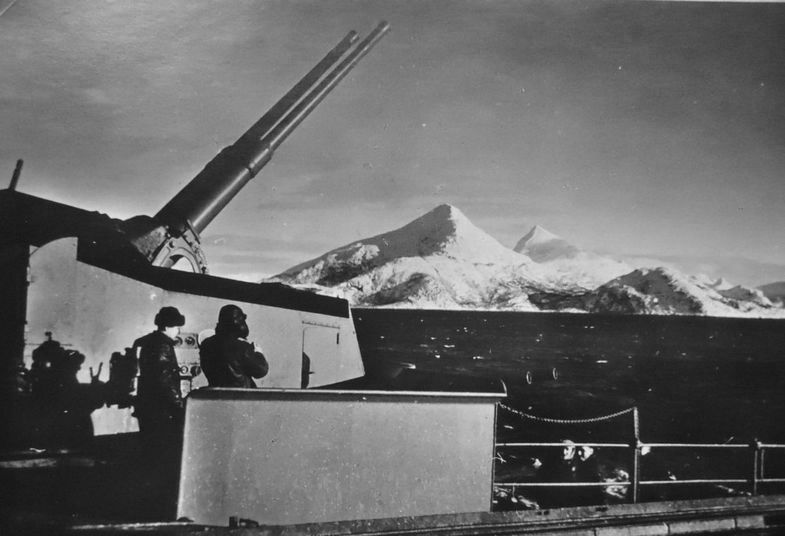

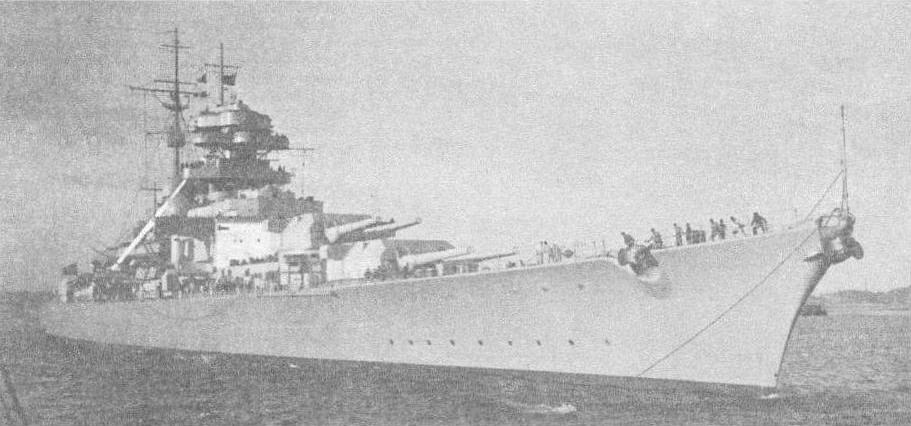

, давал кораблям хорошую мореходность в тяжелых условиях Северного моря и Атлантики. Во время боя в Датском проливе "Bismarck" не имел особых проблем с заливанием носа и даже с обширными затоплениями в носовой части поддерживал ход в 26 узлов.

, давал кораблям хорошую мореходность в тяжелых условиях Северного моря и Атлантики. Во время боя в Датском проливе "Bismarck" не имел особых проблем с заливанием носа и даже с обширными затоплениями в носовой части поддерживал ход в 26 узлов.

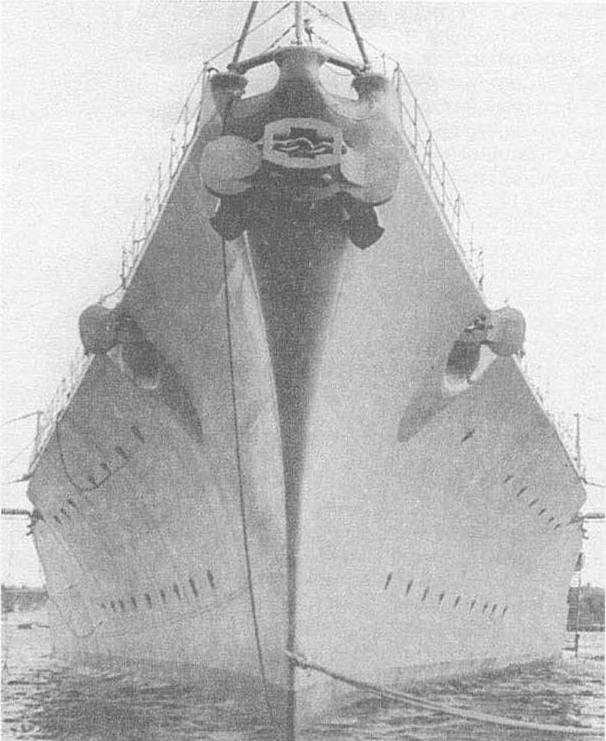

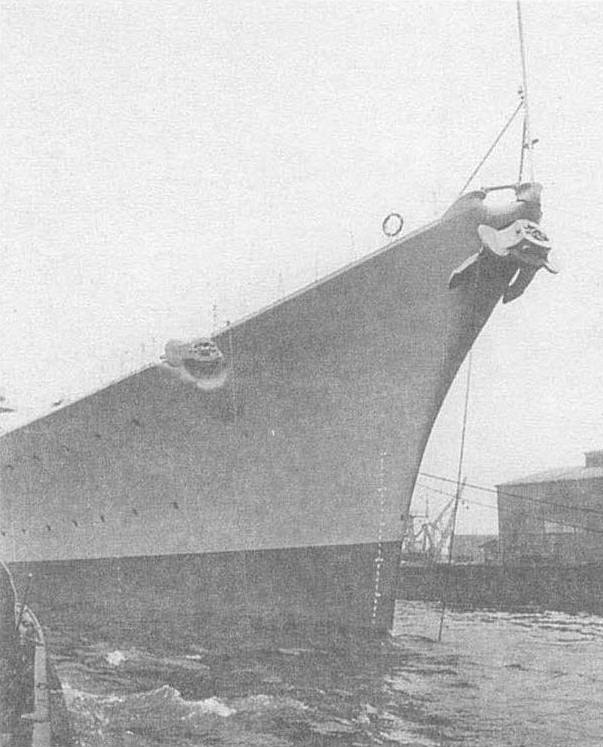

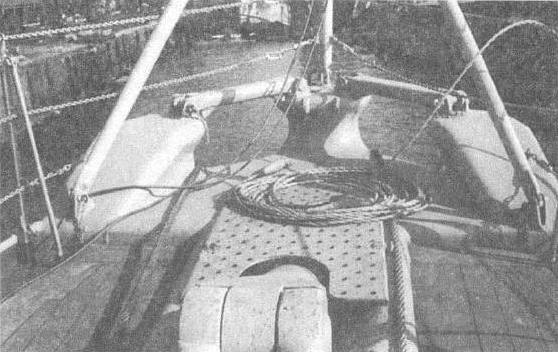

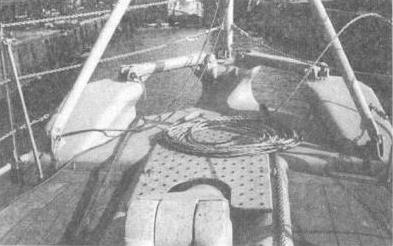

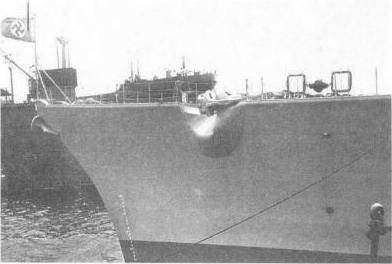

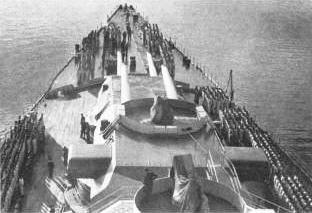

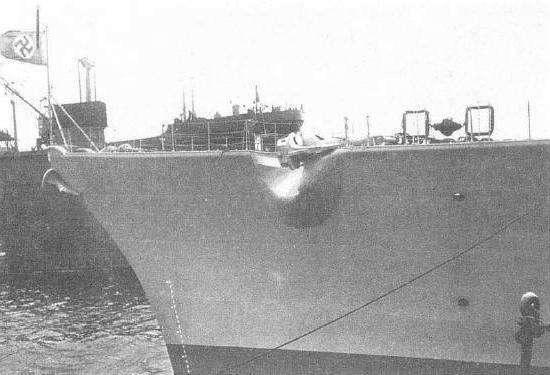

Вместе с "атлантическим" форштевнем было изменено и расположение якорей. Теперь один якорь размешался прямо на форштевне, а два других лежали на верхней палубе вместо обычного расположения в бортовых якорных клюзах. Это расположение было надежным, безопасным и не создавало лишних брызг. Якоря сбрасывались за борт при помощи механических устройств. Четвертый якорь был установлен в корме по левому борту в обычном клюзе.

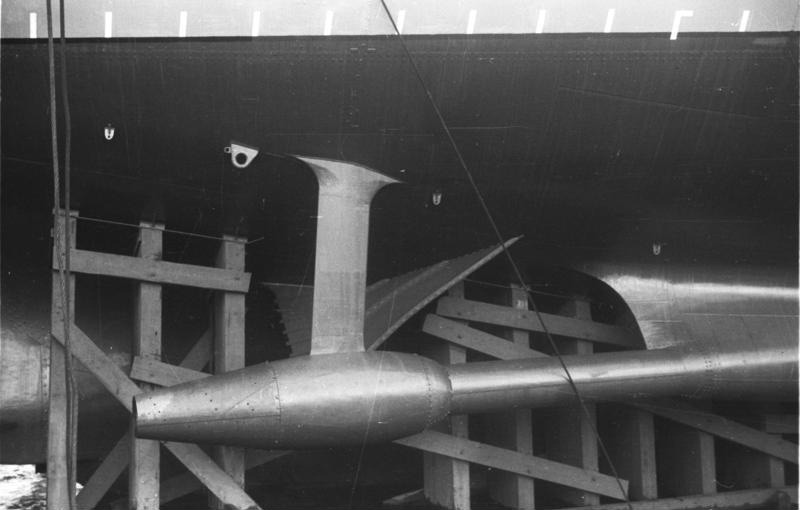

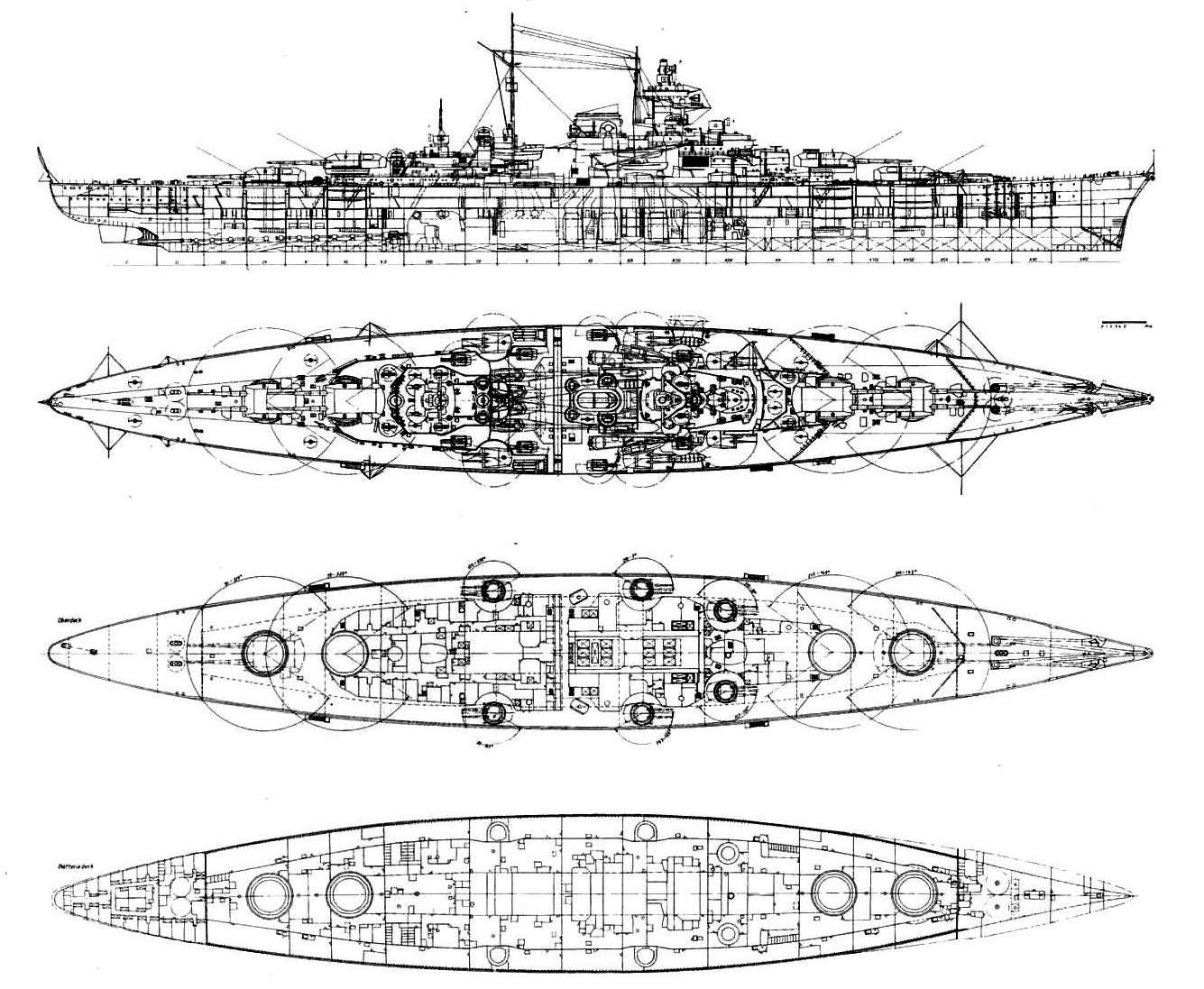

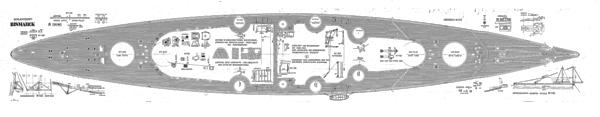

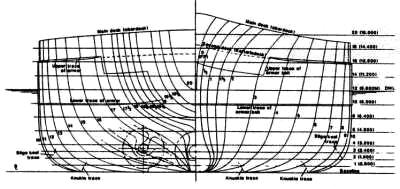

Корпус новых линкоров имел характерную для германских крупных надводных кораблей веретенообразную форму. По проекту он был гладкопалубным, с почти вертикальным форштевнем и округлой кормой; в средней части имелась заметная седловатость, так как оконечности были несколько приподняты для улучшения мореходности. Размеры корабля по окончательному проекту: длина 241,6 м, ширина 36 м. При проектировании особое внимание уделялось обводам и снижению сопротивления корпуса, о чем свидетельствует очень низкий призматический коэффициент — 0,56.  В носу в подводной части обводы корпуса имели выраженное бульбовидное утолщение для уменьшения волнообразования.

В носу в подводной части обводы корпуса имели выраженное бульбовидное утолщение для уменьшения волнообразования.

Важным элементом проектирования корпуса был тщательный подбор материалов. Для конструкций толщиной 20 мм и более использовалась сталь высокого напряжения марки Schiffbaustahl 52 или St.52, для элементов меньшей толщины и, как правило, сложной формы применялась более мягкая St.45. При постройке использовались все новейшие достижения того времени, прежде всего — электросварка, опыт применения которой немцы уже хорошо изучили и теоретически, и практически. На обоих кораблях при помощи электросварки собиралось 90—95 % всех конструкций, в том числе набор, обшивка и нецементированная броня (с применением специального электрода для этого типа брони) за исключением ПТП и нижней броневой палубы. Основные палубы также были сварными. Клепанными оставались лишь некоторые наиболее ответственные узлы конструкции.

Важным элементом проектирования корпуса был тщательный подбор материалов. Для конструкций толщиной 20 мм и более использовалась сталь высокого напряжения марки Schiffbaustahl 52 или St.52, для элементов меньшей толщины и, как правило, сложной формы применялась более мягкая St.45. При постройке использовались все новейшие достижения того времени, прежде всего — электросварка, опыт применения которой немцы уже хорошо изучили и теоретически, и практически. На обоих кораблях при помощи электросварки собиралось 90—95 % всех конструкций, в том числе набор, обшивка и нецементированная броня (с применением специального электрода для этого типа брони) за исключением ПТП и нижней броневой палубы. Основные палубы также были сварными. Клепанными оставались лишь некоторые наиболее ответственные узлы конструкции.  Кроме того, как и на более ранних немецких кораблях, широко использовались легкие сплавы. Мебель в каютах и кубриках делалась из алюминия, за исключением стульев, для которых применение алюминия не давало до статочной экономии веса для оправдания высокой стоимости. В конструктивных перегородках алюминий не применялся. В целом же электросварка наряду с применением более прочных марок стали давала значительную экономию веса по сравнению с проектами периода Первой мировой войны.

Кроме того, как и на более ранних немецких кораблях, широко использовались легкие сплавы. Мебель в каютах и кубриках делалась из алюминия, за исключением стульев, для которых применение алюминия не давало до статочной экономии веса для оправдания высокой стоимости. В конструктивных перегородках алюминий не применялся. В целом же электросварка наряду с применением более прочных марок стали давала значительную экономию веса по сравнению с проектами периода Первой мировой войны.

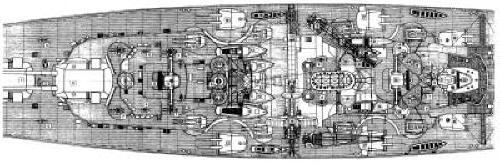

Корпус корабля набирался по смешанной продольно-поперечной схеме. Центральный киль имел две секции — между шпангоутами 47,6 и 154,6 в корме и от шп. 224 до форштевня (Нумерация шпангоутов в германской флоте традиционно велась с кормы в нос и была условной — через 1 метр, поэтому многие шпангоуты имели дробные номера). Между шп. 154,6 и 224 киль был заменен центральной продольной переборкой, а в корме до шп. 47,6 — стрингерами. Для докования киль был подкреплен пластинами, приваренными с интервалом 500 мм. Штевни линкоров — литые, составные.

Двойное дно занимало 83 % длины корпуса и имело высоту 1700 мм (1200 мм в оконечностях). Оно имело сварную конструкцию и отделения для хранения нефти или воды. Набор двойного дна собирался по бракетной системе с восемью неразрезными стрингерами с каждой стороны от киля. Стрингеры 111 и VI11 каждого борта были сделаны водо- нефтенепроницаемыми, причем стрингер VIII соединялся с противоторпедной переборкой, а стрингер III был подкреплен для нагрузок докования до шпангоута 112,3. Боковые кили с каждой стороны размешались между шп. 88,8 и 141,1. Кили имели ширину около 1000 мм в средней части и площадь 55 м: каждый. Они были приварены к борту корабля. Прочность корпуса рассчитывалась исходя из длины волны, равной 1/20 длины корабля.

Двойное дно занимало 83 % длины корпуса и имело высоту 1700 мм (1200 мм в оконечностях). Оно имело сварную конструкцию и отделения для хранения нефти или воды. Набор двойного дна собирался по бракетной системе с восемью неразрезными стрингерами с каждой стороны от киля. Стрингеры 111 и VI11 каждого борта были сделаны водо- нефтенепроницаемыми, причем стрингер VIII соединялся с противоторпедной переборкой, а стрингер III был подкреплен для нагрузок докования до шпангоута 112,3. Боковые кили с каждой стороны размешались между шп. 88,8 и 141,1. Кили имели ширину около 1000 мм в средней части и площадь 55 м: каждый. Они были приварены к борту корабля. Прочность корпуса рассчитывалась исходя из длины волны, равной 1/20 длины корабля.

Продольные связи выше двойного дна также исполнялись неразрезными, лишь в верхней части борта в конструкции корпуса использовали продольные связи, прерывающиеся шпангоутами. Такая система обеспечивала кораблю хорошую продольную прочность и в то же время создавала надежную опору для бортовых броневых плит, в немалой степени этому способствовала конструкция шпангоутов, сплошных в верхней части.  Вблизи оконечностей конструкция набора постепенно переходила к продольной системе, но с меньшим числом стрингеров. Предусматривалось четыре доковых киля (днищевые стрингеры III и VIII каждого борта). Наибольшая толщина листов наружной обшивки — 20 мм.

Вблизи оконечностей конструкция набора постепенно переходила к продольной системе, но с меньшим числом стрингеров. Предусматривалось четыре доковых киля (днищевые стрингеры III и VIII каждого борта). Наибольшая толщина листов наружной обшивки — 20 мм.

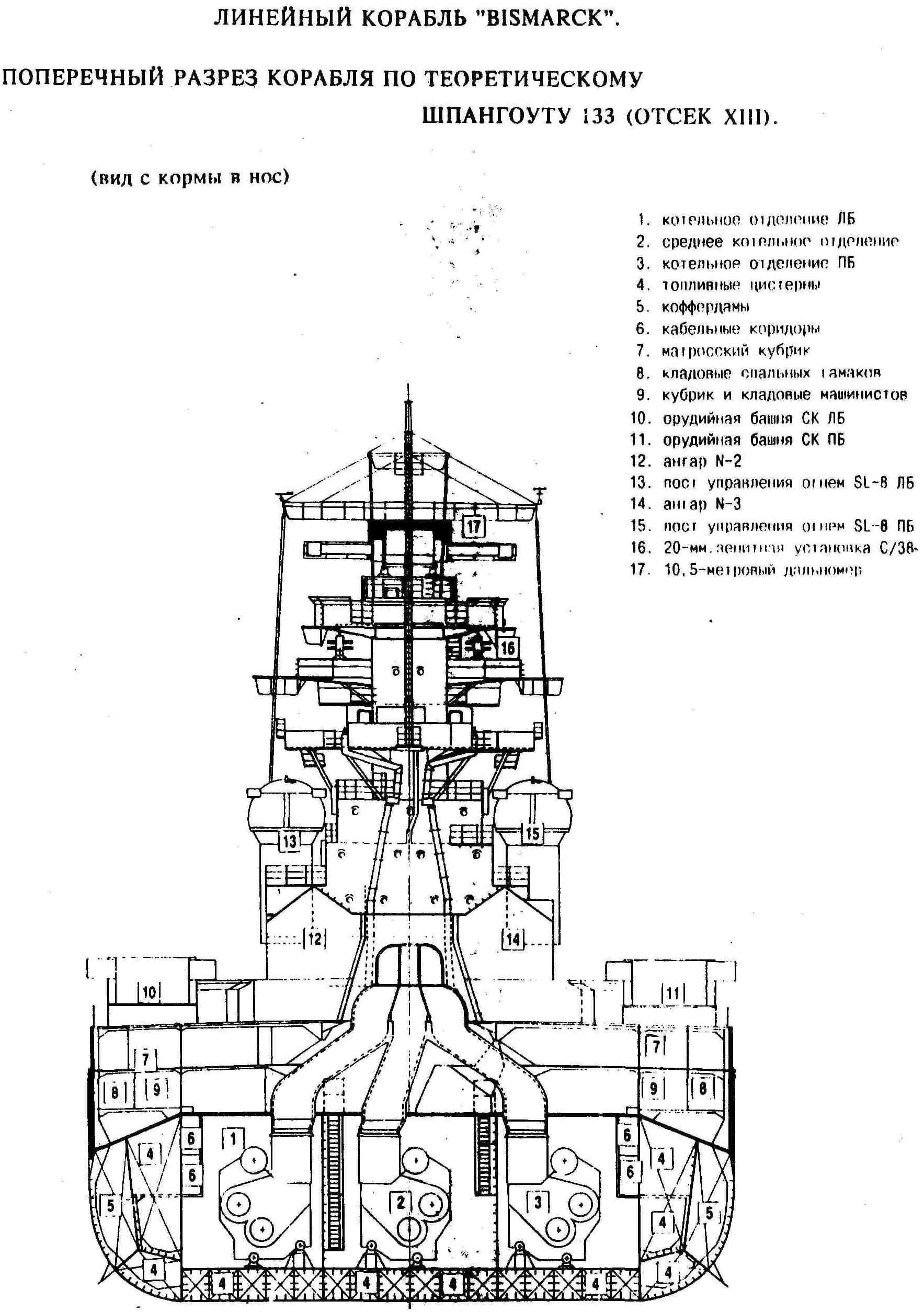

Противоторпедная переборка тянулась от шп. 32 до 202,7 и по высоте поднималась от бортовой обшивки примерно на 1400 мм выше броневой палубы. В районе барбетов кормовой пары 150-мм башен она поднималась на 2400 мм выше броневой палубы. Переборка имела клепаную конструкцию и была выполнена нефтенепроницаемой. Переборки в зоне ПТЗ были нефтенепроницаемыми с внутренней части от стрингера IX и водонепроницаемыми с наружной.

Над броневой палубой ПТП между шпангоутами 32 и 202,7 переходила в продольную противоосколочную переборку. Эта переборка доходила до верхней палубы и при необходимости огибала барбеты 150-мм башен. Сами барбеты имели в основании на броневой палубе восьмиугольную форму, которая постепенно переходила в цилиндрическую в верхней части. В дополнение к этому пара продольных переборок между броневой и верхней палубами тянулась от барбета башни "В" к барбету башни "С" на расстоянии примерно 4800 мм от диаметральной плоскости.

Над броневой палубой ПТП между шпангоутами 32 и 202,7 переходила в продольную противоосколочную переборку. Эта переборка доходила до верхней палубы и при необходимости огибала барбеты 150-мм башен. Сами барбеты имели в основании на броневой палубе восьмиугольную форму, которая постепенно переходила в цилиндрическую в верхней части. В дополнение к этому пара продольных переборок между броневой и верхней палубами тянулась от барбета башни "В" к барбету башни "С" на расстоянии примерно 4800 мм от диаметральной плоскости.

Продольные переборки в кормовой части были установлены между шпангоутами 10,5 и 32 и поднимались от внутренней обшивки или вала среднего винта до броневой палубы. Носовые машинные отделения были разделены центральной переборкой между шпангоутами 98,3 и 112.3 по длине и внутренним дном и броневой палубой по высоте. Продолжение этой переборки высотой до нижней броневой палубы доходило до шпангоута 91,3. В носовой части продольная переборка над центральным килем имелась между шпангоутами 154,6 и 224. Она доходила по высоте до нижней или верхней платформы и была усилена для сопротивления дополнительным нагрузкам при доковании.

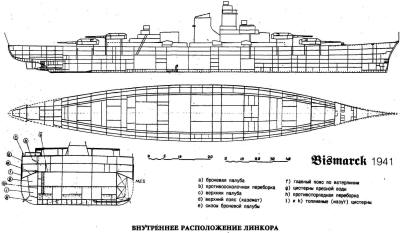

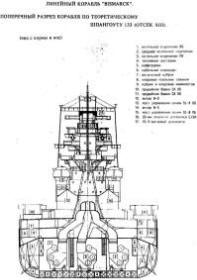

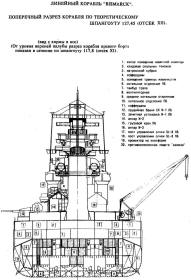

По высоте корпус делился семью палубами, из которых сплошными были только три: верхняя (Oberdeck), батарейная (Batteriedeck) и главная или броневая (Panzerdeck). Четыре других (включая настил двойного дна) были расположены ниже броневой и по существу являлись платформами. Средняя высота междупалубного пространства 2,4 м.

По высоте корпус делился семью палубами, из которых сплошными были только три: верхняя (Oberdeck), батарейная (Batteriedeck) и главная или броневая (Panzerdeck). Четыре других (включая настил двойного дна) были расположены ниже броневой и по существу являлись платформами. Средняя высота междупалубного пространства 2,4 м.

Главные поперечные переборки, за исключением переборок, подкреплявших башни, прерывались центральной и бортовыми продольными переборками. По высоте они шли от дна до броневой палубы, по ширине — до ПТП. продольных переборок или обшивки. Переборка на шп. 10,5 закрывала заднюю оконечность броневой палубы. Башни поддерживались поперечными переборками по шпангоутам 41.8.50,5,60, 68,7, 169.98, 178,7, 188,8 и 196.9. простиравшимися по высоте от внутренней обшивки до броневой палубы. Выше броневой палубы корабль имел 34 поперечных переборки различной высоты (в зависимости от места расположения по длине).

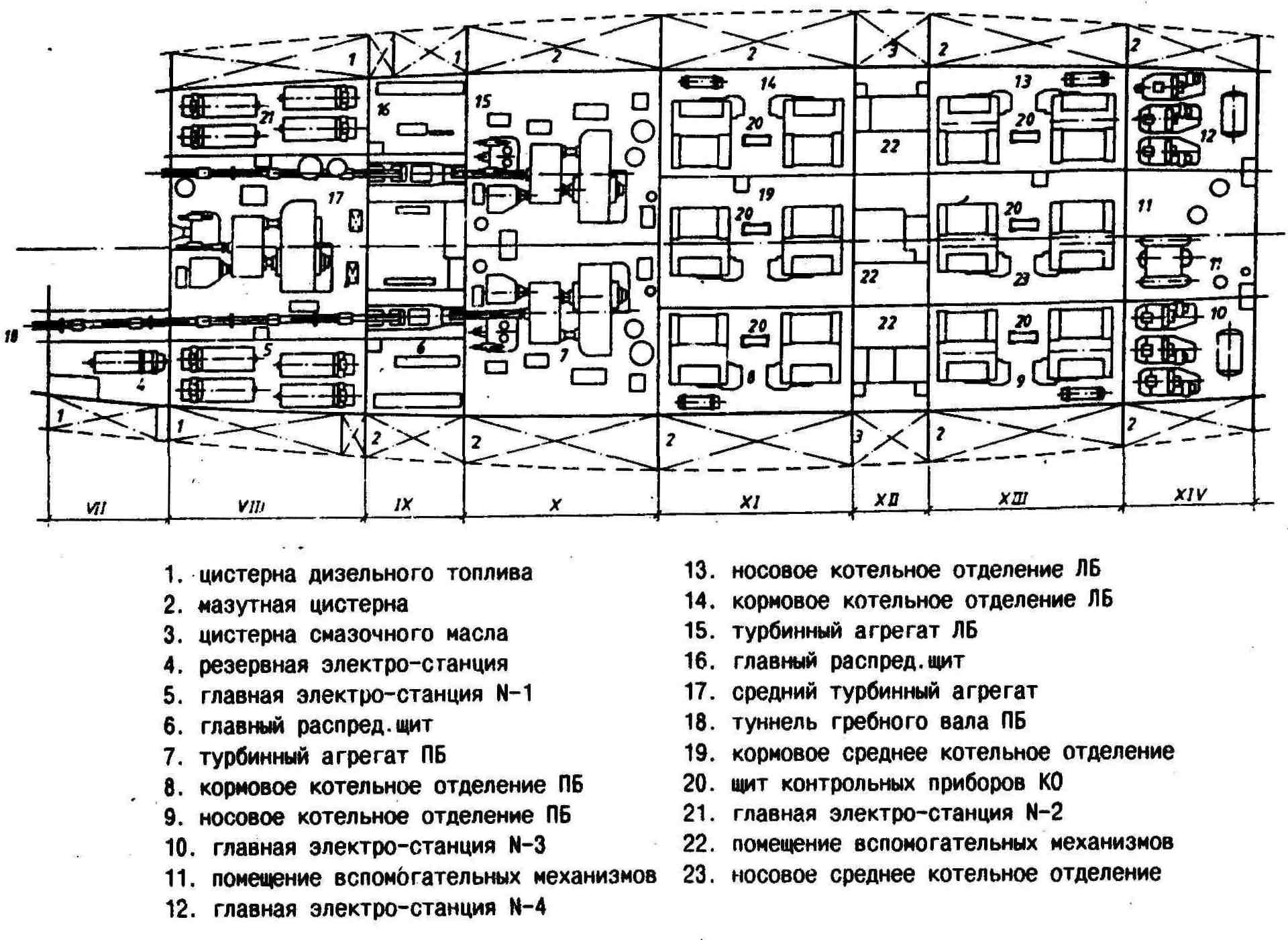

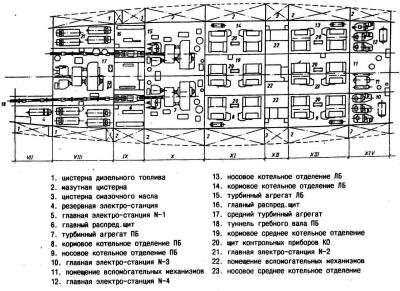

Водонепроницаемость и контроль за повреждениями обеспечивались разделением корпуса на 22 водонепроницаемых отсека, причем отсеки с VIII по XIII занимала энергетическая установка. Отсеки III — XIX (суммарная длина 171,7 м) защищались бортовой броней. В них располагались наиболее важные, жизненные для корабля объекты:

Водонепроницаемость и контроль за повреждениями обеспечивались разделением корпуса на 22 водонепроницаемых отсека, причем отсеки с VIII по XIII занимала энергетическая установка. Отсеки III — XIX (суммарная длина 171,7 м) защищались бортовой броней. В них располагались наиболее важные, жизненные для корабля объекты:

| III-VI | погреба кормовой группы башен главною калибра |

| VII | отделение вспомогательных дизель-генераторов, пост живучести, коридор среднего вала |

| VIII | кормовая турбина и отделения главных дизель-генераторов |

| IX | пост энергетики и живучести, главные распределительные щиты, коридоры гребных валов |

| X | две носовые турбины |

| XI | кормовая группа котельных отделений |

| XII | вспомогательные механизмы котельных отделений |

| XIII | носовая группа котельных отделений |

| XIV | отделения турбогенераторов и вспомогательных механизмов |

| XV-XIX | погреба носовой группы башен главного калибра |

Верхняя палуба от кормы до шпангоута 233 покрывалась 75-мм тиковыми досками. Размагничивающий кабель устанавливался по нижней кромке поясной брони.

БРОНЕВАЯ И ПРОТИВОТОРПЕДНАЯ ЗАЩИТА

В подходе к бронированию тяжелых артиллерийских кораблей немцы шли вразрез с мировой практикой, принявшей после Ютланда американский принцип "все или ничего", и сохранили приверженность традиционному способу бронирования. Немецкие конструкторы распределили броню так, чтобы на критических дистанциях боя ее вертикальная и горизонтальная составляющие помогали друг другу выдерживать попадания в жизненно важные части корабля. Иными словами, снаряд, пробивший бортовую броню, должен был встречать на пути еще и бронепалубу. Хотя большинство теоретиков межвоенного периода сходилось во мнении о грядущем увеличении дистанций артиллерийского боя, когда навесная траектория снаряда резко повышает вероятность поражения палубной брони, германские адмиралы по-прежнему собирались сражаться на малых и средних дистанциях

В подходе к бронированию тяжелых артиллерийских кораблей немцы шли вразрез с мировой практикой, принявшей после Ютланда американский принцип "все или ничего", и сохранили приверженность традиционному способу бронирования. Немецкие конструкторы распределили броню так, чтобы на критических дистанциях боя ее вертикальная и горизонтальная составляющие помогали друг другу выдерживать попадания в жизненно важные части корабля. Иными словами, снаряд, пробивший бортовую броню, должен был встречать на пути еще и бронепалубу. Хотя большинство теоретиков межвоенного периода сходилось во мнении о грядущем увеличении дистанций артиллерийского боя, когда навесная траектория снаряда резко повышает вероятность поражения палубной брони, германские адмиралы по-прежнему собирались сражаться на малых и средних дистанциях , уповая на ограниченную видимость в Северном море. По этой причине в проекте линейных кораблей "F" и "G" вертикальное бронирование явно превалировало над горизонтальным.

, уповая на ограниченную видимость в Северном море. По этой причине в проекте линейных кораблей "F" и "G" вертикальное бронирование явно превалировало над горизонтальным.

Общий вес брони на "Bismarck" составлял 18 700 метрических тонн или 40 % от проектного боевого водоизмещения. Только японский суперлинкор "Yamato" превосходил немецкий корабль по суммарному весу бронирования (22 895 метрических т), но при этом существенно уступал по его процентному отношению к водоизмещению — всего 33,2 %.

Общий вес брони на "Bismarck" составлял 18 700 метрических тонн или 40 % от проектного боевого водоизмещения. Только японский суперлинкор "Yamato" превосходил немецкий корабль по суммарному весу бронирования (22 895 метрических т), но при этом существенно уступал по его процентному отношению к водоизмещению — всего 33,2 %.

Материалы

Все броневые материалы для тяжелых надводных кораблей Кригсмарине изготавливались заводами концерна Круппа. Примерно в 1930 г. германский флот запросил Круппа исследовать качество существующей брони и найти способы его улучшения.

Доведенные разработки и испытания привели к улучшению прочности брони примерно на 25 % по сравнению с образцами периода Первой мировой войны за счет молибденовых добавок к прежним хромоникелевым сплавам.

Основным материалом для изготовления толстых броневых плит для "Bismarck" и "Tirpitz" являлась КС (Krupp Cementiert) — поверхностно-укрепленная (цементированная) броневая сталь, содержащая 3,78 % никеля, 2,06 % хрома, 0,34 % углерода, 0,31 % марганца и 0,2 % молибдена. Глубина закаленного лицевого слоя у нее составляла 40—50 % толщины листа. Согласно послевоенным сравнительным испытаниям, КС лишь немного уступала по качеству лучшей в мире британской броне марки СА и была существенно лучше всех прочих марок.

Больших успехов достигли немецкие инженеры и в изготовлении более тонкой незакаленной брони. Широкое применение электросварки на новых кораблях привело их к идее сварного соединения броневых листов, однако применявшаяся ранее броневая сталь KNC (Krupp Non Cementiert) не подходила для этих целей. Поэтому были разработаны специальные виды броневых сталей семейства "Wotan", получившие названия Wh (Wotan hart), Wsh (Wotan starrheit) и Ww (Wotan weich) — соответственно тяжелая, повышенной твердости и легкая гомогенная броня. Стали Wh и Ww, впервые примененные на линкорах "Scharnhorst" и "Gneisenau", изготовлялись толщиной от 10 до 150 мм. Они легко сваривались, однако для этого требовались специальные, сравнительно дорогие электроды. Их удалось заменить более дешевыми, не требующими большого применения редких металлов, которые Германия импортировала.

Компонент |

KCnA |

KCaA |

Углерод (С) |

0,34 % |

0,37 % |

Никель (Ni) |

3,78 % |

4,10 % |

Марганец (Mn) |

0,31 % |

0,30 % |

Хром (Cr) |

2,06 % |

1,89 % |

временное сопротивление на разрыв |

удлинение |

предел текучести |

|

Wh |

85-95 кг/кв. мм. |

20 % |

50-55 кг/кв.мм. |

Ww |

65-75 кг/кв. мм. |

25 % |

38-40 кг/кв.мм. |

KNC |

ок.69 кг/кв. мм. |

15 % |

ок.53 кг/кв. мм. |

52КМ |

52-64 кг/кв. мм. |

22-24 % |

бол. 34 кг/кв. мм. |

Вертикальная защита

Вертикальное бронирование "Bismarck" и "Tirpitz" в целом соответствовало схеме, принятой для линкоров типа "Scharnhorst", основной разницей, кроме толщины некоторых плит, было наличие вертикальной противоторпедной переборки вместо наклонной. Жизненно важные отсеки защищала броневая цитадель, прикрывавшая 68 % длины корпуса по ватерлинии (170,7 м в длину и 7 м в высоту) и замыкавшаяся в носу и в корме броневыми траверзами. Вся вертикальная броня толще 100 мм изготавливалась из закаленной стали марки КС, для более тонких плит использовалась броня Wh.

Главный пояс состоял из верхнего и нижнего рядов плит. Нижний ряд (главный пояс) имел толщину 320 ("Bismarck") или 315 ("Tirpitz") миллиметров на 70 % своей высоты, а затем плавно утончался до 170 мм по нижней кромке. Верхняя кромка главного пояса располагалась на 100 мм ниже батарейной палубы, нижняя кромка — на 7800 мм выше киля (т.е. на 1600 мм ниже проектной ВЛ). По верхней кромке пояс имел желоб и уступ для соединения с плитами верхнего ряда плит.

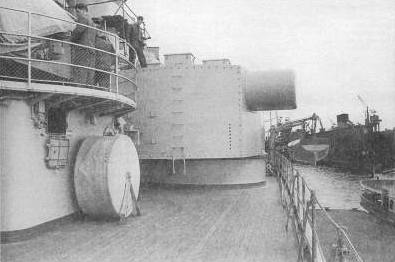

Верхний пояс (в немецком флоте его традиционно называли казематом) имел толщину 145 мм и доходил по высоте до верхней палубы. По замыслу германских конструкторов, этот пояс должен был служить защитой от снарядов крейсеров и эсминцев при стычках на ближних дистанциях в условиях Северного моря.

Плиты главного и верхнего поясов укладывались на тиковую подкладку толщиной 60 мм. а вся эта конструкция крепилась к корпусу броневыми болтами диаметром 50 или 70 мм. Вертикальные кромки листов не скреплялись друг с другом, что, например, нормами советского кораблестроения не допускалось. Главный пояс закрывал борт от шп. 32 до шп. 203 и имел высоту 4,8 м, из которых 2.8 м (2,4 м в полном грузу) располагались выше проектной ватерлинии. Пояс был вертикальным в средней части, а в оконечностях имел наклон наружу, обусловленный обводами корпуса. Этот наклон (17, 10, 7 и 8—10 градусов в районе башен "А", "В", "С" и "D" соответственно) заметно улучшал бортовую защиту погребов на дальних дистанциях. Обшивка борта под главным поясом имела толщину 16 мм в нижней и средней части, 18 мм в верхней части и 25 мм в районе кормовых 150-мм башен.

За главным поясом (на расстоянии 5,5 м от борта на миделе) размешалась продольная противоторпедная переборка, поднимавшаяся от стрингера IX до броневой палубы. Ее нижняя часть — от днища до броневой палубы (внутренняя или главная ПТП) — изготавливалась из мягкой броневой стали Ww толщиной 45 мм с двойными планками различной ширины по кромке и крепилась к набору корпуса при помощи клепки. Выше броневой палубы ПТП была продолжена до верхней палубы 25—30-мм противоосколочной переборкой.

В носу и в корме броневая цитадель закрывалась траверзами по шпангоутам 32 и 202.7. Толщина носового траверза составляла 145 мм верхней до батарейной палубы, 220 мм между батарейной палубой и верхней платформой и 180 мм между верхней и средней платформой. Кормовой траверз по 32-му шпангоуту в 33,4 м от ахтерштевня был устроен аналогично, но не имел 180-мм участка между верхней и средней платформой, поскольку в корме рули защищала более толстая броневая палуба.

Еще один броневой пояс защищал рулевое управление. Его толщина составляла 150 мм в центральной части, а выше (между батарейной и главной палубами) и ниже — 45 мм.

В оконечностях борт по ватерлинии защищали тонкие противоосколочные пояса из брони Wh. Эта защита устанавливалась с учетом опыта Ютландского боя, когда носовая оконечность линейного крейсера "Lützow" была разбита осколками 381-мм снаряда, что привело к большому дифференту на нос. Пояс в корме имел толщину 80 мм и постирайся от шп. 10,5 до шп. 32. Его полная высота составляла 2100 мм, из которых 1500 мм находились ниже конструктивной ватерлинии. Носовой пояс толщиной 60 мм шел от носового траверза до самого форштевня (длина 38,5 м) и имел высоту 3895 мм. Добавим, что пояс в оконечностях играл роль обшивки и имел планки для клепаного соединения с обшивкой борта выше и ниже броневых плит.

Общий вес вертикальной брони линкоров (включая противоторпедные переборки) — 8 млн. 136 тыс. 532 кг.

Горизонтальная броня

Горизонтальная защита состояла из двух броневых палуб — верхней и главной (броневой). Материалом служила броня Wh.

Верхняя палуба простиралась на 213,5 метров (от шп. 10,5 до шп. 224), что составляло около 85% длины корабля. Она была равномерно бронирована 50-мм плитами, утолщаясь до 80 мм в районе барбетов 150-мм башен. Основным назначением палубы было инициирование взрывателей бомб, с тем, чтобы взрыв происходил выше главной броневой палубы. Швы и кромки верхней палубы крепились при помощи сварки. Вес этой палубы составлял 2 248,053 т.

В отличие от линкоров предыдущего проекта ("Scharnhorst" и "Gneisenau"), где в результате перегрузки главная бронепалуба оказалась ниже ватерлинии, на "Bismarck" и "Tirpitz" она располагалась несколько выше ватерлинии, но сохранила неоднородность по толщине. Ее наиболее широкий, плоский участок — между противоторпедными переборками — имел толщину 80 мм над машинно-котельными отделениями (отсеки VIII—XII), но над погребами (отсеки III—VII и XIV—XIX) на "Bismarck" усиливался до 95 мм, а на "Tirpitz", за счет уменьшения толщины пояса, до 100 мм.

С внешней стороны противоторпедной переборки палуба скашивалась к борту под углом 22° и примыкала к бортовому поясу, не доходя 1 м до его нижней кромки. Толщина брони на скосах была усилена до 110 мм (на "Tirpitz" в районе погребов — до 120 мм). Особое внимание было уделено конструктивному креплению палубы для равномерного распределения нагрузок и недопущения концентрации напряжений. Горизонтальная часть палубы крепилась болтами, скосы — плоскими заклепками. В районе соединения с ПТП палуба подкреплялась двойными полосами броневой стали шириной 300 мм. Соединение с ПТП дополнительно закреплялось сваркой, что было результатом проведенных ранее испытаний с подводными взрывами. На главную палубу ушло 4 293,264 т брони.

Особое внимание уделялось разработке конструкции броневых решеток в дымоходах и вентиляционных шахтах. Конструкция решеток времен Первой мировой войны была не вполне удачной, так как позволяла осколкам проникать под броневую палубу. Новые решетки представляли собой плиты из гомогенной брони повышенной толщины с насверленными цилиндрическими отверстиями. Испытательные стрельбы показали, что конструкция давала определенную защиту даже при прямых попаданиях.

Вне цитадели главная палуба не бронировалась, однако в корме ниже уровня ватерлинии имелась специальная броневая промежуточная палуба, защищающая рулевое управление корабля. Она тянулась от кормового траверза цитадели до траверза румпельного отделения (между шп. 10,5 и 32) и имела сложную форму, но толщина плит была равномерной — 110 мм. В носовой части главная палуба вне цитадели также не бронировалась, но верхняя платформа от носового траверза до 215-го шпангоута бронировалась 20-мм листами.

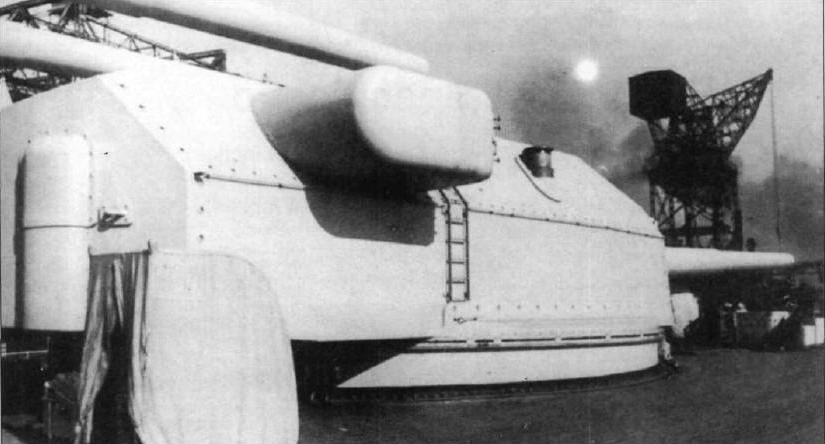

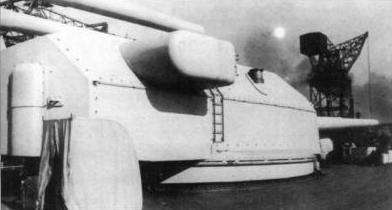

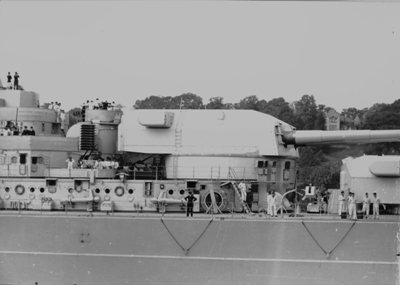

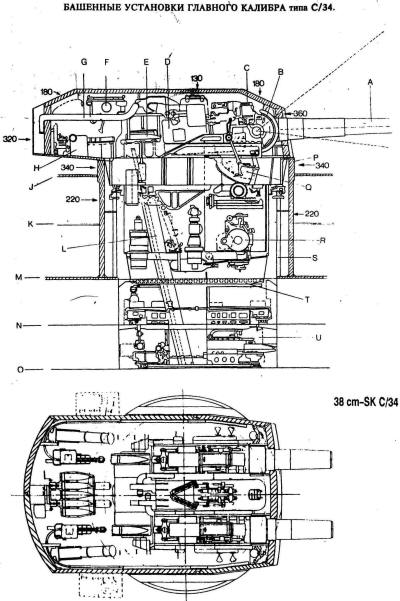

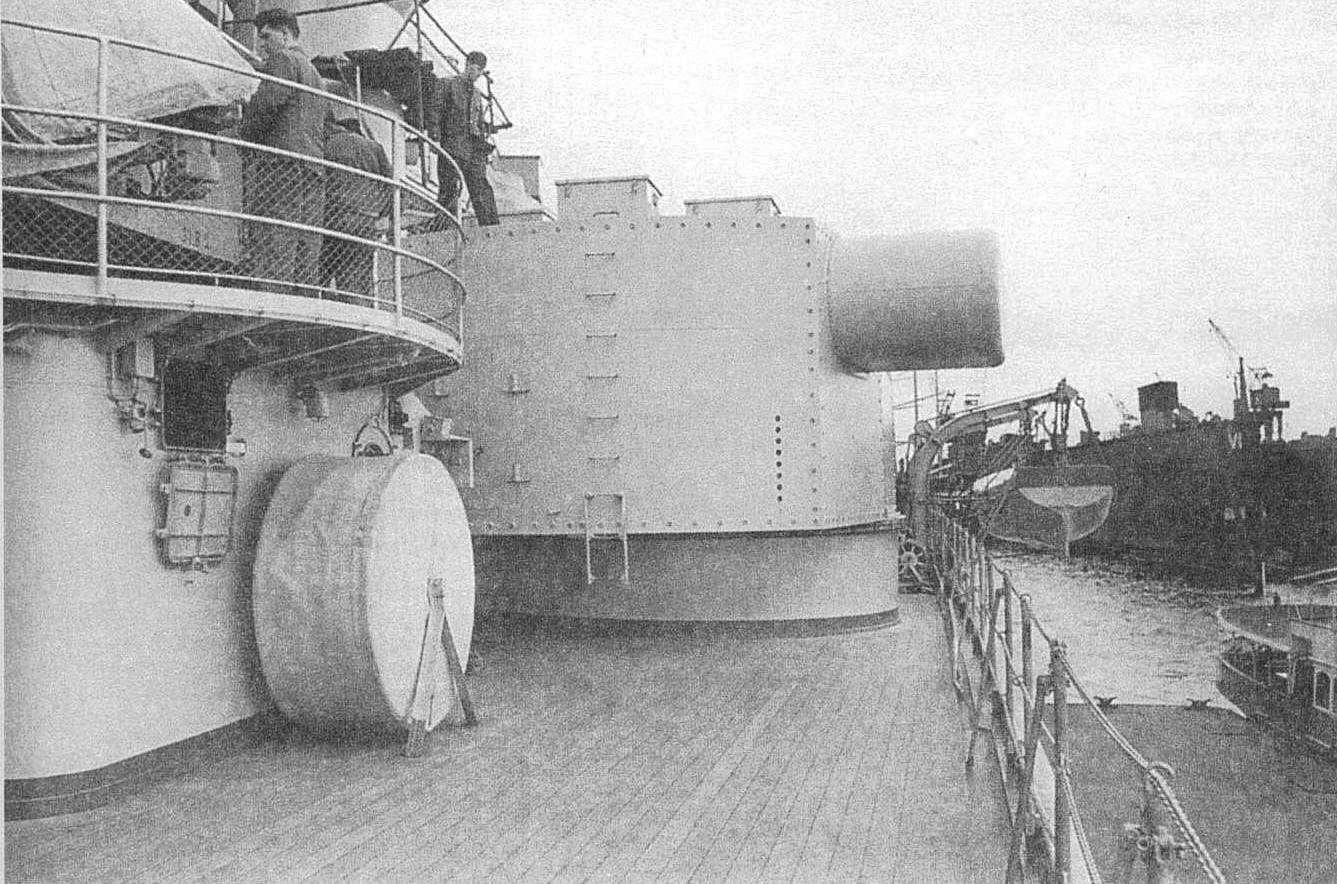

Защита артиллерии

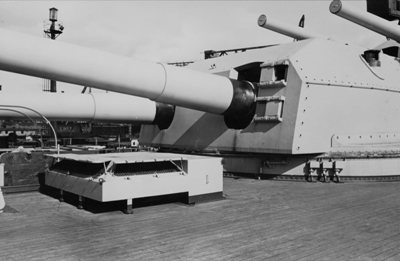

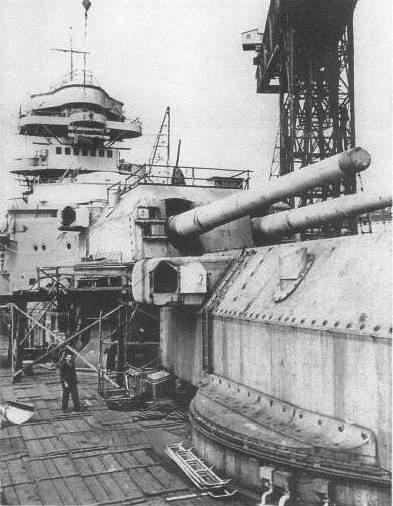

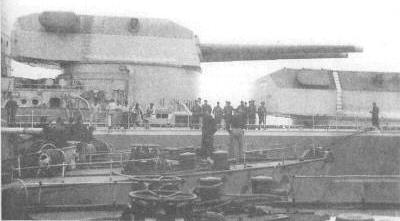

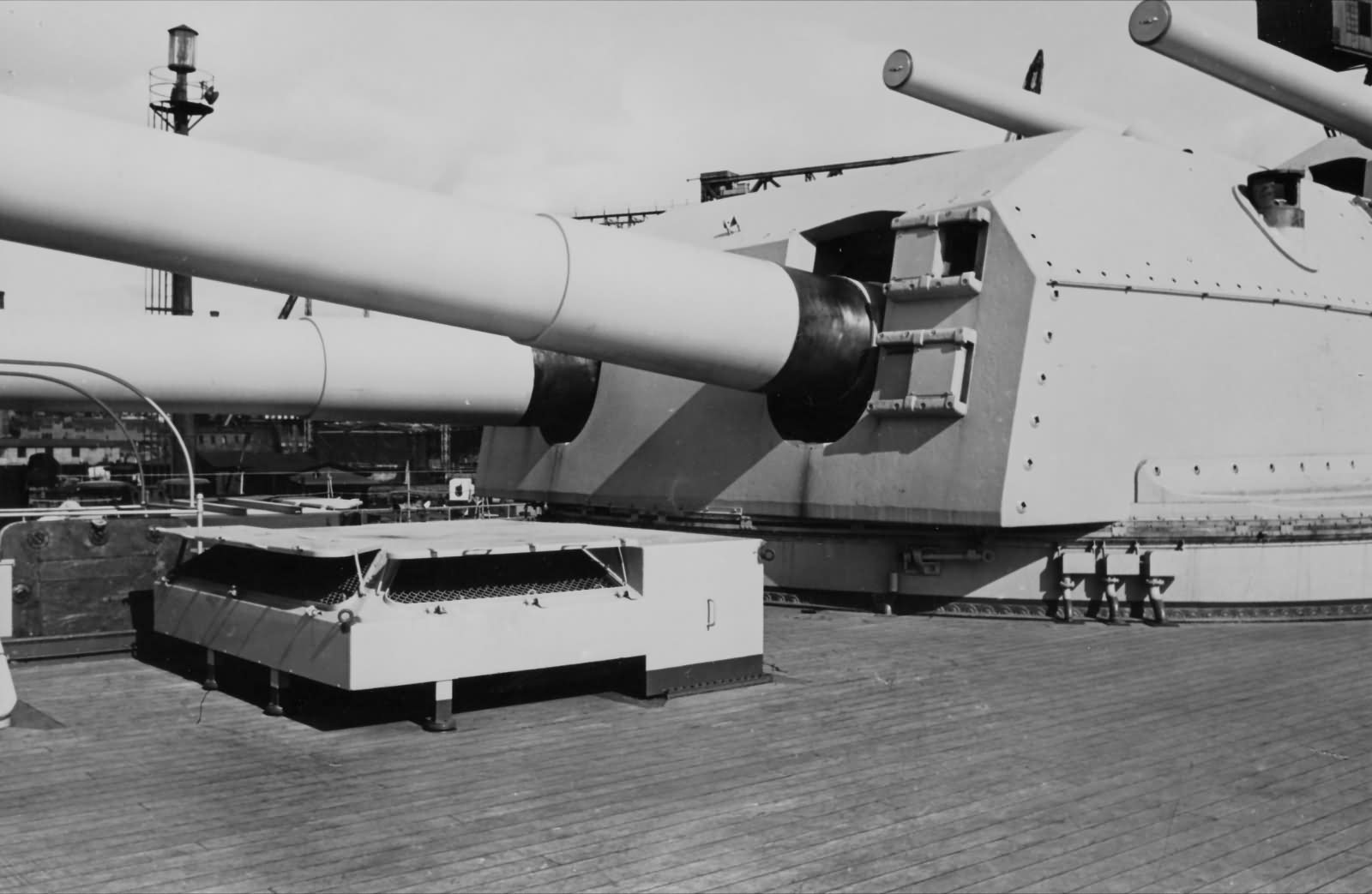

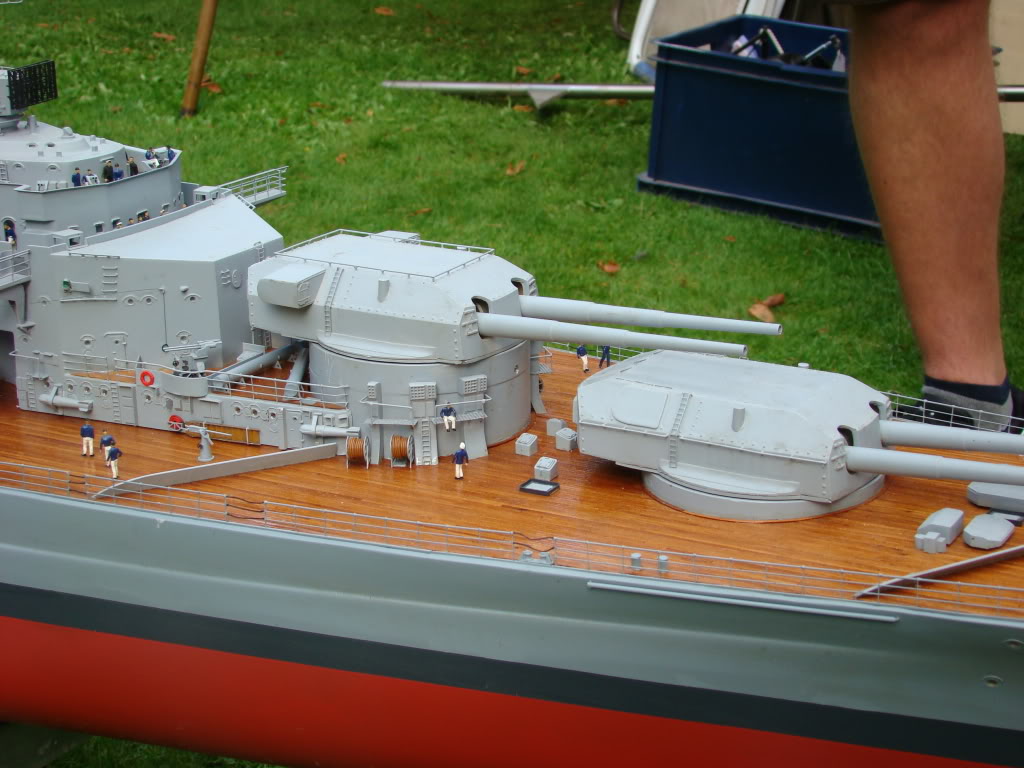

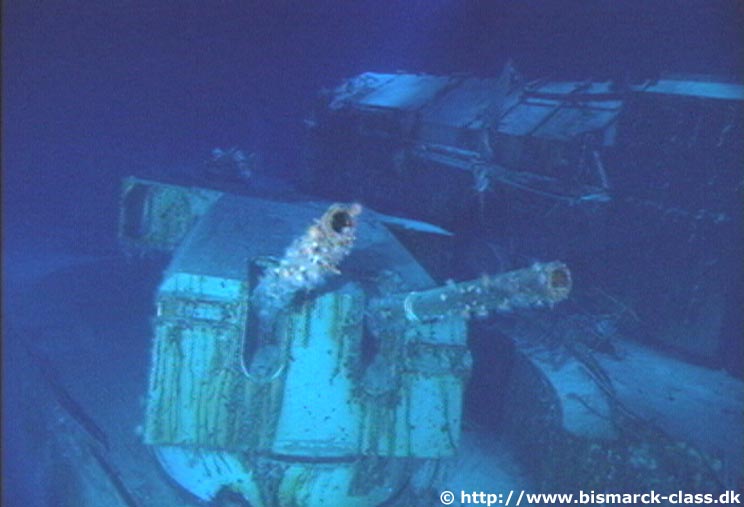

Артиллерия главного калибра на немецких кораблях защищалась традиционно хорошо. Башни главного калибра линкоров типа "Bismarck" имели форму сложного многогранника, состоявшего из 14 поверхностей, почти полностью плоских (единственной гнутой деталью была задняя стенка башни). В лобовой части башни защищались плитами толщиной 360 мм, с боков — 220-мм вертикальными и 150-мм наклонными листами, задняя стенка, игравшая также роль противовеса, была толще — 320 мм. Плоская часть крыши и примыкающие к ней наклонные поверхности имели толщину 180 мм, не прикрытый барбетом пол башни защищался 50—150-мм плитами. Вся броня башен крепилась на болтах.

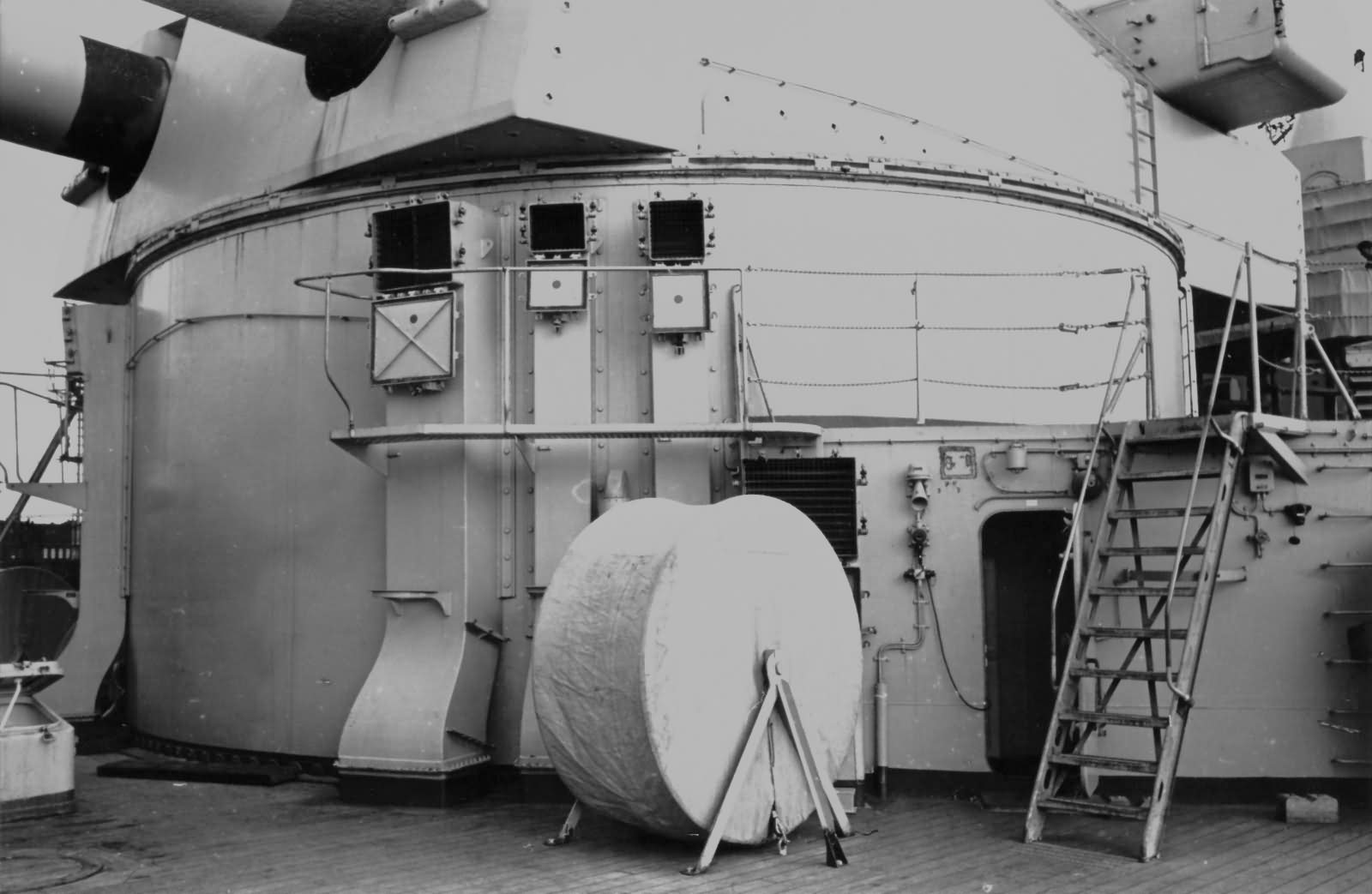

Барбеты башен главного калибра бронировались только выше броневой палубы и состояли из двух колец. Нижнее кольцо — от броневой до верхней палубы — имело толщину 220 мм (следует учесть, что дополнительную защиту создавала бортовая броня), верхнее кольцо, располагавшееся над верхней палубой, было существенно толще — 340 мм, и лишь на "Tirpitz" небольшой внутренний сегмент у диаметральной плоскости — 220 мм. Весь броневой материал башен главного калибра и их барбетов изготовлялся из цементированной брони КС.

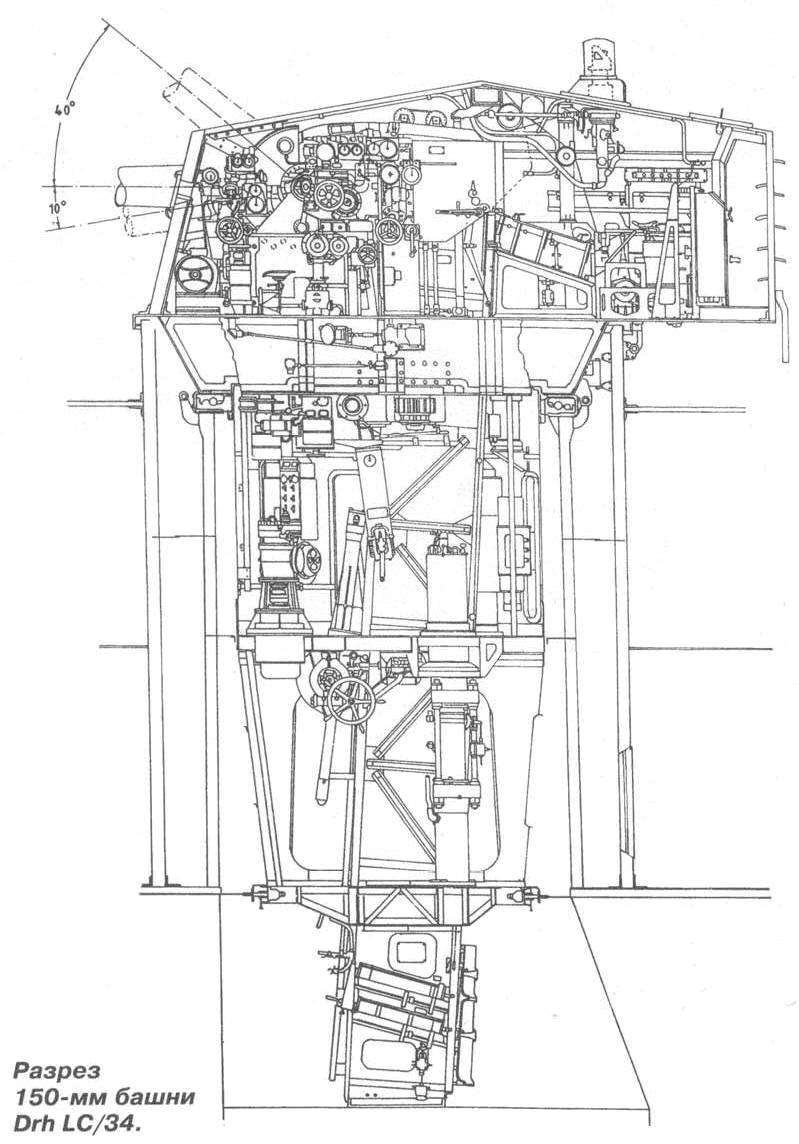

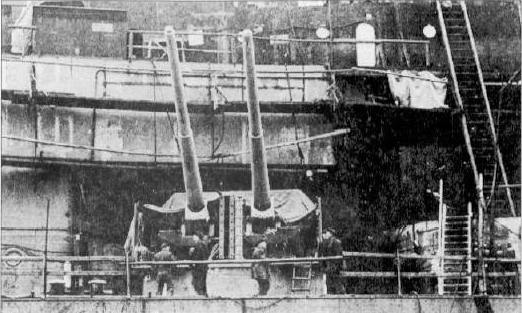

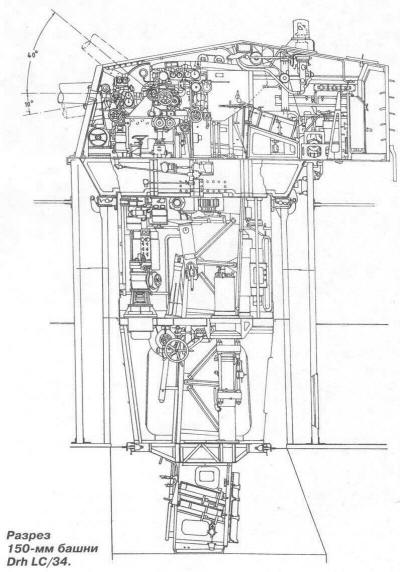

Башни среднего калибра также собирались из 12 плоских плит и закругленной задней стенки. По сравнению с линкорами предыдущего типа "Scharnhorst" их бронирование было ослаблено. Лобовая плита имела толщину 100 мм, боковые стенки — 40 мм, передняя плита крыши — 35 мм, задняя плита крыши и пол — 20 мм.

Барбеты 150-мм башен имели внутренний диаметр 4,95 м и опирались на броневую палубу. Над верхней палубой (высота 1,64 м) их защищала 80-мм броня, в межпалубном пространстве ее толщина уменьшалась до 20 мм, так как основной зашитой служили плиты броневого пояса.

Бронирование 105-мм зенитных установок было еще скромнее: у модели С/33 — 15 мм лоб, 10 мм борта и основание; у модели С/37 — 20 мм лоб, 10 мм борта, 8 мм основание и тыльная часть.

Основным материалом для бронирования орудий среднего и зенитного калибров служила сталь Wh и только для лобовых плит 150-мм башен использовалась КС.

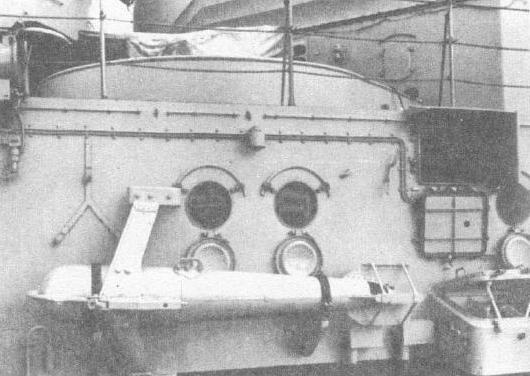

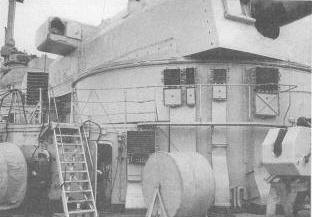

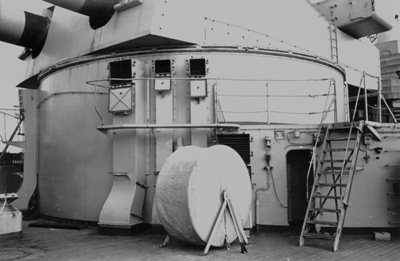

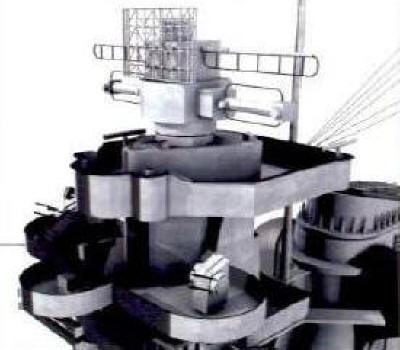

Боевая рубка и посты управления огнем

Боевые рубки практически на всех германских тяжелых кораблях являлись одним из наиболее защищенных мест, не стали исключением и линкоры типа "Bismarck". Их носовая боевая рубка была двухъярусной и на виде сверху имела форму усеченного овала со срезанной передней стенкой. Верхняя часть рубки имела более сложную форму, приспособленную для размещения перископов и визиров управления огнем. Стенки рубки состояли из пяти броневых плит толщиной 350 мм, соединенных планками и болтами; крыша имела толщину 200 мм, пол — 70 мм. С находившимся под броневой палубой центральным постом рубку связывали коммуникационные линии, заключенные в 220-мм броневую трубу диаметром 1 м.

Боевые рубки практически на всех германских тяжелых кораблях являлись одним из наиболее защищенных мест, не стали исключением и линкоры типа "Bismarck". Их носовая боевая рубка была двухъярусной и на виде сверху имела форму усеченного овала со срезанной передней стенкой. Верхняя часть рубки имела более сложную форму, приспособленную для размещения перископов и визиров управления огнем. Стенки рубки состояли из пяти броневых плит толщиной 350 мм, соединенных планками и болтами; крыша имела толщину 200 мм, пол — 70 мм. С находившимся под броневой палубой центральным постом рубку связывали коммуникационные линии, заключенные в 220-мм броневую трубу диаметром 1 м.

Кормовая боевая рубка была одноярусной, почти прямоугольной формы и защищалась значительно слабее: 150-мм вертикальными и 50-мм горизонтальными плитами, а ее коммуникационная труба имела диаметр 0,8 м и толщину 50 мм.

Посты управления огнем главного и среднего калибра имели достаточно мощное бронирование:

— КДП на боевой рубке — 120-мм стенки, 100-мм крышу и 50-мм пол;

— КДП на боевой рубке — 120-мм стенки, 100-мм крышу и 50-мм пол;

— КДП на башенноподобной надстройке — 30-мм стенки, 20-мм крышу и пол, а также основание с 60-мм стенками и 20-мм полом и крышей;

— КДП на кормовой надстройке — 100-мм стенки, 50-мм крышу и 30-мм основание.

Вся броня рубок и постов управления огнем — марки КС. Легкое противоосколочное бронирование из 10—20 мм стали Wh или Wsh имели некоторые помещения на носовой надстройке, а также купола стабилизированных постов управления зенитным огнем.

Конструктивная подводная защита

Противоторпедная защита проектировалась для защиты от взрыва 250-кг заряда тринитротолуола (ТНТ) на глубине в половину проектной осадки. Схема защиты основывалась на полномасштабных испытаниях со старым броненосцем "Preußen". Коридоры для электрических кабелей, размещавшиеся за противоторпедной переборкой, было решено сделать частью ПТЗ — их дополнительная ширина должна была служить защитой жизненно важных частей от затоплений в случае пробоины. Сами кабели должны были крепиться в местах минимальной возможной деформации в верхней и нижней части отсеков ПТЗ. Эксперименты с "Preußen" позволили лучше спроектировать крепления кабелей и реле для их большей устойчивости к сотрясению от взрыва.

Поскольку котлы и машины корабля потребовали больше места, чем первоначально планировалось, пришлось сделать коридоры для кабелей и соответствующую переборку не в полную высоту машинно-котельных отделений. В результате ПТЗ была ослаблена, что и привело входе боя в Датском проливе к затоплению котельного отделения "Bismarck" при попадании 356-мм снаряда с "Prince of Wales", разорвавшегося снаружи от ПТП.

Внутренняя (главная) 45-мм противоторпедная переборка тянулась по всей длине цитадели и поднималась от обшивки второго дна до верхней броневой палубы. Толщина ПТП определялась экспериментально. Слишком тонкая переборка не выдержала бы нагрузок, а слишком толстая не обладала бы достаточной гибкостью и могла бы быть сорвана с креплений.

Пространство до внутренней ПТП было разделено на две зоны. Внешняя зона представляло собой пустой объем, предназначенный для расширения газов при взрыве. Переборки в этой зоне были выполнены из возможно более тонкой стали, чтобы, легко разрушаясь, не препятствовать расширению газов и не создавать крупных осколков. Этот объем должен было оставаться пустым при любых условиях, цистерны для контрзатоплений располагались отдельно от него в нижней части корпуса под бортовыми топливными цистернами. Сами цистерны размещались между внутренней и внешней противоторпедными переборками и должны были быть заполнены на 70—75 % от максимального объема. Расстояние от обшивки борта до верхней кромки внешней ПТП на миделе составляло 2347 мм. Основная энергия взрыва должна была затрачиваться на разрушение внешней стенки топливных цистерн и преодоление гидравлического сопротивления нефти и воды, часть взрывных газов должна была расширяться наверх, а остаток энергии — гаситься деформацией ПТП, причем жидкая среда должна была более равномерно распределять нагрузки.

Общая глубина ПТЗ составляла:

Башня "А" (отсек XVIII) — 3,05 м.

Башня "В" (отсек XVI) — 3,51 м.

МКО (отсеки IX—XIII) — 5,50 м.

Башня "С" (отсек VI) — 3,35 м.

Башня "D" (отсек IV) — 3,05 м.

В районе башен, где глубина ПТЗ уменьшалась, дополнительная защита достигалась за счет более широких внутренних помещений, отделявших ПТП от погребов. Расстояние от внутренней ПТП до стенки погреба составляло примерно 2,4 м.

В целом конструктивная подводная защита линкоров типа "Bismarck" соответствовала требованиям своего времени, однако учитывая, что меньшие по размерам корабли типа "Scharnhorst" имели подводную защиту такой же глубины, можно считать, что на "бисмарках" ее можно было сделать и мощнее. При этом противоторпедная защита имела ряд принципиальных недостатков, которые сыграли немаловажную роль в судьбе головного корабля.

1) КПЗ была рассчитана (и испытана) на противодействие 300-350 кг взрывчатого вещества типа ТГА (тротил-гексоген-алюминий), что эквивалентно примерно 400-500 кг ТНТ (тринитротолуол, иначе - тротил) и таким образом оказалась лишь на верхнем пределе сопротивляемости против английских корабельных торпед. В оконечностях КПЗ была еще слабее (сопротивляемость только 200 кг ТГА);

2) ненадежное крепление верхней кромки броневой противоторпедной переборки (это же было присуще и линкорам типа "Scharnhorst", что выявилось во время испытаний отсеков КПЗ), а также стыковых соединений отдельных листов переборки;

3) отсутствие фильтрационных отсеков в системе КПЗ (также как и на "Scharnhorst"), которая устраивается позади противоторпедной переборки и предназначается для ограничения распространения воды в случае повреждения переборки. Ввиду этого, на "Bismarck" противоторпедная переборка служила не только для ограничения зоны разрушений при подводном взрыве, но средством предупреждения распространения воды. На нее было возложено слишком много неоправданных надежд. Этот недостаток был учтен немцами, и в проекте следующих кораблей типа "Н" - "N" фильтрационные отсеки уже предусматривались).

На линкорах типа "Bismarck" был применен отлично зарекомендовавший себя в годы Первой мировой войны принцип обеспечения высокой остойчивости за счет развитого деления на водонепроницаемые помещения. Как уже говорилось, поперечные водонепроницаемые переборки делили корпус на 22 отсека. Продольные ПТП образовывали еще по 16 бортовых отсеков с каждого борта.

Каждый главный водонепроницаемый отсек делился внутренними продольными и поперечными переборками на более мелкие водонепроницаемые пространства. В частности, на верхней платформе насчитывалось более 250 изолированных помещений, на нижней платформе — около 200. По проекту затопление двух больших отсеков в оконечностях не должно было приводить к погружению главной палубы ниже уровня воды. Хорошее разделение на отсеки сопровождалось достаточно большим весом корпусных конструкций, что увеличивало метацентрическую высоту и повышало остойчивость.

| Водоизмещение, метрических т | Метацентрическая высота, м | Угол максимальной остойчивости, град. | Диапазон остойчивости, град. |

| 40 200 | 3,60 | 35 | 53 |

| 43 700 | 3,55 | 34 | 55 |

| 45 951 | 3,87 | ||

| 47 200 | 4,00 | 33 | 59 |

| 50 956 | 4,23 | ||

| 53 200 | 4,40 | 31 | 65 |

Корабли отличались хорошей статической остойчивостью, но диапазон остойчивости у них был меньшим, по сравнению с зарубежными линкорами того периода, что можно объяснить относительно небольшой высотой надводного борта: отношение длины к высоте корпуса по окончательному проекту составляло 16,7.

Линкоры типа "Bismarck" имели низкорасположенную броневую палубу. Главным доводом в пользу такого решения служило ограничение распространения воды вверх при повреждении борта ниже ватерлинии (разумеется, при условии целостности самой палубы). Не менее важным преимуществом было отсутствие в полностью затопленных отсеках опасных для корабля свободных поверхностей воды, которые при их наличии перемешаются к наклоненному борту, одновременно отступая от противоположного, еще более увеличивая крен корабля. К тому же в случае с низкой палубой центр тяжести затопленных объемов располагается очень низко, что в некоторой степени даже улучшает остойчивость корабля.

Однако у такой конструкции имелись и слабые стороны. В случае, если корабль получает более или менее значительный крен, а надводный борт оказывается разрушен, то распространение воды выше главной палубы создает угрозу остойчивости. Именно такая ситуация возникла при гибели "Tirpitz", когда борт оказался разрушен на большом протяжении. Второй важный недостаток низкого расположения броневой палубы проявлялся при торпедных попаданиях. Зачастую противоторпедная переборка выдерживала подводные взрывы и, выполняя свое назначение, ограничивала распространение воды во внутренние отсеки корабля, но в то же время создавала большой кренящий момент. Контрзатопление выравнивало крен, но одновременно увеличивало осадку корабля, еще более понижая высоту бронепалубы относительно уровня воды. Для корабля, имеющего сравнительно небольшой запас плавучести защищенных помещений, подобная ситуация при определенных условиях могла создать угрозу потопления даже при неповрежденной цитадели.

Немецкие линкоры имели мощную противокреновую систему. Хотя все три погибших в бою немецких линкора ("Bismarck", "Tirpitz", "Scharnhorst") затонули, перевернувшись через борт, это произошло после получения таких повреждений, которых не выдержал бы никакой другой соизмеримый с ними корабль. Следует отметить, что во многом этому способствовала не только хорошо продуманная система защиты, но отлично организованная борьба за поддержание живучести и прекрасная выучка личного состава.

| ВООРУЖЕНИЕ И АВИАГРУППЫ |

Выбор калибра для капитальных кораблей всегда являлся основным вопросом при составлении технического задания, а в случае с линкорами "F" и "G" постоянные перемены мнений относительно их артиллерии заставляли одновременно прорабатывать несколько вариантов эскизных проектов для разных калибров. При этом требовалось найти компромисс между скорострельностью орудий сравнительно небольшого калибра, позволявшей увеличить число попаданий, и разрушительным воздействием менее скорострельных крупнокалиберных орудий. По мнению немецких специалистов, наиболее полно этой задаче отвечали 380-мм орудия. Увеличение калибра при сравнимой начальной скорости снаряда вело к снижению живучести стволов, меньший же калибр считался малоэффективным по разрушительному действию боеприпасов, не обеспечивая при этом заметного преимущества в скорострельности.

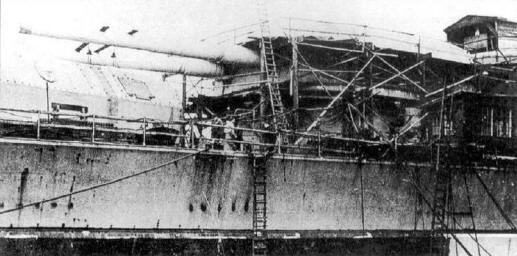

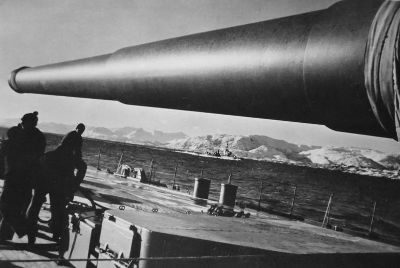

Опыт создания 380-мм орудий у немцев имелся. До окончания Первой мировой войны в строй вошли два дредноута типа "Bayern", вооруженные восемью пушками SK L/45 образца 1913 г. Последние часто называют прототипом главного калибра "Bismarck", но это не так. На самом деле новые орудия были оригинальной разработкой концерна Круппа. Они прошли испытания уже во время строительства кораблей, после чего были приняты на вооружение под обозначением "38см/52 SK С/34", что значит "38-см/ 52-клб морское орудие образца 1934 года" Schiffkanone, С — Konstruktionsjahr).

Конструкция ствола была типичной для крупповских артсистем: внутренняя труба, внутрь которой вставлялся сменный лейнер, заменявшийся со стороны затвора; четыре скрепляющих кольца; защитный кожух, состоящий из четырех частей, каждая из которых насаживалась примерно на две трети предыдущей; казенная часть, ввернутая в горячем состоянии в заднюю часть кожуха; клиновой горизонтально-скользящий затвор. На более поздних моделях, использовавшихся только в береговой артиллерии, ствол не лейнировался. Вес внутренней трубы составлял 22 670 кг, лейнера — 14 300 кг, затвора — 2 800 кг, общая масса орудия с затвором достигала 111 тонн. Орудия имели правую нарезку с 90 нарезами (глубина 4,5 мм; ширина 7,76 мм); шаг нарезки — переменный, от 1/36 до 1/30.

Баллистические характеристики выбирались, исходя из требования обеспечить максимально настильную траекторию, а значит — малое рассеивание снарядов по дальности, что, как считалось, давало преимущества в условиях Северного моря. Таким образом, немцы склонились к концепции "легкий снаряд — высокая начальная скорость". В результате новое 380-мм орудие получило ствол длиной около 52 калибров и придавало 800-кг снаряду начальную скорость в 820 м/с.

Баллистические характеристики выбирались, исходя из требования обеспечить максимально настильную траекторию, а значит — малое рассеивание снарядов по дальности, что, как считалось, давало преимущества в условиях Северного моря. Таким образом, немцы склонились к концепции "легкий снаряд — высокая начальная скорость". В результате новое 380-мм орудие получило ствол длиной около 52 калибров и придавало 800-кг снаряду начальную скорость в 820 м/с.

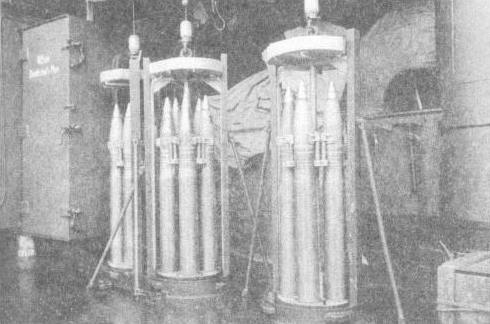

Немцы использовали три типа снарядов:

1) бронебойный Pz.Spr.Gr. L/4,4 (mhb) — по немецкой терминологии, "Panzersprenggranate". Предназначался для поражения хорошо бронированных целей и снабжался баллистическим наконечником из алюминиевого сплава с радиусом закругления около 10 клб, рассчитанным на сверхзвуковую скорость полета, и донным взрывателем Bdz.38;

1) бронебойный Pz.Spr.Gr. L/4,4 (mhb) — по немецкой терминологии, "Panzersprenggranate". Предназначался для поражения хорошо бронированных целей и снабжался баллистическим наконечником из алюминиевого сплава с радиусом закругления около 10 клб, рассчитанным на сверхзвуковую скорость полета, и донным взрывателем Bdz.38;

2) фугасный, а фактически полубронебойный Spr.Gr. L/4,5 Bdz (mhb) также с баллистическим наконечником и донным взрывателем. Такой снаряд хорошо подходил для стрельбы по менее защищенным целям, например, крейсерам противника. Взрыватель Bdz.38 имел типовое значение временной задержки 0,025-0,035 сек случае пробития брони обеспечивал поражение жизненно важных частей внутри вражеского корабля;

3) фугасный Spr.Gr. L/4,6 Kz (mhb) с головным взрывателем Kz.27 мгновенного действия. Такой снаряд годился для пристрелки, поражения небронированных объектов и стрельбы по береговым целям.

3) фугасный Spr.Gr. L/4,6 Kz (mhb) с головным взрывателем Kz.27 мгновенного действия. Такой снаряд годился для пристрелки, поражения небронированных объектов и стрельбы по береговым целям.

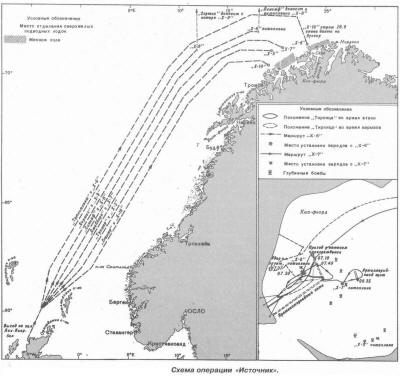

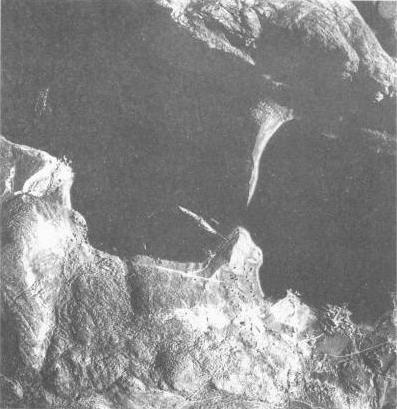

В I944 году в боекомплект "Tirpitz" был включен фугасный снаряд с установкой взрывателя по таймеру, предназначенный для ведения заградительного огня по воздушным целям.