Оглавление → Броненосцы и линкоры → Проекты 20-х годов

.svg.png)

| Броненосцы |

| Классификация |

| По алфавиту |

| По годам |

| Соединения и операции |

| Разное |

Проекты "версальских броненосцев"

(panzerschiffe)

Германия, 1923-1926 гг. не строились.

II/10

* II/30

* VII/30

* I/35

* I/М/26

*

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| № | проект | дата подписания | примечания |

|---|---|---|---|

| 1 | II/10 | 1923 | броненосный вариант проекта 10000-тонного корабля. 4 - 380 мм |

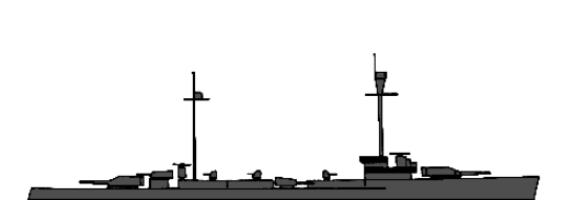

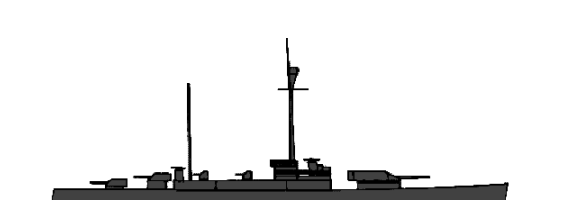

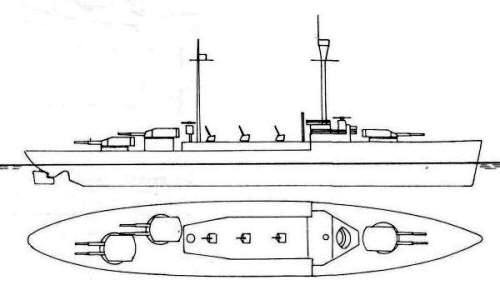

| 2 | I...VIII/30 | 1925 | дизельный броненосец с 30-см Г.К. 6 или 4 - 305 мм, или 6 - 280 мм, до 8 вариантов |

| 3 | I/35 | 1925 | дизельный броненосец с 35-см Г.К. 3 - 350 мм |

| 4 | I/М/26 | 1926 | дизельный броненосец с 28-см Г.К. 6 - 280 мм |

| 5 | № 7 | ???? | дизельный броненосец с 28-см Г.К. 6 - 280 мм |

ТТХ

| II/10 | II/30 | VII/30 | I/35 | I/М/26 | № 7 | ||

| Водоизмещение | нормальное | 10000 т |

|||||

| Размерения | длина | 124 м | 132 м | 141 м | 126 м | 188 м | 181,7 м |

| ширина | 21,4 м | 22 м | 20,2 м | 21 м | 20,7 м | 20,5 м | |

| осадка | 6,8 м | 6,5 м | 7 м | 7,2 м | 5,5 м | 5,77 м | |

| Энергетическая установка | состав и тип | 2 вала | 3 вала | 3 вала | 2 вала | 2 вала | 2 вала |

| 2 ПТ | дизели | дизели | дизели | дизели | дизели | ||

| мощность | 50000 л.с. | 72000 л.с. | 63000 л.с. | 32000 л.с. | 54000 л.с. | 54000 л.с. | |

| Ходовые данные | скорость | 22 уз. | 24 уз. | 24 уз. | 19 уз. | 28 уз. | 26 уз |

| топливо | уголь и нефть | соляр |

|||||

БРОНИРОВАНИЕ

| сталь Круппа | II/10 | 30a | 30B | 30C | VII/30 | I/35 | I/М/26 |

| главный пояс | 200 мм | до 200 мм | 240 мм | 230 мм | 180 мм | 300 мм | 100 мм |

| башни | ???? | до 200 мм | 250 мм | 230 мм | 200 мм | 350 мм | 100 мм |

| палуба | 30 мм | 25 мм | ???? | ???? | ???? | 30 мм | ???? |

| рубка | ???? | ???? | 250 мм | 230 мм | 200 мм | 300 мм | 100 мм |

ВООРУЖЕНИЕ

| II/10 | 30a | 30B | 30C | 30D | VIII/30 | I/35 | I/М/26 | № 7 | |

| главный калибр | 4(2х2) - 380 мм | 6(3х2) - 305 мм | 6(2х3) - 280 мм | 6(3х2) х 280 мм | 4 - 305 мм одиночных мобильных орудий в носовой части | 4(2х2) - 305 мм | 3(1х3) - 350 мм | 6(2х3) - 280 мм | 6(2х3) - 280 мм |

| средний калибр | 4(2х2) - 150 мм | --- | 4 - 150 мм | 4 - 150 мм в центре и в корме | 6(3х2) - 150 мм | 4(2х2) - 150 мм | --- | 8 - 150-мм на тумбовых лафетах в средней части корабля | |

| зенитный калибр | 2(2х1) - 88 мм | 3(3х1) - 105 мм | 6 - 88-мм | 4 - 88 мм | 6(3х2) - 88 мм | 4(2х2) - 88 мм | 8(4х2) - 120 мм | 5 - 88-мм | |

| торпедное вооружение | 2 х 500 (533) мм подводных торпедных аппарата | 4 х 533 мм подводных торпедных аппарата | --- | 2х3 - 533-мм торпедных аппарата | |||||

| прочее | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | гидросамолёты (2 катапульты) | --- |

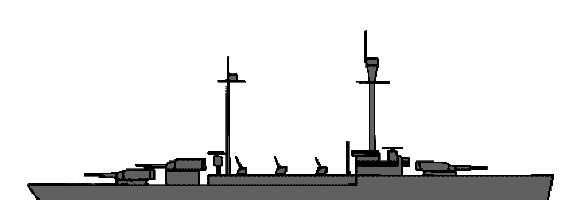

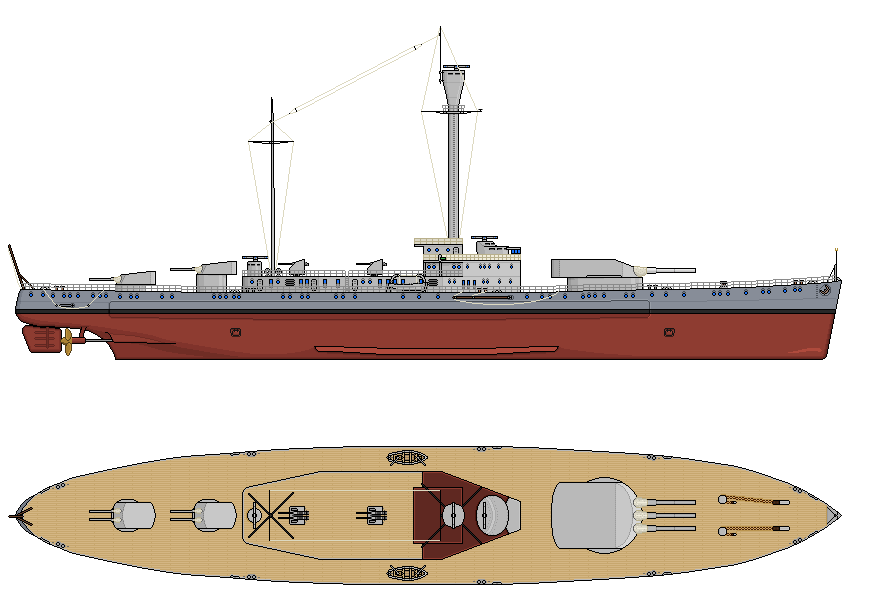

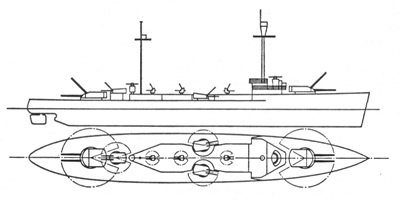

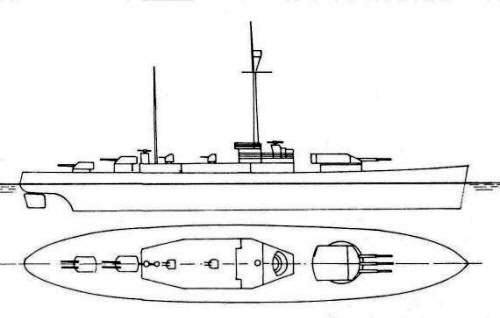

II/10

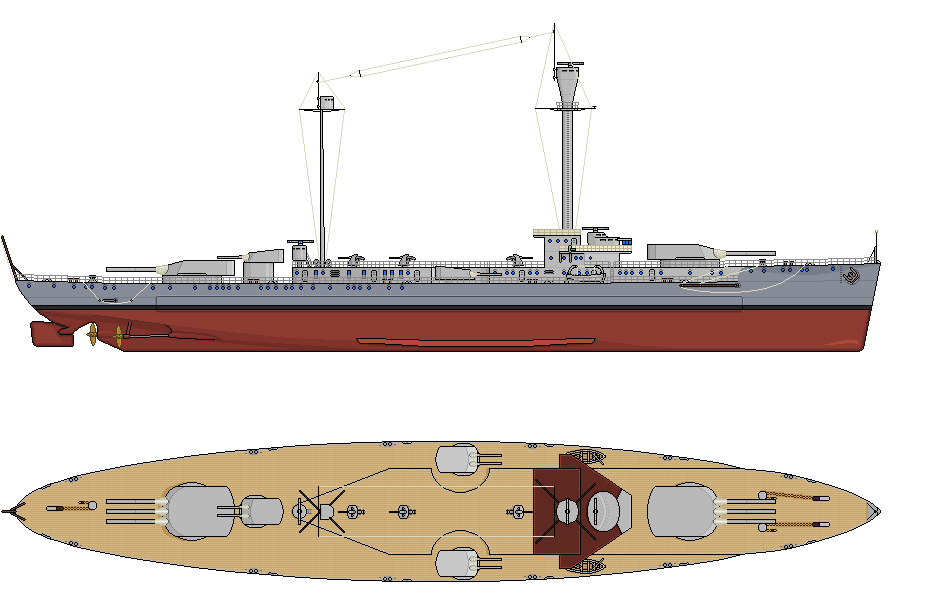

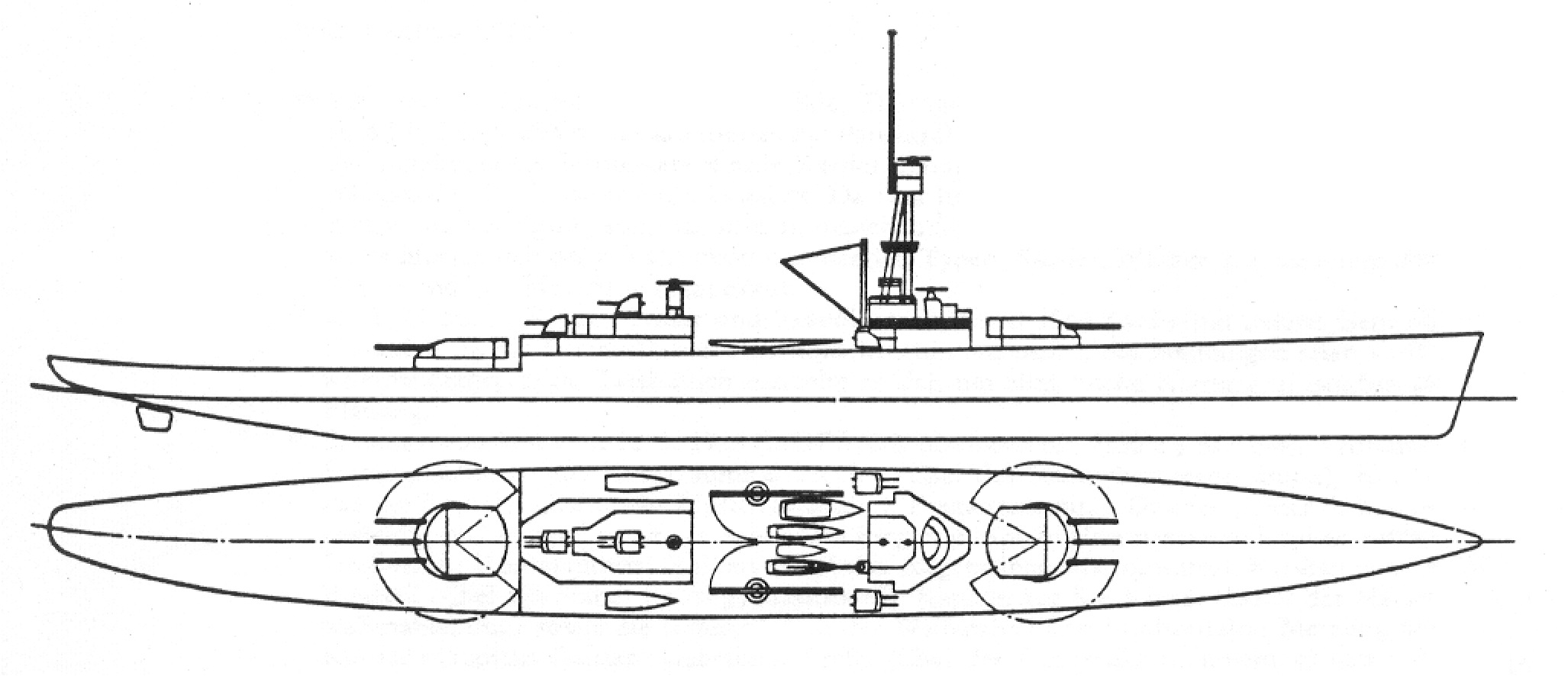

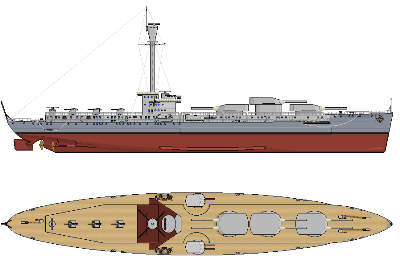

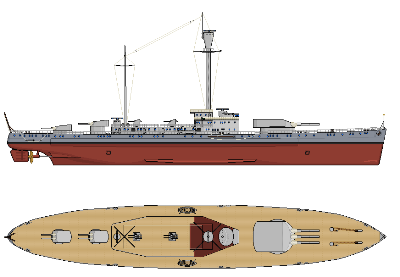

II/30

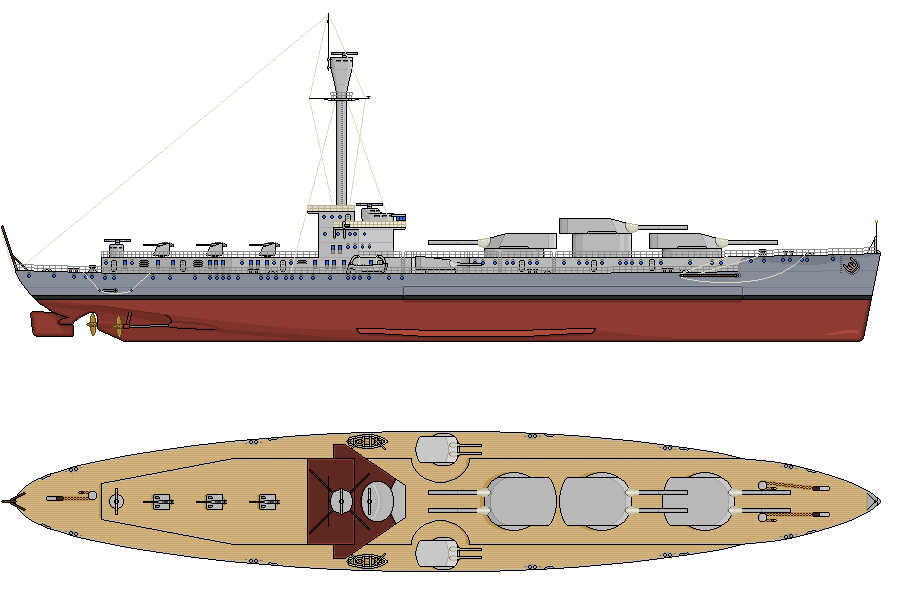

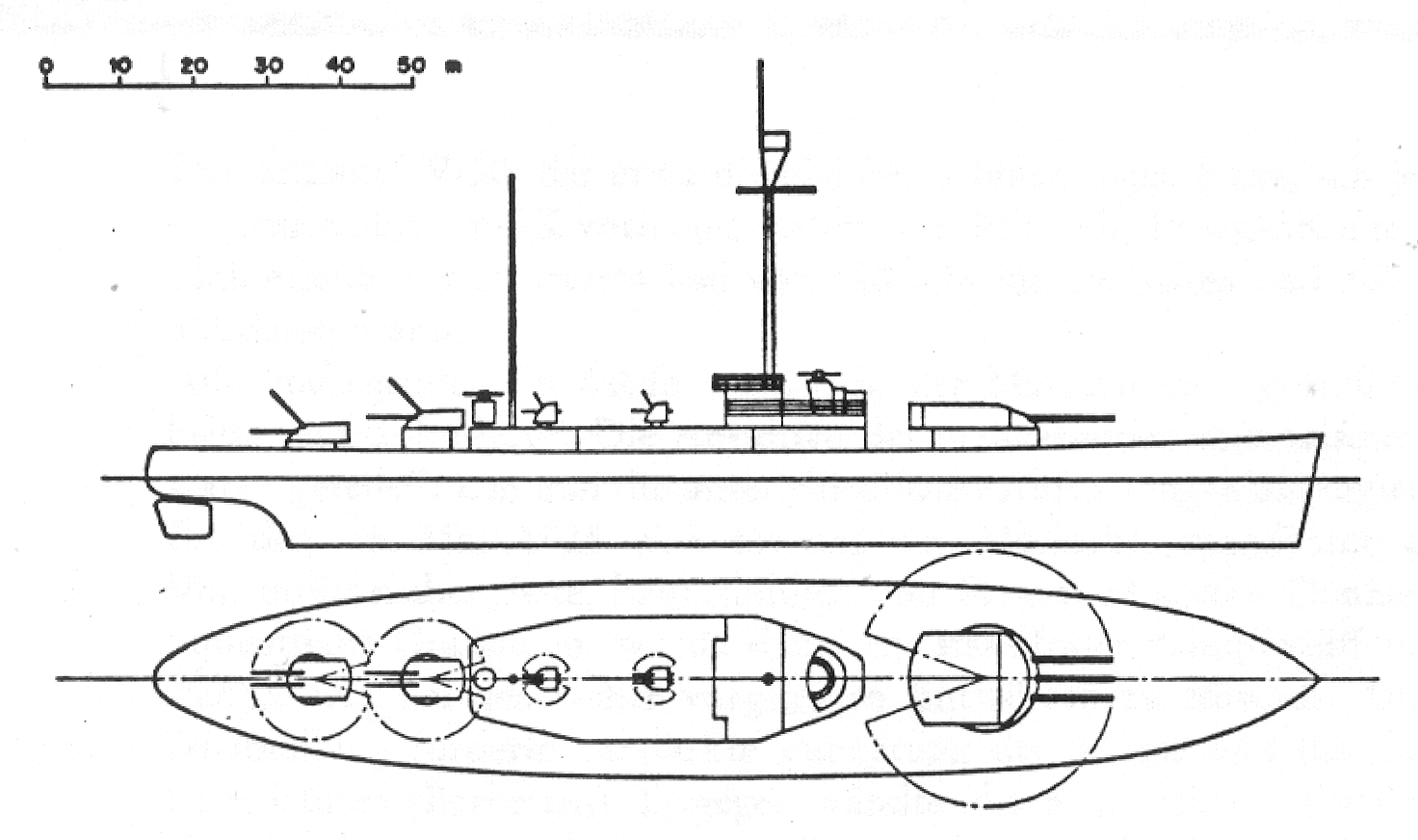

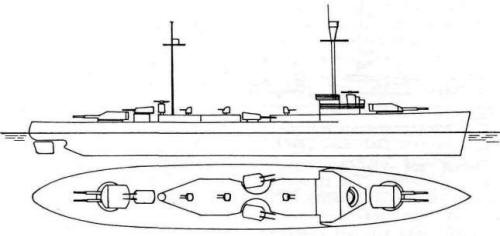

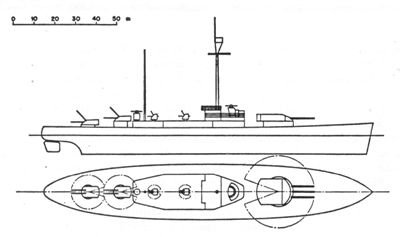

VII/30

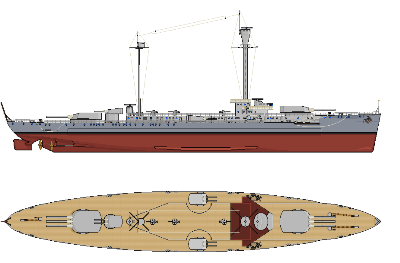

I/35

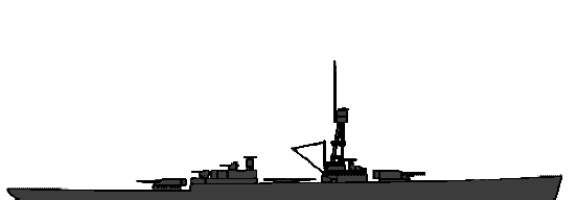

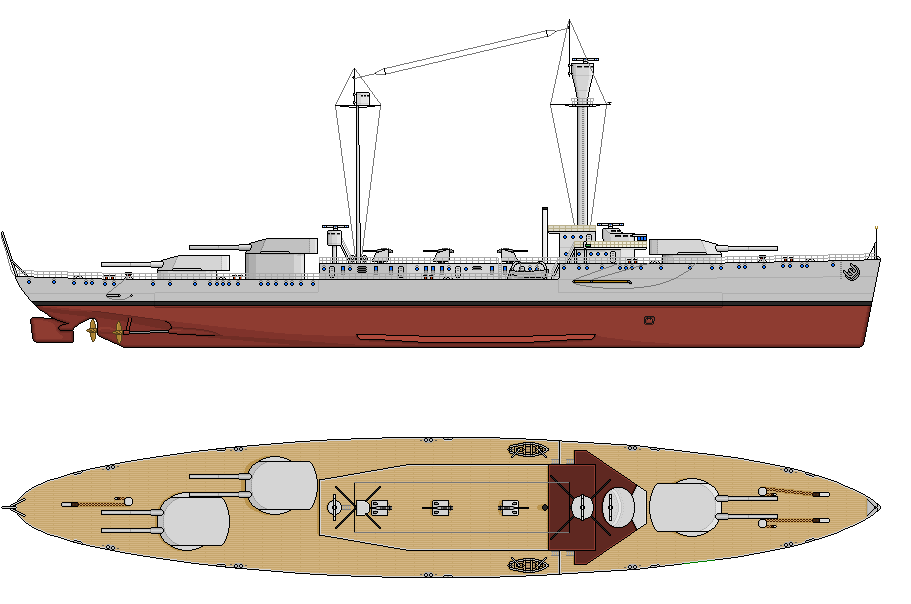

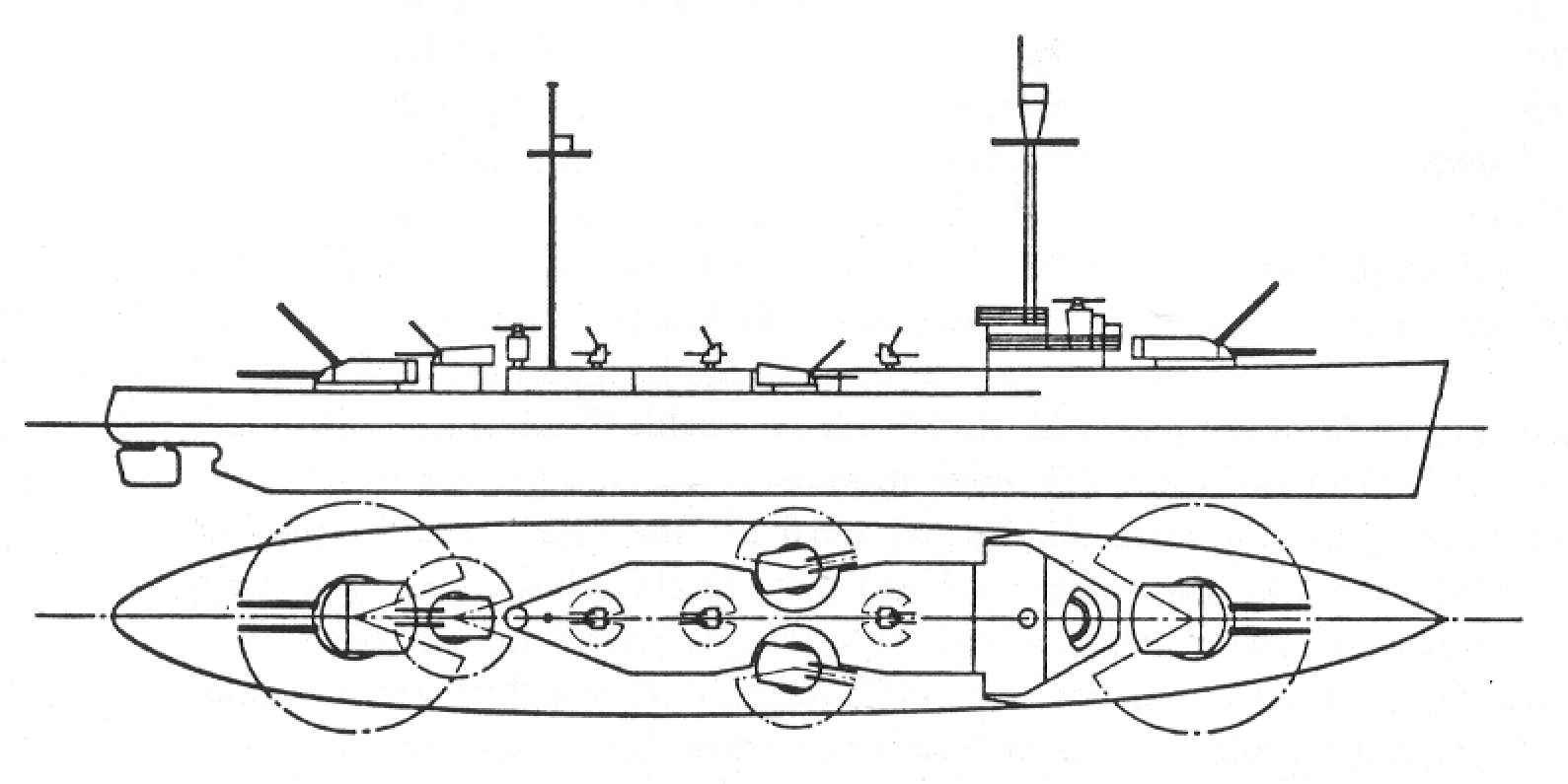

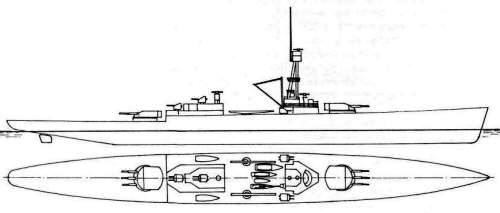

I/М/26

После поражения в первой мировой войне Германии пришлось подписать в Версале договор с державами-победительницами, сильно ограничивавший ее вооруженные силы. Впредь ей разрешалось иметь не более 6 броненосцев, 6 легких крейсеров, 12 эсминцев и 12 миноносцев. Запрещалось строительство и приобретение подводных лодок, создание военной (в том числе и морской) авиации.

Основу морских сил составили 6 старых броненосцев: 3 типа "Deutschland" ("Schlesien", "Schleswig-Holstein", "Hannover") и 3 типа "Braunschweig" ("Braunschweig", "Elsaß" и "Hessen"). Еще 3 старых додредноута — "Zähringen" (типа "Wittelsbach"), "Lothringen" и "Preußen" (типа "Braunschweig") — оставались в качестве учебных и кораблей-целей на условиях разоружения. Мало отличавшиеся по техническим данным, они могли составить однородную эскадру. По задумкам членов Антанты мощь ее казалась достаточной для соблюдения баланса на Балтике; в частности, немцы вполне могли противостоять флоту Советской России, находившемуся в столь же печальном состоянии после гражданской войны и разрухи. С другой стороны, броненосцы Веймарской республики являлись совершенно несерьезным противником для любой морской державы из числа победителей.

Версальский договор не только фиксировал послевоенное состояние флота, но и предусматривал очень жесткие меры на будущее. В классе "линкоров" немцам разрешалось иметь в строю не более 6 судов, причем новые единицы не должны были превышать по водоизмещению 10 000 "длинных" тонн. При этом замена одного корабля другим разрешалась не ранее истечения 20-летнего срока службы первого, считая с момента спуска. Калибр артиллерии при этом не оговаривался, но стало очевидно, что державы-победительницы вряд ли допустят установку орудий калибром более 280 мм.

Положение осложнялось катастрофическим состоянием экономики, непомерно высокими репарациями в пользу держав-победительниц и раздробленностью государства. Часть прирейнских земель еще находились под оккупацией войск Антанты, в 1923 г. Рурскую область заняли французы и бельгийцы, продолжались пограничные споры с Польшей. В Германии не прекращались беспорядки и революционные выступления рабочих. Не удивительно, что в самом правительстве Германии поначалу существовали сомнения: нужен ли вообще стране военно-морской флот. Сторонники его воссоздания особенно подчеркивали, что после отделения Восточной Пруссии "Данцигским коридором" от остальной Германии она нуждается в защите, которую может обеспечить только военный флот.

Ограничения Версальского договора казались союзникам безусловно достаточными. Однако они не заметили, что оставляют в, казалось бы, сверхнадежном "заборе", огородившем немецкий флот, несколько брешей. Во-первых, чрезмерная осторожность привела к тому, что в списках остались только очень старые суда додредноутского типа, спущенные на воду в 1902 — 1906 годах. Это означало, что уже с 1922 года Германия могла начать замену кораблей, а в 1926 году полностью обновить состав линейного флота. Если бы победители рискнули оставить в составе послевоенных германских ВМС более новые единицы из числа уцелевших — например, ранние дредноуты, — то сроки перевооружения отодвинулись бы на начало 30-х годов. Такие корабли все равно не стали бы серьезными соперниками для находившихся в строю, а тем более для строящихся сверхдредноутов, но они могли бы поглотить значительные средства небогатой в те времена Веймарской республики на модернизацию. Однако желание победителей (прежде всего — Франции, имевшей не очень сильный флот и традиционного соперника на Средиземном море в лице Италии) полностью низвести бывшего врага пересилило столь тонкие рассуждения. Морские эксперты Антанты считали, что в любом случае будет легко парировать постройку новых германских судов созданием аналогичных своих. Ввиду практической невозможности создать в пределах 10 000 т водоизмещения одновременно защищенный, скоростной и хорошо вооруженный корабль предельный калибр пушек будущих "германцев" не ограничивался. Указанные соображения можно было бы признать вполне разумными, однако всего через пару лет мировое военное кораблестроение свернуло с вольной дороги и попало в рамки договорных ограничений. Вашингтонский договор 1922 года практически заморозил постройку новых линейных кораблей, каждый из которых приобрел особую ценность, а следующий по мощи класс крейсеров был ограничен не только водоизмещением (теми же 10 000 т), но и максимальным калибром орудий (203 мм). В результате побежденные получили редкую возможность создавать свои боевые единицы в условиях менее жестких ограничений, чем сами победители. Более того, если бы немцам удалось создать проект, угрожающий существующему равновесию сил, бывшим союзникам пришлось бы тратить драгоценный линкорный тоннаж на то, чтобы парировать такой выпад.

В 1921 г. был заложен легкий крейсер "Emden". С 1924 г. началось строительство 12 миноносцев типа "Möwe", в 1925 г. легких крейсеров "Königsberg", "Karlsruhe" и "Köln" и, наконец, в 1927 г. легкого крейсера "Leipzig". Одновременно строились вспомогательные и учебные корабли. Строительство легких крейсеров и миноносцев не представляло особых затруднений, а их небольшие размеры не противоречили ограничениям, наложенным Версальским договором, хотя при этом постоянно ощущалась нехватка денег. Совсем иначе обстояло дело со строительством крупных боевых кораблей.

Мысли о замене броненосцев-додредноутов появились уже в самом начале 20-х годов, когда ни финансы, ни экономика еще не позволяли приступить к практической реализации задуманного. Для выбора типа нового корабля предстояло прежде всего определиться с возможными противниками. Послевоенная Германия недостатка в них не имела. С востока с ней граничила вновь воссозданная Польша, причем Данцигский коридор отсекал Восточную Пруссию, являясь постоянным "нарывом", который в любой момент мог прорваться военным столкновением. С запада лежала Франция — традиционный враг, оккупировавший левый берег Рейна. В число потенциальных неприятелей попадала и Советская Россия, и Бельгия, и даже северные соседи — Швеция и Дания. Все эти страны (кроме Франции) имели флоты ограниченной боевой мощи, состоявшие из более или менее устаревших кораблей с орудиями, не превышающими по калибру 11 — 12 дюймов. Что касается Франции, то немецкие морские теоретики считали, что она не рискнет посылать на Балтику свои дредноуты (которых после гибели "France" в 1922 году оставалось в строю только 6), ограничившись более старыми "переходными" броненосцами типа "Danton". Поэтому наиболее резонным с этой точки зрения выглядел сильно вооруженный малый броненосец с орудиями максимального калибра.

Первые проекты стали появляться уже в 1920 г. Приходилось решать сложную задачу: можно ли сохранить те качества немецких тяжелых боевых кораблей, которые так положительно проявились в первую мировую войну, не нарушая допустимого водоизмещения 10000 т. К 1923 г. создали 4 проекта с их многочисленными вариантами, предлагавшими богатый выбор вооружения, бронирования, энергетических установок. Составлял эти проекты конструкторский отдел военно-морского флота под руководством доктора технических наук, инженера Пауля Прессе.

В 1923 году были проработаны 2 предварительных проекта на максимально возможное водоизмещение 10 000 т. Первый из них (проект I/10) являлся вполне приемлемым проектом "вашингтонского" крейсера, эскизные чертежи которого появились в начале 1923 года. Отказ от него вполне объясним: даже хороший 8-дюймовый крейсер становился всего лишь одним из многих единиц этого класса в мире и не мог существенно угрожать морскому могуществу бывших противников. С другой стороны, такой океанский корабль казался малополезным для обороны собственных берегов, поскольку вести бой с любым линкором, даже из числа додредноутов, он не мог.

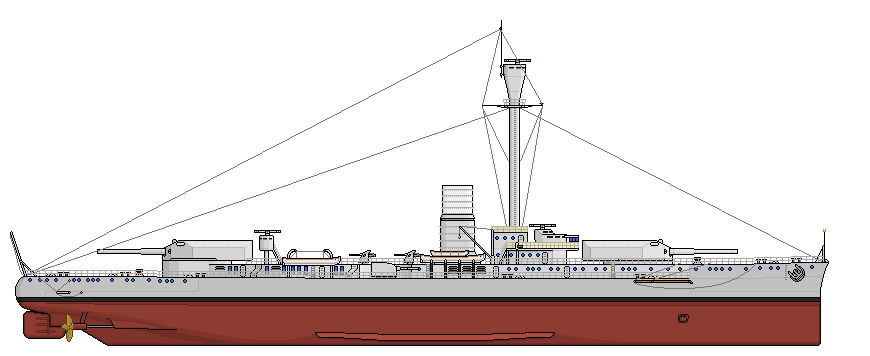

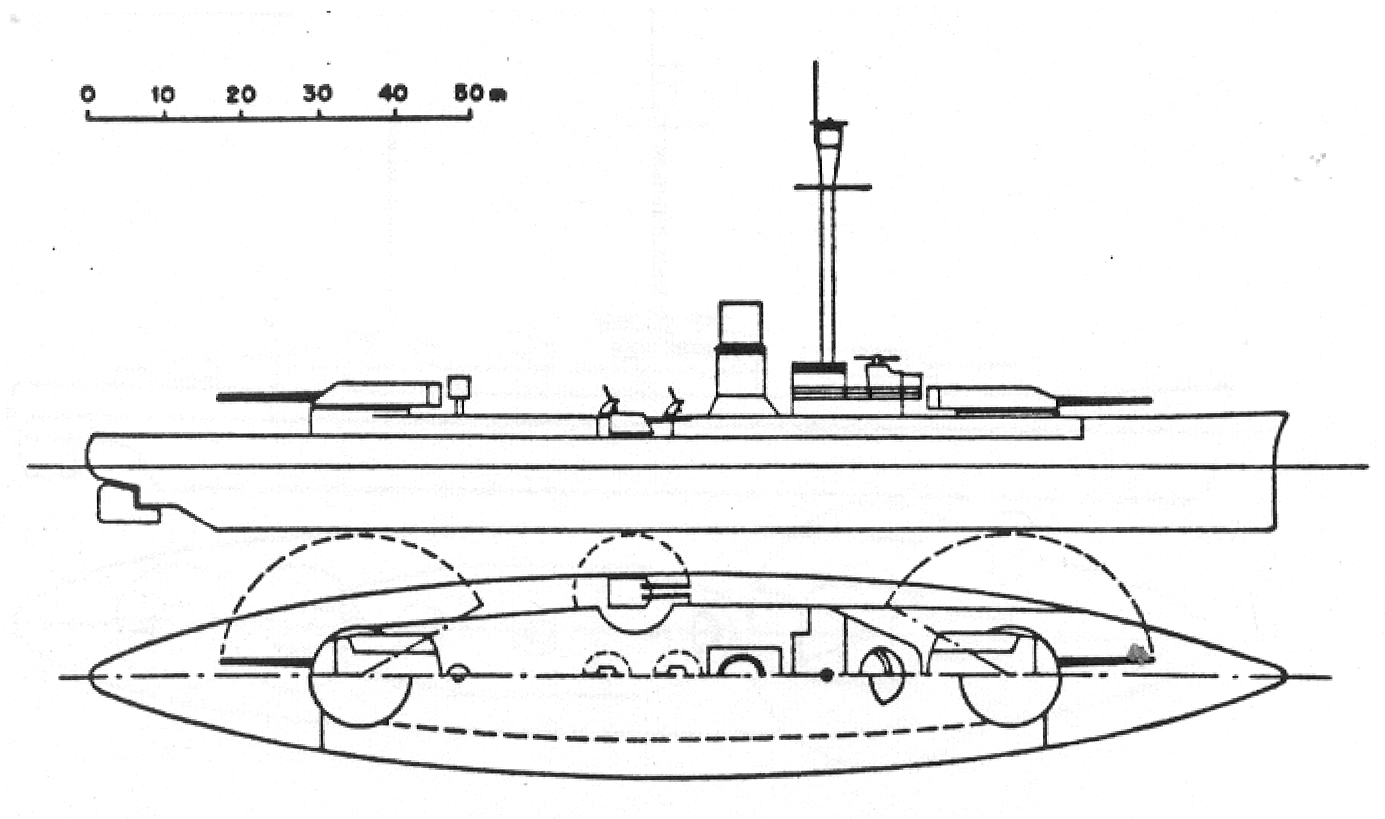

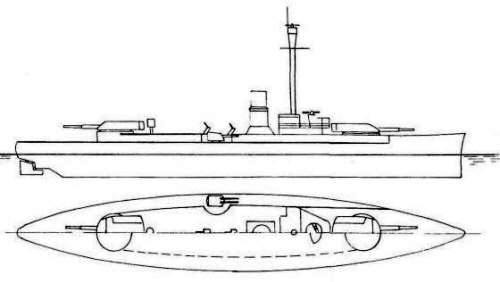

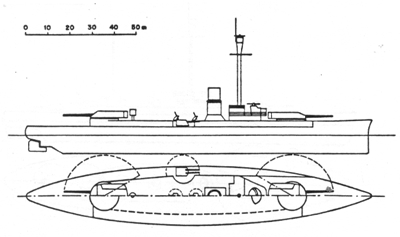

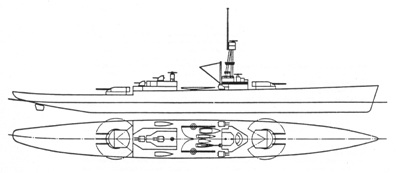

Альтернативой скоростному и слабо вооружённому крейсеру стал 10000-тонный броненосец. В 1923 году был проработан предварительный проект II/10 на скорость 22 узла.

Альтернативой скоростному и слабо вооружённому крейсеру стал 10000-тонный броненосец. В 1923 году был проработан предварительный проект II/10 на скорость 22 узла.

Главное вооружение состояло из четырех 380-мм пушек. Вертикальное бронирование для корабля такого размера выглядело вполне внушительно: пояс в пределах цитадели имел толщину 200 мм. Правда, на прочие статьи нагрузки оставалось совсем немного. Бронирование палубы (30 мм) не соответствовало послевоенным стандартам, а средняя и зенитная артиллерия оказались сведенными до минимума (по 4 орудия). Тем не менее, подобный броненосец имел шанс надолго стать "хозяином Балтики", поскольку заметно превышал по силам любой корабль Скандинавских стран и стал бы опасным противником для французских "дантонов". При полной замене 6 додредноутов на новый тип Германия имела шанс на определенное восстановление своей роли в качестве европейской морской державы. Однако именно в этой формулировке и таится причина ее отказа от броненосца-монитора. Наличие полубака не компенсировало малую мореходность короткого и широкого корабля с низким бортом, который мог эффективно использоваться только вблизи берегов. Низкий борт диктовался огромным весом пары двухорудийных 15-дюймовых башен, их просто нельзя было приподнять выше без угрозы для остойчивости.

Главное вооружение состояло из четырех 380-мм пушек. Вертикальное бронирование для корабля такого размера выглядело вполне внушительно: пояс в пределах цитадели имел толщину 200 мм. Правда, на прочие статьи нагрузки оставалось совсем немного. Бронирование палубы (30 мм) не соответствовало послевоенным стандартам, а средняя и зенитная артиллерия оказались сведенными до минимума (по 4 орудия). Тем не менее, подобный броненосец имел шанс надолго стать "хозяином Балтики", поскольку заметно превышал по силам любой корабль Скандинавских стран и стал бы опасным противником для французских "дантонов". При полной замене 6 додредноутов на новый тип Германия имела шанс на определенное восстановление своей роли в качестве европейской морской державы. Однако именно в этой формулировке и таится причина ее отказа от броненосца-монитора. Наличие полубака не компенсировало малую мореходность короткого и широкого корабля с низким бортом, который мог эффективно использоваться только вблизи берегов. Низкий борт диктовался огромным весом пары двухорудийных 15-дюймовых башен, их просто нельзя было приподнять выше без угрозы для остойчивости.

В дальнейшем конструкторы перепробовали большое число вариантов вооружения, защиты и скорости, но из данной схемы реально ничего выжать не удавалось. По официальной версии представителей флота не удовлетворяла защита, однако главной причиной стало нежелание ограничивать свои возможности рамками береговой обороны. Всего через 5 лет после крушения военные круги подумывали о грядущем восстановлении роли страны как мировой державы. Усилия проектантов зашли в тупик, и интенсивность работ в последующие два года резко упала.

В дальнейшем конструкторы перепробовали большое число вариантов вооружения, защиты и скорости, но из данной схемы реально ничего выжать не удавалось. По официальной версии представителей флота не удовлетворяла защита, однако главной причиной стало нежелание ограничивать свои возможности рамками береговой обороны. Всего через 5 лет после крушения военные круги подумывали о грядущем восстановлении роли страны как мировой державы. Усилия проектантов зашли в тупик, и интенсивность работ в последующие два года резко упала.

Требовалось свежее решение, становившееся все более ясным по мере появления сведений о первых "вашингтонских" крейсерах. Новый толчок разработки получили в конце 1924 года, когда к руководству флотом пришел адмирал Зенкер, бывший командир "Von Der Tann" в Ютландском бою. Пересмотр ранних вариантов привел к выводу, что следует избрать калибр, промежуточный между 150-мм и 380-мм, и подобрать скорость и защиту таким образом, чтобы будущий "броненосец" мог легко уходить от 20 — 23-узловых линейных кораблей и столь же легко брать верх в поединке с 8-дюймовым крейсером, а при необходимости — вступать в бой и с более существенным противником — например, с тем же "Danton". Так родилась идея "карманного линкора", по сути своей такого же "договорного" корабля, как "вашингтонские" крейсера. Оставалось только грамотно реализовать ее.

Требовалось свежее решение, становившееся все более ясным по мере появления сведений о первых "вашингтонских" крейсерах. Новый толчок разработки получили в конце 1924 года, когда к руководству флотом пришел адмирал Зенкер, бывший командир "Von Der Tann" в Ютландском бою. Пересмотр ранних вариантов привел к выводу, что следует избрать калибр, промежуточный между 150-мм и 380-мм, и подобрать скорость и защиту таким образом, чтобы будущий "броненосец" мог легко уходить от 20 — 23-узловых линейных кораблей и столь же легко брать верх в поединке с 8-дюймовым крейсером, а при необходимости — вступать в бой и с более существенным противником — например, с тем же "Danton". Так родилась идея "карманного линкора", по сути своей такого же "договорного" корабля, как "вашингтонские" крейсера. Оставалось только грамотно реализовать ее.

Дело осложнялось тем, что проблема заключалась не просто в выборе калибра, а еще и в практической возможности изготовления орудий. Главный и единственный производитель тяжелой артиллерии флота Крупп потерял большую часть своих заводов, находившихся в Рурской области, оккупированной французскими войсками по условиям того же Версальского мирного договора, и мог гарантировать поставку не более чем одного ствола калибром 280 — 305 мм в год. Суровая реальность заставила конструкторов двумя годами раньше использовать в своих проектах уже имевшиеся в наличии 210-мм и 380-мм пушки. Все это грозило стать наиболее существенным препятствием на пути воплощения в металле идеи "карманника", однако немцы еще до Гитлера продемонстрировали отличное политическое чутье, включив головную единицу в бюджет 1926 года — невзирая на то, что вопрос об артиллерии главного калибра оставался открытым как по выбору калибра, так и по производственным вопросам. Действительно, уже в июле 1925 года Франция вывела войска из Рурской области, а вопрос о согласии бывших союзников по Антанте на 11-или 12-дюймовый калибр для германских кораблей более не возникал.

Дело осложнялось тем, что проблема заключалась не просто в выборе калибра, а еще и в практической возможности изготовления орудий. Главный и единственный производитель тяжелой артиллерии флота Крупп потерял большую часть своих заводов, находившихся в Рурской области, оккупированной французскими войсками по условиям того же Версальского мирного договора, и мог гарантировать поставку не более чем одного ствола калибром 280 — 305 мм в год. Суровая реальность заставила конструкторов двумя годами раньше использовать в своих проектах уже имевшиеся в наличии 210-мм и 380-мм пушки. Все это грозило стать наиболее существенным препятствием на пути воплощения в металле идеи "карманника", однако немцы еще до Гитлера продемонстрировали отличное политическое чутье, включив головную единицу в бюджет 1926 года — невзирая на то, что вопрос об артиллерии главного калибра оставался открытым как по выбору калибра, так и по производственным вопросам. Действительно, уже в июле 1925 года Франция вывела войска из Рурской области, а вопрос о согласии бывших союзников по Антанте на 11-или 12-дюймовый калибр для германских кораблей более не возникал.

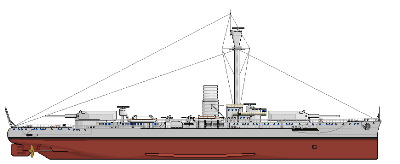

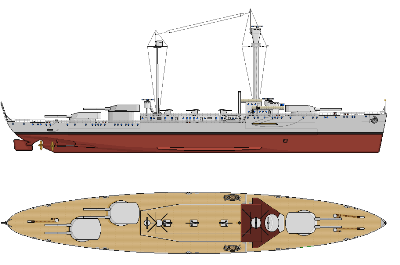

Однако на пути реализации проекта оставались препятствия финансового и "идеологического" характера. 1926 год пришлось пропустить: вместо "броненосца" был заказан легкий крейсер "Köln" и 3 эсминца. Вместе с тем прошедшие в том же году общефлотские маневры позволили наконец определиться с главной артиллерией. Высшие офицеры, ранее настаивавшие на 305-мм калибре, как минимально приемлемом, убедились, что скорость корабля и удобства управления огнем являются более важными тактическими параметрами. Все возражения против 280-мм пушек были сняты, и дальнейшее проектирование велось уже только на основе 6 орудий этого калибра. Разработанный в том же 1926 году проект I/M/26 имел все основные признаки будущего "карманного линкора" — две трехорудийные башни в оконечностях и 28-узловую скорость. Более того, он по ряду аспектов выглядел предпочтительнее появившегося впоследствии реального корабля. В частности, толщина пояса составляла 100 мм, а в качестве второго калибра предполагалось иметь восемь 120-мм (затем 127-мм) универсальных орудий, из которых на каждый борт могли стрелять 6. Очертания корпуса выглядели более "крейсерскими": полубак в носу имел характерный для современных судов подъем, а форштевень — значительный наклон. Передняя башня была заметно сдвинута в корму, а задняя размещалась на верхней палубе (полубак кончался перед ее барбетом).

Однако на пути реализации проекта оставались препятствия финансового и "идеологического" характера. 1926 год пришлось пропустить: вместо "броненосца" был заказан легкий крейсер "Köln" и 3 эсминца. Вместе с тем прошедшие в том же году общефлотские маневры позволили наконец определиться с главной артиллерией. Высшие офицеры, ранее настаивавшие на 305-мм калибре, как минимально приемлемом, убедились, что скорость корабля и удобства управления огнем являются более важными тактическими параметрами. Все возражения против 280-мм пушек были сняты, и дальнейшее проектирование велось уже только на основе 6 орудий этого калибра. Разработанный в том же 1926 году проект I/M/26 имел все основные признаки будущего "карманного линкора" — две трехорудийные башни в оконечностях и 28-узловую скорость. Более того, он по ряду аспектов выглядел предпочтительнее появившегося впоследствии реального корабля. В частности, толщина пояса составляла 100 мм, а в качестве второго калибра предполагалось иметь восемь 120-мм (затем 127-мм) универсальных орудий, из которых на каждый борт могли стрелять 6. Очертания корпуса выглядели более "крейсерскими": полубак в носу имел характерный для современных судов подъем, а форштевень — значительный наклон. Передняя башня была заметно сдвинута в корму, а задняя размещалась на верхней палубе (полубак кончался перед ее барбетом).

Увы, столь красивые на бумаге суда редко удается полностью осуществить в металле. Вскоре выяснилось, что проект "не влезает" в 10 000 т и необходимо чем-то жертвовать. Вместе с тем поступили первые (как обычно — противоречивые) требования от ВМФ.

В результате многочисленных переработок проекта I/M/26, выполненных в следующие полтора года под руководством инженера доктора Пауля Прессе, очертания корпуса заметно изменились: он стал более "приземистым", лишился эффектного и весьма практичного с точки зрения мореходности носа, зато кормовая башня поднялась на палубу выше. Проработка расположения дизелей привела к тому, что передняя башня заметно сдвинулась в нос, увеличивая длину цитадели. Весьма существенные изменения претерпело вспомогательное вооружение. Флотские круги настояли на включении в его состав 150-мм орудий и 88-мм зенитных пушек вместо куда более логичного и перспективного единого универсального калибра. Столь консервативное решение стало одной из характерных (и несомненно отрицательных) черт всех последующих немецких линейных кораблей, но особенно зримо его недостатки просматривались в ограниченных по размерам "карманных линкорах". Средняя часть корпуса оказалась буквально загроможденной вооружением, защита которого ограничивалась легкими щитами. Флот настоял также на торпедных аппаратах: при такой компоновке их удалось разместить только на верхней палубе позади задней башни. Пострадало и бронирование: толщина главного пояса уменьшилась со 100 мм до 60 мм; правда, радикально изменилась сама схема защиты.

В результате многочисленных переработок проекта I/M/26, выполненных в следующие полтора года под руководством инженера доктора Пауля Прессе, очертания корпуса заметно изменились: он стал более "приземистым", лишился эффектного и весьма практичного с точки зрения мореходности носа, зато кормовая башня поднялась на палубу выше. Проработка расположения дизелей привела к тому, что передняя башня заметно сдвинулась в нос, увеличивая длину цитадели. Весьма существенные изменения претерпело вспомогательное вооружение. Флотские круги настояли на включении в его состав 150-мм орудий и 88-мм зенитных пушек вместо куда более логичного и перспективного единого универсального калибра. Столь консервативное решение стало одной из характерных (и несомненно отрицательных) черт всех последующих немецких линейных кораблей, но особенно зримо его недостатки просматривались в ограниченных по размерам "карманных линкорах". Средняя часть корпуса оказалась буквально загроможденной вооружением, защита которого ограничивалась легкими щитами. Флот настоял также на торпедных аппаратах: при такой компоновке их удалось разместить только на верхней палубе позади задней башни. Пострадало и бронирование: толщина главного пояса уменьшилась со 100 мм до 60 мм; правда, радикально изменилась сама схема защиты.

Проект корабля получил название "броненосный корабль "А". Он явился результатом изучения приведенных выше предварительных проектов, которые 7 марта 1927 г. свели к трем вариантам:

1. Главный калибр 4 х 380-мм, толщина брони 250 мм, скорость хода 18 уз;

2. Главный калибр 6 х 305-мм, толщина брони 250 мм, скорость хода 18 - 21 уз.;

3. Главный калибр 6 х 280-мм, толщина брони 100 мм, скорость хода 26-27 уз.

11 июня 1927 г. глава руководства военно-морским флотом адмирал Ценкер принял окончательное решение в пользу третьего варианта. При этом он получил согласие командующего флотом вице-адмирала Момзена и обоих командующих военно-морскими районами: вице-адмирала Бауэра (Северное море) и вице-адмирала Редера (Балтийское море). Решили классифицировать новые корабли как броненосные корабли. Так появился реализованный проект "Deutschland".

|

МОДЕЛЬ II/30

|

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ |

|

| на русском | |

| 1 | Михайлов А. А. - Броненосные корабли типа "Deutschland". СПб., 1999. |

| + | |

| некоторые материалы с интернет-форумов | |