Оглавление → Броненосцы и линкоры → тип "Scharnhorst"

| Броненосцы |

| Классификация |

| По алфавиту |

| По годам |

| Соединения и операции |

| Разное |

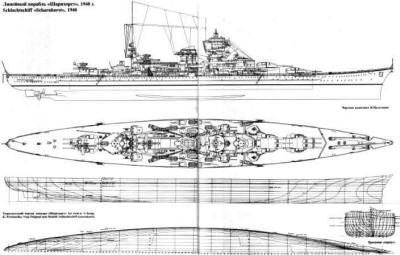

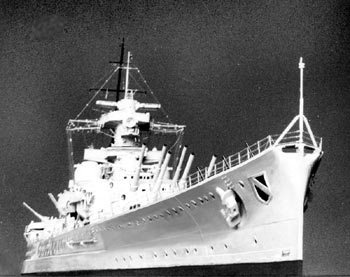

Линейные корабли (Schlachtschiffe) типа

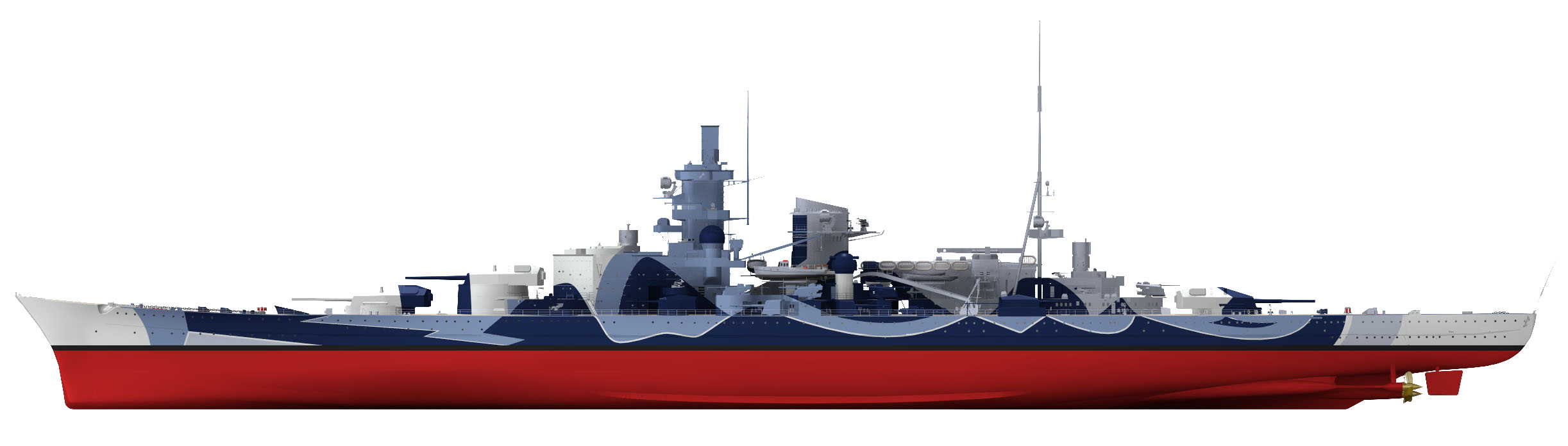

Германия, 1938-1939 гг. 2 ед. (проекты "D1-6" 1932-1934 гг.)

*

|

Германия, 1938-1939 гг. 2 ед. (проекты "D1-6" 1932-1934 гг.)

*

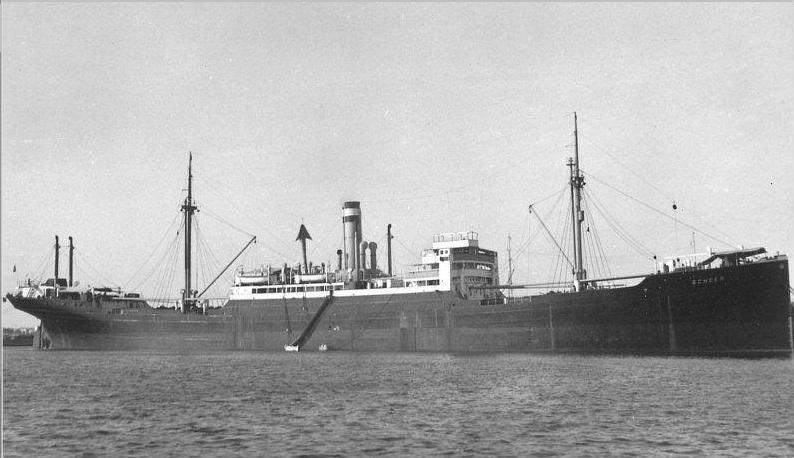

Scharnhorst

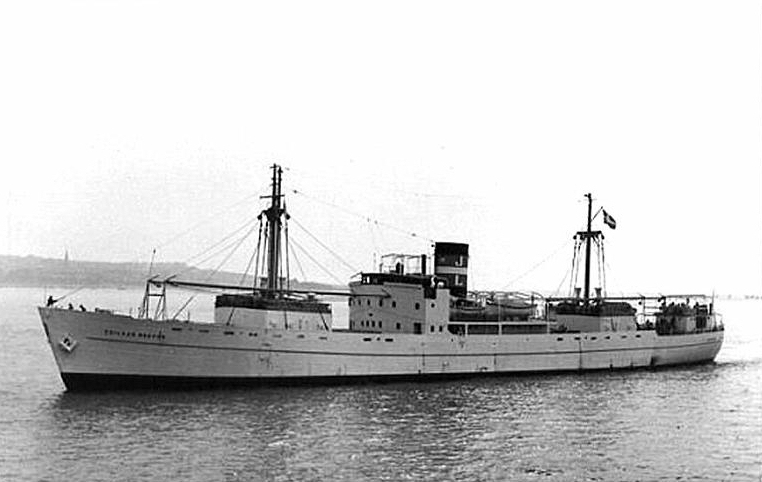

* Gneisenau

*

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| № | имя | верфь | закладка /спуск /в строю | примечания |

|---|---|---|---|---|

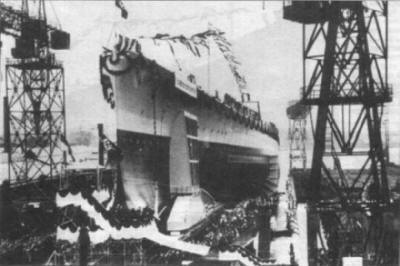

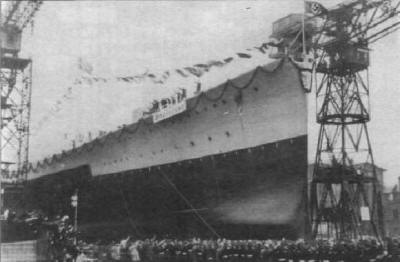

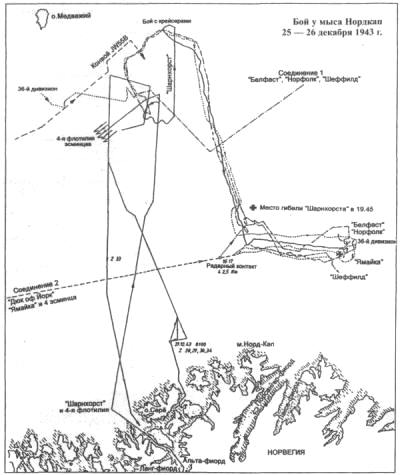

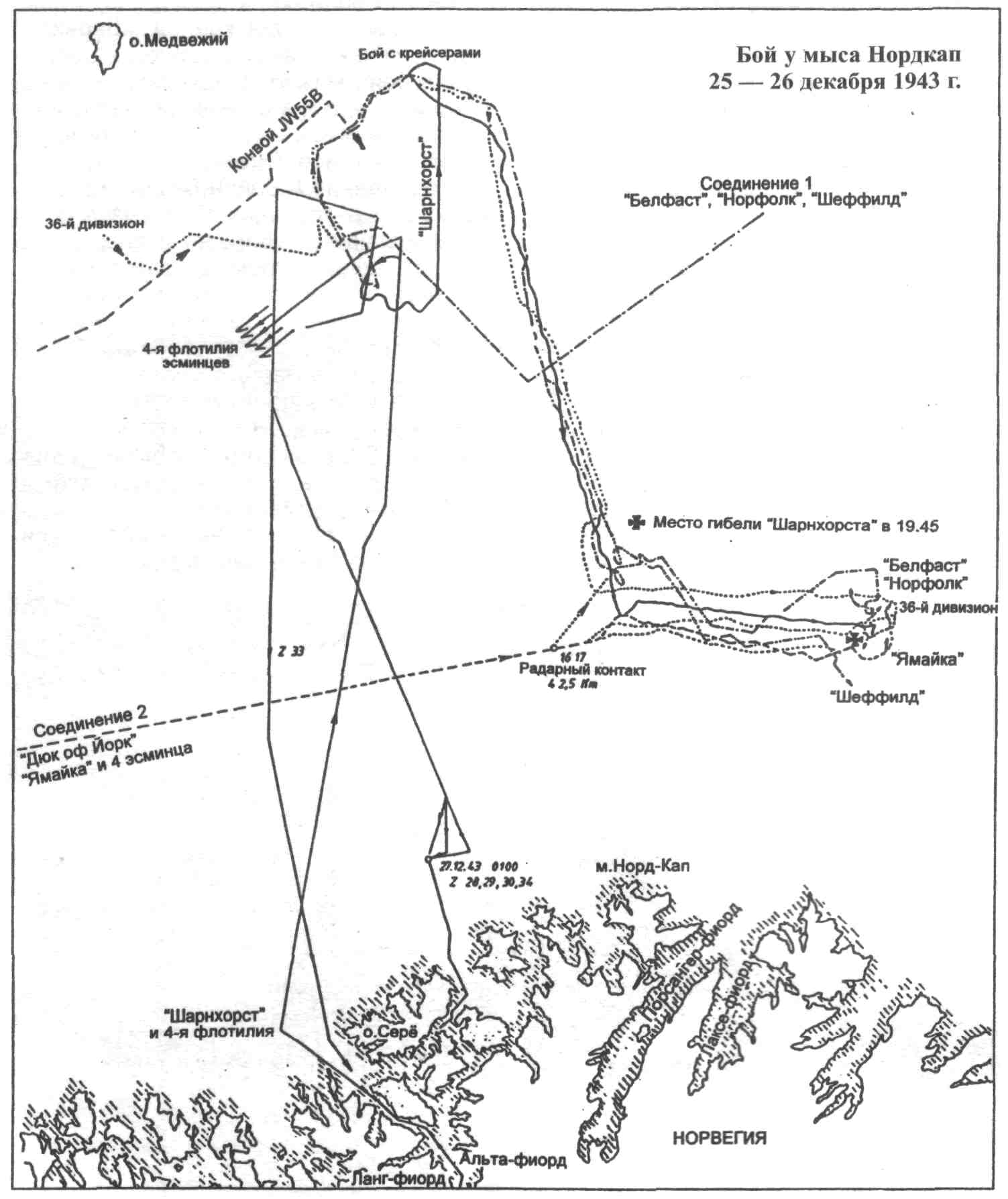

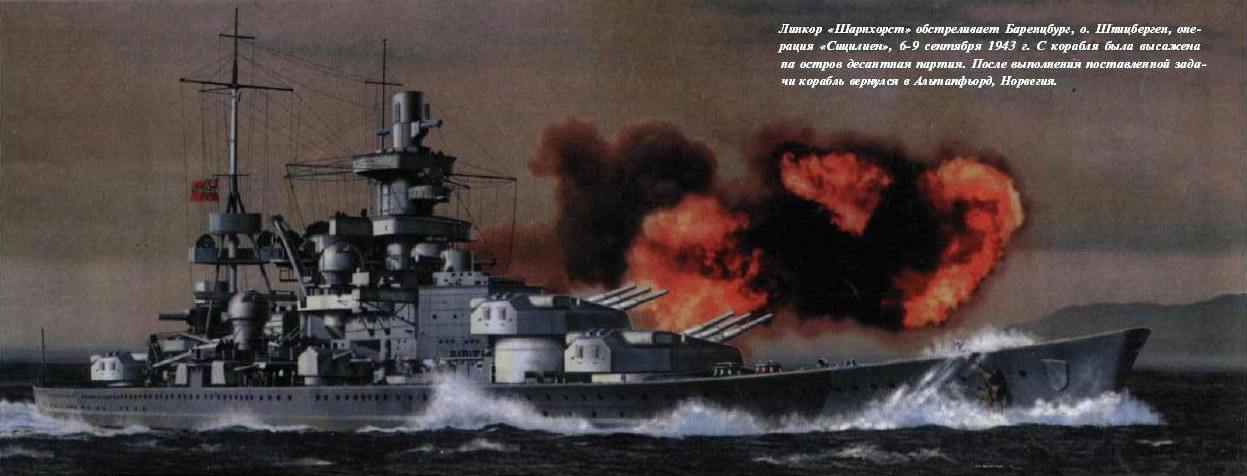

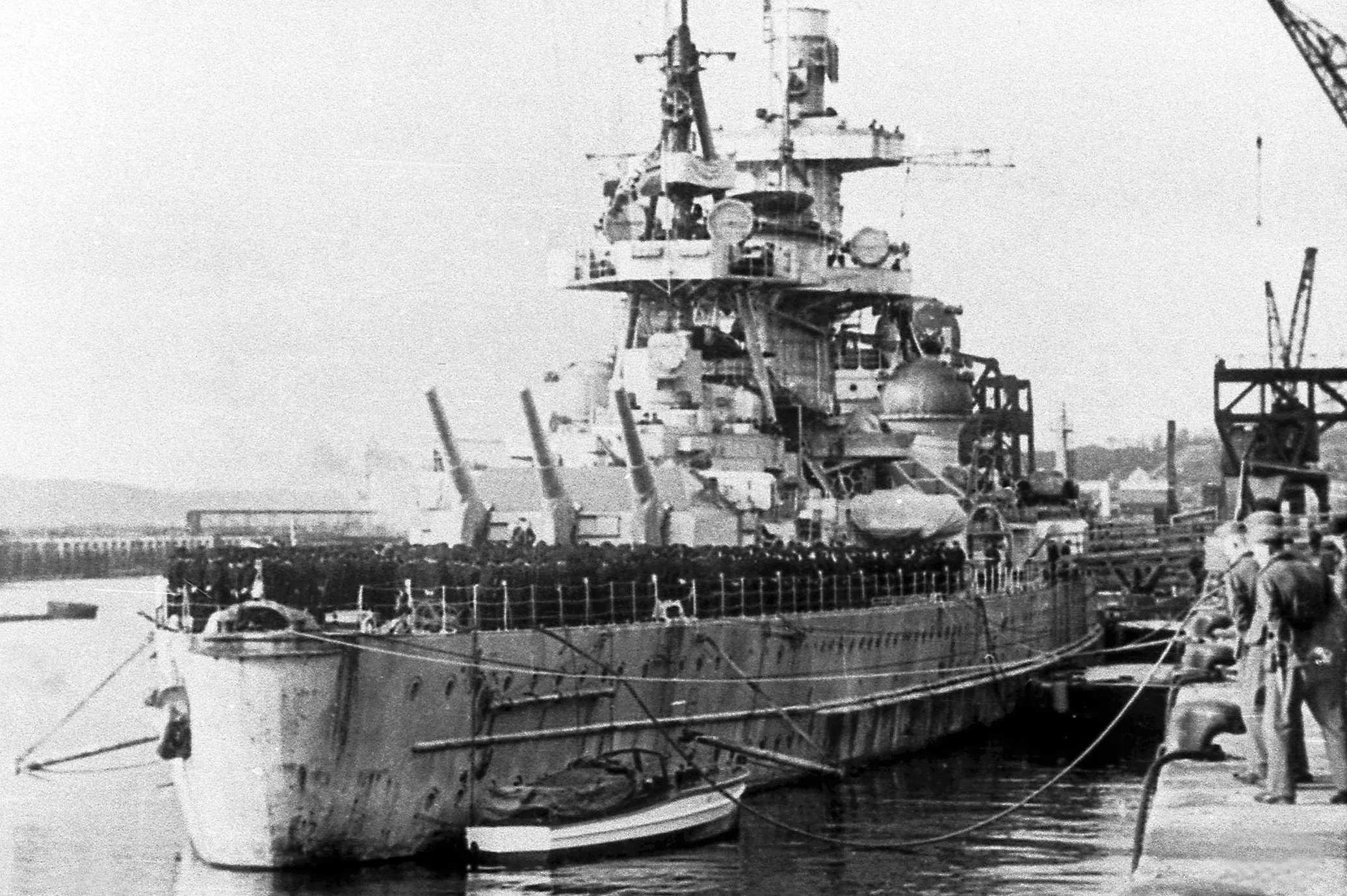

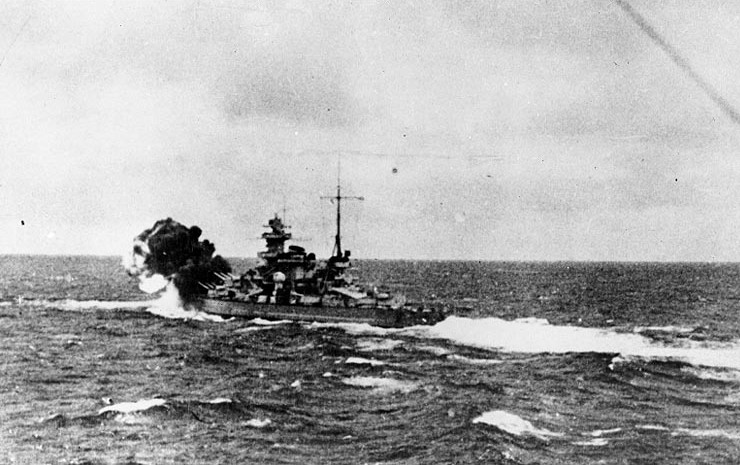

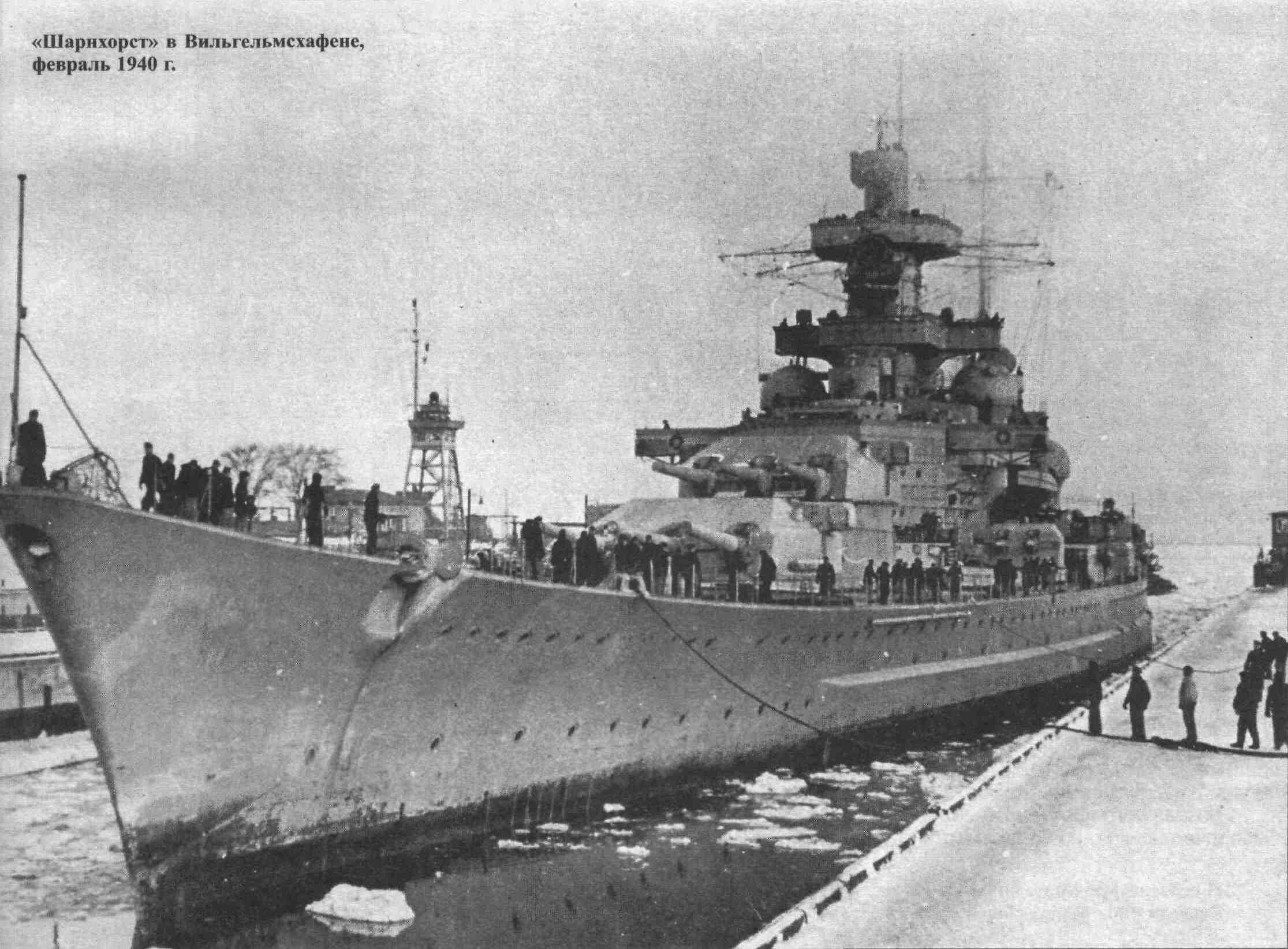

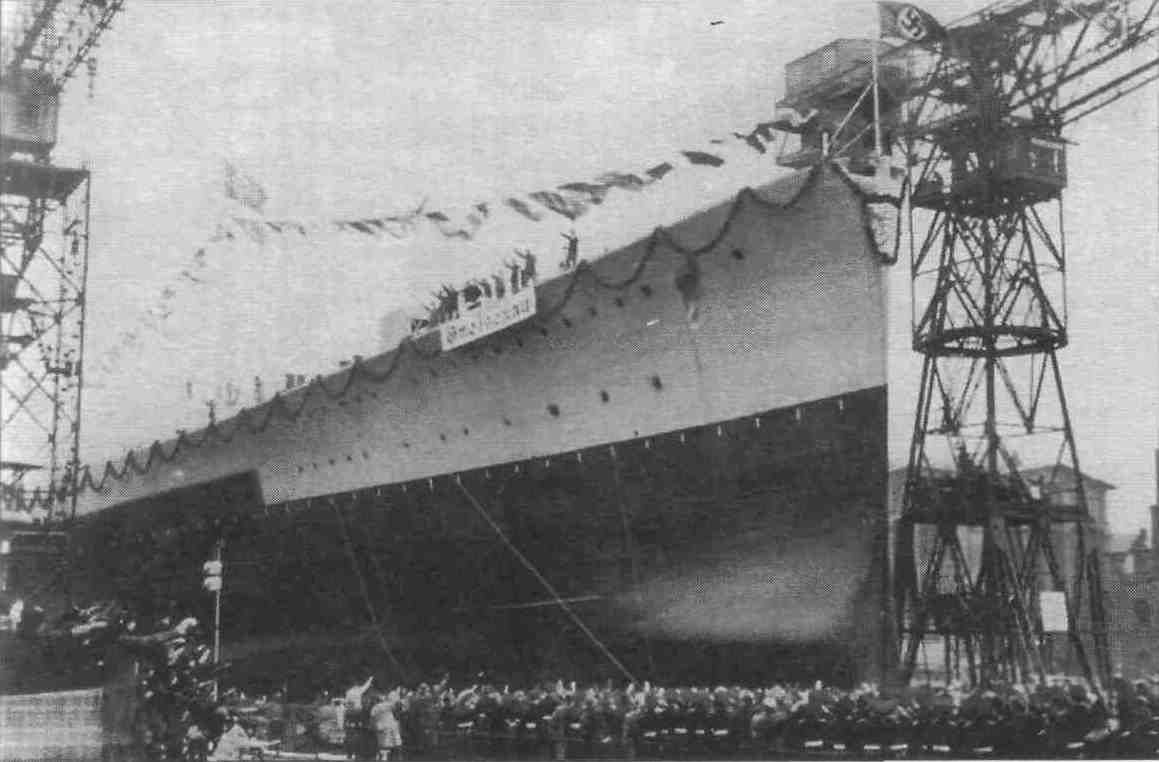

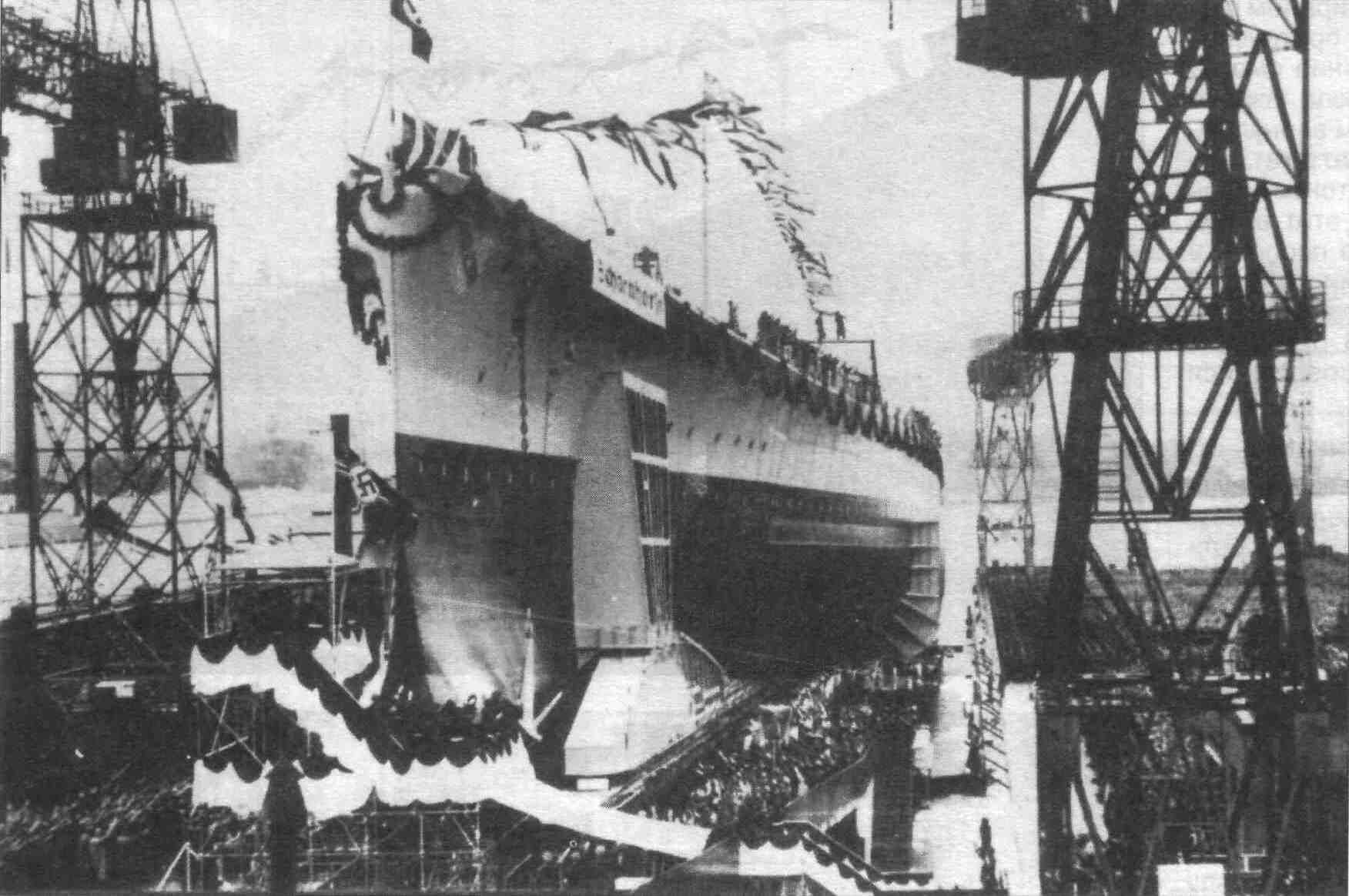

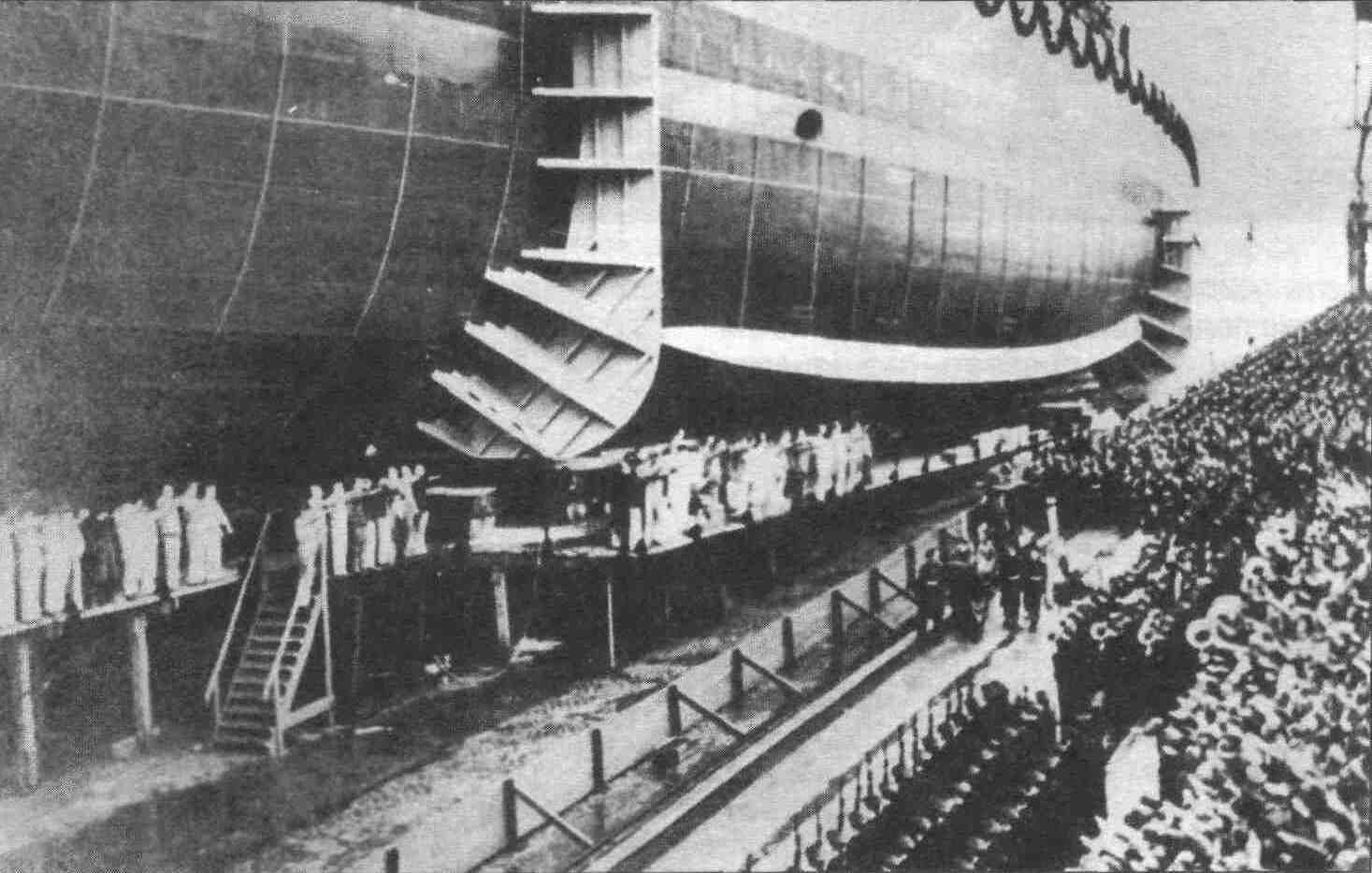

| 1 | Scharnhorst | <Kriegsmarinewerft>, Вильгельмсхафен, зав. №125, "Ersatz Elsass", "Panzerschiff / Schlahtschiff D" | 15.06.1935 | 26 декабря 1943 г. потоплен в Баренцевом море британскими кораблями во главе с ЛК "Duke of York" при попытке атаковать конвой "JW-55B", погибло 1803 человека. |

| 3.10.1936 | ||||

| 7.01.1939 | ||||

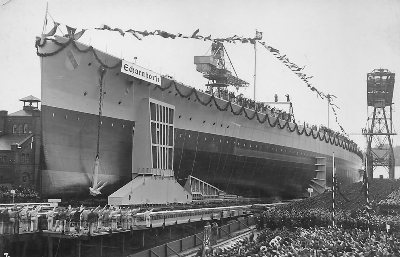

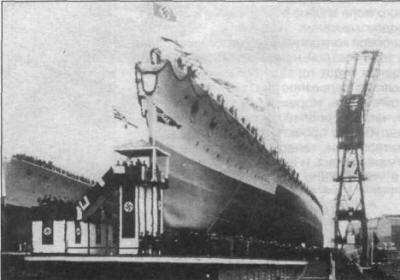

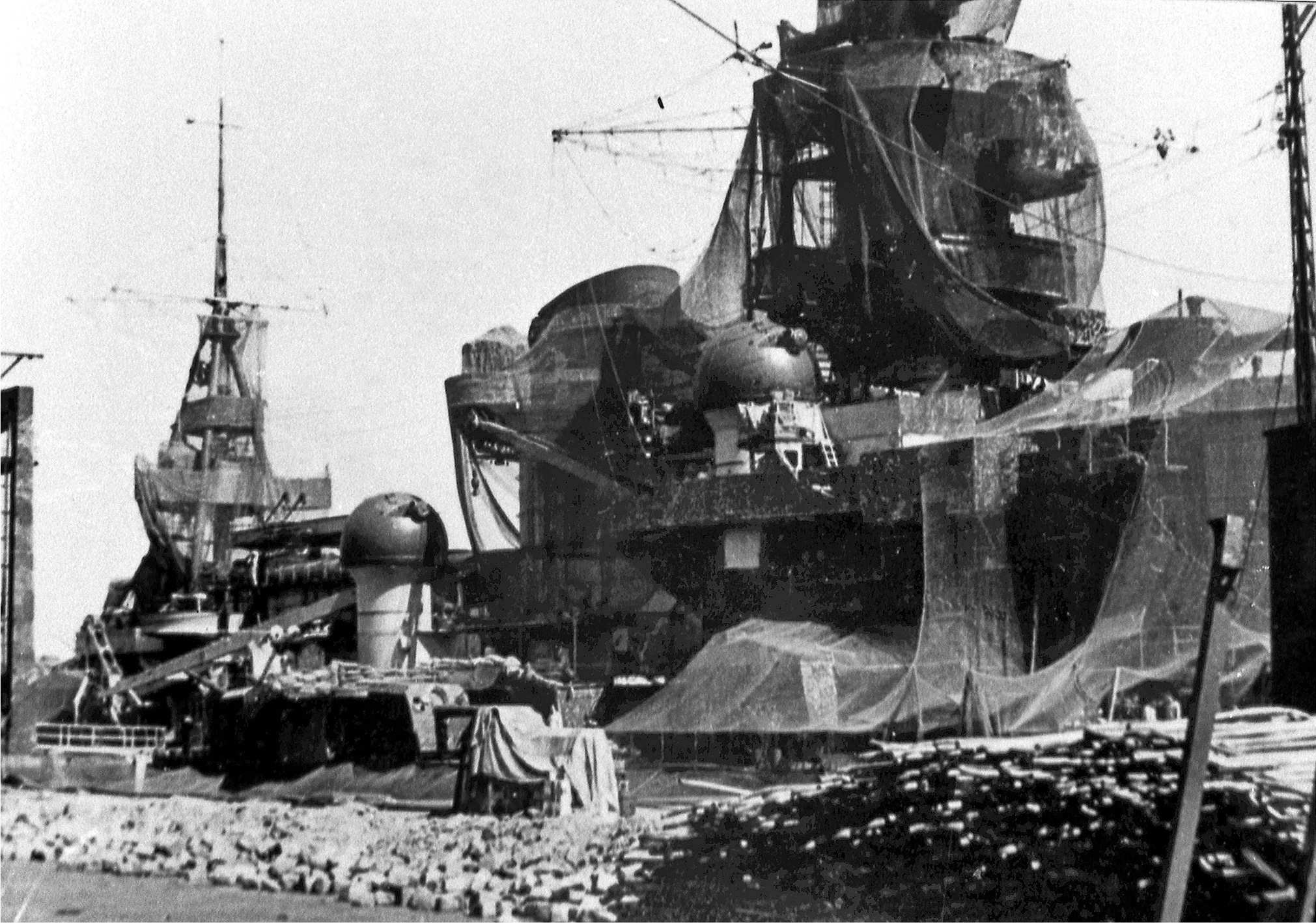

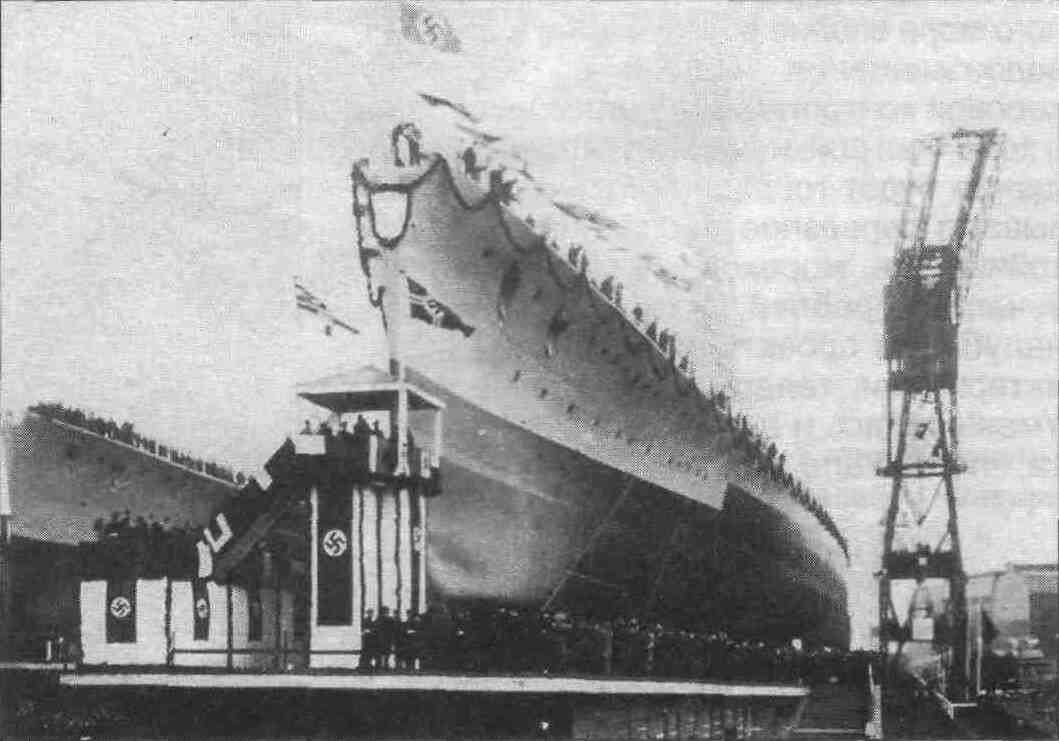

| 2 | Gneisenau | <Deutsche Werke> Киль, зав. №235, "Ersatz Hessen", "Panzerschiff / Schlahtschiff E" | 6.05.1935 | 26 февраля 1942 г. выведен из строя авиацией. Ремонт и модернизация, <Deutsche Werke>, Готенхафен. В 1943 г. ремонт прекращен, разоружен, использовался в качестве плашкоута, 27 марта 1945 г. затоплен в Готенхафене. |

| 8.12.1936 | ||||

| 21.05.1938 |

ТТХ

| Scharnhorst | Gneisenau | |||

| Водоизмещение | стандартное | 31053 дл. т (31552 м. т) | 31132 дл. т (31632 м. т) | |

| нормальное | 35540 т |

|||

| полное | 37224 дл. т (37822 м. т) | 37303 дл. т (37902 м. т) | ||

| максимальное боевое | 37902-38100-38900 т |

|||

| регистровое | 19401 брт | ? | ||

| Размерения | длина | КВЛ | 226 м | |

| полная | 229,8 м |

|||

| полная после модернизации | 235,4 м | 234,9 м | ||

| ширина | наибольшая | 30,5 м |

||

| осадка | при проектном водоизмещении | 8,2 м |

||

| при боевом водоизмещении | 9,1-9,9 м |

|||

1 см осадки = 55,1 т. водоизмещения |

||||

| высота борта | 14 м |

|||

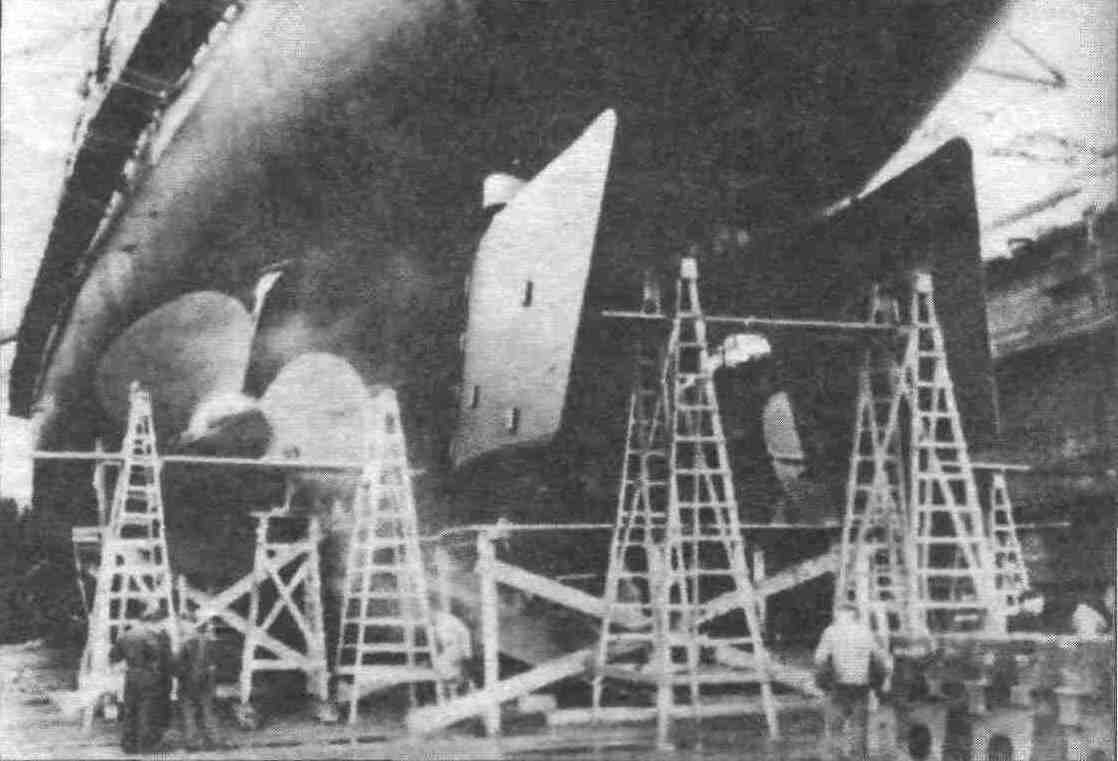

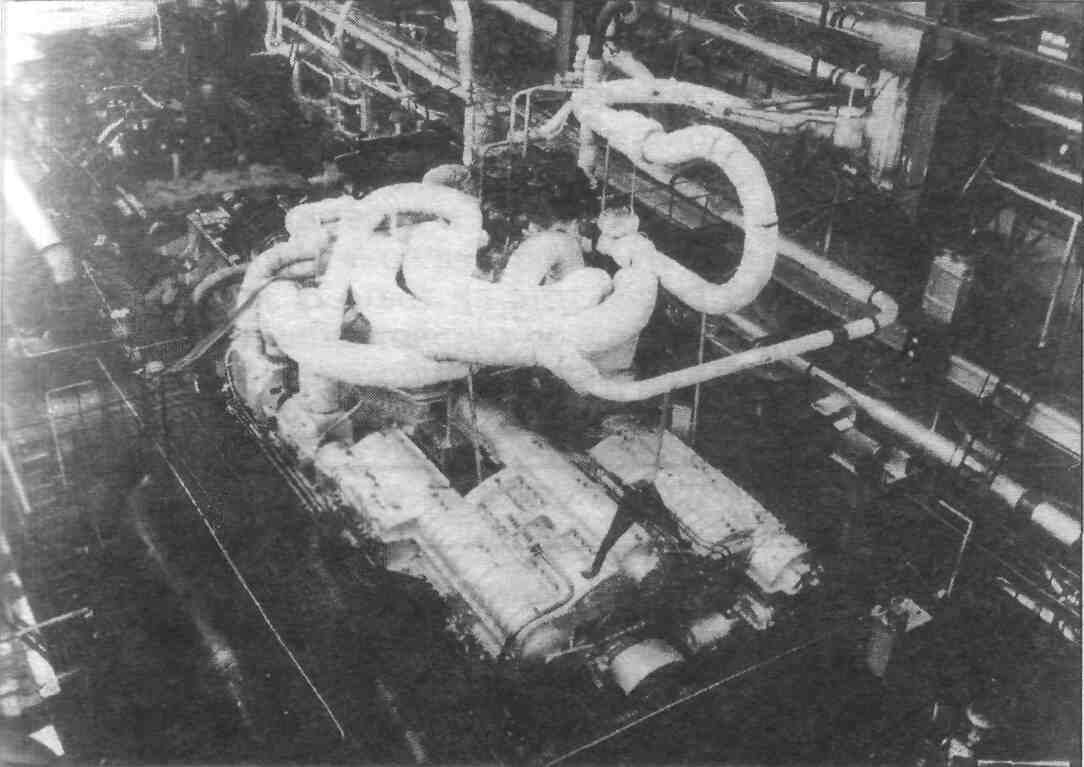

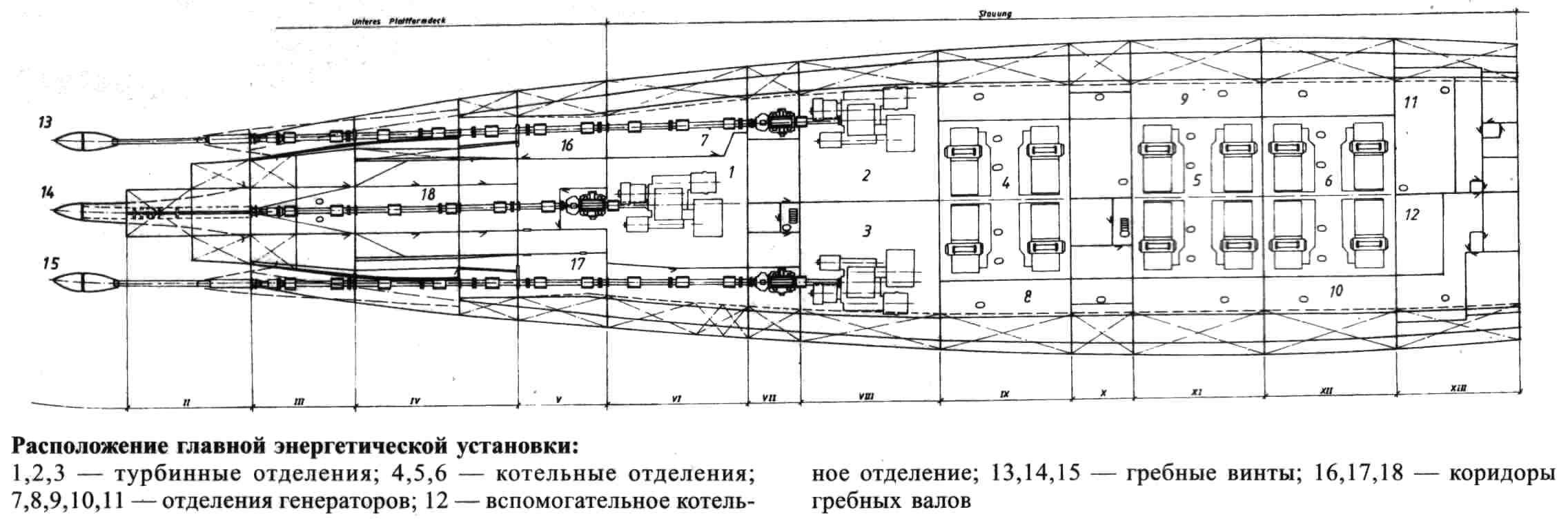

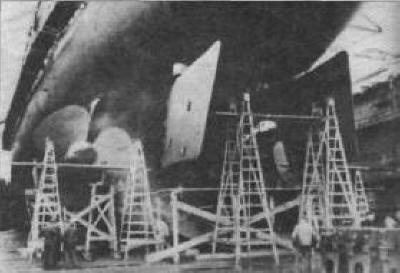

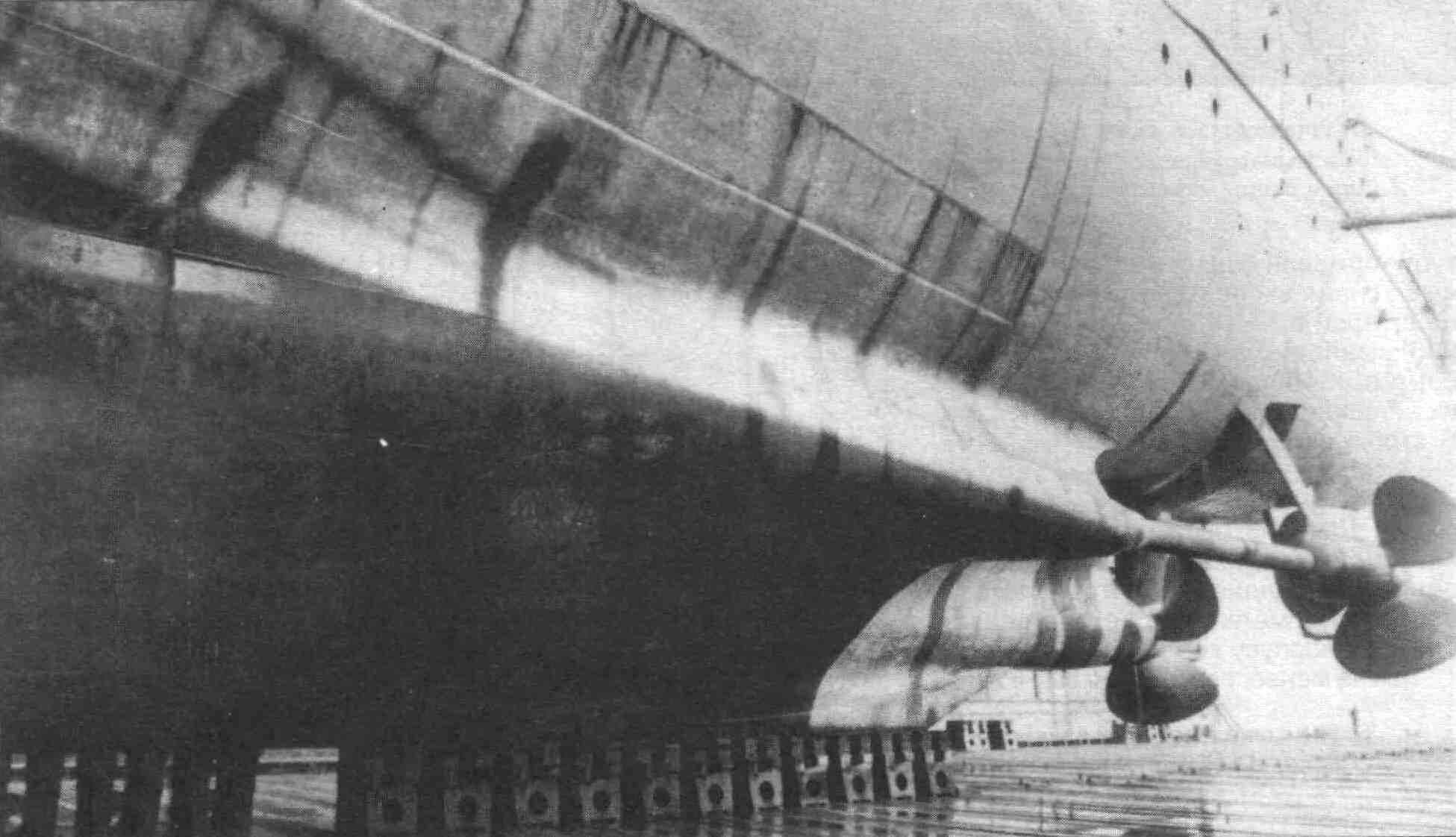

| Энергетическая установка | состав и тип | 3 вала | 3х3-лопастных винта Ø 4,8 м |

|

| 3 МО | 3 ТЗА "Brown&Bovery" (4-х ступенчатые) | 3 ТЗА "Germania" (3-х ступенчатые) | ||

| 3 КО | 12 ПК Вагнера (58 атм., 450°, 54,5 т/ч) |

|||

| мощность | 125 000 л.с. (норм.), 160 000 л.с. (макс.) при 265 об/мин |

|||

| Ходовые данные | скорость | проектная | 31 уз |

|

| на испытаниях | 31,5 уз. | 31,3 уз. при 165930 л.с., 280 об/мин. | ||

| запас топлива | штатный | 2800/5080 т нефти |

||

| с дополнительными бункерами | 6108 т нефти | 5360 т нефти | ||

| дальность плавания | проектная на 14 уз. | 10000 миль |

||

| проектная на 19 уз. | 8200 миль |

|||

| фактическая на 19 уз. | 7100 миль | 6200 миль | ||

| Экипаж | в мирное время | как флагман 1340 чел. (66 офицеров) | 1669 чел. (56 офицеров) | |

| в военное время | как флагман 1968 чел. (70 офицеров) (1943 г.) | 1840 чел. (60 офицеров) (1942 г.) | ||

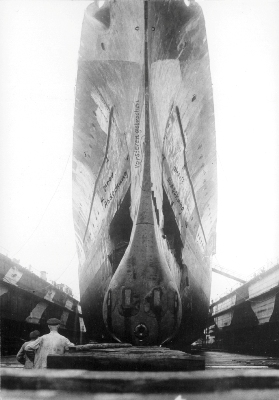

| Дополнительные данные | корпус | стальной сварной, с продольно-поперечным набором, с бульбом. 21 отсек, двойное дно на 79% длины корпуса. | ||

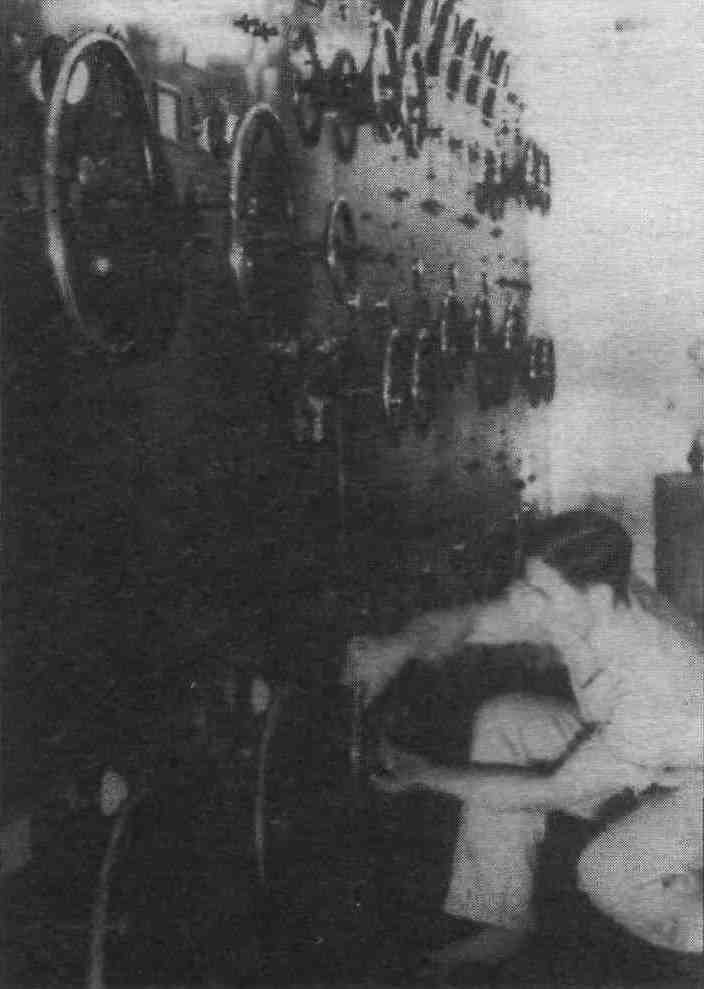

| электроснабжение | 8 турбо-генераторов и 4 дизель-генератора суммарной мощностью 4120 кВт (2 дизель-генератора х150 кВт, 2 дизель-генератора х300 кВт, 6 турбо-генераторов х460 кВт, 2 турбо-генератора х230 кВт), 220 В. | |||

| управление | 2 параллельных руля | |||

| кренящий момент | 42295 мт | 49470 мт | ||

| снабжение | 146 т дизтоплива, 26 т авиабензина, 470 т резервной воды для котлов, 471 т питьевой воды, 154 т смазочного масла | |||

| плавсредства | 2 больших моторных катера, 2 малых моторных катера, 2 баркаса, 2 вельбота, 2 катера, 2 яла, 2 шлюпки | |||

| стоимость (в золотых марках) | 143 млн. 471 тыс. | 146 млн. 174 тыс. | ||

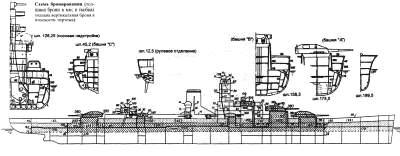

БРОНИРОВАНИЕ

| сталь Круппа (40,2% от водоизмещения) | |

| главный пояс | цитадель - 350-170 мм, в корме - 130 мм, в носу - 20 мм |

| верхний пояс | 45 мм |

| траверсы | 150 мм |

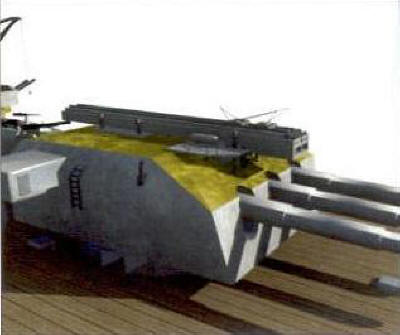

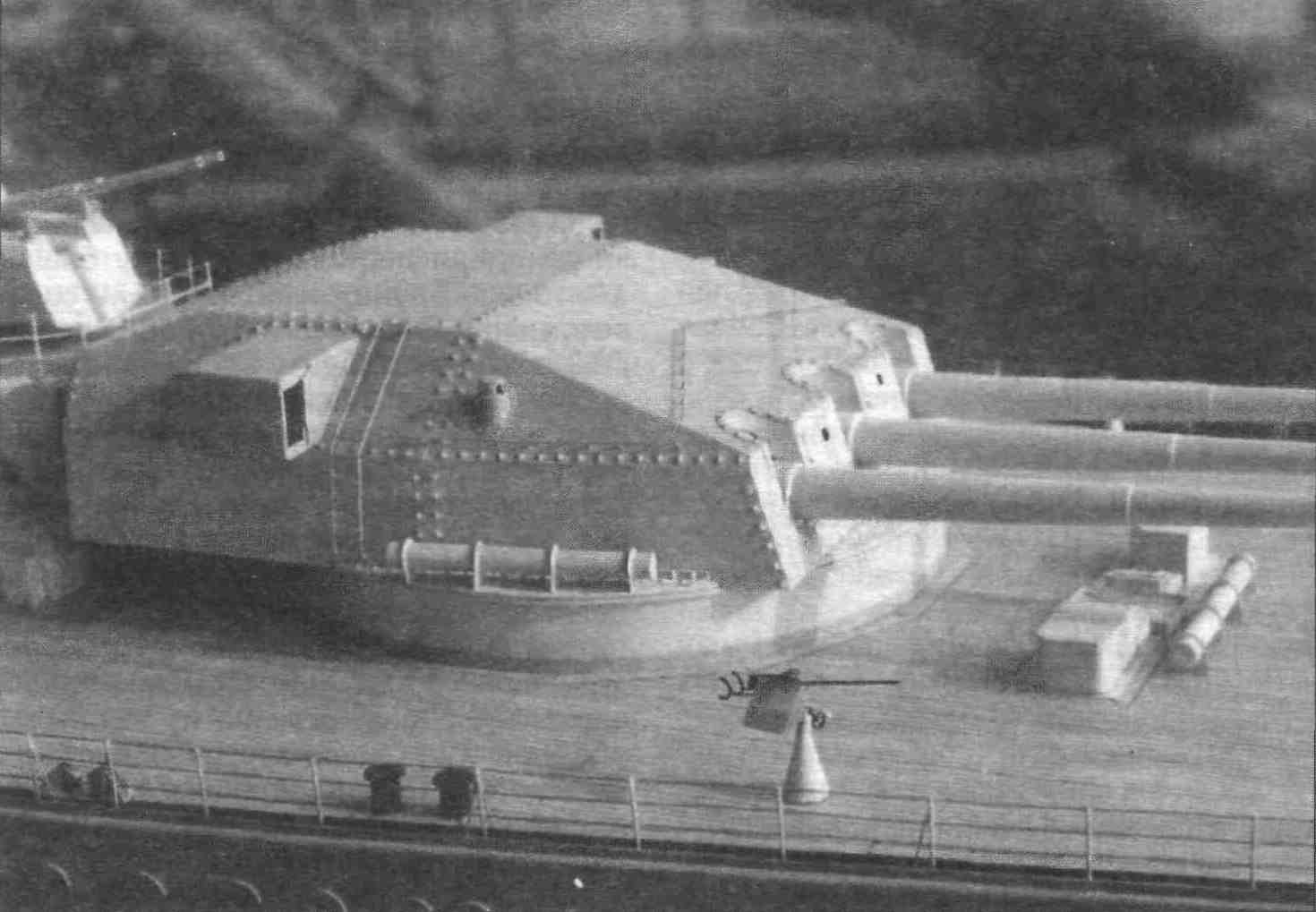

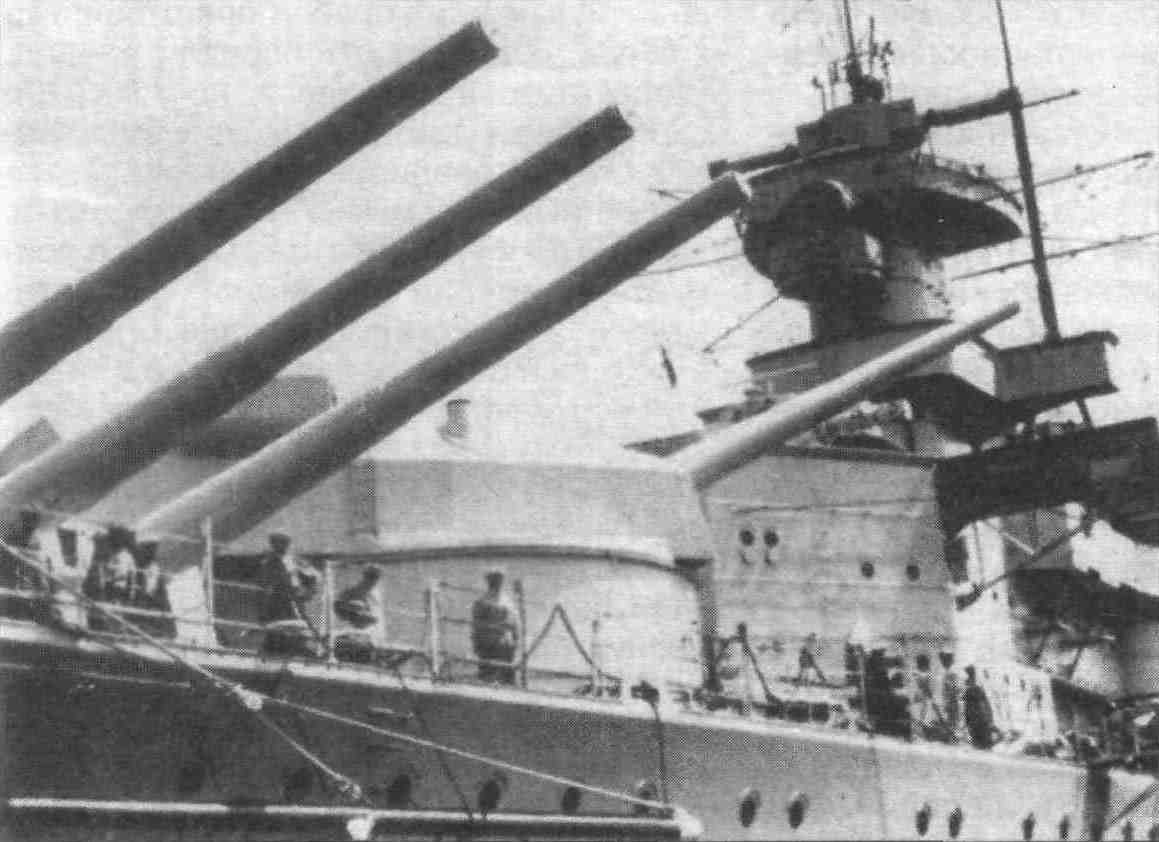

| башни ГК (лоб/бок/углы/крыша) | 360/220-180/150-120/100 мм |

| барбеты ГК | 350-200 мм |

| башни ПМК (лоб/бок/крыша) | 100/40/35 мм |

| барбеты ПМК | 80-20 мм |

| башни УнК | 10 мм |

| главная палуба | 20-95-80-95-20 (скосы 105) мм |

| верхняя палуба | 50 мм |

| рулевое устройство | 110-150 мм |

| рубки | носовая 350/220 мм, кормовая 100 мм |

| суммарная толщина ПТП | 53 (главная ПТП-45) мм, глубина 5,4 м |

|

|

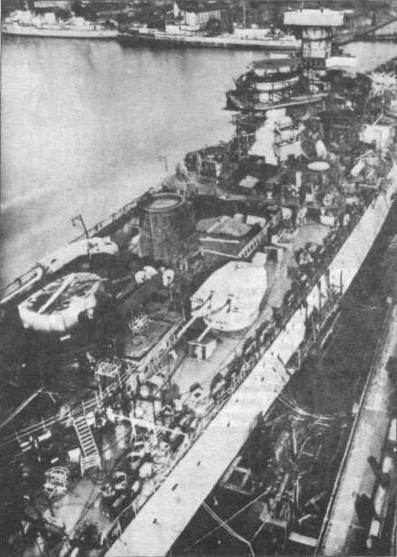

ВООРУЖЕНИЕ

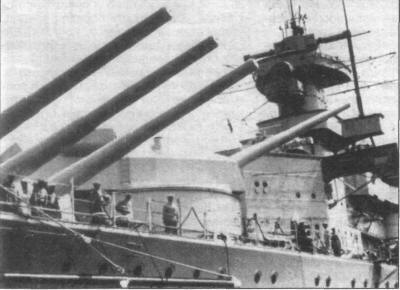

| главный калибр (бортовой залп - 2970 кг) | |||

| 9 (3x3) — 280 мм/54,5 | 890 м/с, -8°+40°, 42600 м | 945 - 1350 выстрелов | |

| противоминный калибр | |||

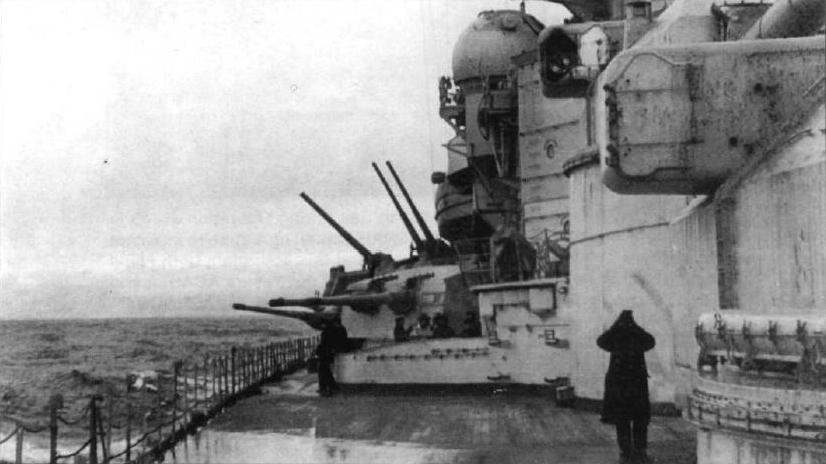

| 12 (4x2 + 4x1) — 150 мм/55 | 1600 - 1800 выстрелов | ||

| зенитный калибр дальнего боя | |||

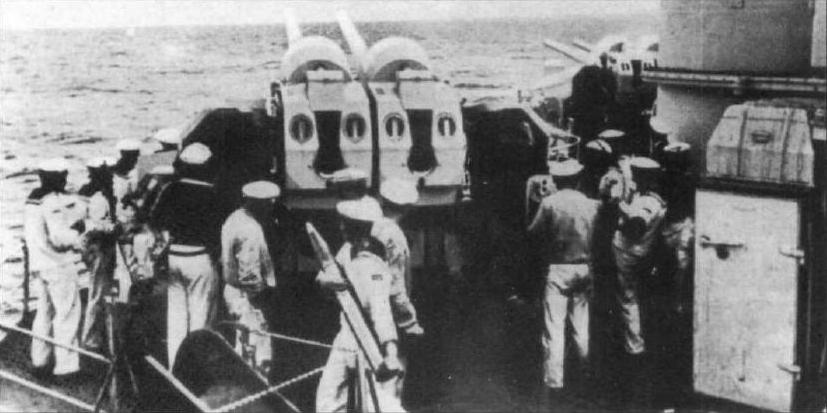

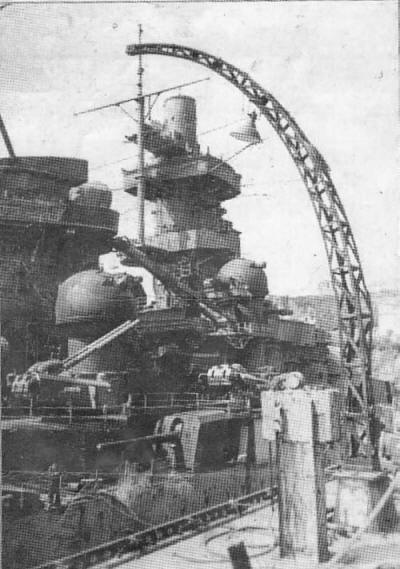

| 14 (7x2) — 105 мм/65 | 5600 выстрелов | ||

| средний зенитный калибр | |||

| 16 (8x2) — 37 мм/83 | 32 000 - 96 000 выстрелов | ||

| малый зенитный калибр | |||

| сперва | 8х1 - 20 мм/65 | 32 000 - 76 000 выстрелов | |

| с 1939 г. | 10х1 - 20 мм/65 | ||

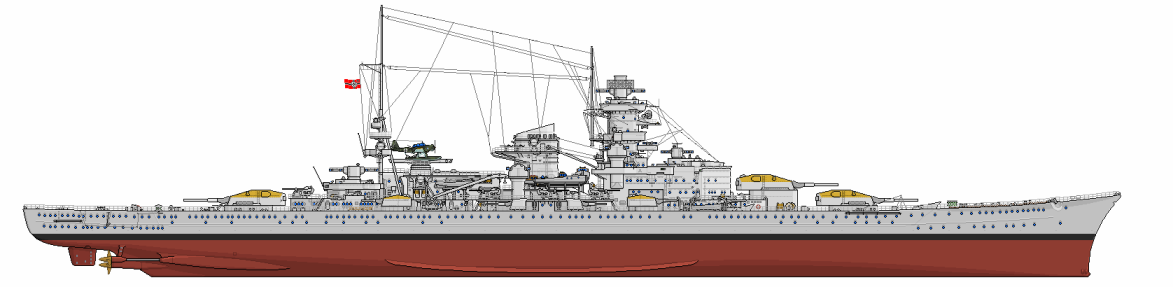

| Scharnhorst с 1941 г. | 28 (4x4 и 12x1) - 20 мм/65 | ||

| Gneisenau с 1941 г. | 24 (3x4 и 12x1) - 20 мм/65 | ||

| Scharnhorst с 1943 г. | 38 (7x4 и 10x1) - 20 мм/65 | ||

| торпедное вооружение | |||

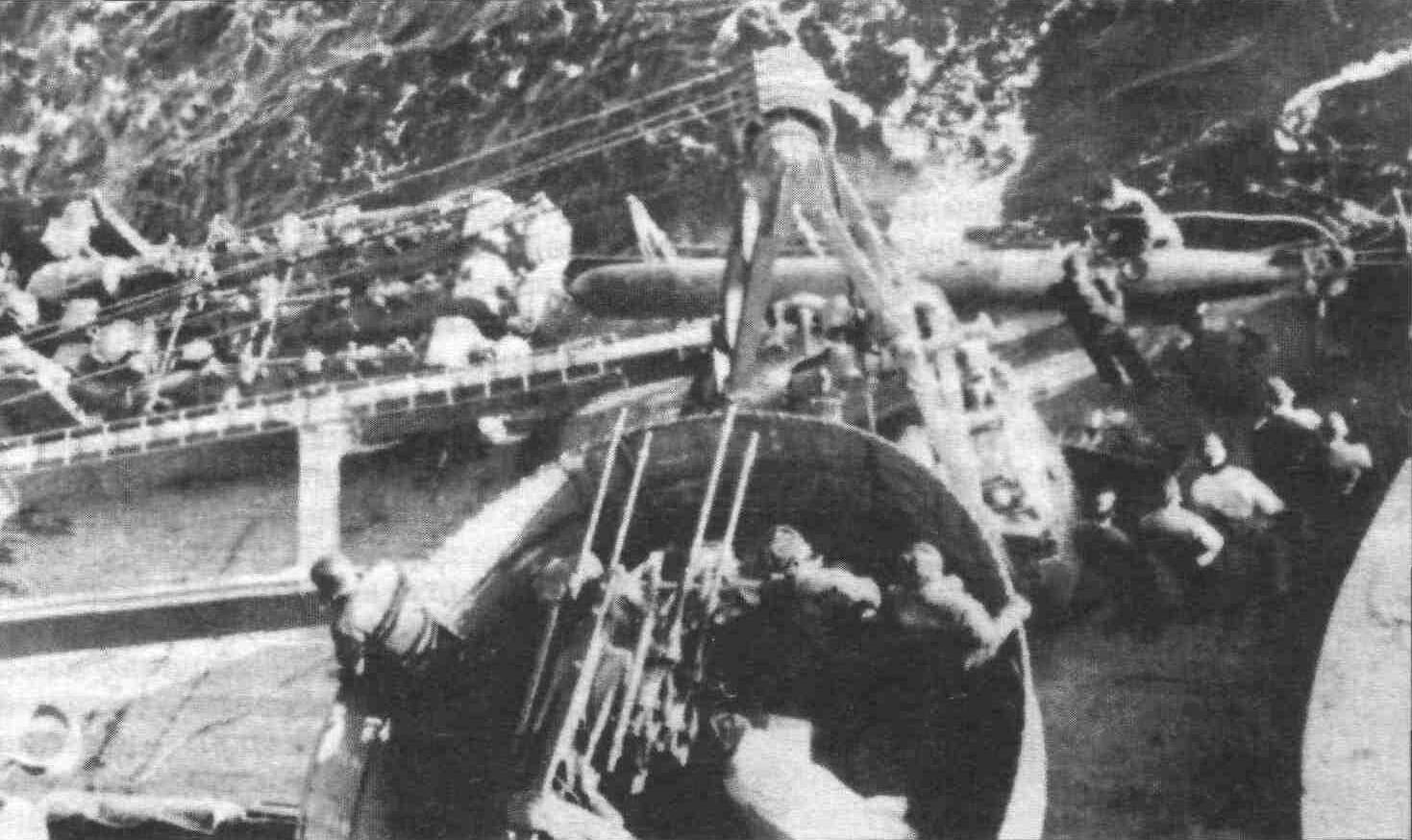

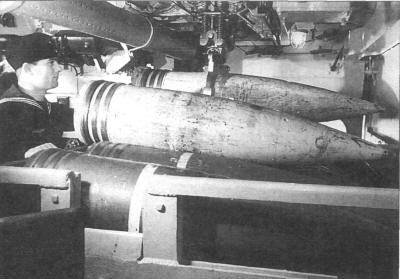

| сперва отсутствовало, с 1941: 2x3-533 мм | 18 торпед | ||

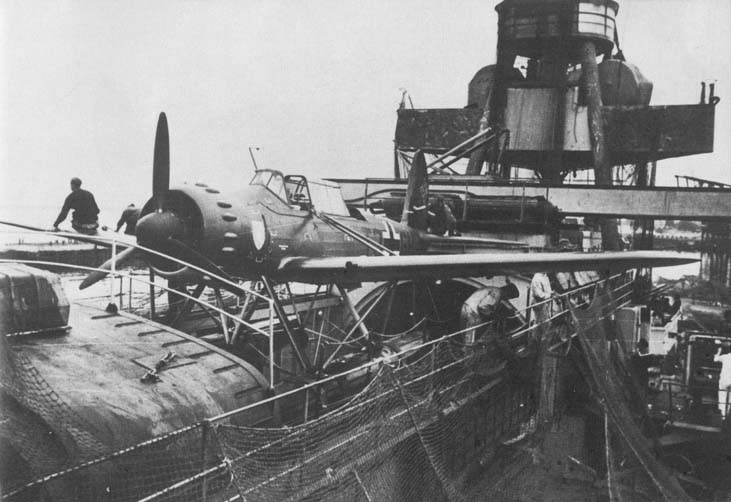

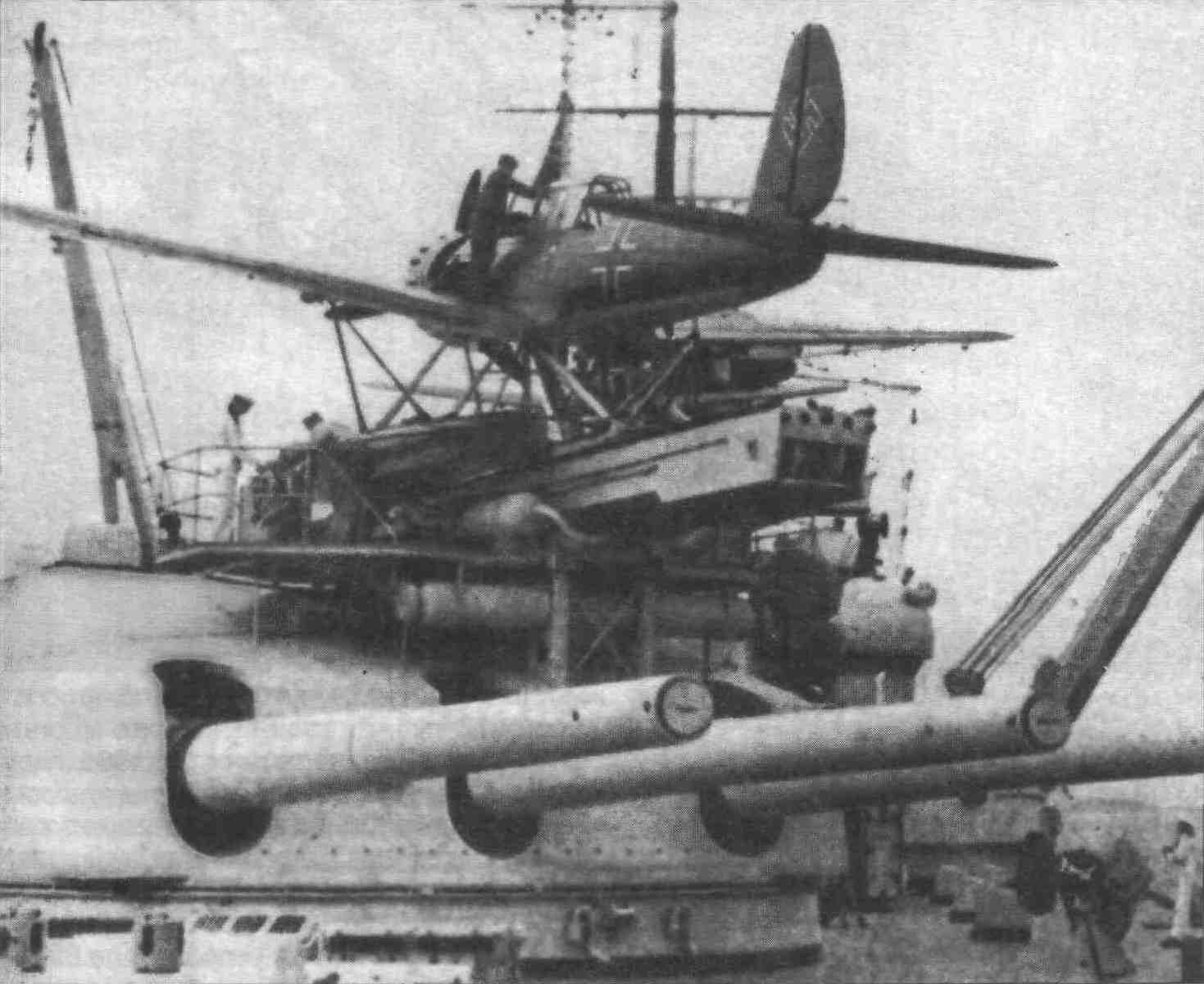

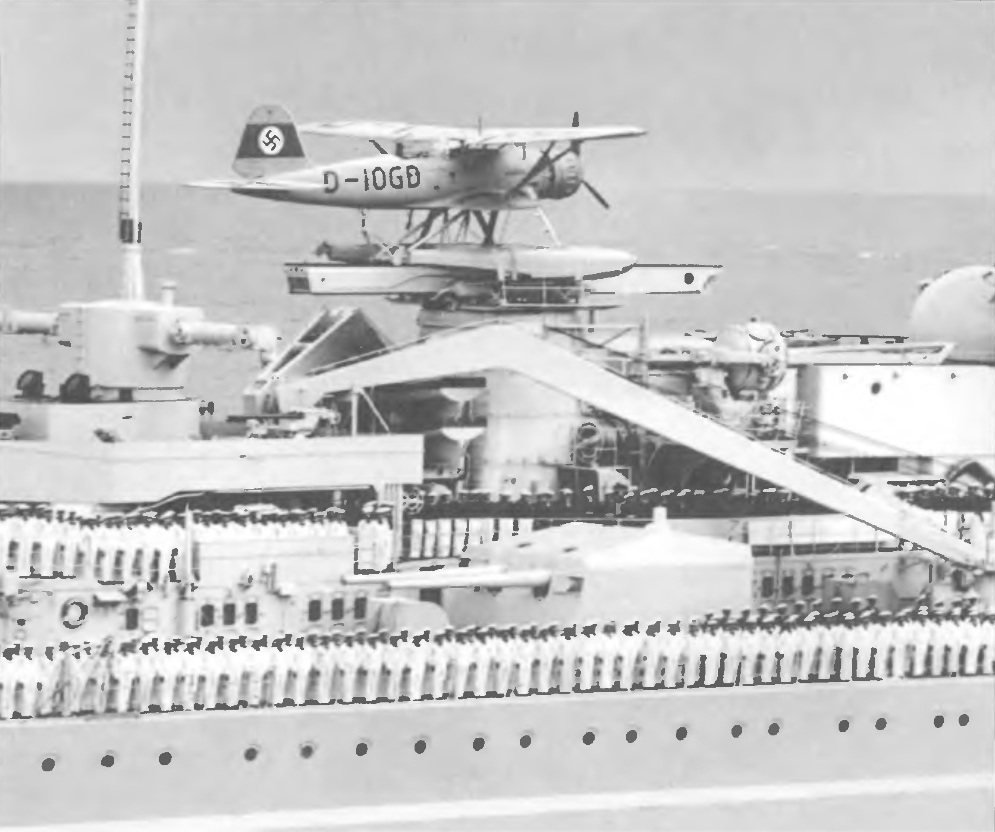

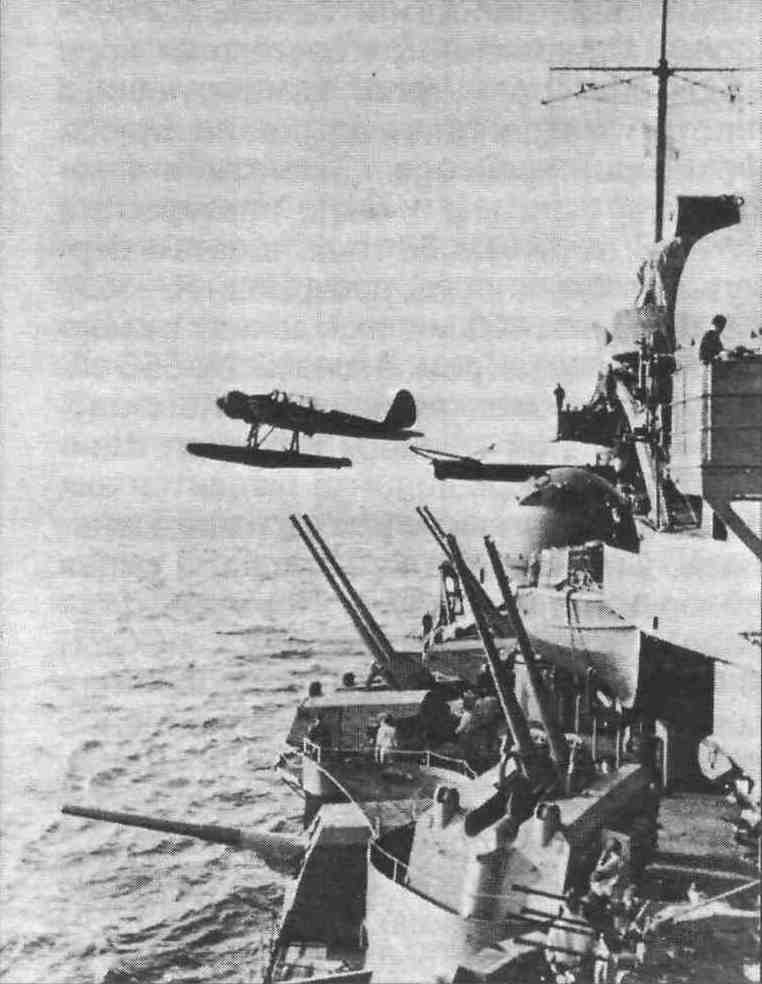

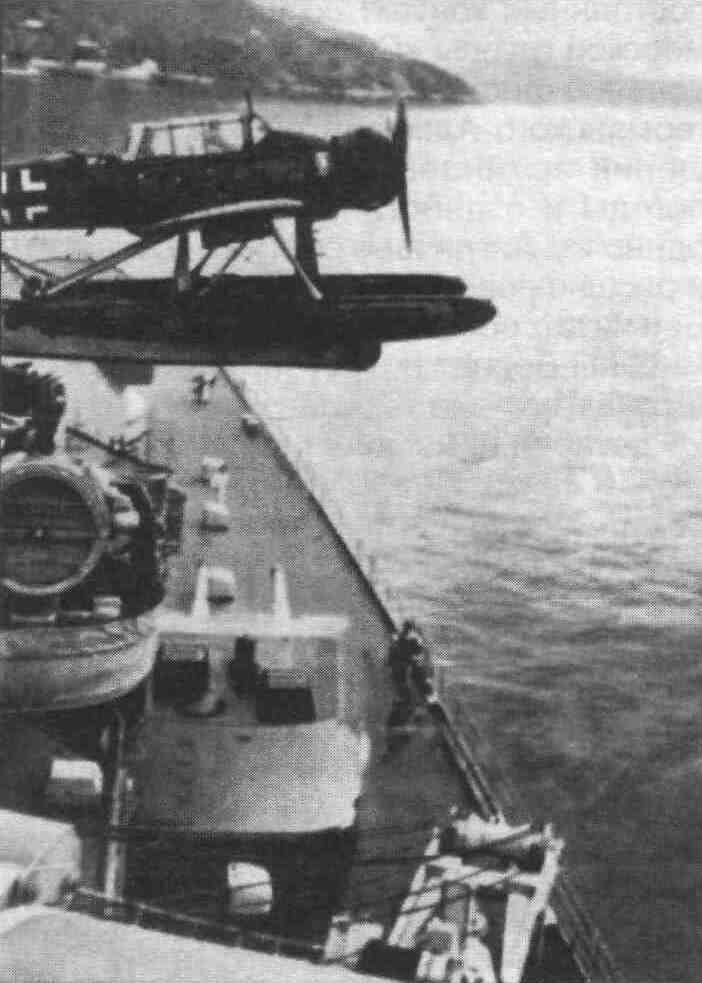

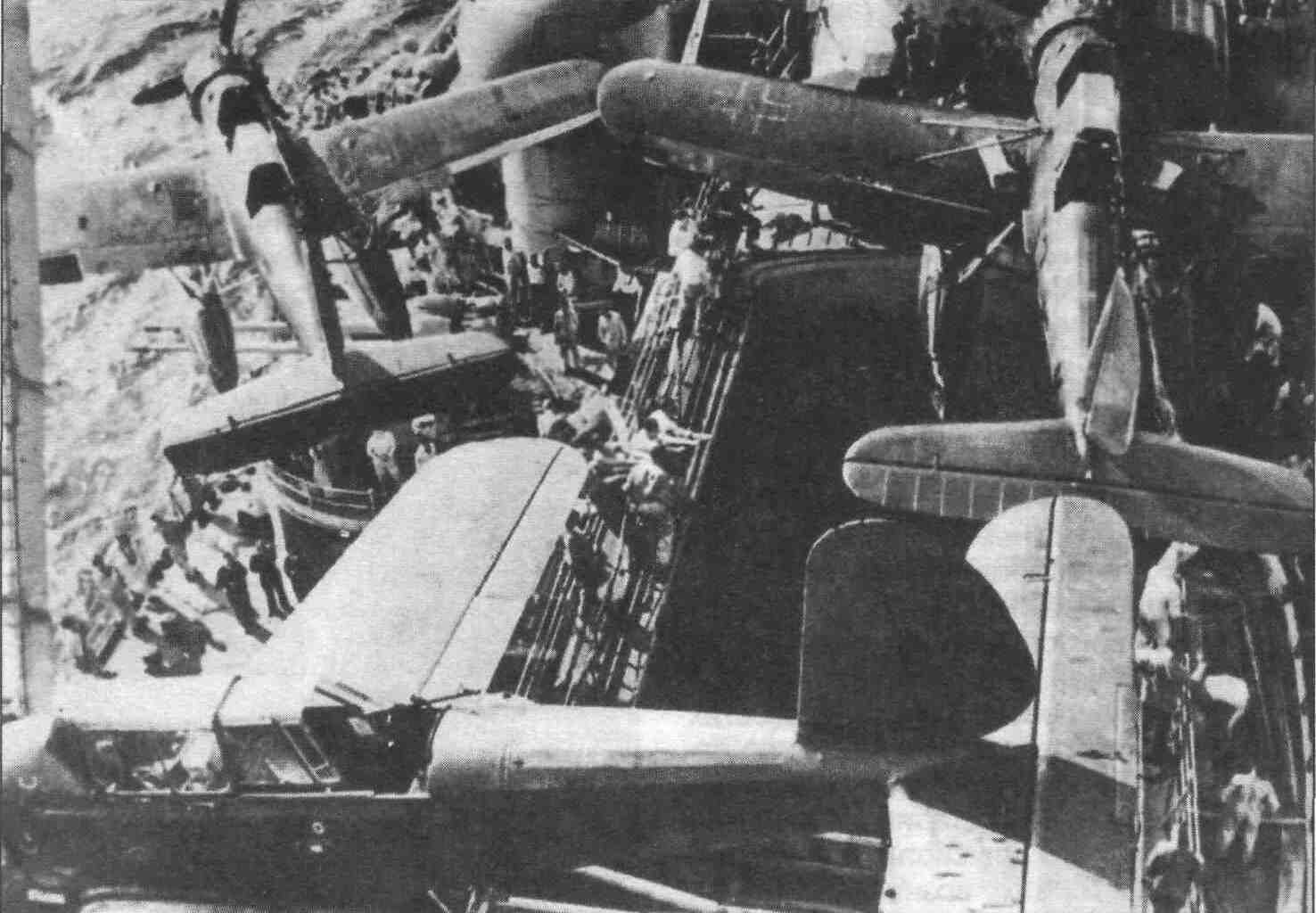

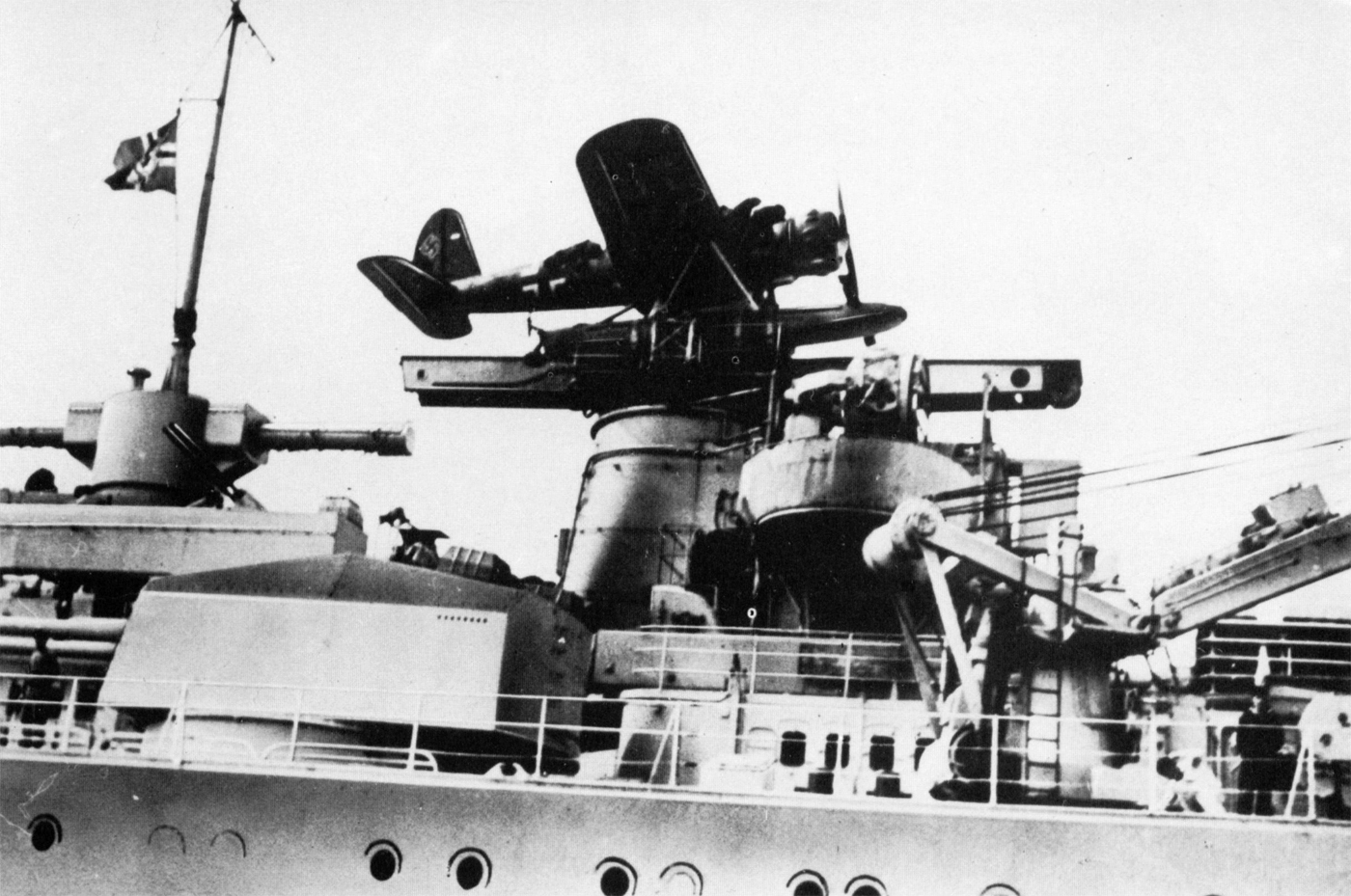

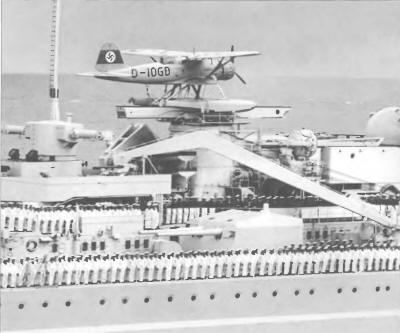

| авиационное вооружение | |||

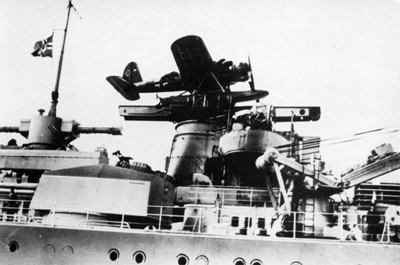

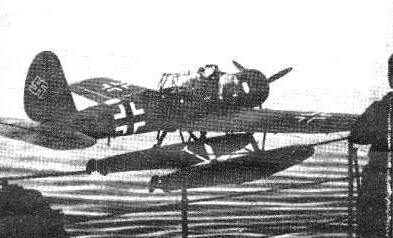

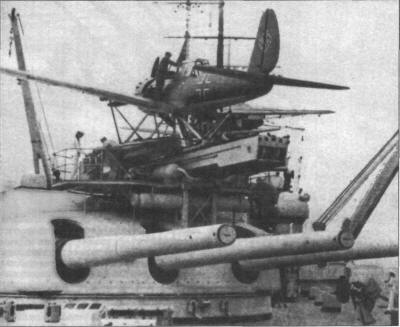

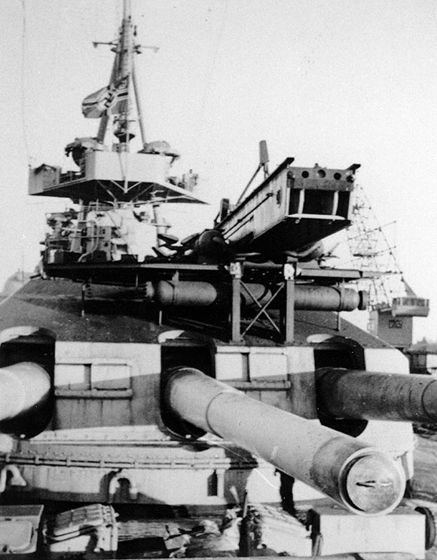

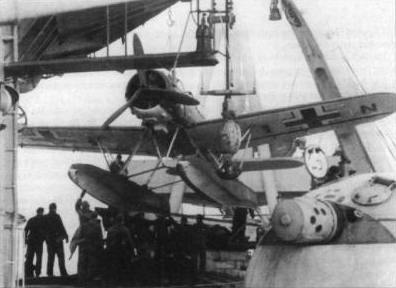

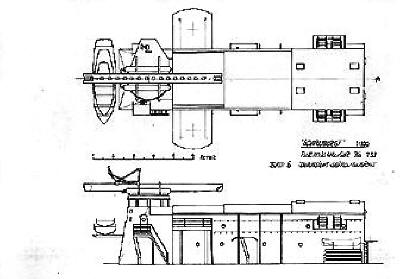

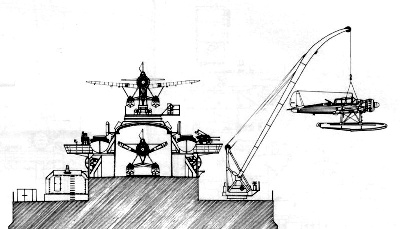

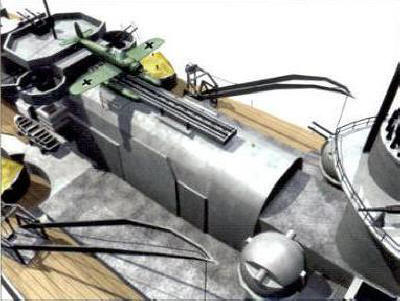

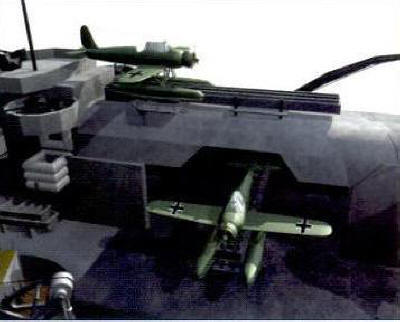

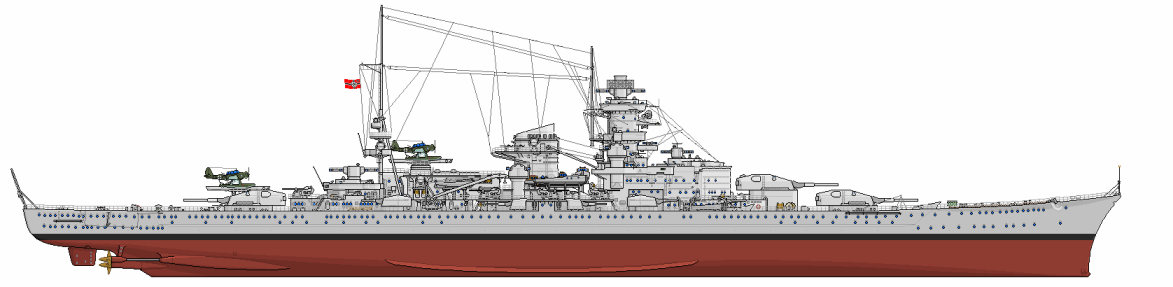

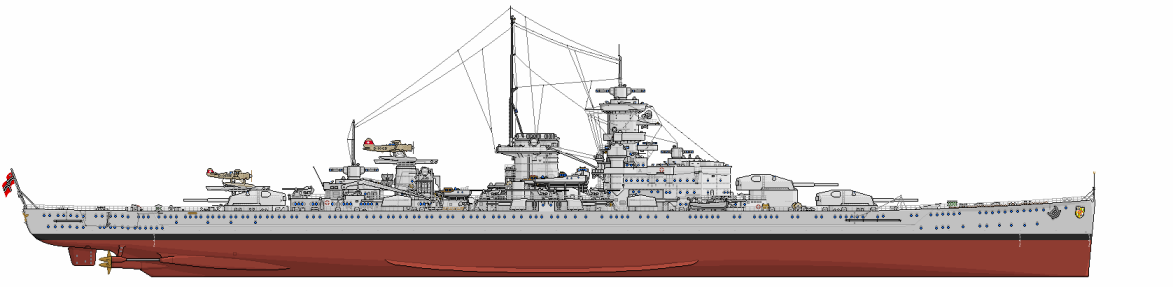

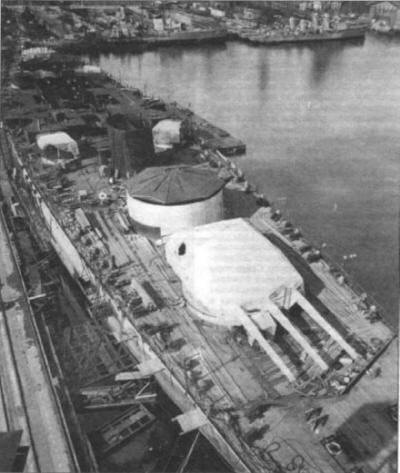

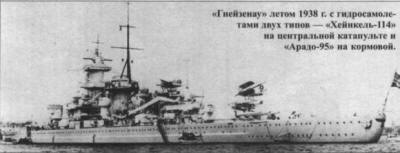

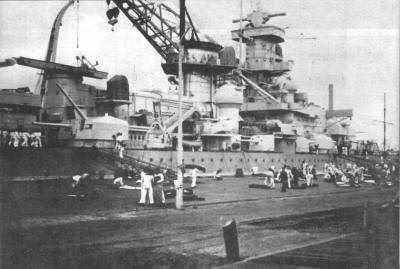

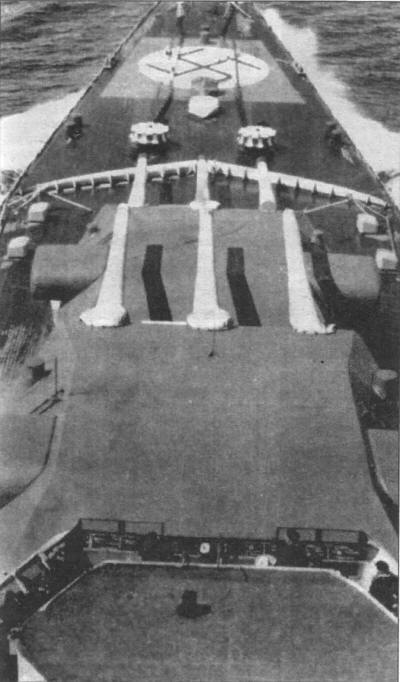

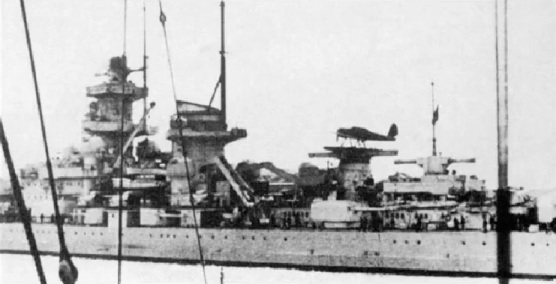

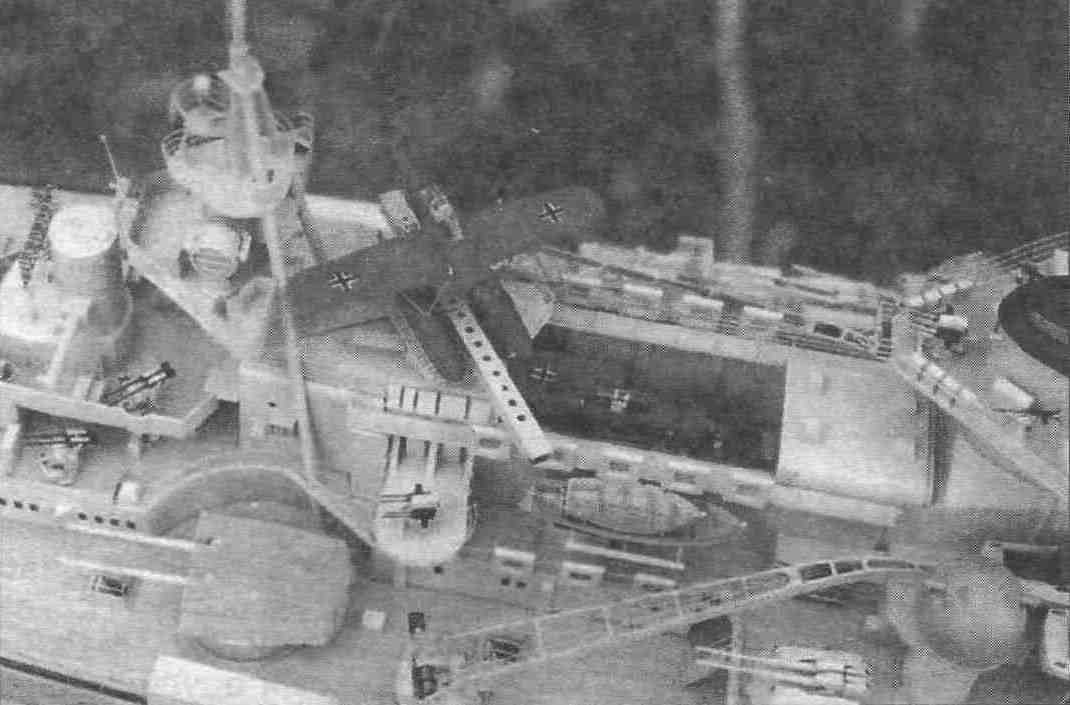

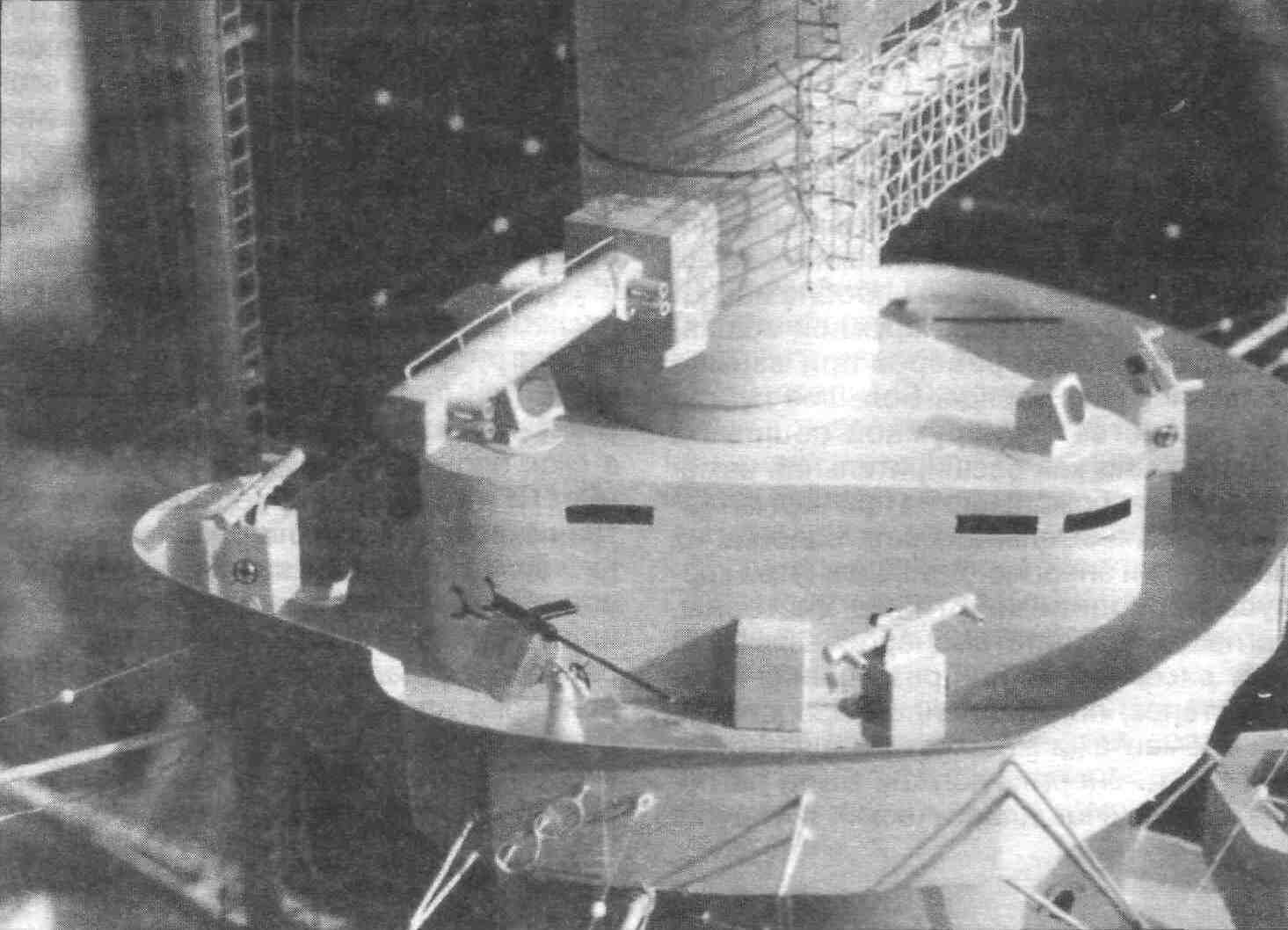

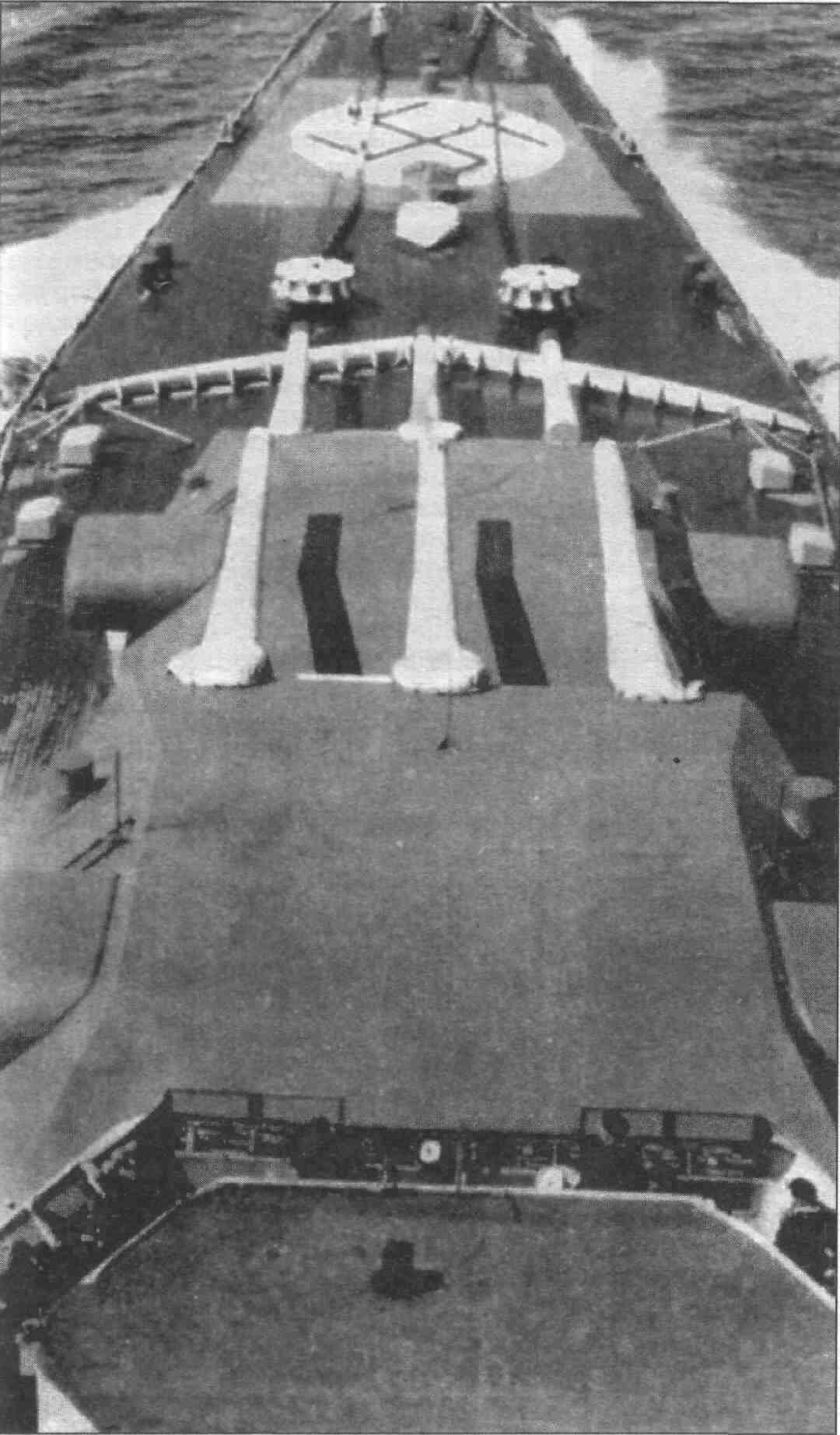

| 2 катапульты, но в ходе боевых действий одна демонтирована. | 3 гидросамолета "Arado-196" | ||

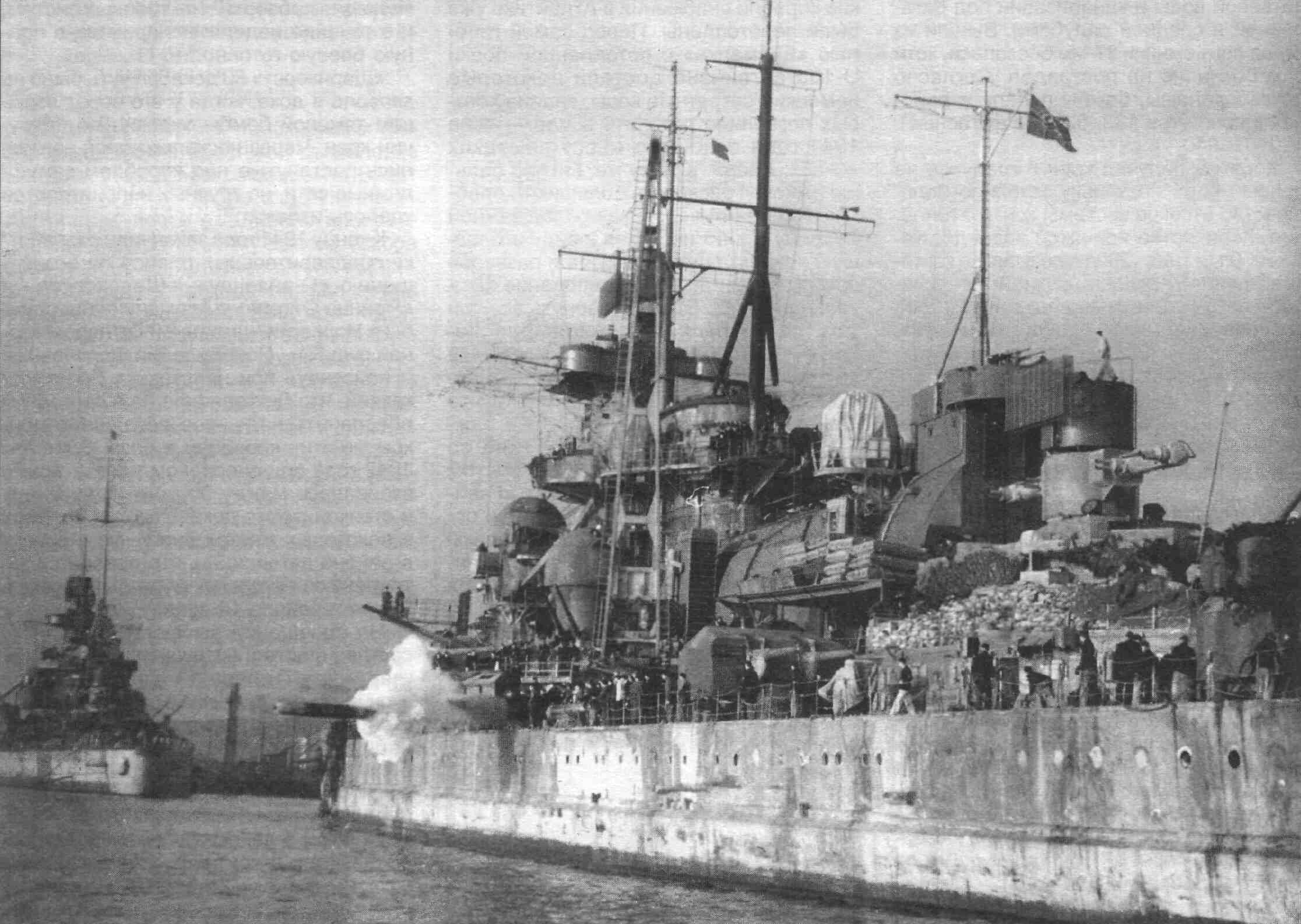

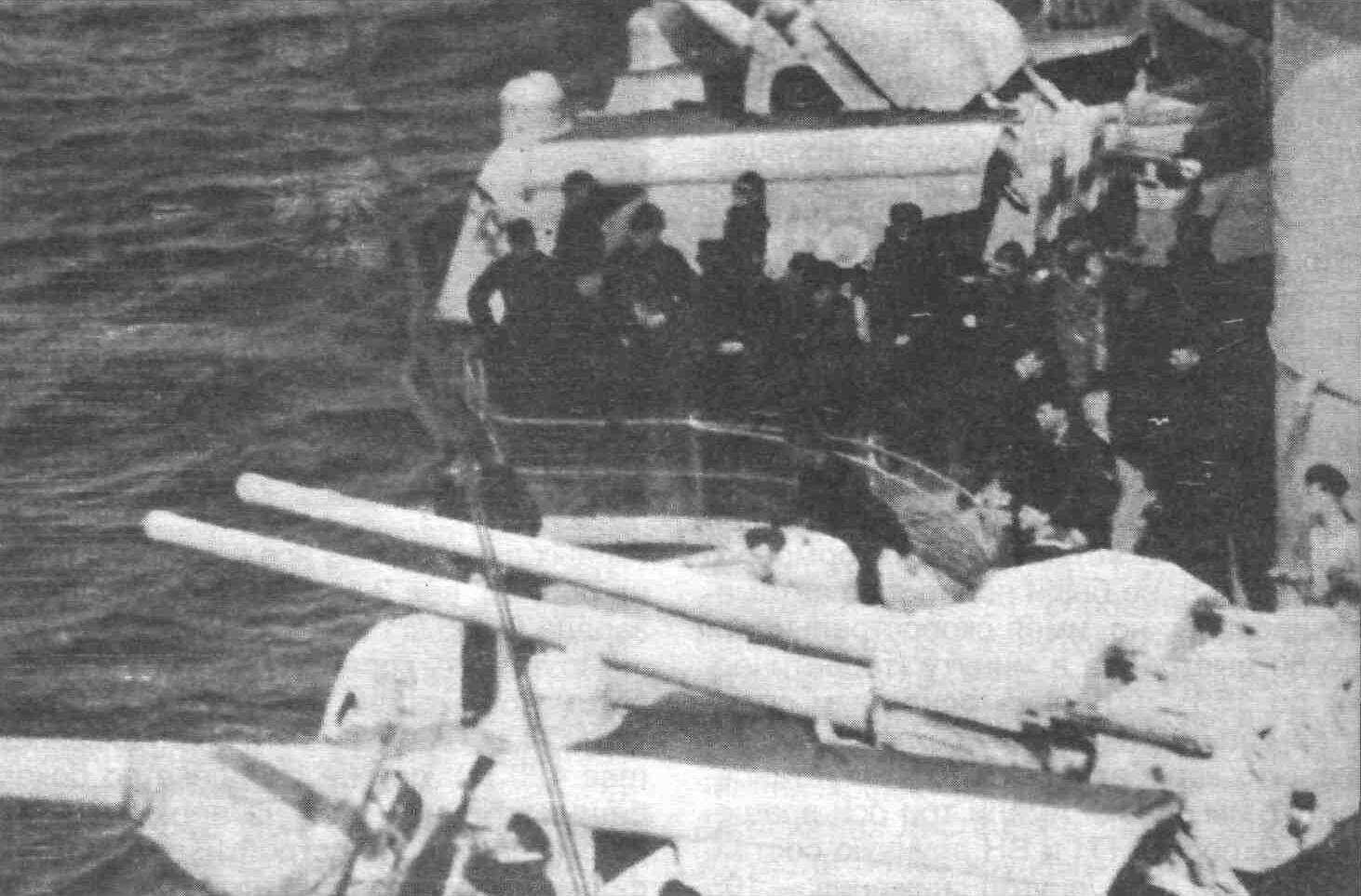

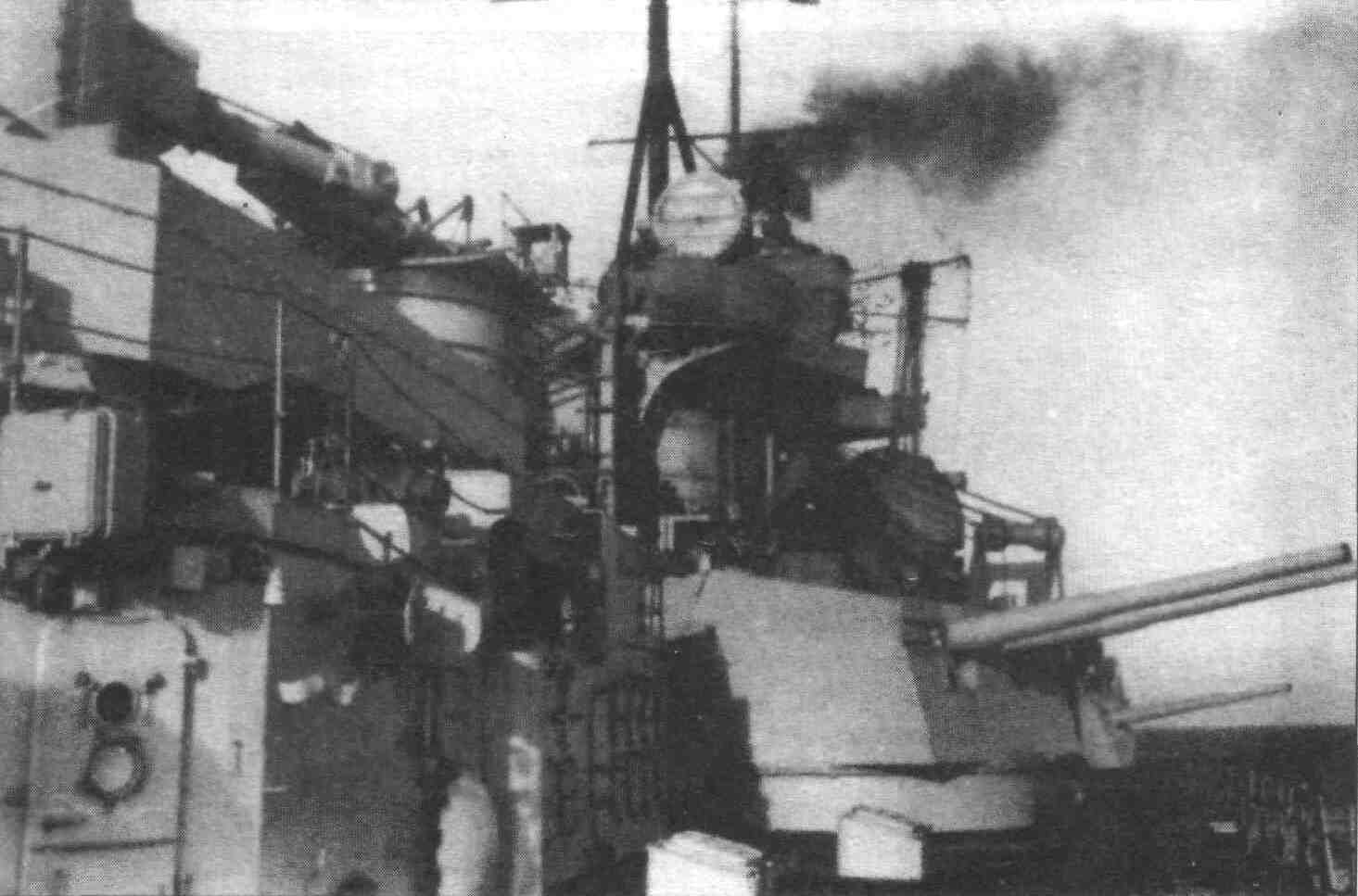

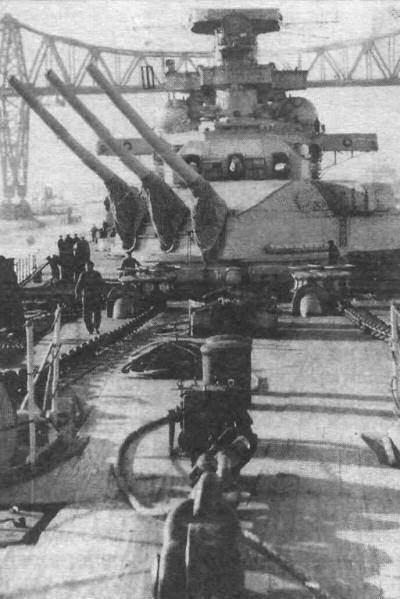

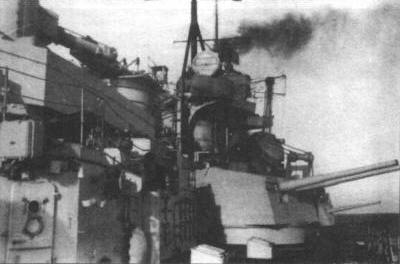

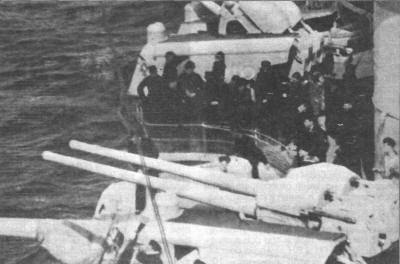

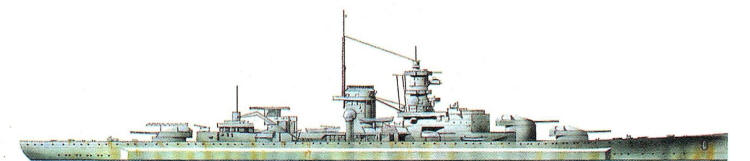

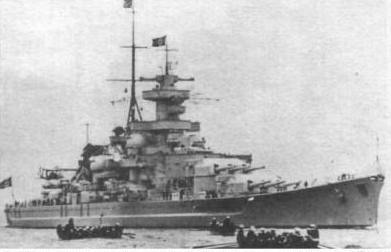

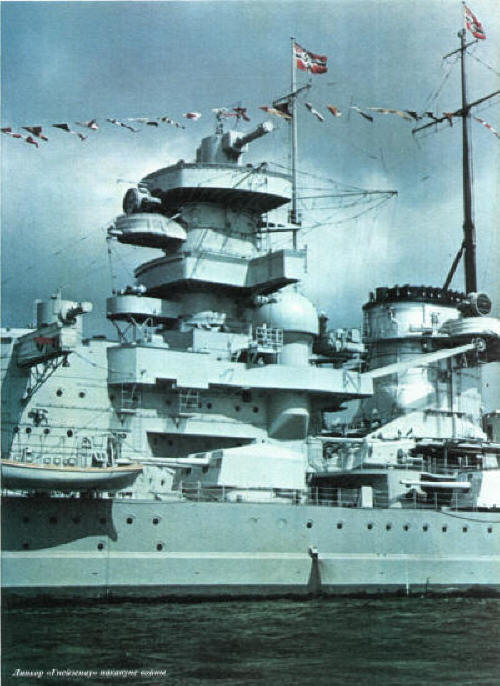

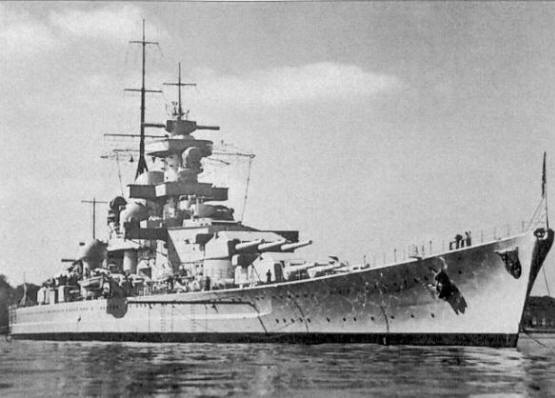

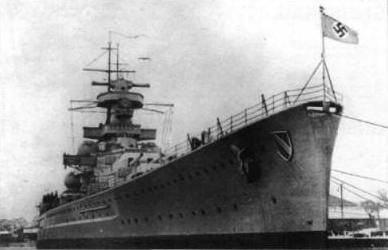

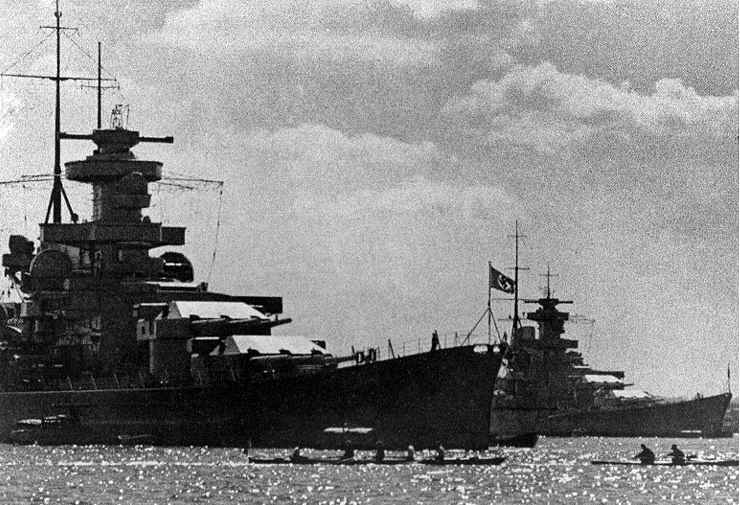

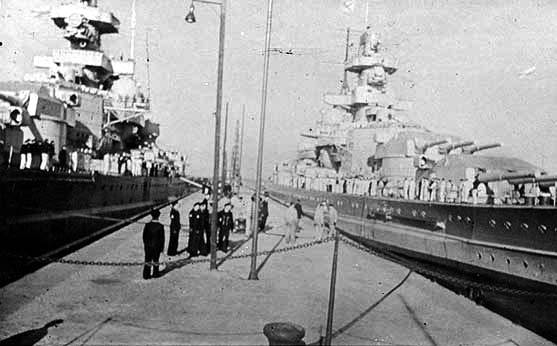

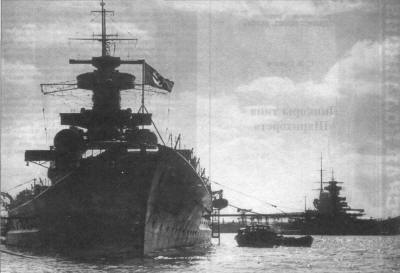

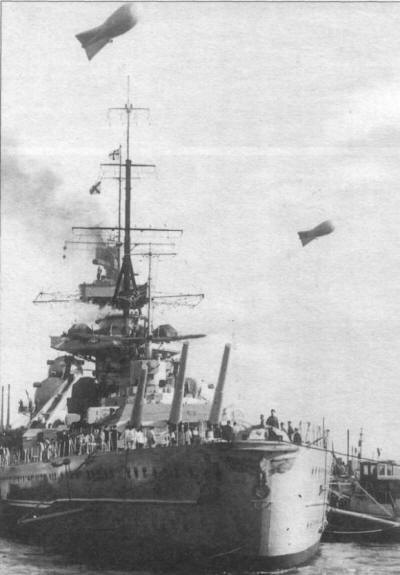

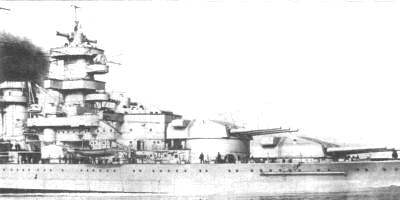

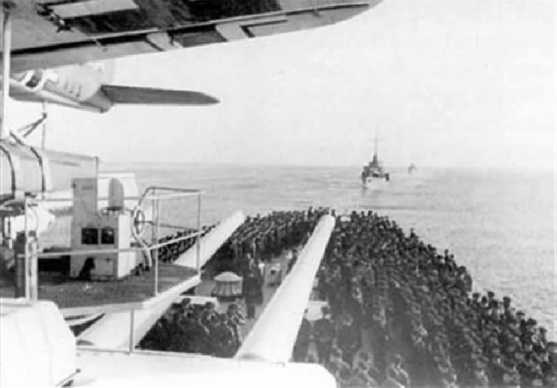

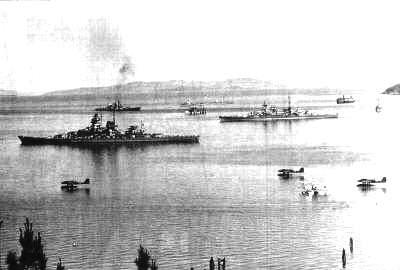

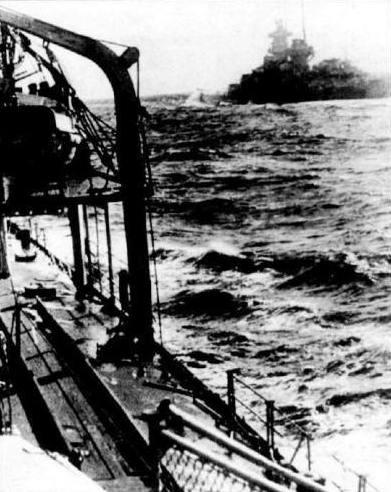

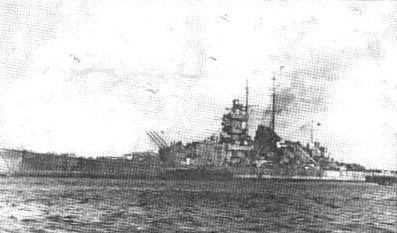

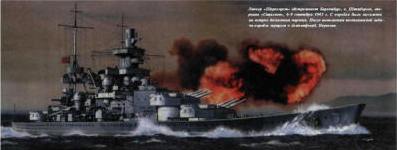

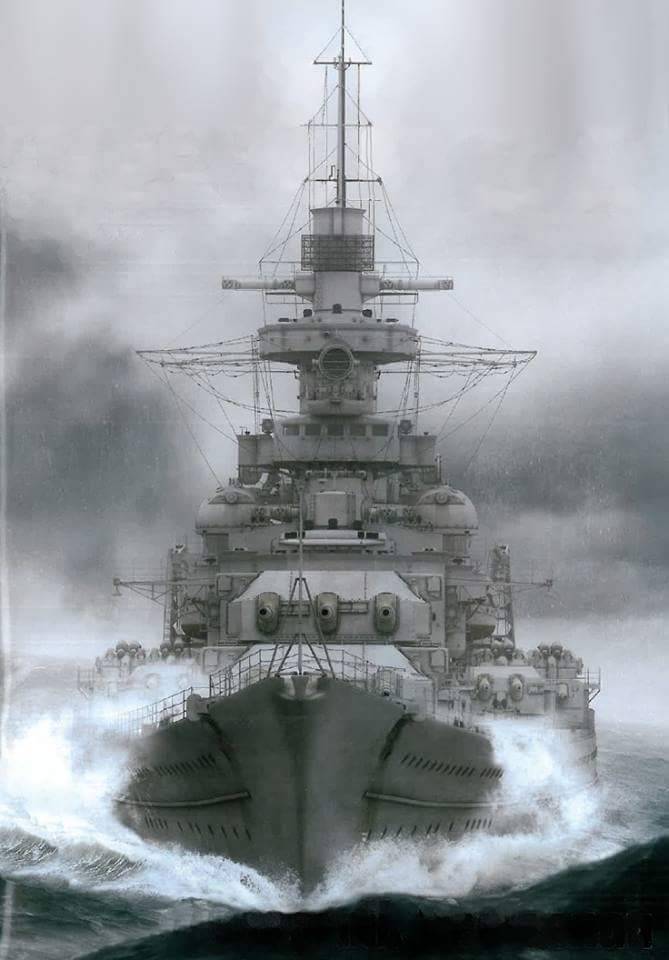

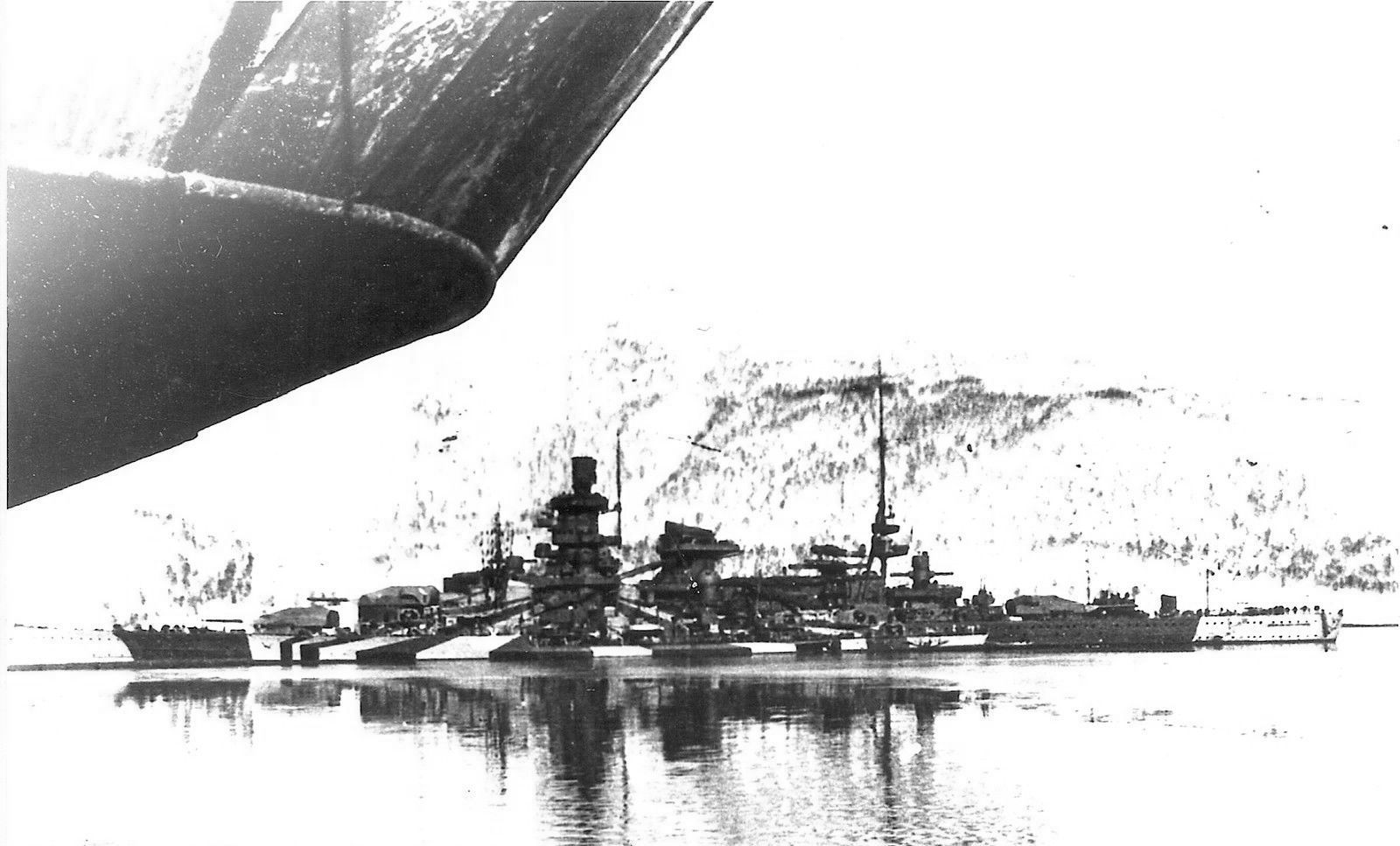

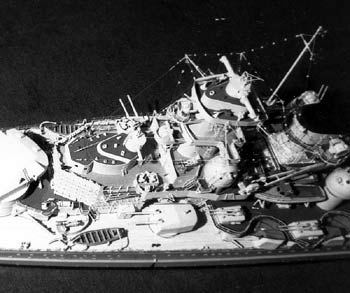

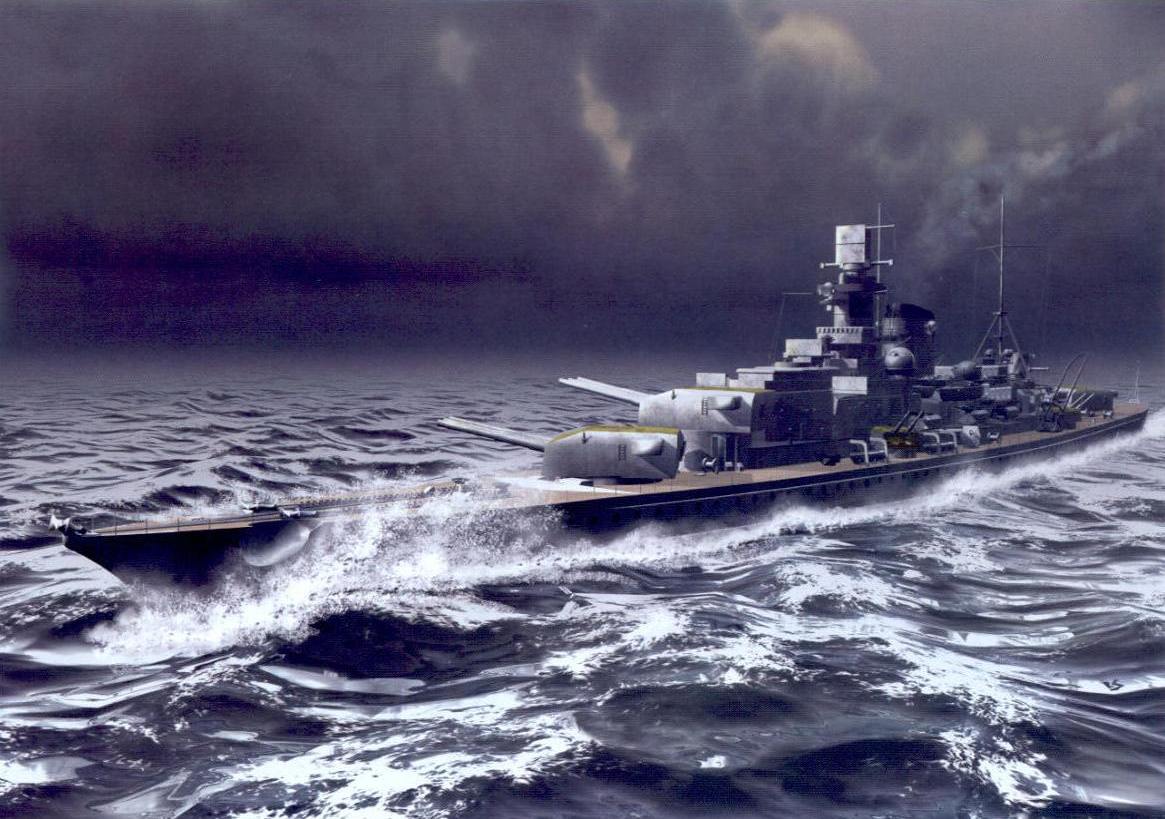

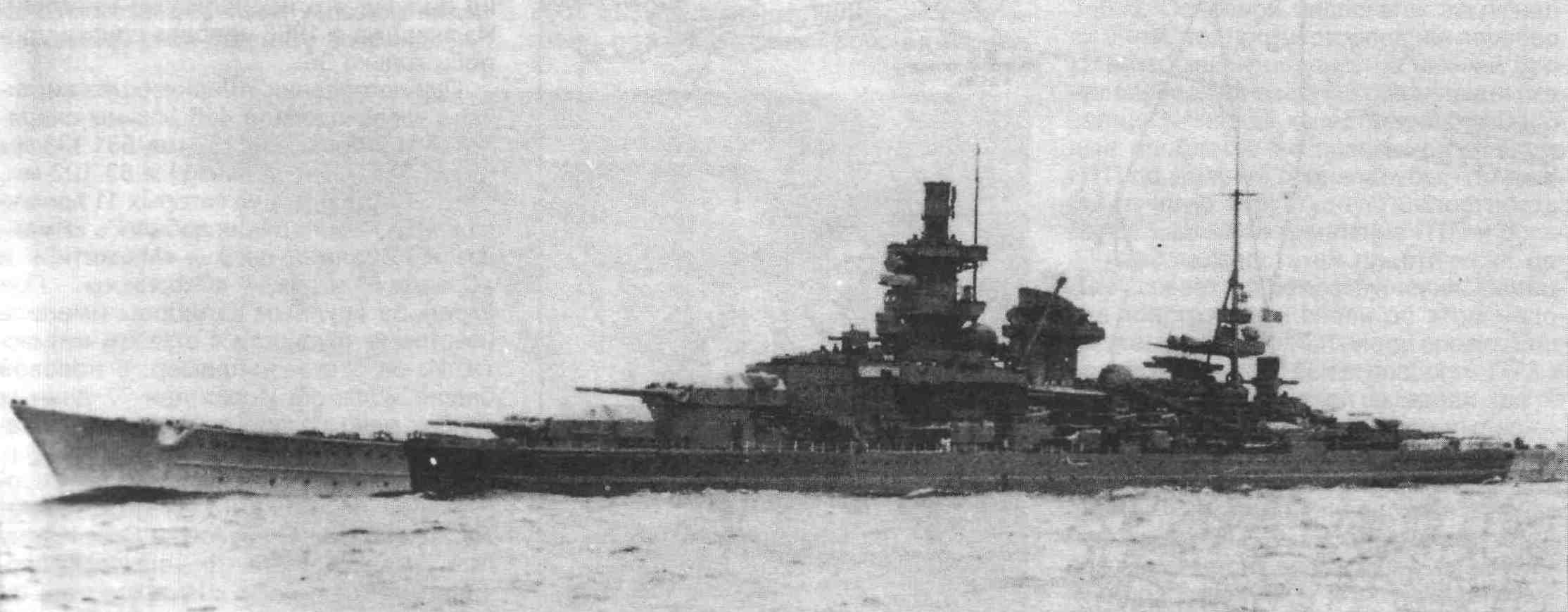

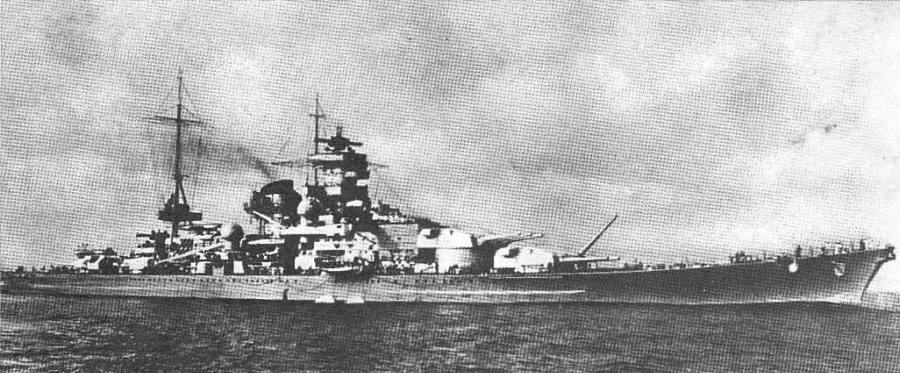

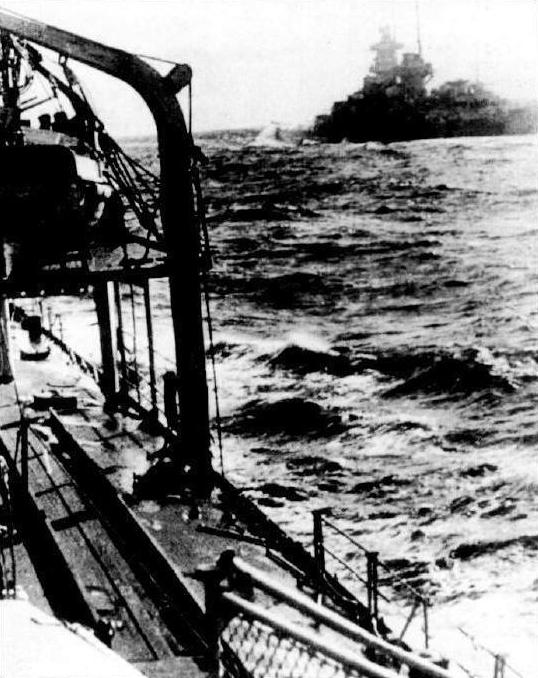

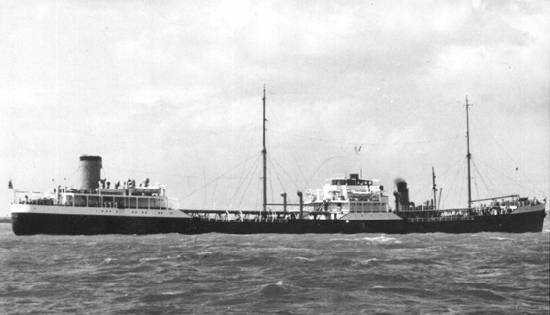

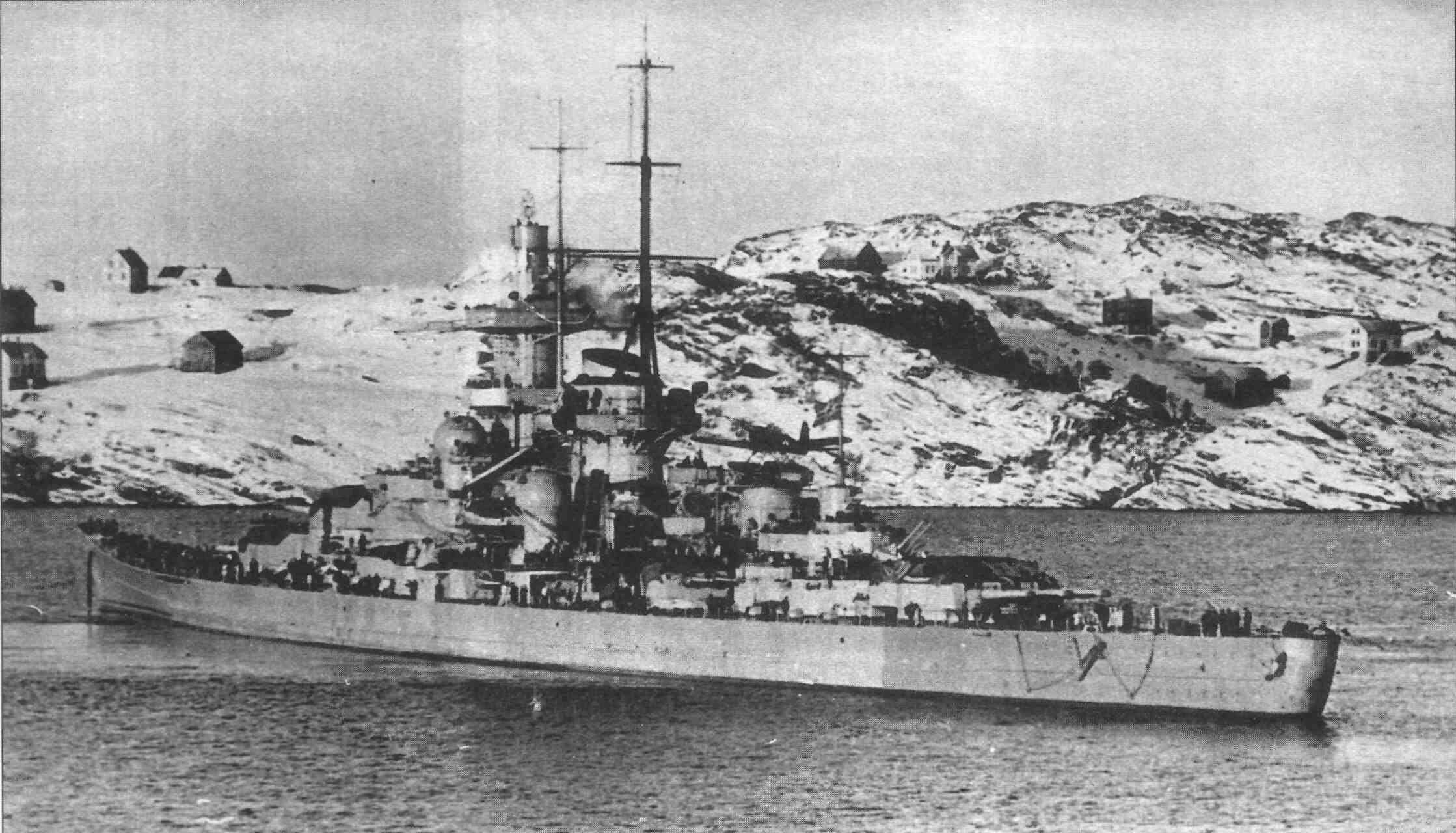

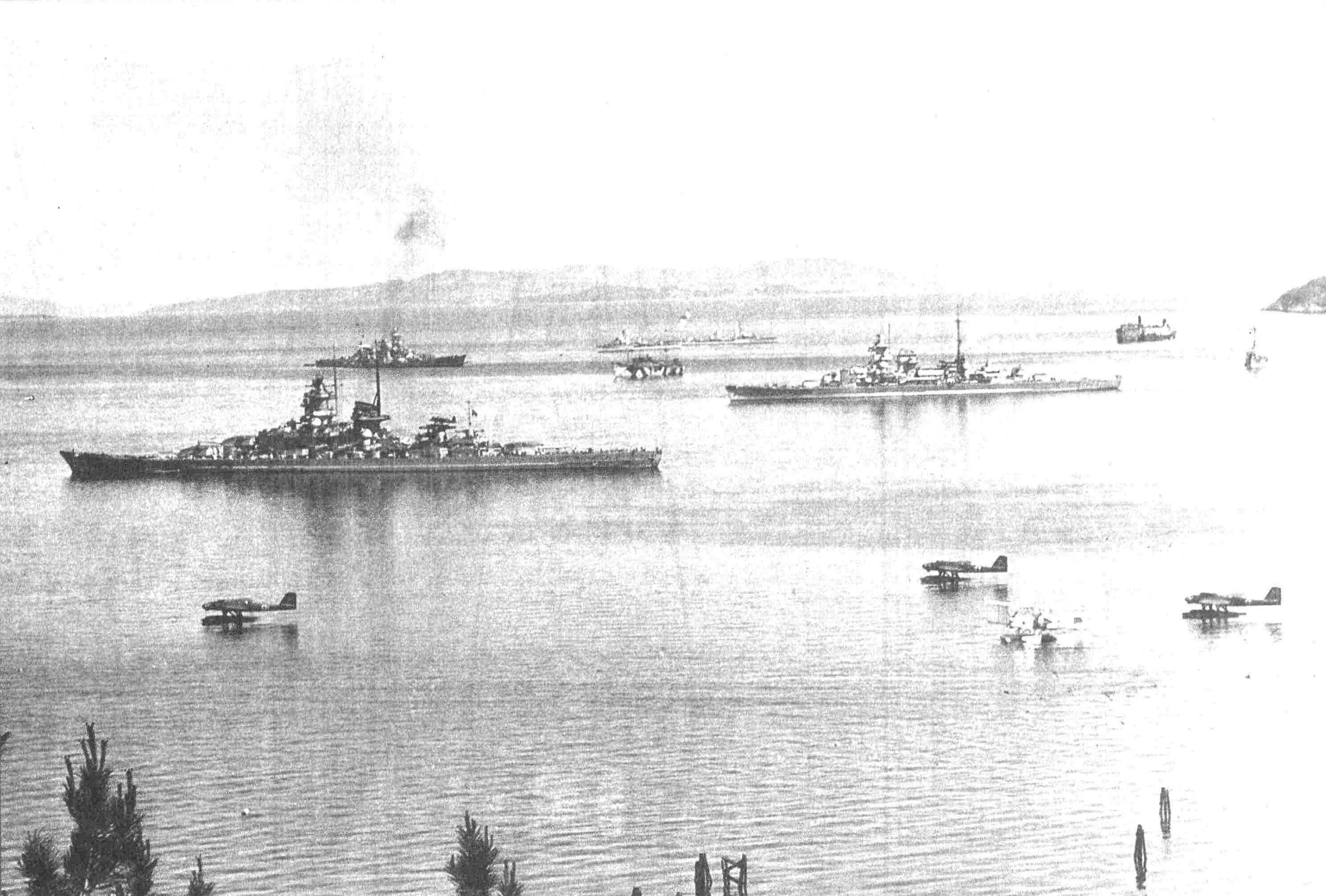

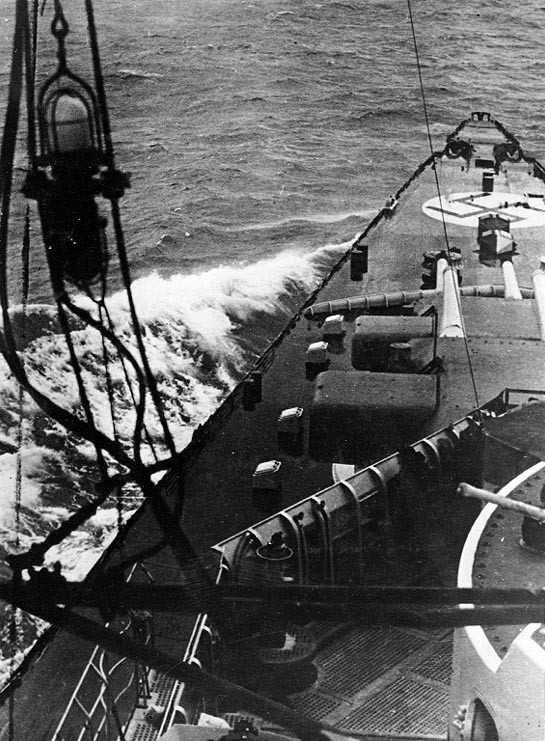

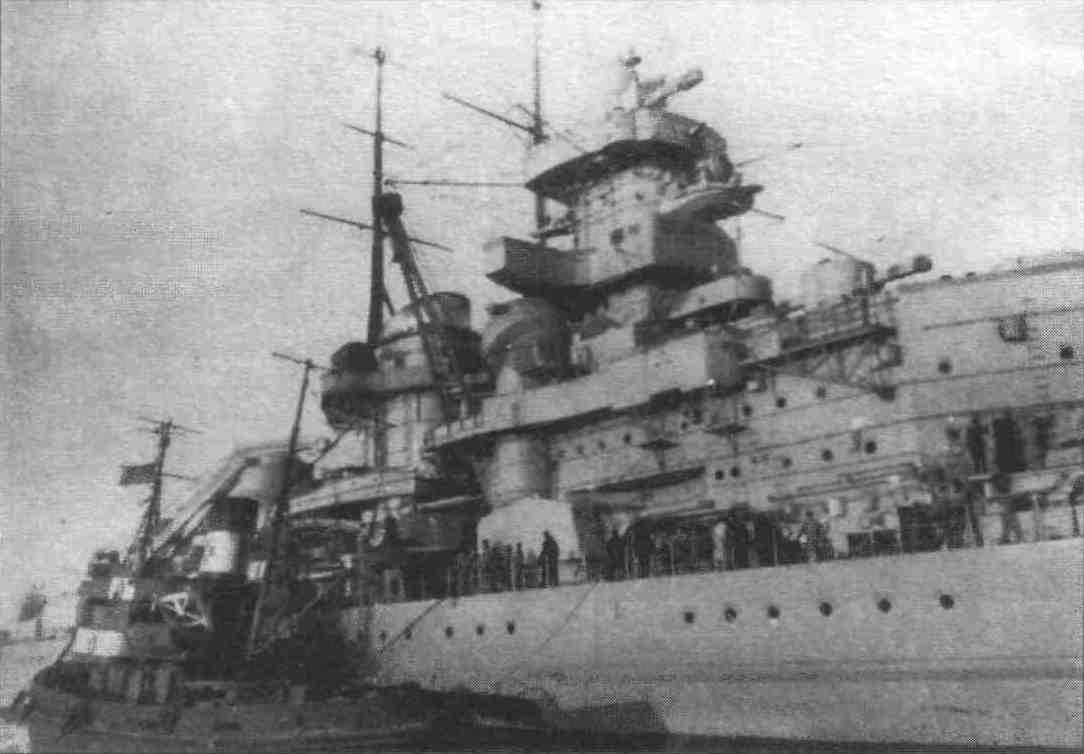

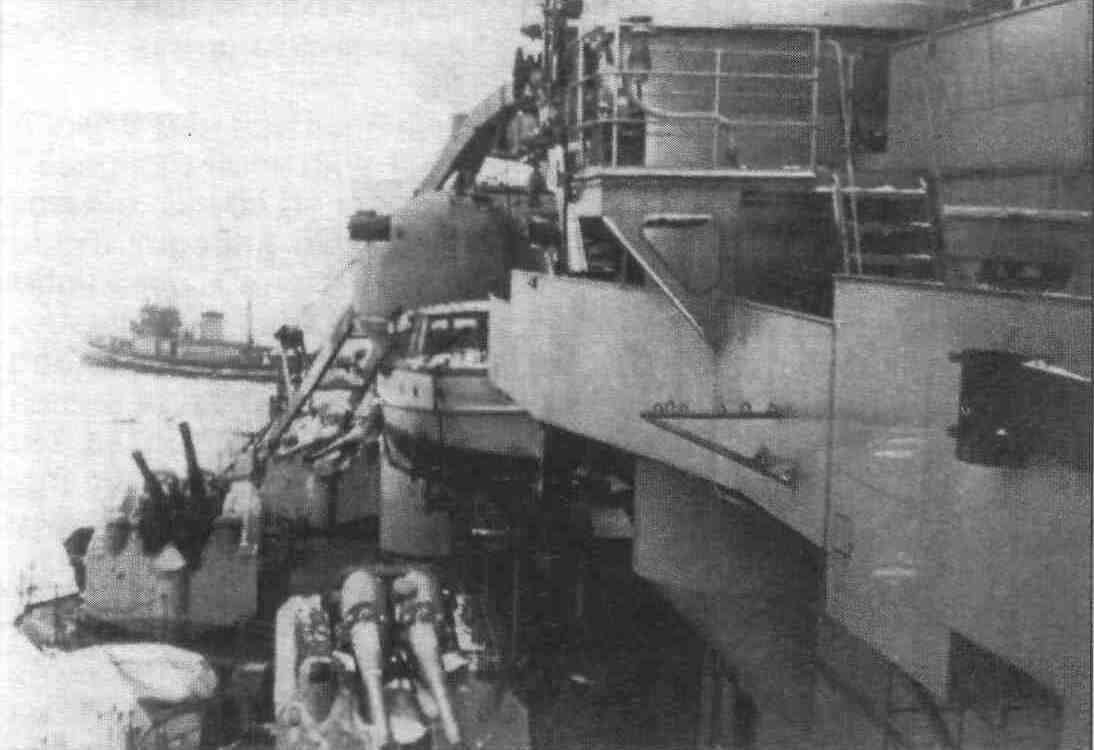

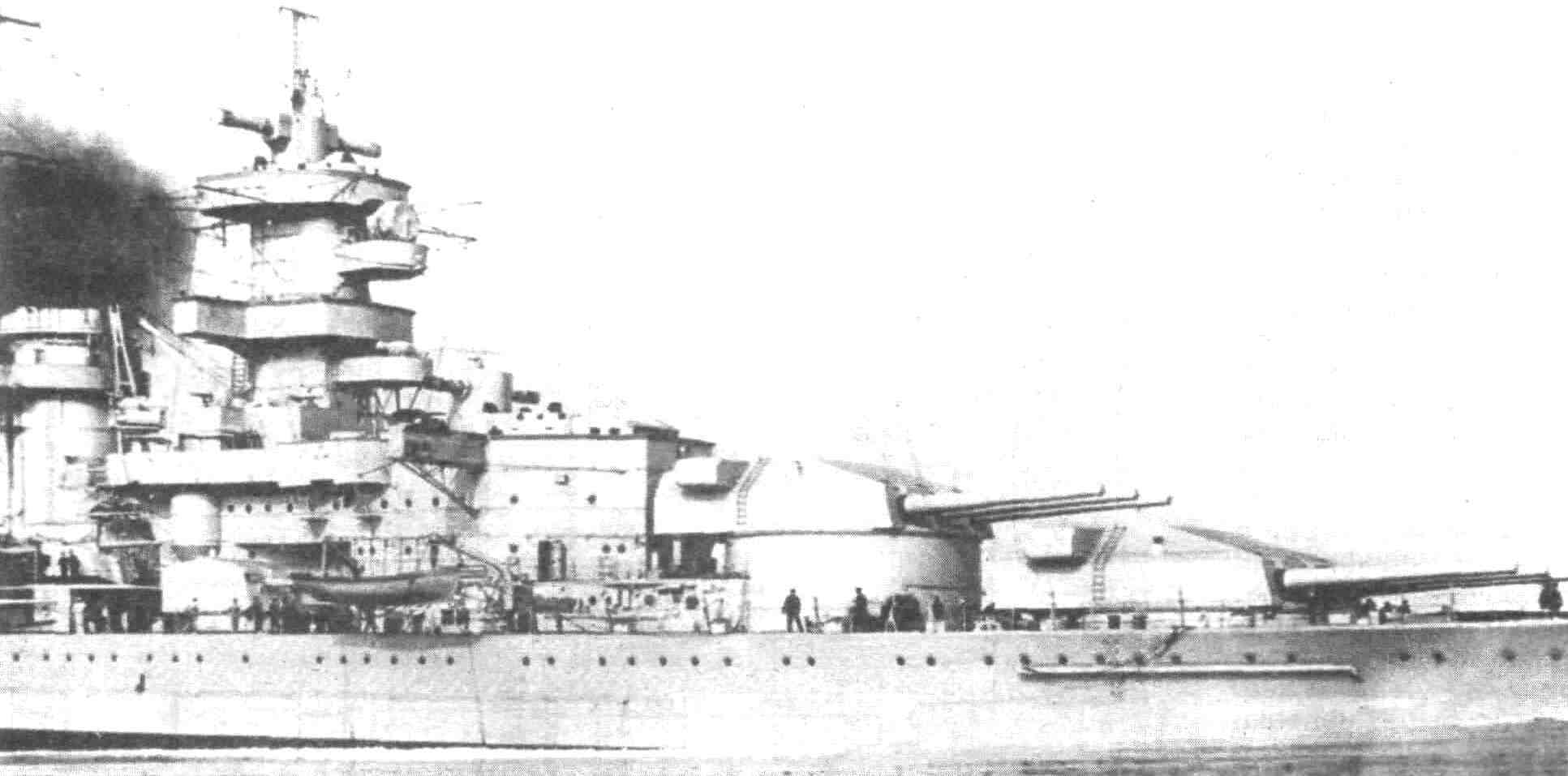

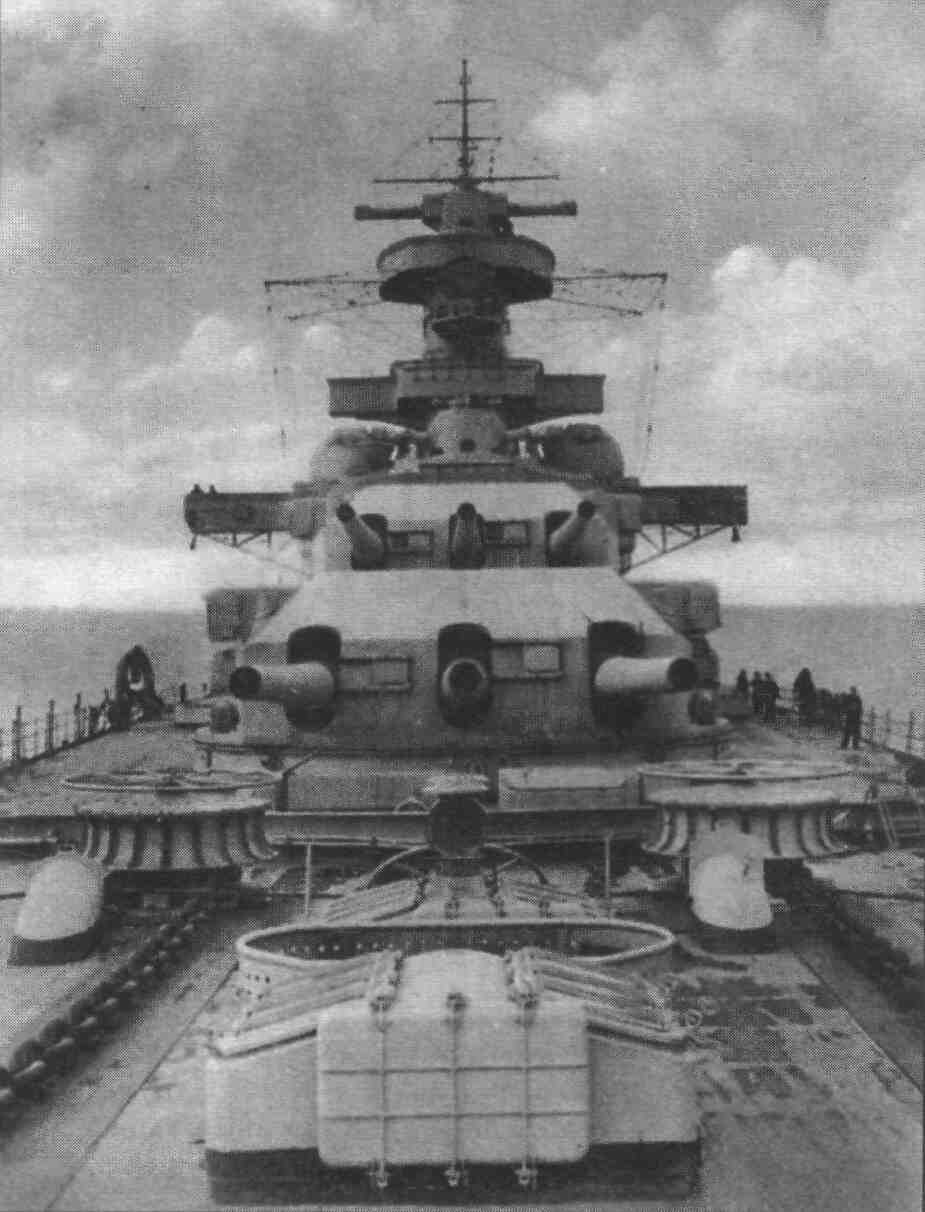

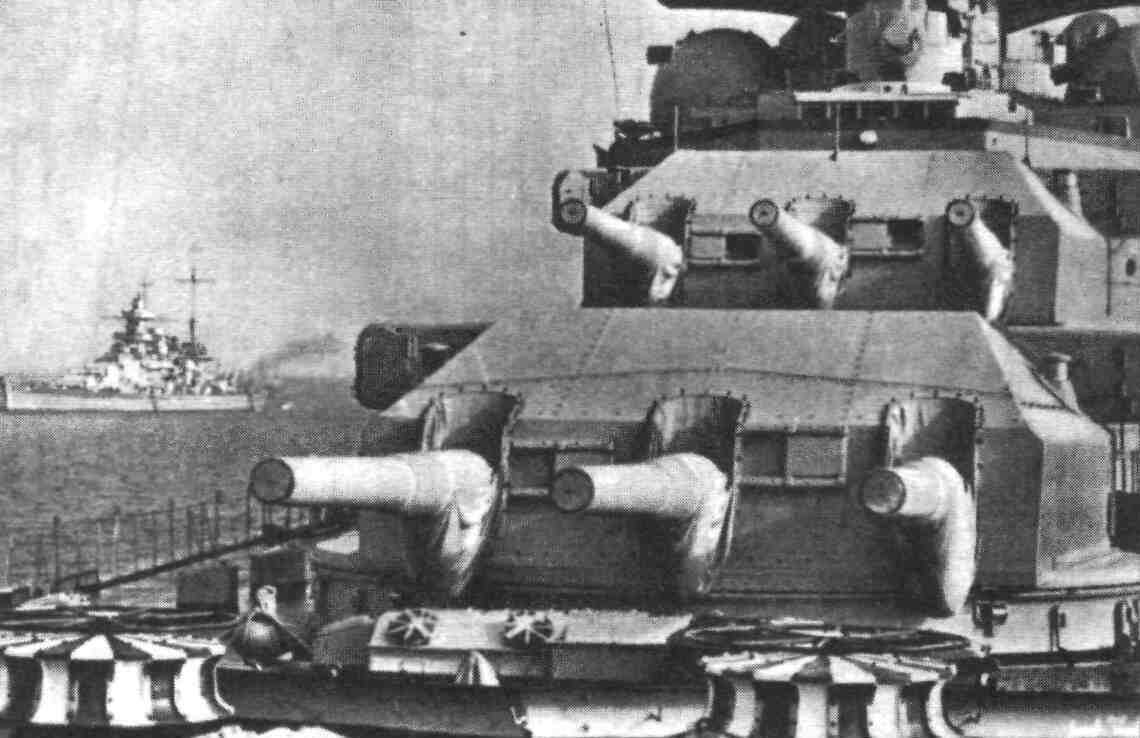

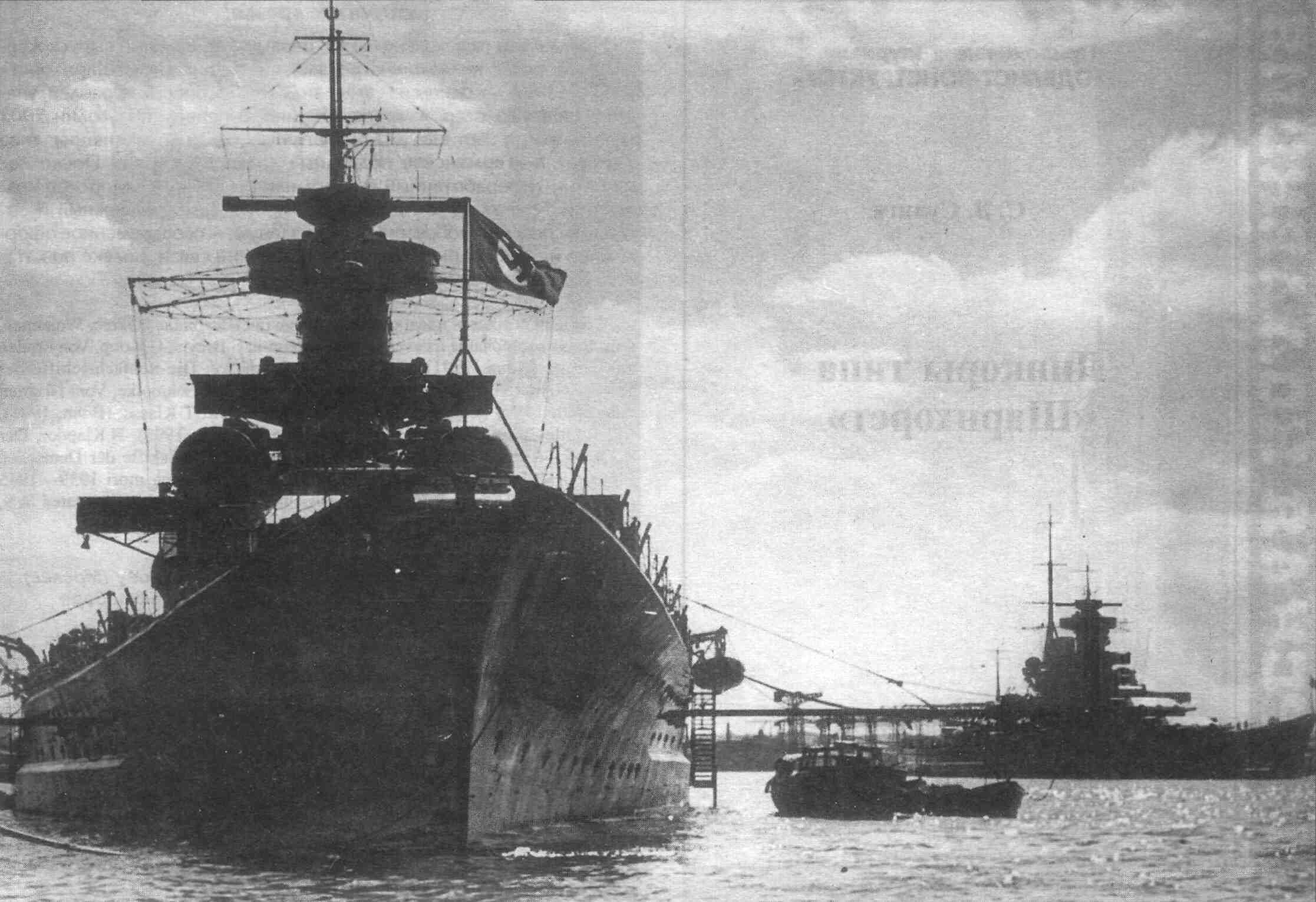

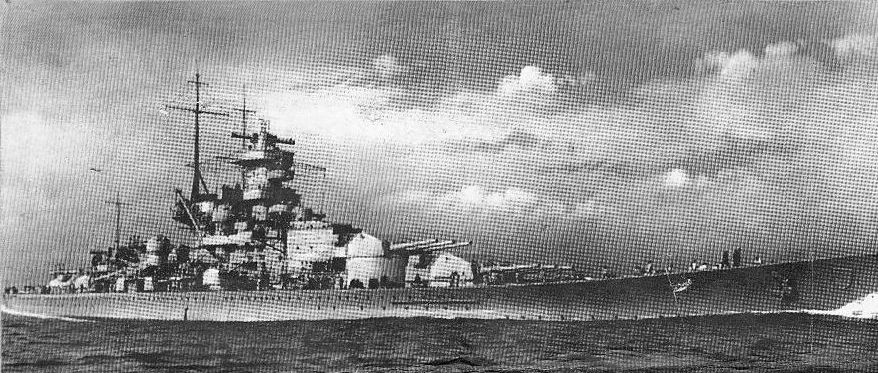

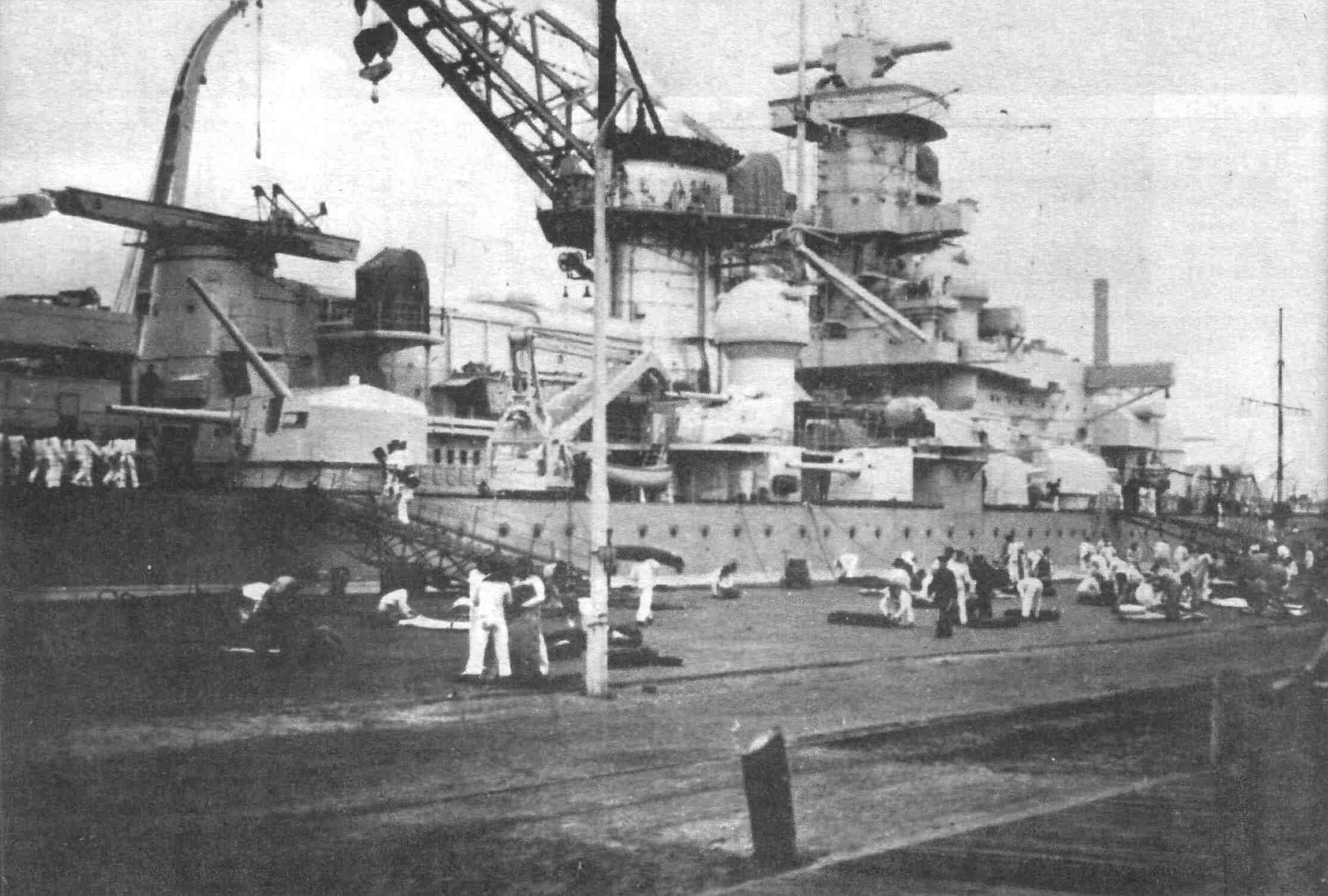

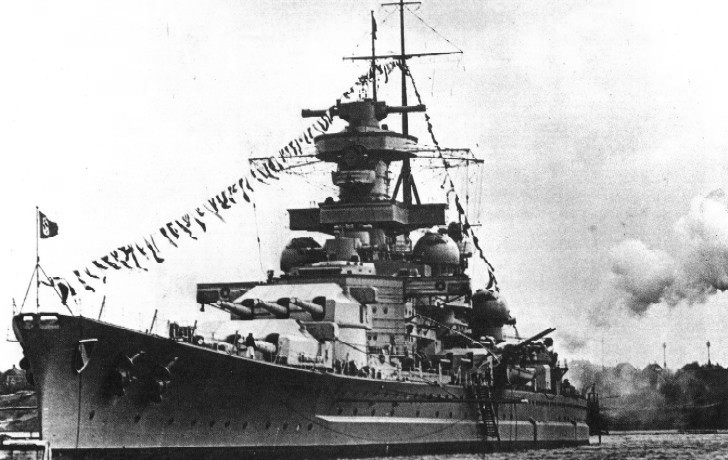

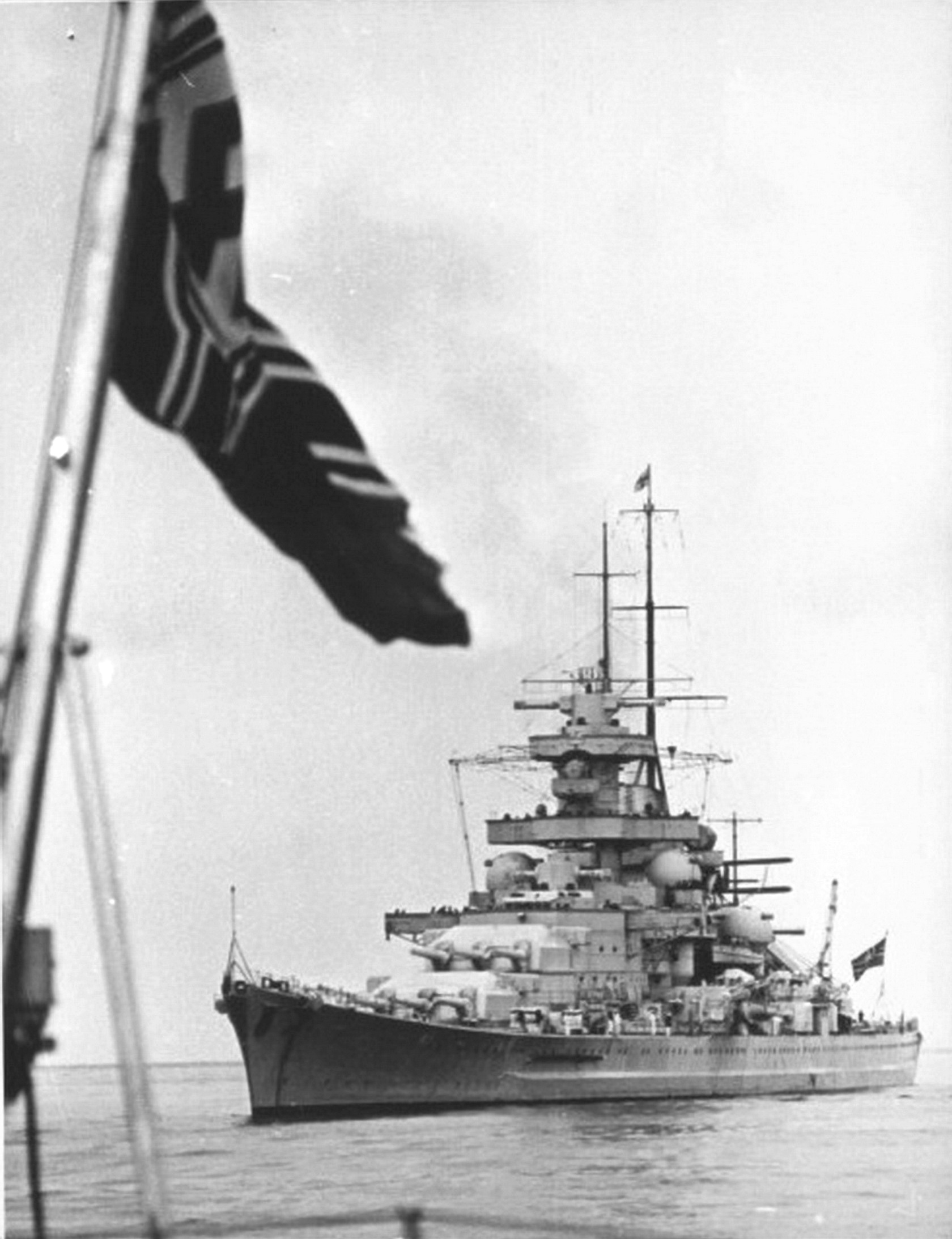

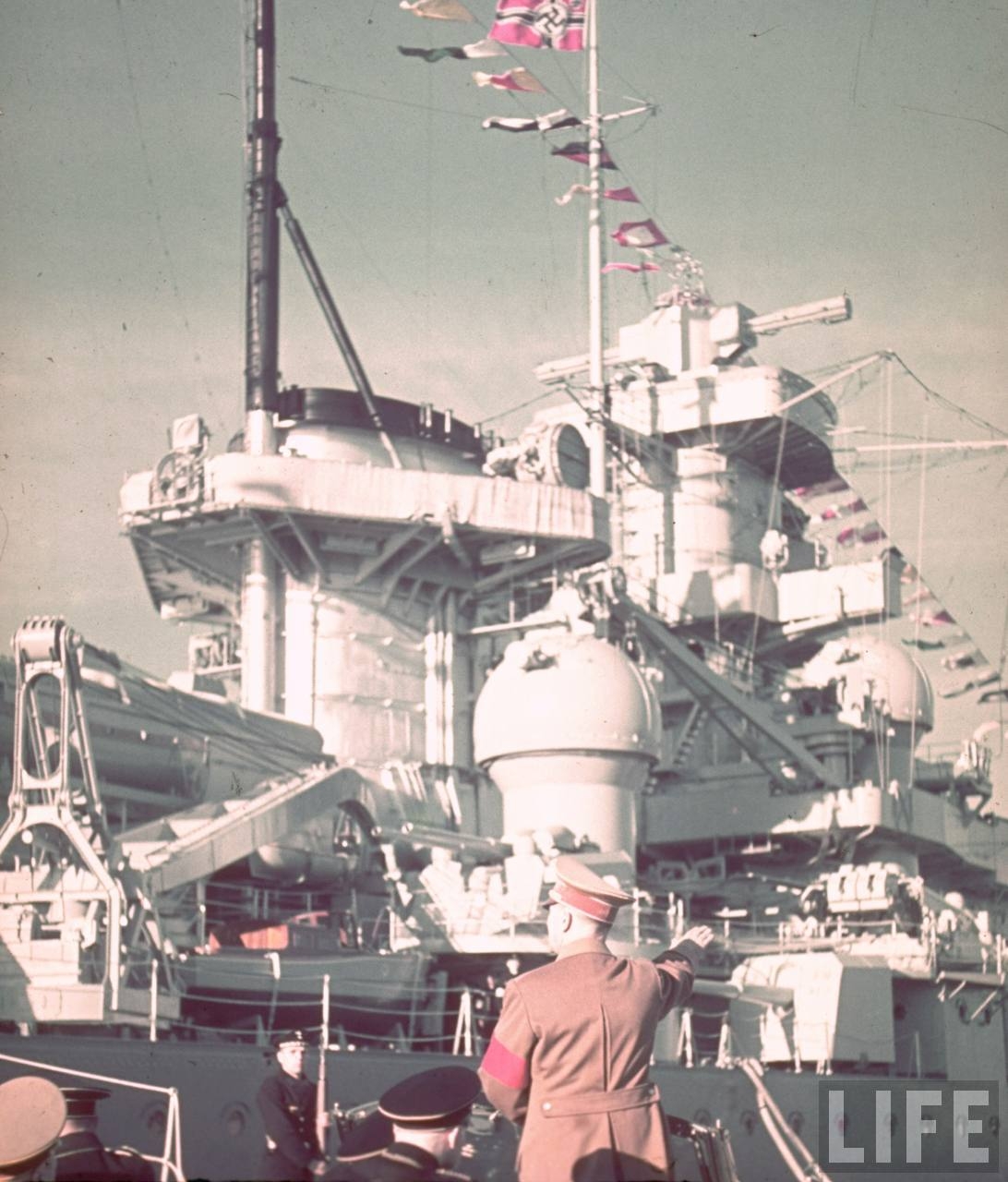

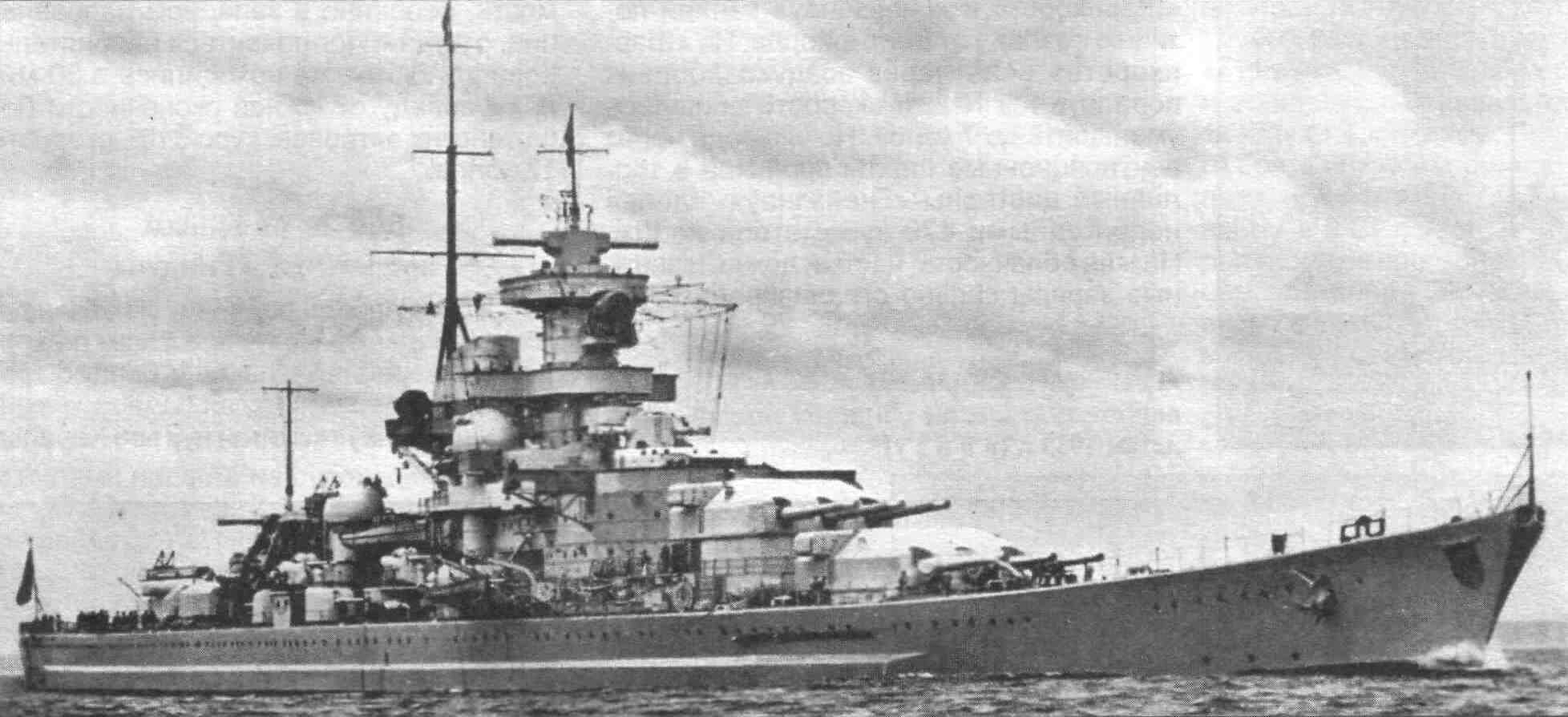

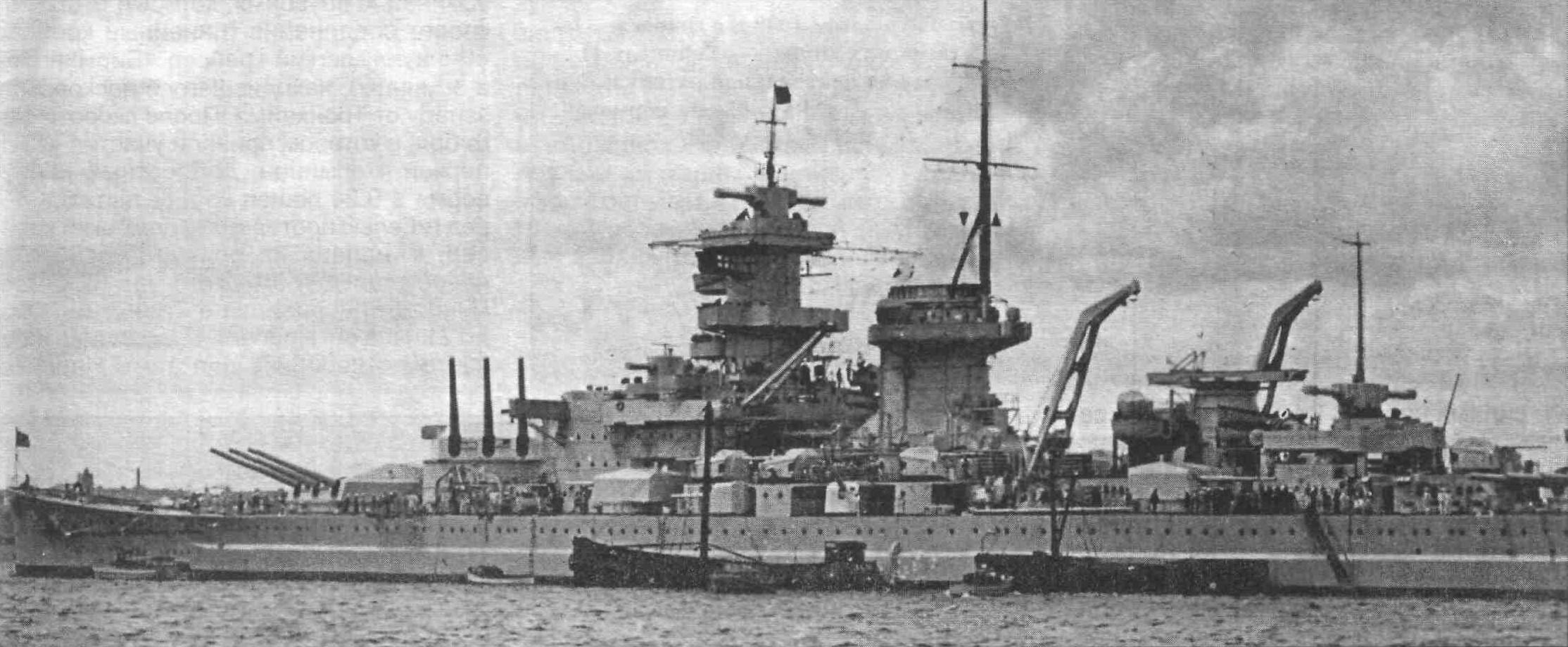

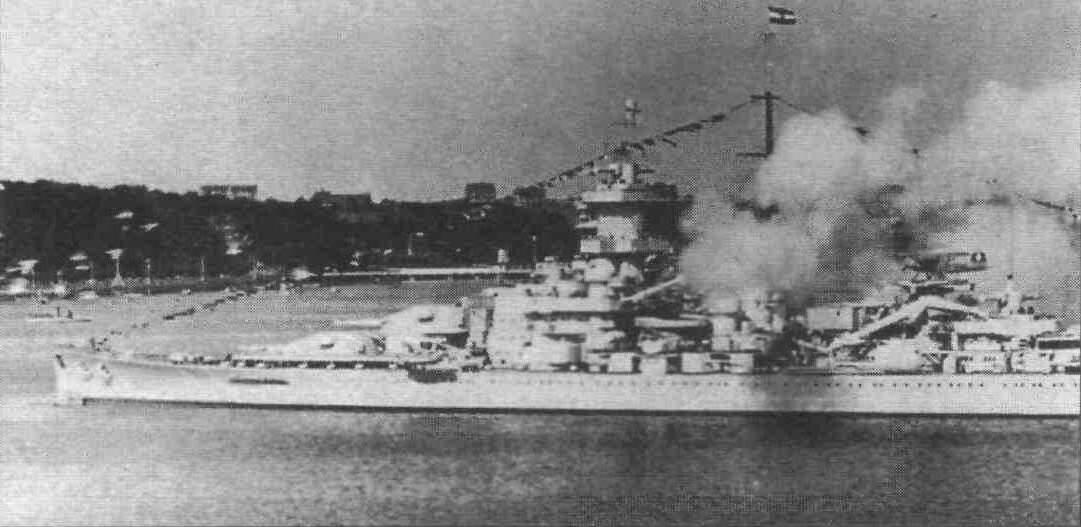

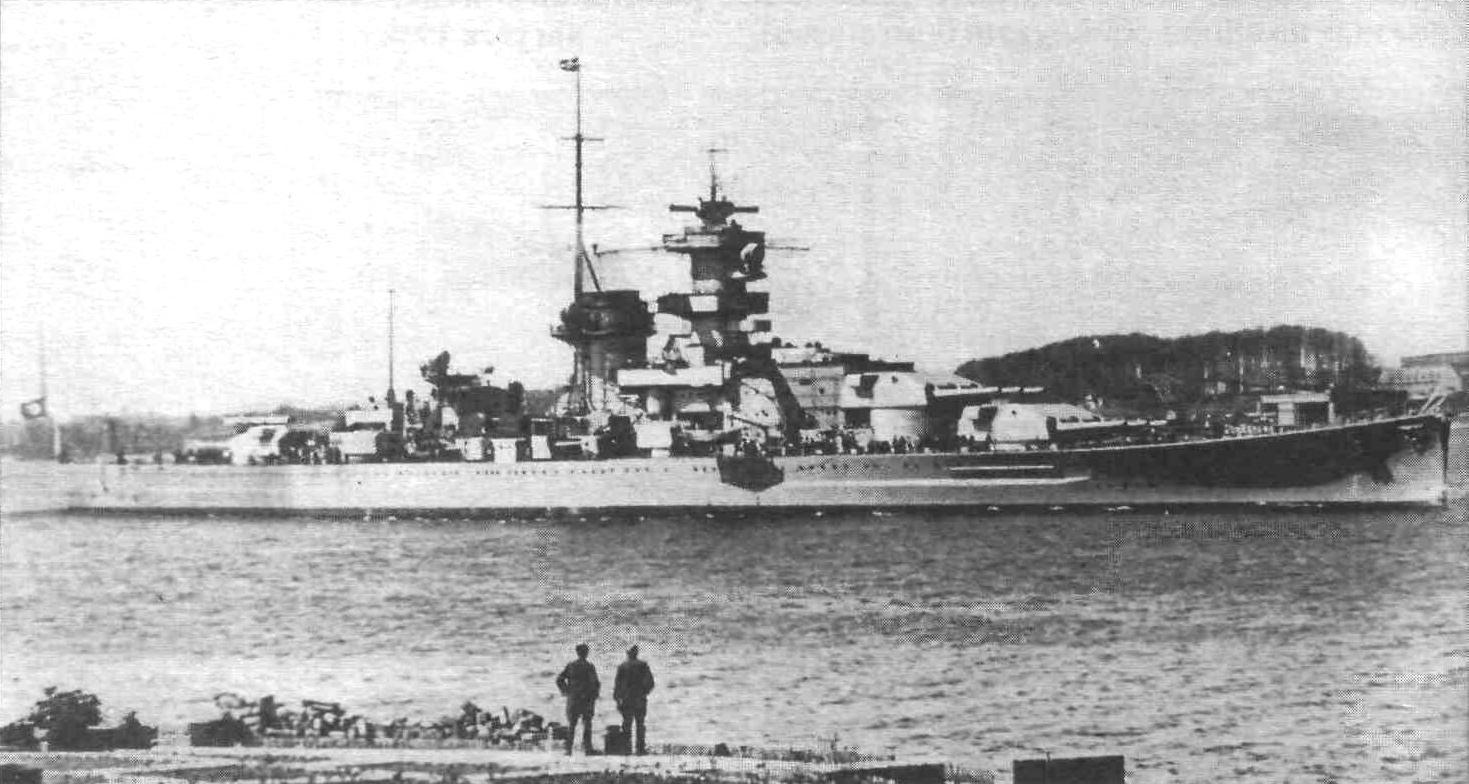

Германские линкоры "Scharnhorst" и "Gneisenau" по праву считаются одними из самых знаменитых боевых кораблей Второй мировой войны. Редко кому из их современников удалось поучаствовать в таком количестве операций в прибрежных европейских водах, Атлантике и Заполярье. Королевский флот Великобритании, которому сильно досаждала эта пара линкоров, не раз устраивал настоящую охоту за "Сэлмоном" и "Галштейном", как называли их английские моряки. На первом этапе войны немцам везло, хотя они не раз испытывали на себе удары снарядов, торпед, бомб и мощных донных мин. По объему полученных повреждений "Scharnhorst" и "Gneisenau" стали настоящими "рекордсменами" среди всех боевых кораблей мира. Но каждый раз высокое качество постройки и великолепная выучка экипажей позволяли им благополучно выходить из самых опасных переделок и после ремонта вступать в строй.

Германские линкоры "Scharnhorst" и "Gneisenau" по праву считаются одними из самых знаменитых боевых кораблей Второй мировой войны. Редко кому из их современников удалось поучаствовать в таком количестве операций в прибрежных европейских водах, Атлантике и Заполярье. Королевский флот Великобритании, которому сильно досаждала эта пара линкоров, не раз устраивал настоящую охоту за "Сэлмоном" и "Галштейном", как называли их английские моряки. На первом этапе войны немцам везло, хотя они не раз испытывали на себе удары снарядов, торпед, бомб и мощных донных мин. По объему полученных повреждений "Scharnhorst" и "Gneisenau" стали настоящими "рекордсменами" среди всех боевых кораблей мира. Но каждый раз высокое качество постройки и великолепная выучка экипажей позволяли им благополучно выходить из самых опасных переделок и после ремонта вступать в строй.

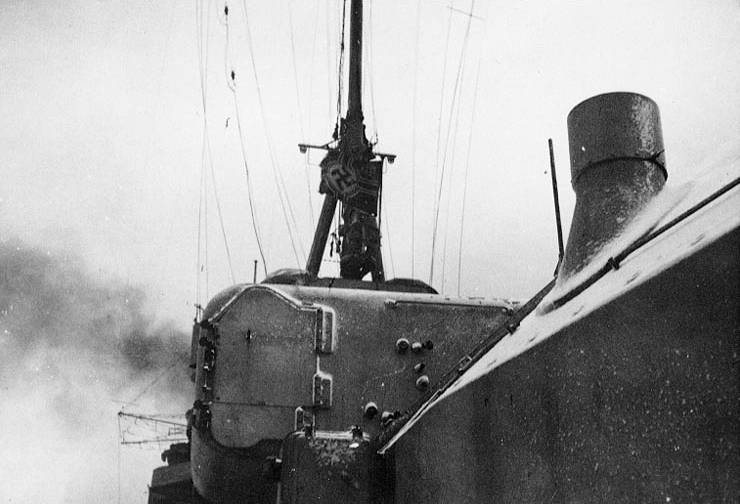

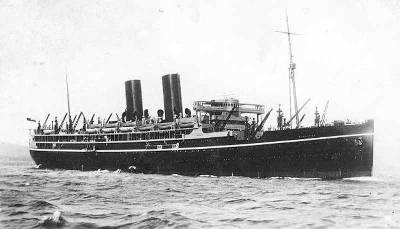

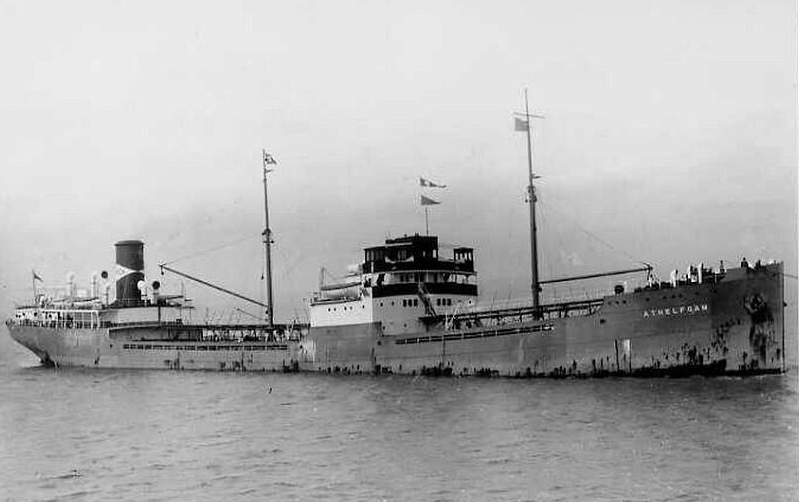

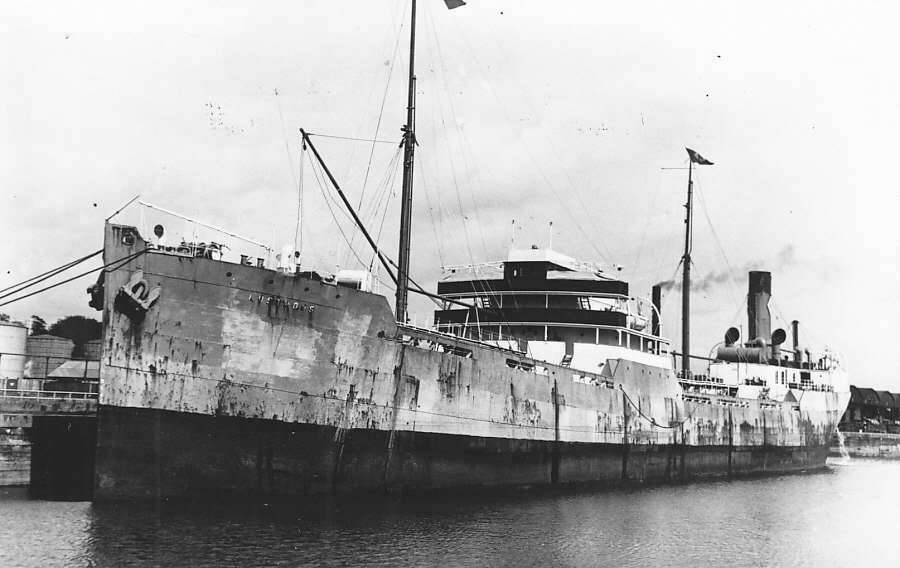

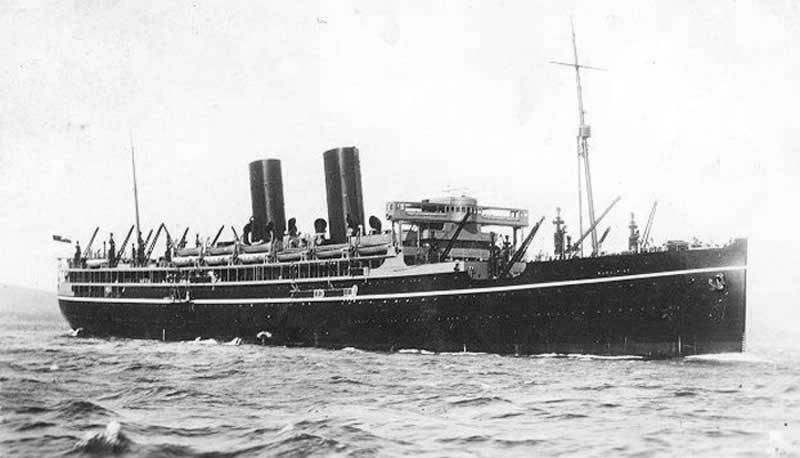

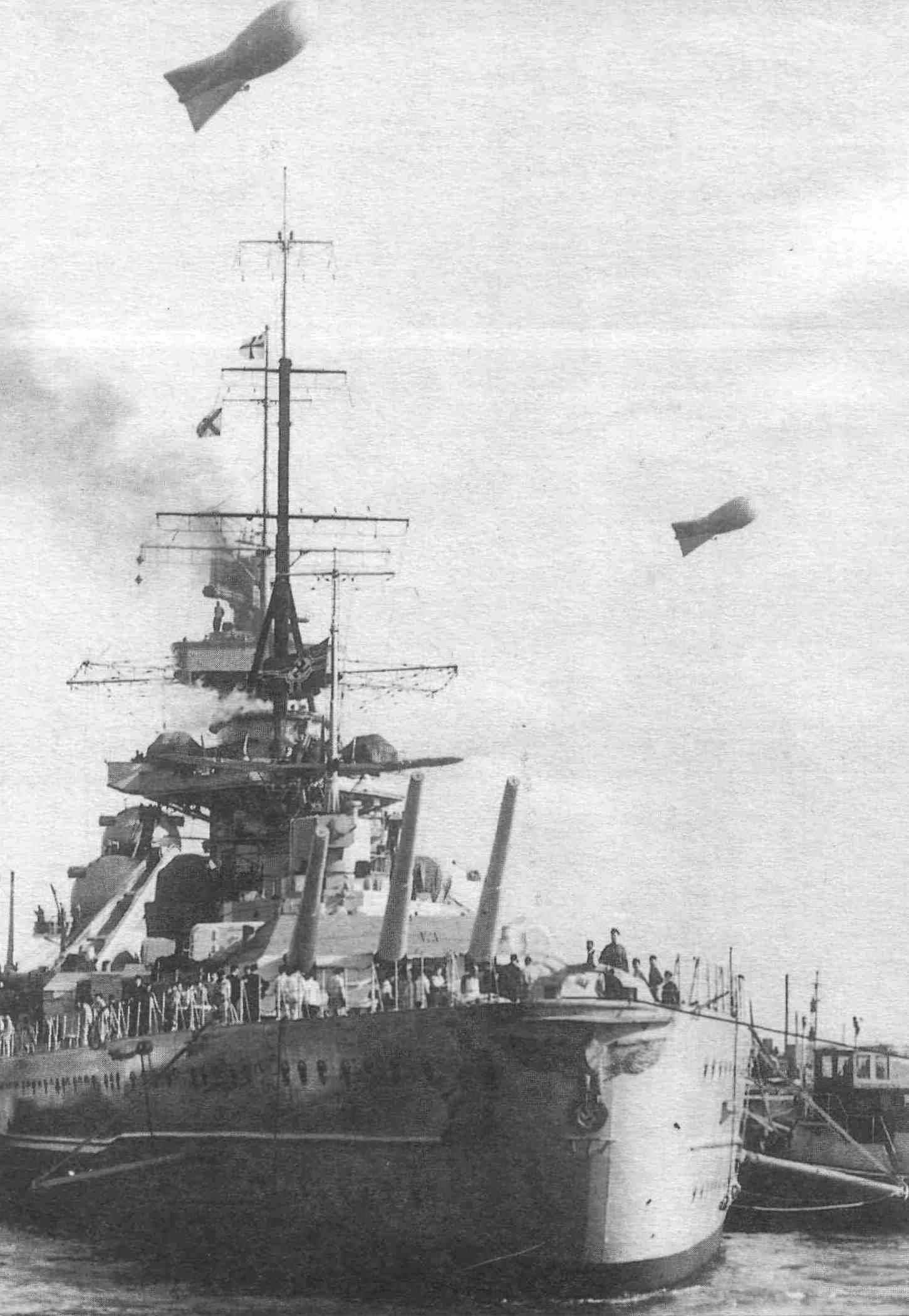

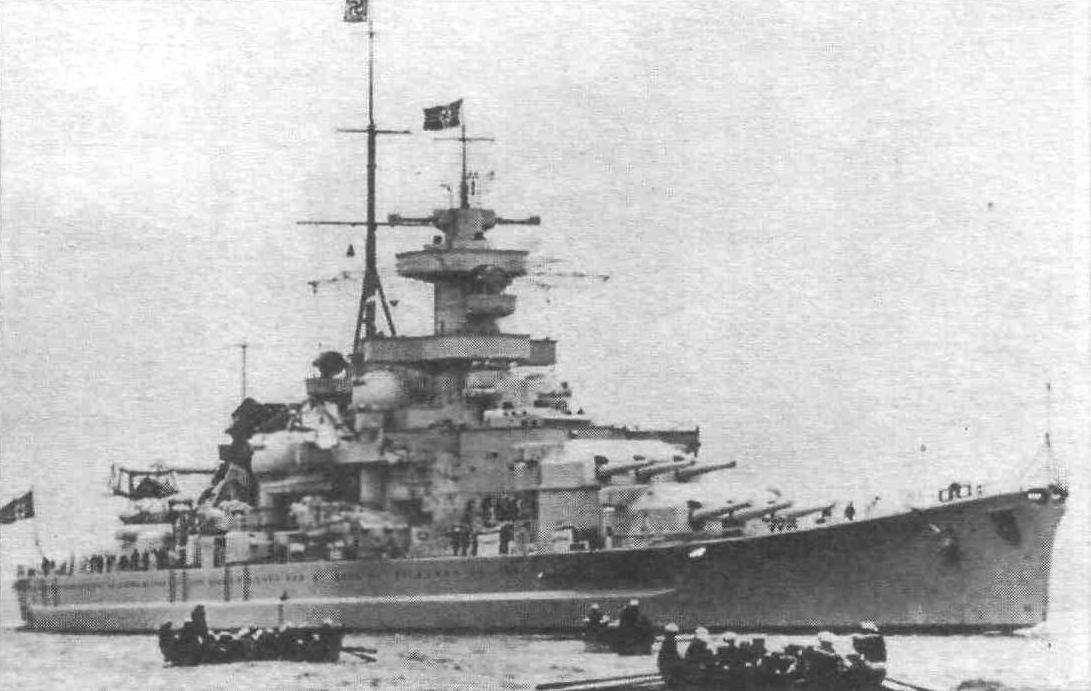

Став первыми линейными кораблями германского флота, построенными после Первой мировой войны, "Scharnhorst" и "Gneisenau" унаследовали имена прославившихся в 1914 году броненосных крейсеров эскадры адмирала Шпее.

Этим как бы подчеркивалось, что на ниве рейдерства от них ожидают не менее громких успехов — ведь числено слабейший немецкий флот не мог рассчитывать на другой способ ведения войны на море. И, думается, они превзошли своих предшественников, хотя и не потопили ни одного крупного артиллерийского корабля в честной дуэли.

Этим как бы подчеркивалось, что на ниве рейдерства от них ожидают не менее громких успехов — ведь числено слабейший немецкий флот не мог рассчитывать на другой способ ведения войны на море. И, думается, они превзошли своих предшественников, хотя и не потопили ни одного крупного артиллерийского корабля в честной дуэли.

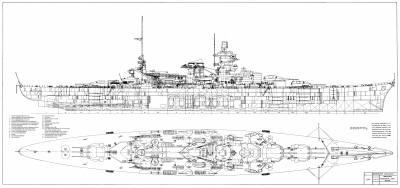

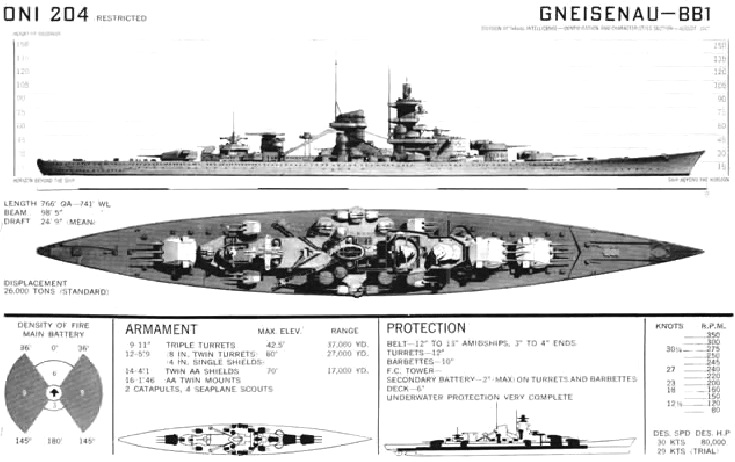

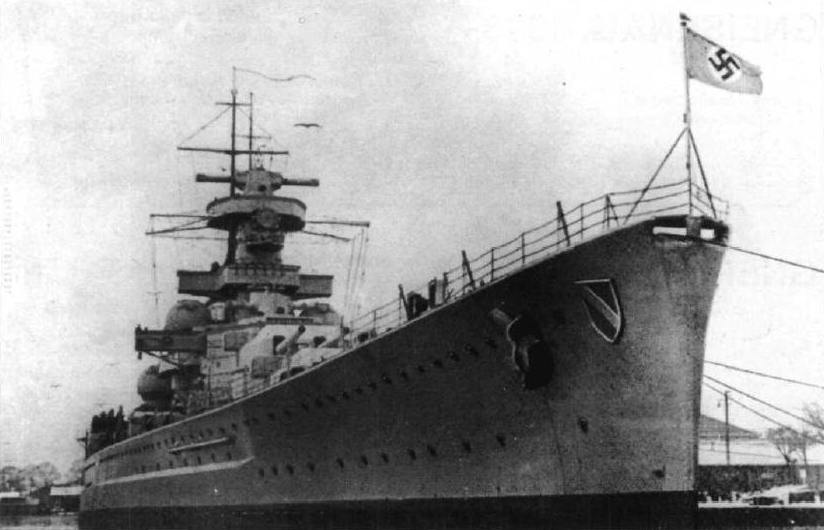

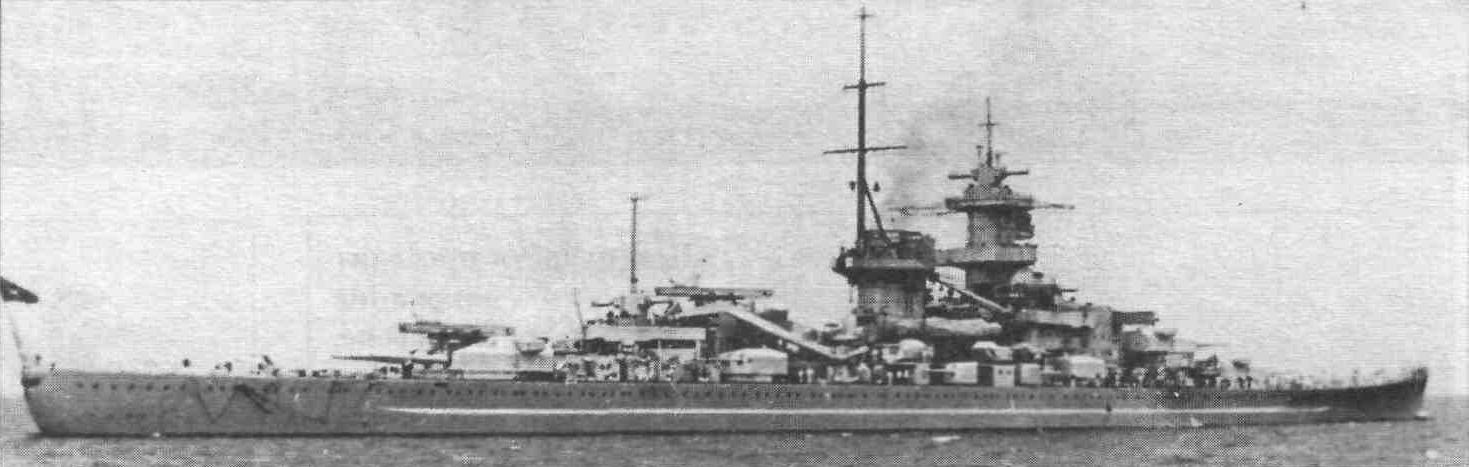

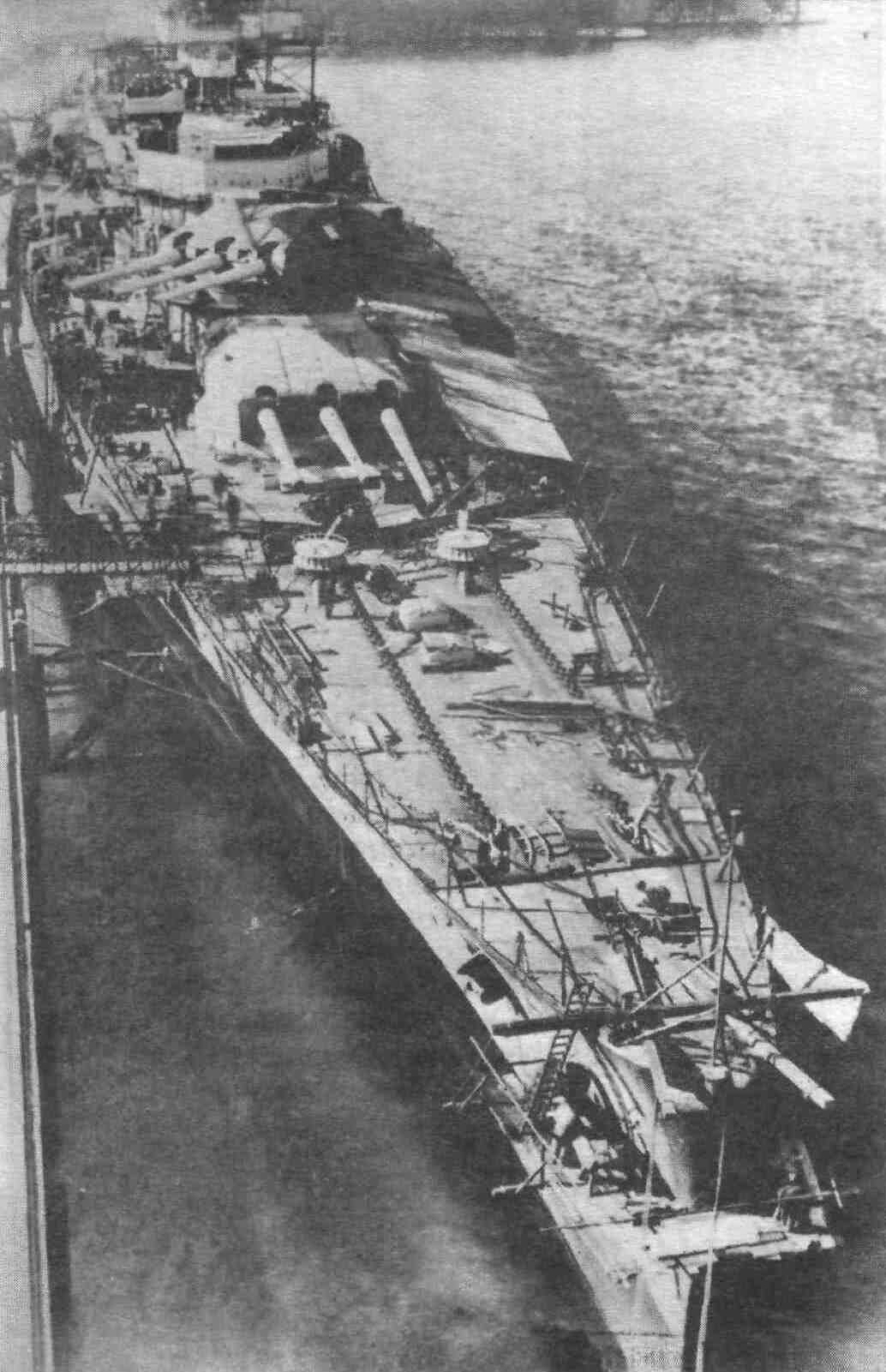

Строительство броненосцев "D" и "Е" — 4-го и 5-го кораблей типа "Deutschland" — было санкционировано в 1933 г. В начале 1934 г. приняли решение об установке на них третьей башни ГК и увеличении водоизмещения до 26 000 т. От увеличения калибра артиллерии отказались по политическим мотивам. По сути "Scharnhorst" и "Gneisenau" являлись линейными крейсерами с хорошей защитой, высокой скоростью и умеренной огневой мощью.

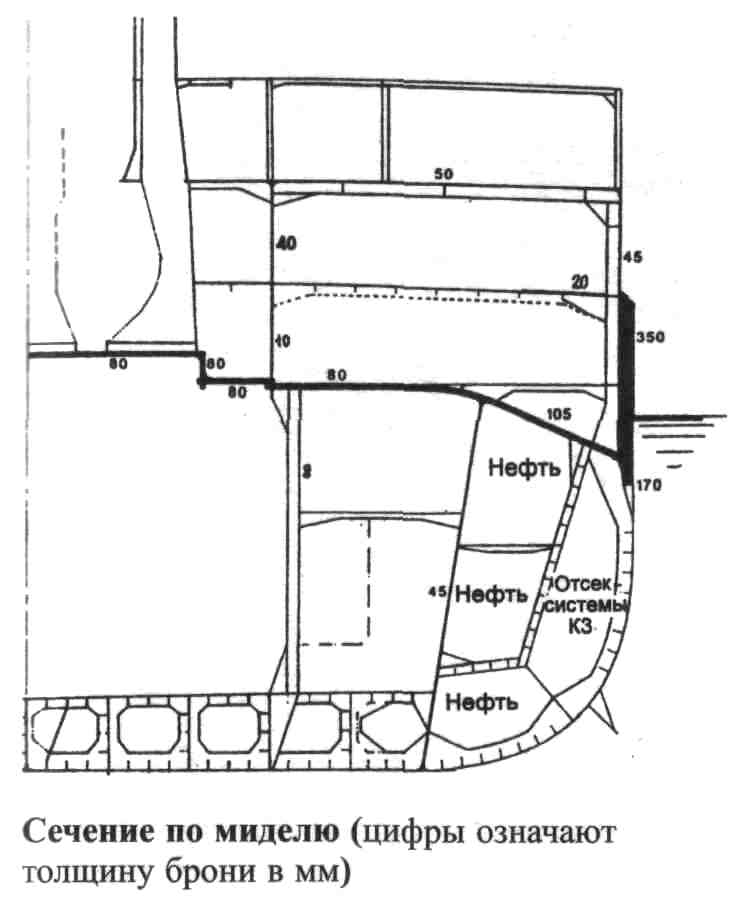

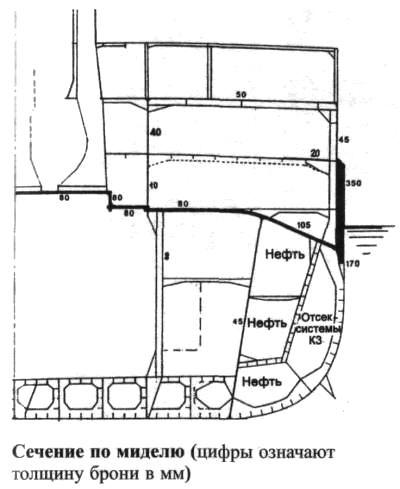

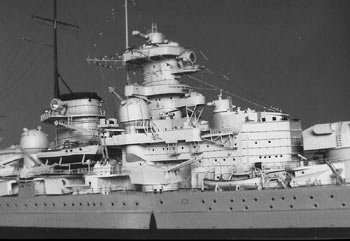

Корпус имел традиционную конструкцию — гладкопалубный, с наружным вертикальным броневым поясом, защищавшим цитадель от носовой до кормовой башни ГК. Пояс толщиной 350 мм утончался к нижней кромке до 170 мм и замыкался 150-мм траверсами. Далее к оконечностям его толщина уменьшалась до 70 мм при той же высоте. Выше находился 45-мм верхний пояс, доходивший до верхней палубы. Броневых палуб было две: 50-мм верхняя и 80-мм (95-мм над погребами) главная со 105-мм скосами, не доходившими до нижней кромки пояса; в районе КО имелся 80-мм гласис. Бронирование башен ГК: лоб 360 мм, стенки 220 — 180 мм, наклонные плиты 150 — 120 мм, крыша 100 мм. Толщина барбетов уменьшалась с 350 мм по бортам до 200 мм у диаметральной плоскости. ПТЗ имела глубину до 5,4 м и отделялась от жизненно важных частей корабля 45-мм переборкой. Общий вес бронирования составлял 14 245 т, или 44% водоизмещения.

Корпус имел традиционную конструкцию — гладкопалубный, с наружным вертикальным броневым поясом, защищавшим цитадель от носовой до кормовой башни ГК. Пояс толщиной 350 мм утончался к нижней кромке до 170 мм и замыкался 150-мм траверсами. Далее к оконечностям его толщина уменьшалась до 70 мм при той же высоте. Выше находился 45-мм верхний пояс, доходивший до верхней палубы. Броневых палуб было две: 50-мм верхняя и 80-мм (95-мм над погребами) главная со 105-мм скосами, не доходившими до нижней кромки пояса; в районе КО имелся 80-мм гласис. Бронирование башен ГК: лоб 360 мм, стенки 220 — 180 мм, наклонные плиты 150 — 120 мм, крыша 100 мм. Толщина барбетов уменьшалась с 350 мм по бортам до 200 мм у диаметральной плоскости. ПТЗ имела глубину до 5,4 м и отделялась от жизненно важных частей корабля 45-мм переборкой. Общий вес бронирования составлял 14 245 т, или 44% водоизмещения.

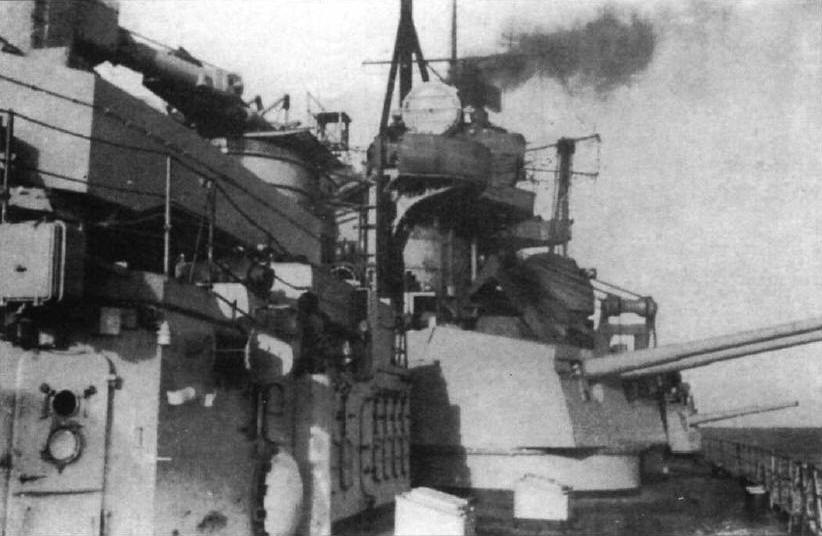

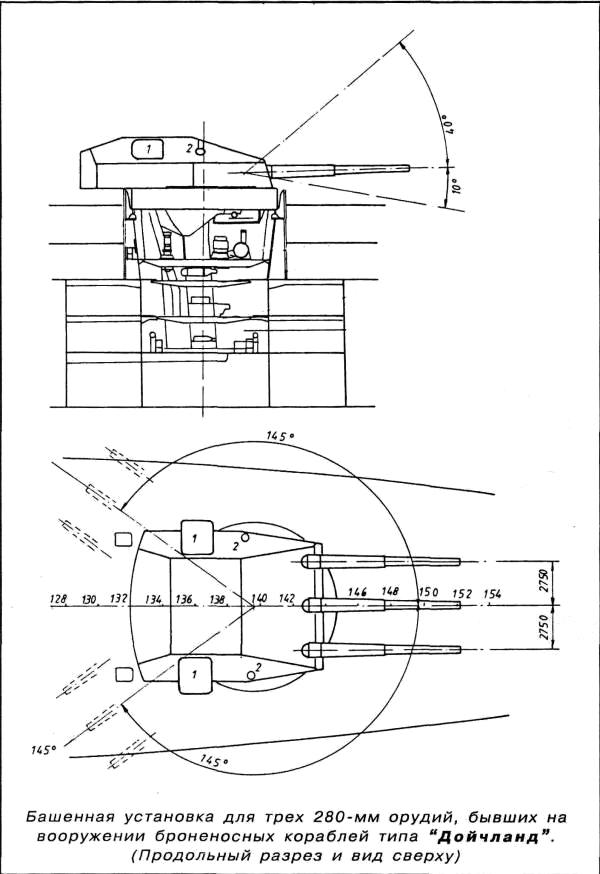

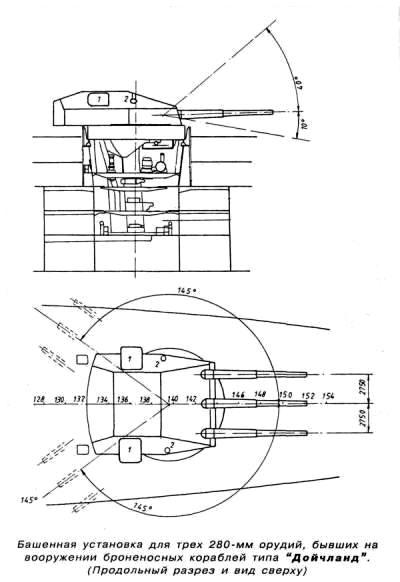

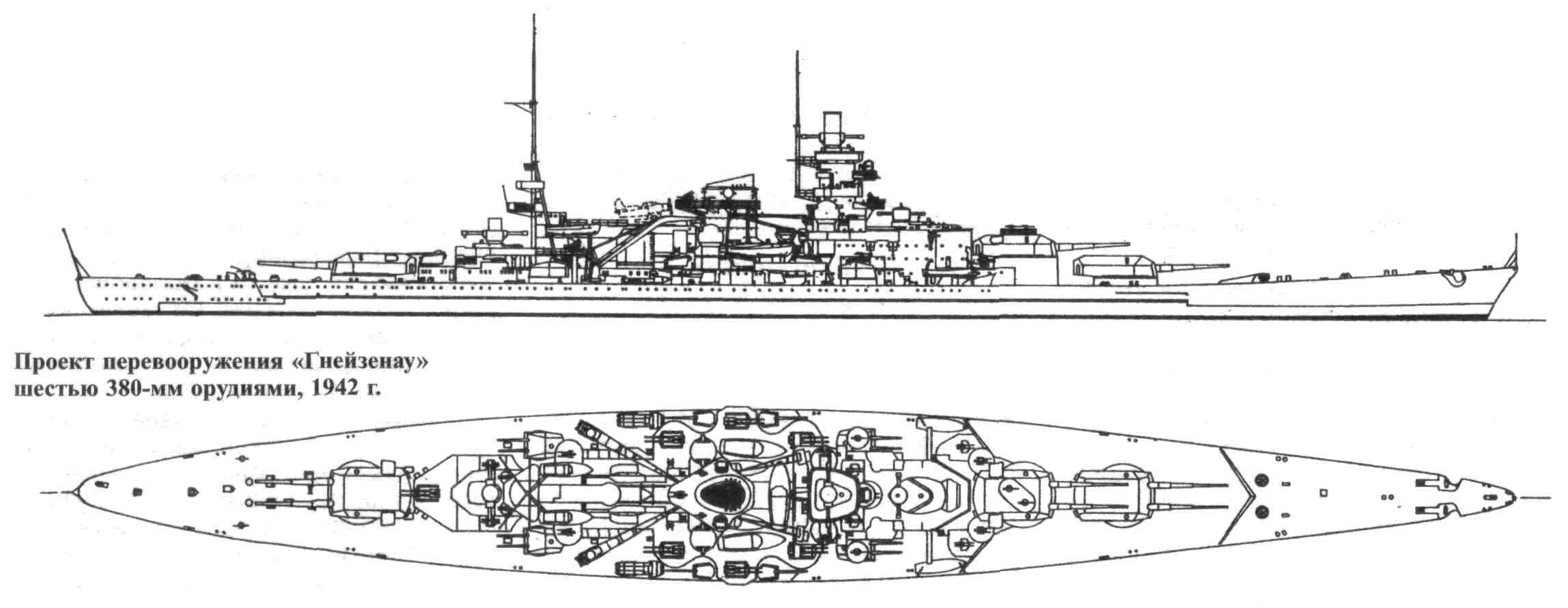

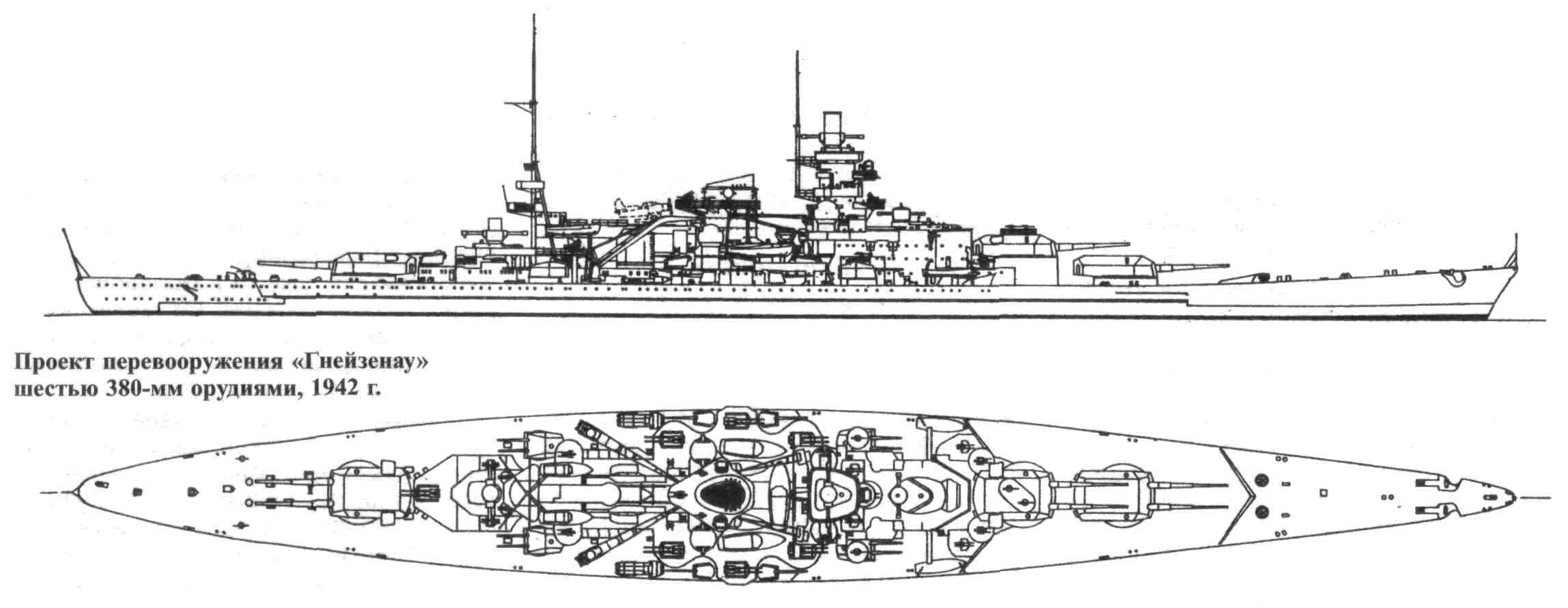

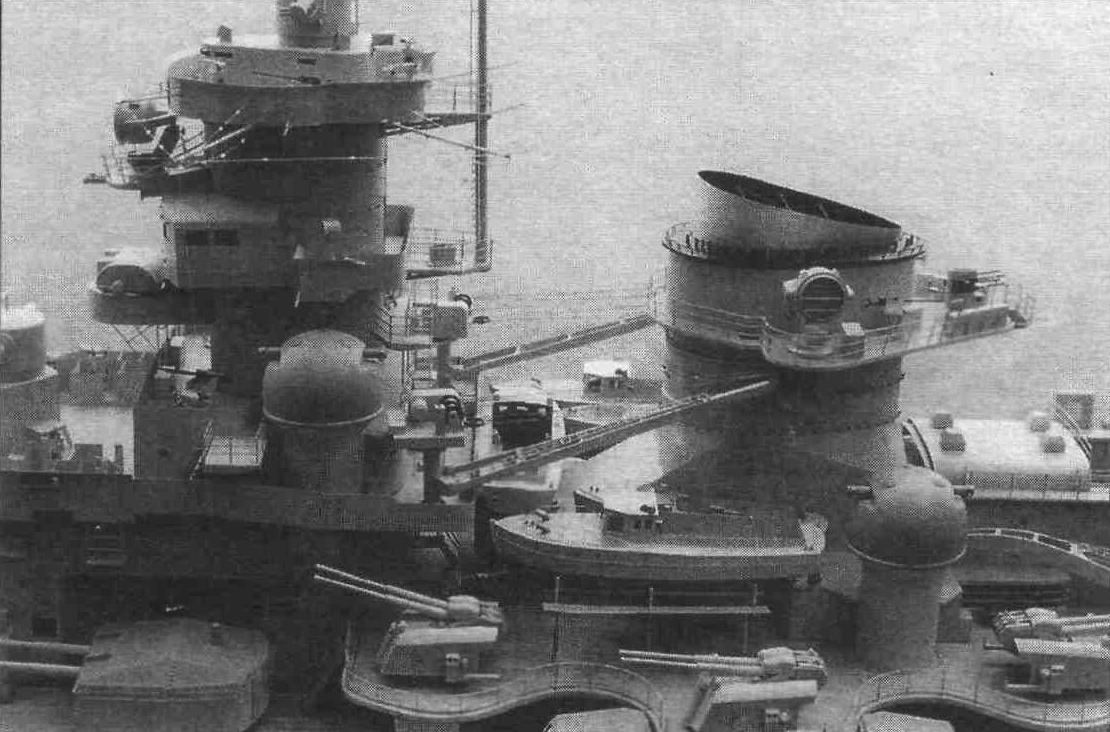

Орудия ГК модели С/34 представляли собой улучшенную версию устанавливавшихся на типе "Deutschland" и стреляли более тяжелыми снарядами (бронебойный — 330 кг, фугасный — 315 кг), дальность стрельбы превысила 40 км, но конструкция башен осталась прежней. В 1935 г. трехорудийные 283-мм башни предложили заменить на двухорудийные 380-мм, но во избежание задержки готовности кораблей от них отказались. Аналогичную замену планировалось осуществить на "Gneisenau" в 1942 — 1944 гг., однако работы начаты не были. Состав артиллерии СК диктовался наличием одинарных установок, изготовленных для 4-го и 5-го "карманных" линкоров.  Они оказались не слишком удачным дополнением к двухорудийным башням (хотя все орудия относились к одной модели С/28). Корабли имели весьма мощное зенитное вооружение, причем спаренные 105-мм/65 и 37-мм/33 были стабилизированы в трех плоскостях. Управление огнем осуществлялось тремя постами ГК и СК и четырьмя — зенитной артиллерии.

Они оказались не слишком удачным дополнением к двухорудийным башням (хотя все орудия относились к одной модели С/28). Корабли имели весьма мощное зенитное вооружение, причем спаренные 105-мм/65 и 37-мм/33 были стабилизированы в трех плоскостях. Управление огнем осуществлялось тремя постами ГК и СК и четырьмя — зенитной артиллерии.

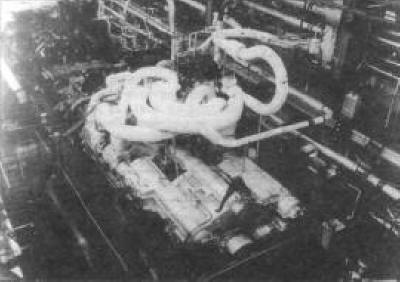

При проектировании ЛК от дизельной силовой установки отказались в пользу турбинной, на паре высоких параметров. Она состояла из 12 ПК Вагнера (58 атм, 450°С) и трех ТЗА ("Brown-Boveri" на "Scharnhorst", "Deschimag" на "Gneisenau"). Дальность плавания оказалась ниже проектных 8200 (19) миль.

При проектировании ЛК от дизельной силовой установки отказались в пользу турбинной, на паре высоких параметров. Она состояла из 12 ПК Вагнера (58 атм, 450°С) и трех ТЗА ("Brown-Boveri" на "Scharnhorst", "Deschimag" на "Gneisenau"). Дальность плавания оказалась ниже проектных 8200 (19) миль.

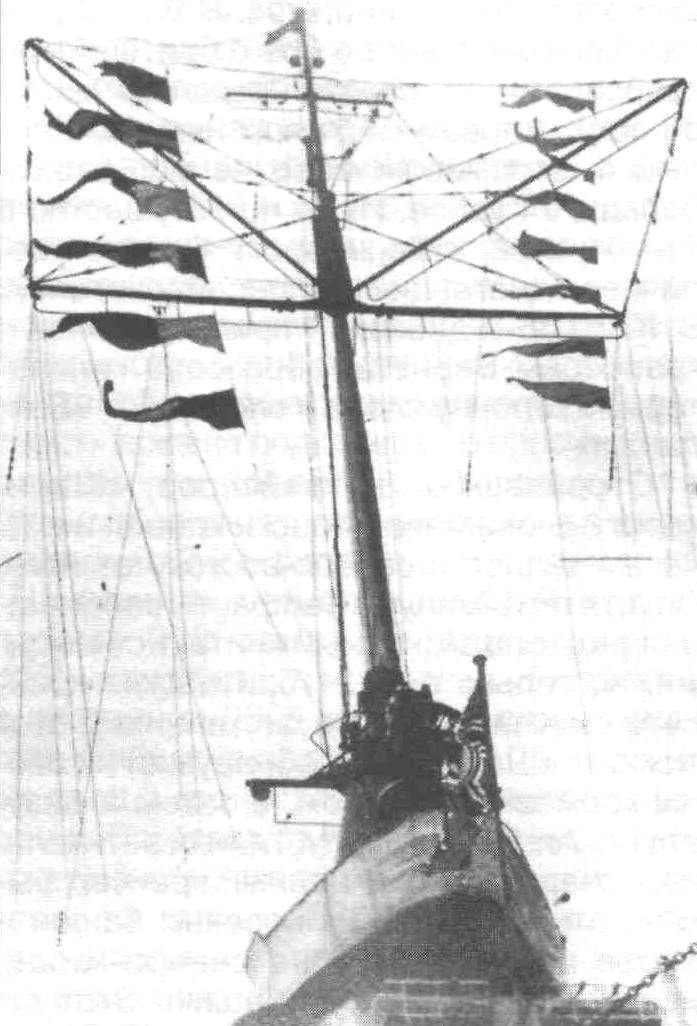

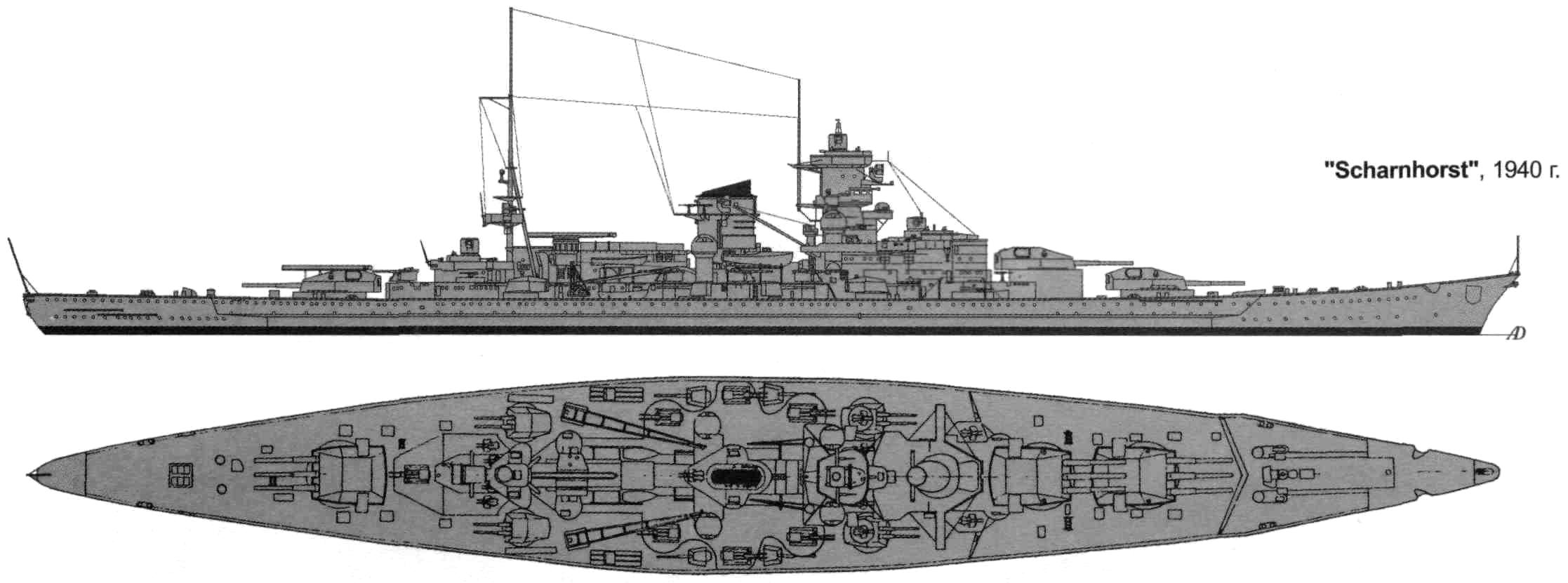

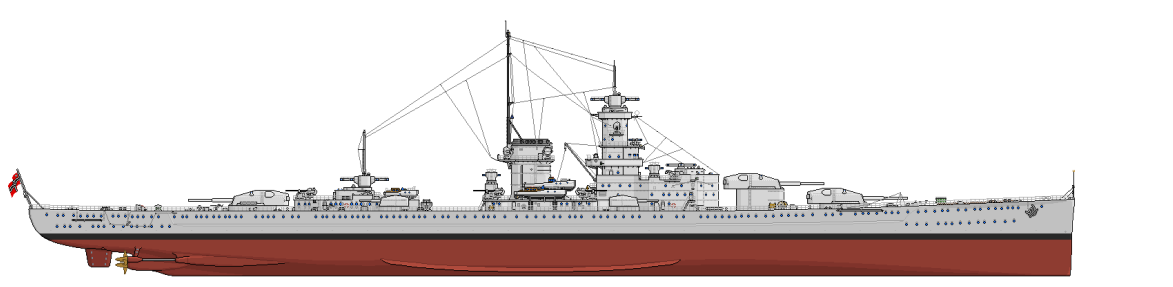

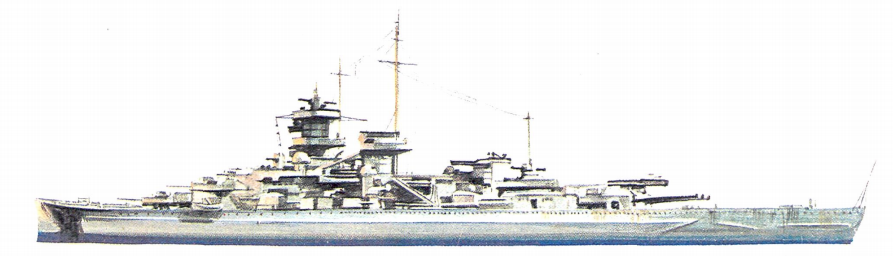

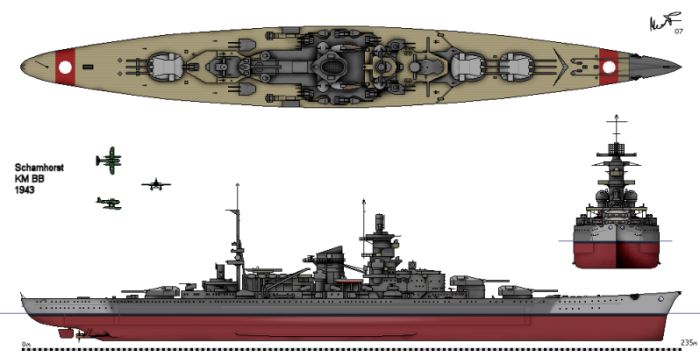

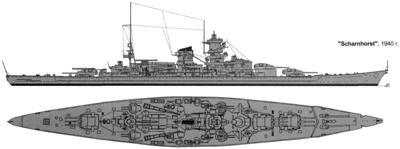

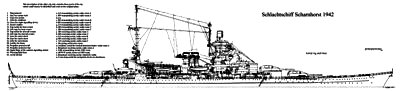

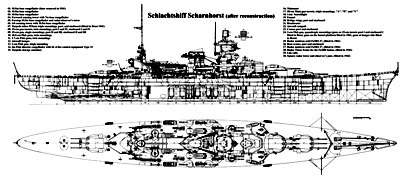

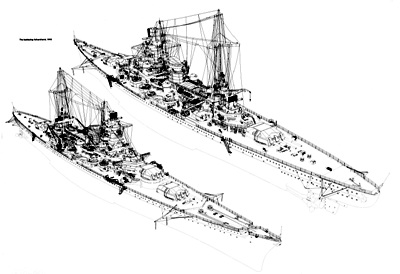

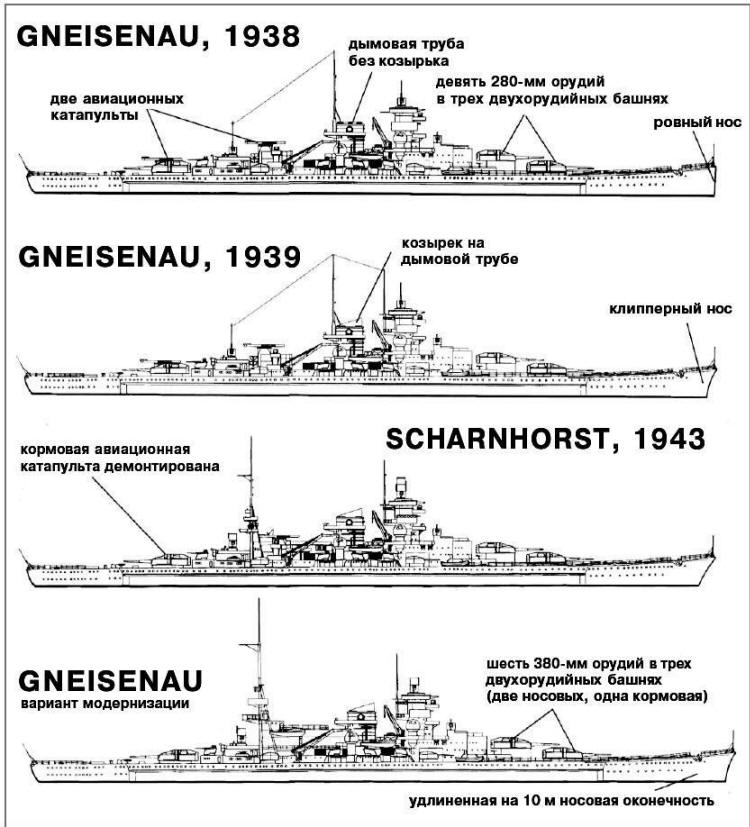

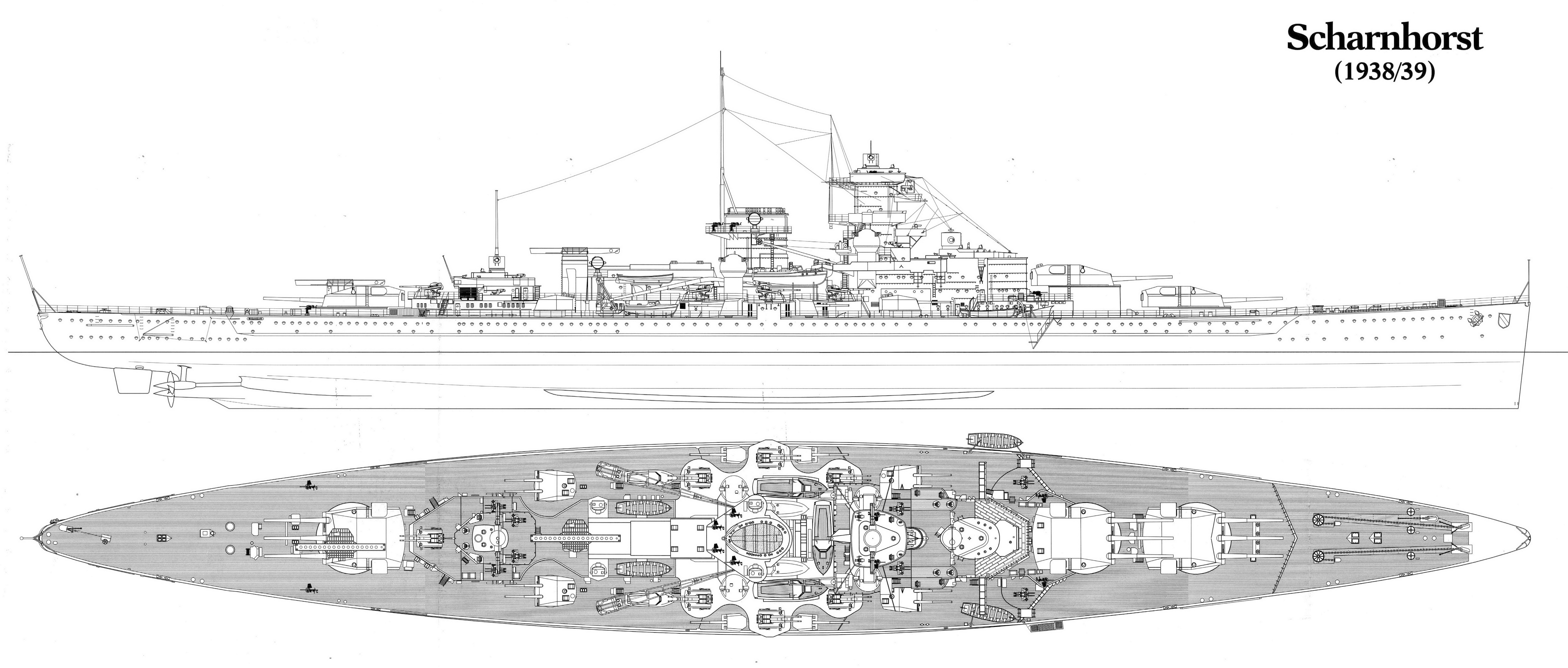

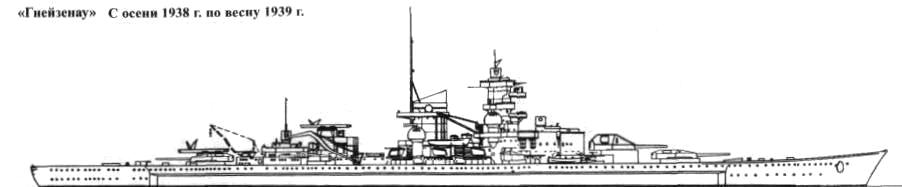

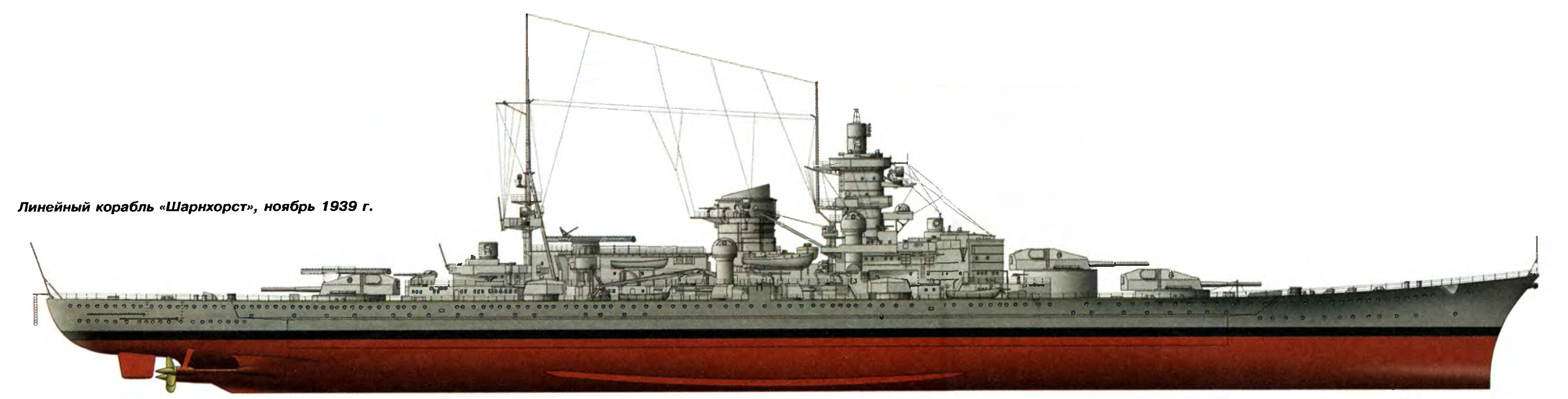

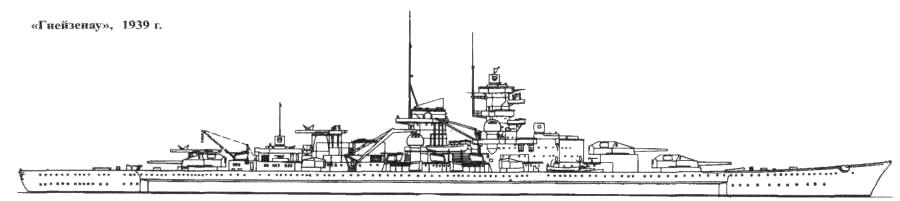

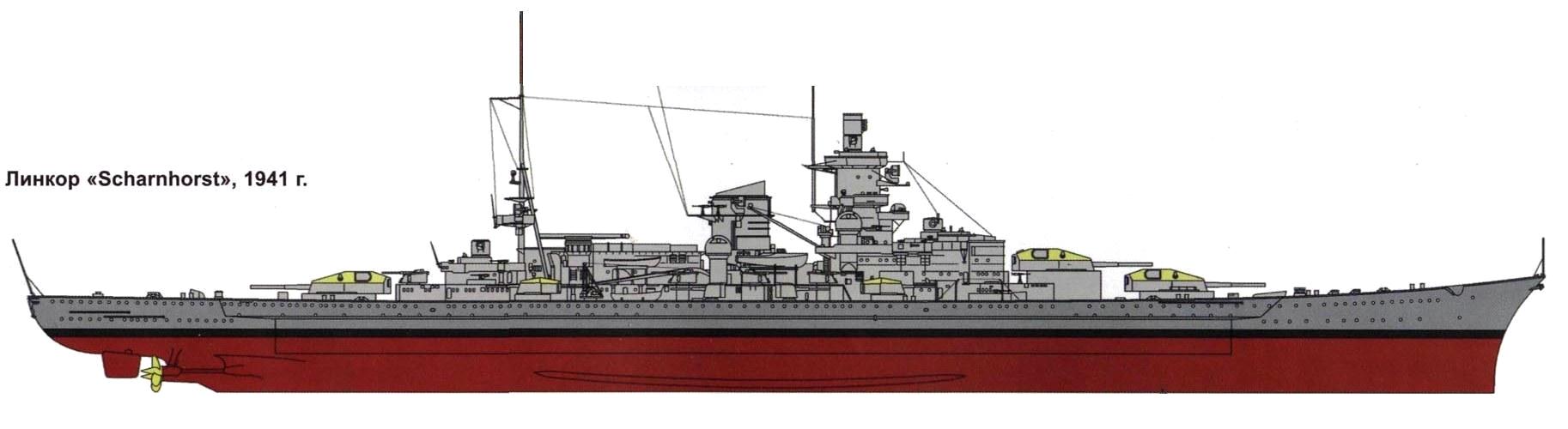

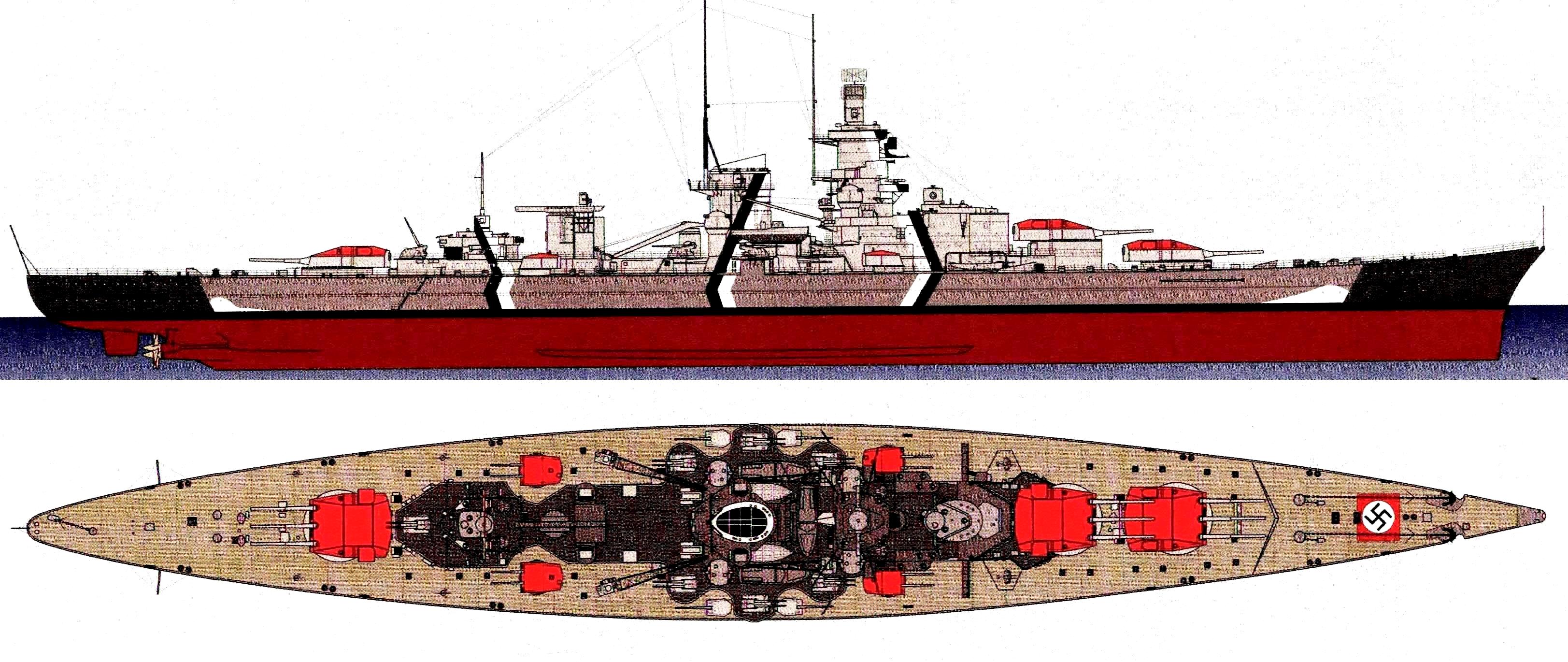

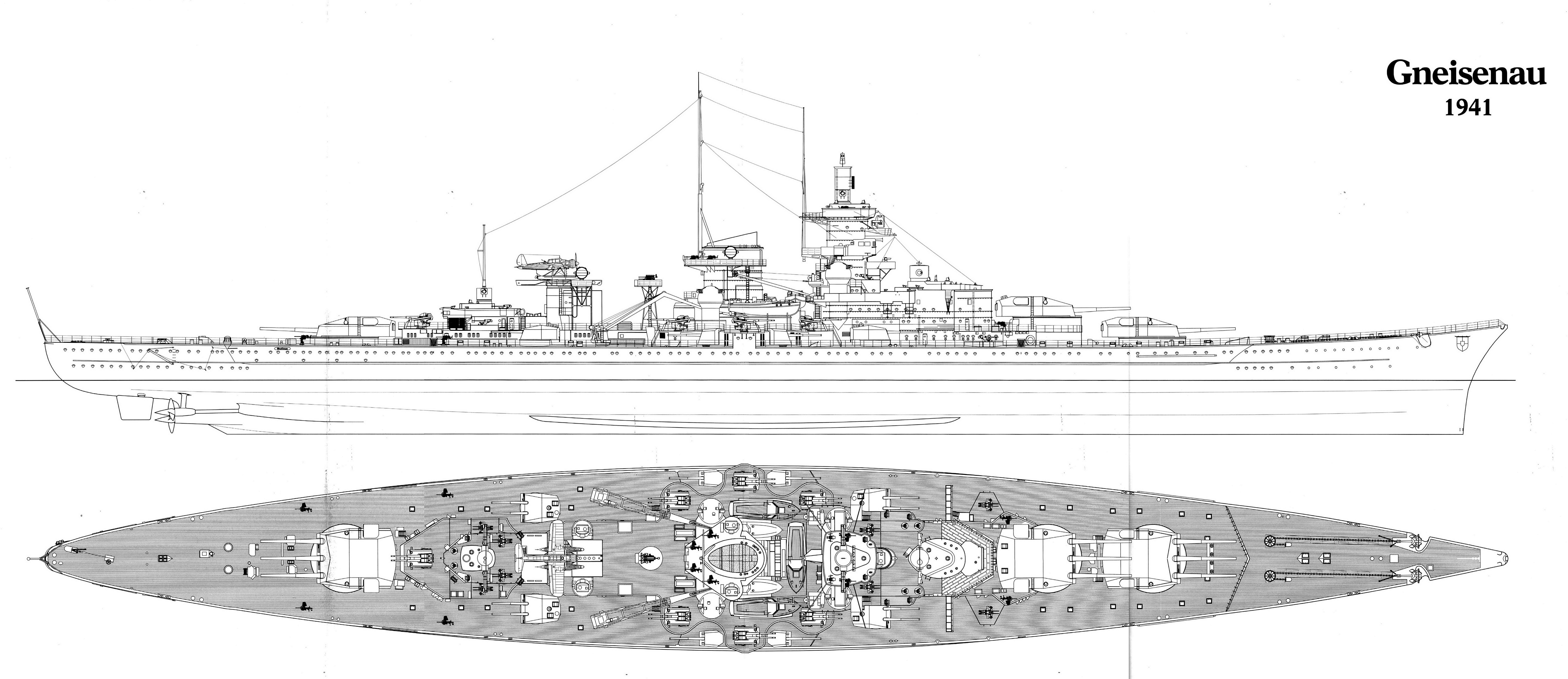

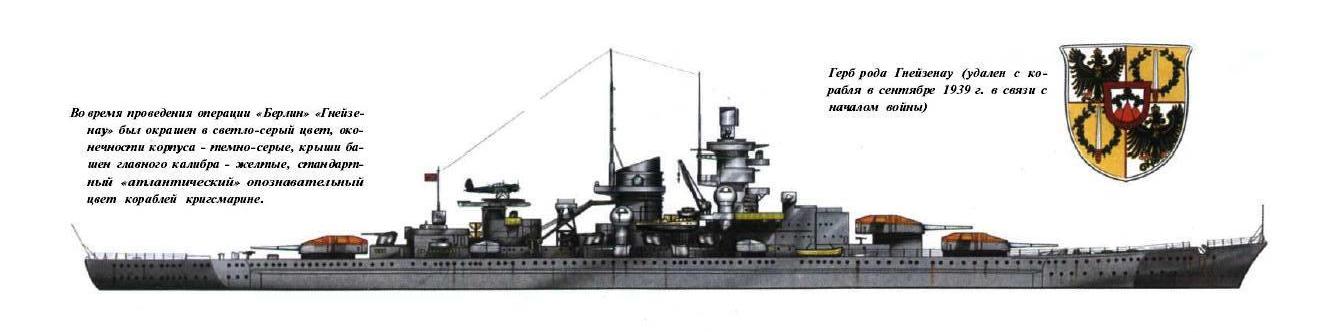

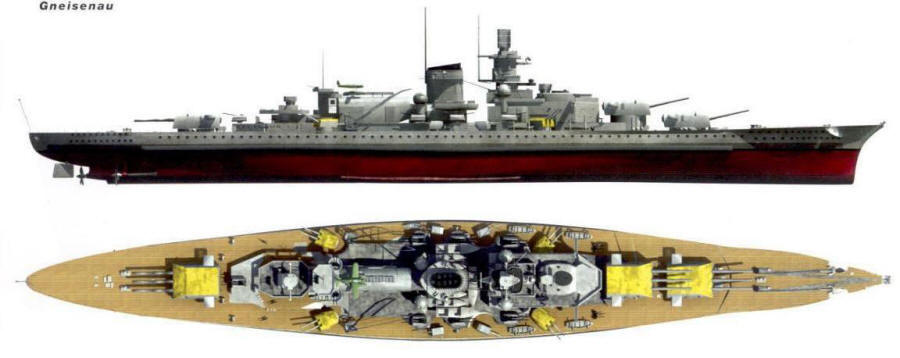

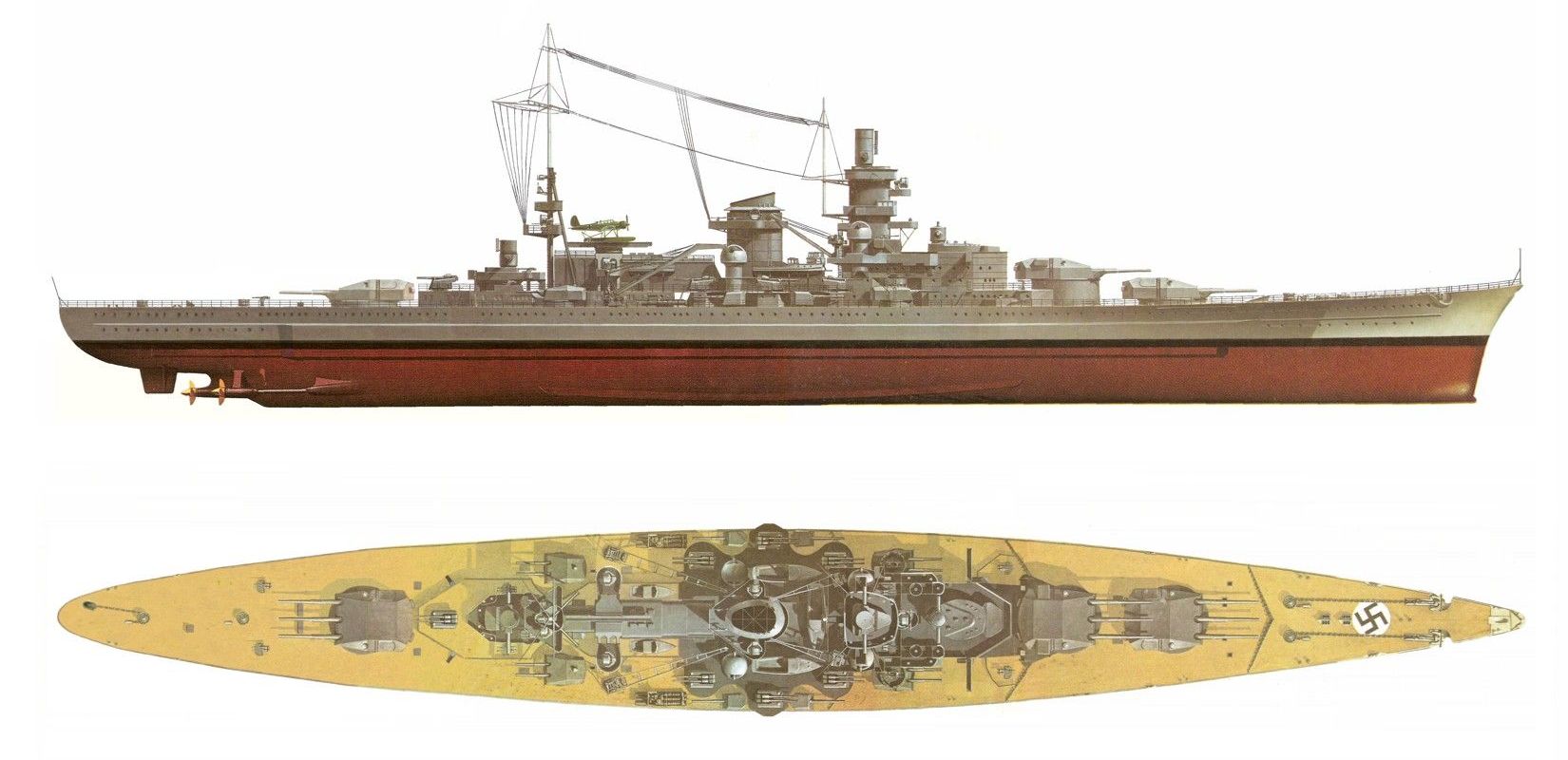

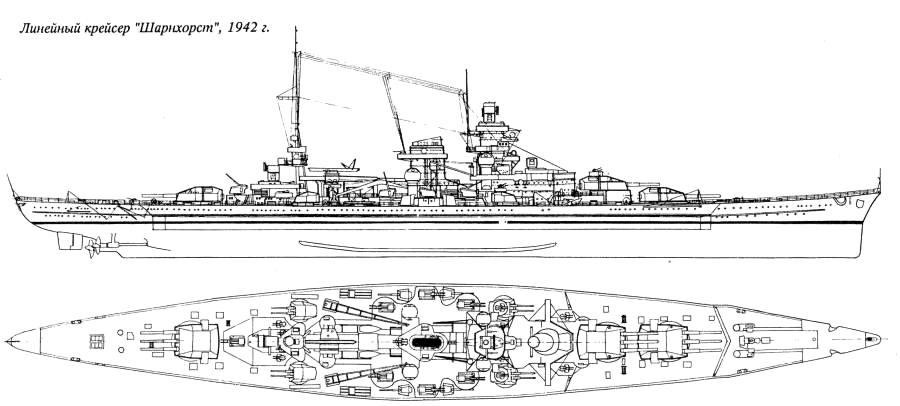

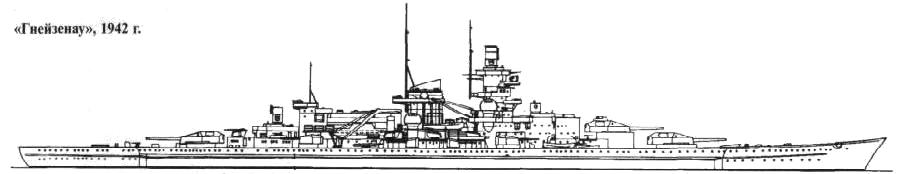

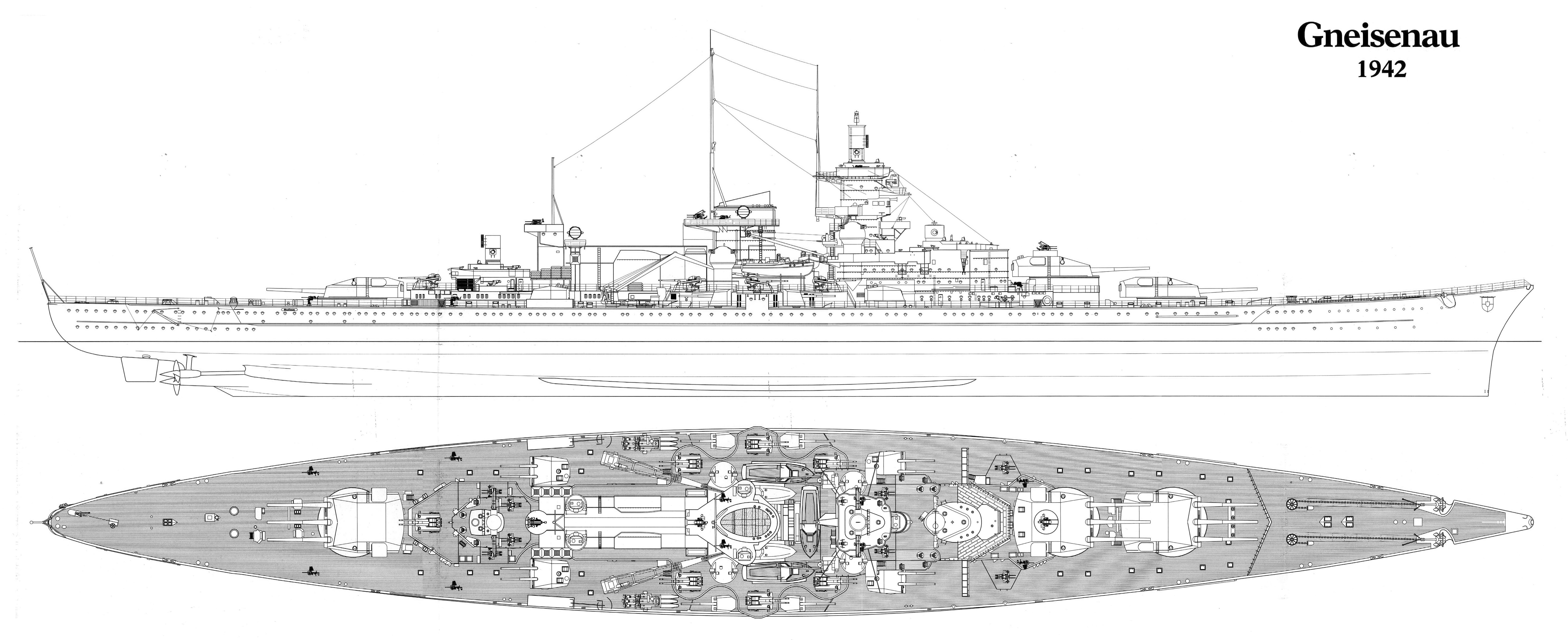

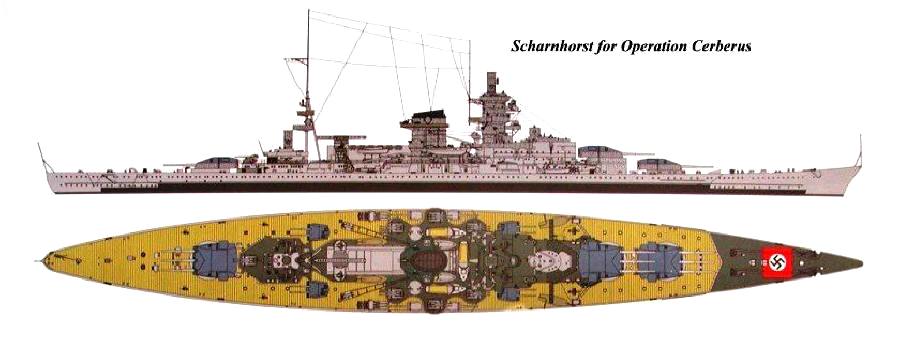

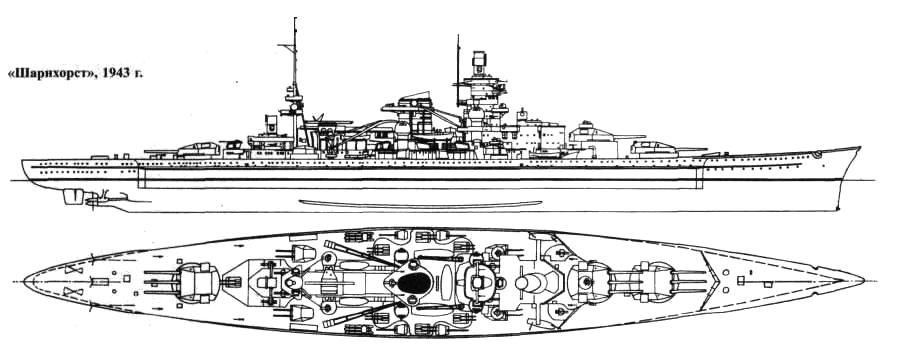

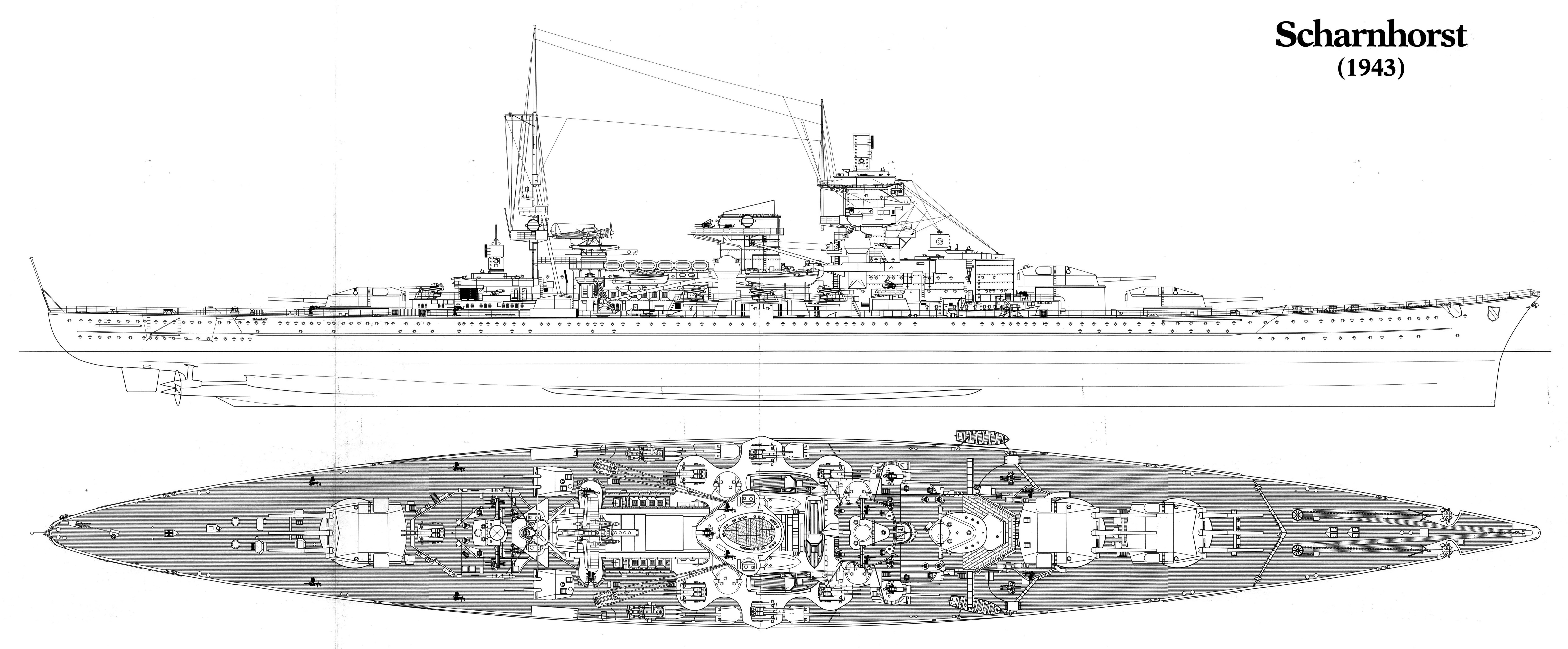

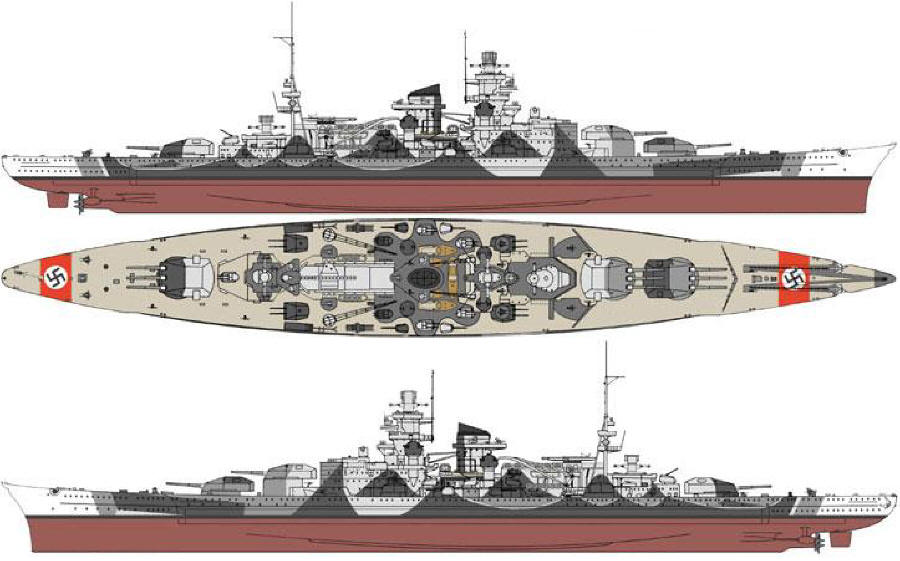

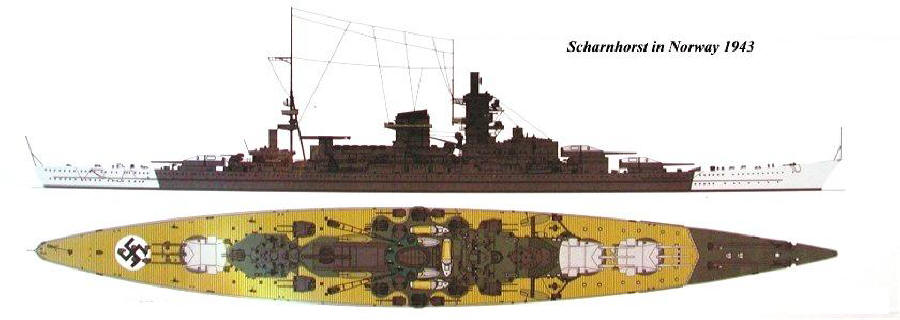

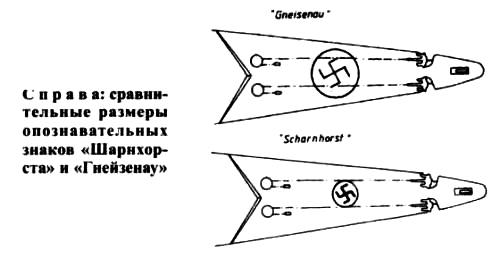

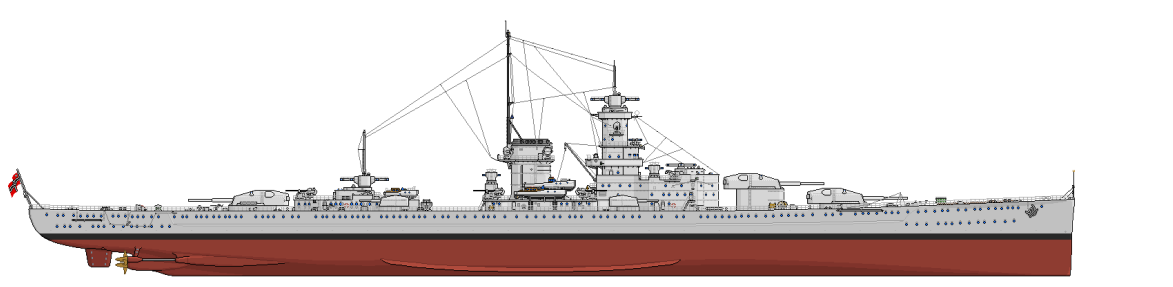

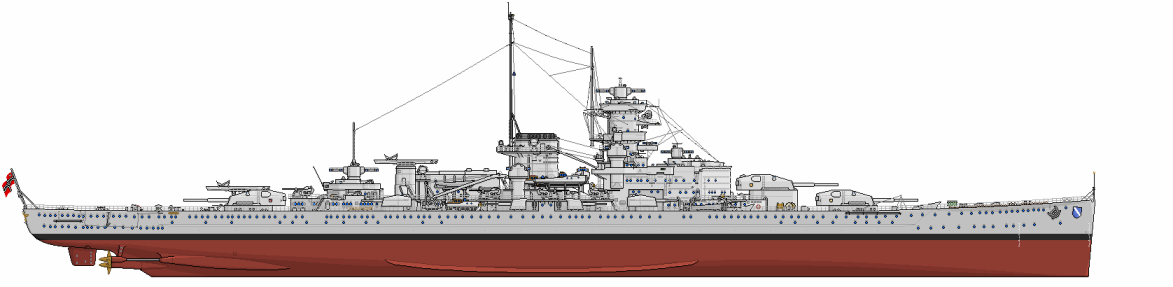

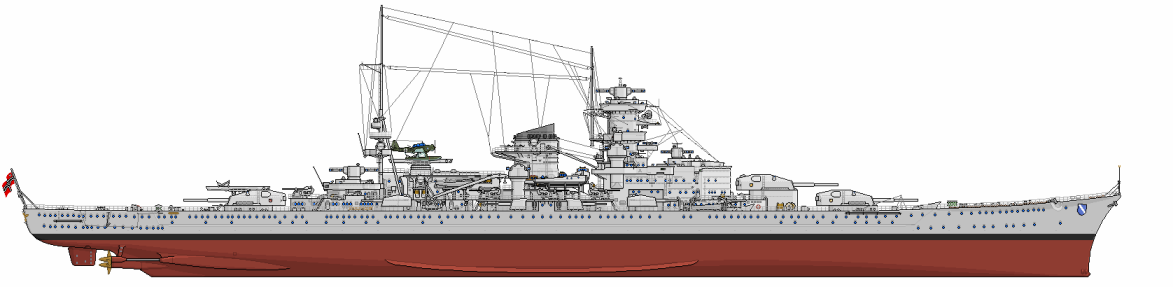

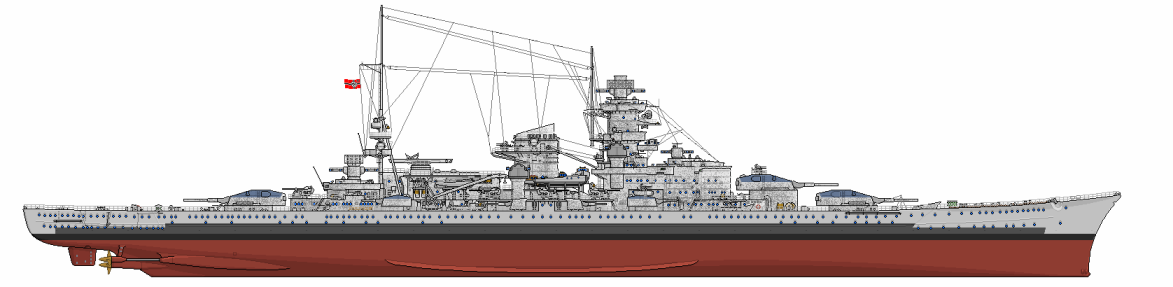

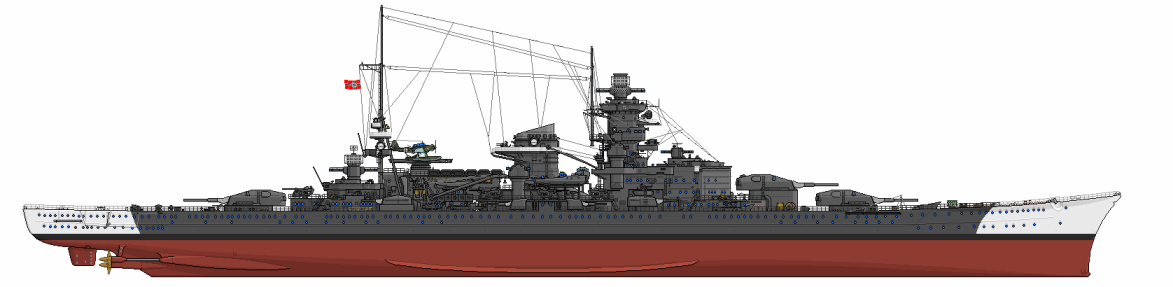

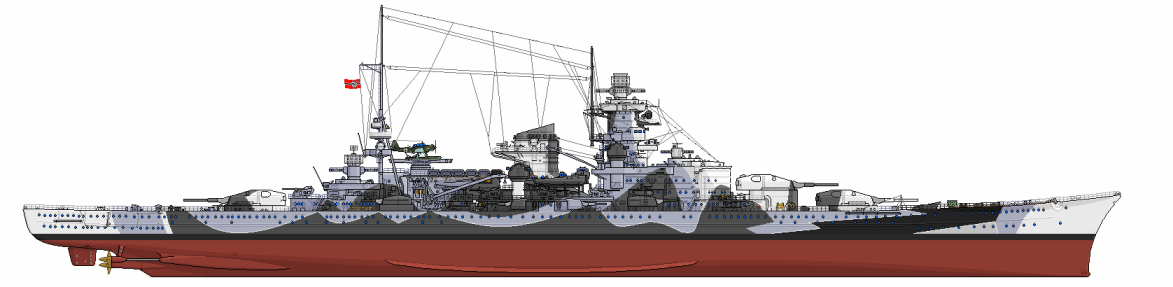

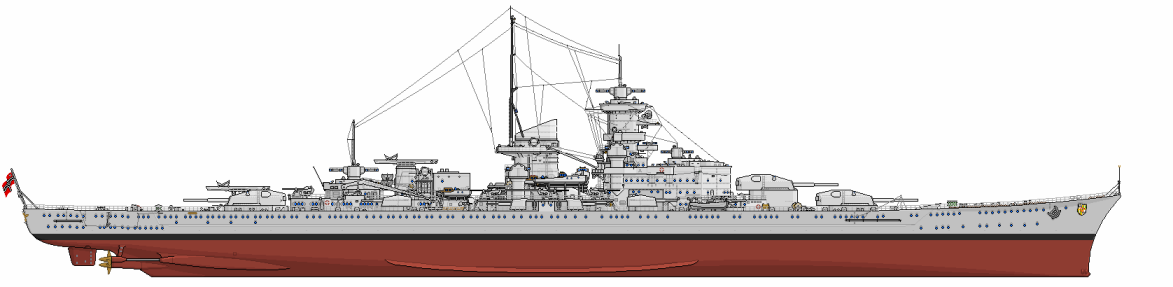

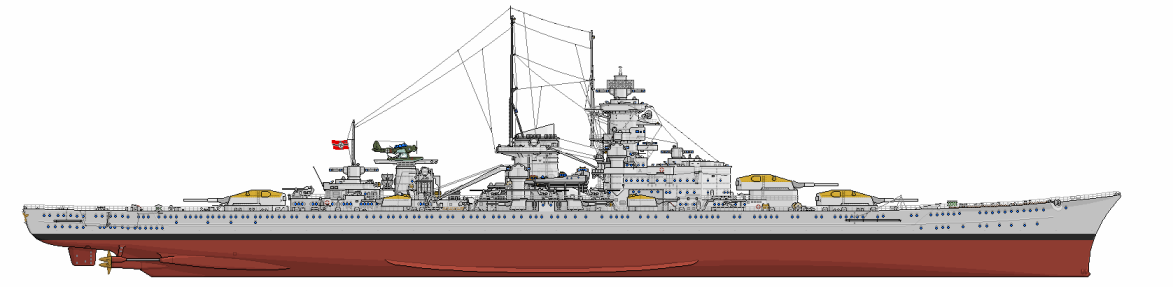

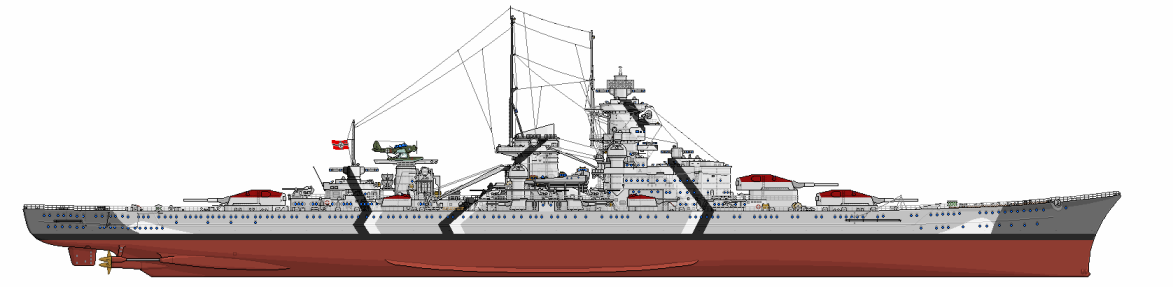

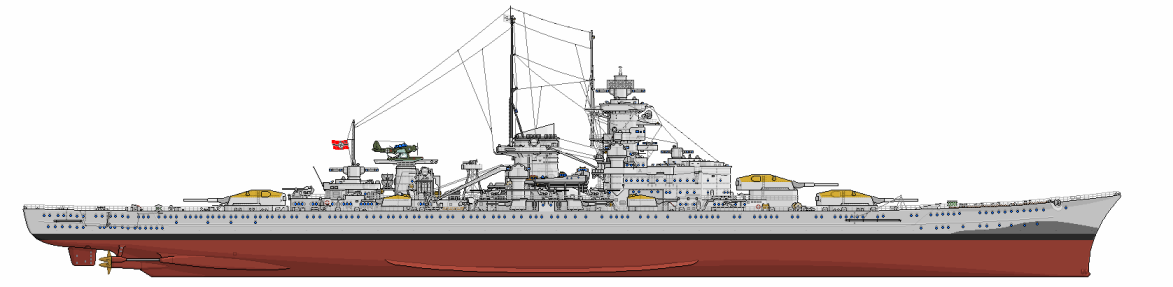

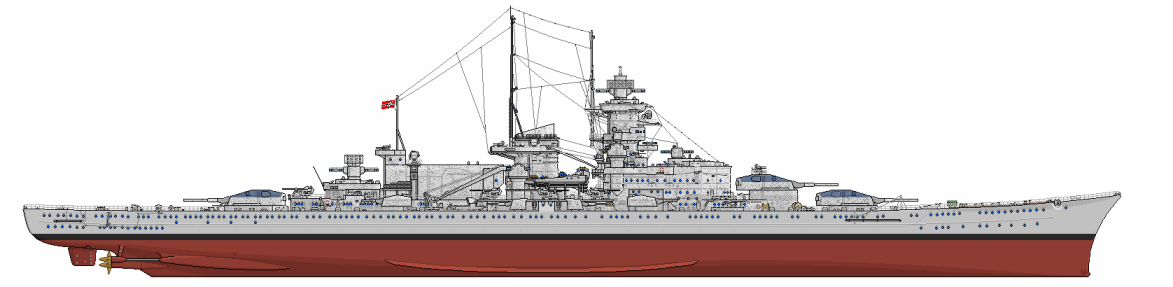

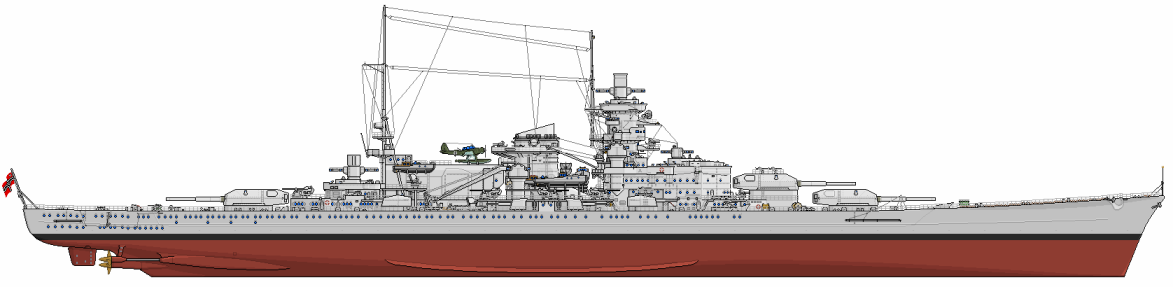

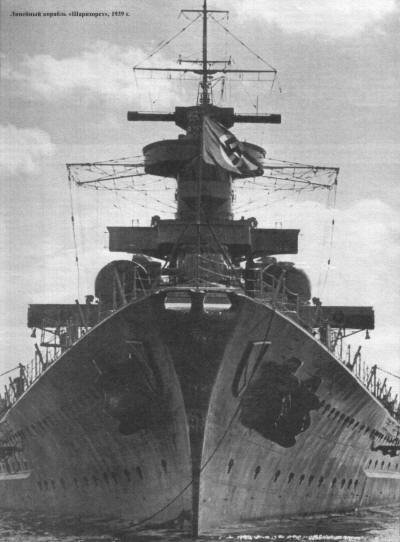

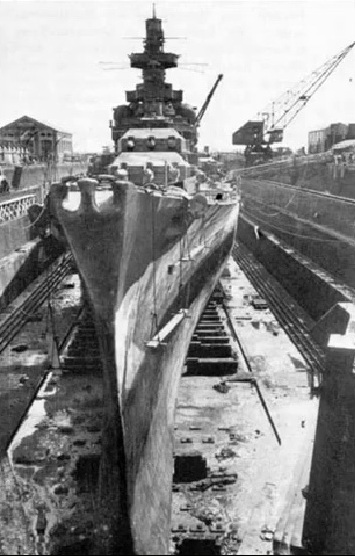

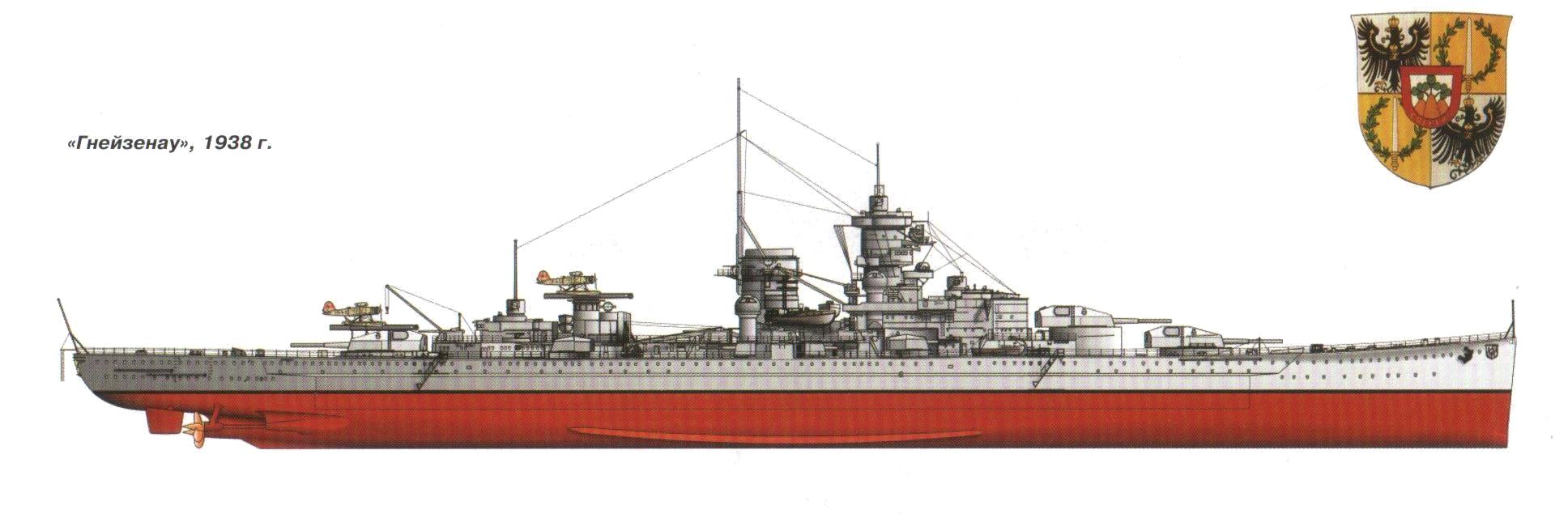

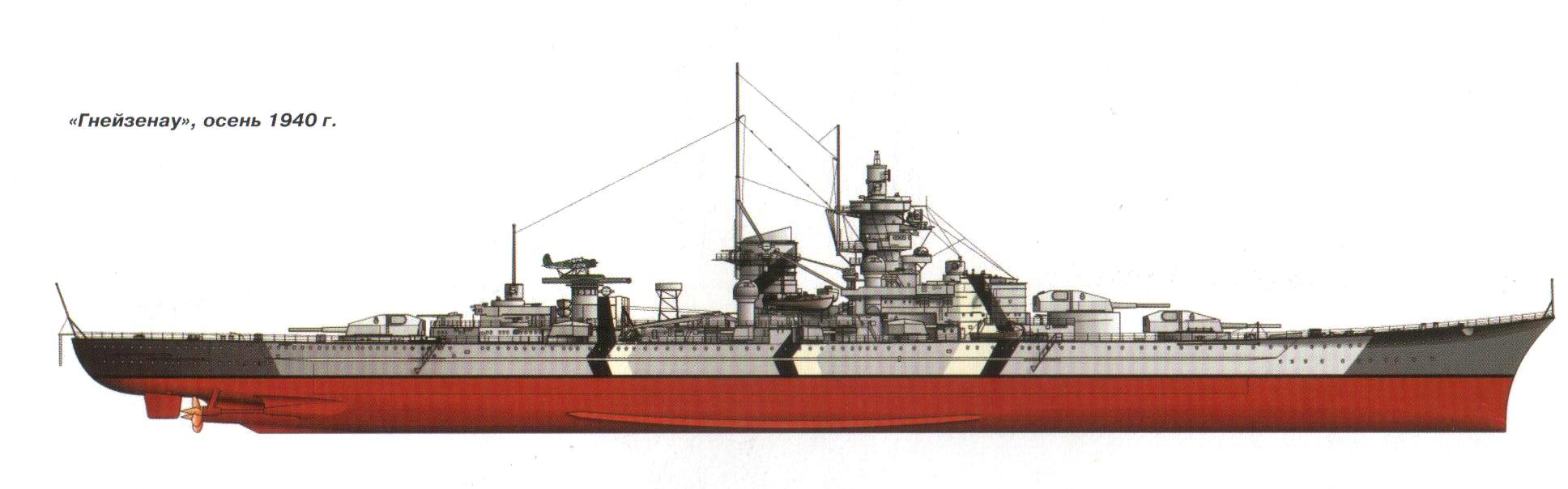

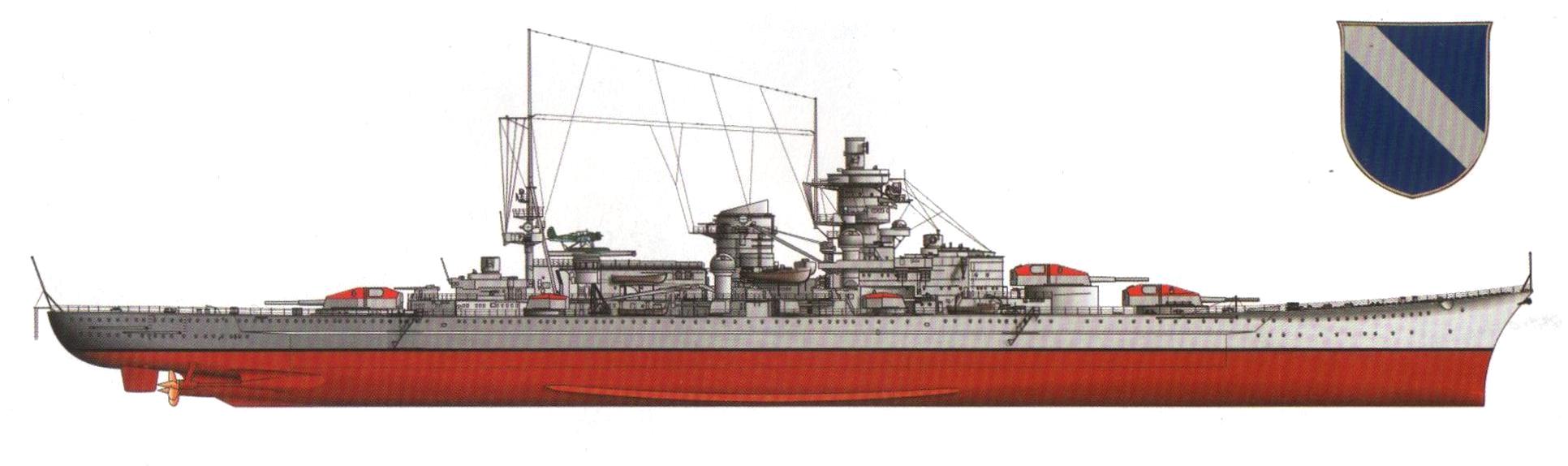

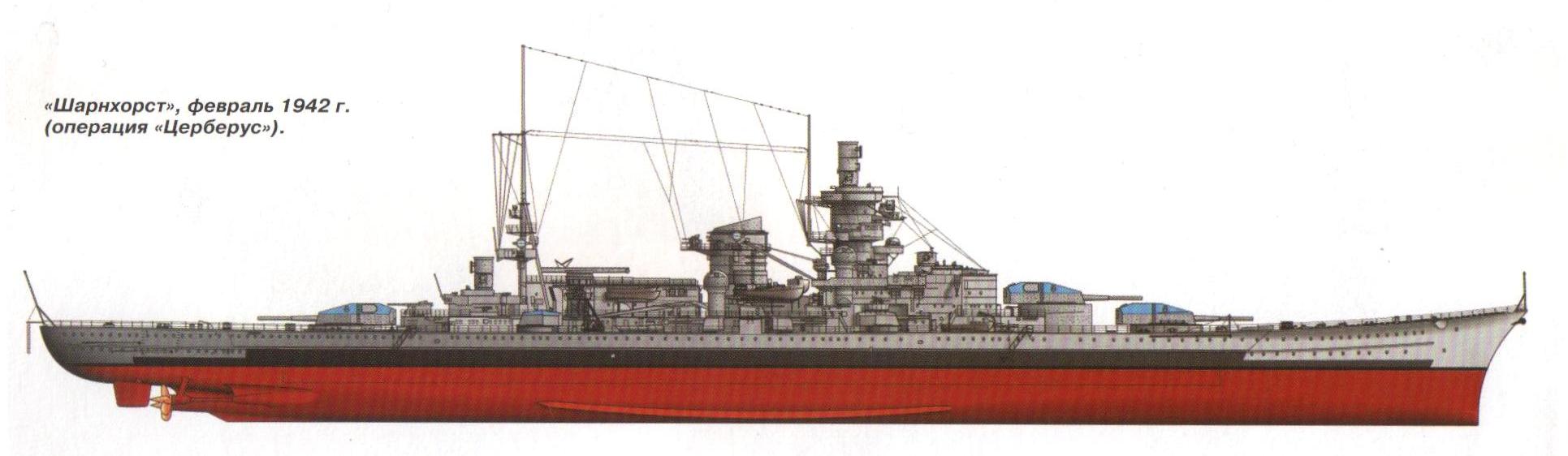

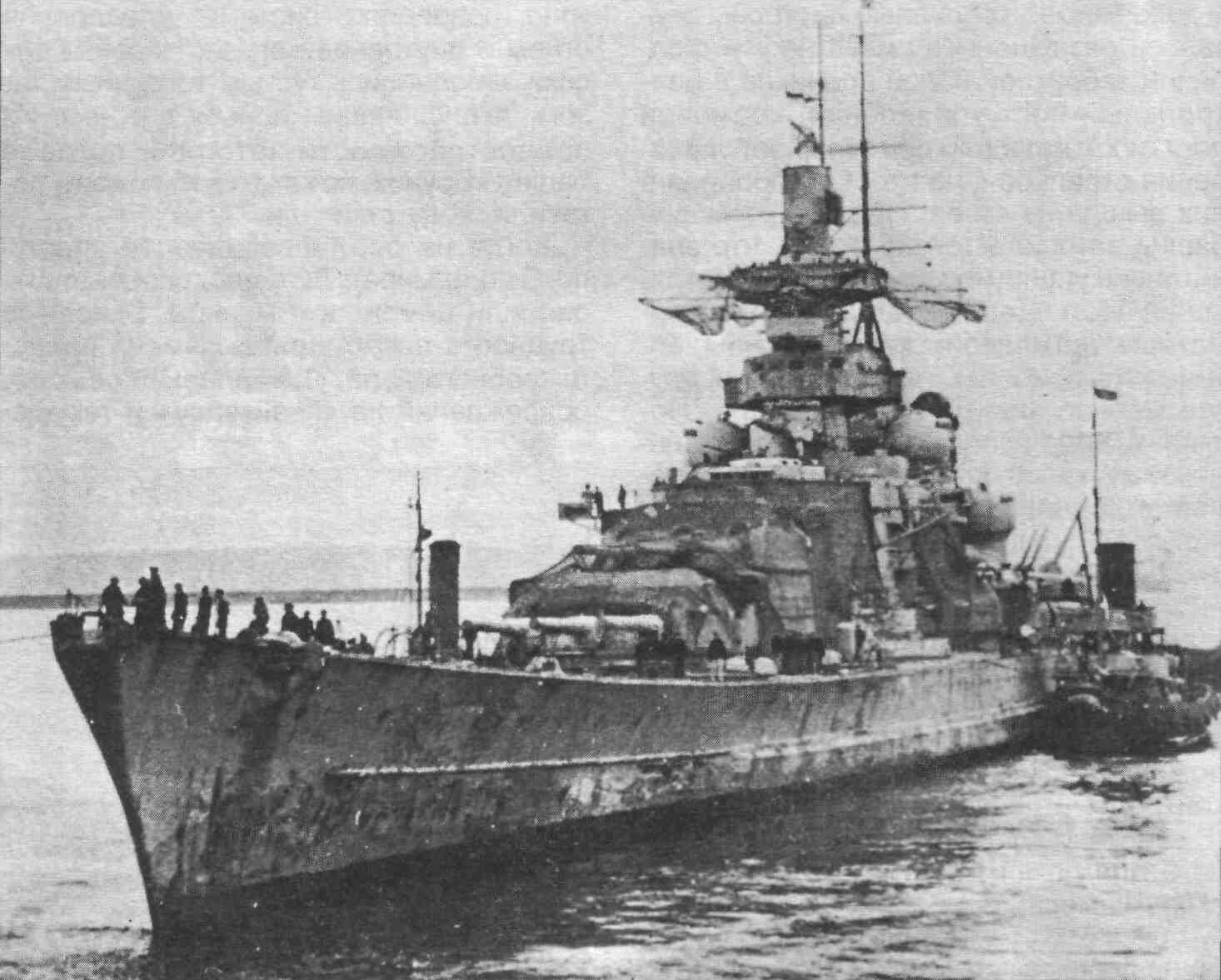

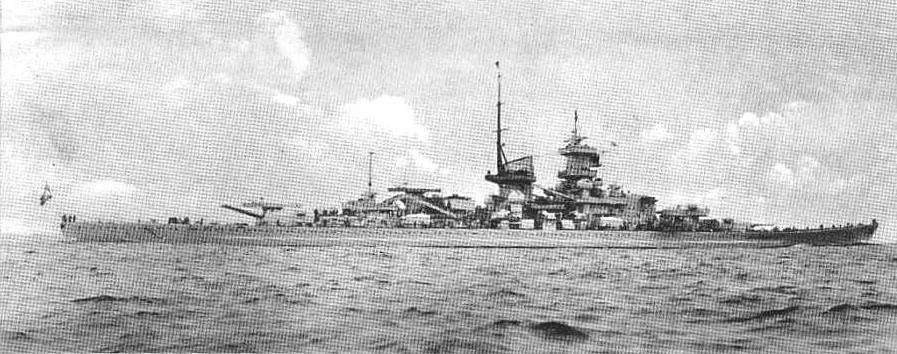

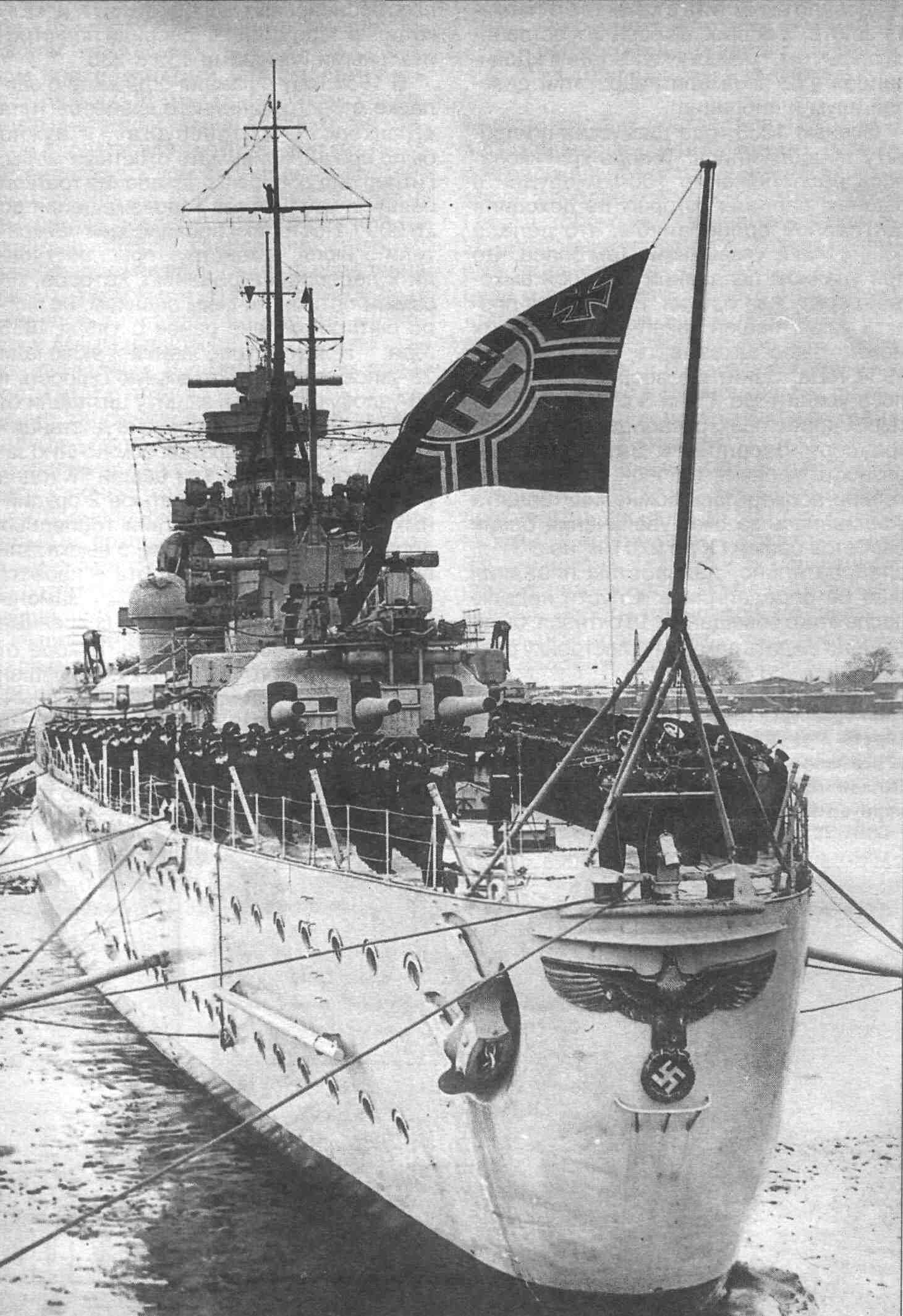

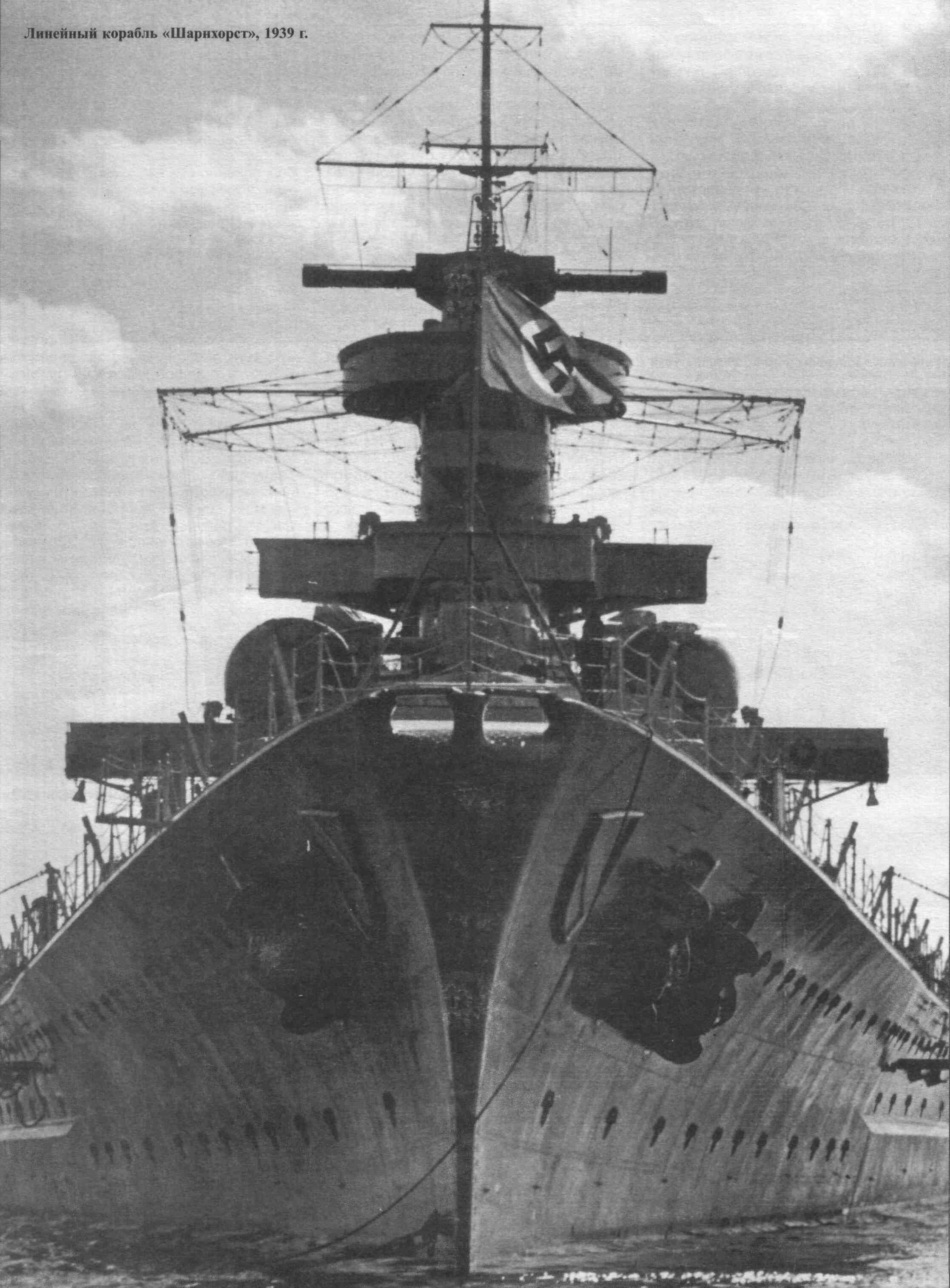

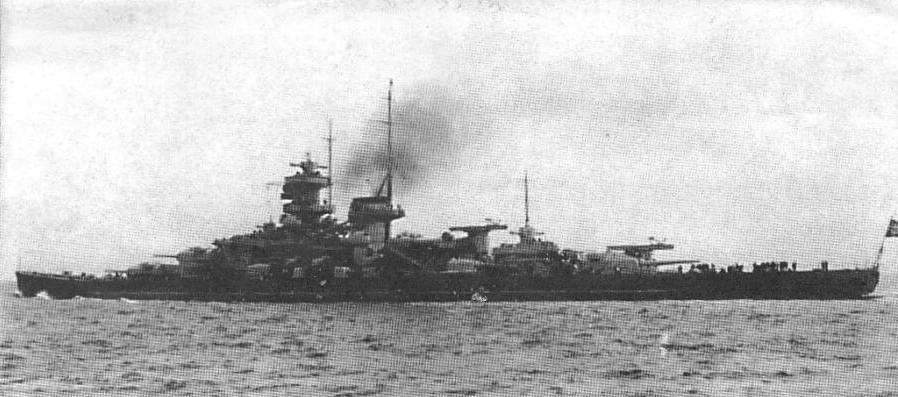

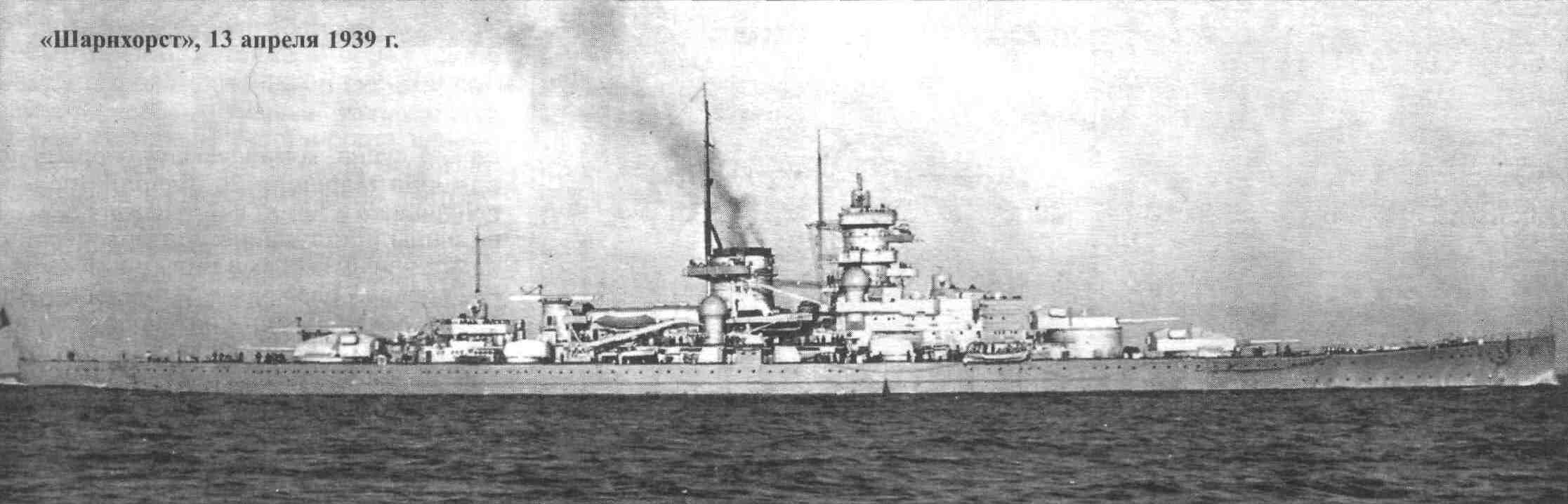

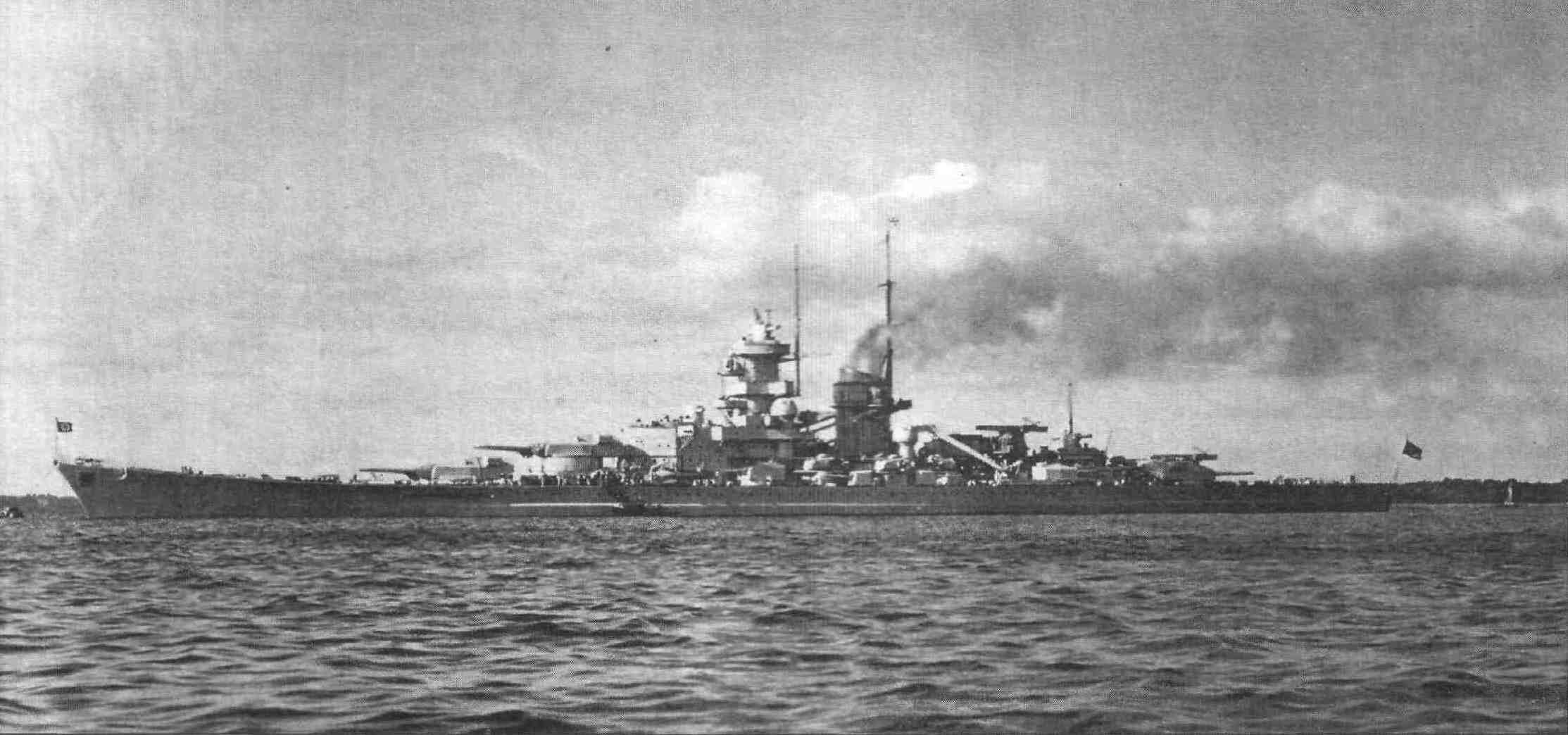

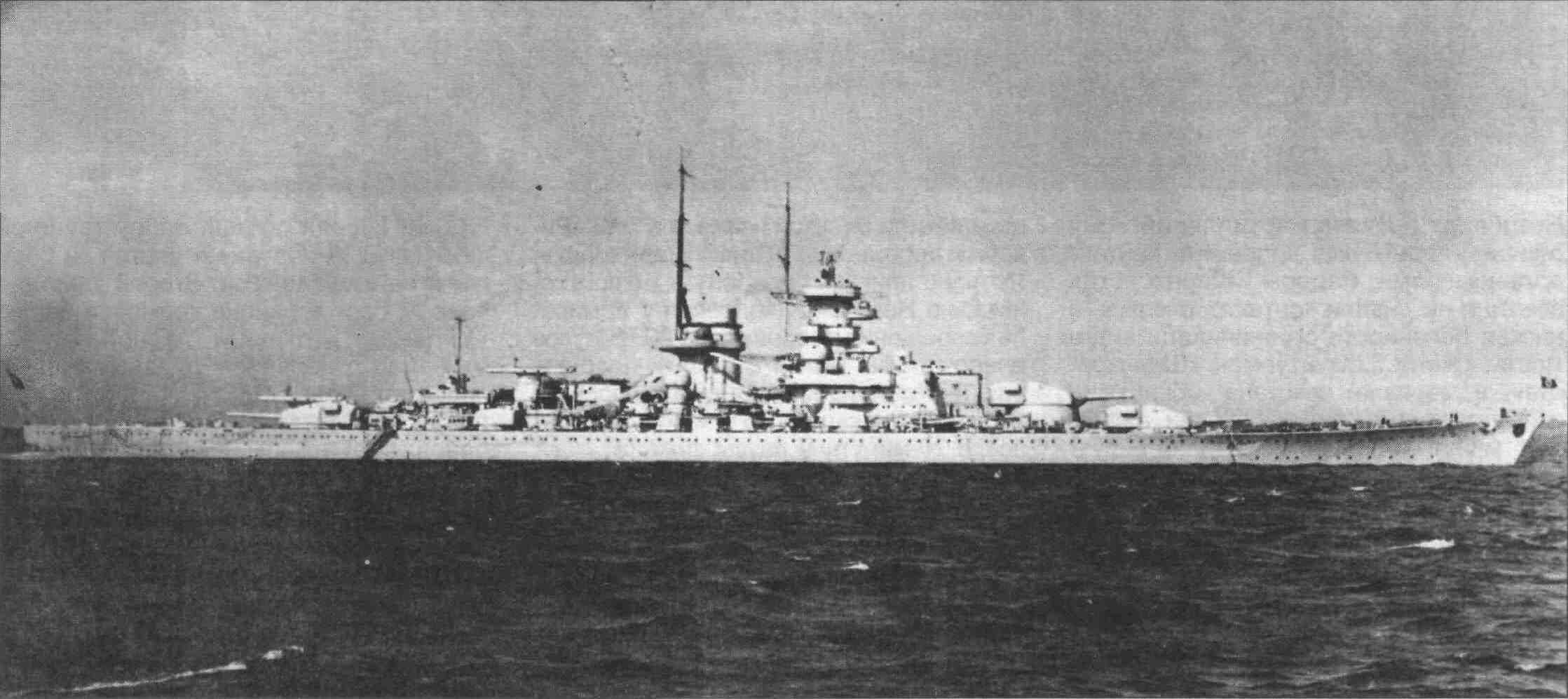

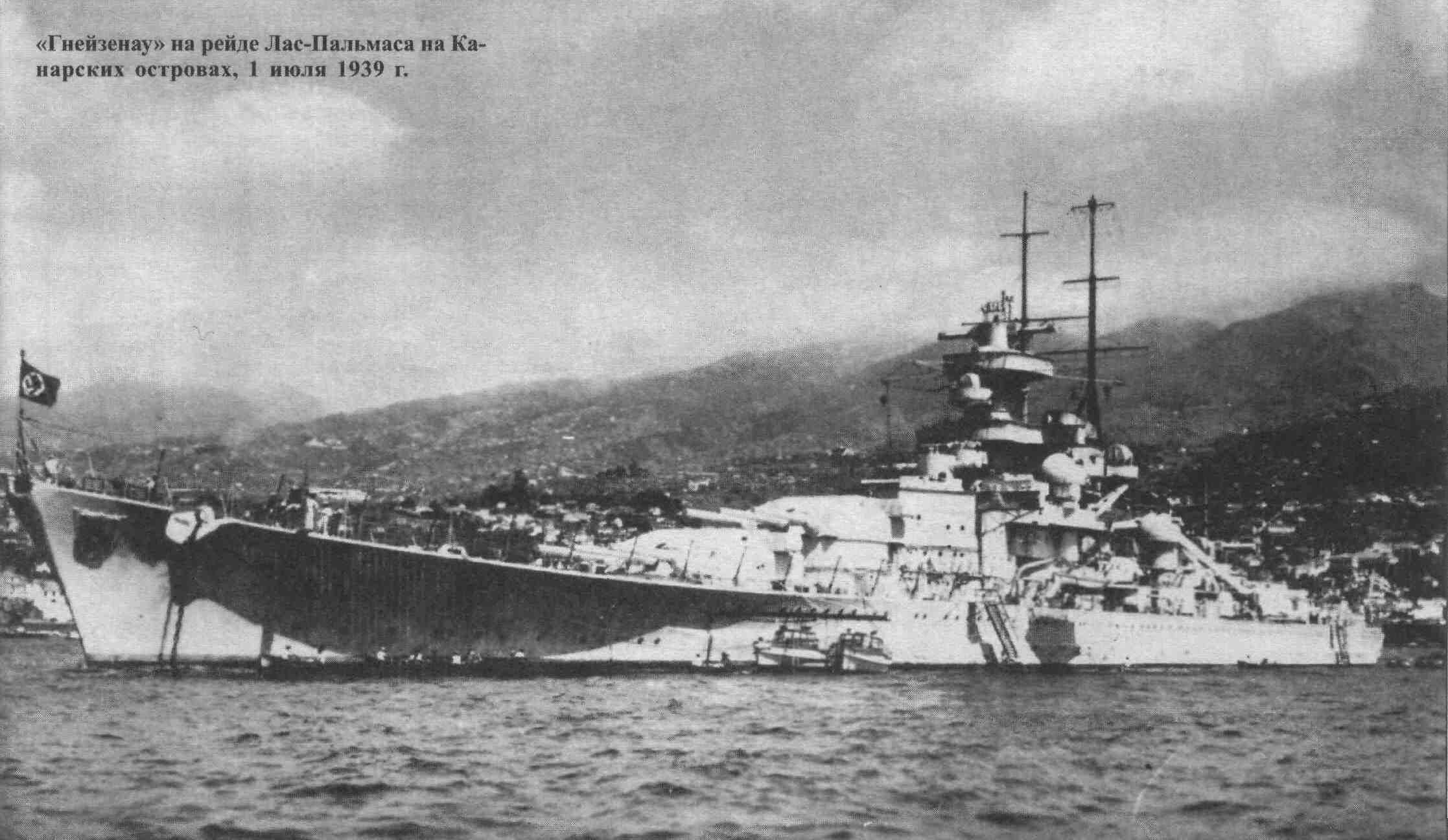

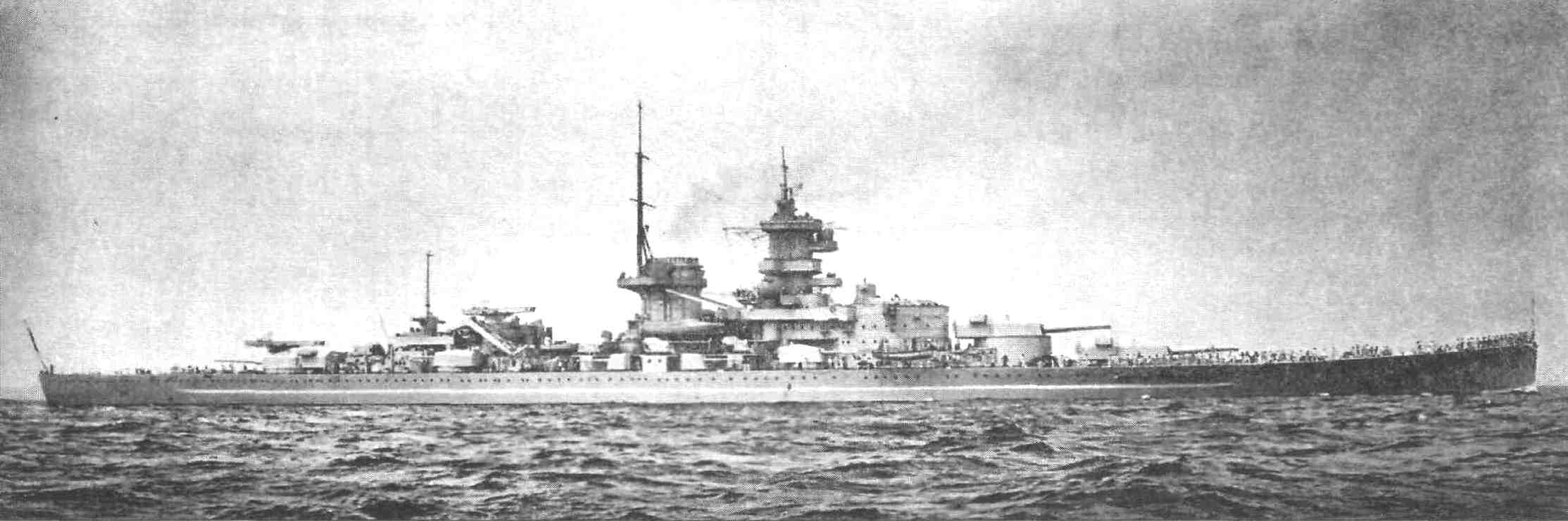

Первоначально оба ЛК имели почти вертикальные форштевни (наибольшая длина 229,8 м) с малым развалом носовых шпангоутов, но во время испытаний выявилась сильная заливаемость носовой части, после чего корабли получили клиперный (так называемый "атлантический") форштевень. Между собой "Scharnhorst" и "Gneisenau" несколько различались, в первую очередь расположением грот-мачты.

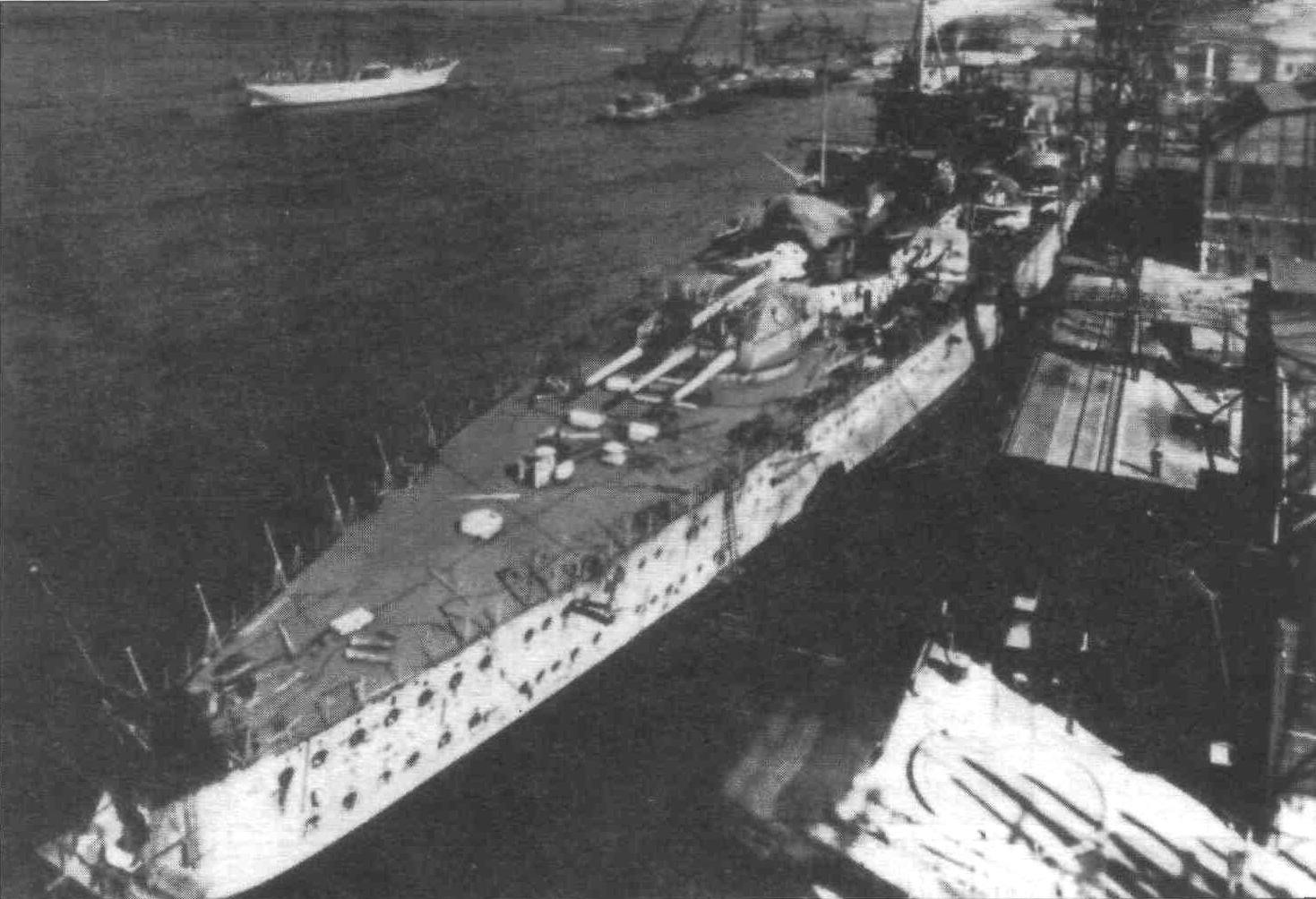

В 1939 г. на оба ЛК добавили по 2x1 20-мм автомата. В 1941 г. на "Scharnhorst" установлено 4x4 и 2x1 20-мм; на "Gneisenau" — 3x4 и 2x1; на оба корабля — по 2x3 533-мм ТА, снятых с КРЛ "Nürnberg" и "Leipzig". В 1943 г. на "Scharnhorst" появились еще 3x4 20-мм, одновременно 2x1 автомата сняли.

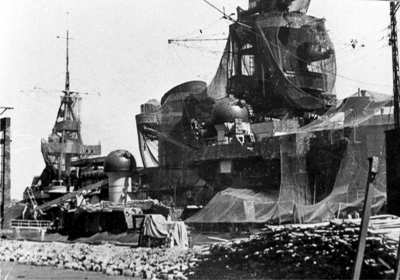

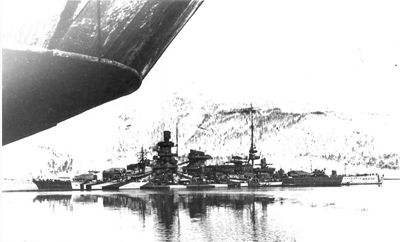

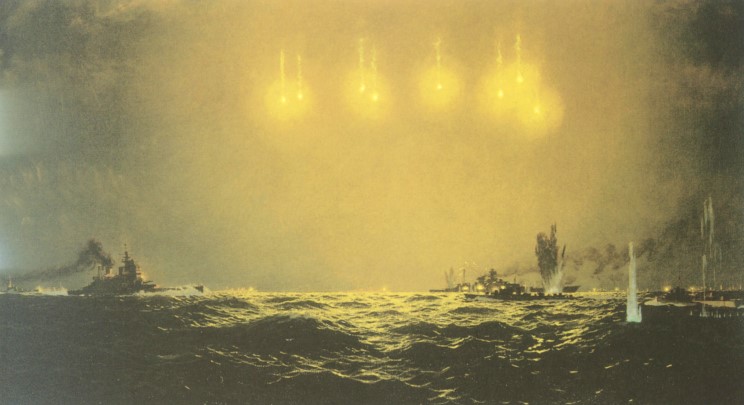

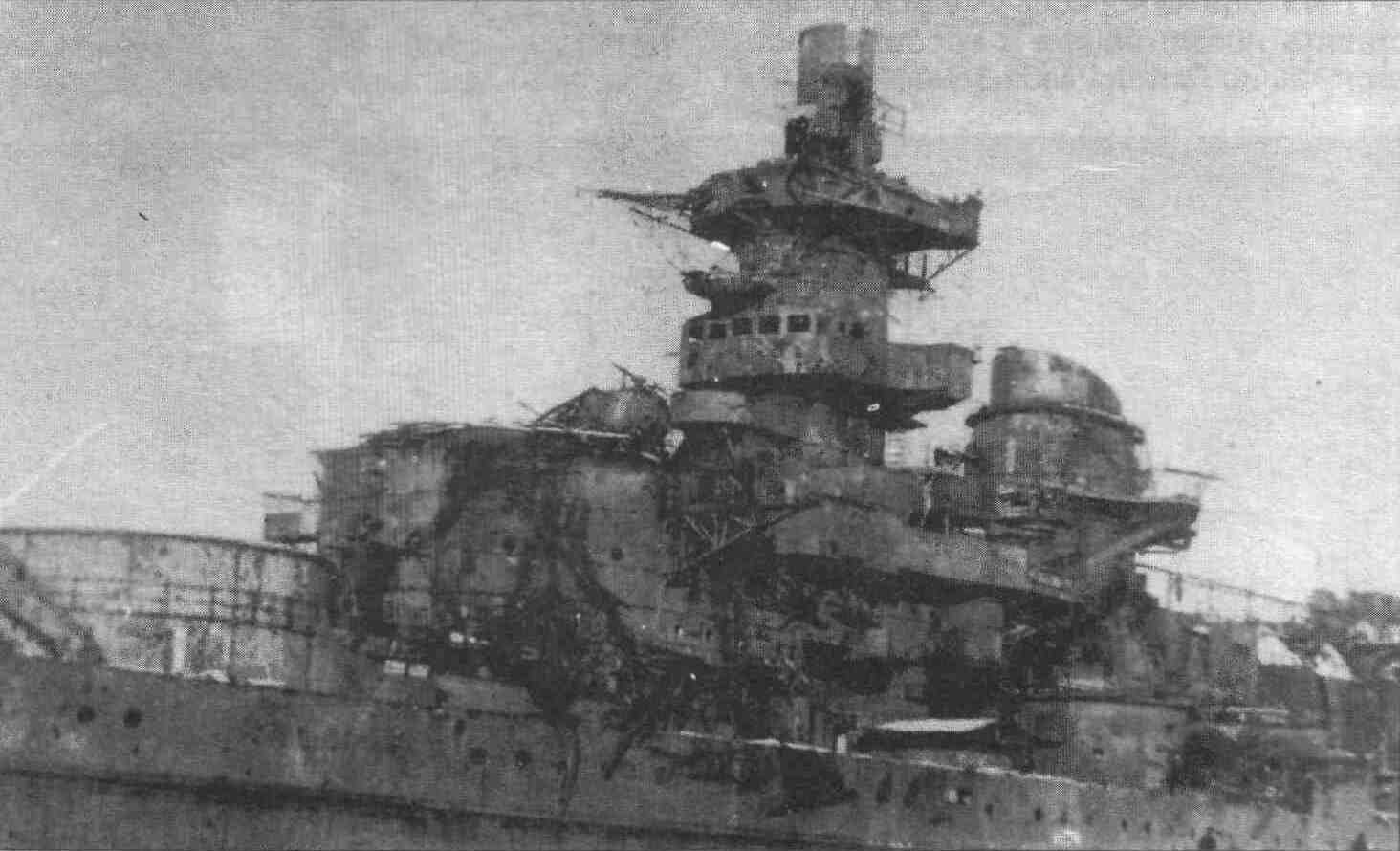

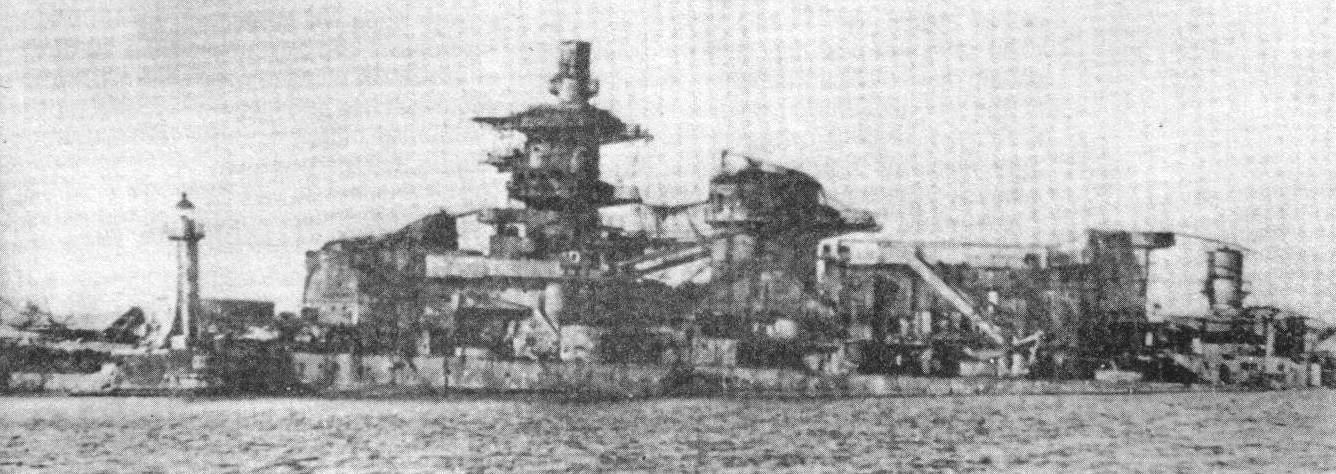

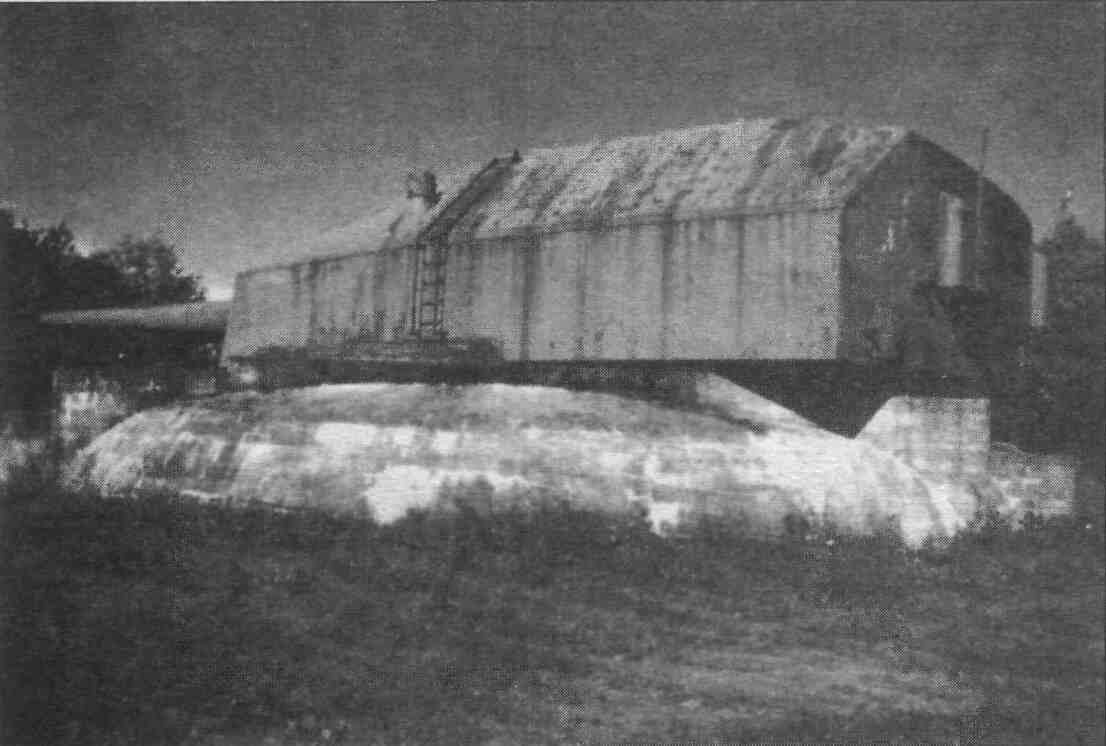

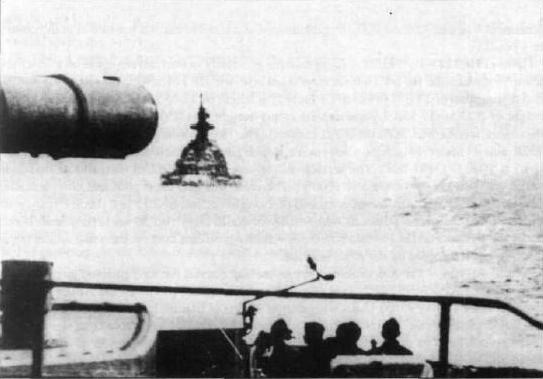

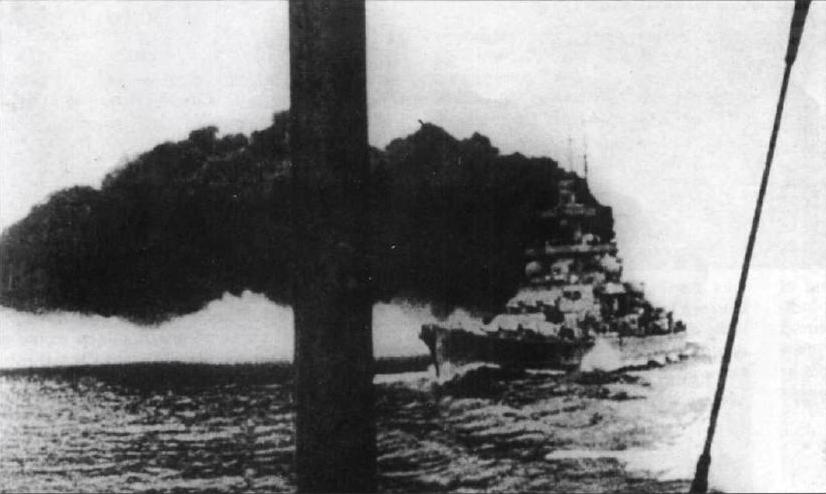

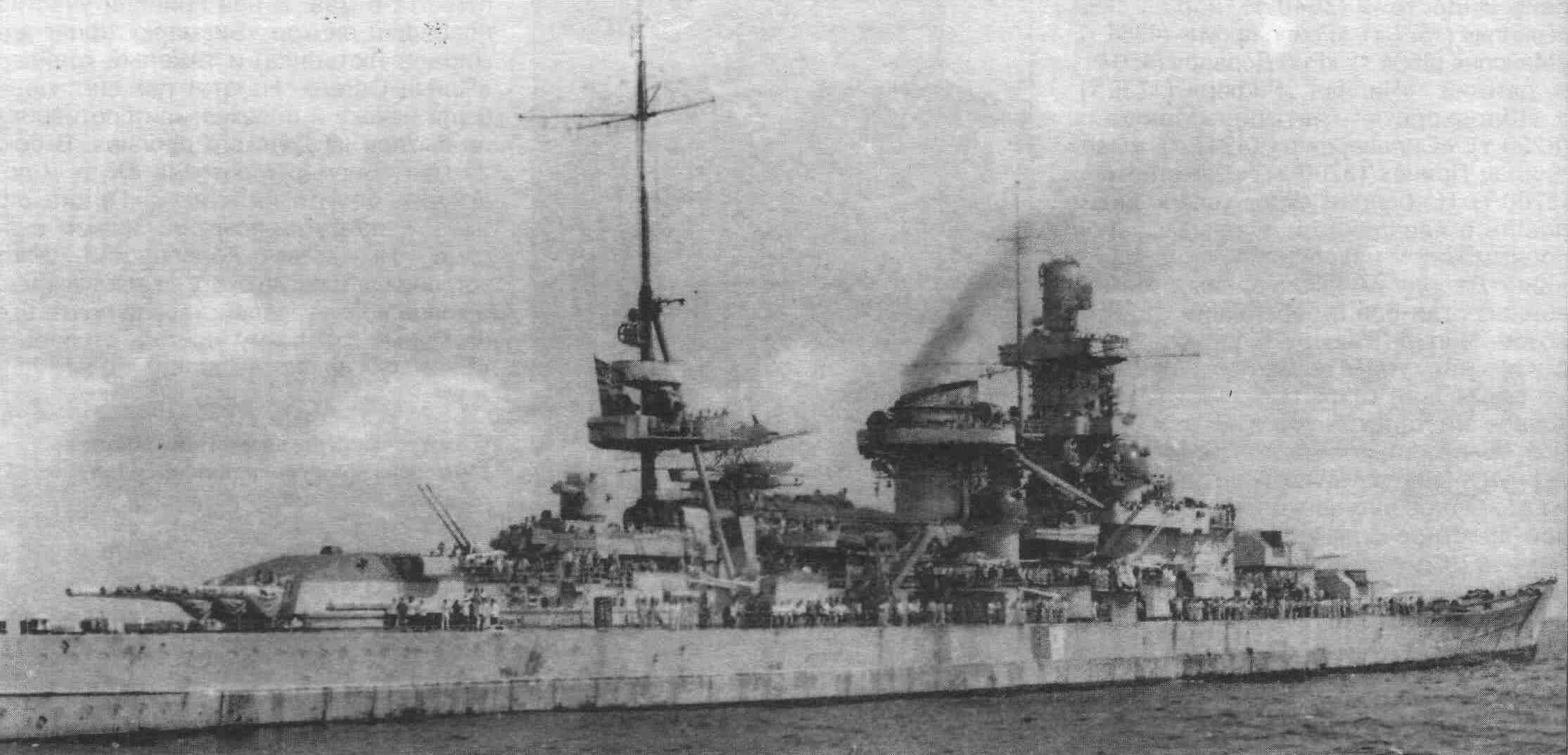

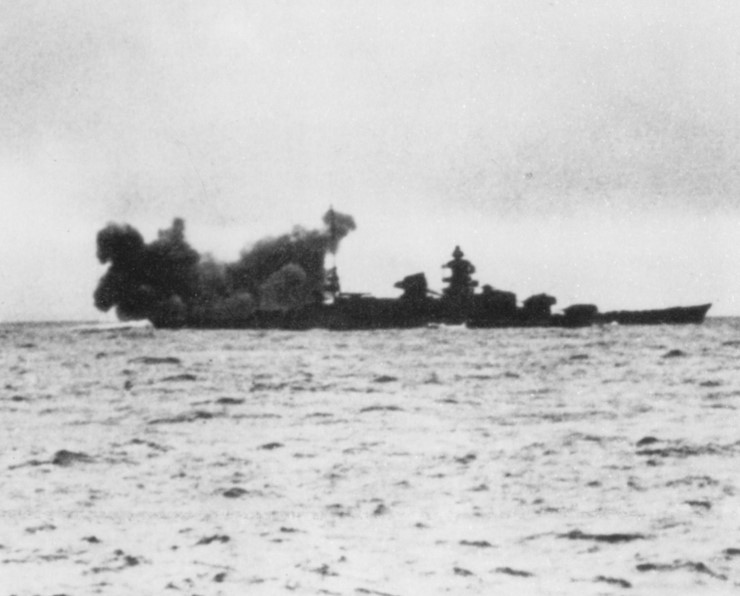

Однако участь гитлеровских сверхрейдеров все же была предрешена. "Gneisenau", поврежденный авиацией в Киле и полностью выведенный из строя, так и простоял в тыловой базе до конца войны, постепенно — по мере ухудшения обстановки на сухопутных фронтах и роста неприязни фюрера к своим линкорам и крейсерам — превращаясь в беспомощный блокшив. "Scharnhorst" "повезло" больше — он погиб в последнем классическом морском сражении германского флота. Не имея никаких шансов на успех, он сражался до последней возможности, чем заслужил искреннее уважение противника. Подводя итог боя, командующий британским Флотом метрополии адмирал Брюс Фрэйзер сказал офицерам своего флагманского линкора "Duke of York": "Джентльмены, битва с "Scharnhorst" закончилась для нас победой. Я надеюсь, что любой из вас, кому когда-либо придется вести свой корабль в бой с намного сильнейшим противником, будет командовать своим кораблем так же доблестно, как сегодня командовали "Scharnhorst". Пожалуй, столь высокой оценки, прозвучавшей из уст неприятеля, не удостоился больше ни один линкор в мире...

Однако участь гитлеровских сверхрейдеров все же была предрешена. "Gneisenau", поврежденный авиацией в Киле и полностью выведенный из строя, так и простоял в тыловой базе до конца войны, постепенно — по мере ухудшения обстановки на сухопутных фронтах и роста неприязни фюрера к своим линкорам и крейсерам — превращаясь в беспомощный блокшив. "Scharnhorst" "повезло" больше — он погиб в последнем классическом морском сражении германского флота. Не имея никаких шансов на успех, он сражался до последней возможности, чем заслужил искреннее уважение противника. Подводя итог боя, командующий британским Флотом метрополии адмирал Брюс Фрэйзер сказал офицерам своего флагманского линкора "Duke of York": "Джентльмены, битва с "Scharnhorst" закончилась для нас победой. Я надеюсь, что любой из вас, кому когда-либо придется вести свой корабль в бой с намного сильнейшим противником, будет командовать своим кораблем так же доблестно, как сегодня командовали "Scharnhorst". Пожалуй, столь высокой оценки, прозвучавшей из уст неприятеля, не удостоился больше ни один линкор в мире...

| ИСТОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |

После окончания Первой мировой войны Версальский договор запрещал Германии строить боевые корабли водоизмещением свыше 10000 т (3десь и далее имеются в виду английские "длинные" тонны — по 1016 кг), а личный состав флота ограничивался полутора тысячами офицеров и 15 тысячами прочих чинов.

После окончания Первой мировой войны Версальский договор запрещал Германии строить боевые корабли водоизмещением свыше 10000 т (3десь и далее имеются в виду английские "длинные" тонны — по 1016 кг), а личный состав флота ограничивался полутора тысячами офицеров и 15 тысячами прочих чинов.

Германский морской штаб хотел заменить некоторые из старых преддредноутов, составлявших после войны основу флота, и в Рейхстаге молодой Веймарской республики начались жаркие дебаты по поводу того, как лучше использовать разрешенный Версальским договором тоннаж. Выявились серьезные разногласия между различными политическими фракциями — многие не желали возврата к мощному флоту времен Тирпица и не хотели слышать даже об ограниченной кораблестроительной программе по замене старых кораблей. После нескольких лет обсуждения флоту, наконец, разрешили построить первые броненосцы, но с полным соблюдением версальских ограничений.

Германский морской штаб хотел заменить некоторые из старых преддредноутов, составлявших после войны основу флота, и в Рейхстаге молодой Веймарской республики начались жаркие дебаты по поводу того, как лучше использовать разрешенный Версальским договором тоннаж. Выявились серьезные разногласия между различными политическими фракциями — многие не желали возврата к мощному флоту времен Тирпица и не хотели слышать даже об ограниченной кораблестроительной программе по замене старых кораблей. После нескольких лет обсуждения флоту, наконец, разрешили построить первые броненосцы, но с полным соблюдением версальских ограничений.  Это были дизельные корабли стандартным водоизмещением, как всех заверяли немцы, в 10 000 т (головной "Deutschland"), достаточно мощные (шесть 283-мм орудий в двух башнях и 8 одиночных 150-мм), чтобы иметь дело с любыми крейсерами, кроме линейных, и достаточно быстроходные (26 узлов), чтобы уйти от любого линкора того времени. Они произвели должное впечатление на военно-морские круги, где их тут же окрестили "карманными линкорами". Однако, после закладки третьего корабля появились сведения о новом французском проекте с более высокой скоростью и мощным вооружением из восьми 330-мм орудий (будущий "Dunkerque"), который делал все "карманные линкоры" морально устаревшими. Первая реакция главнокомандующего флотом адмирала Эриха Редера заключалась в попытке увеличить водоизмещение 4-го и 5-го кораблей до 15 000 — 18 000 т и добавить на них третью башню ГК.

Это были дизельные корабли стандартным водоизмещением, как всех заверяли немцы, в 10 000 т (головной "Deutschland"), достаточно мощные (шесть 283-мм орудий в двух башнях и 8 одиночных 150-мм), чтобы иметь дело с любыми крейсерами, кроме линейных, и достаточно быстроходные (26 узлов), чтобы уйти от любого линкора того времени. Они произвели должное впечатление на военно-морские круги, где их тут же окрестили "карманными линкорами". Однако, после закладки третьего корабля появились сведения о новом французском проекте с более высокой скоростью и мощным вооружением из восьми 330-мм орудий (будущий "Dunkerque"), который делал все "карманные линкоры" морально устаревшими. Первая реакция главнокомандующего флотом адмирала Эриха Редера заключалась в попытке увеличить водоизмещение 4-го и 5-го кораблей до 15 000 — 18 000 т и добавить на них третью башню ГК.

В ноябре 1932 года Редер и министр обороны генерал Тренер пришли к соглашению относительно будущего состава флота. В три этапа до 1938 года флот должен был полностью обновиться, получив 6 линкоров, 6 крейсеров, по одной полуфлотилии эсминцев и миноносцев 6-корабельного состава, 3 полуфлотилии торпедных катеров и если, дай Бог, сменится политическая ситуация, 16 подводных лодок. Но главная проблема, которую нужно было срочно решить, заключалась в том, какими должны стать следующие линкоры. В 1933 году сфера германского военно-морского планирования ограничивалась защитой побережья и судоходства в Балтийском море от польского флота, который мог поддерживаться французским, защитой своих торговых путей и действиями на торговых путях Франции. Советский флот был слишком слаб, чтобы занимать место в германских планах, хотя уже появились слухи о его большой кораблестроительной программе.

В ноябре 1932 года Редер и министр обороны генерал Тренер пришли к соглашению относительно будущего состава флота. В три этапа до 1938 года флот должен был полностью обновиться, получив 6 линкоров, 6 крейсеров, по одной полуфлотилии эсминцев и миноносцев 6-корабельного состава, 3 полуфлотилии торпедных катеров и если, дай Бог, сменится политическая ситуация, 16 подводных лодок. Но главная проблема, которую нужно было срочно решить, заключалась в том, какими должны стать следующие линкоры. В 1933 году сфера германского военно-морского планирования ограничивалась защитой побережья и судоходства в Балтийском море от польского флота, который мог поддерживаться французским, защитой своих торговых путей и действиями на торговых путях Франции. Советский флот был слишком слаб, чтобы занимать место в германских планах, хотя уже появились слухи о его большой кораблестроительной программе.

На конференции в Берлине 9 марта 1933 года было решено, что новые капитальные корабли должны противостоять "Dunkerque". Первые же расчеты показали необходимость в 320-мм броневом поясе, который мог выдерживать попадания 330-мм бронебойных снарядов с дистанции свыше 18 000 м, и в толстой бронепалубе, которая должна была останавливать эти снаряды на дистанциях свыше 25 000 м. Такая защита в мыслимые пределы водоизмещения не укладывалась, и требования снизили: корабль должен выдерживать попадания 330-мм фугасных и 203-мм бронебойных снарядов. Для этого хватало 220-мм пояса и 80-мм палубы (со скосами, по старой привычке). В связи с ростом опасности атак с воздуха высказывалось желание забронировать еще и верхнюю палубу — хотя бы до 50 мм. Дискуссии по главному калибру в основном сводились к поиску компромисса между лучшей бронепробиваемостью и разрушительным воздействием, с одной стороны, и скорострельностью, с другой. Тогда посчитали, что девять 283-мм орудий лучше, чем шесть 330-мм, а переход на больший калибр обоснован, если удастся разместить не менее восьми стволов. Нельзя было забывать и о самих башнях. В наличии имелись только 283-мм 3-орудийные, а все другие нужно было еще спроектировать, испытать и запустить в производство. На разработку новой установки ГК требовался год, на остальное еще 3,5. Всего рассматривалось три базовых проекта: 18 000-тонный, 22 000-тонный (оба с 283-мм орудиями) и 26 000-тонный с 330-мм орудиями, стоимость которых составляла 120, 150 и 180 млн. марок соответственно. Наиболее радикально настроенные адмиралы, вроде начальника морской артиллерии Гросса, горячо высказывались в пользу 26 000-тонного проекта с 330-мм орудиями, подчеркивая, что паритет с Францией главнее всего. Однако этот проект "тянул" за собой новые проблемы. Построить такой корабль можно было только на слипе №2 в Вильгельмсхафене, а доковать только в Бременхафене и Гамбурге. То есть при постройке нескольких таких кораблей следовало также раскошелиться на новые доки. В конце концов, Редер приказал более подробно проработать проект в 26 500 т со следующими вариантами расположения 330-мм орудий: 4x2, 2x4 и 3x3. В крайнем случае разрешалось применить 305-мм калибр. Работы следовало закончить к концу 1934 года и тогда же планировалось заложить головной корабль.

На конференции в Берлине 9 марта 1933 года было решено, что новые капитальные корабли должны противостоять "Dunkerque". Первые же расчеты показали необходимость в 320-мм броневом поясе, который мог выдерживать попадания 330-мм бронебойных снарядов с дистанции свыше 18 000 м, и в толстой бронепалубе, которая должна была останавливать эти снаряды на дистанциях свыше 25 000 м. Такая защита в мыслимые пределы водоизмещения не укладывалась, и требования снизили: корабль должен выдерживать попадания 330-мм фугасных и 203-мм бронебойных снарядов. Для этого хватало 220-мм пояса и 80-мм палубы (со скосами, по старой привычке). В связи с ростом опасности атак с воздуха высказывалось желание забронировать еще и верхнюю палубу — хотя бы до 50 мм. Дискуссии по главному калибру в основном сводились к поиску компромисса между лучшей бронепробиваемостью и разрушительным воздействием, с одной стороны, и скорострельностью, с другой. Тогда посчитали, что девять 283-мм орудий лучше, чем шесть 330-мм, а переход на больший калибр обоснован, если удастся разместить не менее восьми стволов. Нельзя было забывать и о самих башнях. В наличии имелись только 283-мм 3-орудийные, а все другие нужно было еще спроектировать, испытать и запустить в производство. На разработку новой установки ГК требовался год, на остальное еще 3,5. Всего рассматривалось три базовых проекта: 18 000-тонный, 22 000-тонный (оба с 283-мм орудиями) и 26 000-тонный с 330-мм орудиями, стоимость которых составляла 120, 150 и 180 млн. марок соответственно. Наиболее радикально настроенные адмиралы, вроде начальника морской артиллерии Гросса, горячо высказывались в пользу 26 000-тонного проекта с 330-мм орудиями, подчеркивая, что паритет с Францией главнее всего. Однако этот проект "тянул" за собой новые проблемы. Построить такой корабль можно было только на слипе №2 в Вильгельмсхафене, а доковать только в Бременхафене и Гамбурге. То есть при постройке нескольких таких кораблей следовало также раскошелиться на новые доки. В конце концов, Редер приказал более подробно проработать проект в 26 500 т со следующими вариантами расположения 330-мм орудий: 4x2, 2x4 и 3x3. В крайнем случае разрешалось применить 305-мм калибр. Работы следовало закончить к концу 1934 года и тогда же планировалось заложить головной корабль.

Когда в 1933 году к власти в Германии пришел Адольф Гитлер, он дал ясно понять адмиралу Редеру, что не намеревается, подобно адмиралу фон Тирпицу, строить свою морскую политику на прямом вызове британской морской мощи, а считает более важным противостоять кораблестроительным программам Франции. Он разрешал построить 4-й и 5-й броненосные корабли типа "Deutschland", обозначенные "D" и "Е", но только с усиленной защитой при сохранении лимита водоизмещения 19 000 т и вооружения из двух трехорудийных 283-мм башен. На конференции в июне такой проект с 220-мм поясом, 70 — 80-мм главной и 35 — 50-мм верхней бронепалубами стал предметом детального обсуждения. В частности, предлагалось повысить боезапас ГК до 150 — 160 снарядов на орудие, вспомогательную 150-мм батарею расположить в четырех спаренных башнях для лучшей подачи боезапаса и защиты прислуги, а тяжелую зенитную усилить с трех 88-мм стволов на "Deutschland" до четырех или до трех спарок при росте боезапаса до 200 выстрелов на ствол. Торпедные аппараты сохранялись. Новые корабли получались на 5 метров длиннее "Deutschland", осадка возрастала до 7 — 8м. Один из них следовало оснастить в качестве флагмана флота, а вопрос выбора ЭУ оставался открытым, поскольку испытания "Deutschland" уже показали недостатки дизелей (шум и вибрация).

Осенью 1933 года дискуссии по проекту продолжились. Теперь критиковалось расположение 150-мм орудий в башнях, барбеты которых не доходили до главной бронепалубы, что делало башни очень уязвимыми. Тем более, что при удачном попадании из строя выходило сразу два орудия. Разработка проекта таких башен заканчивалась, и их можно было заказывать уже в январе 1934 года. Зенитное вооружение хотелось усилить до 4 или 5 спарок при четырех директорах, расположенных как на крейсере "Nürnberg". Зато целесообразность наличия торпедных аппаратов теперь подверглась сомнению. Защита усиливалась за счет увеличения брони барбетов башен ГК до 220 мм, но с ЭУ и, следовательно, дальностью плавания еще не определились. Спустя неделю после этого совещания, 18 октября, было решено выдать заказы на постройку двух 19 000-тонных броненосных кораблей, официально выдавая их за 10 000-тонных последователей "Deutschland". Позже в протоколе совещания цифра "19 000" была зачеркнута и от руки исправлена на 17 000, очевидно, чтобы быть поближе к Версальским лимитам. Вооружение состояло из 6 (2x3) 283-мм, 8 (4x2) 150-мм и 8 (4x2) 88-мм орудий.

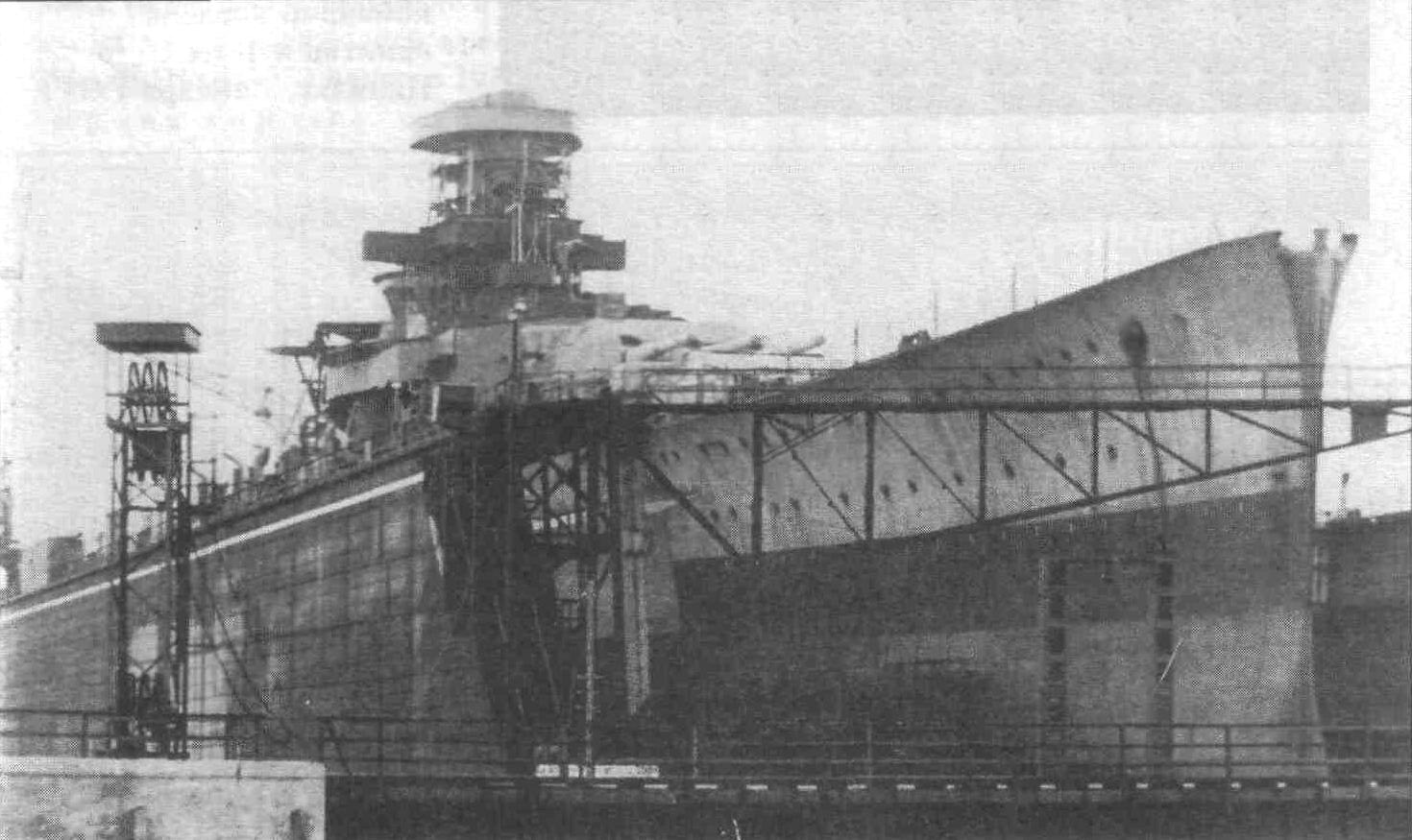

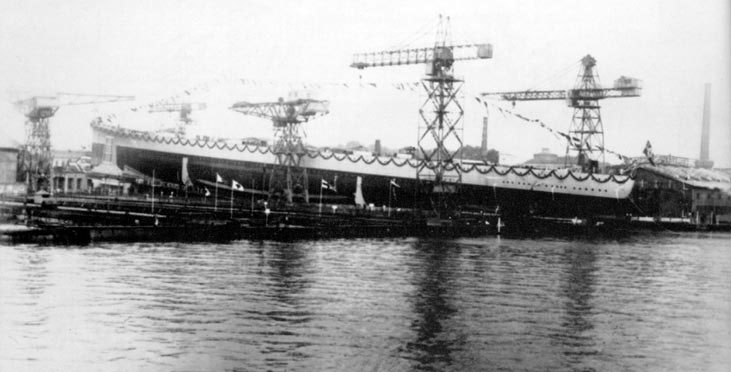

В декабре снова вернулись к вопросу главного калибра. В бюджет заложили 1,4 млн. марок на разработку нового 330-мм орудия, но затем в попытке завоевать расположение англичан Редер снова решил вернуться к 305-мм калибру. Спустя месяц столь долгое ожидание вооружения ГК (примерно до мая 1939 года) сочли неразумным, и 25 января 1934 года военная верфь в Вильгельмсхафене и фирма Дойче Верке в Киле получили заказы на постройку теперь уже 18 000-тонных броненосных кораблей "D" и "Е", которые заложили 14 февраля под строительными номерами 135 и 235.

В 1934 году Франция объявила о закладке второго линейного крейсера типа "Dunkerque" — "Straßburg", и нужно было срочно принимать ответные меры. Гитлер дал добро на добавление третьей башни и увеличение водоизмещения до 26 000 т. Постройку броненосцев прекратили 5 июля, а конструкторы приступили к перепроектированию, которое, по самым оптимистичным оценкам, не могло быть закончено ранее октября 1935 года. Новые требования включали 28-узловую продолжительную скорость и 30-узловую полную, защиту цитадели от 330-мм орудий в диапазоне дистанций 15 000 — 20 000 м, противоосколочную защиту оконечностей, три башни ГК (одна в носу и две в корме), четыре 2-орудийных 150-мм при отсутствии торпедных аппаратов. Тогда же впервые высказали предложение предусмотреть в проекте возможность после достройки замены 3-орудийных 283-мм башен на спаренные 330-мм или 380-мм калибра. Вскоре от оборонительного расположения башен ГК отказались, предпочтя более привычную схему с двумя башнями в носу. Что касается механизмов, то симпатии склонились в пользу турбин и высокотемпературных котлов, поскольку только такая ЭУ могла обеспечить скорость 30 узлов.

Так и родилась проектная концепция для "Scharnhorst" и "Gneisenau". Новые корабли не были последователями прекрасных немецких линейных крейсеров Первой мировой войны, а являлись просто увеличенными "броненосными кораблями" 1920-х годов, порожденными ограничениями Версальского договора. Даже состав батареи среднего калибра диктовался орудиями, уже изготовленными для 4-го и 5-го кораблей типа "Deutschland". Всего имелось восемь одноорудийных 150-мм палубных установок со щитами (по 4 на корабль), ставших не самым удачным дополнением к бронированным двухорудийным башням, число которых из-за этого пришлось ограничить (также по 4). Корабли получили мощную броневую защиту, но без традиционной для германских линейных крейсеров и линкоров Первой мировой войны верхней цитадели. Предусматривалось использование не только готовых 150-мм орудий, но и части оборудования, предназначавшегося для 4-го и 5-го броненосных кораблей. Хотя немцы чаще называли "Scharnhorst" и "Gneisenau" линкорами, они, по сути, являлись линейными крейсерами с мощной защитой, высокой скоростью и умеренным, по тогдашним меркам, калибром главных орудий. Проект этих, фактически переходных, кораблей стал развитием броненосца "Deutschland" и нес на себе следы технических ограничений и политических соображений, хотя при перепроектировании немцы, естественно, использовали свой опыт в создании крупных быстроходных и мощно защищенных линейных крейсеров времен Первой мировой войны.

До начала постройки Гитлер захотел по этому поводу успокоить Британию. Желая иметь достаточное количество таких кораблей для противодействия французскому флоту, он решил заключить с "владычицей морей" военно-морское соглашение, дающее последней гарантированное тройное превосходство по линкорам над флотом Германии — 474 400 т против 166 000. Это позволяло легально убрать версальские ограничения. Англо-германский морской договор, разрешавший Гитлеру начать строительство современного флота, был подписан в Лондоне 18 июня 1935 года, когда оба новых линкора уже были заложены. Договор гарантировал, что германская политика на морях не будет направлена против Великобритании, но связывал Германию обязательством соблюдать все существующие международные морские соглашения и те, которые могут быть заключены в будущем.

Новая дискуссия по главному калибру развернулась в марте 1935 года, когда чертежи и спецификации были почти готовы. Рассматривалось пять вариантов: девять 305- или 330-мм орудий или шесть 380-, 350- или 330-мм, причем первые три требовали водоизмещения от 34 000 до 37 000 тонн, дополнительной 18-месячной задержки и повышения стоимости до 30 — 40 млн. марок. Флот отдавал предпочтение 350- или 380-мм орудиям в трех спаренных башнях, несмотря на потерю 11 млн. марок, уже инвестированных в производство 283-мм орудий и башен, но Гитлер возражал против повышения ГК из-за возможных значительных политических осложнений с Британией. Калибр 350-мм решили применить на следующем корабле "F".

Поскольку "Scharnhorst" и "Gneisenau" строились в противовес французским кораблям типа "Dunkerque", их наступательные и оборонительные элементы проверялись на противостоянии именно "Dunkerque". Новые 283-мм крупповские орудия, превосходившие аналогичные пушки кораблей типа "Deutschland", для своего калибра имели огромную мощь и дальность стрельбы. Проблема, с которой столкнулись немецкие конструкторы при проектировании броневой защиты новых кораблей, станет понятней, если сравнить размеры французского и немецкого бронебойных снарядов: первый (330-мм) весил 572 кг, а второй всего 330 кг. Зато 283-мм калибр обеспечивал высокую скорострельность и мог пробивать пояс "француза" с дистанции до 20 500 м. К тому же, корпус "Dunkerque" по большой площади вообще не имел брони, так что разрушение оборудования в этих частях быстро сделало бы корабль небоеспособным. Но основная причина сохранения на новых кораблях 283-мм орудий все же была политическая.

В ходе предварительных проработок выяснилось, что девять 283-мм орудий и защита от 330-мм снарядов на ограниченных по видимости дистанциях Северного моря вполне вписываются в 26 000 т водоизмещения. Однако в 1936 году весовой контроль материалов на верфях в ходе постройки показал, что водоизмещение будет гораздо большим. Это вызывало серьезное беспокойство за остойчивость, мореходные качества и живучесть кораблей, поскольку броневая палуба, по проекту проходившая выше ватерлинии, теперь оказывалась ниже. Уменьшалась и высота надводного борта, что сужало диапазон остойчивости.

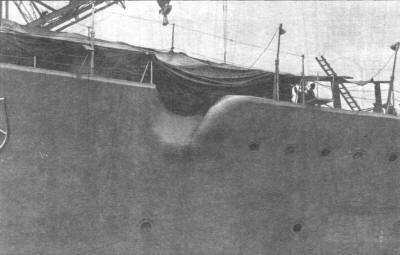

Уже позднее, в ходе первых плаваний выяснилось, что увеличение осадки сделало корабли в открытом море очень "мокрыми", из-за чего пришлось срочно переделывать форму форштевня, развал носовых шпангоутов, а верхнюю палубу в носу приподнимать вверх.

Над проблемой увеличенного водоизмещения начал работать Кораблестроительный отдел. Основные характеристики проекта уже не подлежали изменению, поэтому единственно возможное решение заключалось в увеличении ширины корпуса. Но и это нельзя было сделать, поскольку корабли уже стояли на стапелях. Установка бортовых блистеров (булей) также была нежелательной — корабли теряли в скорости и становились еще тяжелее. Любые дальнейшие изменения проекта следовало тщательно просчитывать. В результате решили увеличить стандартное водоизмещение до 31 500 т. Работы над проектом закончились в мае 1935 года, как раз к этому времени успешно завершились испытания новых 283-мм орудий.

Наиболее противоречивым элементом проекта оказалась энергетическая установка. На начальной стадии проектирования для ускорения сроков поставок и гарантирования высоких скорости и мощности приняли турбозубчатые агрегаты, использующие пар с высоким давлением и температурой, поскольку для таких больших кораблей с 30-узловой скоростью подходящих дизелей не нашлось. Адмирал Редер пошел на риск, утвердив состав энергетической установки из паровых турбин и высокотемпературных котлов высокого давления. Новую установку успели испытать только на верфи с участием будущих механиков новых кораблей. Все понимали, что дальность будет гораздо меньше, чем при использовании дизелей. Но ждать разработки и изготовления мощных дизелей просто не было времени.

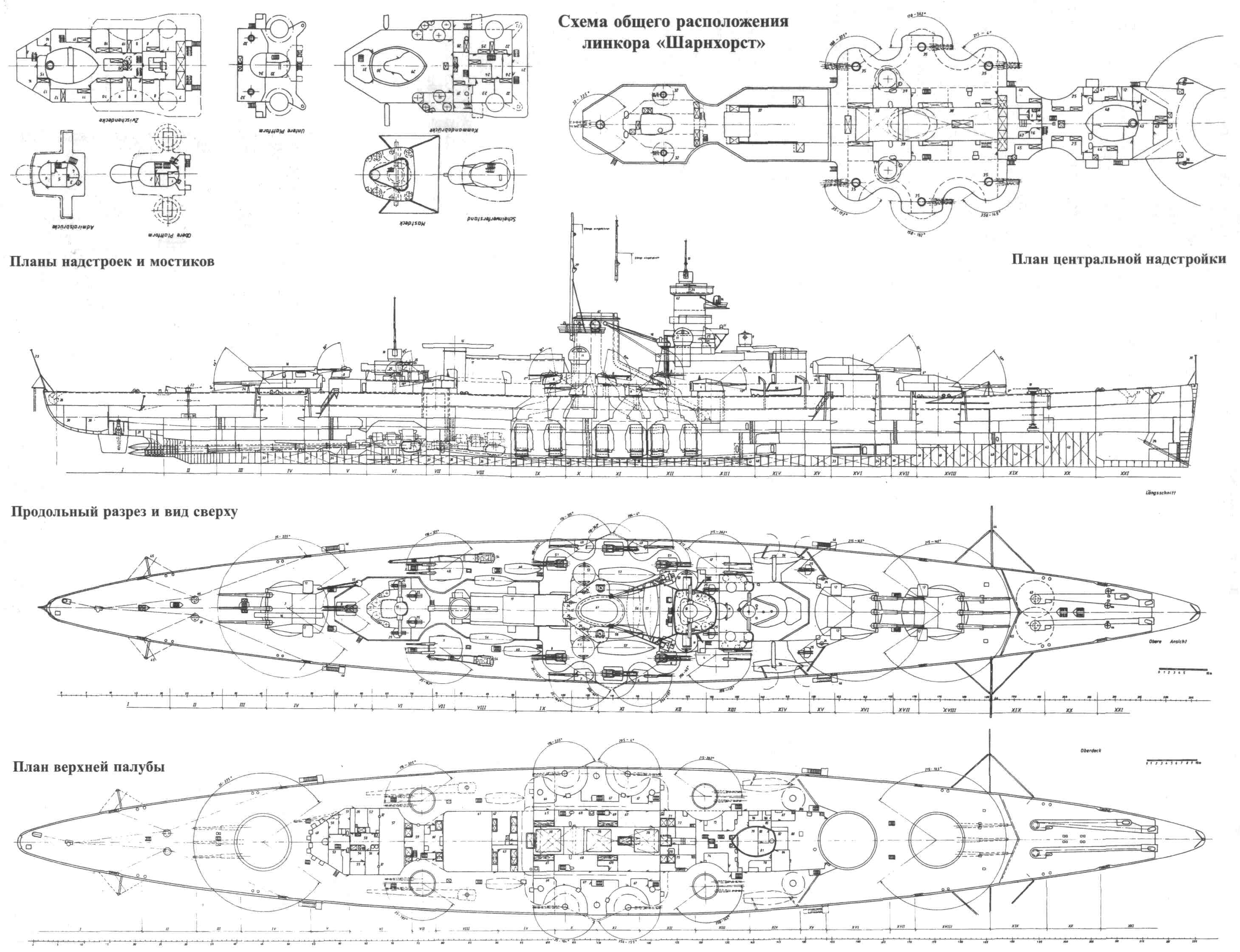

| КОРПУС |

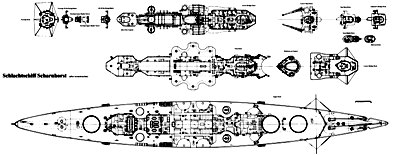

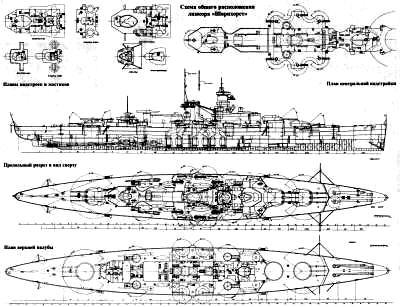

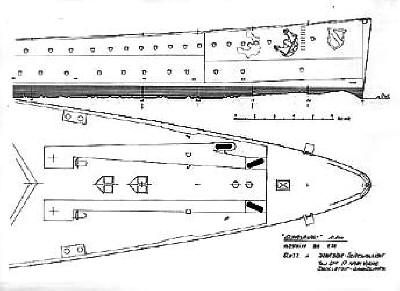

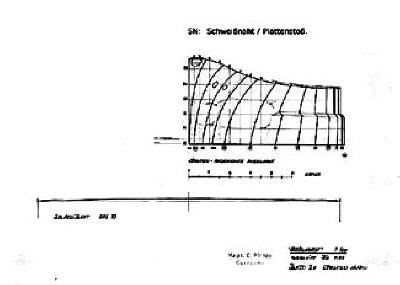

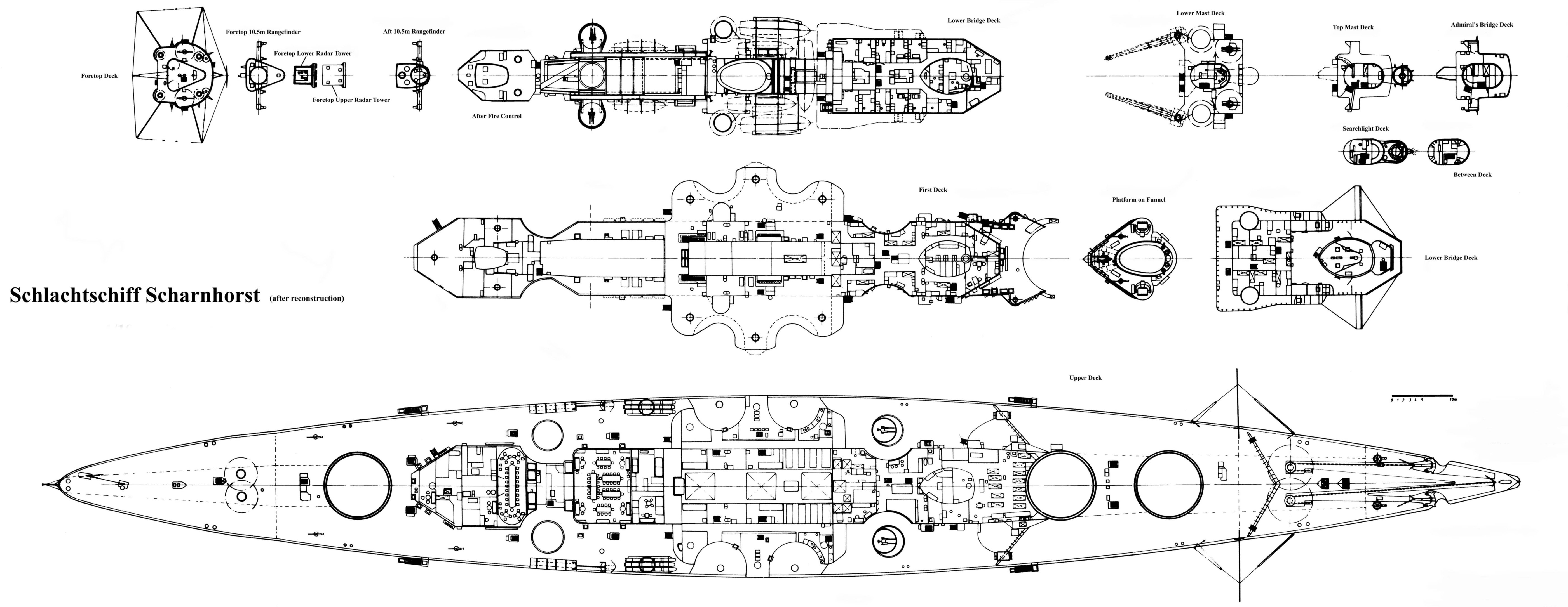

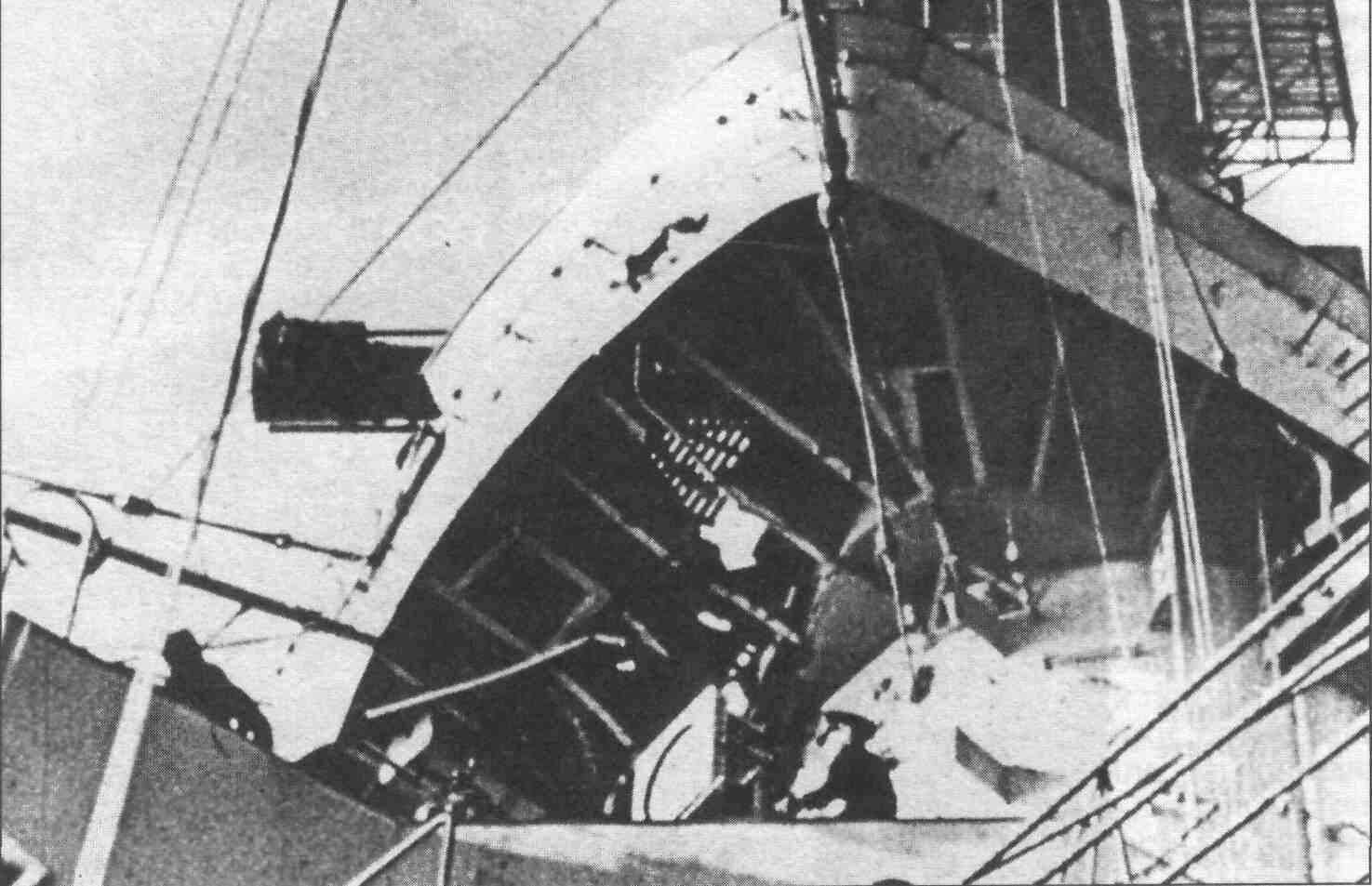

Как и при постройке броненосцев типа "Deutschland", использовалась продольная конструкция корпуса, набираемого в основном из стали ST52. И только для элементов толщиной менее 4 мм, которые требовалось изгибать под большими углами, применяли сталь ST42. Для экономии веса использовались и легкие сплавы, но на них пришлось всего 103,5 т, или 0,66% веса корпуса без вертикальной брони и башен. Главный киль коробчатой конструкции от шпангоута 40,85 до форштевня был выполнен водонепроницаемым, имелось по 6 стрингеров с каждого борта и скуловые кили, проходившие между шпангоутами 75,6 и 143,25. Двойное дно тянулось от шп. 21,5 до 229,5, противоторпедная переборка (ПТП) и L-образная переборка между ней и бортом—от 32 до 185,7.

Как и при постройке броненосцев типа "Deutschland", использовалась продольная конструкция корпуса, набираемого в основном из стали ST52. И только для элементов толщиной менее 4 мм, которые требовалось изгибать под большими углами, применяли сталь ST42. Для экономии веса использовались и легкие сплавы, но на них пришлось всего 103,5 т, или 0,66% веса корпуса без вертикальной брони и башен. Главный киль коробчатой конструкции от шпангоута 40,85 до форштевня был выполнен водонепроницаемым, имелось по 6 стрингеров с каждого борта и скуловые кили, проходившие между шпангоутами 75,6 и 143,25. Двойное дно тянулось от шп. 21,5 до 229,5, противоторпедная переборка (ПТП) и L-образная переборка между ней и бортом—от 32 до 185,7.  Переборки, поддерживающие конструкции башен, проходили в 4,5 м от ДП от двойного дна до главной броневой палубы между шпангоутами 40,85 и 49,55 (башня С), 153,95 и 162,65 (башня В), 171 и 179,85 (башня А). Главная бронепалуба проходила между шпангоутами 10,5 и 185,7 на высоте 9,2 м от днища, но на протяжении котельных отделений ее средняя часть приподнималась еще на 600 мм, чтобы дать достаточно места котлам. Весь корпус поперечными переборками делился на 21 водонепроницаемый отсек, из которых отсеки с VI по XII были заняты энергетической установкой, а в кормовых отсеках III и IV и носовых с XV по XVIII на уровне нижней палубы располагались зарядные и снарядные погреба ГК и их перегрузочные отделения.

Переборки, поддерживающие конструкции башен, проходили в 4,5 м от ДП от двойного дна до главной броневой палубы между шпангоутами 40,85 и 49,55 (башня С), 153,95 и 162,65 (башня В), 171 и 179,85 (башня А). Главная бронепалуба проходила между шпангоутами 10,5 и 185,7 на высоте 9,2 м от днища, но на протяжении котельных отделений ее средняя часть приподнималась еще на 600 мм, чтобы дать достаточно места котлам. Весь корпус поперечными переборками делился на 21 водонепроницаемый отсек, из которых отсеки с VI по XII были заняты энергетической установкой, а в кормовых отсеках III и IV и носовых с XV по XVIII на уровне нижней палубы располагались зарядные и снарядные погреба ГК и их перегрузочные отделения.

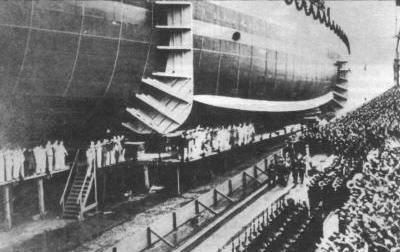

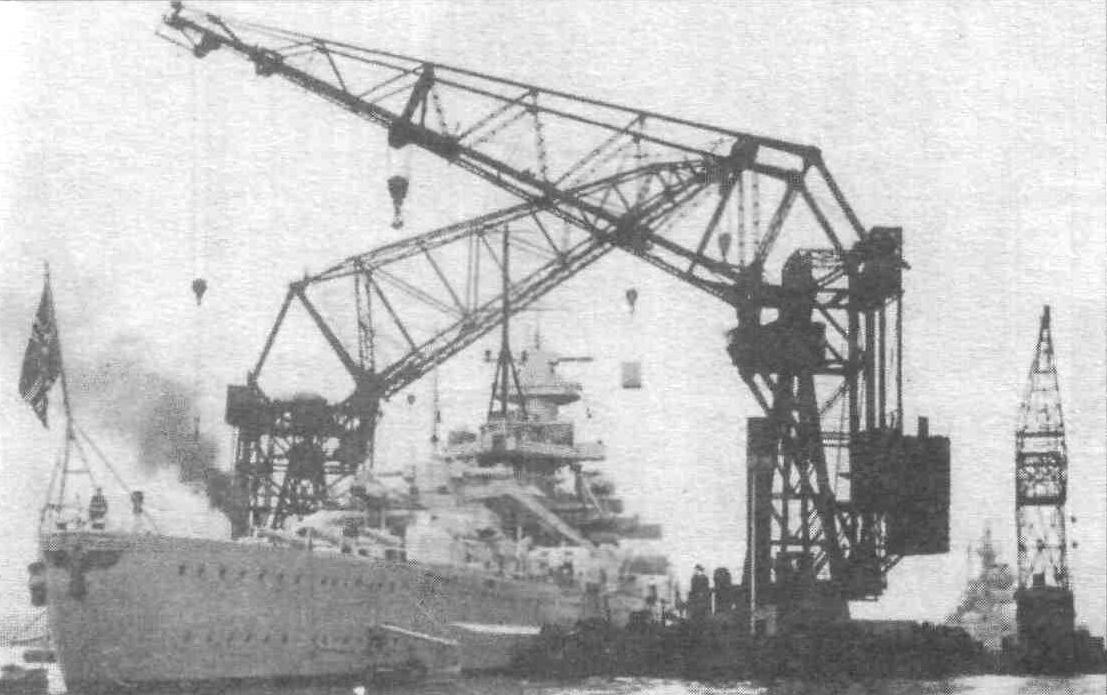

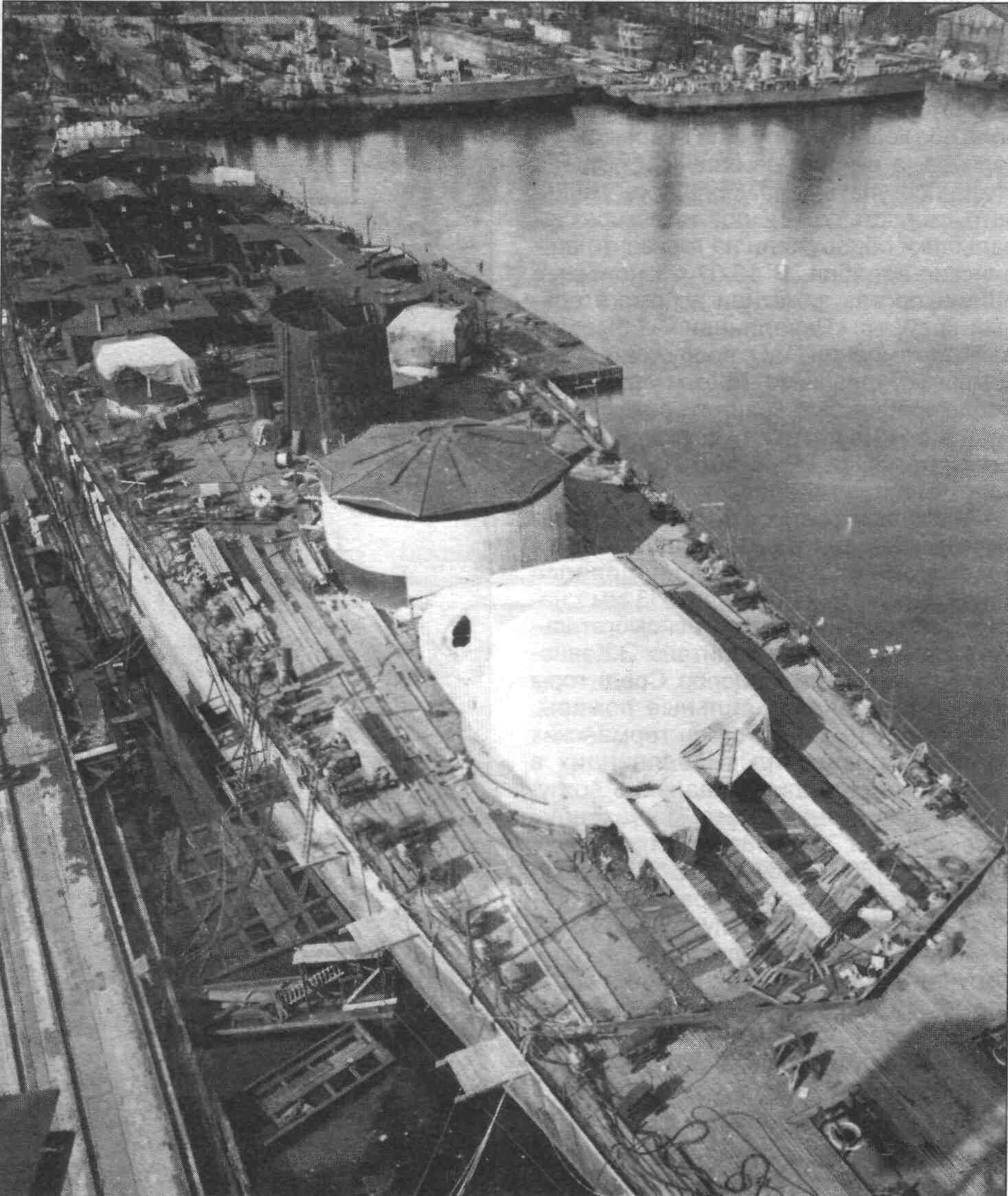

Это были первые в мире капитальные корабли, построенные с действительно широким использованием сварки. Впервые электродуговую сварку применили на грузовых судах типа "Кирдофф" на верфи Вильгельмсхафена после Первой мировой войны. Затем на крейсере "Emden" сваркой соединяли элементы внутреннего дна, переборок и палуб платформы, что позволило значительно экономить вес. Построенные после этого шесть миноносцев имели уже полностью сварные корпуса. При строительстве броненосных кораблей, водоизмещение которых было очень ограничено, вообще принимались все возможные меры по экономии веса. На головном сваркой соединили палубные настилы с бимсами и швы этих настилов, а третий, "Admiral Graf Spee", на котором сваривалась и наружная обшивка, оказался первым крупным германским боевым кораблем с полностью сварным корпусом.

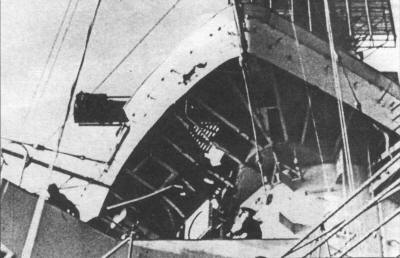

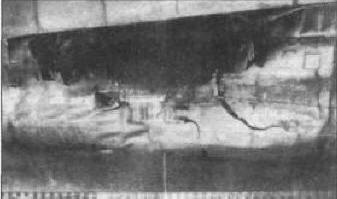

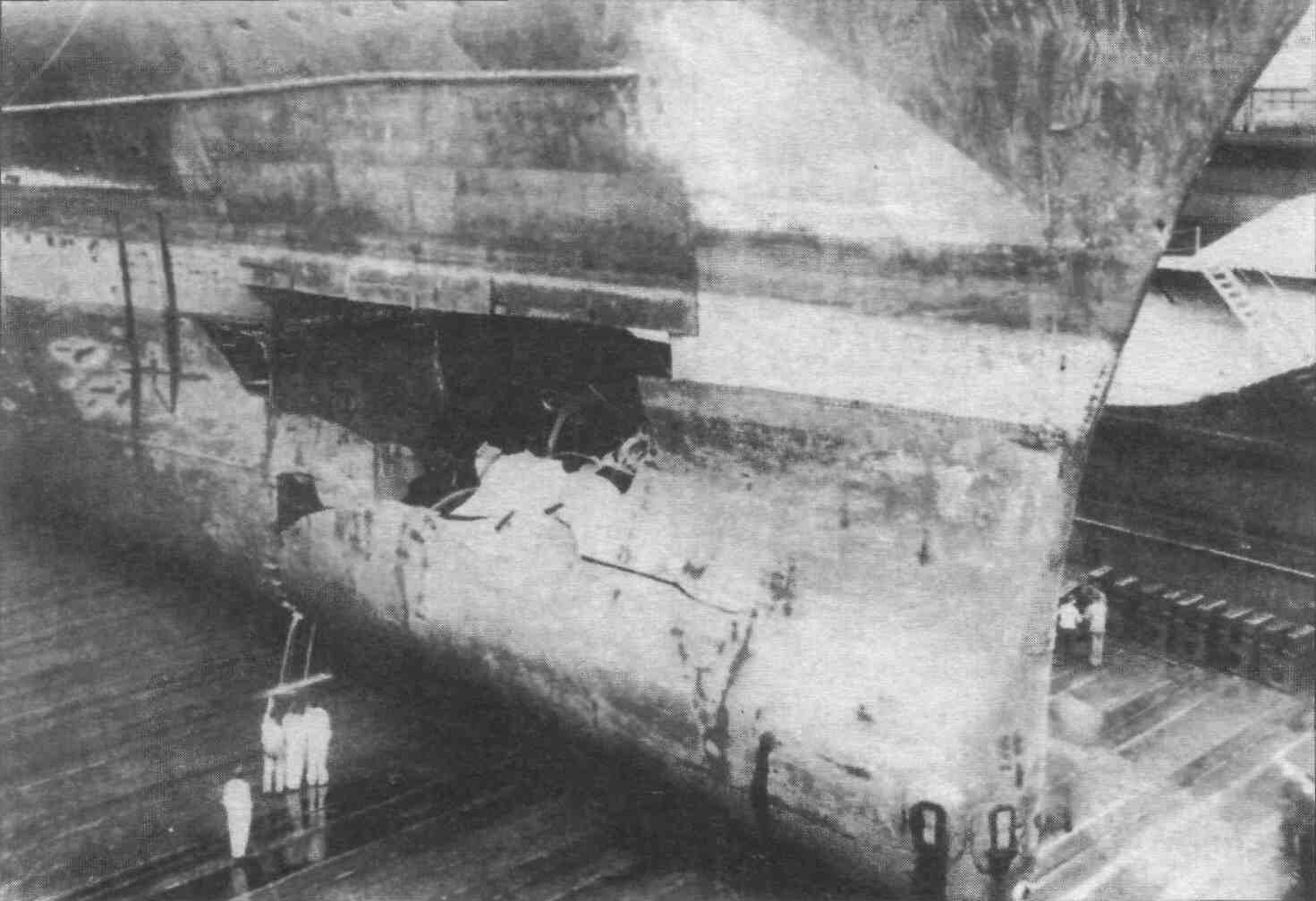

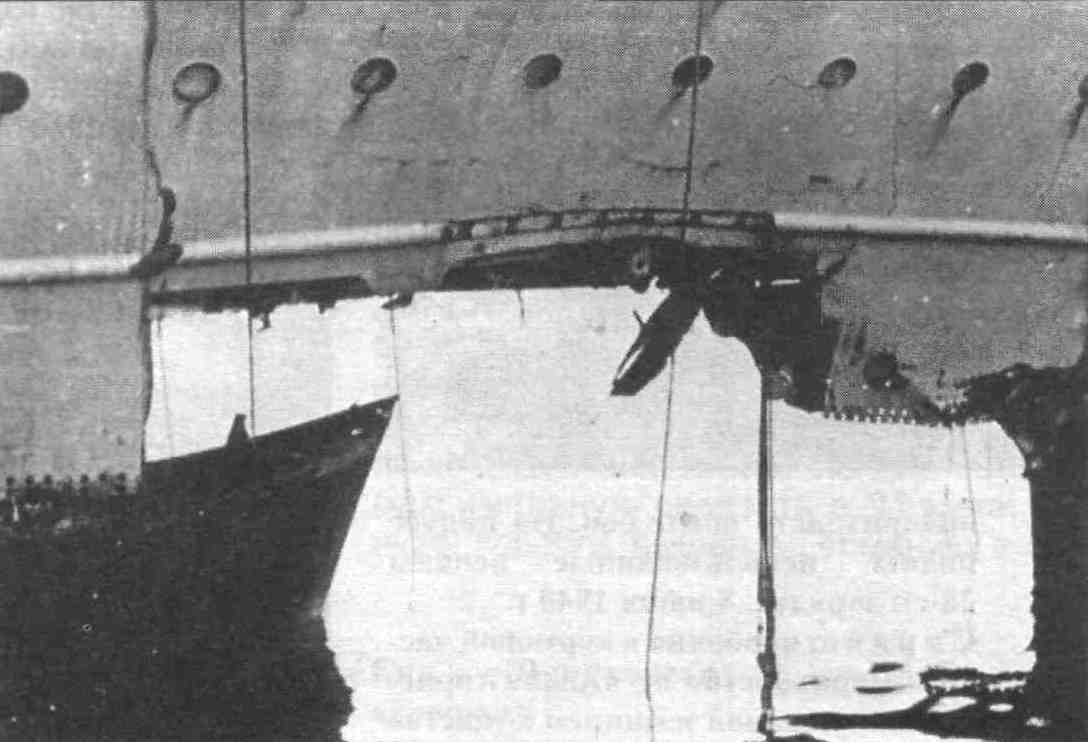

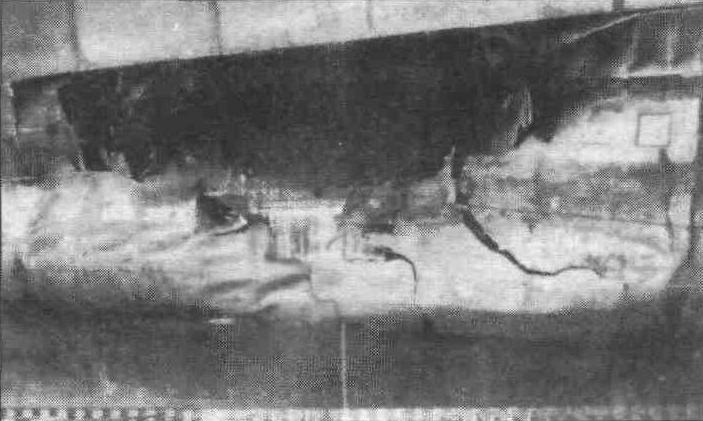

Ко времени закладки "Scharnhorst" и "Gneisenau" техника сварки еще более усовершенствовалась и их корпуса сделали полностью сварными, за исключением мест соединения ПТП со скосами нижней броневой палубы. Не везде качество сварных швов оказалось высоким, что доказало повреждение "Gneisenau" в июне 1940 года. Во время постройки этих кораблей технология сварки всецело зависела от длины электродов, что не всегда позволяло получить непрерывный шов. При торпедных и бомбовых попаданиях места приварки переборок разрушались, что объяснялось применением плохих электродов, а иногда и низким качеством работы. Тем не менее, немецкие кораблестроители единогласно считали сварные корпуса лучше клепаных.

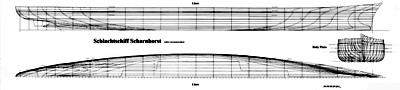

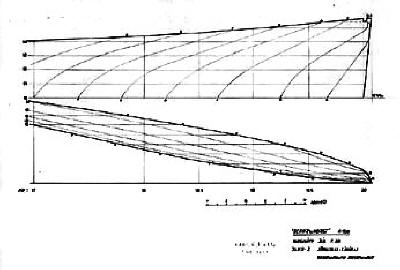

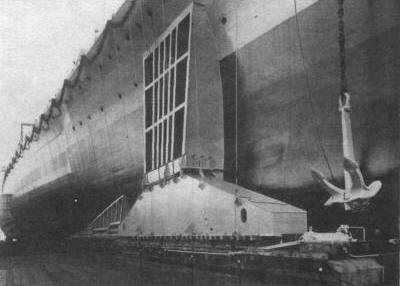

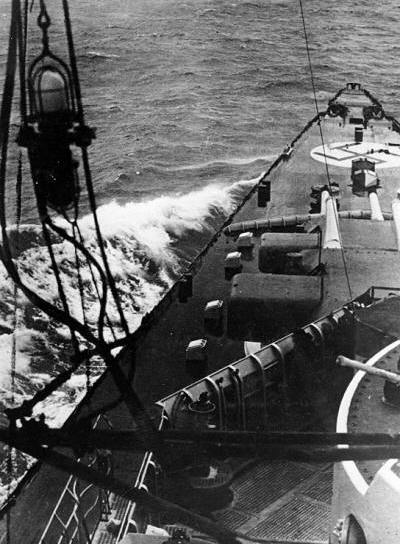

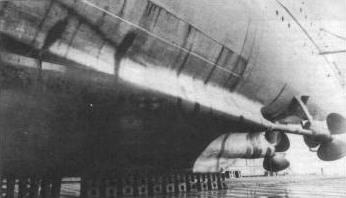

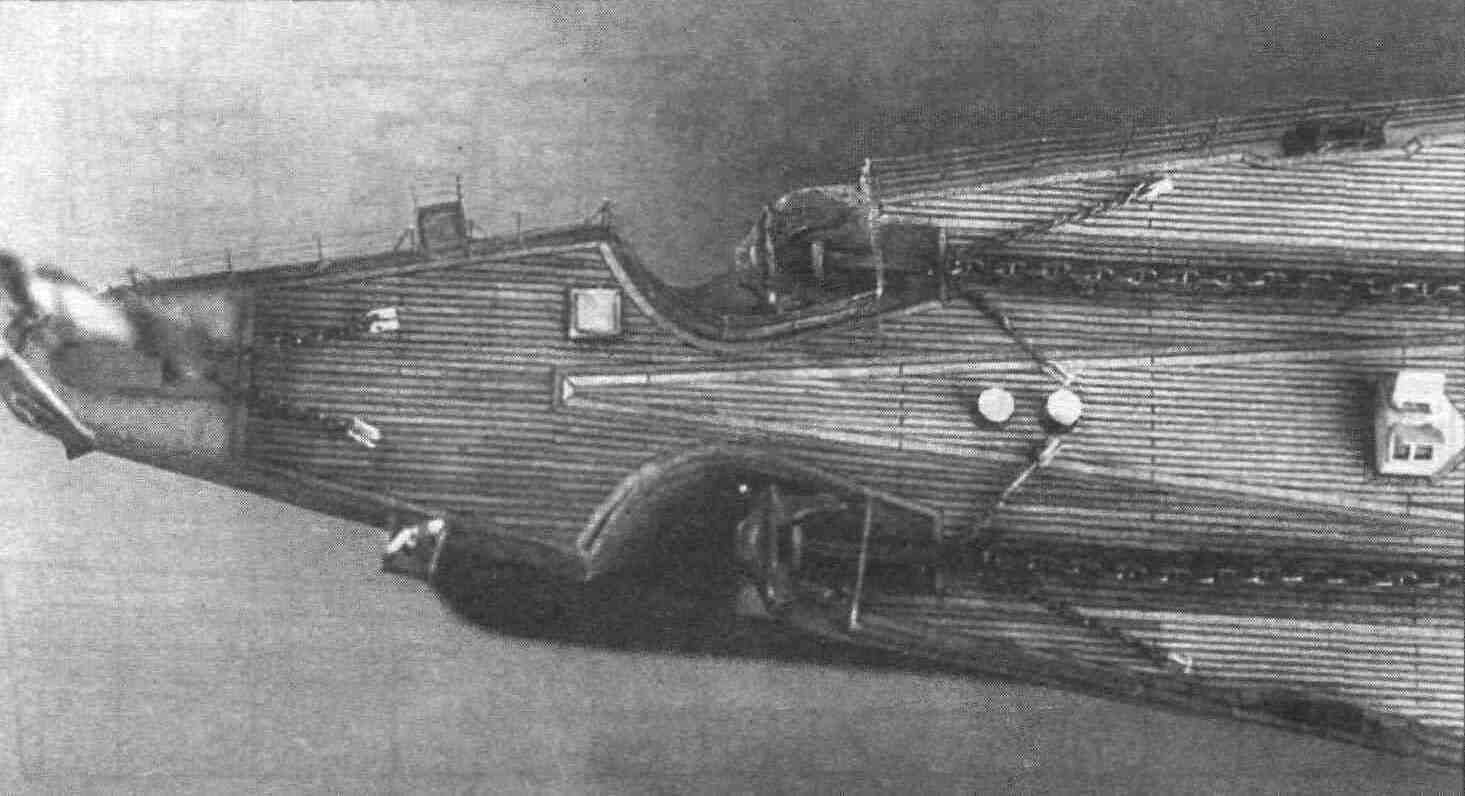

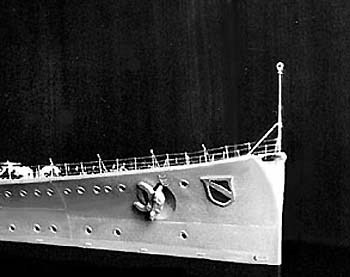

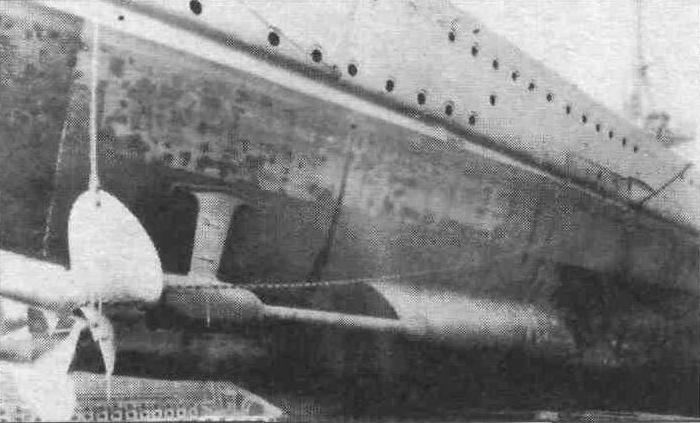

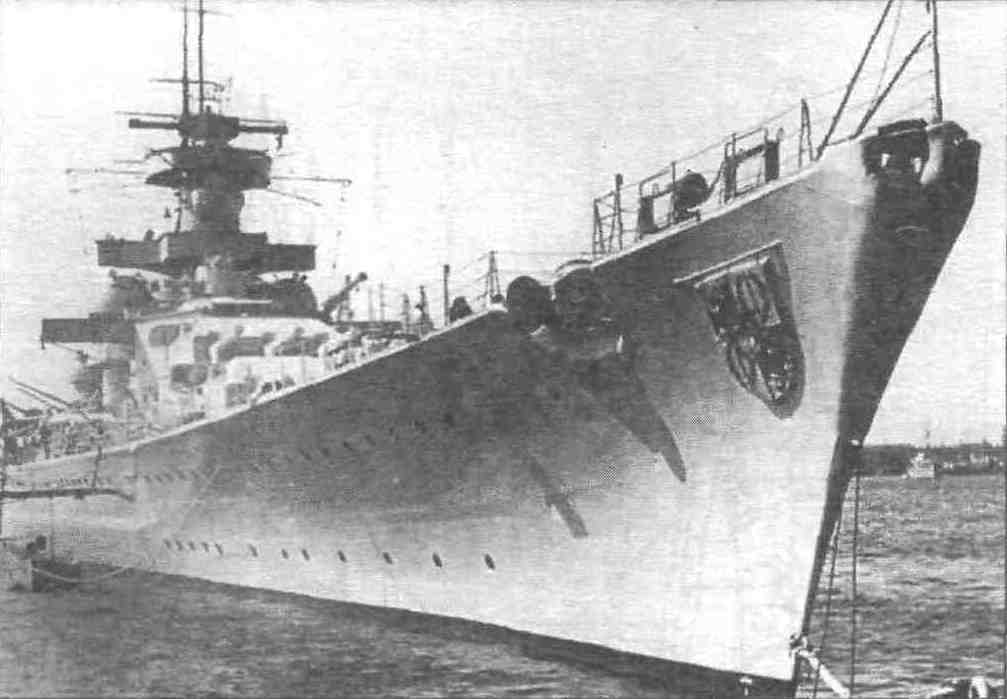

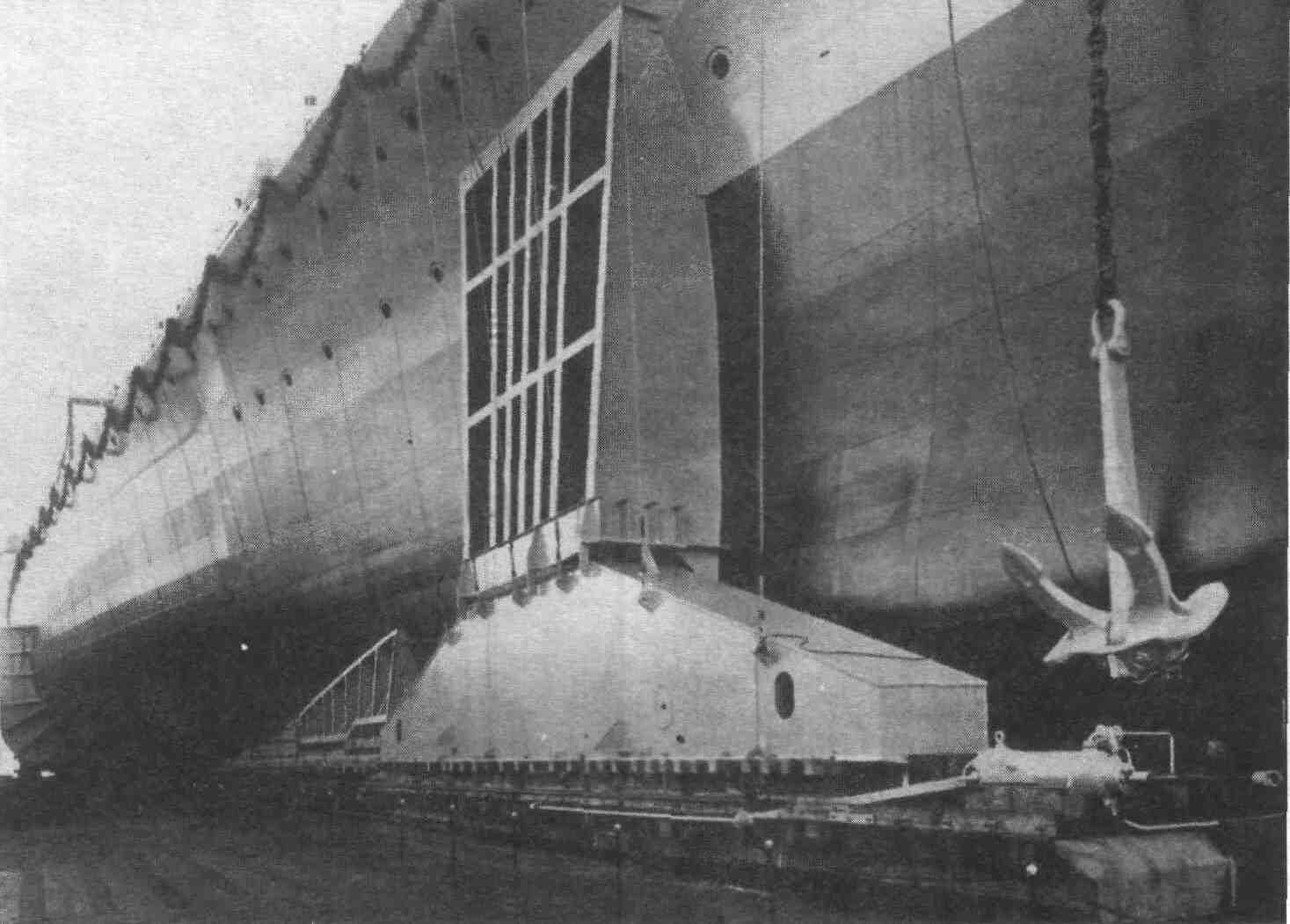

"Gneisenau" и "Scharnhorst" имели носовые бульбы, снижавшие волновое сопротивление на больших скоростях, чему еще больше способствовали прекрасные обводы и большая длина корпуса. Эти корабли сильно отличались от своих предшественников периода Первой мировой войны и иностранных современников. Главной для них считалась скорость, поэтому они не имели бортовых булей, увеличивающих водоизмещение и сопротивление движению.

"Gneisenau" и "Scharnhorst" имели носовые бульбы, снижавшие волновое сопротивление на больших скоростях, чему еще больше способствовали прекрасные обводы и большая длина корпуса. Эти корабли сильно отличались от своих предшественников периода Первой мировой войны и иностранных современников. Главной для них считалась скорость, поэтому они не имели бортовых булей, увеличивающих водоизмещение и сопротивление движению.

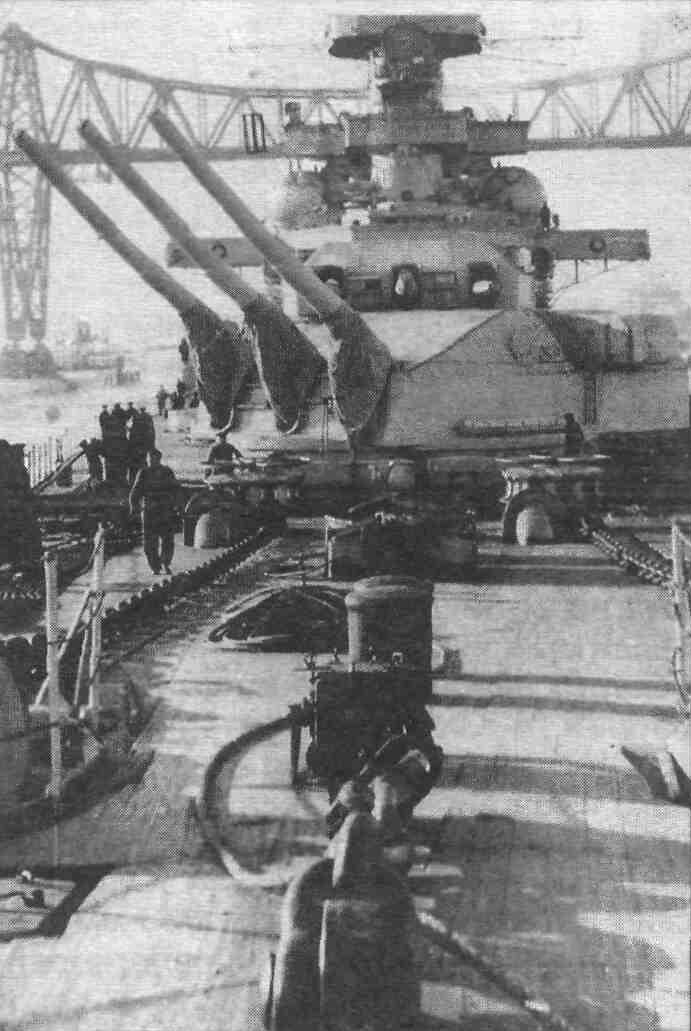

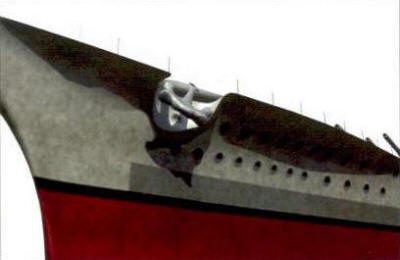

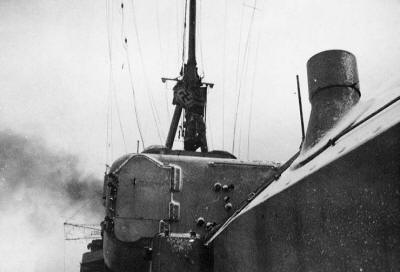

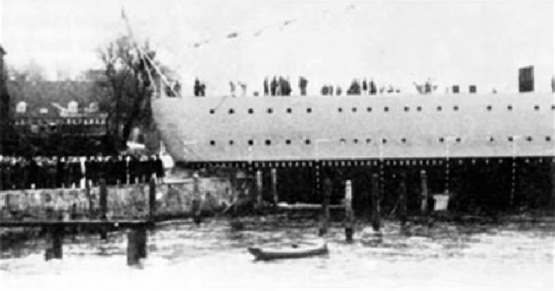

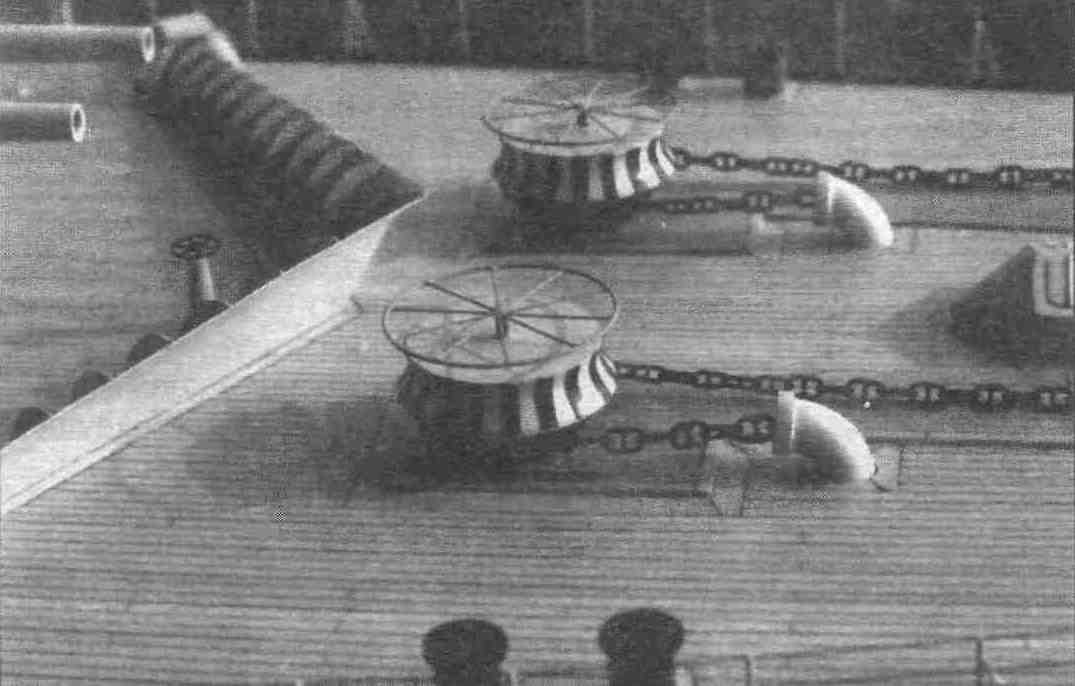

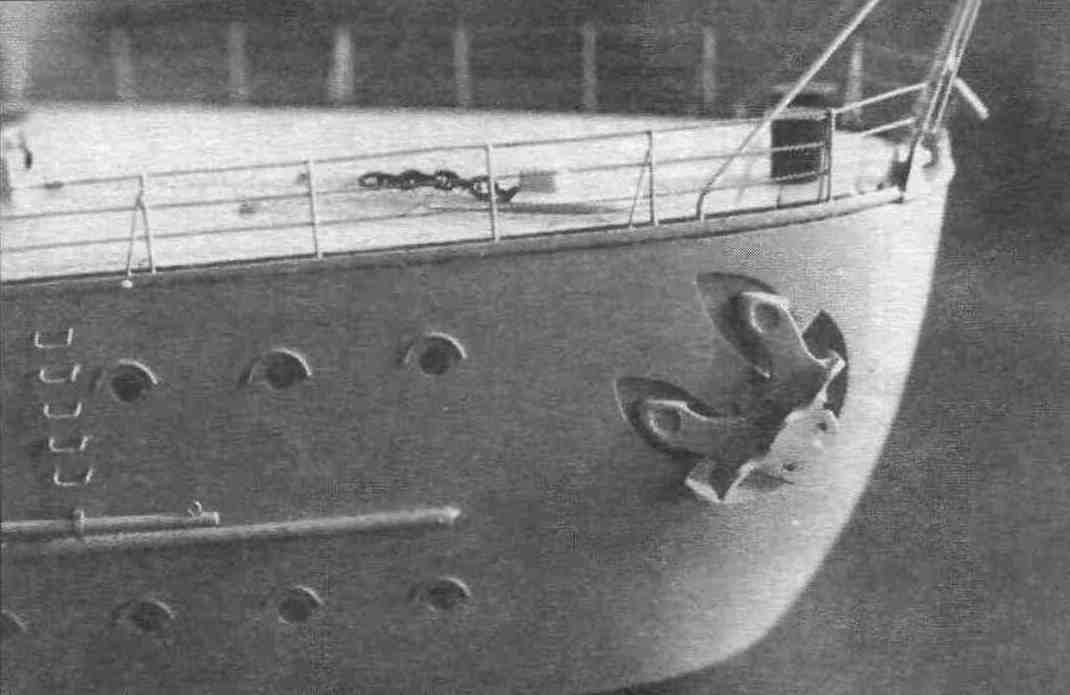

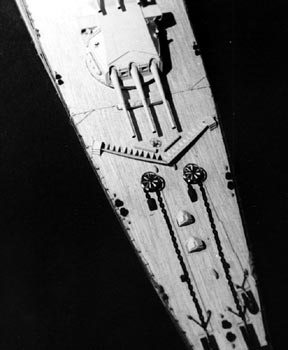

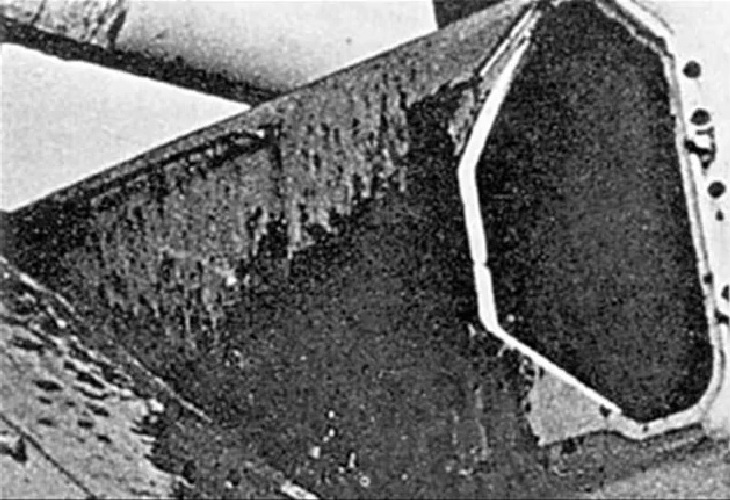

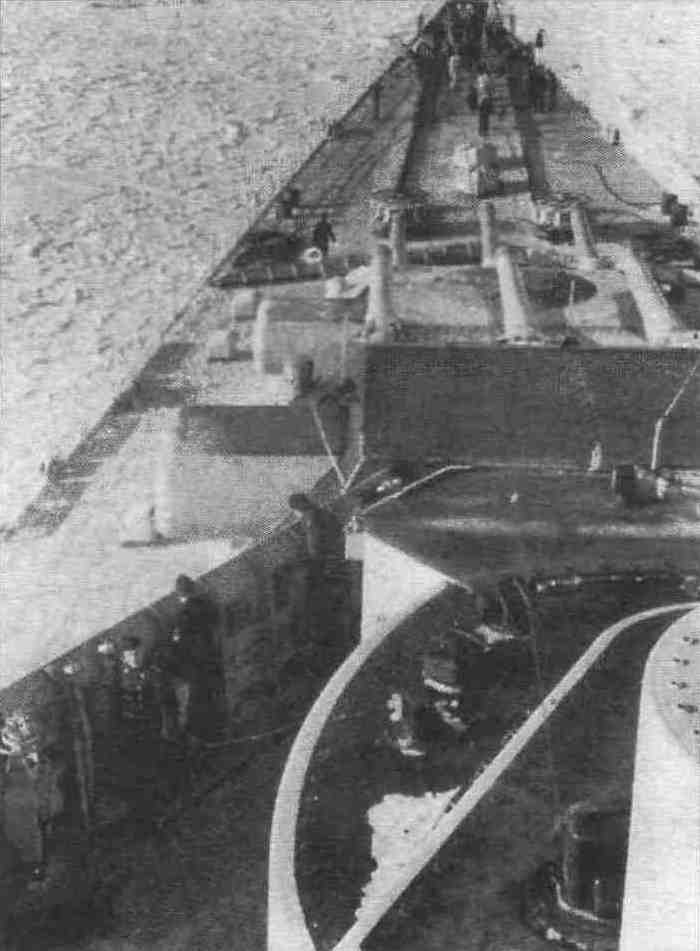

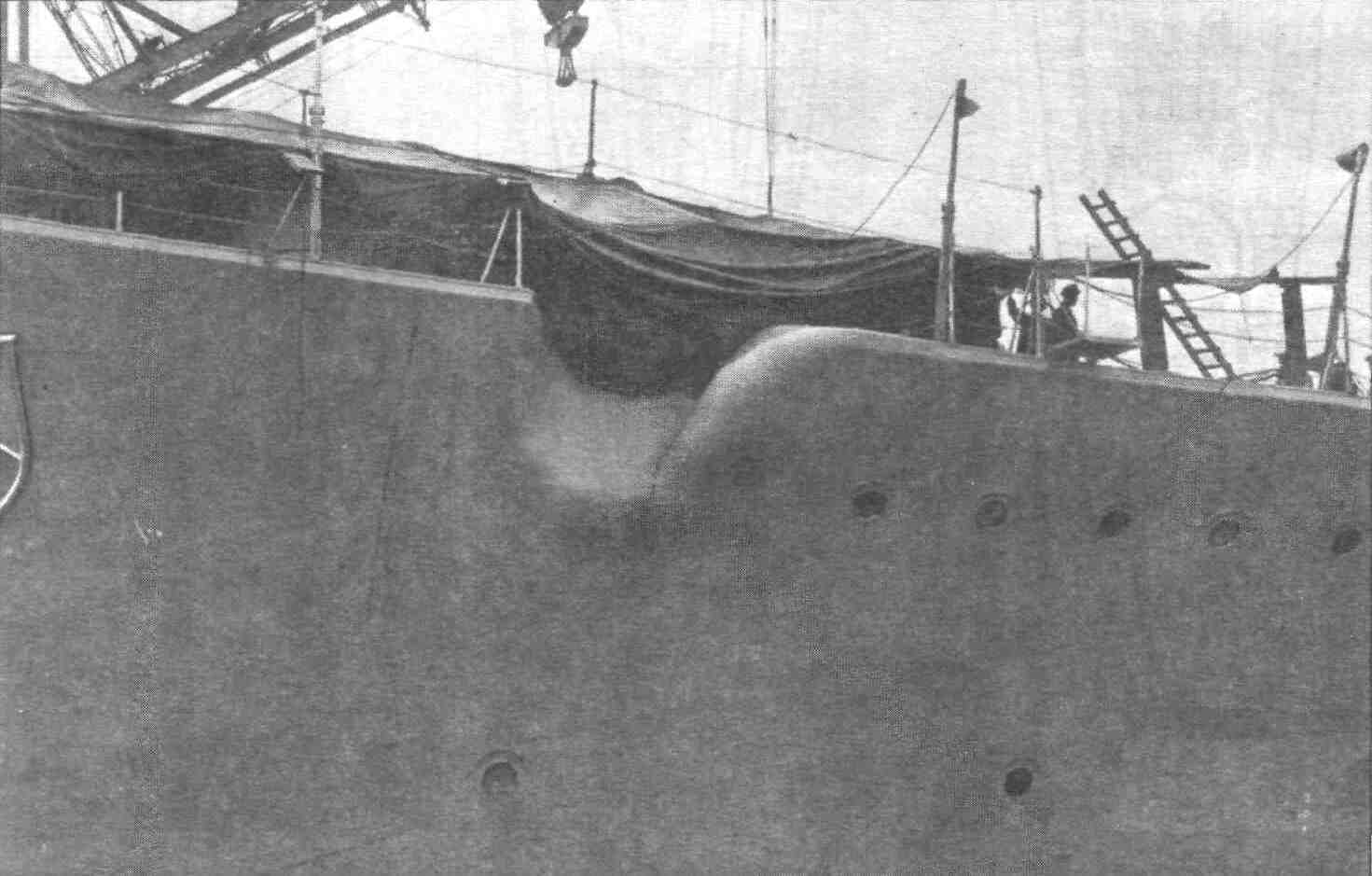

Наиболее заметной особенностью корпуса этих кораблей после достройки были почти вертикальный форштевень и малый развал носовых шпангоутов. Якоря хранились традиционно — в клюзах: два с левого борта и один с правого. Еще один запасной хранился горизонтально по левому борту в самой корме. Высота надводного борта, и так небольшая по сравнению с иностранными современниками, еще более уменьшилась в процессе достройки, когда на корабли добавляли различное оборудование, а вес некоторых устройств и систем оказался больше ожидаемого. Положение ухудшал и 0,8-метровый дифферент на нос при полной нагрузке, избавиться от которого можно было только путем использования в первые 24 ходовых часа топлива из носовых цистерн. Эти первые сутки, когда волны перекатывались через полубак, создавая проблемы с действием башни "Anton" и мешая правильному управлению кораблем, оставались самыми неприятными во всех операциях.

При определенных условиях в открытом море недостаток высоты надводного борта, форма носа и расположение якорей приводили к образованию таких брызг, что управлять кораблем становилось возможным только из боевой рубки. Ходовые испытания "Gneisenau" на высокой скорости показали также, что при прямом форштевне образуется огромная носовая волна, которую корабль толкает перед собой. Подобное явление наблюдалось и на "карманных линкорах".

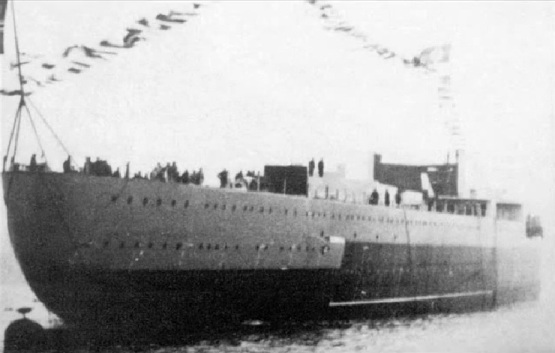

Зимой 1938/39 года на "Gneisenau" увеличили развал носовых шпангоутов и высоту борта в носу за счет изгиба палубы вверх. Заострили и обводы по ватерлинии в оконечностях. Отчасти эти меры улучшили мореходность, но образование огромных брызг не прекратилось, особенно в районе якорей.

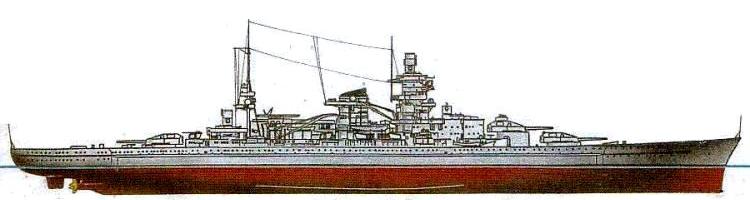

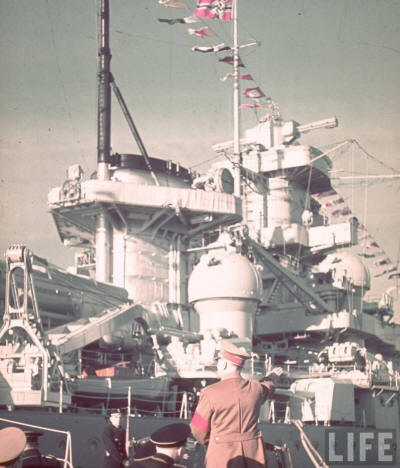

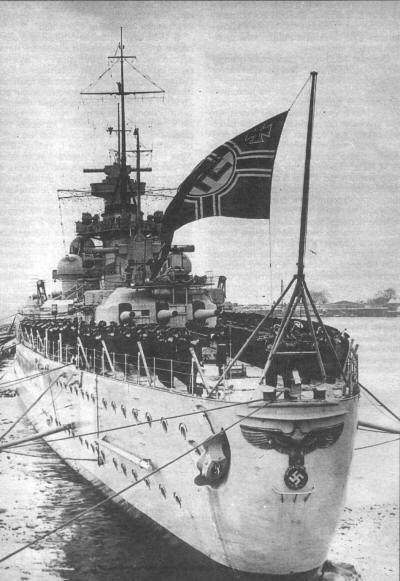

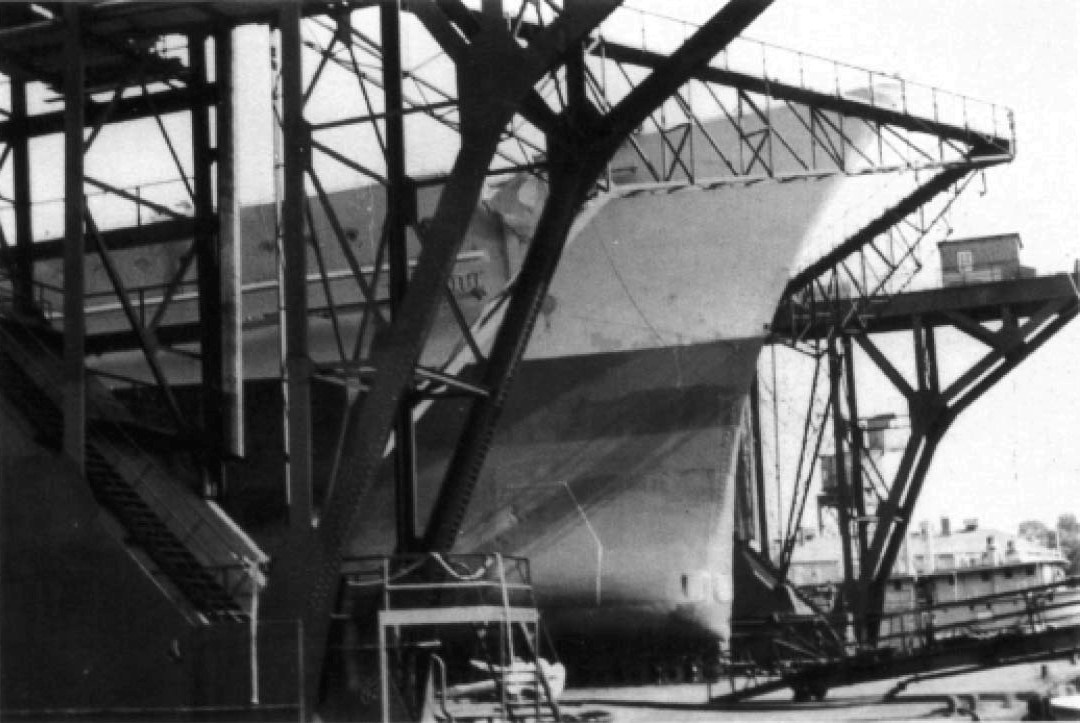

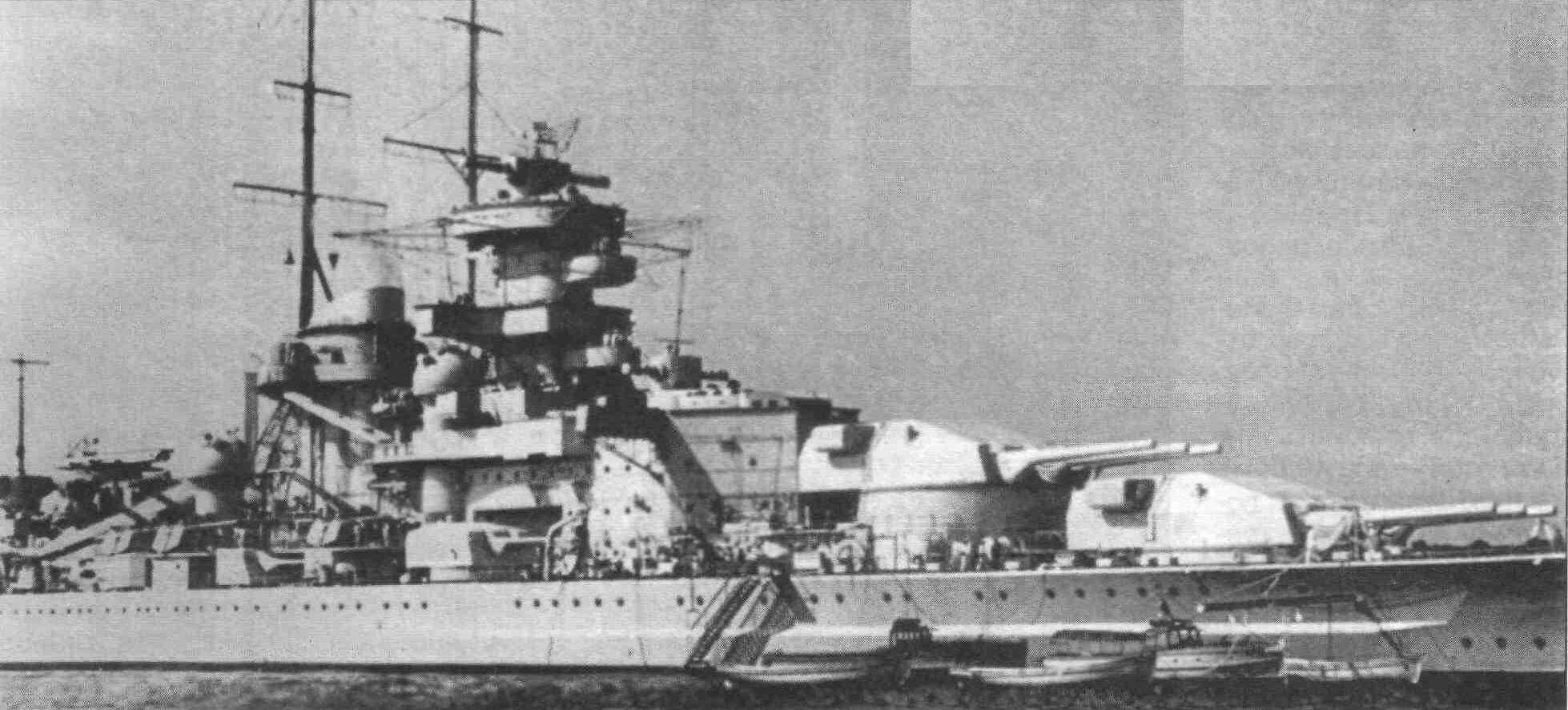

В ходе капитального ремонта летом 1939 года "Scharnhorst" получил новый, так называемый "атлантический", нос с большим наклоном форштевня вперед, увеличенным развалом шпангоутов и якорями, перенесенными на кромку палубы. Длина корабля увеличилась примерно на 5 м, а расположение якорей стало главной отличительной особенностью "Scharnhorst" от систершипа.

В ходе капитального ремонта летом 1939 года "Scharnhorst" получил новый, так называемый "атлантический", нос с большим наклоном форштевня вперед, увеличенным развалом шпангоутов и якорями, перенесенными на кромку палубы. Длина корабля увеличилась примерно на 5 м, а расположение якорей стало главной отличительной особенностью "Scharnhorst" от систершипа.

Кроме двух якорей на кромке палубы "Scharnhorst" получил еще носовой якорь в клюзе форштевня. В 1942 году этот якорь убрали, а клюз заделали.

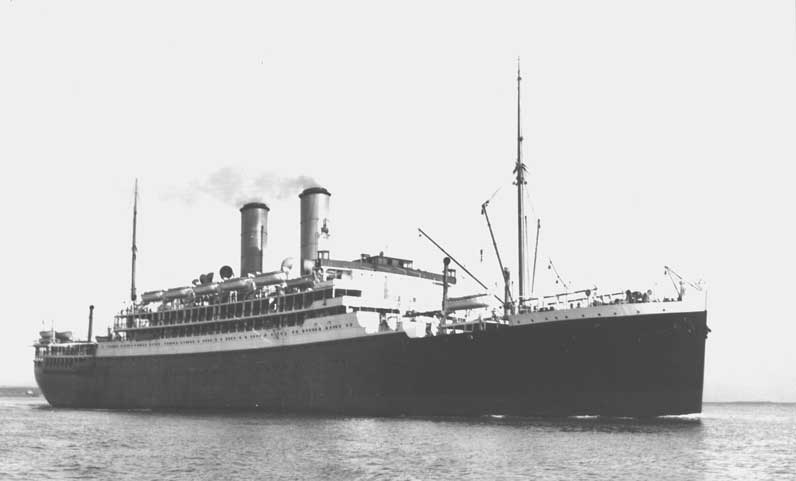

После боя с "Rawalpindi" на полубаке "Scharnhorst" установили волнолом, а на верхней палубе — дополнительные водонепроницаемые люки, чтобы уменьшить заливаемость жилых помещений.

И на "Gneisenau", стремясь скомпенсировать малую высоту борта, несколько раз модифицировали носовую часть. После боя с "Rawalpindi" бортовые якоря также убрали вверх — на кромку палубы, но носовой якорь так и не установили. В верхней части форштевня разместили швартовые устройства. После серьезных повреждений, полученных в штормовом Северном море в декабре 1940 года, на "Gneisenau" усилили носовые палубы и установили волноломы. "Атлантический" нос не решал полностью проблемы "мокроты" палуб и брызгообразования, но уменьшал их до приемлемых пределов. Мореходные качества у этих кораблей оставались неважными до самого конца карьеры. Правильным решением проблемы было бы увеличение высоты надводного борта за счет увеличения общей высоты корпуса, но в результате увеличивались бы вес брони и размер цели. Немцы решили пожертвовать мореходностью.

И на "Gneisenau", стремясь скомпенсировать малую высоту борта, несколько раз модифицировали носовую часть. После боя с "Rawalpindi" бортовые якоря также убрали вверх — на кромку палубы, но носовой якорь так и не установили. В верхней части форштевня разместили швартовые устройства. После серьезных повреждений, полученных в штормовом Северном море в декабре 1940 года, на "Gneisenau" усилили носовые палубы и установили волноломы. "Атлантический" нос не решал полностью проблемы "мокроты" палуб и брызгообразования, но уменьшал их до приемлемых пределов. Мореходные качества у этих кораблей оставались неважными до самого конца карьеры. Правильным решением проблемы было бы увеличение высоты надводного борта за счет увеличения общей высоты корпуса, но в результате увеличивались бы вес брони и размер цели. Немцы решили пожертвовать мореходностью.

|

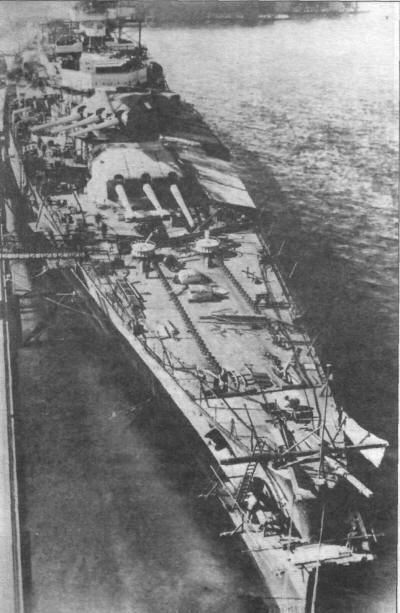

"Scharnhorst" |

"Gneisenau" |

Водоизмещение |

31552/37822т (стандартное/полное в 1935 г.) 32358/38703т (стандартное/полное в 1943 г.) 39643т (боевое в перегруз в 1943 г.) |

31632/37902т (стандартное/полное в 1935 г.) 33510/40720т (стандартное/планируемое полное после перевооружения) |

Размерения, м

|

226,0(КВЛ)/229,8(полная)х30,0х8,69; высота корпуса 14,05; высота борта (нос/середина) 8,3/4,8 |

|

Полная длина после реконструкции носа 235,4; осадка 9,93 (средняя при 38 713 т) |

Полная длина после реконструкции носа 234,9; осадка 9,69 (средняя при 37 902 т); после планируемого перевооружения 236 и 9,75 |

|

| БРОНЕВАЯ И ПРОТИВОТОРПЕДНАЯ ЗАЩИТА |

, должен был встречать на пути и бронепалубу. Хотя при этом возрастал риск взлететь на воздух от пущенного с дальней дистанции снаряда или бомбы, сброшенной с большой высоты, немцы полагали, что их корабли будут сражаться в Северном море, где условия видимости ограничивали дистанции боя.

, должен был встречать на пути и бронепалубу. Хотя при этом возрастал риск взлететь на воздух от пущенного с дальней дистанции снаряда или бомбы, сброшенной с большой высоты, немцы полагали, что их корабли будут сражаться в Северном море, где условия видимости ограничивали дистанции боя.

Германская система броневой защиты не базировалась на концепции "зоны неуязвимости", принятой в других флотах. Вместо нее разработали сложные таблицы в координатах "дистанция — угол цели" для орудий наиболее вероятных противников из числа английских и французских кораблей, на основе которых командиры германских линкоров и крейсеров могли выбирать наименее рискованные дистанции боя. Эти таблицы, конечно, не гарантировали полной безопасности, поскольку многие данные в них базировались на не вполне достоверной и порой ошибочной информации. Тем не менее, для выработки общих тактических решений они были довольно полезными. Немцы не считали серьезной проблему ныряющих снарядов, упавших с небольшим недолетом, как это полагали японцы, американцы и англичане. И все-таки следует признать, что с повышением эффективности стрельбы на дальних дистанциях германская система броневой защиты оказалась слабой против большинства орудий новых линкоров. Общий вес брони составлял 14 245 т, из которых 6580 т приходилось на закаленную типа КС — крупповская цементированная (пояс, траверзы, барбеты и башни ГК, боевая рубка). Остальная броня была гомогенной типа Wh.

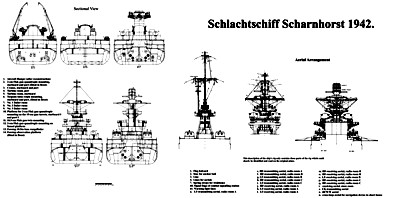

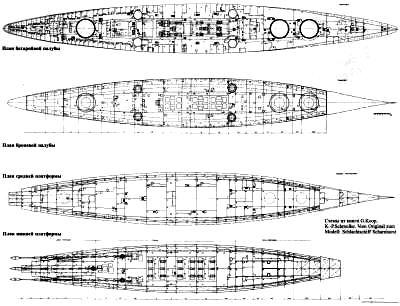

Главный броневой пояс.

Главный вертикальный пояс высотой 4,5 м и общим весом 3440 т имел толщину 350 мм с уменьшением до 170 мм к нижней кромке, на 1 м выше которой крепился скос главной бронепалубы. Пояс утоньшался, начиная с глубины 1,7 м под проектной ватерлинией. Эта схема была такой же, как и на линкорах типа "Bismarck", обеспечивая защиту (пояс + скос) от 1016 кг 406-мм снарядов с дистанций свыше 11 000 м. Немцы отрицали использование для линкоров наклонного и смещенного внутрь от обшивки главного пояса, считая неразумным оставлять наружную часть борта без защиты. Толщина главного пояса была постоянной на всем протяжении броневой цитадели от скоса и до высоты 3 м над проектной ватерлинией, откуда начинался доходивший до верхней палубы 45-мм противоосколочный пояс. Столь тонкий верхний пояс пришлось применить из-за большой высоты главного пояса, выбранной так, чтобы борт в районе ватерлинии оставался прикрытым толстой броней при бортовой качке, при крене или увеличении осадки после получения повреждений.

Перед носовой броневой траверзной переборкой, отстоящей на 41 м от форштевня, главный пояс утончался с 350 до 70 мм, имея значительную высоту над и под проектной ватерлинией, чтобы обеспечивать противоосколочную защиту носовой оконечности.

Рулевой привод и валы защищались проходящими от кормовой траверзной переборки цитадели до кормовой переборки отделения рулевых машин броневыми 80-мм скосами и противоосколочным поясом длиной 37 м и толщиной 70 мм. Немцы считали существенным обеспечить защиту винтов и рулей от навесных снарядов и бомб, хотя и понимали, что она не будет полностью надежной, особенно от торпед.

Броневые переборки.

Корабли этого типа имели броневые траверзные переборки на концах цитадели, а еще одна защищала с кормы отделение рулевых машин. Носовая переборка проходила от палубы верхней платформы до верхней палубы. Под броневой палубой ее толщина была такой же, что и у переборки отделения рулевых машин, а над ней — 150-мм до батарейной палубы и 70-мм от батарейной до верхней. Плиты толще 100 мм выполнялись из цементированной брони типа КС.

Палубная броня.

Немцы использовали так называемую карапасную бронепалубу (вес 3240 т), которая скосами крепилась к нижней кромке главного пояса, а не лежала поверх него, как, например, на "Yamato". Немецкие конструкторы считали, что при размещении главной бронепалубы на уровне верхней кромки пояса попавшие в корабль снаряды и бомбы будут взрываться слишком высоко в корпусе. К тому же исчезала всякая защита за поясом, который мог быть пробит снарядами. Против авиабомб общего назначения они применили еще и верхнюю броневую палубу толщиной 50 мм (вес 2109 т), которая также должна была взводить взрыватель бронебойных бомб, заставляя их взрываться над главной бронепалубной, расположенной двумя межпалубными пространствами ниже. При попадании в корабль полубронебойного снаряда, способного пробить 50-мм палубу и взорваться, осколочные повреждения ограничивались системой продольных и поперечных переборок, проходивших между верхней и нижней броневыми палубами. Допускалось, что тяжелая бронебойная бомба в состоянии пробить обе палубы, но при этом ее следовало сбросить с большой высоты с ничтожной вероятностью попадания.

Поскольку не было возможности провести испытания бронебойными бомбами, сброшенными с большой высоты, их заменили полигонными испытаниями вертикальной брони, которая обстреливалась тяжелыми снарядами с моделированием эффекта бронебойной бомбы. Результаты показали, что горизонтальная защита из одной толстой палубы непрактична. Конструкция палубной защиты должна быть такова, чтобы уменьшить кинетическую энергию бомбы, деформировать ее корпус и взрыватель. Поэтому и остановились на использовании двух броневых палуб при наибольшей толщине брони ближе к борту на нижней, то есть на ее скосах. Верхняя бронепалуба отстояла от нижней на 5,1 м, а между ними проходила батарейная палуба с обычным стальным настилом.

Конструкция нижней броневой палубы почти повторяла проект линейных крейсеров Первой мировой войны типа "Ersatz Yorck", где единственная бронепалуба по большей части своей ширины проходила сразу над ватерлинией, а ее скосы опускались к нижней кромке главного пояса под углом 25° к горизонтали. Такое расположение (на палубу ниже, чем на большинстве линкоров и линейных крейсеров того времени) давало лучшую защиту жизненно важных частей корабля. Если не считать попаданий от нырнувших снарядов, эти корабли были хорошо защищены от артиллерийского огня линкоров того времени на дистанциях, когда на пути снаряда вставали пояс и скос палубы. Правда, на очень больших дистанциях их палуба уже пробивалась.

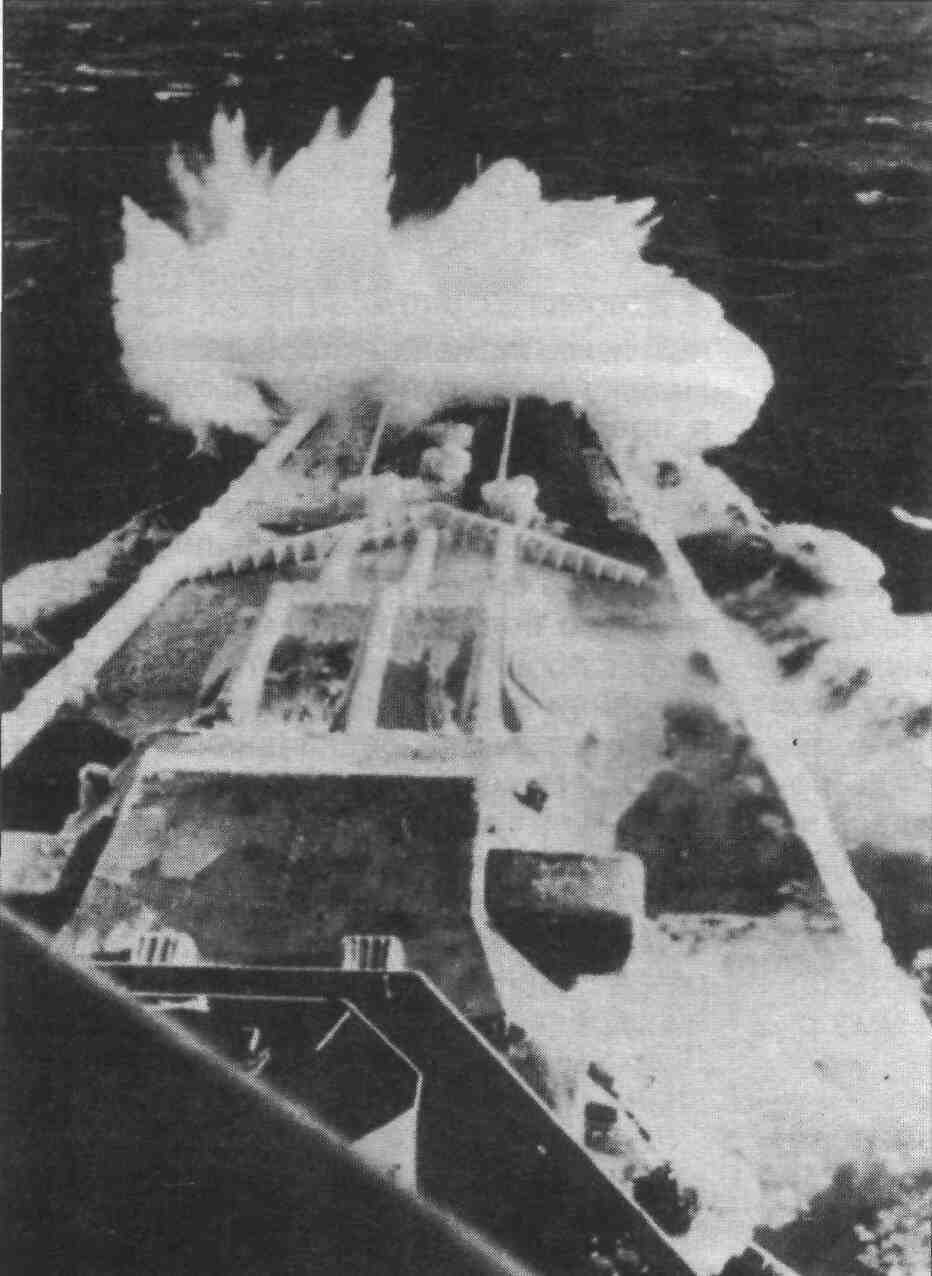

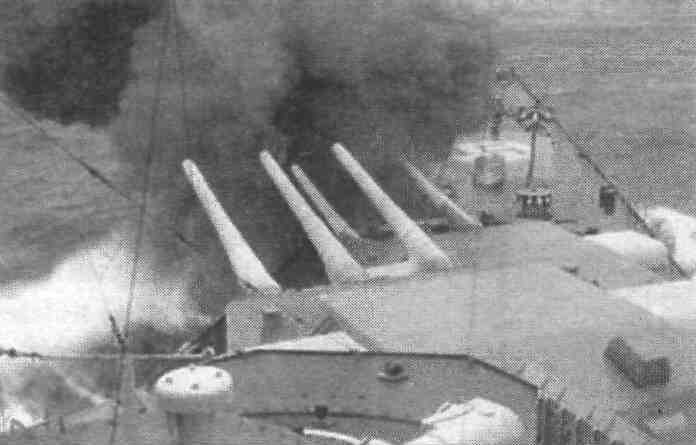

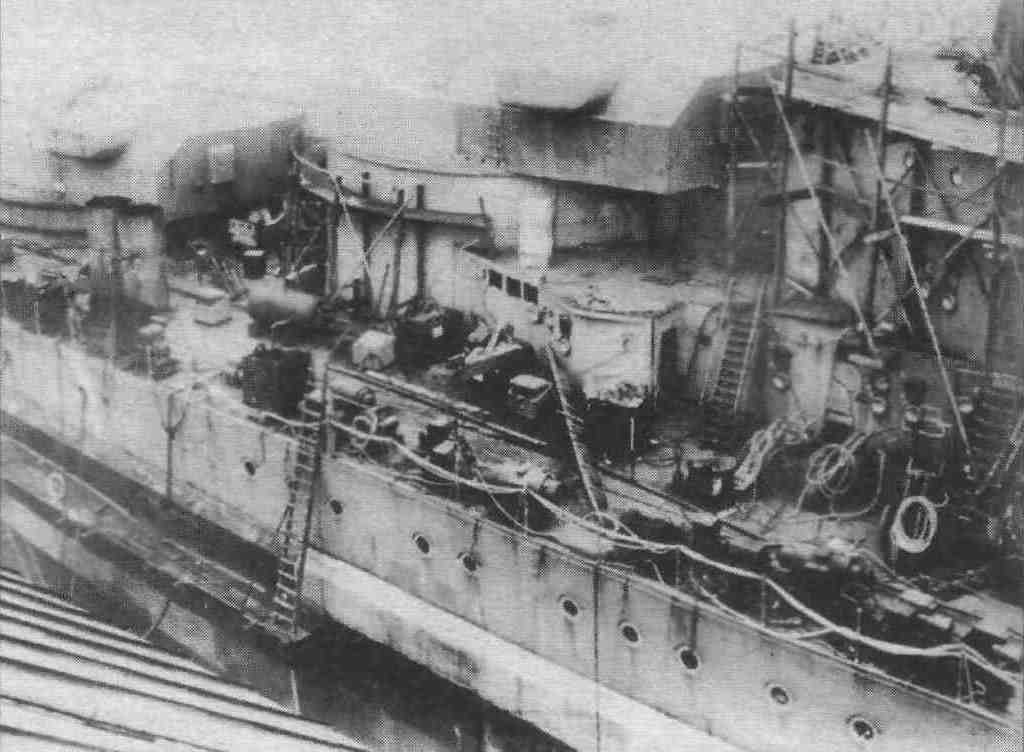

При водоизмещении свыше 26 000 т оказалось невозможным использовать единую бронепалубу, расположенную на уровень выше, чем нижняя, поскольку это требовало поднятия пояса. Тем более, что при проектировании кораблей типа "Scharnhorst" упор делался на противостояние снарядам, а не бомбам. Здесь немцы показали себя большими консерваторами, сохранив принцип бронирования как на проектах Первой мировой войны. Фактически до 29 мая 1937 года, когда броненосный корабль "Deutschland" получил два бомбовых попадания в испанской гавани Ибиса, они не воспринимали серьезно опасность атак с воздуха. Эти две бомбы произвели сильные разрушения внутри корпуса, убили 31 человека и многих ранили. Позднее результаты попаданий бомб в "Scharnhorst" в июле 1941 года, когда он стоял в Ла-Паллисе, вызвали большое беспокойство в Кораблестроительном отделе. Ведь некоторые бомбы пробили обе бронепалубы и не взорвались лишь по счастливой для немцев случайности. Во Францию послали специальную комиссию, чтобы поднять эти бомбы для испытаний. К сожалению, ограничения по осадке и водоизмещению не могли позволить хоть как-то усилить палубное бронирование "Scharnhorst" и "Gneisenau".

Главная бронепалуба не проходила на одном уровне. На протяжении 9,62 м над котельными отделениями ее пришлось приподнять на 0,6 м, чтобы дать достаточный зазор над верхушками котлов, которые оказались больше, чем планировалось сначала. По проекту главная бронепалуба находилась на 530 мм выше ватерлинии, но изменения в бронировании и другие модификации увеличили водоизмещение и осадку. В результате палуба оказалась вровень с ватерлинией, а при полной нагрузке даже опускалась на 730 мм ниже нее. Ситуацию исправить было нелегко, единственное решение заключалось в добавлении булей или увеличении ширины корпуса. Но сделать ничего так и не удалось, пока серьезное повреждение носовой части "Gneisenau" не привело к его модернизации, в ходе которой планировалось удлинить корпус на 10 м.

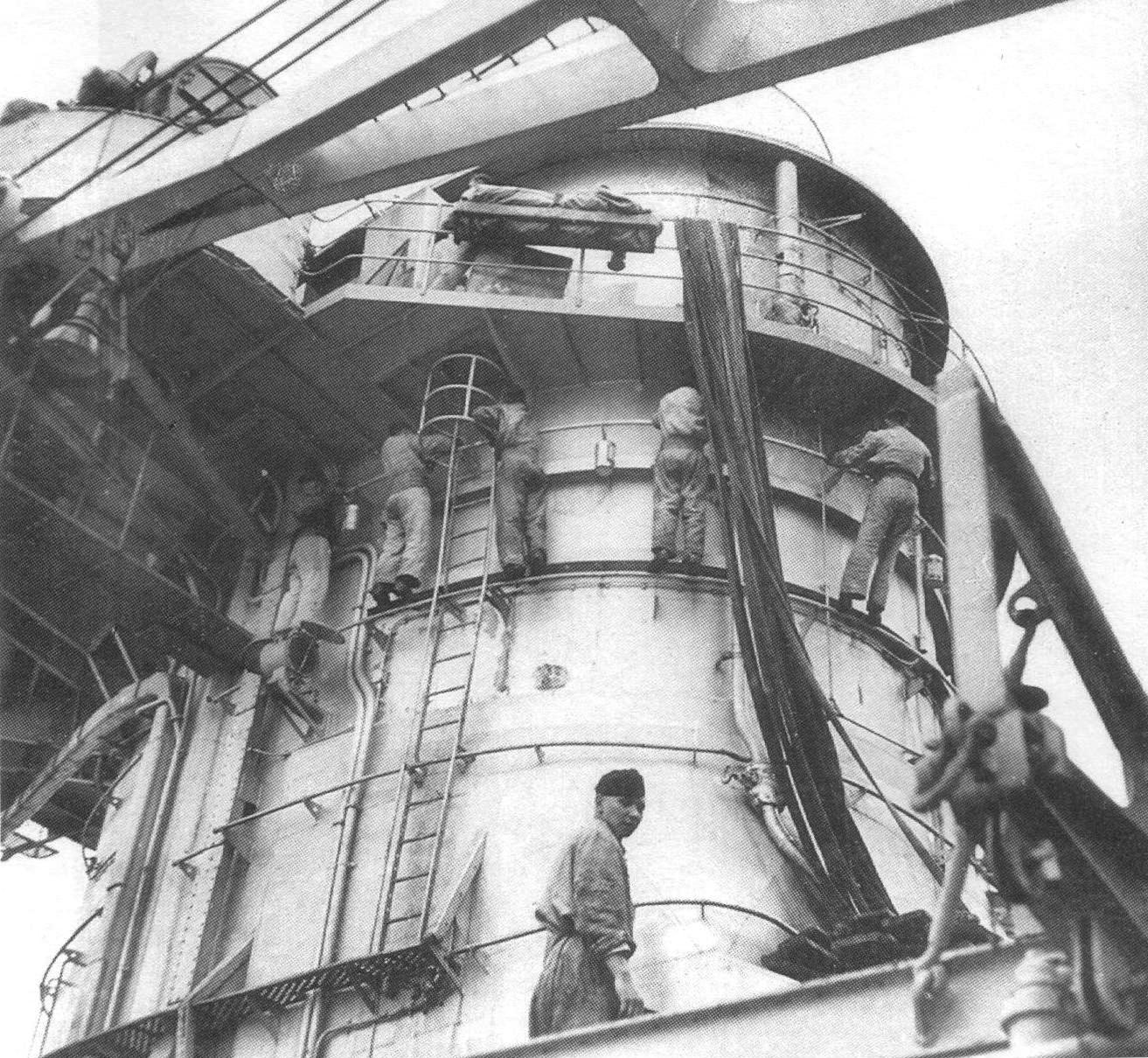

Боевая рубка.

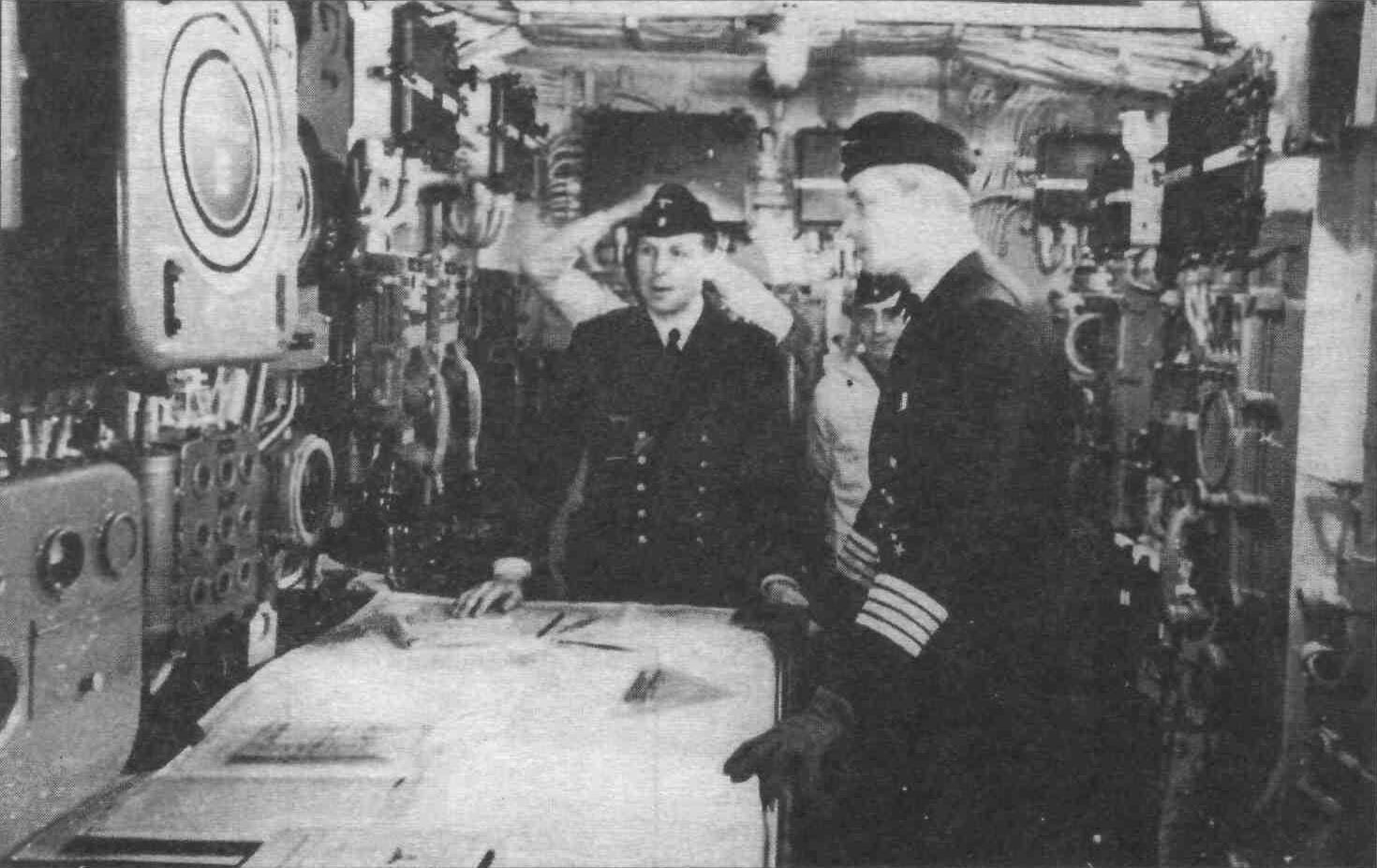

Немцы предпочитали хорошо бронировать основную и вспомогательную боевые рубки. Не стали исключением и эти корабли. От нижней бронепалубы до пола основной боевой рубки (стены 350 мм, крыша 200 мм) проходила бронированная 200-мм коммуникационная труба. Кормовая боевая рубка имела несколько более тонкую броню. Пост управления стрельбой главного калибра защищался 60-мм плитами нецементированной брони, а вспомогательные устройства — 20-мм плитами.

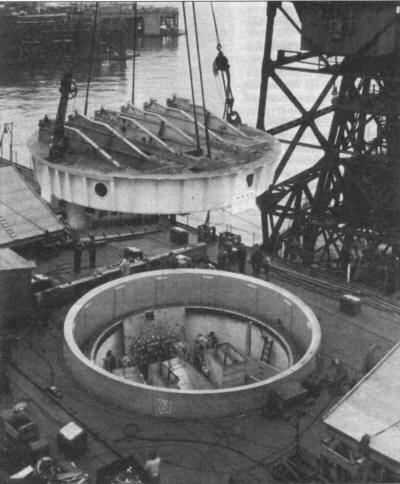

Башенная броня.

Необычайно толстыми — 350 мм — были задние стены башен (для лучшей балансировки), боковые — 180—220 (разные источники приводят разные цифры), лобовая часть — 360 мм и крыша — до 180 мм. Толщина барбетов изменялась от 350 до 200 мм (тоньше — ближе к ДП, куда попадания считались маловероятными и барбеты прикрывали друг друга). В целом артиллерия главного калибра оказалась наиболее защищенной частью этих кораблей, на нее пошло 2710 т брони КС.

Слабой оказалась защита средней артиллерии. И если башни 150-мм орудий имели броню, более толстую, чем на большинстве линкоров союзников, но все равно не способную противостоять прямым попаданиям тяжелых снарядов, то палубные установки защищались только 25-мм щитами.

"Scharnhorst" и "Gneisenau" имели развитую противоосколочную защиту над главной броневой палубой, что было свойственно всем немецким тяжелым кораблям. Большинство переборок находились в пределах цитадели, чтобы ограничивать повреждения при взрывах снарядов и бомб на главной броневой палубе. Дымоходы защищались 20-мм плитами, так же как и посты управления стрельбой главного калибра и пост управления ночной стрельбой.

Противоторпедная защита.

Подводная защита проектировалась, чтобы противостоять контактному взрыву заряда в 250 кг тринитротолуола (ТНТ) на глубине в половину проектной осадки. Этот заряд оказался несколько меньшим, чем у торпед кораблей британского флота, но превосходил заряды британских авиаторпед. Конструкция ПТЗ разрабатывалась на основе полномасштабных испытаний с различными секциями, вырезанными из корпуса старого броненосца "Preußen". Испытания показали, что сварные соединения, хотя и более легкие, по сравнению с традиционными клепаными, лучше выдерживали взрыв 250-кг заряда, а получаемые при этом повреждения легче ремонтировались. Еще ранее на артиллерийском полигоне обстрелом испытали сварное соединение броневых плит, не подвергавшихся тепловой закалке, и результаты также оказались положительными. Все это убедило немецких конструкторов в том, что сварные соединения, полученные при использовании разработанного Крупном электрода "нихротерм", могут выдерживать напряжения и изгибы, возникающие при подводном взрыве в противоторпедной переборке, которую планировалось изготовить как раз из незакаленной броневой стали. Поэтому Кораблестроительный отдел решил делать корпус броненосного корабля "Admiral Graf Spee" полностью сварным.

Несмотря на результаты этих испытаний, показавших способность сварной ПТЗ выдерживать взрыв 250-кг заряда, немцы решили крепить противоторпедную переборку с помощью клепки, поскольку нельзя было полностью гарантировать высокое качество сварных швов. Дефекты в сварных соединениях обнаруживались только с помощью рентгена, а такие испытания на верфях немцы еще не освоили. Тогда же решили не делать никаких креплений кабелей и трубопроводов к противоторпедной переборке, так как они бы только снижали ее эластичность, а сами при взрыве могли разрушаться.

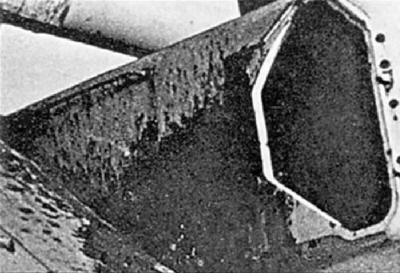

ПТЗ имела легкое бронирование по наружной обшивке корпуса, толщина которого под главным поясом менялась в пределах 12 — 16 мм и которое могло вызвать детонацию боеголовки торпеды. Существовала, однако, проблема повреждения осколками наружной обшивки внутренних переборок при взрыве очень мощного заряда. Большое пустое пространство за наружной обшивкой действовало как расширительная камера для освобождавшихся при взрыве газов, что значительно сбрасывало бы их давление и энергию. Дальше внутри корпуса проходили нефтяные цистерны, поглощавшие остаток энергии взрыва за счет рассеивания или разрушения их 8-мм стенок, подкрепленных продольными элементами жесткости и шпангоутами. Часть энергии должна была поглощаться за счет пластических и упругих деформаций 45-мм противоторпедной переборки, за которой, где возможно, на протяжении цитадели имелись пустые отсеки, воспринимавшие возможные течи через нее. Общая толщина переборок на протяжении цитадели составляла 53 мм. Глубина ПТЗ на середине осадки у миделя достигала 4,5 м, у башен "Anton", "Bruno" и "Caesar" — соответственно 2,58, 3,35 и 3,74 м. В целом ПТЗ повторяла защиту броненосных кораблей, только главный пояс был дальше от центра корабля и шел вертикально. От наружных булей отказались в пользу системы внутренних переборок.

В средней части корпуса ПТЗ была вполне эффективной, но к концам цитадели, где корпус сужался, ее сопротивляемость падала до 200 кг ТНТ. Структура корпуса в районе кормовой башни оказалась очень сложной из-за острых обводов и прохода бортовых гребных валов через ПТЗ. Коридоры гребных валов при этом использовались как часть подводной защиты.

Каждый раз при получении этими кораблями подводных повреждений выявлялись новые недостатки их ПТЗ. ПТП под углом наружу около 10° проходила от днища почти до верхней кромки скосов бронепалубы, где крепилась с помощью угольников заклепками. Эта часть структуры и так испытывала сильные изгибающие напряжения под собственным весом корпуса, которые еще больше усилились из-за чрезмерной перегрузки. Даже без дополнительных ударных нагрузок напряжения среза в заклепках могли превысить допустимые. Фактически, при ударе бомбы или снаряда в скос бронепалубы место присоединения ПТП подвергалось серьезному испытанию, поскольку заклепки в нем в районе кормовой башни всегда находились под высоким напряжением, в основном из-за резкого окончания траверзной переборки и отчасти из-за окончания ПТП примерно на глубине половины осадки. Отсюда переборка отклонялась внутрь корпуса, чтобы иметь большее расстояние до обшивки, но структурная эффективность системы подводной защиты при этом снижалась.

Из-за больших габаритов главных механизмов система ПТЗ оказалась слишком узкой (например, на "Dunkerque" глубина ПТЗ достигала 7 м). В таких условиях пришлось отказаться от системы, примененной на супердредноутах "Baden" и "Bayern", которую повторили на "Bismarck" и "Tirpitz". Корабли типа "Scharnhorst" проектировались для скорости свыше 30 узлов с ограничением по ширине в 30 м, но только с увеличением ширины и водоизмещения можно было обеспечить лучшую ПТЗ в районе башен главного калибра. В результате система ПТЗ на этих кораблях оказалась далекой от желаемой.

| ОСТОЙЧИВОСТЬ |

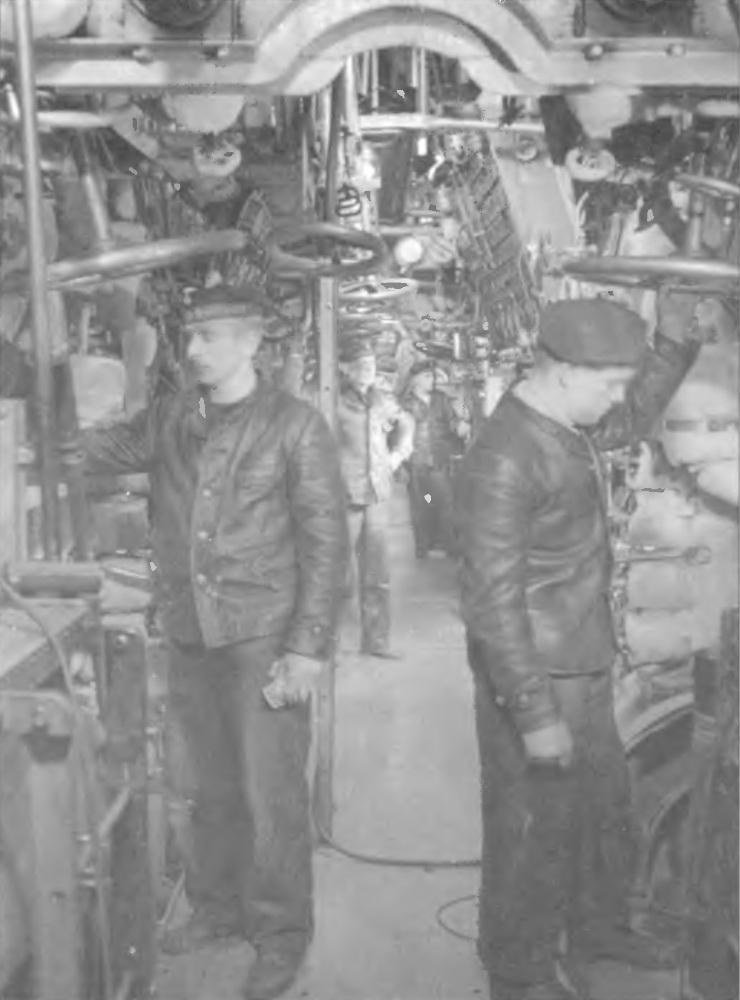

На этих кораблях немцы применили подтвердивший свою надежность в годы Первой мировой войны принцип обеспечения высокой степени остойчивости за счет отличного разделения корпуса на отсеки. Из-за возросших размеров кораблей от них требовалась остойчивость даже большая, чем на "Deutschland". Немцы считали, что капитальный корабль должен быть разделен на множество водонепроницаемых отсеков и что на него должны распространяться принципы Международной конвенции по безопасности жизни на море (SOLAS), разработанные для пассажирских судов. Эти корабли проектировались как "двухотсечные", на которых затопление любых двух соседних отсеков, независимо от их размера и расположения, не должно сопровождаться погружением в воду палубы, до которой доходят водонепроницаемые переборки. Любой главный водонепроницаемый отсек, за исключением самых узких в оконечностях, делился на водонепроницаемые пространства. Ютландский опыт "Lützow" и "Seydlitz" доказал абсолютную необходимость этих принципов для сохранения корабля на плаву. В проекте новых линейных крейсеров немцы использовали и опыт повреждения "Bayern" на русской мине в Первую мировую войну. В результате "Scharnhorst" и "Gneisenau" получили гораздо больше продольных и поперечных переборок, чем все предыдущие германские "капитальные" корабли. Энергетическая установка располагалась в нескольких больших отсеках, чтобы обеспечить раздельное снабжение мощностью каждый гребной вал. Немцы сознательно пошли на усложнение обслуживания механизмов вследствие затруднительного доступа к ним. Это, прежде всего, относилось к увеличению числа водонепроницаемых люков в переборках и использованию водонепроницаемых запоров.

В результате тщательного анализа характеристик остойчивости на ранней стадии проектирования корабли разделили на 21 главный отсек шестью траверзными переборками, доходящими до батарейной палубы, и 14 переборками, доходящими в носу до верхней палубы. Противоторпедные переборки, проходящие в 10,56 м от диаметральной плоскости, имели с каждой стороны по 15 бортовых отсеков. Эти корабли проектировались так, чтобы не тонуть при потере запаса плавучести в любых трех главных отсеках.

Расположение траверзных переборок определялось расчетами длин кривых затопления, использующими методику, принятую для торговых судов. Но в боевом корабле затопление отсеков обычно асимметрично, поэтому на крупных германских боевых кораблях для компенсации асимметричного затопления применяли большую ширину корпуса и большую метацентрическую высоту. При этом за определенное время полученный крен и дифферент могли исправляться контрзатоплением. Оценочная длина пробоины от торпедного попадания принималась равной 30 м или не менее трех отсеков. Затопления от попаданий снарядов считались не такими интенсивными и их легче можно было взять под контроль. Чтобы учесть различия в отношении весовых нагрузок к центру тяжести, для каждого корабля сделали отдельные расчеты боевой остойчивости. Тем не менее, "Scharnhorst" и "Gneisenau" для своего размера имели посредственные характеристики остойчивости.

Относительно небольшой диапазон остойчивости, по сравнению с кораблями других флотов, объяснялся вынужденной экономией веса брони и уменьшением силуэта, чтобы для противника цель была как можно меньшей площади. Отношение длины к осадке у этих линейных крейсеров равнялось 16:1. Корабли Первой мировой войны строились с еще более низким надводным бортом, но, имея в виду перенос боевых действий "Scharnhorst" и "Gneisenau" из Балтики и Северного моря в Атлантику, им следовало увеличить высоту борта. Кроме того, увеличение водоизмещения и размеров требовало значительного усиления жесткости корпуса. Эти корабли могли продолжать бой даже в случае повреждения силовых элементов набора. Немцы считали это очень важным, основываясь на опыте боев Первой мировой войны. Поэтому они увеличили толщину силовых элементов набора в верхней части корпуса. С учетом требований к защите это и объясняет, почему эти корабли имели довольно высокое расположение центра тяжести. Ограничения по ширине не позволили добиться соответствующего увеличения метацентрической высоты, что удалось сделать на последующих проектах.

Корабли типа "Scharnhorst" имели двойное дно глубиной 1,7 м. К моменту завершения проектных работ еще не существовало магнитных взрывателей для торпед и мин, выход в Атлантику и возвращение этих кораблей предполагалось осуществлять свободными от минных постановок фарватерами или под эскортом. Повреждение же "Bayern" в 1917 году показало, что только глубокое двойное дно может поглотить энергию подводного взрыва.

Жизненно важные части корабля внутри броневой цитадели хорошо разделялись друг от друга двумя продольными переборками, проходящими в 7,3 м от диаметральной плоскости. Эти переборки, которые немцы начали применять еще на преддредноутах, сохраняли водонепроницаемость машинно-котельных отделений и погребов, что значительно снижало риск получения большого крена при повреждениях в один и тот же борт. Одиночная переборка по диаметральной плоскости, хотя и уменьшала количество поступавшей в корпус воды, увеличивала кренящий момент в большей степени, чем две, разнесенные к бортам. Немцы были убеждены, что трехвальная энергетическая установка позволяет более эффективно делить корабль на отсеки, чем четырехвальная.

Характеристики остойчивости |

|||||||||||||||

|

Распределение нагрузки на "Scharnhorst" (1943 г.) |

Корпус: 7961 т (24,6%) Экипаж и продовольствие: 1837 т (5,7%) Механизмы: 2909 т (9,0%) Вооружение и боезапас: 5401 т (16,7%) Бронирование: 14 250 т (44,0%) Итого (легкая нагрузка): 32 358 т (100,0%) Топливо и резервная вода: 6345 т Полная нагрузка: 38 703 т |

| ВООРУЖЕНИЕ |

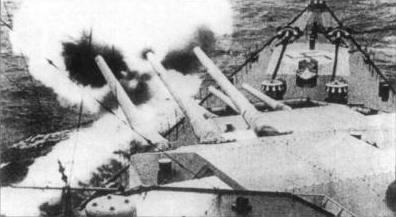

Главный калибр.

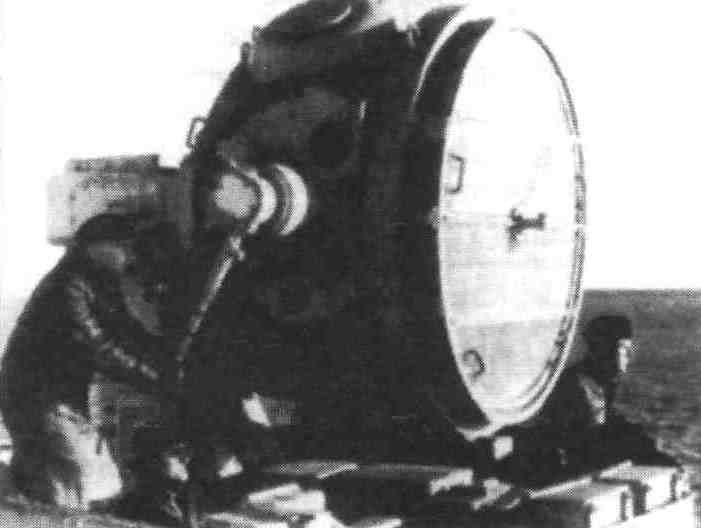

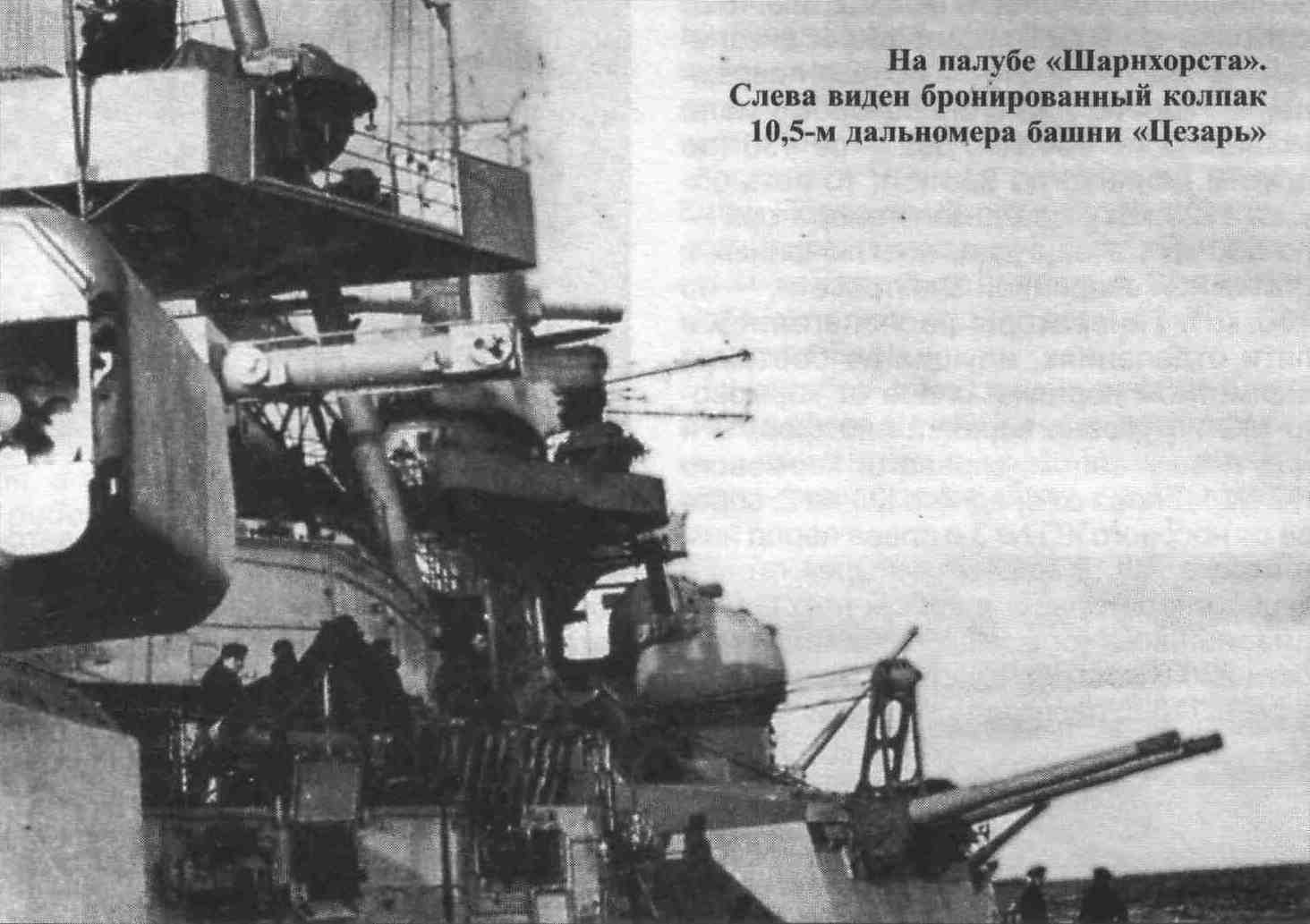

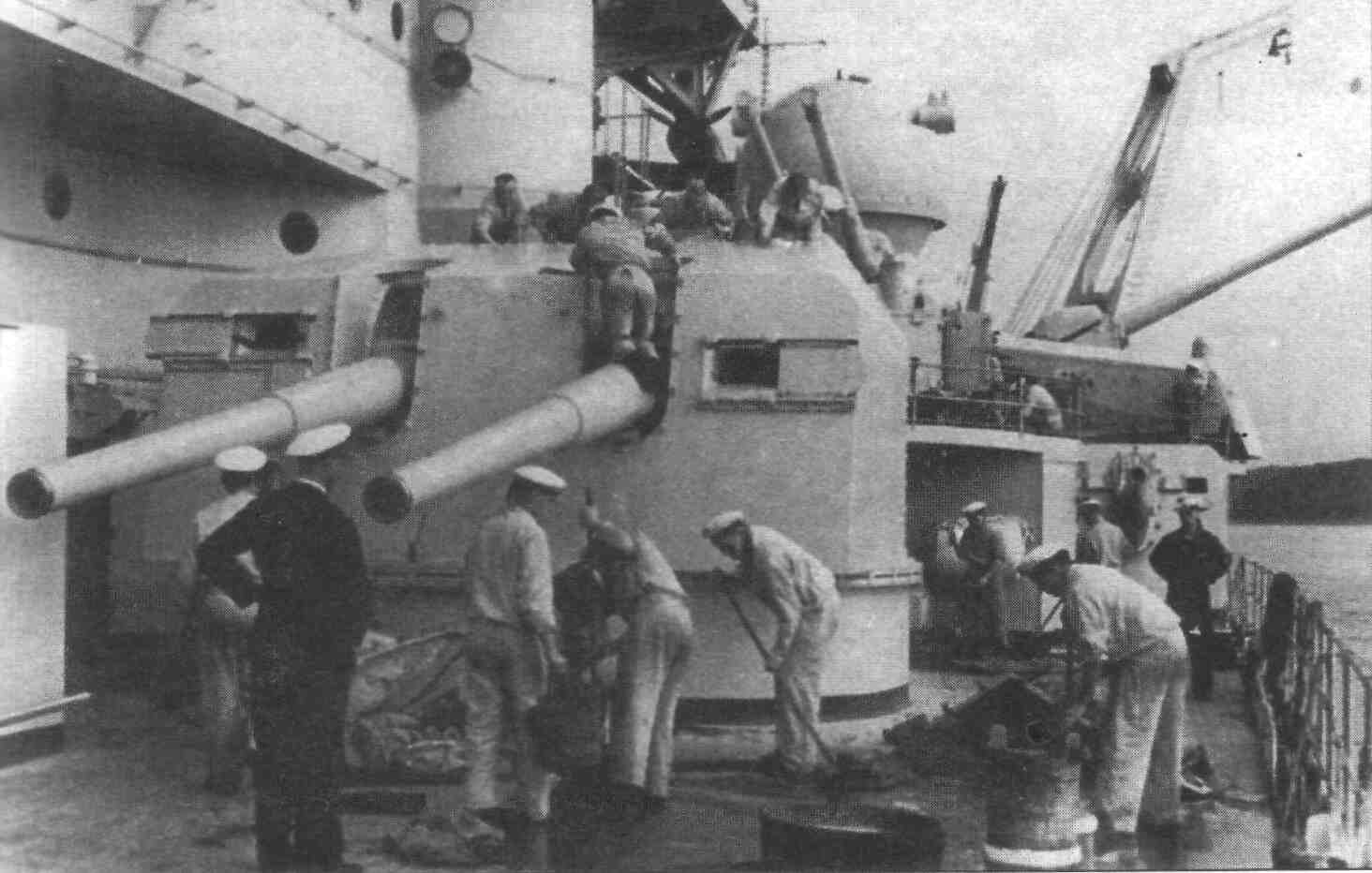

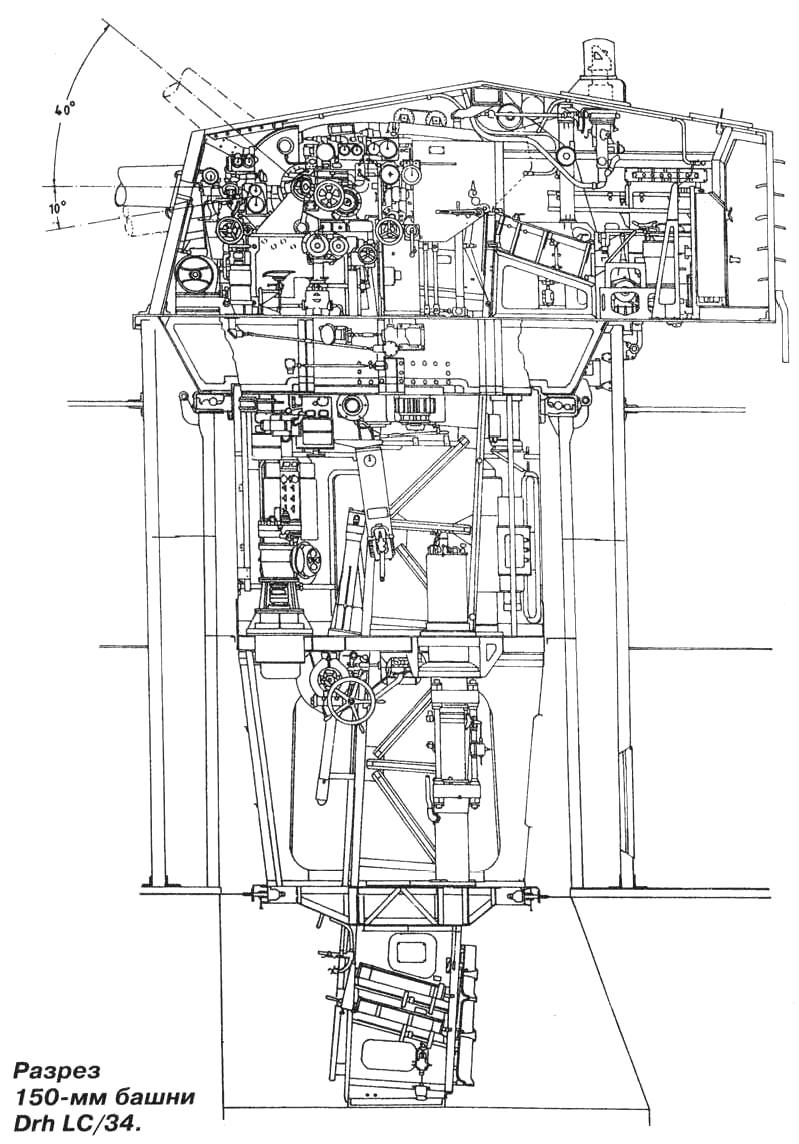

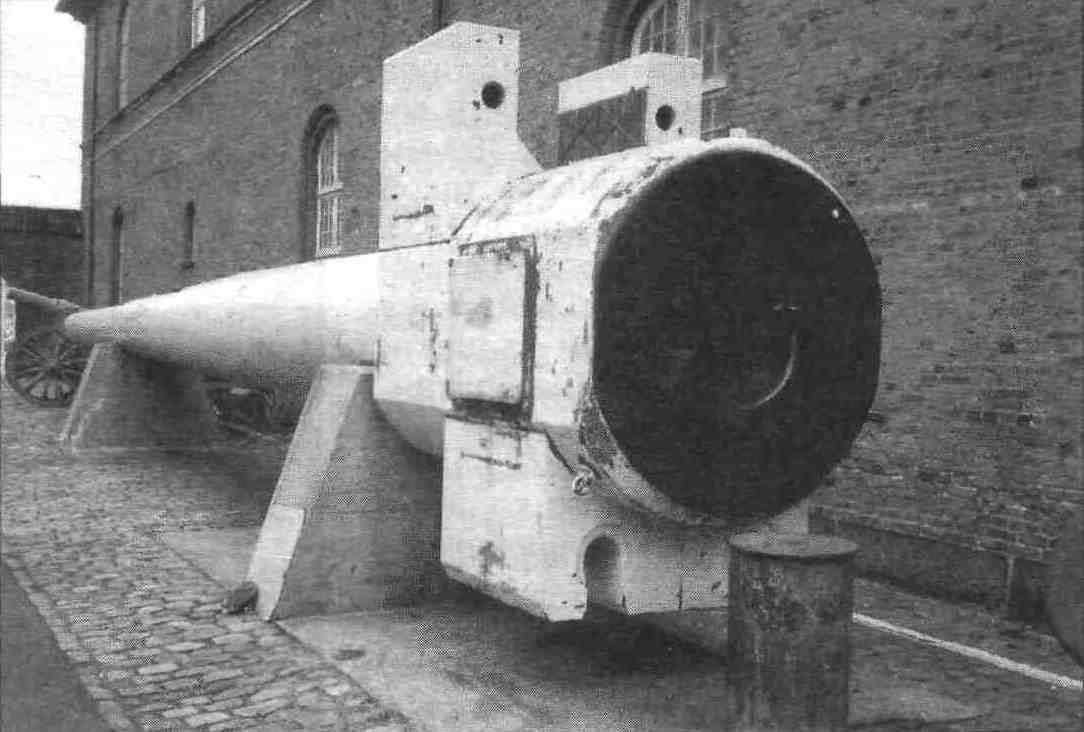

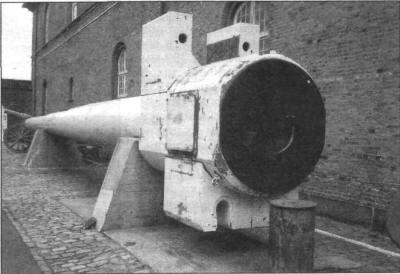

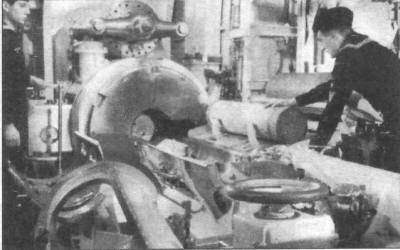

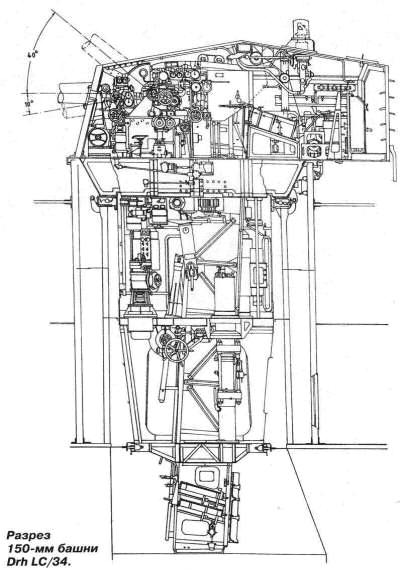

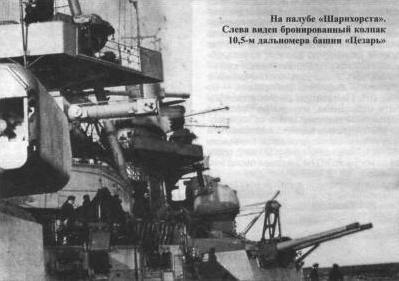

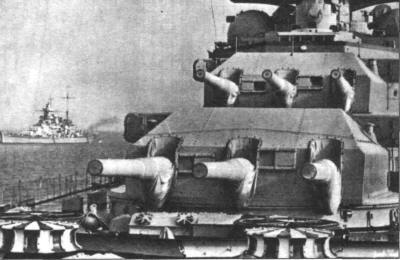

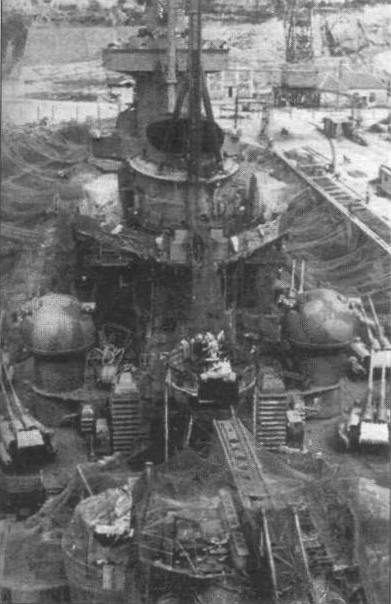

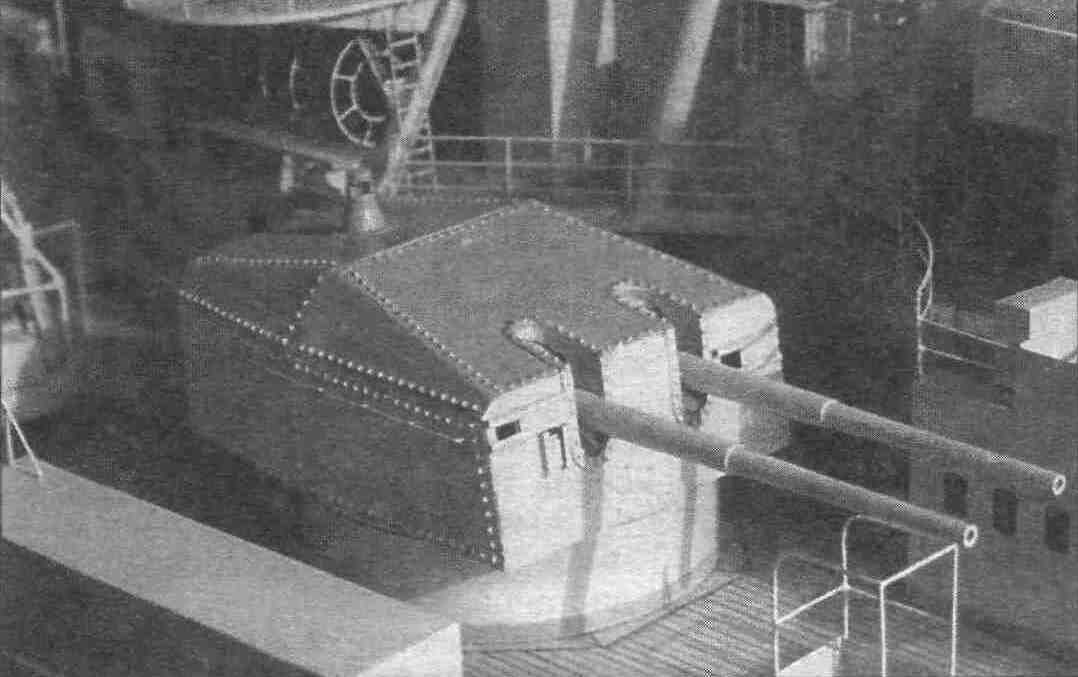

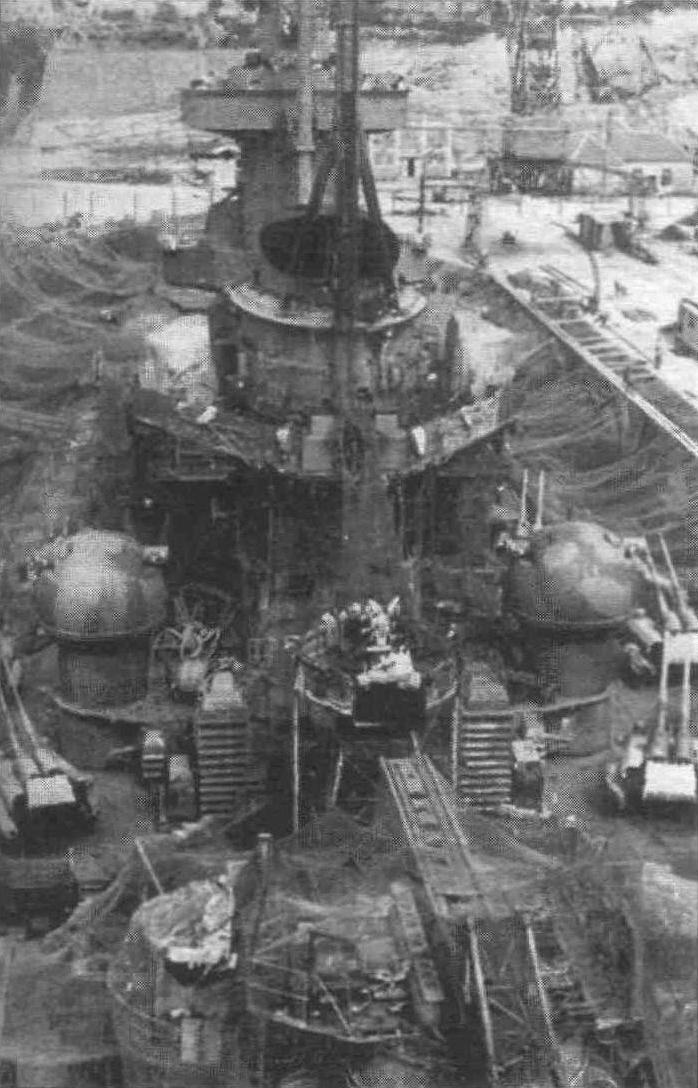

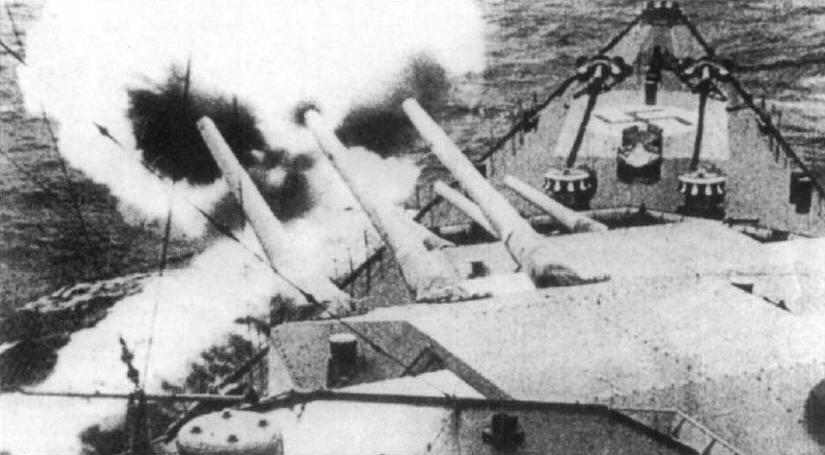

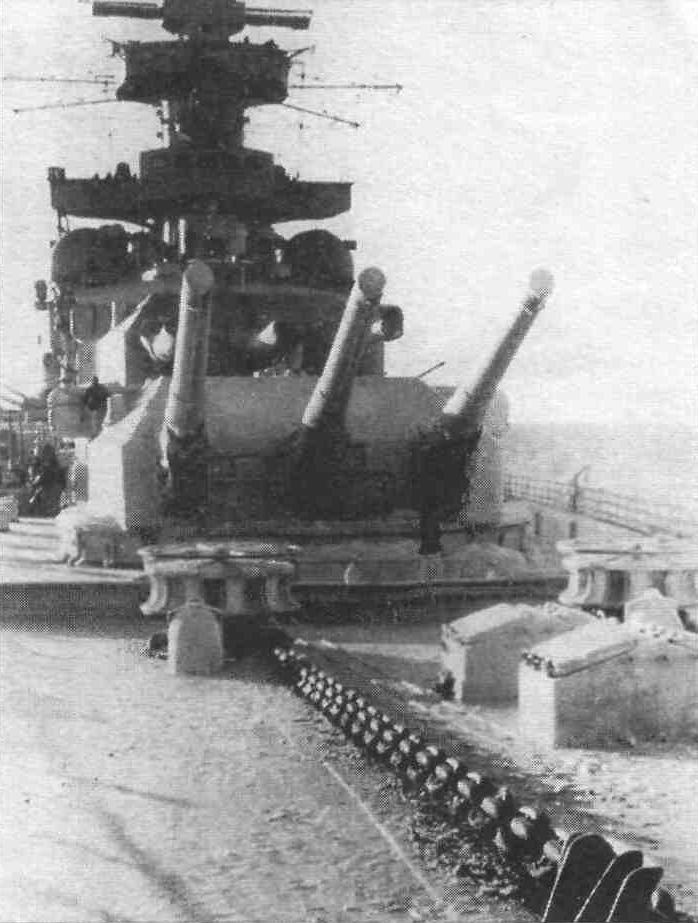

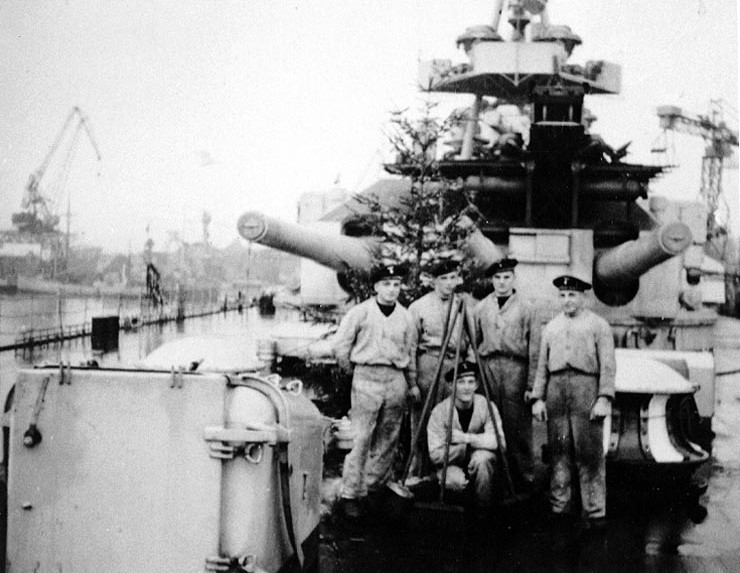

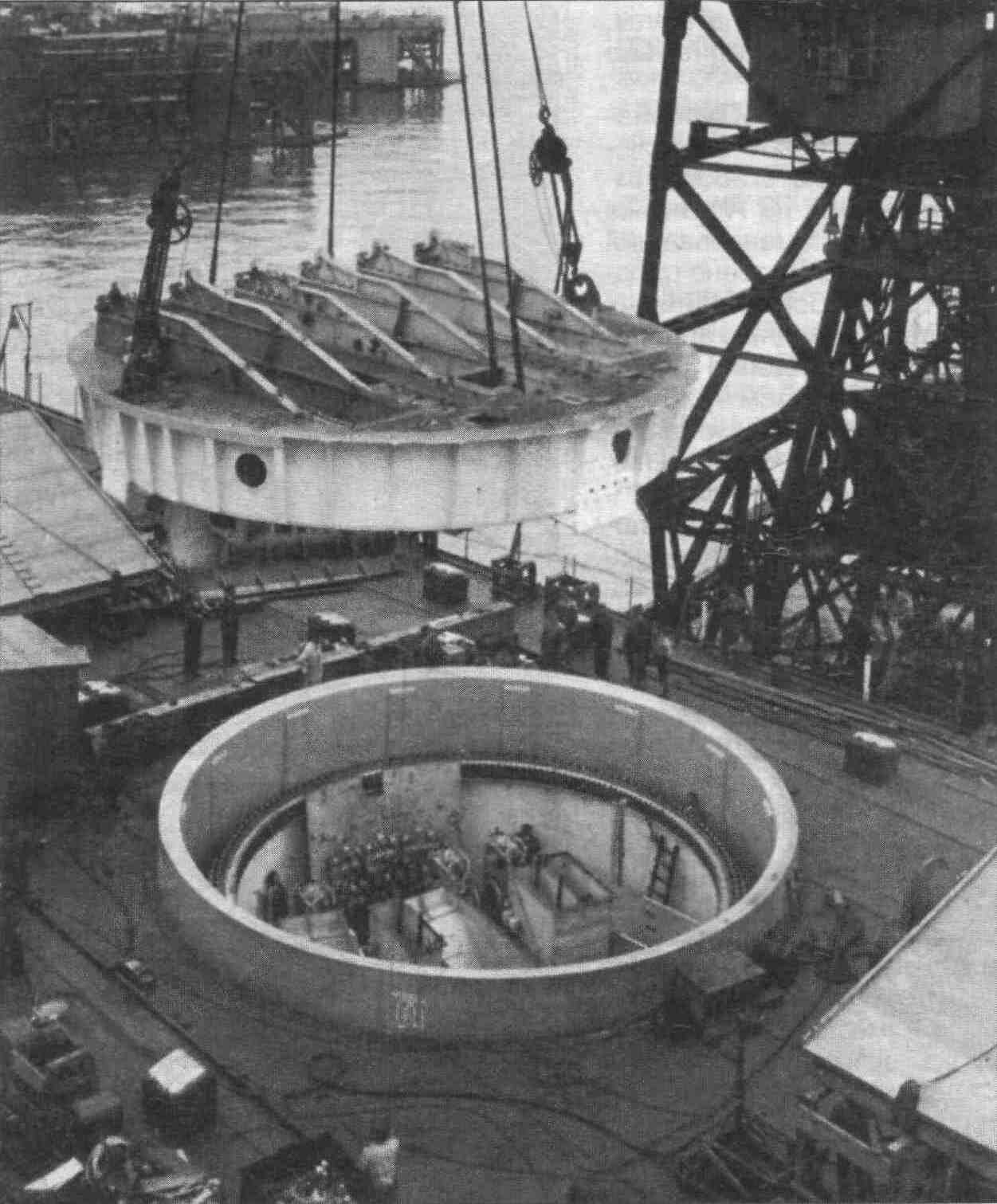

283-мм орудия модели SKC/34 с длиной ствола 54,47 калибра являлись улучшенной версией орудий SKC/28, разработанных для "карманных линкоров" типа "Deutschland", и размещались в таких же трехорудийных башнях модели Drh LC/28 (носовые "Anton" и "Bruno", кормовая "Caesar"). Последнее позволило значительно сократить время постройки кораблей, но из-за того, что башни на "Gneisenau" и "Scharnhorst" имели более мощное бронирование, чем на "Deutschland", их иногда обозначают Drh LC/34 или просто С/34. Как и большинство немецких установок, башни имели электроприводы горизонтальной наводки (ГН), но все остальные перемещения осуществлялись с помощью гидравлики. Хотя вес вращающейся части башни составлял 750 т (диаметр шарового погона 9 м при внутреннем диаметре барбета 10,2 м), скорость ГН оказалась вполне приличной — 7,2 град./с. Расстояние между осями орудий равнялось 2750 мм, длина отдачи — 1200 мм. Конструкция орудия была типично германской: внутренняя труба (или труба "А"); сменный лейнер, заменяемый со стороны затвора; состоящий из двух частей кожух, насаженный на трубу "А" примерно на 2/3 ее длины; казенная часть, ввернутая в горячем состоянии в заднюю часть кожуха. Затвор был горизонтальный скользящего типа и обеспечивал довольно высокую для столь тяжелых орудий скорострельность — выстрел каждые 17 секунд. Отличной скорострельности способствовала и высокая скорость вертикальной наводки (ВН), достигавшая 8 град./с. Угол максимального возвышения стволов (+40°) был одинаков для всех башен, но угол снижения несколько отличался: —8° для концевых "Anton" и "Caesar" и — 9° для возвышенной "Bruno".

283-мм орудия модели SKC/34 с длиной ствола 54,47 калибра являлись улучшенной версией орудий SKC/28, разработанных для "карманных линкоров" типа "Deutschland", и размещались в таких же трехорудийных башнях модели Drh LC/28 (носовые "Anton" и "Bruno", кормовая "Caesar"). Последнее позволило значительно сократить время постройки кораблей, но из-за того, что башни на "Gneisenau" и "Scharnhorst" имели более мощное бронирование, чем на "Deutschland", их иногда обозначают Drh LC/34 или просто С/34. Как и большинство немецких установок, башни имели электроприводы горизонтальной наводки (ГН), но все остальные перемещения осуществлялись с помощью гидравлики. Хотя вес вращающейся части башни составлял 750 т (диаметр шарового погона 9 м при внутреннем диаметре барбета 10,2 м), скорость ГН оказалась вполне приличной — 7,2 град./с. Расстояние между осями орудий равнялось 2750 мм, длина отдачи — 1200 мм. Конструкция орудия была типично германской: внутренняя труба (или труба "А"); сменный лейнер, заменяемый со стороны затвора; состоящий из двух частей кожух, насаженный на трубу "А" примерно на 2/3 ее длины; казенная часть, ввернутая в горячем состоянии в заднюю часть кожуха. Затвор был горизонтальный скользящего типа и обеспечивал довольно высокую для столь тяжелых орудий скорострельность — выстрел каждые 17 секунд. Отличной скорострельности способствовала и высокая скорость вертикальной наводки (ВН), достигавшая 8 град./с. Угол максимального возвышения стволов (+40°) был одинаков для всех башен, но угол снижения несколько отличался: —8° для концевых "Anton" и "Caesar" и — 9° для возвышенной "Bruno".

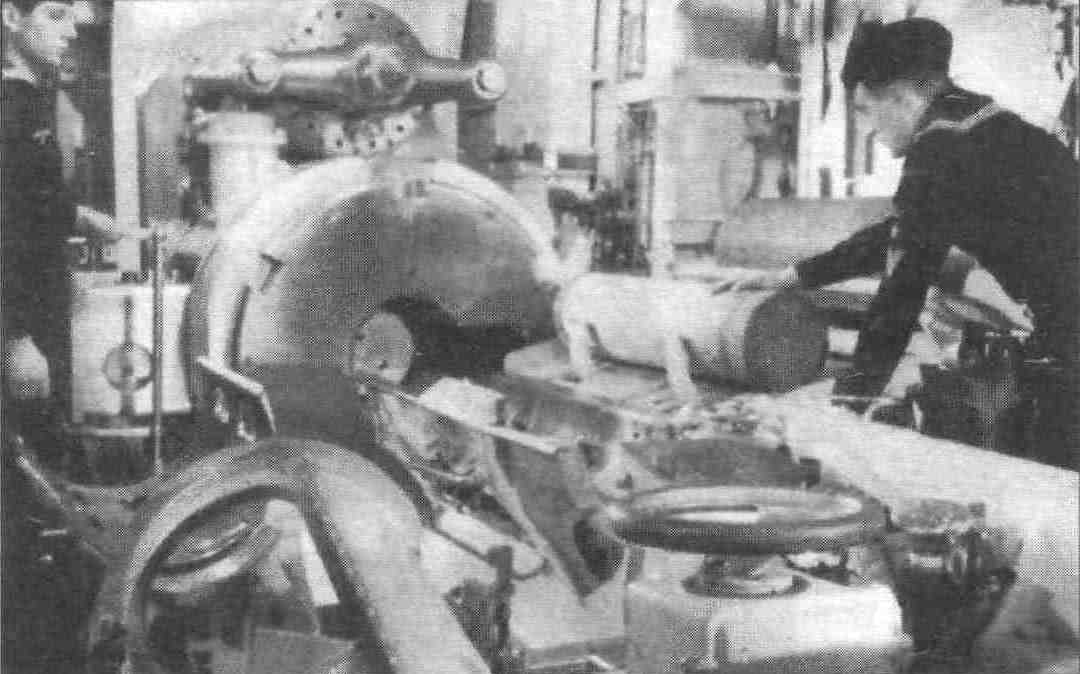

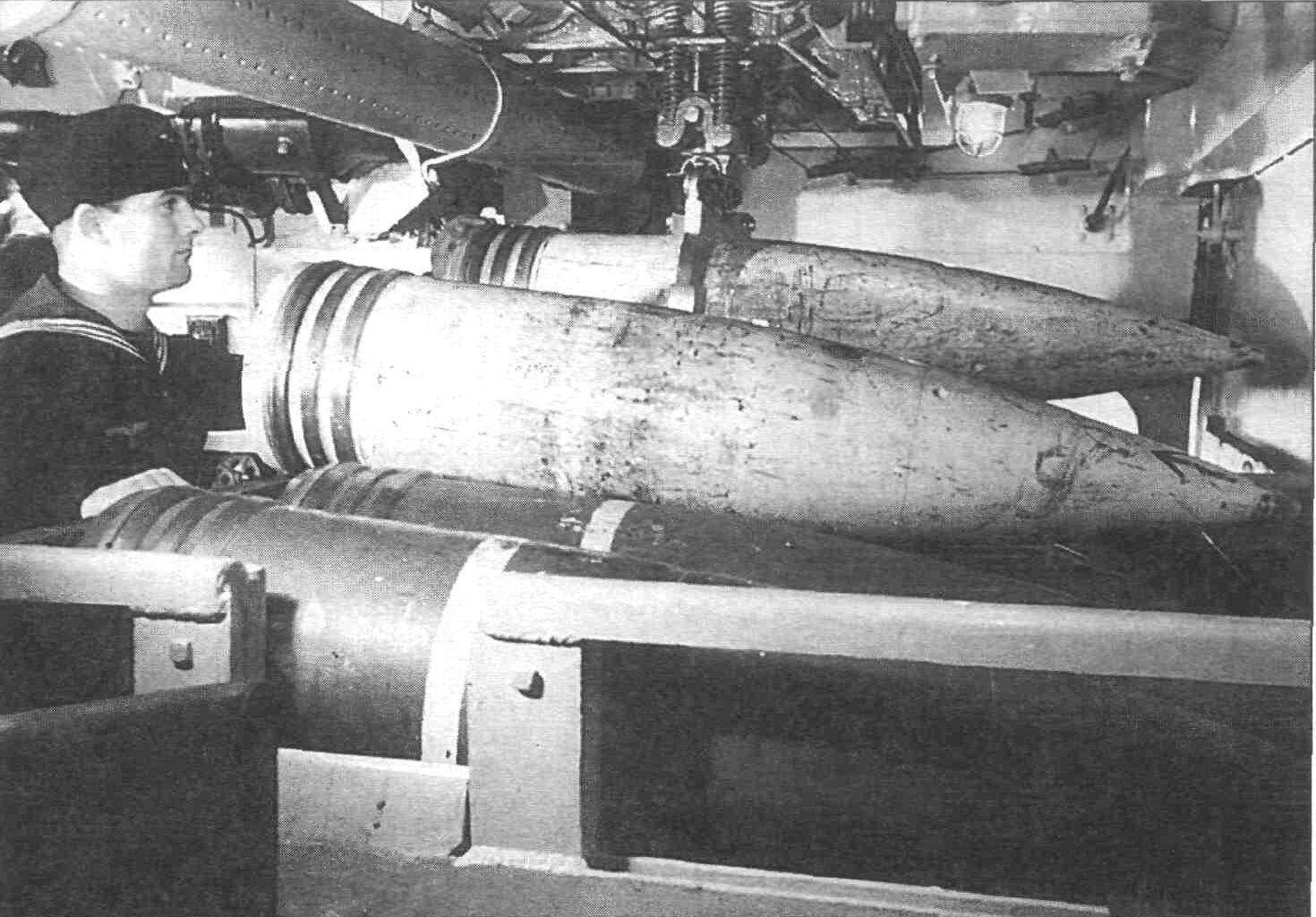

Немцы использовали три типа снарядов: 1) бронебойные, используемые в основном по мощно бронированным целям, имели небольшой заряд взрывчатки и донный взрыватель с замедлением типа 38; 2) полубронебойные (общего назначения) с тем же донным взрывателем, содержавшие несколько больше взрывчатой начинки и имевшие, соответственно, большее осколочное действие — они использовались по целям, защищенным не очень толстой броней, которую могли пробить; 3) фугасные с головным взрывателем, которые использовались по небронированным целям, таким как эсминцы, или когда требовалось мощное осколочное воздействие — по незащищенному персоналу, открытым зениткам, постам управления огнем, прожекторам и т.п.  Этих правил использования того или иного типа снарядов немцы придерживались в течение всей войны, хотя называли их все одинаково — Panzer-sprenggranaten. Последние два типа имели меньший вес и начальную скорость 900 м/с, но баллистические характеристики были примерно одинаковы с бронебойным, что упрощало управление стрельбой. Снаряды заряжались с помощью гидропривода при фиксированном угле возвышения ствола +2°, что также определялось желанием вести бой на ближних дистанциях (то есть на низких углах возвышения) и позволяло сократить время перевода орудий после заряжания в положение для стрельбы. Боевой заряд из метательного пороха типа RPC/38 весил 119 кг и состоял из двух частей. Главный заряд (76,5 кг) хранился в 47,5-кг латунной гильзе, а вспомогательный (или "передний") весом 42,5 кг — в шелковом картузе. С обоих концов главного заряда и в основании вспомогательного устанавливались запалы из 360 г крупнозернистого черного пороха.

Этих правил использования того или иного типа снарядов немцы придерживались в течение всей войны, хотя называли их все одинаково — Panzer-sprenggranaten. Последние два типа имели меньший вес и начальную скорость 900 м/с, но баллистические характеристики были примерно одинаковы с бронебойным, что упрощало управление стрельбой. Снаряды заряжались с помощью гидропривода при фиксированном угле возвышения ствола +2°, что также определялось желанием вести бой на ближних дистанциях (то есть на низких углах возвышения) и позволяло сократить время перевода орудий после заряжания в положение для стрельбы. Боевой заряд из метательного пороха типа RPC/38 весил 119 кг и состоял из двух частей. Главный заряд (76,5 кг) хранился в 47,5-кг латунной гильзе, а вспомогательный (или "передний") весом 42,5 кг — в шелковом картузе. С обоих концов главного заряда и в основании вспомогательного устанавливались запалы из 360 г крупнозернистого черного пороха.

Баллистические качества 283-мм немецких орудий делали их эффективными против новых французских линейных крейсеров типа "Dunkerque" (пояс 225 — 283 + 16-мм подложка, барбеты 310 — 340 мм + 15 + 15) на нормальных боевых дистанциях.

Из-за ограничений по водоизмещению для успешного боя с кораблем типа "Dunkerque" требовалось обеспечить экономичное, с точки зрения веса, расположение орудий главного калибра. Остановились на варианте с тремя трехорудийными башнями, поскольку такие башни для 4-го и 5-го броненосных кораблей типа "Deutschland" были уже спроектированы и для них заготовили материалы. А это многое значило в тех условиях, когда германская металлургия должна была обеспечивать сталью, кроме флота, еще армию и ВВС. Все предыдущие германские линкоры и линейные крейсера несли главные орудия в двухорудийных башнях для лучшего управления огнем и равного его распределения в нос и корму. При этом соображения по экономии веса и материалов были на втором месте.

Из-за ограничений по водоизмещению для успешного боя с кораблем типа "Dunkerque" требовалось обеспечить экономичное, с точки зрения веса, расположение орудий главного калибра. Остановились на варианте с тремя трехорудийными башнями, поскольку такие башни для 4-го и 5-го броненосных кораблей типа "Deutschland" были уже спроектированы и для них заготовили материалы. А это многое значило в тех условиях, когда германская металлургия должна была обеспечивать сталью, кроме флота, еще армию и ВВС. Все предыдущие германские линкоры и линейные крейсера несли главные орудия в двухорудийных башнях для лучшего управления огнем и равного его распределения в нос и корму. При этом соображения по экономии веса и материалов были на втором месте.

Во время проектных работ Гитлер отклонил предложение адмирала Редера увеличить калибр орудий до 380 мм. Но после подписания англо-германского морского соглашения и начала строительства новых французских линкоров типа "Richelieu" с 380-мм главным калибром фюрер дал добро на такую замену. В своей книге "Майн Кампф" он сильно критиковал недостаточное вооружение некоторых германских кораблей Первой мировой войны и теперь также почувствовал, что вооружение новых линейных крейсеров получается слабым. Поэтому для их последующего перевооружения заключили контракт на производство 380-мм 52-калиберных (точнее 51,66) орудий модели SKC/34 (1934 года). Замену вооружения планировали провести зимой 1940/41 года.

В 1935 — 1936 годах постройка кораблей уже находилась в такой стадии, что замена главного калибра сильно бы ее затянула — ведь на время проектирования и изготовления новых башен работы на верфях приостановились бы. Хотя трехорудийные 283-мм башни во многих отношениях походили на двухорудийные 380-мм, имелись и серьезные отличия в подаче боезапаса и заряжании. Пришлось бы переносить некоторые поперечные переборки, несколько переделывать погреба. Поэтому решили провести перевооружение, как только будут готовы специальные башни для 380-мм орудий. Важной проблемой при этом становилось увеличение осадки и дифферента на нос, которые и так уже вызывали беспокойство. В результате решили увеличить ширину корпуса и сместить наружу главный броневой пояс. Были уже готовы новые чертежи шпангоутов, где места крепления цементированных плит остались без изменений. Эти чертежи забросили с началом войны, но затем о них вспомнили, когда "Gneisenau" получил тяжелые повреждения при налете на Киль 26 февраля 1942 года.

Орудие |

Тип снаряда |

Длина в клб |

Общий вес, кг |

Колпачок, кг |

Вес ВВ, кг |

SKC/28 |

Бронебойный |

3,7 |

300 |

32 |

7,8 |

Полубронебойный |

4,2 |

300 |

— |

16,9 |

|

Фугасный |

4,2 |

300 |

— |

23,3 |

|

SKC/34 |

Бронебойный |

4,4 |

336 |

44,7 |

6,6 |

Полубронебойный |

4,4 |

316 |

— |

16,0 |

|

Фугасный |

4,5 |

315 |

— |

21,8 |

Пробитие брони 283-мм снарядом

Дистанция, м |

0 |

7900 |

15100 |

18288 |

27432 |

Угол возвышения ствола, град. |

0 |

3,3 |

7,4 |

9,7 |

18,7 |

Угол падения снаряда на цель, град |

0 |

4,4 |

10,3 |

15,2 |

30,2 |

Скорость снаряда при ударе, м/с |

890 |

693 |

552 |

496 |

420 |

Пробитие бортовой брони, мм |

604 |

460 |

335 |

291 |

205 |

Пробитие палубной брони, мм |

— |

19 |

41 |

48 |

76 |

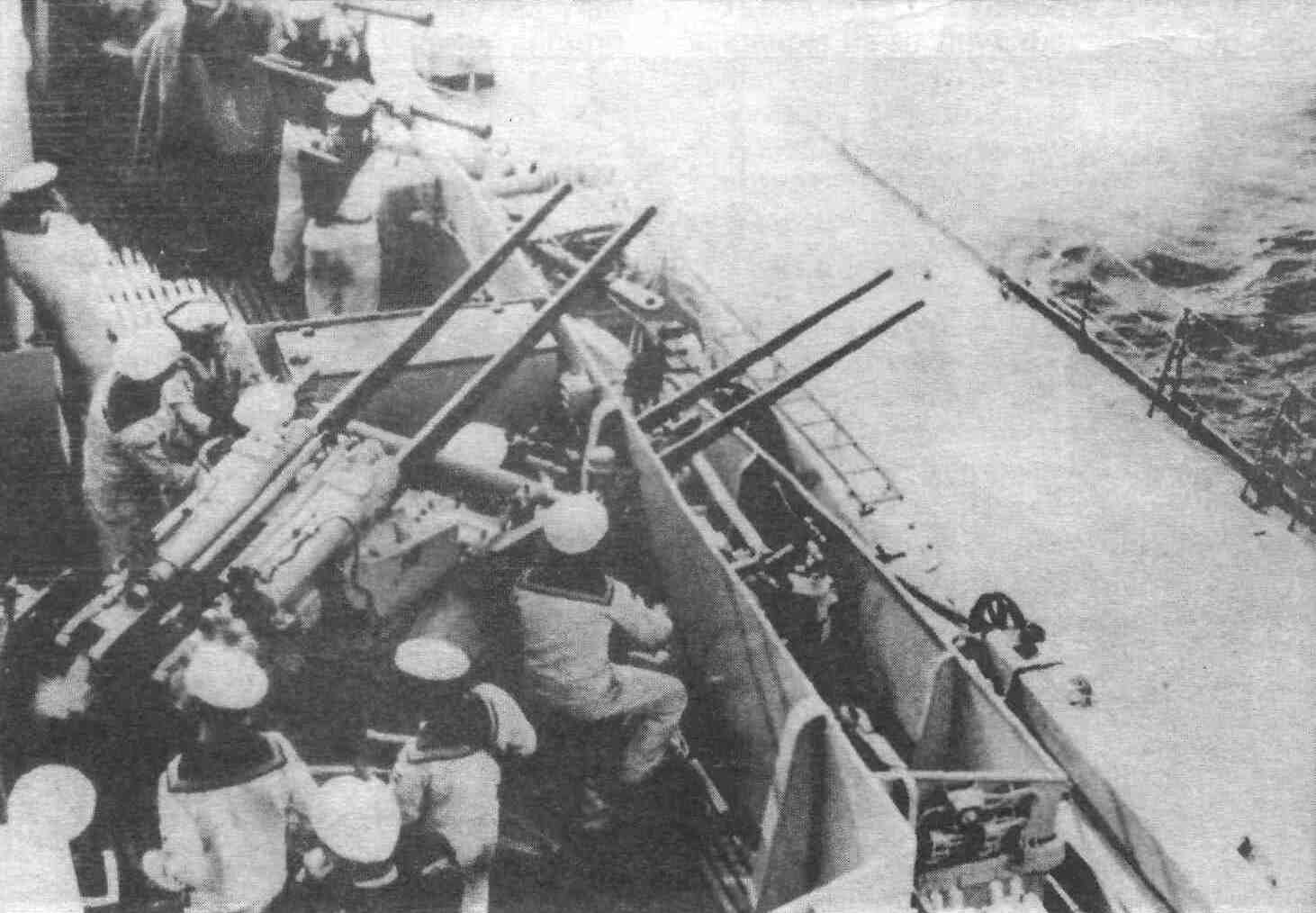

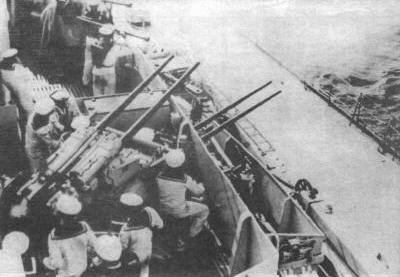

Противоминная батарея.

Противоминная батарея.

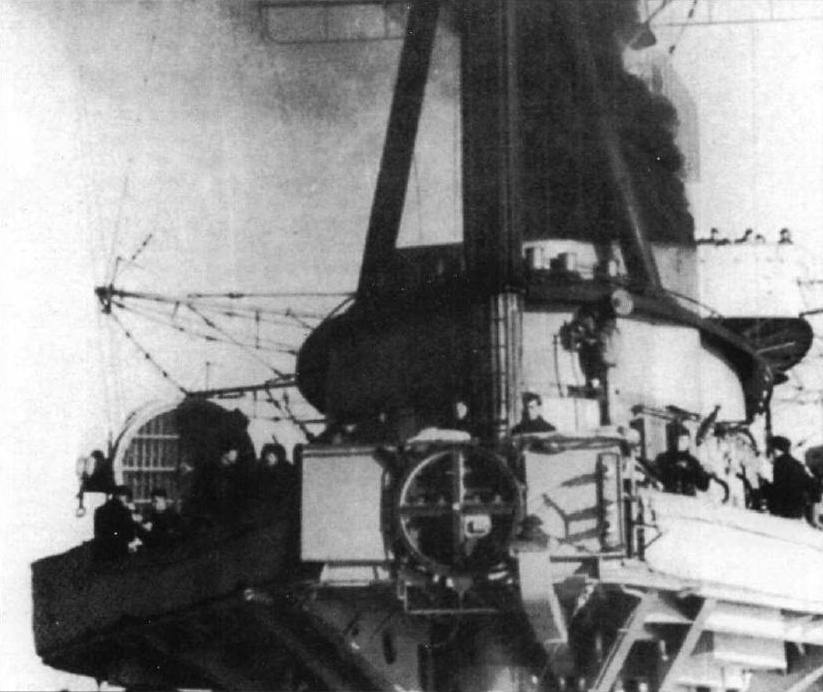

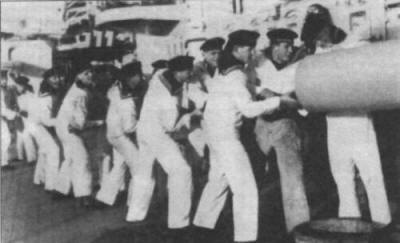

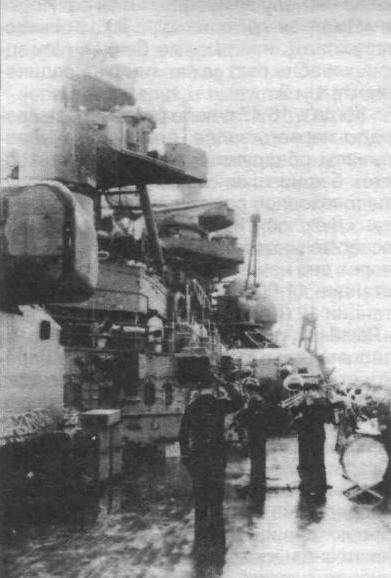

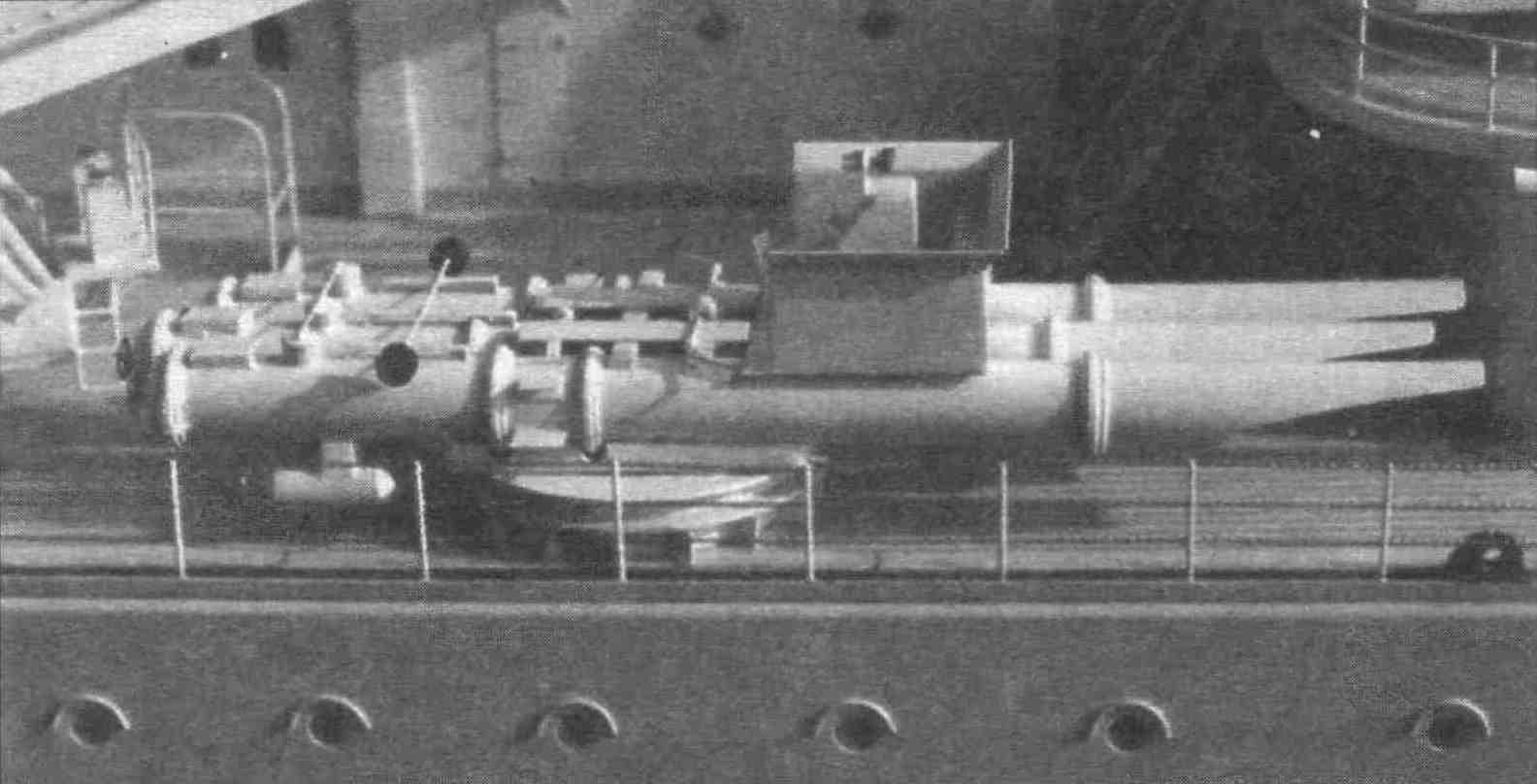

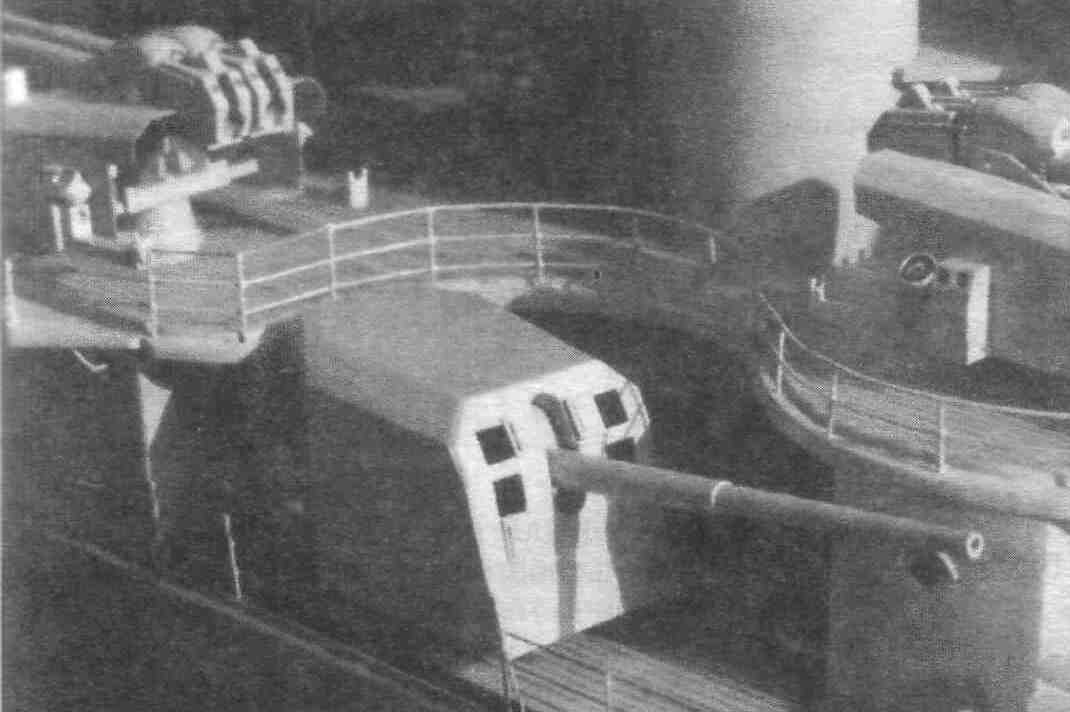

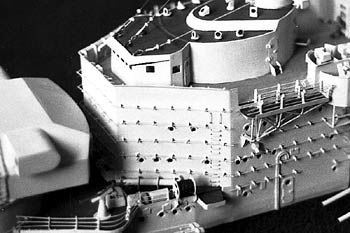

Выбор вторичной батареи базировался на двух факторах: имелись в наличии восемь 150-мм одноорудийных установок, а концерн Рейнметалл-Борзиг уже разработал проект новой двухорудийной 150-мм башни. Поэтому оба корабля получили необычную комбинацию из четырех двухорудийных башен и четырех одноорудийных установок. Намерение расположить всю среднюю артиллерию в двухорудийных башнях осталось нереализованным из-за весовых соображений. Калибр 150 мм был стандартным для крупных германских кораблей с начала века. Одноорудийные установки типа MPL35 (угол возвышения +35°, угол снижения —10°), стоявшие по бокам от трубы близко друг к другу, имели 25-мм противоосколочные щиты и общую подачу боезапаса для каждой пары одного борта. Более надежную защиту обеспечить не удавалось из-за недостатка веса и снижения скорости горизонтальной наводки. Польза от этих установок была сомнительной — в последнем бою "Scharnhorst" они вышли из строя в первую очередь. При одновременном их использовании с двухорудийными установками возникали проблемы с управлением огнем — в основном из-за различной их скорострельности (благодаря лучшей подаче и силовому обслуживанию башенные стреляли чуть быстрее). Такие же трудности возникали при стрельбе осветительными снарядами ночью.

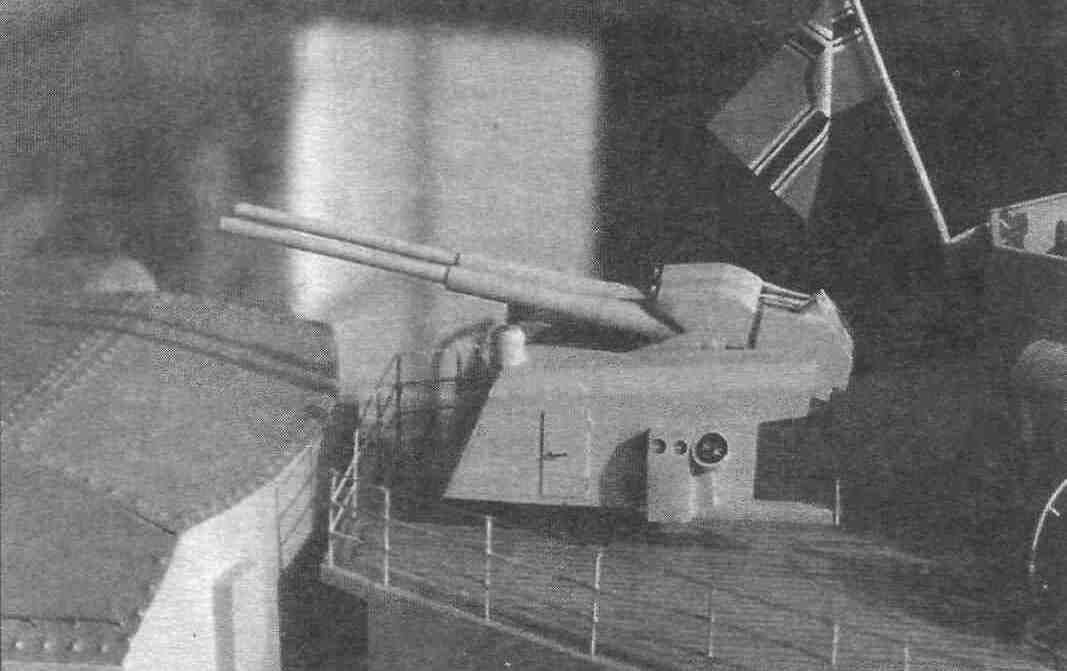

Четыре двухорудийные башни модели LC/34 (или С/34, угол возвышения +40°, снижения -10°), расположенные по краям от одноорудийных установок, давали последним дополнительное прикрытие с острых курсовых углов. Башни имели силовые приводы наводки, их прислуга защищалась более мощной броней, да и подача боезапаса была лучше. С учетом брони и оборудования вес вращающейся структуры составил около 126т.