Оглавление → Корабли авиации → Авианосцы типа "Graf Zeppelin"

| Корабли авиации |

| Классификация |

| По алфавиту |

| По годам |

| Соединения и операции |

| Разное |

Авианосцы (Flugzeugträger)

типа

Германия, 2 ед. недостроены (проект 04.1934-04.1939, в 1942 г. переработан)

*

типа

|

Германия, 2 ед. недостроены (проект 04.1934-04.1939, в 1942 г. переработан)

*

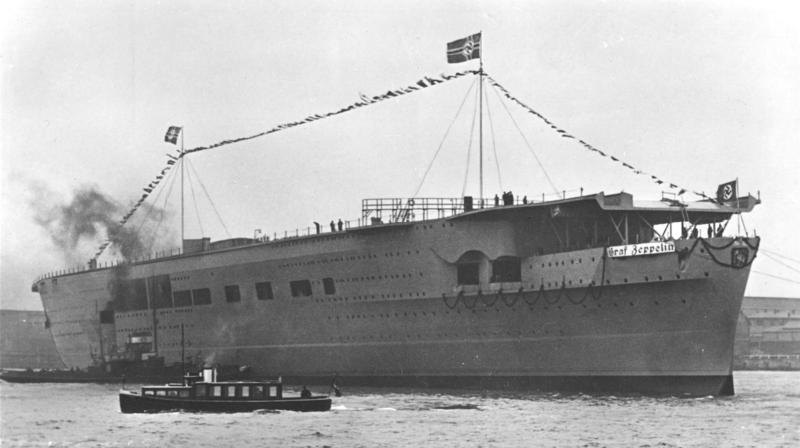

Graf Zeppelin

* Peter Strasser

*

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| № | имя | верфь-строитель | закладка /спуск /в строю | примечания |

|---|---|---|---|---|

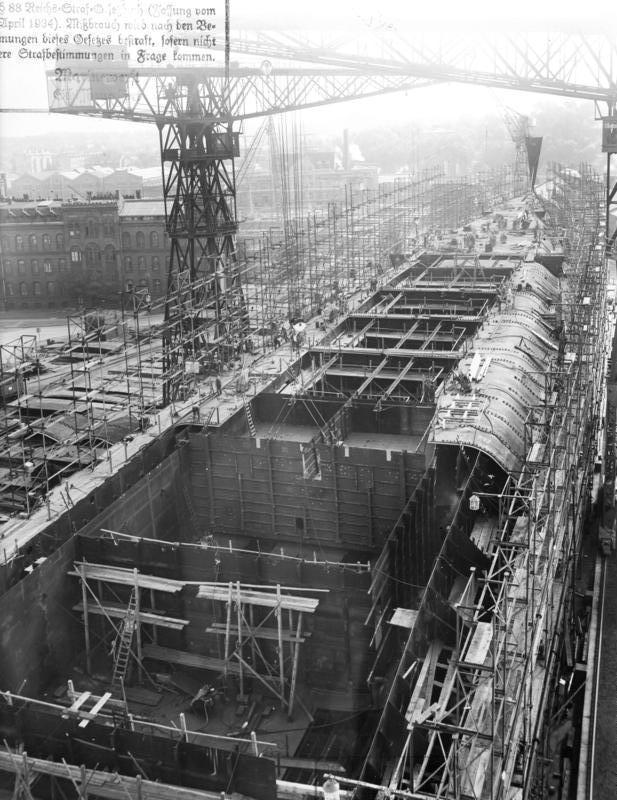

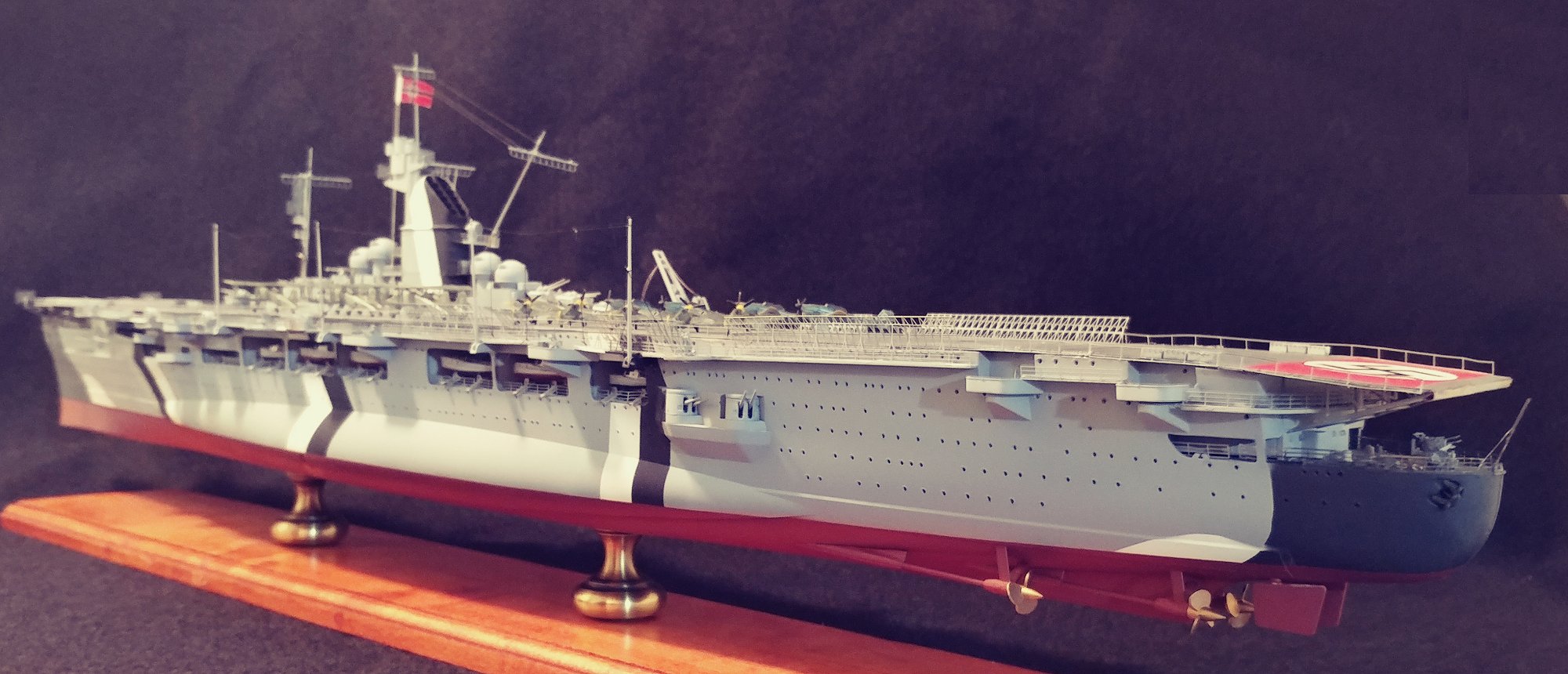

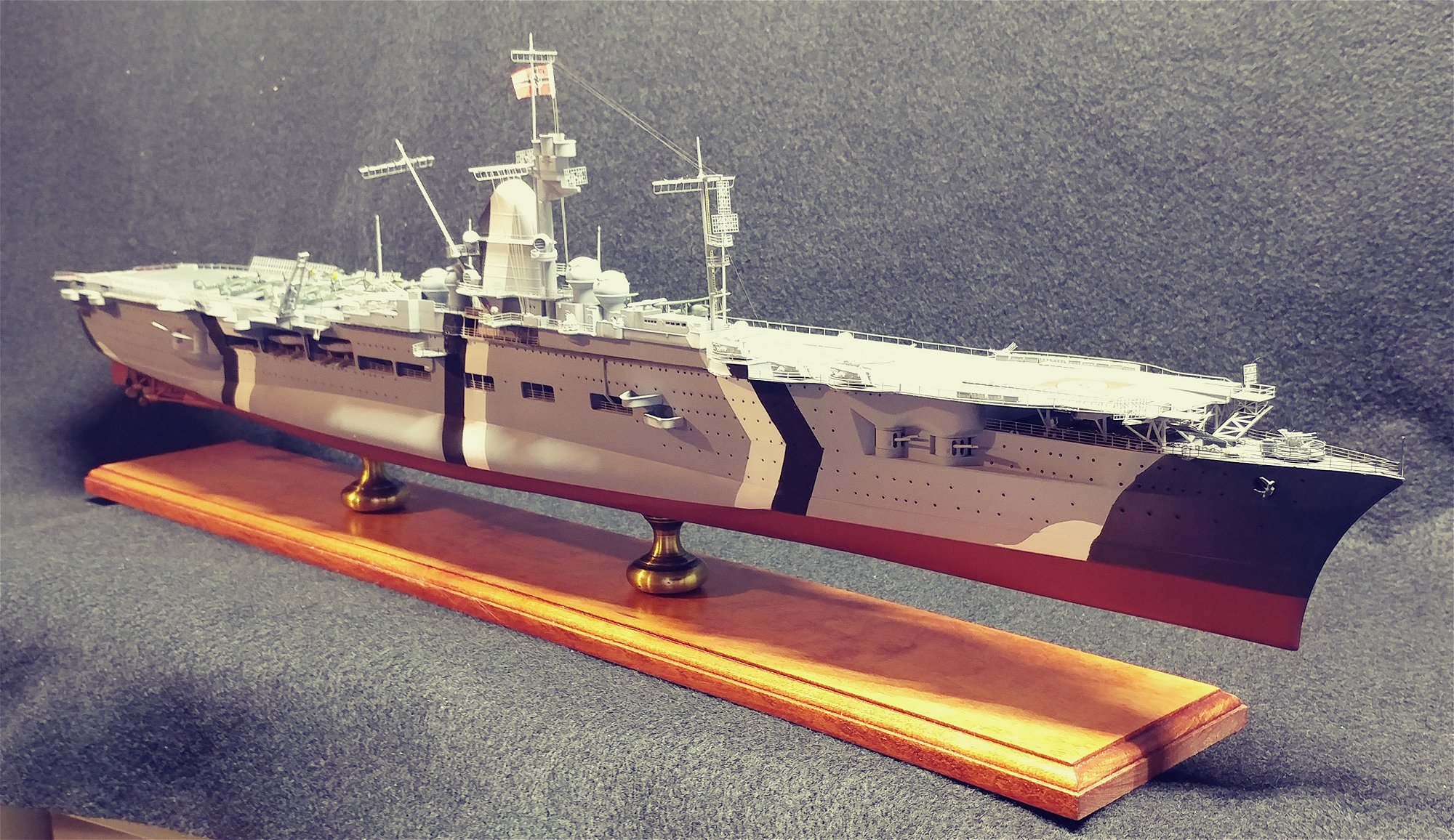

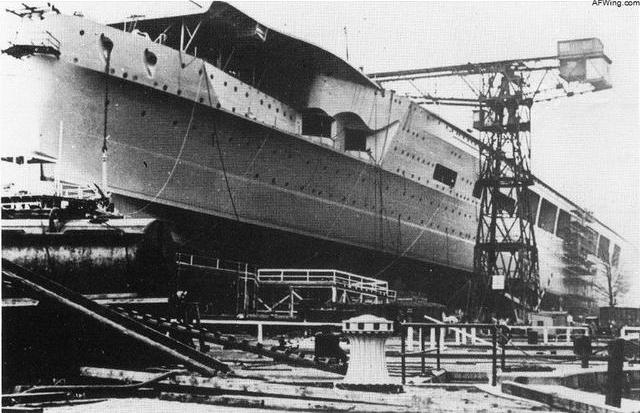

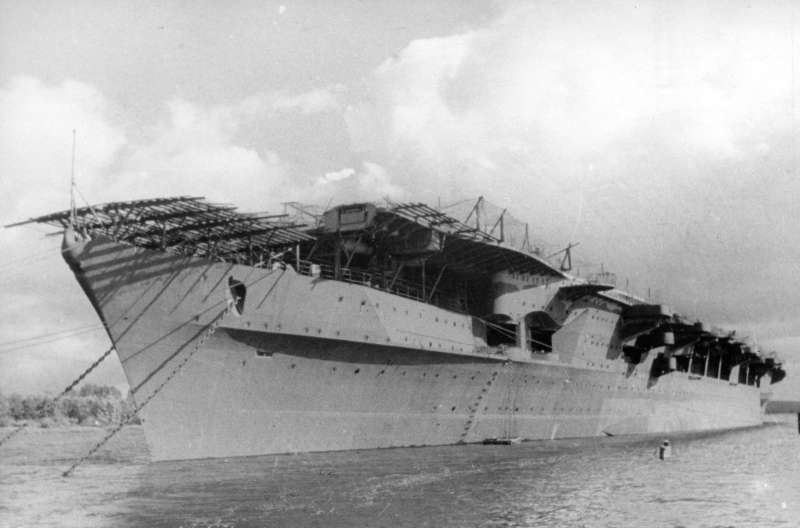

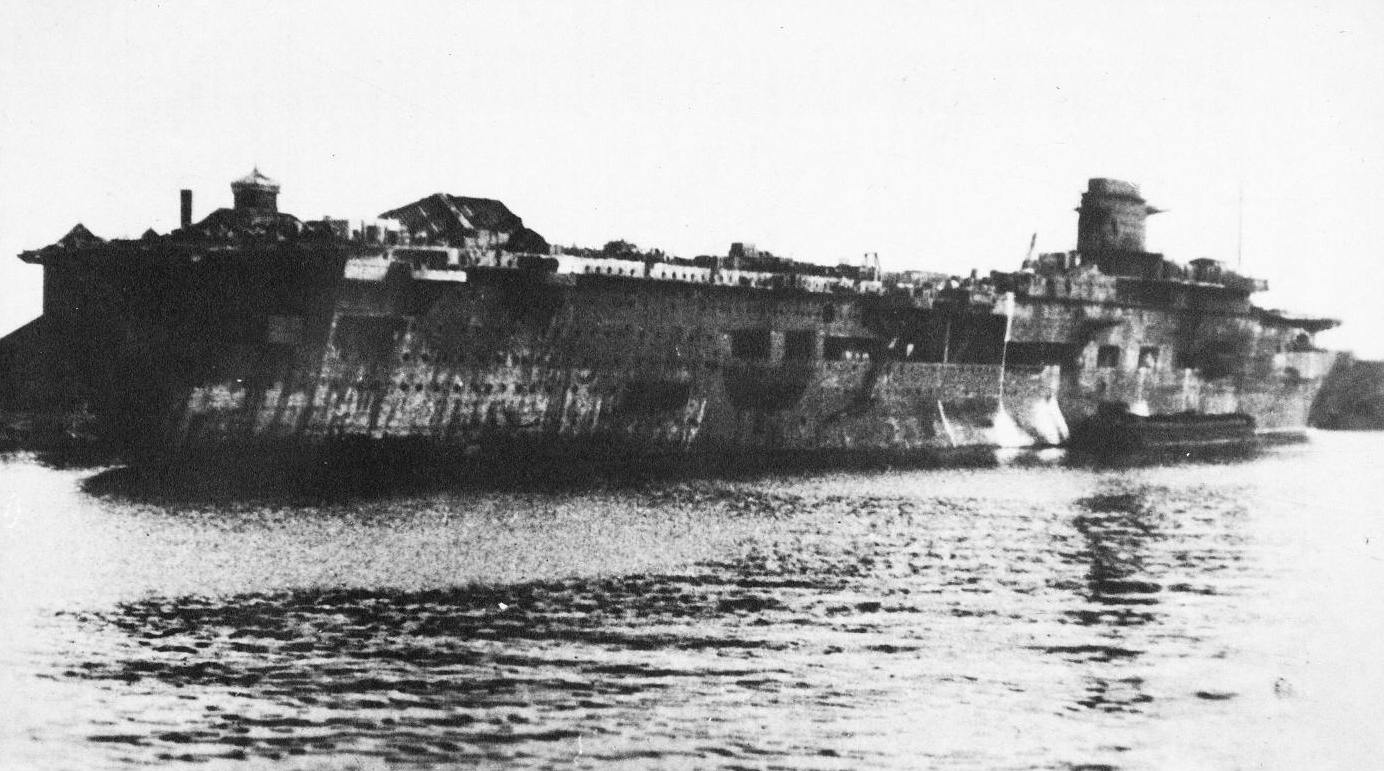

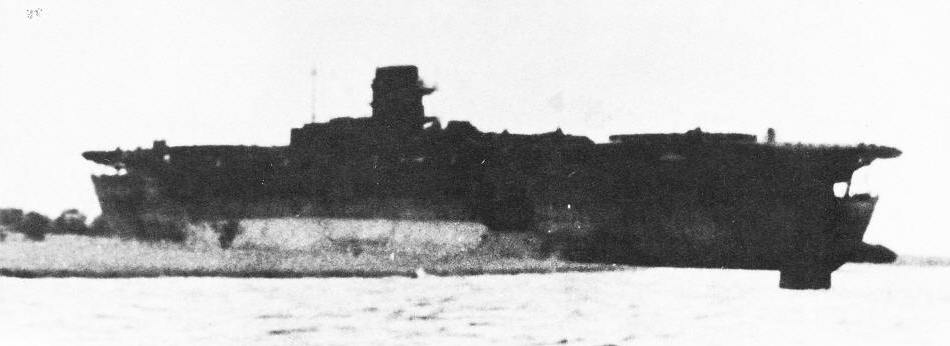

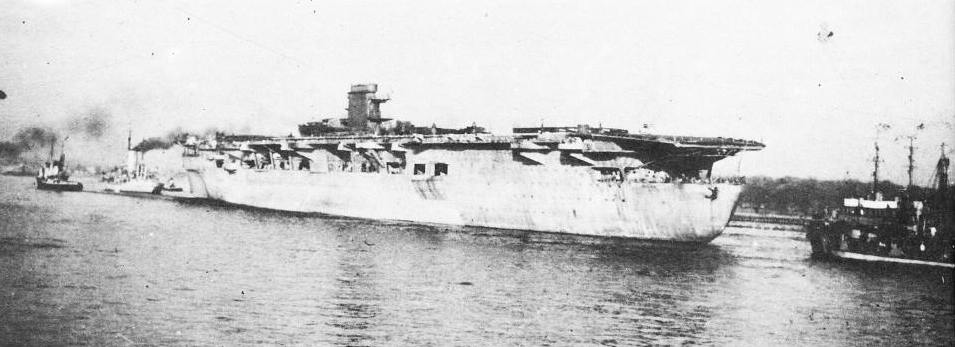

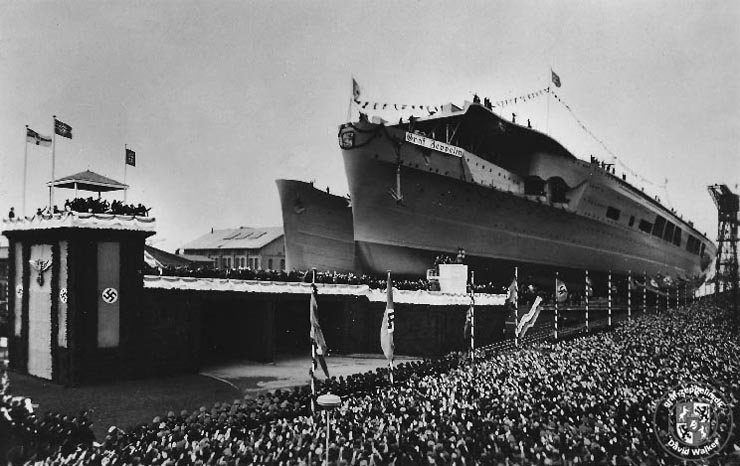

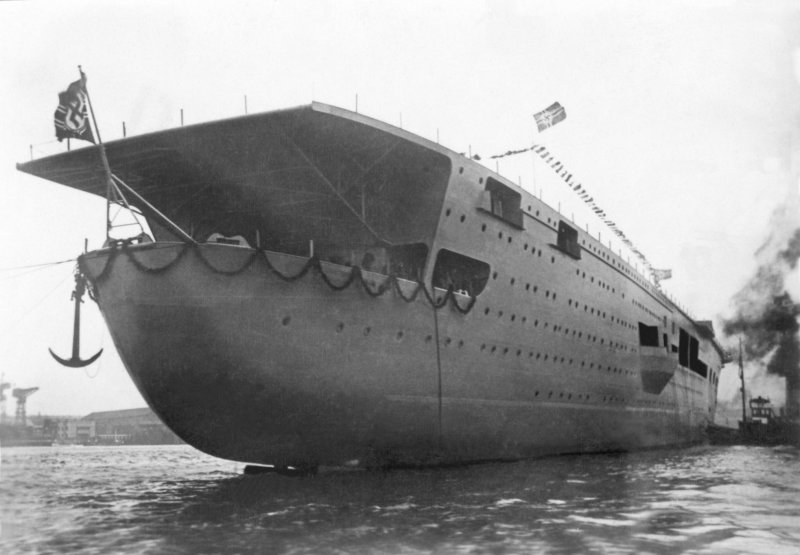

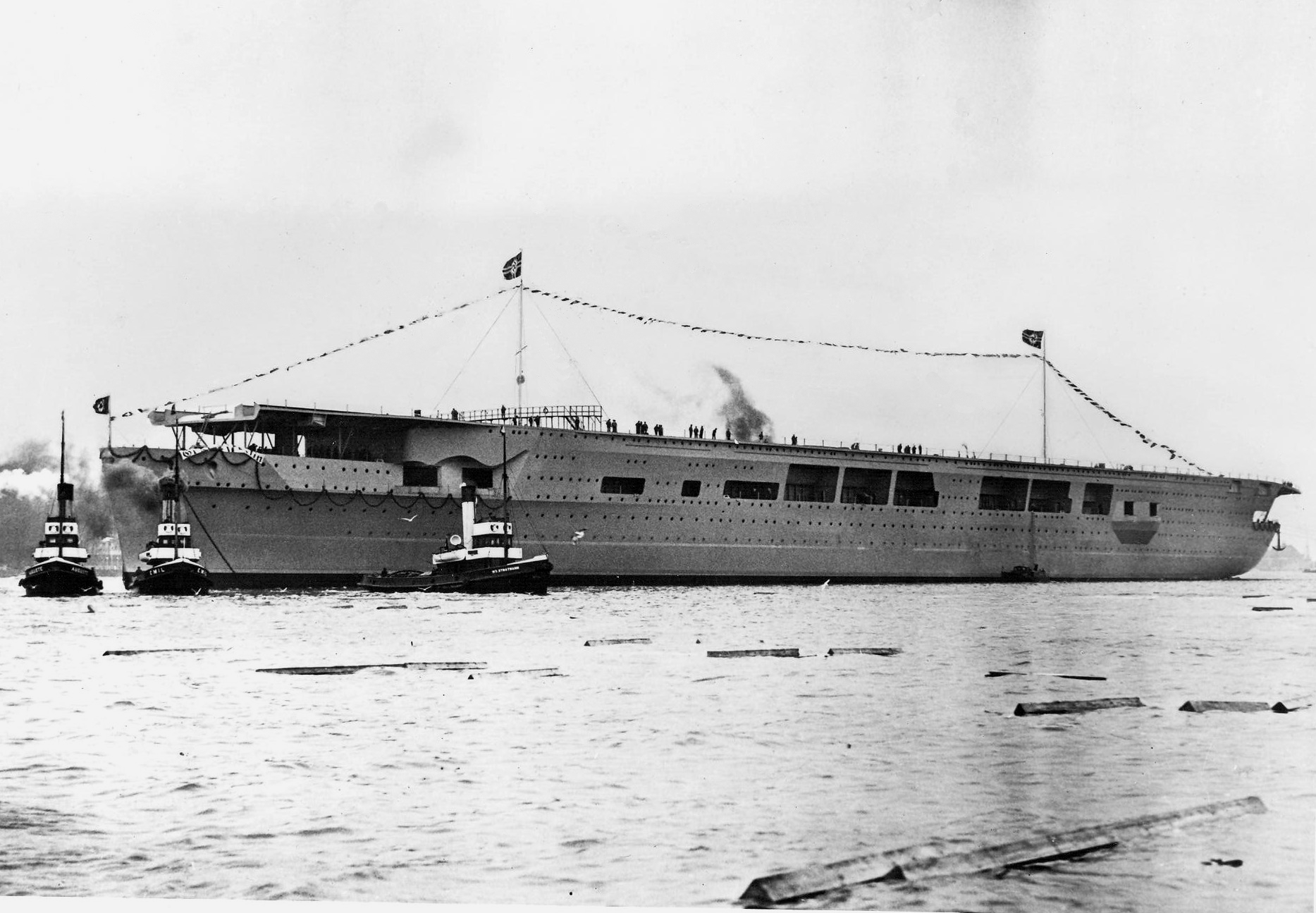

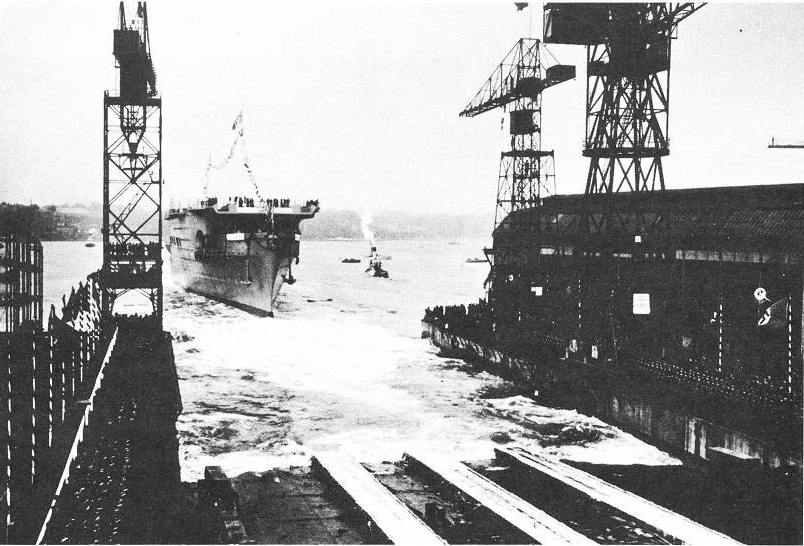

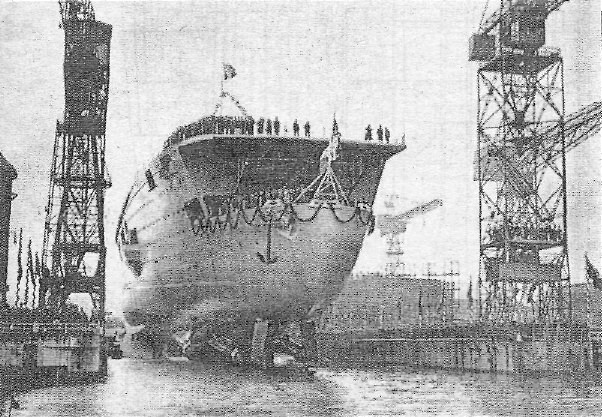

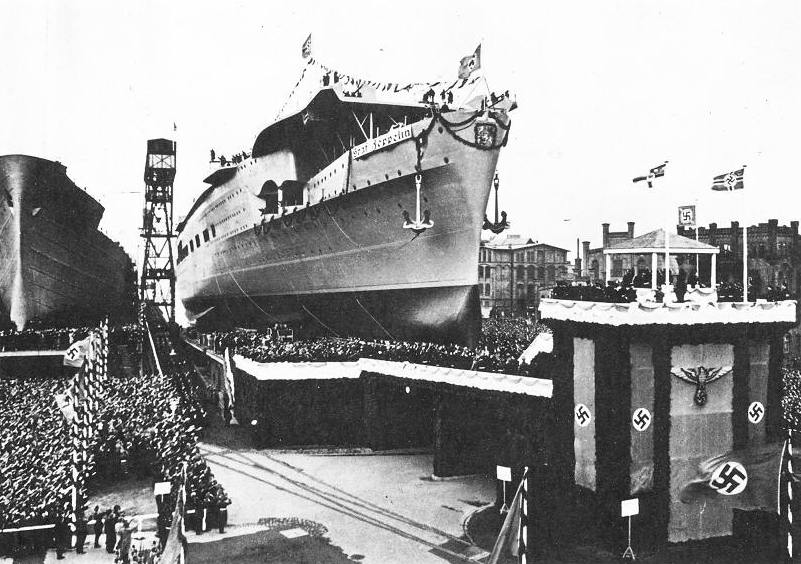

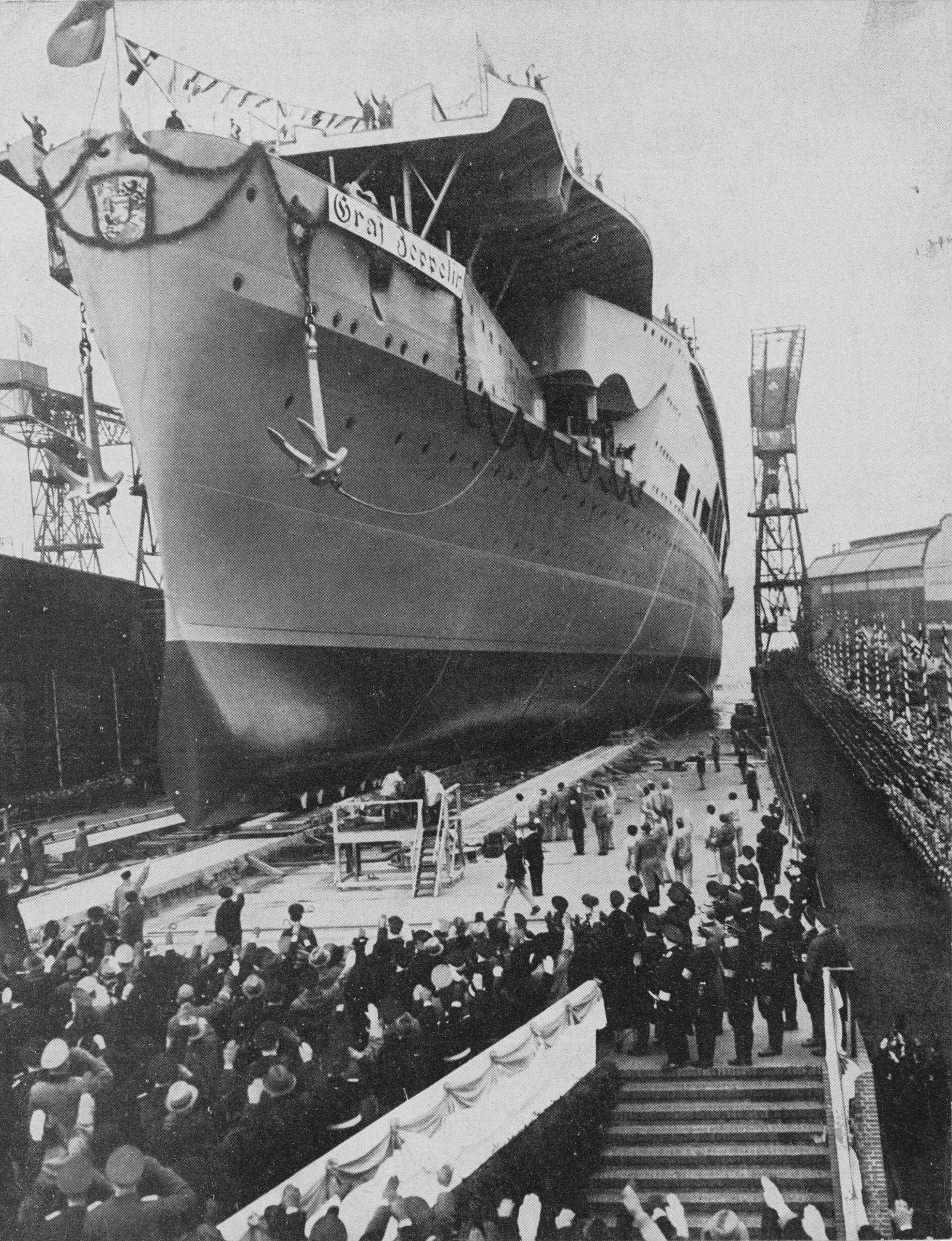

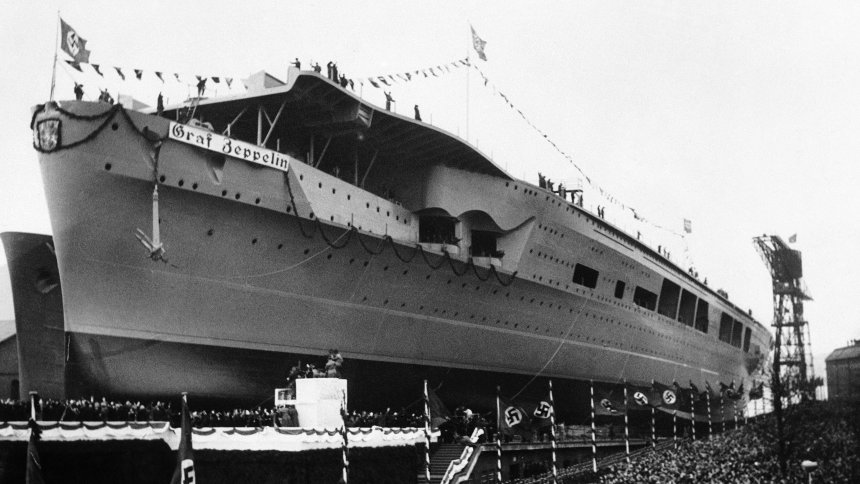

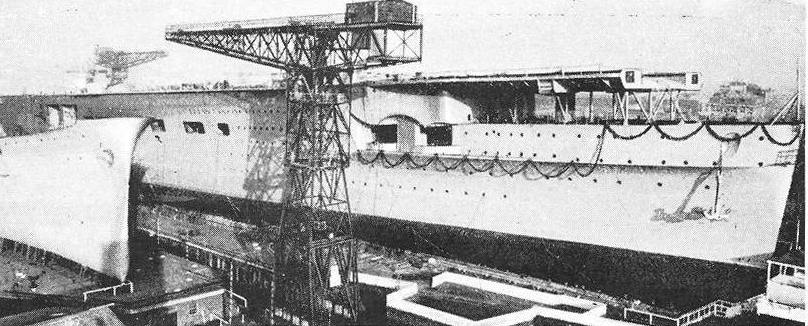

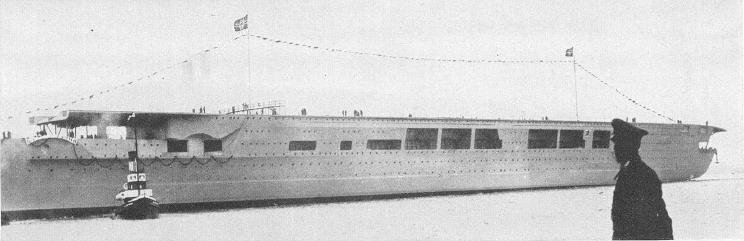

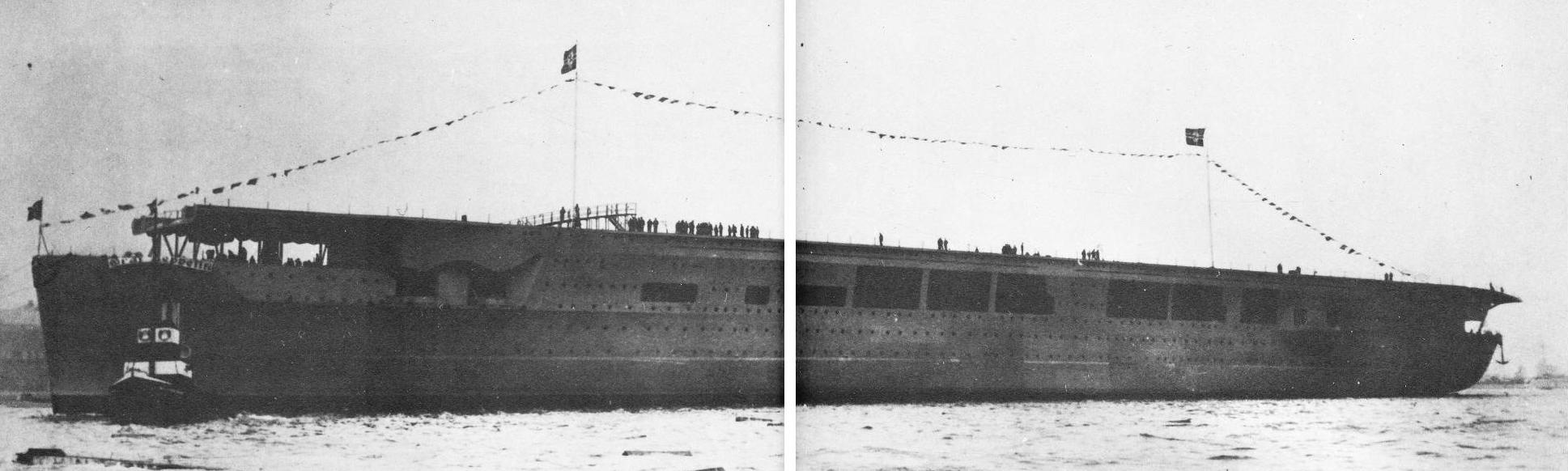

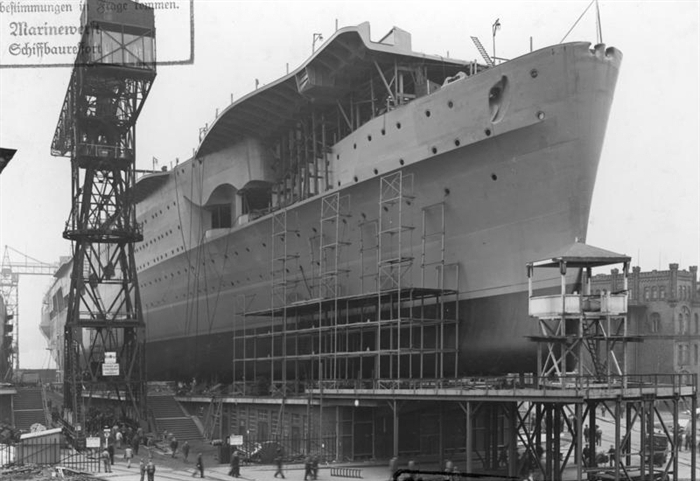

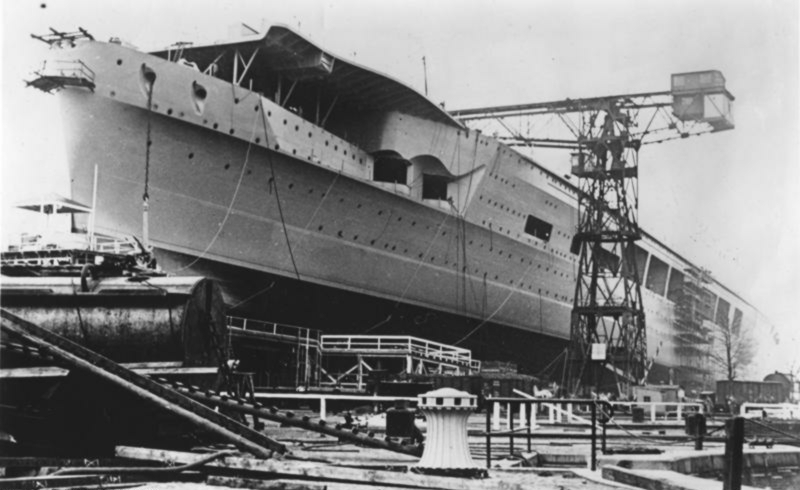

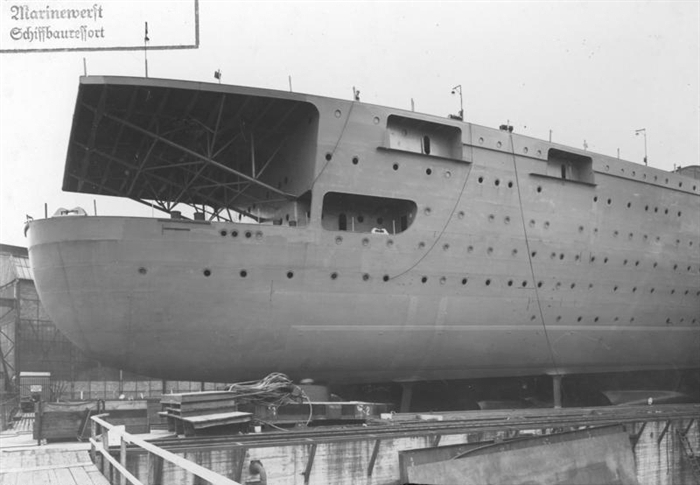

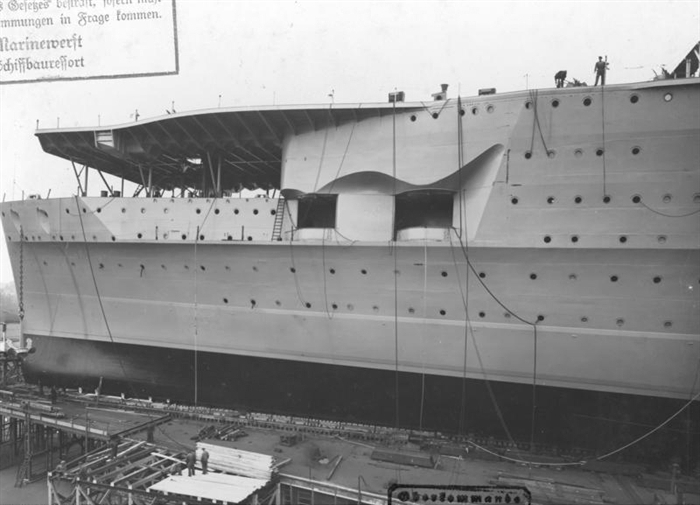

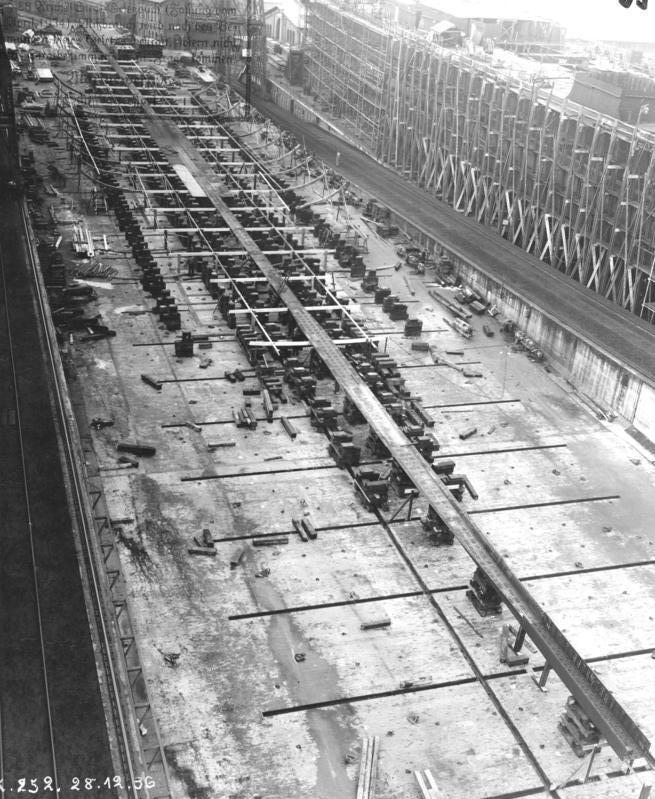

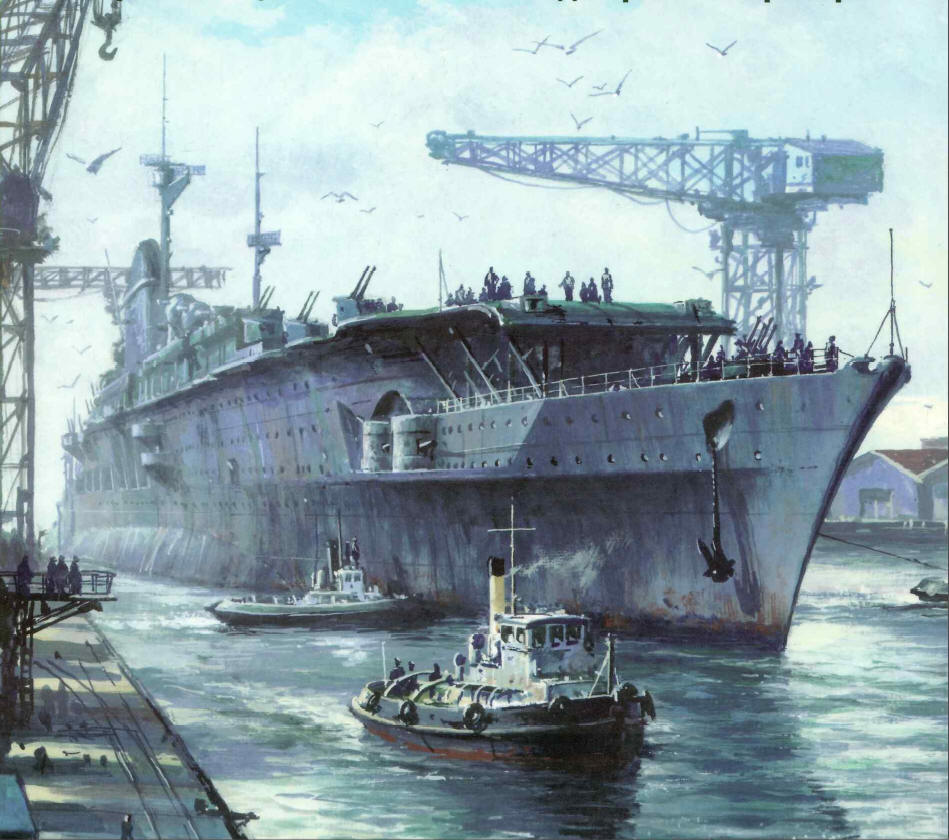

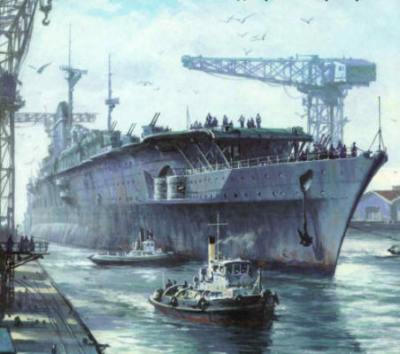

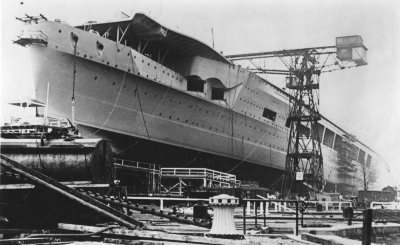

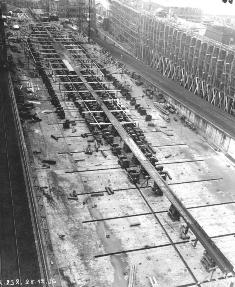

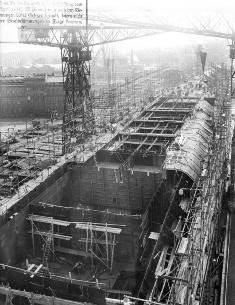

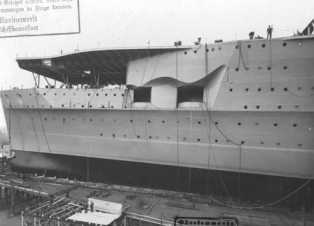

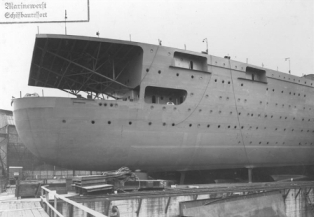

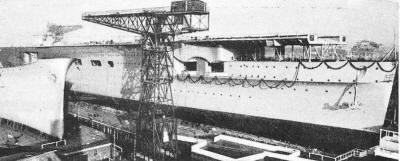

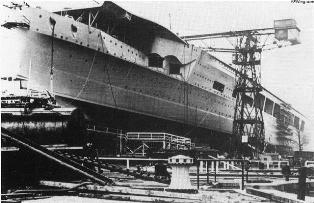

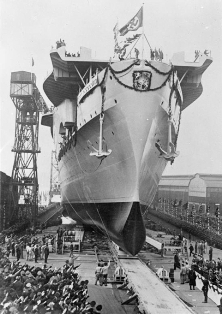

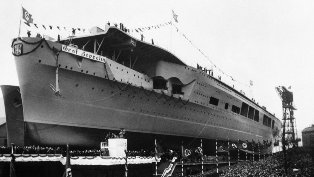

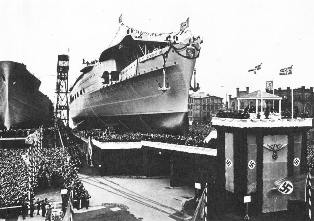

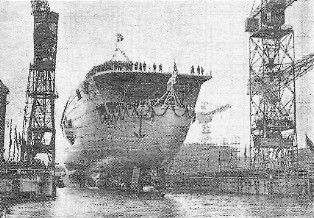

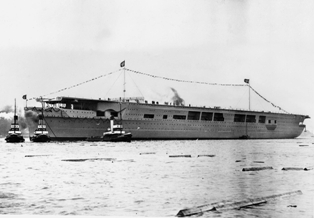

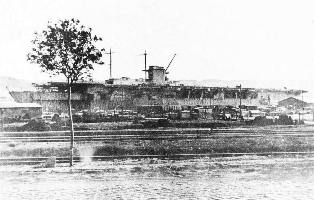

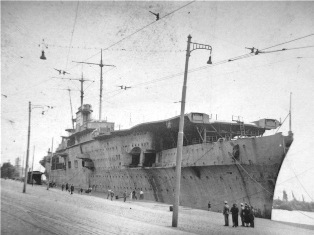

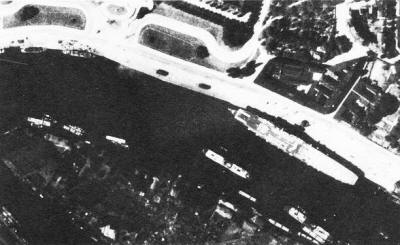

| 1 | Graf Zeppelin | <Deutsche Werke>, Киль, стр. № 252, "Flugzeugeträger A" | 28.12.1936 | 29.4.1940 работы остановлены, 16.04.1942 возобновлены, но 30.01.1943 вновь прекращены. 25.04.1945 затоплен в Штеттине на мелководье. |

| 8.12.1938 | ||||

| --- | ||||

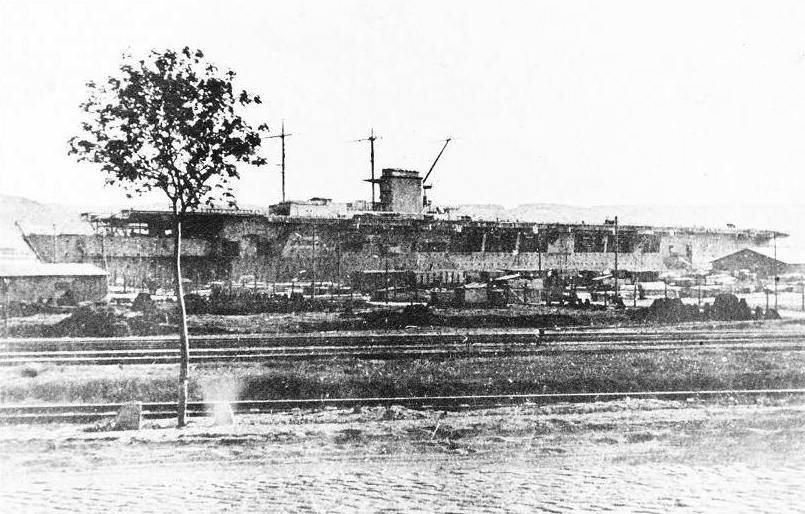

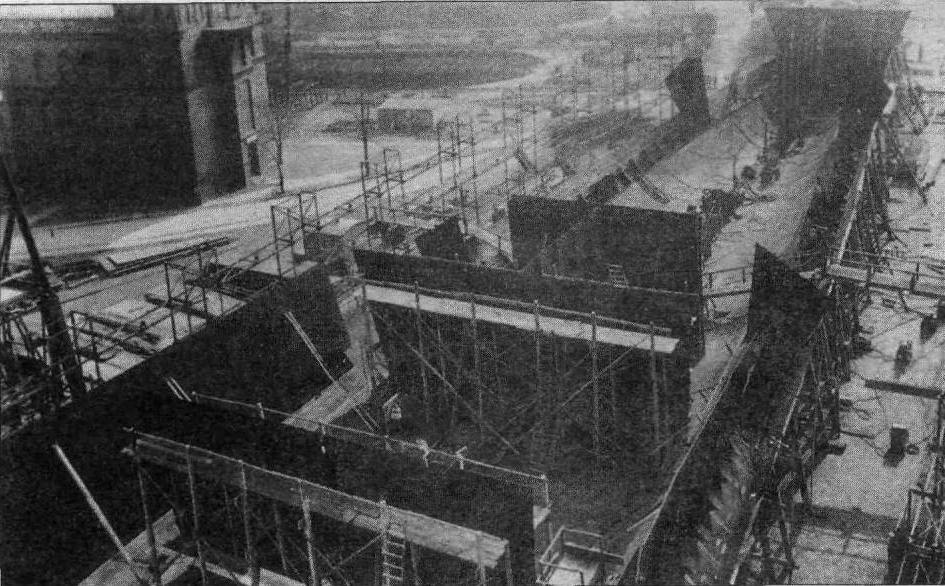

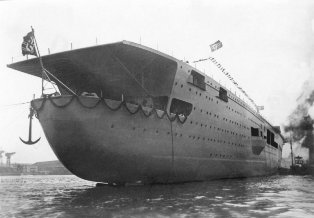

| 2 | Peter Strasser | <Germaniawerft>, Киль, стр. № 555, "Flugzeugeträger B" | 1938 | Имя официально не присваивалось. Постройка остановлена 19.9.1939. Корпус, собранный до уровня броневой палубы, был продан на слом 28.2.1940. |

| --- | ||||

| --- |

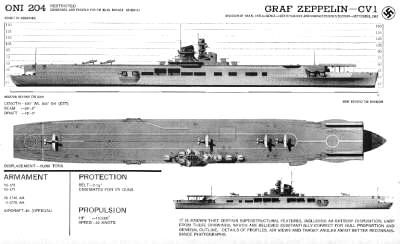

ТТХ

| Graf Zeppelin проект, 1942 г. | Peter Strasser | |||

| Водоизмещение | стандартное | 23200, позже 24114 т | 23430 т | |

| нормальное | 28090 т | 27031 т | ||

| полное | 31000-32600-33550 т | 29722 т | ||

| Размерения | длина | МП | 245 м | |

| ВЛ | 250 м | |||

| наибольшая | 262,5 м | |||

| ширина | ВЛ | 31,5 м по булям, 27 м по корпусу | ||

| наибольшая | 36,2 м | |||

| осадка | норм. | 6,4 м | ||

| полн. | 8,5/8,1 м | 7,13 м | ||

| высота борта на миделе | 22,5 м | |||

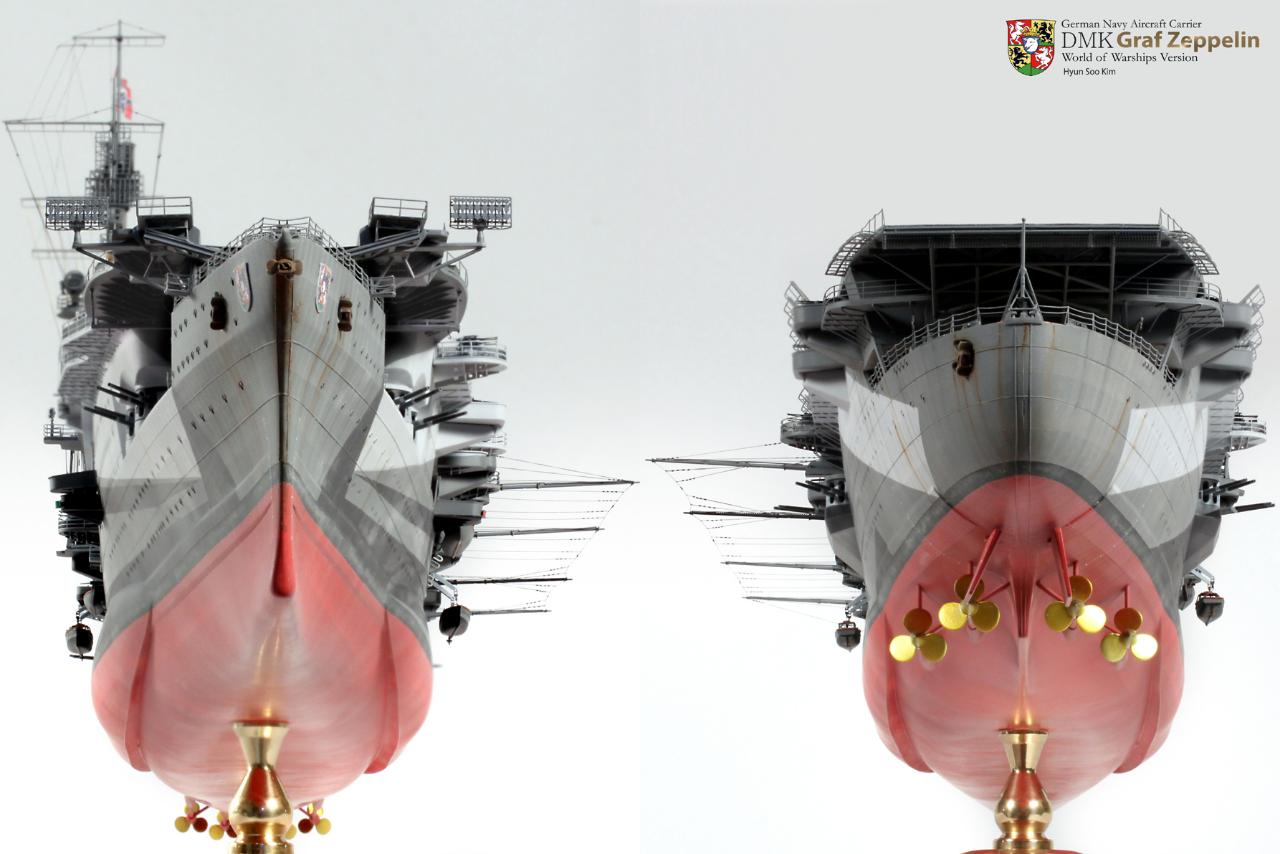

| Энергетическая установка | состав и тип | 4 вала | 4х4-лопастных гребных винта Ø 4,4 м | |

| 4 МО | 4 ТЗА "Brown Bowery" | 4 ВМ ТЗА "Germanienwerft" | ||

| 4 КО | 16 ПК "La Mont" (75 атм., 450°) | |||

| мощность | проектная | 200 000 (180 000) л.с., 300 об/мин. | ||

| Ходовые данные | скорость | проектная | 33,8 уз | |

| запас топлива | 3000/6400 - 6740 т нефти + 222 т. смазочного масла и 199 т. нефти для вспомогательных котлов | |||

| дальность плавания | на 19 уз. | 8000 миль | ||

| Экипаж | 1760 чел. (без авиагруппы) | |||

| Дополнительные данные | корпус | стальной, сварной, с продольно-поперечной системой набора, с усиленными продольными связями. (20 отсеков, двойное дно на 68% длины корпуса) | ||

| электроснабжение | 6 турбогенераторов: 5х460 кВт, 1х230 кВт и 5 дизель-генераторов х350 кВт. Σ 4280 кВт, 220 В | |||

| управление | 2 параллельных балансирных руля + 2 крыльчатых подруливающих устройства в шахтах в носовой части с моторами по 450 л.с. (300 кВт). | |||

| цена (в золотых марках) | 92 млн. 700 тыс. RM | 92 млн. 400 тыс. RM | ||

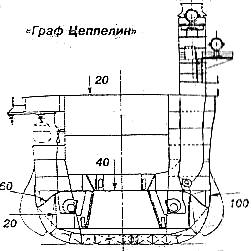

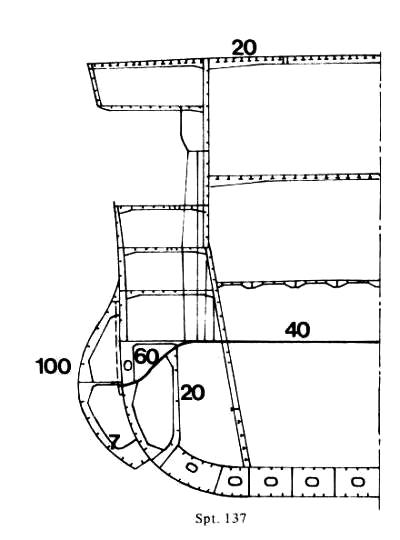

БРОНИРОВАНИЕ

| сталь Круппа | ||

| пояс | 100—60 мм | |

| главная палуба/скосы | 40/60 мм | |

| полётная палуба | 20 мм | |

| казематы АУ ПС | 20 - 30 мм | |

| АУ ПМК | 10 мм | |

| рубка | 150-30 мм | |

|

||

ВООРУЖЕНИЕ

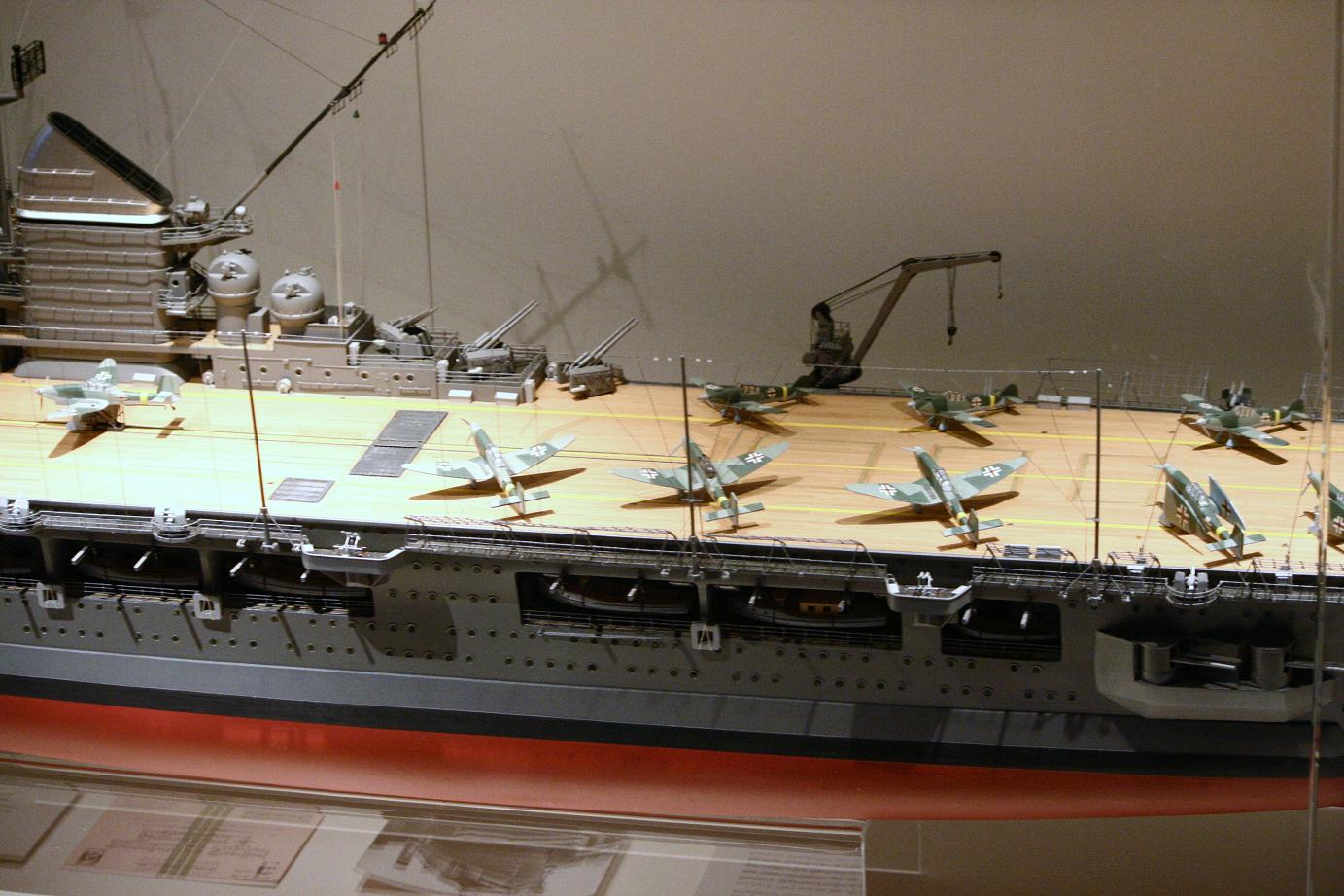

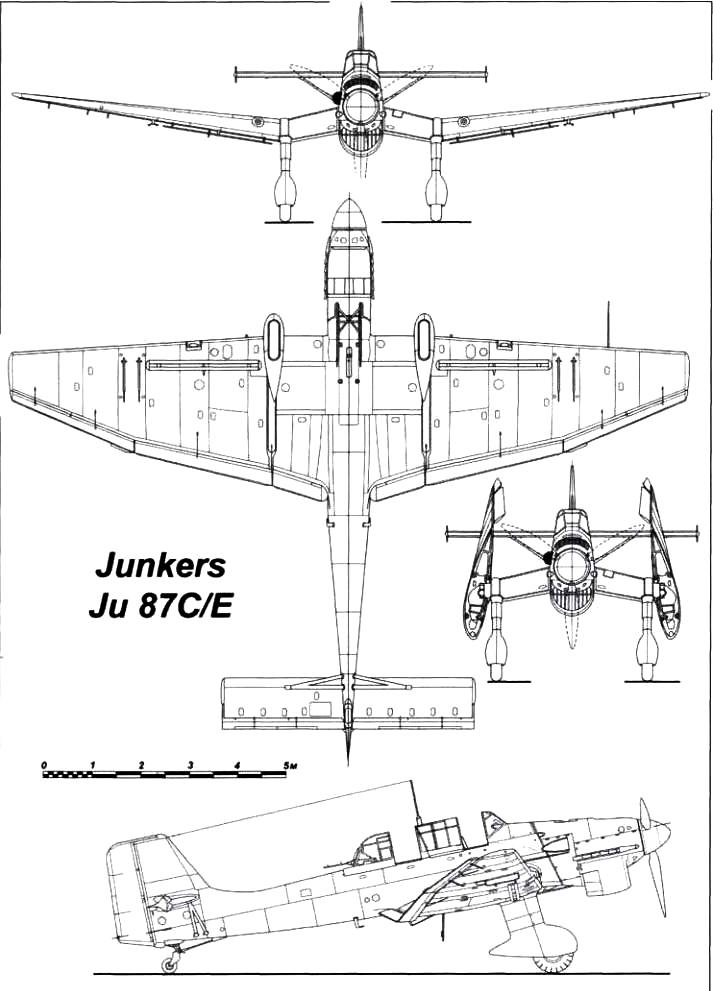

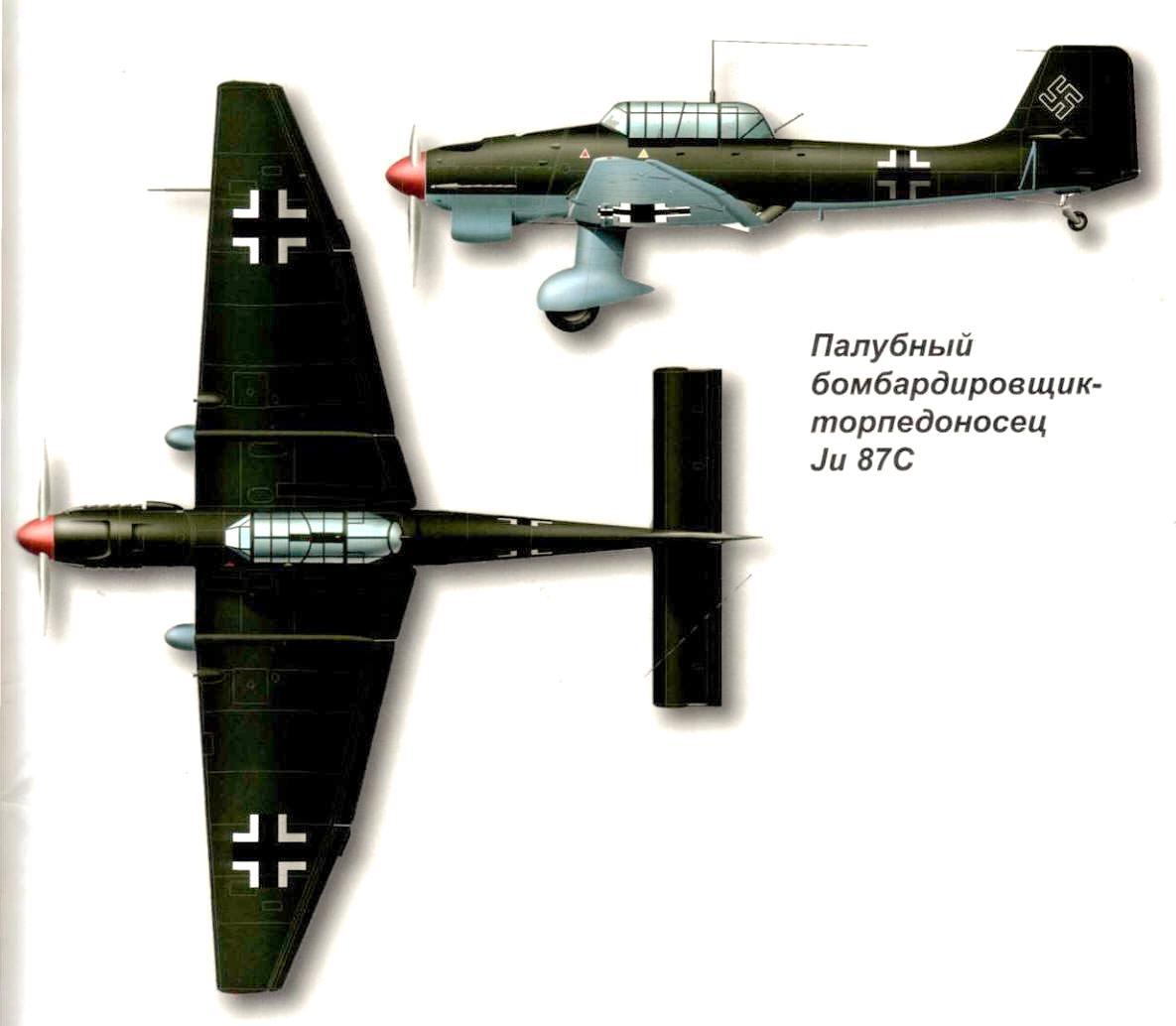

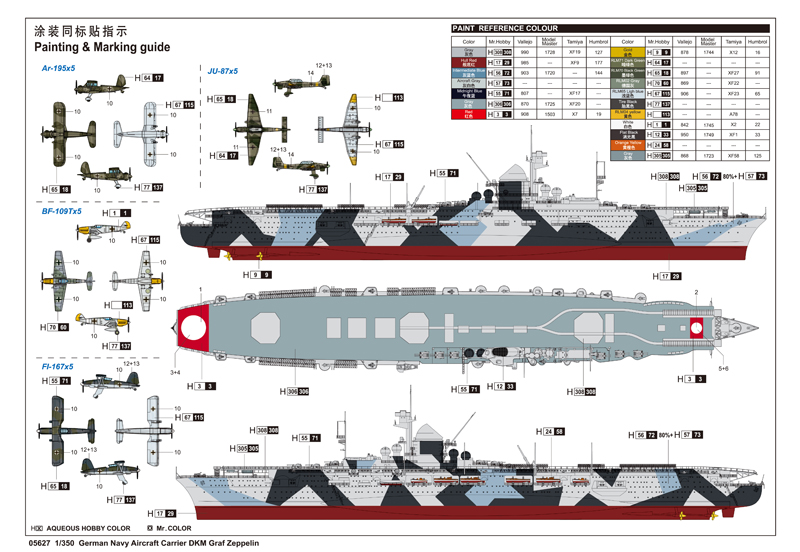

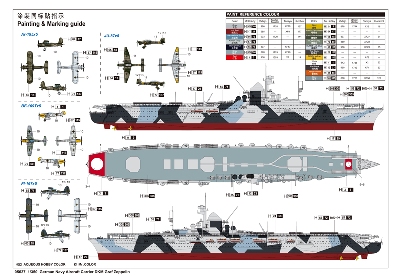

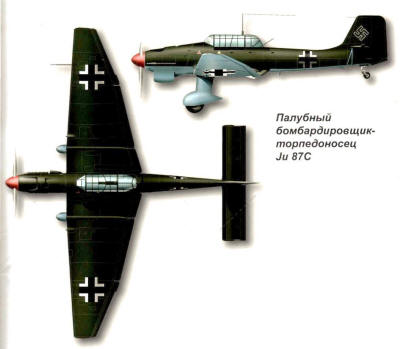

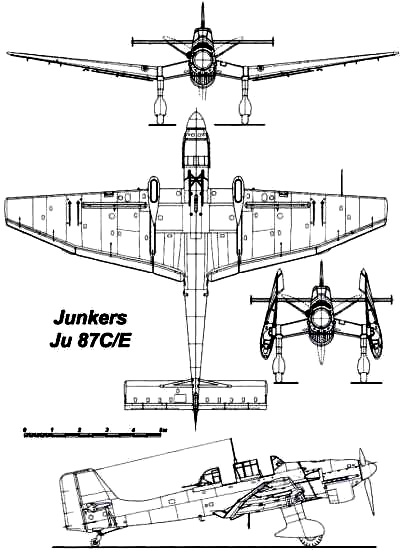

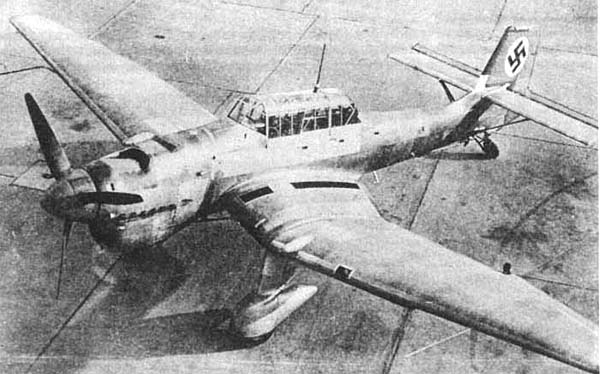

| авиационное | 41-43 самолёта | 12 пикирующих бомбардировщиков/торпедоносцев Ju-87C | позже 30 пикирующих бомбардировщиков/торпедоносцев Ju-87C | |

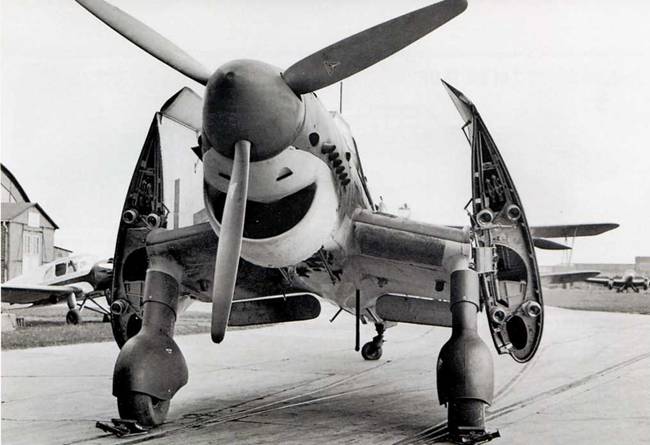

| 10 истребителей Me-109F | или 30 истребителей Bf-109T | позже 12 истребителей Me (Bf)-109G | ||

| 20 вспомогательных самолетов Fi-167 | ||||

| 2 катапульты "Deutsche Werke" К-252, 4 тросовых аэрофинишера | ||||

| полетная палуба: 241,0х30,7 м, 2 ангара (верхний 183х16 м - 25 самолетов, нижний 170х16 м - 18 самолетов), 3 лифта (15,2 х 14,3 м, 6,5 т) | ||||

| артиллерия | 8x2 — 150 мм/55 АУ (-10+40°, 23000 м) | 1840 выстрелов | фактически: в 1941-1942 гг. - только 1-88мм зенитка в 1943 - несколько 37 мм и 20 мм зениток | |

| 5, потом 6x2 — 105 мм/65 ун. АУ | 4000, потом 4800 выстрелов | |||

| 11x2 — 37 мм/83 зен. АУ | 4400 выстрелов | |||

| 7x4 — 20 мм/65 зен. АУ (в окончательном варианте) | 14000, позже 56000 выстрелов | |||

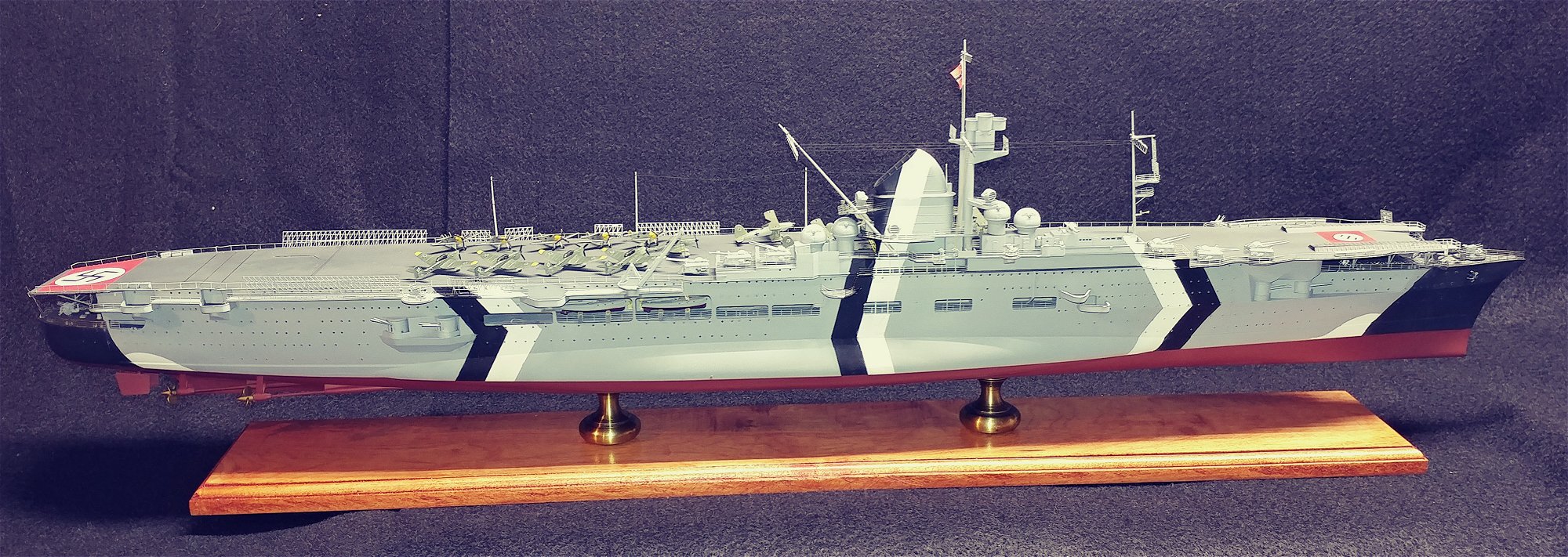

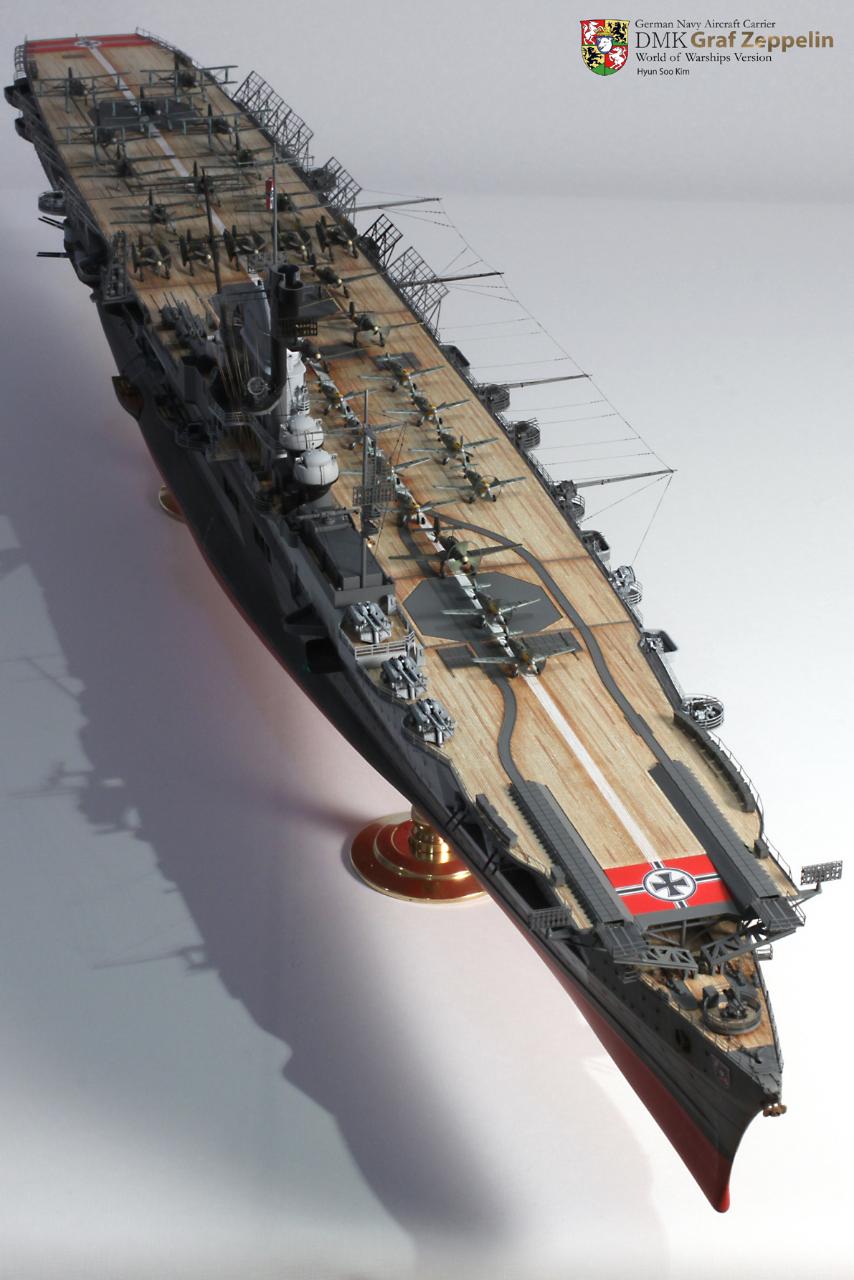

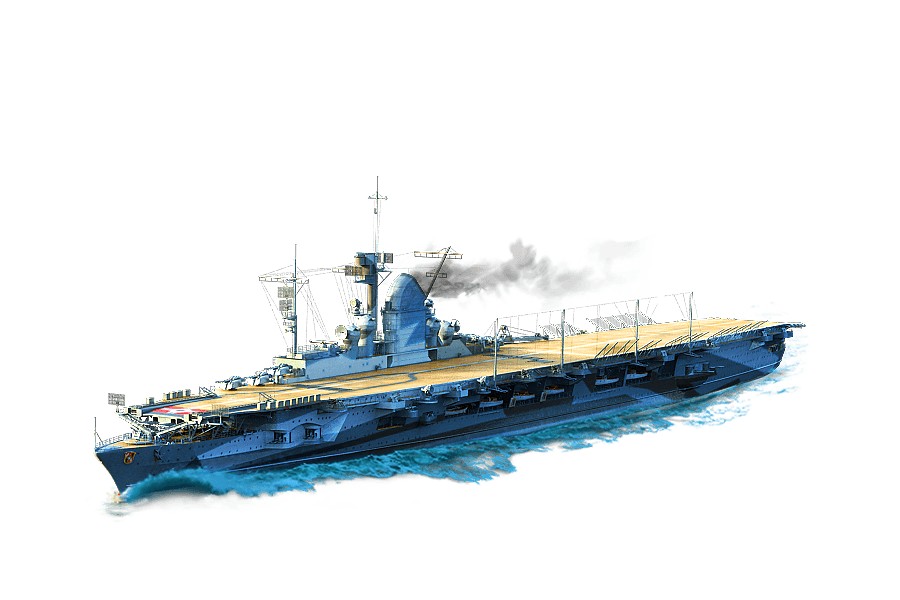

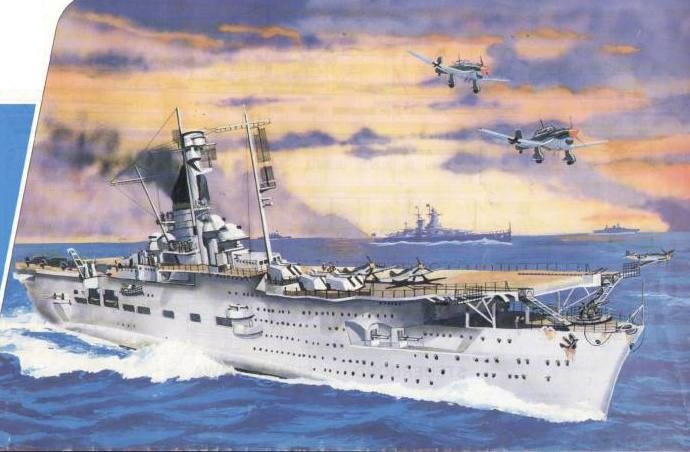

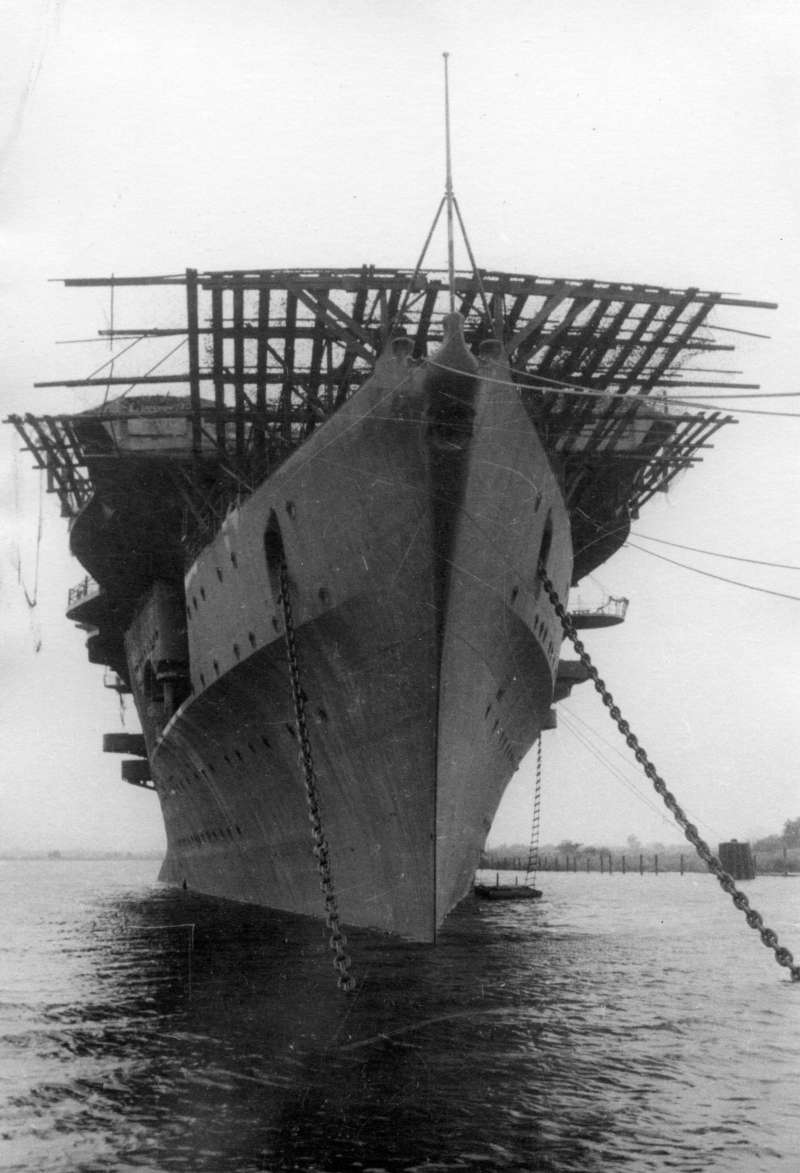

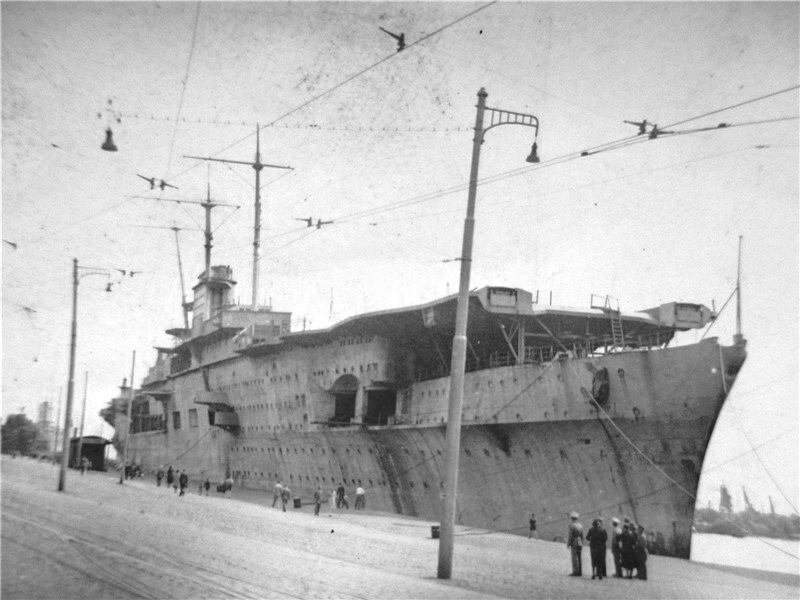

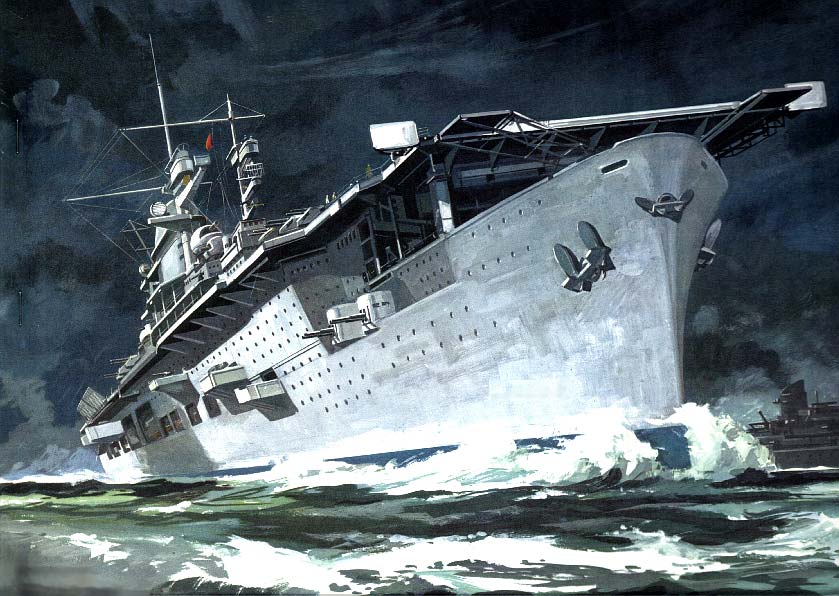

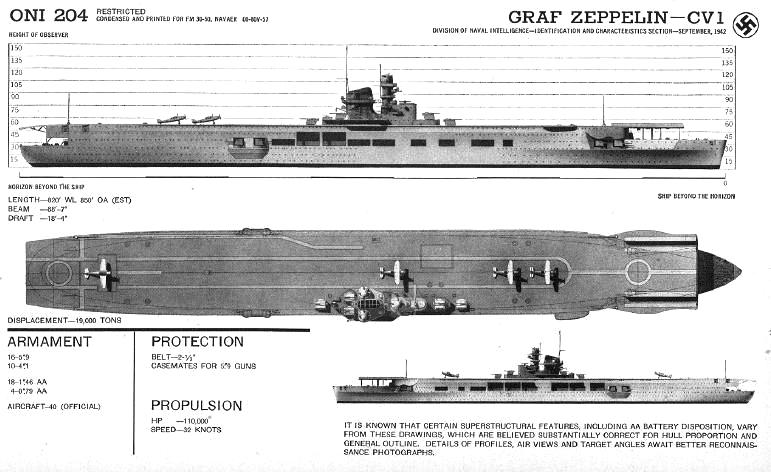

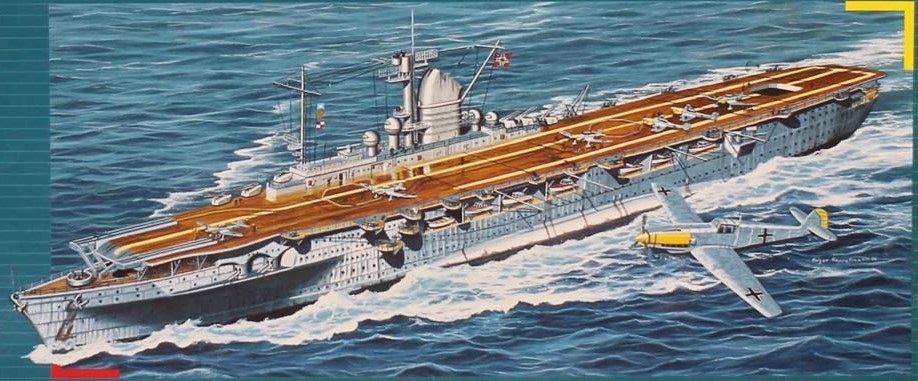

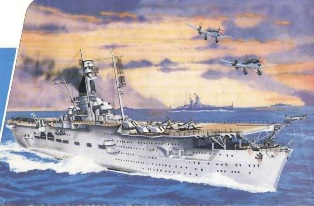

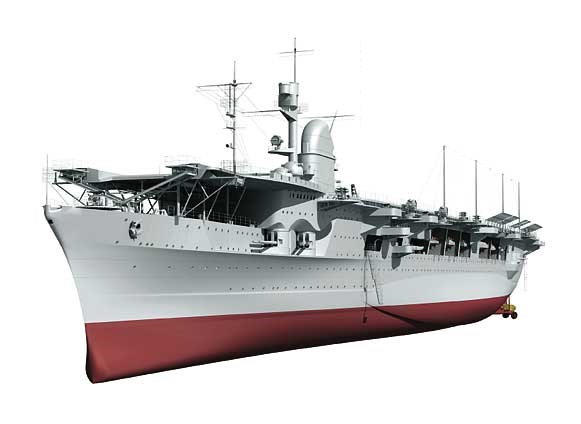

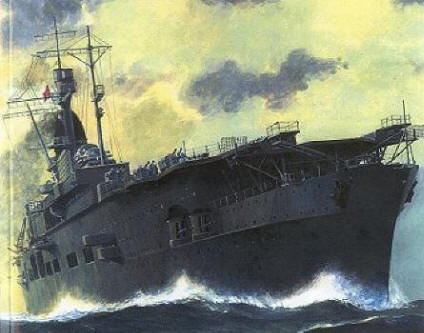

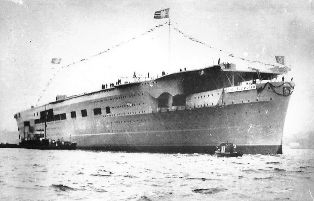

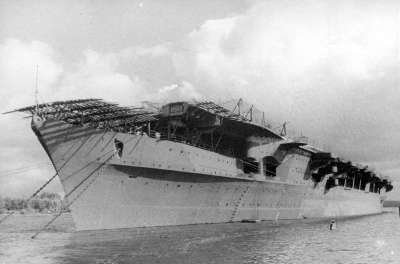

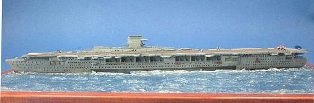

Первый и единственный воплощенный в металл проект немецкого авианосца. Созданный без какого-либо прототипа, "с нуля", он отличался рядом интересных особенностей и обладал внушительной боевой мощью.

Первый и единственный воплощенный в металл проект немецкого авианосца. Созданный без какого-либо прототипа, "с нуля", он отличался рядом интересных особенностей и обладал внушительной боевой мощью.

При водоизмещении 23200 т он должен был нести 42 самолета, солидное артиллерийское вооружение (шестнадцать 150-мм орудий, 105-, 37- и 20-мм зенитки) и основательное бронирование — 100-мм броневой пояс и палубу толщиной 20—60 мм. При этом он должен был развивать неплохую скорость хода в 33,8 узла.

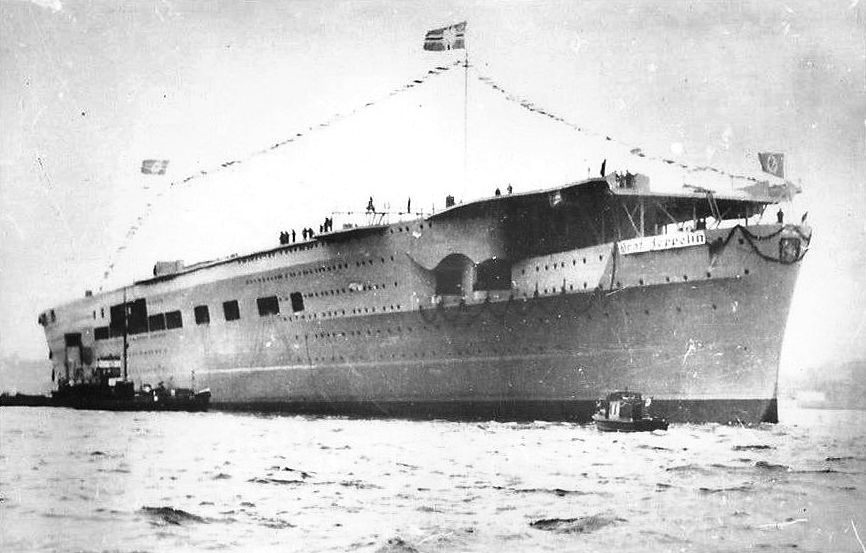

Правда ранее, в самом конце первой мировой войны, в Германии уже был разработан проект авианосца со сплошной полётной палубой, но его планировалось переделать из недостроенного пассажирского лайнера "Ausonia", поэтому проект нельзя считать полноценным, тем более, что работы были прекращены в самом начале по причине окончания войны.

Правда ранее, в самом конце первой мировой войны, в Германии уже был разработан проект авианосца со сплошной полётной палубой, но его планировалось переделать из недостроенного пассажирского лайнера "Ausonia", поэтому проект нельзя считать полноценным, тем более, что работы были прекращены в самом начале по причине окончания войны.

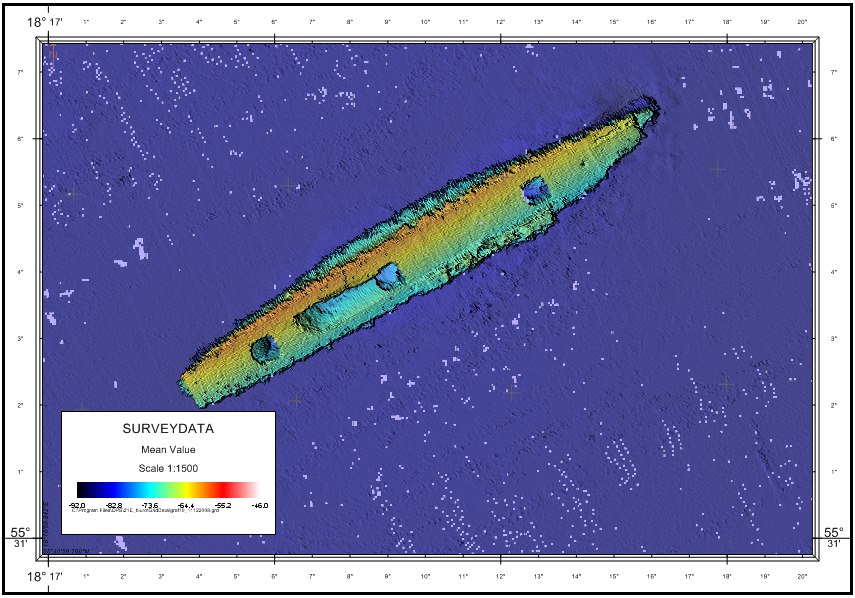

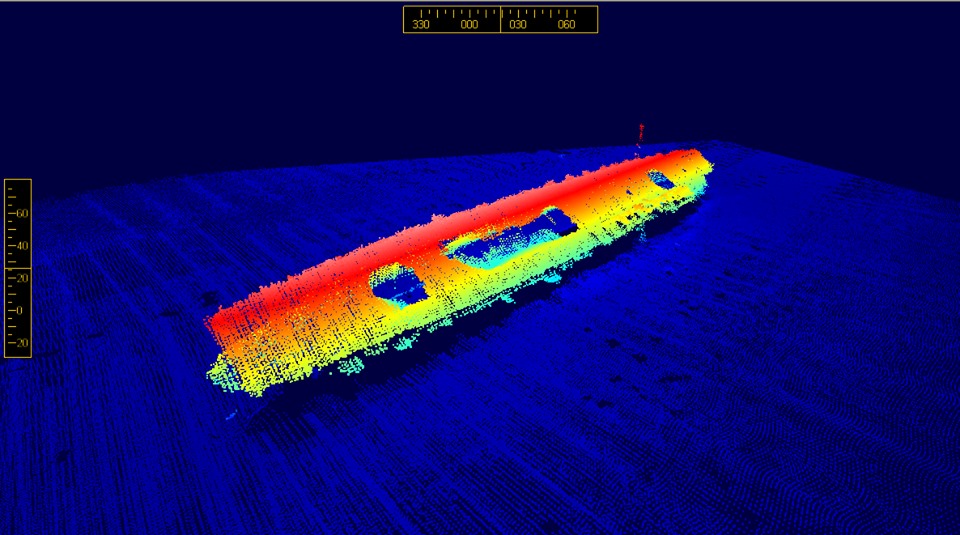

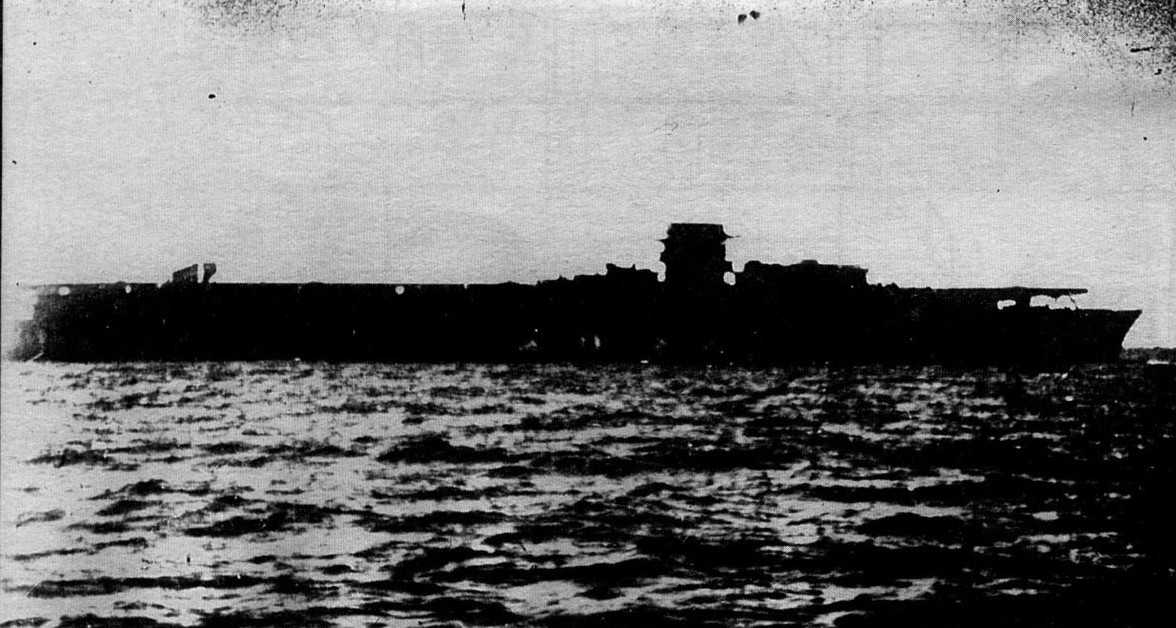

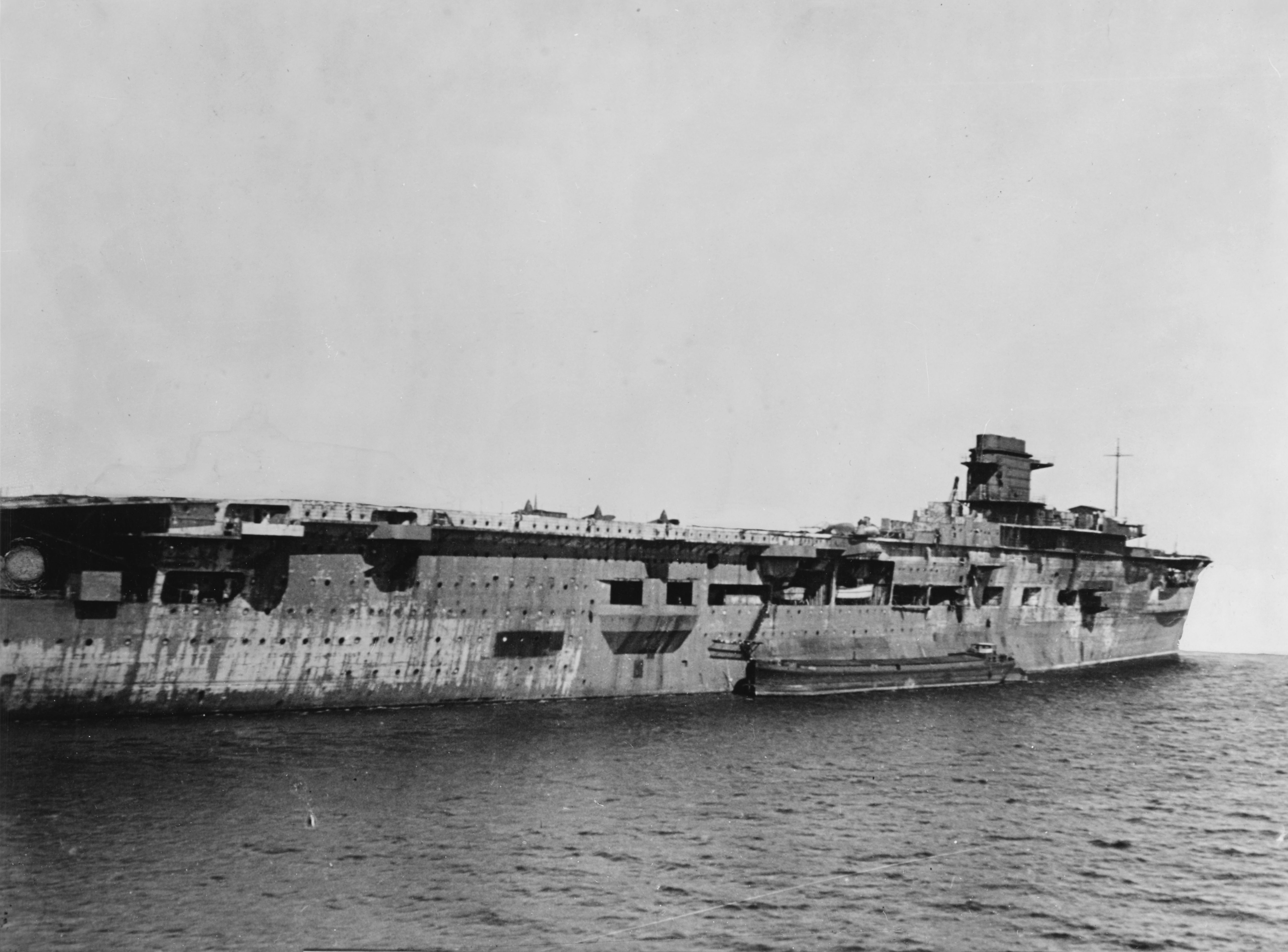

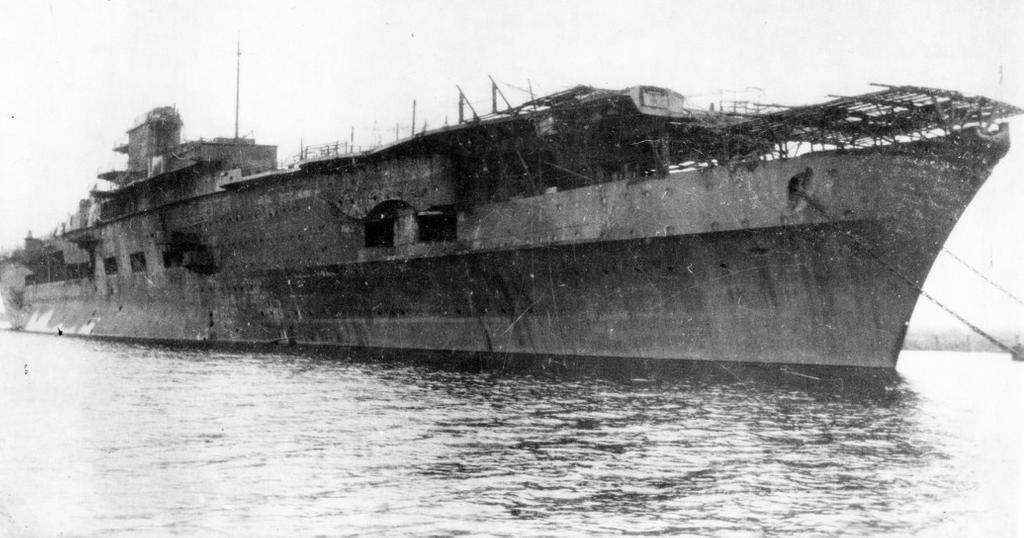

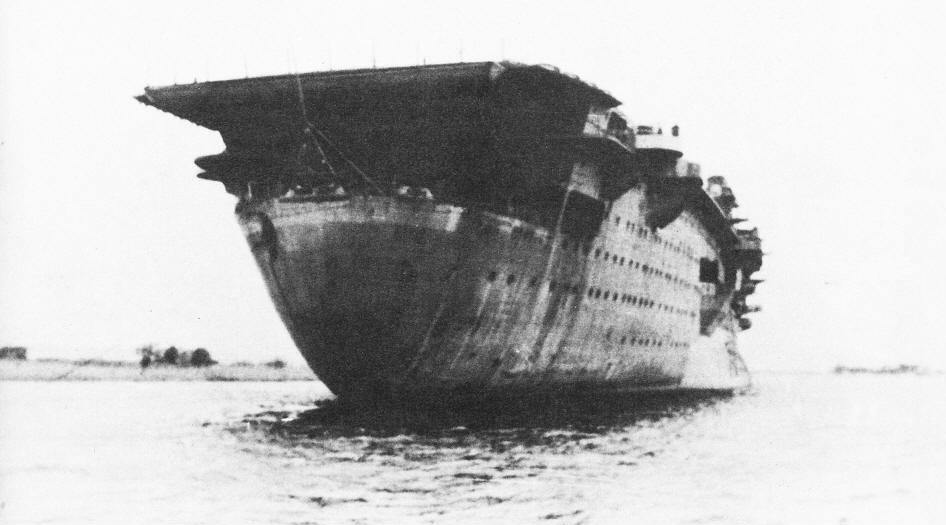

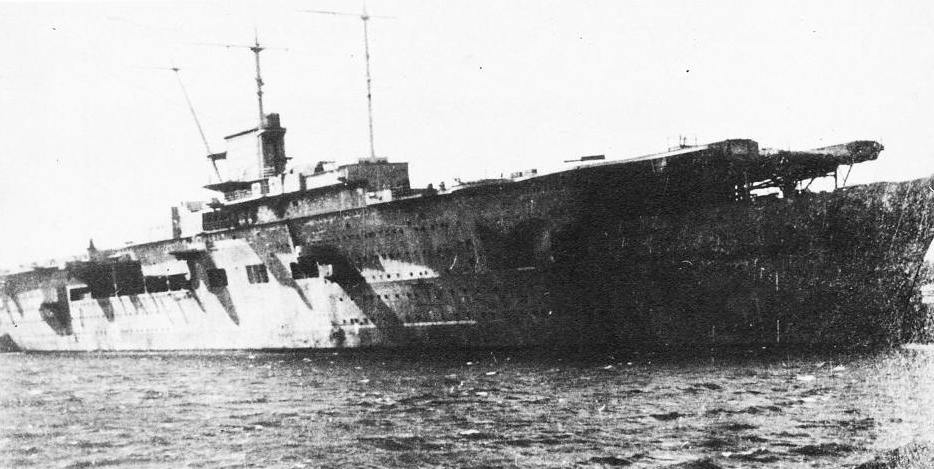

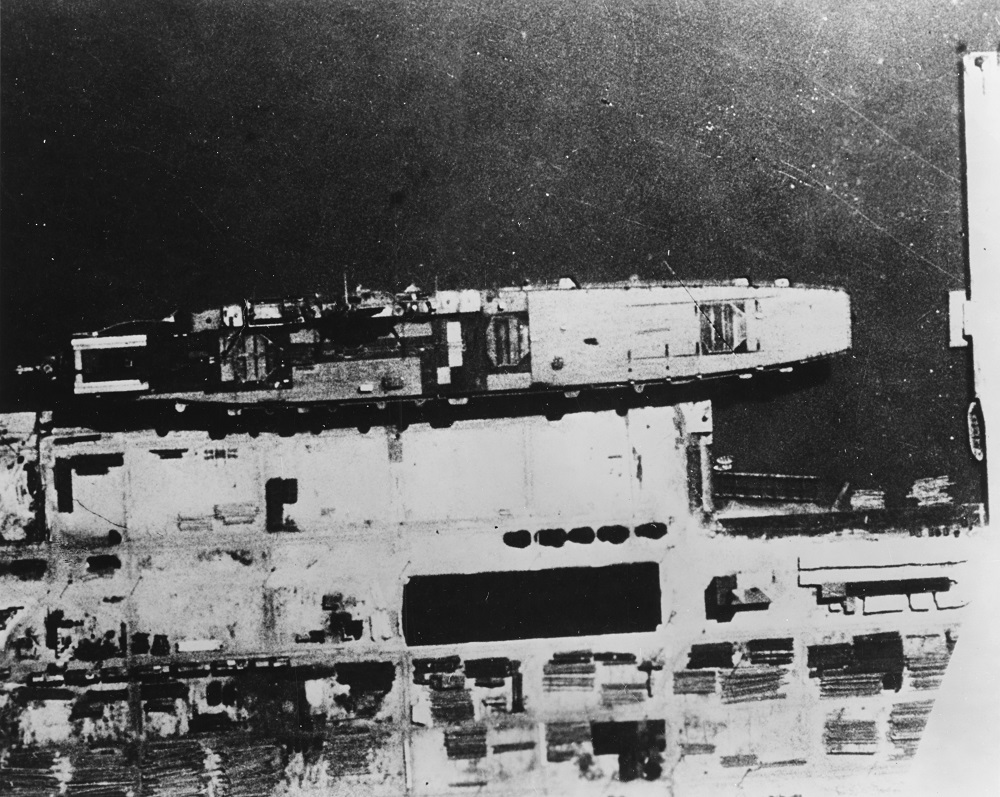

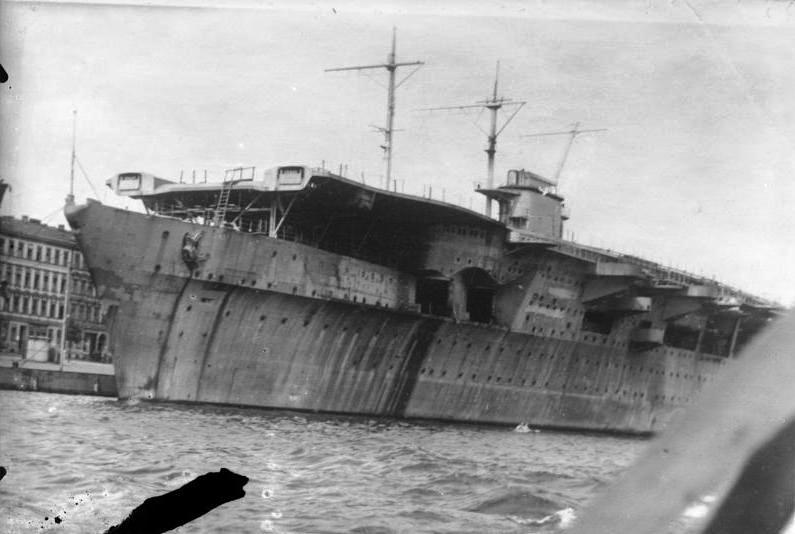

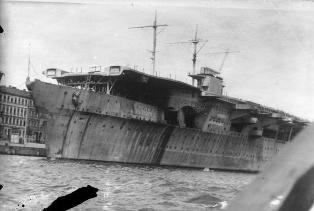

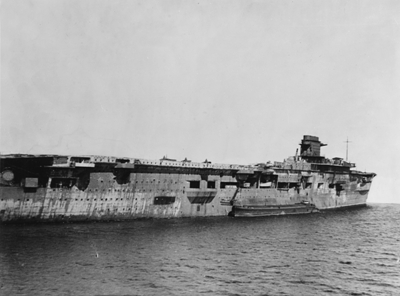

"Graf Zeppelin" так и не вошел в строй. Всю войну он простоял в Штеттине (ныне польский город Щецин), где и был захвачен наступавшей Советской Армией. Второй авианосец планировалось назвать "Peter Strasser", но его постройка была остановлена на ранней стадии.

|

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ / КОНСТРУКЦИЯ / АВИАГРУППА постройка Graf Zeppelin и Peter Strasser / попытки достройки Graf Zeppelin / послевоенная судьба Graf Zeppelin |

| ПРОЕКТИРОВАНИЕ |

В 20-х годах в Германии считалось, что авианосцами можно было всерьез заниматься только после того как Kriegsmarine будет достаточно пополнен кораблями "классических" видов. Это мнение не изменилось и после развернувшейся за границей в начале 30-х годов широкой полемики о возросшей роли авиации и необходимости широкого строительства авианосцев. Тем не менее обойти эту очень важную проблему или оставить ее без внимания было бы неразумно, и, вполне естественно, что командование немецкого флота в конце 1933 года на специальном совещании приняло ряд мер к более серьезному изучению вопроса.

В 20-х годах в Германии считалось, что авианосцами можно было всерьез заниматься только после того как Kriegsmarine будет достаточно пополнен кораблями "классических" видов. Это мнение не изменилось и после развернувшейся за границей в начале 30-х годов широкой полемики о возросшей роли авиации и необходимости широкого строительства авианосцев. Тем не менее обойти эту очень важную проблему или оставить ее без внимания было бы неразумно, и, вполне естественно, что командование немецкого флота в конце 1933 года на специальном совещании приняло ряд мер к более серьезному изучению вопроса.

На этом совещании вопрос строительства авианосцев обсуждался с участием представителей конструкторских отделов, и при этом был выработан ряд предварительных требований к будущему проекту авианосца для Kriegsmarine. Надо заметить, что данные требования были сформулированы лишь в общих чертах и их нельзя было рассматривать как технические задания на проектирование корабля. Практически не обладая опытом конструирования авианосцев немецкие инженеры не могли дать хоть какое-то обоснование предъявленным требованиям, и поэтому за основу были взяты характеристики иностранных авианосцев, скудные сведения о которых можно было почерпнуть со страниц иностранной печати. Величина корабля определялась примерно в 20 тысяч тонн, при этом считалось, что корабль сможет нести 50-60 самолетов. В остальном корабль приравнивался к легкому крейсеру, что для того времени было вполне обычным явлением - паротурбинная энергетическая установка, скорость 32-33 узла, тонкий "крейсерский" броневой пояс и броневая палуба. Важно отметить, что упоминалось и предложение разместить на корабле дизельную установку, но, исходя из примера "карманных" броненосцев, было решено, что с существующими дизель-моторами вряд ли удастся превысить 30 узлов.

На этом совещании вопрос строительства авианосцев обсуждался с участием представителей конструкторских отделов, и при этом был выработан ряд предварительных требований к будущему проекту авианосца для Kriegsmarine. Надо заметить, что данные требования были сформулированы лишь в общих чертах и их нельзя было рассматривать как технические задания на проектирование корабля. Практически не обладая опытом конструирования авианосцев немецкие инженеры не могли дать хоть какое-то обоснование предъявленным требованиям, и поэтому за основу были взяты характеристики иностранных авианосцев, скудные сведения о которых можно было почерпнуть со страниц иностранной печати. Величина корабля определялась примерно в 20 тысяч тонн, при этом считалось, что корабль сможет нести 50-60 самолетов. В остальном корабль приравнивался к легкому крейсеру, что для того времени было вполне обычным явлением - паротурбинная энергетическая установка, скорость 32-33 узла, тонкий "крейсерский" броневой пояс и броневая палуба. Важно отметить, что упоминалось и предложение разместить на корабле дизельную установку, но, исходя из примера "карманных" броненосцев, было решено, что с существующими дизель-моторами вряд ли удастся превысить 30 узлов.

В целом эти требования не несли ничего нового, но важной и наиболее интересной их особенностью было предполагаемое артиллерийское вооружение, включавшее помимо зенитного еще и восемь 203-мм орудий. Учитывая, что для всех вновь проектируемых в иностранных флотах авианосцев в это время наибольшим калибром являлся зенитный (а это было известно командованию Kriegsmarine) можно предположить, что в этом требовании отражались особенности германской военно-морской доктрины. Возможно, что высокая скорость корабля и более чем крейсерское вооружение считались для немецких моряков достаточными для участия авианосцев в крейсерских артиллерийских сражениях, в том числе наступательного характера. Однако наиболее вероятным можно считать предположение, что морское командование рассчитывало использовать авианосцы в одиночных рейдерских операциях "торговой войны", и в этих случаях крупная артиллерия могла оказаться совсем не лишней. Правда, справедливости ради следует отметить, что подобного рода предположения не подкреплены никакими официальными архивными документами из того периода. Уже во время войны, когда Kriegsmarine проводил боевые действия на атлантических коммуникациях целыми группами линкоров и крейсеров, немецкие адмиралы признавали, что можно было бы только приветствовать включение авианосца в такое соединение. Но это было позже и в свое время вызвало разработку целого ряда проектов малых авианосцев для "торговой войны". А для середины 30-х годов 203-мм артиллерия в проекте немецкого авианосца не получила какого-либо официального, серьезного обоснования. Возможно, ее появление в проекте оказалось результатом полного отсутствия практического опыта проектирования авианосцев в совокупности с желанием получить "нечто большое и мощное".

В целом эти требования не несли ничего нового, но важной и наиболее интересной их особенностью было предполагаемое артиллерийское вооружение, включавшее помимо зенитного еще и восемь 203-мм орудий. Учитывая, что для всех вновь проектируемых в иностранных флотах авианосцев в это время наибольшим калибром являлся зенитный (а это было известно командованию Kriegsmarine) можно предположить, что в этом требовании отражались особенности германской военно-морской доктрины. Возможно, что высокая скорость корабля и более чем крейсерское вооружение считались для немецких моряков достаточными для участия авианосцев в крейсерских артиллерийских сражениях, в том числе наступательного характера. Однако наиболее вероятным можно считать предположение, что морское командование рассчитывало использовать авианосцы в одиночных рейдерских операциях "торговой войны", и в этих случаях крупная артиллерия могла оказаться совсем не лишней. Правда, справедливости ради следует отметить, что подобного рода предположения не подкреплены никакими официальными архивными документами из того периода. Уже во время войны, когда Kriegsmarine проводил боевые действия на атлантических коммуникациях целыми группами линкоров и крейсеров, немецкие адмиралы признавали, что можно было бы только приветствовать включение авианосца в такое соединение. Но это было позже и в свое время вызвало разработку целого ряда проектов малых авианосцев для "торговой войны". А для середины 30-х годов 203-мм артиллерия в проекте немецкого авианосца не получила какого-либо официального, серьезного обоснования. Возможно, ее появление в проекте оказалось результатом полного отсутствия практического опыта проектирования авианосцев в совокупности с желанием получить "нечто большое и мощное".

Как бы то ни было конструкторское управление (Konstruktionsabteilung) получило соответствующие указания о более глубоком изучении вопроса о авианосцах, но все они носили не узкоспециальный, а мимолетный характер, предполагавший проводить исследования без отрыва от текущей работы (как было сказано в распоряжении "nebenbei" - "между прочим"). Однако, как довольно быстро выяснилось, серьезные исследования в этой области "мимоходом" выполнить вряд ли удастся из-за сильной занятости конструкторов и кораблестроителей - тем более, что командование Kriegsmarine требовало разработать какой-либо предварительный проект, предназначенный по большей части не для дальнейшей разработки, а для ориентации морских офицеров, слабо представляющих конструкцию авианесущих кораблей. Такой проект имел бы большое значение при отработке требований на проектирование авианосца.

Как бы то ни было конструкторское управление (Konstruktionsabteilung) получило соответствующие указания о более глубоком изучении вопроса о авианосцах, но все они носили не узкоспециальный, а мимолетный характер, предполагавший проводить исследования без отрыва от текущей работы (как было сказано в распоряжении "nebenbei" - "между прочим"). Однако, как довольно быстро выяснилось, серьезные исследования в этой области "мимоходом" выполнить вряд ли удастся из-за сильной занятости конструкторов и кораблестроителей - тем более, что командование Kriegsmarine требовало разработать какой-либо предварительный проект, предназначенный по большей части не для дальнейшей разработки, а для ориентации морских офицеров, слабо представляющих конструкцию авианесущих кораблей. Такой проект имел бы большое значение при отработке требований на проектирование авианосца.

Уже в ближайшее время важность вопроса становится настолько очевидной, что в апреле 1934 года в Конструкторском управлении был организован собственный отдел проектирования авианосных кораблей, которому и была поставлена задача разработки проекта первого авианосца для Kriegsmarine. Создание отдела и организация работ были поручены инженеру-кораблестроителю техническому советнику морского министерства Вильгельму Хаделеру (Marinebaurat Wilhelm Hadeier). В началу лета 1934 года под его руководством был разработан и представлен на рассмотрение первый эскизный проект. Предполагалось, что при увеличенном до 22 тысяч тонн водоизмещении и 35-узловой скорости авианосец сможет брать на борт около 50 самолетов. Проект имел множество недочетов, но винить в этом конструкторов было бы несправедливо. Многие весовые нагрузки определялись только примерно - не были известны веса еще не созданного и абсолютно, не имевшегося в Германии авиационного оборудования, самих самолетов и авиационного снабжения, не определена конструкция ангаров, систем обеспечения, дымоходов и многого другого. Самое неприятное заключалось в том, что все это в конце концов необходимо было разрабатывать, а для этого требовалось не только иметь хотя бы какие-то первоначальные образцы или чертежи, но и определенно знать что именно конкретно требуется. Ведь не имея опыта проектирования авианосцев немецкие инженеры могли и не подозревать о существовании каких-то незначительных на первый взгляд, но очень необходимых систем и устройств.

Уже в ближайшее время важность вопроса становится настолько очевидной, что в апреле 1934 года в Конструкторском управлении был организован собственный отдел проектирования авианосных кораблей, которому и была поставлена задача разработки проекта первого авианосца для Kriegsmarine. Создание отдела и организация работ были поручены инженеру-кораблестроителю техническому советнику морского министерства Вильгельму Хаделеру (Marinebaurat Wilhelm Hadeier). В началу лета 1934 года под его руководством был разработан и представлен на рассмотрение первый эскизный проект. Предполагалось, что при увеличенном до 22 тысяч тонн водоизмещении и 35-узловой скорости авианосец сможет брать на борт около 50 самолетов. Проект имел множество недочетов, но винить в этом конструкторов было бы несправедливо. Многие весовые нагрузки определялись только примерно - не были известны веса еще не созданного и абсолютно, не имевшегося в Германии авиационного оборудования, самих самолетов и авиационного снабжения, не определена конструкция ангаров, систем обеспечения, дымоходов и многого другого. Самое неприятное заключалось в том, что все это в конце концов необходимо было разрабатывать, а для этого требовалось не только иметь хотя бы какие-то первоначальные образцы или чертежи, но и определенно знать что именно конкретно требуется. Ведь не имея опыта проектирования авианосцев немецкие инженеры могли и не подозревать о существовании каких-то незначительных на первый взгляд, но очень необходимых систем и устройств.

Тем не менее работа над проектом, хоть и медленно, но продолжалась. Реальную помощь в проектировании авианосца немецким конструкторам оказали японцы. В конце 1934 года немцы договорились и вскоре получили некоторую техническую документацию по авиационному оборудованию модернизируемого авианосца "Akagi". Ее изучение помогло немецким инженерам решить многие технические проблемы. Некоторые сведения немецкие инженеры пытались получить также во время официального визита германских офицеров на британский авианосец "Furious" в 1935 году, однако эта акция практического успеха не имела. Более плодотворной оказалась поездка группы офицеров и конструкторов в Японию осенью 1935 года, когда они достаточно подробно осмотрели авианосец "Akagi". Его осмотр убедил немецких конструкторов, что разработка проекта авианосца для Kriegsmarine велась в правильном направлении.

Тем не менее работа над проектом, хоть и медленно, но продолжалась. Реальную помощь в проектировании авианосца немецким конструкторам оказали японцы. В конце 1934 года немцы договорились и вскоре получили некоторую техническую документацию по авиационному оборудованию модернизируемого авианосца "Akagi". Ее изучение помогло немецким инженерам решить многие технические проблемы. Некоторые сведения немецкие инженеры пытались получить также во время официального визита германских офицеров на британский авианосец "Furious" в 1935 году, однако эта акция практического успеха не имела. Более плодотворной оказалась поездка группы офицеров и конструкторов в Японию осенью 1935 года, когда они достаточно подробно осмотрели авианосец "Akagi". Его осмотр убедил немецких конструкторов, что разработка проекта авианосца для Kriegsmarine велась в правильном направлении.

В конце концов, в 1935 году проект авианосца в целом удалось завершить, вернее довести до такой стадии, при которой стал возможен заказ корабля на судостроительной верфи и его строительство по меньшей мере до спуска воду. Были закончены строительные чертежи, размещены заказы на различное оборудование, но при этом разработка многих систем и устройств все еще продолжалась. Особенно это касалось лётно-технического оборудования, и здесь, забегая вперед необходимо отметить, что некоторые устройства не удалось завершить даже к середине войны.

В конце концов, в 1935 году проект авианосца в целом удалось завершить, вернее довести до такой стадии, при которой стал возможен заказ корабля на судостроительной верфи и его строительство по меньшей мере до спуска воду. Были закончены строительные чертежи, размещены заказы на различное оборудование, но при этом разработка многих систем и устройств все еще продолжалась. Особенно это касалось лётно-технического оборудования, и здесь, забегая вперед необходимо отметить, что некоторые устройства не удалось завершить даже к середине войны.

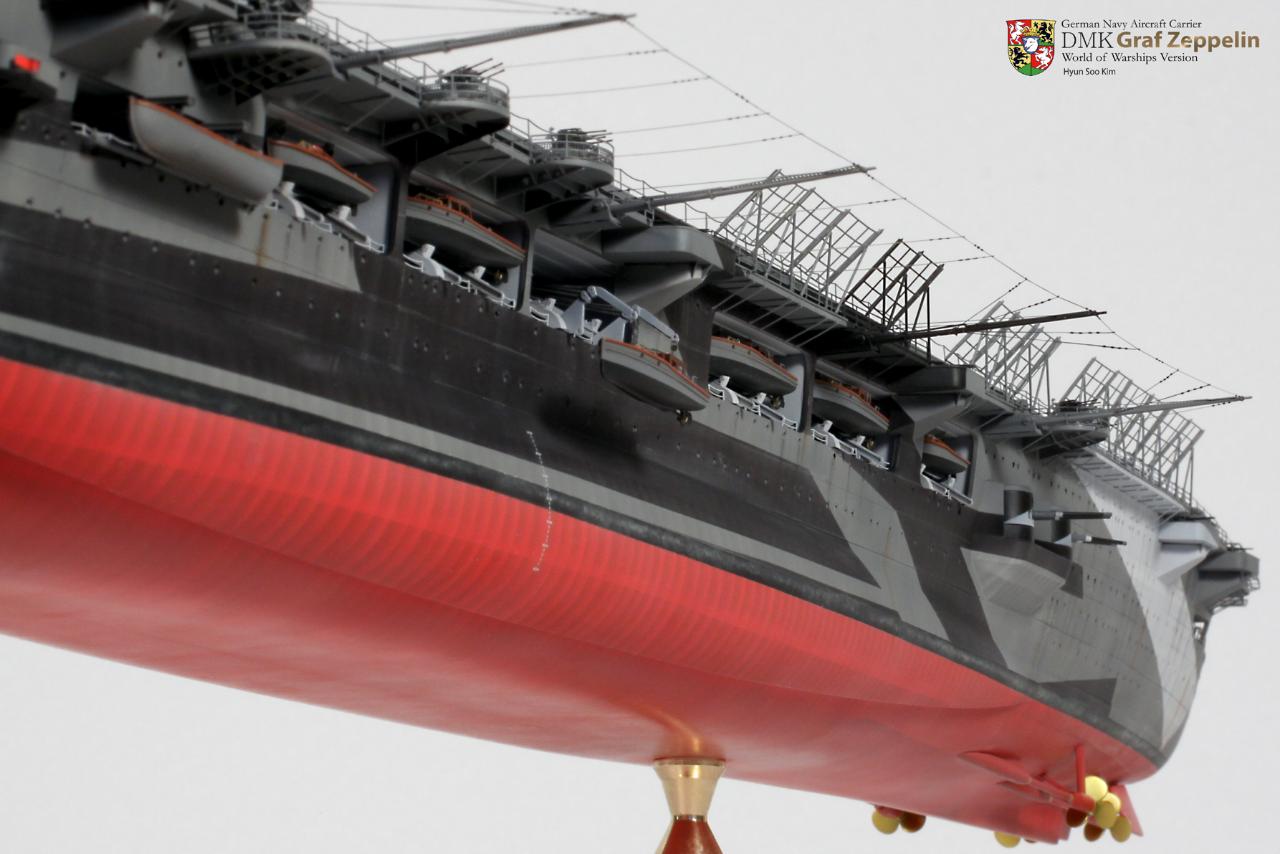

В процессе работы было решено заменить тяжелые 203-мм орудия на 150-мм, зенитную артиллерию принять в количестве десяти стволов калибра 105 мм и крупнокалиберных пулеметов, а скорость увеличить до 35 узлов. Стандартное водоизмещение АВ составило 23 тысячи т. Видимо, уже тогда в проект были заложены основные решения, отличавшие его от зарубежных аналогов. К таковым следует отнести "крейсерскую" броневую палубу со скосами, конструктивное включение полетной палубы в обеспечение общей прочности корпуса и протяженное вертикальное бронирование переменной по длине корпуса толщины.

Выбор двухъярусной схемы ангаров определялся количеством размещаемых в них самолетов. Ознакомление осенью 1935 г. с японским АВ "Akagi" и изучение полученной от японцев технической документации по авиационному оборудованию корабля результировалось в появлении на немецком АВ третьего - среднего самолетоподъемника.

Сегодня многие, оценивая проект "Graf Zeppelin", подвергают его критике именно за орудия, некоторые видят в них признак рейдера, другие считают, что предполагали использовать авианосец в морском бою в качестве артиллерийского корабля. Критиковать, конечно, можно, особенно зная, чем все закончится, но необходимо учитывать, что в середине 30-х годов многие вещи были не столь очевидны. В частности, все крупные корабли имели противоминную артиллерию для отражения возможных атак миноносцев противника. В германском флоте стандартным противоминным калибром был 150 мм. Так что здесь нет ничего удивительного или необычного. Другое дело, что первоначально немцы хотели вооружить свой авианосец восемью 203-мм орудиями, но от этого, в отличие от американцев и японцев, они почти сразу отказались, считая такой калибр излишне мощным для отражения атак миноносцев.

Сегодня многие, оценивая проект "Graf Zeppelin", подвергают его критике именно за орудия, некоторые видят в них признак рейдера, другие считают, что предполагали использовать авианосец в морском бою в качестве артиллерийского корабля. Критиковать, конечно, можно, особенно зная, чем все закончится, но необходимо учитывать, что в середине 30-х годов многие вещи были не столь очевидны. В частности, все крупные корабли имели противоминную артиллерию для отражения возможных атак миноносцев противника. В германском флоте стандартным противоминным калибром был 150 мм. Так что здесь нет ничего удивительного или необычного. Другое дело, что первоначально немцы хотели вооружить свой авианосец восемью 203-мм орудиями, но от этого, в отличие от американцев и японцев, они почти сразу отказались, считая такой калибр излишне мощным для отражения атак миноносцев.

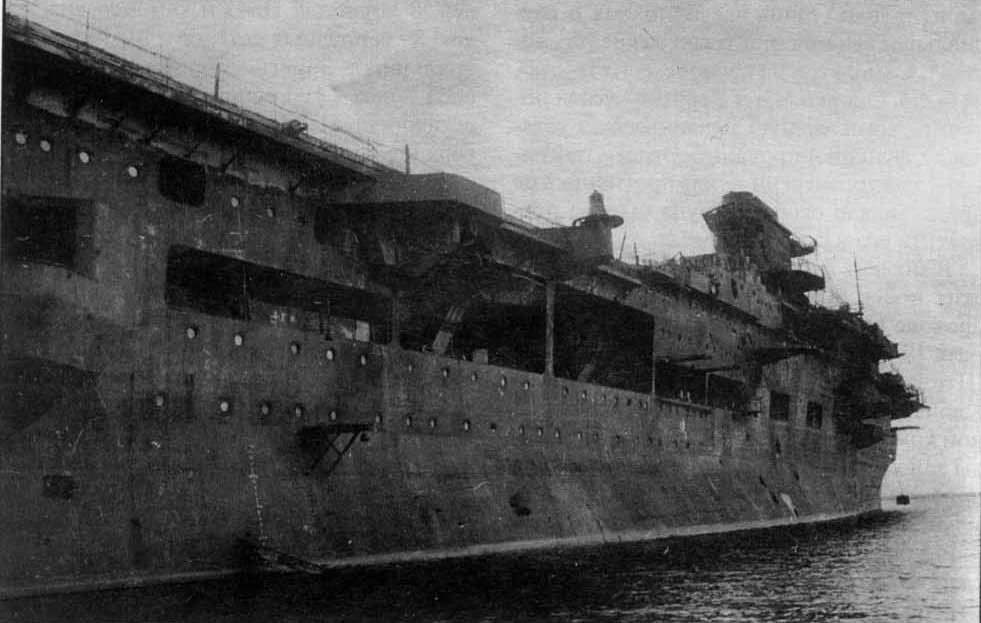

По-видимому, наиболее доступными для изучения были британские авианосцы, так как во многих специфических решениях немцы их повторили. Это относится к ангарам, которые на "Graf Zeppelin" были закрытого типа. С одной стороны, это несколько уменьшало количество самолетов, но зато полностью исключало воздействие внешних осадков и брызг, а также низкой температуры наружного воздуха, что для северных широт отнюдь немаловажно. Правда, в отличие от британцев, ангар не бронировали, но это в определенной степени компенсировалось наличием 30-мм брони артиллерийских казематов. К тому же он был опоясан различными коффердамами и помещениями, т. е. не примыкал к внешнему борту. Здесь надо отметить, что, в отличие от всех государств-создателей авианосцев, в Германии очень настороженно относились к спонсонам. Этим объясняются сравнительно узкие полетные палубы во всех проектах авианосцев.

По-видимому, наиболее доступными для изучения были британские авианосцы, так как во многих специфических решениях немцы их повторили. Это относится к ангарам, которые на "Graf Zeppelin" были закрытого типа. С одной стороны, это несколько уменьшало количество самолетов, но зато полностью исключало воздействие внешних осадков и брызг, а также низкой температуры наружного воздуха, что для северных широт отнюдь немаловажно. Правда, в отличие от британцев, ангар не бронировали, но это в определенной степени компенсировалось наличием 30-мм брони артиллерийских казематов. К тому же он был опоясан различными коффердамами и помещениями, т. е. не примыкал к внешнему борту. Здесь надо отметить, что, в отличие от всех государств-создателей авианосцев, в Германии очень настороженно относились к спонсонам. Этим объясняются сравнительно узкие полетные палубы во всех проектах авианосцев.

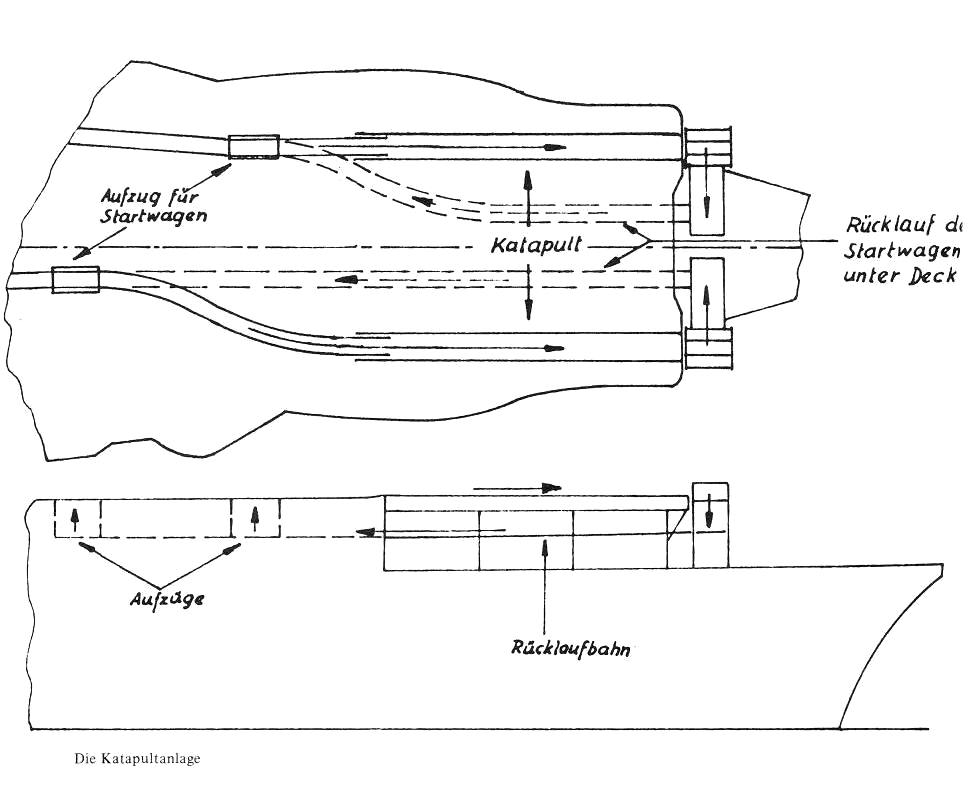

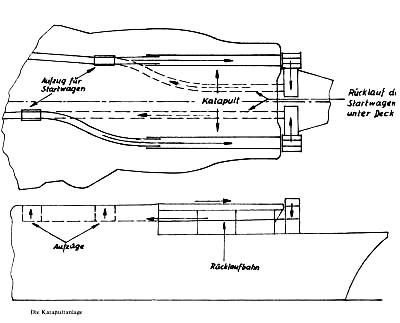

Другой, отчасти британской, особенностью авианосца было наличие стартовых тележек наподобие тех, что были на "Фьюриесе". Британцы в ходе последней модернизации "Фьюриеса" от них отказались, но немцы по не совсем понятной причине их оставили. Более того, они избрали основным способом подъема самолетов не их свободный разбег, а катапульту. Расположенные в носовой части полетной палубы, они приводились в действие сжатым воздухом и обеспечивали четыре старта без пополнения запасов воздуха высокого давления. Самолеты в ангаре устанавливались на транспортную тележку, вместе с ней подавались на полетную палубу и по специальным рельсам - на одну из катапульт. После старта самолета, тележка по транспортеру убиралась на ангарную палубу. Можно предположить, что в ходе эксплуатации немцы отказались бы от этой громоздкой затеи, но беда в том, что эксплуатации не было.

| КОНСТРУКЦИЯ |

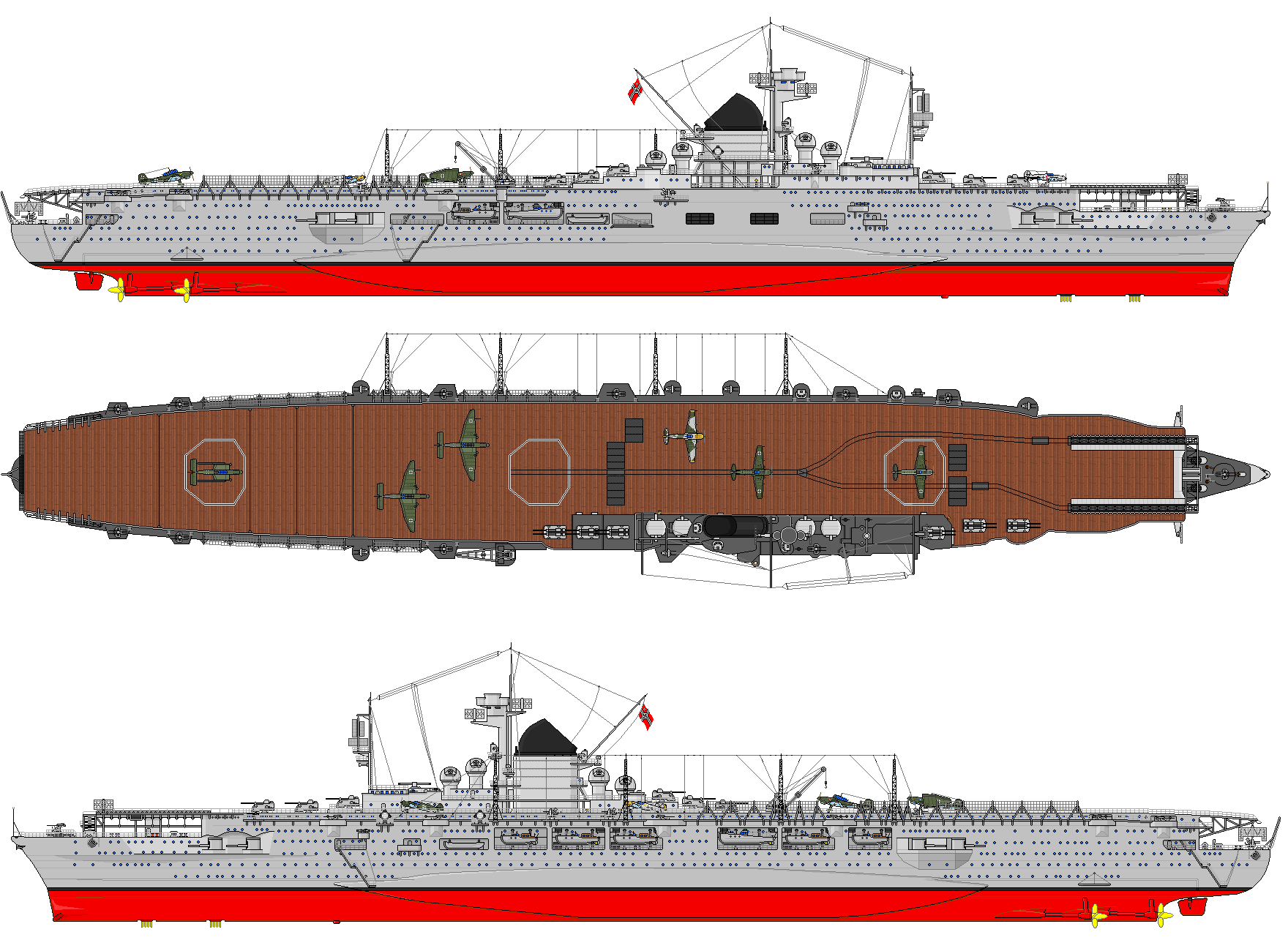

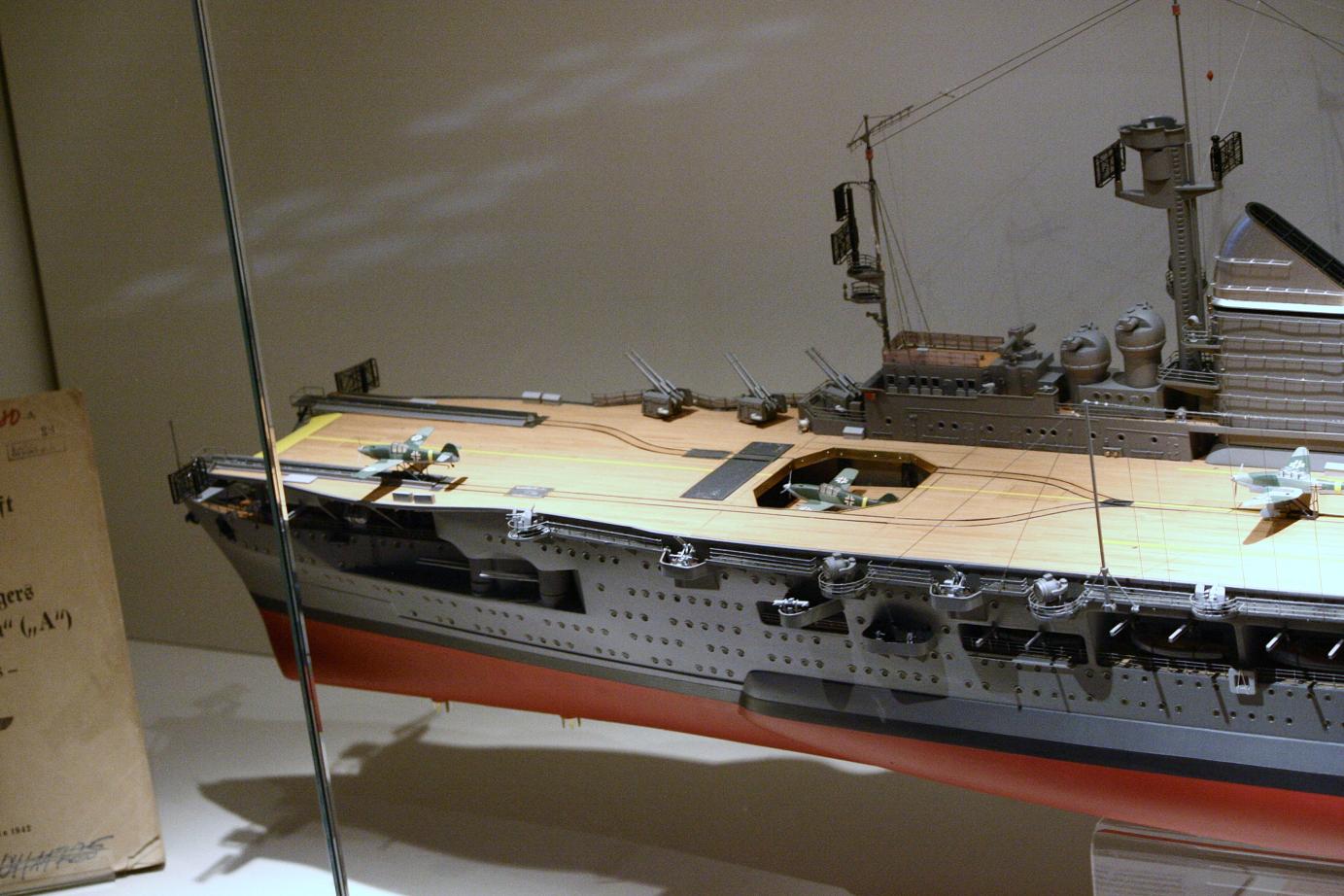

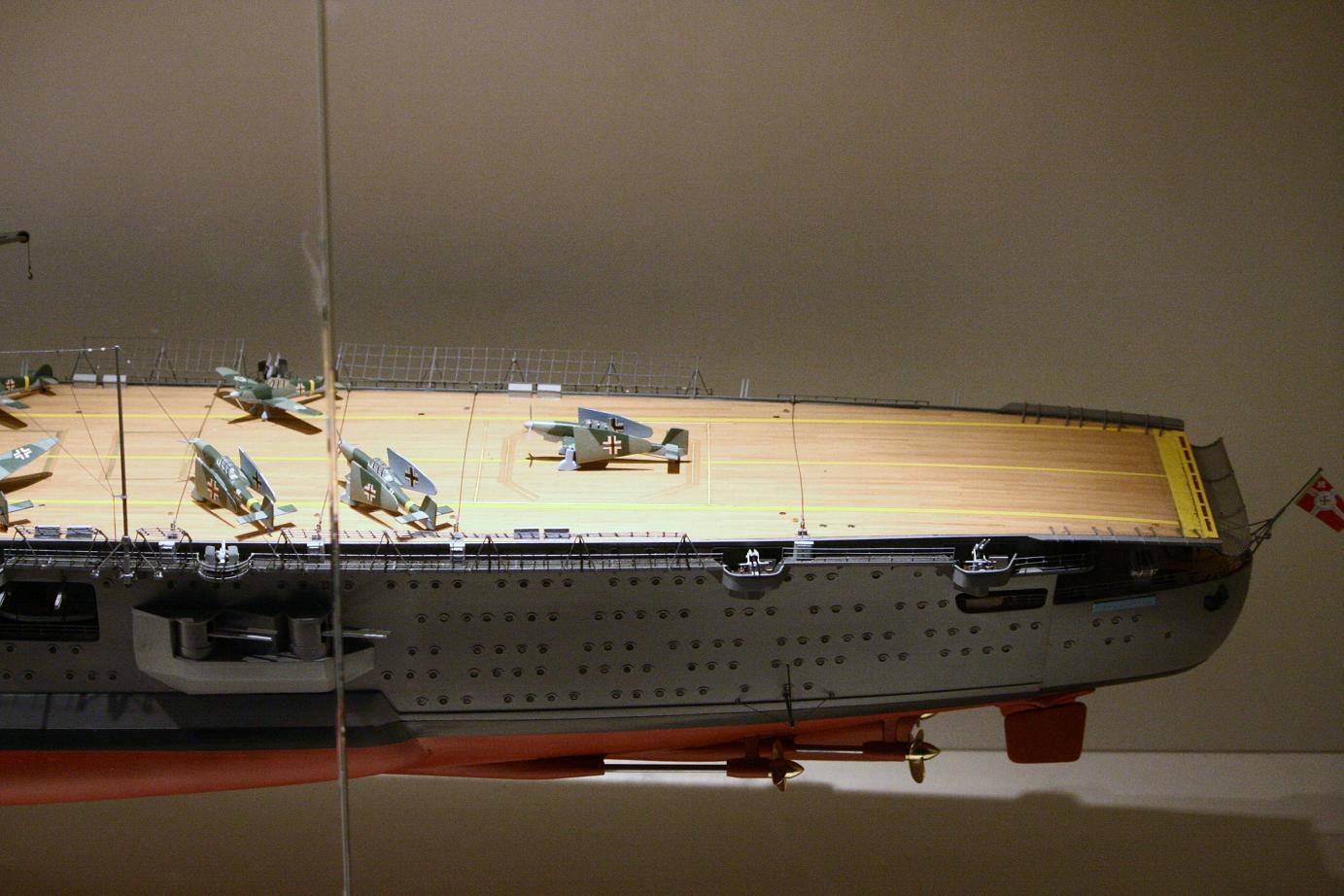

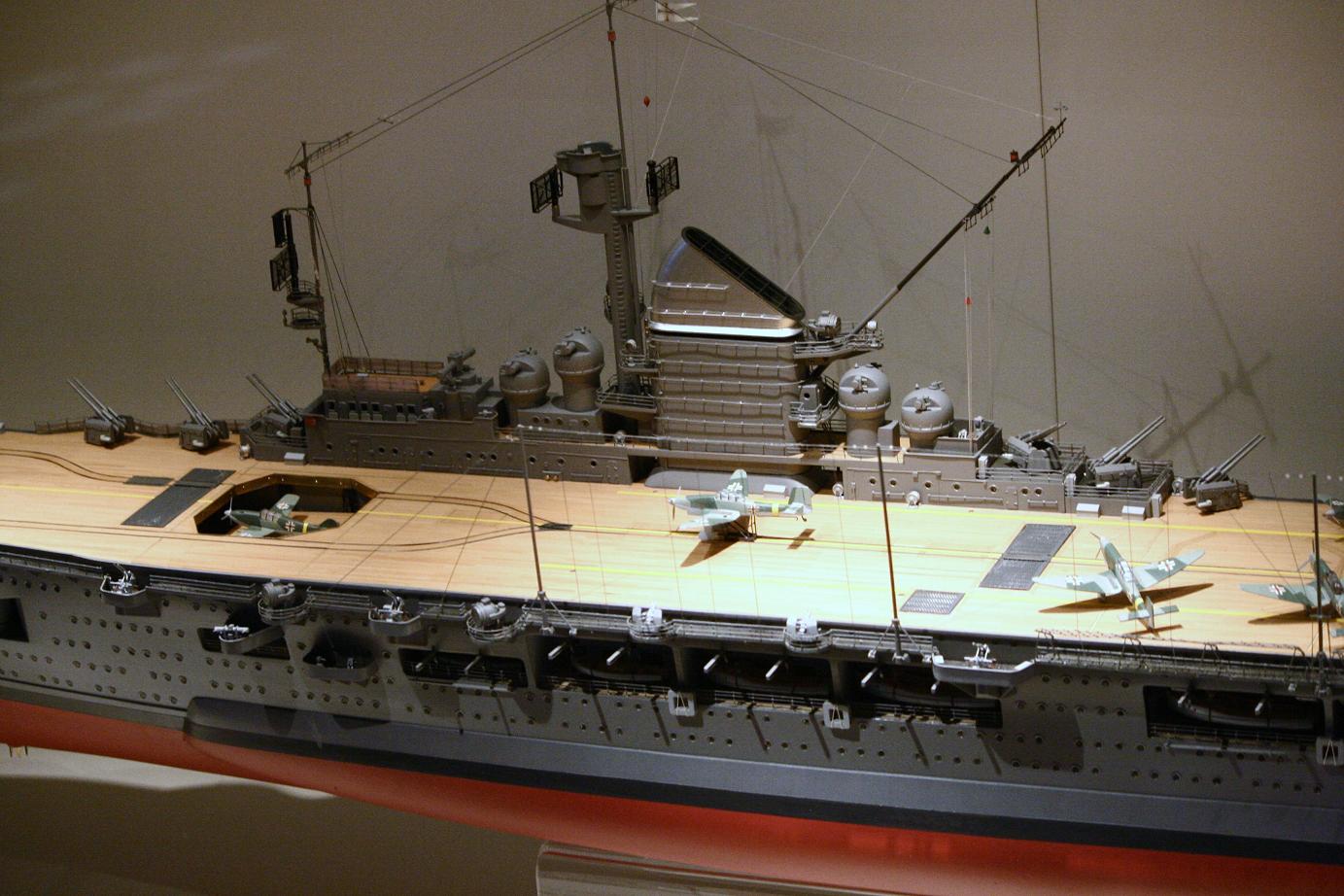

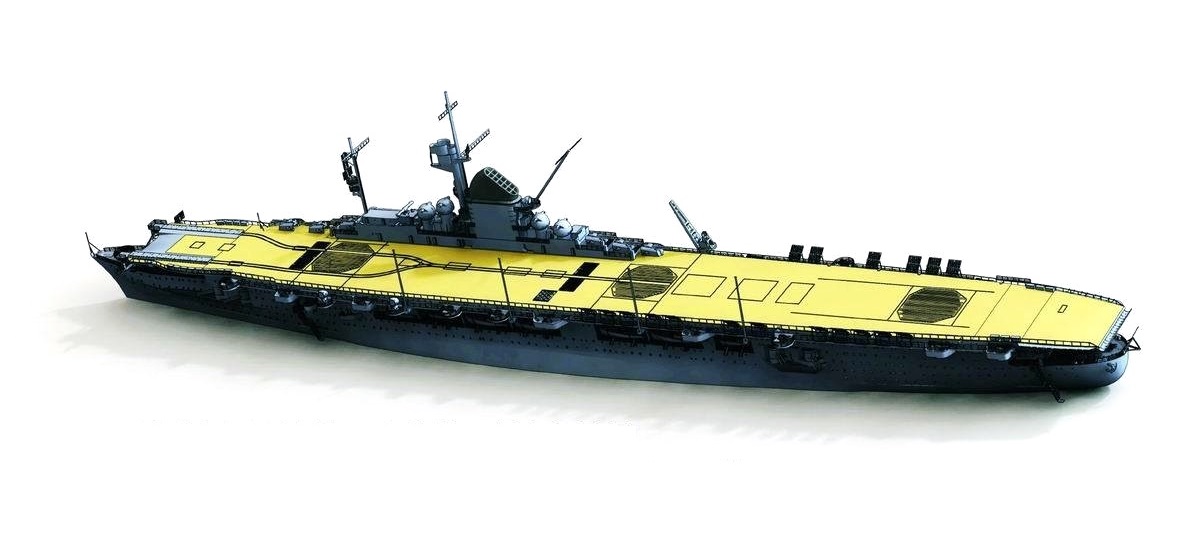

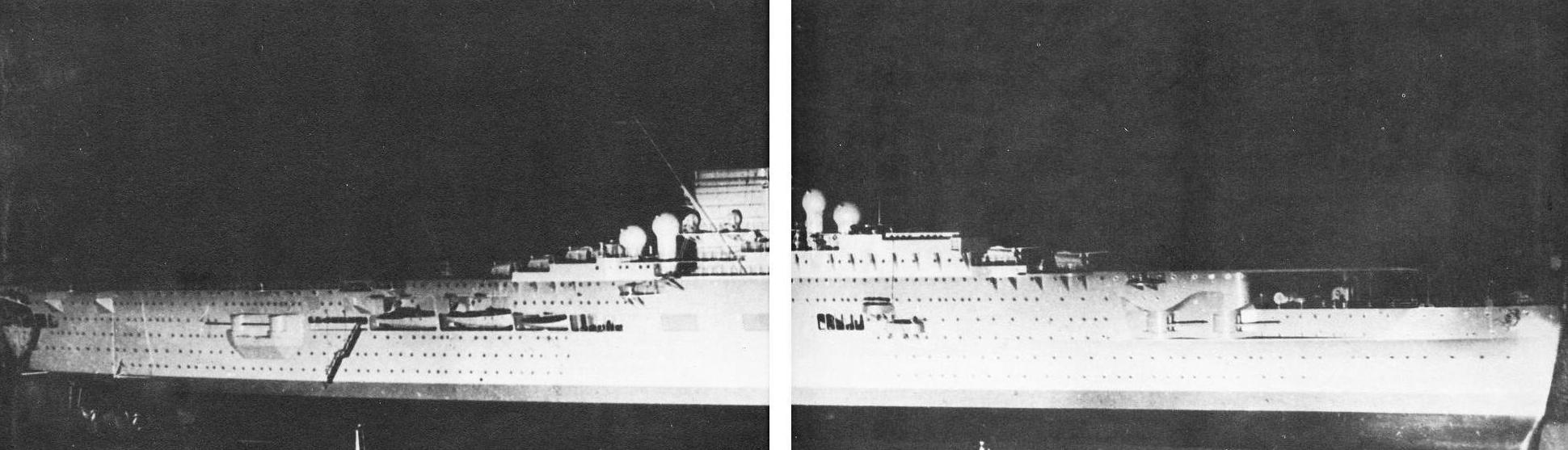

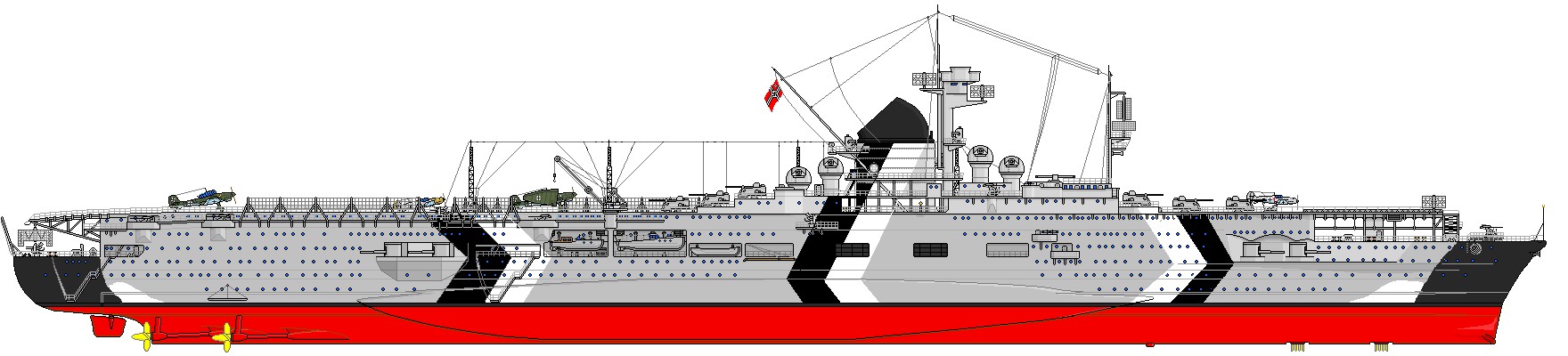

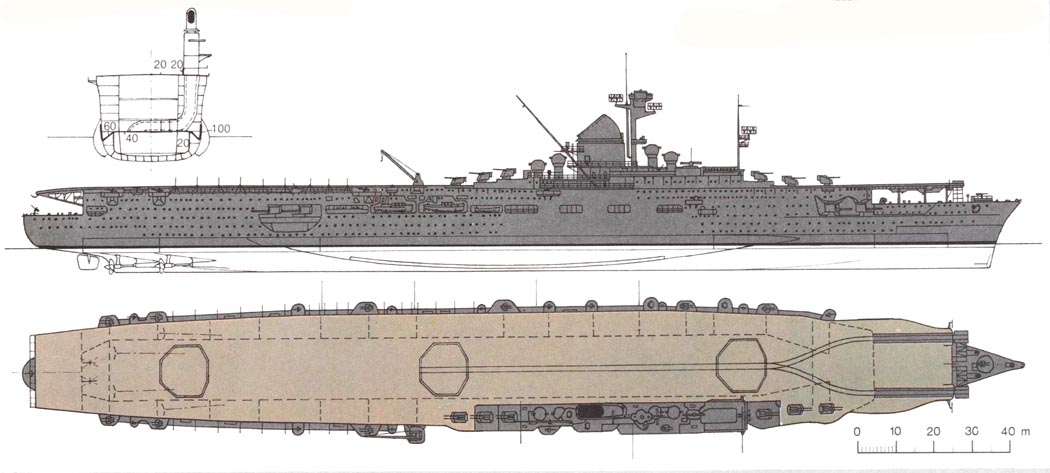

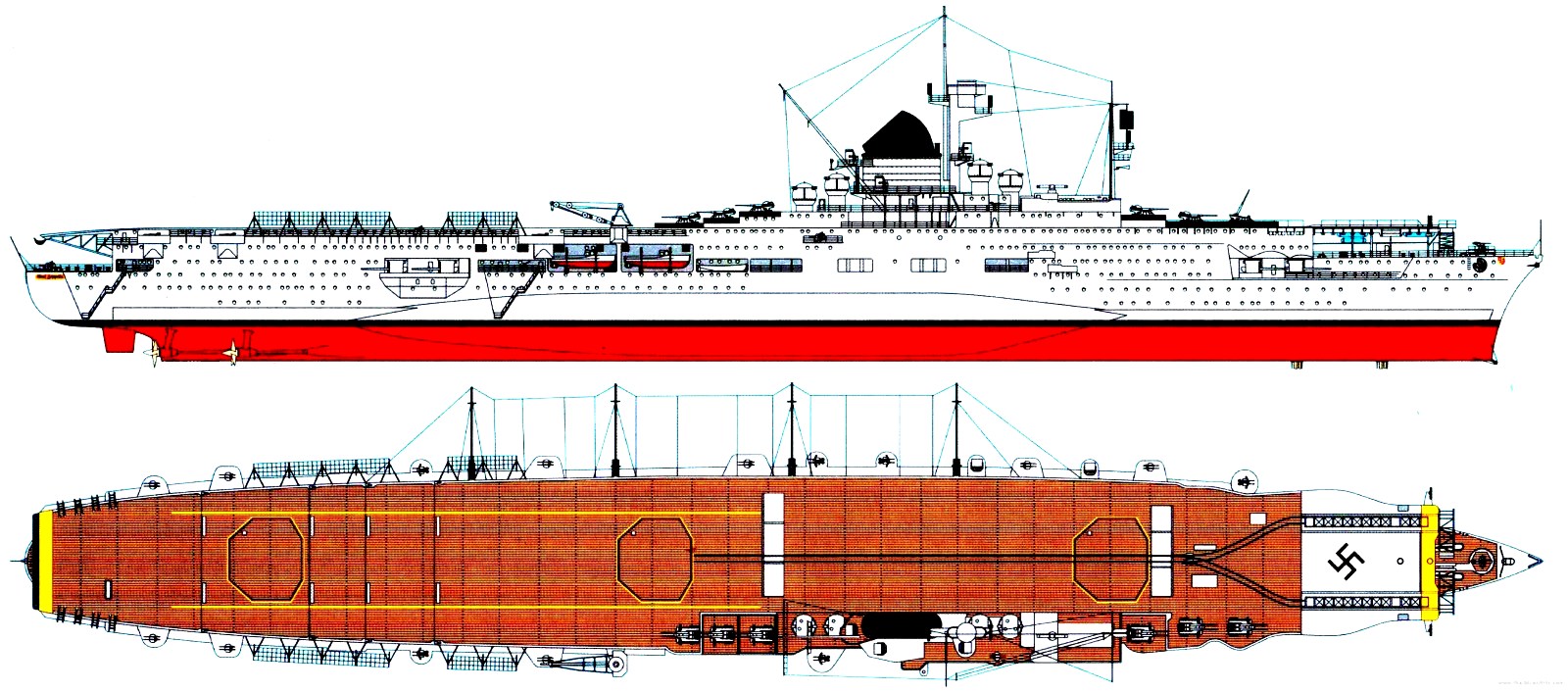

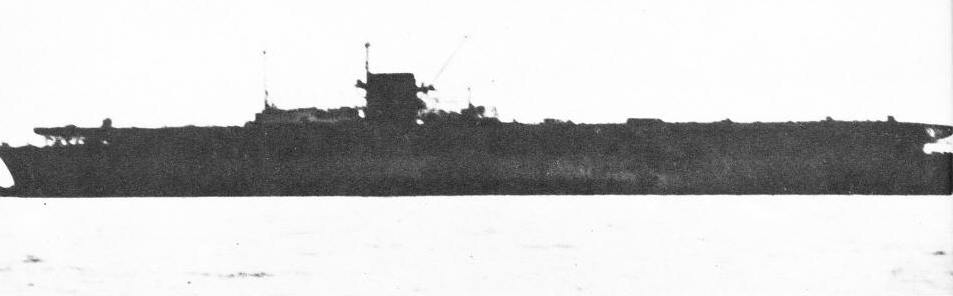

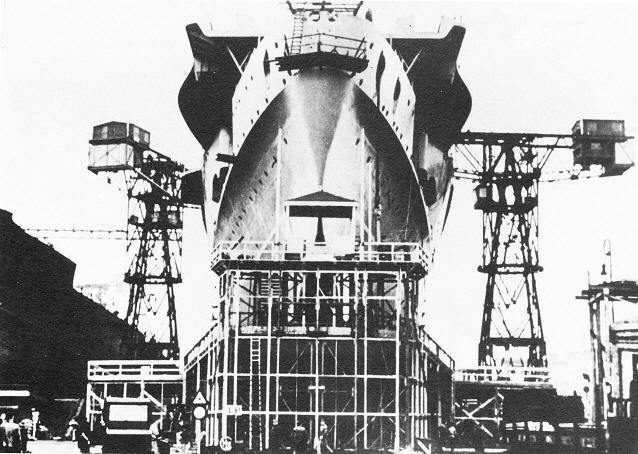

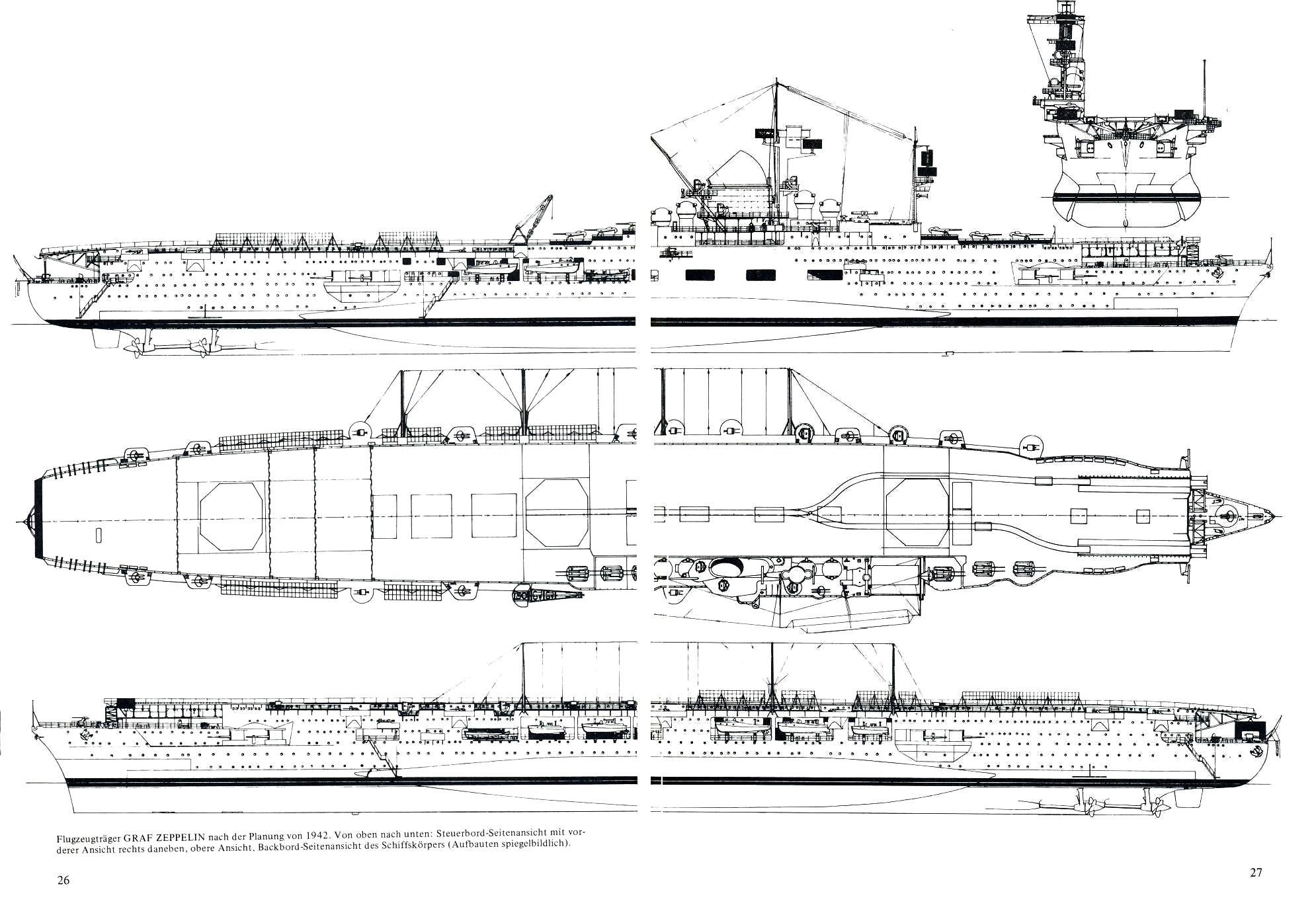

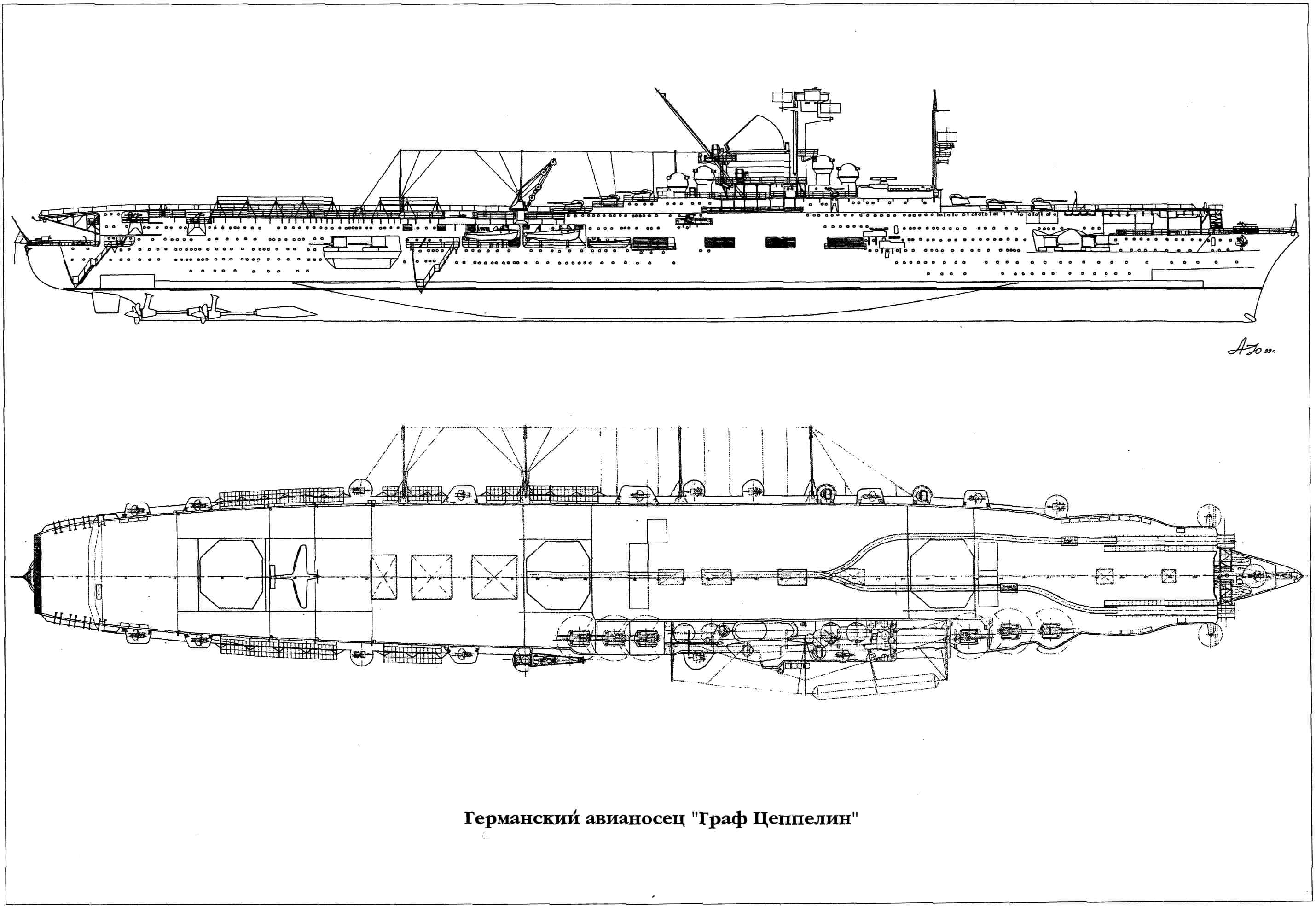

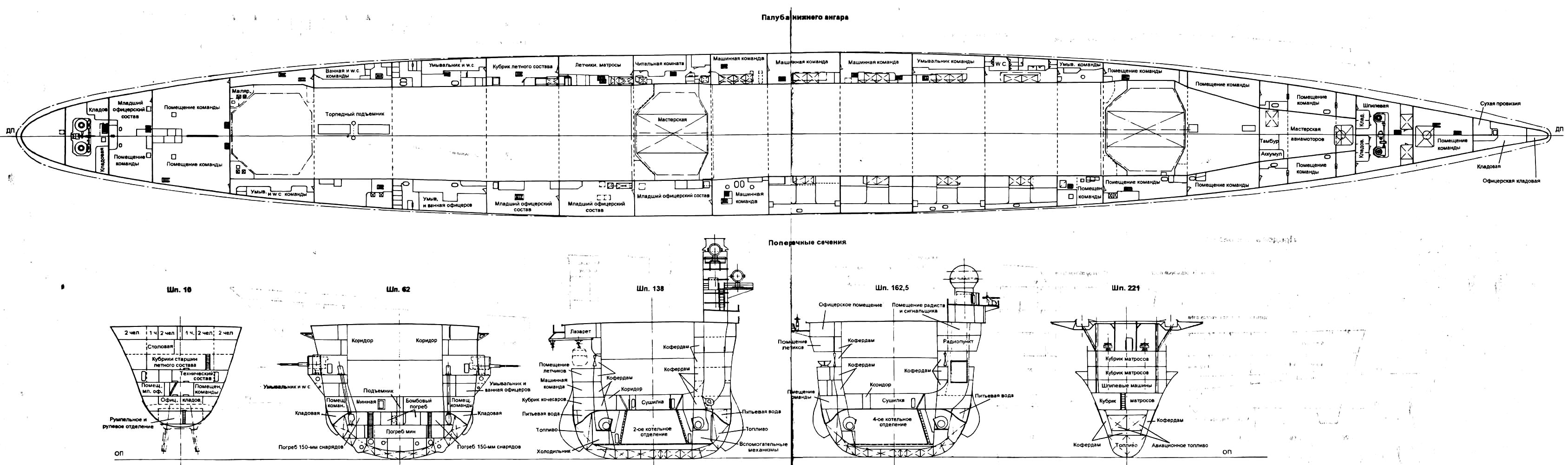

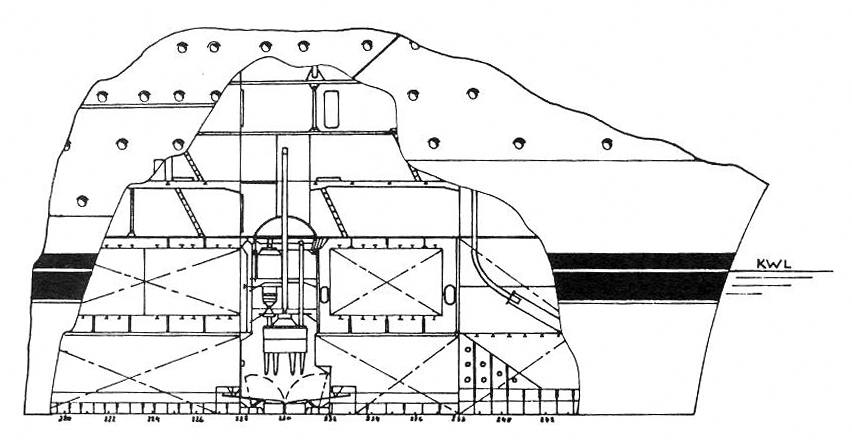

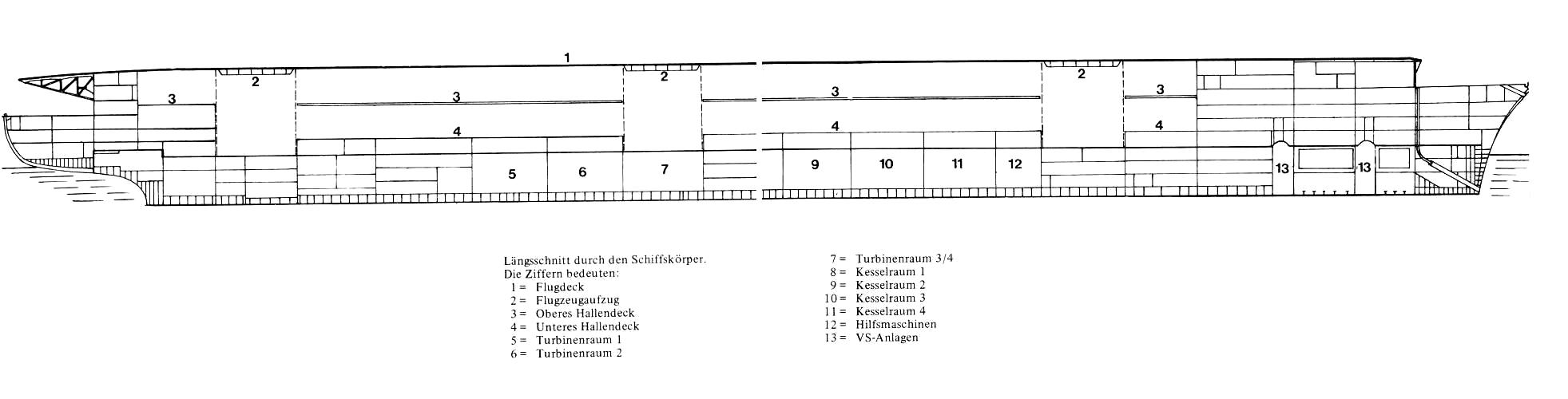

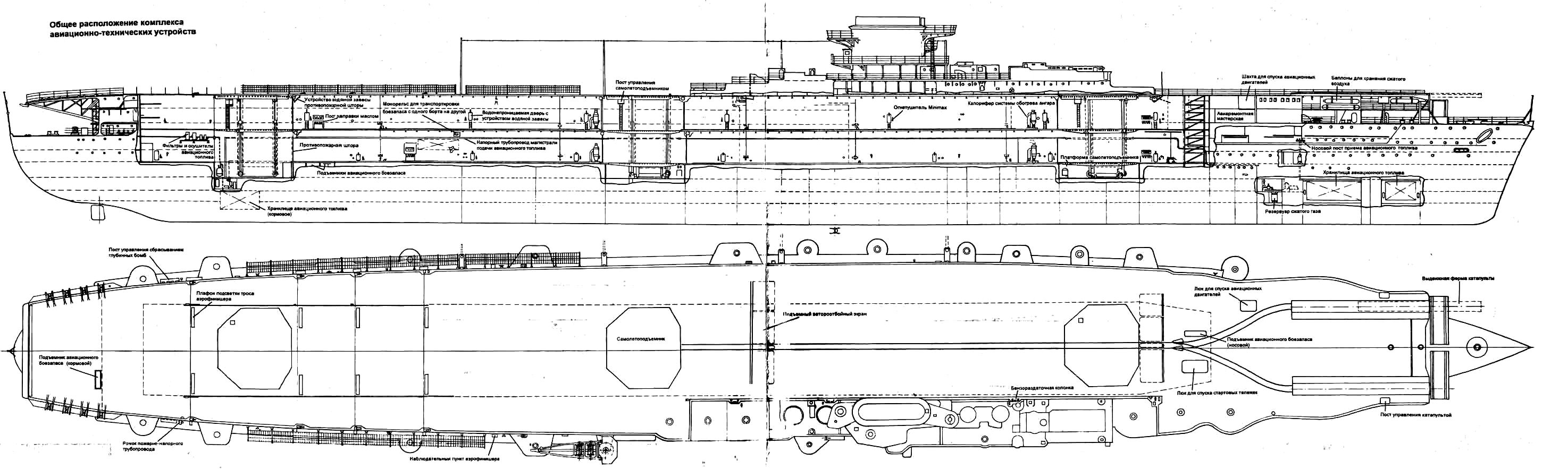

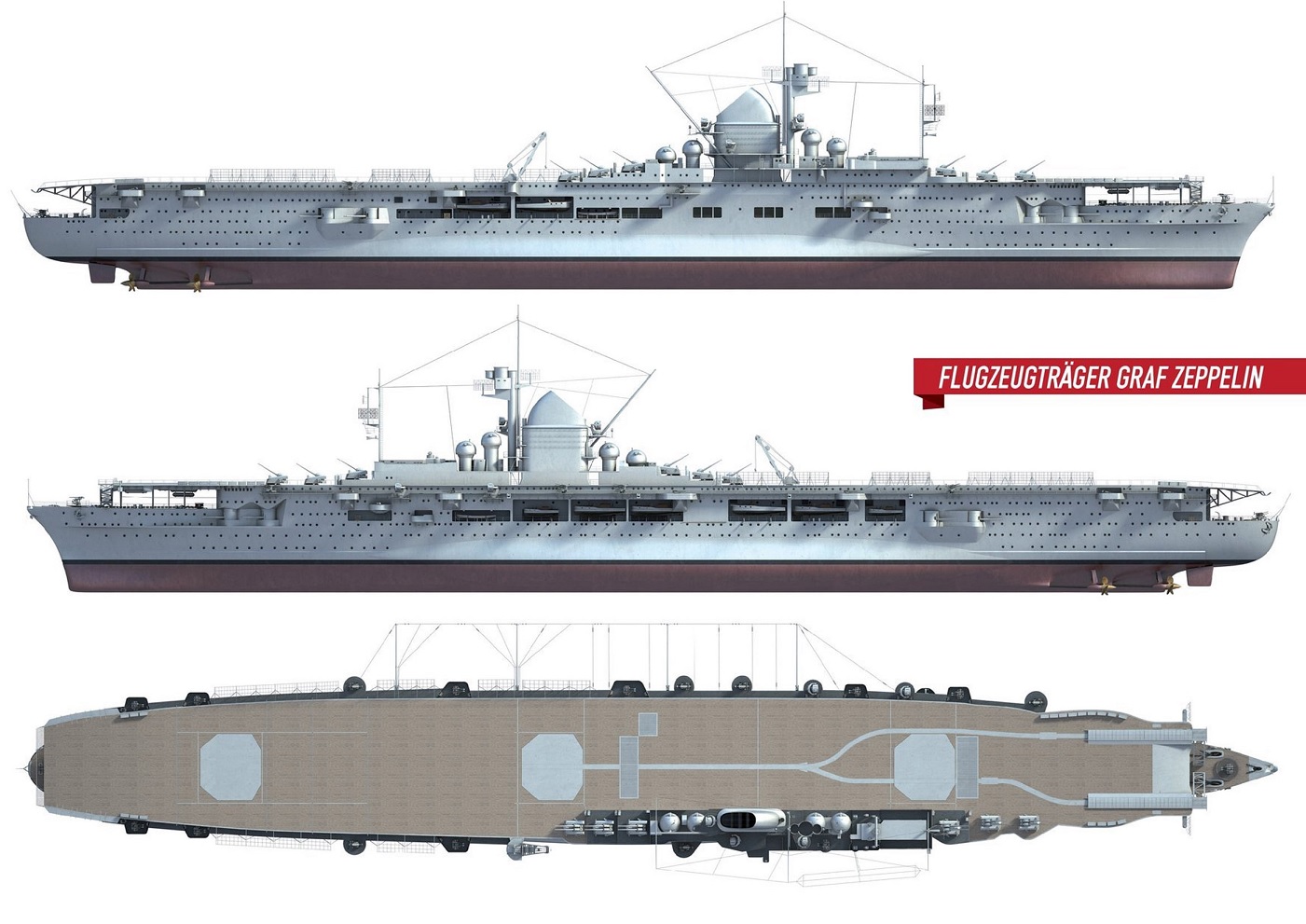

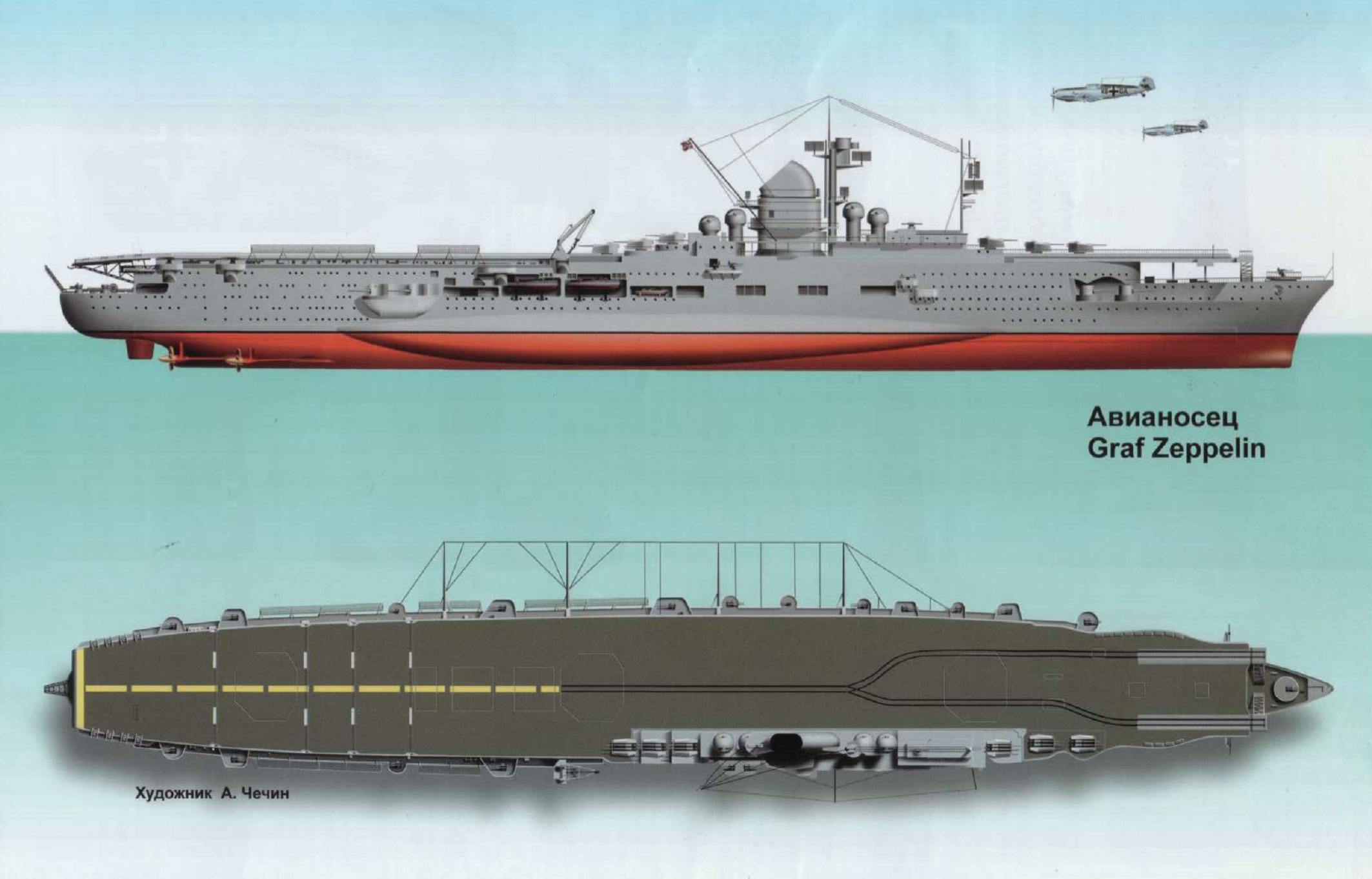

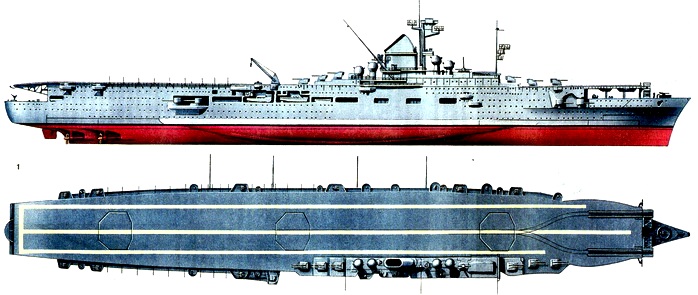

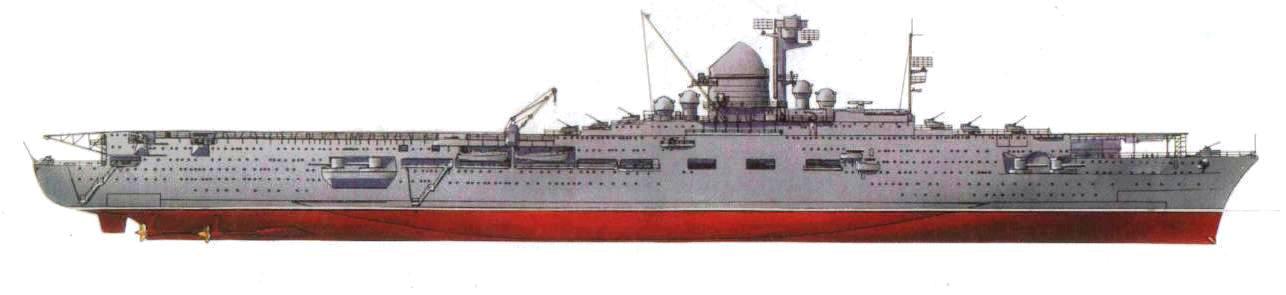

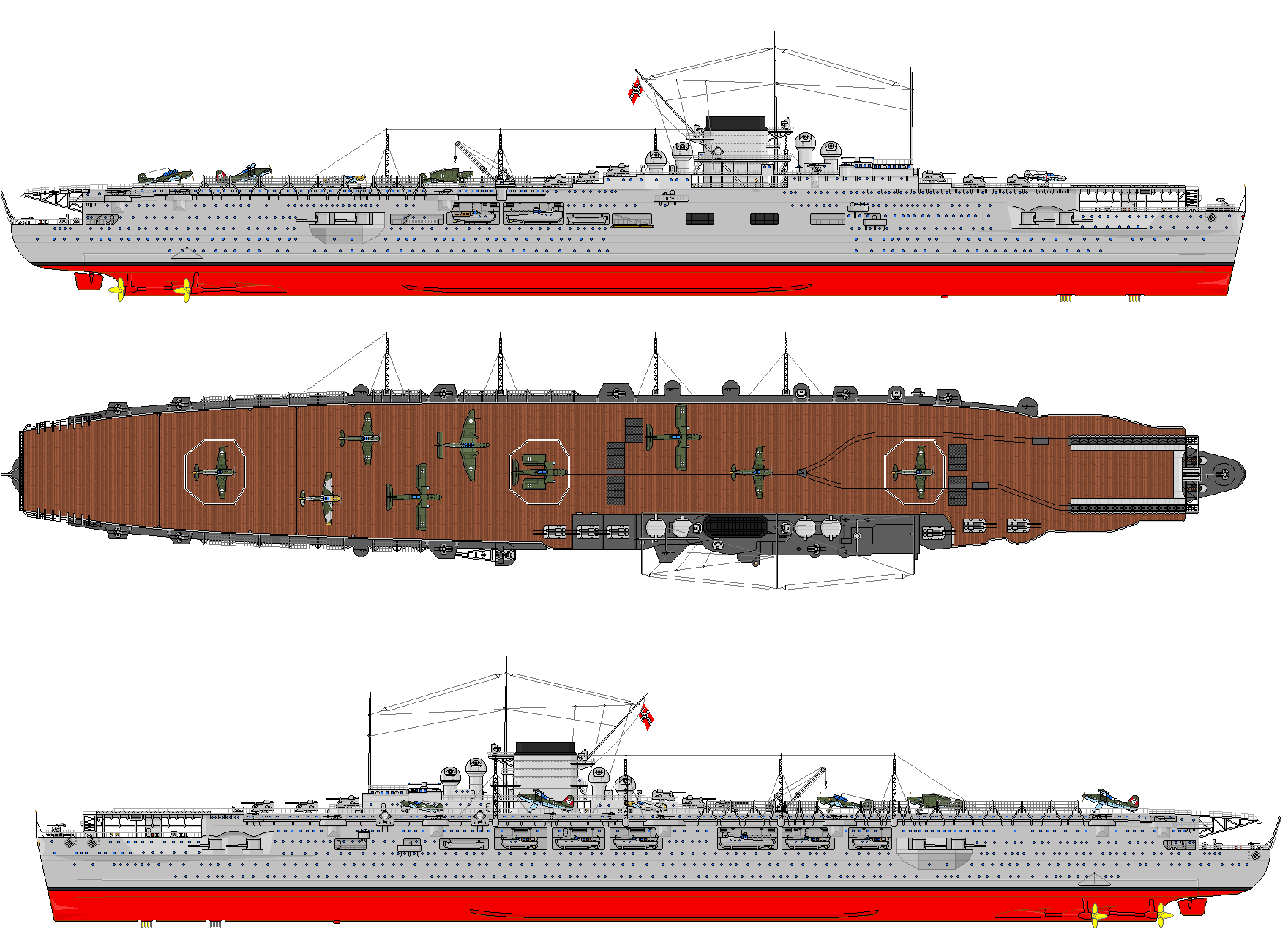

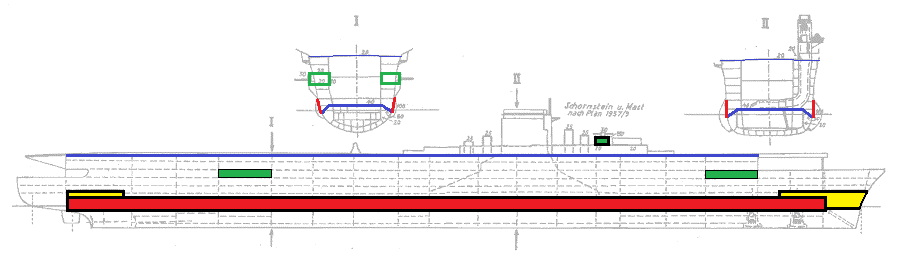

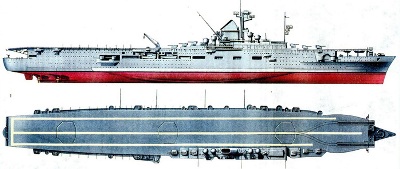

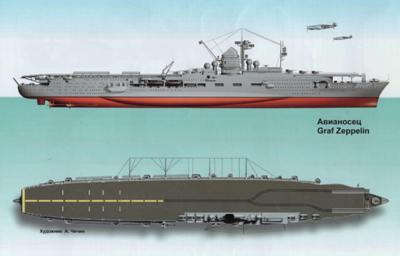

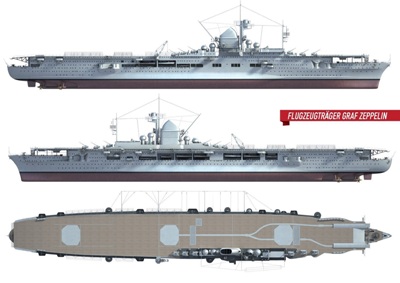

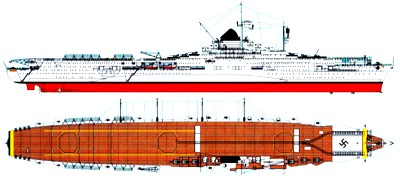

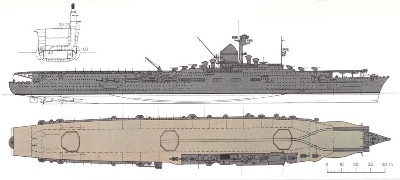

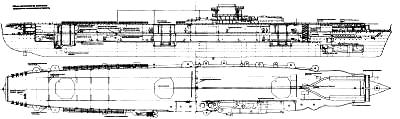

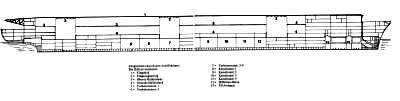

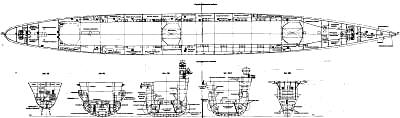

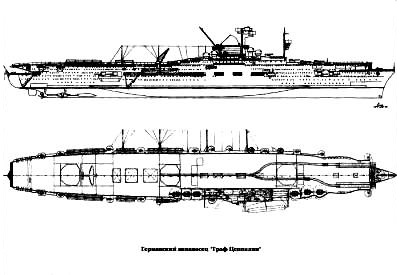

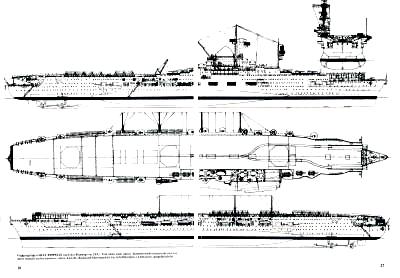

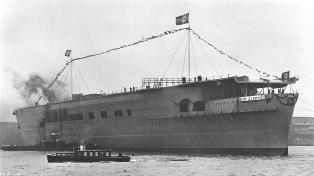

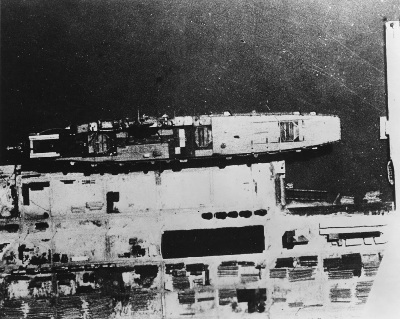

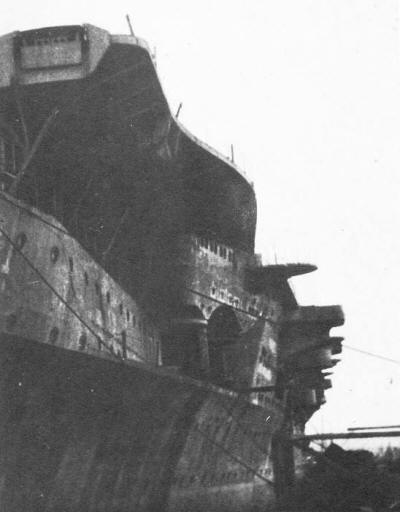

Общая архитектурная компоновка немецкого АВ производила впечатление достаточно традиционной: сплошная полетная палуба с носовым и кормовым консольными свесами, смещенная к правому борту надстройка - "остров" с проходящими через нее газоходами главных котлов, открытая компоновка бака и юта, занимающий большую часть надводного объема корпуса двухъярусный ангар.

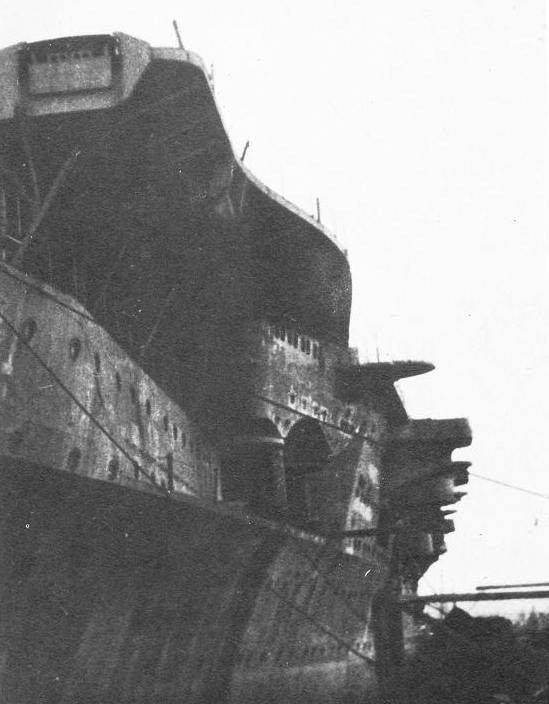

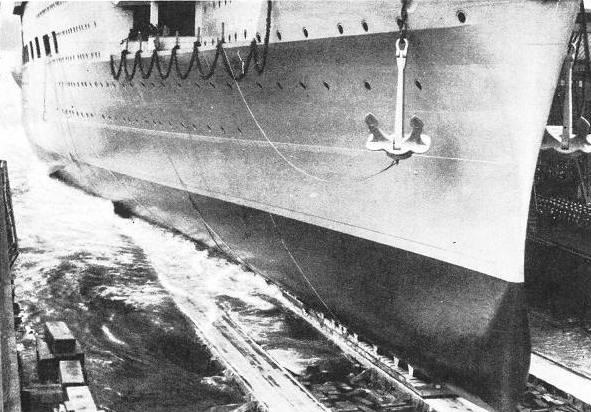

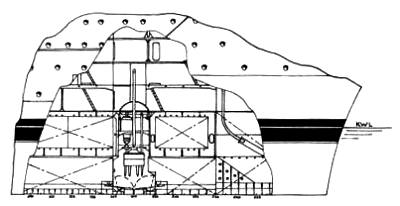

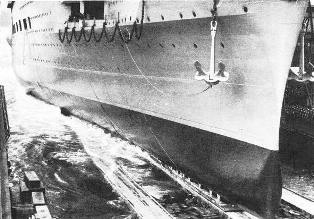

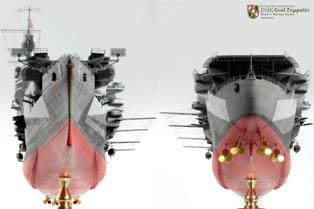

Корпус корабля, длиной по КВЛ 250,0 м и высотой борта 22,2 м, изготавливался с широким применением электросварки. Обводы в подводной части были несимметричными: чтобы компенсировать вес "острова", левую часть мидель-шпангоута пришлось сделать на 80 см шире, чем правую.

Корпус корабля, длиной по КВЛ 250,0 м и высотой борта 22,2 м, изготавливался с широким применением электросварки. Обводы в подводной части были несимметричными: чтобы компенсировать вес "острова", левую часть мидель-шпангоута пришлось сделать на 80 см шире, чем правую.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

ГЭУ корабля, в соответствии с действовавшими стандартами германского флота, без особых колебаний была выбрана паротурбинной, на повышенных параметрах пара. Требуемые для развития полного хода 200 тысяч л.с. распределили на четыре вала, которые должны были приводить во вращение ГТЗА полной проектной мощностью по 50 тысяч л.с. Каждый агрегат снабжали паром четыре котла типа La Mont производительностью 50 т/час (75 атм., 450 град. С). Запас котельного топлива в 6500 т был достаточным для обеспечения дальности плавания шесть тысяч миль экономическим ходом.

ГЭУ корабля, в соответствии с действовавшими стандартами германского флота, без особых колебаний была выбрана паротурбинной, на повышенных параметрах пара. Требуемые для развития полного хода 200 тысяч л.с. распределили на четыре вала, которые должны были приводить во вращение ГТЗА полной проектной мощностью по 50 тысяч л.с. Каждый агрегат снабжали паром четыре котла типа La Mont производительностью 50 т/час (75 атм., 450 град. С). Запас котельного топлива в 6500 т был достаточным для обеспечения дальности плавания шесть тысяч миль экономическим ходом.

Интересной технической особенностью немецкого АВ являлось применение двух установок "Voit-Schnaider" - крыльчатых движителей - для повышения управляемости обладавшего большой парусностью корабля на малых ходах.

Интересной технической особенностью немецкого АВ являлось применение двух установок "Voit-Schnaider" - крыльчатых движителей - для повышения управляемости обладавшего большой парусностью корабля на малых ходах.

Электроэнергетическая установка АВ, расчетная мощность которой превышала 4000 кВт, состояла из пяти турбогенераторов мощностью по 460 кВт, пяти дизельгенераторов по 350 кВт и одного 230-кВт турбогенератора. Они вырабатывали переменный ток напряжением 220 В.

Электроэнергетическая установка АВ, расчетная мощность которой превышала 4000 кВт, состояла из пяти турбогенераторов мощностью по 460 кВт, пяти дизельгенераторов по 350 кВт и одного 230-кВт турбогенератора. Они вырабатывали переменный ток напряжением 220 В.

ЗАЩИТА

ЗАЩИТА

Характерная для немецких кораблей схема защиты путем устройства броневой палубы с утолщенными скосами (40 и 60 мм, соответственно) и узкого броневого пояса максимальной толщиной 100 мм, расположенного по КВЛ в районе МКО, была применена и на АВ. Толщина верхней (полетной) палубы составляла 20 мм. Обеспечив бронированием защиту механической установки, немецкие конструкторы, казалось бы, оставили высокий надводный борт, за которым находился уязвимый ангар, практически незащищенным. Однако частично от проникновения вражеских снарядов верхний ангар должны были предохранять расположенные на бортовых полуспонсонах в бронированных 30-мм броней казематах артиллерийские установки 150-мм калибра, а частично - ограничивавшие ангар с бортов прочные продольные переборки толщиной 30 мм. Непотопляемость обеспечивали 19 главных поперечных водонепроницаемых переборок, доходивших по высоте до нижней ангарной палубы. ПТЗ была весьма слабой; она состояла из 20-мм внутренней продольной переборки и наружных булей. В процессе постройки ширину булей несколько увеличили, что привело к снижению проектной скорости на 0,2 уз.

Характерная для немецких кораблей схема защиты путем устройства броневой палубы с утолщенными скосами (40 и 60 мм, соответственно) и узкого броневого пояса максимальной толщиной 100 мм, расположенного по КВЛ в районе МКО, была применена и на АВ. Толщина верхней (полетной) палубы составляла 20 мм. Обеспечив бронированием защиту механической установки, немецкие конструкторы, казалось бы, оставили высокий надводный борт, за которым находился уязвимый ангар, практически незащищенным. Однако частично от проникновения вражеских снарядов верхний ангар должны были предохранять расположенные на бортовых полуспонсонах в бронированных 30-мм броней казематах артиллерийские установки 150-мм калибра, а частично - ограничивавшие ангар с бортов прочные продольные переборки толщиной 30 мм. Непотопляемость обеспечивали 19 главных поперечных водонепроницаемых переборок, доходивших по высоте до нижней ангарной палубы. ПТЗ была весьма слабой; она состояла из 20-мм внутренней продольной переборки и наружных булей. В процессе постройки ширину булей несколько увеличили, что привело к снижению проектной скорости на 0,2 уз.

АРТИЛЛЕРИЯ

АРТИЛЛЕРИЯ

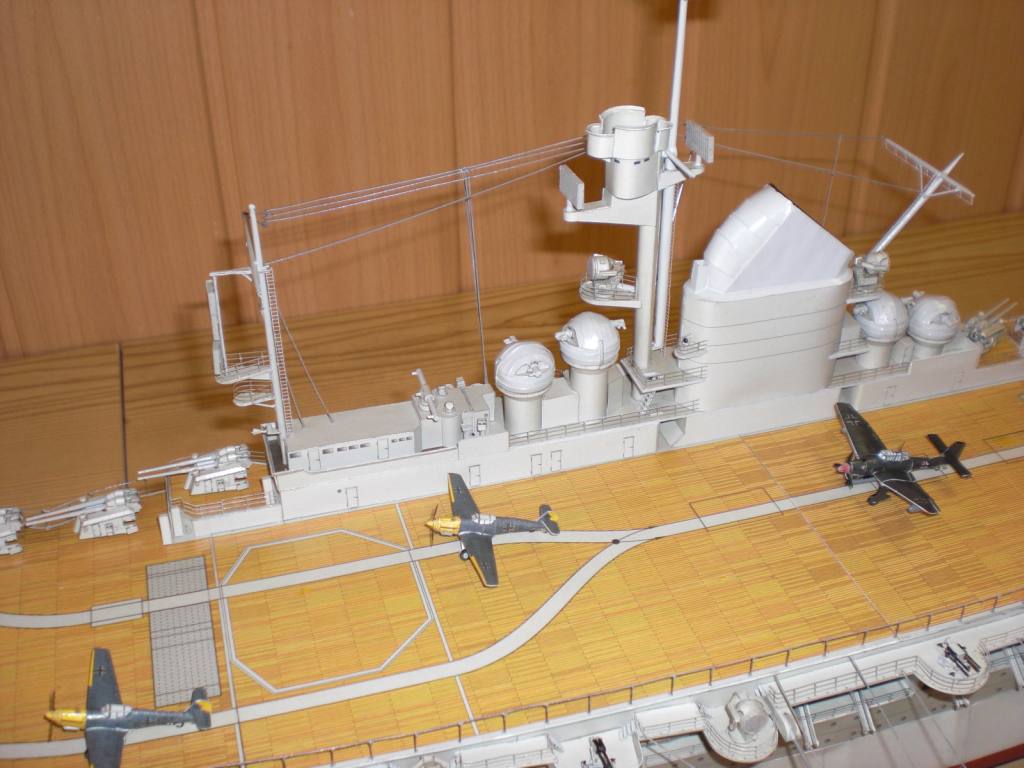

Очень необычным выглядело вооружение авианосца. 150-мм орудия SKC/28 размещались в спаренных (!) казематных установках и защищались 30-мм броней. 12 универсальных 105-мм пушек SKC/33 в спаренных стабилизированных установках LC/37 (первоначально LC/31) располагались линейно-возвышенно по обеим сторонам "острова". Управление зенитным огнем обеспечивали 4 стабилизированных КДП "Вакелькопф" с 4-м дальномерами. В окончательном варианте проекта "Graf Zeppelin" предполагалось оснастить тремя РЛС FuMO-21 и FuMO-25.

Очень необычным выглядело вооружение авианосца. 150-мм орудия SKC/28 размещались в спаренных (!) казематных установках и защищались 30-мм броней. 12 универсальных 105-мм пушек SKC/33 в спаренных стабилизированных установках LC/37 (первоначально LC/31) располагались линейно-возвышенно по обеим сторонам "острова". Управление зенитным огнем обеспечивали 4 стабилизированных КДП "Вакелькопф" с 4-м дальномерами. В окончательном варианте проекта "Graf Zeppelin" предполагалось оснастить тремя РЛС FuMO-21 и FuMO-25.

АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

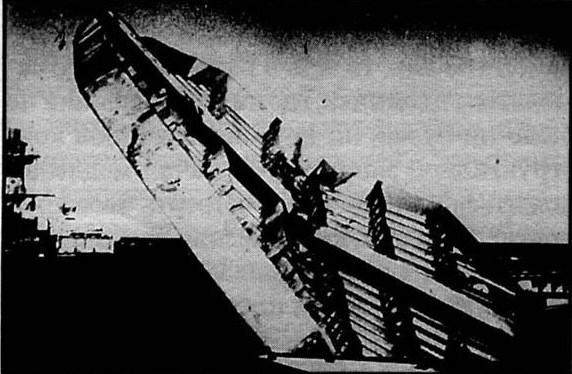

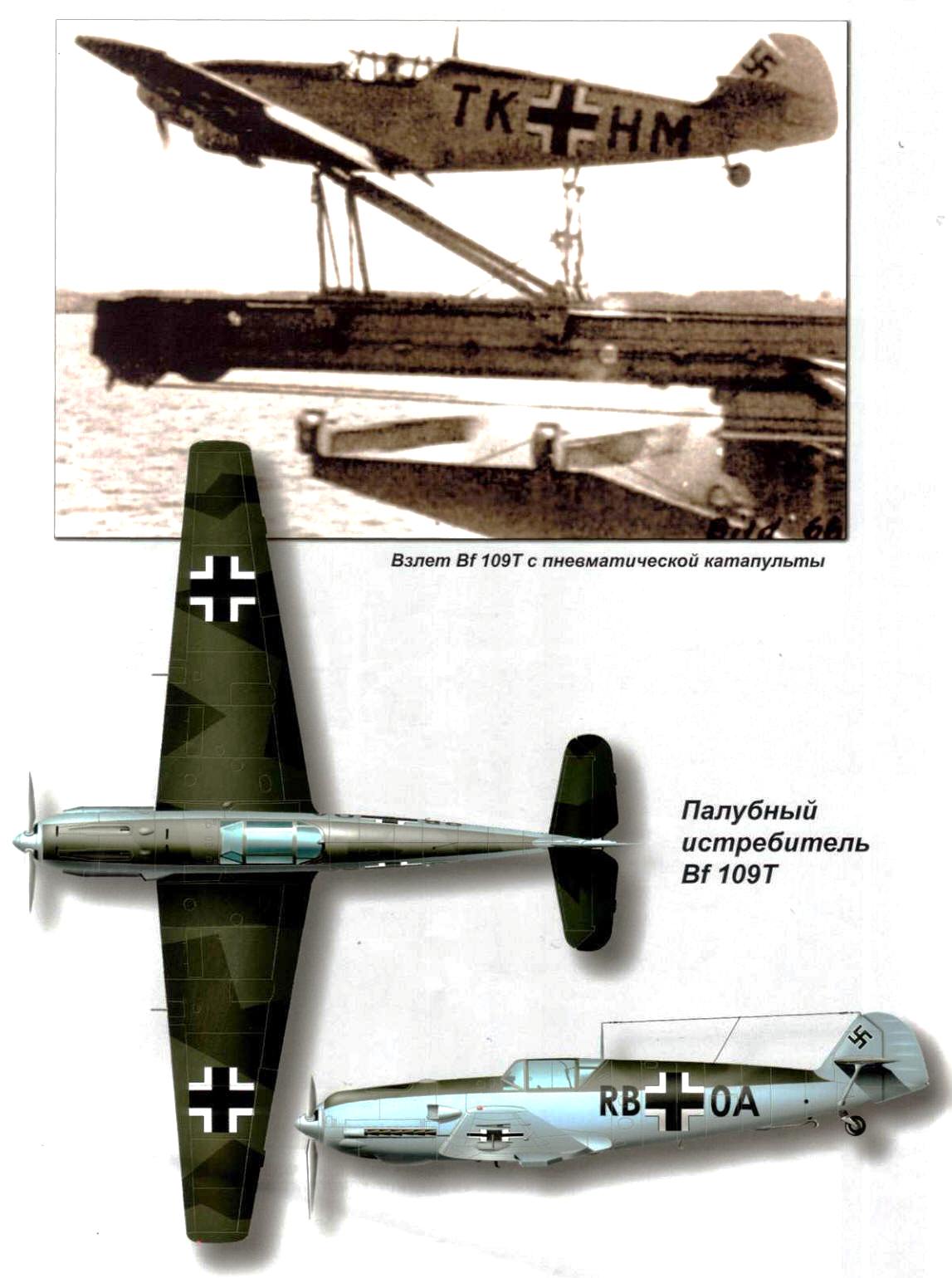

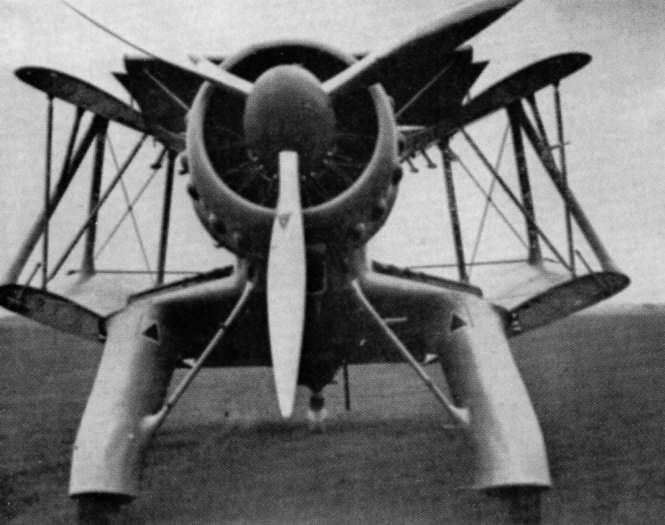

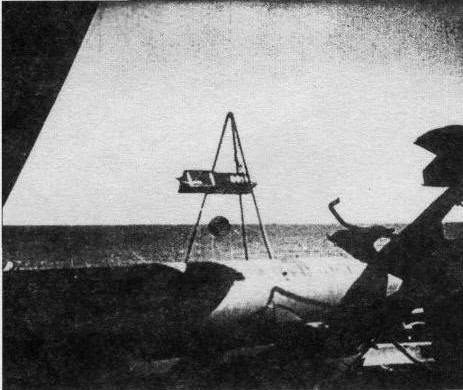

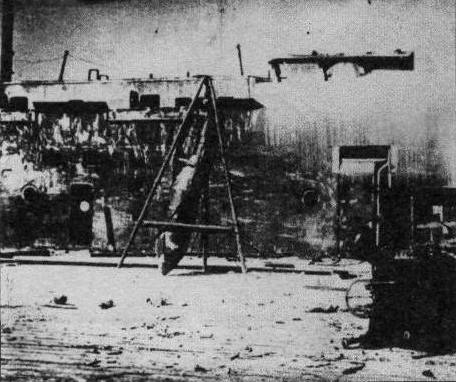

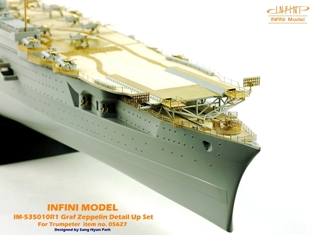

Самым интересным в проекте немецкого АВ являлась собственно "авиационная" часть. Старт палубных машин, в отличие от зарубежной практики, предполагалось осуществлять исключительно при помощи двух расположенных в носовой части полетной палубы полиспастно-пневматических катапульт. Катапульты К-252 со скользящей фермой конструкции завода "Deutsche Werke" обеспечивали четыре старта без подзарядки воздушных баллонов.

Самым интересным в проекте немецкого АВ являлась собственно "авиационная" часть. Старт палубных машин, в отличие от зарубежной практики, предполагалось осуществлять исключительно при помощи двух расположенных в носовой части полетной палубы полиспастно-пневматических катапульт. Катапульты К-252 со скользящей фермой конструкции завода "Deutsche Werke" обеспечивали четыре старта без подзарядки воздушных баллонов.

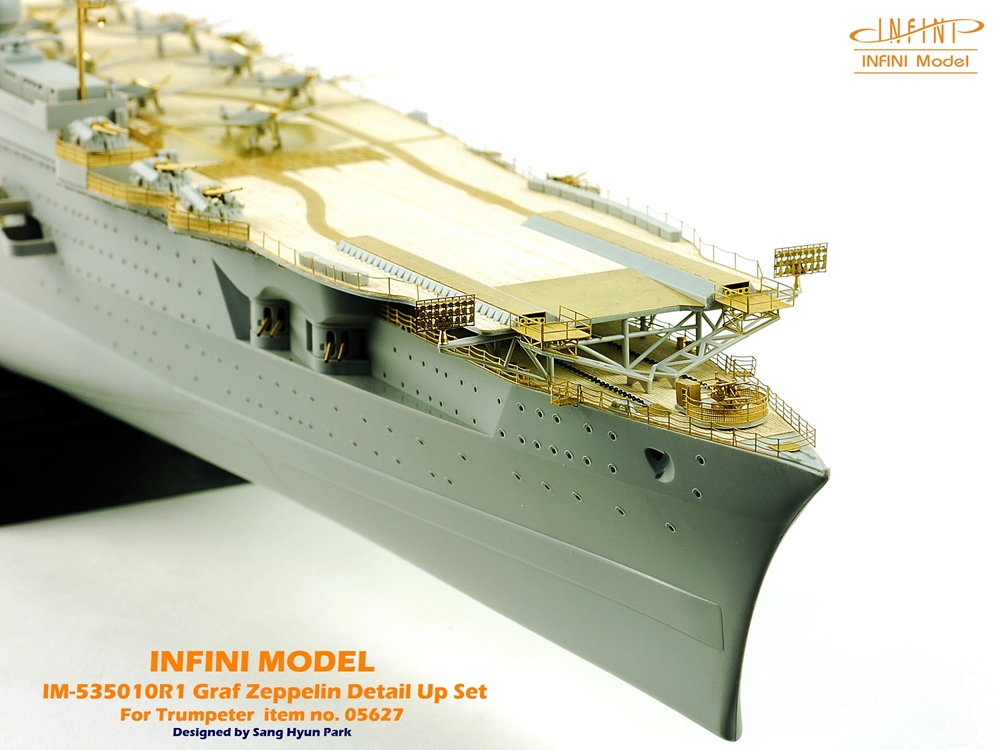

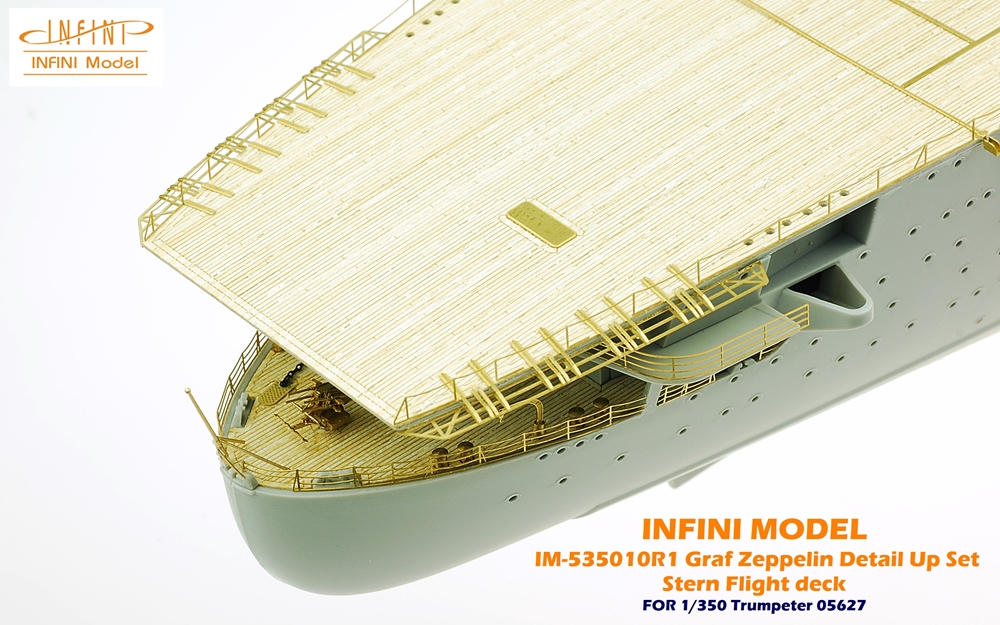

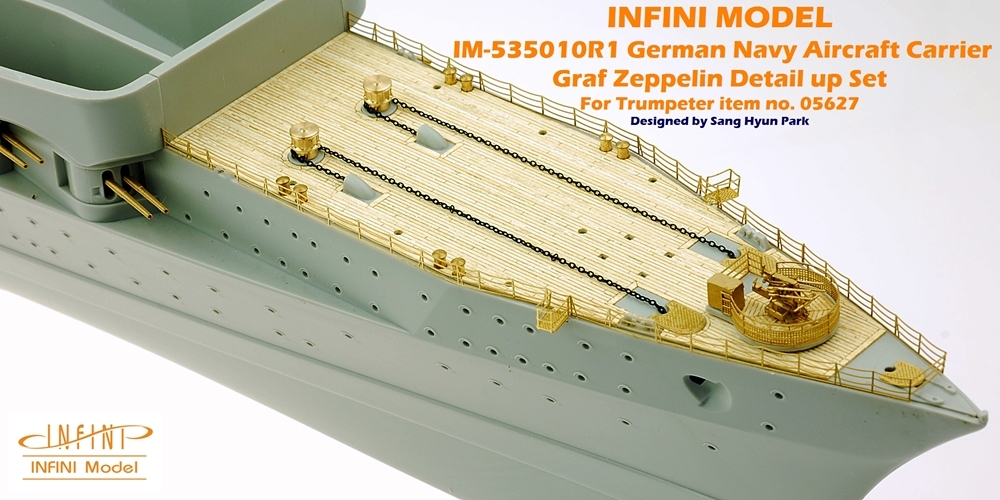

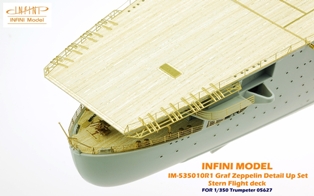

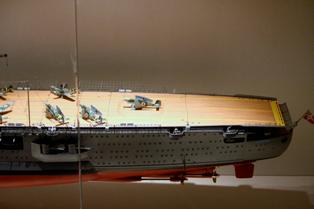

Покрытая настилом из 50-мм тиковых брусков полетная палуба имела длину 241,0 м, ширину 30,7 м и сообщалась с верхним и нижним ангарами тремя электрическими лифтами (размером 15.2 х 14,3 м и грузоподъемностью 6,5 т), располагавшихся на одной оси, несколько смещенной от диаметральной плоскости к левому борту. Носовой и средний лифты, имевшие по две восьмиугольные грузовые платформы, могли одновременно перемещать самолеты из обоих ангаров, а кормовой - только из верхнего. В носовой и кормовой частях полетной палубы имелись подъемники АБП, еще два лифта предназначались для спуска в ангар (для ремонта) самолетных моторов и стартовых тележек. Из погребов в нижний ангар АБП подавался специальными подъемниками, а в верхний - только самолетоподъемниками.

Покрытая настилом из 50-мм тиковых брусков полетная палуба имела длину 241,0 м, ширину 30,7 м и сообщалась с верхним и нижним ангарами тремя электрическими лифтами (размером 15.2 х 14,3 м и грузоподъемностью 6,5 т), располагавшихся на одной оси, несколько смещенной от диаметральной плоскости к левому борту. Носовой и средний лифты, имевшие по две восьмиугольные грузовые платформы, могли одновременно перемещать самолеты из обоих ангаров, а кормовой - только из верхнего. В носовой и кормовой частях полетной палубы имелись подъемники АБП, еще два лифта предназначались для спуска в ангар (для ремонта) самолетных моторов и стартовых тележек. Из погребов в нижний ангар АБП подавался специальными подъемниками, а в верхний - только самолетоподъемниками.

Покрытая настилом из 50-мм тиковых брусков полетная палуба имела длину 241,0 м, ширину 30,7 м и сообщалась с верхним и нижним ангарами тремя электрическими лифтами, располагавшихся на одной оси, несколько смещенной от диаметральной плоскости к левому борту. Носовой и средний лифты, имевшие по две восьмиугольные грузовые платформы, могли одновременно перемещать самолеты из обоих ангаров, а кормовой - только из верхнего. Площадки лифтов, также как и палуба, имели 20-мм толщину. В носовой и кормовой частях полетной палубы имелись подъемники АБП, еще два лифта предназначались для спуска в ангар (для ремонта) самолетных моторов и стартовых тележек. Из погребов в нижний ангар АБП подавался специальными подъемниками, а в верхний - только самолетоподъемниками.

Особенностью взлетных операций являлось применение стартовых тележек, на которые самолеты устанавливались в ангаре и вместе с ними подавались на полетную палубу. С платформы лифта по рельсам тележка с самолетом силой тяги воздушного винта или при помощи палубных шпилей перемещалась на одну из катапульт. После старта самолета тележка посредством специальных наклонных цепных транспортеров, расположенных перед носовым срезом полетной палубы, опускалась на ангарную палубу и по монорельсу транспортировалась в ангар. Лифт предполагалось использовать в случае выхода из строя наклонных транспортеров.

Для защиты находящихся на палубе самолетов от бокового ветра предназначались специальные ветроотбойные щиты, поднимавшиеся в вертикальное положение электромоторами посредством простейшего винтового привода за несколько секунд. Посадку самолетов должны были обеспечивать четыре аэрофинишера, тросы которых системой блоков направлялись к установленным на промежуточной палубе тормозным лебедкам. Для посадки самолетов в условиях пониженной видимости полетная палуба оборудовалась обозначавшими габариты посадочной полосы электрическими плафонами, установленными заподлицо с деревянным настилом.

Для защиты находящихся на палубе самолетов от бокового ветра предназначались специальные ветроотбойные щиты, поднимавшиеся в вертикальное положение электромоторами посредством простейшего винтового привода за несколько секунд. Посадку самолетов должны были обеспечивать четыре аэрофинишера, тросы которых системой блоков направлялись к установленным на промежуточной палубе тормозным лебедкам. Для посадки самолетов в условиях пониженной видимости полетная палуба оборудовалась обозначавшими габариты посадочной полосы электрическими плафонами, установленными заподлицо с деревянным настилом.

Ангар был двухъярусным; в верхнем (183 х 16 м) размещались 25 самолетов, в нижнем (170 х 16 м) — 18. Высота каждого ангара — 5,66 м. Полетная палуба размером 243 х 30 м изготавливалась из 20-мм стали и покрывалась сверху деревянным настилом. Конструктивно она выполнялась как интегральная часть корпуса и участвовала в обеспечении продольной прочности корабля. Внутреннее устройство ангара, конструкция бензо- и маслосистемы, противопожарное оборудование немецкого корабля отличалось рядом заслуживающих внимания оригинальных технических решений, среди которых можно отметить быстродействующие огнезащитные шторы, систему транспортировки стартовых тележек и авиационных двигателей, топливо- и маслозаправочные колонки в ангаре.

Ангар был двухъярусным; в верхнем (183 х 16 м) размещались 25 самолетов, в нижнем (170 х 16 м) — 18. Высота каждого ангара — 5,66 м. Полетная палуба размером 243 х 30 м изготавливалась из 20-мм стали и покрывалась сверху деревянным настилом. Конструктивно она выполнялась как интегральная часть корпуса и участвовала в обеспечении продольной прочности корабля. Внутреннее устройство ангара, конструкция бензо- и маслосистемы, противопожарное оборудование немецкого корабля отличалось рядом заслуживающих внимания оригинальных технических решений, среди которых можно отметить быстродействующие огнезащитные шторы, систему транспортировки стартовых тележек и авиационных двигателей, топливо- и маслозаправочные колонки в ангаре.

Общая вместимость цистерн авиационного бензина, расположенных в двух хранилищах в носовой части корпуса корабля, превышала 330 тысяч литров. Заправка самолетов топливом и маслом (как и подвеска боезапаса) должна была производиться в ангарах, оборудованных заправочными постами. Такие же посты предусматривались и на полетной палубе.

Общая вместимость цистерн авиационного бензина, расположенных в двух хранилищах в носовой части корпуса корабля, превышала 330 тысяч литров. Заправка самолетов топливом и маслом (как и подвеска боезапаса) должна была производиться в ангарах, оборудованных заправочными постами. Такие же посты предусматривались и на полетной палубе.

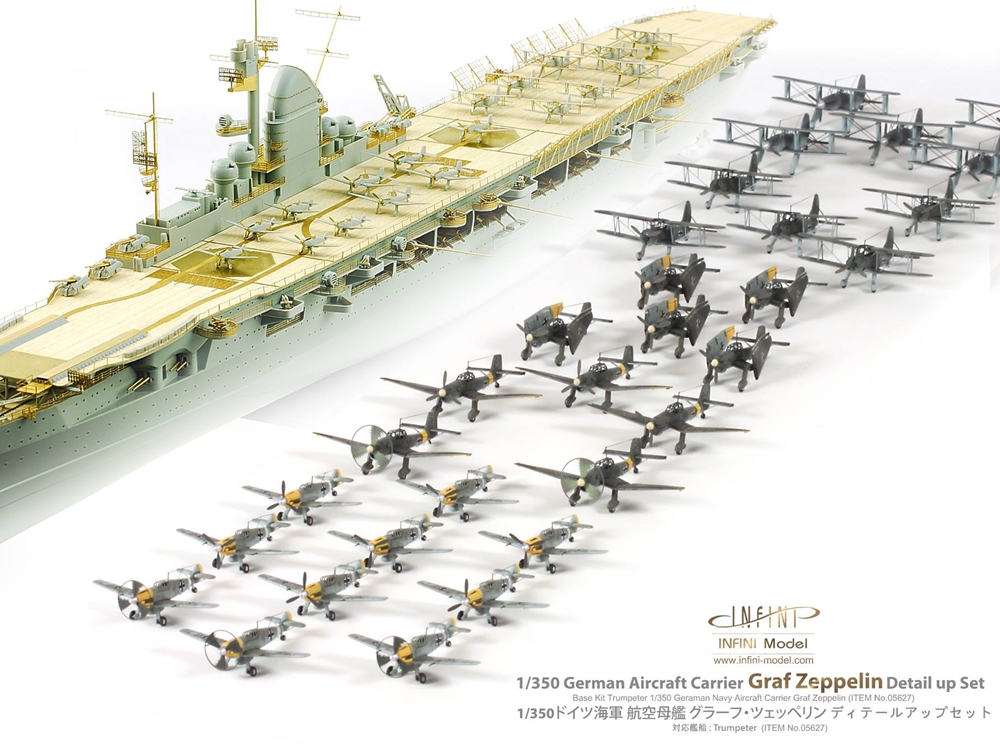

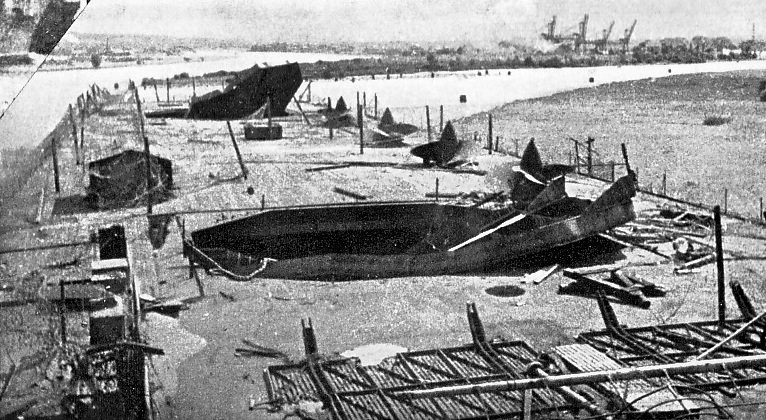

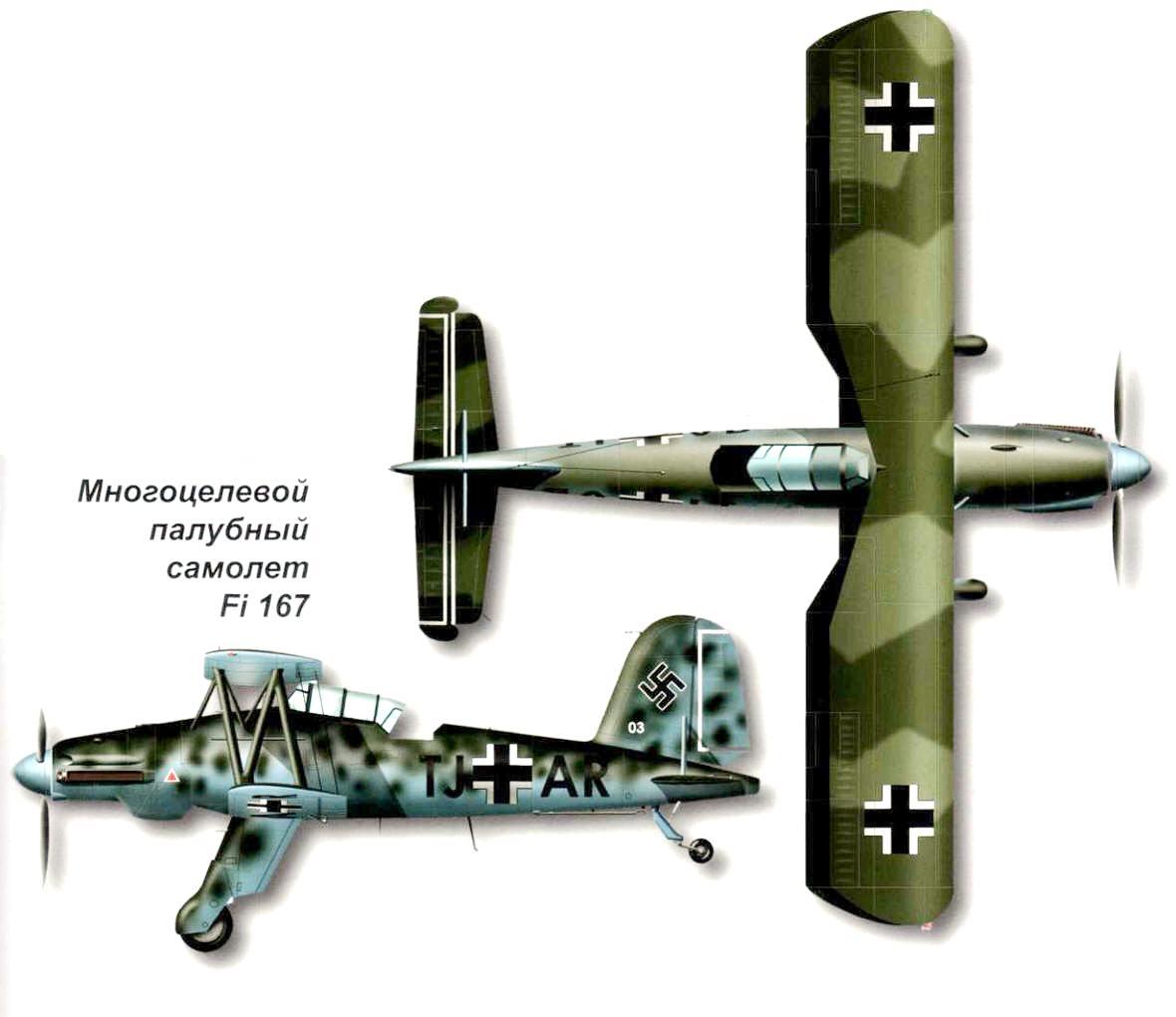

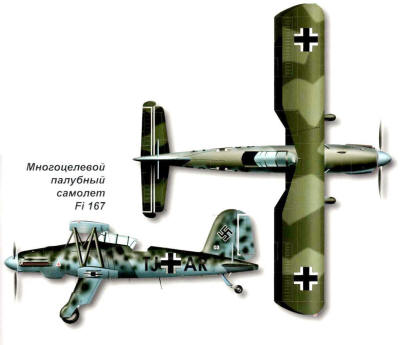

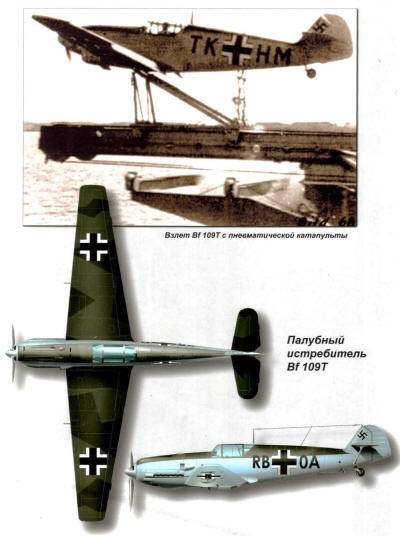

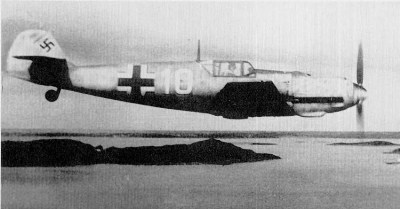

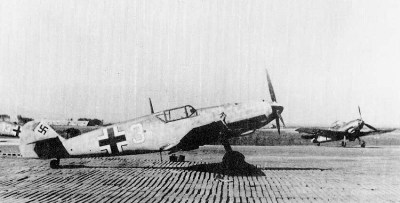

Одной из главных трудностей на пути первого немецкого АВ было создание палубных самолетов - рейхсминистр авиации Г. Геринг, усматривая в настойчивом желании адмирала Редера получить палубную авиацию (а "заодно" - и подчинить флоту морскую авиацию) угрозу своей монополии, естественно, не проявлял в этом никакой заинтересованности. Его крылатым выражением являлось знаменитое: "Все, что летает - мое!". Тем не менее, в 1938-1939 гг. прошел летные испытания истребитель-биплан "Arado-197", представлявший собой развитие "Arado-68". Окончательно на роль палубного истребителя был утвержден "Ме-109Т", а палубным штурмовиком планировался "Junkers-87C". Пять машин "Junkers-87С", оборудованные складывающимися плоскостями, были изготовлены и прошли испытания в летно-испытательном институте "Luftwaffe" в Травемюнде. В качестве многоцелевых самолетов (разведчиков и легких бомбардировщиков-торпедоносцев) немцы предполагали использовать "Fieseler 167" и "Arado 195", построенные в опытных образцах. Менявшийся в процессе постройки состав авиагруппы АВ по расписанию на март 1941 г. должен был включать двадцать многоцелевых самолетов Fi 167, десять истребителей Me 109T (Bf 109Т) и тринадцать пикирующих бомбардировщиков Ju 87C.

Одной из главных трудностей на пути первого немецкого АВ было создание палубных самолетов - рейхсминистр авиации Г. Геринг, усматривая в настойчивом желании адмирала Редера получить палубную авиацию (а "заодно" - и подчинить флоту морскую авиацию) угрозу своей монополии, естественно, не проявлял в этом никакой заинтересованности. Его крылатым выражением являлось знаменитое: "Все, что летает - мое!". Тем не менее, в 1938-1939 гг. прошел летные испытания истребитель-биплан "Arado-197", представлявший собой развитие "Arado-68". Окончательно на роль палубного истребителя был утвержден "Ме-109Т", а палубным штурмовиком планировался "Junkers-87C". Пять машин "Junkers-87С", оборудованные складывающимися плоскостями, были изготовлены и прошли испытания в летно-испытательном институте "Luftwaffe" в Травемюнде. В качестве многоцелевых самолетов (разведчиков и легких бомбардировщиков-торпедоносцев) немцы предполагали использовать "Fieseler 167" и "Arado 195", построенные в опытных образцах. Менявшийся в процессе постройки состав авиагруппы АВ по расписанию на март 1941 г. должен был включать двадцать многоцелевых самолетов Fi 167, десять истребителей Me 109T (Bf 109Т) и тринадцать пикирующих бомбардировщиков Ju 87C.

| АВИАГРУППА |

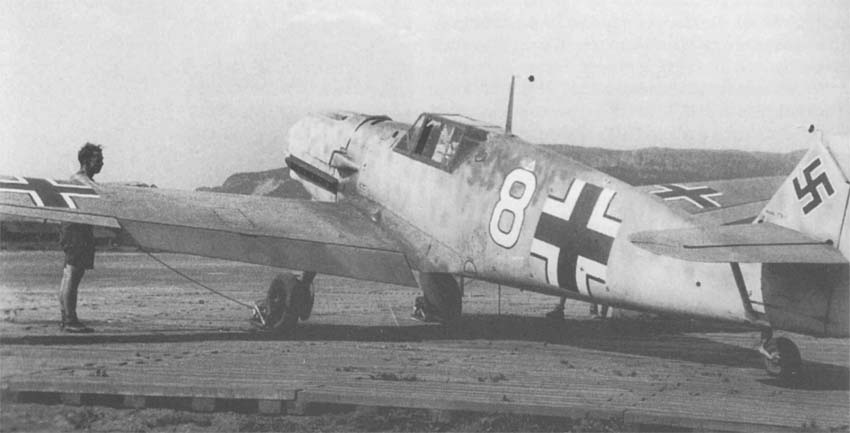

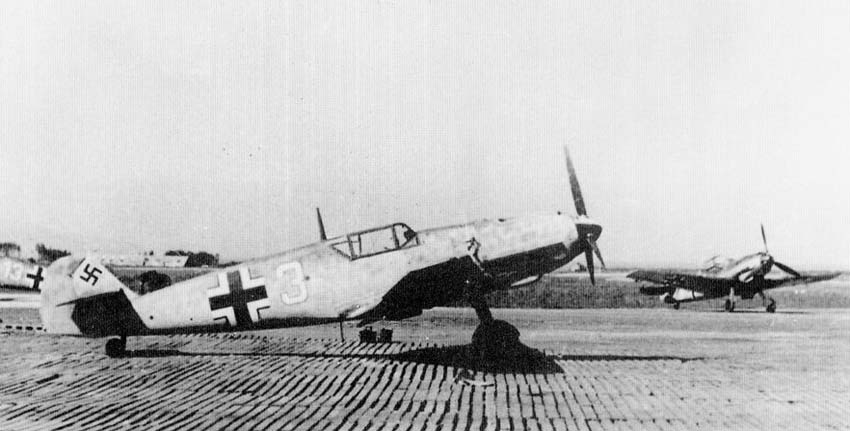

Первоначально палубным истребителем должен был стать Bf 109Т, разработанный на базе Вf 109Е, а штурмовиком — Ju 87С, созданный на основе Ju 87В. В качестве легких бомбардировщиков-торпедоносцев предполагалось использовать самолеты Fi 167 и Аr 195. По состоянию на март 1941 года состав авиагруппы авианосца должен был включать 20 бомбардировщиков-торпедоносцев Fi 167, десять истребителей Вf 109Т и 13 пикирующих бомбардировщиков Ju 87С. К июню 1941 года было собрано 70 истребителей Вf 109Т, пять бомбардировщиков со складывающимися плоскостями были изготовлены и прошли испытания в летно-испытательном институте в Травемюнде, а самолеты Fi 167 и Аr 195 так и остались только в опытных экземплярах.

Контракты на изготовление опытных экземпляров двухместных многоцелевых палубных самолетов были подписаны с фирмами Arado и Fieseler. Каждая из них предложила свой проект и получила заказ на три экспериментальные машины с названиями, соответственно, Аr 195 и Fi 167.

Весной 1935 года конструкторский отдел штаба Верховного командования флота (Obercommando Reichsmarine) приступил к работе над авианосцем, средства на который были включены в бюджет 1936 года. В это же время было выдано задание на проектирование многоцелевого самолета, способного выполнять задачи в качестве разведчика, бомбардировщика и торпедоносца. К работе над такой машиной приступила и фирма Arado Flugzeugewerke GmbH. Общее руководство работами осуществлял инженер В. Блюм. В задании предусматривалась возможность использования самолета как в колесном, так и в поплавковом варианте. В соответствии с предъявлявшимися требованиями, полезная нагрузка самолета планировалась в 1000 кг, а для обеспечения компактного хранения машину предполагалось оснастить складывающимся крылом. В технических требованиях особо подчеркивалось, что гидросамолет должен обладать повышенной мореходностью.

Весной 1935 года конструкторский отдел штаба Верховного командования флота (Obercommando Reichsmarine) приступил к работе над авианосцем, средства на который были включены в бюджет 1936 года. В это же время было выдано задание на проектирование многоцелевого самолета, способного выполнять задачи в качестве разведчика, бомбардировщика и торпедоносца. К работе над такой машиной приступила и фирма Arado Flugzeugewerke GmbH. Общее руководство работами осуществлял инженер В. Блюм. В задании предусматривалась возможность использования самолета как в колесном, так и в поплавковом варианте. В соответствии с предъявлявшимися требованиями, полезная нагрузка самолета планировалась в 1000 кг, а для обеспечения компактного хранения машину предполагалось оснастить складывающимся крылом. В технических требованиях особо подчеркивалось, что гидросамолет должен обладать повышенной мореходностью.

Самолет, созданный В. Блюмом в соответствии с этим техническим заданием, получил обозначение Arado Аr 95. Первый его прототип — Аr 95 VI с бортовым регистрационным номером D-OLUO представлял собой двухпоплавковый двухместный цельнометаллический гидросамолет с 9-цилиндровым звездообразным мотором воздушного охлаждения BMW 132 мощностью 845 л.с. Впервые в воздух биплан поднялся осенью 1936 года. Вскоре был собран второй опытный экземпляр — Ar 95 V2 (D-OHEO). Отличительными особенностями этой машины стали рядный 600-сильный двигатель жидкостного охлаждения Junkers Jumo 210 и закрытая кабина экипажа. Первые же полеты показали, что мотор для этого самолета явно слабоват. Особенно это ощущалось на взлете, поэтому на Ar 95 V2 также пришлось установить более мощный BMW 132.

Фюзеляж самолета — цельнометаллический монокок из легких алюминиевых сплавов. Силовой набор состоял из штампованных шпангоутов, лонжеронов и поддерживающих стрингеров. Технологически фюзеляж разделялся на три основные секции: носовую, центральную и хвостовую.

Носовая секция включала в себя часть фюзеляжа от первого силового шпангоута, являвшегося к тому же противопожарной перегородкой, до кабины экипажа. На первом шпангоуте находились узлы крепления моторамы. В верхней части носового отсека, справа от оси симметрии закреплялся курсовой синхронный пулемет МС17. Все остальное пространство отсека занимал фюзеляжный топливный бак емкостью 350 литров. Здесь же устанавливались основные топливные насосы, фильтры всех баков и патронный ящик с боекомплектом курсового пулемета. К силовым шпангоутам носовой секции крепились подкосы верхнего крыла и передние стойки поплавков.

Носовая секция включала в себя часть фюзеляжа от первого силового шпангоута, являвшегося к тому же противопожарной перегородкой, до кабины экипажа. На первом шпангоуте находились узлы крепления моторамы. В верхней части носового отсека, справа от оси симметрии закреплялся курсовой синхронный пулемет МС17. Все остальное пространство отсека занимал фюзеляжный топливный бак емкостью 350 литров. Здесь же устанавливались основные топливные насосы, фильтры всех баков и патронный ящик с боекомплектом курсового пулемета. К силовым шпангоутам носовой секции крепились подкосы верхнего крыла и передние стойки поплавков.

Всю центральную секцию фюзеляжа занимала кабина экипажа. В отсеке летчика размещалось приборное оборудование, обеспечивающее полет в любых метеоусловиях. Все пилотажно-навигационные приборы устанавливались на лобовой приборной доске. Кресло летчика можно было регулировать по высоте. За отсеком летчика располагалась кабина бомбардира с необходимым приборным оборудованием, рабочим столом, прицелом и УКВ-радиостанцией. Там же размещался фотоаппарат для аэрофотосъемки. За кабиной бомбардира находился отсек стрелка, где на шкворневой установке был закреплен оборонительный пулемет МС15, а на правом борту по полету закреплялись запасные магазины.

Кабина экипажа — полностью застекленная, однако отсек стрелка имел частичное остекление для более удобного ведения стрельбы из пулемета. Подвижные части фонарей летчика и стрелка сдвигались, соответственно, назад и вперед по полету Для удобства доступа в кабину экипажа по обоим бортам фюзеляжа предусматривались поручни и подножки.

К хвостовой секции были пристыкованы киль с рулем направления и стабилизатор с рулем высоты. Внутри секции проложена проводка управления рулевыми поверхностями.

Крыло самолета — цельнометаллическое, бипланной схемы, причем размах верхнего и нижнего крыльев совпадают. Конструкция крыльев — двухлонжерон-ная. Каждое крыло состоит из трех секций: центроплана и двух консолей. Лонжероны консольных частей крыла — двутавровые балки. Передний лонжерон центроплана коробчатого типа, задний — трубчатый. Нервюры — ферменной конструкции.

Носок крыла — штампованный профиль. На задней кромке центроплана устанавливалось зеркало заднего обзора и имелся поручень для удобства посадки в кабину летчика. Профиль центроплана нижнего крыла заметно утолщался в сторону фюзеляжа; поверх его наклёпывались специальные дюралюминиевые накладки — своего рода дорожка для пилотов и технического персонала при посадке в самолет и его обслуживании. Для уменьшения сопротивления центроплан по задней кромке имел характерный увеличенный зализ. По всей задней кромке консолей верхнего и нижнего крыльев размещались элероны, выполненные в виде двух секций (внешней и внутренней). Для уменьшения усилий на ручке управления элероны оснащались весовыми компенсаторами каплевидной формы. На внутренних секциях элеронов были установлены управляемые триммеры. Снизу на консолях крыла монтировались бомбодержатели ЕТС50.

Между собой и с фюзеляжем верхнее и нижнее крылья соединялись системой подкосов и расчалок. Подкосы были профилированными, обтекаемой формы, расчалки — стальные тросовые. На законцовках верхнего крыла располагались аэронавигационные огни (АНО). Для уменьшения габаритов биплана при его хранении консоли крыла выполнены складными и сводились назад по полету к фюзеляжу, при этом части центроплана (до второго лонжерона) откидывались вверх.

Хвостовое оперение — цельнометаллическое. Киль — двухлонжеронный, с поперечным набором из штампованных нервюр и с дюралюминиевой обшивкой. В верхней точке киля располагалась стойка антенны радиостанции. Руль направления — дюралюминиевый, с весовой компенсацией. Для уменьшения усилий на педалях ножного управления и балансировки руля направления в определенном положении предусматривался триммер. На руле направления располагался также фонарь габаритного АНО. Стабилизатор имел аналогичную килю двухлонжеронную конструкцию с обшивкой из листового дюралюминия. Руль высоты — односекционный, с роговой аэродинамической компенсацией. В центральной части руля высоты по задней кромке располагался управляемый триммер. Привод руля направления — гибкий, тросовый, от педалей ножного управления; руля высоты — жесткий, от штурвала колонки управления.

Взлетно-посадочное устройство самолета состояло из двух цельнометаллических поплавков или неубирающегося трехколесного шасси с хвостовым колесом. Поплавки выполнялись по одно-реданной схеме и имели увеличенную килеватость, улучшавшую устойчивость самолета при взлете и посадке. В центральной части поплавков размещались топливные баки емкостью 300 литров. Топливо к двигателю подавалось вытеснением его из баков сжатым воздухом. Магистрали подачи сжатого воздуха и топлива проходили внутри стоек, соединяющих поплавки с фюзеляжем и центропланом нижнего крыла. Стойки колесного шасси закрывались большими обтекателями, в которых размешались топливные баки.

Взлетно-посадочное устройство самолета состояло из двух цельнометаллических поплавков или неубирающегося трехколесного шасси с хвостовым колесом. Поплавки выполнялись по одно-реданной схеме и имели увеличенную килеватость, улучшавшую устойчивость самолета при взлете и посадке. В центральной части поплавков размещались топливные баки емкостью 300 литров. Топливо к двигателю подавалось вытеснением его из баков сжатым воздухом. Магистрали подачи сжатого воздуха и топлива проходили внутри стоек, соединяющих поплавки с фюзеляжем и центропланом нижнего крыла. Стойки колесного шасси закрывались большими обтекателями, в которых размешались топливные баки.

Силовая установка состояла из 9-цилиндрового звездообразного двигате- ля воздушного охлаждения ВМW 132D взлетной мощностью 880 л.с. с металлическим трехлопастным винтом изменяемого шага Hamilton Standart. На высоте 1000 м двигатель развивал мощность 900 л.с, а на 2500 м — 850 л.с. Моторама из стальных труб закреплялась на первом силовом шпангоуте. Капот двигателя типа NАСА выполнялся в виде трех быстросъемных панелей. Интенсивность воздушного потока регулировалась створками рубашки охлаждения в задней части капота.

Профилированные выхлопные патрубки выводились под фюзеляж самолета с обеих его сторон. Левый патрубок отводил выхлопные газы от четырех цилиндров, правый — от пяти. В подкапотном пространстве между двигателем и противопожарной перегородкой размещались маслобак емкостью 31,5 литра, электростартер, генератор, подкачивающие топливный и гидравлические насосы. Снизу в специальном обтекателе устанавливался туннельный маслорадиатор. Капоты представляли собой быстросъемные откидные крышки, обеспечивавшие удобный подход ко всем агрегатам двигательного отсека. Топливо размещалось в фюзеляжном баке ёмкостью 350 литров.

Профилированные выхлопные патрубки выводились под фюзеляж самолета с обеих его сторон. Левый патрубок отводил выхлопные газы от четырех цилиндров, правый — от пяти. В подкапотном пространстве между двигателем и противопожарной перегородкой размещались маслобак емкостью 31,5 литра, электростартер, генератор, подкачивающие топливный и гидравлические насосы. Снизу в специальном обтекателе устанавливался туннельный маслорадиатор. Капоты представляли собой быстросъемные откидные крышки, обеспечивавшие удобный подход ко всем агрегатам двигательного отсека. Топливо размещалось в фюзеляжном баке ёмкостью 350 литров.

Вооружение самолета было представлено стрелковым и торпедно-бомбовым. Первое состояло из оборонительного пулемета в кабине стрелка и курсового синхронного пулемета в передней части фюзеляжа.

Вооружение самолета было представлено стрелковым и торпедно-бомбовым. Первое состояло из оборонительного пулемета в кабине стрелка и курсового синхронного пулемета в передней части фюзеляжа.

Оборонительный пулемет — 7,92-мм Rheinmetall-Borsig МG15; его масса — 8,1 кг, длина — 1090 мм, скорострельность — 1250 выстр./мин, начальная скорость пули — 765 м/с. Боезапас из 825 патронов находился в 11 коробчатых магазинах по 75 патронов в каждом. Сам пулемет закреплялся на шкворневой установке.

Курсовой пулемет — 7,92-мм Rheinmetall-Borsig МG17, его масса составляла 10,2 кг, скорострельность — 1080 выстр./мин, начальная скорость пули — 905 м/с.

Управление стрельбой — с помощью электропривода. Пулемет устанавливался в передней части фюзеляжа перед кабиной пилота и был смещен вправо от оси симметрии самолета. Боезапас из 500 патронов находился в патронном ящике.

Бомбовое вооружение самолета состояло из шести бомб 5С50 на бомбодержателях ЕТС50, крепившихся под консолями крыла. Под фюзеляжем могла подвешиваться 533-мм торпеда LT5f массой 700 кг или 250-кг бомба SС250. Предусматривался также вариант с подвеской под фюзеляжем четырех бомб SС50 на многозамковом балочном держателе.

| Летно-технические характеристики многоцелевого палубного самолета Ar 95А/В | ||

| Габаритные размеры, м | длина | 11,1 |

| размах крыла | 12,5 | |

| высота | 5,2 | |

| площадь крыла, м² | 44 | |

| Массовые характеристики, кг | масса пустого | 2537 |

| взлетная масса | 3560 | |

| Максимальная скорость, км/ч | у земли | 274 |

| на высоте 3000 м | 300 | |

| Крейсерская скорость, км/ч | на высоте 4000 м | 250 |

| Время набора высоты 1000 м, мин | 2,3 | |

| Дальность полета, км | 1090 | |

Летом 1938 года на испытания были переданы опытные образцы Аr 195 и Fi 167, в процессе которых выявилась полная бесперспективность Arado и, наоборот, полное соответствие техническому заданию самолета Fi 167. В результате от машины фирмы Arado заказчик отказался, а фирма Fieseler получила дополнительный заказ на установочную серию из 12 самолетов.

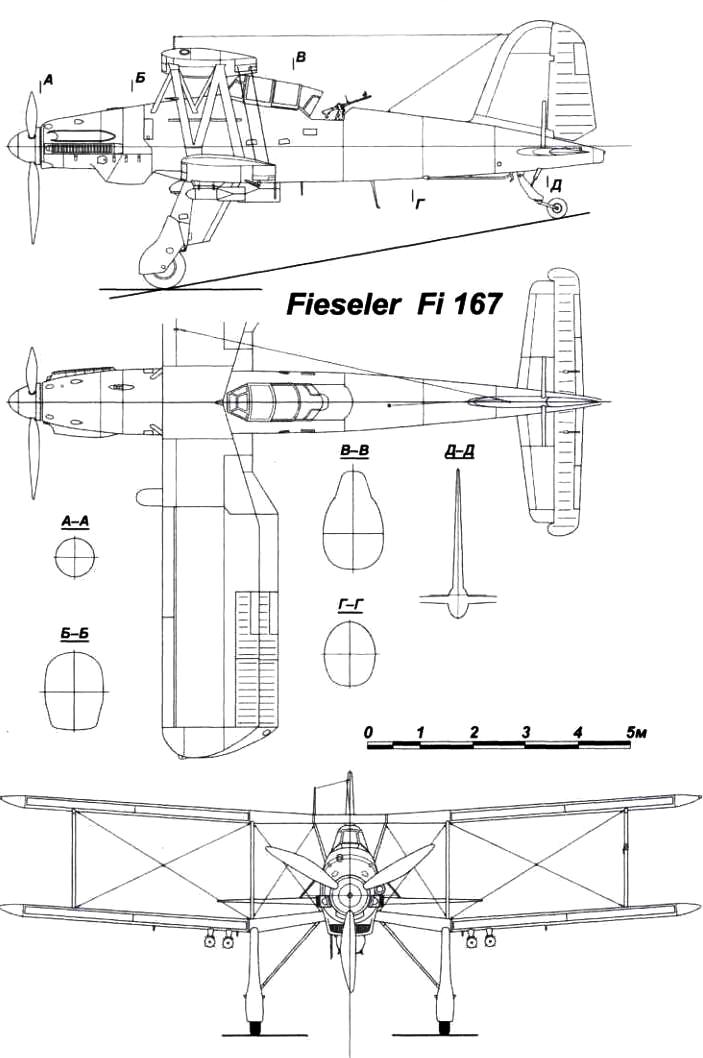

Проектированием Fi 167 занималась группа инженеров под руководством Р. Мевеса. Особое внимание было уделено технологичности конструкции и простоте обслуживания летательного аппарата.

Проектированием Fi 167 занималась группа инженеров под руководством Р. Мевеса. Особое внимание было уделено технологичности конструкции и простоте обслуживания летательного аппарата.

Испытания подтвердили прекрасные характеристики Fi 167 V1 при полетах на малых скоростях. С полным "газом" и с взятой на себя ручкой управления самолет мог садиться почти вертикально. Максимальная скорость биплана в 320 км/ч также отвечала техническому заданию, а боевая нагрузка оказалась в два раза выше заданной.

Первые летные испытания оказались настолько успешными, что Г. Физелер решил не делать третий экспериментальный самолет, а сразу готовить установочную партию из 12 машин Fi 167А-0.

Предсерийные самолеты мало отличались от Fi 167 V1 и Fi 167 V2. Основными изменениями по результатам испытаний были установка колес низкого давления и большего диаметра, триммеров Флеттнера на оперении и нового пламегасителя, а также доработка воздухозаборника двигателя DВ 601В.

***

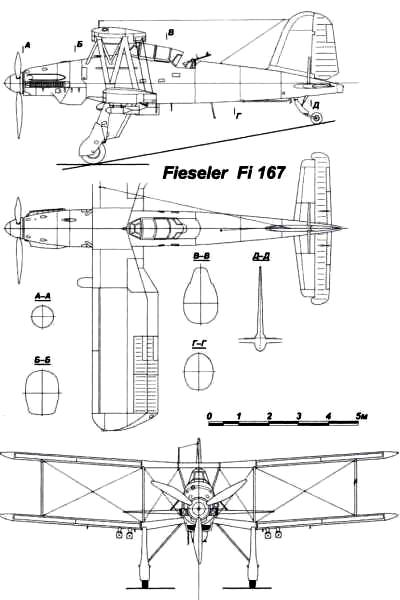

Fi 167А-0 — двухместный палубный бомбардировщик-торпедоносец и разведчик, представлял собой одномоторный двухместный многоцелевой палубный самолет.

Fi 167А-0 — двухместный палубный бомбардировщик-торпедоносец и разведчик, представлял собой одномоторный двухместный многоцелевой палубный самолет.

Фюзеляж самолета — цельнометаллический монокок из алюминиевых сплавов. Силовой набор состоял из штампованных шпангоутов, лонжеронов и поддерживающих стрингеров. Технологически фюзеляж разделялся на три основные секции: переднюю, центральную и хвостовую.

Переднюю часть фюзеляжа занимали силовая установка, топливный бак и маслорадиатор с маслобаком. Первый силовой шпангоут, на котором крепилась моторама, выполнял также функцию противопожарной перегородки. В верхней части носовой секции закреплялся синхронный курсовой пулемет МG17. Все остальное пространство отсека занимал фюзеляжный топливный бак. К силовым шпангоутам носовой секции крепились подкосы верхнего крыла.

В центральной секции фюзеляжа размещалась кабина экипажа с приборным оборудованием. За отсеком летчика находилось рабочее место стрелка-бомбардира, где на шкворневой установке размещался пулемет МОИ 5. Отсек летчика полностью застеклен, а отсек стрелка имел частичное остекление.

Киль с рулем направления и стабилизатор с рулем высоты были пристыкованы к хвостовой секции фюзеляжа.

Крыло самолета — цельнометаллическое, двухлонжеронное, бипланной схемы. Лонжероны консольных частей крыла — двутавровые балки. Передний лонжерон центроплана коробчатого типа, задний — трубчатый. Нервюры — ферменной конструкции. Верхнее и нижнее крылья имели автоматический предкрылок, занимавший весь их размах. Нижнее крыло оснащалось закрылками большой площади.

Бипланная коробка имела по две пары N-образных стоек и могла складываться назад на шарнире, установленном сразу за внутренней стойкой. Подкосы имели профилированную форму. Расчалки — стальные тросовые.

Для уменьшения усилий на штурвале и педалях элероны, рули высоты и направления оснащались управляемыми триммерами. Снизу на консолях крыла монтировались бомбодержатели ЕТС50.

Для уменьшения усилий на штурвале и педалях элероны, рули высоты и направления оснащались управляемыми триммерами. Снизу на консолях крыла монтировались бомбодержатели ЕТС50.

Хвостовое оперение — цельнометаллическое. Киль — двухлонжеронный, с дюралюминиевой обшивкой. Поперечный набор киля — штампованные нервюры.

Двухлонжеронный цельнометаллический стабилизатор с дюралюминиевой обшивкой по конструкции был аналогичен килю. На задней кромке руля высоты был установлен управляемый триммер. Управление рулем направления — тросовое, от педалей, рулем высоты — жесткое, от штурвала.

Шасси самолета — трехстоечное, с хвостовым колесом. Основные стойки закрыты обтекателями. При аварийной посадке на воду стойки шасси могли отстреливаться. Амортизация стоек — масляно-воздушная. Тормоза колес основного шасси колодочного типа с приводом от пневмосистемы. Хвостовое колесо — нетормозное, самоориентирующееся.

Силовая установка самолета состояла из 12-цилиндрового рядного двигателя жидкостного охлаждения Daimler-Benz DВ 601В со взлетной мощностью 1100 л.с (1020 л.с. на высоте 4500 м), оснащенного трехлопастным металлическим винтом Hamilton Standart.

Силовая установка самолета состояла из 12-цилиндрового рядного двигателя жидкостного охлаждения Daimler-Benz DВ 601В со взлетной мощностью 1100 л.с (1020 л.с. на высоте 4500 м), оснащенного трехлопастным металлическим винтом Hamilton Standart.

Капоты мотора представляли собой быстросъемные панели увеличенной площади. В нижней части носового отсека, под двигателем, располагался туннельный радиатор. В подкапотном пространстве — между двигателем и противопожарной перегородкой — размещались 35-литровый маслобак, электростартер, генератор, а также подкачивающие насосы — топливный и гидравлические. Топливо находилось в фюзеляжном баке емкостью 420 литров.

Вооружение самолета — торпеднобомбовое и стрелковое. Последнее включало два пулемета — оборонительный и курсовой. Оборонительный располагался в отсеке стрелка — это был 7,92-мм пулемет Rheinmetall-Borsig МG15; его масса составляла 8,1 кг, длина — 1090 мм, скорострельность 1250 выстр./мин, начальная скорость пули 765 м/с. Боезапас из 825 патронов располагался в 11 коробчатых магазинах по 75 патронов к каждом. Запасные магазины хранились по бортам отсека стрелка и закреплялись защелками. Сам пулемет был смонтирован шкворневой установке, управление огнем — механическое.

Вооружение самолета — торпеднобомбовое и стрелковое. Последнее включало два пулемета — оборонительный и курсовой. Оборонительный располагался в отсеке стрелка — это был 7,92-мм пулемет Rheinmetall-Borsig МG15; его масса составляла 8,1 кг, длина — 1090 мм, скорострельность 1250 выстр./мин, начальная скорость пули 765 м/с. Боезапас из 825 патронов располагался в 11 коробчатых магазинах по 75 патронов к каждом. Запасные магазины хранились по бортам отсека стрелка и закреплялись защелками. Сам пулемет был смонтирован шкворневой установке, управление огнем — механическое.

Курсовой пулемет Rheinmetall-Borsig МG17 калибра 7,92 мм имел массу 10,2 кг, скорострельность — 1080 выстр./мин, начальную скорость пули — 905 м/с. Управление стрельбой — электрическое. Пулемет устанавливался в передней части фюзеляжа перед кабиной пилота и был смещен вправо от оси симметрии самолета. Боезапас из 500 патронов находился в патронном ящике.

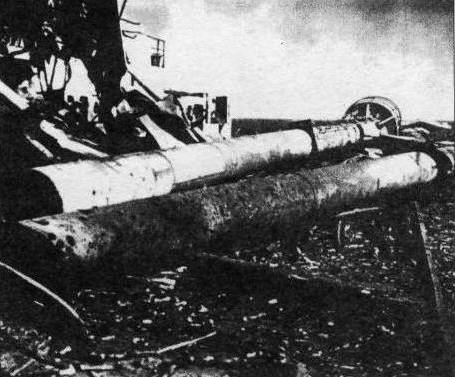

Бомбовое вооружение самолета состояло из четырех бомб 3С50 на бомбодержателях ЕТС50, закрепленных на нижних поверхностях консолей крыла. Под фюзеляжем могла подвешиваться 533-мм торпеда LT5f массой 700 кг или бомбы SС250 и SD1000 калибра 250 кг и 1000 кг соответственно.

| Летно-технические характеристики многоцелевого палубного самолета Fi 167 | ||

| Габаритные размеры, м | длина | 11,4 |

| размах крыла | 13,5 | |

| высота | 4,8 | |

| площадь крыла, м² | 44 | |

| Массовые характеристики, кг | масса пустого | 2800 |

| взлетная масса | 4500 | |

| максимальная масса | 4853 | |

| Максимальная скорость, км/ч | для бомбардировщика | 320 |

| для разведчика | 323 | |

| у земли | 274 | |

| Крейсерская скорость, км/ч | на высоте 4000 м | 270 |

| Время набора высоты 1000 м, мин | 2,5 | |

| Дальность полета, км | нормальная | 1290 |

| в варианте разведчика с 300-л дополнительным баком | 1500 | |

| Нормальный потолок, м | 7500—8200 | |

Тем временем вступление в строй авианосца затягивалось до лета 1940 года, что отразилось на отношении к палубным самолетам. К тому же в этот период Технический департамент решил в качестве палубного пикирующего бомбардирововщика использовать Ju 87С-0, а на Fi 167А возложить задачи разведчика и торпедоносца.

Следующим ударом по биплану фирмы Fieseler стало решение, принятое в мае 1940 года, о приостановлении работ по достройке авианосца. Но тем не менее выпуск 12 самолетов Fi 167А-0 продолжился.

Для войсковых испытаний сформировали опытную 167-ю эскадрилью. Когда 13 мая 1942 года было решено возобновить работы на авианосце, 167-ю эскадрилью с девятью Fi 167 перевели в Голландию для так называемых "напряженных испытаний" на голландском побережье. Однако, биплан Fi 167, несмотря на уникальные летные характеристики, уже не рассматривался как возможный боевой палубный самолет.

Fi 167 оставались в Голландии до начала 1943 года, участвуя в различных опытных программах, включая исследования по камуфлированию морских самолетов.

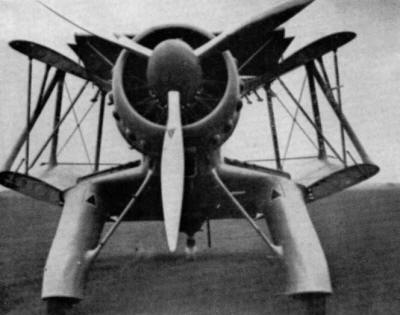

История создания палубного самолета-истребителя ведет свое начало с 1936 года, когда был поставлен вопрос о создании палубной авиации для будущих авианосцев класса "А" и "В". Для его реализации был объявлен конкурс, победителем которого стал биплан Аr 197, облетанный в начале 1937 года.

Несмотря на то, что Аr 197 представлял для своего класса практически идеальную машину, стремительное развитие техники привело к тому, что самолет устарел еще до своего появления. Наиболее передовым истребителем в тот период был Вf 109, поэтому руководство RLМ обратилось в 1938 году к В. Мессершмитту с просьбой сделать палубный истребитель на базе Вf 109. Это было единственно возможное в данной ситуации решение.

Самолет-моноплан ВТ 108, разработанный инженером Вилли Мессершмиттом, фигурировал в документах как спортивный самолет, однако с лета 1934 года на базе этой машины по заказу министерства авиации началась разработка нового скоростного истребителя.

Самолет-моноплан ВТ 108, разработанный инженером Вилли Мессершмиттом, фигурировал в документах как спортивный самолет, однако с лета 1934 года на базе этой машины по заказу министерства авиации началась разработка нового скоростного истребителя.

При конструировании нового самолета В. Мессершмитт максимально использовал опыт разработки Вf 108. В частности, для Вf 109 (такое обозначение присвоили будущему истребителю) позаимствовали от Вf 108 щелевые предкрылки и закрылки, а также полностью закрытый фонарь. Для сокращения взлетной дистанции конструктор выбрал для истребителя больший стояночный угол атаки, чем у спортивного Вf 108 — и это несмотря на ухудшение обзора из кабины. На первый экземпляр с обозначением Вf 109V-1 и с заводским номером 758 в сентябре 1935 года установили 695-сильный Rolls-Royce "Кестрел" V. После нескольких испытательных полетов Вf 109V-1 в конце октября был направлен на сравнительные испытания в Травемюнде. Его соперниками стали самолеты Не1пке1 Не 112V-1, Arado Аr 80V-1 и Fokke-Wulf Fw 159V-1.

Убедительная победа Вf 109, которой закончились сравнительные испытания, и последующее заключение контракта на постройку десяти истребителей оказались полным сюрпризом для соперников, которые пока еще не воспринимали В. Мессершмитта всерьез. Три первые машины закончили к концу 1936 года. Вf 109V-2 (D-IUDE, заводской номер 809) и Вf 109V-3 (D-IHNY, заводской номер 810) взлетели в январе и июне 1936 года, на них уже стоял штатный мотор Jumo 210А. Предусматривалась возможность установки на самолет двух пулеметов МG-17 винтовочного калибра.

Слухи о вооружении британских истребителей Spitfire и Hurricane пушками заставили конструкторов подумать об усилении вооружения Вf 109. На него решили поставить три пулемета, один из которых, стрелял через кок винта. Пушка МG FF появилась на Вf 109V-4 — ее установили в развале цилиндров мотора. Семь машин из десяти заказанных были готовы в первой половине 1937 года.

Первым серийным истребителем семейства Вf 109 стал Вf 109В. Увеличение военных заказов заставило руководство фирмы ВFW принимать меры к расширению производства — в Регенсбурге для этого был приобретен участок земли.

Первым серийным истребителем семейства Вf 109 стал Вf 109В. Увеличение военных заказов заставило руководство фирмы ВFW принимать меры к расширению производства — в Регенсбурге для этого был приобретен участок земли.

24 июля 1935 года В. Мессершмитт открыл собственную фирму Messerschmitt GmbH. На постройку цехов, приобретение оборудование и налаживание производства у него ушло всего 16 месяцев.

Быстрому налаживанию производства способствовала очень технологичная конструкция самолета. Фюзеляж изготавливался из двух половин, причем каждая имела силовой набор из продольных лонжеронов и поперечных шпангоутов, через которые проходили стрингеры. Однолонжеронное крыло фиксировалось на фюзеляже всего в трех точках и могло закрепляться одним человеком.

Серийные истребители отличались от опытных образцов самолетов расположением маслорадиатора — его переставили из-под носовой части фюзеляжа под крыло. Фюзеляжный топливный бак на 250 л размещался почти под пилотом.

Серийные истребители отличались от опытных образцов самолетов расположением маслорадиатора — его переставили из-под носовой части фюзеляжа под крыло. Фюзеляжный топливный бак на 250 л размещался почти под пилотом.

Испытания опытных экземпляров Вf 109 показали, что центральный пулемет после нескольких очередей отказывал из-за перегрева, и Вf 109В-1 стали поступать в части без него.

Первый серийный Вf 109В-1 выкатили из цеха в Аугсбурге в феврале 1937 года. Этот и последующие самолеты начали поступать в старейшую истребительную эскадру Германии JG.132 "Рихтгофен". Проектом предусматривалось оснащение самолета радиостанцией FuG.7 R/Т, однако на первые серийные машины ее не устанавливали.

Первый серийный Вf 109В-1 выкатили из цеха в Аугсбурге в феврале 1937 года. Этот и последующие самолеты начали поступать в старейшую истребительную эскадру Германии JG.132 "Рихтгофен". Проектом предусматривалось оснащение самолета радиостанцией FuG.7 R/Т, однако на первые серийные машины ее не устанавливали.

В 1937 году в воздух поднялась следующая модификация истребителя — Вf 109В-2. Ее прототипом послужил Вf 109V7 с двигателем Jumo 210G, на котором испытывались двухскоростной нагнетатель, автомат управления газом и непосредственный впрыск топлива в цилиндры, позволявший сохранять устойчивую работу силовой установки при энергичном боевом маневрировании. Однако новый двигатель еще не вышел из стадии испытаний и на серийные самолеты его не ставили. Вf 109В-2 выпускались с Jumo 210D, а Jumo 210G получили только последние самолеты из этой серии.

В начале осени 1938 года началось проектирование Вf 109Т (Trägerschiff — авианосец). Испытания палубного истребителя продолжались до января 1939 года, и первоначально они проводились на аэродроме, имитирующем палубу авианосца. В испытаниях участвовали две машины — V17 и V17А. Последний представлял собой Вf 109В, прошедший капитальный ремонт летом 1938 года. Каждый из самолетов оснастили тормозным гаком, а также заслонками, предотвращающими захват колесами тросов аэрофинишера.

В начале осени 1938 года началось проектирование Вf 109Т (Trägerschiff — авианосец). Испытания палубного истребителя продолжались до января 1939 года, и первоначально они проводились на аэродроме, имитирующем палубу авианосца. В испытаниях участвовали две машины — V17 и V17А. Последний представлял собой Вf 109В, прошедший капитальный ремонт летом 1938 года. Каждый из самолетов оснастили тормозным гаком, а также заслонками, предотвращающими захват колесами тросов аэрофинишера.

В ходе испытаний зимой 1939 года выяснилось, что самолеты не оправдывают возлагавшихся на них надежд. В частности, слишком жесткое шасси приводило к тому, что машина прыгала над тросами аэрофинишера. Проблему с шасси удалось решить лишь после полутора тысяч посадок.

В ходе испытаний зимой 1939 года выяснилось, что самолеты не оправдывают возлагавшихся на них надежд. В частности, слишком жесткое шасси приводило к тому, что машина прыгала над тросами аэрофинишера. Проблему с шасси удалось решить лишь после полутора тысяч посадок.

В ходе испытаний зимой 1939 года выяснилось, что самолеты не оправдывают возлагавшихся на них надежд. В частности, слишком жесткое шасси приводило к тому, что машина прыгала над тросами аэрофинишера. Проблему с шасси удалось решить лишь после полутора тысяч посадок.

Другую проблему составляла сложность пилотирования самолета при заходе на посадку, что объяснялось плохим обзором из кабины и неустойчивостью самолета при пробеге. Осознав проблему, конструкторский коллектив под руководством Рудольфа Гертле, спроектировал для "Теодора" (такое неофициальное прозвище закрепилось за самолетом) новое нескладывающееся крыло размахом 11,08 м, оснащённое аэродинамическим тормозом. В июле 1939 года новое крыло установили на Вf 109V15. В последний день июля самолет облетал заводской летчик Герман Вюрстер, после чего машину передали для испытаний.

Зимой 1940 года, после завершения испытаний, начались работы над прототипом серийного Вf 109Т — им стал Вf 109Е, который 26 марта 1940 года облетал Фриц Вендель. Затем самолет передали на государственные испытания в Травемюнде, а летом 1942 года вместе с двумя другими ВТ 109 его использовали для отработки катапульты.

Зимой 1940 года, после завершения испытаний, начались работы над прототипом серийного Вf 109Т — им стал Вf 109Е, который 26 марта 1940 года облетал Фриц Вендель. Затем самолет передали на государственные испытания в Травемюнде, а летом 1942 года вместе с двумя другими ВТ 109 его использовали для отработки катапульты.

В 1939 году был подписан контракт с фирмой Messerschmitt АG на выпуск палубных истребителей Вf 109Т. В течение последующих месяцев число заказанных машин несколько раз пересматривалось. Сначала речь шла о 70 самолетах, затем их число увеличили до 120, а принятый 15 сентября 1940 Lieferplan 10 уже предусматривал выпуск 155 Вf 109Т. В принятом в июне 1940 года документе Lieferplan 17 говорилось уже о 170 истребителях. В конечном итоге все же остановились на цифре в 70 машин. Несомненно, на это сокращение повлияло то обстоятельство, что в июле 1940 года все работы на авианосце были приостановлены.

Выпуск Вf 109Т планировалось начать в декабре 1940 года. Однако из-за трудностей, вызванных развертыванием производства Вf 109F, к сборке "Теодоров" приступили только в феврале 1941 года. Первым Вf 109Т стала машина с заводским номером 7728.

Выпуск Вf 109Т планировалось начать в декабре 1940 года. Однако из-за трудностей, вызванных развертыванием производства Вf 109F, к сборке "Теодоров" приступили только в феврале 1941 года. Первым Вf 109Т стала машина с заводским номером 7728.

В марте сборку палубных самолетов приостановили, возобновив ее в апреле. При этом апрельский "тираж" составил 20 машин, которые тут же подвергли модификации. Аналогичная картина наблюдалась в мае и июне, когда для модификации направили очередные 20 "теодоров". Последним Ва 109Т стал самолет с заводским номером 7797.

Всего было выпущено 70 "теодоров". Первый Вf 109Т отправили в Травемюнде для испытаний, следующие шесть машин также предназначались для различных испытаний, а оставшиеся 63 машины поступили на вооружение двух дивизионов — I/JG77 и Тронхейм.

В конце 1941 года оставшиеся самолеты сняли с боевого дежурства и отправили на завод-изготовитель для модернизации до стандарта Т-1. Всего переделке подверглись 48 ВТ 109Т.

Все машины собрали в Пиллау с целью использовать их на авианосце, работы над которым были возобновлены. Однако военная ситуация продолжала ухудшаться, и зимой 1943 года работы над авианосцем были вторично и окончательно заморожены. Ну а самолеты было решено передать Luftwaffe, что и сделали весной 1943 года — с них демонтировали тормозные гаки и передали в учебные подразделения.

| Летно-технические характеристики многоцелевого палубного самолета Вf 109T | ||

| Габаритные размеры, м | длина | 8,765 |

| размах крыла | 11,08 | |

| высота | 2,6 | |

| площадь крыла, м² | 17,5 | |

| Массовые характеристики, кг | масса пустого | 2200 |

| взлетная масса | 2945 | |

| Максимальная скорость, км/ч | у земли | 480 |

| на высоте 6000 м | 560 | |

| Дальность полета, км | 660 | |

К 1943 г. Luftwaffe возобновило подготовку палубных эскадрилий и решило в качестве бомбардировщика-торпедоносца использовать вариант Ju 87D, получивший обозначение Ju 87Е.

Проектирование пикирующего бомбардировщика Ju 87 началось в 1933 году под руководством инженера Германа Польмана. Планами предусматривалось создание современного самолета с воздушными тормозами и летными характеристиками, практически такими же, как у существовавших тогда истребителей.

Проектирование пикирующего бомбардировщика Ju 87 началось в 1933 году под руководством инженера Германа Польмана. Планами предусматривалось создание современного самолета с воздушными тормозами и летными характеристиками, практически такими же, как у существовавших тогда истребителей.

Свой первый полет опытный образец Ju 87V1 совершил 19 сентября 1935 года. Это был цельнометаллический самолет с работающей обшивкой, с фюзеляжем овального сечения, собранным из двух половин по плоскости симметрии, и с приклепанной к z-образным профилям шпангоутов и стрингеров гладкой обшивкой.

Крыло имело двухлонжеронную конструкцию с частым набором нервюр. Центропланная секция выполнялась как единое целое с фюзеляжем, и образовывала с консолью характерный излом типа "обратная чайка". На задней кромке крыла были характерные щелевые закрылки Гуго Юнкерса, внешние секции которого были элеронами, а внутренние — закрылком.

Оперение выполнено разнесенным, с подкосным стабилизатором. Два члена экипажа размещались в одной кабине спиной к спине под общим фонарем. Стойки шасси, крепившиеся к концам центроплана, имели широкие обтекатели и один подкос.

Самолет оснащался V-образным 12-цилиндровым двигателем жидкостного охлаждения Rо11s-Rоусе Kestrel V взлетной мощностью 525 л.с. и 640 л.с. на высоте 4270 м. Винт был деревянный двухлопастный фиксированного шага. Во время первых испытательных полетов двигатель перегревался, что потребовало радиатора большей производительности. Воздушные тормоза в виде решетки, поворачивающейся при пикировании на 90 градусов, предполагалось установить у передней кромки крыла сразу за обтекателями стоек шасси. Вскоре после начала испытания на пикирование оперение самолета стало сильно вибрировать. При попытке пилота вывести самолет из пикирования правая килевая шайба вместе с частью стабилизатора отлетела — и самолет разбился.

Самолет оснащался V-образным 12-цилиндровым двигателем жидкостного охлаждения Rо11s-Rоусе Kestrel V взлетной мощностью 525 л.с. и 640 л.с. на высоте 4270 м. Винт был деревянный двухлопастный фиксированного шага. Во время первых испытательных полетов двигатель перегревался, что потребовало радиатора большей производительности. Воздушные тормоза в виде решетки, поворачивающейся при пикировании на 90 градусов, предполагалось установить у передней кромки крыла сразу за обтекателями стоек шасси. Вскоре после начала испытания на пикирование оперение самолета стало сильно вибрировать. При попытке пилота вывести самолет из пикирования правая килевая шайба вместе с частью стабилизатора отлетела — и самолет разбился.

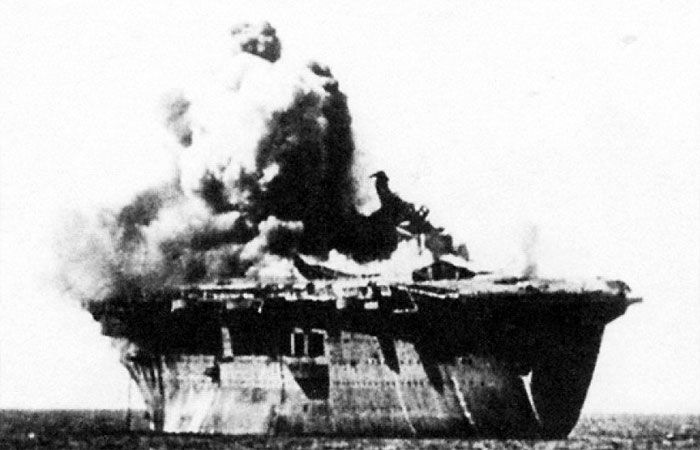

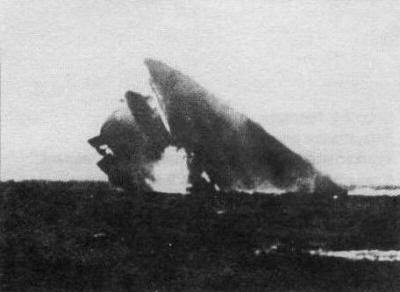

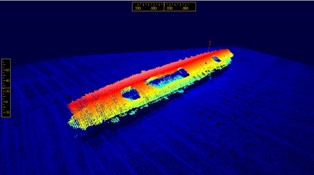

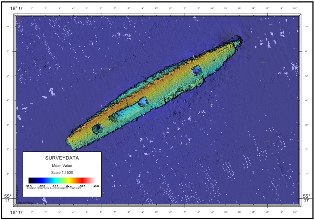

Ко времени катастрофы был готов второй опытный экземпляр Ju 87 V2 с двигателем жидкостного охлаждения Jumo 210Аа мощностью 610 л.с. на высоте 2600 м, оснащенным трехлопастным винтом изменяемого шага. Первый полет самолета задержали для переделки оперения — оно стало обычным однокилевым, что увеличило длину самолета с 10,1 м до 10,65 м. Испытания возобновились в конце осени 1935 года.