Оглавление → Крейсера → Вспомогательный крейсер "Cormoran"

| Крейсера |

| Классификация |

| По алфавиту |

| По годам |

| Соединения и операции |

| Разное |

Вспомогательный крейсер (Hilfskreuzer)

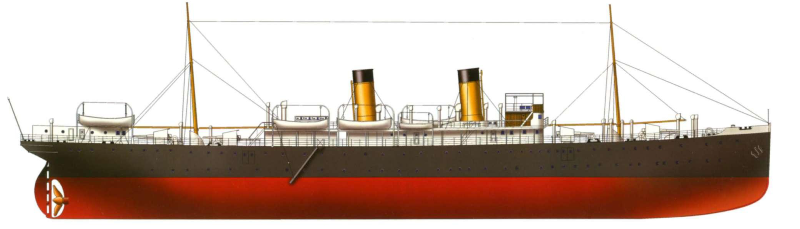

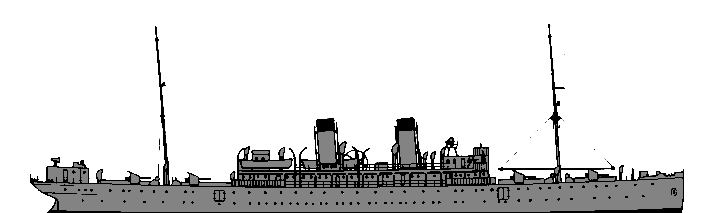

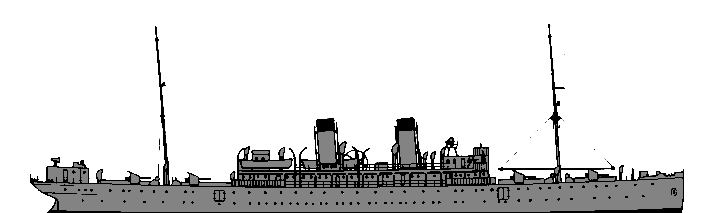

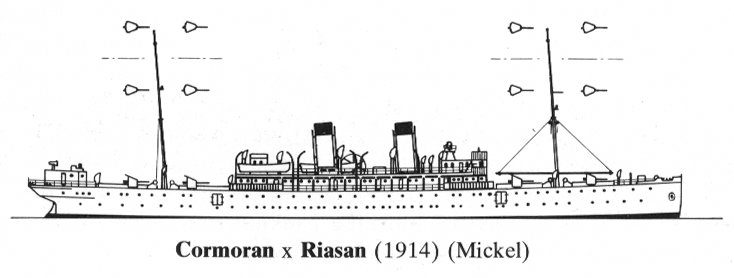

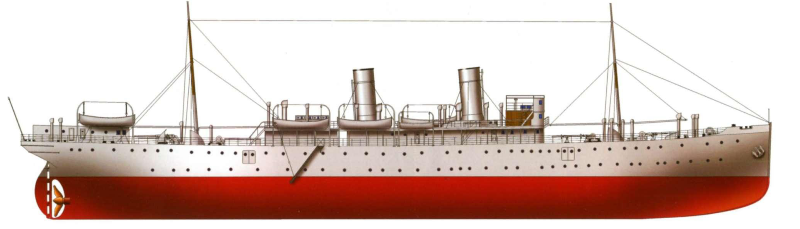

Германия, 1914 г. 1 ед. (трофейный пассажирский п/х, 1909 г.)

*

|

Германия, 1914 г. 1 ед. (трофейный пассажирский п/х, 1909 г.)

*

Cormoran

*

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| № | имя | верфь-строитель /спуск | в строю | примечания |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Cormoran | <F. Schichau>, Эльбинг, стр. № 831 / 03.1909 | 7.08.1914 | быв. грузо-пассажирский п/х "Рязань" российского Добровольного флота, 14.12.1914 интернирован на Гуаме (США), 7.04.1917 подорван экипажем. |

ТТХ

| Водоизмещение | полное | 7250 т | |

| нормальное | 5200 т | ||

| регистровое | 3522 брт | ||

| Размерения | длина | МП | 99,4 м |

| полная | 104,0 м | ||

| ширина | 13,7 м | ||

| осадка | 5,8 м | ||

| высота борта на миделе | 9,02 м | ||

| Энергетическая установка | состав и тип | 1 вал | 1х4-лопастный гребной винт Ø 5,6 м |

| . МО | 1 вертикальная ПМ тройного расширения (3-цил.) | ||

| . КО | 4 цилиндрических ПК (14,4 атм.) | ||

| мощность | 4750 л.с. | ||

| Ходовые данные | скорость | 15,0 уз. | |

| запас топлива | 2500 т. угля | ||

| дальность плавания | на () уз. | 13500 миль (14) | |

| Экипаж | до 356 чел. (в т.ч. 18-22 оф.) | ||

| Дополнительные данные | корпус | стальной, 8 отсеков (из них 4 трюма) | |

| управление | 1 руль | ||

ВООРУЖЕНИЕ

| 8 - 105 мм/40 (1200 снарядов) |

Первым немецких вспомогательным крейсером, оборудованным из судна не входящего в довоенный мобилизационный список, стал "Cormoran", переделанный в Циндао из трофейного русского парохода "Рязань" в самом начале войны. Его особенностью было самое мощное вооружение из всех немецких вспомогательных крейсеров I мировой войны, не смотря на небольшие размеры. Однако, ему не довелось испробовать силу своих орудий - за 4 месяца рейда он так и не встретил противника, после чего интернировался на острове Гуам из-за недостатка угля.

|

СОДЕРЖАНИЕ: |

| Постройка, конструкция и эксплуатация под русским флагом |

Добровольный флот России, учрежденный императором Александром III в 1878 году, создавался для того, чтобы в случае войны имелись годные для военных нужд пароходы, которые можно было бы быстро вооружить и использовать как вспомогательные крейсеры, госпитальные суда или суда для перевозки десанта. Он финансировался из пожертвований, доходов от коммерческих операций и субсидий от казны.

6 июля 1908 года император Николай II утвердил решение об отпуске средств на создание экстренных пароходных сообщений на Дальнем Востоке. На основании этого Добровольный флот получил возможность заказать за границей пять новых пароходов. Тип судов утвердил морской министр, после чего комитет выработал спецификацию, разосланную затем кораблестроительным фирмам. Первой на запрос откликнулась английская фирма «Гринок Гренджмут Докъярд К0», в первых числах сентября 1908 года начавшая переговоры с комитетом Добровольного флота. Однако, когда уже были согласованы некоторые пункты проекта контракта и велось обсуждение финансовых вопросов, в комитет поступило чрезвычайно выгодное предложение от германской фирмы «Ф.Шихау», предусматривавшее значительную отсрочку платежей за готовые пароходы, поэтому далее переговоры велись уже с германской фирмой. 22 сентября 1908 года комитет решил передать ей, 29 сентября это решение было утверждено императором, а 30 сентября стороны подписали договор, в котором оговаривались технические условия, сроки постройки и оплата.

Фирма «Ф.Шихау» обязывалась построить пять одновинтовых пароходов спардечного типа. Три из них должны были быть несколько больше двух остальных, и требования к их техническим характеристикам фиксировались следующие: длина между перпендикулярами около 102 м, наибольшая ширина 13,7 м, глубина трюма до главной палубы 8,5 м, осадка при нагрузке 1500 т — не более 5,8 м, метацентрическая высота без грузов в грузовом помещении и без воды в балластных цистернах — 0,82 м. Фирма обязывалась строить пароходы под наблюдением Английского Ллойда.

Фирма «Ф.Шихау» обязывалась построить пять одновинтовых пароходов спардечного типа. Три из них должны были быть несколько больше двух остальных, и требования к их техническим характеристикам фиксировались следующие: длина между перпендикулярами около 102 м, наибольшая ширина 13,7 м, глубина трюма до главной палубы 8,5 м, осадка при нагрузке 1500 т — не более 5,8 м, метацентрическая высота без грузов в грузовом помещении и без воды в балластных цистернах — 0,82 м. Фирма обязывалась строить пароходы под наблюдением Английского Ллойда.

Согласно договору и спецификации каждый из трех больших пароходов должен был поднимать около 2050 т груза, включая запасы угля, пресной воды и других судовых запасов. Четыре грузовых трюма, не считая угольных ям и рефрижераторных камер, должны были иметь объем ниже средней палубы не менее 22 875 м³. Паровая машина тройного расширения и цилиндрические одноконечные трубчатые котлы с тремя топками системы Морисона должны были обеспечивать при нагрузке в 1500 т, включая полный запас угля в ямах (500 т) и пресной воды в цистернах, скорость 14 уз в течение 24 ч при тяге Гаудена с давлением 0,15 т вод. ст. и 16 уз на двух пробегах на мерной миле при той же тяге с давлением воздуха не более 0,6 т вод. ст. при нагрузке в 1000 т. В контракте указывалось, что все суда должны быть построены и отделаны как первоклассные почтово-пассажирские пароходы. Стоимость всех пяти кораблей определялась в 7 320 000 германских марок, причем за каждый из трех больших пароходов — по 1 530 000 марок.

Согласно договору и спецификации каждый из трех больших пароходов должен был поднимать около 2050 т груза, включая запасы угля, пресной воды и других судовых запасов. Четыре грузовых трюма, не считая угольных ям и рефрижераторных камер, должны были иметь объем ниже средней палубы не менее 22 875 м³. Паровая машина тройного расширения и цилиндрические одноконечные трубчатые котлы с тремя топками системы Морисона должны были обеспечивать при нагрузке в 1500 т, включая полный запас угля в ямах (500 т) и пресной воды в цистернах, скорость 14 уз в течение 24 ч при тяге Гаудена с давлением 0,15 т вод. ст. и 16 уз на двух пробегах на мерной миле при той же тяге с давлением воздуха не более 0,6 т вод. ст. при нагрузке в 1000 т. В контракте указывалось, что все суда должны быть построены и отделаны как первоклассные почтово-пассажирские пароходы. Стоимость всех пяти кораблей определялась в 7 320 000 германских марок, причем за каждый из трех больших пароходов — по 1 530 000 марок.

Так как эти суда планировалось использовать для специальной службы в военное время, спецификацией предусматривались подкрепления для установки трех 120-мм пушек, установка динамо-машины на 170 А и прокладка магистральных проводов для питания двух прожекторов. На судах следовало оставить место для укладки на палубе рельсов для подвозки из трюмов на корму мин заграждения, причем каждый пароход должен был принимать 200—300 мин. Внутренние помещения рассчитывались на перевозку 600 человек десанта, а в камбузах предусматривалась установка добавочных котлов для варки пищи.

Количество гражданских пассажиров планировалось следующим образом: в каютах 1-го класса — 62 пассажира (30 двухместных кают и две одноместные); 2-го класса — 20 пассажиров (15 мест мужских и 5 дамских); 3-го класса — 100 пассажиров (три каюты на 18 женщин и шесть кают на 82 мужчин). Ванных комнат предусматривалось для 1-го класса — одна дамская и четыре мужские, а для 2-го класса — две и для мужчин, и для дам.

Позже установили штат судового состава: капитан, три офицера, три механика, боцман, два ученика механика, 20 матросов, старший машинист, девять машинистов, 21 кочегар, старший компадор, 12 компадоров (официантов), ресторатор, четыре буфетчика, восемь лакеев, две горничных, два повара и четыре человека прислуги при камбузах — всего 95 человек.

Позже установили штат судового состава: капитан, три офицера, три механика, боцман, два ученика механика, 20 матросов, старший машинист, девять машинистов, 21 кочегар, старший компадор, 12 компадоров (официантов), ресторатор, четыре буфетчика, восемь лакеев, две горничных, два повара и четыре человека прислуги при камбузах — всего 95 человек.

15 октября 1908 года комиссия, назначенная комитетом Добровольного флота, рассмотрела чертежи пароходов, представленные фирмой, а затем направила их Английскому Ллойду для рассмотрения и внесения исправлений. Строящиеся суда получили заводские номера от 829 до 833. 8 декабря завод Шихау приступтл к склепке килей и флоров пароходов № 829, 830 и 831.

Постройка велась очень быстрым темпом. На 2 апреля запланировали пробу котлов головного судна гидравлическим давлением, а все палубные механизмы, испарительные, подогревательные и воздуходувные системы предполагали доставить на верфь к середине мая. Остальные пароходы имели меньшую степень готовности, но работы на них продолжались неослабевающими темпами. 13 апреля судам были присвоены имена: «Орел», «Полтава», «Рязань», «Симбирск» и «Пенза».

Постройка велась очень быстрым темпом. На 2 апреля запланировали пробу котлов головного судна гидравлическим давлением, а все палубные механизмы, испарительные, подогревательные и воздуходувные системы предполагали доставить на верфь к середине мая. Остальные пароходы имели меньшую степень готовности, но работы на них продолжались неослабевающими темпами. 13 апреля судам были присвоены имена: «Орел», «Полтава», «Рязань», «Симбирск» и «Пенза».

18 апреля 1909 года головной «Орел» сошел на воду. Полное водоизмещение парохода составило 3424,85 т, нетто-тоннаж исчислялся в 1987,25 т. В середине мая на пароходе началась настилка палубы из орегонской сосны. 23 мая сошла на воду «Полтава». 22 июля состоялась проба машины «Орла» на швартовах, она работала 5 ч при 45 об/мин. 1 августа во время «пробной поездки» на «Орле» на двух пробегах на мерной миле пароход развил скорость 16,18 и 15,04 уз (при 95 и 87 об/мин соответственно), причем при давлении пара в котлах 22,57 кгс/см² и в машине 19,52 кгс/см² мощность машины составила 3900 индикаторных сил. «Орел» можно было назвать «хорошим морским судном», при ветре от 6 до 7 баллов в бакштаг качка составляла 6—7 размахов в минуту с креном до 7,5°, а в бейдевинд при тех же размахах крен достигал 11—12°. На курсе корабль держался хорошо, однако вибрация корпуса во время перебоя винта наблюдалась значительная. Приемные испытания из-за поломки брашпиля состоялись только 12 августа. Нагрузка парохода составляла 1001 т, осадка носом 3,812 м и кормой 5,211 м (средняя 4,51 м) при дифференте 1,4 м. Два пробега на мерной миле показали, что «Орел» развил максимальную скорость 16,03 и 16,63 уз при давлении пара соответственно 26 и 33 кгс/см². Мощность машины при 98 об/мин оказалась равной 4057 «паровых сил».

18 апреля 1909 года головной «Орел» сошел на воду. Полное водоизмещение парохода составило 3424,85 т, нетто-тоннаж исчислялся в 1987,25 т. В середине мая на пароходе началась настилка палубы из орегонской сосны. 23 мая сошла на воду «Полтава». 22 июля состоялась проба машины «Орла» на швартовах, она работала 5 ч при 45 об/мин. 1 августа во время «пробной поездки» на «Орле» на двух пробегах на мерной миле пароход развил скорость 16,18 и 15,04 уз (при 95 и 87 об/мин соответственно), причем при давлении пара в котлах 22,57 кгс/см² и в машине 19,52 кгс/см² мощность машины составила 3900 индикаторных сил. «Орел» можно было назвать «хорошим морским судном», при ветре от 6 до 7 баллов в бакштаг качка составляла 6—7 размахов в минуту с креном до 7,5°, а в бейдевинд при тех же размахах крен достигал 11—12°. На курсе корабль держался хорошо, однако вибрация корпуса во время перебоя винта наблюдалась значительная. Приемные испытания из-за поломки брашпиля состоялись только 12 августа. Нагрузка парохода составляла 1001 т, осадка носом 3,812 м и кормой 5,211 м (средняя 4,51 м) при дифференте 1,4 м. Два пробега на мерной миле показали, что «Орел» развил максимальную скорость 16,03 и 16,63 уз при давлении пара соответственно 26 и 33 кгс/см². Мощность машины при 98 об/мин оказалась равной 4057 «паровых сил».

При пробегах мерной мили одновременно с главной машиной действовали обе питательные помпы Вира, центробежная циркуляционная помпа главного холодильника, одна электрическая машина и рулевой аппарат фирмы «Норддойче машинен унд арматурен фабрик». Контрольные пробеги парохода, в ходе которых он развил скорость 12,8 и 12,5 уз при 72 об/мин, подтвердили точность расчета максимальной скорости. Вибрация корпуса на полном ходу отмечалась незначительная, однако при уменьшении частоты вращения винта до 70 об/мин и руле, положенном на борт, появлялись довольно чувствительные сотрясения, заметные в основном на корме и на мостике.

22 августа состоялся спуск на воду «Рязани», а через четыре дня прошли испытания ее котлов. 27 августа «Орел» и «Полтава» были готовы к пробному плаванию. 1 сентября состоялась «суточная проба» на «Орле»: расход топлива по десятичасовому измерению составил 47 т/сут, расход на 1 л.с. — 1,56 т; при полной нагрузке «Орел» показал среднюю скорость хода 15,5 уз при 98 об/мин. Метацентрическая высота оказалась равной 1,02 м, что было больше контрактной, однако по решению комиссии Добровольного флота были внесены изменения в спецификации и корабль приняли.

«Полтава» при соответствующей нагрузке развила среднюю скорость на мерной миле 16,33 уз, а при ходе 15,59 уз суточный расход угля составил 44,2 и 1,51 т на 1 л.с. 5 сентября пароход был принят комиссией Добровольного флота. В тот же день «Орел» ушел в Петербург. «Полтава» 14 октября ушла во Владивосток вслед за «Орлом». «Рязань», последний пароход серии, была готова лишь в начале ноября и также ушла во Владивосток с заходом в Одессу.

Уже в конце 1909 года «Орел» и «Полтава» начали выполнять рейсы на Дальнем Востоке. Правда, из-за многочисленных поломок и недоделок, которые сильно задерживали пароход в пути, «Орел» смог сделать лишь один рейс из Владивостока в Цуругу. До Первой мировой войны «Орел», «Рязань» и «Полтава» совершали рейсы на Дальнем Востоке.

С началом войны командующий Сибирской флотилией контр-адмирал М.Ф. Шульц предполагал вооружить все пять пароходов, построенных на верфи «Ф.Шихау», и использовать их «с целью отвлечения германских судов от Камчатки, которой иначе грозит гибель и уничтожение пароходов в Китайском море". Однако морской министр И.К.Григорович 19 августа разрешил вооружить только один «Орел» (на который установили два 120-мм, два 75-мм и четыре 47-мм орудия).

«Орел» оставался некоторое время в распоряжении командующего Сибирской флотилией. После того как в Пенанге 26 октября 1914 года германский крейсер «Emden» потопил «Жемчуг», «Орел» решили направить в заграничное плавание с тем, чтобы сначала привести во Владивосток остатки команды «Жемчуга», а в дальнейшем изучить возможность подъема погибшего крейсера или его вооружения. В начале 1915 года «Орел» пришел в Пенанг и провел водолазные работы, в ходе которых выяснилось, что стоимость подъема «Жемчуга» будет выше, чем стоимость постройки нового крейсера, поэтому ограничились лишь подъемом одного 120-мм орудия и двух пулеметов. Однако работы не были закончены, так как «Орел» вызвали по просьбе английского адмирала Т.-М. Джер-рама в Сингапур для оказания помощи при подавление восстания полка сипаев. Затем корабль вернулся во Владивосток и использовался в дальнейшем как учебный корабль, на котором размещалась школа гардемарин. В этом качестве «Орел» с небольшими перерывами находился в заграничном плавании, посещая порты Индокитая, Индонезии и Японии. После Октябрьской революции, которая застала корабль в Японии, гардемарины и команда отказались вернуться в Россию. В 1922 году правление Добровольного флота, обосновавшееся к этому времени в Париже, продало «Орел» одной из английских фирм, которая дала ему новое наименование «Silvia».

Пароход «Полтава» использовался как угольщик для крейсеров «Аскольд» и «Жемчуг», которые 25 августа 1914 года вышли в море для присоединения к английской Восточно-Азиатской эскадре вице-адмирала Т.-М. Джеррама. Однако уголь на «Полтаве» был плохого качества, и командиры крейсеров предпочитали использовать английский уголь. «Полтава» вернулась во Владивосток и, вновь войдя в состав Добровольного флота, совершала рейсы в Шанхай вплоть до своей гибели на камнях у этого порта летом 1917 года.

«Рязань» была 4 августа захвачена в Корейском проливе германским крейсером «Emden» и приведена им в Циндао, где перестроена во вспомогательный крейсер «Cormoran».

| Захват "Рязани" |

С началом войны капитан парохода «Рязань» Петр Петрович Аузан был вызван в агентство Добровольного флота в Нагасаки, где застал консула, агента и капитанов «Симбирска» и «Киева». Консул объявил капитанам, что получено распоряжение идти во Владивосток, причем в виду объявления Германией войны, идти полным ходом. Обсуждая выход во Владивосток, Аузан решил, что единственный шанс удачного прохода заключается в том, что-бы идти все время у нейтральных берегов, поэтому решил идти к Цусиме, а затем повернуть вдоль корейского берега. О нахождении в море германских крейсеров он ничего не знал.

С началом войны капитан парохода «Рязань» Петр Петрович Аузан был вызван в агентство Добровольного флота в Нагасаки, где застал консула, агента и капитанов «Симбирска» и «Киева». Консул объявил капитанам, что получено распоряжение идти во Владивосток, причем в виду объявления Германией войны, идти полным ходом. Обсуждая выход во Владивосток, Аузан решил, что единственный шанс удачного прохода заключается в том, что-бы идти все время у нейтральных берегов, поэтому решил идти к Цусиме, а затем повернуть вдоль корейского берега. О нахождении в море германских крейсеров он ничего не знал.

В 10 ч вечера 3 августа пароход вышел в туман из Нагасаки имея на борту 80 пассажиров, в основном практикантов, будущих офицеров флота; кроме них были и гражданские пассажиры. Погода была отвратительная: сильный дождь, туман, большая волна и нулевая видимость. Временами налетали шквалы, дул сильный южный ветер. Пароход шел полным ходом под четырьмя котлами, огни на палубе были погашены, горели только отличительные и фор-топовые. Ночью временами дождь прекращался, но видимость была плохой. С 6 ч утра пошел дождь и берег не был виден. В 7 ч немного прояснело и оказалось, что пароход находится на траверзе северной оконечности о-ва Цусимы. Погода все еще была пасмурная и временами проходили шквалы с дождем.

В 10 ч вечера 3 августа пароход вышел в туман из Нагасаки имея на борту 80 пассажиров, в основном практикантов, будущих офицеров флота; кроме них были и гражданские пассажиры. Погода была отвратительная: сильный дождь, туман, большая волна и нулевая видимость. Временами налетали шквалы, дул сильный южный ветер. Пароход шел полным ходом под четырьмя котлами, огни на палубе были погашены, горели только отличительные и фор-топовые. Ночью временами дождь прекращался, но видимость была плохой. С 6 ч утра пошел дождь и берег не был виден. В 7 ч немного прояснело и оказалось, что пароход находится на траверзе северной оконечности о-ва Цусимы. Погода все еще была пасмурная и временами проходили шквалы с дождем.

В 8 ч утра справа туман рассеялся и на горизонте заметили дымок. Вглядевшись, при помощи биноклей, определили силуэт военного судна крейсерского типа. Это был немецкий крейсер "Emden". Через три минуты на мостик поднялся капитан и первым делом отдал приказ рулевому: "Лево на борт": пароход взял курс на юго-юго-запад, к острову Цусима. В машину было передано приказание развить самый полный ход, что-бы успеть уйти в японские воды, где захват парохода явился бы нарушением международного морского права. Расстояние между «Рязанью» и «Emden» в момент встречи было, по оценке П.П. Аузана, от 8 до 9 миль. Пять минут спустя после поворота «Emden» открыл огонь — бесполезный, так как 105-мм орудия германского крейсера могли стрелять только на 5 миль. Первый разрыв снаряда далеко за кормой в 2— 2,5 милях. Началась погоня.

В 8 ч утра справа туман рассеялся и на горизонте заметили дымок. Вглядевшись, при помощи биноклей, определили силуэт военного судна крейсерского типа. Это был немецкий крейсер "Emden". Через три минуты на мостик поднялся капитан и первым делом отдал приказ рулевому: "Лево на борт": пароход взял курс на юго-юго-запад, к острову Цусима. В машину было передано приказание развить самый полный ход, что-бы успеть уйти в японские воды, где захват парохода явился бы нарушением международного морского права. Расстояние между «Рязанью» и «Emden» в момент встречи было, по оценке П.П. Аузана, от 8 до 9 миль. Пять минут спустя после поворота «Emden» открыл огонь — бесполезный, так как 105-мм орудия германского крейсера могли стрелять только на 5 миль. Первый разрыв снаряда далеко за кормой в 2— 2,5 милях. Началась погоня.

Дым из труб парохода повалил черными клубами, застилая видимость «Эмдену», так как ветер был южный. Плохо видимый на горизонте крейсер, флаг которого определить из-за большого расстояния, тумана и дыма ещё не представлялось возможным, каждые пять минут освещался вспышкой выстрела, после чего далеко за кормой русского парохода возникал большой всплеск от взрыва, с каждым разом все ближе к корме. «Emden» имел скорость 24 уз и постепенно нагонял русский пароход.

Погоня продолжалась целый час, когда наконец около 9 ч один снаряд взорвался под кормой, так что столб воды уппал на ют, и капитан П.П. Аузан отдал приказ застопорить машину. «Emden» в это время находился примерно в двух милях от «Рязани». Пароход протяжно загудел и поднял флаги на стеньгах. Германский крейсер продолжал стрелять, подходя к дрейфующему судну: два снаряда перелетело через мостик, а один упал с недолетом у левого борта, так как «Рязань» стало разворачивать по ветру лагом к волне. П.П. Аузан приказал дать несколько коротких гудков, после чего стрельба с «Emden» прекратилась. Крейсер подходил ближе, только теперь русские моряки разобрали сигнал «Немедленно остановитесь» и кормовой германский флаг. Немцы подняли сигнал с вопросом, не нужно ли взять «Рязань» на буксир, ответ был отрицательный. Тогда «Emden» спустил шлюпку с призовой командой.

Погоня продолжалась целый час, когда наконец около 9 ч один снаряд взорвался под кормой, так что столб воды уппал на ют, и капитан П.П. Аузан отдал приказ застопорить машину. «Emden» в это время находился примерно в двух милях от «Рязани». Пароход протяжно загудел и поднял флаги на стеньгах. Германский крейсер продолжал стрелять, подходя к дрейфующему судну: два снаряда перелетело через мостик, а один упал с недолетом у левого борта, так как «Рязань» стало разворачивать по ветру лагом к волне. П.П. Аузан приказал дать несколько коротких гудков, после чего стрельба с «Emden» прекратилась. Крейсер подходил ближе, только теперь русские моряки разобрали сигнал «Немедленно остановитесь» и кормовой германский флаг. Немцы подняли сигнал с вопросом, не нужно ли взять «Рязань» на буксир, ответ был отрицательный. Тогда «Emden» спустил шлюпку с призовой командой.

В 9 ч 25 мин на борт парохода поднялся обер-лейтенант Р. Лаутербах в сопровождении лейтенанта, инженера-механика и тридцати вооруженных матросов. Р. Лаутербах потребовал к себе радиста и приказал спустить российский и поднять германский флаг. На «Рязани» по штату радист не полагался, его обязанности выполнял вахтенный помощник. Германского флага на пароходе тоже не было, а капитан П.П. Аузан заявил немцам, что «спускать русский флаг могут они сами». Р. Лаутербах послал шлюпку на «Emden» за германским флагом и когда он был привезен, сам спустил русский флаг.

Расставив посты в штурманской рубке, на мостике, в машине и кочегарке, заняв рацию, Р. Лаутербах объявил П.П. Аузану, что тот должен вести пароход в Циндао. Петр Петрович отказался и покинул мостик. Но другим офицерам и матросам деваться было некуда и им пришлось выполнять распоряжения Р. Лаутербаха. Обер-лейтенант сам в недавнем прошлом служил капитаном парохода Гамбург-Американской линии, «Рязань» построили в Германии, вахтенные помощники Г.Т. Гейнсберг и П.В. Мюллер были этническими немцами. Все это облегчало Р. Лаутербаху общение с командой захваченного парохода, от лица которой рулевой Осип Шишкин засвидетельствовал: «Немцы с нами обращались хорошо».

В 10 ч 5 мин «Рязань» дала ход и под конвоем «Emden», обогнув Цусиму с восточной стороны, взяла курс на запад к Циндао. Обходя Цусиму с востока, К. фон Мюллер надеялся с помощью своего приза поймать, так сказать, «на живца», пароход «Симбирск», о котором имелись сведения, что он вышел на рассвете из Нагасаки.

Немцы, пользуясь случаем, очень охотно общались с офицерами «Рязани» и приподняли завесу тайны, как «Emden» в бурном море при ограниченной видимости вышел на «Рязань»: сведения о курсе и скорости судна К. фон Мюллер получил от германского консула в Нагасаки, который, в свою очередь, получил их от немца Янеке — лоцмана, шедшего на «Рязани» из Шанхая в Нагасаки 31 июля — 2 августа и, в силу своих должностных обязанностей, видевшего карты и прокладки курсов. Помог обнаружению «Рязани» и радиообмен с берегом, который судно вело ночью.

Переход в целом проходил спокойно, русских пароходов больше не встретили. Однако подходя к острову Кельпард (ныне — Чеджудо), Р. Лаутербах получил с «Emden» флажный сигнал «приготовить к спуску все шлюпки». Пароход и крейсер уменьшили скорость, пошли переменными курсами и в итоге описали большую циркуляцию. Немцы предполагали, что в этом районе находится французская эскадра — крейсеры «Dupleix», «Montcalm» и эсминцы. На самом деле французских кораблей в Корейском проливе не было: «Dupleix» уже стоял в Гонконге вместе с английской эскадрой контр-адмирала Т. Джеррама, a «Montcalm» находился в юго-восточной части Тихого океана, направляясь от Маркизских островов к Таити. Немцы этого не знали и, возможно, приняли за французскую эскадру японские корабли. Япония пока сохраняла нейтралитет, однако встреча с любым боевым кораблем могла обернуться непредсказуемыми последствиями для «Emden». Вечером шли без огней, тревог не было, и шлюпки на «Рязани» вновь поставили на место.

В 5 ч 6 августа «Рязань» в сопровождении «Emden» подошла к Циндао. Приняв лоцмана, корабли вошли в порт, и русский пароход ошвартовался у пристани Гамбург-Американской компании. В 8 ч Р. Лаутербах приказал русской команде покинуть судно, захватив с собой багаж. Команду и пассажиров «Рязани» поместили в пустой пакгауз под охраной германских солдат, где они провели целый день до вечера, когда их перевели на окраину Циндао и разместили в столовой китайской школы.

На следующее утро, 7 августа, капитан П.П. Аузан и старпом А.В. Клайда были вызваны к следователю германского призового суда, где им предъявили донесение командира «Emden» о захвате парохода. В итоге суд официально конфисковал «Рязань» в соответствии с призовым правом, а утром 8 августа русскую команду отправили по железной дороге во Владивосток, предварительно взяв со всех подписку о неучастии в войне против Германии и ее союзников.

| Рейд и судьба "Cormoran" |

.jpg)

На «Рязани», переименованной в "Cormoran", 7 августа 1914 года состоялась церемония поднятия флага германского флота, раньше принадлежавшего разоруженной канонерской лодке с тем же именем. Командовать новым кораблем германского флота был назначен бывший командир канонерки корветтен-капитан Адальберт Цукшвердт. Команду составили 17 офицеров, 8 офицеров корабельной службы (механиков и других специалистов), 218 матросов, 11 «черных новогвинейских боев» и четверо китайцев-прачек — все из состава команд канонерских лодок "Iltis" и "Vaterland". На пароход установили восемь 105-мм пушек и два прожектора со старого "Cormoran", погрузили боеприпасы, продовольствие на пять недель и 2000 т угля.

На «Рязани», переименованной в "Cormoran", 7 августа 1914 года состоялась церемония поднятия флага германского флота, раньше принадлежавшего разоруженной канонерской лодке с тем же именем. Командовать новым кораблем германского флота был назначен бывший командир канонерки корветтен-капитан Адальберт Цукшвердт. Команду составили 17 офицеров, 8 офицеров корабельной службы (механиков и других специалистов), 218 матросов, 11 «черных новогвинейских боев» и четверо китайцев-прачек — все из состава команд канонерских лодок "Iltis" и "Vaterland". На пароход установили восемь 105-мм пушек и два прожектора со старого "Cormoran", погрузили боеприпасы, продовольствие на пять недель и 2000 т угля.

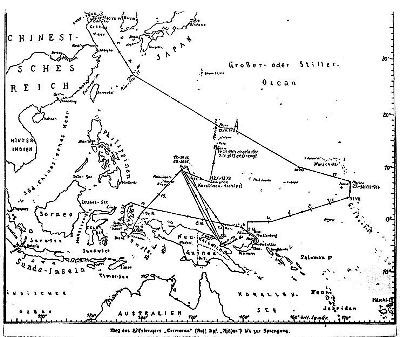

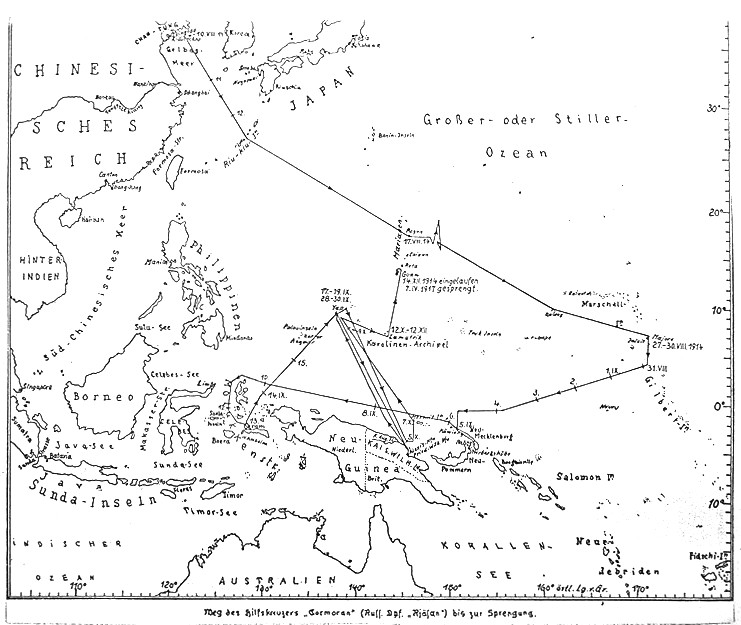

В полдень 10 августа "Cormoran" в сопровождении миноносца "S-90" покинул гавань Циндао. Миноносец несколько часов конвоировал новоиспеченный крейсер, а затем, пожелав счастливого плавания, повернул обратно. А. Цукшвердт имел приказ соединится с Восточно-Азиатской крейсерской эскадрой вице-адмирала графа М. фон Шпее. Информация, получаемая им по радио из Циндао, говорила о большой активности японского флота в Китайском море. 11 августа "Cormoran" вышел на линию сообщений Япония—Шанхай; погода и видимость были плохие, поэтому А. Цукшвердт решил крейсировать в этом районе. Но ни в этот день, ни в следующую ночь ему не встретился никто. Только утром в 10 ч появились два японских парохода. Хотя Япония пока была нейтральной, подобных встреч следовало избегать, и "Cormoran", не показав флага, устремился от японцев за горизонт.

В полдень 10 августа "Cormoran" в сопровождении миноносца "S-90" покинул гавань Циндао. Миноносец несколько часов конвоировал новоиспеченный крейсер, а затем, пожелав счастливого плавания, повернул обратно. А. Цукшвердт имел приказ соединится с Восточно-Азиатской крейсерской эскадрой вице-адмирала графа М. фон Шпее. Информация, получаемая им по радио из Циндао, говорила о большой активности японского флота в Китайском море. 11 августа "Cormoran" вышел на линию сообщений Япония—Шанхай; погода и видимость были плохие, поэтому А. Цукшвердт решил крейсировать в этом районе. Но ни в этот день, ни в следующую ночь ему не встретился никто. Только утром в 10 ч появились два японских парохода. Хотя Япония пока была нейтральной, подобных встреч следовало избегать, и "Cormoran", не показав флага, устремился от японцев за горизонт.

Следующей ночью, проходя около острова Лиу-Киу, "Cormoran" едва не наткнулся на японский крейсер "Tone", который сопровождали четыре эсминца. Бурное море, ограниченная видимость и своевременная остановка спасли вспомогательный крейсер от нежелательной встречи. Вскоре А. Цукшвердту из радиосообщений стало известно, что англичане разрушили немецкую радиостанцию на острове Яп, однако кабель перерезан не был, и с острова еще некоторое время можно было получать информацию, хотя и в ограниченном объеме.

Следующей ночью, проходя около острова Лиу-Киу, "Cormoran" едва не наткнулся на японский крейсер "Tone", который сопровождали четыре эсминца. Бурное море, ограниченная видимость и своевременная остановка спасли вспомогательный крейсер от нежелательной встречи. Вскоре А. Цукшвердту из радиосообщений стало известно, что англичане разрушили немецкую радиостанцию на острове Яп, однако кабель перерезан не был, и с острова еще некоторое время можно было получать информацию, хотя и в ограниченном объеме.

Два дня спустя крейсер встретил германские угольщики «Allers» и «Gettingen». Все вместе они двинулись на соединение с эскадрой М. фон Шпее. Отряд шел на юго-восток к атоллу Маюро, но утром 16 августа барометр стал быстро падать и вскоре опустился до 753 мм. Корабли оказались в центре циклона. Небо быстро потемнело, налетел шквал, за ним другой, и вскоре разразился страшнейший тропический шторм. Суда разметало в разные стороны, и они потеряли друг друга из виду. Волны были огромными, гораздо выше мачт. "Cormoran" то проваливался в жуткую бездну, то взлетал на вершину огромной горы. Ветер ревел так, что ничего не было слышно даже вблизи. Когда корабль зарывался носом в волну, палубу заливало водой. На мостике скоро все вымокли до нитки. Шторм продолжался много часов, команда была измотана до предела. Но после его окончания немцы с удовлетворением констатировали: «Корабль показал себя при этом в качестве очень хорошего морского судна».

Наконец, утром 27 августа "Cormoran" вошел в лагуну атолла Маюро, где уже стояла эскадра адмирала М. фон Шпее и угольщики. Утром следующего дня адмирал определил боевую задачу "Cormoran" и "Prinz Eitel-Friedrich": крейсерские операции в водах западнее Австралии.

30 августа эскадра М. фон Шпее вышла из атолла Маюро, чтобы продолжить свой марш на восток к берегам Южной Америки. Вслед за ней некоторое время спустя вышли из бухты и вспомогательные крейсеры в сопровождении угольщика «Mark», но направились они в другую сторону: к Рабаулу, на остров Новый Мекленбург. То расходясь на короткое время, то соединяясь вновь, крейсеры прошли к северу от Новой Гвинеи, обошли Молуккский архипелаг в надежде повстречать хоть какое-нибудь судно. Тщетно пытался А. Цукшвердт получить уголь через посредничество губернатора Рабаула, тщетно пытался вызвать угольщики из нейтральной Манилы. Ничего не вышло. 15 сентября «Cormoran» и «Prinz Eitel-Friedrich» расстались окончательно. Последний пошел к берегам Южной Америки, a «Cormoran» остался ждать угольщики.

30 августа эскадра М. фон Шпее вышла из атолла Маюро, чтобы продолжить свой марш на восток к берегам Южной Америки. Вслед за ней некоторое время спустя вышли из бухты и вспомогательные крейсеры в сопровождении угольщика «Mark», но направились они в другую сторону: к Рабаулу, на остров Новый Мекленбург. То расходясь на короткое время, то соединяясь вновь, крейсеры прошли к северу от Новой Гвинеи, обошли Молуккский архипелаг в надежде повстречать хоть какое-нибудь судно. Тщетно пытался А. Цукшвердт получить уголь через посредничество губернатора Рабаула, тщетно пытался вызвать угольщики из нейтральной Манилы. Ничего не вышло. 15 сентября «Cormoran» и «Prinz Eitel-Friedrich» расстались окончательно. Последний пошел к берегам Южной Америки, a «Cormoran» остался ждать угольщики.

Последующее его крейсерство примечательно тем, что он не захватил ни одного приза и чуть не попался 24 сентября английскому линейному крейсеру «Australia», шедшему в сопровождении французского броненосного крейсера «Montcalm» и обстреливавшего в этот день гавань Фридриха-Вильгельма на Новой Гвинее, в 6 милях от якорной стоянки германского вспомогательного крейсера. Все же "Cormoran" и его команде удалось установить своеобразный мировой рекорд: бывший пароход «Рязань» с немецкой командой на борту в течение одного месяца и шести дней восемь раз пересек экватор! 29 сентября, в одно из посещений острова Яп, А. Цукшвердт принял на борт команду старой немецкого гидрографического судна "Planet", которому удалось спрятаться от английских крейсеров; команда "Cormoran" увеличилась до 353 человек. Продовольствия пока хватало, но для продолжения операций угля было явно недостаточно, и А. Цукшвердт решил идти к атоллу Ламутрик, куда прибыл 12 октября, надеясь хоть там застать угольщик. Два месяца 353 моряка провели в прекрасной лагуне тропического атолла. За это время они не только уничтожили все корабельные и местные запасы продовольствия, но и выпили на острове всю пресную воду из колодцев! Опреснительная установка на корабле работала на угле, а его оставалось лишь чуть больше 100 т, и матросы срубили все пальмы на острове.

Из-за недостатка угля А. Цукшвердту пришлось вести свой корабль на принадлежавший США остров Гуам, чтобы там бункероваться и затем добраться до немецких портов в Восточной Африке. Потратив большую часть своих запасов топлива (команда также сожгла в котлах большую часть имеющихся на борту деревянных конструкций), 13 декабря корабль прибыл на Гуам. По прибытии в бункерах оставалось только 55 т угля. Капитан запросил у властей острова 1700 тонн угля, но из-за напряженных дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Германией, а также из-за ограниченного количества угля, хранящегося на Гуаме, губернатор Уильям Джон Максвелл отказался снабжать "Cormoran" большим количеством угля. Видя бесперспективность споров, капитан решил интернироваться, и по истечении 24 часов после прибытия, согласно международному морскому праву, 14 декабря 1914 года это было выполнено.

Из-за недостатка угля А. Цукшвердту пришлось вести свой корабль на принадлежавший США остров Гуам, чтобы там бункероваться и затем добраться до немецких портов в Восточной Африке. Потратив большую часть своих запасов топлива (команда также сожгла в котлах большую часть имеющихся на борту деревянных конструкций), 13 декабря корабль прибыл на Гуам. По прибытии в бункерах оставалось только 55 т угля. Капитан запросил у властей острова 1700 тонн угля, но из-за напряженных дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Германией, а также из-за ограниченного количества угля, хранящегося на Гуаме, губернатор Уильям Джон Максвелл отказался снабжать "Cormoran" большим количеством угля. Видя бесперспективность споров, капитан решил интернироваться, и по истечении 24 часов после прибытия, согласно международному морскому праву, 14 декабря 1914 года это было выполнено.

Русский морской агент сообщил об этом в Петербург 16 декабря. Дипломатические представители России в Вашингтоне стали предпринимать усилия с целью возвращения судна. Посол в США Бахметев в течение 1915 года вел сложные переговоры и обширную переписку по этому вопросу. Однако американцы придерживались нейтралитета и не желали создавать себе дополнительные трудности в отношениях с Германией из-за очередного эпизода нарушения немцами международного морского права, тем более, что США не подписали Лондонскую декларацию «О праве морской войны» 1909 года. Переговоры так и окончились впустую.

Отказ тогда ещё нейтральных американцев продать уголь создал противостояние между немецкой командой и местными властями, которое длилось почти два года, пока губернатор Максвелл не заболел и был заменен его подчиненным, Уильямом П. Кронаном, который решил, что немецкая команда должна рассматриваться как гости. Кораблю было всё так-же запрещено покидать гавань, но с командой обращались как с друзьями.

Отказ тогда ещё нейтральных американцев продать уголь создал противостояние между немецкой командой и местными властями, которое длилось почти два года, пока губернатор Максвелл не заболел и был заменен его подчиненным, Уильямом П. Кронаном, который решил, что немецкая команда должна рассматриваться как гости. Кораблю было всё так-же запрещено покидать гавань, но с командой обращались как с друзьями.

"Cormoran" простоял в порту Гуама до 1917 года. Вступление США в мировую войну на стороне Антанты привело к тому, что 7 апреля 1917 года на борт вспомогательного крейсера поднялся в качестве парламентера адъютант американского губернатора лейтенант Оуэн Бартлетт. Он привез письменное требование о «безоговорочной капитуляции». А. Цукшвердт отказался спустить флаг и сдать корабль. После отъезда парламентера корветтен-капитан отдал приказ: «Все наверх! Шлюпки на воду! Корабль подорвать!». Это привело к "первому выстрелу" в войне между США и Германской империей. Американские моряки на Гуаме увидели, как немецкая команда готовилась затопить корабль, и сделали выстрел по их носу, пытаясь их остановить, но безрезультатно. Пароход с развевающимся германским военным флагом пошел на дно. При этом погибло по разным данным 7 или 9 членов экипажа, в том числе трое "от сердечного приступа". После того, как американские моряки спасли и взяли в плен выживших немцев, губернатор Кронан поздравил капитана Цукшвердта за храбрость его команды. Погибшие были похоронены с полными воинскими почестями на военно-морском кладбище в Агане.

"Cormoran" простоял в порту Гуама до 1917 года. Вступление США в мировую войну на стороне Антанты привело к тому, что 7 апреля 1917 года на борт вспомогательного крейсера поднялся в качестве парламентера адъютант американского губернатора лейтенант Оуэн Бартлетт. Он привез письменное требование о «безоговорочной капитуляции». А. Цукшвердт отказался спустить флаг и сдать корабль. После отъезда парламентера корветтен-капитан отдал приказ: «Все наверх! Шлюпки на воду! Корабль подорвать!». Это привело к "первому выстрелу" в войне между США и Германской империей. Американские моряки на Гуаме увидели, как немецкая команда готовилась затопить корабль, и сделали выстрел по их носу, пытаясь их остановить, но безрезультатно. Пароход с развевающимся германским военным флагом пошел на дно. При этом погибло по разным данным 7 или 9 членов экипажа, в том числе трое "от сердечного приступа". После того, как американские моряки спасли и взяли в плен выживших немцев, губернатор Кронан поздравил капитана Цукшвердта за храбрость его команды. Погибшие были похоронены с полными воинскими почестями на военно-морском кладбище в Агане.

Немецкая команда была первоначально заключена в Форт Дуглас, Юта. В апреле 1918 года военнопленные с "Cormoran" и "Geier" были переведены в форт Макферсон, штат Джорджия. По некоторым данным, во время перевода заключенных 7 членов экипажа пытались бежать, и некоторые при этом были убиты, но точных данных нет. Известно только, что один из офицеров умер от воспаления лёгких в конце 1918 года - тогда свирепствовала "испанка". Все оставшиеся вернулись домой 7 октября 1919 года, почти через год после окончания войны.

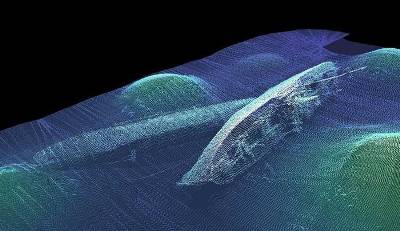

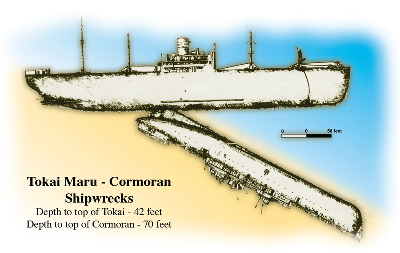

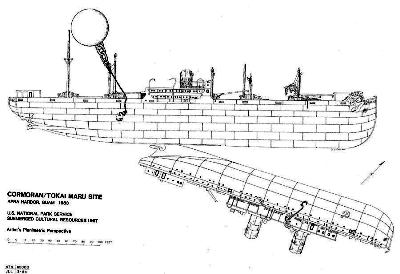

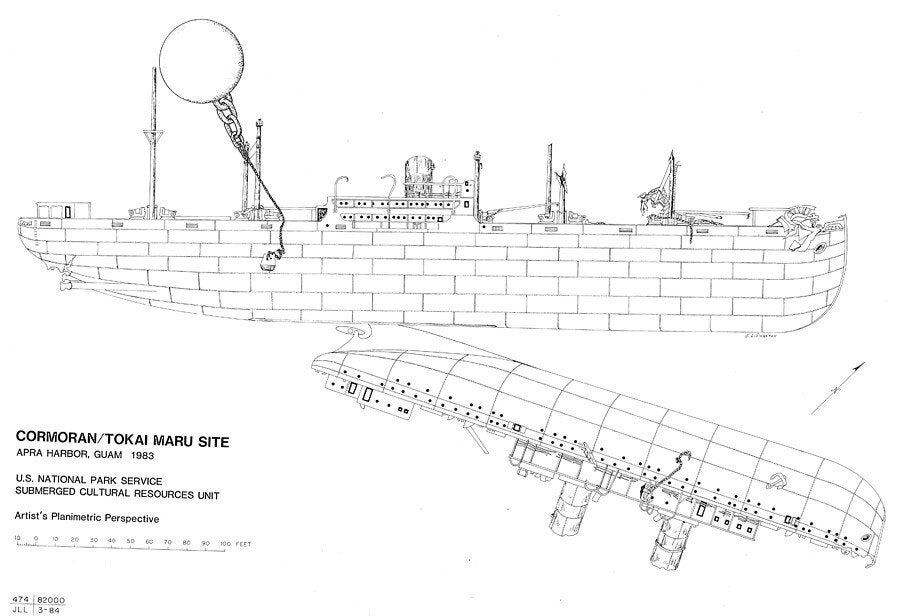

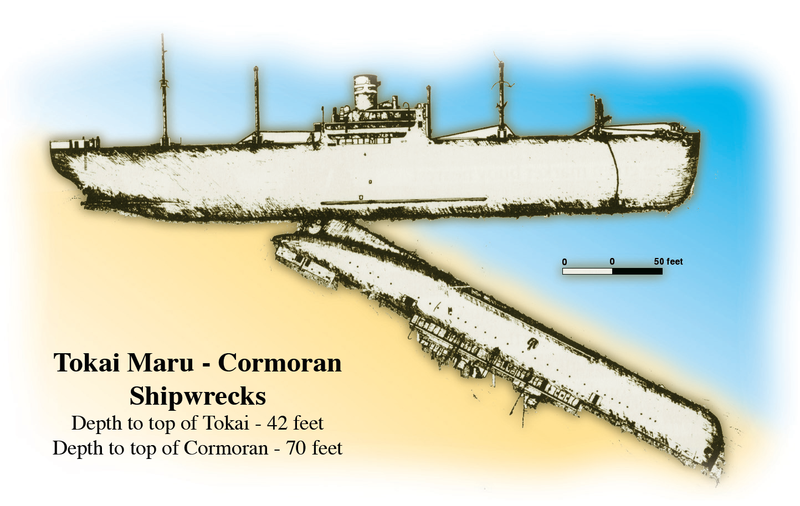

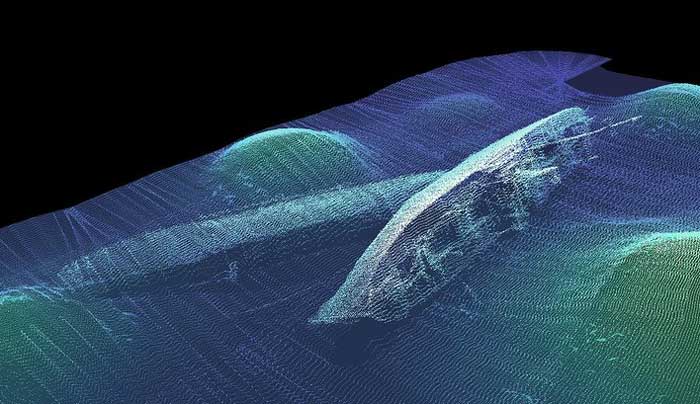

Позже ВМС США подняли судовой колокол, он экспонируется в музее Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд. Другие артефакты были удалены дайверами за эти годы. В последующие годы дайверы поднимали и другие предметы. Корпус "Cormoran" по сей день лежит на левом боку на глубине 34 м. Рядом лежит японское судно "Tokai Maru", потопленное американской подлодкой "Snapper". Таким образом, это одно из немногих мест, где можно увидеть корпус судна Первой мировой войны рядом с корпусом судна Второй мировой войны. В 1975 году останки корабля, в связи с их отношением к Первой мировой войне, были внесены в Национальный реестр исторических мест США.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ |

|

| на немецком | |

| 1 | Groner E., Mickel P., Mrva F. - Die Deutschen Kriegsschiffe.1815-1945. Vol. 3., Bernard & Graefe Verlag, Munchen, De, 1982. |

| 2 | Hildebrand, Hans H. / Albert Röhr / Hans-Otto Steinmetz: Die deutschen Kriegsschiffe. Biographien – ein Spiegel der Marinegeschichte von 1815 bis zur Gegenwart. Band 2: Schiffsbiographien von Baden bis Eber. Mundus Verlag, Ratingen |

| 3 | Schmalenbach, Paul: Die deutschen Hilfskreuzer 1895–1945. Gerhard Stalling AG, Oldenburg, Hamburg 1977 |

| на английском | |

| 4 | Burdick, Charles Burton. The Frustrated Raider: The Story of the German Cruiser Cormoran in World War I (англ.). — Carbondale: Southern Illinois University Press (англ.)русск., 1979 |

| 5 | Noppen, Ryan. German commerce raiders 1914-18. Osprey - New Wanguard 228, 2015. |

| на русском | |

| 6 | Невский, А.В. - "Рязань" - первая жертва крейсера "Эмден" // Сборник статей "Гангут" № 29, 2001. |

| 7 | Мельников, Р.М. - Пароходы Добровольного флота "Орёл", "Полтава" и "Рязань" // Сборник статей "Гангут" № 35, 2003. |

| + | |

| некоторые другие материалы с интернет-форумов и энциклопедий | |

Cormoran

Cormoran

.jpg)